Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Спасение отопляющих

Кто заполнит пустые газовые хранилища Европы

Текст: Сергей Тихонов

В "Газпроме" ожидают, что будущим летом рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", заполняя свои опустевшие после холодов газовые хранилища. По предварительным оценкам, объемы летних поставок на Запад в этом году вырастут в полтора раза по сравнению с показателями 2020 года. Но конкуренция на газовом рынке Европы тоже вырастет.

По данным Gas Infrastructure Europe, отопительный сезон в Европе пока еще продолжается, а уровень газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) сократился до 34%. Причем у крупнейших потребителей показатель еще ниже, в Германии - до 29%, в Нидерландах - до 28%, во Франции - до 20%.

Российских трубопроводных мощностей для поставок газа в Европу хватит с избытком, чтобы нарастить экспорт и заполнить опустевшие хранилища. С уверенностью можно сказать, что мы останемся главным поставщиком для Германии, где отсутствуют терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), а также Австрии и еще нескольких внутриконтинентальных стран.

Особенно запутанная ситуация в Южной Европе. В ноябре прошлого года был запущен Трансадриатический газопровод (TAP), доставляющий азербайджанский газ в Грецию, Албанию и Италию. Его мощность 10 млрд кубометров в год, уступает европейскому продолжению "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров), но поставки из Азербайджана немного дешевле, поэтому в случае ограниченного спроса это может сказаться на объемах экспорта из России. "Появление нового поставщика всегда усиливает конкуренцию, но одновременно создает предпосылки для роста спроса на газ", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. К примеру, в Греции и Болгарии высока доля угольной генерации, ее нужно замещать другими источниками, в том числе мощностями на природном газе.

С другой стороны, крупнейший потребитель газа в Южной Европе - Италия - закупает также много сжиженного природного газа (СПГ). В нее по TAP планируется ежегодно отправлять до 8 млрд кубометров газа, и скорее он будет теснить более дорогой СПГ, нежели российский продукт.

Летом российский экспорт будет поддерживаться необходимостью закачки газа в европейские ПХГ, но на фоне некоторого ослабления спроса в Азии уже наблюдается возвращение части объемов СПГ в Европу, считает Гривач. По его мнению, объемы российских поставок газа в Европу сохранятся примерно на уровне прошлого года, но при существенном росте средней цены (до 50%).

Возвращение в Европу СПГ из Катара и США вполне могут составить конкуренцию российскому газу. Эти поставщики доказали в прошлые годы, что за счет скидок могут соперничать с трубопроводными поставками, особенно на больших расстояниях - Нидерланды, Великобритания, Франция.

Плюсом для российского экспорта может стать наличие у Украины больших ПХГ. Если европейцы решат перестраховаться и закупить газа впрок, то для их заполнения самым рациональным будет использование российского газа. По мнению Гривача, Украина продает мощности по хранению по бросовым ценам. Европейцы воспользуются этой опцией, считает эксперт.

Прививки не останавливать

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 50 странах

Текст: Ирина Невинная

Республика Намибия стала 50-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

- Как и в большинстве предшествующих стран, в Намибии препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) - без проведения дополнительных испытаний, - уточнили в РФПИ.

Таким образом, "Спутник V" одобрен к применению в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Наша вакцина уже хорошо известна в мире, причем не только среди специалистов - "Спутник V" имеет свой сайт, свои аккаунты в соцсетях. 11 марта разработчики вакцины начали еще один проект - совместно с ТАСС они запустили конкурс в соцсетях на лучшую фотографию с международным знаком победы, приурочив его начало к годовщине с того момента, как ВОЗ объявил о пандемии.

Спустя год отношение к новой инфекции стало спокойнее: в арсенале врачей появилось понимание о том, как лечить, и главное, очень быстро были разработаны вакцины. Массовые прививки идут в разных странах, вакцинировали уже десятки миллионов человек.

11 марта стало известно, что в ЕС одобрили еще одну - четвертую по счету - вакцину, разработанную компанией Janssen - "дочкой" американской Johnson & Johnson. Регистрационное удостоверение для применения в экстренных условиях было выдано, хотя заявленная эффективность препарата несколько ниже по сравнению с ранее зарегистрированными вакцинами и нашим "Спутником V" и составляет 67%.

При этом в Еврокомиссии отметили, что регистрацию в ЕМА проходят еще три препарата, в том числе и российская вакцина "Спутник V".

Вакцинация остается одним из главных событий, за ее проведением внимательно следят все СМИ. В последние дни немало шума наделали сообщения об осложнениях, возникающих после прививки препаратом AstraZeneca. Норвегия, Дания, Исландия и Италия решили даже временно - на две недели - приостановить прививки оксфордской вакциной, чтобы выяснить, могли ли случаи возникшей у некоторых пациентов тромбоэмболии быть связанными с прививками этим препаратом. К проверке подключились лучшие эксперты Европы.

Ситуацию изучает авторитетный Германский институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Пока следственно-причинной связи между введением вакцины и возникновением тромбоэмболических осложнений специалисты не находят.

"К настоящему времени установлено, что число таких происшествий (случаев тромбообразования) было ниже, чем можно было ожидать при таком количестве прививок", - приводит ТАСС заявление Института. Как итог, не смотря на продолжающееся расследование, европейский регулятор по лекарствам ЕМА рекомендовал прививки не останавливать.

Понятно, что подобные случаи ставят под угрозу массовую вакцинацию - люди боятся и просто начинают отказываться. Вот почему в ЕМА обещают немедленно обнародовать всю информацию, когда расследование будет завершено.

- По мере того как вакцинация будет охватывать все большее количество людей и число вакцинированных начинает исчисляться миллионами, обязательно будут появляться единичные случаи тяжелых осложнений, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Дело в том, что при применении любой из существующих вакцин примерно у одного из миллиона привитых развивается тяжелое поствакцинальное осложнение. Например, известно несколько случаев возникновения синдрома Гийена-Барре (аутоиммунное поражение нервной системы). А теперь появилась информация о случае тромбоэмболии. Эти случаи, конечно, необходимо тщательно расследовать для того, чтобы установить точный механизм развития этих редких осложнений, и только после такого расследования можно будет сказать, в какой степени они спровоцированы вакциной. Очень важно понимать и другое - тромбоэмболические осложнения и синдром Гийена-Барре в сотни раз чаще возникают при самой коронавирусной инфекции. Вот почему сравнение выгоды и рисков при вакцинации и рисков при нативной инфекции совершенно очевидно диктует нам необходимость вакцинироваться, причем чем быстрее, тем лучше.

ФТС России данные об экспорте-импорте России за январь 2021 года

По данным таможенной статистики, в январе 2021 года внешнеторговый оборот России[1] составил 43,4 млрд долл. США и по сравнению с январем 2020 года сократился на 8,7%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 9,7 млрд. долл. США, что на 5,2 млрд долл. США меньше, чем в январе 2020 года.

Экспорт России[2] в январе 2021 года составил 26,6 млрд долл. США и по сравнению с январем 2020 года сократился на 14,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6%, на страны СНГ – 13,4%.

Основой российского экспорта в январе 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,7% (в январе 2020 года – 66,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 59,1% (в январе 2020 года – 71,4%), в страны СНГ – 33,6% (27,7%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 28,5%, а физический – на 16,2%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии на 43,3%, керосина – на 31,8%, нефти и нефтепродуктов – на 6,7%, физические объемы газа природного – на 5,0%. Вместе с тем снизились физические поставки нефти сырой на 27,1%, бензина автомобильного – на 29,8%, угля каменного – на 4,2%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2021 года составила 10,9% (в январе 2020 года – 8,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,4% (в январе 2020 года – 7,2%), в страны СНГ – 14,0% (17,2%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 11,4%, а физический – на 22,7%. Возросли физические объемы экспорта алюминия в 2,2 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 49,0%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 15,6%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта чугуна на 51,0%, меди и медных сплавов – на 40,7%, ферросплавов – на 3,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе 2021 года составила 6,2% (в январе 2020 года – 4,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,3% (в январе 2020 года – 3,9%), в страны СНГ – 12,0% (11,8%). По сравнению с январем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 10,2%, а физический – на 21,9%. При этом возросли физические объемы продуктов органических и неорганических соединений на 8,8% и на 4,7% соответственно. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 38,7%, удобрений – на 28,2%, каучука и резина – на 16,8%, мыла и моющих средств – на 10,1%, фармацевтической продукции – на 6,7%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе 2021 года составила 4,6% (в январе 2020 года – 4,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,0% (в январе 2020 года – 3,2%), в страны СНГ – 14,7% (16,2%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 16,6%, а физический – на 2,0%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 9,1%. При этом снизились поставки инструментов и аппаратов оптических на 25,2%, оборудования электрического – на 16,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 0,8%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 9,0%, а грузовых автомобилей выросли – на 7,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе 2021 года составила 9,3% (в январе 2020 года – 6,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,9% (в январе 2020 года – 5,5%), в страны СНГ осталась на уровне прошлого года и составила – 12,1%. По сравнению с январем 2020 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 27,7% и на 22,5% соответственно. Возросли физические объемы экспорта молока и сливок на 66,2%, мяса свежего и мороженного – на 27,9%, свинины свежей и мороженной – 23,6%, сыров и творога – на 10,9%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 31,8%, мясо домашней птицы – на 8,0%, масла сливочного – на 1,4%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе 2021 года составила 3,4% (в январе 2020 года – 2,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,3% (в январе 2020 года – 2,6%), в страны СНГ – 4,1% (4,5%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 1,1%, а физический – на 5,3%. Снизились физические объемы экспорта пиломатериалов на 23,7%, бумаги газетной – на 21,5%, при этом возросли объемы поставок необработанных лесоматериалов на 30,1%, фанеры клееной на 2,4%.

Импорт России[3] в январе 2021 года составил 16,8 млрд долл. США и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 3,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 47,3% (в январе 2020 года – 44,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе 2020 года – 47,8%), из стран СНГ – 18,4% (20,2%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем 2020 года увеличился на 9,9%, в том числе механического оборудования на 4,1%, электрического оборудования – на 3,5%, инструментов и аппаратов оптических – на 2,2%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 76,1%, грузовых автомобилей – на 76,9%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе 2021 года составил 18,8% (в январе 2020 года – 16,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 17,7% (в январе 2020 года – 17,4%), из стран СНГ – 12,4% (12,3%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности увеличился на 16,4%, а физический – на 5,4%. Возросли объемы поставок продуктов неорганической химии на 14,0%, органической химии на 10,3%, фармацевтической продукции – в 2,4 раза, мыла и моющих средств – на 8,2%. При этом снизились поставки каучука, резины и изделий из них на 19,9%, косметических средств – на 9,8%, пластмасс и изделий из них – на 4,9%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе 2021 года составила 13,0% (в январе 2020 года – 14,4%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11,7% (в январе 2020 года – 13,0%), из стран СНГ – 24,6% (26,1%). Снизились стоимостные объемы импорта на 6,1%, а физические объемы возросли – на 0,9%. Поставки сыров и творога увеличились на 22,5%, рыбы свежей и мороженой – на 9,3%, цитрусовых – на 13,2%. При этом снизились физические объемы мяса свежего и мороженного – на 17,1%, молока и сливок – на 19,1%, масла сливочного – на 16,6%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе 2021 года составил 6,3% (в январе 2020 года – 7,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе 2020 года – 7,8%), из стран СНГ – 7,9% (8,2%). Снизились стоимостный и физический объемы импорта этих товаров соответственно на 16,3% и 4,8%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе 2021 года составил 6,6% (в январе 2020 года – 7,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,4% (в январе 2020 года – 6,2%), из стран СНГ – 16,1% (15,6%). Снизился стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем 2020 года на 6,0%, а физический – на 3,4%. Снизились физические объемы металлоконструкций из черных металлов – на 43,6%, труб – на 10,1%, поставки черных металлов и изделий из их – на 2,9%, проката плоского из железа и нелегированной стали на 1,9%.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе 2021 года составила 0,9% (в январе 2020 года – 0,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 0,5% (в январе 2020 года – 0,4%), из стран СНГ – 4,7% (3,9%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 18,4%, а физический снизился – на 8,7%.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза в январе 2021 года приходилось 34,2% российского товарооборота (в январе 2020 года – 37,1%), на страны СНГ – 12,3% (11,2%), на страны ЕАЭС – 9,2% (7,9%), на страны АТЭС – 35,7% (34,4%).

Основными торговыми партнерами России в январе 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 8,5 млрд долл. США (89,9% к январю 2020 года), Германия – 2,9 млрд. долл. США (82,5%), Республика Корея – 2,2 млрд. долл. США (147,7%), Нидерланды – 2,2 млрд. долл. США (72,2%), Турция – 2,1 млрд. до лл. США (95,8%), Италия – 1,7 млрд. долл. США (109,2%), США – 1,5 млрд. долл. США (84,5%), Соединенное Королевство – 1,3 млрд. долл. США (92,8%), Франция – 1,1 млрд. долл. США (108,3%), Польша – 1,0 млрд. долл. США (83,1%).

Объемы торговли со странами СНГ в январе 2020-2021 гг. приведены ниже:

млн долл. США

|

СТРАНА |

ЭКСПОРТ |

ИМПОРТ |

||

|

Январь 2020 г. |

Январь 2021 г. |

Январь 2020 г. |

Январь 2021 г. |

|

|

АЗЕРБАЙДЖАН |

155,7 |

150,5 |

46,7 |

48,1 |

|

АРМЕНИЯ |

128,8 |

101,4 |

45,1 |

31,8 |

|

БЕЛАРУСЬ* |

1143,2 |

1153,5 |

947,9 |

975,6 |

|

КАЗАХСТАН |

1062,3 |

997,9 |

370,8 |

405,6 |

|

КИРГИЗИЯ |

129,2 |

115,3 |

16,6 |

17,5 |

|

МОЛДОВА |

94,9 |

79,1 |

30,1 |

21,4 |

|

ТАДЖИКИСТАН |

53,1 |

52,8 |

1,4 |

3,1 |

|

ТУРКМЕНИЯ |

103 |

18,6 |

16 |

10,9 |

|

УЗБЕКИСТАН |

269,5 |

254,3 |

65,1 |

82,1 |

|

УКРАИНА |

445,5 |

370,2 |

267,8 |

224,0 |

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

[1] Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[2] В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[3] В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Внешнеторговый оборот России в январе снизился на 8.7%

Внешнеторговый оборот России в январе 2021 года снизился на 8.7% до $43.4 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает ФТС.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $9.7 млрд, что на $5.2 млрд меньше, чем в январе 2020 года.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза в январе приходилось 34.2% российского товарооборота, на страны СНГ – 12.3%, на страны ЕАЭС – 9.2%, на страны АТЭС – 35.7%.

Основными торговыми партнёрами России в январе среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $8.5 млрд, Германия – $2.9 млрд, Республика Корея – $2.2 млрд, Нидерланды – $2.2 млрд, Турция – $2.1 млрд, Италия – $1.7 млрд, США – $1.5 млрд, Соединённое Королевство – $1.3 млрд, Франция – $1.1 млрд, Польша – $1 млрд.

Евросоюз хочет ускорить декарбонизацию

Девять стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию ускорить переход к использованию автомобилей с нулевым уровнем выбросов и установить сроки поэтапного отказа от продажи новых автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо.

В числе авторов этого обращения оказались Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Нидерланды. Не подписались под призывом Франция, Германия и Италия, а также некоторые члены Евросоюза из Центральной и Восточной Европы.

Среди требований подписантов значится не только установление точной даты, когда в Европе будут прекращены продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями, но и принятие на уровне Евросоюза законов, позволяющих его членам дополнительно стимулировать скорейшее прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Авторы обращения также хотят значительно повысить стандарты выбросов углекислого газа и нарастить усилия по созданию инфраструктуры для зарядки и заправки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Открыт главный фактор старения мозга

Ученые выяснили, что главная причина старения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний — потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон. Авторы исследования также определили ген, отвечающий за выработку миелина, что, по их мнению, позволит в будущем создать лекарство для омоложения мозга. Результаты опубликованы в журнале Aging Cell.

Миелин действует как защитная и электроизолирующая оболочка вокруг "проводов" мозга — нервных волокон, называемых аксонами, которые обеспечивают связь между мозговыми клетками. Нарушение миелиновой оболочки негативно сказывается на эффективности и быстродействии нейронных процессов, что приводит к снижению когнитивных функций и развитию некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

Нейробиологи из Великобритании, Германии и Италии обнаружили, что клетки, которые управляют восстановлением миелина, становятся менее эффективными с возрастом, и выявили ключевой ген, ухудшение экспрессии которого с возрастом снижает способность клеток заменять потерянный миелин.

"Все знакомы с серым веществом мозга, но очень немногие знают о белом веществе, которое состоит из изолированных "электрических проводов", соединяющих различные части нашего мозга, — приводятся в пресс-релизе Портсмутского университета слова руководителя исследования профессора Артура Батта (Arthur Butt) из Школы фармацевтики и биомедицинских наук. — Ключевая особенностью стареющего мозга — прогрессирующая потеря белого вещества и миелина, что приводит к разрушительным последствиям для функции мозга и когнитивному снижению".

Клетки мозга, вырабатывающие миелин, называемые олигодендроцитами, на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками — предшественниками олигодендроцитов. Однако с возрастом этот процесс замедляется. Причина этого до сих пор была неизвестна.

Сравнивая геномы молодых и старых мышей, авторы определили, какие процессы нарушаются с возрастом. Это позволило им выяснить причины, по которым пополнение олигодендроцитов и вырабатываемого ими миелина снижается в стареющем мозге.

"Мы определили ген GPR17, связанный с этими специфическими предшественниками, как наиболее уязвимый при старении мозга, и то, что потеря GPR17 связана со сниженной способностью этих предшественников активно работать, чтобы заменить потерянный миелин", — говорит первый автор статьи доктор Андреа Ривера (Andrea Rivera) из Института анатомии человека Университета Падуи.

Авторы отмечают, что их исследование — только начало большой работы по поиску путей "омоложения" клеток — предшественников олигодендроцитов для эффективного восполнения утраченного белого вещества.

"Мы коснулись только верхушки айсберга и будем стремиться применить наши результаты в будущих исследованиях, — подчеркивает еще один участник работы доктор Касум Азим (Kasum Azim) из Дюссельдорфского университета. — Это многообещающий подход для борьбы с демиелинизацией в стареющем мозге и вызванными этим процессом заболеваниями, включая рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и психоневрологические расстройства".

Ученые надеются, что использование стратегии системной биологии позволит в будущем выявить терапевтические агенты, которые омолаживают клетки — предшественники олигодендроцитов и восстанавливают миелинизацию при возрастных невропатологических нарушениях.

Возвращение Ливии на мировые рынки: благо или проблема?

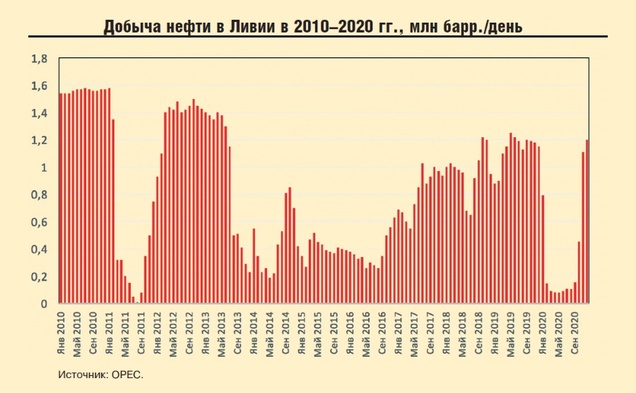

Открытие ливийских месторождений и портов и, как следствие, возвращение Ливии на мировые рынки нефти станет главным фактором непредсказуемости в 2021 году.

Сейчас, через несколько месяцев после снятия блокады с ключевых объектов нефтяной инфраструктуры североафриканской страны, заявлять об этом можно вполне обоснованно. Только благодаря Ливии в течение нескольких недель в октябре — ноябре 2020 года на мировых рынках появился дополнительный миллион баррелей в день нефти, не подпадающий под какие-либо ограничения со стороны ОПЕК+. Как на традиционных рынках сбыта ливийской нефти в Средиземноморье, так и в других регионах Европы и Азии появление ливийской нефти ощущалось почти всеми — посредством падения дифференциалов или путем ужесточения и без того серьезной конкуренции.

Прекращение горячей фазы ливийского конфликта стало возможным благодаря подписанному 23 октября 2020 года перемирию между Правительством национального согласия (ПНС/GNA) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийской национальной армией (ЛНА/LNA) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. У обеих сторон были причины для прекращения военных действий: силы Хафтара так и не смогли занять Триполи и испытывали серьезные проблемы на фоне активизации турецкого участия в ливийском конфликте, в то же время силы, аффилированные с ПНС, не смогли добиться каких бы то ни было значимых результатов в ходе контрудара по позициям ЛНА, фактически создав патовое положение, когда ни одна из сторон не может нанести решающий удар по другой.

Война убила добычу

Блокировка портов и месторождений в период с января по октябрь 2020 года привела к падению нефтедобычи в Ливии до самого низкого с 2011 года уровня — объемы выработки колебались вокруг отметки в 0,1 млн баррелей в день. Здесь напрашивается вопрос: как вообще возможна добыча, если все объекты, все нефтеналивные терминалы закрыты? Дело в том, что, помимо «материковых» месторождений, составляющих преобладающее большинство нефтегазовых ресурсов страны, в территориальных водах Ливии разрабатывается два шельфовых месторождения — Бури (Bouri) и Аль-Джурф (Al-Jurf), — где без каких бы то ни было ограничений продолжалась добыча на протяжении всего периода с 2011 по 2020 год. Добытая на этих месторождениях нефть скапливалась в плавучих установках хранения и выгрузки, откуда потом поставлялась на средиземноморские рынки, преимущественно в Италию.

Обладая самыми крупными доказанными запасами нефти во всей Африке — порядка 48,4 млрд баррелей (около 6,5 млрд тонн) — Ливия достигла пика добычи в 1970 году и с тех пор не в состоянии соответствовать статусу ведущей нефтедобывающей державы континента. В то же время на поздние годы правления Муаммара Каддафи пришлось относительное возрождение добычи, когда среднегодовая полка находилась на уровне в 1,8 млн баррелей в день. Однако начало гражданской войны в Ливии поставило крест на амбициозных планах вождя Джамахирии и уронило добычу до самого низкого за последние 60 лет уровня. Раскол страны на два лагеря, девять лет постоянного военного конфликта и невозможность гарантировать сохранность нефтяной инфраструктуры сделали из Ливии второстепенного актора в мировых энергетических кругах.

В 2020 году Ливия, упав на одно место по сравнению с предыдущими годами, стала пятым крупнейшим нефтедобывающим государством Африки после Нигерии, Анголы, Алжира и Египта. Парадоксальность падения Ливии заключается в том, что, несмотря на количественный и качественный спад, Триполи остается в топ-3 нефтезависимых стран мира: на протяжении XXI века Ливия, Ирак и Кувейт безостановочно соперничают за титул максимальной нефтяной ренты (у всех троих в 2000–2018 годах средний процент нефтяных доходов к ВВП составляет 47%). При этом даже к декабрю 2020 года, когда все нефтеналивные терминалы Ливии были разблокированы, экспорт нефти из Ирака в четыре раза превышал ливийские объемы, из Кувейта — в три раза.

Куда хлынула ливийская нефть?

Историческим центром торговли ливийскими сортами нефти является Средиземноморье, неслучайно именно итальянские (ENI), французские (TOTAL) и австрийские (OMV) нефтяные компании играют ведущую роль в сфере разведки и добычи. Для ряда нефтеперерабатывающих компаний в регионе, не обладающих достаточной глубиной для переработки, нефть из Ливии на протяжении долгих лет являла собой оптимальный вариант сырья для обеспечения собственных нужд. При этом компании уже наработали целый пласт знаний касательно того, как справляться с недостатками ливийских сортов нефти: чрезвычайно высокой парафинистостью, положительными температурами застывания (pour point) и др.

Засилье средиземноморского спроса на ливийскую нефть было немного размыто в период с 2018 по 2019 год, то есть до военной блокады портов и месторождений, когда Китай стал все более активно скупать ливийские партии, опередив к концу 2018-го даже Италию в качестве основного рынка сбыта. Более того, поставки нефти в Италию скрывают в себе партии, прибывающие в порт Триеста, которые впоследствии будут перекачиваться по нефтепроводу TAL в направлении Австрии и Чехии, поэтому вполне возможно, что Китай на протяжении 2018–2019 годов являлся ключевым рынком для ливийской нефти. Вместе с тем открытие портов в октябре 2020 года не привело к повторному всплеску интереса со стороны Китая: в ноябре — январе в направлении Поднебесной отправлялось 2–4 судна типа Suezmax.

Внезапное появление дополнительного миллиона баррелей нефти в день на черноморском рынке нефти не могло не сказаться и на региональных конкурентах. Казахстанско-российский сорт КТК (CPC в английской аббревиатуре), алжирский сорт Saharan Blend, азербайджанский сорт Azeri Light — все они только стали восстанавливаться по отношению к мировому эталону Brent после беспрецедентного падения в марте — мае 2020 года, когда возвращение Ливии на мировой рынок вновь стало сдавливать дифференциалы вниз. Также с появлением ливийской нефти средиземноморский рынок стал еще более насыщенным, способствуя экспорту остальных в направлении Азии и других континентов. К примеру, экспорт алжирской нефти в Азию в декабре 2020 года (4,2 млн баррелей) достиг самого высокого уровня с января 2020 года, то есть с последнего месяца до блокировки портов и месторождений Ливии.

Отдельно стоит отметить, что возвращение ливийской нефти на европейский рынок заметно снизило привлекательность американских экспортных сортов, которые по стечению обстоятельств также являются легкими и низкосернистыми, то есть конкуренция между ними прямая (в отличие от российского эталонного сорта Urals). Если на пике американского экспорта в страны Средиземноморья, в июле 2020 года, объемы экспорта составляли 12,6 млн баррелей (соответствует порядка 400 тыс. баррелей в день), то к январю 2021 года импорт из США упал до 4 млн баррелей (чуть более 130 тыс. баррелей в день). Таким образом, непосредственная близость и доступность ливийской нефти приостановили рост американского экспорта: обстоятельство, что логистическое плечо действительно играет роль в определении наиболее выгодных партий, также подтверждается меньшим падением экспортных объемов в Северо-Западной Европе.

Возвращение ливийских объемов помогло европейским нефтепереработчикам, однако для ОПЕК оно стало неожиданной проблемой. Ввиду политической нестабильности в Ливии официальный Триполи смог добиться освобождения из-под производственных квот в рамках договоренностей ОПЕК+, однако по мере нормализации обстановки в стране ближневосточные партнеры непременно начнут требовать включения Ливии в общесогласованный график нефтедобычи.

В период с ноября 2020 по январь 2021 года дополнительные объемы ливийской нефти не обвалили котировки в силу двух фундаментальных причин:

некоторые страны были вынуждены снизить добычу ниже установленных ОПЕК+ квот, так как в течение 2020 года превысили согласованные объемы добычи (Ирак, ОАЭ);

Саудовская Аравия решила не наращивать нефтедобычу ради сохранения благоприятных котировок на нефть и недовыполнила свою квоту.

Приоритет нефтепереработки — домашний рынок

Не весь объем добываемой в Ливии нефти уходит на экспорт, определенная его часть является сырьем для нефтепереработки в рамках самой страны. На территории Ливии имеется пять НПЗ, причем крупнейший из них в городе Рас-Лануф (номинальная мощность — 220 тыс. баррелей в день) не работает с 2013 года из-за длительного спора о правах владения между Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) и изначальными владельцами из ОАЭ. Все остальные НПЗ вышли из вынужденного периода простоя параллельно с открытием экспортных терминалов: объекты в Эз-Завие (120 тыс. баррелей в день), Тобруке (20 тыс. баррелей в день), Сарире (10 тыс. баррелей в день) и Сирте (8 тыс. баррелей в день) хоть и не в состоянии полностью обеспечивать потребности Ливии, которые оцениваются в 220 тыс. баррелей в день, но смогут утолить топливный голод страны.

Согласно данным агентства Reuters, Ливия в 2020 году импортировала порядка 2,5 млн тонн бензина и дизельного топлива, что почти на 45% выше показателей 2019-го.

Именно этим объясняется столь пристальное внимание ливийских энергетических кругов к вопросам нефтепереработки: не достигнув точки самообеспечения, Ливия будет и впредь «сжигать» столь ценную валютную выручку на дозакупку топлива. Отдельно стоит упомянуть о проблеме контрабанды автомобильных топлив за пределы Ливии: так как стоимость бензина и дизеля в самой Ливии низка, в трудноконтролируемых и отдаленных районах (например, вдоль границы с Тунисом и Алжиром, но также и на средиземноморском побережье) организован целый поток контрабанды топлив. По оценке NOC, эти противозаконные действия ежегодно наносят казне ущерб в размере порядка $0,7–0,8 млрд.

Что касается непосредственно доходов Национальной нефтяной корпорации Ливии, то восстановление добычи имело место как никогда вовремя: совокупный недополученный доход в течение 2020 года оценивается в $9,8 млрд. В одном только ноябре 2020 года ливийская NOC получила большую выручку, чем в апреле — октябре 2020-го вместе взятых, и это все на фоне необходимости финансировать Гвардию защиты нефтяных объектов Ливии и другие околовоенные формирования (которые, кстати говоря, предотвратили насильственный захват здания корпорации в ноябре 2020 года). Отдельно стоит отметить, что показатели нефтяных доходов отображают положение дел с месячным отставанием, так как продажи, которые, допустим, физически были осуществлены в январе, преимущественно оплачиваются через 30 дней, то есть уже в феврале.

Российский след

Относительная нормализация обстановки в Ливии может параллельно дать толчок возвращению российских компаний, в первую очередь «Татнефти», к оценке тех лицензионных участков, которые уже больше десятилетия простаивают. «Татнефть», видя на тот момент в Ливии самый безопасный и органичный способ расширения своей ресурсной базы, заполучила в последнем лицензионном аукционе 2006–2007 годов восемь блоков, причем все они со 100-процентным участием российской компании. Все разведочные работы были в авральном порядке приостановлены в 2014 году, и первую часть сейсморазведки самых перспективных участков «Татнефть» смогла завершить только в 2020-м.

В конце декабря 2020 года «Татнефть» заявила о готовности возобновить работы на четырех лицензионных блоках (из восьми в целом) на территории Ливии. Хотя ни на одном из блоков пока добыча не велась, стремление «Татнефти» вернуться к разведке и оценке ресурсов является важным для Ливии шагом, учитывая, что российская компания — один из ведущих неливийских игроков в плане масштаба законтрактованных участков. Если вычесть все аффилированные с ливийской NOC компании (Zallaf Oil, AGOCO, Harouge Oil Operations), то «Татнефть» контролирует третьи крупнейшие площади в Ливии (после американской Occidental и британской BP), почти доходящие по общей территории до 20 тыс. кв. км.

В то время как участки «Татнефти» преимущественно нефтеносные, что подтверждает и открытие на них месторождения, другая российская компания — «Газпром» — имеет хорошие шансы стать серьезным игроком на газовом рынке Ливии. Посредством своего партнерства с германской Wintershall Dea «Газпром» обладает долями в нефтедобывающих концессиях C96 и C97 (преобразованы в 2019 году в контрактные площади № 91 и № 107), однако самым перспективным на данный момент кажется шельфовый участок № 19 — права на его геологоразведку и разработку российская компания выиграла в 2008 году, заплатив $200 млн и обязавшись пробурить шесть разведочных скважин в рамках 30-летнего контракта.

Как и в случае с «Татнефтью», «Газпромом» проведены масштабные 3D-сейсморазведочные работы, в ходе которых, к примеру, на блоке № 19 было выявлено три перспективных участка. Однако российский газовый концерн так и не сумел приступить к поисковому бурению, назначенному на лето 2011 года, так как к тому моменту Ливия уже погрузилась в пучину братоубийственного конфликта. Отдельно следует отметить, что «Роснефть» в 2017 году подписала меморандум о сотрудничестве с NOC, однако пока их взаимодействие не переросло в непосредственное участие компании в ливийской разведке и добыче.

Таким образом, Россия находится в парадоксальном положении, когда совокупное участие компаний делает ее одним из ключевых источников инвестиций в нефтегаз, но в то же время добыча фактически не ведется.

Если Ливии удастся прийти к общему пониманию национальных целей, то будущему официальному Триполи, каких бы мастей эти власти ни были, придется нормализовать процесс лицензирования. Последний официальный раунд выдачи концессий состоялся в далеком 2007 году еще при власти Каддафи, с тех пор NOC предоставляла права пользования лицензиями ситуативно, на основе двусторонних переговоров с заинтересованными лицами. Ливийским властям стоит особенно приглядеться к средиземноморскому шельфу страны, который все еще довольно недообследован и недораспределен. К тому же, как показали события последних девяти лет, у шельфовых объектов есть одно существенное преимущество — их безопасность обеспечивается в разы легче.

Как быть дальше?

Существует целый ряд факторов, из-за которых текущее хрупкое равновесие может вновь перейти в непосредственное возобновление военных действий. К примеру, в рамках Женевских договоренностей было закреплено, что к концу января 2021 года Ливию должны покинуть все иностранные боевики. Так как ни одна сторона официально никогда не признавалась, что в ее рядах находятся неливийские граждане, этот предлог может быть весьма удобен для повторного развязывания войны.

Однако ввиду перечисленных выше обстоятельств есть все основания полагать, что самым значимым и в то же время самым геополитически опасным пунктом разногласий является вопрос о распределении нефтяных доходов, которые, как было указано, все еще составляют основную часть ливийского ВВП.

Примечательно, что в вопросе о распределении нефтегазовых доходов вырисовывается конфликт всех против всех: очевидно противостояние ПНС и ЛНА за лавры объединителя страны, однако вялотекущий спор NOC с Центральным банком Ливии (ЦБЛ) привносит дополнительный штрих сложности. Дело в том, что нефтяная корпорация неоднократно отказывалась переводить доходы от продажи нефти ЦБЛ, ссылаясь на отсутствие подотчетности о том, куда именно уходят эти деньги, и выразила готовность сделать так только в случае, если будет сформировано правительство национального единства. В том числе благодаря таким действиям NOC политический вес ее главы Мустафы Саналлы заметно возрос, позволив ему стать необходимым актором будущего политического устройства Ливии.

С точки зрения долгосрочных перспектив нефтегазовой отрасли Ливии то обстоятельство, что месторождения вновь заработали и терминалы вновь открылись, является положительным развитием событий. Более того, каждый месяц простаивания скважин отрицательно сказывался на качестве самой нефти, приведя к появлению сульфаторедуцирующих бактерий, которые превращают ионы сульфатов в крайне коррозионный сероводород. С учетом всех обстоятельств следует сказать, что, вне всякого сомнения, возвращение Ливии на мировые рынки породит множество проблем, разногласий и конфликтов, но в то же время это порой хаотичное, порой чрезмерно эмоциональное сосуществование в разы лучше, чем горячий конфликт и простаивающие скважины.

Виктор Катона

РОССИЯ И ИТАЛИЯ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с послом Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние двусторонней торговли, а также вопросы сотрудничества в области авиации и вертолетостроения, металлургии, перспективы введения на пространстве ЕС «трансграничного углеродного налога».

Отдельное внимание уделили перспективам локализации производства итальянской сельхозтехники в России с использованием механизма специнвестконтракта. Глава Минпромторга России подчеркнул, что главной задачей Министерства на этом направлении является локализация перспективных технологий.

Ожидается, что победители конкуров на заключение СПИК будут объявлены до конца апреля 2021 г.

Кроме того, Денис Мантуров и Паскуале Терраччано обсудили участие итальянской делегации в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» 6-9 июля 2021 года. Напомним, в нынешнем году Италия будет страной-партнером российской выставки.

Русский - значит воин

архетип мужчины и подвиг служения

Анна Ганшина

Похоже, мы покорно ждём положенные тридцать лет и три года, когда спящий богатырь проснётся и выкинет из нашей страны всех, кто желает нам смерти и зла. Всех тех, кто пока безнаказанно орудует в реальности и в виртуале: в газетах, блогах, на экранах ТВ. И под видом борьбы с нашими недостатками, с нашими ворами и с нашими негодяями пытается уничтожить нас самих и наши духовные основания.

Надеюсь, ждать осталось недолго, но пока ждём, хотелось бы понять, что есть русское мужское начало – русский герой. Описать его довольно трудно, как и всё русское, так как меня давно мучает ощущение, что русская идея принципиально невербальна, что мы люди не Логоса, а Голоса, и свои смыслы выражаем в песнях и прочих неконцептуальных вещах… Ну например, одна песня про коня, там где «…златая рожь да кудрявый лён. Я влюблён в тебя, Россия, влюблён», говорит больше о национальной идее, чем сотня высокоумных страниц, особенно когда её поёт монастырский или военный хор. Но попробуем, пусть субъективно.

Казалось бы, каждому времени – свои герои. Но нет, так как наша история абсолютно целостна, то и герой наш в основе своей, всегда один и тот же.

Об истории важно. Наша история кажется, во-первых, разорванной и хаотичной, каждый раз отрицающей саму себя: то откажемся от язычества ради христианства, то отречёмся от христианства ради атеизма, то предадим коммунизм ради капитализма. И все символы – вперемешку: триколор, черно-жёлтый имперский флаг, двуглавый орёл, герб СССР, красное знамя победы, гимн СССР, Боже царя храни, атеизм, кресты и храмы. Памятники то сносим, то ставим заново, то милиция, то полиция, то Сталинград, то Волгоград, то Петербург, то Петроград… Наша история, во-вторых, кажется полной подражания. То греки, то петровские реформы, то франкофильство, то англофильство, то еврейско-немецкий марксизм, то кто-то ринется в Индию, и мы получим рерихов, то секты, то либерализм, то капитализм… И причём мы в этом последовании становимся «правовернее папы римского»…

А если это не подражание, а изучение идеи, но не в теории, а на практике, в применении? Мы не теоретики. Мы не будем идею изучать в безопасных университетах, мы её будем делать, причём до конца и смотреть, что из неё получается. Мы думаем поступками и всегда в крайних актах. Проба, по Достоевскому. Так как драматичны.

И наша история абсолютно целостна в этих пробах – это развёртывание нашего характера во времени. Каждый скачок и драматическая перипетия – это скачок роста и опыта, и поэтому все символы работают. Преодолевая препятствие, мы получаем его силу.

Мы проходили каждый раз через смерть и возрождение и нам не за что каяться, как того требуют от нас чужие, и отрезать от своей истории куски. Мы за всё платили страданием. Они своей ненавистью и бесконечным требованием от нас оправданий только отнимают наше время. Это не их компетенция.

(Это вопрос критериев, вопрос – кто судья? почему они уверены в своём праве нас судить? на каком основании?) Это Богу виднее.

Поэтому это не умозрительные теории, а самый подлинный жизненный опыт, который пишется кровью. И поэтому у нас нет мёртвых. С нами – все, все наши святые, все герои, и все негодяи, и все предатели, и все враги, это – драма, где одно было невозможно без другого.

Теперь, похоже, мы исчерпали все пробы и нам нужно определиться в своей чистой самости, нам нужно, более не подражая никому, становиться самими собой. А это самая увлекательная задача на Земле. Как мы всё нами пережитое соединим? У нас есть четыре достижения и основания, которые – суть одно. Традиция, Империя, Православие и Красный проект (как социальное и техническое рациональное новаторство, как единый общенациональный прорыв к космосу и справедливости). У нас пока не было лишь соединения их в одно целое. Как? Вверх. Если четыре точки лежат на плоскости, то пятая, их соединяющая, лежит в трёхмерном пространстве, как вершина пирамиды. И я думаю, это ещё не финал геометрической конфигурации…

А теперь посмотрим на героев каждого из четырех оснований. Сначала о Традиции. Православное и русское – понятия крайне близкие, но не тождественные. И православное чуть больше русского (у нас есть православные братья), и русское чуть больше православного (вся дохристианская славянская традиция). Но область пересечения очень велика.

Герой Традиции обычно описывается в героическом эпосе. Допустим, финну, если ему захочется почувствовать себя «чисто финном» – достаточно прочесть Калевалу. И мельница Сампо – есть мельница Сампо для любого финна, пусть он протестант, католик или атеист. Свой эпос есть у калмыков, якутов, башкир, грузин, осетин, персов, греков, французов, немцев, англичан, индусов… А у нас былинные богатыри, славянский Ирий, змеи-горынычи, кащеи бессмертные, магические медведи и прочие образы – ещё неразгаданная тайна и сон, но не актуальное слово, которое нам так необходимо. Хотя образ богатыря вполне отчетлив – природно могучий, душевно ясный, архетипичный.

Но рыцарь невозможен без дракона. Историческая память в этой точке сохраняет татаро-монгольское нашествие.

Герои Православия – святые, монахи и старцы. По сути – воины. Потому что именно они ведут то, что называется «брань духовная» и нам, обычным людям, невидимая и непонятная. Существуют разные виды духовных подвигов, разные пути святости: есть преподобные – это подвиг монашеского пути и аскезы, есть бессребреники, благоверные, мученики и великомученики, равноапостольные, святители, страстотерпцы, юродивые… Их жития – это удивительные, потрясающие душу и воображение истории. Вот преподобный отец Серафим Саровский тысячу дней и тысячу ночей провёл в подвиге столпничества на каменном валуне. Зачем, спросит кто-то? Тот, кто не понимает, даже не может себе представить, что он теряет от этого непонимания… И что в реальности делает человек, совершая подвиг такого рода. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом с рук. По словам самого отца Серафима, этот медведь постоянно приходил к нему… А воспоминания Бердяева об атмосфере Печерска, как о смеси монашества и воинства, о старой военно-монашеской России, очень мало подвергшейся модернизации… И Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, написавший в 1908 году: «Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу!»

И следующий антагонист, следующее нашествие в памяти всплывает – западное, шведское, польское… Враги созидают нас в своем стремлении нас разрушить.

Герои Империи и Красные герои, как ни странно, очень близки. Мужчины XVIII века и мужчины 20-х годов ХХ века – по ощущению, очень похожи: молодые, но быстро взрослеющие, коротко живущие, яростные, с быстрыми карьерами, взлётами и падениями… Но зрелый тип мужчины и героя ясно сформировался в ХIX веке и в середине ХХ. Это человек государственный и военный, даже если он штатский, человек служения, берущий на себя ответственность за Родину, за землю, за своих и чужих. Это человек внешне сдержанный, но внутри пылкий и страстный.

Вообще для нас Россия – и земля, и мать, и женщина, и сестра, и дитя. И одновременно – Отечество: мы присягаем служить Богу, Царю и Отечеству. Вот эта смесь любви и долга, долга любви, если хотите, и составляет наше отношение к Родине.

Как описать особенный профессионализм ХIХ и начала ХХ века? Кожаные ремни, ятъ, бинокли, концессии, всё разумно, Российская Империя, Большая Игра, запад есть запад, восток есть восток, железные дороги, техника особой красоты, в которой функции ещё смешаны с орнаментом. Цельное мышление. Мышление открытиями и практическим применением, телеграф, электрические машины. Строгий промышленный разум, литература, поэзия... Всё несет в себе некую законченность и, так сказать, по-новому технологичную средневековость изделия, как самодостаточной вещи. Смесь познания и служения. Вот, например, в Императорском Русском географическом обществе (ИРГО), созданном в 1845 году, было много военных – цели ученых и военных часто совпадали, по сути – военная разведка… Но и профессионализм советский 30-40-50-х – заводы, наука, космос, архитектура, полярники, моряки, лётчики – абсолютно стилистически целен. Здесь уже в исторической памяти нашествия французское и немецкое… Русско-турецкие войны, русско-японские, кавказские, Афганистан – всё в памяти тоже, но более глубоко, более лично.

И опять бесконечный ряд: генерал Ермолов с его словами: «Никогда неразлучно со мной чувство, что я Россиянин», командир брига «Меркурий» Александр Казарский, почвовед Василий Докучаев, купец Верещагин, брат художника, создатель вологодского масла, геолог Обручев, купец Иннокентий Сибиряков, раздавший миллионы и ушедший монахом в Афон… И так естественно дальше: маршал Жуков, геолог Билибин – золотой Моцарт Колымы, физик Флёров, конструктор танков Духов, чья «конструкторская гениальность врождённа», директор колхоза Кирилл Орловский, летчик Коккинаки – и таких людей сотни и тысячи… Составить бы их список, ведь национальная идея может быть конкретной, то есть проявленной в реальных людях. В людях нормы и образца, в которых, несмотря на их биографическую конкретность, этот образец проступает неуловимо.

И если у нас единая история – то все в этом одном непрерывном ряду, и мы свободно можем брать всё лучшее. У нас могут быть одновременно и Военно-историческое общество, и ДОСААФ, и полковой священник, и самолёт "Илья Муромец" – одно другому совершенно не противоречит.

Русский – всегда солдат, даже если он штатский, потому что война и беда всегда рядом. Но любая война – холодная ли, горячая ли, нашествие или информационная война – в первую очередь брань духовная. Отсматриваю однажды видеоматериалы к фильмам, обычные кадры обыденной жизни – и меня вдруг поразила мысль, что все эти странные спившиеся мужики в спальных районах – это солдаты без войны, они абсолютно честны, простодушны, романтичны, тверды, но им нечего делать в мирной жизни. Но если бы надо было выбирать, с кем идти умирать, – я, не раздумывая, предпочту их любому офисному интеллигенту. Они экзистенциально бесстрашны, как самураи. Русский – всегда способен к прямому боестолкновению, и кулачный бой – это не глупость, а готовность отвечать за свои слова в самом прямом и грубом смысле. Давайте не будем лицемерить, просто посмотрим на фильмы, которые мы так любим, и на классическую сцену кульминационной драки протагониста и антагониста на заброшенном заводе.

Интересно, что как только в России просыпается героическое мужское начало, так сразу начинаются крики «не сметь, не имеете права!» И это странно, по-моему. При всей силе наших медвежьих объятий, при всей нашей радостной лихости – «Мы – русские. Какой восторг!» – в нас всегда очень много любви и ответственности…

Итак, если собрать всё вместе – базовые свойства русского героя – сила природная (опыт Традиции), сила духовная (опыт Православия), служение Отечеству (опыт Империи и СССР). Но есть ещё одна вещь, о которой не говорят – это чистая и целомудренная мистическая любовь к России. Да, говорить об этом вслух нельзя, но… Лучше всех об этом проговорился Борис Савинков в романе «Конь вороной»: «Россия – Ольга, Ольга – Россия. Если не будет Ольги, моя влюблённость в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги – всё равно что влачиться с Ольгой в изгнании, – влачиться на "поломанных крыльях", дрожа и "прижавшись к праху"».

Вот его-то мы и ждём всегда. А уж на этой основе существует в нашем сознании миллион дорогих сердцу оттенков: и весельчаки в стиле Крючкова, и аристократические разведчики в стиле Тихонова, и волевые типажи в стиле Ульянова, и романтические гопники в стиле Бодрова, и мизантропические романтики в стиле Даля, и настоящие мужики в стиле Высоцкого, и физики в стиле Баталова, и лирики, и комики…

P.S. Последний вопрос: а что изменилось сейчас, в ХХI веке, в компьютерном, информационно-постинформационном, постпостмодернистском мире с его смартфонами, ризомами, дискурсами, трансгуманизмами, биотехнологиями, экономиксами, социальной инженерией, мягкой силой и прочими штуками? А ничего. Это рябь на воде, для глубинных течений и смыслов никакого значения не имеет. Нашествия нынешнего никто не отменял – и компьютер может работать на пользу Богу, Царю и Отечеству.

Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции Спутник V будет организовано в Италии в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компании Adienne Pharma&Biotech.

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов с энтузиазмом относящихся к Спутнику V, которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве Спутника V в Италии», - приводит ТАСС слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Производство Спутника V в Италии может начаться уже в июне, до конца года количество произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз. По словам главы фонда, до конца марта РФПИ объявит о 20 проектах сотрудничества в 10 странах, включая Италию. В частности, сегодня фонд обсуждает сотрудничество с Германией и Францией.

В начале марта стало известно о начале экспертизы вакцины Спутник V европейскими регуляторами: EMA проведет оценку соответствия вакцины Спутник V установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. При этом ряд европейских стран уже зарегистрировали Спутник V на своей территории.

Евгений Кузнецов: "офисный планктон" через 20 лет останется без работы

Курс биткоина бьет рекорды. Покупать или продавать? Когда биткоин "лопнет"? Что ждет человечество через 20 лет? Кому стоит опасаться, что его на работе заменят роботы? Нужно ли бояться создания искусственного интеллекта, а также когда человечество выйдет за пределы Солнечной системы – во второй части интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

– Что будет происходить в экономике? Чем будут расплачиваться люди через 20 лет: биткоинами, крипторублями или крышечками от газировки?

– Цифровые деньги вытеснят бумажные, это однозначно. Мы движемся к тому, что наш кошелек – это мы, а гаджеты – это лишь доступ к кошельку в любой части света.

Вся экономическая субъектная деятельность рано или поздно перейдет на смарт-контракты. Любые финансовые действия будет осуществляться мгновенно, их невозможно будет взломать или фальсифицировать. Это будет удобнее, чем современная экономика. Переход займет лет 10-20, потому что финансовые институты консервативны. Они будут сопротивляться до последнего.

Что касается биткоина, то это не цифровые деньги, это цифровое золото. Золотом тоже можно расплачиваться, но неудобно. Как и биткоин золото добыто, хранится и растет в цене. Рост стоимости биткоина зашит в его математику. Примерно каждые два года происходит удвоение стоимости энергии, необходимой для выработки одного блока. Раз в два года стоимость биткоина автоматически должна вырасти. Если биткоин будет расти, как он растет сейчас, то через 10 лет он потребует энергию всего мира на выработку одного блока. То есть для его роста есть ограничение – он блокируется ценой энергетики. Другой риск, что поскольку биткоин построен на взламываемой архитектуре, то через какое-то время он может быть взломан и обесценится. Но до того момента на нем можно будет сделать огромные капиталы. Но как в судьбе любого инвестора, главное – вовремя выйти. Когда-то биткоин "лопнет", но это произойдет не через год и не через два.

– В большинстве фантастических фильмов мы видим, что вместе с людьми сосуществуют, другой вопрос мирно или нет, роботы. Но пока кроме робота "Федора" никто на ум не приходит. И даже в Японии роботы не повсеместны, а диковинка.

– В отношении роботов я тезис оспорю. В России роботы развиваются не хуже, а местами даже лучше, чем в целом в мире, только это не те роботы. Роботы могут быть механическими, а могут быть цифровыми.

Возьмем для примера промышленных роботов. Здесь мы бесспорно отстаем. Если в Южной Корее и Сингапуре в 2016 году насчитывалось по 700-800 роботов на 10 тысяч сотрудников, то в России на такое же количество работников приходилось всего три робота. С механикой у нас плохо.

Еще один тип механических роботов – антропоморфные. Спасибо Boston Dynamics, которые показали, что роботы могут двигаться как человек. Но до создания настоящего антропоморфного робота далеко, и на самом деле не очень понятно, а нужно ли двигаться в этом направлении. Специализированные роботы лучше походят для выполнения конкретных задач, чем человекоподобные. Кроме того, не стоит забывать о так называемой "Зловещей долине", когда у людей вызывают страх и неприязнь роботы, выглядящие и действующие как человек.

Третий тип – цифровые роботы. С ними в России все в порядке. Здесь мы находимся на мировом уровне, а местами и опережаем его. Кто эти "цифровые роботы"? Это роботы из колл-центров, это поисковые машины.

Сейчас нельзя представить сферу, в которой бы отсутствовали роботы. На горизонте 20 лет они займут приличное число рабочих мест. Например, скоринговые услуги делают аналитиков бессмысленными. "Цифровые роботы" заменят бухгалтеров, юристов. Такие ситуации происходили и раньше, когда ручной труд заменяли станками. В этот раз проблема в том, что изменения произойдут внутри одного поколения. Очень многим людям в середине своей профессиональной карьеры придется начать переучиваться. Это будет очень тяжело.

Основная проблема заключается в том, что лучше всего роботы заменяют людей в среднем уровне квалификации. То есть в рутинном труде. Это не только сборка на конвейере, но и работа в офисе. Именно в этом сегменте работает большинство населения. Получается, что людям либо надо будет увеличивать свой уровень образования, либо уменьшать. А если уменьшать, то будет падать уровень жизни.

Скорее всего, в качестве компенсации в нашу жизнь придет много новых профессий, связанных с сервисом человек-человек. Вся экономика перераспределится. Этот процесс уже идет. Я вижу массу людей, которые с позиций менеджеров уходят на позиции кучеров.

– Какие еще профессии будут заменены роботами?

– До половины всех офисных работников, так называемые "менеджеры". Те, кто занимаются продажами, поставками, тендерами. Половина "офисного планктона" не найдет себе место. В предыдущие десятилетия люди с заводов уходили в офисы, а сейчас им предстоит уйти еще куда-то. В органическое фермерство, в коучинг, микротеатры, в домашние детские сады. Если сейчас в лучших школах Москвы на одного учителя приходится 15 учеников, то будет пять. Профессия учителя снова станет востребованной и уважаемой.

– Многие помнят, как в 2006 году президенту был задан вопрос об огромных человекообразных роботах. Что изменится в армии с постепенной роботизацией, с приходом беспилотных летательных аппаратов, сухопутных и морских дронов?

– Армия всегда примеряла на себя все технологические новинки. И естественно, что роботизация армии – это активно идущий процесс. Пусть железки ломают другие железки. Но не очень хочется, чтобы железки убивали людей. Это одна из проблем, потому что на эту тему нет никакого глобального консенсуса. Есть движение о запрете летального роботизированного оружия, но ни одна крупная страна эту идею не поддержала и не будет этого делать.

Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий. Следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя.

Это меняет тысячелетний подход к государству как сообществу людей, к тому, что чем больше людей, тем государству лучше с экономической и военной точек зрения – больше рабочих рук и больше потенциальных солдат. Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами, – к такому мы еще просто не готовы.

Но больше всего я боюсь того, что военные по традиции будут стремиться использовать новое вооружение. Особенно, если речь идет о вооружении, обеспечивающем ультимативное превосходство. Американцы это наглядно продемонстрировали, испытав ядерное оружие в Японии, когда в этом не было острой необходимости.

Предполагаю, что количество потерь среди военных при более массовом применении роботов будет падать, но боюсь, что в ближайшие 20 лет количество самих боестолкновений и войн может только вырасти. Неизвестно, не приведет ли это к росту потерь среди мирных граждан.

– С робототехникой непосредственно связано создание искусственного интеллекта. Многих это пугает. Несет ли угрозу искусственный интеллект?

– Есть прогнозы, что сравнимый с человеческим интеллект появится к 2045 году. Сопоставимый интеллект – это уже очень серьезно. То есть некоторые государства станут мощнее. Кто-то за счет этого обретет невиданную силу, а кто-то, не получив таких технологий, останется на месте. Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070-й год. В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас.

– Нужны ли ему будут люди?

– Как показывает эволюция, менее развитые формы великолепно находят себе место в экосистемах более развитых форм. Например, домашних животных сейчас во много раз больше, чем если бы они жили в дикой природе. Поэтому при разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать. Моя гипотеза заключается в том, что если сверхинтеллект появится, то человек этого просто не поймет. Мы будем замечать в жизни определенные процессы, которые сделают жизнь заметно лучше, но как и почему это происходит, осознавать не будем. Это будет похоже на влияние высшей силы.

Конечно, это не единственный вариант будущего. Возможны и альтернативные сценарии. В истории было несколько случаев, когда цивилизация подходила к моменту технологического прорыва и на этом разваливалась. Мы все помним про крах Рима, аналогичная ситуация была с Китаем, который сам затормозил свое развитие, известна катастрофа бронзового века, когда Хетты, Ассирия и Египет создали глобальную цивилизацию, но затем последовали сотни лет темных веков и отсутствия технического прогресса. Я призываю не сбрасывать такой вариант со счетов.

– Если на Земле будет "хозяйничать" сверхразум, остановится ли экспансия человечества в космос?

– Про космос я могу говорить бесконечно. Еще 30 лет назад я для себя придумал такое понятие как "сфера достижимого". Каждый раз, когда человек увеличивает сферу мира, до которой он может технически дотянуться, у него происходит скачок в сознании. Это очень заметно по детям. Если ребенок умеет только лежать на спине – это одно, только он перевернулся на живот – у него произошел скачок в когнитивных способностях, встал на ноги – очередной скачок. Нам для того, чтобы интеллектуально развиваться, необходим все больший объем мира, доступный для изучения. Мы обречены на расширение, это зашито в наши гены. Мы вышли из Африки и заследили весь мир. Расширяться дальше некуда, поэтому естественно, что озвучиваются планы о переселении на другие планеты. В том или ином виде, как в анекдоте – тушкой или чучелом, но человек отправится на другие планеты. Будет ли он при этом командовать, или командовать будет искусственный интеллект, тут я боюсь прогнозировать. Главное отличие человека от роботов – возможность принимать решения в отсутствие какой-либо информации. Самообучаться с нуля роботы еще не умеют. Возможно это качество человека пригодится при взаимоотношениях со сверхинтеллектом. Ему человек будет нужен при исследовании космоса как источник новых идей, решений. Тогда машины будут идти не впереди, а вместе с людьми.

– Как будет идти освоение космоса, если мы говорим о текущих тенденциях?

– Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий – это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу – горизонт 30-50 лет. Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг – выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60 процентов до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды.

ArcelorMittal повышает цены на стальные рулоны второй раз за неделю

Как сообщает Argus Media,4 марта ведущий производитель стали в Европе ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон.

В настоящее время завод официально нацелен на €800 за тонну в северо-западной Европе, а также второй раз за неделю повысил предложениена оцинкованный рулон до €920 за тонну.

Холоднокатаный рулон также был снова увеличен до примерно €900 за тонну.

Только в прошлую пятницу комбинат повысил цены на рулоны на €20 за тонну.

В Италии завод планировал закрепить цену в €780 за тонну для г/к рулона.

Как известно, за последние две недели или около того ситуация на рынке изменилась, от покупателей, ожидающих более низких уровней, до паники по поводу доступности, при этом большинство отечественных производителей сейчас заявляют о поставках в третьем квартале или полностью отказываются от них.

Манифест Великого Пробуждения

Имперский Ренессанс против «Большой Перезагрузки»

Александр Дугин

Часть 1. Great Reset

5 пунктов принца Чарльза

В 2020 году на форуме в Давосе его основатель Клаус Шваб и Принц Чарльз Уэльский провозгласили новый курс человечества «Great Reset», «Большая Перезагрузка».

План, озвученный Принцем Уэльским, состоит из 5 пунктов:

1. Захват воображения человечества (так как изменения случаются только тогда, когда люди действительно их захотят);

2. Восстановление экономики после пандемии Covid-19, что должно привести к началу «устойчивого развития». Необходимо изобрести иные устойчивые производственные структуры, нежели те, которые оказали зловредный эффект на окружающую среду планеты;

3. Переход к экономике без использования нефти на глобальном уровне. Добиться этого следует с помощью критического влияния на цены на нефть с целью достижения устойчивости рынка;

4. Наука, технологии и инновации должны получить новый импульс развития. Человечество стоит на пороге радикального прорыва, который изменит все наши представления о том, что возможно и что выгодно в контексте устойчивого будущего;

5. Необходимо изменить структуру баланса инвестиций. Следует увеличить долю «зеленых инвестиций» и создать рабочие места в области «зеленой энергии», циклической экономики и био-экономики, развивать эко-туризм и «зеленые» публичные инфраструктуры.[1]

Термин «устойчивое» (sustainable) является важнейшим концептом «Римского клуба» – «устойчивое развитие». Эта теория основана на другой теории – «пределов роста», согласно которой перенаселение планеты достигло критической черты (что подразумевает необходимость сокращения рождаемости).

Тот факт, что слово «устойчивое» используется в контексте пандемии Covid-19, что, согласно некоторым аналитикам, и должно привести к сокращению населения, вызвало значительную реакцию в мировом масштабе.

Основной смысл «Большой Перезагрузки» сводится к:

управлению сознанием населения в глобальном масштабе, что лежит в основе «cancel culture» – введения цензуры в сетях, подконтрольных глобалистам (пункт 1);

переходу к экологической экономике и отказе от индустриальных структур Модерна (пункты 2 и 5);

вступлению человечества в 4-й экономический уклад (ему была посвящена предыдущая встреча в Давосе), то есть постепенной замене рабочей силы киборгами и внедрение развитого Искусственного Интеллекта в глобальном масштабе (пункт 3).

Основная идея «Большой Перезагрузки» – это продолжение глобализации и укрепление глобализма после серии неудач: консервативного президентства антиглобалиста Трампа, роста влияния многополярного мира – прежде всего Китая и России, подъема исламских стран Турции, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии и выхода их из-под влияния Запада.

На Давосском форуме представители глобальных либеральных элит декларируют мобилизацию своих структур в преддверии столь желательного для них президентства Байдена и победы в США демократов, управляемых глобалистами.

Имплементация

Маркером глобалистской agenda становятся слова песни (Jeff Smith) «Build Back Better» («Построим снова и ещё лучше» – лозунг предвыборной компании Джо Байдена). Имеется в виду, что после серии неудач (таких, как тайфун или ураган Катрина), люди (имеется в виду, глобалисты) отстраивают свои инфраструктуры еще лучше, чем было прежде.

«Большая Перезагрузка» – «Great Reset» – начинается с победой Байдена.

Мировые лидеры, главы крупнейших корпораций – Big Tech, Big Data, Big Finance и т. д. – объединились и мобилизовались, чтобы победить своих оппонентов – Трампа, Путина, Си Цзиньпина, Эрдогана, аятоллу Хаменеи и других. Началом стало вырывание победы у Трампа с использованием новых технологий – через «захват воображения» (пункт 1), введение цензуры в интернет и махинаций с голосованием по почте.

Приход Байдена в Белый дом означает, что глобалисты переходят и к дальнейшим пунктам.

Это должно затронуть все области жизни – глобалисты возвращаются к тому месту, где их остановил Трамп и другие полюса поднимающейся многополярности. И здесь контроль над сознанием (через цензуру и манипуляции с социальными сетями, тотальным слежением и сбором данных обо всех) и внедрение новых технологий играют ключевую роль.

Эпидемия Covid-19 дает для этого основания. Под предлогом санитарной гигиены «Большая Перезагрузка» рассчитывает резко изменить структуры контроля мировых глобалистских элит над населением земли.

Инаугурация Джо Байдена и уже подписанные им указы, отменившие практически все решения Трампа, означают, что план начал приводиться в действие.

В своей речи, посвященной «новому» курсу внешней политики США, Байден фактически озвучил основные направления глобалистской политики. «Новым» – да и то лишь отчасти – этот курс может казаться только по сравнению с курсом Трампа. В целом же Байден просто анонсировал возврат к прежнему вектору:

постановку глобальных интересов выше национальных;

укрепление структур Мирового Правительства и его филиалов в виде глобальных наднациональных организаций и эконмических структур;

укрепление блока НАТО и сотрудничество со всеми глобалистскими силами и режимами;

продвижение и углубление демократических перемен в мировом масштабе, что на практике означает:

1) эскалацию отношений с теми странами и режимами, которые отвергают глобализацию – прежде всего с Россией, Китаем, Ираном, Турцией и т. д;

2) усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке, в Европе и Африке;

3) распространение нестабильности и «цветных революций»;

4) широкое применение практики «демонизации», «деплатформирования» и сетевого остракизма (cancel culture) в отношении всех тех, кто придерживается точки зрения, отличной от глобалистской (как за рубежом, так и в самих США).

Таким образом, новое руководство Белого Дома не просто не демонстрирует ни малейшего желания вести с кем бы то ни было равный диалог, но лишь ужесточает свой собственный либеральный дискурс, не терпящий никаких возражений. Глобализм прочно вступает в тоталитарную фазу. А это делает более чем вероятной возможность новых войн – включая повышенный риск Третьей мировой.

Геополитика «Большой Перезагрузки»

Глобалистский «Фонд Защиты Демократий» (Foundation for Defence of Democracies), выражающий позицию неоконсервативных кругов США, совсем недавно выпустил доклад, содержащий рекомендации Байдену, где отметил, что такие Трамповские направления как:

1) усиление противостояния Китаю,

2) усиление давление на Иран

– положительны, и Байдену следует двигаться по этим осям во внешней политике.

Осудили же авторы доклада такие действия Трампа во внешней политике, как:

1) работу по дезинтеграции НАТО;

2) сближение с «тоталитарными лидерами» (китайским, КНДР и российским);

3) «плохую» сделку с талибами;

4) вывод американских войск из Сирии.

Таким образом, «Большая Перезагрузка» в геополитике будет означать сочетание «продвижения демократии» с «неоконсервативной агрессивной стратегией полномасштабного доминирования», что является главным вектором политики «неоконсерваторов». При этом, Байдену рекомендуется продолжать и наращивать противостояние с Ираном и Китаем, но основное внимание сосредоточить на борьбе с Россией. И для этого необходимо усиление НАТО и расширение американского присутствия на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Также, как и Трамп, Россия, Китай, Иран и некоторые иные исламские страны рассматриваются адептами «Великой Перезагрузки» как главные преграды на её пути.

Так экологические проекты и технологические инновации (прежде всего внедрение Искусственного Интеллекта и роботизация) сочетаются с ростом агрессивной военной политики.

Часть 2. Краткая история либеральной идеологии: глобализм как кульминация

Номинализм

Чтобы отчетливо понять, чем именно является в историческом масштабе победа Байдена и «новый» курс Вашингтона на «Большую Перезагрузку», следует окинуть взором всю историю становления либеральной идеологии – начиная с ее корней. Только в этом случае мы сможем по достоинству оценить всю серьезность нашего положения. Победа Байдена не случайный эпизод, а анонсирование глобалистской контратаки не просто агония провалившегося проекта. Все намного более серьезно. Байден и те силы, которые за ним стоят, воплощают в себе кульминацию исторического процесса, который берет начало еще в Средневековье, достигает зрелости в Новое время вместе с появлением капиталистического общества и сегодня доходит до своей последней стадии – теоретически намеченной с самого начала.

Корни либеральной (=капиталистической) системы уходят в схоластический спор об универсалиях.

Этот спор расколол католических богословов на два лагеря: одни признавали бытие общего (вида, рода, универсалии), а другие считали существующими только отдельные конкретные – индивидуальные вещи, а их обобщающие имена толковали как чисто внешние условные системы классификации, представляющие собой «пустой звук». Те, кто были убеждены в существовании общего, видового, опирались на классическую традицию Платона и Аристотеля. Они стали называть «реалистами», то есть признающими «реальность универсалий». Самым ярким представителем «реалистов» был Фома Аквинский и в целом традиция монахов-доминиканцев.

Сторонники того, что реальны только отдельные индивидуальные вещи и существа, стали называться «номиналистами», от латинского nomen, «имя». Требование «не двоить сущности» восходит именно к одному из главных защитников «номинализма», английскому философу Уильяму Оккаму. Еще раньше эти же идеи отстаивал Иоанн Росцелин. И хотя на первом этапе победили «реалисты», а учение «номиналистов» было предано анафеме, позднее пути западно-европейской философии – особенно Нового времени – пошли вслед за Оккамом.

«Номинализм» заложил основу будущего либерализма – и в идеологии, и в экономике. Человек здесь мыслился именно индивидуумом – и ничем больше, а все формы коллективной идентичности (религия, сословие и т. д.) подлежали упразднению. Также и вещь рассматривалась как абсолютная частная собственность, как именно конкретная отдельная вещь, которую было легко приписать как собственность тому или иному индивидуальному владельцу.

Номинализм возобладал прежде всего в Англии, получил широкое распространение в протестантских странах и постепенно стал основной философской матрицей Нового времени – в религии (индивидуальные отношения человека с Богом), в науке (атомизм и материализм), в политике (предпосылки буржуазной демократии), в экономике (рынок и частная собственность), в этике (утилитаризм, индивидуализм, релятивизм, прагматизм) и т. д.

Капитализм: первая фаза

Отталкиваясь от номинализма, мы можем проследить весь путь исторического либерализма – от Росцелина и Оккама до Сороса и Байдена. Для удобства разделим всю эту историю на три фазы.

Первая фаза заключалась во внедрении номинализма в сферу религии. Коллективную идентичность Церкви, как ее понимал католицизм (и в еще большей мере православие), протестанты заменили отдельными индивидуумами, которые могли отныне толковать Священное Писание, опираясь только на свой рассудок и отвергая любую традицию. Так многие аспекты христианства – таинства, чудеса, ангелы, посмертное вознаграждение, конец света и т. д. – были пересмотрены и отброшены, как не соответствующие «рациональным критериям».

Церковь как «мистическое тело Христа» была разрушена и заменена клубами по интересам, создававшимся по свободному согласию снизу. Это породило множество спорящих друг с другом протестантских сект. В Европе и в самой Англии, где номинализм дал самые основательные плоды, этот процесс был несколько сглажен, а самые яростные протестанты ринулись в Новый Свет и создали там свое общество. Так позднее, после борьбы с метрополией, появились США.