Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Патриарх и папа займутся имиджем Путина

Встреча главы РПЦ патриарха Кирилла и папы Римского Франциска сблизит Россию и Запад

Александр Братерский, Игорь Крючков, Владимир Дергачев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится на следующей неделе с главой Римско-католической церкви папой Римским Франциском. Первая за тысячу лет встреча глав двух христианских церквей пройдет на Кубе. Она улучшит не только отношения католичества и православия, но также и образ России на Западе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет встречу с главой католической церкви папой Римским Франциском на Кубе. Встреча пройдет на следующей неделе. Франциск совершит остановку на Кубе перед визитом в Мексику. Патриарх Кирилл будет на острове в рамках заранее запланированного визита по странам Латинской Америки.

Как рассказал журналистам 5 февраля председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, встреча глав православной и католической церквей планировалась давно. Она «станет первой в истории и ознаменует важный этап в отношениях между двумя церквями», подчеркнул он.

Куба рядом

Встреча на Кубе, где большинство верующих — католики, будет первой встречей высших иерархов главных мировых христианских церквей за последнее тысячелетие. Это место подходит для обоих духовных лидеров. Известно, что папа Франциск пользуется на острове большим авторитетом в связи с ролью католической церкви. У России, которую представляет патриарх Кирилл, сильные позиции на Кубе из-за долгой истории советской дружбы.

Этот остров — удобная «нейтральная территория», бывшая католическая колония, ставшая страной воинственного атеизма и советским союзником, рассказал «Газете.Ru» историк и религиовед Андрей Зубов. По его мнению, встреча патриарха и понтифика может стать ступенькой к восстановлению отношений России и Запада, ведь среди политиков, принимающих важные для мира решения, также есть много верующих.

Зубов напоминает: константинопольский патриарх встречался с папой Римским не раз, но московский — никогда. В Москве патриаршество было создано в XVI веке, и только тогда у русской церкви появилось формальное признание автокефалии от восточных патриархов. «Встреча — новая страница в истории русского православия. Она важна самим фактом встречи. Многие среди православных христиан России относятся к католикам негативно, и эта встреча смягчит взаимоотношения церквей», — поясняет религиовед.

Два предыдущих папы — Иоанн Павел II и Бенедикт XVI — планировали совершить визит в Россию, однако этого не произошло. Против визита активно возражало руководство православной церкви во главе с патриархом Алексием II из-за прозелитской деятельности католической церкви на территории бывшего СССР. Кроме того, отношения церквей омрачены и конфликтом грекокатолических униатов и православных на Украине, который обострился после распада Советского Союза и актуален до сих пор. Этот вопрос будет одним из приоритетных во время встречи Кирилла и Франциска, считает Зубов.

Другой важный вопрос — совместное заявление глав церквей по поводу геноцида христиан на Ближнем Востоке, в зоне действия запрещенного в РФ террористического «Исламского государства». Во время встречи патриарха Кирилла и папы Римского Франциска «по этому вопросу прозвучит голос почти всей полноты христианской церкви», отмечает Зубов.

По его словам, понтифик всегда проявлял интерес к встрече с главой православной церкви, хотел преодолеть трудности во взаимоотношениях и сблизить позиции.

Использовать Путина

Владимир Путин и Франциск встречались дважды. Первый раз — до украинского конфликта, в ноябре 2013 года, второй раз — уже после активной фазы войны на востоке Украины, в июне 2015-го. Оба раза российский политик традиционно опоздал: на 45 минут и почти на полтора часа соответственно. Франциск закрыл на это глаза и в 2013-м, и в 2015-м. Так же папа Римский проигнорировал и потоки критики в свой адрес со стороны немалой части западной общественности, которая воспринимает Путина как авторитариста, угрожающего безопасности в Европе.

Для Кремля встреча российского президента с Франциском была очень ценна с точки зрения имиджа, испорченного украинской проблемой. Понтифик принял Путина тепло, подарил ему медальон с ангелом, говорил о необходимости примирения в Донбассе и на Ближнем Востоке. Российский лидер, соответственно, получил поддержку, пожалуй, самого влиятельного духовного лидера на Западе. Это позволило снизить градус западной критики в адрес России.

Для Франциска Путин играл другую роль — одного из самых больших авторитетов православного мира. От внимания Ватикана вряд ли ускользнул скандал трехлетней давности, когда в ходе визита Путина на Валаам один из монахов местного монастыря поцеловал российскому президенту руку. Тогда политик замахнулся на монаха, видимо, от неожиданности. Однако этот жест продемонстрировал и все влияние отечественного лидера на православное сообщество России.

Спустя три дня после второй встречи с Путиным, 13 июня 2015 года, Франциск сделал важный шаг по сближению церквей, пообещав изменить традицию и начать отмечать Пасху по православному календарю, причем принятому именно в России.

Уступка Франциска повлекла за собой и шаг навстречу с российской стороны. 28 июня председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) объявил, что папа Римский Франциск и патриарх Кирилл намерены встретиться. Переговоры между РПЦ и Ватиканом шли в довольно быстром темпе, учитывая различия двух церквей. 21 октября Иларион встретился с понтификом в Ватикане. После митрополит Волоколамский провел переговоры с председателем папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Вероятно, тогда и был выработан окончательный план организации встречи глав церквей.

Здравствуй, сестра

Православная и католическая церкви считаются «сестринскими», однако отношения между ними обострились после распада СССР.

В СССР униатские грекокатолики (признают папу Римского, но соблюдают православный обряд) притеснялись властями. Ситуация изменилась в 1990 году, после встречи президента СССР Михаила Горбачева и папы Иоанна Павла II. Была разрешена регистрация униатских общин на территории тогдашней Украинской ССР. Однако процесс вышел из-под контроля, что привело к притеснению епархий Московского патриархата на Западной Украине.

После распада СССР между католиками и православными возникла еще одна проблема: католические миссионеры резко активизировали свою деятельность среди православных верующих на Украине. По словам митрополита Илариона, это и привело к перерыву в диалоге между церквями. В консервативных кругах РПЦ до сих пор распространено негативное отношение к католичеству.

Православный публицист, в прошлом лидер Российского христианского демократического движения Виктор Аксючиц считает, что сегодня проблема католического миссионерства на Украине стоит не так остро, как раньше. «Агрессивного прозелитизма сейчас нет», — утверждает эксперт. Действия униатов по-прежнему угрожают позициям РПЦ на Украине, говорит Аксючиц, однако это связано в большей степени «с агрессивной политикой украинского руководства по отношению к России».

От первой встречи патриарха Московского и папы Римского не стоит ждать больших прорывов в отношениях двух церквей, однако она крайне важна для отношений России и Запада, учитывая, что большинство населения Европы — католики, добавил эксперт.

Мистическая миссия

Стремление объединить католицизм и российское православие занимает мысли Святого престола с начала XX века не только по политическим, но и по религиозным причинам. Основание для этого — одно из влиятельнейших мистических преданий современного католицизма, так называемые три тайны Фатимы.

Это три пророчества, которые Дева Мария, как утверждают верующие католики, послала трем детям-пастушкам из португальской деревни Фатима в 1917 году. По их словам, Богородица передала им видения, в том числе о России, точнее об СССР. Ватикан разделил эти видения на три части и добавил к ним свои комментарии. Об СССР речь шла во второй тайне. Это пророчество, как считается, предупреждало о начале Второй мировой войны — если Россия не вернется в лоно христианства.

Понтификом, на которого это пророчество повлияло коренным образом, был Иоанн Павел II. В 1981 году фанатик выстрелил в него в толпе, практически в упор. Папе удалось спастись, поскольку в момент выстрела он наклонился к девочке, которая приветствовала его с иконой Девы Марии Фатимской в руках. Иоанн Павел II выжил и после того, как поправился, сообщил своим сторонникам: главное послание Богородицы — обратить Россию к Богу. Следующий понтифик, Бенедикт XVI, был не только правой рукой Иоанна Павла II, но и главным ватиканским комментатором пророчеств Фатимы.

Нынешний папа Франциск, очевидно, продолжает дело предшественников. Кремль, в свою очередь, тоже не против продолжить сближение с Ватиканом. Особенно теперь, когда его возглавляет понтифик, который заработал звездную популярность среди верующих христиан на Западе.

России грозит волна трудовых протестов

Эксперты фиксируют рост трудовых протестов

Андрей Винокуров, Владимир Дергачев

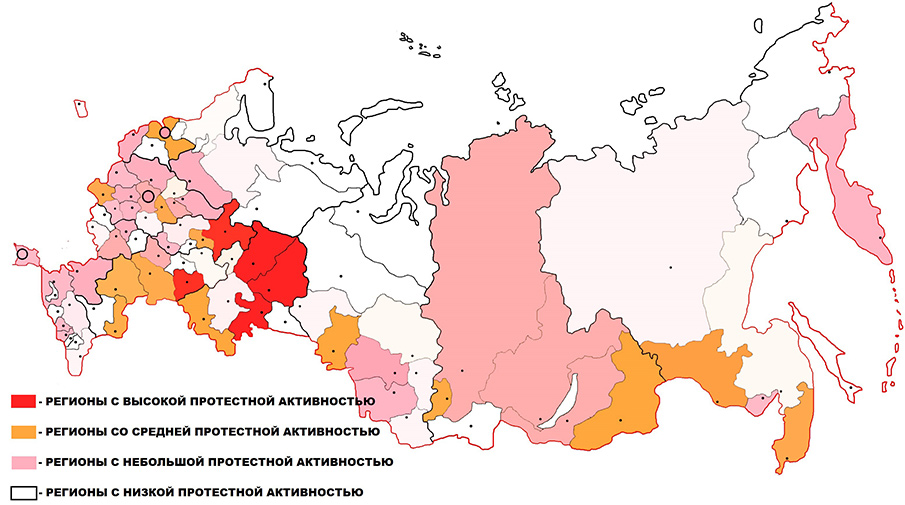

Согласно исследованию Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в 2015 году в России увеличилось число трудовых протестов. На фоне кризиса граждане стараются противостоять увольнениям, сокращениям и задержкам зарплат. Пока акции носят точечный характер, но эксперты прогнозируют увеличение социальной базы протестов: власти не удовлетворяют требования бастующих, что в перспективе ведет к политизации протестных акций.

Эксперты ЦЭПРа отмечают, что основной формой протеста сейчас стал «трудовой протест». Они носят точечный характер, но их количество и охват растут. Специалисты центра ссылаются на свой мониторинг, согласно которому в 2015 году зафиксировано на 40% больше трудовых протестов, чем в 2014 году, хотя уже и тогда цифры были рекордными.

В дальнейшем можно прогнозировать их нарастание за счет увеличения социальной базы недовольных граждан в условиях кризиса. «В 2016 году, учитывая ситуацию с бюджетом, можно ожидать дальнейшего урезания льгот и выплат, задержки зарплат бюджетникам и работникам предприятий, связанных с госзаказом, ухудшением социальной инфраструктуры», — говорится в докладе.

В 2015 году многие предприятия, в том числе градообразующие, провели или анонсировали сокращение своих работников. Производство сталкивается с потерей заказчиков, банкротством и закрытием. Исследователи ссылаются на пояснительную записку к проекту постановления правительства о распределении субсидий, подготовленную Минтрудом.

Согласно документу, к концу 2015 года более 2,2 тыс. организаций сообщили о сотрудниках, которые работают неполный день или находятся в отпуске по соглашению сторон. По сравнению с январем 2015 года их число выросло почти в два раза.

Это первая мотивация протестов, которую фиксирует ЦЭПР, и выливается она в митинги, забастовки, голодовки, подписание коллективных писем и обращений. Около 70 работников ОАО «Омсктрансмаш» объявили в августе итальянскую забастовку, аналогично поступили в ноябре и 100 человек с МУП «Тепловые сети» в городе Великие Луки. При таком методе протеста работник строго выполняет все инструкции и неукоснительно соблюдает правила, что ведет к замедлению производства и создает лишь видимость работы. Против увольнений протестовали также сотрудники Архангельского тралового флота (декабрь, Архангельская область), АО ЛУР (сентябрь, Приморский край), ЗАО «Дормаш» (декабрь, Орловская область).

Протесты против сокращения рабочих мест прокатились не только в производственной сфере. В прошлом году пикетами отметились преподаватели КамчатГТУ, а также сотрудники и студенты УрФУ, которые в июне организовали митинг против программы оптимизации работы вуза, предполагающей массовые сокращения и переход на почасовую оплату труда.

Еще одной причиной трудовых протестов стала задержка и невыплата заработных плат. Например, известно о задержке выплат сотрудникам МЧС в ряде регионов. От тех же проблем страдают учителя и работники здравоохранения. В Забайкальском крае профсоюз работников здравоохранения даже пригрозил массовым увольнением, если ситуация не улучшится.

В докладе приводятся примеры, когда с протестом выступали шахтеры, строители и работники транспортной инфраструктуры. Причем порой граждане переходят к самым радикальным формам протестных действий.

В Пензенской области был случай угрозы расправы над собой, в поселке Кудрово Ленинградской области рабочие строительной фирмы забрались на кран из-за невыплаты зарплаты, в Новосибирске строители, протестуя против задержки зарплаты, разгромили построенный объект.

По мнению экспертов ЦЭПРа, протестующие, как правило, нацелены на диалог с властью. Прежде всего, они апеллируют к региональным и особенно федеральным властям для решения своих проблем.

А вот представители государства, напротив, склонны полагаться на силовые методы решения вопросов и создание искусственных препятствий, рассчитывая на бездействие большинства населения. Также используется и метод блокады в СМИ. В качестве примера приводится история с дальнобойщиками, которые регулярно жаловались на то, что их протесты не освещают в прессе, а руководство федеральных каналов просто игнорирует их запросы.

Власти, как правило, говорят о необходимости «оптимизации» и развития рыночных отношений между государством и гражданами. Запрос о социальной поддержке они не услышат, и протестующие приходят к недовольству властью, в том числе и президентской. Происходит политизация неполитических протестов, считают в ЦЭПРе.

Так, например, на предприятии «АвтоВАЗагрегат» за исследуемый год прошла целая серия громких протестных акций. В частности, за сентябрь — ноябрь митинги работников собирали от 500 до 2 тыс. человек. «Сейчас есть призывы обращаться к президенту, правительству — все это пустое..., второй шаг — это обязательно потребовать открытых выборов», — приводятся лозунги бастующих в исследовании.

Инициаторами протестных мероприятий чаще всего становятся КПРФ и «Справедливая Россия». Коммунисты особенно упирают на акции, связанные с ухудшением социально-экономической ситуации и против ухудшения жизни «простого народа». Также партия поддержала протесты дальнобойщиков, связанные с введением системы «Платон». А «Справедливая Россия» провела серию митингов против взносов на капремонт.

В ЦЭПРе отмечают, что лозунги на социально-экономическую тематику звучат и в ходе мероприятий ЛДПР.

Порой в ходе протестных митингов возникает и кооперация между разными политическими силами. Так, в июньском митинге в защиту преподавателей и против оптимизации УрФУ принимали участие ПАРНАС и КПРФ (Екатеринбург).

Однако большая часть социально-экономических протестов возникает на фоне самоорганизации. «Роль политических организаций в социально-экономических протестах не так высока, когда дело касается локальных затрагивающих граждан проблем», — говорится в документе. Директор ЦЭПРа Николай Миронов поясняет, что периодически организаторами выступают профсоюзы, но не политические партии и движения.

Обычно они подключаются к протестной активности после ее начала, подхватывая повестку. Однако в условиях предстоящей думской кампании следует ожидать большей активности разных политических субъектов по поддержке протестных настроений. В условиях трудового протеста особенно востребована может оказаться левая повестка.

Пока практика показывает, что протестующие порой неохотно идут на контакт с политическими партиями, сомневаясь, что они смогут решить их проблемы. Например, далеко не все дальнобойщики готовы были прислушиваться к КПРФ в части организации своих действий.

Однако, считает Миронов, политизация протестов и их партизация — это все-таки разные вещи. По его словам, сейчас в стране чувствуется серьезный кризис доверия к политическим институтам, но он преодолим. Многие рассуждают: раз партии в Думе, то они могут повлиять на ситуацию, но не хотят. А по телевидению не уточняют, что решения принимает партия большинства и, вообще, многие опасаются популизма.

«Дальше придет осознание, что без организованной силы работать сложно.

Появится больше интереса к сотрудничеству с партиями, но будут искать реально оппозиционные и при этом сильные структуры. Так что шансы у партий возглавить протест увеличатся в зависимости от их результативности», — говорит политолог.

В этом году масштабных протестов можно не ждать — у страны остается запас прочности на 2016 год, уверен ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. По его словам, пока опасений у власти быть не должно — не появилось никаких новых политических сил, которые могут аккумулировать протест. А у президента остается большой ресурс, при котором серьезных претензий к нему со стороны народа не будет.

Громоотводом для Кремля от прямой критики традиционно остаются правительство и региональные власти.

«Акции социального протеста в регионах до поры до времени будут носить фрагментарный характер и не смогут объединить большее количество областей и людей, масштабироваться и политизироваться.

Что может стать детонатором и превратить количество в качество?

Например, стихийное бедствие, которое власть не сможет предотвратить, и в ситуации стресса начнется эскалация. А если власти начнут жестко протесты подавлять — это только приведет к ухудшению ситуации, — рассуждает Бызов. В общем, расслабляться власти рано, потрясений можно ожидать уже с 2017 года, считает он.

Индекс продовольственных цен ФАО опустился на рекордно низкую отметку за последние почти 7 лет

Несмотря на то, что Эль-Ниньо может серьезно повлиять на перспективы урожая, цены на все товары снизились в январе.

Индекс продовольственных цен ФАО упал в январе на 1,9% по сравнению со своим значением в декабре 2015 года, поскольку было зарегистрировано снижение цен на все виды включенных в Индекс товаров, причем самое значительное снижение продемонстрировали цены на сахар.

Индекс продовольственных цен составил 150,4 пунктов в январе, что на 16% ниже уровня, зарегистрированного год назад и показал самый низкий результат с апреля 2009 года.

Основными факторами, лежащими в основе затянувшегося падения цен на основные продукты питания, являются в целом обильное предложение сельскохозяйственных товаров, замедление мировой экономики, а также укрепление курса доллара США. В этом месяце ФАО также повысила прогноз по мировым запасам зерновых на 2016 год в результате снижения прогнозируемого потребления и повышения прогнозов на урожай.

Индекс продовольственных цен ФАО упал в январе на 1,9% по сравнению со своим значением в декабре 2015 года, поскольку было зарегистрировано снижение цен на все виды включенных в Индекс товаров, причем самое значительное снижение продемонстрировали цены на сахар.

Индекс продовольственных цен составил 150,4 пунктов в январе, что на 16% ниже уровня, зарегистрированного год назад и показал самый низкий результат с апреля 2009 года.

Основными факторами, лежащими в основе затянувшегося падения цен на основные продукты питания, являются в целом обильное предложение сельскохозяйственных товаров, замедление мировой экономики, а также укрепление курса доллара США. В этом месяце ФАО также повысила прогноз по мировым запасам зерновых на 2016 год в результате снижения прогнозируемого потребления и повышения прогнозов на урожай.

Индекс цен ФАО на сахар снизился на 4,1% по сравнению с декабрьским показателем. Это является его первым снижением после периода четырехмесячного роста, которое произошло вследствие улучшения прогноза на урожай в Бразилии, являющейся на сегодняшний день ведущим мировым производителем и экспортером сахара.

Индекс цен ФАО на молочные продукты снизился на 3% на фоне больших запасов в ЕС и Новой Зеландии и вялого мирового спроса на импорт.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 1,7% до 149,1 пунктов на фоне обильных мировых запасов и вследствие усиления конкуренции за экспортные рынки, особенно для пшеницы и кукурузы, а также укрепления доллара США.

Индекс цен ФАО на растительные масла снизился на 1,7%, главным образом, в результате падения цен на соевое масло вследствие сохранения его запасов в мире на достаточном уровне.

Индекс цен ФАО на мясо снизился на 1,1% по сравнению с его пересмотренным значением за декабрь, при этом цены на все категории мясных товаров падают, за исключением свинины, цены на которую оставались на стабильном уровне главным образом благодаря реализуемой в ЕС с января программе по компенсации затрат по хранению продукции из свинины.

Нестабильные ранние прогнозы на урожай 2016 года

Предварительные прогнозы относительно урожая зерновых в 2016 году носят разнонаправленный характер, в том числе из-за сохранения погодных условий, вызванных Эль-Ниньо, говорится в сводке ФАО «Предложение зерновых и спрос на зерновые», также опубликованной сегодня.

Прогноз на урожай был пересмотрен в сторону понижения для Южной Африки, при этом в ЮАР объем производства пшеницы может сократиться на 25%. Условия для урожая в целом благоприятны в Российской Федерации и Европейского союза, но зимние посевы сократились в Соединенных Штатах и Украине. Индия предположительно также сократит посевы пшеницы после плохих осадков в сезон муссонных дождей и осадков ниже средней нормы с октября.

Прогноз по производству риса на 2016 год вдоль и к югу от экватора представляется неясным вследствие то дефицита воды, то выпадения чрезмерных осадков.

Что касается сезона 2015 года ФАО повысила прогноз мирового производства зерновых до 2 531 млн тонн, что чуть выше декабрьской оценки.

Прогноз по производству пшеницы в Канаде и России и кукурузы в Китае, Канаде и Парагвае был пересмотрен в сторону повышения. ФАО также слегка повысила прогноз относительно мирового производства риса в 2015 году, в основном за счет более высоких прогнозов для Китая, Вьетнама и США.

В то же время ФАО понизила прогноз по глобальному спросу на зерновые в сезоне 2015/16 до 2 527 миллионов тонн, который будет на 0,8% выше, чем в предыдущем году.

Это отражает 2-процентное повышение спроса на пшеницу, в основном за счет повышения спроса на корма для скота в развитых странах и повышение на 0,3% спроса на кукурузу. Мировое потребление риса, согласно прогнозам, увеличится на 1,1%, сохраняя стабильный уровень мирового потребления на душу населения.

С учетом модернизации производства и снижения прогноза по потреблению мировые запасы зерновых прогнозируются на уровне 642 миллионов тонн в конце 2016 года - это выше чем на начало сезонов. Такой уровень предполагает устойчивое глобальное соотношение запасов к потреблению на уровне - 25%.

Однако наращивание запасов варьируется в зависимости от региона и сельскохозяйственной культуры. Заметное увеличение запасов пшеницы прогнозируется в Соединенных Штатах Америки, Европейском союзе и Китае, в то время как незначительное сокращение запасов ожидается в Канаде, Индии и Исламской Республике Иран. ФАО незначительно улучшила прогноз относительно запасов риса в мире в 2016 году по сравнению с декабрьским прогнозом. При этом объем переходящих запасов риса в мире может сократиться, поскольку прогнозируемых объемов производства в этом году будет недостаточно для удовлетворения ожидаемого потребления, главным образом за счет Индии и Таиланда, двух ведущих экспортеров риса.

Зачем кошмарить интернет-агрегаторов

Азат Примов

Максим Ликсутов пытается прекратить деятельность популярного онлайн-сервиса такси

Московские власти могут запретить ставший популярным сервис такси Uber. Это может произойти в том случае, если сервис не подпишет предлагаемое чиновниками соглашение. Об этом заявил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Основных претензий у чиновников две: сервис должен работать только с легальными таксистами и передавать данные по движению автомобилей по городу. В противном случае они грозятся обратиться в правоохранительные органы с требованием прекратить работу этого онлайн-сервиса такси на территории Москвы.

«К сожалению, федеральное законодательство четко пока не регулирует работу интернет-агрегаторов такси. Мы вынуждены заключать допсоглашения с компаниями. Очень рассчитываю на то, что и компания Uber, международная компания, уверен, стремящаяся работать в рамках закона, такое соглашение с нами подпишет. Думаю, что в ближайший месяц если решение будет, то соответственно [сервис работать] будет. Если нет, то у нас есть законное право и обязанность обратиться в правоохранительные органы и начать процедуру, связанную с запрещением деятельности», — сообщил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» Максим Ликсутов.

В законе № 69-ФЗ, регулирующем деятельность такси, нет обязательного требования о заключении неких соглашений с органами власти субъектов Российской Федерации. Так прокомментировал слова столичного чиновника президент Московского транспортного союза Юрий Свешников в прямом эфире «Коммерсантъ FM».

В данной ситуации хочется посоветовать господину Ликсутову заниматься своим непосредственным делом. Как представитель исполнительной власти, он должен следить за исполнением принятых законов, а не указывать столичным законодателям, что и как им делать. Несогласие с законами следует выказывать до их принятия в процессе обсуждения.

Важные решения, которые касаются большинства жителей Москвы или любого другого региона страны, должны приниматься после соответствующего публичного обсуждения и проработки в региональных парламентах, в данном случае в Мосгордуме, а также согласования с налоговыми и финансовыми службами, поскольку речь идет о налогооблагаемой базе и доходной части бюджета. Со многими инициативами так и происходит, для чего даже в столице создан специальный ресурс «Активный гражданин». Но для Департамента транспорта это как будто не указ: он пытается влезть и запретить. Запретами никогда нельзя заглушить рост нового, запрет — это в данном случае рецидив прошлого. Особенно сказанное касается бизнеса и его новых высокотехнологичных проявлений.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать частное такси через сайт или мобильное приложение. Задумывался как служба, дающая возможность подвезти за небольшие деньги попутчика или недорого доехать до места назначения. Сервис удобен для малообеспеченных категорий пассажиров. Дешевизна услуг сервиса объясняется тем, что водители Uber не платят налогов и легальным таксопаркам за ними не угнаться.

Услуги Uber доступны в семи городах России. В Германии и Испании сервис запрещен полностью, частично — в Италии и Франции. Официальные таксисты устраивали акции протеста против использования Uber в ряде крупных европейских городов. Протестовали и российские таксисты, но не так активно.

Тучи сгущаются над Uber не в первый раз. Еще до его прихода на российский рынок депутат от ЛДПР Александр Старовойтов обратился с письмом к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой заблокировать работу сервиса в России, чтобы он не вытеснил с рынка других таксистов.

В августе 2015 года Федеральная антимонопольная служба России проверяла сервис по просьбе Федерации автовладельцев России, которая обнаружила в его действиях «открытое пренебрежение к организационным и техническим основам, а также традициям безопасности легковых перевозок пассажиров». Тогда за компанию проверке подверглись также GetTaxi и «Яндекс.Такси».

Работу сервиса надо регулировать, отлаживать и улучшать в угоду потребителям, а не чиновникам, которые должны только исполнять законы и предписания. А, как показывает опыт, там, где появляется такой «регулятор», как Максим Ликсутов, начинаются проблемы, причем как для потребителя, так и для бюджета.

Небо свое — самолеты чужие

Юрий Сушинов

Почему российское небо оказалось закрытым для российских же «суперджетов»

Первая неделя февраля выдалась крайне «урожайной» для российских самолетостроителей. Свое намерение арендовать авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) подтвердил крупнейший французский авиаперевозчик Air France; тем временем один из египетских туроператоров уже подписал меморандум о поставке четырех аналогичных самолетов с опционом еще на шесть таких же машин.

Интерес иностранцев к SSJ100 связан с нуждами внутренней гражданской авиации, для которых эти самолеты, собственно, и создавались. А вот в России — где потребность в развитии региональных перевозок, пожалуй, выше, чем в любой другой стране, — российские же авиалайнеры практически не летают. Отечественные перевозчики по-прежнему предпочитают Boeing и Airbus, а те немногие «Сухие», которые все-таки попали в их авиапарк, по большей части простаивают на земле. Парадоксально, но хороший самолет отечественной разработки у себя на родине оказался ненужным.

Им бы в небо

Конечно, лайнеры семейства SSJ покупают и российские авиаперевозчики. Тот же «Аэрофлот», например, еще в 2011 году заключил контракт на поставку 30 «Суперджетов» и теперь планирует подписать соглашение еще на 20.

Формально спрос на отечественные самолеты есть. Согласно статистике, из 26 «Суперджетов», уже поступивших в распоряжение «Аэрофлота», ежедневно используются от 12 до 14. Примерно половина «Сухих» в парке авиакомпании просто стоят на приколе. При этом шесть самолетов, по данным за декабрь, в среднем не совершали более двух рейсов в сутки.

И от месяца к месяцу цифры практически не менялись. Только шесть лайнеров летали в среднем больше четырех раз в день, семь лайнеров — больше трех. Вот вам и спрос на «региональные» самолеты.

Спору нет, показатели среднего налета у аэрофлотовских «Суперджетов» более чем приличные для лайнеров, ориентированных на внутренние перевозки (14–15 часов в сутки). Но и летают они по самым длинным маршрутам. Например, рейсы из Москвы в Тюмень, в Уфу и в Челябинск выполняют именно «Сухие»; хотя на самом деле эти самолеты предназначены для ближнемагистральных перевозок. Получается, что их специально гоняют на дальние расстояния, чтобы создать хоть какую-то загрузку.

Небольшую часть «Суперджетов» «Аэрофлот» использует для рейсов в Таллин, Ригу и Вильнюс. Это как раз те расстояния, на которые, по идее, и должен летать региональный «Суперджет». Но таких рейсов у «Аэрофлота» крайне мало. И вряд ли в ближайшем будущем их станет настолько больше, что в Прибалтику полетят все 20 новеньких SSJ100.

Деньги из воздуха

В любом случае, картина получается странная. Не используя «Суперджеты» на региональных маршрутах, «Аэрофлот» вынужден искать уже купленным лайнерам работу на среднемагистральных линиях. Глава авиакомпании Виталий Савельев, впрочем, и не отрицает, что «если радиус позволяет машине летать, она используется в полном объеме», в том числе в рейсах за рубеж. Но ведь половина купленных «Суперджетов» все равно стоит у забора, даже несмотря на то, что с радиусом у них все в порядке.

При этом за каждым бортом закреплено по два-три экипажа, а зарплата одного пилота составляет примерно 300 тыс. руб. в месяц. Даже если самолет ни разу не взлетел, «Аэрофлот» должен тратить деньги и на содержание персонала, и на техобслуживание. А это, понятное дело, чистый убыток.

Между тем в ближайшее время авиакомпаниям придется серьезно пересмотреть свои расходы, поскольку объем госпомощи отрасли сильно сократится. Вместо 23 перевозчиков (как это было в 2015-м) субсидии получат лишь 18, а количество поддерживаемых из госбюджета маршрутов сократится с 124 до 108. Так что подъемом региональных перевозок здесь явно и не пахнет. Наоборот, эксперты уверены, что без субсидий внутреннее авиасообщение в стране вообще загнется.

Свадебный генерал

Кроме «Аэрофлота», в рядах российских перевозчиков не нашлось ни одного покупателя SSJ100. Государство, вложив миллиарды рублей в разработку отечественного авиалайнера и получив в самом деле хороший самолет, внезапно обнаружило, что летать-то новому самолету и некуда. В стране нет инфраструктуры для работы таких лайнеров в региональной сети. Даже в крупных городах аэропорты в основном не приспособлены для принятия и обслуживания «Суперджетов», и для того, чтобы добраться, например, из Мурманска в Апатиты (в той же Мурманской области), придется лететь с пересадкой через Москву.

А главное, самим перевозчикам откровенно неинтересно заниматься региональными маршрутами: они считаются низкорентабельными. Региональные авиаперевозчики есть, но положение их уже сейчас не самое легкое.

Вот и пришлось «Аэрофлоту» отдуваться за всех и обеспечивать хоть какой-то спрос на отечественные лайнеры. Г-н Савельев даже как-то похвалился, что компания, мол, согласилась купить 20 «Сухих» только из чувства «социальной ответственности». Правда, в искренность этих чувств верится с трудом. Ведь траты на «Суперджеты» в любом случае оплатят пассажиры всех остальных действительно летающих самолетов «Аэрофлота». Да и про деньги, которые «Аэрофлот» собирает с иностранных перевозчиков за право летать над Россией, г-н Савельев, наверное, забыл.

Заграница нам не поможет

Если внутри страны «Суперджетам» развернуться негде, возможно, стоит лучше присмотреться к зарубежным рынкам. Но здесь ситуация еще хуже. За десятки лет, когда наше авиастроение не создало ни одного нового самолета, рынок захватили Boeing и Airbus. Канадская Bombardier успела выпустить ближнемагистральные CS100 и CS300 и получить сотни твердых заказов на них. Так, по данным на 30 сентября 2015 года, Bombardier получила заказы на 53 самолета CS100 и 190 CS300. Ожидается, что в ближайшее время производство машин CSeries будет ускорено.

Японцы 11 ноября прошлого года официально представили первый реактивный пассажирский самолет Mitsubishi Regional Jet (MRJ-90) вместимостью до 90 кресел. И хотя MRJ нацелен на несколько другую рыночную нишу, чем Sukhoi Superjet 100, конкуренция только растет.

В нише Superjet основные соперники — это самолеты бразильской Embraer серии E. Первый полет они совершили на 10 лет раньше «Суперджета», и на конец прошлого года портфель заказов Embraer составил 698 машин. Совокупные невыполненные заказы составляли 530 самолетов. Для сравнения, в середине прошлого года портфель заказов «Суперджетов» составлял 150 лайнеров.

По прогнозу Объединенной авиастроительной корпорации, спрос в мире на региональные джеты составит 2600 лайнеров до 2034 года. При этом в России потребность в таких самолетах — 160 штук. И за эти заказы борются SSJ100, Bombardier, Embraer…

Провал на рынке

Эксперты единодушны во мнении, что так выводить «Суперджеты» на рынок, как это сделали наши чиновники в паре со своими итальянскими партнерами из Alenia-Finmeccanica, нельзя. Выходили в Армению — компания-партнер оказалась банкротом, в Лаос — компания-банкрот, в Индонезию — банкрот. Можно было отправить «Суперджеты» на линии Дальнего Востока, на рейсы в Китай — для обкатки и доводки, для хорошей рекламы. Создать или купить небольшую авиакомпанию в Европе и возить пассажиров на небольшие расстояния — то есть использовать самолет там, где он мог бы показать свой потенциал. Но у нас этого не сделали. А толком не показав самолет на внутреннем рынке, его сложно продать на внешнем.

Поэтому даже при каталожной цене 34 млн долларов (для сравнения, Bombardier C-серии — больше 80 млн долларов) и привлекательных условиях, например субсидировании лизинговых ставок, попытки найти покупателей фактически провалились. Были хорошие варианты в Бельгии, но заказчик отказался по техническим причинам — взлетно-посадочная полоса оказалась короче необходимого минимума. В Латвии вмешалась политика — уже почти договорились о продаже «Суперджетов» с AirBaltic, но латыши вдруг решили, что российским самолетам в Прибалтике не место, несмотря на выгодные условия. И заменили их на Bombardier.

***

Хороший самолет SSJ 100, разработанный в России, не нашел себе применения. Если государство захочет развивать внутренние авианаправления — оно, безусловно, сможет. Но для этого придется создавать инвестиционно привлекательную аэропортовую инфраструктуру, предоставить налоговые каникулы лет на 20 для резидентов Дальнего Востока, снизить таможенные пошлины на авионику… Другими словами, болезнь очевидна, рецепты есть. Но будет ли выписано лекарство?

Еврофашизм на Украине

Глазьев Сергей

Наследники Гитлера ведут к верной гибели и Украину, и Европу. Об этом – выдержки из книги С. Глазьева «Последняя мировая война»

Происходящие на Украине события направляются злым духом нацизма и фашизма, казалось бы, давно выветрившимся после Второй мировой войны. Спустя почти 70 лет он вновь «вышел из бутылки», пугая не только вполне узнаваемой символикой и риторикой гитлеровских прихвостней, но и навязчивым «Дранг нах Остен». Откупорили эту бутылку с джинном войны вновь англосаксы: так же, как 77 лет назад в Мюнхене они благословили Гитлера воевать против СССР, в Киеве они усердно натравливают украинских нацистов на войну с Россией. Возникает вопрос: почему в этом разжигании новой войны участвуют европейские лидеры, у которых как будто начисто отшибло историческую память?

Как известно, Янукович отказался подписывать навязывавшееся Украине Соглашение об ассоциации с ЕС, после чего США и их союзники по НАТО физически отстранили его от власти, устроив в Киеве насильственный госпереворот и приведя к власти нелегитимное, но полностью управляемое ими правительство. О том, что целью этого преступления было втягивание Украины в ассоциацию с ЕС, свидетельствует скоропостижное подписание указанного соглашения со своими марионетками спустя месяц после захвата ими власти. Руководители европейских государств под присмотром еврокомиссаров подписали с преступниками, организовавшими госпереворот, политическую часть этого соглашения, согласно которой Украина обязуется следовать внешней и оборонной политике ЕС, участвовать под руководством Евросоюза в урегулировании региональных гражданских и вооружённых конфликтов.

После подписания соглашения Украина становится колонией Европейского союза, слепо выполняя все требования своей новой «метрополии». В том числе и те, которые украинская промышленность выполнить не может и которые ущербны для экономики Украины. Она полностью открывает свой рынок для европейских товаров, что влечёт рост импорта на 4 млрд. долл. и вытеснение неконкурентоспособной украинской промышленности. Она должна выйти на европейские стандарты, для чего требуется 150 млрд. евро инвестиций в модернизацию экономики, источники которых отсутствуют.

По сути, произошедшее означает насильственное подчинение Украины Евросоюзу – иными словами, еврооккупацию. Руководители ЕС, которые навязчиво твердят о законопослушности и принципах правового государства, попирая все нормы права, подписывают нелегитимное соглашение с нелегитимными представителями Украины. Янукович был свергнут потому, что отказался его подписать. Но его отказ объясняется не только содержательными соображениями, но и тем, что он не имел юридического права это делать, так как данное соглашение противоречит украинской Конституции, текстом которой не предусматривается передача суверенных прав государства другой стороне.

...Так же, как фашисты в 1941–1944 годах лишали население оккупированной ими Украины всех гражданских прав, нынешняя хунта и стоящие за ней США и ЕС относятся к противникам евроинтеграции как к преступникам, огульно обвиняя их в сепаратизме и терроризме, бросая в тюрьмы и просто расстреливая руками укронацистских боевиков.

Проводимая США и евробюрократией политика расширения на восток не укладывается в модель гармоничного сосуществования и больше напоминает привычный насильственный «Дранг нах Остен». С 1990-х годов в западной политологии начала доминировать ЕС-центричная модель Большой Европы. Неслучайно термин Greater Europe стал в научных публикациях заменяться на Wider Europe (этимологически более близкий к расширенной Европе, предполагающей наличие какого-то ядра). В научных и общественно-политических дискуссиях верх взял традиционный имперский европоцентризм Запада. Большая Европа всё чаще употребляется в связке с политикой соседства ЕС, которая охватила не только Восточную Европу, но и Южное Средиземноморье, часть Ближнего Востока. В такой логике Россия уже перестаёт быть неотъемлемой частью Европы, оказываясь скорее помехой для интеграции в ЕС-центричную Большую Европу своих бывших частей, включая Украину.

Единственная республика, принявшая относительно легитимное решение о создании ассоциации с ЕС, Грузия, расплатилась за европейский выбор своего руководства экономической катастрофой и частью территории, населённой не согласными жить под еврооккупацией гражданами. Тот же сценарий: с потерей части территории, населённой гражданами, не приемлющими европейский выбор своего руководства, а также с погружением в экономическую и гуманитарную катастрофу, – навязывается сегодня и Украине.

Принуждение Украины к ассоциации с ЕС замешивается на русофобии как реакции уязвлённого украинского общественного сознания на решение крымчан о воссоединении с Россией. Поскольку большинство украинцев всё ещё не отделяет себя от России, им навязывается восприятие этого эпизода как агрессии России, аннексировавшей часть их территории. Именно об этой угрозе говорил Бжезинский, рассуждая о «финляндизации» Украины в целях анестезии сознания российской политической элиты в ходе американской операции по отсечению Украины от исторической России. Под этой анестезией российскому общественному сознанию вменяется чувство вины за мифическое угнетение украинского народа, а последнему – чувство ненависти к России, с которой он якобы боролся за Мало- и Новороссию...

К сожалению, «история учит тому, что она ничему не учит». Это беда для Европы, которая неоднократно испытывала модель власти, основу которой составляет симбиоз нацистов и крупного капитала. Именно этот симбиоз породил Гитлера, которого поддержала крупная немецкая буржуазия, соблазнившись в годы Великой депрессии возможностью под прикрытием национал-социалистической риторики заработать на госзаказах и милитаризации экономики. И не только немецкая, но и европейская, и американская. С гитлеровским режимом сотрудничали корпорации практически всех стран Европы и США.

Сейчас то же самое происходит в Киеве, только вместо «Хайль Гитлер!» там кричат «Героям слава!». Тем «героям», весь «героизм» которых заключается в сожжении беззащитных белорусских женщин и стариков в Хатыни, в резне польских крестьян на Волыни, в расстреле евреев в Бабьем Яру… При этом украинский олигархат, включая руководителя Объединённой еврейской общины Украины, президента Европейского еврейского союза (EJU), гражданина Израиля Коломойского, финансирует антисемитов и нацистов «Правого сектора», составляющих силовую основу нынешней украинской власти. Спонсоры Майдана как будто забыли, что в симбиозе нацистов и крупной буржуазии последним в конце концов приходится либо самим становиться нацистами, либо покидать страну. Это уже происходит на Украине: оставшиеся там олигархи соревнуются с фюрерами «правосеков» в русофобской риторике, а также в присвоении активов своих бывших партнёров, сбежавших за пределы «нэзалэжной».

Конечно, современный фашизм в Европе сильно отличается от немецкой, итальянской или испанской версий прошлого века. Европейские национальные государства, войдя в Евросоюз, по сути, ушли в прошлое. На роль ведущей политической силы Европы, легко подавляющей попытки национальных государств хотя бы частично восстановить свой суверенитет, выдвинута евробюрократия. За ней стоит тот же крупный транснациональный капитал, что и за политическим классом США.

Универсальные бесполые и безыдейные европолитики мало напоминают бесноватых фюреров Третьего рейха. Общим у них является лишь маниакальная уверенность в своей правоте и готовность насильственно принуждать людей к повиновению. Хотя формы этого принуждения у современных евронацистов стали более мягкими, методика остаётся жёсткой.

В переводе с итальянского fascio означает «союз», «объединение». В современном понимании это объединение без сохранения идентичности интегрируемых объектов: людей, социальных групп, стран. Нынешние еврофашисты стремятся уничтожить не только национальные экономические и культурные отличия, но и индивидуальное разнообразие людей, включая половозрастную дифференциацию. При этом агрессивность, с которой еврофашисты ведут борьбу за расширение своего пространства, подчас напоминает паранойю гитлеровцев, озабоченных завоеванием жизненного пространства для арийского «сверхчеловека».

Поскольку главным двигателем евроинтеграции является евробюрократия, обслуживающая интересы не своих наций, а ТНК, американские политики всячески поддерживают расширение ЕС и НАТО на Восток, рассматривая эти структуры как важнейшие несущие конструкции своей глобальной империи.

Иными словами, ЕС можно характеризовать как бюрократическую империю, форматирующую своё экономическое пространство в интересах американо-европейского капитала под контролем США. Как и всякая империя, она стремится к расширению, инструментом которого является втягивание близлежащих стран в ассоциации с ЕС с передачей их суверенитета Еврокомиссии. Для принуждения этих стран к превращению в колонии ЕС используется внедрение страха перед внешней угрозой, в качестве которой глобальные масс-медиа представляют «агрессивную и варварскую» Россию.

Совершающаяся на Украине катастрофа, по сути, может быть определена как агрессия США и их союзников по НАТО против России. Это современная версия еврофашизма, отличающаяся от её предшествующей ипостаси времён Второй мировой войны применением «мягкой» силы с элементами военных действий только при крайней необходимости, а также с использованием нацизма в качестве дополняющей, а не тотальной идеологии. Вместе с тем сохраняется определяющее свойство еврофашизма – разделение граждан на полноценных (придерживающихся европейского выбора) и неполноценных, у которых не должно быть права на выражение своего мнения словом или действием, в отношении которых не действуют якобы «всеобщие» права и свободы, против которых можно безнаказанно совершать любые преступления, включая лишение свободы, здоровья и самой жизни. Сохраняется и фашистская методология обработки массового сознания: нагнетание ненависти к врагу, в качестве которого навязывается Россия и её президент, пропаганда национальной исключительности, угнетение инакомыслящих, принудительное воспитание в нацистском духе детей и молодёжи. И, как и раньше, еврофашисты ведут к верной гибели и Украину, и Европу.

Знать, доверять, сотрудничать…

На вопросы «Страны Наири» отвечает заместитель министра диаспоры Республики Армения Серж Срапионян

– Скажите, пожалуйста, во многих ли странах функционируют министерства диаспоры или это только наша «судьба»?

– Сегодня это – неопровержимая реальность. В условиях геополитического развития, углубляющихся тенденций глобализации протекают разнообразные и сложные процессы: с одной стороны, ассимиляция диаспор, с другой – их пополнение и организованность.

Диаспоры постепенно трансформируются в определяющие социально-политические, экономические рычаги, оказывающие ощутимое культурное, идеологическое воздействие как на свои народы и исторические родины, так и на общественно-политическую, культурную жизнь стран их проживания.

Представители диаспор, будучи носителями различных культур, распространяя их, открывают новые пути прогресса для человечества, способствуют созданию и углублению диалога в отношениях между различными цивилизациями.

Неслучайно, особенно в последнее десятилетие, ряд государств, имеющих большие диаспоры, в системах исполнительной власти создали ведомства, комитеты, иные структуры, осуществляющие сотрудничество родина – диаспора. Ныне в 30 странах мира функционируют министерства диаспоры, а почти в 60 странах – структуры, координирующие связи и работу с диаспорами.

Министерство диаспоры РА было создано в октябре 2008 года, претворяя в жизнь одно из важнейших положений политической программы Президента РА Сержа Саргсяна.

В постсоветские годы вследствие карабахской войны, спитакского землетрясения, резких социально-политических перемен были зафиксированы большие демографические подвижки. Резко возросла численность жителей армянской диаспоры за счёт переселенцев из Армении. Произошли также качественные изменения. В разных странах мира начались новые процессы самоорганизации армянской диаспоры.

Ныне в армянской диаспоре функционируют 18 общеармянских организаций и около 30 тысяч общинных, культурных, духовных, молодёжных и спортивных структур. Диаспора не имеет конкретных географических границ, она распространена почти по 100 странам мира. Задачи, стоящие перед армянскими общинами, в целом не являются идентичными. Для их классификации и нахождения соответствующих решений министерство сотрудничает со всеми структурами и организациями, совместно осуществляет разнообразные мероприятия, общеармянские и общинные программы.

В 2011 году по инициативе Министерства диаспоры РА в Ереване был организован Международный форум «Перспективы развития диаспоры в глобализующемся мире», в котором участвовали руководители и представители организаций из 12 стран, занимающихся вопросами диаспор. Принятой резолюцией привлекалось внимание ООН к проблемам диаспор разных стран.

Сегодня параллельно с международными дипломатическими структурами активно функционируют силы народной дипломатии диаспор, лоббистские структуры. Диаспоры стали важнейшим фактором во всех сферах жизни, обладая весомыми финансово-экономическими, социально-политическими и дипломатическими рычагами.

Министерства диаспоры, функционирующие в разных странах мира, государственные и международные структуры всё более объединяют свои усилия, чтобы диаспоры стали инициаторами мирного сосуществования и взаимопонимания.

– Сколько армянских общин существует в мире, какие из них самые старые и самые новые, самая большая и самая маленькая?

– В основном вследствие депортации 1915 года армянство, компактно проживающее за пределами Армении в разных странах, начиная с 1920-х годов стали называть армянской диаспорой. Ныне более чем в 100 странах мира проживает свыше 10 миллионов армян.

Однако в действительности история армянской диаспоры берёт начало ещё с раннего Средневековья. Самая старая армянская община Ирана, которая ещё с дохристианских времён называлась Парскаайк. Вследствие миграции и депортации армян из Армении в ранний период армянские общины сформировались также в других странах, особенно в Египте, в странах Европы, Ближнего Востока и на Американском континенте. Эмиграция армян с Родины была обусловлена тремя основными факторами: политическим, экономическим и религиозным.

Вследствие гамидовских погромов конца XIX века (1894–1896 гг., около 600 тысяч армян), затем геноцида, осуществлённого властями Османской империи в 1915–1923 гг., когда погибло около 1,5 млн. армян, ещё сотни тысяч были насильственно изгнаны из родных мест, населённые общины армян возникли в Сирии, Ливане, Франции, Болгарии, США, Египте, Грузии, Греции, Аргентине и в других странах.

Самая крупная армянская община сегодня рассеяна по бескрайней России – здесь проживает около 2,5 млн. армян. Следующая по величине – армянская община США, где проживает примерно 1,5 млн. армян. Численность самых маленьких армянских общин колеблется от 10 до 500 человек. Подобные общины есть в Индонезии, Таиланде, Ирландии, Исландии, Японии, Перу, Сингапуре.

В армянской диаспоре функционирует около 30 тысяч организаций и структур. Неоценимую историческую роль в деле сохранения армянства, национальной идентичности и защиты прав армянства в диаспоре сыграли Святая Армянская Апостольская церковь, Католикосат Всего армянства, Католикосат Великого Дома Киликийского со своими престолами, Армянское Патриаршество Иерусалима, Константинопольское Армянское Патриаршество. В контексте сотрудничества Армения – диаспора существенная роль принадлежит Армянской Католической и Армянской Евангелистской церквям, Конгрегации Мхитаристов, различным общеармянским структурам и национальным партиям – ВАБС, АРФД, ПРА, СДПГ, различным союзам и организациям, в том числе Армянский общенациональный образовательный культурный союз, учреждение «Галуст Гюльбенкян», Союз армянской помощи, Всеобщий армянский спортивный союз, Культурный союз «Текеян», «Новое поколение», Объединённый армянский фонд, Фонд армянской помощи, фонд «Линси», Всемирный армянский конгресс, Союз армян России, пресса армянской диаспоры, арменоведческие центры, кафедры.

Почти во всех общинах диаспоры функционируют общественные, благотворительные, культурные, образовательные, молодёжно-спортивные, женские, профессиональные и многие другие союзы.

– Изменилось ли что-либо в отношениях родина – диаспора с созданием Министерства диаспоры РА?

– До основания Министерства диаспоры РА, с 1921 года работы по сближению связей родина – диаспора осуществлял Комитет помощи Армении, затем Комитет по культурным связям с армянами за рубежом, в период независимости – Исполнительный секретариат по связям с армянами диаспоры в составе МИД РА. Созывались форумы Армения – диаспора, состоялись Панармянские игры и фестивали, функционировал Общеармянский фонд «Айастан». Однако все эти мероприятия носили стихийный характер, поскольку не было чётких концепций и программ действий.

Министерство диаспоры РА было призвано выработать и реализовать государственную концепцию развития сотрудничества Армения – диаспора, согласно которой приоритетными задачами были провозглашены содействие сохранению армянства в диаспоре, сплочение и эффективное использование национального потенциала, реализация программы стимулирования репатриации.

В своей деятельности Министерство диаспоры РА изначально руководствовалось принципом: «Знать, доверять, сотрудничать», а для реализации систематизированной программной работы прежде всего необходимо было знать многослойную и многополярную диаспору, понять этапы её формирования. Очевидно, что взаимодействие следовало осуществлять по регионам, поскольку они имеют свои особенности, работа не могла осуществляться по единому принципу и быть эффективной.

Для содействия укреплению связей родина – диаспора прежде всего необходимо было понять, чего ожидает диаспора от родины и наоборот. Диаспора прежде всего ожидает помощи в вопросах самоорганизации, содействия в создании профессиональных сетей и ассоциаций, помощи в вопросах сохранения национальной идентичности. Родина же старается выявить потенциал диаспоры и задействовать его в вопросах развития родины.

Чтобы лучше познать диаспору, по инициативе министерства в 2008 году на базе филологического факультета Ереванского государственного университета была создана кафедра диаспороведения, где готовятся магистры-диаспороведы. В результате активного взаимодействия с Национальной академией наук РА в шести институтах НАН РА открылись отделы диаспоры, где изучается, обобщается и год от года пополняется история общин диаспоры. За эти годы издано около 115 трудов на темы проблем диаспоры, литературы, армянской культуры, науки и образования (восточноармянский, западноармянский языки), геноцида армян.

На средства министерства издаётся ежегодник «Армянская диаспора», в котором представлены деятельность ведомств РА, духовных структур, общеармянских организаций, а также программы и мероприятия армянских общин в сфере взаимодействия Армения – диаспора, констатируя уже историю диаспоры.

Создано электронное издание Министерства диаспоры РА «Армяне сегодня», ставшее своеобразным средством объединения разбросанных по всему миру армян, распространения актуальной информации с родины в диаспору и наоборот.

Можно с уверенностью сказать, что министерство внесло неоценимый вклад в дело обретения доверия диаспоры к родине благодаря осуществлённым программам, взаимодействию и каждодневной работе. Осуществляемые нами программы, рамки которых расширяются год от года, находят широкое доверие в общинах диаспоры.

С первых же дней основания министерство сотрудничало и продолжает расширять сотрудничество с духовными структурами, национальными партиями, международными, научными, образовательными учреждениями. Заключены меморандумы сотрудничества с одиннадцатью структурами.

Созванные нами многочисленные общеармянские профессиональные форумы, круглые столы и встречи сформировали общеармянские ассоциации юристов, СМИ, архитекторов и строителей-инженеров, врачей, кардиологов, кулинаров, финансистов, банкиров и т.д.

В результате все мероприятия, посвящённые 100-летию геноцида армян, прошли исключительно организованно и на должном уровне как на родине, так и в диаспоре. Государственная комиссия по координации мероприятий, посвящённых 100-летию геноцида армян, сплотила 61 регион и возглавила борьбу за наше справедливое требование, а принятие Общеармянской декларации к 100-летию геноцида армян стало важным свидетельством сплочённости, надежды и требований армянского народа, которую как политический и национальный документ должны претворить в жизнь грядущие поколения армянского народа. Канонизация Армянской церковью 1,5 миллиона мучеников спустя столетие принесло умиротворение и покой их невинным душам. Не менее важно и то, что в итоге целенаправленной и последовательной работы 12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск I при участии пастырей Святой Армянской Апостольской церкви в храме Святого Петра в Ватикане отслужил Священную Литургию за упокой душ наших невинных жертв, а Великий Нарекаци был провозглашён Вселенским Учителем. И наконец, прислушавшись в голосу диаспоры, на базе Государственной комиссии по координации мероприятий, посвящённых 100-летию геноцида армян, будет сформирован Общеармянский совет, который станет постоянной площадкой для диалога Армения – диаспора и систематизированного обсуждения национальных проблем.

Более продуктивным стал процесс интеграции армян диаспоры в Армении. Вследствие гражданской войны в Сирии на Родину перебралось и репатриировалось около 17 тысяч сирийских армян. В рамках программы интеграции армян диаспоры Министерством диаспоры РА решены многочисленные проблемы – юридические и документальные, обеспечение квартирами и жильём, трудоустройства, медицинские, образовательные, а также вопросы материального обеспечения.

– Какие программы стали наиболее эффективными в течение семи лет функционирования Министерства диаспоры РА?

– С момента создания и по сей день министерство реализовало десятки программ. Примечательно, что большая их часть год от года ещё более расширяется, совершенствуется, что в основном обусловлено атмосферой доверия по отношению к нашему министерству. Семьи армян из диаспоры без колебаний отправляют своих несовершеннолетних детей на 14 дней на родину для участия в программе «Ари тун» («Приходи домой»). В период 2009–2015 гг. по программе познания молодёжью Родины «Ари тун» из 45 стран мира Армению посетили 5855 армянских юношей и девушек из диаспоры. Благодаря программе более 50 000 армян подружились и поддерживают связи и отношения между собой.

По программе «Летняя школа «Спюрк» в Армению приезжают и проходят переподготовку преподаватели армянского языка, специалисты по национальным песням и танцам, журналисты. Особая важность придаётся курсам молодых лидеров армянской диаспоры и организаторов общинного дела. В 2012–2015 гг. в курсах, проводимых по шести направлениям, участвовали 908 армян диаспоры из 31 страны мира.

Для специалистов из диаспоры армянской национальной песни, танца и декламации раз в два года мы организуем общеармянский фестиваль «Моя Армения». В Ереване, в областях Армении и Арцахе армянская молодёжь из диаспоры имеет возможность выступать с самыми разнообразными концертными программами, представлять свои умения и навыки, заслуживая горячие овации соотечественников, обретая на родине известность и признание. В фестивалях, организованных в 2012 и 2014 гг., участвовало свыше 2600 человек.

Министерство диаспоры РА совместно с Союзом армян России и Всемирным армянским конгрессом уже многие годы проводит общеармянский конкурс «За значительный вклад в дело сохранения армянства» по номинациям: «Защитник родного языка», «Лучший ежедневный очаг образования», «Лучшее СМИ», а также конкурс сочинений «Мы были, мы есть, мы будем», посвящённый 100-летию геноцида армян. В конкурсе участвовало более 390 человек из почти двух десятков стран мира.

Также важна программа «Доставка в диаспору учебной литературы и государственной символики РА», в рамках которой в 2008–2015 гг. отправлено 550 тысяч томов литературы, учебно-вспомогательных материалов, художественных и детских книг.

В течение 2008–2015 гг. Министерство диаспоры РА организовало 65 форумов и симпозиумов, нацеленных на сплочение национального потенциала и его эффективного использования.

Беседу вела Лия ИВАНЯН

В настоящее время в ФАС России на рассмотрении находится 7 ходатайств

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в мире, количество сделок с участием иностранных инвесторов меньше не становится. Интерес к российским стратегическим компаниям с каждым годом только возрастает. Об этом сообщил начальник Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Армен Ханян.

«В 2015 году антимонопольная служба рассмотрела 44 ходатайства. Это почти на 30% больше, чем в 2014-м, – отметил он. – Тогда было 34. Правда, география иностранных инвесторов практически не изменилась. По-прежнему к нам в основном поступают ходатайства из Кипра, Китая, Нидерландов, Арабских Эмиратов, Швейцарии, США, Франции, Италии, Индии и других стран».

Особой популярностью в 2015 году у иностранных инвесторов пользовались субъекты естественных монополий, а также компании, которые предоставляют услуги в морских портах РФ, осуществляют деятельность в сфере атомной промышленности, имеют лицензии на деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний и др.

«Этот год, 2016-й, иностранные инвесторы также начали достаточно активно. На рассмотрении в ФАС России уже находится 7 ходатайств», – сказал Армен Ханян.

В настоящее время в ФАС России на рассмотрении находится 7 ходатайств. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Армена Ханяна.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в мире, количество сделок с участием иностранных инвесторов меньше не становится. Интерес к российским стратегическим компаниям с каждым годом только возрастает, сообщил А.Ханян.

"В 2015 году антимонопольная служба рассмотрела 44 ходатайства. Это почти на 30% больше, чем в 2014-м, - отметил он. - Тогда было 34. Правда, география иностранных инвесторов практически не изменилась. По-прежнему к нам в основном поступают ходатайства из Кипра, Китая, Нидерландов, Арабских Эмиратов, Швейцарии, США, Франции, Италии, Индии и других стран".

Особой популярностью в 2015 году у иностранных инвесторов пользовались субъекты естественных монополий, а также компании, которые предоставляют услуги в морских портах РФ, осуществляют деятельность в сфере атомной промышленности, имеют лицензии на деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний.

"Этот год, 2016-й, иностранные инвесторы также начали достаточно активно. На рассмотрении в ФАС России уже находится 7 ходатайств", - сказал Армен Ханян.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова итальянскому журналу «Лимес», опубликованное 4 февраля 2016 года

Вопрос: Кто спровоцировал кризис на Украине? Учитывала ли Москва, какую геополитическую, экономическую и имиджевую цену придется заплатить за возвращение Крыма в состав России, не кажется ли она Вам слишком высокой, в том числе в контексте российско-украинских отношений? Возможно ли достигнуть долгосрочного урегулирования украинского кризиса?

С.В.Лавров: Украинский кризис – не случайность, а проявление системных проблем, которые за последние два десятилетия накопились в общеевропейских делах и в международных отношениях в целом.

Беспрецедентная возможность приступить после окончания «холодной войны» к строительству Европы без разделительных линий, опирающейся на принципы неделимости, безопасности и широкого сотрудничества, была упущена. Несмотря на наши настойчивые призывы, а также взятые на высшем уровне обязательства в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО работать над созданием сообщества безопасности, верх на Западе взяла линия на безудержное расширение на восток контролируемого евроатлантическими структурами геополитического пространства. И на европейском континенте, и в других регионах мира широко использовалась практика вмешательства во внутренние дела, навязывания, в том числе силовым путем, другим народам рецептов преобразований. Все эти проблемы как в зеркале отразились в ситуации на Украине.

Мы не раз предупреждали о контрпродуктивности попыток заставить Киев сделать искусственный выбор – «с нами или против нас», между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе. К сожалению, к нам не прислушались. В результате организованного в феврале прошлого года государственного переворота произошел коллапс украинской государственности, а захватившие власть ультранационалисты, развязав кровавую братоубийственную войну, поставили страну на грань раскола.

Очевидно, что свободное волеизъявление населения Крыма, которое в ходе референдума высказалось за провозглашение независимости от Украины и воссоединение с Россией, стало лишь реакцией на эти события. В этой связи абсурдны попытки поставить под сомнение выбор крымчан, сделанный в полном соответствии с нормами международного права. Напомню в этой связи, что многие европейские страны сочли возможным признать независимость Косово несмотря на то, что референдум по вопросу отделения от Сербии на этой территории не проводился. Развитие ситуации на Донбассе наглядно показало, какая судьба могла ждать жителей полуострова, если бы он не вернулся в состав России. Никакая цена здесь не может быть слишком высокой.

Что касается перспектив урегулирования ситуации на Украине, то наши контакты с зарубежными партнерами подтверждают, что даже при всех расхождениях во взглядах относительно положения дел в этой стране, мы едины в том, что кризис может быть преодолен только мирным путем, через безусловное выполнение Минских соглашений от 12 февраля нынешнего года. Залог успеха – решение ключевых вопросов в рамках прямого диалога между Киевом и Донбассом. Необходимо, чтобы сами украинцы, опираясь на достигнутые в Минске договоренности, приступили к поиску взаимоприемлемых вариантов решения имеющихся проблем и разногласий.

Сделать это реально при наличии политической воли. А вот с этим у украинской стороны пока явный дефицит. Именно нежелание нынешних киевских властей говорить с Юго-Востоком во многом затрудняет процесс урегулирования. Такой подход подрывает и общие усилия в рамках «нормандского формата». Рассчитываем, что наши германские и французские партнеры будут более настойчиво добиваться от Киева неукоснительного соблюдения «минских» обязательств.

Вопрос: Где может произойти следующая «цветная революция»? В Белоруссии?

С.В.Лавров: Полагаю, что такого рода вопрос следует задавать тем, кто занимается планированием, финансированием и организацией проектов в духе геополитической инженерии. Убеждены, что любой экспорт

революций – коммунистических, демократических и любых других – наносит огромный ущерб народам государств, которые становятся объектами таких экспериментов. Такая практика, являющаяся грубым нарушением международного права, серьезно подрывает глобальную и региональную стабильность.

Считаем важным переподтвердить зафиксированный в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ принцип невмешательства во внутренние дела, включая недопустимость подрывных действий и поддержки смены власти в других государствах неконституционным путем. Полагаем, что процесс «Хельсинки + 40» в рамках ОБСЕ подготовил почву для продолжения серьезных дискуссий как по этой теме, так и по всему комплексу вопросов европейской безопасности.

Что касается собственно Белоруссии, то попытки раскачать внутриполитическую ситуацию в этой стране вряд ли встретят поддержку подавляющего большинства населения Республики. Об этом наглядно свидетельствуют итоги состоявшихся в октябре президентских выборов, в ходе которых граждане Белоруссии высказались за внутриполитическую стабильность, за укрепление связей с Россией, в том числе в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

Вопрос: Кто сегодня в Европе является другом, а кто врагом России?

С.В.Лавров: Проводя самостоятельный внешнеполитический курс, Россия неизменно открыта к развитию широкого сотрудничества со всеми, кто проявляет к этому встречный интерес. Президент В.В.Путин неоднократно отмечал, что мы никогда не пойдем по пути поиска врагов. Очевидно, что стремление США и ряда других государств Запада делить страны и народы на «свои» и «чужие» не только не помогает решать имеющиеся проблемы, но лишь усугубляет напряженность в мировых делах, о чем наглядно свидетельствует положение дел на Ближнем Востоке и Севере Африки.

К сожалению, сегодня в Европе есть силы, нацеленные на сведение «исторических счетов» с Россией, прилагающие немало усилий для повышения уровня конфликтности на нашем континенте. Вместе с тем не может не радовать, что даже в нынешних непростых условиях немало европейских государств, включая наших итальянских партнеров, проявляют искреннюю заинтересованность в поддержании конструктивного диалога с нашей страной, в оздоровлении ситуации на европейском пространстве. Высоко ценим такой настрой.

Последовательно исходим из того, что поступательное развитие равноправных взаимовыгодных связей между Россией и Евросоюзом отвечает интересам обеих сторон, является важным фактором в деле укрепления международной безопасности. Тем более, что многочисленные вызовы и угрозы современности, включая беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма, требуют налаживания коллективной работы. Со своей стороны не видим разумной альтернативы формированию в перспективе на пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, при опоре на архитектуру равной и неделимой безопасности.

Вопрос: Как стало возможным в условиях санкций подписать очередное важное соглашение по энергетике с Германией (проект

«Северный поток-2»)? Сохраняются ли привилегированные отношения между Москвой и Берлином?

С.В.Лавров: В сентябре нынешнего года во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума подписано соглашение акционеров совместной проектной компании по строительству двух дополнительных веток газопровода «Северный поток» суммарной мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. В ее акционерный капитал наряду с ПАО «Газпром» вошли крупнейшие европейские энергоконцерны – германские «Wintershall» и «E.ON», австрийский «ОМУ», англо-голландский «Shell», а также французский «ENGIE».

Речь идет о коммерческой договоренности, основанной на экспертных прогнозах о росте потребления газа в Европе. Убеждены, что ее реализация будет способствовать повышению стабильности поставок газа на европейский рынок, в целом укреплению энергетической безопасности на нашем общем континенте. Осознание необходимости этого со стороны участников проекта позволило выйти на соответствующую договоренность.

Что касается двусторонних отношений с Германией, то разноплановый диалог между нашими странами, в том числе на высшем уровне, не прекращался. Несмотря на снижение уровня сотрудничества, ФРГ –

по-прежнему в числе ключевых торгово-экономических партнеров России. Объем накопленных германских инвестиций превышает 11,6 млрд. долл. На нашем рынке действуют около 6 тысяч предприятий с участием немецкого капитала, суммарный оборот которых превышает 50 млрд. долл.

Особое значение придаем продвижению культурно-гуманитарных связей, призванных способствовать поддержанию доверия и взаимопонимания между нашими народами. В октябре текущего года возобновил работу Форум общественности «Петербургский диалог». Ведется активная подготовка к проведению в 2016-2017 годах «перекрестного» Года российско-германских молодежных обменов, который примет эстафету от недавно завершившихся «перекрестных» Годов русского и немецкого языков и литературы.

Полагаем, что сохранение и приумножение накопленного за предшествующие десятилетия позитивного потенциала партнерства отвечало бы долгосрочным интересам обоих народов.

Вопрос: Нынешние отношения Москвы с Вашингтоном лучше или хуже тех, что были в эпоху «холодной войны»? В будущем США и Россия смогут установить по-настоящему партнерские отношения? Президент США Б.Обама любит повторять, что Россия – это региональная держава. Вы разделяете такое мнение?

С.В.Лавров: Некорректно сравнивать нынешние отношения между Россией и США с теми, которые были в годы «холодной войны». В тот период ситуация была принципиально иная – напряженность между двумя сверхдержавами обуславливалась непримиримым противостоянием идеологий и социально-экономических моделей, которое проецировалось на всю систему международных отношений.

За последние четверть века мир кардинально изменился. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что попытки сформировать однополярную модель мироустройства потерпели неудачу. Обеспечить устойчивость мирового развития, эффективно бороться с современными угрозами можно только коллективными усилиями на прочной основе международного права. Именно такие подходы последовательно продвигаем на мировой арене, в том числе в диалоге с США.

Складывается впечатление, что в Вашингтоне пока не осознали безальтернативности данной линии поведения в международных делах. Объективной тенденции становления многополярности там предпочитают американскую «исключительность», стремясь во что бы то ни стало сохранить остатки собственной гегемонии в мире. Отсюда – склонность к односторонним действиям, желание наказать те страны, с которыми у США возникают разногласия.

Со своей стороны всегда предлагали развивать двусторонние отношения на честной партнерской основе, без диктата и принуждения. Когда США решили пойти на сворачивание сотрудничества – причем они встали на этот путь задолго до украинского кризиса, который любят изображать в качестве предлога для таких действий, – мы предупреждали, что эта линия ведет в тупик. В Вашингтоне, похоже, и сами сейчас понимают, что «изолировать» Россию или ограничить ее влияние региональным уровнем невозможно. Не случайно одновременно с агрессивной риторикой в наш адрес администрация Б.Обамы не прекращала диалог с нами по широкому кругу ключевых проблемам современности. Причем выступала его инициатором, неоднократно просила нас о поддержке по многим вопросам.

Рассчитываем, что подходы США к отношениям с Россией будут эволюционировать в сторону большего прагматизма и взвешенности. Исторический опыт свидетельствует, что наши страны способны плодотворно сотрудничать и добиваться результатов, когда опираются на баланс интересов, а не руководствуются соображениями сиюминутной политической выгоды. Сегодня перед нами стоит немало общих задач, включая противодействие международному терроризму. Будучи крупнейшими ядерными державами, мы продолжаем нести особую ответственность за поддержание стратегической стабильности. У нас весомый потенциал двусторонних связей в торгово-инвестиционной, инновационной, технологической, культурно-гуманитарной, научной и иных сферах.

Как неоднократно подчеркивал Президент В.В.Путин, мы не стремимся к конфронтации, открыты для совместной работы с США. Это, конечно, не значит, что Россия напрашивается в друзья, будет размениваться своими приоритетами или закрывать глаза на агрессивные выпады. Межгосударственные отношения – улица с двусторонним движением. Обеспечить нормальное развитие отношений с Вашингтоном получится, только если там продемонстрируют встречный конструктивный настрой и проявят реальную готовность вести дела на основе подлинного равноправия, учета российских интересов и невмешательства во внутренние дела.

Вопрос: Ваше сближение с Китаем, страной, которая исторически не была дружественной СССР и России, является лишь тактической реакцией на украинский кризис?

С.В.Лавров: Россия проводит многовекторную внешнюю политику. Наша цель – развитие равноправного сотрудничества с партнерами на всех географических направлениях.

В этом контексте развитие политического диалога и практического взаимодействия с Китаем носит стратегический неконъюнктурный характер. Мы – два крупнейших государства, живущие в тесном соседстве. За последние десятилетия проделана большая совместная работа, и сегодня можно с уверенностью утверждать, что наши связи являются наилучшими за всю их историю.

Это – в полном смысле слова взаимовыгодное сотрудничество, в котором нет старших и младших, ведущих и ведомых. Курс российско-китайских отношений проложен с учетом коренных интересов народов двух стран, и менять его не собираемся ни мы, ни наши китайские друзья.

С 2010 года КНР прочно удерживает позицию главного торгового партнера России. Реализуются стратегические проекты в энергетической сфере, развивается взаимодействие в высокотехнологичных отраслях – космосе, авиастроении, атомной энергетике, ВТС. Большое внимание уделяем инвестиционной и финансовой составляющей нашего партнерства. Достигнута принципиальная договоренность о сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Экономического пояса Шелкового пути».

Координация действий наших государств на мировой арене стала важным фактором обеспечения международной и региональной стабильности. Россия и Китай придерживаются совпадающих или близких подходов по ключевым проблемам современности, выступают за укрепление в мировых делах коллективных начал при опоре на международное право, уважение самобытности народов, их права на самостоятельный выбор пути развития. Мы – решительные противники давления на суверенные государства, в том числе через односторонние санкции или силовым путем. Эффективно взаимодействуем на различных многосторонних площадках, в том числе в рамках ООН, «Группы двадцати», по линии БРИКС и ШОС, неизменно оказываем друг другу поддержку.

Убежден, что если бы отношения между остальными странами напоминали российско-китайские, то всему миру это пошло бы только на пользу. В таком случае была бы сформирована стабильная и справедливая полицентричная система глобального управления.

Вопрос: Сегодня ИГИЛ занимает пол-Сирии и пол-Ирака, и создается впечатление, что никто не имеет достаточных сил или желания его ликвидировать. На Ваш взгляд, можно ли себе представить, что однажды так называемое «Исламское государство» станет членом ООН? Почему Россия начала бомбардировки на территории Сирии? Не является ли одной из причин тому стремление Москвы избежать превращения Дамаска в иранский протекторат?

С.В.Лавров: События последнего времени, включая варварские теракты против российского авиалайнера, мирных людей во Франции, в Ираке, Турции, Ливане, Египте, подтверждают, что террористическая группировка «Исламское государство» или ИГИЛ бросила серьезный вызов человеческой цивилизации, замахнулась на создание квазигосударства.

С тем, чтобы эффективно противостоять этой тотальной угрозе, необходимы солидарные действия мирового сообщества на универсальной международно-правовой основе. Каждое государство должно внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность конкретными действиями.