Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рубенс гостит на Истре. В "Новый Иерусалим" привезли фламандскую живопись из российских музеев и частных собраний

Наталья Соколова

"Новый Иерусалим" первым из околостоличных музеев открыл зимний блокбастер - выставку "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России". Два года назад, в конце 2020 года, вся столичная просвещенная публика приезжала сюда, на Истру, за зимними Брейгелями - тогда выставку "Младшие Брейгели и их эпоха" курировал доктор искусствоведения, главный эксперт по старым мастерам Вадим Садков. Благодаря ему, в Серпуховском историко-художественном музее в 2021 году показали малых голландцев. А теперь в "Новый Иерусалим" приехали Рубенс, его современники и последователи - всего 67 произведений.

"Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс - весь этот джентльменский набор имен представлен на нашей выставке", - говорит куратор Вадим Садков.

В то время как Голландия перекрестилась в протестантизм, Фландрия (Южные Нидерланды, территория современных Бельгии, севера Франции и Люксембурга) продолжала жить по законам католицизма. Тогда и появилась фламандская школа живописи во главе с гениальным Рубенсом, вернувшимся после учебы из Италии в мятежный Антверпен, ставший центром фламандской живописи (здесь на тысячу жителей в XVII веке приходилось больше художников, чем в Париже, Амстердаме и Риме). Фламандцы - непревзойденные колористы, мастера разнообразных жанров. Они долго боролись за независимость и право выбирать свою религию, отсюда, скорее всего, такой взлет искусства высшей пробы. "Решающее значение для практики фламандских мастерских имело изменение спроса на произведения искусства из-за новых эстетических пристрастий представителей высшего и среднего классов, - продолжает Вадим Садков. - Когда патрицианская семья богатела и постепенно отходила от обычаев средневекового купечества, ее члены начинали подражать дворянству и интеллектуальной элите, покупая картины фламандцев".

В России фламандцев начали собирать еще при Петре I. Но император не располагал большими средствами, поэтому велел своим помощникам покупать небольшие, "кабинетные" по формату работы, чтобы украшать камерные помещения. Зато при Елизавете Петровне были построены Зимний дворец и дворцы в пригороде Санкт-Петербурга, которые нужно было украшать первоклассными вещами. В это время в Россию и проникли многофигурные двухметровые композиции.

Центр всей выставки, знаковое двухметровое полотно "Коронование Роксаны Александром Македонским" кисти Питера Пауля Рубенса и его мастерской, которое хранится в собрании Владимира Некрасова с 2006 года. Оно происходит из коллекции короля Георга V, а в 2005 году его продали с аукциона. Эта работа сохранилась всего в нескольких вариантах, главным из которых принято считать сильно пострадавшее от времени и неудачных реставраций полотно из собрания Израильского музея в Иерусалиме. Долгое время считалось, что "Коронование Роксаны" - работа не Рубенса, а его мастерской. С такой атрибуцией его купил нынешний владелец. Но Вадим Садков считает, что это произведение было начато одним из ассистентов по авторскому эскизу Рубенса и завершено мэтром на финальной стадии. Как известно, Рубенс был чрезвычайно загруженным мастером, нередко передавал заказы ученикам (как шутят искусствоведы, "у Рубенса было явно больше двух рук"), но самое ответственное выполнял сам, да и финальную шлифовку никому не доверял. В частности, на этом полотне Рубенс откорректировал изображения голов персонажей, драгоценную корону и шлем Александра Великого - все самое важное.

Во время подготовки экспозиции было разгадано немало тайн, которые скрывают фламандские полотна. Почти детективная история связана с полотном из Екатеринбургского музея изобразительных искусств на сюжет из "Метаморфоз" Овидия "Мелеагр и Аталанта" Якоба Йорданса. Картина обитала в собрании графа Петра Шереметева в Фонтанном доме. Позднее она оказалась в коллекции Эрмитажа, который передал ее в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств в 1949 году в знак благодарности за хранение своих сокровищ в эвакуации. У Петра Шереметева, богатейшего вельможи и знатока искусства, не было сомнений, что это полотно Йорданса. Но при поступлении в Эрмитаж ее записали как картину учеников мастера. И только недавняя реставрация доказала, что это не так. После того, как сняли поздние слои потускневшего лака, открылась подпись Йорданса. Присмотревшись, ее можно разглядеть и сегодня невооруженным глазом. Да и качество исполнения не вызывает сомнений в руке мастера: прекрасная охотница Аталанта - молодая, изящная, на лбу - игривые, выбившиеся из прически пряди. На макросъемке специалисты открыли, что работу Йорданс тщательно переделывал - вместо мужеподобной воительницы создал красавицу, закрасив выступающую шейную мышцу и часть плеча, вероятно, написанные учениками.

Установить авторство картины из Нижегородского государственного художественного музея "Христос и Самаритянка" пока невозможно. Популярный сюжет - Христос просит у самаритянки Фотины воды. Но та отвечает, что "иудеи с самаритянами не сообщаются". На что Спаситель изрекает, что если бы она знала, кто перед ней, сама попросила бы у него воды. На картине нет авторской подписи, но стилистические аналогии с работой "Христос - садовник", подписанной J.Jor.Junior могут свидетельствовать о том, что это произведение тоже принадлежит кисти Якоба Йорданса Младшего - рано умершего сына выдающегося художника, который после обучения в отцовской мастерской переселился в Данию, где следы его потерялись.

"Натюрморт с устрицами и куропатками" Франса Снейдерса из частного Международного института антиквариата - открытие этой выставки. Выдающееся камерное полотно раннего Снейдерса в России прежде не выставлялось. В нем уже проявились качества, которые будут отличать мастера в будущем, - радостное восприятие земных благ, открытость миру, желание пробудить у смотрящего на полотно разнообразные вкусовые и обонятельные ощущения. Вадим Садков на вернисаже раскрыл секрет, что в 2024 году мы увидим лучших российских Снейдерсов на большой выставке в Эрмитаже.

Есть на выставке и любимые зимние Брейгели и "Прибрежный пейзаж с фигурами на берегу" Яна Брейгеля-младшего, а линию кабинетных пейзажей продолжают чарующие малоформатные работы менее известных художников "Зимний карнавал во Фламандском городке" Петера Гейзельса-Старшего и "Зимний пейзаж с охотниками" Гейсбрехта Лейтенса.

Математики нашли ответ, как спасти человечество от климатической катастрофы

Юрий Медведев

Академики Виктор Садовничий и Аскар Акаев на математических моделях доказали, что население Земли, достигнув в середине века максимума, начнет сокращаться. Что человечество имеет все возможности решить проблемы климата и избежать катастрофических потрясений. Что мировая экономика вступила в благоприятный период развития, который должен продлиться до 2040 года, если его искусственно не сдерживать. Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком Аскаром Акаевым.

Аскар Акаевич, в истории человечества известно несколько "тихих" событий, которые затем отозвались очень громким эхом. Одно из таких - публикация в 1972 году первого официального доклада Римского клуба "Пределы роста". Тогда впервые мы узнали слово "экология". А самое главное, что впервые не на словах, а на математических моделях американским ученым Деннисом Медоузом и его коллегами было показано, что неумное стремление человека все больше производить и больше потреблять ведет к глобальному экологическому кризису, а уже в ближайшей перспективе к экологической катастрофе. Но прошло 50 лет, в этом году можно праздновать юбилей доклада, а катастрофы, к счастью, не наблюдается. Можно ли доверять математике в таких сложнейших задачах? Не ввела ли она человечество в заблуждение, вбросив "страшный" сценарий?

Аскар Акаев: Я бы разделил ответ на две части. Считаю, сам факт, что математики обратили внимание на глобальные проблемы человечества и попытались оценить последствия традиционного пути развития, крайне важен. Ведь математику называют царицей всех наук, ей прежде всего надо заглядывать в будущее. Давать не общие прогнозы, основные на эмпирике, а на уравнениях и расчетах.

Теперь что касается конкретно работ Медоуза. Кстати, в 1992 году его команда подготовила новый доклад, который оказался еще более устрашающим по сравнению с первым. Но проверив эти расчеты, известный шведский ученый Йохан Рокстрём показал, что их математические модели содержали немало ошибок. Отсюда и такие катастрофические сценарии.

Но важно подчеркнуть, что Рокстрём не только указал на ошибки в работах коллег. Он впервые назвал планетарные границы, за которые человечеству нельзя переступать. Иначе окружающая среда просто не выдержит такого напора человека. И тогда последствия будут необратимыми.

Попали в девятку

И сколько таких критических барьеров? И на основании чего они были определены? Тоже математика?

Аскар Акаев: Да, математика. Чтобы вычислить планетарные границы, ученые обобщили все исследования по самым разным направлениям науки за последние 50 лет. Была сделана без преувеличения выдающаяся работа. В итоге очерчены девять границ, в которых человечество может безопасно жить и устойчиво развиваться. Это, в частности, допустимая концентрация парниковых газов, истощение озонового слоя, утрата биоразнообразия и тд.

СО2 в атмосфере достигло такого уровня, что выполнить Парижское соглашение и удержать рост температуры в безопасных пределах уже нереально

Принципиально важно, что по семи из девяти границ указаны точные конкретные научно обоснованные цифры! То есть у современного человека есть полная ясность: перейдешь "красную" черту, попадешь в зоны риска, опасные для здоровья и даже существования. И, к примеру, многие эксперты считают, что скорость, с которой планеты теряют биоразнообразие, стала причиной пандемии ковида-19. Исчезают целые виды животных, нарушаются эволюционные цепочки, что приводит к самым неожиданным последствиям, в том числе и пандемиям.

Главной причиной всех надвигающихся катастроф называют климат и парниковые газы. Границы уже рядом?

Аскар Акаев: Ситуация такая. Весь доиндустриальный период уровень СО2 составлял примерно 280 ppm (на миллион молекул воздуха), а средняя температура на планете 14 С. Грянула индустриализация, и всего за пару сотен лет цифра подскочила до 415 ppm. А чтобы выполнить Парижское соглашение по климату и удержать рост температуры до конца века не более 1,5 С, надо не выйти за пределы 450 ppm. Мы уже почти у критической черты! А если пойти на самый крайний вариант, который по расчетам многих экспертов грозит серьезными последствиями для землян и допустить рост температуры не более 2 градусов С, то граница поднимется до 550 ppm.

Ежегодно проходят различные конференции по климату и устойчивому развитию, но в финале разочарование - ничего кардинально не решается. Одни декларации. Так было в прошлом году в Глазго, в этом году в Шарм-эш-Шейхе. Почему не удается "подружить" с экологией стремление всех стран к росту экономики и потреблению? Может, это вообще из области фантастики? Что говорит математика?

Аскар Акаев: На этот глобальный вопрос попытались ответить все тот же Рокстрём и его команда. Они оценили 17 целей устойчивого развития, которые в 2015 году были определены ООН. Не буду перечислять все. Если резюмировать, то планировалось к 2030 году преодолеть нищету и исцелить Землю. Но вскоре в ООН признали нереальность таких сроков и пролонгировали их до 2050 года.

Так вот Рокстрём и его коллеги привлекли математику и построили компьютерные модели. Их вывод: достичь 17 целей, не выходя за пределы девяти границ, можно только при одном условии - надо серьезно изменить приоритеты развития. О чем речь? Фетиш капитализма - это непрерывный рост экономики и потребления. Продолжая им поклоняться, человечество неминуемо выйдет за предельные границы. Математика Рокстрёма доказывает: вместо роста экономики главным приоритетом должна стать социально-природная устойчивость.

И математика ошибается

Странная математика... Наверно, такая модель приемлема для "золотого миллиарда", но как развивающимся странам без роста экономики вытащить людей из нищеты? Именно такой рост позволил Китаю и Индии кардинально изменить жизнь сотен миллионов людей.

Аскар Акаев: Мы считаем, что командой Рокстрёма сделан ошибочный вывод. Почему? Виновата не математика, а дифференциальные уравнения, которыми эти ученые пользовались. Не буду вдаваться в глубокую науку, скажу только, что у их моделей очень маленький горизонт прогноза. Чем дальше по срокам, тем больше ошибка. Мы использовали другую математику, так называемые структурные уравнения. Их применил еще в 80-х годах наш выдающийся ученый Никита Николаевич Моисеев при расчетах знаменитой модели "Ядерной зимы".

Мы их использовали для оценки устойчивого развития и получили совершенно новые результаты. Например, эксперты ООН по демографии до недавнего времени были абсолютно уверены, что население Земли будет только расти и достигнет к середине века 9 миллиардов, а к концу превысит 10 миллиардов человек. Кроме того, есть модель Сергея Петровича Капицы, где он показал, что численность постепенно выйдет на плато с максимумом в 11,4 миллиарда человек. Мы впервые доказали, что это не так, что население, достигнув в 2050 году максимума примерно в 8,7 миллиарда, начнет уменьшаться и к концу века составит 7,9 миллиарда человек.

И как ООН отреагировала на такой прогноз?

Аскар Акаев: Согласилась. Их эксперты недавно опубликовали свои данные, где сказано, что население будет расти до середины века, а потом сокращаться. Таковы законы эволюции.

А затем мы на нашей математике решали задачу - можно ли достичь 17 заданных ООН целей при экономическом росте, не переходя девять планетарных границ.

То есть замахнулись на выводы авторитетнейшего Рокстрёма?

Аскар Акаев: Можно и так сказать. Зная, сколько к середине века на планете будет жить людей, а также различные средние душевые потребности, рассчитали, какой для их удовлетворения необходим мировой ВВП. Далее движемся по цепочке. Чтобы получить такой ВВП, нужна такая-то энергия.

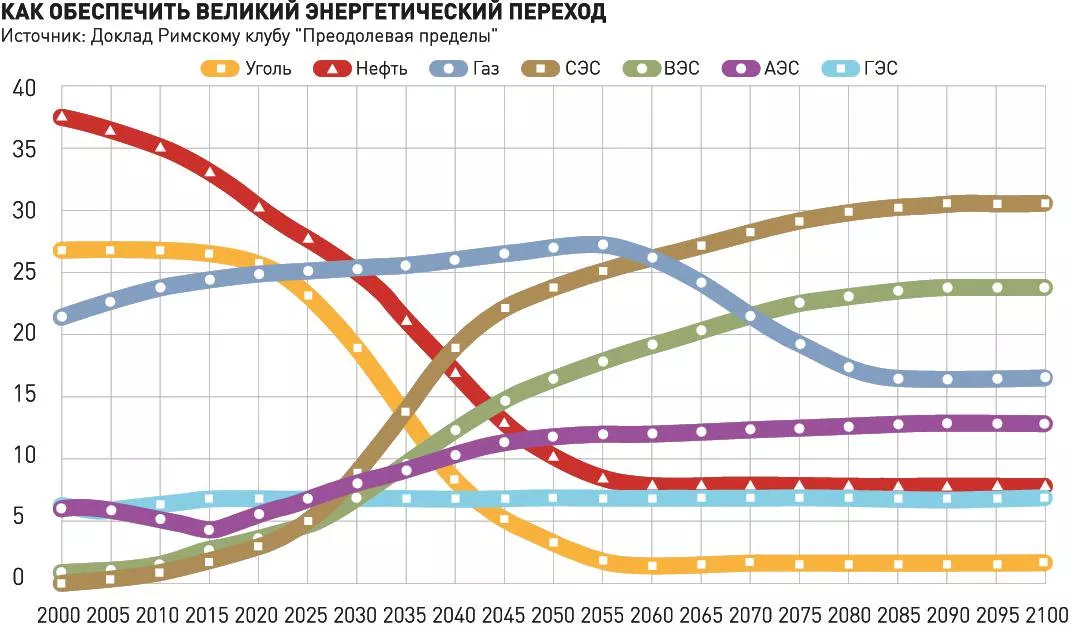

И вот здесь самый важный и принципиальный момент расчетов. Энергию получать можно разными путями. Наша модель рассматривает различные варианты изменения структуры ТЭК, сколько в нем должно быть нефти, газа, угля, атомной и альтернативной энергии через 10, 20, 30, 40 лет и т.д. И выбирает самый оптимальный для человечества. Тот, который не позволит превысить рост температуры на те самые 1,5 С, которые определены Парижским соглашением.

Увы, первый вывод оказался пессимистическим. Математика однозначно сказала, что остановиться на 1,5 С уже нереально. Содержание парниковых газов в атмосфере достигло такой величины, что их придется извлекать в огромных количествах. При нынешних технологиях это гигантские, неподъемные для мировой экономики деньги.

Второй вывод нашей модели: существуют сценарии структуры ТЭК, при которых человечество сможет к 2060 году вписаться в Парижское соглашение, стабилизируя рост температуры на уровне 1,7 С. Для этого есть все возможности. Во всяком случае, никаких научных и технологических препятствий нет.

Как остаться в Париже

Как в общих чертах выглядит такая "климатическая" энергетика? В лидерах ветряки и солнечные станции?

Аскар Акаев: Картина такая. К 2060 году доля нефти резко сократится, угля приблизится к нулю, а вот газа немного повысится, будет значительный рост альтернативной энергетики, а также доли мобильных атомных электростанций.

Многие наши специалисты считают, что "зеленая энергетика" с ее ветряками и солнечными установками не сможет обеспечить потребности экономики. Что это профанация. Они согласятся с вашими расчетами?

Аскар Акаев: В том-то и дело, что они сделаны на основании данных, которые предоставили сами энергетики. У них есть десятки сценариев развития всех видов энергетики - атомной , альтернативной и других. Мы собрали эти сценарии и загнали в нашу программу. Она выбрала самое оптимальное сочетание, которое обеспечит выполнение Парижского соглашения.

Такая работа выполнена впервые в мире. Результаты опубликованы в международном журнале "Энергия" - самом престижном в мире издании этого профиля. А общий доклад об итогах работы готовится публиковать Римский клуб в издательстве Шпрингера.

Во что обойдется миру такой энергетический переход? Эксперты называют какие-то запредельные цифры.

Аскар Акаев: По нашим оценкам, необходимо тратить ежегодно около 1,6 процента мирового ВВП. Много это или мало? Это 2/3 военных расходов в год. Готово ли человечество к такой смене приоритетов ради своего будущего? Ему решать. Конечно, для этого странам надо договориться.

По многим прогнозам, миру грозит тяжелейший экономический кризис, который может превзойти Великую депрессию. Вопрос только о сроках. Какой уж тут климат и устойчивое развитие... А тем более 2060 год.

Аскар Акаев: Если исходить из экономических теорий, то все ровно наоборот. В мировой экономике нет никаких предпосылок для глобального финансово-экономического кризиса. Согласно работам выдающегося российского ученого Николая Кондратьева, мир сейчас находится на благоприятной волне, когда основные показатели развития под влиянием интеллектуальных цифровых технологий должны только повышаться. Этот этап начался в 2018 году и продлится до 2040. Мировая экономика должна идти в гору. Все, что происходит сейчас, создано искусственно, все эти торговые войны, санкции направлены против законов экономики. Здесь даже математика бессильна.

После ограничения цен экспорт нефти из России вырос

Сергей Тихонов

После введения потолка цен и эмбарго на поставки танкерами в Европу российской нефти ее экспорт через порты нашей страны вырос почти на 17%. По данным агентства Bloomberg, с 5 по 9 декабря морские отгрузки российской нефти достигли 3,5 млн баррелей в сутки. Это один из самых высоких показателей нашего экспорта в этом году.

Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, присоединившимся к потолку. По словам вице-премьера Александра Новака, потолок цен - это грубый, нерыночный инструмент, а торговать нефтью мы будем с партнерами, работающими на рыночных условиях. Ожидается, что Россия в ответ на ценовой потолок примет официальный запрет продавать нефть по контрактам, где "потолок" будет упоминаться или будет указываться предельная цена для нашей нефти. Сейчас она - 60 долларов за баррель.

Присоединившихся к потолку пока немного - почти весь Евросоюз, и без того запретивший с 5 декабря импорт российской нефти морем, страны "Большой cемерки" (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия. Крупнейший импортер нефти в мире - Китай к потолку не присоединился, как и третья страна по объемам закупок "черного золота" - Индия.

Основное направление наших нефтяных поставок начала декабря - Турция и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на них пришлось более 3,1 млн баррелей в сутки (почти 90% экспорта). Причем значительная часть экспорта пришлась на Индию, куда еще в прошлом году отправлялись совсем незначительные объемы нашей нефти. По данным Kpler, в Индию уже в ноябре уходило около 1,56 млн баррелей в сутки.

Главная причина роста российского экспорта - снижение мировых котировок барреля и некоторое оживление спроса на нефть в Китае. Через балтийские и черноморские порты в основном на экспорт отправляется наша нефть марки Urals. Эти поставки наиболее просто контролировать ЕС и G7. Но цена Urals с начала декабря колеблется в диапазоне от 43,7 до 55 долларов за баррель. То есть находится ниже установленного потолка, поэтому покупатели ничем не рискуют, приобретая ее в повышенных объемах.

Через дальневосточные порты на экспорт отправляются марки ESPO, Sokol и прочие. Здесь возможности западных стран контролировать поставки сильно ограниченны. Сами эти марки нефти традиционно были дороже Urals и привязаны не к цене североморского сорта Brent, а к котировкам ближневосточного сорта Dubai Crude. К примеру, сорт ESPO сейчас торгуется по цене, близкой к 70 долларам за баррель, и никого это особенно не смущает. Это чуть ниже, чем котировки Dubai Crude (около 75 долларов за баррель), но дисконт не так высок, как у Urals к Brent. Ранее ESPO котировался дороже ближневосточного маркерного сорта.

Рост морского экспорта также свидетельствует о том, что потолок цен оказался абсолютно беззубой мерой, считает эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК", доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Не существует никаких реальных механизмов, которые могли бы обеспечить выполнение данных ограничений. По некоторым данным, уже примерно треть российского нефтяного экспорта уходит из российских портов без обозначения конечного пункта доставки. То есть на глазах растет так называемая серая зона торговли, которая позволяет трейдерам приобретать российское сырье без риска попасть под вторичные санкции.

По его мнению, наличие так называемого дисконта (а по сути - реальных справедливых цен, лишенных спекулятивной накрутки) позволяет странам АТР, в первую очередь Китаю и Индии, увеличивать закупки российского сырья. Нынешний рост поставок свидетельствует о том, что не оправдались опасения по поводу острой нехватки танкеров, необходимых для транспортировки нефти на азиатские рынки.

Причем введение потолка цен в некотором роде спровоцировало процесс перестройки ценообразования на мировом нефтяном рынке. Еще недавно мы говорили об азиатском дисконте, имея в виду, что скидка на российскую нефть осуществляется от неких виртуальных биржевых (мировых) цен. Теперь же мы столкнулись с обратной ситуацией - биржевые котировки начали подстраиваться под цены российской нефти в АТР, то есть под реальные равновесные цены.

Потолок цен толкает мировой рынок к стремительному расширению серой зоны торговли, считает Андрианов. Он позволяет ряду западных потребителей получать через третьи руки относительно недорогую российскую нефть. И тут уже настанет пора для России использовать контрсанкции - она сможет не допускать оправку своей нефти по серым схемам в те государства, которые проводят недружественную политику по отношению к нам. Благо, что спрос в Азии достаточен для того, чтобы поддерживать наш экспорт на стабильном уровне, отмечает эксперт.

Другое дело, что происходящее никак не противоречит пока плану США. Их целью не было ограничить поставки нашей нефти на мировой рынок. Наоборот, они ратовали за их сохранение, чтобы не допустить роста котировок. Это ЕС запрещал импорт сырья от критически важного для себя поставщика. Целью США были не объемы экспорта, а доходы бюджета России с добычи нефти и поставок за границу. Для нашей страны высокие цены на нефть не менее важны, чем сохранение высоких объемов ее экспорта. Фактически пока происходящее не противоречит ни нашим устремлениям, ни желаниям США. Но вот что будет, когда котировки пойдут вверх? Если спрос в Китае продолжит восстанавливаться, этого можно ждать уже в начале следующего года. Пока понятно только то, что наиболее пострадавшей стороной станет Европа.

Главам Минэнерго ЕС не удалось согласовать «потолок» цен на российский газ

Согласовать «потолок» цен на российский газ так и не удалось в ходе обсуждения на совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, теперь дискуссии продолжатся в двустороннем формате, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На энергетическом совете большая дискуссия, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что „потолок“ цен на газ — плохая идея», — написал Сийярто в соцсетях, разместив фотографию с переговоров с Сикелой.

Reuters отмечает, что в вопросе ценового потолка на газ Греция и другие страны, включая Бельгию, Италию и Польшу, заявляют, что для защиты их экономики от высоких цен на энергоносители необходим ценовой лимит, в то время как Австрия, Германия и Нидерланды опасаются, что это может привести к перенаправлению столь необходимых газовых грузов из Европы. Голос Франции мог бы оказаться решающим: первоначально страна поддерживала ценовой потолок, но на прошлой неделе выразила обеспокоенность по поводу его возможного влияния на финансовые рынки, заявили Reuters дипломаты трех стран ЕС. Министр экологии Франции Аньес Панье-Рунаше сказала во вторник, что любой предел цен должен быть направлен на «обеспечение стабильности финансовых рынков».

Сийярто же высказал мнение, что Брюссель «плохо справляется» с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи как потолок цен на газ, пишет ПРАЙМ.

Теперь обсуждение продолжится на встрече лидеров стран ЕС в четверг, а затем министры энергетики стран ЕС снова встретятся на следующей неделе.

Петр Айду, руководитель современного Персимфанса: «Мы декларируем альтернативную технологию исполнения симфонической музыки»

Денис БОЧАРОВ

Недавно вышла прекрасно оформленная книга «100 лет Персимфанса», посвященная юбилею первого в истории симфонического ансамбля без дирижера. «Культура» пообщалась с идеологом и председателем правления этого уникального проекта, пианистом и композитором Петром Айду.

— Давайте совершим небольшой исторический экскурс: с чего все начиналось сто лет назад? Как возникла идея создания коллектива — Персимфанс?

— Во-первых, необходимо представить, что происходило в отечественном музыкальном мире в двадцатых годах прошлого столетия. Тогда ведь не было никаких оркестров, кроме оркестра Большого театра, который обслуживал спектакли. Что же касается симфонической музыки, то она полностью развалилась. Персимфанс был создан музыкантами оркестра Сергея Кусевицкого — по сути, лучшими исполнителями, жившими на тот момент в стране.

Во-вторых, и это, возможно, куда важнее, сама социальная идея диктовала «правила игры». Многие иностранные журналисты в начале 1920-х называли Персимфанс единственной по-настоящему коммунистической организацией. Потому что в своем новом образованном музыкальном коллективе артисты пытались воплотить идеи равенства — играть в ансамбле, где бы отсутствовала диктатура. И, надо сказать, у них это получилось. Потому что в один прекрасный момент в нужное время и в нужном месте собрались музыканты, которые умели достигать высоких художественных результатов.

— Что сподвигло вас возродить ансамбль в наши дни?

— Да, в своем новом виде Персимфанс существует с 2009 года. Мы, будучи наследниками Персимфанса 1920-х, почувствовали, что многие идеи, которые исповедовал ансамбль в двадцатых годах прошлого века, не только опережали свое время, но и сейчас, возможно, являются даже более актуальными. Дух свободолюбия, изначально присущий ансамблю, неистребим. И мне кажется, у Персимфанса многообещающие перспективы и большое будущее.

— А чем же так в свое время не устроила фигура дирижера, что было принято решение от нее отказаться?

— Никакого противостояния между нашим ансамблем и дирижером как таковым не существует в принципе. И знаменитое высказывание Римского-Корсакова «Дирижерство — дело темное» — не более чем забава. Необходимо понимать, что хоть Персимфанс номинально и является ансамблем без дирижера, его, как персону, как фигуру, многое значащую для музыкального коллектива, никто не отрицает.

Глубинная идея заключается не в том, что оркестр играет без дирижера, а в том, что вместо оркестра мы получаем ансамбль. Именно ансамбль самоценных личностей, которые эту самую функцию дирижера негласно распределяют между собой. Ибо, по нашему разумению, дирижерство — это не умение стоять на сцене и делать красивые жесты. Это работа с партитурой, контроль за общим звучанием. Но здесь-то и заключается подвох: выходит, что дирижер, будучи главой музыкального коллектива, получает все лавры. Или, напротив, становится основным объектом для критики.

А в случае с Персимфансом не то чтобы каждый сам себе дирижер, но его обязанности в той или иной степени распределены между всеми участниками. А их у нас не десять, не пятнадцать — порой бывает и сто пятьдесят. Так что сами представляете, какая ответственность лежит на каждом музыканте в отдельности. Персимфанс предлагает, скажем так, альтернативную технологию исполнения симфонической музыки. Она не отрицает дирижерского искусства, а просто декларирует другой вариант прочтения, у которого, само собой, есть свои плюсы и минусы.

Поэтому, когда вы услышите Персимфанс на сцене, вы его ни с каким другим коллективом не спутаете. У нас, не хочу показаться нескромным, есть собственный стиль, свое звучание и ни с кем не сравнимая, уникальная атмосфера.

— Как проходят репетиции в вашем ансамбле? Наверное, без организующего «звена» непросто найти общий темп и потом поддерживать его, не сбиваясь, особенно когда в деле задействовано более ста человек?

— Непросто, вы правы. Но в этом и состоит основная задача. Порой она решается легко, а бывает, приходится и попотеть. На самом деле, играть, следуя взмахам дирижерской палочки, тоже отнюдь не просто. Я, например, никогда этого делать не умел: мне всегда было сложно понять, что он там показывает. Поэтому, когда следую дирижерским жестам, то, как правило, ошибаюсь (улыбается).

Мне гораздо проще и удобнее сыграть с кем-то вместе, нежели смотреть на чью-то руку. И, полагаю, мое мнение разделят многие участники Персимфанса. Поскольку основной нашей задачей — как сугубо технической, так и, не побоюсь этого высокопарного термина, глубоко философской, — является умение слышать друг друга. Если мы будем слышать друг друга в пределах нашего коллектива, то есть шанс, что мы поможем и всему миру научиться друг друга слушать.

— Из каких соображений вы исходите, когда составляете репертуар?

— Мы его постоянно расширяем, прислушиваемся к пожеланиям и предпочтениям друг друга. Главное, стараемся не проводить граней между камерной и симфонической музыкой. Это одно из наших, скажем так, «ноу-хау»: Персимфанс начинается там, где на сцене присутствует более одного человека. Для нас нет большой разницы — играем мы струнный квартет или исполняем симфонию Малера.

— Недавно вышла роскошно оформленная книга «100 лет Персимфанса». Расскажите немного об этом проекте.

— За более чем десятилетний отрезок времени, что насчитывает история современного Персимфанса, у нас накопилось определенное количество мыслей и материалов, которые хотелось бы опубликовать. Конечно, нам пришлось изрядно потрудиться, поднять, как говорится, «матчасть», поскольку Персимфанс, по большому счету, был вычеркнут из истории советской музыки. Да, он здесь и там упоминался, но сказать, что был повсеместно на слуху, все же преувеличение.

Поэтому, хоть мы в целом и довольны результатом — книга действительно, на мой взгляд, удалась — Персимфанс еще ждет своего историка. Есть еще много недостаточно изученных моментов, которые мы, в силу ряда обстоятельств, недостаточно хорошо себе представляем. Если же говорить о книге как таковой, то она, думаю, прежде всего рассчитана на людей, интересующихся искусством ХХ века, равно как и современным. Это если брать максимально широко. А если сузить круг, то, мне кажется, те, кому небезразлична история хорошей музыки, мимо этого издания пройти не должны. Другое дело, что заинтересованный читатель — понятие не социальное. Это может быть как представитель рабочего класса, так и «элиты».

— Какими качествами должен обладать человек, который хотел бы работать в вашем ансамбле?

— Интересный вопрос. Я обратил внимание, что у нас сейчас работает новое поколение музыкантов. А что это значит? Разумеется, то, что люди обладают академическим образованием — у нас по-другому не получится: широчайший симфонический репертуар к тому обязывает.

Но, с другой стороны, они параллельно занимаются исторически аутентичным исполнительством, знают современную музыку, имеют собственные проекты, являются артистами, дирижерами, композиторами: то есть, художники в самом широком смысле данного термина. Иными словами, у нас нет таких исполнителей, которые, условно говоря, готовы выполнять функцию второго гобоя до тех пор, пока не умрет первый (улыбается)...

Если же говорить о ближайших планах, то сейчас мы готовим программу, которая будет звучать 20 декабря в Концертном зале имени Чайковского. Она называется «История Рождества, рассказанная с Востока и Запада». Это наш манифест объединения, выраженный музыкальным языком. В первом отделении будет звучать русская рождественская литургическая музыка ХVII века, а во втором — немецкая, того же времени. Попытаемся таким образом объединить в одном концерте отечественную и европейскую традиции.

Фактор Антисистемы

Откуда взялись и чего добиваются глобальные элиты

Фёдор Лисицын Дионис Каптарь

"ЗАВТРА". Фёдор Викторович, хотелось бы поговорить о таком явлении, как антисистема, которое обычно связывают с тайными обществами (масонами, например). Есть ли у всех этих течений некий общий идеологический знаменатель?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Антисистему можно определить в категориях Льва Гумилёва как общество, сложившееся в тотальном противостоянии более крупному обществу как системе.

Такой системой, например, был христианский мир Средневековья: как западный — с папой Римским, королями и феодалами; так и восточный — с Византийской империей и патриархами. Две эти части единой системы были в непростых отн шениях, но ещё даже великого раскола христианства не произошло, и вдруг, как по команде, в Европе возникает антисистема — религиозные концепции, основанные отнюдь не на другой вере (ведь ислам, к примеру, — это иная система верований, но не антисистема для христианства), а мощные псевдо-христианские ереси: богомилы на Балканах, затем катары во Франции.

В отличие от ислама это были именно антисистемы, отрицающие прежние ценности, но не выдвигающие новых. Просто: "разрушим до основанья", но без продолжения "а затем", как в "Интернационале". Никакого "нового мира" не предлагалось.

Таким образом, антисистема — это некое сообщество, предназначенное для демонтажа любой сложившейся политической, морально-этической системы в обществе. Скажем, движение хиппи было антисистемой против американского общества 1950–х–1960–х годов. "Дети цветов" отрицали все ценности США, как к ним не относись: они отказывались от конкуренции, "занимайся любовью, а не войной" и тому подобное. При всём видимом прекраснодушии это останавливает динамику общества. А вот коммунисты, напротив, выдвигали новые идеи и принципы развития взамен существующих. Антисистема же не предлагает ничего, кроме уничтожения.

"ЗАВТРА". Средневековые ереси были разгромлены, ушли в глубокое подполье. А как антисистема вновь вылезла в Новое время — через тайные общества? Вообще, скрытность организации — это признак антисистемности?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Не обязательно. Существуют системы, даже тайные, которые пытаются преобразовать общество. Это нормально. Все политические партии мира начинались с тех или иных форм тайных обществ или клубов по интересам. Классический пример — тори и виги. Все английские великие события решались в клубах: в кофейнях собирались джентльмены и болтали. И в Америке разразилась революция, в ходе которой бывшая колония отделилась от Британии, тоже в результате деятельности разных обществ.

В России тоже был период, когда от решения клуба зависела если не государственная политика, то, по крайней мере, оценка этой политики обществом. Вспомним тот же Английский клуб и Репетилова из "Горя от ума" Грибоедова. Московское общественное мнение учитывалось даже царём и министрами.

Николай I и Александр III целенаправленно выстраивали в России систему. А под них подкапывались не только революционеры, но и пресловутая "общественность". Подкапывались антисистемным образом: придирались не к направлению политики, не к каким-то идеологическим, политическим аспектам, а по "мелочам". Как, например, Тарас Шевченко "наехал" на императрицу, жену Николая I. Как постоянно вышучивали семейную жизнь Александра III: "Надо же! Добродетельный царь! Не бабник, любовницы нет. Какой позор!" А ещё он не общается с высшей знатью, а сидит у себя в Гатчине. А Государю эта знать была противна непрерывными скандалами, разводами, финансовыми аферами. "Подарите мне, Ваше величество, железную дорогу, вёрст 300, не больше. Больше не надо!" — попросил царский племянник Александр Михайлович. 200 тысяч, которые ему, как великому князю, полагались в год, это же такая мелочь, желательно и с железной дороги что-то поиметь…

"ЗАВТРА". А расцвет оккультизма в Российской империи в последние годы её существования — это ведь тоже действие антисистемы?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Да. В 1870-е годы в Великобритании был расцвет оккультизма, в 1890-е годы — во Франции. До нас эта европейская мода долетела с опозданием, недаром истоки её в России целиком французские. Первые наши придворные оккультисты — это Филипп и Папюс — "титаны", так сказать, французского оккультизма. Во Франции они уже потеряли свой авторитет: там требовали результата, а у Филиппа умерла от болезни дочь. Спрашивается, какой же ты великий целитель, если не смог исцелить собственную дочь? Но у нас Филипп ещё лет пять покочевряжился при дворе…

Надо отметить, что у нас почти не было чистого сатанизма, он был скрытый.Европейскую линию оккультизма продолжала Елена Блаватская, связанная с английскими кругами, а была ещё восточная линия, связанная, в частности, с Петром (Жамсараном) Бадмаевым — врачом тибетской медицины, придворным медиком императорской семьи. Это талантливый фармацевт, создатель множества лекарственных препаратов, в том числе наркотических, возбуждающих препаратов — то есть, отнюдь не спасающих здоровье. Он

был связан с "мутными" политическими кругами, аферами с "тайными Махатмами", которые повлияли даже на некоторых большевиков. Мы помним, что мистикой заразился Глеб Бокий — председатель Петроградской ЧК. Да и после Великой Отечественной войны существовал оккультный кружок вокруг Надежды Пешковой — вдовы сына Максима Горького, где вращался, например, Даниил Андреев, впоследствии автор "Розы Мира".

Были и свои "православные" оккультисты: бессвязно бормочущие, расслабленные, все эти Матрёны-босоножки… То есть, вот этот кич сельской ярмарки вдруг стал модным явлением в высшем свете Петербурга. Эта третья волна скрытой чертовщины была пресечена Октябрьской революцией целиком и полностью.

Кроме того, была "балканская ветвь" чертовщины, которую представляли "черногорки" — принцессы королевского дома Негошей: супруга главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Стана и её сестра Милица, бывшая замужем за великим князем Петром Николаевичем. Именно через них проник ко двору известный Григорий Распутин, о котором можно очень много отдельно рассказывать. Но отдельно. Ведь он не был ни сатанистом, ни антисистемщиком. Григорий Ефимович был "махровым охранителем", говоря сегодняшним языком. Человек, который всю жизнь положил на сохранение баланса. И никто так и не понял, что он служил или, по крайней мере, пытался служить мощнейшей охранительной силой Империи.

"ЗАВТРА". Распутин — это, действительно, отдельный вопрос. Но давайте коснёмся сатанизма, как возможной идеологии мировой "антисистемной элиты"…

Фёдор ЛИСИЦЫН. К сатанизму политическая антисистема переходила постепенно — через этап ересей. Ведь что такое ересь? Это другое толкование стержневого учения общества, но само учение остаётся. Для Европы тогда — это однозначно христианство. Оно может быть разным: протестант не похож на католика, да и протестантская церковь быстро разветвилась настолько, что кальвинист стал непохож на англиканина. Появились пуритане, квакеры и другие. Но это всё же некая христианская система, базирующаяся на общем корпусе сведений — исходно на Библии, на наборе текстов её толкователей, святых отцов. Одних из них можно почитать, других не почитать, опираться сильнее на Ветхий или на Новый Завет, но общая основа остаётся.

Между католиками и протестантами была жестокая борьба, но со временем их антагонизм перестал быть всепоглощающим. Считая друг друга еретиками, они торговали, заключали браки, поддерживали любые отношения, кроме церковно-служебных. Мы на Руси при Алексее Михайловиче анафемствуем иностранцев-иноверцев, погрязших во всех пороках, и при этом строим Немецкую слободу, "Кукуй", которая сама по себе — великий соблазн. Вспомним, как молодой Пётр I там соблазнился.

А сатанизм — это направление, которое возникло как серьёзный общественный фактор в Европе после Тридцатилетней войны (1618–1648). Возникло тогда, когда перестала работать антисистема ересей. Стало понятно, что на ересях систему не раскачаешь. Европейцам ещё нельзя было предложить отойти от религиозной концепции и прямо перейти к атеизму. Он появится позже — весь XVIII век его будут "научно" обосновывать, начав тоже не с чистого атеизма, а с суррогата типа деизма, признававшего, что существует какая-то высшая сила в природе, но она не вмешивается в течение событий.

"ЗАВТРА". Сейчас такой же суррогат — агностицизм…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Да, типа, извините, не знаю, что там происходит, я — агностик. Егор Тимурович Гайдар в своё время буркнул, что он — агностик. Но вот вопрос: во что же ты всё-таки веришь? Ведь на неверии трудно построить что-либо вообще.

Сатанизм — это антисистема. Утверждается, что миром правит не Бог, но Сатана. Не Ангелы, но ангелы падшие. Замечу, настоящие сатанинские культы — это не принесение кошек и собак в жертву, как у современных размалёванных подростков-сатанистов. Это "поступайте противоположно христианству для достижения своих личных целей".

Наверное, первым звоночком сатанизма в Европе на высшем уровне стал скандал с отравителями в Версале. Очередная любовница Людовика XIV — маркиза де Монтеспан, теряя своё влияние, связалась с колдуньей Катрин Ля-Вуазен, которая го- товила приворотное зелье для короля. Обе женщины присутствовали при "чёрных мессах", которые проводил аббат Гибур. Он на обнажённом животе королевской любовницы как на алтаре служил мессу на латыни задом наперёд. В жертву дьяволу приносили младенцев, купленных в парижских предместьях. Всё это доказал позже Парижский суд. Колдунью вместе с некоторыми другими фигурантами дела сожгли, а Монтеспан отправили куда подальше: считалось, что нехорошо герцогиню и многолетнюю королевскую фаворитку публично казнить.

После этого во Франции прошла мощная внутренняя чистка элиты — придворных короля Людовика XIV. Зачистка не только имеющих отношение к сатанинским мессам, но и сочувствующих протестантам. Недаром через какое-то время после этого скандала отменяется Нантский эдикт, высылаются последние гугеноты, Франция становится строго католической страной и остаётся таковой вплоть до победы антиклерикализма в конце XIX века. И всё это было реакцией на, казалось бы, пустяковое, чисто придворное дело, в котором сатанизм был призван обеспечить успех при дворе, найти новые связи, дёргая за ниточки которых, можно было выйти на высокий государственный уровень. Это не оккультизм типа "я сварил зелье и жду, что теперь научусь колдовать". Это оккультизм типа "я провёл некоторые обряды, в которых участвовали некоторые влиятельные люди, и теперь эти люди тащат меня наверх, в королевский двор"…

"ЗАВТРА". Но ведь и масонство отчасти для того и возникло, и стало попу лярным, что оно продвигало "своих"…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Конечно. Любое тайное общество продвигает своих членов, любой клуб. Как, например, американский "Ротари клуб" или клуб, где собирались страховщики и капитаны кораблей, из которого вышло потом страховое общество "Ллойд". "Я больше доверяю человеку, с которым 10 лет пью кофе за одним столиком, беседуя обо всём, чем постороннему. Дальше я начинаю заниматься сделками в основном с этим человеком, мы формально и неформально друг друга обогащаем и преуспеваем".

Так работают масоны. Так работает любая клубная система. В клубе любителей книги тоже может возникнуть система продвижения, например, редких антикварных книг "своим".

"ЗАВТРА". Мы уклонились в сторону от антисистемы. Клуб книголюбов всё-таки сложно рассматривать в этом ключе…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Не скажите. Можно предположить, что покупатели и читатели книг — это прекрасная "выборка", внутри которой можно сформировать антисистему. Первое, что для этого нужно — найти элиту внутри элиты. Ведь антисистема очень часто заражает уже сложившиеся элитарные сообщества — клубные системы. Людям внушают: "Внутри нашего клуба мы уже не такие, как все, мы — спина спиной у мачты, возьмёмся за руки, друзья. А внутри нас есть ещё более элитные. Ты хочешь туда вступить? Но надо отличаться от всех. Простаки верят в Христа, а ты плюнь на Него!"

"ЗАВТРА". Такое продвигалось?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Продвигалось во всех тайных обществах. А сама по себе внутренняя иерархия — отличительный признак любых обществ. Возьмём, к примеру, первый классический Ку-клукс-клан, созданный после Гражданской войны в США — это была чисто политическая организация: остатки южан против янки. В нём действовала очень чёткая система региональных организаций, где каждый следующий "проход по ступени" давал больше возможностей собирать сторонников, командовать ими. Это похоже на масонство со всеми его "градусами".

Масонство выродилось, когда почти все масоны стали обладать 30-й степенью посвящения при 33-х существующих. Пока были масоны первого, второго, двенадцатого градуса и далее — там работала иерархия. А как только масонство стало состоять целиком из офицеров, то стало ясно, что такая армия, без рядовых, небоеспособна.

Именно поэтому начало расцвета сатанизма пришлось на момент общего кризиса масонства — это 1820–е–1830–е годы.

Классическое масонство, ставившее целью нравственное совершенствование и просвещение общества, вдруг обнаружило, что добилось выполнения всех своих декларируемых требований. Я говорю про Европу, где была урезана до минимума цензура, печатались любые книги, работали общедоступные народные школы. Образованным простолюдинам был открыт путь в более высокие слои общества. Масонство добилось социальных преобразований.

Мы знаем, что английское масонство, само по себе очень консервативное, постоянно поставляло радикалов "на экспорт". Копни любую революцию в Латинской Америке: Боливар, Сан-Мартин… Обязательно рядом найдёшь кого? Ирландца или шотландца.

"ЗАВТРА". К тому же, масона…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Именно так. Классический пример — О´Хиггинс, отец-основатель Чили. Хорошая такая латиноамериканская фамилия! Его предки сбежали из Ирландии, покорённой англичанами, в Испанию, какое-то время боролись с англичанами. Потом переехали в колонии. И потомок их, внук этих эмигрантов, стал бороться уже с Испанией.

Возьмём любую венту (то есть ячейку карбонариев) борцов за свободу Италии. Там обязательно будут масоны древнего шотландского обряда. Как и в верхушке наших декабристов.

Но если где-то вдруг не обнаруживаются масоны, там обязательно найдутся поляки. Поляки участвовали во всех европейских событиях XIX века. "Весна народов" 1848 год — везде поляки. Парижская коммуна — генерал Домбровский и остальные. И они, как бы, не масоны. Почему же все кругом масоны, а польские революционеры подчёркнуто не масоны? При этом они общаются, входят в клубы. Дело в том, что поляки — католики, многие из них — иезуиты.

Для них масонство запрещено религией. Но они разделяют все масонские идеи и действуют заодно с масонами.

То есть в любой системе, где вызрели зёрна "клубов", рано или поздно проявится какое-то антисистемное действие, которое ведёт не к революции, не к преобразованию общества, а именно к "стиранию", уничтожению системы. Скажем, часть карбонариев боролась за создание единой Италии, свободной от власти австрийцев, но другая часть боролась за какие-то совсем непонятные цели.

"ЗАВТРА". Какие, например?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Даниэле Манин, Джузеппе Мадзини — действительно видные борцы за политическую независимость и объединение Италии. Но взглянем на самого прославленного борца — Джузеппе Гарибальди. Где у него объединение Италии? Потом его биографы плешь проели, рассказывая, как Джузеппе жаждал объединения Италии. Он же её объединил. Правда, после этого был настолько скромен, что тут же передал власть в распоряжение сардинского короля Виктора Эммануила.

Лозунг Гарибальди — "я дерусь, потому что я дерусь". Подобно Джорджу Вашингтону, это пример выдающегося по своей "битости" революционного командира: он гораздо чаще не побеждал, а бывал разбит, взят в плен, тяжело ранен, бежал… Жену потерял в походе… А ради чего? Где его программа? Где его цель? Да нет у него программы, нет цели! Он очень достойный человек, но в какой-то момент он просто сдаёт всё достигнутое королю и уходит. А до этого совершает очень странные поступки, из которых я могу вывести только одно: его задачей было развалить существующее в Италии положение, а дальше — что будет, то будет. Устроим анархию в обществе…

Кстати, крайняя степень антисистемы — это как раз активная анархия. Уничтожим власть, уничтожим аппарат насилия! А дальше что? А дальше все будем жить хорошо! Это система или антисистема?

"ЗАВТРА". Если вспомнить анархистский террор — то очевидно, антисистема.

Фёдор ЛИСИЦЫН. При том, что это ведь был террор ради террора — с бессистемными, часто безмотивными убийствами. Императрицу Австрии и королеву Венгрии Елизавету анархист Луиджи Лукени в 1837 году в Женеве заколол на улице напильником. Почему? Потому что анархист. Потому что захотелось показать, как он ненавидит высшее общество. Заколол женщину, потому что к ней легче было подойти, она была только с одним сопровождающим.

Когда анархисты в США совсем уже обнаглели, американская полиция начала любые политические выступления считать анархистскими провокациями и даже на профсоюзы повесила этот ярлык. И это стало реакцией системы на антисистему.

В результате настоящие анархисты стали обижаться. Появились системные анархисты, с идеями. Наш князь Кропоткин, например. Как к нему ни относись, он — системный анархист: с неким видением общества, и он не разделял практику террора собственных "коллег" — максималистов и "безмотивников".

"ЗАВТРА". А как обстояли дела в других государствах?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Вся история Франции с конца XVIII века до начала Третьей Республики была историей потрясений и волнений. Королевство, республика, империя, королевство, опять империя, снова республика… В итоге страна стала более-менее социализированным государством с некоей системой, работающими в целом социальными лифтами, равенством всех сословий перед законом.

Великобритания прошла в том же XVIII веке и начале следующего столетия через серьёзные социальные потрясения: бунты, восстания, беспорядки. Даже в "Пиквикском клубе" Диккенса видны "отблески" английского закона "Акт о мятеже", принятого ещё в 1716 году. Согласно ему, после трёхкратного зачтения призыва к народу (собравшемуся в количестве 12 и более человек) разойтись, солдаты имели право стрелять в толпу или атаковать мятежников с саблями наголо.

Сегодня по "Посмертным запискам "Пиквикского клуба" кажется, что в Англии царила мирная идиллия. На самом деле это был период, когда там бушевали заговоры, звучали выстрелы, возникали массовые драки на политической почве. Кровь лилась на уровне, сравнимом с началом нашей революции 1905 года. Весь период английских великих реформ благостным никак не был. Он потом "заслонился" сёстрами Бронте, описаниями быта усадеб, шикарных георгианских джентльменов (эпохи царствования многочисленных Георгов из Ганноверской династии). Но это был ад и насилие в обществе, хотя и без революции в полном смысле этого слова.

Или возьмём более поздние события, связанные с объединением Германии. Железом и кровью Бисмарк с Вильгельмом объединили страну — через слёзы, пот, страдания...

А социальные преобразования в Австрийской империи, когда она стала АвстроВенгерской? А Италия? Пять революций и три гражданские войны! Вот она, Европа XIX столетия. Даже Турция, и та прошла через пару довольно серьёзных переворотов. На этом фоне наша Российская империя…

"ЗАВТРА". Была образцом порядка?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Как ни странно, да. У нас разразилось лишь восстание декабристов, и до 1905 года возникали отдельные серьёзные проблемы, но без уличных боёв, баррикад и общегосударственных кризисов.

Но этот наш российский порядок, к сожалению, привёл к ситуации по аналогии с паровым котлом. Давление долго сдерживалось, а потом котёл стали плохо обслуживать — и его рвануло! В Европе этот взрыв затянулся на весь XIX век. И куда ни ткни, мы в том взрыве видим антисистему.

"ЗАВТРА". Они даже перестали скрываться…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Да. Наверное, самая гениальная идея, которую провернули антисистемщики и сатанисты Европы — они сами себя высмеяли, выставили смешными в прессе…

"ЗАВТРА". Чтобы в них никто не поверил, и чтобы смеялись над теми, кто стал бы говорить об их существовании…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Да! Это тот же метод, которым пользуется масонство, а оно в США до сих пор одна из самых влиятельных структур. Особенно на низовом уровне. Любые попытки организовать политические партии в Америке до прихода к власти Франклина Делано Рузвельта шли через масонские клубы и объединения. Последняя попытка — это "Национальная прогрессивная партия" Теодора Рузвельта — экс-президента США от Республиканской партии и дальнего родственника Франклина Делано. Создав партию в 1912 году, он избрал для неё эмблемой лося как "третью силу" наряду с традиционными "слонами и ослами". Лось по-английски "elk". С таким именем в США с 1888 года действовала крупнейшая низовая масонская организация "Ложа Лося" (Elks Lodge), вышедшая из клуба в Нью-Йорке и объединяющая в том числе бывших военнослужащих и полицейских. А бывают ли бывшие полицейские?

"ЗАВТРА". Напомнило "Гарри Поттера". "Патронус Сохатый" — защитная магическая сущность, вызываемая заклинанием. Как вы думаете, связано ли одно с другим?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Думаю, да. Джоан Роулинг начитана в истории Англии и США конца XIX — начала XX веков. Это видно по её повестушкам на тему разных фантастических тварей. Она хорошо образованна, при этом ничего не говорит напрямик, но в своём многотомном бестселлере всё время намекает. Ведь, по сути дела, Роулинг даёт очередную английскую антиутопию, где фашизм возникает в стабильном зарегулированном обществе без революции, а путём работы клуба. Потому что все эти "пожиратели смерти" — это английский клуб. А её маги — замкнутая английская элита, в которой идёт спор, впускать ли внутрь наиболее достойных из "посторонних" людей, чтобы "обновить кровь", или остаться герметичным сообществом.

"ЗАВТРА". Тут ещё можно вспомнить, что самый великий маг этого семикнижия в начале книги живёт 666-й год…

Фёдор ЛИСИЦЫН. Я бы сказал, куда дальше? И этот маг — Николас Фламель — перекличка с реальным средневековым алхимиком и каббалистом французского происхождения, якобы получившим философский камень и эликсир жизни.

"ЗАВТРА". Кстати, формально положительный герой романа Дамблдор на самом-то деле — подмастерье Фламеля. И где тут тогда добро, и где зло?

Фёдор ЛИСИЦЫН. Насчёт добра и зла в этой парадигме всё сказал если не масон лично, то знавший всех масонов и принятый в их среде Иоганн Вольфганг фон Гёте в своём "Фаусте". В этой трагедии Гёте осознанно или неосознанно продавшийся сатане Фауст время от времени творит зло. Убивает человека, доводит до трагедии любимую девушку, совершает много других злых дел, пытаясь познать мир, человеческую природу. Он же, типа, учёный. Вот он и идёт по головам. А Мефистофель — "юнкер Воланд" (Фаланд — "лукавый" — так называли чёрта в старинной немецкой литературе) у Гёте как бы "подтирает", подчищает за Фаустом, и тем самым как бы немножко "творит добро". Вот там и получается, что зло — не зло, и добро — не добро.

Или, скажем, ещё ранее, в романе Алена-Рене Лесажа "Хромой бес" 1707 года: добрые дела там совершает не Сатана, а мелкие бесы, вступившие в договорные отношения с героем романа. То есть нам уже очень давно пытаются внушить, что дьявол служит силам добра, потому что якобы стремится сохранить "равновесие" в обществе. В "Фаусте", например, убирает последствия вмешательства "познающей силы".

Так из Гёте вылезает и наш Булгаков с его Воландом, и английская Роулинг с её магами. А дискурс схожий: нам пытаются показать, что зло может быть прекрасным и притягательным. Так работает антисистема во все века. И чем больше мы о ней знаем, тем труднее антисистемщикам творить свои чёрные дела.

Беседовал Дионис КАПТАРЬ

На острове The Palm Jumeirah в Дубае открыли тематический пляжный клуб Peaches and Cream. Заведение в ретро-стиле переносит гостей в атмосферу Майами 80-х годов.

Новое заведение объединяет в себе пляжный ресторан и лаундж, оформленный в средиземноморском стиле, с двумя коктейль-барами и антуражем, способным вызвать ностальгию.

Гостей ждет отдых у бассейна, фирменные коктейли и блюда средиземноморской кухни. Клуб рассчитан на семейный отдых и также предлагает возможности для занятий водными видами спорта, включая каякинг, греблю на байдарках и eFoil.

В сентябре 2022 года знаменитый итальянец Тонино Ламборгини открыл в Дубае, на пляже West Palm Beach, новый роскошный пляжный клуб с рестораном Tonino Lamborghini Mare Nostrum.

Как ожидается, новое место отдыха станет одним из самых популярных в эмирате. Пляжный клуб будет выдержан в средиземноморском стиле, гостей ждет уютная и музыкальная атмосфера, а также разнообразные гастрономические впечатления.

Клуб Tonino Lamborghini Mare Nostrum находится на 14-м этаже нового курорта Radisson Resort Hotel, который знаменит своим пейзажным бассейном на крыше. В настоящее время West Palm Beach уже стал домом для таких модных проектов, как SAN, Eva и Playa at The Club.

В апреле 2022 года в знаменитом пятизвездочном отеле Caesars Palace в Дубае открыли ресторан и пляжный клуб Venus Il Ristorante & Beach Club. Элитное заведение предлагает широкий выбор аутентичных итальянских блюд.

Турция резко снизила закупки нефти в РФ

После 5 декабря, даты введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС и ценового потолка на нее же со стороны стран G7, Турция резко снизила нефтяной импорт из России. Согласно данным Energy Intelligence (EI), с 1 по 12 декабря турецкие потребители закупили лишь 1 млн баррелей российской нефти Urals для НПЗ Tupras Izmit.

Впрочем, в EI считают, что это лишь приостановка: официальная Анкара пытается понять, как действовать в новых условиях «потолка» цен. Добавим, что не исключен вариант действий турецких покупателей, когда они будут требовать еще большие скидки на неугодную Западу нефть под предлогом возросших рисков.

Несколькими днями ранее, напомним, Reuters писал, что турецкий НПЗ Star, принадлежащий азербайджанской госнефтегазовой компании SOCAR и обеспечивающий 25% нефтепереработки в стране, перестал покупать российское сырье для переработки в декабре. Уже в ноябре поставки нефти из РФ на НПЗ Star снизились с 700 до 300 тысяч тонн.

Турция не присоединилась к странам, поддерживающим ценовой потолок на нефть из России, и ожидалось, что страна наряду с Индией и Китаем станет одним из ключевых потребителей российского сырья после введения эмбарго и «потолка».

Алексей Громов: Хорошо, что не поддержали введение предельного уровня скидки

Инициатива с введением предельного уровня скидки на российскую нефть — нерыночное и ошибочное решение

Российские власти решили на законодательном уровне запретить прописывать «потолок» цен на российскую нефть в контрактах. Об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с текстом документа источник, информацию подтвердили два близких к правительству собеседника.

Согласно их информации, в тексте указа будет запрет на продажу нефти, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к «потолку», или если в контракте «потолок» фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные «потолку» — $60 за баррель.

Кроме того, в документе говорится, что обходить любые запреты можно будет только с разрешения правительства. Действие указа не будет распространяться на сделки, заключенные до 5 декабря.

Напомним, что страны G7 с 5 декабря ввели «потолок» цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель 4 декабря. Ограничения стоимости российской нефти будут корректировать каждые два месяца, начиная с января 2023 года. Кстати, Польша продолжает настаивать на установлении предельного уровня цен в $30 за баррель.

Механизм «потолка» применяется исключительно к поставкам российской нефти по морю — транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает.

Напомним, что средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 году по данным Минфина сложилась в размере $66,47 за баррель. Средняя цена за 11 месяцев этого года составила $78,32, что на 14% выше аналогичного периода годом ранее.

Любопытно также, что в течение недели после ввода «потолка» российские нефтяники резко нарастили экспорт. Bloomberg сообщает, танкеры вывозили из российских портов 3,5 млн баррелей в сутки.

По сравнению с предыдущей неделей экспорт нефти из РФ подскочил на 16%, или 500 тысяч баррелей в сутки, его общий объем стал одним из самых высоких за последние полгода. При этом азиатским покупателям российские нефтяники продавали больше 3 млн баррелей в сутки, или 89% всего экспорта, почти треть этого объема увезли танкеры, скрывающие конечный пункт маршрута.

«НиК» решил поинтересоваться у экспертов, как они относятся к данной редакции ответа России на введение ограничения стоимости российского сырья.

Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов:

«Пока неизвестно, в какой редакции данный документ будет принят, поскольку мы боремся за то, чтобы наша нефть на мировом рынке продавалась по рыночным принципам. Если стоимость Urals складывается на уровне $43-45 за баррель, то она так и будет продаваться.

Это значит, что Индия, Китай и Турция по-прежнему смогут покупать российскую нефть ниже ценового потолка. Если бы им это делать запрещалось, тогда бы это называлось уже предельная скидка на нефть.

Другое дело — требовать от российских компаний отказа от контрактов, где будет прописано какое-либо условие с соблюдением ценового потолка. Причем важна не сама цифра ограничения, так как мы знаем, что этот показатель динамический, а само упоминание необходимости соблюдения ценового потолка.

Закономерно, что на соблюдение сделок с ценовым ограничением будет наложен официальный правительственный запрет. Это шаг на опережение по отношению к крупнейшим мировым нефтетрейдерам, которые работают с российской нефтью.

Что касается запрета поставок российской нефти в те страны, которые приняли решение об официальной поддержке ценового потолка, то я к этой идее отношусь прохладно, поскольку реального экономического эффекта она не возымеет.

Дело в том, что большая часть стран, которая присоединилась к «потолку», и так российскую нефть не получает. Принципиальный вопрос, как будет решаться казус с Японией, которая официально поддержала «потолок», но при этом пробила исключение из его действия для поставок сырья с проекта «Сахалин-2». Если в отношении этой нефти не будет никаких оговорок, то таким образом мы дополнительно ограничим наш экспорт.

Резюмируя вышесказанное, хочу подчеркнуть, что такой ответ России на введение «потолка» ожидался. Хорошо, что не поддержали инициативу, связанную с введением предельного уровня скидки на российскую нефть. Это точно было бы нерыночное и ошибочное решение».

Охрана объектов ТЭК: будьте реалистами — требуйте невозможного!

В 2022 году мировая энергетика находится на передовой в прямом и переносном смысле — чего только стоят подрывы «Северных потоков». В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос, насколько надежно защищены объекты ТЭК от атак, с чьей бы стороны они не исходили.

Экотерроризм как госидеология

В Европе продолжает формировать весьма серьезное движение экоэкстремистов. 10 декабря около 200 воинственно настроенных защитников природы под предлогом борьбы за климат разнесли цементный завод Lafarge La Malle. Компания пишет заявление и считает ущерб. После этого становится очевидным, что от метания соусов в шедевры мировой живописи до промышленного терроризма один шаг. Однако главное, что экологический экстремизм как правило всегда с «человеческим лицом»: за все хорошее и против всего плохого. Поэтому даже самые жестокие выходки толпы под экологическими лозунгами не вызывают у населения такого ужаса и отторжения, как террористические акты. А зря.

26 ноября 20 полицейских в Германии получили ранения в столкновениях с протестующими экологами против проезда поезда из Франции с переработанными радиоактивными отходами, хорошо хоть сам состав не перевернули. 30 ноября порядка 90 человек пострадали во время массового протеста на западе Франции против строительства серии ирригационных резервуаров в Новой Аквитании. Большинство раненых — полицейские.

24 декабря экоактивисты из немецкого движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) пробрались на летное поле берлинского аэропорта, парализовав на какое время работу всего транспортного узла. 8 декабря эта же организация блокировала Монбланский тоннель, соединяющий Францию и Италию. Закономерно, что с такими умениями они и до объектов ТЭК скоро доберутся.

По данным лондонского полицейского управления, правоохранительные органы города потратили £5,5 млн на усиленное патрулирование для противодействия акциям протеста экологического движения Just Stop Oil. Всего за 46 дней акций группы были задержаны 755 человек. В настоящее время эти экологи начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений газа и нефти: пока они только дороги перекрывали, но, учитывая их методы, а также полную безнаказанность, скоро могут устроить и что-нибудь более выразительное.

При этом не стоит забывать, что европейская энергетика — это не только НПЗ, АЗС и нефтегазовые платформы в Северном море, но и, например, АЭС, на которых в регионе вырабатывается 25% электроэнергии.

Неизвестно, кто падет следующей жертвой борцов за экологию, ведь никто не может гарантировать, что каким-нибудь экстремистски настроенным экологам не придет в голову в следующий раз не приклеивать себя к картинам в музее, а, например, подорвать ради «зеленого» будущего нефтепровод или АЭС.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что сейчас в Европе экологам оказывается серьезная пропагандистская поддержка, поэтому они и дальше могут совершенно безнаказанно действовать:

«В настоящее время власть в ЕС в значительной степени представлена экологами. То есть бесчинства и толпы борцов за экологию — это лик современной Европы. В каком-нибудь 1991 году экологи и левые радикалы были оппозиционны власти, а сейчас они вошли во власть. Поэтому теперь весь этот экотерроризм с разгромом промышленных объектов ведется от имени власти»,

— пояснил эксперт.

Российский ТЭК перед лицом террора

У российской энергоинфраструктуры — другие проблемы. Радикально настроенные экологи ей не грозят, но с началом СВО количество атак на российские энергообъекты выросло кратно.

Если касаться газовой инфраструктуры, то еще до подрыва «Северных потоков», 22 сентября, сообщалось о том, что спецслужба Украины планировала совершить теракт на газотранспортных объектах, при помощи которых газ идет в Евросоюз и Турцию. В октябре стало известно о задержании в России диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод «Турецкий поток» на российской территории.

19 ноября произошел взрыв газа и серьезный пожар на газопроводе в Ленинградской области. Тогда причиной ЧП назвали разгерметизацию газопровода. Однако что послужило причиной для такой разгерметизации, никто не рассказал. Кроме того, в конце ноября ФСБ предотвратила попытку диверсии на участке газотранспортной системы «Южный коридор» в Волгоградской области.

Диверсантов привлекают и объекты электроэнергетики, поскольку к каждой опоре ЛЭП круглосуточную охрану не приставишь. В августе украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции. Данная диверсия, как отметили в ФСБ, привела к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». Буквально через несколько дней после этого рядом с Курской АЭС еще раз пытались подорвать ЛЭП.

В ноябре диверсанта, планировавшего подорвать линию электропередачи, задержали в Крыму. В том же месяце в Брянской области диверсия удалась, там пропадало электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП в Климовском районе. В 12 ноября Курской области с дрона ВСУ было сброшено взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электросетей (РЭС).

За последние месяцы крупные теракты затрагивали в России топливные базы, а также НПЗ. Причем большинство из них стали жертвами именно беспилотных летательных аппаратов. 22 июня был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области, в него попали два беспилотника. В ноябре в селе Стальной Конь в Орловской области была атакована нефтебаза, в Севастополе предотвратили поджог склада с топливом.

Однако самые резонансные атаки произошли 5 декабря, когда в зону поражения попали два аэродрома в Саратовской и Рязанской областях. На рязанском аэродроме Дягилево произошло возгорание бензовоза, в результате пострадали 9 человек, 3 из них погибли. На Аэродроме в годе Энгельс Саратовской области неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе, повреждены 2 стратегических бомбардировщика.

Уже 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области, там загорелся нефтенакопитель.

Дроны — основная угроза

Одним из основных инструментов ведения боевых действий против объектов ТЭКа стали беспилотники. При этом удары могут наноситься далеко от линии соприкосновения войск. Еще в ноябре в Нижегородской, Саратовской, Тульской и Рязанской областях, в Пермском крае ввели запрет на применение гражданских беспилотников. В Краснодарском крае для дронов закрыли небо 12 декабря, при этом за использование беспилотников грозит штраф от 20 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако неизвестно, будет ли данной меры достаточно для защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Вместе с тем очевидно, что озаботиться вопросом защиты нефтехранилищ от дронов надо было гораздо раньше, еще в сентябре 2019 года, когда атаке беспилотников подверглись крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке на востоке Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающий завод на нефтяном месторождении Хурайс.

БПЛА нанесли серьезный урон нефтяной инфраструктуре королевства и усилили геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Кроме того, эти атаки привели к росту стоимости нефти на мировом рынке. Уже тогда стало ясно, что именно беспилотные летательные аппараты представляют основную опасность для объектов ТЭКа.

Однако ни тогда, ни с момента начала СВО защита объектов топливной инфраструктуры в РФ усилена не была.

ТЭК защитит закон

Пока основные усилия по защите объектов ТЭК происходят на законодательном уровне.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса. Документ уточняет, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, ужесточает требования к ЧОПам, уточняет правила присвоения категории опасности объектам ТЭК.

3 декабря правительство своим распоряжением утвердило форму паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. Данный документ среди прочего включает наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны и соблюдение требований режима секретности, размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям, наличие систем противопожарной защиты и многие другие сведения.

7 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил представителям энергетических компаний усилить безопасность энергообъектов топливно-энергетических комплексов, особенно на приграничных территориях.

Отраслевые эксперты считают, что каких-то особых секретов для безопасной работы объектов ТЭКа нет. Нужно хотя бы просто исполнять то, что предписывает законодательство. Но, судя по тому, что практически все атаки на нефтебазы на территории РФ оказались успешными, не делается даже этого.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что последствия от ЧП на атомной станции будут значительно сильнее, чем теракты на нефтегазопроводах или НПЗ, поэтому АЭС требуют особого внимания и контроля:

«Если сравнивать газовую и нефтяную инфраструктуру, то очевидно, что с точки зрения воздействия на окружающую среду нефтяные объекты опаснее. Особенно это касается подводных нефтепроводов. Их не так много, но последствия для окружающей среды в случае аварий именно на них могут быть огромными. Метан же просто взрывоопасен, но аварии на газовых объектах будут иметь последствия для потребителей. Поскольку если авария произойдет в разгар отопительного сезона, то без газа останутся не только котельные, но и электростанции. При авариях на НПЗ население может остаться без топлива, но это не так критично. Линейную инфраструктуру — газопроводы, нефтепроводы, ЛЭП — легко восстановить. С этой точки зрения последствия от взрывов на электростанциях, газокомпрессорных станциях и НПЗ будут гораздо серьезнее», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что технические средства борьбы с навигационными системами дронов существуют, поэтому сделать бесполетные зоны вокруг стратегических объектов возможно:

«Практика показывает, что с законодательной точки зрения ужесточать функционирование объектов ТЭК не стоит. Проблемы возникают из-за того, что никто не выполняет уже имеющиеся правила и нормативы. Надо следовать тем требованиям, которые уже прописаны в законодательстве, это значительно повысит безопасность объектов ТЭКа», — подчеркнул Юшков.

Дмитрий Журавлев заметил, что на объектах ТЭК должны жестко усиливать физические меры безопасности и ничего больше не придумаешь:

«АЭС и гидроэлектростанции должны быть защищены очень серьезно. Так как аварий на подобных объектах опаснее всего», — указал эксперт.

Ответ РФ на «потолок» нефтяных цен почти согласован

Проект указа о реакции России на «потолок» цен, введенный странами G7, практически согласован, сообщают источники «Ведомостей».

По данным издания, предусматривается запрет на поставки нефти в страны, присоединившиеся к «потолку» цен.

Также поставок не будет, если в контрактах ценовой потолок прописан как условие или же указана цена, равная «потолку», то есть $60 за баррель.

Детали должно проработать правительство. Кстати, о деталях: сейчас российская Urals стоит $43, то есть значительно ниже потолка.

Ожидавший очереди в Турции российский танкер «Волготранс» прошел Босфор

Находившийся в Черном море в очереди у Босфора единственный российский танкер «Волготранс 2701» (Volgotrans 2701), прошел через пролив и планирует стоянку в Мраморном море, узнал корреспондент РИА Новости с помощью сервиса отслеживания судов marinetraffic.com. Согласно трекеру, российский нефтяной танкер пролив пролив Босфор и достиг Мраморного моря, где планирует стоянку в турецком порту Текирдаг.

11 декабря Генеральное управление мореходства Турции сообщало, что проход через Босфор единственного из очереди нефтяного танкера под флагом России запланирован на понедельник. В полученном РИА Новости заявлении управление говорится, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидавших в Черном море — остальные не предоставили требуемое письмо о страховании. По данным ведомства, письмо о страховании единственного в этой очереди российского танкера было предоставлено.

Напомним, с начала действия европейского эмбарго на российскую нефть и введения «потолка» цен на нее странами G7, в проливах Босфор и Дарданеллы образовалась пробка из танкеров из-за требования Турции предъявлять полную страховку, причем большинство из судов перевозит нефть из Казахстана. Американским представителям даже пришлось давать комментарии по поводу страховых и прочих документов. 10 декабря Турция отправила страховщикам образец страховки и заблокированные танкеры начали пропускать, что дает основания полагать, что компромисс был достигнут.

Подруга премьер-министра Италии погибла в результате стрельбы в римской кофейне

Нива Миракян (Рим)

Подруга премьер-министра Италии Джорджи Мелони Николетта Голизано погибла во время стрельбы в одной из кофеен, расположенной в северо-восточном районе Рима Фидене.

Вооруженный мужчина ворвался на собрание жителей кондоминиума, проходившее в местном баре Il posto giusto ("Правильное место"), и открыл огонь по собравшимся. Он успел застрелить трех женщин, среди которых оказалась подруга Мелони, и ранить четырех человек. Как передают итальянские СМИ, мужчина вошел в помещение, закрыл дверь, выкрикнул "Я вас всех убью" и начал стрелять. По словам очевидцев, после нескольких выстрелов оружие заклинило, и участники собрания смогли оказать преступнику сопротивление до приезда полиции.

Стрелявшим оказался 57-летний Клаудио Кампити. Правоохранительные органы выяснили, что перед началом собрания он позаимствовал оружие из тира. На его странице в соцсетях обнаружена медаль с фашистским девизом, а также фотографии солдат в образах Гитлера и Муссолини. В своем личном блоге Кампити называл членов кондоминиума мафией.

После трагического инцидента премьер Мелони опубликовала в соцсетях недавнюю фотографию вместе с Голизано. Как сообщила политик, погибшей было 50 лет, у нее остались муж и 10-летний ребенок.

Полиция пока никак не прокомментировала случившееся, дав тем не менее понять, что в действиях убийцы не стоит искать политической подоплеки. По словам правоохранителей, задержанный, в квартире которого были обнаружены 6 тысяч евро, намеревался кинуться в бега после дерзкого преступления.

Замглавы Европарламента задержали по подозрению в коррупции

Иван Сысоев

Замглавы Европейского парламента (ЕП), представительница Греции Ева Кайли задержана полицией Бельгии по подозрению в коррупции. По данным европейских СМИ, политика обвиняют во взяточничестве. Пока следствие разбирается в ситуации, Кайли отстранили от работы в парламенте.

Арест Кайли произошел в ее доме в Бельгии, где полиция нашла несколько сумок, забитых наличностью. Вместе с депутатом был задержан и ее сожитель - Франческо Джорджи, который является советником ЕП по Ближнему Востоку. Кроме того, он руководит неправительственной организацией, через которую, как предполагает следствие, и могли передавать взятки.

По делу также проходят бывший член ЕП, несколько помощников депутатов, руководитель одного из профсоюзов. Все они получали деньги и подарки от, как утверждает следствие, представителей Катара, взамен оказывая влияние на принятие решений европейского законодательного органа.

Как сообщает итальянская пресса, в деле может быть замешана еще одна неправительственная правозащитная организация из Италии - "Нет мира без справедливости". Ее гендиректор Никколо Фига-Таламанка также задержан.

Георгий Бовт: Не надо падать раньше выстрела. Чем ответит Россия на ценовой потолок по нефти

Георгий Бовт