Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Размер среднемесячной заработной платы одного работника в январе 2024 года составил 33 тыс. 664 сома. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацстаткома Бакытбек Шокенов.

По его словам, рост по сравнения с предыдущим 2023 годом составил на 12,7%.

Он отметил, что рост зарплаты наблюдался в сферах оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, ремонта авто и мотоциклов, строительства, водоснабжения и очистки, добычи полезных ископаемых, а также в сфере транспорта и хранения грузов.

В январе-феврале 2024 года сохранялась тенденция роста основных показателей экономики, сообщил заместитель председателя Нацстаткома Бакытбек Шокенов.

По его данным, объем валового внутреннего продукта в январе-феврале текущего года, по предварительной оценке, составил более 155,5 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 8,6%.

Он отметил, что рост обусловлен ростом производства товаров – 27,1%, сферы оказания услуг – 50,2%, поступления налогов – 22,7%.

В Бишкек прибыла делегация турецких медицинских специалистов из университета «Инөнү» под руководством ректора, академика Ахмета Кызылай для оценки готовности клиник Кыргызстана к проведению высокотехнологичных операций по трансплантации печени и костного мозга.

Как сообщили в Минздраве, в рамках визита делегация совместно с министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым и депутатом ЖК КР Улукбеком Ормоновым посетила Национальный хирургический центр и Национальный центр охраны материнства и детства для оценки готовности клиник к проведению пересадок органов.

При посещении Национального хирургического центра турецкие специалисты дали свои рекомендации относительно готовности операционных и реанимационных отделений, а также дополнительно необходимых медицинских оборудований. Касательно готовности к проведению пересадки костного мозга, отделение НЦОМиД полностью соответствует всем требованиям.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что НХЦ станет координационным центром по трансплантации печени, а НЦОМиД по пересадке костного мозга.

«Развитие трансплантации органов, внедрение высокотехнологичного лечения в организациях здравоохранения находится на личном контроле у президента страны Садыра Жапарова. Для начала успешной пересадки печени будут выделены 2 млн долларов на закупку необходимого оборудования, и дополнительно 20 млн сомов будет выделено на ремонтные работы операционного и реанимационного отделений НХЦ», - подчеркнул он.

Визит турецких специалистов призван укрепить сотрудничество в области медицины между Кыргызстаном и Турцией и способствовать развитию трансплантологии в регионе.

В Дагестане появятся объездные дороги вокруг трех крупнейших городов

Тимур Алиев (Дагестан)

В Дагестане приступили к строительству участка федеральной трассы "Кавказ" в обход Хасавюрта. Масштабный проект реализуется в рамках строительства международного коридора "Север - Юг" от Индии через Каспийское море в порты Дагестана и Астрахань, а далее - в Москву и Санкт-Петербург.

На участке трассы "Кавказ" в церемонии закладки памятной капсулы в ознаменование начала работ приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, начальник Упрдор "Кавказ" Александр Лукашук.

Федеральная автотрасса "Кавказ" является ключевой в транспортно-дорожной сети всего юга России. По ней осуществляются грузовые и пассажирские перевозки в направлении Азербайджана и далее в страны Ближнего Востока.

- Обход Хасавюрта - это один из трех больших обходов на федеральной дороге "Кавказ" на территории Дагестана. Они имеют большое значение в решении социально-экономических и геополитических задач, учитывая то, что находятся на международном маршруте "Север - Юг", обеспечивают транспортную доступность республик Северного Кавказа и связывают всю транспортную сеть страны в единое целое, - сказал руководитель Росавтодора.

В 2023 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства объезда Хасавюрта на участке трассы "Кавказ". На строительство обхода выделено около 18 миллиардов рублей.

Четырехполосная трасса протяженностью 21 километр пройдет в обход Хасавюрта, что позволит избежать заторов в городе. На ней предусмотрено строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов. Введут дорогу в эксплуатацию до конца 2028 года.

В ближайшее время в Дагестане приступят к строительству и еще двух объездных дорог - в Дербенте и Махачкале.

Древний Дербент ежегодно посещают сотни тысяч туристов, и в летнее время на участке трассы из Махачкалы порой возникали большие пробки. Теперь 32 километра дороги пройдет в объезд города. Первоначальный вариант проекта предполагал прокладку пути поблизости от крепостной стены "Нарын-Кала", входящей в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы избежать возможных негативных последствий от воздействия на исторический объект (есть опасность его обрушения), было принято решение проложить тоннель длиной 300 метров под крепостной стеной. Для его проектирования привлекут экспертов и археологов. Строительство объездной автодороги в Дербенте в общей сложности оценивается в 51 миллиард рублей.

Другая объездная дорога протяженностью 14 километров пройдет вокруг Махачкалы. Ее стоимость составит 31 миллиард рублей.

"Это значительно увеличит скорость транспортного потока, повысит пропускную способность, сократит количество ДТП и улучшит экологическую обстановку в Махачкале. Также принято решение включить в состав проекта подъездную дорогу к Махачкалинскому морскому порту", - рассказали в правительстве Дагестана.

Благодаря ОЭЗ в России появится более 10 тысяч новых рабочих мест

Элина Труханова (Тверь),Евгений Ракуль (Ростов-на-Дону),Валентина Зотикова (Саранск),Елена Мелихова

В России продолжается формирование территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы смогут на льготных условиях реализовать экономические проекты. Благодаря этому не только расширится производство, но самое главное - появится много новых рабочих мест. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, будут созданы три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) в Ростовской и Тверской областях, а также в Мордовии.

Корреспонденты "РГ" выяснили, чего ждать от нововведений.

Мордовия: стройматериалы и химия

Первая в Мордовии ОЭЗ "Система" разместится на территории бывшего светотехнического завода. Участок под территорию, где будут действовать льготные условия для инвесторов, уже определен в Саранске и на землях соседнего Лямбирского района. По планам, ее резидентами станут не менее шести компаний, которые будут специализироваться на выпуске стройматериалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении. Суммарный объем инвестиций составит более 33,3 миллиарда рублей. При этом на новых предприятиях будет создано 775 рабочих мест.

К слову, об ОЭЗ в Мордовии впервые заговорили еще в 2021-м. А в августе прошлого года депутаты Госсобрания РМ утвердили перечень налоговых льгот для резидентов зоны. В частности, компании будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога сроком на десять лет. Налог на прибыль для них в первые пять лет также будет равен нулю, а в последующую пятилетку составит всего два процента. Что касается дополнительных мер поддержки, то это компенсация части затрат инвестора и субъекта на возведение и развитие инфраструктуры, бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты и другие льготы.

Примечательно, что основные производственные площадки разместят там, где ранее располагались цеха светотехнического гиганта советской эпохи. Кроме того, здесь будет создан индустриальный парк.

- Приоритетным определен участок бывшего завода "Лисма" в Саранске площадью 68 гектаров, - уточнил и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. - Вторая локация - четыре земельных участка в 15 гектаров в районе предприятия "Оптиковолоконные системы", третья - территория в 254 гектара в Лямбирском районе.

Согласно условиям, резидент ОЭЗ в течение трех лет должен вложить в проект не менее 120 миллионов рублей. Понятно, что в данном случае речь идет о крупном бизнесе.

Как пояснил "РГ" министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко, республике уже переданы из федеральной собственности участки для индустриального парка на базе завода "Лисма". Это даст региону дополнительно 500 рабочих мест.

В правительстве региона заверили, что проблемы с кадрами не будет: работать на новых предприятиях готовы выпускники Мордовского госуниверситета и Мордовского госпедуниверситета, а также других профильных вузов и колледжей. Потенциальные инвесторы уже проявили интерес к проекту.

На сегодня определены якорные резиденты, готовые запустить свои проекты на территории ОЭЗ. В их числе - второй комплекс производства оптического волокна на саранском заводе "Оптиковолоконные системы". Строительство и запуск второй очереди единственного в ЕАЭС предприятия по выпуску оптоволокна позволит создать здесь полный цикл производства и внесет вклад в импортозамещение в сфере телекоммуникаций. Пока заготовки для действующего производства закупаются за рубежом.

Инвесторы уже готовы приступить к реконструкции пустых корпусов. Запуск первых проектов намечен на 2025 год.

Ростовская область: от прицепа до холодильника

Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Ростовская" создана на Дону в Новочеркасске. Это уже довольно "раскрученный" проект, который начинался не в чистом поле. Ранее здесь на 305 га работал советский гигант - Новочеркасский завод синтетических продуктов. Предприятие обанкротилось в начале 2010-х годов. Уже несколько лет на месте ОЭЗ успешно работает Новочеркасский индустриальный парк. На его территории есть производства 11 различных компаний. Недостающие объекты инженерной инфраструктуры инвесторы готовы создать на внебюджетные средства, а значит, вложений государства не потребуется.

Как отмечают эксперты, резиденты ОЭЗ могут воспользоваться мерами господдержки. Например, сэкономить на аренде, налогах и таможенных пошлинах, а также сократить расходы компании на покупку активов и обслуживание кредитов. При этом у компании-резидента не должно быть филиалов или представительств за ее пределами. Все производство также должно быть расположено строго на территории зоны.

Благодаря инвестициям в Ростовской области будет создан машиностроительный кластер с предприятиями по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Также на территории ОЭЗ построят комплекс по сжижению природного газа, завод по изготовлению оборудования для очистных сооружений, химическое предприятие, которое будет выпускать защитно-декоративные материалы и полимерные заготовки.

По расчетам, к 2034 году объем инвестиций здесь достигнет 8,6 миллиардов рублей, а объем выручки резидентов составит почти 15,5 миллиарда. На созданных в ОЭЗ производствах будет открыто 790 рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровне через десять лет должен достигнуть 12 миллиардов рублей.

- На территории особой экономической зоны планируем развить заготовительный участок стальных и алюминиевых полуприцепов, а также завод по производству сельскохозяйственной и емкостной техники, - рассказал владелец компании Александр Михайленко.

В Ростовской области у него сегодня три площадки - в Аксайском районе, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Готовая площадка со всеми необходимыми коммуникациями, а также присутствие других резидентов и трудовых ресурсов делает "Ростовскую" в перспективе одним из самых успешных проектов среди подобных ОЭЗ, считает депутат законодательного собрания области Игорь Бураков.

- Бюджетная эффективность ОЭЗ на базе Новочеркасского индустриального парка может оказаться одной из самых высоких в стране. Создание особой экономической зоны на частной территории - продуманное решение, - уверен Бураков.

Тверская область: от канатки до торговли

Тверская ОЭЗ "Эммаусс" объединит две площадки в Калининском и Конаковском округах, расположенные в 40 километрах друг от друга и соединенные федеральными автодорогами М-10 и М-11. В правительстве региона пояснили, что такое расположение позволит обеспечить необходимые транспортные связи, а также эффективно решать вопросы подбора и обучения персонала.

- Территория особой экономической зоны находится недалеко от Твери, удобная логистика, близость к трассе М-10. Для жителей города, Калининского и соседних районов это возможность получить новые, высокооплачиваемые рабочие места по компетенциям и направлениям, которые сегодня востребованы в процессе импортозамещения, - подчеркнул губернатор области Игорь Руденя.

Удобную логистику ОЭЗ отмечает и представитель компании "Мостожелезобетонконструкция", которая реализует на территории "Эммаусса" инвестпроект по производству бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли России.

- Для региона очень значима такая площадка близ Москвы и Санкт-Петербурга. Она логистически правильно выбрана, - считает директор по развитию АО "МЖБК" Николай Непрелый.

Общая заявленная площадь ОЭЗ составляет около 300 гектаров. В облправительстве сообщили, что на средства из федерального бюджета здесь создается инженерная инфраструктура: будут проведены 9,6 километра сетей электроснабжения, по 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения. Предусмотрено строительство 6,5 километра сетей газоснабжения и точек подключения. Кроме того, будут построены два километра проездов между площадками. В эксплуатацию вся инфраструктура должна быть введена в 2024 году.

На территории ОЭЗ разместятся несколько уникальных производств, которые уже создаются. В том числе по выпуску канатных дорог. Всего готовность построить свои предприятия на площадке подтвердили восемь компаний, реализующих проекты в областях машиностроения, металлообработки, дорожного строительства, производства стройматериалов, пищевой промышленности, торговли. Кроме того, желание стать резидентами новой ОЭЗ выразили еще три компании, специализирующиеся на производстве электротехнической продукции, мебели и промышленного оборудования. Только на первом этапе инвесторы планируют вложить в свои проекты больше 17 миллиардов рублей и создать почти 8,4 тысячи новых рабочих мест. В свою очередь, регион бесплатно и без торгов предоставляет резидентам ОЭЗ землю.

- Мы теперь войдем во все процессы, и то, что закладывалось финансовой моделью проекта, начнет реализовываться. Сэкономленные средства пустим на дальнейшее развитие. В 2024 году запустим первые две очереди и начнем строить третью очередь. В 2025 году планируем вывести проект на полную мощность, - рассказал о планах Евгений Васюков - руководитель ГК "Бетон-Бетон", которая организует в Тверской области производство пластиковых колодцев и труб.

АО "Мостожелезобетонконструкция" реализует на территории "Эммаусса" инвестпроект по производству бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли России. И здесь считают, что теперь динамика в реализации проекта "однозначно увеличится".

Группа компаний ВСК - "Высокотехнологичные системы и компоненты" построит на территории ОЭЗ завод по производству комплектующих для газовых паровых турбин.

- Это полностью импортозамещение. Мы уже начали выпуск продукции в Тверской области. Это высокооборотные подшипники, подшипники для скольжения для паровых газовых турбин, компрессоров, системы фильтрации и другое. Очень сложное оборудование, - подчеркивает председатель совета директоров ГК "ВСК" Александр Старостин. - Сейчас начинаем строительство завода на площадке особой экономической зоны. Планируем до 2026 года создать 600 высококвалифицированных рабочих мест. В Твери будут делать сложные комплектующие. Для региона - это налоги, большое количество именно высококвалифицированных рабочих мест.

Минобрнауки России поддерживает инициативу по повышению квалификации преподавателей Кыргызско-Российского Славянского университета на базе отечественных вузов

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский обсудил с Министром образования и науки Киргизской Республики Догдуркуль Кендирбаевой создание нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета и лицензирование направления подготовки «педагогика». Важной темой также стала потребность Киргизии в трудовых ресурсах по ключевым областям экономики до 2030 года и до 2050-го.

«Минобрнауки России готово поддержать инициативу по повышению квалификации и обучению педагогических работников на базе отечественных университетов с высоким уровнем и большим опытом реализации подобных программ, например на базе Казанского (Приволжского) федерального университета», — отметил Константин Могилевский.

Также в ходе визита в Киргизию замглавы Минобрнауки России посетил торжественную церемонию подписания Меморандума о сотрудничестве между КРСУ и компанией «Альянс Алтын». В основе документа лежит взаимовыгодное сотрудничество между вузом и бизнесом для достижения общих целей — развития образования, научных открытий и инновационного роста. Для КРСУ это важный опыт работы с индустриальным партнером.

Отметим, что в вузе обучается более 7 тыс. студентов. В планах открытие совместных лабораторий, профориентационная работа школьников, целевые наборы студентов в университет при непосредственном участии «Альянс Алтын».

Кыргызско-Российский Славянский университет основан в 1993 году. За это время вуз выпустил более 30 тыс. человек, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров является одним из его известных выпускников. Сегодня в университете функционируют 7 факультетов, 82 кафедры, школа и колледж.

В правила оформления разрешений на вылов готовятся внести поправки

Проект постановления правительства, предполагающий изменения правил выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

В рамках ОРВ Минэкономразвития организовало публичные консультации по проекту постановления «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 15 ноября 2022 г. № 2066».

Напомним, что по действующим правилам разрешение на вылов в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе России для судов, построенных или приобретенных за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г., можно получить только при условии прохождения таможенного декларирования.

Теперь предлагается указать, что речь идет о декларировании в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления, сообщает корреспондент Fishnews. Уточнение необходимо, чтобы исключить случаи, когда пользователи водных биоресурсов уклоняются от захода в российские порты и приобретения судном статуса товара ЕАЭС с оплатой необходимых платежей, следует из пояснительной записки к проекту.

Также планируется указать, что декларирование может быть осуществлено в соответствии с процедурой свободной таможенной зоны — при условии регистрации судна в одном из реестров судов РФ в морском порту Калининград не позднее 1 января 2023 г. Отмечено, что такие поправки призваны учесть практику работы флота, помещенного под процедуру СТЗ в Калининградской области.

Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления сведений о соответствии требованиям МКУБ не только о собственнике судна, но и о судовладельце.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Fishnews

По регионам Кыргызстана распределили семена эспарцета для посева пастбищ.

Как сообщили в Минсельхозе, для улучшения пастбищ и для смешанного посева с пастбищными травами на пастбищах, закуплены на конкурсной основе у ОсОО «Агромакс» Российской Федерации семена эспарцета в количестве 66452 кг на сумму 8 млн 638 тыс. 760 сомов и распределены следующим образом:

- Баткенская область – 1 тыс. 410 кг,

- Джалал-Абадская область – 25 тыс. 570 кг,

- Ошская область - 25 тыс. 340 кг,

- Таласская область – 3 тыс. 910 кг,

- Чуйская область - 10 тыс. 222 кг.

С 11 марта 2024 года семена эспарцета будут загружены и организована доставка на областные центры.

Высшие учебные заведения с особым статусом направят собранные средства на развитие науки. Об этом сообщила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева на заседании коллегии ведомства.

По ее словам, пять университетов с особым статусом являются точками роста в системе высшего профессионального образования. «Это уникальная возможность использовать академическую и финансовую свободу, которая уже дает свои первые результаты», — сказала Кендирбаева.

В ведомстве проинформировали, что бюджет Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына вырос до 1 млрд сомов, а бюджет Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева достиг 1,4 млрд сомов. Университеты с особым статусом направляют собранные средства на развитие науки, технологий, инноваций, стартапов и лабораторий.

Специальным приказом министерства в ноябре 2023 года вузы с особым статусом взяли покровительство над школами для повышения качества образования.

Кроме того, согласно постановлению кабинета министров, начата реализация пилотной программы «Студенческий стартап» для продвижения бизнес-идей в высших учебных заведениях.

Также на базе Ошского государственного университета и Кыргызского государственного технического университета создаются цеха имени Лу Баня по модели сотрудничества «Китайский университет – китайское предприятие – кыргызский университет».

Впервые разработан и находится на стадии ратификации проект Всемирного банка для вузов КР на 25 млн долларов. Проект направлен на инновации, прикладные исследования и создание исследовательских лабораторий, инновационных университетов и центров передового опыта.

На кыргызско-казахстанской границе сегодня в 11:53 часов произошло землетрясение. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

По их информации, интенсивность толчков в эпицентре составила 3 балла.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана, в 5 км к северо-западу от села Ак-Булак, в 40 км к северо-западу от города Каракол Иссык-Кульской области.

Интенсивность землетрясения в населенных пунктах составила: В селах Ак-Булак, Курменты, Ак-Булун, Балбай-3 балла,в селах Шаты,Кутургу,Тюп-2.5 балла.

Стартовал прием заявок на соискание XII национальной кинопремии «Ак Илбирс». Об этом сообщает координатор премии.

Национальная кинопремия «Ак Илбирс» - это ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года. Ее вручают в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа, стимулирования роста его художественного уровня.

Номинироваться на кинопремию «Ак Илбирс» имеют право любые фильмы любого жанра, произведенные в 2023 году. Премия вручается в 18 номинациях:

- лучший фильм;

- лучший режиссер;

- лучший сценарий;

- лучший оператор;

- лучший художник;

- лучший композитор;

- лучший звукорежиссер;

- лучший монтаж;

- лучшая мужская роль;

- лучшая женская роль;

- лучший документальный фильм;

- лучший короткометражный фильм;

- лучший зрительский фильм;

- за выдающийся вклад в национальный кинематограф;

- за вклад в мировой кинематограф;

- лучший фильм Центральной Азии;

- лучший актер ЦА;

- лучшая актриса ЦА.

Заявки принимаются: до 1 апреля.

Дата проведения: 17 мая.

Заявки присылать: на akilbirsnma@gmail.com.

Координатор: 0706 19 02 01, Саадат Казакбаева.

Справка

Национальная кинопремия «Ак Илбирс» была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии Кыргызстана. Проводится при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Департамента кинематографии, Союза кинематографистов КР и общественного фонда «Айтыш».

Для ежегодного проведения церемонии учредители кинопремии создали в 2019 году общественный фонд «Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств «Ак Илбирс».

12 февраля на счет Азербайджано-Кыргызского фонда развития поступило $25 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил сопредседатель правления фонда Алмаз Мамбетов.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что международный фонд будет финансировать проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и туризма.

«На рассмотрение фонда поступило проектов на $80 миллионов. Мы их изучим и отберем наилучшие», — сказал Алмаз Мамбетов.

При этом он подчеркнул, что ни один проект для финансирования пока не выбран. Но добавил, что в апреле планируется визит президента Садыра Жапарова в Азербайджан и к этому времени фонд подготовит 1-2 проекта.

Напомним, соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития подписано во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года.

Он учрежден с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию промышленности, эффективному использованию и наращиванию экономического двустороннего сотрудничества. Уставный капитал фонда — $25 миллионов. Финансирование полностью осуществляется азербайджанской стороной.

Российские компании нашли альтернативные каналы для трансграничных переводов

Екатерина Свинова

Бизнес нашел альтернативные каналы для расчетов с иностранными контрагентами. Заменой SWIFT стали филиалы российских банков за рубежом, счета иностранных банков в России, прямые банковские платежи, посреднические механизмы, в том числе через торговые дома, взаимозачеты встречных требований. Об этом рассказала "РГ" директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко.

По ее словам, еще одним альтернативным способом расчетов стали бартерные сделки. Их пока не очень много в общей массе экспортно-импортных контрактов, в первую очередь из-за бюрократии и проблем в фактической оценке товаров. При этом потенциал для развития бартерных сделок есть. По мнению экспертов, при ужесточении вторичных санкций они станут популярнее. Одной из инициатив, которая поможет в развитии бартера, стал навигатор, разработанный Минэкономразвития и Российским экспортным центром. Использовать бартер возможно только при условии обмена равноценными по стоимости товарами и услугами, иначе сторона обязана оплатить разницу в стоимости.

"Несмотря на ужесточение санкций в отношении международных торговых и платежных операций, товарооборот России и ряда дружественных (и недружественных) стран увеличивается", - отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. В валютной структуре расчетов за экспортные и импортные операции около 30% занимают доллар и евро, около 40% - валюты дружественных стран и оставшиеся 30% - рубли, уточнила эксперт.

С 2014 года Банк России развивает Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). На конец 2023 года к ней были подключены банки из 20 стран, в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы. "Полный список мегарегулятор не раскрывает, но известно, что также к системе подключились финансовые организации из Китая, Индии и нескольких арабских стран", - добавила Валишвили.

Альтернативными каналами для проведения трансграничных переводов стали зарубежные аналоги SWIFT: китайская система CIPS, индийская SFMS, иранская SUCRE. Через них можно взаимодействовать с банками из Боливии, Венесуэлы, Эквадора и других стран.

Еще один вариант - проведение расчетов при помощи посредника. Для этого в договоре или в дополнительном соглашении к нему необходимо указать третью сторону - плательщика (посредника).

С осени прошлого года, когда вторичные санкции стали реальной угрозой для финансовых организаций стран-партнеров России, банки Китая, Турции и ОАЭ стали ограничивать расчеты своих клиентов с "российским следом" вне зависимости от страны регистрации компании, добавила эксперт. Проблемы с открытием счетов в иностранных банках возникают только с зарегистрированными в России компаниями, считает один из представителей деловой среды. Многие открывают компании на граждан других стран, на своих партнеров или сотрудников за рубежом и таким образом решают вопрос с банковским обслуживанием. Но это все равно не позволяет до конца переломить ситуацию. Единственное, что работает, - это надежная система агентов, но она требует гарантии исключения рисков для предприятий. Пока система отрабатывается финансовыми институтами, когда вопрос гарантии будет решен, работа через агентов станет наиболее востребованной.

Максим Решетников, министр экономического развития России:

"Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше. При этом в два раза выросла значимость рубля".

Россия снова запретила экспорт рапса

Татьяна Карабут

Правительство возобновило запрет на экспорт рапса. Это позволит загрузить перерабатывающие мощности и обеспечить животноводов кормами.

Новый запрет будет действовать до 31 августа 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить животноводство необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры", - говорится в сообщении правительства.

Запрет не будет распространяться на экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Исключение также сделали для поставок автомобильным и железнодорожным транспортом через пункт пропуска Забайкальск на границе с Китаем. Кроме того, запрет не будет действовать для поставок рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Еще в марте 2022 года кабмин ввел запрет на вывоз подсолнечника и рапса, а также квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Как поясняли в минсельхозе, такие ограничения позволят исключить риск дефицита и резкого роста цен на сырье в России.

Запрет на экспорт рапса был впервые введен с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года, затем продлевался несколько раз. В отличие от подсолнечного масла рапсовое в России потребляют мало. В основном оно экспортируется. Таким образом, запрет на экспорт рапса, ко всему прочему, позволит перерабатывать его полностью внутри страны и поставлять на экспорт уже продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин: После отравления "Мистером Сидром" покупать "паленый" алкоголь не захочется и не получится

Татьяна Карабут

Алкоголизации населения не наблюдается, а рост продаж спиртного объясняется легализацией рынка, считает руководитель Росалькогольтабакконтроля Игорь Алешин. В интервью "Российской газете" он рассказал, не пропал ли "санкционный" алкоголь из магазинов, есть ли рост контрафакта из-за параллельного импорта и разрешат ли онлайн-торговлю алкоголем.

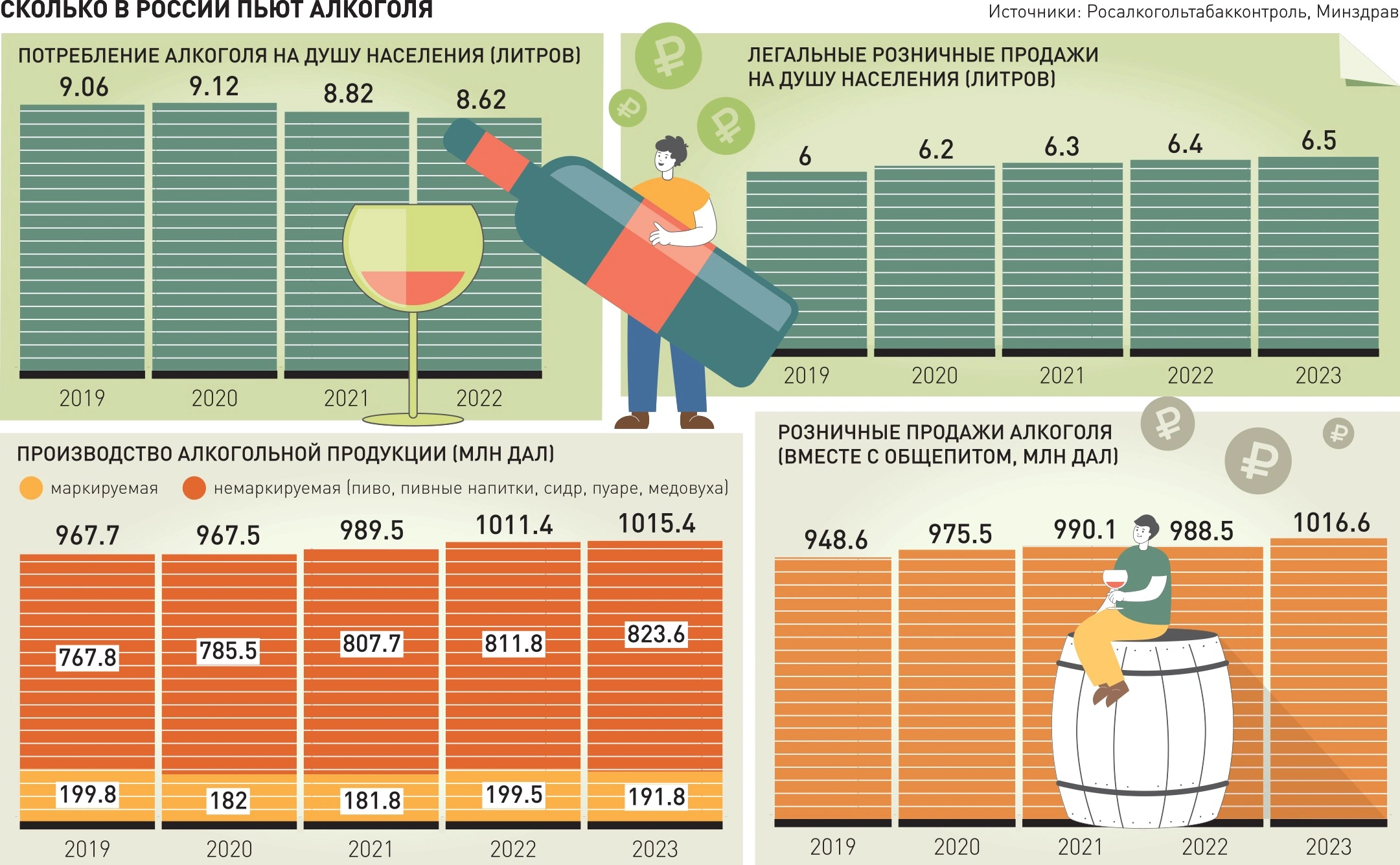

Недавно появилась информация о росте алкоголизации населения. Ваша статистика это подтверждает?

Игорь Алешин: Данных по потреблению за 2023 год от Минздрава еще нет. Но по данным о потреблении и легальных продажах алкоголя с 2019 года можно сделать вывод, что общее потребление точно не выросло. Наоборот, фиксируется постепенное снижение потребления алкоголя. Если бы, действительно, стали больше пить, мы бы увидели резкий скачок в рознице, а этого нет. Наблюдается небольшой, постепенный рост розничных продаж, который объясняется легализацией рынка.

По всей видимости, тут речь идет о росте обратившихся за медпомощью. Но это уже другая история.

А доля "паленого" алкоголя изменилась?

Игорь Алешин: Поскольку поступательно растут розничные легальные продажи, а потребление не увеличивается, можно сделать вывод, что покупатель уходит от нелегальной продукции. Не последнюю роль в этом сыграли пандемия и случаи отравления метанолом. Вряд ли после этого захочется покупать водку в подворотне. Правда, есть отдаленные населенные пункты, где легальный алкоголь просто негде купить. Но мы над этой проблемой тоже работаем. В 2023 году лицензированных точек розничной продажи алкоголя стало на 35 тыс. больше. И появились они, прежде всего, в небольших городах. Это тоже косвенно указывает на легализацию рынка.

Что дал параллельный импорт алкоголя? Можно ли у нас купить шампанское Moet или, например, виски Jim Beam?

Игорь Алешин: В наших магазинах можно найти любое спиртное. Параллельный импорт предусматривался прежде всего для напитков, поставки которых были запрещены в Россию. Остальные едут к нам и без дополнительной помощи. К тому же появились альтернативные поставщики - например, Индия делает неплохой виски.

Тот алкоголь, который продолжает импортироваться и без параллельного импорта, теперь возят не только уполномоченные на то компании, а все подряд. Где гарантия, что это будет не подделка?

Игорь Алешин: Отдельные недобросовестные компании, действительно, пытаются воспользоваться моментом и импортировать в Россию алкогольную продукцию, не имея договоров с иностранными производителями. Но, во-первых, это все-таки оригинальная продукция, просто завезенная без разрешения на то правообладателя. Во-вторых, мы сейчас готовим изменения в работе с ЕГАИС: если появляется новый поставщик этой же продукции, мы будем более внимательно смотреть на этого поставщика, более детально анализировать сведения, представляемые им в ЕГАИС при подаче уведомления о начале оборота продукции.

То есть роста контрафакта не произошло на этом фоне?

Игорь Алешин: Такие опасения были. Например, наклеил этикетку известного виски на бутылку с дешевой подделкой - вот тебе 200% прибыли. Но, к счастью, этого не случилось.

Изменилось ли соотношение отечественного и импортного алкоголя на российском рынке в 2023 году?

Игорь Алешин: Импортного алкоголя на нашем рынке последние несколько лет сохраняется на уровне около 24%. Разве что в 2021 году наблюдался скачок импорта, что было связано с принятием закона о виноградарстве и виноделии, по которому фактически было запрещено производство вина из импортных виноматериалов. Как только был запрещен розлив из привезенного сырья, стали везти уже бутилированное вино.

Российские производители крепкого алкоголя жалуются на восстановление импорта виски, джина, рома после проседания поставок в 2022 году. Дескать, мы уже успели импортозаместить, а они так некстати вернулись. Это так?

Игорь Алешин: Российское производство крепкого алкоголя немного снизилось в 2023 году. Но связано это прежде всего с существенным сокращением экспорта, а не с тем, что наших производителей вытесняет с российского рынка импорт.

Импорт крепкого спиртного действительно растет. Но трагедии нет - на рынке складывается здоровая конкуренция. И в этой конкуренции преимущество зачастую оказывается за отечественными производителями. Потребители уже успели распробовать российские джин и виски. Качество устраивает, и по цене они более доступны.

В 2022 году мы осваивали производство виски. А теперь замахнулись и на текилу. Какой смысл? Есть проблемы с поставками импортной текилы сейчас?

Игорь Алешин: Текила пока в Россию исключительно завозится. И ее поставки в 2023 году не упали. Но ни одной лицензии на ее производство внутри страны из завезенного сырья мы пока не выдавали. У нас и ГОСТа на текилу не разработано. Хотя мы понимаем, что поскольку экспорт падает, рынок ищет пути, чтобы составить конкуренцию для импорта. Тот же виски мы научились делать достойного качества - от зерна до готового, выдержанного по всем правилам, продукта. Выращивать агаву для текилы мы в России, конечно, не сможем. Но из завезенного сырья произвести напиток достойного качества нет проблем.

Какие меры предприняты после массового отравления "Мистером Сидром"?

Игорь Алешин: Мы серьезно ужесточили контроль в этом сегменте, и эта работа продолжается. В частности, недавно принят закон о "наливайках". Субъектам Российской Федерации даны полномочия, позволяющие поставить заслон незаконным продажам алкоголя (в том числе нелегального) в ночное время под видом общепита, и жильцы домов, где эти "наливайки" располагаются, вздохнут с облегчением. Здесь надо отметить большую поддержку коллег из думского комитета по экономической политике и лично Максима Топилина.

Также установлено ограничение, что пивные напитки нельзя производить тем, кто не занимается пивом. Были деятели, которые закупали на стороне непонятное сырье, подмешивали спирт и выдавали полученное за пивные напитки.

Кроме того, заработал реестр пивоваров. Если мы найдем существенные нарушения у производителя, это может повлечь исключение из реестра и ЕГАИС. И предприятие сразу выпадает из правового поля.

Помимо этого, с 15 января 2024 года началась обязательная маркировка пива для розницы через систему "Честный знак". Продавцы пива в кегах должны передавать в систему информацию о постановке кега на кран и о проданном объеме пива после каждой продажи в розлив. Тем самым обеспечивается полная прослеживаемость продукции. Еще один заслон для неучтенной продукции.

Также теперь запрещается использовать подменные названия: пивной напиток не может называться "Мистером Сидром", потому что сидр - это другой алкоголь.

Еще один способ противодействия нелегальной продукции - введение акцизов на медицинский спирт? Почему до сих пор нет решения?

Игорь Алешин: Полностью согласен с позицией Валентины Ивановны Матвиенко по этому вопросу. Вводить акциз на медицинский спирт надо, чтобы ликвидировать "теневой" рынок спирта. Главное - не допустить повышения цен на лекарственные препараты. Сейчас Минздрав, Минфин под контролем правительства работают над этим вопросом.

Росалкогольтабакконтроль подготовился к эксперименту по онлайн-продаже алкоголя, но он так и не начался. Есть ли надежда, что онлайн-торговлю в каком-то виде все-таки разрешат?

Игорь Алешин: Наша работа велась с госпредприятием "Почта России". И в прозрачности этого канала мы уверены, все условия и механизм были четко прописаны в законопроекте.

Если говорить об онлайн-торговле алкоголем с участием разных операторов, в ковид это имело смысл. И то с ограничениями. Но сейчас, на мой взгляд, при том количестве легальных физических магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми. Если будет обеспечен жесткий контроль по всей цепочке, тогда это возможно. Но пока такой уверенности нет.

Есть мнение, что на рынке больше вина, чем можно произвести из выращиваемого в России винограда. Хотя производить российское вино можно только из отечественного сырья. Так ли это?

Игорь Алешин: Это вопрос прослеживаемости, и он будет решен в ближайшее время. Если раньше мы выдавали федеральные марки просто по имеющимся видам виноматериалов, то с 1 марта виноделы должны предоставлять информацию, откуда, сколько и какого винограда они использовали в этом виноматериале. Это позволит четко понять, из того ли винограда наше вино, и защитить добросовестных виноделов.

С сентября 2023 года вы также курируете табачную отрасль. Есть уже результаты некого предварительного аудита?

Игорь Алешин: Функции по контролю за отраслью переданы нам фактически в середине ноября 2023 года. То есть мы занимаемся табачным рынком только три месяца. Однако мы заранее подготовились к процессу лицензирования. База данных для этого сведена. С 1 января мы начали прием заявок на выдачу лицензий. Проверяем документы, сверяем мощности, которые заявлены. Хотя заявок, на удивление, не так много.

С 1 марта к этому добавились контрольные функции: если мы обнаружим производство без лицензии, будем реагировать с привлечением МВД.

Вторая наша задача - сделать так, чтобы на рынке не было неучтенной продукции, когда декларируется один объем, а производится и продается больше, чтобы платить меньше налогов.

Плюс к этому сейчас мы плотно взаимодействуем с таможней, чтобы понять, откуда что везут. Анализируем, что можно скорректировать в законодательстве.

Но с традиционными сигаретами разобраться будет не так сложно, как с вейпами. Тут другие каналы поставок, видов продукции больше, труднее понять, откуда и какое едет к нам сырье, готовая продукция. Здесь нам также важно наладить контакт с Роспотребнадзором, который контролирует розницу.

С учетом завоза в Россию дешевой продукции из стран ЕАЭС (поскольку у них акцизы существенно ниже) не считаете ли вы свою деятельность на табачном рынке борьбой с ветряными мельницами?

Игорь Алешин: Ну, не так все запущено. По данным Минпромторга, в табаке доля нелегальной табачной продукции на рынке составляет 12,6%. К тому же табачная продукция сейчас признана стратегическим товаром. То есть и ответственность, и контроль к этой продукции повышенные. Например, при транспортировке через таможню вешаются пломбы на товар.

Быстро навести порядок здесь, конечно, вряд ли получится. Только шаг за шагом, постепенно перекрывая лазейки для нелегальной продукции. Но в алкоголе же это получилось. Значит, и с табаком справимся.

Токаев рассказал о роли ОТГ в политике Казахстана и Азербайджана

Совокупный ВВП составляет свыше 1,5 трлн долларов.

Редакция Liter.kz

Тюркские страны готовы развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов. Начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории, передает Liter.kz.

Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью информационному агентству АПА.

Президент напомнил, что Казахстан и Азербайджан — основатели Организации тюркских государств. Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано в Азербайджане. Прошло уже почти 15 лет, и с тех пор, считает Токаев, общая организация прошла большой путь институционализации.

Трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие, — высказался президент.

Потенциал ОТГ, подчеркнул он, колоссален. Общая территория — около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП – свыше 1,5 трлн долларов, население – больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром – порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях.

Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории. В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов, — уверен президент.

Казахстан и Азербайджан являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности.

Журналист спросил президента, каким ему видится потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута и дальнейшая роль для экономик двух стран. Касым-Жомарт Токаев ответил, что в новых геополитических реалиях роль обеих стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.

До 2030 года страны намерены отремонтировать 11 тысяч километров и построить более пяти тысяч километров новых железных дорог. Это, уверен он, значительно повысит транспортные возможности страны.

Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в два раза, а в 2023 году – еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов. В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет 10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере, — сказал глава государства.

Он отметил, что особое внимание будет уделено масштабной модернизации морских портов на Каспийском побережье. Для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате “единого окна”. По маршруту будут применять самые последние цифровые технологии.

Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем. В целом ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом, — сказал Токаев.

Журналист спросил, помимо транспортно-транзитных возможностей, что еще может предложить Каспий? Не будет ли активное использование его ресурсов иметь последствия для региональной и мировой экологии?

Касым-Жомарт Токаев ответил, что подписанная 12 августа 2018 года в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основополагающие принципы гармоничного сотрудничества прибрежных стран и рационального использования ресурсов моря.

В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно расширять взаимовыгодное и прагматичное взаимодействие со всеми своими соседями по Каспию. В данном контексте всестороннее раскрытие его экономического потенциала имеет первостепенное значение для всего региона. Как я уже говорил, Казахстан и Азербайджан успешно реализуют совместные региональные проекты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну моря, — пояснил президент.

Он уверен, что наряду с экономической составляющей, важно отметить, что Каспий также является и мостом для укрепления культурных связей. Регион был колыбелью древних цивилизаций, здесь жили различные народы и этнические группы, создавались и сменяли друг друга государственные образования, проходили караванные пути.

Хочу подчеркнуть, что мы несем большую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение этого уникального природного объекта. В этой связи экологическая повестка с каждым годом приобретает все большую актуальность. Мы не должны забывать о бережном отношении к Каспию. По моему поручению в текущем году был создан научно-исследовательский институт, который будет заниматься экологическими проблемами Каспийского моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах, — заверил глава государства.

Поэтому перспективным ему видится объединение усилий ученых двух стран в проведении исследований в таких областях, как снижение уровня моря, сохранение популяции каспийского тюленя и ихтиофауны, а также оздоровление акватории и побережья Каспия.

ЮНИСЕФ оборудовал 100 школ Кыргызстана компьютерными классами, сообщают в Министерстве образования и науки КР.

По его данным, оборудование было предоставлено в рамках проекта по обеспечению качественного образования и смягчение воздействия COVID-19 на систему образования, финансируемого правительством Японии.

Проект охватил школы в новостройках городов Бишкек, Ош и в регионах страны

Сметная стоимость проекта составила более 58 млн сомов (650 тыс. долларов США).

Отметим, благодаря этим компьютерным классам в Кыргызстане провели первый масштабный онлайн-урок по цифровизации и цифровой безопасности для учеников 5-7-х классов 217 школ.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)— международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН). ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН. Организация функционирует благодаря взносам правительств и частных доноров.

"Ростех" оснастит российские ведомства комплексами досмотра транспортных средств

Компании "Скантроник Системс" и "Торий" госкорпорации "Ростех" в 2023 г. заключили договоры на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на сумму более 5,5 млрд рублей. Оборудование позволяет "видеть" сквозь преграды и обнаруживать запрещенный груз практически любого размера. С помощью устройств можно досматривать грузовые и легковые автомобили, автобусы, а также железнодорожные вагоны и морские контейнеры.

В линейке поставляемой продукции мобильные, стационарные и портальные инспекционно-досмотровые комплексы (позволяют досматривать транспортные средства в движении, без их остановки). На сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу России и на объектах транспортной инфраструктуры эксплуатируется уже более 30 таких устройств различных видов. Бесконтактная проверка грузов позволяет сократить время досмотра до считаных минут.

"Основная доля поставок приходится на российских заказчиков. В рамках международных договоров мы также поставили стационарные автомобильные ИДК в Киргизию, портальные – в Мьянму. Спрос на это оборудование растет. Если в 2021 г. были заключены госконтракты на поставку 3 комплексов, то в 2023 г. мы подписали договоры на поставку уже 21 ИДК на сумму более 5,5 млрд рублей. В этом году в наших планах заключить договоры на поставку еще порядка 12-17 комплексов", – комментирует директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Александр Попов.

Мобильные и стационарные досмотровые комплексы позволяют сканировать до 25 автомобилей в час, портальные системы – до 120 машин. Стационарные железнодорожные комплексы способны в автоматическом режиме "увидеть" незаявленный груз в вагонах или контейнерах, которые движутся на скорости до 70 км/ч.

С помощью ИДК в течение нескольких минут можно получить рентгеновские изображения транспортных средств с перевозимым в них грузом. Оборудование обнаруживает даже небольшие тайники и скрытые вкладки в грузе весом в десятки тонн. Комплекс "видит" сквозь сталь толщиной до 40 см и не просто дает высококачественное радиоскопическое изображение содержимого, а распознает объекты по составу вещества. Он может точно указать, что пытаются перевезти: наркотики, взрывчатку, боеприпасы или другие запрещенные грузы.

Каким будет механизм присвоения Государственного знака качества в Беларуси

Этот год объявлен в Беларуси Годом качества. Его главные цели - повышение конкурентоспособности экономики, улучшение жизни граждан, стимулирование инициативы, формирование в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны. Символично, что именно 2024-м датировано возрождение в Беларуси Государственного знака качества. Его присвоение призвано стать высшей степенью оценки и признания производителя. Более подробно об этом, а также о сближении подходов к оценке качества в Беларуси и России рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова.

Елена Михайловна, многие считают, что "белорусское" значит "лучшее". Какие принципы и подходы заложены в основу белорусских стандартов качества?

Елена Моргунова: Качество - важнейшая задача государственной экономической политики. В свое время Беларусь де-факто была сборочным цехом для всего Советского Союза, обладала значительным производственным и кадровым потенциалом. Традиции обеспечения качества бережно сохранялись и приумножались. Отсюда истоки бренда "Сделано в Беларуси", который признан во многих странах. Это касается, например, продуктов питания, сложнотехнической продукции.

В нашей стране сохранена приверженность стандартам, производители соблюдают требования на всех этапах производства. В Беларуси принята стратегия развития стандартизации до 2030 года.

Фонд действующих у нас стандартов насчитывает более 31 300 документов. Более 80 процентов - это ГОСТ, что обеспечивает безбарьерную торговлю на постсоветском пространстве и в рамках ЕАЭС.

Один из важных принципов - гармонизация государственных стандартов с международными и региональными. Этот показатель по принятым в 2023-м стандартам составил 68 процентов, а в отдельных отраслях (электротехника, деревообработка, дорожно-транспортная техника) он еще выше.

Каким будет механизм присвоения Государственного знака качества?

Елена Моргунова: Качество - важнейший драйвер развития экономики. Чтобы конкурировать, расширять географию поставок, надо производить продукцию еще лучше. На это обратил внимание Александр Лукашенко в ноябре прошлого года во время посещения ювелирного завода "Кристалл" в Гомеле. Тогда и прозвучало предложение о возрождении Государственного знака качества. Президент поддержал идею, в январе знак утвердили. Вскоре примут положения о порядке его присвоения и применения. Знак будет присваиваться конкретному товару, произведенному изготовителями республики, при его соответствии показателям безопасности, экологичности, инновационности, технологичности, эстетичности. Решение о присвоении будет принимать Президент по представлению специальной комиссии. У продукции, отмеченной Знаком, появятся определенные преференции. Участие организаций в процедуре бесплатное.

Есть ли отличия в методах оценки качества в Беларуси и России, в частности в сфере стандартизации? Какая работа ведется в рамках Союзного государства по сближению этих подходов?

Елена Моргунова: Подходы заложены еще в СССР, мы сохранили их. Чтобы стандарт был востребован потребителем, в его разработке должны участвовать все заинтересованные стороны. Такая возможность предоставлена в рамках работы в технических комитетах по стандартизации, вырабатывающих политику в той или иной области. Помимо участия в межгосударственных технических комитетах по стандартизации Россия и Беларусь предоставляют друг другу право участия в национальных технических комитетах. Ведется обмен планами, рассмотрение проектов стандартов. На площадке Союзного государства госстандарты Беларуси и России также разрабатываются в рамках реализации конкретных отраслевых программ, проектов и впоследствии взаимно используются сторонами.

Существует практика введения в действие у нас в стране российских национальных стандартов в качестве государственных. Это происходит по предложениям наших изготовителей. Как вариант, в случае освоения новых направлений (например, беспилотных транспортных средств) взят ряд стандартов в этой отрасли. Или возьмем искусственный интеллект: коллеги из РФ хорошо продвинулись в данном направлении, и мы воспользуемся их опытом. Еще один критерий - участие в кооперационных проектах и импортозамещении.

В рамках Союзного государства с 2024 года будет проводиться конкурс "Лучшие товары Беларуси на рынке России". Цель - поддержка белорусских производителей, повышение экспортных возможностей, создание высокой репутации товаров.

Какими инструментами располагает Беларусь для надежной защиты своего рынка от товаров низкого качества?

Елена Моргунова: Вопросы противодействия обороту контрафактной, нелегальной, фальсифицированной продукции относятся к области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и входят в сферу деятельности уполномоченных на это органов. Доводилось слышать о фактах подделки белорусских товаров, это свидетельствует о том, что они котируются достаточно высоко.

Среди важных направлений деятельности органов Госстандарта - исключение попадания в обращение продукции, способной причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде. В 2023 году к ввозу и обращению на территории страны запрещено 2072 наименования. Лидеры этого "антирейтинга" - товары для детей и подростков, игрушки и продукты питания.

Текст: Александр Нестеров

Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко. Он проводится с 2018 года и за шесть лет работы объединил более 2100 молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций и коммерческих структур из 10 стран СНГ.

Своеобразным ядром конкурса и лидерами по количеству заявок традиционно являются Беларусь и Россия. Целью конкурса является популяризация исследований, посвященных Великой Отечественной войне, международным отношениям, современной истории дипломатии и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Мероприятие направлено на расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, а также активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, МГИМО МИД России, Академия управления при Президенте РБ и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, ЕЭК, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ. В конкурсе могут принять участие студенты и выпускники вузов, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств - участников СНГ не старше 40 лет. Подробная информация: konkurs-gromyko.org.

Утверждены новые квоты на экспорт консервов

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Больше четырех тысяч тонн переработанной рыбы и сто тысяч тонн морепродуктов теперь могут экспортировать производители российского эксклава без лишних затрат за пределы ЕАЭС.

Соответствующее постановление подписали в федеральном правительстве. Лимиты будут действовать до конца 2024 года. Это позволит наполнить калининградскими консервами не только российские, но и зарубежные рынки.

Решение оказалось своевременным, ведь после введения новых экспортных пошлин в октябре прошлого года многие рыбопереработчики эксклава столкнулись с трудностями при вывозе готовой продукции.

- Причина - в крайне низкой рентабельности. На кильку в томатном соусе она составляет, например, всего три процента. В то время как экспортные пошлины установили на уровне семи процентов. То есть четыре процента - это минус предприятия, - прокомментировал председатель совета директоров крупного рыбоперерабатывающего завода Сергей Лютаревич.

Эксперт также добавил, что предприятие ранее заключило соглашение с Минсельхозом России об увеличении объемов экспорта. Однако в новых условиях выполнить его оказалось нереально. Возникла даже угроза разрыва договоренности по причине форс-мажора.

Промышленников поддержало руководство области, а в правительстве России новые правила одобрили, что в итоге вылилось в установление особых квот для российского эксклава: "Решение принято с учетом обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка и направлено на поддержку производителей".

Молодежный совет Роспатента принял участие во Всемирном фестивале молодежи

1-7 марта на федеральной территории «Сириус» проходит Всемирный Фестиваль молодежи - крупнейшее международное молодежное событие, организованное по Указу Президента России Владимира Путина. Оно стало главным приключением для 20 000 гостей из 190 стран.

Делегация молодежного совета Роспатента, в которую вошли представители центрального аппарата, подведомственного Федерального института промышленной собственности и студенты Российской государственной академии интеллектуальной собственности, приняла активное участие в мероприятиях Фестиваля.

На площадке Росмолодежи в рамках программы «ГосСтарт» наши коллеги обсудили систему развития молодежной политики в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Молдова, ознакомились с программами федеральных и региональных стажировок для молодых специалистов, а также лучшими практиками организации молодежных советов.

Представители ведомства смогли пообщаться с единомышленниками - лидерами молодежных НКО, представителями политических партий, молодыми дипломатами, учеными, экспертами в области международных отношений, журналистами, предпринимателями, деятелями культуры, студентами, волонтерами и топовыми спикерами в «диалоге на равных», а также посетить множество мероприятий образовательной и культурной программы.

Так, с молодыми специалистами в рамках Фестиваля поделились опытом Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности российской Федерации Денис Мантуров, Министр иностранных дел Сергей Лавров, редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, актер Иван Охлобыстин, писатель Олег Рой, академик РАН Анатолий Торкунов и ряд других спикеров.

В ходе панельных дискуссий «Россия и ее роль в формировании многополярного мира» и «Технологический суверенитет России для построения равных возможностей» делегаты узнали о балансе интересов и международном порядке в контексте объединения новых центров политического влияния, а также о построении устойчивого к внешним вызовам промышленного сектора России.

Также наши коллеги приняли участие в работе VII Глобального Форума Молодых дипломатов, посетив рабочие сессии: «Факторы успеха интеграционных объединений нового времени на примере ЕАЭС и СНГ» и «Наследие саммита Россия-Африка: новые перспективы развития континента».

Команда Роспатента стала свидетелем торжественного открытия библиотеки «Сириус». Хранилище рассчитано на 25 000 книг, и каждому участнику фестиваля предоставили шанс внести собственный вклад, поделившись с библиотекой литературой.

Особое внимание участники уделили акции «Дружба вшита в ДНК, как оренбургский платок», в рамках которой был растянут занесенный в книгу рекордов России пуховый платок, обсудили с участниками акции из Оренбургской области важность сохранения культурных и исторических традиций благодаря охране интеллектуальной собственности («Оренбургский пуховый платок» - № 68 в реестре НМПТ).

В рамках обмена опытом со своими молодыми коллегами из Мексики представители Роспатента обсудили важность защиты интеллектуальных прав коренных народов регионов. В рамках диалога с основателем российского космического агентства SR Space Олегом Мансуровым была подчеркнута важность патентования разработок в этой отрасли в целях обеспечения технологического суверенитета страны.

Неоценимый опыт, полученный в ходе Фестиваля представителями молодежного совета Роспатента, будет принят во внимание при развитии всех направлений деятельности нашего ведомства, в том числе при реализации международных проектов и организации взаимодействия с другими органами государственной власти.

В городе Ноокат 5 марта состоялась церемония подписания Соглашения о государственно-частном партнерстве по проекту строительства и управления торгово-логистическим центром.

Как сообщили в Центре ГЧП, документ подписан между Ноокатской районной государственной администрацией и ОсОО «Мармара Стоун».

Проект предусматривает строительство современного торгово-логистического центра (ТЛЦ), включающего торгово-развлекательный комплекс, торговые ряды для розничной и оптовой продажи продовольственных и не продовольственных товаров, перерабатывающие цеха, складские помещения (рефрижераторы), парковочные места для легковых и грузовых автомобилей, а также благоустройство и озеленение территории.

Для реализации проекта планируется привлечение инвестиций в размере более 2 млрд сомов. В рамках реализации проекта планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.

Ожидаемые результаты проекта:

- наличие крытого торгово-развлекательного комплекса на территории ТЛЦ;

- наличие торгового рынка для розничной и оптовой реализации продовольственных и не продовольственных товаров, вещей, строительных материалов, электро-бытовой техники и пр.;

- наличие гостиничного комплекса (гостиница, кафе и точки общественного питания);

- наличие различных помещений для предоставления в аренду бутиков, медицинских и аптечных пунктов, туалетов согласно требованиям действующих нормативных документов;

- создание благоприятных условий работы для продавцов и потребителей на территории ТЛЦ;

- создание современной инфраструктуры, с учетом обеспечения водоснабжения и канализации путем присоединения к действующим инженерным коммуникациям или строительства локальных сооружений;

- обеспечение торговли с соблюдением требований санитарных, экологических норм, правил торговли и общественного питания, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности;

- организация работы автовокзала путем строительства транспортной развязки, обеспечивающей удобное примыкание въездов и выездов к территории комплекса с основными транспортными магистралями;

- наличие множества парковочных мест, обеспечивающего удобную парковку автомобилей для всех посетителей комплекса;

- установка мощной электрической подстанции – трансформатора и проведение линии электропередачи, независимой от населенных пунктов.

Центром ГЧП будет продолжена работа по созданию рабочих мест и улучшению экономической и социальной инфраструктуры страны.

Новые судьи местных судов принесли присягу

Принесли присягу судьи, впервые назначенные в местные суды. Мероприятие прошло с участием председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова, а также судей Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Кыргызстана.

Президент издал указы о назначении судьями местных судов в первый раз сроком на пять лет:

— Берекебаева Адилета Ашымбековича;

— Омуралиева Самата Сагынбековича;

— Советбек уулу Аската.

Другим указом назначенные судьи местных судов направлены для осуществления полномочий судьи в нижеследующие местные суды:

— Баткенская область:

Лейлекский районный суд

Советбек уулу Аскат;

— Джалал-Абадская область:

Тогуз-Тороуский районный суд

Омуралиева Самата Сагынбековича;

Токтогульский районный суд

Берекебаева Адилета Ашымбековича;

— Ошская область:

Ошский областной суд

Абдымомунову Джамилю Канатбековну;

Алимкулова Нургазы Халиловича;

— Чуйская область:

Чуйский областной суд

Абдыразакова Омурбека Анарбековича;

— город Бишкек:

Бишкекский городской суд

Абдураимова Арзыбая Базарбаевича;

Азимжанова Мадамина Низамидиновича;

Бекташова Суйунбека Исраиловича.

Замирбек Базарбеков поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.

Отмечается, что согласно конституционному Закону «О статусе судей Кыргызской Республики» осуществление полномочий избранными или назначенными судьями начинается со дня принесения ими присяги.

Иран ведет переговоры с Сирией и Ираком о создании совместной Свободной экономической зоны

Секретарь Высшего совета иранских свободных экономических зон заявил, что страна ведет переговоры с Сирией и Ираком о создании трехсторонней совместной Свободной экономической зоны, сообщает IRNA.

Ходжатолла Абдолмалеки сказал, что создание упомянутой свободной зоны приведет к резкому увеличению инвестиций со всех трех сторон, и Высший совет свободных зон Ирана серьезно занимается этим вопросом.

“Мы провели переговоры с официальными лицами Ирака и Сирии о создании совместной свободной зоны, и стороны переговоров выразили свое согласие в этом отношении, и мы ждем трехсторонней встречи”, - сказал он.

Создание этой совместной свободной зоны принесет пользу всем трем странам и очень облегчит доступ Ирана в Средиземноморский регион, добавил чиновник.

Абдолмалеки далее отметил, что Исламская Республика ведет переговоры с 21 различными странами о создании совместных Свободных экономических зон, с шестью из которых также подписаны документы о соглашении.

Еще в феврале Абдолмалеки заявил, что соседние страны являются приоритетом для создания совместных свободных зон.

В мире формируется новое поколение свободных зон, основанных на международном сотрудничестве, сказал он, добавив: “Иран является одной из ведущих стран в этом отношении, у нас уже есть общие свободные зоны, которые сформированы на основе международного сотрудничества и имеют разные модели”.

“Сотрудничество с Афганистаном, Пакистаном, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираком, Сирией, Турцией, Туркменистаном, Арменией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и отдаленными странами, такими как Китай, стоит на повестке дня, и мы добиваемся создания сети свободных зон для формирования экономических цепочек с дружественными и соседними странами региона”, - пояснил он.

“У нас были встречи и обсуждения с высокопоставленными официальными лицами многих из упомянутых стран, и инвесторы приняли меры в этой области, чтобы, если мы будем действовать в соответствии с планом, мы могли достичь наших целей в атмосфере международных взаимодействий, основанных на экономической дипломатии, которая считается своего рода практической парадигмой”, - добавил он.

Чиновник далее отметил, что в стране создано 10 новых Свободных экономических зон, из которых три действуют в настоящее время, семь начнут действовать в ближайшие два месяца, а три будут открыты в следующем иранском календарном году (начиная с 20 марта).

По словам Абдолмалеки, импорт потребительских товаров в эти новые зоны будет ограничен, чтобы направить импорт в сторону производства и экспорта.

Узбекистан может присоединиться к ЕАЭС

ЕАЭС может пополниться еще одним участником

Мария Озмитель (Бишкек)

Узбекистан (РУз) может стать полноценным участником Евразийского экономического союза. Об этом, в частности, заявил посол РФ в РУз Олег Мальгинов. Сейчас у республики статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.

- В последнее время действует рабочая группа между структурами ЕАЭС и Узбекистана, которая занимается подготовкой проекта реформ законодательства, процедур и других нюансов для того, чтобы войти в ЕАЭС полноценно, с учетом той специфики, которая сейчас есть в Узбекистане. Я думаю, что в ближайшее время решение этого вопроса будет ускорено, - сообщил дипломат.

Глава российской дипмиссии отметил вклад официального Ташкента в работу ЕАЭС и добавил, что вместе с тем Узбекистан обсуждает и возможность вступления во Всемирную торговую организацию. При этом, как сказал Олег Мальгинов, некие внешние силы не желают движения Узбекистана в сторону Евразийского экономического союза.

- Сейчас идет перестройка международных, в том числе экономических отношений, - подчеркнул посол. - Есть внешние игроки, не желающие шага, который сейчас делает Узбекистан. Однако Ташкент продолжает двигаться в направлении присоединения к ЕАЭС, но пока неизвестно, сколько времени займет этот процесс.

Интересна в этом контексте история взаимоотношений Узбекистана с Кыргызстаном. Не имея преференций полноправного участника ЕАЭС, узбекские бизнесмены нередко маркировали свою продукцию как сделанную в КР. Известны многочисленные случаи, когда трудовые мигранты из РУз покупали паспорта граждан Кыргызской Республики и уже с ними отправлялись на заработки в Россию.

После получения статуса участника союза к таким манипуляциям прибегать не придется. Что, конечно же, радует. Но не ослабит ли вступление Узбекистана в ЕАЭС конкурентное преимущество Кыргызстана?

- Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз необходимо рассматривать с разных сторон, - пояснила корреспонденту "РГ" доктор экономических наук, профессор Наталья Бровко. - Если мы говорим о рынке Кыргызстана, то для Узбекистана он не представляет особого интереса ввиду его малой емкости. Однако мы должны понимать, что узбекская продукция и сейчас поступает на прилавки КР, но на основе двусторонних договоров. Наибольший интерес для Узбекистана представляет рынок ЕАЭС, где у КР тоже есть свои интересы.

- Есть еще и участие нашей республике в ВТО, о котором нельзя забывать при обсуждении договоренностей о вхождении Узбекистана в ЕАЭС, - подчеркнула Наталья Бровко. - Все это требует детального и обстоятельного обсуждения возможности присоединения к ЕАЭС Узбекистана всеми участниками союза.

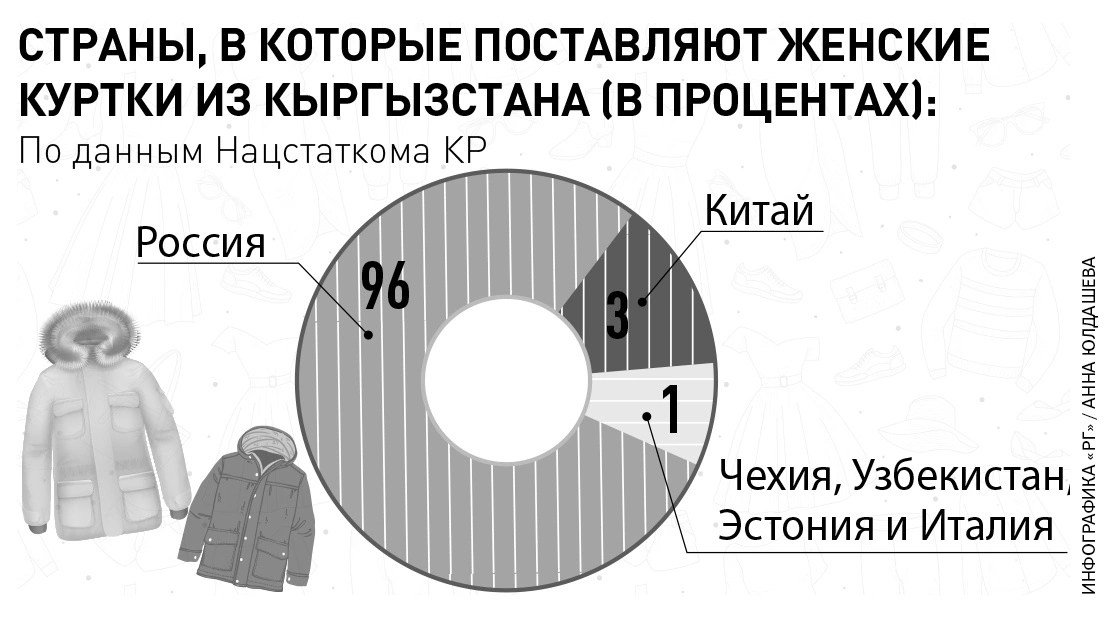

О перспективах и последствиях вступления РУз в интеграционное объединение в Кыргызстане говорят давно. Особенно эта тема заботит представителей текстильной промышленности. Ведь именно они могут оказаться под ударом в связи с полноправным выходом на рынок ЕАЭС узбекских конкурентов.

Председатель Ассоциации моды и текстиля КР Зафарбек Сулайманов успокаивает коллег. Он настаивает на том, что конкуренции в этой сфере между двумя странами на евразийском рынке нет.

- Мы занимаем разные ниши, - пояснил Зафарбек Сулайманов. - Узбекистан в этом направлении действительно добился больших успехов. Если в год мы экспортируем примерно на 150 миллионов долларов, то Узбекистан - на 4 миллиарда. Наши соседи действительно лидируют в производстве и поставках трикотажа из хлопка. Мы же больше ориентированы на производство текстиля, в том числе с использованием синтетики.

В любом случае, полагает он, евразийского рынка хватит на всех.

Что касается трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в основном в России, то, как сообщил руководитель Агентства по внешней трудовой миграции РУз Ходжаакбар Файзуллаходжаев, сегодня их число оценивается приблизительно в один миллион человек. Эта цифра меняется в зависимости от времени года. А в связи с тем что определенный процент граждан въезжает в страну или устраивается на работу нелегально, назвать фактическое число трудовых мигрантов из РУз невозможно.

Кстати

По данным Центра экономических исследований и реформ РУз, за восемь месяцев 2023 года объем взаимной торговли Узбекистана со странами ЕАЭС составил более 10 миллиардов долларов. Республика поставила странам объединения товары и услуги на 3,53, а закупила на 6,63 миллиарда.

В совокупном внешнеторговом обороте Узбекистана доля стран Евразийского экономического союза превышает 25 процентов.

Страны ЕАЭС закупают у государства-наблюдателя текстиль, автомобильную, электротехническую продукцию, овощи и фрукты. В свою очередь Узбекистан приобретает у партнеров металлопродукцию, нефтепродукты, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности, злаки, растительные масла и другие товары.

Тем временем

Узбекистан намерен расширить участие в программах и проектах ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправсовета. Он, в частности, выступил за свободную торговлю агропродукцией. Ранее президент РУз Шавкат Мирзиеев предложил разработать программу агрокооперации, которая могла бы охватить инициативы по совместному выращиванию зерновых и масличных культур в странах союза, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта, в Узбекистане для гарантированного насыщения евразийского рынка.

Налоги в Кыргызстане назвали кругом добра

В КР намерены упростить и полностью перейти на цифровой формат в фискальной системе

Мария Озмитель (Бишкек)

В Бишкеке прошел II Национальный налоговый форум, в ходе которого были представлены планы правительства КР по дальнейшему упрощению и цифровизации системы, обеспечивающей поступление около трети средств в казну республики.

- Мы увеличили бюджет страны в 2023 году до 575 миллиардов сомов, не повышая налоги и не вводя при этом новых их видов, - подчеркнул, открывая форум, глава кабмина КР Акылбек Жапаров. - Налоги - это круг добра, это та цена, которую платит гражданин за жизнь в развитой стране и цивилизованном обществе. Как говорит президент Садыр Жапаров, налоги следует воспринимать прежде всего как вклад в развитие страны и общества.

По его данным, ВВП Кыргызстана достиг 1, 229 триллиона сомов, перекрыв исторический максимум.

- Благодаря экономическому патриотизму предпринимателей национальная экономика может быть устойчива к вызовам времени, - выразил он уверенность. - Каждая капля инвестиций важна для будущих поколений, но при этом каждый предприниматель должен строить свой бизнес добросовестно. Необходимо "обелить" экономику. Сегодня ведется планомерная работа по модернизации, автоматизации и совершенствованию налогового администрирования. Фискализация налоговых процедур, новые принципы обслуживания внедряются в соответствии с концепцией улучшения обслуживания налогоплательщиков в рамках проекта "СМАРТ Салым". Необходимо оптимизировать налоговые механизмы и процедуры и упростить налоговое законодательство по принципу "один налог, один фискальный орган, один счет". Цифровые механизмы должны отображать каждый сом, взимаемый с предпринимателей. Одна из основных задач - видеть движение товаров как внутри страны, так и за ее пределами, - сказал Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что министерство финансов разработало и внедряет единый бухгалтерский учет во всех муниципальных и государственных организациях. В результате движение 600-700 миллиардов бюджетных сомов можно будет увидеть через эту систему. А другие платформы, которые, по словам Акылбека Жапарова, позволяли совершать какие-то махинации, будут исключены.

В свою очередь председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Алтынбек Абдувапов в своем выступлении напомнил, что тема форума - "Путь к трансформации налоговой системы". И озвучил уже достигнутые результаты - беспрецедентный рост налоговых и страховых сборов, сокращение неформального сектора экономики, что является результатом тесного сотрудничества бизнеса и государственных структур.

- Предпринимаются усилия, цель которых - запретить ввоз неучтенных товаров из стран-членов ЕАЭС на территорию республики и контролировать обращение товаров на территории страны, - подчеркнул Алтынбек Абдувапов. - В целях улучшения отслеживания товаров налоговая служба успешно использует различные информационные системы. Вся продукция поступает на виртуальный склад, что в дальнейшем дает возможность видеть ее перемещение между субъектами хозяйствования перед продажей конечному потребителю или вывозом с территории Кыргызстана, - отметил он.