Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Современные проблемы международного гуманитарного права: точка зрения МККК

ПЬЕР КРЕНБЮЛЬ

Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста.

Всё поле битвы усеяно трупами людей и лошадей; дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – всё буквально завалено мёртвыми телами… Поля изрыты, пшеница и кукуруза затоптаны, изгороди сломаны, фруктовые сады разорены… Деревни опустели, и везде видны воронки от бомб и гранат, следы пуль. Стены расшатаны и дали трещины; в них зияют огромные проломы от ядер. Многие дома изрешечены пулями, перекошены и разрушены. Жители более суток прятались в подвалах, оставаясь в темноте и без пищи. Теперь они выходят из своих убежищ, и видно по их лицам, какой страх они пережили.

Воспоминания о битве при Сольферино. Анри Дюнан

В этом году отмечаются две важные годовщины: 160 лет первой Женевской конвенции об улучшении участи раненых в действующих армиях и 75 лет со дня принятия четырёх Женевских конвенций – единственных договоров, ратифицированных всеми странами. Вместе с другими договорами они являются частью международного гуманитарного права (МГП). МГП регулирует ведение военных действий и защищает тех, кто не участвует или прекратил принимать участие в военных действиях. Пьер Кренбюль, генеральный директор Международного Комитета Красного Креста[1], в своей статье рассматривает проблемы, с которыми МГП сталкивается в современных вооружённых конфликтах.

Актуальность МГП и универсальность стремления к гуманности на войне

МККК родился на поле боя – там были заложены основы МГП, каким мы его знаем сегодня. В 1859 г. житель Женевы Анри Дюнан оказался неподалеку от Сольферино в Северной Италии и стал свидетелем ужасных страданий раненых солдат, оставленных на произвол судьбы после битвы. Это вызвало у Дюнана бурный протест: он не мог оставаться безразличным к тяжёлому положению людей, пострадавших от войны.

Сольферино занимает важное место в истории благодаря тому, что сделал Дюнан. Сначала, движимый состраданием, он собрал местных жителей, чтобы организовать помощь раненым и умирающим. А вернувшись в Женеву, Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», в которой рассказал о последствиях ужасной битвы и поставил чрезвычайно важные вопросы. Он размышлял о возможности организации обществ помощи жертвам войны – и таким образом заложил основу для создания МККК и Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Кроме того, он заявил о необходимости принятия законов для улучшения участи раненых на поле боя. В 1864 г. была подписана Первая Женевская конвенция, что стало поворотным моментом в развитии международного права.

В любой культуре существует представление о том, что страданий людей во время конфликта можно избежать. На протяжении всей истории человечества различные цивилизации признавали необходимость смягчения жестокости войны. «Не позволяйте сильным притеснять слабых», – велел вавилонский царь Хаммурапи, а халиф Хазрат Абу Бакр во время исламского завоевания Сирии наказывал своим воинам не совершать вероломств, не калечить, не убивать детей, стариков и женщин. Как и традиционные сомалийские правила войны «бири-ма-гейдо», направленные на защиту тех, кто не участвует в боевых действиях, все эти нормы были призваны защищать наиболее уязвимых и обеспечивать гуманность во время вооружённого конфликта.

И в наше время значение гуманитарных принципов остаётся очевидным. В 1868 г. была принята Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль, подготовленная по инициативе российского военного министра графа Дмитрия Милютина. Он считал усугубление ранений людей «одним из варварских методов, которым нет оправдания в требованиях ведения войны». Декларация также провозглашала, что в определённый момент военная необходимость должна уступить требованиям гуманности.

Эти примеры говорят о важности соблюдения норм морали на войне и подчёркивает непреходящую актуальность международного гуманитарного права независимо от обстоятельств или причин участия той или иной стороны в конфликте.

И хотя каждый день мы становимся свидетелями нарушения норм права по всему миру, основанные на опыте прошлых конфликтов принципы МГП служат всеобщим ориентиром.

В Женевских конвенциях 1949 г. нет ничего абстрактного или теоретического. Они были составлены не наивными идеалистами, а людьми, которые сами пережили ужасы Первой и Второй мировой войны. Им не требовалось напоминание о неограниченной способности человека к невыразимой жестокости по отношению к другим людям. Эти соглашения отражают суровую реальность нашей истории – от холокоста до Сталинграда, от Ковентри до Хиросимы – и подчёркивают настоятельную необходимость регулировать поведение на войне в соответствии с согласованными международными стандартами.

Проблемы, с которыми сталкивается МГП

Соблюдение норм права

Одна из ключевых проблем, которые сегодня стоят перед МГП, – несоблюдение правовых норм. Причин множество: отсутствие политической воли, незнание или искажённое толкование закона по конъюнктурным или политическим причинам. Как мы в МККК подчёркиваем, основной причиной человеческих страданий во время вооружённых конфликтов остаётся неспособность участников соблюдать существующие нормы, а вовсе не отсутствие таких норм или их неактуальность.

Гражданские лица продолжают платить непомерно высокую цену за нарушения МГП, совершаемые как государствами-участниками Женевских конвенций, так и негосударственными вооружёнными группами. На людей часто (и нередко преднамеренно) нападают, они попадают под перекрёстный огонь и вынужденно покидают свои дома. В то же время основную инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения, разрушают. Мы видели это в Афганистане, Эфиопии, Йемене, Израиле и на оккупированных территориях, в Сирии, Сомали и во время международного вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Зачастую участники конфликтов нарушают МГП, когда игнорируют принципы соразмерности, предосторожности и проведения различия[2] или же уделяют им недостаточно внимания.

Военнопленные (и лица, лишённые свободы в ходе немеждународных вооружённых конфликтов) часто подвергаются издевательствам, жестокому обращению, их даже могут казнить без надлежащего судебного разбирательства. Однако, согласно МГП, они имеют право на защиту от всех форм насилия, запугивания, оскорблений и любопытства толпы. Несмотря на эти положения, в соцсетях распространяются фотографии и видео захваченных комбатантов, что нарушает их права и оскорбляет достоинство.

МККК делает всё возможное, стараясь обеспечить гуманное обращение с военнопленными и другими лишёнными свободы. Для этого мы ведём конфиденциальный диалог как с ними самими, так и с удерживающими их властями. Крайне важно, чтобы все стороны в конфликте предоставили МККК доступ ко всем военнопленным и другим людям, лишённым свободы, чтобы защитить их права и обеспечить достойные условия содержания. В соответствии с Женевскими конвенциями МККК имеет право посещать военнопленных в ходе международных вооружённых конфликтов, и запрет на такие посещения несовместим с обязательствами сторон согласно МГП.

Медицинские учреждения и персонал часто подвергаются нападениям, поэтому их защита остаётся задачей первостепенной важности. Не имеет значения, являются ли раненые, получающие лечение в больницах, гражданскими лицами или военными: медицинские учреждения находятся под защитой. Эмблемы красного креста и красного полумесяца обеспечивают защиту медицинских учреждений и персонала, однако их иногда используют незаконно – и это совершенно недопустимо.

Мир становится всё более поляризованным, а политизация МГП подрывает его основную цель – защиту людей от насилия и его последствий независимо от их принадлежности к той или иной стороне или причин конфликта. Двойные стандарты и избирательное осуждение нарушений сторонами ещё больше препятствуют надлежащему применению МГП. Они создают риск ответной политизации или преднамеренного неверного толкования норм противником.

Мы сталкиваемся с мнением, что соблюдение МГП затрудняет ведение боевых действий. МККК твёрдо убеждён в том, что ведение войны без соблюдения норм МГП противоречит нормам морали и делает перспективы примирения и поддержания долгосрочного мира ещё более призрачными.

Новые технологии

Сегодня в мире ведётся свыше 120 вооружённых конфликтов – за последние три десятилетия их количество выросло более чем в три раза. Новые технологии меняют динамику конфликтов и усложняют их. Кибероперации, автономные системы вооружений и искусственный интеллект меняют способы ведения военных действий. Вполне может показаться, что новые технологии создают военные преимущества, однако они несут и существенные измеримые риски.

Новые технологии предлагают новые возможности: в частности, позволяют быстрее принимать решения и проводить операции там, где нет надёжной связи. В то же время они представляют значительную опасность. Например, кибератаки на больницы во время пандемии COVID-19 нарушили работу жизненно важных служб здравоохранения, подчеркнув уязвимость критически важной инфраструктуры и необходимость более строгих мер защиты.

В 2021 г. МККК подвергся хакерской атаке, и взлом базы данных поставил под угрозу личные данные уязвимых людей. Это демонстрирует необходимость цифровой защиты: так, мы предлагаем концепцию цифровой эмблемы для защиты людей и медицинских учреждений в киберпространстве во время вооружённых конфликтов.

Применение автономных систем вооружений и искусственного интеллекта делает конфликты более непредсказуемыми и ускоряет темп операций настолько, что человек уже не может контролировать ход этих операций. И происходит всё это в ситуации боевых действий, которая и без того характеризуется крайней нестабильностью. В таких условиях командирам и рядовым военнослужащим становится всё труднее соблюдать нормы МГП.

МККК призывает запретить непредсказуемые автономные системы вооружений и оружие, которое разработано или используется для применения против людей. Мы также убеждены, что необходимо всегда полагаться на человеческое суждение, особенно в ситуациях, от которых зависят жизни людей, – даже при использовании ИИ при принятии военных решений.

Урбанизация войны

Прошли те времена, когда бои велись буквально в полях: на Куликовом или Косовом поле, в окрестностях Сольферино или Соммы. Сейчас полями сражений всё чаще становятся улицы городов, а жертвами – в основном гражданские лица, как в Алеппо, Газе, Мариуполе или Хартуме.

Военные операции в городских условиях особенно сложны, поскольку сопряжены со множеством рисков. В таких условиях атакующим очень сложно различить комбатантов и некомбатантов: обстановка не позволяет точно определить военные цели и при этом свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Более того, использование артиллерии и бомбардировок с воздуха при нанесении ударов по военным целям в городских районах ещё больше усложняет задачу по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Поэтому такие ситуации требуют дополнительных мер предосторожности.

МККК признает, что современные вооружённые конфликты, особенно асимметричные, создают серьёзные проблемы для соблюдения принципов соразмерности и проведения различия. Крайне важно противостоять этим рискам и соблюдать правила, защищающие гражданских лиц, которые больше других страдают в условиях конфликта.

Терроризм и борьба с терроризмом

Террористические акты противоречат основополагающим принципам МГП, а также – в первую очередь – гуманности. МККК однозначно осуждает все террористические акты, независимо от того, кто их совершает и независимо от того, совершаются ли они во время вооружённого конфликта или вне его.

Нет сомнений в том, что государства имеют право и должны обеспечивать безопасность населения. В то же время существует заблуждение, что МГП не применяется или применяется лишь частично к группам или лицам, признанным террористами, и их семьям. Ситуация ещё более усложняется, когда речь идёт о так называемой войне с терроризмом, где статус пленных бойцов ещё менее ясен и в каждом конкретном случае может потребоваться индивидуальная оценка.

МККК обеспокоен тем, как обращаются с иностранными боевиками и их семьями, а также озабочен их будущим. Их стигматизация и неверное представление о том, насколько они могут быть опасны, делают их особенно уязвимыми. Бедственное положение женщин и детей из семей иностранных боевиков, особенно тех, кто содержится в лагерях, часто упускается из виду. При этом каждый случай требует пристального внимания. МККК подчёркивает необходимость гуманного обращения с этими людьми в соответствии с нормами международного права, несмотря на сложности, связанные с определением их статуса во время вооружённого конфликта или после него.

Проблемы оперативного реагирования

Государства-участники Женевских конвенций наделили МККК особыми полномочиями. Мы – беспристрастная, нейтральная и независимая организация, наши исключительно гуманитарные цели и задачи – защита жизни и достоинства жертв вооружённых конфликтов и других ситуаций насилия, а также содействие соблюдению гуманитарного права. Тем не менее современные вооружённые конфликты создают ряд проблем для осуществления полномочий МККК.

Получение доступа к пострадавшему населению и лишённым свободы лицам остаётся важнейшей задачей для МККК. Ограничения, которые налагают государства, санкции или меры по борьбе с терроризмом, препятствуют доставке гуманитарной помощи. МККК выступает за гуманитарные исключения и ведёт диалог со многими сторонами. Несмотря на это, он сталкивается с препятствиями в получении полного доступа к населению, нуждающемуся в помощи, именно в то время, когда эта помощь необходима. Безопасность персонала МККК также имеет важнейшее значение. Это включает в себя как физическую защиту от нападений, так и правовые гарантии, ограждающие их от преследования за гуманитарную деятельность.

Недавний опыт показал, что целенаправленно принятые меры могут расширить пространство для гуманитарной деятельности даже в условиях борьбы с терроризмом. В некоторых документах предусматриваются гуманитарные исключения из ограничений и санкций. Тем не менее сохраняется острая необходимость глобальных политических и правовых мер, которые позволили бы вести гуманитарную деятельность во всех ситуациях, когда она необходима.

Критика нейтральности МККК и сомнения в ней часто возникают в условиях конфликта, когда стороны добиваются одобрения только своих идей и целей. Важно понимать, что сотрудники МККК не рождаются нейтральными. У каждого из нас есть сердце. Но мы не занимаем ничьей стороны в конфликте, поскольку считаем, что это единственный возможный способ работать в крайне поляризованной среде. Последовательное сохранение нейтральности позволяет МККК осуществлять гуманитарную деятельность и содействовать её осуществлению по обе стороны от линии фронта во всех конфликтах. Мы не можем быть нейтральными в одном конфликте и не нейтральными в другом. Принципиальная нейтральность крайне важна для того, чтобы МККК и дальше мог облегчать страдания и поддерживать пострадавших от конфликтов по всему миру.

Нейтральность иногда неправильно понимают как безразличие. В случае МККК это очень далеко от истины. Именно наша нейтральность позволила нам сыграть решающую роль в освобождении сотен йеменских пленных, израильских заложников и содержащихся под стражей палестинцев, точно так же, как в международном вооружённом конфликте между Россией и Украиной она позволяет нам выступать в роли нейтрального наблюдателя при передаче тел умерших.

Дезинформация и разжигание ненависти создают серьёзные проблемы для гуманитарной деятельности. МККК часто сталкивается с ложными обвинениями (в шпионаже, передаче денег или оружия, участии в торговле органами). Подобные необоснованные обвинения в адрес гуманитарных организаций подвергают прямому риску тех, кто пытается помочь, и тех, кто в этой помощи нуждается.

Однако в первую очередь ложная информация наносит вред людям, страдающим от конфликта. Дезинформация усугубляет поляризацию, способствует дегуманизации и вредной практике навешивания ярлыков на целые сообщества. В результате люди подвергаются ещё большей опасности.

Выводы

Часто возникает вопрос, сохраняет ли МГП актуальность в современном мире. Средства массовой информации нередко рассказывают о небывалых зверствах, когда нарушается МГП, и такие происшествия нельзя отрицать. Однако то, что часто остаётся незамеченным, – это бесчисленное количество жизней, спасённых благодаря применению Женевских конвенций, и человеческие страдания, которых удалось избежать. Каждый день наши коллеги из МККК посещают военнопленных и заключённых, разыскивают пропавших без вести и воссоединяют семьи по всему миру. Их успех в этой работе является свидетельством исключительной роли Женевских конвенций.

Примечательно, что на протяжении десятилетий в ДРК, Колумбии, Непале, Судане и Сьерра-Леоне, на Филиппинах, в ЦАР, Чаде, Южном Судане проходила демобилизация и социальная реинтеграция тысяч детей-солдат. Судьбу тысяч пропавших без вести удалось выяснить, а также передать тела погибших родственникам, чтобы они могли почтить их память, в Азербайджане, Аргентине, Армении, Боснии и Герцеговине, Великобритании, Грузии, Ираке, Иране, Колумбии, Кувейте, Перу и Хорватии. Содержавшиеся под стражей люди были освобождены в Индонезии, Йемене, Ливии, Непале, Нигере, на Филиппинах. И всё это потому, что воюющие стороны согласились соблюдать МГП.

В 2022 г. МККК в координации с Россией, Украиной и ООН организовал три операции по обеспечению безопасного выхода гражданского населения из Мариуполя и с прилегающих территорий. Была организована транспортировка и медицинская эвакуация более 550 раненых и больных из районов, наиболее пострадавших от боевых действий, включая территории вокруг Луганска, Донецка и Николаева.

Международные силы содействия безопасности НАТО в 2008 г. создали группу по отслеживанию потерь среди гражданского населения для наблюдения за ситуацией в Афганистане. Это привело к принятию новых тактических директив, а в следующем году – к значительному снижению потерь среди гражданского населения, вызванных действиями проправительственных сил.

И во время, и после вооружённого конфликта между правительством Колумбии и группировкой Революционных вооружённых сил Колумбии было заключено множество соглашений, призванных облегчить эффективный поиск, идентификацию и передачу родственникам останков пропавших без вести.

Хотя проблемы сохраняются, есть и существенные достижения. Таким образом, мы призываем всех продолжать содействовать соблюдению Женевских конвенций, поскольку они служат жизненно важной цели. Нам совершенно необходимо создать культуру соблюдения правовых норм. Это закладывает основу для возобновления диалога между сторонами в конфликте. Путь к достижению мира всегда начинается с маленьких шагов в гуманитарной сфере. Отмечая в этом году 75-летие Женевских конвенций, мы подчёркиваем, что даже у войны есть пределы, и об этом нужно помнить.

Автор: Пьер Кренбюль, генеральный директор Международного Комитета Красного Креста

СНОСКИ

[1] Международный Комитет Красного Креста (МККК) – нейтральная, беспристрастная и независимая организация, чьи исключительно гуманитарные цели и задачи основываются на Женевских конвенциях 1949 г. Он помогает людям, пострадавшим от вооружённых конфликтов и других ситуаций насилия по всему миру, и делает всё возможное, чтобы защитить их жизнь и достоинство и облегчить их страдания. Больше информации вы можете найти на сайте: https://www.icrc.org/ru.

[2] При ведении военных действий необходимо соблюдать принципы международного гуманитарного права. Принцип проведения различия требует проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами, а также гражданскими и военными объектами. Нападения могут быть направлены лишь против комбатантов и военных объектов. Нападения не могут быть направлены против гражданских лиц и объектов.

Принцип предосторожности подразумевает, что должны быть приняты все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму.

Принцип соразмерности запрещает нападения, которые могут повлечь за собой потери жизни среди гражданского населения и ущерб гражданским объектам, чрезмерные по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу.

Украина обойдется без дизеля из Словакии

Западные страны помогут Киеву с дизелем, верит украинский эксперт Куюн

Эксперт заявил, что поставки ДТ в Украину из Словакии — всего 10%, Украина сможет их заменить

Украина не почувствует сокращения поставок ДТ Братиславой и Будапештом, утверждает украинский эксперт топливного рынка, глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. По его оценке, Словакия и Венгрия занимают 10% рынка ДТ Украины.

«Когда нам говорят, что Венгрия и Словакия могут прекратить поставки дизельного топлива, у нас есть возможности для увеличения поставок по другим направлениям минимум на 50%.

Мы не ощутим потери этих 10%, мы можем компенсировать излишек за счет строительства новой системы снабжения», — заявил Куюн агентству Reuters.

Куюн сообщил, что сегодня топливо на Украину в основном поступает по двум коридорам — из портов Польши и Румынии, куда бензин и дизельное топливо отправляют производители из 20 стран, включая США, Индию, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Напомним, 17 июля Украина прекратила транзит нефти российского ЛУКОЙЛа по «Дружбе», поскольку, видите ли, ввела санкции против него. 29 июля что премьер Словакии предупредил, что его страна прекратит поставки дизеля Киеву, если этот транзит не будет возобновлен. Также Словакия грозилась прекратить поставки электроэнергии на Украину.

Лето и сезон отпусков в Объединенных Арабских Эмиратах – в самом разгаре, однако у жителей страны еще есть возможность приобрести доступные билеты стоимостью менее 1000 дирхамов туда и обратно на ряд направлений.

Согласно последним данным Skyscanner, несколько стран региона предлагают выгодные варианты путешествий для жителей ОАЭ, включая Индию, Кувейт, Пакистан, Саудовскую Аравию и Оман.

Например, полет в Эр-Рияд обойдется в 497 дирхамов, в Маскат – в 704 дирхама, в Кувейт – в 833 дирхама, в Манаму – в 882 дирхама, в Баку – в 985 дирхамов. В то же время, в число самых желанных летний направлений для жителей ОАЭ входят Таиланд, Мальдивы, США, Турция и Великобритания.

Путешественники из ОАЭ открывают для себя все больше уголков мира, в том числе новые места на популярных туристических направлениях. Например, за последние 4 года на Мальдивских островах открылось множество новых курортов, и путешественники стараются исследовать их.

Как сообщалось ранее, в ОАЭ все более популярными становятся перелеты бизнес- и первым классом. Согласно отчету Skyscanner Travel Trends 2024, 38% путешественников из ОАЭ с большей вероятностью в 2024 году пересядут в первый или бизнес-класс из эконом-класса.

Среди растущих тенденций в сфере путешествий можно отметить устойчивые путешествия, ночной туризм и отдых класса люкс. Туристы из ОАЭ также ищут гармоничного сочетания комфорта, роскоши и эксклюзивности.

Александр Новак провёл 55-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+

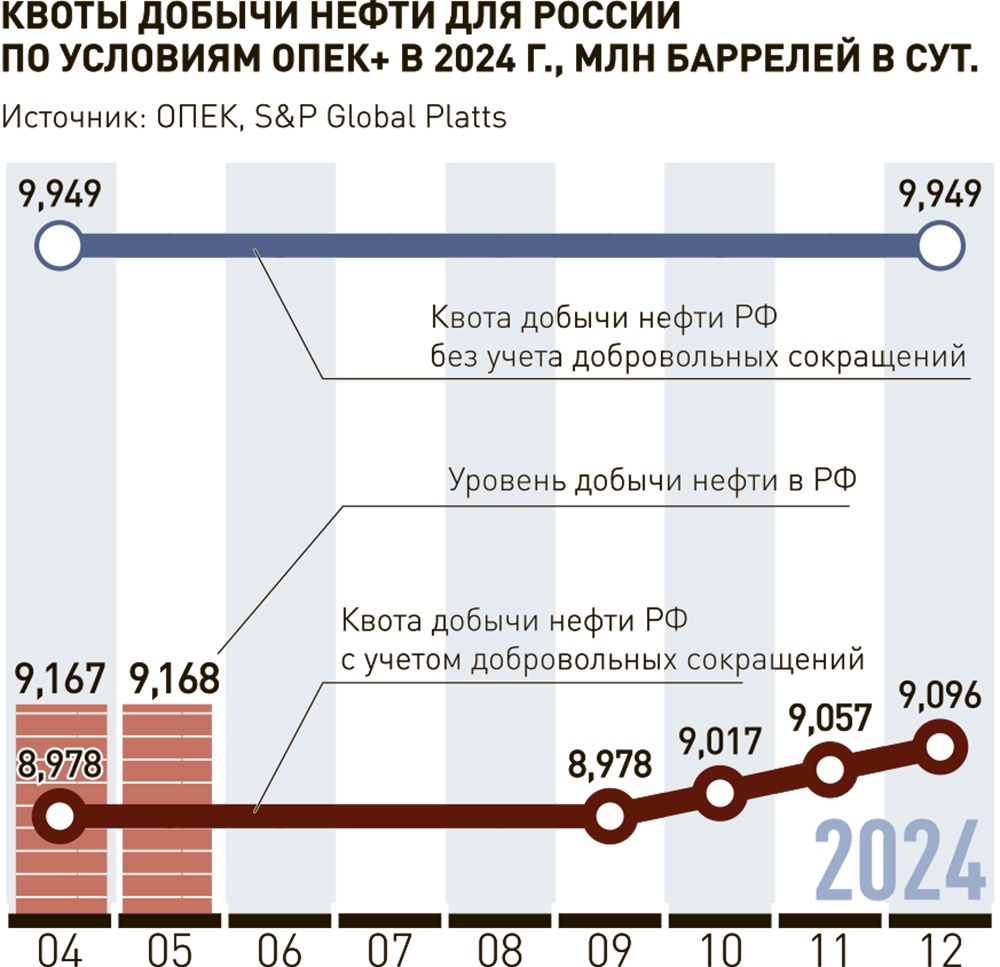

Министерский мониторинговый комитет проанализировал данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2024 года и зафиксировал высокое соответствие условиям исполнения сделки. Комитет отметил во время встречи заверения Республики Ирак, Республики Казахстан и Российской Федерации в достижении полного соответствия уровня добычи заявленной квоте и приветствовал недавнее представление в Секретариат ОПЕК своих планов компенсации за перепроизводство с января 2024 года.

Ряд государств, входящих в ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), которые ранее взяли на себя обязательства добровольного дополнительного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, объявили о том, что после сентября 2024 года могут постепенно корректировать параметры сделки и наращивать добычу нефти в зависимости от рыночных условий.

«Ситуация на мировых рынках нефти стабильная. Рост спроса по итогам 2024 года ожидается на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. На заседании было отмечено, что запасы нефти находятся ниже пятилетних значений. Мы ещё раз подтвердили решения, принятые на министерской встрече 2 июня, о действии общих ограничений добычи нефти до конца 2025 года. Добровольные обязательства по ограничению добычи нефти отдельными странами, включая Россию, действуют до конца III квартала текущего года. Начиная с IV квартала, если ситуация с балансом спроса и предложения будет благоприятной, возможно частичное увеличение добычи», – отметил Александр Новак. Складывающуюся на рынке цену на нефть в диапазоне 80–85 долларов за баррель он назвал комфортной для России.

Следующее, 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 2 октября 2024 года.

Черное золото -- свидетель столетних взлетов и падений в борьбе Ирака за независимость

81-летний Хусейн Али Саид всю жизнь прожил в Киркуке, городе на севере Ирака, известном своими богатыми запасами нефти.

По мнению этого иракского нефтяника на пенсии, его родной город охвачен пламенем, бушующим над нефтяными месторождениями, а серебристые нефтепроводы тянутся издалека и уходят еще дальше.

"Из-за нефти весь мир следит за Ираком, -- вздыхает Хусейн. -- Вся моя жизнь тесно связана с нефтью, как и судьба моей страны".

ОТ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА К ЧЕРНОМУ КОШМАРУ

После Первой мировой войны британцы объединили области Багдад, Басра и Мосул, захваченные у побежденной Османской империи, в новое государство под названием Ирак, которым они управляли на основании мандата.

В августе 1921 англичане поспешно возвели на престол короля Фейсала I. Не имея собственного национального гимна, церемония коронации иракского монарха прошла под британский гимн "Боже, храни короля".

В 1927 году совместная группа британских, голландских и других западных нефтяных компаний начала разведку нефтяного месторождения Баба-Гургур в Киркуке.

"Когда пришли британцы, Киркук был настоящим городом черного золота, словно стоило чиркнуть спичкой, и загорелась бы пыль в воздухе", -- рассказал Хусейн.

Жадность колонизаторов была очевидной, поскольку они выплачивали Ираку роялти в размере четырех золотых шиллингов за тонну нефти, что составляло 12,5 проц. от стоимости тонны сырой нефти в то время.

Для захвата нефти западные страны построили нефтепровод от Киркука до Средиземного моря -- самый длинный в мире трубопровод, способный поставлять в Европу более 4 млн тонн нефти в год.

Они не создали в Ираке ни одного коммерческого нефтеперерабатывающего завода, отказались развивать местную нефтяную промышленность и делиться какими-либо технологиями. В результате, несмотря на огромные запасы нефти, Ирак был вынужден импортировать нефтепродукты.

"Ирак был подобен верблюду, который везет золото, а ест колючки, -- пожаловался Хусейн. -- Богатство утекало на Запад. Британцы, французы, голландцы и американцы получили свою долю, но иракцам ничего не досталось".

Все еще не удовлетворенные, западные державы начали устанавливать новые правила. В 1928 году три нефтяных гиганта из США, Великобритании и Нидерландов провели тайное совещание и подписали "Соглашение Ахнакарри", договорившись о создании картеля для контроля над мировым рынком нефти. В 1930-х годах к ним присоединились еще четыре западные нефтяные компании, создав нефтяной картель "семь сестер".

Эти гиганты монополизировали нефтяную промышленность, контролируя добычу, транспортировку, ценообразование и продажу. В период с 1913 по 1947 год западные нефтяные компании заработали более 3,7 млрд долларов США на нефтедобывающих странах Среднего Востока, включая Ирак, выплатив при этом всего 510 млн долларов роялти.

"Черное золото послужило топливом для золотого века Запада, но стало черным кошмаром для Ирака, -- сказал Хусейн. -- Иногда я думаю, что для нас было бы лучше, если бы нефти не было".

СТРЕМЛЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

В середине XX века по всей Азии и Африке прокатилась мощная волна антиколониальной борьбы, приведшая к обретению независимости многими странами. Марионеточный режим династии Фейсалов, контролируемый британцами, тоже начал давать сбои.

"В то время это была почти нищая страна. Все жили в нищете и голоде. На этом фоне разразилась революция", -- вспоминает Хусейн.

14 июля 1958 года Абдул Карим Касим совершил переворот и сверг Фейсала II, в Багдаде были слышны выстрелы. Это привело к созданию Иракской Республики и прекращению британского контроля.

Лозунгом новой республики стало "Вернуть украденные богатства", а главной целью -- ликвидация нефтяного колониализма. В 1959 году в Ираке было создано Министерство нефти для управления нефтяными ресурсами страны.

Несмотря на все эти усилия, "семь сестер" контролировали более 80 проц. мировых запасов нефти, что позволяло им манипулировать ценами на нее.

Чтобы освободиться, Ирак искал союза со странами третьего мира. В сентябре 1960 года представители Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта и Ирана встретились в Багдаде по приглашению Ирака и создали Организацию стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ для защиты интересов стран-участниц и обеспечения стабильных цен на рынке нефти.

1 июня 1972 года Иракская национальная нефтяная компания национализировала контролируемую Западом Иракскую нефтяную компанию. Это вызвало волну национализации, которая быстро распространилась на Кувейт, Венесуэлу, Саудовскую Аравию и другие страны.

В октябре 1973 года, во время Войны Судного дня, производители нефти на Среднем Востоке объявили нефтяное эмбарго против западных стран, поддерживающих Израиль. ОПЕК воспользовалась этой возможностью, чтобы вернуть себе власть над ценами на нефть, подняв цены с 5,12 до 11,65 доллара за баррель в декабре.

Для Запада этот нефтяной кризис положил конец золотому веку, когда нефть была дешевле воды.

С ростом цен на нефть Ирак вступил в период бурного развития. К 1979 году ВВП на душу населения вырос с 392 долларов в начале национализации нефти до 2858 долларов.

"Экономика, общество, наука и культура процветали. Образование и здравоохранение были обеспечены. Наши зарплаты росли, сбережения увеличивались, многие семьи покупали автомобили и даже путешествовали или учились за границей", -- вспоминает Хусейн тот период как время процветания.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

20 марта 2003 года, когда над Багдадом взвыли сирены воздушной тревоги, страну вновь охватила тьма.

"У нас нет другой цели, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над страной в руки собственного народа", -- заявил тогдашний президент США Джордж Буш-младший.

Узнав о вторжении США, Хусейн и его коллеги сожгли все материалы, связанные с добычей нефти.

"Если бы мы их не уничтожили, американцы обязательно пришли бы за нами", -- сказал он.

Инстинкт Хусейна проистекает из прошлых страданий страны. Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен признался в своих мемуарах: "Я опечален тем, что политически неудобно признавать то, что всем известно: война в Ираке в основном связана с нефтью.

"Похоже, история повторяется, и вторжение Америки отбросило нас на сто лет назад", -- с горечью говорит Хусейн.

В 1970-х годах, после падения экономического господства Америки и краха Бреттон-Вудской системы, доллар был отвязан от золота. Чтобы сохранить гегемонию доллара, Соединенные Штаты привязали его к нефти, создав систему нефтедолларов.

В 2000 году Ирак перешел с доллара на евро в торговле нефтью, создав угрозу системе нефтедолларов. После вторжения 2003 года и падения правительства Саддама Хусейна Соединенные Штаты потребовали, чтобы экспорт иракской нефти вернулся к долларовым операциям.

Американское вторжение опустошило Ирак. "Базовый уровень жизни рухнул, пенсии были низкими, пожилые люди потеряли доступ к медицинскому обслуживанию, а иногда даже поставки продовольствия были нестабильными", -- говорит Хусейн.

В 2011 году американские войска были выведены из страны. Они оставили после себя экономический застой и политический раскол в Ираке, охваченном терроризмом. По оценкам, в результате войны и последовавшего за ней насилия в Ираке погибло более 200 тыс. мирных жителей, а более 9 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Нефть должна быть источником счастья для иракцев. Однако на протяжении более века она является проклятием для страны", -- сказал Хусейн.

ПАРТНЕРСТВО С ГЛОБАЛЬНЫМ ЮГОМ

В настоящее время нефть остается экономической "жизненной артерией" Ирака. В 2022 году Всемирный банк сообщил, что доходы от продажи нефти обеспечивали более 99 проц. экспорта Ирака, 85 проц. государственного бюджета и 42 проц. ВВП страны за последнее десятилетие.

Для достижения подлинного процветания и независимости Ираку крайне важно диверсифицировать свою экономику.

В 2023 году Ирак запустил проект "Путь развития" стоимостью 17 млрд долларов. Он направлен на то, чтобы связать крупный сырьевой порт на южном побережье страны железной и автомобильной дорогами с границей с Турцией, что должно изменить экономику страны после десятилетий войны и кризиса.

Этот проект не только свидетельствует о решимости Ирака уменьшить свою зависимость от нефти, но и демонстрирует его стремление к укреплению сотрудничества с Глобальным Югом.

В сентябре 2023 года началась реализация железнодорожного проекта, направленного на соединение иракского города Басра с иранским приграничным городом Шаламчех. В апреле этого года Ирак подписал четырехсторонний меморандум о взаимопонимании по проекту "Путь развития" с Турцией, Катаром и ОАЭ.

"В Киркуке теперь есть новые дороги, улучшенное транспортное сообщение... -- сказал Хусейн. -- Это начало нашего восстановления, и наше будущее многообещающе".

Саудовская Аравия купила мазут у Кувейта впервые за два года

Саудовской Аравии впервые с 2022 года пришлось прибегнуть к импорту мазута из Кувейта, чтобы закрыть растущий летний спрос со стороны электростанций, хотя большую часть мазута в королевство по-прежнему поставляет Россия

Саудовская Аравия импортировала мазут из Кувейта впервые более чем за два года в июле, чтобы помочь удовлетворить пиковый летний спрос на электроэнергию, в то время как поставки из России сократились, пишет Reuters. Объемы закупок кувейтского мазута с высоким содержанием серы превысил 180 тыс. тонн (порядка 37 тыс. б/с), показывают данные Kpler и Vortexa, и это стало первой закупкой топлива королевством у Кувейта с мая 2022 года.

Импорт, вероятно, продолжится в августе, поскольку Aramco Trading также выиграла недавний тендер на поставку 130 тыс. тонн мазута с очень низким содержанием серы с кувейтского НПЗ Al Zour.

Российские поставки по-прежнему составляют основную часть импорта мазута королевства, достигнув в июле около 441 тыс. тонн, составив около трети всех объемов. Однако год к году показатель упал почти вдвое — с почти 750 тыс. т в июне 2023 года, когда Эр-Рияд импортировал рекордные объемы российского мазута, чтобы удовлетворить летний спрос, при этом экспортируя собственную продукцию по более высоким ценам.

Однако конкуренция со стороны Китая и Индии за российский мазут в итоге побудила Саудовскую Аравию обратиться к альтернативным поставщикам, таким как Кувейт.

Вызовы позиционной войны

где же передовая военная мысль?

Максим Калашников

Не стоит объяснять проблемы Вооружённых сил РФ мировыми тенденциями. Необходимо искать выход! Сделали ли наши военные нужные выводы, провели ли "работу над ошибками"? Ведь сие так нужно в преддверии войн на обломках прежнего миропорядка, в битвах за складывание новой системы международных отношений. К сожалению, ещё нет. Как изменить это положение?

Странная позиция генерала Балуевского

С неприятным удивлением прочёл интервью уже отставного генерала армии, начальника Генштаба (2004–2008) Юрия Балуевского. Как и мнение Сергея Ищенко из "Свободной прессы". Приведём два отрывка.

"СВО показала несостоятельность многих прогнозов развития военного дела и потребовала переоценки роли и места разных видов оружия… Налицо ренессанс пехотного боя, к которому после Второй мировой войны армии ведущих стран мира не готовили ни своих солдат, ни своих офицеров. Вырисовывается новый облик войны, который во многом противоречит прежним представлениям. Его основные признаки — высокая рассредоточенность и низкая плотность войск, резко возросшие возможности разведки и высокоточного поражения целей в реальном масштабе времени", — говорит Юрий Балуевский. "…Любое сосредоточение войск становится немедленным объектом поражения. Более невозможны скрытная концентрация сил и внезапный манёвр. Невозможно, как хотя бы пару десятилетий назад, скрытно накопить на узком участке фронта пару сотен танков и тысяч двадцать солдат для прорыва. Не удастся, как ни старайся, скрыть их передвижение в прифронтовой полосе. Ни днём, ни ночью". Что касается пилотируемой боевой авиации, то, по мнению Балуевского, в ходе нынешнего вооружённого конфликта она на всех направлениях вчистую проигрывает системе ПВО. Как результат — и наши, и украинские экипажи "не только лишилась способности массово действовать над территорией противника, но и над своей территорией вынуждены летать и базироваться с опаской".

"Зато артиллерия в ходе СВО фронтовыми обстоятельствами снова вознесена на пьедестал "бога войны". Едва ли не определяющим фактором любого боя и даже операции становится количество выпущенных противоборствующими сторонами снарядов. Наконец, стремительно и безоговорочно воздушное пространство завоевала беспилотная авиация. Небо заполонили тучи микроаппаратов — коптеров, fpv-дронов, охотящихся чуть ли не за каждым пехотинцем. Беспилотная революция обеспечила небывалую прозрачность поля боя и начала теснить артиллерию даже в контрбатарейной борьбе. Танки теперь на Украине никто и не думает применять массированно. Хотя бы в составе батальона или полка", — читаем мнение эксперта портала "Свободная пресса". — "Просто сегодня любой танк в битве на территории этой давно разорванной на части бывшей советской республики превращён в ещё одно обычное средство поддержки пехоты. Вроде обычной и менее защищённой бронёй самоходной артиллерийской установки. Поэтому и на поле боя на Украине танки редко появляются в численности более взвода. Коли всё, чему до сих пор учат в наших училищах и академиях, — это вчерашний день, следует, наверное, поскорее провести ревизию в военно-научных библиотеках. И безжалостно выкинуть из них всё устаревшее. Вроде книг про разработанную ещё в СССР теорию стратегических наступательных операций. Для тех, кто не в курсе: это когда фронтам назначали полосы наступления шириной 200−300 км. В полосе каждого фронта намечался один или несколько участков прорыва общей протяжённостью не более 50 км, на которых развёртывались сильные ударные группировки наземных войск и авиации. Армиям первого эшелона нарезались полосы наступления шириной 40−50 км и более, участки прорыва шириной до 20 км и ставились боевые задачи на глубину до 200 км. Так вот, боевые действия на Украине уже камня на камне не оставили от этой теории. На случай крупной войны для достижения решительных целей российской военной науке определённо предстоит поломать голову над чем-то совершенно иным. И более реалистичным сегодня", — продолжает Сергей Ищенко.

Вот уж не ожидал такого от экспертов. Разберём всё по полочкам…

Наши проблемы — никак не мировые тенденции

Если кратко, то Ю. Балуевский пробует объявить болезни и запущенные проблемы ВС РФ некими глобальными трендами. Возможно, это попытка защитить корпоративную "честь мундира". Но это путь в тупик. И теорию глубокой стратегической операции списывать в архив ещё рано. Тем более что она прекрасно продолжает жить в виде американской концепции ВНА — воздушно-наземной операции (1982), успешно применённой в двух войнах против Ирака. Просто нужно её видоизменить под новые реалии.

Если очень кратко, то ситуация, при которой любое сосредоточение твоих войск видно противнику (и он подтягивает резервы к месту готовящегося прорыва) — это 1915 год на Западном фронте. Есть даже соответствующая инструкция французского Генштаба с такой горестной констатацией. Но люди нашли выход из тупика. Они придумали тогда танки и авиацию. И если танки сейчас сильно утратили своей прежний вес как инструмент борьбы с позиционным тупиком, то авиация — отнюдь не утратила.

Давайте напомним реалии успешных операций современных армий, которые не переживали, как наши ВС, развала 1990-х и последующих неумелых "реформирований". Я о военных машинах США и Израиля. Об опыте успешных операций в 1950–2003 годов, к коим стоит присовокупить и удачную кампанию Азербайджана (а по сути — Турции) против Армении в 2020-м. Когда за 44 дня с применением беспилотников Баку смог разгромить противника. Попробуем вычленить главные закономерности.

Пехотный бой, конечно, забывать нельзя. Но ставить только на него мастера блицкригов после 1945 года не стали. Они сделали ставку на воздушную мощь. Грубо говоря, не нужно сосредотачивать громадные массы живой силы и бронетехники и бросать их на прорыв фронта противника. Зачем терять столько жизней и машинерии? Нет, сперва ВВС умелыми ударами подавляют чужую ПВО, вышибают авиацию оппонента и начинают громить тыл неприятельской армии. Хрестоматийный пример — война западной коалиции против Ирака в 1991 году. В течение сорока дней, не шевелясь на сухопутном фронте, американцы разгромили зенитно-ракетные силы Ирака, полностью подавили его ВВС (с физическим разбомблением авиабаз и взлётно-посадочных полос), а затем принялись разить чувствительные цели. Они разнесли систему государственного управления Саддама Хусейна, поражая министерства, военное ведомство, Генштаб, командование Республиканской гвардии, президентские дворцы, штаб-квартиры правящей партии "Баас", все выявленные бункеры, здания разведки и госбезопасности. Попутно уничтожая системы связи и телерадиовещания. То есть они занялись обезглавливанием противника, разрушением его государственной и военной систем управления.

С воздуха уничтожалось всё, что обеспечивает устойчивость армии Ирака. Подвоз ей боеприпасов, провианта, топлива, переброску подкреплений. То есть нефтеперерабатывающие заводы и хранилища горюче-смазочных материалов, мосты через Тигр и Евфрат, узловые железнодорожные станции со стрелочно-маневровым хозяйством, мосты и виадуки на шоссейных путях, тоннели. И электростанции также из строя выводились. И пока иракские дивизии стояли за линиями полевых укреплений и фортов в Кувейте (и даже за рвами, куда можно было пустить нефть и поджечь её, поставив огненный вал на пути наступления американцев), янки системно обрушивали тыл армии Саддама Хусейна. По сути, "размягчили" и деморализовали её. А потом за четыре дня энергичного наземного наступления западная коалиция смела с поля боя сухопутные войска Ирака. Причём в чистом небе (ПВО и ВВС Ирака погибли) янки с воздуха, не кидая своих солдат в тяжёлые пехотные бои, громили авиацией сухопутные части иракцев. А сухопутные войска янки, британцев и прочих членов коалиции добивали войска Хусейна и занимали территории. Любая попытка подвезти необходимое на фронт кончалась для иракцев сожжёнными колоннами техники, и к такому же "кладбищу машин" приводили попытки отходить на бронетехнике и грузовиках. Осуществлялась авиационная изоляция районов прорыва американцев. То есть в таких местах иракские войска лишались всякого снабжения и возможности передвижения. Что, впрочем, делали ещё немецкие люфтваффе во время прорыва к Седану в мае 1940 года или англо-американские ВВС в Нормандии лета 1944-го.

Воздушный натиск уже тогда, в 1991-м, вёлся с помощью МРАУ — массированных ракетно-авиационных ударов. То есть велось умелое комбинирование действий крылатых ракет, дронов (создание ложных целей и постановка помех для ПВО Ирака), пилотируемой авиации с эшелонами прорыва ПВО (противорадиолокационные ракеты и управляемые бомбы) и ударными эшелонами. При этом зенитчики Ирака ставились в безвыходное положение: если не включить локаторы и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), то крылатые ракеты поразят цели. А если ЗРК и радары включаются, то они попадают под удар пилотируемой авиации. Мне скажут, что тогда ещё не было ударных дронов. Как бы не так! Уже тогда для этого применялись дроны-БПЛА.

Напомню, что первыми подавили сильную ПВО Сирии (советско-русского образца) израильтяне: в 1982 году в долине Бекаа именно с помощью беспилотников, сочетания разведчиков самолётного типа и телеуправляемых ракет. Сей опыт использовался во время воздушной наступательной кампании против Ирака в 1991-м, когда дроны шли после волны крылатых "томагавков", создавая иллюзию атакующих самолётов и ставя помехи, вынуждая зенитчиков Ирака открывать огонь и обнаруживать позиции своих ЗРК. Каковые затем истреблялись пилотируемой авиацией. Она била издали — противорадарными ракетами HARM (США) и ALARM (Великобритания). Ракетами "воздух — земля" и планирующими бомбами. С тех пор в формулу ВНА (воздушной наступательной операции) ввели ещё и ударные дроны (война за Карабах 2020 г.), но в принципе стратегия завоевания полного воздушного господства не изменилась. Благодаря небесному натиску войска противника лишаются тыла, теряют боеспособность, им выбивают с воздуха танки и артиллерию, а затем атакующая сторона переходит к глубокой сухопутной наступательной операции. Прорывает "размягчённую" оборону врага, встречая очаги сопротивления, вызывает поддержку авиации, а та громит оные очаги с воздуха. Даже если бы у войск Ирака были тысячи fpv-дронов в 1991 году (как у ВСУ ныне), то и это не спасло бы их от разгрома с помощью наземно-воздушной операции по американским лекалам, каковая концепция есть развитие русско-советской глубокой операции Триандафиллова образца начала 1930-х. Или немецкого блицкрига.

Именно подобную войну автор сих строк и предполагал накануне 24 февраля 2022 года. А вот почему СВО повели совершенно не так, будто бы и не имелось передового военного опыта ХХ века и начала нынешнего — об этом Юрий Балуевский умалчивает. Фактически возводя недостатки нынешних ВС РФ в ранг законов современных войн. В самом деле, из-за чего ВС РФ не провели систематическую воздушную наступательную кампанию в начале, не подавили ПВО бандеровцев?

Но мы поступим иначе и продолжим осмысление СВО. Именно ради того, чтобы избежать попадания в опасное положение. Понимая, что впереди нас могут ждать новые войны.

Не видя очевидного

Генерал Балуевский идёт против реальности, говоря, будто ПВО оказалось сильнее авиации. Наоборот, весь опыт войн, начиная с появления зенитных управляемых ракет, буквально вопиет о том, что ВВС сильнее противовоздушной обороны. Особенно такой, как у ВСУ, вынужденной воевать только ракетными и пушечными системами с земли, не имея ещё и истребителей ПВО в воздухе. Израильтяне успешно смели ПВО Египта и Сирии в войнах 1967 и 1973 годов (хотя и потеряли много самолётов), подавили сирийских зенитчиков и в 1982-м. Американцы во время войны во Вьетнаме в 1964–1975 годы сперва несли огромные потери своей авиации от наших ЗРК С-75 и С-125. Но в 1972-м смогли провести двухэтапную операцию "Лайнбэкер", в финале подавив ПВО Северного Вьетнама и разгромив как порт Хайфон (поступление военной помощи Вьетнаму от СССР и КНР), так и транспортные артерии для переброски грузов и подкреплений партизанам Вьетконга на Юге (поток удалось тогда сократить на 70%).

Авиация нашего врага успешно прорвала ракетную ПВО Ливии в 1986-м. Потом успешно расправилась с противовоздушной обороной Ирака в 1991 и 2003 годах, Югославии — в 1999-м.

Может, дело всё-таки в том, что наши ВВС-ВКС просто попали в системный кризис после развала 1990-х? После сердюковских "реформ", когда сами Военно-воздушные силы как единое целое перестали существовать. Их на время разделили не на полки-дивизии-армии, а на "авиабазы". Во время министерского срока С. Шойгу вроде сие отменили и даже переименовали ВВС в ВКС, но на деле… Наши лётчики не имеют опыта даже больших учений по прорыву и подавлению ПВО противника. Наша авиация располагает слишком малым числом летающих радаров. У нас это устаревшие А-50, тогда как у противника — самолёты уже с неподвижной фазированной решёткой, надфюзеляжным "гребнем", способные видеть не только воздушные, но и наземные, и морские цели (описываю шведские самолёты-радары Saab 340 AEW&C, передаваемые ВСУ). У нас не оказалось мощных самолётов постановки электромагнитных помех, как у янки.

То, что и через два с половиной года войны у противника действуют мосты через Днепр, морские и речные гавани, узловые железнодорожные станции, и есть причина нашего опасного увязания в кровавой позиционке. То, что у бандеровцев продолжают работать известные бункеры, администрация президента и Верховная рада, все военные штабы в Киеве, все министерства, Нацбанк и системообразующие банки, узлы интернета, центры связи, студии средств массовой коммуникации, комплексы зданий/бункеров СБУ и ГУР, МО и МВД, и есть причина наших потерь, опасного затягивания войны.

Наши Вооружённые силы с 1945 года (с разгрома вермахта и Квантунской армии) имели лишь незначительный опыт сражений с современной регулярной армией. Не считаю столкновение с грузинской армией в 2008-м. В основном-то мы бились до 2022-го с иррегулярными отрядами инсургентов, не обладающих ни ВВС, ни сильной ПВО, ни флотами, ни дальнобойными ракетами, ни мощной артиллерией. То с афганскими душманами, то с дудаевскими бандитами, то с сирийскими "бармалеями". Но, ёлки-палки, почему не изучался системно опыт войн, начиная со Второй мировой и до 2020 года? Почему наш генералитет прозевал развитие дронницы, хотя частные разработчики предлагали МО РФ свои разнообразные системы БПЛА аж с 2003 года? Почему мы так отстали в средствах связи, разведки и целеуказания в режиме реального времени? В технике контрбатарейной борьбы и в дальнобойных пушках да реактивных системах залпового огня?

Не вижу у генерала Балуевского и Сергея Ищенко даже намёка на конструктивный анализ. Зато наблюдаю стремление возвести в абсолют тактику кровопролитных (идти сквозь тучи атакующих дронов ВСУ) пехотных штурмов. При поддержке танков, превращённых в неуклюжие "царь-мангалы", в подобия примитивных тихоходных танков Франции образца 1917 года — "шнейдеров" и "сен-шамонов". Те тоже были тихоходными, скорее представляя собой недальноходные штурмовые орудия для прорыва укреплённых полос обороны немцев. Лишённые возможности развивать успех и уходить в рейды по ближним тылам противника в роли "бронекавалерии". Деградация до уровня Первой мировой возводится в канон? Нет уж, увольте.

Что делать?

По итогам кампании на Украине (а она, возможно, идёт к заморозке с перспективой второго круга войны через энный отрезок времени) нам нужна напряжённая мозговая работа. На одну тему: как снова не допустить позиционной бойни и избежать тупика "взаимного перемалывания"? Как опять воевать быстро, малокровно и победоносно?

Моё предложение: нужны "фабрики мысли" с участием не только нынешнего генералитета и официальной военной науки, но и командиров добровольческих частей, гражданских техно-волонтёров (создающих сегодня передовые системы поля боя без участия государства), писателей-фантастов и футурологов. Возможно, один из таких "мыслительных танков" может действовать в стенах Академии Генштаба. А вот иные я бы вывел из-под генералов, ограждая от давления косного начальства. Нужно не только осмыслить опыт нынешней войны, но и вообразить себе сражения ближайшего будущего. Да и не только ближайшего. Тут обычная армейская косность и бюрократическая ограниченность недопустимы.

Прекрасно знаю, что есть и очень умные генералы. Бывший начальник Управления вооружений МО (1994–2000), генерал Анатолий Ситнов рассказывал мне о замысле 1990-х. Итак, СССР больше нет, воевать ценою больших потерь мы больше не можем. Значит, строим армию с сильным РУКами — разведывательно-ударными комплексами. Войска наши наступают, имея в небе спутники разведки и стратосферные самолёты-разведчики "Мясищев-55". Узлы сопротивления врага и важнейшие его цели вскрываются издали и поражаются ракетами "Искандер", дальнобойными системами залпового огня. А танки и мотострелки развивают успех. Отличное видение будущего! Особенно если дополнить картину стаями разведывательных и ударных БПЛА разных рангов, авиацией, тяжёлой самоходной артиллерией. И это куда более адекватная картина грядущей русской армии, нежели "пехотно-мангальный" вариант. Подобных офицеров-новаторов нужно искать и всячески привлекать к мозговым штурмам, к определению программ нужных вооружений. Как и тылового обеспечения.

Время не ждёт…

Объединенные Арабские Эмираты заняли 10-е место в рейтинге лучших стран мира для жизни и работы экспатов в 2024 году, говорится в новом исследовании глобальной сети InterNations. Больше всего иностранцы ценят высокое качество жизни и возможности для трудоустройства.

Любопытно, что мировой рейтинг InterNations Expat Insider 2024 возглавила Панама, в первую тройку стран также вошли Мексика и Индонезия, а в пятерку – Испания и Колумбия. Наряду с ОАЭ, в топ-10 также попали Таиланд, Бразилия, Вьетнам и Филиппины.

К числу худших направлений для экспатриантов относятся Кувейт, Турция, Финляндия, Германия, Канада и Норвегия. Всего было опрошено 12 543 человека в 174 странах мира – на тему качества жизни, простоты трудоустройства, личных финансов и потребностей и др.

Выяснилось, что экспаты в ОАЭ выше всего оценили «качество жизни» (третье место в мире), «возможности для работы за границей» (6-е место) и «удовлетворение основных потребностей» (1-е место в мире).

Власти ОАЭ провели ряд экономических, правовых и социальных реформ, направленных на привлечение высококвалифицированных иностранцев и иностранных инвестиций. В 2019 году инвесторам, предпринимателям и квалифицированным специалистам, выдающимся студентам и выпускникам, инвесторам в недвижимость начали выдавать 10-летние резидентские визы.

«Зеленая» виза предоставляет квалифицированным работникам пятилетний вид на жительство без необходимости наличия спонсора или работодателя. В 2021 году ОАЭ ввели годовую визу цифрового кочевника, которая позволяет людям жить в Эмиратах удаленно, а также визу для пенсионеров в возрасте старше 55 лет.

По данным InterNations, экспатрианты считают, что в ОАЭ легко жить без знания арабского языка, а также легко получить доступ к государственным услугам, которые, как правило, предоставляются в режиме онлайн.

ОАЭ заняли третье место в мире по качеству жизни и лидировали в подкатегориях экологической политики, инфраструктуры для автомобилей и политической стабильности. Иностранные работники также очень положительно оценили свою личную безопасность, а также доступность и качество медицинской помощи (12-е место в мире).

Сергей Лавров: То, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения

На Совбезе ООН под председательством России вновь обсудили создание палестинского государства

Евгений Шестаков

Заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку под председательством Сергея Лаврова в среду 17 июля стало логичным продолжением состоявшегося накануне Совбеза, который был посвящен формированию нового, справедливого и демократического мироустройства. О том, что эти две темы связаны, представляют переход от общего к частному, а потому должны рассматриваться в одной парадигме, стало понятным еще во вторник из выступления главы российского внешнеполитического ведомства.

В качестве примера извращенной и выборочной трактовки Западом положений Устава ООН Лавров напомнил о саботаже резолюций по Ближнему Востоку со стороны Вашингтона и об интервью 2021 года госсекретаря США Энтони Блинкена. В нем тот предлагал не обращать внимания на законность оккупации Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот, поскольку эта территория важна для Тель-Авива с точки зрения безопасности. Тем самым, подчеркнул российский министр, американская сторона на основании собственных правил предложила "забыть" резолюцию Совета Безопасности ООН по Голанским высотам, которая характеризует аннексию их Израилем как незаконную, и руководствоваться в этом вопросе американским видением.

Примерно такая же судьба, по словам главы МИД России, постигла другую ооновскую резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить огонь в секторе Газа только потому, что, по мнению постпреда США, документ "не носит юридически обязывающего характера". Американские "правила" оказались важнее статьи 25 Устава ООН, иронично подытожил Лавров.

Перед ближневосточным Совбезом российский министр провел ряд двусторонних встреч с арабскими коллегами - главами МИД Кувейта, Бахрейна, Ирана и Ливии. Везде его встречали доброжелательные улыбки, дружеские рукопожатия, искренняя, бросающаяся в глаза приязнь.

В заявлении пресс-службы российского МИД, в частности, говорится, что на встрече с кувейтским министром Абдаллой Аль-Яхьей "состоялась обстоятельная сверка часов по представляющим общий интерес темам ближневосточной повестки с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта". "Как дела?" - старательно выговаривая слова, приветствовал Лаврова на русском языке в открытой для прессы части переговоров кувейтский дипломат.

"Тегеран планирует тесно взаимодействовать с Россией на открытых дебатах, посвященных положению на Ближнем Востоке", - подчеркнул после встречи с Лавровым и.о. главы внешнеполитического ведомства Ирана Али Багери Кани.

После начала израильской операции в палестинском секторе Газа, которая сопровождается гибелью гражданского населения, консолидация противников Тель-Авива на Ближнем Востоке набирает обороты. Вопрос о прекращении огня и выводе войск Израиля с палестинских территорий сегодня рассматривается в увязке с созданием палестинского государства, без появления которого говорить о мирных планах в регионе более не представляется возможным.

Советы Безопасности ООН по Ближнему Востоку, проходившие в апреле 2023 и в январе 2024 года, из раза в раз превращались в "судебный процесс" над Израилем и его покровителями. Их участники подвергали США и Евросоюз критике за попытки обойти справедливое решение палестинской проблемы, подменить реальный мир в регионе экономическими полумерами. А события подтверждали: призывы к враждующим сторонам договориться успеха не имеют в ситуации, когда Вашингтон по-прежнему претендует на роль единоличного спонсора ближневосточного процесса. "Мы все знаем о том, какие закулисные контакты осуществляются, какие планы вынашивается, которые предвкушают будущее устройство и Газы, и всего палестинского государства, хотя там о государстве речь практически не идет. Считаем, что все должны уважать принцип "ни слова о Палестине без Палестины"", - сказал Лавров на Совбезе ООН.

К неудовольствию израильской стороны, Лавров называет вопрос о создании палестинского государства "моральным долгом международного сообщества". "Только тогда историческая несправедливость по отношению к палестинскому народу и его фундаментальному праву на самоопределение будет исправлена", - считает российский министр. В таких оценках Москву безоговорочно поддерживает подавляющее большинство мусульманских стран Глобального юга, Африки и Ближнего Востока, даже если между собой эти государства имеют не простую историю взаимоотношений. Новое обсуждение в среду на Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, выглядело безошибочным выбором председательствующей России. Мероприятие привлекло значительное число имеющих что сказать, но не обладающих на данный момент возможности изменить ситуацию государств. И все же развернувшаяся на Совбезе дискуссия производила грустное впечатление "дежавю". Поляризация мнений и эмоций зашкаливала, Израиль с обвинениями в свой адрес не соглашался и это делало в обозримом будущем поиск приемлемых договоренностей задачей недосягаемой.

"Сегодня на всех нас лежит ответственность за прекращение разворачивающейся человеческой трагедии. Помимо военной операции на оккупированных палестинских территориях под угрозой втягивания в конфронтацию с Израилем оказались и другие его соседи. Убеждены, что палестинцы способны определить свое будущее как бы кому то не хотелось все решить за них и против их воли", - считает Лавров. Впрочем, судя по более чем равнодушной реакции участвовавшего в заседании постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд на понимание такого подхода со стороны Запада, тем более Тель-Авива, надежды совсем не много. "Общество становится великим, когда старики сажают деревья, под сенью которых они никогда не будут сидеть, - обратился к Совбезу представитель Палестины. - Но палестинцам в Газе не нужно вновь и вновь говорить о выкорчеванных деревьях. Им нужна их защитная тень..."

Ответы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопросы Первого канала, Нью-Йорк, 16 июля 2024 года

Вопрос: Понимаю, что сегодня тяжелейший день. Много переговоров прошло. О чем говорили? О чем-то удалось договориться, найти какое-то общее понимание, например, со швейцарцем?

С.В.Лавров: Переговоры с каждым из министров были посвящены двусторонним делам.

С Министром иностранных дел Швейцарии И.Кассисом из международных тем в основном говорили про украинское урегулирование. Он объяснял, что конференция в Бюргенштоке не была направлена против России, а имела целью подготовить почву для настоящих переговоров с учетов интересов всех сторон.

Мы ему вежливо объяснили, что конференция в Бюргенштоке была промежуточной кульминацией процесса в поддержку «формулы Зеленского». Мне кажется, он усвоил наши аргументы.

Вопрос: На встрече с Министром иностранных дел Государства Кувейт А.Аль-Яхьей Вы сказали, что было интересно послушать позицию западных коллег после Вашего выступления в Совете Безопасности ООН. Что Вы имели в виду?

С.В.Лавров: Они в очередной раз расписались в неуважении главного принципа Устава ООН, устанавливающего, что Всемирная организация основана на суверенном равенстве государств. То, что они делают, направлено исключительно на подчинение всего, включая саму ООН, своим эгоистичным интересам.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, Нью-Йорк, 17 июля 2024 года

Хотел бы тепло поприветствовать уважаемых министров и других высокопоставленных представителей, присутствующих в зале Совета Безопасности. Их участие в сегодняшнем заседании подтверждает сохраняющуюся актуальность обсуждаемой темы.

На основании правила 37 временных правил процедуры приглашаю принять участие в данном заседании представителя Австралии, Бангладеш, Бахрейна, Бельгии, Многонационального Государства Боливии, Бразилии, Боливарианской Республики Венесуэла, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Исламской Республики Иран, Ирландии, Испании, Казахстана, Катара, Колумбии, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливии, Лихтенштейна, Мавритании, Малайзии, Мальдивских островов, Марокко, Мексики, Намибии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, ОАЭ, Пакистана, Перу, Португалии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Таиланда, Тимора-Лешти, Туниса, Турции, Уганды, Филиппин, Чили, Шри-Ланки и ЮАР. Решение принимается.

В соответствии с временными правилами процедуры и сложившейся в этом отношении практикой, предлагаю Совету пригласить принять участие в заседании Постоянного наблюдателя от Государства Палестина, имеющего статус государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Возражений нет, решение принимается.

На основе правила 39 временных правил процедуры Совета приглашаю принять участие в данном заседании начальника Канцелярии Генерального секретаря г-на Э.Раттрея.

Также приглашаю принять участие в данном заседании следующих лиц:

– Постоянного наблюдателя от Лиги арабских государств при ООН Его Превосходительство г-на Маджида Абдельазиза,

– Специального представителя Европейского союза по ближневосточному мирному процессу Его Превосходительство г-на Свена Кумпанса,

– Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа Его Превосходительства г-на Шейха Нианга.

Решение принимается. Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Предоставляю слово г-ну К.Раттрею.

***

Уважаемые дамы и господа,

Ваши Превосходительства,

Ближневосточный регион сталкивается с беспрецедентными рисками для безопасности, благополучия и мирной жизни его народов. Волны насилия выплескиваются далеко за пределы зоны арабо-израильского конфликта, дестабилизируя обстановку в Персидском заливе, Красном и Средиземном морях, на севере Африки.

Нужен откровенный и честный разговор о том, как без промедления прекратить кровопролитие и страдания мирных граждан и перейти к долгосрочному урегулированию как застарелых, так и сравнительно новых конфликтов.

Наша страна исторически поддерживает добрые отношения со всеми странами региона. СССР стал первым государством, признавшим Израиль де-факто и де-юре, установив с ним дипломатические отношения сразу после объявления о независимости в мае 1948 г. При этом Москва неизменно выступала за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства, за реализацию законного, фундаментального права палестинцев на самоопределение. В 1949 г. мы поддержали заявку Израиля на членство в ООН – при условии (подчеркну это особо) выполнения резолюций 181 и 194 ГА о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение. Это было четко оговорено, когда мы голосовали за прием Израиля в ООН. Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины в нашу Организацию. Ее суверенитет как государства признали уже без малого 150 стран, являющиеся членами ООН.

Отстаиваем основанную на нормах международного права позицию в рамках различных международных форматов урегулирования палестино-израильского и шире – ближневосточного конфликта. Исходим из императива выполнения решений ООН, включая упомянутые первые резолюции Генассамблеи и ключевые резолюции Совета Безопасности: 242 и 338, принятые после окончания Шестидневной войны и войны Судного дня, а также 478 и 497 о статусе Иерусалима и Голанских высот.

Особое значение придаем диалогу с арабскими странами и их соседями – Ираном и Турцией. С самого начала высоко оценили конструктивный потенциал выдвинутой Саудовской Аравией в 2002 г. Арабской мирной инициативы. При этом с уважением отнеслись к решению ряда арабских государств о нормализации отношений с Израилем еще до урегулирования палестинского вопроса. Выступали за подключение панарабских и исламских организаций – ЛАГ и ОИС – к коллективным усилиям в рамках «квартета» международных посредников, который, к сожалению, был «похоронен» под руинами американской «сделки века».

Мандатно-колониальное прошлое Ближнего Востока и Северной Африки стало – и остается – тяжелым наследием для стран региона. Соглашения Сайкс-Пико, декларация Бальфура и «Белая книга» заложили мины замедленного действия, продолжающие взрываться и по сей день. Ситуацию усугубляют новые геополитические эксперименты Запада. Убеждены, что страны региона должны сами, без вмешательства извне определять свой путь к укреплению суверенитета и независимости, социально-экономическому развитию на благо своих народов. Это позволит раскрепостить огромное общемировое историческое, цивилизационное, религиозное и культурное значение Ближнего Востока и Северной Африки в интересах мира и стабильности.

Сегодня самая острая и неотложная проблема – палестинская.

Совет Безопасности ООН уже в четвертый раз за 10 месяцев проводит заседание на министерском уровне. Были приняты четыре резолюции. Однако продолжающееся кровопролитие на оккупированных палестинских территориях подтверждает, что все эти решения остались «на бумаге».

Россия последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях. Мы безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 г. Однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения.

Без малого 300 дней продолжается военная зачистка сектора – самого густонаселенного места на планете, которое уже долгие годы называют «тюрьмой под открытым небом».

Результатом масштабной военной операции, которую Израиль ведет вместе со своими американскими союзниками, стала ужасающая статистика жертв и разрушений. За 300 дней, т.е. за 10 месяцев – почти 40 тысяч погибших и 90 тысяч раненых мирных палестинцев, большая часть которых дети и женщины. Это в два раза больше, чем количество гражданских жертв с обеих сторон за 10 лет конфликта на юго-востоке Украины. 10 месяцев принесли в два раза больше жертв среди мирных граждан, чем 10 лет конфликта на Украине после государственного переворота в феврале 2014 г. По данным Независимой международной комиссии по расследованию нарушений норм международного гуманитарного права, примерно половину населения Газы составляют палестинцы младше 18 лет. А это значит, что они родились и выросли в условиях тотальной блокады и помимо нынешней эскалации насилия пережили такие военные операции Израиля, как: «Летние дожди» и «Осенние тучи» в 2006 г., «Жаркая зима» и «Литой свинец» в 2008-2009 гг., «Облачный столп» в 2012 г., «Нерушимая скала» в 2014 г. и «Страж стен» в 2021 г.

Сегодня Газа лежит в руинах – практически полностью уничтожены жилой фонд, школы и больницы, выведены из строя ключевые объекты гражданской инфраструктуры. В секторе – эпидемии инфекционных заболеваний, массовый голод, разразилась настоящая гуманитарная катастрофа. Безопасный и устойчивый доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся в условиях продолжающихся боевых действий отсутствует.

Число жертв среди гуманитарного персонала ООН и НПО уже приближается к 300. Это самая большая единовременная потеря для ООН в современной истории. Многие гуманитарщики были убиты вместе

со своими семьями. Выражаем соболезнования родственникам и близким, а также коллегам погибших.

7 мая была начата операция по зачистке Рафаха, последнего приюта для полутора миллионов сбежавших сюда со всех концов Газы палестинцев. КПП «Рафах» был закрыт. Сектор снова стал «единственной в мире зоной конфликта, из которой людям не позволяют даже бежать». Это сказал Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш еще в 2009 г., когда он занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С тех пор ничего не изменилось. Ситуация лишь деградирует.

Погранпереходы на израильской стороне функционируют с перебоями и серьезными ограничениями. Пропускают значительно меньше грузов, чем было даже до нынешней конфронтации, при куда меньших потребностях.

Тяжелая ситуация складывается на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Там не прекращаются силовые рейды израильских военных и агрессия поселенцев. Все это сопровождается жертвами с обеих сторон. Вразрез с требованиями резолюции 2334 СБ ООН Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений. Помимо экспроприации земель и разрушения домов палестинцев практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства.

Подобные односторонние действия по созданию необратимых «фактов на земле» (о чем говорил глава кабинета Генерального секретаря ООН Е.Раттрэй) являются грубейшими нарушениями обязательств Израиля в качестве оккупирующей державы. Обязательств, отмечу особо, вытекающих из Женевских конвенций, принятых 75 лет назад, по иронии судьбы, во многом для защиты подвергшихся нечеловеческим страданиям евреев во время Второй мировой войны и для предотвращения любых преследований по национальному признаку в будущем.

Уважаемые коллеги,

Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе. Следствием той самой дипломатии, об «эффективности» которой нам вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители, требуя свернуть работу на площадке СБ ООН. С таким призывом выступал и мой коллега госсекретарь США Э.Блинкен. Раз за разом применяют право вето, блокируя призывы о немедленном, постоянном и повсеместном прекращении огня.

Когда же резолюция 2728 с положением об остановке боевых действий на период Рамадана была принята, США тут же заявили, что она не имеет обязательной юридической силы. Взамен мы получили пресловутый «план Дж.Байдена», который американцы вознамерились одобрить еще до получения реакции Израиля. Всем было известно, что она негативная. Потому что Израилю никакой план с намеком на мир не нужен. Мы сегодня снова в этом убедились. Хотел поинтересоваться у представителя США, слушая сегодня выступление представителя Израиля, у Вас не возникло ощущение, что Вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь. Именно по этой причине мы воздержались при голосовании по резолюции 2735 СБ ООН, зная, что она заведомо молча отвергнута Израилем.

Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон (всем это понятно) стал прямым соучастником конфликта – так же, как и в случае с ситуацией на Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать. Видимо главное – не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании.

Хотел бы еще раз обозначить принципиальные подходы России.

Осуждаем террористическую атаку 7 октября 2023 г., которая, тем не менее, не может использоваться в качестве оправдания нынешних действий Израиля и для подрыва самой идеи создания палестинского государства.

Выступаем за постоянное и повсеместное прекращение огня, что сделает возможным освобождение 120 израильских заложников и около 9500 произвольно арестованных с 7 октября 2023 г. палестинцев.

Призываем к обеспечению безопасного и адекватного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся. Подтверждаем ключевой мандат БАПОР как уникальной структуры по оказанию помощи палестинцам на оккупированных территориях и в соседних арабских странах.

Настаиваем на немедленном прекращении противозаконной поселенческой деятельности.

Решение этих неотложных задач создало бы условия для возвращения к мирным переговорам на общепризнанной международно-правовой основе в интересах создания независимого суверенного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Только тогда историческая несправедливость по отношению к палестинскому народу и его фундаментальному праву на самоопределение будет исправлена.

Важное значение при этом имеет восстановление межпалестинского единства, чему мы всегда стремились способствовать, предоставляя возможность представителям различных палестинских движений вести на московской площадке столь необходимый диалог. Убеждены, что палестинцы способны самостоятельно определить свое будущее без вмешательства извне, как бы кому-то ни хотелось все решить за них и против их воли. Это касается и будущего Газы как неотъемлемой части палестинского государства. Мы все знаем о том, какие осуществляются закулисные контакты, вынашиваются планы, которые предрешают будущее устройство и Газы, и всего палестинского государства. Хотя там о государстве речь практически не идет. Считаю, что все должны уважать принцип «ни слова о Палестине без Палестины».

Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу реки Иордан, и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению раскола в палестинских рядах. Важный шаг в этом направлении был сделан в феврале с.г. в Москве, когда все палестинские фракции, направив свои делегации, высказались за восстановление единства на базе платформы ООП.

Сегодня на всех нас лежит ответственность за прекращение разворачивающейся человеческой трагедии. Помимо военной операции на оккупированных палестинских территориях под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи.

Напряженность на «голубой линии» между Ливаном и Израилем растет день ото дня. Представители израильского руководства публично заявляют о планах «открыть северный фронт». Не остается в долгу и «Хизбалла», предупреждая о готовности дать отпор вторжению.

В Сирии израильские ВВС кратно нарастили атаки по территории страны, включая районы Дамаска, Алеппо, Латакии и Голанских высот. Под удары попали ключевые аэропорты и морской порт, игравшие важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи, в том числе в рамках реагирования на прошлогоднее тяжелое землетрясение.

Уважаемые коллеги,

Прекращение огня и насилия в Газе и на Западном берегу реки Иордан может создать условия не только для поиска надежного урегулирования палестино-израильского конфликта, но и для преодоления других кризисных очагов на обширном пространстве Ближнего и Среднего Востока в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, а не чьими-то геополитическими амбициями или «правилами», которыми Запад пытается подменить Устав ООН.

Важная роль в отстаивании законных прав палестинского народа принадлежит панарабским и общеисламским структурам, деятельность которых мы поддерживаем, как и всем по-настоящему ответственным членам мирового сообщества.

Особо отмечу потенциал государств Персидского залива. Сейчас, после внеочередных выборов в Иране и первых заявлений нового иранского Президента М.Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Залива в интересах преодоления застарелых противоречий и недоверия, объединения усилий на общеприемлемой основе, чтобы самим, без внешнего вмешательства определять параметры взаимной безопасности и одним голосом добиваться претворения в жизнь чаяний палестинского народа и в целом выстраивать в регионе архитектуру стабильности и добрососедства.

Прогресс на палестинском треке в полном соответствии с решениями ООН, в нормализации отношений между прибрежными странами Персидского залива – все это стало бы важным вкладом в объективный процесс формирования общей евразийской архитектуры, основанной на принципах неделимости безопасности и равной коллективной ответственности, взаимного уважения и баланса интересов.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, Нью-Йорк, 16 июля 2024 года