Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ливан рассматривает использование саудовского гранта для приобретения необходимого оружия и оборудования в России.

Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Нухада Мачнука (Nouhad Machnouk).

«Велись переговоры о приобретении российских вооружений», - сообщил министр и добавил, что в конце октября ливанская делегация приедет в Москву для их продолжения. Возможный контракт будет оплачен с финансовой помощи Саудовской Аравии, составившей 1 млрд долларов. Сообщается, что если сделка с Москвой будет подписана, Россия обязалась направить специалистов для обучения ливанских военнослужащих освоить вооружения, пишет "Военный паритет".

С 2013 года Саудовская Аравия дважды направляла финансовую помощь для оснащения ливанской армии. Первый грант в 3 млрд долл предназначался для покупки французского оружия и техники. Вероятно, Ливан потратит второй грант на приобретение российских вертолетов и систем ПВО. Мачнук заявил, что ливанские вооруженные силы имеют большой опыт по эксплуатации российского оружия.

Ливанская армия нуждается в срочной поставке вертолетов, систем ночного видения, снайперских винтовок и разведывательного оборудования.

Однако генерал ливанской армии Жан Кахваги (Jean Kahwagi) на прошлой неделе заявил, что даже первый грант на покупку французского оружия все еще не поступил.

Во второй половине сентября 2014 года бойцы шиитской группировки «Ансар Алла» установили контроль над столицей Йемена — Саной. В результате ожесточенных боев они заняли основные административные и правительственные здания — министерства, военные казармы, центробанк, радио и телевидение. Против них сражались суннитские формирования «Аль-Ислях», связанные с «Братьями-мусульманами» и салафитами, а также «Ансар аш-Шариа» (подразделение «Аль-Каиды») и лишь отдельные отряды правительственной армии. В боях за Сану погибли сотни человек.

Взятие шиитами Саны внесло значительные изменения в расстановку сил на стратегически важном южном отрезке Аравийского полуострова. Именно здесь, в «мягком подбрюшье» Саудовской Аравии, на пересечении главных путей мирового судоходства вновь возникла взрывоопасная ситуация, которая ранее уже приводила к многочисленным военным конфликтам. Так, в 60-х годах в Северном Йемене шла гражданская война между монархистами и республиканцами, в которой участвовали насеристский Египет и Саудовская Аравия. Затем более двух десятилетий продолжалась гражданская война между Южным (марксистским) и Северным Йеменом. Начиная с 90-х годов здесь подняли голову как шиитские, так и суннитские радикалы. Можно сказать, что внутренний конфликт в Йемене не прекращался в течение последних 50 лет.

Костяк шиитских повстанческих отрядов в Йемене составляют хоуситы — сторонники шиитских имамов семьи Аль-Хоуси, которые в 2004 году подняли мятеж против центрального правительства в Сане. Восстание начали имам Хусейн Бадреддин аль-Хоуси и его старший сын Али Хусейн аль-Хоуси, который погиб в бою в 2004 году. Нынешнее наступление на Сану возглавил младший сын — Абдель Малик аль-Хоуси. Всего же движение хоуситов действует на севере Йемена с начала 90-х годов. Долгое время бои между хоуситами и центральным правительством разворачивались в гористой местности на северо-западе Йемена, при этом военную поддержку правительственной армии оказывал Эр-Рияд. Хоуситы обвиняют правительство в том, что оно является проводником ваххабизма (при поддержке Саудовской Аравии) и опирается исключительно на суннитскую общину.

В августе 2009 года правительственная армия развернула массированное наступление против хоуситов на севере Йемена, что вынудило сотни тысяч человек покинуть районы проживания. В операции приняли участие саудовские вооруженные силы, хотя официально Эр-Рияд отрицал это. Хоуситы утверждают также, что американские боевые самолеты и беспилотники приняли участие в операции, совершив не менее 28 рейдов на их позиции, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Хоуситы вели в последние годы боевые действия не только против правительственной армии, но также против радикальных суннитских формирований «Аль-Ислях», тесно связанных с салафитами (ответвлением ваххабизма). На сегодняшний день «Аль-Ислях» входит в правящую суннитскую коалицию, где у нее четыре министерских места.

Хоуситы принадлежат к шиитской секте зейдитов, которые составляют от 35% до 45% населения Йемена. Зейдиты требуют для себя большего представительства в центральных органах власти, где доминируют представители суннитского большинства. Зейдиты помнят, что до республиканской революции 1962 года они были властителями страны. Горцы-зейдиты не только представляют значительную часть населения Йемена, они являются также наиболее сплоченной и воинственной племенной группировкой, которая долгое время управляла всем Йеменом. В стране почти тысячу лет правил зейдитский имамат, который был свергнут в результате революции 1962 года, а в Йемене провозглашена республика. Летом этого года формирования хоуситов, которые смогли поставить под ружье до 100 тысяч человек, начали наступление на Сану, а в сентябре им удалось захватить столицу страны.

Большинство жителей Саны недовольно присутствием в городе хоуситов, которые вывешивают портреты иранских шиитских лидеров Хомейни и Хаменеи, а также лидера «Хезболлы» шейха Насралла. В Сане шиитские боевики открыто маршируют по улицам под лозунгами «Аллаху акбар, смерть Америке, смерть Израилю». Они контролируют основные транспортные артерии и международный аэропорт. Войдя в город, лидер хоуситов Абдель Малик аль-Хоуси выдвинул три требования: отставку правительства, восстановление госсубсидий на топливо и возобновление диалога с целью создания переходного правительства национального единства.

В конце сентября, после того как в Сане установилось хрупкое перемирие при посредничестве ООН, между правительством и повстанцами начались переговоры, которые привели к подписанию мирного соглашения. Оно предусматривало создание коалиционного правительства, в которое должны были войти представители шиитского меньшинства и сепаратистов Южного Йемена. Однако соглашение так и не было воплощено в жизнь, так как действующий президент Абд Раббу Мансур Хади не назначил главу нового правительства. Со своей стороны, хоуситы не сложили оружие и не покинули столицу Йемена.

Стремительность, с которой шиитские ополчения взяли столицу Йемена, вызвала противоречивые слухи. Президент Хади обвинил в падении Саны все политические силы, которые в эгоистических целях разрушают единство страны. В окружении нынешнего президента утверждают, что бывший глава государства президент Али Абдалла Салех использовал свои связи в армейских кругах, чтобы пустить шиитов в город и свергнуть нынешний режим. По этой версии, Салех надеется таким образом отомстить суннитским боевикам «Аль-Ислах» за переворот 2011 года, когда он потерял власть. Есть серьезные основания считать, что, несмотря на чистки, костяк репрессивного аппарата и армии остался верен старому режиму. Не исключено также, что захват Саны повстанцами — тактический ход, подготавливающий возвращение сил, свергнутых в результе «цветной революции» 2011 года. Ряд обозревателей пишет о «противоестественном альянсе» сторонников бывшего президента Салеха и шиитских повстанцев-хоуситов.

Стоит напомнить, что Али Абдалла Салех был отстранен от власти в результате «цветной» революции 2011 года, совпавшей с другими революциями «арабской весны» в Тунисе и Египте. В том же году Соединенные Штаты, осознав опасность распада йеменского государства, добились соглашения (при участии Саудовской Аравии и ООН), которое предусматривало «добровольную» отставку Салеха, формирование правительства национального единства и проведение новых выборов в 2014 году. Соглашение так и не было выполнено, а сторонники Салеха сохранили влияние в структурах власти и армии. Хотя хоуситы активно участвовали в протестном движении против Салеха, в новом правительстве им не досталось места. Теперь они надеются получить свое. Лидер хоуситов Абдель Малик аль-Хоуси назвал захват Саны победой революции и заявил, что армия поддержала повстанцев.

События в Йемене вызывают серьезную тревогу в соседней Саудовской Аравии, которая обвиняет своего заклятого врага — Иран — в финансовой и военной поддержке повстанцев. По мнению Эр-Рияда, Тегеран стремится создать шиитский плацдарм на юге Аравийского полуострова. Не следует забывать, что Саудовская Аравия всегда рассматривала себя как гаранта стабильности в Йемене и защитника суннитского большинства. Иран, со своей стороны, заявляет, что оказывает хоуситам лишь моральную поддержку. По мнению ряда аналитиков, Иран настойчиво пытается расколоть Ближний Восток по религиозному принципу. Ведь, кроме собственно Ирана, шииты имеют сильные позиции в Ливане, Сирии (алавиты), Ираке, Бахрейне и Йемене, а также в Азербайджане. Центральное правительство в Сане обвиняет также Иран в военной и логистической поддержке шиитских формирований. Оно утверждает, что Иран поставляет шиитам оружие, а боевики-хоуситы проходят военную подготовку в иранских лагерях в Эритрее, где их обучают члены ливанской шиитской милиции «Хезболла».

Хотя Иран несомненно поддерживает йеменских шиитов, очевидно, что главным детонатором нынешнего конфликта стало обострение экономической ситуации. Йемен — одна из беднейших арабских стран, в ней постоянно растет социальное недовольство. Летом правительство отменило субсидии на нефтепродукты, что привело к значительному росту цен на бензин. Особенно активно выступают против нынешнего правительства шииты, обвиняя его в коррумпированости. Для международных наблюдателей успех повстанцев не был неожиданным, он проистекал из неспособности правящего режима улучшить экономическую ситуацию и заручиться поддержкой основных политических сил. В результате, основными требованиями постанцев стали отставка правительства и восстановление субсидий на топливо.

Единству Йемена угрожают не только шиитские повстанцы, но также суннитские радикалы, связанные с «Аль-Каидой». Ситуация усугубилась после того, как военизированные подразделения «Аль-Каиды» были вытеснены из Саудовской Аравии и нашли убежище в Йемене. Не стоит забывать, что основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был сыном выходца из Йемена. Именно в Йемене, в порту Адена осенью 2000 года «Аль-Каида» совершила один из самых громких терактов, осуществив подрыв американского эсминца USS Cole, в результате которого погибло 17 моряков.

В Йемене действует «Аль-Каида» на Аравийском полуострове«, или АКАП, которая возникла в результате слияния саудовского и йеменского отделений этой организации в 2009 году. АКАП является одним из главных противников хоуситов на йеменском театре боевых действий, она считается одним из наиболее агрессивных подразделений «Аль-Каиды», а на ее счету ряд резонансных терактов в Йемене и Саудовской Аравии. Американцы ведут борьбу с окопавшимися в Йемене боевиками АКАП с помощью беспилотников и уничтожили несколько десятков ее членов. Однако эти авиаудары привели к жертвам среди мирного населения и вызвали волну антиамериканских настроений в Йемене. АКАП также приняла активное участие в йеменской революции 2011 года, приведшего к падению режима Али Абдаллы Салеха.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Йемен является одним из слабых звеньев в арабской «дуге нестабильности». Эта отсталая и бедная страна с населением 24 миллиона человек, разнородная по религиозному и этно-племенному составу, имеет чрезвычайно большое геополитическое значение. Религиозно-племенные конфликты в Йемене трудно преодолеть: шииты не являются по сути дела меньшинством, они представляют чуть менее половины жителей Йемена (до 45%). Если учесть, что в Йемене из 55% суннитского населения (примерно 13 миллионов человек) не менее 2,5 миллиона человек являются жителями Южного Йемена, исторически гораздо более либерального и менее религиозного (недаром там более 20 лет существовал марксистский режим), то даже численное преимущество ортодоксальных суннитов будет весьма условным. Уния Северного и Южного Йемена в 1990 году была на самом деле поглощением Юга, который с тех пор не смирился со своим подчиненным положением и добивается независимости. И сегодня на юге Йемена, который долго время был независимым, вновь поднял голову сепаратизм. Захват хоуситами Саны может привести к полному отделению Южного Йемена. Вероятно, Йемену придется пережить длительный период междоусобиц и полураспада. Окончательно развалиться стране будут мешать внешние силы, в первую очередь Саудовская Аравия и США.

Израильская артиллерия обстреляла территорию юга Ливана после того, как на границе получили ранения трое военных армии Израиля, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в военных кругах.

Представитель израильских ВС отказался прокомментировать агентству данный инцидент. В то же время, как сообщает ливанский телеканал "аль-Манар", звуки стрельбы до сих пор слышны в районе деревни Кфар-Шуба в южной части страны.

По данным "аль-Манар", израильская армия обстреляла из артиллерийских орудий высоты Кфар-шуба на юге Ливана, после того, как на приграничном израильском посту прозвучал сильный взрыв. По данным ливанских СМИ, в результате взрыва был подбит израильский танк в районе Эс-Садане.

В воскресенье армии Ливана и Израиля обстреляли позиции друг друга в том же районе ливано-израильской границы, в результате чего был ранен один ливанский солдат. Телеканал "аль-Маядин" сообщал, что ливанская армия открыла огонь по израильскому патрулю, который нарушил приграничную полосу. Армии обоих стран переведены в повышенную боевую готовность.

Последний раз подобный инцидент произошел в августе 2010 года. Тогда ливанские пограничники были вынуждены открыть огонь после того, как израильские военные начали выкорчевывать дерево на территории Ливана.

Станет ли Иран участником антитеррористической коалиции?

Безо всякого преувеличения можно сказать, что основная интрига американо-иранских отношений в последние месяцы разворачивается вокруг вопроса о том, примет ли Тегеран участие в создаваемой Соединенными Штатами антитеррористической коалиции, уже заслужившей ироническое название «коалицией кающихся». Поток противоречивых слухов и сплетен в западных масс-медиа, возникающих всякий раз после высказываний на эту тему кого-либо из иранского руководства, показывает, что Белый дом крайне заинтересован в том, чтобы − хоть прямо, хоть косвенно – втянуть Тегеран в свою авантюру. Столь же заметно, что, вопреки намекам Вашингтона на некие благоприятные для Ирана последствия такого шага в будущем, Тегеран совершенно не намерен таскать для Белого дома каштаны из огня пожара, разгоревшегося на Ближнем Востоке.

Начиная с 8-го августа нынешнего года, Соединенные Штаты совместно со своими ближневосточными союзниками по коалиции из числа монархий Персидского залива совершили 304 авианалета на позиции боевиков «Исламского государства» в Ираке, а с 23-го сентября – 118 авиаударов по сирийской территории. Словом, у администрации Обамы было достаточно времени и разведывательных отчетов по результатам бомбардировок, чтобы понять ту простую истину, которая для любого здравомыслящего наблюдателя была очевидна с самого начала, что никакие авиаудары решить проблему с халифатом исламистов не в состоянии. И то, что к воздушной операции США и монархий Залива присоединились французские и британские ВВС, более успешной ее не сделает.

Собственно, произошло то, о чем во время своего сентябрьского визита в Нью-Йорк предупреждал международное сообщество глава иранского МИДа Джавад Зариф, заявивший тогда о серьезных сомнениях Тегерана в «готовности и способности США адекватно отреагировать» на исходящие от боевиков халифата угрозы, поскольку «это очень мобильная организация» и одними бомбардировками здесь ничего не решить.

Администрация Обамы за последние два месяца трижды предпринимала попытки через своих официальных представителей «заинтересовать» Тегеран участием в операции против «Исламского государства», через госсекретаря Керри, посла США в Багдаде и американских представителей на переговорах по иранской ядерной программе, и трижды получала достаточно жесткий отказ. Как сказал духовный лидер Ирана Али Хаменеи: «Мы ответили нет потому, что у них грязные руки», а чуть позже Джавад Зариф без обиняков и достаточно эмоционально растолковал, что это выражение означает: «Террористы пришли не из Ирана, а из стран, которые сидели за столом конференции в Париже… Большинство участников «коалиции кающихся» в той или иной мере участвовали в процессе создания и поддержки ИГИЛ, создавая этого Франкенштейна, который сейчас начал преследовать своих создателей».

После столь жестких оценок слухи и сплетни в СМИ о возможном участии Ирана в «антитеррористической коалиции 2.0» (первая, как помнит читатель, была создана США после событий 11 сентября 2001 года) следует воспринимать или как дезинформацию, или как способ пропагандистского давления на Тегеран. И уж с откровенной брезгливостью стоит воспринимать подленькие советы ряда зарубежных и отечественных «экспертов», рекомендующих и Тегерану, и Москве поучаствовать в этой «коалиции кающихся», заслужив таким образом благосклонность Вашингтона и возможность (подчеркиваем – только лишь возможность) смягчения его откровенно антироссийской и антииранской политики. Эти «советчики» то ли в силу своей некомпетентности, то ли отрабатывая политический заказ, замалчивают главное: стержнем или, если угодно, мотором «коалиции кающихся» является дуэт американских «ястребов»-республиканцев, военно-промышленного комплекса, разведки и Пентагона и Эр-Рияда. То есть глубоко враждебных и России, и Ирану сил, конечные цели которых ничего общего с интересами Москвы и Тегерана не имеют.

Корыстная партия саудитов

Официальные представители королевского дома Саудитов, от министра иностранных дел до министра дел внутренних, в последние месяцы сделали немало заявлений о своей готовности решительно бороться с «экстремизмом» и «исламским государством», который, по их словам, «никакого отношения к Исламу не имеет». Но эти громкие заявления имеют очень мало общего с той беспрецедентной и массовой поддержкой, которую «Исламское Государство» «халифа» аль-Багдади имеет и среди саудитов, и среди кувейтцев, и среди населения других стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая Иорданию.

В июле 2014 года, еще до начала американских воздушных ударов по позициям боевиков халифата, опрос, проведенный влиятельным панарабским изданием «Аль-Хайят», показал, что 92% (девяносто два!) граждан Саудовской Аравии считали, что деятельность ИГ «соответствует исламским ценностям и нормам исламского права». Объявленный в Кувейте «благотворительный марафон по сбору средств для джихада в Сирии» за пять дней принес 14 миллионов (!) долларов наличными. Сотни молодых иорданцев и выходцев из других монархий «едут на джихад», вступают в ряды боевиков халифата, совершенно не обращая внимание на призывы официальной пропаганды своих стран и угрозы властей тюремными сроками для джихадистов.

Для Эр-Рияда халифат аль-Багдади – в первую очередь конкурент за влияние среди суннитов, война «Исламского Королевства» с «Исламским Государством» – это отнюдь не «война с террором», а ожесточенная борьба за власть, ставка в которой – физическое выживание монархии.

Династия рассчитывает, что чужими руками, руками египетских военных, светских властей Ливана, суннитских общин Ирака и так далее, да еще и при военной поддержке США и его союзников по НАТО, ей удастся «зачистить» конкурентов в лице джихадистов и таким образом вернуть свое влияние и авторитет среди суннитов. Именно поэтому в рамках «антитеррористического» соглашения с США, которое было заключено в ходе визита Джона Керри 11 сентября нынешнего года в Джидду, саудиты настояли на том, что «работа с суннитскими общинами на всем Ближнем и Среднем Востоке», работа, включающая в себя формирование и финансирование вооруженных отрядов для борьбы с халифатом, будет исключительно прерогативой Эр-Рияда. И именно он, а не Вашингтон, будет определять, кого включать в список «союзников в борьбе с террористами», а кого, соответственно, в эти террористы записывать.

По сути, «продавив» это решение, саудиты застраховали себя на случай, если администрация Обамы опять начнет «лгать и запутывать», высказывать опасения по поводу «экстремизма» некоторых «борцов с кровавым режимом Башара Асада», которым сегодня представители саудовских спецслужб срочно меняют ориентацию, делая из них «борцов с террором». Поскольку, и это вторая часть соглашения Вашингтона с Эр-Риядом, следующим этапом «антитеррористической операции» должно стать свержение Башара Асада, цель, от которой саудиты не намерены отказываться ни при каких обстоятельствах, поскольку это будет сокрушительным ударом по позициям Ирана в регионе, фактическая победа в «холодной войне» между Королевством и Исламской республикой, идущей уже 35 лет.

Партия саудитов и конечные цели, к которым стремится Эр-Рияд, участвуя в «коалиции кающихся», особого секрета для иранского руководства не представляет. Для Тегерана участвовать в этом саудовском сценарии означает добровольно рыть для себя могилу, причем своею же лопатой. Нужно ли это Ирану, согласен ли он на это? Вопрос, думается, риторический.

Новый праздник американского ВПК – «день Антитеррора»

Деньги – это кровь любой войны и, одновременно, прекрасная смазка для политических механизмов, принимающих решение о ее начале. Когда на пресс-конференции 26 сентября министр обороны США Чак Хейгел заявил о том, что «при продолжении операций [против ИГИЛ – ред. Iran.ru] нам понадобится от конгресса дополнительное финансирование. И сейчас мы работаем с соответствующими комитетами, обдумывая вопрос о том, как добиться утверждения ассигнований и финансирования», лоббисты американского ВПК поняли, что для них наступил праздник. О сокращении бюджетной заявки Пентагона на 2015 финансовый год, особенно в таких «вкусных» для ВПК ее частях как «закупки вооружения и военной техники» и «материально-техническое обеспечение войск», которые регулярно сокращались с 2009 года, речи теперь не идет.

Уже через три дня после ракетных ударов по позициям боевиков халифата на севере Сирии Пентагон подписал с фирмой-производителем контракт на 251 миллион долларов о закупке дополнительных ракет «Томагавк». Компания «Боинг» готовится к всплеску продаж хвостовых комплексов для авиабомб, установка которых делает их управляемыми – 25 тысяч долларов за комплект, и уже оформляющие заказы на новые поставки представители Пентагона, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара и Бахрейна.

По оценкам американских аналитиков, воздушная война против халифата, а также снабжение принимающих в ней участие европейских и арабских союзников США, уже обошлась почти в один миллиард долларов, а дальше расходов будет еще больше – по прогнозу американского Центра стратегических и бюджетных оценок от 2,4 до 3,8 миллиардов долларов. Праздничное настроение охватило и Уолл-стрит, поскольку, по сообщениям прессы, акции крупных военных подрядчиков, таких как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, поднялись почти до рекордной отметки, обогнав котировки 500 крупнейших корпораций из индекса Standard & Poor’s.

Действия «антитеррористической коалиции» − настоящий праздник для военных подрядчиков, корпораций и лоббистов. Но Иран на этом празднике явно чужой. Ему компенсируют затраты на ведение боевых действий? Конечно же нет, поскольку он находится под действием санкций. С него снимут санкции за участие в коалиции? Опять нет, речь об этом даже не идет, поскольку тот же Керри ясно дал понять, что «участие Ирана в операциях против «Исламского Государства» никак не связано с переговорами по его ядерной программе». Единственное, что готов пообещать Вашингтон в случае участия Ирана – это «учесть его ответственную позицию в дальнейшем». То есть абсолютно ничего. Словом, Тегерану предлагают совершенно бесплатно и исключительно за свой счет «поработать» на Вашингтон и Эр-Рияд, «сдать» Асада и «вляпаться» в новый виток суннито-шиитского противостояния. И нужно быть уже совсем «продвинутым экспертом», чтобы всерьез говорить, что Ирану это выгодно и он, Иран, должен на это согласиться.

*******

Собственно, Тегеран и Москва – далеко не единственные, кто не намерен поддерживать «антитеррористические» планы США на Ближнем Востоке. В 2001 году в создаваемую Вашингтоном коалицию по борьбе с международным терроризмом вступило около 90 государств. Прошло 13 лет, и в «антитеррористической коалиции 2.0» выразили желание участвовать в половину меньшее количество стран, причем большинство из них стремится ограничиться «моральной поддержкой». Афганистан, Ирак, Ливия, «арабская весна» и «исламистская осень» научили мир понимать истинное значение «борьбы с террором» и прочих словесных оборотов, которые бесперебойно и в больших количествах производит Белый дом и «фабрика Псаки-Керри» − американский Госдепартамент. Тегеран сегодня – на переднем крае реальной борьбы с экстремизмом и террором, он готов продолжать эту борьбу в тесном сотрудничестве с Москвой, Пекином, другими странами, но только не с «коалицией кающихся». Как видим, для такой позиции у него есть все основания.

Редакционная статья Iran.ru

Благодаря росту общей производительности в Иордании, поставщикам страны удалось увеличить и отгрузки плодовоовощной продукции на внешние рынки. Показатель в 12,7% приходится на период с января по май текущего года и в сравнении с таким же периодом 2013 года.

В количественном выражении это 373 тысячи тонн фруктов и овощей, тогда как за пять месяцев прошлого сезона на экспорт была отправлена 331 тысяча тонн продукции. В общей сложности отгрузки осуществляются в 44 государства: 79% поставок в страны Персидского залива, 11% в Ирак и 9% в Сирию и Ливан.

Большую часть экспорта из Иордании на внешние рынки обеспечили томаты, зеленый салат, капуста, сладкий перец, баклажаны, персики, арбузы и дыни.

Президент России Владимир Путин проведет сегодня очередное совещание с правительством, главный вопрос повестки - замена импортных товаров и оборудования в аграрной и промышленной сферах. "Планируется рассмотреть планы содействия импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на 2014 - 2015 годы, механизмы проектного финансирования, а также обсудить ряд актуальных текущих задач", - сообщила пресс-служба Кремля. "Будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанных с импортозамещением", - пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

1 октября истек срок поручения Путина правительству - подготовить планы по замене импортных компонентов для промышленной и сельскохозяйственной сферы, "обратив особое внимание на разработку целевых ориентиров импортозамещения", а также на порядок отбора и меры стимулирования предприятий. Пресс-секретарь премьер- министра РФ Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что соответствующие доклады "направлены в администрацию президента". Ряд предложений по импортозамещению подготовил Минпромторг. В частности, ведомство планирует установить с текущего года минимально допустимый уровень российского оборудования для предприятий оборонно-промышленного комплекса в 10 проц, а к 2020 году увеличить его до 60 проц от их потребностей. Кроме того, Минпромторг предлагает повысить ввозные пошлины на нефтегазовое оборудование. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, программа импортозамещения позволит российским предприятиям сформировать дополнительный объем производства на 30 млрд рублей и более ежегодно, начиная с 2015 года.

Работу над своей частью задачи ведет и Минсельхоз. Ведомство разработало изменения к госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, которые позволят ускорить импортозамещение в условиях продовольственного эмбарго. В согласованном к 1 октября с отраслевыми союзами варианте к уже предусмотренным 1,15 трлн рублей предлагается добавить 625,7 млрд рублей до 2020 года, из них 77,5 млрд - только на 2015 год. Минфин согласовал только 7,5 млрд рублей на 2015 год и готов найти еще 20 млрд рублей. Параллельно ведется работа над тем, чтобы не допустить перебоя с поставками или дефицита продовольствия. Сделать это предполагается за счет усиления торговли с не попавшими под контрсанкции странами.

Россия с августа провела переговоры с представителями Китая, Турции, Сербии, Египта, Маврикия, Эквадора, Чили, Колумбии, Мексики, Бразилии, Шри- Ланки, Парагвая, Гватемалы, Марокко, Кении, Аргентины, Ливана, Фарерских островов, Туниса, Индии и Пакистана об открытии или расширении поставок в Россию мяса, молока, овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Россия с 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии, запретив на год импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Нестабильность

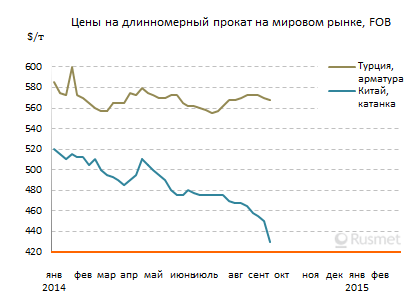

На ближневосточном рынке длинномерного проката сохраняется угроза продолжения спада

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ На протяжении всего сентября ближневосточный рынок длинномерного проката находился под сильным влиянием агрессивной экспансии китайских компаний, которые, с одной стороны, были вынуждены активизировать экспортные операции вследствие ухудшения внутренней конъюнктуры, а с другой, благодаря удешевлению железной руды до минимального уровня с лета 2009 года получили возможность предлагать свою продукцию по предельно низким ценам.

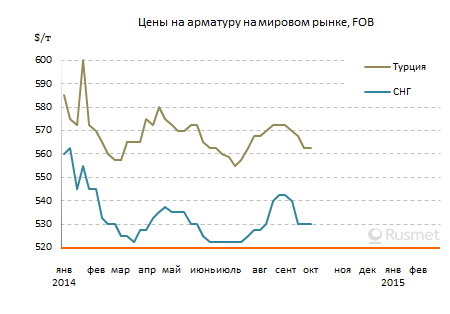

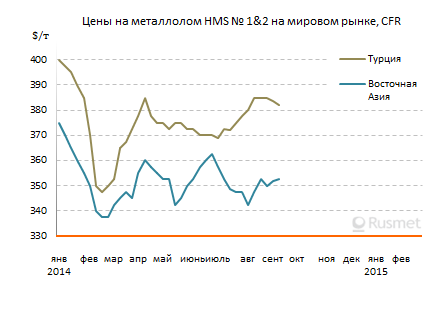

В конце сентября котировки на китайскую арматуру и катанку на большинстве национальных рынков региона находились в интервале $480-500 за т CFR. Такие предложения от поставщиков из КНР получали дистрибуторы и конечные потребители из государств Аравийского полуострова, Египта, Ливана и даже Турции. Пока объем таких сделок в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах Ближнего Востока, лишь недавно ставших объектами повышенного внимания китайских экспортеров, относительно невелик. Многих покупателей смущают длительные сроки доставки китайской продукции и ее плохая репутация в плане качества. Тем не менее, как считают местные специалисты, в перспективе она может значительно потеснить турецкий прокат в странах Персидского залива. Кроме того, предложения из Китая становятся элементом давления потребителей на турецких поставщиков.

Сейчас китайцы взяли недельную паузу, вызванную празднованием 65-той годовщины основания КНР, так что у прочих участников ближневосточного рынка появилась возможность перевести дух и стабилизировать котировки. В частности, турецкая арматура в настоящее время предлагается ближневосточным покупателям, в основном, по $560-565 за т FOB, не изменившись по сравнению с концом сентября, а котировки на аналогичную украинскую продукцию сохраняют постоянство в размере, в среднем, $530 за т FOB. Однако эта стабилизация, скорее всего, будет иметь временный характер. Судя по всему, в октябре цены продолжат снижение.

Прежде всего, в Китае сохраняется неблагоприятная обстановка. Темпы роста национальной экономики снижаются, строительная отрасль переживает спад, а правительство не решается на запуск новых стимулирующих программ, которые могли бы поддержать внутренний спрос. Поэтому большинство специалистов считают, что экспортные котировки на китайский длинномерный прокат еще не достигли «дна».

Однако и ситуация в странах Ближнего Востока далека от стабильной. В Турции местная валюта снова падает по отношению к доллару, что угнетающе действует на национальную экономику. В конце сентября местные металлургические компании подняли внутренние цены в лирах, чтобы компенсировать действие валютного фактора, но в долларовом эквиваленте котировки, скорее, понизились. Так, стоимость арматуры варьирует от немногим более $565 до менее $580 за т EXW, что примерно на $5 за т ниже, чем в середине сентября. В нестабильной ситуации дистрибуторы и конечные потребители предпочитают покупать прокат небольшими партиями и не создавать значительных запасов.

С экспортом у турецких металлургов дела идут более-менее нормально только при поставках в США, где цены на арматуру составляют, в среднем, $580 за т FOB, включая уплату 1,25%-ной пошлины. Но уровень спроса там пока ограниченный вследствие обширных закупок американских компаний в конце лета. Впрочем, в четвертом квартале продажи в США, как ожидается, пойдут в рост. По крайней мере, на этом рынке сбыта можно не опасаться китайской конкуренции.

В то же время, на Ближнем Востоке улучшения не происходит. В Саудовской Аравии в строительном секторе наметилось снижение темпов роста, а местная компания SABIC в октябре впервые за последний год объявила о понижении внутренних котировок. В ОАЭ стоимость арматуры национального производства и катарской Qatar Steel в текущем месяце осталась на том же уровне, что и в сентябре, но импортный металл дешевеет.

Как отмечает Абдулазиз Абдул Резак Хасим, глава аналитического отдела Qatar Steel, регион Персидского залива останется импортером длинномерного проката лишь до 2019 года, после чего прейдет на самообеспечение. По его оценкам, спрос на длинномерный прокат строительного назначения в странах GCC (Совет сотрудничества государств Персидского залива) в 2015 году будет увеличиваться втрое быстрее, чем в мире в целом, но производство будет расти еще стремительнее. В частности, в конце сентября очередной проект презентовала компания Sun Metals из ОАЭ, которая при поддержке ряда оманских и индийских инвесторов, а также японской торговой корпорации Sojitz планирует построить в Омане комбинат по выпуску 2,5 млн. т стали и 1,2 млн. т проката в год.

В целом ближневосточный рынок длинномерной продукции все в большей степени становится «рынком покупателя». Чтобы удержаться на нем в условиях жесткой конкуренции и относительно слабого спроса, поставщикам приходится идти на новые уступки.

Ирано-саудовское «потепление»: пустынные миражи

Отметка на политическом термометре, показывающая градус ирано-саудовских отношений, уже три десятилетия показывает даже не ноль, а ниже нуля. «Холодная война» между Тегераном и Эр-Риядом, между Исламской республикой и Королевством Саудовская Аравия, стала реальностью, которая во многом определяет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке − везде, где сталкиваются интересы двух этих государств – от Аравийского полуострова до Пакистана. На полях Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Королевства Сауд аль-Фейсал пригласил Джавада Зарифа посетить в ближайшее время Эр-Рияд. Означает ли это, что нормализация ирано-саудовских отношений, о необходимости которой Хасан Роухани говорил с первых дней своего президентского срока, станет реальностью?

В кулуарах Генеральной ассамблеи вопросы о перспективах отношений между Тегераном и Эр-Риядом поднимался неоднократно, что вполне объяснимо, поскольку именно в плоскости ирано-саудовской «холодной войны», инициатором которой была именно династия саудитов, лежит ключ к решению многих региональных проблем. В том числе – борьбы с Халифатом, который вопреки американским бомбардировкам достаточно комфортно чувствует себя над подконтрольных ему территориях Сирии и Ирака.

Ответы, которые на эти вопросы давали и Хасан Роухани, и Джавад Зариф, были хоть и сдержаны, но достаточно оптимистичны. На официальном завтраке для представителей СМИ иранский президент заявил, что «Саудовская Аравия является ключевой страной региона, но отношения с ней находятся не на том уровне, которого ожидает иранский народ. Я считаю, что эти отношения заслуживают того, чтобы быть теплее». Соблюдая определенную осторожность и сдержанность в оценках той политики Эр-Рияда и Вашингтона, которая, собственно, и привела к нынешнему кризису в регионе, и Хасан Роухани, и Джавад Зариф все же не удержались от выдачи определенного политического аванса, намекнув по итогам встречи с аль-Фейсалом о некоем «сближении позиций» двух стран и перспективах того, что «в ближайшие несколько месяцев отношения между Тегераном и Эр-Риядом несколько потеплеют».

Стоит ли воспринимать данные оптимистичные авансы всерьез или все же перед нами следование классическому принципу «язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли»? В начале своего президентского срока Хасан Роухани неоднократно заявлял о том, что нормализация отношений как с Саудовской Аравией, так и остальными монархиями Персидского залива является одной из первоочередных задач иранской внешней политики. Уже тогда эти заявления воспринимались наблюдателями достаточно скептично, поскольку интересы Тегерана и Эр-Рияда не просто не совпадают, но и от Аравии до Сирии, от Ливана до Пакистана абсолютно противоположны, вступают в бескомпромиссную борьбу. Прошедший год только подтвердил вывод о том, что противоречия между Исламской республикой и Королевством не только не ослабнут, но еще больше обострятся.

Иранофобия как способ сохранения дряхлеющей династии

Четыре десятилетия щедро спонсируя экспансию ваххабизма и исламистского радикализма во всем мире, династия Саудов вряд ли до конца понимала, что «зло на экспорт» бумерангом к нему и вернется. Обвинения королевского дома в «приверженности западным ценностям» и, соответственно, «предательстве идеалов ислама» звучали давно, но до поры от них удавалось откупиться. Однако, и сами «джихадисты» в своем идеологическом развитии на месте не стояли. Даже Усама бен Ладен порвал с династией после того, как Королевство в борьбе с Ираком сделало ставку не на мобилизацию исламской уммы против «диктатора», а на приглашение на «землю двух святынь» американских войск. Но выражать открыто свою враждебность Эр-Рияду он все же не спешил.

Но сегодня среди радикалов-исламистов победила точка зрения конкурента бен Ладена, Абу Мусабы аль-Заркави, погибшего в 2006-м году, который считал, что «острие джихада» должно быть направлено в первую очередь против «ближнего врага», против режимов мусульманских стран, поскольку они, по мнению покойного, все как один враждебны «истинному исламу» в его салафитском толковании. Замечу, что подобный взгляд на вещи вполне устраивает тех на Западе, кто использует «исламистскую карту» в целях переформатирования Ближнего и Среднего Востока, кто с помощью «исламистского террора» реализует собственные внешнеполитические сценарии. Но саудитам от этого не легче, поскольку основная масса «джихадистов», «пушечное мясо», щедро расходуемое закулисными кукловодами в своих, ничего общего не имеющих с истинным Исламом, интересах, убеждена, что династия «хранителей двух святынь» состоит из вероотступников и не имеет никаких прав не только на лидерство в мусульманском мире, но и на существование вообще.

Смертельно опасный для саудовской династии поворот в умах «джихадистов» совпал с серьезным кризисом в самом Королевстве и союзных с ним монархиях Персидского залива. Благостная картинка социальной гармонии, которую «выдают» местные масс-медиа, сообщения о суммах макрамата (социальных дотаций), способных поразить среднестатистического европейца, не говоря уже о россиянине, − это фасад, за которым скрывается кризис и рост протестных настроений, особенно среди молодежи. Кампания «саудизации», то есть существенного ограничения количества мигрантов, особенно – низкоквалифицированных, в силу своей непродуманности стала «бомбой замедленного действия», отсчет часового механизма которой уже начался.

Выход из этого кризиса династия видит только в одном – в истеричной и параноидальной иранофобии, в эксплуатации образа внешнего врага, которым давно и бесповоротно назначен Тегеран. В практической же плоскости это означает разжигание «суннито-шиитского противостояния», в огне которого, как надеются в Эр-Рияде, погибнет большинство недовольных королевским домом. Отказаться от иранофобии для саудитов означает оказаться между молотом и наковальней, между натиском тех, кого Эр-Рияд вчера вооружал и снабжал деньгами, и тех масс недовольных коренных жителей Королевства, кто считает, что династия прогнила до основания и требуются радикальные структурные изменения в политической системе страны, где естественно нет места династии Саудитов.

Ирак, Сирия, Бахрейн, Йемен – и далее…

При таких реалиях вопрос о том, может ли королевская династия саудитов пойти на нормализацию отношений с Тегераном, приобретает совершенно риторический характер, поскольку ответ здесь – «может, но тогда в скором времени погибнет». А поскольку склонности к коллективному политическому самоубийству у представителей дома Саудов пока не наблюдается, то совершенно ясно, что и вчера, и сегодня, и завтра Эр-Рияд будет раскручивать маховик суннито-шиитского противостояния и антииранских акций. При этом требуя того же самого от Вашингтона и вступая в самые невероятные альянсы, вроде финансирования совершенно светской парламентской коалиции в Ливане и одновременно спонсирования ИГИЛ. С которым сегодня, как выясняется, намерен «бороться плечом к плечу» с остальными участниками сколачиваемой Вашингтоном антитеррористической коалиции, метко и исчерпывающе названной «коалицией кающихся», поскольку каждый ее член замаран в финансировании террора.

Нелишним будет напомнить об одном эпизоде, имевшем место в начале нынешнего года. 30 декабря 2013 года в иракской провинции Анбар активисты ИГИЛ, опираясь на местные племена арабов-суннитов, подняли мятеж. Всего за четыре дня боевики установили контроль фактически над всем «суннитским треугольником» Ирака и впервые провозгласили «исламский халифат» на захваченной территории. Тогда мятеж был подавлен, а один из захваченных в ходе этого подавления полевых командиров дал показания о том, что деньги на организацию мятежа и широкомасштабное наступление против «шиитского» правительства аль-Малики, 150 миллионов долларов, ИГИЛовцы на протяжении почти четырех лет подряд исправно получали от представителей саудовских спецслужб. Власти Ирака довели эту информацию до сведения главы ООН Пан Ги Муна, который, под давлением неопровержимых доказательств, впервые вынужден был согласиться рассмотреть вопрос деятельности Саудовской Аравии на стезе содействия исламским радикалам. Впрочем, дальше «заявлений о намерениях» дело не пошло, поскольку именно в это же самое время западные делегации в ООН делали все возможное, чтобы заблокировать предложенную Москвой, которая согласовала этот свой шаг с Тегераном, Дамаском и Пекином, резолюцию о борьбе с источниками финансирования террористов.

Версии о том, что сближение между Тегераном и Эр-Риядом может произойти на почве общих операций против ИГИЛ в свете этого, как и множества других столь же пикантных эпизодов, выглядят откровенно надуманными, поскольку действуя «плечом к плечу» с тем, кто еще вчера вооружал и финансировал джихадистов, ни на минуту нельзя быть уверенным, что завтра эти вчерашние союзники не договорятся между собой.

В глазах саудитов Тегеран – абсолютное зло, такое, что для борьбы с ним для Королевства, на словах отстаивающего интересы палестинцев, можно совершить немыслимое – пойти на союз с Израилем, оформленный в виде секретных договоренностей по самому широкому кругу проблем – от Хезбаллы, Ливана и Сирии до палестинского и египетского вопросов. И с позиций Эр-Рияда, и с позиций Тель-Авива, ничего противоестественного в этом альянсе, в регулярных консультациях и совместных операциях спецслужб в отношении тех же «братьев-мусульман» не существует. Обвинения в лицемерии со стороны мусульманского мира дом Саудов как-нибудь переживет, а вот шиитское «исламское пробуждение» может закончиться для него физическим устранением с политической арены. Аналогичная ситуация и в Израиле. Союз с мусульманскими фундаменталистами, которые до сих пор публично рубят головы преступникам и запрещают женщинам ездить за рулем автомобиля, – меньшее зло по сравнению с усилением Ирана, который хорошо помнит, какие ближневосточные государства являются движущей силой и необъявленной войны, и калечащих санкций Запада против Исламской республики.

Оставшиеся почти незамеченными события последних дней в Йемене, где шииты из «Анасарулла» взяли под свой контроль столицу страны – Сану, а «переходный президент» Абд-Раббу Мансур Хади, сохранявший власть только при поддержке Эр-Рияда, его союзников – монархий Персидского Залива и западных нефтяных корпораций, заявил, что за спиной «Ансаруллы» и лидера шиитов-зейдитов Абдель-Малика аль-Хуси стоит Иран, − вновь означают столкновение интересов Тегерана и Эр-Рияда в этой геостратегически важной точке. Разумеется, в йеменской ситуации есть ряд нюансов, но в целом победа «Ансарулла» означает «шиитский» вызов для саудитов. А ведь есть еще и Бахрейн, и Ливан, и другие конфликтные зоны…

******

Поразительно, но после встречи Зарифа с аль-Фейсалом и, замечу, после отгремевшего скандала с Кэмероном в Иране нашлись специалисты, заговорившие о возможности серьезной нормализации отношений с Эр-Риядом. Важно, дескать, не наличие противоречий, а «возможность их решения на компромиссной основе». Нисколько не удивлюсь, если через некоторое время и в российских СМИ, так любящих тиражировать всевозможные измышления об Иране, появятся сообщения о неких «договоренностях между Тегераном и саудитами». Вопрос только в том, что «компромисс с Ираном» для Эр-Рияда возможен только в том случае, если Тегеран полностью капитулирует и сдаст все свои позиции в регионе. А это уже из области фантастики. Противоречия между странами, осложненные паталогической саудовской иранофобией, столь глубоки, что ни на какую нормализацию в ближайшее время рассчитывать не приходится. И реалисты, которых в иранском руководстве большинство, это прекрасно понимают.

Игорь Панкратенко,

Специально для Iran.ru

Популярный ливанский композитор и политический деятель Зияд Рахбани заявил о своем намерении покинуть родину и уехать в Россию.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на интервью Рахбани телеканалу "Аль-Джадид", 58-летний музыкант вскоре проведет творческий вечер в Российском культурном центре в Бейруте и покинет свою страну в конце октября.

"Я буду работать с каналом Русия аль-Яум (арабская версия Russia Today), я уже поднял все архивы с 2012 года и передал их RT", - сказал Рахбани и добавил: "Буду работать в музыкальной сфере, буду приезжать и уезжать, как и все ливанцы".

Одним из наиболее известных произведений Зиада Рахбани является музыкальная пьеса «Назель аль-Сурур», главными героями которой являются террористы Аббас и Фахд, захватившие заложников в бейрутском филиале Bank of America около сорока лет назад.

Латвийское правительство продает банк Citadele одиозному инвестору из Египта, который помог устроить свержение режима Хосни Мубарака, дружит с КНДР, подозревается в поддержке исламистских радикалов и осужден на родине за неуплату налогов на миллиарды долларов.

Партия «Единство» и правительство утверждают, что счастливы продать за небольшую сумму банк Citadele, так как его покупает американский инвестфонд Ripplewood Holdings, а это означает «гарантию геополитической безопасности экономики государства».

Также, все время подчеркивается, что инвесторами станут респектабельные бизнесмены, которые превратят Citadele в самый большой банк в регионе. Официально, список инвесторов не раскрыт, однако, LTV сообщало, что партнерами по этой сделке могут быть семья бразильских банкиров Сафра, исполнительный директор американского банка «Allen&Company» Стэнли Шуман, египетский миллиардер Нагиб Савирис, соучредитель инвестиционной компании «Cramer, Roshental&McGlynn» Джеральд Крамер, канадский фонд «Vealhouse Capital Management».

Только две фамилии из этого списка показывает каким могущественным личностям за бесценок отдается банк, на который были истрачены миллиарды евро латвийских налогоплательщиков — это семья Сафра и Нагиб Савирис.

Нагиб Савирис

Самый известный бизнесмен Египта миллиардер Нагиб Савирис, основатель Orascom Telecom Holding, является влиятельным мировым финансистом. Он считается IT-магнатом, который создал телекомуникационную корпорацию Orascom, контролирующую часть рынка связи на Ближнем Востоке и в Африке. Он также несколько лет был связан с российской компанией «ВымпелКом». Но самое главное — это его политическая деятельность в Египте и активное участие в свержении Хосни Мубарака.

Когда в январе 2011 года в стране начались волнения, Савирис немедленно встал на сторону противников Мубарака. Будучи членом самосозванной группы, которую пресса окрестила «совет мудрецов», он был одним из нескольких видных деятелей, которые выступали посредниками при отставке президента Египта 11 февраля 2011 года. Так, 7 февраля при встрече с вице-президентом Египта он обсуждал условия ухода Мубарака.

Далее, начинается «египетская чехарда». В результате свободных выборов к власти приходят «Братья-мусульмане» и президентом становится Мухаммед Мурси. Летом 2013 года военные в ходе переворота свергают Мурси, весной 2014 после выборов президентом становится фельдмаршал Ас-Сиси.

Савирис в этих событиях сыграл важную роль во время переворота, обеспечив информационную поддержку и выгодную «картинку» для западного мира. Большую роль в этом сыграла его небольшая партия «египетских хипстеров» — Партия свободных египтян. Сам миллиардер в это время находится за границей и приезжает в страну в конце 2013 года.

Очевидно, что Савирис является активным участником «революции» в Египте, имел огромное влияние на оппозицию, включая исламистов. Он поддерживал те силы, которые «раскачали» ключевую страну в арабском мире, создав угрозу прихода к власти радикальных исламистов и сторонников Халифата. Он не смущался кровавыми методами отстаивать свои бизнес-интересы в родной стране. Сейчас новый президент Ас-Сиси пытается стабилизировать ситуацию, отказался от поддержки сирийской оппозиции и «джихадистов» на Ближнем Востоке. Любопытно, что сразу же в «опалу» попал Саврис, которого обвинили в неуплате налогов на миллиарды долларов и осудили в сентябре 2014 на трехлетний тюремный срок. Это не мешает Савирису покупает роскошную недвижимость в Нью-Йорке и участвовать в сделке по покупке латвийского банка.

Степень влияния Савириса подтверждает тот факт, что он ведет бизнес с самой закрытой страной в мире — с КНДР. Ему принадлежит там единственный оператор мобильной связи — Koryolink. Он неоднократно бывал в Северной Корее, так 23 января, за пару дней до начала волны выступлений в Египте, Савирис был приглашен в Пхеньяне на ужин с Ким Чен Иром.

“Поезжайте в Северную Корею — там знают мое имя, знают меня в лицо, знают Orascom”, — заявил в одном интервью Савирис. Его компания мобильной связи появилась в КНДР еще в 2003 г., но уже в 2004 г. была запрещена после теракта, во время которого погибло 160 человек. По версии спецслужб, предназначавшаяся Ким Чен Иру бомба была подорвана с помощью мобильного телефона. Только Савирис сумел убедить северокорейских лидеров в необходимости сотовой связи для всех, и в 2008 г. “дочка” Orascom получила 25-летнюю лицензию на обслуживание сети 3G в КНДР.

Семья Сафра

В качестве еще одного инвестора для Citadele была названа семья бразильских миллиардеров Сафра. Это очень известная семья финансистов родом из Ливана. Они перебрались в Бразилию после II Мировой войны и стали владельцами крупных банков. Самыми знаменитыми из них были три брата — Эдмонд, Иосиф и Моис. Лидером семейного клана считался Эдмонд Сафра. Как пишут в деловой прессе, он был личным банкиром многих влиятельных людей в Европе и на Ближнем Востоке, в 90-е годы имел бизнес-интересы в России. Ранее, его имя в западной прессе связывали со скандалами вокруг отмывания денег наркомафии и «связями с русской мафией».

Через американский банк Эдмонда Сафра Republic National Bank of New York в 1998 году было переведено 4,8 млрд долларов транша МВФ для России откуда по поручению М.Касьянова деньги были переведы по различным «туманным адресам». Летом 1999 года Сафра встречался с Борисом Березовским. О чем беседовали Березовский и Сафра, остается тайной за семью печатями. Известно только, что после разговора Сафра в срочном порядке переехал в свою резиденцию в Монако, где имелись усиленная охрана и даже бункер на случай ядерной войны.

Тогда же Сафра решил срочно продать свою «империю» банку HSBC, но за 13 дней до завершения этой сделки он был убит в Монте-Карло. Его дом подожгли, Эдмонд спрятался в бронированной ванной и полтора часа ожидал помощи. Там он задохнулся от дыма.

Второй брат Моис умер в июне 2014 года.

Третий брат Иосиф успешно ведет свой бизнес, считается вторым самым богатым человеком в Бразилии. Ему 75 лет. Известно, что в 2011 году он купил за 1,1 миллиарда долларов шведский банк Sarasin и офисные помещения на Madison Avenue на сумму 285 миллионов долларов.

Кому продают Citadele?

Политики правящей партии «Единство» и их специалисты по связям с общественностью в медиа развернули обширную «пояснительную» компанию, представляя имена международных инвесторов, связанных со сделкой Citadele, как историю успеха и гарант вхождения в латвийский банковский сектор иностранных инвестиций. А также, очень тщательно спрятанную сумму сделки, как наилучшую возможную цену. Но, если мельком, взглянуть на биографии только двух инвесторов, то становится очевидно, что банк продают не «чистым» американским финансистам, а международным богачам с одиозными связями, «темным прошлым» и очень большими возможностями. При этом, они тратят на квартиры больше, чем готовы вложить в латвийский банк. В чем тут честь и благо для Латвии, видимо, понятно только «Единству», которое не хочет рассказать обществу подробности этой скандальной сделки.

И заметим, что если Савирис легко жертвует жизнями египтян ради своего блага, то почему он будет «жалеть» чужую Латвию и способствовать ее процветанию. Представляется, что, используя свои связи, он и другие инвесторы, надавили на латвийское правительство, чтобы за смешные деньги купить госбанк и использовать его исключительно в своих интересах. И хотелось бы посмотреть на инспекторов из FKTK, проводящих ревизию в банке, если даже ведущего банкира из семьи инвесторов жестоко убили в собственном доме.

Prian.ru: Российских покупателей недвижимости НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ в праве получения ВНЖ в Латвии

Вопреки появившимся во многих СМИ сообщениям о грядущем запрете на выдачу ВНЖ россиянам, инвестирующим в экономику Латвии и, в частности, покупающим недвижимость, никаких ограничений в данный момент нет. И, вполне вероятно, не будет.

Как стало известно Prian.ru, в Сейме Латвии действительно рассматривается вопрос о возможных ограничениях для покупателей недвижимости. Такие запросы инициируют обычно представители национал-консервативных партий страны; предложения выносятся на рассмотрение регулярно, но не утверждаются. Последний раз аналогичный запрос поступил в середине сентября 2014 года.

Следует отметить, что полномочия нынешнего Сейма истекают в октябре. Именно с грядущими выборами латвийские эксперты связывают частое появление призывов внести поправки в закон "Об иммиграции" и ограничить права российских инвесторов. Например, подобная активность наблюдалась и в первой половине года перед муниципальными выборами.

Нынешний состав Сейма в любом случае не успевает принять поправки в закону. Но даже если бы он сделал это, окончательное решение осталось бы за главой государства. Кстати, осенью 2013 года одобренную Сеймом инициативу отклонил именно президент страны.

Государственная программа, которая позволяет иностранцам получить ВНЖ в Латвии после покупки недвижимости, действует с 1 июля 2010 года. Изначально минимальная стоимость недвижимости составляла €142 300 в Риге, Рижском планировочном регионе и крупнейших городах страны и €71 150 – в других местах. Однако с 1 сентября 2014 года, во многом из-за давления тех же политических сил, ценовой порог был увеличен до €250 000. Подробнее о новых правилах получения ВНЖ в Латвии читайте в статье «Цена «золотой визы» резко выросла».

С 2010-го до сентября 2014-го в рамках закона «Об иммиграции» в экономику Латвии было инвестировано €1,123 млрд. Из них €931,8 млн пошли на приобретение недвижимости. За это время иностранцы приобрели 4 887 жилых и коммерческих объектов. Причем количество сделок с прицелом на ВНЖ ежегодно увеличивалось: 2010 г. – 79 объектов, 2011 г. – 669, 2012 г. – 1 014, 2013 г. – 1 556, за первые 8 месяцев 2014-го – 1 569 сделок.

С начала действия программы ВНЖ в Латвии получили 13 843 инвестора и членов их семей из 44 стран мира. Безусловными лидерами были граждане России – нашим соотечественникам выдали 9 659 видов на жительство в Латвии, в том числе, 2798 в 2014 году. Также ВНЖ в Латвии получили граждане Китая (1 059), Украины (1 027), Узбекистана (567), Казахстана (515), Беларуси (310), Азербайджана (190), Израиля (61), США (45), Киргизии (43), Грузии (38), Армении (33), Сирии (32), Ливана (26), Индии (22).

Иран предоставит военную помощь армии Ливана. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Ирана во вторник. Силовым структурам Ливана уже оказывается помощь со стороны Саудовской Аравии и США.

Ливанская армия противостоит попыткам вооруженных групп суннитских радикалов проникнуть в приграничные населенные пункты с сирийской территории. Наиболее ожесточенные столкновения с начала длящегося уже три года конфликта в Сирии прошли в городе Арсаль, расположенном на севере страны.

Стремительно набирающие вес и влияние радикальные вооруженные движения в Сирии, такие как «Исламское государство» (ИГИЛ), являются угрозой безопасности как для шиитского Ирана, так и для враждебно относящихся к нему Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.

«Исламская республика Иран приняла решение оказать военную помощь армии Ливана», - заявил репортерам в Бейруте Али Шамхани, глава Верховного Совета национальной безопасности Ирана.

Он не уточнил, какого рода помощь будет оказана. Источник в дипломатических кругах сообщает, что в скором времени министр обороны Ирана запросит у своего ливанского коллеги перечень видов вооружений, необходимых вооруженным силам этой страны.

Шамхани также встречается с премьер-министром Ливана Тамманом Салямом, спикером Набихом Берри и другими высокопоставленными государственными деятелями страны.

Суннитские вооруженные группировки в Сирии и дружественные им группы в Ливане обвиняют армию этой страны в сотрудничестве с Хизбаллой, шиитским движением, которое поддерживает Иран и направило своих бойцов в помощь силам, верным сирийскому президенту Башару аль-Асаду.

Министерство финансов Ливана в скором времени предпримет меры для реализации принятого парламентом закона по сокращению налогов на экспорт промышленных товаров на 50%. Об этом в понедельник заявил министр промышленности страны Хусейн Хаджж Хасан в интервью газете The Daily Star: «Недавно принятый парламентом закон направлен на поддержку производителей. О позволит им увеличить объем экспорта, и мы надеемся, что Министерство финансов реализует его не откладывая».

Министр перечислил проблемы, стоящие на пути роста промышленности. Это дорогостоящая электроэнергия (затраты на электричество могут достигать 30-35% конечной стоимости продукта) и транспортные расходы, а также политическая нестабильность. Помимо этого, ливанское правительство, по мнению Хаджжа Хасана, не делает недостаточно для защиты отечественного производителя, а ожидаемое вступление страны в ВТО приведет к угнетению промышленного сектора страны.

Говоря о мерах, необходимых для компенсации разрушительного влияния этих негативных факторов на ливанскую промышленность, министр заявил, что одной из них может стать выход на российский рынок. Министр, правда, отметил, что главной сложностью в этом процессе является нежелание определенного числа производителей перестраиваться и ориентироваться на новые рынки в ущерб старым, с которыми их связывали тесные связи, и на которые они преимущественно ориентировались. Предпринимателей пугает и необъятный размер российского рынка, намного превосходящий возможности ливанских промышленных предприятий.

Данные Министерства промышленности показывают, что за первые четыре месяца текущего года объем промышленного производства в Ливане составил US$ 1 млрд., сократившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт промышленных товаров в апреле этого года достиг 277,1 млн., увеличившись на 7,1%, с US$ 258,7 млн. в марте. Однако по сравнению с апрелем прошлого года он снизился на 6,8%.

Владимир Розов

Ливан, страдающий от наплыва сирийских беженцев, получит поддержку от международного сообщества. Соответствующая позиция обсуждалась Международной группой в ходе 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится на сайте МИД РФ.

Участники дискуссии выразили надежду, что политическим силам Ливана удастся в кратчайшие сроки согласовать кандидатуру нового президентастраны. Также стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжения разностороннего содействия Ливану для решения острых социально-экономических проблем страны, отягощаемых притоком в Ливан сирийских беженцев, число которых уже превысило один миллион.

Группа акцентировала значение международной помощи ливанской армии и силовым структурам, оказываемой «с целью укрепления их потенциала в борьбе с действиями экстремистов», прежде всего — из «Исламского государства». Россия при этом придерживалась принципиальной линии решения «актуальных вопросов внутриливанской повестки дня самими ливанцами, на основе диалога всех ведущих политических и конфессиональных сил страны». Подчеркивалось намерение РФ содействовать достижению национального согласия и упрочению стабильности в Ливане.

В министерском заседании Международной группы поддержки Ливана приняли участие ливанская правительственная делегация во главе с премьер-министром Тамамом Салямом, представители стран-членов Совбеза ООН, ряда европейских и арабских стран, Лиги арабских государств, ЕС, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирного банка. В заседании также принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Количество заявок на ВНЖ в Латвии выросло на 53% за год

До 1 сентября 2014 года было подано 1781 заявление на ВНЖ для 4148 иностранцев, что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные предоставило Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ). По данным ведомства, больше всего заявок было получено в августе (349), что показывает стремление нерезидентов получить латвийский ВНЖ до повышения минимального порога покупной суммы недвижимости, сообщает портал Varianti.lv.

В 2014 году за срочным ВНЖ в Латвии обращались граждане Российской Федерации (2798), КНР (478), Украины (353), Узбекистана (144) и Республики Беларусь (81). Меньшее число заявок было получено от граждан таких государств, как Азербайджан (72), Казахстан (58), Ливан (17) и Израиль (14).

Представитель компании Arco Real Estate Олеся Богодистая отмечает, что при обращении за ВНЖ преобладают инвестиции нерезидентов в латвийскую недвижимость, до 1 сентября сумма вложений в этот сектор составила €272 млн.

Напоминаем, что с 1 сентября изменения Иммиграционного закона предусматривают повышение минимальной покупной суммы недвижимости до €250 000.

Источник рассказал газете аль-Ахбар о том, что «принято решение обсудить вопрос о безвозмездной российской помощи ливанской армии на первой сессии Палаты представителей в следующем месяце. Голосование по этому вопросу пройдет после добавления четырех слов в первый пункт Соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном между двумя странами в феврале 2010 года».

Кроме того, как стало известно аль-Ахбар, советник бывшего премьер-министра Саада Харири по России - Джордж Шаабан, будет сопровождать военную делегацию, которая намерена встретиться с начальником штаба и президентом российского федерального Агентства по военно-техническому сотрудничеству, а также посетить компанию Рособоронэкспорт, занимающуюся экспортом вооружений, и нескольких производителей систем вооружений в России.

Дипломатические источники со ссылкой на ливанского военного атташе в Москве бригадного генерала Хусейна Халифу, сообщают, что последний в беседе со своими российским коллегам заявил им, что «среди ливанских военных есть те, кто не хочет , чтобы ливанская армия была вооружена российским оружием».

Россия намерена развивать отношения с Ливаном во всех областях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Председателем Совета Министров Ливанской Республики Тамамом Саламом.

"Сегодняшняя встреча дала возможность выразить нашу солидарность с Ливаном, поддержать усилия ее правительства и посмотреть, в каких областях мы можем пойти дальше", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия планирует развивать сотрудничество с Ливаном в различных областях - культуре, экономике, торговле и инвестициях.

CША не смогут победить «Исламское государство» авиаударами

Петр Львов

Авиация США их «партнеров» из «коалиции» по борьбе с ИГИЛ 24 сентября нанесли новые авиаудары по позициям группировки в Сирии в течение ночного времени. Всего сделано 14 ударов с использованием истребителей, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет «Томагавк». В результате операции уничтожены или разрушены несколько объектов ИГИЛ в непосредственной близости от городов Ракка на севере центральной части Сирии, Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль на востоке страны и Аль-Хасеке на северо-востоке САР. Среди целей авиаударов были скопления бойцов группировки, учебно-тренировочные лагеря, штаб-квартиры командования отрядов «ИГ», складские помещения. Также Пентагон сообщает о нанесении штурмовиками 4 авиаударов по позициям группировки в Ираке. Говорится и о бомбардировках к западу от Алеппо — второго по величине сирийского города. По заявлению США, американская авиация нанесла авиаудары по базе ветеранов «Аль-Каиды», которые якобы намеревались устроить теракты на территории США. Пентагон заявил в этой связи о создании этой группой и тестированиях самодельных взрывных устройств.

В результате авианалетов уничтожено несколько десятков боевиков и около 10 зданий. То есть эффективность бомбардировок не выше вчерашних. А если подсчитать стоимость израсходованных крылатых ракет и бомб с лазерным наведением, другие расходы на операцию, то получится, что на уничтожение одного боевика «ИГ» уходит не менее 1 млн.долл, если не больше. Таким образом, чтобы уничтожить хотя бы тысячу террористов, необходимо затратить не менее 1 млрд.долл. А армия «Исламского государства» насчитывает до 100 тыс.моджахедов. Возникает вопрос – стоит ли игра свеч?

Совершенно очевидно и то, что Вашингтон и его арабские сателлиты вряд ли смогут проводить бомбардировки ежедневно дольше, чем на протяжении двух недель. Боеприпасов просто не хватит. Как в декабре 1998 года, когда Б.Клинтон смог наносить ракетно-бомбовые удары по Ираку на протяжении 5 дней, а затем объявил об «успешном» завершении операции. А на самом деле 177 крылатыми ракетами было убито чуть более 300 человек, из которых более 100 – мирные жители, и разрушено несколько предприятий ВПК.

И тут возникает вопрос – а каким образом стратеги Пентагона планируют освободить города Мосул в Ираке и Рака в Сирии, если не будет сухопутной операции? И как освободить 40% территории Ирака и 30% территории Сирии, которые сейчас контролируются отрядами «ИГ»? Значит, вся нынешняя антитеррористическая операция – это не более, чем очередная показуха Вашингтона, направленная на внутреннее потребление в самих США и ЕС, где акции Обамы резко упали в цене после провала агрессивной линии против России на Украине. Но ведь Ближний Восток опять ввергнут в международный конфликт. И опять замазаны такие страны как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, да еще и Иордания, где своих внутренних проблем хватает.

И что характерно — Египет, который также участвовал в совещании Дж.Керри в Джидде 11 сентября, не стал бомбить сирийскую территорию. В Каире хорошо понимают, что это вывело бы миллионы простых египтян на улицы всех крупных городов в АРЕ. Чего не случится в монархиях Аравии, где нет даже слабого запаха демократии, а лишь существуют репрессивные режимы, радикальная идеология которых мало чем отличается от экстремистской идеологии «ИГ», «Джабгат ан-Нусра» или «Аль-Каиды».

И Турция не стала участвовать в американской авантюре, хотя является членом НАТО и тоже приняла участие в заседании в Джидде. В Анкаре понимают, что поток беженцев-курдов из Сирии и Ирака, бегущих под авиаударами через границу, резко увеличит число уже обосновавшихся на турецкой территории беженцев из этих двух стран. Тем более, что курдский вопрос в Турции весьма чувствителен, учитывая, что курды составляют до трети населения этой страны, и многие из них придерживаются сепаратистских позиций, включая радикальное крыло в лице Рабочей партии Курдистана, которая сейчас направила своих бойцов на помощь отрядам иракской пешмерге и сирийским вооруженным формированиям курдов.

Да и близкие союзники США по НАТО в Европе, прежде всего Англия и Франция, не спешат участвовать в бомбардировках сирийской территории, в отличие от авиаударов в Ираке, опасаясь террористических последствий для себя на своей же территории. Ведь многие игиловцы имеют британское и французское происхождение, и в любой момент могут вернуться домой и отомстить Лондону и Парижу громкими терактами. Да и свыше 10% населения этих стран – выходцы из арабских и исламских стран, зачастую исповедующие радикальные настроения. Кроме того, любое участие в военных операциях – это дорого, да еще с Украиной европейцы никак не могут закончить. А у Франции есть слабое звено непосредственно в регионе – Ливан, где исламисты в любой момент могут атаковать французов и их местных ставленников. Кстати, мудро ведет себя Израиль, который молча наблюдает за происходящим. В отличие от Вашингтона, Лондона и Парижа Тель-Авив находится непосредственно на Ближнем Востоке, и ему хватает своих проблем с палестинцами.

В любом случае, американцы разожгли новый конфликт в регионе, поставив под угрозу стабильность своих партнеров по ССАГПЗ путем их привлечения к военно-воздушной операции на сирийской территории. В Саудовской Аравии режим итак «на ладан дышит», а тут еще внешнеполитическая авантюра. Причем в тот момент, когда на южных рубежах королевства произошел переворот: в Йемене к власти пришли шииты-хусисты, ориентированные на Иран. А ведь на границе с ЙР проживают миллионы йеменцев, племена которых базируются на саудовской территории, но поддерживают хусистов.

И Бахрейн совсем зря вмешался, учитывая, что две трети его населения – шииты, поддерживаемые Ираном, готовые в любой момент свергнуть правящую суннитскую королевскую семью Аль Халифа. Три года назад пришлось даже вводить саудовские войска на остров для спасения суннитского правления.

И Катар опять полез в авантюру, хотя только полтора года назад те же саудовцы сменили там эмира и его премьер-министра за чрезмерно активные шаги по поддержке террористических организаций типа «Джабгат ан-Нусра», опозоривших ислам своей звериной жестокостью в Сирии.

От действий США и арабских стран сильно пострадает Ирак. «ИГ» уже вынашивает планы наступления на Багдад, взятие которого будет означать победу ИГИЛ над Вашингтоном. А от этого проиграет и Россия, учитывая наши огромные экономические интересы в этой стране, особенно в нефтяном секторе. Ведь война с исламистами при таком подходе Обамы затянется на долгие года, минимум на 3-5 лет. Ирак длительное время не сможет восстанавливать добычу и экспорт нефти, находясь в состоянии перманентной нестабильности и войны. Северные иракские месторождения вообще будут работать на террористов, которые захватили их и вывозят нефть контрабандой в сопредельные страны на сумму 3 млн.долл. в день..

Есть еще один нюанс: создание прецедента. Раз без резолюции СБ ООН и согласия правительства САР американцы и их сателлиты в регионе могут бомбить позиции террористов на сирийской территории, то ВВС Сирии по праву прецедента теперь смогут бомбить лагеря подготовки антиасадовской оппозиции в Саудовской Аравии, Иордании и других странах, поскольку вся эта оппозиция состоит из террористических группировок. А другие страны вполне на законных основаниях смогут нанести авиаудары по незаконным вооруженным формированиям типа частных «батальонов» Коломойского, состоящих из наемников и экстремистов, в случае срыва перемирия между Киевом и Новороссией. Ведь Вашингтон 23 сентября окончательно похоронил все нормы международного права в части, касающейся уважения суверенитета иностранных государств, зафиксированных в Уставе ООН.

В общем, США выпустили джина из бутылки и загнать его обратно уже не смогут, если только не обратятся за помощью России и Ирана. Без Москвы не может быть создано никакой международной антитеррористической коалиции, как без Тегерана и его сухопутных войск нельзя разгромить отряды «ИГ».

Не зря даже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал не исключать возможность наземной операции против боевиков ИГИЛ. «Если вы не готовы биться с этими людьми на земле, вы можете сдержать их, но не сумеете их победить», — сказал политик 23 сентября в интервью Би-би-си. По мнению Блэра, авиаударов по позициям боевиков, которые сейчас наносят ВВС США, явно недостаточно. Экс-премьер подчеркнул, что у Запада «нет аппетита» для наземной операции, а власти Ирака неспособны справиться с ситуацией. По словам Блэра, с помощью авиаударов можно подорвать мощь боевиков, но в какой-то момент необходимой тактической мерой должны стать «чьи-то сапоги на земле». «Я не говорю, что именно мы на Западе должны это сделать. Было бы лучше, если бы это было сделано людьми, которые ближе к месту событий и непосредственно заинтересованы в победе над ними (прим. — боевиками)». Намек на Иран и другие региональные страны более чем очевиден.

Если в Вашингтоне из боязни потерять лицо не хотят слушать Москву, то, может, есть смысл прислушаться к Блэру, который возглавлял Великобританию во время вторжения в Ирак в 2003 году и в Афганистан? Уж он-то не посоветует плохое американцам.

Глава Центробанка Ливана Риад Саламе заявил, что пакет мер экономической помощи стоимостью US$800 млн., выделенный для стимулирования экономики в 2014 году, полностью израсходован. Он также добавил, что Центробанк готов увеличить сумму, предназначенную для стимулирования экономики, на US$400 млн.

В интервью газете «аль-Хаят» Саламе также заявил, что финансовая ситуация в стране стабильна, и валютные резервы Центробанка превышают US$38 млрд.

«Большая часть US$800-го пакета мер по стимулированию экономики уже использована, в основном – на жилищные кредиты и снижение ставки по кредитам. Эти меры были приняты в дополнение к предыдущей программе стимулирования экономики объемом US$1,5 млрд., принятой в прошлом году», - пояснил он. «В зависимости от ситуации на рынке, в этом году будет дополнительно выделено от US$300 до US$400 млн.», - добавил глава ливанского Центробанка, который также подчеркнул, что экономика страны, пострадавшая от продолжающейся уже три года войны в Сирии, вырастет в этом году на 1,5-2%.

«Финансовая ситуация в Ливане сложная, но ни о каком кризисе говорить не приходится. Валютные запасы Центробанка находятся сейчас на максимальном за свою историю уровне – более US$38 млрд. Также большой запас ликвидности сосредоточен на рынке, в растущих вкладах, увеличившихся в этом году на 6%, что также является рекордом. Еще одной мерой является требование к банкам хранить 30% их активов в виде наличности», - заметил Риад Саламе.

Он особенно акцентировал внимание на том, что Ливан способен выполнить свои обязательства, даже несмотря на паралич политической системы страны, следствием которого является невозможность принять необходимые для помощи экономике законы.

Саламе также предупредил, что рост заработной платы, если он будет происходить без принятия программы реформ, приведет к инфляции и усилит дисбаланс бюджета. Это крайне нежелательно, особенно на фоне роста дефицита бюджета с 133% до 140% от ВВП.

Владимир Розов

В Ливане не смогли выбрать президента в 12 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на NNA.

Как сообщил спикер ливанского парламента Набих Берри, выборы перенесены на 9 октября.

Главу государства не смогли выбрать из-за отсутствия кворума — к назначенному времени в здание парламента явились всего 58 из 128 депутатов.

Чтобы выборы состоялись в первом туре, необходимо, чтобы в ходе тайного голосования за одного из кандидатов проголосовало не менее трети депутатов парламента.

На сегодняшний день парламент Ливана разделен практически поровну на прозападный и просирийский блоки. После завершения президентского срока бывшего главы государства Мишеля Сулеймана, страна находится в политическом кризисе.

По конституции Ливана, президентом может быть только христианин-маронит, которого избирает парламент. Марониты относятся к католической церкви, большинство их общин проживают в Ливане. Последователей этой религии в стране около 25% от всего населения.

США поставят Ливану дополнительную партию из 18 многоцелевых вертолетов Bell UH-1H Huey II. Как сообщает Jane's, стоимость сделки, объявленной Управлением военного сотрудничества (DSCA) Пентагона, оценивается в 180 миллионов долларов.

В объем контракта также войдет поставка запчастей, техническое обслуживание вертолетов и подготовка ливанских военнослужащих.

Новые вертолеты дополнят парк из шести Huey II, полученных Ливаном в 2012 году, и заменят 18 UH-1H Huey, стоящих на вооружении с 1999 года. По данным Flightglobal MiliCAS, на вооружении ливанских ВВС числятся 27 вертолетов Bell UH-1H.

Использовать новые машины планируется для патрулирования государственной границы, поисково-спасательных операций, а также борьбы с наркоторговцами и террористами.

Huey II развивает скорость до 240 километров в час и способен преодолевать до 470 километров. Максимальная взлетная масса вертолета — пять тонн. Машина рассчитана на экипаж 2-4 человек и вмещает до 16 десантников или шесть носилок с ранеными.

ВВС Ливана, по данным Jane's, преимущественно используют вертолет в качестве ударного. Для этого Huey оборудованы держателями для бомб калибра 250 и 400 килограммов. Кроме того, UH-1H может оснащаться пулеметами различных калибров и пусковыми установками для ракет.

Российские, французские и турецкие компании объявили о своем желании инвестировать в иракскую провинцию Васит (административный центр – г. Кут) после того, как провинциальная администрация выразила намерение обратиться к международным компаниям для реализации стратегических проектов, разочаровавшись в эффективности иракских компаний, не обладающих необходимым опытом.

Управляющий директор российской компании «Энергоремонт», специализирующийся в сфере электроэнергетики, Иван Яковенко в интервью газете «аль-Сабах аль-Джадид» рассказал, что его компания хотела бы реализовать электроэнергетические проекты в провинции Васит, отметив, что «представители компании, находящиеся в настоящее время в провинции, видит огромные инвестиционные возможности как здесь, так и в целом в Ираке».