Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Посткризисные перспективы стройсектора: Азия (ч.1)

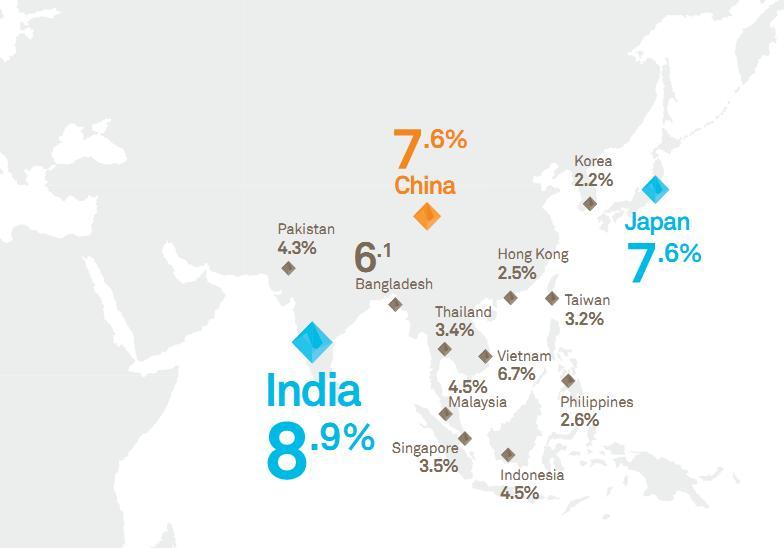

Даже в период глобального экономического спада азиатский регион сохранил и укрепил роль самого быстрорастущего в мире строительного рынка. Увеличение внутреннего спроса и урбанизация населения остаются главными драйверами для его дальнейшего роста.

На рынок Азии уже сегодня приходится около трети глобальных объемов строительства, через 6 лет доля региона, согласно прогнозам, достигнет 45% (в настоящее время – 40%). Это означает, что расходы на строительные работы в Азии к 2020 г. составят $ 5 трлн., к 2025 г. – $ 6,7 трлн.

Как ожидается, в течение следующих 5 лет азиатские страны с развивающейся экономикой ежегодно будут инвестировать в инфраструктуру $ 16,5 млрд., до 6% общего объема ВВП этих стран. Преимуществами данного региона на глобальном строительном рынке являются более низкие капитальные затраты и доминирование госрасходов в финансировании крупных инфраструктурных проектов.

Расходы на строительство по странам в 2012 г. ($ млрд.)

После некоторого замедления строительной активности в 2012-2013 гг., вызванной стагнацией мировой экономики, азиатские государства будут наращивать объемы финансирования новых крупных проектов, ведь потребности в развитии инфраструктуры в Азии по-прежнему не удовлетворены. В ряде стран (Китай, Сингапур, Гонконг и Малайзия) правительства направляют значительные средства на строительство государственного жилья, чтобы снять социальную напряженность из-за высоких цен на недвижимость. Не стоит забывать и о таком факторе как выборы в ряде азиатских стран, в преддверии которых обычно вырастает объем госрасходов на строительство.

Во многих странах региона (Индонезии, Малайзии и Филиппинах), темпы прироста стройработ могут дополнительно ускориться благодаря возможности привлечения частных инвесторов. В Индии – наоборот, бюрократические преграды тормозят привлечение частных инвестиций в стройсектор, что сдерживает темпы развития потенциально очень емкого рынка.

Согласно предварительным оценкам, в 2013 г. рост строительного рынка Китая составит 8%, Индии – 5,75%, Японии – 1,5%. Прирост стройсектора в странах ASEAN ожидается на уровне 6%.

Китай

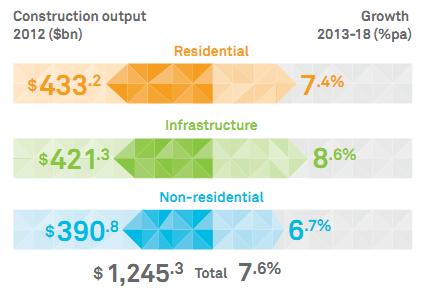

Строительная отрасль Китая традиционно была движущей силой быстрого экономического роста. В 2012 г. китайский стройсектор обеспечил до 19% ВВП страны. Расходы на строительство, по прогнозам, будут расти на 8% в год в ближайшие пять лет, выше среднего уровня по региону.

На инфраструктуру приходится 34% всех расходов в строительстве, жилой и нежилой сектора – 35 и 31% соответственно.

В целом, объем рынка страны ($1,25 трлн. в 2012 г.) составляет около 41 % от расходов на строительство в Азиатско-Тихоокеанского регионе.

В минувшем году в КНР отмечено сокращение капитальных расходов из-за ухудшения внешней конъюнктуры, охлаждения спроса на рынке недвижимости. Однако в текущем году с запуском второго плана стимулирования госрасходы вновь увеличиваются, поддерживая высокий спрос на жилье, промышленную и транспортную инфраструктуру.

Согласно среднесрочному прогнозу, расходы на строительство в секторе жилья и нежилых помещений останутся относительно стабильными, в то время как расходы на инфраструктуру будут расти быстрее (до 9% в год). В рамках очередной пятилетки на 2011-2015 гг. на эти цели выделено $526 млрд. Только в 2013 г. на расширение сети железных дорог, включая высокоскоростные ж/д линии между городами, будет ассигновано $ 85 млрд., больше, чем в любой другой стране мира. Кроме того, в стране активно продолжается строительство автомобильных дорог, аэропортов, морских портов и энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе рост урбанизации вновь поднимет темпы увеличения жилищного строительства.

Прогноз роста по секторам стройрынка КНР на период до 2018 г.:

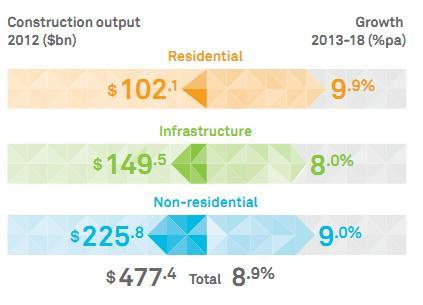

Индия

На долю нежилого сектора приходится приходилось почти половина от общего объема расходов строительства в 2012 г. На инфраструктуру – около трети, и только менее четверти расходов составляет жилой сектор. В 2012 г. строительный рынок страны освоил $ 477 млрд., около 22% ВВП Индии.

При численности населения, сопоставимой с Китаем, индийский строительный сектор составляет лишь около одной трети стройрынка КНР. Это, с одной стороны, показывает огромный потенциал роста для Индии, с другой, демонстрирует типичные для страны проблемы – дефицит средств, неумение правительства стимулировать рост инвестиций и давление бюрократии.

Потенциал роста сектора оценивается в 9% ежегодно до 2018 г. Однако на фоне правительственного замораживания расходов реализация этого потенциала будет зависеть от возможности увеличения частного финансирования. В Дели надеются, что частные инвестиции в развитие инфраструктуры вырастут с 30% до 50% в течение ближайших пяти лет. Перспективными являются крупные проекты такие как промышленный коридор Дели – Мумбаи и Ченнаи – Бангалор. Страна требует ускорения развития инфраструктуры – расширения энергоснабжения, транспортного сообщения, ввода новых объектов торговой недвижимости.

Япония

В 2012 г. объем строительного рынка страны в минувшем году составил $490 млрд. Краткосрочный всплеск строительной деятельности в стране обусловлен работами по реконструкции инфраструктуры и жилого фонда, пострадавших от цунами и землетрясения. Природные катаклизмы обеспечат сектору стабильный рост расходов до 2018 г.

В целом же, учитывая демографическую стагнацию и консервативную денежно-кредитную политику, в долгосрочной перспективе японский стройсектор будет расти темпами в среднем не более 2-3% в год.

Важным для перспектив стройрынка фактором является энергетический курс страны. Если Япония откажется от использования ядерной энергии и закроет АЭС, это потребует инвестиций в создание компенсирующих мощностей.

Южная Корея

Страна, относящаяся к первому поколению «азиатских тигров», в последние годы снизила темпы роста, в т.ч., и в стройсекторе. С прогнозируемым в 2012-25 гг. среднегодовым приростом рынка в 3,5% страна находится в числе самых медленных в Азии. Причины те же, что и в Японии – падение рождаемости, замедление темпов экономического роста и сокращение государственных расходов на инфраструктуру.

В числе ключевых проектов инфраструктуры – начатое в конце сентября строительство нового международного терминала в международном аэропорту Инчхон (стоимость – $ 2,5 млрд.). На следующем этапе расширения главного международного аэропорта страны предполагает строительство второго транспортного центра и вспомогательной инфраструктуры ($ 2 млрд.).

Гонконг

Расходы на строительство в Гонконге составили $14,1 млрд. в 2012 г. и, по прогнозам, будут расти на 2,5% в год в ближайшие пять лет. Доли жилого и нежилого секторов примерно равны, в то время как расходы на инфраструктуру несколько меньше.

Правительство Гонконга сегодня ставит задачу увеличить высвобождение земель для строительства жилья, что позволит снять проблему высоких цен.

В долгосрочной перспективе, тем не менее, расходы на инфраструктуру будут расти опережающими темпами (около 3% годовых в течение следующих пяти лет). Инвестиции будут направлены на улучшение транспортного сообщения между Гонконгом и материковым Китаем.

Прогноз среднегодового роста по странам Азии до 2018 г.:

Георгий Карпенко

Использованы данные исследований IHS Global Insight и Aecom Asia Construction

Перуанская гастрономия продолжает покорять сердца гурманов со всего мира. Очередным доказательством этого стало признание страны лучшим кулинарным направлением мира в рамках премии World Travel Award. Эта награда присваивается Перу уже второй раз подряд и считается самой престижной в туристической индустрии, своего рода "Оскаром".

Ранее Перу уже получал при подобных премии. Первой из них стало звание лучшего кулинарного направления Южной Америки, присвоенное в 2011 г. В прошлом году страна впервые стала лучшим кулинарным направлением мира, и в 2013 г. вновь удостоилась этой награды, опередив таких соперников, как Китай, Франция, Мексика, Испания, Италия, Япония, Малайзия, Австралия и США.

Стоит также отметить, что древний город Мачу-Пикчу, расположенный на территории современного Перу, носит звание лучшего "зеленого" туристического направления.

Директор Организации промышленности, рудников и торговли провинции Северный Хорасан Эбрахим Хосейни сообщил, что основную часть поставляемой на экспорт продукции Хорасанского нефтехимического комбината составляют карбамид, меламин и аммиак, которые поставляются в 11 стран.

Названная продукция экспортируется в такие страны, как Индия, Малайзия, Мозамбик, Шри-Ланка, Украина, Афганистан, Турция, Ирак, Туркменистан, Арабские Эмираты и Индонезия.

Эбрахим Хосейни подчеркнул, что программами комбината планируется существенное увеличение экспорта производимой продукции. За 8 месяцев этого года (21.03-23.11.13 г.) комбинатом экспортировано 136 тыс. т нефтехимической продукции общей стоимостью более 65 млн. долларов.

Хорасанский нефтехимический комбинат (открытая акционерная компания) является производителем аммиака, карбамида (мочевины), кристаллического меламина и жидкого азота. Продукция комбината используется для удовлетворения потребностей сельского хозяйства и промышленности и для обеспечения экспортных поставок.

Сингапур, который обладает самыми современными вооруженными силами в Юго-Восточной Азии, заявил в понедельник о заключении контракта с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems на закупку двух новых подводных лодок.

В заявлении Минобороны страны говорится, что подписан контракт на приобретение двух подводных лодок Type 218SG, которые будут получены в 2020 году.

В сообщении также говорится, что контракт включает пакет логистики и подготовку экипажей в Германии, но не указывается общая сумма сделки.

Две новые подводные лодки, наряду с ПЛ класса «Арчер», приобретенных у Швеции в 2005 году, заменят подводные лодки класса «Челленджер» (на фото), которые были построены в 1960-х годах и закуплены городом-государством в 1990 году.

«Новые подлодки будут иметь значительно улучшенные возможности и будут оснащены воздухонезависимыми двигательными установками», говорится в заявлении Минобороны страны.

По словам немецкой фирмы, силовая установка значительно улучшит подводный спектр субмарины, снижая риск быть обнаруженным.

В сентябре Сингапур также объявил о приобретении передовой европейской системы противовоздушной обороны для обновления батарей с устаревшими комплексами «Хок» американского производства.

Военный бюджет страны в 2013 году составил 12,34 млрд сингапурских долларов (9,84 млрд долларов США), по сравнению с 11,83 млрд сингапурских долларов в 2012 году.

Сингапур, окруженный значительно более крупными соседями, проводит эффективную оборонную стратегию с момента его отделения от Малайзии в 1965 году.

Секретарь Объединения производителей оборудования для нефтяной промышленности Ирана Саид Ахангеран в ходе пресс-конференции заявил, что с 13 по 16 января будущего года на острове Киш планируется провести 10-ую международную энергетическую выставку и количество желающих принять в ней участие выросло примерно на 60% по сравнению с предыдущей выставкой.

Саид Ахангеран подчеркнул, что названная выставка может сыграть важную роль в деле демонстрации возможностей и потенциала иранских производителей оборудования для нефтяной промышленности.

Исполнительный директор 10-ой международной энергетической выставки Махмуд Садики, в свою очередь, сообщил, что в данном предприятии примут участие около 200 компаний, в том числе более 50 зарубежных компаний.

По его словам, о своем намерении принять участие в энергетической выставке на острове Киш заявили более 20-ти стран. Так, на выставке будут представлены Китай, Турция, Голландия, Италия, Индия, Южная Корея, Тайвань, Азербайджан, Малайзия, Япония, Франция, Австрия, Арабские Эмираты, Германия, Испания, Бельгия и Австралия.

Махмуд Садики отметил, что в рамках выставки планируется провести целый ряд специализированных конференций.

Чему учит таиландский Майдан

Дмитрий Косырев, политический обозреватель

Когда в одно и то же время в Киеве и Бангкоке происходят похожие, а где-то и абсолютно одинаковые события (например, штурм правительственных зданий), сравнения неизбежны. Тем более что похожесть этих событий – во множестве смыслов, и это весьма поучительно для определения того, в каком мире живем.

Желтые и красные

Самое интересное – посмотреть, кто революционеры. В обоих случаях движущие силы революций интереснее, чем их заявленные и часто весьма невнятные цели. Точно как на Украине, в Таиланде одна географическая половина страны противостоит другой, прежде всего по стилю жизни, если не по каким-то сформулированным убеждениям. В таиландском случае это север (поддерживает правительство) против юга и столицы.

Отработанные и сформулированные во множестве книг технологии "цветных революций" хороши тем, что применяют цвет для обозначения сторон: всем все сразу понятно. Желтые майки в Таиланде – это бунтовщики, красные – сторонники нынешней власти. Последние сейчас начинают оживляться и довольно эффективно разгонять шествия "желтых", особенно в провинции.

Главная особенность "желтых" в том, что они отлично знают, что у них нет и не будет общенационального большинства, поэтому незаконный переворот – их единственная надежда. Они однажды – с 2006 по 2011-й – были у власти, во главе с премьером Апхиситом Ветчачивой (участвует и в нынешних бунтах), но не через выборы, а исключительно благодаря поддержке военных и некоторых других ключевых столичных персонажей.

Выборы "желтые" выиграть не могут, и сами это признают. Проиграли их в 2011-м, проиграют и сегодня. Вот и сейчас, если относиться серьезно ко множеству заявлений "желтых", то там вы эту мысль увидите отчетливо: "Наша цель — с корнем вырвать режим Таксина Чинавата. Если мы победим, никто из членов моей партии не будет претендовать на какие-либо должности в будущем, потому что мы понимаем, что добиваемся победы неконституционными методами борьбы", говорит тот самый Апхисит.

Итак, свергнуть и разойтись. А кто такой Таксин, чья партия у власти и чья сестра Йинглак возглавляет сейчас правительство? Если коротко, то один из самых замечательных лидеров в странах Юго-Восточной Азии после "отца малайзийского чуда" Махатхира Мохамада. Очень популярен у избирателя, создал первую в истории страны систему социального обеспечения, очень богат (за что получил кличку "таиландского Берлускони")… в общем, настоящий премьер.

Настолько настоящий, что нажил себе немало врагов и среди военных, и даже среди некоторых членов королевской семьи (премьер сильнее короля – это как-то неприятно). Сейчас сидит в изгнании в Эмиратах, поскольку правительство никак не может снять с него обвинений в коррупции (а в чем же еще – такие обвинения идеальный инструмент для революций).Нынешние шествия в Бангкоке начались, когда правящая (таксиновская) партия попыталась провести через парламент закон о всеобщей амнистии, тогда Таксин вернулся бы домой.

Избиратель не имеет значения

Вроде бы мы далеко ушли от Украины. Но сравнения всплывают вновь, когда мы обращаемся к тактике революционеров – попытке парализовать работу правительства и вынудить его уйти в отставку.

Итак, внепарламентская революция с опорой на столичных жителей, средний класс. Да это уже не только Украина, это то, что происходило в России и еще в десятках стран. Ведь тут главная тенденция нашего времени: появление определенной части среднего класса, для которой невыносим сам стиль жизни большей части населения. И – хотя бы в случае с Таиландом – достаточно трезвое понимание этим сословием, что оно может чего-то добиться как угодно, только не через честно выраженную волю большинства.

В условиях Таиланда революционеры – кроме неизбежных в бунтах в этой стране студентов – по большей части "лавочники". Это люди, мимо которых проходит российский турист по бесконечным улицам Бангкока и курортных городов. Умеренно образованные и не любящие "деревню", не желающие ее "кормить".

Тактика их нехитрая, отработана на "цветных революциях" разных стран с 80-х годов: спровоцировать власть на насилие, которое не любят нигде, но в буддийском Таиланде в особенности. Найти союзников среди военных и – особенно – госслужащих, они ведь тоже из среднего класса. В Бангкоке, когда захватывали министерства, служащим предлагали: или работайте на нас, или уходите. В принципе такая тактика вполне может увенчаться успехом.

Как бороться с бунтом

Так вот, подобные революции сегодня – то же самое, что пролетарские революции начала ХХ века. Поменялся революционный класс, но последствия – хаос, смена элит, передел собственности – примерно те же.Как с этой тактикой бороться? Сестра Таксина Йинглак Чиннават сделала удивительную вещь. Решила – первое время – демонстрантов не замечать, то есть на провокацию не поддаваться. В отставку не уходить, держаться. Захватили здания министерств – ну и пусть там сидят. Объявили, что проделали то же в трети или половине провинций страны – а это еще надо посмотреть.

В конце концов, "таксиновское" большинство в стране хорошо помнит, что "желтые" – те самые скандалисты, которые захватывали в свое время международные аэропорты, довели дело до баррикад в центре Бангкока… Хаос неприятен многим, даже больше, чем коррупция.

Премьеру, вдобавок, надо было просто выиграть время, чтобы за дело взялись "красные", которые куда более способны к драке. Что в последние пару дней и подтвердилось. Таиландский "Уралвагонзавод" уже успел разогнать пару демонстраций "желтых", причем отряды человек в пятьсот успешно справляются с толпой в несколько тысяч.

По состоянию дел на тот момент, когда я пишу эти строки, неясно, каким будет исход драки. Но, похоже, Йинглак с ее тактикой побеждает, демонстранты уходят от части заблокированных ими правительственных учреждений. Такая слабая и нерешительная на вид женщина – и вот, понимаете ли…

Остается вопрос глобального значения: что делать со столичными жителями (далеко не только в Таиланде), которые решили, что выборы и воля большинства для них только помеха, и захватывают города на целые дни и недели.

Один из известных методов – убирать сами столицы из таких городов, выносить их за пределы мегаполисов. В Юго-Восточной Азии так поступили в Малайзии, Бирме (Мьянме) и – Таиланде. В Таиланде не получилось, потому что новый комплекс построили на окраине Бангкока.

Другой метод – провозглашать для больших городов особый статус, как в средневековой Европе (до этого пока никто не додумался). Одно ясно: стрелять в толпу или стравливать одну часть страны с другой не только опасно, но и бессмысленно.

Вашингтон на полгода приостановит работу, направленную на дальнейшее сокращение продаж иранской нефти, но увеличиваться объем закупок не будет — действующие санкции будут выполняться. Как сообщает в воскресенье РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

США по-прежнему выводят из-под действия ограничений те страны, которые сокращают закупки иранской нефти или вовсе отказываются от них. По словам госсекретаря, существенно сократили объем закупок Китай, Индия, Республика Корея, Турция и Тайвань. Не покупают иранскую нефть Малайзия, ЮАР, Сингапур и Шри-Ланка. Все они в ближайшие 180 дней не будут подвергаться американским санкциям, действующим в отношении покупателей иранской нефти.

"В рамках совместного плана действий шестерки международных посредников и Ирана мы приостановим на шесть месяцев наши усилия по дальнейшему сокращению продаж иранской нефти. Но совместный план действий не предусматривает никакого роста объема закупок действующими или новыми потребителями этого сырья", — говорится в заявлении Керри.

По его словам, США продолжат обеспечивать выполнение санкций в ближайшие полгода, пока идет поиск полноценного решения иранской ядерной проблемы.

В меморандуме, подписанном президентом США Бараком Обамой и направленном госсекретарю и министрам финансов и энергетики, отмечается, что поставок нефти и нефтепродуктов из других стран достаточно для международного рынка.

Тегеран и шестерка международных посредников по итогам переговоров в Женеве достигли договоренности, согласно которой Иран сократит работы в рамках ядерной программы, предоставит международным экспертам доступ для более тщательных проверок, а экономические санкции в отношении страны будут ослаблены.

По мнению Минпрома Таиланда, объем выпуска автомобилей к 2017 г. превысит 3,4 млн. штук в год. Страна может войти в пятерку крупнейших производителей автомобилей в мире. Для достижения этой цели потребуется подготовить не менее 300 тыс. квалифицированных рабочих. В настоящее время в стране существует более 2400 производителей автокомпонентов. Выпуск автомобилей в текущем году превысит 2,5 млн. штук, что значительно больше, чем у основных конкурентов по АСЕАН – Индонезии и Малайзии (1,06 и 0,569 млн. автомобилей, соответственно). На одного работающего в автомобильной отрасли Таиланда приходится 3 выпущенных автомобиля в год, для сравнения в Японии – 11-12. В связи с этим Ассоциация автопроизводителей поставила задачу увеличить производительность труда к 2016 г. в два раза.

Завтра, 30 ноября, в Тегеране в конференц-зале башни «Милад» открывается первая международная автомобильная конференция, в которой принимают участие известные зарубежные производители автомобильной техники и автокомплектующих.

Секретарь Объединения производителей автокомплектующих, секретарь названной конференции Сасан Корбани в интервью иранскому телевидению сообщил, что на конференцию приедут гости более чем из 20-ти стран для того, чтобы заложить общую основу технологического, производственного и маркетингового сотрудничества в области автомобилестроения и производства запчастей и комплектующих, а также проектирования и производства новых автомобилей.

На конференции будут представлены такие зарубежные компании, как «Рено», «Пежо», «Фиат», «Тойота» и др. Кроме того, в ней примут участие производители автокомплектующих из Дании, Южной Кореи, Японии, Германии, Англии, Швейцарии, Турции, Румынии, Италии, Испании, Малайзии, Сингапура, Индии и Китая.

По словам Сасана Корбани, в рамках конференции планируется провести двусторонние и многосторонние переговоры, по результатам которых могут быть достигнуты практические договоренности.

ВВС Индии и Малайзии, эксплуатирующие боевые самолеты Су-30 российского производства, обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества во время встречи их командующих здесь, в Индии. Об этом сообщает Business Standard 26 ноября.

«Командующий малазийских ВВС генерал Бин Дауд (Sri Dato Sri Rodzali bin Daud), который находится с 4-дневным визитом, встретился с командующим ВВС Индии НАК Брауни (NAK Browne) в его штаб-квартире, где обсуждались широкий спектр двусторонних вопросов, связанных с текущим военным сотрудничеством», говорится в пресс-релизе ВВС Индии.

Так как Индия и Малайзия эксплуатируют в своих ВВС однотипные самолеты, генерал Бин Дауд также посетит авиабазу Пуна индийских ВВС, чтобы ознакомиться с учебными объектами Су-30 и ремонтную базу Озар в Насике, где проходят ремонт и модернизацию МиГ-29, а также сборочный цех Су-30.

Группа пилотов и техников индийских ВВС в 2006 году была направлена в Малайзию сроком на два года для обучения малазийских летчиков, операторов вооружения и обслуживающего персонала в освоении и эксплуатации только что приобретенных в то время истребителей Су-30МКМ.

ВВС Индии также оказали помощь в создании учебных систем для Су-30МКМ на авиабазе Гонг Кедак.

Командующий индийских ВВС Брауни посетил Малайзию в прошлом году и провел переговоры по вопросам обмена специалистов, освоения Су-30, курсам, технического обслуживания и материально-технического снабжения.

После автобусной аварии в Чонбури, в результате которой пострадало 26 россиян, Российский союз туриндустрии призвал власти Таиланда улучшить стандарты безопасности, пригрозив бойкотом со стороны организации.

Министерство туризма Таиланда получило официальное письмо с настоятельным требованием решить проблему безопасности российских туристов до конца ноября. В противном случае Союз туриндустрии обязуется лично озаботиться обеспечением безопасности, отменив все чартерные рейсы в Таиланд с декабря 2013 года по март 2014 года, передает The Nation.

Если дело дойдет до этого, говорится в письме, приоритетными азиатскими направлениями для россиян станут Малайзия, Сингапур и Вьетнам. По словам транспортного министра Сомсака Пуреесрисака, встреча министерств транспорта и туризма, на которой планируется обсудить жалобы по данному вопросу, пройдет 26 ноября.

С января по октябрь 2013 года Таиланд посетили 791 755 наших соотечественников - 5,72% от 13,85 млн человек, прошедших контроль в аэропортах Суванабхуми и Дон Муанг. Это более чем на треть больше, чем в предыдущем 2012 году.

Проблема транспортной безопасности не единственная, поднимавшаяся в Таиланде. Россияне также добились дополнительного внимания со стороны полиции в Паттайе.

Шведская компания SAAB c оптимизмом смотрит на тендер ВВС Малайзии по замене 18 устаревающих истребителей МиГ-29 российского производства, сообщает themalaysianreserve.com 21 ноября.

Компания планирует продать Малайзии свои истребители типа JAS-39 Gripen, но в настоящее время эта страна испытывает недостаток в финансовых средствах. SAAB полагает, что эти истребители благодаря своей доступной цене идеально подходят для стран с «умеренными тратами на оборону». Компания сообщила, что может поставить самолеты в сжатые сроки, если заказ будет даже больше 18 единиц.

В тендере также участвуют европейский консорциум Eurofighter Typhoon (BAE Systems plc, European Aeronautic Defence and Space Company NV и Finmeccanica SpA — истребитель Typhoon), французская компания Dassault Aviation (Rafale), американская корпорация Boeing (F/A-18E/F Super Hornet) и российский производитель «Сухой» (Су-30).

Правительство Малайзии может выбрать истребители новейших модификаций JAS-39E или JAS-39F, цена одного самолета 60 млн долл США. Заказ может быть выдан в 2014 году.

Крупнейшим иностранным оператором «Грипенов» становится Таиланд, который к имеющимся шести истребителям заказал еще 12 машин (восемь одноместных JAS-39C и четыре двухместных JAS-39D). 18 октября ВВС Таиланда объявили о своем намерении приобрести еще шесть истребителей.

В настоящее время экспертным сообществом широко комментируются заявления малазийского премьер-министра Н.Разака, министра внешней торговли и промышленности М.Мохамеда, генерального секретаря правительства А.Хамсы и других членов Кабинета о результатах рейтинга Всемирного банка Doing Business Report-2014, где Малайзия заняла 6 место среди 189 стран мира после Сингапура, Гонконга, Н.Зеландии, США и Дании (Россия - 92 место). При составлении рейтинга учитывались 10 критериев, принципиально важных, с точки зрения экспертов Всемирного банка, для ведения бизнеса для малых и средних предприятий (подключение к электросетям, разрешение на строительство, регистрация собственности, трансграничная торговля и др.). Малайзия, в частности, заняла первое место по критерию «получение кредита» и шестой год подряд держит четвертое место по критерию «защита инвесторов». По мнению экспертов, высокое место Малайзии в рейтинге Всемирного банка будет способствовать улучшению ее имиджа как страны с благоприятным климатом для торгово-экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности и, соответственно, - привлечению в страну иностранных инвестиций. Правительство, со своей стороны, выражает удовлетворение тем, что Малайзия вошла в десятку стран-лидеров ранее намеченных сроков (2015 год) и считает, что созданный в стране благоприятный для торгово-экономической и инвестиционной деятельности климат во многом обусловлен эффективной реализацией государственной программы модернизации малайзийской экономики, а серьезный прорыв с 96-го на 43-е место по критерию «разрешение на строительство» достигнут во многом благодаря реализации в стране масштабных проектов по строительству транспортной (в первую очередь, железнодорожной) инфраструктуры. Учитывая серьезные успехи в развитии национальной экономики, правительство Малайзии ставит на ближайшую перспективу амбициозную задачу войти в первую пятерку стран и на равных конкурировать лидером рейтинга – Сингапуром. Для этого основное внимание необходимо будет сосредоточить на тех направлениях, где существует реальный потенциал роста: качество образования, привлечение квалифицированных кадров, развитие инноваций, а также снижение преступности и борьба с коррупцией.

Малайзийская региональная авиакомпания "MAS wings", принадлежащая национальному государственному авиаперевозчику "Malaysia Airlines" приобрела дополнительно три пассажирских двухмоторных турбовинтовых самолета ATR 72 – 600, произведенных франко-итальянским концерном "ATR". Поставка авиатехники запланирована на март, июль и сентябрь 2014 года.

Краткие ТТХ самолета: экипаж-2 человека, пассажировместимость-до 74 человек, грузоподъемность-7050 кг, максимальная взлетная масса-

22000 кг, максимальная скорость-511 км/ч, практическая дальность-1324 км.

Новые суда будут использоваться на маршрутах из Кота-Кинабалу в аэропорты Лабуан, Кудат, Лахад Дату, Сандакан и Тавау.

Немецкая авиакомпания "Lufthansa" объявила о начале регулярного беспосадочного авиасообщения с Малайзией в первом квартале 2014 года.

Полеты будут совершаться пять раз в неделю из аэропорта г. Куала- Лумпур во Франкфурт и обратно. По заявлению генерального директора авиакомпании, данное решение принято в связи с положительным экономическим ростом страны. Кроме того, это стало результатом успешной инвестиционной политики немецких и европейских компаний в регионе.

Авиакомпания "Lufthansa" начала полеты в Малайзию в 1980 году и до этого времени предлагала обслуживание с промежуточной посадкой в Бангкоке.

Инвестиции в ИКТ сегодня – важнейший стимул развитой экономики как развитых, так и развивающихся стран. Исследования, направленные на изучение влияния роста интернет-активности, показали закономерную связь между ростом показателей ВВП страны и развитием сектора ИКТ. Так Всемирный Банк отмечает, что увеличение покрытия территории страны широкополосными сетями на 10% ведет к увеличению показателей экономического роста на 1.21%.

Одним из критериев ИКТ-готовности страны является индикатор «Connectivity Scorecard», критериями оценки которого являются следующие:

уровень развития ИКТ инфраструктурыуровень внедрения ИКТ в государственные и бизнес структурыуровень влияния ИКТ на развитие социальной сферы и экономический рост

Согласно индикатору «Connectivity Scorecard» Малайзия в 2013 году заняла второе место (после России) с оценкой 5,89 балла среди 26 стран с сырьевой экономикой, список которых был представлен на Всемирном Экономическом Форуме. Малайзия возглавляет список стран АСЕАН, среди которых Таиланд (13), Вьетнам (14), Филиппины (18) и Индонезия (20).

Малайзия показывает стабильный рост данного рейтинга и уже на протяжении нескольких лет входит в тройку лидеров. Несмотря на замедление роста общих показателей в 2013 году, обусловленного введением новых критериев оценки, наблюдался значительный рост по отдельным показателям. Например, рост показателей «распространение широкополосных сетей» достиг 67%.

Следует отметить, что программе развития ИКТ в Малайзии («Цифровая Малайзия»), которая является составной частью правительственной программы экономического преобразования страны, уделяется особое внимание. Основными целями программы «Цифровая Малайзия» является улучшение и модернизация инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг, увеличение количества и качества производимой ИКТ продукции. Предполагается, что реализация программы позволит увеличить показатель валового национального дохода на 3,9 млрд. долл. США и создать более 17000 рабочих мест.

Правительство Малайзии планирует ввести Централизованную систему учета трудовых мигрантов с помощью новых биометрических карт, которые предназначены для удостоверения личности и могут послужить полноценной заменой паспорта иностранного работника.

Новые карты будут оснащены чипами, привязанными к профайлу каждого работника, что даст малазийским силовым структурам дополнительную возможность для борьбы с нелегальной трудовой миграцией.

Биометрические карты будут содержать специальные штрихкоды, благодаря которым миграционные службы даже с помощью смартфона смогут определить статус иностранного резидента.

Планируется, что новые карты будут созданы с использованием передовых систем защиты персональных данных и будут введены в эксплуатацию в Малайзии не позднее конца следующего года.

В настоящее время Министерство внутренних дел страны уже получило одобрение со стороны посольств о применении наказания иностранным работникам, нарушающим законы Малайзии. Задержанные иностранцы будут депортированы в свою страну без права повторно въезжать в Малайзию. Если система зарекомендует себя положительно, то в ее базу данных будут включены иностранные студенты, получающие высшее образование в Малайзии.

Новые биометрические карты прошли серьезное тестирование с целью избежания любой возможности подделки. После завершения тестового режима система будет введена в эксплуатацию сразу после получения одобрения правительства.

Директор департамента Азии и Океании Палаты торговли, промышленности и рудников Ирана Али Асгар Фаршчи, который принимает участие в конференции «Инвестиционные возможности Малайзии» в Куала-Лумпуре, в интервью агентству ИРНА заявил, что многие страны хотят расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и в этой связи в Исламскую республики начали прибывать многочисленные делегации предпринимателей и инвесторов из стран региона и со всего мира.

А.А.Фаршчи отметил, что в регионе и в мире рассматривают Иран как важный экономический центр и есть все основания надеяться на то, что новое иранское правительство сможет добиться конструктивных результатов в области экономики.

По словам А.А.Фаршчи, участие Ирана в международных экономических конференциях и других подобных мероприятиях в самых разных странах открывает новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Сегодня, 19 ноября, в Тегеране открылись четыре международные выставки, работа которых продлится до 22 ноября.

В частности, в Тегеранском выставочном центре начала работу 1-ая международная выставка сухофруктов и орехов. В ней принимают участие сотни отечественных и зарубежных компаний, занимающихся производством и экспортом сухофруктов и орехов.

Кроме того, там же открылась 21-ая международная выставка люстр и светильников, в которой принимают участие 220 отечественных и зарубежных компаний.

Состоялось также открытие 12-ой международной выставки животноводческой, птицеводческой и молочной продукции. В ней принимают участие более 400 отечественных и зарубежных компаний, в том числе из таких стран, как Германия, Китай, Турция, Франция, Бельгия, Малайзия, Швейцария, Австрия, Южная Корея и Италия.

Тегеранский выставочный центр стал сегодня и местом проведения международной спортивной выставки, в которой принимают участие крупнейшие и известные отечественные и зарубежные компании, занимающиеся производством спортивного оборудования, инвентаря, одежды и обуви. На выставке представлены производители из 15 стран.

ХОРОШО ТО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

В ДОВОЛЬНО НЕПРИЯТНУЮ ИСТОРИЮ ПОПАЛ БЕЛЬГИЙСКИЙ ТУРИСТ ПИТЕР ВАН ВОНТЕРХЕМ, СОВЕРШАЮЩИЙ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. На Ортосайском рынке в Бишкеке у бельгийца украли дорогостоящий велосипед, а вместе с ним и спецснаряжение – двухместную палатку, спальник, рюкзак. Пока правоохранительные органы “рьяно” искали похитителей, интернет-пользователи и члены отечественного велосообщества собрали средства и купили Питеру новое средство передвижения и аксессуары для велопутешествия.

Как признается путешественник из Бельгии, на своем велосипеде он объездил полмира: побывал в Сингапуре, Малайзии, Тайланде, Камбодже, Китае… Всего смелый турист «намотал» свыше 10 тысяч километров. До того, как оказаться в нашей республике, Питер побывал в Поднебесной. В Бишкеке он пробыл около месяца, пока оформлял визу по дальнейшему маршруту — в Таджикистан.

Инцидент произошел около шести вечера 4 ноября у входа на Орто-Сайский рынок. Доверчивый Питер, несмотря на неоднократные предупреждения друзей-бишкекчан, оставил велосипед без присмотра, а сам отправился приобретать продукты в дорогу. Вернувшись, турист обнаружил, что велосипед пропал. Расстроенный иностранец тут же позвонил друзьям, у которых остановился, а также обратился с заявлением о краже в УВД Октябрьского района. Но следователи, по словам друзей Питера, сообщили, что на расследование дела уйдет не менее двух месяцев, и не факт, что похитители будут найдены.

Незадолго до того, как у Питера «увели» средство передвижения, он признался друзьям из КР, что просто влюбился в нашу страну, природу, город, очень тепло отзывался и о кыргызстанцах, как о гостеприимном, добродушном и простом народе.

С одной стороны, ошибся. А с другой – оказался прав: на помощь иностранцу пришли члены местного байк-клуба и интернет-пользователи, которые инициировали сбор средств для приобретения нового байка бельгийцу. Велосообщество оказалось дружным, сплоченным и очень толерантным.

— Я не думаю, что он в деньгах сильно нуждается, наверняка какой-то запас средств у него должен быть, раз отправился в такой дальний путь, — говорит президент Федерации горного велоспорта “R-Bikers” Александр Воронин. – Речь идет о взаимовыручке. Стараниями людей, которым не безразлична эта история, было собрано 26 тысяч сомов.

На эту сумму Питер и приобрел новый велосипед, практически не уступающий по своим техническим характеристикам украденному: у него 27 скоростей, хороший багажник и еще много “наворотов”, которые так ценят байкеры. Туристу помогли и с приобретением различных велоаксессуаров — светоотражающей ленты, рюкзака, зимних перчаток и полумаски для защиты лица от обветривания. Все эти “прибамбасы”, как надеются байкеры, сделают путешествие Питера более комфортным. По словам инициаторов акции, новое средство передвижения чрезвычайно понравилось бельгийцу. Так что скоро иностранец может продолжать свое кругосветное путешествие.

— Я хочу выразить признательность всем, кто проявил солидарность в связи с этим неприятным случаем, — отметил Питер в своем “послании” кыргызстанцам, опубликованном на Интернет-форуме “Дизель”. — Ваши действия говорят о великодушии кыргызстанцев, оказавших мне материальную и моральную поддержку. Память об этом останется со мной навсегда, и я всем буду говорить об этом по пути домой и еще долго после того!

Елена ТИХОНЕНКО.

В ходе расследования, начатого австралийскими тележурналистами компании АВС, выяснилось, что желающие получить статус беженца в Австралии добираются в страну не только морским путем. Тележурналистам удалось заснять серию встреч контрабандистов с потенциальными клиентами, в ходе которых предлагались пакеты въездных документов в Австралию - паспорт и виза, за сумму до 16 тысяч долларов. Паспорт и виза позволяют имеющим их въехать в страну воздушным коммерческим рейсом, что, хотя и немного дороговато, однозначно имеет огромные преимущества.

Дело не только в том, что самолеты комфортабельнее старых рыбацких лодок, - на беженцев, прибывших воздушным путем, не распространяется репрессивная политика по расселению в лагерях за пределами страны и велика вероятность получения убежища на континенте. Съемки встреч велись в столице Малайзии - Куала-Лумпур.

Предлагавший документы в ходе встреч - гражданин Ирака известный как Abu Tarek. Документы, по его заверениям, доставляются напрямую из посольства Австралии. Как заверяет продавец, один из его клиентов въехал в Австралию на днях, используя визу и паспорт, выданные в одном из государств Персидского залива - Бахрейне. В австралийском аэропорту он подал прошение о получении статуса беженца.

Очевидно, что контрабандисты не страдают от отсутствия клиентов. Abu Tarek ( настоящее имя Hakim Salga) сообщил, что въездные документы "черного рынка" были использованы многими на въезд в Австралию и Новую Зеландию. Документы были выданы в посольствах Австралии в государствах Оман и Бахрейн. Контрабандисты советуют потенциальным покупателям использовать документы и визы при посадке в самолет до Австралии, но уничтожить (разорвать) документы до прибытия на континент.

Мистер Tarek утверждает, что продает два вида виз - на отдых (holiday visas) и транзитные, на перелет до Новой Зеландии.

Основная клиентура продавцов документов до Австралии - жители северной части Ливана, граничащей с Сирией.

В соответствии со статистикой Департамента иммиграции, количество ливанцев, подающих прошение о получении статуса беженца в аэропортах Австралии, возросло с 182 до 327 в прошлом году.

Также, в ходе расследования, тележурналисты выяснили, что операции по контрабанде людей организуются лицами, отбывающими тюремное наказание в Индонезии, с помощью администрации мест заключений.

Детали журналистского расследования будут обнародованы в программе АВС «Four corners» (в понедельник, 8.30 вечера, АВС1).

В 2014 году вступит в силу закон об удвоении налога на прирост капитала. Самое ощутимое налоговое бремя ляжет на плечи иностранцев и юридических лиц.

Для резидентов Малайзии продажа недвижимости в четвертый год после покупки облагается налогом в 20%, в пятый год - 15%. И лишь через шесть или более лет после приобретения объекта его можно будет продать без уплаты налога, сообщает Global Property Guide. Для нерезидентов и юридических лиц ставка налога еще выше - 30% в течение первых пяти лет и 5% - в любой из последующих годов.

Кроме того, минимальная стоимость жилья, которое позволено приобретать иностранцам, будет увеличена в два раза и составит $314 564 вместо прежних $157 282. Застройщикам будет запрещено использовать схему, при которой покупатель выплачивает им проценты по займу в течение периода строительства объекта. Между тем, эта схема была излюбленной у инвесторов, планирующих перепродать недвижимость сразу по окончании строительства.

Эксперты утверждают, что антиспекуляционные меры не должны отпугнуть инвесторов и процветанию рынка недвижимости Малайзии ничего не грозит. Жилье и коммерческие объекты в этой стране по-прежнему намного дешевле, чем в Гонконге или Сингапуре. Немаловажным является и полное отсутствие гербового сбора, в отличие от упомянутых стран-соседей.

С 1 апреля 2015 года планируется отмена налога с продаж, составляющего на текущий момент 6%. Власти страны также повышают квоты на строительство недорогого жилья. Так на программу Народного жилья будет выделено $181,82 млрд для строительства 16 473 новых домов. На жилье под аренду будет выделено $45, 93 млрд., при этом арендная плата составит от $9 436 до $11 009 в год. По жилищной программе PR1MA $314,56 млрд. будут выделены на строительство 80 тыс. единиц жилья для продажи по цене на 20% ниже рыночной. Бюджет также предусматривает создание Национального совета по жилищному строительству, который будет отвечать за планирование, разработку стратегии, координацию и мониторинг развития жилищной ситуации в стране.

Компания Airbus Military впервые представит свой военно-транспортный самолет А400М на Международной авиакосмической выставке Dubai Air Show-2013, сообщает flightglobal.com 16 ноября.

Компания передала два первых самолета в состав ВВС Франции, Турция готова принять свой первый А400М (из 10 заказанных), на очереди Бельгия, Германия, Люксембург, Испания и Великобритания (все эти страны — участники программы), а также первый экспортный покупатель Малайзия. Хотя поставка четвертого самолета для ВВС Франции отодвинута на 2014 год, компания сообщает, что серийное производство самолетов разворачивается полным ходом.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Europrop International TP400-D6 и способен перевозить 37 т грузов, предназначен для замены Lockheed Martin C-130 и C160 Transall.

Компания также представит на выставке два новых продукта — три самолета-заправщика А330 из состава ВВС ОАЭ будут экспонироваться на стоянке, и транспортный самолет С295, построенный для ВВС Омана.

Таиланд в 2013 году стал страной №1 по количеству чрезвычайных происшествий с российскими туристами

Таиланд в 2013 году стал страной №1 по количеству чрезвычайных происшествий с российскими туристами, сообщила РИА "Новости" 13 ноября пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она отметила, что больше всего с российскими туристами происходят несчастные случаи на воде — можно вспомнить недавнюю катастрофу парома у берегов Патайи, в результате которой погиб 12-летний мальчик из России. Также опасности могут подстерегать туристов в аквапарках, во время катания на скутерах или серфингах. Даже безобидные на вид гостиничные бассейны, по словам Тюриной, иногда могут быть причиной утопления.

При этом Тюрина заявила, что несмотря на это по числу погибших и пострадавших россиян раньше на первом месте был отнюдь не Таиланд, а Россия и Турция.

«По данным нашей информационной базы, которая собирает по открытым источникам все случаи, имеющие отношение к туристам, по количеству происшествий Таиланд умудрился обогнать даже Россию, которая много лет с большим отрывом лидировала по этому показателю. С 1 января по 10 ноября 2013 года в Таиланде зафиксировано 30 происшествий с туристами, и это в два раза больше, чем за тот же период 2012-го. В России за те же месяцы зафиксировано 26 происшествий — на 19 меньше, чем в прошлом году. На третьем месте с большим отрывом Турция — 9 случаев против 12 за аналогичный период прошлого года», — рассказала пресс-секретарь РСТ.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что только за первую неделю в Таиланде в различных происшествиях погибли пятеро россиян. 6 ноября двое российских граждан погибли и одна гражданка была отправлена в реанимацию в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на юге Таиланда. Машина двигалась в сторону границы с Малайзией, когда автомобиль попал в аварию (подробности ДТП не сообщаются). Находившийся за рулем россиянин погиб на месте, также погибла 50-летняя мать его подруги. Выжившая в ДТП молодая женщина была доставлена в реанимационное отделение провинциальной больницы.

Вечером 8 ноября в результате крупного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на набережной курортного города Паттайя в Таиланде, погибла 35-летняя гражданка России. В этом же происшествии пострадали еще пять граждан России. Один россиянин находится в реанимации местной больницы, еще четверо получили незначительные травмы. Авария произошла около 20 часов по местному времени. Внедорожник "Мицубиси Паджеро", которым управлял 72-летний гражданин Германии, на высокой скорости протаранил другой автомобиль, после чего машины врезались в маршрутные такси и мотобайки, оказавшиеся поблизости. В результате 14 человек пострадали, около 13 автомобилей было повреждено.

Кроме того, 8 ноября у 37-летнего туриста из России случился сердечный приступ во время сеанса массажа. Жена умершего, отдыхавшая на Пхукете вместе с мужем и сыном, рассказала медперсоналу больницы, что ее мужу за последние годы дважды делали операции на сердце.

А 9 ноября стало известно, что российская туристка, пострадавшая в результате ДТП в Таиланде 11 октября и находившаяся на лечении в бангкокском госпитале, скончалась.

"МИЛЛИАРДЫ ЗАРАБОТАЛ ПОКА ЦУКЕРБЕРГ, А ОСТАЛЬНЫЕ ЭТИХ МИЛЛИАРДОВ НЕ ЗАРАБОТАЛИ"

Эксклюзивное интервью одной из основательниц "Лаборатории Касперского" Натальи Касперской Business FM

Наталья Касперская, одна из основательниц "Лаборатории Касперского", а сейчас владелец новой компании InfoWatch рассказала в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу о том, как создать прибыльную компанию в IT-индустрии, можно ли повторить опыт Цукерберга, сколько получают программисты в России и как сегодня ведутся кибервойны.

Почему мы сегодня позвали именно вас? На меня лично произвело впечатление успех IPO Twitter. Вообще, в IT-индустрии происходят какие-то чудесные вещи. Талантливые люди своим умом могут за несколько лет заработать миллиард, а то и много миллиардов. России тоже есть, чем гордиться: у нас есть "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Parallels. Вы относитесь к числу людей, которые обеспечили и создали этот пример.

Кажется, когда растут и развиваются эти компании, все в них происходит безоблачно. Но так ли это на самом деле? Чем инновационный бизнес отличается от реальной экономики? Вам не хотелось бы однажды продать этот бизнес и купить земли, чтобы каждый год был гарантированный урожай?

Наталья Касперская: Конечно, у меня есть земля. Ответ на этот вопрос можно составить из нескольких частей. Во-первых, вы начали перечислять компании в нашей стране, на которые стоило бы равняться. Если бы вы продолжили этот список, то он бы ограничился пальцами на двух руках, максимум. Если вы начнете считать в мире, наверное, там будет побольше, компаний 50 вы насчитаете. Притом заметим, что состояние этого феерического роста не очень долгое - компания может быть очень успешной, а потом вдруг - раз - и куда-то исчезает.

Компаний-стартапов - огромное количество, до верхушки добираются немногие. Это значит, что не такой уж это и замечательный бизнес. Замечательно смотреть издали на Facebook и говорить: "Вот я сейчас пойду, сделаю свою социальную сеть, заработаю на ней миллиард". Но только миллиарды заработал пока Цукерберг, а остальные люди, а их было очень много, этих миллиардов не заработали. Поэтому вопрос заработка - это первый вопрос, а вопрос сохранения этого заработка - это второй вопрос. Например, самый яркий и свежий пример - это компания Nokia, которая была признанным лидером на рынке мобильных телефонов, она же была первой компанией, которая начала делать смартфоны. И что? Появился iPhone, который эту Nokia практически смел..

В вашей личной истории были такие моменты?

Наталья Касперская: Такие моменты бывали. Но с антивирусом немножко проще, потому что антивирус - это, как такая игрушка, где сверху падают всякие предметы, а их надо ловить сеточкой. Антивирус - это такая сеточка, на них валится все больше и больше. Сейчас уже сто тысяч вирусов в день появляется в мире. Всегда есть, чем заняться антивирусным компаниям. Рынок может пока только расти, и он растет уже на протяжении последних двух десятилетий. Это крайне удачная история.

Но ведь это же не автоматически происходит, что компания, пусть это будет "Лаборатория Касперского" или какая-нибудь иная, что именно она в следующем году выпустит оптимальный антивирусный продукт?

Наталья Касперская: Большинство людей не могут отличить.

То есть работает маркетинг? Бренд?

Наталья Касперская: Конечно. Когда вы уже создали бренд, дальше - не важно. И потом, антивирус сейчас стал продуктом общего потребления, как зубная паста. Но, конечно, и в зубных пастах можно сделать прорыв.

Но никто этого не узнает, если это не выйдет под известным брендом

Наталья Касперская: Да. Во-первых, это должен быть бренд, это должны быть огромные деньги в маркетинг, это в любом случае некая узкая целевая аудитория. В случае с антивирусом - сейчас это рынок общего пользования, поэтому функционал там уже является вторичным. Значит, если ты достиг определенного этапа, сумел построить свой бренд, то дальше ты сидишь в некотором смысле на созданном ранее.

Риски есть и в этом случае - придет новый класс вирусов, с которыми данный тип продукта не сможет бороться. Сейчас, например, многие антивирусные компании говорят о целевых атаках. То есть пытаются атаковать ваш бизнес путем различного вредоносного программного обеспечения, внедряя его различными способами, используя инсайдеров. Количество таких целевых атак в мире выросло за прошлый год на 40%. Что делать, непонятно.

За бесплатный антивирус все равно кто-то платит?

Наталья Касперская: Кто-то платит.

Это, может быть, просто будет не потребитель?

Наталья Касперская: Это будет другая бизнес-модель. И проблема в том, что за пользователя конкретный вендор получает меньше денег примерно в 10 раз. Это значит, что те игроки, которые сейчас находятся наверху, типа Symantec и "Лаборатории Касперского", с этой бизнес-моделью не могут на нее перескочить. На нее могут перескочить только другие компании, которые сильно меньше зарабатывают.

Бренд "Лаборатория Касперского" - реальная ценность, которую, наверное, можно было продать. Были такие предложения?

Наталья Касперская: Конечно, предложения о продаже поступали, причем неоднократно.

А кто хотел купить: наши или иностранные компании?

Наталья Касперская: В основном, конечно, иностранные компании, потому что понятно, что бизнес уже большой.

В России некому это покупать?

Наталья Касперская: Да, сложно, там уже капитализация. Вы начали говорить про компании, они довольно сильно переоценены. Например, игрок в области того же антивируса, информационной безопасности, будет стоить от 3 до 10 оборотов, в зависимости от темпа динамики и разных показателей оборотов.

На данный момент "Лаборатория Касперского" может стоить до 6 миллиардов долларов, потому что у нее 600 с лишним миллионов?

Наталья Касперская: Да. Это еще будет зависеть от скорости роста. Шесть миллиардов не получится, несколько миллиардов будет стоить. А, скажем, компании в области Интернета оцениваются еще выше, там от 10 оборотов может быть капитализация..

Немного о вашем новом бизнесе. Вы вышли из "Лаборатории Касперского", продали свою долю, выкупили дочернюю новую компанию, это был именно бизнес-выбор или были еще личные мотивы?

Наталья Касперская: Были и мотивы - у нас был некий конфликт с Касперским, в частности, куда вести компанию. Мы не смогли этот конфликт разрешить мирным путем, поэтому решили расстаться.

Так часто бывает: когда бизнес достигает больших оборотов, то находится очень много людей, которые его хотят пощипать. У нас разошлись интересы, я предпочла просто уйти, взять компанию InfoWatch, благо бизнес этот уже существовал, он был создан в 2003 году. Компания, которая занимается средствами защиты от утечек. Сейчас уже сформировался холдинг, в котором много направлений, но все они лежат в области информационной безопасности. Это система мониторов, которые ставятся на все каналы потенциальной утечки, анализируют информацию и не выпускают ту, которая является конфиденциальной. Например, персональные данные, клиентские базы данных.

Самый простой пример: Эдвард Сноуден, WikiLeaks. В WikiLeaks некие люди просто скачали дипломатическую почту в огромном количестве и передали ее на сторону, а Сноуден точно так же скачал некоторые примеры деятельности АНБ. То есть у них этого не было?

Наталья Касперская: Два примера утечек.

А самый простой пример утечки мы видим на "Горбушке".

Наталья Касперская: InfoWatch ведет статистику по утечкам. Мы мониторим все утечки, происходящие в мире, которые публикуются в прессе.

А что значит "публикуются в прессе"? О них говорится в прессе?

Наталья Касперская: Да, это информация, которая ушла в прессу. Но даже по той верхушке айсберга обнаруживается интересная тенденция: 90 с лишним процентов утекающей информации - это персональные данные. Клиентские базы, которые воруются с целью дальнейшей перепродажи. Самая характерная вещь - это воровство клиентских баз в банке. Наверняка, вы сталкивались с ситуацией, когда вам звонят, если вы имеете ипотечный кредит, и говорят: "Мы можем предложить вам кредит на процент дешевле".

Вам предлагают конкретно лучшие условия, потому что про вас все знают.

Наталья Касперская: Конечно, все ваши данные. Понимаете, какая это ценность? И, к сожалению, в России такая интересная культура сложилась, что менеджеры компаний считают клиентские базы своими - не считают это собственностью компании.

Почему он не будет считать ее своей, если она есть у него, может быть, не на бумаге, а в голове? В конце концов, он запишет ручкой на бумажке, то, что его интересует. Он с этим работает, это его.

Наталья Касперская: Я соглашусь в случае, когда речь идет о корпоративных продажах, когда это долгий цикл продаж, личное знакомство: обедаем в ресторане, играем в гольф. Но когда у нас массовые базы людей, которые делают автостраховки, то удержать в голове сотни тысяч людей невозможно. И вот эта база вся сразу уходит куда-то на сторону. Как это не считать воровством?

В действительности можно от него защититься?

Наталья Касперская: Гарантий вам, конечно, никто не даст. И, к сожалению, не существует ни одного программного продукта, который мог бы обеспечить вам безопасность.

Например, Стив Джобс считал, что Android у него украли как проект. Хотя, может быть, ушли люди и унесли это в голове. Сложно доказать, скачивание это или покупка мозгов

Наталья Касперская: Покупка мозгов - это один из способов утечки, от которого чрезвычайно сложно защититься. Не секрет, что во времена "холодной войны" одним из таких способов получения информации была прямая перекупка специалистов. Гарантии от утечек никто не даст. Другой вопрос, что все эти программные средства в основном защищают от случайных утечек - это, когда секретарша распечатала конфиденциальный документ и забыла его в принтере или просто выбросила в корзину. Автоматическое средство это остановит, не даст распечатать или выдаст уведомление о том, что вы печатаете конфиденциальный документ, пожалуйста, проследите, чтобы он попал по назначению. Это как все равно, что двери устанавливать в дом. От ограбления это не спасет, потому что профессиональный взломщик их, конечно, взломает, но прохожий, идущий мимо, не будет заходить и воровать вашу собственность.

АНБ, откуда были скачаны документы WikiLeaks, у них есть что-нибудь такое, что нельзя скачать, или они не думали об этом?

Наталья Касперская: Я не знаю, как в АНБ устроена информационная безопасность. Судя по всему, там есть дырки. Но про информационную безопасность могу сказать, что когда мы устанавливаем любые средства информационной безопасности, мы вынуждены жертвовать удобством. Чем выше у нас безопасность, тем сложнее нам работать. Допустим, автомобиль. Мы садимся в автомобиль, мы хотим сделать абсолютно безопасный автомобиль, это значит, что он весь будет обвешен подушками, у него будет стоять суперсложная сигнализация, связывается по спутнику, а потом вы поехали куда-нибудь вниз, в подвал, этот сигнал пропал, ваша машина заглохла, вы сидите в этой машине - это издержки системы безопасности, потому что вероятность угона вашего автомобиля стоит выше, чем неудобство.

МВД, ГАИ - все эти базы данных просто продаются на "Горбушке"... Наши государственные органы вообще тратят что-то на защиту, чтобы это нельзя было так скачивать и продавать массово, как это происходит сейчас?

Наталья Касперская: Динамика положительная, ситуация изменяется в лучшую сторону, но, к сожалению, недостаточный уровень защиты, и специалисты, которые работают, зачастую недооценивают риски, связанные с утечкой информации. Закон о защите персональных данных - не случайный, он же возник из бесконечного количества этих утечек.

Этот закон привел к каким-то результатам? Закон есть, а продается все, как продавалось.

Наталья Касперская: Трудная ситуация. Она вызвана тем, что довольно трудно отследить, кто инициировал данную утечку, она связана с тем, что штрафы относительно низкие, и компании предпочитают откупаться, чем реально заниматься защитой.

А среди коммерческих клиентов кто заинтересован в этом, кто вкладывает деньги в это?

Наталья Касперская: В основном банки. Порядка 60% - это банки и финансовые учреждения.

Вам удается на международном рынке продавать эти продукты?

Наталья Касперская: Сложно, потому что очень сложный продукт.

Этот рынок конкурентный сейчас?

Наталья Касперская: Очень высоко конкурентный.

Это ведь что-то новое?

Наталья Касперская: Да, относительно новая история. Сложно идет. Но есть сдвиги, и рынок начал расти довольно хорошо. Мы стремимся, все сейчас делаем более простым, стараемся по возможности все, что можно, упростить. Например, систематизируем по отраслям. То есть мы приходим к банку с готовым банковским решением.

В этом бизнесе имеет смысл строить глобальную компанию, которая работала бы на разных рынках, или это такой розничный, индивидуальный бизнес: работаешь в Москве и работаешь с московскими клиентами?

Наталья Касперская: Нет, конечно, имеет смысл. Есть отличия в законах - в разных странах, отличия в языках, потому что у нас технология языковозависимая, но, в целом, это все решается, и мы строим международную компанию. У нас есть сейчас представители в Малайзии, на Ближнем Востоке, в Индии. Мы в эту сторону, на Восток..

Вы рассказывали, что были предложения "Лабораторию Касперского" продавать. Но я еще читал, что вы никогда ни у кого не брали денег. Не было у вас никакого инвестора?

Наталья Касперская: Да, это верно. Пока компания развивалась, у нее инвестора не было. Потом, когда уже компания стала большой, после внутреннего конфликта, совет директоров решил, что надо все-таки привлечь деньги для развития компании, для выхода на новые рынки, для приобретения каких-то новых компаний. И мы привлекли некоего американского инвестора - компанию General Atlantic, которая где-то год посидела и потом продала свои акции и вышла из бизнеса.

Это венчурный инвестор?

Наталья Касперская: Да, это венчурный инвестор.

А государство никогда не интересовалось компанией "Лаборатория Касперского"? Мы же как-то должны от кибероружия защищаться. Рассказывают, что ведь часть вирусов, условно скажем, от ЦРУ?

Наталья Касперская: Вирус Stuxnet - первый вирус, который был создан именно как proof of concept, то есть как попытка доказать существование вируса, направленного одним государством против другого. Это была разработка американская, по их собственному признанию против Ирана.

Это кибероружие?

Наталья Касперская: Да, совершенно верно.

Получается, что системы защиты, помимо огромной пользовательской ценности, рядовых частных лиц, это, в том числе, некая важная для государства вещь. Государство никогда не хотело купить или помочь, или вообще что-то сделать с "Лабораторией Касперского"?

Наталья Касперская: Да, но про вирусы, эта история с кибероружием - это история последних лет, последние четыре года. Stuxnet был обнаружен в 2009 году.

А что, не предполагали раньше, что такое есть?

Наталья Касперская: Может быть, предполагали. Но одно дело предполагать, а другое дело - иметь доказательства. "Лаборатории Касперского", по крайней мере, в мою бытность, таких предложений не делалось. И потом, в Америке организована отрасль, которая работает на войну, - это множество коммерческий компаний, делающих разные компоненты и поставляющих эти компоненты государству. И вовсе не обязательно, чтобы государство всем владело. Просто владеть - это значит, что и управлять.

"Яндекс", например, отнесен к стратегическим компаниям, там есть "золотая акция" у Сбербанка. IT - это такая чувствительная сфера, должны быть свои, национальные, подконтрольные национальному правительству компании.

Наталья Касперская: В принципе, я поддерживаю эту теорию. С точки зрения безопасности, это совершенно правильно. Безопасность невозможно осуществить, если ты работаешь на чужой платформе. Если ты используешь железо чужой страны, в которое могут быть встроены любые закладки.

Почему же тогда государство вообще никак не помогает таким IT-компаниям?

Наталья Касперская: Есть несколько программ. Наприме, Национальная программная платформа..

Это все работает? Мы знаем, что "Яндекс" создавался и рос без копейки государственных денег. "Лаборатория Касперского"?

Наталья Касперская: Сама росла.

Вам кредитами даже не помогали. Вы брали когда-то кредиты в банках, вообще давали ли их?

Наталья Касперская: Нет. Но и другое время было. Об этом заговорили сейчас. Тема инноваций стала модной последние пять лет. А до этого IT-компании росли сами, как грибы, на них не обращали внимание.

Кое-какие "грибы" выросли, это серьезные "грибы". Как вы лично относитесь к тому, что происходит в "Сколково"?

Наталья Касперская: К "Сколково" я имею не очень большое отношение. Три или четыре из моих компаний сейчас являются резидентами "Сколково", подали сейчас заявки на гранты, надеемся какие-то гранты получить. Я знаю, что довольно много компаний эти гранты получают. На текущий момент мы пока наслаждаемся льготами, которые "Сколково" предоставляет..

Это работающая модель?

Наталья Касперская: Абсолютно. Стоимость труда очень высокая. И если сейчас начинать такую компанию как Facebook или Google, для этого нужно иметь деньги, и этих денег нужно иметь много.

А людей у нас хватает, или вы будете искать за границей?

Наталья Касперская: Не хватает людей.

Хороших, талантливых всегда не хватает.

Наталья Касперская: Вообще, IT-специалистов не хватает в стране. Ассоциация программных разработок делала прикидку - примерно 75 тысяч в год не хватает в индустрии информационных технологий специалистов. Поэтому человек со студенческой скамьи, который идет программистом, получает от 75 тысяч рублей, а какой-нибудь экономист будет получать 40 в среднем. Специалистов трудно искать, и качественные специалисты - крайне дороги. Поэтому для нас любые льготы, связанные со снижением налогов на эти высокие зарплаты, очень чувствительны. Те же самые льготы на налог на прибыль, который с нас начинают требовать чуть ли не с первого года. Как можно обеспечить прибыль, если ты несколько лет должен вкладывать в разработку?

Вообще обеспечить прибыль - это огромная сложность. Если вы работаете не в госкомпании, которой помогает бюджет, а начинаете с нуля и тратите свое.

Наталья Касперская: Это большая задача.

Тем более в России это очень сложно.

Наталья Касперская: Вы знаете, не только в России. Я, например, много работаю в Германии.

А у вас не было никогда соблазна свой бизнес вести не в России? Вы рассматривали юрисдикции?

Наталья Касперская: Вы что думаете, у меня юрисдикции российские? Нет, конечно, у меня разные юрисдикции, в том числе офшорные юрисдикции используются. "Лаборатория Касперского" - это тоже не российская компания при ближайшем рассмотрении.

Но реальная работа ведется в Москве.

Наталья Касперская: Реальная работа ведется в Москве по очень простой причине - это рынок, который я понимаю, и, главное, что я могу находить людей. Ключевой вещью в нашем бизнесе являются люди. Это значит, что мне нужны люди, которые смогут запрограммировать чрезвычайно сложную штуку. Я не могу приехать в Китай и нанять там 10 тысяч китайцев, чтобы они написали какую-то суперсложную разработку. Если я буду делать это удаленно, то у меня затраты на управление будут примерно соотноситься с тем, что я трачу здесь. Только здесь я понимаю, я могу нанять себе технического директора, проектных менеджеров, которых я понимаю.

О людях. Говорят, что российские хакеры одни из самых разыскиваемых в листе американских спецслужб.

Наталья Касперская: А каких им еще разыскивать? Действительно, есть такой бренд: русские программисты, русские хакеры. Я думаю, что это издержки высокого уровня технического образования в нашей стране.

Оно все-таки высокого уровня?

Наталья Касперская: До сих пор было высокое, если наше Министерство образования не будет махать шашкой налево и направо. Наши технические специалисты до сих пор одни из лучших в мире. Это факт.

Уезжают отсюда?

Наталья Касперская: Раньше много уезжали, сейчас возвращаются. Сейчас нет особого смысла ехать, потому что в Европе зарплата программиста уже ниже, чем в России. В Штатах зарплата немножко выше, но там и с налогами совершенно другая ситуация. Там налоги доходят до 40% от зарплаты. Наши 13% на этом фоне кажутся очень вегетарианскими

С 19 по 22 ноября в Тегеранском выставочном центре будет проводиться 12-ая международная выставка животноводства и птицеводства, в которой примут участие около 400 отечественных и зарубежных компаний.

На выставке будут представлены техника и оборудование для животноводческих и птицеводческих хозяйств, оборудование для предприятий перерабатывающей промышленности и молокозаводов, различная животноводческая и птицеводческая продукция, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты и вакцины и др.

Количество участников выставки выросло примерно на 35% по сравнению с прошлогодней выставкой, и в ней примут участие компании из таких стран, как Германия, Китай, Турция, Франция, Бельгия, Малайзия, Швейцария, Австрия, Южная Корея и Италия.

Выставку животноводства и птицеводства должны посетить четыре торговые делегации из стран Средней Азии и Персидского залива, члены которых в ходе осмотра выставочных павильонов проведут переговоры с иранскими предпринимателями и производителями.

В рамках выставки планируется провести ряд специализированных совещаний и учебных семинаров.

Высвобождение Америки

Преимущества ослабления глобального лидерства США

Сокращение участия Соединенных Штатов в мировых процессах крупные мировые державы не рассматривают как риск. Результаты десятилетней активности американцев на Ближнем Востоке убедили эти страны в том, что Вашингтон не готов квалифицированно исполнять лидерские функции на благо общим интересам.

Избранный в 2012 г. на новый президентский срок Барак Обама получил четкий мандат от американцев – отвлечься от мировых дел и навести порядок дома. Неудачи внешней политики Джорджа Буша-младшего привели к росту изоляционистских настроений в США. Только 5% избирателей беспокоят международные проблемы, для остальных важнее преодолеть безработицу и стабилизировать национальное хозяйство.

Однако динамичные перемены на Ближнем Востоке, необходимость завершить войну в Афганистане, не допустить обретения Ираном ядерного оружия и укреплять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе побуждают Соединенные Штаты по-прежнему интенсивно участвовать в мировых делах. Этому, однако, препятствует не только отсутствие энтузиазма населения, но и относительное сокращение военных и финансовых ресурсов, а также стойкое неприятие американского активизма в мире, в том числе среди ближайших союзников Вашингтона в Европе. Белому дому приходится адаптировать свою глобальную стратегию. Оставляя неизменными заявленные приоритеты, Америка стремится найти способ более эффективного достижения целей.

КОНТУРЫ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия США характерна для развитых морских держав, основа благополучия которых строится на морской торговле. Это требует контроля ключевых морских коммуникаций путем постоянного передового базирования флота, способного действовать в открытом океане, и создания системы военных союзов, обеспечивающих его пребывание в удаленных точках. Могущество флота позволяет гарантировать неуязвимость американского «острова».

Влияние Соединенных Штатов в мире распространялось в несколько этапов. Важными составляющими этого процесса были острая внутриполитическая дискуссия между экспансионистами и изоляционистами о целях американского присутствия вне своего континента, а также отсутствие жизненной угрозы безопасности США в ходе экспансии – ни один из оппонентов, кроме СССР, не был сопоставим с Соединенными Штатами по совокупной мощи.

В XIX веке сферой интересов США было исключительно их ближайшее окружение в Северной Америке и Карибском бассейне. Принцип взаимного невмешательства Старого и Нового Света в дела друг друга был изложен в 1823 г. президентом Джеймсом Монро: «В интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединенными Штатами и [европейскими] державами, мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности».

Завершив движение континентального фронтира, США начали постепенно втягиваться в мировые процессы. К началу ХХ столетия Вашингтон получил первые опорные пункты на Тихом океане, отвоевав у Испании не только Кубу, но и колонии на Гуаме и Филиппинах. Но подлинно глобальной американскую политику сделало участие в европейских делах. Если после Первой мировой войны в стране все еще продолжалась дискуссия о целесообразности присутствия в Старом Свете, то по итогам Второй мировой Соединенные Штаты прочно закрепили за собой место глобальной державы. Помимо участия американских войск в борьбе с фашизмом, мировой масштаб укрепили три ключевых процесса: создание ООН и НАТО как системы сдерживания Советского Союза, экономическая помощь Европе по плану Маршалла и замещение Франции и Великобритании как главных гарантов порядка на Ближнем Востоке.

Не все американские политики приветствовали такое развитие событий. Лидером изоляционистов в середине ХХ века был сенатор от штата Огайо Роберт Тафт, который утверждал, что конечной целью внешней политики должна быть защита свободы американских граждан – в первую очередь от злоупотреблений властью со стороны правительства. Логика Тафта состояла в том, что ложные приоритеты побуждают Вашингтон требовать от граждан больше, чем необходимо для защиты континента. При этом Тафт считал, что администрация Гарри Трумэна должна была нанести превентивный удар по СССР в 1945 г. и уничтожить исходящую от него угрозу. В силу того, что «время было упущено», Тафт предлагал укреплять оборону по периметру американских границ. И хотя его взгляды были осуждены как устаревшие, рассуждения в духе изоляционизма не исчезли из политического дискурса.

Во второй половине ХХ века американцы, одержав верх над Японией и став основным союзником Южной Кореи после войны на Корейском полуострове, укрепили позиции в Восточной и Юго-Восточной Азии. В 1951 г. США, Австралия и Новая Зеландия образовали военный союз (АНЗЮС). В тот же период была укреплена и модернизирована военная база на острове Гуам в западной части Тихого океана.

После окончания холодной войны глобальное присутствие Соединенных Штатов сократилось в Тихоокеанской Азии, но расширилось на Ближнем Востоке. В 1992 г. парламент Филиппин принял решение о закрытии крупнейших американских баз в регионе. Чтобы частично снизить негативный эффект от этой потери, в том же году Вашингтон заключил соглашение с Сингапуром об использовании военно-морской базы на его территории. В связи с угрозами, исходившими от Ирака и Ирана, начиная с 1995 г. США получили возможность стационарного присутствия в северо-западной части Индийского океана и в Персидском заливе, достигнув соглашения с Бахрейном и Кувейтом.

Любопытно, что период окончания холодный войны ознаменовался новой дискуссией о приоритетах внешней политики, в которой позиции изоляционистов были сильны. Наблюдая относительный упадок мощи Америки на рубеже 1980-х – 1990-х гг., изоляционисты призывали избежать «имперского перенапряжения». Консервативный американский публицист, постоянный представитель США в ООН Джин Киркпатрик писала в 1990 г., что настал конец эпохе, требовавшей от Соединенных Штатов внутренней мобилизации: наступило «нормальное время», и США пора стать «нормальной страной». Киркпатрик настаивала, чтобы Вашингтон сосредоточился на внутренних делах: «Мы должны быть обычной державой, а не сверхдержавой. Мы должны приготовиться психологически и экономически к снижению нашего статуса до уровня обычного государства». Позднее Киркпатрик отошла от идей изоляционизма и примкнула к неоконсерваторам, желавшим преобразования мира в соответствии с американскими идеалами.

Поддержание присутствия в планетарном масштабе требует колоссальных ресурсов. Последние симметричным образом распределены между разными компонентами мощи Соединенных Штатов – от военной силы и программ содействия международному развитию до экспорта популярной культуры и интернет-сервисов. Однако от страны-лидера требуется и нечто большее. В первую очередь – гарантировать стабильность регионального порядка, даже если его нарушение не затрагивает ее жизненные интересы. Для этого необходимо трезво оценивать региональную ситуацию и собственные интересы в связи с ней. Опыт лидерства Вашингтона в Североатлантическом сообществе со второй половины ХХ века имел ряд особенностей, которые не позволяют США эффективно выполнять лидерские функции в мировом масштабе.

Во-первых, в результате уверенного, но позднего вступления в круг великих держав Соединенные Штаты не получили классического европейского опыта конфликтов и сотрудничества, плодом которого является рассудительность в международных делах. В результате процесс рационального осознания Вашингтоном собственных интересов в региональных конфликтах нередко искажается идеологическими схемами. Во-вторых, длительное доминирование в западном сообществе и опыт односторонних решений 1990-х гг. привил США стойкую неприязнь к равенству и неверие в международные институты. Наконец, экономическое благополучие и технологические прорывы десятилетия после завершения холодной войны укрепили веру американского истеблишмента в исключительную – преобразовательную – роль в мире, на которую не должны распространяться закономерности международной политики.

Это делает политический и стратегический опыт Соединенных Штатов несовершенным. Для поддержания мировой стабильности необходимо понимание практической пользы суверенитета и возникающих в связи с ним правил применения силы и самоограничения. В свою очередь такое положение выдвигает особые требования к дипломатии. Навязанные силой перемены, экспорт революции как стратегия могли работать в ситуации подавляющего превосходства США, однако зенит подобного подхода миновал.

Американцы также с трудом осознают, что главный аспект мировой политики – субъективный, человеческий – требует понимания разности национальных общежитий и эмпатии, особенно для управления этой разностью (как в Афганистане и Ираке). Наконец, современный американский универсализм – демократизация – по сути антиисторичен. Соединенные Штаты искусственно ускоряют заведомо медленные процессы, на которые требуются столетия. Вашингтон не учитывает непредсказуемость мирового развития и часто не видит косвенных последствий своей активности. США также упрощают или игнорируют историю, рисуя будущее беспечным и глубоко отличным от прошлого. В действительности победа демократии в мировом масштабе не предопределена, а сами Соединенные Штаты, по выражению Генри Киссинджера, остаются экспериментом с открытым исходом. В этом отношении практики администрации Буша-младшего не новы – президенты такого склада уже руководили страной, новой была только степень свободы действий Вашингтона на международной арене.

В постидеологическом мире, где страны руководствуются прагматизмом, пространство для миссионерских инициатив по демократизации сокращается. Демократия перестает восприниматься как уникальная черта Соединенных Штатов и становится общечеловеческим достоянием, условием устойчивого развития. В этом большая заслуга американцев, однако они утратили монополию на этот институт. Задача осмысления новых обстоятельств международной среды и изменившихся возможностей США выпала на долю команды президента Обамы.АЛГОРИТМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ОБАМЫ