Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Спутник САФУ передает информацию с полярной орбиты

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

5 ноября на космодроме "Восточный" состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1 б" с разгонным блоком "Фрегат": на орбиту были отправлены два спутника "Ионосфера-М", а также 53 российских и зарубежных малых космических аппарата. В том числе спутник Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова: ArcticSat-1 был выведен на околоземную орбиту в качестве попутной полезной нагрузки аппаратов "Ионосфера-М".

В космос он отправился вместе с другими малыми космическими аппаратами, среди которых были как коммерческие спутники, так и посланцы научно-образовательного проекта "Это долгожданное событие для всех участников проекта, разработчиков аппарата, школьных и студенческих команд: всех, кто следил за судьбой университетского спутника", - отметили в САФУ.

Тем временем на приемную станцию, расположенную в Центре космического мониторинга Арктики САФУ, уже начали поступать сигналы с ArcticSat-1: они подтверждают, что университетский образец не только вышел на расчетную орбиту, но и штатно работает на ней. А это значит, что в Архангельск скоро начнет приходить информация о морских судах в акватории Северного морского пути, данные дистанционного зондирования Земли. Спутник сможет работать на орбите от двух до пяти лет - все зависит от космической погоды.

Важно и то, что его создатели смогли лично увидеть запуск аппарата с космодрома "Восточный" - в состав группы вошли сотрудники Центра космического мониторинга Арктики Роман Алешко, Сергей Медведев и Евгений Евгеньев, а также школьники - участники проектов по спутникостроению.

Работу по созданию аппарата в САФУ начали в 2021 году, а средства получили из Фонда содействия инновациям - в нем действует программа по запуску университетских аппаратов и вовлечению в научно-техническое творчество студентов и школьников. Участвуют в ней университеты со всей России, а в Арктике - САФУ.

- Нашу заявку поддержали: мы предложили ее как научно-исследовательскую работу, связанную с Северным морским путем, с исследованием погоды, что очень актуально для электронных систем связи, - отметил научный руководитель Центра космического мониторинга Арктики Роман Алешко.

Первые данные с аппарата начали поступать, когда группа архангельских спутникостроителей еще только возвращалась с космодрома "Восточный". А после прибытия в Архангельск ребята вместе со своими старшими наставниками встретились с исполняющим обязанности ректора САФУ Павлом Марьяндышевым.

На встречу участники проекта принесли модель аппарата. Состоит "орбитальный малыш" из двух частей. "Обязательные модули обеспечивают его жизнеспособность, а в полезную нагрузку. входят детектор космической радиации, обзорная камера, приемник сигналов автоматической идентификационной системы для получения информации о местоположении и характеристиках морских судов", - объяснил Роман Алешко.

Он также рассказал, что время облета орбиты ArcticSat-1 составляет около 90 минут, спутник находится на высоте около 500 километров и двигается по полярной орбите. У аппарата действует система стабилизации - маятников и противовесов, которые вращаются и сообщают спутнику определенные импульсы. А вот энергией аппарат заряжается от установленных на нем солнечных панелей.

Состояние спутника мониторит оператор Центра управления полетами ЦКМА Евгений Евгеньев. Он контролирует все данные, поступающие с архангельского аппарата, - ток солнечных панелей, заряд аккумуляторов, температуру внутри спутника, детекторы космической радиации, сигналы, приходящие с морских судов.

А ключевая миссия университетского кубсата (так называют сверхмалые искусственные спутники Земли) - создание программной системы обеспечения безопасного функционирования космических аппаратов в условиях влияния негативных факторов космической погоды.

"Наша работа с отправки университетского спутника на орбиту только начинается, - отметили в Центре космического мониторинга Арктики. - Спутник для нас не самоцель, гораздо более важны данные, которые мы с него получим в рамках исследовательских миссий, заложенных в аппарат".

Так, изучение космической погоды поможет разработать информационную систему предупреждения ее влияния на технику. Индекс опасности будет сигнализировать о возникновении вспышек на Солнце и даст возможность принять меры по защите космических аппаратов.

Это особенно важно сегодня, в период пиковой солнечной активности - вспышки часто становятся причиной того, что спутники дают сбои или выходят из строя. В центре отметили, что в планах также создание студенческих стартапов с использованием полученной со спутника информации.

Кстати, школьная команда проекта задолго до поездки на космодром оттачивала мастерство на спутниках, которые запускаются в стратосферу на высоту 25 километров. А перед этим школьники изучали базовые теоретические курсы - основы космонавтики и спутникостроения.

- Самое сложное - это пайка микросистем. Здесь важно не ошибиться и не перепутать провода. Одно неверное движение - и вся проделанная работа может сгореть, поэтому надо быть очень внимательным, - признались школьники.

В небо такой спутник поднимают на стратостате, а после возращения на Землю его помогает найти маячок, вмонтированный в корпус. Спутник многоразовый. "В дальнейшем попробуем сами организовать его запуск в стратосферу", - сообщили в Центре космического мониторинга Арктики. А исполняющий обязанности ректора Северного (Арктического) федерального университета Павел Марьяндышев предложил рассмотреть для этого возможности космодрома Плесецк.

Прямая речь

Павел Марьяндышев, исполняющий обязанности ректора Северного (Арктического) федерального университета:

- Космический аппарат, который был спроектирован и смоделирован в нашем университете, оснащен всем необходимым для приема сигналов с судов, находящихся на Северном морском пути, а также для передачи данных о ледовой обстановке в районе СМП. Кроме того, специалисты центра начали работу по сбору, анализу и интерпретации данных по исследованию космической погоды в приполярных областях, дистанционному зондированию Земли. Эти работы особенно актуальны для дальнейшего развития Арктической зоны Российской Федерации.

Повестку на рынке труда в регионах сегодня диктует соискатель

Денис Гонтарь (СЗФО)

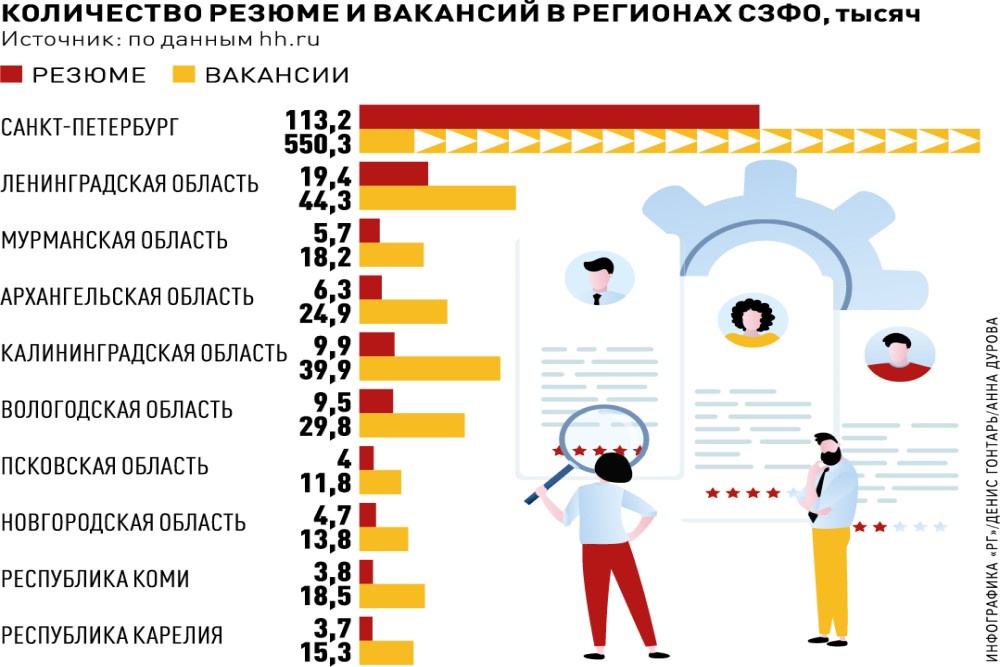

Россия продолжает испытывать кадровый голод, и регионы Северо-Запада не стали исключением. Только в Калининградской области, по последним данным регионального правительства, на 1552 безработных приходятся свыше 14 тысяч вакансий. Не спасает эксклав даже миграционный прирост. Однако выход из ситуации есть. Эксперты убеждены, что для улучшения ситуации необходимо грамотно управлять трудовыми ресурсами и менять сам подход к управлению, чтобы удерживать на рабочих местах не только зуммеров, но и людей старшего возраста.

Сложившаяся в СЗФО демографическая ситуация не позволяет сформировать кадровый резерв. Тенденция такова, что к 2029 году в России не будет хватать около четырех миллионов специалистов разного уровня. Конкуренция за сотрудников крайне высока, что напрямую повлияло на уровень зарплат. В среднем он вырос на 20 процентов. В самом западном регионе страны работникам предлагают на восемь тысяч больше, чем в прошлом году.

- Сегодня рынок труда формирует соискатель, а не работодатель, как это было раньше. Мы видим трансформацию запросов перспективных работников. Помимо зарплаты их интересует локация офиса, гибкий график работы, компенсация транспортных расходов. Последнее особенно актуально для линейного персонала и позволяет удерживать его в компании, - рассказала руководитель отдела маркетинга сервиса hh.ru в СЗФО Екатерина Скляренко.

Эксперт добавила, что на Северо-Западе изменился портрет работника. Сегодня люди больше не хотят трудиться на старых производствах, обращают внимание на цифровизацию и новое оборудование. Для них важно постоянное обучение и гибридный формат работы. Большое внимание уделяется ментальному здоровью.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, которая только выходит на рынок труда, хочет рассказывать о своей работе в социальных сетях, делиться жизнью в компании с друзьями и знакомыми. Современные работодатели должны соответствовать данным критериям, если они хотят выиграть битву за кадры.

С поколением зуммеров работать непросто. Многие руководители отмечают, что перспективные работники запрашивают высокую зарплату, но при этом не готовы задерживаться на работе, а уровень их квалификации, к сожалению, оставляет желать лучшего. В СЗФО появился тренд на так называемый "гостинг", когда сотрудник только откликается на вакансию и не доходит до собеседования в самый последний момент, игнорируя звонки и сообщения работодателя.

Впрочем, ситуация не является безнадежной. Эксперты убеждены, что нужно изменить сам подход к руководству в компаниях, ориентироваться на новые категории работников и заранее готовить кадры в партнерстве с университетами и колледжами.

По этому пути уже пошли в Калининградской области, где запустили проект "Баланс трудовых ресурсов". Он помогает мониторить рынок труда и выявлять потребности бизнеса и организаций в инженерно-технических специальностях. Дефицит таких работников в российском эксклаве может составить к 2029 году более 2,6 тысячи человек.

- Мы запустили проект вместе с крупными компаниями в прошлом году. Бизнес понимал, что в течение ближайших лет в регионе появятся тысячи новых рабочих мест, а взять сотрудников для них негде. Проведенный анализ показал, что наши образовательные учреждения не готовят достаточное количество специалистов по этому профилю. Была проведена соответствующая работа. Как итог, набор по инженерным специальностям в учреждениях среднего профессионального образования увеличился сразу на 25 процентов, - подчеркнула министр экономического развития региона Вероника Лесикова.

Благодаря проекту удалось помочь сразу нескольким предприятиям Калининградской области. Так, например, конструкторское бюро "Факел" через профильные программы обучения подготовило для себя 25 сотрудников, которых практически сразу взяли на работу. А для фабрики верхней одежды "Балтийская линия" в городе Советске нашли швей.

Представители бизнеса инициативу региональных властей разделяют. По мнению предпринимателей, сегодня следует использовать все возможные инструменты, чтобы удержать людей на рабочем месте.

На одного безработного в эксклаве приходится десять вакансий

- Мы даже должность корпоративного психолога ввели в штат, чтобы он помогал сотрудникам бороться с выгоранием. Но основное - это, конечно, работа с калининградскими колледжами. Наша компания берет под крыло ребят практически с первого курса. Они проходят практику по специальному графику, с первых дней учебы изучают производство и тонкости ресторанного бизнеса. Система работает три года, и результат уже заметен. Сейчас сформировалась группа из 28 студентов, которые очень хотят работать в отрасли, - прокомментировала HR-директор компании Britanica Project Валерия Красавина.

Молодому поколению, по словам эксперта, необходимо объяснять, почему работать в индустрии гостеприимства престижно, чтобы будущие специалисты не стыдились надевать форму официанта или повара.

Заданный стиль управления также напрямую влияет на текучку кадров. Если руководитель близок к сотрудникам, часто проводит с ними индивидуальные беседы, интересуется их жизнью, это позволяет максимально сохранять персонал. Зачастую такие нефинансовые меры поддержки работают лучше, чем увеличение заработной платы.

Тем временем

Предприниматели Калининградской области подчеркивают, что проблемы с кадрами во многом зависят от современной экономической ситуации. Директор компании "Портовый элеватор" Елена Зайцева отметила, что калининградские товары не выдерживают ценовую конкуренцию, поэтому у компаний нет средств для увеличения зарплаты специалистов. Схожая проблема возникла у автомобильных грузоперевозчиков. Над ее решением бизнес будет думать совместно с региональными властями.

В делах о незаконной миграции в Тульской области появились новые фигуранты

Елена Шулепова

Тульская полиция продолжает чистить ряды от покровителей незаконной миграции. Арестован еще один фигурант громкого уголовного дела - бывший начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления регионального СКР расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции на территории региона, возбужденное по материалам УФСБ России по Тульской области. Ранее, начиная с мая этого года, были задержаны руководители управления по вопросам миграции, заместитель начальника полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и ряд других должностных лиц.

Экс-начальник тульских участковых в период с 2020 по 2024 год был членом комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам из Армении и Азербайджана. По версии следствия, за денежное вознаграждение совместно с другими членами комиссии он принимал положительные решения о выдаче квот, при этом заведомо зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев, представленные последними на рассмотрение комиссии, недостоверны. Следователи считают, что он действовал в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона.

"Задержание указанного лица является продолжением операции по пресечению масштабного канала нелегальной миграции, существовавшего в регионе. В настоящее время в УМВД России по Тульской области совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжается комплекс мероприятий, направленный на противодействие незаконной миграции. При подтверждении вины задержанного он понесет наказание в установленном законом порядке", - прокомментировали арест должностного лица в УМВД по Тульской области.

Впрочем, "крышевали" незаконную миграцию не только высокопоставленные должностные лица, но и полицейские рангом пониже. Так, в Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового. Он обвиняется в получении взятки.

Следствием установлено, что в период с января по апрель 2024 года этот участковый получал взятки от уроженки Узбекистана, являющейся директором швейного цеха. У нее в этом цеху работали иностранные граждане, незаконно находившиеся на территории нашей страны. Полицейский, зная об этом, не привлекал их к ответственности за мзду. Общая сумма преступного дохода - более 90 тысяч рублей.

"Следователями был произведен значительный объем следственных и процессуальных действий, установлен и допрошен широкий круг свидетелей, проведены очные ставки, а также судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили причастность фигуранта к совершению инкриминируемого преступного деяния", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Между тем

Пока стражи порядка "крышевали" незаконную миграцию, рядовые граждане получали преступную прибыль, регистрируя их по месту жительства. Так, по ходатайству следователя наложен арест на недвижимость арестованных ранее лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции на территории региона. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет о 10 объектах недвижимости общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей, находящихся в собственности обвиняемых. По версии следствия, шестеро местных жителей использовали ту самую недвижимость для постановки на учет иностранцев по месту пребывания. Таким образом, не менее 60 иностранных граждан смогли незаконно получить разрешения на временное проживание на территории России.

Воронежцы отдали мошенникам 1,7 миллиарда рублей

Виктория Черникова (кандидат политических наук)

Часть деловой жизни уходит в виртуальное пространство. Все больше операций совершается безналичным способом, повышается роль искусственного интеллекта. В Черноземье, по данным статистики, растет онлайн-торговля. По данным региональных властей, на первый квартал текущего года в Воронежской области работали 2326 пунктов выдачи заказов от различных маркетплейсов, в Белгородской области - 1148, в Тамбовской - 508.

Постоянно растет выручка предпринимателей, занятых в электронной торговле. Соответственно растут налоги. Маркетплейсы - зло или благо для региональной экономики? Бытует мнение, что развитие интернет-торговли приведет к закрытию магазинов у дома, поскольку они не смогут конкурировать. На рынок труда выйдут многочисленные разорившиеся работники. Так ли это? Статистика рынка труда показывает, что наблюдается дефицит кадров в разных отраслях, включая и сферу обслуживания. Многие перепрофилируют свою деятельность, открывая пункты выдачи заказов. Казалось бы, рынок сам расставит акценты и позволит людям создать наиболее успешные компании. Зачем государству вмешиваться? Без поддержки государством инфраструктуры и логистики такого сложного бизнеса не будет роста. Например, в Воронежской области построены два логоцентра Ozon. Это позволяет ускорять доставку товаров. Интернет-торговля - одно из современных чудес экономики - невозможна без логоцентров, доставки, помещений, в которых выдают товары, то есть без офлайн-центров, где и происходит реальный обмен финансов на продукт.

Если задуматься, то мы в ходе интернет-покупок совершаем удивительные действия: переводим незнакомому человеку деньги за товар, который увидели только на картинке. Мы верим в то, что получим свой заказ, а компания верит, что получит плату. Это невероятный уровень доверия. Он меняет сознание, становится стимулом развития новой экономики.

И все бы хорошо, но здесь люди остро нуждаются в помощи государства. Злоупотребление доверием приводит к росту мошенничества. За 10 месяцев 2024 года воронежцы отдали мошенникам 1,7 миллиарда рублей. Этих денег хватило бы на строительство 10 школ. Как результат - растет запрос со стороны населения к государственным институтам, которые могли бы усилить защиту людей на новых рынках, повысить безопасность.

Парадокс рынка: усиление прямых контактов производителей с конечными потребителями не устраняет, а усложняет контроль. Рост виртуальных рынков требует новых компетенций, нового уровня законодательства, новых инструментов контроля. Успешные практики возврата потерянных гражданами средств (а это пока незначительный процент) способствуют росту доверия в целом. Важная забота государства и людей - повесить замок от мошенников на виртуальный кошелек. Выработка эффективных механизмов защиты от телефонных и кибермошенников (например, блокировки таких звонков при помощи ИИ) может стать конкурентным на мировой арене продуктом и даже элементом бренда и "мягкой силы". А жители смогут потратить сохраненные деньги в регионе, стимулировать развитие, что приведет к восполнению бюджетного дефицита. Для повышения уровня жизни помощь в сохранении финансов и имущества не менее важна, чем социальные выплаты. Ведь жертвы мошенников - обычные люди.

Разработки ученых Белгородского госуниверситета внедряются в промышленное производство по всей стране

Анна Скрипка (Белгород)

Материаловедение - наука сложная, и обывателю она кажется чем-то далеким и непонятным. И вместе с тем все, что окружает человека, к чему он прикасается, чем пользуется в повседневном обиходе, состоит из материалов. Похожие между собой и совершенно разные, какими бы статичными ни казались, они совершенствуются, приобретая порой и несвойственные им ранее качества. Все это благодаря разработкам увлеченных ученых и промышленникам, внедряющим инновации в производство. О том, как развиваются отечественное материаловедение и отрасли экономики, целиком и полностью зависящие от научных разработок в этой сфере, шел конструктивный разговор на круглом столе. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета и их партнеры из Перми и Уфы, в том числе именитые индустриальные, поделились своим видением материаловедения как научно-промышленной сферы, от которой зависит будущее.

География партнерства

О значении Белгородской научной школы материаловедения и физики материалов проректор НИУ "БелГУ" Татьяна Резниченко рассказывает, просто делясь фактами.

- Школа выпустила не одно поколение молодых ученых и специалистов-инженеров. Развивающие научную школу в Белгороде профессора - всемирно известные высокоцитируемые ученые, которые неоднократно входили в топ двух процентов лучших по версии Стэнфордского университета, - отмечает она. - Важно и то, что школа материаловедения и физики материалов имеет полный комплекс оборудования как для выполнения исследовательских задач, так и для апробации разрабатываемых новых технологий и материалов. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок за последние пять лет превысил миллиард рублей, при этом практически все исследования в области материаловедения реализуются с опорой на молодых ученых, аспирантов и студентов, которых готовит кафедра материаловедения и нанотехнологий.

Татьяна Резниченко добавила, что за последние восемь лет реализовано более 20 грантов, а сам вуз является надежным партнером для ряда ведущих российских предприятий более чем из 20 городов.

- Наш университет готов решать высокотехнологичные задачи для индустриальных партнеров и всегда открыт различным видам взаимодействия с промышленным комплексом и привлечению всех заинтересованных организаций для проведения совместных научных исследований и решения высокотехнологичных задач, - отметила Татьяна Резниченко.

Ее слова сами ученые и индустриальные партнеры подтвердили примерами конкретных разработок, которые уже внедрены или находятся в этом процессе на российских предприятиях широкого спектра отраслей. Доктор технических наук, заведующая лабораторией физикохимии и механики металлических материалов ИМЕТ РАН Мария Костина в свою очередь отметила и разнообразие сфер применения современных материаловедческих инноваций - от энергетики во всех ее проявлениях, создания строительных материалов, машиностроения и до имплантологии, стоматологии, медицины в целом.

- Весь наш прогресс основан на материаловедении, - подчеркивает Мария Костина. - Мы видим материалы и вокруг себя - например, когда каждый день едем в лифте и не задумываемся о прочности его механизмов и тросов и когда наблюдаем за тем, как на орбиту выводится космический корабль. И важно понимать, что ни то, ни другое невозможно без квалифицированных кадров.

Испытание временем

Тема подготовки инженеров будущего в условиях острого кадрового дефицита и на предприятиях, и в университетах экспертами, которые стали участниками круглого стола, обсуждалась в контексте реализации конкретных проектов.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов Роман Мишнев акцентировал внимание на трансфере инновационных технологий в энергетику.

Университет готов решать высокотехнологичные задачи для индустриальных партнеров

- Как представитель молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России, я хочу сказать вот о чем. Энергетика - достаточно консервативная отрасль, и, несмотря на большие достижения, наши разработки так или иначе находятся у нас в статусе с высоким потенциалом к внедрению. В качестве примера приведу создание материалов повышенной прочности и вместе с тем с высокой электропроводностью.

- В рамках данной темы разработано много новых материалов, связанных одной концепцией создания, - отметил Роман Мишнев. - Это медные и алюминиевые материалы, которые должны применяться для высокоскоростных поездов типа "Сапсан", коллекторов электродвигателей и линий электропередачи.

Помимо этого команда ученых может демонстрировать еще десятки полезных разработок.

- Главное отличие наших материалов в том, что они обладают комплексом уникальных свойств и на сегодняшний день некоторые из них не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом, - подчеркнул ученый.

При этом в числе индустриальных партнеров, которые уже внедряют их в производство, именитые промышленные холдинги "Металлоинвест", "Северсталь", КМАруда, НЛМК, Объединенная металлургическая корпорация и ТМК.

Востребован труд ученых и в медицине, в частности в стоматологии. О результатах научно-промышленной синергии интересно рассказывают сами представители бизнеса. Технический директор АО "Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВА" Андрей Бузов напомнил о том, что плодотворному сотрудничеству ученых и компании - более 15 лет. Начиналось оно с создания шести медицинских изделий для стоматологии.

- И этот первый результат был, с нашей точки зрения, достаточно мощным, - отмечает Андрей Бузов. - Он стал возможным благодаря тому, что в период работы над проектом на территории предприятия была организована базовая кафедра, и именно этот шаг определил успех проекта. У сотрудников университета появилась возможность работать на территории предприятия, а студенты, аспиранты стали включать в научные работы реальные задачи производства. В минувшем году завершился еще один комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства конструкционных материалов, которые применяются в медицине, стоматологии и косметологии. И останавливаться мы не планируем.

Инженер становится ученым

Вот такой тандем между научными школами и конкретными предприятиями независимо от географии их расположения участники круглого стола и назвали залогом успеха. Старший научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов Дмитрий Панов отметил значение созданного в Белгородском госуниверситете центра коллективного пользования оборудованием.

- Создана уникальная исследовательская экосистема, включающая в себя широкий спектр исследовательского и производственного оборудования, а также уникальные установки для обработки материалов, - констатировал он. - Это позволяет самостоятельно проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, вести разработки на мировом уровне, что, собственно говоря, и привлекает исследователей со всей России. Создание такого центра стало возможным благодаря целенаправленным усилиям руководства университета и ответственных работников на местах на протяжении многих лет при поддержке федеральных программ. В то же время мы сотрудничаем с научно-образовательными центрами и организациями по всей России, в том числе с обладающими уникальными компетенциями в области материаловедения и технологий материалов.

Итогами такого сотрудничества стали новейшие сплавы и печать на 3D-принтерах нужных машиностроению и ряду других отраслей деталей и конструкций. При этом и ученые, и промышленники делают акцент не только на их совершенно ином высоком качестве, но и на экономии при производстве и применении в конечной продукции. Однако так или иначе, а разговор об инновациях то и дело возвращался к кадровой проблеме.

Директор НОЦ ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Ирина Азанова, комментируя ситуацию с эволюцией сотрудников промышленных предприятий, подчеркнула: сегодня мало быть просто инженером, или просто исследователем, или ученым.

- Нужен инженер-ученый, - констатировала она, отметив, что взращивать такие кадры нужно уже с детского возраста. - Нужно прививать такое мышление, когда ребята понимают, как и для чего проводить исследования. И не в отрыве от производства, а сразу нацеливаются на то, чтобы были обеспечены стопроцентная собираемость изделий, их надежность, долговечность, технологичность. Белгородцы в этом отношении значительно опередили другие региональные центры. И надо сказать, что предприятия сейчас двигаются в эту же сторону. Они понимают, что с каждым работать надо персонально, закрепив наставника. Мы ведем, по сути, каждого ребенка к поступлению, причем ребенок сам выбирает те специальности, какие он видит для себя, но он остается в рамках нашей экосистемы. И получается, что, поступив, ребята приходят к нам на младших курсах, уже начиная с третьего курса они привлекаются в конкретные проекты. И в итоге после получения бакалаврского диплома это уже готовый специалист-инженер, востребованный на предприятии.

И промышленники, и ученые сошлись во мнении: таким специалистам и обеспечивать прочность технологического суверенитета России, создавая принципиально новые материалы и продукцию из них. Мария Костина отметила, что эти технологии станут драйвером развития всей страны в целом и привела пример из жизни.

- Несколько лет назад мы разработали сплавы для имплантатов, - рассказала она. - Но их не стали использовать, обнаружив, что они не входят в европейский перечень разрешенных материалов. И вот разработка увязла в таком своеобразном болоте. Сейчас у нас есть все возможности из подобных болот выбраться и пойти дальше.

Как предприниматель Ян Йираско стал своим в калужской деревне

Елена Шулепова

В Калужской области бывший гражданин Чехии, а теперь уже россиянин Ян Йираско успешно развивает бизнес в деревне Мещовского района. Он посадил сад, выращивает яблоки и делает из них сидр. В этом году Роскачество сертифицировало его предприятие как первого и пока единственного в стране производителя органического сидра. Сейчас предприниматель развивает еще и сельский туризм, а его деревенский фестиваль "Торкотино Фест" собирает больше тысячи гостей.

Уроки русского

Ян Йираско родился полвека назад в социалистической Чехословакии. Знакомство с русским языком произошло в школе, где его преподавали помимо родного чешского и международного английского. После школы Ян выучился на мехатроника - специальность перспективная, связанная с управлением автоматизированными системами с помощью специальных компьютерных программ. Первый приезд Яна в Россию, как он рассказал "РГ", был связан с его увлечением подводной археологией. В свое время он организовал школу подводного плавания для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 1998 году вместе с учениками приехал в Санкт-Петербург - искали на Балтике корабль, потопленный подводной лодкой. Ян еще и снимал про это фильм для одного музея.

Ян был очарован Россией и решил задержаться в нашей стране, даже нашел работу на автозаводе в Питере. Позже, в 2006 году, приехал уже надолго - по приглашению на калужский "Фольксваген" как высококвалифицированный специалист.

В Калуге он встретил свою любовь, женился, воспитывает двух дочерей. В Европу ездили отдыхать, но жить решили в России. Пять лет назад семья основала в Мещовском районе производство сидра. Ян говорит, что напиток из яблочного сока прямого отжима в России был в старину не менее популярен, чем в Европе, только об этом несколько подзабыли.

Он сразу решил, что делать российский сидр надо из яблок собственного сада. Кстати, из 35 знакомых ему российских сидроделов только у четырех есть свои сады, остальные работают на покупном сырье. С его слов, старые русские сорта, такие как "антоновка", "коричневка", "жигулевское" и даже "китайка", как нельзя лучше подходят для изготовления сидра. Место для будущего сада нашли около деревни Торкотино Мещовского района. Здесь на землях бывшей молочной фермы разбили собственный яблоневый сад - для начала 10 гектаров, - завели пасеку. Пока деревья подрастали, закупали яблоки у местных жителей. Сейчас его яблони уже плодоносят, в планах - увеличить посадки до 30 гектаров. Название его сидра возникло из старославянского слова "аблъко", которое на русском означает "яблоко".

"Плодить конкурентов выгодно: чем больше людей, делающих качественные напитки, тем лучше всем"

Яблочко от яблони

- Хорошо, что в российских школах летние каникулы три месяца, в Чехии - два. На лето поехали в Англию - дочки учили английский, а я работал и учился делать сидр. Ездили три года подряд - такое соединение приятного с полезным. Яблоки из старых русских садов как нельзя лучше подходят для сидра. Я стал делать его в дубовых бочках - в Европе делают в каштановых. В объединении производителей сидра мне говорят, что этот напиток бывает французским, английским и испанским. А я отвечаю, что делаю российский сидр и всем советую перестать смотреть, как там за рубежом, - улыбается Ян.

Сидр у Яна Йираско зреет почти два года. Быстрее никак нельзя: это напиток "дикого" брожения и без искусственных добавок. Нужный купаж и правильную температуру определял экспериментальным путем. Зато получился сидр с реальным яблочным ароматом. На это ушло три года. После получил лицензию на производство алкогольной продукции. К тому времени у Яна уже было оборудование: пресс и мойка - импортные, а линия розлива - российская. Предприятие вышло на плановую мощность и выпускает 150 тысяч литров напитков в год. Ян Йираско реализует свою продукцию в одной из крупных федеральных сетей, его сидр закупают столичные рестораны, продают на Красной площади, также поступают заказы из соседних регионов.

А в этом году, как уже было сказано, он получил еще и сертификат производителя органической продукции. Это означает, что его яблоки выращиваются без "химии", земля и плоды соответствуют строгим экологическим нормам, а производство сидра - исключительно естественный процесс. Специальная комиссия все это тщательно проверила и в дальнейшем будет отслеживать ситуацию: звание органического продукта - это серьезно.

Каков гусь!

Помимо прочего Ян Йираско дает бесплатные уроки всем желающим научиться делать российский сидр и читает лекции в одном из учебных заведений.

- Плодить конкурентов выгодно, - улыбается он и добавляет уже всерьез: - Чем больше будет людей, делающих качественные напитки, тем лучше будет всем. Может, сидроделов наконец признают как сельхозтоваропроизводителей и мы станем рассчитывать на господдержку. Виноград же в промышленных масштабах в средней полосе не растет, а яблок тут много.

К слову, в нашей стране слабоалкогольный напиток из яблок был популярен не только до революции: в советское время в средней полосе его делали в промышленных масштабах и разливали в бутылки из-под шампанского. Например, в соседней Тульской области завод по переработке плодоовощной продукции в селе Богучарове выпускал "игристое вино "Салют", в народе называемое "яблочной шипучкой". Конечно, это был не сидр (и уж тем более не органический сидр), но его близкий родственник. В то время не стеснялись называть этот слабоалкогольный пахнущий яблоками напиток "игристым вином", поскольку пробка из бутылки вылетала не хуже, чем от шампанского. Популярность же его объяснялась во многом тем, что он был раза в три дешевле "Советского шампанского" из винограда.

…А еще в деревне Торкотино Ян Йираско два раза в год проводит фестивали, на которых гости угощаются сидром и уникальным "мещовским гусем". Задумывая эти фестивали, Ян решил, что меню на них должно быть аутентичное. Мещовский район всегда славился своими гусями, а тут еще его друг откопал где-то в архивах старинный способ приготовления этой птицы. Так родился рецепт, который назвали "мещовский гусь".

- Гуся томят в печи пять часов с яблоками и сидром. Не я автор этого блюда - оно исконно мещовское. Подаем с квашеной капустой, кнедликами, - поясняет Ян. Наверное, он слегка его доработал, но за новый калужский бренд стоит горой.

На "Торкотино Фест" он приглашает местных фермеров со своей продукцией, платы за торговое место не берет. Хоть на фестивале и подают сидр - слабоалкогольный напиток, - никакого безобразия никогда не бывает. Достаточно сказать, что на уборку территории после тысячи гостей уходит всего полчаса. Зато гости с удовольствием ходят босиком, лежат на траве среди молодых яблонь и получают полный спектр удовольствия от деревенского антуража.

А "мещовский гусь" с легкой руки Яна Йираско и в самом деле постепенно становится брендом - и не только как рецепт приготовления птицы. По словам Яна, уже с декабря люди, побывавшие на фестивале или наслышанные про тех самых исключительных мещовских гусей, начинают звонить ему и заказывать птицу к новогодним праздникам. Сам Ян гусей не выращивает, но ими занимаются в значительных объемах на местных подворьях, а он выступает в качестве своего рода посредника. При этом за помощь в реализации местных гусей платы не берет. Зато все это способствует возрождению деревни.

Помимо сидродельни Ян начал развивать и туристический проект. Среди яблоневых садов в этом году поставили похожие на половинки яблока полукруглые домики со всеми удобствами. Проводят экскурсии. За год приняли более двух тысяч туристов. Как рассказала "РГ" заместитель генерального директора ГАУ КО "Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров" Ирина Ганина, и к сельскому туризму Ян подошел очень грамотно: у него уже есть определенный задел, и при желании он сможет без особых сложностей получить господдержку на развитие этого бизнеса. К слову, в центр компетенций он в свое время обращался за консультациями и помощью в оформлении документов.

Тем временем

В ноябре Ян Йираско стал гражданином РФ. Вручая российский паспорт, калужский губернатор Владислав Шапша первый обратился к нему уже вполне по-русски - Ян Петрович. В ответ новоиспеченный гражданин России заметил, что всегда ощущал себя русским.

- Жить на земле, сажать яблони и знать, что всегда можешь рассчитывать на помощь даже совсем незнакомых людей. Пожалуй, главное качество русского человека - в любой ситуации находить выход. Этому я научился здесь, в России, - говорит Ян Йираско, отвечая на вопрос "РГ", что для него означает быть русским. - Я теперь гражданин России и, как россиянин, построю здесь свой дом. Буду заниматься садоводством, производством продуктов питания и помогать изо всех сил, чтобы не только наш район или наша область, но и наша страна стали сильнее и крепче.

Его старшая дочка уже окончила школу и учится на архитектора. Младшей 14 лет, она еще школьница. По словам Яна, когда и она поступит в вуз, он с супругой окончательно переберется из Калуги в деревню, где семья и построит свой дом. Они уже знают, каким будет этот дом среди яблоневого сада: небольшим, примерно на 120 квадратных метров, но удобным, очень уютным и с пчелами в саду.

Как компенсируют аренду жилья переселенцам из белгородско-курского приграничья

Анна Скрипка

Жителям приграничных муниципалитетов Курской области будет предоставлена компенсация арендных платежей за жилье, которое они вынуждены снимать после августовских событий. Об этой мере поддержки все эти месяцы сами переселенцы просили, ссылаясь на подобный опыт в соседней Белгородской области. И вот такую возможность курянам предоставили. Однако сложностей в этой сфере хватает и в Белгородской, и в Курской области.

Цены идут вверх

Ситуации на курском и белгородском рынках арендного жилья разнятся кардинально. Переселенцы из подвергающихся атакам ВСУ белгородских приграничных территорий изначально получали фиксированную сумму ежемесячной компенсации: по 15 тысяч рублей для многодетных семей, по 10 - для всех остальных. То, что эти суммы далеки от реальных расходов на съем квартир, понятно всем, и нынешним летом выплаты были пересмотрены в сторону увеличения: по 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Этот вариант более приемлем, однако многие все равно вынуждены доплачивать за жилье из своего бюджета. К октябрю компенсационными выплатами воспользовались 3,6 тысячи белгородцев, получив 129 миллионов рублей, а теперь это число превысило семь тысяч получателей. Сказались многочисленные разрушения в приграничных муниципалитетах, осложненное обстрелами течение ремонтных работ, а также стремление людей хотя бы к минимальному комфорту. Если летом и аномально теплой осенью еще можно было как-то находиться в разбитых домах и квартирах, то теперь это стало невыносимым. Люди начали снимать жилье и, как следствие, претендовать на компенсацию аренды.

Ситуация с переселенцами в Курской области изначально складывалась сложнее, причем не только из-за большей численности людей, вынужденных покинуть свои дома. По последним данным, таковых в регионе 150 тысяч человек. Значительная их часть ожидаемо осела в областном центре. Сначала люди разместились у родных и знакомых, в ПВР, вспоминая поговорку о тесноте и обидах, но после все же решили жить автономно. И вот тут рынок жилья вопреки разговорам о помощи ближнему залихорадило неоправданным ростом цен на аренду. Стоимость месяца проживания в тесной однушке не лучшего качества на окраине города взлетела с прежних 10 до 40 тысяч, а на жилье получше и вовсе стала заоблачной. Цены в 45, 50, а то и 60 тысяч рублей уже никого не удивляют.

- И попробуй еще найти хоть что-то, - сетуют многодетные супруги Татьяна и Роман Асеевы.

Они снимают крошечный дачный дом. Доехать до него в осеннюю распутицу - рискнуть днищем авто: такие колдобины. Но сама Татьяна, которая ждет седьмого ребенка, признается: рада, что хоть сюда пустили хозяева.

Воспользоваться выплатой смогут вынужденные переселенцы, арендующие жилье как в Курской области, так и за ее пределами

- У нас же как? Видят, что дети маленькие, - сразу в отказ. Некоторые так и говорят: мол, мы только ремонт сделали, а дети - это же дети, - разводит она руками, указывая на малолетнюю троицу подвижных сорванцов.

Пока сама она в отпуске по беременности и родам, муж получает две трети зарплаты: суджанский комбинат, где он работал, платит за вынужденный простой. Так и живут: скромно и с благодарностью принимая любую волонтерскую помощь. Вот им компенсация аренды просто необходима.

Курские правила

О том, что выплаты начнут предоставлять с 1 ноября, сообщал глава региона Алексей Смирнов.

- В условиях, когда многие куряне были вынуждены покинуть свои дома, правительство региона внедряет новые меры поддержки. Теперь жители приграничья, арендующие жилье, смогут получать ежемесячную компенсацию, - отметил он.

Однако для этого нужно соблюсти ряд условий и подтвердить их документально. Правила предоставления компенсаций гласят, что люди должны были постоянно проживать в населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова. При этом если первоначально для назначения выплат требовались данные о доходах - предполагалось, что компенсировать затраты на аренду будут только тем, кто тратит более пятой части бюджета на съем жилья, - то теперь выплаты установили фиксированные, как в Белгородской области.

- Ежемесячная компенсационная выплата составит 40 тысяч рублей многодетным семьям, остальным семьям - 20 тысяч рублей, но не более суммы, указанной в договоре найма, - пояснил Алексей Смирнов. - При назначении выплаты среднедушевой доход семьи учитываться не будет. Воспользоваться ею смогут вынужденные переселенцы, арендующие жилье как в Курской области, так и за ее пределами.

Новые правила переселенцы восприняли неоднозначно. С одной стороны, все как один порадовались: не надо теперь представлять справок о доходах. С другой - сумма компенсации в 20 тысяч рублей для курского рынка недвижимости, возможно, и была существенной, но до августовских событий. А теперь она в большинстве случаев полностью расходы на аренду не покроет.

- Мы - не многодетные и тратим на съем жилья 35 тысяч рублей, живем в тесноте: три поколения семьи, - рассказывает посетительница МФЦ в Курске Антонина. - То есть нам максимум чем помогут - 20 тысяч рублей дадут. И то если я уговорю хозяйку договор подписать.

Переселенцы не скрывают: их аренда держится на честном слове. Некоторые так и вовсе сменили несколько квартир за это время потому, что ценник менялся. "Сначала сдали за восемь тысяч, месяц прошел - давайте 38. Не нравится? Ищите другое жилье", - рассказывают арендаторы.

Что делать? Возвращаться в ПВР? Многие уже раздумывают, предполагая, что названная властями компенсация станет еще одним катализатором повышения цен на арендное жилье. Но тут мнения разделились. Одни боятся роста расходов, другие не хотят документально оформлять отношения с арендодателем.

"Да если мы заикнемся про договор, нас из квартиры быстро попрут", - делятся соображениями суджане в социальных сетях. Так или иначе, правила наконец установлены, соблюдать их придется.

Белгородские проверки

Иначе компенсационные выплаты могут стать еще одной ложкой дегтя в и без того сложной приграничной повседневности. В Белгородской области, к примеру, чиновники заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы для оценки ситуации с арендной компенсацией. Дело в том, что госслужащие проверили свыше 300 адресов, указанных в договорах о съеме жилья, и итогом, по их словам, стало множество вопросов.

- В течение октября проехали по 309 адресам, которые у нас расположены в шести муниципальных образованиях, - рассказала министр социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова. - По 136 адресам абсолютно точно установлено, что люди проживают, по 62 адресам не установлено фактического проживания, а по 111 и на момент проверки, и до сих пор оно не подтверждено.

Елена Батанова отмечает, что проверяющие приходили по адресам и ранним утром, и поздно вечером, но ни с кем из жильцов пообщаться не удалось. О тех помещениях, где точно никто из арендаторов не живет, министр рассказала занимательные подробности. Зафиксированы случаи, когда по указанным в договорах адресам находились офисы, непригодные для проживания, комнаты бывших общежитий, где месяцами идет капремонт, квартиры, проданные несколько лет назад, нынешние хозяева которых ничего не слышали ни о какой аренде, а живут здесь сами.

Курирующий социальную сферу замглавы региона Андрей Милехин, комментируя ситуацию, отметил, что выделенные на компенсацию аренды финансы "не находят своего целевого назначения".

- Это происходит ввиду действий, которые не мне квалифицировать, - отметил он. - Мы будем обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы дать уже оценку с точки зрения исполнения законодательства и целевого использования этих денег. В непростой сложившейся оперативной обстановке на территории области каждый рубль ценен и важен, тем более если это мера поддержки.

А пока выплаты приостановили и тем, в чьих договорах указаны офисы и прочее, и тем, кто не принял проверяющих, оставив их скучать

Какие новые IT-сервисы появляются в деловых центрах

Василий Квливидзе (коммерческий директор девелоперской компании COLDY)

На столичном рынке недвижимости интерес к офисам находится на рекордно высоком уровне, причем большинство сделок приходится на объекты в деловых центрах класса А. В результате, с одной стороны, наблюдается серьезный недостаток офисов (объем вакантных площадей снизился до пяти процентов), а с другой - требования покупателей и арендаторов к их обустройству продолжают расти. Схожие тенденции и в регионах. Какие новые IT-сервисы появляются в деловых центрах?

Рынок офисной недвижимости развивается стремительно. Согласно прогнозам консалтинговой компании Nikoliers, в следующие два года только в столице появится более двух миллионов квадратных метров новых офисных площадей. Однако стоит учитывать, что к моменту ввода проектов в эксплуатацию 80-90 процентов офисов будет уже реализовано или сдано в аренду. При этом потенциальные резиденты и инвесторы внимательно оценивают характеристики строящихся проектов - как расположение и архитектуру, так и внутреннюю концепцию.

Одна из главных особенностей современных офисных центров - наличие услуг, необходимых для координации рабочего процесса. Некоторые здания класса A в развивающихся деловых кластерах становятся площадками для внедрения концепций, которые сделаются обязательными для "офиса будущего". Важная составляющая делового центра - консьерж-сервис, ответственный за оформление пропусков, встречу сотрудников компаний, их гостей и курьеров и другие востребованные услуги. Однако эти функции все чаще берут на себя современные технологии. Заменой ресепшен на входе в бизнес центр становится система Face ID. Она распознает лица офисных сотрудников, а еще ведет учет времени, проведенного на работе, и замещает таким образом обычные пропуска. В совокупности с интерактивной навигацией по зданию цифровые помощники после "встречи" гостя автоматически вызовут лифт на нужный этаж и откроют двери.

Помимо того что подобные нововведения упрощают повседневную жизнь в офисе, они помогают позаботиться о здоровье резидентов и посетителей. Бесконтактное открытие дверей и минимум прикосновений к каким-либо поверхностям - тренд на антибактериальную среду. С этой же целью девелоперы все чаще оборудуют такие здания лифтами с антибактериальным покрытием кабин.

Мобильные приложения для резидентов также все чаще можно встретить в современных офисных проектах. Благодаря такому программному обеспечению сотрудники могут самостоятельно выполнять те задачи, для которых ранее требовалась помощь. Например, заказывать пропуска и доступ на парковку, подавать заявки на обслуживание инженерных систем, заказывать клининг помещений и разного рода доставки, получать уведомления от УК или службы безопасности, а также обращаться к ним с просьбами и предложениями.

Ресепшен на входе в бизнес центр может заменить система Face ID

Пользователи приложения всегда могут оценить, сколько ресурсов требуется для обеспечения работы офиса и как сделать свою деятельность эко-френдли. Отслеживать это помогают интеллектуальные системы учета энергопотребления. За оптимальный температурный режим отвечает климат-контроль, также есть возможность мониторить качество воздуха.

Еще одна важная функция, которую выполняют такие приложения, - помощь в формировании комьюнити арендаторов благодаря новостным лентам, доскам объявлений, оповещениям о совместных мероприятиях. Эта опция полезна для обеих сторон: лояльность резидентов по отношению к управляющей компании повышается, а сами пользователи приложения могут узнать больше о своих соседях и получить полезные деловые контакты, а иногда и новых клиентов.

Трансформация запросов собственников и арендаторов офисов дает девелоперам ориентиры для разработки новых опций. Так, для IT-компаний задачей особой важности является сохранность данных, с которыми работают сотрудники. В некоторых деловых центрах таким резидентам предлагается арендовать серверную стойку в собственном дата-центре. Это экономит время и ресурсы на организации собственных серверных мощностей в новом офисе. Кроме того, работа с данными через локальную сеть считается более быстрой, надежной и безопасной, чем загрузка в облачное хранилище.

В последнее время участники рынка недвижимости отмечают тренд на повышение интереса частных инвесторов к офисам: офисные помещения обычно окупаются быстрее, чем квартиры. Согласно подсчетам специалистов рынка, если сравнивать данные по окупаемости коммерческой и жилой недвижимости, то в среднем они составляет восемь-девять лет против 17-20 лет соответственно. Более того, рост цен на офисы в зависимости от стадии проекта и перспектив развития локации может достигать 40 процентов за период строительства, чего не наблюдается на рынке жилья. В связи с этим в последнее время в офисных приложениях появляются специальные опции для инвесторов, например аналитика по актуальным ставкам аренды помещений и срокам окупаемости.

Помимо цифровой трансформации мы наблюдаем сегодня, как меняется отношение резидентов деловых центров к организации пространства и созданию комфортной рабочей атмосферы. По нашим наблюдениям, многие сотрудники устают от шумных и загруженных офисов и хотят работать там, где есть возможность сменить рабочую обстановку в течение дня. Наличие приватной зоны становится важной составляющей для современного делового центра. Возможные варианты - уютные уголки, отгороженные от общего пространства, или комнаты для релаксации. Это может быть тихий внутренний двор с обычным или каскадным садом или благоустроенное пространство для отдыха на эксплуатируемой кровле.

Ярославские и белорусские медицинские вузы объединились в консорциум

Александр Шиханов

В Ярославле подписано соглашение о создании консорциума "Фарммедсотрудничество". В его работе примут участие Ярославский государственный медицинский университет, три медицинских университета Республики Беларусь (Витебский, Гомельский, Гродненский) и Ассоциация участников обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Лекмедобращение". Сотрудничество вузов и представителей лекарственного бизнеса открывает новые возможности для студентов, ученых и участников рынка.

Ректор ЯГМУ, профессор Александр Хохлов видит задачи консорциума в сотрудничестве в области науки, в разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий. По его мнению, объединение усилий ученых позволит достигнуть серьезных наукоемких результатов, которые можно будет дальше внедрять в практическое здравоохранение.

- Речь идет о создании научно-образовательных платформ, - пояснил Александр Хохлов. - Конечно, для нас, медиков, важны укрепление здоровья народа, увеличение продолжительности жизни - в этом конечная цель развития здравоохранения наших государств. И у нас большие перспективы, которые основаны на общих корнях, традициях и опыте наших общих учителей.

Чтобы новые лекарственные препараты завоевали доверие медицинского сообщества и пациентов, они должны пройти этап международных исследований. Ярославская область - один из регионов, где фармацевтическая промышленность успешно развивается. В ней есть производственные, научные и кадровые условия для разработки новых препаратов. Здесь можно реализовать все этапы - от разработки до клинических исследований и регистрации в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза.

- Мы продолжаем достаточно успешно решать задачи импортозамещения, - подчеркнул Александр Хохлов. - Речь идет не только о выпуске воспроизведенных лекарственных препаратов. Некоторые новые проекты развиваем совместно с Белоруссией. Мы видим новые инновационные лекарственные средства, которые успешно внедрены в практику. Много достижений в области биотехнологических лекарственных препаратов, появляются генно-терапевтические лекарственные средства. Это важная международная работа, в том числе и в рамках нашего Союзного государства России и Белоруссии.

Любой студент, который хочет стать хорошим врачом, должен заниматься наукой

- Наша ассоциация объединяет всех участников обращения как лекарственных средств, так и медицинских изделий, включая вопросы исследований, регистрации, фармаконадзора и GMP-инспектирования, - весь жизненный цикл, - рассказывает генеральный директор Ассоциации участников обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Лекмедобращение" Филипп Романов. - Наука и индустрия уже идут к изготовлению лекарственных препаратов с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров и готовы поделиться с образовательными учреждениями теми компетенциями, которые у нас есть.

Гендиректор "Лекмедобращения" уверен, что международное сотрудничество нового консорциума не будет ограничено только российско-белорусскими связями. В ассоциацию уже при создании вошла крупнейшая компания Китайской Народной Республики "Синофармтех".

- В рамках ассоциации создан дивизион БРИКС, поскольку мы видим запрос на сотрудничество стран этого объединения - как уже в него входящих, так и претендентов на участие. Мы готовы к синергии образовательных учреждений, разработчиков и производителей лекарств и медицинских изделий, и тех участников рынка, которых мы представляем, в том числе и зарубежных. Палитра сотрудничества очень обширна, - убежден Филипп Романов.

Проректор по научной работе Гродненского государственного медицинского университета Михаил Курбат также уверен, что совместная работа выгодна всем участникам консорциума "Фарммедсотрудничество".

- В наше время любой студент, который хочет стать хорошим врачом, должен заниматься наукой, - подчеркивает Михаил Курбат. - Постоянно появляются новые, передовые разработки, важен обмен опытом, в том числе и в рамках повышения квалификации специалистов, и, когда это будет проходить на базе вузов, подписавших соглашение, это станет плюсом и для Российской Федерации, и для Республики Беларусь. Мы имеем общие корни, но векторы развития несколько отличались последние 30 лет. И сейчас консорциум позволит соединить все положительные наработки.

Кстати

Ярославль как площадка для взаимодействия с белорусскими вузами выбран неслучайно. Такое сотрудничество возникло еще в годы Великой Отечественной войны, когда в город на Волге были эвакуированы Минский и Витебский медицинские институты.

Какие условия для медиков создают в регионах

Елена Шулепова

Медиков не хватает везде, особенно остро этот вопрос стоит в небольших городах и поселках. Чтобы привлечь медработников и удержать их в глубинке, нужно выполнить всего лишь две задачи: обеспечить им достойную оплату труда и решить жилищный вопрос. Ну и, конечно, кадры должны быть подготовленными.

Власти в Калужской и Тульской областях решили начать со школьной скамьи: организовали профильные медклассы. Так, в 2019 году на базе центра образования № 1 - Гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д. Е. Горшкова в Туле появилась областная школа "Ступени к медицине". С 2020-го аналогичные классы начали работу в школах тульских муниципалитетов: Новомосковска, Киреевска, Узловой. Проекты реализуются при поддержке ТулГУ и РязГМУ имени Павлова. А в Калуге открыли предуниверсарий Сеченовского университета.

Около 800 калужских студентов и ординаторов - целевиков обучаются в колледжах и вузах. Дополнительные денежные выплаты получают 563 человека. В Тульской области по целевым направлениям в высших медицинских образовательных организациях в настоящее время обучаются свыше 1100 студентов и ординаторов. Тульские целевики получают ежемесячную доплату к стипендии: студенты специалитета - пять тысяч рублей, ординаторы - 10. Ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в медицинском колледже: в этом году - 550. Кроме того, как сообщили "РГ" в тульском минздраве, с 2024 года введена практика заключения договоров о целевом обучении со студентами ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж" и ефремовском филиале Рязанского ГМУ.

Заметим, что в Туле уже три года действует центр по подбору медицинского персонала министерства здравоохранения региона, а с 2023 года - центр содействия трудоустройству выпускников Тульского областного медицинского колледжа. Для привлечения медицинских работников используются различные стимулы. Это средства по программе "Земский доктор" / "Земский фельдшер", а также выплаты в размере миллиона рублей врачам отдельных специальностей. Медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий обеспечивают за счет бюджета автомобилями повышенной проходимости. Также практикуются единовременные выплаты молодым специалистам после трех лет работы (пять окладов), ежемесячные неонатологам - по 20 тысяч рублей, участковым терапевтам, педиатрам и семейным врачам - по 15 тысяч.

Участниками программы "Земский доктор" / "Земский фельдшер" в Калужской области стали 40 специалистов. В Тульской области в 2024 году по этой программе получили выплаты 90 человек.

Медработников стараются обеспечить служебными квартирами

Помогают и с жилищным вопросом. Калужские медики получают оплату части процентной ставки по ипотечному кредиту. На сегодняшний день этим механизмом воспользовались 545 специалистов.

В Тульском регионе ежемесячная компенсация за наем жилых помещений составляет до 20 тысяч рублей. Кроме того, медицинских работников стараются обеспечить служебными квартирами: в специализированный жилищный фонд, находящийся в ведении министерства здравоохранения Тульской области, включено 235 квартир и 25 коттеджей. По истечении 10 лет работы в медицинском учреждении эта квартира может быть передана работнику в собственность. В итоге за 10 месяцев этого года в тульские медучреждения на работу приняты 779 врачей и более тысячи медсестер. Беспокоясь о пополнении, здесь не забывают и о старшем поколении специалистов: с сентября этого года в области ввели ежемесячные выплаты медицинским работникам в возрасте старше 60 лет. Это позволит сохранить в отрасли опытных специалистов на период подготовки молодой смены, уверены в профильном министерстве.

Тюремный замок под Ярославлем купила птицефабрика

Александр Шиханов

Нашелся покупатель на бывший тюремный замок в Данилове Ярославской области. "Российская газета" рассказывала, комплекс зданий, построенных в конце XIX века, выставили на аукцион.

Даниловская тюрьма использовалась по назначению до 1964 года. Затем там размещались различные учреждения, а в XXI веке здания были покинуты и обветшали. К настоящему времени сохранились трехэтажный главный корпус тюрьмы, а также караульные постройки и кирпичная стена. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения Памятник и "Ансамбль тюремного замка", конец XIX века.

За расположенные в центре Данилова здания общей площадью более 1200 квадратных метров власти рассчитывали выручить на аукционе не менее 6,45 миллиона рублей. Торги проводились на платформе "ГИС Торги". Дополнительно к тюремному замку продавался земельный участок площадью 1807 квадратных метров.

Как сообщила глава Даниловского района Ярославской области Елена Иовлева, судьба тюремного замка решилась на торгах. Объект продан по начальной цене.

- Найти нового хозяина объекту оказалось непросто. Предложения выкупить замок, конечно, были. Но это та история, когда одного желания мало. Работа предстоит масштабная: подготовка документации, разработка и согласование проектов. Уверена, что потенциал у объекта большой, и очень надеюсь на хорошие перспективы, - пожелала новому собственнику успехов Елена Иовлева.

Судя по данным платформы "ГИС Торги", тюремный замок приобрела местная птицефабрика. Предприятие ведет свою историю с 1957 года. В последнее время оно активно развивается. Так, в начале года она взяла под свое крыло даниловский хлебозавод, который собственники хотели закрыть. Теперь там снова пекут хлеб.

Что будет делать птицефабрика с тюремным замком, пока неизвестно. Но в любом случае предприятие берет на себя ответственность за сохранение объекта культурного наследия.

Концессионера обвинили в хищении денег на школу в Тамбове

Татьяна Ткачёва

Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 250 миллионов рублей возбудили в региональном управлении СК. Средства выделялись на строительство школы в селе Бокине на окраине Тамбова в рамках национального проекта. Как показала прокурорская проверка, подрядчик получил аванс и потратил его по своему усмотрению.

По данным следствия, министерство образования и науки Тамбовской области в мае 2023 года заключило с дочерней структурой холдинга "Просвещение" концессионное соглашение на 15 лет о финансировании, проектировании и строительстве школы на 1100 мест. Сдать ее следовало до конца 2024-го. Стоимость работ оценивали примерно в два миллиарда, казне проект должен был обойтись в 750 с лишним миллионов рублей. Предполагалось, что инвестор построит и полностью оснастит здание, а затем вернет вложения в процессе его эксплуатации. Школа в Бокине была призвана снизить нагрузку на другие СОШ на юге города - в частности, уйти от второй смены в поселке Строитель.

Первоначально стороной договора было ООО "Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение", но через пару недель после подписания документа название фирмы изменилось на ООО "Школа в Тамбове". А ровно через два месяца, в июле 2023-го, права были переуступлены ООО "Одиннадцатая концессионная компания "Инфраструктура детства".

Прошлой осенью на площадке в Бокине появились забор, фонари и временная дорога из железобетонных плит. Место расчистили от мусора и кустов, провели испытания свай. С апреля по июль 2024-го здесь рыли котлован и устраивали свайное поле, установили башенный кран. Все эти работы выполнялись без привлечения бюджетных средств.

- Генеральному подрядчику выплатили аванс в размере более 260 миллионов. Большая часть этих средств была использована в качестве авансов по договорам поставки строительных материалов. Однако материалы на объект не были завезены, а деньги были выведены со счетов, подлежащих казначейскому сопровождению. Фактически работы выполнены на сумму 27 миллионов рублей, оплачено 20 миллионов, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Тамбовской области Ольга Воропаева.

Материалы на площадку не завезли, а деньги были выведены

Остальные средства израсходовали на цели, не связанные с выполнением концессионного соглашения, считают следователи. Сейчас на стройплощадке затишье, школа зависла на стадии котлована. Официально это определяется так: "Строительная готовность объекта не превышает нулевой отметки". Выполнить условия концессии в срок нереально. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Для Тамбова стройка в Бокине - один из трех проектов концессии на строительство школ. Корпус на 2425 мест в микрорайоне Майский обещали было ввести в строй с опережением графика - в декабре 2023 года. Но она приняла учеников лишь в октябре 2024-го. Подрядчиком выступило упомянутое выше ООО "Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение". В рамках нацпроекта "Образование" на работы выделили из бюджета 1,83 миллиарда рублей, еще около 1,1 миллиарда добавил инвестор. Здание на 1275 мест на улице Волжской взялось строить ООО "ПроШкола" (структура госкорпорации "ВЭБ.РФ") за 2,1 миллиарда, чуть более половины суммы берет на себя бюджет. Сдать объект планировали к концу 2024 года. Но еще в мае его готовность не превышала 10 процентов, причем разрешение на строительство у подрядчика отсутствовало.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, привлеченный властями региона подрядчик являлся стабильно убыточным микропредприятием. Фирму, которая ныне носит название "Школа в Тамбове", учредило в 2021-м ООО "СБ Капитал", принадлежащее, в свою очередь, москвичу Отто Сопроненко. По аналогичной схеме он основал и "Одиннадцатую концессионную компанию "Инфраструктура детства". Прибыли она, судя по отчетности, тоже никогда не приносила.

Обширная и ветвистая сеть таких фирмочек - более 30 юрлиц - была создана под строительство школ, в конечном счете все они связаны с холдингом издательства "Просвещение" и четырьмя физлицами. Проекты государственно-частного партнерства были затеяны этой компанией с большим размахом. Теперь в регионах одно за другим появляются однотипные уголовные дела. Так, в мае 2024-го упомянутый выше Отто Сопроненко был задержан в Новосибирске по подозрению в мошенничестве на 3,1 миллиарда рублей при возведении шести школ. В Биробиджане компанию, где он числился директором, подозревают в хищении 900 миллионов. Ранее аффилированные с "Просвещением" структуры сорвали сроки сдачи "Школы 800" в Нижнем Новгороде (за 6,1 миллиарда) и двух образовательных объектов в Марий Эл.

Тем временем

Почти на половине объектов, которые строят или ремонтируют на Тамбовщине по нацпроектам и федеральным программам, выявлены отклонения от графиков проведения работ. Как сообщили в правительстве региона, подрядчики рискуют не сдать в срок семь социально значимых зданий. Речь о трех ФАПах, которые должны быть возведены по нацпроекту "Здравоохранение", спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов "Серебряная долина" в Сосновском округе (нацпроект "Демография"), районном Доме культуры в Петровском (госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"), жилом доме и капремонте школы. Везде возникли проблемы с проектно-сметной документацией, которую пришлось корректировать. "Почему ошибки не были выявлены на начальном этапе при прохождении государственной строительной экспертизы? - задался вопросом новый врио губернатора Евгений Первышов. - Создается впечатление о непрофессионализме сотрудников, которые этим занимаются".

Строительство очистных сооружений на Волге предложили активизировать

Александр Шиханов

В верхневолжских регионах продолжается работа по наладке очистных сооружений, возведенных в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Не все идет так, как хотелось бы: в некоторых областях объекты построены, но… не работают.

Напомним, что этот проект инициирован президентом России шесть лет назад. К концу 2024 года объемы сброса в реку загрязненных сточных вод должны были снизиться в три раза. На реализацию проекта "Оздоровление Волги" из федерального бюджета выделено почти 128 миллиардов рублей. На эти деньги планировалось реконструировать и построить по берегам великой русской реки 98 очистных сооружений и 23 станции очистки дождевых и талых вод.

В течение 2024 года регионы, где шла реализация проекта, проверяла парламентская комиссия. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, член Центрального штаба Народного фронта Жанна Рябцева по итогам проверки отмечала, что полностью реализовано только шесть проектов: в Вологодской, Нижегородской, Самарской областях и в Республике Марий Эл. В ряде областей очистные сдали, но они не работают так, как положено.

Недавно заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел выездное совещание, посвященное строительству очистных сооружений.

- Регионам ясно дали понять, что составить дорожные карты для галочки и снова ждать федеральных миллиардов - не сработает. Ульяновская, Костромская, Ярославская, Тверская, Астраханская области и Чувашия - на особом контроле. Где уголовные дела, где прокуратура подрядчика или ответственного чиновника ловит… Все, как мы любим, - прокомментировала положение дел Жанна Рябцева.

В Ярославской области из 15 сооружений 13 уже сдано, но на проектную мощность они пока не вышли

Ситуацию в Ярославской и Тверской областях вице-премьер изучил лично. Дмитрий Патрушев обратил внимание, что по строительству и реконструкции ряда очистных сооружений в этих регионах нет заметной положительной динамики.

- Очистные сооружения в Ростове (Ярославской области. - Прим. ред.) и Твери требуют нашего особого внимания. То есть строительные работы до конца года, может, и будут завершены, но реально функционировать объекты начнут только во второй половине следующего года, - отметил Дмитрий Патрушев. - В Ярославле, где я также побывал, работы на объекте закончились еще в прошлом году, но очистные сооружения до сих пор не соответствуют нормативам.

Вывод один: пора ускоряться. Нынешняя ситуация не устраивает никого.

В Твери заместитель председателя правительства России изучил ход реконструкции городских очистных сооружений. Здесь ведут работы на трех объектах: в городах Тверь, Старица и Конаково. По информации губернатора Тверской области Игоря Рудени, в Твери реконструкция блока биологической очистки вышла на финальную стадию, все основные работы выполнены. Как подчеркнул глава области, это самый крупный объект в регионе: "Мы ускоряемся и планируем успешно завершить эту работу".

В начале ноября завершена врезка трубопровода, сейчас идут пусконаладочные работы и благоустройство территории. На объекте задействованы 67 человек рабочего персонала и 18 единиц техники.

На очистных сооружениях в Конаково доработано и апробировано оборудование решеток. Идет наладка системы вентиляции и отопления в здании решеток грубой механической очистки на входе в очистные сооружения.

На очистных сооружениях в Старице сменен подрядчик. Работы продолжает новая организация. 90 процентов оборудования поставлено на площадку.

В Ярославской области из 15 сооружений в рамках проекта "Оздоровление Волги" 13 уже сдано. Впрочем, на проектную мощность они пока не вышли. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заверил, что работа над ними будет продолжена, в том числе и по другим программам. Половину объектов власти планируют исправить к Новому году, оставшиеся - к августу 2025-го.

Все объекты, построенные в регионе в последнее время по программе "Оздоровление Волги", проходят пусконаладку и выходят на запланированную мощность, пояснил губернатор. До конца года планируется сдать сооружения в Ростове. В высокой степени готовности очистные в Переславле-Залесском. Власти утверждают, что они тщательно отслеживают качество работ и соответствие проекту. Приходится исправлять ошибки на объектах, построенных в 2020-2021 годах.

Новые очистные в Ростове строят на северной окраине, по соседству с действующими. Первая очередь комплекса будет очищать до 16 тысяч кубометров сточных вод в сутки. На строительстве объекта заняты более 100 человек и порядка 20 единиц техники. Готовность сооружения составляет более 80 процентов. Уже смонтированы оборудование, канализационная насосная станция, проложены коммуникации.

По инициативе главы региона на доработку ряда уже построенных в регионе очистных сооружений из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Эти средства направлены на доводку очистных сооружений в Рыбинском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском и Некрасовском районах. Кроме того, заказчики (муниципальные образования региона) ведут претензионную работу с подрядчиками и проектировщиками, которые некачественно выполнили контракты.

Заставить недобросовестных подрядчиков вернуть деньги пытается и Волжская природоохранная прокуратура. Она подала три иска в Арбитражный суд. Прокуратура требует от ООО "Техмонтаж" вернуть 434 миллиона рублей за неработающие очистные сооружения в поселках Судоверфь, Каменники и Красный Профинтерн.

Власти соседней Костромской области уверяют, что также держат работы на очистных сооружениях на контроле.

В Волгореченске идет наладка оборудования. К очистным присоединены не только бытовые, но и промышленные стоки. Поэтому городские власти проводят работу с предприятиями, чтобы исключить попадание в коллекторы сторонних примесей. Закончена настройка лампы ультрафиолетовой очистки сточных вод. Улучшается состояние активного ила. Рабочие устраняют строительные недочеты. Пусконаладочные работы продолжаются на емкости № 3. Контроль ведут как на колодцах абонентов, так и на входе-выходе канализационных очистных сооружений. Достичь нормативных показателей планируется к 20 декабря. Результаты лабораторных анализов показывают, что уже сейчас объект "обеспечивает качественную очистку сточных вод".

На очистных сооружениях в Костроме в районе выпуска ливневой канализации на улице Судостроительной работы завершены. Установлено оборудование доочистки сточных вод ультрафиолетом. Устранены замечания Росприроднадзора. Проведенные анализы показали соответствие качества воды требованиям проекта.

А на магистральном коллекторе дождевых стоков на реке Алке в Костроме заменен фильтрующий материал в фильтрах очистки, коллектор очищен от песка. В ближайшее время там будут установлены счетчики воды. Выход на установленные показатели работы запланирован на 22 ноября.

На уже упоминавшемся совещании заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев отметил, что при общей оценке деятельности руководителей субъектов учитывается показатель, характеризующий качество окружающей среды.

- Эффективность строительства и реконструкции очистных сооружений - один из приоритетов для губернаторов. Это ответственность перед руководством нашей страны и самое главное - перед жителями ваших регионов. Не забывайте об этом, - предупредил Дмитрий Патрушев.

Что ж, активизация региональных властей в настройке очистных сооружений дает живущим на Волге людям надежду на улучшение экологической ситуации. Надо и исправить допущенные ранее ошибки, и не наделать новых.

Россия успешно тестирует беспилотный транспорт

Евгений Семенов

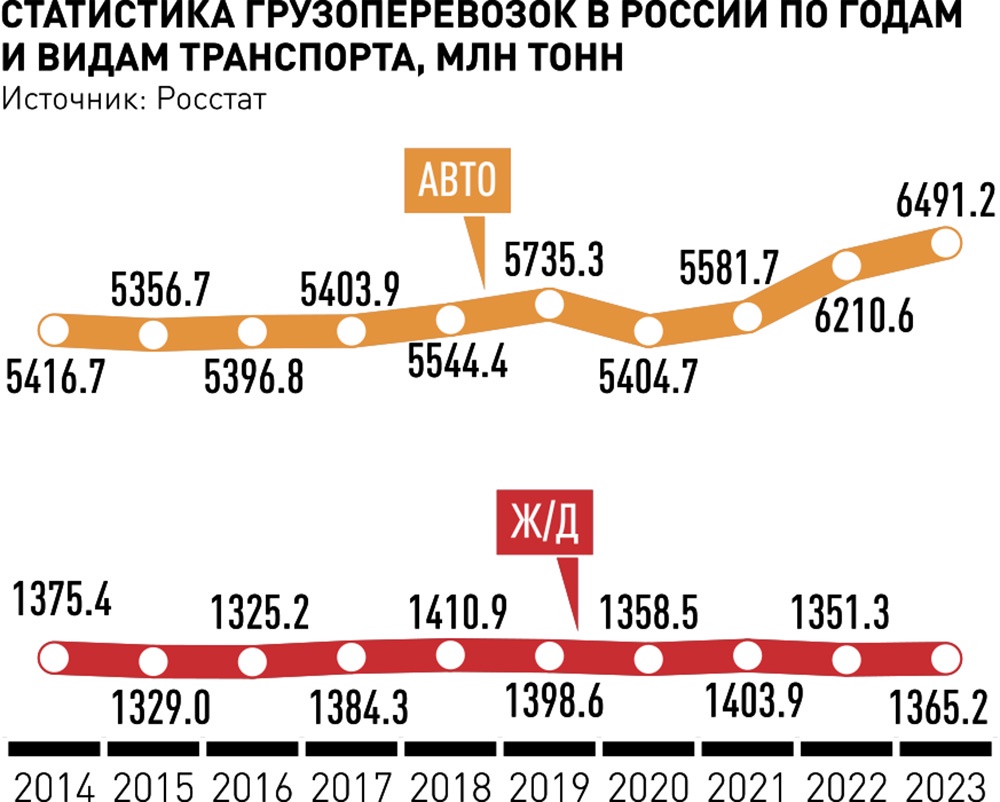

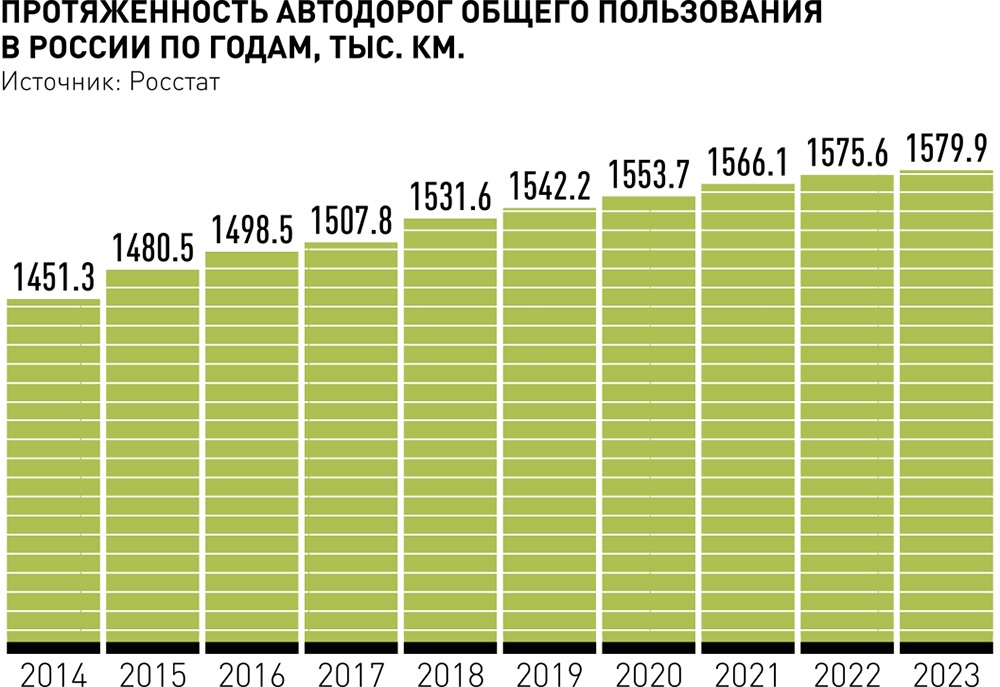

Эксперименты по запуску полностью беспилотного крупнотоннажного транспорта в России должны стартовать в 2025-2026 годах, но еще прошлым летом по трассе М-11 "Нева" начали курсировать автономные "КАМАЗы". Правда пока что у них за рулем сидят живые водители, способные перехватить управление транспортом в любой нештатной ситуации. "РГ" пообщалась с отраслевыми специалистами и выяснила, в чем принципиальная польза беспилотных грузовиков и когда они начнут массово появляться на дорогах страны.

Бежит дорога

В последние годы подавляющее большинство правовых инициатив и нововведений в логистической сфере основывались на том, что за рулем сидит обычный человек, которому нужно легально работать, вовремя отдыхать и пользоваться всеми социальными гарантиями.

Но существенный дефицит кадров на рынке наряду с галопирующими зарплатными предложениями и постоянно растущим товарооборотом вынуждают логистические компании трансформировать свои бизнес-модели. Одним из лучших решений, хоть и в долгосрочной перспективе, является тот самый беспилотный грузовой транспорт, уверен доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.

"В сфере магистральных перевозок дискуссия время от времени возникает с новой силой, текущая версия во многом связана с тестами Минтранса России на трассе Москва - Санкт-Петербург, а также ростом заработных плат и дефицитом водителей, - говорит собеседник "РГ". - Текущие зарплаты на уровне 160-180 тысяч рублей заставляют искать источники оптимизации. В целом на сегодня автоматизация в сфере логистики становится экономически оправданной".

Директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин отмечает, что на сегодняшний день беспилотные грузовики уже ограниченно используются в отрасли. Например, они задействованы в автоматизированных логистических операциях на закрытых территориях или на определенных маршрутах.

"Однако для их широкомасштабного применения требуется время, причем немалое: около 10-15 лет, - сказал эксперт в разговоре с "РГ". - Для полной замены водителей беспилотными авто необходимо решить ряд важных вопросов. Разработать нормативную базу, создать и внедрить необходимую инфраструктуру для движения беспилотников, организовать систему диспетчеризации и безопасности движения, включая обеспечение безопасности груза".

Важно отметить, что развитие беспилотного транспорта происходит не только по инициативе самих логистических компаний, сколько благодаря усилиям крупнейших смежных игроков рынка электронной коммерции и государства в целом. Замглавы Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области Роман Чужинов отмечает, что такие компании, как "Яндекс", КАМАЗ и Сбербанк, ведут собственные исследования и разработки в области автономного транспорта.

Быстрый старт

Перечисленные компании уже тестируют беспилотные автомобили на дорогах и разрабатывают новые решения, делая эту технологию более доступной для коммерческого использования. При этом, как отмечает Артем Меренков из ГУУ, внедрять подобные системы в целом можно хоть сейчас - вдоль федеральных трасс, многие из которых проектировались именно в рамках концепции цифровых транспортных коридоров. В их число входят Москва - Казань и Москва - Санкт-Петербург.

Беспилотный коммерческий транспорт сократит расходы на логистику, снизит аварийность и поможет создать новые высокотехнологичные рабочие места