Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Фронт Полисарио обещал собственные лицензии рыбакам ЕС

Оппозиционная властям Марокко военно-политическая организация Фронт Полисарио заявила о готовности самостоятельно выдавать лицензии рыбакам Евросоюза, лишившимся промысла у берегов королевства.

Напомним, что 17 июля истек срок действия соглашения Евросоюза и Королевства Марокко. Этот документ позволял 128 судам ЕС (из них 93 — испанских) ловить рыбу в марокканских водах. Взамен королевству платили 50 млн евро в год, сообщает корреспондент Fishnews.

Соглашение не было продлено, поскольку Еврокомиссия дожидается постановления Суда ЕС о законности соглашения с Марокко, распространяющегося в том числе на воды Западной Сахары. По данным портала The Maghreb Times, 92% рыболовной деятельности Евросоюза в рамках этого соглашения велось в водах, относящихся к Сахаре.

Инициатором разбирательств выступил в 2021 г. Фронт Полисарио, добивающийся независимости Западной Сахары от Марокко. Ожидается, что окончательное решение суд вынесет в этом году.

Пресс-служба Полисарио 25 июля выступила с заявлением, что фронт готов «в рамках своего позитивного вклада выдать прямые рыболовные лицензии для обеспечения переходного решения для испанских и европейских рыбаков и их семей, которые стали заложниками ошибок своих государственных руководителей».

Сахарский дипломат Убои Бушрая Башир, ведущий дело в Европейском суде, прокомментировал: «Мяч сейчас находится на половине поля европейских властей, особенно испанских властей, чей рыболовный флот больше всего пострадал от прекращения рыболовной деятельности в наших территориальных водах».

Fishnews

Олег Озеров: Россия, в отличие от Запада, видит в странах Африки равных

В конце недели Россия примет в Санкт-Петербурге лидеров практически всех африканских государств, которые соберутся на второй саммит "Россия-Африка". О том, какие темы будут обсуждаться "на полях" мероприятия в первую очередь, как Россия планирует помогать африканским государствам бороться с голодом после истечения срока действия "зерновой сделки", и стоит ли сегодня африканский континент перед выбором "Россия или Запад", в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

– В МИД говорили, что 49 стран Африки подтвердили свое участие в саммите. А остальные страны не подтвердили, или в России пока еще ждут ответа?

– Речь идет о 49 делегациях, то есть это не просто 49 стран, это африканские государства плюс делегации региональных и субрегиональных интеграционных объединений, таких как Африканский союз и ряд других. Приглашения были направлены главам всех африканских государств. Если кто-то не приедет, мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог. Но, как вы видите, подавляющее большинство африканских государств будет участвовать. Это само по себе – показатель статуса этого мероприятия и отношения африканских стран к России.

– Позвольте уточнить, то есть те государства, которые пока не ответили на приглашение, – около пяти – вообще не будут участвовать? И не планируют отправлять делегации даже на уровне послов?

– Мы убеждены, что до последнего дня список будет корректироваться. И так уже и происходит. Каждый день появляются новые делегаты. Кстати, нечто похожее происходило во время организации парламентской конференции в марте этого года. Некоторые делегации раздумывали чуть ли не до последнего дня. Я подозреваю, что нечто подобное будет происходить и сейчас. Поэтому я даже не буду раскрывать, какие страны пока не ответили. Это бы выглядело так, как будто мы кого-то пытаемся заклеймить. Более того, могу сказать, что в отношении некоторых стран я был удивлен, что они приезжают. Поэтому заранее мне бы не хотелось кого-то списывать со счетов.

– Не во всех африканских странах стабильная внутриполитическая ситуация. Например, в Ливии уже довольно продолжительное время царит двоевластие. Кого из ливийских представителей пригласили на саммит?

– Россия приглашает официальные власти, (от Ливии – ред.) приедет председатель президентского совета, господин (Мухаммед – ред.) аль-Менфи. И здесь нет никакого двойного толкования. Мы приглашаем тех, кто является официальными главами государств. Все приглашения были персональные и были лично подписаны президентом России.

– Какой пакет документов готовится к подписанию по итогам саммита? Согласована ли в общих чертах уже финальная декларация, и есть ли в ней упоминание украинского конфликта, учитывая желание ряда африканских стран сыграть посредническую роль в его урегулировании?

– Не принято раскрывать содержание документов до их принятия главами государств. Это было бы некорректно по отношению к ним. Другое дело, что, конечно, согласование такого масштабного документа, который, фактически, включает в себя все ключевые вопросы международной политики, не может проходить быстро. Поэтому, естественно, подготовка этого документа – результат большой работы со всеми странами континента, которые высказывали свои предложения. Мы эти предложения максимально учли и рассчитываем, что документ будет принят. Но он не единственный. Всего планируется к подписанию пять документов: это общеполитическая декларация, план совместных действий на перспективу 2023-2026 годов и три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности.

Мы рассчитываем, что эти документы станут серьезной платформой для наших совместных действий по созданию новой конфигурации международных отношений, основанных на равноправном сотрудничестве, идее многополярного мира, а не диктате одной стороны.

– Планируется подписание и двусторонних документов?

– Безусловно. Таких документов готовится очень много. Я вам даже не могу сейчас назвать их все. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей.

– На протяжении последнего времени западные страны оказывали давление на страны Африки, в том числе, для того, чтобы убедить их не принимать участие в саммите. Но сейчас уже можно говорить, что его проведение не будет сорвано этими попытками?

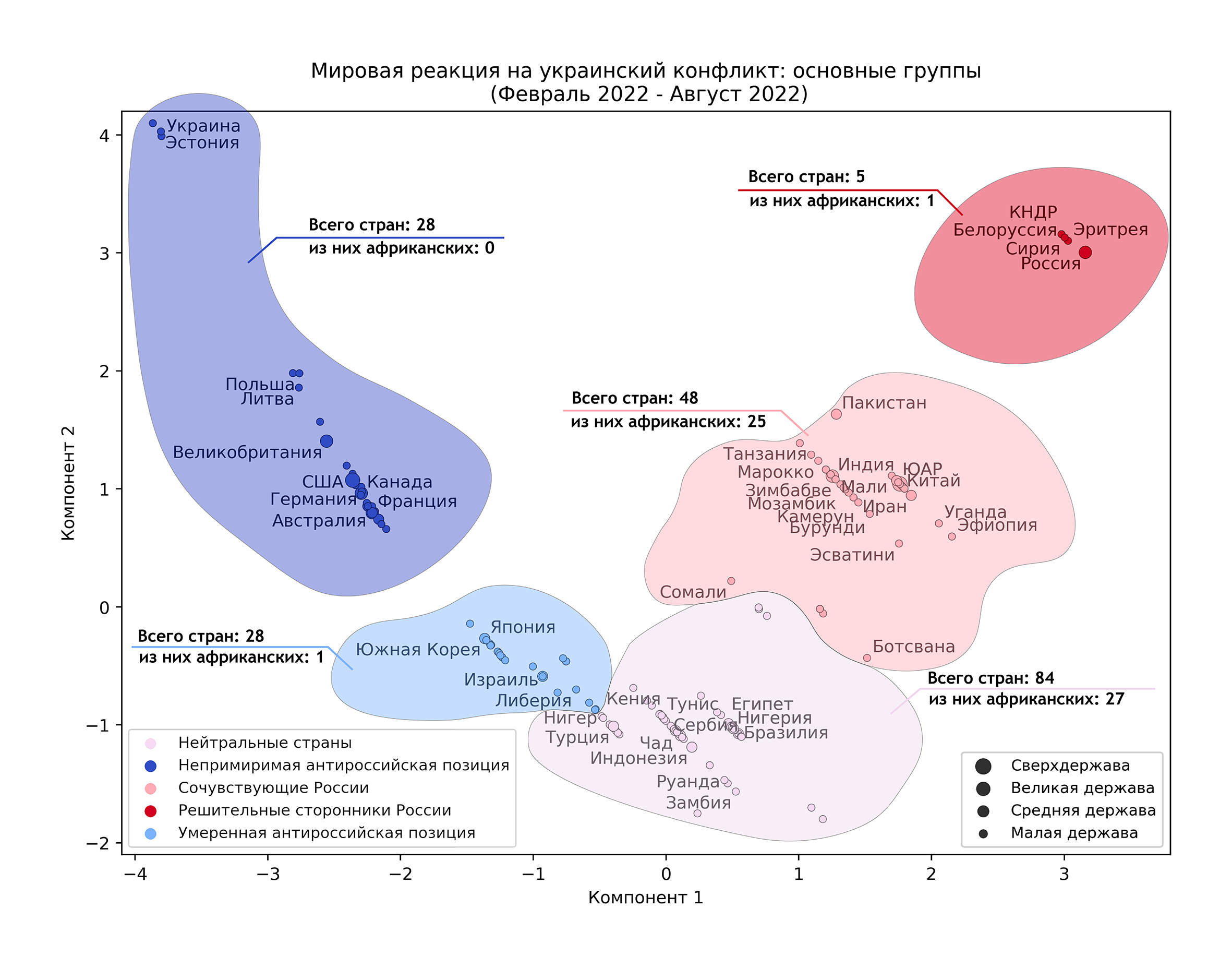

– Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам – дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь: "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов. И очень странно выглядит от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний. Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата.

Кроме политического и дипломатического давления, конечно, оказывается и финансово-экономическое – выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного банка, где США пользуются своей доминирующей позицией для выдвижения политических условий, так и по линии ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сокращением до минимума, неприездом на саммит, неучастием в мероприятиях.

Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам. И дело здесь не только в позиции России и ее силе, которую она продемонстрировала. Конечно, этот фактор очень сильно влияет на восприятие, что Россия выстояла под градом санкций. Россия не позволила разбить себя в военном отношении, она не поддалась политическому давлению и продолжает тот курс, который определил наш президент, и который зафиксирован в новой концепции внешней политики. Безусловно, это оказывает воздействие на весь мир, не только на африканцев, что Россия успешно развивается. Часто приходится слышать от наших партнеров о "борьбе нарративов", о "русской пропаганде". Но, во-первых, у большинства африканских стран есть в Москве посольства, и они могут убедиться в том, какая экономическая и политическая ситуация в стране. У них есть возможность видеть жизнь России, ее столицы и регионов, они имеют возможность убедиться, что в нашей стране санкции не привели ни к какому коллапсу. Конечно, они оказывают негативное воздействие, но не то, на которое рассчитывали те, кто их вводил. Африканские посольства здесь видят, что Россия – мощная страна с огромным потенциалом развития. Что это один из полюсов многополярного мира, не только политический, экономический, но и военный, цивилизационный.

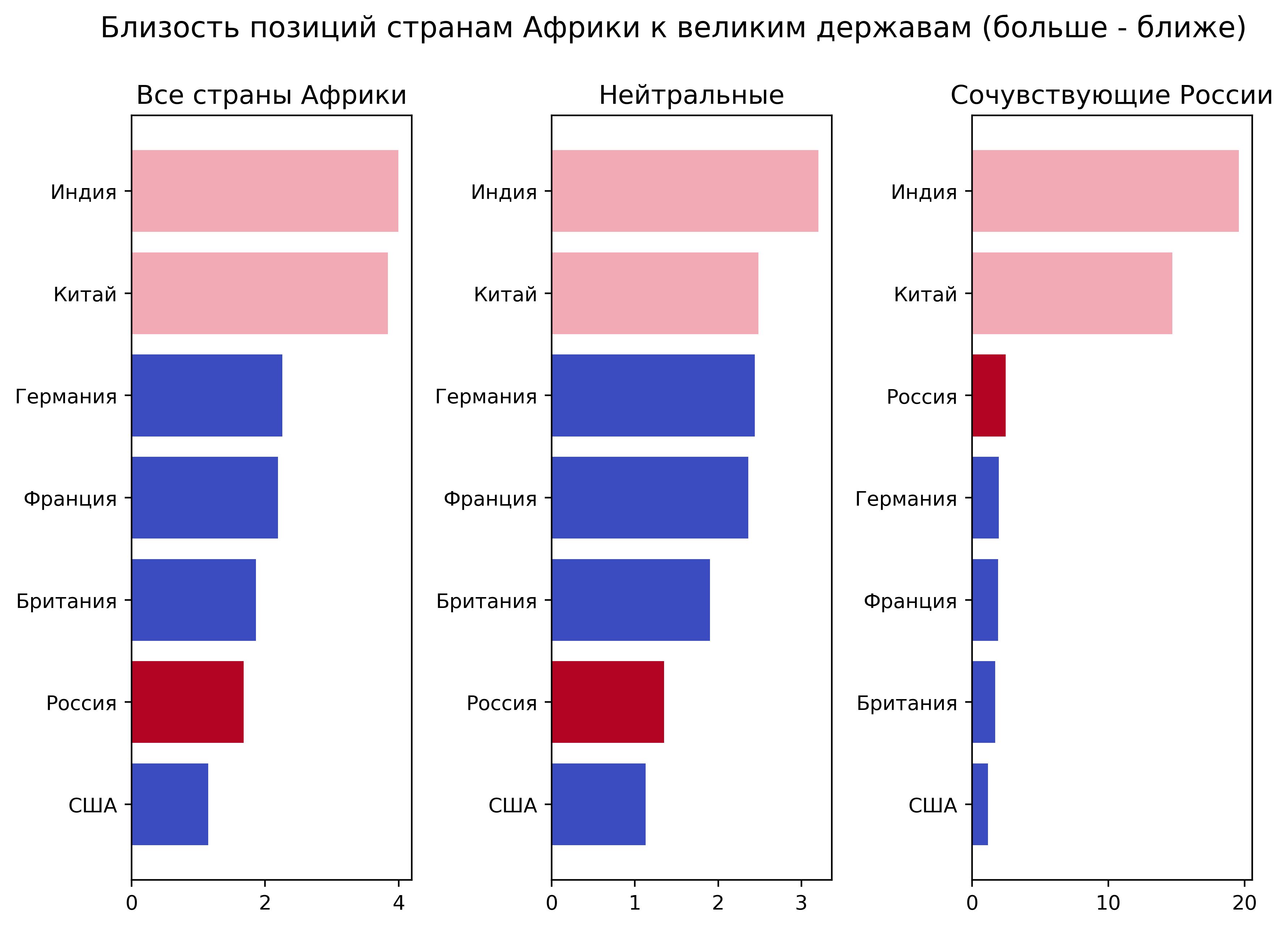

Когда на Западе пытаются приписать желание африканских государств приехать в нашу страну либо пропаганде, либо каким-то особо личным отношениям между главами государств, они глубоко заблуждаются. Дело в изменении глобального соотношения сил на мировой арене. Запад больше не является уникальным технологическим, политическим и военным центром, который имеет возможность оказывать решающее влияние на другие центры влияния, а это Россия, Китай, Индия, в целом страны БРИКС, в который стремятся попасть многие государства, в том числе, африканские.

Нашим западным партнерам нужно просто взглянуть правде в глаза – многополярный мир уже практически состоялся. Да, он сейчас в стадии становления, и одним из полюсов этого мира будет африканский континент. У нас есть твердая убежденность, что саммит не только состоится, но и станет этапным в развитии наших отношений с африканским континентом.

– Вы упомянули, что один из итоговых документов саммита коснется борьбы с терроризмом. События в России 24 июня никак не повлияли на возможность оказания услуг в сфере безопасности для африканских стран, в частности, Мали, ЦАР?

– Африканские страны перед нами такие вопросы не ставили. И на уровне их участия и на качестве участия это никак не сказалось до настоящего времени. Другое дело, что наши западные партнеры пытались использовать эту ситуацию, развернув соответствующую пропаганду. Но она не возымела действия. Я убежден, что и не возымеет.

– Идет ли сейчас речь о том, чтобы усилить военное присутствие РФ на африканском континенте?

– А у нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств. Не раскрою большого "секрета Полишинеля", что африканские страны закупают у нас продукцию военного назначения. Но все это – не военное присутствие. Военное присутствие – это базы США на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем недавно говорило наше министерство обороны.

В отношении борьбы с терроризмом тоже нужно формулировать точнее. Речь идет не только о борьбе с терроризмом в Африке, а вообще о совместной борьбе с террором, потому что он носит трансграничный характер. Да, действительно для африканского континента – это серьезная проблема, она существует во многих странах: в Сомали, странах Сахаро-Сахельского региона, где большую активность проявляют террористические организации типа ИГИЛ*, Аль-Каида* (запрещены в РФ) и другие. Эту проблему не обойти стороной и в ходе саммита "Россия-Африка".

– Последние годы Франция ревностно относится к тому, что Россия наращивает сотрудничество с африканскими странами. По последним сообщениям французских СМИ, одновременно с этим Франция значительно сокращает свое военное присутствие в Африке, а Россия стремится занять ее место?

– В вашем вопросе уже содержится определенная направленность, что кто-то кого-то должен заменить. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Мы в таких категориях не рассуждаем. Это не наша логика, это западная логика, которую они пытаются навязать России. Мы относимся к нашим африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как многие страны Запада – как учителя к нерадивым ученикам. Этого не должно быть в международных отношениях. Если у стран возникает необходимость в помощи со стороны России, в том числе в сфере безопасности, Россия готова оказывать эту помощь. Наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер и не направлено против третьих стран.

Запад пытается повернуть все таким образом, что Россия ведет антифранцузскую политику. Это слышать смешно. Якобы Россия содействовала ослаблению позиций Франции в Африке. Это не соответствует действительности. Это Франция потеряла свои позиции в Африке из-за своей собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств. Они ее отвергают не потому, что Россия проводит политику по замещению Франции собой, а потому что Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции. Это, естественно, приводит к тому, что африканские страны ищут партнеров, которые были более надежными, состоятельными не только в политическом, но и в военном отношении, которые могли бы содействовать в решении проблем безопасности, борьбе с терроризмом.

Почему не хотят Францию видеть в том же Мали или других странах? Не потому, что Франция сама по себе такая страна, а потому что те декларации, которые она делала, когда она вводила свой военный контингент в Сахаро-Сахельский регион, не были реализованы и не подтверждены делами. С проблемами безопасности, с борьбой с терроризмом Франция справиться не смогла. И в этом главная причина. А не в том, что пришли русские и с помощью своих "нарративов", как любят говорить на Западе, нанесли ущерб французским интересам.

Если бы они могли взглянуть трезво на то, что происходит, они бы увидели, что происходят совершенно другие процессы. Но для этого надо снять шоры с глаз и увидеть формирование новой системы международных отношений. Пока Западу это не удается. Мы абсолютно этому не рады, потому что неправильное, оторванное от действительности восприятие того, что происходит в международных отношениях, ведет к совершенно неправильным выводам. Это мы видим на примере Украины, когда говорят: чтобы идти к миру, нужно чтобы было как можно больше войны. Это искаженное восприятие действительности и, в том числе, и на африканском континенте. Если на Западе наступит отрезвление и понимание реалий, в России будут этому только рады. Пока, к сожалению, этого не видим. А видим ожесточенную и все более бесплодную борьбу против укрепления российско-африканских отношений.

– Ранее стало известно, что использовавшееся в украинском конфликте западное оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами. Были ли новые случаи попадания западного оружия, предназначенного для Украины, в Африку? Насколько это общая проблема для африканских стран? И есть ли у них реальные возможности для того, чтобы самостоятельно перекрыть эти каналы контрабанды?

– В чем один из главных посылов саммита? Что Россия не только исходит из принципа суверенного равенства государств, но и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. Это укрепление государственных структур, сил безопасности, возможностей для борьбы с контрабандой, наркотиками, вывозом ресурсов, от чего страдает целый ряд стран региона. Из-за того, что нет четкого государственного контроля за теми или иными регионами, террористические или экстремистские группировки используют эту ситуацию, чтобы продавать ресурсы другим странам и получать возможность для подрыва суверенитета африканских государств.

Есть также деятельность транснациональных корпораций. Мне сегодня из одной африканской страны прислали ролик, где одна из западных корпораций чувствует себя просто хозяйкой на том участке, который был предоставлен этим африканским государством. Она не просто добывает там ресурсы, но даже не допускает на эту территорию представителей властей. Нужно специальное разрешение, чтобы туда попасть. Это, конечно, вопиющий случай, но он показывает то, от каких проблем страдают африканцы. Они борются за укрепление своего суверенитета. И не просто суверенитета ради самого суверенитета. Они борются за суверенитет и за его объем для того, чтобы получить возможности и ресурсы для собственного развития, чтобы это не выкачивалось на Запад, а чтобы оставалось в этих странах либо продавалось таким образом, чтобы был адекватный обмен. Потому что он, как говорил президент Демократической Республики Конго еще на первом саммите, неэквивалентный. Он приводил примеры, что ДРК получает так называемую помощь и содействие от западных стран на девять миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда. Вот вам и схема работы Запада с африканскими странами. Они этого больше не хотят. Наращивая отношения с Россией, они не делают выбор: Россия или Запад. Они развивают с нами отношения таким же образом, как с Китаем, Индией, Турцией, Европейским союзом. Их главная задача – отвечать их национальным интересам. А мы это приветствуем. Мы считаем, что это правильный путь развития, потому что мы так же смотрим на свое развитие. Нам нужно собственное суверенное национальное развитие. В этом наши взгляды совпадают с африканскими. Именно поэтому лидеры африканских стран едут в Санкт-Петербург для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, и тем самым продвигаться вперед к решению задач комплексного развития.

– И все-таки, действительно ли контрабанда оружия из зоны украинского конфликта – проблема для африканских стран?

– Проблема носит комплексный характер. Там есть и контрабанда людей. Людей вывозят, они потом тонут в лодках десятками, а то и сотнями, пытаясь пересечь Средиземное море. А Европа наблюдает за этим. Здесь мы возвращаемся к центральной идее: укрепление суверенитета африканских государств, укрепление контроля центральных властей над теми регионами, где сейчас хозяйничают либо откровенные бандиты, либо террористы, либо смесь и того и другого, либо люди, которые используют слабый контроль властей для обогащения, иногда прикрываясь какими-то идеологическими конструкциями.

– Как вы считаете, смогут ли африканские страны в ближайшей перспективе искоренить проблему терроризма и сепаратизма, когда какие-то районы не контролируются центральными властями? Это реально?

– Мы не можем и не хотим говорить за африканские страны. Это их проблема, и прогнозы в этой связи они должны делать. Это их суверенное право. Запад постоянно рассуждает о том, что должна делать Россия, что должна делать Африка. Ничего она никому не должна. Мы сами принимаем решения о том, как решать наши проблемы.

Сейчас все более весомо рассуждают африканцы. Возьмите заявление нового президента Кении, господина Руто, он говорит о необходимости дедолларизации в отношениях между африканскими странами, перехода на национальные валюты, укрепления панафриканского рынка, континентальной зоны свободной торговли. Иначе говоря, все африканские страны, даже те, которые числятся в условно "западном лагере" или ориентированы на Запад, все больше начинают думать о собственном национальном развитии и о том, чтобы снять те путы, препятствия и условия, которые им выставляет Запад, и реформировать мировую финансовую систему в интересах собственного развития.

– После того как Россия прекратила участие в зерновой сделке, некоторые африканские страны, например, Кения, в некоторой степени осудили это решение. Есть ли у РФ возможности обеспечить их зерном и без зерновой сделки?

– Я не видел осуждения. Есть опасения, что это повлияет на ситуацию с продовольственной безопасностью. Но вы знаете, что были даны разъяснения, и пресс-секретарем президента РФ, в отношении того, что мы будем возмещать тот ущерб, который может быть нанесен, за счет предоставления нашей гуманитарной помощи зерном и удобрениями. Такая помощь уже оказывалась – были отправлены несколько партий удобрений в Малави, Кению. Думаю, у нас всегда есть возможность с нашими африканскими друзьями договориться по этим вопросам.

Надо сказать, что в архитектуре деловой программы экономического форума "РФ-Африка", который пройдет 27-28 июля в рамках саммита, будут обсуждаться как раз вопросы международной продовольственной безопасности, стабильность рынка удобрений. Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы.

– Поступали ли к РФ заявки от африканских стран на безвозмездную отправку зерна после озвученного президентом РФ Владимиром Путиным решения? Какие страны выразили желание получить эту помощь?

– Да, безусловно, такие обращения были. Они все сведены министерством иностранных дел и отправлены в правительство. Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться.

– А сколько стран обратились?

– Много. Ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая. Особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Есть очень большие проблемы, которые связаны с климатическими изменениями, с перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее. Продовольственная безопасность и ликвидация голода – одни из ключевых проблем африканского континента. И, как я говорил, это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита.

– На какой стадии находятся переговоры Москвы и Каира о создании зернового хаба в Египте? Когда он сможет заработать в полную мощность?

– Это вопрос не ко мне, а специалистам Минсельхоза. Но, как мне представляется, идея вот таких логистических коридоров и создания зерновых хабов перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых.

– Обсуждается ли идея создания в одной из африканских стран хаба по перевалке российских удобрений, чтобы обеспечить бесперебойность поставок?

– Конечно, это комплексная проблема. Нужно двигаться именно в этом направлении. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу.

– Некоторые африканские страны, например, Алжир выразили готовность нарастить поставки газа и нефти в Европу после отказа от поставок энергоносителей из России. Может ли это помешать энергетическому сотрудничеству РФ и Африки? Или Россия готова вкладывать средства в строительство энергетической инфраструктуры в Африке, в том числе, для поставок в Европу?

– Во-первых, в ходе экономического форума в рамках саммита "РФ-Африка" предусмотрен ряд панельных сессий, где будет обсуждаться как раз вопрос энергетической безопасности и участия российских компаний в развитии энергетического сектора африканских стран. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы наши компании принимали участие в развитии энергетического сектора, но при этом исходим из того, что энергетические ресурсы Африки должны прежде всего идти для ее собственного развития. Понятно, что во всех странах ситуация разная, где-то упор делается на экспорте углеводородов, где-то было бы рациональнее использовать их для внутреннего развития. Например, Экваториальная Гвинея – небольшая страна, в которой идет большая добыча углеводородов. Понятно, что для собственного развития, как бы они не старались, они этот объем не используют, а будут экспортировать. А другие крупные страны, например, Нигерия, заинтересованы как в экспорте углеводородов, так и в его использовании на внутреннем рынке, для производства электроэнергии и индустриализации.

– Готовы ли российские компании выступить инвесторами в строительстве подводного магистрального газопровода Нигерия–Марокко?

– Эти вопросы нужно задавать нашим компаниями. Задача министерства иностранных дел как внешнеполитического ведомства – создать благоприятные условия для сотрудничества России и государств африканского континента во всех областях.

– У компаний РФ с рядом африканских стран заключены соглашения о сотрудничестве в атомной отрасли. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества российской атомной отрасли со странами Африки?

– Сейчас реализуется проект строительства атомной станции "Эль-Дабаа" в Египте. Это первый атомный проект России на африканском континенте. Я уверен, что его успешная реализация состоится в ближайшие годы, а работа идет с опережением графика.

Если брать российскую концепцию зеленой энергетики, она отличается от западной. На Западе еще идут споры, является ли атомная энергия "зеленой". Есть поборники этой позиции, например, Франция, есть противники, например, Германия. Западный мир расколот в этом отношении. Что касается России, то мы являемся лидером в этой области. Россия – лидер не только в дизайне атомных станций, но и в обеспечении безопасности, обучении персонала и создании необходимых условий для поставок топлива и переработки отработанного топлива.

Россия – одна из немногих стран, которая предоставляет услуги по всему спектру энергетики, включая использование атомных реакторов в исследовательских целях, для производства изотопов, в том числе медицинских, для сельского хозяйства. Российская атомная промышленность – колоссальная отрасль, которая может очень много дать африканскому континенту. Сейчас "Росатом" играет очень большую роль в этом отношении. Я бы не хотел забегать вперед, но отсылаю вас к архитектуре деловой программы, и здесь есть блоки кооперации в области науки и технологий. Будет целый кластер, панельная сессия, которая называется "Атомные технологии для развития Африки", которую как раз организует "Росатом". Я уверен, что туда придет очень много народа, потому что Россия сегодня предлагает широчайший спектр областей сотрудничества в атомной отрасли.

– Может ли быть решение об открытии новых российских посольств в африканских странах быть приурочено к саммиту "Россия-Африка"?

– Может быть, они будут открыты вне временных рамок саммита, но соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты.

– Какие это могут быть страны?

– Я пока не буду об этом говорить.

– А о каком количестве новых посольств идет речь?

– Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах. К сожалению, в девяностые годы были приняты не вполне разумные решения закрыть некоторые посольства в Африке, что объясняли тяжелой экономической ситуацией. Эту ситуацию надо выправлять. Но это будет длительный процесс.

– В четырех школах Москвы начнут изучать африканские языки. Это пилотная программа или планируется ее расширять?

– Планируется. У нас есть Институт стран Азии и Африки, где преподаются африканские языки. Есть МГИМО, где они раньше много преподавались, и где сейчас идет пересмотр отношения к африканским языкам. Есть новый Институт Востоковедения и Африканистики на базе петербургского отделения Высшей школы экономики. Там тоже будут преподаваться африканские языки. Это правильный путь. Сейчас начался процесс отказа от колониальных языков. Многие страны просто не хотят на них говорить, потому что они считают, что английский или французский – не только навязанные языки, но и чуждые им ментальность и культура. Никто не против них, но не в качестве замены родному языку. Это наши соседи на Украине и в Прибалтике хотят заменить даже родной язык, например, английским. Но ведь обогащение происходит не за счет уничтожения, а за счет развития, присоединения. Чем больше языков вы знаете, тем больше культурных дверей вы открываете. А когда вы знаете только один язык, одну культуру, это сужает диапазон восприятия.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Как российская логистика объехала санкционные препоны

Егор Тарасов (основатель контейнерной компании "РОКОТТ Транс")

Российская логистика в 2023 году старается пережить последствия санкционного давления. После обострения геополитической ситуации перевозчики из РФ столкнулись с рекордным количеством препятствий, тормозящих не только развитие компаний, но и их текущую деятельность.

Закрытие границ со странами Евросоюза, падение рынка грузовой техники и дефицит запчастей, уход крупных зарубежных вендоров (таких как Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM, TNT, FedEx, UPS), запрет на вход в большинство западных морских портов практически парализовали российскую логистику. В прошлом году это, по оценкам экспертов, привело к снижению импорта на 16 процентов и экспорта на 13.

Однако перевозчики сумели скорректировать бизнес-процессы с учетом новых реалий. Появились новые маршруты, в основном в страны Азии и Востока. Например, развивается транзит грузов через Турцию, Иран и Грузию. Открылся новый автомобильный мост через реку Амур, что позволило наращивать объемы товарообмена между Китаем и РФ. Стали доступны грузоперевозки в страны, которые ранее не были так востребованы у заказчиков. В частности, мы отмечаем спрос на доставку в Тунис и Марокко, наиболее часто туда отправляют проволоку и комплекты для панельно-каркасного домостроения.

Транзит через Турцию на сегодня является одним из самых популярных направлений как для импорта, так и для экспорта. Однако в связи с природными катаклизмами, которые участились в этой стране, некоторые российские компании стараются избегать перевалок грузов в портах Стамбула, предпочитая другие страны. Разрабатываются логистические маршруты, позволяющие беспрепятственно и без опасений работать с грузами из/для тех стран, с которыми у России нет прямого морского сообщения. Например, через порты Китая.

Большинство "санкционных" товаров завозится в РФ через Турцию - например, из Латинской Америки и Европы, а также из ряда африканских городов. Также укрепились взаимоотношения с Ираном - через него везут грузы из стран Ближнего и Дальнего Востока, Южной Азии в Европу и Россию. В ближайшее время вступление Ирана в крупные экономические союзы - ШОС, БРИКС и ЕАЭС - расширит грани партнерства.

Несмотря на то, что стоимость международных перевозок в 2022 году выросла в несколько раз из-за санкционных ограничений и разрушения привычных логистических цепочек, грузоотправители готовы были заплатить любую сумму, лишь бы их товар достиг пункта назначения. По оценке исследовательской компании M.A.Research, объем российского рынка транспортно-логистических услуг в текущих ценах за год увеличился на 1,7 процента, а в реальных ценах упал на 6,3 процента (примерно так же, как в 2020-м на фоне пандемии).

Высокий спрос на международные грузоперевозки сохраняется, в июле 2023 года он увеличился в 1,6 раза. Вместе с тем в условиях нехватки профессиональных водителей и техники выросла и стоимость логистических услуг. На данный момент цены на международные контейнерные перевозки в среднем на 250 процентов выше допандемийного уровня. Однако если сравнивать с пиковыми значениями февраля 2022-го, то мы увидим существенное снижение - в 3,5 раза. В целом по рынку в период до следующей весны можно ожидать постепенного сокращения тарифов до показателя, всего вдвое превышающего значения 2019 года.

Кирилл Липа: ТМХ может сделать любые вагоны и поезда, был бы спрос

События последнего года заставили многие российские компании развернуть свой взгляд на новые рынки. Крупнейшему производителю пассажирских вагонов "Трансмашхолдингу" (ТМХ) резко менять свои ориентиры на зарубежных рынках не пришлось: холдинг еще несколько лет назад активно стал осваивать Африку. Сколько миллиардов евро ТМХ может заработать на рынках Африки, зачем вагонам в Египте корабельный пол, можно ли построить стоячие пригородные поезда и вагоны метро с санузлами, а также остается ли мечтой детства вагон с панорамной крышей, в интервью РИА Новости в преддверии форума "Россия-Африка" рассказал гендиректор компании Кирилл Липа. Беседовала Надежда Фролова.

Форум "Россия - Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости является информационным партнером форума.

– Кирилл Валерьевич, в какую сумму "Трансмашхолдинг" оценивает потенциальные проекты на Африканском континенте?

– Это миллиарды долларов. По нашим внутренним оценкам, общий объем потенциально интересных нам контрактов на африканских рынках в долгосрочной перспективе, то есть до 2050 года, – более 20 миллиардов долларов. Среди наиболее перспективных для ТМХ стран – ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис, Нигерия и многие другие. Мы Африку для себя исторически видели в качестве одного из целевых рынков. У нас две точки присутствия – это Египет и Южная Африка. Мы поставляем вагонокомплекты для Египта.

– Насколько знаю, "Трансмашхолдинг" делал какие-то детали в пассажирских вагонах для Египта, исключительно исходя из особенностей этой страны и пожеланий. Что такого особенного было сделано?

– В первую очередь – это санитарно-технический блок, спроектированный в соответствии с местными культурологическими традициями. Это была отдельная наша разработка. Кроме этого, в кузове вагонов применен сплав нержавеющей стали, в подверженных внешнему воздействию узлах использованы влагозащищенные и теплоизолирующие материалы, температура букс колесных пар контролируется при помощи специальных датчиков. Вагоны эксплуатируются как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата, поэтому предприняты меры адаптации конструкции.

– То есть, вы отдельно разрабатывали всю техническую часть?

– Абсолютно. Такое больше нигде не используется. Я сомневаюсь сильно, что будет использоваться. Также есть свои традиции по тому, как в Египте моется подвижной состав. Они его моют из шланга внутри. То есть поливают водой. Соответственно, в техническое задание, в частности, было вписано требование, чтобы фанера, которая используется на полу, была водостойкая. И там используется такая же фанера, которая используется в кораблестроении. Специальная фанера, пропитанная. Мы ее поливали экспериментально у всех на глазах, засовывали в банку с водой, чтобы все убедились в том, что она не впитывает влагу и, соответственно, может быть вымыта их привычным способом.

– "Трансмашхолдинг" для проекта в Египте специально создавал совместные предприятия с венгерскими партнерами, но из-за сложностей со взаиморасчетами на фоне СВО продал свои доли. Много потеряли в деньгах?

– Много потеряли. Это была символическая оплата, назовем ее так. Мы его продали не потому, что хотели продать или обязаны были продать. Проблема заключалась в том, что отозвали лицензию у местного партнерского банка, и он фактически обанкротился в течение выходных дней.

У нас возникла ситуация, что заблокированы все деньги, которые были на свободных остатках. Все, нет их теперь, они в комплексной массе где-то лежат. И введена процедура конкурсного управления. Раз у нас заблокировали все счета и все деньги, новые открыть мы тоже не можем – просто нельзя никуда перевести деньги, даже если бы мы очень этого хотели. Мы оказались в ситуации, когда у нас предприятие просто должно было через какое-то непродолжительное время обанкротиться, потому что нам надо людям банально платить зарплату. Поэтому мы вынуждены были выйти из капиталов СП.

– Кто выкупил доли?

– Выкупили местные венгерские партнеры.

– Если говорить об иностранных компаниях применительно к России, у "Трансмашхолдинга" акционером был французский Alstom. Он остается так называемым "спящим" акционером и его пакет по-прежнему 20%?

– Да. Он остался, 20%.

– Как решился вопрос с дефицитом колес для пассажирского электровоза ЭП20, который ТМХ раньше выпускал вместе с Alstom?

– На ЭП20 используется специфическое колесо, которое нигде больше не используется. Для Европы оно характерно, но для России – уникально. Это безбандажное колесо, цельнокат. Поставщиком этих колес была одна чешская компания, и она отказалась от поставок.

– Оспаривали остановку поставок?

– Смысла нет на это время тратить. РЖД обратились к российским компаниями с просьбой освоить производство таких колес. В итоге это производство освоили на нашем предприятии в Казахстане.

– Строить ЭП20 будете еще?

– Чтобы собирать – есть проблемы, потому что там тяговая система стоит от Alstom. Он, естественно, все поставки прекратил. Потому что как раз тяговые системы в санкциях.

– То есть, вы полностью прекратите производство ЭП20?

– Полностью.

– Следующее поколение пассажирских локомотивов будете делать?

– Будем делать заново. Мы сейчас разрабатываем тяговый привод. Это будет система привода на весь подвижной состав, который мы выпускаем. У нас разработан уникальный российский асинхронный тяговый привод для грузового электровоза 2С5С. Уже получен сертификат. Он полностью сделан вместе с компанией "Горизонт" – это екатеринбургская компания, которая вместе с нами разрабатывала этот привод. Поэтому, у нас нет проблем с этим. У нас был контракт с РЖД на 200 ЭП20 под Олимпиаду. Этот локомотив закупали, чтобы водить двухэтажные поезда из Санкт-Петербурга в Адлер. Поскольку они тяжелые и там пересеченная местность, соответственно, нужен был очень мощный электровоз.

РЖД купили 50 с лишним ЭП20 и постепенно начали сбавлять темпы закупки, поскольку, по всей видимости, нет потребности в этих электровозах. Поэтому, мы не занимались разработкой и русификаций.

– Как будет называться новый полностью российский пассажирский локомотив и когда он появится?

– ЭП40. Будет позже 2024 года, но мы сейчас определяем с РЖД, когда. У нас есть определенная последовательность развития продуктового портфельного ряда. Но я хочу акцентировать, что асинхронный электровоз уже заработан, сертификат на него получен, пилотные экземпляры сделаны и эксплуатируются. Эти локомотивы есть в заказе 2023 года. Поэтому, если РЖД, как заказчик, поставит этот приоритет, значит пассажирский электровоз будет. Не в 2024 году, но в 2025 он точно будет на сети. То есть, сомнений у меня в этом нет никаких. Это вопрос чисто приоритизации задач.

– ТМХ выпускает несколько моделей электропоездов. Можно сказать, что сейчас производятся все полностью российские поезда?

– Можно. Все системы, которые мы используем, они все производятся в России.

– Метрополитен Тбилиси после введения санкций США в отношении вашего завода "Метровагонмаш" заявил, что расторгнет контракт на поставку вагонов? Расторгли?

– Да. Без возврата.

– Но вы хотите обжаловать санкции против "Метровагомаша", которые ввели США.

– Правительство США заявило, что причиной введения санкций является выпуск военной продукции, что не является правдой. То есть, "Метровагонмаш" военную продукцию не выпускает уже много лет. Если быть точным, с 2014 или с 2013 года. Эта деятельность полностью выделена, входит вообще в другой концерн, и к нам не имеет никакого отношения – ни юридического, ни технического. Поэтому, наша дискуссия в этом смысле, с правительством США такая – "просто исправьте ошибку". То есть, вы допустили реальную ошибку, исправьте ее.

– Уже подали документы, чтобы оспорить санкции?

– Сейчас наши специалисты занимаются этим. Все консультации уже ведутся.

– Наряду с импортозамещением "Трансмашхолдинг" занимался развитием новых продуктов?

– Конечно. Мы сейчас работаем над созданием новой платформы пассажирских электропоездов. Раньше они каждый раз разрабатывались заново полностью от и до, но мы поставили себе задачу - создать платформенное решение, которое может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Мы разрабатываем новую платформу с новыми габаритами. Она будет включать в себя технологию push-pull, которая никогда раньше не использовалась в России. Эта технология существует в мире. Суть ее в следующем: в последнем вагоне или первом стоит кабина, которая управляется локомотивом. Соответственно, там находится машинист, то есть локомотив либо тянет, либо толкает, push-pull называется. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива.

– С этой технологией будут только пригородные поезда?

– Да, пригородные, но они могут использоваться и для дальнего следования.

– Правильно я понимаю, что внутри поезд будет как конструктор? Что закажут, то и поставите?

– Абсолютно верно. В этом и удобство. Мы сможем модифицировать и изменять состав под конкретные условия заказчика без дополнительных разработок. Глобальные компании традиционно разрабатывали продукт, который потом можно было кастомизировать под тендер любой страны. Отсюда, собственно говоря, у нас эта логика с новой платформой. В России было принято по-другому: завод в международных тендерах не участвовал, а участвовал в конкретном тендере РЖД или метро и каждый раз делался новый электропоезд или вагоны метро. Сейчас, поскольку мы вышли на глобальные рынки и пытаемся активно участвовать в тендерах в разных странах, естественно начинаем идти по этому же пути. То есть мы делаем платформу, которая потом является универсальной для кастомизации.

– В каких-то зарубежных тендерах с ней уже участвовали?

– Нет, это пока будет для российской ширины колеи 1520, но базово мы ее делаем и на колею 1435. Кстати, в Африке колея 1435 для пассажирского движения, в Египте. Поэтому наша задача будет сделать ее таким образом, чтобы тележка могла подкатываться и под нашу колею, под 1520, и под 1435.

– В рамках этой новой платформы или, может быть, в уже разработанных электропоездах заказчики не просили создавать вагон только со стоящими местами?

– Нет, но мы можем сделать все, что угодно. Стоящие места делаются проще, чем сидящие.

– Московский метрополитен не просил сделать какой-то отдельный вагон просто со стоячими местами или увеличить количество посадочных мест?

– Нет.

– Вагон метро, допустим, отдельно для велосипедов не просила Москва сделать?

– Какого-то отдельного разговора про это не было. Но еще раз повторю убрать сиденья проще, чем их поставить, потому что сиденье не может располагаться лишь бы как. Человек должен иметь определенную дистанцию, сидеть определенным образом у окна, нельзя посадить человека возле двери. Есть еще требования по проходам и так далее. Просто все это поубирать и сделать места для велосипедистов вообще никаких проблем нет. Скажут – уберем.

– Какие-то совсем новые вагоны обсуждаете с метрополитеном Москвы?

– Есть история 2024 года. Мы договорились с Москвой, что мы должны согласовать и обсудить некие направления технического инновационного развития. Это связано не столько с сиденьями, сколько с другими техническими решениями. Эта работа ведется.

– Туалеты заказчики не хотят поставить в вагоны метро?

– Надо будет – поставим.

– Вы выиграли тендер в Индии на поставку и техобслуживание 120 поездов. Контракт еще не подписан, вы говорили, что есть какие-то сложности. Когда планируете подписать?

– Мы над этим активно работаем. Это не коммерческая тайна, мы находимся в диалоге с властями Индии на эту тему.

– В других тендерах в Индии принимаете участие?

– Мы поучаствовали в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели. И по нашей информации, та заявка, которую подали, с коммерческой точки зрения самая лучшая.

– Вы несколько лет назад, общаясь со студентами, говорили, что у вас детская мечта по строительству туристического вагона с панорамной крышей, чтобы можно было все созерцать.

– Она пока остается детской мечтой. Мы сделали проект по ВИП-вагонам для ВИП-пассажиров для Российских железных дорог. К слову сказать, про туристические и другие подобное вагоны, мое личное мнение, что их рынок как раз может быть не в России, как это не парадоксально, а во всем мире. В Африке, например, он может быть. То есть в принципе мы сейчас смотрим различные сценарии, где и как можно было бы пропагандировать хоть какие-то инновационные продукты, учитывая специфику эксплуатации. Мы оцениваем рынок России в несколько сотен таких вагонов. То есть под него строить масштабное производство смысла нет. Мы закроем всю эту потребность за очень быстро производство будет малоемкое. Поэтому сейчас смотрим именно на синергию с другими странами с тем, чтобы начинать, возможно, какие-то продукты, предлагать их на зарубежные рынки.

– В чем особенность ВИП-вагонов?

– Меньшее количество купе, комната переговоров, кухня и масса других всяких примочек. Но это не только для РЖД, РЖД эксплуатирует их как перевозчик. ВИП-вагонов сейчас немало. Но они делаются индивидуально.

– У ТМХ несколько лет назад не состоялась покупка норвежского завода Bergen Engines. Вы говорили, что этот актив нужен компании для развития сегмента экологичного топлива, в том числе водорода. Нашел ли ТМХ возможности развития этого направления без покупки зарубежных активов?

– Основная наша задача – обеспечить Россию двигателями. Но не только. В частности, развивается партнерство с Росатомом в Африке в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе АТОМЭКСПО в 2022 году. У нас с Росатомом страны зарубежного присутствия с точки зрения их станций и нашего подвижного состава вообще одни и те же – это Турция, Венгрия, Египет и прочие.

Буквально на днях состоялось довольно значимое событие - мы приступили к реализации контракта по поставке двигателей производства "Коломенского завода" для египетской атомной станции в Эль-Дабаа (El-Dabaa). Сроки поставок – с 2025 по 2027 годы. В рамках проекта мы видим возможности для привлечения локальных поставщиков.

BIOCAD ЗАПУСКАЕТ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В АЛЖИРЕ В ПАРТНЕРСТВЕ С КОМПАНИЕЙ SAIDAL

Биотехнологическая компания BIOCAD запускает трансфер технологий в Алжире при поддержке промышленной группы SAIDAL, специализирующейся на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов. Это сотрудничество включает в себя перенос технологий производства биологических лекарственных средств: ритуксимаба, бевацизумаба, трастузумаба и других препаратов в будущем.

В 2022 году BIOCAD успешно реализовал перенос вторичной упаковки ритуксимаба и трастузумаба. В 2023 году планируется также локализация упаковки таких препаратов, таких как бевацизумаб, дарбэпоэтин, экулизумаб, а также трансфер технологий производства из технологического раствора (готового к розливу препарата) ритуксимаба и бевацизумаба с последующим выпуском первых серий. В дальнейшем все пять препаратов будут производиться по такой технологии.

В рамках активных мер, принимаемых правительством для обеспечения доступности лекарств для лечения рака в Алжире, в 2022 году было заключено партнерство между BIOCAD и группой SAIDAL в целях обеспечения доступности инновационных лекарств, получивших одобрение во многих странах за последние три года.

«В рамках партнерства BIOCAD и уже провел ряд визитов и обучений на производственных мощностях SAIDAL для обеспечения соответствия всем условиям работы с биоаналогами, включая соблюдение температурного режима и требований к визуальной инспекции флаконов. В 2022 году объем отгрузок составил более 11 млн долларов США, а в 2023 году — более 13 млн долларов США. Речь идет о биоаналогах: ритуксимабе, трастузумабе и бевацизумабе. Трансфер технологий позволит увеличить доступность и ускорить процесс вывода на рынок жизненно необходимой терапии для граждан Алжира. Кроме того, это важный этап на пути создания лекарственного суверенитета страны», — говорит Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD.

BIOCAD активно сотрудничает со странами Африки c 2015 года, в настоящее время компания поставляет свои ключевые биологические воспроизведенные препараты для терапии онкологических заболеваний на основе моноклональных антител в семь африканских стран: Марокко, Алжир, Египет, Уганду, Кению, Сенегал, Кот-д'Ивуар. В 2022 году общий объем поставок компании в регионы Африки составил порядка 30 млн долларов США. За первое полугодие 2023 года объем достиг 18 млн долларов США.

Зачем России нужна "Русафрика": в Москве представлен доклад "Валдайского клуба" об отношениях с Черным континентом

Давая оценку перспективам сотрудничества России и Африки, трудно избежать риторического вопроса: "Стакан наполовину полон или наполовину пуст"? Доклад Международного дискуссионного клуба "Валдай", который был представлен в среду, проводит аудит российско-африканских отношений накануне второго саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

Авторы обзора стремились прояснить, какое практическое наполнение должен иметь такой геополитический неологизм, как "Русафрика", если брать его в качестве вектора развития. И как избежать подводных камней и сделанных ранее ошибок в отношениях с Черным континентом. Потому что без понимания, какой сама себя видит "Африка будущего", Москва не сможет предложить ей приемлемую модель партнерства и будет наступать на старые грабли, проигрывая конкуренцию в регионе странам, лучше умеющим обещать и выполнять обещанное. По мнению авторов доклада, современная Африка мыслит долгосрочными категориями, по крайней мере, в официальных документах. Еще в 2015 году главы государств и правительств Африканского союза приняли "Повестку-2063", которая формулирует цели к столетию деколонизации континента.

Свою миссию в будущем страны региона видят в появлении Африки в качестве "сильного, единого, устойчивого, миролюбивого и влиятельного глобального игрока, обладающего значительной ролью в мировых делах". Поэтому на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге нашей стране предстоит найти формулу сотрудничества с африканскими государствами в рамках этого идеального и перспективного образа.

Но это тот случай, когда сказать значительно проще, чем сделать. Тот факт, что позитивное историческое прошлое, связывающее Африку с СССР, должно лечь в основу современных обновленных отношений, казалось бы, облегчает России поставленную задачу. Но вместе с тем это прошлое ставит нашу страну перед риском завышенных ожиданий: страны континента помнят значительную безвозмездную помощь, которую оказывал им Советский союз. Поэтому многократно звучащие из Москвы слова о "дружбе и доверии" воспринимают в качестве гарантий, что такая масштабная и бесплатная помощь продолжится и впредь без каких-либо условий. По мнению валдайцев, работа по линии "Россия-Африка" должна вестись комплексно. Это означает, что надо предлагать реальные проекты и инструменты, которые обеспечат России серьезный репутационный выигрыш и поставят нашу страну в разряд полноправного, компетентного партнера Африки, что не является синонимом "донору". Иными словам, речь идет о взаимоинтересном сотрудничестве, которое Москве следует постоянно подтверждать практическими делами.

В докладе "Валдайского клуба" перечислены те сферы, где Россия имеет неплохие перспективы - энергетика в масштабах больших территорий, продажа новых наукоемких технологий. Авторы доклада подчеркивают: в условиях санкционных ограничений, наложенных коллективным Западом на нашу страну, для работы с государствами Африки необходимо разработать совершенно новые финансовые инструменты, которые позволили бы осуществлять сотрудничество вне зависимости от политической конъюктуры. Насколько это реализуемо в сжатые сроки, осталось за скобками представленного документа.

Очевидно, для сближения России и Африки на нынешнем этапе необходимо преодолеть множество устойчивых стереотипов, которые, в конечном итоге, по мнению экспертов "Валдайского клуба", формируют "индифферентное, а часто и отрицательное отношение у бизнеса к ведению экономических отношений в рамках стратегического партнерства России и Африки". Отсюда потребность в просветительстве и диалоге гражданских обществ, развитии образовательных программ.

Авторы доклада помимо исторических и "мотивационных факторов" включили в блок сильных сторон в отношениях России и Африки тезис о "сходстве в понимании традиционных ценностей". Правда, в данном случае речь идет о ценностях геополитических, а не ментальных - представлении о справедливости и солидарности, стремлении к равноправной системе международных отношений. Было бы ошибкой закрывать глаза на саммите "Россия-Африка" на существующие проблемные стороны предстоящего диалога с Черным континентом, которые подтверждают: на данный момент "стакан не только наполовину полон, но и наполовину пуст". Валдайские эксперты обращают внимание на почти 30-летний разрыв в контактах (так называемый уход России из Африки в 90-е годы). Сейчас в Африке всего четыре российских постпредства (в Марокко, Алжире, Египте и ЮАР). Из позитивного - в Судане, Мали, Египте и Алжире в последнее время были открыты новые "Русские дома", ведется подготовительная работа к открытию такого представительства в Анголе. В два раза (с 2,3 до 4,7 тысяч) выросла квота на африканских студентов в российских вузах. Но этого недостаточно для устойчивого продвижения положительного образа России в Африке.

Остается низким объем российско-африканского товарооборота. В основном инвестиции России идут в сферу добычи полезных ископаемых, тогда как Африка также заинтересована в увеличении поставок оборудования для перерабатывающей промышленности.

К блоку возможностей авторы "Валдайского клуба" отнесли взаимодействие России с Африкой в таких сферах, как борьба с терроризмом, здравоохранении, образовании и развитии технологий в сфере продовольственной безопасности. В том числе речь идет о бесплатных поставках из России зерновых особо нуждающимся африканским государствам, что способствует формированию обновленной репутации Российской федерации среди населения региона.

К угрозам или рискам, которым, по мнению валдайцев, подвержены российско-африканские отношения, кроме ожидаемого противодействия инициативам Москвы на африканском континенте со стороны западных оппонентов, следует также отнести "обманутые ожидания африканских партнеров". Они рассчитывают на решение "здесь и сейчас" острых социальных проблем континента, открытии новых рабочих мест, развитии обрабатывающих технологий. Неспешность России в реализации этих чаяний может привести к негативным последствиям. По мнению валдайцев, российскому бизнесу, заинтересованному в долгосрочной работе в Африке следует шире участвовать в местных социальных программах, чтобы заручиться симпатиями населения и, как следствие, африканских политиков .

В докладе "Валдайского клуба" проведен анализ семи уже действующих ключевых международных саммитов по сотрудничеству с Африкой, которые доказывают - континент стал привлекательным местом приложения капитала и политических усилий. Конкурентная борьба за симпатии африканцев и полезные ископаемые Африки набирает обороты. Ведь помимо только зарождающегося термина "Русафрика" уже давно устойчиво существуют и наполняются реальными проектами такие направления, как "Франсафрика", "Японафрика", "Китафарика" (с Китаем) и "Индафрика" (с Индией). Так что для поиска своего места в тандеме с "Африкой будущего" России придется немало сделать, чтобы не оказаться на обочине этих конкурентных процессов и трансформировать успехи советского прошлого в современные и прибыльные бизнес-модели.

Текст: Евгений Шестаков

Более 5,2 млн доз вакцины против новой разновидности ящура SAT-2 отправлено Россией для помощи странам Азии и Африки

В конце 2022 года в странах персидского залива и Турции стали регистрироваться случаи заболевания животных вирусом ящура серотипа SAT-2. В этой связи подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») провел аналитическую и научно-исследовательскую работу с целью выяснения причин возникновения эпизоотии, официально оповестив в начале 2023 года зарубежных партнеров о рисках заноса болезни.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» оперативно была произведена противоящурная вакцина с содержанием экзотического штамма вируса. По данным на 14 июля 2023 года, отгружено более 5,2 млн доз в Египет, Кувейт, Армению и Саудовскую Аравию.

Кроме того, до конца года специалисты Центра произведут свыше 13,2 млн доз вакцины для поставок в Оман, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Ливан, Марокко, Сирию.

Одна их первых заявок с просьбой провести экстренную регистрацию вакцины и поставить почти 5,85 млн доз поступила из Саудовской Аравии. ФГБУ «ВНИИЗЖ» подготовило досье для регистрации и через 45 дней получило разрешение на экспорт. В марте было отправлено 3 млн доз, следующая партия поступит в страну в сентябре 2023 года.

Министерство экономики Армении сделало заказ на вакцину с содержанием SАТ-2 с целью профилактической вакцинации поголовья и недопущения проникновения заболевания с территории Турции. Общее количество – 1,75 млн доз.

Продление «рыбного» соглашения Марокко и ЕС еще под вопросом

Королевство Марокко продолжает консультации с Евросоюзом о допуске иностранных рыбаков в свои воды. По информации газеты Morocco World News, встреча по решению этого вопроса должна состояться на этой неделе.

Сотрудничество в области рыболовства между Марокко и Евросоюзом будет определено на основе всесторонней оценки, проведенной властями страны в процессе консультаций с европейскими партнерами, заявил министр иностранных дел королевства Насер Бурита.

Действие протокола к соглашению о рыболовстве между сторонами, который позволял вести промысел европейским судам в водах североафриканского государства с 2019 по 2023 гг., истекает 17 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Однако продлять договор стороны не торопятся.

Как пишет газета The North Africa, Марокко получает всего 208 млн евро в обмен на то, что 128 судов Европейского союза добывают рыбу в его водах. При этом экспорт уловов на рынок ЕС составляет около 2,5 млрд долларов. Представители рыбной промышленности королевства просят увеличить вклад Евросоюза и сократить количество его флота.

По словам министра, Марокко хочет добиться такого уровня партнерства, при котором бы в первую очередь учитывались планы этого государства в области рыболовства, а также научные и биологические факторы.

В Европейском союзе подписание нового протокола к соглашению лоббирует Испания. Ранее ее министр сельского хозяйства Луис Планас призвал ЕС продолжить работу с Марокко для обновления сделки как можно скорее — до истечения срока действия нынешнего протокола.

Причиной, по которой европейские чиновники медлят с обновлением протокола, стало решение Европейского суда. В 2021 г. он постановил, что воды, примыкающие к побережью Западной Сахары, включены в соглашение без обсуждения вопроса с представителями местного населения, что вызвало возмущения Фронта Полисарио.

В свою очередь представители военно-политической организации заявили, что уже идет работа над правовой базой, которая позволит испанским судам вести промысел у побережья Западной Сахары. Они назвали испанских рыбаков жертвами «незаконного» соглашения между ЕС и Марокко и выразили готовность помочь в поиске правовой базы для продолжения промысла. Об этом пишет Morocco World News со ссылкой на интервью испанского новостного агентства El Independiente.

Fishnews

Мадрид надеется на возобновление «рыбного» соглашения с Марокко

Срок действие соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 17 июня, и сейчас мало кто сомневается, что оно не будет автоматически пролонгировано, сообщают испанские СМИ. Профильный министр Испании Луис Планас ищет пути разблокировки договора в дальнейшем.

Это соглашение предусматривает возможность промысла в марокканских водах для 120 европейских судов. Если соглашение не продлят, всему флоту придется покинуть зону промысла, в том числе 93 судам Испании, сообщает корреспондент Fishnews.

Отказ Брюсселя продлевать соглашение связан с решением Европейского суда, вынесенном в пользу движения Фронт Полисарио, которое настаивает на независимости Западной Сахары. В суде посчитали: соглашение, затрагивающее вопросы промысла в том числе у побережья Западной Сахары, не учитывает интересов местных жителей.

Так как до истечения срока действия соглашения остается немногим больше недели, мало кто сомневается, что оно не будет автоматически продлено. Однако Мадрид продолжает прилагать усилия, чтобы разблокировать процесс подписания документа в будущем, пишет испанское издание Atalayar.

Так, на полях Конференции ФАО, прошедшей 1-3 июля, испанский министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас встретился с марокканским коллегой Мохамедом Садики, чтобы обсудить возможное возобновление соглашения о рыболовстве между этим африканским королевством и ЕС. Марокканцы также провели ряд круглых столов с целью продемонстрировать свое видение проблемы продовольственной безопасности и управления водными ресурсами.

Отметим, что Мадрид поддерживает предложение Марокко о предоставлении Западной Сахаре автономии в рамках королевства в качестве решения конфликта, длящегося уже более 40 лет.

Fishnews

Ученые придумали, как сделать опреснение воды дешевле

Программу, позволяющую оценить стоимость 1 куб. м опресненной воды с учетом множества факторов, разработали ученые СПбПУ в составе международного коллектива. По их словам, предлагаемый способ расчета позволит быстро и точно оценить любую технологию получения питьевой воды с использованием ядерного топлива без вреда для экологии. Результаты исследования представлены в издании Desalination.

Пресная вода необходима во многих сферах человеческой жизни. Кроме питья, приготовления пищи, личной гигиены, различных хозяйственных нужд, вода в больших количествах используется в промышленности. Ее естественные запасы распределены на Земле неравномерно. По данным ВОЗ, более 2 млрд человек на планете не обеспечены постоянным источником питьевой воды удовлетворительного качества.

Запасы воды морей и океанов на Земле огромны, но они не пригодны для водоснабжения, так как средняя концентрация соли в них составляет 35 г/л, содержание солей в питьевой воде не должно превышать 1 г/л. Поэтому ученые по всему миру занимаются совершенствованием технологий опреснения воды, то есть удаления из нее растворенных солей, рассказали специалисты.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Миланского технического университета (Politecnico di Milano) представили новый алгоритм, позволяющий выбирать оптимальную стратегию крупнотоннажного опреснения воды для нужд населения и промышленности. Разработка сможет определить оптимальные способы опреснения, протекающие без вреда для окружающей среды, быстро и точно рассчитать стоимость получения 1 куб. м питьевой воды на ядерной опреснительной установке.

Опреснение больших объемов воды на сегодняшний день осуществляется двумя путями. В первом варианте используют дистилляцию: воду выпаривают, пар пропускают через систему охлаждающих трубок, где он конденсируется в жидкое состояние без солей. Во втором варианте используют обратный осмос – фильтрацию воды под определенным давлением через полупроницаемую перегородку, которая задерживает соли.

Для этих процессов необходимо большое количество энергии. По словам ученых, самым распространенным ее источником, который используется в опреснительных установках, является органическое топливо (в основном нефть). Его сжигание в больших количествах ведет к ухудшению экологии, что наблюдается, например, в странах Персидского залива.

Более экологичной альтернативой является использование атомной энергии, однако среди инвесторов существуют сомнения в рентабельности такого предприятия, сообщили в СПбПУ.

"Если стоимость пресной воды будет приблизительно равна стоимости того, что течет у нас из крана, то можно утверждать, что наша установка будет востребована. А если кубометр воды выйдет нам дороже слитка золота, то такую технологию нет никакого смысла развивать дальше", – поясняет соавтор публикации, старший преподаватель Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики СПбПУ Екатерина Соколова.

Она объяснила, что ими предложена компьютерная программа, проводящая технико-экономический расчет и выдающая самую главную цифру – стоимость 1 куб. м пресной воды.

По словам исследователей, их разработка не имеет аналогов в мире.

"Существующие программы чаще специализируются на одной технологической схеме конкретного процесса. Например, опреснение воды с использованием ископаемого топлива и дистилляции. Они не могут быть использованы для других технологий и источников энергии", – поясняет соавтор публикации, старший преподаватель Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики СПбПУ Газаи Сейед Хади.

Ученый добавил, что разработанная ими схема учитывает более 200 факторов: различные характеристики воды, окружающей среды, параметры опреснительной установки и самого ядерного реактора.

Если ранее ученым нужно было тратить много времени, чтобы посчитать и сравнить стоимость опреснения, то с помощью предлагаемой разработчиками СПбПУ программы можно провести расчет фактически мгновенно.

"Мы решили все оптимизировать и использовать искусственный интеллект. Туда "вшито" много формул и алгоритмов, с помощью которых можно за 10 секунд получить заветную цифру. На входе программа попросит задать лишь 10 ключевых факторов и их значения", – рассказал соавтор публикации, старший преподаватель Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики СПбПУ Садеги Хашаяр.

Разработчики сообщили, что созданная ими программа может быть использована для расчетов ядерного опреснения с реактором ВВЭР-1000, самым распространенным в своей серии. По их данным, оптимальным является комбинация технологии обратного осмоса и использование ВВЭР-1000.

"По нашим расчетам, для Саудовской Аравии стоимость опреснения составит 0,5159 $/м³, для ОАЭ – 0,4276 $/м³, в Египете – 1,4402 $/м³, в Марокко – 0,5232 $/м³. Эти цифры вполне сопоставимы с ценами на водопроводную воду сейчас. В целом чем больше объем опресняемой воды, тем оно выгоднее вне зависимости от прочих условий", – рассказала Соколова.

В дальнейшем ученые планируют модифицировать свой алгоритм под другие виды реакторов. Также планируется рассмотреть разные типы опреснительных установок для того, чтобы этот алгоритм стал инструментом для проектирования новых опреснительных полигонов.

Разработанный исследователями алгоритм, по их словам, пригоден не только для технико-экономических расчетов процессов опреснения. Ученые СПбПУ оптимизируют программу для проведения аналогичных расчетов эффективности производства водорода с помощью атомного энергоисточника.

СПбПУ – участник государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".

Почта "СОЮЗа": Действует ли "Зеленая карта" при поездке из Беларуси в Россию

Действует ли "Зеленая карта" при поездке из Беларуси в Россию?

"Собираюсь с семьей на отдых в Геленджик. Поедем на автомобиле. Слышал, что белорусам якобы уже невозможно оформить полис международного автострахования "Зеленая карта". Так ли это? Алексей Карпинчик, Могилев".

Как известно, Генассамблея Совета страховых бюро системы "Зеленая карта" приняла решение приостановить членство России и Беларуси на неопределенный срок. Решение вступило в силу 30 июня 2023 года. С этой даты белорусские страховые организации не вправе заключать договоры "Зеленая карта" со странами, не входящими в европейскую экономическую зону (Албания, Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Иран, Молдова, Черногория, Марокко, Македония, Сербия, Россия, Тунис, Турция). Договоры, заключенные до 29 июня, прекратили свое действие. Также с 1 июня нынешнего года аннулированы "автогражданки" со странами ЕС, Швейцарией, Великобританией и Северной Ирландией.

Однако есть хорошая новость, которую сообщило Белорусское бюро по транспортному страхованию. Полис международного автострахования "Зеленая карта" продолжит действовать между Беларусью и Россией и после 30 июня. Белорусские страховщики заключили двусторонние соглашения с Россией, Азербайджаном и Турцией о продлении срока "Зеленых карт" до 28 июня 2024 года.

Что касается остальных стран, то белорусским автовладельцам, выезжающим за границу на личном транспорте, придется оформлять договор пограничного страхования на территории того государства, в которое они въезжают.

Кстати, в качестве альтернативы "Зеленой карте" для поездок во все страны системы российские страховщики разработали новую "автогражданку", рабочее название которой "Синяя карта". Суть ее в том, чтобы граждане России, пересекающие границу на личном авто, могли без проблем проходить пограничный контроль и получать прежние страховые гарантии в случае ДТП на территории другого государства.

Сейчас парламентарии Беларуси и России работают над принятием законопроекта о единой системе автострахования в Союзном государстве. Система позволит автовладельцу приобретать полис, который будет действовать на всей территории СГ. Предполагается, что единый ОСАГО для белорусских и российских автомобилистов заработает уже в будущем году.

Как перевезти собаку на самолете?

"Летим с подругой в Стамбул из Минска авиакомпанией "Белавиа". Она хочет взять с собой питомца - йоркширского терьера. Каковы правила перевозки животных самолетом этой авиакомпании? Наталья Резникова, Брянск".

В правилах перевоза животных, опубликованных компанией "Белавиа", говорится, что на борт можно брать мелких домашних питомцев, таких как кошки, собаки и другие мелкие теплокровные животные. В пассажирском салоне допускается перевозка служебных собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению или слуху.

В салоне в качестве ручной клади животное можно перевозить, если его вес до 8 кг (включая контейнер). Габариты переноски не должны превышать 50 x 40 x 20 см. Размещаться контейнер с питомцем будет под впереди стоящим креслом. Сбор за перевозку - 50 евро.

В салоне на отдельном кресле питомца разрешат посадить, если максимальный вес животного вместе с контейнером не больше 23 кг. Габариты контейнера должны быть в пределах 55 x 40 x 40 см, а переноска иметь приспособления для крепления к пассажирскому креслу и влагопоглощающий чехол. В этом случае пассажир платит за дополнительное сиденье: тариф, по которому оформлен его билет (без взимания такс и сборов), плюс 50 евро за перевозку животного. В багажном отсеке перевозят питомцев весом не более 50 кг.

Какие выплаты полагаются молодым специалистам в Беларуси?

"Сын в будущем году оканчивает медицинский вуз в Беларуси и собирается поехать на работу в район, пострадавший от аварии на ЧАЭС. Говорит, что там предлагают комфортные жилищные условия и неплохую финансовую поддержку. Хотелось бы знать, что это за поддержка и какие выплаты в целом полагаются молодым специалистам? Елена Миронова, Калуга".

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, молодым специалистам, заключившим контракт на пять лет с местом работы на предприятиях и в организациях в зоне радиоактивного загрязнения, полагается единовременная выплата: 200 базовых величин (7,4 тысячи белорусских рублей, или более 2440 у.е. в эквиваленте) - при заключении первого контракта на 5 лет; 300 базовых величин (11,1 тысячи белорусских рублей - более 3660 у.е. в эквиваленте) - при заключении второго контракта сроком на 5 лет на тех же условиях, что и первый пятилетний контракт.

Молодым специалистам также полагаются надбавки и выплачивается единовременное пособие, привязанное к базовой величине - от 555 до 2775 белорусских рублей.

Что касается в целом выплат на первом рабочем месте, то в коммерческих организациях наниматель сам вправе выбирать, какую систему оплаты он будет устанавливать, в том числе и размеры стимулирующих выплат для молодых специалистов. Предприятия агропромышленного комплекса будут выплачивать молодым специалистам со средним и высшим образованием доплаты в течение двух лет с даты заключения контракта. Ежемесячная выплата - 0,46 базовой ставки (104,88 белорусского рубля). Если молодой специалист продлит трудовой договор через два года, то ему полагается новая доплата - в размере 0,69 базовой ставки.

Для молодых специалистов в бюджетной сфере доплаты устанавливаются на основании решений соответствующих госорганов.

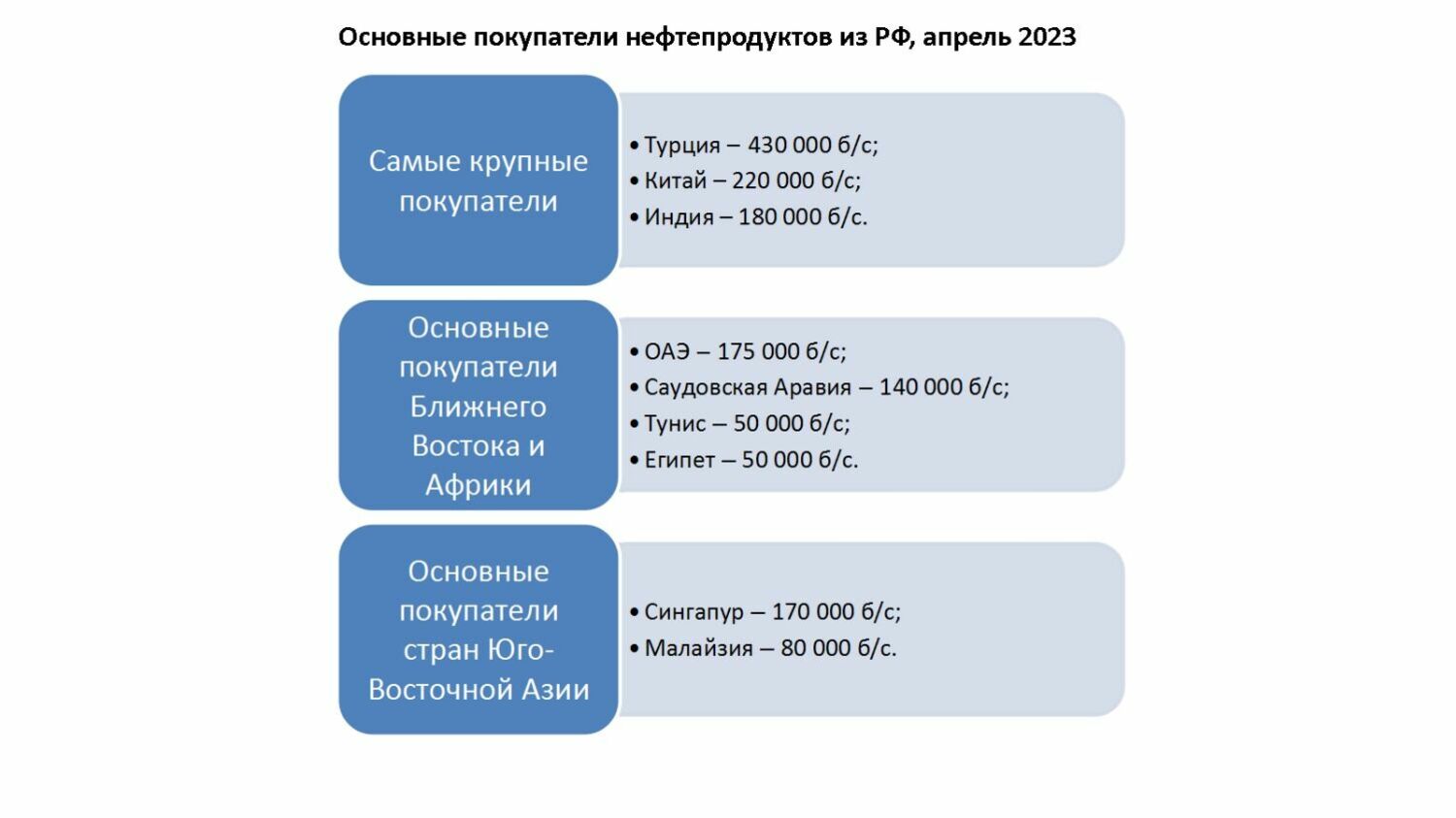

В 2023-м Африка выбирает все больше нефтепродуктов из РФ

В марте 2023 года экспорт нефтепродуктов из РФ в страны Африки вырос до 420 тысяч б/с

К марту 2023 года экспорт нефтепродуктов из РФ в страны Африки вырос до 420 тыс. б/с. Наибольшая доля поставок пришлась на Нигерию, Тунис и Ливию.

Отметим, до начала СВО на Украине Россия экспортировала в Африку 33 тыс. б/с нефтепродуктов, большую часть из которых составлял бензин.

В I квартале 2022 года Тунис импортировал всего 2,7 тыс. б/с, но в I квартале этого года этот показатель вырос до 66,3 тыс. б/с. В Нигерии импорт, уверяют аналитики из S&P, вырос в 5 раз в годовом исчислении — до 54,4 тыс. б/с в I квартале 2023-го. Зафиксирован огромный рост также в Марокко, Ливии и Египте.

В техническом плане организовывают поставки не только глобальные трейдеры Vitol и Guvnor, но также Litasco (трейдинговое подразделение ЛУКОЙЛа) и ряд других, новых и неприметных компаний, зарегистрированных в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре.

Почему перестали кошмарить бизнес

Выпускники отравились в ресторане: при чем тут мораторий на проверки предпринимателей

Анастасия Миронова

Кажется, Петербург теряет репутацию серийного расчленителя – ей на смену приходит реноме серийного отравителя. Девятиклассники минимум шести школ отравились в ресторане с красивым названием Grand Bianco в центре города. Каналы, мосты, туристы плывут на теплоходах. Дети тоже должны были на следующий после банкета день плыть, но не довелось: слегли, теплоходы откатывали время пустыми.

Четыре года назад ресторан уже травил людей. Была громкая история, вмешался Роспотребнадзор, который изъял тогда 65 кило просроченных продуктов. Но ресторан никуда не уехал: он сменил вывеску. Был Dizzi, стал Grand Bianco. Управляющий остался прежним. Ресторан пошел на повышение оборотов: после нынешнего отравления школьников изъято было уже 220 кило просроченных продуктов. В том числе вовремя не реализованные готовые блюда.

Город наш удивительный. Одно время Петербург считался столицей недорогих хороших столовых. Кажется, образ едальни, в которой можно быстро и дешево поесть в приятном интерьере, пришел отсюда. Именно здесь появились впервые сети таких заведений. Потом город подорожал и стал регулярно занимать первые места в рейтинге самых дорогих мегаполисов. Столовые на глазах начали ветшать, меню – расти в цене. Сегодня формат современных и доступных для кармана точек, где можно с комфортом поесть, исчез. Петербургские столовые даже по московским меркам стоят как среднее кафе. Город стал очень дорогим, поднимать цены в ресторанах сделалось опасным: люди перестанут ходить. И так уже в разгар белых ночей на ресторанной улице Рубинштейна в будни вечером много полупустых заведений. Мы гуляли с дочкой по центру накануне Дня города: толпы туристов, а в ресторанах не сказать чтобы не протолкнуться. Где едят туристы? Наверное, покупают что-то в магазине и перекусывают на лавке. Например, на скамеечках по пути от метро к Русскому музею все чаще попадаются приличного вида люди с кефиром, булочками: сидят, едят. Потому что обедать в столовых теперь очень дорого, формат доступных хороших столовых остался теперь в областных центрах. В Великом Новгороде много таких, в Пскове. В Петербурге – исчезли.

Это локальная особенность. А есть еще общероссийская беда: любой общепит стремится удешевлять себестоимость блюд. Наверное, точнее будет сказать, что это общечеловеческая болезнь. Тлетворный дух капитализма. Капитал желает купить дешево и продать дорого – все мы об этом помним.

А на практике в России это выглядит вот так: сто отравившихся за один вечер. Отправленные в морозилку до лучших времен паштеты, лососевые стейки, супы-пюре из зеленых бобов: не распродали – ну, может, через неделю кто-то еще закажет.

Так было всегда. Десять лет назад я жила возле Эрмитажа и регулярно ходила мимо самых дорогих ресторанов и отелей. Работала допоздна, так что порой возвращалась почти что ночью. Когда город засыпал и укладывались по своим гостиничным коечкам туристы, рестораторы завозили на кухни продукты. Чего я только за два года в жизни в центре города не видела: в сеть итальянских ресторанов с пиццей привозили молоко с логотипом «Дикси» и готовое тесто! В огромный ресторан на Невском – копеечную томатную пасту и макароны «Макфа». А в вегетарианский ресторан поблизости летом завозили замороженные ягоды, из которых потом готовили десерты и продавали их как сезонные.

Видела я и совсем нехорошее: в отель, где в 2013 году останавливался приезжавший на саммит «Большой двадцатки» Обама, ночью загрузили сомнительного вида замороженное мясо. Мне то знание тогда дорого стоило: я бегала после полуночи, а на обратной дороге, прямо в ста метрах от полицейского кордона, на меня возле дома напал с ножом злобного вида гражданин. Я от него убежала. Зато теперь чуть больше знаю о внутренней кухне дорогих заведений.

Это, кстати, не российская проблема. В юности я жила в Лондоне и подрабатывала официанткой. Видела, как в дорогом индийском ресторане в центре жарили рис на отработанном фритюрном масле, которое забирали с черного хода в ближайшем McDonald's. Марокканский ресторан закупал сладости коробками на рынке. По ночам у ресторанов стояли упаковки десятипенсовых бобов в томате производства супермаркетов TESCO: утром им предстояло изображать для туристов настоящие английские завтраки. В Лондоне, пожалуй, еще хуже дела: система не предусматривала никаких накладных, где и что покупал ресторатор, никого не интересовало, поэтому сами ходили на рынок и в дешевый Lidl. Санэпидназор как таковой тоже не предполагался.

Однажды в ресторан, где я работала, пришел санинспектор. Он сообщил, что скоро будет проверка, и оставил для нас, сотрудников, анкеты. Проверка заключалась в том, что мы сами ответили дома на вопросы вроде: «Как вы поступите, если утром проснетесь с признаками ОРВИ?» или «Что вы будете делать, если увидите на кухне мышь?». Дальше предлагались варианты ответа: «Позову шеф-повара», «поймаю и убью сама», «вызову санинспекцию». Как ее вызвать, никто из нас не знал. Многие мои однокурсницы тоже подрабатывали в общепите и рассказывали чудовищное. Одна, к примеру, трудилась в заведении формата deli: обычно это вроде мелкой лавки при ресторане, где продают редкие продукты – трюфели, ручной работы макароны, хорошие оливки на вес, мясные нарезки. Она продавала parma ham и прочие деликатесы. Нарезала на большой торцовочной пиле и фасовала в пакетики. Все продавалось на вес, через кассу. В конце смены администратор взвешивал обрезки и уносил их на кухню, где пускал на супы и рулеты. При этом моей подруге приходилось спорить с британцем: она объясняла ему, что за день из тонких обрезков испаряется влага и потому они весят меньше. Но гражданин, окончивший лишь школу, был уверен, что его продавцы сами едят ветчину.