Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Экспорт британской пшеницы притормозил в декабре

Великобритания в декабре 2016г. экспортировала 93,425 тыс. тонн пшеницы, и это самый небольшой месячный объем, поставленный на внешние рынки с начала сезона 2016/17. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на таможенную службу страны.

Крупнейшими покупателями декабря стали Нидерланды (26,697 тыс. тонн) и Алжир (25,059 тыс. тонн).

Снижение темпов экспорта вызвано, в основном, исчерпанием экспортных ресурсов.

Всего за 6 месяцев текущего сезона Великобритания экспортировала 1,09 млн. тонн пшеницы против 992,086 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона. Превышение достигнуто, во многом, благодаря спросу со стороны Алжира.

Великобритания в декабре импортировала 173,456 тыс. тонн пшеницы. Это самый большой объем с начала сезона. Крупнейшим поставщиком стала Дания (65,067 тыс. тонн).

Всего с начала сезона Великобритания импортировала 840,175 тыс. тонн (863,03 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года).

НАДЕЖДА - НА ВЕТЕР

Ветер, как источник энергии, находит все более широкое применение. Предприятия по производству ветряной энергии мощно развиваются по всей Европе.

Например, власти Голландии заявили недавно, что с нового года все железнодорожные поезда будут передвигаться за счет электричества, вырабатываемого ветряными станциями.

Известно, что здесь 2,9 тысячи километров железных дорог, из которых 2,1 тысячи до сих пор были электрифицированы. В 2015 году верховный суд предписал промышленникам значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Выходом для железнодорожной отрасли стал переход на ветряные станции.

Кстати, железнодорожники практически ничего от реформы не потеряли: за час работы одна станция может обеспечить ход поезда на 190 километров. Поэтому голландское правительство готово вкладывать деньги в подобные предприятия.

В конце 2016 года там была запущена мощная 600-мегаваттная ветряная электростанция. В ее строительство вложили 2,8 млрд евро. Для сравнения: средняя московская ТЭЦ, работающая на газе или в крайнем случае на мазуте, имеет мощность от 400 до 600 мегаватт.

Николай Иванов

Летающий автомобиль уже в продаже: цена вопроса и условия использования

Дальность полета без дозаправки — около 500 километров, говорят производители. Первую партию планируют выпустить уже в следующем году

Нидерландская PAL-V открыла предзаказ на первый «летающий автомобиль». Всего в продажу поступят 90 штук. Первую партию автомобилей PAL-V планирует выпустить уже в следующем году. Базовая версия аэромобиля Liberty Sport стоит 299 тысяч евро, а более продвинутая Pioneer Edition обойдется в 499 тысяч евро.

PAL-V Liberty — трехколесный двухместный автомобиль со складными лопастями и двумя двигателями: один для езды, другой для полетов. В большей степени Liberty — это гирокоптер, который может ездить по шоссе, нежели автомобиль, способный летать. Длина — четыре метра, ширина — два метра, высота — 1,7 метра. Автомобильный двигатель мощностью 100 лошадиных разгоняет машину до 100 км/ч за девять секунд. Максимальная скорость — 160 км/ч. Вертолетный, мощностью 200 лошадиных сил поднимает машину на 3,5 километра в высоту и позволяет лететь максимум со скоростью 180 км/ч. Для взлета потребуется полоса длиной от 90 до 200 метров, а также дополнительно 200 метров свободного пространства для набора высоты. Дальность полета без дозаправки, как утверждают в PAL-V, около 500 километров.

При оформлении предзаказа необходимо внести предоплату в размере 25 тысяч долларов для модели Pioneer и 10 тысяч долларов для базовой версии автомобиля. При этом в случае отказа от покупки предоплата не возвращается. Также можно записаться в очередь на приобретение автомобиля, когда будет налажено массовое производство, внеся возвращаемый залог размером 2,5 тысячи долларов.

Серийный выпуск — это серьезная заявка. Кто будет покупать летающие машины за такие огромные деньги?

Павел Федоров

ведущий телеканала «Авто+»

«Когда любая вещь попадает в серию, это означает, что у этого направления в принципе есть будущее. Мы же знаем, что помимо этого голландского проекта есть проект в Словакии, есть пара проектов в США и даже, в общем-то в России поговаривали о том, что подобные вещи, правда, только для МЧС и военных тоже появятся. В настоящий момент сложно представить его практичное использование, потому что все-таки пока что это больше самолет, нежели автомобиль. Это не нажал кнопку и полетел. Но все равно решение очень интересное. Штука дорогая, такую игрушку себе сейчас могут позволить только люди богатые, у которых уже, допустим, есть самолет и, конечно, права пилота, чтобы просто продемонстрировать коллегам, еще кому-то, что у них есть и такая техника, такая изюминка и диковинка в парке. Дальше будет дело только за массовостью. Если кто-то сделает более доступный и дешевый автомобиль, который будет стоить не как два суперкара, а в пределах 100 тысяч евро, уже можно будет говорить о том, что направление пошло. В том-то и дело, что специальных условий, специальных требований для автомобиля не нужно. То есть теоретически он может летать практически в поле, и даже есть определенное преимущество, что он может взлететь с ровного поля, даже со склона. А вот взлететь с обычной дороги им просто не позволят правила дорожного движения. Это очень важно, потому что это просто будет считаться хулиганством. Де-юре прав взять и взлететь с обычной дороги у автомобилистов нет, поэтому есть некие ограничения. Все равно нужно заехать на какую-то площадку, собрать автомобиль, потратить 15 минут и после этого взлететь не с обычной дороги, потому что здесь он просто опасность для всех окружающих. То есть все равно пока что нужно использовать аэродром».

Накануне в Дубае представили первый в ОАЭ беспилотный «летающий автомобиль», рассчитанный на перевозку одного человека до 100 килограммов. Беспилотник создала китайская компания Ehang. Его будут использовать в качестве такси. Человеку в кабине придется только выбрать место назначения. Управление осуществляется с земли.

Дрон-такси уже тестируется. Запуск намечен на это лето. Максимальное время полета — 30 минут, максимальное расстояние — до 50 километров. Сколько будет стоить такая поездка, не сообщается. Аналогичными разработками занимается компания Airbus. В октябре прошлого года фирма показала эскиз, на котором представлен дизайн летающего такси. Кроме того, проектами летающих машин занимается Toyota и соснователь Google Ларри Пейдж.

Надежда - на ветер

Ветер, как источник энергии, находит все более широкое применение. Предприятия по производству ветряной энергии мощно развиваются по всей Европе.

Например, власти Голландии заявили недавно, что с нового года все железнодорожные поезда будут передвигаться за счет электричества, вырабатываемого ветряными станциями.

Известно, что здесь 2,9 тысячи километров железных дорог, из которых 2,1 тысячи до сих пор были электрифицированы. В 2015 году верховный суд предписал промышленникам значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Выходом для железнодорожной отрасли стал переход на ветряные станции.

Кстати, железнодорожники практически ничего от реформы не потеряли: за час работы одна станция может обеспечить ход поезда на 190 километров. Поэтому голландское правительство готово вкладывать деньги в подобные предприятия.

В конце 2016 года там была запущена мощная 600-мегаваттная ветряная электростанция. В ее строительство вложили 2,8 млрд евро. Для сравнения: средняя московская ТЭЦ, работающая на газе или в крайнем случае на мазуте, имеет мощность от 400 до 600 мегаватт.

Николай Иванов

Совет директоров ПАО "АвтоВАЗ" принял решение провести 15 марта внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 18 февраля.

Акционерам предстоит рассмотреть вопросы об увеличении уставного капитала общества путём допэмиссии, а также об утверждении устава и политики о вознаграждении членов совета директоров в новой редакции.

Совет предложил собранию принять решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительного выпуска акций объёмом 46.25 млрд руб.

Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 9.25 млрд обыкновенных акций номиналом 5 руб. каждая. Цена размещения - 10.3 руб. за акцию. Потенциальный приобретатель выпуска - компания Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды).

Дубай, ОАЭ. Фюзеляж грузового лайнера Boeing 777-F, принадлежащего авиакомпании Emirates SkyCargo, был украшен узором из роз – таким оригинальным образом эмиратский перевозчик решил отметить День святого Валентина. Первый рейс самолет совершил в Найроби, столицу Кении, где был загружен цветами.

Как сообщили в авиакомпании, таким образом перевозчик продемонстрировал свой вклад в развитие цветочной индустрии, ведь лайнеры Emirates SkyCargo доставляют свежие цветы по всему миру. Позже лайнер был отправлен в Амстердам.

Цветоперевозки сегодня превратились в по-настоящему глобальный бизнес, и это связано не только с Днем всех влюбленных. Только в прошлом году Emirates SkyCargo перевезла более 70 тысяч цветов по всему миру. Стоит отметить, что ежегодно ко Дню святого Валентина в мире выращивается более 250 млн цветов, предназначенных для романтических встреч и подарков.

Свежесрезанные цветы сортируются, складываются в букеты, затем в коробки, в которых они загружаются в самолеты. Для того чтобы цветы дольше сохраняли свежесть, их перевозят при температуре, близкой к нулю градусов Цельсия, но не замораживают.

По последним данным Eurosta на 1 января 2017 г, 22 страны из 28 членов ЕС установили минимальную зарплату. В конце списка находятся Румыния с самым маленьким заработком в 275 евро и Болгария с 235 евро в месяц.

Самая не высокая минимальная месячная заработная плата была в Болгарии (235 евро), дальше следуют Румыния (275 евро), Латвия и Литва (380 евро в обеих странах), Чехия (407 евро), Венгрия (412 евро), Хорватия (433 евро), Словакия (435 евро), Польша (453 евро) и Эстония (470 евро).

Наивысшие показатели зафиксированы в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

С 2008 года по сравнению с 2017 годом минимальная зарплата удвоилась в Болгарии (+109%) и Румынии (+99%), а еще значительно увеличилась в Словакии (+80%) и в 3-х государствах Балтии — Эстонии (+69%), Латвии (+65%), Литве (+64%).

Этот показатель в Латвии — 553 СППС — тоже третий наименьший в ЕС.

В сравнении с 2008 годом минимальная заработная плата больше всего увеличилась в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). Снизилась минимальная заработная плата только в Греции — на 14%.

По данным статистики, минимальный размер оплаты труда был установлен в 22 странах ЕС.

Инвестор оплатит строительство съездов с развязки МКАД - Профсоюзная улица

Компания IKEA профинансирует строительство дополнительных съездов с развязки на пересечении Профсоюзной улицы с МКАД, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На прошлой неделе мы подписали соглашение с компанией IKEA о том, что они будут участвовать в строительстве съездов», - сказал М. Хуснуллин.

По его словам, дополнительные съезды обеспечат лучшую транспортную доступность к расположенному рядом торговому комплексу IKEA.

Ранее М. Хуснуллин заявил, что реконструкцию крупной транспортной развязки на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД планируется завершить до конца этого года.

Евгений Осипов

Немецкая фармкомпания Stada Arzneimittel подтвердила получение двух необязательных предложений о приобретении. Одно из них поступило от частного европейского инвестфонда Cinven, который озвучил сумму €3,6 млрд (€56 на акцию), сообщает Financial Times. Цена за акцию составляет 15% премию к цене закрытия 10 февраля. Второго потенциального покупателя Stada не назвала. Им, по словам информированных источников, могут быть частные инвестиционные компании Advent, Bain Capital, CVC и Permira.

Stada подтвердила получение двух предложений о приобретении

Как отметили в компании, в настоящее время предложения рассматриваются и пока еще невозможно прогнозировать сделку с Cinven или с другим потенциальным покупателем.

Годом ранее активист-инвестор Active Ownership, являющийся одним из крупнейших акционеров Stada, инициировал успешную кампанию по замене председателя и пяти членов Совета директоров. В то время Active Ownership обвинили в попытке организации продажи компании.

В августе 2016 года Stada объявила об отставке Хартмута Рецлаффа с поста председателя Совета директоров. Ранее он оставил должность исполнительного директора компании в связи с состоянием здоровья.

Его преемник Маттиас Виденфельс в ноябре 2016 года заявил, что Stada может выставить себя на продажу.

Stada Arzneimittel AG — один из крупнейших производителей дженериков в Европе и мире. Штаб-квартира компании расположена в Бад-Фильбеле (Германия). Производственные мощности Stada находятся в восьми странах: Босния-Герцеговина, Вьетнам, Германия, Ирландия, Китай, Нидерланды, Россия, Сербия. В общей сложности компания представлена в 37 странах мира и насчитывает более 8 тыс. сотрудников.

По данным компании INRIX, наиболее остро проблема пробок на дорогах стоит в Бельгии, Нидерландах и Германии.

Жители трех европейских стран проводят в пробках больше других. Лидером по данному показателю является Бельгия, где автовладелец теряет в пробках в среднем 44 часа в год.

Чуть меньше тратят на простой в пробках жители и гости Нидерландов (39 часов) и Германии (38 часов). На четвертом месте оказался Люксембург с показателем в 33 часа, сообщает Wort.

Если перевести это время в среднюю заработную плату, то, к примеру, жители Великого Герцогства тратят в пробках в среднем 9 минут рабочего времени в день, что в денежном выражении равно потере одним человек 966 евро в год.

Голландская фирма PAL-V начала продавать летающие авто. Две новые модели, которые вышли на рынок являются собственными разработками этой компании. Об этом пишет портал Life.ru.

Голландские авто, которые смогут летать, начались разрабатываться в 2009 году. К 2012 году компания PAL-V смогла подготовить первый рабочий прототип данной модели. В начале текущего года фирма начала приём заказов на приобретение двух моделей летающих автомобилей — Liberty Pioneer и Liberty Sport. Серийное производство уже налажено и в скором времени заявки будут выполняться.

Несмотря на заявления критиков, разработчики утверждают, что их продукт соответствует нормам безопасности. Что касается выполнения первых заказов, то это случится не раньше следующего года. На данный момент, фирме нужно уладить все вопросы касательно сертификатов для разрешения эксплуатации такого вида транспорта.

Рынок сбыта продукции уже определён. Главный менеджер компании PAL-V Роберт Дингеманс утверждает, что ориентир установлен на Северную Америку, поскольку с США, Канады, Мексики и Бермудских островов уже поступали заказы от клиентов.

Голландские избиратели озадачились перспективой выхода страны из Евросоюза. Причина тому - мартовские выборы в парламент, на которых уверенную победу прочат Партии Свободы евроскептика Герта Вилдерса.

Как отмечает BFM, в предвыборную программу партии входят требования запрета въезда мигрантов, закрытия мечетей, запрета Корана, а также проведения референдума о выходе страны из ЕС. Ряд политиков уже окрестили Вилдерса «новоявленным местным Трампом».

Наблюдатели отмечают, что Великобритания и Нидерланды не единственные страны Европы, где к власти могут прийти сторонники выхода из Евросоюза. В настоящее время возможен приходк власти популистов во Франции, Италии, Австрии и Венгрии.

Названы страны ЕС с самыми высокими минимальными зарплатами

Лидерами рейтинга признаны Люксембург, Ирландия и Нидерланды.

По данным Евростата, минимальная зарплата установлена в 22 странах-членах альянса. Ее нет только в Дании, Италии, на Кипре, в Австрии, Финляндии и Швеции. По размеру минимальной зарплаты эти 22 страны ЕС можно разделить на три группы.

Государствами, где минимальная зарплата составляет менее €500 в месяц, оказались Болгария (€240), Румыния (€280), Латвия (€380), Литва (€380), Чехия (€400), Венгрия (€400), Хорватия (€450), Словакия (€440), Польша (€460) и Эстония (€470).

В пяти южных странах минимальная зарплата варьируется от €500 до €1000 в месяц. Это Португалия (€650), Греция (€680), Мальта (€740), Словения (€800) и Испания (€830).

В оставшихся странах минимальная зарплата превышает €1000 в месяц. Это Великобритания (€1400), Франция (€1480), Германия (€1500), Бельгия (€1540), Нидерланды (€1550), Ирландия (€1560) и Люксембург (€2000).

Свыше 200 иностранцев воспользовались возможностью безвизового въезда в Белоруссию, сообщил в понедельник Государственный пограничный комитет страны.

В воскресенье в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США. Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт "Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

"В безвизовом порядке через пункт пропуска Национального аэропорта "Минск" пропущено 218 человек по данным на 18.00 (совпадает с мск) понедельника", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, чаще всего по безвизовому режиму в Белоруссию въезжали граждане Германии (43 человека), Италии (32), Великобритании и Нидерландов (по 16), Польши (14).

Депутаты Нидерландов не смогут принять решение по ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом до парламентских выборов, назначенных на 15 марта, передает новостной портал Dutch News.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Отмечается, что нижняя палата парламента может обсудить компромиссное соглашение о ратификации на следующей неделе, но у депутатов уже не останется времени окончательно оформить законопроект и добиться его утверждения в сенате.

По данным нидерландских СМИ, сессия нижней палаты на следующей неделе будет последней перед мартовскими выборами, сенат же соберется только один раз — 7 марта.

Правительство Нидерландов направило предложение о ратификации соглашения об ассоциации в парламент в конце января. Премьер Нидерландов ранее прогнозировал, что документ будет одобрен до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта

В Москве с 18 по 19 апреля пройдёт традиционный международный футбольный турнир «Кубок легенд». В этом году встретятся сборные России, Италии, Португалии, Голландии, Германии и международная команда звёзд футбола.

По правилам турнира команды состоят из футболистов не моложе 35 лет, которые ранее выступали за национальные сборные. Россию представят Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Первые матчи пройдут 18 апреля в «Мегаспорте». По результатам жеребьёвки сборная России встретится со сборной Нидерландов и командой звёзд футбола. В составе сборной Нидерландов на поле выйдут такие футболисты, как Франк де Бур, Пьер ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе команды звёзд футбола — Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсан Кандела.

В этот же день состоятся матчи группы Б. За выход в финал поборются сборные Португалии, Германии и Италии.

Во второй день, 19 февраля, лучшие команды двух групп поучаствуют в борьбе за главный трофей турнира, а остальные продолжат вести соперничество за призовые места.

Когда же на Западе наконец поймут, что мир изменился, и что этот процесс необратим

Владимир Машин

Происходящие в современном мире изменения столь стремительны и зачастую непредсказуемы, что повергают многих политиков США и Западной Европы в смятение, порой граничащее с паникой. Словно земля у них начинает шататься под ногами. Как случилось, что в небытие исчезает комфортная безмятежная жизнь, царившая на протяжении прошлых двух-трех десятилетий, когда мир выглядел однополярным, когда одна сверхдержава, в их понимании, определяла ход мирового развития и казалось, что так будет продолжаться всегда. Наверно, диалектику господа учили не по Гегелю. Бег времени неумолим, и количественное накопление процессов приводит к качественному изменению. Прошедшие объективные явления коренным образом поменяли баланс сил в мире, и не признавать это было бы грубейшей ошибкой.

Допустимо ли, например, не признать такую очевидную истину, что Китай по паритету покупательной способности стал державой №1, обогнав США. Как можно не видеть, что действия Российской Федерации в Сирии поменяли расклад сил в этой стране и создали основу для политического урегулирования.

По меньшей мере наивно недооценивать значение демографического фактора. Как можно не учитывать рост численности населения в Индии – ныне уже более 1, 2 млрд., – и серьезные успехи индийцев в ряде наукоемких областей промышленности. Находиться в плену утверждения, что мир остается однополярным – значить загонять себя в ловушку времени. И тогда многие события будут восприниматься как случайные, не связанные с происходящими изменениями. Так, случайно, видите ли, англичане проголосовали за выход из ЕС, случайно итальянцы отвергли референдум по конституционным реформам, случайно победил на выборах в США Д. Трамп и так далее.

А сколько еще «случайностей» может произойти предстоящей весной на выборах в Нидерландах, Франции, затем осенью в Германии, да и в целом во всей Европе? Проще всего опустить голову в песок – занять «страусиную позицию», однако это лишь осложнит решение новых проблем.

Порой, действительно, поражает насколько живучи стереотипы «холодной» войны, насколько некоторые политологи уверены в том, что Запад должен доминировать абсолютно во всем и навсегда. И ведь в этом случае так удобно объяснить свои собственные просчеты и ошибки происками «врага» и свалить на него всю вину за проблемы и невзгоды.

Между тем внутренние проблемы в западных странах в последние десятилетия неумолимо нарастали, когда после распада СССР эксплуатация становилась все более безудержной и жестокой. Цинизм, алчность правящих элит привели к тому, что богатейшие слои на Западе перестали делиться не только с трудящимися, но даже со средним классом. В результате имущественное неравенство достигло огромных размеров: восемь самых богатых людей планеты владеют таким же состоянием, что и более половины населения земного шара. Средний американец или англичанин начинает осознавать, что он живет хуже, чем его родители. Все это, помноженное на демографический фактор, дает достаточно взрывоопасную смесь: рядовые граждане перестали доверять своим правительствам, коррупционные замашки чиновников не просто раздражают, но и подталкивают к требованиям искать альтернативы.

В результате происходящих изменений на авансцену мировой политики все уверенней выходят китайская и индийская цивилизации. Заметно активизируются многие азиатские, африканские, латиноамериканские страны. Между тем, некоторые политики на Западе усматривают в этих процессах «руку» России. Так, руководитель избирательной компании Х. Клинтон Робби Мок пишет в газете «Гардиан» 8 февраля с.г., что «самая большая опасность — это политическое влияние России, его надо искоренить». Разве это не абсурд?

Примечательна в этой связи и опубликованная в американском журнале «Форин полиси» статья двух экспертов, работавших в администрации Б. Обамы: Хала Брэндса – ныне почетного профессора в области глобальных проблем в школе международных исследований при Университете Дж. Хопкинса, и Холина Кала — доцента программы исследований в области безопасности в школе внешнеполитической службы Э. Велша при Джорджтаунском Университете. Они на все лады критикуют тезис Д. Трампа, который он повторял во время предвыборной компании и после избрания о том, что США и Россия естественные союзники в борьбе с терроризмом, и что естественным местом, где такое сотрудничество может начаться, является Сирия, и направлено оно будет против ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация). По мнению авторов, союз с Россией в Сирии — это стратегическое самоубийство для США. Без всякой аргументации они утверждают, что даже если Д. Трамп ничего не будет делать по интенсификации компании против ДАИШ, Мосул и Ракка будут освобождены в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, эти два исследователя считают, что «потенциальные внешние действия фронта «ан-Нусра» являются угрозой, которая вероятно будет расти в ближайшие годы и эта угроза усугубится, если Д. Трамп заключит союз с Россией». (примечательно, что в том же номере «Форин полиси» обозреватель Роберт Каган признает, что «в мире наблюдается укрепление позиций Росси и Китая, также ослабление влияния США»).

По существу, такого рода «научные анализы» лишь подстегивают активность экстремистских организаций, подготовку ими новых террористических акций. Это особенно опасно с учетом намерения главарей ДАИШ и «Джабхат ан-Нусры» дотянуться до оружия массового поражения.

Как тут не вспомнить слова В.В. Путина в ходе его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в октябре 2015 года: «Понимаете ли вы, что вы натворили?»

Где рождаются московские квадрокоптеры, или Как в технополисе «Москва» приближают будущее

Доставка еды по воздуху, инженерные уроки, патрулирование территории и летающие автомобили. О настоящем и будущем квадрокоптеров — в интервью mos.ru.

Управлять квадрокоптером движением руки? Легко! Получить пиццу по воздуху? Почему нет! Всё, что для этого нужно, — дроны, которые делают в технополисе «Москва». Генеральный директор компании «Коптер Экспресс» Олег Понфилёнок рассказал, зачем школам квадрокоптер-конструктор, для чего нужны роботизированные почтовые ящики и что говорит закон о маленьких беспилотниках.

— Давайте начнём с самого простого: что такое квадрокоптер и как им управлять?

— Летательный аппарат с четырьмя пропеллерами: два вращаются по часовой стрелке, два — против. Есть полётный контроллер, который независимо управляет каждым пропеллером и тем самым стабилизирует дрон, двигает его вперёд-назад, влево-вправо. Есть модели, которыми управляют с пульта. А есть такие, которые могут летать в автоматическом режиме по заданному маршруту, мы в основном занимаемся этим направлением. Но иногда экспериментируем: например, создали механизм, который позволяет управлять аппаратом движением руки. Использовали специальный браслет с гироскопами, который улавливает сокращения мышц и даёт соответствующие команды дрону.

Пицца в окно и робоящики

— Автоматизированное пилотирование сейчас активно развивается. Есть компании, которые собираются доставлять еду с помощью дронов. Как вы оцениваете их перспективы?

— Мы не только оцениваем, но и сами в этом участвуем — осуществляем показательные доставки. Ещё в 2014-м первые в мире доставили пиццу дроном. Но пока не работает механизм передачи груза клиенту. То есть дрон без проблем взлетает, идёт по заданному маршруту и попадает в нужную точку, но как передать посылку — непонятно. Ведь человек привык взаимодействовать с человеком, а не с летающей машиной, которая у многих вызывает опасения.

— А по-моему, наоборот, это интересно. Я бы заказала.

— Да, боятся не все. Но и для нас нежелательно такое взаимодействие дрона и человека. Потому что аппарат могут начать трогать, крутить, переставлять на другое место. А дрон запрограммирован на определённую траекторию. Если клиент его переставит, он может задеть что-то во время взлёта.

— Существуют ли варианты решения этой проблемы?

— Например, роботизированные почтовые ящики, которые могут взаимодействовать с коптером-доставщиком. Дрон даёт команду, ящик открывается, туда сбрасывается груз. А потом человек забирает посылку, как из обычного почтового ящика. Таким образом можно доставлять не только еду, а всё что угодно. Но это большой инфраструктурный проект, быстро он не будет реализован, ведь ящики надо ставить в каждый подъезд, а возможно, и в каждую квартиру.

Многое ещё зависит от территории. Есть зарубежные компании, которые тестируют доставку еды в частные дома в пригородах. Там есть лужайка, на которой можно сделать посадочную площадку и оставлять груз. Наша компания тестировала доставку в парки и на площади. А ещё пробовали доставку в окно.

— И как, успешно?

— В общем-то, да. Главное, чтобы заказчик в нужное время открыл окно и расчистил небольшое пространство, чтобы дрон мог туда сесть, оставить груз и вылететь обратно. Но это пока сырой механизм, надо продолжать тестирование. Все сейчас ищут наиболее удобный вариант, работающей системы нет даже за рубежом.

— А что можно доставлять с помощью дронов?

— У нас есть модель дрона, рассчитанная на груз до одного килограмма. Соответственно, отвезти можно пиццу, роллы и другую еду. Ещё, например, одежду, нетяжёлую технику — телефон или планшет. Если будет спрос, мы выпустим на рынок дрон грузоподъёмностью побольше — два, три, пять или даже десять килограммов. Мы уже собирали на заказ октокоптер для доставки груза массой 10 килограммов. Это не проблема, просто стоимость такого аппарата существенно выше.

Дроны-геодезисты и коптеры-патрульные

— Вы также разрабатываете коптеры для строительного мониторинга. Что это такое?

— Практически все геодезические измерения можно сделать с помощью дрона и получить намного больше информации, чем может добыть человек. На выходе получается подробная 3D-модель стройплощадки. Сейчас очень активно развивается софт для управления строительством именно в 3D. Услуга уже востребована, но пока, как правило, выезжает бригада с квадрокоптером и делает аэросъёмку в ручном режиме. А мы предлагаем полностью автоматизированное решение: дрон мониторит стройплощадку по заложенному маршруту, без пилота, а после садится на подзарядку в специальную док-станцию.

Коптер делает снимки одних и тех же объектов с разных сторон и привязывает их к точке пространства с помощью GPS. А потом на компьютере по фотографиям строят 3D-модель. Для этого используют специальный софт.

Патрулировать можно любой периметр. Дрон летает с определённой периодичностью и снимает фото или видео

— По аналогии дроны могут патрулировать любую территорию, правильно?

— Да, это направление называется охранный мониторинг. Патрулировать можно любой периметр — коттеджный посёлок, двор, предприятие и так далее. Дрон летает с определённой периодичностью и снимает фото или видео, чаще фото. Он заменяет патрульные машины, которые объезжают территорию. Коптер может увидеть практически всё, на что обращают внимание патрульные: повреждения ограды и другие признаки проникновения, подозрительные объекты, следы на снегу. Даже если всё спокойно, данные с коптера обычно хранят в архивах, а в случае экстренной ситуации их поднимают и изучают.

— Патрулирование — долгий процесс. Как коптеры подзаряжают?

— Устанавливается автоматическая зарядная станция. Примерно 40 минут дрон летает, потом самостоятельно садится и заряжается в течение часа. У него внизу расположена камера, а на станции — специальная метка, подсвеченный QR-код, по которому он центрируется, садится и попадает в разъём.

Собери сам

— Что такое учебные квадрокоптеры?

— Это конструктор программируемого квадрокоптера нашей разработки. Мы назвали его «Клевер». Его сначала надо собрать, а потом можно запрограммировать на полёт в автоматическом режиме. С ним в основном занимаются ученики шестых — девятых классов. Дети на практике изучают электронику, законы физики, инженерии и аэродинамики, они собирают, настраивают, программируют аппараты и, конечно, запускают их в полёт. Использовать его могут школы, колледжи и кванториумы. Кроме того, мы готовим преподавателей. Например, сейчас у нас обучаются четыре учителя технологии. Кстати, некоторые наши сотрудники тоже ведут кружки в школах.

— То есть направление достаточно популярно?

— Причём настолько, что мы планируем экспортировать «Клевер». Уже есть заинтересованные дистрибьюторы из Англии, Голландии, Венгрии, Турции и Индии. Мы хотим начать с Европы, а потом выйти на рынки США, Индии и Китая.

— Но там своих дронов достаточно, особенно в Китае. Как вы собираетесь конкурировать?

— Наши главные конкуренты — французы и китайцы. Это, конечно, гиганты. Но у нашего «Клевера» есть кардинальное отличие. Дроны других производителей уже собраны. Их можно программировать, но функционал очень ограничен. У нас другой подход. Во-первых, дрон нужно собрать — это очень увлекательный процесс. Во-вторых, его можно сделать любым: с различным количеством пропеллеров — четыре, шесть или восемь, больше или меньше по размеру, использовать разные моторы и так далее. Поэтому наше преимущество — это уникальное позиционирование, которое очень хорошо воспринимают клиенты. Современные школы хотят, чтобы дети развивали и технические, и творческие навыки. Дрон-конструктор — отличный способ это делать.

Вне закона?

— Думаю, многим интересно, каким правилам подчиняется управление дронами. Что говорит закон?

— Здесь всё сложно. В 2010 году приняли поправки в Федеральные правила использования воздушного пространства, в соответствии с которыми полёт беспилотников возможен только тогда, когда воздушное пространство закрыто. В противном случае физическим лицам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей. Но, во-первых, над Москвой воздушное пространство и так закрыто, во-вторых, возникает вопрос, что подразумевается под беспилотником. Закон писали про другие летательные аппараты — большого размера, которые используют военные. Но при желании его можно трактовать и по-другому.

Дальше. В декабре 2015 года внесли поправки в Воздушный кодекс, которые уточнили понятие «беспилотный летательный аппарат» и сказали, что все аппараты со взлётной массой более 250 граммов должны регистрироваться и сертифицироваться. В мае 2016 года приняли новый закон, который отменяет действие предыдущего и говорит, что регистрация и сертификация необходимы только для аппаратов массой более 30 килограммов, а для остальных нужен учёт. В этом году Минтранс планирует выпустить новые правила для полётов дронов. Надеюсь, скоро о них узнаем.

— Хотелось бы ещё услышать ваш прогноз на будущее. Как будет меняться или, может быть, расширяться сфера использования квадрокоптеров?

— Если сейчас всё-таки чаще используют ручное пилотирование, то я вижу большой потенциал у автоматических систем для выполнения задач без участия человека. Развиваться будут в первую очередь беспилотная доставка, строительный и охранный мониторинг — то, о чём мы говорили. И ещё перспективная область — городской мониторинг. Это наблюдение за дорогами, прилегающими территориями, дворами и так далее. С помощью дронов можно отслеживать трафик, работу коммунальной техники, потоки перемещения людей. Цели наблюдения могут быть разными — охрана территории, сбор данных или контроль.

А если заглянуть в более далёкое будущее, то можно с уверенностью сказать, что автомобили научатся летать. В них будут использоваться примерно такие же системы автономного пилотирования, как в квадрокоптерах.

Что даёт статус резидента технопарка?

Компаниям предоставляют налоговые льготы. Иногда отчисления могут быть уменьшены на 25 процентов.

Резидентов освобождают от налога на имущество. Для них также понижена ставка налога на прибыль — до 13,5 процента. Льготные условия действуют в течение 10 лет с момента присвоения статуса.

В столице сейчас работают 27 технопарков. Среди них «Москва», «Строгино», «Мосгормаш», «Слава», «Калибр».

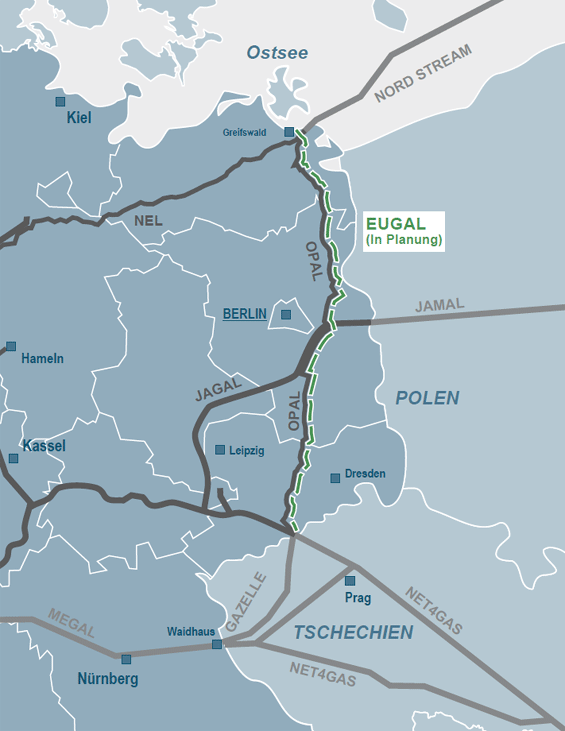

Почти весь газ «Северного потока-2» будет направлен в Центральную Европу

Центральная Европа получит почти весь газ, который будет поставляться по газопроводу ”Северный поток-2”, пропускная способность которого - 55 млрд кубов в год. На данный момент российская экспортная монополия ”Газпром” самостоятельно финансирует и занимается строительством трубопровода, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены зарубежные партнеры, которые вложат деньги в проект.

Немецкий оператор передачи газа Gascade - совместное предприятие Газпром-BASF - сообщил NGW, что небольшое количество газа из ”Северного потока-2” будет поступать в Северо-Европейскую линию (СЕЛ), построенную для подачи сжатого газа из газопровода ”Северный поток-1”. То есть, поставки составят около 4 млрд кубов в год. Но основная часть газа, 51 млрд кубов в год, предназначена для новой двухтрубной системы транспортировки компании Gascade, название которой Eugal. Ее длина составит 485 км. По этой системе газ будет поставляться из Грайфсвальда до немецко-чешской границы, практически повторяя маршрут существующего трубопровода Opal мощностью 35 млрд кубов.

От немецкой границы газ будет проходить через существующие мощности по территории Чешской и Словацкой республик в газовый хаб в Баумгартене в восточной части Австрии. Большая часть этого объема к тому времени будет доступна в виду снижения экспорта газа ”Газпрома” через Украину. Gascade сообщает, что проект Eugal все еще находится на ранних стадиях разработки, но надеется, что поставки газа по первой из двух труб начнутся в конце 2019 года.

Среди основания для строительства ”Северного потока-2” была его относительная затратная эффективность по сравнению с украинским маршрутом и увеличение спроса, учитывая снижение поставок в Великобритании и Норвегии по экономическим и геологическим причинам, а также в Нидерландах по причинам здравоохранения и безопасности.

На данный момент планируется, что 87 млрд кубов газа в год по ”Северному потоку” будет доставляться в Восточную Европу, благодаря двум проектам, и только 23 млрд кубометра в год будет доставляться в северо-западную Европу, что даже не покрывает сокращение поставок из голландского Гронингенского газового месторождения в течение последних нескольких лет.

В отсутствие каких-либо планов, которые могут возникнуть позже по расширению СЕЛ, возникает вопрос о том, какой газ будет поставляться в Северо-Западную Европу после снижения производства в ближайшие годы: СПГ или трубопроводный.

Возможно три основных сценария.

-По первоначальной схеме, которая на данный момент, видимо, забыта, ”Северный поток” должен был быть включен в офшорную цепь, которая начиналась бы в Нидерландах, далее пересекая канал и доходя до Великобритании; либо должны были использоваться резервные мощности морских трубопроводов на континентальном шельфе Великобритании, соединяя Данию по дну Северного моря с Англией.

-Затем был вариант использования сжиженного природного газа, который должен был быть направлен на мировые рынки, чтобы вернуть денежные средства инвесторам. В Северо-Западной Европе много недоиспользованных мощностей для импорта СПГ. Использование СПГ в свою очередь означало бы снижение продаж «Газпрома» на своих основных рынках и инвестиций в хранение ресурса.

-Кроме того, можно использовать сочетание возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других относительно дорогих или грязных способов поддержания стабильных поставок энергоносителей, которые могут вытеснить спрос на газ.

Но все эти подходы выглядят сомнительными. В пресс-релизе в конце сентября ассоциация Gas Infrastructure Europe напомнила, что трубопроводы остаются очень эффективной формой доставки энергии. Общий объем транспортируемого газа в ЕС на 17 января с точки зрения энергии был равен количеству электроэнергии, используемой 1,3 млн домохозяйств в год.

Еще одна отраслевая ассоциация Eurogas, представляющая на этот раз поставщиков, заявила в прошлом месяце, что развитая газовая сеть в Европе стала предпосылкой для создания и использования низкоуглеродных, эффективных и возобновляемых источников энергии при низких затратах.

Natural Gas World

Острые углы треугольника Россия–ЕС–США

Наталья Евтихевич

К.полит.н., программный менеджер РСМД

Минувший год ознаменовался попытками как со стороны России, так и Евросоюза более четко обозначить свою внешнеполитическую линию. ЕС одобрил пять принципов политики в отношении России («принципы Могерини»), опубликовал Глобальную стратегию. В конце года Россия выпустила Концепцию внешней политики. В этих документах и концептуальных разработках говорится о важности вовлечения институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс.

В российской Концепции сказано, что одна из задач — «привлекать институты гражданского общества к решению международных проблем в целях повышения эффективности российской внешней политики». «Широкое вовлечение институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс отвечает задаче формирования консенсусного характера внешней политики страны, содействует ее эффективной реализации», — говорится в документе. Аналогичен по содержанию пятый принцип ЕС в отношениях с Россией: поддержание контактов по линии гражданского общества.

С 2014 года неизменными остаются основополагающие моменты: сохраняется режим санкций, не выполняются Минские соглашения, диалог между Москвой и Брюсселем, Москвой и Вашингтоном ведется в ограниченном формате.

В период неопределенности на мировой арене своевременно создание экспертной сети Россия–ЕС. Инициаторами идеи выступили Российский совет по международным делам (РСМД) и представительство ЕС в России. Цель ее создания — дать экспертам возможность высказать свое мнение и найти консенсус в решении непростых вопросов, с которыми столкнулись Россия и ЕС во взаимоотношениях, а также предложить совместные идеи от экспертного сообщества лицам, принимающим решения в Москве и Брюсселе. Выстраивание действенных форматов диалога на всех уровнях — от высшего до гражданского общества — позволило бы сделать наши отношения более транспарентными и предсказуемыми.

Есть общее понимание, что Россия, ЕС и США несут потери от конфликта и больше выиграют от сотрудничества. Однако нет общего понимания, как это сотрудничество выстроить. На первой встрече экспертной сети Россия–ЕС, которая на днях прошла в РСМД, этому вопросу было уделено пристальное внимание. Конечно, в одночасье найти решение не представляется возможным, но шаги к его поиску предпринимаются.

В экспертных кругах ожидают, что 2017 год может стать поворотным моментом в отношениях России и Запада. Во многом эта надежда связана с приходом к власти новых лидеров в ключевых странах — США и в скором времени во Франции, в Германии, Нидерландах.

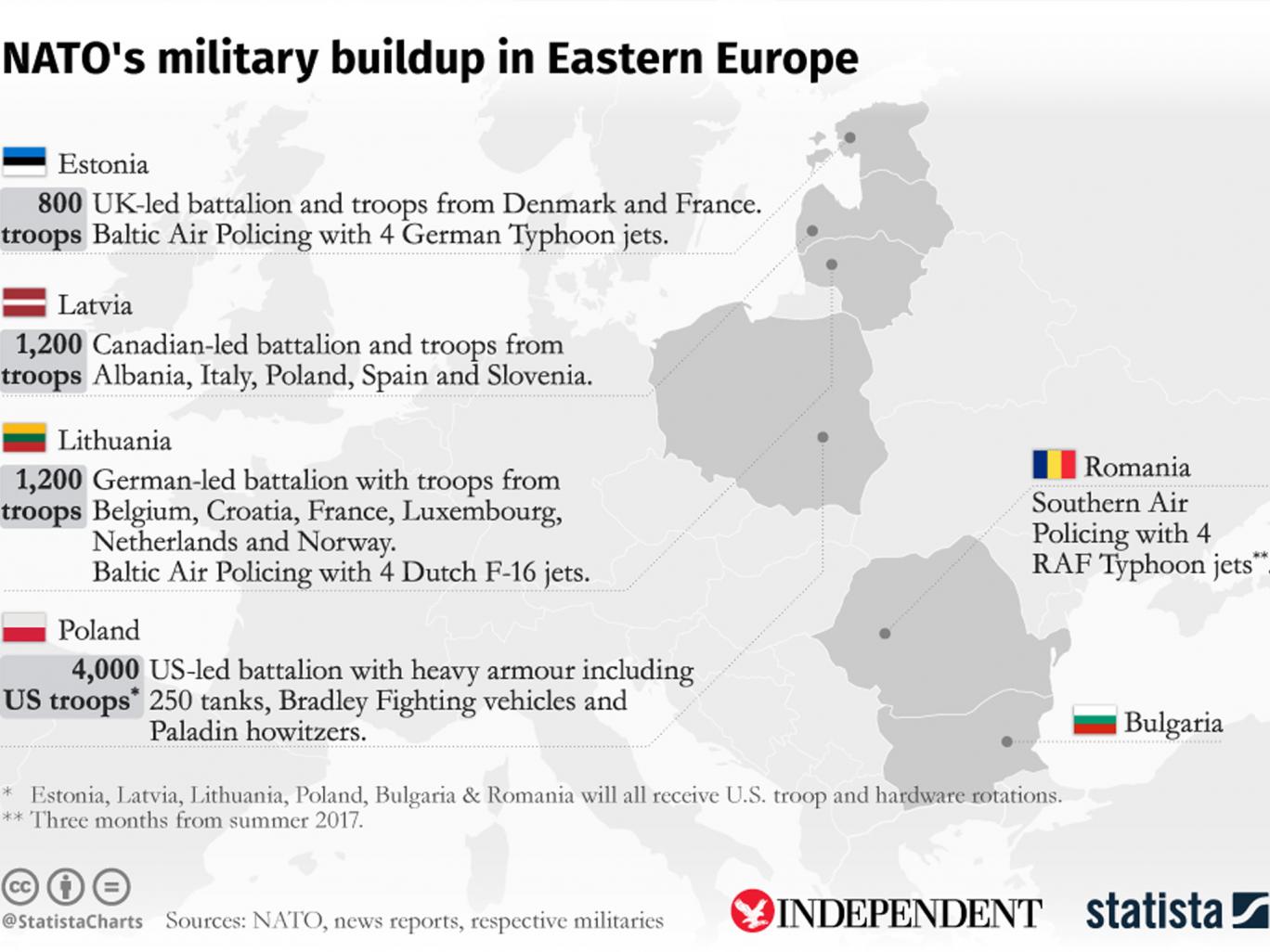

Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, с одной стороны, открывает окно возможностей в отношениях с Россией. С другой — может накалить ситуацию и обострить проблемы, накопившиеся в системе европейской безопасности. Состояние безопасности в Европе сложно назвать приемлемым и считать «новой нормальностью». Подход нынешней американской администрации к взаимодействию с союзниками по НАТО будет иметь решающее значение для выстраивания новой системы безопасности в Евро-Атлантике. Если соперничество по линии Россия–НАТО сохранится в качестве ключевой тенденции, это может привести к риску ослабления стабильности в регионе.

Тем не менее у России, ЕС и США есть множество вопросов для общего беспокойства и требующих совместного решения. Это и система будущего мироустройства, и борьба с международным терроризмом, и распространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных конфликтов и их предотвращение. По аналогии с тем, как Россия стала одним из ключевых игроков в усилиях по урегулированию кризиса в Сирии, у нее есть возможность инициировать взаимодействие по решению вопросов кибербезопасности, в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Однако быстрого решения накопившихся проблем не предвидится.

Основное содержание соперничества между Россией и Западом — кто будет устанавливать правила игры в сфере безопасности и экономики. Эксперты в области отношений России и США, России и ЕС сходятся во мнении, что наиболее вероятный вариант развития ситуации в краткосрочной перспективе — стабильная конфронтация. Желательным становится достижение большей управляемости и снижение издержек в рамках этой модели отношений.

Повитухи нашего века

Башкеев

В России деятельность доул - чистой воды самодеятельность и не вполне легальный бизнес

Пока ученые спорят о гомеопатии, в Москве и Санкт-Петербурге набирает популярность новый вид околомедицинских услуг: женщины, которые называют себя «доулы», предлагают свою помощь в сопровождении беременности и родах. Естественно, не бесплатно. Вот только медицинского образования у них, как правило, нет, а врачи оценивают такую помощь весьма скептически.

Крупнейшая российская поисковая система выдала по запросу «услуги доулы» (вдохните глубже!) 31 млн ответов. Разумеется, не все они касались нашей страны. Оказалось, что и в соседней Украине этот бизнес в последние годы процветает. Кто же эти женщины и почему их услуги так востребованы? Доула, в переводе с английского на простой, есть повитуха. Женщина, чаще без специализированного медицинского образования, но с определенным жизненным опытом, готова делиться им с теми, кто впервые готовится к родам или столкнулся в ходе беременности с проблемами.

Какую помощь она предлагает? В первую очередь моральную. Доула позиционирует себя как старшая по-друга, на которой беременная женщина может буквально «повиснуть», рассказывая ей о своих страхах и ощущениях. Востребованы и практические советы. Какую кроватку купить первенцу? Чем зимняя коляска отличается от летней, а европодгузники — от азиатских? Ответы на многие специфические вопросы без пяти минут мамы могут получить заранее, не набивая шишек.

Сколько стоит помощь доулы? Разовая консультация (как правило, это многочасовое общение в течение одного дня), обойдется в 2-3 тысячи рублей. Есть и спецуслуга — присутствие на родах. Стоимость — от 15 до 30 тысяч.

Позвонив по телефону, указанному на одном из специализированных сайтов, я поговорил с Лилией, представившейся доулой с пятилетним стажем. Она полна оптимизма: спрос на услуги этих «повитух», по крайней мере в Москве, хороший. Чаще за помощью обращаются люди с достатком выше среднего. Что касается присутствия на родах, то эта опция набирает популярность. Лилия также сообщила мне, что по ее наблюдениям и подсчетам, беременность, сопровождаемая доулой, проходит на 30% легче и предсказуемее, а роды — на 25% быстрее. Впрочем, ни доказать, ни опровергнуть эти выкладки невозможно — официальных данных на этот счет у нас в стране просто не существует.

Позиция медицинского сообщества относительно деятельности доул, мягко говоря, скептическая. Что и понятно: доверять советам и рекомендациям человека, не имеющего специальных знаний о беременности и родах, по меньшей мере неосмотрительно. С другой стороны, если роженица лежит в платной палате, лечащему врачу доулу представляют как очень близкую подругу, а в родах та действительно помогает женщине, а не пытается руководить процессом, то никаких препятствий не возникает. Другое дело, когда речь идет о родах в общем потоке, тогда в родовой блок не допустят даже мужа...

В Западной Европе доулы — вполне официальная категория медперсонала, совмещающая функции акушера-гинеколога и патронатной сестры. Услуги этих специалистов покрываются медицинской страховкой. Примерно за полтора месяца до окончания беременности будущая мама заключает с доулой контракт. В комплекс услуг, как правило, входит сопровождение беременности на последних неделях (контроль медицинских показателей, психологическая поддержка, практические советы), присутствие на родах (по желанию доула может эти роды и принять), а также послеродовые консультации. Научить молодую маму правильно кормить ребенка, пеленать, купать, делать ему массаж — все это входит в обязанности европовитухи.

Зачем местной медицине нужен специалист столь широкого профиля? Все просто: в Финляндии, Бельгии, Люксембурге или Нидерландах время пребывания роженицы в стационаре регламентировано и составляет два дня при естественных родах и три — при кесаревом сечении. Разумеется, совсем оставить женщину без помощи местная страховая медицина все-таки не решается. А вот оказать эту помощь на дому, приходящим специалистом — пожалуйста!

В России же деятельность доул — пока чистой воды самодеятельность и не вполне легальный бизнес, ориентированный на женщин, как правило, одиноких. Что интересно, бизнесом является и обучение повитух: за 4 недели и 30 тысяч рублей из любой женщины старше 30 лет на ряде сайтов обещают сделать профессиональных доул, которые затем сами смогут зарабатывать себе на хлеб с маслом.

Полиция Нидерландов вблизи границы с Бельгией изъяла достаточное количество сырья для производства одного миллиарда таблеток экстази, передает Reuters.

Сообщается, что арестованные материалы оцениваются в несколько сотен тысяч евро. Грузовик, в котором находились химикаты, был обнаружен в провинции Зеландия в 40 км от Антверпена.

Информация о перевозчиках веществ не сообщается.

Перевозчики по десятибалльной шкале оценивались экспертами портала о коммерческой авиации Flight–Report на основе оставленных пассажирами отзывов в интернете за 2016 год. Transavia признается самым удобным лоукостером уже второй год подряд.

Учитывались такие критерии как комфорт в салонах, в частности, удобство кресел, отношение бортпроводников к путешественникам, наличие Wi-Fi и других развлечений, бортовое питание и другие, сообщает Lenta.ru.

На втором месте рейтинга из десяти позиций находится британская авиакомпания Flybe. Замыкает тройку немецкий перевозчик Air Berlin. Четвертая позиция досталась лоукостеру из Норвегии Norwegian Air Shuttle, пятая — испанской компании Volotea.

Во вторую половину рейтинга в порядке убывания также вошли латвийский национальный перевозчик airBaltic, Easy Jet из Великобритании, Eurowings (Германия), WOW air (Исландия), Vueling из Испании. Десятую позицию занимает крупнейший европейский лоукостер Ryanair (Ирландия).

В декабре 2016 года авиакомпанией с лучшим экономклассом по версии сайта AirlineRatings стал сингапурский перевозчик Singapore Airlines.

Атому ищут место на свалке

Авария на АЭС «Фламанвиль» ставит под вопрос развитие атомной энергетики

Рустем Фаляхов

ЧП на французской АЭС «Фламанвиль» — новый повод задуматься, насколько опасен мирный атом и насколько он выгоден относительно пусть и недешевых, но возобновляемых источников энергии. Сотни миллиардов долларов, которые государства разных стран тратят на ликвидацию последствий аварий, могут поставить крест на атомной энергетике.

Если верить властям французской провинции Манш, на территории которой расположена АЭС «Фламанвиль», взрыв на станции не представляет опасности. С нарушением ядерных технологий это ЧП, согласно официальным заявлениям, не связано. «АЭС «Фламанвиль» во Франции: точно знаем, что угрозы радиации нет», — отреагировал «Росатом».

Возможно, на этот раз действительно обошлось без серьезных последствий. Но в истории атомной энергетики Франции случалось немало инцидентов, некоторые из них были довольно масштабными.

Два самых опасных инцидента в истории французских АЭС произошли на атомной станции «Сен-Лоран Дез'О». Первый случился еще в 1969 году, спустя полгода после запуска АЭС. Там расплавилось 50 кг урана, помещенных в реактор. 47 кг урана удалось собрать, в том числе и вручную сотрудниками станции. Этот случай был классифицирован 4-й степенью по международной шкале ядерных событий (INES).

13 марта 1980 года во втором реакторе этой же АЭС расплавилось 20 кг урана в топливных элементах (ТВЭЛ).

Для устранения аварии в 1980 году персоналу станции пришлось четыре дня подряд сбрасывать в атмосферу радиоактивный йод. Даже спустя 20 лет после этих аварий эксперты обнаруживали следы плутония в реке Луаре.

Еще были наводнения на АЭС «Блайе» в Аквитании, внезапное отключение электричества на АЭС «Дампьер», пожары на АЭС «Пенли», взрывы на АЭС «Бреннилис», выхлопы перекиси водорода на АЭС «Фессенхайм».

Самая зависимая от атома

Франция — самая зависимая от атомной энергии страна. Здесь 58 действующих реакторов на 19 станциях. Совокупная мощность АЭС Франции — 63 130 МВт, они покрывают 76,3% потребности страны в электроэнергии.

Франция входит в топ-10 стран с самым большим количеством реакторов, занимая в нем второе место в мире после США (99 реакторов) и опережая такие страны, как Япония (43 реактора), Китай и Россия (по 35 реакторов).

Во Франции пять закрытых и одна планируемая АЭС. Действующие АЭС расположены повсеместно, нередко на морском побережье. Последний французский ядерный реактор был запущен в 1999 году — почти 18 лет назад. На АЭС «Фламанвиль» два действующих блока и еще один строится.

Открытие новых АЭС во Франции всегда происходило при активном противодействии общественности. Одна из атомных станций даже подверглась обстрелу. Это АЭС «Крей Мальвилль» в департаменте Аверон недалеко от Лиона. 18 января 1982 года, по еще недостроенному зданию энергоблока, были произведены пять выстрелов из гранатомета РПГ-7. Две ракеты нанесли значительные повреждения железобетонной оболочке здания. Личность стрелявшего установили спустя почти 20 лет. Им оказался Хаим Ниссим из швейцарского подразделения «Партии зеленых».

Уровень защиты АЭС даже в наши дни остается не стопроцентным, свидетельствует Британский королевский институт международных отношений Чатем-Хаус. Атомные электростанции по всему миру могут стать легкой мишенью для хакеров, в том числе находящихся на службе у разных стран.

По мнению ученых британского института, менеджмент АЭС нередко предпочитает пользоваться стандартными недорогими антивирусами и экономить на обучении персонала.

Семь баллов из семи возможных

Первая в мире крупнейшая авария на АЭС произошла на станции «Три-Майл-Айленд» в США в 1979 году. С тех пор мирный атом десятки раз показывал свой крутой нрав. Отличительная черта аварий на АЭС в последние десятилетия — их планетарный характер.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в СССР (территория нынешней Украины) произошла самая крупная и тяжелая в истории развития мировой атомной энергетики катастрофа. Чернобыльская авария на Украине имела глобальный характер — ее последствия почувствовали практически все континенты и страны.

11 марта 2011 года в результате землетрясения и случившегося после этого цунами в Японии из строя вышли системы охлаждения на двух крупнейших АЭС мира — «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Наибольший ущерб был нанесен станции «Фукусима-1», на всех четырех реакторах которой произошла серия взрывов и последующие пожары. Авария привела к утечке радиации в океан. Уровень опасности на «Фукусиме-1» был оценен в конечном счете так же, как и авария на Чернобыльской АЭС, в семь баллов из семи.

Ситуация на этой АЭС по-прежнему критическая. Страх повторения катастрофы, как и ее последствия, до сих пор не преодолены. И поводов для этого достаточно.

Уровень радиации внутри защитной оболочки второго реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя с 2011 года, сообщило 2 февраля агентство Kyodo.

Интенсивность облучения там составляет 530 зиверт в час. Ранее самый высокий уровень радиации во внутренней части реактора составлял 73 зиверт в час. Также сообщается об обнаружении отверстия диаметром 2 м на металлической решетке под сосудом высокого давления.

Не исключено, что под станцией скопились ядерные отходы. С помощью видеокамеры был обнаружен подозрительный бугорок под одним из реакторов.

Новая эра ветра и солнца

Любое ЧП на атомной станции — это всегда повод для того, чтобы задуматься. И не только о том, действительно ли безопасен мирный атом. Остается другой вопрос: в самом ли деле атомная энергия выгоднее других энергоносителей? И еще: как быстро альтернативная энергетика сможет заместить атомную и сможет ли?

Трагедия в Фукусиме повлияла на энергостратегии большинства европейских стран. Европа активно изучает мощности возобновляемых источников энергии в рамках принятой в 2015 году энергостратегии Евросоюза.

Самой впечатлительной оказалась Германия. Еще до событий 2011 года в Японии немецкие власти запланировали отказ от использования мирного атома к 2036 году. После Фукусимы этот срок был сокращен до 2022 года.

Но первопроходцем в области отказа от АЭС была Италия. Еще в 1990 году в этой стране закрыли АЭС «Каорсо» — после аварии на Чернобыльской АЭС и по итогам общенационального референдума. Эта станция была последней из всех итальянских АЭС. Мирный атом до сих пор не отпускает итальянцев. Демонтаж станций продолжается. Значительное количество отработанного ядерного топлива продолжает храниться на территориях итальянских АЭС. Именно поэтому они окончательно не демонтированы.

В 2011 году правительство Италии заключило договор с французской компанией Areva на переработку ядерного топлива с последующим возвращением его в Италию — не ранее 2025 года. То есть на «расставание» с ядерными технологиями уйдет 35 лет.

Все эти годы налогоплательщики из своего кармана будут платить за свою безопасность. На фоне этих событий европейцы все активнее говорят «нет» ядерной энергии. В ряде стран, например в Дании, Португалии и Германии, уже были прецеденты обеспечения энергопотребления в течение нескольких суток только за счет возобновляемых источников — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Все поезда в Голландии теперь работают на электричестве, выработанном с помощью ветрогенераторов.

Даже Китай, несмотря на рост потребностей в электроэнергии, планирует активнее развивать энергетику неископаемых видов топлива. Согласно BP Statistical Review of World Energy, к 2035 году возобновляемая энергетика в структуре энергопотребления КНР превысит одну пятую часть, в то время как доля газа будет чуть больше 10%.

В прогнозе BP говорится, что конец эпохи нефти наступит уже в 2067 году. При этом доля нефти, газа и угля в покрытии спроса на энергию составит порядка 80%, а оставшиеся 20% будут удовлетворены за счет атомной и возобновляемой энергии.

Атомная энергия еще долгое время будет основным конкурентом возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в первую очередь солнца и ветра. В странах, в которых живет 45% населения планеты (в Китае, Японии, Индии, Бразилии, Германии, Мексике), выработка электроэнергии на основе ВИЭ, не считая гидроэнергетику, уже превысила выработку АЭС. Замещение идет хорошими темпами, но все же уступает развитию атомной энергетики.

Темпы роста ВИЭ, включая биотопливо, будут поддерживаться, согласно отчету BP, на 8% ежегодно. Этот сектор энергетики во многом повторяет судьбу ядерной энергии в 1970–1980-х годах, когда спрос на нее рос также по 8–9% в год. Однако уже в 1990-х эксплуатация атомных АЭС стала нагрузкой на государство, которое выделяло субсидии. Аналогичная ситуация происходит сейчас и с возобновляемыми источниками энергии. Несмотря на бурные темпы роста, возобновляемая энергетика по-прежнему остается уделом богатых стран.

Экономит только Европа

Потребности в электроэнергии между тем растут. Согласно прогнозу BP Statistical Review of World Energy, мировое потребление первичной энергии будет расти в среднем на 1,6% в год (благодаря росту населения и ВВП) и суммарно увеличится к 2030 году на 36% по сравнению с 2011 годом.

По данным Еврокомиссии, с 1995 по 2015 год мировое потребление всех видов энергоресурсов увеличилось в 1,5 раза, из них нефти и нефтепродуктов — в 1,3 раза, твердого ископаемого топлива — в 1,8 раза, природного газа — в 1,6 раза, возобновляемых источников энергии — в 1,6 раза, атомной энергии — на 8%.

По данным компании Enerdata, специализирующейся на глобальных исследованиях рынков энергоносителей, основные потребители энергии сегодня — это Китай (3,101 млн т нефтяного эквивалента), США (2,196 млн т), Индия (882 млн т), Россия (718 млн т), Япония (435 млн т).

В Китае потребление энергии увеличивается наибольшими темпами: более чем в 2,5 раза за этот период, в США — на 12%. А вот в ЕС потребление энергии сократилось на 5%.

В развивающихся странах к 2030 году потребление энергии вырастет на 61%, темпы роста составят 2,5% в год, и на их долю придется 65% мирового потребления.

Всего в мире насчитывается сейчас 447 действующих ядерных реакторов различных типов, которые вырабатывают порядка 391 386 МВт электроэнергии. Еще 60 реакторов строится. Они находятся в разной стадии готовности, их проектная мощность — 64 500 МВт.

Остановить распространение АЭС в мире может разве что осознание масштаба ущерба. Ликвидация последствий аварии на «Фукусиме-1» может стоить $180 млрд. Таков был первоначальный подсчет. Но каждый год расходы приходилось увеличивать. До $250 млрд на период с 2011 по 2015 год и еще $65 млрд — на следующие пять лет до 2020 года. Более $57 млрд должны пойти на компенсации беженцам и вынужденным переселенцам.

По подсчетам Financial Times, японские налогоплательщики уже заплатили за аварию почти $100 млрд, хотя правительство и говорило, что все расходы лягут на плечи оператора реактора.

Гражданская авиация подешевеет и притихнет

Какими будут пять главных тенденций развития мировой гражданской авиации

Елена Платонова

В будущем авиабилеты продолжат дешеветь, а количество авиапассажиров увеличится вдвое к 2035 году. Уже через три года аэропорты и авиакомпании предпочтут общаться с пассажирами через мобильные устройства, а терминалы аэропортов превратятся в огромные торгово-развлекательные центры без надоедливых объявлений по громкоговорителю. В День гражданской авиации России «Газета.Ru» выбрала пять основных тенденций развития авиаотрасли.

Цена ниже — пассажиров больше

Бюджетные авиаперевозки будут увеличивать свою долю на рынке. По данным ИКАО, в 2016 году на долю бюджетных перевозчиков пришлось примерно 28% общего объема мировых регулярных пассажирских перевозок, тогда как в 2003 году, по оценкам консалтинговой A.T. Kearney, она составляла около 10%.

Лоукост-авиакомпании наиболее популярны в Европе: там на них приходится 32% от всех пассажирских перевозок. Аналогичные показатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 31%, в Северной Америке — 25%.

При этом размывается граница между лоукостерами и авиакомпаниями с традиционной экономической моделью. В настоящее время имеет смысл говорить о гибридных авиаперевозчиках, которые предлагают широкую тарифную сетку, включающую и лоукост-тарифы с минимальной нормой провоза багажа, и билеты привычного эконом-класса, предусматривающие бесплатное питание на борту, а также премиальный и бизнес-тарифы.

Так, большинство российских авиакомпаний, в том числе S7, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», запустили тарифы, предполагающие провоз минимальной нормы багажа — 10 кг (в ручной клади или багажном отсеке) вместо ранее привычных 20 кг. Так, по данным российской «Победы», в 2016 году около 12% пассажиров авиакомпании впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. То есть наличие широкого тарифного ряда с возможностью воспользоваться дешевой авиаперевозкой позволяет привлечь новых потребителей.

Этому также способствует рост благосостояния в таких развивающихся странах, как Китай и Индия. По данным IATA, объем пассажиропотока в этих двух странах подскочил за 2016 год на 23,3 и 11,7% соответственно. К 2035 году мировой пассажиропоток достигнет 7,2 млрд человек (в 2016 году — 3,7 млрд).

Лоукост-авиаперевозка увеличивает долю и на дальнемагистральных маршрутах. Например, Norwegian Air Shuttle увеличила частоту рейсов из Европы в Северную Америку за 2016 год на 44%, посчитали в британской OAG. А азиатский лоукостер AirAsia задумалась о запуске рейсов из Бангкока и Куала-Лумпура в Москву.

По данным IATA, авиаперевозка продолжает дешеветь. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, средняя стоимость авиабилета «туда-обратно» в 2017 году сократится до $351. По сравнению с уровнем 1995 года этот показатель снизился на 63%.

Диджитализация общения с пассажирами

Мировые авиакомпании и аэропорты увеличивают использование цифровых технологий и во внутреннем управлении, и в общении с пассажирами. 6% авиакомпаний уже тестируют, а 17% планируют в течение ближайших пяти лет начать испытания искусственного интеллекта. Среди аэропортов доля чуть выше: 21% аэропортов намерены тестировать приложения с использованием искусственного интеллекта в ближайшие пять лет, говорится в исследовании поставщика IT-решений для авиации SITA.

По оценке SITA, 55% путешественников в мире использовали какие-либо технологии самообслуживания при осуществлении перелета. Интерес к digital-услугам возрастает: около 76% пассажиров хотели бы получать уведомления о начале выдачи багажа на свои мобильные устройства, почти столько же (74%) предпочли бы узнавать об изменениях в расписании рейсов через мобильные приложения.

К 2019 году доля аэропортов в мире, которые будут предоставлять информацию о статусе рейса и процессе выдачи багажа напрямую на мобильные устройства пассажиров, возрастет до 72%.

«Самостоятельная регистрация, сдача багажа, получение электронного посадочного талона, самостоятельное перемещение между различными зонами аэропорта — это облегчит жизнь аэропорту, потому что позволит задействовать меньше персонала, а перемещения пассажиров будет легче отследить», — пояснил главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

С помощью мобильных приложений можно будет не только узнать о номере выхода на посадку или переносе времени вылета, но и перебронировать авиабилет. Сейчас такое решение используется около 21% авиакомпаний мира. Например, голландская KLM (входит в холдинг AIr France-KLM) позволяет перебронировать билеты через WhatsApp, а итальянская Meridiana в случае изменения расписания предлагала пассажирам по SMS или e-mail выбрать новый вариант перелета.

К 2019 году количество авиаперевозчиков, использующих мобильные приложения, SMS-сервисы и чаты для перебронирования, увеличится до 73%.

Тихий аэропорт

Благодаря цифровизации и использованию мобильных устройств для информирования аэропорты смогут отказаться от надоедливых объявлений по громкоговорителю. Концепция «тихого аэропорта» получила распространение прежде всего в Европе.

Идея заключается в том, чтобы сократить шум в здании аэропорта, который у многих пассажиров вызывает лишь раздражение, до минимума, ограничившись объявлениями, касающимися безопасности, и срочными сообщениями.

Среди первопроходцев концепцию «тишины» внедрили аэропорты Хельсинки, Мюнхена, городской аэропорт Лондона, авиахаб в Мумбае.

Тем самым аэропорты стремятся создать спокойную обстановку, в которой пассажиры смогут отдыхать в ресторанах и кафе без надоедливых выкриков громкоговорителей, считает Анжела Гиттенз, гендиректор Международного совета аэропортов (Airports Council International).

Такая политика выгодна тем, что это будет способствовать увеличению неавиационных доходов: по оценке представителя аэропорта в Мюнхене Коринны Борн, благодаря концепции «тихого аэропорта» пассажиры увеличивают время нахождения в терминале, предпочитая приехать заранее.

По пути снижения частоты голосовых оповещений пошли и в московском «Домодедово»: здесь звучат только самые необходимые сообщения. «Объявления в общей зоне носят информационный характер, связанный с правилами провоза предметов в багаже и ручной клади, правилами безопасности, запретом курения: сообщения звучат раз в два часа и формируются системой автоматически», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Шумовое загрязнение имеет экономические последствия: согласно исследованию голландского Национального института здравоохранения и защиты окружающей среды, близость к аэропорту приводила к 50-процентному падению цен на земли под жилищное строительство. В масштабах Нидерландов шумовое загрязнение от аэропортов ежегодно стоило стране около €1 млрд, посчитали составители доклада. Более половины от этой суммы приходилось на аэропорт Амстердама Скипхол.

Снизить шумовое загрязнение в аэропорту помогут и самолеты нового поколения: так, Boeing 787 на 60%, а Airbus A350 на 50% тише во время взлета и посадок, чем схожие модели предыдущего поколения.

Аэропорт как город

Аэропорты станут не только крупными транспортными хабами, но и будут конкурировать с торгово-развлекательными центрами. Те авиахабы, которые имеют масштабный транзитный поток, будут развивать концепцию «аэропорта-города». «Это место, где можно получить полный набор услуг. И парикмахерская, и кинотеатр, и рестораны, и гостиница. Это позволит транзитным пассажирам найти любой вариант времяпрепровождения», — поясняет главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Например, в международном аэропорту Сингапура Чанги, который занимает 13 кв. км и обслуживает ежегодно более 50 млн человек (в 2016 году — 58,7 млн человек), пассажиры могут скоротать время не только в магазинах и ресторанах, но и поплавать в бассейне, расположенном в отеле для транзитных пассажиров в терминале 1, сходить в кино или посетить цветущий сад в терминале 2.

Аэропорты станут мультимодальными транспортными центрами, в здании которых будут располагаться и железнодорожные, и автобусные станции. При этом частично такое происходит уже сейчас: например, пассажирам «Аэроэкспресса» доступна услуга регистрации и сдачи багажа на рейс перед посадкой в поезд.

Впрочем, такое будущее ждет только крупные международные хабы. Небольшие аэропорты будут внедрять эти инновации лишь частично, по мере необходимости, отказавшись от более дорогих инфраструктурных и капиталоемких решений, подчеркнул Гусаров.

Узкофюзеляжный и дальнемагистральный

Основной спрос авиакомпаний в ближайшие 20 лет придется на узкофюзеляжные лайнеры (90–230 пассажиров). По оценке Airbus, мировая потребность в таких лайнерах составит 24 тыс. самолетов в период с 2016 по 2035 год. По оценке Boeing, спрос на такие воздушные суда достигнет 28 140 единиц.

Аналитики обоих авиаконцернов единогласно заявляют, что узкофюзеляжные самолеты составят более 71% от объема прогнозируемого спроса.

Основными покупателями таких лайнеров выступят авиакомпании-лоукостеры, считают в Boeing.

В Airbus также верят в рост спроса на дальнемагистральные самолеты, поскольку к 2035 году количество пассажиров на таких рейсах удвоится и составит около 2,5 млн человек. Лидером по покупкам новых самолетов в ближайшие 20 лет станет Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Газпром» выдувает с рынка

Европа к 2035–2050 годам может отказаться от российского газа

Алексей Топалов

«Зеленая» энергетика набирает обороты как на Западе, так и на Востоке. Все больше увеличивается доля возобновляемых источников энергии, которые постепенно теснят традиционные нефть, газ и уголь. Ряд стран планируют к 2035–2050 годам полностью отказаться от ископаемых энергоносителей, перейдя на безуглеродное обеспечение. В перспективе это ударит по поставщикам традиционных энергоресурсов, и в первую очередь по России.

Ветряная генерация в Европе вышла на второе место, уступив лишь газовой, но уже обойдя угольную. Европейская ассоциация ветроэнергетики WindEurope в своем ежегодном докладе сообщает, что по итогам 2016 года генерация ветряной энергии в Европе превзошла угольный сектор и составила 153,7 ГВт (только в прошлом году было введено мощностей на 12,5 ГВт, что составило более половины всех введенных мощностей в ЕС вообще).

Наибольшую активность проявила Германия, где ветряная генерация увеличилась на 5,4 при 50 ГВт общих ветряных мощностей. На втором месте Франция (1,6 при 12,1 ГВт общих), на третьем — Нидерланды (887 МВт при 4,5 ГВт общих). Успешны в установке новых ветряков также Финляндия, Ирландия и Литва. Инвестиции в отрасль за прошлый год в целом по Европе выросли на 4% и достигли €27,5 млрд.

Самую большую долю в энергобалансе, по данным WindEurope, ветряная энергетика занимает в Дании (36,8%). За ней следуют Ирландия (24,7%) и Испания (19%). В Германии ветер обеспечивает 16% энергопотребления.

Несмотря на то что традиционные энергоносители (нефть, уголь и газ) сейчас дешевы, многие страны активно развивают производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), в том числе и ветряную энергетику. Связано это в первую очередь с экологическими соображениями.

Согласно глобальному прогнозу, выпущенному британской ВР в конце января, наибольший прирост производства возобновляемой энергии в ближайшие 20 лет (больше, чем ЕС и США вместе взятые) обеспечит Китай.

Ранее сообщалось, что КНР только в период с 2016 по 2020 год намерена инвестировать в возобновляемые источники энергии более $350 млрд. Китай в прямом смысле слова задыхается от угольного смога, но на ближайшее будущее главные надежды китайцев связаны даже не столько с ВИЭ в качестве альтернативы углю, сколько с газом, который постепенно теснит уголь в энергобалансе страны.

Тем не менее, по оценкам ВР, хотя нефть, газ и уголь и останутся основными источниками энергии для мировой экономики, самым быстрорастущим энергоресурсом будут именно ВИЭ, потребление которых будет расти в среднем на 7,6% в год и в ближайшие 20 лет увеличится в четыре раза.

Причем произойдет это за счет роста конкурентоспособности солнечной и ветроэнергетики. А вот абсолютная доля традиционных энергоносителей к 2030 году снизится с 86 (на 2015 год) до 75%.

«Зеленая» энергетика способна потеснить «ископаемую», но, как говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, на то, чтобы ВИЭ всерьез начали угрожать нефти, газу и углю, потребуется много времени.

«Однако та же Европа к этому целенаправленно идет, несмотря даже на резкое удешевление традиционных энергоресурсов на данный момент, — предупреждает эксперт. — Если в 2014 году 1 тыс. кубометров газа стоила более $400, то сейчас — менее $200».

Кстати, по словам Пикина, конкретно против угля помимо чисто природоохранных соображений играет тот факт, что за выбросы угольной энергетики приходится слишком много платить в рамках международных соглашений (речь идет о покупке дополнительных квот на выброс парниковых газов).

Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин предупреждает, что неустойчивыми могут оказаться позиции не только угля, но и газа. «Рост доли возобновляемых источников неизбежен, — говорит эксперт. — Спрос на газ в Европе может снизиться значительно быстрее, чем представляется в нынешних прогнозах».

А это уже несет угрозу интересам России как ключевого поставщика газа на рынки ЕС.

Пока, впрочем, РФ чувствует себя более чем уверенно. Прошлый год стал рекордным в плане поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье — они составили 179,3 млрд кубометров (исторический максимум, +12,5% по сравнению с показателями 2015 года), доля «Газпрома» на европейском рынке в 2016-м выросла сразу на 3 пункта и достигла 34%.

Прогнозы «Газпрома» вполне оптимистичны. Глава совета директоров холдинга Виктор Зубков в ходе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в конце января говорил, что уже через 13 лет доля газа в мировом энергобалансе сравнится с долей угля, а к 2040 году превзойдет ее, и газ «надежно займет второе место после нефти».

Главный экономист ВР Спенсер Дейл в ходе презентации глобального прогноза говорил, что к 2035 году доля импорта в газовом балансе Европы вырастет с 66 (на 2015 год) до 75%, что связано с истощением европейских месторождений.

«Тем не менее тренд на ВИЭ набрал силу, и обратного хода уже не будет, — комментирует директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин. — Многие страны взяли курс практически на полное избавление от «ископаемой» энергетики и переход к так называемой безуглеродной».

Так, по словам эксперта, Германия (кстати, она является крупнейшим клиентом «Газпрома» в Европе. — «Газета.Ru») планирует к 2050 году перевести 95% энергетики на «зеленые» рельсы. Швеция намерена перейти на безуглеродную энергетику к 2045 году, Дания — к 2035-му. Даже Китай, хотя и не ставит перед собой пока целью полный уход от традиционных энергоносителей, собирается к 2050 году «озеленить» свой энергобаланс по меньшей мере на 50%.

Впервые за 14 лет в топ-7 умных городов и районов вошёл представитель России. Победитель премии будет объявлен в июне.

В завершающий день проходящего в Тайване форума The Internet of Cities Forum был объявлен список финалистов премии умных городов. В него попали представители Австралии, Канады, Тайваня (по два города из каждой страны) и России. По словам организаторов, Москва стала первым российским городом, чьи успехи признали на столь высоком уровне.

Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу.

Города и целые районы стран оценивали по нескольким критериям — по уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.

Жюри обращает внимание не только на то, как развита вся необходимая инфраструктура, но и насколько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. При этом учитывается плотность населения и географическое положение, что позволяет сравнивать крупные и небольшие города на разных континентах.

В прошлом году в топ-7 вошли тайваньские уезд Синьчжу и город Синьбэй, канадские Суррей, Виннипег и Монреаль, немецкий Мюльхайм-на-Руре и новозеландский Уонгануи.

Премия форума умных городов (Intelligent Community Awards) вручается с 2002 года. Её обладателями были такие города, как Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция), Сингапур, Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), Глазго (Великобритания), Торонто (Канада).

Центральный военный оркестр Минобороны России триумфально выступил на родине бременских музыкантов

Германский народный союз по уходу за военными захоронениями воинов, погибших в обеих мировых войнах, по поручению федерального правительства ежегодно, начиная с 1965 года, проводит музыкальный фестиваль наций в городе Бремене.

В его рамках военные, полицейские и гражданские оркестры, а также фольклорные и танцевальные группы из десятков стран демонстрируют тысячам зрителей на протяжении трех дней яркие программы, состоящие из дефиле и концертных музыкальных номеров.

В этом году с 27 по 29 января военные музыканты из семи стран — Германии, Мексики, Нидерландов, Россия, США, Финляндии и Франции — представили на фестивале в Бремене свои программы.

Сегодня музыкальный фестиваль наций в Бремене считается одним из крупнейших форумов военной духовой музыки Европы и вызывает интерес далеко за ее пределами. За прошедшие годы более 380 оркестров и 89 танцевальных и вокальных ансамблей из 62 стран продемонстрировали свое искусство. Порядка 1,7 млн зрителей стали свидетелями этих очаровывающих глаз и слух зрелищ.

Неоднократным участником фестиваля является Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Его здесь помнят, знают, любят и ждут.