Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Обзор событий энергоперехода 10–14 января

Арктика греется, Южное полушарие изнемогает от жары, а у Теслы с обогревом проблемы

Глобальное потепление грозит половине инфраструктуры Арктики

К середине столетия таяние вечной мерзлоты способно привести к повреждению до 50% капитальных объектов в арктической зоне, предупреждают авторы недавней публикации в журнале Nature Reviews Earth & Environment, обобщившие ряд исследований на тему влияния глобального потепления на Арктику.

«Инфраструктура в беде», — констатировал соавтор доклада Дмитрий Стрелецкий, географ из Университета Джорджа Вашингтона. Правда, по его словам, речь не идет о стихийном бедствии наподобие землетрясения — процесс таяния вечной мерзлоты относительно медленный, и это оставляет достаточно времени, чтобы предотвратить ущерб. Однако потенциальные расходы на техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры в условиях глобального потепления ученые оценивают в десятки миллиардов долларов.

Начиная с 1980-х годов, вечная мерзлота нагревается на 0,3–1 градус Цельсия за десятилетие, а в некоторых районах Арктики средняя температура повысилась более чем на три градуса за последние сорок лет. Это уже привело к деформации дорожного полотна, трещинам в фундаментах зданий и другим малоприятным последствия на севере России, на Аляске и в Канаде.

В общей сложности, подсчитали ученые на основании спутниковых снимков, в зоне риска оказываются по меньшей мере 120 тысяч зданий, 40 тысяч километров дорог и 9,5 тысячи километров трубопроводов. В числе отдельных объектов, которым грозит глобальное потепление, авторы доклада назвали ряд канадских автомагистралей, Трансаляскинскую трубопроводную систему, а также города Воркута, Якутск и Норильск. Тем не менее за последние два десятилетия прибрежная инфраструктура в Арктике продолжала увеличиваться, и основной вклад в этот процесс вносит нефтегазовая индустрия.

Вслед за автопилотом у Tesla обнаружились проблемы с обогревом

Канадский регулятор в области безопасности на автотранспорте начал расследование в отношении автомобилей Tesla Model 3 и Model Y после того, как получил от их владельцев жалобы на работу систем отопления.

16 водителей Tesla сообщили, что в холодную погоду обогрев салона дает сбои. В связи с этим министерство транспорта Канады заявило, что неисправная система отопления и кондиционирования может привести к запотеванию или замораживанию ветрового стекла, а следовательно, и на видимость для водителя. Tesla, говорится в сообщении министерства, обязана уведомить регулятора и всех владельцев автомобиля о потенциальном дефекте, который может повлиять на безопасность вождения.

Руководство Tesla уже проинформировано о расследовании, но пока никак не прореагировало на инициативы канадских властей, хотя в 2020 году основатель компании Илон Маск заявлял в Твиттере: «Тепловой насос Model Y — одна из лучших инженерных разработок, которые я когда-либо видел». Однако пользователи ресурса Drive Tesla Canada сообщают, что тепловые насосы выходят из строя при экстремально низких температурах, причем даже после того, как Tesla в начале прошлого года заменила неисправные датчики тепловых насосов в некоторых автомобилях, чтобы решить эту проблему.

Претензии канадского регулятора — это далеко не первый случай, когда самый известный глобальный бренд электрокаров оказывается в фокусе официальных расследований. Ранее органы, отвечающие за безопасность дорожного движения в США, выдвинули к Tesla ряд претензий, связанных с качеством работы системы автономного вождения, которая некогда преподносилась как одна из главных «фишек» машин Илона Маска. Однако после того как некорректная работа автопилота привела к серии ДТП, компании пришлось сворачивать активную рекламу этой опции.

Южное полушарие задыхается от небывалой жары

Власти Австралии на этой недели обратились к гражданам с просьбой оставаться дома после того, как температура воздуха в стране превысила отметку +50 С — в последний раз такой же максимум наблюдался 62 года назад.

Экстремальная жара обрушилась и на Аргентину — в отдельных ее регионах температура поднялась до +45 С, а в Буэнос-Айресе из-за перегрузки электросетей произошло отключение электричества. Метеорологи предупреждают, что в этом году в Аргентине может быть установлен рекорд не только температуры летнего (календарно — зимнего) периода, но и ее устойчивости.

Погодные бедствия, которые сейчас переживает Южное полушарие, заставляет специалистов вновь обращаться к подсчетам убытков от глобального потепления. По данным доклада, опубликованного на днях исследователями из американского Университета Дьюка, в последние два десятилетия Австралия теряла в среднем $7,5 млрд и 218 рабочих часов в год из-за жары. Эти потери только усугубятся в ближайшие десятилетия, предупредили ученые, однако правительство Австралии пока не торопится снижать зависимость экономики от угля и других отраслей, работающих на ископаемом топливе, опасаясь, что это приведет к потере рабочих мест.

В Аргентине же регулярные пришествия жары привели к тому, что уровень воды в ее главной реке Парана упал до почти 80-летнего минимума, а в районе дельты Параны участились лесные пожары.

Лесные народы объединяются в климатический интернационал

Новый глобальный фонд, получивший громоздкое название Финансовая инициатива по правам и сохранению земель сообществ (CLARIFI), собирается бороться с уничтожением тропических лесов, предоставляя гранты их коренным жителям. Организация рассчитывает стать связующим звеном между благотворителями и другими донорами, которые хотят справиться с изменениями климата и сохранить биоразнообразие, и группами коренных народов, обладающими необходимыми для этого навыками. Одновременно предполагается, что жители лесов смогут более эффективно отстаивать права на общинные земли.

«Коренные народы и местные общины слишком долго получали поразительно мало финансирования для борьбы с изменениями климата», — заявил в ходе презентации проекта Стэнли Кимарен оле Риамит, основатель и директор кенийской группы «Партнеры по повышению уровня жизни коренных народов» и член руководящего комитета CLARIFI. За последнее десятилетие этим группам досталось лишь менее 1% международного финансирования, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

В ходе прошлогоднего климатического саммита ООН СОР26 в Глазго ряд стран, регулярно перечисляющих средства на климатические инициативы по всему миру, включая Великобританию, США, Германию, Норвегию и Нидерланды, пообещали выделить около $1,7 млрд, чтобы помочь коренным народам и лесным сообществам закрепить свои права на землю к 2025 году. По утверждению участников CLARIFI, защита их прав и традиционного образа жизни поможет достичь глобальных целей по сдерживанию изменений климата. Первые гранты сообществам в бассейне реки Конго и тропических Андах в размере $25 млн будут предоставлены Фондом Земли, созданным основателем компании Amazon Джеффом Безосом.

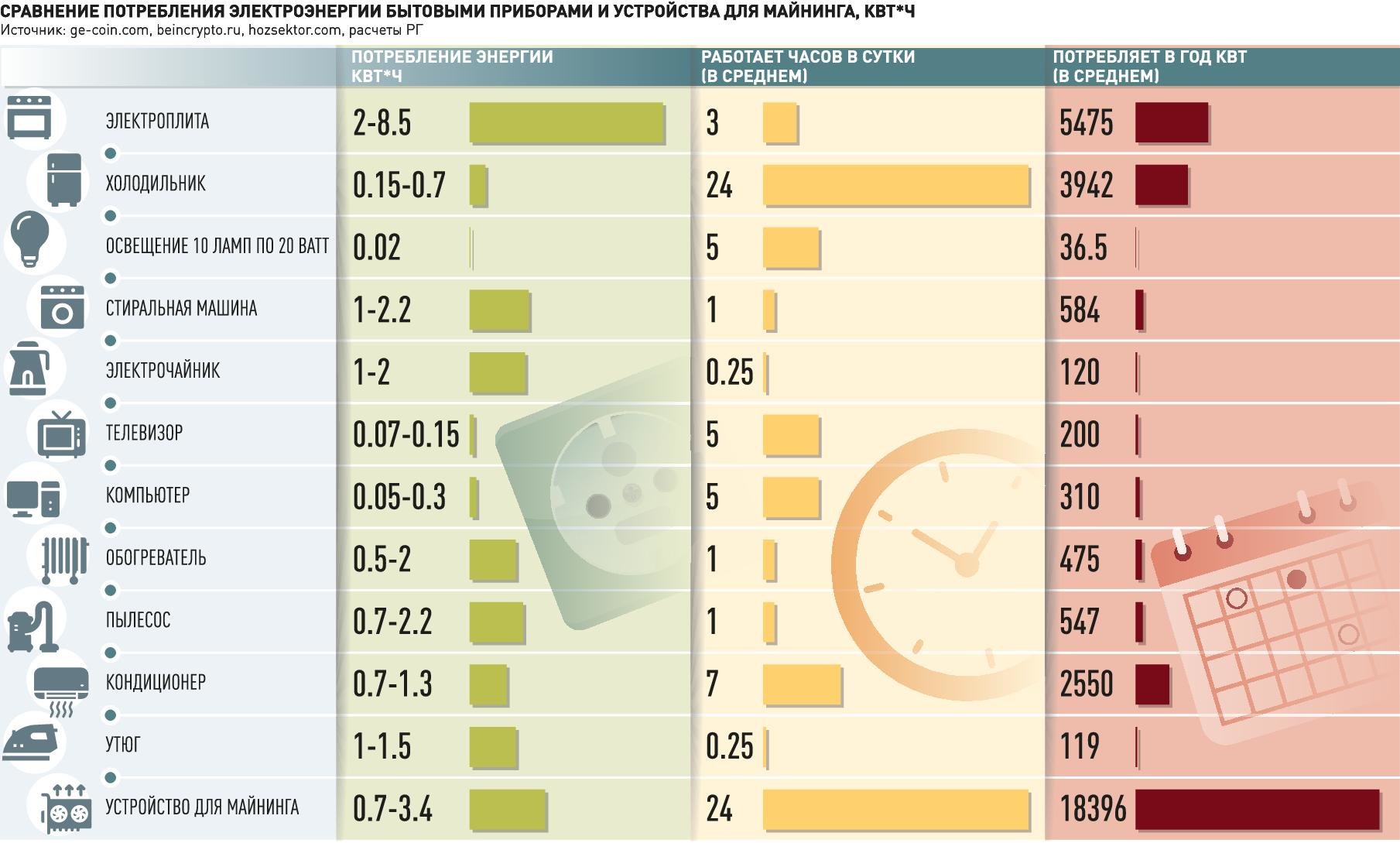

Добыча криптовалют помогает энергетикам Коста-Рики

Гидроэлектростанция Poas I неподалеку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, оказавшаяся в начале пандемии коронавируса на грани закрытия, смогла восстановить свою работу благодаря энергоснабжению устройств для майнинга криптовалют. Сейчас она поставляет электричество для более чем 650 майнинговых установок, принадлежащих 150 пользователям.

Проблемы у ГЭС, работавшей около 30 лет, возникли после того, как в 2020 году правительство Коста-Рики, имеющее монополию на распределение электроэнергии, прекратило покупать ее у производителей в связи с избыточными объемами генерации. Руководству Poas I пришлось приостановить деятельность на девять месяцев, но затем оно узнало о возможностях майнинга биткоинов и основало собственный дата-центр на площади 60 гектаров, в который было инвестировано$500 тыс.

Так что пока мир переживает энергетический кризис, а криптовалюты оказались под подозрением из-за своего большого «углеродного следа», Коста-Рика заявляет о себе как о стране, где майнеров ждет много «чистой» и дешевой энергии, а также стабильное подключение к Интернету. Поэтому энергетики считают, что правительство Коста-Рики должно более активно привлекать майнеров, тем более что в соседнем Сальвадоре биткоин уже признан легальным платежным средством.

ФТС России данные об экспорте-импорте России за январь-ноябрь 2021 года

По данным таможенной статистики в январе-ноябре 2021 года внешнеторговый оборот России[1] составил 703,0 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 37,3%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 170,1 млрд долл. США, что на 77,2 млрд долл. США больше чем в январе-ноябре 2020 года.

Экспорт России[2] в январе-ноябре 2021 года составил 436,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 44,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на страны СНГ – 13,2%.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,2% (в январе-ноябре 2020 года – 50,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,4% (в январе-ноябре 2020 года – 54,9%), в страны СНГ – 26,5% (24,5%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 55,3%, а физический остался на уровне января-ноября прошлого года. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 1,9 раза, керосина – на 24,5%, угля каменного – на 7,4%, газа природного – на 2,5%. Вместе с тем снизились физические объемы поставок бензина автомобильного на 24,8%, нефти сырой – на 4,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2021 года составила 10,6% (в январе-ноябре 2020 года – 10,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,9% (в январе-ноябре 2020 года – 9,4%), в страны СНГ – 14,5% (14,0%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,5 раза, а физический – на 10,6%. Возросли физические объемы экспорта черных металлов на 11,7%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 16,5%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 14,2%, чугуна – на 8,5%. Поставки меди и медных сплавов снизились на 32,9%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-ноябре 2021 года составила 7,6% (в январе-ноябре 2020 года – 7,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,6% (в январе-ноябре 2020 года – 6,0%), в страны СНГ – 14,2% (14,1%). По сравнению с январем-ноябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 53,7%, а физический – на 6,7%. Возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 16,4%, каучука и резины – на 13,9%, удобрений – на 10,4%, мыла и моющих средств – на 3,0%, а объемы поставок фармацевтической продукции снизились на 7,7%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-ноябре 2021 года составила 7,3% (в январе-ноябре 2020 года – 8,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,6% (в январе-ноябре 2020 года – 7,9%), в страны СНГ – 12,5% (13,7%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 22,1%, а физические объемы снизились на 9,0%. Снизились объемы поставок рыбы свежей и мороженной на 15,4%, масла подсолнечного – на 14,8%, ячменя – на 13,5%, пшеницы и меслина – на 10,8%. При этом возросли физические объемы экспорта молока и сливок на 23,2%, сыров и творога – на 18,8%, мяса свежего и мороженного – на 15,4%, свинины свежей и мороженной – на 9,1%, мяса домашней птицы – на 0,5%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2021 года составила 6,5% (в январе-ноябре 2020 года – 7,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,7% (в январе-ноябре 2020 года – 5,1%), в страны СНГ – 18,3% (19,0%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 31,7%. Возросли объемы поставок электрического оборудования на 43,8%, оборудования механического – на 29,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 19,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 10,1%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 38,9%, а грузовых автомобилей – на 11,1%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-ноябре 2021 года составила 3,6% (в январе-ноябре 2020 года – 3,7 %). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,4% (в январе-ноябре 2020 года – 3,5%), в страны СНГ – 4,9% (4,7%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 38,6%, а физический сократился на 1,0%. При этом возросли физические объемы поставок фанеры клееной на 5,4%, а физические объемы экспорта бумаги газетной снизились на 14,7%, пиломатериалов – на 5,5%, необработанных лесоматериалов – на 2,6%.

Импорт России[3] в январе-ноябре 2021 года составил 266,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 27,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 49,3% (в январе-ноябре 2020 года – 47,5%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 52,7% (в январе-ноябре 2020 года – 50,7%), из стран СНГ – 20,7% (21,1%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 32,3%, в том числе механического оборудования – на 27,0%, электрического оборудования – на 20,9%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей в 1,5 раза, грузовых автомобилей – в 1,5 раза.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2021 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 18,3%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 18,8% (в январе-ноябре 2020 года – 18,8%), из стран СНГ – 13,7% (14,1%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности увеличился на 27,3%, а физический – на 6,0%. При этом, возросли физические объемы поставок фармацевтической продукции на 26,0%, каучука, резины и изделий из них – на 14,2%, пластмасс и изделий из них – на 12,4%, удобрений – на 6,6%, продуктов органической химии – на 6,1%, мыла и моющих средств на – 2,2%, продуктов неорганической химии – на 1,3%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2021 года составила 11,6% (в январе-ноябре 2020 года – 12,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,3% (в январе-ноябре 2020 года – 11,3%), из стран СНГ – 22,4% (25,4%). Стоимостный объем импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2021 года возрос на 14,9%, а физический – на 5,3%. Поставки рыбы свежей и мороженой увеличились на 10,6%, масла подсолнечного – на 7,0%, сыров и творога – на 4,3%. При этом снизились физические объемы поставок молока и сливок на 23,6%, пшеницы и меслина – на 19,9%, мяса свежего и мороженного – на 17,1%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2021 года остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 6,9%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,7% (в январе-ноябре 2020 года – 6,1%), из стран СНГ – 17,0% (13,6%). Стоимостной объем данной товарной группы возрос по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 28,1%, а физический – на 5,4%. Возросли физические объемы поставок крепежной арматуры и фурнитуры на 14,4%, металлоконструкций из черных металлов – на 13,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 6,0%. Физические объемы ввоза труб сократились на 11,7%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-ноябре 2021 года составил 5,9% (в январе-ноябре 2020 года – 6,5%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,6% (в январе-ноябре 2020 года – 6,3%), из стран СНГ – 8,0% (7,6%). Стоимостный объем товаров данной группы возрос на 15,5%, а физический объем – на 11,9%.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-ноябре 2021 года осталась на уровне аналогичного периода 2020 года и составила 0,8%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 0,6% (в январе-ноябре 2020 года – 0,5%), из стран СНГ – 3,2% (3,4%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 34,0%, а физический снизился на 2,0%.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза в январе-ноябре 2021 года приходилось 35,9% российского товарооборота (в январе-ноябре 2020 года – 33,9%), на страны АТЭС – 33,5% (34,0%), на страны СНГ – 12,3% (13,0%), на страны ЕАЭС – 8,9% (9,1%).

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 126,1 млрд. долларов США (135,1% к январю-ноябрю 2020 года), Германия – 51,4 млрд. долл. США (137,3%), Нидерланды – 41,8 млрд. долл. США (162,8%), США – 31,2 млрд. долл. США (143,6%), Турция – 28,9 млрд. долл. США (153,5%), Италия – 27,5 млрд. долл. США (153,8%), Республика Корея – 26,5 млрд. долл. США (153,0%), Соединенное Королевство – 24,2 млрд. долл. США (99,2%), Польша – 19,9 млрд. долл. США (153,4%), Франция – 19,6 млрд. долл. США (170,6%).

Объемы торговли со странами СНГ в январе-ноябре 2020-2021 гг. приведены ниже:

млн долл. США

|

СТРАНА |

ЭКСПОРТ |

ИМПОРТ |

||

|

Январь-ноябрь 2020 г. |

Январь-ноябрь 2021 г. |

Январь-ноябрь 2020 г. |

Январь-ноябрь 2021 г. |

|

|

АЗЕРБАЙДЖАН |

1829,7 |

2019,4 |

733,5 |

914,1 |

|

АРМЕНИЯ |

1499,8 |

1709,8 |

572,2 |

640,6 |

|

БЕЛАРУСЬ* |

15079,1 |

21168,5 |

11864,4 |

12472,7 |

|

КАЗАХСТАН |

12673,5 |

16560,5 |

4531,5 |

6435,8 |

|

КЫРГЫЗСТАН |

1317,7 |

1888,1 |

214,7 |

300,2 |

|

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |

854,1 |

1498,5 |

321,7 |

369,1 |

|

ТАДЖИКИСТАН |

712,3 |

1013,9 |

32,8 |

86,4 |

|

ТУРКМЕНИСТАН |

605,9 |

670,5 |

306,4 |

118,6 |

|

УЗБЕКИСТАН |

4260,1 |

4481,1 |

1104,0 |

1517,1 |

|

УКРАИНА |

5687,4 |

7037,0 |

3321,9 |

3679,2 |

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

[1] Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[2] В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[3] В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

В КОМИТЕТЕ ПО ТУРИЗМУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ В 2022 ГОДУ ИТОГИ

По итогам новогодних каникул Северную столицу посетили 914 тысяч туристов. Для сравнения, туристский поток в Петербург за тот же период в 2019–2020 годах составил 1 млн 320 тысяч человек, при этом, не малую долю в этом числе составили иностранные туристы.

Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по культуре, Комитетом по печати и Комитетом по промышленной политике и торговле была подготовлена большая туристическая программа на новогодние каникулы – сформированы новые зимние маршруты, праздничные мероприятия в общественных пространствах, городские экскурсии и многое другое.

Наиболее заметными точками притяжения стали три площади – Дворцовая с 22-метровой елью, Манежная – с главной Рождественской ярмаркой города, и Конюшенная – с центральным городским катком.

«Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении, а из классических и современных точек притяжения составить свой конструктор путешествия по городу. Так, например, декоративная подсветка, предлагающая пройти от стрелки Васильевского острова по украшенному Дворцовому мосту, далее ведет через Александровский сад и Конногвардейский бульвар до Новой Голландии, а оттуда по новогоднему Крюковому каналу – от Мариинского театра до Никольского собора, Семимостья и Никольских рядов. Сложилась своего рода система навигационных огней праздничного Петербурга. Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы. Эти маршруты оказались очень востребованными», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В общественных пространствах работали Рождественские ярмарки, были открыты новые оригинальные фотозоны в центре города, а для поклонников активного отдыха – горки и катки под открытым небом. В этом году более 236 тысяч жителей и гостей Северной столицы побывали в городских театрах, музеях и на катках в новогодние праздники. Около 30 тысяч человек посетили горнолыжные курорты в Санкт-Петербурге.

На новогодних каникулах многие поехали в Кронштадт, на «Остров Фортов», который уже зарекомендовал себя как новый культурный и туристский центр и одно из лучших мест для отдыха с детьми. С 31 декабря по 9 января парк, декорированный иллюминациями, оригинальными арт-объектами и фотозонами посетили около 120 тысяч человек. Кроме того, в этом году здесь состоялось уникальное цирковое представление «Морская зимняя сказка» – проект, приуроченный к юбилейной дате — 350-летию со дня рождения Петра Великого, трансляцию постановки посмотрели более 450 тысяч онлайн-зрителей.

В Комитете по туризму Санкт-Петербурга отмечают, что многие туристы, приехавшие в Санкт-Петербург, продолжили свое путешествие из Северной столицы по другим городам большого межрегионального маршрута «Серебряное ожерелье России».

Симон Мацкеплишвили: Постковидный синдром - это уже самостоятельный диагноз

Текст: Ирина Краснопольская

Наступил 2022 год. COVID-19 не покинул нас, а постковидный синдром обрел особую актуальность. В марте прошлого года член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал "РГ" об уникальном протоколе лечения COVID-19, разработанном в Медицинском центре МГУ. И уже тогда он подчеркивал важность исследования и лечения состояния, при котором многие пациенты, формально выздоровевшие от коронавируса, долгое время не могут вернуться к прежней жизни. О постковидном синдроме сегодня наша беседа.

Симон! Итак, постковидный синдром действительно существует?

Симон Мацкеплишвили: Да! Сегодня это уже самостоятельный диагноз, включенный в Международную классификацию болезней МКБ-10. И пациенты с постковидным синдромом нуждаются в его лечении. Но очень важно, с моей точки зрения, определиться с понятиями: лечение постковида неравнозначно реабилитации после перенесенного COVID-19, как это может показаться на первый взгляд.

Объясните подробнее!

Симон Мацкеплишвили: После выздоровления от ковида, вне зависимости от того, лечился ли пациент дома или его состояние требовало госпитализации, рекомендовано пройти курс реабилитации, который может включать дыхательные упражнения, физиотерапию, различные бальнеологические и другие процедуры, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни. Во многих случаях так и происходит. Но нередко состояние нездоровья может сохраняться у пациента 8-12 и более недель после заболевания. Или даже возникнуть через какой-то промежуток времени, когда вируса, вызвавшего ковид, в организме давно нет.

Статистика показывает: таких пациентов - от 40 до 60 процентов. У одних длительно держится небольшая, изматывающая субфебрильная температура. У других - кашель. У многих долго не восстанавливается обоняние, появляются проблемы со сном. Кто-то жалуется на провалы в памяти, слабость, потливость, одышку, сердцебиение. При этом, повторюсь, коронавируса в организме переболевшего уже нет. Часто и анализы крови, и результаты обследования не выявляют каких-либо серьезных изменений. Но объединяет их значительное снижение качества жизни. А продолжаться такое состояние может и шесть, и двенадцать месяцев, и больше года. При этом симптомы вроде неопасные, но ухудшают качество жизни настолько, что и жить не хочется.

У некоторых пациентов причина таких расстройств - психоэмоциональные нарушения вследствие перенесенного стресса. Вплоть до развития депрессивного состояния. Часто так бывает после тяжелого заболевания, тем более после пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. У определенной группы больных при обследовании мы находим настораживающие нас изменения. Это нарушения дыхательной функции, фиброз легких, аритмии, ухудшение функции почек и многое другое. У некоторых развиваются новые заболевания, вызванные либо перенесенной коронавирусной инфекцией, либо, к сожалению, вследствие проводимого лечения. Постковидный синдром, что очень важно, предполагает наличие жалоб и симптомов, не являющихся следствием другого заболевания.

Минуточку! Вы сказали - вследствие проводимого лечения. Как это понимать?

Симон Мацкеплишвили: Если оглянуться назад, почти вся история борьбы с ковидом - это во многом история проб и ошибок. Понимая страх, растерянность и стремление помочь пациентам любым способом, врачи во всем мире лечили ковид, часто не представляя последствий самого лечения. Наука не успевала за практикой. Даже сегодня, когда более-менее четко определены подходы к лечению ковида, я нередко вижу серьезные отступления от общепринятых принципов ведения пациентов.

Особенно беспокоит значительный и не всегда оправданный "перегиб" в отношении использования мощной иммуносупрессивной терапии с применением препаратов, эффективность многих из которых либо недостаточно изучена, либо не доказана. Более того, они способны приводить к серьезным осложнениям. Протоколы лечения в некоторых медицинских центрах, с моей точки зрения, довольно сложные, очень дорогие и совсем небезопасные.

А в медицине же главный принцип: "Не навреди"!

Симон Мацкеплишвили: Конечно! И поскольку мы затрагиваем крайне тонкую и чувствительную тему, позволю чуть отвлечься от основного разговора. С моей точки зрения, одно из важнейших качеств хорошего врача - его способность распознать ситуацию, когда не следует прибегать к даже потенциально выполнимому медицинскому вмешательству. Я даже придумал термин: "осознанное бездействие".

Признание отсутствия необходимости в действиях, а затем и сознательный отказ от конкретного метода лечения требует не только досконального знания и понимания всей сложности клинической ситуации и, конечно, возможности назначить конкретный препарат, выполнить конкретную процедуру или вмешательство, это требует гораздо большего. Думаю, что сознательно не действовать, не прибегать к более агрессивному лечению, даже когда другие доктора могли бы это сделать, очень трудно. Это относится к любой ситуации - от простого назначения препаратов до, например, операции на сердце. Говоря о сегодняшнем дне, можно привести пример максимальной отсрочки или избегания интубации трахеи и искусственной вентиляции легких. Они имеют определенные преимущества, но не лишены серьезного риска у пациентов с коронавирусной инфекцией и дыхательной недостаточностью.

Напомню. Если в начале пандемии готовность медицинских учреждений эффективно лечить ковид определялась по количеству имеющихся аппаратов ИВЛ, то теперь практически все реаниматологи, даже в случае серьезной дыхательной недостаточности, предпочитают максимально "оттянуть" момент интубации, и все чаще и чаще необходимость в ней вовсе отпадает.

Согласитесь, осознанное бездействие очень сложно применять в клинической практике...

Симон Мацкеплишвили: Соглашусь. Этому не учат в мединститутах, и в специализированной литературе по процессам принятия медицинских решений данная тема практически не затрагивается. Осознанное бездействие часто труднее, чем осознанное действие. Особенно при лечении серьезных заболеваний. Это и эмоциональная проблема. Некоторые пациенты сочтут, что врач недостаточно хорошо их лечит, раз не выполняет ангиографию, не устанавливает стенты. Тем более что некоторые мои коллеги сводят к минимуму вероятные риски и преувеличивают преимущества при обсуждении серьезного вмешательства.

В большинстве случаев неоправданное вмешательство - не результат того, что врач преднамеренно пытается ввести пациента в заблуждение. Скорее, это проявление феномена "молотка Маслоу", заключающегося в том, что "если единственный инструмент, который у вас есть, - это молоток, то вы относитесь ко всему, как к гвоздю". Надо понимать: бывают ситуации, когда "меньше" значит "больше". В медицинской практике осознанное бездействие может быть очень и очень трудным. Есть опасность критики со стороны коллег и пациентов. К этому надо быть готовым. Надо брать на себя этот риск, что, безусловно, помимо медицинских знаний и умений в сочетании с соблюдением этических норм, требует определенного мужества.

Симон! Еще раз: определенная доля постковидных осложнений связана именно с проводимым лечением?

Симон Мацкеплишвили: Я считаю, что во многих случаях осознанное бездействие в отношении антибиотиков, гормонов и в особенности иммуносупрессивной терапии было бы гораздо правильнее и эффективнее их не всегда оправданного использования. Мы ведь весьма смутно представляем отдаленные последствия такого жесткого удара по иммунной системе. Действительно, тяжелые случаи COVID-19 вызваны не самим вирусом, а гиперреактивностью иммунитета, но, поверьте, сама по себе возможность применять серьезнейшие препараты не должна быть показанием к их использованию.

Или пример из кардиологической практики - острая сердечная недостаточность. Представьте тяжелейшего пациента с падающим артериальным давлением, выраженным нарушением сердечной деятельности, отеком легких, когда рука инстинктивно тянется к препаратам, повышающим давление, улучшающим работу сердца. И вот давление вроде стабильно, и сердце работает лучше, да только смертность при их применении увеличивается почти на 60%. Понимаю, что аналогия с лечением ковида крайне неточная, но это пример того, когда надо семь раз отмерить.

Правда ли, что чем легче человек переболел ковидом, тем больше вероятность, что у него возникнет постковидный синдром?

Симон Мацкеплишвили: Есть такая особенность. Когда болезнь протекает в тяжелой форме, это сопровождается выраженной активацией иммунной системы, которая уничтожает вирус, а затем возвращается к нормальному состоянию. Как правило, без последствий. А вот когда болезнь проявляется лишь субфебрильной температурой и, скажем, небольшим кашлем или снижением обоняния в течение нескольких дней, это может означать, что иммунный ответ формируется медленно. Это, с одной стороны, не дает развиться тяжелым симптомам. А с другой, длительно поддерживает активность иммунной системы, которая после "исчезновения" своей цели может атаковать собственные ткани организма. Поэтому большую часть постковидных проявлений мы связываем не с активностью вируса, а с аутоиммунными реакциями в отношении центральной и автономной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и так далее.

Какие методы вы применяете для борьбы с последствиями ковида?

Симон Мацкеплишвили: В Медицинском центре Московского университета мы поставили перед собой задачи реабилитации после перенесенного COVID-19 и создания протокола лечения постковидного синдрома. Предполагается использование давно известных препаратов. Но поскольку некоторые из них относятся к рецептурным, использовать их будем только в стационаре. Поэтому потребуется госпитализация. Помимо фармакологического лечения планируем применять уникальные технологии, которые эффективны и для реабилитации, и для лечения постковидного синдрома. Например, хорошо зарекомендовавший себя метод, основанный на использовании гелий-кислородной смеси.

С какими постковидными осложнениями вы, кардиолог, чаще всего сталкиваетесь?

Симон Мацкеплишвили: Считаю, что сердечно-сосудистая система - главная мишень COVID-19. Несмотря на то, что вся "видимая" трагедия происходит в дыхательной системе - пневмония, матовые стекла, гипоксия, дыхательная недостаточность - основной удар приходится на систему кровообращения, включая систему свертывания крови. Вызываемые ковидом тромбозы, поражение сосудов и нарушение кровоснабжения органов и тканей приводят к нарушениям жизнедеятельности. У некоторых пациентов развивается воспаление внутренней стенки сосудов - эндотелиит, а в некоторых случаях и поражение сердца - миокардит. Реже вирусный, чаще - аутоиммунный.

Чаще всего пациенты после COVID-19 жалуются на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца. Мы, кардиологи, серьезно озабочены этой проблемой. В составе международной группы ученых, куда входят мои коллеги из Каролинского университета в Стокгольме, Федерального университета Бразилии в Рио-де-Жанейро, Университетской клиники "Шарите" в Берлине, Университета Калифорнии в Сан-Диего и других ведущих университетов и клиник Швейцарии, Нидерландах, Японии, мы выделили, сформулировали и описали новый клинический фенотип постковидного синдрома - синдром постковидной тахикардии - как самостоятельное состояние после перенесенного COVID-19. Частота сердечных сокращений рассматривается в качестве интегрального показателя состояния организма. Важно и то, что она является универсальным, легко измеряемым, объективным количественным показателем.

В Медицинском центре МГУ контроль состояния пациентов будет осуществляться с использованием телемедицинской системы удаленного мониторинга жизненно-важных параметров, разработанной в МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом.

А можно переболеть ковидом и выздороветь совсем без последствий?

Симон Мацкеплишвили: Конечно. В большинстве случает так и происходит. Люди полностью выздоравливают и спокойно живут дальше.

Наконец, наиболее волнующий всех вопрос: что нас ждет дальше?

Симон Мацкеплишвили: Как сказал великий Нильс Бор: "Предсказывать сложно, особенно предсказывать будущее". За время пандемии было сделано немало прогнозов. Но столько из них не оправдались, что не рискну предполагать дальнейшее развитие ситуации. Сейчас мир застыл в ожидании последствий стремительного распространения нового варианта коронавируса - "омикрона". Он уже стал доминирующим в США. Обсуждается и вероятность его искусственного происхождения, и эффективность вакцин, и необходимость новых широкомасштабных карантинных мероприятий, и многое другое.

Как врач, могу сказать, что медицинская направленность всех этих разговоров уступает политической, экономической, да и любой другой. Вы, вероятно, удивитесь, но я уже не считаю COVID-19 серьезной медицинской проблемой. Да, очень многие заболевают. Недопустимо много, к сожалению, случаев тяжелого течения или даже неблагоприятного исхода. Но повторю: с моей точки зрения, сама болезнь перестала быть загадкой, какой она была в самом начале. Большинство осложнений ковида можно предотвратить, как максимально рано начатым простым и эффективным лечением, так и, в немалом количестве случаев, "сознательным бездействием".

Не исключено, что многие с вами не согласятся.

Симон Мацкеплишвили: Возможно. Но я перестал рассматривать ковид как неразрешимую медицинскую дилемму. Меня беспокоит другое. Сможем ли мы, я имею в виду весь мир, вернуться к нормальным человеческим отношениям? Говоря словами Бернарда Шоу, "теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди". Это, как оказалось, действительно непросто.

Пандемия COVID-19 изменила мироустройство, кардинальным образом нарушила привычный ход вещей. Но, наряду с мировым кризисом практически во всех областях человеческой жизни, мы стали свидетелями прорывных научных исследований и открытий в биомедицине. Такой беспрецедентный прогресс в медицинской науке не только позволит в ближайшее время справиться с пандемией, но и приведет к появлению прорывных, инновационных, эффективных и, что особенно важно, доступных методов лечения многих, в том числе считавшихся ранее неизлечимых, заболеваний.

Отрадно, что на наших глазах в современном мире меняется статус ученого. Наука доказала всем нам, что именно она обеспечивает способность противостоять самым сложным проблемам и решать наиболее серьезные вызовы, с которыми нас сталкивает природа и жизнь. Таких вызовов нас ждет великое множество. И мы должны быть к ним готовы.

Симон Мацкеплишвили и в пандемию лечит и консультирует пациентов практически по всему миру. Однажды раздался телефонный звонок из Греции: греческие монахи обратились за помощью в лечении. Симон признается: общение с ними, соприкосновение с их необыкновенной простотой и смирением, ощущаемое даже несмотря на языковые преграды, потрясло его до глубины души.

А потом пришло письмо из Эллады. Несмотря на начальное нежелание публиковать личную переписку, мой собеседник все-таки согласился поделиться с читателями "РГ". Приводим выдержки из него:

"Глубокоуважаемый и досточтимый доктор, дорогой Симон!

...Настоящим письмом мы хотим выразить Вам наши самые сердечные благодарности за Ваш интерес, заботу, участие в решении нашего вопроса.

Как Вы характерно тогда сказали: "Если моими знаниями я могу хоть чем-то помочь человеку и продлить хотя бы на секунду его жизнь - я должен сделать для этого все возможное!"

И мы убедились в этом. Вы, даже толком не зная нас, совершенно посторонним можно сказать людям посвятили столько времени и приложили все усилия, чтобы хоть чем-то нам помочь.

Мы от всего сердца и от всей души снова и снова благодарим Вас. Вы полностью оправдали свое призвание быть врачом и являетесь последователем Ваших великих предшественников - ученых, врачей - таких, как, например, святитель Лука, Войно-Ясенецкий, которые также сделали все возможное, чтобы помочь страждущим людям...

С большой любовью и бесконечной благодарностью.

Наместник монастыря св. Никодима Святогорца

Схиархимандрит Хризостом Второй".

Как мир готовится жить с «омикроном»

Огромная заразность штамма может привести к одновременному «выходу из строя» большого числа работников, и в некоторых странах предлагают сократить срок карантина. Для высоковакцинированных обществ «омикрон» создаст проблемы в экономике, а не в здравоохранении. А что будет в России?

Опустевшие офисы, минимальные ограничения и разговоры о том, чтобы приравнять ковид к гриппу. Запад и Восток переживают беспрецедентную вспышку коронавируса и пробуют новые подходы к существованию при новом штамме.

Как выглядит всеобщее «омикронивание»?

«Европа начинает постепенно задумываться о том, чтобы относиться к ковиду как к гриппу» — материал под таким заголовком публикует Bloomberg. Ранее с предложением признать коронавирус эндемическим, то есть постоянно циркулирующим, заболеванием выступил премьер-министр Испании; теперь о «движении от пандемии к эндемии» заявили BBC британские власти. Аргументы просты: ковид, особенно на фоне «омикрона», присутствует везде, но при высоком проценте вакцинированных почти никого не убивает — а значит, болезнь постепенно становится болезненной в первую очередь для экономики. Массовый выход работников на карантин уже спровоцировал в нескольких странах продовольственный кризис. Например, австралийская мясная индустрия призвала сократить период изоляции для контактов заболевших, потому что иначе полки супермаркетов так и останутся пустыми. Задумываются об этом и в Великобритании, рассказывает корреспондент CNA в Лондоне Олли Барратт:

«Карантин для заболевших в Британии уже сократили с десяти до семи дней. По сегодняшним правилам если на шестой и седьмой день тесты у пациента отрицательные, он может возвращаться к обычной жизни. Теперь некоторые предлагают сократить период еще сильнее, сделав карантин пятидневным, как в США. Правительственные ученые настроены осторожно. Есть опасения, что из-за этого в популяцию могут вернуться еще заразные люди, но на Бориса Джонсона оказывается серьезное давление. От него требуют принять меры, чтобы сократить нехватку персонала, которая наблюдается во многих отраслях экономики из-за большого числа заболевших».

Жесткий локдаун на фоне «омикрона» пока ввела только одна страна Евросоюза, Нидерланды. Эффективность мер сомнительная — на душу населения голландцы болеют почти так же, как в среднем по ЕС, хотя и в несколько раз реже, чем во Франции. Остальные члены блока закручивают гайки в первую очередь для невакцинированных — французский лидер Эммануэль Макрон намерен закрыть на QR-код общепит и транспорт.

Восток с «омикроном» знакомиться только начинает. Заболеваемость в Индии и Японии пошла вверх, но о рекордах говорить не приходится, а новые ограничения можно назвать ограниченными. В каком-то смысле сложнее всего приходится Китаю — сверхзаразный штамм плохо совместим с политикой «нулевого ковида» и скорой Олимпиадой. Хотя на полтора миллиарда человек в стране пока лишь сотни случаев, на локдаун уже закрыты несколько городов-миллионников. Причем тотальный карантин по-китайски — это не просто слова. Рассказывает корреспондент CNN Кристи Лу Стаут:

«Жители китайского города Сиань, где разгорается крупнейшая в Китае вспышка коронавируса со времен Уханя, рассказывают, что им до сих пор непросто добыть даже еду и товары первой необходимости. Даже власти региона признают, что существуют определенные проблемы, которые требуют решения. С начала декабря город на 13 миллионов человек находится под жестким карантином. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы сделать тест на коронавирус. А тех, кого уличили в нарушении профилактического режима, публично осуждают и наказывают».

Если говорить об уроках, которые Россия может досрочно извлечь из ситуации за рубежом, тут есть два аспекта. Во-первых, в ближайшие месяцы бизнесу нужно готовиться продолжать работу без значительной части сотрудников. Например, во Франции сегодня каждый день заболевает почти 0,5% населения — то есть за месяц на двухнедельный карантин могут уйти чуть ли не 15% работников. А во-вторых, россиянам предстоит узнать, насколько легким окажется новый штамм, когда он прокатится по во многом невакцинированной России.

Андрей Ромашков

Миркин: Россия должна стремиться к лидерству в технологиях и сложном производстве

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Каждый из нас должен знать, что значит Россия в глобальной экономике. Это знание повседневное, без него нельзя обойтись думающему человеку, пытающемуся понять наше будущее. От кого мы зависим, и кто от нас зависит. Вроде бы все просто, мы - великая сырьевая держава. Но что это значит в деталях? Что делают для себя и для всего мира 146 млн человек - скажем, в сырье, в том, без чего не может обходиться каждый, где бы он ни находился и с какими бы сложными вещами ни строил свое семейное бытие?

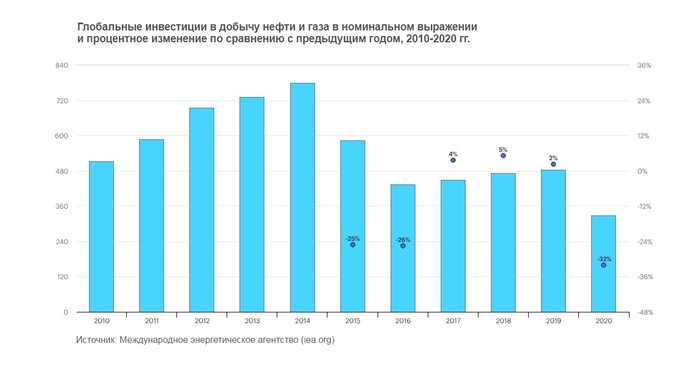

В 2020 году Россия находилась на 2-м месте в мире по добыче нефти (12,6% мирового пирога), США - на 1-м месте (17,1%), Саудовская Аравия - на 3-м (12,5%). Эта тройка лидирует с кратным отрывом от ближайших - Канады, Ирака, Китая. В мировой добыче природного газа мы на 2-м месте. Первые - США. У России и США кратный отрыв от игрока № 3 - Ирана. Доля России в мировой добыче природного газа - 16,6%, доля США - 23,7%. А что с каменным углем? Мы - 6-е в мире, после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии. Доля России в мировой добыче - 5,2%, США - 6,3%, Китая - 50,4% ("Бритиш Петролеум").

Всем этим можно гордиться. Топливо - это сложнейшие технологии разведки, добычи, транспортировки, большие рынки, устойчиво работающие крупные технические системы, имеющие ключевое значение для всего мира. В импорте природного газа Европейским союзом доля России - 44-47%, Норвегии - 20-21%, Алжира - 12%, США - 5-6%. Наши поставки критически важны для ЕС. Или быть с теплом, или нет. А что с нефтью? Примерно 25% импортируемой нефти ЕС получает из России, мы - партнер № 1. По 8-9% ЕС получает еще из США, Норвегии, Казахстана, по 6-8% из Нигерии, Ливии, Саудовской Аравии (2020 - I полугодие 2021, Евростат).

В ряде стран ЕС жизнь вообще невозможна без поставок топлива из России. На дворе - геополитические конфликты, санкции, мороз, но есть еще труба как реальность, она впаяна в местные экономики, без нее им пока нельзя существовать. Россия - это 75-100% импорта природного газа в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Австрии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, 50-75% - в Германии, Швеции, Польше. За Россией - 75-100% импорта нефти Болгарией, Венгрией, Словакией, Финляндией, 50-75% - Литвой и Польшей, 25-50% - Чехией, Германией, Нидерландами, Румынией (I полугодие 2021, Евростат).

Мы на почетном 4-м месте в генерации атомной энергии (8% мирового объема). Впереди всех - США (30,8%), Китай (13,6%), Франция (13,1%). Разве не стоит отдать должное российским научным и инженерным школам, удерживающим одну из самых сложных в мире отраслей на плаву, в развитии? Можно сколько угодно спорить по поводу модели нашей экономики, по поводу того, что в ней не так, но есть факты и они заставляют с огромным уважением относиться к тому, что Россия - 4-я в мире в отрасли, требующей высочайшей технической культуры.

Мы - 5-е в гидроэнергетике, за Россией - 4,9% мирового производства гидроэнергии. На первом месте Китай (30,8%), на 2-м - Бразилия (9,2%), на 3-м - Канада (9%), на 4-м - США (6,7%). Странным образом подобные материальные факты (а их сотни) не имеют видимого отношения к нашим дискуссиям, которые полны крайностей. Одни кричат, что мы во все века цитадель зла, другие - что только наша земля полна ангелов небесных, но думающий, рациональный человек видит одну только реальность - сложное устройство экономики, сложное устройство наших душ, работающая огромных масштабов система страны, перед которой стоят отчаянные вызовы и которая должна найти правильные ответы на них. Если уйдет в крайности, может быть много бед, как в XX веке.

Россия - всего 1,9% населения мира, но делает в сырье гораздо больше, и этим стоит гордиться, раз делаем это мы, наше общество, мы сами, не кто-либо другой. По конструкционным материалам - мы в высшей лиге. Выплавка алюминия - на 2-м месте в мире (5,5% мирового производства), вслед за Китаем (56,8%). В выплавке стали у России 5-е место (3,8% мирового производства). На 1-м месте Китай (55,6%). По производству меди мы на 5-м месте (4,2% мировых объемов). И здесь впереди Китай (39,2%). Все в детстве баловались расплавленным свинцом. По свинцу Россия - № 6 (5% мирового производства), за Китаем не угнаться (43,2%). По никелю мы № 3 (11,2% объемов мира). По титану - № 3 (15,7% мирового производства), после Китая и Японии. По цинку - 10-е (2,2%), первое место - Китай (Геологическая служба США, 2020). И наконец, за нами 7-е место по добыче урана (6% мирового объема) (Всемирная ядерная ассоциация).

Список на самом деле длиной в километр, его читаешь с упоением. 1-е место по добыче промышленных алмазов (35% мирового объема), № 1 в добыче драгоценных камней (32,4%), № 3 в золоте (9,4%), № 4 - в серебре (7,2%), № 1 - в палладии (43,3%). В платине - 2-е в мире (12,4% мирового объема). Кадмий - мы девятые, кобальт, магний, галлий, ванадий, германий, кремний, теллур - № 2, молибден - № 6, вольфрам - третьи. Гелий? Мы на 4-м месте. Аммиак и поташ? Россия - вторая в мире. Сера нужна? Мы - страна № 3, в фосфоритах - № 4, в асбесте № 1, в графите - 6-е в мире, в цементе - № 9 (Геологическая служба США, 2020).

Гордимся? Да. Лучше понимаем нашу экономику? Конечно! Но если бы это было не только сырье! Если бы мы первенствовали еще и в технологиях, оборудовании, потребительских товарах "по всему кругу"! Нам все равно, рано или поздно, придется ответить на вопрос - как стать в первых рядах в самых сложных вещах, производимых в странах мира? Как выжить в их отчаянной конкуренции между собой? Ясного ответа пока нет, и от этого щемит в груди.

Джон Макнил: Проблема изменений климата растворилась в политических декларациях и позерстве

Призывы политиков предпринять решительные меры по борьбе с глобальным потеплением обоснованны, но едва ли приведут к значительным положительным последствиям

Призывы политиков предпринять решительные меры по борьбе с глобальным потеплением, прозвучавшие в ноябре на саммите СОР26 в Глазго, совершенно обоснованы, считает Джон Макнил, известный американский ученый, профессор Джорджтаунского университета, один из ведущих мировых специалистов по истории взаимодействия человека с окружающей средой. Однако, по его мнению, заявления, прозвучавшие на саммите, едва ли приведут к значительным положительным последствиям для климата планеты, хотя это не означает, что от амбициозных климатических целей следует отказаться.

«НиК»: Хотелось бы начать наш разговор с исторического контекста нынешней глобальной озабоченности климатическими проблемами. Были ли еще в истории такие же периоды, когда людей очень волновали резкие изменения климата и они пытались их предотвратить? Первое, что приходит на ум, — «малый ледниковый период» XVII века, о котором остались довольно красочные воспоминания современников: например, у Рене Декарта описано, как в Амстердаме зимой птицы якобы падали на лету из-за мороза. Предпринимались ли тогда или в другие эпохи попытки остановить изменения климата или это все-таки сугубо современная идея?

— Наше время уникально. Во-первых, никогда раньше не было столь резких изменений климата, как те, которые мы наблюдаем за последние 40 лет. Речь идет по меньшей мере о самых серьезных климатических изменениях за последние 11,5 тыс. лет, то есть с момента неолитической революции, а возможно, и за несколько миллионов лет. Во-вторых, раньше способности людей обнаруживать изменения климата — если, конечно, они не происходили очень быстро — были незначительными. Только в последние полвека были разработаны такие методики и инструменты, как дендрохронология, ледяные керны и т. д.

Хотя и раньше люди, конечно, осознавали, что климат изменился: об этом, например, писали некоторые древнегреческие авторы. Но это скорее было результатом их воображения, просто некими впечатлениями, ведь у людей не было инструментов или данных, чтобы обнаружить реальные изменения климата. Насколько мне известно, до недавнего времени никто и не допускал, что люди способны остановить эти процессы.

«НиК»: Сегодня тема климатических изменений, безусловно, сильно политизирована и идеологизирована. В какой момент, по вашему мнению, инициативу в этой сфере у ученых перехватили политики и активисты?

— В США вопрос энергетического перехода и стабилизации климата является политическим по меньшей мере с жаркого лета 1988 года, когда сотрудник НАСА по имени Джеймс Хансен представил свои мрачные прогнозы Конгрессу. Начиная с тех же 1980-х годов политики, представляющие интересы нефтегазовой и угольной отраслей, пытались не допустить, чтобы эта проблема нанесла ущерб бизнесу их инвесторов. Уже в 1990-х годах вице-президент Альберт Гор попытался включить стабилизацию климата в национальную политику и добился на этом пути некоторых успехов.

В других частях планеты климатический вопрос также стал политическим, поскольку привлек внимание общественности. Это произошло по меньшей мере в странах с большими объемами производства ископаемого топлива, таких как Канада, Австралия, Россия, Польша, Мексика, государства Персидского залива и т. д. Климат стал политическим вопросом и в тех странах, которым больше всего угрожает повышение уровня моря: например, Мальдивы или Бангладеш. Хотя для ряда стран наподобие Боливии, Эстонии или Лаоса, я полагаю, изменение климата еще не настолько политическая проблема.

«НиК»: Насколько такой поворот событий угрожает тому, что борьба с глобальным потеплением растворится в политических декларациях?

— В значительной степени так и произошло: проблема изменений климата уже растворилась в политических декларациях и позерстве.

«НиК»: Главным событием этого года в рамках климатической повестки стал состоявшийся в Глазго саммит СОР26 под эгидой ООН. Какими были ваши ожидания, связанные с этим мероприятием? Какие практические последствия оно может иметь для борьбы с изменениями климата?

— Ожидания скромные, а последствий, наверное, почти никаких. Многие климатические обещания даются на годы и десятилетия вперед — к тому моменту ныне действующие политики уже уйдут на покой.

Трудно поверить в соглашения о нулевом уровне выбросов углерода к 2050 году, потому что людям, которые сейчас берут на себя соответствующие «обязательства», не нужно будет их выполнять.

Я думал было, что договоренности в рамках Парижского соглашения 2015 года смогут изменить траекторию изменений климата, но этого не произошло. Ни одна из предыдущих договоренностей не привела к изменению скорости накопления углекислого газа в атмосфере: на данный момент этот показатель уже достиг опасного уровня — 414 долей на миллион. Но давайте подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все начнется по-настоящему, как только премьер-министры и звезды кино покинут Глазго — на своих частных самолетах, конечно же.

«НиК»: Реалистична ли, на ваш взгляд, заявленная на СОР26 стратегия сохранения уровня глобального потепления в пределах 1,5 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой в ситуации, когда даже уровень в 2 градуса выглядит, мягко говоря, не слишком достижимой целью?

— 1,5 градуса — это оптимистичная цель, но к ней стоит стремиться. Снижение стандарта или сдвиг цели по времени каждые несколько лет — это все равно что не иметь цели. Для ограничения потепления уровнем 1,5 градуса потребуется быстрое сокращение выбросов парниковых газов почти до нулевого уровня в сочетании с крупномасштабной декарбонизацией. Шансы на успех невелики, поэтому при сохранении цели в 1,5 градуса было бы благоразумно готовиться к тому, что мировая температура станет на 3–4 градуса выше нынешней. Боюсь, недалеки те времена, когда ваш Санкт-Петербург окажется ниже уровня моря. Впрочем, как и наш Майами.

«НиК»: Нет ли у вас ощущения, что многие представители мировых элит увлеклись климатической мегаломанией, умалчивая о том, что основные выбросы парниковых газов генерирует наиболее состоятельная часть населения планеты, которая едва ли готова резко сократить свой уровень потребления?

— Многие лидеры западноевропейских стран готовы признать, что как исторически, так и в расчете на душу населения выбросы углерода в Европе намного выше, чем в среднем в мире. Американские лидеры обычно менее склонны к признанию этого, хотя я не знаю, что мог бы сказать по этому поводу Байден. Никто из них не хочет попросить своих избирателей снизить общий уровень потребления и комфорта, хотя иногда они готовы призывать к снижению потребления энергии и поддержке налогов на выбросы углерода. Но поскольку с каждым годом на европейцев и американцев приходится все меньшая доля от общего объема выбросов, а доля Китая, наоборот, растет, готовность политиков богатого Запада говорить об этой проблеме повышается, хотя они по-прежнему предпочитают не акцентировать внимание на выбросах в историческом разрезе.

«НиК»: Считаете ли вы, что глобальная элита искренне озабочена проблемами климата? Или же это просто дань моде либо проявление страха пассажиров первого класса на тонущем корабле, если использовать название последней книги недавно умершего социолога Ричарда Лахмана?

— Эти люди умеют казаться искренними, даже если это не так. Так что мне очень трудно разобраться, кто из них может говорить от чистого сердца, а кто просто позирует. Подозреваю, что даже по-настоящему озабоченные проблемами климата люди способны вести себя таким образом, который противоречит их страстным убеждениям. Например, принц Чарльз, возможно, взаправду желает остановить изменения климата, но это не мешает ему летать по всему миру на частном самолете и содержать несколько дворцов. С подобными противоречиями легко уживается большинство людей — даже те, у кого нет самолетов и дворцов.

«НиК»: В преддверии саммита СОР26 стало окончательно ясно, что установить единую по времени цель декарбонизации для всех ведущих экономик мира не получится. США и Евросоюз в соответствии с рекомендациями ООН планируют достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году, Китай и Россия ориентируются на 2060 год, а Индия и вовсе на 2070 год. К чему, по вашему мнению, приведет такая рассогласованность действий?

— Если все страны достигнут декларируемых целей, то для атмосферы и климата не будет большого значения, сделают ли это США и Европа раньше Китая, России и Индии (или если это произойдет в какой-то другой последовательности). Важно именно то, будут ли достигнуты цели и удастся ли предпринять эти совместные усилия достаточно скоро, чтобы избежать неконтролируемого потепления за счет цепочек положительной обратной связи. В качестве примера таких цепочек можно привести сокращение альбедо (отражательной способности) Арктики из-за утраты морского льда.

«НиК»: Преодолимы ли, по вашему мнению, климатические противоречия между развитыми и развивающимися странами? Дискуссия на СОР26 оставила впечатление, что их позиции сложно согласовать. Западные страны настаивают на усилении амбиций в борьбе с изменениями климата. Страны глобальной периферии в ответ заявляют, что в глобальном потеплении виновны страны «золотого миллиарда», которые должны заплатить за это. При этом ряд крупных держав, прежде всего Китай, Россия и Турция, воздержались от личного участия своих лидеров в саммите.

— Преодолеть противоречия, о которых вы говорите, конечно, непросто, но посредством систематического подкупа (политики, разумеется, используют более вежливые формулировки) это возможно.

Иными словами, Индонезия, Бразилия, Нигерия и другие крупные развивающиеся страны захотят получить как можно больше денег за отказ от использования ископаемого топлива, но если им достаточно заплатят и помогут с необходимыми технологиями, они с радостью будут использовать экологически чистую энергию, а не уголь и нефть. Это, кстати, понравится элитам, которые чуют коррупционные возможности, когда из рук в руки переходят миллиарды долларов.

«НиК»: Но пока соответствующих решений нет, не получили ли мы вместо международного климатического консенсуса многосторонний климатический конфликт?

— Политического консенсуса определенно нет, но есть твердый научный консенсус. По сути, речь идет о том, что стабильность климата — это общественное благо, от которого выиграют все независимо от того, кто за это платит. Так что соблазн заставить платить за это других очень силен. Кроме того, у крупных производителей ископаемого топлива есть стимул откладывать энергетический переход до тех пор, пока цена их угля и нефти превышает затраты на добычу. Те угольные, нефтяные и газовые компании, а также правительства, получающие от них средства — посредством налогов или «под столом», — не рассчитывают, что пострадают от дестабилизации климата больше, чем кто-либо другой. В то же время они знают, что выиграют больше, чем кто-либо другой, продолжая дестабилизировать климат.

В Туркмении запущено производство экологически чистого бензина

За последние годы в Туркмении были реализованы такие масштабные проекты, как строительство новых производственных комплексов «Marykarbamid», «Garabogazkarbamid», полимерный завод в Киянлы и завод по производству бензина из природного газа в Ахале.

Все эти предприятия по переработке углеводородного сырья используют инновационные технологии. Реализация подобных проектов нацелена, прежде всего, на производство экологически чистой продукции, соответствующей мировым стандартам. Так, продукция индустриального комплекса, выпускающего в промышленных масштабах экологически чистый синтетический бензин из природного газа на основе западной технологии конверсии газа в жидкие углеводороды, отличается практически идеальными экологическими характеристиками – в ней нет ни сернистых соединений, ни азотсодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды. В настоящее время ведутся работы по подготовке проекта второй очереди этого предприятия, что позволит нарастить экспорт востребованного за рубежом экологически чистого бензина.

Расширению рынков сбыта продукции ТЭК Туркменистана в зарубежных странах с самыми строгими экологическими требованиями будет способствовать и начавшееся в стране производство нового автобензина марки А-98, полностью соответствующего требованиям качества стандартов EURO-6 и отличающегося наибольшей экологической чистотой.

Как отмечалось на состоявшемся 7 января заседании Кабинета Министров Туркменистана, в результате исследований, проведённых в международной лаборатории компании «Saybolt» Королевства Нидерландов, были получены сертификаты соответствия этой продукции нормам экологических требований К5 и стандартам EURO-6. В настоящее время ведётся работа по внесению Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» автобензина марки А-98 в качестве нового вида нефтепродуктов в государственный реестр и оформлению сертификата соответствия.

Глава Россельхознадзора: Цены на красную икру могут повышаться искусственно

Текст: Татьяна Карабут

Более 80% кормов для домашних животных не соответствуют заявленному составу - в некоторых популярных мясных консервах мяса нет совсем. Но качество молока и рыбы, закупаемых для школ и больниц, удалось подтянуть. О борьбе с фальсификатом и контрафактом, росте цен на мясо и многом другом в интервью "РГ" рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Вместо кролика - кукуруза

Россельхознадзор вводил в 2020-2021 годах запреты на поставки кормов для домашних животных из США, Канады и европейских стран. Высказывались опасения дефицита кормов. Есть ли эти риски сейчас?

Сергей Данкверт: Нас стараются дискредитировать, что мы якобы лишаем российских потребителей специализированных лечебных кормов для животных. Однако если речь идет действительно о кормах, обладающих лечебными свойствами, то они по законодательству страны должны пройти процедуру регистрации. А у нас ничего не зарегистрировано.

Зарубежные производители также используют в производстве кормов ГМО, но ни одна компания не подала документы на регистрацию кормов с ГМ-компонентами, несмотря на наши неоднократные предупреждения и все принятые меры.

Мы же вводили ограничения в отношении определенного перечня стран не просто из-за нашей прихоти, а потому что ветеринарные службы серьезно снизили уровень контроля за своими экспортерами, что в результате привело к отгрузкам в Россию кормов сомнительного качества и уровня безопасности.

Но домашние животные едят эти корма с удовольствием и отказываются возвращаться к "человеческому" меню…

Сергей Данкверт: Мы постараемся выяснить, что в эти корма добавляют такого "особенного". Но точно это не тот состав, что указан на упаковках. С нас в Европе требуют прослеживаемость продукции, мы действуем зеркально. Наши требования просты: производитель и импортер должен отвечать за свою продукцию.

При этом реклама у этих кормов такая, что самому хочется попробовать - ломтики кролика в соусе, специальное диетическое питание, премиальное качество... И цена соответствующая - 200 рублей за 100 грамм. Реклама же - недешевое удовольствие.

Только потом мы почему-то удивляемся, чего же наша кошка толстеет после этого корма. А потому что из 450 образцов, которые мы проверили, 380 не соответствовали заявленному составу, а это более 80%. Где-то заявлен кролик, а его ДНК в консервах вообще нет. Мы исследовали образцы очень популярного в России корма, который продается практически в каждом магазине, где в составе указаны различные виды мяса, а его там нет никакого - только растительные ингредиенты, соя и кукуруза. На маркировке одних испанских консервов была заявлена мясо-костная мука. Наши инспекторы приехали на предприятие и выяснили, что это мука из перьев птицы. В то время как по всей Европе гуляет птичий грипп.

При этом, если мы хотим поставлять любую пищевую продукцию в Евросоюз, к нам предъявляются строжайшие требования, в том числе касающиеся абсолютной прослеживаемости производства товаров и аттестации в ходе аудита производителей используемого сырья. Однако уже известны планы инспекций Еврокомиссии на этот год (2022), и российские предприятия в них не включены.

Мы же, напротив, несмотря на выявленные системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, достаточные для введения более масштабных ограничений, продолжаем сотрудничество с компетентными ведомствами, проведение инспекционной работы и остаемся открытыми для диалога с российским бизнесом. В 2021 году мы провели проверки в 14 странах, на ближайшие месяцы запланированы аудиты французских и австрийских систем надзора. По их результатам и представленным документам из закрытых стран уже более 100 компаний возобновили экспорт в Россию.

Наши требования просты: страна-экспортер и производитель, если они заинтересованы в работе на российском рынке, должны отвечать за свою продукцию, ее качество и безопасность в соответствии с требованиями нашего законодательства. Также ответственность за продаваемые корма и добавки лежит на российских импортерах.

Недавно вы предложили ввести маркировку на рыбные консервы. Зачем? Ведь есть же ваша система "Меркурий", которая позволяет отследить подмену сырья. Вы верите в то, что маркировка "Честный знак" не будет фикцией и поможет сократить долю нелегальной продукции?

Сергей Данкверт: Эти две системы взаимно дополняют друг друга. "Меркурий" прослеживает продукцию до розницы, маркировка - до потребителя. Мы видим по ветеринарным документам факты подмены сырья, маркировка позволяет зафиксировать противоправные действия с реализацией товара. Одними усилиями Россельхознадзора невозможно решить проблему качества и безопасности продукции - только совместными действиями всех заинтересованных органов.

По нашим ветеринарно-сопроводительным документам на конец 2021 года в стране произведено 193 тонны черной икры и 29,5 тыс. тонн красной икры. Благодаря системам удалось выявить, что часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества.

Вот мы сегодня говорим, что красная икра очень дорогая. И вообще все продукты дорожают. Но часто цены могут повышаться искусственно, поскольку продукция не соответствует задекларированным параметрам. В консервах с сайрой сайры может и не быть, а вместо нее в банке может оказаться более дешевая сельдь.

По молоку помогает маркировка? В прошлом году в школах, детсадах и больницах более четверти всей продукции было фальсификатом. А в этом?

Сергей Данкверт: С 2017 года по сегодняшний день наблюдается кратное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам, рыбе.

Вы же помните случаи, как у нас за бюджетные деньги закупалось масло по 500 рублей за кг, тогда как оно не могло стоить меньше 700 рублей за кг? Мы проделали большую работу, в том числе с минпросвещения и общественными организациями. Удалось создать механизмы, способные отследить любые закупки продуктов - в школы, детсады, больницы. Соответствие объемов используемого сырья и произведенной из него продукции, происхождение применяемых компонентов мы отслеживаем с помощью системы "Меркурий", а все результаты лабораторных исследований видим в системе "Веста", в которой работают все ветеринарные лаборатории. Так, порядка 70 млн лабораторных исследований мы можем посмотреть в электронном виде.

Это способствует очищению рынка от недобросовестных игроков. Но по-прежнему остаются вопросы к самой системе бюджетных закупок, главным ориентиром которой является низкая цена, без учета четких критериев к качеству и безопасности продуктов.

"Болезненный" рост

К "человеческому" коронавирусу в 2021 году добавились вспышки болезней животных. У нас из-за АЧС выросли цены на свинину, а из-за птичьего гриппа - на мясо птицы. Возможно ли остановить распространение, и если да, то как?

Сергей Данкверт: Конечно, можно говорить о том, что эпизоотия повлияла на цену на мясо, но на мой взгляд, болезни не оказали значительного влияния. Ну потеряем мы 100 тыс. тонн мяса, а производим почти 5 млн тонн в год. Все могло быть гораздо хуже.

У нас ситуация контролируется через электронно-сопроводительные документы - оперативно можно найти, из какого региона пришло мясо, и отсечь поставки. В других странах ситуация менее контролируема, и поэтому там намного тяжелее. В Европе зафиксировано 13 тыс. случаев АЧС, более 2,5 тыс. - гриппа птиц. А у нас АЧС всего 390 случаев.

В России основная проблема в лояльности законодательства - например, о своих проверках мы должны предупреждать предприятия за три дня. А инспекторы должны приходить неожиданно и не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы понять, как ситуация обстоит на самом деле. Поэтому и получается, что белгородское предприятие два месяца скрывало от нас АЧС, и мы обнаружили его продукцию с геномом вируса потом в 16 регионах. АЧС у нас распространяется исключительно из-за человеческого фактора.

Понятно, что нам придется сосуществовать и с гриппом птиц, и с АЧС. Просто надо исключить контакт диких птиц и кабанов с домашними. Европейцы ведь и пострадали из-за того, что пошли на поводу у "зеленых", разрешив свободный выгул домашней птицы.

Кроме птичьего гриппа были ваши запреты на ввоз инкубационного яйца. Хотите сказать, это тоже не повлияло на цены?

Сергей Данкверт: То же самое - нет предмета для разговора. Мы производим в России до 4 млрд инкубационного яйца, а ввозим из других стран всего 650 млн. Причем к концу прошлого года производство собственного яйца мы еще и нарастили. К тому же мы запрещали поставки из одних стран, но их место занимали другие. Когда в Голландии начался грипп птиц, наши импортеры переориентировались на Турцию.

Так что, если цены на мясо и росли, причина не в самих вспышках болезней, а в психологических страхах - вдруг возникнет дефицит, вдруг производство остановится. Но птицей и свининой страна обеспечивает себя сама. Если раньше мы импортировали 3,5 млн тонн мяса всех видов, то в прошлом году в страну было завезено всего 590 тыс. тонн, в этом году будет еще минус 25 тыс. тонн импорта. Поэтому тут опасаться нечего.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 2024 году разработать вакцину от АЧС. Это возможно сделать?

Сергей Данкверт: Мы принимаем участие в этой работе. Но вопрос непростой, раз за 60 лет ученые так и не придумали вакцину от АЧС. Думаю, если АЧС будет дальше распространяться, придется поработать над генетической модификацией свиней - чтобы они стали менее восприимчивы к вирусу и его распространению.

Правительство решило обнулить ввозную пошлину на 100 тыс. тонн свинины и 200 тыс. тонн говядины. Но количество предприятий, с которых разрешен импорт в нашу страну, пока ограничено. Будете расширять этот список?

Сергей Данкверт: Дело ведь не в том, сколько предприятий допущено на наш рынок. Главное - какой объем продукции они могут поставить. Например, по свинине открыто 27 предприятий в Южной Америке, по говядине - 107. На наш взгляд, этого более чем достаточно. Если импорт снижается, то это связано не с количеством разрешенных предприятий, а с экономическими факторами, ростом собственного производства и большей привлекательностью для поставщиков других рынков сбыта продукции, например в странах Азии.

Уроки китайского

Мясопереработчики недавно заявляли, что перебои в поставках добавок и витаминов для животных могут привести к закрытию комбикормовых заводов. Насколько серьезный дефицит сложился? Сильно ли на это влияет ограничение поставок из Китая? С чем он связан и как можно решить вопрос?

Сергей Данкверт: Эта ситуация возникла не только у нас, это проблема для всего мирового рынка. Европейские и американские производители комбикормов закупают сырье в Китае. А Китай увеличивает производство своих сельскохозяйственных животных. Поэтому у них просто не остается прежнего объема добавок и витаминов на экспорт. Тут еще "зеленая" повестка. Мы ратуем за уменьшение углеродного следа и одновременно удивляемся дефициту продукции химического синтеза. Так не бывает.

По моему мнению, у нас есть все возможности для решения этой проблемы. Можно элементарно сеять больше сои и кукурузы и этим обходиться, кормить животных как 40 лет назад. И не надо говорить, что технологии с тех пор поменялись. Понимаете, где-то ведь есть предел наращиванию показателей. Бройлер раньше жил 65 дней, а сегодня достигает тех же параметров за 35 дней. Вы уверены, что сейчас курица лучше?

С другой стороны, самое крупное месторождение газа, в котором есть необходимые для производства витаминов и добавок вещества, находится у нас в Поволжье. Газ экспортируем в Бельгию, там делают аминокислоты, которые мы закупаем втридорога. А теперь скажите, если газ подорожал примерно в семь раз, вы всерьез ждете, что эти добавки будут дешевыми и себестоимость производства мяса будет низкая? У нашего бизнеса есть отличные возможности производить эти добавки в России.

Мы научились обеспечивать себя теми товарами, которые быстро приносят деньги, вроде той же птицы или свинины. Корма, добавки - более сложная категория. Но потенциал у нас огромный - мы можем сами обеспечивать ими весь Китай.

Больше года назад Китай почти прекратил импорт нашей рыбы из-за того, что на ней был обнаружен коронавирус. С тех пор переговоры по поводу возобновления поставок сдвинулись с мертвой точки? Или можно окончательно забыть об этом импортере?

Сергей Данкверт: Мы продолжаем вести переговоры с Китаем. Но с этой страной быстро вопросы не решаются. Да и никакой катастрофы за этот год не произошло - падение экспорта рыбы в целом в годовом выражении составило всего лишь 9%.

Зато ограничения со стороны Китая определенно пошли на пользу российским рыбакам - как только нам закрыли КНР, мы тут же нашли варианты поставлять рыбу в традиционные страны, куда она раньше ехала через Китай. Это Германия, Франция, Испания, Норвегия, Польша. Тут же задумались о своей переработке сырья, чтобы поставлять на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Конечно, удобно было сваливать рыбу в кучу и навалом все это сгружать в Китай. Но и цена за такую продукцию копеечная. Да и, мягко говоря, это не совсем подходящие технологии для XXI века. Тем более когда на дворе бушует коронавирус. Китай защищает свое население, в том числе и такими способами. Хотите возить рыбу - везите в контейнерах, которые удобно проверить. Дефицит контейнеров? Это уже ваши проблемы, так считает Китай.

Недавно на заседании РАН вы говорили о необходимости изменения законодательства в отношении ГМО. Что именно предлагаете - снять запреты на производство ГМ-культур? Есть ли будущее у таких технологий в нашей стране?

Сергей Данкверт: Речь идет об изменении законодательства - у нас оно либо чрезмерно ужесточено, либо, наоборот, слишком мягкое. Например, по закону о семеноводстве проверять ГМО на границе мы должны начать с 2024 года. А разве не надо проверять в 2022-2023 годах? Мы уже обнаружили больше десятка случаев, когда ГМ-культуры сеют у нас в стране. Разве не надо с этим бороться уже сейчас?

При этом мы регистрируем ГМ-линии для человека, но для животных заставляем регистрировать те же линии заново. Зачем так усложнять?

Что касается производства ГМ-культур, мы можем оставаться чистыми от ГМО - у нас достаточно земли. Но если будут найдены ГМ-линии, которые дадут возможность производить более засухоустойчивую пшеницу и другие культуры, то через какое-то время, если мы не будем это использовать, нас просто подвинут на мировом рынке. Мы не сможем продавать свою продукцию. Это надо учитывать и как минимум вести соответствующие научные исследования. •

.jpg)

Михаил Перченко, коллекционер: «Хранители музеев от этих вещей падают в обморок»

Татьяна ФИЛИППОВА

Выставочный центр «Рабочий и колхозница», который одновременно является и постаментом скульптуры, и музейным пространством, готовит выставку произведений искусства Северной готики и Ренессанса из собрания Михаила Перченко. «Культура» побывала в гостях у коллекционера.

— Михаил Ефремович, из какой вы семьи? Были ли у вас в роду коллекционеры?

— Нет, я первый. Во всяком случае, в этом времени. Мой дед по материнской линии происходил из великой французской семьи Колиньи. Помните, был такой адмирал Колиньи, воспитатель Генриха IV? Вот это мой прапрапрадед. Дед был поэт-символист, и на нем кончились две знаменитых семьи — де Ла Ну и Колиньи. Женился он на польской княгине. В начале первой мировой войны дед застрелился, а бабка с моей мамой, которой было восемь месяцев, была вынуждена бежать из Кракова, к которому подступали немецкие войска, в Гродно.

А семью своего второго деда я знаю с 1430 года. Во время Реконкисты все важные евреи бежали из Испании, и представляете, насколько отважным был мой прапрапрапрадед, если он решил бежать не на Средиземное море, а в Черное, в итальянскую крепость Кафа, которая теперь называется — Феодосия. Мой дед, поставщик табака на феодосийскую фабрику Стамболи, женился на обедневшей немецкой баронессе — Анне Иоганне фон Шайн. Поэтому у меня четыре крови, и ни капли русской, но я абсолютно русский человек.

— В России так часто бывает.

— Да, достаточно вспомнить русскую императрицу Екатерину II — чистую немку.

— С чего для вас началось собирательство?

— Я учился в Гнесинской школе по классу скрипки, и в воскресенье у нас была репетиция оркестра. Что делать мальчику, вышедшему из музыкальной школы после репетиции оркестра, в 1958 году, до первой реформы? Съесть на углу Николопесковского пирожное, перейти Николопесковский, зайти в зоомагазин и посмотреть на птичек, на зверушек. Потом перейти на старый Арбат, там был самый первый антикварный магазин в Москве. Я помню, что меня поразила цена предметов, выставленных в витрине. Девяносто шесть тысяч рублей — страшная сумма. «Москвич» в те времена стоил восемь тысяч, «Победа» — шестнадцать, а «ЗИМ», который стоял в автомагазине на Бакунинской и который все боялись брать, стоил сорок две тысячи. И я зашел и обратился к скромно стоящему там человеку, он был в межпасхальных брюках... Знаете, что такое — межпасхальные? Брюки, которые носятся между Пасхами. Очень старые.