Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Суд по делу о катастрофе малазийского Boeing начался с игнорирования свидетеля

Текст: Петр Лихоманов

В понедельник, 20 декабря, голландские судьи начали заслушивать обвинительный акт местной прокуратуры по делу о крушении малайзийского "Боинга-777" над Украиной в июле 2014 года. Уже в начале слушаний стало понятно, что доводы защиты и предоставленные российской стороной материалы, включая данные объективного контроля, не были приняты во внимание, в отличие от явных и давно разоблаченных фейков, навязываемых следствию украинской стороной.

Так, судья Хендрик Стейнхейс сразу отклонил ходатайство адвоката одного из обвиняемых о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит российским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", как на этом настаивает сторона обвинения. В целом досье обвинения строится на показании неких анонимных свидетелей, у которых якобы имеются "неоспоримые" доказательства вины обвиняемых: трех россиян и одного гражданина Украины. Раскрыть их имена - а у прессы и стороны защиты есть основания полагать, что это ангажированные агенты украинских спецслужб, - суд настойчиво отказывается.

Также не было принято во внимание специальное расследование о происхождении зенитной ракеты, фрагменты которой были найдены в районе крушения лайнера и которой, как утверждает сторона обвинения, тот был сбит. Напомним, что, отталкиваясь от показанного следователями номера на обломках - 886847349, - на основе военных архивов было установлено, что ракета сделана в 1986 году в Долгопрудном, а после отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР и входившую на тот момент в состав Карпатского военного округа. После распада Советского Союза названная часть перешла в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после перебазирования в город Стрый Львовской области стала называться 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. С весны 2014 года это подразделение принимало участие в боевых действиях на Донбассе.

По словам российских военных, ракета с указанными номерами не могла в принципе попасть на территорию России, равно как ее нет среди тех ЗРК "Бук", которые остались в Крыму после его присоединения, о чем российская сторона предоставила следствию документальные подтверждения. Что касается рассуждений о захвате украинского комплекса "Бук" ополченцами, то ранее такую возможность официально и категорически отвергли сами украинские военные. Тем не менее подтверждаемые архивными документами данные не были учтены стороной обвинения. Она предпочла им показания анонимных "свидетелей" и видеоролики с очевидными признаками фальсификации и примерно такого же качества аудиозаписи, предоставленные не раз пойманной на лжи и подтасовках СБУ.

Нужно ли в этой связи напоминать, что Украина, не сделавшая выводов из потери на Донбассе части своих ВВС и не закрывшая небо над зоной боевых действий, выступает в этом процессе заинтересованной стороной. В том числе потому, что катастрофа была ею использована в собственных пропагандистских и военных целях. Однако, несмотря на это, именно из Киева прокуроры получили почти всю "доказательную" базу, вошедшую в досье, а украинские представители входили в совместную следственную группу. К деятельности которой, к слову, у малайзийских властей в свое время возникли серьезные вопросы, а также сомнения в ее добросовестности и желании установить настоящие причины и виновников трагедии.

Примечательно и то, что, декларируя на словах полную открытость, украинская сторона не предоставила следствию данных от трех работавших в районе радаров - они все, со слов представителей Киева, очень вовремя оказались в нерабочем состоянии. В свою очередь США, ранее заявившие о якобы наличии у них спутниковых снимков трагедии, наотрез отказались ознакомить с ними следователей. Наконец, бесследно исчезли записи переговоров диспетчеров Днепропетровского аэропорта, которые вели борт по территории Украины, и более того, местонахождение самих диспетчеров сегодня неизвестно, что делает невозможным их привлечение в качестве свидетелей.

Сомнения и контраргументы есть практически к каждому пункту озвучиваемых в Нидерландах обвинений. Другое дело, что перед судом, похоже, не стоит задача установления истины, зато существует и ясно прослеживается намерение возложить на Россию вину за эту кровавую провокацию. По крайней мере, именно Россию уже назначили виновницей трагедии западные СМИ. Тем не менее процесс только начался, сейчас выслушивается сторона обвинения, а уже в марте следующего года слово получит защита. Возможно, тогда суд выслушает иную, куда более логичную и подтвержденную объективными данными версию случившегося.

Наша «кольчуга» станет ещё прочнее

В Крыму прошла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы разработки и применения бронезащитных и конструкционных композитных материалов».

Организаторами мероприятия выступили Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Центральный НИИ специального машиностроения и Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» («Армоком»). В числе участников конференции были руководители (представители) ряда научно-исследовательских институтов, вузов и других структурных подразделений Министерства обороны РФ. Разработчики и производители средств индивидуальной бронезащиты рассказали о своих возможностях и сопоставили их с нынешними и будущими потребностями Вооружённых Сил. Кроме того, у мероприятия была и практическая часть – тестирование нового композитного шлема ЛШЗ-ПУ в горах и проверка противоосколочной стойкости общевойскового шлема типа 6Б47.

В день открытия конференции к её участникам обратился заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он назвал мероприятие одним из ключевых событий для российских специалистов, занимающихся разработкой новых и улучшением существующих средств бронезащиты на основе композитов. И с удовлетворением констатировал, что благодаря усилиям учёных, инженеров, технологов и конструкторов, участвующих в конференции, армия России получила на снабжение один из лучших в мире комплектов боевой экипировки второго поколения «Ратник», бронешлемы и бронежилеты которого уже защитили от пуль и осколков не один десяток военнослужащих, сражающихся с терроризмом. «С каждым годом совершенствуются технологии и материалы, – подчеркнул в обращении вице-премьер. – Изготовление предельноармированных композитов методом компрессионной намотки, разработанным Центром «Армоком», применение особопрочных арамидных волокон типа Русар-С и сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых (СВМПЭ) волокон, изготовленных предприятиями «Термотекс» и ВНИИСВ, в скором будущем позволят создать лёгкую и надёжную бронезащиту в боевой экипировке следующего, третьего поколения».

Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, руководитель Совета главных конструкторов по системе вооружения сил общего назначения сухопутной составляющей генерал-майор запаса Василий Буренок, в свою очередь, отметил, что в ведущих зарубежных странах и в России в настоящее время проводятся обширные экспериментально-теоретические исследования в области разработки высокоэффективных комплексов вооружения, перспективной экипировки и средств индивидуальной бронезащиты с целью повышения боевых возможностей подразделений и отдельно взятого военнослужащего на поле боя при выполнении традиционных или специальных боевых задач.

«С появлением высокоточного оружия, боеприпасов с повышенным пробивным действием, оружия на новых физических принципах остро встаёт вопрос повышения защитных и эксплуатационных свойств средств защиты военнослужащих и ВВСТ в целом, – подчеркнул президент РАРАН. – Поэтому требования к ним, техническим и технологическим возможностям по их реализации будут только возрастать, что обусловлено предельными возможностями и характеристиками известных средств и материалов, применяемых при проектировании и создании образцов системы защиты».

Разработанные в ОКР «Ратник» и принятые на снабжение Вооружённых Сил РФ единый общевойсковой бронежилет 6Б45, боевой нагрудник защитный 6Б46, бронешлем 6Б47, комплект боевого снаряжения 6Б52 и другие средства индивидуальной защиты по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым даже превосходят их, имеют унифицированные элементы и модульную конструкцию, эффективно защищают от поражающих факторов в боевой обстановке, могут использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими элементами боевого снаряжения, позволяют вести боевые действия в самых сложных условиях продолжительностью более трёх суток. Впервые в средствах боевой экипировки были применены многослойный принцип её построения и современные материалы, обладающие отличными прочностными характеристиками при меньшей поверхностной плотности, что уменьшает массу изделий.

Всё более широкое применение в современных образцах ВВСТ находят композитные материалы как сами по себе, так и в сочетании с другими броневыми материалами. Это позволяет существенно повысить уровень защиты при одновременном снижении массовых характеристик, поэтому совершенствование и разработка базовых технологий изготовления защитных элементов на основе новых керамических, арамидных и полиэтиленовых материалов остаётся первостепенной задачей.

Решить эту сложную задачу разработчикам средств защиты позволяют достижения в области нанотехнологий, биотехнологий, мембранных технологий, технологий микромеханики, робототехники и других, обеспечивающих эффективную защиту военнослужащих и ВВСТ и позволяющих максимально комфортно их использовать, учитывая медико-биологические аспекты.

«В части развития исследований в области создания новых баллистических, конструкционных композитных материалов в военной технике и народном хозяйстве важную роль играет обмен научными знаниями, техническими и технологическими решениями, проблемными вопросами в данной области», – подчеркнул Василий Буренок, отметив, что именно этому и посвящена открывшаяся конференция, проводимая ежегодно под эгидой Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Он поздравил всех участников конференции с началом работы, а главного её организатора – выдающегося учёного в области создания и применения композитных материалов, действительного члена и руководителя отделения РАРАН, главного конструктора по системе защиты боевой экипировки военнослужащих, генерального директора Центра «Армоком» Евгения Харченко – с юбилеем, пожелав Евгению Фёдоровичу доброго здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо укрепления оборонного могущества России.

Юбиляра поздравил и заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, отметивший его большие заслуги и пожелавший доброго здравия, неиссякаемого творческого долголетия, новых свершений в деле создания ещё более совершенных образцов вооружения.

***

Первый доклад Евгения Харченко на конференции был посвящён гибким броневым материалам на основе арамидных, полиэтиленовых и других высокопрочных волокон. Речь в нём шла о текстильной форме применяемых арамидных нитей.

Как известно, арамидные нити – главный компонент органопластиков, из которых изготовляют корпуса ракетных двигателей, самые разнообразные цилиндрические элементы, а также бронешлемы и другие средства индивидуальной бронезащиты. Так вот, эти волокна могут выпускаться в двух модификациях: в кручёном и некручёном виде.

В разные периоды развития композитной науки и практики предпочтение отдавали то одному, то другому ассортименту этого армирующего материала. Несмотря на то что за рубежом 100 процентов арамидных нитей типа Кевлар, Тварон и других выпускается без крутки, наши технологи львиную долю нитей Русар и Руслан используют только в кручёном виде. Почему?

«Причин несколько. Первая из них банальна – подкрученную нить легче сдавать заказчику, так как она обладает большей разрывной нагрузкой, или прочностью, – поясняет Евгений Фёдорович. – Однако в процессе изготовления бронематериала из этих нитей они пропитываются связующим, и картина меняется. Прочность некручёной нити в микропластике существенно выше, а в намоточном органопластике значительно, на 16 процентов превышает свойства композита из кручёных нитей».

Другой причиной предпочтения кручёных нитей является их лёгкая проходимость через лентоформующие тракты намоточных станков – некручёные нити требуют более бережного отношения к себе при переработке. Однако результирующий фактор – прочность композитного материала из некручёных нитей превышает композит из кручёных нитей на 30-40 кгс/мм².

Много это или мало?

«Когда-то мне, молодому инженеру, врезалась в память цитата из американского отчёта о том, что для повышения уровня прочности композитов на каждый 1 кгс/мм² необходимо затрачивать 1 млн долларов, – делится воспоминаниями Евгений Фёдорович. – А у нас разница в 30–40 кгс/мм² формируется на том же оборудовании и по той же цене».

Исследования показали, что переход к производству некручёных арамидных нитей прибавит 12–16 процентов баллистической стойкости (прочности) изготовляемой из них текстильной брони. В итоге фактически без лишних производственных затрат наши военнослужащие получат экипировку, которая намного лучше защитит их на поле боя. Разве можно пренебречь такой возможностью? Ни в коем случае! Совершенствование технологии производства бронезащитных материалов должно быть направлено на переработку именно некручёных арамидных нитей.

«Даже самый распространённый материал – текстильная или гибкая броня – по сей день очень далёк от совершенства, – заявил Евгений Харченко. – Думаю, что в нём реализовано не более 60–70 процентов потенциальных возможностей отечественных арамидных волокон».

Многочисленные исследования показали, что для получения максимальной прочности органопластиков необходимо применять только некручёные нити и жгуты. Вот почему долгие годы особопрочные корпуса ракетных двигателей наматывали именно из некручёных арамидных нитей и жгутов. Аналогичные эффекты имеют место и при разработке бронезащитных материалов.

Однако, по словам Харченко, многократные обращения к руководству Каменского завода химволокна – монополиста по арамидам для средств индивидуальной бронезащиты – перейти на некручёный ассортимент не дали результата.

И лишь недавно альтернативный производитель арамидных нитей – АО «Термотекс» из города Хотьково (Московская область) – по заказу Центра «Армоком» изготовил несколько сотен килограммов нити Русар с круткой, равной нулю, а один из лучших в России технологов спецтканей Марина Буланова наработала целый ассортимент опытных тканей из некручёной нити. В результате удалось получить значительно более прочную текстильную броню. Ткань из хотьковской некручёной нити 58 текс показала противоосколочную стойкость 620 м/с при поверхностной плотности 3,7 кг/м², а штатная ткань из аналогичной кручёной нити каменского производства показывает не более 540 м/с.

***

В последние годы на Западе активизировались научно-технологические изыскания в направлении средств индивидуальной бронезащиты на основе СВМПЭ нитей. В результате удалось создать опытное производство шлемов массой 850г (поверхностная плотность – 7кг/м2) с противоосколочной стойкостью 730 м/с. США, Голландия, Япония и Китай достаточно давно и успешно получают ПЭ волокно, используя его во многих отраслях, таких как медицина, ракетостроение и других. Всего же в мире ежегодно производится около 15 тысяч тонн такого сырья, и эти объёмы увеличиваются.

Интерес к полиэтиленовому волокну вызван его свойствами. При меньшей плотности СВМПЭ прочнее арамидного волокна и в добавок к этому в отличие от арамида обладает положительной плавучестью, гидрофобностью, отсутствием обледенения и стойкостью к агрессивным средам и к солнечной инсоляции. Кроме того, сырьё для СВМПЭ на 20–30 процентов дешевле арамидного волокна. Наконец, баллистические свойства броня из сверхвысокомолекулярного полиэтилена сохраняет в экстремальных температурных условиях (от +70 до -2000С).

В России совместными усилиями Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом и Центрального НИИ специального машиностроения при участии Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук проведены теоретические, экспериментальные и опытно-технологические работы, позволившие создать отечественный СВМПЭ, который не уступает по характеристикам аналогичному материалу, выпускаемому зарубежными изготовителями. Освоение технологии получения отечественных сверхпрочных полиэтиленовых нитей с плотностью 0,98г/см³, а также производство СИБ на их основе позволит сделать огромный шаг в области изготовления бронезащиты третьего поколения.

О проблемах организации в России выпуска высоко- и сверхпрочных нитей из СВМПЭ для изделий специального назначения рассказали представители расположенного в Твери НИИ синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Этот НИИ в настоящее время – единственный в России носитель технологии получения СВМПЭ нитей с показателями прочности на уровне или выше лучших мировых образцов нитей Dayneema (Голландия) и Spektra (США).

Оценка бронекомпозитов, армированных сверхпрочными нитями из СВМПЭ отечественного производства, показала, что в сравнении с традиционными арамидными органокомпозитами они обеспечивают защиту не только от осколков и пуль короткоствольного оружия, но и от поражающих элементов со стальным сердечником, выпущенных из длинноствольного оружия. Предварительные испытания выявили их способность к защите от осколков, имеющих V50 = 700–800 м/с при снижении массы изделия на 15–20 процентов и более.

***

Об исследовании технологии введения нанопорошков в структуру композитного материала и их эффективности рассказали участникам конференции Евгений Харченко и Алексей Крайнов, также представлявший Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты». Речь, уточним, шла о возможности применения нанопорошков карбида вольфрама (WC) и триоксида вольфрама (WO3) в наружной композитной оболочке трёхслойного бронешлема с целью повышения его защитных и эксплуатационных характеристик. Результаты испытаний по определению ударостойкости оболочек и их энергопоглощающей способности с использованием указанных порошков в производстве бронешлемов свидетельствуют о перспективности данного направления. Наночастицы в структуре композитного материала наружной оболочки оказывают положительное влияние на её эксплуатационные и защитные характеристики.

Представители Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» рассказали о своих разработках ударопрочных керамических материалов из оксида алюминия, реакционно-связанного карбида кремния и карбида бора, горячепрессованного нитрида кремния, а также технологии изготовления керамических бронеэлементов и бронепанелей на их основе.

Бронепанели с внешним наборным керамическим слоем из пластин на основе оксида алюминия, карбида бора, карбида кремния и нитрида кремния обеспечивают защиту по Бр5 классу и выдерживают поражение пулей Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния 5–10 м при штатных скоростях подлёта.

***

О новом типе керамики с уникальной структурой, которая по твёрдости и модулю упругости приближается к предельному уровню, наблюдаемому у алмаза, и её применимости в бронезащите рассказали представители Научно-производственного объединения специальных материалов и Центрального НИИ «Прометей». Оценка защитных свойств новой керамики проводилась при обстреле из СВД патронами 7-БЗ-3 (пуля Б-32). Все образцы выдержали испытания, их результаты свидетельствуют о высокой эффективности новой керамики и возможности создания на этой основе защитных композитных панелей с уникально низкой поверхностной плотностью.

***

О бронематериалах на основе сверхвысокоармированного органопластика речь шла в докладе Евгения Харченко, Антона Кормакова и Юрия Данилина, также представлявших центр «Армоком». Докладчики убедительно доказали, что улучшить защитные свойства композитной брони можно благодаря уменьшению объёма межнитяного и межволоконного пространства. Это достигается повышением содержания ориентированных в заданных направлениях высокопрочных армирующих волокон и однородности структуры.

Для проведения прикладных исследований в данном направлении несколько лет назад в Центре «Армоком» была создана первая в России Научно-исследовательская технологическая лаборатория бронезащитных материалов, началась экспериментальная работа по созданию технологии получения сверхвысокоармированных органопластиков (СВАО) с использованием автоматизированной термокомпрессионной плоскоориентированной намотки (по методу Харченко). В результате исследований был получен материал, не имеющий аналогов в мире, структура которого представлена на рисунке.

Испытания показали, что изготовленный по методу Харченко материал обладает преимуществом над зарубежными структурами из СВМПЭ 2-го класса бронезащиты не только по толщине и поверхностной плотности, но и по такому жизненно важному показателю, как контузионная травма.

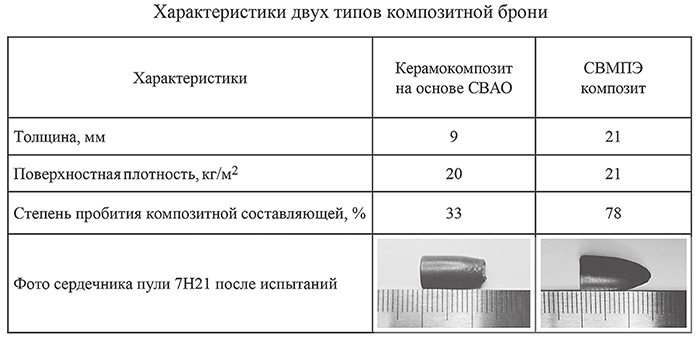

При сравнении бронематериалов по 3-му классу бронезащиты проводили обстрел образцов двух типов керамокомпозитной брони: на основе отечественного СВАО и импортного СВМПЭ. И вновь явное преимущество было за российским изделием.

Весьма эффективным оказалось применение СВАО в керамокомпозитных бронематериалах по классу защиты Бр5. Оно позволило более чем в два раза уменьшить толщину органопластиковой подложки.

Таким образом, из отечественных материалов были разработаны бронеструктуры по 2-му и 3-му классу бронезащиты, не уступающие мировым аналогам. Улучшены ТТХ керамокомпозитных бронеструктур по 4-му и 5-му классу бронезащиты. При этом дорогостоящего арамидного материала используется на 20 процентов меньше в сравнение с органопластиками, армированными тканью.

Немало перспектив сулит модификация слоистых арамидных бронекомпозитов с вольфрамсодержащими наночастицами. С их введением в структуру органопластика его упруго-прочностные свойства и баллистическая стойкость возрастают. Подробно об этом участникам конференции рассказал Евгений Харченко, ознакомив их с результатами соответствующих экспериментов.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

Минимальный уровень прокачки газа по «Ямал-Европе» заказал «Газпром»

«Газпром» заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» в минимальном значении за месяц — всего 3,8 млн кубометров на все сутки или 4,3% пропускной способности магистрали, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform. При этом холдингу было предложено 89,1 млн кубометров.

Бронь на воскресенье составляла 4,7 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на пятницу — 27 млн кубометров.

Не исключено, отмечает «Интерфакс», в понедельник с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки, так как на прямую заявку транспортировки с востока на запад накладывается реверсная заявка — на поставку с запада на восток.

Спрос на газ в Европе страдает от заоблачных цен: контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах стоит $1583 за тысячу кубометров. Кроме того, в конце декабря спрос в Европе традиционно снижается в связи с праздниками.

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года «Газпром» забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни «Газпром» бронировал мощности не на регулярной сессии (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной (завершается в 04:30 следующего дня). Кроме того, «Газпром» начал использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию

Сергей Савчук

В России незаметно возникла проблема общегосударственного масштаба. По сведениям газеты "Коммерсантъ", на днях представители отечественной энергетики, среди которых особенно выделялись компании, занимающиеся сбытом электроэнергии, обратились к правительству и президенту с просьбой немедленно начать регулирование ситуации на рынке из-за критического роста потребления, связанного с майнингом криптовалют.

Как сообщают представители отрасли, после того, как Китай в сентябре-октябре беспощадно в самом прямом смысле выключал рубильник в целых районах городов-миллионников, добытчики виртуальной валюты массово потянулись в близлежащие страны. Наибольшее их количество осело в соседнем Казахстане, что тут же обвалило национальную энергосистему. Ситуация усугубилась настолько, что Нур-Султан направил Москве официальный запрос на поставки любого доступного объема электроэнергии.

Официально об этом не говорится, но, по курсирующей в кулуарах информации, Казахстан просел сразу на 800 мегаватт. Хотя еще по состоянию на 2018 год (последние официально опубликованные данные) наш южный сосед полностью обеспечивал собственные потребности, производя 107 и потребляя 103 тераватт-часа электричества в год, демонстрируя рост генерации почти в четыре процента в годовом выражении.

Списать происходящее можно было бы на инфраструктурную усталость. Известно, что треть всех объектов генерации в Казахстане имеет возраст свыше 30 лет, а доля износа производственного оборудования и распределительных сетей составляет 70 и 65 процентов соответственно. По самым скромным подсчетам, это приводит к потере около пятнадцати процентов от всего объема производства.

Все это так и, несомненно, является головной болью казахского правительства, но здесь есть одно но. Энергосистема Казахстана справлялась с возложенными на нее задачами, более того, страна даже экспортировала электричество за рубеж в объеме пяти гигаватт. Сегодня же энергии резко перестало хватать.

В России до упомянутого выше обращения энергетиков тема майнинга (и особенно массового нелегального майнинга) практически не поднималась. В нашей стране, как в соседнем Казахстане, добыча криптовалюты законодательно никак не регулируется. Полный правовой вакуум стимулирует предприимчивых граждан покупать нужное оборудование и начинать майнить. В подавляющем большинстве случаев это происходит нелегально — в том смысле, что фермы, расположенные в жилом секторе, фактически воруют электроэнергию, потребляя ее в промышленных масштабах, но оплачивая по льготному тарифу.

Для понимания: маленькая ферма со стоимостью оборудования в миллион рублей (всего десять видеокарт) потребляет в месяц почти полторы тысячи киловатт-часов. То есть техника, которая легко умещается на одном стеллаже, пожирает столько же энергии, сколько шесть-восемь квартир, где живут семьи с детьми, компьютерами и прочей бытовой техникой. При этом, естественно, майнеры платят не по пять-семь рублей за киловатт, как промышленные предприятия, а по рублю-полтора — фактически воруют электричество, обманывая государство.

Здесь нужно понимать, что невысокие тарифы для населения государство поддерживает при помощи прямых денежных вливаний. Если совсем просто: крупный и средний бизнес в виде налогов переводят деньги, за счет которых компенсируется разница стоимости производства и сбыта электричества населению. В 2018-2019 годах промышленники ежегодно вносили в казну более 230 миллиардов рублей, а в текущем году ожидается, что они заплатят на десять миллиардов больше. То есть государство расходует почти четверть триллиона (!) рублей на то, чтобы мы с вами могли себе позволить жить привычной жизнью.

Нелегальные майнеры, фермы которых запросто могут достигать сотен и даже тысяч аппаратов на ASIC-чипах или видеокарт, самым прямым образом воруют и электроэнергию, и деньги налогоплательщиков.

Отметим, что, в России, конечно, есть и компании, которые занимаются майнингом совершенно легально, ведут свой бизнес прозрачно, платят за потребленное электричество по промышленному тарифу и налоги в казну. Их доля в энергопотреблении прекрасно известна — это порядка одного гигаватта в год с прогнозом более чем двукратного роста уже в 2022 году. Опять же, для наглядности: в следующем году легальные майнеры будут покупать столько же электроэнергии, сколько сможет произвести строящаяся Курская АЭС с ее двумя перспективными реакторами ВВЭР-1300.

Количество же нелегальных криптоферм на территории России неизвестно, да и подсчитать их физически невозможно. По самым скромным оценкам, счет идет на тысячи, располагаются они в самых заурядных квартирах, домах или гаражах, то есть визуально обнаружить их нельзя. Это не завод и даже не пилорама. Все эти фермы паразитируют на государственном бюджете, получая электричество по бытовым тарифам, скручивая счетчики или нелегально подключаясь к линиям электропередачи. Оценить наносимый ими урон сложно, но электросбытовые компании, подсчитав потери и убытки, называют цифру — минимум 400 мегаватт. Столько производит, например, Черепетская гидроэлектростанция в городе Суворове в Тульской области. Получается, что условная ГРЭС размером с тульскую целый год работает вхолостую, потому что вся ее продукция в той или иной форме разворовывается предприимчивыми гражданами. В советские времена подобное называлось хищением социалистической собственности в особо крупном размере и беспощадно каралось внушительными тюремными сроками.

Наш разговор был бы неполным без упоминания еще двух моментов.Первый — это полог молчания, которым майнинг окутали всевозможные защитники окружающей среды. Во всем мире гигантские объемы энергии расходуются фактически ни на что — на отопление атмосферы. Биткоин и его критпособратьев нельзя потрогать, нельзя положить в кошелек, и если завтра вдруг случится техногенный катаклизм, который нарушит работу сетей, то криптовалюта просто исчезнет, хотя, если говорить сугубо в физическом смысле, она никогда и не появлялась. Десятки, а может, и сотни миллионов видеокарт и ASIC-чипов пожирают сотни гигаватт электричества, нагреваясь, как форменные утюги, а на работу охлаждающих установок идет еще на порядок больше энергии. Притом что в мире, по оценке ООН, 940 миллионов человек вообще не имеют доступа к электричеству. Вдумаемся в эту цифру: чуть менее миллиарда человек — то есть каждый седьмой житель планеты — не могут включить чайник или достать еду из холодильника.

Второй, но не менее важный момент заключается в том, что криптовалюты по своей сути — это абсолютно спекулятивный инструмент, эдакий раздутый до невообразимых размеров финансовый пузырь. Об этом, например, в своем интервью изданию CNBC говорит ведущий специалист по вопросам международной торговли в Корнелльском университете профессор Эсвар Прасад.

Специалист отмечает, что биткоин и его аналоги чрезвычайно волатильны, то есть их стоимость может в считанные часы колебаться на десятки процентов, причем предугадать такие скачки крайне сложно. Но самое главное — и это отсылает нас к пункту выше — криптовалюты не имеют ничего общего с борьбой за экологию и декарбонизацию. Подсчитано, что на майнинг ежегодно тратится больше энергии, чем потребляет такая страна, как Нидерланды. При этом на обеспечение операционной деятельности одного только bitcoin на всех этапах в атмосферу выбрасывается 37 мегатонн двуокоси углерода — это больше, чем все выбросы Новой Зеландии, вместе взятые.

Новое время и технический прогресс дарят множество возможностей, облегчающих нашу повседневную жизнь. Но в этой бесконечной гонке очень важно называть вещи своими именами, чтобы избежать опасной подмены понятий, когда на одних огульно вешают ярлыки убийц будущего, а про других, ничуть не менее опасных, годами забывают сказать хотя бы слово.

Что касается России, то решение проблемы майнинга, перевода его в строго законное и прозрачное русло очевидно назрела. У нашей страны, конечно, очень большие резервы генерации, но бесконечно рост черного майнинга продолжаться не может. Рано или поздно производители не смогут покрывать свои убытки от воровства и недополученной прибыли, и все это в виде возросших тарифов ляжет на плечи рядовых граждан.

Цветные металлы дешевеют на фоне серьезной атаки "омикрона" на экономику

В пятницу, 17 декабря, цены на алюминий вышли на Лондонской бирже металлов на самое высокое значение более чем за 6 недель на новостях о сокращении выпуска глинозема в Китае в ноябре и ограничений энергоснабжения. Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на LME на 3,1%, до $2749 за т, – самого высокого значения с 1 ноября, но на момент завершения сессии котировки цены металла снизились до $2733 за т (+2,5%).

Согласно официальной статистике, китайское производство глинозема упало в ноябре на 4,5% в годовом выражении, обновив 18-месячный минимум.

«Цена алюминия демонстрирует ралли, а на рынке рассуждают о возможном закрытии алюминиевых заводов», – сказал брокер Marex Эль Манро.

Инвесторы снова озаботились возможным дефицитом промышленных металлов после отвлечения на заявления ФРС США о борьбе с растущей инфляцией посредством сворачивания программы выкупа бондов и повышения ключевой ставки в следующем году, отмечает один из аналитиков.

«Заседание Федрезерва США принесло облегчение в секторе рисковых активов, что позволило рынку переключить внимание на состояние фундаментальных факторов, которые в целом благоприятны, – отмечает глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен. – Если мы «переживем» очередное ценовое проседание и удержим эти уровни, то, возможно, нас ждет новый подъем цен в 2022 г.».

Цинк подешевел на торгах на 1,4%, до $3373,5 за т, что снивелировало его подорожание на 4,6% днем ранее, когда металл вышел на 2-месячный максимум после сообщений о том, что компания Nyrstar планирует закрыть свой французский завод из-за высоких цен на электроэнергию в ЕС. Вследствие данного шага компании аналитики Citibank увеличили прогноз по трехмесячному контракту на цинк с $3350 до $3700 за т.

Премия к спотовой цене на цинк относительно стоимости трехмесячного контракта выросла до $43 к стоимости тонны по сравнению с $9,75 двумя неделями ранее.

Цены на цинк в Шанхае выросли более чем на 4% после того, как его цена достигла месячного максимума ранее.

Цена меди с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 0,6%, до $9450 за т. Стоимость свинца снизилась на 0,1%, до $2305,5 за т.

Олово подешевело на 0,6%, до $38475 за т. Котировки цены никеля выросли на 0,2%, до $19670 за т.

На утренних торгах понедельника, 20 декабря, цены на медь снизились, ввиду того что быстро распространяющийся омикрон-штамм коронавируса усилил озабоченность рынка воздействием пандемии на экономическую активность. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел по состоянию на 7:50 мск на 0,5%, до $9390 за т. Январский контракт на медь на ShFE снизился в цене на 0,6%, до 68870 юаней ($10798,06) за т.

«Последние новости о распространении омикрон-штамма внушают рынку озабоченность. Риски включают новые локдауны и их воздействие на спрос и производство», – говорит менеджер сырьевого департамента Phillip Futures Вон Минь Хао.

Тем временем в воскресенье в Нидерландах был введен локдаун, тогда как правительства ряда других европейских стран изучают возможные дополнительные ограничительные меры с целью сдержать распространение нового высокозаразного штамма коронавируса.

Между тем цена доллара вышла на минувшей неделе на 3-недельное пиковое значение после сигналов со стороны Федрезерва о том, что первое повышение ключевой ставки может произойти уже в начале марта.

Запасы меди на складах LME снизились до 80550 т, а на Шанхайской бирже – до 34580 т – минимального значения с июня 2009 г.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:18 моск.вр. 20.12.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2687.5 за т, медь – $9402 за т, свинец – $2306 за т, никель – $19399 за т, олово – $38662 за т, цинк – $3406.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2702 за т, медь – $9372 за т, свинец – $2288.5 за т, никель – $19295 за т, олово – $38250 за т, цинк – $3365 за т;

на ShFE (поставка январь 2022 г.): алюминий – $3079.5 за т, медь – $10759.5 за т, свинец – $2421 за т, никель – $22490 за т, олово – $44134 за т, цинк – $3700 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3090.5 за т, медь – $10734.5 за т, свинец – $2428 за т, никель – $22364.5 за т, олово – $42248.5 за т, цинк – $3716.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9460 за т;

на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $9371.5 за т.

В Лондоне из-за омикрон-штамма вводят режим ЧП, а в Нидерландах - локдаун

Текст: Диана Ковалева

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за стремительно распространяющегося омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в британской столице сегодня зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 в стране, передает BBC. В преддверии Рождества город установил новый антирекорд с начала пандемии - более 26 тысяч новых заболевших за сутки.

Режим чрезвычайного положения предполагает более тесное сотрудничество между различными госучреждениями, а также является чем-то вроде сигнала властям о том, что система здравоохранения в регионе может не справиться с потоком пациентов, уточняет газета Guardian. Однако пока мэр не стал вводить новые коронавирусные ограничения. По мнению экспертов, введя режим ЧП, Хан хотел достучаться до властей и побудить лондонцев вакцинироваться.

А вот в Нидерландах, несмотря на грядущие праздники, власти вводят локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения "омикрона". В этот период будут закрыты все парикмахерские, салоны красоты, бары, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы, а также магазины товаров не-первой необходимости. Рождественские ярмарки отменяются. В день можно будет принять дома максимум двух гостей в возрасте от 13 лет и максимум четырех 24-26 декабря, то есть в рождественские праздники, а также в канун Нового года и на сам Новый год.

Коронавирус подпортил праздничное настроение и парижанам: власти французской столицы отменили запланированные фейерверки и гулянья, которые должны были пройти на Елисейских Полях 31 декабря, передает BFM TV. Премьер Жан Кастекс призвал мэров других городов также отказаться от организации массовых собраний, таких как салюты или концерты. По его словам, префектуры запретят употреблять алкоголь в общественных местах.

Кстати, в апреле французские власти уже прибегали к аналогичным мерам, чтобы сдержать стремительно распространяющийся вирус. В Нидерландах ранее запретили в принципе запускать фейерверки, так как из-за травм, полученных при неудачном запуске, в больницы попадают на треть больше людей, чем обычно. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Ввиду тяжелой ситуации с коронавирусом новогодние гулянья и фейерверки отменили в Лиссабоне. Аналогичное решение приняли власти бельгийского Антверпена.

Экспорт российской рыбной продукции снижается в объемах и растет в цене

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по предварительным данным Росстата, за январь-октябрь 2021 года, составил 1,67 млн тонн, что на 13% ниже аналогичного периода 2020 года. При этом его стоимость выросла на 24% (более чем на $1 млрд) и достигла $5,4 млрд. Увеличение объёма экспорта в денежном выражении обусловлено в том числе наращиванием поставок переработанной продукции. Так, экспортные поставки рыбного филе увеличились на 35%.

Снижение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации произошло за счет: мороженой рыбы – на 17%, до 1, 38 млн тонн; рыбы свежей и охлажденной – на 22,4%, до 5,2 тыс. тонн; моллюсков – на 30%, до 20,3 тыс. тонн; готовой или консервированной рыбной продукции – на 8%, до 23,7 тыс. тонн.

При этом на 35% увеличились поставки рыбного филе — до 134,2 тыс. тонн и рыбы сушенной и соленой на 60% — до 6 тыс. тонн.

Поставки минтая снизились на 17% и составили 468 тыс. тонн. Основной страной экспортером выступила Республика Корея — 70% от общего объема экспорта минтая.

Объем экспорта лососевых сократился на 25% — до 45,4 тыс. тонн. Основным покупателем также стала Республика Корея (44% от общего объема экспорта лососевых).

В январе-октябре 2021 года основной объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов пришелся на следующие страны:

Республика Корея – 749,67 тыс. тонн, что на 72% выше аналогичного периода 2020 года;

Китай – 304,03 тыс. тонн, что на 68% ниже аналогичного периода 2020 года;

Нидерланды – 94,51 тыс. тонн, что на 4,3% выше аналогичного периода 2020 года;

Япония – 54,36 тыс. тонн, что на 84% выше аналогичного периода 2020 года;

Украина – 28 тыс. тонн, что на 7% ниже аналогичного периода 2020 года.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Новый скачок цен на газ подорвал «зеленый» консенсус Евросоюза

Переговоры между лидерами стран Евросоюза по энергетической политике на итоговом саммите 2021 года, прошедшем 16 декабря в Брюсселе, закончились безрезультатно.

Поскольку окончательный текст энергетической резолюции согласовать не удалось, в 2022 год Евросоюз входит без «зеленой» таксономии инвестиций в энергетику — и с рекордными ценами на газ.

«Мы поняли, что за столом переговоров возникли различные мнения, и мы не сможем прийти к консенсусу по представленным выводам», — прокомментировал ситуацию председатель саммита Шарль Мишель, добавив, что вопросы энергетики будут снова обсуждаться на одной из будущих встреч.

Главным нарушителем спокойствия на сей раз выступила Польша, которой нынешняя энергетическая политика Евросоюза с «зеленым» уклоном не приносит никаких дивидендов.

И европейское руководство, и соседи регулярно требуют от поляков поскорее избавляться от их некогда процветавшей угольной энергетики. Поэтому премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл на саммит с боевым настроем и сходу набросился на европейскую политику ценообразования на выбросы СО2, которая, по его утверждению, приносит пользу в основном спекулянтам.

Цены в европейской системе торговли углеродными эмиссиями (ETS) должны быть достаточно устойчивыми и рационально прогнозируемыми, а не скачкообразными, заявил Моравецкий, добавив, что Польша уже предложила Еврокомиссии некие изменения в регулировании углеродного рынка. Как раз за несколько дней до саммита базовая цена на выбросы углерода в Евросоюзе взлетела до очередного рекордного уровня €90,75 за тонну, увеличившись более чем на 50% с начала ноября на фоне роста цен на газ. В начале года стоимость тонны CO2 на ETS, для понимания, составляла примерно €31 за тонну.

В проекте резолюции саммита присутствовала просьбу членов Евросоюза к Еврокомиссии усилить мониторинг торговли выбросами в рамках системы ETS, включая возможные спекуляции со стороны финансовых посредников. Другими странами, поддержавшими польскую инициативу в этом вопросе, стали Чехия и Испания. Однако достичь согласия будет сложно, поскольку придется учитывать позицию Германии — главного бенефициара системы углеродных квот Евросоюза.

Еще одна принципиальная линия разногласий, где консенсус тоже оказался недостижим, — атомная энергетика: включать ли ее в таксономию «устойчивого финансирования» Евросоюза.

Здесь позиция Германии также хорошо известна: еще после аварии на японской АЭС «Фукусима» немцы взяли курс на вывод своих атомных электростанций из эксплуатации и собираются довести эту инициативу до конца уже к середине нынешнего десятилетия.

Между тем Франция, чья энергетика давно основана на мирном атоме, категорически не готова избавляться от АЭС и требует признания за инвестициями в атомную энергетику «зеленого» статуса. Группа примкнувших к французам стран довольно разнообразна. Среди них значатся не только восточноевропейские государства типа Польши, в ходе саммита активно поддержавшей «зеленый» характер атомной энергетики, и Чехии с довольно сильной атомной генерацией, но и Нидерланды. Новое правительство этой страны накануне саммита сообщило о готовности построить два новых ядерных реактора, чтобы выполнить заявленные цели по декарбонизации экономики.

В итоге решение по включению атомной энергетики и «зеленую» таксономию также зависло — в этом состоянии оно пребывает уже больше года.

Та же самая ситуация — с инвестициями в газовую энергетику: единой позиции по вопросу, признавать ли их «климатически дружественными», в Евросоюзе как не было, так и нет.

В газовых спорах с особым мнением также выступила Польша, уже давно развивающая соответствующую инфраструктуру — терминалы по приему СПГ, а затем и трубопроводную систему по приему газа из Норвегии. «Польша очень решительно поддерживает возможность инвестиций в газ и ядерную энергетику, — заявил в Брюсселе Матеуш Моравецкий. — Газовые электростанции имеют более низкие выбросы, чем угольные, а у АЭС выбросов нет вообще, поэтому они понадобятся нам в качестве топлива в течение следующих 30 лет, а то и дольше. Кое-кто в этом сомневается, но Польша открыто призывает к таким инвестициям».

Анатолий Радченко

Сергей Данкверт обсудил с Национальным кормовым союзом и входящими в него компаниями ситуацию с поставками импортных кормов и кормовых добавок

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 16 декабря провел видеосовещание с Национальным кормовым союзом и входящими в него компаниями. Это четвертая в этом году онлайн встреча ведомства с представителями деловых кругов по теме импорта кормов и кормовых добавок из зарубежных стран и контроля их качеством и безопасностью. Предыдущие совещания прошли 11 ноября, 20 сентября и 6 июля. Следующее состоится на будущей неделе.

Россельхознадзор проводит масштабную работу по инспектированию иностранных предприятий на предмет соответствия мест производства и вырабатываемой продукции требованиям России и ЕАЭС. На сегодняшний день проверки проведены в 14 европейских странах. Перечень компаний, подвергающихся аудиту, составляется, в том числе, на основании ходатайств российских импортеров, входящих в Национальный кормовой союз. При этом обращения отечественных компаний поступают в Россельхознадзор не систематизировано, данные ими гарантии зачастую не оправдываются в результате проверок, и ведомство вынуждено тратить временные и трудовые ресурсы впустую.

Так, в ходе инспекции был выявлен случай, когда иностранное предприятие с 2017 года не производило продукцию, о возобновлении поставок которой просили российские импортеры.

Кроме того, при проверках иностранных компаний, высокий стандарт работы и уровня безопасности которых гарантировали представители Национального кормового союза, выявлены следующие нарушения:

- отсутствие лабораторных исследований на ГМО при производственном и государственном контроле; не проведение проверок со стороны компетентного органа в течение 3 лет и более (Нидерланды);

- изготовление кормовых добавок из ингредиентов, не заявленных в регистрационных досье; поставки продукции под бельгийским брендом, которая в действительности производится французской компанией, не имеющей права экспорта в Россию (Бельгия);

- предоставление недостоверных данных о производственном процессе при регистрации кормовых добавок в России; не знание персоналом норм и требований ЕАЭС и РФ; отсутствие производственного контроля на показатели безопасности, нормируемые законодательством ЕАЭС; отсутствие контроля за процессом ферментации пробиотических культур и биологическими свойствами кормовых добавок; использование незарегистрированных в РФ кормовых добавок при производстве готовой продукции (Испания);

- проведение исследований продукции в неаккредитованных лабораториях (Италия, Болгария) и т.д.

При лабораторных исследованиях импортных кормовых добавок Россельхознадзором также выявлены многочисленные несоответствия количественных показателей витаминов, ферментов и других действующих веществ, заявленных на маркировке, что может негативно отражаться на здоровье животных.

Сергей Данкверт отметил, что для дальнейшего развития в России кормовой и мясоперерабатывающей отраслей импортируемые кормовые добавки, витамины, сырье для производства и готовая продукция должны отвечать высоким стандартам качества и безопасности, а их состав должен соответствовать заявленному на упаковке. На данный момент серьезно сниженный уровень государственного контроля в европейских странах вынуждает ведомство проводить усиленный лабораторный мониторинг и проверки иностранных предприятий, без которых на российский рынок продолжится ввоз фальсифицированной и небезопасной иностранной продукции.

Однако значительная доля ответственности лежит и на российских импортерах. В зону их интересов должна входить задача по оперативному исправлению ситуации во взаимодействии с зарубежными партнерами.

Россельхознадзор, несмотря на выявленные системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, достаточные для введения более масштабных ограничений, в 2022 году продолжит взаимодействие с компетентными ведомствами, проведение инспекционной работы, и останется открытым для диалога с российскими импортерами. Вместе с тем, Еврокомиссия проявляет абсолютно противоположный подход к торговле продукцией АПК с Россией. Отечественные компании, для которых получение права экспорта в ЕС возможно только по результатам аудита, не внесены в план проверок Еврокомиссии на следующий год.

Ведомство также отметило, что продолжит оперативно рассматривать обращения компаний, составляющих основу кормового сектора в России, и обратилось к Национальному кормовому союзу с просьбой систематизировать такие ходатайства и осуществлять проверку их обоснованности.

По результатам совещания Россельхознадзором будет расширен перечень иностранных предприятий, которым временно разрешены поставки в Россию кормовой продукции.

Еще одной темой диалога стала обсуждаемая в СМИ нехватка витаминов и аминокислот для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных. Проблема с перебоями поставок некоторых видов кормовых добавок имеет общемировое значение. Сократились их отправки из Китая, что оказалось чувствительным для мирового и российского животноводства. Что касается лизина, основную роль в этом вопросе сыграл экономический фактор. Так, в 2021 году крупные поставщики из Бразилии, Кореи, Франции перестали поставлять аминокислоты в Россию.

На этом фоне Россельхознадзор работает над расширением возможностей импорта кормовых добавок. В декабре были разрешены поставки в РФ кормовой продукции, в том числе холина, с китайских предприятий Taian Havay Chemicals Co. и Hebei Kangdali Pharmaceutical Co, Ltd. Кроме того, в ноябре были возобновлены поставки лизиносодержащих добавок с одного из крупных индонезийских производителей.

Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников

Текст: Надежда Ермолаева

Дания начала масштабную реформу пенитенциарной системы. На нее выделено более 530 миллионов евро. В рамках реформы Дания арендует 300 мест в тюрьмах непризнанной республики Косово для осужденных иностранцев, подлежащих депортации после отбывании срока.

Как сообщается на сайте датского минюста, в дальнейшем число мест расширится до тысячи. Одновременно к 2025 году в самой Дании сократят на тысячу число мест в собственных тюрьмах. Министр юстиции Дании Ник Хэккеруп сообщил, что королевство в ближайшее время подпишет с Косово необходимые договора об аренде мест заключения.

Датская сторона также довольна тем, что, отправляя осужденных иностранцев в тюрьмы Косова, она снимает с себя заботы об их дальнейшей депортации из страны. В настоящее время в тюрьмах Дании отбывают сроки около четырех тысяч заключенных. За последние годы число осужденных выросло на 19 процентов. Албания может потеснить на рынке предоставления тюремных услуг в Европе такого признанного лидера, как Нидерланды. Голландия первой начала зарабатывать на сдаче своих тюремных камер другим европейским государствам. Тюремные площади в Нидерландах арендует для своих заключенных Бельгия и Норвегия.

В 2015 году Норвегия прислала в Нидерланды 240 заключенных. Норвежцы арендовали тюрьму Норгерхейвен для своих нужд, так как на тот момент около тысячи норвежских преступников ожидали размещения в заключении, а тюрьмы в стране были переполненными. Бельгийцы арендовали в Нидерландах 500 камер в тюрьме Тилбург. Бельгийскому правительству это обходится в 30 миллионов евро в год, включая оплату труда голландских охранников. Кстати, директором арендованной в Голландии тюрьмы является бельгиец. Заключенные отбывают наказание там по бельгийским законам, а вот отвечают за нарушение тюремного распорядка по голландским.

В Нидерландах в настоящее время насчитывается еще 7 пустых тюрем с 1500 камерами. Такая ситуация сложилась после смягчения местного законодательства, приоритет по которому сейчас отдается домашнему аресту.

Cельскохозяйственная отрасль в Ираке набирает обороты

Ирак ещё несколько десятилетий назад был среди самых передовых стран мира по выращиванию фиников, однако сейчас доля страны на мировом рынке фиников не превышает 5%. Тем не менее, за последние годы в Ираке наблюдается возрождение этой сельскохозяйственной отрасли. Министерство сельского хозяйства Ирака объявило недавно об успешном опыте экспорта 200,000 тонн фиников в октябре во многие страны мира, такие как Египет, Марокко, Индия, Италия, Нидерланды. Представитель министерства Хумейд Наиф отметил, что всего в стране насчитывается около 18 миллионов пальмовых деревьев, и продолжает вестись работа по посадке новых садов из финиковых пальм с использованием современных методов орошения. При этом представитель министерства Аль-Наиф отметил, что данная отрасль сельского хозяйства продолжает испытывать недостаточное внимание со стороны государства, указывая на высокие цены на закупку удобрений, семян, средств для уничтожения насекомых-вредителей, что ложится дополнительным бременем на плечи фермеров. Он отметил, что ключевая помощь правительства необходима для предоставления материально-технической базы и поиска новых направлений экспорта. В стране, экономика которой в значительной степени зависит от поставок нефти на мировой рынок, доля сельского хозяйства в общем объёме ВНП составляет 4-5%, но её можно увеличить до 20% при соответствующем внимании государства к отрасли.

Источник: https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/12/16/زراعة-النخيل-تنتعش-مجددا-في-العراق

Британии больше не придется почивать на газовых лаврах

Продолжающийся газовый кризис требует от Великобритании обновить политику энергетической безопасности, отмечает в своем свежем материале газета Guardian.

Цитируемые в нем эксперты предупреждают об отсутствии у страны стратегии поставок газа в условиях нового скачка цен. Жесткой критики удостоился в последние дни и британский регулятор энергетики Ofgem, который своими действиями — а точнее, бездействием — подготовил череду банкротств энергосбытовых компаний, не выдержавших новую реальность газовых цен.

Согласно данным аналитиков по рыночным ценам агентства ICIS, стоимость газа в Великобритании 14 декабря достигла рекордной цены закрытия в 322,5 пенса за одну тепловую единицу (терм). Предыдущий максимум в 298 пенсов за терм был установлен в начале октября.

В континентальной Европе также был отмечен резкий скачок цен на газ. Согласно данным ICIS, на хабе TTF в Нидерландах на этой неделе стоимость газа выросла до рекордных €127,45 за мегаватт-час, преодолев октябрьский максимум в €116,75 евро.

Очередной ценовой всплеск, считает Guardian, был вызван опасениями по поводу ухудшения отношений с Россией после появления новостей о сосредоточении 100 тысяч военных на границе с Украиной. Но еще до этого Британский центр энергетических исследований (UKERC), финансируемый правительством Великобритании, призвал власти страны к пересмотру политики в области энергетической безопасности.

Министров, считают ученые, слишком долго все устраивало в поставках газа. В последние раз газовая политика правительства обновлялась еще в 2017 году, но теперь устарела, и британские домохозяйства могут столкнуться с перебоями в газоснабжении, предупреждает UKERC.

Майк Брэдшоу, содиректор UKERC и профессор бизнес-школы Уорвика, считает, что прежняя политика правительства страны была основана на условиях, которые существовали до Брексита.

Когда Великобритания еще была членом Евросоюза, приоритет отдавался обеспечению поставок энергоресурсов, а не снижению затрат.

Но уже во время октябрьского пика цен стало понятно, что такая политика не работает. «Министр, гарантированные поставки газа в Великобританию бессмысленны, если никто не может оплачивать счета», — под таким заголовком с обращением к министру энергетики страны Куоси Куортенгу вышла одна из статей Guardian после того, как тот предложил энергокомпаниям уповать на мягкую зиму.

Британское правительство, отмечает Майк Брэдшоу, рассматривало использование газа как некую необходимость «по умолчанию» в ситуации, когда низкоуглеродные энергоносители недоступны, вместо того, чтобы определить конкретную газовую стратегию. «После того, как будет достигнут нулевой уровень выбросов, способы производства и использования энергии изменятся. Но пока мы переживаем переходный период, газ нам нужен по плану, а не по умолчанию», — иронизирует британский эксперт.

Между тем новые ценовые рекорды могут усугубить европейский газовый кризис, из-за которого уже были вынуждены закрыться некоторые предприятия, а множество поставщиков энергии объявили о банкротстве. В Великобритании за последние четыре месяца рухнули 26 энергосбытов, а в ближайшие недели домохозяйства еще и столкнутся с ростом счетов за электричество.

На данный момент порядка трети электроэнергии в Великобритании вырабатывается из газа, поэтому рост его стоимости мгновенно конвертируется в скачок цены за киловатт. Во втором квартале оптовые цены на электроэнергию в стране составляли порядка £75 за мегаватт-час, что уже было рекордным показателем, а в третьем квартале они подскочили до £126.

Регулирующий орган Великобритании Ofgem уже заявил о готовности выдвинуть ряд новых предложений по преодолению кризиса на рынке энергоснабжения. Речь идет о новых жестких финансовых стандартах для поставщиков энергии и новых ограничениях на стандартные энерготарифы.

Это произошло вскоре после того, как регулятор был подвергнут жесткой критике. В частности, движение «неравнодушных потребителей» Сitizens Advice заявило, что действия Ofgem представляют собой «каталог ошибок», из-за которых британцы после краха энергопоставщиков получили дополнительные счета за коммунальные услуги.

В общей сложности уход с рынка почти трех десятков компаний привел к появлению более 4 млн «бесхозных» абонентов среди домохозяйств, на которых уже легла непредвиденная нагрузка в £2,6 млрд — по оценке Citizens Advice, средняя британская семья заплатит за крах поставщиков примерно £94.

В ответ на эту критику Ofgem лишь развел руками, признав, что британский энергетический рынок нуждается в быстрой реформе, а нынешняя система не была предназначена для экстремальных рыночных явлений наподобие тех, что происходят в последние месяцы. Однако из доклада Citizens Advice можно сделать вывод, что именно попустительство со стороны Ofgem внесло свою лепту в череду банкротств. Дело в том, что регулятор практически не мешал энергокомпаниям привлекать новых клиентов и, начиная с февраля 2019 года, провел только одно официальное расследование по качеству работы с абонентами.

Из-за того, что полномочия регулятора по управлению действиями поставщиков почти не применялись, качество обслуживания клиентов за последние три года упало. Только у одного из 20 поставщиков, которым пришлось завершить работу с августа по середину ноября, имелся план по обеспечению непрерывного цикла работы с клиентами.

«Потребители столкнулись с дополнительными расходами во многом из-за того, что Ofgem упустил множество возможностей для регулирования рынка и решения проблемы нарушения правил поставщиками.

Недавний рост оптовых цен на электроэнергию создал бы трудности при любых обстоятельствах, но он не должен было привести к краху трети компаний на рынке», — резюмирует Клэр Мориарти, исполнительный директор Citizens Advice.

Дополнительную скандальность этой истории придает то, что в адрес Ofgem не раз поступали сигналы по поводу возможных проблем энергосбытов. Например, с 2018 по 2021 годы Citizens Advice десять раз высказывала регулятору опасения по поводу компании Avro Energy, чья клиентская база за этот период выросла с 211 тысяч до 590 тысяч человек. Итог оказался предсказуемым: нынешней осенью компания «благополучно» обанкротилась, задолжав кредиторам £250 млн, а на ее потребителей легло еще £679 млн.

Сергей Танакян

Дорого и сложно, но надо: мировая авиация готовится к переходу на SAF

Россия включается в гонку по осваиванию технологий производства биотоплива для самолетов, но до сих пор остаются нерешенными вопросы его конкурентоспособности.

В «Газпром нефти» заявили, что совместно с Airbus, авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр» создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). В пресс-релизе российской компании также говорится, что в проекте участвуют национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Участники Евразийского SAF-альянса планируют провести первый полет самолета на биотопливе не позднее 2024 года. Первые опытные партии «зеленого» авиатоплива планируется выпускать на московском и омском НПЗ «Газпром нефти».

SAF (sustainable aviation fuel) — биотопливо с низким углеродным следом, которое создается на основе растительного сырья: животного жира, отходов сельского хозяйства, целлюлозы, водорослей, сырья для производства сахара и крахмала. Есть и другой тип SAF — синтетический. Такое топливо изготавливается из водорода и переработанного углерода. Технология была опробована несколькими нефтегазовыми компаниями, в том числе и в Shell, однако в итоге большую популярность при работе с SAF все же приобрело именно биотопливо, а не его синтетический аналог. Применение SAF, по данным The Air Transport Action Group и Международной ассоциации воздушного транспорта, позволяет сократить до 80% выбросов парниковых газов (ПГ) при авиаперевозках.

Доля выбросов гражданской авиации в мировом объеме выбросов ПГ составляет небольшой объем — около 1,5% ПГ в год (доля гражданской авиации в общих выбросах CO2 — примерно 2,5%). Однако применение экологически чистого топлива для воздушных судов — крайне сложная в техническом плане задача. Если в автотранспорте есть не только прототипы, а уже множество серийных машин на электротяге, то самолеты в этом плане сильно отстают.

В мире нет применяемых в больших масштабах технологий, предлагающих адекватную альтернативу реактивным двигателям.

Самолеты на биотопливе только тестируют в отдельных странах. При этом Международная организация гражданской авиации (ICAO) разрабатывает программу CORSIA, по которой с 2027 года все ее участники должны будут компенсировать выбросы ПГ от своих международных рейсов в случае превышения уровней 2019 года. В среднем (если не брать в пример первый коронавирусный 2020 год) ежегодно мировая авиация потребляет около 300-330 млн т топлива. Заменить такое количество на SAF к 2027 году для многих компаний может оказаться весьма сложной задачей.

Желание «Газпром нефти» привлечь иностранных игроков к вопросам использования и производства SAF обусловлено ESG-повесткой, которая в перспективе может сильно повлиять на авиаперевозки. Важными явлются и вопросы сертификации экологически чистого топлива. Это видно даже по сообщениям зампредседателя правления «Газпром нефти» Анатолия Чернера. В его заявлении о совместной работе с иностранными партнерами прозвучал важный тезис: «создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным».

Это самое «объединение экспертизы всех участников» может гарантировать производителям авиатоплива в РФ легитимность их продукции на мировом рынке в будущем.

Анатолия Чернера, кстати, поддержал глава Airbus в России Жюльен Франьятт, который заявил, что в рамках альянса компании объединят экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации SAF и способствовать его развитию в России.

Компании из РФ отстают от корпораций из других стран в плане производства и применения биотоплива для авиации. К примеру, Airbus уже может похвастаться сертификацией полетов своих судов с использованием 50% смеси SAF в авиатопливе. В марте 2021-го совместные разработки Airbus, немецкого исследовательского центра DLR, Rolls-Royce и финского производителя биотоплива Neste позволили успешно испытать полет воздушного судна при использовании SAF без всяких примесей, т. е. 100% топлива, сжигаемого в двигателе, было экологически чистым. Тестирование проводилось на Airbus A350, после чего в компании заявили об аналогичных исследованиях с другой моделью — A320neo.

Проявляют к биотопливу интерес и китайские компании. В июле 2021 года 5 корпораций из КНР (AWOT, CTS, Jobmate, Sinotrans и SuperTrans) присоединились к программе по разработке и применению SAF, которой занимается Air France KLM Martinair Cargo. Суть программы — увеличивать долю биотоплива в авиаперевозках грузов по маршрутам, связывающим Китай с Европой и Южной Америкой. Мотивация у китайских компаний та же, что и у «Газпром нефти», — получить опыт по производству и применению SAF, чтобы оценить, насколько сложным будет внедрение такого топлива для собственного рынка, а также создать условия для легитимизации его производства на международном уровне. Air France уже показала, что добилась некоторых успехов. 1 октября Рейс 6235 Air France совершил перелет из аэропорта Ниццы в аэропорт Орли (в Париже), используя в топливе 30% смеси SAF, которое было произведено TotalEnergies на собственных НПЗ во Франции.

Расторопность европейских корпораций можно понять, ведь в июле этого года в Еврокомиссии заявили о подготовке введения налога для авиакомпаний на неэкологичные виды топлива, использующегося для пассажирских перевозок.

Налог заработает с 2023 года. Его размер в документе Еврокомиссии пока не указан, но уже известно, что на SAF он с 2023 по 2033 гг. распространяться не будет.

Похожие испытания все чаще проводятся и в США. В октябре 2021 г. летчик-испытатель Р. Смит вылетел из Хьюстона в 90-минутный полет над Мексиканским заливом на специальном Boeing 737 United. В самолете было два двигателя. Первый работал на стандартном авиационном топливе, а второй — на газе, полностью полученном из остатков кулинарного масла и жира. Каждый двигатель за время полета сжег около 2727 л топлива. Де-факто оба таких агрегата произвели почти одинаковое количество выбросов СО2, однако биотопливо, в отличие от традиционного, при производстве все же провоцировало меньше выбросов. Это значит, что если авиакомпания хочет адаптироваться к условиям программы CORSIA, двигатель, использующий SAF, все же будет более актуальным.

1 декабря испытания провела американская United Airlines. Впервые в истории самолет с двумя двигателями, один из которых использовал 100% SAF, совершил перелет со 115 пассажирами на борту (из чикагского аэропорта О’Хара в Вашингтонский аэропорт Рейган). К слову, United Airlines еще весной 2020-го запустила программу Eco-Skies Alliance, в рамках которой в 2021 году 29 корпоративных партнеров и организаций внесли коллективный вклад в закупку американской авиакомпанией примерно 25,9 млн л SAF.

В последние годы именно компании из Европы и Америки являются лидерами по разработкам и объему производства SAF.

|

Страна |

Компания |

Важнейшие сделки и достижения, связанные с SAF в 2021 году |

|

США |

Aemetis Inc |

В сентябре 2021-го подписано соглашение с Delta Air Lines о поставках 1,1 млрд л SAF, которое будет доставляться в течение 10-летнего срока. Стоимость сделки — $1 млрд |

|

США |

Avfuel Corp |

При кооперации с Neste (которой компания поставляет отработанные масла и различные жиры для производства биотоплива) в марте 2021-го заключила сделку о продажах SAF для Monterey Jet Center (поставщик топлива в Калифорнии) |

|

США |

Fulcrum BioEnergy Inc. |

В феврале 2021-го запустила на северо-западе Великобритании завод по производству SAF. В июле 2021-го завершила строительство завода по производству биотоплива в штате Невада (США). |

|

США |

Lanzatech |

В августе 2021-го (при партнерстве с British Airways и Nova Pangaea Technologies) приступила к постройке завода для создания SAF из древесных остатков. Дала старт проекту ATJ (производство более 100 млн л SAF в год из СО2). |

|

США |

Gevo Inc. |

В феврале договорилась со Scandinavian Airlines об увеличении ежегодных поставок SAF до 22,7 млн л, начиная с 2024 года. Сумма сделки (при закупке SAF за один год) оценивается примерно в $100 млн. |

|

Италия |

Eni |

15 октября 2021 года запустила в Донато-Миланезе (штат Мичиган, США) завод по производству биотоплива с мощностью в 1,1 млн т в год (планирует нарастить объемы до 5-6 млн т в год). |

|

Финляндия |

Neste Corp. |

Заявила, что 2023 году у нее будет возможность производить около 1,5 миллиона т (2,3 млрд л) SAF |

|

Нидерланды |

SkyNRG BV |

Объявила о реализации проекта DSL-01 — постройке к 2024 году завода с мощностью производства в 100 тыс. т SAF в год. |

|

Франция |

TotalEnergies |

С апреля 2021-го начала производство SAF на заводах La Mède и Oudalle |

|

Великобритания |

Velocys |

В ноябре 2021 года заключила соглашение с американской авиакомпанией Southwest Airlines о поставках с 2026 года 995 млн л SAF в течение 15 лет. Сумма сделки неизвестна. |

В ноябре 2021 года заключила соглашение с американской авиакомпанией Southwest Airlines о поставках с 2026 года 995 млн л SAF в течение 15 лет. Сумма сделки неизвестна.

Правительства некоторых стран в 2021 году выделяют все больше средств на популяризацию биотоплива. К примеру, Министерство транспорта Великобритании в октябре 2021 года выделило $641 тыс. для разработки несколькими компаниями (Nova Pangea Technologies, British Airways и LanzaJet) проекта Speedbird — технико-экономического обоснования по разработке и масштабному производству SAF в Британии.

В сентябре 2021 года администрация президента США Джо Байдена опубликовала документ, в котором Белый дом предлагает авиакомпаниям и производителям топлива переходить (благодаря ряду субсидий и выгодных кредитов, гарантированных правительством) на SAF. Цель — к 2030 году достичь производственных мощностей SAF на территории США в 13,6 млрд л в год. В связи с этим в Минэнерго даже прогнозируют дополнительный доход для фермеров страны. «Выращивая культуры биомассы для производства SAF, они смогут зарабатывать больше денег в межсезонье, поставляя сырье (продукты переработки масла и жиров) на топливный рынок», — говорится в ведомстве.

Однако такие возможности для сельского хозяйства в США стали палкой о двух концах. Да, фермеры получили новые рынки сбыта, но при этом «лихорадка» с биотопливом может спровоцировать дефицит сырья для других отраслей. Согласно оценке Министерства сельского хозяйства США, по итогам 2021 года объем закупок соевого масла, необходимого для производства биотоплива, составит более $13,5 млрд. Это на треть больше, чем в 2019 году, и почти в полтора раза больше, чем закупают продуктовые компании для внутреннего потребления в США.

По сути, компании стали так активно использовать растительные масла и жиры для производства SAF, что уже сегодня могут возникнуть проблемы дефицита сырья для производителей хлеба и другой пищевой продукции в Америке.

Есть и проблемы с высадкой сельскохозяйственных культур, необходимых для массового производства биотоплива, причем это касается не только США.

Для таких растений нужны свободные посевные площади, а значит, ради них придется вытеснять культуры, необходимые для производства продуктов питания.

Каким бы чистым не считали биотопливо, нужно помнить, что масличные культуры, необходимые для его создания, сильно истощают почву. Об этом экологи почему-то сегодня не беспокоятся.

Есть и серьезная проблема высокой стоимости SAF. В данный момент биотопливо занимает не более 1% от всего мирового рынка. Даже в Европе доля SAF в закупках для авиаперевозок занимает 1%. По данным аналитиков из инвестиционного банка Jefferies, столь малый объем спроса обусловлен дороговизной продукта (традиционное авиатопливо в 8 раз дешевле). При этом пока нет серьезных предпосылок говорить о гарантированном удешевлении SAF, если только не произойдет какого-нибудь серьезного научно-технического прорыва.

Компании и политики, лоббирующие увеличение доли SAF, стараются не афишировать эту проблему, а сумма сделок по закупкам биотоплива во многих случаях попросту не публикуется в открытых источниках.

Впрочем, отдельные откровения все же звучат от некоторых корпораций. К примеру, вице-президент финской Neste (которая поставляет SAF для Shell) Торстен Ланге еще в марте этого года открыто заявил, что в будущем затраты на производство биотоплива останутся такими же высокими, как и сейчас.

Более того, чтобы достичь целей по сокращению выбросов ПГ, производители SAF должны отслеживать энергию, используемую на каждом этапе процесса создания биотоплива. Это значит, что стоимость конечного продукта увеличится еще и за счет найма аудиторов, необходимых для подтверждения отсутствия углеродного следа.

В итоге CORSIA, если только Международная организация гражданской авиации резко не передумает и не отменит эту программу, объективно заставляет всех игроков на мировом рынке авиатоплива уже сегодня активно осваивать технологии производства и использования SAF. Но при этом остается нерешенным вопрос увеличения расходов. Авиаперевозчики вынуждены будут либо тратить больше на закупки SAF (причем неизвестно хватит ли мощностей производства, чтобы насытить рынок), либо покупать квоты на выбросы СО2, тем самым компенсируя тот объем ПГ, который производят самолеты, использующие традиционное топливо.

Илья Круглей

Нынешний глава НАТО мечтает продолжить карьеру в сфере финансов

Текст: Иван Сысоев

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора норвежец Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2022 года, планирует продолжить карьеру в финансовой сфере. Как сообщает министерство финансов Норвегии, Столтенберг, который руководит альянсом с октября 2014 года, направил свое резюме на соискание должности главы норвежского центробанка. Мир денег для натовского генсека не в новинку - с 1996 по 1997 год он был министром финансов Норвегии, а затем дважды занимал пост премьера страны. Да и базовое образование у него профильное - Столтенберг окончил факультет экономики Университета Осло.

Кроме Йенса, который заявил норвежской прессе, "что очень бы хотел получить эту работу", на пост главы ЦБ претендуют еще 22 кандидата. Среди них, кстати, фигурируют три студента и кондитер. Главным же конкурентом Столтенберга станет нынешняя заместитель главы банка Ида Вольден Бахе.

Столтенберг не первый глава НАТО, решивший заняться финансами после руководства крупнейшим мировым военным блоком. Его предшественник датчанин Андерс Фог Расмуссен, руливший альянсом с 2009 по 2014 год, сменил брюссельские кабинеты на должность советника в банке Goldman Sachs. А вот другой натовский руководитель голландец Яап де Хооп Схеффер, возглавлявший НАТО до 2009 года, занялся преподавательской деятельностью, став профессором старейшего в Нидерландах Лейденского университета. Параллельно он занимал посты в руководстве авиакомпании Air France - KLM. Кто займет место Столтенберга на посту главы НАТО, говорить еще рано. Европейское издание Politico.eu склоняется к тому, что следующим генсеком альянса впервые за 72 года его истории станет женщина. В число претендентов инсайдеры включают бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Считается, что назначение представителя кого-либо из "младоевропейцев" якобы подаст ясный сигнал Москве, которую альянс не намерен вычеркивать из списка своих главных угроз. Среди других имен называют бывшего английского премьера Терезу Мэй, а также возглавлявшую европейскую дипломатию итальянку Федерику Могерини.

О перемещенных и переместившихся

Людмила Оболенская-Флам

Анализ последних книг о Ди-Пи

…Недаром многих лет

Свидетелем Господь меня поставил

И книжному искусству вразумил…

А. С. Пушкин

ДИПИЙЦЫ: Материалы и исследования / Ответственный редактор П. А. Трибунский / Москва: Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына. – 2021. 541 с.

Елена Кулен. ШЛЯЙСХАЙМ: Лагерь русских «перемещенных лиц» вблизи Мюнхена, 1946–1953 годы. Материалы к исследованию / Verlag: Neipubli GmbH / Berlin. – 2021. 759 с.

Передо мной две недавно вышедшие книги. Подхожу к ним не как историк, а на правах одного из «последних могикан», свидетеля той отдаленной эпохи, когда возникло понятие «Ди-Пи», по начальным буквам, обозначающим на английском статус перемещенных лиц – Displaced Persons.

Когда-то мы, перемещенные (или добровольно переместившиеся) лица были озабочены проблемой выживания, оформлением каких-то бумаг, налаживанием послевоенной жизни. А теперь нас «открыли», как некое экзотическое племя аборигенов, и стали изучать. Впрочем, феномен Ди-Пи действительно заслуживает того; он отражает сложную картину политических событий середины прошлого столетия. Посмотрим же, что про нас пишут.

Начну с «Дипийцев». Название книги настораживает: «дипийцами» называли мы сами себя, подсмеиваясь над нашим неблагозвучным статусом. Теперь же «дипийцы» входят в оборот, по аналогии с «австралийцами» или «бельгийцами». В книге заслуженный литератор Г. А. Хомяков назван «дипиец-писатель». Он бы поморщился. А я, выходит, – «дипийка»! Временный статус Ди-Пи не сделал нового дипийского человека, он всего лишь дал людям возможность выжить в голодное послевоенное время. При этом, когда отпала угроза насильственной репатриации, в условиях, которые позволили литераторам писать без оглядки на цензуру, художникам игнорировать каноны соцреализма, общественным и политическим деятелям вести свою работу не боясь попасть в тюрьму. Но оставим термин «дипийцы» на усмотрение и вкус пишущих, есть у меня вопросы по существу.