Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Почти на 40% в годовом выражении сократила Европа импорт СПГ в ноябре 2020

В ноябре 2020 года поставки СПГ на терминалы Европы снизились на 39% в годовом выражении, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe. В то же время поставки СПГ за ноябрь (6,704 млрд кубометров) смогли подрасти на 12% по отношению к уровню октября (5,97 млрд кубометров) — минимального значения за последние два года. При этом в сентябре по отношению к августу, а потом в октябре к сентябрю поставки снижались вопреки сезонному тренду роста потребления, отмечает «Интерфакс».

Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных терминалов. И даже такие борцы за независимость от газа «Газпрома» за счет СПГ, как Литва (-34%) и Польша (-3,6%).

США в ноябре поставили на северо-запад континентальной Европы уже 5 танкеров: по 2 — в Голландию и Бельгию и 1 — во Францию, тогда как в октябре было 4, из них 3 — в Нидерланды и 1 — во Францию, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.

В то же время хлынул поток СПГ из США в Великобританию — 10 танкеров в ноябре, хотя в октябре и ранее поставок не было. При этом Катар, некогда бывший практически монополистом в поставках СПГ в Великобританию, почти ушел как с рынка северо-западной континентальной Европы, так и Великобритании — в ноябре эти сегменты рынка получили всего по одному катарскому танкеру.

По мере преодоления мировой экономикой пандемического кризиса азиатский рынок возвращает себе звание главного магнита для свободных объемов СПГ, обеспечивая солидную премию к другим рынкам. К примеру, форвардные котировки на январь 2021 года по азиатскому спотовому индексу на СПГ JKM ($248 за тысячу кубометров) превышают котировки голландской площадки TTF ($190) на 40%.

В Обской губе поставлен российский рекорд по объему дноуглубительных работ в рамках одного проекта

Успешно завершены дноуглубительные работы 2020 года по реконструкции объекта «Морской канал» (судоходный подходной канал в Обской губе Карского моря). Общий объем изъятого грунта составил более 32 млн куб метров.

Рекордный результат позволит уже в эту зимне-весеннюю навигацию обеспечить движение крупнотоннажных судов и вывоз морским транспортом сжиженного природного газа и сжиженного газового конденсата по новому участку канала. Работы выполнялись в течение всего 79 дней из-за короткого периода базледовой навигации на участке строительства.

Выполнение работ запланировано в два этапа. После окончания работ первого этапа в 2021 году ширина канала увеличится на 180 метров на прямолинейном участке (с 295 метров до 475 метров) и на 278 метров (до 573 метров) на поворотном участке. Длина канала увеличится с 48,9 км до 51,6 км, a глубина составит 15,1 метра (в Балтийской системе высот 1977 года).

Заказчиком строительства объекта «Морской канал» выступает ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), исполнителем дноуглубительных работ определено ООО «Мордрага». Общее количество привлеченных к проекту членов экипажа и персонала компании составило более 1000 человек. Несмотря на сложную ситуацию из-за COVID-19 и ограничений, введённых Правительством РФ, смены экипажей проходили успешно, без рисков для здоровья.

«Морской канал предназначен для обеспечения круглогодичного движения морского транспорта, необходимого для реализации углеводородных проектов, проводимых в Обской губе. Реконструкция потребовалась ввиду значительного увеличения планируемого грузооборота и, как следствие, увеличения судопроходов по Морскому каналу, а также наличия в северной части действующего канала зоны припая с активным торошением и сжатиями, - сообщил заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути (СМП) Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. - Было решено изменить первоначальное положения канала – поворот северного колена. Это позволит снизить вероятность встречи идущих по каналу судов в зимний период с критичными гидрометеоусловиями».

Выполненные расчеты судопропускной способности показали, что при сохранении действующей конфигурации Морского канала максимальное число судопроходов по каналу будет достигнуто уже в 2023 году, до четырех в сутки. «По завершении работ будет обеспечена возможность прохода судов типа Yamalmax длиной 299 метров и дедвейтом 80 тыс. тонн, а также созданы специальные карманы для обеспечения возможности транспортировки платформ гравитационного типа для создания завода по сжижению газа проекта «Арктик СПГ 2». В перспективе всех намеченных планов до 2030 года канал будет способен обеспечить до девяти проходов судов в сутки», - отметил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Юрий Михов.

«Выемка более 32 млн кубометров грунта – абсолютный рекорд для России, достигнутый благодаря приверженности наших сотрудников этому проекту. К работам в 2020 году были привлечены восемь единиц основного флота – самоотвозные трюмные земснаряды, а также 12 единиц вспомогательного флота, подготовленные к работе менее чем через 3 месяца после подписания договора. Отличная работа нашей команды явилась залогом успеха и привела нас к вышеупомянутому рекорду», - сообщил генеральный директор ООО «Мордрага» Жан-Пьер Десманет.

Дноуглубительный и вспомогательный флот был мобилизован из различных портов Европы и России - Антверпена (Бельгия), Бремерхафена (Германия), Амстердама и Роттердама (оба - Нидерланды), Мурманск и Архангельск. Переход на объект для судов земкаравана занял от 4 до 35 суток. Подготовка судов к переходу на проект выполнялась непосредственно в портах мобилизации. Одновременно с этим в офисе ООО «Мордрага» выполнялись подготовительные работы в части получения необходимых разрешений и согласований, а на объекте до начала дноуглубления велись геодезические и гидрографические работы. Во время проведения дноуглубительных работ проводился постоянный экологический мониторинг.

Все суда были выведены из акватории Обской губы безопасным путем через Северный морской путь до начала формирования льда.

Для справки:

Реконструкция объекта «Морской канал» (судоходный подходной канал в Обской губе Карского моря) включена в перечень мероприятий федерального проекта «Северный морской путь», направленного на обеспечение достижения показателя в 80 млн. тонн грузопотока по СМП к 2024 году, установленному указом № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Президента РФ.

ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в госкорпорацию «Росатом») осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов в акватории Северного морского пути, включающее в себя изучение подводного рельефа дна для поддержания морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения акватории Северного морского пути средствами навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об изменениях навигационной обстановки.

ООО «Мордpaга» специализируется на выполнении полного цикла дноуглубительных, намывных и гидротехнических работ в портах и в открытом море при прокладке подводных трубопроводов и установке морских конструкций. ООО «Мордрага» образована в 2005 году как холдинговая структура одного из мировых лидеров в области морского строительства и инжиниринга, группы DEME. Все работы выполняются по стандарту качества DEME Group /ООО «Мордрага», включающему следующие положения: «Безопасность», «Экологичность», «Эффективность», «Технологичность», «Соблюдение сроков» и «Инновационный подход».

Сергей Галкин: более половины всех инвестиций в ОЭЗ приходится на зарубежных инвесторов

Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин в рамках онлайн пресс-конференции подвел итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон и рассказал о результатах их работы.

«Более половины всех инвестиций в ОЭЗ приходится на зарубежных инвесторов и эта доля увеличивается ежегодно. Несмотря на снижение экономической активности в мире, ОЭЗ остаются эффективным инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики России», - заявил Сергей Галкин.

Как отметил Сергей Галкин, каждый шестой резидент ОЭЗ – это компания с участием иностранного капитала. В течение последних 4 лет в лидерах по объему осуществленных зарубежных инвестиций стабильно остаются Кипр, Германия, Нидерланды, Швейцария и США. Всего ОЭЗ привлекли инвестиции из 41 страны Мира. Всего иностранными резидентами инвестированы в ОЭЗ почти 250 млрд рублей.

Британскую рыбу пока не поделили

На переговорах Великобритании и Евросоюза по торговой сделке ключевой проблемой стал вопрос о праве на вылов в водах Соединенного Королевства. Стороны упорно торгуются и не могут прийти к согласию.

Об итогах второго дня очередного раунда обсуждений будущей сделки журналисты поинтересовались у главы делегации ЕС Мишеля Барнье. Он ответил одним словом: «Рыба».

Накануне дипломат провел консультации с министрами рыболовства Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов – стран, территориальные воды которых находятся в непосредственной близости к Великобритании. На встрече также были представители Дании, Германии и Испании.

Мишель Барнье предложил вернуть Соединенному Королевству 15-18% от того объема, который рыбаки Евросоюза добывают в британских водах сейчас. Ирландский национальный вещатель RTE подсчитал, что в денежном выражении это составляет 117 млн евро в год.

Британский таблоид The Sun приводит слова источника в правительстве Соединенного Королевства: предложенные Мишелем Барнье объемы «смехотворны».

Как сообщает корреспондент Fishnews, «рыбный» вопрос стал одним из камней преткновения на переговорах о сделке по Brexit. Великобритания продолжает настаивать на необходимости подписания с ЕС соглашения, подобного ранее заключенному с Норвегией. Этот документ предполагает ежегодные переговоры о квотах и доступе рыбаков в воды друг друга.

В ноябре Великобритания приняла новый закон о рыболовстве. Он, в частности, позволит стране прекратить автоматический доступ судов Евросоюза в британские воды, а также обязать иностранные суда получать лицензию и выполнять правила Соединенного Королевства.

В конце декабря Великобритания собирается отказаться от Общей политики ЕС в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

Fishnews

Рукотворный круговорот

Ученые предложили пополнить запасы подземной воды и нашли для этого источники в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Если подземные горизонты на годы вперед станут основным источником водоснабжения Крыма, то рано или поздно возникнет проблема их засоления, а потом и невозможности использования. Это аксиома, которую знают все специалисты. Как же быть? Ведь Крым уже третий месяц живет только за счет артезианских скважин и будет брать оттуда еще больше. Выход есть. Одни ученые предложили пополнять подземные водоносные горизонты, другие знают, как это делать.

Увы, подземные запасы тоже не безграничны: в месте, где происходит забор воды, возникают так называемые депрессионные воронки, области, которые всасывают уже не пресную, а соленую не пригодную ни на что жидкость. Для Крыма это особенно актуально, учитывая, что полуостров со всех сторон окружен морем, а на севере еще и рапой Сиваша. Однако проблема решаема, если подземные источники регулярно пополнять. За счет чего? За счет поверхностной воды. Подойдет любая пресная, главное, чтобы она соответствовала ГОСТу очищенной.

- Это могут быть поверхностные воды рек, водохранилищ, озер, каналов, временных водотоков, ливневые и талые, из других водоносных горизонтов, - говорит младший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма Николай Иванютин. - Пригодны даже коллекторно-дренажные и очищенные сточные.

С помощью инженерных сооружений, тех же эксплуатационных скважин, такую воду закачивают в засолившиеся водоносные горизонты, и через некоторое время их химический состав восстанавливается, они снова могут быть пригодны для человека. Метод на самом деле не новый, говорит ученый, его давно и успешно используют во многих странах. С проблемой засоления подземных источников сталкиваются не только такие засушливые регионы, как Крым или Израиль, но относительно благополучные Германия, Нидерланды и Швеция.

- В американских штатах Калифорния, Невада, Техас, Аризона функционируют системы инфильтрационных траншей и поглощающих скважин, - говорит Николай Иванютин. - В городе Атлантис в ЮАР более 20 лет очищенные городские ливневые и бытовые сточные воды используют для восполнения подземных. А в Лондоне искусственное пополнение водоносного горизонта, применяемого для питья, проводится с 1960 года за счет предварительно очищенных речных вод.

Эмират Абу-Даби использует подземные горизонты для хранения опресненной морской воды. Интересно, что и Крым в советское время, когда бесперебойно работал Северо-Крымский канал, использовал подземные воды в гораздо больших объемах, чем сегодня. Например, в 1975 году Крымская область брала из земли почти 747 миллионов кубометров, а в минувшем году регион получил из этих же подземных горизонтов всего 177 миллионов. Эксперименты с пополнением скважин на полуострове проводили уже в 70-е годы прошлого века, закачивая туда воду из канала. Результаты были обнадеживающие.

Но откуда сегодня взять эти поверхностные источники, если большинство стоков рек в Крыму уже используется человеком? Они есть, говорят ученые. Специалисты Крымского федерального университета еще несколько лет назад разработали инновационную систему очистки сточной воды, делающую ее пригодной, в том числе для пополнения подземных горизонтов. Ноу-хау состоит в уникальной системе дренажа из перфорированных и обычных труб с использованием аэробных и анаэробных бактерий.

- Правильнее говорить о доочистке, - говорит автор проекта, кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Наша система ставится после традиционных очистных сооружений, которые не дают глубокой фильтрации, и удаляет из нее все вредные примеси. Фактически происходит моделирование естественных природных процессов. Нитраты и нитриты, которыми богаты стоки, переходят в газообразное состояние азота и улетучиваются из влаги.

Это уже не лабораторная установка, а рабочая система, говорят ученые. Пять лет назад симферополец Михаил Адамов в качестве эксперимента согласился смонтировать такую установку у себя дома. За это время она отлично себя зарекомендовала, и в бассейне со сточной водой, очищенной таким методом, уже много лет живет рыба.

- Нашей установкой заинтересовался бизнес, коммерсанты готовы ее внедрять и предлагать своим клиентам, - говорит Владимир Подопригора. - В этом году мы уже смонтировали четыре таких установки. В городском парке Севастополя ею оборудовали фонтан "Мальчик с кораблем".

Сейчас университет ведет переговоры о монтаже инновационной станции на очистных сооружениях Первомайского района. Это уже промышленный масштаб производительностью 300 кубических метров стоков в сутки и бюджетное финансирование. После этого воду можно будет использовать для орошения любых сельскохозяйственных культур, не рискуя им навредить. Возможно, через некоторое время изобретение крымских ученых будет применяться в каждом хозяйстве, в том числе и для пополнения подземных горизонтов.

Справка "РГ"

В Крыму общий эксплуатационный запас подземных вод в 2019 году составил около 390 миллионов кубических метров. Суммарный забор водных ресурсов (поверхностных и подземных) оценивался в 340 миллионов кубометров, из которых на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды потрачено 82 миллиона кубометров.

СибГУТИ принял участие в двух международных конференциях на тему Индустрии 4.0

Мультипликаторное событие в рамках проекта Erasmus+ CHAIN состоялось в онлайн-формате 26 ноября 2020 г. Подведомственный Россвязи Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) принял участие в дискуссионной площадке, созданной для обмена результатами и идеями между учеными, преподавателями и практиками в сфере развития малого и среднего бизнеса в эпоху Индустрии 4.0.

Доцент кафедры экономики и менеджмента Дмитрий Казначеев в соавторстве с Евгением Щекотиным (НГУЭУ) подготовил доклад «Социально-экономические и философские аспекты цифровой трансформации малого и среднего бизнеса». Доклад был представлен на Первой международной конференции по Индустрии 4.0 в малом и среднем бизнесе, организованной Политехническим институтом Лейрии (Португалия) 27 ноября.

В конференции, также, приняли участие эксперты из Португалии, Австрии, Македонии, Нидерландов, Перу и Франции.

Напомним, что СибГУТИ ведёт сотрудничество с рядом государств по программам Erasmus+. CHAIN – международный сетевой проект, направленный на ускоренное внедрение методов и инструментов Индустрии 4.0 в малый и средний бизнес через сотрудничество деятелей науки и образования, поставщиков технических решений и представителей бизнеса.

Tata Steel привлечет $7 млрд от продажи нидерландского бизнеса

Как сообщает Business Standard, компания Tata Steel ведет прибыльный бизнес в Нидерландах и является стратегическим партнером SSAB. Сталелитейный комбинат в IJmuiden и связанные с ним перерабатывающие активы оцениваются в совокупности в $7-$8 млрд.

По словам двух источников в инвестиционном банке, комплексная проверка находится на завершающей стадии, и финансовое предложение ожидается к январю.

В настоящее время Tata Steel Europe пытается отделить «проблемный бизнес» в Великобритании от прибыльного бизнеса в Нидерландах, поскольку этот процесс принесет две выгоды. Правительство Великобритании готово поддержать сталелитейную компанию, но администраторы опасаются, что льготы, предоставленные британскому предприятию, могут быть переданы и голландскому бизнесу. Таким образом, разделение бизнеса поможет компании получить государственную помощь.

Во-вторых, покупатели не хотят брать на себя тяжелый бизнес в Порт-Талботе, Великобритания.

Ожидается, что это будет $7-$8 млрд., но неясно, захочет ли SSAB приобрести эту покупку со скидкой из-за преобладающей негативной рыночной конъюнктуры в Европе. Реализация сделки на сумму более 50 000 крор радикально сократит чистый долг Tata Steel до половины с 96 500 крор в сентябре.

В 2007 году Tata Steel приобрела европейский бизнес Corus Plc за $12 млрд. в ходе открытого конкурса. Но после рецессии 2009 года компания в основном фиксировала убытки.

Новую методику применили специалисты окружной клиники Ханты-Мансийска во время сосудистой операции

Новая методика с использованием тромбоцитарного геля и фибринового клея позволяет герметизировать раневую поверхность и предотвратить кровотечение во время оперативного вмешательства. У новой методики есть свои энтузиасты в США, Голландии, но лишь специалисты Института нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко приняли решение о научном поиске в этом направлении, а также внедрении инновационной технологи в медицинскую практику.

На днях в Ханты-Мансийск был приглашен ведущий российский эксперт в области трансфузиологии Александр Баюклин. Он имеет огромный опыт работы в ведущих медицинских Центрах страны: ФМБА России, институте хирургии им. А.В. Вишневского, Склифе, институте нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, с марта месяца - в Московском клиническом научно-практическом центре им. А.С. Логинова.

«Еще вчера в отделении переливания крови мы с коллегами из Ханты-Мансийска занимались учебным процессом, они увидели это впервые, а сегодня они практически самостоятельно применили новую методику в операционной на большой сосудистой операции: протезирование аортального клапана. У ваших специалистов есть все шансы стать первыми в стране и мире по внедрению этой технологии в клиническую практику, - отметил Александр Васильевич. - Я был поражен, вы так далеко от центра, однако, операционная ничем не отличается от операционных московских и западных клиник. Абсолютно современная, подготовленная, все есть. Но еще и люди, бригада настолько сработанная, что мне удивительно было такое единодушие, взаимопонимание. А я давно в этом деле, поверьте. Знаю, что говорю».

Эксперт считает, что трансфузиология - это дисциплина, которая стоит на перекрестке разных специальностей, именно поэтому должна быть на шаг впереди. Хирурги, терапевты, акушеры-гинекологи, все в той или иной мере используют методики этой области медицины, накопленные знания. Современное здравоохранение развивается семимильными шагами, по его мнению, уже лет 6 идет упорная и серьезная реформа службы крови в стране.

По мнению Александра Баюклина, отделение службы крови в окружной клинике достигло статуса Станции. По объему, по номенклатуре, по условиям, которые здесь обеспечены, это полноценная Станция переливания крови с 5 тонной заготовкой в год. Это очень много.

«Главное, не останавливайтесь, ничего не бойтесь! И все получится! У вас есть для этого главное – умелые руки и шикарные головы. А еще - энтузиазм и поддержка руководства больницы и региона», - пожелал своим коллегам в Ханты-Мансийске Александр Васильевич.

Бюджет споткнулся о вето

Текст: Ариадна Рокоссовская

Бюджетный кризис Евросоюза ставит под вопрос получение помощи странами, пострадавшими от пандемии коронавируса. На вето Польши и Венгрии готовы ответить своим вето голландцы, и компромисс кажется невозможным.

В начале прошлой недели на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Польша и Венгрия официально заявили о готовности наложить вето на проект бюджета союза на 2021−2027 годы и внебюджетный Фонд восстановления экономики, из-за того, что в нем обозначено, что страны, нарушающие базовые принципы ЕС, не получат всех предназначенных им денег. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла отчаянную попытку переубедить "бунтовщиков": в специальном письме она подробно разъяснила как будет работать эта мера. Но безрезультатно.

А отказаться от этого "карательного" механизма теперь уже не получится: по данным польских СМИ, в этом случае вето на бюджет наложат Нидерланды. Источник информационного портала Onet в Брюсселе сообщает, что премьер-министр этой страны Марк Рютте - пока неофициально - проинформировал об этом председательствующую в Евросовете Германию. И признал, что компромисс невозможен. Этому предшествовали бурные дебаты в нидерландском парламенте, на которых говорилось, что поведение Польши и Венгрии "пожирает ЕС изнутри". А в Брюсселе говорят о том, что своим вето Варшава и Будапешт шантажируют остальные страны-члены Союза, и поддаваться им ни в коем случае нельзя. Таким образом, за месяц до окончания действия бюджета на 2014-2020 годы, Евросоюз все еще не имеет главного финансового документа на следующий 7-летний период. По правилам, в этой ситуации ЕС продлит действие предыдущего бюджета, но в нем отсутствует важнейший механизм помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Благодаря Польше и Венгрии, 750 миллиардов евро, выделенных на эти цели, не дойдут до тех европейцев, которые в них остро нуждаются, в том числе - до поляков и венгров.

Топчемся на месте

Результаты инновационной деятельности в России ниже ожидаемых

Текст: Татьяна Батенёва

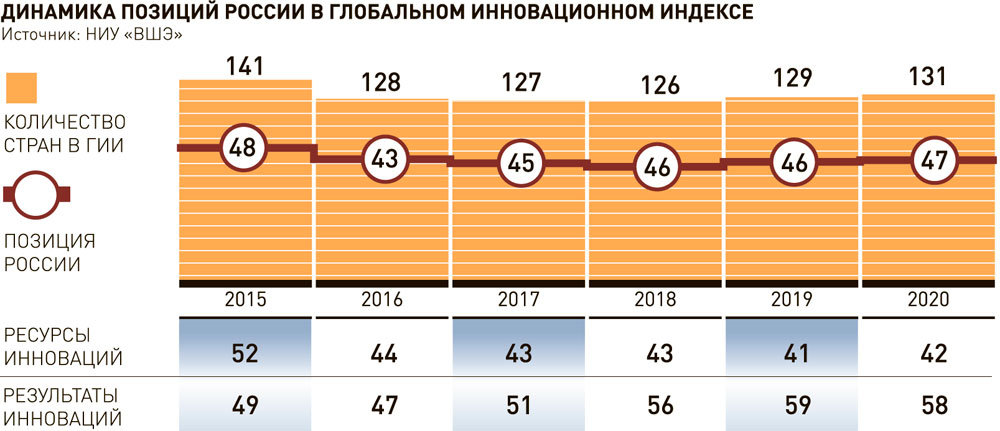

2 сентября 2020 года был обнародован очередной доклад "Глобальный инновационный индекс" (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития.

Для "РГ" выход доклада комментирует первый проректор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, член Международного консультативного совета Глобального инновационного индекса профессор Леонид Гохберг.

Леонид Маркович, каковы позиции РФ в Global Innovation Index-2020?

Леонид Гохберг: На протяжении последних лет Россия занимала позиции в середине рейтинга. В 2013-2016 годах нашей стране удалось значительно улучшить свои позиции, переместившись с 62-го на 43-е место, затем наблюдалась стабилизация в районе 45-46-го места. В 2020 году Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с 2019 годом. Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций традиционно оказалась значительно выше, чем по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). При этом если в первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (-1 строка) по сравнению с прошлым годом, то во втором - симметричная коррекция позиций (+1). С учетом расширения охвата стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось и отражает средний уровень конкурентоспособности российской инновационной системы на фоне глобальной конкуренции национальных экономик. Но по оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации.

Как меняются позиции других стран?

Леонид Гохберг: Рейтинг в течение уже нескольких лет возглавляет Швейцария. Вместе с ней в 2020 году в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Для этих стран характерны наивысшие показатели как ресурсов, так и результатов инноваций, но отличительное свойство лидеров - максимальный уровень эффективности инноваций - соотношения между ресурсами и результатами. Устойчиво укрепляются позиции таких стран, как Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам. Они стабильно демонстрируют наиболее быстрое продвижение в рейтинге. В ГИИ-2020 все они вошли в группу 50 ведущих стран. Рейтинг отражает процессы, которые в профессиональной литературе называют догоняющим развитием и технологическим апгрейдом национальных экономик. Фактически именно так современные экономисты и определяют успешную модель обеспечения устойчивого экономического роста.

Что, на ваш взгляд, мешает развитию инноваций в нашей стране?

Леонид Гохберг: Один из главных выводов, который можно сделать на основе рейтинга: для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращивать объем ресурсов, в том числе финансовых. Лидерство в конечном итоге определяется эффективностью использования этих ресурсов, а это, в свою очередь, зависит от таких условий, как деловой климат, качество регулирования и др.

В ситуации здоровой и эффективной экономики инновационная активность является главной стратегией достижения успеха для предприятий. Однако конкретные конфигурации рыночных условий, уровня конкуренции, качества регулирования приводят к тому, что лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации как драйвер развития.

В каких отраслях отмечен рост инновационной активности, в каких - ее спад? К какому блоку можно было бы отнести фармацевтический сектор и сферу здравоохранения - лидеров по внедрению инноваций или аутсайдеров?

Леонид Гохберг: В целом по промышленности за последние три года уровень инновационной активности снизился: с 17,8 в 2017 году до 15,1 процента в 2019 году. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, медицинского оборудования относится к высокотехнологичным видам деятельности. Для них характерны опережающие уровни инновационной активности. Однако и здесь в 2017-2019 годах отмечалась негативная динамика: с 46,6 до 35,6 процента в фармацевтическом секторе и с 29,4 до 21,5 процента в производстве медицинской техники. Организации здравоохранения относятся к сфере услуг. В этом году впервые получены оценки уровня инновационной активности в здравоохранении и социальных услугах - 5,3 процента в 2019 году. Полагаю, что пандемия способствовала росту инновационной активности в этих секторах, но строгие количественные оценки получим уже в следующем году.

Есть ли в РФ научные и производственные возможности для инноваций в фармацевтике и медицине? Если нет, то как можно сформировать потенциал для них?

Леонид Гохберг: Профиль научного превосходства России во многом наследует традиционные для отечественной науки области компетенций, сложившиеся в советские годы: физика, химия, математика, науки о Земле, исследования космоса. По многим областям позиции российских ученых укрепляются. Однако представленность в целом ряде динамично развивающихся областей, в том числе в компьютерных науках и науках о жизни (life sciences), остается недостаточной. Хотя, безусловно, существуют сильные команды исследователей, которые демонстрируют уникальные результаты.

Нужно понимать, что переход от науки к инновациям - нелинейный. Процесс определяется наличием целого ряда субъектов инновационного процесса и специальной настройкой институтов, регулирующих их взаимодействия.

Что, на ваш взгляд, должны предпринять законодатели и правительство, чтобы активизировать инновационную деятельность?

Леонид Гохберг: В последние годы государство уделяло значительное внимание повестке инновационного развития. К сожалению, при номинальном наличии многочисленных стратегий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная политика не дает значимых результатов. Более того, наблюдается стагнация базовых для сферы инноваций показателей - например, уровня инновационной активности.

Пандемия COVID-19 способствовала переосмыслению роли науки и инноваций в экономике и обществе. Первым приоритетом повестки инновационного развития должны стать улучшение среды для инноваций и стимулирование конкуренции, согласованность и скоординированность портфеля мер инновационной политики, вовлечение в инновационную деятельность широкого круга компаний, прежде всего малых и средних.

Что необходимо бизнесу, чтобы он наиболее полно использовал свои ресурсы для внедрения инноваций в фармацевтике и здравоохранении?

Леонид Гохберг: Один из главных драйверов инноваций - необходимость конкуренции на глобальных рынках, выход за пределы "уютных" локальных ниш. Может ли быть эффективна инновационная деятельность в секторах экономики, существенно регулируемых государством, к которым, например, относится фарма, либо в общественном секторе (организации здравоохранения)? Да, может, но это предъявляет дополнительные требования к качеству государственного управления в этой сфере и считается одной из наиболее актуальных проблем развития госуправления в мире. Решение такой задачи требует крайне зрелых и эффективных процессов планирования и реализации государственной политики, развитой системы оценки эффективности, востребованности и полезности отдельных ее мер.

Справка

Глобальный инновационный индекс с 2007 года формирует консорциум Корнелльского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

Вещая птица Гамаюн

к 140-летию со дня рождения Александра Блока

Чувство "катастрофичности" овладело поэтами с поистине изумительною, ничем не преоборимою силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы.

Георгий Чулков

Символ воспевания Красоты и Света, Любви и Доброты в людях, в их мыслях, в их чувствах в момент осознания неизбежности гибели всего устоявшегося, привычного, любимого, когда погибающее становится во сто крат яснее и милее на самом краю того разлома времён, пламя которого бросает кровавый отблеск на лица… Песнь вещей птицы Гамаюн…

На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Она вещает и поёт,

Не в силах крыл поднять смятенных…

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых…

Предвечным ужасом объят,

Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью!..

Александр Блок… Чарующие и завораживающие стихи о Прекрасной Даме, Незнакомке, Снежной маске, его сбывшиеся провидения будущего в лирических строфах, его бурлящая и вздымающая душу поэма "Скифы", разочарованно-циничные пьесы "Балаганчик", "Незнакомка", и как поступь каменного Командора, как свист урагана в ушах, как безысходность Рока, как пляски Смерти — явление России его поэмы "Двенадцать".

Александр Блок — Серебряный век…

Блок стоял у истоков журнала символистов "Новый путь". Тем не менее в 1904 году в декабрьском номере была опубликована некая анонимная статья (считали, что это Мережковские). В этой статье Блока величали такими словами: "Стихи без Дамы — часто слабый, лёгкий бред, точно призрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий, та непонятность, которую и не хочется понимать". Эти желчные строки говорят о величине той бури смешанных противоречивых эмоций, которую поэтический гений Блока, сам не желая того, поднял и закрутил в душах "собратьев по литературному цеху".

Восхищение его непревзойдённым даром стихосложения, горечь зависти, понимание, что им никогда не добиться чеканности, музыкальности, выразительности блоковских строк, не получить от Бога блоковской прозорливости и блоковской способности донести до читателя трагедию неудержимо наваливающегося на Россию нового века…

Любовь и ревность, восхищение и зависть, желание привлечь в свой стан, но и убеждённость, что Александр Блок — одинокий столп.

Что он и есть тот гранитный блок, трилитон, в основании здания русской культуры.

Что он из тех людей, кто шепчет про себя слова другого гения прошлого века: "Веленью Божию, о Муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца"…

Александр Блок и не стремился быть понятым обществом, свидетельствуют воспоминания именитых современников. Столько сказано о знаменитом красноречивом молчании Блока.

Но, по словам Бальмонта, это молчание было так проникновенно, что казалось, идёт неизъяснимо-значительный глубокий разговор. Человек-Джомолунгма: восхищающий, но недоступный, манящий, но недостижимый. Прекрасная загадка.

Тот случай, когда человек несёт в себе бремя таланта прозрения и отражения эпохи, так искренне стремится донести до нас мелодию тайных струн жизни, что риторика, аффектация, поза, поэзия фальши, чем столь часто грешат "мэтры", была ему абсолютно чужда и неприемлема.

Описывая доклад, сделанный Блоком о кризисе гуманизма, Е. Замятин нарисовал нам такую картину: "Блок на каком-то возвышении, отдельно от всех. И помню, сразу же — стена между ним и всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, стихий".

А вот слова Бальмонта: "Казалось, что Блок поникал, пригибался, что тяжесть, которую он нёс, была слишком велика даже и для его сильных рук, даже и для его упрямства, священного, как обеты Средневековья".

Из воспоминаний А. Белого: Блок — человек, "сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим".

М. Горький назвал Александра Блока художником, "чувствующим очень глубоко и разрушительно".

Чем далее заходила необратимость ситуации в России, тем более смятенно и горько отражало эпоху всечеловечное, чуткое и глубокое сердце Александра Блока.

Сам Блок писал: "Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит "разорванный ветром воздух”". Что же задумано? Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью". Блок отразил мысль, витавшую в умах многих и многих его современников, наивных, искренних и прекраснодушных… Так думали и мы в 90-е годы прошлого столетия. Но реальность оказывалась иной.

Можно не любить стихи, можно совсем не признавать поэзию, но при этом всегда по неуловимым признакам отличать настоящую поэзию от пафосной или бытовой поделки. Александр Блок не только хотел и мог высказать свои мысли и чувства, он тщательно отделывал поэтические строки. Читая их, нельзя не восхититься целостным, выразительным и ярким звучанием. Воздействие на читателя или слушателя всеобъемлющее. Даже непонятные строки находят прямой отклик в сердце, минуя голову. Как работы художника Врубеля… Перекликаются в чём-то их прекрасные творения. И Блок, и Врубель делали всё "по-настоящему", добросовестно, усидчиво и с полной самоотдачей. Эти два творца не могли поступать иначе — это было в крови. Поэтому любое стихотворение Александра Блока сверкает гранями смысла и красотами стиля, как бриллиант, а про Михаила Врубеля Савва Мамонтов сказал однажды так: "Вот Миша сидел, мазал, мазал что-то… бросил и ушёл. Я поднял. И непонятно, а хорошо!"

Александр Блок родился 28 (16 по старому стилю) ноября 1880 года. Его отец, Александр Львович Блок, был дворянином и приват-доцентом кафедры государственного права Варшавского университета. Отец был на восемь лет старше матери Саши, Александры Андреевны Бекетовой, переводчицы, дочери ректора Санкт-Петербургского университета. Странные приступы ярости иногда овладевали отцом поэта, он поднимал руку на жену. Супруги расстались.

Отношения старательно не поддерживали. Можно представить себе воздействие этого несчастливого брака на мальчика. В 1889 году Александра, натура творческая, эмоциональная и горячая, смогла добиться развода и повторно выйти замуж за Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттуха, тогда капитана, впоследствии — генерал-лейтенанта российской армии.

Мать и сына всю жизнь соединяла необычайная духовная связь. Они не только понимали друг друга без слов, они и мучили друг друга слишком сильным пониманием и эмоциональным резонансом. Мать приобщила сына к большой литературе и философии. Говорить об этом они могли часами. Мальчик оказался талантлив и восприимчив. И всегда, всю жизнь Александр ценил мнение матери в отношении своих стихов, ему всегда важны были её поддержка и понимание.

Первые свои стихи Саша написал в пять лет, в четырнадцать — издавал рукописный журнал "Вестник", в 17 лет ставил сценки и сам в них участвовал.

Первая любовь застигла Александра врасплох. Они с матерью были на курорте в Германии, и 17-летний романтик влюбился в 37-летнюю жену статского советника Ксению Садовскую. Ей он посвятил строки "Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни…" Мать Саши была категорически против этих встреч, однако и в Петербурге встречи продолжались.

В 1898 году Александр окончил гимназию, поступил на факультет юриспруденции и, проучившись там три года, перевёлся на историко-филологический, диплом которого получил в 1906 году.

Детство и юность Александра Блока накрепко связаны с Шахматово, имением его дедушки Андрея Бекетова. Соседями и друзьями Бекетовых были Менделеевы. Там же Александр встретил свою Невесту, Прекрасную Даму Любовь Менделееву, дочь всем известного Дмитрия Менделеева, создателя Периодической системы химических элементов.

Дети росли рядом, ссорились и мирились. Перед ними лежал совместный жизненный путь, и они откликнулись на его зов. В 1899 году Александр поставил в Шахматово "Бориса Годунова", "Каменного гостя", "Гамлета" (где сам исполнил главную роль, а роль Офелии была отдана им Любе Менделеевой). Потустороннее исполнение Любой роли Офелии, её детская искренность и свет, от неё исходящий, заставили Блока по-иному взглянуть на подругу детства. Хотя Люба не сомневалась в их взаимной любви, но предчувствия и пугающе-сильные эмоции Александра томили её. Она не соглашалась… Были годы трудностей и недопонимания, однако в 1903 году Блок женится на Любови Менделеевой — Прекрасной Даме своей любовной лирики.

Но жизнь не дала молодой жене-актрисе и её рыцарю-поэту безмятежности. Метели, вьюги и штормы закрутили их.

Первый громкий успех пришёл к Александру Блоку в 1903 году с выходом в московском альманахе "Северные цветы" цикла "Стихи о Прекрасной Даме". Уже с этого момента Александр Блок стал неотъемлемой частью всемирной культуры. Ему принадлежит право открытия новой страницы в воспевании женщины — не с точки зрения продолжения рода, но как источника вдохновения, чистоты и света, понимания и слияния двух душ.

В жене своей Блок желал видеть вечную Невесту, он боготворил и превозносил её, гордился их духовным родством, длившимся всю его жизнь, говорил, что в его жизни были две женщины: Люба и "остальные", нёс к ней все беды и радости, обсуждал всё и всем делился, высшим мерилом было "Люба сказала"… Блок видел в ней якорь своей жизни, единственную точку стабильности, молчаливое понимание и сочувствие.

"Ты моя первая тайна и последняя моя надежда. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить, на чём-нибудь запечатлеться, всё будет твоё, от тебя, к тебе. Я твой раб, слуга, пророк и глашатай".

Любовь давала поэту тихую гавань, где можно укрыться от штормов жизни, от страха катастрофы. Но…

Любви и светлой, и туманной

Равно изведаны пути.

Они равно душе желанны.

Но как согласье в них найти?

Несъединимы, несогласны

Они равны в добре и зле.

Но первый — безмятежно-ясный,

Второй — в смятеньи и во мгле.

Ты огласи их славой равной,

И равной тайной согласи,

И, раб лукавый, своенравный,

Обоим жертвы принеси!

Но трепещи грядущей кары.

Страшись грозящего перста:

Твои блаженства и пожары —

Всё — прах, всё — тлен, всё — суета.

Возникали романы: с актрисой Натальей Волоховой, с оперной певицей Любовью Андреевой-Дельмас… Следствием этих увлечений явилось возникновение любовного треугольника. Прекрасной Даме поклонялся и Андрей Белый. С Белым Блока связывала то искренняя дружба и взаимное восхищение творчеством, то ссоры и вызовы на дуэль.

И грянул 1905 год. И грянули бури, метели, стихии…

В 1907 году Блок завершает цикл "Снежная маска", пишет пьесы, уже не возвышенно-романтические — горько-циничные…

Через год выходит третий сборник "Земля в снегу".

Когда в 1909 году умирает отец, Александр Блок наследует его состояние. Материально Блок и Менделеева не бедствовали никогда, вплоть до революции 1917 года.

В том же 1909 году поэт с женой уезжают в путешествие по Италии и Германии. Через некоторое время Блок пишет цикл "Итальянские стихи".

В 1911 году поэт, уже признанный мэтр и лидер в стане символистов, путешествует по Франции, Бельгии, Нидерландам.

В 1913 году Блок завершил пьесу "Роза и Крест" и уже составил трёхтомное собрание своих стихов.

В декабре 1913 года А. Блоку нанесла визит юная Анна Ахматова.

Блок написал ей мадригал, получивший широкую известность.

"Красота страшна" — Вам скажут, —

Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,

Красный розан — в волосах.

"Красота проста" — Вам скажут, —

Пёстрой шалью неумело

Вы укроете ребёнка,

Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимая

Всем словам, кругом звучащим,

Вы задумаетесь грустно

И твердите про себя:

"Не страшна и не проста я;

Я не так страшна, чтоб просто

Убивать, не так проста я,

Чтоб не знать, как жизнь страшна".

Ахматова ответила восхищённым стихотворением.

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в комнате просторной,

А за окнами мороз.

И малиновое солнце

Над лохматым сизым дымом…

Как хозяин молчаливый

Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен,

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,

Дымный полдень, воскресенье

В доме сером и высоком

У морских ворот Невы.

Первая мировая война краем затронула и Александра Блока — в 1916 году он был призван на службу в инженерную часть в Белоруссию. В письме матери он пишет: "Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю почти неумытый…"

А на пороге был уже 1917 год, революция — рубеж и анафема, смерть и разгул, почти пугачёвщина и полный передел власти и собственности… То, что вначале многими с энтузиазмом воспринималось как свежий ветер свободы, окончилось для многих и многих смертью, эмиграцией, нищетой, душевным опустошением. Блок отказался от эмиграции, приветствовал новую жизнь, отдавал все силы, работая в бесконечных комиссиях и комитетах.

В начале 1918 года Александр Блок написал поэму "Двенадцать" и сразу после неё — стихотворение "Скифы". Какая разная судьба у этих двух произведений… Если "Скифы" своим пафосом, сплавленным с изумительной формой стихосложения, и теперь вызывают прилив душевного подъёма и гордости у читателя, то поэма…

Она поднимает в душе у читателя крайне тяжёлые чувства.

Она принесла самому поэту неизмеримые беды и душевный разлад.

Она стоит особняком в его творчестве даже в смысле стилистики.

И временами хочется спросить: а это точно Блок написал?

Да. Это Блок. И эта поэма — как "репортаж с петлёй на шее". Страшные, вовсе не романтические, а грубые и грязные реалии революции повивали эту поэму.

И видится нам уже, и явственно ощущается то время, когда Прекрасная Дама оказалась погребённой под волной лютовства бунта "бессмысленного и беспощадного".

Александр Блок хотел и честно пытался понять, "куда несёт нас рок событий", и виделся ему образ Спасителя с кровавым флагом… спасение на крови?

Да полно… То ли? О том ли?

В записной книжке 18 февраля 1918 года (вскоре после завершения поэмы) Блок писал: "Что Христос идёт перед ними — несомненно. Дело не в том, "достойны ли они его”, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого — ?"

20 февраля того же года похожая запись: "Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы "недостойны” Иисуса, Который идёт с ними сейчас; а в том, что именно Он идёт с ними, а надо, чтобы шёл Другой".

В течение столетия в литературной критике и в трудах православных мыслителей высказывались различные трактовки этого образа. Религиозный философ отец Павел Флоренский утверждал, что "Двенадцать" — "предел и завершение блоковского демонизма" и это выразилось и в искажении имени: "Исус" вместо "Иисус". То есть, по мнению Флоренского, перед нами Антихрист? Тоже духовная сущность, но со знаком "минус". Можно ли констатировать прямую связь данного образа с двенадцатым стихом двенадцатой главы Откровения Иоанна Богослова: "Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остаётся времени"? Подобное совпадение названия поэмы с номером главы и стиха "Апокалипсиса" можно ли рассматривать как случайность?

Перед смертью поэт часто болел. Политбюро ЦК РКП(б) на запрос о выезде из страны для лечения и на последующее ходатайство Максима Горького ответило отказами. После такого решения Блок отказался принимать пищу и лекарства, уничтожил свои записи. Блок, умирая, счёл создание "Двенадцати" роковой ошибкой и просил отыскать все экземпляры поэмы и сжечь.

Александр Блок скончался от болезни сердца 7 августа 1921 года в Петрограде среди нищеты.

Душа молчит.

В холодном небе

Всё те же звёзды ей горят.

Кругом о злате иль о хлебе

Народы шумные кричат…

Она молчит — и внемлет крикам,

И зрит далёкие миры,

Но в одиночестве двуликом

Готовит чудные дары,

Дары своим богам готовит

И, умащённая, в тиши,

Неустающим слухом ловит

Далёкий зов другой души…

Так — белых птиц над океаном —

Неразлучённые сердца

Звучат призывом за туманом,

Понятным им лишь до конца.

С тихой гавани возьмут по полной

Михаил Мишустин внес на ратификацию соглашение с Кипром по налогу на доходы

Текст: Игорь Зубков

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Ратификация должна состояться до конца декабря, чтобы новый порядок налогообложения начал применяться с 2021 года. Ставка налога у источника поднимается до 15% в отношении дивидендов и процентов с рядом исключений. Так, ставка составит 5% для институциональных инвестиций и в определенных случаях для публичных компаний.

Минфин договорился о таких же изменениях с Мальтой и Люксембургом, ведет переговоры с Нидерландами. В марте президент РФ обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ и распорядился скорректировать соглашения с такими странами, чтобы проценты и дивиденды, выплачиваемые за границу, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%. Кипр был основной "целью" этой кампании.

Минфин оценивал поступления от обложения выплат на Кипр более высокой ставкой в 130-150 млрд рублей ежегодно. "Потребовалась концентрация финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительственных мер поддержки населения, - объясняет представитель ведомства повышение ставки. - Изменение соглашения позволит установить справедливую эффективную ставку налога у источника в отношении доходов российского происхождения, которые, по сути, выплачиваются российским бенефициарам через "транзитные" юрисдикции". Параллельно правительство намерено сделать более привлекательными для международных холдингов "русские офшоры" (САРы) во Владивостоке и Калининграде.

Соглашения об избежании двойного налогообложения подразумевают, что часть налога взимается у источника дохода, а другая - в стране получателя. В случае с процентами и дивидендами, которые выплачиваются за рубеж, ставка налога составляет от 5 до 10%, с расчетом на то, что страна, резидентом которой является получатель дохода, также удержит с него определенный процент. Однако в странах, относимых к офшорам, таким как Кипр, такого удержания не происходит. В этом случае "прокачивание" доходов через компании, зарегистрированные на Кипре, необоснованно выгодно для налогоплательщика и разорительно для бюджетной системы, объясняет директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук. "В основе манипулятивных действий такого "оптимизатора" лежит завуалированный "отказ от резидентства РФ" в отношении получаемых доходов в целях их сокрытия от налогообложения", - говорит она.

Когда в партнерах река

Опыт ГЧП алтайских речников может лечь в основу нового нацпроекта

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае уже больше пяти лет реализуют уникальный проект по восстановлению речных грузоперевозок. Это единственный регион в стране, где действует соглашение между властью и бизнесом о поддержании рек в судоходном состоянии. Краевые власти уверены, что наработанный опыт государственно-частного партнерства станет хорошей основой для реализации нового национального проекта "Внутренний водный транспорт".

- Потенциал рек в России пока используется мало, - отметил замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин. - У нас по внутренним водным артериям перевозят только полтора процента всех грузов, тогда как в Китае, Нидерландах, Франции, Германии, США доля речных перевозок доходит до десяти-одиннадцати процентов. А ведь доставка грузов по рекам обходятся в два-три раза дешевле, чем по железным дорогам. Вложения в поддержание судоходного состояния рек в семь раз меньше, чем требуется на содержание автомобильных дорог. Речной транспорт энергоэффективнее, безопаснее и экологичнее, чем другие виды транс-порта. Конечно, реки обеспечивают в основном меридиональное сообщение, а более распространено широтное, но многие грузы все же можно транспортировать по водным путям.

В 1980-е годы в Алтайском крае по рекам доставляли миллионы тонн строительных материалов, зерна, угля. Самый большой объем был зафиксирован в 1989-м - 5,7 миллиона тонн. Но затем, в течение двадцати пяти лет, объемы речных перевозок в регионе только сокращались и к 2014 году снизились до 430 тысяч тонн.

- Чтобы сохранить федеральное финансирование на поддержание судоходности рек в Алтайском крае, в 2015 году региональные власти заключили трехстороннее соглашение с администрацией Обского бассейна водных путей и местными предприятиями речной и добывающей отраслей. За шесть лет его реализации на расчистку русел, дноуглубительные работы и оборудование погрузочно-разгрузочных площадок направлено более 300 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджетов, также были привлечены частные инвестиции. В результате мы начали ежегодно наращивать объемы грузоперевозок, которые к 2020 году достигли 900 тысяч тонн. Всего за это время перевезено 4,8 миллиона тонн. А это значит, что в летний туристический сезон с автомобильных дорог края мы убрали около 210 тысяч грузовых автомобилей. Экономический эффект от снижения нагрузки на автодороги мы оцениваем примерно в 900 миллионов рублей, - пояснил Дмитрий Коровин.

Более чем в два раза вырос общий грузооборот речных перевозок. Если в 2015 году он составлял 48 миллионов тонн на километр, то к осени 2020-го достиг 106 миллионов. Кроме того, за счет частных инвестиций восстановили порт Восточный в Барнауле, грузовые базы в городе Камне-на-Оби, селах Шелаболихе, Усть-Пристани и Калманке. Удалось сохранить и пассажирские перевозки. В прошлом сезоне речным транспортом воспользовались 142 тысячи человек, а в нынешнем - более 149 тысяч. В Алтайском крае действуют не только прогулочные и туристические маршруты, но и регулярные речные пассажирские рейсы по Оби, которыми пользуются садоводы. Стоимость билетов, чтобы сделать их доступными для пенсионеров, субсидируется средствами краевого бюджета. В 2020 году на эти цели из региональной казны направлено 11,5 миллиона рублей.

Еще одна проблема, которую в Алтайском крае пытаются решать с помощью государственно-частного партнерства, - продление судоходного периода. В 1980-е годы суда ходили по Оби и другим алтайским рекам по пять, а порой и более месяцев, если позволяла погода. Но в начале 2000-х из-за отсутствия дноуглубительных работ навигационный период сократился до трех месяцев.

- Благодаря трехстороннему соглашению мы возобновили необходимые для поддержания судоходства работы, что позволило существенно увеличить навигацию, - пояснил начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн. - К примеру, в этом сезоне навигационный период на реке Бии вместо запланированных 110 суток составил 148 - почти пять месяцев, а на участке Оби от слияния Бии и Катуни до Барнаула - 132. Удалось создать условия для комфортного движения по реке, восстановить перевалочную площадку на правом берегу Оби, а также пополнить флот шестью новыми единицами: мы приобрели два плавкрана, буксирный и путейский теплоходы, баржу-площадку и земснаряд. Техника не новая, но в хорошем состоянии.

В конце октября президент России поручил разработать национальный проект по развитию речного транспорта, и опыт Алтайского края по внедрению государственно-частного парт-нерства в этой области оказался как нельзя кстати. "Мы внесли свои предложения в концепцию будущего нацпроекта. Прежде всего по обновлению парка речного флота и спецтехники для дноуглубительных и путевых работ, по созданию условий для судоходства на таких сложных реках как Катунь. Мы надеемся, что реализация нацпроекта позволит привлечь серьезные инвестиции в развитие отрасли", - подчеркнули в минтрансе региона.

Между тем

В Алтайском крае уже третий год подряд пытаются довести объемы речных грузоперевозок до одного миллиона тонн в сезон. Но пока превысить планку в 960 тысяч тонн не удалось. Алтайские речники рассчитывают, что нацпроект "Внутренний водный транспорт" будет способствовать дальнейшему наращиванию грузооборота по рекам.

Встречайте: крупнейшие порты мира. Только три — не китайские

Семь из десяти крупнейших контейнерных портов мира находятся в Китае, что является показателем доминирования страны в мировой торговле товарами. Китай — «мировая фабрика», и именно через эти порты ее промышленные товары достигают пунктов назначения по всему миру.

Согласно отраслевому журналу JOC, в Шанхае находится самый загруженный контейнерный порт в мире с пропускной способностью 43,30 млн TEU в 2019 году.

Три некитайских контейнерных порта в ТОП-10 — это Сингапур, Пусан и Роттердам.

Морские порты — важнейшие звенья системы международной торговли. По данным Международной морской организации ООН, примерно 90% мировой торговли осуществляется морем. Около 60% морской торговли осуществляется через контейнеровозы, которые перевозят прочные, многоразовые и универсальные металлические транспортные контейнеры, которые также можно перевозить по железной дороге и автомобильным транспортом.

Отдельный контейнер можно загрузить на грузовик, переправить по железной дороге или кораблем на большие расстояния и снова доставить к конечному потребителю на грузовике. Другими словами, контейнеры способствуют мультимодальным перевозкам. А также они защищают товары от опасностей и экономически эффективны.

Среди самых загруженных портов есть пункты перевалки грузов. Это Роттердам и Сингапур, которые входят в первую десятку. Пункты перевалки служат промежуточными пунктами назначения товаров. Они расположены вдоль установленных морских судоходных маршрутов восток-запад и север-юг или вблизи них и играют важную роль в глобальных перевозках. Например, перегрузочные узлы могут связывать более мелкие «фидерные» порты в регионе с крупными портами, разделенными большим расстоянием. Они достаточно глубоки, чтобы позволить заходить в доки большим судам. Кроме того, они обладают оборудованием и помещениями, необходимыми для разгрузки контейнеров с малых и средних судов с целью их перегрузки на большие — и наоборот. В результате порты перевалки позволяют осуществлять рентабельную доставку в порты фидерной сети, которые являются частью региональной «узловой» сети.

Крупнейшие порты мира:

Вот десять крупнейших контейнерных портов мира в 2019 году по объему перевалки (в TEU), согласно JOC, авторитетному изданию по судоходству.

10. Роттердам, Нидерланды — 14,81 млн TEU. Самый загруженный порт в Европе.

9. Тяньцзинь, Китай — 17,30 млн TEU. Девятый по загруженности порт мира.

8. Гонконг, САР Гонконг, Китай — 18,36 млн TEU.

7. Циндао, Китай — 21,01 млн TEU.

6. Пусан, Южная Корея — 21,99 млн TEU.

5. Гуанчжоу, Китай — 23,24 млн TEU.

4. Шэньчжэнь, Китай — 25,77 млн TEU.

3. Нинбо-Чжоушань, Китай — 27,54 млн TEU.

2. Сингапур - 37,20 млн TEU.

1. Шанхай, Китай — 43,30 млн TEU.

Оригинальный материал опубликован на сайте Globely.

ЛУКОЙЛ снизил объем переработки нефти за 8,7% за 9 месяцев 2020 года

Объем переработки нефти заводами ЛУКОЙЛ в России и за рубежом в третьем квартале 2020 года вырос на 10 и 9,4% соответственно по сравнению со вторым кварталом 2020 года, сообщает rupec.ru, ссылаясь на отчетность НК.

В то же время объем переработки в России с января по сентябрь 2020 года снизился до 30,4 млн тонн — на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В компании это объяснили проведением во II квартале плановых ремонтов и оптимизацией загрузки на Нижегородском и Ухтинском нефтеперерабатывающих заводах.

Снижение объемов переработки на зарубежных НПЗ на 18,3% по сравнению с 9 месяцами 2019 года обусловлено плановыми ремонтными работами на заводах в Болгарии и Нидерландах, а также оптимизацией загрузки на европейских НПЗ.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 50,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в размере 18,7 млрд рублей в предыдущем квартале. Негативное влияние на размер прибыли оказал неденежный убыток по курсовым разницам в связи с девальвацией рубля, говорится в сообщении компании.

За 9 месяцев компания показала чистый убыток в размере 14,3 млрд рублей. «Причиной чистого убытка при положительной операционной прибыли стал убыток от обесценения активов в первом полугодии 2020 года, а также неденежный убыток по курсовым разницам», — уточнили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Четыре компании Группы РОСНАНО стали лауреатами Премии «Приоритет 2.0»

В Общественной палате Российской Федерации в Москве 24 ноября 2020 года были объявлены лауреаты Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0». В числе победителей — четыре компании Группы РОСНАНО.

В номинации «Электроника и робототехника» премию получил Российский центр гибкой электроники — за первое в России промышленное производство микроэлектронных компонентов на базе технологии тонкопленочной пластиковой электроники. Центр начал работу в марте 2020 года и стал крупнейшим проектом, реализуемым Группой компаний «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО) при поддержке Правительства Москвы. Предприятие осуществляет прототипирование и мелкосерийное производство ключевых компонентов для широкого спектра устройств — TFT-матрицы (тонкопленочные транзисторные матрицы) для дисплеев («электронной бумаги», ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена и проч.), а также изготавливает интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков. На новое производство перенесена и масштабирована технология изготовления гибких органических TFT-матриц на пластиковой подложке, разработанная лабораторией FlexEnable (Великобритания). В дальнейшем будет завершен трансфер в Россию технологии выпуска гибких металлооксидных (или IGZO — Indium Galium Zink Oxide) TFT-матриц и интегральных микросхем от R&D-центров IMEC (Бельгия) и Holst Centre (Нидерланды).

«Российский центр гибкой электроники открывает отечественным компаниям доступ к прорывной технологии и одновременно участвует в формировании нового глобального рынка — тонкопленочной пластиковой электроники. На нем Россия в течение 3–5 лет может занять лидерские позиции и быть в кооперации с ведущими европейскими компаниями. В нашей стране уже начал формироваться кластер малых и средних компаний, работающих над новыми продуктами в нишах гибких пластиковых сенсоров и одноразовых пластиковых меток, а наше контрактное производство позволяет вести разработку и масштабирование», — сказал после вручения награды генеральный директор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский.

«Классный проект. Этот кейс — гордость каждого россиянина», — заявил, вручая премию, Председатель Экспертного совета премии «Приоритет», директор Международного фонда технологического развития Вадим Куликов. В начале ноября он в составе экспертного тура побывал в Троицке на производственной площадке Российского центра гибкой электроники и сейчас советует всем ознакомиться с этим уникальным проектом.

ООО «Геосплит» (портфельная компания фонда Rusnano Sistema) победила в номинации «Нефтегазовая промышленность» за разработку технологий создания цифровых моделей месторождений и подземных хранилищ углеводородов на основе мониторинга пластовых процессов с помощью квантовых маркеров. Инновационная технология позволяет вывести на качественно новый уровень цифровизацию нефтегазодобычи, обеспечив компании оперативными и точными количественными данными о работе скважин. Причем получить эти данные можно без дополнительных трудо- и ресурсозатратных внутрискважинных операций.

«Приятно, что организаторы премии уже сейчас отметили наш вклад в передовые технологии. Но у „Геосплита“ есть масштабные планы развития. Наши разработки особенно востребованы сейчас, когда низкие цены на углеводороды диктуют потребность в повышении экономической эффективности добычи. Мы видим дальнейшее развитие нашей компании в направлении цифровизации, создания цифровых двойников месторождений, и выхода на внешние рынки. Первые шаги мы сделали, но в ближайшие годы планируем существенно развить бизнес по обоим направлениям», — отметил генеральный директор «Геосплита» Александр Каташов.

В номинации «Преодоление» отмечена компания «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH за высокоточную генетическую тест-систему «CoV-2-Тест», предназначенную для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Компания специализируется на производстве генетических тестов в кардиологии, онкологии, урологии. Но с началом пандемии коронавируса оперативно откликнулась на потребность общества, разработала и начала массовое производство собственного теста, с которым могут работать стандартные ПЦР-лаборатории.

«Разрабатывая набор для диагностики РНК коронавируса, мы ставили целью — создать качественный продукт с высокой степенью надежности и высокопродуктивными ферментами, которые позволяют выявить инфекцию еще в инкубационном периоде, — рассказал генеральный директор компании „ТестГен“, кандидат медицинских наук Андрей Тороповский. — Задача была выполнена, и лаборатории получили эффективную и удобную в использовании тест-систему, но главное — мы внесли свой вклад в борьбу профессионального медицинского сообщества всего мира с пандемией. Большие объемы тестов мы поставили в качестве благотворительной и гуманитарной помощи, помогая регионам России и другим странам. Нам приятно, что нашу работу оценили, в первую очередь, в своей стране. В продолжение этой разработки мы создали первый отечественный экспресс-тест для диагностики антигена коронавируса, который можно будет использовать не только в профессиональных лабораториях, как действующий ПЦР-тест, но и в течение 15 минут проводить быстрый скрининг в больницах, аэропортах и местах массового скопления людей. И уже начинаем готовить документацию для получения регистрационного удостоверения».

ООО «НАНОЛЕК» (портфельная компания РОСНАНО в 2011–2019 годах) получила награду в номинации «Локализация производства» за препарат ХАНТЕРАЗА® для лечения редкого генетического заболевания — синдрома Хантера. «Работа, которая была проделана нашей командой — это свидетельство того, что в нашей стране возможно выпускать сложные инновационные лекарства, отвечающие всем международным стандартам. Выражаю слова благодарности за признание заслуг нашего коллектива. Мы, в свою очередь, будем продолжать работать на развитие российской фармацевтики, а также привлечение внимания к проблеме орфанных заболеваний», — заверила Елена Стукун, заместитель генерального директора «НАНОЛЕК» по продажам.

Всего победителями Премии в этом году стали 34 компании различных отраслей российской экономики, достижения которых были признаны лучшими в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

«В 2020 году премия вышла на новый этап: отвечая вызовам сегодняшнего дня, задаче преодоления негативных тенденций, связанных с пандемией и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, она вручалась „за эффективное использование передовых технологий“. Ведь совершенно очевидно, что именно технологическое переоснащение нашей экономики является чрезвычайно важным для достижения национальных целей развития страны. Поздравляю лауреатов премии с заслуженной победой и желаю всем компаниям и предприятиям, принявшим участие в конкурсе, успехов на трудном, и, зачастую, тернистом пути технологического развития», — пожелал председатель оргкомитета Премии «Приоритет 2.0» Виталий Расницын.

СПРАВКА

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

* * *

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на конец 2019 года работает 115 предприятий и R&D центра в 37 регионах России.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

* * *

Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» проводится пятый год подряд. Цель конкурса — содействие активному развитию экономики в России, повышение авторитета национальных производителей и увеличение спроса на отечественные продукты и технологии. Эксперты из разных областей экономики выявляют успехи и конкурентные преимущества, оценивают и поддерживают отечественных производителей, которые ориентированы на импортозамещение, экспорт и локализацию.

В 2019 году премия «Приоритет» предлагает 23 номинации по основным отраслям российской экономики: машиностроения и сельского хозяйства, оборонной, металлургической и фармацевтической промышленности, электроники, химической и легкой промышленности, туризму и другим. На первом этапе заявки на участие подали 85 компаний из 24 регионов РФ, каждая из которых является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг.

Tata Steel ищет покупателей на европейские стальные активы?

Как сообщает MetalMiner, компания Tata Steel планирует выделить свои европейские активы в Великобритании и Нидерландах.

Эта стратегия появилась после того, как Европейская комиссия заблокировала слияние европейского бизнеса Tata Steel и сталелитейного подразделения немецкой компании ThyssenKrupp.

MetalMiner отметил, что шведская SSAB претендует на Tata Netherlands. Основным активом Tata в стране является металлургический комбинат в Эймёйдене.

Судьба операций Tata в Великобритании менее ясна.

По данным издания, сталелитейные заводы в странах Центральной и Восточной Европы, которые являются членами Европейского Союза, сталкиваются не только с более высокими затратами, но и с экологическими ограничениями, которые в конечном итоге могут означать дополнительные $30-$40 за тонну для производства стали. «Восстановление Китая после пандемии коронавируса привело к увеличению производства стали и удешевлению импорта.

«В результате, восстановление Китая еще больше повлияло на европейских производителей стали в Центральной и Восточной Европе.»

Чистый убыток «ЛУКОЙЛа» за 9 месяцев 2020 года составил 14,3 млрд рублей

ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

С начала пандемии COVID-19 «ЛУКОЙЛ» предпринимает необходимые меры для исключения прямого влияния пандемии на свою операционную деятельность, ставя в приоритет должную защиту своих сотрудников, персонала подрядчиков и клиентов, а также непрерывность производственных процессов.

Снижение глобальной экономической активности в связи с пандемией и последовавшее за этим беспрецедентное падение спроса и цен на углеводороды оказало негативное влияние на операционные и финансовые показатели компании в третьем квартале и по результатам девяти месяцев 2020 года и продолжает оказывать негативное влияние в четвертом квартале.

В числе последствий пандемии для операционных показателей -:сокращение добычи нефти на месторождениях компании в России и по некоторым зарубежным проектам в связи с новым соглашением ОПЕК+, сокращение добычи газа в Узбекистане в связи со снижением спроса на узбекский газ со стороны Китая, сокращение объемов переработки в связи со снижением маржи переработки по причине падения спроса на нефтепродукты, сокращение объемов реализации моторного топлива на АЗС в связи со снижением спроса.

Основное влияние пандемии на финансовые показатели компании связано со снижением цен на нефть и нефтепродукты и сокращением объемов производства.

Соглашение ОПЕК+

12 апреля 2020 года ряд стран – производителей нефти, включая страны ОПЕК и Россию, заключили соглашение на срок до конца апреля 2022 года о сокращении объема добычи нефти на 9,7 млн барр./сут, начиная с 1 мая 2020 года, с последующим поэтапным увеличением добычи. В связи с соглашением с 1 мая 2020 года Компания сократила добычу нефти в России примерно на 310 тыс. барр./сут относительно среднесуточной добычи за первый квартал 2020 года. В июле компания увеличила добычу нефти в России примерно на 20 тыс. барр./сут, а в начале августа еще примерно на 60 тыс. барр./сут.

Добыча нефти была также сокращена по некоторым международным проектам. В частности, по проекту Западная Курна-2 в Ираке с 1 мая 2020 года добыча была сокращена примерно на 70 тыс. барр./сут, а с середины июня – еще примерно на 50 тыс. барр./сут. С середины октября добыча на проекте была увеличена на 30 тыс. барр./сут.

Выручка

В третьем квартале 2020 года выручка от реализации составила 1 456,7 млрд руб., что на 47,7% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Рост в основном связан с увеличением цен на углеводороды, ростом объемов производства нефтепродуктов на НПЗ группы, а также увеличением объемов трейдинга и розничной реализации.

За девять месяцев 2020 года выручка составила 4 109,1 млрд руб., снизившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основное отрицательное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на углеводороды, сокращение объемов добычи углеводородов, объемов производства и трейдинга нефтепродуктами, а также объемов розничной реализации нефтепродуктов. Влияние данных факторов было частично компенсировано девальвацией рубля к доллару США.

EBITDA

Показатель EBITDA в третьем квартале 2020 года вырос на 40,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 202,2 млрд руб. Рост EBITDA связан с улучшением результатов сегмента «Разведка и добыча» при сохранении EBITDA сегмента «Переработка, торговля и сбыт» на уровне предыдущего квартала.

В сегменте «Разведка и добыча» в России, помимо ценового фактора, положительное влияние на динамику EBITDA оказали улучшение структуры добычи и снижение операционных расходов, а также девальвация рубля. При этом рост сдерживался сокращением объемов добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+. За рубежом основное положительное влияние на динамику EBITDA оказало увеличение цен на нефть, а также разовые факторы второго квартала 2020 года по проектам в Узбекистане, что было частично нивелировано сокращением объемов добычи.

В сегменте «Переработка, торговля и сбыт» рост EBITDA в России в связи с увеличением объемов и маржи переработки, улучшением структуры корзины нефтепродуктов, а также ростом объемов реализации через розничную сеть, полностью компенсировал снижение EBITDA за рубежом в связи со снижением маржи переработки и маржи трейдинга, а также отрицательным эффектом запасов на НПЗ по сравнению с положительным эффектом во втором квартале 2020 года.

Показатель EBITDA за девять месяцев 2020 года составил 497,5 млрд руб., снизившись на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение обусловлено в основном негативным влиянием последствий пандемии COVID-19 на цены на углеводороды, маржу переработки и объемы добычи и переработки. Снижение цен на нефть также привело к отрицательному эффекту временного лага по экспортной пошлине и НДПИ и отрицательному эффекту входящих запасов на НПЗ. При этом поддержку показателю EBITDA оказали рост маржи трейдинга и особенности учета операций хеджирования, улучшение структуры добычи нефти в России, а также девальвация рубля.

Чистая прибыль

В третьем квартале 2020 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 50,4 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 18,7 млрд руб. в предыдущем квартале. Негативное влияние на размер прибыли оказал неденежный убыток по курсовым разницам в связи с девальвацией рубля.

За девять месяцев 2020 года компания показала чистый убыток в размере 14,3 млрд руб. Причиной чистого убытка при положительной операционной прибыли стал убыток от обесценения активов в первом полугодии 2020 года, а также неденежный убыток по курсовым разницам.

Капитальные затраты

В третьем квартале 2020 года капитальные затраты составили 112,8 млрд руб., снизившись на 3,8% по сравнению со вторым кварталом 2020 года в результате мер по оптимизации затрат. За девять месяцев 2020 года капитальные затраты составили 360,3 млрд руб., что на 14,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток в третьем квартале 2020 года составил 114,6 млрд руб., увеличившись более чем в 4 раза по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Положительное влияние на динамику свободного денежного потока оказало сокращение рабочего капитала на 26,3 млрд руб. по сравнению с ростом на 12,9 млрд руб. во втором квартале 2020 года.

В результате, за девять месяцев 2020 года свободный денежный поток составил 195,6 млрд руб., что на 62,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение в основном обусловлено более низким операционным денежным потоком.

За девять месяцев 2020 года среднесуточная добыча углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 065 тыс. барр. н. э./сут, что на 11,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В третьем квартале 2020 года добыча составила 1 885 тыс. барр. н. э./сут, что на 4,9% ниже по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Добыча была сокращена в связи с новым соглашением ОПЕК+ и снижением объема поставки газа из Узбекистана в Китай, которые стали следствием негативного влияния пандемии COVID-19 на спрос на углеводороды.

Жидкие углеводороды