Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году понизило МЭА

На 100 тыс. б/с — до 5,4 млн б/с — понизило Международное энергетическое агентство прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году. Мировой спрос в нынешнем году, пишет агентство в отчете, достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году,

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

По данным агентства, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре падали пятый месяц подряд — на 44,6 млн баррелей и были выше среднего 5-летнего уровня на 138,3 млн баррелей, составив 3,063 млрд баррелей.

При этом запасы нефти ОЭСР в декабре снизились в общем балансе на 1,1 млн баррелей. По предварительным данным, запасы в странах ОЭСР в январе продолжили снижаться — преимущественно в США и Японии. В Европе запасы нефти снизились на 3,9 млн баррелей во главе с Нидерландами (-2,6 млн баррелей). Напротив, общие запасы нефтепродуктов в Европе выросли на 10,2 млн баррелей.

Созданная в 1961 году ОЭСР, отмечает «Интерфакс», является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

Уважайте себя и других

Главными угрозами в киберпространстве являются массовая киберпреступность, целевые сложные атаки на компании и государственные учреждения, а также массовые атаки на промышленную инфраструктуру. При этом в 2020 г. количество программных зловредов выросло на четверть, достигая 420 тыс. в день. Такие данные огласил руководитель GR и стратегических проектов "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных на форуме Cyber Security Day. Организаторами форума, собравшего более 540 человек из разных российских регионов и других стран, стали РОЦИТ и РАЭК. Мероприятие проходило при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Яков Шпунт

Руководитель GR и стратегических проектов "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных назвал главными угрозами в киберпространстве массовую киберпреступность, целевые сложные атаки на компании и государственные учреждения, а также массовые атаки на промышленную инфраструктуру. При этом в 2020 г. количество программных зловредов выросло на четверть, достигая 420 тыс. в день. Естественно, люди физически не способны адекватно реагировать на такое количество вредоносного кода. "С роботами должны бороться только роботы", - подчеркнул Андрей Ярных. Также он отметил, что с 99,999% угроз в "Лаборатории Касперского" борются программные роботы. Аналитикам-людям остается только реагирование на разного рода сложные угрозы.

Менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России Эльза Ганеева огласила результаты очередного ежегодного исследования "Цифровая культура в интернете", которое охватывает 32 страны. Средний уровень цифровой культуры в ушедшем 2020 г. вырос: доля пользователей, которые сталкивались с разного рода угрозами, уменьшилась. Наиболее низкие показатели отмечены в таких странах, как Нидерланды, Британия и Сингапур, где они оказались на уровне немногим более 50% при среднем показателе в 67%.

В России же 80% пользователей интернета сталкивались с разного рода угрозами. При этом 54% главной из них назвали мошенничество, 47% - обиды (или харассмент), причем чаще на них сетовали мужчины, 44% - неприемлемый контент, 29% - хейт-спич, 28% - троллинг. И в целом российским пользователям не хватает не только чувства безопасности, но и обычных уважения и вежливости. Впрочем, по мнению Эльзы Ганеевой, данный уровень закономерен на данной стадии технологического развития. Но при этом российские интернет-пользователи ждут, чтобы обозначенные проблемы решали технологические платформы, а не они сами.

Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов призвал участников форума не замыкаться в среде технических специалистов. Для оценки идущих сейчас процессов тотальной цифровизации нужно привлекать гуманитариев - историков, философов, социологов. Только они могут адекватно оценить роль, которую играют или могут сыграть цифровые технологии, и риски, связанные с их использованием. При этом многие из этих рисков полностью устранить нельзя.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о результатах работы проектов "Нетоскоп" и "Доменный патруль" по выявлению неправомерного использования доменных имен. В последний год появились инструменты, позволяющие предсказывать использование таких доменов для противоправных целей - например, фишинга. В итоге по итогам 2020 г. удалось закрыть 21 тыс. доменов из более чем 400 тыс. проверенных.

Также Андрей Воробьев обратил внимание, что, когда интернет только создавался, его роль серьезно недооценивалась. Это привело к тому, что множество пробелов и недостатков в его инфраструктуре было заложено с рождения. Многие моменты, связанные с регулированием интернета на международном и региональном уровнях, прописаны в лучшем случае на рамочном уровне. Все попытки такого регулирования на национальном делаются разрозненно и без координации между собой, никаких общепризнанных принципов не существует.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко призвал придерживаться баланса между регулированием и саморегуляцией. С одной стороны, далеко не все моменты, в том числе связанные с обеспечением информационной безопасности, можно решить без участия государства. Столь же важной сферой является обучение основам кибербезопасности и кибергигены самых широких слоев населения, от детей до пенсионеров, причем в данном процессе могут принять самое активное участие и общественные организации. Миссией РАЭК Сергей Плуготаренко назвал донесение до государства позиции отрасли, причем разных ее участников вне зависимости от страны их происхождения, будь то российские, международные или китайские компании.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал об инициативах ОНФ, направленных на противодействие финансовым мошенникам. Эксперты организации, совместно с профильным департаментом Центробанка, разработали список из 20 вопросов, которые позволяют выявлять такого рода компании. Однако получение ответов на них требует определенных усилий, поскольку далеко не все из таких организаций имеют свой сайт и получение нужных данных возможно только по телефону. Положение осложняет то, что микрофинансовые организации не требуют обязательного лицензирования и их деятельность не находится под наблюдением отраслевых регуляторов. Для такой деятельности нужны добровольцы, к числу которых Михаил Кузнецов призвал присоединяться. Также представитель руководства ОНФ призвал как компании, так и частных лиц помочь в проекте организации по оснащению школьников из многодетных семей ненужными компьютерами, которые остались после обновления техники.

Музеи лишат сокровищ

Нидерланды добровольно вернут своим бывшим колониям их культурные ценности

Текст: Ариадна Рокоссовская

Нидерланды собираются вернуть своим бывшим колониям в Африке и Азии сотни тысяч произведений искусства и реликвий, вывезенных в Европу с XVII по XIX век и находящихся сегодня в музеях страны. Это будет первый в истории случай так называемого восстановления исторической справедливости в отношении бывших колониальных территорий.

Нидерландская колониальная империя существовала с XVII века до первой половины XIX века. В нее входили земли на нескольких континентах, прежде всего, в Южной Америке, Азии и Африке. Благодаря занятым Нидерландами территориям на Карибских островах, Гвиане, где сейчас расположена Республика Суринам, и в нынешней Гане, Индонезии, Шри-Ланке и Индии, до XVIII века голландцы доминировали в мировой торговле. Этот период в истории страны был назван Золотым веком. В Нидерланды стекались произведения искусства, артефакты и драгоценности из колоний, которые попадали не только в музеи и дворцы, но и в дома зажиточных голландцев. В так называемых домашних "кунсткамерах" можно было увидеть редкие минералы, морские измерительные приборы, глобусы и чучела заморских животных. Многие из этих предметов сегодня представлены в Тропическом музее (ранее - Колониальном музее) Амстердама.

По данным европейского информационного портала Euractiv, в октябре прошлого года в Нидерландах был опубликован доклад Совета культуры на тему "Сокровища колоний и восстановление справедливости", в котором говорится, что в различных музеях страны и их хранилищах содержатся сотни тысяч предметов, вывезенных из заморских территорий. По данным авторов документа, лишь небольшая часть этих артефактов была куплена, а остальные - отобраны у местного населения, а иногда выломаны или выпилены из святынь и мест культа. Теперь судьбу этих экспонатов должна решить специальная комиссия, сформированная правительством. "По вине Голландии коренное население территорий колоний лишилось имущества, которое составляло часть их культурного наследия. Из-за неравенства сил в колониальную эпоху предметы искусства часто бывали просто украденными. Мы хотим помочь исправить эту историческую несправедливость, вернув объекты культурного наследия в страны, из которых они происходят", - сообщается в заявлении правительства. Министр культуры, образования и науки Ингрид ван Энгелсховен объявила, что власти поступят так, как скажут эксперты комиссии под председательством уроженки Суринама Лилиан Гонсальвес Хо-Канг. "В голландских государственных собраниях нет места предметам, добытым путем грабежа. Если какая-то страна потребует их возвращения, мы отдадим", - пообещала министр. Она проинформировала журналистов, что уже есть соответствующие договоренности с Индонезией, Суринамом и Карибскими островами, некоторые из которых являются составной частью Королевства Нидерландов. Лилиан Гонсальвес Хо-Канг пообещала в интервью местному изданию Nederlands Dagblad, что каждый случай комиссия будет рассматривать индивидуально и судьбу каждого предмета решать отдельно, но те из них, которые были добыты незаконным путем, особенно связанные с религиями и верованиями, будут возвращены в страну происхождения без каких-либо оговорок.

Нидерланды - пока единственная страна, инициировавшая процесс возвращения ценностей своим бывшим колониям. В 2017 году французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в университете Уагадугу в Буркина-Фасо, объявил, что африканским странам вернут, по крайней мере, часть артефактов, находящихся во Франции. Но на деле пока имели место лишь несколько символичных актов. Например, в 2019 году бывший тогда премьером Эдуар Филипп передал президенту Сенегала Маки Саллу саблю, принадлежавшую исламскому ученому и лидеру тукулеров в XIX веке Омару Талю. Правда, эта реликвия остается собственностью Франции и через пять лет парламент Франции должен решить, продлить ли время, на которое сенегальцам одолжили историческое оружие. В 2018 году французский искусствовед Бенедикт Савой и сенегальский писатель Фелвин Сарр представили совместный доклад, показывающий масштабы деятельности французских колонизаторов по вывозу ценностей из африканских колоний. Оказалось, что в одном лишь Музее на набережной Бранли содержится около 70 тысяч таких предметов.

Еще меньше хочет возвращать вывезенные ценности Британия. В Соединенном Королевстве утверждают, что часть артефактов из Азии и Африки нашли и отреставрировали европейские археологи. Кроме того, по информации Euractiv, из одного только Британского музея придется забрать около 90 тысяч экспонатов, и его залы наполовину опустеют. Еще один артефакт, вернуть который невозможно, - вывезенный из Индии и подаренный в 1850 году британской королеве Виктории легендарный бриллиант "Кохинур" в 105 карат, который с 1937 года украшает корону Елизаветы II. Индийские граждане и организации неоднократно пытались добиться возвращения камня, в том числе через суд, но успеха не достигли.

Бензин нашел выход к морю

Россия начнет транзит нефтепродуктов из Беларуси уже в марте

Текст: Аркадий Говоров

Уже в марте этого года Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург. С 2021 по 2023 год они готовы принять до 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов, в 2021-м - 3,5 млн, в 2022-м - 3,2 млн и в 2023-м - 3,1 млн тонн. Проект соглашения об этом подготовлен минтрансом, согласован с другими ведомствами и предварительно проработан со стороны Беларуси.

В республике работают два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Мозырский и Новополоцкий. Ежегодно страна экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива, газойля, масел и мазута. Половина объемов уходит в соседние страны железной дорогой или автомобильным транспортом, а половина направляется на экспорт через порты стран Балтии - Литву и Латвию.

Крупнейшие покупатели белорусских нефтепродуктов - Великобритания и Нидерланды. При этом поставки осуществляются также в страны Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. С марта этого года на российские порты может прийтись более половины морского экспорта нефтепродуктов из Беларуси.

Возможность перенаправить белорусский экспорт через Усть-Лугу и Санкт-Петербург обсуждалась еще несколько лет назад, но только сейчас страны вплотную подошли к подписанию соглашения. Основные затруднения были связаны с экономической целесообразностью перемены маршрута для белорусской стороны. Расстояние до Риги или Клайпеды меньше, чем до Санкт-Петербурга или Усть-Луги, соответственно, ниже транспортные затраты. Проблема была решена после того, как РЖД предоставили 50% скидку до 2025 года к тарифам на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении портов Ленинградской области.

Ускорить процесс помогло также то, что страны Балтии отказались покупать электроэнергию с запущенной в этом году Белорусской АЭС, считает к.п.н., зав. сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина.

По ее мнению, о близости подписания соглашения говорит тот факт, что компании Беларуси и Литвы не заключили нового многолетнего или даже годового контракта по транзиту взамен закончившегося в декабре прошлого года. Сейчас они возят свою продукцию по литовским железным дорогам до порта Клайпеды по разовым контрактам, уточнила Кузьмина.

.jpg)

КРИЗИС АМЕРИКАНСКОЙ ВЛАСТИ: КАК ЕВРОПЕЙЦАМ ВИДИТСЯ АМЕРИКА БАЙДЕНА

ИВАН КРАСТЕВ

Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).

МАРК ЛЕОНАРД

Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО ПО ПОРУЧЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ КОМПАНИЯМИ DATAPRAXIS И YOUGOV

Хотя большинство европейцев и обрадовались победе Джо Байдена на президентских выборах в США, они убеждены, что он не сможет помочь Америке вернуться на мировую авансцену в качестве глобального гегемона. Это главное открытие панъевропейского опроса, в котором приняли участие более 15 тысяч человек из одиннадцати стран.

Краткое изложение

Большинство европейцев обрадовались победе Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах, но не думают, что он поможет Америке вернуться на позиции мирового лидера.

Отношение европейцев к Соединённым Штатам претерпело огромные изменения. Большинство граждан в крупных странах – членах ЕС теперь полагают, что политическая система в США неисправна и что Европа не может рассчитывать на защиту США.

Европейцы гораздо позитивнее оценивают политическое устройство своих стран и ЕС, нежели США, и считают самым важным партнёром не Вашингтон, а Берлин.

Слабость Америки приводит к неизбежным геополитическим издержкам. Большинство европейцев считает, что Китай в течение следующих десяти лет обгонит США по силе и мощи, и они предпочтут, чтобы их страны сохраняли нейтралитет в возможном конфликте между двумя сверхдержавами. Две трети респондентов выразили мнение, что ЕС следует развивать собственные оборонные возможности.

Существуют большие шансы на возрождение атлантической солидарности, но Вашингтон не может считать само собой разумеющимся, что европейцы встанут на его сторону в возможном противостоянии с Китаем. Общественное мнение окажет более серьёзное влияние на отношения с США, чем когда-либо раньше, и это нужно принимать во внимание.

Вступление

У американцев появился новый президент, но не новая страна. И хотя большинство европейцев обрадовались победе Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах в США, им не кажется, что он сможет помочь Америке вернуться на мировую авансцену в качестве мирового лидера, превосходящего по силе и мощи другие державы. Это главное открытие панъевропейского опроса, в котором приняли участие более 15 тысяч человек из одиннадцати стран. Опрос проводился по поручению Европейского совета по международным отношениям в ноябре и декабре 2020 г. компаниями Datapraxis и YouGov.

Данное исследование показало, что отношение европейцев к Соединённым Штатам претерпело колоссальные изменения. Большая часть граждан в ключевых государствах ЕС считает, что политическая система в США неисправна, что Китай через десять лет будет более могущественной державой, чем США, и что европейцы не могут уповать на то, что США защитит их. Из этих уроков они делают радикальные выводы. Многие уверены, что европейцам следует инвестировать в свою оборону и смотреть на Берлин, а не Вашингтон как на своего самого важного партнёра. Они хотят более жёсткой дискуссии с США по экономическим вопросам. И большинство европейцев желают, чтобы их страны оставались нейтральными в возможном конфликте США с Россией или Китаем, а не вставали однозначно на сторону Вашингтона.

В преддверии иракской войны 2003 года европейские страны не были едины в вопросе о том, стоит ли поддерживать Америку Джорджа Буша в отстаивании западных ценностей (согласно знаменитой формулировке Роберта Кагана, американцы были «с Марса», а европейцы – «с Венеры»). Однако мало кто сомневался, что Америке под силу переформатировать мир. Что касается Байдена, то тут справедливо обратное. Многие европейцы верят в его обещание снова наладить взаимодействие с международным сообществом, но видя поляризацию в американском обществе и то, как плохо Америка справляется с пандемией, большинство сомневается в способности Вашингтона перестраивать мир.

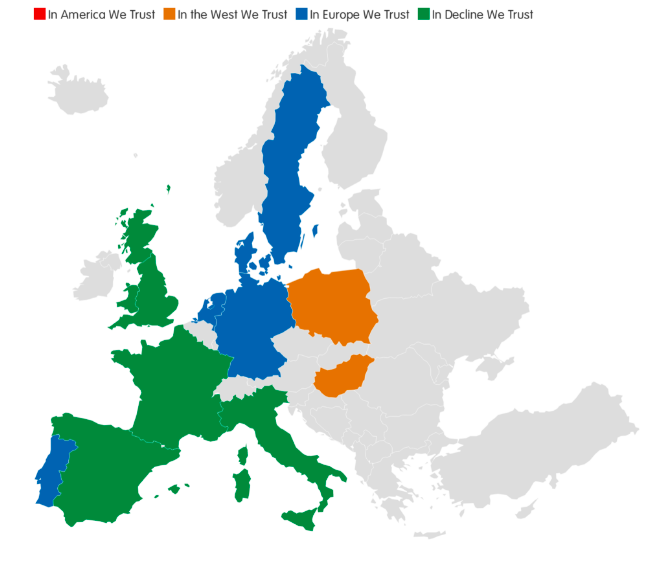

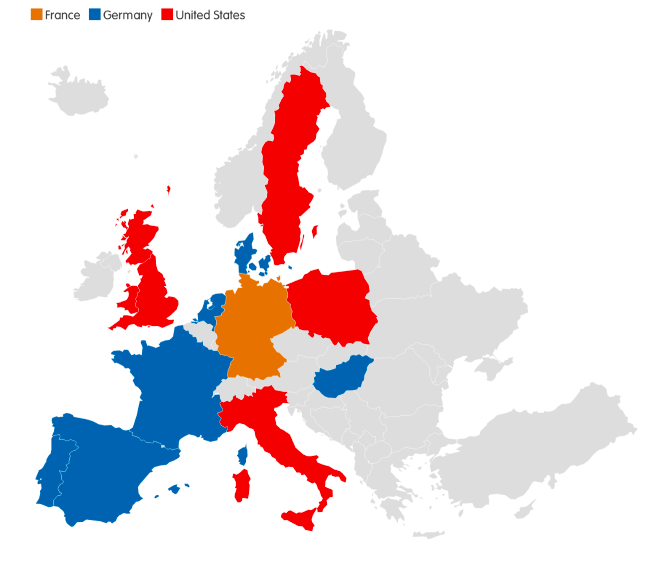

Сегодня мы видим разногласия не между европейскими странами, а внутри них. Европа больше не делится на «новую» и «старую», как это было в 2003 году. Вместе этого можно выявить четыре новые «группировки» или «клана» в зависимости от взглядов на власть и силу в XXI веке.

В годы холодной войны общественное мнение играло второстепенную роль в трансатлантических отношениях, потому что политические элиты считали эти отношения делом государственной важности. Однако трансатлантические отношения в 2020-х годах видятся уже не столь очевидными и в Европе, и в Америке. По этой причине они политизируются. Достаточно взглянуть на непостижимое уму поведение американского фондового рынка за последний год, когда экономика страны находилась в коме, чтобы заключить, что во время чумы миром правят мнения и суждения. Мы видим, что общественное настроение чревато политическими последствиями.

Европейцы довольны, что победил Байден, но не доверяют американским избирателям

В одиннадцати странах, где ЕСМО провёл опрос, 53 процента респондентов считает, что победа Байдена будет иметь позитивные последствия для их стран, и 57 процентов уверено, что это благоприятный исход для ЕС. Даже в Венгрии и Польше, население которых больше других в Европе симпатизировало Трампу, многие говорят о том, что его поражение на выборах – позитивная новость для их стран.

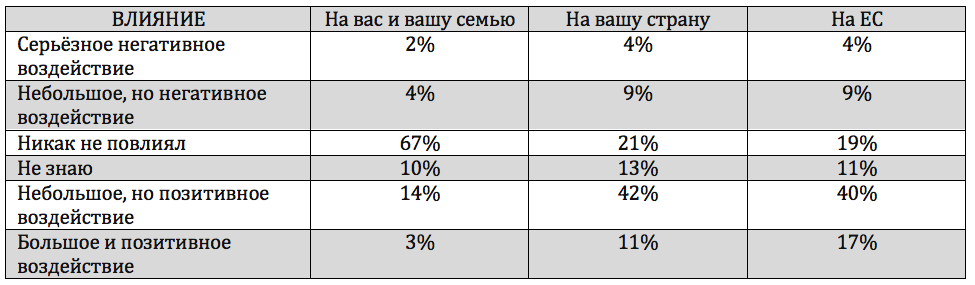

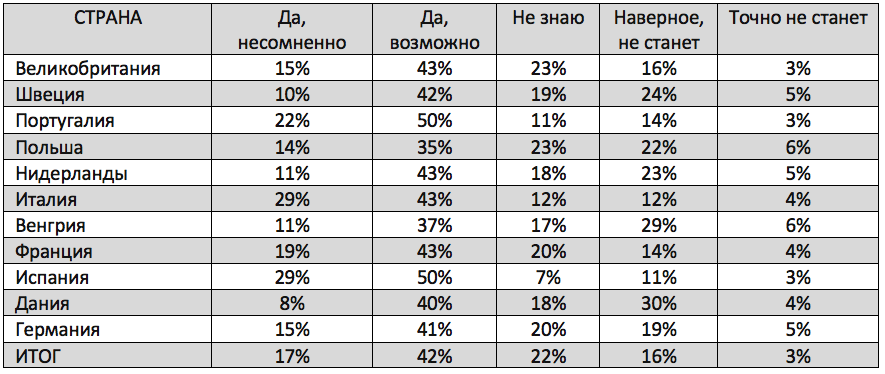

Как вы думаете, какое практическое влияние исход выборов в США окажет на: вас и вашу семью, вашу страну, ЕС ?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

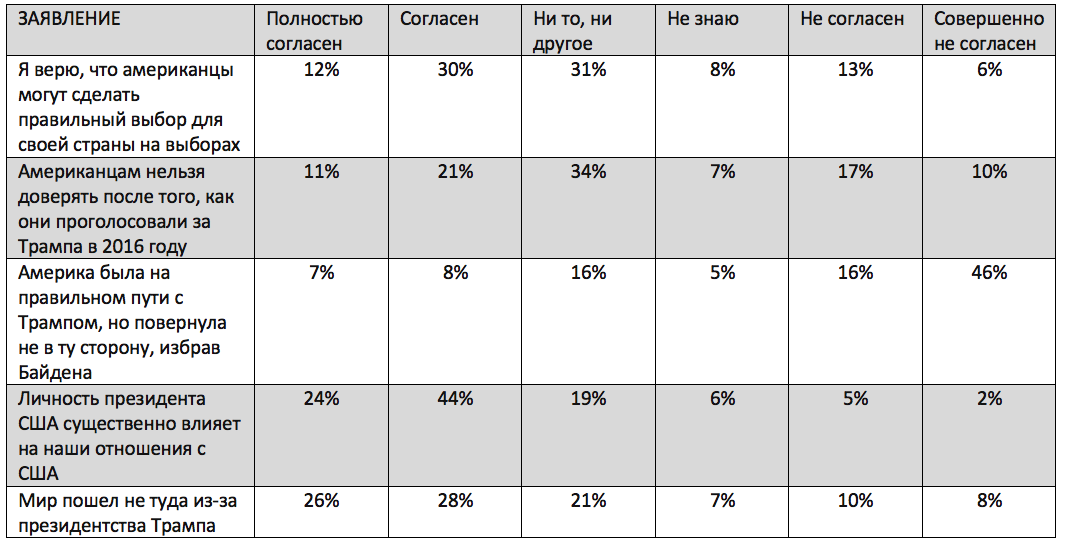

С мыслями о президентских выборах в США укажите, пожалуйста, согласны вы или не согласны с каждым из следующих заявлений, и насколько сильно ваше согласие или несогласие?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Но, хотя большинство европейцев довольны избранием Байдена, многие не доверяют американскому электорату, поскольку не уверены, что через четыре года он не проголосует за ещё одного Дональда Трампа. Глядя на результаты для Европы в целом, 32 процента всех людей, охваченных опросом ЕСМО, согласны, что после того, как американцы проголосовали за Трампа в 2016 году, им нельзя доверять, и лишь 27 процентов не согласны с этим заявлением (у остальных нет мнения по данному вопросу). Самое удивительное в том, что 53 процента немецких респондентов говорят, что после Трампа американцам больше нельзя доверять, хотя это делает их явными маргиналами в данном вопросе. Правда, стоит заметить, что только в Венгрии и Польше существенно больше людей не согласно с этим заявлением, чем согласно с ним.

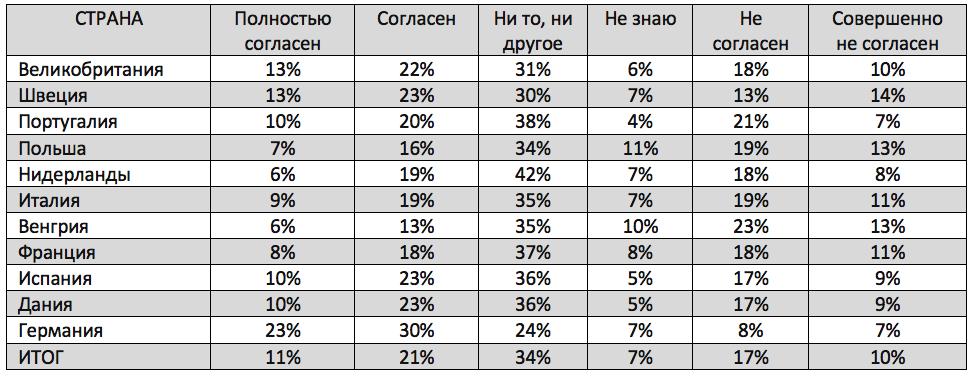

Американцам нельзя доверять после того, как они проголосовали за Трампа в 2016 году

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Старой и новой Европы больше нет: новый политической расклад

Если не так давно можно было говорить о «старой» и «новой» Европе в зависимости от отношения той или иной европейской страны к США, наш опрос показывает, что в последнее время происходит сближение между европейскими странами по ключевым вопросам политической повестки, и европейское общественное мнение становится более консолидированным.

Европейцы всё ещё по-разному относятся к США, но эти различия больше связаны не с ценностными ориентирами, а с их восприятием относительной силы Америки.

Если во время вторжения в Ирак большинство европейцев считало, что Европа слаба, а Америка сильна, сегодня правда в том, что европейцы стали более позитивно относиться к себе и более скептично – к политическому устройству и силе Америки.

Начнём с того, как европейцы воспринимают себя. Опрос ЕСМО свидетельствует о том, что, вопреки ожиданиям, они стали немного позитивнее воспринимать ЕС в последние два года, несмотря на неспособность старого континента справиться с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции – странах, где ЕСМО проводил опрос два года тому назад – среднее число людей, считающих, что политическая система ЕС работает очень хорошо или достаточно хорошо, выросло с 46 до 48 процентов с января 2019 года. В то же время число людей, полагающих, что система никуда не годится или даёт сбои, снизилось с 45 до 43 процентов за этот период. Мнение о ЕС улучшилось во всех странах, кроме Венгрии, Нидерландов и Испании.

Контраст в настроениях заметен, если смотреть на разные регионы Европы. В Южной Европе большинство говорит, что политическая система ЕС никуда не годится. В Северной Европе (Дании, Швеции, Германии и Нидерландах) и Центральной Европе (Польше и Венгрии) большинство людей, напротив, положительно отзываются о работе системы. Отношение людей к политическому устройству ЕС нередко совпадает с их взглядами на политическое устройство своей страны. В Северной Европе большинство граждан убеждены, что в их странах политическая система работает без сбоев, и у многих респондентов это вызывает веру в успешность ЕС. В отличие от них, большинство жителей Испании, Италии и Франции негативно относятся к политическому устройству своих стран и считают, что политическая система ЕС никуда не годится. Исключением из этого правила являются Польша, Португалия и Венгрия, где большинство людей полагает, что в их странах политическая система неадекватна, но они видят своё спасение в Брюсселе.

Хотя европейцы стали лучше относиться к ЕС, они очень пессимистично настроены в отношении США. Более шести из десяти опрошенных людей в одиннадцати странах, где было проведено исследование, считают, что политическая система в США никуда не годится или имеет существенные изъяны. Это мнение разделяет большинство опрошенных во всех странах, кроме Венгрии и Польши (где 56 процентов венгров и 58 процентов поляков думают, что политическая система в США работает хорошо или достаточно хорошо).

Как вы думаете, политическая система США работает хорошо или она не в порядке?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

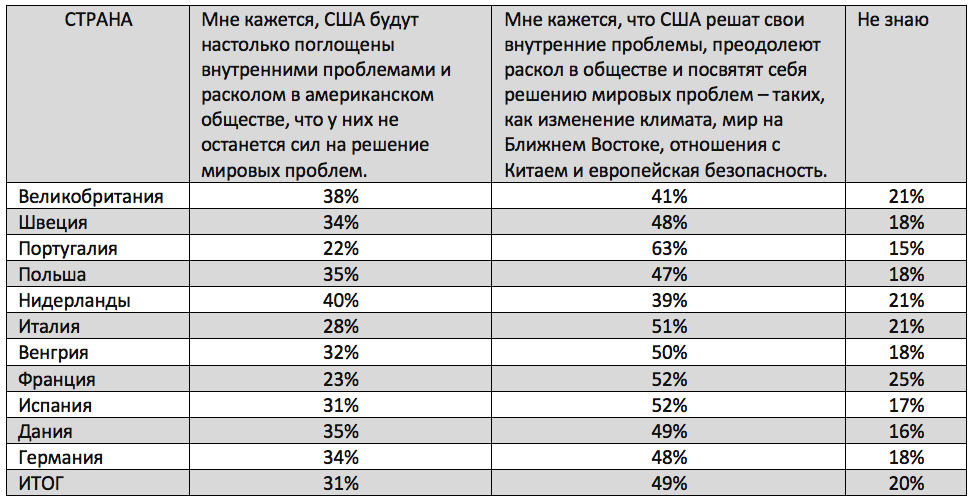

Поскольку многие европейцы считают политическую систему США неисправной, это заставляет их сомневаться в том, что Америка сумеет вернуть себе лидерство в мире, как это обещал Байден, сказавший: «Америка вернулась». В одиннадцати странах, где был проведён опрос, 51 процент респондентов не согласны с тем, что при Байдене Соединённым Штатам удастся преодолеть внутренний раскол в американском обществе, и они смогут тратить средства и усилия на решение таких международных проблем, как изменение климата, мир на Ближнем Востоке, отношения с Китаем и европейская безопасность.

Какие из приведённых ниже заявлений точнее всего отражают вашу точку зрения?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

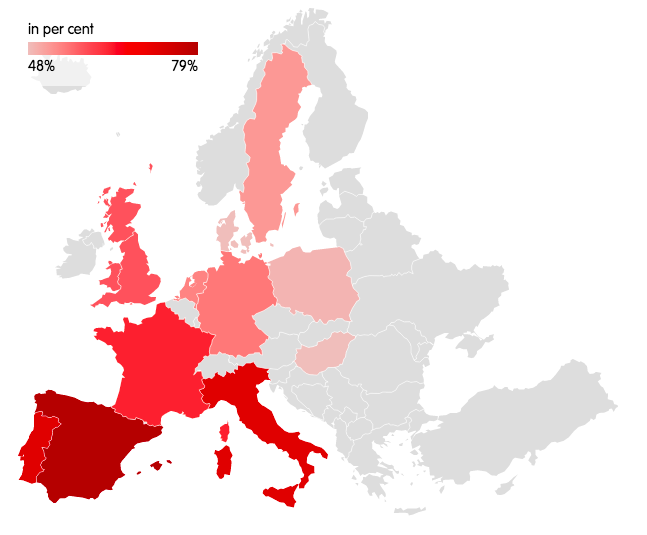

Шесть из десяти респондентов в одиннадцати европейских странах, где был проведён опрос, считают, что Китай станет сильнее и могущественнее США в течение следующих десяти лет. Точку зрения на то, что Китай обгонит США, разделяют 79 процентов общественности в Испании и по 72 процента в Португалии и Италии. Граждане Венгрии и Дании наиболее оптимистично настроены в отношении будущего американской силы, но даже в этих двух странах почти половина жителей (48 процентов) убеждены, что в следующем десятилетии Китай перегонит Америку.

Как вы считаете, станет ли Китай могущественнее США через десять лет?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

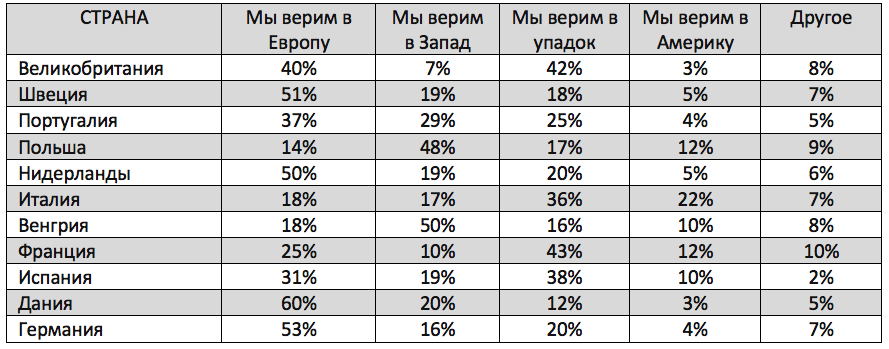

Если в начале века европейское общественное мнение относительно США разделялось по условным линиям Дональда Рамсфельда на «старую» и «новую» Европу, нынешний опрос показывает сближение в мировоззрении жителей Западной и Восточной Европы. Остаются многочисленные разногласия между разными европейскими обществами, но четких разделительных линий больше нет. В современной Европе живут люди, которые придерживаются четырёх совершенно разных мировоззрений по поводу жизнеспособности политического устройства своих стран, эффективности американской политической модели, а также центров политической, экономической, и военной силы в современном мире. Представители каждого из этих мировоззрений имеются во всех странах, охваченных опросом ЕСМО.

Верите ли вы, что через десять лет Китай будет (или не будет) сильнее США?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

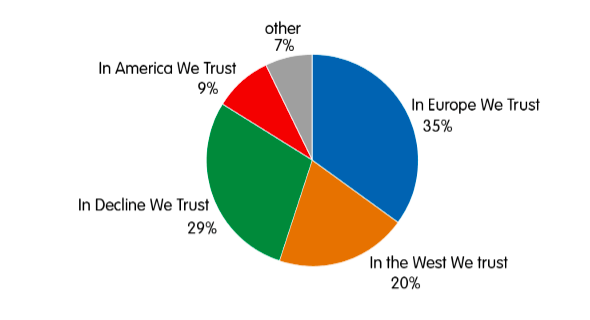

Четыре геополитических группировки Европы

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Четыре геополитические группировки (мировоззрения) Европы

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Четыре политические группировки (мировоззрения) в Европе

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Самая малочисленная группа из числа опрошенных людей уповает на Америку – всего 9 процентов. Представители этого мировоззрения считают Америку сильной и работающей демократией, тогда как ЕС, по их мнению, не функционален и переживает упадок.

Чаще всего так отвечали в Италии, Польше и Франции, где этой точки зрения придерживается, соответственно, 22, 12 и 12 процентов жителей. Вероятно, эти люди понимают проблемы, с которыми сталкивается Америка, но знают, что исторически США всегда восстанавливались после кризисов. Возможно, они принимают близко к сердцу замечание Отто фон Бисмарка о том, что «у Бога особое провидение для глупцов, пьяниц и Соединённых Штатов Америки»; в любом случае они считают, что Америка находится в лучшем положении, чем Европа, для сохранения влияния в мире. Представители этой группы склонны голосовать за правые популистские партии. В Италии они обычно голосуют за «Лигу», «Братьев Италии» или «Вперёд, Италия»; во Франции они, как правило, голосуют за «Национальный фронт» Марин Ле Пен или другие правые партии и их кандидатов. В Нидерландах большинство представителей данного мировоззрения голосуют за Партию свободы Геерта Вилдерса или популистский праворадикальный «Форум за демократию». В Швеции большинство этих людей голосуют за шведских демократов. В Дании большинство из них выбирает «Новых правых» или Датскую народную партию.

Чуть более многочисленная группа – это люди, верящие в силу «коллективного Запада». На их долю пришлось 20 процентов респондентов. Представители этого мировоззрения считают, что как США, так и Европа процветают. Скорее всего, они убеждены в превосходстве западного политико-экономического устройства и меньше других опасаются того, что Китай окажется у геополитического руля в будущем (хотя даже в этой группе 53 процента считает, что Китай, вероятно, превзойдёт США по экономической мощи в течение следующих десяти лет). Легче всего встретить представителей данного мировоззрения в Центральной Европе: на их долю приходится почти половина всех избирателей Польши и Венгрии. Во Франции эти люди с наибольшей вероятностью будут голосовать за партию Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» или за «Республиканцев»; в Германии они поддерживают блок ХДС/ХСС; в Нидерландах они голосуют за Народную партию за свободу и демократию (НПСД) или Христианско-демократический призыв (ХДП); в Дании они поддерживают социал-демократов или консервативно-либеральную «Венстре»; в Испании выразителями их интересов выступают «Социалисты», «Вокс» или Народная партия Испании; в Швеции их интересы выражают Социал-демократическая партия, Партия центра или «Умеренные»; в Венгрии это партия «Фидес» – Национальный венгерский союз; в Польше это Партия закона и справедливости; в Португалии – Социал-демократическая партия. Среди людей, верящих в силу коллективного Запада, много молодёжи во всех странах, где проведён опрос (58 процентов разделяющих это мировоззрение младше 50 лет). Однако их распределение по возрастным группам отличается в зависимости от страны. Например, в Венгрии есть вероятность найти представителей этой группы и среди лиц старше 70 лет и среди возрастной группы от 18 до 29 лет.

Примерно 29 процентов респондентов относится к группе «Мы верим в упадок». Это вторая по величине группа. Входящие в неё люди считают, что и Европа, и Америка переживают упадок, что они не в порядке. Скорее всего, они верят, что Китай скоро начнёт формировать международную повестку дня вместо Запада (68 процентов полагает, что через десять лет Китай, скорее всего, будет могущественнее США, а 32 процента говорят то же самое о России). Эти геополитические фаталисты являются самой многочисленной группой в четырёх странах: Франции (43 процента всех опрошенных), Великобритании (42 процента), Испании (38 процентов) и Италии (36 процентов). В большинстве своём это люди старше 50 лет. Представители данного мировоззрения довольно широко распространены в электорате европейских стран и более склонны поддерживать «Национальный фронт» или «Непокорённую Францию» Жана-Люка Меланшона; «Альтернативу для Германии» или «Левых» в Германии; «Новых правых», Консервативную народную партию или социал-демократов в Дании; партию «Фидес» в Венгрии. В Нидерландах они голосуют за Партию свободы, НПСД или Социалистическую партию; в Швеции – за «Шведских демократов» или «Умеренных». Среди представителей этого мировоззрения немало просто разочарованных граждан, не примыкающих ни к какой партии – тех, кто не знает, за кого они будут голосовать (во Франции, Италии и Португалии), или которые говорят, что воздержатся от голосования (в Испании и Польше). Во всех странах, где был проведён опрос, именно к этой группе примыкает 36 процентов избирателей, которые пока не определились или планируют не голосовать на следующих выборах, а также 36% тех, кто намерен голосовать за популистскую партию. Это больше, чем в любой другой мировоззренческой группе в обоих случаях.

Самая многочисленная группа – это люди, верящие в будущее Европы. Они составляют примерно 35 процентов от числа всех опрошенных. Люди из этой группы считают, что в политическом смысле Европа здорова, а США больны. В большинстве это выходцы из более благополучных стран. Их больше всего в Дании (примерно 60 процентов от числа опрошенных), Германии (53 процентов), Швеции (51 процент), Нидерландах (50 процентов) и Португалии (37 процентов). У этих людей образование выше среднего уровня, и они больше всего склонны голосовать за блок ХДС/ХСС, «Зелёных» или социал-демократов в Германии; за партию «Вперёд, Республика!», «Республиканцев» или «Зелёных» во Франции; за Демократическую партию, «Движение пяти звёзд» или одну из небольших проевропейских центристских партий в Италии; за оппозиционные партии, такие как «Гражданская коалиция», «Польша-2050» и «Левые» в Польше; «Социал-демократов» или «Венстре» в Дании; и партии правящей коалиции НПСД, ХДП (Христианско-демократический призыв) и «Демократы 66», лейбористов, левоцентристов и партию «Зелёных левых» – в Нидерландах. Во всех странах, где был проведён опрос, 47 процентов респондентов, намеренных голосовать за непопулистские партии, примыкают к группе верящих в будущее Европы.

Политические последствия слабости Америки

Взгляды большинства европейцев на Америку как политически несправную систему, которую вскоре опередит Китай в ранге новой глобальной державы, похоже, влияют на восприятие ими ценности трансатлантического альянса таким образом, что это может оказать существенное воздействие на команду Байдена. Мы отметили четыре глубокие перемены.

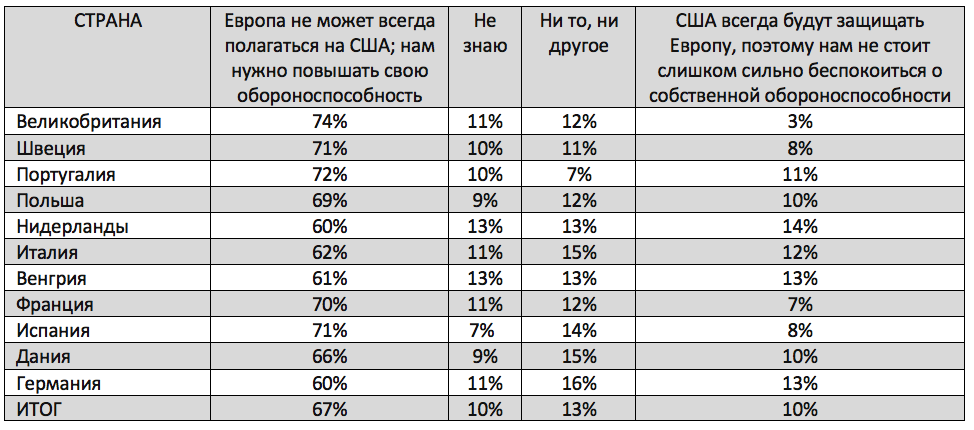

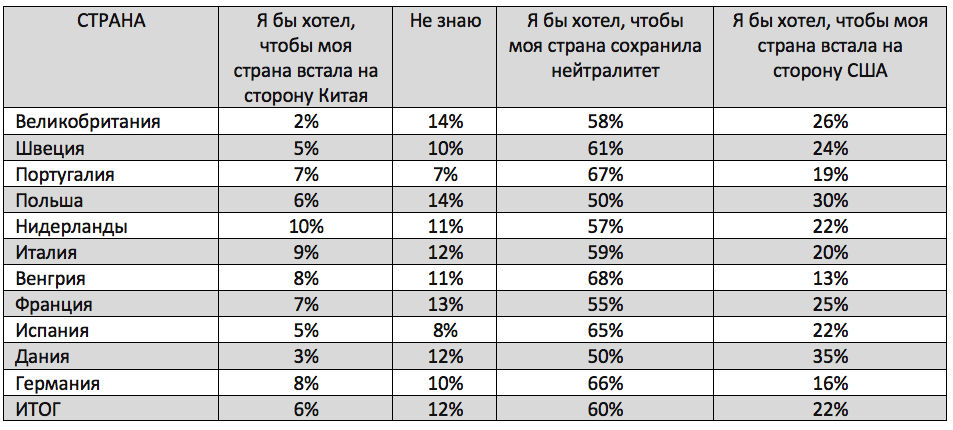

Прежде всего, склонность всё больше полагаться на собственные силы. Одно из самых удивительных открытий опроса ЕСМО состоит в том, что, по крайней мере, 60 процентов респондентов во всех странах, где проводился опрос – в среднем это 67 процентов во всех этих странах, – считают, что не могут всегда полагаться на США как своего защитника, и что необходимо больше инвестировать в европейскую оборону. Интересно, что в Великобритании этой точки зрения придерживается 74 процента респондентов – больше, чем в любой другой стране.

Какие из следующих утверждений лучше всего выражают вашу позицию?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Опрос общественного мнения, проведённый ЕСМО, открывает перемены в восприятии угрозы по всей Европе. Самые большие изменения произошли в Германии. В годы холодной войны Германия чувствовала угрозу вторжения и по этой причине была предана Атлантическому альянсу. Однако в наши дни Германия, похоже, приблизилась к уровню Франции (которая славится самой сильной армией в ЕС и давно отстаивает идею оборонной интеграции Европы) – в том смысле, что меньше ощущает потребность в гарантиях безопасности от США, чем другие европейцы. В настоящее время лишь 10 процентов респондентов во Франции и Германии говорят, что их страна «сильно» нуждается в американских гарантиях, чтобы чувствовать себя в безопасности перед лицом возможного военного вторжения. И только в Польше существенное число респондентов (44 процента) считают, что им «очень» нужна такая гарантия. Поэтому похоже, что трансатлантическая политика Германии и Европы в предстоящие годы может не только оказаться под влиянием усиливающихся экономических связей с Китаем, но также и под влиянием того факта, что более половины немецкой общественности не видит в военной мощи США никаких явных гарантий своей безопасности.

Как вы думаете, в какой мере ваша страна нуждается в гарантиях безопасности от США на случай возможного военного вторжения, чтобы чувствовать себя в безопасности? И нужны ли ей такие гарантии в принципе?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

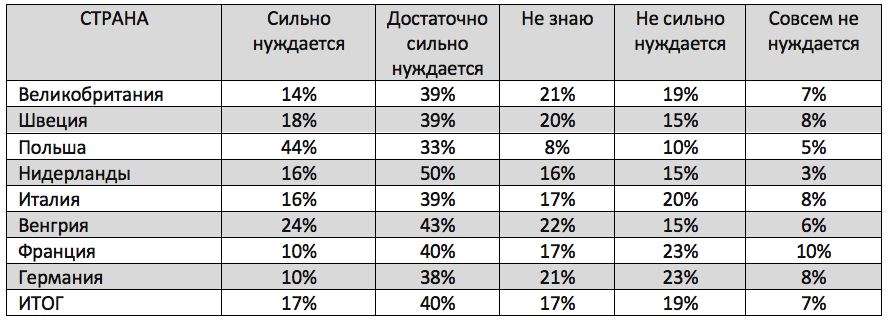

Вторым большим сюрпризом стал ответ на вопрос о геополитических симпатиях. Байден призвал США и Европу сформировать единый фронт против Китая и тем самым контролировать его усиление и подъём. Однако опрос ЕСМО показывает, что сегодняшняя Европа не мечтает о возврате к биполярному миру, в котором Запад противостоял бы Китаю и его союзникам, как он когда-то противостоял Советскому Союзу.

Терзаемые сомнениями в отношении Америки под влиянием акцента Трампа на узко определяемых национальных интересах, европейские избиратели стали иначе думать о природе трансатлантического альянса.

В 2019 году ЕСМО провёл панъевропейский опрос, показавший, что подавляющее большинство респондентов в опрошенных странах хотят сохранять нейтралитет (а не солидаризироваться с Вашингтоном) в конфликте США с Китаем или Россией. Возможно, многие люди в окружении Байдена рассчитывали, что его победа на ноябрьских выборах изменит эту динамику. Они могли полагать, что сдвиг европейцев в сторону большего нейтралитета мог объясняться их недоверием Трампу и отвращением к нему.

Однако самый последний опрос ЕСМО свидетельствует о том, что политические перемены в Вашингтоне, похоже, не изменили принципиально позиции респондентов в отношении геополитической солидарности. По меньшей мере, половина электората во всех странах, где проводился опрос, хотят, чтобы правительства их стран сохраняли нейтралитет в конфликте между США и Китаем. Это относится даже к Дании и Польше – двум странам с наибольшим процентом людей, которые хотели бы встать на сторону Соединённых Штатов – 35 и 30 процентов, соответственно. Быть может, такая позиция объясняется тем, что, хотя и европейцы, и американцы ужесточают свой подход к Китаю, у них разные долгосрочные цели. Если американцы делают это потому, что желают разъединения с Китаем и собираются сдерживать его, европейцы (прежде всего, немцы) по-прежнему надеются вернуть Китай обратно в систему международных отношений на основе чётких правил.

Если возникнут разногласия между США и Китаем, чего бы вы ожидали от своей страны в этом споре?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

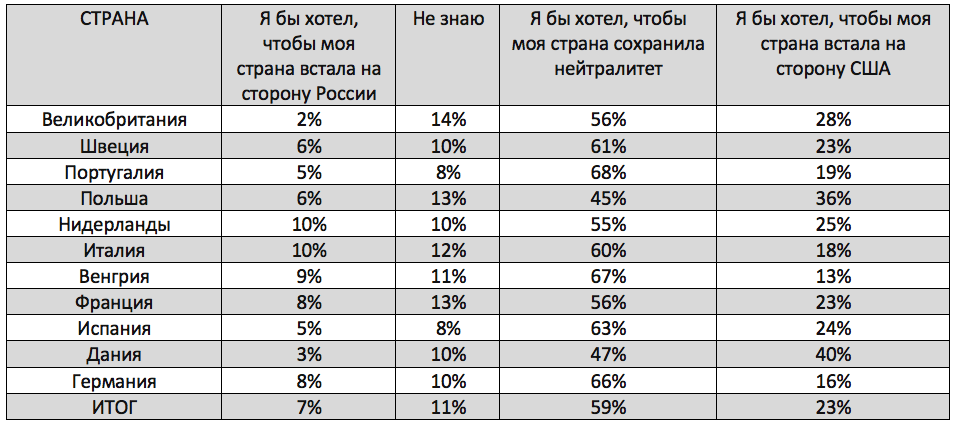

Нежелание Европы вставать на сторону США также становится очевидным в ответах респондентов о возможном конфликте между США и Россией: ни в одной из тех стран, где проводился опрос, большинство опрошенных не хотело бы однозначно вставать на сторону Вашингтона. Поразительно то, что лишь 36 процентов опрошенных поляков и 40 процентов опрошенных датчан говорят, что их стране следует встать на сторону США при таком сценарии. В целом из одиннадцати стран, где проводился опрос, лишь 23 процента респондентов в среднем придерживается такой точки зрения, в то время как 59 процентов опрошенных хотят, чтобы их страны сохраняли нейтралитет. В Дании и Польше нейтралитет – наиболее предпочтительный вариант для 47 и 45 процентов избирателей, соответственно.

Если возникнут разногласия между США и Россией, чего бы вы ожидали от своей страны в этом споре?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Этот сдвиг в восприятии может объясняться как соображениями относительной силы, так и другими факторами. В холодной войне 1.0 европейцам нравятся воспоминания о том, что они оказались на стороне победителя. Однако во многих европейских странах есть опасения, что холодная война 2.0 может иметь совершенно другой исход. Растущее недоверие к надёжности и силе Вашингтона меняют характер трансатлантического альянса. Коалиции Америки времён холодной войны походили на католический брак. По идее он должен был быть моногамным и не предусматривал возможности развода. Но после четырёх лет пребывания Трампа в Белом доме альянс больше похож на случайную связь – гражданский брак со свободными отношениями, в которых появление других игроков служит главной гарантией невозможности эксплуатации. Европейцы больше не верят в то, что Америка будет защищать Европу, и они не встанут однозначно на сторону США, если последние окажутся втянутыми в конфликт с другими вышеупомянутыми крупными державами. У Вашингтона, после прочтения данного опроса ЕСМО, также не будет оснований верить в готовность европейской общественности проводить совместную трансатлантическую внешнюю политику.

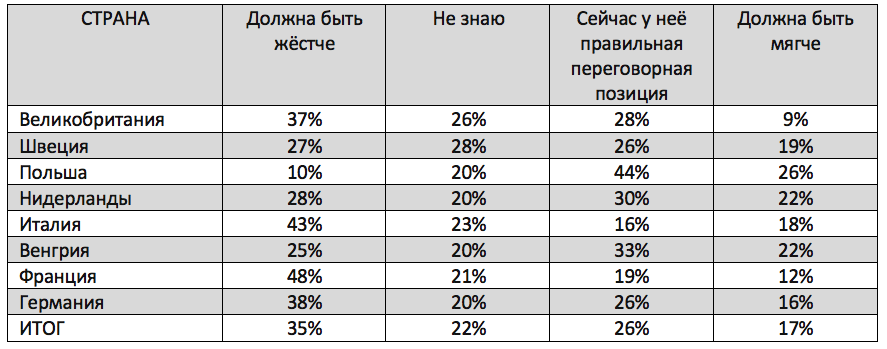

Третье следствие меняющегося восприятия силы – это желание меньшей сентиментальности во взаимоотношениях с США. Негативный эффект пребывания у власти Трампа, беспардонно заявившего о желании сосредоточиться на национальных интересах, в том, что это побудило других игроков, в том числе европейцев, больше думать о защите собственных интересов ценой пренебрежения к более широким общим интересам демократического Запада. Это находит отражение в желании многих европейцев вкладывать силы и средства в самооборону. Отношение жителей ЕС к трансатлантическому экономическому партнёрству также изменилось. В восьми странах, где ЕСМО задавал избирателям вопросы на эту тему, множество опрошенных людей – в Германии (37 процентов), Франции (48 процентов), Великобритании (37 процентов) и в Италии (42 процента) – полагают, что их страны должны жёстче отстаивать свои экономические интересы, взаимодействуя с США в таких областях, как международная торговля, налогообложение многонациональных компаний и регулирование цифровых платформ. Польша вполне предсказуемо оказалась маргиналом в этом вопросе – лишь один из десяти польских избирателей сказал, что Польша должна занять более жёсткую позицию во взаимоотношениях с США по экономической проблематике.

Как вам кажется: ваша страна должна занимать более жёсткую или более мягкую позицию на переговорах с США по экономическим вопросам?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Преобладающее недоверие к США меняет отношение европейцев друг к другу, и это четвёртое серьёзное последствие для проводимой политики, вытекающее из нашего опроса. Поскольку европейцы больше не видят в Вашингтоне надёжного партнёра, они больше чем когда-либо смотрят друг на друга. Что поднимает вопрос о том, заменит ли Берлин Вашингтон в качестве столицы, к которой все обращаются в поиске решений. С учётом многочисленности и влиятельности мировоззренческой группы, верящей в Европу, неудивительно, что респонденты во Франции, Испании, Дании, Нидерландах, Португалии и Венгрии с большей вероятностью выберут Германию в качестве самой важной страны, с которой выстраивать хорошие отношения важнее, чем с США. (Хотя, со своей стороны, 38 процентов немцев выбрали Францию в качестве самого важного союзника и лишь 35 процентов предпочли США). Только респонденты в Великобритании (55 процентов), Польше (45 процентов), Италии (36 процентов) и Швеции (36 процентов) ставят США выше Германии в этом смысле. А в Швеции наблюдается примерное равенство: 35 процентов шведов ставят Германию выше США.

Самая важная страна для выстраивания хороших отношений

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

На пути к новом атлантизму

В начале XXI века, когда завершился срок пребывания Билла Клинтона в должности президента США, он заявил, что главная задача американцев – «создать мир, в котором нам захочется жить, когда мы больше не будем единственной сверхдержавой мира». Следует признать, что США и Европа не сумели создать такой мир.

При Байдене в Белом доме США не будут единственной сверхдержавой, а мир не станет приятным местом, где предпочли бы жить американцы или европейцы, если принять во внимание усиление авторитарных держав, распространение национализма и углубление неравенства.

После катастрофичной войны в Ираке 2003 г. и мирового финансового кризиса 2008 г. Вашингтон вступил в эпоху конца однополярного мира. Трудно представить себе более непохожих друг на друга президентов, чем Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама. Однако в их анализе положения Америки в мире гораздо больше общего, чем многие могут себе представить. Оба они понимали, что стремление Америки оставаться единственной в мире сверхдержавой неосуществимо. Оба признавали центральное значение геоэкономики в XXI веке. Оба осознавали, что им придётся взаимодействовать с политическими режимами, не разделяющими ценностей и стандартов Америки.

Однако они абсолютно по-разному реагировали на эту ситуацию. Обама был убеждён, что лучший способ для Америки сохранить лидерство в мире – это встраивание Вашингтона в диверсифицированную и разнообразную сеть военных и торговых альянсов. По этой причине переговоры администрации Обамы о создании Трансатлантического партнёрства по торговле и инвестициям шли рука об руку с его усилиями завершить работу по организации Транстихоокеанского партнёрства. Обама надеялся, что с помощью этих инструментов Америка возьмёт верх над Китаем и вернёт себе лидирующую роль в будущем.

Трамп же сделал ставку на то, что если мировой порядок перестал приносить Америке дивиденды, в интересах Вашингтона стать его главным разрушителем и организовать мировое хозяйство вокруг асимметричных двусторонних отношений с другими державами. Он исходил из того, что, поскольку США остаются самой могущественной страной в мире, они по-прежнему смогут диктовать условия любому другому игроку, по очереди предлагая сделки разным странам. Если Обама верил, что сила Америки в сетевых альянсах, Трамп считал их цепями, сковывающими и стесняющими Америку в её действиях.

Администрация Байдена приходит к власти в тот момент, когда политика Трампа «Америка превыше всего» не обеспечила Вашингтону усиления влияния в мире, тогда как возврат к стратегии Обамы кажется нереалистичным из-за ненадёжности Соединённых Штатов и их неуклонного ослабления. Большинство европейцев сомневаются, что Байден сможет собрать эту вдребезги разбитую конструкцию.

Альянсы рождаются благодаря взаимной заинтересованности и общим ценностям, но, подобно любым другим человеческим отношениям, они укрепляются или распадаются в зависимости от того, какой настрой преобладает у партнёров. Что же открывает нам новый опрос общественного мнения, проведенный ЕСМО, о будущем трансатлантических отношений в мире после Трампа?

Хорошая новость в том, что среди европейцев распространено оптимистичное отношение к трансатлантическому партнёрству в будущем. Плохая новость в том, что европейцы скептически оценивают усилия Америки возродить своё влияние и сдержать дальнейшее усиление Китая. «Без холодной войны какой смысл быть американцем?», – спрашивал Гарри «Кролик» Ангстрем, рядовой обыватель второй половины XX века, придуманный романистом Джоном Апдайком, когда подходила к концу «долгая борьба в полумраке».

Многие американцы сегодня считают, что новая холодная война снова сфокусирует их внешнюю политику. Однако европейцы задаются прямо противоположным вопросом: «Каков смысл быть европейцем, если вернётся холодная война?» Перспектива новой холодной войны совершенно не привлекает опрошенных нами европейцев. Это не значит, что европейцы симпатизируют Китаю. Предыдущий опрос ЕСМО продемонстрировал, что европейцев не привлекает китайская модель, а пандемия ясно показала гегемонистские устремления Китая.

Но, похоже, что европейцы заинтересованы в том, чтобы проложить собственный путь вместо того, чтобы плестись в кильватере китайской политики Америки.

Самое большое число людей, опрошенных в ходе этого и предыдущих опросов, похоже, поддерживают идею о более независимой, суверенной и автономной Европе. Но если европейские политические лидеры склонны считать, что европейский суверенитет отражает желание Европы играть более важную роль в мировой политике – независимо от того, поддерживают они эту идею или нет – этого нельзя сказать о большом числе европейских граждан. Имеется значительная группа людей, для которых «европейский суверенитет» – это символ стремления к нейтралитету в условиях усиливающейся конкуренции между США и Китаем. Для этих граждан европейский суверенитет – это не торжественное вступление в мировую политику, а аварийный выход из двухполюсного мира будущего. Это прикладная программа для заблаговременного выхода из конкурентной борьбы между великими державами.

Именно здесь общественное мнение может оказать влияние на политику элит. В годы холодной войны европейские правительства были готовы подавлять любую общественную оппозицию ради того, чтобы солидаризироваться с Соединёнными Штатами, защищавшими их тогда от Советского Союза. Однако каждому президенту после окончания холодной войны было всё труднее убеждать европейских лидеров тратить политический капитал на союз с Вашингтоном. Конечно, европейцы гораздо охотнее преодолевали свои разногласия с Обамой, нежели с Джорджем У. Бушем, но это не заставило их пойти на реальные уступки по вопросу управления финансовым кризисом 2008 года или увеличить расходы на оборону. Хотя все европейские правительства попытаются выстроить более тесные отношения с администрацией Байдена, они не будут чувствовать за собой общественную поддержку, чтобы идти на серьёзные уступки в важных для их стран вопросах.

Главный урок из опроса, проведённого ЕСМО, предстоит извлечь команде Байдена. Новая американская администрация имеет чёткие представления о том, как изменили Америку четыре года пребывания Трампа у власти в Белом доме, но им следует отдавать себе отчёт в эффекте Трампа, когда речь заходит об эмоциональной геополитике Европы. Хотя европейцы не будут скорбеть по поводу поражения Трампа на выборах, его наследие будет ощущаться ещё очень долго после того, как он покинет Белый дом. Даже когда Байден будет пытаться оставить в прошлом изоляционизм и непредсказуемость администрации Трампа, ему будет мешать проводившаяся все эти годы политика, сделавшая Америку непостоянной, эгоистичной и слабой.

Сейчас появилась уникальная возможность возродить и трансформировать трансатлантический альянс, но этим шансом нельзя будет воспользоваться на фоне неубедительных обещаний восстановления могущества в биполярном мире. Нужно новое трансатлантическое мышление, основанное на общем понимании, что альянса между США и Европой недостаточно для перестройки мира. Когда-то Леонард Коэн пел о том, что «туман не оставляет рубцов / на тёмно-зелёном холме». Однако наш опрос показывает, что Трамп не был туманом; он оставил рубцы. И президентство Байдена будет обезображено этими шрамами.

European Council on Foreign Relations

Что такое этноцид

страх и ненависть на Украине

Александр Маслов

Скандал вокруг указа, которым глава «незалежной» В.А. Зеленский 2 февраля оформил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) — «на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ)» — о введении санкций против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, которые распространяются и на принадлежащие тому через медиахолдинг "Новости" три телевизионных канала: NewsOne, а также "112 Украина" и ZIK, — пока не думает утихать.

Даже несмотря на почти мгновенно (знали заранее или сами готовили? — авт.) прилетевшее из американского посольства сообщение о том, что «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством».

И, несмотря на более позднее совместное заявление глав представительств государств G7 в Киеве («семипосольщины»), сделанное уже после специальной личной встречи с В.А. Зеленским, где высокопоставленные западные дипломаты «согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ». Мол, проверено, мин нет! Кроме хороших — при плохой игре.

Тем более, что 4 февраля радикальные националисты в течение часа блокировали здание, в котором расположен ещё один оппозиционный телеканал, "Наш", принадлежащий Евгению Мураеву, и пытались прорваться внутрь. Отмечались и нападения на оппозиционных действующей власти журналистов. А все националистические боевики, медиаресурсы и ньюсмейкеры типа экс-президента Леонида Кравчука, словно по команде, заходятся в восторге «перемоги»: «Раздавим пророссийских гнид!», «Отрубим голову кремлёвской гидре!», «Оторвём ковалку переворота друзьям Путина!»

Как отмечается, введенные президентским указом сроком на пять лет санкции предполагают блокировку активов, приостановление экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий плюс запрет на использование частот вещания. После отключения вещания программы этих телеканалов доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube, но уже сообщено, что Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть их аккаунты.

Даже интересно: а что, если бы так — пусть даже в четверть силы — правительство Виктора Януковича поступило с медиаобслугой киевского «евромайдана» зимой 2013/2014 годов? Конечно, вопрос риторический: со стопроцентной уверенностью можно сказать: тогда глобальный вой о подавлении демократии и свободы слова стоял бы до небес — ведь «это другое, понимать надо».

Да, свою обеспокоенность соблюдением принципа свободы слова на Украине выразил Верховный комиссариат ООН по правам человека. Близкую позицию занял и Евросоюз, который решил угодить «и нашим, и вашим»: «По словам украинских властей, оно было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами. Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации». Это с одной стороны: мол, Россия по-любому виновата, а стало быть, Украину надо защищать, и она сама имеет право и должна защищаться. Но, с другой стороны, чтобы совсем уж не позориться, ЕС «лизнул» и принцип свободы слова: «Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учётом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счёт свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами». Основной посыл: «Мы оцениваем последствия этого решения».

Ага — оценивают они! И могут оценивать до самого истечения сроков санкций. Это как в Голландии уже седьмой год «расследуют» причины крушения малайзийского «Боинга» рейса МН17, категорически отказываясь отрабатывать «украинскую» версию этой катастрофы, — всё ищут, где им «светлее».

Однозначно закрытие телеканалов осудили Международная (IFJ) и Европейская (EFJ) федерации журналистов. В их совместном заявлении решение президента Владимира Зеленского названо «внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющим нападением на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить». Генсек IFJ Энтони Белланже сказал: «Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют никакого отношения к политической принадлежности своих владельцев. IFJ призывает украинские власти снять запрет и уважать свободу информации и слова». А генсек EFJ Рикардо Гутьеррес уточнил: «Запрет трансляций — одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Государства несут обязательство гарантировать эффективный плюрализм СМИ... Кажется очевидным, что президентский запрет вовсе не соответствует международным правовым стандартам в отношении свободы слова и вещательных СМИ». В общем, неприятно, но ничего экстраординарного, всё более-менее в рамках нормы…

Как всегда, образец информационного лицемерия предоставила британская Би-Би-Си: «Три украинских телеканала: 112, NewsOne и ZIK, — прекратили вещание. Власти Украины обвиняют их в российской пропаганде. В России это решение называют гонениями на свободу слова, а оппоненты президента Украины Владимира Зеленского грозят ему импичментом». Из этого текста следует, что телеканалы не закрыли, а они сами «прекратили вещание» — видимо, испугавшись (и небезосновательно: чует кошка, чьё мясо съела!) «обвинений» со стороны «властей Украины», а раз в России (только в России, которая, как хайли-лайкли известно всему миру, исчадие ада!) эти действия «называют гонениями на свободу слова», то никакие это не гонения, ни в коем случае, а все, кто так утверждает, включая «оппонентов президента Украины Владимира Зеленского», грозящих ему импичментом, — явные агенты Кремля, надо понимать! Блеск!

Но действительно, «униженная и оскорблённая» ОПЗЖ в тот же день 4 февраля провела чрезвычайный съезд, на котором действия президента (только президента! СНБОУ и СБУ эти «оппозиционеры» не касались! — авт.) были признаны «нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры», а также «грубым нарушением Конституции и законов Украины, принципов демократии и верховенства права», вследствие чего решено начать «смещение президента в порядке импичмента».

То есть можно сказать, что в конфликте вокруг трёх телевизионных каналов Тараса Козака, словно в фокусе линзы, сошлись почти все лучи современной политической жизни «страны 404»: и внешние, и внутренние.

Что касается последних, то очевидно, что социально-экономическая ситуация на Украине «пробила дно». Стране грозит одновременно и эпидемиологический (заболеваемость и смертность от COVID-19 продолжают расти), и энергетический (выработка необходимого объёма электричества и тепла под вопросом — во всяком случае, на ближайшие два-три месяца) кризисы, и массовое обнищание населения (из-за сокращения ВВП в 2020 году на 4,4% и падения реальных доходов населения, с одновременным ростом потребительских цен и тарифов на услуги ЖКХ). Вследствие этих факторов и сам В.А. Зеленский, и его партия "Слуга народа" стремительно теряют поддержку со стороны общества, а также оказываются заложниками «битвы олигархов» за тающие ресурсы.

Впрочем, для той территории под внешним управлением, в которую превратилась некогда братская России союзная республика, куда важнее факторы международного порядка, особенно — связанные с Соединёнными Штатами. Нетрудно заметить, что после инаугурации Байдена в качестве 46-го президента США его «незалежный» коллега В.А.Зеленский, который стоит в своей очереди под «говорящим» номером 6, можно сказать, пошёл вразнос. Причём явно не по собственной инициативе, которой у него нет и никогда не было. Всегда сидел ровно, рот открывал исключительно по щелчку и в нужную сторону, а если где «креативил», то лишь для развлечения почтенной публики, в том числе — уникальной техникой игры на рояле…

А в последние дни он буквально из кожи лезет, то налагая санкции на китайских инвесторов компании "Мотор-Сич" и не реагируя на протесты официального Пекина, то продвигая законопроекты, уничтожающие Минские соглашения, что по факту активизирует конфликт в Донбассе, с почти неизбежным его переводом из политического формата в силовой. А о том, что в Кремле сейчас фундаментальным образом пересматривается отношение к Донецкой и Луганским народным республикам, сигналов уже более чем достаточно.

Чем заканчиваются такие попытки изображать из себя мирового гиганта, внутри собственной страны становясь политическим карликом, очень давно и слишком хорошо известно.

Кстати, наглядным свидетельством «вилки», в которой оказался В.А.Зеленский, служат как раз его встреча с «семипосольщиной» 4 февраля и выложенный действующим главой киевской власти 5 февраля 16-минутный видеоблог с обращением к населению формально подвластной ему территории (что немаловажно, на русском языке).

Высокопоставленным иностранным дипломатам «слуга народа» объяснял, что всё произошедшее — «ни в коем случае не наступление на свободу слова, а обоснованное решение для защиты национальной безопасности», «борьба с опасностью российской агрессии в информпространстве». А своим гражданам (ссылаясь на слова булгаковского профессора Преображенского: «Не читайте советских газет перед обедом») — что не надо читать продажные СМИ и смотреть карманные телеканалы, «если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни»; особенно — про «тарифный геноцид». Видимо, имелись в виду материалы, посвящённые устроенному киевским правительством по требованию МВФ дикому росту платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ну, и «вишенкой на торте» — то, что решение по трём телеканалам в высшей мере обосновано данными СБУ, но раскрывать эти данные нельзя из соображений секретности…

Кажется, где-то и когда-то мы всё это уже слышали, почерк знакомый. Точно такие же логические пируэты кое-кто из числа наших западных «партнёров» и оппонентов выписывал и в «допинговом скандале», и в «деле Скрипалей», и в «отравлении Навального», и в ходе прочих «наездов» на Россию. Что ж, куда конь с копытом, туда не только рак с клешнёй, но и Зеленский со своим музыкальным… слухом, скажем так.

Хотя этот «секрет Полишинеля» с подачи соратников «президента Зе» уже разошёлся по стране: мол, Тарас Козак «финансировал террористов», участвуя в закупках угля у предприятий ДНР и ЛНР. Это, кстати, тоже дно — в нынешних условиях, когда Украина близка к энергетическому коллапсу, импортируя электричество и энергоносители откуда только можно; когда тепловые и атомные электростанции одна за другой выходят из строя (так, 2 февраля «встала» Кураховская ТЭС, 3 февраля произошло аварийное отключение на самой мощной в стране Запорожской ТЭС в городе Энергодар, 6 февраля был остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС и блок №5 Добротворской ТЭС); когда запасов угля для работы ТЭС осталось в среднем на три недели по стране, а на ряде объектов — менее чем на неделю, так что вполне реальными стали отключения целых городов от света и тепла; когда Украина закупает 650 МВт суточной электроэнергии у Белоруссии и до 500 МВт — у России.

По тем же причинам можно налагать санкции и на Ахметова, и на Порошенко, и на Коломойского, и на любого олигарха или не-олигарха, из числа тех, кто занимается энергетическим бизнесом на территории «незалежной». Потому что донбасский уголь — вот он, рядом, под него «заточена» вся украинская энергетика и экономика в целом, а потому отказываться от его поставок нет никакого смыла. Но «прилетело» — пока? — одному Козаку. Вместе с его телеканалами, в совокупности занимавшими чуть менее 5% национального рынка, хотя и стремительно набиравшими популярность — как раз за счёт их внимания к последним социально-экономическим «достижениям» Зеленского и Ко, включая рост цен на услуги ЖКХ, закон о продаже земли и катастрофическую ситуацию с коронавирусной эпидемией.

Почему же всё так? Почему началась настолько скандальная «зачистка поляны» в украинском медиа-лесу? Различных версий на этот счёт выдвинуто уже множество: от логики внутриполитической межпартийной «боротьбы» и прецедента для начала «деолигархизации» Украины до подготовки к «войне против Донбасса и России», к которой могут подключиться вооружённые силы НАТО или отдельных его государств (Турции, например, или Польши, хотя гордые поляки очень своевременно провели военные учения, в ходе которых выяснилось, что уже на пятый день боевых действий против российской армии Варшаве придётся вскидывать белый флаг). Хотя, если коллапс «незалежной» будет идти и дальше, дело, скорее всего, закончится введением на её территорию миротворческих сил ООН. Не только российских, но и российских тоже…

Как бы то ни было, очевиден тот факт, что в любом случае инициатива как этих, так и других, в том числе — перечисленных выше, активок со стороны «президента-клоуна» исходит из США, через американское посольство в Киеве. Кураторы В.А. Зеленского используют не только зависимость всей машины местной «влады» от западной поддержки: финансовой, информационной и так далее, — но и страх лишиться всего за «неправильное» поведение. Потому что в глазах нынешнего хозяина американского Белого дома Джо Байдена 6-й президент «незалежной» — вовсе «не наш сукин сын», поскольку изъявлял готовность слить компромат на 46-го президента США его сопернику Дональду Трампу и никак не препятствовал этому в деле «плёнок Деркача». Кроме того, босс Зеленского Игорь Коломойский тоже позиционировал и позиционирует себя как приверженец хасидов, которые на президентских выборах 2020 года в США поддерживали Трампа, а не кандидата от Демпартии.

Отсюда однозначно следует, что напоминать нынешнему «носителю булавы и клейнодов» про то, как он после своей победы на президентских выборах 2019 года, в интервью украинскому телеканалу NewsOne, говорил (кстати, тоже на русском языке): «Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — не имеет никакого смысла.

Или чуть раннее, накануне второго тура голосования на президентских выборах 2019 года, интервью журналистам "РБК-Украина": «Имеет ли право правительство вмешиваться в работу СМИ? Нет! Не имеет!»

Теперь тот же Зеленский (о да, «не мы такие — жизнь такая!») закрывает неугодные средства массовой информации без суда и следствия, называя случившееся «усилением в информационной войне за правду и европейские ценности», а подвергнутые экзекуции телеканалы — «препятствием на пути Украины к евроатлантической интеграции». Невольно вспоминаются слова Бориса Филатова, бывшего партнёра Игоря Коломойского: «Сейчас обещайте им всё, что угодно. Вешать будем потом». Они могут заключать любые союзы или насмерть враждовать друг с другом, но мораль (и логика действий) у этой развесёлой (надеюсь, до поры до времени) компашки одна, общая для всех. Это логика неонацистов (не будем трепать известный термин-оксюморон, введённый в оборот всё тем же Коломойским, чтобы не оскорблять память жертв Бабьего Яра и сотен тысяч других людей, уничтоженных боевиками ОУН-УПА* в годы Великой Отечественной войны).

И здесь необходимо обратить внимание на один вроде бы очевидный, привычный как «дважды два», а потому плохо понимаемый момент. Этот момент — катастрофическое сокращение населения «незалежной».

В 1989 году, за два года до уничтожения СССР, была проведена очередная Всесоюзная перепись населения — словно бы специально для того, чтобы демографические последствия «величайшей геополитической катастрофы ХХ века» имели безусловно авторитетную и бесспорную базу для сравнения. Так вот, согласно данным этой переписи, в Украинской ССР тогда проживало 51,452 млн. человек, из них 37,419 млн. украинцев и 11,356 млн. русских (данные сайта demoscope.ru). Будем опираться на эти цифры, хотя в текущей статистике значится, что максимум населения пришёлся на 1993 год — 51,87 млн. человек. Но уже согласно данным первой и пока единственной переписи населения Украины 2001 года население этой страны составило 48,457 млн. человек, из них 37,542 млн. украинцев и 8,334 млн. русских. Как можно видеть, за первые десять лет «незалежности», жителей страны стало меньше на 3 млн. человек, причем вся эта трёхмиллионная убыль (даже с запасом) пришлась на этнических русских, чья численность сократилась более чем на четверть (до 73,39% от показателя 1979 года).

Трудно сказать, объяснил ли кто-то из тогдашних советников Леонида Кучмы своему шефу, что так можно и под обвинение в геноциде русского населения Украины попасть. Ведь в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года геноцидом признаются действия, «совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».

Это преступление против человечества, срока давности не имеющее. Выдать его за естественное «стечение обстоятельств» тоже не получится, потому что среди представителей других этнических групп Украины ничего подобного не наблюдалось. Единственный шанс — списать всё на «дискриминацию украинского народа русским и советским империализмом». Иначе результат действий украинских властей уже тогда вполне подпадал под пункт с) данного документа ООН. Поэтому Кучма срочно написал книгу "Украина — не Россия", а в 2003 году «мирно», изображая жертву, передал власть «американскому зятю» Виктору Ющенко.

После чего каждая следующая администрация, пытаясь, согласно известной криминальной тактике, прикрывать меньшее преступление большим, передавала эстафетную палочку этого скрытого геноцида всё дальше и дальше, одновременно всячески поддерживая и разжигая в обществе Украины — при полной поддержке США и других стран «коллективного Запада» — вражду представителей «титульной национальности» к русским и всему русскому. Немудрено, что после 2001 года перепись населения Украины больше не проводилась: зачем же давать в руки будущим обвинителям официальные доказательства против себя?

А когда скрывать происходящее стало уже невозможно, и начался «евромайдан» с необандеровцами — под прямым кураторством американского Госдепа… Впрочем, сегодня можно сказать, что геноцид распространился не только на русских, но уже на всё население Украины — согласно целому ряду косвенных данных, его численность за 20 лет, прошедших с момента последней переписи, сократилась до 32-36 млн. человек. Выход Крыма и Донбасса из состава «незалежной» после победы «евромайдана», лишил её 5-6 миллионов русского населения.

Так что закрытие оппозиционных русскоязычных телеканалов на подвластной Киеву территории подпадает, скорее, под определение уже не геноцида как такового, а этноцида, уничтожения национальной идентичности, самосознания того или иного народа путём его ассимиляции и законодательного ограничения сферы использования им родного языка. Недавно принятый на Украине «мовный закон», как представляется, полностью подпадает под данное определение. Впрочем, полагаю, этой темой должны активно заняться отечественные политики и юристы, не закрывая глаза ни на действия «украинских властей» с 1991 года по настоящее время, ни на роль в этих действиях США и других стран «коллективного Запада».

* — организация с таким названием запрещена в РФ.

Самый известный житель Щербинок

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В биографии нобелевского лауреата, академика Андрея Дмитриевича Сахарова Горький и Горьковская область занимают особое место. Он жил здесь подолгу дважды. Сначала - как секретный физик в Арзамасе-16 (сейчас это "атомный" город Саров). А потом - как политический ссыльный, в обычной квартире, обычной многоэтажки в городском микрорайоне Щербинки, почти на его окраине.

- Когда в 1980-м в нашем доме поселили Андрея Дмитриевича, моя мама сказала: "Теперь я могу не волноваться, когда ты задерживаешься вечером - в подъезде сидят милиционеры", - вспоминает Любовь Новикова, жительница дома № 214 по проспекту Гагарина.

Действительно, когда в январе 1980 года академика Сахарова сослали на постоянное жительство в закрытый для иностранцев Горький, в подъезде 12-этажной "свечки" обосновался милицейский наряд, следивший за соблюдением законности. Почему был выбран именно этот дом, доподлинно неизвестно, но неподалеку от него располагалось несколько научных институтов и вероятность, что к опальному академику начнется паломничество научной интеллигенции, была не такой уж незначительной.

Прожил Андрей Сахаров в Горьком почти семь лет, пока в декабре 1986 года ему не разрешили вернуться в Москву.

Но это - не единственная связь нобелевского лауреата с горьковской землей.

В закрытый Арзамас-16 он с командой секретных физиков попал за 30 лет до государственной опалы, где занимался теоретическими и расчетными изысканиями по созданию водородной бомбы. Молодой кандидат наук уже имел опыт работы на военном заводе в Ульяновске и в Физическом институте имени Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). Он по праву считается одним из "отцов" водородной бомбы, разработанной в СССР и успешно испытанной в августе 1953 года.

В этом году в Нижегородской области будут отмечать сто лет со дня рождения ученого. В Сарове установят памятник, а в местном музее ядерного оружия откроется цифровая экспозиция, посвященная жизни и работе ученого. Кстати, на доме, где Сахаров жил во время работы в атомном проекте, давно установлена мемориальная доска. А горьковская квартира с 1991 года стала мемориальным музеем. Там тоже готовятся к юбилею: запланированы научно-практическая конференция "Сахаровские Чтения", литературный марафон "Лирика Свободы" и конференция "Русский лауреат Нобелевской премии".

С именем ученого-гражданина связано и еще одно достаточно уникальное для России событие - шестнадцатый фестиваль имени Сахарова в Нижнем Новгороде. Он пройдет с 21 мая по 2 июня 2021 года. В числе приглашенных знаменитостей - Денис Мацуев, Сергей Крылов, Борис Березовский, Эдвард Радзинский.

- В фестивале примет участие более 300 представителей России, Франции, Италии и Нидерландов, - рассказала директор и художественный руководитель Нижегородской филармонии Ольга Томина. - Мы хотим не просто посвятить фестиваль Сахарову, а раскрыть Андрея Дмитриевича как великого ученого, гуманиста и человека через музыку.

Виллами по воде

В России задумались над развитием плавучих домов

В России могут появиться плавучие дома, как в Амстердаме или Париже. Предложения по использованию самоходных домов на воде (так называемых хаусботов) должны представить минприроды, минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр к 1 июня. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минстрой проработает вопрос использования хаусботов на водных объектах, подтвердили в ведомстве.

Хаусботы - аналог яхты, но более приспособленный для постоянного проживания и более похожий на привычную квартиру. Такой дом можно остановить у причала в черте города, а на выходные - уплыть на нем на природу. За границей это очень распространенное явление. "Есть очень состоятельные люди, которые постоянно живут в таких домах", - говорит первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. Помимо того, что это удобно и комфортно, иногда это еще и выгодно, так как за жилье, которое не находится на земельном участке, в ряде стран не надо платить налоги.

Диапазон хаусботов очень широк - от простейшей летней избушки на понтоне с мотором, которую можно купить примерно за 4 млн рублей, до комфортабельных двух-трехэтажных квартир со всеми удобствами, но уже от 7 млн рублей.

Цены на содержание такого транспортного средства зависят от его "парковки". В столице стоянка дома в "маринах" и его содержание обойдется в 30-40 тысяч рублей в месяц. На природе платить вообще никому не нужно. Налог на хаусботы взимается как с маломерных судов - около 15 тысяч рублей в год.

Если обустроить специальные причалы для таких домов, плата за стоянку может быть значительно ниже, уверяет президент компании Houseboat.ru Александр Климчук. Особенно если существование таких "поселков" поддержат власти. "Стоимость эксплутации может быть приравнена по платежам за загородный дом или квартиру аналогичной площади", - говорит он.

Хаусботы пользуются популярностью у любителей комфортабельных выездов на природу. Некоторые живут в них постоянно, но их единицы. "У нас был клиент, который покупал плавучий дом, чтобы съехать в него на постоянное место жительства, - рассказывают в компании Plavdom.com. - Он посчитал, что это выгоднее, чем покупать загородный дом".

Могут быть популярны хаусботы среди туристов. Уже сейчас их нередко покупают инвесторы для сдачи в аренду, прежде всего из южных регионов - Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края. В отличие от заграницы, в России использование хаусботов осложняется климатом: очень долгий период, когда плавать по рекам невозможно, а многие модели плавучих домов надо на зиму вытаскивать на сушу.

В развитии жилищного строительства в мире сейчас есть две противоположные тенденции, отмечает первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. Одни стремятся вернуться к истокам, "осесть" на земле и обзавестись домом. Другие, напротив, не привязываются ни к чему, жилье арендуют и часто переезжают. В этот стиль жизни как раз и вписываются хаусботы.

Идея строительства домов на воде не нова, но для них нужно создавать причалы, службу ассенизации, вывоза мусора, подводить электричество большой мощности. Скорее они подходят для сдачи в аренду в регионах с теплым климатом и большими водными пространствами, которые есть в России, отмечает член комитета по строительству "Деловой России" Максим.

Если развивать этот вид жилья, то необходимо менять многие нормативы, в том числе касающиеся границ участков и отступов, жилищных вопросов, администрирования таких объектов, говорит юрист, основатель группы vvCube Вадим Ткаченко. О признании таких домов полноценным жильем речи пока не идет. В то же время в Европе проживание в таких домах урегулировано юридически: жители хаусботов должны заключить с местной администрацией договоры аренды водопользования конкретного участка водного объекта, объектам у воды могут присваиваться номера. В перспективе с привязкой к таким номерам и адресам жители хаусботов, вероятно, смогут оформить что-то вроде прописки.

В столице сейчас стоянку для хаусботов по спецтарифам открыл один из яхт-клубов в районе "Водного стадиона", первые такие поселки могут появиться на Химкинском водохранилище, в акватории Серебряного Бора и Канала им. Москвы.

Как у них

Плавучие дома очень популярны в Нидерландах. В одном только Амстердаме, по данным сайта Holland.com, их насчитывается около 2,5 тысячи. Средний чек на годовое содержание такого хаусбота включает в себя несколько пунктов. Во-первых, каждый месяц хозяин должен платить примерно 200 евро за право швартовки, как следует из информации на новостном портале Expatica. Эта сумма может меняться в зависимости от размера дома. Во-вторых, если плавучий дом сделан из стали, то каждые 4-5 лет нужно отправлять его в сухой док для проверки состояния корпуса. Эта операция стоит примерно 700 евро. После очистки корпуса от ржавчины на него наносят защитный слой, который обходится примерно в две-три тысячи евро. В-третьих, не стоит забывать и о повседневных мелких тратах, например, замене канатов, покраске, противоскользящем покрытии палубы и прочем, что обходится от одной до трех тысяч евро в год. Любопытно, что по нидерландскому законодательству вы имеете право уплыть на своем хаусботе прочь из страны, например в соседнюю Францию, но для этого должны пройти обучение, сдать экзамены и получить специальную лицензию. Но сделать это не получится, если ваш дом в длину меньше чем 15 метров или развивает скорость менее 15 километров в час.