Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов принял представителей компании «Bee ah», которая занимается полной переработкой мусорных отходов и изготовлением из них новых материалов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания переработки мусорных отходов в регионе.

По словам главного управляющего директора компании Фахада Али Шехейля, для начала необходимо исследовать состав отходов и их качество в ЗКО, Если они будут соответствовать необходимым требованиям, компания приступит к их переработке.

Отметим, что данная компания как предприятие экологического менеджмента создана в 2007 году, она осуществляет свою деятельность не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане. В настоящее время компания может осуществлять переработку до 70% отходов. Она обслуживает более 1 млн человек и перерабатывает до 2,3 млн тонн отходов в год, она также перерабатывает более 3 млн автомобильных шин, 6 тысяч тонн строительных материалов в день и 150 старых автомобилей.

Серик Сабеков

По сообщению газеты «Мадьяр Немзет», находящееся под контролем государства ЗАО «Венгерский национальный торговый дом» планирует израсходовать более 10 млрд. форинтов (около 32 млн. евро) на создание по всему миру новых коммерческих представительств. Число действующих за рубежом венгерских торговых домов, функционирующих на основе государственно-частного партнёрства, уже превысило 50. Одна из таких организаций действует в России.

В ближайшее время венгерские торговые дома начнут работу в Омане, Ираке, Иране и Вьетнаме. Новый офис торгового дома в Москве обойдётся почти в 260 млн. форинтов (около 0,8 млн. евро), в Монголии – в 100 млн. форинтов (320 тыс. евро), во Вьетнаме – в 130 млн. форинтов (400 тыс. евро). От имени венгерского государства деятельность этих представительств координирует Министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

По информации опубликованного 13 апреля 2016 года Бюллетеня государственных закупок, в интересах дальнейшего расширения венгерских зарубежных торговых представительств будет проведено два тендера. В рамках первого из них ЗАО «Венгерский национальный торговый дом» разместит заказы в объёме 6 млрд. форинтов (около 19 млн. евро) на создание 47 партнёрских бюро, одного регионального представительства и 4 консалтинговых центров. В рамках второго тендера планируется выделение 3,3 млрд. форинтов (10,5 млн. евро) на формирование т.н. центров содействия внешней торговле.

Газета «Мадьяр Немзет» от 14 апреля 2016 г.

Дубай, ОАЭ. За первый квартал текущего года Дубай принял свыше 4 млн зарубежных гостей, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Департаменте туризма и коммерческого маркетинга эмирата.

Значительно возросло количество туристов, прибывающих в эмират из Индии и стран Персидского залива. Так, число гостей из cтран ССАГПЗ превысило 25% от общего числа туристов: «пальму первенства» удерживают жители Саудовской Аравии (14%), за ними следуют жители Омана, Кувейта и Катара.

Количество туристов из России, Египта, Иордании, Австралии и Нидерландов, напротив, сократилось. В настоящее время гостиничный фонд Дубая составляет почти 99 тысяч номеров – в отелях и апартаментах.

Отельная группа Mövenpick из Швейцарии в настоящее время находится на завершающей стадии подписания контракта для открытия первой гостиницы в Абу-Даби, в соответствии с заявлением Андреаса Маттмюллера, главного операционного директора Mövenpick Hotels and Resorts на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Он заявил, что выход на новый рынок является долгосрочным решением, и “это стремление не зависит от экономических циклов”.

По сообщениям представителя компании, к 2020 году в странах Ближнего Востока должны быть открыты 15 новых гостиничных объектов. В настоящее время в регионе запущены 30 заведений. Из них 6 работают на территории ОАЭ, в Дубае. В этом году отели под брендом Mövenpick появятся в Джидде и Дохе. В планах отельной группы значится открытие в течение ближайших двух лет двух заведений в Дубае — Mövenpick Hotel Apartments Downtown Dubai (246 номеров) в следующем году и Mövenpick Hotel Dubai Media City (251 номер) в 2018 году. Маттмюллер сообщил, что в рамках своей стратегии расширения компания также рассматривает возможности по реализации проектов в Маскате, Сухаре и Салале, а также в эмиратах Фуджейра и Рас-Аль-Хайма.

Согласно данным исследовательской компании STR Global, спрос на гостиничные номера в Абу-Даби в течение марта 2016 года опережал предложение со средним уровнем заполняемости на рынке в 83,3%, что на 4% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тем не менее, средняя стоимость номера снизилась на 4,9% до 515,7 дирхам ($140,2).

С широко распростертыми карманами

Саудовская Аравия займет $10 млрд из-за сокращения нефтяных доходов и резервов

Карина Романова, Алексей Топалов

Саудовская Аравия возьмет в кредит у международных банков $10 млрд с перспективой выпуска гособлигаций. Виной тому кратное падение цен на нефть, которое довело дефицит бюджета страны до рекордных 18% ВВП, или $87 млрд. Ранее на рынки внешнего займа выходили такие страны региона, как Катар и Оман. Всего в этом году производители нефти могут занять до $134 млрд, но России среди них не будет из-за санкций.

Саудовская Аравия готовится к выходу на международные рынки заимствований впервые с 1999 года. Главная причина — рекордный дефицит бюджета, возникший из-за резкого падения цен на нефть. Сейчас саудиты близки к получению кредита от международных банков на сумму в $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Условия кредитной линии сроком на пять лет уже согласованы, требуется только окончательное утверждение документов. Сделка может быть оформлена уже до конца месяца.

В числе кредиторов будут крупнейшие американские, европейские, японские и китайские банки. Cреди них — американские JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, японские Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и Mizuho Bank, а также крупнейший коммерческий банк Китая ICBC. В пуле кредиторов также может оказаться HSBC, пишет Reuters.

Первоначально страна планировала взять кредит на сумму около $6–8 млрд, но увеличила объем займа после получения большого числа предложений от участников банковского рынка, говорят источники издания.

Дело в кредитоспособности страны и в возможностях для банкиров расширить рынок своего присутствия. Как отмечает Bloomberg, государство разместит $10 млрд по ставке Libor плюс 120 базисных пунктов с учетом маржи и комиссий. «Эта сделка очень успешная, с весьма конкурентной ценой. Она вызвала огромный ажиотаж на рынке», — приводит мнение заместителя регионального руководителя Bank of Tokyo-Mitsubishi Элиаса Алджасира Financial Times.

По мнению главного инвестиционного стратега BlackRock Эвена Кэмерона Уотта, действия Саудовской Аравии – это попытка прощупать почву рынка.

Вслед за займом Саудовская Аравия может выпустить свои первые международные гособлигации. «Королевство может превратиться из страны-кредитора в нацию заемщиков», — считает Уотт.

У банка, который выдаст наибольшую сумму кредита, есть шансы быть привлеченным к размещению государственных бондов.

Нефть вытекла из бюджета

Торговля природными ресурсами — основной источник прибыли для Саудовской Аравии. В 2015 году доходы страны от продажи нефти составили 73% от общих государственных доходов, поэтому падение цен на нефть, разумеется, сказалось на бюджете и экономике негативно. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии подскочил до 14,8% ВВП по сравнению с 2,3% годом ранее. По данным саудовской компании Jadwa Investment, в 2016 году он достигнет уже 18% ВВП.

В 2016 году бюджет Саудовской Аравии предполагает дефицит в размере $87 млрд.

Для регулирования ситуации саудиты уже выпускали внутренние бонды и начали проведение ряда реформ, в числе которых — повышение цен на коммунальные услуги, урезание субсидий и приватизация. В ближайшие недели руководство страны должно представить более подробный антикризисный план. Также СА пришлось задействовать собственные сбережения: чистые иностранные активы саудовского центробанка сократились с середины 2014 года почти на $150 млрд, до $600 млрд.

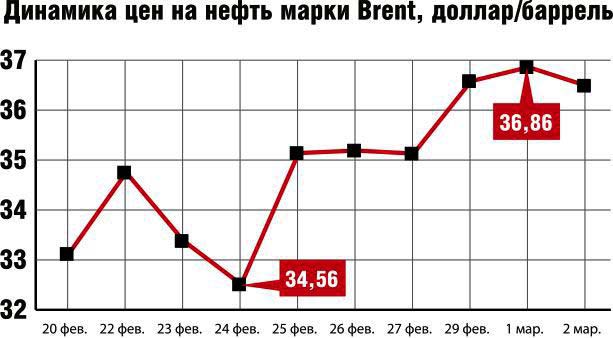

Сейчас баррель Brent торгуется у отметки $45, что более чем в 2,5 раза ниже значений июля 2014 года, когда котировки начали падать. Напомним, тогда баррель оценивался в $110. В 2015 году цена одного барреля снизилась примерно на 34%, с $55,38 в начале января до $36,6 в конце декабря. Сейчас цены еще на подъеме — в январе 2016 года они опускались до $28.

Сокращение цен на «черное золото» уже привело к снижению рейтинга Саудовской Аравии. По оценке Fitch, в 2016 году баррель будет стоить $35, в 2017 году — $45. Поэтому на прошлой неделе оно снизило долгосрочный кредитный рейтинг Саудовской Аравии до AA-. Агентство S&P понизило рейтинг СА сразу на две позиции, с А+ до А-, что также связано с нефтью. Но их прогноз по нефти несколько лучше: в текущем году цена барреля составит $40 с перспективой роста до $50 к 2018 году.

Саудиты в лучших условиях

В поиске займов из-за цен на нефть Саудовская Аравия не будет первой в своем регионе. В декабре 2015 года Катар занял $5,5 млрд, а в январе 2016-го Оман — $1 млрд.

По оценкам Standard & Poor's, в этом году 13 государств Ближнего Востока и Северной Африки могут занять до $134 млрд, что почти в два раза больше уровня 2014 года.

«Более чем 70-процентное снижение цен на нефть с середины 2014 года ослабило бюджеты стран Персидского залива, в результате чего в большинстве из них они стали дефицитными», — отмечал аналитик S&P Тревор Куллинан. По его словам, структура финансирования дефицита будет смешанной – выпуск долга и распродажа активов. В 2015 году 13 стран региона заняли $143 млрд.

Что касается России, на которой также падение цен на нефть отразилось негативно, то из-за введенных санкций найти финансирование на международных рынках стране будет намного сложнее. Напомним, что правительство хочет удержать в этом году дефицит на уровне 3% ВВП.

В бюджете РФ на 2016 год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах $3 млрд. В начале февраля Минфин РФ направил иностранным и российским банкам запрос предложений на оказание услуг по размещению евробондов РФ в 2016 году. Однако власти США и ЕС призвали инвестбанки отказаться от участия в размещении российских еврооблигаций, так как подобное участие может подорвать режим санкций против РФ. В среду, 20 апреля, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что «когда закладывали в бюджет еврооблигации, мы хотели просто прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие».

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года.

Министры обороны стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в среду, 20 апреля встретятся с министром обороны США Эштоном Картером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает саудовский телеканал Al Ekhbariya.

Телеканал отмечает, что проведение данной встречи является подтверждением необходимости стратегического сотрудничества стран ССАГПЗ и США с целью противостояния вызовам.

По информации телеканала, во вторник Картер встретился с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде. В ходе встречи стороны обсудили сферы военного сотрудничества между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был создан в 1981 году. Он объединяет шесть монархий Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

Три ножа в спину

Владислав Иноземцев о проблемах, пришедших с юга

В последние дни случилось сразу несколько событий, которые во многом ставят под сомнение обоснованность ряда политических комбинаций российского руководства.

Разумеется, самым обсуждаемым событием стал провал встречи министров нефти и энергетики 18 государств (11 из 13 стран – членов ОПЕК, а также России, Мексики, Казахстана, Бахрейна, Азербайджана, Колумбии и Омана) в Дохе.

Предыстория его известна: столкнувшись с резким падением цен на нефть в январе, Россия стала активно делать вид, что крупнейшие ближневосточные производители озабочены этим, а она готова присоединиться к обсуждению темы о заморозке добычи.

Глава «Транснефти» Токарев в те дни заявил, что Саудовская Аравия сама «проявила инициативу обсудить перспективу снижения объемов [добычи]» и что встреча состоится уже в феврале. Позже глава Минэнерго Новак уточнил, что «с такой инициативой вышла [не Саудовская Аравия], а отдельные страны и идет проработка ряда вопросов среди стран». В Москву зачастили делегации из нефтедобывающих стран, что явно льстило Кремлю.

На волне этих словесных интервенций цены на нефть выросли за два с половиной месяца более чем на 50%.

Однако потом стало возникать понимание, что не все так гладко. Встреча в Дохе несколько раз переносилась, а главный российский союзник в регионе, Иран, не собирался подстраиваться под требования партнеров, о чем на Западе говорили весьма активно, но чего в Москве предпочитали не замечать.

Накануне начала встречи все без исключения отечественные информационные ресурсы считали подписание меморандума техническим делом, которое займет пару часов. Напротив, западные эксперты, опрошенные в то же время агентством Bloomberg, разделились ровно поровну в ожидании успеха и провала саммита. Конец известен:

Россия и Венесуэла не смогли убедить саудитов.

Можно лишь порадоваться тому, что цены пока не скорректировались — но это, скорее всего, дело времени: рынкам нужно осмыслить новые реалии.

На мой взгляд, происшедшее отражает характерную для наших властей переоценку собственной значимости, податливости партнеров и своей способности влиять на тех, кого они считают облагодетельствованными (в данном случае — Иран).

Если бы Москва вышла на переговоры не в относительном одиночестве, а в связке с Тегераном, результат мог бы быть иным.

Но, судя по всему, Россия пока не обладает достаточными возможностями убеждения тех, ради кого она недавно ставила на карту свою международную репутацию, отстаивая снятие с Исламской республики санкций и поддерживая ее перед лицом Запада.

Однако неприятные новости из Дохи были не единственными, пришедшими с юга в последнюю неделю. В Сирии немного оправившийся от ужасных мыслей о скором конце если не жизни, то власти Асад организовал на подконтрольных ему территориях «выборы в парламент», в котором его партия «Баас» получила 80% мест, а также сообщил orbi et urbi, что правительственная армия при поддержке российских ВКС скоро начнет штурм Алеппо.

Здесь следует напомнить, что, стремясь найти долгосрочное решение сирийского кризиса, Россия и Соединенные Штаты, принимая во внимание мнение всех сторон конфликта и международных посредников, согласовали совершенно иной порядок действий: согласно резолюции Совета Безопасности ООН №2254 выборы должны были быть проведены после разработки новой конституции страны и формирования «переходного органа власти», т.е. не ранее 2017 года.

При этом в данном голосовании, как предполагалось, могли принять участие в том числе и те граждане Сирии, которые вынуждены были ранее бежать из страны, спасаясь от войны, что положило бы начало установлению гражданского мира и постепенному воссозданию единства страны, пусть, вероятно, и ценой ухода г-на Асада.

Однако сейчас становится ясно, что союзник Москвы выходит из-под ее контроля и начинает вести собственную игру.

Скорее всего, если война в Сирии возобновится с новой силой, то Россия вряд ли поспешит восстанавливать там военное присутствие, однако с трудом заработанные ей «очки» наверняка будут потеряны.

По сути, на протяжении нескольких месяцев российские лидеры работали над выправлением ситуации в Сирии не столько для того, чтобы навсегда оставить Асада у власти, сколько ради доказательства своей значимости Западу. И сейчас, когда все «инвестиции» сделаны, оказывается, что и тут Кремль не может заставить спасенного им политика учитывать свои интересы.

Совершенно уместно прозвучали в таком контексте слова Путина во время его «прямой линии» о том, что «сирийской армии не нужно улучшать этого положения, потому что она перед объявлением о перемирии сделала то, что хотела… им не нужно ничего улучшать…». Но это были слова, а что случится на самом деле, если сирийские власти действительно перейдут в наступление на позиции умеренных исламистов и потерпят от них поражение?

Ситуация в Сирии даже более рельефно, чем результаты переговоров в Дохе, показывает, что международный авторитет Москвы крайне низок — причем, повторю еще раз, влияние не распространяется даже на тех, кто обязан Кремлю практически всем, в самом прямом смысле слова.

Третьей новостью стали только что пришедшие сообщения о возобновлении боев в Нагорном Карабахе, где, казалось бы, незадолго до того при участии России было достигнуто непрочное перемирие. Эта проблема, на мой взгляд, выглядит самой драматичной из всех.

Москва на протяжении многих лет была гарантом хрупкого мира на Южном Кавказе, выступая в рамках минской группы самым опытным и авторитетным посредником в армяно-азербайджанском конфликте.

Однако в последнее время Кремль стал хотеть невозможного: с одной стороны — расширять рынок сбыта для своего оружия и военного снаряжения за счет Азербайджана, сегодня одной из самых милитаризованных стран (его военные расходы в 2015 году составили 4,8% ВВП, а стоимость российских военных поставок с 2012-го превысила $4 млрд); и с другой стороны — удерживать Армению в зоне своего влияния. Следует в связи с этим вспомнить операцию по «выкручиванию рук» Еревану в 2013 году, когда Армения отказалась подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации с ЕС и «скоропостижно» вступила в Евразийский экономический союз).

С этого момента Россия оказалась в крайне сложном положении: ей сейчас нужно, с одной стороны, поддерживать своего стратегического партнера, и, с другой, не вступать в клинч с Баку — хотя бы потому, что Азербайджан также участвует в глобальных переговорах по нефти.

Москве категорически невыгодно нынешнее обострение в Закавказье, но в значительной мере она сама заложила его предпосылки

И не только своими поставками оружия в Азербайджан, но и резкой конфронтацией с Турцией, которая активно поддерживает Баку в «разморозившемся» конфликте. Рычагов влияния на враждующие стороны у России немного — она по сути вынуждена поддерживать Армению, которая формально выступает страной-агрессором (территориальная целостность Азербайджана признана всеми возможными соглашениями, а Нагорный Карабах не имеет международной правосубъектности).

Если конфликт не будет подавлен на самой ранней его стадии, престижу России на постсоветском пространстве будет нанесен серьезный удар. А если в виде успешных миротворцев выступят западные страны, то «моральный ущерб» для Москвы окажется еще большим. Проблема, однако, усугубляется тем, что сейчас для активного вовлечения в закавказскую проблематику у России нет ни ресурсов, ни, похоже, кадров и переговорщиков: Кремль по-прежнему занят Украиной, Сирией, отношениями с Европой и Соединенными Штатами.

Что связывает все эти сюжеты? На мой взгляд, общая ошибочность российской политической линии — политики «одинокой сверхдержавы», которая считает, что может решить любую проблему сама, без посторонней помощи.

Если вернуться к переговорам в Катаре, возникает вопрос: почему бы России было не попробовать привлечь к процессу не только «традиционных» нефтедобытчиков? Если в саммите приняла участие Мексика, то где была Канада? Или Китай с Бразилией — наши возлюбленные партнеры по БРИКС? А Индия? Ведь не секрет, что все собравшиеся в Дохе страны даже не обеспечивали большую часть мировой нефтедобычи (на их долю приходится 48,6%).

Что касается Сирии, то не проще было бы активизировать контакты с США и сирийской оппозицией, четче сформулировать и яснее довести до Асада свою позицию, действительно превратив Сирию в пример того, что «без России — как говорит глава германского МИДа Штайнмайер — не может быть разрешен (а не только порожден — добавлю от себя) ни один из крупных международных конфликтов»?

Разве мы не понимали, что последовательное вооружение Азербайджана, несомненно, аукнется войной, как только Россия утратит влияние на соседние страны, и это обернется против нашего союзника, Армении? Может быть, давно уже следовало перестать рассказывать самим себе сказки о том, что данный конфликт потушен, и попробовать поискать его решения в более инклюзивном формате?

Я думаю, что понять все это было несложно. Гораздо сложнее было смириться с тем, что современные глобальные расклады — и экономические, и политические — требуют коллективных действий и предполагают прежде всего искусство компромисса.

Чем более авантюрным является действие, тем больше риск высокой цены, которую придется за него заплатить.

Чем меньше групп интересов принимается во внимание, тем выше вероятность, что вместо разрешения конфликта мы получим его обострение. Все это нужно учитывать, выстраивая свою политику — особенно в регионах, где не всегда бывают в чести европейские принципы. Иначе нам не раз и не два придется констатировать, что наши «уважаемые партнеры», с которыми, казалось бы, все давно было решено и договорено, снова готовы «воткнуть России нож в спину», а с юга приходят все менее и менее обнадеживающие известия.

Сырьевые рынки отреагировали падением мировых цен на нефть на известие о фактическом провале переговоров представителей стран-экспортеров углеводородного сырья в столице Катара — Дохе. Воскресный саммит завершился нулевым результатом: соглашение о замораживании нефтяных цен, которое собирались заключить его участники, не было подписано.

Еще 16 февраля на встрече в Дохе Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о сохранении объемов добычи нефти в течение всего 2016 года на уровне января — но только в том случае, если к этой инициативе присоединятся и другие производители. Готовность присоединиться выразили Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт и ОАЭ.

Ход последней встречи был нарушен, когда ряд членов ОПЕК неожиданно стал настаивать на расширении круга участников соглашения. В частности, речь зашла об Иране, который изначально заявил, что будет готов заморозить размеры добычи нефти только после того, как выйдет на прежний, предшествовавший международным санкциям объем — четыре миллиона баррелей в сутки.

Теперь очередные надежды наблюдатели связывают с предстоящим в июне саммитом ОПЕК в Вене. Если им удастся договориться о заморозке объемов добычи нефти, то к переговорам могут присоединиться и другие страны-экспортеры, не входящие в картель.

Нефть росла на ожиданиях

"Необходимость привлечения к переговорам по заключению соглашения о заморозке добычи нефти Ирана — важная, но все-таки чисто формальная причина срыва встречи", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Опасения ряда стран, прежде всего Саудовской Аравии, вполне объяснимы — они не хотят "играть втемную", рисковать собственными рынками и идти на замораживание объемов добычи нефти, не зная позиции официального Тегерана, который никакой готовности к остановке роста добычи не выразил. Тем не менее, Саудовская Аравия в любом случае пойдет на замораживание объемов, поскольку объективно не может продолжать их увеличение, считает он.

"То, что за час до начала переговоров целый ряд стран, представленных суннитскими монархиями, во главе с Саудовской Аравией вышли из переговорного процесса, показывает, что они намерены массированно "ударить по нефти". А созыв переговоров был нужен им только для того, чтобы падение цен на нефть не стало таким обвальным, как в случае, если бы переговоры не состоялись вообще", — утверждает аналитик.

По мнению Дмитрия Абзалова, заключение соглашения в любом его виде и независимо от содержания сыграло бы на рост нефтяных цен.

"В последние месяцы цены на нефть росли исключительно на ожиданиях каких-то событий без каких-либо фундаментальных факторов, которые могли бы обусловить такой рост. И главным таким ожиданием была встреча в Дохе", — говорит ведущий эксперт института "Центр развития" Высшей школы экономики Сергей Пухов.

При этом ожидания были абсолютно беспочвенными, то есть ничем не подкрепленными и не обоснованными, утверждает он. Мировые объемы добычи нефти сохранялись примерно на январском уровне, профицит — переизбыток нефти на рынке — сократился примерно вдвое, но все оставался очень значительным, превышая 1 миллион баррелей в сутки. То есть никаких объективных предпосылок к росту цен не было, но они росли на ожиданиях заморозки объемов добычи, и спекулянты умело на этом играли.

Июньский саммит ОПЕК мало что изменит

Многие специалисты предсказывают дальнейшее падение нефтяных цен. Аналитик французского банка Natixis Абхишек Дешпанде заявил агентству MarketWatch, что в течение нескольких дней они рухнут до $30 за баррель (утром в понедельник баррель нефти марки Brent стоил $41,42, баррель WTI — $39,92).

В ближайшие год-два действительно следует ожидать падения цен на нефть, весь вопрос в том, будет происходить их плавное снижение или произойдет обвал рынка, соглашается Сергей Пухов.

"Ключевым фактором становится степень заполняемости нефтехранилищ. При наличии такого переизбытка нефти, которое имеет место сейчас, хранилища заполняются довольно быстро, и, как только мощности будут близки к исчерпанию, спрос начнет резко падать", — объясняет он.

Сергей Пухов полагает, что июньский саммит ОПЕК мало что изменит — позиции ключевых игроков, Саудовской Аравии и Ирана, вполне четко обозначены, и нет никаких предпосылок к их скорому изменению. Так что, пока Иран не выйдет на запланированный уровень добычи в 4 миллиона баррелей в сутки (сегодня он добывает 3,2 миллиона баррелей), пока Ирак, как собирается, не прирастит добычу на полмиллиона баррелей в день, позитивных изменений на нефтяном рынке ждать не приходится, считает он.

Впрочем, оговаривается эксперт, спекулятивный рынок плохо поддается объективному прогнозированию, а в последнее время спекулятивные факторы явно довлеют над фундаментальными.

Ни Иран, ни Саудовская Аравия не могут бесконечно играть на понижение цен, считает Дмитрий Абзалов, напоминая, что бюджет Саудовской Аравии сверстан из расчета цены на нефть в $45 за баррель. Еще более невыгодно дальнейшее удешевление нефти Соединенным Штатам из-за высокой себестоимости добычи сланцевой нефти.

"Сейчас практически неизбежно произойдет резкое падение цен на нефть — примерно до $32 за баррель. Это станет плохой новостью для американского рынка нефти, и дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от информационного фона в Соединенных Штатах. Поскольку снижение цен ниже уровня $45 за баррель невыгодно ни США, ни Саудовской Аравии, то вполне следует ожидать, что уже к концу этой недели рынок нефти стабилизируется, а затем начнется его постепенный рост", — прогнозирует развитие ситуации Дмитрий Абзалов.

Такой сценарий сам аналитик называет оптимистичным. При пессимистичном, говорит он, падение цен может продлиться одну-две недели.

Рубль падает вслед за нефтью

Российский валютный рынок отреагировал на изменение конъюнктуры нефтяных цен вполне предсказуемо. Утром в понедельник рубль разом подешевел по отношению к доллару более чем на 3%.

"Разлад в Дохе ничего хорошего для России не сулит. По мере того, как цены на нефть снижаются, рубль девальвирует, и эта зависимость носит для нас фатальный характер", — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом он считает ошибочным указывать какие-либо определенные уровни, поскольку цены на нефть зависят от множества факторов и в последнее время ведут себя вопреки всякой логике.

Дмитрий Абзалов предполагает, что доллар в России в ближайшие дни может подорожать примерно до 70 рублей. Но вслед за стабилизацией нефтяного рынка начнется и постепенное укрепление рубля.

Владимир Ардаев, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Доха ударила по нефти

Мировые лидеры нефтепроизводства не смогли договориться о заморозке добычи

Алексей Топалов

Переговоры о фиксации уровня добычи нефти провалились. Один из лидеров ОПЕК Иран вообще отказался принимать в них участие. Остальные страны не смогли договориться об уровне, на котором производство должно быть заморожено. Участники переговоров решили, что им нужно больше времени, так как считают, что фундаментальные показатели рынка улучшаются. Однако фактический отказ от заморозки в любом случае нанесет удар по нефтяным ценам.

Производители нефти не смогли договориться о заморозке уровня добычи. Встреча в Катаре, в которой приняли участие страны ОПЕК (за исключением Ирана), а также Россия, Казахстан, Азербайджан, Оман и Бахрейн, результатов не дала.

Переговоры начались утром в воскресенье и продолжались весь день. По итогам встречи министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что ее участникам необходимо больше времени для принятия решения о заморозке. Новая встреча нефтепроизводителей должна состояться в июне.

Также ас-Сада отметил, что снижение инвестиций в нефтегазовый сектор, вызванное низкими ценами, должно повлиять на падение добычи по всему миру. Кстати, саудовский принц Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд еще в начале сентября прошлого года говорил, что за январь — сентябрь 2015 года инвестиции в нефтянку рухнули на $200 млрд.

Российский министр природных ресурсов Сергей Донской в конце марта говорил, что мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль в 2015 году сократились на 22% и составили $600 млрд, а в текущем году ожидается их падение еще на 12%, до $520 млрд.

Кроме того, по словам ас-Сада, лидеры нефтедобычи считают, что рынок, по сравнению с февралем, оздоровился и его фундаментальные показатели улучшаются. При этом снижение инвестиций в нефтегазовый сектор, вызванное низкими ценами, по словам ас-Сада, должно повлиять на падение добычи по всему миру.

Действительно, максимальная цена барреля в феврале составляла около $35,2, тогда как в апреле она вплотную приближалась к $45. На конец торговой недели баррель стоил $42,85.

Однако фактический отказ от заморозки окажет давление на цены.

Впрочем, российский центр Vygon Consulting в своем исследовании, опубликованном накануне встречи в Катаре, предупреждал, что цена нефти упадет при любом исходе переговоров, так как даже заморозка добычи не приведет к исчезновению профицита на нефтяном рынке. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) называло саму идею заморозки бессмысленной, так как в реальности нарастить производство из всех стран (за исключением Ирана) может только Саудовская Аравия

Глава российского Минэнерго Александр Новак в начале прошлой недели говорил, что цена барреля во втором полугодии 2016 года составит $40–45. Минэкономразвития закладывает в свой базовый прогноз на год цену в $40. Минфин России также ориентируется на $40. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в пятницу говорила, что наиболее разумным является сценарий ЦБ, который предполагает среднюю цену в текущем году уже на уровне $30 за баррель.

Впервые об идее фиксации уровня добычи нефти стало известно в середине февраля, с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла. Производство должно было быть заморожено на уровне января и до октября, Россия до последнего момента заявляла, что надеется достичь соглашения. Новак в воскресенье заявил, что встреча ожиданий не оправдала. Предполагалось, что в условиях растущего спроса на нефть фиксация добычи приведет к сокращению избытка предложения на мировом рынке (по разным оценкам, предложение превышает спрос на 1,5–1,8 млн баррелей в сутки).

Иран, который не принимал участия во встрече в Дохе, сначала поддержал инициативу по заморозке, однако позднее заявил, что, будучи последние несколько лет под санкциями США и ЕС (они были отменены только в середине января 2016 года), не участвовал в заполнении мирового рынка нефтью и сокращать добычу не будет, пока не выйдет на досанкционный уровень — порядка 4 млн баррелей в сутки, для чего Исламской Республике Иран нужно нарастить производство еще примерно на 0,8 млн баррелей.

Отказ Ирана с самого начала заставил рынок усомниться в возможности достижения соглашения, так как без участи ИРИ заморозка нефти фактически означала бы, что другие производители уступят часть своих рыночных долей иранскому «черному золоту».

Как сообщалось, в ходе переговоров их участники как раз и пытались переписать соглашение с учетом позиции Ирана, чтобы определить «приемлемый» уровень, на котором и должна была быть зафиксирована добыча. Очевидно, именно это и стало камнем преткновения.

Министры энергетики Азербайджана и Казахстана прокомментировали ход переговоров практически одним словом: «торгуются».

На фоне переговоров поступили сообщения из Кувейта, которые могут поддержать цены на нефть. Дело в том, что в этой стране бастуют нефтяники. Они недовольны намерением властей снизить зарплаты и сократить соцпакет. Из-за забастовки добыча нефти в стране рухнула на 1,7 млн баррелей в день, составив, по данным на воскресенье, всего 1,1 млн баррелей.

Специалисты ПАО «Сумское НПО» побывали с очередным визитом в Омане – государстве, которое обладает колоссальными запасами углеводородов, чем вызывает повышенный интерес со стороны предприятия.

Поездка оказалась для сумских машиностроителей результативной, поскольку, наконец, удалось найти взаимопонимание с потенциальным партнером на новом рынке, а потому уже в ближайшее время можно будет подавать заявку на прохождение квалификации в ключевых компаниях, работающих в Омане.

Объединение продолжает непростой путь по вхождению на экзотические для себя рынки Европейского Союза, Средней Азии, Северной Африки, Латинской Америки и, конечно же, Ближнего Востока. Собственно, наряду с Кувейтом, Ираком, Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном предприятие прокладывает торговый путь в Оман.

«В прошлом году нам удалось установить контакт с ведущей компанией данного государства – Cyclone Group. Предложили ей стать нашим партнером, без чего, как известно, доступ на новый рынок для иностранного производителя невозможен. И вот, в конце концов, изучив все «за» и «против» потенциального сотрудничества, руководство Cyclone Group озвучило свою готовность представлять интересы Сумского НПО в Омане. Ожидаем, что в начале лета делегация данной компании приедет на предприятие и вероятно, что именно тогда будут официально подтверждены намерения о сотрудничестве», – рассказывает начальник отдела маркетинга Игорь Булыгин.

В Омане также действуют правила сертификации продукции в соответствии с мировыми требованиями и квалификации поставщика (причем как в глобальном реестре, где одобренный производитель становится «видимым» для всех заказчиков, так и отдельно в каждой компании). Таким образом – впереди еще немало работы.

Однако, по мнению Игоря Булыгина, в настоящее время сложилась весьма благоприятная ситуация для сумских машиностроителей на оманском рынке. «Учитывая существенное снижение стоимости углеводородов, сегодня основные игроки на этом рынке, а это такие корпорации, как: Petroleum Development Oman, Oman Оil, Oman Gas и другие, ищут альтернативы дорогим брендам, которые уже там представлены (в основном речь идет о товаропроизводителях из США и Европы). В таких условиях наше предприятие может стать оптимальным вариантом, ведь по надежности наша техника не хуже, а вот по срокам производства и ценовой политике мы находимся в более выгодном положении», – отмечает начальник отдела маркетинга.

По крайней мере, свой интерес к объединению уже высказал ряд компаний, для которых были проведены презентации компетенций ПАО «Сумское НПО».

«Не могли мы не воспользоваться еще одной возможностью – выставкой OGWA-2016 которая проходила как раз во время нашего пребывания в данной стране. Посмотрели, кто и что предлагает, чем интересуются, а еще раздали презентационные материалы о Сумском НПО всем заинтересованным участникам. Для нас крайне важно, чтобы предприятие было на слуху, чтобы нас запомнили, и когда все технические нюансы относительно доступа на новый рынок будут улажены, потенциальные заказчики уже знали нас в лицо», – добавляет Игорь Булыгин.

Турция: неоосманизм или неоглобализм? (I)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Реакция Турции на недавнее обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в очередной раз показала стремление Анкары вести активную многоплановую игру на обширных территориях Юго-Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, а также постсоветского пространства. При этом фактический отказ турецкого руководства от функций посредника в урегулировании карабахского конфликта позволяет говорить о намерении президента Эрдогана использовать карабахский вопрос и в контексте турецко-российских противоречий, и в целях оказания давления на Европу и США в расчёте добиться политических и финансовых выгод для себя на других направлениях.

Интересы населения Нагорного Карабаха, да и Азербайджана отходят в данном случае для Анкары на второй план. Тем более что вовлечение Турции в карабахский конфликт стало прямым следствием неблагоприятного для неё развития событий на сирийском направлении. Налаживание политического диалога в рамках Женевского переговорного процесса по Сирии, призыв членов Совета Безопасности ООН привлечь к переговорам сирийских курдов, а также намерение России сохранить ключевые элементы своего военного присутствия в Сирии загнали Эрдогана в «сирийский тупик». Сохраняющиеся у России два пункта базирования - морской в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим – согласно приказу президента Владимира Путина, «будут функционировать в прежнем режиме», а следовательно, контролировать сирийское воздушное пространство средствами ПВО.

Это фактически сводит на нет все попытки Турции поставить под контроль северные районы Сирии и установить над ними бесполетную воздушную зону по ливийскому образцу.

Потерпев неудачу в Сирии, Анкара решила сделать ставку на усиление своего военно-политического присутствия по периметру Ближнего Востока. Наряду с попытками разыграть карабахскую карту, было ускорено строительство турецкой многофункциональной (военно-воздушной и военно-морской) базы в Катаре. Турецкое руководство рассматривает данную базу как опорный пункт возможных в будущем военных операций в акватории Красного моря, в районах Закавказья, Центральной и Южной Азии. Кроме того, как подчеркивает эксперт иранского Института ближневосточных стратегических исследований Джавад Хейран-Ния, расчет Анкары строится на обеспечении за Турцией роли одного из государств, которые непосредственно регулируют механизмы системы безопасности в регионе Персидского залива.

В этом отношении Турция становится в один ряд с Соединёнными Штатами, имеющими базы в Бахрейне и Катаре, Великобританией (база в Бахрейне) и Францией (база в ОАЭ).

Вместе с тем открытие турецкой базы в Катаре будет иметь гораздо более многоплановое значение. Прежде всего, речь идет о попытке Катара, усилившись благодаря подписанию военно-политического соглашения с Турцией, выйти за рамки Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), ведущую роль в котором традиционно играет Саудовская Аравия. При этом США и НАТО до сих пор отказываются подписывать с указанным Советом какие-либо соглашения, которые можно было бы трактовать как обязательство оказывать государствам-членам ССАГПЗ военную помощь в рамках коллективных оборонительных обязательств.

Согласно данным стокгольмского института SIPRI, Катар начиная с 2010 года реализует амбициозную программу военных закупок, в частности, в Германии и Испании. Соответствующие контракты предусматривают приобретение в странах НАТО более 60 танков и 24 боевых вертолета. Ускоренное перевооружение катарской армии преследует цель создать мощные и мобильные вооруженные силы, способные более жестко оппонировать Саудовской Аравии, с которой у Катара исторически сложные отношения. В частности, в 2002 году (уже после подписания в 2001 году соглашения об окончательной демаркации границ Катара) Эр-Рияд отзывал своего посла в Дохе, а в 2014 году к аналогичному повторному шагу Саудовской Аравии присоединились ОАЭ и Бахрейн.

В настоящее время в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сложились два активно противостоящих друг другу центра силы: Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, с одной стороны, Катар - с другой. Оман и Кувейт пока выжидают.

И не случайно среди всех стран-членов НАТО именно Турция представляется Катару наиболее подходящим военным партнером. Дело в том, что Анкара традиционно заключает конкретные военно-политические соглашения с отдельными странами и даже территориями, находящимися в эпицентре «замороженных» региональных конфликтов. В частности, Турция имеет подписанные соглашения об обеспечении совместной обороны с Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра. Иными словами, турецкое руководство позиционирует себя в качестве независимого игрока, способного самостоятельно отстаивать свои геополитические интересы вне существующих международно-правовых и блоковых механизмов. Такой подход все больше импонирует Катару. Как комментирует этот расклад сил иранский эксперт Джавад Хейран-Ния, «в настоящее время режим безопасности Персидского залива не обеспечивает прочную защиту всех стран этого региона, а Иран и Ирак вообще не принимают в нем никакого участия».

Вместе с тем и турецко-катарский военный альянс не может считаться вкладом в обеспечение региональной безопасности – хотя бы силу того, что, как признают сами турецкие эксперты, внешняя политика Турции на глазах теряет продуманность и осмотрительность.

На страницах турецкого издания Yeni Asya можно обнаружить весьма характерную оценку внешней политики Анкары как «далёкой от рационализма и носящей фантасмагоричный, реакционный характер». В Европе и США на сей счет стараются высказываться более сдержанно, учитывая натовскую солидарность и тот факт, что Анкара держит руку на регуляторе потоков беженцев. Однако и там от СМИ не укрылись особые отношения Анкары и Дохи. Так, чешское издание Echo24 указывает, что, несмотря на наличие коалиции арабских монархий и Турции, «не всегда эти игроки оказываются по одну сторону». «Несмотря на то, что эту «суннитскую коалицию» объединяет неприятие возвышения шиитского Ирана, внутри нее самой существуют противоречия. Как правило, по одну сторону оказывается Турция и Катар, которые активно поддерживают «Братьев-мусульман», а по другую – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, выступающие против этой организации», - подчеркивает чешское издание. «Пора нам перестать относиться к Турции как к союзнику и начать видеть в ней страну, которая вышла за рамки дозволенного» - это уже цитата из влиятельного канадского издания The Globe and Mail.

Характерно, что складывающийся турецко-катарский военный альянс уже сейчас подрывает позиции Анкары в других монархиях Персидского залива, ревниво наблюдающих за политикой друг друга. Это прослеживается, в частности, в публикациях тамошних СМИ, носящих выраженный антитурецкий характер, в том числе в отношении политики Анкары в Сирии и в карабахском конфликте.

«Причинно-следственная связь между последними международными событиями позволяет сделать вывод, что кто-то чрезвычайно заинтересован в возобновлении конфликта на юге Кавказа. Новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе произошла именно в то время, когда США и Россия серьезно сблизили свои позиции по многим вопросам, тогда как американо-турецкие отношения претерпевают охлаждение в результате разногласий по сирийской проблеме», - пишет влиятельное оманское издание Al Watan.

(Окончание следует)

В австралийском городе Перт на текущей неделе проходит международная конференция по сжиженному природному газу (СПГ) и выставка. "Газпром" на мероприятии представляет заместитель председателя правления Александр Медведев, к которому на стенде компании выстраивались очереди из международных делегаций.

Для России поезка в Перт оказалась удачной — страна выиграла долгожданную заявку на проведение следующей конференции СПГ-производителей в 2022 году в Санкт-Петербурге. По мнению Медведева, это важный сигнал того, что Россию, которая пока производит лишь 10 миллионов тонн СПГ, оценивают как важного игрока этой индустрии. В интервью РИА Новости Александр Медведев рассказал об СПГ-проектах "Газпрома" от Балтики до Сахалина, о трендах в ценообразовании на голубое топливо, реалистичности амбициозных планов США по экспансии на международный рынок СПГ, а также об отношениях "Газпрома" с соседкой-Европой, которые в последнее время переживают легкий холодок.

— Россия в лице "Газпрома" выиграла заявку на проведение СПГ конференции в 2022 году в Санкт-Петербурге. Как вы расцениваете этот факт? С кем пришлось побороться за победу?

— У нас были серьезные конкуренты — Канада, Малайзия и Оман. То, что в текущей политической обстановке выиграли именно Россия и Санкт-Петербург, показывает, что несмотря ни на что, Россия оценена как важнейший игрок на рынке СПГ и сегодня, и тем более в будущем. Поэтому мы очень довольны, что такое событие будет проведено у нас. Было очень много скептиков, которые сомневались, что мы выиграем. В комитете были представители и США, и Канады. Я думаю, что это было очень мудрое решение.

— В какой форме подавались заявки?

— В устной и письменной формах, в соответствии с регламентом, представляются данные по роли страны на мировом рынке СПГ и по имеющимся выставочным возможностям, гостиничным возможностям, досугу и пр. Это событие пройдет в новом Экспофоруме, который является самым современным конгресс-центром в Европе, а может быть, и в мире.

— Расскажите о ближайших планах "Газпрома" по развитию СПГ бизнеса.

— У нас есть два уникальных проекта, которые, благодаря своей специфике, остаются конкурентоспособными, несмотря на трудную ситуацию на рынке. Это расширение "Сахалина-2". Пока речь идет о третьей очереди, но есть потенциал и для строительства четвертой. Газ для этого проекта будет поступать из ресурсов "Сахалина-3".

Другой наш проект — это "Балтийский СПГ", куда газ будет поступать не с конкретных месторождений, а из Единой системы газоснабжения, с учетом того, что северо-западный транспортный коридор предназначен и для поставки газа в "Северный поток-2", и для дополнительной газификации севера России. Газ у нас есть, необходимые транспортные мощности будут созданы, и все проекты будут реализованы.

Эти два проекта будут реализованы практически в один и тот же срок — 2021 год. Эта дата очень важна, потому что именно к 2021-2022 году, после превышения предложения над спросом благодаря началу работы ряда австралийских СПГ-проектов, ожидается рост спроса с новых рынков, и рыночная ситуация изменится. Поэтому 2021 год — очень важная дата для нас. И поэтому мы интенсивно работаем по обоим проектам, чтобы не потерять рыночную нишу.

— А "Газпром" уже начал переговоры с потенциальными партнерами по "Балтийскому СПГ"?

— Да, мы ведем переговоры. Я пока не хочу раскрывать, с кем, но они идут довольно успешно и интенсивно, потому что конкурентоспособность проекта не может не привлекать участников. Интерес есть у многих. Как говорится, много званых, но мало призванных.

— Но вам нужна именно технология по сжижению?

— Да, для реализации проектов СПГ необходима технология по сжижению. Такими технологиями обладают сегодня западные компании. Однако к России применяются американские секторальные санкции, что заставляет нас крайне тщательно и осторожно подходить к выбору партнера. При этом, хочу заметить, в "Газпроме" эффективно реализуется программа импортозамещения. Уверен, что через некоторое время мы будем в состоянии осуществлять такие проекты с использованием российского оборудования и технологий.

— Санкции США в отношении Южно-Киринского месторождения, которое входит в проект "Сахалин-3", повлияют на расширение "Сахалина-2"?

— Нет, не повлияют, потому что свято место пусто не бывает, американский источник (оборудования — ред.) не является эксклюзивным с этой точки зрения.

— Давайте поговорим о ценах на нефть. Можете назвать свой прогноз цены?

— Я уже давно слежу за ценами и знаю, что ни один прогноз самых солидных агентств не сбылся. Вопрос в том, насколько реальность отклонялась от прогноза. Нынешняя ситуация, когда цены были сначала на уровне 30 долларов, а сейчас поднялись до 40, очень серьезно отразилась на нефтяном производстве. Сокращается количество буровых установок, объемов бурения, как следствие — объемов добычи. Если не сразу, то через какое-то время это не может не отразиться на цене.

Население растет, численность среднего класса растет, люди хотят жить в комфортных условиях, пользоваться благами цивилизации. Это относится и к развивающимся странам, таким как Индия, Пакистан, Вьетнам, Бангладеш и другие. Поэтому рост потребления энергоресурсов неизбежен. А сокращение инвестиций в разведку и добычу, при условии, что мы верим в рыночные силы, не может не привести к возврату цен на тот уровень, который обеспечит инвестиционный процесс. Потому что при текущем уровне цен поддерживать инвестиционный процесс довольно тяжело, даже самым конкурентоспособным производителям. И не надо забывать, что нефтяные компании являются источниками крупных налоговых поступлений не только в России, но и во многих других странах, в той же Саудовской Аравии.

Поэтому все эти факторы неизбежно приведут к выходу нефтяных цен на тот уровень, которые обеспечат приток инвестиций. Какой это будет уровень — 60, 80 или 90 долларов? Посмотрим. Мы никогда не гнались за сверхвысокими ценами, мы хотели бы тот уровень цен, который позволил бы нам заниматься нашей работой. А наша работа очень простая — искать запасы, развивать их, добывать и продавать газ нашим покупателям в Европе.

— Цена на российский газ для Европы в 2016 году прогнозируется на уровне 199 долларов за тысячу кубометров против 243 долларов в 2015 году. 2015 год тоже показал снижение цен по сравнению с 2014 годом. Но при этом доля "Газпрома" в Европе выросла. Это взаимосвязанные процессы?

— В 2015 году мы проэкспортировали больше, чем в 2014 году, и сейчас идем с опережением графика. Частичная потеря выручки из-за падения цен компенсируется ростом объемов. Конечно, хотелось бы иметь более высокую цену. Кроме того, так как спотовые цены, которые были выше нефтепродуктовых цен, также существенно упали, можно предполагать, что по итогам года будет некоторая корректировка цен. Но, в принципе, глубина падения уже пройдена и она отражена в наших формулах, поэтому дальнейшего существенного снижения цены против цены первого квартала мы не ожидаем.

— А сколько она составила в первом квартале?

— Мы подведем итоги перед собранием акционеров. В общем, некоторая корректировка в сторону снижения есть, но она незначительная.

— На Дне инвестора 1 февраля озвучивался стресс-сценарий в 169 долларов…

— Мы сейчас выше этого стресс-сценария, хотя стресс-сценарий всегда полезен.

— Исходя из текущих показателей поставок газа, вы можете озвучить прогноз по экспорту на 2016 год?

— Я думаю, что мы точно будем на уровне не ниже прошлого года. Скажем осторожно, не ниже 160 миллиардов кубометров.

— Как вы относитесь к обсуждениям о целесообразности ухода в ценообразовании на газ от нефтепродуктовой привязки?

— Мы столкнулись с темой спотовой привязки еще в прошлый кризис 2008-2009 годов. Часть наших объемов мы продаем с прямой либо косвенной привязкой к газовым хабам. Но ликвидность большинства хабов по-прежнему недостаточна для того, чтобы быть надежным ценовым ориентиром. Корреляция между нефтепродуктовыми ценами и ценами хабов остается очень и очень высокой. Зачем менять что-то на кота в мешке, если есть ценообразование с нефтепродуктовой привязкой.

Почему даже когда нефтепродуктовые цены были ниже хабовых, мы не побежали менять наши контракты? Потому что мы считаем, что торговля на газовых хабах пока подвержена рискам финансовых спекуляций, а мы не можем себе позволить быть заложниками спекулянтов. Мы занимаемся долгосрочным бизнесом. Как известно, банки зарабатывают и в период падения цен, и в период роста, для них главное — неустойчивость рынка.

А нам и нашим клиентам нужно обратное — предсказуемость, возможность планировать свою деятельность. Поэтому мы не собираемся бросаться в омут, где трейдеры могут что-то заработать, а мы можем потерять в главном. Хотя новые методы торговли мы успешно используем. Мы продаем газ на газовых аукционах, продаем успешно, используя возможности текущей рыночной ситуации.

Мы можем, умеем и будем работать на спотовом рынке, тем более когда мы стали собственниками компании ВИНГАЗ (крупнейший оператор газового рынка не только Германии, но и Европы). И наша компания ГМиТ имеет существенные объемы для работы. В портфеле наших дочерних предприятий почти 50 миллиардов кубометров, и мы с этими объемами будем эффективно работать.

— Вы можете назвать примерный процент газа от общего объема, привязанный к хабам?

— Эти расчеты довольно условны, поскольку помимо прямой привязки в наших контрактах есть и косвенная. И не забывайте, что в ряде стран никакой хабовой привязки быть не может — страны Юго-Восточной и Южной Европы, где никакого ближайшего хаба днем с огнем не найдешь, а продавать там газ с привязкой к TTF или NBP это будет просто несерьезно.

— Евросоюз недавно рассматривал ряд положений по повышению собственной энергобезопасности. Там есть пара интересных моментов, например расширение импорта СПГ. "Газпром" видит в этом для себя конкуренцию?

— Я встречался (в рамках СПГ-конференции в Австралии — ред.) с руководителем одной крупной американской компании, которая приступила к экспорту СПГ, и мы пришли к общему мнению, что мы, по сути, не являемся конкурентами, а должны совместно развивать мировой рынок. Кто может конкурировать с нашим трубным газом, особенно в текущих экономических условиях? Тем более что произошла девальвация валюты, а 90% наших расходов — в рублях. Фактически у нас затраты снизились в два раза.

В США работает другая бизнес-модель. Там экспортеры покупают газ на споте, потом сжижают его, транспортируют, то есть работают по принципу "с паршивой овцы, хоть шерсти клок". А мы работаем на долгосрочной основе, чтобы наши инвестиции в долгосрочном плане окупались и чтобы мы могли развивать бизнес.

Но никакой ценовой войны быть не может, потому что мы работаем по нашим контрактам. Мы не устанавливаем цены по своей воле, у нас работает формула, а если необходим пересмотр цен, то проводятся переговоры, которые, как правило, приводят к взаимоприемлемому результату.

— А как вы относитесь к амбициозным планам США по строительству мощностей по экспорту СПГ?

— Заявок на получения права экспортировать газ, как и на регазификацию, было очень много, но лишь немногие получили разрешения. Споры о том, сколько же будет экспортировать США — 20, 30 или 100 миллионов тонн, — продолжаются. Мне почему-то кажется, что это будет скорее 20 миллионов тонн, чем 100.

— А каково ваше отношение к другой инициативе Евросоюза — согласовывать межправсоглашения на поставки газа и новые контракты?

— У нас не так мало уже заключенных контрактов на срок до 2035 года и далее — их общий объем 4 с лишним триллиона кубометров. В этом смысле нам беспокоиться не о чем. Что касается новых контрактов, то, если в Европе хотят перейти на госплановскую модель управления, мы все знаем, чем такие планы заканчиваются.

Мы мыслим рыночными категориями и считаем, что экономические субъекты должны договариваться. Мы также знаем, что эти инициативы ЕС вызвали неудовольствие у других участников рынка. Ведь регулирование — это одно дело, а вмешательство в хозяйственную деятельность — другое, так можно дойти и до абсурда. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и препятствий для хозяйственной деятельности не будет.

— А ЕК не предлагала "Газпрому" или вашим партнерам заключить с Германией межправсоглашение по "Северному потоку-2"?

— Нет, у нас нет такой необходимости, потому что проект носит коммерческий характер. Эту позицию разделяют и акционеры не только из Германии, но и из Австрии и Франции.

— И вам не предлагали?

— Нет, не предлагали.

— Можете назвать сроки привлечения проектного финансирования для "Северного потока-2"?

— Естественно, мы стремимся, чтобы наши крупные проекты реализовывались на базе проектного финансирования, когда 70% — это заемные средства, а остальные 30% — собственные средства акционеров. Хорошие проекты у нас всегда завершались успешным привлечением средств, и сейчас мы уже контактируем с банками по ряду проектов — и "Северного потока-2", и третьей очереди "Сахалина-2", и строительства Балтийского СПГ.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, интерес у банков есть. Главное, чтобы они не натолкнулись на какие-то непреодолимые препятствия. Мы знаем, что иногда случается и так, что сначала акционеры финансируют проект, а потом рефинансируют его на более благоприятных условиях, чем те, которые могли бы быть, если бы проектное финансирование было получено с самого начала.

Акционеры готовы пойти и на такой вариант, хотя, конечно, это потребует мобилизации дополнительных собственных средств. Поэтому мы все-таки хотим, чтобы работали классические схемы, а не экстремальные.

— Но сроков по привлечению проектного финансирования для "Северного потока-2" вы не ставите?

— Сроки есть. Как только в 2017 году будут получены все необходимые разрешения, в этом же 2017 году должен быть решен вопрос по проектному финансированию.

— Примерную сумму можете назвать?

— Мы уже объявляли, что общая сумма проекта планируется в объеме 9,9 миллиарда евро, поэтому легко можно посчитать 70% от этой суммы.

— И общая сумма проекта остается неизменной?

— Да, она может только сократиться.

— Я правильно поняла, что "Газпром" уже ведет переговоры по привлечению проектного финансирования для третьей очереди "Сахалина-2" и Балтийского СПГ?

— Да, наши финансовые консультанты работают с банками.

— А суммы вы можете назвать?

— Нет.

— А сроки привлечения?

— Тоже нет, каждому овощу свое время.

— Когда у вас планируется следующая встреча с еврокомиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер?

— Мы договорились встретиться в мае.

— Согласно отчету "Газпрома" за 2015 год, в настоящее время пересмотра цен на газ в Стокгольме требуют французская Engie, турецкая BOTAŞ, Shell Energy Europe Ltd, датская DONG Naturgas A/S (слушания по делу в октябре-ноябре 2016г), польская PGNIC (решение по делу должно быть вынесено не позднее августа 2017 года). С Engie удалось договориться, а с кем-нибудь еще?

— С германской Uniper мы тоже договорились. С BOTAŞ ситуация особая. К сожалению, ситуация сложилась так, что трагедия со сбитым Су-24 осложнила взаимодействие наших стран, хотя все поставки осуществляются в соответствии с контрактом. Мы надеемся, что переговоры возобновятся. На самом деле у нас к BOTAŞ в суде встречное требование по повышению цен с 1 января 2016 года, поэтому здесь обоюдоострая ситуация.

— Верна ли логика размышления о том, что пока "Газпром" пошел на уступки именно акционерам "Северного потока-2"?

— Нет, это совпадение. С кем-то переговоры шли дольше, с кем-то быстрее. Участие в инфраструктурных проектах дает нам только более тесные контакты, но никакой увязки с другими вопросами за этим не стоит. Контрактные взаимоотношения — это одно, а реализация инвестиционных проектов — совсем другое. Если стороны уже являются партнерами, то трудно представить, чтобы они не смогли договориться по текущим вопросам.

— А с остальными переговоры продолжаются?

— Я уверен, что все разногласия будут преодолены.

— Досудебно?

— Подача в арбитраж чревата тем, что те, кто подает иск, могут получить меньше, чем им предлагали на переговорах, как не раз показывала практика.

— Какова контрактная цена на российский газ для Украины во втором квартале?

— Да какая цена, если они ничего не покупают. Цена по формуле контракта. В современных условиях на эту цену грех жаловаться.

Нефть замерзнет без Ирана

Саудовская Аравия согласна заморозить добычу нефти без участия Ирана

Алексей Топалов

Саудовская Аравия готова зафиксировать уровень добычи нефти, даже если это откажется сделать Иран. Окончательные переговоры по заморозке состоятся 17 апреля в Катаре. Однако эксперты не верят в их успех, так как, если Иран не поддержит инициативу, это будет означать, что другие игроки просто уступят свои доли рынка иранской нефти.

Россия и Саудовская Аравия предварительно договорились о заморозке добычи нефти. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник в Дохе, где 17 апреля должна состояться встреча стран ОПЕК и производителей, не входящих в картель (в первую очередь России). Встреча будет посвящена как раз вопросу фиксации уровня производства нефти.

Саудовская Аравия заявила, что будет принимать решение о заморозке вне зависимости от позиции Ирана по этому вопросу.

При этом еще в начале апреля заместитель наследного принца и министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявлял, что СА не будет замораживать добычу, если этого не сделают другие крупные производители — и в первую очередь Иран.

В середине февраля 2016 года Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о фиксации добычи на уровне января.

При растущем спросе это позволило сократить избыток нефти на мировом рынке, что стало драйвером для роста цен.

Впрочем, хотя ОПЕК и ряд других стран (например, Оман и Бахрейн) инициативу поддержали, никакого конкретного соглашения заключено так и не было.

Позднее Иран, который сначала также выразил поддержку идее заморозки, заявил, что готов зафиксировать добычу лишь после того, как выйдет на досанкционный уровень производства (санкции США и ЕС, ограничивающие в том числе экспорт, а следовательно, и производство иранской нефти, были отменены 16 января).

Теперь Иран хочет довести добычу до 4 млн барр. в сутки (сейчас страна производит около 3,2 млн барр). И это при том, что уже сейчас избыток предложения оценивается примерно в 1,5 млн барр. в день. Глава российского Минэнерго Александр Новак ранее говорил, что Исламской Республике Иран могут быть предоставлены «особые условия». При этом тот же Новак заявлял, что заморозка добычи имеет смысл и без участия Ирана, так как инициативу поддержали страны, обеспечивающие 73% мировой добычи.

Во вторник Александр Новак сказал, что ожидает встречи в Дохе с оптимизмом.

Ранее эксперты рынка указывали, что заморозка добычи на январских уровнях для большинства нефтепроизводителей проблемой не станет, так как в январе большинство из лидеров и так были на максимуме (за исключением Ирана). Новак на прошлой неделе подтвердил, что речь идет именно о январе, однако допустил, что могут быть рассмотрены предложения по фиксации на уровне февраля или марта. «Если такие предложения поступят», — отметил российский министр.

Россия и в январе, и в феврале добывала около 10,8 млн барр. в день. Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер на прошлой неделе говорил, что Минэнерго ежедневно мониторит уровень добычи с учетом соглашения о заморозке.

По данным ОПЕК, в феврале добыча нефти в странах — членах организации изменялась разнонаправлено. Лидер картеля Саудовская Аравия сократила производство по сравнению с январем на 9,8 тыс. барр. в день, до 10,2 млн барр. Следующим идет Ирак, где добыча упала уже на 317 тыс. барр. и составила 4,458 млн барр. в сутки. Замыкает тройку лидеров Иран с 3,385 млн барр. в день (+15 тыс. барр.)

Добыча Кувейта в феврале осталась без изменений (3 млн барр. в день), значительно снизили производство Объединенные Арабские Эмираты — на 353,9 тыс. барр., до 2,78 млн барр. Уменьшилась добыча в Венесуэле, до 2,529 млн барр. (-28,6 тыс. барр.). А вот, например, Нигерия нарастила добычу на 123,7 тыс. барр. в сутки, до 1,881 млн барр. Следующая по объемам Ангола снизила производство на 3 тыс. барр., до 1,767 млн барр. Алжир с его 1,125 млн барр. увеличил добычу по сравнению с январем на 2 тыс. барр. Один из инициаторов заморозки, Катар, нарастил производство на 54,2 тыс. барр., до 692 тыс. барр. Эквадор в феврале добывал 559 тыс. барр. в сутки (+24,7 тыс. барр.) Данные по Ливии и Индонезии не приводятся.

Большинство экспертов, в том числе старший аналитик по нефтегазовому сектору компании «Атон» Александр Корнилов, считают при нынешних ценах и объемах добычи разработка сланцевой нефти в США становится нерентабельной и будет постепенно сворачиваться. Не намного улучшит ситуацию для «сланцевых» компаний даже небольшой рост цен, например до $50 за барр. А это значит, что на рынке возникнет сначала баланс спроса и предложения, а потом и превышение спроса, отмечает эксперт.

Пока, при текущих уровнях волатильности, рынок пытается нащупать новый тренд, опираясь на заявления и прогнозы основных маркетмейкеров нефтяного рынка в лице министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими, а также руководителей BP, Shell, «Роснефти» и Exxon.

Так, на ожиданиях результатов встречи в Дохе нефть во вторник выросла до $44,48 за барр. (Brent, данные на 20.30 мск во вторник). Последний раз котировки были на аналогичном уровне в конце ноября прошлого года.

Рост Brent, к цене которой привязана стоимость российской нефти Urals, привел и к некоторому усилению рубля. Курс американского доллара ЦБ на 13 апреля — 66,34 руб., тогда как 12-го числа он был 67,12 руб.

Впрочем, переговоры в Дохе могут оказаться безрезультатными. Если Россия и СА договорились о заморозке добычи, не принимая в расчет Иран, это значит, что они договорились отдать Ирану часть своих долей рынка, считает партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин.

Ранее Иран уже заявлял о намерении продавать свою нефть в Африке по цене ниже, чем у нефти саудитов. Кроме того, ИРИ предоставляет скидки Китаю, Тайваню и Южной Корее.

«А в Европе Иран вообще продает свою «тяжелую» нефть по $17 за баррель», — отмечает эксперт.

О том, что встреча в Катаре вряд ли увенчается заключением договоренности по заморозке, косвенно свидетельствует и тот факт, что ряд ключевых производителей намерены наращивать добычу. Так, глава Kuwait Oil Co. Джамаль Джафар как раз во вторник заявил, что Кувейт планирует увеличить производство с нынешних 3 млн барр. в сутки до 3,165 млн барр. Правда, по его словам, это планируется сделать несколько позднее в 2016 году или в 2017 году.

Гендиректор иракской госнефтекомпании Фалах Аламри во вторник заявил, что Ирак поддерживает инициативу по заморозке, так как это единственная возможность поддержать цены. Однако при этом Ирак продолжает наращивать добычу, в марте она достигла 4,55 млн барр. в сутки.

Нашествие пустынной саранчи в Йемене, где конфликт препятствует мерам по борьбе с ней, представляет собой потенциальную угрозу для урожаев в регионе в целом, предупредила сегодня ФАО. ФАО призывает соседние страны: Саудовскую Аравию, Оман и Иран мобилизовать усилия по наблюдению и контролю и принять все необходимые меры, чтобы остановить движение насекомых к местам размножения, расположенным на их территориях.

Требуется крайняя бдительность также в Марокко и Алжире, особенно в районах к югу от Атласских гор, которые могут стать возможными рассадниками пустынной саранчи, которая уже сформировалась в группы в некоторых частях Западной Сахары, Марокко и Мавритании, добавила ФАО.

Циклоны усиливают распространение саранчи

Саранча уже сформировалась в стаи бескрылых кузнечиков на южном побережье Йемена в марте, на которое в ноябре 2015 года обрушились сильные дожди, связанные с тропическими циклонами Чапала и Meгх.

«Сложно оценить степень текущего нашествия пустынной саранчи в Йемене, поскольку исследователи не смогли получить доступ к большинству регионов. Однако, как только растительность высохнет вдоль побережья, вероятно, образование еще большего количества групп и небольших роев», - сказал Кит Крессман, старший эксперт ФАО по прогнозированию нашествия саранчи.

Он отметил существование умеренного риска того, что пустынная саранча будет продвигаться в глубь южного Йемена, возможно, достигнув весенних мест размножения на территории центральной Саудовской Аравии и на севере Омана.

Существует опасность того, что саранча может достигнуть границ Объединенных Арабских Эмиратов, где возможно появление нескольких небольших стай, которые могут проследовать транзитом через всю страну до районов на юго-востоке Ирана, где недавно прошли обильные осадки.

ФАО оказывает помощь техническим группам из Министерства сельского хозяйства и ирригации Йемена при проведении исследований и контрольных операций в инфицированных прибрежных зонах в рамках постоянной поддержки Организации усилий по борьбе с саранчой в стране.

ФАО также предупреждает, что на северо-западе Африки малые группы и, возможно, несколько небольших стай могли найти подходящие места размножения в Марокко (долина Драа), Мавритани (около Зуэрате) и Алжире. Кроме того, некоторые небольшие рои пустынной саранчи, вероятно, могут появиться на юго-западе Ливии, но их количество, скорее всего, останется на низком уровне.

Организация подчеркивает необходимость тщательного мониторинга во всех этих областях в течение следующих нескольких месяцев, чтобы предотвратить формирование насекомых в большие, деструктивные стаи.

Ситуация с пустынной саранчой в других странах оставалась спокойной в марте без каких-либо значительных изменений, обнаруженных или предполагаемых.

Сила природы

Молодая бескрылая пустынная саранча может образовывать обширные наземные полосы. Они могут в конечном счете превратиться во взрослые полчища саранчи, которые могут насчитывать десятки миллионов и которые вместе с ветром могут преодолевать до 150 км в день.

Женские особи саранчи могут отложить 300 яиц в течение всей жизни, тогда как взрослые насекомые могут потреблять свежую пищу в день в количестве равном собственному весу - около двух граммов ежедневно. Очень маленькая стая потребляет такое же количество пищи в день, как примерно 35000 человек, поэтому разрушительное влияние, которое саранча оказывает на урожай ставит под угрозу продовольственную безопасность, особенно в уже уязвимых районах.

Мониторинг, раннее предупреждение и превентивные меры контроля за саранчой играли важную роль в снижении частоты и продолжительности нашествия начиная с 1960-х годов. Тем не менее, сегодня изменение климата приводит к более частым, непредсказуемым и экстремальным погодным условиям и создает новые сложности при мониторинге активности саранчи.

ФАО управляет Службой по отслеживанию пустынной саранчи, которая получает данные из стран, пострадавших от саранчи. Эта информация регулярно анализируется вместе с погодой и данными о среде обитания, а также спутниковыми снимками с целью оценки текущей ситуации по саранче и составления прогнозов на срок до шести недель, а также в случае необходимости выпуска предупреждений и оповещений. ФАО также проводит миссии по оценке на местах и координирует исследования и контрольные операции, а также оказывает помощь во время чрезвычайных ситуаций. Три региональные комиссии по саранче обеспечивают регулярную подготовку и укрепление национального потенциала в области обзора, контроля и планирования.

Победа России в заявке на проведение СПГ-конференции в 2022 году в Санкт-Петербурге свидетельствует о том, что страну оценивают как важного игрока мирового рынка сжиженного природного газа, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"У нас были серьезные конкуренты (в конкурсе на заявку - ред.) - Канада, Малайзия и Оман. То, что в текущей политической обстановке выиграли именно Россия и Санкт-Петербург, показывает, что несмотря ни на что, Россия оценена как важнейший игрок на рынке СПГ и сегодня, и, тем более, в будущем. Поэтому мы очень довольны, что такое событие будет проведено у нас. Было очень много скептиков, которые сомневались, что мы выиграем. В комитете были представители и США, и Канады. Я думаю, что это было очень мудрое решение", - сказал Медведев.

Он добавил, что заявки подавались в устной и письменной формах. "В соответствии с регламентом представляются данные по роли страны на мировом рынке СПГ и по имеющимся выставочным возможностям, гостиничным возможностям, досугу и прочему. Это событие пройдет в новом Экспофоруме, который является самым современным конгресс-центром в Европе, а может быть, и в мире", - сказал он.

Все надежды на Доху

Уже к концу апреля нефть может подорожать до 50 долларов за баррель

Георгий Степанов

За считанные дни до открытия 17 апреля в Дохе форума государств–производителей нефти резко выросло количество самых разных прогнозов. Так, некоторые аналитики заявляют, что в случае успеха переговоров о заморозке добычи, нефть может подорожать до 50 долларов за баррель. Однако хватает и пессимистов, считающих, что странам не удастся договориться и котировки барреля пойдут не вверх, а вниз.

Напомним, от переговоров в столице Катара ждут соглашения о заморозке нефтедобычи. «Это единственный способ поддержать стоимость нефти. Сделка нужна всем, и Ирак поддерживает ее. Спрос на черное золото растет, а предложение снижается, поскольку сланцевая добыча в США сокращается. Сейчас самое время. Сейчас такое соглашение даст эффект», – заметил генеральный директор иракской госнефтекомпании Фалах Аламри. Эти его слова вполне согласуются с реальностью: по сообщению Bloomberg, Ирак в марте 2016 года увеличил как добычу (до 4,55 млн. баррелей в сутки), так и экспорт нефти (до 3,81 млн. баррелей в сутки) по сравнению с февралем.

Пока свое участие в форуме подтвердили 12 стран –производителей нефти. Это Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Алжир, Индонезия, Эквадор, Бахрейн, Оман и сам Катар. Из членов ОПЕК не будет представлена лишь Ливия, которая отказалась от участия. «У нас оптимистичный настрой. Считаю, что встреча будет продуктивной», – заявил представитель Кувейта в ОПЕК Мухаммед аш-Шатти.

Этот оптимизм разделяют не все эксперты и участники рынка. Так, Даниэль Ергин, заместитель председателя компании HIS, историк энергетической отрасли, сказал в интервью The Financial Times, что «эра ОПЕК как решающей силы мировой экономики подошла к концу. Организация фактически разделена, а значит, нефтедобывающие страны едва ли придут к консенсусу, заметил Ергин.

Наибольшую неопределенность в ситуацию вносит, пожалуй, позиция Ирана. В середине февраля в Дохе представители России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара договорились, что добыча нефти может быть заморожена на уровне января-февраля 2016 года, если на это пойдут другие ключевые игроки. Однако Тегеран, формально поддержавший идею, позднее назвал ее «нелогичной» и даже «смехотворной». Добавив, что ему необходимы особые условия, поскольку со страны лишь недавно были сняты санкции.

О своей готовности к демпингу Иран предупреждал еще в прошлом году. И этот демпинг уже вовсю идет – сегодня иранская тяжелая нефть продается в Европе по 17 долларов за баррель, сюда ее поставляется более 500 тыс. баррелей в сутки. Доходы Исламской Республики от продажи черного золота после снятия санкций 16 января 2016 года выросли на 90%, сообщает агентство IRNA. Экспорт иранской нефти держится на уровне 1,7 млн. баррелей в сутки, что должно принести Тегерану 21 млрд. долларов в год.

Ко всему прочему иранцы планируют нарастить объемы нефтедобычи до 4 млн. баррелей в сутки к марту 2017 года, как заявил министр нефти Бижан Зангане. То есть произойдет возвращение к досанкционным объемам 2008 года.

«Иранцы сказали, что хоть они и приветствуют мероприятие в Дохе, свою добычу будут в любом случае наращивать», – напомнил «НИ» партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. Что касается перспектив встречи, эксперт считает, что она «завершится подписанием очень красивого документа, который никто не будет соблюдать». По поводу же ожидаемого подорожания нефти до 50 долларов за баррель собеседник «НИ» сказал: «Я не исключаю некой нервной реакции на рынке, которая может продолжаться один-два дня. Но если предложение все равно будет превышать спрос, цена опять откатится к среднему значению – к 35–40 долларам за баррель».

Кувейт вслед за другими странами Персидского залива планирует отпустить цены на бензин к концу мая, сообщила кувейтская газета "Ар-Райи" со ссылкой на осведомленные источники.

Как отметили источники издания, правительство эмирата стремится активизировать реформы по превентивной поддержке корзины товаров и услуг снижением затрат на энергоносители. По словам источников, предусматривающий повышение цен на бензин план разрабатывается в рамках мер, принимаемых правительством с целью уменьшения госзатрат в условиях низких цен на нефть.

Как считают источники, повышение цен на бензин в Кувейте совпадет по времени с введением новых тарифов на электроэнергию, которые в настоящее время рассматривает кувейтский парламент.

Эмират ежегодно тратит около двух миллиардов динаров (более 6,6 миллиардов долларов) для поддержания цен на бензин.

Кувейт — единственная страна из шести монархий Персидского залива, которая по-прежнему удерживает цены на бензин от повышения с помощью господдержки. ОАЭ первыми из стран Персидского залива приняли решение частично либерализовать цены на бензин в августе прошлого года. В декабре 2015 года цены на бензин выросли в Саудовской Аравии и султанате Оман. Бахрейн и Катар на треть подняли цены на горючее в начале этого года.

Юлия Троицкая.

Пушки вместо масла

Многие страны мира в прошлом году наращивали расходы на оборону

Алексей Голяков

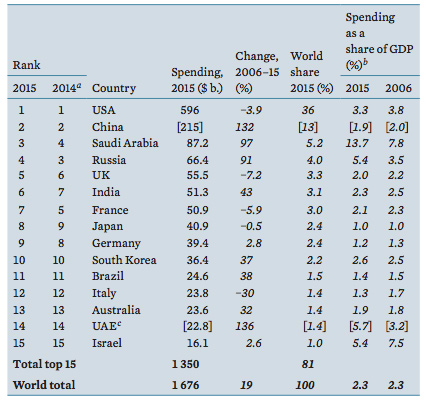

Общий объем расходов на оборону в мире в прошлом году в сопоставлении с данными за 2014 год возрос на 1%, достигнув в денежном выражении суммы в 1,676 трлн. долларов. Эти данные обнародованы в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Примечательно, что мировые затраты в военной сфере увеличились впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, это свидетельствует об определенном обострении геополитической обстановки в мире.

Безусловный лидер фактически новой гонки вооружений – США. На долю этого государства в общем объеме мировых расходов на оборону пришлось в 2015 году 36% – 596 млрд. долларов. На втором месте находится Китай – 13% (215 млрд. долларов), на третьем – Саудовская Аравия – 5,2% (87,2 млрд. долларов).

Российская Федерация – на четвертом месте с показателем военных трат 4% – 66,4 млрд. долларов. По данным SIPRI, в 2015 году Россия выделила на военные цели в сравнении с предыдущим годом больше на 7,5%. А в сравнении с 2006 годом этот рост составил 91%. Примечательно, что покидающий свой пост главком НАТО, американский генерал Филипп Бридлав заявил накануне, что президент России «сделал большие инвестиции в свои вооруженные силы».

«Путин создал хорошие сухопутные войска. Вы видели его ВВС в Сирии, где они прошли испытания. Он добился также мощного ракетного потенциала большой дальности», – подчеркнул генерал в интервью Эстонскому телевидению.