Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Названы самые красивые улицы мира. В рейтинге «засветился» Петербург

В лидерах много Англии и США.

Рейтинг. Согласно опросу, проведённому CNN Travel, больше всего отличились следующие улицы:

1.Улица Цзиньли, Чэнду, Китай

2.Конвент-Авеню, Гарлем, Нью-Йорк

3.Ломбард-Стрит, Сан-Франциско

4.Каминито, Ла Бока, Буэнос-Айрес, Аргентина

5.Философерс Волк, Киото, Япония

6.Фласк Волк, Хэмпстед, Лондон, Англия

7.Кокберн-Стрит, Эдинбург, Шотландия

8.Проект Umbrella Sky, Агуэда, Португалия

9.Голубой Город, Джодхпур, Индия

10.Площадь Монсорис, Париж, Франция

11.Хосьер Лейн, Мельбурн, Австралия

12.Невский Проспект, Санкт-Петербург, Россия

13.Дарк Хеджес, Брегах Роад, Графство Антрим, Северная Ирландия

14.Королевский Полумесяц, Бат, Англия

15.Виа де Коронари, Рим, Италия

16.Старый Город Миконоса, Греция

17.Герберт Бейкер-Стрит, Претория, Южная Африка

18.Хирштрассе, Бонн, Германия

19.Когелс-Осилей, Зуренборг, Антверпен, Бельгия

20.Броуэрсграчт, Амстердам, Нидерланды

21.Шефшауэн, Марокко

Автор: Виктория Закирова

Россельхознадзор с 18 декабря вводит ограничения на ввоз в Россию продукции ряда мясных компаний Аргентины и Парагвая, что связано с обнаружением в продукции предприятий стимулятора роста - рактопамина, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции ряда предприятий Аргентины и Парагвая в связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух компаний Парагвая", - говорится в сообщении.

Под запрет попала продукция аргентинских компаний Azul Natural Beef, Frigorifico General Pico, Matadero y Frigorifico EL Mercedino, Rafaela Alimentos и Frigorifico H.V., а также парагвайских Frigorifico Norte и Tripera Paraguaya.

"Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран", - добавляет ведомство.

Россельхознадзор напоминает, что использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, равно как и импорт в Россию продукции, полученной с применением таких веществ, запрещены российским законодательством.

Аргентина и Парагвай - одни из крупнейших поставщиков замороженной говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт в Россию замороженного мяса крупного рогатого скота в 2018 году составил 245,2 тысячи тонн, ведущими поставщиками стали Парагвай (112,6 тысячи тонн, 45,9% в общем объеме импорта), Белоруссия (40,1 тысячи тонн, 16,3%) и Аргентина (38,8 тысячи тонн, 15,8%).

По итогам января-октября 2019 г. объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая достиг 131,5 млрд юаней ($18,7 млрд). Это на 28% больше, чем за январь-октябрь 2018 г., сообщило таможенное ведомство.

По данным Урумчийской таможни, за десять месяцев текущего года объем экспорта Синьцзяна составил 100,2 млрд юаней с приростом на 19,9% в годовом сопоставлении, а импорта – 31,3 млрд юаней с увеличением на 63%.

Среди главных внешнеторговых партнеров китайского региона находится Казахстан, с котором Синьцзян за январь-октябрь 2019 г. наторговал на 60,2 млрд юаней. Данный показатель подскочил на 28,2% относительно уровня десяти месяцев прошлого года. Кроме того, стремительно растет внешняя торговля Синьцзяна с Киргизстаном, Австралией, Пакистаном, Великобританией, Аргентиной и Вьетнамом.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2019 г., объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составил 110,5 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 21% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г. За девять месяцев текущего года объем экспорта региона составил 82,3 млрд юаней с приростом на 11,3% в годовом сопоставлении. В то же время импорт Синьцзяна взлетел на 62,3% – до 28,1 млрд юаней.

В частности, торговый оборот китайского региона с Казахстаном достиг 51,4 млрд юаней, увеличившись на 22,9%. На данный показатель приходится 46,5% общего объема внешней торговли Синьцзяна за январь-сентябрь 2019 г.

Эво Моралес: Настоящий индеец

«Песня о настоящем индейце» - свой хит группа «Ноль» написала словно о бывшем президенте Боливии...

Хуан Эво Моралес Айма успешно управлял страной, но под давлением американских представителей был вынужден уйти в отставку. Народ Боливии негодует! А мы рассказываем о Моралесе.

КОРОЛЬ КОКИ

Если вы не следили за новостями, то мы расскажем о том, что произошло в Боливии. Там был президент Эво Моралес, которого выбрали в 2005 году, а в октябре нынешнего переизбрали вновь. Он - как Владимир Путин, за вычетом срока Дмитрия Медведева. Культовый человек, герой нации. Да еще коренной индеец.

Да, он родился в нищей семье индейцев аймара. В детстве от голода собирал апельсиновые корки, выброшенные из окон автобусов. Трудился пастухом лам, каменщиком, музыкантом. Как и многие боливийские крестьяне, выращивал коку. Ну а куда без этого на высокогорье? Вы зайдите в любую боливийскую семью, у них эта кока будет лежать на видном месте в вазе. Пожевал и пошел. Не наркоманы, а климат здесь такой. Нужно понимать!

Моралес не имел даже среднего образования. Но народ его любил - своего, от сохи. С третьей попытки смог победить на президентских выборах. Политический авторитет заработал как лидер Союза производителей коки.

Вообще кока - растительная основа кокаина - использовалась в Андах в течение 8000 лет в религиозных целях, а также для борьбы с высотной болезнью и в качестве легкого стимулятора. Попытки американцев ограничить ее производство привели к массовому возмущению коренного населения страны, на волне которого и стал политиком Эво Моралес.

Он баллотировался на пост президента, обещая править в интересах коренных народов Боливии, которые веками страдали от маргинализации и дискриминации. А когда пришел к власти, то поддержал новую конституцию, которая официально объявила Боливию «многонациональной и светской», чтобы лучше отразить интересы десятков этнических групп страны.

Он продолжал бороться за права фермеров, выращивающих коку, сохраняя законность ее возделывания и вводя меры по регулированию ее оборота. Хотя со стороны Соединенных Штатов было давление, что нужно полностью уничтожить эту культуру.

В 2011 году он даже восстановил старый рецепт для кока-колы, производимой на территории Боливии, введя коку в ее состав. Ну а власти США обвиняли его в том, что он не делает достаточно для прекращения производства и оборота кокаина.

Дошло до того, что Моралес в 2008 году выслал американского посла Филипа Голдберга, обвинив его в заговоре против его правительства, а также приостановил деятельность американского Управления по борьбе с наркотиками на территории Боливии.

Позже он изгнал из страны Агентство США по международному развитию (USAID), обвинив его в поддержке боливийской оппозиции. В общем, война с США носила давний и открытый характер.

В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОГО БАТОНА»

Потом Моралес дважды переизбирался на этот пост - в 2009 (64% голосов) и 2014 годах (61%). При этом по конституции Боливии можно быть президентом максимум два срока подряд. Но во время первого срока Моралеса в конституцию были внесены поправки. В 2016 году, когда шел его третий срок, в Боливии на референдуме вообще предлагали отменить ограничение на число президентских сроков. Пусть правит вечно, как царь!

Две трети избирателей это не поддержали. Но верховный суд Боливии разрешил Моралесу переизбираться в третий раз, не засчитав его первый срок, который начался до конституционной реформы. Вот такие финты.

20 октября 2019 года прошли новые выборы, на которых Моралес получил, по официальным данным, более 48% голосов. Но тут появились люди из США. Группа экспертов Организации американских государств по-своему подсчитала голоса и опубликовала доклад: дескать, Моралес все подтасовал.

На индейца начали оказывать давление, оппозиция подняла голову, пошли массовые акции протеста. Началось то, что мы называем цветной революцией. Дошло даже до обыска дома Моралеса - возможно, и у него искали «золотой батон». Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов в стране, но вечером того же дня подал в отставку.

РУССКИЕ ИНТЕРЕСЫ В БОЛИВИИ

Что за контора такая, которая посмела свергнуть Моралеса? Нужно объяснить. Это Организация американских государств, которая объединяет все 35 стран обоих континентов. Они начали педалировать установленные ею факты вмешательства в выборы в Боливии, потребовали отменить результаты октябрьского голосования и провести выборы заново. Можно назвать ее НАТО или ООН в масштабах Северной и Южной Америки. Структура, подчиненная США, которая может вмешиваться в дела другого государства.

Почему нам так близка тема Боливии? Почему путч у них, а встревожены мы? Почему правительство Никарагуа заявляет, что Моралеса свергли «фашистскими приемами», а нам это интересно? Не Украина ведь, не сосед под боком...

Дело в том, что Россию и Боливию при Моралесе связывало тесное политическое сотрудничество. Боливия была одним из ключевых союзников в регионе. Так, в 2014 году Боливия вместе с другими 11 странами голосовала против осуждения в ООН присоединения Крыма к России. Товарооборот между двумя странами в 2018 году составил около $16 млн.

Основные статьи российского экспорта: печатные изделия (35%), черный металл (18%), оптические аппараты и инструменты (12%), наземный транспорт и запчасти (11%).

Свои проекты в Боливии развивают Газпром, Акрон и Росатом. Три года назад мы начали строить там Центр ядерных исследований и технологий стоимостью $300 млн. А еще сообщалось, что Газпром разрабатывает там два газовых месторождения.

АМЕРИКА БОИТСЯ ИНДЕЙЦА?

О перевороте Эво Моралес высказался в интервью представителю RT, бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.

- Ты бы пошел на новые выборы, если бы их провели в Боливии? - спросил Корреа.

- Во-первых, это недемократично, - ответил Моралес. - И что, они боятся какого-то индейца? Для меня это удивительно. И до нас дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию.

- Добро пожаловать в клуб! Тебя тоже свергли! - воскликнул Корреа.

- Да, люди из их действующего правительства не хотят, чтобы я вернулся. Но откуда у них такой страх?

...Вообще мы можем увидеть эффект домино. Боливия стала первой страной региона, в которой осенние протесты привели к уходу главы государства.

Но было ли все так плохо в Боливии при Моралесе? Совсем нет. По данным Всемирного банка, эта страна в XXI веке стала одной из самых быстро развивающихся в Латинской Америке:

- каждый год стремительно рос ВВП (4,9% - средний показатель);

- доля населения Боливии, проживающего в нищете, сократилась на 60%. Теперь это лишь 17%;

- население Боливии при Моралесе увеличилось с 9,4 млн до 11,4 млн;

- продолжительность жизни выросла с 65,9 до 70,9 года.

Почему это стало возможно? Что за чудо совершил индеец?

Дело в том, что сразу после прихода к власти Моралес объявил о национализации нефтяной и газовой отрасли. Эксклюзивное право участвовать от имени государства в нефтегазовых проектах и заниматься продажей углеводородов в Боливии и за ее пределами получила госкомпания YPFB. Иностранные компании были вынуждены заключать контракты именно с ней для реализации проектов в этой южноамериканской стране.

Эта политика позволила справиться с экономическими кризисами, добавила стабильности Боливии. И если раньше ресурсы просто выкачивали из страны, то теперь доходы от продажи сырья пошли на пользу простым боливийцам, у которых перестали забирать нефть и газ за стеклянные бусы. Боливия из развивающейся страны с большим долгом превратилась в наиболее быстро развивающуюся экономику региона.

«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!»

Ну что еще сказать об Эво Моралесе? Он - добрый индеец из детских книжек, который наивно мечтал сделать всех боливийцев счастливыми. Дал Боливии то, чего не было долгие годы, - стабильность политической системы. Потому что, если посчитать с 1825 года, когда эта страна обрела независимость, там прошло аж 190 путчей. Это дело не новое.

Были в Южной Америке и откровенно фашистские режимы, которые приходили к власти через тот самый путч, например Аугусто Пиночет в Чили, Хорхе Видела в Аргентине, Умберту Бранку в Бразилии... Были такие режимы и в Боливии. Там хватало у власти и генералов, и диктаторов.

Что бы ни говорили, Моралес имел широкую поддержку в стране. Но по специальным политтехнологиям Боливию снова привели к путчу.

...Кстати, Моралес приезжал в Россию год назад на чемпионат мира по футболу.

Когда Моралес отправился на переговоры с Владимиром Путиным, с ним был министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес, который пришел в Кремль в шляпе и с длинной косой.

«Настоящие индейцы!» - воскликнул Путин.

...Как стало известно, Моралес не запрашивал политического убежища в России. Он улетел в Мексику, заявив, что покидает родину по политическим причинам. Но пообещал скоро вернуться с новыми силами и энергией.

Степан Строев

Танцы черных лебедей

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Будет ли кризис в 2020 году? Прогнозы - дело неблагодарное. "Ага! - скажут потом, - ошибся!" Но все же грозит ли нам что-то звероподобное? Как в 2008 и 2014 годах: прилетят ли падения, громкие заголовки газет и в конце концов чувство неуверенности - как жить дальше? Может ли это произойти изнутри страны?

Нет, изнутри кризис не прилетит. Есть еда и тепло, более или менее все накормлены, а наши недуги с нами и останутся. Пустоты в сырьевой экономике, отставание в технологиях, бедность 20-30 млн человек, низкие доходы населения, плохая демография, пустеющие малые и средние поселения - всю эту хронику придется лечить долго и нудно. Но еще не та мера боли. Даже от долгов населения - их все боятся - еще не полыхнет. По-настоящему жарко с этими долгами может стать только через несколько лет.

Где же тогда риски кризиса в 2020 году? Снаружи! Все помнят, что беды 1998, 2008 и 2014 годов пришли из-за рубежа. Девальвации, финансовые инфекции, падения мировых цен и спроса на сырье, бегство капиталов, будь они прокляты! Если обернуться назад, - как часто они портили нам жизнь! Вот ведь только что в 2018 году рубль опять упал из-за санкций! Ау, год 2020! Что ты нам сулишь?

Два последних года мировая экономика замедляется. Но только 4-5% стран сидят в минусах, у них уже падает ВВП. Видны кризисные зоны в Латинской Америке (Аргентина, Венесуэла, Эквадор, Никарагуа, Карибы). В красной зоне - Иран, Ангола, Ливия, Намибия. Все это сырьевые экономики, не столь великие, чтобы вызвать крах всего. Все остальные - США, Китай, еврозона, Индия и другие - собираются расти. МВФ прогнозирует, что в 2020 году мировой ВВП увеличится больше чем на 3%, у развитых стран - на 0,5-2%, в Китае и Индии - пусть с замедлением, но на 5,5-7%.

Им в этом помогают центральные банки. Во всех ключевых странах идет подкормка хозяйства денежной эмиссией. В США, Японии, еврозоне, Великобритании действуют "количественные смягчения" (это и есть эмиссия). В Китае - "финансовый форсаж", в азиатских экономиках - "финансовое развитие". Все стремятся к низкому проценту по ссудам. В США ФРС снижает свою ставку процента. В еврозоне и Японии центральные банки кредитуют под отрицательный процент. Все идет к тому, что когда-нибудь мы еще и доплачивать будем за то, что деньги в банке держим.

Правда, прогнозы меняются несколько раз в год. Да и в 2008 году все собирались расти, но вдруг взял и накатил финансовый шторм. Есть ли и сейчас в глобальных финансах какая-нибудь закавыка, которая вдруг ударит так, что вздохнуть не сможешь?

Что ж, посмотрим вокруг. Как там долги? Внутренний кредит частному сектору по всем странам мира был на пиках в 1999 году - 137% глобального ВВП, в 2006-2007 годах - 127-129% (Всемирный банк). Затем долги падали, замораживались, но сейчас снова достали до 128-130%. Когда увидим 140-145%, снова задрожим от страха: а вдруг кризис?

А что с государственными долгами? Они всем нам задали жару пять лет назад. Пухли как пузыри на рубеже 2010-х. Ими лечили, из них выжимали деньги, чтобы тушить кризис. А затем раз - и долговой кризис в Европе! Сейчас в развитых экономиках они потихоньку сжимаются. Госдолги - на уровне 103-105% ВВП. Это ниже, чем 10 лет тому назад. Зато на развивающихся рынках суверенных долгов все больше и больше, до 55-60% ВВП (35% в 2007 году). Такая задолженность быстро растет в Китае. Когда-нибудь этот спусковой крючок сработает, но не в 2020 году.

Тогда, может быть, деривативы запустят кризис? Эти враги рода человеческого, по мнению многих? Но кажется, все-таки нет - они десять лет как замерзли. Еще не достигли в объемах вершин 2007-2008 годов, стонут под тяготами регулирования. Тогда где же риски? Где будущие крахи? Акции что ли надерзят, нахулиганят и бросят весь мир распотрошенным?

Да, мы помним, что совсем недавно были два пика в акциях, а затем - в пропасть! В 1999-2000, 2007-2008 годах капитализация мирового рынка акций добиралась до 114-120% мирового ВВП, в США - еще выше. А затем - с горы вниз! История может повториться и в 2020 году. Акции уже дошли до этих же вершин и в мире, и в США - моторе фондового рынка. Эти пики уже вовсю маячат впереди.

И еще, конечно, не нужно забывать, что мировой финансовый ландшафт - всегда тайна. Да, конечно, всем видна Италия с ее непомерными госдолгами или Аргентина и Венесуэла, вечно страждущие. Там много рисков кризиса. Но тайна финансов в том, что в них всегда может быть какой-то непрозрачный клубок, который пока дремлет и еле шевелится, но может вдруг развернуться во всю мощь своих рисков и похоронить остальных. Его называют "черным лебедем".

Так что ждать от глобальных финансов? Денег, роста или кризиса в России? Что ждать, если экономики растут, а центральные банки смазывают страны и их финансовые рынки наличностью, чтобы они не впали в кому? Когда у "пациента" все более или менее работает, хотя парочка параметров уже не в норме?

Итак, 50-55% шансов за то, что впереди, в 2020 году, легкая "депрессивная зона" в мировой экономике, жизнь около нуля, финансовые грозы идут мимо, хотя ветер и шум предгрозовые. 15-30% - прошла беда и не заметили, вместо нее - оживление, снижение рисков в глобальных финансах и, значит, внутри России. Вперед, двигаемся дальше! Ну и 20-30% шансов - за шторм, чему быть, тому не миновать, как ни подмазывай колеса мировой экономики. Рано или поздно он придет, исключений не было. Главное - успеть до него встать на дорогу быстрого, устойчивого роста, чтобы никто никогда не смел сказать: 2010-е годы были потерянными для России.

Разаков обсудил с главой МАГАТЭ вопросы сотрудничества

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков в ходе рабочей поездки в Австрийскую Республику принял участие во второй специальной сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР во вторник.

«Главной целью специальной сессии стало назначение гражданина Аргентины Рафаэля Мариано Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на полях специальной сессии Жениш Разаков и Рафаэль Мариано Гросси провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги по укреплению технического сотрудничества.

Разаков отметил, что Кыргызская Республика рассматривает агентство, как одного из важных и надежных партнеров, и государство придает особое значение дальнейшему сближению отношений.

Он выразил благодарность за оказываемую стране поддержку и отметил, что техническое содействие служит укреплению радиационной и ядерной безопасности, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в сфере ядерной медицины для населения республики, что является одной из приоритетных задач государства, и решению проблем урановых хвостохранилищ.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ выразил готовность поддерживать усилия нашей страны в борьбе с онкологическими заболеваниями и отметил, что агентство будет и дальше сотрудничать с правительством Кыргызской Республики в рамках своего мандата.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что реализация потенциала взаимодействия послужит дальнейшему укреплению сотрудничества и эффективного партнерства между МАГАТЭ и Кыргызской Республикой.

Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке сильных экономических статданных из Китая и слухов о вероятности более глубокого сокращения добычи странами ОПЕК+. Эскалация торговой напряженности, вызванная заявлением президента США о восстановлении пошлин в отношении Бразилии и Аргентины, немного притормозила рост нефти. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на информированные источники, что Саудовская Аравия планирует приятно удивить рынок, добившись более глубокого сокращения добычи. Интерес королевства к более жестким условиям сделки объясняется желанием поддержать цены на нефть в преддверии IPO госкомпании Saudi Aramco. Улучшение нефтяных прогнозов даст возможность дороже продать долю в компании. Также высокие цены позволят королевству сбалансировать бюджет на 2020 год.

Помимо этого, два источника Reuters заявляют, что последний анализ ОПЕК показал значительный переизбыток предложения в I половине 2020 года, если оставить квоты на прежних уровнях. На текущий момент сделка ОПЕК+ предполагает сокращение добычи в совокупности на 1.2 млн баррелей в сутки (б/с) к уровням октября 2018 года. По информации агентства, королевство постарается согласовать сокращение на уровне 1.6 млн б/с.

В то же время, ряд аналитиков утверждают, что Саудовская Аравия сначала постарается добиться строгого соблюдения действующих условий от всех участников. Ряд членов альянса до сих пор не исполняют своих обязательств и добывают больше положенного. Среди них упоминаются Ирак, Нигерия и Казахстан.

Фьючерсы на Brent завершили торги недалеко от отметки $61 за баррель, сформировав отскок после стремительного падения в конце прошлой недели. При поддержке позитивного внешнего фона, вызванного слухами вокруг встречи ОПЕК+ 5-6 декабря, котировки могут продолжить восстановление и постепенно вернуться выше $62 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, какое решение будет принято по итогам встречи и как будут развиваться переговоры между Китаем и США.

Экспорт из Венесуэлы, которая находится под санкциями США, в ноябре вырос по отношению к предыдущему месяцу на 25%. Об этом стало известно из данных Refinitiv Eikon и внутренних отчетов госкомпании PDVSA. Как и ранее, основным импортером выступила Индия, куда была направлена значительная доля из поставляемых Венесуэлой 1.037 млн б/с.

Иран также сообщает о том, что страна продолжает продавать нефть, несмотря на аналогичные санкции в отношении республики. Об этом в понедельник сообщил по государственному телевидению вице-президент страны Эшак Джахангири. Объемов экспорта вице-президент не уточнил.

Ранее падение добычи в санкционных странах спровоцировало скачек цен в 2018 году и даже позволило альянсу ОПЕК+ временно приостановить сокращение производства. На сегодняшний день добыча и экспорт в Иране и Венесуэле сдерживается политическими и экономическими барьерами. Перемена ситуации может оказать существенное влияние на мировой рынок нефти.

Россия продолжит формировать глобальные правила судоходства

На выборах совета Международной морской организации (ИМО) Российская Федерация переизбрана на двухлетний срок по категории «А». Участие в совете – показатель вклада страны в развитие морского судоходства на глобальном уровне.

Выборы прошли на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации в Лондоне, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ. Ассамблея является высшим органом ИМО и проводит свои сессии один раз в два года. Между сессиями работой организации руководит совет, состоящий из 40 государств-членов организации. Члены совета избираются на двухлетний период по трем категориям: «A» – 10 ведущих морских государств, «В» – 10 иных государств, значимых с точки зрения международной морской торговли, «С» – 20 морских государств, заинтересованных в морских перевозках или судоходстве, чье присутствие в совете призвано обеспечивать географическое представительство различных регионов мира.

В компетенцию совета входит одобрение стратегических документов организации, руководство деятельностью секретариата ИМО, решение о членстве в ИМО, рассмотрение финансовых вопросов, избрание генерального секретаря. Членство страны в совете свидетельствует о ее вкладе в развитие морского судоходства на глобальном уровне. Полностью новый состав совета выглядит так:

Категория «А»: Китай, Япония, Италия, Панама, Греция, Республика Корея, Российская Федерация, Великобритания, Норвегия и Соединенные Штаты.

Категория «B»: Аргентина, Германия, Индия, Австралия, Франция, Канада, Испания, Бразилия, Нидерланды и ОАЭ.

Категория «С»: Сингапур, Турция, Кипр, Мальта, Марокко, Египет, Мексика, Индонезия, Малайзия, Перу, Бельгия, Чили, Филиппины, Дания, ЮАР, Ямайка, Кения, Таиланд, Кувейт и Багамы.

Fishnews

Российская Федерация переизбрана в Совет Международной морской организации на 2020-2021 гг.

29 ноября на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (ИМО), проходящей в штаб-квартире ИМО в Лондоне, прошли выборы в Совет ИМО. Российская Федерация переизбрана на предстоящий двухлетний период по категории «А».

Ассамблея является высшим органом ИМО и проводит свои сессии один раз в два года. В период между сессиями работой организации руководит Совет, состоящий из 40 государств-членов ИМО, избираемых на двухлетний период по следующим категориям: «A» – 10 ведущих морских государств, «В» – 10 иных государств, значительных с точки зрения международной морской торговли, «С» – 20 морских государств, заинтересованных в морских перевозках или судоходстве, чье присутствие в Совете призвано обеспечивать географическое представительство различных регионов мира.

Российская Федерация избирается в Совет ИМО по категории «А», начиная с 1958 г. — первого года работы ИМО.

В компетенцию Совета ИМО входит одобрение стратегических документов организации, руководство деятельностью секретариата ИМО, решение вопросов членства в ИМО, рассмотрение финансовых вопросов, включая бюджет, избрание генерального секретаря.

Нахождение страны в Совете ИМО является показателем ее вклада в развитие морского судоходства на глобальном уровне.

Полностью вновь избранный состав Совета ИМО на 2020-2021 гг. выглядит следующим образом:

Категория «А»: Китай, Япония, Италия, Панама, Греция, Республика Корея, Российская Федерация, Великобритания, Норвегия и США;

Категория «B»: Аргентина, Германия, Индия, Австралия, Франция, Канада, Испания, Бразилия, Нидерланды и ОАЭ;

Категория «С»: Сингапур, Турция, Кипр, Мальта, Марокко, Египет, Мексика, Индонезия, Малайзия, Перу, Бельгия, Чили, Филиппины, Дания, ЮАР, Ямайка, Кения, Таиланд, Кувейт и Багамы.

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.

Совет управляющих МАГАТЭ 30 октября назначил новым гендиректором агентства Гросси, который с июня 2013 года был послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ. Это решение было вынесено на формальное утверждение генконференцией.

Гросси - первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ - приступит к своим обязанностям 3 декабря. Он стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.

Как ранее сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "Гросси по своим деловым качествам, безусловно, подходит на этот пост". Российский дипломат назвал нового главу агентства опытным человеком, глубоко разбирающимся в работе МАГАТЭ. Ульянов также отметил, что Москва традиционно все последние годы поддерживала с ним "тёплые и продуктивные отношения".

Изначально в гонке за пост нового гендиректора МАГАТЭ участвовали четыре кандидата. Главным соперником Гросси был бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ, которого совет управляющих назначил и.о. гендира МАГАТЭ после смерти Юкии Амано летом этого года. В последнем раунде голосования Гросси обошёл Феруцэ, получив необходимую для избрания поддержку 24 из 35 членов совета управляющих.

Маргарита Костив.

"Лаборатория Касперского" обнаружила утечку данных кредитных карт, хранящихся в информационных системах отелей и полученных от онлайн-турагенств, говорится в сообщении компании.

"Атакованы не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Франции, Италии, Мексике, Португалии, Испании, Таиланде и Турции", - сообщается в релизе.

Для сбора информации злоумышленники используют троянские программы, которые распространяют через вредоносные вложения. "Письма, имитирующие официальные запросы на групповую бронь от реальных людей из реальных компаний, выглядят весьма убедительно, в них включены копии официальных документов и подробные разъяснения причин, по которым был выбран именно этот отель. Единственное, что выдает подделку, — ошибки в написании домена компании", - отмечается в сообщении.

Мошенники не только сами используют удаленный доступ к зараженным компьютерам, но и продают его на нелегальных форумах. В кампании участвуют несколько кибергруппировок, точно известно как минимум о двух — RevengeHotels и ProCC. Согласно данным сервиса, использовавшегося для сокращения вредоносной ссылки, Bit.ly, которые приводит "Лаборатория Касперского", она распространялась и во многих других странах, кроме перечисленных выше, а "значит, объем похищенных данных может быть значительно больше".

"Независимо от того, останавливаются ли постояльцы в отелях, будучи в командировке или на отдыхе, платят ли за проживание наличными или картой, все равно хотя бы раз будет нужно использовать дебетовую или кредитную карту, чтобы гарантировать бронь номера. Этого будет достаточно для того, чтобы злоумышленники похитили ее данные. Мы советуем владельцам отелей применять надежные защитные решения, чтобы избежать утечек, от которых могут пострадать как клиенты, так и репутация заведения", - приводятся в сообщении слова руководителя исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрия Наместникова.

"Лаборатория Касперского" рекомендует путешественникам использовать для бронирования отеля через онлайн-турагентства виртуальную платежную карту, а для расчета на месте - либо виртуальный кошелек, либо карту с ограниченным количеством денег на счету.

Бразильский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты бывшего президента Парагвая Орасио Картеса об отмене предварительного заключения, отменив таким образом международный ордер на его арест.

"Защита Картеса добилась того, чтобы обвиняемый участвовал в судебном процессе, находясь на свободе", - говорится в материале издания Última Hora.

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро выдал ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras.

По информации СМИ, Картес помог скрывать активы и бежать от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

Картес находился у власти в Парагвае с 2013 по 2018 год.

Конец боливийского чуда?

Далекая и малоизвестная обывателю Боливия в последнее время не сходит с экранов телевизоров, компьютеров и первых полос печатных изданий по всему миру. Неудивительно: державшийся за власть 14 лет президент Эво Моралес в результате волнений и беспорядков покинул страну и получил убежище в Мексике. Теперь аналитики ломают голову над вопросом, что же будет дальше и каким путем пойдет эта далекая латиноамериканская страна. В которой, кстати, есть интересы и у российского бизнеса. Попробуем разобраться в ситуации и в том, что грозит (или не грозит) российским интересам.

«Боливийское чудо», как принято называть итоги правления Моралеса с 2005 года, совсем не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Да, резкое изменение социальной политики в пользу самых бедных дало свои результаты, в целом уровень жизни повысился, а национализация недр в 2006 году позволила правительству первого президента Боливии индейского происхождения кинуть своим избирателям жирный кусок за счет тех средств, которые ранее выводились транснациональными корпорациями за рубеж.

Однако социальный вектор политики Моралеса и желание понравиться наиболее бедным слоям населения вкупе с антиамериканскими действиями и риторикой не сопровождались созданием настоящих инфраструктурных проектов, которые позволили бы Боливии реально уйти от статуса сырьевой страны (державой все-таки ее назвать не получается).

В итоге получился замкнутый круг: сначала Моралес изгнал из страны иностранные компании, мотивируя это заботой о собственном народе, потом сразу же позвал их назад, но на других условиях.

Однако факт остается фактом: деньги в добычу полезных ископаемых вносили в основном те же иностранцы, которые, как всем понятно, работать без серьезной доли прибыли не будут. Эффект перераспределения доходов от добычи ископаемых был хорош, но в стратегическом плане не дал Боливии возможности создать собственную развитую инфраструктуру.

Простой факт: до сих пор эта страна обладает одной из самых плохо развитых сетей автомобильных дорог на всем континенте, а число ежегодно гибнущих в авариях людей в процентном соотношении к количеству населения претендует на мировые рекорды.

Есть, чем торговать

Что касается недр, то Боливии есть чем похвастаться. По запасам газа страна занимает вторую позицию в Латинской Америке после Венесуэлы. Бывший министр углеводородов и энергии Луис Альберто Санчес ранее заявлял, что к 2020 году Боливия увеличит добычу природного газа более чем на 20 млн куб. м в день, или свыше чем на 33%. Кроме того, испанская Repsol и боливийская YPFB объявили об открытии новых газовых месторождений, которые позволили увеличить газовые запасы страны на 40%.

Неудивительно, что это вызывает вполне обоснованный интерес со стороны иностранных инвесторов, готовых работать на условиях, которые были озвучены в свое время Моралесом (то есть при фактической национализации углеводородов).

Так, российский «Газпром» в составе консорциума с Total, Tecpetrol и боливийской YPFB ввел в промышленную эксплуатацию месторождение Инкауаси.

Также «Газпром» вместе с Total E& P Bolivie реализует проект геологоразведки месторождений углеводородов на участке Асеро. Еще в 2016 году «Газпром», Министерство углеводородов и энергетики Боливии и YPFB подписали дорожную карту по реализации проектов. В соответствии с документом стороны договорились осуществлять совместный поиск, геологоразведку, добычу и транспортировку углеводородов и актуализировать генеральную схему развития газовой отрасли аж до 2040 года.

В том же 2016 году «Газпром» и YPFB заключили соглашение об изучении перспективных блоков Ла-Сейба, Витиакуа и Мадиди. Блоки Ла-Сейба и Витиакуа расположены в нефтегазоносном бассейне Чако в южной части Боливии в департаментах Тариха и Чукисака. В июне 2018 года Боливия и «Газпром» подписали уже основные условия контракта по разведке и добыче на блоке Витиакуа. Казалось бы, задел хороший, а потери при условии отказа от реализации проектов могут быть огромными. В июне 2019 года, перед визитом Моралеса в Москву, прозвучали заявления о возможности заключения соглашения об инвестициях «Газпрома» в Витиакуа. А в июле, по итогам визита, посол Боливии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано заявил, что и сам контракт может быть подписан до конца 2019 года. Он пояснил, что по контракту российский газовый гигант не только становится оператором в Боливии, но и берет на себя обязательства по инвестициям, что позволит увеличить добычу до 15 млрд куб. м в сутки.

Кроме того, как сообщало РИА «Новости», российские компании ГАЗ, УАЗ и КамАЗ вели переговоры с Боливией о строительстве завода по сборке автомобилей на газовом топливе.

Но есть ли реальная опасность этим проектам после смены власти в Боливии? Ответ на этот вопрос пока неоднозначен, и для понимания ситуации нужно понять саму природу «боливийской революции».

Примечательно, что сам Моралес в 2005 году пришел к власти как раз на волне так называемого газового конфликта, который охватил страну в конце 2003 года.

Тогда именно газовые запасы страны привели к настоящему хаосу, массовым акциям протеста и даже десяткам убитых в столкновениях с силами правопорядка и армией. Население требовало более справедливого распределения доходов, которые приходили в Боливию от продажи углеводородов, а затем и полной национализации запасов сырья. Газ фактически сверг президента Гонсало Санчеса де Лосада, на смену которому пришел Карлос Меса, а после отставки последнего на выборах в первый раз победил Моралес. История иногда бывает ироничной: именно Меса в октябре 2019 года был соперником Моралеса на выборах и не признал его победы, что стало толчком к массовым акциям протеста и уходу с поста президента — в этот раз самого Моралеса.

Народ устал

«Народ устал». Примерно так можно охарактеризовать главную причину того, что в четвертый раз Моралесу не удалось сесть в кресло президента. Несмотря на популистскую политику и «кормление» бедных, Эво не смог стать для боливийцев несменяемым лидером и не стал бросать армию на подавление недовольства граждан. В этом плане он заметно отличается от своего друга Николаса Мадуро в Венесуэле, который в начале года весьма жестко отреагировал на попытки оппозиции взять власть.

В принципе, первый звоночек прозвенел для Моралеса еще в начале 2016 года, когда на организованном им же референдуме о возможности главе государства снова переизбираться на пост большая часть населения сказала «нет».

Можно почти с уверенностью сказать, что, последуй тогда Моралес букве закона и откажись от участия в новых выборах, сейчас бы, во-первых, ему не пришлось бежать из страны, а во вторых, он мог спокойно подготовить и провести операцию «Преемник», выдвинув на выборах от своей партии «Движение к социализму» (MAS) вполне достойную кандидатуру. С учетом прочности социалистических позиций, особенно в боливийской глубинке, шансы у этого кандидата были бы отличные.

Но, видимо, в итоге все-таки победила жажда личной власти. Моралес обратился к фактически подконтрольному ему же Конституционному суду за разрешением снова идти на выборы — и получил его. А боливийцев как раз это и взбесило, потому что при такой схеме выходило, что их голоса на референдуме не значили ровным счетом ничего. Да и сам Моралес подлил масла в огонь, назвав итоги референдума «торжеством лжи». Тут он просчитался. Как просчитались и избирательные власти, «нарисовавшие» весьма сомнительные результаты первого тура выборов, где Моралес якобы набрал на 10% больше своего соперника Месы, хотя подсчет в день голосования давал совсем другие результаты.

По местному закону для победы в первом туре нужно получить либо голоса более половины избирателей, пришедших к урнам, либо опередить своего соперника более чем на 10%.

Конечно, за всеми аспектами событий в Боливии проще всего найти руку третьего игрока, а именно Вашингтона. Традиционно считается, что в Латинской Америке все перевороты происходят по указке оттуда.

Возможно, это и так, но в случае с Боливией нужно совсем не понимать местных реалий, чтобы считать произошедшее исключительно плодом действий США. Причины ухода Моралеса все-таки внутренние.

Другое дело, что США, конечно же, попробуют воспользоваться результатом, но это другой вопрос. И вопрос интересный.

Литий важнее нефти

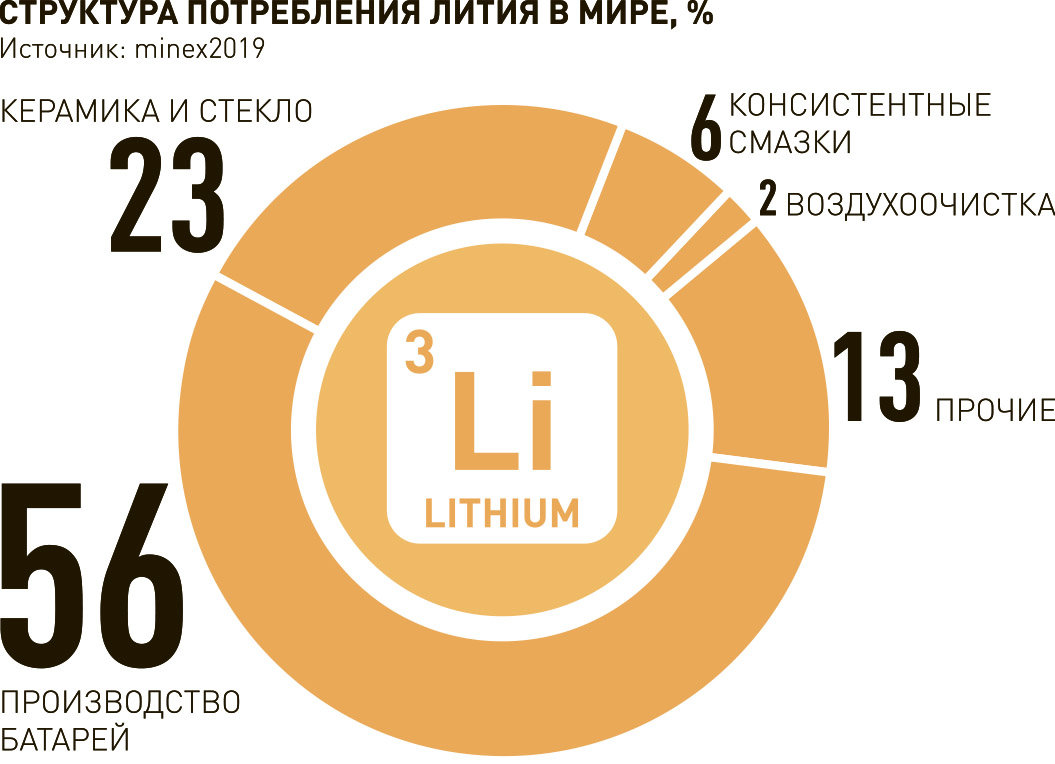

Дело в том, что, помимо углеводородов, Боливия обладает самыми крупными в мире запасами другого стратегического сырья — лития. Без него сейчас невозможно представить создание химических источников электричества, современных лазеров, электроприборов. В перспективе именно литий может использоваться в космонавтике и авиации.

В современном высокотехнологичном мире литий получает статус стратегического сырья. Поэтому интерес к его месторождениям огромен.

Ранее уже бывшее правительство Боливии заявляло, что планирует вложить около $2,3 млрд в производство на втором по величине месторождении лития в стране — солончаке Коипаса.

А затем госкорпорация «Росатом» объявила о намерении участвовать в разведке и освоении месторождения боливийского лития и даже подписала соответствующий меморандум. Как теперь будет развиваться ситуация, вопрос интересный. Но с учетом того, что новые власти Боливии (пусть и временное правительство) исходят из идей свободного рынка, предположить отказ от выгодного для страны проекта маловероятно. Новым властям Боливии — какими бы они ни были — нужны как доходы от эксплуатации недр, так и перспективы, открывающиеся от строительства нового атомного центра. При этом все понимают, что менять коней на переправе нельзя, а российские технологии в данном случае просто заменить на американские не получится. В ситуации с литием ситуация гораздо менее определенная, потому что на добычу этого сырья претендентов много, причем именно из числа тех, кто обладает нужными технологиями.

Собственно, свою уверенность в хороших перспективах реализации атомного проекта уже озвучила и сама Россия устами главы «Росатома» Алексея Лихачева. «Надеемся, что минимально [повлияет ситуация после ухода Моралеса]. Проект реализуется без какой бы то ни было политической конъюнктуры. Он финансово организован без кредита. Мы не ожидаем каких-то фундаментальных изменений в позиции наших партнеров», — сказал Лихачев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Если же говорить о чисто финансовых отношениях и товарообороте без учета инвестиций в проекты, то его размер составляет просто несерьезные цифры. Так, по итогам 2018 года российско-боливийский товарооборот составил $16,66 млн, из них экспорт — $8,36 млн, импорт — $8,30 млн.

Что действительно может пострадать от смены власти, так это военные контракты.

В 2009 году между Россией и Боливией было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования. В сентябре 2016 года на форуме «Армия-2016» министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве, и вот перспективы этих контрактов сейчас под вопросом.

С другой стороны, Боливия никогда не была в числе основных покупателей нашей военной техники, в отличие от соседней Перу, куда она поставлялась и поставляется в гораздо больших масштабах.

Спасет ли новый президент?

Что сейчас происходит в Боливии после столь поспешного отъезда Моралеса в приютившую его Мексику?

Уход Моралеса не слишком успокоил боливийцев: в стране продолжаются протесты и столкновения между сторонниками теперь уже бывшего президента и его противниками, в ходе которых за последние недели погибло 30 и пострадало около 500 человек.

Ла-Пас уже столкнулся с проблемой нехватки продуктов и топлива из-за блокировки протестующими НПЗ «Сенката», снабжающего столицу страны нефтепродуктами.

Боливийская YPFB даже на всякий случай предупредила аргентинскую IEASA о возможности перебоев по поставкам газа в связи с кризисом, сообщили латиноамериканские СМИ. Тем не менее о прекращении поставок ничего неизвестно.

А пока страна протестует и ждет. Дальнейший вектор развития Боливии будет определен на новых выборах, которые намерена провести временный президент Жанин Аньес, возглавившая государство после ухода Моралеса как первый вице-спикер сената. 2 ноября она направила в парламент законопроект, которые позволит провести новые президентские выборы.

Дмитрий Знаменский

Отборщики кинофестиваля в Торонто назвали 19 лучших фильмов 2010-х годов, сообщает THR.

На первом месте фильм "Зама" (2017) нынешнего президента Венецианского кинофестиваля аргентинского режиссера Лукресии Мартель на основе романа ее соотечественника Антонио Ди Бенедетто 1956 года.

На втором месте "Тони Эрдманн" (2016) немецкого режиссера Марен Аде, а на третьем "Прощай, речь" (2014) Жана-Люка Годара. Замыкают пятерку "Лунный свет" (2016) Барри Дженкинса, который получил "Оскара" за лучший сценарий, и "Сьераневада" (2016) румынца Кристи Пую.

В список лучших фильмов также вошли "Мастер" (2012) Пола Томаса Андерсона, "Ида" (2013) Павла Павликовского, "Корпорация "Святые моторы" (2012) Леоса Каракса, "Социализм" (2010) Жана-Люка Годара.

Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

"Комиссия 4 федерального регионального суда единогласным решением подтвердила обвинительный приговор экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в пассивной коррупции и отмыванию денег в рамках дела Атибайя. Наказание составит 17 лет, 1 месяц и 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Ранее федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.

Как сообщают СМИ, решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.

Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

Последний троллейбус

Почему в одних городах электротранспорт исчезает, а в других набирает популярность

Текст: Константин Бахарев, Николай Грищенко, Татьяна Казанцева, Михаил Сухарев, Анна Шепелева, Анна Юркова, Марина Ледяева

На заседании Ставропольской гордумы депутаты рекомендовали мэрии "рассмотреть вопрос о ликвидации троллейбусного предприятия до формирования проекта бюджета на 2020 год", сославшись на нерентабельность. Горожане возмущены тем, что народные избранники решили уничтожить единственную альтернативу заполонившим город маршруткам. Почему в целом ряде регионов РФ перестал работать электротранспорт, разбирались собкоры "РГ".

Архангельск стал одним из первых городов России, где исчез электротранспорт. В 2004 году по его улицам перестал курсировать самый северный в мире трамвай, который появился еще до революции. А спустя четыре года закрылось троллейбусное движение. Архангельск заполонили многочисленные юркие "ПАЗы", зачастую работавшие нелегально. Зато на месте троллейбусного парка выстроили огромный торговый центр.

В 2008 году вслед за такими российскими городами, как Архангельск, Астрахань, Карпинск, Шахты, закрылось движение трамваев и в Иваново. Город не смог потянуть сразу два вида электротранспорта и сделал ставку на троллейбус. Потом были ликвидированы трамваи в Рязани, Воронеже, Твери, Дзержинске и других городах.

По троллейбусам каток разрушения прошелся едва ли не круче, чем по трамваям. За последние 10 лет прекратилось троллейбусное движение в Тюмени, Кургане, Владикавказе, Благовещенске, Астрахани...

Весной этого года исчезли троллейбусы с улиц Перми. Городские власти признали нецелесообразным содержать этот вид общественного транспорта. Свое мнение чиновники обосновали двумя причинами.

- Во-первых, в городе началась реконструкция Комсомольского проспекта, - говорит Анатолий Путин, начальник департамента транспорта Перми. - Проспект должен значительно измениться, и контактная троллейбусная сеть никак не вписывается в новый вид улицы. Во-вторых, инфраструктура, связанная с этим транспортом, очень устарела. На ее замену требовалось 100 миллионов рублей. К тому же троллейбусный парк нуждался в обновлении, а это еще миллиард рублей. Мы сочли, что автобусы будут лучше...

В Ростове-на-Дону самое масштабное сокращение парка трамваев пришлось на 1998 год. Рельсы демонтировали на основных транспортных линиях, которые связывали спальные районы города с центром. В итоге из 16 трамвайных маршрутов сохранилось лишь пять. А в 2015 году городские власти решили закрыть исторический маршрут N 1, однако на защиту трамвая вышли горожане и устроили показательную акцию "Похороны трамвая". В итоге были назначены общественные слушания, и трамвайное движение сохранилось. Мэрия и региональные власти признали, что демонтаж трамвайных путей в 90-е годы был ошибкой.

Благодаря неравнодушию жителей удалось сохранить троллейбус и в Новокуйбышевске. 7 ноября в этом городе вышли на линию 15 новых "рогатых". Саратовские троллейбусы "ЗиУ" советского производства теперь спишут. Еще в прошлом году в городе заговорили о 100-процентном износе электротранспорта. Было принято решение прекратить движение троллейбусов. Но общественность, и прежде всего почетные граждане города, выступили резко против.

В Волгограде, где общественность тоже добилась сохранения троллейбуса, власти внедрили в городе уникальную систему "Метротрам". Это система скоростного трамвая с элементами метрополитена, насчитывающая 22 станции (в том числе и под землей), расположенные на одной линии длиной 17,3 км. Журнал Forbes поставил Волгоградский трамвай на 4-е место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира.

Собкоры "РГ" нашли города, в которых о закрытии общественного электротранспорта не помышляли благодаря разумному хозяйствованию местных властей. Это столь разные по размерам бюджета и уровню жизни Краснодар и Уфа, Екатеринбург и Нижний Тагил, Самара и Санкт-Петербург...

В Краснодаре началось масштабное обновление общественного транспорта. В течение трех лет из краевого бюджета выделят 3 млрд рублей. Причем приоритет отдан трамваю: до 2021 года парк "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления" пополнят 90 вагонов. Не забывают здесь и про троллейбусы: до конца года в городе начнут курсировать 12 новых "рогатых" с автономным ходом.

В Екатеринбурге тоже не отказываются от планов развития трамвая и троллейбуса. Так, скоростной трамвай должен соединить центр Екатеринбурга с новым районом - Академическим. А кольцевая дорога с рельсами, которую планируют построить вокруг Екатеринбурга к 2030 году, свяжет мегаполис с городами-спутниками.

В Нижнем Тагиле главный секрет "выживаемости" электротранспорта - необходимость сохранения рабочего ритма 300тысячного уральского города. Созданная в 2013 году программа развития городского трамвая рассчитана до 2024 года. Специальная комиссия тогда решала, какое направление поддержать - автобусное или трамвайное. Выбрали последнее. Доводы за: трамвай экологически безопасен, а вагон вмещает больше пассажиров, чем автобус, - это важно. За первые пять лет на обновление трамвайного парка из городского и регионального бюджетов потратили 1 миллиард 262 тысячи рублей. Сейчас в эксплуатации находится 107 линейных и 12 служебных трамваев.

В Самаре тоже никогда не вставал вопрос о закрытии городского ТТУ. Предприятие осуществляет большую часть городских пассажирских перевозок. Горожане по-прежнему голосуют кошельком за наземный электротранспорт. И это несмотря на то, что в городе есть ветка метро. Предприятие ежедневно выпускает на линию 286 трамвайных вагонов и 123 троллейбуса по 24 трамвайным и 14 троллейбусным маршрутам.

С 2019 года система троллейбусного движения в Санкт-Петербурге является крупнейшей в стране в России по количеству действующих маршрутов и длине контактной сети (после закрытия ряда маршрутов в Москве). Еще в конце 2017 года здесь начали проект по переводу части маршрутов на троллейбусы с увеличенным автономным ходом, тогда же город получил первые машины. В будущем питерский ГУП "Горэлектротранс" намерен полностью отказаться от закупки обычных "рогатых" в пользу троллейбусов-электробусов с динамической подзарядкой.

Принято решение развивать электротранспорт и в Республике Башкортостан, там готовится полное обновление троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет.

Как утверждают эксперты, опыт городов, сохранивших электротранспорт, свидетельствует о том, что наличие уже существующей инфраструктуры троллейбуса и трамвая делает невыгодным отказ от них в пользу автобусов и маршруток. Тот же Анатолий Путин, руководитель транспортного хозяйства Перми, объясняет отказ от троллейбуса именно тем, что его инфраструктура в сегменте общественного транспорта города была сравнительно мала. Так зачем же нужно продолжать уничтожать экологически чистый вид транспорта, который способен избавить наши улицы от бесконечных пробок?

Мнение

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики":

Михаил Яковлевич, за последние годы десятки российских городов избавились от троллейбусов и трамваев. Вас беспокоит то, что происходит с отечественным электротранспортом?

Михаил Блинкин: Давайте сразу разделим троллейбусы и трамваи. Потому что троллейбус - это умирающий вид городского транспорта. 80% существующих троллейбусов за рубежом находятся в бывших странах соцлагеря и так называемого третьего мира. В развитых странах троллейбус стал экзотикой.

А вот трамваи - наоборот. Это самый что ни на есть перспективный вид городского транспорта, в том числе и с точки зрения новых моделей, который сейчас бурно развивается за рубежом. Даже если взять новый трамвай нашего, российского, тверского производства, то, в общем-то, это техника XXI века. Тверской трамвай "Витязь" показывают на мировых выставках.

Почему вас не беспокоит то, что происходит с троллейбусами?

Михаил Блинкин: Потому что приличных троллейбусов сейчас нигде не купишь. В России троллейбусы продолжают делать на "Тролза" - заводе в городе Энгельсе, но там это производство потеряло технико-экономический смысл. Ведь чтобы выйти на какую-то рентабельность, машины должны производиться тысячами. А в последние годы завод производит порядка 100-200 машин в год.

Отчего же тогда российские города отказываются не только от троллейбусов, но и от трамваев?

Михаил Блинкин: Беда в том, что трамваи дорогие, и их свободно потянет только бюджет богатых городов. Даже гораздо более дешевый усть-катавский трамвай и то мало кто может себе позволить. В результате отечественное трамваестроение стоит перед фактом невозможности выйти на эффективное производство, потому что не идут продажи.

А что скажете про электробусы? Они смогут стать альтернативой?

Михаил Блинкин: Электробусы сами по себе очень дорого стоят и слишком зависимы от климата. Дело в том, что литий-ионные батареи питания хотя и обеспечивают работу двигателя, но их не хватает на обогрев салона. Для этого необходимо ставить второй движок. Получается слишком дорогое удовольствие в квадрате.

Какой же выход?

Михаил Блинкин: Без сильной федеральной поддержки эта задача нерешаема, но она выстрелит сразу по всем целям, обозначенным в указах президента: это и национальное машиностроение с его экспортными возможностями, и городская среда. Ведь за развитием технологичного сегмента российского машиностроения следует вывод транспортной системы городов из того глубокого кризиса, в котором они (кроме Москвы) находятся.

Беседовал Андрей Полынский

А как у них

Троллейбус жив и бодр

В мире сейчас порядка 300 городов используют троллейбусные системы различных типов. И если где-то троллейбусы остались как рудимент и туристический аттракцион, то в других странах их, наоборот, модернизируют. Так, в Швейцарии власти кантонов уже разместили заказы на изготовление современных экологичных батарей для аккумуляторных троллейбусов (такие машины впервые были запущены в Швейцарии в 2011 году) в Цюрихе, Лозанне и Фрибуре. Всего же в Швейцарии троллейбусы эксплуатируются в 13 городах, включая Берн и Женеву.

В Италии троллейбусы есть в 13 городах, включая Рим и Милан. А власти Бари намерены возобновить троллейбусные маршруты, закрытые в 1987 году.

В США троллейбусные системы действуют в пяти городах: Бостоне, Дейтоне в штате Огайо, Сан-Франциско, Сиэтле и Филадельфии. В в Сиэтле при этом вводят четыре новые линии, а в Дейтоне с 2016 года используют в том числе дуобусы - троллейбусы, способные ехать на автономных аккумуляторах или дизельных двигателях.

В Аргентине троллейбусы есть в Буэнос-Айресе и еще нескольких городах.

Новые троллейбусные линии открываются в Турции, причем в относительно небольших городах Малатья и Шанлыурфа на востоке страны.

С 2013 года троллейбусный маршрут действует в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Китае троллейбусные сети есть в 27 городах, причем в Пекине маршрутная сеть одна из крупнейших в мире. Используются как обычные троллейбусы, так и дуобусы. А в Шанхае находится старейшая в мире непрерывно действующая троллейбусная линия, открытая в 1914 году.

Единственная на всю нынешнюю Африку троллейбусная сеть строится в марокканском Марракеше.

Помимо этого, троллейбусные сети существуют в столицах и крупных городах практически всех бывших республик СССР, и в большинстве стран Восточной и Центральной Европы. А самые большие в мире сети троллейбусных маршрутов созданы в Москве и Минске.

Подготовил Константин Волков

Руками не трогать

За харассмент и домогательства на работе предлагают ввести штраф 15 тысяч рублей

Текст: Владимир Емельяненко

Революцию в законодательстве готовят соавторы проекта закона "О харассменте". Советник адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Юлия Андреева, преподаватель юридического факультета МГУ Павел Степанов и старший научный сотрудник Института социологии РАН Ирина Тартаковская предлагают харассмент приравнять к административному правонарушению и ввести за него штраф в размере 15 тысяч рублей или исправительные работы. Научно-образовательный центр "Уголовно-правовая экспертиза" Павла Степанова начал разработку законопроекта о внесении соответствующих изменений в КоАП.

- В проекте закона под харассментом будут пониматься не только физические действия, но и оскорбления с сексуальным подтекстом, - говорит Юлия Андреева. - Более того. Мы выступаем за расширение толкования харассмента не только как вида сексуальных домогательств, но и одного из видов унижения личности, в том числе словесного, что пока не регулируется законом.

Сегодня юридическая ответственность за домогательства наступает по статье 133 УК РФ и статье 20.1 КоАП РФ, что исключает их применение в случаях харассмента. А как показывают опросы фонда "Общественное мнение", жертвы приставаний, особенно на работе, как женщины, тем более мужчины, боятся сознаваться в том, что к ним пристают.

Так, по данным ФОМ, 92 процента женщин считают, что харассмент на работе был и остается проблемой, но лишь 8 процентов из них признают, что у них на работе "были проявления харассмента, но не со мной". При этом социологи установили, что 93 процента случаев проявления приставаний на работе происходят со стороны мужчин-руководителей, 7 процентов - со стороны женщин. Однако, по данным ФОМ, феномен вины жертвы за случаи харассмента испытывают до 57 процентов пострадавших и 10 процентов инициаторов приставаний.

"А как же тогда ухаживать за женщинами?" - возмущаются до 72 процентов участников онлайн-опроса ФОМ в социальных сетях.

- Проект закона различия между харассментом и флиртом разводит четко - нет, значит, нет, - говорит директор Научно-образовательного центра "Уголовно-правовая экспертиза" Павел Степанов. - Закон исходит из баланса интересов личностей. Отказ означает исчерпанность надежд на флирт и признаки харассмента.

В дальнейшем формулу "Нет, значит, нет" авторы проекта закона "О харассменте" планируют внести в Трудовой кодекс, чтобы отдельно наказывать за домогательства на работе - штрафом до 15 тысяч рублей или исправительными работами до полугода.

- Мы против перекосов, - говорит Юлия Андреева, - и считаем, что закон должен развиваться по принципу "кнута" - неотвратимости наказания и "пряника" - роста социальных лифтов в обществе, когда увольняться должны не те, кого домогаются, а те, кто пристает, могут начать биографию с чистого листа на новом месте.

А как у них

Южная Корея - штраф за домогательства на работе составляет от 5 до 25 тысяч долларов, за террор подчиненных - тюрьма до трех лет.

Канада, Аргентина - штраф за домогательства на работе составляет от 3 до 10 тысяч долларов или исправительные работы до полугода.

США - штраф за харассмент в общественных местах до 3 тысяч долларов, на работе - от 5 тысяч долларов и до сумм, назначаемых судом в зависимости от тяжести обвинения. Также предусмотрен тюремный срок до трех лет.

Официальный визит Игоря Зубова в страны Южной Америки

Делегация Министерства внутренних дел Российской Федерации во главе со статс-секретарем – заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым посетила Республику Парагвай и Федеративную Республику Бразилию.

В ходе визита в Республику Парагвай состоялись встречи Игоря Зубова с вице-президентом страны Уго Веласкесом Морено, министром внутренних дел Эуклидесом Асеведо и руководителем Национального секретариата по борьбе с наркотиками (СЕНАД) Арнальдо Гиуццио. В рамках переговоров рассмотрены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, в том числе по противодействию экстремизму и незаконному обороту наркотиков, а также подготовки и переподготовки кадров для парагвайских компетентных органов на базе учебных заведений МВД России.

Представители МВД России ознакомились с организацией совместной работы правоохранительных органов Парагвая, Бразилии и Аргентины в зоне «трехграничья» этих государств по пресечению трансграничной преступности, в том числе наркотрафика и контрабанды.

Российские полицейские посетили полевое подразделение СЕНАДа, где ознакомились с опытом практической деятельности его сотрудников по противодействию наркопреступности, а также присутствовали при проведении операции по уничтожению лагеря наркотрафикантов и незаконных посевов марихуаны.

Далее делегация МВД России направилась в Федеративную Республику Бразилию, где статс-секретарь Игорь Зубов провел переговоры с директором Федеральной дорожной полиции Бразилии Адриано Фуртадо и Министром юстиции и общественной безопасности страны Серхио Моро. Стороны достигли договоренности о дальнейшем продолжении и развитии взаимодействия в правоохранительной области.

Завершился визит подписанием Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством общественной безопасности Федеративной Республики Бразилии и Меморандума о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством общественной безопасности Федеративной Республики Бразилия в сфере безопасности дорожного движения.

Источник: https://мвд.рф/news/item/18982602/

(Актуально)

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не станет после вступления в должность использовать оставшиеся 12 миллиардов долларов из кредитной линии МВФ, открытой в прошлом году.

"(Следующее правительство - ред.) Подпишет единое соглашение, первым правилом которого будет отказ от заимствований", - заявил Фернандес в интервью радио Con Vos.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.

МВФ успел перечислить Аргентине 44 из 56,3 миллиардов долларов, выделенных в 2018 году для спасения экономики страны. По информации минфина страны, они были использованы для погашения задолженностей в валюте.

Суд Мендосы в Аргентине приговорил двух католических священников к 42 и 45 годам тюрьмы по 25 доказанным случаям сексуального насилия над детьми-инвалидами.

"Приговор священникам Николе Корради (42 года тюрьмы) и Орасио Корбачо (45 лет тюрьмы), а также садовнику Армандо Гомесу по обвинению в 25 эпизодах изнасилования огласили за закрытыми дверями, учитывая характер преступления", - говорится в сообщении издания Clarin.

В ходе дебатов, которые длились 49 дней, пострадавшие требовали максимального наказания для двух священников - 50 лет заключения каждому, прокуратура просила суд назначить священнослужителям по 45 лет (16 и 5 доказанных эпизодов) и 22 года садовнику (4 эпизода).

В случае с обоими священнослужителями отягчающими обстоятельствами были признаны их церковная служба и совершение преступления против тех, чью жизнь и здоровье в колледже Лухана де Куйо в Мендосе они обязаны были защищать по долгу службы.

Правительство Маурисио Макри в Аргентине отзывает 17 дипломатических представителей страны, которые были назначены политическим решением и не являлись карьерными дипломатами, чиновники должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента.

"Упомянутые должностные лица должны вернуться на территорию страны 9 декабря 2019 года", - говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.

Новые послы Аргентины будут назначены в Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Мексике, Перу, Парагвае и Уругвае, Коста-Рике, Испании, Португалии, Китае и США, а также при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).

Отдельным указом был также отозван представитель Аргентины в Ватикане.

Десятого декабря президентская власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу и его партнеру на выборах, избранному вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.

ХXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков определил победителей этого года — Гран-при достался российским винам, произведенным в Крыму и на Кубани.

Состязание виноделов проходило под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство напитка по всему миру, и при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса — российские специалисты и эксперты из ведущих винодельческих стран.

В этом году конкурс проводился во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Участники из 17 стран — России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдавии, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили — представили 340 образцов вин и крепких напитков. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых — зарубежные специалисты.

Гран-при в номинации "Вина виноградные и плодовые" получило сухое красное вино географического наименования "Ребо Дивноморское" 2015 года производства АО "Дивноморье" (Краснодарский край).

В номинации "Спиртные напитки" победителями стали дагестанские коньяки 25- и 30-летней выдержки — "Порто-Петровск" Дербентского коньячного комбината и "Император Всероссийский" Кизлярского коньячного завода, а также грузинский коньяк "Сараджишвили", произведенный ООО "Исси спиритс".

"Мы молодая компания, второй раз участвуем в этом конкурсе. Для нас это важно, почетно, мы хотим развиваться, хотим видеть, что важно потребителям, на что обращают внимание профессионалы", — сказала РИА Новости представитель ООО "Исси спиритс" Ольга Чужинова. По ее словам, компания видит своей задачей не только расширение производства, но и развитие культуры потребления алкоголя в России. "Важно переключать внимание населения с низкокачественных алкогольных продуктов в сторону интересных и серьезных вин, тем более что Россия обладает огромным потенциалом в развитии собственного виноделия", — сказала Чужинова.

Наталья Бондаренко, представляющая Кизлярский завод, сообщила, что такое мероприятие является важным событием для отрасли. "Это очень полезно для российского рынка: люди знакомятся здесь для дальнейшего развития и сотрудничества. Для потребителей это тоже очень важно: люди видят, понимают, что мы работаем на международном уровне. Это очень большой шаг, большое мероприятие для отрасли", — сказала эксперт.

Всего по итогам конкурса было присуждено 102 медали: Гран-при и золотую медаль получили пять участников, золотая медаль была присуждена 91 торговой марке, серебряная — шести. В списке получивших золотую медаль в номинации "Вина виноградные и плодовые" — 40 наименований, в их числе — продукция Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья.

В частности эксперты отметили сухое белое "Шардоне Дивноморское" 2016 года ("Дивноморье"), сухое красное вино "100 оттенков красного. Саперави" 2016 года ("АПФ Фанагория"), сухое белое "Шардоне" 2017 года ("Поместье Голубицкое"), столовые полусладкое белое "Мускатное Прасковейское" 2018 года (АО "Прасковейское") и полусладкое красное "Гран Густо Саперави" (Минераловодский завод виноградных вин). Заслуженное место занял сухой красный "Красностоп Золотовский" 2018 года (Миллеровский винзавод). В числе крымских вин жюри выделило полусухое красное вино Secret 2018 года (ООО "Черноморье").

Что тоже не нравится американцам

Разворот России на Восток - это не дань конъюнктуре, а следствие расчета

Текст: Екатерина Некрасова

Уставшие от торгово-финансового давления США крупные экономики ищут возможности для развития двусторонних связей, что дает России шанс усилить свою позицию в мировом хозяйстве. Но для этого нужно поторопиться, ведь международная политическая ситуация меняется очень быстро.

Как ни оценивай глобальную конкуренцию, эта штука здорово помогает нам развиваться. Во времена противостояния военных блоков ученым, системам управления и производства приходилось постоянно повышать эффективность, чтобы быть готовыми к любым видам угроз. После развала Советского Союза многим казалось, что роль такого стимула навсегда перейдет к экономической конкуренции. Так это или не так, мы вряд ли узнаем. Главный защитник принципов чистого капитализма, США просто не дал экономической конкуренции ни единого шанса.

Как и во времена противостояния блоков, экономика осталась инструментом решения политических задач и отстаивания национальных интересов, только правила его применения оказались составлены с явным перекосом в пользу только одной страны. Иначе не объяснить тот факт, что основной валютой для международных расчетов остается доллар, в основных торговых соглашениях предусмотрена особая роль США, штаб-квартиры ведущих котировочных и консалтинговых агентств находятся в Америке, американские санкции оказываются обязательными к исполнению в разных юрисдикциях, а основные платежные системы и серверы с базами данных тоже расположены на берегах Атлантики. Если кому-то этих аргументов оказывается недостаточно, американцы всегда готовы усилить их с помощью так и не распущенного НАТО.

А ведь есть еще козыри в виде "мягкой силы", с помощью которой можно заставить мировую экономику двигаться в нужном для США направлении. Различные неформальные клубы политиков и банкиров, владельцы авторитетных деловых изданий, грантовые программы для экспертного сообщества - всех и не перечислишь. Посмотрите, как лихо раскручивается придуманная бывшим вице-президентом США Альберто м Гором международная климатическая повестка, призванная сократить глобальное потребление ископаемого топлива - нефти, угля и природного газа.

По мнению американского истэблишмента, прямо и неоднократно озвученного на переговорах с европейскими партнерами, чересчур самостоятельные страны типа Ирана, России и Венесуэлы получают за эти товары слишком много денег, и такая ситуация неприемлема для стран Запада. За отказ от энергетической продукции конкурентов европейским союзникам обещают увесистый пряник: почти 2 триллиона долларов в год экономии на покупках ископаемого топлива! Неудивительно, что запугиванием общества грядущими экологическими катаклизмами и продвижением "климатической повестки" занялись и европейские банкиры из специально созданного сообщества NGFS, и международные эксперты из британского Chatham House, и спонсоры известной экоактивистки Греты Тунберг - шведские энергокомпании и, естественно, американские медиамагнаты вроде Блумберга.

Что это дает Штатам на практике? Много чего. Капитализация всех американских акций составляет 30,44 триллиона долларов - это почти половина мирового объема, даже в богатом Китае этот показатель едва переваливает за 6 триллионов. В США 18,6 миллиона долларовых миллионеров - это больше, чем во всей Европе, Китае и Индии вместе взятых! США - мировой лидер по оказанию финансовых услуг, крупнейший кредитор и много чего еще в финансовой и экономической сферах. 30 лет назад такой отрыв казался фантастикой даже самим американцам. Получается, держать в руках нити управления мировой экономикой очень выгодно.

Другим приходится хуже. Желание сохранить или создать новые экономические союзы без санкции США, развивать транзитную инфраструктуру, увеличить объем транзакций в национальных валютах натыкается на довольно нервную реакцию, санкции и призывы наказать провинившихся. Наша страна почувствовала это лучше, чем все остальные - когда традиционных союзников, вопреки договоренностям, включили в НАТО и ограничили им возможность выбирать торговых партнеров нормами Евросоюза, когда разрушали производственные цепочки с украинскими предприятиями, вводили секторальные и финансовые санкции, препятствовали строительству газопроводов, прямо и недвусмысленно запрещали покупать продукцию российского производства. У всех на слуху попытки отговорить Турцию от покупки комплексов С-400 или Германию от приобретения российского газа. А о давлении на Индию, Таиланд, Японию и другие страны в аналогичных случаях помните? А вот свежий пример: США пригрозили санкциями Египту, если он купит российские истребители Су-35 в рамках... уже подписанного контракта!

Но не только Россия сталкивается с подобным экономическим давлением, подкрепленным политическими аргументами. Китаю, Венесуэле, Турции, Боливии, Ирану, Кубе и многим другим государствам эта ситуация тоже хорошо знакома. Сама жизнь заставляет страны, пострадавшие от экономического диктата, искать спасение в восстановлении многополярного мира и объединении ресурсов для отстаивания своих интересов.

На прошлой неделе в Бразилии завершился саммит БРИКС - объединения, которое в ходе эволюции пришло к необходимости решать подобные задачи. Регулярные саммиты глав БРИКС проводятся уже 10 лет, и за это время были отлажены межгосударственные механизмы, появились первые результаты. Между странами БРИКС увеличивается доля торговых расчетов в национальных валютах, растут торговый оборот и взаимные инвестиции. Только за прошлый год товарооборот между Россией и ее партнерами по организации увеличился на 22%. И это в период больших торговых войн.

Неудивительно, что БРИКС, совокупный ВВП которого по паритету покупательной способности равен ВВП стран "большой семерки", становится интересен и для других стран, уставших от экономического диктата США. На прошедшем саммите желание стать полноправными членами объединения озвучили президенты Турции и Аргентины.

Наиболее продуктивно в рамках БРИКС и других межгосударственных соглашений развиваются торгово-экономические связи России и Китая. Торговый оборот между нашими странами превысил в прошлом году 108 млрд долларов США и уже обогнал расчетные показатели. На саммите БРИКС лидеры России и Китая установили новую планку - 200 млрд долларов оборота. "Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны. Они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", - отметил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Столь же уверенно развивается экономическое сотрудничество нашей страны с Индией, Турцией и другими крупными экономиками Евразии. В западной прессе Россия в связке с этими экономиками всегда выглядит младшим партнером, но ее авторитет и потенциал никогда не был связан только с показателями ВВП. В этом европейские партнеры не раз имели возможность убедиться, и этим она интересна Азии, Африке и Латинской Америке. К тому же в этих регионах пока и не думают полностью отказаться от ископаемых энергетических ресурсов, которыми богата Россия - здесь хотят развивать свои экономики, а решить эту задачу без традиционного топлива невозможно.

Первые успехи экономического партнерства России со странами Азии уже вызвали озабоченность европейских и американских экспертов. "В Азии создается самое большое экономическое пространство, которое когда-либо кто-либо видел на протяжении всей истории человечества. Это 50 процентов от всей мировой экономики. На базе всех этих экономических процессов будут создаваться и политические институты, и военные союзы, которые выстроят будущий мировой порядок", - заметил по этому поводу научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Но для восстановления своей роли в международных торгово-хозяйственных связях одного потенциала мало. Нужно быстрое развитие транспортной и сопутствующей инфраструктуры в направлении стран Юго-Восточной Азии, строительство новых портовых мощностей и производственных кластеров в восточных регионах.