Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Земляничные поляны

Новгородские фермеры начинают заниматься ягодами

Текст: Владислав Двоеглазов (Новгородская область)

Фермеры Новгородчины мечтают выращивать клубнику, малину и смородину, но первые попытки развивать ягодоводство в регионе потерпели крах. При этом ученые утверждают, что климат позволяет получать богатый урожай ягод. Аграрии во всех неудачах винят перекупщиков, торговлю, банки. Мечты о ягодных гектарах никто не оставляет, а в область намерены зайти инвесторы уже из Ленинградской области.

В июле на рынках Великого Новгорода можно купить клубнику из Белоруссии - от 170 рублей или Краснодарского края - 350 рублей, белорусскую малину - 500 рублей за килограмм. Новгородской ягоды нет. Сразу оговоримся, что клубникой обыватели и перекупщики часто называют ягоду, которую агрономы и фермеры именуют садовой земляникой.

Масштабное ягодоводство на Новгородчине никогда не развивали. Колхозы и совхозы, если и выращивали малину, смородину и крыжовник, то в небольших объемах для личного потребления и собственной переработки. Сельское хозяйство региона ориентировалось на возделывание льна и картофеля. Распространенное мнение, что Северо-Запад не место для богатых урожаев ягоды в промышленных масштабах, не верно.

-?Климат подходящий и для малины, и смородины, и крыжовника, для большинства ягод. Солецкий район вообще называют вишневым краем Новгородчины, где во всех садах и огородах много вишни, - поделилась доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Тошкина. - Хвойнинский и Пестовские районы подходят для выращивания голубики, клюквы в промышленных масштабах. Но никто и никогда серьезно этим не занимался - не было сбыта.

Первую попытку возделывать ягодные поля предприняли в Старорусском районе. На южном берегу озера Ильмень девять лет назад были разбиты яблоневые сады, а для получения "быстрых денег" и оборотных средств в 2013 году по одному гектару земли засадили малиной и смородиной.

- Ягода не очень пошла, потому что ее надо было сразу замораживать, а мы продавали свежую местному населения, возили в Старую Руссу, в Великий Новгород. Средства оборотные получали на выплату зарплаты, - рассказал "РГ" предприниматель, бывший директор компании "Сады Старой Руссы" Александр Борисов. - В ягодоводстве на ноль выходишь на второй год, а с третьего года можно получать прибыль. И новгородская ягода вполне может конкурировать с югом и по вкусовым качествам, и по цене.

Мировыми лидерами по выращиванию смородины являются Россия и Польша. В нашей стране больше всего смородины собирают для личного потребления на дачных участках, ягода очень популярна и растет в большинстве регионов. В то время как в Польше основное производство смородины промышленное и нацелено на продажу и переработку.

Смородина любит влажный климат, поэтому на территории нашей страны ягоду начинали выращивать еще в древних Новгороде и Пскове. Сегодня на Новгородчине нет ни одного фермерского поля смородины. Зато появились земляничные поля.

В июле этого года собрали первый урожай садовой земляники в Крестецком районе. От идеи до гектара ягоды прошло шесть лет. Сначала семья Сергеевых ставила эксперименты на собственном огороде. Покупали саженцы разных сортов садовой земляники и смотрели, как приживается, какой дает урожай, как чувствует себя в климатических условиях Крестецкого района. Перепробовали около двадцати сортов и остановились на голландских.

-?В 2019 году мы закупили примерно 15 тысяч саженцев, за год они разрослись, дали усы, и сегодня около одного гектара ягоды и почти 33 тысячи кустов, - рассказала "РГ" фермер Анна Сергеева. - На покупку саженцев потратили заемные средства - 500 тысяч рублей. Еще мы выиграли грант на развитие - 1,5 миллиона рублей, но эти деньги можно было потратить только на покупку техники: мини-трактор, плуг, бочку для полива, грядоделатель.

Средняя урожайность в Крестцах - 300-400 граммов с куста за сезон. Хотя продавцы и поставщики голландских саженцев обещают до 700 граммов. Получается, что при хорошем урожае и погоде с одного гектара удастся собрать более 10 тонн ягоды. Предполагаемая выручка - 2-2,5 миллиона рублей. Но это в идеале и на бумаге. Сезон ягоды для новгородского климата - с конца июня и до середины июля, а поздние сорта - конец июля и начало августа.

- В июле мы собирали по 100-150 килограммов ягоды в день. Продавать возили в ближайшие города - Валдай и Великий Новгород. Если ягода крупная и отборная - 250-300 рублей за килограмм, - подсчитала Анна Сергеева. - Но еще пускаем на поле собирать тех, кто сам хочет. На поле самим съедать можно сколько угодно, а что набирают на вынос - 150-200 рублей за килограмм, в зависимости от качества ягоды.

На Новгородчине в удачный по погоде год хорошо плодоносит смородина - от 2,5 до шести килограммов ягоды с куста, малина - от 1,5 килограмма. Саженцы сегодня продаются в питомниках по 250 рублей. Средняя цена на оптовом рынке ягоды по России в этом году - 100-140 рублей за килограмм смородины и от 200 рублей - малина.

- В Демянском районе заложена плантация жимолости, в прошлом году у нас приобретали саженцы, но жимолость - сложная ягода для культивации, - рассказала агроном, совладелец плодопитомника в Солецком районе Нина Давыденко. - Для региона хорошо выращивать смородину - куст плодоносит со второго года и до восьми лет. Популярны у частников черные сорта смородины, крыжовник, малина. В промышленных объемах никогда не было ничего и нет, потому что нет реализации.

Все опрошенные "РГ" эксперты уверены, что первый, кто сможет решить проблему с заморозкой, переработкой, перевозкой и сбытом, сможет успешно стартовать в ягодоводстве региона.

- Сегодня на Новгородчине частники выращивают даже виноград, уже существуют подходящие для нашего климата сорта. Интерес к ягоде вообще просыпается, ведь овощами занимаются все фермеры, и рынок уже перенасыщен, - уверена профессор Елена Тошкина. - К нам все больше обращается фермеров за консультацией. Помочь выбрать район, определиться с возможными сортами, видом ягоды. Приезжают из Ленинградской области желающие в районах Новгородчины заниматься малиной, смородиной, крыжовником. Думаю, что в ближайшие годы мы все увидим.

Импорт газа Украиной из ЕС превысил рекорд 2014 года

Импорт газа на Украину из Евросоюза (ЕС) достиг 70 млн кубометров в сутки, превысив рекордные показатели 2014 года, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, отметив, что такого значительного роста удалось добиться благодаря запуску виртуального реверса и созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией.

«Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Большая часть импортируемого газа идет на сезонное пополнение подземных хранилищ. По словам Макогона, если еще несколько лет назад основная доля закачки приходилась на «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы делают европейские компании. Таким образом, украинский бюджет получает дополнительные доходы.

Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости».

В апреле Макогон заявил, что не видит причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. А заодно пообещал приложить все усилия для того, чтобы сорвать проект «Северного потока — 2».

Чёрный передел

парадоксы западной политики

Константин Черемных Илья Титов

«ЗАВТРА». Константин Анатольевич, похоже, что конспирологические теории, возникшие вокруг Билла Гейтса, были всерьёз восприняты схиигуменом Сергием. Как всё-таки отделить зёрна от плевел, чтобы импортированная мистическая продукция не становилась поводом для церковных расколов у нас?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Отец Сергий, вокруг которого ходит столько разговоров, вписан во вполне определённый контекст. Главным образом, это, конечно, COVID-диссидентство самого что ни на есть западного образца. Теории про принудительную вакцинацию и чипирование посредством введения вакцины попали к нам по многим информационным каналам, самым заметным из которых стала передача Никиты Михалкова. Результатом слишком бурного восприятия этого комплекса идей и стали действия схиигумена Сергия.

Но отец Сергий живёт не в вакууме. Он не может не знать, что из-за эпидемии коронавируса власти Саудовской Аравии ограничили хадж в Мекку. Если понимать, какое значение имеет хадж в жизни мусульманина (его, согласно правилам, должен совершить каждый последователь Магомета хотя бы раз в жизни), то станет ясно, что саудовская королевская семья пошла на совершенно беспрецедентную меру. И пошла на это совершенно независимо от Билла Гейтса, ведь если бы саудовский главный муфтий и саудовская правящая династия были у него в кармане, они бы у себя не нефть добывали, а ветряные электростанции строили в угоду прогрессистско-экологистским веяниям. Нет, саудиты извлекли урок из далёких времён, когда эпидемии опустошали этот регион.

Считаю, что схиигумен Сергий, говоря об этих теориях как о свершившихся фактах, поставил себя в заведомо проигрышное положение. Ведь если признавать, что у каких-то людей есть тайная власть над миром, если считать их могущество абсолютным, то это чистое пораженчество.

«ЗАВТРА». Помимо этого одна из претензий отца Сергия к церковной власти заключалась в её частых контактах с Ватиканом.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Эти контакты — тема, уходящая в далёкое прошлое, но сегодня она сводится к конкретному папе Франциску. Упрёки в контактах с ним сейчас особенно остры, так как Франциск и Святой Престол несколько раз «отличились» во время эпидемии. Так, было заявлено, что COVID — ответ природы на действия людей, игнорирующих экологический кризис. Вместе с этим кардинал Конрад Краевский, известный в Ватикане как «папский Робин Гуд», отправил материальную помощь группе трансгендерных проституток, разместившейся недалеко от Рима в период пандемии. То есть сегодня у Ватикана именно такие приоритеты, и контакты с ним никак не красят Русскую православную церковь в глазах приверженцев традиционных взглядов.

Папе Франциску вторил и Альберт Гор, вице-президент США времён Билла Клинтона и активный сторонник экологической повестки. «Экологический кризис и пандемия связаны», — утверждал этот лауреат Нобелевской премии мира. Эхом отзывались вдохновители и лидеры протестов в США, которые не утихли до сих пор. Правда, эти добавляли, что эпидемия имеет ещё и расистский подтекст, ведь больше всего от неё страдают именно чернокожие.

«ЗАВТРА». Занятно, что это убеждение никак не помешало афроамериканцам десятками тысяч выходить на улицы.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, вроде бы это противоречие, но оно очень многое обнаруживает. Если посмотреть, что писалось соответствующими агитаторами и ресурсами накануне, то жалобы чернокожих очень разнятся. В одном месте они обвиняют Трампа, что он «открыл» их штат, несмотря на угрозу COVID, в другом же месте они, наоборот, обвиняют президента в нежелании «открывать» штат, из-за чего население беднеет.

В психологии есть такое понятие, как «рентная установка» — это позиция жертвы, требующей удовлетворения. В соответствии с этой установкой собственные претензии становятся важнее любых реальных проблем. Так, активист и журналист Шон Кинг, известный своим участием в движении чернокожих радикалов Black Lives Matter (и выдавленный из руководства этой организацией из-за сомнений в том, что он на самом деле афроамериканец) заявил, что белые Христос и Богородица — расизм и что Христос на самом деле был чёрным.

Это напомнило мне о конференции Шиллеровского института, где буквально первое, о чём меня спросили, было моё отношение к идее чернокожего Адама. Так что ничто не ново. Удивление подобным идеям как чему-то доселе невиданному — следствие слабого контакта американской администрации с собственным чернокожим населением. Населением очень разным, очень специфичным. Их стремлений не понимает в полной мере никто — даже представители Ганы, предложившие недавно американским африканцам вернуться на континент их предков, где их не будут угнетать белые. Ответа на это предложение не последовало.

Как недавно написал чернокожий доцент Техасского университета Террэнс Грин, даже белая интеллигенция, заявляющая о желании помогать чёрным, не ищет ничего, кроме собственного покоя и комфорта. В качестве же реальных мер Грин видит проект, уже внесённый в палату представителей. Согласно этому проекту, за годы рабства чернокожим будет выплачена компенсация. При этом чем реальнее становится идея репараций, тем больше споров вокруг неё в чёрном сообществе. Как относиться к мулатам, к людям смешанной расы, к тем, кто отметился сотрудничеством с белыми и помощью им в деле угнетения чёрного народа? Все эти споры разворачиваются на фоне продолжающихся беспорядков, с которыми Трамп ничего не может поделать.

«ЗАВТРА». Уместно ли при анализе этого американского бунта искать параллели в истории?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Первым делом, конечно, на ум приходит Фергюсон. Очень многие СМИ вспоминали этот бунт 2014 года, но совершенно не обращали внимания на контекст. Дело в том, что тот год был годом промежуточных выборов, и президенту Обаме была нужна встряска, способная мобилизовать электорат. Одним из главных действующих лиц кампании, развернувшейся вокруг убийства чернокожего подростка белым полицейским, был преподобный Эл Шарптон. Этот активист начал готовиться к событиям за четыре месяца до их начала — из огромного толстяка он превратился в усохшего и измученного вождя народного восстания, сбросив 60 килограммов. Шарптон раскрутил бунт в Фергюсоне на всю страну, однако в итоге президенту Обаме, рассчитывавшему извлечь из этого выгоду, это вышло боком. Демократы потерпели поражение и потеряли контроль над обеими палатами Конгресса. Сенат они не смогли отвоевать до сих пор. Так что общее в бунтах есть — это неспособность президентской администрации держать ситуацию под контролем. Яркий пример — продолжительный снос памятников по всей стране, который ничуть не прекратился после того, как Трамп потребовал их прекратить.

«ЗАВТРА». Кстати, Макрон заявил, что не допустит подобного во Франции. В самом деле, в отличие от США и Британии, Франция удивительно тиха. Кому в Европе выгодны американские бунты?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Макрон пытается играть роль системообразующей фигуры Европы. Но он уже не раз проигрывал, в том числе из-за внешнеполитических провалов Франции в Афганистане и Ливии, где Францию ждали, а она не пришла. Не вышло у него и перехватить влияние в Северной Африке, в Алжире и Тунисе. Сейчас становится всё очевиднее, что влияние Франции куда слабее, чем казалось до этого, а влияние Турции растёт. Причём Турция активно действует и в Афганистане, где принимает участие в формировании нового правительства и разделе полномочий, которые поделили президент Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, возглавивший переговорный процесс и ставший, по сути, вторым человеком в государстве. Фельдмаршалом же стал Абдул-Рашид Дустум, что само по себе символично, ведь именно Дустум является проводником политического и идеологического влияния Турции в Афганистане. На этом фоне ситуация в Ливии тоже остаётся актуальной, равно как и тщетные попытки Макрона проявить себя.

Провалы Макрона сказываются и на расстановке сил как внутри Евросоюза, так и внутри Франции. Партия Макрона неспособна даже выиграть выборы в собственной столице — прогрессистка Анн Идальго осталась на посту мэра Парижа, несмотря на попытки партии Макрона «Вперёд, Республика!» перехватить инициативу.

На фоне ослабления Макрона лидирующая роль в европейском проекте переходит к Ангеле Меркель. Портал Politico.eu называет её прямым политическим бенефициаром коронавируса. Несмотря на мелкие споры внутри Евросоюза, большинство ключевых членов организации признало, что управлять политическим процессом будет именно Берлин. Поэтому Макрону не остаётся ничего, кроме как защищать себя, а его упор на культурный фронт — упомянутое заявление о недопущении сноса памятников — показывает, что у него ещё осталось какое-то самолюбие.

«ЗАВТРА». Неужели самолюбия не осталось у английского премьера Джонсона?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Осталось, конечно, но важно понимать, что Джонсон — не главный человек в Британии. Вся власть и легитимность Джонсона исходят всё же от Елизаветы II. Но главная причина отсутствия координации в треугольнике «Вашингтон–Париж–Лондон» заключается как раз в непонимании общих целей и зацикленности на мелочах.

Одной из таких мелочей стала Польша, которой американская администрация в конце июня дала кредит на строительство АЭС (американских, разумеется). Такая незначительность того, что должно было выглядеть внешнеполитическим успехом, обусловлена провалом США в отношениях с Германией — во-первых, невозможностью по-человечески вывести собственные войска, переведя часть из них в Польшу, а во-вторых, запретом в той же Германии строительства АЭС. Запрет, целиком обусловленный идеологически теми же людьми, что писали речи Альберту Гору и папе Франциску.

«ЗАВТРА». Тот же Макрон говорил про смерть мозга НАТО. Можно ли считать упомянутые вами контакты между Варшавой и Вашингтоном, увенчавшиеся визитом польского президента Дуды в Белый дом (кстати, первым визитом иностранного лидера к Трампу после карантина), попыткой оживить этот самый мозг?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Нет, нельзя. Этот визит был нужен Трампу по внутренним причинам, а вовсе не из-за беспокойства по поводу судьбы Североатлантического альянса. Польша, конечно, могла бы повлиять на НАТО, отсрочить или вообще отменить смерть его мозга, но только при одном условии — если бы она могла заменить Францию, объявившую об этой самой смерти.

Разумеется, несколько веков упования поляков на французов никак не делают из Польши аналог Франции. Этот визит — совершенно проходной эпизод, попытка набрать мелкие политические очки, когда крупные очки ускользают.

Трамп планировал ещё один такой эпизод, точнее, этюд дипломатического миротворчества, связанный с урегулированием конфликта на Балканах. Планировался визит в Вашингтон президента Сербии Вучича и президента Косово Тачи, но вдруг Тачи предъявили обвинения в военных преступлениях. Эксперты видят в обвинении Тачи в деяниях, о которых давно прекрасно знали и в Брюсселе, и в Вашингтоне, элементарную мелкую пакость Трампу, чтобы отнять у него перспективу пусть такого скромного, но всё же внешнеполитического успеха. Более того, эта пакость была направлена и против Ричарда Гренелла, ранее занимавшего пост посла США в Германии и говорившего вещи, которые немцам было неприятно слышать.

«ЗАВТРА». Против того самого Гренелла, который был своего рода инициатором Обамагейта. Он тогда «слил» информацию о незаконном давлении на избирательную кампанию Трампа со стороны бывшей администрации Белого дома.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. На тот момент Гренелл исполнял обязанности Директора национальной разведки. Но в этом контексте куда интереснее, что ФБР согласилось опубликовать данные о несправедливом преследовании бывшего советника Трампа Майкла Флинна. Это может означать, что американские спецслужбы вырвались из международного механизма взаимного контроля — так называемых «Пяти глаз», объединяющих разведки США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. Это косвенно указывает на то, что разведывательная часть «глубинного государства» перестала довлеть над американским истеблишментом. Подлинная независимость американского разведсообщества стала крупной победой Трампа, оставшейся без внимания публики, но позволившей ему поставить на пост постоянного Директора национальной разведки своего человека — Джона Рэтклиффа.

Само собой, Обамагейт был нацелен на команду Байдена, ведь утверждалось, что Байден занимался на Украине ровно тем же самым, что инкриминировали Трампу в процессе импичмента, но не смогли доказать. Причём в Германии, обычно враждебной Трампу, подыграли этому сюжету и отпустили на свободу Александра Онищенко, главного хранителя всей информации о деятельности окружения Байдена на Украине.

Это указывает не только на некие разногласия между Меркель и немецкими спецслужбами, но и на инициативу, которой на тот момент владел Трамп. Эта инициатива страшно нервировала команду Байдена и окружение Обамы. Дело в том, что из «слитых» документов следовало, что делом Флинна интересовались те приближённые к Обаме особы, которые имели узкие специализации типа Сирии, Палестины или Ирака. А потому можно предположить, что в деле Флинна и связанном с ним расследовании о вмешательстве России в американские выборы эти люди использовали Рашагейт (как назвали это расследование в США) для решения каких-то своих, не связанных с Россией проблем.

«ЗАВТРА». А освобождённый Онищенко мог дать какие-то интересные сведения?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Онищенко рассказал порталу Страна.ua о приглашении в Вашингтон накануне ареста. Приглашение исходило от считающегося радикально-правым портала One America. Онищенко располагал информацией о связях демократических политиков и фондов с украинским руководством. Упоминание фондов особенно чувствительно для команды Обамы, поскольку мутные схемы финансирования через организации подобного рода актуальны до сих пор.

Верхушка Демократической партии нервничала, ощущая шаткость своего положения. Поэтому она и стимулировала сценарий под условным названием «Джордж Флойд». Это был заранее составленный и проработанный сценарий. Так, Обама незадолго до «убийства» Флойда выступал перед выпускниками школ и поднял тему чёрного бесправия и убийств чернокожих полицейскими, связав это с COVID и прочими актуальными событиями. На том же мероприятии присутствовал ещё один политик, имевший президентские амбиции. Это была Камала Харрис.

«ЗАВТРА». Разве её президентские амбиции не остались в прошлом?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Дело в том, что Байден, сходящий с ума от старческой деменции, уже получил необходимое число делегатов Демократической партии для прямого выдвижения в президенты. Поэтому главный вопрос сегодня: кто будет номинально вице-президентом, а фактически — исполняющим обязанности главы государства? Выбор остаётся между Элизабет Уоррен и Камалой Харрис.

Харрис в период своей работы на посту генпрокурора Калифорнии имела связи с Black Lives Matter и охранными структурами, за которыми, как оказалось после, стояла сеть масонских образований. В связи с Харрис мне представляется интересным один нюанс. На волне сноса памятников конфедератам и прочим причастным и не очень к делу многовекового угнетения чернокожих остался совершенно незамеченным снос памятника важному персонажу американской закулисной политики. Это был памятник Альберту Пайку. Пайк был масоном и возглавлял шотландский орден. Этот самый орден ещё недавно хвастался тем, что во времена американской Гражданской войны, разделившей не только страну, штаты, но даже семьи, оставался организацией, объединявшей Америку. После войны именно деятельность ордена способствовала своего рода примирению и почитанию обеих воевавших сторон. Такова особенность американской культуры — почтение к выдающимся качествам врага. К примеру, знаменитый генерал Шерман носил второе имя — Текумсе — в честь индейского вождя, воевавшего против США, а в Йельском университете существовала ложа «Череп и кости», когда-то похитившая череп вождя апачей Джеронимо для хранения в качестве реликвии.

«ЗАВТРА». Недавно Йельский университет предложили переименовать, поскольку он назван в честь рабовладельца.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Это предложила колумнистка Энн Коултер, но она сама написала, что это предложение — шутка. Она сказала, что раз уж республиканцы так бессильны, то можно хотя бы хорошо посмеяться. Она процитировала демократа и бывшего кандидата в вице-президенты Тима Кейна, который как-то заявил, что рабство возникло в Америке и Америка за него в ответе. Коултер напомнила, что вообще-то рабство было везде.

Так что это игра с теми, кто придал Йельскому университету то значение, которое он имеет сегодня. Йель престижно заканчивать, у этого университета есть репутация высокоинтеллектуального и крайне зацикленного на мистике учебного заведения. Об этом говорит даже их герб, где на иврите есть слова «урим и туммим», а на латыни написан их не совсем точный перевод — «свет и истина».

Когда упоминается имя Элайху Йеля — не основателя, не учредителя, не первого руководителя университета, а просто главного спонсора, выделившего деньги на учебное заведение, — все тут же вспоминают и этот герб, и всю эту мистическо-рабовладельческую историю, в обоих своих аспектах завязанную на еврейской религиозной мистике и еврейском же, вернее, сефардском, бизнесе. Эта история уходит корнями к эпохе, когда английские пуритане искали в Ветхом Завете тайны и вовсю дискутировали с евреями, пытаясь им доказать мессианство Христа. Именно эти слова — «урим и туммим» в представлении пуритан и являлись этим доказательством.

Евреи же, с которыми пуритане спорили, пользовались связями с пуританами для развития в Америке бизнеса, в том числе и работорговли. Столетием позднее в Йеле преподавался иврит, причём преподавание организовывалось с помощью первого раввина в колониях Рафаэля Исаака Каррегала и его партнёра по бизнесу Аарона Лопеза и их сефардских коллег, развивавших в новообразованных Соединённых Штатах Америки сеть синагог.

Именно на этом фоне Энн Коултер, не прекращая своей игры, обвиняет Тима Кейна. Её вброс адресован американскому еврейству, которому нужно занять в нынешней ситуации чёткую позицию.

В этой связи стоит упомянуть Марка Кьюбана — бизнесмена, владельца баскетбольной команды, сделавшего карьеру в еврейской организации «Бней-Брит». Кьюбан заявил, что не прочь принять участие в президентских выборах, но для этого нужна какая-то масштабная встряска, одной только ситуации с коронавирусом недостаточно. То ли он имел в виду случившееся впоследствии вокруг Флойда, то ли нет, но он определённо намеревался использовать какой-то казус для того, чтобы запустить демократическое еврейство и афроамериканцев единым фронтом. Но 4 июня Кьюбан заявил об отказе от президентской гонки.

«ЗАВТРА». Что же произошло?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Был показан фильм, посвящённый Джеффри Эпштейну. Фильм был снят компанией Netflix. Глава по контенту этой огромной компании, Тед Сарандос, женат на Николь Авант, которая была финансовым директором обеих предвыборных кампаний Обамы в Калифорнии, а потом послом на Багамах. Так что взаимодействие Netflix и Обамы куда теснее, чем может показаться. И вот на Netflix показывают фильм о связях Эпштейна с влиятельными людьми в еврейском сообществе и с Биллом Клинтоном. Клинтон понимал свою токсичность и поэтому старался не участвовать в кампаниях демократов. И когда сюжет про связь с Эпштейном прозвучал, произошёл уход со сцены Марка Кьюбана, после чего, уже 24 июня, одна из главных жертв Эпштейна дала показания в адрес бывшего премьера Израиля Эхуда Барака. И так уж совпало, что главным стратегом Джо Байдена и Элизабет Уоррен был Стэн Гринберг, который был не просто советником упомянутого Барака, а просто-напросто сделал его премьером.

«ЗАВТРА». Но дело Эпштейна не является ударом по Трампу, поскольку доказано, что Трамп не летал к Эпштейну на «остров греха». А вот книга мемуаров Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности — это удар по Трампу, поскольку полна обличений и упрёков со стороны бывшего подчинённого.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Мне жаль Болтона. У проводимой им политики были огромные перспективы. Именно с Болтоном Россия, будь то российские политики или российские священнослужители, могли всерьёз обсуждать возможности изменения международных институтов. Знания Болтона были нужны Трампу.

Формально его увольнение связывают с ситуацией вокруг Афганистана, но всё куда глубже. Болтон конкурировал с госсекретарём Майком Помпео, который сейчас не тянет ту роль, которую взял на себя после победы над Болтоном.

Дело в том, что Помпео перестал быть для левого истеблишмента приемлемой фигурой. Причиной тому стала пандемия, а точнее, перенос внешней медицинской помощи под контроль Госдепа. Это было воспринято как шаг, враждебный по отношению к ВОЗ. Внезапно всплыли какие-то расследования внутренней кухни верхушки Госдепартамента. Оказалось, что в офисе Помпео процветал сексизм, унижение подчинённых и всяческие извращения. Более того, Помпео продавал оружие саудитам в обход Конгресса и мечтал о собственной президентской кампании. Всё это стало причиной отчуждения Помпео от вашингтонского истеблишмента.

Помимо этого Помпео подвёл Белый дом, провалив важные переговоры с Израилем, надавив на их отношения с Китаем, после чего посол Китая в Израиле был найден мёртвым в своей резиденции. Подобная скандальная ситуация — очень сомнительный признак качественной работы госсекретаря. Именно поэтому Помпео стал чужим для всех. Нынешний советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен не является самостоятельной фигурой и всячески урезает функционал своего совета.

Получилось так, что результатом внутренней аппаратной борьбы между Болтоном и Помпео стало самоуничтожение обеих сторон. Что же касается книжных ударов по Трампу, ближе к выборам должна выйти книга племянницы Трампа (дочери его брата-алкоголика), где, по слухам, будет содержаться ещё больше чувствительных ударов по президенту.

«ЗАВТРА». Неужели кто-то всерьёз рассматривает подобные книги как эффективное оружие против Трампа?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Может, и нет. Поэтому последнюю на сегодняшний день подножку Трампу поставили не авторы книг, а структура, которая, как он считал, контролируется им полностью. Речь идёт о Верховном суде. Там в середине июня прошло два голосования. Первое решило, что ни один работодатель отныне не может уволить ни одного гея или трансгендера по факту своих религиозных или иных убеждений. Второе касалось DACA — программы приёма нелегалов за авторством Обамы. Трамп, придя в Овальный кабинет, закрыл её, а Верховный суд отменил это закрытие, признав его незаконным. Причём перевес в пользу либералов обеспечил Нил Горсач, назначенный Трампом. Это оказалось страшным ударом для Трампа и республиканцев. Ключом к пониманию действий Горсача служит Джамиль Джаффер, директор Института национальной безопасности. Этот институт наполнен бывшими главами спецслужб и злейшими врагами Трампа. Именно Джаффер обеспечил одобрение Сенатом кандидатуры Горсача.

Если подводить итог, то нужно сказать, что усилия, которые приложены к недопущению переизбрания Трампа, огромны. Если посмотреть на последние назначения, то Трамп смог пробить всего двух своих человек. Первый — Директор национальной разведки Джон Рэтклифф. Второй — Майкл Пэк, новый руководитель американского Агентства по глобальным медиа. Два года Сенат (преимущественно республиканский!) не пропускал Пэка, но Трамп всё-таки сумел продавить этого бывшего сотрудника Стива Бэннона на пост. В том числе и за это «глубинное государство» воздаёт Трампу сполна. «Глубинное государство» мстительно, в результате страдает не только Трамп, но и репутация США. Это даёт возможность, к примеру, фрау Меркель, у которой, надо сказать, тоже не всё хорошо внутри страны, усиливать своё внешнее влияние за счёт недееспособности американской администрации.

«ЗАВТРА». Устраивает ли Россию возможная смена президента в США?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Чтобы нас устраивало происходящее в Америке, нужно постоянно производить определённые действия, в том числе на уровне Церкви. Церковь часто может то, чего не могут политики и политтехнологи. Сегодня те, кто ещё недавно пытался делать мировую консервативную революцию, вынуждены спешно спасать то немногое, что им удалось отвоевать. Им не удастся обойтись без обращения к России. У нас же растёт понимание несостоятельности международных институтов и осознание того, что рассчитывать можно только на себя.

Беседовал Илья ТИТОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НУЖДАЕТСЯ В ПОЛИТИКЕ РАЗРЯДКИ

МАРТИН АУСТ, Профессор истории и культуры Восточной Европы и России в Университете имени Фридриха-Вильгельма (г. Бонн).

ЮЛИЯ ОБЕРТРАЙС, Профессор новой и новейшей истории Восточной Европы в Университете имени Фридриха – Александра (г. Эрланген-Нюрнберг).

АНКЕ ХИЛЬБРЕННЕР, Профессор истории Восточной Европы в Университете имени Георга-Августа (г. Гёттинген)

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой он призвал «к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое», не осталась незамеченной в историческом сообществе. Публикуем (по просьбе авторов) статью трёх ведущих немецких историков Восточной Европы и России, которые реагируют на материал президента России и высказывают свои взгляды на затронутые темы. Первоначально текст был опубликован на немецком языке научным порталом Фонда Герды Хенкель.

Вторая мировая война, без сомнения, стала самым разрушительным и смертоносным событием XX столетия. При этом на долю Советского Союза пришлось около 25 миллионов жертв (официальная российская цифра погибших составляет 27 миллионов человек – прим. РГП) из 60 миллионов военнослужащих и гражданских лиц, погибших по всему миру. 22 июня 1941 г. нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза, этот день – повод для нас с большим уважением почтить память павших советских воинов и вспомнить об общих потерях страны. Советское государство сыграло решающую роль в победе над гитлеровской Германией.

Когда речь идёт о войне с Советским Союзом, наиболее известной вехой в Германии остаётся Сталинград – поворотный этап всей войны, эпохальная битва, которую представляли у нас в виде массовой гибели людей, вмерзания в лёд. Блокада Ленинграда (сентябрь 1941 – январь 1944 гг.) также хорошо известна и поныне – как постыдный и болезненный пример нацистской политики истребления и уморения голодом в Восточной Европе. Согласно сегодняшним данным, от голода, холода и сопутствующих заболеваний в Ленинграде погибло до 1,3 миллиона человек, многие выжили лишь ценой огромных лишений. Менее известны в современной Германии факты поистине страшной гибели в нацистских лагерях около трёх миллионов советских военнопленных. Мало внимания уделяется распределению советских потерь между бывшими союзными республиками: обычно все они воспринимаются как «русские». Между тем в войне пострадала не только Россия. Только в одной Белоруссии вермахт и эсэсовцы истребили тысячи деревень вместе с жителями – стариками, женщинами и детьми. Украину безжалостно эксплуатировали для нужд военной экономики рейха. Миллионы украинцев, белорусов и русских были угнаны в Германию в качестве принудительной рабочей силы. Их могилы, в том числе – братские могилы в Германии, едва ли отмечены как места памяти.

К 75-й годовщине окончания войны президент России Владимир Путин совершил необычный шаг. От своего имени он опубликовал длинный текст по истории войны. Его, очевидно, следует рассматривать как историко-политическое предписание и установочное отражение сути путинского понимания истории по этому вопросу, предназначенное для цитирования специалистами. Впервые статья появилась на английском языке на портале консервативного американского журнала The National Interest (18 июня), а на следующий день уже по-русски – на президентском портале kremlin.ru, а также в «Российской газете», официальном правительственном издании.

Его статью – официальную и, по-видимому, адресованную прежде всего иностранной аудитории, – следует рассматривать в контексте ожесточённых «войн памяти». Они уже долгое время ведутся между отдельными странами Восточной и Центральной Европы и неминуемо используются в противостоянии между Россией и Европейским союзом. Здесь следует упомянуть проблемную резолюцию Европейского парламента «О важности европейского исторического сознания для будущего Европы» (сентябрь 2019 г.), принятую по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Она уравнивает сталинизм и национал-социализм как «тоталитарные режимы». Так же, как и в официальной исторической политике Украины и Польши, спусковым крючком Второй мировой войны там назван пакт Молотова – Риббентропа, а совсем не агрессия Германии. Резолюция, в свою очередь, была ответом на заявления российской стороны, возлагающие ответственность за развязывание Второй мировой войны на Польшу, страны Балтии и Запад. Таким образом, здесь мы видим поле битвы за историко-политические интересы.

Статья Путина уже получила известный резонанс, когда посольство Российской Федерации приняло решение отправить её перевод историкам, которые изучают Восточную Европу в университетах Германии. Нужно сказать, что многие учёные, особенно те, кто имеет дело с памятью о Второй мировой войне, заметили бы текст и без вмешательства посольства. Разумеется, в своей деятельности политики используют историю. Соответственно, не редкость, когда президент любой страны выступает с речью в исторический день или публикует статью в газете.

Однако отправка текста посольством России вызвала возражения по двум причинам. Во-первых, в связи с просьбой «использовать его при подготовке исторических материалов» в будущем. Во-вторых, как письмо из посольства, так и сам текст указывают на то, что Путин впервые использовал ранее неизвестные документы, пришёл к совершенно новым выводам и на этом основании утверждает, что совсем не имеет в виду историческую политику (что, вообще-то, вполне соответствовало бы его роли), а использует новые источники, чтобы внести новые аспекты в научное изучение Второй мировой войны. Эта попытка начать историческую дискуссию в качестве специалиста по истории не может остаться незамеченной со стороны представителей самой науки. Как историки мы должны защищать нашу дисциплину от политиков, распространяющих «исторические истины».

Историческая политика оказывает влияние на современное общество и образует рамку, в которой формируются представления людей о прошлом. Она также определяет, какой контент находится в центре воспоминаний соответствующих сообществ и какие факты остаются в тени. В идеале эта историческая политика не навязывается главами государств и правительств, а внимательно обсуждается на большом количестве разных полемических платформ, которые образуют участники из сферы образования, творческих профессий и гражданских инициатив на местах. Материал, с которым работает историческая политика, вырабатывает историческая наука, в отличие от политики являющаяся сама по себе полифоническим дискурсом. Именно по этой причине нам приходится отклонить попытку посольства рекомендовать нам статью Владимира Путина как новую интерпретацию истории Второй мировой войны, а также призвать дипломатию соблюдать разделение труда и те обоснованные границы, что пролегают между политикой и наукой.

Это касается не только посольства России, его обращение стоит в одном ряду с другими дипломатическими атаками на область компетенции науки. Так, зимой 2019 г. украинский посол в Берлине в своей интернет-статье не только сделал резкий выговор украинским членам Немецко-украинской исторической комиссии, но даже потребовал их замены. Подоплёкой этому выступлению послужила петиция в немецкий Бундестаг о признании геноцидом Голодомора, голода в Советской Украине, возникшего в ходе принудительной коллективизации сельского хозяйства при Сталине. Украинский посол обвинил комиссию в недостаточном продвижении этого обращения. Кроме того, в конце лета 2019 г. посол Литвы в Берлине направил электронное письмо ряду научных институтов и отдельных учёных, где настаивал на том, что в общественных дискуссиях в Германии факты по истории Литвы должны комментировать только литовские историки.

Поскольку Владимир Путин столь публично и деятельно вовлекся в область исторической науки, то и мы, учёные, также чувствуем необходимость прокомментировать некоторые вопросы, затронутые в тексте. Путин справедливо указывает на Мюнхенское соглашение, доказавшее советскому руководству, что «западные страны будут решать проблемы безопасности без учёта интересов СССР». На самом деле, этот факт довольно хорошо известен, он уже давно используется в качестве аргумента, что Советский Союз попал в международную изоляцию, из-за которой он в конечном итоге вынужден был подписать пакт Молотова – Риббентропа. Относительно новой представляется нам та важная роль, которую в этой конфигурации Путин отводит Польше. Так, Польша, «преследуя свои интересы, сделала все, что в её силах, чтобы предотвратить создание системы коллективной безопасности в Европе». Удивительно, что Польше придали такое серьёзное значение в контексте Мюнхенского соглашения, ведь на самой встрече польская делегация не присутствовала. Действительно, сразу после военной оккупации Судетской области Германией Польша 2 октября 1938 г. оккупировала чешские части региона Тешен-Олса. Точно так же и Венгрия вторглась в приграничные районы Чехословакии. Таким образом, обе страны получили определённую выгоду от «мюнхенского сговора». Тем не менее главная ответственность за уничтожение чехословацкого государства всё же лежит на Германии.

Тот факт, что Польша в интерпретации Путина сыграла столь значительную роль в событиях 1938 г., можно, вероятно, расценивать как ответ России на оценки, звучащие недавно из Польши. Согласно им, пакт Молотова – Риббентропа является обоснованием того, чтобы признать совместную ответственность Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. Заявление Путина о том, что вина за «польскую трагедию» Второй мировой войны «полностью лежит на совести польского руководства того времени», свидетельствует скорее о недооценке стремлений Германии к внешней экспансии за счет войны. Между тем Путин вполне мог бы доверять как этому факту, так и европейской историографии о Второй мировой войне. В конечном счёте и Европейский парламент, и Путин упускают в своих заявлениях один важный момент: Польше в германских планах расширения жизненного пространства с самого начала отводилась лишь роль расходного материала. Она, соответственно, была неминуемой жертвой немецкой политики, причём совершенно независимо от готовности или отказа польских лидеров подчиняться воле немецкой дипломатии. Гитлер хотел этой войны и начал её вполне целенаправленно.

Серьёзных возражений также требуют комментарии Путина в отношении стран Балтии. Следуя советской версии событий, он пишет, что Эстония, Латвия и Литва сами и по своей воле попросили в 1940 г. принять их в состав Союза ССР. В действительности же Советский Союз оказал военное давление на эти государства и, таким образом, обеспечил необходимую поддержку во всех трёх странах. Речь идёт о типичной аннексии, и последующая «советизация» сопровождалась террором и массовой депортацией. Что же касается войны СССР против Финляндии («Зимняя война» 1939 г.), Путин оставляет её за рамками своего повествования.

При этом он рассматривает некоторые проблемы, которые в советском представлении были очень сильно искажены или вообще не присутствовали и которые до сегодняшнего дня почти не упоминаются в российском официальном нарративе о войне, так как не укладываются в основную линию о героическом, самоотверженном и борющемся до последнего советском народе и Советской армии. К этим проблемам относятся дезертирство в советских рядах, разногласия и диссидентство среди населения в начале войны, а также военная помощь СССР со стороны союзников.

Само упоминание этих тем можно рассматривать как сигнал к открытости в работе с этими неудобными главами истории.

Также следует отметить, что Путин в своём тексте никак не прославляет Сталина.

Далее, президент цитирует отдельные архивные документы и указывает на большую открытость архивов в России, следовать этому примеру он рекомендует и другим странам. Это несколько удивляет, учитывая тот факт, что отличительной чертой архивной политики под его началом является отнюдь не открытый доступ к архивным фондам, а скорее наоборот. В отличие от Украины, которая ещё в 2015 г. обеспечила чрезвычайно широкий доступ к архивам, в том числе к делам тайной полиции, в России дела спецслужб и военные документы всё ещё под замком. Конечно, ситуация с архивами на местах может быть различной, но всё же в России её пока можно оценить как куда более сложную по сравнению с Украиной, странами Балтии и Польшей.

В тексте Путина находится место и отношениям между СССР и союзниками, а также процессу формирования послевоенного порядка в Европе и в мире. Автор рисует картину гармоничного взаимодействия трёх союзников – США, Великобритании и Советского Союза – и в военный, и в послевоенный период. Здесь виден политический замысел статьи. Она завершается обращением к пяти державам, наделённым правом вето в Совете Безопасности ООН: Соединённым Штатам, Великобритании, Франции, Китаю и России. Вместе они могли бы сформировать мировой порядок XXI века. Здесь текст выказывает некую оборонительную или даже, возможно, реакционную позицию. Путин обращается к такому масштабному историческому явлению, как Вторая мировая война, чтобы обеспечить России место в мировом порядке будущего.

Однако альянс трёх союзников во Второй мировой войне, особенно в послевоенный период, был отмечен и конфликтами. Раздел Германии под знаком холодной войны в 1948/49 гг. продемонстрировал это с особенной ясностью. Кроме того, за пределами Европы холодная война постепенно перерастала во вполне настоящие, горячие «войны чужими руками» – например, война в Корее, советское вторжение в Афганистан и американская поддержка там моджахедов. То, как Путин видит «Большую пятёрку», раскрывает его ностальгию по внешней политике Венского конгресса (1814/15) и Ялты (1945) – конференций, на которых великие державы устанавливали правила в Европе, исходя из собственных интересов. Однако вряд ли стоит желать возвращения в мир великих держав сегодня, когда глобализированный мир XXI века всё же основан на системе многосторонних деловых и торговых отношений. Пара-тройка крупных держав вряд ли справится с текущими проблемами, такими как изменение климата, миграция, приток беженцев и пандемии. Это требует деятельного взаимодействия всего мирового сообщества.

Статья Путина – ещё один вклад в историко-политический обмен колкостями, не способствующий разрядке напряжённости, а ведь процесс нарастания конфликта и так идёт полным ходом. Раскол в европейской политике памяти о Второй мировой войне был заметен уже к началу XXI века. На Западе, как и в Германии, холокост стал определяющей темой публичной коммеморации самое позднее после принятия Стокгольмской декларации (2000 г.). В странах Балтии, а также Восточной и Центральной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 г., основное внимание уделяется воспоминаниям об опыте двойной оккупации со стороны Германии и Советского Союза. При изучении подобного двойного испытания для этих государств главными направлениями являются тема ГУЛАГа и теория тоталитаризма. Со времени аннексии Крыма Россией (2014 г.) историко-политические споры в Восточной Европе резко накалились. Национальная и антагонистическая историческая политика требует, чтобы другие полностью принимали её вариант памяти о прошлом. Культура памяти работает теперь не как средство обмена и знакомства друг с другом, напротив, она стала инструментом политического размежевания и обострения конфликтов.

В науках о культуре было разработано несколько подходов к культуре памяти, которые никак не следуют этой логике конфликта: будь то разнонаправленная память Майкла Ротберга (Michael Rothberg), агонистическая память, предложенная Анной Сенто Булл (Anna Cento Bull), Хансом Ложем Хансеном (Hans Lauge Hansen) и Стефаном Бергером (Stefan Berger), или же работы Этьена Франсуа (Etienne François) и Томаса Серрье (Thomas Serrier) о европейской памяти. Все они описывают память, которая не является ни гомогенизированной, ни иерархической, она также не притязает на исключительную значимость. Вместо этого основное внимание уделяется диалогу между различными национальными, государственными и социальными группами памяти. Наука может разработать такие концепции и сделать их вполне функциональными в своей собственной практике, то есть среди специалистов и исследователей разных стран, встав таким образом над национальными границами. Так наука может указать путь к политике примирения в культуре памяти. Однако прокладывать этот путь политика всё же должна самостоятельно – и это относится ко всем участникам.

Перевод: Ольга Малинова-Тзиафета, университет Эрлангена-Нюрнберга

О чем молчат в Литве

13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс

Текст: Иван Петров

Красная армия 76 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков столицу Литовской республики. Большая часть территории Литвы была освобождена Красной Армией в 1944 году последовательно в ходе Белорусской и Прибалтийской стратегических наступательных операций. Непосредственно город освобождали войска 3-го Белорусского фронта под командованием 37-летнего Ивана Черняховского - самого молодого командующего фронтом.

Бои в Вильнюсе продолжались неделю - с 7-го по 13-е июля. В боях за город было уничтожено около 8 тысяч и взято в плен около 5 тысяч германских солдат и офицеров.

7 июля первыми на окраины Вильнюса ворвались разведчики гвардии лейтенанта Шундина. Следом за ними на юго-западную окраину города вышли танкисты Героя Советского Союза генерал-майора Асланова, а также части, которыми командовали генерал Казарян, полковник Донец, и подразделения подполковника Ситко и Алиева.

8 июля немцы получили подкрепления, в том числе воздушный десант, но это не помогло фашистам, и 9 июля Вильнюс был окружен. 13 июля были подавлены последние очаги сопротивления. Отмечается, что на протяжении всей операции эффективно действовала советская авиация (Пе-2, Ил-2).

На узких улочках старого города бойцам приходилось сражаться за каждый дом. Более 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии погибли, освобождая Литву. В 1945-м году на воинском кладбище "Антоколь" в Вильнюсе было 900 братских и индивидуальных могил бойцов и офицеров Красной Армии, всего 2906 человек.

При этом в современной Литве уже длительное время проводится активная пропагандистская кампания, направленная на создание образа врага из России - преемницы СССР. Литовские власти навязывают населению исторические фальсификации о том, что Советский Союз якобы в равной мере ответственен с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Внушается мысль, что Красная Армия не освобождала, а оккупировала Литву в 1940 и 1944-45 гг., а литовские "лесные братья" якобы были борцами за свободу.

Зато в литовских СМИ не встретишь информации о том, что город Вильнюс (г. Вильно, входивший в состав Польши) был передан СССР Литве в 1939 году и стал столицей государства. Замалчивается информация и о том, что на территории республики действовали концлагеря и лагеря для военнопленных, в которых нацистами при пособничестве литовских националистов были уничтожены сотни тысяч людей.

Согласно архивным данным жертвами немецкой оккупации на территории Литвы стали около 700 тысяч человек (сегодня население Литвы - 3 млн человек). Из них более 660 тысяч советских граждан (в том числе 370 тысяч жителей Литовской ССР, 230 тысяч советских военнопленных и десятки тысяч мирных граждан из других республик СССР), а также тысячи граждан (большинство - евреи) Австрии, Бельгии, Голландии, Польши, Франции и Чехословакии. Десятки тысяч жителей Литовской ССР были вывезены на принудительные работы.

Не знают молодые жители Литвы и о нацистском генеральном плане "Ост", по которому уничтожению или выселению (фактически "выселение" означало то же уничтожение) подлежало 85 процентов населения Литвы. Вряд ли известно молодым литовцам о том, что в период оккупации каратели полностью сожгли 26 деревень и хуторов. Было сожжено и разрушено 80 тысяч зданий, был угнан в Германию весь подвижной железнодорожный состав.

Ну и уж точно замалчивается информация про геноцид евреев. К моменту нападения Германии на СССР в Литве жило от 225 до 265 тысяч евреев. За годы оккупации было уничтожено 95-96 процентов литовских евреев, включая 13-15 тысяч беженцев из Польши, 6 тысяч беженцев из Клайпеды.

Не стоит забывать и о том, что самое активное участие в уничтожении на территории республики еврейского населения, советских партизан, военнопленных и мирных граждан принимали литовские коллаборационисты. Националистическая организация "Шаулис" по согласованию с немецким командованием была преобразована в так называемую Литовскую оборону с правом ношения формы и оружия. Действовали вооруженные формирования молодежной организации "Лайвес ковотойс" ("Борец за свободу") и Литовской армии свободы (ЛАС). Все они состояли только из литовцев и имели разветвленную сеть. С началом формирования в 1942 г. полицейских, жандармских, охранных батальонов члены этих организаций вошли в их состав.

В Литве был сформирован 21 полицейский батальон численностью 350-400 человек в каждом. Все батальоны находились в ведении войск СС. Выполняли карательные функции, принимая участие в операциях против мирного населения и советских партизан.

Более того, литовские полицейские выезжали для проведения карательных операций на территорию Украины, Белоруссии, Латвии, Польши.

Между джемом и пудингом

В Польше прошел второй тур выборов президента

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Польше прошел второй тур выборов президента. Поляки выбирали между "джемом" и "пудингом". Выборы главы государства должны были пройти 10 мая, но из-за эпидемии коронавируса были перенесены на 28 июня. После подведения итогов стало понятно, что ни один из кандидатов не в состоянии набрать больше половины голосов, и двое из них - действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский - вышли во второй тур.

За время предвыборной кампании, которая длится с февраля, страсти накалились до предела. Неудивительно, что люди не могут дождаться официального объявления результатов экзит-полов, и им на помощь приходит традиционный польский "базар". Дело в том, что опросы на выходе из избирательных участков в Польше обычно проводят сразу несколько центров исследования общественного мнения. И хотя общие данные публикуются в 21.00, то есть сразу после окончания голосования, в течение дня итоги, как правило, подводятся несколько раз, в том числе в 17.00 и 19.00. Эти цифры не являются точным результатом выборов, но они указывают на тенденцию, а в случае большого отрыва одного из кандидатов обозначают лидера. Благодаря сотрудникам центров, проводящих опросы, и журналистам эти данные вытекают в Сеть. Но в Польше публикация таких материалов до закрытия избирательных участков противозаконна и карается штрафом от 500 тысяч до миллиона злотых. Поэтому пять лет назад, в день президентских выборов 10 мая, в социальных сетях появились данные о "ценах на базаре". Пользователи польского сегмента интернета передавали друг другу список продуктов, каждый из которых соответствовал какому-либо кандидату, и "цену", которая набежала к определенному времени. Поскольку доказать, что "дичь" - это заядлый охотник Бронислав Коморовский, а "пудинг" - его главный конкурент Анджей Дуда, оказалось невозможно, с тех пор в дни парламентских и президентских выборов поляки то и дело заглядывают в соцсети: нет ли вестей с "базара"?

В этот раз польских избирателей интересовали цены на тот же "пудинг", а также на "джем", за которым скрывается Тшасковский. Интрига будет сохраняться до объявления официальных итогов выборов, так как последние опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1-2 процентов. Что же касается базара, к моменту подписания номера "пудинг" был чуть-чуть дороже "джема". Но все еще может измениться.

По маршруту Сучжоу — Маньчжоули — Варшава поехал первый поезд с розничными товарами электронной торговли. Он пересек границу через Маньчжоули – крупнейший сухопутный контрольно-пропускной пункт в Китае - 8 июля, сообщил «Китайский информационный интернет-центр» со ссылкой на таможню Маньчжоули.

Поезд везет в основном одежду, аксессуары и товары широкого потребления, приобретенные европейскими потребителями в интернете. Груз будет последовательно доставлен в Германию, Францию, Бельгию и другие страны Европы.

Маршрут проходит по России по Транссибирской магистрали, затем по территории Белорусии и Польши. Протяженность маршрута от Сучжоу до Варшавы составляет 11,2 тыс. км, время в пути – примерно 18 дней.

По маршруту Сучжоу — Маньчжоули — Европа поезда начали ходить с 2012 года. Они возили товары обычной торговли.

С января по март из Сучжоу провинции Цзянсу (Восточный Китай) по маршруту Китай – Европа отправлено 36 поездов с 3264 стандартными контейнерами.

В 1 полугодии суммарный объем перевезенных контейнеров по сети ОАО «РЖД» вырос на 14,5% к уровню 1 полугодия 2019 года, и превысил 2,7 млн TEU.

НОВЫЙ ПОЯС ДЛЯ ЕВРАЗИИ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ В ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ»

Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально.

Данная статья подготовлена в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», осуществлённого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В нём приняли участие молодые представители политического и административного истеблишмента, СМИ, экспертного сообщества России и стран Евразии.

Пандемия коронавируса разделила историю на «до» и «после». Она забрала более 400 тыс. жизней, ускорила тренды, набиравшие силу, сделала очевидными некоторые глубинные процессы, протекающие в глобальном социуме. На бушующую пандемию накладывается нарастающее противостояние США и Китая, которое становится важнейшим фактором трансформации современного экономического и политического мирового устройства. Соединённые Штаты взяли курс на изоляцию КНР, пытаясь сдержать экономический рост соперника. И хотя противники прочат друг другу упадок и лишения, победителей в этой схватке не будет – обе стороны, скорее всего, выйдут из борьбы ослабленными.

Текущая ситуация грозит сильно усложнить реализацию китайской инициативы «Пояс и путь». По данным нью-йоркской исследовательской компании Rhodium Group, строительство «Пояса и пути» замедлилось ещё до кризиса, китайские кредиты за рубежом снизились. Аналитики задаются вопросом, смогут ли банки КНР продолжать выдавать займы на финансирование глобальных начинаний. Из-за пандемии коронавируса финансовая система Китая испытывает серьёзную нагрузку. Многие банки и предприятия Поднебесной обанкротились, что привело к прекращению выплат по ранее выданным кредитам и остановке денежных потоков. Глобальные логистические цепи разорваны – а проекты «Пояса и пути» зависят в основном от китайских материалов и поставок, которые теперь недоступны из-за карантинных мер.

Несмотря на описанные ограничения, у Пекина пока достаточно ресурсов для того, чтобы усилить своё политическое и экономическое влияние за рубежом. Кредитный портфель КНР очень обширный, и займы BRI – только небольшая его часть. Китайская экономика первой оправилась от удара, и многие пострадавшие страны рады любой поддержке. Сейчас Китай позиционирует себя спасителем мира от заболевания. Помощь от него получили США, Республика Корея, Япония, Камбоджа, Пакистан, Италия, Франция, Сербия, Иран, Ирак, ВОЗ, Африканский союз и другие. Правительство Китая объявило о содействии 82 странам, в том числе ближайшим соседям России на постсоветском пространстве: Белоруссии, Узбекистану, Таджикистану, Армении, Казахстану, Азербайджану и прочим. Многие подозревают Пекин в желании использовать тяжёлую ситуацию для наращивания своего влияния на мировой арене. Но стремление Китая сохранить и укрепить свою «мягкую силу», которая оказалась сильно подорвана последними событиями, вполне объяснимо. В связи с этим большой интерес представляет судьба евразийского пространства, которое в последнее время рассматривалось в контексте реализации масштабных инфраструктурных инициатив Поднебесной.

Мир стремительно меняется, и встаёт вопрос о том, какую позицию может занять Россия, в частности в отношении построения Большой Евразии. Эпидемия не только принесла много бедствий – она открыла новые возможности для сотрудничества. Так, Китай реанимировал инициативу «Шёлковый путь в области здравоохранения» (Health Silk Road). Она подразумевает самый широкий круг мер, направленных на борьбу с COVID-19, и укрепление глобального управления с помощью общественного здравоохранения. Если в случае с проектом «Пояс и путь» Россия занимала заведомо менее выгодные позиции из-за относительной слабости своей экономики по сравнению с китайской, то участие в «Шёлковом пути в области здравоохранения» может принести России серьёзные политические дивиденды.

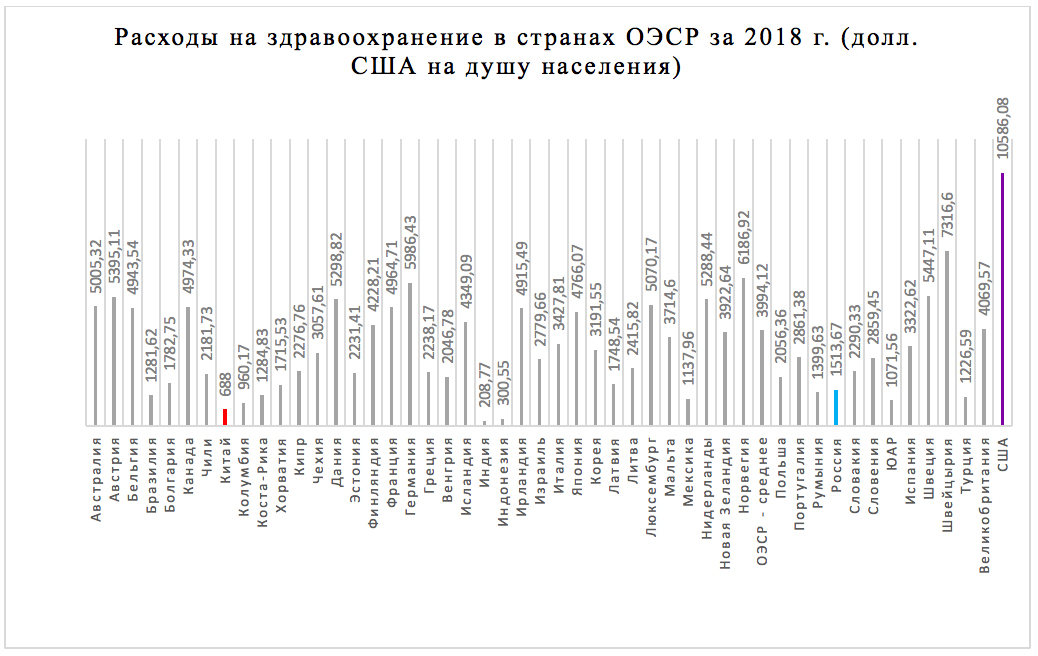

В борьбе с эпидемией важную роль играет не только финансирование, но и решительные ограничительные меры. На середину июня 2020 г. в США от коронавируса умерло около 117 тыс. человек, в России – 7 тыс., в Китае – 4,6 тыс. человек. В то же время, согласно статистике ОЭСР, по расходам на здравоохранение на одного человека в США приходилось более 10 тыс. долл., в то время как в России этот показатель равнялся 1,5 тыс. долл., а в Китае – около 700 долл. При меньших затратах российская и китайская системы общественного здравоохранения справляются с эпидемией эффективнее во многом благодаря централизованной структуре управления (что не отменяет проблему недостаточного финансирования, учитывая общий объём ресурсов). В вопросах охраны здоровья населения российские специалисты компетентны, накоплен богатый опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе благодаря наследию медицины СССР. От Советского Союза России досталась разветвленная система здравоохранения, которая характеризуется высокой степенью централизации. Обязательное медицинское страхование делает доступными базовые медицинские услуги.

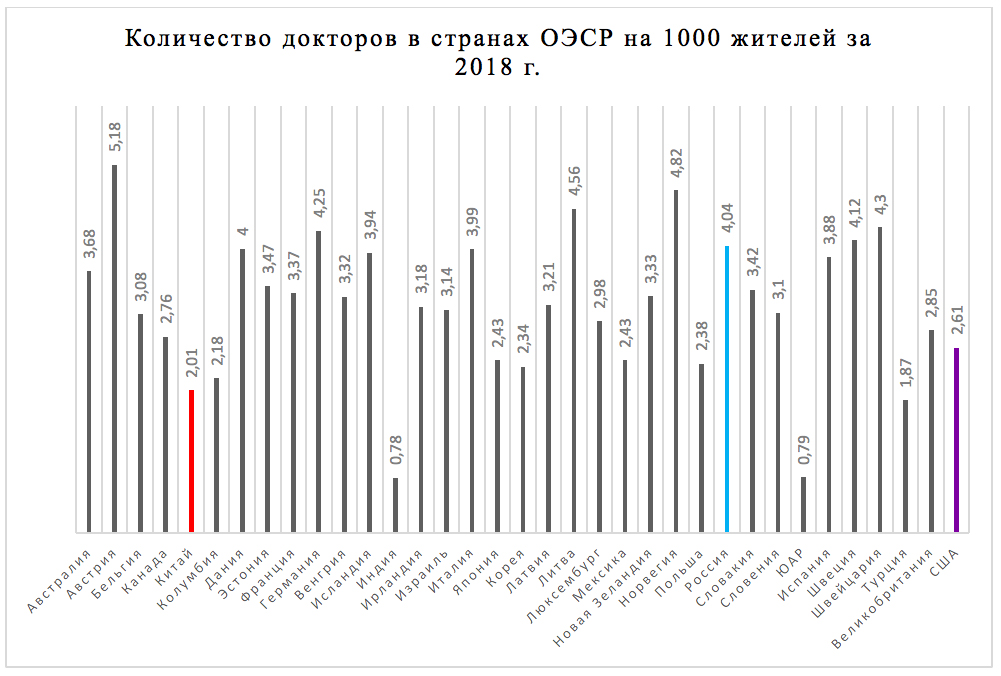

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indicator-chart)

У этой структуры есть существенные недостатки – такие, как недофинансирование, сложности с оказанием услуг первичной медико-санитарной помощи в малых населённых пунктах, зависимость обеспечения медучреждений от местных бюджетов. Однако базовые принципы работы позволяют предотвратить вспышки серьёзных эпидемий (в первую очередь инфекционных заболеваний – холеры, чумы, оспы и прочих). По данным «Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения», количество медицинских работников в России выше, чем в соседних республиках и является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Кроме того, врачей в России в полтора раза больше на тысячу человек населения, чем в США, и вдвое больше, чем в Китае. Таким образом, у России есть ресурсы, необходимые для того, чтобы играть активную роль в инициативе «Шёлкового пути в области здравоохранения». Интересно, что и Пекин, и Москва отправили помощь странам, наиболее пострадавшим от заболевания – обе державы стремятся стать донорами гуманитарной помощи, что даёт как поводы для разногласий, так и богатую почву для сотрудничества.

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart)

Пандемия показала, что международные организации, призванные защищать здоровье людей, неэффективны перед лицом реальной угрозы. Возможно, пришло время предпринимать больше усилий на региональном уровне, и сейчас для России и КНР самое благоприятное время встать у истоков новой системы.

Игра, проведённая в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», имела целью смоделировать процесс обсуждения и принятия решений на Евразийском пространстве в случае гуманитарной катастрофы. Её анализ (см. Дорожную карту) показал, что в Евразии нет института, который мог бы оперативно отреагировать на кризисный сценарий. В итоге платформой для решения проблем была выбрана ООН, которой отдавался и мандат на действия. Однако, организация не могла принимать эффективных мер, пока ситуация не достигла определённого уровня накала, когда были нужны уже не превентивные меры, а непосредственное вмешательство. Другой институциональный игрок, ЕАЭС, в случае гуманитарной катастрофы при всём желании мало что мог предложить, а инициативы, не входившие в его непосредственную зону ответственности, подвергались критике как действия сверх полномочий. Функции ОДКБ сводились к обеспечению безопасности и применению вооружённых сил, но решить в рамках данного объединения другие гуманитарные вопросы (например, о квотах на чистую питьевую воду) также не представлялось возможным. Таким образом, есть необходимость в новой структуре. Надо понимать, что она будет дублировать функции ООН, при этом её полномочия могут быть шире, и она должна работать быстрее и эффективнее.

Безусловно, Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально. Новая совместная инициатива в гуманитарной сфере может вывести политические и экономические процессы на евразийском пространстве на новый уровень и стать ещё одним шагом для укрепления позиций России в регионе и в мире.

Узнать больше о проекте и скачать спецвыпуск, изданный по итогам, можно здесь.

"Не наш принцип": заявление Пушкова вызвало протесты у деятелей культуры

Сенсационное предложение главы комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова о введении мер в отношении зарубежных артистов вызвало тревогу у президентов, продюсеров и организаторов международных кинофестивалей.

Политик, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков совершенно серьезно заявил:

- У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещён въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против ЗАРУБЕЖНЫХ артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью (из его Twitter).

Во-первых, артисты не «делают деньги», а зарабатывают их своим талантом, мастерством и трудом. Артист – не бизнесмен, а наемный работник, оказывающий услуги (согласно российскому законодательству). Зарубежные артисты, приезжающие в Россию на фестивали, гастроли, съемки, получают гонорары за оказание услуг. Международные кинофестивали оплачивают работу деятельность членов жюри, мастер-классы, участие в церемониях. Как правило, все художники Запада (за редким исключением) – люди воспитанные, образованные и «не пользуются грязью». Более того, на Западе в порядке вещей выражать свое мнение не только о международной политике, но и о внутренней. Например, писатель Януш Вишневский в интервью «НИ» сказал, что «если он назовет президента Польши «дураком», за это его в тюрьму не посадят». Во всем мире люди открыто критикуют глав государств, членов парламента и это называется «демократией».

Господин Пушков наивно думает, что все западные знаменитости спят и видят, как им «заработать в России». Вероятно, он не в курсе того, что последние пять лет из-за санкций Запада в отношении России большая проблема - участие режиссеров, актеров, продюсеров в международных фестивалях, проходящих на территории нашей страны. А без них фестиваль теряет свой статус, а вместе с ним, государственный бюджет. Программный директор Московского Международного фестиваля, киновед Кирилл Разлогов с 2014 года использует все свои личные связи (он – специалист по зарубежному кино), чтобы уговорить западных знаменитостей приехать в Москву, или хотя бы дать свои работы. Желающих немного. Выручает авторитет и «Оскар» президента фестиваля Никиты Михалкова. Уже с трудом. Постоянный участник ММКФ сценарист, актер, режиссер Александр Адабашьян сказал «НИ»:

- К сожалению, из-за санкций Запада на ММКФ нет великих имен, как это было в прошлые годы. Не горят желаниям ехать в Россию многие выдающие деятели искусства.

ММКФ из-за коронавируса с апреля перенесен на октябрь 2020 года. Фестиваль состоится только в том случае, если откроют границы, и приедут зарубежные участники. В августе в Оренбурге должен состояться Международный кинофестиваль «Восток-Запад»". По регламенту в составе жюри обязаны быть зарубежные кинематографисты. Как Алексей Пушков собирается выяснять: кто из них поливает Россию грязью, а кто - нет? Например, членом жюри одного из фестивалей был режиссер из США Слава Цукерман, который в 1970 году эмигрировал из России на Запад, и там снял свои фильмы, в частности, шедевр «Жидкое небо». Как знать, может Пушков расценил приезд классика Цукермана в Оренбург ради денег, а его фильмы «Жена Сталина» и «Перестройка» как «грязь на Россию»?

Театральный продюсер, руководитель проекта «Театральная Россия», президент международного Фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова поделилась с «НИ» своим мнением о заявлении Пушкова:

- Я считаю, что это очередная и глупая «охота на ведьм». Моя мечта – привезти в Россию Михаила Барышникова. Разве это плохо, если он увидит – как изменилась наша страна? У Барышникова – огромный международный авторитет. Для нашей страны плохо, что Барышников категорически отказывается нанести нам визит. Я договорилась о гастролях в Крыму Пьера Ришара уже в августе. Вот это противостояние между странами, вражда, - ни к чему хорошему не приведут. «Око за око», - не наша мораль. Культура не может развиваться без обмена, без сотрудничества, - объяснила Эльмира Щербакова.

Если бы политик и аналитик Пушков еще знал – какие гонорары западные артисты получают у себя, а какие гонорары - в России? Прежде чем на весь мир делать такие заявления, можно поинтересоваться и суммами, и персоналиями.

Анжелика Дин

С благодарностью Европе. Украина побила рекорд 2014 года по импорту газа

Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг 70 миллионов кубометров, что стало рекордом с 2014 года, заявил в Facebook глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса стал возможен значительный рост возможностей для импорта. Максимальная мощность по импорту в 2019 году не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой.

"Импорт газа из ЕС достиг 70 миллионов кубометров сутки. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ", – написал Макогон.

Он указал, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища газа. Два года назад основную часть газа закачивал Нафтогаз, в 2020 году значительные объемы закачивают европейские компании, что является дополнительным доходом в бюджет Украины, добавил он.

"Внедрение общеевропейских правил работы на границе это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт – гарантия справедливых цен для украинских потребителей", – заключил Сергей Макогон.

Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

Импорт газа на Украину из ЕС достиг 70 миллионов кубометров в сутки, это рекордный показатель с 2014 года, когда страна еще импортировала газ из России, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на Facebook.

По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 миллионов кубометров в сутки", — отметил руководитель.

Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища.

"Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — добавил он.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Затрещит по швам. Еврозоне предрекли скорый развал

Вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, она угрожает разорвать еврозону на части, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Welt.

Он отметил, что экономики Италии, Франции и Испании рушатся на 10-11%, в Дании, Польши, Швеции или Германии – на 4-6%.

"Последние экономические данные служат предупреждением: рецессия глубже, чем ожидалось, а экономическое развитие стран в еврозоне становится все более неравномерным, чем прогнозировалось весной. То, о чем мы всегда предупреждали, подтверждается: рецессия из-за COVID-19 угрожает разорвать на части еврозону", – приводит РИА Новости слова еврокомиссара.

По его словам, странам ЕС нужно в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам, которое и само по себе может способствовать более быстрому восстановлению экономики ЕС.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 12,1 миллиона случаев коронавируса, более 551 тысячи человек скончались в результате осложнений.

Зачем СМИ ссорят Россию и Белоруссию

разбор мифов об энергетике соседей

Борис Марцинкевич

В мае 2020 года на площадку Белорусской АЭС была доставлена партия ядерного топлива, предназначенная для первой загрузки в первый из энергоблоков. Наступил один из самых ответственных этапов возведения АЭС, идут последние испытания и проверки, напряженно работают специалисты не только Росатома, но и инспекторы белорусского Госатомнадзора. Именно Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (так звучит полное официальное название Госатомнадзора Республики Беларусь) после всех проверок выдаст БелАЭС лицензию на первую загрузку топлива и проведение физического пуска. Если не будут выявлены недочеты, это событие должно произойти уже в августе 2020 года – время до начала работы первого в истории Белоруссии атомного энергоблока можно отсчитывать уже остающимися сутками. Будем надеяться, что этим летом Белоруссия пополнит ряды престижного «мирового атомного клуба», а развитие экономики республики выйдет на совершенно новый технологический уровень.

Фактор БелАЭС

Но в этот раз – не о подробностях того, что происходит на строительной площадке рядом с городом Островцом, в этот раз хотелось бы поразмышлять о том, как выглядят межгосударственные отношения России и Белоруссии. Ведь строительство БелАЭС не является самоцелью ни для Росатома, ни для России, ни для Белоруссии: атомная станция строится для того, чтобы нарастить наше взаимовыгодное сотрудничество – экономическое, научное, технологическое. Сотрудничество в атомной энергетике будет развиваться благополучно только в том случае, если все остальные отношения Москвы и Минска будут и дальше базироваться на договоре о создании Союзного государства. Но уже с самого начала этого года риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России стала достаточно резкой, он всё чаще вспоминает о неких угрозах для безопасности и независимости своей страны, о давлении, которое Белоруссия испытывает со стороны других государств. Как к этому относиться, почему начало 2020-го года стало неким рубежом, стоит ли беспокоиться по этому поводу?

Многие СМИ без устали публикуют алармистские комментарии политологов и политических комментаторов, считающих, что отношения между двумя самыми близкими славянскими народами со дня на день испортятся окончательно и бесповоротно. Мнение интересное, но как-то не очень ладно с методологией анализа, на основании которого делается такой вывод – во главу угла ставятся человеческие качества политических лидеров, все остальное превращается в нечто вторичное. Но это в корне противоречит незыблемой аксиоме – бытиё определяет сознание, экономика диктует политике. В истории, конечно, есть государства, пытавшиеся и пытающиеся опровергнуть эту аксиому, но результаты таких попыток известны, очередная из них была сделана в 2014 году Украиной. Белорусского лидера можно обвинять во многом, но в отсутствии логики, в отказе от крестьянской осмотрительности и взвешенности – не получится. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, анализируя отношения Белоруссии и России, лошадь надо ставить впереди телеги. Белорусская экономика определяет политику, а экономику любой страны определяет энергетика – отрасль, в которой в августе 2020 года Белоруссия ожидает без преувеличения эпохальное событие.