Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Советник лидера Ирана: Желаемый США мировой порядок провалился

Советник лидера Исламской революции по армейским делам сделал важные замечания о последних событиях на международной арене.

Бригадный генерал Амир Хатами, выступавший в воскресенье на совещании командующих и высших должностных лиц армии, заявил, что вовлечение Ирана в региональные процессы и влияние на них противоречит злым целям высокомерных стран, что испортило планы США и их сценарии.

«Без сомнения, Западноазиатский регион является одним из важнейших регионов, привлекающих внимание многих международных игроков, а его геополитическое, геостратегическое положение и огромные запасы энергоносителей относятся к числу важнейших факторов, обуславливающих особую значимость. Этот регион и каждый из международных, региональных и внерегиональных игроков соревнуются за влияние и присутствие в регионе», — отметил бывший министр обороны.

По словам Хатами, эти игроки пытаются добиться собственных интересов в регионе, а американцы, как важнейший внерегиональный игрок, вовлеченный в политические, силовые и экономические уравнения региона, всегда пытаются реализовать колониальные планы, вмешиваясь в внутренние дела стран.

«Они хотят разграбить национальное богатство стран», — добавил он.

Хатами, который был министром обороны с 2017 по 2021 год, охарактеризовал геополитическое и геостратегическое положение Ирана, его энергетические запасы, доступ и контроль над Персидским заливом, Оманским заливом в сочетании с его транзитным положением как чрезвычайно важное. «Сегодня наша дорогая страна Иран, как одна из самых влиятельных стран, играет роль в создании регионального порядка и формировании политических, экономических структур и структур безопасности этого региона».

Затем он отметил, что на протяжении всей истории географическое и геополитическое положение Ирана имело свои требования, такие, что в международных конфликтах Первой и Второй мировых войн, несмотря на декларацию Ираном нейтралитета, Иран был оккупирован и из-за неспособности защитить сам этот регион и понес больше ущерба, разрушений и материальных и духовных потерь, чем вовлеченные страны.

«Вовлечение Ирана в региональные процессы и влияние на них противоречило высокомерным целям колониальных режимов, которые портили планы и сценарии Америки», — отметил он.

По словам советника лидера, Иран присутствует во многих регионах за пределами Западной Азии.

Ссылаясь на заявления Лидера исламской революции о том, что «сегодня мир стоит на пороге нового мироустройства, которое формируется после эпохи биполярного мироустройства и теории однополярного мироустройства», - уточнил Хатами, что сегодня наиболее важные международные проблемы сосредоточены вокруг трех вопросов, конфликта между Россией и Украиной при полной поддержке Америки и Запада, спора между Китаем и Тайванем при прямом вмешательстве США и, самое главное, разногласий между США и Ираном в региональных вопросах.

«Это признаки нового мирового порядка», — подчеркнул он.

Анализ событий в области политики и безопасности после терактов 11 сентября показал, что американцы сформулировали новую политику в виде глобального однополярного порядка для региона, заявил советник лидера, добавив, что эта политика закончилась последовательными неудачами, несмотря на то, что они потратили сотни миллиардов долларов в Афганистане и Ираке, развязывание Израилем 33-дневной войны с "Хизбаллой" в 2006 году и унизительный провал в таких странах, как Сирия, Ирак и Йемен и т. д.

«Нынешняя тенденция развития событий показывает, что фальшивый сионистский режим стал средоточием стратегий Запада и глобального высокомерия для западноазиатского региона, а Америка является главным игроком в регионе и пытается создавать зловещие сценарии. Америка планирует оказывать комбинированное давление на Иран через сионистский режим по нескольким направлениям, например, пытаясь нормализовать отношения со странами региона и Персидского залива или посредством разведывательных операций с целью саботажа, а также пытаясь реализовать соглашения Авраама для выживания сионистского режима», — заявил Хатами.

На основе нового мирового порядка в мире появились различные трансрегиональные державы, которые определили для себя интересы в западноазиатском регионе и выстроились против однополярности Америки на основе теории нового мирового порядка, отметил бывший министр обороны, добавив, что в дополнение к той роли, которую играет Иран, сегодня Китай, Россия и Индия являются державами, которые заинтересованы в том, чтобы играть новые роли и имеют конкретные планы в отношении региона.

«В настоящее время в стратегических документах США Китай и Россия официально указаны как приоритетные угрозы для США», — заявил он.

Экспансионистская политика НАТО привела Россию к вступлению в геополитические конфликты

В другом месте своего выступления советник лидера сказал, что расширение НАТО к границам России с планом включения Украины в этот военный союз привело к вступлению России в геополитические конфликты.

«То, что происходит под названием конфликта между Россией и Украиной, — яркий тому пример. Противостояние двух держав заключается в сохранении или изменении границ власти, а победа или поражение сторон, вовлеченных в войну на Украине и ее международные последствия, станет важной частью головоломки изменения мирового порядка», — считает он.

Бывший министр обороны продолжил анализ желаемого международного порядка Соединенных Штатов, заявив, что существует факт, что США так и не смогли установить желаемый международный порядок, и среди причин этой неудачи можно назвать формирование таких движений, как Исламская революция и впоследствии Ось сопротивления.

«Позорная неудача в свержении двух популярных правительств Сирии и Ирака США стала результатом невероятного сопротивления беззащитных и угнетенных народов региона, особенно беззащитного народа Йемена», — подчеркнул Хатами.

Далее бывший министр обороны отметил, что недавние события и конфликты в некоторых странах региона и за его пределами, особенно в Афганистане, Ираке, Сирии, Азербайджане, Армении, Йемене, Украине, России и т. д., указывают на быстрые изменения в сфере безопасности, политических и военных отношениях.

С другой стороны, отметил он, это указывает на важные последствия скорости развития и технологических изменений в методах ведения войны и военных операций, что поучительно для иранской армии с подходом к сохранению и продвижению интересов и национальной безопасности Исламской Республики Иран.

Завершая свое выступление, Хатами напомнил миру, что, как сказал лидер Исламской революции аятолла Хаменеи, Иран в разное время показывал, что он никогда не стремился к напряженности и военному конфликту в регионе, но доказывал, что там, где это необходимо и в любое время он противостоит факторам и элементам, которые подрывают его безопасность, и что Тегеран не упускает ни одной возможности повысить свой оборонный потенциал и сдерживание.

ЕЭК определила тарифные квоты на ввоз некоторых видов мяса и молочной сыворотки

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила тарифные квоты на ввоз ряда видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2023 году. Об этом говорится в сообщении ФТС.

В отношении мяса крупного рогатого скота квоты составят 11.3 тыс. т для Армении, 21 тыс. т – для Казахстана, 5 тыс. т – для Кыргызской Республики и 570 тыс. т – для России.

Для свинины квоты будут распределены в следующих объёмах: 7.5 тыс. т для Армении, 20 тыс. т для Беларуси и 3 тыс. т для Кыргызской Республики.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 39.1 тыс. т для Армении, 10.9 тыс. т – для Беларуси, 140 тыс. т – для Казахстана, 58 тыс. т – для Кыргызской Республики и 364 тыс. т – для РФ.

Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объёме 1.2 тыс. т и Российской Федерации в объёме 15 тыс. т.

ВТБ профинансирует строительство новой гостиницы в Сочи

ВТБ и группа компаний "Атлас Девелопмент" подписали кредитный договор, в рамках которого банк предоставит средства для строительства мини-гостиницы в Сочи. Сумма финансирования составит 955 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит предоставлен сроком на пять лет. Первая часть суммы будет перечислена застройщику в августе 2022 года. Средства направят на строительство мини-гостиницы на черноморском побережье в Сочи. Площадь застройки превысит 4.2 тыс. кв. м, номерной фонд гостиницы – 35 номеров. По планам компании, работы на объекте начнутся в сентябре, запуск в эксплуатацию предполагается в октябре 2023 года.

Группа компаний "Атлас Девелопмент" (Екатеринбург) работает на российском рынке недвижимости с 2006 года. Общая площадь объектов, возведённых застройщиком, составляет более 3 млн кв. м.

ВТБ – один из лидеров кредитования в сфере жилого и коммерческого строительства. Кредиты предприятиям отрасли по итогам первого полугодия составили 434 млрд руб. – более четверти объёма кредитного портфеля среднего и малого бизнеса банка.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Владимир Путин обсудил с врио томского губернатора Владимиром Мазуром ситуацию со школами и больницами

Кира Латухина

Президент побеседовал по видеосвязи из Кремля с врио томского губернатора Владимиром Мазуром. Владимир Путин попросил рассказать о работе особой экономической зоны, отметил нехватку мест в школах и указал обратить особое внимание на ситуацию с ВИЧ-инфекцией.

"Давайте начнем с особой экономической зоны "Томск", - предложил президент. "Это же долгоиграющий проект, мы начали-то давно его, но он рассчитан аж до 2054 года. В целом все развивается, да?" - спросил он. "Сегодня, на удивление, есть предложения, которые позволяют нам открывать новые корпуса на разные инвестиционные проекты, и есть уверенность, что они будут работать", - ответил Мазур. Хорошо функционирует и территория опережающего социально-экономического развития в Северске. По словам врио главы региона, резиденты уходят от зависимости от импортных деталей, и у большинства предприятий продукция почти полностью делается из отечественных материалов.

Прорывом Мазур назвал студенческий городок: это не просто кампус, там будут и офисы. По его словам, почти все госкорпорации и много компаний хотят открыть там технологические офисы. "Этот кампус будет играть ключевую роль не только в развитии региона, но и страны в целом. У нас же очень хорошие связи выстроены за это время, - мы не сидели и не ждали, - с Азией, с БРИКС, со странами ШОС, ЕАЭС у нас хорошие научные, бизнес-связи", - заверил он, добавив, что нужно еще кардинально изменить инфраструктуру, чтобы условия "позволяли не искать, где лучше, а оставаться на томской земле". Так, Мазур попросил помочь со строительством моста.

Еще одна просьба касалась детской больницы с поликлиникой, где в год можно будет лечить 114 тысяч ребят. Это будет мощный центр на всю область, и не только - в рамках медицинского туризма люди приезжали бы со всей страны. А в существующих томских больницах, заметил Мазур, "ребятишкам сложно смотреть в глаза". Путин уточнил, обсудил ли он это в минздраве и с вице-премьером Татьяной Голиковой. Оказалось, еще нет, и президент решил перенаправить обращение в правительство.

Раз уж речь зашла о медицине, Путин вспомнил про коронавирус. "Мы боролись активно, и в Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID. Но не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, - это ВИЧ", - сказал он. Мазур заметил, что инфекционной больнице нужна реконструкция, и это будет сделано по программе с минздравом. "Обязательно посмотрите. Но вы должны знать, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания", - подчеркнул Путин.

Врио главы региона высказал еще просьбу: построить 16 школ в ближайшее время, чтобы перейти на одну смену. "Ну да, в Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - кивнул президент. А то получается разрыв высшей школы, которая сильно выросла, от общего образования - его надо подтянуть, пояснил Мазур. Путин пообещал передать все документы и обращения в правительство.

Встреча с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в режиме видеоконференции доложил Президенту о приоритетах развития региона.

В.Путин: Давайте начнём с особой экономической зоны «Томск». Первый вопрос, который хотелось бы обсудить: как идёт работа? Потом студенческий городок и реконструкция аэропорта.

С этого начнём, а потом всё, что Вы хотите обсудить, обсудим. Мне бы хотелось послушать Ваши оценки этих направлений.

В.Мазур: По особой экономической зоне, Владимир Владимирович: Вы открывали её 16 лет назад, и она сегодня успешно работает. Сегодня, на удивление, есть предложения, которые позволяют нам открывать новые корпуса на разные инвестиционные проекты, и есть уверенность, что они будут работать.

Я встречался с руководством каждого из новых производств – производств, которые уже работают. Они набрали достаточно хорошие обороты. Кроме экономической зоны у нас есть ещё ТОСЭР [территория опережающего социально-экономического развития], которая находится в Северске, в нашем городе атомной промышленности, и там тоже резиденты достаточно хорошо себя проявляют.

Мы сегодня также работаем над расширением площадей, новых корпусов для производства. Резиденты существующие, что примечательно, уходят от зависимости от импортных деталей, и у большинства предприятий продукция, которая уже на 98–100 процентов является нашей продукцией – из наших материалов.

Что касается аэропорта, мы полосу на 300 метров увеличили. Это позволяет нам принимать в данный аэропорт практически все борты, разной тоннажности самолёты. Мы сейчас пересчитали, – там были сложности в удорожании материалов, – где-то на 25 процентов увеличение, но с подрядчиком нашли понимание, и мы, в общем-то, идём в срок его реконструкции. Думаю, что отставание будет, но небольшое.

В.Путин: Но свободная экономическая зона «Томск» – это же долгоиграющий проект, мы начали-то давно его, но он рассчитан аж до 2054 года. В целом всё развивается, да? А студенческий городок? Всё-таки на десять тысяч человек он рассчитан, по-моему. Это даже не городок, это целая конгломерация.

В.Мазур: Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить Вас лично и Правительство за это решение. Студенческий городок, кампус – это действительно прорыв, даёт технологическое развитие региону на многие десятилетия.

Сегодня уже много компаний, практически все госкорпорации проявили желание открыть там свои технологические офисы. Это не просто кампус, в котором будут обучаться студенты, жить студенты и преподаватели, профессорский состав, но там ещё будут именно офисы, которые позволят иметь прикладной характер.

Мы провели штаб по промышленности, наметили развитие и глубокую кооперацию, особенно глубокую кооперацию с наукой, которая носит прикладной характер. И этот кампус будет играть ключевую роль не только в развитии региона, но и страны в целом. У нас же очень хорошие связи выстроены за это время – мы не сидели и не ждали – с Азией, с БРИКС, со странами ШОС, ЕАЭС у нас хорошие научные, бизнес-связи. Единственное, что мы, конечно, сегодня являемся поставщиком людских ресурсов и над этим работаем. Хотелось бы, чтобы они оставались на местах, но для этого нужно будет кардинально изменить инфраструктуру, для того чтобы условия здесь позволяли не искать, где лучше, а оставаться на томской земле.

А так кампус, конечно, потребует ещё дополнительного инфраструктурного развития. Я буду обращаться с просьбами о строительстве моста, потому что город развивается у нас на левой стороне Томи, исторически был университет. Но в границах исторического поселения сегодня уже нам сложно перспективно развиваться, и нужно будет уходить на левобережье, и мы уже уходим туда активно, и там уже живёт более восьми тысяч населения. А планируется там на десять тысяч [человек] кампус и ещё минимум на десять тысяч жилищного строительства. Буду просить Вас об этом, прошу поддержать, Владимир Владимирович.

В.Путин: Хорошо. Что ещё хотели бы обсудить, какие вопросы считаете важными?

В.Мазур: Очень важный вопрос – это строительство детской больницы. У нас сегодня так сложилось: они расположены – больницы детские – в разных частях города и, как правило, в приспособленных помещениях. Это очень не удобно ни врачам, ни родителям, и как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, и на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек.

И у нас врачи, высокотехнологичное оборудование, которое сегодня в этих помещениях, которые существуют… Просто я был с обходом, в каждой больнице побывал – простите, стыдно, ребятишкам сложно смотреть в глаза.

Эта больница очень нужна, Владимир Владимирович. Она будет расположена в Северном городке, где у нас сегодня строится онкохирургический центр, у нас там областная больница. И вся инфраструктура позволила бы в комплексе иметь мощный центр на всю область.

Мы и сегодня активно оказываем регионам, нашим соседям, медицинскую помощь в онкологии, в кардиологии. И уверен, что в этом детском центре подбор кадров мы можем обеспечить, потому что у нас, знаете, очень хороший Сибирский медицинский университет. Мы бы там педиатров готовили изначально, и мы были бы даже хорошим медицинским туризмом, к нам бы ехали, уверен, из всех регионов, что позволило бы обеспечивать высокотехнологичную медицинскую помощь ребятишкам.

В.Путин: В Минздраве с курирующим вице-премьером Голиковой Татьяной Алексеевной обсуждали?

В.Мазур: Нет, Владимир Владимирович, ещё не обсуждал. Вот к Вам обратился, понял, что буду обращаться к ней.

В.Путин: Вы направили соответствующее письменное обращение?

В.Мазур: Да, направил.

В.Путин: Хорошо. Смотрите, давайте я в Правительство распишу Вашу бумагу, а Вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам ещё подскажу, чтобы они обратили на это внимание.

В.Мазур: Хорошо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Мы боролись активно, и в Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID. Но не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ.

В.Мазур: Хорошо, Владимир Владимирович. Вообще, инфекционный корпус… У нас есть вопрос тоже по Тимирязевской инфекционной больнице, сегодня она требует реконструкции, и в дальнейшем мы будем это делать, пойдём по программе с Минздравом тогда.

В.Путин: Обязательно посмотрите. Но Вы должны знать, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания.

И сейчас, Владимир Владимирович, активная подготовка уже идёт к школе. Как у вас в этом отношении дела обстоят?

В.Мазур: Владимир Владимирович, здесь тоже я к Вам обращаюсь. У нас сегодня острая необходимость, потому что большинство школ строилось в советское время, и у СанПиНа уже не те нормы. У нас нагрузка большая, у нас 41 процент по городу ребятишек, которые учатся во вторую смену, и где-то 35 по области. И нам, для того чтобы выйти на первую смену, необходимо построить 16 школ в ближайшее время, 16 школ.

В.Путин: На одну смену?

В.Мазур: Да, чтобы перейти на одну смену. И я обращаюсь к Вам с просьбой поддержать, мы действительно снимем это разграничение, уйдёт разница областного центра и районных, чтобы не сказывалось на качестве образования, чтобы они чувствовали себя на равных условиях. Просьба поддержать, Владимир Владимирович, строительство этих школ.

В.Путин: Ну да, в Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже.

В.Мазур: Да. У нас получается, знаете, такой сегодня некий разрыв: высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно.

В.Путин: Конечно.

В.Мазур: Мы сейчас делаем совместные классы университетов – политехнического, государственного, ТУСУРа. У нас же очень сильные айтишные технологии, мы сегодня далеко продвинулись по разным темам с нашими федеральными научными институтами, которые в Академгородке расположены, и общее образование надо подтянуть на то, чтобы мы действительно качественно давали, и они переходили в высшую школу уже. Прошу Вас поддержать.

В.Путин: Да-да, я именно поэтому этот вопрос и поставил.

Владимир Владимирович, давайте Ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в Правительство. Проработайте, пожалуйста, всё это с Правительством России.

В.Мазур: Хорошо, Владимир Владимирович.

Я тогда передам.

В.Путин: Всего хорошего!

В.Мазур: Спасибо большое.

Объём средств клиентов РСХБ на накопительных счетах за первое полугодие увеличился на 44.6%

Объём средств клиентов РСХБ по итогам первого полугодия 2022 года увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе по вкладам на 6.9% и на 44.6% по накопительным счетам. Такие данные приводят аналитики РСХБ, говорится в сообщении банка.

Прирост сбережений клиентов банка за первое полугодие составил 107 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.

Цифровую метку для икры готовят уже в этом году

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке рыбной продукции с 1 ноября 2022 г. Опробовать систему планируется на лососевой и осетровой икре.

Проект постановления правительства об эксперименте по цифровой маркировке в рыбной отрасли опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчиком документа выступило Министерство промышленности и торговли РФ.

Систему цифровой маркировки предлагается опробовать с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г. Обеспечивать эксперимент, по замыслу разработчиков проекта постановления, будет целый ряд федеральных ведомств - Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Оператором информационной системы для эксперимента предлагается определить ООО «Оператор-ЦРПТ» (занимается маркировкой и по другим категориям товаров).

Предполагается, что до 15 мая следующего года Минпромторг совместно с другими уполномоченными ведомствами обеспечит оценку результатов тестирования и представит доклад в правительство.

Опробовать цифровую маркировку предлагается на кодах ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0 «Икра осетровых» и 1604 32 001 0 «Икра лососевых (красная икра)», сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что тестирования поможет проверить возможности использования технологии нанесения средств идентификации на икру и состав содержащейся в ней информации, определить «оптимальные способы маркировки».

Как следует из проекта, участниками эксперимента могут стать производители, импортеры икры, организации опта и розницы.

«Участники оборота икры, операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных участвуют в эксперименте на добровольной основе», - говорится в проекте.

Предполагается, что информационная система для эксперимента будет интегрирована с федеральной информационной системой в области ветеринарии.

Напомним, что в январе Минпромторг размещал для обсуждения проект постановления об эксперименте с 1 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. При этом список рыбопродукции, на которую предлагалось распространить тест, был гораздо шире. В марте ведомство сообщало, что сроки эксперимента решено сдвинуть на год.

Fishnews

Музыкант, основатель международного конкурса «Романсиада» Галина Преображенская: «Русский романс — это гигантский культурный сплав»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Русский романс — культурное явление, не имеющее аналогов в мире. «Культура» поговорила с популяризатором этого жанра, основателем Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галиной Преображенской.

— Как вы «заболели» романсом, за что полюбили этот жанр?

— Если мы говорим о салонном, или бытовом, жанре, то не скажу, что я сразу прониклась романсом. Первые мои визуальные и слуховые ассоциации, я не буду называть эту известную певицу, но они были именно вот такими: «разбитый вокал и мещанская выразительность». Как говорил композитор и музыковед Борис Асафьев: «И вот приказчик берет гитару, открывает рот, и «прет» из него его «вдохновенное нутро». Я же выпускница Гнесинки, прошла школу выдающегося педагога-стилиста Нины Николаевны Делициевой, работавшей когда-то с самим Станиславским, я аккомпанировала таким исполнителям-академистам, как Валентина Левко, Анатолий Соловьяненко, Борис Штоколов, Ирина Журина… Но однажды включаю телевизор — а на экране Алла Баянова, поет «Сероглазого короля». Я думаю: «А вон оно, оказывается, что. Вот оно какое. Вот он, романс». Это сдержанность, это аристократичность, это глубинное настоящее актерское слово, богатство интонаций. Красивый тембр, гибкий голос. Когда говорят, что для романса голос не нужен — это неправда: величина голоса, его сила — вот это, действительно, не имеет значения (хотя большим голосам в романсе труднее, это правда). Голос должен быть гибким, способным выразить все ваши чувства, тронуть слушателя своей сердечной исповедью. Как говорил Николай Алексеевич Сличенко, главная сила романса — в исповедальности.

— Все-таки, что такое русский романс, в чем его неповторимость?

— Русский романс — это гигантский культурный сплав, вобравший в себя достижения поэтического слова, мелодику русской песни, особенности национального характера и бытовавших в России иных музыкальных культур (цыганской, еврейской, ориентальной и других). Первый русский романс был жанром литературным, Гавриил Романович Державин подарил нам первый образец — стих, названный «Романс». Гораздо позже, в творчестве генерала-композитора Титова, родилась поэтичная «Уединенная сосна», от появления которой мы и ведем счет столетиям романса. Именно дух русской поэзии, вобравший в себя русскую жизнь, является основой музыки нашего романса.

— Вы — идеолог и организатор конкурса «Романсиада». Каких трудов стоило его запустить?

— Когда мы начинали в 1997 году, то многое было гораздо проще, чем сейчас. Сегодня и представить себе невозможно, что все необходимое для старта мы получили бесплатно: Колонный зал Дома союзов, эфир на РТР… Идея стоила дорого и находила поддержку — «а давайте, давайте, попробуйте». Вообще теперь вижу, что начинать гораздо проще, чем удерживать и продолжать. Сегодня, когда «Романсиада» начала вторую четверть века своей истории, мне гораздо труднее, чем тогда, в 97-м. Руководящая установка на «новаторство» любой ценой рождает истеричные попытки по-быстрому выделиться, удивить — и, как правило, эти проекты быстро выдыхаются и исчезают, но заявить себя новатором гораздо эффектнее, чем тащить тяжелый воз продолжения проекта.

— Получает ли конкурс государственное финансирование?

— Я рада возможности поблагодарить Министерство культуры за поддержку, начавшуюся с первого дня жизни конкурса. Это для нас, как для Ленинграда была «дорога жизни» по Ладоге. Участие в грантах, как правило, нам успеха не приносит, основой для негативного вердикта как раз становится долгая жизнь «Романсиады», «неоригинальная идея» недобирает десятые доли необходимых баллов — «опять она со своей «Романсиадой»…

— Вы запатентовали название «Романсиада»?

— Да, я вынуждена была это слово и знак запатентовать. Сегодня слово «Романсиада» стало именем нарицательным для любого романсового события, концерта или другого какого конкурса, и это здорово. Но появление неких «партизанских Романсиад», где совсем другие эстетика и требования, другой принцип работы, я терпела долго, наблюдала в интернете радостные сообщения о проведении «Романсиады» в Челябинске, Екатеринбурге, Копейске, Горячем Ключе, Уфе, Подольске, Бирюче, Белгороде и других городах, но когда прочитала недовольные отзывы участников об организации этих событий, да еще увидела фото нашей эмблемы, окруженной разноцветными надувными шариками, то терпению пришел конец. Ведь у «Романсиады» в действительности есть немало своих региональных отборочных конкурсов, победители которых становятся участниками финала в Москве — это Томск, Гатчина, София, Ереван, Копенгаген, Гамбург, Никосия, Минск, Шымкент, Бишкек, Сан-Марино, Донецк, мы готовы принять и новых членов, но разделяющих наши принципы работы. Кстати, в этом году к нам войдут Тюмень и Ростов-на-Дону. Я приветствую любые романсовые праздники, но, когда люди приходят «на Романсиаду», потому что знают наш конкурс и верят ему, а попадают совсем в другой мир, я категорически против. Мне слишком дорого доставался авторитет конкурса, это не милые посиделки с гитарой, а сохранение всего лучшего, что в романсе есть, — разнообразия жанров и стилей, исполнительских традиций, ну, и продолжение этого в романсе современном. А в самом начале, когда я придумала название «Романсиада», в котором хотела соединить романс, молодость и соревнование, какой только критики не выслушала. «Неужели вы не понимаете, что для человека с изысканным литературным слухом это слово уродливо и нелепо?» — сказал мне один известный журналист. И дальше упрекали без конца…

— Кто упрекал?

— Это уже другая была плеяда, в культурном плане, прямо скажем, попроще, зато в бизнесе мастера — топ-менеджеры от культуры. Что только мы не выдержали — и Дом Романса хотели отобрать, и «оптимизировать», слить с клубом «Огонек»… Годы испытаний на прочность. Начальники новой формации мне говорили: «Кому сейчас это нужно, ваш романс? Вы что, не видите, что молодежь хочет хип-хоп?» Я говорю: «А вы ей покажите романс, они же не знают ничего о нем! У меня в конкурсе участвуют ребята от 16 до 26. Те, кто хочет хип-хоп, — это для вас молодежь? А те, которые с Алябьевым и Чайковским, — нет?» Топ-менеджеры придумали провокационный тезис о «молодежной культуре», которая как бы сама по себе существует, крутая такая, а «ботаники» всякие — это отстой. Вспоминаю себя и моих друзей-ровесников, тогда про молодежную культуру не говорили — и мы радостно фанатели от The Beatles и The Rolling Stones, а вечером сидели на галерке в Большом зале Консерватории… Вчера и сегодня — это две разные эпохи, увлеченные энтузиасты и топ-менеджеры, и это два разных результата работы, поверьте мне.

— Недавно «Романсиада» начала проводиться в Донецке. Можете об этом рассказать?

— Из Донецка мне позвонил директор театра «Донбасс Опера» Евгений Иванович Денисенко — вот, кстати, увлеченный энтузиаст! И он сказал: «Мы ждем. Как только будет хоть какое-нибудь затишье, мы ждем, что вы приедете». Назначили на 16 февраля, тогда еще мы не знали, что через несколько дней начнется спецоперация. Кто-то спрашивал — боялась ли я ехать, но у меня даже мысли такой не было. Я так хотела увидеть все своими глазами, увидеть людей и поддержать их …

— Вы успели уехать до 24 февраля?

— Да, с началом эвакуации. А там, в Донецке, все были в ожидании. По гостинице ходили такие тихие-тихие мужчины, и в городе. Я таких мужиков, особенно в гостиницах, вообще не видела, чтобы они тихо разговаривали, не пили, как-то сидели скромно, в общем, такая настороженность чувствовалась. Шестнадцатого февраля я с верхнего этажа гостиницы видела прилеты авиабомб со стороны Украины, видела, кто начал военные действия. Видела эти ухабы от бомб на дорогах. Мы так и ехали между ямами.

— Как все прошло?

— Театр в Донецке — какой-то просто небывалой красоты, с отличной акустикой. Они собрали 150 участников. Представляете? То есть они собрали не только Донецк. Приехали участники из Харцызска, Макеевки, Горловки, из Луганска, из многих городов. Шикарные профессиональные голоса. Там были две номинации: «Вокалисты-профессионалы» и «Вокалисты-любители». И те, и другие с роскошными голосами, с харизмой, с чувством, с пониманием и со страстным желанием петь, потому что пение — это радость и жизнь. Когда заканчивался гала-концерт лауреатов, весь зал встал и запел «Только раз бывают в жизни встречи…» Это было потрясающе.

— Если от военного противостояния перейти к сфере культуры. Трудно ли противостоять попсе?

— Наверное, не только трудно, но и невозможно, бесполезно — деньги уже сделали и продолжают делать свое железное дело. Просто нужно создать круг единомышленников и работать вместе, каждый день, несмотря ни на что. А единомышленников не так мало — уж если есть даже «Бирюченская Романсиада», то это почти мировая известность!

— Каким вы видите будущее русского романса? Можно ли сказать, что оно зависит в том числе от общего уровня культуры в стране?

— Безусловно. Молодежью надо заниматься, и вкус музыкальный им формировать. Вот, к примеру, приходит на первый тур неопытный, необстрелянный участник. Мы начинаем с ним работать на мастер-классах, с концертмейстером, даем новый репертуар. Он выходит в следующий тур, и вновь работа. Приезжает в Москву на финал за неделю, и здесь уже занятия и с дирижером, и с оркестром, и с режиссером, и со стилистом, и с телережиссером. В результате на сцену выходит вообще другой человек, понимающий и умеющий. Романс очень быстро дает правильное направление для профессионального и духовного роста. И мне этим романс очень дорог, я всем пытаюсь объяснить, что дело ведь не в том, кому какую премию дали...

— А в чем?

— Мы называем друг друга романсиадцами. А в прошлом году писатель Юрий Поляков вдруг говорит: «Галина Сергеевна, да вы не романсиадцы, а романсиане». И мы теперь романсиане. И я публике говорю: «Да, мы романсиане. Мы мир видим в ярких красках, мы чувствуем, может быть, богаче и глубже, умеем ценить и радоваться, и наше «романсианство» дает нам уверенность в этой жизни. Но и вы же тоже романсиане, ведь вы же с нами, сопереживаете, поддерживаете, верите, сочувствуете — вместе мы живем так, как и должны жить люди. Всегда».

Дмитрий Вольвач: Наши совместные последовательные действия в сфере таможенного и технического регулирования нацелены прежде всего на поддержание граждан и бизнеса стран ЕАЭС

19 августа 2022 года состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Повестка заседания включала 28 вопросов, затрагивающих различные сферы евразийской экономической интеграции. Минэкономразвития России представлял заместитель Министра Дмитрий Вольвач.

В фокусе внимания была совместная работа в сфере таможенного сотрудничества и технического регулирования на пространстве Союза.

Так, Советом ЕЭК был утвержден порядок осуществления органами ЕАЭС по аккредитации взаимных сравнительных оценок (ВСО), реализация которого будет способствовать достижению равнозначности применяемых национальными органами процедур в отношении аккредитованных органов по оценке соответствия.

Кроме того, было принято решение об установлении временных особенностей получения одобрений типа транспортного средства (ОТТС). Соответствующие изменения вносятся в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Принятое решение расширит круг лиц, которые могут являться заявителями для получения ОТТС, что будет способствовать поддержанию стабильного предложения на рынках стран Союза.

Члены Совета ЕЭК поддержали российскую инициативу о продлении до 31 декабря 2023 года срока временного нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС отдельных категорий товаров. Принятое решение позволит избежать дополнительных расходов участников внешнеэкономической деятельности, поместивших товары под таможенную процедуру временного ввоза и столкнувшихся с невозможностью её вывоза из-за введенных третьими странами ограничений.

Также Совет ЕЭК принял решение о продлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2023 года оказания поддержки системообразующим и градообразующим предприятиям (организациям).

«Данная мера направлена на высвобождение оборотных средств, что является особенно актуальным в условиях проводимой Правительством Российской Федерации политики по реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики», - отметил Дмитрий Вольвач.

Он также отметил, что совместные последовательные действия в сфере таможенного и технического регулирования нацелены прежде всего на поддержание граждан и бизнеса стран ЕАЭС Очередное заседание Совета Комиссии состоится 23 сентября 2022 года Москве.

«Тандем с США»: чем учения в Таджикистане насторожили Россию

В Таджикистане 20 августа заканчиваются военные учения «Региональное сотрудничество», которые были организованы под эгидой Центрального командования ВС США. Несмотря на то, что маневры носят регулярный характер и проводятся ежегодно с 2004 года, их возобновление на фоне обострившегося стратегического противостояния между Москвой и Вашингтоном вокруг Украины обратило на себя внимание не только российских СМИ, но и Смоленской площади. Опрошенные «Афганистан.Ру» эксперты считают подобные тренировки рутинным явлением, однако не исключают, что у Москвы есть основания воспринимать оказанный Душанбе прием Центкому более болезненно, чем в прошлом.

В числе целей стартовавших 10 августа десятидневных учений в Таджикистане американская сторона назвала повышение качества операций по обеспечению стабильности и противодействию террористической угрозе, а также развитие совместных оперативных возможностей США и государств Центральной и Южной Азии. В то же время маневры, в которых приняли участие ВС США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана, были призваны расширить потенциал региональных игроков в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и наркотиков. Необходимость повышения подготовки в проведении миротворческих операций также фигурировала в опубликованном посольством США в Таджикистане сообщении.

Американское оборонное ведомство изначально подчеркивало, что не хочет создавать лишних раздражителей «Региональным сотрудничеством», вероятно, предвидя то, как маневры могут быть интерпретированы на фоне последних событий. «Такие многосторонние учения Центрального командования ВС США, как эти, проводятся более 30 раз в год и планируются не с целью подстрекательства на региональном уровне, а скорее для повышения способности и наших союзников, и партнеров реагировать на множество непредвиденных обстоятельств, а также для повышения общей оперативной совместимости между участниками», – заявил изданию The Daily Beast официальный представитель Пентагона подполковник Дэйв Истберн.

Тем не менее, тема была моментально инструментализирована информационными структурами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые назвали проведение маневров «Региональное сотрудничество» свидетельством, что США укрепляют свое положение на постсоветском пространстве, а проект ОДКБ, куда входят такие участники учений, как Казахстан, Киргизия и Таджикистан, «уже полумертв». Отдельно представители СНБО выразили уверенность, что «тандем США и Таджикистана» может превратиться «в плацдарм для действий» в Центральной Азии против интересов России. В этой связи неудивительно, что алармизм в своей реакции на учения стали с разной степенью демонстрировать и российские СМИ.

В результате, на регулярном брифинге, состоявшемся 18 августа, соответствующий вопрос был задан заместителю директора Департамента информации и печати МИД России Ивану Нечаеву, который заявил: «Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений и общих объединений, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС». В то же время дипломат был вынужден сделать оговорку, что сейчас у российской стороны «нет необходимости сомневаться» в приверженности центральноазиатских союзников принципам сотрудничества на уровне ОДКБ и договоренностям по двусторонней линии.

«В условиях отсутствия угрозы»

Нынешние учения выглядят тем более интересно, что устранение лидера «Аль-Каиды» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири в Кабуле усилило подозрения по поводу того, что одна из стран Центральной Азии оказывает США поддержку в проведении загоризонтных операций. На днях лидеры движения «Талибан» (запрещено в России) провели встречу в Кандагаре, по итогам которой была принята декларация с осуждением действий Вашингтона. Особое внимание в ней уделено региональным игрокам: если какая-либо соседняя страна позволит использовать свое воздушное пространство для нападения на территорию Афганистана, то она тоже выступит «соучастником преступления» и почувствует на себе негативные последствия, подчеркнули талибы.

«Я бы не стал жестко привязывать факт проведения учений «Региональное сотрудничество» в 2022 году к изменению отношения США к Центральной Азии, тем более – в привязке к Афганистану, – заявил «Афганистан.Ру» профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев. – На такую оценку влияет несколько факторов. Во-первых, учения «Региональное сотрудничество» проводятся в ежегодном формате с 2004 года, за исключением периода, когда действовали карантинные меры в связи с COVID-19. Таким образом, в целом, формат учений носит системное, а не ситуативное значение, хотя, безусловно, сценарий для них может корректироваться с точки зрения актуальных вопросов военной безопасности на текущий год».

Во-вторых, по словам эксперта, состав участников маневров в Таджикистане вышел за рамки Центральной Азии и одновременно охватил некоторые государства, которые не затронуты ситуацией в Афганистане напрямую. «Например, в текущих учениях наряду со странами Центральной Азии – Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – принимают участие Пакистан и Монголия, а также подразделения Национальной гвардии США, – обращает внимание Бурнашев. – Фактически речь идет о регионе ответственности Центрального командования ВС США. Собственно, эти мероприятия в США так и обозначаются: ежегодные многонациональные командно-штабные учения Центрального командования США».

В-третьих, подчеркивает собеседник «Афганистан.Ру», одна из целевых установок учений «Региональное сотрудничество» в 2022 году – «координация, синхронизация и реагирование на события в условиях отсутствия угрозы». «Таким образом, это еще раз подчеркивает именно рутинность как самих учений, так и их содержательного наполнения. Это же подтверждает и масштаб: в них вовлечено всего около 350 военнослужащих», – заявил Бурнашев.

Сигнал Москвы

Вместе с тем, выглядит очевидным, что «Региональное сотрудничество» демонстрирует сохранение интереса американского руководства к Центральной Азии, считает собеседник «Афганистан.Ру». «Если бы его не было, никто не стал бы тратить ресурсы на такое мероприятие, особенно после ухода США из Афганистана», – отмечает Бурнашев.

Однако соответствующий интерес не является каким-то экстраординарным – он прописан в официальных документах, характеризующих обсуждаемые учения, напоминает эксперт. «Это достаточно банальные для стран Центральной Азии «укрепление региональной безопасности и стабильности»; «повышение национальных возможностей по пресечению распространения оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков»; «помощь развитию региональных сил обороны и формирование возможности их участия в международных миротворческих операциях»; «обмен информацией», – перечисляет аналитик.

По его словам, какой-либо специфической привязки сценариев, которые отрабатывались в ходе учений «Региональное сотрудничество – 2022», к ситуации в Афганистане не отмечается. Это отличает нынешние маневры, проходившие под эгидой Центкома ВС США, от организованных ранее совместных учений подразделений ВС Таджикистана и Узбекистана «Содружество – 2022», в рамках которых отрабатывалось «совместное отражение нарушения границы двух стран», подчеркивает Бурнашев. По его словам, в контексте проведенных Душанбе и Ташкентом мероприятий отсылка к Афганистану и возможной активизации на его территории вооруженных формирований и экстремистских структур, нацеленных на страны Центральной Азии, очевидна.

В свою очередь, в разговоре с «Афганистан.Ру» политолог Газиз Абишев заявил, что регион Центральной Азии играет заметную роль во внешней политике США, однако ее нельзя назвать первостепенной. «Очевидно, что в приоритетах сейчас Китай и РФ, с которыми у Вашингтона стратегическое противостояние. Задача удержания Афганистана силами стран Центральной Азии – вполне понятная: вряд ли кто-либо заинтересован в распространении радикальной идеологии на север, где встречаются бизнес-интересы США, РФ и Китая», – пояснил аналитик.

Комментируя «Афганистан.Ру» учения в Таджикистане, эксперт по международным отношениям Владимир Фролов обратил внимание на заявление МИД России. «Это был сигнал, что Москва болезненно воспринимает игры союзников с недружественными государствами в зоне ее интересов безопасности, – пояснил он. – Думаю это еще и сигнал Казахстану». Как подчеркнул аналитик, для американцев в то же время сфокусированность на Афганистане остается высокой из-за перспектив возрождения «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещено в России). «Для меня очевидно, что американский дрон, убивший аз-Завахири, базировался в Таджикистане. Вряд ли это был Пакистан», – резюмировал собеседник «Афганистан.Ру».

Автор: Игорь Субботин

ВТБ финансирует строительство трёх жилых домов в Чите на 1.6 млрд руб.

ВТБ предоставил финансирование одной из крупнейших строительных компаний Забайкальского края − специализированному застройщику "МИР" (ООО СЗ "МИР") на сумму 1.64 млрд руб. Заёмные средства будут направлены на строительство трёх жилых домов в Чите. Об этом говорится в сообщении банка.

Проект предполагает строительство трёх многоквартирных жилых домов в двух микрорайонах города Читы.

Первым по проекту компания "МИР" возводит 16-ти этажный жилой дом на 156 квартир. Покупатели могут выбрать студии, 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры.

Общая жилая площадь финансируемых объектов составит более 30 тыс. кв. м. Два дома будут сданы в эксплуатацию в I и II кварталах 2023 года, а третий объект – в IV квартале 2024 года.

ООО СЗ "МИР" − один из лидеров строительного рынка Забайкальского края. Работает на рынке с 2010 года. За период работы компания сдала в эксплуатацию более 1.5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и более 123 тыс. кв. м жилых площадей.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Ставропольский край расширяет географию экспорта

Экспортеры Ставрополья расширили географию поставок в 2022 году. Баранину впервые отправили в Объединенные Арабские Эмираты, сою экспортировали в Армению и Белоруссию, лен направили в Казахстан и Польшу.

Как сообщалось, мясо птицы и подсолнечное масло регион экспортировал в 2022 году в Катар, курятину - в Бахрейн, подсолнечное масло - в Ливан, кроме того, экспортеры Ставрополья значительно расширили поставки в страны Африки. Крупнейшими импортерами продукции производителей Ставрополья остаются Саудовская Аравия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Географическое положение Ставропольского края таково, что мы можем развивать все возможные логистические маршруты экспорта. Так, в Саудовскую Аравию, Африку, Объединенные Арабские Эмираты продукция отправляется аэросообщением; в Китай, Азербайджан, Грузию - железной дорогой; в ближайшие страны - Абхазию, Беларусь, Казахстан - наземными грузоперевозками.

Во Внуково таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 миллионов рублей

Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 кг золота стоимостью около 800 млн рублей.

45 золотых мерных слитков пытались вывезти за границу шесть курьеров – граждане России и Армении. Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Направление было выбрано не случайно – Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится.

Вторая группа перевозчиков направлялась в Дубай (ОАЭ) и проследовала через зону таможенного контроля с пустыми чемоданами под видом туристов.

Пройдя таможенный и пограничный контроль, сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед выходом на посадку они обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай. Злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолет.

На всех слитках присутствовали обязательные метки: серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.

В настоящий момент иностранные граждане заключены под стражу, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 и 1 уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров; контрабанда стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору). Ведется следствие.

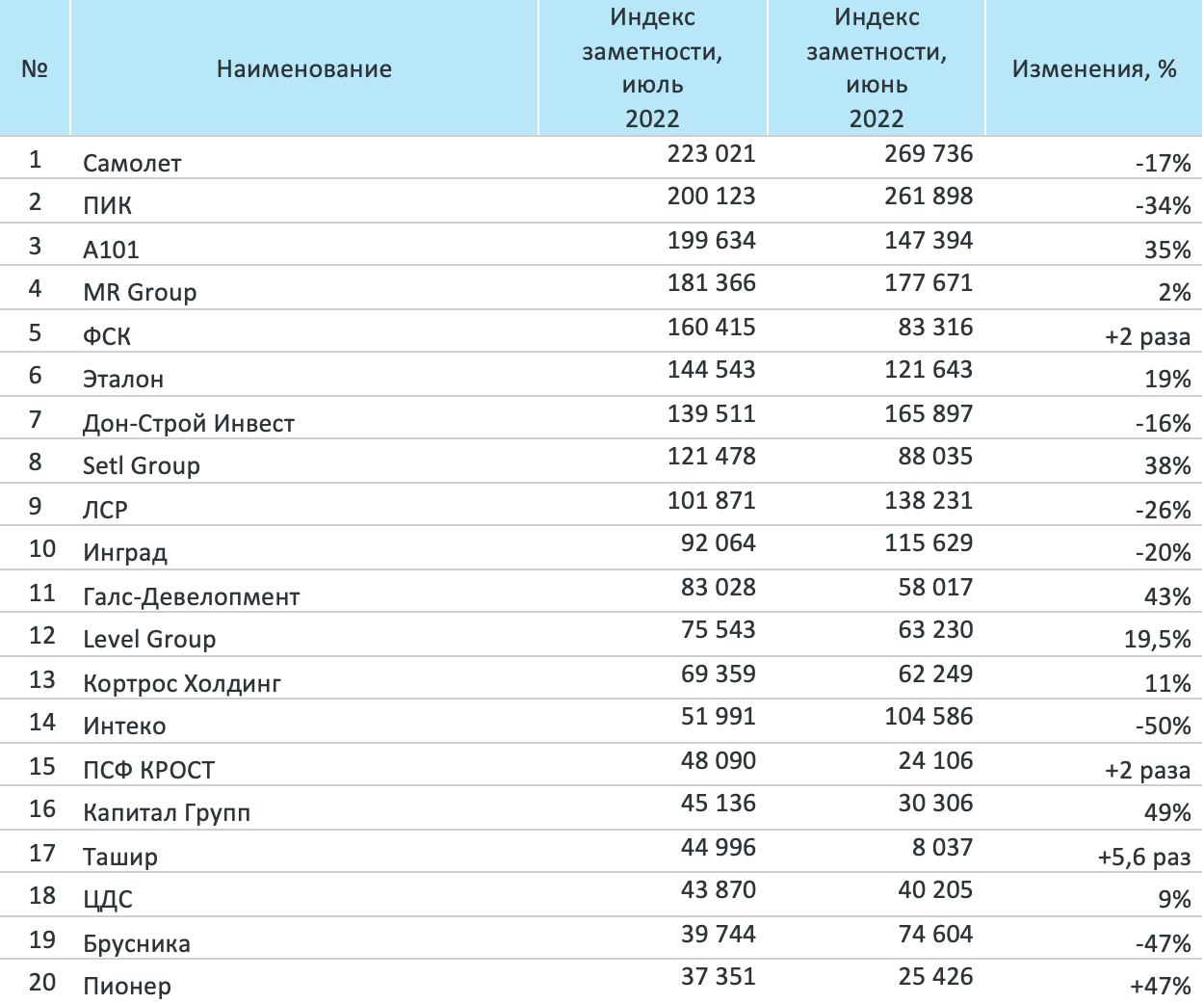

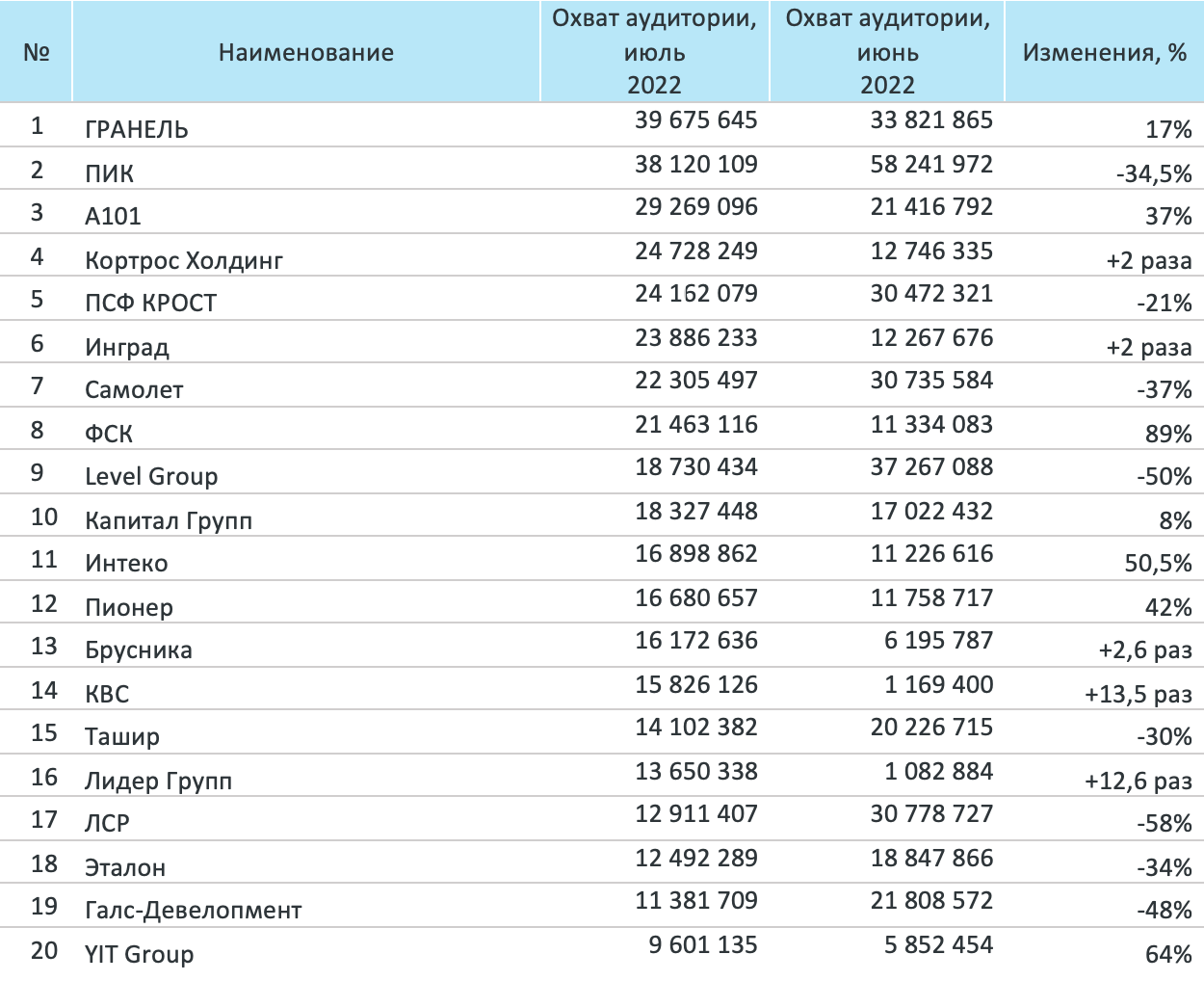

Рейтинг компаний–девелоперов за июль 2022 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Стройгазеты» подготовили медиарейтинг девелоперов за июль 2022 года. ГК «ПИК», ГК «Самолет» и ГК «Гранель» в июле 2022 года продолжают удерживать лидирующие позиции. Вновь попала в топ-3 ГК «А101». Группа компаний ПИК (первое место по количеству упоминаний, второе место по охвату аудитории и Индексу заметности) широко упоминалась в СМИ в связи с решением собрания акционеров девелопера не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «ПИК СЗ» ЕSG-рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу - «стабильный». Мосбиржа зарегистрировала первые «замещающие» облигации группы «ПИК» на 395 млн долларов и включила их во второй уровень котировального списка. Привлекло внимание СМИ также сообщение о том, что структура «ПИК» построит жилой квартал Republic общей площадью 390 тыс. кв. метров на Пресненском валу в Москве к 2030 года. Еще одна заметная новость: «ПИК-Комфорт» столкнулась со сбоями при выставлении счетов за ЖКУ в связи с обновлением программного обеспечения. Другие новости в инфополе компании: «ПИК» открыл сухой фонтан в «Green park»; девелопер запускает кампанию по багхантингу; «ПИК» построит 260 тыс. кв. метров жилья на территории Московского электромашиностроительного завода.

Резонансной новостью в инфополе ГК «Самолет» (первое место по Индексу заметности и второе – по количеству упоминаний) стало сообщение о том, что девелопер планирует выплатить 2,5 млрд рублей дивидендов за I квартал 2022 года. Группа «Самолет» построит торгово-деловой центр площадью 14 тыс. кв. метров в Новой Москве в ЖК «Остафьево», что также широко освещалось в СМИ. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд руб. ГК «Самолет» увеличила объем размещения биржевых облигаций с 10 до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по облигациям установлен в размере 13,25% годовых. Другие значимые новости в инфополе компании: ГК «Самолет» построит 1,8 млн кв. метров малоэтажного жилья в Подмосковье, консолидировав под эти цели около 2 тыс. гектар; Девелопер увеличил чистую прибыль за I полугодие на 64%, до 13,2 млрд рублей; компания заняла второе место по продажам среди московских застройщиков за II квартал 2022 года.

Третье место во всех трех медиарейтингах заняла ГК «А101» с новостями о том, что мэр Москвы Сергей Собянин и бизнесмен Михаил Гуцериев в пятницу, 1 июля, осмотрели стройку новой школы № 2070 в Новомосковском округе с прозрачными классами и лофтом. Она получила название «Энергия» и рассчитана на 1325 учеников. Трехэтажное здание площадью 17,9 тыс. кв. м возводит группа компаний «А101». Кроме того, девелоперская компания «А101» при поддержке Агентства инноваций Москвы тестирует инновационную систему автоматизированного управления эксплуатации жилой недвижимости. В ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве появится филиал Центра лечебной педагогики «Особое детство», что также широко освещалось в СМИ. Другие новости в инфополе ГК «А101» в июле 2022 года: девелопер и СберБанк запускают программу «комбо-ипотеки», в рамках которой клиентам доступно комплексное кредитование трех объектов недвижимости; ГК «А101» получила разрешение на строительство дома на 427 квартир в ТиНАО; ГК «А101» построит дом на 256 квартир в центральной части ЖК «Скандинавия»; застройщик выводит в продажу 683 квартиры в ЖК «Скандинавия»; ГК «А101» завершила строительство дома №5 в ЖК «Испанские кварталы».

Первое место по охвату аудитории занимает девелопер ГК «Гранель». Повышение показателя охвата аудитории связан с эфиром программы «Вести» на телеканале «Россия 1» о ситуации в одном из крупнейших жилых комплексов Подмосковья «Валентиновка парк» в Королеве. ЖК, построенный ГК «Гранель», оказался фактически отрезанным от внешнего мира, т.к. единственную дорогу, ведущую к нему, собственники земельного участка перегородили забором, оставив для проезда всего одну полосу. Другие новости июля в инфополе компании: ГК «Гранель» вложит 11,25 млрд рублей в строительство ЖК «MYPRIORITY Basmanny» в Москве; банк ДОМ.РФ и ГК «Гранель» запустили ипотеку по ставке от 0,1% для IT-специалистов.

Взлеты и падения

В июле 2022 года отмечается повышение показателя охвата аудитории ГК «КВС» в 13.5 раз. Компания упоминалась в СМИ в связи с посещением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ситуационного центра Единой диспетчерской службы с круглосуточной системой видеомониторинга многоквартирных домов девелопера «КВС». Губернатор поручил расширить положительную практику работы инновационной диспетчерской для обслуживания жилых домов на другие управляющие компании.

Повышение в 12,6 раз показателя охвата аудитории девелопера «Лидер групп» связано с сообщением о том, что девелопер с опозданием на три года вводит в эксплуатацию жилой комплекс «Территория 1» в Мурино Ленинградской области.

В июле 2022 года рост в 5,6 раз показателя Индекса заметности ГК «Ташир» связан с упоминанием нового проекта компании - сети магазинов товаров для дома Zebra Home. Группа «Ташир» планирует до конца года открыть 10 магазинов новой сети.

Основные темы публикаций:

- ГК «А101», ГК «ПИК», ГК «Самолет» стали самыми успешными девелоперами Новой Москвы в I полугодии по данным «Метриум»;

- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «ПИК СЗ» ЕSG-рейтинг на уровне ESG-III(a) со стабильным прогнозом;

- Мосбиржа зарегистрировала первые «замещающие» облигации группы «ПИК» на 395 млн долларов;

- ГК «Самолет» увеличила объем размещения биржевых облигаций с 10 до 15 млрд рублей;

- ГК «ФСК» подвела итоги деятельности за I полугодие 2022 года: ГК «ФСК» продала квартир на 49,2 млрд руб. за полгода;

- Выручка Группы «Самолет» за первое полугодие 2022 года выросла на 89% и составила 88,2 млрд рублей;

- ГК «Самолет» планирует выплатить 2,5 млрд руб. дивидендов за I квартал 2022 года;

- Банк ДОМ.РФ и ГК «Гранель» запустили ипотеку по ставке от 0,1% для IT-специалистов;

- Сбер предоставит компании «Интеко» 33 млрд руб. на строительство ЖК «Onest» в Москве;

- ГК «А101» и СберБанк запускают программу «комбо-ипотеки» с комплексным кредитованием трех объектов недвижимости;

- ГК «ФСК» и Сбербанк представили новую программу с отсрочкой основного долга;

- ГК «ПИК» построит жилой квартал «Republic» общей площадью 390 тысяч кв. метров на Пресненском валу в Москве к 2030 году;

- Группа «Самолет» построит торгово-деловой центр площадью 14 тыс. кв. метров в Новой Москве в ЖК «Остафьево»;

- ГК «А101» тестирует IT-систему контроля работы коммунальных служб;

- В ЖК «Испанские кварталы» ГК «А101» в Новой Москве появится филиал Центра лечебной педагогики «Особое детство»;

- «MR Group» построил образовательный кластер в МФК «Савеловский Сити»;

- ГК «Инград» построит жилой комплекс на 200 тыс. кв. метров на Автозаводской улице;

- ГК «Инград» приступает к строительству пяти новых корпусов ЖК «Новое Медведково» в Мытищах;

- ГК «Гранель» вложит более 11 млрд рублей в строительство ЖК бизнес-класса «MYPRIORITY Basmanny» в Москве

- «Level Group» стала владельцем 2,11 га и комплекса зданий на 6349 кв. метров в районе Хорошево-Мневники

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.

Авторы: СГ-Онлайн

Предприниматели просят правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Это даст возможность сохранить широкий ассортимент и доступные цены на полках, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. О каких конкретно напитках идет речь? И смогут ли в России ипортозаместить виски?

Ассоциация компаний розничной торговли просит правительство включить иностранный алкоголь в список товаров для параллельного импорта, пишет «Коммерсантъ». Предприниматели предупреждают о возможном дефиците некоторых напитков из-за ухода с российского рынка крупных иностранных алкогольных компаний.

Судя по цифрам, у ретейлеров есть действительно серьезные опасения, что стране к новому году не хватит иностранных напитков. На компании, приостановившие поставки в Россию, приходится 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка, 100% шампанского. В частности, это бренды Johnnie Walker, Jack Daniels, Hennessy, Moet и так далее.

Тревогу ранее поднимали рестораторы. По их подсчетам, запасов крепкого импортного алкоголя заведениям хватит максимум до начала осени, до которой, кстати, осталось две недели. А дальше рестораторы надеялись пополнять запасы окольными путями — через Казахстан, Армению и так далее.

В России тоже производятся и виски, и ром. Хотя объем, конечно, ничтожно мал. И вряд ли кроме специалистов кто-то вспомнит марки отечественного виски. Да и зачем было начинать, когда всегда можно было купить недорогие напитки за рубежом, где традиции производства насчитывают сотни лет? Продолжает управляющий и шеф сомелье ресторана «Атон» Григорий Чегодаев.

«В России рано или поздно все равно начнут производить нечто напоминающее и ром, и виски. Уже такие продукты в России производятся в ограниченных, конечно, количествах, правило экономической целесообразности никто не отменял, зачем нужно было что-то производить в России, когда мы это спокойно могли получать из других стран? У российских производителей есть возможность сейчас на освобожденном рынке начать выстраивать собственные бренды. Да, нет брендов, да, нет истории».

Известно о нескольких попытках производства отечественного виски. При желании в СССР можно было найти бутылку с этикеткой «Советское виски». В современной России этот напиток выпускают несколько заводов, например Прасковейский в Ставропольском крае, которые все-таки в первую очередь известны своим коньяком. Или же в Кизляре есть компания под названием НПП «Виски России». Более того, последние годы производство этого напитка у нас росло огромными темпами, достигая 100% в год. Но это эффект низкой базы. А объемы несравнимы с водкой, на которую приходится 75% производства крепкого алкоголя. Что касается вина, то здесь у нас гораздо больше успехов. И все равно есть прогнозы, что на Новый год из-за повышенного спроса может возникнуть дефицит российских вин, включая игристые. Комментирует председатель совета директоров группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«На данный момент полностью закрыть потребность рынка мы не можем. На это не хватает виноградных площадей, с производственными мощностями, наверное, чуть полегче. Но тем не менее винограда пока на полный объем не хватает. Конечно, мы активно его высаживаем, здесь еще действуют сейчас программы, но это вовсе не за пять минут, это все не в этом году. В этом году мы правда можем на самом деле прийти к тому, что к Новому году у нас будет определенный дефицит винной продукции российской».

Проблема еще и в том, что наши компании в основном производят тот же виски из импортных дистиллятов, конкретно шотландских. На то, чтобы добиться полного цикла, потребуется несколько лет. И, кстати, весной на прекращение поставок французских и испанских дистиллятов уже жаловались производители коньяка. Так что если Европа сейчас захочет навредить нашему производству некоторых крепких напитков, то у нее для этого есть рычаги. А нам на то, чтобы добиться полного цикла, потребуется несколько лет. И вот тогда, наверное, на рынок и ворвется какой-нибудь крупный российский производитель на белом коне. Или на белой лошади.

Михаил Сафонов

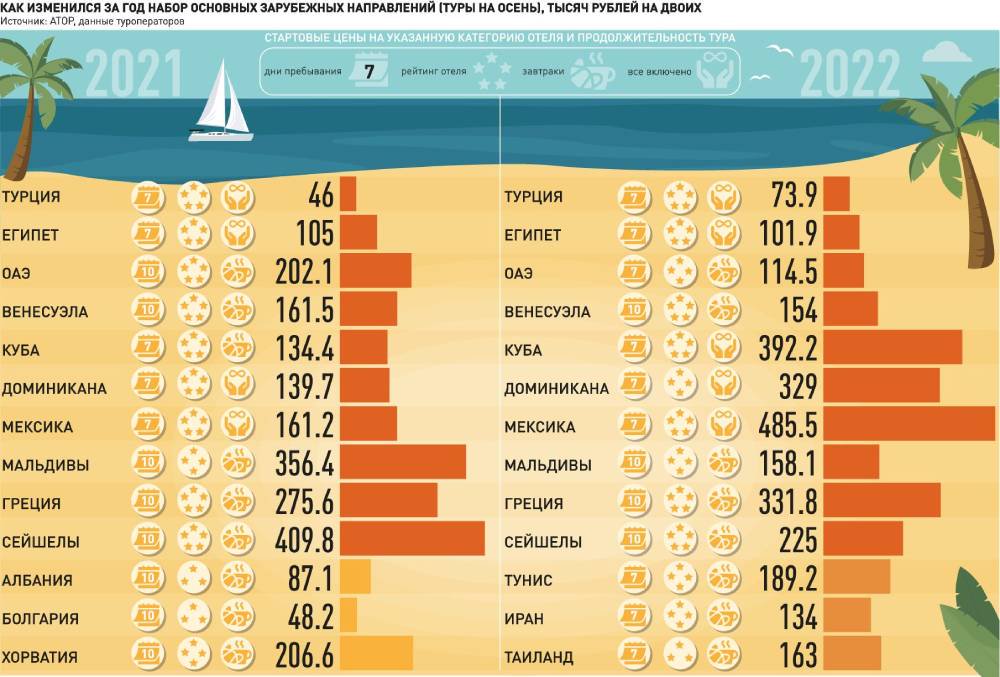

Туроператоры готовят новые варианты туров на осень

Евгений Гайва

Туры по России в начале бархатного сезона будут стоить на 25-30% меньше, чем в разгар лета, рассказали представители турбизнеса. Зарубежных туров осенью станет больше. Прямые рейсы полетят в Таиланд, Тунис, готовятся рейсы в Мьянму. С пересадкой появятся новые туры во Вьетнам и Доминикану. Но спрос по-прежнему превышает предложение, так что на снижение стоимости загрантуров рассчитывать не приходится.

Сейчас туристы могут поймать благоприятный момент для отдыха на российских приморских курортах, когда море еще не остыло, а цены уже не такие высокие, как летом. "Цены начинают снижаться примерно с 25 августа и достигают минимума к середине сентября, а дальше уже не падают", - говорит генеральный директор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин. Цены в сентябре снижаются примерно на 25% к пику сезона. Например, тур в Сочи в августе на 10 дней с перелетом из Москвы стоит в среднем 45-47 тыс. рублей на человека. Такой же тур в сентябре будет стоить уже 32-35 тыс. рублей, приводит пример Ромашкин.

Минимальная стоимость туров в Крым с заездом в конце августа снизилась на 50%. Забронировать номер в Крыму на 10 ночей с завтраками можно за 17,2 тыс. рублей на двоих, приводят данные в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Цены на турпакеты с перелетом за две недели в Абхазию уже в конце августа стоят меньше,чем в середине месяца на 34%, на курорты Калининградской области - на 31%.

Такое снижение обусловлено не распродажами или скидками отелей, а оттоком с курортов семей с детьми, поясняют эксперты. В результате на рынке можно найти больше недорогих предложений. Осенью меняется облик туристов. Если летом средний возраст путешественников был 33-35 лет, то осенью - около 45 лет. Есть возможность отдохнуть не на таких многолюдных пляжах. Туристы это понимают, потому самые лучшие отели на сентябрь раскупаются быстро. В лидерах спроса Краснодарский край, Минеральные Воды, а также Абхазия, где пляжный сезон заканчивается на пару недель позже, чем в Краснодарском крае.

Снижение цен в бархатный сезон затронет не только пляжные направления в России, но и экскурсионные туры в города, например, в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Российские туристы и в экскурсионные туры предпочитают ездить летом, поясняет Ромашкин.

На зарубежные поездки, особенно на пляжные направления, осенью спрос довольно высокий, и он будет расти по мере завершения бархатного сезона на российских курортах.

Возможности для зарубежных путешествий резко сократились после введения санкций. Из-за угрозы ареста воздушных судов авиакомпании отменили прямые рейсы. Но теперь сеть прямых перелетов постепенно расширяется. В одном случае российские авиакомпании находят варианты защиты своих самолетов от арестов, в другом в Россию начинают летать зарубежные авиакомпании, решившие вопросы со страховками.

Список направлений с прямыми перелетами определился к маю этого года. Тогда в нем было 19 стран. Но перечень меняется. Например, в Шри-Ланку прямые рейсы были приостановлены после инцидента с задержанием российского самолета.

Сейчас прямые рейсы есть в Армению, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Индию, Египет, Израиль, Сербию, Венесуэлу, Иран и Мальдивы.

Скоро добавится еще несколько стран. "Ситуация улучшается, продумываются новые маршруты, однако точно сказать, что именно ожидается, пока сложно. В первую очередь это связано с наличием рейсов и удобством логистики в ту или иную страну", - отмечают в компании Anex Tour.

Особенно туристы ждали открытия Таиланда. Страна постепенно снимала антиковидные ограничения, но пока летать можно было только с пересадкой. Прямые рейсы в конце октября запустит "Аэрофлот". Однако стоимость туров не снизится, так как осень для Таиланда - высокий сезон. Летом недельные туры на стыковочных рейсах стартовали от 111 тыс. рублей на двоих. В Tez Tour предлагают осенью недельное путешествие на базе прямых рейсов по цене от 82 тыс. рублей за человека с размещением в отеле "три звезды".

Новинкой сезона может стать Тунис. Уже объявлено о запуске прямых чартерных рейсов. Запустит их авиакомпания Nouvelair с 17 августа. До конца последнего летнего месяца будет всего два рейса, но с сентября летать начнут дважды в неделю. Полеты будут выполняться в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга. Российские туроператоры рассматривают возможность выкупа блоков мест и продажу туров в Тунис.

Еще одна новинка - Мьянма. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), эта страна в самое ближайшее время может пополнить список зарубежных направлений с прямой перевозкой из России. Ведутся переговоры о введении в стране платежной системы "Мир".

В Венесуэлу выполняется блочная перевозка, то есть по сути чартеры, на которых совместно выкупают места туроператоры "Интурист" и Tez Tour. Туристов возит авиакомпания Сonviasa на остров Маргарита. В июле полетная программа была продлена до конца апреля 2023 года.

С 7 сентября по 26 октября 2022 года будут отправляться туры в Иран на прямых рейсах авиакомпании Mahan Air. Туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест, туры будут на 30% дешевле тех, что были бы на обычной регулярной перевозке. Стоимость туров стартует от 68 тыс. рублей за человека. Иран - это направление культурно-познавательного туризма. Сентябрь и октябрь как раз хорошо подходят для экскурсий.

Прямые рейсы с 23 августа возобновит авиакомпания Ethiopian Airlines. Это дает возможность помимо Аддис-Абебы путешествовать по Африке - на Мадагаскар, Сейшелы, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. С 8 октября 2022 года компания "Аэрофлот" также запустит прямые регулярные рейсы на Сейшельские острова дважды в неделю. Билеты уже в продаже.

Еще больше возможностей дают стыковочные рейсы. С пересадкой можно отправиться в тур в Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии, добавляет эксперт.

Например, Anex Tour предложил комбинированные туры в Доминикану через турецкую Анталью. Начало полетной программы запланировано с 15 октября 2022 г. Стоимость туров на семь ночей в отеле "четыре звезды" без проживания в Анталье стартует от 329 тыс. рублей на двоих.

Появятся также осенью новые туры во Вьетнам на стыковочных рейсах через Казахстан. Цены пока неизвестны. Сейчас туры на 10 дней во Вьетнам с одной пересадкой в Узбекистане стоят от 200 тыс. рублей на двоих.

Кстати, туристы также самостоятельно бронируют страны Юго-Восточной Азии - Индонезию, Вьетнам, Филиппины. Причем цены на отели довольно доступные. Например, номер в трехзвездном отеле во Вьетнаме можно забронировать по цене 1,2 тыс. рублей, приводят данные в OneTwoTrip.

В компании Anex Tour среди новинок осени также выделили туры в Бахрейн и Катар. Туры в Бахрейн на регулярных прямых рейсах авиакомпании Gulf Air начали продавать еще в начале лета. Но затем Coral Travel в конце июля начал продажу туров на блоках выкупленных мест, потому туры стали дешевле. Осенью таких предложений может стать еще больше. По данным агрегатора "1001 тур", в августе стоимость недельных туров в отель "четыре звезды" с завтраками стартует от 178 тыс. рублей на двоих.

Между тем

Компания "Аэрофлот с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также в обратном направлении, сообщил перевозчик.

Возможна также комбинация для транзитных перевозок между тремя упомянутыми городами. Но совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Билеты уже в продаже.

Елена Стоянова: Россия потеряет десятки миллиардов долларов без ВТО

Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации, чтобы в условиях санкционного давления использовать механизмы ВТО для дальнейшей интеграции в глобальную торговлю, считает первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. В интервью РИА Новости в преддверии десятилетия присоединения РФ в ВТО она рассказала, что дало нашей стране членство в клубе, как после начала спецоперации на Украине Вашингтон пытался вытолкнуть РФ из организации, и почему те, кто выступает за добровольный выход страны в ВТО, вызывают лишь улыбку. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Как Всемирная торговая организация относится к антироссийским санкциям, она поддерживает их или наоборот выступает против этого торгово-экономического давления Запада на Россию?

– Ни то, ни другое. Дело в том, что у ВТО просто нет такого мандата, она не имеет права делать коллективные заявления по каким бы то ни было вопросам – ни экономическим, ни тем более политическим. Отдельные ее члены в индивидуальном порядке, разумеется, вольны поступать, как им заблагорассудится. Сама же организация обязана сохранять нейтралитет, соответствующий ее статусу единственной международной межправительственной структуры, регулирующей правила торговли между государствами. Так что никакой реакции на спецоперацию России на Украине и на последовавшие вслед за ней антироссийские санкции Запада у ВТО не было и быть не могло.

– А, разве Вашингтон не играет в ВТО первую скрипку?

– Нет, все 164 страны-участницы ВТО имеют абсолютно равные права. Что касается Вашингтона, то да, после 24 февраля он пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло. Поскольку исключить страну из ВТО нельзя. Достаточно сказать, что для этого нужен консенсус. Во всяком случае, за почти 30 лет, что ВТО существует, ни одну страну из организации ни по какой причине не выгнали.

А вот покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны. Впрочем, такая свобода равносильна самоубийству. Неудивительно, что подобных случаев еще не было. Китай, правда, в свое время вышел из предшественницы ВТО – ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), о чем потом не раз пожалел, поскольку, попросившись обратно, был вынужден заплатить за повторный входной билет двойную цену, пойти на немалые уступки.

– Стало быть, статус России в ВТО после 24 февраля никак не изменился, он не стал формальным?

– Конечно, нет. Мы как работали там, так и продолжаем работать. Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым. По ее итогам стало ясно, что большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес.

– Кстати, а мы можем оспорить в рамках ВТО введенные против России беспрецедентные санкции?

– В принципе да, но эта инициатива должны быть очень хорошо проработана, так как не все санкции попадают в орбиту регулирования ВТО.

– По тому, что вы рассказываете, ВТО – явно не монстр, каким нередко представляют организацию у нас в стране. Кажется, только ленивый сегодня ее не лягнул, не высказался, что России, мол, следует покинуть ВТО, да и как можно скорее! Об этом сейчас говорят политики, экономисты, священники. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" даже внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО…

– Знаете, кроме улыбки подобная точка зрения ничего вызвать не может, так как она не выдерживает критики: самые плохие решения принимаются на пике эмоций. Потому, что коротко ответ на вопрос, надо ли России выходить из ВТО, звучит однозначно: нет. Только вдумайтесь: ВТО в настоящее время контролирует 98% мировой торговли! То есть тот, кто вне организации, просто-напросто становится изгоем. Ей реально нет альтернативы.

Ведь что было до того, как ВТО возникла? Государства заключали торговые отношения друг с другом либо в рамках региональных экономических союзов. Кто-то при этом мог оказаться в более выгодном положении, чем его партнер. ВТО же установила единые универсальные правила торговли, с которыми все согласились.

Я бы сравнила их с правилами дорожного движения в мировой торговле, без которых наступил бы хаос. С одной стороны, они регулируют все нюансы в области торговых отношений, включая применение тарифных и нетарифных ограничений, основываясь на режиме недискриминации между странами, с другой – помогают разрешать возникающие между странами в ходе применения соглашений ВТО споры. Правила ВТО являются базовыми для всех региональных торговых союзов, а также бенчмарком в переговорах по вопросам торговли в любой международной организации, включая те, что входят в систему ООН.

– То есть деятельность ЕАЭС, БРИКС, ШОС, куда входит Россия, как и других международных экономических объединений основаны на правилах торговли ВТО, верно?

– Именно так. Как бы не была велика роль той или иной организации международной кооперации, без ВТО их деятельность немыслима, поскольку только ВТО является источником нужного инструментария, используя который все они и работают. В этой связи сам собой напрашивается еще один аргумент в пользу пребывания России в ВТО. Ведь наши партнеры по перечисленным союзам – члены этой организации. Как же мы будем выстраивать свои отношения с ними, если выйдем из ВТО? Такое решение будет воспринято негативно и теми странами, которые не поддержали санкции против России. Не стоит забывать, что половина нашего товарооборота приходится как раз на дружественные страны, которые не собираются выходить из организации. Если мы покинем ВТО, то лишимся правил игры в наших существующих торговых отношениях, а на создание новых с каждым торговым партнером уйдут годы.

– Со дня вступления России в ВТО 22 августа исполняется 10 лет. Что дало нам участие в организации?

– На самом деле в нормальных условиях мы в ней находились всего около двух лет, до лета 2014 года, когда Запад начал вводить против России свои санкции из-за ситуации вокруг Крыма. Впрочем, даже несмотря на это, пребывание в ВТО дало стране массу преимуществ.

Прежде всего в области экспорта. До 2012 года экспорт российских товаров сталкивался с дискриминационными практиками со стороны наших торговых партнеров. Приведу только один пример. На одном из наших южных предприятий было налажено производство плоского стекла. Его руководители решили заняться экспортом своей продукции в соседнюю Турцию, с которой нас связывали двусторонние торгово-экономические соглашения, датированные еще 1937 годом. Однако турки тогда достаточно жестко отказались от российского стекла, применив против нас такую защитную меру, которую члены ВТО имеют право использовать в отношении стран, не входящих в эту организацию. Ничего подобного не могло случиться, будь мы уже в ВТО, где, как известно, наиглавнейший принцип торговли – режим наибольшего благоприятствования.

После вступления в ВТО внешнеторговые условия для российских экспортеров стали предсказуемыми, что в свою очередь, при поддержке и содействии со стороны нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" позволило российским производителям начать не только интересоваться экспортом, но и находить себе партнеров за пределами нашей страны, получать прибыль от экспорта для развития производства, создавать новые рабочие места.

Произошел толчок к диверсификации отечественной экономики, развитию разных ее отраслей. Так, если в 2018 году несырьевой экспорт из России составлял 150 миллиардов долларов, то в прошлом году эта цифра возросла до 193 миллиардов долларов, увеличившись почти на треть. В стране стали появляться компании, которые начали поставлять на внешние рынки российские бренды, быстро ставшие известными.

Другие производители, особенно малый и средний бизнес, стали работать с международными корпорациями, извлекая из такого сотрудничества для себя выгоды не только в материальном плане, но и в плане изучения новой корпоративной культуры, требований к качеству производимой продукции.

Уверена, что не последнюю роль для развития нашего сельскохозяйственного и продовольственного экспорта, который в последние годы бьет рекорды, также сыграли правила ВТО.