Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иран поднялся выше Турции, Саудовской Аравии, ЮАР и Бразилии по индексу интенсивности индустриализации

Исламская Республика Иран поднялась выше, чем Турция, Саудовская Аравия, ЮАР и Бразилия по индексу интенсивности индустриализации, говорится в исследовании, проведенном Исследовательским центром парламента Ирана (IPRC).

Это исследование было проведено с целью оценки и анализа эффективности промышленной конкуренции Ирана по сравнению со странами региона по данным ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), сообщает Fars News.

Эта цифра появилась в связи с тем, что статус Ирана в Индексе интенсивности индустриализации в 2017 году оказался лучше, чем в некоторых странах, включая Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ЮАР и Бразилию, что свидетельствует о большей роли промышленности в экономике и технической сложности производства.

Большая встряска

диспропорции мировой экономики

Валентин Катасонов

Кризис

Масштаб накопившихся сегодня диспропорций в экономике — гигантский, он намного хуже ситуации 90-летней давности. Я имею в виду панику на нью-йоркской фондовой бирже в октябре 1929 года: "чёрный" понедельник, "чёрный" вторник, "чёрный" четверг, и так далее… Тогда всё катилось вниз вплоть до начала Второй мировой войны, разве что острая фаза, которая была до 1933 года, перешла в стагнацию, но даже "новый курс" Рузвельта не сумел вытащить экономику США из этой ямы. Тогда в широком масштабе начали применяться кейнсианские методы стимулирования спроса, но они оказались недостаточными. И единственным способом выйти из социально-экономического тупика стала Вторая мировая война. Конечно, это был более многомерный и более многоцелевой проект, но его экономическую составляющую сбрасывать со счетов нельзя.

И сегодня в мировой экономике накопились такие диспропорции, что подобная конструкция просто обязана рухнуть. И единственное расхождение в оценках касается того, когда это произойдёт: завтра, послезавтра, через месяц или через год?

Должен сказать, что многие ждали начала кризиса и в 2018 году, и в 2019-м, и в начале 2020-го. Наверное, многие видели, как разрушают старые дома? К объекту подъезжает специальная машина с шар-бабой, и начинает бить по стене. Здание, если оно крепкое, не рушится сразу, оно раскачивается, осыпается, и трудно сказать, после какого удара произойдёт обрушение конструкции.

Так и здесь. Ударов было нанесено уже несколько, начиная с 2016 года. И, кстати говоря, эти удары начались не с Америки, не с Европы или Японии — они начались с Китая, где летом 2016 года был очень серьёзный обвал фондового рынка. Китайцы тогда каким-то удивительным образом, почти чудом, этот обвал купировали. Удары после этого продолжались и продолжаются. Лично я ждал обвала и в 2018-м, и в 2019 году. Почему же этого не произошло?

Деньги

Этого не произошло, потому что все эксперты недооценили степень безумия финансовых властей современного мира, руководящих глобальной системой центральных банков: Федеральной резервной системой США, ЕЦБ, Нихон Гинко и так далее. Они продолжали политику, которая сочетала в себе масштабную денежную эмиссию, названную "количественным смягчением", со снижением кредитной ставки до нуля или даже ниже. Образно говоря, эту политику можно сравнить с лечением онкобольного только наркотиками. Это совершенно необходимо для обезболивания — но на короткие отрезки времени и в сочетании с другими, кардинальными методами лечения. А если пациента держать исключительно на наркотиках, то, во-первых, ему понадобятся всё большие дозы этого зелья, а во-вторых, раковый процесс будет развиваться до тех пор, пока не станет несовместимым с жизнью.

И, кстати говоря, мы слышали уже достаточно много откровенных признаний со стороны руководителей финансовых властей, что они не знают, каким образом купировать кризис, если тот начнётся. Они так и говорят: "У нас никаких средств уже не осталось".

Совсем недавно, 3 марта, ФРС провела внеочередное — из-за эпидемии коронавируса — заседание своего Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и снизила учётную ставку по кредитам, причём сразу на полпроцента, до 1-1,25% годовых, хотя обычно снижение составляет четверть процентного пункта. А тут сразу вдвое больше! Значит, ситуация действительно чрезвычайная? А 18-19 марта, должно пройти уже очередное заседание FOMC, по итогам которого ФРС, скорее всего, снова снизит учётную ставку. Но насколько сильным окажется это снижение?

Эксперты утверждают, что оно может вернуться на уровень 0-0,25% годовых, т.е. снизиться сразу на 1%. Для экономики нулевая учётная ставка, или ставка "около нуля" — самый сильный наркотик.

Коронавирус тут абсолютно ни при чём — в лучшем случае, это повод, предлог, триггер, "спусковой крючок", но ни в коем случае не причина происходящих событий.

Если бы его не было, нашли бы какой-нибудь другой "форсмажорный" фактор, это дело информационных технологий. Это не вопрос реальной пандемии, это вопрос политики и финансов, грязной политики и грязных денег.

К сожалению, российское руководство адекватно не реагирует на данную ситуацию, не предпринимает даже самых необходимых и минимальных мер защиты отечественной экономики. Если взять, например, ситуацию с нашей национальной валютой, то нынешний обвал её обменного курса ничуть не удивляет — удивило бы обратное… Когда в 2013 году Эльвиру Набиуллину назначили главой нашего ЦБ, она сразу же стала говорить о необходимости отправить рубль "в свободное плавание". А ведь это прямо противоречит пункту 2 статьи 75 Конституции РФ, где прямо сказано, что защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации. В результате после введения санкций мы получили дикий обвал рубля в декабре 2014 года.

Казалось бы, из той ситуации можно было извлечь какие-то уроки. Например, на законодательном уровне принять меры по ограничению свободы трансграничного движения капиталов, поскольку без этого мы принципиально не в состоянии стабилизировать курс рубля. Нет, конечно, кое-что делается. Тем методом, который я называю: "одевать брюки через голову". Коррекция курса рубля проводится с помощью валютных интервенций. А для того, чтобы обеспечить возможность валютных интервенций, надо накапливать миллиарды иностранной валюты. Для чего это делается? Не для того ли, чтобы гарантировать спрос на продукцию печатного станка ФРС, ЕЦБ и т.д.? На этом наживаются хозяева мировых денег. И за всё время существования Российской Федерации ни один из руководителей страны даже не заикнулся о том, что необходимо введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Более того, не раз говорилось о том, что Россия не будет вводить никаких ограничений на движение капитала. Это всё равно, что сказать: "Ребята, не волнуйтесь, мы живём по правилам "вашингтонского консенсуса", вы можете нас продолжать грабить, можете по-прежнему создавать здесь кризисы" и т.д. Пока не видно никаких признаков того, что власть у нас действительно готова защищать национальные интересы. Какие могут быть национальные интересы у страны, руководство которой присягает на верность "вашингтонскому консенсусу"? Какая может быть стратегия по их защите?

Нефть

Причина обвала цен на рынке "чёрного золота" заключается в том, что Россия отказалась подписать новое соглашение о дополнительном снижении нефтедобычи со странами ОПЕК. Поэтому уже с 1 апреля соглашение ОПЕК+ прекратит своё действие, нефти будет добываться намного больше, её предложение на рынке повысится, соответственно — цена должна упасть. Но, конечно, дело здесь не в самой финансовой механике. За ней стоит очевидное стремление Саудовской Аравии проучить и наказать Россию низкими ценами на нефть. И в Эр-Рияде уже заявили о том, что будут наращивать добычу и экспорт чёрного золота — да ещё предоставляя покупателям существенные премии от рыночной цены. Видимо, расчёт здесь на то, чтобы снизить нефтегазовые доходы России ниже допустимого минимума. Трудно сказать, насколько выполнимы эти планы на фоне отмеченной выше гигантской долларовой эмиссии и снижения ключевых ставок по кредитам. Во всяком случае, лично я не думаю, что цена на "чёрное золото" уйдёт в диапазон 10-20 долларов за баррель, как это предсказывают некоторые эксперты. Более реальны 30-40 долларов за баррель, и то ненадолго.

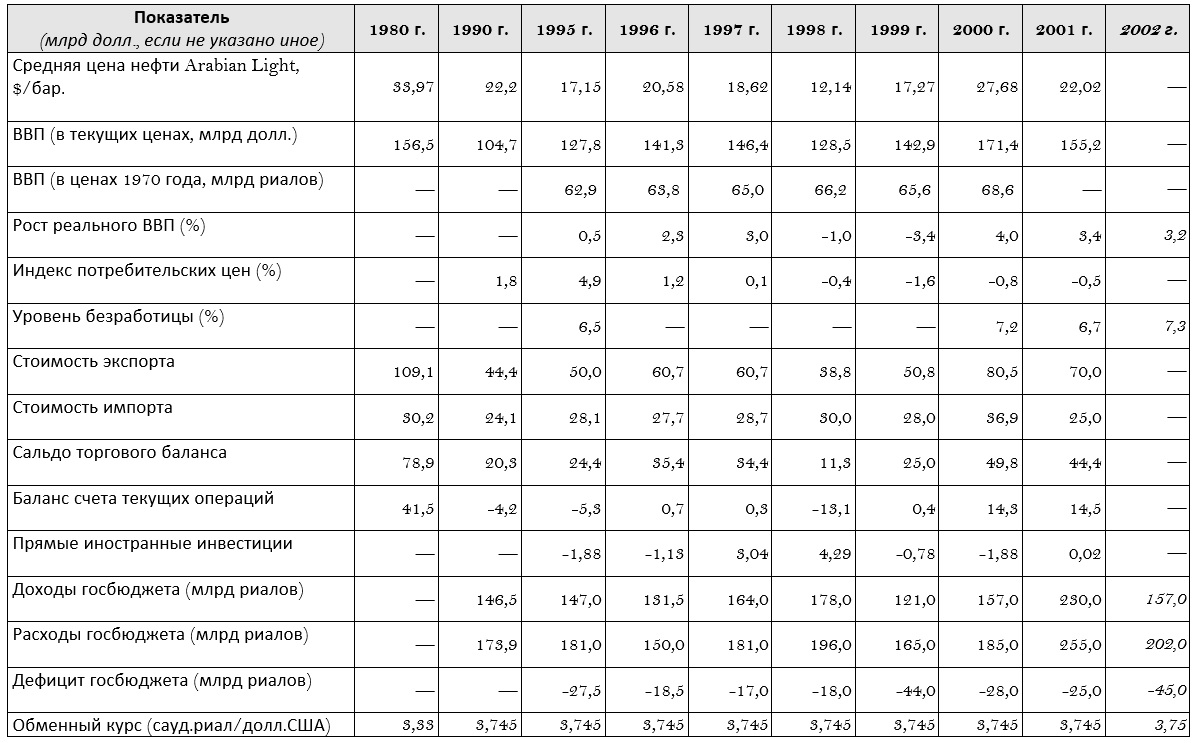

Дело в том, что Саудовская Аравия — не вполне суверенное государство, а государство, тесно связанное с США и действующее с постоянной оглядкой на Вашингтон. Вообще, можно согласиться с оценкой соглашения ОПЕК+ как некоего "троянского коня", с помощью которого Соединённые Штаты решали свои проблемы.

Для Америки необходима высокая цена на "чёрное золото" — только тогда сланцевая нефть действительно будет добываться, а её доля в мировой нефтедобыче — расти. Поэтому в Эр-Рияде заявляли, что для них неприемлема цена ниже 80 долларов и ни центом меньше, иначе у неё будет несбалансированный бюджет. Если же не полениться и посмотреть на саудовский бюджет, то понимаешь, что даже при 50 долларах за баррель Саудовская Аравия может свой бюджет сбалансировать, просто убрав все "расходы на роскошь". Там просто озвучивали то, что необходимо американцам. У меня по этому поводу нет никаких иллюзий. Я считаю, что Саудовская Аравия как была, так и остаётся американской марионеткой. И я думаю, что поэтому реальных планов обрушить мировой рынок нефти у неё нет, поскольку если сколько-нибудь долгое время держать цену "чёрного золота" на планке ниже 50 долларов, вся сланцевая нефтедобыча в Америке умрёт.

Золото

На протяжении всей истории человечества спрос на золото и, соответственно, цены на золото возрастали в канун кризисов, войн и других катаклизмов. Сегодня цена золота определяется такими механизмами, которые очень далеки от рыночных и достаточно глубоко спрятаны от, скажем так, непосвящённых наблюдателей. Потому что после отмены золотодолларового стандарта на Ямайской конференции 1976 года, возникла интересная ситуация. Доллар де-факто был объявлен единственной мировой валютой, единственной мерой стоимости всех товаров и услуг. Но для того, чтобы это действительно было так, чтобы доллар мог быть монополистом в мире валют, его конкурентов надо было уничтожить. Их уничтожили — обеспеченных золотом и другими реальными активами валют в мире не осталось. Но ведь золото — это безусловная реальность, элемент таблицы Менделеева, его не уничтожишь! Поэтому на Ямайской конференции де-юре золото демонетизировали, договорились не считать его валютным активом, но де-факто этот металл всё равно угрожал позициям американского доллара. Поэтому на протяжении нескольких десятилетий в мире действовали так называемые золотые картели, которые играли на понижение цены "царского металла", благодаря чему поддерживались монопольные позиции американского доллара.

Сначала эти картели оставались в тени, но последний из них, так называемое Вашингтонское соглашение, в которое входило два десятка центральных банков ведущих экономик мира, был уже официальным, то есть интересы уже тогда разошлись, и понадобился документ. Действие последнего пятилетнего Вашингтонского соглашения истекло в сентябре 2019 года, и оно не было пролонгировано, поскольку центробанки ряда стран мира отказались брать на себя обязательства по продаже золота из своих резервов и даже, наоборот, стали его закупать. Это был очень важный момент, поскольку он означал прекращение работы тех механизмов, которые защищали американский доллар и искусственно сдерживали цену на золото. В конце марта прошлого года Банк международных расчётов в Базеле принял решение по программе "Базель-III", согласно которому банки получили право учитывать золото в составе собственного капитала по его 100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория активов), как это было ранее.

А тут ещё и президент США Дональд Трамп заговорил о том, что Соединённым Штатам нужен не "сильный", а "слабый" доллар для поддержания конкурентоспособности своей экономики. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что мировой баланс запасов золота изменился. По моим оценкам, сегодня Китай имеет больше золота, чем Соединённые Штаты. Официальная китайская статистика сильно занижает данные по золоту, а статистика США, наоборот, их завышает. Я думаю, что в Америке золота уже не 8 тысяч тонн, а гораздо меньше. А то, что они называют золотом, это просто позолоченные вольфрамовые слитки, которые хранятся в Форт-Ноксе.

Поэтому цена на золото в ближайшее время будет расти — и не на проценты, а в разы. Нельзя даже исключить того, что в каком-то виде будет восстановлен золотой стандарт. Хотя, конечно, трудно себе представить, как это всё будет выглядеть, поскольку сегодня стопроцентного покрытия золотом потребностей мировой экономики в деньгах быть не может.

В целом можно сказать, что нас ждёт кризис, намного более глубокий и сильный, чем это было в 2007-2009 гг. или даже в эпоху Великой депрессии. Можно сказать, катастрофический. К которому ни мир в целом, ни Россия пока не готовы.

Битва за воду

аналитик Игорь Нагаев о конфликтах вокруг «ресурса №1»

Андрей Фефелов игорь нагаев

"ЗАВТРА". Игорь Александрович, ресурс номер один человечества — не нефть, не газ и не золото, а пресная вода. Сколько пресной воды сейчас на Земле?

Игорь НАГАЕВ. Вода покрывает примерно 70% земного шара. Пресной воды — всего около 3%. И большая часть её находится в виде айсбергов и ледников. Остальная существует в виде наружных водоёмов и подземных вод.

Распределена пресная вода очень неравномерно. Если бы советская власть в 20—30-е годы не построила водохранилища и каналы, то в Москве, например, её просто не было бы. В том смысле, как мы к этому привыкли — открываешь кран и пожалуйста!..

Перед крушением Советского Союза были планы не только строительства Третьего транспортного кольца в Москве, но и новых водохранилищ и дамб. Потому что было предположение, что население столицы вырастет значительно. Однако после 1991-го многие заводы закрыли, а они потребляли много воды. Взять хотя бы "Серп и Молот"…

"ЗАВТРА". Производство требует воды — аксиома.

Игорь НАГАЕВ. Как говорят специалисты в этой области, на производство одной тонны стали (от добычи руды до момента превращения её в сталь) уходит 150 тонн воды. Когда убрали таких потребителей воды, как металлургический завод "Серп и Молот", их площади заняли разные бизнес-центры. При всём желании там люди столько воды не выпьют, сколько металлургическое производство потребляло. Поэтому на какое-то время проблема новых водохранилищ для Москвы отошла на задний план.

Да, конечно, у нашей страны есть озеро Байкал, великие реки Обь, Енисей, Лена и так далее.

"ЗАВТРА". Но там пока не так много нашего народа живёт.

Игорь НАГАЕВ. Да. Про Байкал много пишут в СМИ, но мне хотелось бы пересказать один жизненный эпизод, о котором поведал мне водитель служебной машины, возивший меня по Иркутску. В своё время он присутствовал при открытии знаменитого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Более того, был водителем директора этого предприятия. Когда, по его словам, приехали из Москвы принимать запуск комбината (естественно, и министр присутствовал), то у очистных сооружений произошла такая сцена. Министр, значит, спрашивает: "А вы Байкал-то не убьёте?" Директор ему: "Вода чистая, можно пить после использования. Давайте попробуем!" Министр побледнел, но директор спокойно налил несколько стаканов воды: один себе, один ему, ещё кому-то из делегации и водителю. Все выпили, ничего не случилось. И вода была хорошая, вкусная.

Но это было в советское время, когда за нарушение любых госстандартов на подобных объектах наказывали по полной программе. Когда началась вакханалия слухов вокруг комбината, стало понятно, что в покое его не оставят. Но, возможно, в постсоветское время и очистные сооружения работали уже как-то "не так"...

Излишне говорить, что проблема пресной воды в мире сейчас настолько актуальна, что многие международные организации, в том числе ООН, придают ей первоочередное значение.

Есть данные: 50% населения Земли не имеет доступа к нормальной пресной воде! Это касается большей части живущих в Африке и немалого количества населения Ближнего и Среднего Востока.

"ЗАВТРА". Не говоря уже о том, что если мало пресной воды, то завод "Серп и Молот" в Африке не поставишь. Поэтому в некоторых регионах уже самой природой ограничено промышленное развитие.

Игорь НАГАЕВ. В СССР, например, гидроэлектростанции строились в тех местах, где они были необходимы для нужд конкретной промышленности. По тому же принципу появлялись городские конгломераты. Они — там, где большие заводы.

"ЗАВТРА". Но всё-таки вода в основном идёт для сельского хозяйства, которому нужны и природные осадки, и искусственное орошение.

Игорь НАГАЕВ. Да, около 70% всей пресной воды, которая используется людьми, уходит на нужды сельского хозяйства, в первую очередь на орошение земель. На так называемое ЖКХ — примерно 10%. А оставшиеся 20% — на технические нужды и прочее. Однако мало выделить воду на орошение — надо ещё суметь ею воспользоваться. Например, система арыков, распространённая в советское время в Средней Азии, себя к сегодняшнему дню исчерпала, так как и людей стало много, и большой процент потерь воды при этом способе — из-за испарения.

"ЗАВТРА". Это была, по сути, открытая система водопроводов.

Игорь НАГАЕВ. Да. Эта метода исчерпала себя. Нужно делать по-новому, а это дорого.

Кроме воды из открытых источников, используется и много подземных вод. В Европе, например, 70% пресной воды дают подземные источники. В некоторых частях Америки, на севере Индии — то же самое. Но эти источники сегодня почти исчерпаны.

"ЗАВТРА". Несмотря на просачивание атмосферных осадков, ресурс исчерпали?

Игорь НАГАЕВ. Да. Возьмём, к примеру, Калифорнию — продовольственный штат США, снабжающий страну фруктами и овощами. За последние годы из-за пожаров и засух этот штат подошёл к неприятному рубежу: cтали ощутимо сокращаться посевные площади, уровень подземных вод резко упал. Если взять расположенный на юге Калифорнии город Лос-Анджелес, то по прогнозам американских учёных в ближайшие пару лет из него надо выселить миллионы людей, чтобы остался только один миллион. Потому как воды хватит именно на миллион.

"ЗАВТРА". При этом туда всё время переезжают люди.

Игорь НАГАЕВ. Да. Если взять другой штат, Невада, который ещё больше пострадал от засух последних лет, то в Лас-Вегас, как известно, вода поступает из водохранилища. Но она тоже заканчивается.

Проблема использования вод в США настолько всеобъемлюща, что касается и многоводного района Великих озёр. Ещё тридцать лет назад федеральные власти ввели сумасшедшие штрафы для предприятий, не имевших полного цикла очистки воды, использования её "по кругу". В результате большое количество производств было закрыто или переехало в Китай, так как системы "замкнутого цикла" весьма дорого стоят.

Но и в Китае все реки загрязнены по причине всё той же дороговизны этих систем. В шестидесятые и семидесятые годы, когда отстраивалась страна, об этом никто не думал. Задачей было просто накормить людей, построить новые дороги…

Возьмём теперь Саудовскую Аравию. Ещё относительно недавно она экспортировала пшеницу соседям, добывая на Аравийском полуострове воду с глубины. Теперь эта история практически закончилась — Аравия закупает зерно.

"ЗАВТРА". Существуют, конечно, зоны риска по исчерпыванию водных ресурсов. К этим зонам наша страна не относится.

Игорь НАГАЕВ. Пока, слава Богу, нет.

"ЗАВТРА". Хотя снега очень мало в этом году в Европейской части России. Но главные территории риска — это Африка и Ближний Восток?

Игорь НАГАЕВ. Наибольшие риски в бассейнах рек Нил, Тигр, Евфрат, Ярмук (река в Иордании), Иордан, Ганг, Брахмапутра, Меконг и Иртыш. Это конфликтные зоны.

"ЗАВТРА". Иртыш неожиданно прозвучал в этом списке.

Игорь НАГАЕВ. Тогда начнём с Китая. На его территории берут начало такие крупные реки, как Инд, Брахмапутра и Меконг. Меконг по-китайски — Ланьцанцзян. Эта река занимает 11-е место в мире по протяжённости. Кроме Китая, она течёт по территориям Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Китайцы на ней поставили плотины. Они дают электричество, но китайцы хотят построить ещё. Против чего резко возражают остальные страны, расположенные ниже по течению, так как уровень воды упадёт.

"ЗАВТРА". А эти страны живут рисом, который требует много воды.

Игорь НАГАЕВ. Конечно! Сезон дождей не так долог, поэтому всё оставшееся время остро нужна вода. Конфликт там будет рано или поздно однозначно. У Вьетнама и Китая и без того сложные отношения исторически, уже были войны. Когда-то Китай владел Вьетнамом. Видимо, по старой памяти, захотелось всё вернуть на круги своя, и в 1979 году китайцы вторгались в северную часть Вьетнама, но, потеряв пару дивизий, которые, видимо, "испарились" в джунглях, войну завершили и вернулись к своим границам.

Далее, на реку Инд посмотрим. Она — причина проблем между Индией и Пакистаном. Часть вооружённых столкновений между этими странами — именно за право пользоваться рекой и её притоками. Вмешивались международные инстанции, по линии ООН пытались воздействовать на стороны конфликта — переговорщиков было немало. Ну, нет воды на всех — что тут сделаешь!

"ЗАВТРА". Если в случае Меконга гидроэнергетика Китая столкнулась с сельскохозяйственными нуждами других стран, то у Пакистана с Индией иная, более острая ситуация — нехватка питьевой воды.

Игорь НАГАЕВ. Да, конечно. Теперь на ситуацию с реками Брахмапутра и Ганг взглянем. Это большая проблема для отношений Индии и Бангладеш. Истоки этих рек опять же в одном случае на территории Китая, в другом — совсем близко от него. Проблема регулирования водных отношений с соседями там обостряется, так как на севере Индии, как я отметил, истощаются подземные источники.

К 2030 году, по предположениям ряда специалистов, Индия вынуждена будет покупать рис. Пока же она его экспортирует.

"ЗАВТРА". А что в Египте? Видимо, постройка Асуанской плотины тоже изменила ситуацию с водой. Зона египетского земледелия сократилась?

Игорь НАГАЕВ. Главной сельхозпровинцией Египта всегда была мухафаза Эль-Файюм. Она расположена к югу от дельты Нила. Земля там просто фантастическая по качеству! Там, кстати, есть заповедник, в котором на разной высоте расположены два слабосолёных озера, а между ними — водопад сумасшедшей силы и красоты. Но это всё слабосолёная вода, и пресной воды там тоже было недостаточно уже в XX веке. Поэтому построили Асуан. Благодаря плотине и гидроэлектростанции, построенным Советским Союзом, Египет получил электроэнергию, огромное водохранилище и новую сельскохозяйственную провинцию Асуан. Теперь она — вторая житница Египта.

"ЗАВТРА". Выходит, это строительство помогло сельскому хозяйству?

Игорь НАГАЕВ. В Египте — да. Мало того, в планах у египтян сделать на границе Судана и Египта новый канал, километров в шестьдесят. Он даст возможность возделывать новые земли. Однако всё упирается в новации Эфиопии, которая построила на правом притоке Нила, Голубом Ниле, свою плотину, причём огромную. Она называется Хидасэ ("Возрождение"), и скоро будет введена в эксплуатацию.

Нил протекает через территорию семи стран. Но самые главные питающие реку водные ресурсы находятся, конечно, в Эфиопии. Поэтому, когда оттуда донеслись голоса о строительстве плотины, президенты Египта, один за другим, стали угрожать, что египетские бомбардировщики перелетят через Судан и будут бомбить строящийся объект. Потому что однозначно упадёт уровень воды и, соответственно, сельское хозяйство сильно пострадает в странах, лежащих ниже по течению. Выработка электроэнергии уменьшится тоже.

Надо сказать, что недавно страны договорились, как Эфиопия будет заполнять это водохранилище, с какой скоростью. Чтобы не было ситуаций, когда закроют "заслонку", и всё ниже по течению высохнет. Договорились, что наполняться водохранилище будет в течение 10 лет. Однако эфиопы не успокоились — хотят продавить срок в три года.

"ЗАВТРА". Следовательно, не исключены серьёзные трения и в дальнейшем.

Игорь НАГАЕВ. Но это ещё не всё. Я внимательно слежу за деятельностью нынешнего президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Это очень умный, грамотный и ответственный человек из военных. Он быстро понял, что ему нужно срочно компенсировать выпадающую электроэнергию. И озаботился проектированием электростанции приливного типа. Она будет располагаться у порта Исмаилия, близ входа в Суэцкий канал. Также Египет запланировал строительство АЭС. По моим сведениям, уже подписаны соответствующие документы, и Россия собирается её строить. В кредит. Это правильное решение. Однако это никак не решит проблему с нехваткой самой воды.

Хотя, конечно, у Египта в этом отношении ситуация лучше, чем у Саудовской Аравии, Катара и других стран Персидского залива, где вода опресняется для технических целей, а остальная привозится танкерами. Опреснение — тоже не выход, потому что, как говорят канадские специалисты, после опреснения на один литр пригодной для питья воды получается полтора литра "рассола" с хлором, магнием и букетом прочих гадостей. Куда это деть?

"ЗАВТРА". Это будет убийственно для земли. А если сбрасывать в море эту концентрированную соль, то вокруг никакого рыболовства не будет, ничего — мёртвая зона!

Игорь НАГАЕВ. Да, большие проблемы из-за этого. А деваться некуда. Между прочим, как говорят английские экономисты, каждый третий баррель нефти, который добывается в Саудовской Аравии, сжигается этим государством в своих целях. В том числе используется для электроснабжения опреснительных установок. Вот и посчитайте стоимость: полтора литра "рассола", литр получившейся воды и сожжённая энергия.

"ЗАВТРА". Ещё Менделеев говорил в начале XX века, что "сжигать нефть — всё равно что топить печь ассигнациями". Нефть до сих пор не используется на должное количество процентов.

Кстати, я слышал про проекты Каддафи построить колоссальные опреснители, которые работали бы не только на Ливию, но и на всю Африку. Удалось ли ему что-то довести до конца?

Игорь НАГАЕВ. Муаммар Каддафи человеком был неглупым. Когда он узнал (а об этом стало известно в конце 50-х — начале 60-х годов), что на территории Ливии и части сопредельных государств на больших глубинах есть вода, им были предприняты соответствующие изыскания. Выяснилось, что на глубине, превышающей 1000 метров, есть гигантское пресное озеро. Толщина этого водного "пласта" (Нубийского водоносного слоя) — 200-400 метров. Приличное количество воды.

Каддафи решил напоить ею и своё государство, и некоторых соседей. Для этого в 1984 году он заказал строительство целого завода в Южной Корее, который должен был производить трубы большого диаметра. Ливия начала делать все необходимые инфраструктурные проекты, вырабатывать инженерные решения. На две трети проект Великой рукотворной реки был выполнен.

Но потом, как все знают, прилетели бомбардировщики и истребители. Они в первую очередь стреляли по инфраструктуре этого проекта под тем предлогом, что в огромных железобетонных укрытиях для труб прячутся танки. Да, могли прятаться, если представить себе размеры этих сооружений. Ну и что?

В итоге до сего дня вопрос об использовании этих объектов отложен. В час по чайной ложке что-то сочится, но ни о каком озеленении пока не может идти и речи. Такое ощущение, что те, кто бомбил, хотел оставить эти подземные хранилище в качестве заначки.

"ЗАВТРА". Резерва на всякий случай...

Игорь НАГАЕВ. Один из вариантов — когда ощутимо изменится климат, кое-кто будет кое-куда переезжать. А пока астрономические прибыли в регионе имеют торговцы бутилированной водой. В процентах больше, чем от нефти!

"ЗАВТРА". Наша Средняя Азия (сейчас географы и политологи по надуманным причинам предпочитают называть её Центральной) тоже находится в зоне риска.

Игорь НАГАЕВ. Там всегда были конфликты из-за воды между киргизами, узбеками и таджиками. Но внутри Советского Союза они как-то сглаживались. Сейчас намечаются новые. Например, выстроенная система водохранилищ и электростанций на реке Вахш позволяет получать много электричества Таджикистану, но не соседям. А киргизы имеют большое водохранилище, воды? которого в таком количестве им тоже явно не нужно. Однако зимой им надо греть дома, и приходится включать на всю мощь турбины в плотине водохранилища. А, следовательно, сбрасывать воду, которая идёт к узбекам и таджикам. Но им в зимнее время вода не нужна. Она им нужна летом, когда её у киргизов с избытком, но те её не отдают. Замкнутый круг.

В Таджикистане после уже введённых в эксплуатацию Нурекской и Сангтудинских ГЭС строится Рогунская гидроэлектростанция, и вопросы в связи с этим возникают серьёзные, так как в среднеазиатских республиках большое народонаселение, но мало воды.

Земли там есть пустынные, но есть и плодородные. Однако мы помним, как хлопководство уничтожило воды Сырдарьи и Амударьи: вся вода ушла на хлопок, и питаемого этими реками Арала не стало. Есть также феномен Ферганской долины, где очень плодородная земля, но регулярно возникает поножовщина из-за взаимной национальной нетерпимости.

"ЗАВТРА". Перенаселённость сказывается.

Игорь НАГАЕВ. Да. К тому же вызревает и конфликт между Казахстаном и Китаем. Не дай Бог, конечно!

Потому что на территории китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района — там, где он граничит с Казахстаном, берут начало реки Иртыш и Или. Иртыш, вообще-то, по своей длине превышает даже длину Оби, в которую вливается. Вытекая с китайской территории, он питает Казахстан (озеро Зайсан, города Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар), далее втекает в Россию. Приток Иртыша, Ишим, питает столицу Казахстана Нур-Султан.

И китайцы вознамерились часть вышеперечисленной воды развернуть к себе! Так как у китайских уйгуров земля плохая, воды мало. Синьцзян-Уйгурский автономный округ — это огромный так называемый депрессивный регион, и этим людям надо придумать работу — так решили в Китае. Дело осложняется тем, что уйгуры (принявшие ислам потомки джунгаров, тохаров и других тюркских народов) терпеть не могут китайцев, хотя и живут на их территории. Утихомирить их можно, как подумывают в Китае, участием в больших проектах.

Вот, представьте, течёт река Или, начинающаяся в Китае, она даёт жизнь огромному казахстанскому озеру Балхаш. На 80% в нём её во?ды. Не будет Или — озеру Балхаш придётся сказать "до свидания". Проходит река и недалеко от Алма-Аты.

А Казахстан, вообще, весьма интересная республика. Это по преимуществу — огромная степь. Примерно 80% территории страны страдает из-за отсутствия воды.

А теперь представьте себе последствия китайской затеи. Казахстан уже сейчас на переговорах с китайцами просит согласовывать с ним эти работы или вести их в меньших масштабах. Но, предполагаю, китайцев их пожелания мало волнуют.

Скорее всего, у Казахстана будут новые большие проблемы уже через несколько лет. Не исключаю, что вследствие этих проблем Казахстан будет вынужден присоединиться к России. Иначе не выживет.

"ЗАВТРА". Вспоминаются сразу и советский проект поворота северных рек, и лужковские идеи о строительстве водопровода в Среднюю Азию.

Игорь НАГАЕВ. Специалисты вынесли свой приговор давно: если развернуть Обь на Казахстан и Узбекистан, то реки не будет — только болота. На прилегающей российской территории сдохнет вся фауна и флора. А к тому же Узбекистану придёт одна болотная жижа, а не река. Нет никакого смысла это делать!

Вспомним, что Мао Цзэдун в 1961 году ставил задачу накормить и напоить водой север Китая. Тогда начались определённые работы, но они до сих пор не завершены из-за колоссальной сложности. Лично я молюсь, чтобы эти работы никогда не были завершены. Ибо только до тех пор можно быть спокойными за наши границы с Китаем в этой части, удалённой от Дальнего Востока…

Пока у армии Китая нет там тыловой базы, слава Богу. А нет именно потому, что нет воды — нет, соответственно, и военных баз, аэродромов, хранилищ горючего и снарядов. Поэтому чем дольше будут китайцы перебрасывать воды на север страны, тем лучше. И чем меньше странных инициаторов из нашей Госдумы будут предлагать перебрасывать воду из Байкала через Алтай в Китай (!) — чем меньше таких странных людей будет в нашей стране вообще, тем лучше нам всем будет жить! Нам не нужна армия Китая с тыловыми базами у наших границ! Пусть где-то там, далеко…

"ЗАВТРА". Желательно — в Тихом океане.

Игорь НАГАЕВ. Да. Потому что при любом горячем сценарии всё будет определяться радиусом действия танков, бомбардировщиков, истребителей, полёта ракет и так далее.

"ЗАВТРА". Если попытаться заглянуть вперёд лет на триста-четыреста, с учётом того, конечно, что ещё будет жизнь и развитие цивилизации, то из-за сокращения посевных площадей в Египте, Индии, Пакистане, Китае вполне возможно представить себе, что Россия станет крупнейшей сельскохозяйственной державой мира.

Игорь НАГАЕВ. Были периоды, когда на территории Руси и Европы складывался максимально благоприятный для земледелия климат. Тогда арабы и иные южные народы, злые и голодные, шли воевать на нас и на Европу. А когда климатическая ситуация менялась на противоположную, шли воевать их мы и Европа.

"ЗАВТРА". То есть, если немножечко потеплеет, как нам где-то обещают, все попрут к нам с юга?

Игорь НАГАЕВ. Однозначно, это уже понятно. Впереди, увы, расширение боевых конфликтов из-за нефти и из-за воды! И если вопрос с Китаем и реками, идущими оттуда, решается пока постепенно, то скоро мы, допускаю, можем увидеть войну из-за месторождений севера Ирака, севера Сирии и из-за истоков Тигра и Евфрата в Турции. Этот неостывающий регион может заполыхать с новой силой.

Дело в том, что истоки Тигра и Евфрата находятся на территории Турции. И уже в 1980-х годах эта страна начала "обустраивать" Евфрат "под себя". В 1990 году в Сирии люди сидели целый месяц без воды вообще, потому что наполнялось водохранилище имени Ататюрка. Сейчас турки принимаются за "обустройство" реки Тигр, что приведёт к уменьшению посевных площадей в Ираке и Сирии. И если у Ирака никакой нормальной армии нет, то у Сирии была серьёзная армия вплоть до 2011 года. И турки всё, что тогда делали, делали с оглядкой, потому что армия их южного соседа была для них серьёзным аргументом.

Поэтому когда, наконец, разберутся с экстремистами-боевиками, настанет, видимо, пора решения главного вопроса: где, кому и как брать и давать воду. А так как там ещё нефтяной вопрос примешивается, то может полыхнуть и по поводу нефти, и по поводу воды одновременно.

"ЗАВТРА". Рядом ещё пресловутые Голанские высоты. Тоже проблема c водоснабжением, но уже между Сирией и Израилем.

Игорь НАГАЕВ. Израиль её решил Шестидневной войной 1967 года. Израильтяне, увидев, что сирийцы собираются строить большую плотину на Ярмуке — притоке Иордана, её разбомбили. В результате Шестидневной войны Голанские высоты и западный берег реки Иордан отошёл к Израилю. Государство Израиль напитало себя водой. Теперь оно контролирует колодцы, реку, а также Голанские высоты, очень богатые подземными водами. Не грунтовыми, которые метров до пятидесяти вглубь простираются, а именно подземными. Там и водохранилище есть. Словом, Израиль проблему решил. Но только временно! Потому что вода-то заканчивается в этих подземных источниках…

Как мне рассказывали жители Израиля, в некоторых скважинах и колодцах вода становится всё солонее. Таким образом, ресурсов для Израиля не будет никаких, если он не отрежет себе кусок Евфрата с сирийской землёй!

Вы говорили насчёт сокращения пахотных земель, и я вдруг вспомнил пару цифр… Если ещё тридцать лет назад на одного человека в мире приходилось 4000 квадратных метров условной пашни, то сейчас — 2700. И не потому, что народу родилось много, а потому что вода ушла. Либо идёт солёная, засоляет поля. И эти поля, естественно, бросают.

"ЗАВТРА". Смерть почве от такой воды.

Игорь НАГАЕВ. В Египте такое есть. И в Эфиопии.

"ЗАВТРА". Если опять удариться в футурологию… Разве нельзя будет в перспективе "ловить" в северных морях айсберги и транспортировать в зоны нехватки воды? Или это абсурдно?

Игорь НАГАЕВ. Пока таких подвигов ещё никто не совершал. Мне даже трудно представить, как это могло бы выглядеть на деле. А главное, сколько будет стоить литр такой водички? Мы ещё c вами помним картинки из "Техники молодёжи" году эдак в 1982-м — тогда рисовали такие сюжеты. Сейчас 2020-й, и где все эти айсберги на буксире?

"ЗАВТРА". Во всяком случае, из картины, обрисованной вами, напрашивается вывод о необходимости действенных, справедливых международных регулирующих систем.

Игорь НАГАЕВ. Это правильные мысли людей хороших, думающих о хорошем, но это маловероятно. Жадность человеческая такова, что она не даст этому произойти. Как я уже говорил, сейчас на торговле бутилированной водой в процентном соотношении зарабатывают больше, чем на нефти. Допустят ли люди, которые зарабатывают такие барыши, чтобы из каждого крана потекла кристальная вода?! Нет, конечно.

У меня был один клиент, который занимался розливом воды с одной из скважин в Подмосковье. Оказывается, вся эта вода под разными названиями почти ничем друг от друга не отличается, потому что всё добытое из скважин проходит через фильтры. А эти промышленные фильтры массово производят в основном только две фирмы на весь мир! Поэтому, какая разница, как называется вода, ведь фильтры-то везде одинаковые? И скандалов вокруг грязной воды в бутылках, налитых без фильтра, куда больше, чем вокруг воды из-под крана. Во всём мире это так.

А что касается подземных вод в целом, то тут есть свои неприятные нюансы. Например, город Мехико много добыл для своих нужд такой воды из-под земли. В результате зафиксированы множественные проседания грунта на несколько метров. Мехико медленно, но верно опускается вниз. Потому что водичку выпили.

"ЗАВТРА". Вместо кошмарных экологических манипуляций, основанных на неподтверждённых данных, не мешало бы заняться особой культурой водопотребления, сформировать представления, связанные с ценностью и значением воды. Да, в России пресная вода имеется в большом количестве, но, судя по пластиковым бутылкам, которые валяются по берегам рек и озёр, судя по засорённым родникам, относятся к ней пренебрежительно. А это одна из ключевых ценностей на Земле.

Игорь НАГАЕВ. Однозначно!

Энергетические войны

Большая нефть не терпит либерализма

Борис Марцинкевич

Картина ныне происходящего вокруг нас будет намного более понятной, если отталкиваться от простого тезиса: вся история развития человеческой цивилизации — это борьба за овладение знаниями о новых видах энергии, которую можно обратить себе на пользу, борьба за контроль над самими энергетическими ресурсами и за контроль над маршрутами их транспортировки на рынки потребления. Развитие цивилизации — неуклонный рост, рост и рост потребления энергии.

Какими бы ни были политические перипетии, какие бы локальные войны в разных регионах ни происходили, какие бы революции и прочие "арабские вёсны" ни трещали, человечество год за годом потребляет энергии всё больше, больше и больше. Рост этот и не думает останавливаться: нас самих становится всё больше. На севере мы не хотим мёрзнуть, возле экватора мы не хотим потеть, и повсеместно нам каждый день хочется кушать. Социализм на дворе или капитализм, Майдан или Рейх, Альенде у власти или Пиночет, — нам то жарко, то холодно, нам хочется пить, есть, и чтобы вода из крана шла, а утром можно было включить свет и телевизор одновременно с компьютером…

Именно по этой причине я предлагаю наполнить новым смыслом такое понятие, как "геоэнергетика" — история планетной цивилизации зависит от уровня развития энергетики, от умения добывать и перерабатывать энергетические ресурсы, от умения приспособить для нужд энергетики новые природные ресурсы…

Бытие определяет сознание — давно сказал великий философ и мыслитель, оспорить которого пока никому не удавалось. Экономика первична, политика — вторична, а базой современной экономики была, есть и будет оставаться энергетика, так что именно геоэнергетика задаёт характер и темп развития человеческой цивилизации во всём её многообразии, со всеми её достижениями, сокрушительными кризисами, холодными и горячими конфликтами и войнами. В основе сегодняшних конфликтов и войн, если отбросить демагогическую шелуху слов, — борьба за источники энергетических ресурсов и за контроль над маршрутами их доставки, сражения за разработку и право обладания самыми новыми, самыми передовыми технологиями их добычи и переработки.

Чтобы получать столь нужную нам энергию, человечество во все времена использовало те или иные природные ресурсы. И структура используемых ресурсов — ещё один набор цифр, наглядно показывающих, как, за счёт чего именно идёт развитие нашей цивилизации.

Мы перестали топить печки дровами. Нам негде больше строить громадные плотины ГЭС, затапливая огромные участки земли. Нам не нравится дым и пыль от угольных ТЭЦ. Ветровая, солнечная, приливная, геотермальная энергия по- прежнему обходятся слишком дорого, поэтому нам всё больше нравятся энергия газа и энергия атома — самые дешёвые из всех имеющихся в нашем распоряжении сегодня.

"Золотой миллиард" и развивающиеся страны

Но есть и ещё одна закономерность, делающая мир всё более напряжённым, тревожным, готовым на большие и малые конфликты. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 1960 году развивающиеся страны потребляли всего 12% мировой энергии. В 2000 году — уже почти 30%. Оценочная цифра на 2020 год — более 50%. Азия, Африка, Южная Америка "тянут энергетическое одеяло на себя" всё сильнее и сильнее, отбирая его у Старого Света и США. А у "хозяев мира" — не то, что просто стабилизация, а уже и тенденция к уменьшению потребления. Почему, собственно? Снова — цифры, сухие и точные.

1900 год: коэффициент использования энергии первичных источников — 9%; в развитых странах в 1980 году — 23%, оценка для них же на 2030 год — от 36 до 40%. За счёт технологического прогресса растёт КПД топок ТЭЦ, реакторов АЭС, турбин ГЭС. Развитые страны охотно инвестируют в эти направления — благо, денежные ресурсы именно в их руках. А у развивающихся стран свободных денег — нет! Там работают небольшие ТЭЦ на дешёвом местном угле, без всех этих дорогущих "прибамбасов": дожигание и очистка/конверсия дымовых газов, утилизация/захоронение зольных остатков, замкнутый водный цикл и прочее. Дорого!

А ещё в развивающихся странах стремительно растёт население, которое кушать хочет. МЭА умеет считать затраты энергии и в производстве продовольствия. Если учесть все расходы: выпуск и ремонт сельхозтехники, улучшение посевного фонда, разведение племенного скота, производство удобрений и пестицидов и обработка ими полей, полив, сбор, хранение, транспортировка, переработка сельхозпродукции, — то для США и ряда стран ЕС на производство 1 пищевой калории тратится 15-20 калорий! Потому совершенно не случайны огромные государственные субсидии в этих странах в сельское хозяйство: как только кончатся такие субсидии, цена на продукты станет абсолютно неконкурентоспособной.

Энергетические войны — "крест" современной цивилизации

Любые госдотации — это уже не "свободный рынок", про который нам усердно вещают СМИ. Это — не конкуренция. Это — холодная экономическая война с энергетической подоплекой. Война, которая шла, идёт и будет идти ВНЕ зависимости от того, социализм в данной стране или капитализм, развесёлая демократия или мрачная тирания, монархия или анархия. Прекратить её может только всемирная победа учения Маркса, то есть срок окончания этой войны — никогда. Уже скоро сотню лет ни на один день не прекращается бесконечная мировая энергетическая война всех со всеми. В разное время и в разных регионах битвы становятся то "холодными", то "горячими", а теперь наблюдается ещё более изощренный вариант — "гибридный".

Истина проста и груба: острота энергетической ситуации нарастает во всём мире, и агрессивны все (кроме тех, кто окончательно опустил руки и не борется за комфортное существование и развитие своего государства). И в ближайшие десятилетия это будут войны развитых стран с развивающимися, поскольку последние хотят столь же мощно расходовать дефицитные энергоресурсы.

Это будут войны потребителей энергоресурсов с держателями энергоресурсов. Это будут войны сил и групп, по-разному расходующих эти энергоресурсы. И ещё это будут войны держателей неэнергетических жизненно важных ресурсов с держателями ресурсов энергетических.

Поясню. Eсли у вас голод и эпидемии, вы отдадите все свои энергоресурсы ради спасения населения вашей страны тому, кто даст продовольствие и медикаменты. И никуда не исчезнут войны вполне традиционные: если у вас слабы армия и ВПК, то чего ж не отобрать у вас энергетические ресурсы, раз ситуация такая острая?

Цифры, демонстрирующие неуклонный рост потребления энергии и дефицитность её источников, отображают реальность за окошками наших домов куда более объективно, чем трескотня любых политиков, журналистов и прочих политтехнологов. Следует помнить главное: Войнам — быть!

Горячим и холодным, гибридным и примитивным, большим и малым, коротким и долгим. Нам повсеместно разонравился Маркс, "потому что Сталин Троцкого в ГУЛаге топором по башке расстрелял", — значит, мы сделали свой окончательный выбор в пользу креста энергетических войн, которые могут кончиться не раньше, чем исчезнет наша цивилизация. Я не собираюсь обсуждать, почему такой выбор состоялся, я просто констатирую факт: выбор сделан, Рубикон перейден, энергетическим войнам — быть. Быть до той поры, пока цивилизация или сорвётся в новый глобальный конфликт, или осознает, что такое плановое развитие экономики, — других вариантов нет.

Нефтяной фронт. Участники

Несмотря ни на какие активности со стороны поклонников зелёной энергетики, основным энергетическим ресурсом на планете продолжает оставаться нефть, и эта ситуация не изменится в ближайшие несколько десятилетий. Вполне логично посмотреть на энергетическую войну именно на нефтяном фронте, раз он является основным. Как на любой другой войне, тут имеются два основных противника: государства-держатели ресурсов нефти и государства, которые потребляют львиную их долю. Эти два лагеря достаточно четко сгруппированы, структурированы.

Вот кто контролирует нефтяные месторождения, добывает, транспортирует и продаёт, ни секунды не стесняясь того, что "сидит на нефтяной игле": ОПЕК, Organization оf the Petroleum Exporting Countries.

Название это мы слышим достаточно часто, но редко вспоминаем, что данная группа государств не так уж и многочисленна — вот их список в алфавитном порядке: Алжир, Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор. Эти страны заинтересованы в трёх основополагающих для них моментах: сохранить государственный контроль над своими ресурсами и резервами, обеспечить достаточно высокий уровень цен на нефть и стабильность продаваемых ими объёмов "чёрного золота".

В СМИ часто грешат путаницей в понятиях "ресурсы" и "резервы", давайте сразу уточним. Ресурсы — это та часть резервов, которая при существующем уровне технологий добычи и переработки и уровне цен будет получена с вероятностью не менее 90%. Сланцевая нефть при цене 100 долл. за баррель — ресурс. Та же нефть при 30 долл. за баррель — уже резерв. Нефть на шельфовых месторождениях Арктики при 50 долл. за баррель будет оставаться резервом, если только ученые и инженеры не выдадут на-горá технологии совершенно невероятного уровня. Нефть в тех же месторождениях при цене в 150 долл. за баррель легко может стать причиной для начала Третьей мировой войны — схватка за такое количество таких замечательных ресурсов будет стоить любых жертв. При этом переходы из одной ипостаси в другую происходят то и дело, в зависимости от биржевых цен и махинаций с ними. Потому, чтобы понимать происходящее не со слов журналистов, а собственной головой, — приходится постоянно следить за каждой фразой новостных агентств. Ну, или не напрягаться и получать удовольствие — тут уж каждый решает для себя.

Как относиться к тем или иным публикуемым цифрам по ресурсам и резервам? Предлагаю применять не самый хитрый метод — он срабатывает почти всегда. Чтобы понять, почему оценки ресурсов и резервов такие разные в разных источниках и у разных авторов, надо внимательно присмотреться к "ведомственной" принадлежности авторов оценок и СМИ, которые эти оценки публикуют.

Война есть война, дезинформация противника на ней — дело важнейшее. На войне как на войне: поскольку имеет место всеобщая схватка всех со всеми, сокрытие точных цифр — дело нужное, оправданное, а уж "впарить" противникам дезинформацию — дело доблести и чести. Если то или иное месторождение находится в собственности того или иного государства, то оно цифры своих запасов может вообще объявить государственным секретом и не раскрывать их (именно такое решение приняла РФ). Если месторождение в частной собственности — ещё хуже: достаточно ведь заявить, что в такой-то скважине "стопятьсот" миллиардов тонн нефти и столько же кубометров газа — и твои акции на бирже сразу же взлетают в цене. Ну, а при громогласном крике о том, что у конкурента скважины практически пусты, ты можешь обрушить его акции. Повторяю: Энергетическая Война суть война всех против всех.

Вторая "воюющая сторона" — МЭА, оно же — IEA, International Energy Agenсy. Официально это зарегистрированный в 1974 году автономный международный орган в рамках ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития), но достаточно задуматься, по какой причине дата рождения именно такова, чтобы понять — нам врут. 1974 — это год окончания нефтяного кризиса. Вот список участников МЭА: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

Вычеркиваем "примкнувшую к ним" Норвегию — получаем список потребителей, импортёров нефти и газа. МЭА изначально создавалась как некая структура с задачей не дать ценам на нефть и газ расти без её контроля, стараться выполнить задачи, прямо противоположные задачам ОПЕК. В ход идет дезинформация, биржевые спекуляции и даже "цветные революции". Война против Ливии велась членами НАТО? Ну-ну. Посмотрите на списки — это члены группировки МЭА поставили на место зарвавшегося и одновременно слабого в военном плане члена ОПЕК. Оккупационные силы в Ираке — войска стран НАТО? Снова нет — это МЭА попыталось взять под максимально жёсткий контроль страну ОПЕК. Против кого сейчас санкции? От США и ЕС против Венесуэлы и Ирана? Посмотрите еще раз на эти два списка, я не вижу смысла комментировать. Почему Штаты идут в атаку на страны ОПЕК, как только хоть одна из них пытается проводить независимую от них политику, если теперь и сами Штаты стали экспортёром нефти? Это попытка взять под контроль одновременно оба лагеря, воссесть на два стула. Почему Россия вошла в состав неформального объединения ОПЕК+ ? Симметричный ответ — сделать так, чтобы седалища на эти два стула не хватило.

Большая нефть не терпит либерализма

Чем еще интересен нефтяной фронт энергетической войны? Честностью. Приверженцы либеральных экономических теорий со времён пресловутой перестройки вещают нам, что всё решает рынок с его "невидимой рукой", а потому и рынок нефти — вовсе не исключение. Дорогая нефть — покупателей становится меньше; производители сбрасывают цены — оживляются покупатели, повышаются цены…

Разве в ЭТО — можно верить?

"Нефть дороговата и мы, государство ХХХ, в этом году её не будем покупать, подождём, пока подешевеет". Представили? Страну, где "в год дорогой нефти" не работают ТЭЦ, не движутся автомобили, стоят поезда, — вообразили? Бред. В нефтяном секторе экономики законы рынка не работают, кто бы и что бы нам ни рассказывал, какие бы красивые слова ни произносил. Дёшево или дорого, но нефть покупать приходится — и никаких гвоздей. "Частный собственник всегда эффективнее государственного", — вещали нам либеральные СМИ в годы приватизации, об этом же они бурчат и сейчас, ратуя за уменьшение государственного сектора экономики. Но слова словами, а факты — упрямая вещь. Давайте по порядку.

Алжир

Sonatrach — алжирская государственная нефтегазовая компания, государственное участие — 100%. По своим экономическим показателям — крупнейшая компания не только Алжира, но и всего Африканского континента. Алжир в 1970-71 гг. национализировал всю свою нефтегазовую индустрию, отобрав её у французских компаний и спокойно, не оглядываясь на "священные законы рынка", передал её — всю! — в собственность государства. Рукопожатные СМИ не кричат, не орут про "диктатуру" и "мордор", всё спокойно. А "неэффективная" госкомпания добывает, продаёт, перерабатывает, транспортирует весь газ и всю нефть Алжира, да ещё инвестирует — регулярно и с удовольствием — в производство электроэнергии. Владеет долями в самых разных компаниях, трудится в самых разных регионах: Тунис, Ливия, Мали, Нигер, Египет, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Перу и США… Что такое эта неэффективная компания, нам рассказывают рейтинги. У Sonatrach: 12-е место в мире среди нефтяных компаний; 13-е среди владельцев ресурсов и производителей нефтепродуктов; 4-е — среди экспортеров сжиженного природного газа; 5-е — среди экспортеров обычного газа и т.д., и т.п… Пять тысяч сотрудников, прибыль в 5-6 млрд. долл. в год. Ау, либералы!…

Ангола

Ситуация в стране веселенькая — войны, восстания и прочее. Но с нефтью и газом всё "по-простому": они находятся в собственности государственной компании Sonangol. Про достижения этой компании можно рассказывать долго: вложения в часть глубоководных скважин от французской Total в 16 млрд. долл., китайские кредиты в 2-3 млрд. долл. в год, строительство завода по сжижению газа, СП со шведами, владеющее и управляющее 23-мя огромными нефтеналивными танкерами, инвестиции в энергетику и в образование, сотрудничество со всеми крупными нефтяными компаниями. Но принцип — тот же: все месторождения, разведанные запасы в которых на сегодня оцениваются в 12,6 млрд. баррелей, остаются в собственности государственной компании. И международные гиганты нефтеиндустрии (о которых — ниже) работают с ангольцами, не выясняя при этом насчет демократии и прочих прав человека. Некогда — нефть разведывать-добывать-транспортировать надо… Рынок, с его "невидимой рукой" и прочими органами, в данном случае — действительно невидим.

Эквадор

Госкомпания называется PetroEcuador. 75% добываемых в Эквадоре нефти и газа, единственный в стране НПЗ, все до одного нефтепроводы, инвестиции в ТЭЦ, в образование, в новый НПЗ, в сжижение углеводородного газа и т.д. В общем — информация не будет грешить многообразием…

Иран

Иран, закончивший в 2015 году V пятилетку… Проникнитесь! Iran RussianRadio¸ 20 марта 2015: "В настоящее время производственная мощность отрасли составляет 46 млн. т продукции в год. К концу выполнения 5-й пятилетней программы развития страны (к концу 2015 года) производственная мощность нефтехимической промышленности Ирана достигнет 100 млн. т продукции в год общей стоимостью около 20 млрд. долл. В ходе выполнения 4-й пятилетней программы развития страны было реализовано 26 нефтехимических проектов с объёмом капиталовложений в размере 19 млрд. 286 млн. долл."

Нет, это не рапорт к очередному съезду КПСС, это — Иран! Я бы предложил основательно запомнить слова лидера Исламской Революции аятоллы Хаменеи — это пригодится, чтобы понять многое в том, что происходило и происходит в путинской России. Процитирую: "Нефть должна быть выведена из доходных статей бюджета страны и превратиться в фактор экономического прогресса и могущества Ирана. Тратить нефтяные доходы на решение бытовых проблем неразумно и крайне ущербно. Нефтяные доходы в их нынешней форме — слабая точка большинства стран-производителей "чёрного золота", так как страны, продающие свою нефть в соответствии с потребностями и политикой западных нефтяных корпораций и не прилагающие усилий к развитию местной промышленности, только набивают карманы своих правителей, но подлинной прибыли не получают, поскольку промышленность этих стран остаётся неразвитой. Необходимо предпринять меры, чтобы страна могла сбывать нефть на основании собственных решений и интересов, но для этого надо приложить немало усилий и добиться реального прогресса, который превратит ИРИ в образец для других стран в полном смысле этого слова. Необходимо за счёт научно-исследовательских усилий вывести страну в лидеры научных технологий".

Страна, живущая вот с такими идеологемами, — могла НЕ попасть под санкции со стороны США? Что касается подробностей, то нефтяная и газовая отрасли Ирана находятся под полным контролем государства. Государственная нефтяная компания: Иранская национальная нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC) ведёт разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, занимается переработкой и транспортировкой сырья и нефтепродуктов. Национальная иранская газовая компания (National Iranian Gas Company, NIGC) занимается добычей, переработкой, транспортировкой и экспортом газа. Решение вопросов нефтехимического производства возложено на Национальную нефтехимическую компанию (National Petrochemical Company, NPC).

Чтобы не отнимать ваше время дальше, я просто перечислю названия прочих нефтяных компаний от ОПЕК.

Саудовская Аравия — Saudi Aramco.

Кувейт — Kuwait Petroleum Corporation.

Объединенные Арабские Эмираты — Abu Dabi National Oil Company. Вот эмиратов, собственно говоря, семь штук, но вся их нефть и весь газ — в руках одной государственной компании.

Катар — Qatar General Petroleum Corporation, 100% разведки и добычи нефти. Qatar National Oil Distribution Company — а это 100% её переработки и продажи.

Оман — Petroleum Development Oman, Ливия — National Oil Corporation of Libya, Венесуэла — Petroleos de Venezuela…

Рынок? Частные собственники? Исключений — нет: если на территории государства есть месторождения нефти, они всегда — в собственности государства, в управлении компаний, принадлежащих государству. Не только в странах ОПЕК, но и в любом другом.

Индонезия — Petromina. Габон — Societe nationale Petroliere Gabonise, Мексика — Pemex. Боливия — Yaciemientos Petroliferos Fiscales Bolivionos. Норвегия — теперь уже не Statoil, а Equinor, поскольку норвежцы объединили нефтяные и газовые активы. Можно и дальше продолжать — правило не знает исключений. Есть нефть — есть и госкомпания, которая ею занимается.

Либеральная экономика — "товар" на экспорт

Ну, а всем известные транснациональные нефтяные компании, рекламу которых мы видим каждый божий день? Exxon, BP, Total?.. Изучите на досуге состав акционеров. Все они — из тех государств, которые составили МЭА. Да, в Северном море у Великобритании всё ещё 270 месторождений, но дебет скважин уменьшается с 1970 года, а нынешнее падение цен и вовсе поставило нефтяную промышленность Соединённого Королевства на грань краха. Тут лейтмотив прост: если нет собственной нефти, нужно объединить все возможные финансовые ресурсы и выкупать концессии, организовывать СП с государственными компаниями и добывать нефть по всему миру. Вот там, "на вынос", руководители транснациональных гигантов и пропагандируют либеральный подход к экономике. Вот там, на экспорт, идут слова про "невидимую руку рынка" и про "эффективных частных собственников". "Запевалой", как водится, выступают американцы, но давайте плюнем на приличия и внимательно посмотрим, как обстоят дела с нефтяной отраслью в самих США. Мир стал глобален, тайн не так уж и много.

Изначально минеральные ресурсы в США принадлежат владельцу земельного участка — вполне либерально. И, само собой, нам предлагают верить в случайность того, что 85% разведанных запасов нефти в Штатах находятся на землях, являющихся… федеральной собственностью. Ну, вот так сложилось, ребятушки. А потому — запасы нефти в США считаются общенациональным достоянием и рассматриваются как важный рычаг в руках государства для решения стратегических, политических и социальных задач, а также уменьшения зависимости от импорта нефти. Либералы, ау! Государство США разработало действенный и жесткий контроль, регулирование, развитие нефтяного сектора. Не знаю, может, кто-то и способен увидеть тут что-то либеральное…

Государственное регулирование и управление нефтедобывающим сектором США осуществляют следующие органы:

— Министерство энергетики (Department of Energy — DOE)

— Министерство внутренних дел (Department of Interior — DOI)

— Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Comission — SEC)

Кроме них, контролем занимаются ещё и администрации штатов — через местные ж/д комиссии (Railroad Comission). Мало? За всей этой бандой контролёров надзирает специальная Комиссия при президенте США! Эта Комиссия, кроме того, занимается выработкой стратегических целей деятельности государства в области рационального использования недр. Какие уж тут частные инициативы от любителей рассказывать про либеральную экономику?! SEC ежегодно требует от всех компаний нефтяного сектора независимую экспертизу извлекаемых запасов. Нет экспертизы — автоматически запрещается размещение акций компании на любых биржах. Экспертизой вот, правда, занимаются 4 частных предприятия, но каждый их шаг обусловлен подробнейшими инструкциями, вырабатываемыми федеральным правительством. Инструкции требуют, обязывают, заставляют использовать достижения научно-технического прогресса в области рационального использования недр. Любая нефтяная компания обязана учитывать новые достижения в области повышения нефтеотдачи пластов. Не соблюдаешь — вылетаешь из нефтяного бизнеса, как пробка из шампанского. Но и пряник имеется: лучшим (угу, капиталистическое соревнование в чистом виде!) — прямая финансовая поддержка федерального правительства и налоговые льготы. Внедряешь новый метод, требующий финансовых затрат? Молодец, мы компенсируем до 80%, да ещё и налоги уменьшим на 70%. Метод оказался удачным? Со следующего года он будет строго обязателен для всех участников нефтебизнеса. И при всем при этом, повторюсь — участки, на которых стоят вышки, остаются собственностью государства США, добывающие компании получают их в аренду и только в аренду. В США функционирует жёсткий контроль недропользователей в отношении рационального использования запасов нефти. Этот контроль сводится к установлению технологических критериев, выполнение которых является обязательным для нефтедобывающих компаний. Главными из них являются следующие:

— необходимость ежегодного пересчёта извлекаемых запасов нефти и их аудит;

— необходимость ежегодного представления в Комиссию по ценным бумагам и биржам результатов ежегодного пересчёта извлекаемых запасов и их независимой экспертизы;

— обязательное ежемесячное представление в железнодорожные комиссии основных параметров добычи флюидов по скважинам, пластам, объекту (дебит нефти, обводнённость, газовый фактор, забойное и пластовое давления, объём закачки вытесняющих агентов и т.п.);

— согласование мест бурения скважин;

— ограничение расстояния между скважинами;

— ограничение верхнего предела дебита скважин;

— ограничение нижнего предела темпа отбора нефти от текущих извлекаемых запасов;

— регламентация качества вскрытия пласта;

— регламентация частоты проведения исследований скважин.

Невыполнение перечисленных выше требований влечёт за собой серьёзные штрафные и административные санкции. Про то, что если нефтедобывающая компания не предоставит к определённому времени в SEC результаты пересчёта извлекаемых запасов и их независимой экспертизы, то акции этой компании не смогут быть размещены на бирже с целью привлечения инвесторов, уже говорилось.

Данная схема получилась настолько удачной для реализации стратегических интересов государства, что, с вариациями, она используется многими другими странами. Например, Великобританией. При этом бизнес самих добывающих компаний остаётся частным, но регулируется, контролируется, наказывается и стимулируется он так, что уже мало отличим от планового, социалистического способа ведения хозяйствования. Да, я ничего не говорю о транспортировке нефти, её хранении, переработке, реализации нефтепродуктов — поверьте на слово: инструкций, ограничений, предписаний и там более чем достаточно. В них, собственно, и скрыт фокус дешёвой цены на бензин-солярку для американского обывателя. В них, а не в мифической эффективности частной формы бизнеса.

А вот теперь — изюминка. Все эти регламенты, инструкции, требования НЕ используются транснациональными корпорациями, добывающими нефть ВНЕ территории государств-юрисдикций. Чисто по-человечески я где-то даже их понимаю: вырвавшись за пределы территории США, ТНК ведут себя как звери, вырвавшиеся из тесной клетки… В чём тут мораль? Да в полном отсутствии морали, собственно говоря. Американские нефтяники "у себя дома" — корректны, дисциплинированны, соблюдают интересы государства. Вне территории США — это наглые хищники, пытающиеся заставить государства, владеющие запасами нефти, даже не думать о столь жёсткой регламентации. Вне территории США — шум и крик СМИ, навязывание либеральных догм, попытки уменьшить роль государства до минимума. Вне территории США нефтяные ТНК имеют ровно одно божество — прибыль любой ценой, минимум налогов, минимум соблюдения экологических нормативов. Ограбить дотла и свалить. Где-то что-то горит, где-то что-то разливается — плевать на всё, могучие коллективы юристов будут отбиваться от любых попыток оштрафовать, ограничить, запретить. И всё это — под непрерывный речитатив о "невидимой руке рынка", о частнике как самом эффективном хозяине. На экспорт такое — можно и нужно, но дома про такую наглость лучше даже не заикаться.

Какие выводы из всего сказанного и показанного? Мне кажется, их всего два.

Вывод первый. Все государства, обладающие ресурсами нефти, занимаются нефтью только сами, через свои государственные компании. Исключений нет, если не считать таковым США, где нефтяной бизнес, будучи частным, зарегулирован так, что неотличим от государственного. И никто, никакой отчаянный либерал не возмущается, не пытается рассказывать саудитам или норвежцам, что им нужно свою нефть срочно приватизировать или отдать в частные руки даром. Нефть — не то поле, по которому либералам позволено бегать. Единственным исключением в 90-е годы стала ельцинская Россия: государство добровольно отказалось от монополии на нефтяные резервы и отдало ресурсы в частные руки. Об этом же либералы пытаются кричать и сейчас, ужасаясь тому, что "Роснефть" собрала под себя более 60% нефтяных запасов страны, проклиная за этот страшный грех команду Путина. Но беглый обзор, который тут приведен, показывает факт простой и незамысловатый: Путин просто приводит российскую "нефтянку" в соответствие с мировыми стандартами, не более того.

Вывод второй. Контрольные пакеты всех нефтяных ТНК принадлежат юридическим лицам из государств МЭА. И вот эти ТНК, действуя ВНЕ территории своих государств, пытаются навязать всему миру либеральные правила игры, чтобы иметь возможность с минимальными затратами выкачивать невозобновляемый ресурс № 1 — Её Величество Нефть. Зная состав МЭА, мы можем объективно, без нервов, понять, кому именно выгодны либеральные правила, кто платит российской либеральной тусовке, чтобы крик об ужасах монополии (далеко не полной при этом) на российскую нефть со стороны Российского государства звучал ежедневно, без остановок. Кто платит — тот заказывает музыку, а лейтмотив у этой песни один: отдайте нефть в частные руки, и уж с частниками нефтяные ТНК найдут, как справиться. У российских олигархов, это всем известно, есть одно слабое место — их кошелёк…

Продолжение следует

Федун назвал цены на нефть катастрофическими

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.

Кто получит выгоду

По его мнению, наибольшую выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь американские, китайские и европейские потребители.

Федун отметить, что если целью нефтяной войны был удар по американским производителям сланца, то эта задача выполнена. При этом он отметил, что ситуация на рынке "не убьет, но сильно ранит" американскую отрасль, поскольку добыча может упасть почти на 50 процентов.

"Американское сланцевое производство будет отброшено лет на шесть-семь назад, это правда. Но цена катастрофическая", - сказал вице-президент "Лукойла".

Федун также не исключил, что Саудовская Аравия могла заработать на падении цены. По его словам, "много арабских денег инвестировано в нефтяные фонды, которые торгуют фьючерсами".

"Поэтому, может быть, они только сейчас отбивают свои деньги. Было очень много коротких позиций перед падением цены на нефть", - сказал Федун.

Когда цены перестанут падать

По словам вице-президента "Лукойла", цены могут остановить свое падение на уровне 15-20 долларов за баррель.

Он отметил, что стоимость нефти была бы дороже на 20-25 долларов, если бы не развал ОПЕК+.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (от развала сделки ОПЕК+ - ред.), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов минус", - сказал Федун.

Сокращение добычи

Вице-президент "Лукойла" также предположил, что добыча нефти в России начнет сокращаться через два года при цене до 35 долларов.

"Как собираются наращивать даже с льготами при цене нефти 25-28 (доллара за баррель - ред.), я не представляю", - сказал он.

Он также отметил, что российские компании, лоббировавшие выход из ОПЕК+, не могли "даже в страшном сне" представить подобную ситуацию, которая наблюдается сейчас на рынке.

Федун сообщил, что на совещании нефтяных компаний с президентов Владимиром Путиным за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+ не обсуждался возможный выход России из сделки.

Вице-президент "Лукойла" добавил, что компания выступает за возобновление переговоров в ОПЕК.

В начале марта участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Москва предлагала сохранить прежние условия, а Эр-Рияд выступал за дополнительное снижение.

В итоге с 1 апреля со всех участников будут сняты все ограничения. При этом ранее Саудовская Аравия, наоборот, объявила об увеличении добычи и снижении цен на нефть, что обвалило котировки.

Эксперты предупредили о росте цен на автомобили в России

Автомобили в России начинают дорожать под воздействием увеличения курса основных валют к рублю, этот рост не будет одномоментным и составит порядка 10% в зависимости от состояния макроэкономических показателей, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта - курс доллара в четверг колеблется чуть выше 80 рублей против 68,57 рубля на закрытие последних относительно спокойных торгов в РФ 6 марта.

"У всех есть импортируемые компоненты, по ним будет рост цен, что делает необходимым пересчитывать цены закупок и будущего производства. Соответственно, рост цен на автомобили. Сейчас продолжатся более активные продажи машин по текущим ценам. Есть ещё проблемы - остановки компонентных производств в Европе, если что-то идёт из Европы, либо переориентация на поставки с других заводов, если есть производство в других странах. "АвтоВАЗа" и "Камаза" это коснется также как и всех, но поскольку локализация выше, они могут получить ценовое преимущество. В зависимости от того, что будет с курсом и нефтью дальше, рост цен будет до 10% пока", - говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

При этом ряд брендов уже запустили процесс переписывания ценников - машины Renault подорожали на 1,14%, Volkswagen поднял цены на популярные модели на 17-90 тысяч рублей, Kia - на 1% практически на всю линейку, машины Peugeot и Citroen - на 2%.

Никто не будет одномоментно закладывать снижение рубля в стоимость машины, но и жертвовать рентабельностью на падающем рынке вряд ли кто захочет, считает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. "Следует учитывать макроэкономический эффект создавшейся ситуации - спрос будет снижаться из-за возросшей неопределенности. Непонятно, что будет с процентными ставками, с кредитами. Поэтому, повышение цен на автомобили будет, и выше инфляции, плюс-минус 10% это вполне реалистичный сценарий. Однако это поступательный процесс, который уже начинается", - отмечает аналитик.

Вместе с тем, учитывая, что одна из самых популярных моделей легковых машин на российском рынке - Lada Vesta - локализована примерно на 75%, то при минимальной стоимости в 630 тысяч рублей, ее цена при курсе ЦБ в 80,16 рубля за доллар на 20 марта должна вырасти примерно на 27 тысяч рублей, без учета удорожания субкомпонентов и цен на металлы. При этом Lada Vesta - одна из наиболее локализованных машин на рынке, а импортная составляющая ближайших конкурентов из Южной Кореи составляет порядка 50%.

Нефтяная война вынудила Саудовскую Аравию урезать бюджетные расходы

Правительство Саудовской Аравии сократит расходы бюджета на этот год примерно на пять процентов, заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, слова которого приводит государственное информагентство SPA.

По его словам, на фоне падения цен на нефть кабинет министров одобрил частичное сокращение расходов на некоторые менее значимые статьи. В общей сложности саудовские власти намерены сэкономить 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов).

Цены на нефть обрушились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о сохранении ее условий, как предлагала Россия, ни о дальнейшем сокращении добычи нефти, на чем настаивала Саудовская Аравия. В результате с 1 апреля сделка перестает быть в силе, а ее участники больше не будут иметь никаких обязательств.

На этом фоне Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках.

Как пишут СМИ, некоторые нефтедобывающие страны начали "ценовую войну". Так, по сведениям агентства Рейтер, Эр-Рияд активизировал усилия по вытеснению российской нефти марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. В частности, утверждает агентство, такие переговоры велись с французской Total.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает пандемия коронавируса, из-за чего во всем мире резко сократился спрос на нефть.

Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время

США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

"С одной стороны, нашим потребителям (нефтепродуктов) это очень помогает, это (низкие цены – ред.) как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной (нефтяной – ред.) мощной промышленности", - заявил Трамп на пресс-конференции.

"У нас есть серьезные рычаги влияния на ситуацию. Мы пытаемся найти нечто среднее. Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах – ред.). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь", - добавил президент.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что администрация Трампа рассматривает возможность вмешательства в ситуацию, связанную с обвалом цен на нефть, используя дипломатические рычаги, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить добычу нефти. В отношении России могут прозвучать угрозы введения новых санкций, уточняли собеседники издания.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Силуанов назвал способ стабилизировать курс рубля

Решение Центробанка о продаже валюты на рынке позволит стабилизировать курс рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Это решение как раз позволит больше осуществлять операций по продаже валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия-1".

Рубль начал падать из-за обвала нефтяных котировок, вызванного пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК+. Стоимость марок Brent и WTI накануне обновили минимумы 2002-2003 годов.

Вслед за этим доллар и евро уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже — 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно. Однако сегодня цены на нефть начали расти, что укрепило курс рубля.

Резкое падение: Китай отказывается от российской нефти

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Отдел «Бизнес»

Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении. В физическом выражении снижение еще заметнее — 36%. Аналитики связывают негативный тренд с пандемией коронавируса, кроме того, на ситуацию могли повлиять развал сделки ОПЕК+ и ценовая война стран-экспортеров нефти.

Российские поставки нефти в Китай сократились почти на 28% в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошедшего года. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объемы экспорта сырой нефти достигли $2 млрд против $2,8 млрд в 2019 году. Сокращение поставок в натуральном выражении обозначилось еще более резко — 36%. Общая стоимость вывозимых в КНР нефтепродуктов снизилась на на 20%: в январе текущего года она составила $458 млн, а в начале зимы прошедшего — $569 млн.

В целом поставки из России в Китай уменьшились на 6,8%: с $4239,1 млн до $3948,8 млн. При этом повышение было зафиксировано в несырьевом экспорте, рассказали принадлежащему бизнесмену Григорию Березкину изданию РБК в Российском экспортном центре. Повышение отмечено, например, в таких категориях, как растительное масло, медь, рыба и морепродукты. Общий товарооборот с КНР при этом незначительно увеличился за счет роста импорта России из Китая.

Ранее сообщалось, что в первые два месяца 2020 года Китай нарастил импорт нефти на 5,2%, а природного газа — на 2,8%. Добыча нефти внутри страны в январе-феврале также повысилась на 3,7%, достигнув 32 млн тонн. Еще более резкий рост наблюдался в производстве природного газа — на 8%. При этом переработка нефти за тот же период упала на 3,8% до 99,2 млн тонн. Об этом говорят данные государственного статистического управления.