Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия – надёжный союзник Сирии

В Российском центре культуры и науки в Дамаске прошла очередная благотворительная акция.

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Российской стороной организовано и проведено 3664 гуманитарные акции. Сирийским гражданам доставлено и распределено свыше 7793 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Представителями ЦПВС совместно с общественной организацией «Фонд сирийско-российского сотрудничества» проведена благотворительная акция в Российском центре культуры и науки «Русский Дом» в городе Дамаск. Людям с ограниченными возможностями переданы продуктовые наборы общим весом 500 килограммов.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Ракка по маршрутам Айн-Исса – Эль-Тервазия и обратно, Телль-эс-Самен – Хазима, в провинции Хасеке по маршруту Телль-Тамер – Умм-эль-Самен и обратно.

Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. Как сообщил на брифинге 11 марта заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полёты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. По словам Вадима Кулитя, за сутки со стороны коалиции зафиксированы два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксированы четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – заявил Вадим Кулить.

Сирийским гражданам с ограниченными возможностями переданы продуктовые наборы общим весом 500 килограммов

***

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии на этой неделе рекомендовала странам – членам ООН провести оценку односторонних санкций, введённых против Дамаска, в целях смягчения непредвиденных последствий этих мер для гражданского населения.

Как отмечается в докладе комиссии, опубликованном в Женеве на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, странам рекомендовано «провести независимые оценки воздействия односторонних принудительных мер с целью смягчения непредвиденных последствий для повседневной жизни гражданского населения».

Авторы доклада подчеркнули необходимость «обеспечить гуманитарный доступ и эффективную доставку помощи, а также проявлять больше солидарности и расширить поддержку усилий по удовлетворению гуманитарных потребностей всех сирийцев».

Комиссия констатировала, что повседневная жизнь гражданского населения ухудшилась. В этой ситуации некоторые государства «любезно продлили меры по смягчению санкций после землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года». В то же время другие страны «рассматривали возможность дальнейшего ужесточения секторальных санкций, что могло бы привести к дальнейшему ухудшению экономической жизни». Согласно имеющимся у комиссии сведениям, «чрезмерное соблюдение односторонних принудительных мер отрицательно сказывается на осуществлении прав человека».

К концу декабря 2023 года международный план гуманитарного реагирования на 2023 год был профинансирован лишь на треть. По оценке председателя комиссии Паулу Пинейру, более 90 процентов сирийцев живут в бедности, а экономика «находится в свободном падении на фоне ужесточения санкций».

Комиссия по Сирии была создана Советом ООН по правам человека в августе 2011 года. Её нынешний доклад охватывает период с июля по декабрь 2023 года. Он будет представлен на 55-й сессии Совета ООН по правам человека 18 марта.

Ранее, 5 июля 2023 года, постпред Сирии при женевской штаб-квартире ООН Хайдар Али Ахмад, выступая на 53-й сессии СПЧ, заявил, что односторонние санкции Запада против Сирии представляют собой «войну против прав человека и гуманитарных потребностей сирийцев».

В свою очередь в сообщении российского МИД, опубликованном 13 ноября 2023 года, говорилось, что незаконные санкции США и ЕС «душат экономику» Сирии, в то время как Вашингтон и его союзники продолжают участвовать в расхищении энергоресурсов и продовольствия страны. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается именно из-за хронического дефицита финансирования, спровоцированного тем, что западные доноры, несмотря на громкие заявления, не выполняют свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи.

Мария ТОМИЛЕНКО, «Красная звезда»

Почём фунт кека?

Обстановка на мировом урановом рынке

Борис Марцинкевич

В шум, грохот и прочий ажиотаж борьбы за добычу металлов "зелёного перехода" — лития, кобальта и прочих скандиев с медью внезапно всё активнее врывается гром всё более уверенной поступи урана. Биржевые отметки января 2024 года — 103,25 доллара США за фунт, 52 недели тому назад (биржевой год — календарный, из которого вычтены все выходные и праздничные дни) 92-й элемент таблицы Менделеева на бирже оценивался в 50,8 того же доллара за тот же фунт, то есть годовой рост составил 103%. В 2022 году стоимость фунта урана с трудом дотягивала до 40 долларов. Публикаций об этом вдруг стало много — оказывается, американцы в 2023-м закупили российского урана на 1,2 млрд долларов, что стало рекордной отметкой с 2013 года. В общем, журналисты явно рассмотрели признаки сенсации. Тему нужно хоть мало-мальски понимать, чего от акул пера ждать не приходится, потому давайте разберёмся.

Что такое манипулирование числами, а заодно и понятиями? Приведу пример, я этот приём только что использовал: биржевая стоимость урана — 103 с копейками доллара, закупка российского урана американцами — на 1,2 млрд долларов. Ничего в этой фразе странного не видите? А стоит. Биржевая цена — за закись-окись урана. Росатом поставляет для американских АЭС уран, обогащённый до энергетического уровня по содержанию изотопа уран-235, разница в ценах на эти два разных товара — 1000%, обогащённый энергетический уран стоит в 10 раз дороже. Уран непрост по определению — всегда нужно иметь в виду, что он един в двух лицах: и сырьё для производства ядерного топлива, и продукт стратегической важности, поскольку необходим для производства ядерных боезарядов. Уран технологически превратить в ядерное топливо возможно только в результате целой цепочки поэтапной переработки. При этом уран всегда остаётся востребованным товаром, после каждого её этапа, но цены на него после каждого этапа меняются кратно. Вот и давайте припомним эти этапы — от месторождения до активной зоны энергетического реактора, но при этом постоянно держа в памяти физические свойства урана.

Выделение энергии урана идёт за счёт цепной реакции деления, но хрестоматийное школьное: "Свободный нейтрон, попадая в ядро урана, делит его на части, при этом появляются уже два свободных нейтрона, которые в свою очередь…" — касается только и исключительно изотопа урана-235. Уран-238, основной изотоп этого химического элемента, в цепной реакции деления не участвует, делится только 235-й уран. При этом в природной руде этого самого нужного нам с вами изотопа 235 — всего-навсего 0,72%. Сегодня не будем касаться, почему процентное содержание именно такое, — примем как аксиому.

Начинается всё, естественно, с того, что из подземных кладовых извлекают руду, содержащую уран. Итак, руду извлекли, но содержание урана в ней, если это не рудники Канады, — не более 1–2%. 2% нужного ресурса и 98% пустой породы. Разумеется, прямо на месторождении строятся горно-обогатительные комбинаты, чтобы не перетаскивать эти горы пустой породы. После того как от пустой породы по максимуму избавились, мы получаем закись-окись урана — смесь оксидов, которую в отрасли окрестили жёлтым кеком. Цвет у него такой был на первых рудниках, сейчас иногда цвет получается другой, но название уже прижилось. И это именно жёлтый кек котируется на биржах, это именно фунт жёлтого кека за последний год подорожал в два раза. Жёлтый кек — это уже востребованный товар, он уже покупается и продаётся, именно по объёмам его добычи вот уже много лет мировым лидером является Казахстан.

Ниже рейтинг уранодобывающих компаний. Его публикует Всемирная ядерная ассоциация, но обратите внимание — речь идёт о международной организации, что тоже имеет вполне понятные последствия.

1) Kazatomprom (Казахстан) — добыча 12 229 тонн, доля 22%

2) Cameco (Канада) — добыча 4 754 тонны, доля 9%

3) Uranium One (Россия) — добыча 4 624 тонны, доля 8%

4) CNNC (Китай) — добыча 3 961 тонна, доля 7%

5) CGNPC (Китай) — добыча 3 871 тонна, доля 7%

6) НГМК (Узбекистан) — добыча 3 500 тонн, доля 6%

7) BHP (Австралия, Великобритания, ЮАР) — добыча 3 364 тонны, доля 6%

8) АРМЗ (Россия) — добыча 2 904 тонны, доля 5%

9) Energy Asia (Китай) — добыча 2 122 тонны, доля 4%

10) General Atomics / Quasar (CША) — добыча 1 764 тонны, доля 1%

В рейтинге нет французской компании Orano Mining, поскольку она предпочитает работать дочерними компаниями, а они маленькие и в рейтинги не попадают. Компания Uranium One на все 100% принадлежит "Атомредметзолоту" (АРМЗ), но учтена отдельно — в таком виде вес России на мировом рынке урана становится куда как меньше. Все три китайские компании — полностью государственные, CGNPC и вовсе на 100% принадлежит CNNC, и все китайские компании на мировом рынке урана отсутствуют, поскольку Китай добывает исключительно для себя, а что не уходит в дальнейшую переработку для непосредственного использования на китайских АЭС, то благополучно укладывается в запас. Компания с двойным названием из США на мировом рынке не 1%, а чистый нуль — тоже всё только для себя. Международные комментаторы, которые как бы эксперты, на основании вот этой таблички делают огромного масштаба выводы: 10 крупнейших компаний добывают 54 752 тонны ежегодно, что составляет 75% мировой добычи. Ну, добывают, вот только влияние на мировой рынок — кто оказывает, а кто и нет. Наш Росатом уран добывает под известным девизом: то, что нужно для России, добывается в России, для зарубежных проектов уран добываем за рубежом. Потому, если мы попытаемся понять, как же выглядит мировой рынок — именно рынок — урана, то всё не так, как нам рассказывает Всемирная ядерная ассоциация. Добыл и утащил к себе в норку — это не про рынок, а про энергетическую безопасность. Исходя из этой простой логики рейтинг компаний, поставляющих добываемый ими уран на мировой рынок, выглядит куда как более компактно.

1) Kazatomprom (Казахстан) — добыча 12 229 тонн, доля 22%

2) Cameco (Канада) — добыча 4 754 тонны, доля 9%

3) Uranium One (Россия) — добыча 4 624 тонны, доля 8%

4) НГМК (Узбекистан) — добыча 3 500 тонн, доля 6%

5) BHP (Австралия, Великобритания, ЮАР) — добыча 3 364 тонны, доля 6%

Пять компаний на планете способны добывать урановую руду и продавать жёлтый кек на мировом рынке. Итого пять компаний добывают для мирового рынка 28 471 тонну урана, что составляет ровно половину мировой добычи. В 2023 году внутри этой пятёрки расклад несколько изменился: Uranium One приобрёл 49% акций на крупном казахстанском месторождении Будённовское, так что доля Kazatomprom чуть уменьшилась, доля Uranium One чуть выросла, но от перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Те компании, которые уран добывают для собственных нужд, с такой ситуацией, конечно, мириться не намерены, потому постоянно покушаются на эту половину в статистике. Именно по этой причине месье Макрон после того, как Orano Mining могучим пенделем выперли из Нигера, прошлой осенью колесил по Средней Азии — нанёс визиты в Казахстан и в Узбекистан. В Астане у него не получилось, в Ташкенте — получилось, но явно не то, чего ему хотелось. Навоийский горно-металлургический комбинат в уже разрабатываемые им месторождения никого пускать не намерен, ему и так хорошо. Но в Узбекистане есть и нетронутые месторождения, где разработку придётся начинать с нуля, и Эммануэль Макрон уехал домой с информацией о том, что входной билет стоит 500 млн евро, а сам вход мгновенным не получится — дверь тяжёлая, поддаётся с трудом, но лет через пять-семь всё будет хорошо. Будет хорошо, но деньги — вперёд и технологии — передать. Причины, по которым восточное гостеприимство выглядит вот так — в таблице. Пять компаний, вот и пробуй тут какие-то права качать. К тому же пятёрка добывающих экспортёров на месте тоже стоять не намерена. Росатом, орудующий за пределами России посредством Uranium One, в ближайшее время намерен начать разработку месторождений в Танзании и Намибии, Kazatomprom в течение нескольких лет объём добычи придерживал, поскольку не видел смысла торговать своим жёлтым кеком по 30 с небольшим долларов за фунт, где и с какими инициативами, с какими проектами могут появиться китайские компании, вообще можно только догадываться, какие планы у нового руководства Нигера, тоже никто не скажет. Точно можно сказать только одно: любая крупная сделка, любой крупный долгосрочный контракт с компанией из пятёрки экспортёров жёлтого кека способен оказать и оказывает существенное влияние на мировой рынок. И из-за этого у уранового рынка имеется специфическая черта, которая отличает его от рынков любых других металлов и энергетических ресурсов. Спотовые поставки урана составляют не более 10–15% от общего объёма рынка — это прямое следствие ограниченности числа игроков на этом рынке. Не менее специфична и причина возникновения спотового рынка урана — вряд ли у любого другого энергетического ресурса имеется хоть что-то подобное. Мировая статистика традиционно ведётся по итогам календарного года, но объём спроса на уран не имеет "годового цикла", поскольку определяется продолжительностью топливной сессии в активных зонах энергетических реакторов. Топливная сессия в атомной энергетике — время, в течение которого ядерное топливо находится в активной зоне, а это связано с конструкционными особенностями того или иного реактора и имеет большой разброс — от 12 до 24 месяцев. В качестве характерного примера можно привести многочисленные публикации о том, что в 2023 году Росатом резко увеличил объём поставок урана для энергетических компаний США. Авторы подобного рода публикаций на основании этого факта делают порой невероятно смелые и даже глобальные выводы, не обращая внимания на динамику таких поставок. В 2023 году их объём действительно вырос, но рост состоялся по показателю год к году: в 2023-м урана было поставлено больше, чем в 2022-м. Но дело в том, что в 2022 году по тому же показателю объём поставок резко уменьшился: в 2022-м Росатом поставил в США урана меньше, чем в 2021-м. Без изучения динамики объёмов поставок на протяжении хотя бы трёх лет любые выводы на основании данных только одного года просто не имеют смысла — забывать об этом не следует. И вот эта "техническая проблема" — причина того, что спотовые цены урана в среднем на 15% ниже цен долгосрочных контрактов: для того, чтобы не менять собственные производственные планы, добывающие компании "избавляются" от непроданных объёмов.

Заканчивается на этом специфика уранового рынка? Конечно же, нет. То, что на планете крайне узок круг поставщиков, мы уже выяснили, но ведь и количество покупателей ограничено, чего не наблюдается на рынках любых других полезных ископаемых. Уран — продукция двойного назначения, на мировом рынке не ждут всех желающих, к торгам допущены только те компании, которые получили разрешение от регулирующих органов своих государств и от МАГАТЭ, чья задача — добиваться точного и полного соблюдения всех положений ДНЯО — Договора о нераспространении ядерного оружия. Контролируются сделки, контролируются маршруты доставки, места хранения, соблюдение всех правил безопасности, в том числе и условия физической охраны — перечень подобного рода требований и ограничений немал, потому рынок урана ограничен и с этой стороны.

Но и это ещё не всё, есть и совсем уж расчудесные особенности. Годовой объём добычи природного урана с 2020 года относительно стабилен и составляет около 50 тыс. тонн, мировой спрос составляет в среднем 65 тыс. тонн и уверенно удовлетворяется из года в год. Добыча — 80% от спроса, но спрос удовлетворяется, дефицита не возникает. И причина — снова в двойном назначении урана: во времена стремительного накапливания ядерного оружия страны, участвовавшие в ядерной гонке, прилагали максимальные усилия для накопления этого стратегического сырья. С середины 90-х годов часть запасов урана, накопленного для военных программ, постепенно перетекает в гражданский сектор — это если совсем коротко, поскольку про все перипетии сделки Гор — Черномырдин, она же сделка ВОУ — НОУ (высокообогащённый уран в низкообогащённый уран), она же "Мегатонны в мегаватты", можно рассказывать и рассказывать. Этот договор был подписан после заключения соглашений о запрете всех видов испытаний ядерного оружия и договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Результатом всех двусторонних соглашений США сначала с СССР, а потом и с новой Россией стали излишки оружейного урана, 500 тонн которого в России было, как говорят профессионалы, разубожено — содержание урана-235 с 90% было снижено до 5%. Разговоры о том, что России это было невыгодно, опровергаются простыми фактами: на этой сделке, которая обошлась Штатам в 18 млрд долларов, атомная отрасль прошла лихие 90-е, легендарный Минсредмаш не рассыпался прахом, а стал Росатомом — корпорацией, которая была и остаётся под полным государственным контролем. Для Штатов получение топлива для их атомных станций обернулось тем, что они целиком и полностью утратили свою отечественную технологию обогащения урана — собственно, это и есть причина того, что американские компании продолжают покупать обогащённый до энергетического уровня уран у Росатома. И теперь как страна Штаты на 15-м месте с объёмом добычи 8 тонн в год и долей мирового рынка менее 0,1%. Компания General Atomics / Quasar — напомню, на 10-м месте в рейтинге Всемирной ядерной ассоциации с объёмом добычи 1 764 тонны в год и с долей мирового рынка 1%. То и другое описывается одним словом — мизер. На момент подписания договора ВОУ — НОУ в Штатах в эксплуатации было 108 атомных энергоблоков, на день сегодняшний в строю остаётся 93, но и это больше, чем в любой другой стране мира. Добывая мизер, утратив технологию обогащения, Штаты никак не могли обеспечить собственный спрос, а потому безо всяких требований к России, особо не афишируя свои действия, американцы разубожили 200 тонн запасов оружейного урана. Так что могу только повторить: с середины 90-х годов часть запасов урана, накопленного для военных программ, постепенно перетекает в гражданский сектор.

Причины, по которым растут цены на уран, условно можно разделить на экономические, то есть вполне объективные, и на политические — это я такое аккуратное слово подобрал из корректности, потому что это больше про дурь несусветную Запада с его антироссийской истерикой. Осенью 2023 года, пока СМИ дружно перемывали косточки Макрону, путешествующему в поисках урана по Средней Азии, тихо, без ажиотажа, были финализированы три урановые сделки подряд, оказавшие весьма значительное влияние на весь мировой рынок урана. 29 октября — компания China Nuclear International Corp. подписала контракт с канадской Cameco о среднегодовых поставках 28 млн фунтов (10,77 тыс. тонн) на период с 2023 по 2027 год. А это более чем в два раза больше, чем Cameco добывает за год, — следовательно, в ход пойдёт не только свежая добыча, но и часть тех самых запасов, а также объёмы, которые Cameco добывает в Казахстане на совместном предприятии Inkai. Пойдёт в обязательном порядке, поскольку Cameco ещё прошлым летом предупреждала, что в 2024 году снизит объёмы добычи у себя в Канаде больше чем на тысячу тонн — канадцам нужно менять схемы разработки сразу нескольких крупных месторождений.

Ноябрь 2023 года, Kazatomprom подписал контракт с China National Uranium Company Ltd, сообщение о чём на сайте главного мирового добытчика появилось, но без подробностей.

Ноябрь 2023 года, снова Kazatomprom и ещё одна китайская компания — State Nuclear Uraniun Resource Development Company Ltd. Подробностей снова нет, но Kazatomprom в ноябре запросил и получил одобрение этой сделки со стороны своих акционеров, и этого факта вполне достаточно для того, чтобы понять, о каких объёмах идёт речь, — для этого достаточно изучить устав Kazatomprom. Одобрение потребовалось, так как речь шла о сделке, превышающей 50% балансовой стоимости казахстанской государственной компании. Размер активов Kazatomprom по итогам первого полугодия 2023 года составил 2,43 трлн тенге, или 5,16 млрд долларов по текущему курсу. Если брать за основу спотовые цены января 2024 года, то речь идёт о поставках в объёме 10 600 тонн жёлтого кека, а это, на секундочку, 20% мировой добычи. Действия производителей урана в случае таких крупных сделок хорошо известны — они начинают формировать запасы под такие объёмы, тем самым ограничивая доступ к продукции со стороны других заказчиков. Грубо — старые долгосрочные контракты, если таковые имеются, продолжаем выполнять, по новым ведём только переговоры, одновременно пытаясь понять, удастся ли вытянуть на имеющихся мощностях или придётся срочно искать какие-то новые варианты, заодно прикидывая, хватит ли на всё денег.

Три "китайские сделки" — это чистая экономика, совершенно последовательное движение Китая к заявленным им темпам строительства новых АЭС: стране нужно будет больше и больше урана, государство руками своих государственных компаний наращивает активность по подписанию договоров поставок.

А в прошлом году были сделки экономические, но уже с политической подоплёкой — по восточной Европе идёт волна отказов от российского ядерного топлива. Контракт с Cameсo подписал украинский "Энергоатом" — без подробностей, и даже пояснения Всемирной ядерной ассоциации ясности не вносят: "…в объёме, полностью удовлетворяющем потребности страны в необогащённом гексафториде урана до 2035 года", цитирую с сайта украинской компании. Данные от Всемирной ядерной ассоциации: потребности Украины в жёлтом кеке в 2023 году составили 1 567 тонн. Но это, простите, с Запорожской АЭС или нет? Неизвестно, потому непонятно. По той же дороге пошёл болгарский "Козлодуй" — тоже Cameco, на 10 лет, объём — около 2,2 тыс. тонн. На фоне контрактов китайских компаний куда как скромнее, но я напоминаю: годовой объём добычи урана в мире составляет всего 50 тыс. тонн. Потому и вклад Нигера, после изгнания Франции остановившего добычу урана, средний годовой объём которой составлял от 2 до 2,5 тыс. тонн, — 5% мировой добычи, но нигерский уран шёл в Европу, которая в одночасье лишилась 25% своего объёма поставок. Многие рассчитывали на то, что сумеет нарастить объёмы добычи Казахстан и его Kazatomprom, но, судя по сообщениям на сайте компании, с его планами нарастить добычу в 2024-м всё непросто. Не хватает необходимой для всех уранодобывающих компаний серной кислоты, а нет кислоты — не будет и новых скважин. Арифметика получилась, как говорят биржевики, бычьей: Нигер и Канада дают минус в 3,7 тыс. тонн, а Казахстан этот убыток компенсировать не сумеет. Декабрь 2023 года — 90 долларов за фунт, февраль — 103 с хвостиком, процесс идёт.

Антиядерные настроения, приключившиеся на коллективно обезумевшем коллективном Западе, тоже дали свои плоды — инвестиции в геологоразведку были снижены кратно, с рекордной отметки 1,2 млрд долларов в 2008 году до менее 200 млн долларов в предковидном 2019-м. Чудес на свете не бывает — столь малый объём инвестиций в разведку новых месторождений консервирует ситуацию в том виде, который имеется на день сегодняшний, как минимум на среднесрочную перспективу, на семь-восемь лет. Даже в том случае, если канадцы восстановят свои объёмы добычи, а Казахстан введёт в эксплуатацию начавший строиться завод по производству серной кислоты специально под нужды Kazatomprom, изменений не будет. Не останавливается строительство АЭС в Китае, Росатом вывел на полную мощность Белорусскую АЭС, в конце этого — начале следующего года будут введены в эксплуатацию первые блоки АЭС в Турции и в Бангладеш, ожидаем ввод пары ВВЭР-1000 на АЭС "Куданкулам" в Индии, в Японии прилагают максимум усилий, чтобы перезапустить блоки, остановленные после марта 2011 года. Политически обусловленные отказы от российского урана могут быть продолжены, что только дополнительно деформирует рынок, а всё сказанное совокупно позволяет без особых усилий сделать очевидный вывод: 103 доллара за фунт жёлтого кека не станет пределом, рост цены продолжится.

И тут надо вспомнить про ещё один нюанс атомной энергетики. Когда цены на природный газ в Евросоюзе ускакали за 1 000 долларов за 1 000 кубометров — трясло всех европейцев, как после короткого замыкания. Трясло прежде всего потому, что вклад газа и угля в конечную себестоимость производимой на соответствующих электростанциях энергии в среднем составляет 70–75%. А цена электроэнергии, производимой на АЭС, от цены ядерного топлива зависит всего на 7–8%, а потому отказ от работы АЭС из-за слишком высокой цены урана — ближе к антинаучной фантастике, мировая энергетика выдержит и 200 долларов за фунт. Возможен ли в такой обстановке отказ государства США от российского урана? Ежегодный спрос — 17,6 тыс. тонн, квота для российских поставок, определённая законодательно, — 20%, то есть 3,5 тыс. тонн. Если бы речь шла о каком-то другом энергетическом ресурсе — запросто, а вот с ураном такой фокус не получается, не получается не из-за роста цен, а из-за того, что урана физически не хватит. Природный газ, нефть, уголь добывают-поставляют сотни, если не тысячи компаний во всем мире, уран на мировой рынок поступает всего от пяти поставщиков — и точка. Единственное "оружие" для борьбы против Росатома, имеющееся в распоряжении продолжающего дичать Запада, — накопленные запасы урана, про объёмы которых я уже рассказал. Пойдут ли Штаты и Евросоюз на такой шаг, сказать, как ни странно, сложно. Логика необходимости соблюдения принципа энергетической безопасности не то что говорит, а кричит: нет, ни в коем случае. Но, глядя в обезображенные интеллектом милые лица политических лидеров этих стран, невольно ловлю себя на вопросе: где логика, а где Камилла Байден и Эммануэль фон дер Шольц…

Всё сказанное сегодня касается только рынка жёлтого кека, он же закись-окись урана, он же (чуть реже) — природная руда урана. Чтобы понять, чем ещё урановым торгуют в нашем лучшем из миров, давайте припомним, как выглядит дальнейшая технологическая цепочка переработки урановой руды. После того как уран освободили от пустой породы, по максимуму обогатили руду по его содержанию, появляется экономически обоснованная возможность его транспортировки на комбинаты, где будет осуществляться обогащение по содержанию изотопа уран-235. Именно комбинаты, не заводы, поскольку производственных операций требуется куда больше, чем одна. Первый шаг понятен — необходимо провести ещё более высокую степень очистки урановой руды, убрав из неё всё то, что не удаётся сделать на горно-металлургических заводах на месторождениях. Дальше в работу вступают химики — они превращают закись-окись урана в его гексафторид, химическое соединение одного атома урана с шестью атомами фтора. Не самая простая и совсем не дешёвая технология, что и доказывает мировая статистика: доля Росатома в мировых мощностях составляет 30%, доля США — нуль процентов. Нет у Штатов такой технологии, так уж сложилось, но сказать, что за океаном по этому поводу сильно страдают, нельзя — производства по конверсии урана (так ядерные химики называют процесс перевода жёлтого кека в гексафторид урана) попросту "вынесены" в Канаду. Та самая компания Cameco, которая добывает урановую руду у себя и в ряде совместных предприятий по всему миру, способна выполнять задачи по конверсии. С одной стороны — как всё рядом, с другой — давайте прикинем, как бы выглядела логистика, если бы американские энергетические компании покупали у Росатома жёлтый кек. Конверсию в России осуществляют комбинаты топливного дивизиона Росатома — ТВЭЛ, расположенные на Урале и в Сибири. Через половину России на берег моря, где в действие вступают распрекрасные антироссийские санкции, на наших судах везти теперь нельзя, нужно фрахтовать, а флот судов, которым МАГАТЭ позволяет транспортировать вот такой груз, мягко скажем, невелик. С этой проблемой, выращенной Штатами буквально на ровном месте, в прошлом году уже столкнулись Казахстан, то есть Kazatomprom, и Cameco, которая Канада и как бы ближайший верный союзник Штатов. Kazatomprom отправлял уран железными дорогами в Питер, где его и грузили на суда. Полгода ушло на то, чтобы уран из Казахстана ушёл через Каспийское море в Азербайджан, через Грузию в Турцию и так далее. Напомню, что атомная энергетика в Штатах принципиально отличается от нашей — в той стране все АЭС управляются частными компаниями, конечная цель деятельности которых — прибыль для акционеров.

Наблюдая за цирком, который устраивает их политическое руководство, согласятся эти частники таскать жёлтый кек на конверсию в Канаду? Риторический вопрос, поскольку цепочка последовательной переработки урана на конверсии не заканчивается. Гексафторид урана требуется для того, чтобы стала возможна операция по обогащению урана по содержанию изотопа уран-235, а вот газовых центрифуг в распоряжении Канады и её Cameco — нуль. Завод по обогащению европейской компании URENCO на территории США есть, так и называется URENCO USA. Купили жёлтый кек у Росатома, по замысловатой траектории доставили — ну, пусть сразу в Канаду. Там Cameco провела конверсию — повезли в Штаты на завод URENCO, обогатили. И что? В активной зоне реактора "работает" оксид урана, то есть для фабрикации ядерного топлива требуется обратный химический процесс превращения теперь уже обогащённого гексафторида урана в оксид урана — эту операцию для краткости именую реконверсией. Мощностей для неё в Штатах нет — значит, везём обратно в Канаду. В Канаду, где заводов фабрикации топлива для водно-водяных реакторов нет — для реакторов CANDU уран вообще не обогащают. Значит, укладываем в соответствующие транспортные контейнеры теперь уже обогащённый оксид урана и снова везём в Штаты. Внимание, вопрос: а много ли среди собственников частных компаний, владеющих и управляющих АЭС в США, клинических идиотов, которым нравится вот такая схема производства? Среди владельцев политиков нет, в советах директоров ни одного Байдена не замечено, Джен Псаки туда тоже не пускают. Американские атомные частники велосипед не изобретают — у Росатома, а точнее, у компании под международным брендом Tenex, которая в Советском Союзе, а теперь и в России была и остаётся "Техснабэкспортом", приобретается обогащённый по урану-235 до энергетического уровня (в среднем до 5%) оксид урана. В отрасли, чтобы не путаться с названиями, это ОУП — обогащённый урановый продукт.

По этапам переработки и, соответственно, по уровню стоимости уран выглядит следующим образом:

— природная руда урана, она же закись-окись урана, она же жёлтый кек — добытый и освобождённый от пустой породы уран;

— гексафторид урана — химически чистое соединение урана с фтором;

— обогащённый гексафторид — гексафторид урана, в котором содержание урана-235 повышено до 5%

— ОУП — обогащённый урановый продукт, оксид урана с содержанием урана-235 в 5%.

На этом подготовка урана к его погружению в активную зону реактора не заканчивается, впереди у него ещё три технологические операции, которые для краткости объединены в такое понятие, как "фабрикация топлива". Порошок ОУП либо прессуют, либо спекают в топливные таблетки, этими топливными таблетками набивают тонкие и длинные трубки из циркония или сплавов с цирконием, эти трубки собирают в топливные сборки, и вот топливные, или, точнее, тепловыделяющие, сборки (ТВС) ядерно горят в активных зонах реакторов.

Уран на рынке появляется после любого из описанных процессов: в виде жёлтого кека, в виде гексафторида, в виде обогащённого гексафторида и в виде обогащённого оксида, то есть в виде обогащённого уранового продукта. Производятся для продажи и ТВС, о чём все мы многажды слышим, когда речь заходит про территорию, контролируемую Киевом, — "Энергоатом" отказался от российского ядерного топлива в пользу топлива, изготавливаемого Westinghouse на его заводе в Швеции. Если будет интерес с вашей стороны, уважаемые читатели, я с удовольствием продолжу рассказ — уж очень хочется, чтобы в неразборчивом лепете господ журналистов и прочих сотрудников СМИ умело находить реальное положение дел как можно больше людей. И да, предлагаю использовать очень простой индикатор, лакмусовую бумажку, которая в 99 случаях из ста даёт понять, писал текст профессионал или это творчество очередной блондинки из анекдотов. На фразе "США закупили у России" — останавливайтесь сразу, не тратьте время. Не покупают Штаты ни грамма урана — не только у России, вообще ни у кого. Все АЭС на территории Штатов — частные, нет в этой стране никакой фантастической централизованной закупки. Кто на какой объём, по какой цене, по какому календарному графику смог купить — тот сам себе кузнец своего счастья. Но все такие сделки визируются в Министерстве энергетики США, поскольку с 2014 года действует введённый на государственном, законодательном, уровне лимит на российский ОУП — 20%. Жёстко у них там, да только вот доля российского ОУП в импорте в Штаты в 2022 году составила 26%, в прошедшем году — 27%. И никакого нарушения законов при этом не возникло, давайте на этом моменте ещё раз остановимся. Квота в 20% на российский ОУП в Штатах — годовая, а топливные сессии у американских АЭС — от 12 до 24 месяцев, нет у реакторов жёсткой привязки к годовому графику. Потому: "Здравствуйте, Министерство энергетики США. Я Джон Смит, глава компании "Джон Смит и сыновья", владеющей АЭС "Джон Смит и внуки". В прошлом году я не выбрал всю квоту, которую мы с вами согласовали, — не довёз -дцать тонн, сверьтесь с записями. В этом году я выберу всю квоту и прошлогодний остаток, чтобы реакторы не останавливать. Олл райт?" — "Йес оф коз". Вот и всё, никакие квоты не нарушаются, если смотреть не на один-два года, а на пятилетку. Парадокс, как ни крути: Министерство энергетики Штатов пятилетки вполне устраивают, а наши российские СМИ норовят волноваться и раздувать сенсации по итогам отдельно выхваченного из статистики года. Но и с той стороны океана таких умников хватает — по прошедшей осени первое чтение в Конгрессе США прошёл законопроект, запрещающий импорт российского урана, о чём в той Америке только ленивый не успел рассказать. Бойся нас, Россия, сейчас ка-а-ак перестанем уран у тебя покупать — сразу начнёте ёжиков по карточкам на пропитание продавать. Прозвучало звонко и грозно, но исключения в этом законопроекте ровно такие же, как в ныне действующем законе о квотировании российского ОУП: разрешение может быть дано Министерством энергетики в случаях возникновения риска для национальной энергетической безопасности и в случаях, когда на рынке невозможны поставки по ценам, сравнимым с ценами Tenex. Звенеть грозными словами — это одно, а вот не забыть соломки подстелить — совсем другое, такая работа любит тишину и не любит тех, кто норовит изучать первоисточники.

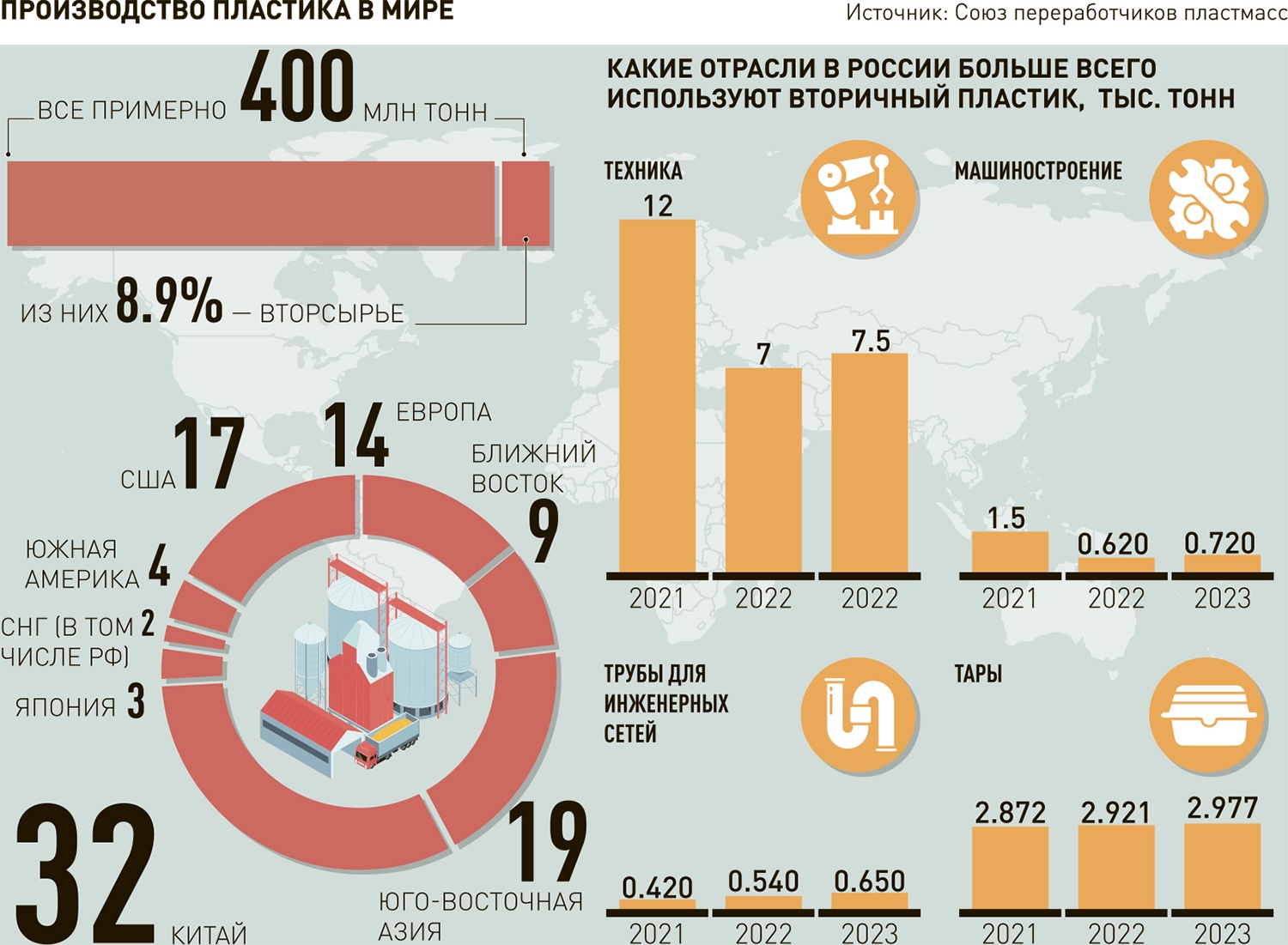

В России выросло производство вторичного пластика

Светлана Задера

Пластик - одна из главных экологических проблем, производство пластмасс выросло с 1,5 млн тонн в 1950 году до более чем 400 млн тонн в 2023 году. К 2050 году, по прогнозам ученых, в море будет больше пластика, чем рыбы.

"Российская промышленность производства и переработки пластмасс выдержала все испытания санкционного давления. И в 2023 году, в отличие от 2022, предприятия вернулись на траекторию своего развития фактически по всем направлениям. Мы растем, даже опережая темпы роста ВВП, и тем более опережая темпы роста перерабатывающей промышленности", - рассказал президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман.

В некоторых странах пластик сжигают. В России пока говорят только о переработке. По данным союза, в 2023 году в стране появилось более 2,3 тыс. новых предприятий по переработке пластика. Сейчас работают более10 тыс. компаний, ежегодно перерабатывается около 6,5 млн тонн пластика.

"На некоторых предприятиях, например, Волжском автомобильном заводе, есть цеха по переработке пластика. Они также есть и у кабельщиков, производителей бытовой техники. В Европе перерабатывается 54 млн тонн пластика, а Турция становится просто европейским хабом по переработке. Они уже перерабатывают 11,5 млн тонн", - отметил Кацевман.

При этом Россия все еще зависит и от экспортных поставок, и от импорта сырья. Сейчас нужно спроектировать развитие, чтобы в ближайшие 5-10 лет достигнуть технологического суверенитета, сказал эксперт.

"У нас уже почти 9% объемов использованных полимерных материалов. Это пример замкнутой экономики, при которой полимеры не вывозятся на свалку, а уходят во вторичную переработку. Я думаю, что в 2024-м мы выйдем на показатели более 10%", - сказал Кацевман.

По оценкам управляющего партнера группы компаний EcoPartners Константина Рзаева, на вторичный пластик в России уже приходится примерно 5-15% от общего потребления полимеров.

"Сегодня одним из самых перерабатываемых видов в России, как и в мире, является полиэтилентерефталат (ПЭТ), достаточно широко перерабатываются также полиэтилены - ПНД и ПВД, а прочие виды пластика в гораздо меньшем объеме. Соответственно, ПЭТ-бутылка, ПНД-канистра, ПВД-пленка - самые востребованные виды сырья для переработки, а ПЭТ-хлопья и различные виды ПЭ-гранулы - самые массовые продукты переработки", - говорит Рзаев.

Согласно данным крупнейшей в России биржи вторсырья, которую запустил Российский экологический оператор, полимерные отходы - это самый популярный лот рынка вторсырья в стране, сумма сделок по ним еще в середине 2023 года превысила 100 млн рублей.

Рзаев добавил, что отходов, являющихся сырьем для переработки, сейчас не хватает -объемы и глубина сортировки ТКО пока не позволяет выбирать нужное для полной загрузки существующих мощностей количество сырья.

Как рассказали "РГ" представители рынка, дефицит пластиковых отходов в стране настолько острый, что перерабатывающие предприятия покупают на свалках смешанные грязные пластиковые отходы и запускают их в работу.

На помощь раньше приходил импорт, отмечает Рзаев, однако с 2020 года его объемы практически обнулились, что связано с COVID-19, геополитическими изменениями, девальвацией рубля и удорожанием внешней логистики.

"Важно иметь в виду, что объемы импорта могли и могут в будущем быть ограничены заградительными мерами: к примеру, в 2022 году Казахстан ввел временный запрет на вывоз из страны отходов ПЭТ, что не могло не сказаться на российском рынке", - отметил он.

Сейчас, говорит эксперт, практически весь объем производимых вторичных полимеров реализуется в России. Спрос в мире большой, но пока и для внутреннего рынка не хватает объемов продукции, а логистические издержки по экспорту делают цену российских вторичных полимеров неконкурентоспособной.

Но появление все большего количества продукции из вторсырья в магазинах сейчас становится все больше заметно. Из него делают одежду, посуду и упаковку для кремов. Как рассказали "РГ" в Fix Price, сейчас в ассортименте магазина становится все больше продукции из вторичного пластика - ведра, поддоны, коробки для инструментов. Кроме того, отдельные поставщики разливают свою продукцию в тару вторичной переработки. Другой экотренд - товары для более ответственного образа жизни, например, многоразовые сумки для покупок, для хранения овощей и фруктов, посуда. Это все помогает сократить использование пластика и способствует продвижению более осознанного потребления, отметили в компании.

Другой вопрос, что иногда покупателей могут ввести в заблуждение и представить свой товар более экологичным, чем он есть на самом деле. Кацевман проверил так называемые биоразлагаемые пакеты.

"Я честно ходил по всем магазинам, собрал, принес в лабораторию. И даже отдаленно этого нет. Там в лучшем случае чудеса в полиграфии", - отметил эксперт.

Афины вновь рассматривают вопрос о передаче Киеву зенитных комплексов С-300

Александр Гасюк

Греция снова рассматривает вопрос о передаче Украине стоящих на вооружении греческих вооруженных сил комплексов ПВО С-300, а также других вооружений российского производства.

Как сообщила накануне газета Kathimerini, поводом для пересмотра занятой ранее Афинами позиции об отказе от передачи Киеву зенитных систем из-за негативных последствий для обороноспособности самой Эллады послужил произошедший 6 марта в Одессе инцидент. В ходе него посещавший прибрежный город с необъявленным визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис якобы оказался неподалеку от места российского ракетного удара. Произошедшее было немедленно раздуто украинской пропагандой чуть ли не в качестве целенаправленного нападения Москвы на греческую делегацию.

В Минобороны России подтвердили, что в тот день был нанесен высокоточный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ. При этом, разумеется, ни один грек не пострадал, что и подтвердила газета "Прото тема".

Тем не менее, занявший с самого начала СВО оголтелую антироссийскую позицию Мицотакис назвал произошедшее "впечатляющим опытом". И, судя по всему, сразу дал соответствующие указания. В тот же день министр обороны Греции Никос Дендиас провел переговоры со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По сообщениям греческих СМИ, тогда же состоялся телефонный разговор Мицотакиса с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который "поблагодарил Грецию за вклад Афин в защиту Украины".

Спустя пять дней издание Kathimerini сообщает: с учетом произошедшего в Одессе и в случае получения американских систем ПВО Patriot - на этот счет в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с Вашингтоном - Греция пересмотрит отказ от передачи С-300 Украине. Туда же, скорее всего, отправятся также стоящие на вооружении греческой армии зенитные установки Тор-М1 и ОСА-АКМ, которые Афины намереваются заменить израильскими системами ПВО ближнего радиуса действия "Барак" и "Праща Давида".

Закупленное ранее в России оружие, аргументируют в Афинах, уже устарело, не отвечает современным требованиям, сложно в обслуживании из-за антироссийских санкций Запада, а также несовместимо со стандартами НАТО. И поводом спихнуть его Киеву в обмен на поставки из США новых зенитных систем правительство Мицотакиса, судя по всему, обязательно воспользуется. Тем более, что хитрые греки так уже поступали, отправив в прошлом году 40 устаревших БМП-1 Киеву, а взамен получив бронемашины Marder из Германии по разработанной Берлином программе "кольцевого обмена" (отправляемая ВСУ старая советская техника заменяется западными образцами).

Не будем забывать, что из арсеналов православной и некогда дружественной нам Греции на Украину с подачи Мицотакиса, публично называющего Москву "врагом Европы", также отправились 50 ПЗРК "Стингер", 1000 ракет для РЗСО, 75 тысяч снарядов, 32 орудия, 1000 гранатометов, сотни единиц стрелкового оружия, миллионы патронов и другое военное оборудование. О том, что подобные безрассудные действия ослабляют обороноспособность самой Эллады с учетом исходящих от соседней Турции угроз безопасности, не раз предупреждали греческого премьер-министра и оппозиция, и местные эксперты. Эти предупреждения были проигнорированы Мицотакисом. Мало волнует нынешнего афинского премьера и общественное мнение рядовых граждан собственной страны - согласно проведенному в марте прошлого года греческим телеканалом MEGA TV соцопросу, 66 процентов эллинов выступают против поставок Грецией оружия Украине. Другое социсследование, опубликованное в минувшем месяце изданием Politico, подтверждает, что только 2 процента греков - меньше всего среди стран-членов ЕС - верят в победу Украины, тогда как почти 30 процентов уверены в победе России в СВО.

Понятно, что возможная передача Афинами С-300 и другого вооружения Украине еще сильнее осложнит отношения Греции и России. Ведь подобный шаг станет не только очередным проявлением агрессивной русофобской политики Мицотакиса, но и нарушит двусторонние межправсоглашения о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. Которые недвусмысленно запрещают "конечному пользователю" - Греции - реэкспорт российских вооружений третьим странам без согласия Москвы.

МИД РФ ранее уже неоднократно призывал Грецию отказаться от "провокационных и враждебных по отношению к России планов". Предупреждал о "последствиях" и "ответственности" в случае, если Афины все же решатся на передачу Украине зенитных ракетных комплексов. В том, что цена этого антироссийского шага для Греции окажется высока, сомневаться не приходится. Как и в том, что устаревшие "греческие С-300" на Украине будут быстро уничтожены российскими войсками.

В минувший понедельник в центре Афин на площади Синтагма прошел крупный антивоенный митинг, организованный компартией Греции (КПГ).

Несколько тысяч участников мероприятия выступили за выход Эллады из НАТО и ЕС, отказа от поставок оружия на Украину. Как сообщило издание "Эфемерида тон синдактон" ("Газета редакторов") демонстранты принесли плакаты и выкрикивали лозунги: "Никакого участия греков в военных миссиях за рубежом!", "Ликвидировать военные базы США и НАТО в Греции", "Скажем нет превращению нашей страны в острие убийственных империалистических планов США-НАТО-ЕС".

В Минсельхозе объяснили, зачем запрещать экспорт сахара

Татьяна Карабут

Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в Минсельхозе, экспорт сахара с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тыс. тонн, что в 3,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого сезона.

"Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке", - пояснили в министерстве.

В этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара - в частности, покупать его стали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.

При этом, по прогнозам ведомства, при внутреннем потреблении сахара в 6 млн тонн его производство в этом агросезоне составит 6,8 млн тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сельхозгода. Дело в том, что в прошлом году собрали второй в истории урожай сахарной свеклы - 53,1 млн тонн.

Поскольку нужно обеспечить достаточный объем сахара к концу сезона, с учетом прогнозов по объему производства и потреблению, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тыс. тонн. И этот объем будет направлен в страны ЕАЭС, на которые запрет на поставки не распространяется.

Временный запрет на экспорт позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара в ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, оценивают в Минсельхозе.

Кроме ЕАЭС, ограничения не коснутся гуманитарной помощи и поставок в рамках международных межправительственных соглашений, а также в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, запрет не будет распространяться также на поставки сахара для деятельности воинских формирований, сахара, предназначенного для Байконура, Шпицбергена, Абхазии и Южной Осетии, а также для личного пользования и в качестве припасов.

Запрет на экспорт сахара должен вступить в силу через день после официального опубликования постановления.

Гагаузия хочет получать газ из России

Молдавская автономия Гагаузия обсуждает с руководством РФ прямые поставки газа по сниженным ценам.

Гагаузия обсуждает с «Газпромом» размер специального газового тарифа для региона, есть полное понимание и поддержка, уточнила глава молдавской автономии Евгения Гуцул. Ранее она заявляла, что Кишинев конфликтует с Москвой для того, чтобы со временем Молдавия вошла в НАТО.

Вопрос о том, как бу+дут осуществляться поставки, если Украина прекратит транзит, не освещается.

К слову, в самой Гагаузии оппозиционный политик Илан Шор заявил, что обеспечит автономию дешевым газом: он сам родом из региона, и у него есть «спонсорские ресурсы» для своих избирателей. Речь о 200 млн кубометров газа по цене в $137 за тысячу кубометров с поставкой из Турции — это в несколько раз дешевле, чем любые другие поставки. После того, как объем будет выбран, цена вырастет до $500-550 за тысячу кубов, но зимой и это недорого. Впрочем, Молдова эти поставки осудила, а потенциальный поставщик NordGaz Furnizare подал в суд, поскольку власти Молдовы отобрали у него лицензию по явно притянутой за уши причине: компания отбирала газ из трубопроводов газотранспортного оператора Vestmoltransgaz. NordGaz Furnizare этого и не отрицал, заявляя, что ситуация стандартная для работы в одной ГТС и вопрос легко решить без привлечения регуляторов.

Напомним, что Молдова с 2022 году старается уйти от поставок российского голубого топлива. Правда, пока у нее это получается плохо. Оппозиция в стране уже подсчитала, что Кишинев потерял более $1 млрд, покупая энергосырье из РФ через посредников. Это примерно треть доходов страны за 2023 год. В прошлом году Молдова заработала $3,32 млрд, а потратила $4,26 млрд.

При этом «Газпром» все это время продолжал снабжать газом Приднестровье, Благодаря этим поставкам вся Молдавия получает электроэнергию, вырабатываемую Молдавской ГРЭС.

Socar досрочно погасила американский кредит, чтоб брать нефть из РФ для турецкого НПЗ

После того, как азербайджанская Socar закрыла кредит перед банками США, ее нефтеперерабатывающий завод Star в Турции снова может получать российскую нефть.

Азербайджанская компания Socar сумела досрочно погасить кредит перед банками США в размере $1,3 млрд. Одновременно Socar получила кредит на ту же сумму от российского ЛУКОЙЛа, пишет Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства утверждают, что такая сделка не нарушила антироссийские санкции. В обеих компаниях ситуацию не комментируют.

Тем временем, факт погашения долга перед американскими банкирами позволил Socar снова покупать российскую нефть для твоего турецкого НПЗ Star в Турции, который является давним и крупным переработчиков нефти из РФ.

Издание поясняет, что после введения санкций в отношении России американские банки потребовали от Socar прекратить переработку российского черного золота на турецком заводе. В середине 2023 года Star остановил закупку российской нефти. Теперь кредит банков США закрыт, проблема решена, Star снова покупает черное золото из РФ, говорят источники.

Завод Star был запущен в 2018 году, его мощность 200 тыс. барр./сут., он является одним из самых крупных НПЗ, возведенных в Европе за последние годы.

Напомним, Турция после введения санкций в отношении РФ вошла в число крупнейших приобретателей российской нефти. Между тем, имеются проблемы с проведением финансовых операций между Россией и Турцией, над которыми в настоящее время работают чиновники и компании из обеих стран.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял делегацию университета Иненю (город Малатья, Турция) во главе с ректором, профессором, академиком Ахметом Кызылаем.

На встрече обсуждались вопросы развития медицинской помощи по трансплантации органов человека, внедрения современных методов лечения в учреждениях здравоохранения.

Нурланбек Шакиев обратил внимание на проблемы, связанные с трансплантацией органов человека в Кыргызстане.

«Наши граждане, столкнувшиеся с этим недугом, вынуждены ехать на лечение в зарубежные страны. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения и внедрению современных методов лечения. Наша главная цель – обеспечение населения качественной медицинской помощью, особенно с использованием передового международного опыта по трансплантации органов и тканей человека», - сказал он.

Торага обозначил большой опыт турецких специалистов в этой области и подчеркнул важность совместной работы. Наряду с этим он добавил, что Жогорку Кенеш поддерживают все инициативы, направленные на развитие сферы здравоохранения.

В свою очередь ректор университета Иненю Ахмет Кызылай выразил признательность Торага Нурланбеку Шакиеву за теплый прием и отметил, что делегация Университета Иненю прибыла в Кыргызстан, чтобы поделиться передовым опытом по развитию услуг трансплантации органов.

Также академик Ахмет Кызылай, отметивший, что медицинский центр при университете Иненю является одной из ведущих клиник по пересадке органов, проинформировал о том, что за последние 22 года успешно проведено более 3700 операций.

Кроме того, во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов и Бактыбек Сыдыков.

Образовательная среда, моделирующая опыт будущего

Чтобы обеспечить успешное существование в быстроменяющемся мире, становится недостаточно учебы в школе. Частью национальной системы образования, платформой для развития талантов, потенциала и способностей подрастающего поколения являются детские школы «Баркамол авлод».

«Исходя из возможностей, которые открывает перед детьми внешкольное образование, многие планируют свое будущее», - с этого посыла директора детской школы «Баркамол авлод» Навоийской области Мукаддас Рахматовой началось знакомство с деятельностью учебного заведения. Отмечалось, что подготовка учащихся по профессиям во внешкольных образовательных учреждениях региона, отбор и целевая профессиональная ориентация одаренных ведутся путем внедрения инновационных технологий.

- Каждый желающий может прийти в детскую школу «Баркамол авлод» в шесть лет, уйти в 18, а потом вернуться в качестве педагога. Таких наших выпускников немало, - сказала М. Рахматова.

При этом следует отметить, что внедрение в сферу современных образовательных технологий, в том числе организация новых кружков профессиональных направлений (робототехника, техническое творчество) в детских школах «Баркамол авлод», потребовали более высокой квалификации преподавания.

Эффективность деятельности таких учреждений наглядно демонстрируют смотры, конкурсы. За прошедший период члены кружков детских школ «Баркамол авлод» Навоийской области участвовали в 19 международных смотрах и завоевали 11 первых мест, два - вторых и одно - третье. В республиканских - 16 воспитанников показали свои таланты и заслужили высокое признание. Наибольшее количество наград навоийские учащиеся завоевывают в конкурсах по ментальной арифметике. Так, в начале февраля нынешнего года в городе Навои прошла международная олимпиада по ментальной арифметике. В организованном совместно администрацией Навоийской области, управлениями по делам молодежи, дошкольного и школьного образования, областным советом Союза молодежи мероприятии приняли участие 220 конкурсантов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, ОАЭ и Узбекистана.

Достижения ребят - рисунки, медали и прочее можно увидеть на стенах каждого образовательного учреждения, заверила М. Рахматова.

- Сегодня в Навоийской области действуют 11 детских школ «Баркамол авлод»; почти в 400 кружках по семи направлениям 10-12 наименований по своим интересам занимаются 10 917 школьников, - рассказывает М. Рахматова. - В 115 из 367 общеобразовательных школ региона действуют 223 сетевых кружка. Есть возможность организации видов дополнительного образования, таких как ремесленничество, в махаллях в партнерстве с малым и частным бизнесом. Например, на условиях государственно-частного партнерства в школе города Навои ремесленницей Латофат Хусановой проводятся мастер-классы по изготовлению национальных игрушек.

Стоит отметить, что из года в год охват учащихся дополнительным образованием растет. Особенно высокий коэффициент посещаемости (более тысячи человек) в детских школах «Баркамол авлод» Хатырчинского, Кызылтепинского, Нуратинского и Учкудукского районов, а также города Зарафшана.

До 2022 года четыре школы в районах не имели собственного здания. Ситуация кардинально изменилась в рамках реализации задач, определенных постановлением главы государства «О мерах по кардинальному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования» от 30 сентября 2019-го.

При выборе площадей для строительства детских школ «Баркамол авлод» учитывалось их размещение, как правило, на жилых массивах в центре районов и городов в соответствии с утвержденными нормами и параметрами. Так, в Навбахорском районе возвели современную детскую школу «Баркамол авлод» на 150 мест, нуратинская школа обрела собственное новое здание за счет запланированной капитальной реконструкции. Стоит отметить, каждая из 11 таких школ имеет официальные страницы в социальных сетях.

В детской школе «Баркамол авлод» Навоийской области как никогда многолюдно. Под ее сводами - все направления внешкольного дополнительного образования. И если раньше преобладали художественное творчество и углубленное изучение школьных предметов, то после смены статуса детских центров «Баркамол авлод» на школы в соответствии с вышеуказанным постановлением активно стали развиваться технические направления, художественное творчество, краеведение и экология, робототехника. Обновились по оснащенности 40 кружков, созданных исключительно исходя из интересов детей. Так, учитывая, что информатика и цифровые технологии обозначены одним из государственных приоритетов в данном направлении, в числе основных задач развития внешкольного образования на нынешнем этапе определено непрерывное развитие кружков в области робототехники, мехатроники, инженерии и компьютерного программного обеспечения.

За последние три года открылись кружки и по таким направлениям, как «культура и искусство», «техника, конструирование и моделирование», «физическое воспитание и спорт», «ремесленничество», «туризм и экология», «иностранные языки».

- С 2022/2023 учебного года внедряется программа «STEAM-образование», на основе которой в сотрудничестве с Навоийским государственным педагогическим институтом организовали кружок «STEAM-физика», - продолжает М. Рахматова. - Его посещают 30 учащихся. Многих также интересуют техника, конструирование, моделирование. По данному направлению организованы 60 кружков и 162 группы, в которых занимаются 1610 школьников.

В Навои, Зарафшане и Кызылтепинском районе в кружках «Робототехника» образованы онлайн-группы. Кружки обеспечены 79 учебными программами, наглядными средствами, пособиями. Все детские школы «Баркамол авлод» подключены к широкополосной сети Интернет.

Одна из отличительных и привлекательных особенностей детских школ «Баркамол авлод» - их доступность для всех категорий детей от шести до 18 лет. Бесплатно их посещают ребята из малообеспеченных семей (15 процентов от общего числа учащихся), а также воспитанники специализированных школ-интернатов. В свою очередь кружки мягкой игрушки «Баркамол авлод» ныне действуют в специализированной школе-интернате для детей с нарушением слуха и речи № 25 Карманинского района, эстрады и вокала - для детей с нарушениями зрения города Навои.

Преподаватели говорят о новом техническом буме. Дети хотят делать роботов и писать компьютерные программы. Руководитель кружка Голиб Хусенов рассказывает, что Карманинский район Навоийской области заявлен в республике как территория инноваций. Кружок оснащен со стороны Министерства дошкольного и школьного образования технологиями последнего поколения, чтобы учащиеся (в основном мальчики старшего школьного возраста) учились и могли что-то изобретать. Заниматься сюда приезжают ребята из Навбахорского, Канимехского и Кызылтепинского районов, города Навои. Подопечные Г. Хусенова задают высокую планку в республике. В последнем турнире «Битва роботов» среди учащихся детских школ «Баркамол авлод» навоийская молодежь заняла первое место.

В областной детской школе «Баркамол авлод» силами педагогов организован музей истории, экспонаты которого хранят дух прошлых лет. Здесь проводят экскурсии и занятия для учащихся кружков по направлению «туризм и экология».

Среди проблем и предложений, которые представители внешкольного образовательного учреждения озвучили в ходе встречи с представителями СМИ, - необходимость строительства зданий детских школ «Баркамол авлод» в Канимехском и Тамдынском районах, а также дополнительных сооружений, чтобы обеспечить деятельность на полную мощность учреждений внешкольного образования в Хатырчинском и Карманинском районах, организовать детский экскурсионный проект на базе школы «Баркамол авлод» Навоийской области. Кроме того, в регионе есть потребность в современных швейных машинах, компьютерной технике, столярных станках, спортивном инвентаре и лабораторном оборудовании.

Дилфуза Гулямова.

«Правда Востока».

Саудовская Аравия создала новые цифровые документы, которые позволят путешественникам въезжать в страну без предъявления паспортов. Новинку представили на конференции LEAP 2024 в Эр-Рияде.

Служба цифровых документов, созданное Главным управлением паспортов МВД Королевства, — одно из цифровых и технических решений, предоставляемое как гражданам и резидентам, так и туристам.

При прибытии в королевство турист получает цифровые идентификационные данные. Эти цифровые удостоверения можно использовать во время путешествий по Саудовской Аравии, предъявляя их властям с экрана смартфона. Таким образом, отпадает необходимость в демонстрации бумажного паспорта.

Как сообщалось ранее, у российских туристов растет интерес к Саудовской Аравии: в 2023 году поток туда вырос вдвое. Страна, которая недавно открылась для туризма, продвигает курорты на Красном море и в перспективе может стать конкурентом Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.

В 2023 году российские туристы совершили в Саудовскую Аравию 106 тысяч поездок — в два раза больше, чем годом ранее. Саудовскую Аравию посещают как россияне, совершающие путешествия с религиозными целями — паломничество в Мекку и Медину, так и те, кто едет с целью отдыха, — приток этих туристов в 2023 году особенно увеличился.

В целом Саудовскую Аравию по итогам 2023 года посетили 106,2 млн иностранных туристов (на 12% больше, чем в 2022 году). По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2023 году королевство стало самым быстрорастущим по числу пребывающих туристов среди стран G20. Такого результата королевство достигло на семь лет раньше запланированного срока.

MEPS: рост спроса может привести к затруднениям импорта нержавеющей стали в ЕС

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., решение Европейской комиссии ввести импортные пошлины на х/к нержавеющую сталь из Тайваня, Турции и Вьетнама еще больше ограничит поставки в регион.

Ранее на прошлой неделе (5 марта) MEPS International сообщила, что антиобходное расследование Комиссии пришло к выводу, что импорт плоского проката из этих стран обошел компенсационную пошлину на индонезийский холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей стали (SSCR).

Следовательно, существующие индонезийские будут применяться к импорту плоского проката SSCR из Тайваня, Турции и Вьетнама, что приведет к введению стандартной пошлины в размере 20,5% на указанный материал.

В февральском обзоре нержавеющей стали MEPS подчеркивалось влияние, которое расследование Комиссии уже оказало на поставки нержавеющей стали в Европу.

В нем говорилось, что в сочетании с проблемами внутренних поставок в Европе расследование создало ситуацию, когда «любое значительное увеличение спроса на х/к плоский прокат из нержавеющей стали в Европе может быстро привести к дефициту после многих месяцев сокращения запасов и резкому сокращению импорта».

Хотя большинство участников рынка сомневаются в том, что в ближайшем будущем произойдет значительное восстановление спроса, они все больше осознают проблемы, которые могут повлиять на доступность материалов, говорится в сообщении.

Тоннажи импорта значительно снизились с тех пор, как Европейская комиссия начала антиобходное расследование в отношении импорта плоского проката из нержавеющей стали индонезийского происхождения из Тайваня, Турции и Вьетнама. В качестве основных причин снижения покупатели называют риск ретроспективных пошлин в сочетании с отсутствием внутреннего спроса.

Данные, проанализированные MEPS, показали, что в период с 1 января по 16 февраля 2024 года объем х/к нержавеющей стали, поступающей в ЕС из Тайваня, Турции и категории «другие страны», снизился на 57 000 тонн по сравнению с за аналогичный период 2023 года. Это составило сокращение почти на 80%.

Некоторые респонденты по-прежнему надеются, что до майского крайнего срока появятся какие-то новости или предварительное уведомление относительно ожидаемых результатов расследования Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством. В ожидании новостей о решениях покупатели будут продолжать избегать заказа х/к рулонов и листов. Таким образом, освоение квоты, скорее всего, останется неиспользованным до конца текущего квартала и периода действия квот с 1 апреля по 30 июня.

Мало того, что поставки импортного х/к рулона замедлились, но и внутренние поставки также все больше ограничиваются. Инфляция издержек и отсутствие пополнения запасов у дистрибьюторов привели к тому, что сталелитейные компании сократили производство в 2023 году, и они продолжают работать на этом более низком уровне производства.

Несмотря на увеличение количества заказов, сроки доставки остаются короткими — четыре-шесть недель. Однако несколько респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с задержкой поставок из Aperam.

Покупатели по-прежнему покупают металл только для своих неотложных нужд. Уровни запасов по всей Европе продолжают падать, но, как сообщается, в странах Южной Европы они ниже.

Доступность материалов, особенно в Испании, вероятно, будет еще более ограничена в ближайшие недели из-за забастовок.

Работники завода Acerinox Los Barrios в Кадисе 5 февраля начали бессрочную забастовку. Производственная мощность завода составляет 1,2 миллиона тонн в год, и не было никакой официальной информации о том, какое влияние забастовка может оказать на их заказы. . Клиенты сообщили о получении писем с уведомлением о задержках выполнения невыполненных заказов, но без указания даты доставки.

Несколько респондентов MEPS подтвердили, что они либо переместили сроки, либо разместили заказы на альтернативных заводах, чтобы снизить риск задержек поставок своим клиентам. Другие не спешили получать отложенный материал. Многие предположили, что, хотя забастовка еще слишком рано спровоцировала какие-либо панические покупки в феврале, другие производители пытались поднять цены.

Вполне вероятно, что в следующем месяце заводы добьются большего успеха с повышением цен на холоднокатаные рулоны и листы нержавейки, если эта акция продолжится.

Турецкая организация по экспорту стали призывает ЕС прекратить «двойные стандарты» в торговле

Как сообщает агентство Platts, Угур Далбелер, генеральный директор турецкого производителя стали Чолакоглу и заместитель председателя Турецкой ассоциации экспортеров стали, призвал ЕС прекратить придерживаться того, что он назвал «двойными стандартами» в отношении своих торговых правил, особенно в отношении импорта стали.

В беседе с S&P Global Commodity Insights в кулуарах конференции Eurometal, состоявшейся на этой неделе в Стамбуле, Далбелер сказал: «Что касается нашего экспорта в ЕС… [импортерам нужно] заявление от нас о том, что в нашей стали нет участия России. Но с другой стороны, как вы знаете, ЕС разрешил своим потребителям импортировать российские слябы до 2028 года, а также российский чугун и российские ферросплавы».

У Чолакоглу есть электродуговой стан в Диловаси (западная Турция), который производит слябы для стана горячей прокатки и заготовку для производства арматуры. В настоящее время мощность предприятия по производству арматуры составляет 600 000 тонн в год, а мощность производства г/к проката — 3 миллиона тонн в год. В июле компания увеличила мощности по производству горячекатаного рулона до 4,5 млн тонн в год, хотя и не использовала все это.

«В этом году цель компании — задействовать всю мощность, но тогда нам понадобятся слябы. Мы закупаем их не в России, а в основном в Бразилии и Юго-Восточной Азии», — сказал он, добавив, что в этом году его компания сосредоточится также на более дорогой продукции.

«Мы стремимся производить нишевую продукцию с добавленной стоимостью, а не заниматься коммерческими сортами, ориентируясь на нефтегазовую, обрабатывающую и автомобильную промышленность», — сказал Далбелер.

Что касается механизма регулирования углеродных границ ЕС, Далбелер сказал, что, если бы Европейская комиссия ввела углеродный тариф «справедливым путем», Турция имела бы преимущество с точки зрения поставок в блок, поскольку все ее производители стали используют ЭДП. .

По словам Далбелера, 50% энергии, производимой в Турции, поступает из возобновляемых источников, и сейчас страна также начинает строительство своей первой атомной электростанции.

«Я хочу иметь дружеское и взаимопонимание по вопросам между ЕС и Турцией», — сказал он S&P Global. «Общий импорт, например, г/к рулона в ЕС из всех стран вырос на 5% в 2023 году, но турецкий экспорт г/к рулона в ЕС сократился на 80%, а Турция является частью ECSC [Европейского сообщества угля и стали], в то время как другие страны, которые на сегодняшний день заменили Турцию, не являются членами ЕОУС, и их выбросы даже в пять раз больше, чем у Турции».

Поход в кино стал дороже для казахстанцев

За Netflix они платят больше, чем во многих странах.

Редакция Liter.kz

Услуги кинотеатров в Казахстане за год стали дороже на 11,6%, передает Liter.kz со ссылкой на Finporm.kz.

Сильнее всего билет в кино подорожал в Кызылординской области — сразу на 29%. Меньше всего цены выросли в СКО — на 4,6%. Не изменились цены в девяти регионах стран. В Актюбинской области поход в кино даже стал дешевле на 10,9%.

Интересная история оказалась и с ценами на стриминговый сервис Netflix. В прошлом году подписка стоила 10,76 доллара. Оказалось, что дешевле просмотр обходится жителям Турции, Аргентины и Египта. Там подписка стоит не более четырех долларов.

Ранее мы писали, что жительница Астаны отдала 600 тысяч за роль в кино и осталась ни с чем. Она надеялась, что ее дети появятся в сериале.

Netflix показал первый тизер "Игры в кальмара 2".

Россияне налегли на форель и семгу

Российский рынок форели и атлантического лосося (семги) в 2023 г. вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом и превысил 250 тыс. тонн, приводит статистику Рыбный союз.

Показатель прошлого года выше не только уровня 2022 г., когда импорт семги резко просел из-за слома цепочек поставок, но и результатов «докризисного» 2021 г. Отмечено, что в 2023 г. — даже на фоне одной из лучших лососевых путин на Дальнем Востоке — частично восстановились импортные поставки семги и форели, а также выросло аквакультурное производство этих видов рыб.

Рост рынка аналитики Рыбного союза связывают с продолжающимся увеличением спроса на лососевых, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал объединения.

Импорт семги в прошлом году составил 42 тыс. тонн, увеличившись на 23% к 2022 г. и снизившись на 36% к 2021 г. Более 92% приходилось на мороженую семгу, 8% — на мороженое филе семги. Почти 100% поставок — из Чили.

Ввоз форели достиг 52 тыс. тонн, на 23% превысив показатель 2022 г. и на 30% — уровень 2021 г. Один из основных поставщиков — Турция.

«За последние годы атлантический лосось стал традиционным объектом аквакультуры в России. Поэтому освободившуюся нишу (после поступательного снижения импорта семги за последние годы) заняли российские производители. Объем выращивания семги в 2023 году составил 80 тыс. тонн, увеличившись в 2,5 раза за последние пять лет», — рассказали в отраслевом объединении.

Более того, российские аквафермеры за 10 лет фактически заместили импорт форели, заняв весь объем спроса, зафиксированный по состоянию на 2014 г. В прошлом году аквакультурное производство форели в РФ достигло 77 тыс. тонн, что на треть больше показателя пятилетней давности, отмечает Рыбный союз.

Объединение обращает внимание и на другой значимый сегмент российского рынка красной рыбы — тихоокеанских лососей (горбуша, кета, кижуч и другие). В 2023 г. их вылов вырос в 2,3 раза к 2022 г. и превысил 600 тыс. тонн. На этом фоне активно выросли продажи горбуши — основного промыслового лосося. По данным мониторинга аналитического центра Рыбного союза, в прошлом году россияне купили горбуши на 70% больше в весе, чем в 2022 г.

Fishnews

Казахстан и Азербайджан подписались на стратегическое сотрудничество в энергетике

Казахстан наращивает отправку нефти в Азербайджан через Турцию и Грузию: Астана всеми силами ищет дополнительные маршруты, чтобы снизить транзит своей нефти по территории России.

Казахский «Казмунайгаз» и азербайджанская SOCAR договорились нарастить транзит казахстанской нефти по трубе Баку—Тбилиси—Джейхан. Между компаниями подписан договор о росте транзита с 1,5 млн до 2,2 млн тонн в год, а также проведение переговоров о возможности понижения тарифа на прокачку, пишет газета «Коммерсант».

Кроме того, Астана планирует обсуждение отправки своей нефти по трубе Баку—Супса с дальнейшей отгрузкой в порту Поти, расположенном в Грузии. Напомним, параллельно Казахстан обсуждает с Германией возможность увеличения поставок казахстанского черного золота на немецкие НПЗ по трубе «Дружба» через Россию.

Также «Казмунайгаз» и SOCAR подписали меморандум, согласно которому Казахстан будет поставлять нефть на НПЗ SOCAR, но это общий, рамочный документ, который не определяет сроки или объемы поставок.

В настоящее время Казахстан свыше 85% своей нефти транспортирует по территории России, но Астана стремится диверсифицировать потоки и ищет дополнительные варианты отправки черного золота на мировые рынки. В частности, это маршруты через Азербайджан и Грузию.

Между тем эксперты отмечают недостаточные объемы извлечения нефти в Казахстане, чтобы суметь нарастить поставки по всем направлениям. Так, из запланированных 1,2 млн тонн нефти для Германии в 2023 году Астана отправила меньше 1 млн тонн, а ведь на 2024-й ФРГ просит уже 2 млн тонн.

Россия почти вдвое нарастила продажи СУГ в Азию в 2023 году

Российские компании в прошлом году нарастили продажи СУГ в азиатском направлением, сократив продажи в адрес европейских государств, вот только сжиженных углеводородных газов в Европу по-прежнему идет почти в два раза больше

Отправка сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Россию в Азии, в том числе в Турцию, выросли в 2023 году по отношению к 2022 году в 1,8 раза — до 1,26 млн т, пишет газета «Ведомости», ссылаясь «Петромаркет».

Издание отдельно выделяет Турцию, продажи в адрес которой подскочили в 1,9 раза — до 543 тыс. т. В общем российском экспорте СУГ доля Турции выросла до 15% по сравнению с 8% в 2022 г.

Также увеличились поставки в Китай и Афганистан, центрально-азиатские государства, а также в Монголию.

Общий экспорт российских СУГ в прошлом году вырос на 3,4%, до 3,58 млн т. При этом доля Европы упала с 80% в 2022 г. до 65% в 2023 г. Продажи СУГ в европейском направлении снизились на 16,5% — до 2,32 млн т.

Напомним, в конце 2023 года Евросоюз включил российские СУГ в очередной санкционный пакет и запретил их импорт. До конца 2024 года действует переходный период, предполагающий завершение контрактных поставок СУГ из РФ в страны ЕС.

В Бишкек прибыла делегация турецких медицинских специалистов из университета «Инөнү» под руководством ректора, академика Ахмета Кызылай для оценки готовности клиник Кыргызстана к проведению высокотехнологичных операций по трансплантации печени и костного мозга.

Как сообщили в Минздраве, в рамках визита делегация совместно с министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым и депутатом ЖК КР Улукбеком Ормоновым посетила Национальный хирургический центр и Национальный центр охраны материнства и детства для оценки готовности клиник к проведению пересадок органов.

При посещении Национального хирургического центра турецкие специалисты дали свои рекомендации относительно готовности операционных и реанимационных отделений, а также дополнительно необходимых медицинских оборудований. Касательно готовности к проведению пересадки костного мозга, отделение НЦОМиД полностью соответствует всем требованиям.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что НХЦ станет координационным центром по трансплантации печени, а НЦОМиД по пересадке костного мозга.

«Развитие трансплантации органов, внедрение высокотехнологичного лечения в организациях здравоохранения находится на личном контроле у президента страны Садыра Жапарова. Для начала успешной пересадки печени будут выделены 2 млн долларов на закупку необходимого оборудования, и дополнительно 20 млн сомов будет выделено на ремонтные работы операционного и реанимационного отделений НХЦ», - подчеркнул он.

Визит турецких специалистов призван укрепить сотрудничество в области медицины между Кыргызстаном и Турцией и способствовать развитию трансплантологии в регионе.

В Черноземье активно развиваются производства продуктов питания

Анна Скрипка

Агропромышленный комплекс регионов Черноземья продолжает прирастать новыми производственными мощностями, главной особенностью которых становится импортозамещение уже на этапе строительства предприятий. Развитие отрасли требует самодостаточности во всем: в инновационных технологиях, оборудовании, кадрах. И новые заводы - отражение этого тренда.

Белки, жиры и углеводы

Ярким событием в развитии отечественного АПК стало открытие инновационного предприятия в городе Алексеевка Белгородской области. Символический старт запуску производства функциональных белков и пищевых волокон дал глава государства Владимир Путин. Участвуя в торжественной церемонии посредством видео-конференц-связи, он отметил, что в последнее время отрасль активно развивается.

- Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия дают зримый результат. Сегодня коллеги познакомят нас с тем, что они делают в своих областях. Еще один шаг вперед делается, - отметил президент РФ.