Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) инициировало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины против коронавируса Спутник V, сообщили в РФПИ.

Решение о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины Спутник V установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Ряд государств ЕС уже одобрили применение Спутник V в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

Спутник V, созданный на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, является первой зарегистрированной вакциной против коронавируса в мире. Применение вакцины Спутник V одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.

За 2020 год российское фармпроизводство выросло на 20%, заявил руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. Он отметил, что 21 из 27 рекомендованных Минздравом препаратов для лечения COVID-19 производятся на территории России, а объем выпуска таких препаратов за год вырос на 200%.

«Безусловно, сегодня такой резкий скачок продиктован приоритетами в лечении наших граждан в период пандемии. Однако выстраивать отечественное фармпроизводство необходимо, ориентируясь на долгосрочное планирование и долгосрочные госконтракты», - приводит «Российская газета» слова Алехина. Он подчеркнул, что в ближайшее время будет принята госпрограмма «Фарма-2030».

По его словам, сегодня важно не только обеспечить россиян необходимым препаратами, но и поставлять российские лекарства за рубеж. Так, в 2020 году отечественная фармацевтическая продукция поставлялась в 131 страну мира на сумму свыше 600 млн долларов, прирост к 2019 году составил 32%, при этом около 40% поставок пришлось на страны ЕАЭС.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ АРМЕНИИ || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

АНДРЕЙ КОРТУНОВ

Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА

От редакции:

Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Очередной взгляд на текущие события с либеральной башни из слоновой кости. Андрей Кортунов – об Армении.

↓ ↓ ↓

В относительно свежем (2017 г.) голливудском блокбастере «Тор: Рагнарёк» есть запоминающаяся сцена, живописующая гибель небесного царства Асгарда. Бог и по совместительству царь Асгарда Тор, ставший невольным свидетелем и участником последней великой битвы добра и зла – Рагнарёка, не в силах предотвратить происходящую катастрофу. Внезапно, когда всё уже кажется безнадёжно потерянным, на Тора нисходит озарение: «Асгард – не точка в пространстве, не место. Асгард – там, где асгардцы». И Тор приступает к эвакуации своего народа из рушащегося города.

В этот момент Тор перевоплощается из отстранённого бога-автократа в деятельного лидера-либерала. Разумеется, не в постмодернистского неолиберала начала XXI века, но в классического либерала конца XVIII столетия. Он осознаёт, что главная и единственная ценность его царства – не территория, не государство, не недвижимость и не мистические артефакты, но его народ. Мужчины и женщины. Старики и дети. Все вместе и каждый в отдельности. Сохранится народ – будет отстроен и новый Асгард, пусть даже на другом конце Вселенной.

Последние события в Армении – это, конечно, ещё не Рагнарёк. Не конец света и не гибель армянского государства. Однако острый политический кризис на фоне недавнего военного поражения, усугубленный глубоким расколом армянского общества, ещё не завершившейся пандемией COVID-19 и экономической рецессией, – всё это более, чем серьёзно. Вопрос уже не в том, удержится ли у власти Никола Пашинян, как сложатся отношения между гражданскими властями и военной верхушкой и каким окажется статус Нагорного Карабаха. Вопрос стоит о будущем армянской государственности, и стоит он более драматически, чем когда-либо прежде за тридцать лет постсоветской истории Армении.

Положение усугубляется тем, что либерально-демократическая перспектива развития страны сильно потускнела за последние пару лет. Правление Никола Пашиняна, на которое возлагалось столько надежд, не принесли армянскому обществу ни обещанного процветания, ни хотя бы стабильности. Это ведёт к росту настроений пессимизма, социальной апатии и цинизма, разочарования в демократических институтах и демократическом пути развития. Не случайно, сегодня в Ереване всё громче звучат призывы передать власть техническому «правительству национального согласия». Некоторые идут ещё дальше, полагая, что неплохо было бы на какое-то время привести к власти военных.

Но есть ли работающая альтернатива либеральному проекту в Армении? С точки зрения традиционной Realpolitik, Армения обречена. У страны с населением около трёх миллионов человек и с территорией меньше Московской области нет ни значительных запасов нефти и газа, как у соседнего Азербайджана, ни плодородных почв, которыми богата соседняя Грузия. Геополитическое положение Армении – удручающее: она даже не имеет общей границы с союзной Россией и находится в окружении откровенно враждебного турецко-азербайджанского альянса и, мягко говоря, несколько двусмысленных партнёров в лице Ирана и Грузии. Возвращение в эпоху «до Пашиняна» означало бы, что Армения должна свыкнуться с ролью смиренного просителя, год за годом обивающего пороги в далёких кремлёвских кабинетах.

Только либерально-демократическая парадигма даёт Армении шанс на будущее. Первая, самая срочная и самая важна задача состоит даже не в реформе политической системы, а в том, чтобы нащупать новую национальную идею, уведя общества от губительных соблазнов бесконечного ирредентизма. Навязчивые идеи продолжения противостояния с Азербайджаном и возвращения утраченных в прошлом году территорий должны остаться в прошлом.

Армения, как и Асгард, – не точка в пространстве, не территория, а народ. Причём в это понятие входят не только три миллиона армян, пребывающих в пределах национального государства, но и те семь-восемь миллионов, которые живут за его пределами, но так или иначе чувствуют свою принадлежность к «армянскому миру».

Именно диаспора была и остаётся уникальным и главным сравнительным преимуществом Армении, которым не располагает ни один из её соседей. До настоящего времени диаспора относилась к Армении примерно так же, как успешные молодые горожане иногда относятся к своим старикам-родителям, доживающим век в далёкой умирающей деревне. Денежные переводы (порой весьма щедрые), ностальгические туристические поездки, неизменный «шашлычок под коньячок», декларативная поддержка «армянского дела» – вот, собственно, и всё, что связывает диаспору с исторической родиной мирового армянства.

В случае отката страны во времена «до Пашиняна» даже этот уровень поддержки сохранить будет чрезвычайно трудно. А превратить Армению в привлекательное инвестиционное направление для немалых финансовых ресурсов диаспоры – вообще невозможно. Нужны принципиально новые приоритеты развития, преобразующие Армению из вечного «бедного родственника» в страну-возможность. В страну, живущую не только своим прошлым, но и своим будущим. Настойчивые поиски таких приоритетов развития, а не химерические сценарии «возвращения Арцаха» должны главным предметом общественной дискуссии.

Сегодня армянские технократы говорят о перспективах развития страны как транспортно-логистического коридора Южного Кавказа. Но здесь Армении придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией альтернативных транзитных проектов, в том числе транскаспийских. Есть планы превращения Армении в огромную кавказскую майнинговую ферму, но такой фермой уже успела стать соседняя Грузия. А вот, скажем, в развитии «зелёной энергетики» Армения пока ещё может занять позиции регионального лидера. Тем более что в стране найдётся много мест с изобилием солнца и ветра, с минимумом дождей и снега, с высокими горами и безлюдными плоскогорьями.

В любом случае перед Арменией стоит задача возродить свой научно-технический потенциал, резко повысить качество «человеческого капитала», преодолеть обозначившуюся провинциальность. А для этого необходимо провести радикальную «демилитаризацию» общественного сознания при обязательном сохранении демократических институтов и процедур.

Либеральный проект для Армении совсем не означает, что Ереван должен отвернуться от Москвы, связав свои надежды исключительно с Западом. Но российско-армянские отношения нужно строить как отношения двух равноправных партнёров, а не как отношения клиента со своим патроном. Именно Армения, оставаясь членом ЕАЭС и ОДКБ, могла бы стать основной площадкой для продвижения Россией многосторонних проектов развития кавказского региона с вовлечением Грузии и Азербайджана.

С учётом своего уникального геополитического положения Армения могла бы также претендовать на роль моста между Россией и Европой, между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

Не менее важна и потенциальная роль Армении в долгосрочных проектах интеграции «Большого Кавказа». Устойчивый мир и развитие на Кавказе, учитывая национально-этническую и культурно-религиозную пестроту последнего, возможны только в случае постепенного и последовательного превращения Кавказа из набора стран в совокупность регионов (каковой Кавказ исторически почти всегда и являлся). В эту единую экосистему могли бы войти в том числе Карабах, Абхазия, Южная Осетия и другие исторически сложившие области со своими особенностями.

Такие модели в мире существуют – например, Швейцарская Конфедерация, где отдельные кантоны не объединены в Швейцарскую Германию, Швейцарскую Францию и Швейцарскую Италию, но обладают большой автономией в рамках единой экосистемы. Понятно, что против «Кавказа регионов» будут выступать в первую очередь консервативно настроенные группировки национальных элит, заинтересованные в максимальном укреплении контроля над своими государствами – как признанными, так и непризнанными. В передаче даже части своих полномочий на региональный уровень они никоим образом не заинтересованы. Поэтому стабильная и гармоничная экосистема на Кавказе возникнет очень нескоро. Но и Швейцарская Конфедерация складывалась не одно столетие.

«Вам, любимые!»: волонтеры поздравят женщин

С 6 по 8 марта во всех уголках России и более чем 30 странах мира волонтеры проведут акцию «Вам, любимые» под хештегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile. Во время акций добровольцы подарят женщинам цветы, а также опубликуют в социальных сетях поздравления.

К акции присоединятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Бразилия, Гана, ДР Конго, Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Камерун, Кипр, Киргизия, Китай, Латвия, Македония, Намибия, Пакистан, Румыния, США, Таиланд, Танзания, Того, Тунис, Узбекистан, Финляндия, Чад, ЮАР. Самые интересные поздравления появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.

В этот день мужчины поздравляют своих любимых с праздником. К теплым словам и реальным делам присоединятся волонтеры разных возрастов и профессий: подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

Так, участники конкурса «Большая перемена» поздравят своих учителей. На территориях медицинских учреждений пройдут творческие мероприятия с привлечением региональных вокальных коллективов, кавер-групп и добровольцев, увлекающихся вокалом.

В ходе акции создадут фотопроект, главная цель которого – показать живые эмоции и уникальную женскую красоту. Также оригинальные поздравления в формате видеопроекции появятся на стенах домов в утреннее и вечернее время в разных районах города.

При организации и проведении мероприятий организаторы учтут эпидемиологическую обстановку в регионе и используют средства индивидуальной защиты.

R&D-центр компании «НовоМедика» выпустил первую коммерческую партию антиковидного препарата «Авифавир»

Технологический центр «НоваМедика Иннотех» (дочернее предприятие фармацевтической компании «НоваМедика», инвестиционный проект РОСНАНО) сообщает о выпуске первой коммерческой партии антиковидного препарата «Авифавир®» в рамках партнерства с ООО «Кромис», совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар».

Объем производства Авифавира в «НоваМедике Иннотех» составит 100 тысяч упаковок в месяц.

«Трансфер технологий был осуществлен эффективно и в кратчайшие сроки благодаря упорной работе команды специалистов R&D-подразделения и оптимальному профилю производственного оборудования», — прокомментировал генеральный директор Технологического центра «НоваМедика Иннотех» Александр Рудько. — «Первая коммерческая серия препарата уже готова к отгрузке».

Производство таблеток Авифавира налажено на технологических линиях, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта GMP. Все процессы фармацевтической системы качества Технологического центра «НоваМедика Иннотех» обеспечивают выпуск качественного препарата. Контроль качества проводится на каждом этапе технологического процесса, что позволяет оценить соответствие продукта требованиям спецификаций и нормативных документов.

СПРАВКА

«НоваМедика Иннотех» (100% дочернее предприятие компании «НоваМедика») — динамично развивающийся российский фармацевтический R&D-центр, открытый в апреле 2017 года в Технополисе «Москва». Технологический центр специализируется на разработке, внедрении и производстве инновационных, конкурентоспособных и эффективных лекарственных средств, предоставляет полный спектр услуг на рынке фарминдустрии в соответствии с требованиями GMP России и ЕАЭС. «НоваМедика Иннотех» обладает уникальным исследовательским и производственным оборудованием, которое позволяет решать задачи модификации фармакологических свойств лекарственных препаратов, изменять их биодоступность и другие свойства действующих веществ или совмещать в одной форме несколько активных ингредиентов, а также осуществлять их коммерческое производство на собственных мощностях. Значительная часть применяемых технологий пока не имеет аналогов в фармацевтической отрасли России.

Производственные и лабораторные возможности R&D-центра позволяют осуществлять масштабирование технологических процессов, трансфер технологий, изготовление образцов для клинических исследований и также коммерческий выпуск твердых лекарственных форм.

* * *

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 126 предприятий и R&D центра в 38 регионах России.

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом группы ВЭБ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

Российский криминал на фоне мировых тенденций

7 марта в Киото (Япония) открывается очередной XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Владимир Овчинский Александр Сухаренко

Каждые пять лет политические деятели и специалисты - практики, занимающиеся вопросами предупреждения преступности и уголовного правосудия, съезжаются на Конгресс Организации Объединенных Наций по преступности с целью содействовать определению повестки дня и стандартов ООН в данной сфере.

Одним из главных вопросов, запланированных к обсуждению на 14 – м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который пройдет в Киото (Япония) с 7 по 12 марта, станет мировые тенденции развития преступности в период пандемии COVID-19.

В рабочем документе УНП ООН о тенденциях преступности в период пандемии, подготовленном для предстоящего Конгресса, отмечено, что пандемия COVID-19, начавшаяся в марте, резко изменила мир. Она не только унесла более миллиона жизней, но и ввергла миллионы людей в крайнюю нищету, и впервые с 1990 года привела к снижению показателей человеческого развития. Исчезло огромное количество рабочих мест с полной занятостью, причем преимущественно в странах с низким и средним уровнями дохода. Такая напряженная социально-экономическая обстановка оказывает влияние на преступность и на усилия по ее предупреждению, расследованию преступлений и вынесению судебных решений по связанным с ними делам. Кроме того, режимы изоляции открыли возможности для бурного развития новых незаконных рынков, нарушив при этом работу других рынков, и создали тем самым уникальные проблемы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Учитывая данные факторы, интересно сравнить криминальные тенденции в России и мире.

Вопреки некоторым пессимистическим прогнозам, состояние преступности в России в период пандемии серьезно не изменилось. По данным ГИАЦ МВД России, за 2020 г. количество зарегистрированных преступлений увеличилось всего на 1% - до 2 млн. (более 70% из них относились к категории небольшой или средней тяжести) – рис.1. Прирост преступности отмечен в 50 из 85 регионов страны.

Однако количество погибших в результате преступных посягательств сократилось на 5,2% (до 22,7 тыс.), а получивших тяжкий вред здоровью – почти на 7% (до 35,6 тыс.). Причиненный материальный ущерб от преступлений (по оконченным уголовным делам) снизился более чем на 18% - до 512,8 млрд. руб.

За совершение преступлений к уголовной ответственности были привлечены 852,5 тыс человек (-3,6%), около 64% из которых не имели постоянного источника дохода, а треть были ранее судимы. Почти каждое третье расследованное преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а каждое двадцать седьмое – несовершеннолетними или при их соучастии. Более трети из 963,8 тыс. нераскрытых преступлений (+5,2%) относились к категории тяжких.

Больше половины всех преступлений, по-прежнему, составляют хищения чужого имущества, соверш?нные путем краж, мошенничества, грабежа или разбоя. На посягательства против личности пришлось менее 13% (более 40% из 256,5 тыс. преступлений - умышленное причинение легкого вреда здоровья). Постепенно снижается количество совершаемых убийств и покушений (до 7,6 тыс.) и фактов причинения тяжкого вреда здоровью (до 20 тыс.). Относительно стабильным остается число наркопреступлений (60% из 189,9 тыс. деяний приходится на сбыт).

На этом фоне заметный прирост произошел в части террористических (+29,7%, до 2,3 тыс.) и экстремистских (+42,4%, до 833) преступлений, значительная часть которых совершена на Северном Кавказе или с использованием сети Интернет.

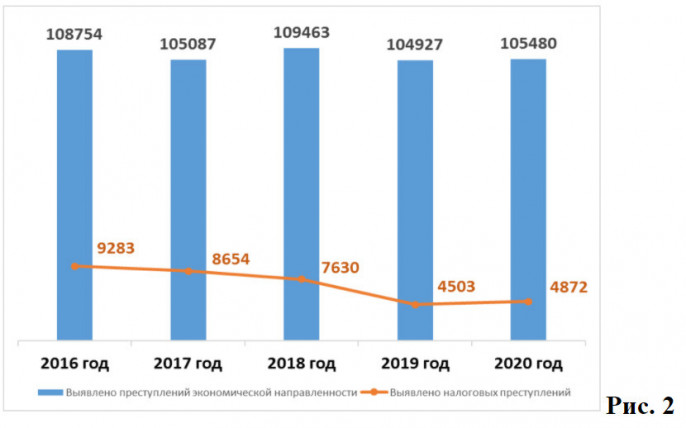

Что касается экономической и коррупционной преступности, то их динамика существенно не изменилась – 105,4 тыс. (рис. 2) и 30,8 тыс. деяний, соответственно. Большую часть из них составляют мошенничества и взяточничество. Размер причиненного ими материального ущерба составил 339,5 млрд. и 58,3 млрд. руб., из которых добровольно было погашено лишь 16% и 14%. Как и прежде, большая часть таких преступлений совершается в Центральном, Приволжском, Южном и Сибирском округах, а самыми криминализированными сферами/отраслями экономики остаются финансово-кредитная и внешнеэкономическая, жилищно-коммунальное хозяйство и потребительский рынок, лесопромышленный, рыбопромышленный и топливно-энергетический комплексы.

Особую тревогу вызывают участившиеся преступные посягательства на бюджетные средства, выделяемые на реализацию гособоронзаказа и 12 приоритетных национальных проектов (программ): за 2020 год в указанных сферах было выявлено 1,8 тыс. преступлений. Большинство выявленных хищений касались таких дорогостоящих нацпроектов, как «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», а также «Безопасные и качественные автодороги»

Не меньшую обеспокоенность вызывает обвальный рост киберпреступности (до 510,4 тыс., +74%) – рис. 3, обусловленный введением режима самоизоляции и переходом многих компаний на удаленный режим работы (через сеть Интернет). Удельный вес таких деяний в общей структуре преступности увеличился с 14,5% до 25%. Как и ранее, основная часть киберпреступлений совершается с использованием сети Интернет – 300,3 тыс. (+91,3%) и средств мобильной связи - 218,7 тыс. (+88,3%). Каждое четвертое из них - кража или мошенничество (410,5 тыс.). Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Ингушетии, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Новгородской и Саратовской областях.

* Низкая раскрываемость китберпреступлений обусловлена применением методов цифровой анонимизации: шифрование данных, в том числе с использованием спецпрограмм, для маскировки IP-адресов, выход в сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных третьих лиц и т.д.

В этой связи одной из серьезных проблем остается недооценка опасности существующих киберугроз в масштабах всей страны. Это делает частные и государственные организации особенно уязвимыми для кибератак, когда после успешного взлома их инфраструктуры проблема вовремя не распознается и не устраняется, в результате чего похищается или шифруется конфиденциальная информация, доступ к которой открывается за выкуп. Управление кибербезопасностью также осложняется использованием сотрудниками компаний незащищенных личных устройств - смартфонов и планшетов.

Несмотря на закрытие международных границ и сокращение грузопассажирских перевозок, проблема трансграничной преступности не утратила своей актуальности. За 2020 год таможенные органы возбудили столько же уголовных дел, сколько и в 2019 году – более 2 тыс. Однако количество дел о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) увеличилось с 679 до 832 (сумма ущерба по ним сократилась с 9 до 8 млрд. руб.). Десять таких дел касались деятельности организованных групп. Предметами преступлений являлись сильнодействующие вещества и наркотики, лесоматериалы, иностранная валюта, автотранспорт, промтовары. Остальные уголовные дела были связаны с неуплатой таможенных пошлин (7/6 млрд.); переводом валюты на зарубежные счета по подложным документам (14/31 млрд.); невозвратом из-за границы валютной выручки (49,3/26,7 млрд.); контрабандой наличных денежных средств (3 млрд./185,8 млн.), алкогольной и табачной продукции (371/329 млн.) руб.

В ходе таможенного контроля было изъято более 9,1 тонн наркотиков (на 680 млн. руб.), 803 тонны «санкционной» сельхозпродукции и 13,3 млн. единиц контрафакта (на 4,6 млрд. руб). Чаще всего подделывались одежда и обувь, детские игрушки и игры. Реже автозапчасти и аксессуары, бытовые приборы и инструменты, парфюмерия и косметика, сумки и часы.

В период пандемии в зоне повышенного внимания правоохранительных органов находилась медицинская и фармацевтическая сферы. За 2020 годы было выявлено 13 фактов незаконного осуществление медицинской или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ, +62,5% в 2019 году), три факта незаконного производства лекарств и медизделий (ст. 235.1 УК, - 57%), 122 факта оборота недоброкачественных или фальсифицированных лекарств и биодобавок (ст. 238.1 УК, + 9%), в основном в Приволжском и Северо-Кавказском округах.

Убийства

Данные, собранные УНП ООН с целью мониторинга тенденции в области убийств в условиях COVID-19, свидетельствуют о разных тенденциях в отношении числа жертв убийств, зарегистрированных после введения режима изоляции. В некоторых странах значительные изменения наблюдались только в период действия ограничительных мер, тогда как после ослабления этих мер вос- станавливалась тенденция, предшествовавшая режиму изоляции. В странах Европы эти изменения были примерно единообразными, и наблюдалось явное снижение показателей, однако в Латинской Америке эти изменения были весьма неоднородными, что затруднило выработку общих выводов о воздействии пандемии и связанных с ней мер на уровень насильственных преступлений со смертельным исходом. Определенную роль в том, что была отмечена такая неоднородность, возможно, сыграли несколько факторов: разные уровни ограничений, введенных правительствами, ранее существовавшие социально-экономические условия и общее преобладание того или иного конкретного рода убийств, которые в Латинской Америке зачастую связаны с организованной преступностью и бандами, а в Европе убийства более тесно связаны с межличностным насилием и насилием в семье.

Тенденции в области убийств в европейских странах были довольно единообразными. Большинство европейских стран, по которым проводился анализ, ввели режимы изоляции в марте, а в мае приступили к этапу снятия ограничений, в результате чего апрель стал единственным полным месяцем, в течение которого действовали ограничения. Снижение количества убийств было отмечено только в апреле; в последующие месяцы убийства совершались так же часто, как и до пандемии.

По итогам 2020 года количество убийств и покушений в России сократилось на 3,2% (до 7,6 тыс.). Из них 16 были совершены по найму, 22 – на объектах транспорта, а 899 – на улицах и в общественных местах. Основная часть таких преступлений приходится на регионы Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов. Между тем нераскрытыми остались 316 убийств (на 48% ниже, чем в 2019 году).

Количество расследованных убийств, совершенных участниками организованных преступных групп и преступных сообществ (ОПГ и ПС), составило 23, из них два были «заказными». К уголовной ответственности за их совершение привлекли 91 человека, в том числе 6 - иностранцев. Большинство таких деяний совершено в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах.

Кроме того в прошлом году было возбуждено 533 уголовных дела, связанных с безвестным исчезновением граждан, которые вполне могли быть убиты. Основная часть из них приходится на регионы Центрального, Приволжского и Сибирского округов.

Гендерное насилие в отношении женщин

По данным УНП ООН, в период действия режимов изоляции в разных странах мира количество случае гендерного насилия в отношении женщин в ряде стран, согласно сообщениям, сократилось, несмотря на имеющиеся фактические данные, указывающие на рост количества случаев этого вида бытового насилия.

В разных странах предпринимались усилия к увеличению количества сообщений о случаях гендерного насилия в отношении женщин во время пандемии, в том числе через такие нетрадиционные структуры, как аптеки, продуктовые магазины или почтовые отделения. Применение такого подхода является об- надеживающим шагом в борьбе с гендерным насилием в отношении женщин на основе комплексных подходов, охватывающих все слои общества.

Даже в тех случаях, когда дела о гендерном насилии в отношении женщин подлежат безотлагательному рассмотрению, перед судами стоит проблема уже накопленного большого объема не рассмотренных в срок дел, которая не позволяет им обеспечивать рассмотрение дел в установленном приоритетном порядке. В некоторых странах из-за этой проблемы активнее используются тради- ционные механизмы отправления правосудия, которые часто подрывают право женщин на правосудие и эффективные средства правовой защиты.

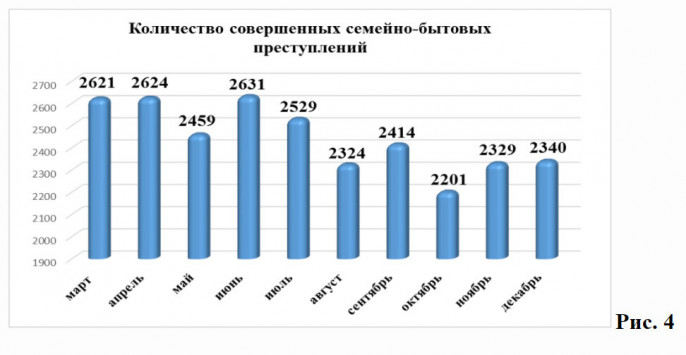

В 2020 году на 9,5% (до 28,9 тыс.) сократилось количество семейно-бытовых преступлений в России (рис. 4), в том числе на 15,8% (1,8 тыс.) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% (2,1 тыс.) – средней тяжести и на 10% (5,4 тыс.) – легкого вреда здоровью. В подавляющем большинстве случаев потерпевшими становились женщины.

В настоящее время проходит обсуждение законопроект о профилактике домашнего насилия в России, который вводит в оборот новое понятие "семейно-бытовое насилие" - умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления". Полиция, прокуратура, другие органы власти и местного самоуправления должны заняться профилактикой домашнего насилия. Основным принципом профилактики при этом названа "поддержка и сохранение семьи", а также "добровольность получения помощи лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию". Если факт насилия установлен, выносится защитное предписание. Для этого нужно согласие жертвы или ее законного представителя. Нарушителю будет запрещено вступать в контакты с жертвой, в том числе по телефону и интернету, а также предпринимать попытки выяснить место пребывания жертвы. Если эти запреты нарушены, полиция обращается в суд за судебным защитным предписанием, которое позволит выселить нарушителя (при наличии такой возможности). В документе прописан ряд индивидуальных профилактических мер воздействия: виновных будут ставить на учет, направлять на психологические программы. В свою очередь, с жертвами насилия предполагается проводить работу по правовому просвещению. Если закон примут, врачей обяжут сообщать в полицию о подозрении на то, что пациент подвергся домашнему насилию. Наряду с заявлением самого пострадавшего или его законного представителя основанием для принятия мер считается обращение любого человека, узнавшего о насилии либо об угрозе применения насилия к лицам, находящимся "в беспомощном или зависимом состоянии".

Насилие в отношении детей

УНП ООН отмечает, что во время пандемии возросла уязвимость детей, уже находящихся в группе риска, вследствие социально-экономической нестабильности и ответных мер, ограничивших их доступ к медицинским, социальным и юридическим услугам. Меры социального дистанцирования привели к повышению риска использования детского труда, торговли детьми, сексуальной эксплуатации детей и вербовки детей в преступные группы, а также в террористические и воинствующие экстремистские группы.

В России данная проблема не теряет актуальности уже много лет. «Особую обеспокоенность вызывает 10-процентный прирост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году», - заявила Уполномоченная при Президенте по правам ребенка в России в своем докладе за 2020 год. Из общего числа расследованных преступлений на 13,9% увеличилось количество насильственных действиях сексуального характера - с 4999 в 2017 году до 5693 в 2019 году. На прежнем уровне осталось количество преступлений по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, - с 4988 в 2018 году до 4996 в 2019 году. При этом на 35,9% увеличилось количество развратных действий - с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 году. Несмотря на небольшое снижение (-0,7%) количества изнасилований, с 1560 в 2017 году до 1549 в 2019, их число остаётся существенным. Кроме того, вызывает беспокойство 45-процентный рост количества преступлений, совершённых детьми и при их соучастии, против половой неприкосновенности, - с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году. Помимо этого произошел двукратный рост количества фактов использования несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов - со 154 в 2017 году до 328 в 2019 году. На 32,7% выросло количество преступлений по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних - с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году.

В 2020 году в отношении несовершеннолетних было совершено 90,3 тыс. различных преступлений (- 9,1% к 2019 году), из них тяжких – 6,2 тыс. (+2,2%), а особо тяжких - 9,4 тыс. (+7,2%). Большая часть таких деяний была совершена членами семьи или их знакомыми. В основном такие преступления регистрировались в регионах Приволжского, Сибирского, Центрального и Уральского округов. Количество несовершеннолетних потерпевших по делам о половых преступлениях (глава 18 УК РФ) сократилось всего лишь на 1,5% - до 11,2 тыс. Так, по ст. 131 УК (изнасилование) – 915 детей, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) - 3,9 тыс., ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом до 16 лет) – 4,1 тыс., ст. 135 УК РФ (развратные действия) – 2,1 тыс. Больше всего пострадавших оказалось в регионах Приволжского, Центрального, Южного, Уральского и Сибирского округов.

По фактам изготовления и оборота порнографических материалов с изображением несовершеннолетных (ст. 242.1 УК) было возбуждено 551 дело (-23% к 2019 году), а по фактам исполользования несовершеннолетних для изготовления подобных материалов (ст. 242.2 УК) - 228 дел (-30,5%).

В целях минимизации влияния деструктивной идеологии на подрастающее поколение разработан план межведомственных мероприятий по профилактике радикального поведения молодёжи. В рамках его выполнения активизирована деятельность по выявлению и пресечению распространения противоправного контента в сети Интернет. Речь идёт о вэб-сайтах, пропагандирующих насильственные действия. Совместно с Министерством науки и высшего образования организована работа 26 координационных центров по профилактике экстремизма в молодёжной среде.

В августе 2020 года Верховный Суд России по заявлению Генерального прокурора признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским, запретив его деятельность на территории страны. Движение насчитывает около 34 тыс. последователей в 40 регионах страны, почти половина из которых - подростки в возрасте 13-17 лет; имеет разветвленную сетевую структуру. Ее лидеры тщательно скрывают свою принадлежность, а непосредственная координация деятельности осуществляется через мессенджеры и соцсети (в основном в Контакте). Последователи АУЕ используют тюремный жаргон и участвуют в совершении различных преступлений (хулиганство, вандализм, нанесение телесных повреждений, нападения на полицейских, поджоги), а также занимаются сбором денег для отправки в места лишения свободы.

Снижение рецидивизма: выявление факторов риска и разработка решений

Пандемия COVID-19 крайне негативно сказалась на системах уголовного правосудия, в том числе на осуществлении государствами- членами стратегий снижения рецидивизма, и ограничила возможности создания условий для реабилитации как в пенитенциарных учреждениях, так и в местных сообществах (например, возможности трудоустройства).

В России практически на уровне 2019 года осталось состояние рецидивной преступности. Ранее судимыми лицами было совершено 344,4 тыс. (+0,3%) преступлений, в основном тяжких. Их доля в общем числе предварительно расследованных преступлений достигла 33,4% (2019 г. - 32,6%). При этом на 2,5% (до 255,3 тыс.) сократилось количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, в том числе посягательства, признанные опасным или особо опасным рецидивом (19,1 тыс.; -2,5%).

Торговля людьми

В результате рецессии, вызванной COVID-19, общий рост уровня безработицы в странах происхождения может привести к увеличению числа лиц, готовых пойти на риск ради получения более широких экономических возможностей, что в свою очередь повышает опасность того, что они могут стать объектами торговли людьми. Временные ряды данных о жертвах, выявленных в странах назначения, и данные об уровне занятости в странах происхождения свидетельствуют о наличии между ними очевидной взаимосвязи.

По данным УНП ООН накануне пандемии во всем мире дети составляли треть установленных жертв торговли людьми, однако в странах с низким уровнем дохода детьми были почти 50 % выявленных жертв.

На большие расстояния перемещается порядка 15% установленных жертв во всем мире. Каждая четвертая выявленная жертва торговли переправляется в пределах одного и того же региона, а 65% жертв, данные о гражданстве которых были сообщены, были выявлены в их родных странах.

Во всем мире большинство выявленных жертв составляют женщины и девочки (65%). Мужчины - жертвы торговли людьми (более 70%) становятся главным образом жертвами принудительного труда. Торговля людьми в целях эксплуатации их труда часто встречается в странах Африки к югу от Сахары (где на нее приходится 77% выявляемых жертв), Северной Африки и Ближнего Востока (30%), Восточной Европы и Центральной Азии (66%) и Южной Азии (52%).

Статистика преступлений в сфере торговли людьми и сексуальной эксплуатации в России отражает их стабильную (волнообразную) динамику на протяжении последних лет, с пиковыми (негативными) значениями в отдельные годы (см. таблицу 1). В среднем за 2015-2019 годы число преступлений по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми») сократилось более чем в 1,5 раза.

В 2020 году количество выявленных фактов торговли людьми увеличилось почти на 73% – до 38. Наибольший прирост таких деяний произошел в регионах Центрального (13), Сибирского (7), Южного (6) и Приволжского (5) округов. В результате к уголовной ответственности были привлечены 33 человека, что почти на 74% превышает показатель 2019 года. При этом общее количество потерпевших по таким делам увеличилось почти на 83% - до 31. Среди них оказалось 14 (+40%) женщин и 21 (+23,5%) несовершеннолетний. Значительный рост выявленных фактов торговли людьми обусловлен повышением эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, в том числе своевременным реагированием и применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) путем фиксации цифрового следа указанных преступлений (с учетом их значительной «виртуализации», переходом в онлайн-сеть в период пандемии).

В свою очередь количество преступлений об использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) увеличилось незначительно – с 4 до 5, а за их совершение к уголовной ответственности привлекли 8 человек (+167%). Количество потерпевших по таким делам сократилось в половину – до 5 человек, из них - 1 женщина. География таких деяний аналогична торговле.

Криминологический портрет личности «сексуального» эксплуататора можно представить следующим образом – мужчины (67,2%), в возрасте 30-39 лет (40,3%) и 20-29 лет (27,2%), не состоящие в браке (64,0%), граждане РФ, с незначительной долей иностранных граждан (14,7%), проживающие в городах, имеющие среднее и средне-специальное образование (64,6%), не работающие (61,4%), не имеющие постоянного источника дохода, неблагополучные в личной (семейной) жизни, в основной массе ранее не судимые, субъективно неадекватно оценивающие себя: высокая степень морально-нравственной деградации сочетается с ярко выраженной инфантильностью, невысоким уровнем социальной адаптации.

Типичная жертва сексуальной эксплуатации – это девушка и (или) молодая женщина (83,9%), в возрасте до 29 лет (77,2%), не замужем (65,3 %), имеющая среднее и средне-специальное образование (46,4%), не работающая (68,1%) или занятая на низкооплачиваемой работе (15,3%), ранее проживавшая в сельской местности или провинциальном населенном пункте или нелегально прибывшая из стран ближнего зарубежья (СНГ). Значительная часть несовершеннолетних жертв сексуальной эксплуатации – девушки из неблагополучных семей, воспитанники специализированных госучреждений (интернаты, детдома), что подтвержается судебно-следственной практикой.

Усиливающаяся виртуализация социальной жизни и активизация различных категорий преступников, в том числе педофилов, в киберпространстве и соцсетях, использующих дистанционные формы вербовки и иных анонимных манипуляций сознанием и поведением несовершеннолетних, обусловили трансформацию преступной деятельности, связанной с секс-эксплуатацией. Сегодня все большее распространение получают такие организованные формы онлайновой секс-индустрии, как: «вэб-моделинг»(«вебкам-агенство»), «эскорт», «бордели» (сайт-каталог анкет проституток).

Незаконный ввоз мигрантов

Данные УНП ООН по трем средиземноморским маршрутам незаконного ввоза мигрантов в Европу свидетельствуют о том, что во время пандемии COVID-19 в 2020 году незаконный ввоз мигрантов продолжался несмотря на введенные меры изоляции, которые привели к экономическим затруднениям и ограничили свободу передвижения. В прошлом году число лиц, прибывших по центральному и западному средиземноморским маршрутам, не уменьшилось. Мигранты и беженцы, переправляемые по средиземноморским маршрутам, вынуждены выбирать между бегством от конфликтов, нарушений прав человека и нищеты, опасностями плавания в открытом море и риском заражения COVID-19 в пути.

В период пандемии множество трудовых мигрантов, занятых в строительстве, торговле, турбизнесе и общепите, потеряв работу, были вынуждены вернуться домой либо застряли в России, где условия их жизни заметно ухудшились. Сокращение иностранной рабочей силы в зависимости от региона и отрасли варьируется от 20% до 50%. По данным Минстроя, дефицит в иностранных работниках (в основном из Узбекистана, Украины, Таджикистана) ощущался в 51 регионе страны. В связи с этим под угрозой срыва находится ввод нового жилья и достройка крупных инфраструктурных объектов. Одной из причин такой ситуации, как указали в Минстрое, стали введенные ограничения на въезд, а другой - переход части работников с приостановленных во время карантина объектов в другие сферы. В конце года официально трудоустроенными в России были 1,8 млн. (в 2019 г. - 2,3 млн.) иностранцев. Большинство из них работали по патентам (выдается на год с возможностью продления), благодаря которым в региональные бюджеты поступило 43,5 млрд. руб..

Учитывая введенные ограничения, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, сократилось на четверть. В частности, число фактов организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) снизилось до 737, фиктивной регистрации иностранцев в жилом помещении (ст. 322.2 УК РФ) – до 7,2 тыс., а по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ) – до 33,7 тыс. Наибольшее число таких деяний совершается в Центральном, Приволжском, Южном, Сибирском и Уральском округах.

Безработица и безденежье повышают риск вовлечения мигрантов в преступную деятельность. В 2020 году иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ, совершили 34,4 тыс. преступлений, что на 1,5% ниже, чем в 2019 году (рис. 5). При этом в 35 регионах страны зафиксирован их рост, наибольший – в Республиках Алтай и Чувашия, Нижегородской и Псковской областях, Севастополе (от 45,8% до 200%).

Большая часть преступлений имела корыстно-насильственную направленность или была связана с наркотиками.

Организованная преступность

Как отмечено в документе УНП ООН, любые правовые ограничения на товары или услуги высокого спроса в условиях низкого предложения создают возможности для организованной преступной деятельности. Во время пандемии вырос спрос на новые продукты и услуги, но при этом был также введен ряд ограничений на передвижение и доступ к рынкам. Организованные преступные группы (ОПГ) наживались на незаконном предложении этих товаров и услуг, о чем свидетельствует неуклонный рост количества случаев изъятия некачественных средств индивидуальной защиты и фальсифицированной продукции, а также махинаций и мошенничества в связи с закупками медицинской продукции, имеющей отношение к пандемии COVID-19.

Пандемия выявила слабые места в структурах управления на нескольких уровнях и не в последнюю очередь в сфере оказания чрезвычайной помощи, в которой отчаянно нуждаются беднейшие слои населения. Во всем мире ОПГ приняли меры для организации доставки посылок с гуманитарной помощью и других предметов первой необходимости тем, кто в них больше всего нуждается, что позволило им усилить контроль над территориями, на ко- торых они ведут свою незаконную деятельность. Исходя из опыта предыдущих кризисов серьезную опасность также представляет проникновение организован- ной преступности в законную экономику по мере снятия ограничений на жизнь общества. Влияние COVID-19 на преступные рынки остается многонаправлен- ным, и ОПГ, несомненно, способны во многом замедлить восстановление после COVID-19.

В России в последние годы количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с организованной преступностью, не превышает 6 тыс. Для сравнения, в 2000-е годы – 25-30 тыс. В 2020 году участники организованных преступных формирований (ОПФ), в том числе этнических, совершили 5,8 тыс. (+3% к 2019 г.) различных преступлений, в том числе 123 – на объектах транспорта. К уголовной ответственности за их совершение привлекли 9,7 тыс. человек, в том числе 783 – иностранца и 115 - несовершеннолетних. Среди их преступлений можно выделить: 2,5 тыс. деяний, связанных с наркотиками, 1,6 тыс. мошенничеств, 336 краж, 92 факта организации преступных сообществ, 62 факта незаконного оборота оружия и 60 вымогательств, 58 фактов организации незаконной миграции и 43 вовлечения в занятие проституцией, 25 фактов похищений людей и 25 - бандитизма.

Из общего числа выявленных преступлений 126 были совершены ОПФ с межрегиональными, 117 – с международными, а 89 – с коррупционными связями. Наибольшая активность организованной преступности наблюдалась в регионах Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Продолжалась планомерная работа по нейтрализации негативного влияния лидеров преступной среды, именуемых «ворами в законе». В прошлом году было выявлено 44 преступления, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), что на 22% больше, чем в 2019 год.

Большая часть таких деяний приходится на Центральный, Северо-Кавказский, Южный и Приволжский округа.

Всего на лиц, которые причисляют себя к высшей преступной иерархии, за 2019 и 2020 годы силами МВД России, ФСБ России и ФСИН были возбуждены 75 уголовных дел.

Огнестрельное оружие

Влияние COVID-19 на незаконный оборот огнестрельного оружия УНП ООН в полной мере еще не проанализировано. Согласно данным исследований, проведенных в одной из стран, возникшее новое ощущение небезопасной ситуации привело к росту спроса на огнестрельное оружие. Если такое положение будет складываться и в других странах, то может возрасти спрос на огнестрельное оружие, и найдутся лица, которые за дополнительное вознаграждение будут готовы и смогут перемещать оружие из стран с более мягким режимом контроля в страны с более жестким режимом контроля в целях удовлетворения такого спроса. В некоторых районах такой вид незаконного оборота является достаточно простым для того, чтобы эта практика получила широкое распространение среди лиц, не имеющих других источников дохода.

В России в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сократилось на 6,6% - до 24,8 тыс., из них 5 тыс. фактов его сбыта (-12,4%). Лидерами по этому показателю остаются Центральный, Северо-Кавказский, Приволжский, Южный и Сибирский округа.

В свою очередь с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств было совершено 5,1 тыс. (-7,2%) преступлений. Чаще всего оружие примелялось в регионах Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского округов.

О масштабах незаконного оборота оружия наглядно свидетельствуют данные ФСБ России, которая в прошлом году пресекла деятельность 28 нелегальных мастерских по модернизации и изготовлению оружия в 19 регионах страны, арестовав 43 человека и изъяв 120 единиц оружия. Среди изъятого оказалось 18 автоматов Калашникова, 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 револьверов и пистолетов, а также 45-миллиметровая пушка и пехотный миномет.

Преступления против дикой природы

Хотя еще слишком рано определять влияние COVID-19 на нелегальные рынки объектов дикой природы, закрытие границ во многих странах и изменения или отмены рейсов в связи с ограничениями на поездки существенно затрудняют для торговцев задачу реализации своих товаров. Контрабандисты зависят от сети коррумпированных контактных лиц в аэропортах и таможенных органах в конкретных местах, и такие контакты невозможно быстро установить в других местах без значительных рисков и затрат времени. В настоящее время международная контрабанда объектов дикой природы по воздуху существенно затруднена в силу того, что сократилось количество рейсов, на которых могла бы быть осуществлена незаконная перевозка объектов дикой природы (и тем самым увеличился риск обнаружения контрабанды при досмотре), и сам маршрут рейса может быть изменен и пунктом назначения может оказаться уже не тот аэропорт, в котором у контрабандиста есть необходимые контакты. Кроме того, отсутствие международных туристов, которые в прошлом были основными покупателями объектов дикой природы в некоторых странах, также может повлиять на схемы незаконной торговли и размер прибыли торговцев.

Пандемия COVID-19 может оказывать разнонаправленное воздействие на торговлю объектами дикой природы. В некоторых странах в средствах массовой информации появились сообщения об увеличении масштабов браконьерства после введения режима изоляции. В то же время ужесточение контроля и снижение потребительского спроса, обусловленное COVID-19, может привести к сокращению масштабов незаконной охоты на некоторые виды животных, ведущейся с целью снабжения рынков мяса диких животных. Любой рынок объектов дикой природы уникален, и большинство из этих рынков не связаны между собой, по- этому последствия пандемии сложно прогнозировать.

В России в 2020 году количество экологических преступлений увечилось на 2% - до 22,7 тыс. Большую часть из них составляют незаконные рубки лесных насаждений (более 12,2 тыс., - 0,7%).

По данным Рослесхоза, на территории страны было выявлено 15,3 тыс. фактов незаконной рубки леса, а его объем составил 1,1 млн. кубометров – это 0,5% от объемов легальной лесозаготовки (217 млн. кубометров). По сравнению с 2019 годом, число самих рубок стало на 3% больше, а их объем, наоборот, уменьшился на 4%. Наибольшее число таких деяний совершается в регионах Сибирского (Иркутская область и Красноярский край) и Дальневосточных (Забайкалье и Бурятия) округов.

В 2020 году было также выявлено почти 150 преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ), что лишь на треть ниже, чем в 2019 году. Наиболее часто они встречались в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточных федеральных округах.

Несмотря на принимаемые государством меры, экспорт леса остается одной из криминогенных сфер. В 2020 г. по фактам контрабанды леса таможенники возбудили 292 (в 2019 г. – 206) уголовных дела на общую сумму 4,6 (4,2) млрд. руб. Большинство из них приходится на Сибирский и Дальневосточный округа, откуда древесина ценных пород (монгольский дуб и маньчжурский ясень) вывозится в Китай по поддельным сопроводительным документам через «фирмы-однодневки», зареистрированные на подставных лиц.

Не менее существенной проблемой остается также незаконная добыча морских биоресурсов (трепанга, лососей, крабов, морских ежей) в целях их последующей контрабанды в страны Азии. В 2020 году по фактам незаконной добычи водных биоресурсов (ст. .256 УК РФ) было возбуждено 6,5 тыс. дел (+13,2% к 2019 году), в основном в Дальневосточном и Южном округах.

В свою очередь по фактам незаконной добычи «краснокнижных» животных и водных биоресурсов возбудили более 1 тыс. уголовных дел, что всего на 7% ниже, чем в 2019 году. Наибольшее число таких деяний было выявлено в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах. Добыча таких объектов, как правило, осуществляется с целью их последующего вывоза за рубеж.

Суды и пенитенциарные учреждения

В связи с чрезвычайной опасностью, которую представляет COVID-19 в местах лишения свободы, ООН более серьезное внимание было обращено на проблему переполненности пенитенциарных учреждений. Переполненность пенитенциарных учреждений - явление, характерное для большинства стран мира, и это один из наиболее серьезных факторов, препятствующих созданию безопасных для жизни и здоровья условий содержания под стражей, обеспечивающих соблюдение основных прав человека. Многие страны разработали планы освобождения некоторых заключенных с целью снизить риск распростра- нения COVID-19. К маю 2020 года в рамках чрезвычайных мер было освобождено около 600 тыс. человек из 80 стран. В последующие месяцы этот показатель еще увеличился.

На мировом уровне последствия COVID-19 в пенитенциарных учреждениях носили значительно более тяжелый характер, чем среди населения в целом. Кроме того, с введением ограничений для сдержива- ния распространения вируса, включая «режим тюремной изоляции», был огра- ничен доступ к заключенным и сокращено количество посещений, ограничена двигательная активность заключенных и их участие в различных программах, что вызвало беспокойство среди заключенных и сотрудников, и свыше 40 стран сообщили о бунтах в пенитенциарных учреждениях.

Это препятствует поддержанию условий, способствующих реабилитации. Так, значительно осложнилась ситуация с практическим применением Мини- мальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). Государства должны обеспечить законность, своевременность и соразмерность мер профилактики инфекции и борьбы с ней в пенитенциарных учреждениях, регулярную оценку этих мер на предмет их актуальности, информирование о них заключенных на прозрачной основе и внимательно следить за тем, чтобы эти меры причиняли заключенным минимальный ущерб.

Вспышка COVID-19 и введение режима изоляции в пенитенциарных учреждениях серьезно повлияли на распорядок дня заключенных, включая их участие в программах реабилитации и контакты с внешним миром, усилили их изоляцию и напрямую отразились на перспективах их реабилитации. При принятии мер борьбы с инфекцией и защиты заключенных крайне важно, чтобы сотрудники исправительных учреждений, администрация тюрем и другие субъекты прилагали все усилия к тому, чтобы не прерывать участия заключенных в реабилитационных мероприятиях и поддерживать их социальную реинтеграцию.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько высокую цену приходится платить за перегруженность и неблагоустроенность пенитенциарных учреждений в условиях пандемий или других кризисов.

В контексте сокращения тюремного контингента применение мер, не связанных с лишением свободы, и снижение рецидивизма быстро стали приоритетными задачами для многих стран. Помилования президентом или монархом и другие специальные меры позволили осуществить досрочное, временное или условное освобождение заключенных, для которых вирус представляет особую опасность (например, заключенных пожилого возраста и заключенных, имеющих сопутствующие проблемы со здоровьем) или чье освобождение не создаст угрозы общественной безопасности (например, правонарушителей, совершив- ших ненасильственные преступления небольшой тяжести, заключенных, уже отбывших большую часть срока своего наказания, и женщин-заключенных). Во многих странах такие меры дополнялись сокращением числа новых заключенных за счет условного осуждения или применения штрафов.

Российская судебная система в период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А российские суды действовали без перебоев.

В течение последних 20 лет в Российской Федерации реализуются системные меры, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилась с одного миллиона 60 тысяч на 1 января 1999 года до 482 900 лиц на 1 января 2021 года. За 2020 год их численность сократилась на 41 тысячу.

С 1999 года количество осуждённых сократилось более чем в два раза – с одного миллиона 223 тысяч до 582 500 лиц в 2020 году. А количество лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2 процентов в 1999 году до 25 процентов в 2020 году. При этом в особом порядке судебного разбирательства, когда у суда отсутствует возможность исследовать доказательства, прекращены дела в отношении 17 процентов обвиняемых. А в общем порядке судебного разбирательства суды прекратили уголовные преследования в отношении 32 процентов обвиняемых. В кассационных и апелляционных инстанциях отменены обвинительные приговоры в отношении 8300 лиц, а в отношении 17 тысяч лиц приговоры изменены со снижением наказания.

С 15 июля 2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. Количество лиц, освобождённых от уголовной ответственности по этому основанию, увеличилось с 5700 в 2016 году до 62 тысяч в 2020-м.

В 2020 году наказание в виде реального лишения свободы назначено 29 процентам осуждённых, при этом 72 процента осуждённых к лишению свободы имели неснятые и непогашенные судимости. Судами удовлетворено 52 процента ходатайств о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 50 процентов ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осуждённого и 59 процентов ходатайств об условно-досрочном освобождении.

С 2001 года количество лиц, к которым была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сократилось в четыре раза – с 366 тысяч лиц в 2001 году до 91 700 лиц в 2020 году. За 2020 год их численность сократилась на три тысячи лиц. При этом 76 процентов лиц, в отношении которых была применена эта мера пресечения, обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 57 процентов имели судимости.

С 2003 года реализуются меры по гуманизации уголовной ответственности несовершеннолетних, в связи с чем количество осуждённых сократилось в шесть раз – с 96 800 лиц в 2003 году до 15 тысяч в 2020-м, а за прошлый год – на две тысячи. В отношении 41 процента несовершеннолетних уголовное преследование прекращено судом.

С повышенным вниманием суды относятся к рассмотрению уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В 2020 году рассмотрено 4300 дел в отношении 4400 лиц, осуждено 62 процента обвиняемых, а в отношении 38 процентов уголовное преследование прекращено судом. Реальное лишение свободы назначено 9 процентам осуждённых. По этой категории дел рассмотрено 207 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворено 57 процентов ходатайств, отклонено 43 процента.

По данным ФСИН России на 1 февраля 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 714 чел. (- 4 118 чел. к 01.01.2021), в том числе: в 670 исправительных колониях отбывало наказание 373 917 чел. (-2 498 чел.), из них в 106 колониях-поселениях отбывало наказание 29 427 чел. (-326 чел.); 7 исправительных колониях для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, - 1 980 чел. (+13 чел.); 209 следственных изоляторах (СИЗО) и 86 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, – 102 575чел. (-1 645 чел.); 8 тюрьмах - 1 276 чел. (+28 чел.); 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 946 чел. (-3 чел.).

В учреждениях содержалось 39 100 женщин (-285 чел.), из них 29 974 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, воспитательных колониях, а 9 126 – в следственных изоляторах (СИЗО) и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 330 детей.

В состав УИС также входят 81 федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 1,3 тыс. их филиалов, на учете которых состоят 452,7 тыс. чел., осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, 7,9 тыс. подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под домашним арестом, более 3 тыс. – запретом определенных действий, 40 – залогом с обязанностью по соблюдению запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ; 26 исправительных центров и 82 изолированных участка, функционирующих как исправительный центр, в которых состоят на учете 6,2 тыс. осужденных к принудительным работам.

Всеобъемлющие стратегии предупреждения преступности в интересах социально-экономического развития

Социально-экономические последствия пандемии ощущаются во всем мире. Поскольку отсутствие экономического роста в сочетании с высоким уровнем экономического и социального неравенства, как правило, ведут к росту преступности и насилия, пандемия диктует необходимость незамедлительного выявления новых факторов риска преступного и агрессивного поведения и их устранения.

УНП ООН считает, что в этих условиях необходимы гибкая политика и соответствующие практические меры в области предупреждения преступности, позволяющие реагировать на возникающие факторы риска в краткосрочной и среднесрочной перспективах по мере принятия странами мер борьбы с вирусом, учитывающие возросшую уязвимость вследствие социально-экономических потрясений, которые могут приобрести еще более серьезные масштабы в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Молодые люди особенно уязвимы перед этими потрясениями и рискуют оказаться в положении, когда их образование, экономические возможности, здоровье и благополучие на одном из важнейших этапов их жизненного пути останутся без внимания.

В России борьба с преступностью в период пандемии осталась приоритетным направлением государственной деятельности. В этот сложный для страны период президентом России были утверждены две новые редакции таких важных документов, как Стратегия противодействия экстремизму до 2025 г. и Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 г. Основной акцент в них сделан на предупреждение использования сети Интернет для пропаганды наркотиков и идей экстремизма. В настоящее время количество официально состоящих на учете в наркодиспансерах превышает 400 тыс. человек, из них более 5 тыс. - несовершеннолетних. Тех же, кто имел опыт хотя бы однократного употребления наркотиков, оценивается в 5,8% или около 8,5 млн человек, а потребляющих наркотики регулярно и эпизодически - 1,9 млн. человек. Ежегодно на территории страны выявляется около 200 тыс. наркопреступлений, из которых более 70% отнесены к категории тяжких и особо тяжких, а также изымается более 20 тонн различных видов наркотиков. В 2020 году Роскомнадзором по инициативе МВД России заблокировано свыше 100 тыс. интернет-ресурсов, содержащих экстремистские призывы, а также удалено боле 7,5 тыс. таких материалов.

Федеральные законы от 30.12.2020 № 543-ФЗ и от 24.02.2021 № 25-ФЗ ужесточили уголовную ответственность за хулиганство с применением оружия (ст. 213 УК РФ) и склонение к потреблению наркотиков с использованием сети Интернет (ч.2 ст. 230 УК РФ). Последняя статья была также дополнена частью 4, предусматривающей уголовную ответственность за склонение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (лишение свободы от 12 до 15 лет).

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ были внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на защиту граждан от угрозы распространения инфекционных заболеваний. Под действие ст. 236 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, теперь подпадают действия, создающие угрозу наступления таких последствий. Серьезно ужесточены меры наказания за нарушение правил, повлекших по неосторожности смерть человека. Если ранее за такое правонарушение предусматривались обязательные (до 480 часов), исправительные (от 6 месяцев до 2 лет) и принудительные работы (до 5 лет), а также лишение свободы (до 5 лет), то теперь назначаются штраф (от 1 до 2 млн. руб.) и ограничение свободы (от 2 до 4 лет). Для принудительных работ и лишения свободы были установлены нижние пределы - от 3 до 5 лет. Неосторожная смерть двух и более лиц будет наказываться принудительными работами (от 4 до 5 лет) или лишением свободы (от 5 до 7 лет). Этим же федеральным законом Уголовный кодекс был дополнен ст. 207.1 об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Такими обстоятельствами, согласно примечанию к ней, признаются чрезвычайные ситуации природного, техногенного, экологического характера, эпидемии, эпизоотии, аварии, катастрофы и др., повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы, вред окружающей среде, материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В 2020 году по ст. 236 УК было зарегистрировано 82 преступления, что на 134% больше, чем в 2019 году. Большая часть таких деяний была совершена в Дальневосточном, Уральском и Центральном округах. В свою очередь по ст. 207.1 УК зарегистрировано 36 преступлений, в основном в Центральном округе.

Повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, а также розыска преступников и пропавших граждан будет способствовать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте, который принят Госдумой в первом чтении. Одновременно с этим активно развивается сеть ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году они открыты ещё в двух территориальных органах МВД России, всего их 74. Объём геномной информации, содержащейся в федеральной базе, увеличился почти на 20% и превысил 1 млн. генотипов. Полученные с её помощью данные способствовали раскрытию почти 6 тыс. преступлений.

Для информационно-аналитического обеспечения мероприятий по раскрытию киберпреступлений введена в эксплуатацию подсистема «Дистанционное мошенничество», позволяющая доказывать причастность лиц к серийным деяниям. Непосредственно борьбой с киберпреступностью занимаются спецподразделения, созданные в оперативных службах МВД России и его территориальных органах.

Нововведения и меры в сфере борьбы с терроризмом

Пандемия COVID-19 преобразовала, а в ряде стран и усилила, угрозу терроризма. Пандемия продемонстрировала уязвимость к таким новым и появляющимся формам терроризма, как противоправное использование цифровых технологий, кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры и биотерроризм. В сентябре 2020 года УНП ООН провело онлайновое информационное мероприятие по международной правовой базе в области борьбы с биотерроризмом, призвав государства-члены присоединяться к правовым документам и повышать уровень готовности к реагированию на угрозу биотерроризма.

В 2020 году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем в 2019 году (57). Преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удаётся вскрывать ещё на стадии их подготовки, подготовки этих преступлений, тем самым сберегая жизнь, здоровье людей.

В России целый блок антитеррористических мер закреплен в новаторском Федеральном законе от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». Для предотвращения терактов и диверсий с использованием патогенов будут осуществляться: систематический анализ возможностей их совершения; разработка и внедрение мер защиты потенциально опасных биологических объектов и мест массового скопления людей; создание и применение средств биозащиты, биоразведки, индивидуальной и коллективной защиты, средств спецобработки и медзащиты, а также иных мер по обеспечению биологической безопасности.

Предупреждение преступности на фактической основе: статистические данные, показатели и оценка в поддержку успешной практики

Пандемия затронула функционирование национальных систем информации о преступности, и с учетом того, что некоторые правительственные ведомства с трудом справлялись с задачей надлежащего реагирования на сложившуюся чрезвычайную ситуацию. В ответ на внезапно возникшую потребность в новой информации, обусловленную чрезвычайной ситуацией, сложившейся в условиях COVID-19, были найдены новые решения для работы с данными о преступности и уголовном правосудии, включая, например, метод использования больших данных и методы, основанные на сборе общедоступных цифровых данных и использовании цифровых данных в увязке с дан- ными геопространственных информационных систем.

Полноте и достоверности статистики о преступности служит принятие Постановления Правительства РФ от 15.12.2020 № 211, регламентирующего вопросы создания и функционирования государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), призванной повысить эффективность борьбы с преступностью и реалистичность прогнозирования ее динамики. Данная система предназначена для сбора, обработки, хранения и использования первичных статданных о состоянии преступности, а также сообщений о преступлениях, следственной работе, дознании и прокурорском надзоре. В документе определены структура и основные функции ГАС ПС, участники информационного обмена и их полномочия, правила и способы интеграции с другими информационными ресурсами, условия доступа к информации, содержащейся в ГАС.

Остается добавить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 487-ФЗ, единый статистический учет данных о состоянии преступности, следственной работе и дознании, также как и федеральное статнаблюдение на основе первичных статданных, предоставляемых уполномоченными госрганами, осуществляет Генпрокуратура России.

Делегация Республики Узбекистан ознакомилась с работой ведущих центров Минздрава России

В период с 28 февраля по 3 марта 2021 г. Москву с рабочим визитом посетила делегация Республики Узбекистан во главе с Министром здравоохранения Республики Узбекистан Абдухакимом Хаджибаевым.

1 марта в Минздраве России прошла встреча Михаила Мурашко с Абдухакимом Хаджибаевым и ответственным сотрудником Администрации Президента Республики Узбекистан Илхомидином Шокировым.

Участники обсудили широкий спектр вопросов по перспективным направлениям здравоохранения и по взаимодействию в сфере профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, непрерывного медицинского образования.

Делегация Республики Узбекистан посетила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, где ознакомилась с работой Университета, а также Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подробно рассказал о работе Центра, продемонстрировал делегации основные отделения трансплантации сердца, почки, детской трансплантации, анестезиологии и реанимации.

В 2018 г. в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. акад. В. Вахидова впервые в истории медицины Узбекистана была проведена трансплантация печени бригадой хирургов и анестезиологов под руководством Сергея Готье. Абдухаким Хаджибаев сообщил, что прооперированный молодой человек жив и здоров, и в Узбекистане уже несколько лет выполняются подобные операции.

Сергей Готье и директор Республиканского научно-практического центра нефрологии и трансплантации почки Республики Узбекистан Ботир Даминов подписали соглашение о сотрудничестве в области трансплантологии. Сотрудничество будет осуществляться в форме обмена информацией нормативного правового и научного характера в сфере трансплантологии, что поможет расширить масштаб оказания нефрологической и трансплантационной помощи, наладить системную профилактическую работу и повысить качество подготовки медицинских кадров в Республике Узбекистан.

Абдухаким Хаджибаев также встретился с академиком РАН, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом. Участники обсудили вопросы обучения узбекских специалистов на базе Центра.

«Хиагда» организовала опытное производство светодиодных светильников

Сборка опытной партии энергосберегающих светильников серии «Хиагда-Пром» организована на производственных площадях предприятия в Чите.

Получен пакет необходимых разрешительных документов, в том числе о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАС). Светильники «Хиагда-Пром» имеют электронный паспорт, позволяющий проектным организациям использовать продукцию при проектировании различных объектов.

Светильники серии «Хиагда-Пром» предназначены для освещения улиц, торговых, складских и других зданий, дворовых, придомовых и промышленных территорий, парков и площадей. Светильник рассчитан на шестьдесят тысяч часов или семь лет непрерывной работы.

«В этом году нашему предприятию необходимо 218 таких светильников. В случае выхода на промышленное производство, мы сможем обеспечить потребности предприятий Горнорудного дивизиона, а также сторонних заказчиков», — рассказал главный энергетик АО «Хиагда» Борис Трифанов.

Светильники имеют блочную схему и производятся в комбинациях от 55 до 1100Вт и высоким световым потоком от 8500 до 170000 Лм. Каждые 55 Вт потребляемой мощности имеют отдельный блок питания и светодиодную матрицу. «Если требуется нестандартное решение, то есть возможность спроектировать и изготовить светильник по требованием заказчика», — добавил ведущий инженер АО «Хиагда» Иван Березанский.

12-я министерская конференция ВТО пройдет 29.11 – 3.12 в Женеве под председательством Казахстана

1-4 марта состоялось первое в 2021 году заседание Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО). Примечательно, что это также первое заседание рабочего органа после официального вступления в должность нового Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы (1 марта).

Руководитель ВТО обратилась к членам организации с призывом «подойти к решению вопросов по-новому» - к реформе ВТО, а также решению текущих задач. Переосмысления переговорных подходов, по ее словам, требуют такие срочные вопросы как ограничение рыболовных субсидий, расширение мощностей по производству вакцин от коронавирусной инфекции и обеспечение их доступности для населения.

Напомним, что вопрос о продвижении переговоров по рыболовным субсидиям был одной из основных тем неформальной министерской встречи ВТО, которая состоялась 29 января 2021 г. "на полях" Давосских диалогов при участии ключевых членов организации. Министр экономического развития России Максим Решетников тогда отмечал, что правила в этой сфере необходимы для сохранения и обеспечения рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания.

Одним из ключевых итогов Генсовета стало утверждение даты и места проведения 12-й Министерской конференции ВТО (высший орган ВТО), перенесенной из-за пандемии коронавируса на 2021 год (напомним, что она должна была состояться в июне 2020 г. в Нур-Султане). Принято решение провести Конференцию с 29 ноября по 3 декабря 2021 г. в Женеве, где расположен Секретариат ВТО. При этом формально мероприятие пройдет под председательством Республики Казахстан.

Одним из важных пунктов повестки прошедшего Генсовета традиционно стало обсуждение ежегодного доклада Секретариата ВТО по присоединениям к организации. На сегодняшний день на стадии присоединения к ВТО 23 страны, включая находящуюся на продвинутом этапе переговорного процесса Республику Беларусь, а также Боснию и Герцеговину, Сербию, Узбекистан, Азербайджан, Эфиопию, Сомали.

Минэкономразвития России ведет активную работу по формированию и учету российской позиции в рамках переговорных процессов о присоединении новых членов к ВТО. Переговоры о присоединении, среди прочего, предоставляют возможности для улучшения условий доступа и ведения экономической деятельности для российского бизнеса на рынках соответствующих стран.

В ходе заседания также обсуждались инициативы отдельных стран по содействию позитивному завершению переговоров по рыболовным субсидиям, по торговле и здравоохранению, а также продление мораториев о невзимании пошлин с электронных трансмиссий и на инициирование споров при отсутствии нарушений норм Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (т.н. non-violation complaints).

Заседание Генсовета продемонстрировало высокую планку ожиданий от предстоящей МК-12, несмотря на сохраняющиеся разногласия членов ВТО по ряду элементов переговорной повестки и объективные сложности, вызванные текущей пандемией.

Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов автотранспортом

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортным, говорится в проекте приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории республики Казахстан», вывешенном на сайте для опубликования законопроектов и публичного обсуждения «Открытые НПА».

«Исключение составит вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров», — цитирует документ «Интерфакс-Казахстан».

Министерству торговли и интеграции Казахстана приказано в установленном порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

В настоящее время вопрос о запрете находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 19 марта. Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, он будет действовать в течение шести месяцев.

Made in Russia в действии. Мир активнее скупает российские продукты

За два месяца 2021 года Россия продала за границу на 35,8% больше сельхозпродукции, чем в тот же период прошлого года. Заработала на этом более четырех миллиардов долларов, проанализировал Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Иностранцы стали чаще покупать у России зерно (в 2,1 раза), подсолнечное и другие растительные масла (на 6,3%), мясо и молоко (на 33,7%). А рыба и морепродукты, наоборот, стали пользоваться меньшим спросом (на 25,7%). В этом замешан коронавирус – Китай запретил поставки, потому что якобы нашел его в этой продукции.

В тройку главных покупателей вошли Китай, который с начала года нарастил импорт почти на 30%, Турция – на 40%, Египет – в 1,5 раза. Также в десятку импортеров входят Евросоюз, Южная Корея, Азербайджан, Украина, Пакистан, Узбекистан и Монголия.

В 2020 году Россия продала продовольствия на 30,5 миллиардов долларов. А в 2019 году – на 25 миллиардов долларов.

В прошлом году Россия собрала второй в истории по величине урожай зерна. В целом несырьевой экспорт побил рекорд. Есть куда расти. Главное, чтобы новый сельскохозяйственный сезон не подвел и позволил накормить и себя, и мир.

Автор Мила Журавлева, радио Sputnik