Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Таможенники в Екатеринбурге пресекли реализацию 1,5 тыс. единиц смартфонов, бытовой техники и электроники, незаконно ввезенных в ЕАЭС

Около 1,5 тыс. единиц смартфонов, бытовой техники и электроники, незаконно ввезенных в ЕАЭС, обнаружили таможенники в одном из магазинов Екатеринбурга. Оценочная стоимость продукции превысила 7 млн рублей.

В ходе проверки в торговых залах и складских помещениях магазина таможенники обнаружили смартфоны, фотоаппараты, роботы-пылесосы, беспроводные наушники и другие устройства.

Дорогостоящая продукция – смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi, фотоаппараты Canon – хранилась в торговом зале в металлических шкафах с надписями «гардероб» и «инвентарь». Работники магазина отказались их открыть, поэтому оперативникам пришлось применить специальные инструменты для вскрытия ящиков.

Владелец торговой точки не смог представить документы, подтверждающие законность ввоза товара в страну.

В действиях лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. Владельцу торговой точки грозит конфискация продукции, а также денежный штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В 2019 году в отношении данного предпринимателя уже проводилась таможенная проверка: со склада была изъята техника на 3 млн рублей. Материалы дела в 2020 году переданы в судебные органы.

Лекарство от природы

Традиционная китайская медицина помогает в исцелении

Текст: Ван Сяодун, Ван Хао, Чжан Юй

Беря в левую руку коробочку с лекарством, Чжан Цзин тщательно сверяет надпись на ней с надписью на образце, который держит в правой руке: русский язык она не знает совсем. В коробочке - традиционные китайские лекарства.

"Я и раньше иногда сталкивалась с упаковкой с текстом на иностранных языках, но в 2020 году это обычное дело", - говорит 33-летняя Чжан из городского округа Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Она работает с упаковкой для лекарств уже больше десяти лет. Когда отдельные вспышки заболеваемости COVID-19 переросли в пандемию, ей пришлось заниматься упаковкой с надписями на языках многих стран, включая Индонезию, Румынию, Таиланд и Киргизию.

Поставки традиционных китайских лекарств за рубеж значительно выросли, и в этом году у Чжан гораздо больше работы, чем в прошлом. Она забирает упаковки на складах, доставляет в цех и передает рабочим производственных линий фармацевтической компании. Перед тем как забрать упаковки на складах, ей нужно проверить, соответствуют ли они продукту, который производят в цехе.

"Это сводит меня с ума, ведь со школьных времен я помню только несколько английских слов, - признается Чжан, добавляя, что с начала года ей довелось поработать с упаковками, текст на которых был написан на десятке разных языков. - С тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, у меня и моих коллег почти не было выходных". Часто, как только она привыкает к одному иностранному языку, упаковку меняют. "Когда язык меняется на другой, проверка информации на упаковках занимает гораздо больше времени. Но я очень горжусь своей работой, ведь то, что мы производим, помогает спасать жизни", - говорит Чжан.

Как рассказали в отделе международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной медицины, Китай предоставил продукцию традиционной китайской медицины (ТКМ) для борьбы с COVID-19 более чем десяти странам и регионам. Кроме того, управление организовало около 40 конференций и прямых трансляций с органами здравоохранения и экспертами из 82 стран и регионов, чтобы поделиться опытом Китая в лечении пациентов таким способом.

Около 50 специалистов по этому направлению командировали в 30 стран, включая Италию, Великобританию, Венесуэлу, Россию, Эфиопию и Камбоджу, где они консультируют медиков, помогая правительствам этих стран справиться с заболеванием, отмечают в отделе международного сотрудничества. Чтобы поделиться опытом профилактики и контроля, специалисты провели лекции и консультации.

"Оказалось, что некоторые традиционные китайские лекарства имеют определенный эффект в лечении COVID-19, - сказал ведущий китайский специалист по заболеваниям дыхательной системы Чжун Наньшань, выступая 27 ноября на конференции по развитию инноваций в медицинских науках и технологиях в Шэньчжэне (провинция Гуандун). - Следующий шаг - провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие именно компоненты лекарства обладают таким эффектом".

В пекинской фармацевтической компании рассказали, что власти Таиланда и Японии санкционировали использование гранул традиционного китайского лекарства из трав, эффективность которого в лечении нового вируса подтверждена клиническими исследованиями.

Сейчас лекарство проходит процедуру регистрации более чем в 30 странах, и процесс идет более гладко и быстро, чем раньше. "В период пандемии странам срочно нужны лекарства, с помощью которых можно бороться с заболеванием", - подчеркнул генеральный директор одной из китайских фармацевтических компаний Сунь Сюэфэй. В некоторых странах, например Узбекистане, одно из противовирусных средств традиционной китайской медицины включено в государственный список, и люди могут получить его, несмотря на то, что оно не зарегистрировано. В Кувейте также это лекарство официально признано препаратом для лечения пациентов с COVID-19.

Косачев заявил, что расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в национальной валюте, поскольку операции, проводимые в долларах, наносят ущерб их экономике.

"Целью создания ЕАЭС было повышение конкурентоспособности экономик стран союза", - сказал парламентарий в четверг на круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС.

Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и государственных бюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций. По мнению Косачева, чтобы не подпадать под эти риски, "следовало бы осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной национальной валюты".

Законодатель привел пример, когда для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо перевести сначала в доллар, а затем из доллара в тенге. "В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", - полагает он.

Для создания собственной финансовой структуры ЕАЭС нужно стабилизировать курс национальных валют и в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения.

Никита Гусаков: «За девять лет работы «ЭКСАР» совокупный объем подержанного экспорта составил более 70 млрд долларов»

По его словам, страховая емкость компании превысила 1 трлн рублей

Генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков в интервью BFM.ru подвел итоги десятилетней работы компании и рассказал о результатах ее деятельности в непростом для бизнеса и экспорта 2020 году.

Сегодня мы подводим итоги года работы российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, но делаем мы это в преддверии десятилетнего юбилея «ЭКСАР». Поэтому хочется попросить вас подвести итоги 2020 года, а также рассказать о том, чего агентству удалось добиться за все десять лет существования?

Никита Гусаков: Действительно, в следующем году агентству исполняется десять лет, за это время «ЭКСАР» существенно расширил возможности поддержки экспорта. Существенное наращивание бизнеса произошло в 2015 году, когда «ЭКСАР» и РОСЭКСИМБАНК были объединены в группу «Российского экспортного центра». С 2018 года мы также являемся частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». За девять лет работы «ЭКСАР» совокупный объем подержанного экспорта составил более 70 млрд долларов, в год мы поддерживаем примерно 12-13% несырьевого неэнергетического экспорта, что соответствует уровню поддержки экспортных агентств Европы и Азии. Еще одно очень важное событие в этом году — наша страховая емкость превысила 1 трлн рублей. Мы считаем, что это очень важная веха, которая переводит нас в лигу состоявшихся экспортных кредитных агентств.

Логично было бы спросить сразу, какие именно страховые продукты наиболее востребованы у ваших клиентов?

Никита Гусаков: В нашей линейке присутствуют все классические продукты экспортных агентств. Наиболее востребованный продукт — это страхование дебиторской задолженности. В рамках этого продукта «ЭКСАР» закрывает для российского экспортера риски неоплаты его покупателей по дебиторской задолженности. Мы страхуем, как правило, целиком портфель покупателей и, таким образом, распределяем риски и можем предложить наиболее эффективное покрытие для экспортера. Стандартно мы покрываем 90% рисков, 10% — это собственное удержание экспортера. Этим продуктом пользуются как компании машиностроительного сектора, так и компании, производящие металлургическую продукцию, удобрения, сельхозпродукцию и продукты питания. Страховкой мы покрываем практически весь мир. Другим важнейшим продуктом является кредит покупателю. В рамках этого продукта мы страхуем финансирования, которые представляют банки покупателю российской продукции на оплату товаров. В зависимости от риска, мы предоставляем такое финансирование либо напрямую иностранному покупателю, либо через иностранные банки-партнеры.

Известно также, что «ЭКСАР» активно участвует в крупнейших инвестпроектах страны, давайте их перечислим?

Никита Гусаков: У нас есть опыт поддержки проектов в ближнем зарубежье: в Белоруссии, Узбекистане. Например, в Узбекистане буквально пару недель назад запустился Ташкентский металлургический завод, построенный с нуля. Завод был профинансирован совместно Фондом развития Узбекистана, узбекскими банками и финансированием, которое было предоставлено РОСЭКСИМБАНКом под страховку «ЭКСАР». Общий объем проекта — более 350 млн долларов, и, со стороны российского банка, РОСЭКСИМБАНКом под страховку «ЭКСАР» было предоставлено 165 млн евро. Другим проектом, который тоже находятся на завершающей стадии, является строительство металлургического завода в Белоруссии по производству белой жести. Кроме того, для нас приоритетным направлением последние годы является Африка. Мы плотно сотрудничаем с АФРЭКСИМБАНК — это крупнейший национальный банк в Африке, который объединяет более 50 стран. В прошлом году мы также реализовали первые совместные сделки на поставку удобрений на сумму около 50 млн долларов и сейчас прорабатываем ряд проектов в майнинге и в инфраструктуре с участием российских компаний.

А в чем основные преимущества финансовых решений агентства для банков?

Никита Гусаков: Основными аргументами для банка по получению страховки «ЭКСАРа» безусловно является разделение рисков, а также более эффективное использование резервов и капитала. Страховка «ЭКСАРа» относится к обеспечению первой категории качества, кроме того, благодаря страховке снижается коэффициент риска для банка с 1 до 0,5, то есть капитал банка используется в два раза эффективнее. Мы также сейчас работаем над изменением текста Государственной гарантии, которая выпущена в обеспечение страховки «ЭКСАР» Министерством финансов на 20 млрд долларов, после этого обязательства банков, номинированные в рублях и обеспеченные страховкой «ЭКСАР», будут пользоваться еще более высоким коэффициентом. Данные меры позволяют не только удержать позиции, но и завоевывать новые рынки. Мы также расширили свою поддержку экспортной инфраструктуры. Помимо экспортных производств, осенью этого года «ЭКСАР» предоставил страховое покрытие Группе Сбербанка в рамках реализации проекта строительства терминала в Ленинградской области. Это проект «Ультрамар», который предполагает создание морских причалов и логистического парка со складами по перевалке удобрений и насыпных грузов. Общий бюджет проекта — более 500 млн долларов. И «ЭКСАР» предоставил покрытие по второй части проекта, которая финансируется Сбербанком. Проект будет одним из крупнейших в мире терминалов по перевалке минеральных удобрений. Таким образом, мы поддерживаем не только экспортный контракт, не только экспортное производство, которое создается в России, но также и можем поддерживать экспортную инфраструктуру. И это ключевой элемент в целом наращивания экспорта из России.

Расскажите, пожалуйста, еще о том, как «ЭКСАР» сотрудничает с Банком России?

Никита Гусаков: С Банком России мы очень плодотворно работаем. В 2015 году Банк России запустил программу поддержки экспорта в рамках рефинансирования кредитов для крупнейших банков. Во время высокой ключевой ставки эта программа оказала очень большую поддержку, так как банки имели возможность, профинансировав экспортные сделки, воспользоваться рефинансированием Центрального Банка и привлечь рубли по очень эффективной ставке. В 2020 году Банк России расширил целевое назначение кредитов и включил туда всю продукцию, которая относится к несырьевому неэнергетическому экспорту. Таким образом, Банк России помогает создать дополнительную мотивацию для банков заниматься поддержкой экспорта и финансированием экспортных контрактов.

Но и если возвращаться к началу нашей беседы, давайте в конце все-таки поговорим об итогах этого непростого 2020 года?

Никита Гусаков: Кризис — это время, когда растут риски, поэтому, с одной стороны, мы готовились к существенному ухудшению нашего портфеля и, безусловно, срабатыванию ряда рисков, которые должны были привести к выплатам. С другой стороны, во время роста рисков и компании, и банки больше пользуются поддержкой экспортно-кредитных агентств.

Мы увидели рост объемов заявок, этот год, мы пока считаем, закончится достаточно благополучно с точки зрения объемов выплат и получения уведомлений о страховых случаях. Но мы готовимся к тому, что следующий год будет тоже сложный, потому что часть эффекта безусловно перейдет на следующий год.

Тем не менее, в любой сложной ситуации надо искать новые возможности, и мы постарались максимально поддержать наших экспортеров не только действующими продуктами, но и предложив новые решения. В частности, наиболее пострадавший в кризис сегмент — компании МСП. Для МСП-экспортеров мы запустили упрощенный продукты в этом году по страхованию отсрочки по контрактам. Продукт предполагает минимальный набор документов, практически один документ — заявление, которое нам экспортер подает, и до 10 млн рублей контракты мы можем поддержать в максимально упрощенном формате.

А с крупными компаниями мы, естественно, продолжаем сотрудничать продолжаем помогать им экспортировать. Для «ЭКСАР» 2020 год безусловно был годом вызовов, тем не менее, мы считаем, что мы удачно справились, мы предоставили больше лимитов, не уменьшили объем поддержки для экспортеров. И считаем, что это такое большое достижение этого года.

Красное море под килем

Замминистра обороны Александр Фомин рассказал "РГ" о том, зачем России морской пункт в Африке и как пандемия повлияла на сроки поставок оружия за рубеж

Текст: Александр Степанов

Минобороны России, несмотря на пандемию коронавируса, активно налаживает военно-дипломатические отношения по всему миру. Как будет развиваться объект Военно-морского флота в Судане? На какое оружие вырос спрос после операции в Сирии? Как пандемия повлияла на поставки наших вооружений за рубеж? Об этом и о многом другом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Александр Васильевич, насколько сильно "ударила" пандемия по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое Вы курируете в Министерстве обороны? Повлиял ли коронавирус на количество контрактов, которые были запланированы на 2020 год?

Александр Фомин: Несомненно, пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества (далее - ВТС) - Алжир, Египет, Индия, Китай и др.

Падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объемов закупок нового вооружения. Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения (далее - ПВН) - на 4 процента. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году.

В настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН. Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.

Кроме того, из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, обозначились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники. Приостановлены на неопределенное время прием иностранных специалистов на обучение в Российской Федерации и оказание услуг по их обучению за рубежом.

Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию Российской Федерации, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков. Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, будет выполнен.

В ноябре Президент России Владимир Путин согласился с предложением Правительства РФ создать в Судане объект Военно-Морского Флота России и поручил Минобороны подписать соответствующее соглашение с властями этой страны. Какие плюсы вы видите в появлении российского военного объекта в Африке?

Александр Фомин: Принятию решения о развертывании российского военного объекта на территории Судана предшествовала продолжительная работа военных ведомств двух стран по согласованию места, сроков и условий размещения пункта материально-технического обеспечения (далее - ПМТО) на суданской территории.

Следует отметить, что ПМТО создается, исходя из обоюдного стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности Российской Федерации и Республики Судан.

При этом считаем, что создание на территории Республики Судан ПМТО отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.

Положения, закрепленные упомянутым Соглашением, станут отправной точкой в развитии сотрудничества между Россией и Суданом в военно-морской области.

Высшее военное руководство этой страны выступает за расширение военных и военно-технических связей с Российской Федерацией, подчеркивает готовность сохранить преемственность в отношениях с Россией и выйти на стратегический уровень двустороннего взаимодействия.

Действия по созданию объектов Военно-Морского Флота за пределами территории Российской Федерации имеют плановый характер, направлены на обеспечение и реализацию национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и не предполагают агрессии против какого-либо государства.

Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства.

Открытие ПМТО в Судане позволит Военно-Морскому Флоту создать условия, безопасной морской деятельности не только для Российской Федерации, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях.

Также реализация этого проекта позволит создать благоприятные условия для всестороннего обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи боевой службы и совершающих межфлотские переходы через акваторию Красного моря. Если продолжать тему Африки и Ближнего Востока... это - ключевой регион и Россия, год от года, расширяет там свое присутствие.

Помимо уже проверенных партнеров, таких как: Египет, Алжир, Ангола, какие ещё страны в регионе проявляют заинтересованность в расширении военного и военно-технического сотрудничества?

Александр Фомин: Думаю, не ошибусь, если скажу о том, что Африка и Ближний Восток сегодня являются самыми проблемными регионами в мире с точки зрения обеспечения своей внутренней и внешней безопасности и, в то же время, самыми перспективными регионами с точки зрения налаживания разнопланового сотрудничества.

Безусловно, с уверенностью можно сказать, что число государств в этих регионах, которые готовы развивать сотрудничество с Россией в военной и военно-технической областях, растет.

Если говорить о причинах такой положительной динамики взаимодействия, то здесь, прежде всего, нужно отметить подходы Российской Федерации, в целом, и Минобороны России, в частности, к развитию диалога с нашими партнерами.

Взаимодействие с нашими друзьями мы организуем не с позиции силы, мы не угрожаем им санкциями и отказом от финансовых и экономических проектов. Другими словами - сотрудничество посредством шантажа для нас - неприемлемо. Россия выстраивает взаимоотношения с партнерами на равноправных условиях. И такие подходы - наиболее популярны сегодня.

Говоря о конкретных странах и реализованных проектах, необходимо сразу отметить трудный 2020 год, в котором не только России, но и большинству государств в мире пришлось всеми доступными способами бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

Но даже в таких непростых условиях нам удалось выйти на новый уровень военных связей.

С рядом государств мы продолжали работу по подготовке к подписанию соглашений о военном (оборонном) сотрудничестве, а также подписали контракты о приеме на обучение иностранных военнослужащих в военные учебные заведения Минобороны России.

Специалистам хорошо известны качество и безотказность российского оружия, оно - популярно во всем мире.

Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики.

Абсолютно естественно, что в складывающихся условиях соперничества государств - основных мировых лидеров за военные и экономические рынки стран Африки и Ближнего Востока, Россия и дальше будет прилагать усилия по расширению военного и военно-технического сотрудничества в этих регионах.

Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что в Сирии, в том числе, проверяются новейшие виды российских вооружения и военной техники. Вырос ли интерес зарубежных партнеров к российскому оружию, которое применялось в сирийском конфликте?

Александр Фомин: У многих наших партнеров интерес к оружию российского производства неуклонно растет.

В первую очередь, конечно же, проявляется заинтересованность в приобретении российской ПВН, подтвердившей свою высокую надежность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии. Это относится к широкому перечню образцов вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны (далее - ПВО), радиоэлектронной борьбы, ударными ракетными комплексами, военно-морской техникой и другими видами вооружения и военной техники.

Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих такое вооружение, загружены на годы вперед.

Особо отмечаю интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от "демократии", "прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов".

Ведь отразить массированное применение ударной авиации, беспилотников и крылатых ракет, с которого в современных реалиях начинается вооруженный конфликт, в состоянии только вооруженные силы стран, имеющие грамотно построенную и современную систему ПВО.

Государства, у которых отсутствует такая система, потенциально обречены на поражение в самом начале сражения.

Поэтому многие наши партнеры, понимая жизненную необходимость в выстраивании своей системы ПВО, планируют закупить, а некоторые уже приобрели российские комплексы, успешно проверенные в реальных боевых условиях.

Кроме того, мы продолжаем знакомить наших партнеров с опытом боевого применения различных образцов техники и организовываем их демонстрационные показы.

Как и ранее, стараемся удовлетворить различные потребности наших потенциальных заказчиков, тем более, когда это обусловлено обеспечением их национальной безопасности.

Россия неоднократно заявляла, что намерена расширять военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки. В частности, МИД России заявлял, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны. С Венесуэлой и Никарагуа нас также связывают проверенные временем отношения. Расскажите, пожалуйста, о перспективах военного и военно-технического сотрудничества с этими странами.

Александр Фомин: Военное и военно-техническое сотрудничество с государствами Латинской Америки в текущем году осуществлялось в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), а также возрастающего давления США на правительства стран региона для вовлечения их в сферу своего влияния.

В настоящее время Куба, Венесуэла и Никарагуа являются нашими стратегическими партнерами и сохраняют нацеленность на укрепление и развитие разноплановых межгосударственных связей с Российской Федерацией, в том числе - и в оборонной сфере.

Хотелось бы отметить, что в текущем году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Кубой, Мы с оптимизмом смотрим в будущее двусторонних отношений и продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере защитить суверенитет и независимость наших стран.

В феврале 2020 года в Гаване был подписан Меморандум между Минобороны России и министерством революционных вооруженных сил Республики Куба о сотрудничестве в военно- морской области.

На регулярной основе ежегодно проводятся заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С учетом сложившихся дружественных отношений Российская Федерация, как правило, идет навстречу кубинским партнерам и учитывает предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала острова Свободы.

Что касается военного и военно-технического сотрудничества Российской Федераций с Никарагуа и Венесуэлой, то оно также традиционно находится на достаточно высоком уровне.

История двусторонних контактов в военной области с Манагуа начата 22 мая 1980 г. с подписания соглашения между правительствами СССР и Никарагуа о военно-технической помощи республике.

Руководство Минобороны России рассматривает сотрудничество с Никарагуа в сфере обороны и безопасности в качестве одного из основных долгосрочных направлений межгосударственных отношений.

Особое внимание уделяем взаимодействию с Боливарианской Республикой Венесуэла. Доверительный тон нашим контактам придал бывший лидер республики Уго Чавес. В настоящее время действующее военно-политическое руководство страны, несмотря на противодействие США, продолжает следовать заданному курсу дружбы и партнерства.

За долгие годы сотрудничества Каракасу поставлена широкая номенклатура ПВН российского производства, которая включает самолеты и вертолеты различных модификаций, комплексы ПВО, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие, различные типы боеприпасов и учебно-тренировочного оборудования.

Взаимодействие с оборонными ведомствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы имеет тенденцию к дальнейшему развитию.

В Гаване и Манагуа успешно функционируют представительства Минобороны России.

Мы продолжаем практику обучения военнослужащих стран- партнеров в военных учебных заведениях Минобороны России, заходов кораблей ВМФ России в порты дружественных государств региона, использования аэродромов указанных стран самолетами стратегической авиации ВКС России. Кроме того, работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы в оборонной сфере и увеличением мероприятий военно-делегационного обмена.

Делегации Минобороны неоднократно вылетали в Азиатско-Тихоокеанский регион для выполнения задач по расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества. Минобороны России участвует в совещаниях министров обороны стран- участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров (СМОА плюс). Можно ли утверждать, что сейчас развитие отношений со странами Азиатско- Тихоокеанского региона является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества Минобороны России? Какие страны АТР для нас являются ключевыми партнерами и почему? Как вы в целом оцениваете перспективы военного и военно-технического сотрудничества в регионе?

Александр Фомин: Вы - абсолютно правы. Сегодня мы отмечаем очевидный рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только для мировой экономики, производства и хозяйственной деятельности, но и для международной и региональной стабильности.

Минобороны России активно взаимодействует со странами региона как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, включая "СМОА плюс".

10 декабря приняли участие в 7-м заседании "СМОА плюс", в рамках которого довели российские подходы по решению ключевых вопросов безопасности в АТР. Да, наши оценки не всегда совпадают со взглядами других партнеров по диалогу, в частности, США и их союзников, но они направлены, в первую очередь, на сохранение сбалансированной и надежной архитектуры безопасности в АТР при центральной роли АСЕАН. Мы считаем, что безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть обеспечена только общими усилиями, с учетом интересов всех государств региона.

Что касается наших ключевых партнеров в АТР в области военного и военно-технического сотрудничества, то такими, несомненно, в этом году оставались Китай, Индия, Вьетнам и Мьянма. В настоящее время данные страны являются основными импортерами российского оружия в регионе. Кроме того, в области военного сотрудничества активно взаимодействуем с Лаосом, Индонезией, Филиппинами, Таиландом и другими странами АТР.

Не секрет, что у России и США - сейчас, наверное, самый сложный период в отношениях. Американцы вышли из Договора по противоракетной обороне (далее - ПРО), Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (далее - РСМД), в ноябре завершена процедура выхода из Договора по открытому небу (далее - ДОН), под угрозой - договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее - СНВ-3). Понятно, что реакция России на такие демарши, которые совершаются под надуманными предлогами, не может быть спокойно-философской. Какие ответные шаги планирует Минобороны в ответ на действия американцев? Если говорить о ДОН, то есть ли вообще смысл исполнять этот договор без участия США?

Александр Фомин: Соединенными Штатами в течение длительного времени реализуется курс, направленный на наращивание своей военной мощи. Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования.

После выхода в 2002 году из Договора по ПРО следующим шагом американской стороны стала денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Для минимизации негативных последствий развала Соединенными Штатами Договора о РСМД мы предложили странам НАТО присоединиться к российскому мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Важным элементом реализации наших предложений могли бы стать взаимные верификационные меры в отношении вооружений, по которым стороны высказывали свои озабоченности (Россия - универсальные пусковые установки Мк-41 в Румынии и Польше, США - ракеты 9М729).

В случае, если наш призыв не найдет поддержки, и начнется развертывание в Европе американских ракет, мы оставляем за собой право на адекватные ответные меры.

Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 г.).

Российская Федерация предложила США продлить Договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны - другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении Договора о СНВ.

В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться.

Обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Полагаем, что тем не менее Договор сохраняет свой позитивный потенциал. Дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом готовности остальных государств- участников гарантировать непередачу американской стороне информации, полученной в ходе наблюдательных полетов над территорией России.

Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности.

Ежегодно увеличивается количество учений, которые НА ТО проводит возле российских границ. Зачастую они носят явный провокационный характер. Ряд членов НАТО, в частности - Германия, призывает вести диалог с Россией с позиции силы. Расскажите, пожалуйста, о состоянии и перспективах сотрудничества России и НАТО.

Александр Фомин: Рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ сопровождается агрессивной риторикой в отношении Российской Федерации. Инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, как правило, игнорируются.

В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам.

Накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

В августе и сентябре 2020 г. в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.

13 октября 2020 г. эсминец ВМС Великобритании "Dragon" осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября 2020 г. эсминец ВМС США "Джон Маккейн" зашел в залив Петра Великого.

Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков.

Что касается второй части вопроса, то никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны.

Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Как Вы оцените прошедшие в этом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ"?

Александр Фомин: В текущем году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ" впервые состоялись в одно и то же время. Соединение двух крупных международных мероприятий в условиях пандемии продемонстрировало высокую эффективность. Этот подход себя полностью оправдал.

В Форуме приняли участие делегации 92 иностранных государств, в том числе 18 - под руководством министров обороны и их заместителей. Кроме того, были подписаны ряд экспортных контрактов, а также иные международные документы.

Армейские международные игры проводились на территории 5 государств - Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие 156 команд из 32 государств.

Мы, безусловно, благодарны руководству стран-участниц за то, что в столь непростое время смогли найти силы и средства для участия в прошедших мероприятиях.

В дальнейшем планируем совместное проведение Международных армейских игр и Форума "АРМИЯ" на постоянной основе.

В Узбекистане годовая потребность в угле превышает 6 миллионов тонн

По предварительным подсчетам, годовая потребность в угле по республике Узбекистан составляет более 6 миллионов тонн. В нынешнем году АО «Узбекуголь» обеспечивает 3 миллиона 850 тысяч тонн из этого спроса.

Для добычи угля, необходимого для удовлетворения этого спроса, на основе ускорения разработки верхнего слоя угля на открытом месторождении в 2021 году планируется добыча 4 миллионов 450 тысяч тонн угля. Эти показатели будут расти из года в год и в течении трех лет будет достигнуто показателя в 6 миллионов тонн.

Для удовлетворения потребности в угле планируется развитие открытого месторождения «Апартак» и повышение в следующем году добычи угля в 2,5 раза, с доведением объема валовой продукции до 1 млн тонн.

В настоящее время предприятием предпринимаются меры по ощутимому улучшению качества поставляемого населению угля. В том числе, в обществе изготовлены пять новых агрегатов, ранее не использованных в добыче угля, которые были установлены и введены в эксплуатацию на месторождении. Более того, в целях сокращения измельчения угля во время его добычи, погрузки, отгрузки, обратной подаче на поставку (отгрузке), железные дороги продлеваются до забоя.

Министерство энергетики Республики Узбекистан и АО «Узбекуголь» в целях ознакомления с процессами бесперебойного обеспечения жителей и объектов социальной сферы Джизакской области качественной угольной продукцией организован пресс-тур для представителей средств массовой информации.

В целях качественного выполнения работ по обеспечению населения и промышленных предприятий электрической энергией, природным и сжиженным газом, угольной продукцией в осенне-зимний период 2020/2021 годов при Министерстве энергетики организован специальный штаб.

В рамках мероприятий, разработанных по комплексной подготовке имеющихся в республике жилищного фонда и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов, АО «Узбекуголь» запланирована поставка населению и объектам социальной сферы 1 345 400 тонн угля. Из них бюджетным организациям предусмотрена поставка 405 тысяч тонн, населению — 940 тысяч тонн угольной продукции.

С этой целью были предприняты последовательные меры по ускорению работ в имеющихся месторождениях по разработке верхнего слоя угля, увеличению объемов добычи твердого топлива, внедрению эффективной системы поставок готовой продукции потребителям. Благодаря практическим мероприятиям Министерства энергетики, бюджетные организации были обеспечены угольной продукцией досрочно, то есть 26 октября, а население обеспечено этой продукцией сверх плана 3 декабря.

С учетом увеличения спроса на угольную продукцию из-за раннего наступления зимы и резкого похолодания, правительством на акционерное общество «Узбекуголь» была возложена задача по поставке для нужд населения дополнительно 149 тысяч тонн местного угля. Эта задача была успешно выполнена по состоянию на 23 декабря.

Обеспечение населения и бюджетных организаций угольной продукцией осуществляется 91 складом при территориальных филиалах общества с ограниченной ответственностью «Кумир таъминот».

И в Джизакской области предпринимаются все необходимые меры по поставке домам, отапливаемым углем, достаточного количества качественного угля для зимнего сезона.

По подсчетам, в Джизакской области имеется потребность в 29 113 тоннах угля и угольной продукции. Из них 15 484,1 тонна составляет потребность объектов социальной сферы, на сегодняшний день намеченный план был выполнен на 101 процент, твердым топливом обеспечены дошкольные образовательные учреждения, школы, поликлиники и другие учреждения.

Потребность жителей области в угле составляет 13 629 тонн, планируется удовлетворить её за счет местного угля. На сегодняшний день объемы местного угля, поставленного АО «Узбекуголь» шести складам областного филиала ООО «Кумир таъминот» превысил 14 117 тонн. 12 017 тонн этой продукции закуплены населением. На складах имеется запас 2 100 тонн угля.

Предприняты также необходимые меры по поставкам угля жителям области на дом. В частности, созданы дополнительные удобства для жителей отдаленных и труднодоступных сел (аулов). В том числе, в МСГ Кизилой Зааминского района, селе Ходжа Мушкент Янгиабадского района, МСГ Сангзор, Дусмат, Новка Бахмальского района организованы ярмарки по продаже угля. Малообеспеченным семьям и гражданам, состоящим в «Железной тетради» МСГ Навруз Дустликского района угольная продукция была доставлена на дом.

В частности, работа по передаче угля населения образцово налажена на Джизакском и Зарбдорском угольном складах.

Угольная продукция реализуется населению и бюджетным организациям вновь организованным ООО «Кумир таъминот» через действующий в регионах 91 склад. Следует отметить, что во время пандемии не было возможности для своевременного приема этих складов с основными активами от управления «Узтемирйулёнилгитаъмин» на баланс ООО «Кумир таъминот». Поэтому, пришлось начать работы по передаче угля населению и бюджетным организациям с августа.

Местный уголь, поставляемый АО «Узбекуголь» принимается на региональных складах ООО «Кумир таъминот» специальной комиссией из числа ответственных представителей местных хокимиятов на основе акта. В то же время установлен контроль над своевременной поставкой угольной продукции на склады, обеспечению необходимых объемов и качества продукции, процессами, связанными с ее хранением, распределением и реализацией на основе установленных требований. Благодаря этим мероприятиям достигается улучшения качества угля, поставляемого населению и бюджетным организациям.

Обычно у потребителя (населения и бюджетных организаций) сформировано понятие оценки качества угля по его внешнему виду, что является неправильным, качество угля определяется его влажностью, зольностью и теплотой сгорания и рядом других свойств.

При этом следует отметить, что бурый уголь Ангренского месторождения по степени твердости по шкале составляет 4, он отличается относительно упругими свойствами. Это топливо, отгруженное из угольного месторождения доставляется в угольный комплекс, где проходит лабораторную проверку и таким образом, продукция, отгруженная в каждый вагон получает сертификат качества. Покупателям желательно требовать этот сертификат качества при покупке угля на складах по месту жительства.

У приобретенного угля есть свой инкубационный период и условия хранения. Примерно через 20 дней любой уголь, отставленный в открытом воздухе начинает терять свои свойства. Для сохранения качества твердого топлива рекомендуется хранить его в надлежащих условиях на специальных складах. Вполне естественно, что уголь, хранящийся на открытом воздухе выветривается и измельчается. Так, АО «Узбекуголь» не берет на себя ответственность за качественное хранение угля, поставленного населению и объектам социальной сферы.

Никита Гусаков: объем застрахованных ЭКСАР рисков достиг триллиона рублей

В 2021 году Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) исполняется 10 лет. За это время ЭКСАР существенно расширило свои возможности поддержки экспортно ориентированных компаний. О результатах работы агентства и планах на будущее рассказывает генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков:

- Никита Валерьевич, какие наиболее важные вехи в развитии агентства вы можете обозначить?

- ЭКСАР уже 9 лет активно работает с экспортерами. Значительные изменения начались в 2015 году, с момента объединения ЭКСАР и Росэксимбанка в Группу Российского экспортного центра (РЭЦ). Это позволило не только тонко донастроить работу под специфику бизнеса наших клиентов, но и создавать актуальные и гибкие решения для их всесторонней финансовой и нефинансовой поддержки.

С 2018 года мы также являемся частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Достижению этой цели способствует не только поддержка заключения и реализации экспортных сделок, но и развитие экспортных производств внутри страны. Поэтому мы постоянно работаем над адаптацией и созданием специализированной линейки финансовых решений в этой сфере.

Совокупный объем поддержанного агентством экспорта за 9 лет составляет более 70 миллиардов долларов. В 2019 году более 12-13% российского несырьевого неэнергетического экспорта обеспечивалось страховым покрытием ЭКСАР. В этом году наша страховая емкость достигла 1 триллиона рублей, что в совокупности со стабильным ростом наших бизнес-показателей демонстрирует востребованность продуктов агентства.

- Какие из ваших продуктов пользуются наибольшей популярностью?

- Традиционно в линейке ЭКСАР популярностью пользуются страхование краткосрочной дебиторской задолженности, страхование кредитов покупателю и кредитов на пополнение оборотных средств экспортера. Нашими долгосрочными клиентами в этом направлении являются и российские производители машиностроения, и крупнейшие российские поставщики продуктов питания, и крупнейшие финансовые институты и банки страны и ближнего зарубежья.

В последнее время мы отмечаем интерес к страхованию кредитов на создание экспортно-ориентированных производств на территории России. Такие крупнейшие экспортно-ориентированные проекты, как Ямал СПГ и Амурский ГПЗ, реализуются со страховой поддержкой ЭКСАР.

При этом мы также отмечаем увеличение количества запросов банков на страховую поддержку проектов "среднего размера" - до 20 миллиардов рублей – в самых разных отраслях. Это нефтехимия, химия, деревообработка, инфраструктура.

- Вы работаете только с проектами на территории России?

- Нет, не только. Помимо традиционной поддержки торговых экспортных операций, ЭКСАР активно развивает деятельность по поддержке долгосрочных сделок инвестиционного характера за рубежом. Мы уже имеем опыт поддержки инвестпроектов в странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), профинансированных с участием ряда российских банков.

Продолжается развитие отношений с Афрэксимбанком, в прошлом году были реализованы первые совместные сделки по поставке удобрений на общую сумму около 50 миллионов долларов. Сейчас агентство рассматривает возможность поддержки нескольких майнинговых и инфраструктурных проектов на Африканском континенте.

Наши партнеры на пространстве СНГ также активно сотрудничают с агентством для реализации крупнейших проектов. Так, в Узбекистане в декабре этого года запущен Ташкентский металлургический завод. Проект был реализован с нуля за три года. Общий его бюджет составляет почти 400 миллионов долларов, при этом часть финансирования была организована АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие АО "ЭКСАР". Объем финансирования, предоставленный Росэксимбанком, составил 165 миллионов евро. Помимо того, при реализации проекта использовалось оборудование и материалы более 30 российских подрядчиков, завод будет работать на горячем прокате из России, что станет дополнительной поддержкой экспорта для наших предприятий.

- Поддерживаете ли вы инфраструктурные проекты в России в целях совершенствования экспортной логистики?

- Конечно. Создание разветвлённой экосистемы поддержки экспортеров через программы нацпроекта увеличивает количество экспортно-ориентированных проектов, предполагающих в будущем рост объемов экспорта российскими предприятиями продукции средних и высоких переделов. Поэтому одним из перспективных направлений является поддержка проектов создания и развития экспортной инфраструктуры, например, портовых мощностей.

Так, осенью АО "ЭКСАР" предоставило страховое покрытие компаниям Группы Сбербанк в рамках реализации проекта строительства портового терминала в Ленинградской области. Проект реализуется ООО "Ультрамар" и предполагает создание морских причалов вместе с промышленно-логистическим парком, складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой. Общий бюджет проекта составит более 500 миллионов долларов. Заемные средства под страховое покрытие агентства будут направлены на существенное расширение проекта, что позволит превратить порт в крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире терминалов по перевалке минеральных удобрений.

Поддержка развития экспортной инфраструктуры будет способствовать расширению сбыта и укреплению конкурентоспособности российских экспортеров, и мы видим большой потенциал в реализации таких проектов в будущем.

- В чем вы видите преимущества работы с ЭКСАР для клиентов?

- Весомым преимуществом наших финансовых решений для банков является то, что договоры страхования ЭКСАР признаются Банком России обеспечением I категории качества. Что позволяет значительно минимизировать величину фактического резервирования и "высвободить" капитал для других кредитов/сделок. Кроме того, по кредитам, предоставленным юридическим лицам, обеспеченным договором страхования ЭКСАР, Банк России позволяет не осуществлять дополнительных проверок реальности деятельности заемщика. Что снижает операционную нагрузку на персонал банка и, в свою очередь, снижает операционные затраты на выдачу кредитов.

Также страховка ЭКСАР обеспечивает существенное снижение нагрузки на капитал российских банков: к кредитам, обеспеченным договором страхования ЭКСАР, применяется пониженный коэффициент риска 50%.

После внесения ряда изменений в текст государственной гарантии, выпущенной по обязательствам АО "ЭКСАР", у банков появится возможность взвешивать активы, номинированные в рублях и обеспеченные договором страхования ЭКСАР, с более низким коэффициентом.

В текущей ситуации данные меры позволят не только удержать рыночные позиции российских экспортеров, но и снизить долговую нагрузку как для экспортера, так и для его покупателя, что, на наш взгляд, является крайне важным моментом для поддержания финансовой устойчивости компаний в текущих условиях. Предложения проактивной помощи в разрешении сложившихся проблем может очень положительно сыграть на имидж российского экспорта за рубежом.

- В чем состоит ваше взаимодействие с Банком России?

- Мы плодотворно работаем с Банком России, с 2015 года запущена и достаточно эффективно работает программа поддержки экспорта в рамках эксперимента по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам с покрытием АО "ЭКСАР".

Преимуществами такой финансовой поддержки за годы функционирования эксперимента смогли воспользоваться крупнейшие российские производители из различных отраслей экономики: энергетического машиностроения, железнодорожного транспорта, автомобилестроения, авиастроения и так далее. В частности, удалось существенно нарастить объем экспорта железнодорожной продукции, предотвратив остановку крупнейших предприятий отрасли в связи с резким падением внутреннего рынка в 2015-2016 годах.

В 2020 году Банк России расширил целевое назначение кредитов, которые могут быть рефинансированы, тем самым распространив действие инструмента на любую продукцию несырьевого неэнергетического экспорта. Это позволит кредитным организациям нарастить объемы финансирования экспортных операций, а для российского бизнеса - увеличить объемы поставок отечественной продукции в третьи страны.

- Как уходящий год, прошедший под знаком пандемии, отразился на работе агентства?

- Да, весь 2020 год был так или иначе связан с пандемией и ее последствиями, но кризис – это не только борьба за выживание, но и окна возможностей. В этом году стало особенно важным поддерживать бизнес сегмента МСП. Поэтому ЭКСАР запустил новую программу страхования отсрочки платежа для клиентов из этого сегмента. Мы знаем, что для малых и средних предприятий проблематично получать финансовую отчетность от их иностранных контрагентов, кроме того, специфика бизнеса МСП предполагает быстрое принятие решений в отношениях с партнёрами, и процедура получения страховки не должна этому препятствовать. Новая программа отвечает запросам малого и среднего бизнеса – она быстрая, не требует значительного отвлечения ресурсов экспортёра, а страховой полис оформляется в цифровом формате.

В целом, для ЭКСАР 2020 год, хоть и был годом вызовов, однако, наша команда справилась с поставленными задачами и достигла плановых показателей.

Дубай, ОАЭ. Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби (NCEMA) открыл 18 новых окон для «лазерного» экспресс-тестирования на COVID-19 на въезде в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Пункты тестирования расположены на трассе Al Falah Road, рядом с населенным пунктом Ghantoot. С помощью них власти рассчитывают улучшить транспортную ситуацию, а также более эффективно регулировать дорожное движение.

Стоит напомнить, что с 24 декабря 2020 года власти Абу-Даби обновили правила въезда на территорию столичного эмирата. Для автомобилистов, въезжающих на территорию Абу-Даби из других эмиратов, ПЦР- и «лазерные» тесты теперь будут действительны 72 часа вместо 48. Тем, кто останется в столице более чем на 6 дней, придется сдавать тест на шестой и 12-й день пребывания (ранее – на четвертый и восьмой дни).

Что касается международных гостей, то для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменяется обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращается с двух недель до 10 дней. В «зеленый» список стран в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Международные туристы будут сдавать 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не более чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

Срок карантина для вступавших в контакт с носителями коронавируса также сокращается с 14 до 10 дней, при этом ПЦР-тест нужно сдавать на восьмой день карантина. В столице также будут периодически проводиться профилактические тестирования на коронавирус – в промышленных зонах и густонаселенных районах.

Россия и Узбекистан ведут совместную работу по развитию системы СПО

В первый день визита делегации Минпросвещения России во главе с первым заместителем Министра просвещения Дмитрием Глушко в Республику Узбекистан подписаны соглашения о сотрудничестве между узбекистанским Институтом педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования и российским Институтом развития профессионального образования и Центром опережающей профессиональной подготовки.

Подписание соглашений состоялось по итогам переговоров по основным вопросам взаимодействия двух стран в области среднего профессионального образования, в которых приняли участие Министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Ином Маджидов и Министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Назим Хусанов.

В частности, стороны обсудили сближение подходов к формированию профессиональных стандартов и содержания СПО, развитие сотрудничества в рамках международных движений WorldSkills International и «Абилимпикс», обмен опытом в области организации ранней профориентации школьников.

«Мы со специалистами из Министерства народного образования Республики Узбекистан ведём работу по повышению качества образования по русскому языку и предметов на русском языке. Очень важно уделять внимание подготовке специалистов из числа граждан Узбекистана здесь, на месте. Мы также обсудили совместную работу по развитию системы СПО и подготовке специалистов. Сегодня в колледжах Российской Федерации обучается более 2 тысяч студентов – граждан Узбекистана», – прокомментировал Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко проинформировал, что в России функционирует 3 642 организации, реализующие программы СПО, в которых обучается более трёх миллионов человек. Благодаря комплексной работе, которая включает обновление материально-технической базы, внедрение демонстрационного экзамена и другое, растёт число абитуриентов. В 2020 году их количество увеличилось на 150 000 в сравнении с 2019 годом. Учреждения СПО ведут контроль за трудоустройством выпускников, и статистика показывает, что более половины выпускников (62,3 %), завершивших обучение в 2020 году, уже трудоустроены.

В рамках визита первый заместитель Министра просвещения также посетил Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению в Ташкенте.

Стороны договорились расширить работу по сдаче трудовыми мигрантами в Узбекистане комплексного экзамена.

Небо над войсками надёжно прикрыто

В войсковой ПВО постоянно повышаются интенсивность и качество боевой учёбы.

В преддверии Дня войсковой ПВО на вопросы «Красной звезды» отвечает начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

– Александр Петрович, с какими показателями соединения, части и подразделения войсковой ПВО завершили 2020 учебный год?

– В 2020 учебном году задачи, поставленные перед войсками ПВО, выполнены, подготовка войск проведена в плановом порядке, срывов мероприятий не допущено.

Основываясь на детальном анализе подготовки войск ПВО в 2020 учебном году могу с уверенностью сказать, что по сравнению с результатами 2019 учебного года достижения войск ПВО на полигонах, уровень подготовки солдат, офицерского состава вырос, особенно в практическом плане.

В соответствии с планом все итоговые проверки проведены в установленные сроки, несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Проверка подразделений на соответствия критериям ударных показала, что из заявленных 42 воинских формирований все этому высокому и почётному званию соответствуют.

Наиболее качественно в уходящем году задачи боевой подготовки решались в зенитном ракетном соединении Южного военного округа и в зенитном ракетном полку Западного военного округа.

В целом, как я уже говорил, в 2020 учебном году все задачи, поставленные перед войсками ПВО, выполнены. Можно быть уверенным, что во всех видах боевых действий соединения, воинские части и подразделения войск противовоздушной обороны способны в полном объёме выполнить задачи по предназначению.

– Сколько учений с соединениями и частями войсковой ПВО проведено в 2020 году?

– В течение 2020 учебного года на полигонах Капустин Яр, Ейский, Ашулук и Телемба проведено свыше 97 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями, воинскими частями и подразделениями войсковой ПВО.

Основные усилия в ходе учений были сосредоточены на выполнении практических огневых задач, в ходе которых израсходовано свыше 500 зенитных управляемых ракет и десятки тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки – свыше 600 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактические и крылатые ракеты.

Анализ результатов учений показал, что по сравнению с 2019 учебным годом основные оценочные показатели, полученные формированиями ПВО, в целом улучшились, качество полевой выучки подразделений и интенсивность боевой учёбы возросли.

– Как вы оцениваете действия специалистов войсковой ПВО в ходе СКШУ «Кавказ-2020»?

– В этом году войска противовоздушной обороны традиционно приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», в ходе которого решали учебно-боевые задачи на 10 полигонах.

Всего подразделениями войсковой ПВО на этом масштабном учении выполнено свыше 70 практических стрельб по воздушным целям и отработано более 40 основных нормативов по боевой работе. Всё это позволило качественно и надёжно прикрыть общевойсковые формирования на поле боя.

Подразделения противовоздушной обороны всей линейки современных средств войсковой ПВО (С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2», «Тунгуска-M1», «Игла-С») выполнили поставленные перед ними задачи, чем подтвердили свои огневые возможности, получив оценки «хорошо» и «отлично».

Отмечу, что созданная на «Кавказе-2020» группировка войск противовоздушной обороны почти в 2,5 раза превысила состав войск, привлекаемых к СКШУ прошлых лет.

Кроме того, в ходе СКШУ «Кавказ-2020» группировкой войск ПВО Южного военного округа установлен комплексный рекорд плотности огня по уничтожению воздушного противника за единицу времени. В течение 15 минут были уничтожены 62 воздушные цели различных типов, при этом израсходовано 50 зенитных управляемых ракет и более 7000 боеприпасов.

По итогам учения проведён разбор, каждый знает, кроме сильных, и свои слабые места, но учения для того и проводятся, чтобы учить управления, штабы и войска решать самые сложные задачи по своему предназначению.

– Как используется опыт современных вооружённых конфликтов в повседневной боевой учёбе?

– Если говорить о современных конфликтах, которые имели место в мире в последнее время, а это конфликт в Сирийской Арабской Республике, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе, то, естественно, напрашивается вывод, что даже не обладающие мощными вооружёнными силами страны имеют на вооружении различные типы беспилотных летательных аппаратов, эффективно действующие по объектам и живой силе противника.

В этой связи особое внимание необходимо уделять обучению командиров войсковой ПВО организации противодействия БПЛА, совершенствованию способов их обнаружения и уничтожения.

Это направление активно развивается, внедряется перспективная тактика применения подразделений ПВО, что нашло отражение в новых боевых уставах, методических рекомендациях по борьбе с БПЛА, в материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.

Кроме того, в рамках дня специалиста ПВО с военнослужащими, привлекаемыми в состав постов воздушного наблюдения, проводятся тренировки по уничтожению микро- и мини-БПЛА, а также практические стрельбы из стрелкового оружия по воздушным целям.

Эта работа многогранна, управлением начальника войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ, управлениями ПВО и авиации военных округов, коллективом Военной академии войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ она будет продолжена.

– Какова сейчас тактика борьбы с беспилотными летательными аппаратами?

– Опыт локальных войн и вооружённых конфликтов последних десятилетий свидетельствуют о возрастающей роли комплексов с беспилотными летательными аппаратами различных типов и предназначений.

В настоящее время наряду с традиционными способами борьбы с БПЛА наибольшую эффективность показало совместное, иными словами, согласованное применение всех имеющихся сил и средств родов войск общевойскового соединения, направленных на борьбу с воздушным противником, в том числе с БПЛА. К таким тактическим приёмам борьбы с БПЛА следует отнести создание смешанных тактических групп борьбы с БПЛА, которые включают в свой состав общевойсковые подразделения, подразделения ПВО и РЭБ. Это позволяет осуществлять раннее обнаружение и оповещение о действиях БПЛА, радиоэлектронное подавление системы управления БПЛА и эшелонированное огневое воздействие.

В состав таких групп предполагается включение перспективного зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО», предназначенного для борьбы с мини- и микроБПЛА за счёт применения инновационного снаряда с программируемым подрывом вблизи цели. Эта боевая машина способна вести стрельбу в движении и на плаву. Комплекс предназначен для замены зенитных самоходных установок «Шилка».

В настоящее время в рамках предварительных испытаний зенитного артиллерийского комплекса проводятся стрельбы из вновь разрабатываемых снарядов по подтверждению заданных тактико-технических характеристик. Государственные испытания спланированы в 2022 году.

– Расскажите, пожалуйста, о поступающих в соединения, части и подразделения войсковой ПВО других образцах военной техники и вооружения.

– За последнее десятилетие войсковая ПВО претерпела существенные изменения, в первую очередь связанные с совершенствованием боевого состава, поставкой современных и разработкой перспективных образцов вооружения ПВО.

В целях разработки новых и модернизации существующих образцов вооружения за последние семь лет завершено 10 опытно-конструкторских работ.

Проведённые государственные испытания подтвердили заявленные характеристики и позволили серийно изготавливать и поставлять в войска зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», радиолокационные станции «Ниобий-СВ», комплекты средств автоматизации «Поляна-Д4М1», «Барнаул-Т» и другие образцы вооружения.

Продолжается плановое оснащение войск современным вооружением с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов.

В этом году в войска противовоздушной обороны для перевооружения соединения ПВО поступили дивизионные комплекты зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук-МЗ». Продолжена поставка в общевойсковые соединения военных округов современного ПЗРК «Верба», обладающего высокой эффективностью в условиях воздействия оптических помех.

Кроме того, осуществлена поставка отдельных образцов техники войсковой ПВО в объёме пяти комплектов, в том числе комплексов средств автоматизации командных пунктов

«Поляна-Д4М1» и радиолокационных станций «Ниобий-СВ».

В целях повышения боевых возможностей и обновления парка техники войсковой ПВО действующей Государственной программой вооружения предусмотрены значительные объёмы оснащения войсковой ПВО современным вооружением и военной техникой в 2021 году.

– Александр Петрович, что показал анализ результатов конкурса специалистов войсковой ПВО «Чистое небо», проводившегося в рамках АрМИ-2020? Будут ли усложняться условия конкурса?

– В 2020 году Международный конкурс «Чистое небо» провели в учебном центре по подготовке специалистов ПВО в Ейске. Традиционно конкурс вызывает большой интерес у специалистов противовоздушной обороны армий зарубежных государств, поэтому в нём приняли участие шесть иностранных команд – Белоруссии, Пакистана, Узбекистана, а также сборные из числа военнослужащих Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, обучающихся в Военной академии войсковой ПВО. Команда России уже привычно показывает высокие результаты на состязаниях и занимает призовые места. Так произошло и в 2020 году – в упорной борьбе мы завоевали первое место.

Подобные соревнования положительно влияют на ежедневную боевую учёбу. Участвующие в конкурсе военнослужащие в соревновательной форме особенно успешно совершенствуют свои навыки. Победители различных этапов предыдущих лет участвуют в персональной подготовке других военнослужащих, передают им свой опыт и профессионализм.

В 2021 году мы планируем добавить по одному огневому рубежу на этапах конкурса «Мастерство» и «Взаимодействие», что повысит зрелищность состязаний и более полно выявит уровень боевой выучки военнослужащих и подразделения в целом.

– Как была представлена войсковая ПВО на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»? Что привлекло внимание специалистов?

– Из образцов вооружения войсковой ПВО руководству Министерства обороны РФ были представлены ПЗРК «Верба», комплекты средств автоматизации стрелков-зенитчиков ПЗРК КСАС и КАУС, опытные образцы боевых машин «Тайфун-ПВО» и 57-мм ЗАК «Деривация-ПВО». Традиционно выставка образцов вооружения вызвала высокую заинтересованность у гостей форума.

– В каком состоянии, по вашему мнению, сейчас находится учебно-материальная база Военной академии войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ в Смоленске?

– Общеизвестно, что наличие знаний само по себе не обеспечивает уверенных практических навыков у военнослужащего. Для того чтобы подготовить специалиста ПВО, способного решать весь спектр задач, связанных с выполнением его обязанностей, необходима надлежащая учебно-материальная база.

Министерством обороны РФ проведена большая работа по обеспечению Военной академия

войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ современными тренажёрами, специализированными классами и современными зенитными ракетными комплексами и системами. Так, например, в этом году в Военную академию поставлены тренажёры для подготовки командира и оператора современного ЗРК «Тор-М2».

На данный момент Военная академия в полном объёме обеспечена учебно-тренажёрной базой, которая обеспечивает подготовку будущих офицеров по всем специальностям. Её состояние отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым как к ведущим гражданским вузам, так и к вузам Минобороны России, и позволяет проводить подготовку более 2000 обучающихся одновременно.

Наличие современной учебно-материальной базы способствует качественной подготовке будущих офицеров в стенах этого прославленного вуза. Основываясь на отзывах о выпускниках Военной академии, могу с уверенностью сказать, что молодые офицеры достойно справляются со всеми трудностями и тяготами военной службы, показывают высокий уровень подготовленности и являются достойными продолжателями традиций войсковой ПВО.

Пользуясь случаем, хочу посоветовать молодым людям, оканчивающим школу в 2021 году, связать свою судьбу с Российской армией, стать офицерами и получить престижное высшее образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, размещённую в славном городе-герое Смоленске.

– Какие основные мероприятия боевой подготовки в войсковой ПВО запланированы на 2021 год?

– 2021 учебный год будет для войсковой ПВО таким же насыщенным мероприятиями боевой учёбы, как и минувший.

Одним из самых значимых мероприятий боевой подготовки Вооружённых Сил РФ, в котором примут участие соединения, воинские части и подразделения противовоздушной обороны, станет учение «Запад-2021».

Другие мероприятия также пройдут планово. Основные из них – это, во-первых, тактические учения с боевой стрельбой войск ПВО Сухопутных войск в учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск и на полигонах ВКС в зимнем и летнем периодах обучения. Во-вторых, подготовка младших специалистов в соответствии с квалификационными требованиями. В-третьих, переподготовка вновь формируемых и перевооружаемых воинских частей и подразделений войсковой ПВО на новые образцы вооружения, военной и специальной техники. В-четвёртых, подготовка и проведение Международного конкурса «Чистое небо» и конкурсов полевой выучки среди командиров дивизионов, сержантов и подразделений войсковой ПВО, вооружённых зенитными ракетными комплексами средней дальности.

Все мероприятия боевой подготовки спланированы и доведены до войск, каждый военнослужащий о них знает.

Главное в 2021 году – это не останавливаться на достигнутом, неустанно идти вперёд, служить и усердно работать на благо укрепления обороноспособности нашей страны.

– Александр Петрович, у вас есть возможность через «Красную звезду» поздравить с профессиональным праздником ветеранов войсковой ПВО, подчинённых, а также специалистов оборонки, которые разрабатывают и выпускают вооружение и технику для войсковой ПВО…

– В канун 105-й годовщины войсковой ПВО сердечно поздравляю с профессиональным праздником личный состав, ветеранов и всех, кто своим самоотверженным трудом вносит вклад в развитие рода войск. Желаю крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке и ратном труде на благо укрепления обороноспособности нашей Родины, а ветеранам – не стареть душой и подольше оставаться в строю!

Виктор Худолеев, «Красная звезда»

Утверждены новые требования к магистральным нефте- и газопроводам

Технический регламент о требованиях к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов утвердил Совет Евразийской экономической комиссии, сообщила журналистам помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, уточнив, что регламент определяет требования при проектировании, эксплуатации, в том числе консервации и ликвидации трубопровода. Предполагается, что документ, который включает также правила оценки соответствия трубопровода требованиям техрегламент, вступит в силу 1 июля 2021 года.

Согласно документу, техрегламент распространяется на магистральные трубопроводы и ответвления от них номинальным диаметром до 1400 мм включительно с избыточным давлением от 1,2 до 10 МПа включительно для транспортировки жидких углеводородов, а также с избыточным давлением от 1,2 до 25 МПа включительно для транспортировки газообразных углеводородов.

В то же время, действие документа, уточняет «Интерфакс», не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу, а также на объекты, которые строятся или реконструируются в рамках проектной документации, утвержденной или направленной на госэкспертизу до начала действия документа.

ЭЛЕКТРОЛИЗ ДОВЕРИЯ

АНДРЕЙ МИЛЛЕР

Советник по развитию бизнеса в группе компаний по возобновляемой энергетике Baltic Wind, Германия. Член Клуба Горчакова и регулярный участник германо-российских общественно-политических проектов.

В конце ноября, в закрытом режиме, по телемосту между Москвой и городами Германии прошли очередные, вот уже XXIV Потсдамские встречи. Встречи когда-то ключевых фигур российской политики, кого поколение миллениалов помнит разве что по увиденным в детстве выпускам политических новостей, – с их не менее в своё время ключевыми и влиятельными коллегами из Германии. Несмотря ни на что, соратники Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера не растеряли веру в крепкие двухсторонние отношения Германии и России и возрождение сильной Европы версии «Путин – Шрёдер – Ширак – Берлускони».

Форум, учреждённый ещё при участии первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва, не первый год служит местом для диалога тех, кто всё ещё надеется и задаётся вопросом, что делать, применительно к отношениям России и Запада, России и ЕС, России и Германии. Постоянно двигаясь по кругу взаимных обвинений, отсылов к Минским договорённостям, сбитым самолётам, а с недавнего времени – особенностям обмена веществ внесистемных оппозиционеров, стороны констатируют глубокий политический кризис. Несмотря на отсутствие ясных перспектив в обозримом будущем, участники сходятся на неизбежности сотрудничества по ряду ключевых направлений, жизненно необходимых для благополучного существования каждой из стран. Направлений этих, благодаря тому же политическому кризису, с каждым годом всё меньше, а главным и самым устойчивым из них, подобно общей аорте сиамских близнецов – неизменно остаётся тема энергетики.

Нельзя сказать, чтобы тёмные времена вдруг наступили в 2014 г., а до того было исключительно многолетнее взаимное благоденствие вокруг нефте- и газопроводов, кульминацией которого стало строительсво «Дружбы». Нападки из-за океана, финансовые санкции и технологическое эмбарго сопутствовали российско-германскому партнёрству в энергетической сфере с разной силой, но всегда. Достаточно вспомнить запрет на поставку в СССР нефтегазового оборудования и труб большого диаметра по уже заключённым контрактам. Тем не менее в воздухе всё отчётливее ощущаются начавшиеся необратимые изменения и возникает понимание того, что вряд ли когда-то всё снова будет «как раньше». Зажатая между молотом и наковальней Европа, а больше всего – Германия, с одной стороны, постоянно подвергается давлению со стороны Штатов за продолжение энергетического сотрудничества с Россией, а с другой – пока относительно успешно противостоит агрессивному экономическому интересу только что появившихся заокеанских газовиков. В борьбе за самый привлекательный в Европе энергетический рынок последние во что бы то ни стало стремятся заставить ЕС сесть на иглу дорогого американского СПГ. В итоге Германия пытается достроить через море на востоке выгодный, но неприемлемый для трансатлантической политики «Северный поток – 2», а через море на севере в угоду трансатлантической политической конъюнктуре строит невыгодный терминал по хранению и регазификации заокеанского СПГ. Националистически настроенная финансовая и промышленная элита Германии непублично и негромко выражает протест, что походит на шуршание традиционной парламентской фиги в кармане. Но протест с каждым месяцем нарастает и материализуется не только и не столько в ориентации на декарбонизацию, но и в принятии той самой водородной стратегии и пакета целей по обеспечению электромобильности и возведению соответствующей инфраструктуры.

Казалось бы, постепенный отказ Германии и остальной Европы от газа оставляет ни с чем противоборствующие стороны, сражающиеся за платёжеспособный энергетический рынок ЕС. Это существенно портит карты российским сырьевым компаниям и дарует Европе ту самую вожделенную энергетическую независимость, экологическую безопасность и CO2-нейтральную экономику.

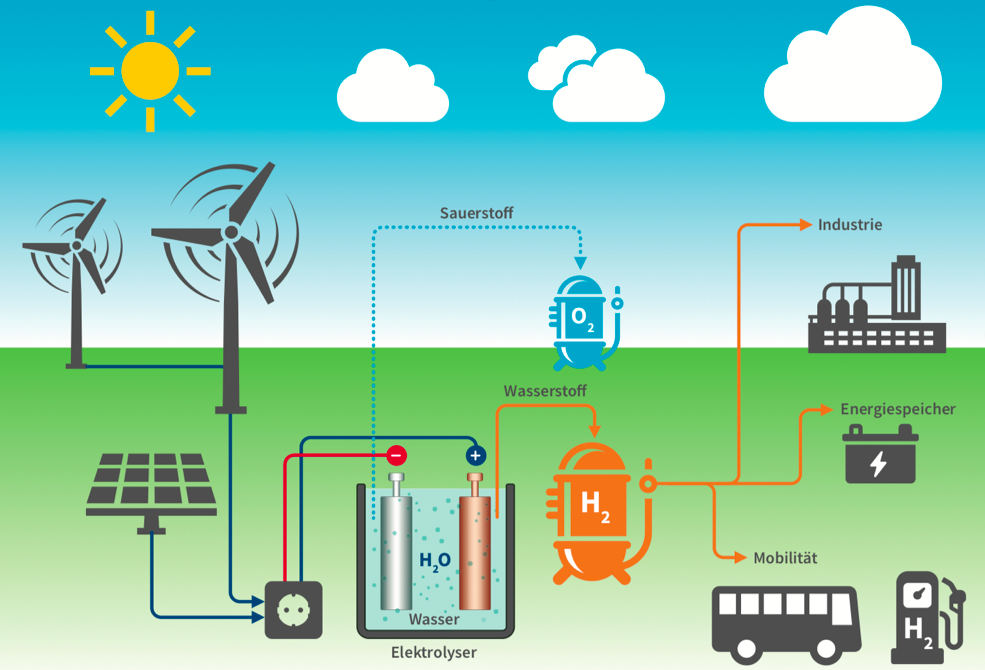

Стоит пояснить, что водород, в зависимости от пути его получения, условно имеет разные «цвета».

Зелёный – полученный путём электролиза воды (разделения воды на кислород и водород) с использованием электроэнергии, выработанной из экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Жёлтый – полученный путём электролиза воды с использованием электроэнергии, полученной на атомной электростанции.

Голубой – полученный путём паровой конверсии природного газа (метана), то есть путём разделения метана на водород и угарный газ, впоследствии преобразуемый в углекислый (CH4 + H2O = CO + 3H2).

Бирюзовый – полученный путём пиролиза метана, то есть сильного теплового воздействия без доступа воздуха, в результате которого получается ацетилен и водород (2СН4 →С2Н2 + ЗН2).

Коричневый – полученный путём газификации угля, то есть нагрева каменного или бурого угля вместе с окислителем, что ведёт к образованию водорода, большого количества CO2 и побочных выбросов. Эта технология едва ли может рассматриваться в качестве одной из перспективных для промышленного получения водорода ввиду низкой экологичности, но на её основе создаются относительно экологичные способы переработки мусора, биомассы и канализационных стоков.