Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Многодетная семья латышей получила российское гражданство

Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)

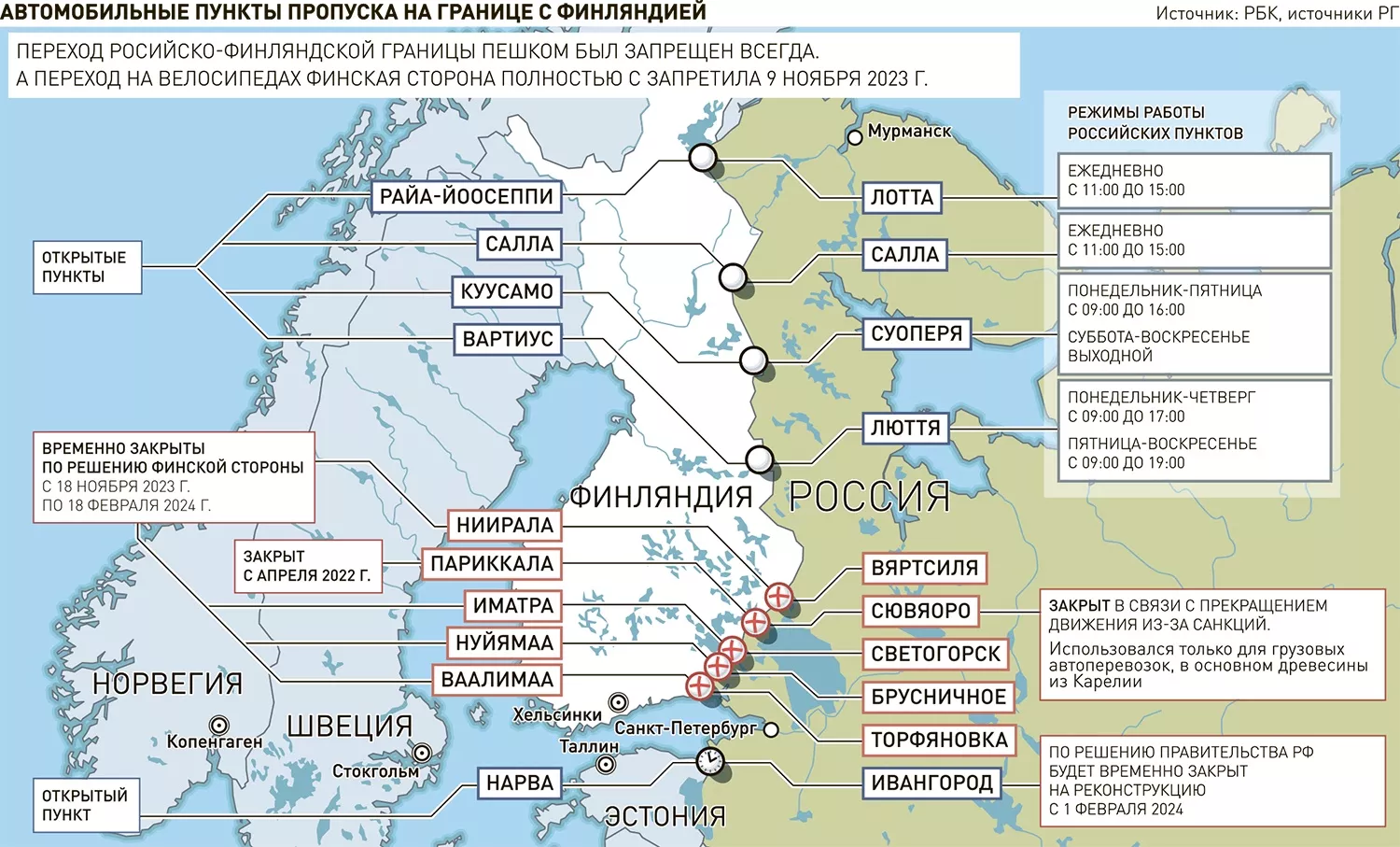

В карельском поселке Боровой вручили паспорта граждан Российской Федерации многодетным родителям Гаилитис из Латвии, десять лет прожившим в Швеции. В начале нынешнего года Роландс и Инита с тремя сыновьями буквально прорвались через финскую границу, чтобы оказаться в России.

Об их истории мы уже рассказывали. Инита и Роландс - этнические латыши. Последние годы они жили в небольшом шведском поселке. И стали с недоумением замечать странное отношение к ним. Возможно, особую роль сыграл сосед-швед, иногда заходивший к ним. Он видел, что дети смотрят мультики на русском языке, а на столе стоит чашка с портретом Путина. Младший же сын вообще заявлял в детсаду, что он русский.

Опека стала грозить, что заберет детей. Супруги консультировались в российском консульстве по поводу оформления документов для переселения в РФ. Но это требовало времени. Да и опасались родители, если опека узнает о желании сделать загранпаспорта для детей, сыновей точно отнимут. Роландс с Инитой решили бежать. Без документов и виз. Сели в свою машину и поехали в Финляндию, добрались до границы с Карелией. Им повезло. Финские пограничники не обратили внимания на машину с номерами Евросоюза и открыли шлагбаум, Роландс потихоньку поехал. И так добрался до российского шлагбаума. А там уже стал говорить, что семья просит убежища.

"Роландс рассказал, что его в тот момент трясло так, что не мог с собой совладать, он страшно переживал, как все будет, - сообщил корреспонденту "РГ" Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - Но его пропустили и выслушали. Пограничники вошли в положение, сделали все, чтобы помочь родителям и детям". В России они получили статус временных переселенцев. Позже в поселке Боровой Калевальского района им выделили жилье. Роландс показывает, как семья делает ремонт, обустраивают комнаты для сыновей. В спальне на стене висит флаг России. Кстати, в Боровом у семьи родился четвертый сын. Двое старших учатся в школе, третий мальчик ходит в детский сад. Глава семейства работает плотником. Супруги освоились и уже хорошо говорят по-русски. "Жизнь у нас только начинается. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал", - говорит растроганная Инита.

У новых граждан России немало планов. Семья хочет отправиться в путешествие по стране. А Роландс подумывает открыть собственную столярную мастерскую. "Семья Роландса и Иниты теперь имеет право на меры социальной поддержки, может участвовать в программах, претендовать на определенные льготы, в том числе и для многодетной семьи", - добавил Геннадий Сараев.

Северный гостевой бизнес готовится к кратному росту турпотока

Алексей Михайлов (Мурманская область)

Гостевая инфраструктура СЗФО сильно отстает от роста турпотока Северо-Запада, который в некоторых регионах достиг практически взрывного характера. Такой вывод делают эксперты турбизнеса на основании итогов развития внутреннего туризма в России за девять месяцев 2023 года, опубликованных Росстатом.

Пять регионов СЗФО вошли в первую тридцатку рейтинга по росту туристического потока, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это Ленинградская, Новгородская и Калининградская области, Санкт-Петербург и Карелия. В частности, в Калининградской области количество туристических поездок возросло на 99 процентов. В Карелии, как сообщил на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков, по итогам 2023 года турпоток может достигнуть уровня примерно в два миллиона человек, тогда как в 2022 году регион посетили около 1,4 миллиона туристов.

Мурманскую область с января по сентябрь этого года посетили свыше 396 тысяч человек - на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в областной администрации. При этом особенной популярностью среди любителей путешествий пользуется именно Север. Согласно предварительным прогнозам специалистов ФАНУ "Востокгосплан" и Социологического института РАН, количество приезжающих в Карелию, Архангельскую и Мурманскую области туристов может вырасти втрое.

Где разместить такое количество гостей и в какие суммы обойдется им отдых? Уже сейчас налицо нехватка мест в гостиницах и отелях и уверенный тренд на их подорожание. По данным главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, с начала 2023 года номера в двух- и трехзвездочных отелях РФ подорожали в среднем на 9-11 процентов, а в четырех- и пятизвездочных - примерно на 14 процентов. В Мурманской области двухместный гостиничный номер в среднем стоит пять тысяч рублей в сутки. А если присовокупить к этому развлекательную программу и "середнячковый" обед, то в сутки одному туристу приходится выложить не менее 10 тысяч рублей. В итоге отдых в Заполярье для одного человека обходится примерно на три тысячи дороже, чем в Турции.

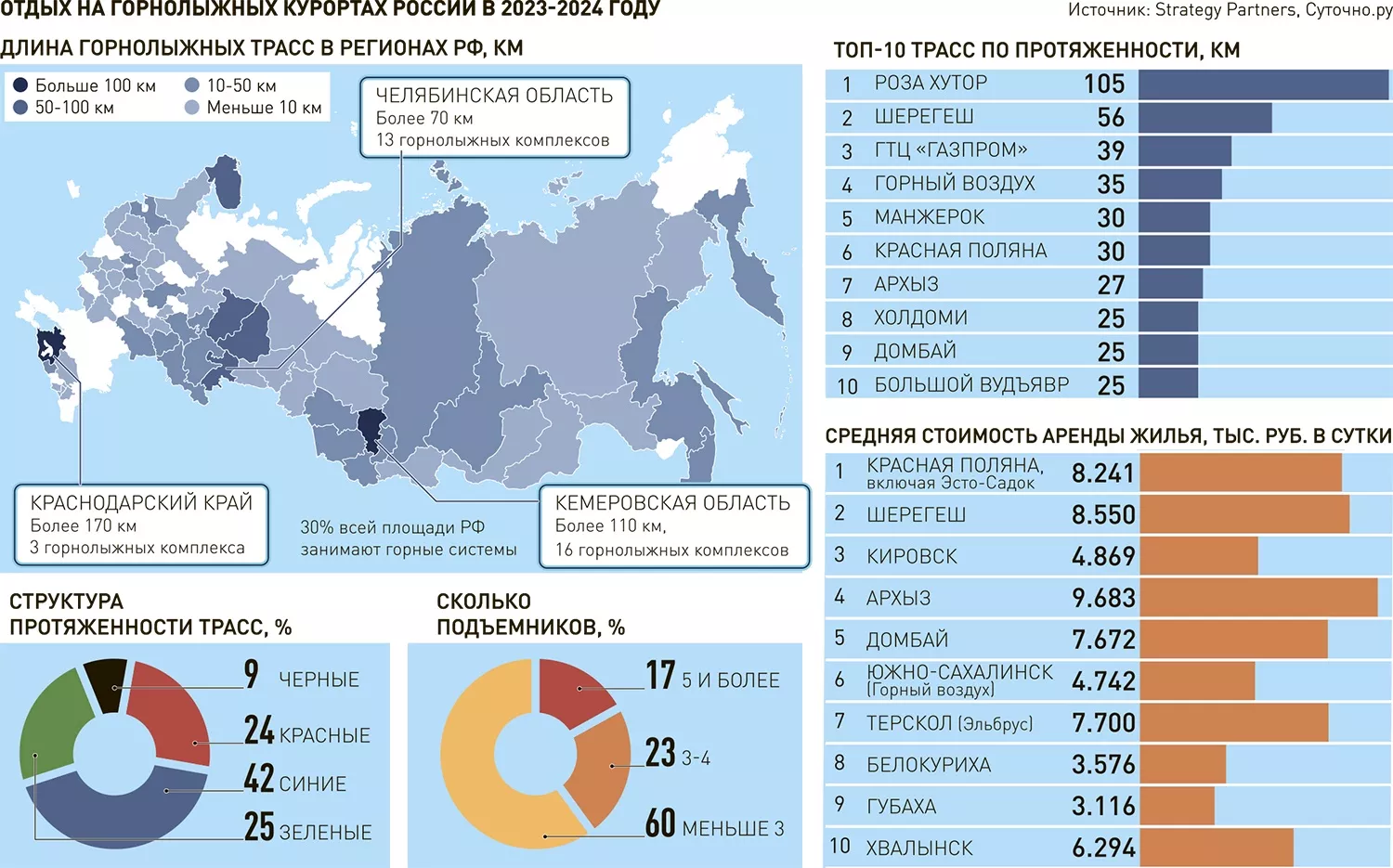

- Мурманская область не готова не только к прогнозируемому, но и к уже существующему росту турпотока, - считает Юлия Кузьминых, заместитель генерального директора туроператора "Радуга Севера". - Пятидесятипроцентной загрузки наш номерной фонд достиг еще до пандемии. За летний сезон 2023 года турпоток вырос на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. По нашим прогнозам, его рост в нынешнем зимнем сезоне составит 24 процента. Средств размещения сейчас открывается много, но этого все равно недостаточно. Даже отели плохого качества у нас загружены, что называется, по самые уши. Например, в Кировске, где расположены известные и популярные горнолыжные курорты, снять жилье стало почти невозможно.

Казалось бы, эта ситуация идеальна для крупных инвестиций в гостиничный бизнес. В частности, Кировск уже давно нуждается в большом отеле хорошего уровня. Но крупные сетевые игроки не спешат делать эти вложения, поскольку турпоток все равно пока не способен обеспечить такому отелю стабильную загрузку в течение года. Тенденция его уверенного роста стала очевидной лишь после начала спецоперации и последовавшего закрытия границ, говорит эксперт. Сегодня в Заполярье присутствуют лишь две крупные гостиничные сети - это Azimut и Cosmos, и в ближайшие годы их количество вряд ли вырастет. Это объясняется тем, что стоимость путешествия в Арктику все-таки остается выше среднего ценового сегмента. Север - это по-прежнему дорого.

Кстати, аналогичная ситуация наблюдается не только в России, но и в странах Скандинавии, известных высоким уровнем туристической инфраструктуры. Например, в шведско-финском регионе Хапаранда - Торнио предполагалось построить огромный отель, который по своей этажности должен был переплюнуть мурманский 17-этажный Azimut. Но осуществить эти планы не удалось.

В этой ситуации участникам рынка остается вкладываться в небольшие проекты - например, в открытие гостевых домов и хостелов, которых в регионе становится все больше. По словам представителей туристического бизнес-сообщества, эти проекты будут двигаться еще быстрее, если региональные власти облегчат предпринимателям получение земельных участков и подключение их к электросети. Но с электроснабжением получаемых участков по-прежнему существуют большие сложности.

- Сейчас, например, у меня семь "арктических гектаров", но электроснабжения не имеет ни один, - продолжает Юлия Кузьминых. - Нам обещали подключить электроэнергию еще в прошлом году. Один наш участок возле поселка Верхнетуломский находится всего в километре от точки подключения. Но нам до сих пор так и не провели свет. Каждый раз сетевики объясняют, что не хватает то одного, то другого документа, то с подрядчиком что-то не так, то приводятся иные причины. Еще один участок находится в четырех километрах от недавно открытого Кольского ветропарка. Кстати, кроме нашего участка, там рядом целая куча других домиков в районе озера Канентъявр и два туристических объекта. Их владельцы вынуждены пользоваться дизель-генераторами, тратя на выработку электроэнергии по полмиллиона рублей в месяц. Получить электроэнергию от ветропарка мы не можем. Нам объяснили, что для этого требуется установка подстанции, которая обойдется в семь миллиардов рублей. Откуда тут взяться доступным ценам на размещение туристов?

Федеральные власти осознают эту проблему. По данным Минэкономразвития РФ, в стране существует дефицит около 70 тысяч гостиничных номеров, не охваченных мерами поддержки. Нынешний уровень маржинальности остается низким и не позволяет прийти на рынок крупным инвесторам. Чтобы решить эту проблему, предполагается разрабатывать новые механизмы для развития гостиничного бизнеса.

Кроме того, нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", действие которого формально должно завершиться в 2024 году, было решено продлить до 2030 года. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на состоявшемся 28 ноября круглом столе сообщил, что на финансирование нацпроекта из федерального бюджета в 2024 году будет выделено 43 миллиарда рублей. Продолжается разработка нового базового закона о туризме, в котором гостевые дома будут признаны официальными средствами размещения. Глава комитета подчеркивает, что действующие государственные инструменты поддержки бизнеса будут направлены на увеличение номерного фонда и повышение качества гостиничного сервиса.

Свыше 130 тысяч русских находятся под угрозой депортации из стран ЕС

Владимир Емельяненко

В Эстонию, Латвию, Финляндию и Литву не пускают своих же граждан и неграждан (Латвия) только на том основании, что они - русские. "Вопиющим" назвал ежегодный доклад СПЧ о нарушениях прав соотечественников и россиян за рубежом факт, который стал лекалом русофобии стран ЕС: жительница Эстонии с 40-летним стажем проживания, Зоя Палямар поехала в российский Санкт-Петербург, а на обратном пути на границе с Эстонией ей заявили, что ее вид на жительство ликвидирован. Женщина депортирована в Россию.

Такую же политику проводят другие страны Прибалтики и Скандинавии. В них приняты законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, вида на жительство и покупки недвижимости, а в тех случаях, когда недвижимость есть, она недоступна или ее принудительно изымают.

- В 2023 году преследования соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности стало системным, - говорит член СПЧ и соавтор доклада Александр Брод. - В странах ЕС и США нарушаются ключевые права русских - захват имущества, блокировка счетов, свободы слова, право на перемещение, идет открытое нападение на улицах, есть пытки и негуманное отношение к политзаключенным и пленным. Нарушение прав по признаку национальности на наших глазах перерастает в расчеловечивание русских в глазах местных граждан.

По данным СПЧ, лидерами системной русофобии выступают США и Украина, где похищение детей и негуманное отношение к российским военнопленным, при молчании и деградации международных правовых институтов, стали нормой. Следом за ними идут Польша, страны Прибалтики и Финляндия. Однако все же самая большая опасность - угроза массовой депортации россиян и соотечественников, живущих за рубежом.

По данным доклада СПЧ, для депортации из Литвы своих же граждан, а из Латвии и Эстонии - русских неграждан достаточно "неправильно" заполненной анкеты, выдаваемой на границе, где опрометчиво можно указать - чей Крым и зачем проводится СВО. По таким критериям уже депортированы из стран Прибалтики сотни соотечественников. По данным главы правозащитного проекта по адаптации и интеграции соотечественников, вернувшихся в Россию, Анатолия Бублика, еще свыше 130 тысяч русских находятся под угрозой депортации из стран ЕС и обратились за помощью. Среди причин бегства 42% указали русофобию, 24% - поражение в правах.

- Наш проект лишь волонтерский, - говорит Анатолий Бублик, - а государственных мер помощи таким людям нет. Нам нужно снизить барьеры для тех, кто хочет вернуться. Чтобы не получить потоки депортируемых.

Однако, как заявил советник аппарата Уполномоченного по правам человека в России Вячеслав Толмачев, "мы тщательно документируем все нарушения прав человека, и они ждут предъявления "гамбургского" или "гаагского" счета". "Все документируется для того, чтобы не было даже попыток разговоров о том, что "а мы не знали".

В Болгарии зафиксировали самый низкий показатель счастья среди стран Европы

Иван Сысоев

Самые счастливые люди в Европе живут в Австрии, а самые несчастные - в Болгарии. Такой вывод следует из доклада статистического ведомства Евросоюза, которое каждый год анализирует "индекс счастья" европейских стран.

В число лидеров по удовлетворенности населения жизнью помимо Австрии также вошли Польша и Румыния. Относительно Австрии вопросов нет - эта страна много лет находится на вершине рейтинга. Что же делает счастливыми поляков и румын - большой вопрос, учитывая, что это далеко не самые сильные экономики в Европе. Впервые за несколько лет из первой тройки выбыла Финляндия. Судя по всему, вступление в НАТО и русофобская политика не способствуют удовлетворенности населения.

А вот немцы, к удивлению многих, недалеко ушли от болгар, которые традиционно занимают последние места в подобных списках. По статистике, Германия - вторая с конца по показателям "счастья". Еще пять лет назад ФРГ уверенно занимала место в середине рейтинга, но сейчас немцы уверены, что для них наступила "черная полоса". По мнению авторов доклада, на уровень удовлетворенности населения своей жизнью большое влияние оказывает не только материальная составляющая, но и возраст, уровень образования, семейное положение.

Например, больше всего "счастливых" среди молодежи, а вот пенсионеры своей жизнью в основном недовольны. А вот семейные люди в целом более счастливы, чем одиночки. Нет в ЕС единства в отношении "счастья" и с географической точки зрения. На западе и севере в среднем довольных жизнью намного больше, чем в восточноевропейских странах и Средиземноморском регионе. В среднем по Евросоюзу "индекс счастья" составил 7,1 балла из 10. В 2018 году этот показатель был равен 7,3, а в 2021 году - 7,2. Так что согласно статистике, число счастливых людей в Европе неуклонно снижается.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе 21-го Дохийского форума, 10 декабря 2023 года

Уважаемые дамы и господа,

Благодарю за приглашение.

Сегодня планировал быть с вами очно, но жизнь полна обстоятельств. Спасибо за понимание.

У меня не было возможности послушать предыдущие обсуждения. Предполагаю, что вы говорили о многополярном мире, который начал формироваться после 500 лет господства тех, кого мы называем «коллективным Западом». Его господство было основано на многогранной истории, включающей в себя безжалостную эксплуатацию народов и территорий других стран. В любом случае, за эти 500 лет Соединенные Штаты и их союзники построили модель глобализации, которая, по их мнению, должна помогать им продолжать оставаться «номером один» в экономике, военной сфере, культуре, политике и т.д. Они думали, что будут пользоваться этой моделью для продолжения своего господства.

Однако другие страны, используя именно эти принципы и инструменты западной глобализации, сумели победить Запад на его собственной территории, строя экономику на основе национального суверенитета и баланса интересов других стран. В ходе этого процесса начали появляться новые центры экономического роста, финансового и политического влияния. Видим, что процесс идет полным ходом. Он явно меняет баланс сил в мире, и не в пользу Запада.

Для того, чтобы пресечь такое развитие событий, подавить любое инакомыслие, наши западные "коллеги" решили поступиться всеми принципами глобализации, которые они десятилетиями «продавали» всем подряд (включая свободный рынок, честную конкуренцию, неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности). Все это было принесено в жертву «мировому порядку, основанному на правилах». Эти «правила» никогда не публиковались, о них никто никому не говорил. Они применяются в зависимости от того, что именно нужно Западу в конкретный момент современной истории.

Это особенно заметно в различных конфликтах, разжигаемых Западом по всему миру. Все делается для сохранения его влияния и гегемонии: вмешательство во внутренние дела, санкции против всех принципов честной конкуренции, смена режимов и прямые военные интервенции, как мы видели в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Анализируя все эти события, возникает вопрос: есть ли хоть одно место, куда США вторглись с применением военной силы, и где жизнь стала лучше? Думаю, ответ вы знаете. Налицо уничтожение государственности, человеческие жертвы, сомнительные перспективы будущего стран, в судьбы которых вмешались американцы и НАТО.

Украина – яркий тому пример. США не щадят даже союзников, когда хотят что-то сделать для сохранения своих позиций гегемона. Они "позаботились" о том, чтобы Европейский союз принял на себя основную тяжесть авантюры против Украины в экономическом плане, особенно с точки зрения недорогой энергии. Дешевые российские энергоносители заменяются дорогим американским сжиженным природным газом. Примеров деиндустриализации Германии и других европейских стран множество. Не буду на этом останавливаться.

Полагаю, мы должны признать объективный ход истории, которая является эволюцией многополярного мира. Надо принять факт существования новых организаций, форматов и структур, таких как БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африканский союз, СЕЛАК и многих других субрегиональных организаций в Африке и Латинской Америке. Они станут «кирпичиками» нового полицентричного мира. Это должно быть признано объективным ходом истории, который необходимо уважать. Анализируя современную западную дипломатию, мы упускаем эти факты. Запад должен сделать из этого выводы.

Вопрос: Я хотел бы начать с вопроса про войну в секторе Газа. За два месяца там погибло более 17 000 человек. Усилия по прекращению огня ни к чему не привели, потому что США воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН. Есть ли надежда, что в ближайшем будущем дипломатия сможет поспособствовать окончанию конфликта?

С.В.Лавров: Всегда есть надежда на дипломатию. Именно ее мы и пытаемся продвигать с начала нынешней волны насилия.

Решительно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября с.г., как осуждаем любое террористическое действие. В то же время не считаем приемлемым использовать этот случай для коллективного наказания миллионов палестинцев путем беспорядочного обстрела гражданских кварталов. Вы упомянули число жертв. Оно растет день ото дня. Больше всего страдают дети и женщины. Последствия происходящего мы можем видеть на вашем и других телеканалах каждый час.

Вскоре после начала трагедии, мы внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня. Она была заблокирована Соединенными Штатами. Бразилия внесла другую резолюцию. Она также была заблокирована американцами. Затем Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая была слабее той, что мы предлагали в Совете Безопасности. Она предусматривала не гуманитарное перемирие, а только паузу. Но даже это было неприемлемо для американцев и других западных стран. Они не поддержали эту резолюцию.

В итоге они созвали Совет Безопасности для принятия резолюции, которая призывала (но не требовала) к гуманитарной паузе. Эта резолюция лучше, чем ничего. Но даже при этом слабом призыве мы не видим, как это реализуется. Для этого нам нужен какой-то мониторинг на местах. Возможно, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могло бы сыграть эту роль. Мы обратились к Генеральному секретарю ООН, предложив ему использовать свои полномочия для рассмотрения вопроса о возможном мониторинге. Пока безрезультатно.

Но это не значит, что все должны прекратить попытки. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы продолжить политическое давление с целью достижения гуманитарного перемирия.

Вопрос: Право вето, которым воспользовались американцы в Совете Безопасности – как, по-вашему, это повлияет на то, как США воспринимаются в регионе?

Позвольте мне зачитать Вам твит министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди, который он написал после ветирования: «Я глубоко сожалею, что Соединенные Штаты должны жертвовать жизнями невинных граждан ради дела сионизма. Еще много лет после того, как нас не станет, мир будет со стыдом оглядываться на сегодняшний день».

С.В.Лавров: Страны региона и другие страны мира должны сами выносить суждение относительно того, как США используют право вето.

Что касается нас, мы давно это сделали. Эгоистичный характер решений, принимаемых американской внешней политикой, нам хорошо известен. Вы упомянули право вето. Используя его для упомянутой резолюции, американский представитель в зале Совета Безопасности ООН заявил, что они не могут поддержать требование о немедленном прекращении огня в секторе Газа, потому что это, мол, посеет семена для будущей войны.

Американцы "замечательно" себя проявляют в том, что мы называем «культурой отмены». Всякий раз, когда им не нравится какая-то часть истории или какие-то события, они "отменяют" то, что этому предшествовало. Что касается этой фразы "объявляя прекращение огня, мы посеем семена для следующей войны". Мы все должны помнить, каковы истоки ситуации на палестинских территориях, о том, что происходит с резолюцией 75-летней давности, обещающей палестинцам государство. Уже около 50 лет она саботируется. Продолжается блокада сектора Газы.

Один из чиновников израильского правительства сказал, что на самом деле палестинцы в секторе Газа - это не гражданские лица. Когда им, мол, исполняется три года, они уже экстремисты. Нужно понять причину, по которой детям и молодежи в Палестине внушают, что они на протяжении многих поколений и десятилетий являются жертвами.

Много лет назад, когда у нас были тесные контакты с израильскими коллегами и предшественниками министра иностранных дел Э.Коэна, я лично говорил и обращал внимание на то, что единственным наиболее опасным фактором, разжигающим экстремизм на Ближнем Востоке, является нерешенный характер создания палестинского государства.

Вопрос: Найдутся такие люди среди тех, кто сейчас присутствует в зале и среди тех, кто смотрит нас по телевизору, которые скажут, что он абсолютно прав, говоря о высоком уровне жертв среди гражданского населения. Но также они вспомнят то, что Россия делала в прошлом. Позже я перейду к войне на Украине, но если вернуться к Чечне и высокому уровню жертв там среди гражданского населения, а также к Сирии, бомбардировкам больниц. Нет ли здесь лицемерия?

С.В.Лавров: Это вам судить. Я не считаю, что Россия или я являемся лицемерными. Мы никогда не скрывали операций, которые осуществляли в Чеченской Республике или то, что делаем в Сирии по просьбе законного правительства и члена ООН. Мы боремся с ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусрой», «Хайят Тахрир Аш-Шам» и другими организациями, которые появились после американской интервенции в Ираке, когда была создана «Аль-Каида», а потом в Ливии возникла «Джабхат Ан-Нусра». Вы знаете эту историю. Мы будем продолжать бороться с терроризмом по тем же правилам...

Вопрос: В 2015 г. на пресс-конференции в ООН я спросил Вас об этих организациях. Вы сказали, что если они выглядят, действуют и сражаются как террористы, то они - террористы.

А как Россия относится к ХАМАС? Ведь Израиль, западные страны и ЕС говорят, что это террористическая организация. Я знаю, что в октябре с.г. Москву посетила делегация ХАМАС. Как Вы считаете, должен ли ХАМАС быть частью постконфликтного урегулирования?

С.В.Лавров: Вы гораздо лучше меня умеете перебивать людей.

Действительно, 7 октября с.г. ХАМАС осуществил террористическую атаку, которую мы немедленно осудили. У ХАМАС есть политическое отделение, которое находится в Дохе. У нас были с ними контакты. Мы сразу же связались с этими людьми в Дохе, чтобы договориться о судьбе заложников, не только российских, но и израильских граждан, а также соседних с Россией стран и некоторых других.

Нам удалось достичь договоренности, которую, насколько могу судить, израильтяне понимают и даже ценят в той части, которая касается их граждан.

Вопрос: Мой вопрос о Генеральном секретаре ООН. Израильтяне призывали его уйти в отставку после того, как он сказал, что 7 октября с.г. произошло не в вакууме. Он был прав, не так ли?

США пытались примерить на себя ведущую роль в дипломатии. По сути, они уже несколько десятилетий играют её. Но фактическим они игнорируют палестинцев.

С.В.Лавров: Я думаю, все понимают и согласны с тем, что это произошло не в вакууме. Я говорил о десятилетиях блокады, невыполненных обещаниях о том, что у палестинцев будет государство, что они будут жить бок о бок с Израилем в безопасности и добрососедстве.

Опять-таки всё дело в «культуре отмены». Все, что вам не нравится в событиях, которые привели к той или иной ситуации, вы отменяете.

Например, как вы упомянули Украину. Как будто все, что происходило до февраля 2022 г., включая кровавый переворот, неконституционный захват власти, войну против Донбасса, который не принял госпереворот, незаконную смену власти и путчистов. Все это было "отменено".

Единственное, что оставалось – это то, что "Россия вторглась на Украину". Но Минские соглашения, которые открыто саботировались немцами, французами и украинским президентом, - все это было "отменено". Гибридная война против России, развязанная США и НАТО, основана на этой «культуре отмены».

Вопрос: Говоря о войне на Украине. Недавно глава вооруженных сил Украины заявил, что там сложилась патовая ситуация. Из-за этих слов у него даже возникли проблемы с Президентом В.А.Зеленским. Согласны ли Вы с оценкой, что сейчас на поле боя сложилась патовая ситуация ?

С.В.Лавров: Украинцам предстоит осознать, насколько глубоко они застряли в той «яме», в которую их загнали американцы.

Вопрос: Если это патовая ситуация, то не находитесь ли Вы тоже в этой «яме»?

С.В.Лавров: Военные сами должны оценивать ситуацию, в которой они оказались.

Вопрос: Если посмотреть на эту войну (не знаю, сколько людей погибло с обеих сторон), существует много разных оценок. Речь идет о десятках тысяч с обеих сторон. Эта война была выбором России.

Знаю, Вы называете это специальной военной операцией, но Президент России В.В.Путин решил вторгнуться. Чего добилась Россия за последние двадцать два месяца?

С.В.Лавров: Знаю, что бы я ни сказал в своем предыдущем ответе на вопрос, вы все равно будете зачитывать свой, составленный еще перед началом этого мероприятия.

Я упомянул феномен «культуры отмены». Это не война по выбору. Это операция, которую мы не могли избежать, учитывая, что Украина в течение многих лет использовалась Соединенными Штатами и НАТО как инструмент для подрыва безопасности России.

Если вас интересует то могу прислать список законов, которые были приняты украинским правительством после кровавого путча 2014 г., чтобы отменить всё русское – язык, СМИ, культуру, образование. Всё. И это предпринято против людей, которые на протяжении многих поколений живут на востоке и юге Украины. Это всё "отменено". Западные СМИ предпочитают говорить, что «Россия вторглась на Украину», «Россия начала войну по своему выбору».

Какой был другой выбор, если вашу нацию, народ физически истребляют и это закреплено в законодательстве страны, где у власти находится нацистский режим?

Вопрос: Недавно я разговаривал с Президентом Бразилии Л.Лулой да Силвой, и он сказал, что необходимо немедленное прекращение огня и начало переговоров. Как Вы думаете, каковы шансы этого?

С.В.Лавров: Вам нужно позвонить г-ну В.А.Зеленскому. Полтора года назад он подписал указ, запрещающий любые переговоры с правительством В.В.Путина. Это общеизвестный факт. Его неоднократно приводил Президент Российской Федерации В.В.Путин, отвечая на подобные вопросы.

У них был шанс в марте и апреле 2022 г. Вскоре после начала специальной военной операции в Стамбуле переговорщики достигли соглашения, основанного на нейтралитете Украины. Никакого НАТО. При этом гарантии безопасности, предоставлялись бы Украине Западом и Россией вместе. Это было отвергнуто. Его отменили, потому что американцы и британцы решили, что если Президент России В.В.Путин готов его подписать, то давайте его еще больше измотаем. Что они делают сейчас. Тупик это или не тупик, - это факты.

Вопрос: Если вспомним начало войны. Была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины. За нее проголосовало 141 государство. Считаете ли Вы, что при нынешнем положении вещей изменилась глобальная позиция и восприятие России?

С.В.Лавров: Я прекрасно знаю, как эта резолюция принималась. У меня много друзей в Нью-Йорке. В частном порядке они мне рассказывали о тех весьма специфических методах, которыми пользовались американцы для того, чтобы добиться такого количества голосов. К постпредам в Нью-Йорке подходили младшие дипломаты американской или британской миссии и говорили: «Г-н посол, пожалуйста, не забывайте, что завтра голосование, а ваш банковский счет находится в «Merrill Lynch», а дети учатся в Стэнфорде». Я не усугубляю. Это именно те средства, которые были применены.

Если американцы, как говорится, являются поборниками демократии, давайте посмотрим, что произошло в феврале 2022 г. Мы на протяжении многих лет неоднократно говорили о том, что для нас присутствие Украины в НАТО неприемлемо. В декабре 2021 г. мы предложили США и НАТО подписать договор, гарантирующий для всех безопасность в Европе. Это было отвергнуто.

Минские соглашения были растоптаны. Нам цинично заявили, что никогда не собирались их выполнять. Им нужно было выиграть больше времени, для того чтобы "накачать" Украину оружием против России.

Мы начали эту специальную военную операцию. Президент Российской Федерации В.В.Путин выступил с подробным обращением. Он объяснил все, что стояло за нашими действиями. Американцы и сателлиты решительно осудили это.

К остальным странам, к Глобальному Югу, Глобальному Большинству, следует относиться как к взрослым. Они должны были принять решение самостоятельно, выслушав и нас, и Запад. Это был бы демократический способ обращения со странами мира. Мы никогда и никого не ставили в какую-либо позицию. Лишь объясняли причины, по которым это сделали.

Американцы и европейцы, натовцы и еэсовцы "бегали" по всему миру не для того, чтобы давать оценку происходящему на Украине, а для того чтобы ставить ультиматумы, использовать шантаж, угрозы, санкции. "Если вы не осудите Россию - будут последствия". Вы знаете, как они себя ведут. Это их обычный стиль.

Вопрос: Вы упомянули о расширении НАТО. Но в результате вашей войны на границах России сейчас находится гораздо больше войск альянса. Швеция хочет вступить в НАТО. Финляндия уже вступила. Удвоилась протяженность границы между НАТО и Россией. Так что всё пошло наперекосяк, не так ли?

С.В.Лавров: В начале XIX века Наполеон собрал почти всю Европу для нападения на Россию. Мы его победили. После этой агрессии мы стали сильнее.

В середине прошлого века то же самое сделал А.Гитлер. Он поставил под свое командование большинство европейских стран, чтобы начать против нас агрессию. Он тоже потерпел поражение. И после той войны мы стали сильнее.

И результат войны, развязанной США с использованием Украины против России, уже виден.

Вы упомянули о расширении НАТО. Но главный результат для нас и для других (которые почувствуют его позже) это то, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий. И так будет после окончания войны.

Вопрос: В августе с.г. в авиакатастрофе погиб Е.В.Пригожин. Никто не знает, что точно произошло, есть только слухи. Он возглавлял ЧВК «Вагнер», которая присутствовала в Африке, в Ливии, Мали, ЦАР. Что сейчас там происходит? Их включили в российское командование? Против членов организации были выдвинуты всевозможные обвинения в нарушении прав человека (пытки, казнь).

С.В.Лавров: Следственный комитет России расследовал смерть Е.В.Пригожина. Результаты озвучили публично. Здесь мне нечего добавить.

Что касается членов группы Вагнера, то российское руководство, Президент Белоруссии А.Г.Лукашенко неоднократно говорили, как сложится их судьба в будущем. Некоторые уехали в Белоруссию, начали там проходить военную службу. Другие присоединились к регулярной армии России и продолжают служить.

Вопрос: В следующем году пройдут важные выборы в России и США. Думаю, известно, кто победит в России. В Америке кандидатом от республиканцев может стать Д.Трамп. Если он вернется в Белый дом, улучшатся ли отношения между Москвой и Вашингтоном?

С.В.Лавров: Мы уважаем американский народ. Не стали бы делать никаких замечаний, по которым бы показалось, что это не так.

Помню реакцию Демократической партии, когда Д.Трамп победил в 2016 г. А еще помню, как за три недели до инаугурации Д.Трампа Президент Б.Обама выслал десятки российских дипломатов с их семьями, позаботившись о том, чтобы отъезд был максимально неудобным. Затем ввел санкции против России за «вмешательство» во внутренние дела США. С тех пор они не смогли предоставить ни одного доказательства того, на чем основывается эта ложь. Оставляю американскую избирательную систему и «привычки» на их усмотрение. Не хотел бы в это вникать.

Вопрос: Вы второй в мире по длительности пребывания на посту министра иностранных дел. В России - первый с царских времен. Кроме того Вы 10 лет были Постоянным представителем России при ООН. В марте 2024 г. будет 20 лет, как Вы в этой должности. Как долго Вы будете оставаться?

С.В.Лавров: Не понимаю, почему Вы задали этот вопрос. Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается.

Свастика из Суоми: откуда идут истоки финской русофобии

Нельзя допустить превращение еще одной соседней страны в рассадник нацизма

Долгое время отношение России к Финляндии строилось на страусином правиле «не смотрю — не вижу». Но давайте все же перестанем стыдливо отворачиваться и взглянем на факты.

Где можно купить белую кружку с черной свастикой? Не только на сайте подпольной секты неофашистов, но и в музее военно-воздушных сил Финляндии. Этот музей — царство свастики: она на каждом самолете, это официальный символ и опознавательный знак финской военной авиации.

Правда, в 2020 году широко разошлась новость о том, что финские ВВС втихую, стыдливо перестали свастику использовать. Мол, еще по мирному договору 1945 года положено было от нацистского символа отказаться, но как-то никто не проконтролировал, а в 1957-м президент Кекконен взял да и утвердил этот символ своим указом. Но раз во всем мире нацизм и его знаки не одобряют, то финны, так уж и быть, закрасили изломанные кресты на фюзеляжах.

Однако год спустя на учениях «Арктический вызов» немецкие летчики отказались участвовать в совместном параде международных сил, поскольку сочли недопустимым маршировать… под знаменами со свастикой. Да-да, указ 1957 года так и не отменен. И уже в нынешнем году неонацист Юхани Путкинен, готовивший боевиков для запрещенного в России и признанного террористическим украинского «Правого сектора», вписывается в продолжающуюся в финском обществе дискуссию: «Свастику запрещать не следует. Свастика является символом удачи тысячелетиями, например, она стала национальной эмблемой ВВС Финляндии, на военных самолетах во время войны за независимость между Финляндией и Россией».

В Финляндии находится множество аргументов, чтобы защитить нацистский символ. Например, свастика — основной элемент ордена «Крест Свободы», не отменять же один из трех государственных орденов, имеющий аж 55 видов? Или «это не та свастика» — у финнов она не черная, а голубая и стоит прямо, а не под углом в 45 градусов. И, конечно, аргумент «мы под этим знаком били русских» нет-нет да и проскакивает.

История появления свастики в финских вооруженных силах тоже используется как доказательство, что «свастика не та», но фактически раскрывает и суть символа, и непонятную приверженность ему. 6 марта 1918 года шведский граф Эрик фон Розен подарил финнам свой самолет, что считается рождением финских ВВС. И самолет этот был украшен «символом удачи семьи графа». Мол, никакой политики, никакого нацизма — исключительно личная история.

Только вот фон Розен — один из столпов шведского национал-социализма, сторонник расовой теории, принудительной стерилизации «неполноценных», фактический учитель Гитлера и Геринга. Жена графа, романтически описывая знакомство юного Германа Геринга с ее сестрой, впоследствии ставшей женой фашистского бонзы, невольно выдает это.

И Советский Союз, и новая Россия предпочитали «не смотреть и не видеть» свастику. И уж подавно не спешили доказывать, что это не просто «та» свастика, а предтеча, прародительница «той» — фашистской. Только в 2020 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по факту гибели тысяч мирных жителей в финских концлагерях в период Великой Отечественной войны. И расследование это неизбежно приведет к признанию нацистской сущности финской власти, по крайней мере в те годы.

С невероятным садизмом финские военнослужащие издевались и над пленными, и над мирным населением. В архивах предостаточно документов, подтверждающих факты бесчеловечных зверств. Вот лишь несколько примеров. В Орловской области финны узнали, что женщина, отдав им куриные яйца, утаила одно. Ее убили, а дом сожгли. На Ладоге красноармейца живьем сварили на костре в железной бочке. Зафиксировано множество фактов четвертования, выкалывания глаз, вспарывания животов.

Согласно приказу верховного главнокомандующего армии Финляндии Маннергейма, следовало «русское население брать в плен и направлять в концентрационные лагеря». И в этих концлагерях практиковались пытки — достаточно было быть русским. Несовершеннолетних финны тоже не щадили. Знаменитое фото малолетних детей за колючей проволокой, которым либеральная общественность любит иллюстрировать жестокость отечественных репрессий, на самом деле относится к финским злодеяниям.

Чтобы понять, как представители рода человеческого докатились до такого инфернального зверства, придется немного окунуться в историю.

Если договоры Руси с Византией уже в Х веке писались на русском, на кириллице, а старейший документ на древнешведском датируется 1225 годом, то история финского языка до 40-х годов XVI века была «дописьменной». Первым письменным памятником финского языка стал букварь Агриколы, выпущенный около 1543 года.

Живущие на безродной земле нынешней Финляндии племена были даже не завоеваны — покорены шведами. Но «просвещенная монархия» не торопилась просвещать новых подданных. Отдельные феодалы могли заслужить внимание метрополии лишь выучив шведский язык и уехав в Швецию. Остальные финны продолжали кое-как существовать между болот, шхер и гранитных утесов. При этом ни о какой автономии, самоуправлении или национальном законодательстве и речи не было — шведы предпочитали оставить племена племенами. Финляндия была даже не провинцией, а просто географической территорией с жидким населением, хоть и получила наименование Великого княжества Финляндского.

Цивилизация приходила на эти земли лишь благодаря тому, что в бесконечных попытках Швеции атаковать Русь россияне временно захватывали финские земли и пытались навести минимальный порядок. В 1714 году, когда русские войска заняли Финляндию, именно временная военная администрация создала финскую лоцманскую службу, национальную финскую почту, построила почтовые тракты. Русские солдаты научили финнов бизнесу, учредив ярмарки, о которых в тех краях не ведали.

Первую национальную власть создали тоже русские — финские элиты сбежали в Швецию, но территорией нужно было как-то управлять. И военные помогали формировать администрацию — как гражданскую, так и церковную. Впрочем, это были временные успехи, как временным было и пребывание русской армии в Финляндии.

Следующая военная кампания принесла финнам очередные нововведения от вновь пришедших русских. Теперь финские солдаты шведской армии, оставшиеся на контролируемой Россией территории, считались не военнопленными, а… ветеранами и даже получали пенсии из имперской казны. Так, шаг за шагом, каждый раз, когда Швеция нападала на Россию и получала суровый ответ, Финляндия делала шажки от «племен» к национальному государству.

Но стать настоящим княжеством Финляндии удалось только после присоединения к России. В соросовских учебниках можно прочесть, что «Россия оставила Финляндии прежнюю конституцию и порядок управления». Вот только ни конституции, ни национальных органов власти у финского народа не было. И именно Россия создала финскую национальную государственность вместо шведского, фактически колониального, управления. И даже финский язык в качестве государственного настоятельно протаскивала Россия. Собственная национальная валюта появилась у финнов также под владычеством России.

За сто лет в России население Финляндии возросло втрое, экономика поднялась. Налогов в российскую казну финны не платили, торговлю вели беспошлинную, при этом российские товары обкладывали таможенными сборами. Близость к Санкт-Петербургу и положение «между Западом и Востоком» позволяло стране процветать. Фактически Россия взрастила под сенью империи совершенно независимое государство — даже армия у Финляндии была своя.

Но как только империя пала, а большевики признали государственную независимость Финляндии, финны тут же ответили агрессией. Это Владимир Ленин мечтал превратить войну империалистическую в войну гражданскую, а Карл Маннергейм успешно превратил гражданскую войну в Финляндии — там тоже было противостояние белых и красных — в захватническую. Маннергейм поклялся, что «не вложит меч в ножны, прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Беломорской Карелии», и двинул войска на Россию.

Находящаяся в кольце фронтов молодая советская республика пошла на уступки финнам и в 1920 году по Тартускому мирному договору отдала агрессорам Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего.

Велась «первая финская» абсолютно бесчеловечно по отношению к русским. Чего только стоит «выборгская резня», когда всех русских Выборга согнали на расстрел — мужчин, женщин, детей. Среди жертв были дворяне, священники и принятые за русских иностранцы. Затем появились концентрационные лагеря, в которых тысячи людей умерли от голода, холода и пыток.

«Вторая финская», известная как «Карельская авантюра», началась в 1921 году, и агрессором снова выступила Финляндия. И снова — крайнее ожесточение финнов по отношению к русским.

Как же так получилось, что Россия создала финнам государственность, идеальные условия автономного существования, а в ответ получила ненависть, агрессию, жестокость?

Увы, и здесь принцип «не смотрю — не вижу» сыграл ведущую роль. Россия не замечала злобной шведской русофобской пропаганды, игнорировала вызванные ею, казалось бы, немотивированные акты агрессии к русским, смотрела сквозь пальцы на финский национализм, постепенно переходящий в натуральный нацизм. И как только исторические обстоятельства предоставили возможность, Финляндия нанесла удар.

Несомненно, изучая историю Финляндии, сложно избежать аллюзий с современной Украиной. Но и шалости северного соседа Россия, как и столетие назад, проглядела. Стоит почитать нынешнюю финскую прессу, чтобы убедиться: русофобская пропаганда там давно уже перешагнула все разумные границы. Финнов долго, методично, планомерно накачивают страхом и ненавистью, расчеловечивая в их глазах россиян. И мы ничего не противопоставляем этому, рискуя получить очередной виток знакомой истории.

Что же делать? Смотреть и видеть! И твердо, но корректно реагировать на все, происходящее в Финляндии. Не молчать. Доводить свою позицию. Не давать размахивать свастикой и превращать еще одну соседнюю страну в рассадник нацизма.

ДМИТРИЙ КРАСНОВ, Почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы

Эрдоган впервые за последние шесть лет посетил Грецию

Александр Гасюк

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за последние шесть лет посетил соседнюю Грецию. По итогам блиц-визита им и греческим премьером Кириакосом Мицотакисом подписана двусторонняя Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве. В таком соглашении соседних стран, обе из которых к тому же входят в НАТО, не было бы ничего необычного, если бы не одно но. Не прошло и года с тех пор, как тот же Эрдоган публично угрожал ударом новых турецких баллистических ракет "Тайфун" по Афинам и намекал на то, что турки "придут внезапно ночью". А еще раньше заявлял, что Мицотакиса для него и "больше не существует" и он никогда больше не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".

Теперь все это в лучших традициях "политики восточного базара" осталось в прошлом. После того, как в Греции и Турции завершились электоральные циклы и на ближайшие несколько лет определись лидеры, пришло время собирать камни. Тем более, что дальше разбрасываться ими в и без того проблемном восточно-средиземноморском регионе стало просто опасно для обеих сторон. Весь уходящий год прошел под знаком повышенной конфронтации между Анкарой и Афинами. Застарелые греко-турецкие противоречия резко обострились из-за разногласий относительно морских границ островов в восточной части Эгейского моря, а также их статуса. Турция, играя мускулами, официально обвинила Грецию в нарушении Лозаннского договора от 1923 года и потребовала немедленно демилитаризовать территории греческого архипелага Додеканесос. Эллада же категорически отказывалась это делать, настаивала на готовности защищать свой суверенитет над островами всеми средствами и быстро вооружалась для потенциального конфликта. Несмотря на в буквальном смысле витавшую в воздухе напряженность - вооруженные турецкие истребители открыто летали на греческими территориями - прямой конфронтации между странами, как это произошло в 1996 году у острова Имия, в итоге удалось избежать. Нынешний визит Эрдогана в Афины, который занял всего пять часов, по крайней мере на время отложил возможность новой греко-турецкой эскалации.

В преддверии своего визита в Грецию, который официально приурочен к пятому по счету заседанию Высшего совета сотрудничества между двумя странами, Эрдоган не жалел ласковых слов для своего греческого контрпартнера. "Я ему так скажу: Кириакос, друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам", - сказал турецкий лидер в интервью греческой газете Kathimerini. По его словам, в Турции "никогда не считали соседнюю Грецию врагом или соперником" и, как и всем странам, ей нужны друзья, а не враги. Если же говорить о противоречиях касательно морских границ в Эгейском море, то решать их нужно путем диалога или в Международном суде в Гааге.

Позитивную повестку переговоров также наполнили упреждающие декларации Эрдогана о необходимости совместного сотрудничества в торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях и образовании. Другими словами - во всех тех областях, где Евросоюз, куда входит Греция, может оказать реальную поддержку испытывающей экономические сложности Турции. Тем более, что уже 19-20 декабря в Брюсселе состоится очередное заседание совместного парламентского комитета ЕС-Турция, где будут обсуждаться перспективы модернизации запущенного еще в 1995 году, но с тех пор не обновлявшегося таможенного союза между сторонами.

Как пишут греческие СМИ, в прямом эфире освещавшие буквально каждый шаг турецкого президента в оцепленном тремя тысячами полицейских центре Афин, по сравнению с предыдущим приездом Эрдогана в Грецию (состоялся шесть лет назад) нынешний визит прошел на удивление "мягко". Ведь в прошлый раз турецкий лидер, заехав ненадолго в греческую столицу, отправился прямиком на север Эллады, где проживает большое количество мусульманского населения. И этот шаг вызвал оторопь в Афинах, которые подозревают чересчур радушно принявшее президента Турции нацменьшинство Западной Фракии в нелояльности.

Напротив, в этот раз встречи Реджеп Тайипа Эрдогана с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и премьером Кириакосом Мицотакисом, который называл собеседника "дорогой Тайип", прошли в подчеркнуто конструктивной и дружелюбной атмосфере. К огромному удовлетворению Греции, которая считает Турцию наибольшей угрозой и стремится всеми способами стабилизировать отношения с Анкарой, стороны заявили об открытии нового "этапа" в отношениях двух стран. И подписали около 20 соглашений, главным из которых стали визовые послабления для посещения турецкими гражданами греческих островов, а также договоренности по миграции. Правда, будут ли выполняться последние, видимо, зависит исключительно от дальнейшего поведения самих греков.

Анатолий Сагалевич: человек "Мира"

Беседа с великим акванавтом о безднах океана и глубинах духа

5 сентября легендарному исследователю морских глубин, доктору наук, профессору Анатолию Сагалевичу исполнилось 85 лет.

Широкую известность Анатолию Михайловичу принесли спроектированные при его участии глубоководные обитаемые аппараты "Мир", по сей день считающиеся лучшими в мире. На них он десятки раз погружался на дно Атлантики к затонувшему в 1911 году лайнеру "Титаник", участвовал в съемках одноименного голливудского блокбастера режиссера Джеймса Кэмерона. Были экспедиции в районы гибели атомных подводных лодок "Комсомолец" и "Курск", погружение на Северный полюс...

В феврале 2008-го Анатолию Сагалевичу вручили в Кремле Золотую Звезду Героя России, а летом следующего года он вместе с Владимиром Путиным нырял в глубины озера Байкал...

О волнах интереса

- Мы договаривались об этом интервью с начала августа. Планировал побеседовать с вами к юбилею, Анатолий Михайлович...

- В последние годы ваши коллеги вспоминают обо мне только в связи с очередной круглой датой или же из-за какого-нибудь крупного ЧП с батискафом либо глубоководным аппаратом. Когда 18 июня 2023-го случилась трагедия на "Титане", который опускался к своему почти полному тезке "Титанику", но вместе с экипажем был раздавлен и разорван в клочья толщей воды, за два дня я дал по телефону почти шестьдесят комментариев различным СМИ.

Потом улетел в Калининград, однако и там встретили тем же. Телекамеры, звонки... Еле отбился.

Новая волна накатила перед днем рождения. Но тут у меня было железобетонное алиби, отказывал всем, объясняя, что лежу в больнице, где не до лирических воспоминаний.

Обычно журналистам хватает такого ответа, чтобы потерять интерес к несостоявшемуся собеседнику. Вы, правда, проявили настойчивость...

- Но и сейчас перед тем, как назначить встречу у себя дома, вы сказали: "Все идет к финалу". Говоря по совести, фраза не очень мне понравилась. Точнее, совсем не понравилась.

Что имелось в виду?

- Мое лечение заканчивается. Видите, нога пока закована, хожу с помощью палочки...

Люблю отдыхать в Светлогорске, это уже проверенный, накатанный вариант. Мне там нравится: два бассейна, где можно поплавать, рядом красивая набережная, чтобы гулять туда-сюда по балтийскому берегу. В прошлые поездки приобрел много друзей в Светлогорске, есть с кем встретиться, вечер провести. Даже выступал в "Янтарь-холле" с концертом авторской песни.

Словом, езжу туда с удовольствием, и обычно все протекало хорошо, а минувшим летом неожиданно подцепил в бассейне какую-то инфекцию. Воспалился большой палец на ноге, да так, что в итоге пришлось его ампутировать, проводить длительный курс лечения и реабилитации.

Сначала лежал в местной больнице, потом позвонил в Москву, и приятель-врач сказал, что нужно срочно возвращаться в столицу, поскольку дело может принять серьезный оборот. Так и получилось. У меня же еще диабет... Длинная история.

Давайте сменим тему, разговор о моих болячках вряд ли кому-то особо интересен.

В конце концов, мне восемьдесят пять лет, в свое время был мастером спорта по баскетболу, играл в высшей лиге чемпионата СССР, продолжал выходить на площадку за ветеранов до семидесяти пяти. Я много чего в жизни переделал, даже выступал в джазе с Жорой Гараняном. Знаете такого саксофониста?

- Ансамбль "Мелодия", советская версия оркестра Поля Мориа.

- Совершенно верно.

У меня нет музыкального образования, самостоятельно научился играть на ударных инструментах, потом на гитаре, контрабасе. По молодости пересекался с Гараняном на халтурах. В частности, в Московском авиационно-технологическом институте, где учился мой старший брат Валерий. Раньше МАТИ располагался на углу Петровки и Бульварного кольца. Удобное место. Вот там мы и зарабатывали денежку. Обычно платили по 10-15 рублей на вечер. Хорошая прибавка.

Гаранян так и остался музыкантом, а я ушел в науку.

Георгий умер в январе 2010 года. Я летел из Америки, и наш самолет совершил аварийную посадку на Азорах. Едва приземлились, пришла эсэмэска от Яны Чуриковой, телеведущей: скончался ваш друг, срочно приезжайте. Она не знала, что я находился в Штатах. Пока добирался до Москвы, Жору похоронили. Не успел с ним проститься...

О гибели "Титана"

- Почему вспомнили об этом? Живете долго?

- Нет, речь о другом. Хотел сказать, что никогда не сидел сложа руки, постоянно чем-то занимался. Конечно, основное мое дело - глубоководные исследования.

- Вы коснулись трагедии "Титана"...

- Во-первых, батискаф был сделан в обход всяких правил создания подобных аппаратов. Его нигде не сертифицировали, да и за строительством, в общем-то, никто не следил. Обычно такие штуки строят под контролем специальных сертификационных организаций. Скажем, в нашей стране есть отделение подводных технических средств при Российском морском регистре судоходства. Аналогичные структуры существуют по всему миру. В США - American Bureau of Shipping, в Великобритании - Lloyd s Register, имеющий "дочек" в других государствах Содружества. Во Франции с 1828 года работает Bureau Veritas. Ну и так далее. Можно долго перечислять: Норвегия, Япония, Китай...

Только эти регистры вправе сертифицировать любые глубоководные аппараты. Без подтверждающего документа они погружаться не могут. Когда мы с "Мирами" вышли на международную арену, первый вопрос был именно о свидетельстве. А у "Титана" такой бумаги не было, в компании OceanGate решили сэкономить. Тем более что погружения они совершали в международных водах, где подобные разрешения не требуются.

Правда, сперва надо было выйти в море, но эту формальность, полагаю, обошли, банально сунув взятку обслуживавшему судно портовому агенту, который обязан был проверить документацию и технические средства. Что такое 10-20 тысяч долларов для миллиардеров, заплативших по четверть миллиона за возможность нырнуть к "Титанику"? Копейки!

Погибший аппарат изначально был неграмотно сделан. Прочный корпус изготовили из углепластика, а это материал очень хрупкий. При малейшем нарушении разлетается в пыль, рассыпается на сотни осколков, как стекло при сильном ударе. Ничего в итоге не остается.

Для меня гибель "Титана" имеет и личную окраску. На борту находился мой близкий приятель.

- Кто?

- Пол-Хенри Наржоле, прекрасный подводник. Мы знали друг друга лет тридцать, и я звал его по первым буквам имени - Пи-Эйч. Второе прозвище - Мистер Титаник. Он тридцать семь раз опускался к затонувшему лайнеру. У меня пятьдесят семь погружений туда на аппаратах "Мир". У нас было заочное соревнование...

Пол-Хенри когда-то служил на французской подлодке, после увольнения из военно-морского флота пришел в IFREMER, научно-исследовательский институт эксплуатации моря, один из крупнейших в мире. У них были свои глубоководные аппараты. Потом Пи-Эйч работал с американцами, которые стали погружаться с туристами на дно океана. Особой популярностью пользовался маршрут к "Титанику".

Незадолго до гибели Пол-Хенри присылал мне мейл, писал, что опять собирается идти туда. Ему было семьдесят семь лет...

- Что заставляет людей рисковать жизнью? Тяга к рекордам? Вместе с вашим знакомым на "Титане" погиб британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, который стал третьим человеком на планете, сумевшим и слетать в космос, и опуститься на дно Марианской впадины...

- Но в этом случае рекордами не пахло: "Титаник" лежит на глубине 3800 метров. По океанским меркам - пустяк.

Трагедия случилась из-за банальной человеческой глупости и самонадеянности, а также технической безграмотности. В компании, владевшей "Титаном", раньше служил пилот, который прямо сказал, что рано или поздно этот аппарат схлопнется. Его уволили. И взяли Пола-Хенри...

- А вам приходилось когда-либо давать письменное согласие, что осведомлены о возможных рисках и готовы взять ответственность на себя?

- И сам такого не писал, и от других не требовал. Мы ни с кого не брали никаких расписок. Наши "Миры" сделаны по всем правилам и канонам. В бортовой журнал вносились фамилии участников экспедиции, каждый из них знакомился с техникой безопасности и подписывался под этим. Как член экипажа.

Владимир Путин - не исключение. В августе 2009-го при погружении на дно Байкала мы провели вместе четыре с половиной часа. Сотрудники администрации президента шутили потом, что это была самая длинная аудиенция в истории. Правда, в тот момент Путин занимал пост главы правительства, но это детали...

О нейтральной полосе

- Вы часто задумываетесь о смерти?

- А зачем мне думать о ней? Никогда не возникало подобных мыслей. Живу в полном соответствии с песней Володи Высоцкого. "Потому что всегда мы должны возвращаться".

Никаких сомнений или вопросов.

- Вам довелось встречаться с Владимиром Семеновичем?

- Да, познакомился с ним в 1966 году в Приэльбрусье во время съемок "Вертикали". Киногруппа во главе со Станиславом Говорухиным располагалась в альплагере Шхельда в Баксанском ущелье...

Не бывали там?

- Конкретно в этом месте пока нет.

- Там очень красиво, рекомендую...

Так вот: актерская банда жила в Шхельде, а я остановился в Джан-Тугане, лагере МВТУ имени Баумана, где работал Валерка, мой брат. В свое время он стал самым молодым доктором наук в истории вуза. В двадцать девять лет! А в тридцать два уже был профессором. Впрочем, это другая тема...

На Кавказ я приехал со знакомой девушкой. Отдохнуть, ну и заодно сходить на Эльбрус. В Шхельде у меня был хороший приятель Юрий Арутюнов, спасатель, мастер спорта по альпинизму. Он погиб потом.

И вот как-то вечером мы сидели у костра, я играл на гитаре. Запел "Песню о нейтральной полосе"...

Наверняка ее знаете:

На границе с Турцией или с Пакистаном -

Полоса нейтральная; а справа, где кусты, -

Наши пограничники с нашим капитаном,

А на левой стороне - ихние посты.

А на нейтральной полосе - цветы

Необычайной красоты!

Исполнил первый куплет, как вдруг из темноты раздался голос с хрипотцой: "Кто это тут распевает мои песни?" Я остановился. Вышел пацан. Небольшого росточка. Высоцкий же, по сути, был еще мальчишкой. Мы с ним одногодки, 1938 года рождения. "Пой-пой, я нарочно".

Всю ночь потом просидели. Не помню, сколько выпили.

- Значит, много.

- Да. Говорухин без конца повторял: "Володя, не забудь, завтра сниматься". Он лишь отмахивался: "Да ладно, дай с человеком поговорить".

- Высоцкий в тот вечер пел что-нибудь?

- Конечно. Старые песни, уже звучавшие. Из "Вертикали" - ни одной. Хотя говорил, что в фильме будут специально написанные им песни. Не знаю, может, нельзя было исполнять, пока картина не вышла на экраны...

О дружбе с богемой

- Потом еще пересекались?

- У меня же был особенный стиль работы, я постоянно находился в экспедициях. Как-то посчитал, не поленился: оказалось, провел в океане восемнадцать с половиной лет. Чистых! Поэтому близко дружить с кем-то плохо у меня получалось... К тому же у Высоцкого были свои дела, друзья, компания. Мы вращались на разных орбитах. Он богема, творческий человек. Со всеми вытекающими, как говорится, последствиями.

Я вел иной образ жизни - строгий режим, четкий распорядок, никаких загулов и прочих вольностей, свойственных артистическим натурам.

- Тем не менее роман с кинематографом у вас в итоге сложился.

- В какой-то степени. Правда, по большей части с Голливудом. Хотя меня приглашали на "Кинотавр" и другие фестивали. Когда-то даже вручал "Нику" лучшему оператору в Доме кино. Юлик Гусман попросил. Моей напарницей оказалась Татьяна Васильева. Она должна была открыть конверт и прочесть фамилию лауреата, а я передать ему статуэтку. В итоге поздравительные слова тоже пришлось говорить мне, поскольку Васильева начала праздновать еще до церемонии. Говорю же: творцы!

Когда награждение закончилось, все поехали в какой-то кабак. А у моего старшего сына в тот вечер была свадьба. Поэтому я выступил и сразу откланялся. Правда, по дороге захватил Шурика Ширвиндта. Встретил его в фойе Дома кино. Он не хотел идти на банкет, а со мной отправился. Прекрасно разбавил обстановку на свадьбе, затмил тамаду. Хохмач он, конечно, первостатейный!

- А говорите, что не водите дружбу с богемой.

- Послушайте, я с многими где-то встречался, бегло общался. На различных торжественных собраниях. 9 Мая, в День Героя, День России... Если дело происходит летом, обычно столы накрывают на Ивановской площади Кремля. Там зачастую и виделись. И с Ширвиндтом, и с Табаковым, и с другими...

Приятно поговорить с уважаемыми людьми, но не более того. Повторюсь, у меня несколько иные интересы в жизни. Все время был чем-то занят: изучал, писал, ездил в экспедиции...

- Но с Джеймсом Кэмероном ведь подружились?

- До сих пор поддерживаем связь, это правда. Он сейчас живет в Новой Зеландии, купил ранчо, звал меня к себе. Джим снимает там третьего "Аватара". Когда-то давно подбросил ему идею объединить в одном фильме космос и подводный мир. Как мы называем, space and hydrospace. Ему мысль понравилась.

- Съездите в гости?

- Вы же видите, что происходит на планете. Разве доберешься до этой Зеландии? Политики несколько, скажем так, спутали, нарушили все планы. Хотя у меня, в общем-то, разработан проект кругосветки на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" с аппаратами "Мир", но для этого деньги нужны. На какие-то цели они есть, а на то, что предлагаю я, найти их трудно. По крайней мере, у меня не получается.

О наследии войны

- А о полете в космос вы никогда не мечтали?

- Точно не в детстве. И дело не только в том, что на момент старта Юрия Гагарина я отпраздновал двадцать второй день рождения. Перед вами ребенок войны. Когда Великая Отечественная закончилась, мне стукнуло семь лет, и мечты мои были не о звездах, а о победе и мире...

Родился я в Чернигове, на Украине, но прожил там недолго. В 1939-м по настоянию мамы мы всей семьей уехали в Москву. Отцу дали работу в стройтресте. Он по специальности строитель. С жильем в столице было сложно, и нам представили участок в поселке Купавна, где Бисеровское озеро. Построили бревенчатый дом, в нем и жили во время войны. Отец с фронта вернулся туда - вся грудь в орденах.

Они до сих пор у меня лежат. Например, Красная Звезда за добычу "языка". Немецкого офицера тащили на себе через нейтральную полосу и колючую проволоку. Напарника подстрелили, и отец один волок фрица. Важный тип оказался, много знал. Отца не только наградили орденом, но и дали отпуск. В 1944 году приезжал к нам в Купавну на несколько дней. Это помню четко.

После того случая с "языком" отца отправили учиться на двухмесячные курсы, после которых он служил в разведке, точнее, в СМЕРШе. После Победы его с подразделением оставили в Польше, и он около полугода провел в Варшаве. Мама поехала к нему туда.

А мы с Валеркой остались с бабушкой Марфой Семеновной. Месяца полтора пробыли без родителей, потом они вернулись, и началась другая жизнь. Отца опять взяли в московский трест. Он ездил из Купавны на электричке. Через какое-то время назначили начальником строительного-монтажного управления в Балашихе. И мы перебрались туда. На пару с Валеркой начали играть в баскетбол, выступать за сборную города. Я стал разыгрывающим, атакующим защитником. У меня классный бросок был...

На память от войны осталось заикание, от которого долго не мог избавиться.

Все началось во время очередного налета немцев. Я почему-то оказался один в доме. Бабушка с братом спрятались в погреб и, видимо, не заметили, что я отстал. Это 1942-й, мне три с половиной года от роду.

В паре километров от нас находился склад боеприпасов. Взрыв был такой силы, что от ударной волны затряслись бревенчатые стены, буквально ходуном заходили. И стекла посыпались, лопнув на сотни осколков. Я забился в дальний угол под кроватью и не вылезал оттуда, пока мама не прибежала, не вытащила на свет божий. Это остро врезалось в память.

После того случая почти два года не мог произнести ни слова. Потом потихоньку заговорил, но осталось совершенно жуткое заикание. Даже в зрелом возрасте, когда уже пришел работать в институт океанологии.

Специально вступил в общество "Знание", стал ездить с докладами, лекциями. Пытался вышибить клин клином. Но выходил на сцену и... впадал в ступор. В повседневной жизни вроде бы научился нормально разговаривать, что-то рассказывать, а как только большая аудитория, так клинч.

Лишь со временем удалось это преодолеть.

- Как?

- Вот так, путем выступлений. Немного с психологом поработал. Он убеждал, что бояться нечего, я ведь собирался говорить о том, что лучше меня никто не знал. Надо лишь внушить себе эту мысль, и дальше все пойдет. Поначалу хватал ртом воздух, но постепенно справился. Хотя на защите кандидатской диссертации еще очень сильно заикался, вместо положенных двадцати минут говорил от волнения около двух часов.

На докторской все было уже по-другому, без мучительных пауз. Но главное - я ведь рано начал ездить за границу, в частности в Америку, и на английском никогда не запинался. Шеф, помню, шутил: "А ты выйди в Питере или в Москве на трибуну и шпарь лекцию по-английски..."

О службе в армии

- Вы не рассказали, как оказались в море.

- Окончил судомеханический техникум, и первый мой выход в океан случился к Фарерским островам, где мы ловили селедку. Четыре с половиной месяца проболтался на траулере. Зато заработал 24 тысячи рублей. Это старыми деньгами. Автомобиль "Победа" стоил 16 тысяч. Но мы о машине, конечно, не думали. Отец рано умер, мама работала, Валерка учился в институте. Привез я рублевые пачки в Балашиху, вывалил на стол перед мамой. Она как стояла, так и села. Только руками всплеснула: "Что же буду с ними делать?"

- Нашла применение?

- Жили на них. Купили какую-то одежду, продукты. Тогда же бедность одолевала. В 1945-м отец вернулся из Польши с чемоданами всякого барахла, но за полгода спустили все, распродали. Даже два аккордеона, на которых мы с братом должны были играть по родительской задумке. Голод вымел подчистую.

Сложно жилось, что и говорить. Я работал в институте автоматики и телемеханики Академии наук СССР, а параллельно учился в ВЗЭИ - Всесоюзном заочном энергетическом институте. Это 1959 год. Первый курс окончил, и меня забрили в армию, отозвав из экспедиции в Сухуми - спасибо стукачам, написавшим донос.

Отец к тому моменту умер, и мама по доброте душевной делилась с соседями семейными проблемами, ничего не скрывала. Кто-то спросил, почему, мол, Толю не призывают на службу. Мама без затей ответила как есть, сказала, что мне дали освобождение в институте. Мы работали с торпедами, делали электронную часть, настраивали всякие корреляторы. Вот кто-то из соседей и настрочил в военкомат, дескать, Сагалевич укрывается от армии. Дезертир!

- Добрые люди!

- Именно. Из института направили телеграмму в Сухуми за подписью замдиректора по режиму Михаила Лазаревича Линского, который раньше служил в системе ГУЛАГа. Мужик был со старой хваткой и закалкой. Он лично обрезал длинные волосы нашим молодым сотрудникам и распарывал ножницами слишком зауженные брючины тем, кого считал стилягами.

Получив депешу из военкомата, Линский, конечно же, сразу отозвал меня из поездки.

И я загремел на службу, хотя был декабрь, призыв официально закончился. Меня запихнули, образно говоря, в последний вагон. Привезли в Гатчинский район Ленинградской области. Там я вместе с другими солдатами строил ракетный объект - ограждение, колючая проволока по периметру, сигнализация...

Потом наступил День Победы, и пришел приказ прислать команду по баскетболу для участия в турнире в честь 9 Мая. А я играл за молодежную сборную Москвы, имел первый разряд. Меня сразу позвали.

Собрал я кое-какую команду, мы заняли второе место. А после финальной игры ко мне подошел Володя Кондрашин, выступавший за ленинградский "Спартак". Мы с ним раньше пересекались.

Спросил: "Что тут делаешь, Толя?" Говорю: видишь, загребли в армию. Он уверенно так заявил: ничего, мы тебя вытащим.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Через пару недель меня вызвали в штаб к майору Сдельнику, командиру части.

- Как вы умудряетесь помнить все фамилии и детали?

- Есть такая фраза: "Я не помню - забыть не могу..."

У этого майора на все случаи жизни была заготовлена шутка: "Как твоя фамилия? Я - Сдельник, а ты - бездельник". Произносил и сам начинал смеяться...

Словом, прибыл в штаб, зашел в кабинет, командир открыл сейф, достал бутылку коньяка, налил две рюмки. "Ну давай". Выпили мы с ним. Протягивает бумагу: "Читай". Вижу приказ: откомандировать рядового Сагалевича в распоряжение командования Ленинградского военного округа.

Володя Кондрашин четко сработал!

Сдельник спрашивает: "У тебя там рука? Зачем туда едешь?" Объяснил, что играю в баскетбол. Майор тут же убрал коньяк в сейф, закрыл на ключ. Он-то думал, у меня есть блат, чтобы его продвинуть. А так сразу интерес потерял.

Я же собрал вещички и поехал в штаб округа. Попал в спортивную роту, заиграл за ленинградский СКА, получил звание мастера спорта.

О строительстве "Миров"

- Вы же и после возвращения из армии не бросили баскетбол?

- Да, вернулся в Москву, и меня пригласили в "Динамо". Но поиграл недолго. Трудно было совмещать работу в институте автоматики со сборами и соревнованиями. Первое время отпускали без сохранения содержания, а в один прекрасный момент шеф сказал: "Толя, давай решим: либо играешь в баскетбол, либо занимаешься наукой". Я все понял и завязал с "Динамо", выступал как любитель в родном "Серпе и Молоте" на первенство Москвы и в чемпионате профсоюзов. Как-то встречались с "Динамо", и я на радостях отгрузил им 34 очка...

- А джазом когда увлеклись?

- Еще в молодости. Одно время играли в ресторане "Спорт" гостиницы "Юность" в Лужниках, зарабатывали дополнительную копейку. В месяц набегало по 150 рублей. Вполне прилично по тем временам...

- Я спрашивал вас о космосе. Правильно понимаю, что мечта о небе разбилась о прозу жизни?

- На самом деле были определенные наметки... После полетов Гагарина и Титова кинули клич, решив набрать группу ученых для подготовки в отряд космонавтов. Я уже работал в институте океанологии, и меня рекомендовали как мастера спорта, человека с крепким здоровьем. Но комиссия тут же отмела из-за заикания. Едва начал говорить и запинаться, вопрос закрылся автоматически. Понятно, с таким дефектом нечего было и мечтать.

Но с космонавтами я по-настоящему дружил. Например, с Алексеем Леоновым. Архипыч детство провел в Сибири, а школу оканчивал в Калининграде. Мы сошлись на теме любви к этому городу. Рисовал хорошо. Где-то у меня есть его картина, подарок. И на нашем "Мире" он бывал, лазил внутрь, смотрел, щупал.

- Алексей Архипович сравнивал выход в открытый космос с вашим погружением на Северном полюсе.

- Да, так и сказал. Мол, я вышел в открытый, а ты - в закрытый космос. Интересное сравнение. Мне как-то в голову оно не приходило...

Помню, еще Оуэн Гэрриот, американский астронавт, установивший в свое время рекорд по длительности космических полетов, залез в "Мир" и сказал: примерно, как у нас, только кнопок больше. Очень симпатичный мужик. Ричард, его сын, организовывал прилет отца на Азоры, погружение с нами...

- Вы ведь участвовали в создании всех отечественных глубоководных аппаратов?

- Так получилось. Сначала строили в Канаде - с 1974 по 1976 год. Это был второй заход. Американцы сперва вмешались, не дав заключить контракт. Это же техника двойного назначения, вот США всячески и препятствовали, мешая нам приобрести аппараты "Пайсис", способные погружаться на два километра.

- Почему такое название?

- Созвездие Рыб по-латински. В 1971-м Канада по настоянию американцев ликвидировала экспортную лицензию, и я вернулся в СССР ни с чем. Но потом заключили новый контракт. Я уехал в Ванкувер с женой и двумя детьми, сыновьями Дмитрием и Павлом.

- Отпустили вас из Союза легко?

- Мне доверяли. Я был одним из немногих, кого в одиночку отправляли в Америку. Без сопровождающих товарищей.

Первый "Пайсис" в 1975 году собирали в Швейцарии, чтобы уйти от давления американцев. Есть местечко под Цюрихом - Винтертур. Прочные сферы заказывали в Англии, а остальные системы доставляли судном из Канады. Все было проверено, испытано, аппарат на грузовом трейлере отвезли в Италию, опустили в Генуе на глубину семьсот метров. Летал туда с нашей приемной комиссией во главе с директором института.

А второй аппарат строили уже в Канаде и отправляли из Ванкувера судном во Владивосток, откуда самолетом на Черное море.

- А "Миры" - это 1987 год?

- Да, начали делать в 1985-м. К тому времени я защитил докторскую диссертацию. "Миры" строились в Финляндии полностью по нашим идеям. У финнов опыта не было, пригодилась десятилетняя эксплуатация нами "Пайсис". Мы выявили немало недостатков и путей усовершенствования. Поэтому "Миры" получились идеальными. Даже американцы в 1994 году признали их лучшими в мире за всю историю создания обитаемых глубоководных аппаратов. Это заявил центр развития технологий США.

И Джима Кэмерона потом спрашивали, почему выбрал "Миры" для съемок "Титаника". Он отвечал, мол, всегда работаю только с лучшей техникой.

Первый фильм мы снимали с канадской фирмой IMAX. Режиссер Стивен Лоу. Экспедиция проводилась в 1991-м, а полуторачасовая картина вышла на экраны через год.

Тогда о технологии IMAX в нашей стране еще не слышали. Мы были пионерами.

О соревновании с Ди Каприо

- Вы ведь и в тот раз погружались к "Титанику"?

- Да, экспедиция была к затонувшему лайнеру.

- А сколько продолжались съемки Джеймса Кэмерона с вашим участием?

- Около двух недель. Первый спуск, если память не изменяет, произошел 9 сентября 1995-го. А всего их набралось двадцать девять. Двенадцать раз осуществляли двойное погружение, когда аппараты работали в паре.

- Продолжительность?

- В среднем 15-17 часов. Самое длительное - сутки. Приходишь вечером, ставишь на зарядку аккумуляторы аппаратов, ложишься спать, утром встаешь и - опять туда.

- У "Миров" же максимальное время пребывания под водой трое суток?

- Это аварийный запас по жизнеобеспечению. Энергоемкость, кислород, сборник углекислого газа, ну и прочее.

- Леонардо Ди Каприо видели?

- На съемочной площадке - нет. Встречались уже потом в Голливуде у Джима. Бросали штрафные в баскетбольное кольцо.

- Кто выиграл?

- Сказать по совести, я был точнее, но это так - развлекуха, баловство.

- Он по-русски ни слова?

- Нет. Джим немножко научился. Перед погружением аппарата первым обычно идет бортинженер, потом наблюдатель и последним - командир. Он закрывает люк. Джим всегда, когда входил, снимал обувь - таков порядок - и говорил на русском: "Поехали!" Как-то я спросил: "А почему ты произносишь это слово?" Он ответил: "Так это же фраза Юрия Гагарина перед стартом! Вот и я повторяю".

- А у вас есть какой-то свой ритуал? К примеру, перекреститься, сплюнуть...

- Зачем? Я и так знаю, что "всегда мы должны возвращаться".

Помню, в августе 2007-го перед погружением на Северный полюс Артур Чилингаров оставил завещание сыну, который был на прокладывавшем путь к месту спуска ледоколе "Россия". На конверте написал: "Вскрыть, если не вернусь".

Мы улетели со Шпицбергена - я, Артур и Володя Груздев, он был третьим в экипаже. В Москве нас сразу принял Владимир Путин. Встретили в аэропорту и повезли в Ново-Огарево. Потом уже давали интервью разным телекомпаниям, газетам. Журналисты спрашивали Чилингарова, о чем, мол, письмо. Сказал: на всякий случай. Они ко мне с тем же вопросом. Поскольку ничего не писал, ответил, как и вам: знал, что вернусь...

О росчерке пера

- У вас же были и трагические погружения? Я про экспедиции к месту гибели подлодок "Курск" и "Комсомолец".

- Конечно, это морально непросто. К "Курску" нас дернули из Сент-Джонса, когда в очередной раз собирались на "Титаник". Позвонил по спутниковой связи Спасский, начальник ЦКБ "Рубин". Мы же с Игорем работали по утонувшему 7 апреля 1989 года "Комсомольцу": на протяжении шести лет ежегодно ходили к нему. Лодка погибла в зоне промышленного рыболовства Норвегии, и нам приходилось брать с собой группу экологов, представителей МАГАТЭ, которые отбирали вокруг лодки осадок и воду огромными 200-литровыми батометрами для определения наличия техногенных радионуклидов. Мы тоже меряли уровень радиации, ставили донные станции, опускали в вентиляционную трубу реактора специально сконструированный гамма-спектрометр. Работа непростая была...

- Атомный реактор подлодки моряки успели заглушить.

- И там, и на "Курске". Но "Комсомолец" лежит на глубине 1700 метров, а "Курск" - на ста восьми. И военные ничего не могли сделать, им нечем было работать. Поэтому Спасский и позвонил: "Ты где? Что делаешь?" Говорю: собираемся на "Титаник". Он выдал открытым текстом: "Кончай ерундой маяться! Вчера встречался с первым лицом. Вам приказ - идти на "Курск". Поживее".

Я объяснил, что на борту пассажиры, надо показать им "Титаник", иначе придется платить большую неустойку. "Сколько нужно времени?" Отвечаю: "Две недели".

Мы погрузили шестнадцать туристов, вернулись в Сент-Джонс, высадили их и - прямой наводкой туда, в Баренцево море.

- Что увидели?

- "Курск", лежащий на дне. Передняя часть разворочена, от носового отсека до рубки. Слава богу, не было ядерных торпед. Правда, взяли на борт полный боезапас. Зачем? Чтобы заплатить экипажу двойной или тройной оклад. Такое правило. Увы, все дело в деньгах, как ни печально...

- Кстати, о них. Кэмерон выдал вам гонорар за съемки?

- Арендная оплата "Миров", больше ничего.

- Но вы же появляетесь в кадре, сыграв в "Титанике" Камео - капитана батискафа, то бишь себя.

- Мы с Джимом по-другому рассчитались. Мой младший сын учился в Штатах на экономиста, надо было оплатить учебу в Memphis State University. Я попросил, Джим сделал. Вот и все. А здесь допытывались: где взял деньги? Обыскали квартиру, на даче перевернули все вверх дном в поисках мифических миллионов...

- Последнее погружение "Миров" было в 2011 году?

- Да. В Женевском озере. Там глубина - 300 метров. Для наших аппаратов - ерунда. Тем не менее немножко продлили агонию.

- Реанимировать можно?

- Деньги нужны. Во-первых. Во-вторых, подводной команды уже нет. Новая требуется. А это сложно.

- Сколько человек было?

- Двадцать пять.

- Осталось?

- Одиннадцать уже умерли, остальные ушли кто куда.

Разрушить просто. А вот создать...

Как у Маяковского в "Клопе":

Нажатие большого и указательного пальца,