Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Опубликован план отказа ЕС от нефти и газа из РФ

Текст: Сергей Тихонов

Еврокомиссия (ЕК) предлагает Евросоюзу двигаться в сторону чистой энергетики под лозунгом снижения зависимости от импорта нефти и газа из России. Фактически "грязными" ресурсами теперь в Европе считают только добываемые в нашей стране.

На сайте ЕК опубликован план действий REPowerEU. "Новые реалии геополитики и энергетического рынка требуют от нас резко ускорить переход к чистой энергии и повысить независимость Европы от ненадежных поставщиков ресурсов и нестабильного ископаемого топлива", - говорится в документе. По мнению его авторов, для выполнения плана до 2030 года потребуется 300 млрд евро.

Уже эта сумма вызывает множество вопросов. Ежегодно, по расчетам самой ЕК, компании Евросоюза тратят на энергоресурсы из России более 100 млрд евро. А теперь получается, что энергопереход обойдется странам ЕС в три раза дешевле, чем продолжение покупок сырья в нашей стране. Тогда почему его не сделали раньше? Единственным объяснением может быть, что новая европейская энергия окажется в разы дороже той, что производилась за счет российских ресурсов. Но об этом в документе ничего не говорится.

Ранее группа компаний Breakthrough Energy, основанная Биллом Гейтсом, подсчитала, что для отказа от нефти и газа из России до 2030 года ЕС нужно будет инвестировать только в зеленые технологии 800 млрд евро. И многие эксперты считают эту оценку также заниженной. А в плане ЕК речь идет не только о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

В нем декларируются три основных направления работы - экономим, сокращаем выбросы и совместно закупаем газ. Первый пункт понятнее всего. ЕК предлагает сокращать потребление энергии. Например, снизить использование кондиционеров и нагревательных приборов, рационально использовать бытовую технику, отказаться от ежедневных поездок на личном автомобиле, больше пользоваться общественным транспортом, и даже присутствует совет "выключать за собой свет".

Есть и более серьезные предложения. Поставлена цель - повысить энергоэффективность с 9 до 13% жилых и промышленных зданий. Но нет конкретики, каким образом этот показатель будет достигнут. Также планируется увеличить использование тепловых насосов - устройства для автономного обеспечения жилых домов теплом и горячей водой с очень низким потреблением энергии.

Вторым пунктом идет увеличение доли генерации электричества на ВИЭ с сегодняшних 40% до 45% в 2030 году, а также переход промышленности и транспорта с ископаемых источников на чистую энергию. Достичь этого показателя возможно, но чего стоит ветровая и солнечная энергетика в смысле надежности электроснабжения, весь мир увидел в 2021 году, когда сначала она отказала из-за холодов, а потом в Европе пропал ветер. А это означает, что придется сохранять на случай проблем с климатом резервные мощности на ископаемых источниках энергии и для них закупать сырье.

Кроме этого, только за год цены на редкоземельные металлы, используемые в ВИЭ, электротранспорте и для аккумулирования энергии, выросли в разы. Литий подорожал на 400%, кобальт - на 71%, а никель - на 51%. Причем добываются эти металлы совсем не в Европе, которая в результате перехода на ВИЭ может оказаться в зависимости, только не от России, а от Китая, Австралии, Конго, Чили, Боливии и других не всегда дружественных Западу стран.

Рост спроса на эти металлы и рост цен на них сохранится как минимум до 2030 года, поскольку в этот период должны быть заложены основы новой энергетической и транспортной инфраструктуры, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. При этом динамика добычи может отставать от спроса, что заметно притормозит темпы перехода на новую энергетику. Поэтому периодически возможны периоды дефицита с резким подъемом цен и последующими откатами, отмечает эксперт.

Ну и наконец, третьим пунктом в плане ЕК идет диверсификация поставок и совместные закупки газа. Здесь главная проблема, как уже неоднократно отмечалось, в том, что заменить российский газ нечем. Даже в еще не согласованных проектах мощность новых газопроводов из других стран в Европу не превысит 30 млрд кубометров. Мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) растут, но также не теми темпами. В 2021 году, несмотря на газовый бум, они выросли только на 10 млрд кубометров. И главными потребителями СПГ остались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 379 млрд кубометров. В Европу было отправлено 104 млрд кубометров, причем из них 18 млрд пришлось на российский СПГ. Для сравнения, все поставки трубопроводного газа из России на Запад с учетом Турции составили 183 млрд кубометров.

В отношении совместных закупок газа странам Европы придется долго договариваться. Не у всех из них есть доступ к газопроводам, не везде есть принимающие СПГ терминалы. Многие связаны с "Газпромом" долгосрочными договорами.

Сложная система соглашений и контрактов не позволяет Европе перечеркнуть предшествующую историю и кардинально изменить механизмы закупки газа, отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Но в дальнейшем при возникновении спорных ситуаций, дополнительных согласований в части условий поставок газа можно ожидать более активного применения принципа европейской солидарности со стороны европейских регуляторов и судебных властей, отмечает он.

Тем временем

Из 54 иностранных компаний, имеющих контракты с "Газпромом", около половины уже открыли рублевые счета для платежей за поставки газа по новой схеме, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая в рамках марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание". Он также отметил, что требование оплачивать газ в рублях было вынужденной мерой. "Это было необходимо для сохранения экспортной выручки", - приводит его слова ТАСС.

Вино из дальних погребов

На полках супермаркетов скоро появятся спиртные напитки из стран, которые не были нам известны как экспортеры алкоголя

Максим Башкеев

Таким способом дистрибьюторы пытаются компенсировать сокращение импорта из традиционных винодельческих регионов. Будет ли спрос на эти экзотические вина и крепкие напитки?

Ситуация на нашем алкогольном рынке быстро меняется. Традиционные, прежде всего европейские поставщики не хотели разрывать отношения с российскими компаниями, но вмешалась политика, и бизнес вынужден уступать. Из-за санкций ЕС и проблем с логистикой бутылка вина из ЕС уже стала дороже примерно на 20%, и возвращения к прежним ценам не предвидится.

И теперь крупные дистрибьюторы заняты поиском интересных вин по привлекательным ценам. География в первую очередь охватывает дружественные страны и регионы, обещающие обеспечить надежные поставки. В этом списке Китай, Индия, Турция и даже Бразилия. До сегодняшнего дня значимых поставок алкоголя из этих стран не было. Да и в глазах массового российского потребителя перечисленные государства не ассоциируются с виноделием. Хотя традиции производства алкоголя там имеются (в Китае они насчитывают несколько тысяч лет). Но если продукция тех же индийских виноделов — чистой воды экзотика с неясными рыночными перспективами, то бразильские и турецкие вина имеют все шансы на успех.

Бразилия — третий по величине (после Аргентины и Чили) производитель вина в Южной Америке. В мировой иерархии страна занимает достойное 15-е место, а среди произрастающего здесь винограда есть как местные и гибридные, так и известные европейские (португальские) сорта. Что касается продукции турецких виноделов, то с ней знакомо подавляющее большинство туристов, хотя бы раз отдыхавших в этой стране по системе «все включено». Современная история производства вина в Турции относительно молода, однако это не мешает местным производителям экспортировать свои вина в Германию, Бельгию, Люксембург, Великобританию, Швейцарию и другие европейские страны, в которых не принято пить что попало.

Все больше внимания обращают дистрибьюторы на российских виноделов. В последние годы те смогли добиться заметных успехов как в объемах производства, так и в качестве напитков и маркетинге. Нет сомнений: доля отечественного вина в рознице в обозримой перспективе будет только увеличиваться.

К слову, сама розница относится к рискованным экспериментам довольно сдержанно. И если появление на полках алкогольной продукции из Турции и Бразилии можно считать вполне вероятным, то до массовых поставок вина из Китая и Индии вряд ли дело дойдет.

Впрочем, из этого правила могут быть исключения, особенно если экзотический алкоголь окажется недорогим и качественным. Так, представитель крупного сетевого ретейлера сообщил, что в ближайшее время собирается пополнить ассортимент бурбоном и виски из Таиланда. То есть российский бизнес готов к экспериментам на алкогольном рынке.

«Максимальный объем продаж — более 80% — приходится на вино стоимостью в пределах 600 рублей. Именно в этой ценовой категории у аудитории есть склонность к экспериментам. То есть, если люди увидят на полке магазина новый напиток по привлекательной цене, скажем, за 400 рублей, то они могут приобрести его просто из интереса, из желания попробовать что-то новое. В этом случае страна происхождения вина будет иметь второстепенное значение. А если качество напитка окажется достойным, то в дальнейшем его будут приобретать уже целенаправленно», — оценил перспективы вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр СТАВЦЕВ.

Какое вино может появиться в магазинах вместо европейского

Сложности в расчетах за европейское вино подтолкнули импортеров искать новых поставщиков. В ближайший год покупатели могут обнаружить на прилавках российских магазинов неожиданные новинки, которые, впрочем, не уступают по качеству европейским винам.

Так, импортеры сейчас начинают работать с поставщиками из Уругвая, Турции, Сербии, Ливана, Иордании, а еще Армении и Молдавии, чьи вина уже хорошо известны российским потребителям, рассказали "РГ" в виноторговой компании Fort. Вина Уругвая до сих пор находились в тени вин Чили и Аргентины, однако качество растет. Особенно интересен сорт винограда Таннат, фруктовый, яркий. Белых вин в Уругвае немного, однако некоторые регионы специализируются на модном сорте Альбариньо, рассказала директор по импорту Fort Дарья Сологуб.

В Турции импортеры ищут недорогие альтернативы европейского вина, а также автохтоны, из которых можно выделить окузгозу и богазкере. А сербские вина подходят для любителей натурального вина (без серы). В стране делают упор на европейские сорта винограда, но стилистика продукта отличается от вин Италии и Франции. Вина Ливана, Туниса и Иордании также могут быть интересны. Но основной упор в этих странах делают на красные вина, а в России больше любят белые вина, уточняет Сологуб.

Пока отечественного вина хватает только наполовину, напоминает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но уже грузинских и армянских вин, а также коньяка нам хватит, чтобы закрыть возможный дефицит, который может образоваться из-за недостатка европейских напитков. Если их не хватит, завезти можно из Турции. А из Индии можно привезти виски, качество которого уже оценили во всем мире. Наверняка можно будет привезти какой-то европейский алкоголь и через Казахстан, даже несмотря на то что алкоголь не попал в список товаров минпромторга, разрешенного для параллельного импорта.

Руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев добавляет к возможным поставщикам алкоголя и Китай. В самой стране больше употребляют пиво, чем вино, но виноделие активно развивается в последние 10-15 лет, винодельни выпускают в основном вина из европейских сортов винограда. Правда, пока китайское вино немного дороже, чем европейское, из-за более дорогой доставки. "Нам в ближайшее время предстоит много открытий", - считает эксперт. Например, неплохое вино делают в Боливии, Панаме и других странах, которые никогда у нас не ассоциировались с виноделием. Интересно будет попробовать, скажем, узбекские сладкие крепленые вина, говорит Ставцев.

Многое будет зависеть от того, насколько будут затруднены поставки европейского алкоголя, к которому привыкли российские потребители. Сейчас стоимость логистики откатилась почти до уровня февраля, однако затруднены финансовые операции - банки блокируют транзакции.

Текст: Татьяна Карабут

Лондон повысил таможенные пошлины на импорт из России платины и палладия

Также Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования. Как это скажется на экономике?

Великобритания ввела пошлины на поставки палладия и платины из России. Они составят 35% и затронут товары стоимостью почти в 1,5 млрд фунтов стерлингов. Кроме палладия и платины ограничения коснутся поставок химикатов. В Лондоне считают, что такие ограничения будут чувствительными для российской экономики и снизят возможности России по финансированию вооруженных сил.

РФ является крупнейшим производителем палладия в мире. Большую часть его месторождений на территории страны контролирует «Норникель». Что касается платины — на этом рынке доминирует Южная Африка, также крупными производителями являются США и Канада.

Поскольку Россия является крупнейшим мировым поставщиком палладия, не только Великобритания, но и любая страна-потребитель зависят от РФ, а не наоборот, считает директор по инвестиционному консультированию «Открытие Private» Денис Горев:

— Как и другие страны, Британия закупает большей частью палладий для автоиндустрии, больше 80% спроса, а платина чуть более индустриальный металл, но тоже порядка 20-30% уходит на автоиндустрию, на химию, на производство стекол и так далее. То есть платина чуть более диверсифицирована, но в последнее время тоже есть тренд на увеличение потребления этого металла в автоиндустрии, в автокатализаторах, но такое интересное решение Британии. 40% мирового производства палладия приходится на Россию. Любая страна-потребитель сильно зависит от России, и если вводятся пошлины, то это скажется на ценах этого металла на глобальном рынке. Да, можно будет переориентироваться в той или иной мере на, допустим, Южную Африку, которая тоже занимает большую долю, но это будет по более высоким ценам, ну и в целом Россия перенаправит в другие страны потоки. Это точно не вопрос ближайшего месяца, то есть на любую подобную трансформацию потребуется как минимум полгода. В любом случае данные пошлины скажутся на ценах покупки, то есть мы увидим существенный рост, и это металлы, которые необходимы, то есть их в любом случае будут покупать. Все скажется на ценах на автомобили.

— Как отразятся такие пошлины на экономике России и рынке драгоценных металлов?

— С одной стороны, страны ограничивают потребление, вводя дополнительные пошлины, с другой стороны, это отражается на ценах на рынке, соответственно, даже если продаете меньший объем, но по более высоким ценам, в целом вы можете выйти на те же самые объемы, а может, даже еще и выше, поэтому здесь вряд ли будет серьезный какой-то негатив. В целом цены на все металлы, скорее всего, будут расти, потому что мы, опять же, входим в такую инфляционную парадигму, когда не только золото и серебро, допустим, но и металлы платиновой группы могут стать неплохими объектами инвестирования, и, соответственно, люди будут спасаться от инфляции. С другой стороны, почему, допустим, палладий чувствует себя сейчас получше, это как раз риски дополнительных санкций на Россию, которая является более серьезным игроком на этом рынке. В среднесрочной перспективе цены на металл все-таки должны быть выше, чем они находятся сейчас.

Крупнейшими мировыми потребителями палладия являются США — чуть меньше 30%, Китай — около 25% и Европа — около 21%, отмечает инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. В данный момент цены на палладий и платину снижаются:

«Решение Англии в данной ситуации мало на что влияет в принципе. Дело в том, что англичане автомобильное производство, конечно, имеют, но это настолько микроскопических размеров автомобильное производство, что вряд ли оно влияет на что-то очень серьезное в мировом масштабе. Сейчас идут разнонаправленные движения, с одной стороны, инфляционное давление поднимает цены на коммодитис, мы понимаем, что это действительно реальный фактор и он может способствовать росту цены. С другой стороны, рост процентных ставок и опасения будущего замедления экономики играют в обратную сторону. На стыке всего этого мы с вами и находимся».

В этом же пакете ограничений власти Великобритании введут запрет на поставки в Россию некоторых категорий товаров — в том числе химикатов, пластмассы, резины и производственного оборудования.

Мнение экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского:

«По поводу химической промышленности — сейчас основная вещь, конечно, которая у всех на устах, — это производство минеральных удобрений. Могу сказать, что это выстрел себе в ногу, безусловно, но сейчас такая ситуация, что экономические мотивы отступают на второй план. То, что сейчас происходит с обеих сторон, — это больше похоже на какой-то психический срыв, который под собой не имеет никакой логики, и чем это закончится, одному богу известно. Европа не сможет обойтись без российских химудобрений. Есть компания K+S германская, которая определенные объемы производит, но производство азотистых удобрений зависит от цен на газ. Палладий и платина — кончится все тем, что Европе придется делать даунгрейт экологических норм по эмиссии выхлопных газов, навряд ли на это Европа пойдет. Есть эффект звуковой, эффект устрашения, но, скорее всего, эти санкции в течение года максимум будут автоматически сняты. Все производители известны, новых нет, есть Южная Африка, чуть-чуть Чили, но совсем немножко, Южная Африка в основном и Россия, нет, других нет, если вы вводите эмбарго против одних — цена уже будет не 2200, а ближе к 4500».

Это третий пакет британских санкций против России, направленных на экспорт и импорт. Как сообщили в Лондоне, после его введения санкции будут затрагивать порядка 96% товаров, поставляемых из РФ в Великобританию, а при экспорте в нашу страну под ограничениями будут находиться более 60% товаров.

Литиевый концентрат дорожает, а латиноамериканские страны создают «литиевый ОПЕК»

Согласно опубликованным данным SMM, спотовая цена сподуменового концентрата (6%) на условиях CIF Китай выросла до $3880-3930 за т, при средней цене $3905 за т, что на $100, или 2,63%, выше показателя конца апреля. С конца марта материал подорожал на 34,88%, или $1010.

Тем временем президент Мексики заявил, что правительства Мексики, Боливии, Аргентины и Чили обсуждают создание совета по обмену технологиями разведки и добычи лития.

Сама концепция так называемого «литиевого OPEC» была обнародована иностранными СМИ в начале 2022 г. Предполагается, что новая организация позволит странам, богатым запасами лития, имплементировать единую систему квот для добычи лития, что обеспечит стабильное и разумное ценообразование в секторе и сделает возможным максимизировать экономические выгоды от разработок литиевых месторождений.

В Мурманской области начнут добывать "металл XXI века"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области до конца 2022 года предполагается провести аукцион на разработку Колмозерского месторождения лития, который называют "металлом XXI века". Об этом шла речь на заседании в Совете Федерации, которое состоялось 25 апреля. При этом планируется не только добывать и обогащать литиевое сырье, но и налаживать его глубокую переработку. Согласно результатам исследований геологов Заполярья, в Колмозерском месторождении сосредоточено около 26 процентов запасов лития России. Месторождение содержит около 75 миллионов тонн руды. Ее добычу намерены совместно вести "Росатом" и "Норникель", отметил первый заместитель руководителя "Росатома" Кирилл Комаров. Мурманский литий предполагается использовать в Калининградской области для выпуска литий-ионных ячеек и аккумуляторов, завод по производству которых предполагается запустить в 2026 году.

Сегодня Россия в критической степени зависит от поставок лития из-за рубежа. В частности, за три года было закуплено более 61 тонны лития, из которых 41 тонну завезли из Чили, 14 тонн - из Аргентины и 6 тонн - из Китая. В середине апреля Минпромторг РФ заявил, что в рамках санкций Аргентина и Чили прекратили отгружать литиевое сырье для российских потребителей. Единственным поставщиком данного сырья остается Боливия. Для российской промышленности это может создать серьезные проблемы.

Как известно, литий широко используется при производстве аккумуляторов и не только для сотовых телефонов, но и для электрокаров, погрузчиков в подземных шахтах, в фармакологии для производства психотропных лекарств, в металлургии - для выплавки алюминия и улучшения качеств других металлов. Кроме того, литий необходим в ядерной энергетике, где он используется при изготовлении регулирующих стержней системы защиты ядерных реакторов. Помимо этого, литий окрестили "новым бензином", поскольку он является ключевым компонентом тяговых аккумуляторов электромобилей. Сегодня ученые рассматривают его в качестве составной части ракетного топлива. При сжигании гидрида лития, борида лития и чистого металла выделяется до 4000 килокалорий энергии, тогда как керосин способен выдать около 2300 килокалорий.

Россия сегодня почти не производит собственный литий, хотя его прогнозный запас составляет около пяти миллионов тонн. По предварительным оценкам, чтобы наладить добычу сырья на Колмозерском месторождении, потребуется три-четыре года и около 50 миллиардов рублей инвестиций. Однако в будущем это даст возможность полностью удовлетворить потребности российских предприятий в литиевом сырье.

Этот вопрос обсуждался во время недавней встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Речь шла о том, чтобы подтолкнуть региональных инвесторов к форсированию разработки месторождений редкоземельных металлов. В частности, уже разработан и внесен в правительство проект федерального закона с целью стимулирования добычи редких металлов, вольфрама и молибдена.

Чтобы снизить налоговую нагрузку, предлагается включить вольфрам и молибден в перечень редких металлов, что дает возможность применять ставку НДПИ 4,8 процента вместо существующих 8 процентов, обнулить ставку НДПИ для молибдена до 1 января 2025 года, установить для редких металлов рентный коэффициент, равный единице. Также предполагается включить титан, цирконий, вольфрам, молибден в список редких металлов, чтобы применять к предприятиям, добывающим их, пониженный рентный коэффициент 0,1 процента.

Кроме того, чтобы облегчить жизнь инвесторам, в Заполярье предполагается создать корпорацию развития минерально-сырьевой базы Мурманской области. При ее участии месторождения будут выделяться в отдельные проектные компании. Для составления проектов по их разработке и ввода в эксплуатацию корпорация будет привлекать технологических и финансовых партнеров. Участвовать в этой работе уже готовы как крупные недропользователи региона, так и зарубежные производители, использующие данные элементы, в первую очередь литий.

Что потеряет Урал с переносом сборки мотоциклов в Казахстан

Почему знаменитые уральские мотоциклы переезжают в соседнюю страну

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)

Новость о том, что легендарные мотоциклы "Урал" теперь станут собирать не в Ирбите, а в Казахстане, широко обсуждается в регионе. Как это скажется на работниках уральского завода и благополучии города, разбирался корреспондент "РГ".

Перенос сборочного производства в Петропавловск глава компании Ural Motorcycles Илья Хаит назвал вынужденным. По его словам, санкции сделали невозможным импорт запчастей и поставку готовой продукции за рубеж. Владелец решил сохранить штамповку рам и элементов корпуса в Ирбите, а остальное производство, в том числе сборку, перенести в Казахстан.

Впрочем, когда сообщение об этом оказалось в топе новостей, исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Владимир Курмачев поспешил успокоить земляков. Он заверил, что предприятие продолжит выпуск мотоциклов, а в Казахстане лишь появится площадка дополнительной сборки.

- Мы давно хотели открыть такое подразделение. Это распространенная схема у производителей автомобилей и мотоциклов. Ни у кого ведь не вызывает вопросов информация о том, что автомобильная компания открыла сборку в Калуге или еще где-то, - подчеркнул Курмачев.

Будут ли при этом сокращения на ирбитской площадке? Директор заявил, что ожидается всего лишь "сезонная ротация". Правда, замглавы администрации города по экономике Надежда Волкова приводит несколько иные данные:

- Среднесписочная численность работников завода - 120 человек. В простое сейчас 20 из них, к увольнению готовят шестерых. По собственному желанию ушли 26. Они уже нашли работу на местных предприятиях. В центр занятости обратились 15 работников - в основном сборщики: им сложно найти работу, - сообщила она корреспонденту "РГ".

Конечно, в нынешних условиях потеря рабочего места - серьезная проблема для человека. Но в масштабах города даже полное закрытие мотоциклетного завода катастрофой, конечно, не станет. Почему же ирбитчане, да и все уральцы, так болезненно восприняли ситуацию? Некогда градообразующее предприятие перестало быть таковым еще во времена гайдаровских реформ, но все же, видимо, этот бренд до сих пор много значит для региона.

История завода полна драматических моментов. Московский завод по производству тяжелых мотоциклов эвакуировали на Урал в октябре 1941 года, первую партию продукции выпустили спустя всего четыре месяца. За годы войны на фронт было отправлено 9799 ирбитских мотоциклов. Целью послевоенной реконструкции завода стал выпуск 20 тысяч "железных коней" в год. Уже в 1953-м начали экспорт - в основном в Восточную Европу. Позднее мотоциклы "Урал" активно покупали также во Франции, Швеции, Чили, Аргентине и других странах. Разумеется, они были доступны и советским людям: мощные "внедорожники" охотно приобретали сельские жители, да и горожане использовали их для поездок в сады и на природу.

В 1992 году ИМЗ стал открытым акционерным обществом "Уралмото". Доля государства составляла тогда 22 процента, 40 процентов акций принадлежали управляющим и рабочим завода, 38 было куплено на приватизационные ваучеры. Но, как часто случалось в те лихие годы, собственность неискушенных в рыночной экономике рабочих-миноритариев постепенно перешла в руки более крупных акционеров. Потом завод не раз менял название, пережил несколько банкротств, кадровых сокращений. Тем не менее в 1997 году с конвейера сошли 4000 мотоциклов. Тогдашний владелец Каха Бендукидзе (прикупивший по случаю и другие предприятия, в том числе Уралмашзавод) планировал выпуск новой модели "Волк", но, используя автомобильный термин, "не справился с управлением".

В начале нулевых дошло до отключения света и отопления в цехах, после чего завод купили топ-менеджеры, решившие, что ключ к успеху - увеличение доли закупок импортных деталей. "Во всем мире мото- и автомобилестроение основаны на принципах аутсорсинга. У западного производителя своего сырья максимум процентов шесть. Все остальное - готовые комплектующие. Поршни, тормоза, сиденья, рули он заказывает у производителей. У нас же все с точностью до наоборот", - заявлял Илья Хаит в статье "Три успешных менеджера хотят сделать продукцию "полумертвого" завода национальным достоянием" в журнале "Эксперт" в мае 2001 года.

При помощи импортных комплектующих, а также зарубежных инженеров и технологов качество "Урала" росло... вместе с его ценой. Со временем из доступной "рабочей лошадки" мотоцикл превратился в дорогую престижную игрушку. В числе владельцев новых "Уралов" называют короля Иордании Абдаллу II, актера Брэда Питта и других небедных жителей планеты. Крупнейшим рынком сбыта стала Америка. Выпуск продукции между тем снижался: в 2006-м - 1755, в 2015-м - 1100 штук.

Сегодняшний статус и будущее мотоциклов "Урал" активно обсуждают в соцсетях. Сами производители верят, что у марки есть будущее: "не как у старого колхозника или русской диковинки, а как у серьезного тяжелого мотоцикла, который, один из немногих, выпускается с коляской". Пользователи отдают должное высокому качеству машины, но недовольны ее ценой: в России "Уралы" в зависимости от комплектации стоят от 1 до 2 миллионов рублей. "Жаль, что цены высокие, так бы в небольших отечественных населенных пунктах эта техника была очень востребована", - размышляет Андрей Глебов в сети "ВКонтакте". "Да у них 99 процентов продаж - Америка, бизнес-модель под этот рынок заточена", - отвечает ему Михаил Половинкин. "За такие деньги уже авто покупать интереснее", - уверен Сергей Соколов. "Все еще ждем бюджетный "Урал" для народа", - не теряет надежды Ярослав Логинов.

Чем ответят производители, пока неизвестно.

Максим Марамыгин, директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ:

- Сейчас уповать на западные комплектующие вряд ли дальновидно, ведь понятно, что мы в этой цепочке не ведущие игроки, российским компаниям изначально уготовано место проигравших. Однако и в советское время существовало разделение труда - поставщики многих российских предприятий находились в других республиках СССР, странах Восточной Европы. Почему бы сейчас не наладить каналы поставки запчастей и узлов из стран СНГ, других дружественных государств? Что касается перехода российских компаний в Казахстан, то он вызван прежде всего более благоприятным налоговым режимом и возможностью избежать санкций.

В марте добыча меди в Чили снизилась на 5,4%

Согласно данным чилийского Национального института статистики (INE), в марте общий горнопромышленный индекс в Чили снизился на 2,2% год к году. В секторе добычи металлов активность сократилась на 3,9% вследствие падения добычи и переработки меди. Добыча "красного металла" составила в марте 462,36 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем в марте 2021 г. (488,7 тыс. т).

Вместе с тем в стране выросло производство карбоната лития, а индекс сектора добычи неметаллов увеличился на 34%.

Ученые из Чили: впадение в спячку не подходит для длительных космических путешествий

Дело в том, что у человека общая потребность в энергии в спящем режиме не сильно отличается от того, что требуется, когда он находится в состоянии покоя

Люди не смогут путешествовать к звездам в спячке — об этом заявили ученые из Института интегративной биологии и Папского университета. В ходе исследования они пришли к выводу, что погружение экипажа в сон во время длительного полета к другим звездным системам не поможет людям осваивать новые планеты. Об этом пишет Proceedings of the Royal Society B.

Проблема заключается в том, что при нынешнем уровне технологий путешествие даже к ближайшим звездам займет 120-150 лет и экипаж просто не доживет до конца полета. В научной фантастике часто встречается решение этой проблемы через погружение в гибернацию — состояние, когда жизненные процессы человека максимально замедляются.

Ученые выяснили, что количество энергии, которое тратится существом во время спячки, зависит от размеров животного. У людей экономия энергии в этом состоянии стремится к нулю.

Проблема гибернации гораздо шире темы экономии энергии, но направление в любом случае перспективное, говорит врач-кибернетик, пресс-секретарь Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин.

«Кроме самой гибернации как таковой, там есть еще два момента, которые немного выпадают из внимания, в отличие от криопогружения: то, что рисуют во всяких фильмах, холодное состояние с пониженным энергообменом. Обычная спячка у животных, даже крупных, типа медведей и прочих все равно сопровождается периодическими пробуждениями, чтобы организм прокачал немного себя, чтобы проверить, нет ли повреждений, чтобы ДНК немного восстановить. Если мы говорим про полеты в космосе, радиация там все равно будет и повреждения клеток в спящем режиме будут. Этот вопрос обычная гибернация никак не решает. Может получиться так, что организм прилетит с сильно поврежденным генетическим материалом и не сможет нормально функционировать по этой причине. Мелких животных, лягушек например, можно полностью погрузить в криобиоз и потом оживить, но с крупными организмами такой фокус не проходит. Вопрос про человека с гибернацией очень сложный, он связан не только с выгодой по энергии, а с тем, что задействуется очень много механизмов, которые мы пока не можем воспроизвести. Это связано с режимом периодического пробуждения. Но вопрос интересный, и в дальних полетах это действительно могло бы иметь смысл. По одному исследованию и только с расчетами математиков я бы совершенно однозначно не стал говорить, что эта тема закрыта».

По словам эксперта, гибернация имеет смысл не только с точки зрения сохранения энергии. Проблема дальних перелетов заключается в том, что люди в изолированной группе будут долгие годы вынужденно взаимодействовать друг с другом, что неизбежно приводит к серьезным конфликтам, которые очень сильно повышают риск провала миссии. И эту проблему гибернация полностью решает.

Товарооборот Москвы и Чили в 2021 году вырос на 10%

Внешний оборот торговли Москвы и Чили в 2021 году превысил $263.6 млн, это на 10% больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Общие экспортные поставки столичной продукции выросли на 17% и превысили $14 млн, при этом поставки несырьевого неэнергетического сектора остались на уровне 2020 года", – рассказал В.Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Основной объём московского экспорта в Чили приходится на промышленную продукцию. В свою очередь Москва импортирует из Чили рыбу и морепродукты, фрукты и орехи, а также готовые продукты из мяса.

"Столичные экспортёры в 2021 году поставили в регион продукцию промышленного сектора на $4.3 млн, это на 26.7% больше, чем в 2020 году. В качестве перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Чили можно рассматривать поставки диагностических реагентов, средств для макияжа и ухода за кожей, продуктов неорганической химии, а также пластмассы и изделий из них", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, слова которого также приводятся в сообщении.

Россияне бросились скупать иностранный алкоголь

Текст: Татьяна Карабут

Накупив мешки сахара, россияне решили это "отметить" и переключились на алкоголь. Скупают в первую очередь импортный дорогой алкоголь, опасаясь, что он исчезнет с прилавков или сильно подорожает.

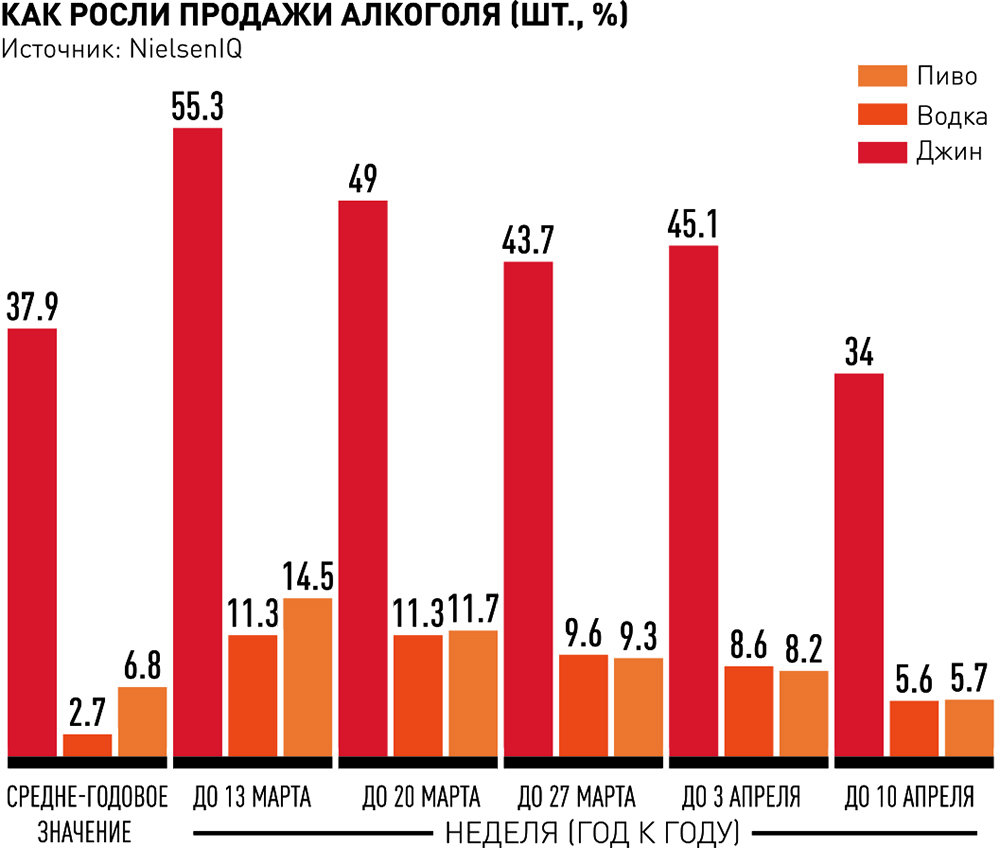

По данным NielsenIQ, ажиотажный спрос наблюдается на джин: с 7 по 13 марта продажи в штуках выросли более чем в полтора раза в сравнении с той же неделей прошлого года. Высокие темпы роста продаж сохранялись и после, вплоть до 10 апреля. Также наблюдался повышенный спрос на пиво и водку: в пиковую неделю с 7 по 13 марта рост продаж пива составил 14,5%, водки - 11,3% в натуральном выражении.

В целом продажи крепкого алкоголя в марте 2022 года выросли на 12,1%: водки - на 10,4%, а вот виски, рома, джина, текилы и прочей экзотики - на 31,9%, следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). А продажи слабоалкогольных напитков и вовсе выросли за март вдвое год к году.

Российский алкоголь скупали, поскольку в кризис потребление алкоголя растет всегда. Но тут рост небольшой - в пределах нескольких процентов. "А что касается роста продаж импортной продукции в марте, то этот избыток явно в основном покупали про запас - даже по новым, очень высоким ценам. Март 2022 года оказался кризисным месяцем создания запасов импортной продукции", - отмечает генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Многие импортеры в начале марта подняли цены на 50%, но потом заявили о снижении на 15-20%. По факту относительно начала февраля цена выросла.

Ошибочно думать, что джин или ром исчезнут из продажи, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Джин мы прекрасно умеем делать сами, его также завозят в Россию из Беларуси. "Это просто настойка обычной водки на можжевеловых ягодах", - отмечает эксперт. Россия даже экспортирует джин - например, в Бразилию в 2021-м его отправили из России в два раза больше, чем водки.

С ромом тоже никаких проблем нет. Ром можно делать даже в домашних условиях из тростникового сахара. К тому же главный производитель рома - Куба против нас санкций не вводила. И при всех сложностях логистики пусть он будет дороже, но даже "санкционный" ром можно будет купить, например, в Казахстане, говорит Шапкин.

Рост продаж коньяка в марте оказался довольно скромным - всего 4,8%. Оно и понятно. По оценкам Союза производителей коньяка, на российском рынке только около 20% импортного коньяка. Это продукция высокой ценовой категории. Оставшаяся доля рынка - российские коньяки.

Другое дело, что 70% из них сделаны из импортного сырья (коньячных дистиллятов). Если российское вино производить из импортного сырья нельзя, для коньяка законом это до 2028 года допускается. После этого производители коньяка тоже должны полностью перейти на отечественный виноград, рассказал исполнительный директор союза Дмитрий Чернев.

При этом доля и коньяков, и коньячных дистиллятов из Евросоюза была значительна. Большой объем дистиллятов шел из Франции, Испании и других стран. Например, доля дистиллятов из Евросоюза в 2021 году составила около 30% от общего объема дистиллятов, импортированных в Россию. Сейчас этот поток практически обнулился. Однако есть возможность скооперироваться со странами-партнерами, в том числе странами Евразийского экономического союза, по замещению выбывающих объемов, говорит Чернев.

По оценке эксперта, спрос на алкоголь (в том числе на коньяк) всегда стабилен. Цены на массовый сегмент коньяка с конца февраля выросли примерно на 15-20%.

В начале весны виноторговая компания Fort также повысила цену на продукцию на 15-20%, рассказал исполнительный директор Александр Липилин. Это произошло из-за увеличения стоимости логистики, транзакционных издержек и нестабильности курса валюты.

По его словам, из Европы поставки идут с перебоями, ситуация меняется практически каждый день и пока сложно сказать, как в итоге будет выглядеть логистика поставок. "Мы продолжаем возить через Ригу, но сейчас только машинами, которые зарегистрированы в Европе, из-за этого тарифы выросли вдвое", - говорит Липилин. По его словам, относительная стабильность поставок есть только по Грузии. Самые проблемные регионы - США и Австралия, которые запретили поставки в Россию. В компании ожидают, что поставки из Новой Зеландии выровняются: сложности были связаны с платежами, многие банки приостановили расчеты с Россией до разъяснения ситуации. Но сейчас уже понятно, с какими банками можно продолжать работу и каким образом.

Доля импортного вина на российском рынке оценивается примерно в 50%. Но эксперты неоднократно отмечали, что даже полный уход с российского рынка продукции "недружественных" стран не приведет к дефициту. В мире вина переизбыток - итальянские и французские вина можно легко заменить винами из Армении, ЮАР, Чили, Аргентины и ряда других стран.

После резкого роста спроса на повседневные товары динамика онлайн-продаж в натуральном выражении замедлилась до рекордно низких значений, рассказали в NielsenIQ. На фоне замедления динамики резко снизилась и доля онлайн-продаж - до 6,8% с 9,5% месяцем ранее. Так, спрос на корм для животных (как для кошек, так и для собак) замедлился более чем в три раза, продажи кофе - в четыре раза, а продажи некоторых детских категорий (заменители грудного молока и подгузники) приблизились к нулю после периода ажиотажных закупок.

Отчасти такое резкое падение онлайн-продаж объясняется снижением спроса после ажиотажа, но проблема гораздо глубже, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Сейчас на онлайн-продажи продуктов питания влияют два фактора. Первый - снижение доходов населения. Люди стали еще больше экономить.

Во-вторых, компании, занимающиеся онлайн-продажами продуктов, были ориентированы на дальнейшую продажу бизнеса целиком, и их деятельность не предполагала создание операционной рентабельности. Компаниям были важны обороты и объемы продаж, и убытки их не смущали. Они могли бесплатно доставлять один творожный сырок. Но, выстроив бизнес, наработав базу лояльных клиентов, такие компании отлично зарабатывали на продаже бизнеса. Но сейчас экономическая ситуация сильно изменилась, и многие компании вынуждены менять бизнес-модель. Например, "Самокат" стал уходить из городов, в которых недавно открылся. "СберМаркет" и другие компании стали вводить плату за доставку (что также заставляет потребителя идти в обычные магазины). VK и "Сбер" планируют продать сервис доставки готовой еды "Кухня на районе". Эти факторы будут приводить к дальнейшему снижению рынка. Например, вполне вероятно, что сервис экспресс-доставки на какое-то время исчезнет с нашего рынка, а вернется модель закупок впрок с большим чеком (где доставки экономически оправданны), считает Федяков.

Росатом ищет варианты добычи лития

Росатом видит несколько источников добычи лития в России, в том числе через разработку новых месторождений, переработку накопленных отходов и покупку зарубежных активов, сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров в ходе заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По литию в России есть три источника. Первый - разработка новых месторождений, и сейчас мы видим самое перспективное - Колмозерское месторождение в Мурманской области, которое мы хотим вместе с "Норникелем" [разрабатывать]. Рассчитываем, что правительство выставит в этом году его на аукцион, и хотим начать им заниматься. Второй источник - добыча лития из так называемых рассолов. Это, в основном, Иркутская область, Ковыткинское месторождение. И третий способ - в стране накоплено много отходов, и можно извлекать литий из них, но много из них не извлечешь. Все что можно дешевое, нужно активно скупать за рубежом. Мы так делали по урану, это дает нам хорошие результаты. И также надо по литию стараться за рубежом, и обязательно заниматься добычей на территории страны", - сказал он.

Литий является сырьем, в том числе, для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, что востребовано в электронной технике, электротранспорте и в возобновляемых источниках энергии. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году мировой спрос на литий вырастет в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Чили приостановили поставки лития в Россию, осталась возможность получать сырье из Боливии.

Месторождения в Дагестане заменят заблокированные поставки лития в РФ

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)

Два из трех поставщиков лития в Россию - Аргентина и Чили - приостановили экспорт сырья. Единственный источник важного для промышленности ресурса - Боливия - пока завозит его в РФ. По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислава Демидова, в случае если и эта южноамериканская страна откажется от своих обязательств, то Россия столкнется с дефицитом этого металла и его химических соединений.

Тем не менее в РФ есть собственные залежи лития, прогнозные объемы которого оцениваются примерно в миллион тонн. Только раньше их практически не разрабатывали, во все времена отечественная промышленность закупала сырье за рубежом. Причем в стране есть несколько предприятий, где могут перерабатывать такую руду - это заводы в Красноярске, Новосибирске и Тульской области.

Крупные месторождения металла давно обнаружены в Дагестане. "Российская газета" писала об этом в 2020 году ("Маржа бьет из-под земли", "РГ" №129 от 16.06.2020). В каком состоянии они находятся и что нужно для того, чтобы в регионе стали добывать литий, рассказал директор Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики - филиала Объединенного института высоких температур РАН Алибек Алхасов.

Насколько достоверны сведения об огромных запасах лития в Дагестане?

Алибек Алхасов: Этим наш институт занимается более 40 лет. На Северном Кавказе изучены 92 месторождения с промышленным содержанием данного металла, 55 из них находится в Дагестане. К примеру, Берикейское, Южно-Сухокумское и Тарумовское месторождения позволяют не только полностью обеспечить потребности России в карбонате лития, но и экспортировать его в другие страны.

В 2014-2016 годах по федеральной целевой программе институт разработал технологии извлечения лития и других ценных компонентов из термальных вод Дагестана, которые позже запатентовали. Очень важно, что есть готовые к эксплуатации скважины на выработанных нефтегазовых месторождениях, бурить их не нужно. А ведь самые высокие затраты (от 50 до 80 процентов стоимости проекта) приходятся на бурение скважин.

Но добыть сырье - это часть дела. Нужно его еще переработать.

Алибек Алхасов: Технологии комплексной переработки высокоминерализованных термальных вод мы давно опробовали. Сначала производится предварительная очистка водного рассола от механических примесей, затем из него извлекают не только литий, но и кальций, магний и поваренную соль. Метод экологически безвреден, а на выходе мы получаем чистую пресную воду, которой так не хватает в республике. К примеру, получаемую таким образом воду с месторождений в Тарумовском районе и Южно-Сухокумске можно использовать для водоснабжения и орошения в северных районах Дагестана, где актуальна проблема опустынивания земель.

Сейчас во всем мире возрастает роль литиевых аккумуляторов, особенно в связи с переходом на электромобили. За последний год цена на этот металл поднялась в четыре раза. Проблемы сбыта сырья нет. Оно очень нужно в фармакологии, металлургии, стекольной промышленности, оборонной, атомной и других отраслях.

И еще - в Дагестан завозится 40 тысяч тонн поваренной соли в год. Только на Берикейском месторождении, где в 80-е годы располагалась экспериментальная установка по добыче лития, ежегодно можно получать 120 тонн карбоната лития и 33 тысячи тонн пищевой соли.

Тарумовское месторождение считается высокопотенциальным по минерализации и температуре - около 200 градусов. Наш институт предлагает поставить здесь геотермальную электростанцию, получать электроэнергию с помощью горячей воды и использовать ее для работы перерабатывающего предприятия.

И до сих пор никто не обратил внимания на дагестанские месторождения этого ценного сырья?

Алибек Алхасов: Мы обращались во все инстанции - не надо зависеть от зарубежных поставщиков, давайте добывать литий у нас. Есть научные кадры, разработки, ресурсы и готовые скважины. Неоднократно предлагали проект и местным властям, но все безрезультатно. Теперь, полагаю, в связи с ограничениями на поставки лития в Россию, у нашей идеи есть второй шанс.

Да, нужны инвестиции. По приблизительным расчетам, это около миллиарда рублей. Но проект быстро окупится, и Россия не станет больше зависеть от поставок этого стратегического сырья.

РГ: Это касается не только лития. Ранее вы говорили о необходимости развивать геотермальную энергетику...

Алибек Алхасов: Геотермальные источники в республике используются крайне неэффективно. В Дагестане доля возобновляемой энергетики в ТЭК составляет всего около процента. А ведь, согласно нашим расчетам, до половины необходимой республике энергии можно получать только за счет термальных вод. Дагестан буквально "плавает" в горячих источниках. Во многих местах низкопотенциальные воды с температурой 40-45 градусов просто вытекают на поверхность, их никто не использует.

В 1980-е в регионе в год добывалось 14 миллионов кубометров геотермальных вод, сейчас - около четырех миллионов. По оценкам нашего института, потенциал этих ресурсов в Дагестане составляет 10 тысяч мегаватт тепловой и тысяча мегаватт электрической энергии.

В республике много законсервированных нефтяных и газовых скважин на выработанных нефтегазовых месторождениях, которые можно перепрофилировать для этих целей. Затраты на расконсервацию и переоборудование незначительны, а проект окупится за пару лет.

Богатства Дагестана находятся у нас под ногами. И нужно как можно скорее использовать их на благо республики и всей России.

Кстати

Литий - один из самых востребованных металлов в химической промышленности и энергетике, в том числе ядерной. После активного развития электромобилестроения его востребованность резко возросла - из него изготавливают аккумуляторные батареи. Кроме того, различные его соединения используют в металлургии, оптике, электронике. А стоимость на мировом рынке по состоянию на 21 апреля килограмма карбоната лития аккумуляторного качества для производителей китайских, корейских и японских литийионных батарей составляет 75,6 доллара.

Цветные металлы дешевеют на опасениях мирового экономического спада

В пятницу, 22 апреля, котировки цены меди вышли на месячный минимум, тогда как большинство других промышленных металлов демонстрировали негативную динамику на фоне озабоченности рынка активным ужесточением монетарных мер и китайскими локдаунами в ответ на вспышки коронавируса, что может заблокировать экономический рост и подавить спрос на металлы. Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на торгах на LME на 1,8%, до $10097 за т, что является самым низким значением с 17 марта. "На медь и другие металлы оказывают давление множественные факторы, в частности макроэкономического толка, такие как рост озабоченности инвесторов потенциальной рецессией в США", - отметила аналитик ING Bank Вэнью Яо. Она также подчеркивает существенную роль ковидных ограничений в Китае. "Первоначально речь шла о временном локдауне в Шанхае, но это все длится уже больше месяца, и никто не знает, когда он завершится, что является причиной серьезного беспокойства", - говорит г-жа Яо.

Тем временем глава Федрезерва США заявил днем ранее, что его организация рассмотрит вопрос о повышении базовой процентной ставки на половину процентного пункта на встрече в следующем месяце.

Промышленное производство в Шанхае упало в марте впервые за 2 года.

Тем временем рост запасов меди на складах LME негативно отразился на ценах.

Котировки цинка кратковременно восстановили позиции после сообщений о значительном снижении запасов металла по варрантам на LME, которые упали на 25%, до 33975 т. По итогам торгов цена цинка снизилась на 1,6%, до $4380 за т.

На ценах цветных металлов также оказал давление дорожающий доллар США.

Алюминий подешевел на 2%, до $3232 за т. Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 2,1%, до $33215 за т. Свинец подешевел на 0,9%, до $2380 за т. Трехмесячный контракт на олово стал дешевле на 2,3%, до $41875 за т.

Согласно данным International Copper Study Group, в январе мировой рынок рафинированной меди характеризовался профицитом на уровне 16 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 74 тыс. т в декабре.

На утренних торгах понедельника, 25 апреля, контракт на медь продолжил дешеветь на фоне ожиданий более ощутимого повышения ключевой ставки в США, чем было заявлено накануне, и продолжающегося локдауна в Китае, что усилило опасения замедления мирового экономического роста и падения спроса на сырьевые товары.

Шанхайский контракт на медь подешевел на 1,3%, до 73950 тыс. юаней за т ($11299,56).

Между тем чилийские экологи рекомендовали не инвестировать в расширение медного проекта Anglo American Los Bronces $3,3 млрд, сообщила компания.

В Перу заявили, что группа активистов местных общин заблокировала медный рудник Cuajone компании Southern Copper, вследствие чего он приостановит работу более чем на 50 дней.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:24 моск.вр. 25.04.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3150.5 за т, медь – $9955.5 за т, свинец – $2360.5 за т, никель – $33262 за т, олово – $40615 за т, цинк – $4367 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3161 за т, медь – $9952 за т, свинец – $2360 за т, никель – $33300 за т, олово – $40245 за т, цинк – $4303.5 за т;

на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3213 за т, медь – $11360.5 за т, свинец – $2398 за т, никель – $34085.5 за т, олово – $50218.5 за т, цинк – $4265 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $3216 за т, медь – $11294 за т, свинец – $2407 за т, никель – $33493.5 за т, олово – $48420.5 за т, цинк – $4266.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10102.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $9984.5 за т.

Antofagasta сообщила о снижении производства меди в I квартале

Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta сообщила, что ее производство меди составило в I квартале текущего года 138,8 тыс. т, что на 24% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (183 тыс. т). Компания не вышла за пределы производственного ориентира. Снижение показателя связывается с временным сокращением объемов переработки сырья на Los Pelambres, а также с засухой и низким качеством руды. "В регионе, где находится Los Pelambres, упорствовала засуха, и в отчетном квартале вообще не было осадков. Мы ввели жесткие протоколы по управлению водопользованием с целью оптимизации потребления воды и смягчения негативного воздействия на процессы уменьшения доступности водных ресурсов", - говорится в пресс-релизе компании.

Производство золота в I квартале года составило 38,4 тыс. унций, на 35% меньше, чем в таком же периоде годом ранее, и на 41% меньше, чем в последнем квартале 2021 г.

Выпуск молибдена составил в указанном квартале 2000 т, на 1000 т меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г.

На 2022 г. Antofagasta сохранила прогноз производства неизменным. Производство меди составит, согласно ориентиру, 660-690 тыс. т.

Компания уточнила, что ориентир базируется на допущении, что до наступления сезона дождей осадков не будет, а опреснительная установка заработает во втором полугодии текущего года. Antofagasta ожидает, что, по прогнозу, наименьшее количество меди будет произведено в I квартале, а затем будет расти от квартала к кварталу.

BHP снизила производство меди и никеля в I квартале

Горнопромышленная компания BHP сообщила, что ее производство меди снизилось в I квартале 2022 г. на 6% в годовом выражении, до 370 тыс. т, вследствие сложной операционной ситуации и уменьшения трудового контингента из-за роста числа заболевших COVID-19 в Чили. На Escondida объем выпуска меди компанией снизился на 9%, до 226 тыс. т, в основном вследствие серьезного уменьшения площади сектора горнодобычи, а также из-за блокады дорог протестующими, что затрудняет доступ на объект работников и логистические операции.

Компания снизила ориентир по добыче меди на 2022 финансовый год с 1590-1760 до 1570-1620 тыс. т из-за уменьшения прогноза выработки по Escondida.

Производство никеля на Nickel West снизилось у компании на 8%, до 19 тыс. т, из-за сокращения персонала и заболеваемости COVID-19. На 2022 г. компания снизила ориентир по добыче никеля с 85-95 тыс. т до 80-85 тыс. т - из-за связанных с коронавирусной эпидемией проблем.

Цветные металлы слишком надеются на Китай?

В среду, 20 апреля, цены на медь снизились на торгах в Лондоне на фоне укрепления доллара США и продолжения локдаунов в Китае. В первой половине дня стоимость меди на бирже прошла отметку $10319 за т (-0,4%). Майский контракт на медь на ShFE тем временем подешевел на 0,9%, до 74480 юаней ($11617,53) за т. "Рынок следит за пертурбациями китайской политики. Я полагаю, что китайские власти будут неохотно стимулировать строительный сектор, пока действуют ковидные ограничения, - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннз. - Но, когда эти ограничения будут отменены, регуляторы будут поощрять банки вливать большие объемы средств в сектор недвижимости". Все же надежды на китайские стимулирующие меры ограничили биржевые потери цветных металлов. Кроме того, котировки цены меди поддержала приостановка работы перуанского рудника Las Bambas .

В среду китайский центробанк призвал финансовые организации усилить поддержку сектора услуг и небольших фирм, пострадавших от коронавирусного кризиса.

На утренних торгах четверга, 21 апреля, цены на медь отыграли потери на надеждах на поддержку экономики Поднебесной и вследствие озабоченности рынка поставками "красного металла" из Перу и Чили.

Сообщается, что перуанский премьер заявил о намерении объявить в регионе, где находится рудник Southern Copper Corp. Cuajone, чрезвычайное положение, так как из-за протестных акций национальное производство меди сократилось на 20%.

Компания BHP снизила прогноз по производству меди в текущем году из-за протестов работников чилийской Escondida и экологических активистов, а также из-за недостатка персонала в связи с ростом случаев заболеваний COVID-19.

Тем временем в четверг произошло падение котировок акций китайских компаний на материковом Китае и в Гонконге на волне обеспокоенности инвесторов состоянием китайской экономики - после снижения несколько ранее доходности американских казначейских облигаций с длительными сроками погашения.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 21.04.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3277.5 за т, медь – $10296 за т, свинец – $2408.5 за т, никель – $33659 за т, олово – $43130 за т, цинк – $4467 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3294.5 за т, медь – $10313.5 за т, свинец – $2412 за т, никель – $33700 за т, олово – $42845 за т, цинк – $4415 за т;

на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3405 за т, медь – $11649 за т, свинец – $2449.5 за т, никель – $36903 за т, олово – $52696.5 за т, цинк – $4438.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $3408 за т, медь – $11603.5 за т, свинец – $2455.5 за т, никель – $36404 за т, олово – $51487.5 за т, цинк – $4437 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10250.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $10386 за т.

Зелёный переворот

Новая энергетическая геополитика

ДЖЕЙСОН БОРДОФФ

Один из основателей и декан климатического факультета Университета округа Колумбия, директор и основатель Центра мировой энергетической политики при факультете мировой и публичной политики Университета округа Колумбия. При администрации Обамы служил специальным помощником президента и старшим директором по энергетике и изменению климата в штабе Совета по национальной безопасности.

МЕГАН О’САЛЛИВАН

Профессор практической мировой политики имени Джин Киркпатрик на факультете Кеннеди в Гарвардском университете и автор книги Windfall: How the New Energy Abundance Upends Global Politics and Strengthens America’s Power («Неожиданная удача: как изобилие новой энергии меняет мировую политику и усиливает Америку»). В администрации Джорджа Буша – младшего служила специальным помощником президента и заместителем советника по национальной безопасности по Ираку и Афганистану.

ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ FOREIGN AFFAIRS ДО НАЧАЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Чистая энергия действительно изменит геополитику, но необязательно так, как ожидают многие её сторонники. Зелёный переход будет в лучшем случае беспорядочным. Он не только не станет способствовать дружбе и сотрудничеству, но, скорее всего, породит новые формы конкуренции и конфронтации задолго до того, как сформируется более дружелюбная геополитика.

Нетрудно понять, почему люди мечтают о будущем с чистой энергией. По мере увеличения выбросов парниковых газов экстремальные погодные явления становятся всё более частыми и вредоносными, а нынешние усилия, направленные на постепенный отказ от ископаемого топлива, представляются прискорбно недостаточными. Разочарование усугубляется ещё и тем, что геополитика нефти и газа жива и процветает, оставаясь такой же непростой и напряжённой, как и прежде. Европа переживает полномасштабный энергетический кризис: из-за ошеломляющих цен на электроэнергию предприятия по всему континенту закрываются, а энергетические компании объявляют о банкротстве. Это позволяет президенту России Владимиру Путину шантажировать испытывающие затруднения соседние страны срывом поставок природного газа, которого у него огромное количество. В сентябре веерные отключения электричества заставили вице-премьера Китая Хань Чжэна дать указание государственным энергетическим компаниям Поднебесной во что бы то ни стало обеспечить поставки на зиму. Когда цены на нефть поднимаются выше 80 долларов за баррель, США и другие страны, жаждущие энергоресурсов, умоляют крупных производителей, включая Саудовскую Аравию, увеличить объёмы добычи, что даёт Эр-Рияду больше влияния в новых непростых международных отношениях и указывает Вашингтону на пределы его энергетической «независимости».

Сторонники чистой энергии надеются (а иногда и обещают), что помимо смягчения последствий изменения климата энергетический переход поможет оставить в прошлом нехватку энергетических ресурсов. Чистая энергия действительно изменит геополитику, но необязательно так, как ожидают многие её сторонники. Переход на альтернативные виды энергии меняет конфигурацию многих элементов международной политики, которые формировали мировую систему, по крайней мере, со времён Второй мировой войны, существенно влияя на источники национальной власти, процесс глобализации, отношения между великими державами и продолжающееся экономическое сближение развитых и развивающихся стран. Этот переход будет в лучшем случае беспорядочным. Он не только не станет способствовать дружбе и сотрудничеству, но, скорее всего, породит новые формы конкуренции и конфронтации задолго до того, как сформируется более дружелюбная геополитика.

Разговоры о плавном переходе к экологически чистой энергии – игра воображения. Миру не удастся избежать серьёзных потрясений при перестройке глобальной энергетической сети, которая остаётся кровеносной системой мировой экономики и основой геополитического порядка.

Более того, общепринятые представления о победителях и проигравших часто ошибочны. Так называемые нефтяные страны, например, пока могут пировать, но затем испытают голод, потому что зависимость от главных поставщиков ископаемого топлива, таких как Россия и Саудовская Аравия, скорее всего, поначалу возрастёт, чтобы затем резко упасть. А беднейшим регионам мира придётся использовать огромное количество энергии – намного больше, чем в прошлом – чтобы добиться процветания, даже если они столкнутся с худшими последствиями изменения климата. Экологически чистая энергия окажется новым источником национальной силы, но породит и неведомые прежде риски и неопределённости.

Это не аргументы в пользу замедления энергетического перехода или отказа от него. Напротив, страны должны удвоить усилия по борьбе с изменением климата. Однако политикам следует не ограничиваться решением проблем изменения климата как такового, а трезво оценить риски и опасности, которые возникнут в результате неровного перехода к чистой энергии. Более значимы сегодня краткосрочные опасности, порой противоречащие интуиции. Что произойдёт в несколько ближайших десятилетий, когда новая геополитика чистой энергии объединится со старой геополитикой нефти и газа, важнее, чем долгосрочные геополитические последствия далёкого мира с нулевыми выбросами углерода. Неспособность оценить последствия разнонаправленных усилий по достижению чистого нуля будет не только иметь печальные последствия для безопасности и экономики, но и затормозит сам энергетический переход. Если люди будут думать, что планы по борьбе с изменением климата ставят под угрозу надёжность, доступность или безопасность энергоснабжения, переход замедлится. Ископаемое топливо в итоге исчезнет, но энергетическая политика и геополитика никуда не денутся.

Вездесущие нефтяные государства

Первая мировая война превратила нефть в стратегический товар. В 1918 г. британский государственный деятель лорд Керзон произнёс знаменитую фразу о том, что дело союзников «плывёт к победе на волнах нефти». С этого момента безопасность Великобритании гораздо больше зависела от нефти из Персии, чем от угля из Ньюкасла, поскольку энергия стала источником национальной мощи, а её отсутствие – стратегической уязвимостью. В последующее столетие страны, которым повезло с нефтяными и газовыми ресурсами, развивали общества, обладая колоссальным, несоразмерным влиянием в системе международных отношений, тогда как государства, где спрос на нефть опережал её добычу, корректировали свою внешнюю политику, чтобы обеспечить постоянный доступ к ней.

Отказ от нефти и газа изменит конфигурацию мира столь же кардинально. Но в дискуссиях о будущем чистой энергетики слишком часто упускаются из виду некоторые важные детали. Даже если мир достигнет нулевого уровня выбросов углерода, это вряд ли будет означать конец использования ископаемого топлива. В знаковом докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в 2021 г., говорится, что если мир достигнет чистого нуля к 2050 г. (а Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупредила: это необходимо, чтобы избежать повышения средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и тем самым предотвратить наихудшие последствия изменения климата), он всё равно будет потреблять природный газ, пусть даже вдвое меньше чем сегодня, и нефть, пусть лишь четвёртую часть от теперешнего объёма. Недавний анализ группы исследователей из Принстонского университета также показал, что, если Соединённые Штаты достигнут чистого нуля к 2050 г., они продолжат использовать в общей сложности от четверти до половины газа и нефти, которые используют сегодня. Это было бы значительным сокращением, но производители нефти и газа будут ещё многие десятилетия пользоваться преимуществами геологических запасов.

Традиционные поставщики выиграют от нестабильности цен на ископаемое топливо, что неизбежно в случае скачкообразного энергетического перехода. Давление на инвесторов с целью добиться от них отказа от вложений в ископаемые виды топлива и неопределённость будущего нефтяной индустрии уже сегодня даёт основания полагать, что в ближайшие годы уровень инвестиций может резко упасть, в результате чего поставки нефти будут сокращаться быстрее, чем падает спрос, или даже при продолжающемся росте спроса. Периодически возникающий дефицит ископаемого топлива будет означать более высокие и неустойчивые цены на нефть. Такая ситуация укрепит власть нефтедобывающих стран, увеличив их доходы и придав дополнительное влияние ОПЕК, члены которой, включая Саудовскую Аравию, контролируют большую часть мировых запасов ископаемого сырья и способны в кратчайшие сроки увеличить или уменьшить мировое производство нефти.

Кроме того, переход к экологически чистой энергии ведёт к усилению влияния некоторых экспортёров нефти и газа за счёт концентрации мирового производства в руках меньшего числа игроков. Рано или поздно спрос на нефть значительно снизится, хотя и останется значительным в ближайшие десятилетия. Многие производители с высокими издержками (например, в Канаде и российской Арктике) могут быть вытеснены с рынка низкими ценами на нефть по мере падения спроса на этот ресурс. Другие нефтедобывающие страны, стремящиеся быть лидерами в вопросах изменения климата – Норвегия, Великобритания и США – в будущем, скорее всего, ограничат добычу, реагируя на растущее общественное давление и чтобы ускорить отказ мира от ископаемого топлива. В результате, к примеру, страны Персидского залива, имеющие большие запасы дешёвой низкоуглеродной нефти и меньше зависящие от финансовых институтов, которые сегодня сторонятся нефти, могут увеличить свою долю рынка, столкнувшись с давлением для ограничения добычи.

Обеспечение поставок большей части или почти всей нефти, потребляемой миром, резко усилит геополитическое влияние этих производителей – по крайней мере до тех пор, пока потребление нефти не снизится более круто и явно. Другие страны, нефтяная промышленность которых может выстоять, – те, кто способен быстро осваивать нефтяные месторождения. Скажем, Аргентина и США могут похвастаться большими запасами сланцевой нефти и за счёт этого привлекают инвесторов, стремящихся к более быстрой окупаемости и воздерживающихся от инвестиций с более длительным циклом. Последнее связано с неопределённостью долгосрочных перспектив нефтяного рынка.

Ещё более интенсивный вариант подобной динамики будет наблюдаться на рынках природного газа. Поскольку мир начинает ограничивать потребление природного газа, будут расти рыночные доли небольшого числа игроков, способных производить его наиболее дёшево и чисто. Особенно если страны, принимающие решительные меры по защите климата, решат ограничить собственную добычу. Для Европы это будет означать рост зависимости от российского газа, особенно с вводом в строй газопровода «Северный поток – 2», соединяющего Россию с Германией. Сегодняшние призывы европейских законодателей к России увеличить добычу газа во избежание энергетического кризиса в предстоящую зиму напоминают о том, что значение Москвы для энергетической безопасности Европы будет поначалу расти и лишь затем начнёт снижаться.

Энергия – это власть

Чтобы понять геополитику мира, уходящего от ископаемого топлива, важно проанализировать, какие элементы сделают государство сверхдержавой в мире чистой энергетики и обеспечат ей геополитическое влияние. Здесь реальность также отличается от общепринятых представлений, а процесс перехода будет выглядеть совсем иначе, нежели конечный результат. В долгосрочной перспективе инновации и дешёвый капитал определят, кто победит в революции чистой энергии. Страны, обладающие этими двумя активами, будут доминировать как минимум по четырём направлениям.

Один из источников доминирования – право устанавливать стандарты чистой энергетики – станет более тонким, чем геополитическое влияние, определяемое наличием нефтяных ресурсов, но столь же прочным. На международном уровне страна или компания, устанавливающая мировые стандарты в области технических характеристик оборудования или норм взаимодействия, получает конкурентное преимущество. Например, Австралия, Чили, Япония и Саудовская Аравия стали первыми государствами, наладившими трансграничную торговлю низкоуглеродным водородом и аммиаком, поэтому теперь могут устанавливать стандарты инфраструктуры и нормы сертификации для этих источников топлива, что даёт преимущество их технологиям и оборудованию. Что касается технологий, связанных с огромным объёмом данных (цифровые инструменты оптимизации электрических сетей или управления потребительским спросом), – тот, кто определяет стандарты, сможет не только экспортировать совместимые системы собственного производства, но и добывать с их помощью важные данные.

Установление стандартов особенно важно в атомной энергетике. По данным МЭА, для достижения углеродной нейтральности миру до 2050 г. придётся удвоить производство атомной энергии. По состоянию на 2018 г. из 72 ядерных реакторов, запланированных или строящихся за пределами России, более 50 процентов разработаны российскими компаниями, около 20 процентов – китайскими, и менее 2 процентов – американскими. Это позволит Москве и Пекину влиять на нормы нераспространения ядерного оружия и навязывать новые стандарты эксплуатации и безопасности, призванные обеспечить их компаниям прочные позиции в отрасли, которая будет бурно развиваться в переходный период.

Вторым источником доминирования в мире чистой энергии будет контроль над цепочкой поставок полезных ископаемых – это кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные металлы, которые имеют решающее значение в технологиях чистой энергетики, включая ветряные турбины и электромобили. Здесь в определённой степени уместна аналогия с нефтяной энергетикой. По данным МЭА, если мир начнёт поспешно переходить к более устойчивому энергобалансу, спрос на компоненты намного превысит имеющиеся сегодня возможности их добычи; по оценкам агентства, миру, стремящемуся достичь нулевых выбросов углерода в 2050 г., уже к 2040 г. потребуется в 6 раз больше редкоземельных металлов, чем сегодня. Мировая торговля важнейшими минералами резко возрастёт: с нынешних 10 процентов от общего объёма торговли, связанной с энергетикой, до примерно 50 проценов к 2050 году. Таким образом, в течение переходного периода небольшое число стран, поставляющих подавляющее большинство критически важных ископаемых, существенно усилят геополитическое влияние. Сегодня на одну страну приходится более половины мирового предложения кобальта (Демократическая Республика Конго, ДРК), половина поставок лития (Австралия) и половина редкоземельных металлов (Китай). Для сравнения, на долю трёх крупнейших мировых производителей нефти – России, Саудовской Аравии и США – приходится всего 10 процентов мирового производства нефти. В то время как небольшие по размеру и бедные страны, как ДРК, вряд ли решатся использовать свои минеральные ресурсы для давления на более могущественные державы, Китай уже продемонстрировал готовность это сделать. Китайское эмбарго на экспорт важнейших минералов в Японию, введённое в 2010 г. на фоне роста напряжённости в Восточно-Китайском море, служит предзнаменованием грядущих событий.

Контроль Китая над сырьём, необходимым для многих технологий чистой энергетики, не ограничивается его успехами в горнодобывающей промышленности; Пекин играет ещё более значимую роль в переработке и очистке критически важных минералов. По крайней мере, в течение следующего десятилетия это обеспечит Китаю власть и влияние в экономике и геополитике. Однако в долгосрочной перспективе оно начнёт ослабевать. Скачки цен на нефть в 1970-х гг. заставили искать новые источники поставок; сама перспектива политических манипуляций с дефицитными ископаемыми порождает то же явление. Более того, на рынке могут появиться заменители этих минералов.

Третьим элементом доминирования в сфере чистой энергетики будет способность дёшево производить компоненты для новых технологий. Однако это не даст таких преимуществ, как обладание нефтяными или газовыми ресурсами. Например, на Китай приходится две трети мирового производства поликремния и 90 процентов производства полупроводниковых пластин, используемых для изготовления солнечных батарей. Внезапно изъяв эти товары из глобальных цепочек поставок, Китай может создать опасные узкие места. Но исходные материалы для изделий чистой энергетики, которые производят или хранят энергию, – не то же самое, что сама энергия. Если КНР ограничит экспорт солнечных батарей или аккумуляторов, свет не погаснет. Китай не сможет в одночасье остановить экономику или поставить под угрозу благополучие и безопасность граждан, как это сделала Россия, сократившая экспорт природного газа в Европу во время холодных зим 2006 и 2009 годов.

Безусловно, действия Китая приведут к перебоям в снабжении, неурядицам, подстегнут инфляцию, то есть последствия будут примерно те же, что были вызваны задержками экспорта компьютерных чипов в 2021 году. Такие потрясения способны затормозить энергетический переход, если побудят потребителей вернуться к бензиновым двигателям или отказаться от установки солнечных батарей на крышах. Но даже если Китай использует такую тактику, рынки быстро отреагируют, и другие страны и компании начнут производить заменители необходимых изделий, что гораздо сложнее сделать с таким природным ресурсом, как нефть, поскольку она доступна только в определённых местах.

Четвёртый способ, с помощью которого страна может стать сверхдержавой в эпоху чистой энергетики, – производство и экспорт низкоуглеродных видов топлива, особенно водорода и аммиака. Они будут иметь решающее значение для перехода к миру углеродной нейтральности. Это объясняется их потенциальной ролью в декарбонизации трудно электрифицируемых отраслей (производство стали, заправка грузовиков, судов и других тяжёлых транспортных средств), а также балансировкой сетей, питающихся преимущественно от возобновляемых источников энергии, которые могут испытывать периодические сбои. Сценарий МЭА «чистый ноль к 2050 г.» предполагает, что торговля водородом и аммиаком вырастет с почти нулевого уровня сегодня до более чем одной трети всех операций, связанных с энергетикой. Согласно прогнозам, со временем поставляться будет преимущественно «зелёный» водород, произведённый в местах с изобилием недорогих возобновляемых источников энергии, в частности в Чили и странах Персидского залива, где огромное количество дешёвой солнечной энергии. Таким образом, некоторые из нефтяных государств, будущее процветание которых под угрозой из-за отказа мира от ископаемого топлива, смогут превратиться в «электрогосударства».

Если в конечном итоге сформируется хорошо обеспеченный и диверсифицированный рынок водорода и аммиака, дефицит в одном месте может быть компенсирован поставками из других мест, как сегодня происходит с нефтью, что ограничит геополитическое влияние лидирующих поставщиков. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе развитие производства и торговли низкоуглеродными видами топлива приведёт к напряжённости и геополитическим рискам. Как и в случае с зарождающимся мировым рынком сжиженного природного газа несколько десятилетий назад, на первых порах в поставках низкоуглеродного топлива будет доминировать небольшое число производителей. В результате, если, например, Япония, сделает ставку на водород и аммиак и будет в значительной степени зависеть от одной или двух стран, поставляющих это топливо, она может столкнуться с огромными рисками в области энергетической безопасности.

Лидирующие поставщики низкоуглеродного топлива также будут меняться с течением времени. По данным МЭА, прежде чем зелёный водород (или аммиак, который легче транспортировать и можно конвертировать обратно в водород) станет доминирующим видом топлива, в мире, скорее всего, будет преобладать «голубой» водород, который производится из природного газа с использованием технологии улавливания углерода для сокращения выбросов. Страны с дешёвым газом и хорошими возможностями хранения углекислого газа, Катар и США, станут одними из ведущих экспортёров «голубого» водорода или аммиака. Для стран, где нет природного газа, но есть возможность хранить углекислый газ под землёй, самым дешёвым способом получения водорода, который трудно транспортировать на большие расстояния, может стать импорт природного газа с последующим преобразованием в водород в непосредственной близости от места использования. Но это связано с теми же рисками и зависимостями, которые присущи газовой индустрии. Хуже всего придётся государствам, у которых нет ни газа, ни хранилищ, – например, Южной Корее. Им должны будут импортировать «голубой» водород, «зелёный» водород и аммиак; эти страны останутся уязвимыми, пока не сформируется гораздо более крупный и диверсифицированный рынок водорода и аммиака.

Более экологичная, но менее глобальная