Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Закат императора

Пьер Карден – великий кутюрье, революционер и дипломат

Привалов Кирилл

«Я – единственный в мире по-настоящему свободный человек мира моды, – говорил он. – Все мои коллеги давным-давно передали свои бренды в чужие руки, а я всегда оставался Пьером Карденом от А до Z». Он создал империю, над которой никогда не заходило солнце: 500 фабрик, 800 торговых лицензий – от чая до мебели – и почти 200 тысяч сотрудников на всех континентах. На девяносто девятом году жизни в Американском госпитале парижского пригорода Нейи-сюр-Сен скончался последний из великих кутюрье двадцатого столетия. Это интервью с тем, кого во Франции по праву прозвали «императором моды», состоялось незадолго до его ухода в мир иной.

Мы знакомы с Пьером Карденом уже четыре десятилетия: когда-то я был первым советским журналистом, посвятившим ему целую газетную полосу. Парадокс, но факт: с тех пор месье Карден мало изменился. Только изъясняться стал более философично и афористично. Так и ловишь себя на мысли: маэстро, словно на ходу, пишет книгу воспоминаний: «Память может быть очень скучной вещью, зато, когда у тебя есть о чём вспомнить, каждое слово приобретает силу пули».

– Не пришла ли пора, месье Карден, отложить в сторону эскизы, выкройки и лекала и сесть за мемуары?

– И не собираюсь. У меня слишком много других, более важных дел. Я живу только будущим.

– Тем не менее недавно о вашем прошлом сняли фильм...

– Я был против его создания. Не из-за ложной скромности, нет... Просто не хотел. Впрочем, не подумайте, будто я чёрствый сухарь, пресыщенный фат или сноб какой-то. Напротив – я умею быть отзывчивым и порой слишком быстро поддаюсь уговорам. Мой жизненный принцип: быть добрым к людям. Творя добро, мы – словно пассажиры авиакомпании – набираем «майлз» для скорого полёта в вечность.

– Обычно так говорят люди, которым самим везло в жизни на встречи с «качественными» людьми.

– Жизнь – это судьба, которую мы творим в зависимости от наших амбиций. Только жить надо долго, чтобы вдоволь ощутить сладость признания... Мой отец был виноделом из местечка Сант-Андреа-ди-Барбарана, что под Венецией. Семья была огромной: шесть детей! Когда мне исполнилось два года, мои родители, не принимавшие Муссолини с его фашистскими идеями, решили уехать из Италии. Казалось бы, я был тогда совсем крохой, но помню в подробностях этот исход. Мы тряслись с узлами и коробками на коленях в поезде вдоль Лазурного Берега, и эшелон вдруг вошёл в туннель. Никогда в жизни потом мне не было так страшно. Испугавшись нахлынувшей на меня темноты, я подумал, что потерял зрение. Я кричал, кричал!.. Меня с трудом успокоила старшая сестра. Именно она всегда оставалась для меня самым близким человеком. Она умерла, дожив до ста лет.

– Вы обосновались сразу в Париже?

– Нет, в провинции. Там было проще выжить и найти работу. И венецианец Пьетро Александро Кардини стал французом Пьером Карденом. Учёбой в школе, где меня прозвали «грязным макаронником», я мало интересовался. Куда интереснее было листать модные журналы и рисовать на любом клочке бумаги костюмы, лепить и одевать в клочки материи всевозможные фигурки. Когда мне исполнилось двенадцать, я устроился на каникулах ученикомпортняжкой в мастерскую к Луи Бомпюи, державшему пошивочный салон в Сент-Этьене. В годы войны я переехал в Виши, столицу тогдашней Франции, которой управлял режим маршала Петена, и поначалу сумел устроиться бухгалтером в контору Международного Красного Креста. Именно в ту пору я полюбил язык цифр: и по сей день лично подписываю все счета в моей парижской штаб-квартире, перепроверяю каждую циферку... А теперь я расскажу вам прелюбопытную историю, произошедшую со мной в военные годы. Хотите – верьте, хотите – нет! Один мой знакомый пользовался услугами гадалки, практиковавшей в Виши, курортном городке, известном своими лечебными водами. Заглянул к ворожее и я. Она долго колдовала вокруг моей ладони, смотрела в хрустальный шар, раскладывала карты, а потом выгнала меня, так ничего толком не сказав. Сколько я ни пытался от колдуньи чеголибо путного добиться на предмет моего будущего, ничего не получалось. И вот, уже собравшись отправиться в поисках счастья в Париж, я столкнулся с гадалкой на улице. Пифия сама подошла ко мне, словно прочитав мои намерения: «Простите, месье, что я так грубо обошлась с вами. Но то, что я прочла по вашей линии жизни, столь невероятно... Никогда не встречала более удачливого человека, чем вы. Жизнь ваша пойдёт по восходящей, весь мир будет носить вас на руках до самой вашей смерти». На прощание гадалка вложила мне в руку записку. Там были указаны два имени и адрес в Париже: 82, улица Фобур-Сент-Оноре.

– Как раз в этом квартале располагались в ту пору многие столичные модные дома...

– Да-да. Одна фамилия в записке была Вальтенер, другая – Пакен. «Пакен» – это в честь Жанны Пакен, легендарного кутюрье первой половины двадцатого века. Её модный дом был одним из центров от-кутюр Парижа. Туда-то, как утверждала гадалка, и должен был меня ввести некто по фамилии Вальтенер. Фантастика какая-то!.. А тогда мне, двадцатилетнему, всё казалось в порядке вещей. Приехав в Париж, которого совершенно не знал, я ощупью направился в поисках заветного дома на Фобур-Сент-Оноре. Дошёл до какой-то красивой улицы и, потеряв надежду добрести до нужного адреса, спросил у первого попавшегося, где дом 82. «Да вот же он! – указал мне пожилой господин в шляпе. – А кого вы там ищете?» Не чувствуя подвоха, отвечаю: «Я приехал к моему другу, месье Вальтенеру». О ужас! «Вы – лжец или мошенник, молодой человек, – отрезал незнакомец. – Моя фамилия Вальтенер, и я вас вижу в первый раз». Главное – результат: Вальтенер, и в самом деле оказавшийся фигурой влиятельной, привёл меня в «Пакен». Мои эскизы понравились французским художникам по одежде (слова «дизайнер» тогда и в помине не существовало), и я вскоре стал настоящим парижанином.

– В начале двадцатого века с Жанной Пакен активно сотрудничал замечательный русский театральный художник Леон Бакст. А в конце войны в модный дом «Пакен» в роли главного творца идей пришёл Кристиан Диор…

– Диор взял меня на самую незначительную должность – раскройщиком, – но очень быстро он почувствовал мой творческий потенциал и, когда начал работать самостоятельно, приблизил к себе. Я месье Диору благодарен. Он не мешал мне расти, развивать мои идеи. Было заметно, что платья, предлагаемые женщинам Диором и Эльзой Скиапарелли, в чьём модном доме я тоже одно время работал, непрактичны, вычурны и претенциозны. Придя в ресторан в таком наряде, женщина была вынуждена занимать сразу два стула, не говоря уже о том, чтобы проехаться в нём в метро или полететь в самолёте. Автомобили становились всё меньше, а платья у Диора – всё больше... Я был первым, кто объявил: «Долой от-кутюр, роскошь для избранных! Да здравствует прет-а-порте, мода для всех!» К тому же благодаря Диору я попал в мир кино. В 1945 году Жан Кокто принялся снимать «Красавицу и чудовище», и я стал в этой картине, сделавшейся сегодня хрестоматийной классикой, художником по костюмам.

– Вы знаете, месье Карден, Жан Маре как-то рассказал мне историю о вашем знакомстве с Кокто...

– О, Жан Маре был моим хорошим другом!.. Наверняка он поведал вам историю о том, как в первые дни съёмок «Красавицы и чудовища» Кокто захотел примерить костюмы, созданные для Маре, а он уехал в Швейцарию. И тогда Жан Кокто заметил меня: «У этого парня такая же фигура, как у Маре». Всё кончилось тем, что на мне начали примерять костюмы для Маре. Мы быстро сдружились с Кокто. После триумфа «Красавицы и чудовища» я работал вместе с ним и в других его картинах. В том числе и в таком великом фильме, как «Орфей». Ах, какие это были прекрасные годы! Как мы только не чудили: Кокто, Маре и я... Весь ночной Париж был наш.

– Мне кажется, что с Жаном Маре вас ещё объединяло упорное отрицание полезности спорта. И Маре, выполнявший рискованные трюки без дублёров, и вы, выдерживавший невероятные физические нагрузки при подготовке модных дефиле, придерживались принципа Уинстона Черчилля: «Ноу спорт!» Или это лишь досужие выдумки?

– Это чистая правда. И у меня, и у Маре жизнь всегда была настолько разнообразной, что на праздное мельтешение в физкультурном зале времени не оставалось. Убеждён, главная сила человека кроется во внутренней энергии. Деловой тренинг, чем, по сути дела, и является интересная работа, сопряжённая с переменой занятий, лучшая замена гимнастическим упражнениям. К тому же я никогда не курил и практически не употребляю алкоголя. Конечно, могу продегустировать бокал шампанского под моим брендом, но пить крепкое спиртное – нет, увольте!

– Вернёмся к кино. Не хотелось ли вам самому стать актёром?

– Я всегда ощущал себя человеком кино, театра, балета. Зря, что ли, я учился в Париже на актёрских курсах «Симон»? Как художник по костюмам я работал с великими режиссёрами, скажем, с Лукино Висконти. Но сам в кино я снялся лишь один раз. Это было в середине семидесятых. Картина называлась «Жоанна Франческа». Я играл в ней посла Бразилии, и моей партнёршей была Жанна Моро... Впрочем, это произошло гораздо позже моих дебютов в кино и требует отдельного рассказа. А пока я вышел из-под опеки Диора и начал собственное дело. Первое время разрабатывал театральные костюмы. Весьма успешно, надо сказать. Неспроста моими клиентами были многие тогдашние звёзды: Морис Шевалье, Мистингетт, Жан Маре... Однако амбиции мои шли куда дальше изготовления сценических туалетов для певцов и актёров. Я хотел создавать предметы роскоши, доступные для всех. Первая же моя коллекция – так называемые платья-шары – стала в 1953 году оглушительным успехом. А через четыре года меня приняли в Синдикат высокой моды после представления полной коллекции одежды из 120 моделей, оригинальность которой поразила всех.

Да, когда-то я был самым молодым французским кутюрье, а теперь считаюсь патриархом... Истинный успех выражается не в привилегиях, предоставляемых человеку по мере его продвижения по карьерной лестнице, а в народной популярности. Сегодня каждый человек на земле, включая папуасов и эскимосов, непременно имеет у себя что-нибудь с моим брендом.

– Путь вашей марки в нашу страну вовсе не был устлан красным ковром.

– В первый раз я побывал в Советском Союзе в 1963-м. Честно говоря, мне давно хотелось понять, что такое «коммунистический рай», о котором столь много говорили и писали мои друзья Луи Арагон, Эльза Триоле, Пабло Пикассо... Но идти в посольство СССР за визой я боялся: чего только не придумают против модного художника эти красные комиссары?! Помогла моя хорошая знакомая знаменитая художница Надя Леже. Уроженка Белоруссии, вдова великого мастера живописи Фернана Леже, она подарила мне входной билет на огромное советское культурное пространство. Во-первых, пошла вместе со мной за визой в посольство на улицу Гренель. Там нас принял сам посол Сергей Виноградов, обласкал и сразу выдал визу. А во-вторых, Надя Леже организовала встречу в Москве с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. После этого рандеву моё пребывание в Москве пошло как по маслу. Но меня поразили мрачность коммунистической столицы, боязнь людей общаться с иностранцами, серость толпы на улицах... Однако такова уж ваша страна, что побывавший в ней хотя бы раз не может не захотеть вернуться туда. Я начал периодически летать в Москву и со временем нашёл в ней много хороших друзей: Майю Плисецкую, Родиона Щедрина, Андрея Вознесенского, Зою Богуславскую, Марка Захарова... Помню, увидел в «Ленкоме» «Юнону и Авось» и вышел из зала весь в слезах. Решил привезти спектакль в Париж. А на дворе 1983 год. Из Парижа после шпионского скандала высылают 47 советских дипломатов, на Дальнем Востоке сбивают южнокорейский боинг... В Париже все внушают мне: «Ты сумасшедший! Ты провалишься...»

А я привёз в Париж восемьдесят актёров театра, носящего имя Ленина, и пресыщенная французская публика не отпускала их со сцены! И вот тогда мне подбросили письмо с угрозой спалить мой театр «Эспас Карден» (в 2016 году Карден перестал быть его владельцем из-за окончания концессии на помещение бывшего «Театр дез Амбассадер». – К.П.), где проходили спектакли Театра Ленинского комсомола. Что мне оставалось делать? Я выступил в прессе с открытым письмом: «Политикой не занимаюсь. Лишь дружу с советским народом, служа искусству». Я всегда ставил человеческие отношения над деньгами. «Если выбираешь деньги – проигрываешь» – вот один из моих жизненных принципов. Да и что я мог заработать на «Ленкоме»? Я только вложил в гастроли театра на Западе – во Франции, а затем в Америке – немереные средства. И ни капли не жалею.

– Но к вам же благоволили советские власти... Многие фабрики производили в СССР вашу продукцию.

– В Москве у меня были контакты на уровне различных министров. Помогать они мне не помогали, но роялти не платили, спасибо за то, что палок в колёса не вставляли. Когда я собрался повезти «Ленком» в Америку, мне заявили в советских высоких кабинетах: «Это невозможно! В США нас не пустят...» Я ничего не обещал, только сказал: «Попробую». И при аншлаге «Ленком» выступал в Соединённых Штатах, включая и Бродвей, три месяца.

– Да вы революционер!

– Нет, я – дипломат в лучшем смысле этого слова. Дипломат человеческих отношений. Я не левый и не правый, я просто независимый... А Майя Плисецкая! Сколько спектаклей этой дивы балета я организовывал в «Эспас Карден»... А Андрей Вознесенский! Сорок лет мы дружили, а познакомились, когда он давал свой первый вечер поэзии на подмостках моего театра.

– А с Владимиром Путиным вы общались?

– Неоднократно. Он – человек стильный. А ведь именно стиль главное в нас. Класс, стильность – вещь ужасно своеобразная: этого не приобретёшь, или это у тебя есть, или нет... А в Путине виден природный класс. Интересная деталь: при одной из наших встреч он признался мне, что был вместе с женой на Красной площади 4 июля 1991 года, когда проходил показ пятидесяти моих моделей перед 200-тысячной советской аудиторией. Путин передал мне ощущения, которые испытал тогда и я сам. Это было невероятное зрелище: по Красной площади вместо танков и ракет дефилировали красивые женщины!..

– Зачем вы купили замок маркиза Донасьена-Альфонса-Франсуа де Сада в Лакосте? Помню, лет тридцать назад я был в Провансе и видел развалины этой махины. Представляю, сколько денег вы вбухали на восстановление замка.

– И сам не знаю, зачем я это сделал. Захотелось. Я купил ещё и дворец Казановы в Венеции... Так порой приобретают безделушку. Другое дело, что я быстро увлёкся новым проектом: не только отремонтировал исторический замок, но и приобрёл множество зданий вокруг, организовал в Лакосте фестиваль искусств. Мне свойственно увлекаться.

– Так же шутя вы в 1981-м приобрели и Maxim›s – культовый ресторан на улице Руайяль в Париже? Его изысканность стала такой же мировой легендой, как и его навесы-маркизы цвета бордо.

– С Maxim›s у меня связана презабавнейшая история. В 1946 году, едва приехав в Париж, я познакомился с Саша Гитри. Великий драматург и актёр привёл ко мне в салон на примерку Эльвиру Попеско. Легендарная актриса осталась так довольна платьем, которое я создал для неё, что пригласила в знак благодарности в Maxim›s. Заказала всё самое лучшее. Естественно, мы оказались в центре внимания зала – все смотрели на звезду кино... Мне же особенно понравилось незнакомое ранее рыбное блюдо, которое нам принесли в хрустальной вазочке, утопленной во льду. Я взял изящную ложечку, бывшую в вазочке, и с аппетитом принялся есть прямо из неё. Через некоторое время заметил, что наша беседа с Попеско сошла на нет. Актриса с восхищением, смешанным с ужасом, смотрела на меня своими огромными тёмными глазами: «Мой друг, знаете ли вы, сколько это стоит?!» Оказывается, это была русская чёрная икра. А я её и в глаза раньше не видывал! Подобного стыда я никогда в жизни больше не испытывал... А лобное место моего давнишнего позора я на всякий случай приобрёл. Признаюсь, всегда мечтал об этом. После того как уйду в мир иной, марка «Пьер Карден» растает в космосе, а бренд Maxim›s, размноженный мной на всех континентах, останется в веках.

– Задумались о вечном? Уж не в связи ли с этим решили распроститься с созданной вами империей, продать её?

– Я лишь песчинка в этом мире и скоро уйду, несмотря на то что меня, первого кутюрье, принятого в Институт Франции, называют бессмертным. (Карден очень переживал, что на его чествование в Институте Франции из коллег-кутюрье пришёл только ЖанПоль Готье. – К.П.) Вы знаете, о чём я больше всего жалею в мои без малого сто лет? О том, что не сделал ребёнка. Я любил потрясающих женщин. Пять лет мы жили как страстные любовники с Жанной Моро, одной из самых ярких женщин века. А моя любовь с Хироко, японской художницей, при одном виде которой люди падали на колени, ибо она была похожа на Мадонну!.. Словно Пигмалион, я создавал десятилетиями женскую красоту, а сам остался без наследника. Я уникален потому, что категорически независим. Но при этом мне некому оставить мир, который я сотворил...

– И вы решили разрубить этот гордиев узел, продав разом вашу гигантскую империю? И какова же цена?

– Миллиард евро. Исхожу из простой логики. Я присутствую в ста странах с тысячей продуктов под моей маркой, если я продам каждый из них за десять миллионов, получится искомая сумма. Это пустяки!.. Моё имя весит как минимум в десять раз больше. Говорят об американцах, арабах и китайцах, нацеливающихся на покупку моей группы. Но о русских – ни слова... А зря! Вашим олигархам, вместо того чтобы скупать на Западе футбольные команды, яхты и конные заводы, не лучше ли задуматься о прекрасном? Только его сохранит история в памяти потомков.

Быстрый и мощный альтернативный евразийский коридор заработает уже через год: началось строительство крупнейшего ж/д терминала в Европе

В венгерском городе Фенешлитке неподалеку от границы с Украиной началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate (EWG). Это первый подобный объект, который возводят с помощью «зеленых» технологий. Терминал также оборудуют собственной сетью 5G. Ожидаемая мощность терминала — 1 млн TEU в год.

Созданный в одном из стратегических хабов евразийского экономического коридора, EWG может сыграть ключевую роль в доставке товаров между Азией и Европой по альтернативному маршруту. Грузы будут доставляться быстрее и в больших количествах, чем раньше.

Терминал будет построен в Фенешлитке на 125 гектарах. Это будет суперсовременный интермодальный комбинированный терминал, работающий на основе смены путей. Оборудованный по последнему слову техники, интермодальный терминал EWG станет западными воротами Нового Шелкового пути, предлагая более быстрый альтернативный маршрут в Австрию, Швейцарию, Италию, Словению, Хорватию и Германию для грузовых перевозок из Азии, чем современные наземные и морские пути.

EWG, который строится на стыке российской широкой и европейской узкой колеи, также открывает новую возможность для экспортных перевозок с высочайшей пропускной способностью в Азию из Западной Европы.

Опытную эксплуатацию терминала планируется начать в январе 2022 года, а его окончательная сдача запланирована на первый квартал 2022 года.

Финансирование строительства EWG в размере 61 млн евро полностью осуществляется из частных источников. Правительство Венгрии выделило на строительство EWG 8,2 млн евро в качестве субсидии для создания рабочих мест. На терминале EWG будет построено 5 ширококолейных и 5 узкоколейных крановых путей длиной 850 м, поэтому можно будет одновременно обслуживать четыре поезда длиной 740 м.

EWG — первый наземный интермодальный комбинированный терминал на континенте, который будет использовать собственную сеть 5G для внутренней связи и работы своих технологических устройств. Объект будет работать на экологически чистых технологиях в соответствии с железнодорожной и климатической стратегией ЕС. Мощный парк солнечных батарей, а также система теплового насоса будут обеспечивать его электроэнергией. В районе терминала будут использоваться только электрические тягачи и электромобили.

По сравнению с аналогичными терминалами в Польше и Белоруссии EWG будет иметь значительное преимущество, заключающееся в 45-тонных кранов, сертифицированных ATEX и ADR, в том числе для работ с опасными грузами и специальной обработкой. Здесь также можно будет перегружать такие средства, как цистерны для газа и химикатов. Кроме того, на терминале можно будет грузить обычные полуприцепы на ж/д вагоны.

На полную мощность — 1 млн TEU в год — EWG заработает с вводом в эксплуатацию железнодорожной линии «V0», прокладываемой в обход Будапешта. А в 2022 году мощность терминала составит порядка 300-500 тыс. TEU в год.

Терминал будет предоставлять полный спектр логистических услуг и предложит клиентам 15 тыс. квадратных метров складских площадей, сдаваемых в аренду. На имеющихся незастроенных площадях при необходимости можно разместить дополнительно 500 тыс. квадратных метров складских, сборочных или производственных цехов.

Михаил Горбачев: доверие в мире порушено, многое придется начинать заново

Ушедший 2020 год стал вызовом для всего мира из-за нового коронавируса. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью РИА Новости об итогах года рассказал о влиянии пандемии на его жизнь, о перспективах развития международных отношений и ожиданиях от прихода к власти в США Джо Байдена.

– Михаил Сергеевич, как пандемия, в которой человечество живет весь последний год, отразилась на вашей жизни? Пришлось ли ограничивать свою активность? Осваиваете ли новые форматы общения – видеосвязь и зум-конференции? Повлиял ли коронавирус на общение с близкими?

– Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет. Из средств связи использую самое проверенное – телефон, в том числе для общения с семьей, близкими. Дал по телефону несколько интервью, ваше агентство их подхватило, это хорошо. Записал несколько аудиообращений – по случаю 30-летия объединения Германии, для Библиотеки Рональда Рейгана и еще другие. С сотрудниками Фонда в постоянном контакте. Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю.

– Как ушедший 2020-й год изменил международные отношения, и что ждет мир дальше – каков ваш прогноз? Будут ли государства сокращать или наращивать контакты в этих условиях?

– Конечно, на международной арене происходят большие изменения. Прежде всего в связи с пандемией, но и по другим причинам. Это требует очень глубокого анализа. Но для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15 процентов. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить. И я надеюсь, что теперь государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие. Но нужны, конечно, и личные встречи лидеров.

– В прошлом году 35 лет исполнилось с момента вашей встречи с Рональдом Рейганом в Женеве. Этот саммит принято считать поворотным для советско-американских отношений. Возможен ли сегодня такой разворот? Как изменятся наши отношения с США и обстановка в мире с приходом Джо Байдена? Есть ли шансы спасти договор о сокращении стратегических наступательных вооружений?

– Это, вообще говоря, центральная тема. То, что произошло 35 лет назад, по-прежнему актуально. Прежде всего главный вывод из наших переговоров с президентом США. Он зафиксирован в совместном заявлении: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству". Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение.

С Джо Байденом я встречался неоднократно, помню его. Он будучи сенатором поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению. И как вице-президент, конечно, поддержал договор СНВ-3, подписанный Обамой и Медведевым. Во время предвыборной кампании он говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг.

Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит. И затем вовлекать в переговоры другие ядерные державы. Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные.

– Что вы думаете о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе кризисах в Белоруссии, Киргизии? Станут ли достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху залогом разрешения конфликта, шагом к долгосрочной стабильности в регионе?

– Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть. Вы знаете, в сентябре я давал интервью корреспонденту газеты Times. И я сказал ему, что восхищаюсь белорусами. Какие испытания выдержал этот народ, какие потери понес, отстоял себя, возродил республику! И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса. Вот что я сказал три месяца назад, и сейчас могу повторить.

А что касается Карабаха… Очень тяжелый вопрос, застарелый, корнями уходящий в прошлое. Когда он обострился, мы пытались помочь двум республикам, двум народам найти решение. И впоследствии Россия пыталась. Сейчас, после того, как военные действия прекращены, важно на этом не останавливаться. Не оставлять проблему нерешенной еще на десятилетия. Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль – за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и побежденных.

– Каким 2020 год был для России? Как оцениваете экономическую ситуацию – усугубились ли проблемы в экономике из-за пандемии и падения цен на нефть? Что думаете о политических процессах в стране? Чего ждете от парламентских выборов этого года?

– Год был тяжелый для России и не только для России. Для всех. Пандемия, конечно, – главный фактор. С падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться.

Появилась надежда на вакцину. Но работа предстоит огромная, решения очень ответственные. Предстоит восстановление экономических процессов. Надо помочь среднему и малому бизнесу, чтобы люди не уходили из него. И в этом надо участвовать всем, в том числе, конечно, парламенту. Я надеюсь, что в него изберут сильных, самостоятельных людей, способных к серьезной работе.

– В прошлом году мир отметил годовщину победы над фашизмом, 75 лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. Как вы считаете, сегодня противоречия в мире углубились, или пандемия, наоборот, сблизила страны? Есть ли сейчас угроза новой большой войны? Каково влияние ООН спустя 75 лет после ее создания? Требуется ли реформировать организацию?

– Я считаю, что наша страна достойно отметила годовщину Победы. Напомнила об уроках войны, об основах послевоенного устройства мира. Но вы правильно связали свой вопрос с ООН. Это главное детище Победы. ООН надо беречь, развивать и, конечно, реформировать, адаптировать к изменениям, которые произошли в мире. Но для этого нужно восстановить доверие между ведущими державами. Оно порушено.

Сейчас снова говорят о конфронтации между Востоком и Западом, о холодной войне, о гонке вооружений. И многое придется начинать заново. Я считаю, что Россия – за диалог. И знаю, что многие на Западе тоже считают, что нельзя нынешнее состояние продлевать еще на несколько лет, а то и больше. Чтобы возобновить нормальное взаимодействие, потребуется политическая воля, но иного пути, кроме диалога, нет.

Сезон открытий

Глава Роспатента Григорий Ивлиев - об изобретениях против COVID-19 и новых мерах поддержки изобретателей

Текст: Алексей Дуэль

Самое главное изобретение 2020 года - вакцина от COVID-19, считает глава Роспатента Григорий Ивлиев. Теперь Роспатент готовится перейти к рассмотрению 3D-моделей и продумывает меры поддержки изобретателей. Что изменилось в этой сфере в 2020 году и чего ждать от 2021 года, глава ведомства рассказал в интервью "РГ".

Какие новшества в сфере интеллектуальной собственности нас ждут в 2021 году?

Григорий Ивлиев: 17 января вступит в силу закон, позволяющий подавать заявки в Роспатент с приложением 3D-моделей. Бумажный вариант - как подачи заявки, так и выдаваемого патента, - тоже оставили. Хотя бумажный носитель - устаревшая вещь.

Но если для собственной эстетики человек хочет получить эту бумагу и повесить в каком-то месте - пожалуйста, мы это делаем. На самом деле 17 января сменится эпоха, мы наконец перейдем на технологии XXI века, когда делается 3D-модель - и все, суть изобретения раскрыта, словами описывать не надо. И для экспертизы так удобнее: сравнение одной 3D-модели с другой занимает секунды. Причем Россия - председатель целевой группы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), по 3D-технологиям и введению их в структуру интеллектуальной собственности. Мы задаем этот стандарт, проводим заседания, видим, что сделано в других странах, и понимаем, что у нас лучше, хотя еще три года назад брали прототипы в Корее, чтобы понять, как все это должно работать.

Какие инструменты поддержки изобретательства готовит Роспатент?

Григорий Ивлиев: Мы готовим налоговое стимулирование, надеюсь, нас поддержат коллеги из финансового блока, и в этом году получится его запустить. Россия - высокотехнологичная страна, поэтому есть все основания предоставить снижение налога на прибыль в случае, если компания производит продукт, по которому выдан патент. В двух десятках стран Европы и Азии этот инструмент показал свою эффективность.

Еще одно предложение: освобождать на некоторый срок от уплаты налога на интеллектуальную собственность, прошедшую инвентаризацию. Сейчас ради экономии на налогах многие отказываются предъявить свою интеллектуальную собственность. Но это неправильно и так быть не должно.

Еще для нас важно, чтобы во всех правительственных программах, направленных на научно-техническое развитие, был отражен вопрос создания интеллектуальной собственности. Должны быть три критерия: во-первых, патентная аналитика, причем на современном уровне, во-вторых, создание объекта интеллектуальной собственности в виде ключевого технического решения, в-третьих, определенное заранее число созданных объектов интеллектуальной собственности. По этим критериям можно будет судить - успешно реализована программа или нет.

Число заявок возросло, а пандемийные ограничения осложнили и жизнь, и работу. За счет чего удается рассматривать весь поступивший вал в срок?

Григорий Ивлиев: Если бы мы сами не изобретали и не внедряли новые методы работы, не справились бы. А так у нас число рассмотренных заявок на изобретения превышает число поданных на четыре тысячи - помимо вновь поступивших успели обработать оставшиеся после 2019 года. Средний срок рассмотрения заявки по изобретениям сократился с почти 6 до 3,4 месяца, по товарным знакам - с 6 до 5,1 месяца, по полезным моделям - с 1,4 до 1,1 месяца. Кроме того, добавился еще один новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание. На него подано 32 заявки, выдан один патент. Еще один похожий объект - наименование места происхождения товара - привлек 69 заявок.

Пока что зарегистрировано только одно географическое указание. В чем причина: нет заявок?

Григорий Ивлиев: Заявки есть, по многим подходит срок принятия решения, скоро зарегистрируем новые. Когда поступает заявка, мы ее публикуем, направляем сведения в заинтересованные органы власти и организации. Скажем, если подается по вину, то уведомляем ассоциации виноделов. А потом три месяца ждем откликов - в экспертизе может принять участие любое заинтересованное лицо. И только после обработки всех поступивших замечаний и предложений мы можем принять справедливое решение. Ведь есть конкуренты, есть люди с иной точкой зрения на то или иное географическое указание.

Первым было "Шуйское мыло" - по этому бренду особых вопросов ни у кого не было. Когда корни таких производств уходят в века, то явление становится общепризнанным. А есть спорные заявки, есть иностранные географические указания. Причем зарубежные мы признаем только в том случае, если и в той стране, откуда оно поступило, признают российское географическое указание.

Откуда поступает больше патентных заявок: из Москвы, Петербурга или регионов?

Григорий Ивлиев: По изобретениям наши основные заявители - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По товарным знакам распределение более равномерное, причем везде продолжается очевидный рост числа заявок.

Новое для Роспатента (да и для всех) направление - борьба с коронавирусом. Что тут происходит?

Григорий Ивлиев: Все заявки, связанные с борьбой против пандемии COVID-19, мы рассматривали в приоритетном порядке. Восполняли недостаток поступающей информации за счет взаимодействия с патентными ведомствами других стран, в первую очередь БРИКС. Получали информацию напрямую из Шанхайского медицинского центра, от медицинского центра Национально-освободительной армии Китая - в Поднебесную эта беда пришла раньше, и там накопили больше данных.

Все патентные ведомства мира исходили из того, что информацию по коронавирусу друг для друга надо делать доступной. Созданы международные центры патентной информации, связанной с COVID-19, на сайте Роспатента есть отдельный раздел по вакцинам, лекарственным средствам, дезинфицирующим материалам, медицинским изделиям. Это позволяет активизировать работу и нам, и изобретателям. Всего, по данным на 14 декабря, поступило 477 коронавирусных заявок, выдано 114 патентов в этой сфере, в том числе на вакцины.

Если ли желающие принять участие в поисковом патентном аутсорсинге, который Роспатент введет 1 августа 2021 года?

Григорий Ивлиев: У нас пока идет работа над подзаконными актами и переговоры с крупнейшими научно-образовательными центрами, которые хотели бы такие полномочия от нас получить. Выдавать аккредитацию желающим начали с нового года. Пока в центре нашего внимания научные центры из Москвы, Петербурга и Татарстана. Говорить, кто именно, я бы пока не хотел - преждевременно. Всего патентный поиск будут вести с десяток организаций. Я считаю, этого достаточно.

Насколько активно в ушедшем году в России оформляли международные патенты?

Григорий Ивлиев: Стало меньше заявок, которые подают в наше ведомство, чтобы мы их отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОИС, а оттуда бы информацию разослали по странам международные системы регистрации, и по изобретениям, и товарным знакам. Мы подаем около тысячи таких заявок в год. Сейчас их число сократилось - на 96 штук по изобретениям, на 97 штук - по товарным знакам. Единственная причина для такого спада - коронавирус. Если бы не пандемия, у нас был бы плавный рост. Потому что система международной регистрации гораздо удобнее, она дешевле и позволяет распространить защиту практически сразу же на территории всех государств, где она нужна.

Что происходит с реформой института патентных поверенных?

Григорий Ивлиев: Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, для дальнейшего рассмотрения не хватает положения о федеральной палате патентных поверенных. А без этого института вся реформа теряет смысл. За двадцать лет выдано более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов. Они подают большую часть заявок в наше ведомство, отрабатывают первичный материал. От качества их работы зависит и скорость принятия нашего решения. Поэтому мы очень заинтересованы в их профессиональной работе.

Существующая сейчас система морально устарела, для дальнейшего развития ей надо двигаться дальше. Мы хотим дать патентному поверенному такие же права, какие есть у адвоката: работать в суде, направлять обязательные для ответа запросы в госорганы, пользоваться инфоресурсами Роспатента, сохранять профессиональную тайну. Чтобы все это работало и было использовано во благо, нужно такое профессиональное объединение с обязательным членством, как федеральная палата патентных поверенных.

Мы хотим отказаться от части наших полномочий, передать их этому органу. Такие профессиональные объединения за тысячелетия своего существования доказали их эффективность. С патентными поверенными должна быть выстроена такая система, иначе нет смысла давать им такие права. Я надеюсь, в 2021 году все споры будут урегулированы и закон примут.

А как-то специально отмечать наиболее успешных Кулибиных собираетесь?

Григорий Ивлиев: Активную работу ведет Всероссийское общество изобретателей, мы их в этом всячески поддерживаем. Еще мне очень нравится инициатива властей Ульяновской области, где ввели инновационный ваучер - региональное правительство выделяет деньги на продвижение изобретения, его патентование и внедрение в производство. Это очень перспективная форма поддержки и изобретателей, и начинающих производителей, средних и мелких предпринимателей. Сейчас подобные проекты запускаются и в других регионах России. В принципе, это должна быть постоянная федеральная форма грантовой поддержки в сфере интеллектуальной собственности. Очень важно, что этот инновационный ваучер - не просто стартап, а это стартап, который связан с интеллектуальной собственностью, с созданием нового технического решения, нового продукта. Это намного более эффективно, чем просто поддержка молодых предпринимателей.

Современные изобретатели - это предприниматели или романтики?

Григорий Ивлиев: Очень трудное это дело - работать с изобретением и оформить его в виде патента, добиться признания этого изобретения. Еще труднее его реализовать. Тут может помочь только терпение и осознание того, что изобретатель - это человек, который обладает творческим гением, которого Божья благодать осенила. Хочу пожелать изобретателям, чтобы они верили в то, что они - самые уважаемые в обществе люди. Мы будет добиваться такого отношения к изобретателю от всех государственных и общественных структур.

Роспатент передаст ВОИС грамоту о ратификации Протокола об охране промышленных образцов

10-12 января 2021 года состоится визит руководителя Роспатента Григория Ивлиева в Женеву (Швейцария) с целью передачи грамоты о ратификации Россией Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года. В церемонии примет участие президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова.

Грамоты будут вручены депозитарию – Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в лице генерального директора Дарена Тана.

«Ратификация Протокола имеет ключевое значение для скорейшего создания евразийской системы правовой охраны промышленных образцов, которая расширит охват евразийской патентной системы и будет способствовать повышению активности заявителей и продвижению института промышленного образца в регионе», - считает Григорий Ивлиев.

В ходе визита главы Роспатента в Женеву также планируется организовать встречу с новым Генеральным директором ВОИС для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Справочно: Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года подписан представителями делегаций Азербайджана, Киргизии, Армении, Казахстана, России и Таджикистана. До его вступления в силу Протокол открыт для подписания в ВОИС.

Согласно Протоколу, процедура получения патента на евразийский промышленный образец будет централизованной, что означает подачу единой заявки в Евразийское патентное ведомство и ведение по ней делопроизводства напрямую с ЕАПВ.

Россия завершила ратификацию Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК

Грамота о ратификации Российской Федерацией Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года передана генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарену Тану 11 января 2020 года в рамках визита руководителя Роспатента Григория Ивлиева в Женеву (Швейцария). Это знаменует завершение процедур, необходимых для вступления Протокола в силу для России. В церемонии приняла участие президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова.

Протокол принят на дипломатической конференции в Нур-Султане 9 сентября 2019 года, подписан Азербайджаном, Киргизией, Арменией, Казахстаном, Россией и Таджикистаном. До вступления в силу Протокол открыт для подписания в ВОИС.

В соответствии с установленной процедурой Протокол вступит в силу в отношении первых трех ратифицировавших его государств (Киргизии, Азербайджана и Армении) 17 марта 2021 года – через три месяца после сдачи на хранение депозитарию третьим государством (Арменией) ратификационной грамоты. В отношении России Протокол вступит в силу 11 апреля 2021 года.

Промышленный образец – один из наиболее быстро развивающихся объектов интеллектуальной собственности. Дизайн в значительной степени определяет коммерческий успех продукта, поэтому охрана промышленных образцов является востребованной как у крупных, так и малых и средних предприятий.

Протокол создает механизм, позволяющий подать одну региональную заявку вместо нескольких страновых. Подача заявок по национальной процедуре в несколько стран является неэффективной – различия в национальных нормах требуют индивидуального подхода к заявке, перевода заявки на национальные языки и уплаты нескольких наборов пошлин.

Евразийская система правовой охраны промышленных образцов расширит охват евразийской патентной системы, позволит сократить временные, финансовые и административные издержки заявителей. Вместо подачи нескольких страновых заявок заявитель сможет подать одну заявку на русском языке и уплатить единый набор пошлин. Охрана будет охватывать территории сразу нескольких государств-участников Протокола.

В рамках дальнейшей работы по имплементации Протокола потребуется принять соответствующие нормативные акты ЕАПО (новую часть Патентной инструкции и Положение о пошлинах). Документы будут рассматриваться на внеочередном заседании Административного совета ЕАПО, предварительно запланированном на первое полугодие 2021 года. Дата начала приема заявок на евразийские промышленные образцы будет определена по итогам данной работы.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ДИРИЖИЗМУ

ИВАН ПРОСТАКОВ, Кандидат экономических наук, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

АННА БАРСУКОВА, Кандидат исторических наук, советник проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ ВО ФРАНЦИИ

Франция позже других стран столкнулась с Великой депрессией, но справиться с ней не могла на протяжении почти целого десятилетия. Не только экономика, но и политическая и социальная жизнь страны пережили период тяжёлых испытаний, которые сомкнулись с событиями Второй мировой войны. Уроки кризисного времени извлекли уже по её окончании.

Подъём экономики в 1920-е гг. не позволил быстро преодолеть инерцию в подходах к экономической политике. Несмотря на то, что в 1930-е гг. во многих странах в качестве реакции на кризис формируется устойчивая тенденция государственного вмешательства в экономику, во Франции эти идеи только зарождаются, и в полной мере реализуются уже в 1940–1950-е гг.: французский дирижизм в значительной степени – следствие осознания прежних ошибок.

Одной из главных причин затяжного характера экономического кризиса во Франции стала нестабильность политической системы, которая находилась под влиянием постоянной борьбы различных сил. Противоречия во взаимоотношениях исполнительной и законодательной ветвей власти усугублялись идеологическими размежеваниями: с одной стороны, трансформация правого блока и формирование крайне правых сил, с другой – укрепление позиций левого блока, заложившего основы политики «социального государства». Поляризация политического спектра ещё больше затрудняла оценку социально-экономической ситуации и принятие адекватных антикризисных мер.

Большую роль кризис 1930-х гг. сыграл и во внешней политике Франции, где она пыталась сохранить позиции страны-победительницы и активного участника международного взаимодействия. Однако в условиях радикальных изменений во внешней обстановке и серьёзных внутренних проблем Франция не только потеряла внешнеполитическую инициативу, но и вплотную подошла к дипломатической и военной катастрофе.

Период Великой депрессии стал для Франции началом поиска своего места в зарождавшемся мироустройстве второй половины XX века с его социальными и технологическими дости-жениями, с одной стороны, и с идеологическими размежеваниями – с другой.

Начало кризиса

Во Франции завершалось послевоенное десятилетие восстановления. Помимо нефтяной и автомобильной промышленности, в 1920-е гг. начали развиваться химическая и текстильная отрасли, проходила электрификация страны[1]. Активно росла туристическая индустрия[2]. Но на фоне всеобщего подъёма в конце 1930-го – начале 1931 гг. во Франции появились первые симптомы грядущего кризиса. Детонатором стало свёртывание экспорта, вызванное валютными войнами. В 1931 г. фунт стерлингов девальвировался, и французские товары в условиях сохранения золотого стандарта подорожали на 22–25 процентов. У предприятий, не прибегавших к банковским займам, собственные ресурсы быстро истощились, инвестиционные возможности сошли на нет. Не удалось избежать паники и в банковской сфере: в 1931 г. закрылись 118 банков – около 40 процентов от их общего числа[3].

При узости внутреннего рынка и резком сокращении внешнего спроса (в сочетании с переходом основных внешнеторговых партнёров Франции к политике протекционизма) кризисное падение стало стремительным и глубоким: промышленное производство и экспорт в 1930–1932 гг. сократились более чем на треть[4].

С учётом колоссальных людских потерь в Первую мировую войну (почти 1,5 млн убитых) и специфической демографической ситуации (один из самых низких уровней рождаемости в Европе с конца ХIХ – начала ХХ века) Франция в период экономического роста 1920-х гг. была страной «полной занятости». А дефицит трудовых ресурсов восполнялся за счёт массовой иммиграции из Бельгии, Италии, Польши, Чехословакии, Португалии и Испании[5]. В канун кризиса во Франции насчитывалось около 3 млн трудовых мигрантов[6], сотни тысяч которых в течение короткого промежутка времени были вынуждены покинуть страну как в связи с ухудшением экономической ситуации, так и из-за ужесточения миграционного законодательства. Спад производства привёл к резкому росту безработицы, которая достигла 700–800 тысяч человек[7].

Именно она, а не падение доходов (в условиях дефляции они практически не сократились в реальном выражении) стала главным социально-психологическим последствием кризиса.

Глубина кризиса и шок на рынке труда во многом объясняются уязвимостью традиционных экспортоориентированных отраслей лёгкой промышленности. Здесь сконцентрировалось до 50 процентов занятых в промышленном производстве, причём в основном на малых предприятиях, использовавших в том числе надомный труд: это были самые технологически отсталые и зависимые от внешней конъюнктуры отрасли. Бегство капиталов, спровоцированное перипетиями внутриполитической борьбы, и недостаток инвестиций практически остановили модернизацию производства. В конце 1930-х гг. средний возраст оборудования на французских предприятиях составлял 25 лет, тогда как в Германии – 3–4 года, в США – 5–7 лет, в Великобритании – 7–8 лет[8].

Все эти проблемы предопределили особую важность централизованной государственной политики, направленной не только на преодоление кризиса, но и на структурную перестройку всего экономического механизма. Дискуссия о формах и целях государственного регулирования стала ключевой темой общественно-политической жизни – и даже борьбы – во Франции.

С ноября 1929 г. по май 1932 г. сменилось восемь правительств. В 1929 г. – ещё под влиянием прежних успехов в экономике – на выборах победили правые, получив большинство мест в парламенте. 3 ноября 1929 г., всего за несколько недель до «чёрного вторника», премьер-министром стал Андре Тардьё[9], который на волне экономического бума 1920-х гг. предпринял первые шаги по изменению бюджетной политики и увеличению государственных расходов. Акцент в его программе был сделан на транспорт, энергетику и связь. При нём большие средства выделялись на борьбу с туберкулёзом, а также на развитие школ. В предложенных мерах финансирования крупных проектов (программа строительства жилья[10], «Линия Мажино») угадывались совершенно новые подходы к роли государства в экономике, которые были бы уместны в условиях надвигающегося кризиса. Но это оказалось лишь коротким эпизодом в политической жизни Франции, и шаги последующих правительств по преодолению экономических трудностей оставались весьма консервативными.

Лейтмотивом экономической политики стал открытый протекционизм (квотирование импорта, запретительные таможенные пошлины) в сочетании со стремлением всеми силами удержать принятый в 1928 г. золотой стандарт франка. По существу, речь шла лишь о мерах реагирования на внешние факторы, малоэффективные в условиях, когда отход от золотого стандарта и девальвация становятся глобальной тенденцией. Государственный бюджет столкнулся в 1930–1932 гг. с падением доходов и возникновением дефицита. Реакция правительств опять не выходила за рамки консервативных схем в духе экономического либерализма: реструктуризация государственного долга (в первую очередь обязательств, связанных ещё с Первой мировой войной) и сокращение расходов госбюджета, где возможности манёвра весьма ограничены (снижение заработных плат государственных служащих и пенсий ветеранов войны). Об увеличении государственных расходов для стимулирования экономики речи не было.

В тупик зашло и политическое развитие страны: это выражалось в посредственности и ограниченности депутатов, парламентской коррупции, борьбе групп интересов, министерской нестабильности, параличе законодательства. Депутаты Третьей республики принадлежали к тем слоям, основной деятельностью которых были словопрения (адвокаты и профессура), что при несовершенстве работы институтов ещё больше усложняло процесс принятия решений[11].

Проведение реформ стало невозможным: социальные, конституционные, финансовые изменения упирались в консерватизм депутатов и сенаторов.

Разразившийся экономический, политический и социальный кризис 1930-х гг. во многом был связан и с изменениями во внешнеполитической обстановке. Франция зависела от «невообразимой мешанины долговых обязательств»[12]: репарации, межсоюзнические долги, русские займы. В условиях кризиса они постепенно сходили на нет, а отмена репараций по итогам конференции в Лозанне в 1932 г. означала, что Франция окончательно лишилась внешних источников финансирования.

Тогда как в большинстве стран дно кризиса было достигнуто в 1933 г., экономика Франция продолжала падать.

Попытки выхода из кризиса

Чтобы ослабить воздействие кризиса, правительство создало «защищённый сектор» экономики, включив в него крупнейшие банки и промышленные предприятия. По примеру США принимались меры для ограничения сельскохозяйственного производства. Крестьянам выплачивались премии за сокращение посевных площадей, уничтожение части урожая, ликвидацию виноградников и так далее.

С 1932 г. протекционизм во внешней торговле сочетался с быстрым распространением картельных соглашений. Они фиксировали объёмы производства и условия сбыта в металлургии, химической промышленности, угледобыче, производстве электротехнического оборудования. Неизбежным эффектом стало снижение конкуренции в промышленности и темпов технического перевооружения производств.

Ещё одним естественным, хотя и малоэффективным решением проблем стала переориентация промышленного экспорта на колонии. Если в середине 1920-х гг. на них приходилось 20–25 процентов экспорта метрополии, то в 1930–1936 гг. – около 50 процентов[13]. Но эти рынки не нуждались в новых и технологически передовых продуктах, поэтому колониальная «автаркия» также не способствовала конкуренции и промышленному развитию.

Более системный подход к антикризисной политике во Франции наметился лишь летом 1932 года. Социалисты и радикалы, вновь объединившись в правительство, образовали так называемое «Второе издание левого блока» (1932–1934 гг.). Радикально-социалистическая партия стремилась стабилизировать экономическое положение путём умеренных преобразований, которых, впрочем, тоже оказалось недостаточно.

Правительство попыталось исправить ситуацию за счёт корректировки внешнеполитического курса. Поняв, что политика франко-германского сближения прежнего десятилетия провалилась, Второй картель левых активизировал советское направление. В августе 1932 г. заключён крупный контракт о поставках советской нефти, однако взаимное недоверие и политическая нестабильность Франции не позволили французско-советскому сотрудничеству развиться[14]. К тому же скандал по делу Ставиского[15] дискредитировал левые партии и выдвинул на политическую арену правый блок.

К этому времени стала очевидна необходимость реформы государственных институтов. Технократы выступали, прежде всего, за усиление исполнительной власти, предлагали усилить роль Экономического и социального совета, созданного ещё в 1925 г., чтобы подключить к выработке экономической политики предпринимательские круги и рабочие организации. Премьер-министр Пьер Этьенн Фланден перенял опыт Франклина Рузвельта и создал аппарат советников. Однако все эти идеи не стали системными для государственных институтов.

После забастовки правых в Париже 6 февраля 1934 г. к власти пришла вторая коалиция «Национального единения» (1934–1936 гг.), куда вошли «независимые» правые политические деятели. Большое внимание стало уделяться внешней политике, завоеванию позиций в дипломатии и попытке завершить нерешённую в Локарнских договорах задачу о восточных границах и общеевропейской безопасности. В длительной серии переговоров по заключению Восточного пакта приверженец антигитлеровских позиций министр иностранных дел Жан Луи Барту выступил за франко-советское сближение. Однако в октябре 1934 г. он был смертельно ранен, а сменивший его Пьер Лаваль попытался повернуть курс в сторону сохранения европейского единства и сближения с Германией и Италией. Но по итогам плебисцита в Саарской области и начавшейся открытой милитаризации Германии Франция окончательно потеряла инициативу в делах европейского урегулирования.

Внутри страны премьер-министр Гастон Думерг просил у парламента чрезвычайных полномочий на ограниченный срок и получил право принимать меры по сокращению бюджетного дефицита путём декретов-законов (правительственных распоряжений), имевших силу законов и подлежащих одобрению парламентом. В результате в апреле 1934 г. кабинет Думерга принял 14 декретов-законов, в том числе об увольнении 10 процентов государственных служащих и сокращении заработных плат в государственном секторе, уменьшении бюджетных субсидий социального страхования и льготных промышленных кредитов, введении дополнительных налогов на потребление газа и электроэнергии.

Одновременно государство пыталось стимулировать экономическую активность с помощью фискальных мер. В 1934 г. ставки налога на прибыль были снижены с 15 до 12 процентов, на заработную плату – с 10 до 6 процентов, на доходы – с 36 до 24 процентов, отменён налог на роскошь и на доходы сельскохозяйственных предприятий. Основной смысл принятых мер заключался в стимулировании «предложения» (предприниматели должны были проинвестировать освобождающиеся средства) и сокращении издержек. Государственная политика носила откровенно дефляционный характер с целью поддержать конкурентоспособность французских производителей на внешних рынках и удержать золотой стандарт франка.

Но эти меры не дали должного эффекта. Для малых предприятий «традиционных» отраслей их было недостаточно, а для тяжёлой промышленности создание картелей и колониальная «автаркия» представлялись более простыми и эффективными способами преодоления трудностей. Правительство же всеми силами стремилось одновременно сбалансировать государственные финансы, чтобы удержать золотой стандарт, сдерживать рост цен и сокращать издержки, чтобы поддержать экономику.

Но вслед за Великобританией (1931 г.) в апреле 1933 г. от золотого стандарта отказались США. Стало очевидно, что золотовалютная система, воссозданная после Первой мировой войны, терпит крах. Несмотря на это, Банк Франции продолжал тратить золотые резервы на поддержание франка, а правительства Франции прилагали немалые дипломатические усилия для того, чтобы «наведение порядка» на валютных рынках стало источником экономического роста. Так, в 1933 г. по инициативе Франции был создан «Золотой блок», в который кроме неё вошли Бельгия, Италия, Нидерланды, Люксембург, Польша и Швейцария. Но их цель – сохранить паритет национальных валют на основе золотого стандарта – не выдержала испытания Великой депрессией. К 1936 г. блок развалился.

Такая последовательная приверженность золотому стандарту французских правительств требует отдельного разъяснения, в том числе потому, что существуют версии о «равной ответственности» Франции и Соединённых Штатов за кризис 1929 г.: именно эти две страны накопили в конце 1920-х гг. крупнейшие валютные резервы, в 1930 г. на их долю приходилось около 60 процентов мировых запасов золота (2/3 – в США)[16]. Для Франции, у которой «франк Пуанкаре» был, по существу, недооценён, в условиях экономического роста такая ситуация не создавала больших проблем. Но крах на Нью-Йоркской бирже проявился и как кризис ликвидности, который поставил страны золотого стандарта перед дилеммой: дефляция или девальвация. США и Великобритания достаточно быстро сделали выбор в пользу девальвации. Франция продолжала придерживаться дефляционной политики даже в условиях кризиса. Этот выбор носил политический характер: свою роль сыграли национальный престиж, «историческая память» о послевоенной инфляции, приверженность догмам золотовалютной стабильности. Но именно здесь крылись ключевые причины затяжного кризиса во Франции и отличия его динамики от кризиса в Америке.

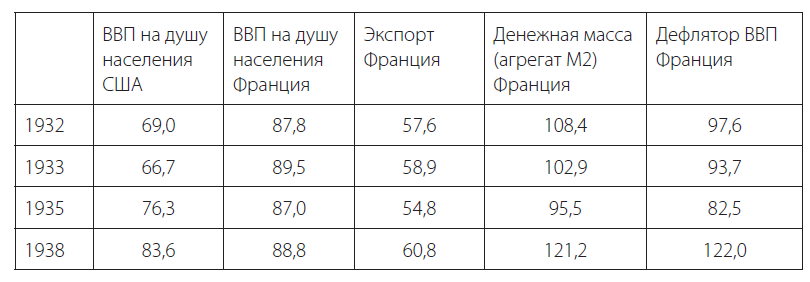

Таблица 1. Последствия дефляционной политики во Франции (1929 г. – 100%)

Источник: P.Beaudry, F.Portier. The French Depression in the 1930s // Review of Economic Dynamics — 5, 2002, p. 80, 81, 83.

Из данных, приведённых в таблице, хорошо видно, что до девальвации своей валюты в 1936 г. Франция находилась в состоянии хронической стагнации и не могла «разогнать» экспорт, чему препятствовали дефляция и отсутствие роста денежной массы.

Прямое вмешательство государства в экономику на этом фоне было крайне ограничено и носило эпизодический характер. Операции по спасению банкротов оставались единичными: речь шла о нескольких банках в 1931 г. (Banque Nationale pour le Commerce, Banque d’Alsace-Lorraine) и о слиянии в 1933 г. четырёх авиатранспортных компаний, что привело к созданию авиакомпании Air France, 25 процентов капитала которой перешло к государству.

К этому времени Национальное собрание Франции окончательно превратилось в арену постоянных межфракционных конфликтов и открытого политического торга. На фоне нового витка экономического кризиса началась поляризация политических сил. Первое правительство Фландена (ноябрь 1934-го – май 1935 гг.) сменилось правительством Лаваля (июнь 1935-го – январь 1936 гг.), но экономический курс остался неизменным: сокращение государственных расходов, снижение заработных плат, предотвращение девальвации франка.

Очередные экономические промахи и неудачи в социальной политике имели серьёзные политические последствия. На арену вышел французский фашизм, получивший немалую поддержку.

В ответ на антипарламентские выступления крайне правых в Париже в феврале 1934 г. произошло объединение в единый блок социалистов, коммунистов и радикалов. Их крупнейшая демонстрация прошла 14 июля 1935 г., и эта дата считается началом создания «Народного фронта».

Леон Блюм с самого начала назвал «Народный фронт» «не комбинацией партий, а сильным массовым движением». Это определило и социальный характер реформ нового правительства: сокращение рабочей недели до 40 часов, повышение заработанной платы наёмных работников на 7–15% и заключение коллективных договоров на предприятиях. Изменения были важными, но всё ещё не антикризисными. «Народному фронту» не удалось оживить экономику. Отчасти это произошло из-за того, что правительство Блюма не смогло отойти от старых догм в экономической политике, в частности, всё ещё продолжало переговоры о заключении «перемирия» в валютных войнах.

Только в сентябре 1936 г. правительство пошло на девальвацию франка, что, впрочем, не компенсировало потерь, связанных с предшествовавшей девальвацией фунта и доллара и с ростом издержек предпринимателей от повышения заработных плат, сокращения рабочей недели и введения оплачиваемых отпусков. В феврале 1937 г. правительство Блюма объявило «передышку от реформ» в связи с неустойчивым финансовым положением. В июне 1937 г., после провала законопроекта по «оздоровлению финансов», оно было вынуждено уйти в отставку.

Левый блок вступил в тяжёлый кризис, связанный с внутренними противоречиями. Социалисты (в том числе сам Блюм) и радикалы сблизились в своих позициях по внешней и монетарной политике, тем самым отодвинув коммунистов. Французская коммунистическая партия (ФКП) вышла из «Народного фронта», не поддержав его позицию о невмешательстве в дела Испании. В 1938 г. «Народный фронт» распался.

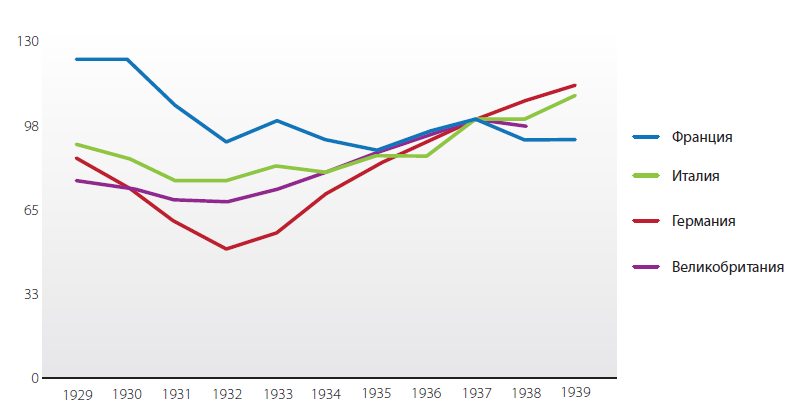

Его реформы не только не привели к выходу из депрессии, но и усугубили ситуацию. ВВП Франции, достигнув минимума в 1932 г., стагнировал до начала Второй мировой войны. Промышленное производство к 1939 г. так и не вышло на докризисный уровень. Франция показывала наихудшую экономическую динамику среди европейских стран.

Рисунок 1. Индексы промышленного производства Франции, Германии, Италии и Великобритании (1937 г. = 100%)

Источник: Рассчитано по B.R.Mitchell. Op. cit., p. 411-412.

В апреле 1938 г. главой кабинета стал радикал Эдуард Даладье. Новое правительство подняло налоги, провело третью с 1936 г. девальвацию франка, но одновременно разрешило увеличивать продолжительность рабочей недели и ввело обязательную отработку часов, проведённых в забастовках. В результате принятого в 1936 г. четырёхлетнего плана модернизации вооружённых сил промышленность получила новые заказы. Государственные расходы в 1936–1939 гг. возросли в 3 раза после почти семи лет стагнации[17].

Курс правительства, направленный на завоевание доверия бизнеса, оправдал себя: в страну начали возвращаться капиталы, наметилось оживление промышленного производства. В сущности, выход из кризиса и депрессии во Франции начался именно в 1938–1939 гг. в результате сильных политических потрясений и перехода к экономическому курсу, которым следовали правительства других стран уже более пяти лет. У Франции наконец появилась надежда если не на процветание, то, во всяком случае, на выход из затяжного периода экономических трудностей. К сожалению, времени для этого уже не оставалось – в мае 1940 г. была открыта новая драматичная страница в истории страны, связанная с участием во Второй мировой войне.

Выход из кризиса: новое в экономике, политике, социальной жизни

Франция не смогла выйти из депрессии до начала войны, но именно в 1930-е гг. возникли условия и, возможно, осознание необходимости глубокой трансформации.

В первую очередь кризис нанёс удар по господствующей либеральной концепции экономической роли государства. На протяжении десятилетия французская экономика была в заложниках неуклонно устаревающих взглядов как правых, так и умеренно левых политических кругов. Стремление к бюджетной сбалансированности и сдерживанию расходов, стабильности национальной валюты и дефляции оказались не только бесполезны, но и контрпродуктивны. Попытки стимулировать спрос через увеличение государственных расходов либо носили эпизодический характер, как в случае правительств Андре Тардьё, либо были «не просчитаны» с точки зрения экономических и политических последствий, как у «Народного фронта», когда популистские решения, принятые под давлением забастовочного движения, лишь усугубили экономическую ситуацию и привели к политическому кризису.

Создание клубов, сообществ, социопрофессиональных групп и групп давления стало новшеством политической жизни Третьей республики. Беспомощность французских политиков перед лицом социально-экономических проблем привела к появлению во Франции своего рода «интеллектуальной оппозиции». Наиболее ярким примером стал «Политехнический центр экономических исследований» (или “X-Crise” по букве Х, которая является символом Высшей политехнической школы Парижа). Созданный в конце 1931 г. небольшой группой исследователей парижского Политеха, в 1936 г. он уже насчитывал около 2 тысяч членов[18].

Несмотря на широкую известность, дискуссии и публикации, X-Crise не способен был оказать прямого воздействия на политические круги. Лишь в 1936 г. несколько членов Центра стали на непродолжительное время советниками министра национальной экономики в правительстве «Народного фронта». Но идеи Центра получили признание позже и легли в основу послевоенного французского дирижизма. Большое внимание уже в послевоенной Франции стали уделять и созданию научной базы социального и экономического анализа, к которой призывал X-Crise. В 1939 г. был создан, а после 1945 г. – перемоделирован CNRS (Centre national de la recherche scientifique, «Национальный центр научных исследований»), который стал главным центром аналитики для правительства. В 1945 г. появился Институт демографии, а в 1946 г. – Институт статистики.

Другое важное последствие периода Великой депрессии – изменение расстановки сил во внутриполитической системе Франции. Третья республика в целом была режимом партий, а в период кризиса обострилась их борьба и потребность в самоидентификации. В это время формируются традиции массовости в партийном движении. Каждый человек (в случае с избирательным правом – пока только мужчина) становится политическим объектом и как гражданин, и как личность. Появляется универсальность политической жизни.

В 1936 г. впервые в истории Франции, пусть и на весьма непродолжительное время, к власти пришёл левый блок, который изначально формировался социалистами и коммунистами. Подобного рода ситуации складывались впоследствии и в ряде других стран, но для межвоенного периода Европы это было выдающееся и уникальное событие. И если последствия политики «Народного фронта» для страны были неоднозначны (и возможно, в большей степени – негативны), то перспективы, которые они открыли для развития политической и социальной жизни Франции (и других стран) выходят далеко за пределы рассматриваемого периода. Вхождение левых в парламент и общественно-политическую жизнь позволило на несколько десятилетий создать классический механизм балансировки между «правыми» («голлистами») и «левыми» (социалистами), в том числе с формированием «левых» правительств.

«Народный фронт» впервые дал возможность коммунистам в европейской стране войти в «большую политику». Именно их результаты на парламентских выборах 1936 г. можно считать главной победой «левых» (по сравнению с предыдущим составом парламента коммунисты увеличили число мандатов более чем втрое – с 23 до 72). Сразу по окончании Второй мировой войны Коммунистическая партия Франции на несколько лет стала ведущей политической силой в стране и входила в состав правительства. Несмотря на то, что впоследствии её роль постепенно снизилась, ФКП до 1980-х гг. оставалась одной из трёх наиболее многочисленных и влиятельных коммунистических партий Западной Европы.

Образование Французской социальной партии во главе с полковником де ля Роком в 1936 г. заполнило лакуну среди правого блока. Это была первая во французской политической истории массовая партия правых сил, которая состояла в большинстве своём из военных. Несмотря на неоднозначные оценки её дальнейшей деятельности, ФСП стала первым опытом массового движения в правом блоке и заложила основы будущей голлистской партии.

Другим важным новшеством кризисного периода были социальные достижения. Во Франции сформировалось мощное профсоюзное движение, явившееся весомой политической и социальной силой. Первая (многомиллионная) всеобщая забастовка с захватом предприятий прошла в стране в 1936 г., с неё берут начало традиции забастовочного движения, которое постепенно стало во Франции общепринятым инструментом достижения политических изменений. Во времена Великой депрессии во Франции введены 40-часовая рабочая неделя, оплачиваемые отпуска и коллективные трудовые договоры. Независимо от оценок целесообразности этих мер в сложных экономических условиях, все они стали «реперной точкой» для аналогичных преобразований во всех индустриальных экономиках.

Наконец, «особым экспериментом» Третьей республики стали изменения в свободе прессы, печати, публикаций, выступлений и собраний. О них начали говорить, учитывать и фиксировать в законодательстве. Это сыграло роль в массовизации политики. В инструменты не только жизни общества, но и политической борьбы превратились активно развивающиеся СМИ. Без них уже невозможно было построить политическую карьеру[19].

Все эти достижения легли в основу послевоенной французской модели, в первую очередь Пятой республики, которая была создана в конце 1950-х гг. и учла многие, слишком прогрессивные для 1930-х гг., идеи развития общества в новых условиях. К власти пришли профессиональные политики – технократы – которые стали символом успехов Франции в XX веке.

И наконец, последняя ремарка. В 2005 г. исследователи и выпускники Высшей политехнической школы Парижа создали “X-Sursaut” – Think Tank, к которому примыкает сегодня более тысячи человек. Опираясь на традиции “X-Crise”, он ставит своей задачей выработку предложений для качественного «скачка» в экономическом развитии Франции. Несмотря на то, что в истории нельзя проводить аналогии, в данном случае они напрашиваются сами собой.

Отложенные уроки

Главный урок, который необходимо извлечь из опыта выхода Франции из Великой депрессии, заключается в том, что экономика не должна быть заложницей политической неустойчивости и косности, которые тормозят внедрение новых моделей социально-экономического и технологического развития даже (и особенно) в кризисных условиях.

Опыт Франции по преодолению последствий Великой депрессии вряд ли можно считать удачным. Ключевую роль здесь сыграли специфика политического устройства Третьей республики и отсутствие «политической воли» к преодолению традиционных подходов в социально-экономической политике.

Государственные институты в этот период так и не создали эффективную систему. В какой-то степени они оказались даже вредными для французского общества, так как не объединяли, а ещё больше разделяли его. Из политической жизни вплоть до 1936 г. были практически исключены военные, после Первой мировой войны составлявшие большое сообщество с ещё свежими воспоминаниями о защите интересов своей страны и с особыми взаимоотношениями братства, но не поддержанные социально в мирной жизни. Наконец, французский парламент не отличался широким представительством и в него не входили новые – массовые – партии как левого, так и правого блока.

Промышленный подъём 1920-х гг. заложил основы для последующего развития целого ряда передовых для своего времени отраслей, таких как авиастроение и авиационное двигателестроение, автомобильная и электротехническая промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка. Все они были в послевоенный период и остаются до сих пор основой высокотехнологичной французской промышленности. Однако в 1930-е гг. французским правительствам не удалось идентифицировать и поддержать перспективные отрасли, «точки роста», которые стали бы основой не только для выхода из кризиса и депрессии, но и для последующего социально-экономического движения[20].

Пример Франции показателен: неспособность определить приоритеты экономической политики и адекватные меры реагирования на меняющиеся социально-экономические условия могут иметь серьёзные последствия. По существу, дипломатическое и военное поражение Франции в 1938–1940 гг. и режим Виши – следствия не только неспособности французских правительств выдерживать последовательную и жёсткую линию по отношению к «Оси», но и потери экономических позиций. Франция не смогла ответить на вызовы кризиса и депрессии и использовать их для того, чтобы заложить основу необходимой социально-политической и экономической модернизации. Решение этих вопросов осталось отложенным на послевоенный период.

--

СНОСКИ

[1] Подробнее: Caron F., Bouvier J. Guerre, crise, guerre. In Brodel F. Et al., Histoire économique et sociale de la France. Paris, 1980. Lére des guerres mondiales et de la grande crise : P.650.

[2] В самом начале 1930 г., в рамках Второго правительства Тардьё, впервые во французской политической системе появилась новая должность – Верховный комиссар по туризму. Им стал Гастон Жерар (Gaston Gérard).

[3] Несмотря на общераспространённое мнение во французской историографии о том, что Франция избежала системного банковского кризиса, в последних работах французских экономистов говорится о доли нестабильности в этой сфере. Подробнее: Lacoue-Labarthe D. La France a-t-elle connu des paniques bancaires inefficientes ? Une analyse exploratoire de la crise des années trente // Revue d’économie politique. 2005/5 Vol. 115 | pages 633 à 656; а также: Patrice Baubeau, Eric Monnet, Angelo Riva, Stefano Ungaro 29 November 2018. Flight-to-safety and the credit crunch: A new history of the banking crisis in France during the Great Depression. URL: https://voxeu.org/article/new-history-french-banking-crisis-during-great-depression

[4] B.R.Mitchell. International Historical Statistics. Europe 1750-1988. – Stockton Press, 1992, pp. 162, 411, 574.

[5] Безработицу этого времени во Франции называли «технологической безработицей». В послевоенное время, когда Франции отошли территории Эльзаса с калийными рудниками и текстильными фабриками, а также Лотарингии с её металлургическими и железорудными производствами, уже с начала 1920-х гг. страна стала зависимой от рабочей миграции в этих сферах. Однако уровень квалификации этой рабочей силы был очень низок. К тому же, как покажет будущее, было гораздо проще интегрировать это наследство во французскую экономику, чем решить психологические проблемы, которые возникли в связи с необходимостью объединить население с разным образом жизни.

[6] H. Laufenburger. France and the Depression. International Affairs, Оxford University Press, Vol. 15, No. 2 (Mar. — Apr., 1936), p. 203.

[7] H.Bonin. Histoire Economique de la IV République. — Economica, 1987, p. 20-22.

[8] Там же.

[9] Выпускник одной из престижных Высшей школы управления (ENA), бывший министр освобождённых регионов Эльзаса и Лотарингии (с 1919 по 1920 гг.), прекрасный знаток США (с 1916 по 1917 гг. он был назначен Клемансо специальным комиссаром в США), Тардьё в рамках своего Первого правительства предложил программу модернизации.

[10] Закон Лушера (13 июля 1928 г.) и строительство дешевого жилья (Habitements au bon marché (HBM)) – явление, которое стало предшественником знаменитых французских HLM (Habitations à loyer modéré), символом социальной политики Франции и диалога с новым поколением мигрантов.

[11] Подробнее: Bury J.P.T. France, 1814-1940 // Routlege, 2003, p. 213.

[12] Каррон де ля Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок // М., 2003, с. 59.

[13] Bonin H. Op. cit., p. 25.

[14] Вершинин А.А. У истоков советско-французского военного сотрудничества: миссия Б.М. Симонова во Франции (1932—1933 гг.) // Российская история, №3, 2020.

[15] Дело Ставиского по обвинению французского предпринимателя еврейско-российского происхождения в подделке векселей на 200 млн франков резко обострило политическую борьбу в период с декабря 1933-го по февраль 1934 г., что привело к попытке фашистского путча.

[16] Irwin D.A. La France a-t-elle causé la Grande Dépression? — Revue française d’économie, 2010/4 Volume XXV, p. 5.

[17] Mitchell B.R. Op. cit., p. 799.

[18] Dard O. Voyage à l’intérieur d’X-crise // In: Vingtième Siècle, revue d’histoire, No. 47, 1995. pp. 132-146; p. 135.

[19] Такие политические деятели, как Жорж Клемансо и Андре Тардьё, имели в своей карьере журналистский опыт. Тесные связи с журналистским миром в адвокатский период его деятельности были у Раймона Пуанкарре. В 1932 г. Тардьё впервые во Франции и в Европе использовал радио в своей избирательной кампании, тем самым обратившись напрямую к каждому французу.

[20] Здесь будет уместно привести цитату Уинстона Черчилля: «Вплоть до 1933 г. Франция занимала видное место среди европейских стран по размерам военно-воздушного флота. Но в тот самый год, когда Гитлер пришел к власти, выявилось роковое отсутствие интереса к авиации и поддержки её. Деньги стали отпускаться неохотно, уменьшилась производственная мощность заводов, современные типы самолётов не создавались. …Вызывает удивление тот факт, что французская авиация была доведена до такого плачевного состояния». (Черчилль У. Вторая мировая война // М., 2016. Том 1, с. 42.)

КРИЗИСЫ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

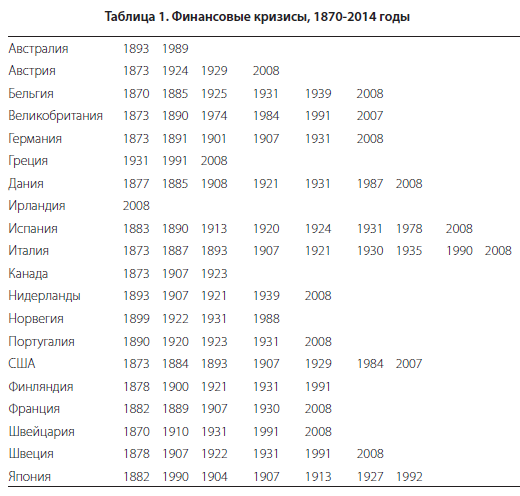

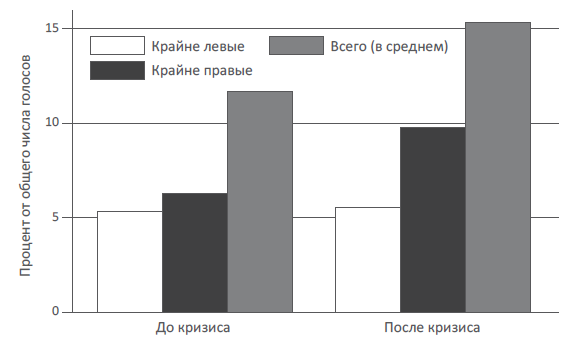

В ВЫИГРЫШЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ

Статья немецких учёных Мануэля Функе, Морица Шуларика и Кристофа Требеша «Доходя до крайностей: политические и финансовые кризисы 1870–2014» (“Going to extremes: Politics after financial crises, 1870-2014”) была опубликована в журнале “European Economic Review” пять лет назад, но сохранила актуальность до сегодняшнего дня.