Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

Елена Манукиян

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли некоторые бренды моторных масел, бытовой техники, косметики, парфюмерии и игрушек. Приказ об этом подписал зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Так, например, в перечень для параллельного импорта включены одиннадцать марок автомобилей, которые ранее в него не входили. В их числе Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

Также перечень дополнен рядом брендов моторных масел, например Shell Helix, Rimula, бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent). Включены в список запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники марок Caterpillar, Bauer Kompressoren.

В перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo.

Механизм параллельного импорта ввели в конце марта 2022 года. Он позволяет любому импортеру в любой стране покупать товары, которые законно введены в оборот, ввозить их на территорию России и продавать российским потребителям. Этот механизм применяется к группам товаров и брендам, определенных минпромторгом.

Как ранее уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют определенные критерии. В список включаются товары в том случае, если компания-производитель ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России.

Турция, ОАЭ, Бали: в какой рынок недвижимости нужно инвестировать сейчас?

Инвестиции в недвижимость за рубежом - один из эффективных инструментов сохранения своих накоплений. Ведь это относительно безопасно и дает гарантированную доходность в валюте. Инвесторам из России для этого подойдут Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия. В этих странах доброжелательная обстановка, безопасность по сделкам с недвижимостью, возможность открыть вид на жительство и счет в банке. Основатель агентства недвижимости Goldina Real Estate, эксперт международного рынка недвижимости Алена Голдина рассказала «Стройгазете» об особенностях покупки недвижимости в каждой из этих стран.

Турция

Несмотря на землетрясение в феврале, спрос на жилье в Турецкой республике сохраняется на достаточно высоком уровне. И все же трагедия внесла свои коррективы в рынок недвижимости: будут ужесточены стандарты и нормы строительства с учетом сейсмоопасных явлений, усилен контроль за застройщиками. Все это приведет к удорожанию новостроек. Построенные же 30-40 лет дома, наоборот, упадут в цене.

В целом спрос на жилье среди местных жителей вырос. Люди переселяются в относительно безопасные районы: в Анталью и Аланью. Поэтому прогнозируем рост цен и развитие этих регионов.

Граждане России продолжают приобретать недвижимость в Турции и показатели спроса уже в феврале превысили на 20% прошлогодние. В этой стране сейчас сосредоточены логистические и финансовые потоки, что интересно для бизнесменов из России, выстраивающих заново экономические отношения с Западом. В декабре 2022 года турецкое правительство внесло изменения в миграционное законодательство. Теперь безвизовый режим в стране длиться всего 60 дней, а вид на жительство по аренде больше не выдают. Чтобы его получить необходимо приобрести жилье 2+1, где 2 — это количество спален, а 1 — гостиных комнат. По оценочной стоимости от 75 тыс. долларов. А примерная минимальная стоимость трехкомнатной квартиры составляет 100 тыс. долларов. В Алании, Анталии цены еще выше, и они будут только расти.

Если инвестировать в недвижимость в Турции, то лучше выбрать стратегию быстрых флип-сделок. С расчетом на перепродажу и в короткие сроки. А вот на аренду делать ставку не стоит. Она приносит всего 4% годовых. Сезонность здесь играет большую роль. А еще необходимо учитывать высокий подоходный налог.

В перспективе будет застраиваться юг страны. По прогнозам в ближайший год продолжится ценовой рост. Чтобы заработать на недвижимости в этой стране нужно правильно выбрать объект для инвестиций.

Объединенные Арабские Эмираты, Дубай

В 2023 году ожидается рост недвижимости в Дубае на 13,5%, в то время как в Нью-Йорке всего на 2%, а в Майами на 5%. Согласно данным Knight Frank, Сеул и Лондон ожидает падение цен на 3%. Даже самые сильные luxury рынки в следующем году остынут, поскольку процентные ставки растут, а экономика замедляется.

Рынок недвижимости ОАЭ не подходит для коротких флип-сделок и его стоит рассматривать в качестве долгосрочных перспектив.

В качестве основных преимуществ вложения средств в недвижимость в Дубае можно назвать высокую арендную доходность — 8% годовых в валюте от сдачи в аренду жилой недвижимости. Доходность от бизнес-недвижимости примерно 10-11% годовых. Также отсутствуют налоги для физических лиц на перепродажу и с аренды. На рынке недвижимости этой страны действуют гибкие рассрочки. Так как гражданство в Дубае не дают, то необходимо оформить визу резидента для себя и членов семьи. Самый простой способ — купить жилье, можно получить юрлицо и визу резидента на 12 лет. Она действует на территории всех эмиратов и открывает доступ ко всем местным сервисам.

Уже сейчас цены от застройщика в Дубае на объекты, которые сдаются только через 2-3 года довольно высоки. Поэтому в 2023 году выгоднее покупать жилье от прямых продавцов, которое сдается в ближайшее время. Следует рассмотреть варианты с готовыми квартирами.

Стоит помнить, покупать недвижимость в Дубае иностранцы могут только в отведенных районах. Так на неограниченный срок только в зонах свободного владения. А в пользование на 99 лет с правом продления предлагается узуфрукт-формат владения собственностью. Арендатор полностью распоряжается владениями, но не допускается видоизменения: перепланировка, реконструкция, перестройка и пр.

И все же, недвижимость в Дубае — это стабильная годовая доходность в валюте, которая будет расти. При этом цена квадратного метра здесь пока еще ниже, чем в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке. И она будет только увеличиваться ближайшие восемь лет.

Индонезия, Бали

Это седьмая страна в мире по темпу развития экономики. На Бали планируется строительство международного аэропорта, трассы для проведения Формулы 1, порта мирового уровня для приема круизный лайнеров, тематического парка развлечений Paramount Theme Park Bali. А после запуска скоростной трассы будет решена проблема пробок на автодорогах. Все это приведет к росту цен на землю. Всего для застройки будет использована 1/10 от площади острова, которая занимает туристическая часть. И уже 80% этой территории застроено. Поэтому интерес для инвестиций представляет именно земля на Бали, которая будет сохранять ценовой рост.

На острове высокая доходность от аренды. Примерно, 13-15% годовых. Это с учетом наполняемости — 60-80% в год, за вычетом расходов на содержание жилья и коммунальные услуги. Сезонность здесь большую роль не играет. Окупаемость недвижимости происходит за 5-6 лет.

Застройщики на Бали принимают оплату за недвижимость в криптовалюте на свой кошелек без комиссии. Некоторые застройщики возвращают деньги, выплаченные по рассрочке, в случае если финансовое положение инвестора изменилось. Среди других преимуществ этой локации можно назвать простую логистику открытия счета в банке, это можно сделать удаленно даже для нерезидентов, и низкий порог входа. Полностью готовую виллу в туристической локации можно купить за 350 тыс. долларов. В Индонезии 20% налог для нерезидентов, 10% налог для резидентов.

Особенности рынка на Бали: иностранцы не могут быть собственниками земли, но могут ее оформить в долгосрочную аренду. Ценовой порог для покупки жилья иностранцами: квартиры от 143,7 тыс. долларов, коттедж с землей от 212,5 тыс. долларов; нет ипотечного кредитования; недвижимость могут сдавать только специализированные компании; запрещено возводить строения выше четырех этажей. При строительстве жилья стоит учитывать месторасположение: нельзя строить вблизи храмов и зон религиозного паломничества.

По прогнозам в 2023 году аренда вырастет на 30%, частично за счет возвращения на остров китайцев. Прирост стоимости в ближайшие 5 лет ожидается от 150% на готовые объекты. Сейчас самое верное время, чтобы входить на этот рынок недвижимости.

Авторы: СГ-Онлайн

Идем в тренде

Алексей Моторенко

Лучший способ стимулирования рынка электротранспорта – субсидирование конечного покупателя. Не субсидирование покупки станции, производства машин или процесса локализации производителям. Играет роль только конечный спрос на конечный элемент отрасли – электромобиль. При большом спросе будет наращиваться производство машин и увеличиваться объем производства зарядных станций.

В Китае до конца 2022 года действовали субсидии по госпрограммам на покупку электроавтомобилей в размере до 3 тысяч евро. В 2023 году правительство продлило освобождение от уплаты налога на покупку новых электрокаров.

В Норвегии (сегодня эта страна – лидер по переходу на электрокары в Европе) снижен налог на импорт, а до конца 2022 года при покупке всех марок электроавто действовало освобождение от уплаты 25% НДС. С 2023 года эта возможность доступна с некоторыми ограничениями. В течение нескольких лет работали льготы на парковку, проезд по платным дорогам, проезд по выделенным полосам общественного транспорта. В других странах Европы внедрены субсидии в размере до 5 тысяч евро на покупку электрокара, а также различные послабления по уплате транспортного налога.

Программы субсидирования работают, это подтверждают данные продаж на этих рынках. В России в 2023 году автокредит на льготных условиях, в том числе для покупки электромобиля со скидкой в размере до 25% от цены, доступен не всем покупателям, а только определенным категориям. А под условия программы попадают только автомобили, произведенные в РФ: АВТОВАЗ; УАЗ; ГАЗ; HAVAL (произведенные на заводе в Тульской области); электромобили Evolute.

Необходимо не просто предоставлять субсидии всем покупателям, но и привязывать объем выделенных лимитов по господдержке к реальному спросу на электромобили. Как показывает предыдущий опыт, выделенные средства на программу льготного автокредитования заканчиваются в течение 1-3 месяцев и программа закрывается.

На мой взгляд, в России субсидия для покупателя электрокара в размере от 300 тыс. рублей, не только исключительно в составе автокредита, может серьезно повлиять на рост спроса. Параллельно нужно снова использовать такой инструмент стимулирования, как введение нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз.

Такие льготы, как бесплатная парковка, скидки на проезд по платным дорогам, выделенным полосам и прочее существенно не увеличивают интерес к «электричкам», но тем не менее создают комфортные условия владения и пользования электрокарами, их можно внедрять опционально.

Введение долгосрочной системы субсидирования потребителей принесет нашей отрасли долгосрочные контракты и возможность осуществлять хотя бы среднесрочное планирование. Сейчас отрасль живет договорами поставки на 3-5 месяцев. Введение субсидии на покупку электрокара на три и более года или ее привязка к пороговым значениям, например, сохранение субсидирования до тех пор, пока 15% всех новых машин не будут продаваться электрическими, позволит тем же операторам ЭЗС с намного более высокой точностью рассчитывать рост рынка для своих финансовых моделей, а значит, закладывать меньше «горбов» на большие риски и в конечном итоге заключать более длительные договоры поставки с производителями ЭЗС. Эти факторы приведут к снижению себестоимости продукта и возможности на один и тот же объем денег организовать больший объем инфраструктуры, произвести больше электромобилей, повлиять на снижение конечной цены.

Прошедший год стал годом взрывного роста отрасли электротранспорта и зарядной инфраструктуры, несмотря на определенные корректировки политическими и мировыми событиями. Так, в 2022 году в России запустили производство четырех моделей электрокаров с разной степенью локализации, и этот тренд будет поддержан машиностроением, чему есть масса подтверждений аналитиков из отрасли.

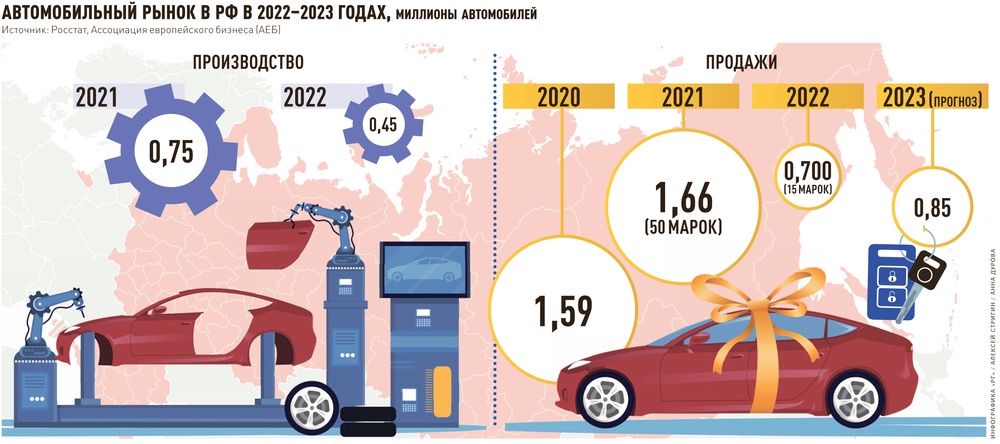

После ухода с рынка основных брендов автопроизводителей модельный ряд автомобилей сократился, и, судя по всему, параллельный импорт не влияет на улучшение ситуации. Наши перспективы на сегодня – захват рынка китайскими производителями, а если повезет, на рынок вернутся другие азиатские игроки, например, корейские.

В связи с этим создание собственных производств, пусть они на 95% будут сборкой ввезенных компонентов, – это определенно хорошо, потому что и прямо, и косвенно будет влиять на развитие отрасли и формирование компетенций, прежде всего кадровых, внутри страны. Происходит «приземление» технологий, «приземление» цепочки добавленной стоимости, открывается возможность в своей юрисдикции осуществлять технологические операции. Даже добавленная стоимость на 1 копейку и локализация одной операции лучше, чем 100% ввоз готового продукта. Пусть будет больше игроков, которые открывают такие производства в нашей отрасли, локализуют китайские, индийские и любые другие решения.

Зарядная инфраструктура идет рука об руку с развитием отрасли электротранспорта. Но здесь есть определенные особенности. Во всем мире сначала развивалась инфраструктура, а потом электротранспорт, в России наоборот – рынок электротранспорта сегодня переживает бум роста, а инфраструктура пробуксовывает и развивается гораздо медленнее. И именно 2023 год для производителей зарядок будет более прорывным.

В 2022 году запустили федеральную субсидию, на ходу менялись многие правила, определялась методика получения субсидий субъектами и распределения между операторами. Требования к субсидированным зарядным станциям были приняты только в середине прошлого года и до конца года еще уточнялись. Производителям с высокой загрузкой требуется время на подготовку к серийному выпуску станций, удовлетворяющим этим требованиям. Все это была гонка со временем и, по оценкам экспертов отрасли, программу удалось реализовать только на 60-70%. Уверен, что в 2023 году заявленные федеральные программы будут выполнены полностью и мы увидим кратный рост зарядных станций, установленных на территории страны. Кстати, многие установленные электрозарядные станции не введены в эксплуатацию: они либо в процессе введения, либо пока не находятся в составе сетей, то есть многие автолюбители о них еще не знают. Этот год станет годом, когда масштаб установки точек зарядки оценят конечные пользователи – владельцы электромашин.

В чем российский рынок электромобилей и зарядных станций отстает от рынков других стран? Самое главное, в чем мы как рынок отстаем, – это в объемах. В конечном счете именно объем рынка определяет объем предельных инвестиций в абсолютном выражении, а это, в свою очередь, определяет, сколько мы делаем новых продуктов и развиваем новых технологий. У нас крайне маленький венчурный рынок и очень мало вложений в развитие отрасли совершают независимые игроки. Могу назвать сходу только два работающих института финансирования инноваций в стране – Фонд содействия инновациям и Сколково. Таких инструментов однозначно должно быть больше, потому что это те места, где предельно однозначно понимают, что для того, чтобы что-то получить, надо сначала что-то вложить. Чтобы получить результат творческого процесса, надо вкладывать невозвратные средства, а не давать кредит под залог квартир инженеров.

Мы делаем, что должно

Передовой российский производитель промыслового вооружения — компания «Фишеринг Сервис» — в этом году отмечает свое 30-летие. А заодно подводит итоги первого года, проведенного в новой экономической реальности.

Оказывается, в условиях санкций компании ведут себя по-разному. Кто-то отказался от приобретения продукции давних российских партнеров, но многие продолжают работать орудиями лова из России. Параллельно за «подсанкционный год» подросли продажи на внутреннем российском рынке. И все острее ощущается потребность в производстве траловых досок собственной разработки с использованием искусственного интеллекта. Обо всем этом в интервью Fishnews рассказал директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров.

— Андрей Николаевич, тридцать лет для российской компании — это очень большой срок. В чем основа устойчивости вашего предприятия?

— Основа устойчивости — профессионализм сотрудников компании. У нас крепкая команда. Все — профессионалы с опытом работы на различных должностях на крупных рыбопромысловых предприятиях. У меня, к примеру, была группа в 42 траулера, которая вела промысел в четырех районах Мирового океана. Это 21 ТСМ проекта «Атлантик-333» и 21 СТМтипа«Альпинист» проекта 503.

В нашей технологической службе работают три флагманских специалиста Калининградского тралового флота и Пионерской базы «Океанрыбфлот». Все они имеют огромный промысловый опыт. В кадровом составе «Фишеринг Сервис» — 17 специалистов с высшим рыбопромышленным образованием и 14 человек, окончивших средние мореходные училища. Так что костяк компании работает по своей основной специальности.

МЫ АДАПТИРОВАЛИСЬ

— Вы приспособились к антироссийским санкциям?

— В целом — да. В настоящий момент санкции стали распространенной хозяйственной практикой во всем мире. Свободна от них, наверное, только Антарктида.

Америка и Евросоюз под российскими санкциями — мы под иностранными.

Так что я отношусь к этому процессу как к переменчивой погоде.

— Сумели ли вы выстроить логистику по закупке материалов?

— Она у нас и ранее была выстроена. По сути, мы готовились к санкциям с 2014 года. Я был уверен, что усиление ограничений начнется раньше. Так что произошедшее за последний год для нашей компании не стало неожиданностью. Материалы к нам идут, как и раньше.

— Правда ли, что вследствие санкционных изменений рынка «Фишеринг Сервис» был вынужден осваивать непривычную для себя область — ремонт тралов иностранного производства, которые рыбаки не могут отправить на починку к изготовителю?

— Да. Технологии, которыми обладает наша компания, позволяют успешно конкурировать с самыми именитыми и «раскрученными» иностранными производителями. Для нас починка и изготовление орудий лова этих брендов никакого труда не составляют. Они по уровню конструкторской мысли и технологиям изготовления значительно отстают от наших. Тем более что качество выпускаемых нашим предприятием материалов значительно превосходит все имеющиеся в настоящий момент зарубежные аналоги.

— Изменилось ли за последний год соотношение продаж тралов в России и за рубежом?

— У нас практически обвалился исландский рынок: ну не хочет сейчас эта страна покупать что-либо у Российской Федерации. Но стало больше заказов из Намибии, ЮАР.

Сейчас на экспорт в нашей компании приходится около 20% от общего объема.

В России же уровень продаж за год поднялся процентов на пять-шесть.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

— Как тралы продаются на Дальнем Востоке?

— Весьма неплохо. В последнее время, похоже, там меняется гидрология. В частности, стало больше «муры», т.е. разреженных скоплений (так они выглядят на эхолоте). А наши орудия лова — максимально эффективны среди прочих при работе в таких условиях. Так, тралы «Атлантика» — единственная надежда рыбаков: они приносят уловы, позволяющие предприятиям обеспечивать свою промысловую устойчивость, то есть полную загрузку цехов сырцом.

Правда, появилась тенденция: корейцы стали активнее копировать наши тралы. Но в Корее нет материалов должного качества, поэтому такие тралы, как правило, ловят в полтора-два раза хуже и имеют меньший ресурс. Это достаточно обыденная для нас история: «Атлантику» копируют в России, Испании, Чили, Перу, Исландии. Но при бездумном копировании не выдерживают технологических норм и портят годами отработанную конструкцию. Так что к этому мы относимся спокойно.

— Как работает сейчас дальневосточный филиал компании ?

— В штатном режиме осуществляет ремонт орудий лова, а также пошив траловых мешков. Остальную работу мы ведем только на фабрике в Калининграде, чтобы избежать ошибок — у нас очень высоки стандарты качества и уровень технологий.

ЭКСПОРТ

— Каковы результаты участия компании в февральской выставке Salon Halieutis в Марокко ?

— Марокко для нас достаточно серьезный рынок, поскольку там нашими орудиями лова ведут промысел 12 траулеров-«наливников». И мы не намерены сдавать позиции конкурентам. На марокканском рынке к нам относятся доброжелательно. Капитаны ценят качество и эффективность нашей продукции, они знают нас, многие бывали в Калининграде.

Благодаря регулярному участию в этой выставке решаем множество технических вопросов по совершенствованию своих орудий промысла, по их адаптации к марокканской специфике.

Да и вообще в этот раз мы были единственными, кроме нас, на таком крупном мероприятии свой собственный стенд никто из российских компаний не представил.

А так россияне, конечно, там присутствовали. Наш стенд посетил посол России в Марокко Владимир Байбаков. Были представители различных российских компаний, в том числе рыбодобывающих. В частности, компании «Вестрыбфлот». Очень приятно было видеть калининградцев. Для того, кто находится за границей, встреча с соотечественниками на такой выставке имеет особое значение: она как точка опоры для всех нас.

— Хочу уточнить, упомянутые вами 12 траулеров — суда под флагом Марокко?

— Да, это именно марокканские суда. Они выпускают особую халяльную продукцию.

— Как вы планируете дальше развивать ваше экспортное направление?

— Сейчас у нас достаточно серьезные позиции в Аргентине, Чили, Перу, ряде африканских стран, в том числе ЮАР и Намибии. Мы стремимся наращивать там свое присутствие.

НАУКА

— Удалось ли реализовать планы «Фишеринг Сервис» по образовательным программам на базе калининградского гидролотка?

— Да, этот процесс идет постоянно и в целом хорошо. Для нас кадры решают все. Особенно на рыбопромысловом флоте. Цена ошибки специалиста в таком вопросе, как настройка трала и особенно траловых досок, может быть очень высока — потеря до 50% вылова. Представляете, насколько от грамотности действий этого человека зависит экономическая эффективность работы судна?

Анализируя программы подготовки студентов, мы давно видимсерьезную проблему в том, что нет образовательного курса, включавшего в себя хотя бы базовые основы гидродинамики. Без этого осознанно настраивать доску у них не получается.

— Ваш сверхбольшой трал для одиночного траления «Атлантика-2600» имеет, соответственно, периметр устья в 2600 метров. Планируете ли продолжать наращивать размеры?

— В ближайшее время — нет, не видим такой необходимости. Дело в том, что размер трала коррелирует с мощностью главного двигателя судна. Пока нет траулеров, которые смогли бы буксировать трал еще большего размера. Насколько я могу судить, сейчас траловый флот развивается в первую очередь в направлении совершенствования судовых перерабатывающих цехов: повышают их мощность по количеству выпускаемой продукции и глубине переработки. Однако первоочередная задача траулера — это буксировка трала, этим он отличается от других судов. Хотя живые деньги приносит, конечно, перерабатывающая фабрика.

СОБСТВЕННЫЕ ДОСКИ

— Какое направление научных разработок вы для себя видите перспективным?

— Мы непрерывно ведем поиск в разных аспектах. На сегодня наиболее интересным для нас является продолжение работы над траловыми досками нашей собственной конструкции.

— Я помню, что еще в 2019 году вы достаточно далеко в этом направлении продвинулись …

— Да, но последующие события нас немного притормозили, пришлось это временно отложить. Сейчас возвращаемся к своим наработкам. В настоящее время на кафедре промышленного рыболовства в Калининградском техническом университете сложилась высокопрофессиональная команда научных сотрудников. Эта группа в своей работе активно использует искусственный интеллект, а наша компания с ними взаимодействует.

В частности, эта технология была использована и в разработке собственных траловых досок. Такой подход позволяет математически просчитывать и, главное, предсказывать поведение траловых досок различной конфигурации, изготовленных из того или иного материала, при их движении по определенной траектории в водной среде с заданными параметрами. Это не просто типовые расчеты гидродинамики досок в статике. Не секрет уже, что наши траловые доски работают и на очень больших углах атаки.

— А на какой стадии находятся ваши разработки?

— У нас есть рабочая модель досок — «Клипер». Мы показывали ее на выставке в Дании в 2021 году. Эту модель даже попытался частично скопировать исландский производитель. Как я уже говорил, в моделировании устройства мы начали использовать искусственный интеллект. В результате у нашей доски площадью 10 квадратных метров распорная сила достигает 4 тонн. Из того, что в настоящее время предлагается на рынке, для аналогичной распорной силы придется использовать доски площадью около 15 квадратных метров.

Так что лично для нас становится все более очевидной общая деградация рынка этих устройств. Десять лет назад актуальные в то время траловые доски площадью 10 квадратных метров могли обеспечить раскрытие трала «Атлантика-1920» на 200 метров по горизонту. Сейчас же компании предлагают своим клиентам 14-метровые доски, которые дают раскрытие до 170 метров.

При этом производители, стремясь увеличить этот показатель, делают больше площадь траловых досок. Но как сохранить на прежнем уровне вес (порядка 5 тонн)? Снизив толщину листа. В результате траловая доска становится менее прочной, снижается надежность. Вот из этого тупика мы и постараемся вывести ситуацию с траловыми досками.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

POSCO Holdings продаст свою долю в бразильской CSP в марте

Как сообщает Business Korea, 20% акций Companhia Siderurgica do Pecem (CSP), принадлежащие POSCO Holdings, будут переданы голландской сталелитейной компании ArcelorMittal Brazil.

В бизнес-отчете, опубликованном 9 марта, POSCO Holdings объявила о продаже своей доли в CSP, заявив: «Мы пытаемся повысить эффективность наших активов, продавая непрофильные активы, на управление которыми у нас нет прав».

Ранее CSP на 50% принадлежал бразильской компании по разработке месторождений Vale, на 30% — Dongkuk Steel и на 20% — POSCO Holdings. ArcelorMittal Brazil согласилась приобрести CSP примерно за $2,2 млрд.

ArcelorMittal Brazil решила бесплатно приобрести акции Vale, Dongkuk Steel и POSCO Holdings при условии, что ArcelorMittal Brazil получит долги CSP. Кроме того, три компании дополнительно заплатят $102 млн. Dongkuk Steel и Vale также заняты продажей акций.

ArcelorMittal, который приобретет CSP, является вторым по величине производителем стали в мире по состоянию на 2021 год. Он имеет филиалы более чем в 60 странах. POSCO и Hyundai Steel заняли шестое и 17-е места в мире соответственно.

В Воронеже начались продажи новых машин столичного автозавода

Антон Валагин (Воронеж)

Автомобиль со столичным именем и китайской родословной пока можно пока только пощупать: машину для тест-драйва еще не поставили на учет в ГИБДД. В шоуруме, где раньше продавали корейские авто, кроссовер представлен во всех шести доступных цветах и двух вариантах трансмиссии: шестиступенчатая МКПП либо вариатор. Оснащение на всех одно, через месяц должна подъехать люксовая модель с панорамной крышей, кожаным салоном и шестью подушками безопасности. В базовой комплектации подушек две.

Сажусь за руль и ощущаю, что подушка сиденья явно узка. Прихожу к выводу, что посадочное место рассчитано на фитнес-девушек или подростков. Примерно то же думают и другие посетители - посидев на водительском месте, многие сразу теряют к "Москвичу" интерес. А я продолжаю осматриваться: выше пояса автомобиль просторен, места для ног хватает и впереди, и сзади, а огромные боковые зеркала могли бы украсить и развозной грузовичок. Багажник средних размеров, но пара чемоданов в него поместится без проблем. Из минусов - высокая погрузочная высота, отсутствие подсветки и неудобная кнопка открывания: она находится в самой нижней точке багажной двери и в сырую погоду неминуемо будет пачкать руки.

Эмблему "Москвича" на капоте легко спутать с ВАЗовской "ладьей". Китайское происхождение машины угадывается по особенностям русского языка в бортовом компьютере. Если пролистать дисплей на вкладку "Давление в шинах", в углу появится надпись "Помогите". Нажатием на нее вызывается справочная информация.

- Русификация пока не идеальная, обещают прислать новую прошивку, - рассказал менеджер автосалона Богдан Гусиков.

Дисплей и сенсорная панель управления под ним - из черного глянцевого пластика, пыль и отпечатки пальцев на них будут отчетливо видны. Да и в перчатках нарисованные кнопки не понажимаешь.

Цена "Москвича 3" зависит от трансмиссии: машина с МКПП стоит 1,97 миллиона рублей, с вариатором - на 65 тысяч дороже. Заявленную на сайте дилера "честную цену" в 1835000 рублей в салоне назвали "маркетинговой", но не исключили, что и этой суммы можно достичь, использовав все скидки - например, за сданное по программе trade-in старое авто. Кстати, китайский JAC JS4, от которого "Москвич" отличается только шильдиком, в Воронеже предлагают за 1,76 миллиона.

Возрождение славной советской марки вызвало определенный интерес: люди приходят, присаживаются, спрашивают, щупают... И уходят - пока в Воронеже не продано ни одного автомобиля.

- Просто зашли из любопытства. Китайскую машину для покупки не рассматриваем: они еще не научились их нормально делать. Сейчас прокатились на одной подобной - жесткая, - рассказала компания троих мужчин. После краткого знакомства с "Москвичом" они отправились в соседний шоурум - изучать подержанные иномарки из Европы.

Производство "Москвича 3" началось в ноябре 2022 года на одноименном столичном автозаводе. В разные годы он выпускал Ford A, Opel Kadett, несколько моделей Renault. Возрожденный "Москвич 3" - лицензионная копия китайского компактного кроссовера JAC JS4. Автомобиль полностью собирают в Китае, затем снимают с него колеса, двигатели и подвеску, привозят в Москву и собирают снова, не забыв про отечественные шильдики.

В 2024 году планируется перейти на мелкоузловую сборку автомобилей, заместив часть китайских компонентов: тормозные системы, силовые элементы управления, кузовные детали и другие - российскими. На третьем этапе планируется начать на "Москвиче" выпуск электромобиля на российской платформе и с использованием важнейших агрегатов: электродвигателя, батарей, редуктора - отечественного производства.

Пока под капотом "Москвича" 1,5-литровый 150-сильный турбомотор - китайская версия хорошо известного российским автомобилистам и механикам силового агрегата Mitsubishi Lancer, рассказали в автосалоне. Вариатор для "Москвичей" выпускают в Бельгии, на купленной китайцами фирме. Его аналоги устанавливаются на великое множество автомобилей в КНР. Привод у нового отечественного автомобиля только передний.

Кстати

К лету в Воронеж обещают привезти электромобиль "Москвич 3е" - чисто китайской сборки. Для начала один, если будет интерес - привезут еще. Цена экологически чистого кроссовера будет начинаться от 3,5 миллиона рублей.

"Оскар" продемонстрировал новый тренд замены авторского кино "артельным"

Валерий Кичин

Итак, дядюшка Оскар начал отсчет последнего пятилетия перед вековым юбилеем. На этом долгом пути он наградил и мировые шедевры и великое множество шутих-однодневок, в его зеркале отражались смены вех в общественном сознании, вкусах, критериях; по его фаворитам можно было судить о взлетах и падениях величайшего из массовых искусств.

Оно родилось как ярмарочный аттракцион, пугая публику зрелищем надвигающегося на зал поезда, и к своей зрелости (иной раз, похоже, и старческой немощи) демонстративно вернулось на ту же ярмарку. Возникнув как техническое чудо, кино пережило краткие десятилетия авторских чудес и творческих прозрений, став полноценным искусством, чтобы потом снова стать не более чем ошеломляющим фактором технического прогресса.

Все эти драматические коллизии воплотились в итогах нынешней церемонии "Оскара", которую после пятилетнего перерыва снова провел стендап-комик, обладатель премии "Эмми" Джимми Киммел. И прежде всего в выборе главного фаворита года - сюрреалистической комедии "Всё везде и сразу". Она завоевала симпатии всех главных кинематографических гильдий Америки - продюсерской, режиссерской, сценарной и актерской - и была обречена на триумф, в конечном итоге победив в семи номинациях из одиннадцати, включая "Лучший фильм".

Художественных достоинств в ней, на мой взгляд, немного, гораздо больше впечатляющих технических и спортивных достижений. Веское слово в выборе академиков сказала конъюнктура: в кино сейчас ценится "разнообразие" - и лучшим признается фильм с азиатскими актерами о злоключениях китайской семьи в Америке, лучшей исполнительницей главной роли - китаянка Мишель Йео, лучшими актерами на роли второго плана - Ке Хюи Куан и приятно разбавившая компанию Джейми Ли Кертис. Прецедент 2020 года, когда лучшим фильмом года признали явно переоцененных южнокорейских "Паразитов", превратился в утвержденную тенденцию, продемонстрировав "разноообразие" в полный рост.

Внушительная победа компьютерной кувыркалки "Всё везде и сразу" знаменует еще один тренд десятилетия - спокойное, без трагедий и рыданий, расставание с авторским кино, доминировавшим почти весь прошлый век даже в "легких жанрах" - комедиях и мелодрамах (Уайлер, Уайлдер, Капра…), в ужастиках (Хичкок, Карпентер…), в фэнтези (Кэмерон, Спилберг…). Оно все активнее вытесняется "артельным кино", где яркая индивидуальность с ее "люблю" и "ненавижу", ее "посланиями" и стремлением воздействовать на общество стирается, разум и мастерство подменяются сообразительностью и мастеровитостью. "Всё везде и сразу" снимал режиссерский дуэт клипмейстеров Дэниэлсов - Квана и Шайнерта, до сих пор в крупных художественных свершениях не замеченный. В премированном ныне фильме тоже нет проблесков авторской индивидуальности, но есть хорошая техническая оснащенность, фантазия и амбиции. Поэтому дуэт увозит еще и статуэтку за оригинальный сценарий.

Как я и предполагал, главную мужскую актерскую номинацию выиграл Брендан Фрейзер в драме "Кит" - звезда "Богов и монстров" и "Мумии" триумфально вернулся после многолетнего личного и творческого кризиса. Этот выбор академиков тоже подкрепил обозначившуюся в кино XXI века гуманистическую миссию понять и полюбить каждого, разрушив кем-то неумным придуманные стандарты человеческого поведения, моделей красоты и габаритов.

Интересно, что сразу три "оскаровских" номинанта тоскуют о прошлом кинематографа, так или иначе его вспоминая и цитируя. Даже вышеупомянутая кувыркалка ностальгически перефразирует старые жанровые фильмы от "восточных боевых искусств" до "Рататуя".

Ностальгичен автобиографический фильм Стивена Спилберга "Фабельманы" - признание в любви к ушедшему кино и грусть от расставания с ним. Самыми сложными чувствами одухотворен синеманский "Вавилон" Дэмьена Шазелла о раннем Голливуде: здесь всё - цитата или аллюзия то к Феллини, то к Бобу Фосси, то к Стэнли Донену с Джином Келли, и у почти каждого персонажа есть в истории кино реальный прототип. На мой взгляд, это самый глубокий, талантливый, даже новаторский фильм всей "оскаровской" гонки, и то, что он Киноакадемией почти не замечен, по-моему, свидетельство ее давнего недуга - куриной слепоты, так часто не позволявшей ей разглядеть в пестрой куче быстротекущего мейнстрима редкие жемчужины, которые останутся в истории.

Кроме "Вавилона", среди жертв "куриной слепоты" этого года оказались такие шедевры, как "Банши Инишерина" и "Фабельманы" - авторские создания Мартина Макдоны и Стивена Спилберга. И если действительно трактовать случай фильма "Всё везде и сразу" как ясно обозначившуюся тенденцию, нужно признать, что приход артельного кино и компьютерных клоунад на первые роли - это надолго.

Лучшим иностранным фильмом предсказуемо названа немецкая экранизация романа Ремарка "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, получившая еще три премии: за операторское мастерство (Джеймс Френд), художественное решение (Кристиан М. Гольбек и Эрнестина Хиппер) и оригинальный саундтрек. "Аватар. Путь воды" Джеймса Кэмерона удовлетворился премией за визуальные эффекты. В области короткометражной документалистики "Оскара" получили "Заклинатели слонов", полнометражной - "Навальный". Среди анимационных короткометражек победили "Мальчик, Крот, Лис и Конь".

Выбор лауреата в полнометражной анимации, думаю, был предрешен с выходом на экраны "Пиноккио Гильермо дель Торо". Любимая сказка поколений с сюжетом, перенесенным во времена Муссолини, в фильме оказалась новой вселенной с изобретательно преображенной фабулой, с изумительной фактурностью прорисовки.

Все анимационное кино последних лет сразу показалось архаичным по стилю рядом с этим созданием Netflix - бурно растущего стрим-гиганта, впервые получившего в этой категории высшую кинонаграду.

Восемь процентов мировых поставок оружия приходится на Украину

Максим Макарычев

Согласно новым данным о глобальных поставках вооружений, опубликованным в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), Украина в 2022 году стала третьим по величине импортером вооружений в мире.

По данным SIPRI, на Украину приходится 31 процент всех поставок оружия в Европу и 8 процентов мировых поставок в целом. Пятью крупнейшими импортерами оружия за последние пять лет были Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай, а пятью крупнейшими экспортерами оружия - США, Россия, Франция, Китай и Германия, отмечается в докладе. Последние пять стран осуществляют три четверти всего мирового экспорта.

В целом европейские страны импортировали в минувшем году почти в два раза больше вооружений, чем в 2021 году. При этом импорт оружия в целом сократился. Например, в Африку - почти наполовину. При этом вырос импорт оружия в Восточную Азию, где сохраняется высокая геополитическая напряженность.

Страны, особенно соседние с Китаем и Северной Кореей, в настоящее время покупают значительно больше оружия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшим покупателем вооружений стала Индонезия. Значительный рост импорта отмечен в Японии, Филиппинах и Южной Корее. Основным поставщиком для всех трех государств стали США.

В списке товаров для параллельного импорта ожидается пополнение

Сегодня стало известно, что Минпромторг сформировал новый перечень товаров для параллельного импорта. Документ уже находится на утверждении в Министерстве юстиции, сообщила «Российская газета». В расширенный список попали товары IKEA, бытовая техника Zanussi и Wahl, ещё несколько брендов игрушек и детских товаров, а также одежды, косметики и парфюмерии. Кроме того, Агентство «РИА Новости» сообщило, что по предложению ассоциации «Российские автомобильные дилеры» для сокращения дефицита в масс-сегменте рынка в этот список были включены автомобили 12 марок: Citroën, Dacia, Ford, Genesis, Hino, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault. Также в новый перечень добавлены моторные масла Shell Helix и Rimula и запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Напомним, впервые Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, в мае 2022 года. Документ исключает гражданско-правовую ответственность за ввоз продукции импортёрами в обход официальных каналов дистрибуции. Это позволит поставлять и продавать в России законно произведённые зарубежные товары любым поставщикам, а не только официальным дилерам и дистрибьюторам.

В иностранных армиях

Япония

Окинава не хочет становиться ареной войны

Администрация самой южной японской префектуры Окинава выступает против размещения на её территории ракет большой дальности в рамках нового курса на укрепление ударного ракетного потенциала. «Мы однозначно выступаем против размещения ракет дальнего радиуса действия на Окинаве в качестве средства контратаки, поскольку это не соответствует духу конституции. Мы обеспокоены, что это может усилить напряжённость в регионе и создать непредвиденные ситуации. Окинава не должна стать мишенью для нападения», – заявил губернатор префектуры Дэнни Тамаки. Комментируя это заявление, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио отметил, что конкретные места размещения ракет на данный момент не определены и правительство настроено плотно работать с местными властями и населением, чтобы добиться понимания в вопросе укрепления национальной обороноспособности.

Германия

ВПК наживается на конфликте

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил журналистам, что его компания ведёт переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины танкостроительного завода. По его словам, постройка завода, который сможет выпускать до 400 танков в год, будет стоить примерно 200 млн евро, и концерн рассчитывает на принятие решения в ближайшие два месяца. Паппергер также сказал, что подготовлено к эксплуатации на Украине более 40 БМП Marder, до конца года таковых будет около ста. Из 50 Leopard 2A4 готовы около 30 машин. В распоряжении немецкого ВПК имеется также порядка ста старых Leopard 1, из которых могут быть восстановлены 88.

Литва

Сформируют пехотную дивизию

Президент Литвы Гитанас Науседа провёл заседание государственного совета обороны, в котором участвовали премьер-министр, спикер сейма (парламента республики), министр национальной обороны и командующий вооружёнными силами. Участники заседания оценили годовой отчётный доклад департамента госбезопасности о вызовах национальной безопасности в 2022 году, уровень региональных оборонных возможностей и расширение собственных вооружённых сил. Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас по итогам заседания сообщил, что решено сформировать лёгкую пехотную дивизию численностью до 17 тысяч военнослужащих. Правда, по его словам, «процесс займёт десятилетия». Расходы Литвы в 2023 году составят 2,51 процента ВВП (более 1 млрд евро). Решено довести этот показатель до трёх процентов, не дожидаясь ранее установленного срока – 2027 года.

НАТО

«Танковая коалиция» терпит фиаско

Киевский режим может получить в марте всего 21 танк Leopard 2A6: 18 – от Германии и три – от Португалии. Этого количества хватит для укомплектования лишь двух танковых рот. Изначально предполагалось, что союзники по НАТО передадут ВСУ один батальонный комплект танков Leopard 2A6. Трудности возникли и с комплектованием второго батальона – на танках Leopard 2A4. Польша, взявшая на себя «шефство» над этим подразделением, не располагает необходимым запасом запасных частей, и их ещё предстоит заказать у немецкой промышленности. По оценке экспертов, сами по себе два десятка немецких танков без отлаженной системы логистики и техобслуживания, по сути, бесполезны с военной точки зрения и годятся в основном для поднятия духа психологически измотанного украинского населения.

Польша

Южнокорейские танки будут собирать в Познани

Первые южнокорейские танки K2 будут собраны в 2026 году на предприятии в Познани (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne – WZM). На первом этапе ежегодно будут изготавливаться 30–40 танков, затем их число может быть увеличено до 50–60. Всего в Познани может быть произведено порядка 500 танков К2.

США

Пытаются нарастить военное производство

Пентагон требует от своих основных оборонных подрядчиков принять меры к срочному увеличению производства вооружений и боеприпасов. Принято считать, что основных подрядчиков у министерства обороны США всего пять (Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics), но на деле сеть компаний в их цепочках поставок значительно более обширна. Так, боевые машины РСЗО M142 HIMARS и ракеты GMLRS для них собираются на предприятиях в 141 городе США, ПТРК Javelins производятся в 16 штатах.

Быстрое укрупнение ВПК – от 51 основного подрядчика Пентагона в 1990-х годах до всего пяти сегодня – привело к исчезновению избыточных мощностей. Поэтому возможности производства какой-либо критически важной детали, в случае если один из поставщиков не может её поставить, крайне ограничены. В связи с событиями на Украине некоторые производственные линии в США стали работать на пределе возможностей 24 часа в сутки, поэтому дальнейшее увеличение производства требует строительства новых объектов и найма дополнительного персонала. Raytheon срочно нуждается в 10 тысячах рабочих, но многим из них потребуются допуски для работы над секретными проектами.

По состоянию на начало 2022 года корпорация Lockheed Martin могла производить не более 48 боевых машин HIMARS в год, в этом году их будет произведено порядка 60. Для достижения нового целевого показателя в 90 единиц потребуется от 18 до 24 месяцев. Наращивается и производство ПТРК Javelin, чтобы с уровня 2100 ракет в 2022 году выйти на уровень четырёх тысяч. В этом крайне заинтересован Пентагон, так на Украину отправлена треть запасов вооружённых сил США (порядка 8,5 тысячи ПТУР).

Одна из основных трудностей в увеличении производства ракет – нехватка микросхем. До сих пор не полностью преодолены последствия эпидемии нового коронавируса, и из-за напряжённой ситуации на рынке труда сроки изготовления чипов для Lockheed Martin увеличились в два-три раза по сравнению с тем, что было до пандемии. Между тем только для одного ПТРК Javelin требуется порядка 200 микросхем.

По сообщениям информагентств

Samsung и Xiaomi занялись разработкой аккумуляторов будущего

Разработчики обещают, что новые батареи будут компактные, не будут взрываться и будут дольше работать на холоде. В чем их отличие от литий-ионных аккумуляторов?

Samsung и Xiaomi разрабатывают специальные супераккумуляторы, которые будут во всем превосходить обычные литий-ионные батарейки. Смартфоны с новыми батареями должны появиться на рынке до 2030 года, пишет SamMobile. Новая разработка будет более компактной, не будет взрываться при зарядке, как случалось с некоторыми моделями смартфонов Samsung, и прослужат на морозе дольше, чем обычные батареи.

Речь идет о технологии так называемых твердотельных аккумуляторов, ее принцип — уместить большую емкость заряда в более компактные размеры. Однако есть такие технологии только на бумаге, говорит автор программы «Сумма технологий» на Business FM Денис Самсонов:

— Это технология аккумуляторной батареи, которая отличается от наиболее распространенной сейчас тем, что вместо жидкостного электролита используется электролит твердый. У этой технологии есть как свои потенциальные плюсы, например, возможность поместить заряд большего объема в устройство меньшего размера, так и некие потенциальные технологические минусы и технологические сложности, инженеры про них знают. И во всем мире сейчас не только Samsung, не только Xiaomi, не только Philips ими занимаются — сложно назвать крупную технокомпанию, которая бы не вела разработку в области батарей и в области элементов питания.

— Чем эти аккумуляторы будут отличаться?

— Это аккумуляторы, сделанные по другой технологии, соответственно, возможно они позволят сделать батареи, которые, во-первых, будут быстрее заряжаться, во-вторых, будут дольше работать от подзарядки, и третье — при сопоставимом объеме заряда будут иметь меньший размер. Кстати, пока не факт, что и меньший вес, потому что один из недостатков этой технологии в том, что сама по себе ячейка достаточно тяжелая. В текущем моменте говорить о сколько-нибудь серийном производстве таких батарей преждевременно, я бы все-таки сказал, что даже реальные потребительские свойства этих устройств пока до конца непонятны.

В прошлом году Евросоюз обсуждал введение нового правила для производителей — поставлять на европейский рынок смартфоны со сменными аккумуляторами. Впрочем, законопроект был отозван в связи с заботой об экологии.

«Чем больше тумана, тем спокойнее работать»: российский бизнес — о турецком транзите

Ранее из СМИ и сообщений предпринимателей стало известно о сбоях и задержках поставок. Официальных заявлений от турецкой стороны по-прежнему нет. А бизнесмены предпочитают о многом умалчивать

«Представьте, что вы всю жизнь ели сыр рокфор, а теперь пришлось перейти на плавленый сырок. Есть можно, но послевкусие не то». Так ситуацию описывает владелец петербургской полиграфической компании Kella Design&Printing Евгений Келин. В его отрасли традиционно используют и оборудование, и расходные материалы из Европы, такие как краски и лаки. После еще прошлогодних санкций ввозить это в Россию запрещено. Можно найти замену в Китае, но это из разряда упомянутого плавленого сырка. Или же вариант — везти через Турцию. Схема такая: турецкая компания что-то покупает в Европе, а потом уже продает и везет в РФ.

Но еще и до последних событий проблемы были, рассказывает Евгений Келин.

— Еще до того, как все это объявили, задержки были. Мало того что это все значительно дороже, чем было раньше. Еще и по срокам поставка занимала около полутора-двух месяцев.

— А что вы заказывали?

— То, что под санкциями.

Интересно, что к вечеру 13 марта так и не появились официальные комментарии Анкары. Лишь в Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции сообщили, что запрет на транзит грузов из Турции в Россию связан с требованиями ЕС. В основном же новости приходят из СМИ, которые сами узнают их от импортеров. Генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло на днях рассказывал Business FM, что в начале недели может наступить какая-то ясность. Но новостей по-прежнему нет.

«Официально власти Турции ничего не заявляют. Ни о каких технических сбоях ни таможня, ни экспортный контроль не выпускают никаких пресс-релизов или даже элементарных уведомлений. Но проблема с транзитом сохраняется. При этом ее можно решать разными способами. В основном эти способы не совсем лежат в правовом поле».

Из того, что известно от бизнеса и СМИ: турецкая таможня могла добавлять какие-то новые товары в европейскую систему, которая отвечает за контроль транзитных грузов. Из-за этого возникли сбои. По другим данным, таможенники из-за санкций блокируют поставки и товары лежат на складах. Но есть и еще одна версия. И связана она даже не с санкциями, а с возможными проблемами с переводом денег из-за недавнего землетрясения. Об этом Business FM рассказал гендиректор и совладелец екатеринбургской компании «Ассоциация экспорта» Алексей Попов:

«В Турции произошло землетрясение, в стране сейчас не хватает денег. У них везде ограничения на перевод денег, массовый психоз в том числе по переводам. Они боятся, что у них опять могут быть проблемы с деньгами, мне так кажется. И им даже вроде не поступил отказ от таможни, у них нет запрета от таможни, например на перевозку транзитных грузов. Но они боятся, поэтому подстраховываются и заранее говорят: «Алексей, давай мы пока не повезем. Там посмотрим, что будет. Месяц-два подождем, посмотрим».

При этом, по некоторым данным бизнесменов, какие-то грузы все-таки удается увезти на кораблях или фурах. Главное — не указывать, что они едут в Россию. Это и есть тот самый полулегальный способ, о котором говорят предприниматели. А вот о каких грузах идет речь, доподлинно неизвестно. В первую очередь на ум приходят европейские автозапчасти. И в связи с этим возникает вопрос: не возникли ли перебои? Как говорит со ссылкой на коллег вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, задержки с поставками действительно есть, но и запасов пока вполне хватает:

«Сейчас затарены до безобразия. Даже если есть какая-то задержка, как турки обещают, неделя-две — дальше все пойдет. Я думаю, особо ни на что это не повлияет, надо просто немножко времени выждать, посмотреть, действительно будут они пропускать или не будут. У нас коллеги, кто занимается присадками для Мальцева и завозит продукцию по параллельному импорту, сказали: задержка по приезде товара неделя-две сейчас. Но говорят, ничего проблематичного нет, обещают, что все привезут».

Также по некоторым признакам и заявлениям можно предположить, что речь идет и о транзите через Турцию европейской микроэлектроники. Или других высокотехнологичных товаров, которые, по мнению ЕС, можно считать продукцией двойного назначения. Но опрошенный бизнес предпочитает не распространяться о том, что он везет в Россию через Турцию. Один из российских предпринимателей рассказал Business FM вот о чем:

«Вас слушают не только в России, но и, к примеру, в США. Поэтому я бы не хотел приводить номенклатуры товаров, которые идут через Турцию. Скажешь, что именно возим, они скажут: «Давайте перекроем». Чем больше будет тумана, тем спокойнее будем работать. Чем меньше будет статистики, тем меньше дополнительных санкций — они не будут знать, что везут, к нам или не к нам».

Также один из представителей автосервиса анонимно сказал, что задержки с поставками запчастей есть. Но катастрофы нет. А на вопрос, по каким каналам в Россию приходят автозапчасти, вежливо отвечать отказался. Еще один сотрудник автосервиса рассказал радиостанции, что у каждой компании за границей есть партнер. Или, как выразился собеседник, «свой человечек» в Корее, Китае, Европе, Турции. И вот уже через него товары, поменяв национальность, приходят разными путями в Россию.

А о турецком канале, возможно, официально так ничего и не скажут. Но в Business FM обратился еще и один из российских юристов, который поговорил с коллегами. Вот его сообщение из переписки от 13 марта: «Коллеги сегодня подтвердили, что турецкая система начала с обеда работать штатно». То есть о многом говорят анонимно либо вообще ничего не говорят. Но других источников сейчас и нет.

Михаил Сафонов

"Европейские и американские партнеры постепенно начинают восстанавливать отношения". Руководители российских издательств рассказали о Болонской ярмарке

Михаил Визель

Российских участников и посетителей не было на крупнейшей в Европе специализированной Болонской ярмарке детской литературы три года. Сперва - два года всеобщего карантина, когда ярмарка просто не проводилась "в реале", а в марте 2022 года было совершенно непонятно, как говорить о контрактах даже с многолетними мировыми партнерами, не говоря уж о поиске новых.

И вот наконец теплым итальянским мартом 2023 года в Болонью снова приехало огромное количество специалистов из России - издателей, редакторов, переводчиков, агентов. Книги на русском языке были представлены на отдельных стендах трех независимых российских издательств: "Самоката", "Пешком в историю" и "Феникс-Премьер". Интересно, что некоторые итальянские издательства тоже выставили русские книги - то есть присланные им из России издания их книг, наряду с испанскими, немецкими, китайскими и т.д. Как обстоит дело с точки зрения бизнеса? Рассказали руководители российских издательств разного размера.

Российских издателей по объективным причинам не было в Болонье три года. Как изменилась за эти три года сама ярмарка и как изменилось отношение к российским участникам?

Евгений Капьев, генеральный директор издательства "Эксмо":

- Ничего особо не поменялось. Выставка практически вернулась на тот же уровень, на котором была. Единственное, аналитика говорит, что раньше иностранцы составляли 50%, сейчас где-то 35-40%. Но все равно выставка очень насыщенная. С нами все готовы работать. Есть, конечно, исключения, какие-то издательства пока еще не восстановили отношения. Но средние и мелкие издательства с удовольствием обсуждают книги. Мы нашли большое количество новых интересных проектов, которые, я уверен, будем издавать. Много инновационных идей. Видно, что детская литература активно развивается. Издательский рынок бурлит. Сейчас манга и комиксы находятся на феноменальном подъеме. И здесь очень много и того, и другого. Помимо этого, Италия знаменита тем, что у них очень большой сегмент литературы для детей до семи лет. Если смотреть по сегментам, то здесь огромное множество книжек-игрушек и книжек-картинок.

Борис Кузнецов, директор издательcтва "Росмэн":

- После большого перерыва все выставки кажутся праздником. Все воспринимается свежее и ярче, словно увеличилась концентрация идей и озарений. Заметно, что детская книга эволюционирует в "полезные" форматы, все больше изданий, которые чем-то помогают мамам - приучать ребенка к горшку, отказываться от пустышки, с удовольствием ходить в детский сад, управлять своими эмоциями и любить папу. Все меньше технологий и все больше смыслов. Очень заметно азиатское влияние, и все сложнее записаться на встречи к корейцам и японцам. Но, с другой стороны, выставка сжимается и сокращается. Для меня это уже 20-я Болонская выставка, и я понимаю, что она сократилась на треть. Для нас, для российских издателей, это выставка в новой реальности, когда назначаешь встречи не с теми, с кем очень нужно, а с теми, кто продолжает работать с Россией. Странно ощущаешь себя, когда сознательно игнорируешь крупные книжные релизы только по той причине, что они недоступны для России. Но в сравнении с Франкфуртской выставкой есть небольшой прогресс, некоторые европейские и американские партнеры постепенно начинают восстанавливать отношения и контракты.

Екатерина Каширская, директор издательства "Пешком в историю":

- Мы приняли решение приехать и взять полноценный стенд. Почему? Потому что у нас довольно много собственного контента, книг, которые мы делаем самостоятельно. Это наши отечественные русскоязычные авторы, иллюстраторы. Эти книги мы предлагаем зарубежным издательствам для перевода, для покупки прав, издания в других странах на других языках. Встречи, посетители и участники - все вернулось к допандемийным временам. Для индустрии, для издательского дела это, безусловно, хорошо. Присутствие русскоязычных книг на мировой арене и так было небольшим, а теперь сократилось практически до нуля. Мы грустим по этому поводу.

Надо признать, что те издательства, которые прошлой весной приняли решение сделать паузу в работе с Россией, в основном это большие англоязычные издательства, американские или английские, так и остались на этой паузе. В этом смысле ничего не изменилось. Издательства, которые продолжали сотрудничество, так его и продолжают. Мы, например, работаем с итальянскими, французскими, немецкими издательствами, со всеми издательствами из Азии: Китая, Кореи и т.д.

Никаких сложностей с арендой стенда не было. Мы независимое частное издательство, я думаю, что дело в этом. Все сложности в работе касаются межгосударственного уровня взаимодействия. А для частного бизнеса никаких ограничений нет.

Третий срок Си Цзиньпина и Тайвань

экзистенциональная проблема председателя Китая

Владимир Овчинский

Для председателя КНР Си Цзиньпина проблема Тайваня на самом деле является экзистенциональной, составляющей один из главных смыслов его нового срока правления. Именно поэтому вопрос о «воссоединение Родины» был в центре внимания ХХ съезда КПК и Всекитайского собрания народных представителей, на котором Си Цзиньпин был вновь избран главой государства.

Американский правящий класс, военные руководители и интеллектуальная элита осознают это. Поэтому ни одно обсуждение Китая в Белом доме, Конгрессе, Пентагоне, в крупнейших аналитических центрах не проходит без всестороннего обсуждения ситуации вокруг Тайваня.

1. Американская элита строит планы по удержанию Тайваня в зоне своего влияния

Из многих публикаций на эту тему, вышедших в после съезда ВСНП, следует выделить статью бывшего конгрессмена, председателя Подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Восточной Азии Шейя Стаутца «Американская мощь и оборона Тайваня» на сайте Института исследований внешней политики (09.03. 2023):

«Американские официальные лица всё больше обеспокоены растущей мощью и напористостью Китая. В то время как воздушные шары-шпионы над континентальной частью Соединённых Штатов могут быть нынешним кризисом, Вашингтон должен сосредоточиться на наиболее вероятной горячей точке в двусторонних отношениях: возможности китайского вторжения на Тайвань».

Тайвань представляет критический интерес для обеих сверхдержав

«Председатель Китая Си Цзиньпин ясно дал понять, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем является главным приоритетом. Он приказал своим военным быть готовыми к успешному вторжению на остров к 2027 году (к 100-летию создания Коммунистической партии Китая и Народно-освободительной партии Китая)».

«Тем не менее, - полагает автор, - любое такое вторжение будет далеко не лёгким. Чтобы завоевать Тайвань, Китай должен вторгнуться на остров, расположенный на расстоянии 100 миль через исторически опасные воды и высадить огромные силы на удивительно ограниченном количестве хорошо защищённых пляжей — и всё это при предотвращении или ограничении вмешательства со стороны вооруженных сил США. Осознавая эти проблемы, вооруженные силы Китая вложили значительные средства в возможности, которые позволили бы им выполнить мандат Си, создав крупнейший в мире военно-морской флот, всё более современные военно-воздушные силы и тысячи ракет, некоторые из которых предназначены для атаки американских баз и авианосцев. Эти силы могли бы проявиться, в частности, если бы Тайвань явно стремился к независимости. В 2016 году Си сказал: «У нас есть решимость, способность и готовность справиться с независимостью Тайваня, и если мы не справимся с этим, мы будем свергнуты».

Американские лидеры всё больше осознают решающую роль Тайваня в глобальных интересах США. Географическое положение Тайваня в Восточной Азии закрепляет Первую цепь островов, стержень американской защиты Японии, Южной Кореи и Филиппин. Кроме того, пандемия продемонстрировала миру важность тайваньского производства почти всех передовых полупроводниковых микросхем в мире. На остров приходится 37 процентов всех новых вычислительных мощностей в мире — каждый год. Эти факторы делают все более нереалистичным тот факт, что Соединённые Штаты могут избежать защиты Тайваня, даже если бы они этого захотели. Если Вашингтон надеется избежать конфликта с Пекином из-за Тайваня, он должен действовать сейчас, чтобы усилить сдерживание Китая».

Беспокойство в Вашингтоне растёт

«Обеспокоенность по поводу возможного китайского вторжения на Тайвань в последнее время резко возросла. В мае 2022 года Центр новой американской безопасности провел военную игру о китайском вторжении на Тайвань в 2027 году, в которой участвовали члены Конгресса. Через три недели после начала конфликта игра завершилась относительным тупиком после сокрушительных взаимных потерь.

В начале 2023 года Центр стратегических и международных исследований опубликовал результаты собственной серии военных игр о китайском вторжении на Тайвань в 2026 году. Его интригующий подход трижды запускал базовый сценарий и серию вариаций базового сценария, в общей сложности двадцать четыре сценария, показывая, что, хотя Соединённые Штаты и Тайвань одержали победу, это обошлось огромной ценой, включая потерю двух американских авианосцев.

Сценарии предполагали некоторые ключевые требования для победы США, в том числе то, что они должны в полной мере использовать японские авиабазы и иметь соответствующие противокорабельные ракеты большой дальности (достаточное их количество) для уничтожения флота вторжения Китая за пределами установленного им периметра вокруг Тайваня. Тайвань, со своей стороны, также должен был энергично сопротивляться — иметь то, что ему нужно, до начала вторжения, так как пополнение запасов будет невозможно».

Время Тайваня на исходе

«Опасения по поводу планов Китая в отношении Тайваня неотложны. В 2021 году бывший министр обороны Тайваня заявил, что к 2025 году способность Китая организовать «полномасштабное» вторжение на Тайвань будет «зрелой». Также в 2021 году тогдашний командующий Индо-Тихоокеанским командованием США заявил, что Китай может «попытаться захватить Тайвань» в ближайшие шесть лет (к 2027 г.). Эту оценку он подтвердил несколько недель назад . Ее поддержал, по крайней мере косвенно, его преемник адмирал Джон Аквилано, который свидетельствовал, что « эта проблема ближе, чем мы думаем». В сентябре 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сообщил, что Си приказал своим военным разработать способность захватить Тайвань к 2027 году. Всего несколько недель назад министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что, по его мнению, Китай с большей вероятностью «нажмёт на курок» против Тайваня. «Для меня 2027 год — это год, на который следует обратить внимание», — предполагая, что Си может использовать вторжение 2027 года в качестве политического отвлечения у себя дома и в попытке продемонстрировать как «достижение» в пятилетнюю годовщину своего недавнего переутверждения в качестве лидера Коммунистической партии Китая ещё на пять лет.

Совсем недавно, 27 января 2023 года, четырехзвездный генерал ВВС Майк Минихан, командующий Воздушно-мобильным командованием, в меморандуме приказал своим офицерам готовиться к войне Соединённых Штатов с Китаем через два года. Генерал Минихан предположил, что отвлекающие факторы, связанные с президентскими выборами как в Соединённых Штатах, так и на Тайване, вполне могут предоставить Китаю необходимую ему возможность. Он добавил: «Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем драться в 2025 году». Хотя Пентагон дистанцировался от комментариев генерала Минихана, примечательно, что много различных официальных лиц делают публичные заявления, предупреждающие о намерениях Китая в отношении Тайваня».

Китай считает, что Америка находится в упадке, и видит возможности

«Си считает, что Соединённые Штаты переживают предельный упадок, что потенциально открывает возможность для наступления на Тайвань. Мировой финансовый кризис 2008 г. сильно повлиял на восприятие Коммунистической партией Китая меняющегося баланса сил. Раш Доши, в настоящее время директор по Китаю в Совете национальной безопасности, написал в своей книге «Долгая игра», что кризис 2008 года ознаменовал собой отход Китая от стратегической доктрины Дэн Сяопина «прятаться и ждать», призванной наращивать потенциал Китая, избегая при этом провоцирования американской сверхдержавы. Си явно отказался от этого подхода. Доши отмечает, что «китайские стратеги предпочли бы, чтобы Соединённые Штаты милостиво приняли свой упадок» и что Соединенные Штаты «духовно истощены, физически слабы и больше не могут руководить миром». Восприятие Китаем слабой Америки резко подрывает сдерживание в Тайваньском проливе».

Защитит ли Америка Тайвань?

«Есть признаки того, что Америка и её союзники понимают свои интересы и будут защищать их. Президент Джо Байден прямо заявил, что Америка будет защищать Тайвань. Конгресс также демонстративно поддержал тайваньскую демократию, когда осенью прошлого года на Тайвань нанесла драматический визит бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Новый спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти должен встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь, когда она посетит Соединённые Штаты в апреле 2023 года, и, возможно, в какой-то момент сам отправится на Тайвань. Опросы показывают, что американцы всё больше поддерживают защиту Тайваня от Китая.

Союзники Америки в Восточной Азии осознают растущую угрозу со стороны Пекина и понимают, что любое китайское вторжение на Тайвань может спровоцировать более крупный региональный конфликт. В результате Соединённые Штаты укрепляют свою приверженность защите других своих союзников, подтвердив в начале марта 2023 года, что они «будут ссылаться на взаимные оборонительные обязательства» в ответ на агрессию Китая, направленную против Филиппин. Министр обороны Австралии Питер Даттон сказал The Australian в ноябре 2022 года, что «немыслимо, чтобы мы не поддержали США, если США решат принять меры» в отношении Тайваня. Японские лидеры заявили, что знают, что будут вовлечены в любой кризис в Тайваньском проливе. В 2021 году Кёдзи Янагисава, бывший заместитель министра обороны, признал, что Япония не может избежать участия. «Рано или поздно чрезвычайная ситуация на Тайване превратится в чрезвычайную ситуацию в Японии».

Стратегические интересы Америки заставят ее защищать Тайвань, и ее союзники понимают, что их ставки в таком конфликте может их втянуть в него».

Поставки американского оружия Тайваню

«Что ещё могут сделать Соединённые Штаты, чтобы удержать Китай от нападения на Тайвань? Центр стратегических и международных исследований рекомендовал ключевые шаги по результатам военной игры в январе 2023 года. Эти меры включают в себя:

крупные инвестиции в морские высокоточные ударные системы большой дальности;

усиление планирования на случай непредвиденных обстоятельств с американскими союзниками;

увеличение инвестиций в укрепление укрытий для самолетов в регионе от китайских ракетных ударов, особенно на Гуаме.

Самая важная рекомендация заключается в том, что Соединённым Штатам следует энергично поддерживать тайваньскую «стратегию дикобраза», представленную бывшим начальником тайваньского генерального штаба Ли Хи Мином в 2017 году в качестве Общей концепции обороны. Это требует от Тайваня сделать его неприступным для морского вторжения, вооружившись тысячами мобильных противокорабельных и зенитных орудий, морских мин, ударных систем беспилотников и других более мелких мобильных систем. Хотя Тайбэй добился определенного прогресса в реализации этой стратегии, он по-прежнему сталкивается с двумя проблемами: постоянным предпочтением дорогостоящих систем обороны и задержками США с поставками оружия, которое тайваньцы уже заказали.

Предпочтение тайваньских вооруженных сил дорогостоящим оборонительным системам, таким как истребители, танки и большие корабли, исторически понятно, но со стратегической точки зрения оно больше не является жизнеспособным. До начала этого века Тайвань использовал технологическое преимущество, полученное за счёт закупок оружия, но это преимущество быстро ухудшилось в 2000-х годах перед лицом китайской военной модернизации.

Хэл Брэндс и Майкл Бекли отмечают в книге «Опасная зона: грядущий конфликт с Китаем», что Тайвань «продолжает тратить более четверти своего годового оборонного бюджета на корабли и подводные лодки отечественного производства, которые не будут развернуты в течение многих лет, истребители, которые могут не подняться в воздух во время войны, и танки, которые не могут легко маневрировать на берегу».

Военная игра, проведенная Центром стратегических и международных исследований, показала, что почти все тайваньские истребители и все тайваньские корабли будут уничтожены в результате ракетного обстрела Китаем Тайваня и региональных авиабаз».

Автор полагает, что «американские официальные лица должны убедить руководство Тайваня переориентироваться на живучие оборонительные системы (например, противокорабельные, противовоздушные, противотанковые беспилотники, морские мины и ракетные катера). Например, в январе 2022 года Тайвань попросил Соединённые Штаты изучить способы ускорить выполнение их заказа на 8 миллиардов долларов на шестьдесят шесть истребителей F-16V, которые должны быть поставлены к 2026 году. Чтобы усилить сдерживание, Вашингтону следует вместо этого поощрять Тайвань инвестировать в крупные заказы систем «дикобраз».

Есть некоторые признаки того, что Тайвань движется в правильном направлении. Би-хим Сяо, представитель Тайваня в Вашингтоне, заявил в феврале 2023 года, что Тайвань пытается перейти на распределенное менее технологичного оружия «как можно скорее». Даже несмотря на то, что Соединённые Штаты и другие союзники истощают мировые запасы вооружений, вливая такое оружие в Украину на миллиарды долларов для активной борьбы там, Сяо отметил, что «наши друзья в Соединённых Штатах уверяют нас, что Тайвань является очень важным приоритетом».

В то время как некоторые из этих невыполненных работ представляют собой дорогостоящие элементы, которые менее применимы к стратегии дикобраза, некоторые из этих элементов также являются именно тем типом систем и платформ, которые нужны Тайваню. Со своей стороны, администрация Байдена одобрила продажи ещё на 1 миллиард долларов, в первую очередь для увеличения количества «Гарпунов». «Джавелины», «Стингеры», ATACMS, SLAM-ER, «Гарпуны» и другие беспилотные системы, такие как «Switchblade», — это как раз те системы, которые Тайвань может приобрести, но только в том случае, если Соединённые Штаты смогут преодолеть отставание в заказах и предоставить их вовремя.

Имеются противоречивые расчёты истинного размера отставания США от поставок вооружений Тайваню, но во всех оценках он достаточно велик, чтобы создать огромную проблему для сдерживания агрессивных действий Китая. Член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, член палаты представителей Дон Бэкон сослался на отставание в продажах оружия почти на 19 миллиардов долларов, заявив, что «США отстают в том, что им нужно для обеспечения Тайваня». В то время как некоторые утверждают, что эти поставки, как сообщается, задерживаются из-за переадресации на Украину, другие, такие как Дженнифер Кавана и Джордан Коэн, убедительно доказывают, что это больше проблема промышленного производства. В любом случае, поставки американских вооружений на Тайвань зависят от поставок вооружения Украине. «Задержки между продажей и поставкой от двух до пяти лет являются нормой для поставок систем вооружений США».

Автор пишет, что «норма» хороша в периоды отсутствия срочности, но в стратегически нестабильных обстоятельствах правила должны быть упрощены. «Соединённые Штаты должны сделать всё возможное, чтобы ускорить этот процесс в свете возросшей вероятности конфликта в Тайваньском проливе.

Американское оружие на Тайвань доставляется в основном после того, как тайваньские запросы рассматриваются Министерством обороны, Государственным департаментом и Конгрессом США. За этим громоздким процессом следуют переговоры о подписании контракта, которые могут занять годы. Эти задержки угрожают способности Тайваня защищаться и подрывают сдерживание Китая. Таким образом, совершенно ясно, что, когда Тайвань ищет типы вооружений, подходящие для реализации стратегии «дикобраза», Соединённые Штаты должны поощрять это, усердно ликвидируя отставания, задержки в производстве или неотложные отклонения этих систем, даже за дополнительную плату в сравнении с обычными затратами на такие системы. Это вопрос, в решении которого Конгресс может помочь».

«К счастью, пишет автор, Конгресс начинает сосредотачиваться на этом вопросе. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс сказал, что комиссия «сейчас работает над законопроектами, чтобы помочь ускорить и сократить бюрократическую волокиту, чтобы быстрее получить необходимые оборонные товары». Это включает в себя даже определение Тайваня в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, как это предусмотрено в предложенном последним Конгрессом Законе о политике в отношении Тайваня, который был принят Сенатом в сентябре 2022 года. Многие из его положений, в том числе основные - обозначение Тайваня союзником НАТО не сохранилось, когда элементы Закона о политике в отношении Тайваня были включены в законопроект о полномочиях на оборону на 2023 финансовый год, который был подписан в декабре 2022 года».

Автор считает, что «Белый дом и новый Конгресс должны удвоить усилия по поддержке Тайваня, в том числе сохранить вместе двухпартийную коалицию в Сенате, которая отстаивала Акт о политике в отношении Тайваня, и сосредоточиться на том, что необходимо сделать в отведенное новому Конгрессу время. Эта коалиция должна сотрудничать с союзниками в Палате представителей, включая новый специальный комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая.

Чтобы удержать Китай от агрессии, американские лидеры должны работать вместе над реализацией реформ, необходимых для ускорения поставок Тайваню вооружений для его эффективной защиты, а также для защиты американских стратегических интересов в регионе».

2. Американские военные готовятся к реальной войне с Китаем за Тайвань

Морские сражения за Тайвань

По словам командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами США генерала Кеннета Уилсбаха, американским военным придется сосредоточиться на потоплении китайских кораблей, если над Тайванем разразится война.

Это один из уроков, которые генерал извлек из схватки с военными действиями Китая, сопровождавшими визит бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года.

«Вы видели, когда спикер Пелоси отправился на Тайвань, что Китай сделал со своими кораблями», — сказал Уилсбах журналистам на военном симпозиуме Ассоциации воздушно-космических сил в Авроре, штат Колорадо, 8 марта 2023 года (Military.com, 08.03.2023).

«Они разместили их на восточной стороне Тайваня» — стороне, противоположной Китаю, — «как своего рода блокаду».

Ракеты класса «земля-воздух» на борту кораблей дадут китайским военным возможность создать то, что Вильсбах назвал «зоной поражения, препятствующей доступу/запрещению зоны» — зоной, в которой враги Китая могут не захотеть лететь из-за риска быть сбитыми.

В то время как официальные лица США продолжают отдавать приоритет сдерживанию Китая от попыток вторжения на Тайвань, остается вопрос, что делать, если сдерживание не сработает, сказал Вильсбах.

«Мы должны потопить корабли, — сказал Вильсбах. «Затопление кораблей — главная цель не только PACAF [Тихоокеанских ВВС], но и любого, кто будет вовлечен в подобный конфликт».

По словам Уилсбаха, чтобы подготовиться к потенциальному конфликту в регионе, США и их международные военные партнеры планируют и проводят гораздо больше совместных учений. Подразделения под его командованием часто практикуют стратегию ВВС по рассредоточению экипажей и самолетов по «многим-многим островам».

В 2022 году произошла эскалация боевых действий между США и Китаем, кульминацией которой стал воздушный шар-шпион, который пересек Северную Америку, прежде чем был сбит у атлантического побережья Южной Каролины.

При перехвате американского самолета-разведчика RC-135 в декабре 2022 года китайский истребитель «подошёл очень опасно близко… где этот пилот не обеспечил клиренса «хвост-наше крыло», и наш самолёт фактически должен был маневрировать, чтобы предотвратить столкновение», — сказал Вильсбах.

До этого в мае 2022 года австралийский морской патрульный самолет P-8 имел столкновение с китайским истребителем, и китайский истребитель «выбросил мякину, которая вышла из строя, а затем также отскочила от передней кромки крыла», повредив Р-8.

В феврале 2022 года, по словам Вильсбаха, китайская береговая охрана произвела «обстрел» самолета филиппинской береговой охраны «военным лазером, который вполне мог нанести физический вред экипажу».

По словам Вильсбаха, США могут «сосредоточить огневую мощь» в регионе, вооружая беспилотники, а грядущий новый бомбардировщик B-21 Raider, который только что выкатился из ангара, чтобы его впервые увидели в декабре 2022 года, может «быть полезным в борьбе с Китаем».

Подводная война за Тайвань