Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Параллельный импорт: все за и против

Легализация параллельного импорта означает ввоз на территорию Российской Федерации товара любого бренда вышеназванной продукции не только организациями уполномоченными правообладателями, между которыми существуют соответствующие юридические отношения, а любыми рыночными структурами. Это обусловлено тем, что в Российской Федерации и ЕАЭС (Евразийский экономический союз) в настоящее время существует правило, на основании которого только правообладатель может принимать решение о вводе своей продукции в оборот той или иной страны. Этот подход характеризуется как принцип исчерпания прав на конкретной территории.

Но, не все с радостью восприняли идею российского правительства и лично Дмитрия Медведева. Так, например, Виктор Христенко, возглавляющий коллегию ЕЭК (Единая экономическая комиссия), не поддержал этот проект. Он полагает, что существующая система достаточно эффективная, а новая, отнюдь, не позволит уменьшить цены на внутреннем рынке, как этого хотят в правительстве.

Правительство победило

Тем не менее, без особых публичных дискуссий и дебатов решение о введении параллельного импорта продвигается вперед, и вот уже Совет ЕЭК, чей глава как раз был и против этой идеи, создает рабочую группу, которая до конца текущего года должна разработать и представить на рассмотрение механизм перехода некоторых импортных товарных групп на иной принцип рыночного распространения и реализации. Проект планируется реализовать во всех странах Евразийского экономического союза, а именно: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Таким образом, в заочном споре о легализации на территории Российской Федерации параллельного импорта «победила» точка зрения правительства, которое и не скрывает основную причину своего решения – это экономия бюджетных средств. Евразийский экономический союз, все-таки, одобрил правительственную реформу в сфере изменения процедуры импортных поставок некоторых товаров. Это произошло после того, как Министерство экономического развития Российской Федерации направило в адрес ЕЭК соответствующий проект поручения. В сопровождающем этот документ письме в частности сказано, что Россия полностью поддерживает действующую систему, которая сегодня действует в сфере импорта, но считает необходимым внести в нее некоторые исключения. Эти исключения как раз и заключаются в введении на вышеперечисленные группы товаров системы параллельного импорта, позволяющей не спрашивать разрешения у владельца бренда на реализацию товаров с их товарным знаком на территории Российской Федерации.

Представители Федеральной антимонопольной службы, в частности советник ведомства Анатолий Семенов, также полагают, что введение новых правил позволит не только в некоторой степени смягчить давление на российский бюджет, но и привести к снижению цен на внутреннем потребительском рынке. С его слов, в настоящее время процедура государственных закупок в части импортной продукции позволяет закупать ее у ограниченного числа зарубежных поставщиков, что соответственно сказывается на цене – в этом случае трудно добиться ее снижения.

Специальная рабочая группа, созданная ЕЭК, до 31 декабря 2015 года должен представить предложения по нормативной процедуре и показателям, на основании которых и будет осуществляться выбор товаров, подлежащих параллельному импорту.

Аргументы противников

Все равно, единства во мнении по этому вопросу в правительстве нет. Министерство промышленности торговли РФ и министерство здравоохранения России выступают против нововведений в сфере импортных процедур. Их логика аргументов «против» основывается на следующем утверждении - если в России произойдет легализация параллельного импорта, то, страны ЕАЭС, прежде всего, потеряют инвестиционную привлекательность. Кроме того, ещё больше усугубятся проблемы с локализацией производств на территории стран содружества. Все это в совокупности приведет к падению промышленного производства и, как следствие, к повышению цен на внутреннем рынке, а не к их снижению, как этого ожидают многие в правительстве. Неминуемо возникнет еще одна проблема, решение которой в настоящее время крайне проблематично – это огромное количество контрафактной продукции.

Фармацевтические компании, «напуганные» новыми правилами импорта в своей отрасли, направили соответствующее письмо председателю российского правительства Дмитрию Медведеву. В нем они отметили, что преимущества от нововведения с экономической точки зрения достаточно неочевидны, что нельзя сказать о проблемах, которые в этом случае обязательно возникнут. Представители фармбизнеса также не сомневаются, что в случае введения правил параллельного бизнеса для их сферы деятельности, рынок захлестнет некачественная лекарственная продукция, а предприятия отрасли потеряют и без того пошатнувшуюся инвестиционную привлекательность. Ранее они уже направляли письмо подобного содержания вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову, но так и не дождались ответа. Именно поэтому они решили обратиться непосредственно к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Но и здесь их не очень хотят слушать, по крайней мере, на сегодняшний день.

Подобной точки зрения придерживается и «Русбренд». Ее членами являются PepsiCo, Colgate-Palmolive, Coca-Сola, Henкel, Mars и P&G. Они жестко стоят на непримиримой позиции по отношению к введению на территории Российской Федерации параллельного импорта. Их аргументы такие же, как и у всех противников этого проекта.

Кроме того, Министерство промышленности и торговли Российской федерации полагает, что данное решение негативно скажется на программе локализации, так как в России существуют производственные фармацевтические проекты, которые поддерживаются государством в этом направлении. Практически все представители локализованных предприятий выступают категорически против легализации параллельного импорта.

Наиболее последовательно отстаивают официальную позицию правительства в этом вопросе Федеральная антимонопольная служба России. Представители ведомства, особенно не утруждая себя аргументацией в пользу своего решения, тем не менее, считают необоснованной критику введения на территории России параллельного импорта. Все запросы от Минздрава РФ этой организации по поводу обоснования их позиции оставались до сих пор без ответа.

Автор: Шепелев Антон

19-20 августа в Москве состоялась 6-я Общероссийская конференция «Грузоперевозки и логистика на рынке лома». Ключевые игроки отрасли совместно с ФАС, РЖД обсудили актуальные проблемы и обозначили основные шаги по повышению эффективности взаимодействия государства, бизнеса и общественных организаций по выводу отрасли коммерческих перевозок из кризиса.

Открыл дискуссию директор Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В. Он отметил, что логистика – это движение материальных, информационных и денежных потоков, включая оборот и утилизацию отходов производства и потребления. Зарубежные конкуренты обладают логистическими преимуществами от 10% до 1000%. В то время, как в России стоимость конечной продукции и сырья может включать до 80% логистических издержек. Одновременно за рубежом внедряется принцип переработки сырья рядом с месторождениями, что еще больше снизит себестоимость конкурентной продукции.

Россия – самая большая страна в мире, поэтому роль железных дорог для промышленности имеет решающее значение на уровне “быть или не быть”. Железные дороги должны быть самым дешевым и быстрым транспортом на внутреннем рынке. Экономическая эффективность жд-транспорта должна обеспечить уровень жд-тарифов на расстояниях от 400 до 1200 км как минимум в 2 раза дешевле автотранспорта, а на расстояниях от 1500-2500 км – в 3 раза. Поэтому требуются значительные вложения как в инфраструктуру железных дорог, так и складирования и перевалки грузов. Необходимы меры государственной поддержки по обновлению подвижного состава, такие как программы утилизации и субсидирование процентных ставок.

В августе 2014 г вышел закон о запрете использования вагонов с истекшим сроком службы и подлежащих списанию, однако, системного взаимодействия между представителями ломозаготовительной отрасли и частными операторами подвижного состава до сих пор не сложилось ввиду отсутствия регламента и распоряжений со стороны государства.

Ключевым вопросом конференции стало формирование новой тарифной политики по перевозке промышленных грузов, и в том числе металлолома как стратегического сырья. В связи с ростом жд-тарифов на 10% в 2015 году, доля транспортных расходов в стоимости лома достигла 35%. Также среди причин названы:

Плохая логистическая инфраструктура

Коррупция на дорогах и высокие штрафы при перегрузе большегрузного транспорта

Расходы на обеспечение безопасности при перевозке грузов.

Низкая средняя скорость транспортировки и др.

Вопросы, связанные с государственным и коммерческим регулированием сферы грузоперевозок, разъяснил Реутов Е.В., заместитель начальника управления контроля транспорта и связи ФАС России. В следующем году планируется осуществить запуск нового модуля Коммерческой инфраструктуры рынка (КИР) по продаже грузовых вагонов на открытых торгах, на которых будет задействован механизм двойного (встречного) аукциона. На сегодняшний день действует уже два модуля: "Купля-продажа деталей грузовых вагонов" и "Временное размещение вагонов на подъездных путях ".

Кроме того, планируется запустить модули по определению сквозной ставки на перевозку, по предоставлению подвижного состава под погрузку, модуль на услуги терминалов и предприятий ППЖТ, услуги промывочно-пропарочных станций, а также на продажу ниток графика, деятельность вагоноремонтных предприятий и по предоставлению под погрузку и продажу контейнеров.

По мнению представителя ФАС, планируемая схема реализации неремонтопригодных деталей вагонов через модуль КИР («Купля-продажа деталей грузовых вагонов») облегчит взаимодействие собственников подвижного состава и покупателями лома, будет способствовать развитию конкуренции на рынке реализации лома, образующегося после ремонта железнодорожных грузовых вагонов, позволит приобретать высококачественные марки лома. Также появится консолидированная информация об образовании лома в регионе, что позволит сформировать рыночные индексы цен реализации неремонтопригодных деталей вагонов по регионам Российской Федерации.

В свою очередь, начальник управления продвижения продукции ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Бойко М.О, выступая с докладом «Существующие меры государственной стимуляции по обновлению подвижного состава», отметил, что на рынке грузового вагоностроения наблюдается глубокий и системный кризис, вызванный несвоевременным списанием старых составов. В период с 2008 по 2014 гг. суммарно введено в эксплуатацию 472 300 новых вагонов, что на 230 000 больше, чем списано старых. В результате общий парк грузовых вагонов увеличился с 1 000 000 ед. до 1 230 000 ед.

По итогам 2015 года прогнозируется объем перевозок, сопоставимый с результатами 2010 года. «Лишними» на сети железных дорог являются 200 000 грузовых вагонов. При этом в эксплуатации находится свыше 250 000 грузовых вагонов с продленным сроком службы. Таким образом, рост спроса на новые грузовые вагоны возможен только при условии ускоренного списания старых.

Что касается мер государственной поддержки для стимулирования спроса на инновационные грузовые вагоны, действует система предоставления субсидий из федерального бюджета при покупке такого типа вагонов, а также применяются пониженные железнодорожные тарифы при их эксплуатации.

Процедура назначения нового срока службы грузового вагона регулируется Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и Постановлением Правительства № 737 от 31.07.2014 г. об обязательной сертификации вагонов с новым сроком службы.

Многие грузовладельцы в качестве альтернативы ж/д–перевозкам начали все чащи использовать автомобильный грузовой транспорт. В ряде регионов перевозка лома осуществляется сейчас только большегрузами. Но и здесь есть свои подводные камни: неправомерные штрафы, задержания за перегруз и коррупция на дорогах, пробки и низкое качество дорог. Председатель совета «Центра объединения грузоперевозчиков» НП «ГРУЗАВТОТРАНС» Матягин В.В. отметил несовершенство законодательства в области контроля перегрузов, что создает барьер на пути развития отрасли автомобильных грузоперевозок. В этой связи, по словам докладчика, рынок автомобильных грузоперевозок на 80% находится в «тени». В итоге потери бюджета от налоговых потерь и снижения эффективности легального бизнеса по разным оценкам теряет от 6 до 13 млрд рублей в год.

99% автомобильных грузоперевозчиков идут с перегрузом. Кроме того, более 50% ТС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Нормы нагрузок на дороги установлены еще в 60–70-х гг. (в расчете на малотоннажный транспорт). Автомобили марок КамАЗ, Volvo, Scania, Mercedes, Renault (в том числе собираемые в России) в соответствии с действующим законодательством не имеют права легально ездить по дорогам. А существующий механизм выдачи официальных разрешений в городе и области не работает. Структуры, выдающие разрешения, действуют несогласованно.

Вторая пленарная сессия была посвящена снижению транспортных затрат промышленных предприятий и экспортному потенциалу. Модератором выступал начальник аналитического отдела НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Родионов М.Н.

Семенкин Д.Л., эксперт Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», заместитель председателя НП ОЖдПС (Некоммерческое партнерство операторов железнодорожного подвижного состава) осветил тему перевозки лома железнодорожным транспортом.

По данным отчета ф. ГО-10

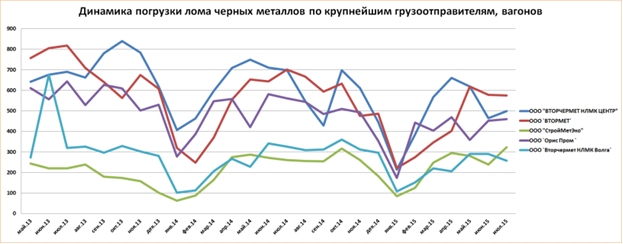

Динамика перевозок и доли грузоотправителей лома ч.м.

По мнению Семенкина, в 2016 году ожидается рост инфраструктурной составляющей тарифа (РЖД) не менее 10%. Рост операторской составляющей, начиная с сентября 2016 года, составит 50% и более.

Эксперт отмечает, что в связи с исчезновением профицита вагонного парка возродится институт взимания штрафов за превышение сроков погрузки, выгрузки вагонов, что также создаст дополнительную финансовую нагрузку на грузоотправителей лома. Также в связи с общим сокращением парка вагонов и снижением грузовой базы скорость доставки полувагонов с ломом вырастет во внутрироссийских перевозках и упадет при перевозках в адрес морских портов, где лом будет испытывать конкуренции с иными более массовыми грузами.

Выход Семенкин Д.Л. видит в приобретении собственного парка полувагонов, что позволит избежать скачков платы за предоставление полувагонов сторонних компаний. Для экспортеров будет актуально осваивание погрузки лома в крупнотоннажные контейнеры.

Наиболее крупные поставщики лома с горизонтом планирования объемов перевозок до одного года могут претендовать на получение скидок в рамках тарифного коридора. Кроме того, в случае просрочки доставки лома грузоотправителями не стоит пренебрегать оформлением претензий к ОАО «РЖД», что покроет издержки, вызванные несвоевременным приходом вагонов.

Практическим опытом в области комплексных решений по перевозке грузов поделился Мазурин Д.А., директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика», на примере ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково». За счёт оптимизации логистических решений удалось достичь:

снижения на 25% простоя нахождения вагонов на подъездном пути за счет оптимизации маневровой работы

высвобождения 34 штатных единиц, при этом производительность труда работников выросла на 32%

отказы технических средств ЖД инфраструктуры сведены к нулю по сравнению с предыдущим периодом (23 отказа)

Оценке объёмов потребления металлолома в России и экспортному потенциалу был посвящен доклад заместителя директора департамента сбыта и ВЭД «АКРОН ХОЛДИНГ» Лазарева Д.А.

Основными странами-импортёрами российского лома являются Турция (38,79%), Республика Корея (19,55%), Белоруссия (19,17%), Испания (10,44%), Франция, Германия, Нидерланды и др. В основном экспортируется 3А, 5А, 12А металлолом – 89%, доля стальной стружки – 7%.

За I полугодие 2015 года объём экспорта лома чёрных металлов вырос до 3,79 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (3,6 млн т).

По прогнозу Лазарева, ввиду ослабления курса рубля, снижения внутреннего спроса, до конца текущего года объём экспорта металлолом не изменится в сравнении с 2014 г, останется на уровне 6,4-6,7 млн т.

Второй день конференции прошел в деловой поездке участников на ломоперерабатывающую площадку ООО «ПК «Втормет». В ходе осмотра технологических процессов делегатам были показаны мощности по приему, сортировке, переработке, складированию и погрузке металлолома. Отдельное внимание было уделено вопросам логистики. Предприятие обладает собственным автомобильным парком и подъездными путями с жд-тупиком для приемки и отгрузки лома по железной дороге. По словам генерального директора ООО «ПК «Втормет» Сергея Валентиновича Коваля, предприятие ежедневно утилизирует вагоны и атотранспортные средства. Однако им была выражена обеспокоенность тем, что на рынке утилизации все больше техники и ВЭТС идет на нелегальный разбор, что является не только грубым нарушением промышленной, экономической и экологической безопасности, но и угрозой здоровью и жизни граждан. А также лишает металлургическую отрасль стратегического сырья в виде качественного лома.

В завершении конференции была принята итоговая резолюция с решением ключевых проблем грузоперевозок лома. Участники выразили крайнюю озабоченность влиянием на экономику России последствий принятия Правительством России решения об очередном росте тарифов на железнодорожные перевозки в 2015 году. Увеличение затрат на доставку продукции значительно снижает конкурентоспособность промышленности России, и в итоге приведут к существенным потерям для ОАО «РЖД» из-за снижения объемов грузоперевозок, что сегодня и наблюдается во всех отраслях.

Согласно расчетам отраслевых экспертов, повышение железнодорожных тарифов оказывает ощутимый негативный эффект на металлургическую, угольную и цементную промышленности, рынок удобрений, топливную промышленность, рынок зерна, лесное хозяйство и на рынок лома. Предприятия, уже сейчас работающие с низким уровнем рентабельности, будут вынуждены сокращать объёмы грузоперевозок, что непременно отразится на экономических показателях работы самих железнодорожников. По результатам семи месяцев 2015 года индексация тарифов не принесла ожидаемого экономического эффекта для ОАО «РЖД».

В стремлении снизить свои производственные затраты, российские предприятия не только активно и последовательно проводят оптимизационные мероприятия, но и вынужденно сокращают расстояние грузоперевозок по железной дороге, одновременно увеличивая объем перевозок автомобильным и водными видами транспорта. Тем не менее, российские реалии таковы, что переход на другие виды транспорта в масштабах всей страны невозможен. Для большинства отраслей альтернативы железнодорожному транспорту нет. Поэтому требуется корректировка Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года по следующим ключевым вопросам:

1. Необходимо создание прозрачного механизма по установлению приемлемого для промышленности уровня железнодорожных тарифов, позволяющего вести долгосрочное планирование.

2. Перевод металлолома из третьего класса (готовой продукции) в первый (сырья).

3. Обновление вагонного парка в России должно осуществляться через программы утилизации. В стратегии не отражен вопрос утилизации парка старых вагонов. При старте государственной программы утилизации старых вагонов по принципу “новые взамен старых”, была создана рыночная мотивация к приобретению потребителями новых вагонов. Однако, результаты существующей программы не достаточны для эффективного развития отрасли. Дополнительные программы утилизации приведут к более эффективному использованию государственных средств.

4. Предоставление права на работу с крупнотоннажными контейнерами всем действующим в РФ путям необщего пользования.

5. Минимум 20% энергоносителей, добываемых в мире, расходуется на транспорт. Это значит, что в России необходимо продолжить делать ставку на электрофикацию железных дорог, потому что по себестоимости электровозы эффективнее тепловозов как минимум в 5-8 раз.

Минпромторг России представил российскую экспозицию детских товаров в Казахстане.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представило экспозицию российских участников индустрии детских товаров на выставке «Детство 2015» в Алматы. В составе делегации от Минпромторга России в Казахстан приехали производители детских товаров, дистрибьюторы, ритейлеры, а также представители отраслевых ассоциаций.

Участие российских производителей в выставке – часть масштабной программы продвижения российских производителей детских товаров, которая осуществляется Минпромторгом России в рамках реализации Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 962-р, и подпрограммы «Индустрия детских товаров» Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Правительства Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328.

Экспозиция российских компаний стала крупнейшей на выставке и объединила 30 российских компаний-производителей индустрии детских товаров. Коллективный стенд был поделен на 4 зоны: гостиную, спальню, ванную комнату и прихожую. На стенде были представлены такие категории товаров, как детская одежда и обувь, игры и игрушки, товары для новорожденных, детская канцелярия, школьные принадлежности, товары для творчества, детская мебель, оборудование для активного отдыха и спорта.

«Наша экспозиция на выставке в Алматы стала уникальной возможностью для российских производителей продемонстрировать потребителям высокое качество своей продукции и завоевать доверие перспективного рынка. Такие выставки способствуют формированию благоприятной среды для экономической интеграции и повышения конкурентоспособности национальных экономик России и Казахстана, – прокомментировал участие российских компаний в выставке директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак. – Коллективный стенд российских производителей представил нашу продукцию на перспективном рынке Казахстана и наглядно показал, что компании нашей страны могут предложить детские товары всех ключевых категорий: одежда и обувь, игры и игрушки, товары для новорожденных, канцелярские товары, мебель, спортивное оборудование и многое другое».

В рамках деловой программы выставки при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации была организована конференция «Единый рынок детских товаров ЕАЭС: новые возможности и перспективы». Среди ключевых вопросов, которые обсудили участники дискуссии из России и Казахстана – таможенное регулирование, синхронизация мер государственной поддержки компаний, защита интеллектуальной собственности и борьба с контрафактной продукцией.

«Рынки России и Казахстана тесно связаны, компании индустрии детских товаров наших стран настроены на взаимовыгодное сотрудничество и ежегодно заключают множество партнерских соглашений. Надеюсь, что в следующем году рядом с коллективным стендом крупнейших российских компаний будет и стенд предприятий из Казахстана, наших территориальных соседей и традиционных партнеров», – отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Участие в выставке помогло производителям из России расширить возможности международного сотрудничества, наладить коммуникацию между казахстанскими потребителями и российскими производителями, договориться о поставках продукции в торговые сети Казахстана.

В рамках программы продвижения российских производителей детских товаров предусмотрены международные экспозиции, конгрессно-форумные, конкурсные мероприятия, ярмарки в торговых центрах и торговые сессии в розничных сетях, поддержка экспорта и инноваций.

Белоруссия заявила о готовности проверить факты подмены продукции

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Василий Пивовар заявил, что белорусская сторона совместно с коллегами из Россельхознадзора готова провести проверку случаев, когда непереработанная рыбная продукция сертифицируется под видом готовой.

Вопросы в области обеспечения безопасности продукции, участвующей в торговом обороте, обсудили представители Россельхознадзора с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Василием Пивоваром.

Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону о немотивированном отказе компетентного органа Норвегии Mattilsynet в проведении инспекции 14 норвежских предприятий по производству в аквакультуре лосося и форели. Российское ведомство заявило, что в рамках законодательства ЕАЭС, предписывающего порядок проведения инспекции в третьих странах, вынуждено ввести с 24 августа временные ограничения на поставки продукции с этих предприятий. Белорусской стороне передано письмо с предупреждением о том, что в случае поступления на российскую территорию продукция будет подлежать уничтожению.

Россельхознадзор также проинформировал, что в сентябре будет проинспектирован механизм контроля за безопасностью рыбной продукции предприятий Исландии и Гренландии.

Кроме того, как сообщили Fishnews в пресс-службе госоргана, обсуждались нарушения, выявляемые в пунктах пропуска через границу при поставках рыбопродукции из Белоруссии в РФ. В частности, отметили в российском ведомстве, есть основания считать, что недобросовестные участники торгового оборота сертифицируют непереработанную рыбную продукцию под видом готовой. Василий Пивовар заявил, что белорусская сторона готова провести совместную со специалистами Россельхознадзора проверку по фактам этих нарушений.

Россельхознадзор подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество России и Белоруссии, а также других стран, входящих в ЕАЭС, должно основываться на эффективном механизме взаимодействия, предполагающем единство подходов, эквивалентность мер и совместное препятствование незаконным действиям со стороны недобросовестных участников торгово-экономических процессов. В частности, Белоруссия взяла на себя обязательства по внедрению электронной системы «Меркурий», разработанной Россельхознадзором, для обеспечения прослеживаемости продукции и исключения ее недостоверной сертификации. Однако Василий Пивовар подтвердил, что работа в этом направлении в Белоруссии до настоящего времени не организована.

Россельхознадзор также уведомил коллег о готовности всемерно содействовать налаживанию сотрудничества Белоруссии со странами-поставщиками в области электронной сертификации поднадзорных грузов. Эта работа направлена на предотвращение действий международных преступных групп, задействованных в контрабанде запрещенных к ввозу в РФ товаров, отметили в российском ведомстве.

В конкурсе «Живая классика» победили представители России, Украины, США и Турции

В то время, когда в мире обсуждается стремительно меняющийся курс валют, санкции, падение цен на нефть, в Международном детском центре «Артек», отметившем в этом году свое 90-летие, собрались представители более 20 стран мира, чтобы побороться за право стать лучшим чтецом прозы на русском языке.

Дети, приехавшие из Аргентины, США, Мексики, Ливана, Катара, Хорватии, Финляндии, России, Словении, Турции, Канады, Эстонии, Италии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Испании, Белоруссии, Армении, Украины соревновались в чтении вслух отрывков из своих любимых книг. Зощенко, Куприн, Гоголь, Толстой, Чехов, Драгунский, Айтматов стали любимыми авторами участников конкурса в этом году.

22 августа состоялся финал III Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Жюри возглавила кандидат искусствоведения, режиссер-педагог Российского Университета Театрального искусства – ГИТИС Любовь Заславская.

Победителями конкурса стали дети из двуязычных семей – представитель США Павел Приемышев с произведением Николая Гоголя «Тарас Бульба», представитель Украины Александр Капличный с произведением Михаила Зощенко «Собачий случай», представительница России Милана Бру с произведением Чингиза Айтматова «Материнское поле».

Несмотря на то что согласно Положению о конкурсе победителей может быть только 3, а произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» одно из самых популярных среди детей, а потому не особенно выделяемое членами жюри, в этот раз жюри не смогло не объявить четвертым победителем участника из Турции Идиятуллина Шамиля, в исполнении которого «Маленький принц» приобрел совершенно новое звучание.

Конкурс завершил известный монолог Тараса Бульбы о товариществе , в исполнении финалиста, приехавшего из США: «Хочется мне перед боем сказать вам Панове, что такое есть наше товарищество. Бывали и в других землях товарищи. Но таких как в русской земле – таких не было товарищей. Так любить как русская душа. Любить не то чтобы умом, а всем чем дал бог, что ни есть в себе. Так любить никто не может».

Напомним, что заявки на участие в конкурсе подали представители более 80 стран. В 2015 году конкурс проходил в рамках Года литературы.

_________________

В рамках конкурса «Живая классика» школьники декламируют отрывки из любимых прозаических произведений. Это уникальный по своим масштабам проект. Конкурс, впервые проведенный в 2011 году, на этот раз собрал рекордное число участников: 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 80 стран мира.

Конкурс «Живая классика» проходит в несколько этапов: школьный, районный, региональный, национальный, международный. Только в России, чтобы попасть в число всероссийских финалистов, ребятам нужно было выдержать конкурс в 100 тыс. человек на место. Финал национального этапа прошел в конце мая в «Артеке». В нем соревновались 85 юных чтецов — по одному от каждого российского региона.

Проект «Живая классика» проводится под патронажем Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентства стратегических инициатив, Фонда «Русский мир». Медали финалистам конкурса были предоставлены ФГУП «Гознак».

«Живая классика» — лауреат I национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие» (2013 год) и победитель открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» (2014). Проект также был признан «Лучшей практикой Агентства стратегических инициатив».

Контуры тревожного будущего

Пять лет, которые определят перспективы России и мира

А.О. Безруков – специалист по стратегическому планированию, доцент МГИМО(У) МИД России

А.А. Сушенцов – руководитель агентства «Внешняя политика», доцент МГИМО(У) МИД России.

Резюме Если Россия устоит до 2020 г., если попытки ее противников не приведут к экономическому коллапсу, хаосу и распаду страны, можно будет с уверенностью сказать, что доминированию Запада пришел конец. А международные отношения вступили в новую эру.

Данная статья суммирует базовые положения книги «Контуры тревожного будущего», вышедшей в издательстве «ЭКСМО» в 2015 году.

Мы живем в удивительный, переломный период времени. После бурных 1980-х и кризисных 1990-х гг. нам казалось, что Россия, наконец, прошла зону штормов, и теперь ее ждет предсказуемое плавание.

Однако, борьба России за собственное место в мире еще не закончена. Последние двадцать лет наша страна, истощенная холодной войной, наша цивилизация отступала. В 2014 г. она прекратила отступать. Но Запад не остановился. В результате раскололась Украина, льется кровь на Донбассе.

Именно в это время нам необходимо понять, куда идут мир и наша страна. Сумеет ли Россия пройти рисковые пороги без существенных потерь? Конечно, жизнь сложнее наших представлений о ней. Однако, будущее состоит из возможного и невозможного. Убрав второе, мы можем увидеть контуры первого.

Подавляющее большинство событий международной жизни предопределяются тенденциями экономического и технологического развития, политическими и социально-культурными процессами. Многие демографические и экономические тренды имеют долгосрочный характер и хорошо поддаются экстраполяции, особенно в пределах краткосрочной перспективы. Географическое положение также задает определенные рамки. Страны не вольны выбирать соседей, менять местами моря и горы. Народы не могут отказаться от своей культуры, истории и религии. Конфликты за ресурсы и влияние продолжаются веками. Поведение в прошлом формирует поведение в будущем.

Уинстон Черчилль был не первым, кто заметил, что «чем дальше ты заглянешь в историю, тем дальше увидишь будущее». Логика многих процессов циклична. За урожаями идут неурожаи, империи возникают и разваливаются, левые сменяют у власти правых. Стареющие лидеры не останутся навечно, избирательный цикл повторяется каждые четыре-пять лет, а начатые переговоры в любом случае кончаются результатом – позитивным или негативным. Выделив несколько наиболее ожидаемых важных, поворотных событий и отслеживая их уменьшающуюся или увеличивающуюся вероятность, мы можем представить как изменится обстановка.

Однако, как хорошо бы мы ни планировали, жизнь преподносит сюрпризы. Люди совершают ошибки. Революции сметают правительства. Никто не мог предвидеть научные открытия, которые кардинально изменили мир. Вулканы и вирусы не просят разрешений. Только прошлый год принес несколько больших сюрпризов, таких как Крым, Эбола и ИГИЛ. Останется надеяться, что непредвиденные обстоятельства перевернут не все наши прогнозы.

Как подготовиться к будущему?

Современную международную ситуацию можно представить как наслоение проблем, свидетельствующих о смене парадигмы глобального развития. Речь идет о прогрессирующем распаде системы экономических и политических отношений, созданной Соединенными Штатами и их союзниками после Второй мировой войны. Происходят глубокие изменения в структуре мировой экономики, связанные с исчерпанием потенциала роста на базе нынешнего технологического цикла и зарождением нового уклада. Современный технолого-экономический цикл, в котором богатство наиболее эффективно создавалось в секторах, связанных с информационными технологиями, фармацевтикой и энергетикой, уступает место новому, в котором наиболее востребованными станут технологии биоинженерии и «умных» информационных сетей. Однако пока ведущие отрасли мировой экономики замедляют рост, новые еще не способны стать основными генераторами доходов.

Международная система столкнулась с целым рядом кризисов различной природы, глубины и интенсивности.

Во-первых, обостряется институциональный и политический кризис атлантизма как системы, претендующей на управление все более «не-атлантическим» миром. Всеобъемлющая глобализация и эмансипация привели к тому, что состав руководства ключевых международных организаций, задающих правила игры в сферах экономики и безопасности – Мирового Банка, МВФ, Совета Безопасности ООН – все меньше отражает реальное соотношение сил. Вес набирают независимые региональные игроки – Иран, Турция, Индия, Бразилия, ЮАР и другие. Вследствие борьбы за передел экономического и политического влияния растет международная напряженность. Попытки Соединенных Штатов сохранить глобальное доминирование и контроль над периферией, которая окружает их соперников, приводит к обострению противостояния Вашингтона с Китаем и Россией.

Во-вторых, углубляется эрозия глобального правового порядка, слабеет или намеренно подрывается суверенитет государств. США стремятся навязать миру экстратерриториальность своей полицейской и судебной системы. Под сомнение поставлен принцип незыблемости границ, растет число непризнанных государств. Обострение противоречий между ведущими мировыми игроками парализует ООН.

В-третьих, ускоряется регионализация международных отношений. Закат доминирующего центра силы способствует укреплению альтернативных структур – БРИКС, ШОС. По мере повышения роли международных корпораций, общественных организаций и отдельных граждан в условиях глобального информационного поля транснациональные связи приобретают многомерность.

Четвертая тенденция – обострение борьбы за национальную и религиозную идентичность и самоопределение, за передел границ по национальному и религиозному принципу. Растет число конфликтов под этническими и религиозными лозунгами. Европа зашла в тупик светской толерантности. Свою миссию ищет православие. Консервативные протестантские движения перекроили Республиканскую партию США. Иран, Турция, радикалы из ИГИЛ претендуют на то, чтобы определять пути развития ислама. Передним краем религиозных столкновений становится Африка.

Очевиден кризис глобальной модели развития. Потенциал прежнего технологического цикла исчерпан, экономический рост замедляется. Растет структурная безработица. Экономика и поведение людей изменились, но новая модель устойчивого роста пока не найдена. Коммунизм вышел из конкурентной борьбы за умы. Азиатская экспортная модель в китайском или ином варианте вряд ли продержится еще одно поколение. Либеральная схема «вашингтонского консенсуса» работает только в Соединенных Штатах, и то пока печатаются деньги.

Пятая тенденция – по мере того, как экономический центр мира сдвигается на восток, размывается влияние американской экономической системы, постепенно теряют вес ее основные элементы – доллар, контроль над мировыми финансами, лидерство в сферах технологии и образования.

С ростом конкуренции между США, Евросоюзом, Китаем, Японией и другими экономическими центрами, обостряется борьба за контроль над рынками сбыта и важнейшими ресурсами – человеческим потенциалом, энергоносителями, чистой водой, пригодной для сельского хозяйства землей, благоприятной средой для бизнеса. Соединенные Штаты, формируя Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства отходят от универсального режима торговли, переделывая экономические связи «под себя» и выдавливая конкурентов, прежде всего, Китай.

Шестая тенденция – рост социального пессимизма и социальной напряженности. Быстро растет неравенство. В ведущих индустриальных странах дети уже живут хуже родителей. Углубляется конфликт между правительствами и гражданами по поводу распределения сокращающихся доходов. В то время как люди требуют справедливости, государства пытаются организовать тотальный контроль над гражданами, особенно их финансами. В ближайшей перспективе мы увидим сначала спорадическое, а затем и организованное движение протеста против засилья «большого брата». Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден – только первые ласточки.

Очевиден кризис идеологий. В то время как основная масса населения мира требует справедливости, «золотой миллиард» продолжает навязывать концепцию индивидуальной свободы, которая все больше очищается от ответственности и превращается во вседозволенность. Политический центр, атрибут сильного «среднего класса» размывается, радикалы и популисты-демагоги завоевывают медийное поле. В то же время через несколько лет на арену выйдет совсем новое поколение – чья сознательная жизнь связана с Фейсбуком. Трудно предугадать, как они повлияют на политику.

Если «низы не хотят», то «верхи» Запада пока что «плывут по течению» – налицо явный кризис лидерства. В этом состоит седьмая тенденция – бюрократы, приведенные к власти в Европе системой, построенной в «тучные годы», продолжают прятаться от решений, которые неизбежно принесут боль. Американские политические элиты заняты разборками друг с другом; внешнеполитическая бюрократия США работает на автопилоте, который не переключался со времени холодной войны. Как бы ни суетилась «Большая семерка», реальная внутриполитическая и внешнеполитическая инициатива принадлежит лидерам «остального мира» – Моди, Си Цзиньпину, Путину, Руссеф, Эрдогану, Видодо.

Проблема мирового сообщества заключается не столько в остроте каждого из кризисов, сколько в том, что они носят глобальный характер, и, наслаиваясь друг на друга, создают ситуацию, выходящую далеко за рамки возможностей и компетенции национальных правительств. Власти каждой из стран, принимая решения в соответствии с пониманием своих интересов, зачастую усугубляют положение соседей. Борьба за влияние между странами и блоками, слабость и ангажированность международных институтов, да и новизна многих проблем, не позволяют выработать эффективные ответы на все более остро стоящие вызовы.

Каждый кризис порождает большое число неудовлетворенных, часто озлобленных людей. Эти люди, считающие себя жертвами тех, кто правит, неизбежно соберутся вместе. В мелкие группы и отдельные протесты. Или в большие организации, у которых найдутся талантливые лидеры.

Не склонный к эмоциональным заявлениям, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэл назвал грядущие несколько лет «революционными». Но неизбежен ли революционный скачок? Взорвется ли мир новым вооруженным конфликтом под тяжестью своих противоречий? Признавая наличие многих условий для революционного сценария, нам инстинктивно хочется верить, что его можно избежать. Однако это противоречит историческому опыту. Такие глубокие перемены в раскладе сил на международной арене редко разрешались без вооруженного конфликта. Никто не хочет войны. Но ее не хотели и в 1914 году. Просто логика публичного конфликта ставит политиков в ситуации, из которых они не видят другого выхода. Даже если наличие ядерного оружия лучше, чем когда-либо, удерживает крупнейшие державы от авантюр, противники не перестанут искать способы свести счеты – прямо или опосредованно. Не удивительно, что последним словом стала война теми средствами, которые доступны – «многомерная» война. В ход идет новый арсенал информационных, политических, финансовых, экономических и других мер удушения противника.

Россия еще полностью не почувствовала последствий стагнации, санкций и обвала цен на нефть. Даже если правительство будет способно выполнять свои бюджетные обязательства, инфляция и трудности с финансированием основной массы бизнеса скоро станут тяжелой реальностью. Однако выработку перспективной российской политики затрудняют противоречия между интересами экономической элиты, сформировавшейся к началу 2000-х гг., и интересами долгосрочного развития страны как самостоятельной индустриальной державы. Постепенно набирают политический вес силы, считающие национальным интересом ускоренную ре-индустриализацию страны. Идет борьба между группами элит ориентированными на «либерально-финансовую» и «индустриально-государственную» модели развития.

Открытый конфликт с Западом, особенно тот факт, что экономическая война против России остро поставила вопрос о диверсификации экономики и экономическом суверенитете, серьезно обострила этот конфликт и вывела его из кулуаров в практическую, политическую, медийную плоскость. От его развития будет зависеть многое в ближайшие годы.

Любой государственный лидер хочет оставить после себя страну более преуспевающую, чем принял. Последние 15 лет у российских властей это получалось. Однако соблазн быстрых тактических успехов не должен вскружить головы и уничтожить перспективу стратегической победы. Для России формула этой победы – непрерывное и стабильное развитие на протяжении минимум 20 лет.

Исторический опыт делает российское общество и элиту устойчивыми к испытаниям. Создание и сохранение в жесткой конкурентной борьбе самого большого государства на планете – несомненное достижение народа России.

Стратегические уязвимости России

Однако помимо уникальных преимуществ Российское государство обладает рядом уязвимостей. По сравнению с другими развитыми странами в России крайне низкая плотность населения (8,4 чел./км² против в среднем 130 чел./км² в Европе). Чтобы понять важность этого показателя, достаточно представить, что могут сделать в течение года на одном квадратном километре 130 человек и 8 человек.

Плотность населения некоторых государств мира

| Страна | Человек на квадратный метр |

| Великобритания | 255 |

| Германия | 230 |

| Италия | 193 |

| Франция | 118 |

| Турция | 100 |

| Украина | 75 |

| США | 32 |

| Европейская часть России | 27 |

| Бразилия | 23,3 |

| Финляндия | 16 |

| Россия | 8,4 |

| Казахстан | 6,3 |

| Канада | 3,5 |

| Австралия | 2,8 |

| Азиатская часть России | 1,9 |

Для России исторически были характерны большие расстояния между населенными пунктами, отсутствие естественных препятствий для внешних вторжений, уязвимые коммуникации, северный климат и короткий посевной сезон. Многие регионы страны не пригодны для сельского хозяйства, а главные производственные центры находятся вдали от источников энергоресурсов. При этом правительство должно обеспечивать безопасность, а также поддерживать единый социальный стандарт в здравоохранении и образовании в одиннадцати часовых поясах от Магадана до Калининграда. Наконец, индустриализация 1920-1940-х гг. проходила не на рыночных, а на планово-экономических основах.

Все перечисленное в совокупности делает страну хрупкой, производство добавочного продукта сложным, а социальные перемены медленными. В XIX веке российский историк Владимир Соловьев справедливо заметил, что география – это мачеха российской истории. Сложившийся за века особый тип государственности – с акцентом на централизацию ресурсов – качественно отличается от классического рыночного европейского типа. Это делает трения России и государств Европы по широкому кругу вопросов неизбежными в будущем.

На протяжении последних трех столетий Россия была главным динамичным ядром Евразии и центром притяжения для соседей. Россия одной из первых принесла плоды европейской культуры на Кавказ, в Центральную Азию и на Дальний Восток. Однако будущее евразийского пространства в XXI веке будет определятся не одной Россией, которая будет вынуждена конкурировать с Китаем, ЕС, США, Турцией и Ираном.

Главным вызовом для России станет демография. Как бы успешно ни развивались экономика и технологии, все будет тщетно, если страна продолжит терять население. Именно поэтому система оценки эффективности деятельности глав российских регионов включает демографический критерий как один из главных. Согласно прогнозу Росстата на 2020 г., в стране может реализоваться один из трех сценариев: «низкий» – сокращение населения до 141 736 100 человек, «средний» – небольшой рост до 144 473 400 человек, и «высокий» – рост до 146 939 400 человек. С учетом присоединения Крыма и при условии закрепления повышательной демографической тенденции может оправдаться и быть превышен «высокий» прогноз. Однако этого мало – для успешного и стабильного развития России необходимо минимум в два раза больше населения. Постепенное решение этой задачи возможно при возобновлении ежегодного прироста населения в 0,5%-1%. Нынешний показатель держится на уровне 0,2%.

Численность и ежегодный прирост населения некоторых стран мира

| Страна | Численность населения | Ежегодный прирост в 2013 году |

| Китай | 1 330 141 295 | 0,5 |

| Индия | 1 173 108 018 | 1,2 |

| США | 310 232 863 | 0,7 |

| Индонезия | 242 968 342 | 1,2 |

| Бразилия | 201 103 330 | 0,9 |

| Россия | 146 300 000 | 0,2 |

| Япония | 126 804 433 | -0,2 |

| Германия | 82 282 988 | 0,2 |

| Турция | 77 804 122 | 1,3 |

| Иран | 76 923 300 | 1,3 |

| Франция | 64 768 389 | 0,5 |

| Великобритания | 62 348 447 | 0,6 |

| Италия | 58 090 681 | 0,5 |

| Украина | 45 415 596 | -0,2 |

По данным Всемирного банка и Росстата, 2014

Ключевыми задачами России до 2020 г. станут повышение рождаемости и сокращение смертности, особенно среди трудоспособного населения. Согласно официальной статистике, 49,8% смертей вызвано болезнями системы кровообращения, 15,3% новообразованиями, 5% болезнями органов пищеварения и еще 4% – органов дыхания. На транспортные происшествия приходится еще 1,5%. Снижение уровня смертности связано не столько с модернизацией системы здравоохранения, сколько с пропагандой здорового образа жизни – спорта, здорового питания, борьбы с курением и употреблением алкоголя, в том числе за рулем.

Важным источником возобновления человеческого капитала будет ассимиляция мигрантов. Россия продолжит оставаться вторым после США мировым центром притяжения для мигрантов и до половины роста численности населения страны до 2020 г. будет обеспечено путем их ассимиляции. В 2015–2016 гг. этот процесс может активизироваться в связи с массовым переездом в Россию русскоязычных семей с Украины.

Наконец, последним главным показателем «государственного здоровья» станет поступательный рост ВВП на душу населения. В 2015 г. Россия впервые в своей истории вышла на рекомендуемую медицинскую норму потребления мяса (75 килограмм в год на человека). Важность этого и других подобных бытовых показателей нельзя недооценивать. Непрерывный рост ВВП на душу населения в США с 1880-х гг. позволил сложиться в стране образцово зажиточному обществу, пример которого лежит в основе американской «мягкой силы». Российский ВВП на душу населения в 2014 г. (14 612 долларов) был выше показателей всех стран бывшего СССР, а также многих стран Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. До 2020 г. целью является восстановление роста ВВП на уровне выше 3% и достижение уровня в 20 000 долларов на душу человека, а в перспективе – достижение показателей Италии.

Внутренняя политика России до 2020 года

Стратегической задачей внутренней и экономической политики России до 2020 г. станет возобновление высоких темпов экономического роста – от 3% до 5% годовых. В 2014 г. власти изложили новую либеральную экономическую программу, нацеленную на поощрение малого и среднего бизнеса. В случае успеха этой программы, к 2025 г. вклад малых и средних предприятий в ВВП страны достигнет 50% (в 2014 г. их доля была 20%). Это позволит решить важную государственную задачу – создание самодостаточной экономической модели с долей экспорта в ВВП ниже 20% (нынешний уровень – 28,5%). Это избавит экономику от чрезмерной зависимости от цен на энергоресурсы.

В арсенале властей остаются важные неиспользованные инструменты. Помимо либеральной экономической политики и дирижизма по отдельным вопросам, Москва до сих пор не распаковала важный, но опасный ресурс развития – общественный энтузиазм. Это способ мягкой мобилизации путем возбуждения общественной энергии во имя «правого дела». Для России это исторически были идеи воли (свободы) и справедливости. Их интерпретация в современных условиях способна задать нравственные ориентиры, стремление к которым необходимо связать с целями развития. В 1990-е гг. страны Центральной и Восточной Европы этим путем провели социально-политическую трансформацию своих обществ во имя «соединения с Европой». В Китае идея создания «общества средней зажиточности» мотивирует массы китайцев на усердный труд. Новый «фронтир» для России может лежать в освоении Сибири и Дальнего Востока, экономическом росте и удвоении ВВП на душу населения, повышении рождаемости, покорении космоса, достижении технологического лидерства.

Впервые за всю отечественную историю новый фронтир должен стать внутренним, а не внешним. Помимо прочего, возвращение национальной идеи развития позволит преодолеть последствия гражданского раскола после Октябрьской революции и гражданской войны. При этом необходимо учесть негативный опыт коммунистического эксперимента и не навязывать обществу и личности однозначных оценок.

В целях развития требуется скорректировать потребительские установки популярной культуры. На первый план должны выйти ценности семьи, здоровой социальной личности, отношения, основанные на честности и доверии. Государство обязано обеспечить безопасность и одинаковые правила для всех граждан. Жизненным приоритетом станет борьба с коррупцией, произволом чиновников, устранением избыточного государственного контроля. Общей целью должно стать снижение стресса для граждан и экономических агентов. Эти меры позволят возобновить общественный договор и вернут гражданам веру в себя.

Повторим, главным условием является мир и внутренняя стабильность. Обеспечить их может только сильная власть, запрос на которую существует в российском обществе. Высока вероятность, что на президентских выборах 2018 г. победу вновь одержит Владимир Путин. В этом случае вплоть до 2024 г. в России сохранится консолидированная элита, нацеленная на решение задач развития.

Как поведут себя российские элиты, если конфликт с Западом продолжится? В случае успеха заявленной либеральной программы, внешнее давление не окажет существенного влияния на внутрироссийские процессы. Однако при неудаче могут дать о себе знать структурные проблемы трех уровней.

Во-первых, вновь обострится борьба элит, выступающих за сохранение либерально-финансовой модели экономики, и группами, ориентированными на индустриально-государственную модель. Идеальным решением служит гармония их интересов и сбалансированное развитие.

Во-вторых, по примеру 1990-х гг. возможно возобновление борьбы за власть и экономическое влияние между общероссийской экономико-политической элитой и обособляющимися этническими и региональными группами. Российский федерализм по-прежнему развивается, и нынешняя тенденция состоит в передаче регионам больших полномочий. Однако этот процесс не является необратимым.

Наконец, в случае углубления противостояния с Западом и провала либерального экономического курса вероятна реставрация мобилизационного варианта. Этот сценарий будет вынужденным, но уже сейчас он рассматривается как один из возможных.

До 2020 г. среди значимых политических сил будет выделятся только центристская платформа вокруг президента Владимира Путина. В силу того, что она включает ведущие либеральные и консервативные силы, перспектива собственно либеральной оппозиции в стране призрачна. Единственным потенциально влиятельным движением останется русский этнический национализм. Однако его выдвижение на заметные позиции возможно только при ухудшении социального положения в стране и ослаблении центральной власти.

Внешняя политика России до 2020 года

Поскольку основные возможности для развития Россия содержит сама в себе, главной целью внешней политики Москвы до 2020 г. должно стать блокирование негативных влияний извне и избежание втягивания в длительные противостояния с соперниками.

Источники внешних угроз России останутся прежними – исламизм из Сирии и Ирака, наркотрафик из Афганистана, возможная эскалация конфликтов вокруг Нагорного Карабаха, КНДР или Ирана, гражданская война на Украине. Сохранение стратегической стабильности с Соединенными Штатами потребует от Москвы модернизации вооруженных сил, военно-промышленного комплекса, систем глобальной навигации и космической связи. Реагирование на внешние угрозы будет отвлекать ресурсы, однако снижение способности России проецировать мощь и влиять на события в своем пограничье ударит по национальному развитию.

До 2020 г. Россия прекратит попытки спасти «советское наследство» на территории других стран СНГ. После распада СССР основные объекты жизненно важной для России инфраструктуры остались на территории Украины, Белоруссии и Казахстана (трубопроводы, железные дороги, порты, военные базы, космодромы и производственные мощности). На протяжении 20 лет логика российской политики состояла в том, чтобы вывести эти главные инфраструктурные объекты из-под влияния враждебно настроенных соседей. Со странами, настроенными дружественно, напротив, создавались преференциальные отношения и союзы – это получилось с Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Одновременно Россия стремилась снизить зависимость от Украины – строила альтернативные трубопроводы в обход украинской территории, новую базу для Черноморского флота в Новороссийске и переносила военные заказы с украинских предприятий на российские. После возвращения Крыма, у России больше нет жизненных интересов за пределами ее границ: ни космодром в казахстанском Байконуре, ни прибалтийские грузовые порты, ни белорусские железные дороги не являются предлогом для претензий. Москва будет вынуждена вмешаться в дела постсоветских государств лишь при одном условии – если русские общины за рубежом начнут подвергаться репрессиям. Однако во всех остальных случаях Россия будет избегать вовлечения в конфликты в поясе своих границ.

Хотя к 2020 г. Россия не станет ведущей мировой державой наряду с США и КНР, от того, к кому она присоединится, зависит судьба международной конкуренции. Россия окажется стратегическим балансиром, заинтересованным в сохранении независимости политики и международных оценок. Нежелание отталкивать Россию в перспективе сделает Запад более внимательным к ее интересам.

Укрепляя свое международное положение, Москва будет стремиться расширить состав участников Евразийской зоны свободной торговли за счет соседей и других дружественных стран, включая Турцию, Иран, Украину, Вьетнам, Индию, государства Центральной Азии и Кавказа. Сохранение консенсуса по принципам глобального развития постепенно сделает БРИКС центром силы, сопоставимым с «Группой семи». Этому будет способствовать медленное размывание единства «семерки» по международным и экономическим вопросам.

Важным внешним источником развития для России станет сотрудничество с КНР. Ключевой проект в этой связи – китайская транспортная инициатива «Экономического пояса Шелкового пути» через Центральную Азию и Россию. Параллельно Москва будет стремится завершить проект европейско-дальневосточного транзита на основе Транссиба и БАМа. Два транспортных проекта способны генерировать источник доходов, сопоставимый с доходами от продажи энергоресурсов. При этом прогнозы о демографической экспансии Китая в Сибирь и на Дальний Восток не материализуются – количество россиян, пересекающих китайскую границу в 2020 г. будет по-прежнему больше, чем китайцев – российскую.

Арктика останется приоритетной зоной технологического и энергетического сотрудничества со странами Запада. Возобновление полноценного диалога между Москвой и Вашингтоном позволит вернуть на повестку дня кооперацию ведущих энергетических компаний двух стран.

Лучшее будущие для России в 2020 г. – это отсутствие международных конфликтов, политическая стабильность, демографический рост в 0,5–1% ежегодно, процент трудоспособного населения выше 60%, экономический рост в 3–5% годовых, уровень экспорта в ВВП ниже 20%. Достижение этих показателей позволит России безболезненно пройти переломный период 2015–2020 гг. и сделает ее будущее твердо обеспеченным.

Успех зависит от адаптивности к переменам

В перспективе до 2020 г. можно ожидать окончательного формирования национальной бизнес-элиты с самосознанием, основанным на современных конкурентных реалиях России, и постепенный уход поколений, чьи идеи и интересы были результатом опыта советского или переходного периодов. Развитие России будет зависеть от способности российских элит осознать глубину и революционность необходимых перемен, правильно определить факторы успеха в новом мире и мобилизовать потенциал всего народа.

Россия была хорошим учеником в международной школе поведения по Ялтинским правилам, даже если в этой школе у нее не было друзей. Ялта признала за игроками наличие сфер жизненных интересов и согласовала соответствующие правила. Однако всему приходит конец: нельзя нарушать дух закона, требуя исполнения его буквы. Символично, что эпоха, начавшаяся в Крыму, в Крыму и закончилась.

Пока не будут опубликованы мемуары нынешних западных лидеров, не будет до конца понятно, является ли наступление на Россию лишь попыткой преподнести ей урок послушания или это действительно отчаянная попытка предотвратить «бунт на корабле», стремление изо всех сил удержать мировую систему в рамках западного контроля. У нас есть ощущение, что точка невозврата в отношениях Запада с остальным миром уже пройдена. Никто более не сможет заставить такие державы как Индия или Бразилия пренебречь своими национальными интересами. Вместе, Китай и Россия, даже ослабленные кризисом, неуязвимы для США. Чем больше усилий Соединенные Штаты и НАТО прилагают для изоляции и демонизации России, тем более очевидны пределы их влияния.

Так или иначе, если Россия устоит до 2020 г., если все попытки ее противников не приведут к экономическому коллапсу, хаосу и распаду страны, можно будет с уверенностью сказать, что доминированию Запада пришел конец. А международные отношения официально вступят в новую эру. Андрей Безруков Андрей Сушенцов

Украинский урок

России следует извлечь выводы из поражения

В.Н. Чернега – доктор юридических наук, консультант Совета Европы, Чрезвычайный и Полномочный посланник, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Резюме Многолетние ошибки российской политики на Украине не позволили воспользоваться «исторической форой» в виде братской близости с большинством населения этой страны. Подобная ситуация возможна и в постсоветских государствах, с которыми Москва строит интеграционные объединения.

Россия находится сегодня в зоне геополитической и экономической турбулентности. Основная задача ее внешней политики – создавать максимально благоприятные внешние условия для внутреннего, в частности экономического, развития и для безопасности страны – оказалась невыполненной, главным образом из-за нынешней конфронтации с Западом по поводу Украины. В этой стране, если называть вещи своими именами, Россия потерпела крупнейшее геополитическое поражение за все время своего постсоветского существования. Присоединение Крыма несколько смягчило, но не нивелировало это поражение. Нынешнее киевское правительство не просто находится в полной зависимости от Запада, прежде всего от США, но и считает это главным внешнеполитическим достижением. Причем Соединенные Штаты добились этого, затратив минимум средств (сумма в 5 млрд долларов «на развитие украинской демократии», например, озвученная помощником госсекретаря Викторией Нуланд, вряд ли является значительной). Субсидирование Россией на протяжении длительного времени украинской экономики обошлось намного дороже, и пока эти расходы можно считать напрасными.

Реакция в России на эти события все еще носит главным образом эмоциональный характер. В многочисленных дискуссиях, особенно на телевидении, преобладает обида на бывшую «младшую сестру» и желание (иногда скрытое, иногда открытое), чтобы ей было как можно хуже. Попытки самокритичного анализа очень редки. Между тем совершенно очевидно, что упомянутое поражение было если не в определяющей, то в очень значительной степени обусловлено ошибками российской политики на Украине. Именно они не позволили России воспользоваться «исторической форой» в виде братской близости с большинством населения этой страны. Трезвый, беспристрастный анализ необходим не только для того, чтобы в будущем, насколько это возможно, восстановить российские позиции. Ситуация, подобная украинской, может возникнуть и в других постсоветских странах, с которыми Россия пытается строить интеграционные объединения.

Такой анализ представляется более продуктивным, чем бесконечная критика действий «киевской хунты» или обличение «двойных стандартов» Запада и «гегемонистской политики» США. Конечно, и «двойные стандарты», и «гегемонистская политика» имеют место и заслуживают критики, но ничего нового или необычного в них нет. Международные отношения были и остаются сферой повышенного цинизма, где участники в целом ведут себя в соответствии со своими возможностями, а моральные критерии и оценки применяют к другим. Соединенные Штаты действуют так, поскольку могут себе это позволить. Но это же требует от России, с ее более скромными возможностями, дальновидной политики по защите и продвижению своих интересов, особенно вблизи собственных границ.

Не с теми работали

К сожалению, события на Украине подтвердили существование застарелой российской болезни – дефицит стратегического предвидения и, соответственно, упреждающих стратегий. Сейчас в России общим местом стало говорить, что «мы с Украиной не работали». Но это верно лишь отчасти. В действительности работа велась, и подчас очень активно, но лишь на отдельных направлениях (поставки газа, продвижение российского капитала, проблемы Черноморского флота), причем разными «игроками», которые свою деятельность координировали недостаточно, а то и вовсе никак. МИД, судя по всему, играл в этой работе второстепенную роль.

Российские усилия в основном концентрировались на украинских элитах, особенно олигархах, точнее тех из них, кто выказывал заинтересованность в сотрудничестве. Конечно, с учетом существующей на Украине олигархической системы такую работу надо было вести. Но при этом не учитывалось в достаточной мере, что больше всего украинские олигархи опасались именно российского доминирования в своей стране. Их политические предпочтения постоянно менялись в зависимости от конъюнктуры, особенно от соотношения сил с другими олигархическими кланами. Российская политика явно упустила момент, когда почти все они объединились против слишком возвысившегося клана Виктора Януковича.

Главное, однако, что практически вне поля зрения Москвы оставалось украинское общество с его историческими особенностями и эволюцией после 1991 года. На Украине, как справедливо отмечают в России, еще окончательно не сложилась единая нация, и культурно-ментальная разделенность, например, восточной и западной частей страны видна невооруженным глазом. Но в ней все же есть своего рода «ядро» (прежде всего центральные и южные регионы), в котором, на фоне общей близости с Россией, просматриваются некоторые черты украинской специфики. На ментальность населения «ядра» наложили отпечаток, к примеру, нахождение соответствующих регионов на протяжении нескольких веков в составе сначала литовского, а затем польско-литовского государства, более позднее и менее глубокое, по сравнению со многими регионами России, установление крепостного права, вольница Запорожской Сечи и в целом феномен казачества, которое в отличие от России было не приграничным, а рассеянным по всей территории, наконец, отсутствие собственной государственной традиции.

В качестве одного из примеров этой отличающейся украинской истории можно упомянуть, что к 1654 г., когда территория под управлением Богдана Хмельницкого перешла под покровительство московского царя, тогдашние украинские города имели «магдебургское право». Оно позволяло не только избирать органы управления, но и вырабатывать свои правила и регламенты. Эти «вольности» были подтверждены и в известном Переяславском договоре (другое название: «мартовские статьи 1654 года»), которым был оформлен этот переход.

Исторические особенности обусловили своеобразное свободолюбие украинцев, в котором всегда ощущалось сильное анархическое начало. Махновщина в годы гражданской войны, которая, по сути, представляла собой народное движение против государственной власти в любой ее форме, была, наверное, самым ярким его примером.

В отличие от России, где «вертикаль власти» всегда воспринималась как данность государственной жизни, на Украине, как показали годы независимости, уважение к государственным институтам, к власти как таковой оставляло и оставляет желать лучшего. Поэтому там не удалось создать сильную президентскую власть, хотя Янукович, к примеру, пытался это сделать. По этой же причине Леонид Кучма не осмелился использовать силу во время «оранжевой революции» в 2004 г., а Янукович применил ее очень ограниченно и с большим опозданием. Оба опасались, и не без основания, что подобные действия вызовут взрыв в столице и в большей части страны.

В то же время в соответствии с этой спецификой на Украине сложился шумный, нестабильный, но реальный парламентаризм, который остается характерной чертой государственно-политической системы и сегодня. Частью его является и реальное состязание политических сил на выборах всех уровней.

Кроме того, несмотря на существование развитой индустрии (главным образом на Юго-Востоке), украинское общество в большей степени, чем российское, сохранило аграрный характер. Переселение крестьян в города здесь произошло позже, многие горожане сохраняют связь с деревней. В почти трехмиллионном Киеве, например, таких жителей к моменту провозглашения независимости Украины было больше половины. Социологи давно заметили, что именно такие «промежуточные» общества, уже не вполне аграрные, но еще и не вполне городские, с одной стороны, особенно остро реагируют на социальное неравенство, а с другой – наиболее чувствительны к демагогии и популизму. Для них, в частности, характерна вера в то, что сложные экономические и социальные проблемы можно решить быстро, если будет «правильная власть».

В украинском случае к этому прибавилась «европейская мечта». Многие искренне поверили, что сближение с Евросоюзом позволит не только быстро остановить процесс обеднения большинства, не прекращавшийся после обретения независимости, но и в считанные годы достичь уровня благосостояния развитых европейских стран. Следует отметить, что эту надежду всячески укрепляла украинская власть, в том числе в годы правления Януковича. Автор этих строк участвовал в 2012 г. в конференции в Киеве, где министр труда и социальной политики утверждала, что после подписания соглашения об ассоциации средняя пенсия в стране, которая не превышала 100 евро, через несколько лет достигнет 1000 евро.

«Европейская мечта» особенно широко распространилась среди молодых украинцев, которые, помимо прочего, рассчитывали, что ЕС откроет границы для граждан Украины и можно будет свободно выезжать туда на учебу и работу. В территориальном плане она наиболее глубоко проникла в общество на Западной Украине. Этот регион, как известно, никогда не был частью Российской империи и православного мира (большинство западных украинцев принадлежат к греко-католической церкви, которая, кстати, в советское время подвергалась особо сильным гонениям) и в ментально-культурном отношении всегда был ближе к соседним европейским странам. Проевропейская ориентация здесь значительно усилилась в последние два десятилетия под влиянием успешного социально-экономического развития Польши, большую роль в котором сыграла помощь ЕС. Многие жители региона выезжали туда на заработки или на учебу.

Надежды значительной части украинцев на присоединение к богатому «европейскому клубу» с самого начала противопоставлялись идее интеграционного движения в сторону России. Одной из причин данной тенденции было то, что российская социально-экономическая и политическая модель по сравнению с европейской казалась малопривлекательной, особенно молодежи.

Особенности госстроительства на Украине

Причина более общего порядка связана с особенностями становления Украины как независимой страны. После 1991 г. Украине нужно было решать три взаимосвязанные задачи: легитимировать неожиданно свалившуюся на нее независимость; построить свою государственность; обрести собственную национальную идентичность в условиях, когда над ней постоянно нависала тень «старшей сестры», а русская культура оставалась доминирующей на большей части территории страны. В таком контексте определенный антирусский «крен» был если не неизбежным, то очень вероятным. Действительно, значительная часть украинской интеллигенции и элит увидели решение этих задач прежде всего в противопоставлении «украинскости» всему русскому, но также в утверждении «европейской идентичности» Украины в противовес «евроазиатской» или просто «азиатской России».

Двигателем процесса антирусской «эмансипации» закономерно стала Западная Украина, где тезисы об отсутствии какого-либо родства между русскими и украинцами и об Украине как «приграничье Европы» перед лицом «русской угрозы» активно внедрялись в общественное сознание еще во времена Австро-Венгерской империи, а затем «панской» Польши. Следует отметить также, что эта часть Украины, менее промышленно развитая и более бедная, всегда отличалась повышенной пассионарностью и политической активностью, что усиливало позиции ее элит в политической борьбе в масштабах страны.

Указанное противопоставление поощрялось Евросоюзом, да и Западом в целом. Уже в 2004 г. европейские и другие западные СМИ изображали «оранжевую революцию» не столько как выступление против коррумпированного режима, сколько как борьбу «проевропейских» и «пророссийских» сил.

Насаждение украинской идентичности и государственности на антирусской основе наталкивалось, однако, на сопротивление в других частях страны, особенно на уровне средних и старших поколений. Даже население центральных регионов, имевшее отчетливое национальное самосознание, но принадлежавшее к православной культуре, не желало видеть в России «чуждую» и тем более «враждебную» страну. На украинском же Юго-Востоке, где большинство составляли русскоязычные украинцы и этнические русские, а экономика была в основном ориентирована на Россию, такая политика вызывала особенно большое недовольство.

Эти расхождения находили выражение в результатах президентских и парламентских выборов, которые регулярно фиксировали хрупкий баланс между этими тенденциями. Страна по сути разделилась на два лагеря, попеременно выигрывавшие выборы. С течением времени, однако, этот баланс начал подтачиваться в связи с тем, что в украинской системе образования по сути доминировала антироссийская тенденция. К сожалению, российская политика долго практически игнорировала эту ситуацию. Автору трудно удержаться и не процитировать собственную статью, написанную еще в 1999 г.: «За спорами о Черноморском флоте остались почти не замеченными такие имеющие долгосрочные последствия явления, как вытеснение русского языка из систем школьного и высшего образования, насаждение национальной мифологии, ставящей под сомнение близость наших народов».

Среди средств, использовавшихся для того, чтобы подорвать эту близость, следует особо отметить антироссийскую интерпретацию «голодомора», поразившего Украину в 1932–1933 гг. и унесшего жизни, по разным подсчетам, от 3,5 до 7 млн человек. В России, где не было широкой дискуссии по этой проблеме, слабо представляют, какой глубокий след эта трагедия оставила в коллективной памяти украинцев, тем более что она произошла в плодороднейших районах, где голода никогда не было.

Попытки изобразить «голодомор» как акт геноцида украинцев со стороны Советской власти (подразумевалось: Советской России) начали предприниматься еще в 1930-е гг. на Западной Украине, тогда входившей в состав Польши, и в украинских диаспорах в США и Канаде, где, кстати, также преобладали выходцы с Западной Украины. В 2006 г. Верховная рада приняла по инициативе президента Виктора Ющенко закон, официально признавший «голодомор» геноцидом украинского народа. Украина обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой подтвердить факт геноцида. Автор имел возможность наблюдать за соответствующими дебатами в ПАСЕ в 2010 г., которая в конечном счете отказалась признать факт геноцида. Сыграло свою роль мнение экспертов Совета Европы: голод 1932–1933 гг. затронул не только Украину, но и ряд регионов России, Казахстан и даже некоторые районы Белоруссии. Более того, применительно к численности населения больше всего от него пострадал Казахстан.

После прихода к власти в 2010 г. Янукович заявил, что «голодомор» не являлся актом геноцида и что его надо рассматривать как общую трагедию народов СССР. Прекратились и демарши в международных инстанциях. Разумеется, сейчас спекуляции вокруг «голодомора» возобновились с новой силой. Больше всего, однако, в этой истории поражает пассивность России, власти которой ограничились заявлениями о том, что эту проблему не нужно политизировать. Россия могла и должна была бы предложить Украине и, возможно, Казахстану и Белоруссии провести совместные мероприятия по увековечению памяти жертв этой трагедии. Это необходимо было сделать прежде всего по соображениям гуманности. Такая инициатива позволила бы если не устранить, то значительно ослабить антироссийскую риторику вокруг этой крайне чувствительной темы.

Возможно, игнорирование особенностей украинского общества и не привело бы к столь серьезным последствиям, если бы Москва правильно оценила остроту социально-политической ситуации на Украине. Усиление при Януковиче коррупционной, кланово-мафиозной практики в интересах его окружения, как теперь известно, восстановило против него не только олигархов, но и значительную часть украинского населения. Особенно был недоволен средний класс, считавший, что политика этого клана оборачивалась его обеднением.

В этом контексте попытка России втянуть Украину в Таможенный союз против воли многих украинцев явилась искрой, вызвавшей взрыв. Политическая и финансовая поддержка Януковича, который вполне обоснованно, но при этом неожиданно «приостановил» подписание соглашения об ассоциации с ЕС, была воспринята, с одной стороны, как защита «прогнившего» режима, с другой – как попытка украсть у Украины «европейскую мечту». Как и следовало ожидать, особо остро отреагировала молодежь. Конечно, самой активной и организованной силой «майданной революции» были боевики различных националистических организаций, но за ними в тот момент шли и обычные школьники и студенты.

Долгое эхо

В результате произошедшего в Киеве государственного переворота России в целях защиты своих интересов, как представляется, неожиданно для себя пришлось пойти на известные шаги – присоединение Крыма и поддержку пророссийских движений в Донбассе. Последствия в этой чрезвычайной ситуации не были, да и не могли быть полностью просчитаны. Для российской власти оказалась явно неожиданной поддержка Евросоюзом антироссийских санкций, инициированных США, которые, как подчеркивает, например, французский политический деятель Жан-Пьер Шевенман, «организовали настоящий идеологический крестовый поход, стремясь изолировать Россию и усилить контроль над остальной Европой». Общие интересы с Соединенными Штатами, особенно в момент, когда ЕС ведет с ними важнейшие переговоры о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), вкупе с общей чрезмерной идеологизацией внешней политики, усилением тенденции «к экспорту демократии» перевесили ущерб, который санкции наносят самой Европе.

Не был учтен фактор все более усиливающейся Германии, которая очевидно превращается в гегемона ЕС и у которой всегда был «исторический интерес» к Украине. Жан-Пьер Шевенман отмечает, кстати, что на Украине работают сейчас 1,5 тыс. германских предприятий и лишь 80 французских.

Самый тревожный аспект нынешней конфронтации – ее затяжной характер. Последствия санкций могут быть значительно более глубокими, чем принято считать. С учетом того, что подавляющее большинство новых технологий все еще создаются в западных странах, прежде всего в США, в длительной перспективе санкции ведут к увеличению технологического отставания России, что рано или поздно скажется и на ее обороноспособности. Перенесение конфронтации в военную плоскость чревато по максимуму прямым военным столкновением с Западом, а по минимуму, несмотря на все заверения российских властей, – гонкой вооружений и ситуацией «пушки вместо масла». В геополитическом плане становится реальной угроза зависимости России от Китая.