Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Ташкенте, сегодня 4 апреля 2014 года, состоялась презентация проекта «Содействие устойчивому развитию предприятий малого и среднего бизнеса стран Центральной Азии». В ней приняли участие представители ведущего партнера проекта — Болгарского Центра предпринимательства и управленческого развития (ЦПУР), сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Данный проект реализуется в течение 18 месяцев (в 2014-2015 годах) при финансовой поддержке Комиссии Европейского Союза. Реализация проекта будет осуществляться на территории Узбекистана и Казахстана.

Цель проекта — дальнейшее улучшение деловой среды, развитие конкуренции, стимулирование ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане и Казахстане. Задачи проекта будут реализовываться через повышение навыков управленческого персонала субъектов малого бизнеса, а также усиление роли организаций, оказывающих содействие развитию бизнесу.

Главные международные выставки пищевой индустрии и сельского хозяйства Узбекистана WorldFood и AgroWorld продолжают работу в Национальном выставочном комплексе UzExpoCenter. Организатором мероприятия выступает компания ITE Uzbekistan.

Экспозиция представляет новейшие мировые разработки и последние достижения всех этапов производства продуктов питания - от семян, сельхозтехники, птицеводства, животноводства до готовой продукции, которая поставляется на рынки и торговые сети. На выставках свою продукцию и услуги предлагают 151 предприятие из Австрии, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Латвии, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ, Пакистана, Польши, России, Румынии, Словакии, Турции, Украины, Шри-Ланки и Узбекистана.

Сегодня, 11 апреля, в Гостином дворе столицы состоялось торжественное открытие Дня Москвы в рамках 30-й юбилейной международной выставки коммерческой недвижимости «ДОМЭКСПО».

«На выставке представлены экспозиции практически со всего мира, но особое место занимает недвижимость, предлагаемая в российской столице. В рамках сегодняшней встречи пройдет конференция по вопросам градостроительного развития города Москвы, где можно будет узнать о реализации программы реорганизации промышленных зон столицы, реновации кварталов сложившейся застройки, о планах и задачах присоединенных территорий города и многом другом», - сказал в приветствии, обращенном к участникам форума профессионалов рынка недвижимости, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Олег Рындин. По его словам, Москва достойно представлена среди мегаполисов мира по общему объему ввода недвижимости. «В прошлом году нам удалось ввести в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше трех миллионов квадратных метров жилья», - отметил он. Напомним, международная выставка коммерческой недвижимости «ДОМЭКСПО» продлится до 13 апреля. В этом году в ней приняли участие компании из России, Сербии, Франции, Латвии, Греции, Египта, Болгарии, Чехии, Турции, Германии, Португалии, Израиля, Великобритании, Белоруссии, Литвы, Италии, Испании, Хорватии, Украины, Швеции, Швейцарии, Австрии. Также ее посетили представители рынка недвижимости Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты), Латинской Америки (Аргентина и Венесуэла) и Азии (Таиланд и Филиппины). Ряд крупных стендов российских компаний посвящены проектам Москвы и Московской области. Выставка организована при поддержке Стройкомплекса Москвы, Московской ассоциации риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской гильдии риэлторов и Торгово-промышленной палаты России.

Ольга Зеневич, собственный корреспондент

В Гостином дворе столицы начала работу 30-я юбилейная международная выставка коммерческой недвижимости «Домэкспо».

Она будет проходить с 10 по 13 апреля и представит все сегменты российского и зарубежного рынка недвижимости. В этом году на выставке представлены компании из России, Сербии, Франции, Латвии, Греции, Египта, Болгарии, Чехии, Турции, Германии, Португалии, Израиля, Великобритании, Белоруссии, Литвы, Италии, Испании, Хорватии, Украины, Швеции, Швейцарии, Австрии. Кроме этого в ее работе участвуют представители Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты), Латинской Америки (Аргентина и Венесуэла) и Азии (Таиланд и Филиппины). Ряд крупных стендов российских компаний посвящены проектам Москвы и Московской области. В рамках деловой программы выставки пройдут конференции и круглые столы, посвященные актуальным проблемам рынка недвижимости. Также при поддержке столичного Департамента градостроительной политики на «Домэкспо» будет проведен «День Москвы». Выставка организована при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, Московской ассоциации риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской гильдии риэлторов и Торгово-промышленной палаты России. Ежегодно в ее работе принимает участие не менее 200 российских и зарубежных компаний. Среди них строительные и риэлторские организации, банки, архитектурные и дизайнерские бюро, страховые и юридические фирмы, а также специализированные средства массовой информации.

Евгений Осипов, собственный корреспондент

9 апреля в 16.00 у причала Одесского морвокзала ошвартовался пассажирский теплоход HAMBURG (144 м, флаг Багамы). Судно пришло из Несебра (Болгария) с 271 туристом на борту. Символично, что честь открытия сезона выпала теплоходу, который до 2012 года носил название Columbus.

Программу пребывания туристов т/х HAMBURG в Южной Пальмире обеспечивают ялтинская компания "Интурист Лтд." и одесская фирма "Скай груп". По информации директора "Интуриста" Лилии Ивановой, сегодня туристы посетят Оперный театр, концерт классической музыки в исполнении артистов филармонии, Литературный музей (программы по группам). С завтрашнего утра большинство пассажиров отправятся в обзорные экскурсии по городу.

По традиции, первому пассажиру, открывающему круизный сезон, были вручены сувениры администрации Одесского порта. Почетную миссию выполнила представитель службы развития круизного туризма Эльвира Лещинская. По ее словам, в этом сезоне памятный приз достался господину Клаусу Лангхардту, 56-летнему журналисту из немецкого Брауншвейга. К. Лангхардт купил круиз с заходом в Одессу второй раз, потому что "в первый был буквально очарован аурой города и захотел более предметно познакомиться с его архитектурой, храмами, музеями"...

По расписанию, т/х HAMBURG должен покинуть Одесский порт 10 апреля вечером.

В связи со сложившейся ситуацией в Украине и отсутствием возможности отдохнуть на побережье Черного моря из-за аннексии Крыма, авиакомпания Днеправиа развивает свою сетку маршрутов в летний период, предлагая альтернативные черноморские курорты.

Так, с мая 2014 года Днеправиа открывает рейсы в Батуми (Грузия) из Днепропетровска.

Также в сезоне Лето 2014 Компания запланировала программу регулярных полетов на курорты Болгарии - из Днепропетровска в города Бургас и Варна.

Как всегда Днеправиа делает все возможное чтоб обеспечить своим пассажирам не только комфорт при перелете, но и создает благоприятные условия для пассажиров авиакомпании.

Исходя из этого бизнес принципа, и понимая, что для граждан Украины необходима виза для посещения курортов Болгарии, Днеправиа вышла с предложением к Полномочному послу Республики Болгария в Украине Господину Красимиру Минчеву об открытии консульства Республики Болгария в г.Днепропетровск, а также отмены взимания сервисного сбора для упрощения визового оформления.

Газета «Жечпосполита» опубликовала данные по стоимости рабочей силы в промышленности стран Евросоюза в 2013 г., подготовленные Евростатом. В Польше они составили 7,5 евро за час, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 3,3%. Стоимость рабочей силы в Польше (включающая заработную плату и социальные бюджетные отчисления) остается относительно дешевой. В промышленности Германии она составляла 36,4 евро за час, а в Швеции – 44,8 евро. При этом стоимость рабочей силы у соседей Польши вполне сопоставима с польскими показателями. В Литве она составляет 6,0 евро, а в Чехии – 10,8 евро. Самая низкая среди всех стран ЕС стоимость рабочей силы в Болгарии – 3,5 евро за час.

Rzeczpospolita

В 2013 году по отношению к 2012 году Винницкий ЛВЗ снизил объемы выпуска алкогольной продукции на 53,14%, до 11,2 тыс. дал. Столь значительный спад связан с увеличением цен на сырье и снижением спроса на экспорт заводской продукции, пишетAlconews.Ru

По итогам 2012 года ЛВЗ выпустил на 35,1%, меньше продукции относительно 2011 года – тогда объемы производства составили 23,9 тыс. дал.

ЗАО "Винницкий ликеро-водочный завод" был основан в 2000 году на базе госпредприятия "Винницкий ликеро-водочный завод". До 30% продукции Винницкого завода экспортируется в Болгарию, Молдову и Эквадор. 60,38% и 16,4% акций завода принадлежать двум физическим лицам, 22,3% — ЧП "Власта плюс" (Винница).

Уганда, Руанда и Кения будут выдавать туристам единую визу.

10 апреля 2014 годаНовая общая визовая система должна была начать работать еще с 1 января 2014 года, но страны не смогли подготовиться и в срок запустить выдачу единых виз.

В рамках нововведения туристы смогут посещать сразу три государства по одной визе, пишет Travel.ru.

С начала года систему запустить не удалось, но, вероятно, к апрелю ситуация изменилась и все возникшие сложности удалось преодолеть. Представители дипмиссий уверяют, что все желающие уже могут обращаться за единой визой.

Она является многократной, с возможностью путешествовать до 90 дней в полугодие. По прилету такие визы выдаваться не будут. Поэтому те туристы, которые въезжает, например, в Кению, оформляя визу на границе, не смогут по этому документу побывать в соседних странах. Зато в консульствах обещают рассматривать визовые заявления всего за один день, а размер сбора составит $100.

Такое заявление было сделано в рамках совместной пресс-конференции трех стран. Дипломаты также обещали обновить информацию на своих официальных сайтах. Правда, в настоящий момент этого еще не произошло.

Несмотря на это, единая визовая система, кажется, все же начинает действовать. На официальном сайте посольства Уганды в Вашингтоне, где материалы обновляются более оперативно, нововведение уже подробно описано.

Отметим, что на пресс-конференции дипломаты рассказали о перспективах единой визовой системы. Они рассказали, что в единое восточноафриканское визовое пространство войдут Танзания, Бурунди и Южный Судан, однако никаких дат, даже приблизительных, не озвучивалось.

Напомним, что в этом же апреле об упрощении получения визы заявил и посол Болгарии в России. Ее обещают выдавать всего за два-три дня.

В 2014 году число детей-сирот сократилось на 9 тысяч человек

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения поручений Президента Российской Федерации и реализации законодательства Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С докладами на Коллегии выступили аудиторы Счетной палаты Александр Филипенко и Юрий Росляк, а также директор Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, средств ПФР и ФСС Ольга Самарина.

Как было отмечено на Коллегии, в ходе исполнение Указа Президента удалось достичь ряда положительных результатов в части формирования нормативной правовой базы в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот):

В частности, были увеличены размеры выплат: социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы; единовременного пособия на каждого ребенка, при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет и детей, являющихся братьями и сестрами; компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

Кроме того, была усовершенствована процедура выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей и устройства их в детские дома. Смягчены требования к российским усыновителям, опекунам и попечителям, освобождены от необходимости проходить специальную подготовку лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или были опекунами (попечителями) и не отстранялись от этих обязанностей. Упрощена система отчетности опекунов и попечителей в части необходимости представления документов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.

Совершенствование законодательства в свою очередь оказало положительное влияние на сокращение числа детей-сирот. «За время реализации Указа отмечается позитивная динамика в снижении численности детей-сирот. В 2014 году их число сократилось на 9 тыс., составив 621 774 человека. На воспитание в семьи были переданы более 64 тыс. детей-сирот, что на 1,7% больше, чем в 2013 году. Численность детей-сирот в банке данных сократилась за 2014 год на 18% по сравнению с 2013 годом и составила 87,3 тыс. детей», - сообщил на Коллегии аудитор Александр Филипенко.

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что, несмотря на достигнутые положительные результаты, до настоящего времени в области защиты детей-сирот сохраняется ряд проблемных вопросов, в том числе в части нормативно-правового регулирования.

В территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи не учтено положение об условиях предоставления детям-сиротам медицинской помощи всех видов. «В терпрограммах предусмотрен только порядок проведения медосмотров и диспансеризации детей. При этом условия последующего предоставления им медицинской помощи всех видов не указаны», - пояснил Александр Филипенко.

Кроме того, анализ тарифов на проведение диспансеризации показал отсутствие единых подходов к их расчету со стороны Минздрава России и ФОМС. При том, что программа диспансеризации состоит из одних и тех же медицинских услуг и для детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, и для тех, кто проживает в семьях, тарифы на ее проведение в регионах значительно различаются. Например, стоимость диспансеризации в Смоленской области в 1,7 раза ниже, чем в Рязанской области, в Чувашской Республике в 2 раза выше, чем в Кировской области.

Не создана должным образом и система сопровождения семей в регионах: внедрены и функционируют лишь отдельные ее элементы. Так, система медицинского сопровождения семьи не развита в 17 регионах (например, Республика Башкортостан, Удмуртская республика, Камчатский край, Томская область), социального сопровождения – в 5 регионах (республики Ингушетия и Калмыкия, Чеченская республика, Архангельская и Оренбургская области), психолого-педагогического сопровождения – в 4 (Республика Ингушетия, Чеченская республика, Архангельская и Амурская области).

Лишь в 52 регионах был достигнут показатель по заработной плате работников образовательных, медицинских и социальных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам - 90% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

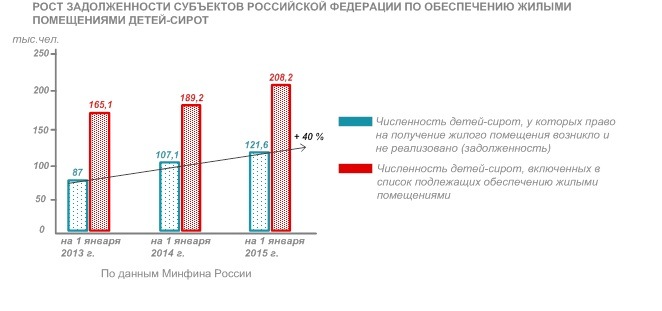

По словам аудитора Счетной палаты Юрия Росляка, не улучшается ситуация и с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями*. «Меры, принимаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти регионов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, явно недостаточны, - констатировал аудитор в ходе своего выступления на Коллегии. - В проверяемом периоде (2013-2014 гг.) задолженность регионов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот увеличилась на 40% и составила 121,6 тыс. человек

По словам аудитора, тенденция увеличения задолженности отмечена в 61 регионе. При этом наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском и Приволжском федеральных округах, где задолженность составляет 51% от общего объема. Более того, рост задолженности отмечен также в регионах, считающихся «благополучными» в вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Республика Карелия, города Москва и Санкт-Петербург.)

По данным регионов на 1 января 2015 г., численность детей-сирот, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями, увеличилась по сравнению с 1 января 2014 г. на 541 человека и составила 18 048 человек. На исполнение в полном объеме судебных решений требовалось 21,05 млрд. рублей.

Как показал проведенный анализ, субсидии на жилье детям-сиротам перечислялись Минфином России преимущественно во II полугодии 2013 и 2014 гг., что помешало регионам полностью использовать выделенные средства. При этом Минфин не обеспечил должный контроль за соблюдением регионами условий их предоставления. Например, Астраханской областью в нарушение условий и порядка предоставления субсидии в 2013 г. был снижен объем предусмотренных в бюджете региона собственных средств. Несмотря на это, Минфином не применялись меры по приостановлению финансирования, как в этом случае предусмотрено законодательством.

Установлено также, что средства субсидии, предоставленные г. Москве не использовались с 2010 года. Несмотря на это, Минфин России ежегодно подтверждал к использованию остаток субсидии, сложившийся на 31 декабря 2012 г. в сумме 68,4 млн. рублей. «Указанные средства были возвращены в федеральный бюджет только в 2014 году», - подчеркнул Юрий Росляк.

В принятом Госдумой во втором чтении законопроекте о внесении изменений в Федеральный бюджет на 2015 г. есть поправка, согласно которой регионам в 2015 г. предоставляется право использовать невостребованные жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджетам регионов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в объеме до 2,3 млрд. руб. в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**.

Анализ реализации Комплекса мер, направленного на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, разработанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) показал, что содержания отдельных мероприятий Комплекса совпадают, в связи с чем происходит дублирование финансирования. Так, например, мероприятие по открытию в Астраханской области регионального центра психологической поддержки «София» фактически приводит к дублированию функций ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» Астраханской области, на базе которого и создан центр «София». Внедрение инновационной технологии «Виртуальный дневник малыша» фактически дублирует программу «Видеопаспорт ребенка», реализуемую в Астраханской области с 2008 года.

Кроме того, выявлена крайне низкая результативность отдельных мероприятий Комплекса мер. Так, например, в Астраханской области на мероприятие «Организация службы «Экспресс-няня» Фондом было выделено 3 млн. рублей. При этом его результативность в 2014 г. составила всего 4% (2 семьи из 50), а по мероприятию «Открытие кабинета «СоДействие» по психологической реабилитации алкозависимых и их ближайшего окружения» - 2,6 млн. рублей при результативности 2% (3 человека из 150).

Коллегия приняла решение направить информационные письма в Администрацию Президента Российской Федерации, Минздрав, Минобрнауки, Минтруд, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в органы государственной власти регионов, сохраняющих стабильную негативную тенденцию по решению вопросов, связанные с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями и доведением средней заработной платы отдельным категориям работников до уровня, установленного Указом Президента. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия будет направлен в палаты Федерального Собрания и Администрацию Президента.

Справочная информация:

*В 2014 году на софинансирование расходных обязательств субъектов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот утверждено распределение субсидии 83 бюджетам регионов на общую сумму 6,5 млрд. рублей (на 5 % больше по сравнению с 2013 г.). Минфином заключены соглашения о предоставлении субсидии с 82 регионами на общую сумму 5,7 млрд. рублей.

** Подробная информация на сайте Государственной Думы. Таблица поправок №1 к проекту федерального закона № 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", рекомендуемых Комитетом по бюджету и налогам к принятию.

Авторы поправки: Депутаты ГД: Нарышкин С.Е.,Жуков А.Д.,Неверов С.И.,Васильев В.А.,Баталина О.Ю.,Яровая И.А.,Панков Н.В.,Никонов В.А.,Гильмутдинов И.И.,Абасов М.М.,Агаев Б.В.,Аршба О.И.,Брыксин А.Ю.,Валуев Н.С.,Гончар Н.Н.,Жарков А.В.,Звагельский В.Ф.,Кабанова В.В.,Каминский А.В.,Кузин С.П.,Малашенко В.А.,Натхо Р.Х.,Николаев М.Е.,Николаева Е.Л.,Пивненко В.Н.,Роднина И.К.,Терентьев М.Б.,Фабричный С.Ю.,Хамчиев Б.Б.,Шатилов Н.И.,Максимова Н.С.,Кармазина Р.В.,Алексеева Т.О.,Чижов С.В.,Смолин О.Н.,Лебедев О.В.,Гутенев В.В.,Борзова О.Г.,Карпов А.Е.,Железняк С.В.,Руденский И.Н.,Игошин И.Н.,Белых И.В.,Выборный А.Б.,Герасименко Н.Ф.,Журова С.С.,Качкаев П.Р.,Крупенников В.А.,Кузьмичева Е.И.,Марданшин Р.М.,Панина Е.В.,Пономарев А.Н.,Сафаралиев Г.К.,Заварзин В.М.,Казаков В.А.,Кидяев В.Б.,Клинцевич Ф.А.,Шаккум М.Л.,Язев В.А.,Петров Ю.А.,Хор Г.Я.,Макаров А.М.;Члены СФ: Рябухин С.Н., Шуба В.Б.,Малкин Е.Н.

По данным Евростат, Люксембург не достиг и на треть целевых показателей по использованию возобновляемых источников энергии (ВЭИ) к2020 г. Так, в2012 г. в Люксембурге доля ВИЭ составила всего 3,1% (вместо ожидавшихся 11%). Наряду с Люксембургом отстающими странами являются Великобритания (4,2% вместо 14%) и Нидерланды (4,5% вместо 15%). Что касается стран-лидеров, в их число входят Болгария, Швеция и Эстония.

Уровень инфляции в Люксембурге в феврале текущего года составил 0,9%, снизившись на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Одной из главных причин снижения инфляции является падение цен на нефтепродукты, составившее по итогам месяца 0,3%.

В Ташкенте 2 апреля откроются сразу две международные выставки — «Пищевая индустрия — WorldFood Uzbekistan 2014» и «Сельское хозяйство AgroWorld Uzbekistan 2014». Этому событию была посвящена пресс-конференция компании ITE Uzbekistan, состоявшаяся 28 марта. В объединенной экспозиции свою продукцию и услуги продемонстрирует 151 компания из 23 стран. В их числе Австрия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Латвия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Турция, Узбекистан, Украина, Шри-Ланка. При этом 70% составляют иностранные экспоненты и 30% местные производители.

Молдавия увеличила в 2013 году импорт нефтепродуктов на 10,9% - до 640,8 тыс. т, в том числе бензина – на 0,4% , дизтоплива – на 17,6%, сжиженного газа – на 1,4%. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), из 160 тыс. т бензина 72,4% импортировано из Румынии, 13,3% - из Австрии и 7,1% - из Болгарии. 35,2% импорта обеспечила компания Petrom, 32% – Lukoil, 13,4% - Tirex Petrol. Из 409 тыс. т дизтоплива 60,5% закуплено в Румынии, 17,2% - в России и 10,5% - в Белоруссии. Среди основных импортеров - Lukoil – 31,7%, Rompetrol – 22% и Tirex Petrol – 14,1%. Крупнейшим поставщиком сжиженного газа стал Казахстан – 45,3% из общего объема импорта в 72 тыс. т. Он отодвинул на второе место Россию, доля которой снизилась до 38,5%. А Белоруссия заняла третье место с 8,6%, ранее принадлежавшее Румынии. Больше всего газа импортировали компании Printemps – 27,8%, LUKoil – 25,8% и Dominic – 12,3%. Среднегодовая цена импорта тонны бензина составила $1030 (-5,3%), дизтоплива - 985 долл. США (-3,9%), газа - 752 долл. США(-9,5%). В то же время, розничные цены на внутреннем рынке выросли на 3,6% - в среднем до 16,5 лея за литр бензина, на 2,9% - до 15,69 лея – дизтоплива, и на 6,6% - до 9,3 лея – сжиженного газа. На рынке нефтепродуктов РМ в 2013 году действовало 119 экономических агентов (-5). Бензин и солярка продавались в республике на 610 АЗС, а сжиженный газ – на 420. На начало 2014 года запасы бензина составляли 16,8 тыс. т (-10,2%), дизтоплива 29,6 тыс. т (+20,9%), сжиженного газа – 8,1 тыс. т (+26,6%). В прошлом году в Молдавии ежедневно потреблялось 521 т бензина, 1386 т дизтоплива и 261 т сжиженного газа.

18 марта 2014 г. / ИА «Инфотаг»/

В Болгарии построят самый крупный скейт-парк в стране.

На северо-востоке страны, в городе Добрич уже начались работы по возведению комплекса.

Кроме скейт-парка и развлекательной инфраструктуры проект будет включать в себя четыре озера, рок-сцену, водный каскад и естественный каток, пишет Novinite.com.

Существующее в центральном парке города озеро, будет разделено на четыре части, которые будут представлять собой озеро для катания на лодках, озеро птиц с местом для наблюдения за пернатыми, а также музыкальное и ледяное озера. Последнее и станет естественным катком

Также парк сможет похвастаться серпантинным водяным каскадом, над которыми будет располагаться цветник, а так же множеством декоративных растений под специальным освещением, лиственными и хвойными деревьями и кустарниками, среди которых будут краснолистные сливы, магнолии и кедры. А вокруг одного из островов - кувшинки.

Напомним, что это не единственный крупный проект, который в ближайшее время будет реализован в Болгарии. Как ожидается, новый курортный город, который появится неподалеку от Софии, привлечет массу иностранных туристов и покупателей недвижимости.

В период летней навигации 2014 года (с 30 марта по 25 октября) авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" предложит своим пассажирам новые возможности для авиапутешествий из Киева и городов Украины.

Широкая сеть сезонных рейсов планируется к выполнению из Киева. Из столицы Украины можно будет быстро и комфортно добраться до таких популярных курортов как Пальма-де-Майорка и Тенерифе (Испания), Римини (Италия), Пула и Сплит (Хорватия), Бургас и Варна (Болгария), Агадир (Марокко), Ираклион и Родос (Греция).

Клиенты МАУ, живущие в других городах Украины, смогут воспользоваться прямыми беспосадочными рейсами из Донецка и Харькова - в Барселону (Испания), из Одессы, Львова, Донецка и Харькова - в Ларнаку (Кипр).

Продажа билетов на новые летние направления МАУ уже открыта в кассах МАУ, на вебсайте авиакомпании, а также в офисах уполномоченных агентств. При приобретении билетов до 15 апреля 2014 года действуют специальные промо-тарифы (перелет в обе стороны, аэропортовые сборы не включены):

Киев - Пальма-де-Майорка от 340 дол США;

Киев - Тенерифе от 556 дол США;

Донецк - Барселона от 380 дол США;

Харьков - Барселона от 380 дол США;

Киев - Римини от 270 дол США;

Киев - Пула от 275 дол США;

Киев - Сплит от 275 дол США;

Киев - Бургас от 150 дол США;

Киев - Варна от 150 дол США;

Киев - Ираклион от 250 дол США;

Киев - Родос от 250 дол США;

Одесса - Ларнака от 250 дол США;

Львов - Ларнака от 290 дол США;

Донецк - Ларнака от 270 дол США;

Харьков - Ларнака от 270 дол США.

"Предложение МАУ в первую очередь заинтересует тех, кто желает сэкономить на перелете на летний отдых, - отметил Исполнительный вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко. - Помимо специальных предложений на рейсах в Турцию, Болгарию, Хорватию, Грецию, Италию, Испанию и на Кипр, на нашем веб-сайте - www.flyuia.com - также можно приобрести билеты в Грузию - в Батуми и Тбилиси - по привлекательным ценам".

Министерство сельского хозяйства Болгарии представит новый налог на необрабатываемые земли.

Министр сельского хозяйства Болгарии Димитар Греков объявил на встрече с сельскохозяйственными ассоциациями, что концу мая 2014 года группа экспертов начнет работать над налогом. Последний должен простимулировать владельцев земельных участков сдавать их в аренду кооперативам и местным компаниям, увеличив таким образом количество плодородных сельскохозяйственных угодий, являющихся помимо прочего инвестиционно привлекательными. Эксперты определят налоговую ставку, разницу между "необрабатываемой" и "невостребованной" землей, а также примут решение касательно заброшенных участков, передает портал Novinite.

"Такой налог заставит землевладельцев принять соответствующие меры, а именно сдать бесхозные земельные участки в аренду или выставить их на рынок", - заявил председатель Болгарской ассоциации сельскохозяйственных производителей Венцислав Варбанов. Национальная ассоциация муниципалитетов в Болгарии отметила, что необрабатываемые и брошенные земли являются серьезной проблемой, с которых будет сложно собрать потенциальный налог, поскольку многие из владельцев покинули страну. В настоящее время количество обозначенных земельных участков достигает 1,6 млн гектаров и ежегодно приносит в казну $10,5-11 млн.

Болгарскую визу можно будет получить за два-три дня.

Посол Болгарии в России Бойко Коцев заявил, что болгарские власти намерены упростить визовый режим для российских граждан.

Сами визы не будут отменены, но режим их оформления станет максимально простым и быстрым, пишет Болгария Сегодня со ссылкой на слова Бойко Коцева.

Срок выдачи туристической визы не будет превышать два или три дня. Об очередях можно будет вообще позабыть, время ожидания уменьшится до трех-четырех минут.

Посол также отметил, что рассматривается возможность открытия новых болгарских визовых центров на территории Российской Федерации. Напомним, что на сегодняшний день их на территории нашей страны 23.

Четыре новых консульских службы в России должны появиться уже в течение 2014 года. Первым запланировано открытие консульства в Екатеринбурге.

Наши соотечественники не только чаще всего выбирают Болгарию, для проведения своего отпуска, но и активно покупают здесь недвижимоть. Данные Института по анализу и прогнозам в туризме Болгарии показывают, что 60% всех российских отдыхающих останавливаются не в отелях, а в собственном жилье.

Мозг Путина

Ханна Тобурн, Антон Барбашин

Резюме Александр Дугин и философия вторжения Путина в Крым

С момента распада Советского Союза Россия безуспешно искала новую национальную стратегию – что-то для того, чтобы определить: кто такие россияне и куда они идут. «В истории России ХХ века были различные периоды – монархия, тоталитаризм, перестройка и, наконец, демократический путь развития», – сказал президент России Борис Ельцин через пару лет после распада Советского Союза, – «каждый этап имеет свою идеологию», – продолжил он, но теперь «у нас нет никакой».

Чтобы заполнить этот пробел, в 1996 году Ельцин сформировал группу ученых для совместной работы по поиску того, что россияне называют «Русской идеей», но у них ничего не получилось. Примерно в то же время многие другие группы также попробовали работать над этой задачей, в том числе коллектив консервативных российских политиков и мыслителей, который назвал себя «Согласие во имя России». Наряду со многими другими российскими интеллектуалами эти люди были глубоко обеспокоены слабостью Российского государства, по их мнению, что-то должно быть исправлено, чтобы Россия вернулась к своей законной славе. И это повлекло за собой идею возвращения к русской традиции сильной центральной власти. Как этого можно достичь – уже другой вопрос.

Так случилось, что Путин, с которым многие из «Согласия» до сих пор имеют связи, согласился и принял их идеалы и цели. Он пришел к власти в 1999 году с всенародным мандатом на стабилизацию российской экономики и политической системы. Благодаря росту мировых цен на энергоносители, он быстро добился этой цели. К концу 2000-х годов он получил передышку и воспользовался ею для того, чтобы вернуться к вопросу о русской идее. Россия, рассуждал он, была уникальной цивилизацией. Она никак не могла быть подогнана к европейским или азиатским рамкам и жила в соответствии со своими собственными уникальными нормами и моралью. Поэтому с помощью Русской православной церкви Путин начал борьбу против либеральных (западных) идей, которыми начали увлекаться некоторые сегменты российского общества. Его действия, заслужившие осуждение на Западе, - такие, как введение уголовной ответственности за «пропаганду гомосексуализма», приговор участницам панк-рок коллектива Pussy Riot к двум годам тюрьмы за хулиганство, – были популярны в России.

В соответствие с утверждениями Путина о том, что Россию нельзя оценивать по западным меркам, его новый консерватизм не отвечает американским и европейским понятиям. В то время как консерваторы западного мира боятся большого правительства и ставят индивидуума на первое место, российские консерваторы выступают за государственную власть и рассматривают индивидов как слуг этого государства. Они опираются на давние традиции российского имперского консерватизма и, в частности, на концепцию евразийства. Эта наследственная черта является авторитарной по сути, традиционной, антиамериканской и антиевропейской, она высоко ценит религию и покорность народа. И что более значимо для сегодняшнего освещения в СМИ - она тяготеет к экспансии.

После распада Советского Союза ультранационалистические идеологии решительно вышли из моды.

Российские корни

Корни евразийства лежат в большевистской революции, хотя многие идеи этой концепции имеют в России гораздо более долгую историю. После Октябрьской революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны два миллиона не приемлющих большевиков россиян покинуло страну. От Софии до Берлина, а затем Парижа некоторые из этих бежавших российских интеллектуалов работали над созданием альтернативы большевистского проекта. Одна из этих альтернатив в итоге стала идеологией евразийства. Сторонники этой идеи утверждали, что были не правы как российские западники, так и большевики. Западники – потому, что полагали Россию (с отставанием) частью европейской цивилизации и призывали к её демократическому развитию; большевики – потому, что считали необходимым реструктуризацию всей страны на основе классовой конфронтации и мировой революции рабочего класса. Скорее, подчеркивали сторонники евразийства, Россия является уникальной цивилизацией с ее собственным путём развития и исторической миссией: создать другой центр власти и культуры, который стал бы и не европейским, и не азиатским, но имел черты обоих. Евразийцы были уверены в конечном крушении Запада и в том, что это стало бы для России возможностью предстать перед миром как пример для подражания.

В 1921 году эмигрировавшие из страны мыслители: протоиерей Георгий Флоровский, Николай Трубецкой, Петр Савицкий и Петр Сувчинский издали сборник статей под названием «Исход на Восток», который ознаменовал официальное рождение идеологии евразийства. Книга была сфокусирована на идее о том, что географическое положение России – это ее судьба, и что ни один правитель не может сделать что-либо, чтобы освободить себя от необходимости обеспечения безопасности её земель. Учитывая бескрайность России, они верили, что её лидеры должны думать имперски, поглощая и ассимилируя опасное население на всех границах. В то же время они считали, что любая форма демократии, открытой экономики, местного самоуправления или светской свободы является весьма опасной и неприемлемой.

В этом смысле евразийцы считали Петра Великого, – который пытался европеизировать Россию в восемнадцатом веке, – врагом и предателем. Вместо этого они доброжелательно относились к татаро-монгольскому игу между XIII и XV веками, когда империя Чингиз-хана преподала россиянам важные уроки по созданию сильного централизованного государства и «пирамиды» системы управления и контроля.

Учение евразийцев приобрело значительное число сторонников среди политически активной части эмигрантской общины или белых, которые жаждали выдвинуть какую-либо альтернативу большевизму. Однако эта философия была полностью проигнорирована, даже подавлена в Советском Союзе, и умерла практически одновременно с его создателями. Другими словами, она не была востребована до 1990-х годов, когда распался Советский Союз, и грифельная доска российской идеологии оказалась стертой начисто.

Эволюция революционера

После распада Советского Союза ультранационалистические идеологии решительно вышли из моды. Большинство россиян, скорее, ожидали демократизации России и ее реинтеграции с миром. При этом некоторые твердолобые патриоты остались противниками десоветизации и верили – как Путин сегодня, – что распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой века. Среди них был и идеолог Александр Дугин, сотрудник ультранационалистического аналитического центра и газеты «День» (позже известной как «Завтра»). Его ранней претензией на славу была брошюра 1991 года «Война континентов», в которой он описал текущую геополитическую борьбу между двумя типами глобальных держав: «сухопутных» цивилизаций или «Вечного Рима», основанных на принципах государственности, общинности, идеализма и превосходства общего блага, и цивилизаций «морских» или «Вечного Карфагена», основанных на индивидуализме, торговле и материализме. В понимании Дугина «Вечный Карфаген» исторически был воплощен афинской демократией (так у авторов статьи, на самом деле А.Дугин в своей работе – правильное название «Великая война континентов» – пишет о древней Финикии, а не Афинах – прим. переводчика), а также голландской и британской империями. Теперь его представляют Соединенные Штаты. «Вечный Рим» воплощен в лице России. Для Дугина конфликт между двумя этими странами продлится до тех пор, пока одна из них не будет полностью разрушена – никакой политический режим и никакой объем торговли не смогут остановить это. Для того, чтобы «хорошие» (Россия) победили в итоге «плохих» (Соединенные Штаты), писал он, должна произойти консервативная революция.

Его идеи консервативной революции основаны на работах немецких мыслителей, которые в период между двумя мировыми войнами популяризировали идею разрушения индивидуалистического либерального порядка и коммерческой культуры промышленной и городской цивилизации в пользу нового порядка, основанного на консервативных ценностях, таких, как подчинение потребностей и желаний индивидуума в пользу потребностей множества людей, государственно-организованная экономика, традиционные ценности общества, основанного на квазирелигиозном взгляде на мир. Для Дугина ярким примером консервативной революции была радикальная, спонсированная германскими нацистами Республика Сало (1943-45) на севере Италии. Действительно, Дугин постоянно возвращается к тому, что он воспринимает как достоинства нацистской практики, и дает высокую оценку оккультной группе «Аненербе» под руководством Германа Вирта и СС (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков» — организация, существовавшая в Германии в 1935 – 1945 годах, созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего Рейха – прим. переводчика). В частности, Дугин похвалил ортодоксальные, консервативно-революционные проекты, которые СС и «Аненербе» разработали для послевоенной Европы. В них они представляли себе новую, единую Европу, регулируемую феодальной системой этнически разделенных регионов, которые будут служить в качестве вассалов немецкого сюзерена. Стоит отметить, что среди прочих проектов «Аненербе» отвечал за все эксперименты на людях в концлагерях Освенциме и Дахау (авторы не указывают название работы А.Дугина с упоминанием Республики Сало и «Аненербе» – в брошюре «Великая война континентов» приведенных выше фактов нет – прим. переводчика).

Между 1993 и 1998 годами Дугин присоединился к Эдуарду Лимонову в создании ныне запрещенного Национал-большевистского движения (впоследствии Национал-большевистской партии, или НБП), где он стал главным идеологом странного синтеза социализма и ультра-правой идеологии. В конце 1990-х годов он был признанным интеллектуальным лидером всего ультраправого движения России. Он имел свой собственный издательский дом, «Арктогея» («Северная страна»), несколько веб-сайтов, ряд газет и журналов, а также опубликовал книгу «Основы геополитики», ставшую бестселлером, особенно популярным среди военных.

С начала 2000-х идеи Дугина стали ещё более известны. Их подъем отражает переход Путина от якобы демократа на сторону авторитаризма.

Вхождение Дугина в политическую жизнь произошло в 1999 году, когда он стал советником российского парламентария Геннадия Селезнева, одного из наиболее консервативных политиков, который дважды был спикером российского парламента, членом Коммунистической партии и основателем Партии возрождения России. В том же году с помощью Владимира Жириновского, лидера российской националистической и очень неверно названной Либерально-демократической партией России, Дугин стал председателем геополитический секции Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности Госдумы.

Но его включение в политику не перешло в более широкую популярность среди политической элиты. Для этого Дугину пришлось трансформировать свою идеологию в нечто другое – исключительно российское. А именно - он отказался от наиболее возмутительных, эзотерических и радикальных элементов своей идеологии, в том числе мистицизма, и обратился вместо этого к классическому евразийству Трубецкого и Савицкого. Он взялся за создание Международного евразийского движения, группы, которая должна была бы привлечь ученых, политиков, парламентариев, журналистов и представителей интеллигенции как из России, так и от её соседей и Запада.

В Европу и за ее пределы

Как и классическая система взглядов евразийцев1920-х и 1930-х годов, идеология Дугина является антизападной, антилиберальной, тоталитарной, идеократической и социально традиционной. Её национализм – не славяно-ориентированный (хотя русские имеют особую миссию объединять и возглавлять), но одинаково относится и к другим народам Евразии. И эта идеология относит рационализм к западному мировоззрению, способствуя, таким образом, мистическому, духовному, эмоциональному и мессианскому мировоззрению.

Однако неоевразийство Дугина значительно отличается от размышлений предшествующих ему теоретиков евразийства. Во-первых, Дугин считает Евразию намного большей, чем когда-либо представляли его предшественники. Например, если по мнению Савицкого российско-евразийское государство должно протянуться от великой китайской стены на востоке и до Карпатских гор на Западе, то Дугин считает, что Евразийское государство должно включать в себя все постсоветские государства, членов социалистического блока, и, возможно, даже установить протекторат над всеми членами ЕС. На востоке Дугин предлагает пойти так далеко, чтобы включить в него не только Маньчжурию и Монголию, но и Тибет. Он даже строит планы, в конечном итоге, повернуть оттуда к юго-западу в сторону Индийского океана.

Для того, чтобы включить Европу в Евразию, Дугину пришлось изменить противника. В классической евразийской философии врагом была романо-германская Европа. По версии Дугина врагом являются Соединенные Штаты. Как он пишет: «США – это химерическая, неорганичная, пересаженная культура, которая не имеет сакральной традиции государственности и культурной почвы, но, тем не менее, пробует навязывать и на других континентах свою антиэтническую, антитрадиционную [и] «вавилонскую» модель». Классические евразийцы, наоборот, оказывали предпочтение Соединенным Штатам и даже считали их образцом, на который следует равняться, и особенно превозносили экономический национализм Штатов, «доктрину Монро», и отсутствие США в членах Лиги наций.

Другой важный момент отличия – в его отношении к фашизму и нацистской Германии. Еще до Второй мировой войны классические евразийцы выступали против фашизма и расового антисемитизма. Дугин превозносил государство Израиль за верность принципам консерватизма, но также упоминал о связи между сионизмом и нацизмом. Кроме того, он намекал, что евреи заслужили свою государственность только из-за холокоста. Он также делит евреев на «плохих» и «хороших». Хорошие – это евреи-ортодоксы, которые живут в Израиле, плохие – живут за пределами Израиля и пытаются ассимилироваться. В наши дни, разумеется, он редко упоминает эти теории на публике.

Игра Путина

С начала 2000-х идеи Дугина приобрели популярность. Их подъем отражает переход самого Путина от якобы демократа к авторитарному правителю. Кстати, консервативный поворот Путина, в свою очередь, дал Дугину отличный шанс «помочь» российскому лидеру с надлежащими культурными, историческими и геополитическими объяснениями своей политики. Признавая привлекательность идей Дугина для россиян, Путин ухватился за некоторые из них, чтобы использовать их в дальнейшем для собственных целей.

Несмотря на то, что Дугин иногда критиковал Путина за его экономический либерализм и сотрудничество с Западом, он оставался надежным союзником президента. В 2002 году он создал партию «Евразия», которая была поддержана многими в администрации Путина. Кремль долго позволял и даже поощрял создание таких небольших союзнических политических партий, которые дают российским избирателям ощущение, что они живут при демократии. Партия Дугина, например, стала отдушиной для людей с шовинистическими и националистическими наклонностями, несмотря на то, что она остается под контролем Кремля. В то же время Дугин установил прочные связи с Сергеем Глазьевым, одним из руководителей патриотического политического блока «Родина» и в настоящее время – советником Путина по евразийской интеграции. В 2003 году Дугин пытался стать депутатом Госдумы от блока «Родина», но не смог.

Хотя его избирательный набег был неудачным, позитивное восприятие его антизападных проектов некоторыми избирателями подтолкнуло Дугина двигаться вперед с Евразийским движением. После шока от оранжевой революции в Украине в 2004 году он создал Евразийский союз молодежи, который пропагандирует патриотическое и антизападное образование. Он имеет 47 координационных представительств по всей России и в девяти странах СНГ, а также в Польше и Турции. Область его влияния - намного больше, чем у любых существующих демократически-ориентированных движений.

В 2008 году Дугин стал профессором МГУ и главой национальной социологической организации «Центр консервативных исследований». Он также регулярно появляется на всех ведущих телеканалах России, комментируя как внутренние, так и зарубежные вопросы. Его престиж только возрос после демократических протестов зимы 2011-12 годов и решения Путина – примерно в то же время – создать Евразийский союз. Его гипертрофированное присутствие в российской общественной жизни – это знак одобрения Путина; российские СМИ, особенно телевидение, почти полностью контролируются Кремлем. Если Кремль не одобряет (или не имеет более желания использовать) конкретную личность, телевидение удалит его/её из эфира.

Дугин и его единомышленники всем сердцем одобрили действия российского правительства на Украине, призывая его идти дальше и занять восток и юг Украины, которые, как пишет Дугин, «приветствуют Россию, ждут её, умоляют Россию прийти». Российский народ согласен. Рейтинги одобрения Путина поднялись за последний месяц, и 65 процентов россиян считают, что Крым и восточные регионы Украины - «по сути, российская территория», и что «Россия имеет право использовать военную силу для защиты населения». Дугин, кроме того, оказался очень полезным для Путина. Он популяризировал позицию президента по таким вопросам, как ограничение личной свободы, традиционное понимание семьи, нетерпимость гомосексуализма и центральное положение православия для возрождения России как великой державы. Но его величайшее творение – неоевразийская концепция.

Идеология Дугина оказала влияние на целое поколение консерваторов и радикальных активистов и политиков, которые, если им дать такую возможность, будут бороться за применение ее основных принципов в качестве государственной политики. Учитывая убогое состояние российской демократии и продолжающееся движение страны в сторону от западных идей и идеалов, кто-то может утверждать, что растут шансы увидеть, как неоевразийство завоевывает новые земли. Несмотря на то, что очертания теории Дугина сугубо теоретические и глубоко мистические, она оказалась сильным претендентом на роль главной идеологии России. Сможет ли Путин контролировать ее так, как он контролировал многие другие, – это вопрос, который может определить продолжительность его службы.

ИноСМИ

«Новый газовый коридор снизит зависимость ЕС от России»

Инвестиции объемом в четверть миллиарда крон в ближайшие пять лет позволят ЕС освободиться от железной хватки России на газовом рынке. Согласно будущему проекту в Европу будет поступать газ из крупного месторождения на шельфе в Каспийском море по газопроводу через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию. На сегодняшний день поставщики газа из прикаспийского региона – Туркменистан, Азербайджан и Казахстан вынуждены экспортировать газ через трубопровод, находящийся под контролем России и проходящий через территорию Украины в Европу. Контролируемый государством российский энергетический гигант «Газпром», в скором времени запустит газопровод «Южный поток» длиной1 455 км., проходящий по дну Черного моря в Болгарию, Сербию и Венгрию и входящий в Европейскую газовую сеть. Южная ветка газопровода является дополнением к «Северному потоку», и вместе они дадут России возможность экспортировать газ напрямую в ЕС в обход бывших советских республик, Беларуси и Украины. В 2006-2009 гг. объем поставок российского газа, поступающего в ЕС был значительно снижен из-за споров между Россией и Украиной о цене за российский газ. Запуск в 2018 году нового газопровода позволит России перекрывать газ Украине без последствий для потребителей в ЕС. «События подтолкнули ЕС к пересмотру политики энергобезопасности, результатом чего стала поддержка создания «Южного коридора», по которому газ будет идти из Азербайджана в Европу. Мы рассматриваем проект скорее не в качестве конкурента «Южному потоку», а в качестве дополнения, поскольку в будущем Европа будет вынуждена импортировать больше газа, по мере того, как добыча газа в регионе будет сокращаться», - заявил представитель британского концерна “BP”. Он добавил, что «все прогнозы свидетельствуют о сокращающейся добыче газа в Западной Европе, прежде всего в Северном море. Если Европа не хочет усиливать зависимость от такого крупного поставщика как Россия, имеет смысл искать доступ к другим источникам, расположенным поблизости от Европы, и в этом плане каспийские месторождения имеют большой потенциал».

Справочно: Проект «Южный коридор», поддерживаемый ЕС Протяженность 3500 км.; Инвестиции в размере 245 млрд. крон (45 млрд. долл.); Позволит создать 30 тыс. рабочих мест в 7 странах; Сможет снабжать газом 14 млн. домовладений газом; Пуск в эксплуатацию – 2019 год.

Точку зрения представителя “BP” поддерживает сотрудник Международного энергетического агентства (IEA). «Европе необходимо распределять импорт газа между наибольшим количеством поставщиков, частично, для того, чтобы укрепить энергетическую безопасность, частично, чтобы иметь более выгодную позицию на переговорах о цене», - считает директор Департамента газа и угля Международного энергетического агентства Ласло Варо. «Моргенависен Юлландс-Постен»

Siemens поставит оборудование для диспетчерского управления и электротехнические системы для морского участка «Южного потока».

Компания South Stream Transport B.V. и компания Siemens AG заключили договор на поставку электротехнических систем и контрольно-измерительных приборов для морского участка газопровода «Южный поток». В соответствии с документом Siemens поставит телекоммуникационное оборудование и системы автоматического контроля и управления для участков берегового примыкания в России и в Болгарии, а также оборудование для Центрального и резервного диспетчерских пунктов компании South Stream Transport.

Морская часть газопровода «Южный поток» будет состоять из четырёх параллельных ниток, проложенных по дну Чёрного моря. Протяженность каждой нитки составит более 930 км. В ходе эксплуатации газопровода через каждую нитку будет прокачиваться до 40 млн куб. м газа в сутки. Все газовые потоки будут круглосуточно контролироваться из Центрального диспетчерского пункта компании South Stream Transport.

Справка

В марте 2014 года South Stream Transport подписала контракт на строительство первой нитки морского участка «Южного потока». Подписаны также договоры на поставку примерно 150 тысяч труб для первых двух ниток морского газопровода. Укладка морского части «Южного потока» начнется осенью 2014 года. Строительство первой нитки морского газопровода будет продолжаться до третьего квартала 2015 года. В конце того же года первая нитка будет сдана в эксплуатацию.

Планированием, строительством и последующей эксплуатацией морской части газопровода «Южный поток», занимается международная совместная компании South Stream Transport B.V. Акционерами компании являются компании «Газпром» (50%), ENI (20%), Wintershall и EDF (по 15% каждая).

«Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Сегодня строительство «Южного потока» идет в России, Болгарии и Сербии. В конце 2015 года по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Siemens AG — один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение.

Украине необходимо увеличивать пропускную способность магистральных газопроводов на западной границе, чтобы нарастить поставки реверсного газа из Европы, заявил РИА Новости глава Минэнерго страны Юрий Продан.

"Сейчас, как никогда, обострилась актуальность проблемы создания технических возможностей для увеличения пропускной способности магистральных газопроводов на западной границе Украины, способных обеспечивать реверсивные поставки газа из стран ЕС в Украину", - сказал Продан.

Украина закупает газ в Европе с ноября 2012 года - через Польшу, по соглашению с немецкой RWE. В конце марта 2013 года также начались поставки через Венгрию. В настоящий момент Киев пытается договориться о реверсе газа со Словакией.

Россия с апреля текущего года отменила все скидки на газ для Украины, увеличив цену до 485 долларов за тысячу кубометров. По словам Продана, Украине в 2014 году достаточно будет импортировать всего 15 миллиардов кубов российского газа. По реверсу из Европы Киев рассчитывает получить 10 миллиардов кубометров.

Ранее в пятницу Арсений Яценюк сообщил, что Украина проводит срочные консультации по организации реверсных поставок из Европы и ждет поддержки европейского руководства в этом вопросе. По его словам, Киев надеется, что реверсный газ будет дешевле российского на 100-150 долларов. При этом Украина в состоянии наладить поставку 25 миллиардов кубометров газа в год из ЕС, говорил Яценюк. Объем потребления газа на Украине в прошлом году составил около 50 миллиардов кубометров.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 6 марта заверял, что Евросоюз готов помочь Украине в модернизации ее газотранспортной системы и реверсе газа из Европы, в том числе через Болгарию и Румынию, а также через Хорватию и Венгрию. Пропускная способность магистральных газопроводов Украины на границе с РФ составляет 288 миллиардов кубов в год, на границе со странами ЕС - 142,5 миллиардов кубов в год.

Организация Североатлантического договора (НАТО) в настоящее время является самой большой военной угрозой миру, заявил в интервью РИА Новости создатель ресурса "Остановить НАТО" ("Stop NATO") Рик Розофф.

НАТО в пятницу отмечает 65-летие со дня основания. В настоящее время членами Альянса являются 28 государств.

"Когда США организовали своих западноевропейских военных союзников для создания организации Североатлантического договора в 1949 году, это было сделано с целью увековечить американское военное присутствие на европейском континенте и впервые ввезти туда ядерное оружие", — сказал Розофф.По его словам, Альянс впервые разместил ядерную бомбу в Европе "сразу же после создания НАТО, прежде чем Советский Союз разработал свою первую атомную бомбу, и продолжает сохранять ядерные бомбы B61 (основное термоядерное оружие стратегических ядерных сил США) на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции".

Розофф отметил, что в настоящее время Пентагон "продолжает удерживать за собой воздушное пространство, сохранять собственную пехоту и военно-морские базы" в странах НАТО и расширяет границы организации. Всего с учетом участников программ Альянса, среди которых "Средиземноморский диалог" (Северная Африка и Ближний Восток) и "Стамбульская инициатива о сотрудничестве" (Персидский залив), количество стран-членов и партнеров НАТО превышает 70 — это "больше трети всех государств мира", сообщил он.

НАТО и Организация Варшавского договора

В противовес формированию НАТО в 1955 году была создана Организация стран Варшавского договора (ОВД) при ведущей роли Советского Союза. Договор о создании ОВД подписали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.В связи с социально-политическими преобразованиями в Советском Союзе и других государствах Восточной Европы на рубеже 1980-90-х годов в феврале 1991 года странами-участницами было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора.

НАТО, со своей стороны, не только не прекратило свое существование, но и продолжило расширяться, аргументируя это в том числе "угрозой с Востока". В Москве подобные разговоры вызывают недоумение, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Война НАТО

На сегодняшний день НАТО расширилась до "крупнейшего в мире глобального военного блока", который "на протяжении последних пятнадцати лет вел полноценные войны на трех континентах — в Европе (Югославия в 1999 году), Азии (Афганистан) и Африке (Ливия в 2011 году) — и который потом включил в свою международную сеть военных партнеров побежденные и покоренные народы", подчеркнул Розофф.

Организация, по его словам, "не делала ничего, чтобы предотвратить акт агрессии" Турции против Северного Кипра в 1974 году, потому что "Турция является членом НАТО, а Кипр нет". Тогда Анкара оккупировала северную часть Кипра, изгнала оттуда греков-киприотов и провозгласила там Турецкую Республику Северного Кипра. В начале ноября 2013 года премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "нет такого государства, которое называется Кипр", а есть лишь "греко-кипрская администрация", которая была принята в Европейский Союз "по политическим причинам".

Тем не менее, после "поражения правящей партии Кипра АКЭЛ в прошлом году и формирования пронатовского правительства, которое сразу же предоставило своим американским и другим западным покровителям все, что они требовали, страна получила экспресс-предложение присоединиться к программе НАТО "Партнерство ради мира" — той самой программе, которая использовалась для подготовки 12 восточноевропейских стран, которые стали впоследствии полноправными членами НАТО в 1999-2009 годах", — рассказал Розофф.

Решения о разработке углеводородного сырья в Абхазии принимаются правительством на основании закона «О недрах РА»

Вопросы нефтедобычи обсуждались на встрече членов политсовета Республиканской политической партии «Амцахара» с вице-премьером Бесланом Эшба и председателем Госкомитета по экологии и природопользованию Романом Дбаром.

«Мы решили встретиться с вами и поговорить о вопросах нефти, о соглашениях, заключенных правительством с российскими нефтегазовыми компаниями, поскольку у людей возникает много вопросов, в том числе и у членов нашей организации. Нам важно передавать верную информацию людям, с которыми приходится встречаться», - сказал на встрече председатель «Амцахара» Гарик Саманба. Он выразил сожаление тем, что «иногда ситуация в Абхазии нагнетается по любому поводу. Члены политсовета интересовались тем, каковы результаты изыскательских работ в Гудаутском районе, какие перспективы нефтедобычи в Абхазии, что это даст народу?

«Люди должны знать, что делается», - подчеркнул Гарик Саманба. В этой связи он приветствовал встречи членов правительства с депутатами парламента, членами Общественной палаты, партиями и общественными организациями. Заместитель председателя партии «Амцахара» Отар Ломиа отметил, что простые люди задают много вопросов по теме нефтедобычи, им важно знать «плюсы» и «минусы» этого. «Если нельзя добывать инертные материалы, если нельзя добывать уголь, плохо, если заработает железная дорога, тогда как развивать промышленность, как государству зарабатывать деньги?» - спросил Ломиа. Поставленные руководством партии вопросы Беслан Эшба и Роман Дбар назвали актуальными и выразили готовность ответить на них.

«Эти вопросы актуальны не только для Абхазии, но и для любой страны, где стоит вопрос нефте- и газодобычи», - сказал Роман Дбар.

Напомним, что 4 декабря 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия между Правительством РА и ОАО «Независимая Нефтяная Компания». Кроме того, подписаны документы между министерством экономики РА и ООО «Природные Ресурсы Черного моря» «О пользовании недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых»; О «Пользовании недрами Гудаутского участка, расположенного в абхазском секторе акватории Черного моря, с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья». По словам вице-премьера Беслана Эшба, основанием для принимаемых решений правительства и подписания соглашений в сфере геологических изучений, разведки и добычи углеводородного сырья является закон РА «О недрах» от 30 июня 2004 года. Этот закон закрепляет за правительством Республики Абхазия полномочия по решению всех вопросов, связанных с предоставлением недр, а также условий их предоставления. Беслан Эшба рассказал, что еще в советское время пробурили пробные поисковые скважины. Их несколько десятков, особенно в восточной части Абхазии, и вопрос их состояния вызывает беспокойство. «А для проведения экспертизы у нас не было ни сил, ни средств. Обращаясь с просьбой рассмотреть вопрос изучения состояния скважин, мы пытались привлечь серьезные инвестиции в восточную часть Абхазии, - отметил вице-премьер. - Как только мы получили положительный сигнал на нашу просьбу, мы, в первую очередь, провели встречу в Очамчырском районе. Тогда мы думали, что Ткуарчалский район не попадет в эту карту, но, впоследствии выяснилось, что его тоже надо дообследовать, чтоб иметь полную картину». «В этих целях и было принято решение подписать документ, в котором прописаны основные тезисы о том, что можно было бы сделать с одной и другой стороны, если мы пойдем по пути предоставления возможностей исследования, что и было сделано», - добавил Беслан Эшба. Российская сторона, по его словам, заверила, что все будет происходить открыто, что ей не нужны никакие скрытые формы сотрудничества, а что касается экологии, будут использованы самые высокие технологии. О подписанном 4 декабря прошлого года соглашении вице-премьер в устной форме проинформировал депутатов парламента, поскольку оно не требовало согласования и ратификации. По просьбе парламентариев, 11 декабря им были переданы все имевшиеся материалы. Параллельно состоялась встреча в Общественной палате, где, по мнению Эшба, произошел полезный диалог. «Возникали вопросы целесообразности добычи нефти и т.д., но говорить об этом сегодня невозможно, поскольку мы не имеем пока этой нефти, - сказал вице-премьер. - После встречи в Общественной палате, нас пригласили в прямой эфир Абаза-ТВ, на что мы с Романом Дбаром с удовольствием согласились». В то же время, вице-премьер считает неправильным просто так вывешивать постановления правительства или какие-то инструктивные документы для всеобщего обозрения в интернете. «Поэтому мы предлагаем формат встреч на уровне парламента, правительства, общественных организаций», - сказал Эшба. При этом он подчеркнул, что «такой открытости в обсуждении данного вопроса не было за последние несколько лет».

«Что касается сотрудничества с компанией Роснефть, которой была предоставлена лицензия на исследование на площади 3,5 тысяч кв. км, то с 2009 года она выполнила огромный объем работы, - сказал Эшба. - В прошлом году после пяти лет работы компания обратилась за продлением срока исследования, что не запрещено законом. В данном случае речь идет об исследовании, и в случае обнаружения - праве на разведку и добычу». Председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Роман Дбар подробно рассказал о подписанном 26 мая 2009 года пятилетнем соглашении, на основе которого 21 августа 2009 года в республике была зарегистрирована компания «РН «Шельф Абхазии», являющаяся стопроцентной дочерней компанией Роснефти. В 2010 году после получения лицензии на геологическое изучение, компания приступила к изыскательским работам. «У нас больше принято говорить о добыче нефти, хотя реально от этого процесса нас отделяет достаточно большое время, как минимум 10 лет, а также огромные затраты, связанные с поисковыми работами. Поэтому возникает, в первую очередь, вопрос стоит ли вообще заниматься изыскательскими работами, - сказал главный эколог страны. - Если смотреть с точки зрения интересов государства, я - за то, чтобы экологическое ведомство и страна располагали максимальной информацией о состоянии ее ресурсов. Народ и государство должны знать, что у них есть, и на что они могут рассчитывать в тех или иных исторических обстоятельствах».

Он подчеркнул, что поиск углеводородного сырья на территории Абхазии начался даже не 50 лет назад, ориентировочно в конце 40-х годов прошлого века предприняты первые попытки поиска углеводородного сырья, пик пришелся на 70-е - начало 80-х годов.

«Это далеко не новое для нас дело. Другое дело, что наш народ не очень-то был вовлечен в этот процесс. Сегодня у нас даже нет возможности получить материалы исследований, проведенных в прошлые годы. Исходя из этого, и с учетом того, что активный поиск углеводородного сырья по всему периметру Черного моря приобрел особую значимость (этим занимаются Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Украина и Россия), возникает естественный вопрос: «Как нам быть в подобной ситуации?» Фактически все наши соседи по черноморскому региону находятся в активном поиске, и это не является чем-то странным, потому что мир постепенно вползает в тяжелейшую кризисную экономическую ситуацию, при которой ликвидные ресурсы приобретают особую значимость. Должны ли мы в этих условиях делать вид, что кризис, нас не коснется? - сказал Роман Дбар.

По словам Дбара, риск всегда существует, но от того, что мы полностью откажемся от рассмотрения вопроса нефтедобычи, экологические риски не уменьшатся, поскольку все страны Черноморского бассейна сегодня в активном поиске.

«Я считаю, что мы должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет наш стратегический партнер в изучении этого вопроса. Мы должны иметь ответ на вопрос, чем именно мы располагаем, в каком количестве и пригодно ли месторождение для эксплуатации», - сказал Р. Дбар. - На это потребуется, по меньшей мере, 10 лет и около 7 млрд рублей». Роман Дбар подчеркнул, что глядя на опыт работы компании «Роснефть» в Абхазии с 2009 года, можно сказать, что эта активность дала возможность расширить нашу экономическую зону до середины линии Черного моря. По его словам, в результате исследовательских работ мы получаем огромный объем данных, позволяющий определить не только уровень сероводорода на различных глубинах, но состояние рыбных ресурсов. Экологическая съемка с участием ведущих НИИ России позволила иметь детальнейшие данные даже о количестве икры, которую откладывают все промысловые виды рыбы в Черном море. «Поэтому подобного рода инвестиционные проекты в своей исследовательской части позволяют иметь колоссальный объем полезной информации, который необходим нашей стране и который наш народ в силу определенных обстоятельств оплатить не в состоянии», - отметил Дбар. Он сообщил, что в этом году работы «РН «Шельф Абхазии» по исследованиям в акватории пока что не проводятся. Что касается работы ОАО «Независимая Нефтяная Компания» (ННК), то, по словам Дбара, пока подписано только рамочное соглашение о намерениях. Говоря об отношении экологического ведомства к работе ННК, Роман Дбар отметил, что в зоне, предлагаемой для исследования, в советский период было пробурено около 20 скважин, и все они нуждаются в обеспечении безопасности и аудите.

«Это позволит выяснить, в каком техническом состоянии они находятся, - сказал Роман Дбар. – У нас в стране отсутствуют реальные возможности для того, чтобы провести аудит и санацию скважин - закрыть их и в случае необходимости, чтобы они не представляли угрозы. Поэтому одним из важнейших условий, поставленных при обсуждении и подписании соглашения с ННК, было проведение аудита этих скважин и приведение в надлежащее состояние. ННК полностью согласилась с этим подходом, и готова за свой счет произвести все работы. Что касается самой зоны, она достаточно большая, но это вовсе не означает, что все пространство представляет собой какую-то залежь. Предлагая рассмотрение достаточно широкой зоны, мы исходили из того, что она станет предметом исследования, и у нас в стране останется материал о состоянии всего этого пространства. На основании этого материала мы будем, во-первых, иметь представление о том, что представляют собой наши недра, а во-вторых, получим большой объем данных о состоянии нашей природной среды».

После того, как будут выявлены перспективные участки, по словам Романа Дбара, эта зона сузится буквально до нескольких десятков гектаров, и это будут очень локальные участки. Роман Дбар считает, что информация о проводимых работах не должна быть закрытой, народ должен знать, какие шаги предпринимает правительство для того, чтобы раскрыть ресурсную базу нашего государства на сегодняшний день и на перспективу. Отвечая на вопрос Гарика Саманба о сейсмичности региона и о том, какое влияние добыча нефти может оказать на Абхазию, главный эколог страны отметил, что сейсмичность региона общеизвестна. По его словам, Турция, весь Аравийский полуостров и полоса от Ирана через Закавказье, являются сейсмоактивным районом, на территории Турции ежедневно происходит от 20 до 30 землетрясений. «На сейсмоактивность района обязательно нужно делать соответствующие ссылки, но никто из стран этого региона не отказался от цивилизационного развития. Это – предмет наблюдений, мониторинга и принятия во внимание, - сказал Роман Дбар. - Если сегодня, к примеру, определяется сейсмичность региона в 9 баллов, это значит что все принимаемые проектные и строительные решения обязательно должны учитывать это. Никто не отказался ни от строительства, ни от развития, исходя из того, что данный регион является сейсмоактивным». Что же касается сероводорода в Черном соре, то, по словам Романа Дбар, он сформировался, по всей видимости, около 7 000 лет назад и связан с определенным характером котловины Черного моря. Есть районы, где он приближается к поверхности на 60 метров.

«Но мониторинг сероводородной зоны позволил нам сегодня иметь точные данные о ее состоянии», - подчеркнул Роман Дбар. Касаясь результатов пяти лет работы Роснефти в Абхазии, он отметил, что к сегодняшнему дню выбраны перспективные участки для дальнейшего поиска. На площади 3 880 кв. км. была проведена сейсмоакустическая съемка 3D и 2D, получены данные о состоянии недр глубиной до нескольких километров.

«Обнаружены какие-то перспективные места, но они требуют дальнейшего исследования. Эти места находятся за пределами территориальных вод республики, приблизительно в 40 км от берега. Если дальнейшие работы будут продолжены, то они, фактически, будут вестись за пределами нашей территории. Но это никак не снижает ответственности компании и экологического ведомства за обеспечение самых высоких экологических стандартов выполнения всех работ», - подчеркнул Роман Дбар. Как сообщил вице-премьер правительства Беслан Эшба, Роснефть за время работы в Абхазии (с 2009 года) не допустила никаких ошибок. Компания уплатила в бюджет налоги в размере 283 млн. рублей.

«Это честная и открытая компания, которая не отказывается от своих обязательств», - подчеркнул Эшба. При этом он отметил, что в настоящее время в парламенте находится законопроект об инвестиционной деятельности, который является одним из лучших, поскольку в нем расписаны очень важные моменты. «Раньше у нас был закон об иностранных инвестициях, но сегодня ситуация меняется, есть и местные предприниматели, которые хотят вкладывать свои деньги, легализовать свой бизнес, не придумывая каких-либо схем», - подчеркнул вице-премьер. По его словам, принятие закона об инвестиционной деятельности создаст для бизнеса гарантии стабильности. Вице-премьер сообщил, что с 1 по 10 июня в Абхазии планируется провести беспрецедентное мероприятие – экономический форум «Бизнес-миссия» под эгидой министерств экономики РФ и РА при поддержке Страхового агентства экспортных инвестиций. «Мы постараемся закрыть вообще вопрос рисков инвестирования в Абхазию», - заверил Беслан Эшба.

«Апсныпресс»

Правовое регулирование приобретения жилой недвижимости в Абхазии: Купить квартиру или дом россиянам в Абхазии станет проще?

В настоящее время в Абхазии действует запрет на приобретение жилых помещений - квартир и домов - в собственность иностранных граждан. В 2007, в 2009, в 2010 годах неоднократно появлялись сообщения о том, что долгожданный закон уже подготовлен и будет принят в ближайшие месяцы. Лишь в конце 2013 года работа по подготовке законопроекта была продолжена. Вопрос, будет ли данный закон принят и введен в действие в 2014 году, остается пока открытым. Тем не менее, политическая воля была в очередной раз продемонстрирована - Президент Абхазии Александр Анкваб публично высказался в пользу принятия необходимого экономике республики закона и снятия запрета на приобретение жилья иностранными гражданами.

Специально созданной рабочей группой подготовлен законопроект, который предусматривает возможность покупки иностранными гражданами квартир на «первичном рынке», т.е. во вновь возводимых домах, на территории городов (к другим населенным пунктам данная возможность не будет применяться). Следует отметить, что к настоящему времени в Сухуме уже построено и введено в эксплуатацию несколько новых многоквартирных домов в центральной и прибрежной частях города. Также предполагается, что в проекте будет предусмотрена возможность реализации девелоперских проектов в виде компактных коттеджных поселков на специальной выделенной территории. Но до тех пора, пока данный документ не будет внесен в парламент на рассмотрение, сложно оценивать его юридический и экономический потенциал.

1. Существующее регулирование сделок с недвижимостью в Абхазии

Крупные инвесторы уже реализуют в Абхазии ряд проектов в сфере недропользования, энергетики, транспортной инфраструктуры. В то же время малый и средний бизнес, который во многих странах мира составляет более 50 % от всей экономики, в Абхазии по-прежнему развит недостаточно. В первую очередь, это относится к гостиничному бизнесу, строительной индустрии и сельскому хозяйству - единичные положительные примеры лишь подтверждают общее впечатление. В настоящее время основная законодательная база, регулирующая порядок и форму оборота жилой недвижимости в Республике Абхазия, состоит из Жилищного и Гражданского кодексов, а также Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О снятии запрета на отчуждение жилья в Республике Абхазия и утверждении методики его оценки» (речь идет о снятии общего запрета на оборот жилья, который был введен после Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 93 гг.). Согласно п. 3 вышеуказанного Постановления, «…все формы отчуждения жилья должны осуществляться в установленном законодательством Республики Абхазия порядке, при этом лица, в пользу которых происходит отчуждение жилья, к моменту совершения указанной сделки должны быть гражданами Республики Абхазия и иметь паспорт гражданина Республики Абхазия». Т.е. юридически установлен критерий наличия гражданства Республики Абхазия, для всех сторон - участников сделок с жилой недвижимостью. Это означает, что иностранный гражданин не может купить или получить в дар квартиру или домовладение в Абхазии. Также под запретом иные сделки, при которых в скрытой форме подразумевается отчуждение жилья в пользу нерезидента. Единственными исключениями для иностранных граждан, при которых они вправе оформить в частную собственность квартиру или дом, это наследство или раздел совместно нажитого имущества супругов. Оба этих основания применяются де-факто, поскольку вытекают из юридических правоотношений, не являются формами сделок и для них не прописан прямой запрет в законодательстве. Важно отметить, что данное ограничение касается исключительно зданий и помещений жилого назначения. В отношении т.н. коммерческой недвижимости такого запрета не содержится. Т.е. гражданин России или юридическое лицо - впрочем, как и другие иностранные граждане и компании - имеют юридическую возможность оформить в собственность здание или строение, если они не отнесено к жилому фонду. Такими строениями могут быть промышленные постройки, склады, гостиницы и прочие объекты не для постоянного проживания.

2. Практика оформления прав на объекты недвижимости (1993-2014 гг.)

Наличие запрета на отчуждение жилья иностранным гражданам на практике долгий период времени вполне сосуществовало с желанием этих граждан купить в Сухуме или в Гагре квартиру или домик у моря. В связи с наличием такого спроса появились различные сомнительные предложения, рассчитанные на доверчивых покупателей. Обычно, эти схемы предусматривали ряд юридических манипуляций, которые создавали иллюзию владения и распоряжения «купленной» недвижимостью. Рассмотрим классические схемы, которые применялись на практике.

Владение жилой недвижимостью «по доверенности»

Так, одной из наиболее популярных схем была практика выдачи т.н. «генеральной доверенности» на иностранного «покупателя»: фактический продавец дома выдавал нотариально заверенную доверенность на фактического приобретателя, в которой доверял ему владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью. Юридически это было допустимо, и нотариус не имел права отказать в оформлении этого документа, даже если подозревал об истинных намерениях доверителя. Доверенность создавала иллюзию подлинного владения и распоряжения приобретённой недвижимостью. Однако почему-то опускалось, что такую доверенность доверитель мог спокойно отозвать уже на следующий день, а спустя 3 года (максимальный срок доверенности согласно абхазскому законодательству) просто не выдать новую, а то и выдать несколько доверенностей на один и тот же объект недвижимости. Также в случае смерти доверителя, считавшийся проданным дом переходил соответственно наследникам, а лицо, считавшее себя покупателем и владельцем, сталкивалось с необходимостью договариваться уже с новым титульным собственником недвижимости.

Оформление прав на абхазское юридическое лицо