Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сирийская кампания подстегнула интерес к российскому оружию, дела у оборонной промышленности России идут блестяще, пишет корреспондент австрийской газеты Der Standard Андре Баллин.

Операцию в Сирии журналист называет рискованным маневром, который, однако, оказался успешным.

"России удалось поддержать своего союзника Башара Асада, выйти из объявленной Западом изоляции и при этом провести рекламную кампанию своей оборонной промышленности", — говорится в статье.

Расходы на ведение боевых действий в Сирии оценили приблизительно в полмиллиарда евро. Их окупит даже подписанный в декабре контракт с Алжиром на поставку двенадцати бомбардировщиков Су-32, отмечает Баллин. Переговоры с Алжиром продолжались восемь лет, но набрали обороты после сирийского "мастер-класса".

При этом российским оружием интересуется не только Алжир. Как сообщил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, портфель заказов "Рособоронэкспорта" вырос до 48 миллиардов долларов.

Основные покупатели оружия – страны Азии и Африки, в том числе Китай, Индия, Вьетнам, а также Египет, Алжир и Иран.

Из-за введенного ООН оружейного эмбарго закрытым для Москвы остается рынок Ливии. Но не исключено, что вскоре Россия сможет компенсировать убытки от сорвавшейся семимиллиардной сделки с Муаммаром Каддафи — на недавних переговорах в Вене удалось договориться о частичном снятии ограничений на поставки оружия Триполи.

"Россия стремится извлечь из этого выгоду, и шансы у нее неплохие", — заключает Баллин.

Курдская проблема

Турки вчера формально закончили операцию в Нусайбине вывесив флаги на том, что осталось от города. В целом, от города осталось не очень много. Формальное окончание боев в Нусайбине отнюдь не означает прекращения войны, она просто перемещается в другие районы. Фокус турецкой операции перемещается в провинцию Диярбекир, район Лидже, где вводится круглосуточный комендатский час и куда направлены дополнительные полицеские и военные подразделения. За год войны в турецком Курдистане турецкая армия и полиция потеряли убитыми около 500 человек. Турки заявляют, что одновременно с этим они уничтожили около 5000 курдских боевиков, но есть подозрение, что в эту цифру сваливают и убитых членов РПК и обычных мирных жителей, гибель которых при таком масштабе боевых действий неизбежна, но турками скрывается или серьезно занижается. Бои в горах очевидно будут идти годами. Одновременно с этим, Турция организовала удар по курдам и на территории Сирии. В рамках начавшегося наступления "зеленых" атаки "Ан-Нусры" и союзных ей группировок пришлись не только на позиции САА к югу от Хан-Тумана, но и на курдский квартал Шейх-Максуд, где по разным оценкам курдские позиции атаковали от 2 до 3 тыс. боевиков, до 15 единиц бронетехники с использованием многочисленных минометов, ракетных установок и т.п. В результате, курды были вынуждены сдать часть контролируемого квартала. Курдский квартал, является своеобразной занозой, который ограничивает снабжение боевиков в Алеппо, с юга его подпирают районы контролируемые войсками Асада, с севера, востока и запада, его окружают районы контролируемые "зелеными". "Зеленые" особо не разбираясь засыпали квартал снарядами и минами, после чего поперли в атаку. Курды в конечном итоге не выдержали и были вынуждены оставить часть позиций, обе стороны потеряли десятки человек убитыми, "зеленые" потеряли от 3 до 5 единиц бронетехники, погибло по разным оценкам от 40 до 120 мирных жителей. Сам квартал курды удержали, но контролируемый район сократился. Попутно на днях было анонсировано о создании "Курдской повстанческой бригады", которая должна воевать против Асада и курдов из YPG. Можно предположить, что это какой-то турецкий проект призванный расколоть курдов и путем внесения разброда и шатания в курдские ряды помешать формированию единого фронта курдов направленного против Турции. Впрочем, эти досадные неприятности курды конечно переживут, тем более что в целом дела в Северной Сирии идут у них достаточно неплохо. Вкупе с замедлившимся продвижением к Ракке, достаточно успешно развивается поддерживаемое США наступление на Манбидж, где местное население в сельских районах встречает курдов как освободителей. Женщины и дети освобожденные из рабства в районе Манбиджа. Жители встречают курдские отряды. Авиаудары ВВС США в районе Маре. Авиаудары ВКС РФ к северу от Алеппо. В целом, мы продолжаем наблюдать, как Турция в контексте идущей сирийской войны пытается решить свою проблему с курдами. С одной стороны она достигает тактических или даже оперативных результатов, но в долгосрочной перспективе тенденция для Турции все равно неблагоприятная - убивая курдов на своей и сирийской территории, Турция тем не менее вынуждена наблюдать, как контролируемая курдами территория в Северной Сирии расширяется, причем не просто при попустительстве, а и при поддержке США. Наступление на Манбидж ведет к тому, что курды увеличат контролируемые территории у границы с Турцией и приблизятся к расположенному на западе кантону Африн. Разрушение Нусайбина и потери курдов в Алеппо, этому вряд ли могут помешать, так что Турции скорее всего придется изыскивать другие методы, чтобы вставить палки в колеса сирийским курдам так, чтобы и купировать их активность и окончательно не разругаться с США.

Накануне в Москве состоялся российско-афганский экономический форум. В ходе мероприятия, организованного по инициативе Российско-афганского делового совета при ТПП РФ, были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами по различным экономическим направлениям.

В частности, вице-президент ТПП Афганистана Хан Джан Алокозай от лица своей страны выразил готовность принять участие в российских программах по импортозамещению, в частности, поставлять в Россию свежие овощи и фрукты. При этом Алокозай упомянул, что в настоящее время Афганистан ежегодно производит около 1 миллиона тонн фруктов.

Глава ТПП ИРА, тем не менее, напомнил слушателям о препятствиях, стоящих на пути развития торгово-экономического взаимодействия двух стран, в частности, затруднениях транспортно-транзитного характера. «Именно поэтому правительство национального единства особое внимание уделяет решению транзитных проблем», – добавил он.

Алокозай упомянул о том, что ещё одним из перспективных направлений российско-афганского сотрудничества могут стать совместные проекты в сфере жилищного строительства. «Наш бизнес готов к совместному с российскими компаниями инвестированию в данную отрасль», – сообщил он, добавив, что у российского бизнеса хорошая позиция на афганском рынке с учётом положительного имиджа построенных в советское время объектов, в том числе кабульского микрорайона.

На форуме также выступил начальник отдела по Афганистану Второго департамента Азии МИД РФ Альберт Хорев, сообщивший, что Москва намерена продолжить содействие ИРА в различных областях, при этом намерена выстраивать торгово-экономические отношения с Кабулом именно на двусторонней основе.

«Мы разделяем мнение афганских экспертов по поводу малоэффективности методов финансирования западными странами афганской экономики, поэтому предпочитаем выстраивать торгово-экономическое отношение на двухсторонней основе без задействования международных финансовых организаций», – пояснил дипломат.

Хорев подчеркнул приверженность российской стороны задаче поддержки афганских правоохранительных структур при понимании, что кризис безопасности нельзя преодолеть исключительно силовыми методами. Представитель МИД России выразил надежду на то, что развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества поспособствует стабилизации обстановки в ИРА.

В ходе мероприятия афганским предпринимателям была предоставлена возможность представить потенциальным партнёрам свои проекты, произвести обмен мнениями со своими российскими коллегами и обсудить с представителями государственных структур РФ существующие трудности на пути расширения экономического сотрудничества.

По итогам работы форума председатель правления Российско-афганского делового совета Дмитрий Антонов и вице-президент ТПП ИРА Хан Джан Алокозай подписали соглашение о сотрудничестве. Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко пообещал тщательно проработать все рассмотренные вопросы и приложить усилия для решения существующих проблем, при этом представители Торгово-промышленной палаты России подчеркнули, что каждой из сторон следует поднять ряд вопросов на политический уровень стран, сообщает корреспондент портала «Афганистан.Ру».

Госдеп Шуудан

Госсекретарь США Джон Керри начал дипломатическое турне по Азии

Во время визита в Монголию госсекретарь США встретится с руководством страны, а также примет участие в национальном культурном фестивале. Визит Джона Керри проходит незадолго до парламентских выборов в Монголии. Ряд экспертов считают, что госсекретарь, встречаясь с монгольским руководством и представителями правящей Демократической партии страны, окажет ей косвенную поддержку.

Сегодня правящая партия Монголии находится в сложной ситуации.Согласно опросам монгольской социологической службы Sant Maral Foundation, за Демократическую партию готовы проголосовать 11% респондентов.

В свою очередь, главных конкурентов демократов, Монгольскую народную партию, поддерживает не намного больше: всего лишь 14% опрошенных. Большинство граждан, 77%, заявили, что ни одна из существующих в стране партий не выражает их мнения.

Здоровый конкурент

Жители Монголии недовольны экономической ситуацией и коррупцией в стране. Условия жизни здесь серьезно ухудшились в связи с экономическим кризисом. Согласно январскому прогнозу Всемирного банка, экономический рост Монголии составит всего лишь 0,8%.

В глазах массового электората главная проблема — в засилье иностранного бизнеса. В апреле в Монголии прошел протест против иностранных компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых в стране. Протестующие заявляли, что 94% экспорта полезных ископаемых производится зарубежными предприятиями.

Один из крупнейших инвесторов в Монголии в сфере полезных ископаемых — американская компания Rio Tinto недавно заключила контракт стоимостью $5,3 млрд на разработку монгольских медных копий.

Месторождение, которое будут разрабатывать американцы, находится на юге пустыни Гоби вблизи границы с Китаем.

Этот инвестиционный контракт дает возможность Монголии уменьшить зависимость от Китая, который снизил покупку полезных ископаемых из-за торможении экономического роста.

Кроме бизнеса в сфере добычи, Монголия по-прежнему представляет интерес для США из-за своего стратегического положения — в том же контексте сдерживания Китая. В 2013 году президент США демократ Барак Обама назвал монгольского президента Цахиагийна Элбэгдоржа «ключевым партнером США в Азии и на глобальной арене».

Когда Хиллари Клинтон, нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии, посещала Монголию в качестве американского госсекретаря, она также называла Монголию «моделью для подражания» в регионе. Если Клинтон выиграет президентские выборы в текущем году, можно ожидать, что она будет продолжать развивать политику США в Азии.

После Монголии Керри отправится в Китай, где ему предстоят встречи с представителями внешнеполитического ведомства страны. В Китае выражают озабоченность решением США отменить эмбарго против продажи оружия Вьетнаму, и одна из задач Керри — успокоить китайское руководство.

Сам Керри не сохранит своего поста в администрации в случае победы Клинтон, однако многие из его наработок по региону будут использованы. «Можно ожидать, что преемственность политики США в регионе сохранится», — заявил ранее «Газете.Ru» глава Института политики азиатского сообщества (Asia Society Policy Institute), экс-премьер Австралии Кевин Радд.

Советское наследие

Однако несмотря на присутствие в Монголии крупных американских инвесторов, в том числе Rio Tinto, американское издание Foreign Policy отмечает, что политическое влияние США на Монголию не слишком сильное, в отличие от России и Китая.

C момента распада социалистического блока, в который входила Монголия, прошло уже 25 лет. 61% монгольских респондентов считают, что Россия должна быть ведущим экономическими и политическим партнером страны. Такие данные приводит соцопрос Sant Maral Foundation.

Современная государственность Монголии создана при помощи СССР, где многие представители политической элиты получили образование. Военный вуз в Советском Союзе окончил и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. В январе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о списании долга Монголии в размере $174,2 млн.

Правда, в последнее время между Россией и Монголией наметились противоречия. Москва раздражена строительством в Монголии трех ГЭС на реке Селенга, которые могут нарушить экологическую систему Байкала. Монгольская сторона рассчитывает получить финансирование проекта от Китая в обмен на поставки энергии. Россия, в свою очередь, предлагает Монголии обойтись без постройки электростанции и нарастить поставки электроэнергии.

Александр Братерский

Сирийская ситуация: война продолжается

Александр Орлов

Ситуация в Сирии по состоянию на конец мая с.г. в принципе оставалась без особых изменений, несмотря на активные боевые действия между всеми участниками конфликта при внешнем участии России и «международной» коалиции во главе с США. Хотя зона влияния террористических группировок в лице ДАИШ и «Джабхат ан-Нусра» постепенно сужалась. Но решающего перелома пока не происходит. Вместо убитых и дезертирующих «джихадистов» в их ряды вливаются новые «борцы за веру», получающие финансовую помощь и вооружение из богатых стран Аравии, а также от турецкой стороны, пусть и не через правительственные структуры.

Несмотря на объявленное 20 мая предупреждение о том, что Москва с 25 мая может в одностороннем порядке начать уничтожать в Сирии террористов, не прекративших боевые действия и не размежевавшихся с «Джабхат ан-Нусрой», и отказ США присоединиться к этим авиаударам, российская сторона пока еще не потеряла до конца надежду договориться на этот счет с Вашингтоном. Хотя американцы самостоятельно пытаются организовать наступление отрядов сирийской вооруженной оппозиции на позиции ДАИШ в Алеппо, явно стремясь не допустить восстановления там контроля со стороны правительственных войск. На этом фоне российская авиация и самолеты сирийских ВВС в течение недели наносили удары по позициям боевиков ДАИШ и «Джабхат ан-Нусры», на которые не распространяется режим тишины, в провинциях Алеппо и Хомс, Хама, Дейр эз-Зор и Ракка. Так, 25 и 28 мая совместный удар самолетов ВКС России и ВВС Сирии наносился по автоколонне автоцистерн с нефтью на востоке провинции Хомс.

22 мая 29 террористических группировок, в частности враждовавшие между собой «Джейш аль-ислам» и «Файлак ар-Рахман», предъявили ультиматум Вашингтону и Москве, потребовав от них в ближайшие 48 часов остановить начавшееся 14 мая наступление сирийских войск на г. Дарайя (10 км к юго-западу от Дамаска) и в Восточной Гуте (провинция Дамаск). С полуночи 24 мая по инициативе российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон (РЦП) введен режим тишины на 72 часа в районе Восточной Гуты и в городе Дарайя (провинция Дамаск). 27 мая Минобороны РФ объявило о продлении режима тишины на 48 часов в Восточной Гуте и г. Дарайя (провинция Дамаск). По данным РЦП, в течение последней недели мая было зафиксировано 40 случаев нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, что немного ниже показателя предыдущего периода. 27 мая в место постоянной дислокации возвратились саперные подразделения Международного противоминного центра ВС России, занимавшиеся разминированием Пальмиры. В Сирии осталась лишь небольшая группа российских специалистов для обучения сирийских саперов.

В течение всего конца мая шли активные боевые действия против террористических группировок в целом ряде провинций страны, при этом эпицентр боев находился в провинции Алеппо. Так, 25 мая в южной части провинции правительственные силы предприняли очередное наступление на город Хан Туман. Правительственные войска 27 – 28 мая сконцентрировали силы на северо-западе провинции, перебросив туда подразделения сирийской армии, на вооружении которых состоят танки Т-90С, чтобы начать наступление на укрепрайон «Джабхат ан-Нусры» в долине Анадан, что позволит блокировать боевиков, засевших в западных районах г. Алеппо.

Правда, силы ДАИШ пытались контратаковать. На севере провинции близ границы с Турцией 27 – 28 мая развивалось наступление формирований ДАИШ на позиции поддерживаемых Турцией «повстанцев» из группировок «Свободная сирийская армия» (ССА) и «Фронт аш-Шамия» с целью овладеть городами Мареа и Азаз, контролируемых последними с 2012 г. А правительственные силы отразили совместную атаку боевиков ССА и «Джабхат ан-Нусры» на их позиции в северной части города в районе Аль-Халидия. В юго-восточной части провинции 28 мая правительственные силы отбили атаку боевиков ДАИШ, попытавшихся перерезать автодорогу Исрия — Ракка.

25 мая правительственные силы с боями далеко потеснили формирования ДАИШ от аэродрома в Тадморе (рядом с Пальмирой), что сделало возможным его использование авиацией для нанесения ударов по джихадистам. В провинции Дамаск 21 мая сирийские войска продвинулись в направлении города Хан аш-Шейх, удерживавшегося формированиями «Джабхат ан-Нусры». В Восточной Гуте близ столицы правительственные силы 27 мая установили контроль над несколькими фермами между городами Хараста аль-Кантара и Бала аль-Кадим, перерезав тем самым путь снабжения формирований группировок «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Фустат», удерживающих г. Хараста аль-Кантара.

Активно развивались события и в курдских районах САР. 24 мая курдско-арабский альянс СДС объявил о начале операции по освобождению северной части провинции Ракка, который до сих пор являлся оплотом ДАИШ в Сирии. Операция проводилась при поддержке авиации международной коалиции во главе с США. По данным СДС, основными целями операции являются города Шаддаде (провинция Хасеке), Таль Абьяд (Ракка) и Кобани (Алеппо). Таким образом, речь идет фактически о расширении зоны, которую курды относят к своей территории. Но пока речь не идет о штурме Ракки. Действия формирований СДС, численность которых оценивается в 12 тысяч человек, поддерживали 300 американских инструкторов. 21 мая командующий американскими силами на Ближнем Востоке генерал Джо Вотель побывал в Сирии, где встретился с персоналом американских сил специального назначения, «взаимодействующих с формированиями курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). По некоторым данным, обсуждался вопрос о подготовке начала наступления формирований СДС на Ракку. Тем более что 26 мая они продвинулись через южные окраины города Аин Исса и вышли на рубеж в 60 км к северу от г. Ракка. Действиям СДС содействовало также получение российских вооружений, которое было доставлено им путем парашютного сброса самолетами ВКС. Пытаясь остановить наступление, ДАИШ перекинула в зону боев дополнительно 2 тысячи боевиков. Однако иностранные полевые командиры формирований ДАИШ стали покидать Ракку в направлении иракского Мосула. По данным командующего операциями ВВС США на Ближнем Востоке генерала Чарльза Брауна, в связи с интенсивностью ударов по ДАИШ в Сирии и Ираке американцы начали испытывать нехватку управляемых авиационных боеприпасов. Проектом бюджета в 2017 году предусматривается закупка свыше 45 тысяч управляемых боеприпасов на сумму в 1,8 млрд долларов, но они поступят в войска не ранее 2018 года. В целом, складывается впечатление, что наступление СДС в провинции Ракка во многом связано с желанием США продемонстрировать большую эффективность действий международной коалиции во главе с Вашингтоном и их сирийских «союзников» по сравнению с действиями сирийских войск в ходе сухопутных боев.

В провинции Латакия 23 мая произошел самый крупный за последнее время теракт, когда террористы-смертники атаковали в 5 местах города Тартус и Джабла. В результате терактов погибли свыше 140 человек из числа мирного населения. Ответственность за теракты взяла на себя ДАИШ. Однако иранские СМИ возложили ответственность за теракты на группировку «Ахрар аш-Шам».

Если на военном треке в Сирии дела обстоят более-менее понятно, то в политической части международных усилий добиться компромисса между Дамаском и оппозицией пока не удается. Глава делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) Мухаммед Аллюш сообщил 29 мая в распространенном в воскресенье заявлении, что он уходит с поста в знак протеста против переговоров в Женеве. Как он выразился, «я объявил о выходе из состава делегации и подал во второй раз в Высший комитет по переговорам прошение об отставке с поста главного переговорщика от имени делегации ВКП в знак протеста против нежелания международного сообщества почувствовать важность крови сирийского народа, который продолжает страдать от действий режима и его союзников». По мнению Аллюша, «международное сообщество в состоянии прекратить страдания сирийского народа, но не обладает серьезным желанием сделать это». Как известно, третий раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился 28 апреля. ВПК приостановил свое участие в переговорном процессе, обвинив власти Сирии в невыполнении международных решений и нарушении режима прекращения огня.

А страны ССАГПЗ – основные спонсоры сирийской войны – на словах говорят о борьбе с терроризмом, но на деле продолжают активное вмешательство в сирийский конфликт. Это достаточно явно проявилось и в ходе очередного раунда стратегического диалога Россия – ССАГПЗ на уровне глав внешнеполитических ведомств в Москве 26 мая с.г. Обе стороны остались при своем. Аравийские монархии твердо намерены добиваться свержения Б.Асада, а Россия не собирается пока уходить из Сирии, отказавшись тем самым от поддержки законного сирийского правительства.

Так что, судя по всему, вооруженный конфликт в САР будет продолжаться еще долгое время без больших шансов на радикальное изменение ситуации на всех фронтах. Без наземной операции внешних сил против ДАИШ и других террористических организаций пока не обойтись, но ни Россия, ни США на это не готовы пойти. Москва – из-за внутренних трудностей, вызванных санкциями Запада, а Вашингтон – в ожидании смены администрации в Белом Доме.

Рыбоводство Ленобласти заинтересовало Вьетнам

Министерство сельского хозяйства Вьетнама предложило Ленинградской области реализовывать совместные проекты в сфере аквакультуры. Диалог продолжится после проработки инициатив вьетнамской стороны.

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области состоялась встреча с представителями Национального центра расширения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, гости выразили большую заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере аквакультуры. Начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса Наталья Тарасова подробно рассказала о промышленном и прибрежном рыболовстве, рыбоводстве в Ленинградской области.

Продолжить разговор было решено после проработки предложений вьетнамской стороны.

Преимущество исследований Дальрыбвтуза - в комплексности

Специалисты Дальрыбвтуза всегда ведут исследования в области промысла, переработки или перевозки гидробионтов по нескольким направлениям: с точек зрения технологии, экономики и пр., отмечает заместитель проректора по учебной и научной работе Игорь Ким.

В конце мая Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет принял IV Международную научно-техническую конференцию. В ней участвовали представители научного сообщества из Владивостока, Москвы, Астрахани, Калининграда. Из иностранных специалистов были представители Даляньского океанологического университета и Института экологии и биологических ресурсов Вьетнамской академии наук и технологий.

«Мы обсуждали самые актуальные, самые насущные для рыбного хозяйства проблемы в сферах экологии и природопользования, водных биоресурсов и аквакультуры, рыбной и морской инженерии, техники и технологий управления качеством рыбопродукции. Также поднимались экономические и социально-педагогические аспекты развития отрасли, состояние и тенденции развития рыбохозяйственного образования. Более 100 докладов подготовили ученые Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета», - рассказал Fishnews заместитель проректора по учебной и научной работе Дальрыбвтуза, кандидат технических наук, доцент Игорь Ким.

Говоря о выступлениях представителей вуза, он отметил доклад, посвященный возобновлению промысла сардины-иваси на Дальнем Востоке. «Сардина, как вы знаете, снова появляется в наших водах, приловы иногда достигают нескольких тонн, а что с ней делать, рыбопромышленники не знают. Дальрыбвтуз этим вопросом занимается очень серьезно – ведутся работы в рамках госзадания, - сообщил Игорь Ким. - Большая проблема в том, что в 1980-е годы иваси ловили кошельковыми неводами. На сегодняшний момент «кошельков» нет, или они очень дорого стоят, поэтому наши ученые рассматривают другие способы добычи сардины».

Доклад был посвящен технологии промысла – как ловить, где, какими орудиями лова. Но технологи Дальрыбвтуза также в рамках гранта ведут исследования в области обработки сардины. «Это рыба с высоким содержанием жира и раньше ее обрабатывали на плавбазах – сразу после вылова. Такого количества плавбаз и такого оборудования, как раньше, на настоящий момент нет. Если рыбу замораживать и везти на берег, она окисляется. Поэтому специалисты нашего Института инновационных технологий сейчас решают эти задачи: как обрабатывать иваси и где это делать», - рассказал зампроректора. По его словам, первые результаты будут ориентировочно к концу года. Работы завершатся в конце ноября, университет планирует получить патенты по этому направлению.

Были на конференции и доклады по доставке гидробионтов. «Исследования у нас всегда комплексные: мы смотрим, как эффективно доставлять с точки зрения логистики, в чем доставлять с точки зрения технологов (использование разного рода льдосодержащих суспензий, смесей и так далее)», - обратил внимание собеседник Fishnews.

Университет ведет уникальные исследования по интермодальным перевозкам гидробионтов. Были рассмотрены разные способы доставки рыбы из района промысла в среднюю полосу РФ, в частности, до Новосибирска, и просчитана их экономическая эффективность. «Согласно нашим расчетам, несмотря на применение новых технологий, которые позволяют повысить качество доставляемого продукта, перевозки все равно могут быть экономически выгодными, - сообщил Игорь Ким. - Выявлены и факторы, которые сдерживают развитие этого направления».

Исследователи Дальрыбвтуза предлагают новые технологии приготовления льда, льдосодержащих суспензий, которые позволяют повысить сроки хранения охлажденной продукции в два раза. Представитель университета подчеркнул, что речь идет именно об охлажденной рыбе, то есть ее питательная ценность сохраняется на 100%.

«У нас уже есть патент на льдосодержащую смесь, которая позволяет хранить продукт в охлажденном состоянии 25 суток. Но на этом университет не остановился, подбираются наиболее эффективные смеси для разных видов гидробионтов: трепанга, лосося и других. Преимущество Дальрыбвтуза заключается именно в комплексности исследований, проблема исследуется с разных сторон – с точек зрения технологии, логистики, экономики», - подчеркнул Игорь Ким.

Названы чемпионы по росту цен на жилье с момента проведения Евро-2012

Турция, Ирландия, Исландия и Англия вряд ли выйдут в полуфинал Чемпионата Европы по футболу-2016. Однако они уже стали лидерами по росту цен на жилье с момента проведения предыдущего турнира в 2012 году.

По данным компании Knight Frank, за четыре года с момента проведения Евро-2012 цены на жилье в Турции подскочили на 65,6%. Следом за Турцией с небольшим отставанием идут Ирландия (+34,3%), Исландия (+30,6%) и Англия (+29,7%), пишет The Guardian.

Зато фавориты букмекеров Евро-2016 не могут похвастаться такими показателями. Цены на жилье во Франции опустились на 6% с 2012 года, а в Испании – на 7,2%.

Таймур Хан, старший аналитик Knight Frank объясняет, что рынку недвижимости Франции повредили рост налогов и почти нулевой экономический рост. «Тем не менее, в последнее время мы заметили изменение этой тенденции в положительную сторону, благодаря улучшениям экономических показателей и рекордно низким ставкам по ипотеке», - добавляет специалист.

Более 200 террористов организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) незаконно перешли сирийско-турецкую границу и атаковали позиции сирийских вооруженных сил, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Более двухсот террористов группировки международной террористической организации "Джебхат ан-Нусры" незаконно перешли сирийско-турецкую границу в районе населенного пункта Бейсун и атаковали позиции подразделений сирийских вооруженных сил", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В районе населенного пункта Бинниш провинции Идлиб, отмечено значительное скопление боевиков "Джебхат ан-Нусры" общей численностью около 1000 человек. На вооружении террористических формирований, по данным Центра по примирению, имеются автомобили с установленными крупнокалиберными пулеметами ДШК и до 25 зенитных установок. По сообщениям местных жителей, террористы отбирают продукты питания и направляются в район населенного пункта Хан-Туман провинции Алеппо.

Также, по данным пресс-центра, группировки "Джабхат ан-Нусра" не прекращают попытки сорвать режим прекращения боевых действий: в течение суток они вели огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минометов по населенному пункту Хандрат, кварталам Шейх Максуд, Эль-Мухафаза, Аз-Захра и аэропорту Эн-Найраб города Алеппо.

Кроме этого, в провинции Латакия террористы обстреляли населенные пункты Кинсибба и Нахшебба, в провинции Идлиб – Фуаа и Кафер-Хая, в провинции Хама – Хаммамият и Эз-Заки, в провинции Хомс – Теснин и Тумин, в провинции Дамаск – населенный пункт Мардж-Султан. В провинции Хомс подразделениями сирийских вооруженных сил предотвращены попытки наступления боевиков в районе города Нарб-Нафса.

На северо-востоке провинции Латакия террористы "Джабхат ан-Нусра" подвергли минометному обстрелу позиции сирийских вооруженных сил в районах населенных пунктов Икко, Ард-эль-Вата, Зайтунжик и дважды атаковали позиции подразделений сирийских вооруженных сил в направлении на Сараф и Кинсиббу.

"В результате одной из таких атак, после массированной артиллерийской подготовки из РСЗО и минометов и при поддержке бронетехники и автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, террористам удалось захватить населенные пункты Кара-джагез и Хашхаша", — добавили в ведомстве.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды", обе запрещены в РФ) и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

Более 200 террористов организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) незаконно перешли сирийско-турецкую границу и атаковали позиции сирийских вооруженных сил, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В районе населенного пункта Бинниш провинции Идлиб, отмечено значительное скопление боевиков "Джебхат ан-Нусры" общей численностью около 1000 человек. На вооружении террористических формирований, по данным Центра по примирению, имеются автомобили с установленными крупнокалиберными пулеметами ДШК и до 25 зенитных установок. По сообщениям местных жителей, террористы отбирают продукты питания и направляются в район населенного пункта Хан-Туман провинции Алеппо.

Су-27/30. Вьетнам будет ремонтировать их у себя дома.

Вьетнам наращивает потенциал технического обслуживания и капитального ремонта истребителей Су-27 и Су-30, чтобы избавиться от отправки самолетов за рубеж, сообщает «Военный Паритет».

Для выполнения этой программы недавно был официально открыт ремонтный «Завод номер 312» в Дананге. Отмечается, что ремонт авиатехники внутри страны значительно повысит степень летной готовности боевых самолетов.

В настоящее время ВВС Вьетнама имеют на вооружении 12 истребителей Су-27 и четыре Су-30МК2V. В мае 2009 года был подписан новый контракт на поставку 12 новых самолетов российского производства.

Греция возглавляет рейтинг самых популярных направлений среди россиян

Компания Слетать.ру, Ассоциация «Турпомощь» и Российский государственный университет туризма и сервиса продолжают вести совместный проект «Турбарометр». Еженедельный отчет об изменении спроса россиян на туристические направления представляет сайт sletat.ru:

Основной поток туристов (данные основаны на статистике поисковых запросов 23-29.05.2016)

На этой неделе Греция, стремительный рост популярности которой начался 5 апреля 2016 года, вырвалась вперед и заняла первое место. Россияне активно заинтересованы и отдыхом в Тунисе: еще в середине апреля он занимал девятое место, а на этой неделе добрался до третьего. По одной позиции потеряли Таиланд и Вьетнам. А на своих местах остались курорты России, Испании, ОАЭ и Абхазии. Болгария, вошедшая в «десятку» в середине мая, поднялась еще на одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Греция

Кипр

Тунис

Таиланд

Россия

Испания

Болгария

Вьетнам

ОАЭ

Абхазия

Самые востребованные направления на лето

(данные основаны на статистике поисковых запросов 23-29.05.2016 на летний сезон 2016 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)

Греция

Тунис

Кипр

Россия

Болгария

Испания

Таиланд

Вьетнам

Черногория

Абхазия

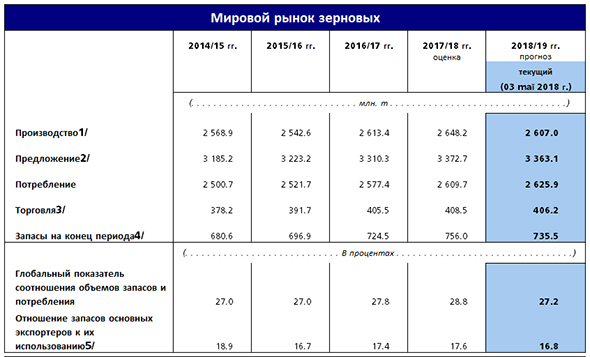

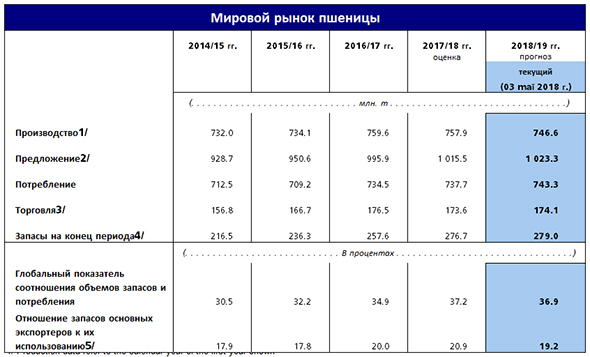

В 2016–2017 годах общемировая тенденция к росту предложения зерновых сохранится - ФАО ООН

В 2016 году ожидается небольшой дефицит производства по сравнению с прогнозируемым на 2016–2017 годы объёмом спроса, в результате чего запасы на конец сезона в 2017 году будут несколько ниже близкого к рекордному уровню 2016 года. В последние месяцы объёмы предложения увеличились в связи с более высокими, чем ожидалось ранее, объёмами запасов на начало сбытового сезона 2016–2017 годов и в связи с более оптимистичными прогнозами производства на 2016 год.

По прогнозам ФАО, в 2016 году производство зерновых в мире составит около 2543 млн т, что на 0,6% выше уровня 2015 года и всего на 0,7% ниже рекордного уровня 2014 года. Этот объём производства на 17,3 млн т больше майского прогноза; это стало результатом пересмотра в сторону повышения прогнозов производства пшеницы в Аргентине, ЕС и в Российской Федерации и кукурузы в Аргентине, Канаде, ЕС и Соединённых Штатах. Возможно снижение объёмов производства пшеницы по сравнению с 2015 годом, однако ожидается рост производства риса и фуражных зерновых.

Общий объем потребления зерновых в 2016–2017 годах, согласно прогнозу, достигнет 2546 млн тонн, что всего на 0,9% больше, чем в 2015–2016 годах. Этот прогнозный объём на 3,5 млн т ниже майского прогноза, поскольку были пересмотрены в сторону снижения прогнозы мирового потребления пшеницы на фураж. Сейчас ожидается даже снижение потребления пшеницы в 2016–2017 годах на 0,1%.

Прогнозируемый объем мировых запасов зерновых на конец сельскохозяйственного сезона в 2017 году был пересмотрен по сравнению с майским прогнозом в сторону увеличения на 27 млн т (почти до 642 млн т). Главными причинами корректировок за этот месяц были: пересмотр производства в сторону повышения, потребления — в сторону снижения, а также пересмотр оценочных запасов пшеницы в Китае с учётом данных по фактическим запасам за прошлые годы. Согласно данным последних прогнозов, мировые запасы будут лишь на 1,8 млн т ниже рекордных объёмов начала сезона.

Объём мировой торговли зерновыми в 2016–2017 годах прогнозируется на уровне 369 млн т, что на 1,9% ниже сезона 2015–2016 годов, главным образом в связи с сокращением импортных закупок ячменя и сорго. Общее сокращение объёмов мировой торговли зерновыми может привести к усилению конкуренции за долю на рынке между крупнейшими экспортерами, что могло бы способствовать сдерживанию роста мировых цен.

*Сводные таблицы

1/ Данные в отношении потребления относятся к календарному году первого года указанного периода. Показатель в отношении производства риса относится к шлифованному рису.

2/ Производство плюс запасы на начало периода.

3/ Данные по торговле относятся к экспорту в закупочном сезоне июля/июня для пшеницы и фуражных зерновых культур и к экспорту в закупочном сезоне января/декабря для риса (второй указанный год).

4/ Показатель может не быть равным разнице между объемом предложения и объемом потребления вследствие различий между учетными годами в системе реализации, принятыми в различных странах.

5/ Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд. Использование определяется как внутреннее потребление плюс экспорт за данный период.

Местные жители сообщают об интенсивном передвижении боевиков, машин с оружием и танков в районы населенных пунктов севернее города Алеппо в Сирии, сообщается в информационном бюллетене центра по примирению враждующих сторон в САР, опубликованном на сайте российского Минобороны.

"В Центр поступает информация от местных жителей об интенсивном передвижении вооруженных групп боевиков, автомобилей высокой проходимости с различным вооружением, а также бронированной техники и танков в районы населенных пунктов севернее города Алеппо: Храйтан, Кафер-Хамра и Мухаим-Хандрат, а также юго-западнее этого города: Хан-Туман и Хан-эль-Ассаль", — говорится в бюллетене.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

Пенсионный тупик

Татьяна Воеводина

от психологии собеса к психологии труда

"Денег нет - пенсии не будет". Об этом премьер-министр сказал жителям Крыма во время своего визита в Феодосию. Видео разговора появилось на портале YouTube. Пенсионерка пожаловалась главе правительства, что «на пенсию невозможно прожить». В ответ Медведев пояснил, что индексации «нигде нет», потому что нет денег. Пенсионерке премьер пожелал держаться.

Эта история вызвала шквал обсуждений и пересудов. Даже Президент счёл нужным прокомментировать. И сделал это мастерски: одновременно и отмежевался (не видел этого эпизода), и поддержал своего подчинённого: предположил, что высказывание премьера было вырвано и контекста, а потому неправильно понято. В общем, премьер, по общему мнению, сделал faux pas - облажался, если по-простому.

На самом деле, сказал Медведев – правду. Может быть, проговорился. Не сдержался. Может, он просто плохо спал накануне, ну и выскочило. Бывает. Конечно, политик высокого уровня такого допускать не должен, контролировать себя надо. Потому что в современном политическом обиходе правду говорить не полагается, а полагается говорить нечто невнятно-уклончивое и ни в коем случае не способное кого-то огорчить или войти в противоречие с господствующими мнениями и обывательскими вожделениями. Надо всё подтверждать и всем всё обещать. Это демократия, сынок. Они – избиратели, они за тебя будут голосовать. А потому демократический политик – это «дама, приятная во всех отношениях». Встречаясь в предпринимателями, он (или она) объявляет их солью соли земли и обещает скостить налоги и окоротить тех, кто «кошмарит бизнес». Беседуя с трудящимися, наша «дама» обещает увеличить льготы, социальные выплаты и окоротить кровососов-капиталистов. Некоторые ухитряются обещать то и это в одной речи. Как-то раз, давно уже, я слышала выступление французской социалистической «дамы» (и впрямь дамы), которая обещала осчастливить предпринимателей уменьшением налогов и трудящихся увеличением зарплат прямо в одной речи. И ничего – прокатывает. Выполнять обещания, собственно, никто не собирается. Да это и не предусмотрено порядком вещей. Цель демократического политика – избраться и сесть на место, а там хоть трава не расти. Дальше очередных выборов он не мыслит. А кто пробует мыслить – немедленно вылетает из системы. Впрочем, я несколько отвлеклась от пенсий.

Пенсии – тема популярно-болезненная. Стоит о ней заговорить – мнениям нет конца. Все страшно возбуждаются, обвиняют друг друга в злонамерении, аморализме и чуть не государственной измене и при этом не могут оторваться от столь завлекательного предмета. Что-то вроде раскачивания больного зуба или расчёсывания нарыва – и больно, и мазохистски-приятно.

Мне как-то раз привелось на радио спорить с каким-то деятелем от КПРФ насчёт повышения пенсионного возраста: тогда как раз прошла такая информация. Мы с коммунистом что-то такое обсуждали, а слушатели, как водится, звонили в студию. Звонили и требовали: отдать пенсии народу, ввести отчисления народу от продажи полезных ископаемых, дать по рукам тем, кто грозит повысить пенсионный возраст. Приводили в пример Арабские Эмираты, где, говорят, какая-то пенсия, от нефтяных достатков, полагается всем: едва родился – вот тебе и пенсия. Вот и у нас надо такое завести! – требовали слушатели. В Эмиратах социальной лафой охвачено примерно 10% наличного населения, остальные – бесправные гастарбайтеры, но дело не в арабах – дело в нас. Мы – взыскуем пенсии.

И очень напрасно.

Ещё в конце 2010-го известный экономист Михаил Хазин вовсе не гипотетически, а со всей определённостью сказал: ожидать достойной пенсии нынешним работникам не следует. Впрочем, и без Хазина это ясно. Не будет пенсии, позволяющей жить безбедно. И не по чьему-то злому умыслу, а просто по природе вещей.

В чём эта природа? А вот в чём. Пенсионная система как общественный и государственный институт сложилась в совершенно иных, чем нынешние, условиях: тогда росло население, росла экономика, а продолжительность жизни, напротив, была меньше. Работников было существенно больше, чем пенсионеров, – ну и стариков вполне можно было содержать силами наличных работников. Сегодня всё наоборот: экономика не растёт, работников в близкой перспективе станет не больше, чем пенсионеров, которые при этом живут всё дольше.

Это относится далеко не только к нашей стране – это относится ко всем странам, где есть пенсии.

Сегодня все пенсионные системы мира трещат по швам: просто ввиду соотношения работников и пенсионеров. В США пенсионная система – банкрот. Говорят, и наш Пенсионный фонд – владелец импозантного здания – тоже на грани. В европейских странах пытаются латать тришкин кафтан, увеличивая пенсионный возраст. К сожалению, причина столь прискорбного положения – наряду с дурным менеджментом и уже привычным для всех воровством – коренится в объективных обстоятельствах. Судите сами: бывшей сотруднице моей свекрови 90 с небольшим лет, она (как химик) на пенсии с пятидесяти лет. То есть находится «на заслуженном отдыхе» уже дольше, чем в своё время работала; и таких случаев будет всё больше.

Дай Бог здоровья уважаемым ветеранам, но факт остаётся фактом: содержать их становится всё труднее.

Кого-то наверняка покоробило слово «содержать»: как же так – они сами себя содержат, они сами работали на свою пенсию! На самом деле пенсионеров всегда содержат сегодняшние работники: они – здесь и сейчас – производят хлеб, молоко, лекарства, которые потребляет пенсионер. Так происходит при любой пенсионной системе: накопительной или традиционной советской – никакой разницы нет, вернее, она чисто техническая.

Стариков во все времена кормили дети. Знаете, лозунг такой: "Дети - наше будущее". Так вот это из нашего времени. Раньше такого лозунга не было, потому как простые (и непростые) люди во все времена и так понимали: дети - это и есть будущее, потому как состаришься - они тебя кормить будут. На что им лозунг, когда это - чистая правда, по-другому не бывает.

Была такая притча, кажется, индийская. Человек покупает три каравая хлеба. Зачем три? Один - съест сам, другим - возвратит долг, а третий - даст в долг. Понятно - отдаст долг родителям, а сам одолжит - детям. Так жили веками и тысячелетиями.

Бросить родителей, не помогать им, не содержать стариков считалось огромным грехом. Да и боялись: сам ведь состаришься. К тому же старики были носителями мудрости, традиций.

Только в ХХ веке завелись пенсии. Прогресс! Цивилизация! Совсем другое дело, это надёжно, тут ты не зависишь от детей. Заработал - получи.

На самом деле - от детей ты всё так же зависишь. Только не от собственных, на которых всё-таки ты так-сяк влияние имеешь, а от безлично-коллективных будущих детей. Почему? Да элементарно. Ведь булки-колбасу-лекарства и всё прочее, которое ты будешь потреблять на пенсии, тебе произведут те, будущие труженики. Произведут ли, достанется ли тебе - это бабушка надвое сказала. Свои Петька с Танькой как-то ближе к телу. Супцу уж точно плеснут.

Я намеренно не говорю о жуткой пенсионной бюрократии, присосавшейся к стариковым деньгам. Примем это за трение в системе и пренебрежём им, как в школьной задачке по физике.

Теперь выдумали: будет у нас накопительная пенсия, как в Америке. (В Америке, заметим, пенсионная система трещит по швам, но мы любим донашивать шляпки, которые уже износила буржуазия). Так вот великое изобретение: накопительная пенсия. Ты, ты сам, никто, кроме тебя копишь себе на пенсию. Твои деньги никуда не денутся. Их свято сохранит Пенсионных фонд. Господа, расскажите это своей бабушке! Это ровно ничего не меняет. Деньги - это не хлеб, не колбаса, не таблетки валидола. Всё равно реальные вещи должны будут произвести будущие коллективные дети. Не произведут - хана пенсионеру.

Старики иногда говорят: не хочу-де сидеть на шее у детей. Это, уж простите меня, стариковская недалёкость. Все неработающие старики - и это нормально - сидят на шее тех, кто трудится. Кто в данный момент производит блага, которые эти старики потребляют. Государство создало неимоверно сложную и дорогостоящую систему распределения этих благ в виде пенсии и всяких там квот-льгот. Эта машина может быть глупой, умной, эффективной или идиотской; можно обсуждать её конструкцию, но следует всегда помнить об одном. В любом случае источником благ является сегодняшний труженик. Коллективный ребёнок коллективного пенсионера. Он его содержит.

Разумеется, нынешние российские пенсионеры должны получать пенсии: нельзя с бухты-барахты менять правила игры. Но двадцатилетним я бы сказала прямо и честно: пенсий не будет. Рожайте детей побольше – вот ваша будущая «пенсия». Тут, конечно, нужны комплексные меры: изменить характер расселения, вернуть народ на землю... Это способствовало бы многодетности.

Но никакие законодательные инновации не помогут, если не изменится психология людей, их настрой.

Нам нужно изменить всю духовную атмосферу общества - перейти от психологии собеса к психологии труда, творчества, созидания. Нам нужно перейти от пафоса распределения, пусть даже и правильного и справедливого, который нынче владеет умами, к пафосу создания новых ценностей, нового богатства. Только на этих путях может достичь наш народ успеха. Да, тысяча раз да, надо отнять у дурных людей неправедно нажитое, надо поддержать тех и этих, но даже если гадкие чиновники и бесстыдные олигархи перестанут вовсе воровать и даже дружно переселятся на Луну, - и в этом случае – на всех не хватит. Нужно строить заводы, дороги, разводить скот и пахать землю. Именно так создаётся богатство. Давно доказано историческим опытом, что прочного богатства может достичь только народ, имеющий развитую обрабатывающую промышленность. Вот она-то и принесёт повышение зарплат, часть из которых перепадёт и престарелым родителям.

Любопытно, что такая идея время от времени высказывается, и неглупыми людьми. Ещё в 2010 году главный дауншифтер нашей страны Герман Стерлигов придумал идею так называемой «транзитной пенсии» - отчисления от доходов детей для содержания их родителей. Это некий переходный вариант от современной системы государственных пенсий к простой и откровенной их отмене.

В любом случае, пенсия, такая ли сякая, - это не перспективно. Это тупиковый путь. Перспективно – это труд. Старики могут принести огромную пользу, если будут воспитывать детей – своих и чужих, передавать им свои знания, умения, опыт. Я, например, умею шить, вязать – легко догадаться, кто меня научил. А многие современные молодые женщины при необходимости укоротить юбку тащат её в мастерскую. Причём, многому бабушки-дедушки научают детей полезным вещам как-то походя, без напряга. И нет нужды таскаться в какие-то там «дошкольные гимназии», стоять в пробках и платить деньги.

Нормальные дети содержат стариков, а старики, в свою очередь, помогают детям растить их детей. Это делается без шума, но функционирует, как часы. Лично меня вырастили две бабушки: родители работали с утра до вечера.

У нас в России ещё не вполне утрачена привычка жить вместе со стариками, и это хорошо, это благотворно для детей - воспитываться с бабушкой и, если повезёт, и с дедушкой. Разумеется, если живут друг у друга на головах - это плохо. Но бороться-то надо с жилищной необеспеченностью, а не со стариками в семьях. Хорошо, если люди будут больше жить не в городах, а в сельской местности. Хорошо бы иметь проекты домов, приспособленные для жизни нескольких поколений.

Если пенсии не будет, дети из обузы и затраты превратятся в инвестицию. Рождение детей будет реальным вкладом в твоё будущее. Хочешь, чтобы тебя хорошо содержали в старости, позаботься, чтоб вырос не оболдуй, а достойный труженик с доходной профессией. Да чтоб не один был, а побольше. Если у тебя их 2-3, весьма высока вероятность, что хоть один выбьется в люди, и ты на покое поживёшь по-людски. И нечего стесняться: ты их родила, выкормила, обучила, а теперь снимаешь ренту. Это та же пенсия, только адресная.

Отсутствие пенсии даёт совершенно иное ощущение жизни, иные ценности выходят на первый план. Не клубы с дискотеками, а воспитание детей.

Простое возражение - одинокие старики. Есть они. Но есть и "одинокие" труженики, у которых умерли их собственные родители. Ну так прикрепите к трудящейся семье старушку. Пускай будет чьей-то приёмной бабушкой. И ей опять же дело - не в ящик тыриться и на начальство злобиться, а ребёнка на площадку водить. Мне лично гораздо приятнее было бы поддерживать конкретную старушку, чем сдавать деньги в какой-то там фонд, где их всё равно разворуют, по нашему милому обычаю.

Разумеется, это будет совсем другое общество, чем то, что есть сейчас. Это общество патриархального стиля. А кто сказал, что это плохо - общество-семья?

По-видимому, необходим орган распределения одиноких стариков по семьям. Даже не распределения, а прикрепления. Кто-то находит друг друга сам, а кому-то помогают. Воровать в таком органе вроде особо нечего.

Какой-то нужен контроль и пригляд за всем этим процессом. Но главный контроль - моральный. Контроль самого сообщества. Бросить старика - стыдно. Должно быть стыдно. Тебя тоже бросят - пенсии-то нет. Ну а у кого и так есть чем жить - тут и проблемы нет. А то ведь какие у нас встречаются "нищие пенсионеры": сдаёт бабуля "трёшку" на Кутузовском, а пенсию - получает исправно. Но проблемы богатых - всё-таки попроще, хотя они, как утверждают, тоже плачут.

Кстати о богатых. У нас за пенсией бесстыдно тянут свои жадные ручонки буквально все. Владелец бизнеса, долларовый миллионер, преспокойно получает свою кровную: имеет право, заработал. Не стыдно? Мне лично стыдно. Поэтому я не оформляю пенсию, вообще не участвую в этих играх. Это всё равно, что «подрабатывать» на паперти, честное слово!

В 90-х годах, работая в итальянской фирме, я ходом вещей познакомилась с тамошней пенсионной системой. Так вот там пенсию получали только наёмные работники, которые имели подтверждённый стаж с соответствующими отчислениями со стороны работодателя в течение 35 лет (сейчас, кажется, 40). У кого меньше – не получали. Многие женщины из моих знакомых недотягивали. Да к тому же там очень распространена работа без официального оформления: работают домочадцы, родственники, им платят, но не оформляют. Профсоюзы искони с этим боролись, но в малом бизнесе это необоримо.

При этом ни предприниматели, ни лица свободных профессий, вроде художников, адвокатов, частных ветеринаров, да мало ли кого – никакой пенсии не получали. Предпринимательское сословие – это те, кто должен содержать всю страну, а уж себя-то явно должен прокормить в старости. Разумеется, никому не возбраняется завести свой собственный пенсионный фонд и накопить на старость, но это совершенно другая история. А у нас – все подряд получают пенсию.

Нам надо поменять весь дух, стиль бытия. Главной фигурой жизни должен стать труженик. Тягловый мужик. Не пособия матерям нужны, а рабочие места с хорошей зарплатой – отцам. Вот на что надо ориентироваться.

Вице-премьеру Игорю Шувалову приписывается наделавшая шуму дилемма: «либо пенсия – либо развитие». Вроде как пару лет назад он что-то подобное сказал. Патриотически настроенные авторы тут же провозгласили: либо Шувалов – либо развитие. Я тоже считаю, что нынешний «экономический блок» правительства и развитие – «две вещи несовместные». Но отдельные верные утверждения делают и те, с чьими действиями трудно согласиться. Так вот в этой альтернативе (пенсия или развитие) – много правды.

Если наша страна перейдёт от полуколониального прозябания к развитию – понадобятся весьма немалые ресурсы, и выплата пенсий может оказаться (да что «может» – окажется!) существенным тормозящим фактором. Одно из многочисленных определений экономики – это «учение об оптимальном использовании ограниченных ресурсов». Так вот для развития, для будущей индустриализации, для технологической перестройки всего народного хозяйства полезнее эти ресурсы направить в дело.

В какое дело? В первую очередь в индустриализацию. Весь опыт человечества свидетельствует о том, что «богатство народов» создаётся именно промышленностью. Только современная промышленность способна создать множество высокооплачиваемых рабочих мест для молодых, она способна создать прочное народное благосостояние. И это благосостояние будет, безусловно, распространяться и на детей, и на стариков. Нет у тебя детей – возьми на воспитание.

Тут есть и ещё один поворот сюжета. Нам нужна духовная атмосфера роста, развития, освоения, движения вперёд, а не пенсионерства, когда двадцатилетних, только приступивших к своей первой работе, учат думать о будущей пенсии. Меня просто коробило от социальной рекламы, которую крутили некоторое время назад: там девушку, приступившую к своей первой работе, учили думать о пенсии. Лучше уж сразу о месте на кладбище! Двадцатилетние должны ехать на край земли, штурмовать небо. Молодой человек должен думать о славе, о богатстве, в конце концов, но уж никак не о пенсии и бесплатных талонах в аптеку. Человек становится тем, о чём он думает. Думаешь о пенсии – значит, ты пенсионер – в душе, в мыслях. А с пенсионерами, даже двадцатилетними, страну не преобразуешь.

«Большая семёрка» встретилась в Японии

Владимир Терехов

26-27 мая с.г. в японском курортном городке Исэ-Сима состоялась очередная встреча руководителей США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, по итогам которой была принята обширная “Декларация”, включившая в себя несколько десятков специальных разделов.

Формат и масштаб этого документа призван показать, что клуб G-7 продолжает позиционировать себя в качестве экономического, военного, а также морально-интеллектуального мирового лидера. Хотя указанные амбиции являются не более чем следствием инерционной самооценки, сохранившейся в некоторой степени со времён холодной войны.

Участники “Большой семёрки” посчитали необходимым высказаться по всем актуальным мировым проблемам. Практическая значимость “Декларации” (а также самого действа в Исэ-Сима) и заключается, скорее, в обозначении этих проблем, ибо их решение (если оно вообще существует) требует подключения новых игроков, значимость которых в мировых делах нередко выше, чем у большинства членов G-7.

Основное внимание в “Декларации” уделяется экономическим проблемам. Документ буквально пронизывает ощущение надвигающейся серьёзной угрозы мировому экономическому организму, что вкупе с массовым и неконтролируемым перетоком мигрантов провоцирует политические проблемы глобального масштаба.

Центральное место в части, посвящённой экономике, занимает раздел “Торговля”, в котором, с одной стороны, выражается намерение “укреплять функциональность ВТО, воплощающей собой систему регулирования многосторонней торговли”. В то же время считаются “полезными дополнениями” к этой системе такие “блоковые” проекты, как Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство (ТАТИП).

Однако в экспертном сообществе уже давно не вызывает сомнений конкурентность по отношению к ВТО обоих этих проектов, их очевидная политизированность и нацеленность на создание глобального блока дружественных США стран, с помощью которого можно было бы диктовать политическим конкурентам (прежде всего, Китаю) правила функционирования мировой экономики.

Обозначение в “Декларации” намерения “Большой семёрки” завершить (“не позднее конца 2016 г.”) процесс создания ТТП и ТАТИП и было одной из центральных целей присутствия Б. Обамы на последнем саммите G-7.

Впрочем, неясно, как эта запись в декларативном документе поможет практической реализации указанных намерений. Время для этого у Б. Обамы остаётся совсем мало, а при любом новом президенте США резко повысится уровень неопределённости, с самого начала сопровождавшей ТТП и, тем более, ТАТИП.

В том же разделе “Торговля” в неявной форме упоминается Китай (второй по значимости глобальный игрок), когда с озабоченностью констатируется “негативное влияние на наши экономики глобального избытка производственных мощностей в промышленных секторах, особенно в сфере производства стали”.

Следует отметить, что в последние месяцы мантра “перепроизводство стали” неизменно присутствует в перечне претензий, предъявляемых Китаю западными странами.

Столь же устоявшийся характер носят обвинения неких “правительств” и “поддерживаемых правительствами институтов” в субсидировании и других формах поддержки национальных экономик, что способствует “разрушению рыночных механизмов”.

В разделе “Международная политика” первостепенное внимание уделено проблеме борьбы с терроризмом и экстремистскими политическими течениями. При этом G-7 не упускает случая в очередной раз позиционироваться в качестве “катализатора глобального прогресса, способного играть лидирующую роль в имплементации эффективных контртеррористических мероприятий”.

Россия в “Декларации” упоминается дважды, а именно в разделах “Сирия” и “Украина/Россия”. И если в первом из них о России говорится в относительно нейтральных тонах, то при написании второго раздела брови авторов явно были сдвинуты к переносице. Здесь присутствует весь устоявшийся в ходе украинского кризиса набор мантр, такие как “мирные средства решения конфликта на базе международного права”, “уважение суверенитета Украины”, “незаконность аннексии Россией Крымского полуострова”, “Минские соглашения” (применительно к ситуации в восточных районах Украины), “санкции” и готовность их убрать или усилить “в зависимости от поведения России”.

В связи с последним следует ещё раз отметить, что сохранившиеся со времён холодной войны амбиции форума G-7, не соответствуют располагаемой сегодня амуниции. Если к этому добавить противоречия между его участниками (которые будут только усиливаться в силу объективных причин), то форум G-7 становится совсем похожим на Пиквикский клуб, то есть способен заниматься в основном тем же “наблюдением человеческой природы”. Что, кстати, тоже немало и сотрудники мозговых центров стран-участниц, готовивших итоговый документ очередного заседания G-7, заслуживают признательности. Несмотря на присутствие в нём пунктов, неприятных для России (вполне, впрочем, ожидаемых).

Собственно, сам факт того, что лидер главного члена G-7, то есть президент США Барак Обама включил участие в работе этого форума в качестве одного из пунктов своего (десятого) азиатского турне, говорит о многом.

Достаточно уверенно можно утверждать, что посещению в ходе этого турне Вьетнама, а также мемориала в Хиросиме (ради чего Б. Обама проигнорировал второй день работы форума в Исэ-Симе) имели для него большее практическое значение, чем участие в работе нового издания Пиквикского клуба. Если запастись определённым терпением и не делать (совсем грубых) ошибок, то уже в ближайшей перспективе выяснится, что каждый из его участников является, на самом деле, вполне милым собеседником, с которым можно решать актуальные проблемы. К такому поведению исследователей “человеческой природы” вынудят глобальные процессы, влияние на которые находится вне их компетенции и располагаемых возможностей.

Единственное, что сегодня могут особо активные члены клуба – постараться в короткое оставшееся им время расставить побольше мин на политическом пространстве как Восточной Азии, так и Европы. С тем, чтобы в максимальной степени усложнить работу будущих сторонников перемен, например, в российско-американских и американо-китайских отношениях.

Об организации детского отдыха и оздоровления.

Дмитрий Медведев посетил подмосковный детский оздоровительный лагерь «Искра» и провёл видеоконференцию с регионами об организации летнего детского отдыха в 2016 году.

Детский оздоровительный лагерь «Искра» работает в течение четырёх летних смен (конец мая – август), одновременно принимает до 360 детей в возрасте от 7 до 15 лет, с которыми постоянно работают около 50 сотрудников.

В лагере действуют кружки и мастер-классы, библиотека, киноконцертный зал с современным широкоформатным экраном, музыкальным и световым оборудованием, летняя эстрада (амфитеатр).

Также в лагере имеется крытый бассейн, футбольное поле с натуральным травяным покрытием, баскетбольные и волейбольные спортивные площадки, теннисный корт, спортивный городок с полосой препятствий, лодочная станция.

Совещание об организации детского отдыха и оздоровления.

Стенограмма:

Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день тем, кто находится с нами на видеосвязи. Сегодня у нас не только Международный день защиты детей, с которым я всех поздравляю, но и начало школьных каникул. У нас на связи практически все регионы, руководители всероссийских детских центров. И тема вполне понятная – организация летнего детского отдыха.

Обсудим, как подготовились к отдыху в различных местах нашей огромной страны, как максимально оперативно устранить проблемы, которые ещё могут оставаться. Сейчас в детских лагерях жаркое время, они уже принимают детей, открываются первые смены. Мы встретились в Подмосковье, в оздоровительном лагере «Искра». Летние каникулы – это прекрасное время, которое специально предусмотрено для того, чтобы наши дети могли укрепить здоровье, набраться сил, отдохнуть как следует и, конечно, чтобы дети занимались на каникулах интересным делом, учились чему-то новому, получали впечатления от красот нашей огромной страны.

За последние годы мы все, я имею в виду и федеральные власти, и власти региональные, сделали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей, потому что в какой-то период в силу недофинансирования и других сложностей многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что очень важно, принимая во внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемы в экономике. Рассчитываю, что и другие субъекты, которые такие решения ещё не приняли, подтянутся, потому что это, безусловно, один из важнейших приоритетов региональной политики.

Также наша важнейшая задача – чтобы дети, которые в силу определённых причин оказались в трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты, тоже побывали летом в местах летнего отдыха, поэтому мы приняли решение направить в регионы 4 млрд рублей с лишним на софинансирование детского отдыха. Таким образом мы сможем обеспечить детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, бесплатными путёвками, билетами к месту отдыха и обратно. Такое решение было принято по итогам социального форума «Единой России» 25 марта текущего года, напомню.

Деньги получит 81 регион. Остальные именно из-за того, что у них денег, видимо, побольше, смогут провести кампанию за счёт собственных средств. Оперативно уже в начале мая лимиты бюджетных обязательств на указанные цели в полном объёме были до регионов доведены. Рассчитываем, что за счёт этих средств в этом году смогут отдохнуть дополнительно около 200 тыс. детей, во всяком случае есть такой прогноз. Просил бы губернаторов максимально эффективно использовать выделенные деньги, потому что их нашли с большим трудом, каждый рубль на счету, а руководителей лагерей – обеспечить все условия для полноценного отдыха детей, в том числе детей с ограничениями по здоровью.

Несмотря на активную подготовительную работу, всё равно каждый год возникают определённые проблемы: есть вопросы и к подбору кадров, и к питанию, и, самое главное, наверное, это безопасность – идёт ли речь о соблюдении санитарных или противопожарных норм, правил поведения во время купания, поездок на транспорте и целого ряда других вопросов. Сейчас цены на продукты питания, на отдельные позиции выросли. Компании, которые предоставляют услуги детским лагерям, могут пытаться закупать для них более дешёвые продукты или менее качественные продукты, хотя это, конечно, не везде. Но в любом случае это недопустимо, нужно обеспечить полноценный рацион и определиться, каким образом это сделать.

Планируется, что этим летом в лагеря на поездах организованно поедут более 0,5 млн детей, около 520 тыс. С учётом опыта прошлых кампаний, мы сделали более жёсткой ответственность за нарушение требований к перевозке групп детей в автобусах, приняли новые правила для тех групп, которые едут в поездах. В случае неисполнения этих правил виновные должны нести ответственность. Здесь мне объяснять, надеюсь, не надо никому – ни губернаторам, ни руководителям регионов, а также руководителям федеральных органов исполнительной власти. Вся работа должна координироваться ответственными лицами. В масштабах страны этим занимаются Министерство труда, Министерство образования и науки, Минздрав, Роспотребнадзор, а на региональном уровне, естественно, это ответственность региональных администраций.

В полной мере то, что я сейчас обозначил, касается и летних лагерей при школах. Там самая сложная задача – сделать отдых в них интересным. Потому что в любом случае выезд куда-то на природу – это всегда интересно, а школа круглый год, но и там можно добиться таких результатов. Мы расширяем дополнительные возможности таких видов лагерей при школах. Кстати, к этому подключились многие университеты, они используют и свою загородную инфраструктуру. Некоторые регионы создают центры детского отдыха с помощью механизма государственно-частного партнёрства, стимулируют появление частных учреждений этого профиля. Это абсолютно правильно, тем более что значительная часть мест отдыха, если они принадлежат организациям, всё равно уже являются, по сути, частными. Поэтому нужно определиться, как применять этот опыт в масштабах страны.

Лето только начинается, нужно сделать всё, чтобы дети отдохнули как следует, отдохнули хорошо, взрослые организовали им увлекательную, интересную летнюю жизнь. У нас есть богатые традиции организации детского отдыха ещё с советских времён, но надо понять, что одними прежними подходами ограничиваться было бы неправильно. Современные дети хотят общаться с использованием современных технологий, хотят получать новые впечатления с использованием новых программ развития, поэтому это тоже надо иметь в виду.

Наконец, есть опыт крупнейших детских мест отдыха, таких как «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан». Всё это по возможности нужно применять, я имею в виду их опыт, чтобы пребывание в любом лагере – и в большом, и в относительно небольшом – было запоминающимся для наших детей.

Теперь просил бы коротко высказаться сначала руководителей профильных ведомств – о том, как обстоят дела в вашей сфере, а потом мы послушаем руководителей регионов о том, как обстоят дела у них. Максим Анатольевич (обращаясь к М.Топилину), общую характеристику дайте, пожалуйста.

М.Топилин: Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, я постараюсь коротко охарактеризовать ту ситуацию, которую мы имеем на 1 июня. Мы, по Вашему поручению, максимальное внимание уделяли тому, насколько регионы поддерживают финансовую составляющую организации летней оздоровительной кампании. В прошлом году за счёт бюджетов субъектов всех уровней (это и федеральный бюджет, и бюджеты субъектов, и муниципалитеты) был направлен на эти цели почти 41 млрд рублей, это на 200 млн больше, чем в 2014 году. В прошлом году это не позволило нам выйти на показатели 2014 года по охвату детей, поэтому в этом году и было принято решение о выделении дополнительных средств. Я хочу от всех субъектов (я со многими разговаривал) сказать большое спасибо Вам за то, что было принято решение по 4,6 млрд рублей. Это очень большое подспорье для организации летней оздоровительной кампании для всех субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что это нам позволит превысить показатели прошлого года по охвату детей. Порядка 55–60% во всех регионах детей школьного возраста охвачено различными формами летней оздоровительной кампании. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше детей отдыхало в загородных лагерях, в санаторно-курортных учреждениях. Это постепенно тоже происходит, улучшается материальная база. Вы это сегодня тоже видели, эта позитивная динамика наблюдается.

Мы оперативно перечислили средства – 4,6 млрд – в регионы и очень надеемся, что регионы будут относиться к этим деньгам очень рачительно, сейчас все конкурсные процедуры проводятся. Основная масса детей по этому направлению поедет отдыхать со второй смены, а первая смена – это региональное финансирование.

По объёмам финансирования я всё-таки хотел бы обратить внимание на то, что, несмотря на те поручения, которые давались, не все регионы откликнулись на это. Я сам проводил несколько селекторов по этому поводу, и всё-таки несколько регионов (Астраханская, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Орловская, Омская, Ярославская области) средства пока предусмотрели ниже, чем в прошлом году. Кто-то из коллег обещает всё-таки предусмотреть в течение летних периодов дополнительные средства, но пока эти решения, к сожалению, не приняты.

Всего 42,7 млрд рублей будет направлено за счёт бюджетов субъектов и муниципалитетов и 4,6 – за счёт федеральных средств. Общая сумма – 47,3 млрд рублей. В прошлом году было 40,9, то есть это на 15% выше. Поэтому мы очень рассчитываем, что, даже несмотря на некий рост цен по путёвкам, у нас отдохнёт детишек больше.

Средняя стоимость путёвки, что является очень важным, – около 19 тыс. Рост небольшой – 5,2%. В том году 18 тыс. была средняя стоимость путёвки. Это 18–21 день, то есть около 1 тыс.рублей день стоит. Это в среднем. Если говорить о загородных лагерях, то средняя стоимость порядка 23–24 тыс. рублей, естественно, она подороже. А если говорить о детских пришкольных учреждениях – это порядка 13 тыс., то есть 500 рублей в день.

Мы также исходим из того, что за счёт средств, которые направлены их федерального бюджета, будут обеспечиваться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в семьях с невысокими доходами, и мы исходим из того, что эти путёвки будут предоставляться исключительно бесплатно для таких семей. В регионах существуют разные формы поддержки – где-то это субсидии учреждениям, где-то это скидки определённые, но во всех регионах у нас существуют механизмы поддержки малообеспеченных семей, они получают путёвки со скидками либо бесплатно.

По количеству учреждений. В принципе на уровне 51–52 тыс. учреждений принимают участие. Стандартные цифры несколько ниже. Но в разных регионах по-разному: где-то школы ремонтируются, где-то происходит реконструкция лагерей. Но те поручения, которые давались раньше, о неперепрофилировании лагерей, особенно загородных и санаторно-курортных, выполняются, перепрофилирования мы в последние годы не наблюдаем. Есть реконструкция, которая уходит в летний сезон (не всегда успевают), или такой плановый процесс, но перепрофилирования нет. Есть регионы, в которых чуть меньшее количество загородных и пришкольных лагерей, но есть и регионы, которые вводят новые учреждения. По одному новому детскому лагерю в этом году открывается в Ивановской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской областях, в Карачаево-Черкесии, в Чувашии. В принципе позитивная динамика есть.

Происходят ремонты. Мы уделяем внимание всем сюжетам, связанным и с безопасностью, безусловно, и с транспортом, и с организацией питания. Дмитрий Анатольевич, мы сейчас готовим проект постановления. У нас в принципе есть такое постановление, сейчас мы его корректируем немного. Есть такая норма, при которой может выделяться субсидия субъектам, если они привлекают частный бизнес для строительства социальных учреждений, и субсидируется разница между ставкой привлекаемого кредита и ключевой ставкой. Такое постановление есть, проектов маловато, к сожалению, потому что бизнес идёт в эту сферу тяжело. Если бы Вы дали такое поручение, мы бы посмотрели, чтобы оздоровительные лагеря в это постановление включить. Потому что я сейчас по регионам смотрю, и в Московской области, и в ряде других регионов такие проекты возникают. Если такой механизм поможет, а он, мне кажется, точно поможет, то его стоило бы задействовать. И мы бы тогда к бюджетному процессу следующего года такой проект подготовили.

Д.Медведев: Спасибо. Давайте подумаем, как этот механизм использовать, я абсолютно не возражаю. Наверное, это может сыграть какую-то хорошую роль в этом плане.

Ещё раз обращаю внимание руководителей тех субъектов Федерации, которые только что назвал министр. Понятно, у нас у всех сейчас значительные сложности при формировании бюджетов – и федерального, и региональных, большое количество различных плановых трат, но всё-таки я обращаю ваше внимание на то, что речь идёт о детяхи об их отдыхе, поэтому нужно постараться сделать всё, чтобы финансирование в этом году не отличалось от прошлогоднего.

Давайте теперь послушаем сообщение Министерства образования, пожалуйста, Дмитрий Викторович (обращаясь к Д.Ливанову).

Д.Ливанов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Я коротко расскажу о трёх основных направлениях нашей работы по организации летнего отдыха детей.

Первое – это расширение инфраструктуры летнего отдыха на федеральном уровне. В этом году четыре наших федеральных детских центра существенно расширили возможности для приёма детей – на 10 тыс. В этом году 61 тыс. детей в общей сложности отдохнут и пройдут обучение в федеральных детских центрах, 17 тыс. из них – летом. Это расширение стало возможным за счёт программы развития прежде всего «Артека» и «Океана». Существенно повышаются возможности этих лагерей.

Сейчас мы активно используем ресурсы высших учебных заведений – общежития, кампусы, их загородные базы, для того чтобы летом развёртывать там образовательные программы и программы отдыха, прежде всего, конечно, для старшеклассников. Мы начинали с двух вузов – Казанского федерального университета и Дальневосточного федерального университета, где, как вы знаете, прекрасные кампусы. В этом году уже больше 140 высших учебных заведений такие программы школьникам предлагают. По нашим оценкам, более 85 тыс. старшеклассников воспользуются этими программами в этом году. Мы считаем это крайне важным, прежде всего с точки зрения профориентации, и видим большой интерес к организации профильных смен в таких лагерях и наших ведущих высокотехнологичных компаний («Росатом», «Роскосмос», Объединённая строительная компания), и общественных организаций, таких как Русское географическое общество, Историческое общество и так далее.

Второе – это подготовка кадров. За год мы обеспечили переподготовку 3600 специалистов по организации летнего отдыха и, что также очень важно, по существу, возродили движение студенческих педагогических отрядов. В этом году более 65 тыс. студентов педагогических вузов пройдут практику в детских лагерях. Созданы специальные образовательные программы, которые называются школой вожатского мастерства. Каждый из этих студентов прошёл эту программу, разработанную в центре «Орлёнок». Тоже считаем это крайне важным – с одной стороны, для детей, которые отдыхают в лагерях, с другой стороны, для самих студентов, поскольку это практическая подготовка для них.

Третье – это распространение лучших практик и образовательных программ. Мы уже третий год проводим конкурс на лучшую образовательную программу, связанную с летним отдыхом. Это нам даёт возможность найти лучшие, самые интересные, полезные для детей программы и сделать их доступными для всех специалистов, которые отвечают за летний отдых во всех регионах нашей страны.

В заключение, Дмитрий Анатольевич, хочу отметить, что система образования традиционно рассматривает летнее время как пятую четверть. И наша задача – дать каждому школьнику уникальную возможность и улучшить своё здоровье, поправить здоровье, и получить интересную образовательную программу. Спасибо.

Д.Медведев: Спасибо.

Анна Юрьевна (обращаясь к А.Поповой), как у нас с защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологическим благополучием обстоят дела в летних лагерях?

А.Попова: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники совещания!

Мы начали готовиться к этому сезону ещё в сентябре 2015 года, когда выдали более 30 тыс. планов-заданий для подготовки к нынешнему летнему оздоровительному сезону. На сегодня могу сказать, что процент выполнения выше, чем в прошлом году, и составляет 97% – в прошлом году это было 94% на этот период времени.

Основные вопросы обеспечения, о чём Вы уже сказали, Дмитрий Анатольевич, – это готовность пищеблоков. Основное – это, конечно, пищевой фактор риска. Оборудование закуплено в 98% всех предполагаемых контрактов. Договоры на поставку продуктов сегодня заключены в 95% случаев, отстают только пять субъектов, мы с ними ведём отдельную работу.

И то, о чём Вы уже также сказали, – это стоимость питания как элемент его качества. Для того чтобы обеспечить полноценный рацион, мы подготовили меню замен вместе с учёными из Института питания как рекомендации к СанПиН, и сегодня есть возможность выбрать из продуктового набора те продукты, которые обеспечат достаточный рацион и, соответственно, будут доступны по цене в каждом из регионов.

Очень важная составляющая – это человеческий фактор, это обучение персонала и подбор персонала. Сегодня 399 258 человек уже обучены – это 98% от всех, кто будет работать с детьми этим летом. Бактериологические и вирусологические обследования проведены бесплатно, то есть персонал на этот момент времени для работы в первую смену готов.