Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В период с 2011 по 2020 годы во Вьетнаме будет создано пять морских туристических зон. В том числе Ha Long-Cat Ba, Lang Co-Son Tra-Hoi An, Nha Trang-Cam Ranh, Phan Thiet-Mui Ne и Phu Quoc, сообщает правительство Вьетнама.

Другие потенциально интересные для развития морского туризма области такие как Van Don and Co К, Truong Sa и Hoang Sa будут осваиваться только к 2030 году.

Как заявил заместитель руководителя Научно-исследовательского института развития туризма Пам Трунг Луонг, изменение климата бросает вызов развитию туризма страны, особенно в дельте Меконга. В соответствии с генеральным планом развития отрасли Вьетнам рассчитывает увеличить число иностранных туристов до 10,3 миллионов в год и товарооборот - до $19 миллиардов - к 2020 году и, соответственно - до 18 миллионов в год и товарооборот - до $36 миллиардов - к 2030 году.

Как предполагается, туристический сектор Вьетнама окажет существенное влияние на развитие туристического рынка северо-восточной Азии и рынков государств юго-восточной Азии, а также поддержит рынки восточной, северной и Западной Европы и Северной Америки, Ближнего Востока и Индии.

Как отметили в правительстве, за первые пять месяцев 2011 года Вьетнам посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что больше, чем за аналогичный период прошлого 2010 года 18%.

Руководство Вьетнама одобрило проект аэропорта Long Thanh International, который построят в южной части провинции Донг Най. Аэропорт, как ожидают, будет использоваться еще и как складской комплекс для всей Юго-Восточной Азии.

Как сообщает вьетнамский инвестиционный совет, аэропорт будет достаточно большим для того, чтобы принимать самолеты A380-800, обслуживать до 100 миллионов пассажиров и перевозить 5 миллионов тонн груза в год.

На первом этапе реализации проекта - до 2020 года – будут построены две параллельных взлетно-посадочных полосы. На втором этапе - с 2020 по 2030 годы число полос увеличат до трех, и на третьей стадии проекта – построят четвертую полосу.

К 2020 году будет возведен терминал для внутренних и внешних полетов, а к 2030 году аэропорт будет состоять уже из двух терминальных комплексов.

Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) разработали технологию использования материалов современных мультиспектральных космических съемок при изучении нефтегазоносных и рудоносных районов, говорится в среду в сообщении вуза.

По информации вуза, эта технология позволит вести работу с начальных этапов прогнозирования месторождений до геологической съемки и разведочных работ. Прежде с обработки материалов космосъемки начиналось изучение новой площадки прогнозируемого месторождения, но больше к ним не возвращались. Политехники доказали, что эти материалы очень информативны и качественно могут использоваться на всех без исключения этапах и стадиях работ, вплоть до эксплуатации.

"Мы работаем по одному из месторождений, где ведутся разведочные эксплуатационные работы. Получив нашу информацию, заказчик увидел новые, не выявленные ранее геологические структуры, которые определяют рудоносность, позволяют оптимизировать разведочные работы, разведочную сеть", - цитирует пресс-служба директора Центра дистанционных исследований и мониторинга окружающей среды Института природных ресурсов ТПУ Анатолия Поцелуева.

По его словам, интерес к разработкам политехников высокий, в том числе этими методами интересуются зарубежные компании, а также Росатом, "Роснефть" и "Газпром".

"Сегодня на территории Урало-Сибирского региона у нас нет конкурентов - нет организаций, которые бы занимались чем-то подобным", - отметил Поцелуев.

Сейчас специалисты ТПУ готовят программу по изучению месторождений алмазов в восточной Якутии, в Витимском уранорудном районе, а также программы по созданию минерально-сырьевой базы меди, свинца, цинка на территории Алтайского края и другие.

ТПУ был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II. В состав вуза сегодня входит 11 учебных институтов, три факультета, 100 кафедр, 3 НИИ, 17 научно-образовательных центров и 68 научно-исследовательских лабораторий.

Профессорско-преподавательский состав университета - 1,7 тысячи человек, в вузе обучаются 22,3 тысячи студентов, в том числе 224 студента из 31 страны дальнего зарубежья (Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Китая, Японии, Вьетнама, Индии, Республики Корея, США, Израиля).

В 2009 году ТПУ вошел в число 12 вузов страны, получивших статус национального исследовательского университета (НИУ). Сергей Леваненков

Лидер российского рынка поиска "Яндекс", не так давно успешно разместившийся на NASDAQ и давно оставивший позади себя Google в русскоязычном Интернете, ищет пути для дальнейшего развития собственного бизнеса. Компания задумалась об экспансии на зарубежные рынки. Тестовым проектом станет Турция — выход "Яндекса" в эту страну может состояться до конца года. Кроме того, компания присматривается к рынкам Египта, Индонезии и Вьетнама.

О том, что "Яндекс" до конца года планирует выход на рынок Турции, РБК daily рассказали несколько менеджеров в крупных интернет-компаниях. По их словам, компания не только адаптирует поиск под местную аудиторию, но и локализует ряд сервисов, в том числе "Яндекс.Маркет". "Некоторое время назад "Яндекс" начал набор специалистов под этот проект. Правда, пока команда целиком не сформирована", — говорит один из собеседников РБК daily.

По словам источников, "Яндекс" также интересовался экспансией на рынок Египта и некоторых азиатских стран, в их числе Индонезия и Вьетнам. Компания следует "точечной" стратегии: ее интересуют регионы, которые пока не контролируются мировым лидером поиска Google, а также территории, где присутствует наибольшее количество русскоговорящих пользователей, рассказывают собеседники РБК daily. По их словам, "Яндекс" также интересовался рынками Восточной Европы.

Пресс-секретарь "Яндекса" Очир Манджиков лишь отметил, что компания изучает разные возможности развития бизнеса, отказавшись от дополнительных комментариев.

"Яндекс" уже присутствует в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии (после выхода "Яндекса" на этот рынок доля Google на нем сократилась на 2,5 п.п.). Кроме того, в мае 2010 года был запущен www.yandex.com — поиск по мировому Интернету. На момент запуска сервиса индекс "Яндекса" насчитывал более 4 млрд страниц на латинице. Однако сервисы для англоязычной аудитории локализованы не были, а глава компании Аркадий Волож не раз заявлял, что, запуская поиск по мировому Интернету, он не стремится конкурировать с Google.

Рынок поисковых систем в различных странах выглядит примерно одинаково, рассуждает менеджер крупной интернет-компании. "Как правило, доля лидера — 60%, второго по счету игрока — 20%. В большинстве стран на позиции лидера стоит Google. В России — "Яндекс". Поэтому очевидно, что компании нужно искать точки развития", — говорит источник. По данным Liveinternet, доля "Яндекса" в России на конец мая 2010 года составляла 64,8%, Google — 22,4%.

"Экспансия на зарубежных рынках — это ровно то, чего могли бы ожидать инвесторы от "Яндекса" после IPO. Компания уже показала себя как успешный и сильный игрок, доминируя в русскоязычном поле, поэтому стремление "Яндекса" присутствовать в других географиях вполне естественно", — говорит директор по инвестициям венчурного фонда ABRT Николай Митюшин. Он считает, что у поисковика хорошие шансы закрепиться на тех рынках, где позиции Google не очень сильны.

Управляющий партнер компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов полагает, что наиболее привлекательными для экспансии поисковика сегодня являются азиатские рынки. "Однако и в Европе есть привлекательные страны — например, та же Германия. У Google там практически нет конкурентов, поэтому найдется место для поисковика с хорошей локальной привязкой", — говорит г-н Ашманов.

Первую вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан» с двумя блоками типа ВВЭР по 1000–1200 МВт каждый планируется построить в общине Фыок Зинь провинции Ниньтхуан. В качестве генподрядчика по сооружению АЭС выступит дочернее предприятие «Росатома» ЗАО «Атомстройэкспорт».

Согласно предложенному вьетнамской стороной графику, заливка первого бетона запланирована на 2014 год, а ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» – на 2020 год.

Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве на территории Вьетнама первой атомной электростанции было заключено в октябре 2010 года в Ханое.

Накануне делегация Вьетнамв, в состав которой вошли руководители энергетических министерств и ведомств, а также высших образовательных учреждений страны, посетила Ленинградскую атомную станцию и площадку строящейся ЛАЭС-2.

Визит был организован НОУ ДПО «ЦИПК» (Санкт-Петербург) при содействии МАГАТЭ и ГК «Росатом» для знакомства вьетнамских коллег с процессами строительства новых энергоблоков и эксплуатации действующей атомной электростанции.

В ходе техтура экскурсанты посетили учебно-тренировочный центр ЛАЭС и стройплощадку ЛАЭС-2. Затем гости отправились в холдинг «Титан-2», который выступает одним из основных подрядчиков по строительству ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС.

Перед гостями выступил Вадим Рябов, генеральный директор ЗАО «Концерн Титан-2», ведущей инжиниринговой бизнес-единицы холдинга, и технический директор холдинга Андрей Гарусов.

Зарубежных специалистов интересовал широкий круг вопросов: особенности организации строительно-монтажных работ на российских и зарубежных площадках, взаимодействие подрядчика с контролирующими и регулирующими органами, новые технологии, применяемые при строительстве и монтаже современных АЭС и многое другое.

По словам Тран Чи Тхана, представителя Института энергетики Министерства промышленности и торговли, 40-летний опыт специалистов холдинга «Титан-2» по строительству атомных объектов может быть использован и для будущей вьетнамской АЭС, в том числе и в рамках программ по обмену опытом с участием инженерно-технических работников двух стран.

Трудовая миграция в Швецию из стран за пределами Европейского союза продолжает расти: в этом году число трудовых мигрантов увеличилось на 38%. Но к такому наплыву заявлений на получение разрешения на работу Государственное миграционное управление/Migrationsverket оказалось не готово.

Зимой и весной сроки рассмотрения могли достигать полугода. Сейчас, в летний период, ситуация улучшилась.

За первые пять месяцев этого года почти 6 тысяч человек из стран, находящихся за пределами европейского экономического пространства, получили разрешения на работу в Швеции.

Катарина Новак/Katarina Novák, глава Союза работодателей в сфере лесного и сельского хозяйства/SLA сетует, что "в самом начале года, когда большинству компаний в этой сфере требуется рабочая сила, время обработки документов в Миграционном управлении достигало 6-7 месяцев".

Большинству предприятий лесной промышленности и сельского хозяйства в Швеции нужны люди на сезонные работы с апреля по октябрь.

"И если срок рассмотрения документов в Миграционном управлении занимает 6-7 месяцев, например, начиная с января-февраля, то люди просто не успевают сюда приехать до конца сезона. И соответственно не могут выполнить работу", - рассуждает Новак.

Подзаработать сбором ягод, садоводством или лесными работами приезжают как жители европейских стран, так и стран бывшего Советского Союза и Азии.

"По-прежнему большая часть сезонных работников приезжает из европейских стран, - рассказывает Новак. - В то же время изменилась ситуация на рынке труда в Польше и странах Балтии: появилось больше возможностей найти работу в своей стране. И мы все больше нуждаемся в работниках из Белоруссии и Украины, и даже из таких дальних стран, как Вьетнам и Таиланд".

Консультант Миграционного управления Алехандро Фирпо/Alejandro Firpo говорит, что ситуация с выдачей разрешений на работу в последние месяцы сильно улучшилась. Наняли больше персонала, и срок рассмотрения документов сократился. По словам Фирпо, если электронный бланк заполнен соискателем верно, то на рассмотрение заявки уйдет всего несколько недель.

"Сейчас, перед летним сезоном, мы прекрасно подготовлены, - уверяет консультант Миграционного управления. - Даже если будет очень много желающих поработать сборщиками ягод, мы справимся с этим наплывом".

В то же время ведомство усилило контроль за приглашениями на работу. Недавно, в апреле, выяснилось, что сотни шведских предприятий наняли трудовых мигрантов по сомнительным контрактам.

Однако для Союза работодателей в сфере лесного и сельского хозяйства главное, чтобы процесс рассмотрения документов снова не затягивался на месяцы, как это было зимой. Иначе это грозит обернуться колоссальными убытками для предприятий.

"Нельзя продавать нарциссы в июле. Нельзя торговать геранью на Рождество. Если поставленные задачи не выполнены - считай, весь сезон упущен, так что для нашего бизнеса эта рабочая сила имеет решающее значение", - подчеркивает Катарина Новак.

Европейский союз планирует предоставить Вьетнаму около 11 миллионов евро на развитие туристического сектора страны. В частности большое внимание будет уделяться вопросу упрощения визового режима Вьетнама. Об этом сообщает Вьетнамский инвестиционный совет.

Как сказано в сообщении, несколько азиатских стран, в числе которых Малайзия и Сингапур установили безвизовый режим, что привлекло туда множество туристов из стран Европейского союза. По мнению экспертов, опрощение визового режима позволит Вьетнаму значительно увеличить турпоток.

В течение пяти лет во Вьетнаме будет реализована программа обучения административного персонала в области туризма по вопросам экологической и социальной ответственности отрасли, а также в сфере формирования политики, планирования и управления туризмом. Обучение пройдут более 5 000 специалистов туристического сектора.

Согласно последним данным, европейцы составляют более 30% международного туристического потока во Вьетнам, в то время как доля туристов из азиатских стран равна 21%. Остальное приходится на гостей из Америки и других стран мира.

Развитие пляжного туризма является одним из главных приоритетов, обозначенного в рамках 10-летнего Национального плана развития Вьетнама в сфере туристической индустрии.

Власти Камбоджи оценили опыт соседних стран, в частности, Таиланда и задумались о развитии собственной туристической индустрии. В их планах – строительство туристического города город Ангкор-Хиллс.

Ангкор-Хиллс расположится на площади 3,5 квадратных километра среди рисовых полей и лесов, в 30 километрах от храмового комплекса Ангкор-Ват в Сиемреапе и в 100 километрах от границы с Таиландом. Здесь возведут несколько десятков зданий, выдержанных в камбоджийских архитектурных традициях, среди которых будут конгресс-центр, жилые дома, отели, торговые и развлекательные центры, spa-салоны, спортивные сооружения и крупный центр медитации.

Для туристов на территории Ангкор-Хиллса будет открыт роскошный пятизвездочный Buddha Hotel and Spa, украшенный гигантскими изображениями Будды, гостиница Heritage, похожая на древний город с крепостными стенами, каналами и водопадами, а также другие объекты размещения. Согласно задумке, единовременно в городе смогут проживать до 20 тысяч человек.

К новому проекту уже проявили интерес инвесторы из Китая, Макао, Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

На сегодняшний день Камбоджа, чья природа и культурное наследие вполне сравнимы с тайскими, пользуется гораздо меньше популярностью у туристов из-за слабо развитой инфраструктуры. К примеру, в 2010 году в стране побывало 2,5 миллиона иностранных туристов, в то время как соседний Таиланд посетило 15,9 млн гостей.

Большая часть гостей прибывает в Камбоджу из Вьетнама, Южной Кореи, Китая и Японии. Число российских туристов в 2010 году составило около 30 тысяч человек.

Филиппинская администрация уверена в мирном решении спора между рядом стран региона и Китаем из-за островов в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель президента Филиппин Эдвин Ласиерда (Edwin Lacierda).

"Мы хотели бы немедленно подчеркнуть, что мы уверены и исполнены надежды на то, что по этому вопросу будет достигнуто мирное урегулирование. Мы смогли встретиться с китайским послом, и он подтвердил, что его страна занимает такую же позицию, призывая к мирному разрешению (конфликта) в Западно-Филиппинском море", - цитирует его слова во вторник национальное информационное агентство ПНА.

Ласиерда пояснил, что официальная Манила впредь будет использовать применительно к Южно-Китайскому морю название "Западно-Филиппинское море".

Как отметил в этой связи в беседе с местным телеканалом ABS-CBN влиятельный депутат филиппинского парламента Уолден Белло (Walden Bello), "подобным переименованием мы демонстрируем активную позицию, которая упрочивает наши притязания на спорные воды и имеющиеся там природные ресурсы".

"Китай ведет себя, как задира, пытаясь установить доминирование над морскими ресурсами, которые - что очевидно - находятся в пределах территории Филиппин", - сказал он.

Между тем, военно-морские силы Вьетнама провели в понедельник учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Отношения между Китаем и Вьетнамом обострились 9 июня, когда вьетнамские власти сообщили, что китайское рыболовецкое судно преднамеренно прорвало кабель для сейсмических исследований, который укладывало исследовательское судно вьетнамской нефтяной компании Petrovietnam у островов Спратли.

В пятницу МИД КНР потребовал от Вьетнама прекратить хозяйственную деятельность в районе островов Спратли и не препятствовать работе китайских рыбаков в этом районе, а также высказал свою версию событий: вьетнамский корабль якобы некоторое время тащил китайское судно за собой кормой вперед, "подвергая опасности жизнь китайских рыбаков". Лишь после того, как китайский экипаж обрезал снасти, судам удалось расцепиться, заявляют китайские представители.

На архипелаг Спратли (Наньша) и группу островов Сиша (Парасельские острова) полностью или частично претендуют сразу пять стран - Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины. Михаил Цыганов

BBC сократит объемы домашнего вещания, чтобы сохранить в полном объеме международную службу, сообщил в интервью The Daily Telegraph глава британской корпорации Крис Паттен. По его словам, он намерен сократить расходы компании на 20%. Руководство компании рассматривает возможности сокращения дорогих спортивных трансляция и упразднение одного из цифровых каналов - BBC 3 или BBC 4.

Кроме того, Паттен намерен пересмотреть размеры зарплат топ-менеджеров BBC и ряда ведущих журналистов. По его словам, можно ожидать, что часть "звезд" BBC покинут компанию. Накануне корпорация сообщила, что лишиться работы могут около 1500 рядовых сотрудников BBC.

Сэкономленные деньги компания направит на поддержание международной службы BBC, главным образом на иновещание на арабском и сомалийском языках, а также на хинди.

"Я надеюсь, мы сможем сохранить арабскую службу, так как она является центральной частью того, что создает BBC", - сказал Паттен.

В начале года BBC сообщила о намерении сократить объем вещания на иностранных языках, что уменьшить расходы на 16%. Компания надеялась сэкономить таким образом до 75 млн долларов в год. В частности, было прекращено радиовещание на русском, украинском, китайском, турецком, вьетнамском и азербайджанском языках.

Всемирная служба BBС существует с 1932 года и вещает на 32 языках. Годовой бюджет составляет 430 млн долларов.

«Движение чаепития» и американская внешняя политика

Что популизм означает для глобализма

Резюме: Новая эра в американской политике ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. Америка может вернуться в эпоху, когда видные фигуры считали полезным избегать явной связи с интернационалистскими идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства.

Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Ночью 16 декабря 1773 г. от 30 до 130 человек, некоторые из которых были переодеты индейцами племени могавков, проникли на торговые суда в бостонской гавани. В знак протеста против пошлин, введенных британским парламентом, они выбросили в море 342 ящика с чаем. По общему мнению, предводителем этой акции был Сэмюэл Адамс. Но исторические сведения довольно противоречивы: Адамс снял с себя ответственность, хотя сделал все возможное, чтобы разрекламировать это событие. На следующий год состоялась более чинная чайная церемония в Эдентоне, штат Северная Каролина, где госпожа Пенелопа Баркер собрала 51 активистку, чтобы поддержать сопротивление британской политике налогообложения. К чаю никто так и не притронулся, не говоря уже о том, чтобы его уничтожать, но в тот день произошло нечто более важное: встреча, организованная Баркер, считается первым женским политическим собранием в британской Северной Америке.

Оба чаепития взволновали британское общественное мнение. Хотя видные виги, такие как Джон Уилкес и Эдмунд Бёрк, поддержали американцев в их сопротивлении королю Георгу III и его карманному правительству, беззаконие в Бостоне и неслыханная политическая активность женщин в Эдентоне многим в Британии казались доказательством неотесанности колонистов. Идея женского политического собрания вызвала шок и, конечно, была подхвачена лондонской прессой, предоставившей подробный отчет о решениях, принятых эдентонскими активистками. Английский писатель Сэмюэл Джонсон издал памфлет, обличающий чайные собрания колонистов и их антиправительственную аргументацию. Он, в частности, писал: «Эти антипатриотические предрассудки есть не что иное, как мертворожденный плод безрассудства, оплодотворенного духом бунтарства и фракционности».

Сегодня «движение чаепития» возвращается в политику, и возражения Джонсона все еще сохраняют свою актуальность. Отсчет его существования в современном виде можно вести с февраля 2009 г., когда в прямом репортаже телеканала CNBC из здания Чикагской товарной биржи прозвучали громкие слова. Комментатор призвал к «чикагскому чаепитию» в знак протеста против того, что финансовая помощь лицам, не способным выплачивать ипотечные кредиты, оказывалась за счет налогоплательщиков. Возражая против непомерного роста госрасходов и государственных полномочий при президенте Бараке Обаме, республиканцы и разделяющие их точку зрения активисты без определенной партийной принадлежности (поддерживаемые симпатизирующими им богатыми людьми) вскоре создали сеть организаций во всех штатах Америки. Воодушевленные благожелательным освещением их деятельности на канале Fox News (и, возможно, критическими репортажами на каналах, которые героиня движения Сара Пэйлин назвала «мейнстримом хромых уток»), активисты «чайного движения» встряхнули политическую жизнь в Америке. Вызванная ими волна антиправительственных выступлений привела к чувствительному поражению демократов на выборах 2010 года.

Возникновение «движения чаепития» явилось самым неоднозначным и драматическим событием в американской политической жизни за многие годы. Сторонники встретили его с ликованием как возврат к основополагающим ценностям, противники заклеймили как расистский, реакционный и в конечном итоге бесполезный протест против формирующейся реальности многонациональных, мультикультурных Соединенных Штатов и новой эры государственного регулирования экономики.

В известной мере это противоречие неразрешимо. Движение представляет собой аморфную группу лиц неопределенной политической ориентации – от правоцентристских группировок до маргинальных представителей политического спектра. В этом движении нет единого центра, способного осуществлять руководство или хотя бы определять принадлежность к своим и чужим. По мере роста популярности движения к восходящей звезде захотели примазаться самые разные субъекты – от состоятельных либертарианцев из пригородов, сельских фундаменталистов и честолюбивых политических обозревателей до откровенных расистов и консервативно настроенных домохозяек.

Ведущий телеканала Fox News Гленн Бек – возможно, самый заметный представитель «движения чаепития». Однако его религиозные взгляды (он убежденный мормон) едва ли типичны для движения, в котором либертарианцы подчас более активны, чем социальные консерваторы, а Айн Рэнд (американская писательница, выступала за неограниченный капитализм. – Ред.) – более влиятельный оракул, чем Бригам Янг (лидер церкви мормонов в XIX веке. – Ред.). Вряд ли можно убедительно доказать, что списки литературы и уроки истории, рекомендуемые Беком в его вечернем эфире, нравятся сколько-нибудь серьезному числу сторонников движения (в ходе зондирования общественного мнения в марте 2010 г. 37% опрошенных выразили поддержку «чаепитиям»; это означает, что около 115 миллионов американцев по крайней мере отчасти симпатизируют движению, тогда как аудитория Бека на Fox в среднем составляет 2,6 миллиона телезрителей).

Другие видные политические деятели, связанные с «движением чаепития», также посылают общественности противоречивые сигналы. Техасский конгрессмен Рон Пол и его (менее догматичный) сын Рэнд Пол, недавно избранный сенатором от штата Кентукки, близко подошли к возрождению идей изоляционизма. Консервативный обозреватель Пэт Бьюкэнан поддерживает критику союза между США и Израилем, с которой выступал ряд известных ученых, например, Джон Миршеймер. В то же время Пэйлин является бескомпромиссным сторонником «войны с террором», в бытность губернатором Аляски она повесила флаг Израиля в своем кабинете.

Если «движение чаепития» не поддается четкой идентификации, то еще труднее определить, в какой мере оно повлияло на итоги промежуточных выборов 2010 года. С одной стороны, ажиотаж, внесенный в кампанию республиканцев такими деятелями, как Пэйлин, помог привлечь кандидатов, собрать средства и привести максимальное число своих сторонников к избирательным урнам на выборах в конце прошлого года. Победа республиканцев в Палате представителей – крупнейшее достижение основных американских партий, считая с 1938 г., – скорее всего, не была бы столь убедительной без той энергетики, которую вдохнуло «движение чаепития». С другой стороны, недоверие широкой общественности к некоторым кандидатам, таким как Кристина О’Доннелл из штата Делавэр (она сочла необходимым купить рекламное время, чтобы во всеуслышание заявить избирателям: я не ведьма), возможно, стоило республиканцам от двух до четырех мест в Сенате. Это не позволило им добиться доминирования в верхней палате.

В штате Аляска Пэйлин и лидеры «движения чаепития» поддержали на выборах в Сенат Джо Миллера, который победил на внутрипартийных праймериз нынешнего республиканского сенатора Лайзу Меркауски. Однако Миллер проиграл на общих выборах поскольку Меркауски воспользовалась опытом Строма Тёрмонда, который в 1954 г. стал сентарорм от Южной Каролины, предложив своим сторонникам вписывать его имя в бюллетени. Эта стратегия принесла победу и Меркауски. Если либертарианская Аляска отвергает кандидата от «движения чаепития», поддержанного Сарой Пэйлин, это серьезный повод усомниться в способности движения длительное время доминировать в политической жизни.

Однако имея столь неоднозначный политический послужной список, «любители чая», очевидно, задели американцев за живое, и исследователям американской внешней политики нужно подумать о последствиях, к которым может привести такой политический мятеж, сопровождаемый популистскими и националистическими лозунгами. Это особенно важно в силу того, что конституционный строй Соединенных Штатов позволяет меньшинствам препятствовать назначениям и важным законодательным инициативам, прибегая к обструкционизму, а также блокировать ратификацию договоров одной третью голосов Сената. Для такого негативистского движения, как «чайная партия», это мощные законодательные инструменты. Как часто бывает в США, чтобы понять настоящее и будущее американской политики, необходимо заглянуть в анналы политической истории. «Движение чаепития» уходит в нее корнями, и вспышки популистских протестов в прошлом помогут осмыслить современную траекторию и будущее этого движения.

Новый век Джексона?

В книге историка Джил Лепор «Белки их глаз» отмечается тот факт, что многие активисты «движения чаепития» примитивно истолковывают политическое значение американской революции. Но, несмотря на всю их прямолинейность в оценке прошлого, обращение к колониальному периоду не лишено смысла. Со времени первых поселений чувство неприязни к воспитанным людям с хорошей зарплатой и связями сливалось с подозрениями по поводу истинных мотивов и методов государственных чиновников и порождало волны народного недовольства политической системой. Подобная разновидность популизма часто называется «джексонианством» в память об Эндрю Джексоне – президенте, который мастерски использовал энергию народных масс в 30-е гг. XIX века, чтобы переделать партийную систему в Соединенных Штатах и ввести наиболее широкое избирательное право во благо страны.

Самые светлые и самые мрачные эпизоды в американской истории – во многом плод популизма, направленного против официального истеблишмента. Популисты, сплотившиеся вокруг Джексона, установили всеобщее избирательное право для белых мужчин и на 80 лет навязали стране очень уязвимую финансовую систему, уничтожив Второй банк США. Последующие поколения популистов занимались обузданием монополистических корпораций и вводили законодательную защиту для рабочих, а в то же время не поддерживали правительственные меры, направленные на защиту меньшинств, которым грозило линчевание. Требование дешевой, а лучше бесплатной земли в джексонианской Америке XIX века привело к принятию Гомстед-акта, позволившего миллионам иммигрантов и городских рабочих держать семейные участки. Этот закон также повлек за собой систематическое изгнание коренных жителей из их исконных охотничьих угодий, которое иногда сопровождалось геноцидом, а также массовое субсидирование «фермерского пузыря» – одного из факторов, вызвавших Великую депрессию. Популистская жажда земельных наделов в XX веке проложила путь к началу эпохи жилищных ипотечных кредитов, субсидируемых государством. Недавно мы стали свидетелями того, как этот пузырь лопнул с оглушительным треском.

Программа джексонианского популизма не отличается последовательностью. В XIX веке неприязнь к государственным займам сочеталась у джексонианцев с требованием безвозмездной передачи фермерским хозяйствам самых ценных государственных активов (право собственности на огромные государственные латифундии на западе страны). Джексонианцы сегодня хотят видеть сбалансированный государственный бюджет. Но они возражают против сокращения расходов на такие программы защиты среднего класса, как социальное обеспечение и бесплатная медицинская помощь престарелым.

В интеллектуальном плане джексонианские идеи уходят корнями в традиции здравого смысла, как его понимало шотландское движение Просвещения. Эта философия, согласно которой нравственные, научные, политические и религиозные постулаты могут определяться и формулироваться среднестатистическим человеком, – больше чем внутреннее убеждение в Соединенных Штатах; это культурная доминанта. Джексонианцы смотрят на так называемых экспертов с подозрением, полагая, что люди с университетскими дипломами и связями отстаивают интересы своего класса. Истеблишмент в политике, экономике, науке и культуре часто проповедует истины, противоречащие здравому смыслу и логике джексонианской Америки. Например, что дефицит федерального бюджета способствует экономическому росту, а свободная торговля с бедными странами повышает уровень жизни в Америке. В не столь отдаленном прошлом утверждение о том, что представители разных рас должны быть равны перед законом, также не совпадало с их представлением о здравом смысле.

Правота американского истеблишмента часто неоспорима, хотя нередко он заблуждается, а его способность добиваться поддержки курса, идущего вразрез с интуицией американского обывателя, является важным фактором политической системы. Сегодня, когда всплеск популистской энергии совпадает с утратой массами доверия к истеблишменту – от медийного мейнстрима, дипломатов и интеллектуалов до финансистов, корпоративных лидеров и самого правительства – джексонианство отказывает ему в способности формировать национальную повестку дня и политику. Неприятие научного консенсуса по поводу изменения климата – один из многих примеров популистского бунта против мнения, которое в экспертном сообществе Америки является общепринятым.

Лучше всего современное «движение чаепития» может быть понято как бунт джексонианского здравого смысла против будто бы коррумпированных и плохо ориентирующихся в современных реалиях элит. И даже если само это движение расколется и сойдет с политической сцены, вдохновляющая его популистская энергия быстро не исчезнет. Джексонианство всегда являлось важным фактором американской политической жизни, а в эпоху социально-экономических потрясений его значение только растет. Маловероятно, что новое джексонианство (в ближайшее время, да и вообще когда-либо) полностью подчинит себе правительство, но влияние популистского «мятежа» настолько усилилось, что исследователям американской внешней политики просто необходимо быть в курсе его последствий.

Популистская холодная война

Во внешней политике джексонианцы – сторонники ярко выраженного национализма. Твердая вера в американскую исключительность и всемирную миссию Америки сочетается у них с крайним неверием в то, что Соединенные Штаты способны создать либеральный мировой порядок. Они решительно противопоставляют локковское внутриполитическое устройство гоббсовой системе международных отношений. В конкурентном мире каждое суверенное государство должно ставить на первое место собственные интересы.

Джексонианцы интуитивно принимают вестфальские взгляды на международные отношения: то, что разные страны творят на собственном «дворе», может вызывать всеобщее порицание, но реагировать нужно лишь в тех случаях, когда государства откровенно нарушают свои международные обязательства или нападают на твою страну. Агрессия против Соединенных Штатов означала бы для джексонианцев тотальную войну до полной и окончательной капитуляции противника. Они настаивают на жестоком отношении к гражданскому населению вражеской страны в интересах победы; их не устраивают маломасштабные войны ради достижения ограниченных целей. Признавая значение союзников, не отрицая необходимость соблюдения международных обязательств, они не приемлют те международные обязательства, которые ограничивают право США на оборонительные действия в одностороннем порядке. На протяжении всего своего существования джексонианцы никогда не приветствовали международные экономические соглашения или системы, сковывающие действия американского правительства по проведению мягкой кредитной политики в собственной стране.

Популизм всегда был главным вызовом для американских политиков со времен президента Франклина Рузвельта, который внутри страны стремился заручиться поддержкой все более ярко выраженной интервенционистской политики по отношению к странам нацистского блока. Японцы решили проблему Рузвельта, напав на Пёрл-Харбор, однако президент прислушивался к джексонианскому мнению и после вступления во Вторую мировую войну. От стремления к безусловной капитуляции врага как главной цели в войне до интернирования американских японцев Рузвельт всегда внимательно следил за настроениями этой части электората. Если бы он был уверен, что джексонианская Америка согласится с размещением сотен тысяч американских военных за рубежом на неопределенное время, его диалог с Советским Союзом по поводу будущего Восточной Европы был бы более жестким.

Необходимость добиваться поддержки популистов оказывала влияние и на внешнюю политику Гарри Трумэна. Речь идет, в частности, о его отношении к советскому экспансионизму и вопросам мирового порядка. Такие центральные фигуры в администрации Трумэна, как государственный секретарь Дин Ачесон, верили, что после того, как Великобритания перестала быть мировой державой, образовался вакуум, и у Соединенных Штатов нет другого выбора, как только заполнить его. Исторически Великобритания служила гирокомпасом мирового порядка, сосредоточив в своих руках управление международной экономической системой, защиту открытых морских путей и поддержание баланса геополитических сил. Официальные лица в администрации Трумэна были согласны с тем, что вина за Великую депрессию и Вторую мировую войну отчасти лежит на США, которые не пожелали взять на себя бремя мирового лидерства после отказа от этой роли Великобритании. Они считали, что послевоенное нарушение Советским Союзом баланса сил в Европе и на Ближнем Востоке явилось тем вызовом мировому порядку, на который Америка обязана ответить.

С точки зрения творцов американской политики, проблема заключалась в том, что джексонианское общественное мнение не было заинтересовано в том, чтобы Соединенные Штаты приняли от Великобритании эстафету мирового лидерства. Джексонианцы поддерживали решительные операции против конкретных военных угроз, а в 1940-е гг., после двух мировых войн, и более активную в сравнении с эпохой 1920-х гг. внешнюю политику в сфере безопасности. Но Трумэн и Ачесон прекрасно понимали: чтобы джексонианцы одобрили проведение далеко идущей внешней политики, она должна основываться на противостоянии Советскому Союзу и его коммунистической идеологии, а не на идее построения либерального мирового порядка. Решение Ачесона быть «яснее истины» при обсуждении угрозы коммунизма и готовность Трумэна воспользоваться советом сенатора Артура Ванденберга «до смерти напугать коммунистическую заразу и изгнать ее из страны» породили популистские опасения в отношении Советского Союза, которые помогли администрации провести через Конгресс программу помощи Греции и Турции, а также план Маршалла. Политические лидеры того времени пришли к выводу, что без таких призывов Конгресс не поддержал бы выделение запрашиваемой финансовой помощи, и историки в целом с этим согласны.

Но, разбудив «спящих псов» антикоммунизма, администрация Трумэна потратила оставшееся время у кормила власти на попытки (порой безуспешные) справиться с джинном, выпущенным из бутылки. Уверившись в том, что коммунизм представляет прямую угрозу национальной безопасности, джексонианцы потребовали проводить более агрессивную политику в отношении коммунистических режимов, чем та, которая казалась разумной Ачесону и его главному помощнику и идеологу Джорджу Кеннану. Успех революции Мао Цзэдуна в Китае и кажущееся безразличие администрации Трумэна к судьбе страны с самым многочисленным населением в мире, а также находящихся там христианских миссий всколыхнули джексонианское общественное мнение, создав предпосылки для политической паранойи пятидесятых, ответственным за которую считается сенатор Джозеф Маккарти.

Коммунизм во многих отношениях представлял собой идеальный образ врага для джексонианской Америки, и в течение следующих 40 лет общественное мнение поддерживало большие расходы на оборону и зарубежные военные обязательства. Приоритеты холодной войны, с джексонианской точки зрения, заключались прежде всего в военном сдерживании коммунистов или националистов левого толка, вступавших с ними в альянс. Правда, эти приоритеты далеко не всегда совпадали с заветами Гамильтона (торговля и реализм превыше всего) и Вильсона (идеализм и многополярный мир), которыми руководствовались многие ведущие американские политики. Но в целом рецепт политического коктейля, требуемого для утверждения либерального мирового порядка, во многом совпадал с тем, что был необходим для борьбы с Советами. Вот почему строители либерального мирового порядка смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны джексонианцев. Необходимость соперничества с Советами служила обоснованием целого ряда американских инициатив. Здесь и расширение либеральной торговой системы в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ), принятие плана Маршалла, согласно которому финансовая помощь увязывалась с экономической интеграцией Европы, помощь в развитии Африки, Азии и Латинской Америки, которая способствовала созданию новой системы международных отношений в некоммунистическом мире.

Этот подход позволил победить в холодной войне и создать гибкую, динамичную и вполне стабильную систему международных отношений, которая после 1989 г. постепенно и в основном мирно вобрала в себя большинство бывших коммунистических стран. В то же время США стали более уязвимы с точки зрения внутренних дебатов о внешнеполитическом курсе, и эта уязвимость в будущем только усугубится. Сегодняшние джексонианцы готовы сделать все необходимое для защиты интересов Соединенных Штатов, но они не верят в то, что создание либерального мирового порядка наилучшим образом отвечает этим интересам.

После конца истории

После развала Советского Союза в 1991 г. США стали прикладывать еще больше усилий, дабы создать либеральный мировой порядок. С одной стороны, с мировой арены исчез решительно настроенный противник этих проектов. Но с другой, американским лидерам необходимо было добиться от электората, над которым уже не нависала советская угроза, поддержки сложных, рискованных и дорогостоящих внешнеполитических инициатив.

Поначалу задача не казалась трудной. После головокружительных революций 1989 г. в Восточной Европе многие верили, будто поставленная цель осуществима настолько легко и дешево, что американским политикам есть резон сократить военный бюджет и расходы на внешнюю помощь, ведь либеральный мировой порядок создастся сам собой. Ни одно могущественное государство и ни одна идеология не противостояли его принципам. Считалось, что экономический план либерализации торговли и вильсонианская программа распространения демократии достаточно популярны как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом.

Явные внутриполитические препятствия внешнеполитическому курсу стали ощутимы в 1990-е годы. Администрация Клинтона прилагала серьезные усилия к тому, чтобы обихаживать законодателей-обструкционистов, таких как сенатор Джесс Хелмс из Северной Каролины, но добывать средства на осуществление важных внешнеполитических инициатив было все труднее. Конгресс всячески препятствовал своевременной уплате взносов в ООН, а после того, как в 1994 г. республиканцы взяли под контроль Палату представителей, пытался саботировать предлагаемые и фактические военные интервенции. Сенат отказался ратифицировать такие международные инициативы, как Киотский протокол и Международный уголовный суд (МУС). Неуклонное сокращение поддержки принципа свободной торговли после ожесточенных дебатов вокруг ратификации Северо-Американского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и вступления США во вновь созданную Всемирную торговую организацию крайне сузило свободу маневра американских дипломатов на переговорах. Вскоре это привело к устойчивому замедлению темпов создания режима свободной торговли в мире.

Ситуация резко изменилась после 11 сентября 2001 года. Высокий уровень осознания угрозы после разрушительных терактов вернул внешнюю политику к тем рубежам, на которых она находилась в 1947–1948 годах. Уверившись в существовании реальной внешней опасности, общественность выразила готовность поддержать огромные расходы казначейства и смирилась с неизбежной гибелью американских военных. Джексонианцы стали снова интересоваться внешней политикой, и у администрации Джорджа Буша-младшего появился шанс повторить достижения администрации Гарри Трумэна. В частности, на волне озабоченности в связи с угрозой безопасности мобилизовать общественную поддержку далеко идущей программы построения либерального мирового порядка.

Историки еще долго будут обсуждать, почему администрация Буша упустила эту редкую возможность. Наверно, после ужасающих терактов она до такой степени жаждала соответствовать джексонианскому общественному мнению, что неадекватно отреагировала на террористическую угрозу. Беспощадная война до победного конца, объявленная террору, соответствовала представлениям джексонианцев. Но тем самым Белый дом неизбежно снизил способность взаимодействовать с ключевыми партнерами в стране и за рубежом. Так или иначе, к январю 2009 г. Соединенные Штаты вели две войны и осуществляли контртеррористические операции по всему миру, но так и не добились внутриполитического согласия даже в отношении общего внешнеполитического курса.

Идя к власти, администрация Обамы полагала, что Буш был слишком привержен джексонианству и в результате избирал несистемный и непоследовательный внешнеполитический курс, обрекавший его на поражение. Однополярный мир, некритичная поддержка любых действий Израиля, безразличие к международному праву, готовность без разбора применять военную силу, пренебрежительное отношение к интернациональным институтам и нормам, игнорирование угроз, не связанных с терроризмом (как изменение климата, например), воинственная риторика «кто не с нами, тот против нас»…

По мнению демократов, все эти черты администрации Буша служили наглядной иллюстрацией того, что бывает, если дать волю джексонианцам. Признавая стойкое влияние джексонианцев на американскую политику, но понимая, что их идеи безнадежно устарели и ведут страну в неверном направлении, Белый дом решил пойти на минимально необходимые уступки, но при этом ставил перед собой цель создания преимущественно вильсонианского мирового порядка. Команда Обамы не желала следовать стратагеме «мировой войны с террором», в рамки которой укладываются различные инициативы вплоть до оказания помощи, развития торговли и создания организаций. Администрация объявила угрозу терроризма одной из рядовых угроз, с которыми сталкиваются США, и отделила усилия, направленные на построение нового мирового порядка, от борьбы с терроризмом.

Еще рано делать прогнозы, но уже понятно, что с учетом крайне поляризованного и в известной мере травмированного общественного мнения администрация Обамы столкнется с серьезными трудностями, прежде чем сможет заручиться поддержкой своего курса. Обама пытается вывести внешнюю политику из-под влияния джексонианцев как раз в тот момент, когда синергия внешних и внутренних событий придает джексонианскому движению новый импульс. Соединенным Штатам постоянно угрожает внешний и внутренний терроризм, усиливающийся Китай, с которым связаны вызовы международной безопасности в Азии, а также экономическое соперничество. Как считают джексонианцы, именно последнее является причиной бедствий американского среднего класса, с ним связан и растущий дефицит федерального бюджета. И то и другое угрожает безопасности и процветанию страны. Сочетание этих угроз с социокультурным конфликтом (в восприятии американского обывателя) между «высокомерным» истеблишментом с его идеями, противоречащими интуиции, и «среднестатистическими» американцами, руководствующимися здравым смыслом, создает идеальные предпосылки для джексонианского шторма в политике США. Значение такого бунта выходит за рамки политических проблем администрации Барака Обамы. Разработка внешнеполитических стратегий, которые могли бы удовлетворить джексонианских обывателей внутри страны и быть достаточно действенными на международной арене, скорее всего, будет главным вызовом, на который еще какое-то время придется отвечать руководителям государства.

Вызов, брошенный Америке «движением чаепития»

Трудно сказать, как данный вид популизма, получивший новый импульс, повлияет на внешнюю политику Америки. Общественное мнение реагирует на конкретные события; террористическая угроза на территории США или кризис в Восточной Азии или на Ближнем Востоке могли бы в одночасье преобразить внешнюю политику. Дальнейшее ухудшение мировой экономической конъюнктуры способно еще больше развести полюсы внутренней и внешней политики Соединенных Штатов.

Вместе с тем, некоторые тенденции представляются очевидными. Прежде всего, соперничество сторонников Сары Пэйлин и Рона Пола внутри «движения чаепития», скорее всего, закончится победой пэйлинитов. Пол подходит к вопросам внешней политики с неоизоляционистских позиций, принимая в расчет исключительно внутренние интересы США. Подобные взгляды скорее сродни идеям Джефферсона, нежели напористому национализму Джексона. Оба крыла питают глубокую враждебность к любому подобию «мирового правительства». Но Пол и его последователи ищут способы избежать контактов с внешним миром, тогда как Сара Пэйлин и ведущий Fox News Билл О’Рейли больше склонны к «завоеванию» мира, нежели к изоляции от него. «Нам не нужно брать на себя роль мирового жандарма», – заявляет Пол. Пэйлин может сказать нечто подобное, но сразу добавляет: «Мы не хотим давать плохим парням свободу для маневра».

Крыло пэйлинитов стремится к энергичному и показательно активному решению проблемы терроризма на Ближнем Востоке на основе тесного союза c Израилем. Крыло Пола выступает за то, чтобы Соединенные Штаты дистанцировались от Израиля, из-за которого Вашингтон утрачивает авторитет как раз в той части мира, откуда исходит угроза. Сторонники Пола, скорее всего, проиграют. Логика и здравый смысл подталкивают американцев к тому, чтобы принять в качестве аксиомы тезис, казавшийся спорным в далекие 1930-е гг.: невозможно гарантировать внутреннюю безопасность, не погрузившись основательно в международные дела. Это ощущение еще больше углубляется ввиду беспрецедентного усиления Китая и угрозы терроризма. Чем опаснее мир, тем яснее понимание джексонианской Америки: нужно быть начеку, искать надежных союзников и действовать. Вряд ли в ближайшее время снова наступит период, подобный тому, что имел место с 1989 по 2001 гг., когда джексонианская Америка не видела серьезных угроз из-за рубежа, и основная масса американцев, примкнувших к «движению чаепития», вряд ли выберет новую форму изоляционизма.

Джексонианская поддержка Израиля – еще один важный фактор. Сочувствующие Израилю и озабоченные проблемами энергетической безопасности и терроризма джексонианцы, скорее всего, примут и даже потребуют продолжения дипломатической, политической и военной активности США на Ближнем Востоке. Не все американцы-джексонианцы поддерживают Израиль, но в целом растущее политическое влияние джексонианцев приведет к тому, что Вашингтон будет решительнее защищать еврейское государство. Это не только следствие влияния евангелического христианства. Многие джексонианцы не особенно религиозны, а многие из «рейгановских демократов», поддерживающих джексонианскую точку зрения, – католики, а не протестанты по вероисповеданию. Просто джексонианцы восхищаются мужеством и самостоятельностью Израиля и не считают арабские правительства надежными союзниками, на которых можно положиться. В целом их не беспокоит реакция Израиля на теракты, которую многие обозреватели считают «непропорциональной». Здравый смысл джексонианцев не воспринимает понятия «непропорциональное применение силы», поскольку они считают, что если враг на тебя нападает, ты имеешь полное право подавить его превосходящей мощью и принудить к капитуляции; более того, это твой прямой долг.

Можно спорить о том, насколько подобная стратегия жизнеспособна на современном Ближнем Востоке, но в целом джексонианцы признают за Израилем право защищать себя любыми доступными способами. Они больше склонны критиковать его за недостаточную жесткость и твердость в Газе и южном Ливане, чем за чрезмерную реакцию на теракты. Джексонианцы по-прежнему считают, что применение ядерного оружия против Японии в 1945 г. было оправдано; военная сила для того и существует, чтобы ее применять.

Любое усиление политического влияния джексонианцев повышает вероятность военного ответа на иранскую ядерную программу. Хотя реакция на ядерные успехи Северной Кореи была сравнительно сдержанной, недавние опросы общественного мнения показывают, что до 64% американцев благожелательно относятся к силовому решению с целью положить конец иранской ядерной программе. Глубокая обеспокоенность общественности по поводу нефти и Израиля в сочетании с воспоминаниями старшего поколения об иранском кризисе с заложниками в 1979 г. вызывает у джексонианцев органическое неприятие ядерной программы. Опросы показывают, что более половины американских избирателей считают: Соединенные Штаты должны защищать Израиль от Ирана, даже если Израиль нанесет удар первым.

Многие американские президенты оказывались втянутыми в войну против своей воли под влиянием общественного мнения. Конгресс и американская общественность до такой степени захвачены джексонианскими идями, что президент, который не попытается силой остановить Иран на пути к ядерному оружию, будет иметь крупные неприятности. Вместе с тем, будущим американским президентам не следует идти на поводу у джексонианцев. Военные операции, в которых не ставится цель безусловной победы, чреваты катастрофическими последствиями. Линдон Джонсон решился начать войну в Юго-Восточной Азии, поскольку считал (наверно, не без оснований), что джексонианцы, взбешенные победой коммунистов во Вьетнаме, сорвут его внутриполитические планы. И это добром не кончилось.

В остальном сторонники Пола и Пэйлин единодушны в нелюбви к либеральному интернационализму, приверженцы которого строят международные отношения на основе многосторонних организаций и постоянно ужесточающегося контроля в виде международных законов и договоров. По всем вопросам – от изменения климата и участия в МУС до обращения с боевиками, плененными в ходе нетрадиционных боевых операций, – оба крыла «движения чаепития» отвергают подходы, присущие либеральному интернационализму, и впредь не собираются менять позиций. В Сенате США, куда каждый штат делегирует по два представителя вне зависимости от числа избирателей, явными фаворитами оказываются штаты с меньшей численностью населения, где джексонианские настроения подчас наиболее ярко выражены. В ближайшие годы Соединенные Штаты вряд ли ратифицируют новые договоры, составленные в духе либерального интернационализма.

Новая эра в американской политике, возможно, ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. «Совет по международным делам был прогрессивной идеей, – сказал политолог Ульрих Бек в январе 2010 года. – Давайте возьмем средства массовой информации и наших яйцеголовых и вникнем в суть проблемы и предлагаемого решения, затем объясним его СМИ, а они уже доведут до масс, что нужно делать». Активисты «движения чаепития» намерены бдительно следить за тем, чтобы элиты с их идеями «мирового правительства» (по выражению активистов) и бюрократическими программами, основанными на классовых привилегиях, не доминировали во внешнеполитических дебатах. Америка может вернуться в эпоху, когда видные политики считали полезным избегать слишком явной связи с организациями и идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства и даже враждебными им.

В американском общественном мнении последних лет нарастает обеспокоенность усилением Китая, и всплеск джексонианских настроений повышает степень вероятности того, что пока еще сдерживаемая ярость и негодование дойдут до точки кипения. Свободная торговля – это вопрос, который исторически разделял популистов в США (идея импонировала аграриям и отвергалась промышленными рабочими). Джексонианцам нравится покупать дешевые товары в «Уолмарте», но здравый смысл подсказывает им, что главная задача американских представителей, участвующих в переговорах по свободной торговле – сохранить рабочие места для американцев, а не соглашаться с визионерскими «беспроигрышными» схемами мировой торговли.

Перспективы популизма

В более широком смысле оба крыла «движения чаепития» попытаются возобновить дискуссию о том, должна ли внешняя политика придерживаться национализма или космополитизма. Сторонники Пола в идеале хотели бы положить конец любым формам участия Америки в построении либерального мирового порядка. Пэйлиниты тяготеют к более умеренной позиции, но хотят быть уверенными в том, что при построении мирового порядка Вашингтон прежде всего будет заботиться о своих специфических национальных интересах. Их не устраивает роль Америки как бескорыстного борца за всеобщее благо. Позиция последних понравилась бы Ачесону, который не приветствовал грандиозных международных соглашений. В любом случае, творцы внешнеполитического курса должны ценить возможность ведения серьезной дискуссии о связи специфических американских интересов с требованиями либерального мирового порядка.

«Движение чаепития» способно притормозить внешнеполитическую мысль Соединенных Штатов, но эффективная внешняя политика должна начинаться с реалистической оценки внутриполитических факторов. Джексонианство вряд ли исчезнет. Американцам нужно радоваться тому, что во многих отношениях любители чаепитий, несмотря на недостатки, являются куда более надежным и дееспособным партнером в построении мирового порядка, нежели изоляционисты шесть десятилетий тому назад. В сравнении с джексонианцами времен Трумэна у нынешних гораздо слабее выражены расистские, антифеминистские и гомофобные настроения. Они больше открыты другим культурам и мировоззрениям. Их исходная позиция, согласно которой национальная безопасность требует участия в международных делах, значительно более многообещающая, чем рефлекторный изоляционизм, с которым приходилось иметь дело Трумэну и Ачесону. Даже после событий 11 сентября общественное мнение не поддерживало меры, аналогичные интернированию американских японцев после Пёрл-Харбора, и мы не слышали ничего подобного антикоммунистической истерии эпохи Маккарти. Современные популисты республиканского Юга куда более благожелательно настроены по отношению к основополагающим идеям либерального капитализма, чем популистские сторонники Уильяма Дженнингса Брайана сто лет тому назад. Бобби Джиндал во всех отношениях лучше Хьюи Лонга на посту губернатора штата Луизиана, а сенатор Джим Деминт от Южной Каролины несравненно прогрессивнее, чем Бен «Вилы» Тилман (губернатор Южной Каролины в 1890–1894 гг., защитник фермерских интересов и ярый противник президента Гровера Кливленда, сторонника панамериканизма. – Ред.).

Творцы внешней политики США, стремящиеся к тому, чтобы их оставили в покое для более важных дел государственного строительства и управления, не смогут закоснеть в рутине. Даже если «движение чаепития» уйдет в тень, его заменят другие выразители популистского протеста. Американские политики и их зарубежные визави просто не смогут качественно выполнять свою работу без глубокого понимания того, что составляет одну из главных сил в американской политической жизни.

Уолтер Рассел Мид – профессор внешней политики и гуманитарных наук в колледже «Бард» имени Джеймса Кларка Чейса и обозреватель журнала The American Interest.

Остров Россия

Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно ли это?

Резюме: Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое, позиционирование страны как самостоятельного центра силы, обладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для гарантии лучшей жизни своего народа.

Когда следишь за отечественными дискуссиями вокруг программы модернизации или прислушиваешься к риторике, сопровождающей очередной российско-американский саммит, складывается странное впечатление. Как будто мы чего-то недоговариваем. Зачем Россия хочет модернизироваться? Какие цели преследует на мировой арене? Да и более широко – как мы видим себя в мире? Ради чего начинаем программу перевооружения армии и флота?

Ответ напрашивается сам собой. Разумом мы, конечно, понимаем, что Россия – не Советский Союз. У нас другие ресурсы, несопоставимый потенциал и, как следствие, иные возможности воздействовать на судьбы мира. Но в то же время по сумме признаков мы по-прежнему воспринимаем себя как сверхдержаву. Или, если точнее, как вторую по силе и по влиянию державу мира. Первую роль мы признаем за Соединенными Штатами. Хотя нет более приятной забавы для российского интеллектуала, чем порассуждать о закате Америки.

Проблема заключается в том, что россияне не видят для своей страны другой достойной судьбы в XXI веке, кроме как роль сверхдержавы. Государства, реализующего себя прежде всего через влияние на мировые процессы. Причем, что характерно, такие настроения свойственны не только элите, но и достаточно широким слоям населения. Как моему поколению нынешних 45–50-летних, которые хорошо помнят Советский Союз, так и молодежи, которая толком-то и не видела ту сверхдержаву, что, по сути, самоликвидировалась в конце 1980-х годов. Альтернативного видения России – страны для себя, для своих граждан – почему-то не просматривается.

В этой связи уместно попытаться разобраться – а что такое сверхдержавность? Насколько свойственен России такой статус? Есть ли шансы в обозримой перспективе снова обрести его? И, если нет, то какова альтернатива?

Что такое сверхдержава

Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной войны, когда мир был поделен на два лагеря с США и СССР во главе. Две конкретные страны обладали такой совокупной силой, прежде всего военной, которая на порядок отличала их от других государств, выводила за круг традиционных международных отношений. По существу, хотя и весьма упрощенно, можно сказать, что вся мировая политика сводилась тогда к взаимодействию этих двух держав. Причем дело было не только в том, что между ними, с одной стороны, и остальным миром – с другой, существовал качественный разрыв, но и в том, что обе они активнейшим образом боролись за мировое господство. Сверхдержава сама по себе и сама для себя, живущая в изоляции от остального мира, скажем, как империя инков, едва ли имеет смысл.

Пойдем дальше. Были ли прецеденты сверхдержавности в истории? Очевидно, да. Если не идти вглубь веков и не пытаться примерить соответствующие атрибуты к Древнему Египту и к империи Александра Македонского с учетом краткости ее бытия, то самый яркий пример, который напрашивается, это, конечно, Римская империя I–II вв. н. э. По своему потенциалу она возвышалась над остальным миром, по сути, представлявшим собой в ту пору расширенное Средиземноморье, и видела себя именно сверхдержавой, даже в отсутствие этого определения. Рим руководствовался сверхдержавной миссией – цивилизовать окружающие народы по своему образу и подобию. Уточним: как и в случае с Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока последний не стал ускоренно загнивать, существовала ситуация колоссального отрыва Рима от остальных стран не по двум-трем критериям, а практически по всему набору показателей, характеризующих национальную мощь. А именно:

протяженность территории,численность населения,ВВП (насколько его можно было вычислить в те отдаленные времена),ВВП на душу населения,производительность труда,торговый оборот с окружающим миром,золотовалютные резервы,численность вооруженных сил,современные средства войны.

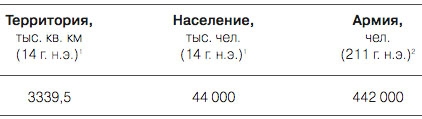

Абсолютные параметры Рима впечатляют даже сегодня.

1 Angus Maddison,”Contours of the World Economy I-2030 AD”; Oxford University Press; (2007), р.35

2 MacMullen, R. How Big was the Roman imperial Army?; KLIO; (1980), р.454

На протяжении последующих 1700 лет истории не раз возникали державы, на порядок отрывавшиеся от других по своей мощи. Это империя Карла Великого и Арабский халифат при первых халифах, империи Чингисхана и Тимура, империя Карла V, Турция Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако, строго говоря, ни одна из них не обладала необходимым набором признаков сверхдержавы. Всегда чего-то не хватало. Или речь шла исключительно о военно-завоевательном порыве. Или недоставало экономической базы. Или отсутствовала артикулированная идеология. Не была отстроена государственная машина, без которой настоящая сверхдержава невозможна. Мощь и ярость порыва держались исключительно на личности завоевателя. Мировая миссия сводилась к разрушению, не неся в себе никакого созидания.

Брать же для целей настоящей статьи примеры Китая при Маньчжурской династии или Индии при Великих Моголах бессмысленно, хотя по целому ряду показателей, таких как территория, численность населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, они существенно опережали крупнейшие государства тогдашней Европы. Несмотря на все великие географические открытия и борьбу за колонии, вплоть до второй половины XIX века мировая политика варилась по существу в «кастрюле» расширенного Средиземноморья.

Была ли Византия сверхдержавой? Пожалуй, нет. Никогда. Даже при Юстиниане и Велизарии. На протяжении нескольких веков она обладала целым рядом признаков сверхдержавности. Однако отсутствовало главное – агрессивная установка на установление мировой гегемонии. Не было позитивной ориентированности в будущее – все свои 1100 лет, разве что, как ни странно, за исключением последнего кризисного столетия, Византия жила, скорее, в прошлом. Да и силенок недоставало, чтобы воспринимать себя как сверхдержаву. Все блистательные победы Византии, а их было немало, достигались очень небольшими силами – либо благодаря предельной слабости оппонентов (например, когда Велизарий восстанавливал контроль над Апеннинским полуостровом), либо за счет гениального дипломатического маневрирования и комбинирования, либо просто в результате исторической удачи – как на этапе столкновения с Арабским халифатом.

Отдельно разберемся с Францией при Наполеоне. Вроде бы, чем не сверхдержава? Хоть и на очень коротком отрезке времени. Но тоже не получается. Да, Наполеон за считанные годы сумел отстроить государственную и правовую систему значительно более современную и эффективную, чем что-либо существовавшее на тот момент в других странах Европы. Сумел покорить практически всю Европу. И гегемонистский запал, несомненно, был. Но реальных сил не хватало. Единого государства, пусть даже конфедеративного, на гибких шарнирах, создано не было. Франция оставалась Францией, а остальная Европа – завоеванными и частично завоеванными территориями в состоянии полубунта-полусаботажа. Так и случилось, что Англия в одиночку победила Францию на море, а Россия тоже в одиночку – на суше. Если бы Наполеон смог прорвать континентальную блокаду и консолидировать свои территориальные приращения в более или менее разумных пределах, если бы не поспешил вторгаться в Россию, возможно, все было бы иначе. Но это уже сослагательное наклонение.

Самостоятельный сюжет, на котором стоит остановиться, это потрясающие успехи относительно маленьких европейских стран в строительстве громадных колониальных империй. Испания: Кортес, опираясь на пятьсот головорезов с аркебузами, опрокидывает империю ацтеков с населением 15 млн человек. Португалия площадью 90 тысяч кв. км колонизирует Бразилию с территорией 8,5 млн кв. километров. Голландия, где на территории 40 тысяч кв. км проживает 2 млн, подчиняет 13-миллионную Индонезию (1,9 млн кв. км).

Имеем ли мы здесь дело с проявлениями сверхдержавности? Думаю, что нет, это другой феномен. На земном шаре существовало несколько миров. Сильно огрубляя, можно сказать, что их было три. Во-первых, Европа. Во-вторых, то, во что превратились бывшие великие цивилизации на севере Африки, Ближнем и Среднем Востоке, в Индии и Китае. В-третьих, все остальные территории. Эти три мира жили в различных временах, при различных уровнях развития производительных сил и общественной организации, соответственно, средств и методов ведения войны.

Когда эти миры сталкивались, мушкет, естественно, оказывался сто-, тысячекратно смертоноснее копья, пулемет стократно эффективнее кремниевого ружья, а броненосец с паровой машиной превосходил фелуку. Вот почему лорд Китчинер, потеряв 48 человек из 8 тысяч, мог спокойно разгромить в Судане 50-тысячную «Армию Махди», уничтожив пятую ее часть. Подобное произошло бы, приземлись завтра на Землю, не дай Бог, НЛО с планетной системы Тау Кита, и из него высадились бы 15 таукитян с каким-нибудь гравитационным оружием, против которого наши и американские СС-18 и «Минитмены» оказались бы столь же бессильны, как копья против пулеметов.

Безусловно, эффект цивилизационного и технического разрыва при подобных столкновениях срабатывает с потрясающей эффективностью. Однако как только эти миры объединяются, причем неважно, как это происходит – методом завоевания, слияния, поглощения, – эффект перестает действовать. Почему Алжир смог победить Францию, а Вьетнам – Америку? И почему сомалийские пираты (кстати, Сомали – одна из самых отсталых стран мира, не имеющая не только никакой промышленности, но даже собственной государственности) терроризируют весь цивилизованный мир вместе взятый? Потому что, помимо всего прочего, Северный Вьетнам и Вьетконг воевали советским оружием, по эффективности в принципе не уступавшим американскому. А сомалийские пираты плавают на современных катерах со сверхмощными моторами и стреляют из тех же АК-47 и РПГ-7.

Технологическое превосходство по-прежнему имеет значение. На определенных этапах роль этого фактора может даже возрастать, как показали первая и вторая иракские войны. Но в принципе в эпоху глобализации карта мира постепенно выравнивается с точки зрения распределения по ней силы. Не в том смысле, что сила «размазана» теперь по земному шару равномерно, как манная каша по плоской тарелке, а в том, что зависимость силы от ее первичных источников – численности населения и размеров территории – становится более жесткой и прямолинейной. Сегодня маленькая Голландия уже не смогла бы завоевать половину Азии.

Когда Россия была сверхдержавой?

Поговорим теперь о России. Была ли она когда-нибудь до советского периода сверхдержавой? Нет. Двести с лишним лет мы жили на положении протектората при Золотой Орде. В XVI веке безуспешно боролись за выход к морю и за вхождение в первую лигу европейских держав. В начале XVII столетия докатились до распада государственности. Затем с колоссальным трудом восстановились, кстати, попутно решив судьбоносный исторический спор с Польшей относительно того, вокруг какой оси, варшавской или московской, пойдет консолидация восточных славян.

Однако, несмотря на мощный национальный подъем 1613 г., большая часть XVII века прошла под знаком нараставшего тотального государственного и общественного застоя. Единственное светлое пятно – воссоединение с Украиной. Затем петровская модернизация, альтернативы которой не было, поскольку иначе Россия быстро превратилась бы в полузависимое, полуколониальное государство на обочине европейской цивилизации.

При Екатерине II Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в тройке-пятерке крупнейших и сильнейших европейских держав. Империей – но не сверхдержавой. Потому что по всем значимым показателям, составляющим понятие «национальной силы», Россия была одной из первых, но не первой. В чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.

1812 год. Высшая точка российского национального подъема за всю историю. Даже 1945 г., наверное, не нес такого светлого положительного заряда, поскольку для многих победителей и освобожденных дорога с фронта и из немецкого рабства пролегала в сталинские лагеря. При Александре I после Парижского мира и создания под патронатом русского царя Священного союза Россия по военной силе – на континенте, а не на море – оказалась самой мощной державой Европы и оставалась таковой вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году. Самой мощной – но без отрыва на порядок. Не настолько, чтобы быть сильнее всех остальных вместе взятых, как было в случае с СССР и США. К тому же английский флот господствовал на море, а сама Англия все более утверждала себя «фабрикой мира». Из кубиков, старательно заготовленных Ост-Индской компанией, складывалась великая Британская империя, самая протяженная из когда-либо существовавших империй. А Россия снова столкнулась с феноменом застоя, на этот раз на почве дикого анахронизма в виде крепостного права. Собственно, поражение в Крымской войне и продемонстрировало эту системную слабость страны.

Отмена крепостного права в 1861 г. – одна из самых славных вех в российской истории. И царь Александр II – не гений, но мужественный, достойный человек, политик-модернизатор, со своим видением и реформаторской повесткой дня. Это была эпоха национального возрождения страны, роста здорового позитивного национализма. Россия побеждает Турцию в войне 1877–1878 гг., освобождает Болгарию, по-крупному ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов. Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией и добивается серьезных успехов. Создает современную армию и военно-морской флот. Не боится на равных говорить с Англией, Францией и объединенной Германией. Россия – снова держава первого класса. Одна из крупнейших и сильнейших в мире. Но опять-таки не крупнейшая (только по численности населения среди европейских государств) и не сильнейшая. Тем более не сверхдержава.

Дальше неудачное царствование Николая II. Прогрессирующее загнивание режима. Настоящая война против российского государства, развязанная агрессивно-деструктивным меньшинством при симпатизирующем попустительстве общества и, по сути дела, предательстве и самоустранении царского режима. Знаковое деморализующее поражение в войне с Японией и вступление плохо подготовленными в войну с Германией. Несмотря на первоначальный националистический всплеск, эта война очень быстро до предела обострила страдания и возмущение народа. Большевикам оставалось только поднести спичку к этой пороховой бочке.

Дальше все по школьным учебникам.

Поскольку 1920–1930-е гг. СССР практически прожил на осадном положении, во враждебном окружении, выходит, что статусом сверхдержавы мы наслаждались с 1945 по 1990 гг., то есть ровно 45 лет. 45 лет из 1100 лет российской истории, если вести отсчет от полумифического факта прибивания Олегом щита к вратам Царьграда. То есть никакой многовековой традиции сверхдержавности нет. Есть привычка, и есть память двух послевоенных поколений, передавших ее своим детям, внукам, а ныне и правнукам.

Следовательно, речь идет не о том, чтобы следовать традиции, а о том, чтобы переломить ее, если мы хотим, чтобы Россия стала сверхдержавой. Оставим за скобками вопрос, почему столь многим, похоже, действительно искренне хочется этого. Сосредоточимся на другом вопросе – возможно ли сверхдержавие? При этом не забудем про правило, которое зафиксировали, анализируя маленькую Голландию и ацтеков. А именно – что на протяжении длительных исторических периодов совокупная сила государства и его способность позиционироваться в мире находятся в достаточно спрямленной зависимости от размеров территории и численности его населения. Подчеркнем еще раз и то, что в эпоху глобализации эта зависимость спрямляется еще больше.

Итак, есть ли у России шанс, соблюдая законы исторического жанра, стать сверхдержавой в XXI веке?

Сохранятся ли сверхдержавы?

А сохранятся ли вообще сверхдержавы в XXI веке? Вопрос не праздный. Россия выдвигает в качестве одного из постулатов своей внешнеполитической доктрины принцип многополярности, что по определению предполагает непризнание сверхдержавного статуса ни за одним из государств. Повсюду звучат рассуждения об аналогиях с XIX веком, с его «концертом держав», а то и о возврате в эпоху «сражающихся царств».

Разумеется, все относительно. Если придерживаться строгой трактовки понятия «сверхдержавы» как феномена, характерного исключительно для периода холодной войны, тогда, конечно, в XXI столетии сверхдержав нет и быть не может. Но эта трактовка ничего не решает. Немногое изменится и от того, что какие-то страны мы будем называть не «сверхдержавами», а, скажем, «великими державами первой категории», если они будут обладать признаками, качественно, системно отличающими их от других участников международного общения.

Если же брать проблему по существу, приходится констатировать, что в обозримом будущем две страны (если не произойдет чего-нибудь крайне маловероятного – типа фундаментальной внутренней дестабилизации в одной из них) будут именно в таком положении.

Это – Соединенные Штаты уже сегодня и Китай в перспективе полутора-двух десятилетий. Приводимая ниже таблица иллюстрирует масштабы разрыва между этими двумя государствами и остальным миром в проекции 2050 года.

Автор не разделяет теорию постепенного увядания США. Может быть, они и увядают, только очень медленно. Поэтому даже когда Китай обгонит Америку по ВВП, она, скорее всего, еще надолго останется сверхдержавой номер один – и не только благодаря военной силе. Просто по совокупности параметров силы, нравится нам это или нет, Соединенные Штаты системно лидируют в сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования, спорта, массовой культуры и т.д. Америка – страна, дающая значительной части мира модель того, как строить жизнь, причем не только на государственном, но и на бытовом уровне – как одеваться, питаться, заниматься спортом, дружить, любить и т.п. А в этом тоже проявляется сверхдержавность.

И при всем увлечении китайской культурой и едой огромные конкурентные преимущества, накопленные Америкой, например, по таким показателям, как количество иностранных студентов или нобелевских лауреатов, число регистрируемых патентов, аудитория выпускаемых фильмов, компакт-дисков и книг, в реалистичных сценариях нивелируются очень нескоро. Хотя в перспективе это, несомненно, произойдет. Как, впрочем, остановится и каток китайского роста. И тогда, может быть, и вправду мы снова окажемся в мире без сверхдержав.

Попробуем суммировать в виде таблицы основные прогнозные оценки относительно того, как ведущие державы мира будут выстраиваться, например в 2050 г., по основным параметрам национальной силы.

1) U.S. Census Bureau, International Data Base

2) PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050”, January 2011, p. 9

Разумеется, есть еще собственно военная сила. И теоретически можно допустить, что военно-силовой элемент мог бы компенсировать нашу относительную демографическую и экономическую слабость в середине века. Этот фактор имеет место, но здесь также есть свои лимиты.

Возьмем данные по доле военных расходов в ВВП по трем странам: Россия, США, Китай – этого достаточно.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database

Поскольку никакой серьезный прогноз не дает даже примерных прикидок по численности вооруженных сил и уровню военных расходов в мире в 2050 г., спроецируем эти проценты. Разрыв по военным потенциалам останется примерно таким же, как по демографии и ВВП. Такое соотношение можно «взломать», резко увеличив долю военных расходов в ВВП, но в таком случае мы говорим о другой модели политической и социально-экономической системы. То есть при сохранении превалирующих ныне тенденций Россия к середине XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Объективно.

А может ли Россия переломить эти тенденции? Поскольку мы имеем огромную территорию и богатые природные ресурсы, в принципе это возможно. Но потребуются прежде всего три вещи. И все три на форсаже: массированная иммиграция, жесткое стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма будет недостаточно, потребуется настоящий полноценный тоталитаризм. Только нужен ли статус сверхдержавы такой ценой?

Варианты для России

Теперь можно, наконец, подойти к главному вопросу. Раз не ломая, не насилуя себя мы не можем рассчитывать на статус сверхдержавы, что тогда делать? Переберем варианты, включая самые абсурдные.

Самоликвидироваться – такая опция тоже существует. См. пример СССР.

Смириться, но при этом медленно угасать в исторической ностальгии.

Стать сателлитом США.

Стать сателлитом Китая.