Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Социал-демократы предлагают упросить условия найма студентов на неполный рабочий день, сообщает в передаче новостей Шведское телевидение/ SVT.

Оппозиционных социал-демократов вдохновила датская система, где студенты получают возможность подработать во время учебы, а в дальнейшем, возможно, и закрепиться на рынке труда, поскольку предполагается, чтобы профиль работы был как-то связан с той областью, в рамках которой лежат интересы и учеба студента.

Поскольку эта программа, в основном, направлена на компании малого и среднего бизнема, то новые идеи пришедших туда студентов могут помочь таким компаниям в их развитии.

В Швеции тоже существует система, подобная датской, однако в гораздо меньшем масштабе. Теперь социал-демократы хотят распространить такую систему шире. Для этого 30 крупнейших университетеов и вузов страны получат 15 миллионов в год на ограниченный во времени эксперимент: каждый вуз наймет на эти средства человека, который будет помогать студентам искать и получить подходящую работу.

Вторая задача этого "посредника" - привлекать внимание малых и средних фирм к тому, какие возможности для компании может открыть наём студентов.

• «Бюро инвестиций и экономических циклов сообщило, что в мае уровень благосостояния в Польше вырос на 0,8%». («Дзенник — Трибуна», 22 мая, №1)

• «Как следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по качеству жизни Польша заняла 17-е место среди 34 стран. Средний доход домашнего хозяйства в Польше составляет 16 371 долл., в то время как по стандартам ОЭСР средний доход домашнего хозяйства составляет 23 047 долларов». («Дзенник — Трибуна», 29 мая — 2 июня)

• «По данным Евростата, еще в 2009 г. работающие в Польше мигранты переслали в свои родные страны 7 млн. евро (то есть 28 млн. злотых), из которых 3 млн. ушло за пределы Евросоюза. (...) В 2011 году эта сумма выросла до 59 млн. евро (почти 250 млн. злотых), при этом за пределы Евросоюза было отправлено целых 90% этих средств. (...) На Украину только официально было перечислено почти 75 млн. злотых. Годом ранее это было около 60 млн. злотых, в 2010 г. — 47 миллионов». (Сильвия Чубковская, «Дзенник — Газета правна», 3 июня)

• «Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления растут. В 2012 г. они увеличились на 3-4% по сравнению с предыдущим годом. (...) В 2012 г. среднемесячное жалованье в сфере местного самоуправления составило 3902,83 злотых». («Жечпосполита», 17 мая)

• «Количество специалистов, занятых в сфере экономики, в конце прошлого года сократилось на 29,1 тыс. человек, а в сфере госуправления — напротив, выросло почти на 7 тыс. человек (1,6%) по сравнению с концом 2011 года. (...) Таким образом, на сегодняшний день в Польше 443,1 тыс. чиновников, не считая военных и сотрудников спецслужб. (...) Более всех разрослись кадры местного самоуправления, где количество сотрудников выросло почти на 4% (ок.6,3 тыс. человек). («Жечпосполита», 14 мая)

• «Уровень безработицы в Польше в 2010 г. составил 12,5%, в 2011 м — 12,8%, в 2012 м — 13%, в 2013 м — 14%». («Дзенник трибуна», 29 мая — 2 июня)

• «В профсоюзных организациях состоит каждый двадцатый поляк, то есть каждый десятый работающий. (...) Две трети поляков считают, что профсоюзы не справляются со своей основной задачей защиты прав работников. В то же время 60% поляков считают, что профсоюзы оказывают очень слабое влияние на решения власти. (...) По данным ЦИОМа, 4-10 апреля 2012 года». («Газета выборча», 16 мая)

• «По данным ГСУ за 2012 год, 6,7% поляков живет на грани полной нищеты, а 16-17% — в бедности. Это значит, что в Польше 6 млн. человек испытывают нужду и находятся в тяжелых жизненных условиях». («Газета выборча», 17 мая)

• «Крайняя бедность чаще всего постигает жителей села. (...) В городах с населением свыше 500 тыс. человек всего 1% тех, кто живет в нищете. В деревне же — свыше 10%. (...) Очень часто уровень бедности напрямую связан с полученным образованием. Если хотя бы один человек в семье окончил вуз, то нищета ему и его близким, в принципе, не грозит. (...) В случаях же, когда у членов семьи лишь незаконченное среднее образование, в нужде живет каждая шестая семья». («Жечпосполита», 31 мая)

• «Согласно отчету «Польское село-2012», подготовленному Фондом развития польского сельского хозяйства, с 2002 г. количество жителей деревень выросло почти на 315 тыс. человек. (...) Около 60% жителей села не имеют ничего общего с сельским хозяйством. По данным Института развития села и сельского хозяйства, в 2005-2010 гг. общее количество фермеров сократилось с пяти с лишним миллионов человек до неполных 4,5 млн. (...) Все больше селян начинают пользоваться интернетом. Согласно исследованиям, проведенным по заказу Банка продовольственного хозяйства и охватившим 250 тыс. крупнейших хозяйств, в период с 2008 по 2012 г. количество пользователей интернета выросло с 52 до 82%». («Дзенник — Газета правна», 31 мая — 2 июня)

• «В первом квартале 2013 г. рост экономики составил 0,5%, сообщило в среду ГСУ, тогда как еще в конце пошлого года рост составлял 0,7%. (...) Экономисты ОЭСР ожидают, что в этом году рост экономики составит меньше 1%. (...) И только в будущем году наша экономика вырастет на 2,2%». («Жечпосполита», 31 мая)

• «Снижение процентной ставки не стало неожиданностью. Базовая процентная ставка сегодня составляет 2,75%. (...) Решение Совета монетарной политики не вызвало никакой реакции рынка». («Газета выборча», 6 июня)

• «Дефицит госбюджета в конце апреля достиг 31,7 млрд. злотых. Это почти 90% дефицита, запланированного на целый год. И больше, чем планировалось». («Газета выборча», 16 мая)

• «Бюджет не сходится, трещит по швам. (...) Но почему тогда правительство не отменит льгот, позволяющих делать семейные накопления? (...) Боится шахтеров, которые зависимы от этой льготы. (...) Боится также Церкви, поэтому раз за разом вводит льготу, по которой почти весь доход можно безвозмездно передать настоятелю. Интересы зажиточных селян лоббирует крестьянская партия ПСЛ. (...) Не удалось встроить в налоговую систему крупные хозяйства (...) то бишь владельцев куриных и грибных ферм, а также хозяйства, занимающиеся разведением пушных зверей и породистых собак. (...) К этому обязывают так называемые оценочные нормы, относящие эти предприятия к убыточным. (...) Уменьшение государственных расходов потребовало бы урезать довольно серьезные пенсионные привилегии, равно как ассигнования и льготы, которых удалось добиться в разные политические эпохи. (...) Правительство, вероятно, решило, что в этой ситуации наименее рискованно будет увеличить налоговые поступления». (Иоанна Сольская, «Политика», 22-26 мая)

• «Скоро начнется второй этап ликвидации Открытых пенсионных фондов (ОПФ). (...) Это совершенно очевидно. Без перечисления активов ОПФ Управлению социального страхования (УСС) в 2014 г. государственный долг превысит 60% ВВП. Это спровоцирует нарушение конституции, в результате чего судьбу первых лиц правительства и парламента будет решать Государственный трибунал. (...) Если застой в польской экономике продолжится, то в 2014 г. дефицит в УСС достигнет 6% ВВП, то есть свыше 80 млрд. злотых. Ликвидация ОПФ может снизить этот дефицит на 10 млрд. злотых. А потом ситуация будет только ухудшаться, о чем говорят официальные прогнозы УСС», — проф. Кшиштоф Рыбинский. («Жечпосполита», 25-26 мая)

• «В конце апреля стоимость активов ОПФ составила 271 млрд. злотых». («Жечпосполита», 29-30 мая)

• «Статья 21 конституции гласит: «Лишение имущества допускается только в случае, если оно совершается в публичных целях и за справедливое возмещение». Попытка лишить людей этих денег должна в любом случае — даже если нас убедят, что она совершается в публичных целях, пусть это и очень сомнительно, — повлечь за собой возмещение ущерба. (...) Поскольку ситуация с ОПФ — это одна из серьезнейших проблем нашей страны и нашего общества, так как здесь речь идет о пенсиях 16 млн. граждан, политические партии должны определиться, будем ли мы пытаться отстоять ОПФ или нет, и только потом апеллировать к избирателям. (...) Полагаю, что любая политическая партия обязана сформулировать в предвыборной программе свое отношение к ОПФ», — Ежи Стемпень, бывший председатель Конституционного суда». («Жечпосполита», 27 мая)

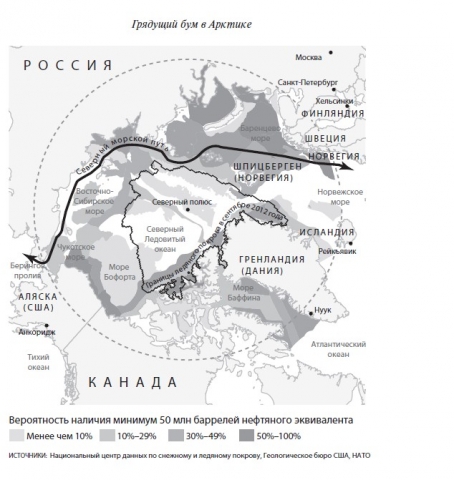

Грядущий бум в Арктике

По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной

Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.

В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.

Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.

Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.

Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.

Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.

Много шума из ничего

Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».

Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.

Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.

Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.

Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.

Кладовая несметных богатств

Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.

На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.

Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.

В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.

Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.

Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.

Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.

По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.

Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.

Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.

Финансовая состоятельность

Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.

Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.

Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.

За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.

Охота за арктическим богатством

Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.

Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.

До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.

Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.

Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.

Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.

Арктическое пробуждение

Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.

Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.

В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.

Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.

Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.

Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.

Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.

У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.

Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.

Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.

Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.

Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.

Новое развитие

Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.

Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.

Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.

В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».

Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.

Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».

Многополярный круг

Арктическая дипломатия – новый феномен мировой политики

Резюме: Как ни парадоксально, но наиболее пассивными игроками на арктическом пространстве выступают «тяжеловесы» – Россия, США и Канада – на долю которых приходится подавляющая часть сконцентрированных в регионе ресурсов.

С начала XXI века международное взаимодействие и сотрудничество в Арктике неуклонно расширяется. За сравнительно небольшой период (с 2006 по 2013 гг.) процесс приобрел системные очертания. Главным признаком тому служит массовое утверждение заинтересованными государствами концепций освоения этого региона. Из анализа содержания этих документов следует, что большая часть ключевых задач сосредоточена во внешнеполитической плоскости, а значительную роль в их реализации играет «арктическая дипломатия».

В силу уникальных географических и климатических параметров Арктика является международным пространством. Северный Ледовитый океан служит как бы естественным центром притяжения полярных, а также внерегиональных держав. Разделительные линии здесь менее заметны, чем на суше, что, однако, не умаляет их юридической значимости.

Зачастую ресурсы, сконцентрированные в пределах исключительных экономических зон пяти прибрежных стран, также носят трансграничный характер, а реализация крупных проектов по их освоению (например, Штокмановское месторождение, проект «Ямал СПГ») не обходится без создания международных консорциумов. Помимо сотрудничества арктические державы вынуждены согласовывать взаимные интересы и регулировать споры. Все эти аспекты в совокупности составляют тематическое поле, в пределах которого находит применение арктическая дипломатия.

Норвегия – пионер арктической дипломатии

С момента прихода к власти осенью 2005 г. левоцентристского правительства под руководством Йенса Столтенберга Норвегия стала позиционировать себя в качестве ведущего арктического игрока. Своими главными конкурентными преимуществами по сравнению с другими полярными державами Осло считает технологическое превосходство в энергетической отрасли, самые строгие экологические стандарты морской нефтегазодобычи и исчерпывающий объем знаний об Арктике. Формулирование и практическое воплощение арктической стратегии было решено сосредоточить именно в руках министерства иностранных дел. Следует также отметить и значительный личный вклад тогдашнего руководителя ведомства Йонаса Гар Стёре, стараниями которого Арктика стала ведущим «брендом» норвежской внешней политики.

Первым шагом, который предпринял Стёре в разработке арктической темы, стало создание профильных административных структур в рамках общей реформы МИДа. В начале 2000-х гг. необходимость последней широко обсуждалась как в научных, так и в политических кругах Норвегии. Например, известные норвежские политологи Джонатан Мозез и Торбьёрн Кнутсен характеризовали центральный аппарат МИДа как «организационный кошмар, остро нуждающийся в институциональном переформатировании и страдающий от избыточного количества сотрудников, размытой иерархии и сохранения консервативного мышления времен холодной войны».

Весной 2006 г. 12 отделов, образующих центральный аппарат министерства иностранных дел, были «сжаты» до восьми, а оперативные полномочия руководителей отделов существенно расширены. Появился отдел политики безопасности и северных регионов, который с этого момента стал отвечать за координацию формулирования и реализации арктической политики. Дополнительно по инициативе Стёре введена должность специального советника по вопросам северных регионов/Арктики. Формально этот пост находится в самом низу бюрократической иерархии правительства из-за весьма ограниченного круга полномочий. Однако реальное влияние лица, его занимающего, на процесс принятия решений в области арктической политики довольно велико, так как советника обычно связывают прочные деловые и личные отношения с руководством отдела или даже всего министерства, которому он напрямую подчинен. Таким образом, МИД превратился в межведомственный координирующий центр региональной политики, что, бесспорно, повысило его статус в системе административной иерархии правительства Норвегии.

Первым успехом арктической дипломатии Осло стало юридическое оформление морских границ в Арктике. За относительно короткое время согласованы линии разграничения исключительных экономических зон с Данией и Исландией, что закреплено в соглашениях, подписанных в феврале и сентябре 2006 г. соответственно. Договоренности имели принципиально важное значение в связи с тем, что напрямую способствовали утверждению принципа срединной линии в качестве общепризнанного способа разграничения морских пространств в Арктике. В дальнейшем это должно было обеспечить норвежской стороне преимущество на переговорах с Россией о делимитации «серой зоны» Баренцева моря, остававшейся болевой точкой двусторонних отношений с 1970 года.

Вторым достижением стала подача в ноябре 2006 г. в профильную Комиссию ООН заявки о границах континентального шельфа Норвегии в Арктике за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны (общей площадью 235 тыс. кв. км шельфа). Цель заявки заключалась в том, чтобы обосновать непрерывность и связанность шельфа континентальной части Норвегии, острова Ян-Майен и архипелага Шпицберген. Рассмотрение завершилось в 2009 г. вынесением положительной рекомендации, которую теперь Осло мог использовать в качестве мощного аргумента для обоснования легитимности своих территориальных притязаний. Стёре назвал это решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа историческим.

Хотя в споре относительно границы в Баренцевом море Осло не удалось добиться полного применения принципа срединной линии, подписанный 15 сентября 2010 г. Мурманский договор приходится отнести к победе скорее норвежской, чем российской дипломатии. С формальной точки зрения зона перекрывающихся притязаний в Баренцевом море площадью 175 тыс. км поделена примерно поровну. Очевидно и политическое значение данного акта: Москва и Осло подтвердили верность принципам Илулиссатской декларации 2008 г. (о мирном разрешении споров) и устранили еще один очаг напряженности в Арктике.

Однако если говорить о реальном соотношении экономических преимуществ, то оно не в пользу России. Условно формулу окончательного соглашения можно определить как «нефть в обмен на рыбу». В соответствии с ней Норвегия отказывалась от претензий на группу перспективных месторождений углеводородов на юге спорной территории, а в обмен на это российская сторона выражала молчаливое согласие с расширением зоны экономических интересов и юрисдикции Осло к востоку от Шпицбергена. Последнее следует из статьи 2 Договора 2010 г., в которой устанавливается, что «каждая сторона соблюдает линию разграничения морских пространств и не претендует на, и не осуществляет какие-либо суверенные права или юрисдикцию прибрежного государства в морских пространствах за пределами этой линии». Большинство российских экспертов, среди которых особенно следует выделить Геннадия Мелкова и Вячеслава Зиланова, безоговорочно признали эту схему ущербной для стратегических интересов Российской Федерации (в первую очередь в рыбной отрасли). Дальнейший ход событий полностью подтвердил высказанные опасения: в 2011 г. норвежская Береговая охрана задержала около семи российских траулеров, пересекавших новую пограничную линию в Баренцевом море, на том основании, что они осуществляли незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Норвегии.

Да и в энергетической отрасли выигрыш России от заключения Договора 2010 г. нельзя считать абсолютным по целому ряду причин. Во-первых, с утверждением нового контура границы в Баренцевом море некоторые месторождения нефти и газа, расположенные на российской стороне, теперь оказались трансграничными. Следовательно, для их освоения Москве теперь нужно согласование с Осло, не говоря уже о том, что норвежские компании могут начать разработку новых участков в Баренцевом море раньше российских коллег. Во-вторых, в условиях технологической зависимости отечественной нефтедобывающей отрасли от помощи из-за рубежа, когда без иностранного участия (и в первую очередь Норвегии) Россия не способна осуществить ни один крупный проект на шельфе Арктики, ее контроль над ресурсами региона остается иллюзорным. Так что есть все основания говорить скорее о наличии феномена «скрытого/неформального суверенитета» Норвегии над нефтегазовыми ресурсами Баренцева моря. В-третьих, Мурманский договор косвенно повлиял на крах Штокмановского проекта. Еще в начале 2011 г. Анатолий Виноградов, главный ученый секретарь Кольского научного центра РАН, предупреждал, что если через год-два норвежцы завершат сейсморазведку своего участка бывшей спорной зоны и к 2015 г. будут иметь возможность начать добычу на открытых здесь месторождениях, то Statoil прекратит участие в консорциуме по разработке Штокмановского месторождения. Действительно, летом 2012 г. норвежская компания покинула проект, который после этого был заморожен на неопределенный срок. Правда, официальной причиной называлось падение спроса на сжиженный природный газ, вызванное «сланцевой революцией» в США, а также отсутствие надежных технологических решений для реализации проекта.

Наконец, третьим измерением норвежской арктической дипломатии является продвижение национальных интересов в рамках профильных форумов и региональных организаций. Например, Осло вместе со своими скандинавскими партнерами стремится обеспечить утверждение Арктического совета в роли ведущего центра принятия региональных решений. Одной из практических мер в данной области стало размещение в Тромсё, неофициальной столице норвежского Заполярья, постоянного секретариата этой структуры.

Отдавая должное Арктическому совету, Норвегия не отказывается и от других инструментов регионального сотрудничества, как, например, Совет Баренцева-Евроарктического региона, созданный по ее инициативе в 1993 г., а также программа «Северного измерения», являющаяся своеобразным окном в Арктику для Европейского союза. Параллельно Осло развивает активную деятельность в рамках Международной морской организации, где лоббирует принятие Кодекса полярного мореплавания (Polar Code), который будет включать экологические и технические стандарты для судоходства в Арктике, обязательные для всех заинтересованных держав.

Можно выделить главную характеристику современной арктической дипломатии Норвегии, которая заключается в опоре на международное морское право и в частности на Конвенцию ООН 1982 года. Данный документ предоставляет Осло отличную возможность для широкого маневра в реализации стратегических приоритетов морской политики. Причем МИД Норвегии не рассматривает Конвенцию как догму, а наоборот: подходит к толкованию ее содержания творчески, делая акцент на тех положениях, которые отвечают норвежским национальным интересам, и игнорируя те, которые могут быть использованы против них.

Упрочению стратегического акцента во многом служит решение о создании на средства Фонда им. Кристиана Герхарда Йебсена Центра изучения международного морского права (ЦИМП). Задачей Центра провозглашено изучение того, «насколько международное морское право и связанное с ним национальное законодательство отвечают новым и старым вызовам, а также способствуют устойчивому развитию». Базой для ЦИМП выбран факультет права Университета Тромсё, получивший признание правительства Норвегии в качестве ведущего национального вуза в сфере арктических исследований. Хотя официально МИД не входит в число учредителей Центра, ведомство будет являться основным заказчиком большей части его разработок.

Арктическая дипломатия в стратегиях других стран

Значительные успехи норвежской арктической дипломатии, достигнутые в 2006–2010 гг., стали мощным стимулом для других полярных держав, которые также начали предпринимать меры по внешнеполитическому обеспечению стратегических интересов в Арктике. В частности, широкое распространение получила практика утверждения всеобъемлющих концепций освоения региона, ведущую роль при этом в большинстве случаев играли именно внешнеполитические ведомства.

Так, в середине мая 2008 г., накануне конференции пяти арктических держав в Илулиссате, внешнеполитическое ведомство Дании публикует проект арктической стратегии под названием «Арктика в переломную эпоху». В дальнейшем приоритеты, изложенные в этом документе, составили основу уже официальной арктической стратегии, опубликованной в августе 2011 года. В соответствии с ней за МИДом закреплялись функции председателя и секретариата организационного комитета, занимающегося мониторингом реализации утвержденных задач датской арктической политики.

В других скандинавских странах разработка программ освоения Арктики также отнесена к компетенции министерств иностранных дел. Например, в Финляндии документ был принят в июне 2010 г., в конце марта 2011 г. основы национальной арктической политики утверждены парламентом Исландии, наконец, в мае 2011 г. по случаю начала двухлетнего председательства Швеции в Арктическом совете состоялась презентация ее региональной стратегии.

Однако есть группа стран, в которых участие дипломатов в подготовке национальных арктических стратегий было сведено к минимуму. К ним относится Россия (первая редакция Основ государственной политики в Арктике разрабатывалась Советом безопасности), США (где региональные приоритеты изложены в Президентской директиве № 66 в области национальной безопасности), а также Канада (подготовкой документа занималось министерство по делам индейского населения и развития Севера). Ведомственное происхождение арктических стратегий трех указанных стран оказывает безусловное влияние на их содержание, которое по сравнению с подходами скандинавских государств оказывается больше ориентированным на решение внутриполитических задач. Возможно, это обусловлено относительным географическим единством России, США и Канады. В этих странах значительные по площади участки континентальной суши, имеющие большое значение для внутреннего социально-экономического развития и военной безопасности, расположены за Полярным кругом.

Вторым ключевым индикатором институционализации арктической дипломатии является создание (опять же по примеру Норвегии) профильных административных структур в рамках внешнеполитических ведомств. Например, в Дании в январе 2012 г. для обеспечения координации арктической политики введена должность посла по вопросам Арктики, и, по словам руководителя внешнеполитического ведомства Дании Вилли Сёвндаля, Копенгаген «посылает важный сигнал остальному миру, подчеркивая стремление Королевского содружества играть роль активного и значимого актора в международных дискуссиях о будущем Арктики, которые в последние годы набирают все большую силу».

В Финляндии вся работа по подготовке концептуальных основ национальной арктической стратегии была поручена консультативной группе по вопросам Арктики, созданной в апреле 2010 г. при аппарате премьер-министра. Ключевые позиции в ней заняли именно представители МИДа. В апреле 2013 г. сроки полномочий этой группы подошли к концу, и по результатам трехлетнего мониторинга она должна подготовить вторую обновленную редакцию арктической стратегии. Кроме того, непосредственно внутри МИДа Финляндии активную работу по продвижению региональных интересов ведет отдел Северной Европы. В 2012 г. его специалисты подготовили фактически рекламную брошюру под названием «Арктические возможности Финляндии», в которой систематизирован технологический опыт финских компаний в судостроительной и нефтегазовой отраслях, позиционируемый как главное конкурентное преимущество Финляндии относительно других полярных держав.

Институционализация арктической дипломатии нагляднее всего просматривается на примере внерегиональных заинтересованных держав. Так, в сентябре 2010 г. в структуре японского МИДа появилась рабочая группа по Арктике, на которую возложен комплексный анализ и мониторинг изменений в экономике, безопасности, экологии и международном морском праве. В начале 2012 г. к ее деятельности подключился Японский институт международных отношений, который начал проведение исследовательского проекта по формулированию основных положений дипломатической стратегии Токио в Арктике.

В Форин-офисе Соединенного Королевства компетенцией в вопросах арктической политики наделен отдел полярных регионов, который в декабре 2012 г. преобразован в департамент, получив тем самым более высокий административный статус. Фокус работы департамента полярных регионов традиционно сосредоточен на сохранении британских интересов в Антарктиде и прилегающих к ней территорий (островов Южного Георгия и Южных Сандвичевых островов). Однако с недавнего времени арктическое направление стало занимать более заметное положение в рабочей повестке дня указанного ведомства, особенно после того как в январе 2012 г. в Палату общин был представлен проект арктической стратегии Великобритании.

Арктическая дипломатиЯ России: Перспективы развития

Как уже отмечалось выше, Россия пока крайне пассивно использует возможности арктической дипломатии, что не согласуется с огромным ресурсным потенциалом и ролью страны в регионе. Правительство должно разработать принципиально новый курс продвижения интересов России в Арктике. Москва должна стремиться перехватить стратегическую инициативу в определении динамики и путей развитии региона.

Учитывая рассмотренный выше опыт других полярных стран, стоит поднять вопрос о придании российскому МИДу более широких полномочий в реализации арктической политики. Так, целесообразно создание в министерстве отдельного подразделения по вопросам развития Арктики и Антарктики, например на базе 2-го европейского департамента, занимающегося странами Северной Европы.

Содержательный аспект арктической дипломатии также следует подвергнуть тщательной ревизии. Сегодня на этом направлении российская дипломатия по-прежнему опирается на чисто политические механизмы взаимодействия с региональными игроками (переговоры, консультации, работа в рамках международных организаций), по возможности стараясь апеллировать к статусу «великой державы». К сожалению, сегодня этого недостаточно для реализации региональных приоритетов даже в минимальном объеме. Учитывая, какое огромное значение все заинтересованные страны (особенно Норвегия) придают вопросу правового регулирования Арктики, Москве обязательно следует сделать акцент на международном праве.

В чем причина крупных достижений арктической дипломатии Норвегии? Именно в том, что Осло заблаговременно облекал свои государственные амбиции и претензии в юридическую форму (главным образом ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.), что придавало им легитимность в глазах большинства членов международного сообщества. А затем эти амбиции претворялись в жизнь уже путем двусторонних переговоров, лоббирования интересов в профильных структурах ООН, поддержки со стороны США и других партнеров по НАТО.

России также следует научиться с выгодой для себя толковать международно-правовые акты, потому что в этом случае шансы на достижение целей отечественной арктической политики существенно возрастают. Среди них можно выделить главным образом обеспечение международного признания за Россией права осуществлять финансовое регулирование Северного морского пути (обращаясь к статьям 26 и 127 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., допускающим взимание сборов с иностранных судов за конкретные услуги и обосновывая их связанность со статьей 234 о праве прибрежного государства на принятие недискриминационных мер в регулировании судоходства). Кроме того, применение международно-правовых и политических рычагов потребуется для окончательного согласования с Данией и Канадой внешних пределов континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Также МИД России может использовать свои возможности для привлечения иностранных судоходных компаний к использованию Северного морского пути, поддержания экспорта российских арктических технологий, а также повышения политического имиджа страны в Арктике.

* * *

По мере расширения международного внимания к Арктике практика использования дипломатических инструментов для продвижения интересов в регионе будет получать все большее распространение. Некоторые страны стали формировать индивидуальный стиль регионального поведения. Например, Норвегия подчеркивает свое первенство в накоплении научных знаний об Арктике, а также в применении самых строгих стандартов добычи ресурсов на шельфе. Финляндия традиционно позиционирует себя как эксперта в области ледовых технологий в судостроении. Дания выступает форпостом Европейского союза в Арктике. Исландия же претендует на роль проводника интересов внерегиональных игроков (Китая, Японии, Южной Кореи), а также центра морских транзитных перевозок в Арктике.

России как самому крупному игроку на арктическом пространстве также необходимо немедленно заняться вопросом региональной самоидентификации и более активным продвижением своих стратегических интересов.

Структура современной арктической дипломатии обычно включает три измерения. Во-первых, это международные и/или региональные организации, как, например, Международная морская организация (IMO), Арктический совет, Совет Баренцева-Евроарктического региона. Второе измерение образуют диалоги на межправительственном уровне. И, наконец, третье – международная публичная сфера – пресс-конференции, форумы, семинары по проблемам Арктики, в рамках которых представители дипломатических ведомств знакомят широкую аудиторию с результатами и планами национальной арктической политики, а также осуществляют контакты по линии предпринимательского и научно-экспертного сообществ как внутри, так и за пределами своих стран. Безусловно, соотношение указанных измерений варьируется в зависимости от содержания конкретного регионального подхода.

По уровню интенсивности арктической дипломатии можно судить о степени практической заинтересованности той или иной страны. Если попытаться составить условную иерархию акторов, вовлеченных в «большую арктическую игру», то место лидера следует отдать Норвегии. На пятки ей наступает Китай, который с 2012 г. развернул самую бурную деятельность в Арктике по сравнению с остальными внерегиональными державами (Японией, Южной Кореей, Сингапуром). Второй эшелон занимает группа скандинавских стран – Исландия, Дания, Швеция и Финляндия, амбиции и достижения которых носят более умеренный локальный характер. Как ни парадоксально, но наиболее пассивными игроками выступают «тяжеловесы» – Россия, США и Канада, на долю которых приходится подавляющая часть сконцентрированных в регионе ресурсов. Тем не менее данную диспозицию ни в коем случае нельзя считать статичной: в перспективе положение акторов вполне может изменяться в зависимости от предпринимаемых ими действий.

Д.С. Тулупов – преподаватель факультета международных отношений СПбГУ.

Война законов

Как новое международное право подрывает демократический суверенитет

Резюме: Американцам следует интерпретировать международное право в соответствии с собственными конституционными принципами, такими как разделение властей, федерализм и суверенитет нации. Так Соединенные Штаты смогут получать выгоды от глобализации, сохраняя суверенитет и демократию.

Не так уж часто Сенат США блокирует какой-либо договор. Но именно это случилось 4 декабря 2012 г., когда сенаторы отказались ратифицировать Конвенцию ООН по правам лиц с ограниченными возможностями. Президент Барак Обама доказывал, что, присоединившись к Конвенции, Соединенные Штаты «подтвердят свое мировое лидерство в деле защиты прав лиц с ограниченными возможностями» и тем самым вдохновят другие страны лучше относиться к инвалидам.

Скептики, однако, недоумевали, почему присоединение США к международному договору воодушевит другие страны больше, чем уже существующие в Америке и успешно действующие законы. Они предупреждали, что Конвенция ограничит суверенитет Соединенных Штатов, в то время как их оппоненты подчеркивали, что договор не содержит никаких обременительных обязательств. Это лукавый аргумент: ведь если документ ничего не меняет по сути, нет смысла его ратифицировать, а если он предъявляет существенные требования, то беспокойство по поводу суверенитета обоснованно.

Голосование в Сенате довольно скупо освещалось в прессе и новостных лентах, но в целом создавалось впечатление, что приверженцы договора сочувствуют инвалидам, а его противники – бессердечные и черствые люди. Совсем мало говорилось о причинах, по которым тот или иной сенатор поставил интересы лиц с ограниченными возможностями ниже такой идеологической абстракции, как суверенитет.

Но не бесчувственность и абстракции потопили договор. Противники Конвенции руководствовались практическими соображениями и фундаментальными принципами: должны ли законы США приниматься политиками, несущими ответственность перед американскими гражданами, которые за них голосовали, либо официальными лицами многонациональных организаций, которые ничем не обязаны избирателям в Америке? Если договор будет иметь практические последствия, то во многом благодаря его трактовке зарубежными чиновниками и судьями, а также негосударственными организациями, не подотчетными американцам. Это не означает, что законодатели в принципе не должны ратифицировать международные договоры и соглашения. В конце концов, в Конституции США сказано, что договоры, наряду с самой Конституцией и федеральными постановлениями, составляют «высший закон страны». Но в некоторых случаях Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы вести дебаты с другими странами и мириться с их вмешательством в свои внутренние дела. Политика в отношении людей с ограниченными возможностями как раз из этой категории, потому что помощь этим лицам часто сопряжена с финансовыми расходами, которые необходимы, например, для оборудования пандусов. Соединенные Штаты справедливо гордятся своим лидерством в области повышения доступности самых разных мест для инвалидов и как суверенная страна имеют право на какие-то компромиссы и принятие собственного бюджета в этой и любой другой области. Американцы не обязаны следовать расплывчатым нормам международного права – например, неким стандартам в отношении инвалидов, а затем выслушивать сетования внешних организаций на то, что они, допустим, не выделили больше средств на программы обеспечения продовольствием голодающих детей.

Ничто не должно мешать президенту воодушевлять другие страны следовать примеру Соединенных Штатов в деле заботы о людях с ограниченными возможностями. Но если он начнет толковать соответствующую Конвенцию как требование изменить внутреннее законодательство относительно устройства и финансирования пандусов и штанг для душа, то документ превращается в повод для навязчивого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, в том числе и США. Если кто-либо и может устанавливать правила для американцев, то это должны быть американцы же, демократически избранные и подотчетные избирателям. С учетом недавней истории подобного международного вмешательства, даже если договор не обладает сам по себе исполнительной силой (а Конвенция именно такова, для ее имплементации она должна пройти определенные процедуры и превратиться в закон) это не просто теоретическая или абстрактная обеспокоенность.

Дебаты по поводу подобных договоров разгораются в связи с тем, что в эпоху глобализации многие ищут на международной арене решение проблем, которые традиционно находились во внутренней юрисдикции. В Соединенных Штатах некоторые официальные лица приветствуют принцип «руки прочь от Америки» или «Америка – наша крепость», как будто от глобального окружения можно отмахнуться, как от назойливой мухи. Однако изоляционизм никогда всерьез не рассматривался в качестве жизнеспособной альтернативы для защиты безопасности и процветания страны. Другие стоят на противоположных позициях, приветствуя глобализацию с позиций транснационализма, согласно которому растущая взаимозависимость со временем сотрет границы между государствами. Транснационалисты, как и изоляционисты, пропагандируют идеи, противоречащие практическим требованиям реального мира и базовым американским принципам и ценностям. Они доказывают, что государственный суверенитет становится все менее актуальным и препятствует многонациональному решению проблем публичной политики. Что демократические и недемократические страны должны делиться суверенитетом и подчинять некоторые аспекты своего законотворчества международным правовым режимам.

Однако американские официальные лица могут вести национальный корабль, избегая и мелководья неоизоляционизма и бурных течений транснационализма. У Соединенных Штатов имеется возможность реалистично, в соответствии с американскими принципами демократического законотворчества и государственного суверенитета, оценивать глобализацию и международное право.

Конституция США в состоянии дать ответ на вызовы XXI века, и такие фундаментальные основы государственности, как разделение властей, федерализм и представительная демократия, незыблемы. Глобализация не предполагает отказа от этих принципов в пользу новых, якобы более прогрессивных представлений о процедуре принятия законов.

Вызов транснационализма

Транснационалисты утверждают, что в интересах «мирового управления» Конституцию и законы США следует привести в соответствие с «глобальными нормами», тем самым ставя эти правила выше Конституции. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты приняли то, что транснационалистам представляется прогрессивным, – например, контроль над вооружениями, отмена смертной казни и новые правила ведения войны. Но они хотят провести такие нормы через судебные решения, поскольку это позволит обойти несговорчивый Конгресс и успешно вводить ограничения напрямую, делая их неотъемлемой частью американского законодательства.

Даже при беглом прочтении ведущих американских журналов и официальных коммюнике Европейского союза становится ясно, что транснационализм – влиятельная школа мысли в академических и официальных кругах Соединенных Штатов и всего развитого мира. Главный пропагандист этого направления – Хэролд Коч, бывший декан юридического факультета Йельского университета, четыре года служивший советником Государственного департамента при администрации Обамы.

Коч аргументированно защищает то, что он называет «транснациональным правовым процессом», когда «транснациональные частные акторы» объединяют внутренний и международный правовые процессы, чтобы включать так называемые глобальные правовые нормы во внутреннее законодательство, «интернализируя» международное право. «Основными проводниками процесса интернализации становятся транснациональные предприниматели, кураторы норм межгосударственных отношений, транснациональные сети и интерпретирующие сообщества», – писал он в статье «Обзор международного права в штате Пенсильвания» (2006). «Один из таких проводников инициирует взаимодействие на международном уровне, работая вместе с другими проводниками интернализации над принятием того или иного истолкования нормы международного права в интерпретирующем форуме. Далее он продолжает сотрудничать с этими проводниками, чтобы убедить национальное государство, сопротивляющееся данным международным нормам, ввести такую интерпретацию во внутреннее законодательство страны». В той же статье Коч писал о том, как можно «скачивать» нормы международного права в законодательство США.

Эти идеи, вне всякого сомнения, понравятся тем, кто поддерживает так называемую прогрессивную политику, но они пропитаны неуважением к Конституции Соединенных Штатов и к праву американского народа выбирать и/или лишать мандата лиц, принимающих законы. Транснационалисты бросают вызов не просто технической процедуре законотворчества, но и принципу демократической подотчетности. Они не вынашивают грандиозных планов по созданию единого мирового правительства, но хотят придать различным правилам силу закона, не считая нужным добиваться принятия таких правил большинством голосов в демократически избранных законодательных собраниях. Совсем не так процесс законотворчества должен осуществляться по Конституции США.

Транснациональная школа мысли также противоречит традиционному международному праву. На протяжении нескольких веков оно регулировало отношения между суверенными государствами, а не между государством и его гражданами или государством и гражданами других стран. С 1990-х гг. появилось новое международное право, соединившее элементы транснационального и наднационального права.

Данное мировоззрение предполагает новый подход к традиционному международному праву – медленно развивающемуся своду законодательных актов, основанных на долгой и широко распространенной в разных странах практике. Например, положение о неприкосновенности послов иностранных государств и недопустимости нападения на них. Обычно то или иное правило можно квалифицировать как часть традиционного международного права при соблюдении двух стандартов. Во-первых, если многие государства придерживаются его длительное время, и во-вторых, если они соблюдают его не по соображениям удобства или чистой политики, а потому, что обязаны это делать с юридической или правовой точки зрения. Как указывают исследователи права Кэртис Брэдли и Джек Голдсмит, эти два требования означают, что «международное право опиралось на согласие между странами». Они приводят решение Постоянного суда международного правосудия от 1927 г., которое гласит: «Международное право управляет отношениями между независимыми государствами. Таким образом, правовые нормы, обязательные для государств, проистекают из их доброй воли».

Транснационалисты пытаются изменить смысл понятия «государственная практика». Они утверждают, что для того чтобы какое-то правило стало элементом «государственной практики», достаточно, чтобы официальные лица устно высказались в его пользу. В этом случае, говорят они, необязательно доказывать, что государства фактически придерживаются данного правила, не говоря уже о его последовательном соблюдении. Как отметил профессор права из Университета штата Вирджиния Пол Стефан, согласно этому взгляду на международное право «под государственной практикой имеется в виду не наблюдаемое поведение государств, которое подчас бывает беспорядочным и противозаконным, а скорее то, что государства заявляют как нормы поведения». «Другими словами, – пишет он, – приверженцы этой точки зрения имеют в виду не то, что страны и их представители фактически делают, а то, что они говорят». Стефан отмечает, что эта разновидность «нового международного права... основана на системе формулирования и навязывания норм поведения государств и отдельных людей, которая существует вне публичных институтов власти, подотчетных избирателям». Он справедливо характеризует такой подход как «антитезис демократии».

Весьма реальная угроза

Дискуссия о новых подходах к международному праву может показаться абстракцией; однако тот факт, что транснациональные правовые концепции принимаются все более охотно, имеет самые что ни на есть практические последствия. Одно из них – судебное преследование иностранных официальных лиц за якобы совершенные ими правонарушения. Используя закон 1994 г., первоначально направленный против тех, кто причастен к геноциду в Руанде, бельгийские активисты в 2003 г. возбудили иск против бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, генерала Колина Пауэлла, вице-президента Дика Чейни и вышедшего на пенсию генерала Нормана Шварцкопфа, обвинив их в военных преступлениях на том основании, что в результате их приказа о нанесении по Багдаду ракетного удара во время войны в Персидском заливе (1991 г.) погибли мирные жители. В 2005 г. суд Великобритании выдал ордер на арест отставного израильского генерал-майора Дорона Альмога, когда тот прибыл в аэропорт Хитроу. Его обвиняли в военных преступлениях, совершенных против палестинцев в Газе. По совету посольства Израиля в Великобритании Альмог остался на борту самолета и улетел обратно в Израиль. В 2006 г. американские и немецкие юристы выдвинули в Германии обвинение в военных преступлениях против министра обороны Дональда Рамсфельда, генерального прокурора Альберто Гонсалеса и генерал-лейтенанта Рикардо Санчеса. В 2011 г. видный член крупнейшей парламентской партии Швейцарии призвал арестовать Генри Киссинджера, если тот прибудет на ежегодную Бильдербергскую конференцию.

Все эти примеры отражают экспансионистскую точку зрения, разделяемую приверженцами транснациональной теории, которая явно противоречит традиционному толкованию международного права.