Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Полуостров ограничения: почему в Крыму брони нет

Почему поисковики не дают бронировать отели в Крыму

Ольга Шерункова, Наталия Еремина, Елена Гостева, Елена Федотова

Возможность бронировать отели в Крыму исчезла из ряда популярных международных сервисов из-за санкций, выяснила «Газета.Ru». Между тем номера в гостиницах на полуострове по-прежнему можно оплатить через российские системы бронирования. Единственный путь для западных сервисов обойти санкции — сменить юрисдикцию, говорят эксперты.

Через поисковики, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, стало невозможно забронировать отели в Крыму. Так, в последнее время исчезла возможность оплатить гостиницу на полуострове через такие популярные у туристов сервисы, как Kayak, Momondo, RoomGuru и Trivago. Также пропала возможность бронировать отели в Крыму через сервис Skyscanner.

Другой популярный сервис для путешественников Aviasales также не дает возможности выбрать отели в Крыму через свою платформу и пересылает на сервис Ostrovok.ru.

Бронировать отели в Крыму невозможно из-за санкций США. Именно такую причину назвали в сервисе для путешествий RoomGuru в ответ на запрос «Газеты.Ru».

«Ввиду определенных санкций, которые установлены американскими нормами, HotelsCombined больше не может предлагать жилье в Крыму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили «Газете.Ru» в сервисе.

Поисковик отелей Skyscanner ответил, что забронировать через них отели в Крыму невозможно из-за «требований законодательства ЕС в отношении продвижения туризма в регионе».

Сервис вынужден «соответствовать множеству международных норм, поскольку компания оперирует на большом количестве рынков по всему миру», говорится в полученном издании ответе.

Также в поисковике добавили, что компания стремится облегчить поиск путешествий для туристов по всему миру, независимо от их места жительства, и делает все возможное, чтобы «восстановить утраченный контент как можно скорее».

Система бронирования Kayak с 2013 года стала частью холдинга Booking Holdings, зарегистрированного в Амстердаме. Штаб-квартира Momondo.Ru находится в столице Дании — Копенгагене. Сервис поиска авиабилетов и гостиниц Skyskanner имеет юридический адрес в Великобритании. На сайте Roomguru.ru нет данных о том, резидентом какой страны является поисковая система.

Поскольку бронировать отели на полуострове — это косвенное содействие поддержке экономике региона, то на сервисы действительно, скорее всего, оказали влияние санкции ЕС и США, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Чтобы заставить сервисы отказаться от продажи билетов, регуляторы вполне могут создать жесткие условия для работы одного из подразделений сервисов, в частности, например, пригрозить блокировкой банковских счетов, где обслуживается подразделение сервиса на территории Евросоюза или США, поясняет Жарский.

При этом часть известных сервисов бронирования отелей для путешественников убрали возможность оплаты гостиниц в Крыму уже более года назад.

Так, сайт Booking.сom сделал это еще в июле 2018 года. Однако возможность забронировать гостиницу в Крыму через сервис все-таки есть, но для этого нужно специально ввести графу «Я путешествую по работе».

Забронировать жилье на полуострове уже давно нельзя и на сайте Airbnb, который специализируется на аренде жилья в разных точках мира.

На сайте Tripadvisor результаты выдачи отели в Крыму отображаются, однако забронировать жилье все равно не получится. «Эти варианты жилья нельзя забронировать через наших партнеров. Но Вы можете выбрать номера в похожих отелях. Свяжитесь с вариантом жилья, чтобы уточнить наличие свободных номеров», — объясняет сайт агрегатора.

Иностранные сервисы по бронированию отелей позволят бронировать отели в Крыму, только если сменят юрисдикцию на такую, в которой будет невозможно наложить на них ограничения, говорит Жарский.

Так, на сервисах бронирования, зарегистрированных в России, нет проблем с крымскими гостиницами.

Например, система Ostrovok.ru ищет крымские отели и позволяет их бронировать. По данным базы Спарк, компания ООО «ОСТРОВОК.РУ» зарегистрирована в Москве в 2012 году. Сервис Biletix также позволяет искать и бронировать отели в Крыму. По данным базы Спарк, компания (ООО «БЭТЦ») зарегистрирована в Москве в 2013 году.

По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, на поток туристов в Крым ограничения по поиску отелей через часть иностранных сервисов не повлияет, поскольку большинство путешественников — россияне и существуют российские поисковики, которые не поддерживают санкции. Они с удовольствием восполнят освободившуюся иностранными игроками нишу, добавляет он.

По статистике в Крыму за 2018 год отдохнули около 6,5 млн туристов. В этом году особых рекордов эксперты не ждут. Как отмечал ранее глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский, туристический поток в этом году ожидается на уровне 2018-го.

«Сколково» выпишет больничный

ММК станет площадкой для разработки перспективных технологий медицины будущего

Особое место в планах развития столичного, да и всего российского здравоохранения занимает создание международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове. Это проект стратегический, здесь закладываются основы медицины будущего. Первоначально все объекты ММК планировалось разместить на площади 425 тыс. кв. м, но проект оказался настолько востребованным, что территорию пришлось увеличить вдвое — до 858 тыс. кв. м. Основная часть новых площадей будет отведена под медицинские объекты ведущих мировых клиник. На сегодня на участие в ММК «подписались» четыре международных партнера: диагностический центр израильской клиники «Хадасса», южнокорейский госпиталь «Бундан», испанская клиника «Роман Фернандес», а также центр высокотехнологичной реабилитации «Клинея» компании «Орпея». Всего же готовность участвовать в проекте выразили 25 зарубежных клиник и пять инвесторов.

Одним из перспективных проектов может стать создание многопрофильной биотехнологической лаборатории полного цикла. Она предназначена для научно-исследовательской деятельности в области генодиагностики, разработки лекарственных средств, а также интеграции современных технологий в повседневную клиническую практику. Этот проект стал возможен благодаря соглашению между Фондом ММК и ПАО АФК «Система». Председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков отметил важность развития современной отечественной медицины, а также значимость этой отрасли для инвестиционной политики корпорации. «Ранняя диагностика генетических заболеваний, адаптация и внедрение в повседневную практику клеточных методов лечения, развитие биотехнологий для персонализации медицинской помощи — это лишь часть задач, которые стоят перед нашей лабораторией», — заявил предприниматель.

Еще одно соглашение заключено с Ассоциацией «Национальная база медицинских знаний». Оно предполагает создание зоны для разработки новых продуктов и перспективных технологий, позволяющих медикам ставить правильные и точные диагнозы даже на ранних стадиях заболевания, используя решения на базе искусственного интеллекта. В связи с этим генеральный директор Международного медицинского кластера Михаил Югай отметил, что сегодня искусственный интеллект в медицине играет очень важную роль: результаты исследований показывают, что технологии искусственного интеллекта существенно повышают точность постановки диагнозов. «Более того, искусственный интеллект позволяет выявить заболевание на его ранних стадиях, что делает лечение максимально эффективным и менее дорогим», — подчеркнул он.

Другим важным проектом кластера станет Центр ядерной медицины лекарственной противоопухолевой терапии, реабилитационного центра и лабораторной службы. У компании «МедИнвестГрупп», которая будет оператором проекта, есть серьезный опыт в построении эффективного медицинского бизнеса. В ближайшее время стороны подберут для этого проекта иностранного медицинского партнера из стран-членов ОЭСР.

Кроме того:

В последнее время активизировалась работа по совершенствованию нормативной базы, необходимой для работы кластера. Так, весной этого года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который существенно расширит возможности иностранных клиник — участников проекта «Сколково». В частности, они получат право закупать лекарства у российских производителей, проводить переливание крови и выписывать больничные листы.

№26 от 05.07.2019

Автор: Антон МАСТРЕНКОВ

На долгую память

Вина, покаяние и компенсации в мировой политике

Кира Сазонова – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ.

Резюме Правилен ли бесконечный пересмотр истории – вопрос философский, однако можно с уверенностью сказать, что политические и юридические последствия подобного переосмысления уже стали неотъемлемой частью международной повестки.

В последние годы государства активно используют застарелые обиды в качестве фактора, способного повлиять на международные отношения. Одним из самых обсуждаемых событий начала 2019 г. стал очередной эпизод в вопросе делимитации Южно-Курильских островов. Ситуация с Курилами – показательный пример того, насколько удобно порой разыгрывать историческую карту в современном политическом противостоянии. Подобные баталии особенно часто разворачиваются в российско-украинских отношениях – века совместной истории дают о себе знать. Самое интересное начинается, когда в двусторонние тяжбы вмешиваются третьи страны. Так, в самом конце 2018 г. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о признании украинского голодомора 1932–1933 гг. сознательным геноцидом украинского народа со стороны советского руководства. Попытки объяснить, что в ту эпоху сгинули тысячи советских граждан не только украинского происхождения вызвали лишь ответную агрессию и поток новых оскорблений.

Отношения России со странами Балтии также существенно осложняются полувековой совместной историей. Именно Эстония, Литва и Латвия в 1988–1989 гг. начали процесс одностороннего провозглашения независимости, которое вошло в учебники истории как «парад суверенитетов». Противостояние сторонников независимости и частей Советской армии в Вильнюсе в январе 1989 г. перешло в горячую фазу, в результате чего погибло четырнадцать человек. 27 марта 2019 г. суд Литвы заочно приговорил последнего министра обороны СССР Дмитрия Язова, которого литовская сторона считает организатором операции, к десяти годам тюрьмы. Обвинительные приговоры, как очные, так и заочные, вынесены еще нескольким бывшим советским офицерам. Вопрос о том, как должны вести себя официальные власти в случае гражданских волнений, многие годы остается открытым. Примеры Виктора Януковича и киевского Евромайдана в 2014 г., Мариано Рахоя и Каталонии в 2017 г., Эммануэля Макрона и «желтых жилетов» в последние несколько месяцев свидетельствуют о том, что универсальных рецептов не существует и каждый руководитель действует на свой страх и риск.

Прибалтийские страны в последние годы все активнее разыгрывают карту «советской оккупации», требуя от России многомиллиардных компенсаций. Продвигается концепция реституционизма, согласно которой каждый год из пятидесяти, которые Латвия, Эстония и Литва провели в составе СССР, должен быть щедро компенсирован.

Вероятность получения хоть каких-нибудь реальных сумм в случае выставления многомиллиардных счетов за «советское прошлое», а также всяческие «аннексии» и «оккупации» составляет примерно один шанс из тысячи. Но обвинения, подкрепленные финансовой составляющей и конкретными цифрами, всегда выглядят куда весомей в политических дебатах.

Российская Федерация также не осталась в стороне от захватившего многие государства тренда на «исторические компенсации». Так, в конце марта текущего года спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о выставлении Киеву внушительного счета за годы нахождения Крыма в составе Украины: «Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет». К сожалению, амбициозным мечтам о справедливости вряд ли суждено стать явью, поскольку никаких юридических механизмов для их воплощения в жизнь попросту не существует. Нет ни международных судов с соответствующей юрисдикцией, ни механизмов имплементации. Международное правосудие пока даже близко не подобралось к тому уровню развития, которое позволяет ждать реальных международно-правовых последствий подобного заявления, а также добиться каких-либо реальных выплат.

Но не только постсоветское пространство лелеет былые обиды. В 2018 г. резко обострилась напряженность между Японией и Южной Кореей по вопросу о так называемых «женщинах для утешения», которых в 1930–1945 гг. заставляли заниматься проституцией. Аналогичные претензии к Японии имеют Китай, Индонезия и Вьетнам, но именно с Сеулом в 2015 г. удалось заключить примирительное соглашение в обмен на официальное признание вины, принесение извинений и выплату компенсации на общую сумму более 8 млн долларов. Однако новый президент Мун Чжэ Ин заявил, что извинения были формальные и неискренние, а компенсация недостаточной, и сегодня старый вопрос вновь мешает дружбе двух стран.

Еще один важный политический тренд – пересмотр собственной истории в рамках текущего политического дискурса. Например, в России активно обсуждается необходимость переоценки участия Советского Союза в Афганской войне. Хотя Съезд народных депутатов СССР в 1989 г. осудил ввод советских войск в Афганистан, тридцать лет спустя вопрос вновь поднимается в Государственной думе, при этом со ссылкой на загадочные «принципы исторической справедливости». Барометром политических настроений россиян являются бесконечные социологические опросы об отношении к личности и деяниям Иосифа Сталина, а также сакраментальный вопрос о том, «ощущаете ли Вы ностальгию по советскому прошлому».

Призраки ушедших лидеров гуляют и по Европе, где действующие политики явно уступают по яркости и харизме своим предшественникам. В начале года правительство Испании приняло решение перезахоронить останки Франсиско Франко из Долины Павших, которая должна стать не местом паломничества поклонников диктатора, а местом примирения. Более того, социалистическая партия пролоббировала закон «Об исторической памяти», который признает Долину Павших мемориалом жертв франкизма, что и вызывает необходимость перенести могилу каудильо. В свою очередь Народная партия полагает, что перенос захоронения и попытки переименования улиц – неудачная попытка забыть собственную историю или разделить ее на черное и белое.

В 2019 г. в Румынии отмечается 30-летие расстрела семьи Николае Чаушеску, рейтинги которого в современном румынском обществе неуклонно растут. Чаушеску, безусловно, спорная личность, а также политик, активно использовавший репрессивные методы управления. Однако наспех проведенное судилище, обвинения в наличии иностранных счетов, которые так и не были найдены – все это заставляет задуматься о том, можно ли отдавать судьбу главы государства в руки собственного народа или имеет смысл развивать международные суды и трибуналы, способные обеспечить хоть какую-то объективность судейства.

Коллективное бессознательное

Психологи считают, что память человека – это не набор реальных фактов, а лишь совокупность восприятия этих фактов конкретным сознанием, пропущенная сквозь призму индивидуального опыта и темперамента. Именно поэтому свидетели одного и того же происшествия нередко расставляют разные акценты, вплоть до формирования «ложных воспоминаний». Коллективная память существует по тем же законам. Любое государство сознательно использует примеры подвигов и геройства для формирования духоподъемных образов для агитации и пропаганды. Со временем такие примеры становятся легендами и все дальше и дальше отходят от реальных событий.

То, что исторические события активно используются в политическом дискурсе, можно частично объяснить ростом влияния информационного компонента на мировую политику. Однако данная причина не является исчерпывающей. Во-первых, эксплуатировать дела минувших дней в актуальной повестке – очень удобно. События происходили давно, живых свидетелей либо не осталось, либо почти не осталось, реальные факты как геройств, так и злодейств обросли мифами и могут интерпретироваться весьма вольно. Во-вторых, государство консолидируется образами, которые впитываются со школьной скамьи, а значит, любые попытки покуситься на них воспринимаются как враждебные, что может вести к разжиганию межгосударственных противоречий.

Большинство современных государств вправе иметь внушительный список взаимных обид и претензий. Показательным примером того, как можно забывать эти обиды или хотя бы делать вид, что они забыты, является Европейский союз. Описание войн и конфликтов между европейскими народами потянет на десятки увесистых томов. Тем не менее после Второй мировой войны на западной части европейского континента воцарился не просто мир, но появилось общее «пространство людей, товаров и услуг», объединенных «европейскими ценностями». Безусловно, демарш Великобритании в форме Брекзита против европейской директивной системы, а также подъем «альтернативных» сил на континенте пошатнули позиции самого амбициозного интеграционного проекта в мире, но суть его остается неизменной – создание системы экономических обязательств, при которых война является наихудшим выходом из всех возможных.

Око за око?..

Проблема международно-правовой ответственности государств и индивидов является, наверное, самой философской из всех юридических, поскольку ставит вопросы, не имеющие однозначного ответа. Сколько стоит человеческая жизнь? А три миллиона жизней? Влияют ли на стоимость гендерные, возрастные, этнические и религиозные характеристики погибших? На кровь обязательно нужно отвечать кровью или справедливого суда достаточно? Какой суд можно считать справедливым и где взять судей, которые были бы беспристрастны или хотя бы стремились к беспристрастности? Кто должен нести ответственность за развязывание войн, геноцид, апартеид и прочие преступления – лидер государства, политическая элита, весь народ? И имеют ли эти злодеяния сроки давности? И это лишь неполный перечень вопросов, с которыми действующей системе международного правосудия приходится работать последние десятилетия. На многие из них ответы так и не найдены.

Когда жажда справедливости не дает забыть об исторических обидах целым странам и народам, вполне очевидно желание обратиться в судебные инстанции. Вопрос лишь в том, какой именно суд выбрать – международный или национальный. Первый вариант представляется наиболее логичным. Проблема в том, что выбор международных судебных инстанций, куда можно было бы обратиться по поводу «исторических обид», невелик. Первое, что приходит в голову – Международный суд ООН. Процесс будет долгим, трудным, а также сопряженным с массой ограничений, самым ощутимым из которых является то, что решение суда будет иметь лишь рекомендательный характер.

Судьбу же конкретного государственного деятеля, проводившего преступную политику, может решить либо трибунал (создание которого нужно согласовать через Совет Безопасности ООН), либо Международный уголовный суд (МУС).

Идея создания МУС обсуждалась более полувека. Он задумывался как институт, обладающий юрисдикцией в отношении тягчайших международных преступлений (геноцида, апартеида и преступлений против человечности) и способный преодолевать должностные иммунитеты любых политических деятелей, в том числе глав государств. Менее чем за пятнадцать лет работы МУС стало очевидно: надежды на то, что он выведет международное правосудие на новый, доселе невиданный уровень, не оправдались. Во-первых, МУС обнаружил предвзятость и избирательность (большая часть дел возбуждается в отношении африканских лидеров); во-вторых, он имеет колоссальное число ограничений, главным из которых является то, что любое государство может либо вовсе не участвовать в его деятельности, либо в любой момент отозвать свою подпись. Например, в 2002 г. из него вышли США, посчитав, что участие в работе суда ущемляет их национальный суверенитет. В 2016 г. свою подпись отозвала Российская Федерация, указав на крайне низкую эффективность суда, который за пятнадцать лет вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов. Бывают причины и вовсе банальные: например, после объявления в 2018 г. о начале расследования преступлений, в которых мог быть замешан действующий филиппинский президент Родриго Дутерте, Филиппины отозвали свою подпись.

Не виновен, но больше так не делай

Поскольку человеческая жизнь по историческим меркам весьма непродолжительна, очень часто международное правосудие в отношении отдельных индивидов не успевает свершиться. Ответственность государства остается актуальной гораздо дольше. В настоящее время «рабочими» считаются три формата международной ответственности, которые можно вменить государству: во-первых, реституция в виде конкретных материальных ценностей; во-вторых, денежная компенсация (самая простая форма ответственности до тех пор, пока не встает вопрос о размере компенсации за тысячи смертей); в-третьих, сатисфакция, предполагающая признание государством вины и принесение официальных извинений.

Запрет иметь собственную армию также является весьма дискуссионной формой международной ответственности. Пример Германии и Японии, которые полвека спустя после запрета на собственные вооруженные силы смогли сначала создать «силы самообороны», а затем и полноценные армии, свидетельствует о том, что бессрочным данный запрет быть не может.

Часто бывает так, что государство вообще не несет никакой ответственности за совершение преступлений, будь то война, массовое истребление, сегрегация, принудительная стерилизация и прочее. Причин масса: прошло слишком много времени, и политическая ситуация изменилась; на момент совершения преступлений отсутствовали международные договоры, за несоблюдение которых можно было бы привлечь государство; отсутствие органов правосудия с соответствующей юрисдикцией и прочее.

Потенциально самым «долгоиграющим» форматом международной ответственности является сатисфакция, поскольку извиниться никогда не поздно. Именно поэтому в Японии до сих пор ждут извинений от США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а в Армении – признания Турцией геноцида армян в Османской империи. Сатисфакцию может осуществлять и международная организация. Например, в конце 2016 г. ООН взяла ответственность за действия своего миротворческого контингента, которые способствовали вспышке эпидемии холеры на Гаити в 2010 г., унесшей жизни десяти тысяч человек. В марте 2018 г. 62% опрошенных сербов заявили, что не приняли бы извинения НАТО за бомбардировки Югославии. Собственно, пока альянс вовсе не собирается их приносить.

Определить время, по истечении которого государствам становится уже не комильфо обижаться друг на друга, практически невозможно. Например, польские историки в обосновании причин неприязни к России копают минимум от Речи Посполитой, плавно подводя к катынским событиям и заканчивая катастрофой Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Когда еще живы свидетели событий, вполне понятно, что боль не утихает – это касается и тех, кто выжил после атомной атаки на японские города, и тех, кто пострадал от применения «Агента “Оранж”» во Вьетнаме. В то же время с момента ирландского голодомора, памятники которому появляются все чаще, прошло уже более полутора веков, геноцида армян и геноцида в Намибии – более сотни лет, а актуальность этих событий все еще весьма высока.

Но что же делать, если привлечь государство к ответственности через международные суды не удается? Можно попробовать действовать напрямую через органы национального правосудия. На первый взгляд, шансы ничтожно малы (просто представьте – вы приходите в своей стране в суд и просите призвать к ответственности другое государство). Как ни странно, именно данный вариант получил большой резонанс в последние годы, благодаря принятию в США в сентябре 2016 г. закона «Правосудие в отношении спонсоров терроризма» (JASTA). Этот документ позволяет американским гражданам подавать иски в национальные суды против тех государств, которые они считают виновными в теракте 11 сентября 2001 года. Поскольку большинство террористов были подданными Саудовской Аравии, на саудитов обрушились иски. Ситуация с американскими исками стала одним из ключевых вопросов, которые наследный принц Мохаммед бин Салман Аль Сауд обсуждал с Дональдом Трампом весной 2018 г., так и не придя к согласию. Естественно, юридических механизмов заставить государство платить по данной схеме не существует, однако всегда остаются политические и экономические рычаги давления, в том числе старые добрые санкции.

Государства, пострадавшие от американских действий, также пытались реагировать подобным образом. В начале XXI века во Вьетнаме была создана ассоциация жертв «Агента “Оранж”», токсичного дефолианта, который ВВС США использовали полвека назад. Ассоциация потребовала от американского правительства компенсации. В 2006 г. Конгресс признал ответственность за применение во Вьетнаме дефолиантов, но все ограничилось лишь констатацией факта. В 2011 г. Конгресс обсуждал перспективы учреждения программы выплат пострадавшим от «Агента “Оранж”», включающую помощь медицинским учреждениям Вьетнама, занимающимся инвалидами той войны. Однако программа так и не была принята. Кроме того, жители Вьетнама и Южной Кореи неоднократно пытались призвать к ответственности компанию Monsanto, производившую «Агент “Оранж”», и подавали иски как в суды своих государств, так и в американские, но безуспешно.

В Марокко действует ассоциация потомков марокканцев, пострадавших от химического оружия, которое Испания применяла во время Рифской войны 1921–1926 гг. Члены ассоциации пытаются добиться компенсаций от испанского правительства, но пока без особых результатов.

Можно констатировать, что признание государством собственной вины по-прежнему является существенным камнем преткновения в процессе реализации международной ответственности. А вот признание чужой вины – это сугубо личный и добровольный акт каждого государства. Например, официальное признание геноцида армян на государственном уровне по-прежнему самый простой способ испортить отношения с Турцией. Как правило, Анкара реагирует нотами протеста, отзывом послов и гневными комментариями. Тем не менее за последние пять лет на данный шаг решились Австрия, Люксембург, Болгария, Бразилия и Парагвай в 2015 г., Германия в 2016 г., Чехия и Дания в 2017 г., а также Нидерланды в 2018 г. В крайне неловкое положение в прошлом году попал Израиль, в парламенте которого сначала официально анонсировали голосование о признании факта геноцида, а затем отменили его.

Сложно сказать, чего больше в этих решениях – цепной реакции по типу «сосед признал – почему бы и нам не признать» или стремления уколоть политическую элиту Турции. Или же правительствами движет искреннее желание почтить память жертв геноцида? Может, и так, но почему должно было пройти более ста лет для того, чтобы это желание вдруг возникло? И правильно ли использовать «политику памяти» в качестве разменной монеты?

Важно отметить, что Турция со времен Мустафы Кемаля Ататюрка последовательно отрицает факт армянского геноцида, считая данную тему лишь поводом для политических спекуляций. За «очернение турецкой нации» в форме признания геноцида по-прежнему сохраняется уголовное наказание сроком до двух лет тюрьмы. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать совместную турецко-армянскую комиссию историков для установления фактов не получило продолжения.

В феврале 2019 г. Эммануэль Макрон подписал указ, согласно которому 24 апреля во Франции, где проживает самая большая в Европе армянская община, будет отмечаться как Национальный день памяти жертв геноцида армян. Любопытно, что во Франции, столь толерантной к одним меньшинствам, в последние пять лет происходит процесс нарастания неприязни к другой этнической группе – евреям. Антисемитизм вообще может служить одним из наиболее ярких проявлений беспричинной неприязни к конкретному народу. Массовое признание холокоста как великой трагедии еврейского народа (и всего человечества), а также создание государства Израиль в 1948 г. привели к тому, что вторая половина XX века в целом характеризовалась толерантным отношением к евреям. В 1965 г. Папа Римский Павел VI подписал буллу, в которой снимал с евреев «коллективную историческую вину» за распятие Христа. В 2011 г. Бенедикт XVI в своей книге «Иисус из Назарета» резонно отметил, что евреями были не только те, кто распял Иисуса, но и сам Христос и его первые последователи. Но если богословские оценки становятся все мягче и деликатнее, то на светском уровне немотивированные вспышки антисемитизма происходят все чаще.

По данным социологического исследования новостной службы CNN, 20% французской молодежи даже не слышали о холокосте. Многочисленные опросы и аналитические доклады последних пяти лет свидетельствуют об эпидемии юдофобии на Западе. При этом наблюдается заметная асинхрония между действиями правительств и настроениями отдельных категорий населения. С одной стороны, в 2018 г. Совет Европейского союза единогласно принял «Декларацию по борьбе против антисемитизма и развития общих подходов в сфере безопасности для лучшей защиты еврейских сообществ и институтов в Европе». С другой стороны, усилиями отдельных граждан антисемитизм стал переходить в практическую плоскость – убийства, погромы, теракты в синагогах.

Признание холокоста или же геноцида армян являет собой просто непаханое поле для исследователей. Важно отметить, что данная тематика, при всей своей актуальности, практически не имеет правовых основ. Любое признание (нового государства, сменившегося правительства, исторического события и так далее) – это всегда односторонний добровольный акт государства. В марте текущего года резонансное заявление президента США Дональда Трампа о признании Голанских высот территорией Израиля заставило скрупулезно изучать историю Шестидневной войны 1967 г. даже тех, кто был весьма далек от хитросплетений ближневосточной политики. Более того, информационное пространство наводнили публикации, проводящие параллель между Голанскими высотами и Крымом.

До тех пор, пока институт признания продолжит оставаться «черной дырой» международного права, где процветают «двойные стандарты» и абсолютный волюнтаризм, подобные дестабилизирующие ситуации будут происходить постоянно. Ни резонансная ситуация 2008 г., когда одни и те же страны совершенно по-разному реагировали на самопровозглашенные государства Косово, Абхазию и Южную Осетию, ни случай 2014 г., когда Россия и западные государства резко разошлись в вопросе признания правомерности событий на Украине, не подтолкнули международное сообщество к внесению уточнений в данный вопрос. Именно поэтому очередные «грабли» в виде противостояния Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо в Венесуэле, вызывающие полярную реакцию в мире, вряд ли существенно изменят сложившееся положение, при котором признание продолжает оставаться самым политическим из всех юридических действий государства.

Сам себе судья

Единственным по-настоящему рабочим форматом получения от государств компенсации за те или иные исторические события является добровольное признание собственной вины.

Наиболее впечатляющим примером того, как страна последовательно и вдумчиво несет крест в виде груза международной ответственности за весь последний век собственной истории, является Германия. В 2010 г. немецкое правительство завершило выплату репараций за Первую мировую войну. По итогам Второй мировой войны, помимо серьезных официальных обременений по положениям послевоенных договоров, в течение всей второй половины XX века германское правительство по собственной инициативе принимало различные законы для возмещения ущерба жертвам войны и холокоста. В 2000 г. Бундестаг принял закон о создании специального фонда «Память, ответственность, будущее» для выплаты компенсаций лицам, работавшим по принуждению, и некоторым другим жертвам нацистского произвола. В начале 2019 г. Германия выделила 12 млн евро пережившим блокаду Ленинграда, в очередной раз отметив, что признает ответственность за преступления вермахта.

В феврале этого года мировые СМИ облетела новость о том, что более двух тысяч человек, проживающих во Франции, Бельгии, Польше, Чехии и других европейских странах, по сей день получают пенсии от немецкого правительства за «верность, преданность и подчинение», установленные Гитлером еще в 1941 году. Назрел настоящий скандал: как публичное осуждение нацизма может сочетаться с выплатой пенсий пособникам данного режима? Общественное возмущение вполне объяснимо, однако можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Германия всячески подчеркивает, что принимает на себя ответственность за все деяния предыдущих правительств, какими бы они не были. Более того, Германия продолжает очищаться и от иных, гораздо менее известных широкой публике исторических деяний. В начале XX века немецкие солдаты совершили массовое истребление племен гереро и нама на юго-западе Африки, уничтожив более 70 тысяч человек. В 2011–2018 гг. Германия несколько раз передавала Намибии останки коренных жителей Намибии, которые хранились в немецких музеях, а также принесла официальные извинения.

Франция в последнее время также отличилась в данной области. Так, в сентябре 2018 г. Эммануэль Макрон впервые официально признал, что французские солдаты применяли пытки при подавлении восстаний в Алжире в 1950-х гг., и принес за это извинения.

Отдельное направление исторической ответственности государств – признание вины за действия предшествующих правительств в отношении собственных граждан. Примером может служить политика принудительной стерилизации, практиковавшаяся в Швеции в 1935–1975 гг., одним из идеологов которой была Альва Мюрдаль (по иронии судьбы – лауреат Нобелевской премии мира 1972 г. за гуманитарные заслуги перед человечеством). Стерилизации подвергались граждане, признанные умственно или расово неполноценными. Только в конце XX века, после ряда журналистских расследований и широкой огласки, шведское правительство начало выплату компенсаций пострадавшим.

Еще один пример – ответственность за расовую сегрегацию в США, которая формально завершилась в конце 1960-х гг., однако ее последствия оказывают колоссальное влияние на современное американское общество. Своеобразной гиперкомпенсацией можно считать «позитивную дискриминацию», выражающуюся в создании максимально комфортных условий для некогда дискриминируемых категорий. Реванш афроамериканцев можно наблюдать в самых разных областях, начиная от номинаций на музыкальные и кинематографические премии и заканчивая членством в американском Конгрессе.

Есть и более впечатляющие в плане сроков давности примеры. В 2001 г. губернатор штата Массачусетс подтвердила невиновность девятнадцати «салемских ведьм», казненных в конце XVII века. В 2008 г. парламент Швейцарии оправдал Анну Гёльди – последнюю женщину в Европе, приговоренную в 1782 г. к смерти за ведьмовство.

В особую категорию можно отнести ответственность государств за события, связанные с колониальной эпохой и ее последствиями. Так, в 2004 г. в Новой Зеландии была создана партия, представляющая интересы коренного народа маори. В Австралии с 2007 г. вещает Национальное аборигенное телевидение. Правительство Японии в 2008 г. признало айнов коренным населением японских островов. В 2009 г. Конгресс США принес официальные извинения североамериканским индейцам за «множество случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения». Кроме того, термин Indians в Соединенных Штатах постепенно заменен на политкорректное Native Americans, а в Канаде – на First Nations.

В последние годы в американском публичном пространстве активно развивается запрет на «культурную апроприацию», предполагающую использование одной культурой символов и развлекательных атрибутов, которые могут задеть чувства представителей другой культуры. Например, бейсбольная команда штата Огайо с 2019 г. отказалась от карикатурного изображения вождя Ваху в качестве своего логотипа. Индейские активисты добивались этого более полувека.

В данную тенденцию вписывается и сознательный отказ от любого, хотя бы и косвенного намека на темный цвет кожи, в том числе запрет на грим blackface. Так, в Метрополитен-опера уже четыре года исполнители партии Отелло не используют темный грим, а Наташу Ростову в бродвейской постановке «Война и мир» 2016 г. сыграла чернокожая актриса.

* * *

Таким образом, формат современных международных отношений не позволяет, подобно герою фильма «Брат», утверждать, что «сила – в правде», поскольку становится все очевиднее, что правда у каждого своя. Практически каждое государство позиционирует себя на международной арене, отталкиваясь от собственной исключительности и уникальности. При этом поводы для гордости и поднятия самооценки не всегда должны быть видны невооруженным глазом. Необязательно быть США с их третью мирового ВВП, Россией – с самым большим ядерным арсеналом или Китаем – с населением, уверенно приближающимся к полутора миллиардам человек. Постоянное возвращение к истории во многом объясняется тем, что, каким бы ни было настоящее той или иной страны, в ее прошлом всегда найдется повод для гордости. Финляндия как родина Санта-Клауса привлекает огромное число туристов. Ирландия позиционирует себя как страна с наибольшим в мире количеством нобелевских лауреатов по литературе на душу населения. Небольшая по размерам Италия лидирует в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

История не знает сослагательного наклонения, поэтому все плохое и все хорошее в результате привело нас к той точке, в которой мы находимся сегодня. А вот куда двигаться дальше – вопрос открытый. Джон Локк полагал, что память подобна медной доске, покрытой буквами, которые со временем сглаживаются, если не обновлять их резцом. Когда речь идет о политической конъюнктуре, резцом порой начинают работать особенно усердно. Правилен ли бесконечный пересмотр истории – вопрос философский, однако можно с уверенностью сказать, что политические и юридические последствия подобного переосмысления уже стали неотъемлемой частью международной повестки.

Роспотребнадзор представил программы, посвященные здоровью жителей города на Международном конгрессе Urban Health

4 июля, в рамках Московского Урбанистического Форума, начал свою работу международный конгресс Urban Health, посвященный здоровью жителей города. Роспотребнадзор, совместно с Правительством Москвы, выступает инициатором и организатором Международного конгресса Urban Health.

В открытии международного конгресса Urban Health и пленарном заседании «Здоровье горожан как приоритет городской политики. Новые подходы и решения» приняли участие Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, президент The International Society for UrbanHealth Джо Айви Буффорд, руководитель направления Здравоохранение ОЭСР Франческа Коломбо, вице-мэр по социальным вопросам и здравоохранению Хельсинки Санна Весиканса. Модераторам пленарной сессии выступит старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Урбанизация является одной из основных глобальных тенденций 21-го века и оказывает значительное воздействие на здоровье. По данным ООН за период 1950-2018 годы число городов с населением от 5 до 10 миллионов выросло в 14,6 раза (с 5 до 48), а с населением 10 миллионов человек и более – в 24 раза (с 2 до 33). К 2035 году больше всего увеличится число городов с населением от 5 до 10 миллионов человек. По данным ООН уровень урбанизации в Российской Федерации в 2018 году достиг 74,3% и будет продолжать неуклонно увеличиваться в среднем на 0,2% ежегодно. Предполагается, что к 2050 году более 70% населения мира будет жить в городах. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит на 70% от образа жизни и качества окружающей среды и лишь на 8–10% от уровня медицинского обслуживания.

Главной темой дискуссии стали вопросы появления в мире новых практик управления рисками в сфере безопасности здоровья и благополучия населения крупных городов, а также изменение подходов к обеспечению здоровья горожан в рамках появления концепции Urban Health («Здоровье в городской среде».

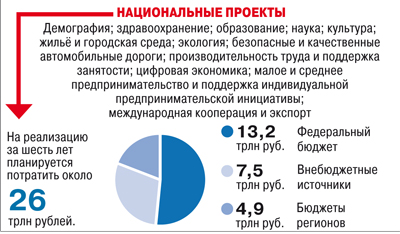

В своем выступлении Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что реализация национальных проектов позитивно отразится на качестве жизни в российских городах. «Повышается значение доступности социальной инфраструктуры, изменяется роль системы здравоохранения: от наблюдения за процессом и оказания услуг по обращаемости к активной профилактике и взаимодействию с людьми – диспансеризация, диспансерное наблюдение, оказание помощи на дому», – привела в пример направления работы по линии национального проекта «Здравоохранения» Татьяна Голикова.

Сегодня, Москва относится к мегаполисам мира, которые совершают значимый переход от идеологии «города комфортного для людей» к комплексным стратегиям, четко акцентированным на обеспечение определенной продолжительности и качества жизни, работая с факторами городской среды.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении призвал обратить внимание на то, как новые технологии влияют на жизнь и здоровье горожан. "Ключевой темой, которую мы сегодня будем обсуждать, - это здоровый город, новый взгляд на то, что мы делаем, и ради чего. Посмотрим, как те или иные технологии влияют на здоровье горожан. Я надеюсь, что следующий урбанфорум будет посвящен не только тому, чтобы наши горожане жили долго и были здоровыми, но и счастливыми", - сказал он. По его словам, сегодня продолжительность жизни в городах растет динамичнее, чем в сельской местности, несмотря на очевидные проблемы мегаполисов. "Растет и динамика хронических заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни, питанием, стрессами. И вопросы, связанные не только со здравоохранением, но и с городской средой, образом жизни, как они влияют на горожан, чрезвычайно важны и актуальны", - добавил градоначальник. Ранее Собянин сообщал, что за последние восемь лет уровень смертности в Москве сократился в 2,6 раза и сегодня составляет 15%, а продолжительность жизни достигла 78 лет. В 2018 году уровень удовлетворенности работой столичной медицины впервые превысил 50%. Собянин обратил внимание, что форум «вне политики», и участники не планируют обсуждать политические или даже экономические тренды: они сконцентрируются на том, как лучше обустроить дом, двор, район, улицу или конкретный город.

Обеспечение высокого уровня продолжительности и качества жизни человека – выгодная для города экономическая стратегия, нацеленная на экономию расходов на лечение не наступивших болезней. Сегодня, Роспотребнадзор развивает систему риск-ориентированного надзора за объектами промышленности, транспорта, связи, общественного питания, услугами в сфере торговли пищевыми и непищевыми потребительскими товарами. До 98% рисков причинению здоровью при нарушении санитарного законодательства находятся под контролем Роспотребнадзора.

По словам Руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, образование крупных мегаполисов, окруженных городами-спутниками и современными коттеджными поселками с городской инфраструктурой, а также все возрастающие темпы урбанизации, ставят новые вызовы перед системой здравоохранения. «Одной из основных задач является обеспечение биологической безопасности в условиях высокой плотности населения. Грипп, корь, ВИЧ, лихорадка Эбола – не мифические эпидемии, а потенциальная угроза. Мы должны учитывать тот факт, что вирусы прогрессируют вслед за способами борьбы с ними. Важную функцию защиты сегодня выполняют профилактические меры, в обеспечении которых, безусловно, участвует и город» - отметила она. Сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 50% населения планеты проживает в условиях постоянной угрозы эпидемий. Значительная часть из них живёт в городах. «Около 1000 контактов в день совершает житель Москвы по пути на работу и с работы, используя автобус и метро. Средний пассажиропоток в день в метрополитене Москвы - 8 млн человек. Если провести час на станции метро Комсомольская – 10 000 потенциальных контактов в час» - отметила в своем докладе Анна Попова.

Развитие туризма и высокая мобильность населения увеличивает риски эпидемий. По данным Всемирной туристской организации ежегодно число туристов увеличивается приблизительно на 6% в год. К 2020 году их количество составит около 1 млрд. 600 млн. человек – 1/5 населения планеты перемещается.

Научившись справляться с эпидемиями инфекционного происхождения, в том числе благодаря контролю над урбанизированным пространством, человечество вступило в эру новых болезней. Жителям мегаполисов угрожают так называемые болезни изобилия: горожане все чаще страдают из-за лишнего веса, вынуждены бороться с диабетом и расстройствами эмоциональной сферы. Угрозу для здоровья нередко представляют привычки, сигнализирующие о неправильном образе жизни – неправильное питание, нарушение режима сна, пониженная двигательная активность.

Городская среда меняет пищевой поведение – люди перестают есть дома. По данным компании 2ГИС, число заведений общепита в России 2019 году в городах миллионниках выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата в 2017 году россияне «проели» в кафе и ресторанах 1,4 триллиона рублей. Согласно статистике РБК.Research, две трети соотечественников в активном возрасте (от 18 до 54 лет) периодически посещают рестораны быстрого питания, а 6–8% москвичей делают это ежедневно. Опросы, проведённые сетью ресторанов, показывают, что лишь около 30% женщин и 7% мужчин в Москве задумываются о том, что съедают за обедом и ужином.

Кроме того, участники дискуссии затронули вопросы международного опыта развития городов. Международные исследования показывают, что Берлин, Гонконг, Лондон, Мехико, Париж, Москва имеют потенциал приблизиться по эффективности системы охраны здоровья к городам-лидерам (Сингапур, Сидней). Их успехи обусловлены продуктивными подходами к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, организации медицинского обслуживания в сочетании с созданием наиболее благоприятной экологической обстановки и условий для поддержания здорового образа жизни.

Конгресс, который продлится два дня, обсудит такие вопросы, как создание и реализация городских программ профилактики заболеваний, глобальное сотрудничество в области здоровья горожан, стандарты создания «здоровых» городов и пути борьбы с болезнями образа жизни и ментальными заболеваниями.

По словам Анны Поповой, здоровье – важнейший элемент качества жизни. Для создания в городе благоприятных для здоровья жителей условий сегодня необходимо системное взаимодействие представителей различных профессий: архитекторов, ученых, врачей, планировщиков, руководителей городов и районов. «Необходимо создавать и внедрять комплексные программы обучения в ВУЗах, проводить совместные обсуждения при планировании и застройке пространств, при создании программ и проектов, направленных на охрану здоровья жителей городов» - заявила она.

В ходе завершающей сессии конгресса участники обсудят основные идеи, наработанные в ходе двух дней работы и их применимость к реалиям российских городов и регионов.

Роспотребнадзор, совместно с Правительством Москвы, открыли Международный конгресс Urban Health.

4 июля, в рамках Московского Урбанистического Форума, начал работу международный конгресс Urban Health посвященный здоровью жителей города.

Роспотребнадзор, совместно с Правительством Москвы, выступил инициатором и организатором Международного конгресса Urban Health.

В открытии международного конгресса Urban Health и пленарном заседании «Здоровье горожан как приоритет городской политики. Новые подходы и решения» приняли участие вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, президент The International Society for Urban Health Джо Айви Буффорд, руководитель направления Здравоохранение ОЭСР Франческа Коломбо, вице-мэр по социальным вопросам и здравоохранению Хельсинки Санна Весиканса. Модераторам пленарной сессии выступит старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

В течении двух дней, участники конгресса — представители власти, бизнеса и эксперты — обсудят три ключевых принципа Urban Health: интеграция приоритетов здоровья в городское управление, изменение и проектирование среды как драйвер общественного здравоохранения, экономическая оценка средовых рисков здоровья и пути их снижения.

Главной темой дискуссии станут вопросы появления в мире новых практик управления рисками в сфере безопасности здоровья и благополучия населения крупных городов, а также изменение подходов к обеспечению здоровья горожан в рамках появления концепции Urban Health («Здоровье в городской среде»).

Урбанизация является одной из основных глобальных тенденций 21-го века и оказывает значительное воздействие на здоровье человека. Больше половины – 55% – людей на планете живут в городах, свидетельствуют данные ООН. К 2050 году более 70% населения мира будет жить в городах.

Москва относится к мегаполисам мира, которые совершают значимый переход от идеологии «города комфортного для людей» к комплексным стратегиям, четко акцентированным на обеспечение определенной продолжительности и качества жизни, работая с факторами городской среды.

По словам Руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, образование крупных мегаполисов, окруженных городами-спутниками и современными коттеджными поселками с городской инфраструктурой, а также все возрастающие темпы урбанизации, ставят новые вызовы перед системой здравоохранения. «Одной из основных задач является обеспечение биологической безопасности в условиях высокой плотности населения. Грипп, корь, ВИЧ, лихорадка Эбола – не мифические эпидемии, а потенциальная угроза. Мы должны учитывать тот факт, что вирусы прогрессируют вслед за способами борьбы с ними. Важную функцию защиты сегодня выполняют профилактические меры, в обеспечении которых, безусловно, участвует и город» - отметила она.

Сегодня, Роспотребнадзор развивает систему риск-ориентированного надзора за объектами промышленности, транспорта, связи, общественного питания, услугами в сфере торговли пищевыми и непищевыми потребительскими товарами. До 98% рисков причинению здоровью при нарушении санитарного законодательства находятся под контролем Роспотребнадзора.

Научившись справляться с эпидемиями инфекционного происхождения, в том числе благодаря контролю над урбанизированным пространством, человечество вступило в эру новых болезней. Жителям мегаполисов угрожают так называемые болезни изобилия: горожане все чаще страдают из-за лишнего веса, вынуждены бороться с диабетом и расстройствами эмоциональной сферы. Угрозу для здоровья нередко представляют привычки, сигнализирующие о неправильном образе жизни – неправильное питание, нарушение режима сна, пониженная двигательная активность.

Вопросы загрязнения окружающей среды – воздуха, воды, почвы, шумовое и световое, негативные последствия изменения климата, будут затронуты в рамках дискуссий.

Конгресс, который продлится два дня, обсудит такие вопросы, как создание и реализация городских программ профилактики заболеваний, глобальное сотрудничество в области здоровья горожан, стандарты создания «здоровых» городов и пути борьбы с болезнями образа жизни и ментальными заболеваниями. В ходе завершающей сессии конгресса участники обсудят основные идеи, наработанные в ходе двух дней работы и их применимость к реалиям российских городов и регионов

Объявлены страны с самым сильным брендом

Национальный бренд России занимает 27-е место в мире, поднявшись на 4 строчки.

Данные для рейтинга Future Brand Country Index 2019 выведены из ответов 2500 респондентов из разных частей света, которые активно путешествуют, а также заинтересованы в деловых поездках за рубеж. Участвовать в опросе могли люди, посетившие не менее семи стран с 2014 года. Наряду с туристическими критериями, такими как еда, достопримечательности и природа, респонденты оценивали толерантность, политические свободы, систему ценностей, качество жизни, деловой потенциал, наследие и культуру страны.

Россия вошла в топ-30 брендов из 75 стран и заняла 27-е место, что на 4 позиции выше, чем в 2014 году. Сохранить хорошие показатели стране удалось благодаря самобытной природе, историческим достопримечательностям и культуре. Россия в рейтинге стоит выше таких государств, как Китай, Чехия, Ирландия, Греция, Польша.

Москва в десятке самых влиятельных городов мира опустилась с пятого места на шестое. В рейтинге городов оценивались такие показатели, как: преступность, стоимость жизни, инфраструктура и культура.

Казахстан в рейтинге занимает 59-е место, обогнав страны Африки и Латинской Америки, а Украина — предпоследнее 74-е — оценки уровня жизни, безопасности и привлекательности оказались низкими. Менее безопасным и привлекательным оказался только Ирак.

Самыми сильными брендами согласно опросу обладают Япония, Норвегия и Швейцария. У лидирующих стран дополнительно изучалось восприятие бренда внутри страны в сравнении с её образом в социальных сетях. (Например, самая частая ассоциация с Японией — это технологии). Лидеров, по мнению опрошенных, объединяют ряд глобальных параметров: сознательность населения, осознанное потребление, технологический и экономический прогресс.

Как и в предыдущем докладе, аналитики указывают на рост экстремизма и международной напряжённости при снижающемся уровне толерантности. Менее толерантными с 2014 года стали США и Великобритания. Эти страны респонденты теперь с меньшей вероятностью посоветуют кому-то или выберут для жизни.

|

Место в рейтинге |

Самые влиятельные страны |

Самые влиятельные города* |

|

1 |

Япония |

Нью-Йорк |

|

2 |

Норвегия |

Лондон |

|

3 |

Швейцария |

Пекин |

|

4 |

Швеция |

Вашингтон |

|

5 |

Германия |

Париж |

|

6 |

Финляндия |

Москва |

|

7 |

Дания |

Токио |

|

8 |

Канада |

Гонконг |

|

9 |

Австрия |

Шанхай |

|

10 |

Люксембург |

Берлин |

*Рейтинг основан на ответах респондентов, получивших оценку «показывает очень высокие результаты» на основании следующего утверждения: «Независимо от страны, по вашему мнению, в ближайшие 3 года какие 3 города будут самыми влиятельными в мире?»

Автор: Юлия Ершова

Названы паспорта, дающие свободу путешествий

В обновлённом рейтинге паспортов учтены изменения в визовом режиме стран за третий квартал 2019 года.

Наибольшей свободой передвижения по миру обладают японцы и сингапурцы. Граждане этих стран свободно - без виз - путешествуют по 189 государствам мира. Южная Корея потеряла свои позиции и делит второе место с Германией и Финляндией (187 стран). Жители Дании, Люксембурга и Италии вольны передвигаться по 186 странам, сообщает Henley & Partners.

Перемены квартала связаны с изменениями в визовом режиме Пакистана: страна для привлечения туристов разрешила оформлять визу по прибытии гражданам 50 государств. При этом никаких льгот пакистанцы не предлагают британцам и американцам. США и Великобритания впервые с 2010 года оказались в рейтинге на шестом месте, так как их паспорта дают право на безвизовый въезд только в 183 страны.

У России в списке 51-е место: безвизовый доступ открыт в 116 стран, в то время как в 2009 году их было только 60. За последний квартал Джибути, Сирия и Бенин обязали россиян оформлять визу, а Суринам, напротив, открыл свои границы. Из-за этих изменений с 47-го места РФ опустилась на 4 строчки. Для сравнения: украинский паспорт даёт свободу передвижения по 126 странам, а белорусский и казахстанский — по 75.

Интересно, что страны Европы, которые зарабатывают на «золотых паспортах», старательно борются за высокое положение в рейтинге. Паспорт Мальты занимает седьмое место (182 страны), а Кипр — на 16-ой позиции вместе с Польшей (172 страны).

На последнем месте оказался паспорт Афганистана: его гражданам без виз доступны только 25 стран.

|

Место в рейтинге паспортов |

Страна |

Показатель* |

|

1 |

Япония, Сингапур |

189 |

|

2 |

Германия, Финляндия, Южная Корея |

187 |

|

3 |

Дания, Италия, Люксембург |

186 |

|

4 |

Испания, Франция |

185 |

|

5 |

Австрия, Португалия, Швейцария |

184 |

|

6 |

Великобритания, Греция, Канада, США |

183 |

|

7 |

Мальта |

182 |

|

10 |

Латвия |

179 |

|

16 |

Кипр |

172 |

|

26 |

Сент-Китс и Невис |

152 |

|

44 |

Украина |

126 |

|

51 |

Россия |

116 |

|

52 |

Грузия |

113 |

|

69 |

Республика Беларусь, Казахстан |

75 |

|

78 |

Азербайджан |

66 |

|

84 |

Армения |

60 |

|

109 |

Афганистан |

25 |

*Количество стран и территорий с безвизовым и упрощённым въездом для граждан указанной страны.

Автор: Юлия Ершова

Корабли Североатлантического альянса в рамках украинско-американских учений Sea Breeze в Черном море планируют "отточить мастерство" и попрактиковаться в совместной работе с союзниками, сообщило морское командование НАТО.

По словам представителей объединенных Военно-морских сил альянса, Украина выступает "ценным партнером", несмотря на то, что не входит в НАТО.

Накануне в акваторию Черного моря вошли канадский фрегат HMCS "Торонто", турецкий TCG Turgutreis и британский HMS "Дункан". Позже к ним присоединится румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

Российские военные следят за кораблями группы НАТО, сообщили ранее в Национальном центре управления обороной.

Военно-морские учения на Украине

Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В них участвуют авиация и корабли стран НАТО — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. Также запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и совершенствование взаимодействия спецподразделений.

В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей". По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, украинско-американские учения скорее напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации.

Безвизовых стран стало меньше: Россия теряет позиции в рейтинге паспортов

В новом рейтинге паспортов, который оценивает, сколько стран обладатель документа может посетить без визы, Россия опустилась на 51-е место. Впрочем, эксперты уверены, что не все так плохо

Россия заняла 51-е место в индексе паспортов Henley. Швейцарская консалтинговая компания ежегодно оценивает паспорта стран мира по одному показателю — сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Сейчас граждане России могут въехать без визы или получить визу по прибытии в 116 странах — против 118 тремя месяцами ранее. Свою визовую политику изменили Джибути и Бенин, для въезда в которые россияне должны получать электронную визу вместо визы по прибытии. Согласно методологии рейтинга, виза по прибытии засчитывается как безвизовый въезд, а электронная виза — нет. Также за это время граждане России получили безвизовый доступ в Суринам, но потеряли возможность посещать без визы Сирию.

Впрочем, безвизовых партнеров у России сейчас в два раза больше, чем несколько лет назад, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— Ситуация меняется ежегодно. Сейчас 116 стран принимают наших граждан без виз, три года назад их было в два раза меньше. Меры, которые Россия принимает по электронным визам, надеемся, тоже приведут к паритетному упрощению визового режима. С 2021 года вводятся электронные визы не в виде эксперимента, как на Дальнем Востоке или в Калининграде, а по всем регионам. Чем больше стран войдут в список безвизовых, тем сильнее вырастет возможность, что будет постепенно увеличиваться количество стран, которые будут приглашать наших туристов без виз.

— Иностранцам просто получить визу в Россию?

— Сейчас основное неудобство, что виза не электронная. Для получения визы необходимо обращаться в консульство или визовый центр. Она платная и стоит довольно-таки немалых денег. Туристам неудобно собирать большое количество документов или посещать консульство, так как оно находится, как правило, в столице государств. Все эти факторы сдерживают развитие поездок. В случае отмены виз в Россию будет приезжать на 30% больше иностранных туристов.

Рейтинг не учитывает такой важный фактор, как простота получения визы для россиян, поэтому его можно считать очень условным, считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Зачастую виза для россиян просто формальность, а для других национальностей довольно сложна к получению. С точки зрения гостеприимства Россия сама находится в крайне специфичном положении. У нас какие-то страны могут визу получить в течение трех дней, а какие-то — в течение двух недель, причем требуется и личное посещение посольства. Сейчас, например, страны Шенгенского договора по-прежнему являются визовыми для россиян, однако визы дают довольно просто, не требуют личного посещения, зачастую нужно только сдать дактилоскопию раз в пять лет. Они стараются уже давать на продолжительный срок. Однако есть особенность, что не всем россиянам одинаково дают визы. Например, родившимся в Чечне или имеющим прописку в Чеченской Республике россиянам шенгенские визы практически не выдаются. Никаких объяснений на этот счет не существует».

Первую строчку в новой версии индекса заняли Япония и Сингапур: паспорта этих стран позволяют посещать без визы 189 стран. Южная Корея, которая еще недавно разделяла с ними первое место, теперь на второй строчке вместе с Германией и Финляндией: у каждой из этих стран 187 свободных направлений. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург.

Привычка утопить: как ненужные ГЭС заливали Россию

С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 98 населенных пунктов, под воду ушли свыше 20 тыс. жилых домов.Официальная причина трагедии – обильные дожди в регионе. Однако в сети вспоминают множество других случаев, когда осадков не было, а наводнения были.

Людмила Бутузова

«Нынешние природные катаклизмы были «запрограммированы» еще 70-80 лет назад, когда Россию распирало от гигантомании, от большевистского желания вырваться вперед рывком, броском и наскоком, - пишет в ФБ доктор исторических наук Владимир Яблонский. - Большевистские проекты – что мелиорация, ставшая аферой века, что плотины на равнинных реках – не были продуманы ни с инженерной, ни с технической точки зрения, нам просто навязывали бесполезные стройки, стягивая туда все ресурсы страны. Экономический эффект оказался минимальный, а вреда много. История болезни «великих строек» продолжается. Только теперь эти стройки нещадно эксплуатируются не государством, а определенным кругом лиц, и речи о «самой дешевой в мире электроэнергии» уже не идет. Раньше хотя бы этим призрачным благом оправдывалось неимоверное количество искусственных морей и гидроплотин»

Тверской краевед Дмитрий Кузнецов Россию, затопленную коммунистами, называет «преступлением без срока давности». Забыть это в самом деле невозможно.

К маю 1941 года при строительстве Рыбинской и Угличской ГЭС были затоплены семь городов, среди них старинные Калязин (частично, включая все основные памятники истории и архитектуры) и Моло?га (полностью), на 3/4 был затоплен город Весьегонск, ушли под воду около 700 сёл и деревень, более ста храмов, 4 монастыря. Ушли под воду шедевры русской архитектуры Иловна и Борисоглеб – усадьбы открывателя «Слова о полку Игореве» графа А.И.Мусина-Пушкина, прах которого покоится на дне искусственного моря.

В результате создания Рыбинской ГЭС и водохранилища было затоплено 4550 кв.км (это почти два государства Люксембург, 1/6 часть территории Бельгии, 1/10 часть Дании, Швейцарии, 1/8 Ярославской области). Более 130 тысяч человек лишились своего крова, будучи переселёнными кое-как, без всяких гарантий получения равноценного жилья.

Из-за спешки в проведении работ не были вырублены леса на площади в 3645 квадратных километров. Благодатные лесные массивы бесцельно погибли под водой.

Наполнение Рыбинского водохранилища обернулось страшной трагедией для множества лесных птиц и животных. Привыкшие к непродолжительным весенним разливам, они и не представляли, какую смертельную опасность им приготовили нелюди-коммунисты, навсегда перегородившие русла Волги и Шексны. Птицы и звери напрасно искали спасения на уменьшающихся с каждым днем островках суши. Все, кто умел плавать, пытались самостоятельно добраться до спасительного материка, но, лишившись сил, тысячами гибли, не сумев доплыть до заветной цели.

Коммунисты пытались скрыть следы своих преступлений: при откровенно сатанинском сталинском режиме лишь упоминание слово "Моло?га" влекло за собой лагерный срок.

Никакими экономическими выгодами не оправдать искалеченные жизни множества людей, разрушение природы и убийство отечественной культуры.

А напоследок – фрагмент докладной записки одного урода. Из рапорта начальника Мологского отделения лагпункта ВОЛГОЛАГа лейтенанта госбезопасности Склярова (орфография писавшего документ сохраняется): "В дополнение к ранее поданного мною рапорта докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища составляет 294 человека..."

В 50-е годы, когда строили Куйбышевское море, ушло под воду несколько тысяч деревень, в том числе село Архангельское – малая родина писателя Гончарова – вместе с Михайло-Архангельской церковью, построенной на народные деньги еще в XVIII веке. Само село с его простором степей, заливными лугами, множеством озер, с изобилием рыбы и пернатой дичи современники Гончарова называли «благословенным уголком земли». Накануне затопления здесь еще сохранились развалины театра ХVII века и дворянской усадьбы Дурасова, на центральной площади села в окружении старого парка стоял фундамент пансиона для дворянских детей, где учился Иван Гончаров. На новую точку люди – 600 крестьян -уходили голяком, захватив с собой только то, что можно унести на руках. Повезло тем, у кого были бревенчатые избы, тоже, к слову сказать, из XIX века. Бревна раскатали и перенесли в новое Архангельское за два км от водохранилища. Восемь домов сохранились до сих пор. Былой благодати и сытого изобилия нет и в помине, все смыло водой 60 лет назад.

В марте 1989 года на выступлении академика Фатея Шипунова (ныне покойного) в доме художников в Москве ему был задан вопрос «Знает ли Политбюро об экологическом положении в стране и на Волге?» Шипунов в свойственной ему манере никого не щадить и никому не кланяться ответил предельно остро: «На Волге произошла экологическая катастрофа, и великое, изобильное стадо осетровых находится на краю гибели. В тридцатых годах некуда было девать огромное количество заключенных, те миллионы человек, которые назывались кулаками и подкулачниками, и которые не только кормили наш народ, но и давали физически здоровых воинов, талантливых промышленников, рабочих, интеллигенцию, духовенство и т.д. Вот эти народные кормильцы и были брошены на уничтоженье, как вражий класс, в пекло "строек коммунизма", в руки палачей ОГПУ. Большая часть их сгибла там! А результат - гигантская экологическая трагедия общеволжского масштаба. Ради чего задуман весь этот план преобразования Волги? Мы имеем двенадцать электростанций на Волге и Каме, с их гигантскими водохранилищами. Продажа получаемой там электроэнергии дает всего 600 миллионов рублей в год. А ущерб какой от водохранилищ? Только от затопления пойменных и заливных лугов теряется 10 миллиардов рублей в год. И такова картина всюду. В такой же степени затратны все наши министерства, за небольшим исключением. Такая "экономика" не оправдала себя. Нужна или другая система экономики, или совсем иной подход к ней. Если так будет продолжаться далее, то мы все просто погибнем, станем колонией одной из высокоразвитых держав».

Еще вопрос: а был ли другой путь у нашей энергетически отсталой страны, чтобы догнать и перегнать Запад, не загубив при этом природу и жизнь людей?

Ответ Фатея Шипунова поражает полным отрицанием стереотипов коммунистической пропаганды: «А была ли нищей наша страна, как представляют современные её ненавистники? Они утверждают, что до революции она в энергетическом плане была самой отсталой в мире. Но при этом умышленно забывают один факт: Россия была страной преимущественно аграрного типа. Промышленно развитую страну можно создать на любом конце света, на любом континенте за 10-15 лет, с ракетами, бомбами, танками, автомобилями, тракторами и т.п. А вот создать аграрно-развитую страну со свободным тружеником крестьянином, с самобытным крестьянским строем, могли лишь отдельные страны за столетия. Именно такой страной, самой высочайшей державой по идеалам крестьянствования и сельского хозяйства, была наша Россия. А раз она была самой развитой в этом отношении, то и имела самую развитую энергетику, причем экологически безопасную, о которой ныне мечтают все государства. Вспомним 816 тысяч ветряных двигателей суммарной мощностью более 6-7 миллионов киловатт, до ста тысяч водяных двигателей мощностью более одного миллиона киловатт, т.е. в сумме столько же, сколько дает Волжский каскад ГЭС. А 36 миллионов рабочих лошадей и волов мощностью около 8-10 миллионов киловатт, да производство биологических энергоресурсов и т.д. Так что мощность энергетики дореволюционной России мы догнали лишь в 1975 году».

Дореволюционную экономику, по мнению Шипунова, не удалось догнать и к началу перестройки. Можно спорить с его доводами, что сельское хозяйство России процветало исключительно за счет уникального монастырского строя, созданного здесь « за долгую историю, за 1000 лет», но нельзя не признать, что экологическое хозяйство монастырей до революции было настолько совершенным и образцовым, что сейчас не найдется такого ни на одной пяди нашей земли. Перед революцией наши монастыри занимали около 900 000 гектаров земли и давали почти 15-20% сельскохозяйственной продукции, производимой в стране. Они первыми и пострадали. В 1924 году были разгромлены 673 монастыря. В 30-ые годы погром монастырей расширился и в руинах и запустении их уже стояло около тысячи. В сороковых годах и позднее из 1245 монастырей было разгромлено и затоплено 1225… Монастыри обладали большим капиталом, их вклады составляли в 1921 году около четырех миллиардов рублей золотом. Большая часть драгоценностей была экспроприирована и пошла в основном заграницу. Каждый монастырь был замечательным памятником истории и культуры, выдающимся архитектурным ансамблем! От разрушения их Россия понесла ущерб более чем в 10 миллиардов рублей золотом.

По экспертным оценкам, из России было увезено драгоценностей, произведений искусств, предметов быта и мебели, народных реликвий, библиотек и архивов, включая церковные и монастырские, на сумму в 300 миллиардов золотых рублей. То добро, что не успели разграбить и вывезти, передавалось тюрьмам, концлагерям, психбольницам, фабрикам и заводам, которые и добивали эти святые места. Часть монастырей была просто брошена. Погром святынь довершали стяжатели, грабители и воры, кои росли в числе с годами. «С тех пор наша страна не поправилась ни финансово ни экономически, - утверждал Фатей Шипунов. – Людям выпадет еще много испытаний и страданий за те «преобразования», через которые с большевистским безумством протащили через всю Россию».

Хочется возразить, что прогноз слишком мрачный, сейчас все уже не так: строй, власть, люди – другие. Но… Есть три сибирских региона, неделю назад захлебнувшихся в воде. Есть каскад плотин на Ангаре, почему-то не справившихся со стихией. Есть тысячи пострадавших и оставшихся без крова. Есть утонувшие церкви…. Какой век на дворе? И чем, собственно, капитализм по-русски отличается от русского большевизма?

Капиталу сделают скидку

ЦБ поддержит хорошую ипотеку и кредитование компаний

Банк России подготовил стимулы для роста выдач ипотеки с высоким первоначальным взносом, а также кредитов компаниям на десятки миллиардов рублей. О них в интервью "РГ" рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

Как ЦБ может поддержать ипотечное кредитование?

Алексей Лобанов: Банк России с помощью регулирования старается создать экономические стимулы, чтобы, с одной стороны, сегмент ипотеки был для банков привлекательным, с другой - чтобы банки правильно оценивали риски, которые на себя принимают. Мы уже многое сделали для стимулирования этого сегмента, включая пониженные требования к достаточности капитала для ипотечных кредитов с низким риском, право для банков не увеличивать резервы при пересмотре процентной ставки по ссуде из-за снижения ключевой ставки и новый подход к оценке рисков инструментов секьюритизации, в том числе ипотечной, фактически "разморозивший" этот рынок, и результаты видны - ипотечное кредитование растет.

Мы планируем реализацию нового подхода "Базеля III", который устанавливает новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20 процентов), чем сейчас (35 процентов), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная. Приступить к внедрению этого подхода мы планируем в следующем году. Это должно стимулировать "хорошую" ипотеку, потому что пониженные коэффициенты риска позволят уменьшить нагрузку на капитал банков.

Если говорить более широко - о стимулировании жилищного строительства - мы внедрили подход к формированию банками резервов по кредитам застройщикам, который позволяет оценить новые жилищные проекты на основании комплексного анализа их финансово-экономических характеристик, и в ближайшее время планируем внести изменения - часть критериев, предусмотренных для оценки проектов, будет убрана как неприменимые, часть будет уточнена. Это тонкая настройка, которая будет интересна банкам, работающим с застройщиками.

Одновременно мы введем право банка не ухудшать категорию качества заемщика и, соответственно, не создавать дополнительные резервы при наступлении "ипотечных каникул".

Кстати, применение антикризисных льгот в 2015-2016 годах, когда мы давали банкам право не ухудшать качество кредитов и не увеличивать резервы, показало, что не все банки подобным правом пользовались: были банки, которые были способны выдержать и большую нагрузку и хотели не "заметать осколки под ковер", а видеть объективную картину.

Оценка риска крупных компаний снизится на треть

Последние годы корпоративное кредитование растет очень умеренно, хотя в рознице настоящий бум. Какие стимулы ЦБ может предложить банкам, чтобы они больше занимались "правильным" кредитованием, которое способствует росту экономики?

Алексей Лобанов: Недавно мы изменили подход к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заемщикам (правительствам и центральным банкам), разрешив использовать кредитные рейтинги международных агентств вместо балльных оценок странового риска по шкале ОЭСР. За счет этого сразу снизилась нагрузка на капитал для банков, которые кредитуют экспортеров несырьевой продукции под гарантии ЭКСАР: учитывая, что текущий рейтинг РФ инвестиционного качества, коэффициент риска по валютным кредитам снижается со 100 до 50%. Если говорить совсем просто, раньше на каждые 100 рублей такого кредита банки должны были иметь в капитале минимум 8 рублей, теперь - 4. Это же коснется и вложений в российские еврооблигации в иностранной валюте.

Следующим шагом станет намеченный на начало следующего года переход к оценке риска кредитов банкам и корпоративным заемщикам на основе оценок, не привязанных к внешним рейтингам. Текущие рейтинги России по международной шкале хотя и инвестиционного качества, но все-таки недостаточно высокие, чтобы применение рейтингов в регулировании было нам выгодно, поэтому было принято решение сделать то, что можно сделать уже сейчас, чтобы дать банкам более правильную оценку риска корпоративных заемщиков, в первую очередь крупных. Они имеют, как правило, хорошую кредитоспособность и, главное, большой аппетит к получению кредитов. Для них коэффициент риска будет, как мы рассчитываем, снижен на треть, со 100 до 65%. Основные требования, которые мы устанавливаем, - у этих компаний должны быть хорошее финансовое положение и обращающиеся на бирже ценные бумаги - последнее как подтверждение их прозрачности и качества корпоративного управления. По этим критериям к ним могут быть отнесены не только крупнейшие заемщики, но и предприятия поменьше.

Хорошее финансовое положение - это что? Его можно по-разному измерять.

Алексей Лобанов: Критерием хорошего финансового положения, возможно, станет категория качества, к которой относятся кредиты данной компании при расчете резервов на возможные потери. Если кредит отнесен, например, к первой или второй категории качества, то финансовое положение заемщика может быть признано хорошим. Разумеется, у надзора останется право оспаривать решения банка об отнесении кредитов к той или иной категории качества и, соответственно, о применении к ним пониженных требований к покрытию капиталом.

Кроме того, малые и средние предприятия, которые тем не менее являются уже достаточно большими, чтобы не относиться к рознице (с выручкой до 50 миллионов евро в год в рублевом эквиваленте), будут выделены в отдельную категорию, к которой будет также применяться пониженный коэффициент риска 85%.

Остальные субъекты МСП будут по-прежнему взвешиваться с коэффициентом 75% на портфельной основе, здесь ничего не поменяется.

Банки сэкономят несколько процентов капитала

Можно ли оценить эффект от всех этих новаций?

Алексей Лобанов: Мы ожидаем от этих и других новаций "Базеля III" чистый выигрыш, понимаемый как высвобождение капитала, который можно использовать на расширение кредитования. Пока имеются только примерные оценки того, как переход на новое регулирование скажется на взвешенных по риску активах и достаточности капитала. Эффект будет разным у разных банков, но он будет заметным - в целом по сектору изменения сэкономят банкам несколько процентов капитала. Тем самым у банков высвободится капитал для наращивания кредитования на десятки миллиардов рублей.

Новые подходы к оценке риска будут применяться не только к новым кредитам, но и к ранее выданным?