Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На 7% по тоннажу увеличился экспорт нефтепродуктов из России в 2019 году

На 5% сократили российские компании экспорт нефтепродуктов по итогам 2019 года. Стоимость отгруженных на внешние рынки энергоресурсов снизилась на 14,5%, сообщается в докладе Минэкономразвития. По данным ведомства, за 2019 год на экспортные рынки было направлено 142,8 млн тонн различных типов нефтепродуктов, однако их стоимость сократилась до $66,9 млн.

Существеннее всего за прошлый год спрос на российскую продукцию снизила Европа: на 8,4% — до 55,4 млн тонн. Страны СНГ закупили 5,3 млн тонн отечественных нефтепродуктов (-53,2%). Прирост наблюдался только в североамериканском направлении — на 42,1% до 11,7 млн тонн.

«Принятые в 2018 году в России меры по стабилизации цен на внутреннем рынке, которые были продлены в марте 2019 года, могли стать причиной снижения физических поставок нефтепродуктов на внешние рынки. На динамику экспорта в страны СНГ повлияло введение запрета на поставки украинской стороне нефти и нефтепродуктов, а также снижение экспортируемых объемов в Беларусь», — отмечается в докладе МЭР РФ.

Ведомство указывает на то, что отгрузки нефтепродуктов на экспорт за десятилетие выросли на 7% в натуральном выражении и сократились на 5,2% в стоимостном выражении.

«В структуре российских поставок продукции ТЭК на нефтепродукты в 2019 году пришлось 25,4%», — уточняется в докладе министерства.

В 2019 году, отмечает rupec.ru, Россия заняла первом место в мире по поставкам газа в физическом объеме, второе место по экспорту нефти после Саудовской Аравии и третьем место по отгрузкам угля, уступив Индонезии и Австралии.

Венгрия первой в ЕС объявила, что впустит россиян, но с одним условием

Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России. Это означает, что с 15 июля 2020 года россияне (в отличие от граждан государств "красной" зоны) смогут посещать Венгрию, но при соблюдении некоторых условий. Путь в эту европейскую страну открыт тем, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие коронавируса.

В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся.

Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны).

Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также граждане, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии.

Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.

Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.

Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Помимо России в "желтой" зоне Венгрии оказались Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.

Напомним, ранее, в конце июня, Совет стран Евросоюза рекомендовал с 1 июля снять ограничения на необязательные поездки для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая по принципу взаимности. Россия, США, Бразилия в этот список тогда не вошли.

Рекомендация не является обязательной к исполнению, сообщили в Совете, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список.

Перечень стран обновляется каждые две недели. "Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", – заявил на этой неделе посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии европейских границ для России.

В середине июня, как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, россияне смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что с 15 июля власти начнут снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут постепенно возобновлять со странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный показатель прироста числа заразившихся – один процент и менее.

Пробки на терминалах, наивные европейцы и коварные китайцы

Дмитрий Косырев

На ключевых железнодорожных терминалах, через которые идет отправка контейнеров из Китая в Европу, возникли громадные пробки. Это, например, Алашань в Синьцзяне (откуда поезда идут через Казахстан и Россию в Центральную Европу) и несколько других. В Китае эти терминалы гордо называют "сухопутными портами", показывают их зарубежным гостям как образец использования искусственного интеллекта и прочих новых технологий в организации логистического процесса. И вот — даже искусственный интеллект не помогает.

А именно: через Алашань в Европу в том году отправлялось до десяти поездов в сутки, сейчас — 19, и все равно часть их задерживается, графики срываются. Чананьский терминал в Сиани в этом году уже отправил почти вдвое больше поездов по европейскому направлению, чем в прошлом. Вот когда вспомнили, что был такой План развития и постройки железных дорог в Европу (2016-2019), который выполнили уже к 2018 году, а сейчас перевозочные нагрузки выросли на треть сверх такового.

Надо признать, что проблема возникла во многом из-за того, что пандемические ограничения все еще как-то действуют в морских и авиаперевозках, поэтому часть грузов пытаются перевести на сухопутные маршруты. Но суть ситуации от этого не меняется. Европа, выходящая из карантинов, требует китайских товаров. То есть требуют их потребители и торговцы (о политиках — позже). В свою очередь, проснувшееся после тех же бедствий китайское производство эти товары весьма радо предложить.

На короткое время (карантинные месяцы) Европа утратила роль первого торгового партнера Китая, которую играла подряд 16 лет: ее обогнали страны Юго-Восточной Азии. Но сейчас европейцы жадно наверстывают упущенное. В очередной раз именно Китай выступает механизмом, который запускается для выхода из мирового кризиса, прежний такой случай был после финансового кризиса 2008 года.

Однако сегодня ситуация другая: идет глобальная драка за то, чтобы в этот раз Пекин, наоборот, оказался отброшен от лидирующей в мировой экономике позиции. И карантинная катастрофа играет тут роль катализатора, по принципу "погром так уж погром". То есть то, что выглядело немыслимым в нормальной ситуации (чисто политические меры по борьбе с глобальным конкурентом, и пусть экономика плачет), сейчас может проскочить не столь замеченным на фоне прочих бедствий.

Эта борьба "за и против" Китая как главного мотора мировой экономики разворачивается в Индии, Австралии, собственно — везде; главной давящей силой выступают США. Но и в Европе кипят идеологические и политические споры под лозунгом "Умри, дитя, но не дай Китаю поцелуй без любви".

Любовь в данном случае должна выглядеть как идейно-ценностное единство в виде обязательной нагрузки к экономической интеграции. Это старая история, России хорошо известная, но штука в том, что с Китаем было все то же самое, только началось оно раньше.

И вот сейчас китайские идеологи печатно усмехаются, наблюдая за тем, как их европейские коллеги плачут: мы были так наивны в отношении Пекина… Это что — сорок лет наивности? — отвечает комментатор "экспортного" издания Global Times. На самом деле больше, потому что торговое соглашение с Евросоюзом Пекин подписал в 1978 году, когда китайские реформы были еще в зародыше. И торговля эта выросла за 40 лет ровно в 250 раз. Европейцы очень неплохо заработали на ней.

Но они одновременно думали, что бизнес с Западом сделает Поднебесную частью западной — то есть глобальной и всемирной — системы. Потому что система эта не просто лучшая, а единственная. А сейчас вдруг обнаружили, что коварный Китай развивает свою систему, а западники утратили власть как-то определять будущее этой огромной азиатской страны.

За эти 40 лет было много поучительного. Например, история с евросанкциями за то, что Китай разогнал в 1989 году демонстрации маоистов-уравнителей по всей стране вместе с выступлениями якобы прозападных студентов на площади Тяньаньмэнь в столице. ЕС ввел тогда, в частности, санкции в виде запрета на поставки в Поднебесную вооружений и вообще всего военного.

Санкции эти постигла судьба любых санкций вообще — в 90-е годы Китай, напомним, получал вооружения от России и вдохновенно работал над собственными. Потом начал продавать такую технику по всему миру. И вот на этой неделе, похоже, случилась первая в истории поставка военного снаряжения — боевых дронов-беспилотников — из Китая в европейскую страну, Сербию. А санкции? Все еще действуют, отменять их западники так и не научились. Но это не мешало получать все эти контейнеры через евразийский континент…

Напомним, Китай воспринимался как незападная, но абсолютно приемлемая в качестве партнера страна и для США, и для Евросоюза — до какого-то переломного момента. Собственно, моментов таких случилось много, они все переломные: и выход на мировое лидерство по ВВП, и накопление Пекином неуязвимых валютных резервов. Но сейчас похоже, что ключевым моментом стало выявившееся превосходство Китая в "технологиях будущего" — 5G.

И вот мы — и китайцы — наблюдаем смешной сюжет. Еще несколько лет назад чуть не главным партнером Китая в Европе была, наряду с Германией, Великобритания. И обе умело прятались за идеологическими поучениями специально обученных людей, которые год за годом делали вид, что Европа все еще европеизирует полтора миллиарда потомков Желтого императора.

Но сегодня новая эпоха, Великобритания отплывает от Европы и жмется поближе к Штатам. И вот только зимой британский премьер Борис Джонсон замечал, что он хотел бы получить такие же по уровню технологии 5G от США — но их нет в природе. А сейчас он же говорит, что не надо так легко идти на сделки с "продавцом в виде потенциально враждебного государства". Такие виражи можно делать разве что по большой геополитической нужде — но то британцы, они со своей геополитикой определились. Прочая Европа смотрит и размышляет. А на китайских терминалах — пробки из контейнеров.

НОВЫЙ ПОЯС ДЛЯ ЕВРАЗИИ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ В ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ»

Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально.

Данная статья подготовлена в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», осуществлённого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В нём приняли участие молодые представители политического и административного истеблишмента, СМИ, экспертного сообщества России и стран Евразии.

Пандемия коронавируса разделила историю на «до» и «после». Она забрала более 400 тыс. жизней, ускорила тренды, набиравшие силу, сделала очевидными некоторые глубинные процессы, протекающие в глобальном социуме. На бушующую пандемию накладывается нарастающее противостояние США и Китая, которое становится важнейшим фактором трансформации современного экономического и политического мирового устройства. Соединённые Штаты взяли курс на изоляцию КНР, пытаясь сдержать экономический рост соперника. И хотя противники прочат друг другу упадок и лишения, победителей в этой схватке не будет – обе стороны, скорее всего, выйдут из борьбы ослабленными.

Текущая ситуация грозит сильно усложнить реализацию китайской инициативы «Пояс и путь». По данным нью-йоркской исследовательской компании Rhodium Group, строительство «Пояса и пути» замедлилось ещё до кризиса, китайские кредиты за рубежом снизились. Аналитики задаются вопросом, смогут ли банки КНР продолжать выдавать займы на финансирование глобальных начинаний. Из-за пандемии коронавируса финансовая система Китая испытывает серьёзную нагрузку. Многие банки и предприятия Поднебесной обанкротились, что привело к прекращению выплат по ранее выданным кредитам и остановке денежных потоков. Глобальные логистические цепи разорваны – а проекты «Пояса и пути» зависят в основном от китайских материалов и поставок, которые теперь недоступны из-за карантинных мер.

Несмотря на описанные ограничения, у Пекина пока достаточно ресурсов для того, чтобы усилить своё политическое и экономическое влияние за рубежом. Кредитный портфель КНР очень обширный, и займы BRI – только небольшая его часть. Китайская экономика первой оправилась от удара, и многие пострадавшие страны рады любой поддержке. Сейчас Китай позиционирует себя спасителем мира от заболевания. Помощь от него получили США, Республика Корея, Япония, Камбоджа, Пакистан, Италия, Франция, Сербия, Иран, Ирак, ВОЗ, Африканский союз и другие. Правительство Китая объявило о содействии 82 странам, в том числе ближайшим соседям России на постсоветском пространстве: Белоруссии, Узбекистану, Таджикистану, Армении, Казахстану, Азербайджану и прочим. Многие подозревают Пекин в желании использовать тяжёлую ситуацию для наращивания своего влияния на мировой арене. Но стремление Китая сохранить и укрепить свою «мягкую силу», которая оказалась сильно подорвана последними событиями, вполне объяснимо. В связи с этим большой интерес представляет судьба евразийского пространства, которое в последнее время рассматривалось в контексте реализации масштабных инфраструктурных инициатив Поднебесной.

Мир стремительно меняется, и встаёт вопрос о том, какую позицию может занять Россия, в частности в отношении построения Большой Евразии. Эпидемия не только принесла много бедствий – она открыла новые возможности для сотрудничества. Так, Китай реанимировал инициативу «Шёлковый путь в области здравоохранения» (Health Silk Road). Она подразумевает самый широкий круг мер, направленных на борьбу с COVID-19, и укрепление глобального управления с помощью общественного здравоохранения. Если в случае с проектом «Пояс и путь» Россия занимала заведомо менее выгодные позиции из-за относительной слабости своей экономики по сравнению с китайской, то участие в «Шёлковом пути в области здравоохранения» может принести России серьёзные политические дивиденды.

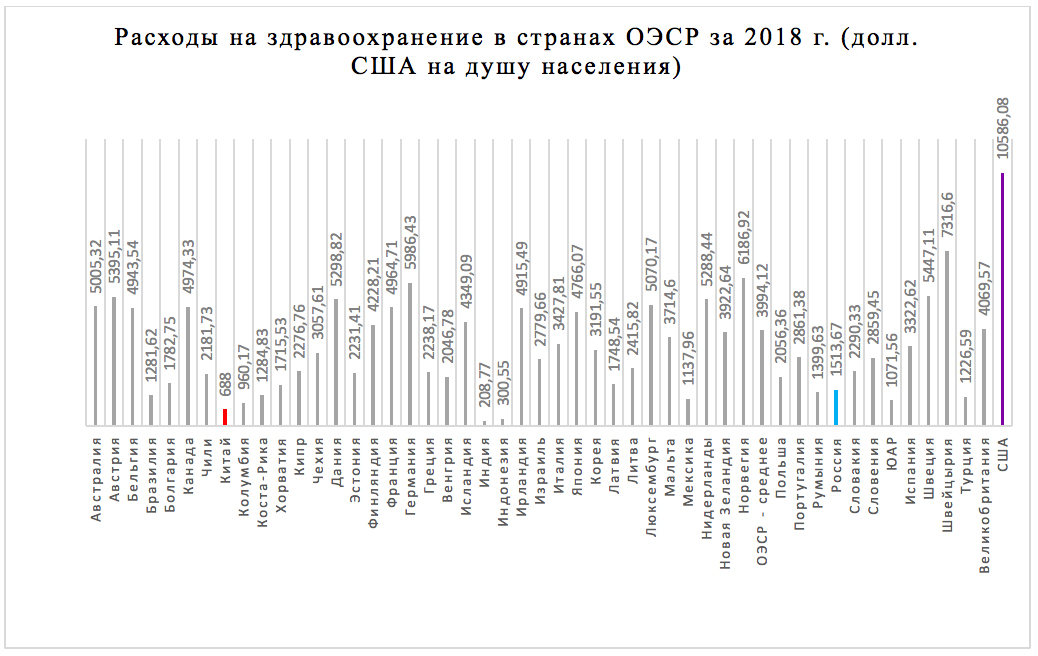

В борьбе с эпидемией важную роль играет не только финансирование, но и решительные ограничительные меры. На середину июня 2020 г. в США от коронавируса умерло около 117 тыс. человек, в России – 7 тыс., в Китае – 4,6 тыс. человек. В то же время, согласно статистике ОЭСР, по расходам на здравоохранение на одного человека в США приходилось более 10 тыс. долл., в то время как в России этот показатель равнялся 1,5 тыс. долл., а в Китае – около 700 долл. При меньших затратах российская и китайская системы общественного здравоохранения справляются с эпидемией эффективнее во многом благодаря централизованной структуре управления (что не отменяет проблему недостаточного финансирования, учитывая общий объём ресурсов). В вопросах охраны здоровья населения российские специалисты компетентны, накоплен богатый опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе благодаря наследию медицины СССР. От Советского Союза России досталась разветвленная система здравоохранения, которая характеризуется высокой степенью централизации. Обязательное медицинское страхование делает доступными базовые медицинские услуги.

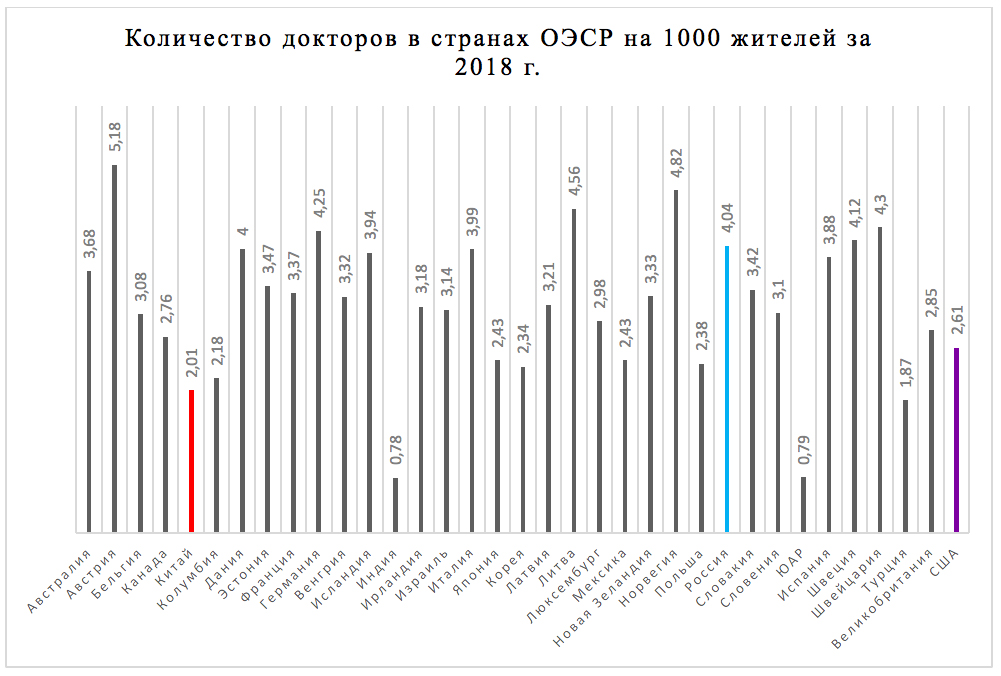

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indicator-chart)

У этой структуры есть существенные недостатки – такие, как недофинансирование, сложности с оказанием услуг первичной медико-санитарной помощи в малых населённых пунктах, зависимость обеспечения медучреждений от местных бюджетов. Однако базовые принципы работы позволяют предотвратить вспышки серьёзных эпидемий (в первую очередь инфекционных заболеваний – холеры, чумы, оспы и прочих). По данным «Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения», количество медицинских работников в России выше, чем в соседних республиках и является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Кроме того, врачей в России в полтора раза больше на тысячу человек населения, чем в США, и вдвое больше, чем в Китае. Таким образом, у России есть ресурсы, необходимые для того, чтобы играть активную роль в инициативе «Шёлкового пути в области здравоохранения». Интересно, что и Пекин, и Москва отправили помощь странам, наиболее пострадавшим от заболевания – обе державы стремятся стать донорами гуманитарной помощи, что даёт как поводы для разногласий, так и богатую почву для сотрудничества.

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart)

Пандемия показала, что международные организации, призванные защищать здоровье людей, неэффективны перед лицом реальной угрозы. Возможно, пришло время предпринимать больше усилий на региональном уровне, и сейчас для России и КНР самое благоприятное время встать у истоков новой системы.

Игра, проведённая в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», имела целью смоделировать процесс обсуждения и принятия решений на Евразийском пространстве в случае гуманитарной катастрофы. Её анализ (см. Дорожную карту) показал, что в Евразии нет института, который мог бы оперативно отреагировать на кризисный сценарий. В итоге платформой для решения проблем была выбрана ООН, которой отдавался и мандат на действия. Однако, организация не могла принимать эффективных мер, пока ситуация не достигла определённого уровня накала, когда были нужны уже не превентивные меры, а непосредственное вмешательство. Другой институциональный игрок, ЕАЭС, в случае гуманитарной катастрофы при всём желании мало что мог предложить, а инициативы, не входившие в его непосредственную зону ответственности, подвергались критике как действия сверх полномочий. Функции ОДКБ сводились к обеспечению безопасности и применению вооружённых сил, но решить в рамках данного объединения другие гуманитарные вопросы (например, о квотах на чистую питьевую воду) также не представлялось возможным. Таким образом, есть необходимость в новой структуре. Надо понимать, что она будет дублировать функции ООН, при этом её полномочия могут быть шире, и она должна работать быстрее и эффективнее.

Безусловно, Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально. Новая совместная инициатива в гуманитарной сфере может вывести политические и экономические процессы на евразийском пространстве на новый уровень и стать ещё одним шагом для укрепления позиций России в регионе и в мире.

Узнать больше о проекте и скачать спецвыпуск, изданный по итогам, можно здесь.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе онлайн-сессии «Россия и постковидный мир» в рамках международного форума «Примаковские чтения», Москва, 10 июля 2020 года

Прежде всего выражаю признательность за возможность в очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». Это молодая, но одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по международной проблематике. Жаль, конечно, мы встречаемся не в очном формате в силу коронавирусной инфекции, но современные технологии тем не менее позволяют не ломать график. Я был очень доволен тем, что мои коллеги участвовали в предыдущих заседаниях нынешних «чтений». По-моему, это было полезно, судя по их оценкам.

Не буду говорить о том, какие последствия коронавирус уже принес и еще принесет для всех сфер нашей жизни. Они ощущаются в экономике и в контактах между людьми, начиная от официальных визитов и переговоров, вплоть до гуманитарных, культурных и образовательных обменов. Оценки совпадают прежде всего в том, что возвращение к нормальной жизни займет немало времени. Никто не знает точно, сколько, и никто не знает, какой будет нормальная жизнь. Все сходятся в том, что какие-то изменения неизбежно последуют.

Кстати, упомяну, что и наша система внешнеполитической службы подверглась серьезным испытаниям. В центральном аппарате и в наших представительствах в регионах, подведомственных предприятиях болезнь проявилось, но, слава Богу, в не очень крупных масштабах и не очень серьезно. В некоторых наших загранпредставительствах тоже есть люди, которые испытали на себе последствия пандемии. Все без исключения наши загранучреждения работали над оказанием содействия российским гражданам, оказавшимся за границей в период, когда были закрыты границы. Вместе с другими участниками Оперативного штаба, прежде всего, с Минтрансом, Росавиацией, Роспотребнадзором, Минкомсвязью мы занимались сначала формированием списков. Это очень трудоемкая работа, которая сопряжена с многочисленными ошибками (реже сознательными, но чаще с бессознательными) и с исправлением их. Параллельно с этим шла работа по выплате «суточных» тем, кто оказался в этой ситуации без средств к существованию. Львиная доля этой работы уже проделана, хотя, конечно, еще есть желающие, причем появившиеся буквально в последние дни. Видимо, анализируя обстановку в стране, где они находятся, люди все-таки решают, что с учетом неопределенности перспектив завершения этой эпопеи. Лучше вернуться домой.

Если говорить о других аспектах влияния пандемии на нашу работу, на наши профессиональные обязанности, то инфекция обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы. Они никуда не исчезли, включая международный терроризм. Как вам известно, уже есть спекуляции, что террористы подумывают, как бы им использовать штамм этого вируса, а, может быть, создавать какие-то новые штаммы для того, чтобы достигать своих неблаговидных целей. Наркотики никуда не исчезли, киберпреступность, окружающая среда, климат, но и, конечно, многочисленные конфликты в самых разных регионах мира. На все это накладывается специфика Администрации Д.Трампа и ее линия на сознательный подрыв всех без исключения договорно-правовых механизмов контроля над вооружениями и сотрудничества на международной арене (примеры ЮНЕСКО, ВОЗ, Совета ООН по правам человека и многое другое).

Мы, конечно, за этим всем пристально следим, анализируем. По-прежнему убеждены, что только коллективной работой на основе принципов Устава ООН, уважения прерогатив Совета Безопасности ООН, через мобилизацию объединений, работающих на принципах консенсуса, как «Группа двадцати», упомяну БРИКС, ШОС, объединения на постсоветском пространстве, можно достигать решений, которые будут устойчивыми и будут обеспечивать урегулирование различных кризисов, конфликтов и решение проблем в интересах всех государств именно на основе учета озабоченностей всех и каждого. К сожалению, не все в условиях пандемии готовы действовать сообща, к коллективным шагам и подходам, наблюдаются попытки продвигать узкокорыстные интересы, использовать этот кризис для того, чтобы и дальше «душить» неугодные режимы. Был полностью проигнорирован призыв Генерального секретаря ООН А.Гутерреша и Верховного комиссара ООН по правам человека М.Бачелет о том, чтобы приостановить хотя бы на время пандемии односторонние санкции, которые препятствуют поставке медицинских и прочих гуманитарных товаров, других предметов первой необходимости в соответствующие страны. В этом же ряду, конечно, попытки в разгар пандемии, когда всем нужно думать, как помогать медицинским работникам, врачам, вирусологам, назначать виновных за распространение этой инфекции. Вы все хорошо знаете, что я имею в виду.

Как и 75 лет назад, когда Победу над общим врагом удалось обеспечить только объединившись и приподнявшись над идеологическими в то время разногласиями, нам сейчас так же нужно осознать, что только сообща мы сможем решить эти вопросы. Уверен, что про судьбу ВОЗ еще поговорим. Мы за то, чтобы решать все на основе принципов Устава ООН, который являет собой платформу коллективной безопасности.

Сейчас наши западные коллеги, я уже об этом многократно упоминал, пытаются активно внедрить в дипломатический, политический и практический оборот концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Это не международное право, это нечто иное (об этом тоже можем поговорить поподробнее во время дискуссии). Это однозначная попытка вернуть себе то доминирование, которым исторический Запад наслаждался практически полтысячелетия. Это попытка, которая облекается в формы созыва «группы интересов», различных партнерств, куда приглашаются удобные страны, которые либо разделяют попытки односторонних подходов к мировым делам, либо будут податливы на давление и присоединятся к такого рода инициативам. Зовут туда не всех. Тех, кто имеет свой взгляд на вещи и готов его отстаивать, оставляют в стороне. А потом, когда в этом узком кругу сфабрикуют концепцию – по проблеме химического оружия либо это будет попытка создать клуб избранных, которые будут решать, кто виноват в нарушении кибербезопасности – станут «продавать» это как универсально применимые нормы. Это все мы наблюдаем. Это очень серьезные проблемы.

Хотел бы завершить свое вступительное слово. Наша главная цель, по-прежнему, остается в защите национальных интересов, создании максимально благоприятных внешних условий для развития страны. Как вы, наверное, могли обратить внимание, мы предлагаем идеи, которые объединяют. Среди них сейчас наиболее актуальная – это созыв саммита постоянных членов СБ ООН. Работа идет достаточно плотно. Сейчас концентрируемся на содержательной части этого мероприятия, потому что она, конечно же, будет иметь определяющее значение.

Все сложности, которые сейчас проявляются в международных отношениях повышают значение такого рода дискуссий, вообще вклада экспертного сообщества, академических, политических кругов в усилия по анализу ситуации, выстраиванию разумных реалистичных прогнозов. Как здесь не вспомнить ситуационный анализ, который Е.М.Примаков активно внедрил в нашу внешнеполитическую и политологическую жизнь. Мы очень ценим, что участники и организаторы «Примаковских чтений» всегда помогают нам иметь более богатую картину идей, из которых мы выбираем те, которые потом докладываются Президенту для определения нашего курса в той или иной конкретной обстановке.

Вопрос: Пять лет тому назад в глобальном стратегическом прогнозе ИМЭМО мы предположили, что одним из четырех сценариев будущего мирового порядка может стать новая биполярность. Тогда основанием для этой гипотезы была относительная динамика совокупной мощи Китая с США. Пандемия дала многочисленные подтверждения этой гипотезы. Конечно, возникает другая, чем в XX веке, ассиметричная биполярность, когда стратегический паритет – между Россией и США, а экономический – между КНР и США.

Считаете ли Вы, что точка невозврата в конфликте США и КНР пройдена? Обострение этого противостояния, очевидно, не в интересах России. Сможет ли Россия играть роль балансирующей державы в интересах поддержания устойчивости мировой системы, в том числе опираясь на Ваш уникальный опыт в многосторонней дипломатии?

С.В.Лавров: Помню тот прогноз, который вы упомянули. Хотел бы сказать, что, безусловно, за эти пять лет немало изменилось, прежде всего, в плане подтверждения того, что конфронтация, соперничество, противоборство, борьба за лидерство между США и Китаем, конечно же, нарастает. Прежде чем перейти непосредственно к этому биполярному процессу, отмечу, что реальная ситуация в мире в целом гораздо сложнее. Он все-таки становится более полицентричным, чем был. Есть немало игроков, помимо США и Китая, без которых очень трудно продвигать свои интересы, если вдруг та или иная столица решится делать это в одиночку. Думаю, мы еще поговорим о том, какие возможны варианты. Упомяну, что недавно на эту тему высказался в статье Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ С.А.Караганов для журнала «Россия в глобальной политике», который издает Ф.А.Лукьянов.

Понятно, что все многообразие и совокупность политических, экономических, военных, исторических, идеологических факторов, проявляющихся сейчас в многополярном мире, который предсказал Е.М.Примаков, должно учитываться и в нашей практической работе. Именно на этом фоне через эту призму мы оцениваем американо-китайские противоречия. То, что они не существуют в вакууме, подтверждается хотя бы тем, что каждая из сторон стремится заручиться как можно большим числом сторонников своих подходов в том, что касается ВОЗ и любой другой темы, которая так или иначе ассоциируется с Вашингтоном и Пекином как определяющая противоречия в их подходах.

Процесс роста совокупной государственной мощи КНР, конечно же, воспринимается американцами как угроза их претензии на сохранение мирового лидерства несмотря ни на что. Еще в 2017 г. в Стратегии национальной безопасности США Китай, наряду с Россией, был перечислен среди основных угроз. Причем Китаю в 2017 г. впервые был отдан приоритет по сравнению с той угрозой, которую Россия представляет для США.

Россия и Китай прямо были обвинены в стремлении бросить вызов американскому влиянию, ценностям и американскому процветанию. Понятно, что сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами. Все это видят и понимают. Выдвигается одностороннее требование, которое учитывает исключительно интересы США. Если следует отказ, то он сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями – это торговые войны, тарифы и многое другое.

То, что в январе американцам и китайцам удалось договориться по первой фазе торговых переговоров, и то, что сейчас происходит с этой договоренностью, весьма показательно. Американские власти обвиняют Пекин не только в том, что он оттягивает на себя рабочие места, заполонил рынок товарами, а сам не хочет покупать американскую продукцию, выстраивает проект «Один пояс, один путь», который призван «подмять» под себя все механизмы функционирования мировой экономики, производственной цепочки и так далее, но и вообще в сокрытии информации по коронавирусной инфекции, в кибершпионаже, в истории с «Huawei» (с какой ретивостью американцы заставляют своих союзников и не только отказываться вообще от какого-либо взаимодействия с «Huawei» и прочими цифровыми гигантами и компаниями Китая, происходит вытеснение высокотехнологичных китайских компаний с мировых рынков). Обвиняется в экспансионизме в Южно-Китайском море, проблемах на линии фактического контроля с Индией, в нарушении прав человека; Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, проблемы Тайваня и Гонконга. Все это проистекает одновременно. Создается мощная волна «наката», «девятый вал». Надеюсь, конечно, что здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку невозврата, о которой упомянул А.А.Дынкин.

Мы надеемся на то, что в США есть люди, думающие о том, как быть дальше, когда пройдут все электоральные заботы, с обеспечением уверенности всего мира и надежности для всего мира долларовой системы. Об этом Министр финансов США уже говорит чуть ли не открыто, что надо все-таки остерегаться переходить какую-то грань, за которой от нас просто начнут убегать, говоря, что доллар совсем уже не годится, поскольку им беспардонно злоупотребляют.

Есть, конечно, и надежда на то, что у китайцев такая политическая, дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны. И этот градус, конечно, весьма тревожит. Надеюсь, что у наших китайских и американских коллег все-таки есть какие-то еще в запасе дипломатические методы, методы классической дипломатии, когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав и нужно все-таки уважать интересы, которые у каждой, не только великой, но у любой державы, у любого государства есть. Мир должен, конечно, стремиться работать на основе поиска баланса этих интересов.

Что касается второго вопроса, что это обострение не в наших интересах. Считаю, что оно никоим образом не отвечает нашим интересам, интересам Евросоюза и других стран. Если брать Евросоюз, то товарооборот Китая с ЕС абсолютно сопоставим с товарооборотом между Китаем и США. Думаю, что также необходимо обратить внимание на те устремления, которые сейчас все чаще озвучиваются в Евросоюзе относительно стратегической автономии не только в военно-политической сфере, в сфере безопасности, но и в торгово-экономической. Кстати, Евросоюз также хочет начать возвращать свои производства и замыкать на себя как можно больше торговых и распределительных цепочек. Здесь он вступает в прямую конкуренцию с американцами. Едва ли он будет во всем поддерживать США, когда они хотят максимально обескровить китайскую экономику путем «перекачивания» всех процессов, которые позволяют активно развиваться, на свою территорию. Здесь много будет шероховатостей, напряженности, столкновений интересов.

В отличие от 2014 г., когда Евросоюз под жесточайшим натиском США ввел антироссийские санкции, сегодня все-таки в ЕС проявляются признаки здорового прагматизма по отношению к нам. Они, в частности, публично объявили о том, что будут пересматривать печально известные «пять принципов» Ф.Могерини, которые были сформулированы несколько лет назад для ведения отношений с Россией, говорят о необходимости обновления подхода так, чтобы он больше отвечал интересам Евросоюза.

Кстати, недавно Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель, говоря про ЕС и Китай, ЕС и Россию, в ответе на вопрос, почему бы не ввести санкции против Китая за Гонконг, права человека, сказал, что санкции – это не тот метод, который нужно применять в отношениях с Китаем. Мы поинтересовались, являются ли санкции, по мнению Ж.Борреля, все-таки тем методом, который можно применять в отношениях с Россией? Наши европейские друзья будут думать. Это непростой вопрос.

Думаю, что мы с Евросоюзом заинтересованы сотрудничать не в ущерб кому бы то ни было. Мы в принципе ни с кем не дружим для того, чтобы организовывать какие-то акции против кого-то третьего. На базе прагматизма, взаимовыгоды. Думаю, что в Брюсселе все-таки будут преодолевать политическую близорукость последнего времени. В рамках обзора российской политики Евросоюза будут уделять больше внимания анализу реальных выгод от развития отношений с Россией, ЕАЭС.

Не вижу каких-либо выгод для России от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Мы не получим выгоды ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией, которые носят традиционно дружественный и неконъюнктурный характер и в которых перемен не предполагаю – у нас провозглашено «особо привилегированное стратегическое партнерство» с этой страной. Не вижу поводов, чтобы наши индийские друзья как-то пожертвовали теми завоеваниями, которые существуют в нашем партнерстве и перспективами, которые оно открывает.

Вопрос: Вы уже затронули российско-американские отношения. Конечно, от их развития зависят международная безопасность и стратегическая стабильность. Складывается достаточно тревожная ситуация в связи с тем, что режим контроля над вооружениями находится в состоянии глубокого кризиса. Вполне возможно, что через полгода прекратит свое существование последний ключевой договор в этой сфере. Причин возникновения этой ситуации достаточно много. Есть и геополитические, и технологические. На мой взгляд, приходится констатировать, что общественное мнение сегодня не оказывает давления на политические элиты в поддержку контроля над вооружениями, как это было в период холодной войны, когда, как мы помним, были массовые демонстрации. Сегодня для общественности приоритетными угрозами стали пандемия, изменение климата, терроризм. Страх перед ядерной войной отступил на задний план. Можно ли переломить эту ситуацию или потребуется новый Карибский кризис для того, чтобы общественность осознала угрозу ядерного конфликта и начала выражать свое мнение?

Мы вместе с коллегами из нашего научного сообщества проводим сейчас очень много видеоконференций с американскими экспертами. Вы говорили, что там есть здравомыслящие люди в США. Можно сказать, что эти конференции дают возможность выработать целый ряд новых предложений, которые могут быть использованы для наших инициатив. Естественно, мы информируем МИД и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова о том, что здесь происходит. Но сейчас следует подумать о том, что необходимы какие-то радикальные действия с нашей стороны, возможно, в связи с саммитом «ядерной пятерки» для того, чтобы создать условия, которые позволили бы не только предотвратить развал режима контроля над вооружениями, но и начать формирование новой системы международной безопасности и стратегической стабильности, подходящей для условий XXI века.

С.В.Лавров: Я согласен с Вами. Ядерные риски в последнее время существенно возросли, ситуация в сфере международной безопасности, стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины всем очевидны. США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав. Они отказываются от термина стратегической стабильности и называют его стратегическим соперничеством. Они хотят победить. Как поется в известной песне: «За ценой не постоим». Они ведут демонтаж всей архитектуры, которая контролировала вооружения, обеспечивая себе свободу в выборе средств давления, в том числе и силового, на геополитических оппонентов и хотят иметь возможность применять эти методы в любом районе земного шара. Это особенно тревожит на фоне доктринальных сдвигов в установках американского военно-политического руководства. Эти сдвиги теперь допускают сценарии ограниченного применения ядерного оружия. Причем интересно, что, как и в случае с другими темами в рамках стратегической стабильности, опять обвиняют нас в том, что это в нашей доктрине заложена возможность ограниченного применения ядерного оружия, эскалация ради деэскалации, эскалация ради победы – совсем недавно они опять комментировали наши доктринальные документы, утверждая, что есть секретные части, в которых все это и написано. Это не так. Мы уже видим целый ряд практических программ в США, которые осуществляются в подкрепление и материализацию этих установок военно-техническими потенциалами. Речь идет о развитии ядерных боезарядов малой мощности. Американские специалисты и официальные лица об этом тоже открыто говорят и рассуждают.

На фоне всего этого нас особенно тревожит двухгодичный отказ американцев переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана. С ранней осени 2018 года наше предложение, оформленное на бумаге в русле подтверждения того, о чем Народный комиссар по иностранным делам М.М.Литвинов и Президент США Ф.Рузвельт договорились и обменялись нотами, лежит у американской стороны. Мы напоминаем регулярно. Говорят, что они еще рассматривают этот вопрос. Конечно, мы будем продвигать тему недопустимости ядерной войны и невозможности в ней победить в контексте предстоящего саммита «пятерки». Самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах между СССР и США. Ослабление этих формулировок показывает нам, что американцы хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа.

Насчет того, что Вы оценили ситуацию в гражданском обществе как не вполне уделяющую достаточное внимание этим угрозам – я согласен. Важно привлекать дополнительное внимание к этой проблеме, разъяснять понятным языком существующие риски, потому что технические детали не всегда доступны для понимания и здесь важно, в какой форме преподносится анализ этой проблемы гражданам. Конечно же, надо рассчитывать не только на официальные структуры государства, но и на само гражданское общество, на его оформившуюся, политически активную часть – НПО, академические и экспертные круги.

Поддерживая эту оценку, я в то же время призвал бы не переборщить с продвижением осознания общественностью ядерной угрозы, потому что важно не перегнуть палку и не подыграть тем, кто пытается вообще запретить все ядерное оружие и поднять волну уже в другом направлении. Договор о запрещении ядерного оружия прямо противоречит Договору о нераспространении, создает путаницу, проблемы, так что я уверен, что с профессионально подготовленными людьми, у нас таких больше, чем где бы то ни было, по-моему, можно найти правильный баланс.

Настроения масс, если уж говорить о них, далеко не всегда определяют реальную жизнь. Когда Президент США Д.Трамп избирался, настроения масс во многом поддержали анонсированные им планы, его призыв нормализовать российско-американские отношения. И ничего, массы успокоились. Никто никаких бунтов на эту тему не затевает.

Конечно, важно продолжать прямую работу с ядерными державами, с их руководством. Мы хотим, чтобы возобладали разумные подходы.

Вы упомянули про то, что идут политологические консультации между Вами, вашими коллегами, американскими экспертами. Мы это приветствуем. Тот вклад, те оценки, та информация, которую мы получаем по итогам таких консультаций, всегда учитываются и во многом определяют существо наших подходов, включая ситуации, когда докладываются варианты на рассмотрение руководства, помогая взвесить те или иные сценарии, плюсы и минусы каждого из них.

Подчинять саммит «пятерки» исключительно задачам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения очень хотят США и подыгрывающие им англичане и французы. Китайцы в этом усматривают попытку не мытьем так катаньем продавить идею расширения круга участников переговоров о ядерном оружии. Позицию в отношении многосторонних переговоров Китай излагал неоднократно и четко. Мы уважаем эту позицию. Кстати, американцы мастера передергивать. И из наших выступлений с изложением позиции, из китайских заявлений беспардонно выдергивают только то, что хотят использовать в своей работе. Недавно китайцы сказали, что они готовы присоединиться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, как только США сократят свои арсеналы до размера китайского арсенала. Через день спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что США приветствуют готовность Китая присоединиться к многосторонним переговорам и приглашают Китай приехать в Вену. В конце июля состоятся очередные консультации на уровне экспертов между Россией и США в развитие встречи заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова и спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в конце июня, когда американцы устроили «цирк» с китайскими флагами. Сейчас американцы опять публично заявляют, что они приглашают Китай приехать в Вену, а перед этим было бы правильно, чтобы Россия встретилась вдвоем с Китаем, объяснила Пекину, что США от него хотят. То, что это невежливо и недипломатично, думаю, никому объяснять не надо. В наших оценках, когда мы говорим, что исходим из того, что Китай сам определяет свою позицию, мы уважаем позицию, которую Китай изложил. Замечу, что американцы на бумагу вообще ничего не положили из того, что они заявляют о необходимости перехода к многостороннему формату. Пускай хотя бы на бумагу положат то, что имеют в виду. Но они категорически не хотят.

Мы будем готовы участвовать в многосторонних переговорах, но, конечно, каждый должен принимать решения сам за себя и добровольно. Только добровольное участие может быть эффективно.

Все оговорки отметаются. «Россия поддерживает наш призыв к началу многосторонних переговоров». Когда мы добавляем, что если многосторонние переговоры начнутся, то считаем необходимым, чтобы там участвовали и Великобритания с Францией, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, отвечая на вопрос об участии Парижа и Лондона в многосторонних переговорах, на «голубом глазу» на днях заявил, что это суверенные державы, им самим решать участвовать или нет, США за них решать не будут. А за Китай они будут решать и решают фактически.

Поэтому, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен в отношении судьбы, в частности, ДСНВ, но все-таки диалог какой-то завязался. С.А.Рябков и Маршалл Биллингсли договорились в рамках процесса, который происходит под их кураторством, создать три рабочие группы. С 27 по 30 июля они проведут в Вене заседание рабочей группы по космосу, по транспарентности в ядерных и оружейных делах и по ядерным доктринам. Посмотрим. Мы никогда не отказываемся от разговора и будем стараться, чтобы он был ориентирован на результат.

Вопрос: Сейчас одним из критических сюжетов российско-американских отношений, прежде всего, в сфере контроля над вооружениями является проблема продления Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. Если до февраля следующего года с Вашингтоном не удастся достичь договоренности о продлении этого договора, каковы будут дальнейшие действия России? Если возникает такая пауза в диалоге с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, если Договор не продляется, что будет с системой контроля над вооружениями и возможны ли тогда в будущем многосторонние форматы, о которых мы сейчас пытаемся рассуждать?

С.В.Лавров: Я исхожу из того, что, судя по всему решение не продлевать этот Договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, говорит о том, что это уже предрешено. Кроме того, выдвигаются условия о том, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что по большому счету означает «ломиться в открытую дверь». В рамках прежних контактов американцам было сказано, что «Авангард» и «Сармат», когда они будут полностью развернуты, подпадают под ограничения, устанавливаемые Договором до тех пор, пока он существует, разумеется. Что касается остальных систем, то они новые. Они не вписываются в три категории, на которые распространяется СНВ-3, но мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, не являющиеся классическими с точки зрения договора СНВ-3, становились предметом дискуссий, разумеется, в контексте принципиального разговора по всем без исключения вопросам, так или иначе влияющим на стратегическую стабильность. Это и сфера противоракетной обороны, в которой сейчас происходят вещи, полностью перечеркивающие и подтверждающие лживость утверждений, которые в свое время распространялись о том, что это исключительно для купирования ракетной угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи. Никто уже даже не пытается про это вспоминать. Все выстраивается исключительно с точки зрения сдерживания России и Китая. Среди других факторов – высокоточное оружие неядерного оснащения, т.н. программа молниеносного глобального удара, заявленные американцами и французами планы вывода оружия в космос, что тоже не скрывается, ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и целый ряд других факторов. Мы готовы обсуждать новые вооружения, но обсуждать не просто ради того, чтобы кому-то сделать приятно и удовлетворить чьи-то инициативы, а для того, чтобы реально понизить угрозу глобальной стабильности и безопасности.

А для этого нужно смотреть на все вещи, которые эти угрозы создают, вынуждая готовить противоядие, как это произошло с нашими гиперзвуковыми вооружениями, разработанными в ответ на глобальное развертывание системы противоракетной обороны США.

Если говорить конкретно про Договор СНВ-3 – нам продление нужно ровно настолько, насколько это нужно американцам. Они сейчас усматривают в наших призывах продлить его на пять лет без предварительных условий какую-то игру. Россия, мол, модернизировала весь ядерный арсенал, а у нас это только-только начинается, нас хотят «стреножить», нам хотят «связать руки». Это абсолютно не так. Нам продление Договора СНВ-3 нужно не больше, чем это нужно американцам. Если они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем. Мы знаем, это твердая уверенность и твердое знание, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора. О том, что мы будем делать в случае истечения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия – по-моему, говорить преждевременно, но мы готовы к любому развитию событий, это действительно так. При отказе от продления варианты могут быть различными, но общая направленность, я вас могу заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, по новым инструментам контроля над вооружениями в том контексте, о котором я упомянул – в контексте всех фактов, влияющих на стратегическую стабильность.

Что касается многосторонних переговоров: мы еще в 2010 году, когда подписывали Договор СНВ-3, сказали, что с подписанием этого Договора исчерпываются возможности дальнейших сокращений в двустороннем формате и, что, если говорить о дальнейших сокращениях, подчеркну это слово, то придётся учитывать арсеналы и других ядерных держав и уже искать какие-то иные формы дискуссий. Речь идёт о сокращениях. А если о контроле, то я считаю, что двухсторонняя российско-американская дорожка далеко не исчерпана. Поскольку потерять все виды контроля и транспарентности было бы, наверно, неразумно и безответственно перед лицом своих народов, перед лицом народов всего мира. И то, что среди рабочих российско-американских групп, которые сейчас будут встречаться в Вене, есть группа по транспарентности (это широкий термин, который включает меры доверия и верификации), я считаю, это позитивный сигнал.

Вопрос: Страны Евразии рассматривают Россию как центральную опору, которая соединяла бы Европейский союз со странами Азии. Как Вы видите роль России на этом пространстве?

С.В.Лавров: Ситуация на евразийском континенте, конечно, в полной мере испытывает влияние практически всех глобальных факторов. Здесь расположен целый ряд важнейших мировых центров: Китай, Россия, Индия, Евросоюз, если мы говорим о континенте. У каждого из этих игроков в силу разных причин есть основания стремиться проводить независимую от США внешнюю политику. Это относится и к Евросоюзу.

Призывы к стратегической автономии распространяются и на сферу развития как таковую. Да, мы ощущаем в Евразии действия не только тех сил, которые хотели бы «сколачивать» такие блоки по интересам и пытаться внедрять конфронтационные нотки в процессы, но мы здесь всё больше и больше наблюдаем центростремительные тенденции. Имею в виду АСЕАН и ЕС на Востоке и на Западе нашего континента. В центре – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мы хотели бы на этом пространстве всё-таки продвигать не разделяющие, а объединяющие подходы и углублять трансрегиональное взаимодействие на основе равенства, взаимной выгоды, и, самое главное, осознания очевидных сравнительных преимуществ от объединения всего этого континента через интеграционные структуры, которые были созданы на Западе, на Востоке, в центре, но при уважении каждого из этих объединений и при поиске естественных форм их взаимодействия. На это направлено то, что мы называем большим евразийским партнёрством, инициативу формирования которого В.В.Путин выдвинул на саммите Россия-АСЕАН несколько лет назад в Сочи. Мы считаем, что это вполне реальный план действий.

Замечу в «скобках», что здесь есть тенденции, которые идут в обратном направлении. В основном они продвигаются США через известные т.н. Индо-Тихоокеанские концепции, нацеленные на подрыв центральной системообразующей роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и направлены на то, чтобы попытаться сколотить группу стран, которые будут откровенно, это даже не скрывается, сдерживать Китай в его развитии.

Я бы выступал за поиск точек соприкосновения всех интеграционных процессов. Да, есть китайская концепция «Один пояс, один путь», у ЕАЭС с Китаем есть соглашение, которое предполагает поиск точек соприкосновения, гармонизацию тех проектов, которые в рамках Евразийской интеграции, в рамках китайского проекта будут реализовываться. Конечно, это столкновение экономических интересов в целом ряде случаев, но готовность опираться на международно-правовые принципы, на принципы уважения друг друга и взаимной выгоды позволяет эти экономические интересы примирять через поиск их баланса. Именно так выстраиваются наши отношения с партнёрами в рамках ЕАЭС – Китай, в рамках ШОС и в наших отношениях с АСЕАН. Мы приглашаем, это было сказано многократно, Европейский союз тоже посмотреть, как он мог бы с выгодой для себя и для всех остальных подключиться к освоению нашего общего геополитического, геоэкономического, прежде всего, пространства.

Вопрос: Известно, что регион Ближнего Востока и Северной Африки сегодня остаётся неспокойным. Более того, там всё время появляются какие-то новые линии разлома, остаётся конфликтность, продолжаются конфликты, о которых мы хорошо знаем. Усугубляется гуманитарная ситуация в результате несправедливых санкций Запада против определенной части региона. Углубляются различного рода асимметрии. Каковы сегодня стратегические интересы России в этом регионе? Что мы сегодня там хотим с учетом того постковидного характера эпохи, в которую мы сейчас вступили?

С.В.Лавров: Мы действительно имеем хорошие отношения, наверно, лучшие за всю историю связей между нашей страной, в её различных ипостасях, и этим регионом. Отношения со всеми: с арабскими странами, при всём конфликтном потенциале внутри арабского мира, и с Израилем. Мы будем исходить из необходимости продвигать добрые связи со всеми этими странами и стремиться понимать их проблемы, нужды и учитывать их в наших отношениях не только с конкретной страной, но и в отношениях с теми странами, с которыми этот конкретный партнёр имеет сложности.

В начале меня спрашивали, готова ли Россия играть роль балансира между США и Китаем. Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся. У нас налажены контакты и с теми, и с другими. Опыт нашего исторического развития позволяет судить, что потенциал у нас есть.

Если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться, конечно, никому не будем. Наш интерес здесь заключается прежде всего в том, чтобы там не было новых военных кризисов, чтобы урегулировать старые кризисы и чтобы регион Ближнего Востока и Северной Африки был зоной мира, стабильности. У нас нет стратегического интереса поддерживать управляемый хаос. Такой интерес есть у некоторых других крупных внерегиональных стран. У нас такого интереса нет. Мы не заинтересованы в том, чтобы сталкивать лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и повод продолжать, даже порой расширять здесь своё военное присутствие. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торговые, экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами. В этом смысле мы не хотим, чтобы какая-либо другая страна в этом регионе повторила судьбу Ливии, которую просто лишили государственности и не знают, как сейчас «склеивать». Поэтому мы будем активно участвовать в том, чтобы возобладал международно-правовой подход, чтобы не было больше никаких пробирок с зубным порошком, которую выдают за «Ви-Икс», чтобы не было больше вранья по поводу наличия оружия массового уничтожения в других странах региона, как это сейчас происходит в отношении Сирии. Стали упоминать и про химическое оружие в Ливии, которое там не до конца кто-то «раскопал». Все эти вымыслы, как они формируются – «секрет Полишинеля».

Мы хотим извлекать экономическую выгоду из наших отношений со странами региона. Для этого, прежде всего, у нас много общего в подходах к проблемам современного мира: международное право, Устав ООН, межцивилизационный диалог, что очень важно, учитывая и мусульманское население Российской Федерации. У наших мусульманских республик очень хорошие связи со странами Персидского залива, с другими странами арабского мира. Мы хотим всё это поддерживать и развивать. Мы не будем извлекать выгоду из продолжающегося здесь хаоса. Но как только ситуация стабилизируется, надежность Российской Федерации как партнёра в экономическом сотрудничестве, сфере военно-технического сотрудничества, в политической сфере всегда обеспечивает нам существенные преимущества.

Вопрос: Мой вопрос связан с недавними изменениями, которые произошли у нас в стране. Обновленная Конституция, которая вступила в силу, содержит теперь такую норму: «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Вполне понятная норма. В связи с этим вопрос: значит ли это, что наши многолетние переговоры с Японией по т.н. «территориальному вопросу» теперь становятся антиконституционными, т.к. противоречат нашему Основному закону? Насколько я помню, к Курильским островам понятия «делимитации» или «демаркации» никогда не применялись. Или я ошибаюсь?

С.В.Лавров: Нет, Вы не ошибаетесь. Наши отношения с Японией базируются на целом ряде договоренностей. Российская Федерация как государство-продолжатель Советского Союза подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые заключал СССР. Это неоднократно подтверждал Президент России В.В.Путин. Это касается и Декларации 1956 г., в соответствии с которой мы готовы и обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем не в том понимании, как это делается «на утро после последнего выстрела», т.е. прекращения состояния войны (некоторые наши коллеги в Японии хотели бы сделать именно такой договор). Состояние войны между СССР и Японией прекращено той самой Декларацией 1956 г., где записано, что войны больше нет и мы устанавливаем дипломатические отношения. Что еще надо? Поэтому мирный договор, о котором идет речь, должен быть современным, полноценным, отражающим не ситуацию, которая была 60-70 лет назад, а положение дел на сегодняшний день, когда мы убеждены в необходимости развивать с Японией полноценные отношения. Документ должен быть насыщенным, всеобъемлющим: о мире, дружбе, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве, охватывающим все сферы наших отношений, в том числе и экономику, которая двигается, но пока еще далеко не во всех сферах. Не забудем, что со стороны наших японских соседей остаются санкции в отношении Российской Федерации – не такие всеобъемлющие, как по линии США, но остаются.

Договор должен охватывать и проблематику безопасности, учитывая, что Япония является членом очень тесного военного союза с США, а Вашингтон объявил Россию своим по сути дела врагом. Конечно, статьи полноценного договора должны охватывать и наше видение внешнеполитического взаимодействия, где мы пока, упрощенно говоря, голосуем по-разному по любым спорным вопросам, а также гуманитарные, культурные связи и многое другое. Мы предложили концептуальные основы такого договора. Пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию.

Безусловно, в основе всего, что должно определять наши дальнейшие отношения, лежит проблема итогов Второй мировой войны. Японские официальные лица многократно заявляли, что признают итоги Второй мировой войны за исключением итогов в отношении южных Курильских островов, или, как они их называют, «северных территорий». Это неправовая позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что страна ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению.

Конечно, мы слышим заявления наших японских соседей о том, что они будут готовы заключить мирный договор, как только решат территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора, как того и требует Декларация 1956 г.

Вопрос: Россия очень часто критикует США за то, что они продвигают в регионах Тихого и Индийского океанов неинклюзивные структуры, которые призваны изолировать неудобные для США государства. Прежде всего имею в виду т.н. «Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности» – «Квад» (Quadrilateral Security Dialogue, Quad). Очевидно, что само существование таких форматов ведет к превращению региона из зоны сотрудничества в зону конфронтации. Мы в этом явно не заинтересованы. Но при этом идея «Квад» – при всех ее минусах – судя по всему, находит понимание у стратегических партнеров России, в частности, у Индии. Идут разговоры о «Квад плюс», куда американцы планируют пригласить Вьетнам – еще одного нашего стратегического партнера. Судя по всему, существует потребность в укреплении безопасности в регионе. Может ли Россия предложить в этих условиях альтернативу таким форматам, чтобы не сложилась ситуация, когда два наших стратегических партнера находятся в состоянии формата, призванного сдерживать третьего?

С.В.Лавров: Я уже касался темы появления несколько лет назад Индо-Тихоокеанских концепций, стратегий по формированию, как говорят американские дипломаты, «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Когда какая-то инициатива сама себя называет свободной и открытой, у меня всегда возникает ощущение, что это немного отдает пиаром, потому что какая же она открытая, если в нее не приглашаются все без исключения страны региона?

Мы спросили в свое время, когда появился термин «Индо-Тихоокеанские стратегии», означает ли это, что теперь речь идет не об Азиатско-Тихоокеанском регионе, контуры которого понятны, – это и АТЭС, в частности, и те механизмы, которые сформировались вокруг АСЕАН (Региональный форум безопасности АСЕАН, Совещание министров обороны АСЕАН и стран-партнеров – очень важный механизм – и, конечно, механизм Восточноазиатских саммитов, которому в этом году исполняется десять лет). Россия присоединилась к нему несколько лет назад, кстати сказать, вместе с США. Это на самом деле открытые, инклюзивные механизмы, куда приглашают всех желающих. Когда мы поинтересовались, почему вместо устоявшегося термина «Азиатско-Тихоокеанский регион» пошли какие-то «Индо-Тихоокеанские стратегии», означает ли это, что географический охват этой концепции шире, чем АТР, и теперь все прибрежные страны Индийского океана будут приглашены, нам ответили «нет». А почему тогда «Индо-»? А Персидский залив, являющийся частью Индийского океана, предполагает подключение к этим процессам? Нам сказали «тоже нет» – слишком много проблем в Персидском заливе, чтобы вовлекать его в эти инициативы.

Если Вы посмотрите на те идеи, которые продвигаются в этом «квартете», как я уже сказал, это мало кто скрывает, они связаны с попытками сдерживать Китай. Наш особо привилегированный стратегический партнер Индия прекрасно это понимает. Индия, продвигая свою многостороннюю многовекторную политику, конечно, заинтересована развивать отношения и с США (а кто не заинтересован?), и с Японией, и с Австралией. Мы тоже в этом заинтересованы. Но Индия не хочет, чтобы ценой извлечения выгод из этого сотрудничества стало бы дальнейшее обострение ее отношений с КНР. У них произошли весьма печальные инциденты на линии фактического соприкосновения, но мы приветствуем, что немедленно состоялись контакты между военными, и они продолжаются. Есть договоренности по деэскалации ситуации. Также прошли контакты между политиками, дипломатами. Мы видим заинтересованность индийской и китайской сторон не допускать ухудшения отношений. Поэтому прежде чем всерьез рассуждать об Индо-Тихоокеанских стратегиях как будущем всего нашего большого региона, нужно ответить на вопрос, чем вызвана эта терминологическая перемена. Если тем, чтобы сделать приятное Индии, поскольку «Индийский» океан, так и скажите.

Есть вещи, которые уже устоялись. Я упомянул разветвленную сеть институтов, механизмов, созданных вокруг АСЕАН. АСЕАН – это группа стран, которые в рамках своей цивилизационной культуры продвигают объединяющие подходы. Все опирается на поиск консенсуса, баланса интересов. И всех десятилетиями абсолютно устраивало развитие отношений именно на этой площадке, вокруг которой сформировались Региональный форум безопасности, Совещания министров обороны, Восточноазиатские саммиты. Есть даже такое выражение «ASEAN-way». Они постоянно подчеркивают, что хотят вести дела по-асеановски. Это означает ни в коем случае не искать конфронтации, не затевать каких-то проектов, которые будут создавать проблемы в отношении другого участника процесса. К сожалению, Индо-Тихоокеанские стратегии, по крайней мере, как они замышлялись, преследуют другую цель.

В начале нашей беседы я перечислял те претензии, которые США выдвигают в адрес КНР ультимативно, достаточно жестко. Этот механизм тоже хотят использовать для того, чтобы оказывать и усиливать давление. Мы не видим в этом ничего позитивного. Любые проблемы нужно решать миром, через переговоры. Повторю еще раз, площадка, которую предоставляют асеановцы, идеально подходит для того, чтобы каждый участник обсуждал свои возможные проблемы с любым другим участником без полемики, не нагнетая напряженность. Мы с АСЕАН (я уже говорил о ЕАЭС, ШОС) активно «наводим мосты», секретариаты этих организаций уже подписали между собой соответствующие меморандумы. Будем продвигать центральную, системообразующую роль АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если Индо-Тихоокеанские стратегии будут сделаны более понятными, если мы убедимся, что они эволюционируют в сторону присоединения к этим возглавляемым АСЕАН процессам, а не пытаются подорвать эту роль и перенацелить весь диалог в этом регионе на сдерживание Китая или кого бы то ни было еще, будем только приветствовать. Но пока мы этого не видим.

Вопрос: Неделю назад был опрос экспертов после того, как американцы обвинили российскую военную разведку ГРУ в подкупе талибов на предмет того, чтобы они убивали американских военнослужащих в Афганистане. Все эксперты сходятся во внутриамериканских, прежде всего внутриполитических причинах того, что происходит. Ваш подчиненный, спецпредставитель Президента России по Афганистану З.Н.Кабулов еще заметил, что, по его мнению, одна из существующих в США фракций выступает против вывода американских войск из Афганистана из-за того, что американские военные спецслужбисты здорово вовлечены в наркоторговлю в последние годы. Еще не представлялась возможность задать вопрос Вам по поводу этой ситуации. Как Вам вся эта «катавасия»?

С.В.Лавров: Мы уже реагировали на шумиху, которую раздули в США вокруг спекуляций по поводу связи российской стороны с талибами, которых мы якобы побуждали за деньги воевать против американских военнослужащих и объявляли чуть ли не какие-то призовые за голову каждого. Я лишь могу подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные сотрудники Администрации Президента США, включая Министра обороны, заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах.

Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось (судя по всему, так оно и есть), во внутриполитическую борьбу накануне выборов. Опять опозорить Администрацию, дискредитировать все, что она делает, особенно на российском направлении. Повторю, фактов нет. Хотя факты были в конце 70-х и 80-е годы, когда американская Администрация не скрывала, что они поставляют «стингеры» и прочее оружие моджахедам, из которого велся огонь по советским солдатам.

Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы в Афганистане Россия и США извлекли уроки из опыта, накопленного в этой многострадальной стране, и вместе с другими государствами, способными помочь успокоить ситуацию, прежде всего с Китаем, Ираном и Пакистаном, остальными соседями Афганистана помогли завязать национальный диалог. Мы этим активно занимаемся.

Что касается США, то в рамках этого политического процесса мы поддерживаем договоренности, которые продвигают США в диалоге с талибами и правительством. Мы по своим каналам оказываем содействие в том, чтобы эти договоренности состоялись. Есть консультативный механизм Россия-США-Китай, к которому подключается Пакистан и приглашается Иран, но пока еще этим приглашением не воспользовался по причине проблем в отношениях с США и тех действий, которые США развязали против Ирана по всему миру. Этот консультативный механизм помогает сотрудничать и определять конкретные направления, по которым можно посылать сигнал той или иной стороне. Это делается в рамках логики, которую задал т.н. Московский формат, где присутствуют все без исключения соседи Афганистана, США, Россия, Китай. Он абсолютно оптимален.

Насчет того, что было сказано по поводу наркотиков в Афганистане и возможной причастности к наркобизнесу американских военнослужащих. Мы неоднократно получали сообщения, в том числе через СМИ, о том, что в Афганистане организована контрабанда опиатов в другие страны, за границу, в том числе в Европу, с использованием, как сообщается, военной авиации натовской коалиции. Афганские губернаторы соответствующих провинций многократно заявляли о продолжающихся полетах вертолетов без опознавательных знаков, а в Афганистане все небо контролируется натовской коалицией. Были и другие сообщения о том, что осуществляется контрабанда опиатов в иных формах.

Естественно, такую информацию мы на 100% перепроверить не можем, но она слишком регулярно поступает, чтобы мы ее игнорировали. Если военная авиация использовалась над Афганистаном (это могла быть, как я уже сказал, только авиация НАТО), конечно, осуществлять такие полеты могли только военнослужащие или сотрудники специальных служб. Эти обстоятельства требуют разбирательства, в первую очередь, в самих США. У них есть компетентные органы, которые, наверное, следят за тем, как выполняются законы страны. Во-вторых, разбирательства нужны и в стране пребывания воинских контингентов – в Афганистане. Об этом З.Н.Кабулов и говорил. Кстати, если просто брать уже абсолютно достоверные факты, то за почти 20 лет пребывания США и других участников коалиции в Афганистане поток наркотиков из этой страны за границу, в том числе в Европу, на наши соседние территории и в Россию, увеличился в разы. Ни США, ни другие члены НАТО в рамках этой коалиции не ведут какой-либо значимой борьбы с афганским наркопроизводством. Кстати, Генеральный инспектор США по Афганистану Дж.Сопко недавно в своем докладе отмечал, что плантации мака соседствуют прямо с военными базами НАТО. Это же тоже факт. Наверное, это не очень правильно с точки зрения позиции США по борьбе с наркобизнесом.

Мы регулярно привлекали внимание и в СБ ООН, когда заслушивали доклады о работе натовской коалиции в Афганистане, и по двусторонним каналам, призывая наших партнеров бороться с наркоиндустрией. Они заявляли, что это не входит в мандат миссии НАТО – в него входит только борьба с терроризмом. То, что наркоиндустрия напрямую финансирует терроризм и является наиболее важным источником финансирования террористических организаций, это общеизвестный факт. Делайте выводы. Повторю, мы серьезно относимся к этой проблеме.

Вопрос: Через несколько часов после этой сессии «Примаковских чтений» в 10.00 по Нью-Йорку начнется внеочередная Генассамблея ООН, посвященная борьбе с пандемией. Эта сессия собирается по инициативе Движения неприсоединения (ДН). Как Вы оцениваете значение этой сессии? Кто будет представлять Россию? Не считаете ли Вы, что ООН запоздала с реакцией на пандемию? Как Вы оцениваете роль и место Движения неприсоединения в современных условиях?

С.В.Лавров: Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения (его в этом году возглавляет Азербайджан) будет созвана специальная сессия ГА ООН по тематике COVID-19. Она состоится чуть позже. Сегодня, 10 июля, начинается только процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов. Сегодня будет обсуждаться только это. Дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена.

Не думаю, что мы имеем основания называть ООН нерасторопной, запоздавшей с реакцией на вызовы коронавирусной инфекции. Если говорить о ГА ООН, то она дважды собиралась, это было достаточно давно, на раннем этапе этой ситуации. Было принято две резолюции, посвященные задачам международного сообщества в борьбе с коронавирусом. Совсем недавно СБ ООН принял резолюцию по COVID-19. Мы долго не могли это сделать, поскольку американцы категорически не хотели отмечать роль Всемирной организации здравоохранения в этом документе. В итоге нашли слова, позволившие и отметить эту роль, и обеспечить консенсусное принятие.

Не забудем, что Всемирная ассамблея здравоохранения, кстати сказать, с участием американцев, в мае с.г. собиралась на специальную сессию. ВАЗ приняла резолюцию, поддержанную американцами, в которой роль ВОЗ была объективно отражена. На этой же сессии договорились, что, как только пандемия и все основные программы завершатся, будет проведена международная оценка тех уроков, которые мы извлекаем из деятельности ВОЗ на этом направлении. Но без того, чтобы на кого-то показывать пальцем. Объективная научная оценка независимых профессионалов.

Конечно, Движение неприсоединения, согласен с Вами, наш близкий партнер. Мы являемся страной-гостем, которую регулярно приглашают на саммиты ДН в этом качестве и на министерские заседания. Эта структура создавалась в совершенно другом историческом контексте, в разгар «холодной войны», когда развивающиеся страны, образовавшие это Движение, хотели подчеркнуть принцип нейтральности по отношению к двум военным блокам. Тем не менее Движение неприсоединения и после «холодной войны» остается весомым фактором международной политики. Думаю, что это правильно, поскольку попытки опять «сколотить» некие блоки (мы об этом сегодня частично уже говорили) продолжаются. Очень важно, чтобы эта нейтральность, неангажированность, нацеленность на продвижение принципов международного права сохранялась в основе деятельности ДН. Кстати, в октябре 2019 г. в Баку состоялся очередной саммит ДН. Мы там присутствовали в качестве гостя. Были согласованы важные совместные заявления, в том числе подтверждение позиции в пользу укрепления многополярности на международной арене, уважения принципов Устава ООН. Также были приняты заявления ДН в поддержку Палестины и Боливии – в тот период это были весьма актуальные темы. Мы заинтересованы в том, чтобы наш статус в ДН позволял активно работать над вопросами, представляющими совместный интерес.

Вопрос: На переговорах по Минским соглашениям о разработке в кратчайшие сроки изменений в Конституцию Украины, связанных с особым статусом Донбассом, были ультимативные требования Д.Н.Козака? Если да, то почему требование стало жестким только сейчас, когда Минским соглашениям пять лет?

С.В.Лавров: Никаких требований и ультиматумов не выдвигалось. В формате «нормандских» советников, помощников четырех лидеров, в рамках участия российской стороны в работе Контактной группы, где мы совместно с ОБСЕ стремимся обеспечить тот самый прямой диалог, который Киев обязан вести с Донецком и Луганском, в принципиальном, концептуальном плане мы добиваемся только одного – просим наших украинских соседей подтвердить полную приверженность Минским договоренностям, как они были написаны, подписаны и одобрены СБ ООН. Когда нам говорят, что Киев привержен Минским договоренностям, но сначала нужно «забрать» границу на всей ее протяженности под контроль украинской армии и пограничников, это не Минские договоренности. Это введение в заблуждение своего населения, причем сознательное. Когда говорят, причем устами высшего руководства Украины, что Минские договоренности нужно сохранить, т.к. они являются причиной сохранения санкций против России, мы хотим знать – если это главный интерес Украины в отношении Минских договоренностей, пускай тогда нам объяснят, зачем она подписывала эти договоренности и сохраняется ли ее приверженность всему тому, что там действительно записано, а не этой совершенно искусственной и неадекватной связке с санкционной политикой. В неадекватности этой связки убеждается уже большинство членов самого ЕС. Это принципиальный подход. Я говорил с министрами иностранных дел Франции и Германии, Д.Н.Козак разговаривал со своими коллегами. Мы хотим, чтобы французы и немцы как участники «нормандского формата» все-таки тоже высказались на эту тему. Мы ежедневно слышим из Киева официальные заявления, которые просто разрушают все договоренности, закрепленные СБ ООН по итогам Минска.

При всем при том мы ведем прагматичный разговор с тем, чтобы согласовать конкретные шаги по продвижению по всем аспектам Минского документа: по вопросам безопасности, социально-экономическим, гуманитарным и политическим темам. На недавней весьма продуктивной встрече помощников лидеров государств «нормандского формата» в Берлине был достигнут ряд договоренностей в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми лицами, достижения договоренностей в Контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты воюющими сторонами (Киевом, Донецком и Луганском), с подробным изложением тех действий, которые будут запрещены этими приказами. Это было согласовано. Третий согласованный момент из политической повестки дня – представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей отражения особого статуса этих районов Донбасса в полном соответствии с Минскими договоренностями.