Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Интернет отключился от опеки американских чиновников

Дмитрий Кругликов

С 1 октября начинается новая эпоха в развитии интернета. Отныне исполнение технических функций по работе интернета IANA (администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное сообщество, а не власти США.

Как пишут «Ведомости», 1 октября истек контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA).

Со временем ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам. Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA.

По словам члена совета директоров ICANN Стивена Крокера, переход контроля над интернетом готовился с 1998 г., когда ICANN стала выполнять функции по управлению системой адресов и имен в интернете. В итоге интернет-сообщество одобрило схему управления глобальной сетью, основанную на принципе мультистейкхолдеризма: это модель управления с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира. При этом пользователи интернета не должны почувствовать никаких изменений в работе сети, обещает ICANN.

Эта новость должна шокировать сторонников тотального контроля за Сетью в разных странах, а так же конспирологов разного толка, убежденных в том, что «игрушка ЦРУ», какой будто бы является интернет, существует исключительно ради шпионских целей и целей манипуляции сознанием людей внутри и за пределами Америки.

Кстати,Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи (МСЭ). Тогда эту идею поддержали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.

Ну вот и свершилось...

Газовые перспективы Китая

Дмитрий Бокарев

Одной из заметных тенденций современного рынка углеводородов является стремление стран-участниц снизить угрозу для своей экологии, не снижая энергопотребления. Это значит, что со временем все большее предпочтение отдается более «чистым» энергоносителям.

Наибольший вред экологии, по мнению специалистов, наносит сжигание угля, которое является одним из важных факторов глобального потепления. Кроме того, при сжигании угля в атмосферу попадает большое количество веществ, опасных для здоровья человека. В настоящее время на уголь приходится 30% из всего объема углеводородов, потребляемых человечеством. Именно в снижении добычи и потребления этого ископаемого многие видят первый важный шаг к сохранению экологии планеты.

Уголь – качественный источник энергии, при этом дешевле нефти и газа. Он еще долго будет иметь огромное значение в китайской промышленности и энергетике. Тем не менее Китай в последние годы столкнулся с настолько серьезными экологическими проблемами, что твердо решил снижать процент использования угля. Такая мера входит в комплексную программу по защите экологии, разработанную китайскими властями в 2013 г. Процесс займет долгие годы, однако он уже запущен. К 2017 г. в самых промышленно развитых районах КНР планируется снизить использование угля на 85 млн тонн, а к 2020 г. процент использования угля в китайской энергетике должен снизиться с нынешних 63% до 56%.

Один из способов добиться этого – увеличение использования природного газа. Доля использования природного газа в энергетике КНР должна увеличиться к 2020 г. с 8% до 12%.

Китай сам является производителем газа, однако с 2007 г. потребление стало превышать производство. За 2015 г. в Поднебесной было произведено 132 млрд кубометров газа, а потреблено около 190 млрд кубометров. Недостававшие почти 60 млрд кубометров были доставлены из-за рубежа по газопроводам и танкерами в форме СПГ.

Оба пути имеют свои недостатки. Сейчас, когда обострилось противостояние между Китаем и США за влияние в АТР, противники КНР могут использовать ее газовые каналы как рычаги для воздействия.

Несмотря на то, что с 2014 г. КНР является третьим в мире потребителем СПГ после Японии и Южной Кореи, большую часть газа Китай получает по трубам из Центральной Азии и Мьянмы. Из центральноазиатских стран (Казахстан, Туркмения и Узбекистан) КНР получает газ по трубопроводу «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай», который успешно работает с 2009 г.

Главным поставщиком трубопроводного газа (и газа вообще) для Китая является Туркменистан. За 2015 г. КНР приобрела около 35 млрд кубометров туркменского газа, что составило более половины всего китайского газового импорта. Следует помнить, что после того, как газ у Туркменистана отказался покупать «Газпром», Китай стал главным его покупателем и поэтому может диктовать цену.

Казалось бы, газопровод «Туркменистан-Китай» – идеальный источник газа для КНР, однако он имеет большой недостаток. Газопровод проходит через несколько государств, в которых за последние годы не раз происходили волнения. Более того, на территории Китая он идет через Синьцзян-Уйгурский автономный район, известный своими сепаратистскими настроениями. В случае нарушения стабильности в регионе, все поставки газа в Китай из Центральной Азии могут оказаться под угрозой.

Тогда у Китая останется еще газопровод из Мьянмы, однако ее собственные запасы газа не очень велики. Немалая часть газа, поступающая в КНР по этому газопроводу, привезена танкерами с ближнего Востока в мьянманские порты, а Мьянма выступает лишь в качестве транзитера.

То есть, если с газопроводом «Туркменистан-Китай» что-то случится, то газа КНР станет получать гораздо меньше, а платить за него будет гораздо больше.

Еще один способ доставки газа в КНР – морским путем в форме СПГ. Основными поставщиками СПГ для Китая являются Катар, Австралия, Малайзия, Индонезия и др. Этот способ доставки газа гораздо дороже, медленнее, а главное, рискованнее. Во-первых, сама транспортировка газа в сжиженном виде на кораблях по морю имеет свои риски, даже если никто не препятствует специально. А главное, в случае каких-либо конфликтов морские пути можно перекрыть. Чтобы прекратить поставки из главного поставщика СПГ в Китай – Катара, достаточно перекрыть узкий Ормузский пролив. Не стоит также забывать о Малаккском проливе – «ахиллесовой пяте» Китая. Эти два пролива – две главные уязвимые точки маршрутов поставок углеводородов с Ближнего Востока в Китай, Японию, Южную Корею. Чтобы сократить этот путь и не зависеть от Малаккского пролива, Китай потратил большие усилия, чтобы наладить транзит через Мьянму. Однако эту небольшую страну возможные китайские недоброжелатели также могут попробовать блокировать с моря.

Тогда главным поставщиком СПГ в Китай может стать Австралия. Собственно, она как раз на это и претендует. По заявлению австралийского премьер-министра Малкольма Тернбулла, сделанному им весной 2016 г., к 2020 г. Австралия намерена нарастить экспорт СПГ до 75 млн тонн. Основным рынком сбыта должны стать Китай, Япония и Южная Корея.

Однако рассчитывать на Австралию Китаю также приходится с осторожностью. Все-таки Австралия – давний партнер и союзник США. Она, как и США, обеспокоена усилением Китая и его влияния в АТР и выступает против деятельности КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Австралия участвует в совместных учениях ВМС США, Индии и Японии «Малабар» и сотрудничает с Америкой во множестве других вопросов. Таким образом, в случае дальнейшего ухудшения отношений между Китаем и США, поставки австралийского газа в КНР также могут оказаться под вопросом.

Можно сделать следующий вывод: источники, из которых Китай получает газ, недостаточно надежны. Все поставки могут оказаться под угрозой срыва в случае различных конфликтов и социальных потрясений.

Чтобы надежно обеспечить себя таким энергоресурсом, как природный газ, Китаю необходима диверсификация импорта. Самым выгодным партнером для КНР с территориальной точки зрения является Россия. Пожалуй, это единственная страна, из которой Китай может получать энергоресурсы в больших количествах напрямую, без транзита через другие государства. Соглашение о поставках газа из России в Китай сроком на 30 лет было подписано весной 2014 г. Для этих целей было решено построить газопровод «Сила Сибири», который должен начать работу в 2019 г., а также «Сила Сибири-2».

Учитывая сложную обстановку в АТР и непростые отношения Китая с другими странами, значение российских энергоресурсов для него в ближайшие годы может многократно возрасти, как и значение российско-китайских отношений в целом.

Европейская Комиссия подтвердила свои планы по составлению черного списка юрисдикций, не готовых к сотрудничеству в налоговых вопросах. 15 сентября Комиссия опубликовала документ, содержащий предварительную оценку государств, не отвечающих ключевым индикаторам сотрудничества. Окончательный список будет готов к концу 2017 года.

Новый список призван заменить собой ныне действующий перечень стран, которые по тем или иным причинам отказываются соблюдать мировые стандарты надлежащего налогового регулирования. По мнению Еврокомиссии, разрабатываемый список позволит избежать злоупотребления различиями в национальных системах членов ЕС со стороны субъектов, осуществляющих агрессивное налоговое планирование.

При составлении нового черного списка ЕС намерен учитывать проведенную организацией ОЭСР оценку стандартов налоговой прозрачности, действующих в каждой юрисдикции.

Китайская национальная валюта официально включена в состав валютной корзины специальных прав заимствования (СДР). Таким образом, была достигнута еще большая интеграция Китая в глобальную финансовую систему, сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Согласно решению Международного валютного фонда (МВФ), с 1 октября 2016 г. юань включен в валютную корзину СДР. При этом китайские власти в рамках председательства в G20 внесли тему о расширении использования СДР в повестку дня G20. И на саммите в Ханчжоу были достигнуты соответствующие договоренности.

Юань – первая валюта развивающейся страны, которая включена в СДР с момента создания этого фонда.

Напомним, что в 50 странах мира используется китайская национальная валюта. А в Шанхае ввели в действие первую очередь Китайской международной платежной системы. Она предоставляет услуги по расчетам и клирингу капитала при трансграничных и оффшорных операциях в юанях для китайских и зарубежных финансовых организаций.

Как сообщалось, за август 2016 г. объем валютных резервов Китая превысил $3,18 трлн. Это на $15,89 млрд меньше, чем в конце июля текущего года. Падение показателя вызвано главным образом изменениями в курсе валют. На фоне возрастающего ожидания повышения базовой процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США в августе 2016 г. отмечено снижение как промежуточного курса, так и спот-курса юаня по отношению к американскому доллару. В частности, заметно выросла амплитуда колебаний промежуточного курса юаня, который упал в общей сложности на 0,59% и, таким образом, снижался уже четыре месяца подряд.

Для большинства российских компаний позиция заместителя генерального директора по устойчивому развитию является экзотикой, в то время как на Западе наоборот сложно найти фирму, где не было такого сотрудника. Что общего в работе такого сотрудника с игрой в "Тетрис", чем в 2014 году взволновал австралийцев расфасованный в Санкт-Петербурге чай и почему Unilever полностью поддерживает политику по импортозамещению, в интервью для совместного проекта Ассоциации менеджеров и агентства "Прайм" рассказала вице-президента по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям российского офиса компании Unilever Ирина Бахтина.

- Для чего нужен вице-президент по устойчивому развитию?

— В "классическом капитализме" бизнес заботит исключительно экономический эффект: оборот, прибыль, доход на акции в текущем квартале… Сопутствующие вопросы — каким образом ты добыл ресурсы, какие технологии в их обработке использовал, как минимизировал издержки — в такой системе координат просто не учитываются. Концепция устойчивого развития не ориентирована на быстрый краткосрочный результат и, согласно определению, принятому ООН, включает в себя три больших аспекта — социальный, экономический и экологический. По каждому из этих трех пунктов у Unilever есть перечень задач в работе, и я курирую их решение в своем регионе.

- О каких конкретно задачах идет речь?

— Одна из задач — вдвое снизить воздействие нашей продукции на окружающую среду. Например, в наших производствах мы активно используем "умные технологии" и ввели собственные требования к энергоэффективности. Так, все новые фабрики Unilever должны затрачивать на тонну продукции вдвое меньше воды, чем построенные до 2008 года, выбрасывать меньше CO2 и постепенно отказываться от электроэнергии из не возобновляемых источников. Эти инициативы уже позволили снизить водопользование на 37% и выбросы углекислого газа — на 39% в пересчете на тонну выпущенной продукции.

"Нет регулирования — толкуй как хочешь"

- Такой подход действительно приносит какие-то практические результаты для бизнеса?

— Смотрите: до 2008 года наш оборот несколько лет подряд колебался у отметки в 40 млрд евро. После того, как был принят план устойчивого развития бизнеса, мы за 4 года нарастили выручку на четверть, и сейчас она превышает 50 млрд евро.

- Как рост выручки может быть связан с концепцией устойчивого развития? "Умные технологии" производства касаются ведь не продаж, а себестоимости.

— Программа устойчивого роста подразумевает не только снижение издержек, но и самый что ни на есть рост бизнеса. В 2015 году наши "бренды устойчивого развития", в том числе Knorr, Dove, Lipton и Hellmann's обеспечили почти половину роста нашего бизнеса и развивались на 30% быстрее чем остальные бренды.

Кроме того, в программа входят задачи по минимизации рисков, и укреплению доверия к компании. Для этого мы поставили цель к 2020 году получать 100% всего сельскохозяйственного сырья у поставщиков, сертифицированных на соответствие требованиям нашего Кодекса устойчивого сельского хозяйства. Спектр таких требований довольно широк — от состояния почвы до соблюдения прав работников. Мы, например, уже 3 года назад полностью перешли на закупки томатов для наших российских производств исключительно у таких поставщиков, прошедших независимый аудит. Однако с введением продуктового эмбарго нам пришлось начинать практически с нуля и искать новых поставщиков, готовых работать по нашим стандартам.

- В России так сложно найти поставщиков качественных томатов?

— Очень сложно. Много желающих заключить с нами договор, а затем возить переупакованные китайские томаты. Много желающих поставлять собственные томаты достойного качества, но небольшими партиями: хозяйства не готовы давать необходимые нам объемы. Но, пожалуй, самая большая трудность — практически повсеместное отсутствие мощностей по первичной переработке сельскохозяйственного сырья, ведь перед тем, как доставить их на завод, любые овощи нужно откалибровать, вымыть, нарезать, высушить…

- Разве российским поставщикам самим не выгодно соблюдать ваши стандарты, чтобы гарантировать себе долгосрочные контракты и дополнительный доход?

— Это в любом случае требует серьезных долгосрочных инвестиций. Не все пока к этому готовы. Поставщики, не соблюдающие требования устойчивого сельского хозяйства, всегда найдут переработчиков, которые эти требования тоже не соблюдают. Таких игроков на рынке довольно много: чего стоят только маркетинговые эпитеты "органический", "экологичный", "натуральный" на этикетках, хотя, например, стандарта на "органическую" продукцию, как и закона об органическом земледелии, в России до сих пор нет. Нет регулирования — толкуй как хочешь.

В начале этого года мы попросили Лабораторию устойчивого развития бизнеса Сколково проанализировать образцы пищевой, косметической продукции и бытовой химии на соответствие указанным в рекламных материалах параметрам экологичности. Оказалось, что более 80% маркетинговых заявлений на упаковке не соответствуют действительности. По данным собственного исследования экобюро Green, озвученным в этом году, эта цифра даже выше — 92%.

"Импортозамещение — это прекрасно"

- Многие небольшие компании выходят на рынок "под соусом импортозамещения". Как вы в принципе относитесь к такой политике правительства?

— Импортозамещение — это прекрасно. Мы видим огромный потенциал в развитии российского сельского хозяйства и работаем над созданием локальных вертикально интегрированных агрокластеров — в частности, в Тульской области. Если бы не продуктовое эмбарго, вряд ли бы кто-то обратил внимание на то, что Россия даже лук с чесноком для промышленной переработки сегодня импортирует!

- Не проще организовать поставки зелени из других, более подходящих климатически регионов?

— Наши глобальные системы поставок должны быть достаточно гибкими и инклюзивными, чтобы отвечать на вызовы меняющегося климата: участившиеся стихийные бедствия, засухи, неурожаи… Любой катаклизм вынуждает производителей срочно искать альтернативных поставщиков того или иного вида сырья. Unilever из-за глобального потепления ежедневно теряет по миллиону евро. Умение найти альтернативные поставки и вывести их на уровень наших стандартов отчасти сродни игре в Tetris: работа моя и моих коллег-менеджеров по устойчивому развитию бизнеса отчасти заключается в том, чтобы в цепочках поставок не было пустых или бесполезных звеньев и чтобы цепочки не прерывались.

- Правительство часто предлагает зарубежным инвесторам самим "выращивать" поставщиков — вам близок такой путь?

— Только такой путь чаще всего и возможен. Главное, что большие компании масштаба Unilever могут дать потенциальному поставщику — гарантированный спрос на его продукцию, рынок сбыта — причем не только внутренний, но и экспортный. Если локальный поставщик готов вкладываться в соответствие нашим стандартам, мы будем помогать ему своими знаниями, экспертизой, лучшим опытом. При формировании локальных агрокластеров, помимо отношений поставщика — переработчика — производителя, важно участие финансово-кредитных организаций, местных администраций, которые видят выгоду в том, что на их территории успешно работает большое экологичное производство, ориентированное как на удовлетворение внутреннего спроса, так и на экспорт. Наша продукция, произведенная в России, сегодня продается по всему свету.

- Какие именно продукты российский Unilever экспортирует за рубеж?

— Питерская фабрика "Северное сияние", которая была первым производителем парфюмерии еще в императорской России, стала и первым нашим активом в стране. Мы очень много инвестировали в нее и сейчас там производятся сотни наименований косметической продукции и товаров бытовой химии. 85% дезодорантов stick-форматов производства этой фабрики, например, поставляются на экспорт, в том числе, во все страны Западной Европы.

Чай Lipton тоже made in St. Petersburg производимый на другой нашей питерской фабрике, идет на экспорт вплоть до Австралии. Честно скажу: мы не очень готовы были к тому, что в 2014 году к нам в российский колл-центр на фоне обострившихся двусторонних отношений начали звонить потребители из Мельбурна с вопросами о происхождении чая, который они пьют. Эта простая история доказывает, что любые коммуникации сегодня важно выстраивать в глобальном контексте

Один из самых свежих примеров: человек, купивший мороженое Magnum в Кувейте, набирает телефон не того колл-центра, который указан на упаковке, а того, который находит на сайте бренда в интернете. Попадает в британский колл-центр и на свой вопрос о составе продукта получает ответ, что продающееся в Великобритании мороженое под этим брендом может содержать следы алкоголя и расстройство покупателя-мусульманина и всех, с кем он делится этой новостью в соцсетях, вполне понятно. Приходится официально разъяснять, что мороженое в Кувейт поставляется с турецкой фабрики Unilever, которая использует в производстве исключительно халяльные ингредиенты.

"Моя основная работа — психологическая помощь бизнесу"

- Сколько времени проводите в перелетах?

— Мы не фанаты перелетов, так как они негативно влияют на окружающую среду. Летаю только в случае крайней необходимости, хотя и курирую устойчивое развитие и корпоративные отношения в 35 странах Ближнего Востока, Северной Африки, Средней и Центральной Азии, СНГ. Стараюсь проводить в командировках не больше одной недели в месяц.

- Что самое сложное в работе?

— Умение не просто получать инсайды, но и преобразовывать их в стратегии для бизнеса. Неудивительно, что в России система вовлечения бизнеса в законотворческий процесс отлажена намного лучше, чем в большинстве стран Ближнего Востока или Северной Африки. Удивительно, что порой она срабатывает эффективнее, чем в странах Восточной Европы.

Взять хотя бы последнюю версию поправок в законодательство о торговле: многим они показались спорными, но у отрасли по факту была возможность увидеть, обсудить и подготовиться к их введению заблаговременно. А в Румынии, например, подобные же требования к торговле продовольственными товарами были введены буквально "за одну ночь" — без какого-либо обсуждения с отраслью или предварительной подготовки.

- Большая часть вашей работы состоит из встреч?

— На них приходится 80% моего рабочего времени. Специалисту моего профиля очень важно умение слышать. Часто у людей возникает непонимание, даже если они говорят на одном языке. Психологическая помощь бизнесу, наверное, это и есть моя основная работа.

IGC снизил прогноз мирового производства кукурузы, но повысил пшеницы

Международный Совет по Зерну (IGC) в своем сентябрьском отчете снизил прогноз мирового урожая кукурузы в сезоне 2016/17 вследствие сокращения производства в Китае и ЕС. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

По расчетам экспертов (IGC), мировое производство кукурузы достигнет

1,027 млрд. тонн, что на 3 млн. тонн меньше прогноза августа, правда, выше показателя прошлого сезона 970 млн. тонн.

Китай и страны ЕС сократят производство из-за засушливой погоды. Урожай в Китай сократится на 2 млн. тонн до 217 млн. тонн, а в ЕС 2,1 млн. тонн до 59,5 млн. тонн.

IGC повысил прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2016/17 на 4 млн. тонн до рекордных 747 млн. тонн (736 млн. тонн в прошлом сезоне). Снижен прогноз для ЕС, но эту потерю перекрывает рост производства в Австралии, Канаде, Китае и

Казахстане.

Наибольшая прибавка производства пшеницы ожидается в Китае, на 2 млн. тонн по сравнению с прогнозом августа до 128 млн. тонн. Но это ниже прошлогоднего урожая 130,2 млн. тонн

Общий объем мирового производства зерна в сезоне 2016/17 (2,069 млрд. тонн) останется почти на уровне прошлого сезона (2,002 млрд. тонн).

IGC повысила прогноз мирового производства сои на 4 млн. тонн до рекордных 329

млн. тонн, в основном благодаря росту урожайности в США.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся мероприятия по недопущению завоза и распространения на территорию Российской Федерации лихорадки Зика.

В Бразилии продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика. Данная страна является также эндемичной по желтой лихорадке, лихорадкам денге и чикунгунья, а также другим опасным инфекционным болезням.

Роспотребнадзором в период подготовки к XXXI Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро была организована оценка возможного риска инфицирования в местах размещения и проведения соревнований для членов олимпийской сборной и гостей Олимпийских игр с выездом специалистов научных организаций Роспотребнадзора в г. Рио-де-Жанейро, проводился комплекс мер, направленных на минимизацию рисков завоза и распространения опасных инфекционных болезней на территорию Российской Федерации, обеспечено межведомственное взаимодействие с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Разработаны и направлены рекомендации по вопросам информирования участников Игр о возможных рисках инфицирования, необходимости соблюдения правил личной гигиены в целях профилактики заболеваний, симптомах инфекционных болезней и др. Организовано проведение семинаров для медицинских работников олимпийской сборной команды Российской Федерации и руководителей спортивной делегации по вопросам клиники, диагностики и профилактики лихорадки Зика, желтой лихорадки и других опасных инфекционных болезней.

На сегодняшний день, с учетом завершения сроков инкубационного периода, среди российских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр, случаев заболевания лихорадкой Зика и другими инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Пребывание во время нахождения на Олимпийских играх в Бразилии для российских спортсменов и других членов российской Олимпийской сборной, а также гостей Олимпиады было безопасным.

По официальной информации Панамериканской организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний с апреля 2015 года продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика (ЛЗ).

В 21-й стране, из числа пораженных, отмечается увеличение числа случаев патологий нервной системы новорожденных, в 18 странах отмечено увеличение количества неврологических расстройств, в том числе синдрома Гийена-Барре, связанное со случаями заболевания ЛЗ.

Кроме того, сообщается о 5583 случаях завоза ЛЗ на территорию 57 стран и отдельных территорий, в том числе в 22 страны Европейского региона, США (3132 случаев завоза), Новую Зеландию (97 завозных случаев), Австралию (44 случая), Китай (19 случаев) и ряд других государств.

С начала эпидемии случаи передачи ЛЗ половым путем зарегистрированы в 11 странах: Аргентине, Чили, Новой Зеландии, США, Франции, Италии, Испании, Канаде, Перу, Португалия, Германии.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 500 тыс. человек, у более чем 120 тыс. диагноз «лихорадка Зика» подтвержден лабораторно. При этом следует учитывать несоответствие между уровнем зарегистрированной и фактической заболеваемости, вследствие бессимптомного протекания значительного числа случаев.

Наиболее сложной, в эпидемиологическом плане, обстановка сохраняется в Бразилии, где за время эпидемии ЛЗ зарегистрировано 1888 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных. Общее число случаев заболевания с подозрением на ЛЗ составляет на 23.09.2016 более 196 тыс. Напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле и ряде других стран региона.

По данным специалистов ВОЗ и некоторых неофициальным источников с 27 августа 2016 года на территории Республики Сингапур были зарегистрированы первые случаи инфицирования людей вирусом Зика. За последнюю неделю количество случаев, по разным данным Министерства Здравоохранения Республики Сингапур увеличилось до 387. Заболеваемость регистрируется в 10 жилых кварталах города.

Китайская нефтехимическая компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Stock открыла в Азербайджане свое представительство, сообщает в среду ведомственная газета министерства по налогам «Vergiler».

Компания зарегистрировала свое представительство посредством системы «единого окна» минналогов.

Официальным представителем компании в стране является гражданин Австралии Гао Йонг.

Xinjiang Beiken Energy Engineering Stock базируется в Карамае (Китай). Компания оказывает консалтинговые, инженерные и технические услуги предприятиям, действующим в нефтегазовой сфере, занимается бурением скважин, техническими исследованиями и т.д. Компания также производит нефтехимические продукты и нефтяное оборудование.

Информационное агентство Trend

Зернышко к зернышку

Россия, государство, имеющее многовековые традиции снабжения зерном Европы и мира в целом, в 2016 г. стала ведущим экспортером пшеницы. Казалось бы, это обстоятельство естественным образом истекает из масштабов страны и качества ее почв. Однако история российских поставок зерна и пшеницы в частности — это в первую очередь история болезненных падений, вслед за которыми следовали подъемы.

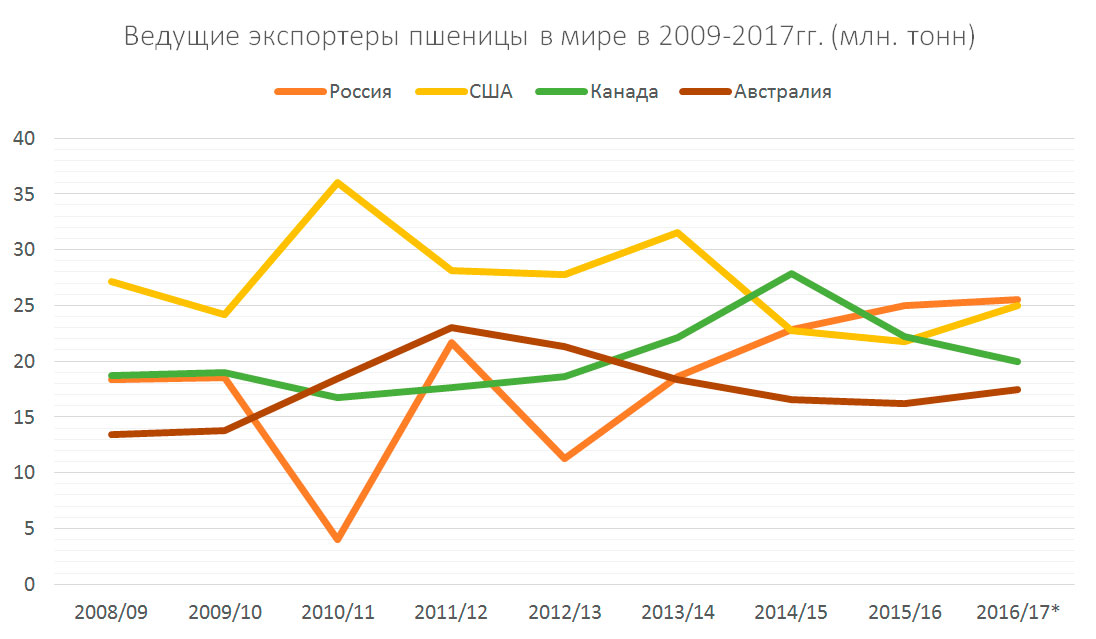

Первенство России обусловлено множеством факторов: чрезмерными осадками во Франции, умеренным ростом посева в США, близкими к идеальным погодными условиями в России. Тем не менее в более широкой перспективе очевиден выход России в клуб ведущих экспортеров пшеницы. Если восемь лет назад экспортные объемы России были сопоставимы с Канадой, учитывая сезонные колебания, то в течение последних трех сезонов Россия борется с США за первое место (см. График 1.). По данным Службы сельского хозяйства зарубежных стран Министерства сельского хозяйства США, экспорт российской пшеницы в сезоне 2016/2017 составит 25,5 млн тонн, обеспечив России общемировую долю на рынке в 16%.

Россия исторически была одним из основных экспортеров зерна в мире. Вплоть до консолидации позиций США на европейском рынке в 1880-х гг., она занимала неоспоримые лидерские позиции. Российская империя, несмотря на относительную технологическую отсталость, недоразвитую транспортную инфраструктуру, отсутствие системы хранения зерна, голод и другие вызовы, в последней трети XIX в. производила 25-30% пшеницы в мире. У пшеницы стал появляться и внутренний рынок, хотя на территории России традиционно доминировали рожь, овес и ячмень. Качество российского зерна зачастую вызывало сомнения, так как на российском рынке появилось множество спекулянтов, тем не менее вплоть до начала Первой мировой войны Российская Империя конкурировала с Соединенными Штатами за рынки Европы.

В последующие годы сельскому хозяйству России было нанесено множество ударов. Сначала 7 апреля 1917 г. Временное правительство ввело государственную монополию на зерно, поддержанную затем советскими властями. Раскулачивание, чистки, коллективизация фактически полностью перекрыли поле действий для предпринимательных работников сельского хозяйства. В сталинское время поставки за рубеж продолжались ввиду необходимости получения иностранной валюты. С конца 1950-х гг. параллельно с экспортом зерна была введена практика импорта — до этого она применялась лишь в первые годы советской власти, на фоне голода 1921 г. Постепенное увядание экспорта зерна достигло своей кульминации в 1991–1993гг., когда вследствие экономического коллапса на территории Российской Федерации вообще ничего не поставлялось за рубеж. Однако с тех пор, и особенно с 2000-х гг., наблюдается постепенный рост производства и экспорта пшеницы в частности и зерна в целом.

Успех экспорта пшеницы Россией показателен на примере Египта, регулярно проводящего государственные тендеры по поставке зерна, чтобы обеспечить население дешевым хлебом. Египет традиционно считался доменом французского экспорта пшеницы, однако в 2016 г., во многом из-за проблем с качеством, пшеница поставлялась из России, Украины и Румынии. Количество осадков на посевных площадях Франции в мае-июне 2016 г. было вдвое выше обычного, побив в ряде регионов исторические рекорды более чем 50-летней давности. Основным вызовом для Франции будет не количество пшеницы (с 2008 г. не было такого посева, как в 2016 г.), а ее качество.

Ввиду обильных дождей регулярно наблюдается полегание посева, вследствие чего пшеница становится непригодной для потребления людьми, и остается лишь один реципиент для зерна — скот. Дожди также влекут за собой повышенный риск распространения септориоза, грибкового заболевания, поражающего листья и колосья пшеницы, и фузариоза, вызывающего гниение корней пшеницы. Южные регионы Германии, также пострадавшие от чрезмерного объема осадков, сталкиваются, пусть и в меньшей степени, с аналогичными проблемами.

Сельское хозяйство оказалось единственным сектором экономики, показавшим рост экспорта в I квартале 2016 г. Оно смогло извлечь выгоду из падающего курса рубля и ставки руководства страны на импортозамещение на фоне продовольственных санкций в отношении стран-членов Европейского союза. Пшеница — самый показательный пример, основные пшеничные биржи находятся в Чикаго и Париже и, соответственно, деноминированы в долларах и евро, в то время как затраты российских компаний исчисляются в рублях. Таким образом, прибыль, получаемая российским сельскохозяйственными экспортерами, в 2015 г. существенно выросла.

Сальдированная прибыль сельского хозяйства России достигла в 2015 г. 272 млрд рублей, что, по сравнению с предыдущим, 2014 г., представляет собой прирост в 45%. Следует отметить, что есть и еще более впечатляющие достижения: рыболовство и рыбоводство показало рост прибылей на уровне 310% (общая прибыль составила 62,7 млрд рублей). На фоне общего спада экономики и низких глобальных цен на энергоносители появились первые высказывания, что сельское хозяйство — «новая нефть России».

Урожай зерновых в России в течение последних двух лет держится на уровне 105–106 млн тонн. Примечательно, что до этого урожай достигал более 100 млн тонн только в предельно благоприятном 2008 и 1992 гг. По довольно осторожному прогнозу Министерства экономического развития, в 2016 г. урожай зерновых должен составить 106 млн тонн, хотя уже к 12 августа в стране было собрано более 70 млн тонн, что на треть больше аналогичного показателя 2015 г.

Россия за первых 4 месяца 2016г. нарастила физические объемы сельскохозяйственного экспорта на 30,5%. Российские власти предполагают, что экспорт зерна в 2016 г. достигнет 36,9 млн тонн, однако благоприятная конъюнктура на рынке может поспособствовать достижению рекордных показателей. Ради сравнения, за один лишь 2016 г. Россия поставит за границу больше зерна, чем в период 1991–2002 гг. вместе взятый. Однако принимая во внимание колоссальный потенциал России, министр сельского хозяйства А. Ткачев видит своей целью преодоление отметки в 50 млн тонн экспортируемого зерна.

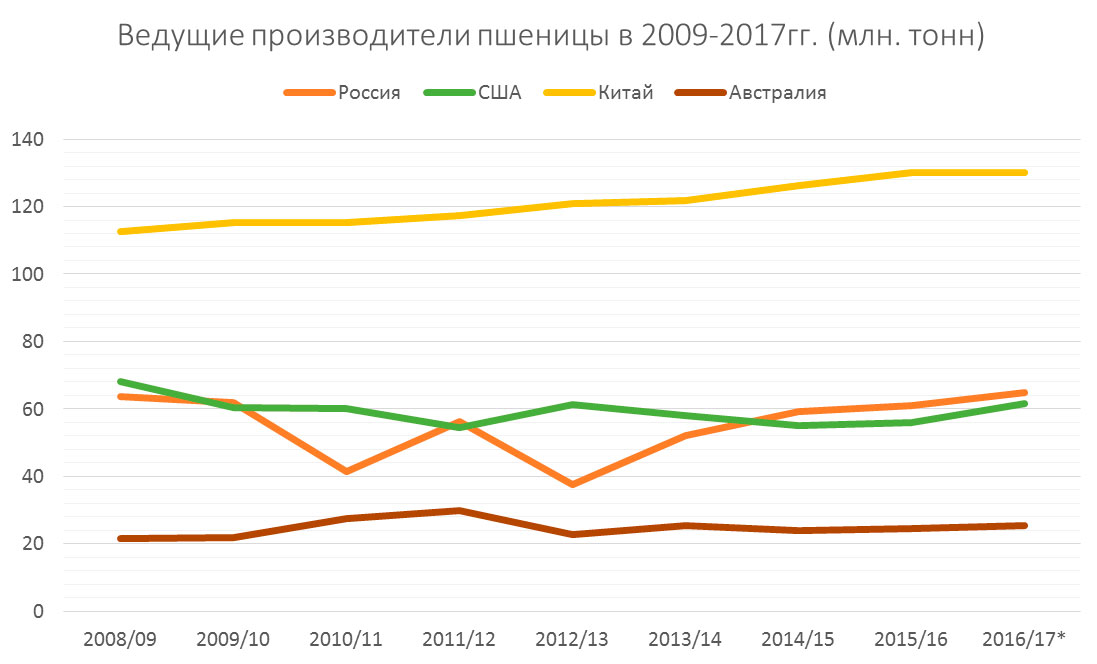

Вехой на пути к достижению этого рубежа может стать подписание соглашения с Китаем по поводу экспорта зерна и продуктов ее переработки. На данный момент в КНР, ведущем производителе зерна в мире (см. График 2), действует запрет на ее импорт, введенный в 1976 г. ввиду недостаточного качества зерна. Его снятие, ныне обсуждаемое в рамках двустороннего переговорного процесса, позволило бы Алтайскому, Красноярскому краям и Новосибирской, Омской областям поставлять зерно на рынки Китая. Курганская область также заявила о своей заинтересованности. Однако остается вопросом, сумеют ли российские переговорщики договориться о поставках на рынок КНР продуктов переработки зерна (муки, круп, макаронных изделий), обеспечивающих большую добавочную стоимость. Диверсификация маршрутов поставок также способствовала бы уравновешению экспортных путей, так как на данный момент порядка 80% российского зерна поставляется через Новороссийск.

Оперативность выхода на этот уровень в первую очередь зависит от того, до какой поры будет сохраняться текущий уровень российской валюты и в какой степени будут российские власти противодействовать неизбежному, пусть и медленному укреплению рубля. Российская экономика на данный момент выглядит крепче, чем в феврале 2016 г., когда средневзвешенный курс доллара составлял 82,97. В августе 2016 г. Центральный банк России увидел первые признаки выхода из экономической рецессии и переходу к экономическому росту, прогнозируя рост в 0,4% в третьем квартале 2016 г. Несмотря на оздоровление экономики, представители сельскохозяйственного сегмента экономики России могут смотреть в будущее с оптимизмом, так как правительство и президент, по всей видимости, намерены сдерживать укрепление рубля и впредь. Таким образом, разница в стоимости российской и других сортов пшеницы (разница между российской и французской пшеницей в августе 2016г. составляла порядка 20 долларов за тонну) сохранится и в среднесрочной перспективе.

Экспорт зерна — показатель экономической мощи государства. Даже в случае резкого рывка вперед на мировых сельскохозяйственных рынках Россия не избавится от ярлыка ресурсной сверхдержавы, однако, быть может, этого и не стоит стыдиться. Ведущие экспортеры пшеницы в мире (Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия) — высокоразвитые экономики с подавляющим перевесом сферы услуг в структуре экономики. Оказаться в такой компании и возглавить этот список на постоянной основе многого стоит.

График 1. Ведущие экспортеры пшеницы в мире в 2009-2017гг. (млн тонн).

Источник: Foreign Agricultural Service, USDA.

График 2. Ведущие производители пшеницы в 2009-2017гг. (млн. тонн).

Источник: Foreign Agricultural Service, USDA.

В конференции приняли участие представители Министерства транспорта РФ, ОАО «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта», Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения», представители органов исполнительной власти более 70 субъектов РФ, ведущие российские и зарубежные эксперты из Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Международного транспортного форума, Республики Беларусь и другие.

Н. Асаул выступил модератором круглого стола «Безопасные транспортные системы: использование современных технологий, инструментов обеспечения качества транспортной деятельности и потенциала институтов гражданского общества» в рамках одноименной Международной конференции, которая, проходит в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 годах».

Основными темами круглого стола стали: «Формирование межсекторальной государственной политики и активной позиции гражданского общества как важнейшие факторы эффективного обеспечения безопасности дорожного движения» и «Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов: от безответственности бизнеса к регулируемой профессиональной деятельности».

По итогам дискуссии участники предложили продолжить внедрять навигационно-информационные технологии, позволяющие контролировать состояние дорожно-транспортного комплекса, координировать действия по ликвидации нештатных ситуаций и их последствий, моделировать и прогнозировать развитие транспортной ситуации. Кроме того, эти технологии позволят оказывать поддержку маломобильным гражданам, содействовать широкому привлечению институтов гражданского общества к обучению участников дорожного движения основам безопасности поведения на дорогах, предупреждению дорожно-транспортного травматизма, оказанию первой медицинской помощи.

С помощью навигационно-информационных технологий будет продолжена разработка новых форм участия гражданского общества при осуществлении госполитики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (БДД), изучение и внедрение зарубежного опыта взаимодействия госорганов и институтов гражданского общества для повышения БДД, совершенствование профподготовки и переподготовки водителей, осуществляющих коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов.

Участники сошлись во мнении о необходимости продолжения разработки дополнительных мер по обеспечению БДД, соблюдению режима труда и отдыха водителями, а также проведения мероприятий, направленных на обучение детей и молодежи поведению на дорогах, путем создания национальных систем воспитания.

Встреча с главой компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым.

Состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором публичного акционерного общества «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Глава компании информировал Президента об итогах деятельности авиационной группы «Аэрофлот», а также о стратегических целях холдинга.

В.Путин: Поговорим о том, как компания себя чувствует, поговорим о результатах. Сезон летних перевозок закончился – как Вы его оцениваете, какие здесь результаты, перспективы?

В.Савельев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хочется доложить: поставленная задача по формированию авиационной группы «Аэрофлот», которая появилась впервые в России, завершена. Группа сформирована из четырёх авиакомпаний: «Аэрофлот» остался в премиум-сегменте; компания «Россия», куда были интегрированы две авиационные компании, занимает нишу для среднего класса; очень удачный проект, который мы начали с Вашего согласия и Вашей поддержки, – это «Победа», на нём остановлюсь чуть позже; и «Аврора», региональный перевозчик на Дальнем Востоке, который осуществляет региональные перевозки. Поэтому группа создана, очень неплохо себя чувствует, функционирует, о чём я расскажу дальше.

Что касается «Победы», Владимир Владимирович, на самом деле очень удачный низкобюджетный проект. «Победа» в прошлом году перевезла 3,1 миллиона пассажиров, в этом году мы перевезём больше четырёх миллионов пассажиров. Загрузка кресел – 86 процентов, и «Победа» досрочно выходит на прибыль: в этом году «Победа» принесёт более двух миллиардов чистой прибыли, что для нас существенно, и это показывает эффективность работы.

Что касается цен, хочу обратить Ваше внимание, что на всех направлениях, по мнению аналитиков, где встаёт «Победа», цены падают примерно на 20 процентов у конкурентов. Это раз.

И в прошлом году «Победа» из трёх миллионов пассажиров, которых перевезла, десять процентов – это были билеты по цене 999 рублей. Этот тренд продолжается, то есть «Победа» не просто декларирует – она ещё продаёт по очень низким ценам. Мы считаем, что у «Победы» есть хорошая перспектива развития, и мы очень благодарны за поддержку этого проекта.

Третья задача, которая была поддержана Вами, о чём хочу Вам рассказать, – это выполнение программы плоских тарифов. Мы перевезли в целом по плоским тарифам за прошлый год один миллион семьсот тысяч пассажиров, до этого был у нас всего миллион сто, то есть это явный прогресс.

На Дальнем Востоке мы также перевезли порядка 700 тысяч пассажиров, рост 43 процента. Мы летаем в Калининград, мы летаем в Симферополь, и мы предлагаем продолжить эту программу, потому что она была рассчитана на два года – при Вашей поддержке, но мы видим, что есть востребованность, и мы считаем, что можем это сделать.

Что касается стратегических целей. Мы находимся на пути реализации стратегических целей, которые нам утверждены, и мы реально идём к тому, чтобы войти в топ-20 лучших авиакомпаний мира. Сегодня мы занимаем 24–е место, в 2009-м занимали 68-е место. Мы седьмое место занимаем сегодня в европейском рейтинге по перевозке пассажиров, до этого занимали 15-е место.

И что очень хочется отметить, что внутри России перевозки резко увеличились: если авиакомпания «Аэрофлот» в 2009 году перевозила [по России] всего 4,9 миллиона пассажиров, при том что 11 миллионов перевезла всего, то сейчас при 39 миллионах в прошлом году мы перевезли 23 миллиона внутри России. То есть мы ориентируемся на российских потребителей и внутрироссийский рынок.

По качеству сервиса, Владимир Владимирович, мы добились серьёзных успехов в этом году. Мы впервые в истории российской авиации включены в группу четырёхзвёздочных авиакомпаний, таких компаний в мире всего 40. Мы получили рейтинг Skytrax, что мы четырёхзвёздочная компания, то есть нас признали официально, что мы являемся компанией на четыре звезды. Мы летаем там, где летают Emirates, Lufthansa, British Airways, Air France.

Пятизвёздочных компаний в мире всего восемь, Владимир Владимирович, мы к этому будем стремиться. Это в основном азиатские компании, там нет ни европейских, ни американских компаний. Но это наш следующий шаг, о чём я тоже скажу.

Что касается наших достижений, то мы получили в пятый раз звание лучшей авиакомпании Восточной Европы. TripAdvisor, сайт для путешественников, с ежемесячным посещением 340 миллионов читателей, провёл опрос «Самая любимая компания в мире» – мы попали как «Аэрофлот» в десятку этих любимых авиакомпаний в мире и стали восьмыми. То есть вот такое наше достижение.

По ситуации на рынке, на котором мы находимся. Надо сказать, что рынок в целом имеет негативную тенденцию, но, несмотря на это, к счастью, внутрироссийские перевозки растут, и, Владимир Владимирович, мы всё равно растём – даже против рынка. И для нас это очень важно, потому что рынок в целом, если он всё–таки имеет тенденцию, тренд к снижению, то у авиакомпании «Аэрофлот» ожидаемый итог по году будет около десяти процентов роста.

Мы приносим чистую прибыль, Владимир Владимирович, более 20 миллиардов рублей, и мы считаем, что, если Правительство примет решение о выплате дивидендов и мы пройдём все корпоративные процедуры, мы можем выплатить дивидендов порядка 50 процентов от чистой прибыли.

Хочу сказать, что мы очень много сделали для цифровизации авиакомпании. Также очередной рейтинг: «Аэрофлот» является одним из лидирующих в мире авиационных перевозчиков, который оцифрован по бизнес-процессам и производственным процессам, что достаточно серьёзно. Могу отдельно сегодня, если будет возможность, Вам показать и рассказать.

Что даёт возможность такой цифровизации и работы? Международное агентство сделало нам аналитику, где находится «Аэрофлот»: если мы посмотрим по доходным показателям, то «Аэрофлот» доходов зарабатывает меньше, чем крупнейшие компании мира. Но за счёт чего у нас прибыль? У нас расходы настолько сокращены, что по отношению к нашим, в общем–то, существенно сниженным доходам мы всё равно остаёмся в прибыли. Эта эффективная работа с затратами позволяет себя чувствовать достаточно уверенно на рынке.

И ничем не хуже выглядит «Победа». Если мы «Победу» сравним с американскими и европейскими лоукостерами, она также не добирает доходов, но имеет существенное снижение по расходам. Тем самым «Победа» также работает эффективно, отсюда и возможность принести более двух миллиардов чистой прибыли досрочно.

По рыночной капитализации. Мы впервые, несмотря на тяжёлый рынок, достигли исторического максимума: сегодня капитализация «Аэрофлота» – 116 миллиардов рублей. Хочу сказать, что эта капитализация в долларовом эквиваленте больше, чем капитализация группы Air France – KLM. То есть мы растём, и этот исторический максимум мы преодолели, 116 миллиардов сегодня «Аэрофлот», это его стоимость, и, думаю, этим будут обрадованы и наши владельцы, в том числе и государство, и наши миноритарные акционеры.

В.Путин: Дивиденды сколько?

В.Савельев: Если мы исходим из того, что мы принесём как минимум 20 миллиардов и больше, то 50 процентов – это десять миллиардов, где государство имеет 51 процент.

Что касается по российскому рынку авиаперевозок, хочу Вам сказать, что «Аэрофлот» перевезёт порядка 28,9 миллиона пассажиров, это десять процентов роста – то, о чём я сейчас Вам говорил. Как группа мы перевезём 43,4 [миллиона] пассажиров. И тренд у нас, несмотря на рынок, Вы видите, он постоянно стабильно высокий, мы стабильно находимся в стадии роста.

Хочу отдельно отметить, что если считать по мировому алгоритму по доле рынка, в чём у нас всё время упрекают, что мы превышаем долю рынка, то, Владимир Владимирович, не превышаем долю рынка: мы – 43,3, это оценка на текущий момент.

С чем это связано? Надо считать, как во всём мире считается, – с иностранными перевозчиками, которые везут россиян, и тогда, как это в мире считается, у нас вот такая доля рынка. Если же мы сравниваем себя только с российскими авиакомпаниями, то, естественно, мы начинаем зашкаливать за 50 процентов.

В подтверждение того, Владимир Владимирович, что мы работаем достаточно эффективно и наши цены в эконом-классе достаточно дешёвые, одно из экспертных агентств, австралийское агентство «Ромтурио», – по их оценке, за полугодие «Аэрофлот» занимает, как ни странно, по индексу «доллар-километр» первое место в мире по дешевизне билетов M-класса.

В.Путин: Вы о дешевизне расскажите пассажирам, они с Вами вряд ли согласятся.

В.Савельев: Владимир Владимирович, это правда. Это [рейтинг] крупных компаний. Да, наверное, есть какие–то мелкие компании, но для этого есть «Победа».

Тем не менее это не только австралийское агентство «Ромтурио», но и Daily Telegraph то же самое оценивает: здесь мы вторые, по их оценке, в мире среди авторизованных перевозчиков по цене билетов эконом-класса.

В.Путин: Они просто не считают доходы своих граждан, вот в чём всё дело.

В.Савельев: Возможно, Владимир Владимирович, но это рейтинги, на которые мы не влияем.

Два слова о нашем флоте. Флот «Аэрофлота» вновь стал самым молодым в мире, у нас средний возраст 4,3 года.

В.Путин: Это хорошо.

В.Савельев: Флот у нас состоит в том числе из машин отечественного производства, у нас 30 машин «Сухой Суперджет», и флот радикально не меняется, то есть у нас есть и дальнемагистральные, и ближнемагистральные машины. Мы сейчас находимся в стадии проработки контракта на дополнительные 20 машин «Сухой Суперджет» и прорабатываем контракт на машины «MC-21», тоже 50 машин.

По «Сухому Суперджету»: если график смогут коллеги выдержать – ГСС, «Гражданские самолёты Сухого», то мы собираемся получить 20 машин в течение 2017 и 2018 годов, сейчас мы это обсуждаем по срокам. Вот такая картина на сегодня у авиакомпании.

Какие наши ближайшие цели, что мы хотим? Первое, мы хотим выполнить все те стратегические показатели, которые нам установлены, – это войти по пассажиропотоку в топ-5 и в топ-20 мирового рейтинга.

Мы хотим, чтобы наша «Победа» стала третьей авиакомпанией в России, мы будем к этому стремиться в ближайшей перспективе.

Мы хотим получить пять звёзд Skytrax, для этого нам очень много нужно будет сделать работы и на земле, не только в воздухе. Но для этого есть все основания нам надеяться.

Мы хотим получить статус не только лучшей авиакомпании Восточной Европы, но есть такой рейтинг – в целом авиакомпаний Европы, мы хотим также завоевать это в ближайшее время.

В.Путин: А сейчас кто занимает?

В.Савельев: Турецкая компания занимает, Turkish Airlines, – дважды занимала. Вся Европа на сегменты поделена – мы в Восточной Европе сейчас, но есть ещё и объединяющий показатель, и, считаю, у нас есть все основания сегодня бороться за этот показатель.

Мы продолжим цифровизацию бизнес-процессов, потому что на пороге и Big Data, и всё, что связано с большими данными, которые используют для получения пассажиропотока. И мы хотим довести в ближайшей перспективе состояние нашего парка, чтобы у нас в парке было не менее 40 процентов машин отечественного производства. Это также наша цель.

Из вопросов, Владимир Владимирович, которые хотел бы здесь заострить,– это два вопроса. Первый вопрос – это поддержка программы плоских тарифов на следующие два года, хочу Вам доложить более подробно. И, второе, поддержать нас с чёрными списками для деструктивных пассажиров, потому что ситуация абсолютно ненормальная: у нас уже внутренний чёрный список на 3090 человек.

Люди становятся всё жёстче, ответственность у них только административная, очень низкая. Мы приводим в пример западное законодательство – европейское, американское: там не просто огромные штрафы – там за такие действия, те увечья, которые они доставляют нашим кабинным экипажам, тюремные сроки до 20 лет.

Первое. Мы предлагаем перевести административную ответственность по определённым рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тысяч рублей (в некоторых странах Европы до 100 тысяч евро платят за то, что они делают на борту).

Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания: это пластиковые наручники и ремни, – потому что мы связываем нарушителей пледами. Считаю, что такие меры – дать нам возможность на реализацию чёрных списков – позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет. Просим Вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают.

Компания в хорошем состоянии, всё у нас достаточно хорошо, мы очень надеемся, что сможем выполнять те поставленные задачи, которые будут стоять перед нами.

В.Путин: Я поддержу Ваше предложение, давно пора было это сделать.

В.Савельев: Спасибо.

Педиатры жмут на кошелек

За отказ от вакцинации детей родителей накажут рублем

Михаил Белый

Союз педиатров России считает целесообразным введение материальной ответственности для родителей, отказывающихся делать прививки своим детям. В случае заболевания ребенка, не прошедшего вакцинацию, государство не будет оплачивать его лечение, а также производить выплаты по временной нетрудоспособности по уходу за заболевшим несовершеннолетним. Эксперты неоднозначно расценили инициативу, отметив, что она явно на руку фармкомпаниям.

Материальное наказание для родителей следует применять в тех случаях, когда взрослые отказываются прививать своих детей от социально значимых инфекций, таких как полиомиелит, корь, вирусный гепатит В. Такое заявление в интервью «Газете.Ru» сделал председатель Союза педиатров России, главный педиатр Минздрава РФ, академик РАН и РАМН Александр Баранов.

«Оставлять безнаказанным такое злодеяние, когда

родители отказывают, по сути дела, своему ребенку в защите от инфекционных заболеваний и не несут за это ответственность,

категорически нельзя. Опыт Австралии здесь очень показателен. Всего год назад на законодательном уровне там было принято решение, что если ребенок заболел инфекционной болезнью, которая могла быть предотвращена с помощью иммунизации, а родители в свое время отказывались делать ребенку профилактическую прививку, то лечение детей они оплачивают в этом случае самостоятельно. Кроме того, они не получают выплат по временной нетрудоспособности по уходу за заболевшим ребенком. И это оказалось реально действенным решением», — пояснил Баранов. По его мнению, точно такой же опыт может быть использован и в нашей стране.

По словам Баранова, страх осложнений от прививок зачастую оказывается преувеличенным. «По данным Роспотребнадзора, в 2015 году количество осложнений после вакцинации составило 1,6 случая на 1 млн вакцинаций. Зная, что по каждому из поданных экстренных извещений проводится целое расследование и устанавливается причинно-следственная взаимосвязь вакцинации и осложнений, можно со всей определенностью заявить, что отнюдь не всегда развитие какого-либо патологического состояния после проведенной прививки является ее следствием», — подчеркнул академик.

Он также напомнил, что не так давно

обсуждалась инициатива вернуться к практике, принятой в СССР, когда ребенок, не привитый по решению родителей, не допускался в детские дошкольные учреждения.

«Личные амбиции родителей не должны наносить ущерб ни здоровью их собственного ребенка, ни здоровью их окружения», — уверен Баранов.

Профессор Московского института педиатрии и детской хирургии Елена Кешишян пояснила «Газете.Ru», что не стоит путать осложнения после прививки с индивидуальной реакцией ребенка, которая может быть разной. «Перед каждой прививкой врач должен рассказать родителям, какие риски существуют, что может произойти и какие действия в случае необходимости предпринимать. Но тяжелые осложнения встречаются крайне редко», — пояснила Кешишян.

По ее словам, повышение температуры тела после прививки, чего так боятся многие родители, как правило, является «нормальной иммунной реакцией». «Я хочу напомнить: вероятность заболеть тяжелой инфекцией у ребенка гораздо выше, чем пострадать от осложнения после вакцинации.

Сейчас много говорят про эти осложнения, но почему-то умалчивают, что дети умирают от кори, страдают ветряночными энцефалитами,

которые приводят к ужасным последствиям для здоровья. Широкое прививание приводит к тому, что опасные микроорганизмы просто исчезают, как не стало, например, чумы или оспы. Однако когда во время чеченских войн прививать детей стали меньше, тут же проявился полиомиелит — было зафиксировано около 120 случаев», — пояснила собеседница «Газеты.Ru». По данным Кешишян, в России привиты около 90% детей, на Западе — 97–98%.

В то же время она признала, что в стране растет число тех, кто отказывается делать прививки своим детям «по идейным соображениям». «Я часто встречаю женщин, которые мне говорят: вот у моего мужа нет ни одной прививки, и он ничем не заболел. Ну, хорошо, он не заболел, а вот 500 человек заболели. Это не аргументация, а не очень умные опасные разговоры», — сказала Кешишян. Говоря о противниках отечественных вакцин, доктор отметила, что «на самом деле эта проблема актуальна для двух-трех городов страны». «В остальной России все прививаются отечественными препаратами, как и раньше», — заключила Кешишян.

Если инициатива Союза педиатров будет принята, то 32-летняя жительница Самары Елена рискует оказаться в числе пострадавших. Женщина рассказала «Газете.Ru», что не прививает своих детей принципиально: «Если вы почитаете форумы, где общаются молодые мамы, то найдете немало примеров того, какие осложнения получали дети после отечественных прививок. Некоторые дети становились инвалидами». Она также отметила, что «иностранные вакцины большинству россиян просто не по карману, да их и не всегда можно найти».

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин резко раскритиковал инициативу Союза педиатров России. «Вакцинация — очень большой бизнес, на этом рынке вращаются миллиарды. Данная инициатива явно работает в пользу этого бизнеса. Однако никто почему-то не задается вопросом, почему родители массово отказываются от вакцинации. Хотя мне неоднократно доводилось слышать, как много детей страдают от вакцин, попадают в больницы, некоторые даже навсегда становятся инвалидами», — пояснил «Газете.Ru» Долинин. По его мнению, проблема заключается в том, что в стране до сих пор нет реальной статистики, которая бы фиксировала осложнения, полученные после вакцинации.

Инициатива Союза педиатров направлена в первую очередь на защиту общества от опасных болезней, пояснил «Газете.Ru» директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. «Понятно, что государство пытается защититься, заставить граждан соблюдать принятый национальный календарь прививок. Однако

лишить детей бесплатной медицинской помощи невозможно — это право предусмотрено Конституцией РФ»,

— сказал собеседник «Газеты.Ru».

Он также подчеркнул, что страх перед вакцинацией намеренно поддерживается и культивируется альтернативными профессиональными течениями. «Информация о страшных осложнениях, о том, что вакцины якобы содержат ртуть и другие яды, постоянно распространяется в интернете, социальных сетях. Это работает антивакцинальное лобби — например, гомеопаты, которые призывают, в частности, использовать исключительно нетрадиционные способы лечения», — добавил Мелик-Гусейнов.

Напомним, в августе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести в законодательство норму привлечения к ответственности родителей, подписавших отказ от прививок своему ребенку. Тогда инициатива вызвала бурную реакцию общества, но к конкретным шагам не привела.

В среду, как известно, Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, или сокращенно — JIT) провела красочную, с массой картинок и видео, презентацию промежуточного итога расследования катастрофы сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга". И что же нового мы узнали из этого доклада?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к дню трагедии — 17 июля 2014 г. Мы все помним, что "виновный" был объявлен на Западе сразу. Буквально на следующий день большинство европейских, американских и австралийских газет вышли со статьями о причастности либо России, либо "пророссийских сепаратистов" Донбасса. Давайте вспомним, что тогда послужило "доказательством" этой вины с точки зрения Запада. Собственно, на тот момент, когда останки "Боинга" еще дымились под Грабово, таких "доказательств" было два: некий аккаунт, якобы принадлежавший одному из командиров ДНР Стрелкову-Гиркину, и сенсационные "пленки Наливайченко", которые глава СБУ представил буквально через несколько часов после падения лайнера. И все, больше на тот момент западная пресса в подтверждение "вины России" ничего представить не могла, но этого ей вполне хватило.

Вполне логично было бы предположить, что эти два весомые "вещдока" должны были бы послужить предметом серьезного разбирательства в Следственной группе. И я, к примеру, ждал их анализа в ее докладе. Однако их не только не разобрали, но даже не упомянули. Понятно, что аккаунт был липовым (сложно представить, чтобы в условиях тяжелейших боев Стрелков чатился в свое удовольствие в интернете). А что же "пленки Наливайченко", на которых некие голоса, якобы принадлежавшие представителям ДНР, озвучили дикую теорию о том, что "Боинг" был сбит некими "казаками из Чернухино".

Ну, ведь супердоказательство же! Во всяком случае, его вполне хватило, чтобы ведущая голландская газета De Telegraaf на следующий день вышла с огромным заголовком "Убийцы", указав поименно, кого она считает этими "убийцами" — ну, то есть все руководство ДНР, включая того же Стрелкова. Вполне логично было бы предположить, что это крутое доказательство стало предметом серьезного анализа. Следователи, конечно же, наверняка запросили у СБУ оригиналы "пленок", провели технический их анализ, определили точную дату и время разговора, установили лиц, раскрывших тайны катастрофы, предприняли попытки найти этих лиц и тщательно допросить. Логично, да?

Вот только почему-то мы уже давно не слышим ни об этих "пленках Наливайченко", ни о дикой теории о "казаках из Чернухино". Не вписывается эта версия в официальную — и казаки с "Буком" вряд ли смогли бы управиться, и Чернухино находится совсем в другой стороне от предполагаемого места запуска злополучной ракеты. Но где же выводы JIT по этому поводу? Почему следователи не обнародовали данных анализа этого потрясающего "доказательства"? Неужели потому, что в таком случае пришлось бы прямо обвинить тогдашнего главу СБУ во лжи, в подделке материалов дела, в попытке препятствования расследования и в намерении увести его по ложному следу.

Если бы следователи указали на эту откровенную примитивную ложь, состряпанную в Киеве впопыхах сразу после трагедии, то пришлось бы признать, что Служба безопасности Украины штампует подобные фальшивки. А если признать это, то сразу возникают никому не нужные сомнения по поводу новых аудиозаписей, представленных Следственной группе этой Службой.

Не удосужившись проанализировать фальшивые "пленки Наливайченко", JIT в основу своей доказательной базы взяла "пленки Грицака", нового главы СБУ. В принципе, если проанализировать все те "доказательства", которые в ходе презентации представила следственная группа, то выяснится, что мы большинство из них уже видели и читали в различных соцсетях и "расследованиях" от группы Bellingcat. Новым же доказательством стали именно "пленки" от СБУ.

Анализ по пунктам

Давайте же проанализируем, что это за уникальные свидетельства. Итак, следственная группа заявила буквально следующее: "Мы приводим в качестве иллюстрации несколько перехваченных разговоров между двумя русскоязычными особами, которые борются на стороне пророссийских боевиков".

И кто же эти "русскоязычные особы"? Ведь наверняка Следственная группа, получив от СБУ (а следователи признались, что все данные "перехваты" получены из Киева) эти аудиозаписи, поинтересовалась их происхождением. Иначе как определить, что эти персоны "борются на стороне пророссийских боевиков", а не являются пранкерами, бойцами ВСУ или тем более (даже страшно предположить такое) что это не актеры, записывавшиеся в какой-нибудь студии самой СБУ? Наверняка же международные следователи перед обнародованием таких записей должны были установить личности собеседников — а то ведь опять какими-нибудь "казаками из Чернухино" окажутся. Так вот самое смешное, что JIT понятия не имеет, что это за люди и откуда они появились на этих "пленках". Оказывается, следователи сначала обнародовали эти замечательные разговоры, а уже после того вывесили объявление об идентификации говоривших. В этом объявлении они просят помочь с установлением личностей некоего Андрея Ивановича с позывным "Орион" и Николая Федоровича с позывным "Дельфин". А не правильнее было бы сначала установить личности, а уже потом вывешивать данные разговоры. А вдруг на них не "пророссийские боевики", а, скажем, офицеры ВСУ запечатлены?

Но тем не менее именно эти новые киевские "пленки" легли в основу доклада JIT. Как в свое время фальшивые "пленки Наливайченко" легли в основу скоропалительных выводов западной прессы о "виновных" в трагедии.

Итак, что же нам предоставили следователи на означенных записях. В общей сложности они прокрутили три разговора. Один из них состоялся якобы вечером 16 июля, т.е. за день до трагедии "Боинга". Некие "русскоязычные особы" (ладно, поверим-таки, что это были "пророссийские боевики") обсуждают возможность получить "Буки" с утра 17 июля для защиты от бомбежек "сушек", то есть боевых самолетов Су.

Причем вывод о том, что разговаривают все-таки "пророссийские", а не "проукраинские" боевики, можно сделать лишь из того, что один из собеседников говорит, что его бойцы "взяли Мариновку". Но ведь украинский СНБО и всевозможные "информационные сопротивления" еще 17 июля утверждали, что Мариновка находится под контролем украинской армии. А судя по данным JIT, разговор двух "русскоязычных особ" происходит в семь часов вечера 16 июля. То есть украинские силовики нам врали тогда?! Или врут сейчас Следственной группе?

Давайте все-таки попытаемся не отклоняться от "единственно правильной" версии, озвученной JIT, и отбросим всякие сомнения в том, что разговор состоялся 16-го, в том, что он вообще состоялся, и в том, что собеседниками являются "пророссийские боевики". Но если это так, то тут мы действительно подходим к самому сенсационному выводу, который следовало бы сделать, но на который почему-то не обратила внимание международная следственная группа. Получается, что СБУ уже вечером 16-го прекрасно знала о наличии у бойцов ДНР систем "Бук", способных поражать воздушные цели на большом расстоянии. Что резко расходится с объяснениями Украины о том, почему же вплоть до падения "Боинга" Украина не перекрыла воздушное пространство над зоной военного конфликта. Согласно всем заявлениям украинских чиновников разного калибра, звучавшим до сих пор, официальный Киев якобы не подозревал о том, что в зоне боевых действий находятся "Буки" вплоть до момента, когда был сбит "Боинг".

Нынешние же сенсационные "пленки", если признать их аутентичность (а мы видим, у Следственной группы даже сомнений на этот счет нет), подтверждают, что Киев уже перехватил разговор "сепаратистов" 16 июля, уже знал о планах использовать "Буки" 17 июля, но почему-то никак не отреагировал на эту важную информацию. И, соответственно, это лишний раз подтверждает выводы Совета безопасности Нидерландов, прямо и недвусмысленно обвинившего Украину в том, что она вовремя не запретила полеты гражданской авиации, а соответственно, несет прямую ответственность за произошедшую трагедию 17 июля 2014 г. Какая-то рассинхронизация действий у украинских силовиков явно произошла, раз они решили предоставить следователям записи разговоров, доказывающие вину Украины и опровергающие все предыдущие заявления украинской власти.

Данный разговор, помимо всего прочего, подтвердил и еще один факт, который регулярно опровергался украинской стороной — об использовании ею варварских бомбардировок в густонаселенных районах Донбасса. Один из собеседников рассказывает: "Самолеты били с 5 или 6 км, потому что их даже не слышно было… Долбили так, что по-взрослому". Так самое интересное, что и сами следователи в своем докладе прямо так и заявили: "Во время этих боев украинская армия совершила много авиаударов, чтобы остановить это наступление. Пророссийские боевики сильно страдали: было много потерь — и человеческой, и материальной силы".

А это значит, что это все-таки украинская армия подвергла бомбардировке Снежное 15 июля, что привело к значительным жертвам среди военных и мирного населения. Ведь данный факт Украина тщательно опровергала вплоть до сегодняшнего дня. Но, как видите, международные следователи и тут прямо указали на источник данных бомбардировок.

Кроме того, данный разговор доказывает, что у бойцов ДНР было основание защищать свои жизни и жизни гражданского населения в зоне конфликта от этих бомбардировок. Хочу напомнить, что всего-то меньше года назад представитель Госдепа США Марк Тонер оправдывал уничтожение российского Су-24 над Сирией правом туркменских боевиков на самооборону. То есть бойцы ДНР, судя по этой логике, тоже имели такое право.

Другая очень краткая запись, представленная на презентации, свидетельствует о том, что в 9 часов утра 17 июля некую "красавицу" (судя по всему, "Бук") уже сгружали в Донецке. Что также не вызвало никакой реакции Киева, позволившего полеты над Донбассом. Ну и третий разговор очередных неустановленных "русскоязычных особ" (вообще непонятно, кто они такие), прямого отношения к теме не имеющий. Два человека уже в июне 2015 г. обсуждают странное заявление фирмы "Алмаз-Антей" о том, что выстрел "Бука" происходил откуда-то из района села Зарощенское. Данная запись, по утверждению самих следователей, была представлена ими для того, чтобы доказать, что, если утверждение "Антея" верно, то злополучный залп произошел с территории, контролировавшейся тогда бойцами ДНР. Хотя, честно говоря, один из собеседников и говорит, что туда в то время заходили и "укропы" (как он называет украинскую армию). При этом, что также интересно, данные персонажи, якобы являющиеся "пророссийскими сепаратистами", даже по состоянию на 15 июня не знали, откуда же был произведен запуск ракеты. Странно на этом основании делать вывод о том, что это именно они и сбивали самолет.

Спикер JIT сообщили о том, что немало свидетелей подтвердили проезд боевой техники с "Буком" 17 июля. Но были ли допрошены и свидетели присутствия украинских "Буков" в зоне конфликта? Этого мы не знаем. И самое главное: была ли учтена масса свидетельств (тоже, кстати, вполне доступных в социальных сетях) о том, что многие жители видели возле несчастного "Боинга" некие военные самолеты? Согласно утверждению JIT, следователи, изучив данные радаров, не обнаружили рядом с "Боингом" самолета, "который мог бы сбить MH17". Но почему-то они не стали уточнять: а были ли рядом с ним военные самолеты, которые просто использовали гражданский лайнер и его пассажиров как живой щит? Вроде бы, тоже важная информация, верно? Но ее решили пока что скрыть от общественности.

Доказательство доказанного

Итак, подводя итоги, можно сказать, что все выводы международной Следственной группы базируются на двух основных источниках: социальные сети и порция очередных сомнительных "пленок" от СБУ. В этом смысле очень показательным является заявление главы Национального департамента уголовных расследований Нидерландов Уилберта Паулиссена: "Мы доказали то, что каждый из нас знал и два года назад". Ну да, только два года назад в основу этих "знаний" были положены совсем другие "пленки" от СБУ, совершенно иного содержания. Что не помешало следователям работать именно над этой версией, под которую в срочном порядке нашлись и другие "пленки" той же СБУ.

Однако на основной вопрос: кто же конкретно виновен в данной трагедии?— следствие ответа не ищет, сосредоточившись (как оно само признает) на выяснении личностей стрелявших и отдававших приказы об использовании "Буков". При этом JIT допускает, что MH17 мог быть сбит и по ошибке, что целью стрелявших был не гражданский лайнер.

Лично я, в отличие от многих моих голландских и российских коллег, призывал и призываю не спешить с выводами по поводу принадлежности "Буков". Обе стороны конфликта на момент трагедии имели в своем распоряжении "Буки". Обе стороны до 17 июля 2014 г. яростно утверждали, что те в исправном и боеготовом состоянии, и еще более яростно стали утверждать после 17 июля, что те были неисправны и непригодны к использованию. У обеих сторон были мотивы использовать данные ракеты в зоне конфликта (что, как мы видим, подтвердила и JIT). И возможно, всей правды о том, кто именно запустил ракету, мы никогда и не узнаем.

Но и год назад, и сейчас понятно: кто бы и по какой причине ни стрелял в воздух, вина однозначно лежит на Украине, знавшей о наличии "Буков" у повстанцев (JIT это подтверждает), обязанной закрыть воздушное пространство над Донбассом, но не сделавшей это. Почему этого не было сделано? Не потому ли, что военные самолеты Украины намеревались использовать гражданские лайнеры как прикрытие во время налетов на города Донбасса?

Как следователи JIT прямо заявили, они не собираются расследовать этого вопроса — мол, не их компетенция. Спрашивается: чья же тогда? Как же тогда привлечь к ответственности людей, виновных в этом военном преступлении?

И почему западные СМИ как-то неохотно исследуют именно этот вопрос? Ответ, думаю, всем понятен: в этом-то Россию обвинить не получится. Хоть с "пленками" СБУ, хоть без оных…

Владимир Корнилов, для МИА "Россия сегодня"

UBS признал Лондон одним из самых переоцененных рынков недвижимости в мире

Согласно рейтингу «Global Real Estate Bubble Index» от швейцарского банка UBS, британская столица является вторым в мире городом с самыми завышенными ценами на недвижимость. Обогнать Лондон удалось только канадскому Ванкуверу.

Благодаря высокому спросу со стороны китайских покупателей в течение последних двух лет, рынок Ванкувера все-таки обскакал лондонский. Но об охлаждении рынка британской недвижимости речи не идет. Разрыв по оценкам рейтинга мизерный - всего восемь сотых, сообщает IBT. Стоимость квадратных метров в мегаполисах нестабильна и растет бешеными темпами.

Аналогичная ситуация сложилась в Стокгольме, Сиднее, Мюнхене и Гонконге. Реальная угроза пузыря нависла над рынками всех вышеназванных городов.

Более того, специалисты отметили, что недвижимость переоценена во всех крупных европейских городах. Даже с учетом инфляции цены на жилье в Лондоне, Стокгольме, Мюнхене и Цюрихе достигли рекордных показателей. Во много это произошло за счет низких процентных ставок по кредитам, ограниченного предложения и высокого спроса, как внутреннего, так и иностранного.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Лондоне, где недоступность жилья из-за слишком высоких цен и острый недостаток предложений уже давно признаны серьезной проблемой на государственном уровне.

Оценка качества образования школьников сегодня стала одним из главных приоритетов развития отечественной системы образования. Какие успехи демонстрируют ученики российских школ на фоне ровесников из других стран? Какие новые проверочные работы ждут школьников в предстоящем учебном году? Об этом в преддверии Второй международной конференции "Использование результатов исследований качества образования: проблемы и перспективы", которая пройдет в Москве 29-30 сентября, корреспонденту РИА Новости рассказал директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Пономаренко.

- Сергей Николаевич, каковы Ваши ожидания от предстоящей конференции?

— Российская Федерация проводит эту международную конференцию уже во второй раз. Мы создали площадку, на которую приглашаем наших коллег из систем образования разных стран мира. В их число входят наши партнеры из Департамента по образованию и навыкам ОЭСР и Международной ассоциации по оценке образовательных достижений IEA, вместе с которыми мы проводим в России шесть международных сравнительных исследований в образовании – PISA, PIAAC, TALIS, PIRLS, TIMSS, ICCS. Мы считаем эти международные сравнительные исследования приоритетными, потому что они позволяют сравнить системы образования и показатели их развития в России и в других странах.

На конференции мы будем говорить о современных трендах в национальных системах образования, поделимся нашим опытом и наработками, а нам есть, чем поделиться. В частности, мы расскажем, как мы проводим национальный выпускной экзамен в одиннадцатом классе, как выстроены вступительные испытания в системе высшего образования страны. Эта информация очень востребована специалистами из других стран.

- Вы упомянули международные сравнительные исследования. Как наша система образования, согласно этим исследованиям, выглядит на фоне других стран?

— В каждом цикле мы чуть-чуть улучшаем свои показатели. В некоторых исследованиях мы уверенно держимся в первой десятке, например, в TIMSS. Это международное сравнительное исследование математической и естественно-научной грамотности среди учащихся четвертых и восьмых классов. Чуть-чуть затрагиваем и одиннадцатые классы.

Россия в последние годы входила здесь в первую десятку, а сейчас вошла даже в первую пятерку стран. Исследование PIRLS посвящено читательской грамотности в начальной школе, в нем оценивается умение читать, умение работать с текстами. Здесь Россия также уверенно входит в первую пятерку стран мира. Есть еще очень большое исследование PISA, в нем проверяют математическую, естественнонаучную и читательскую грамотность у 15-летних учащихся. Из 86 стран мы занимаем на сегодняшний день от 33-го до 39-го места.

- А как обстоит дело с исследованиями, которые проводятся среди взрослых?

— Существует международное сравнительное исследование компетенции взрослого населения PIAAC, там изучается финансовая и математическая грамотность, умение пользоваться современными законодательными основами в том обществе, где люди проживают. У нас там хорошие показатели, примерно 12–14 место.

Мы также принимаем участие в исследованиях знаний по граждановедению ICCS. Здесь у России также хорошее место, чуть выше среднего уровня среди других стран.

- Недавно начался новый учебный год. Какие перемены в области оценки качества образования ждут школьников?

— Сейчас в масштабах Российской Федерации реализуется новый проект — всероссийские проверочные работы. Это полномасштабный экзамен, помимо выпускных экзаменов в 11-х и в 9-х классах, который дает возможность школьникам и, особенно, их родителям посмотреть на уровень и качество знаний. Вопросы и измерительные материалы для всероссийских проверочных работ разрабатываются на федеральном уровне, что соответствует нашему современному государственному образовательному стандарту.

Мы передаем школам задания для проведения экзамена. А результаты не поднимаем на всероссийский уровень, а оставляем в школах, чтобы педагоги и родители могли узнать, что происходит со знаниями, которые школьники получили во время обучения в школе, какие результаты получают ученики от взаимодействия с системой образования.

В предстоящем учебном году, в апреле 2017 года, мы впервые будем проводить в пятых классах всероссийские проверочные работы в виде экзамена по нескольким предметам. В четвертых классах этот экзамен пройдет во второй раз. Всероссийские проверочные работы также пройдут среди выпускников 11-х классов, причем по тем предметам, которые они не выбрали для Единого государственного экзамена.

- Почему?

— Это очень серьезный момент: в последние годы мы видим, что школьники, выбрав предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ, совершенно забывают о других предметах и перестают уделять им какое-либо внимание. Мы же хотим, чтобы выпускники нашей страны обладали всесторонними знаниями в соответствии с принятым образовательным стандартом.

- Существовали ли прежде подобные проверочные работы, или это абсолютно новая форма оценки?

— В Советском Союзе чем-то подобным были годовые экзамены и годовые контрольные работы по разным предметам. Здесь мы не изобретаем ничего нового, а возрождаем то хорошее, что, с нашей точки зрения, было в Советском Союзе.