Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Canyon Resources будет развивать инфраструктуру Камеруна, где она работает

Австралийская Canyon Resources подписала меморандум о взаимопонимании с портовой администрацией Дуалы с целью развития инфраструктуры этого камерунского порта. Стороны намерены сотрудничать в деле развития и модернизации портовых мощностей на правом берегу реки Вури. ТЭО по проекту модернизации порта будет включать вопросы проектирования, финансирования, строительства, работы и техобслуживания терминала для экспортных операций и складирования бокситов, добываемых Canyon Resources.

Tianqi Lithium поглощает австралийскую Essential Metals

Как сообщает SMM, компания Tianqi Lithium подтвердила приобретение австралийской литиевой компании Essential Metals с целью активизации собственного производства лития. Tianqi Lithium Energy Australia, СП Tianqi Lithium и австралийской IGO, предложило Essential Metals 136 млн австралийских долларов. Сделка подразумевает приобретение находящегося в процессе развития проекта The Pioneer Dome с запасами лития на месторождении более 100 тыс. т.

После объявления о сделке акции Essential Metals выросли на 41%. Контракт получил одобрение совета директоров Essential Metals, однако еще требуется одобрение акционеров. Как ожидается, сделка будет завершена к маю 2023 г.

Согласно текущим оценкам, производство на Pioneer Dome может не начаться до 2025 г., однако, по словам Essential Metals, Tianqi Lithium Energy Australia вполне способна ускорить процесс благодаря собственному большому опыту и достаточному количеству финансовых средств.

Tianqi Lithium Energy Australia владеет мажоритарной долей в литиевом руднике в Западной Австралии Greenbushes.

Компания первой построила на континенте завод по выпуску аккумуляторного гидроксида лития.

Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере науки и технологий

Российские и индийские ученые, представители вузов и профильных министерств приняли участие в 12-м заседании Российско-Индийской рабочей группы по науке и технологиям, которое прошло в онлайн-формате. Сопредседателями заседания выступили директор Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Александр Толпаров и руководитель отдела международного сотрудничества Департамента науки и технологий Министерства науки и технологий Правительства Республики Индии Санджив Кумар Варшни.

Участники рабочей группы обсудили ход реализации межведомственной Дорожной карты российско-индийского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, подготовленной по решению предыдущего заседания. Стороны обменялись информацией о таких перспективных направлениях сотрудничества, как биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, киберфизические системы, океанография, медицинские науки, фундаментальная и прикладная физика.

Институт ядерных исследований РАН пригласил индийских исследователей к работе в Баксанской нейтринной обсерватории в Приэльбрусье и на глубоководном нейтринном телескопе «Baikal-GVD», а Институт прикладной астрономии РАН — к проектированию совместной станции для проведения наблюдений методами космической геодезии.

Растет участие специалистов из Индии в деятельности Объединенного института ядерных исследований и проектах его международной программы многодисциплинарных исследований на базе крупных исследовательских инфраструктур, в том числе комплекса сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA.

Свои инициативы по развитию IT-сотрудничества с индийскими партнерами представил Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Предлагается совместное использование возможностей Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», который был создан в 2020 году на базе Политеха в консорциуме с тремя другими университетами. Кроме того, руководство вуза выразило готовность создать и запустить совместную «Российско-индийскую технологическую инновационную платформу» с целью продвижения двусторонних технологических проектов.

Стороны особо отметили грантовое взаимодействие двух стран. С 2016 года Российским научным фондом совместно c индийскими партнерами из Департамента науки и технологий проводится конкурсный отбор по поддержке международных российско-индийских научных коллективов. За это время стороны в общей сложности поддержали 63 проекта на сумму около 1,6 млрд рублей. По итогам этих проектов появилось порядка 1000 публикаций в авторитетных научных изданиях.

В октябре 2022 года Минобрнауки России и Департамент науки и технологий Министерства науки и технологий Республики Индии провели очередной отбор, итоги которого будут подведены в феврале 2023 года. Планируется поддержать не менее 5 проектов со сроком реализации в 2023–2025 годах, объем бюджета составит 10 млн рублей в год на проект. За время проведения конкурса было получено 30 заявок с российской стороны и 48 — с индийской. В настоящее время идет национальная экспертиза заявок.

Рабочая группа отметила высокий уровень институциональных связей Российской академии наук и индийского Совета по научным и промышленным исследованиям, а также подведомственных им научных организаций. Партнеры взаимодействуют посредством вебинаров, встреч, конференций и визитов.

Также участники подчеркнули плодотворное сотрудничество России и Индии в многосторонних форматах: G20, БРИКС, ШОС. Взаимодействие в рамках этих объединений по многим вопросам международной повестки, в том числе научно-технической и инновационной политики, позволяет России и Индии активно продвигать совместные приоритеты.

Российско-Индийская рабочая группа по науке и технологиям действует в рамках Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Военно-морские силы Ирана планируют присутствие в Панамском канале

Заявив, что военно-морские силы Ирана до сих пор развернуты во всех стратегических проливах в мире, кроме двух, командующий ВМС Ирана заявил, что военно-морские силы планируют также иметь присутствие в Панамском канале.

"На сегодняшний день военно-морской флот присутствовал во всех стратегических проливах в мире, и мы не присутствовали только в 2 проливах, и мы будем присутствовать в одном из этих проливов в этом году. Мы планируем присутствовать в Панамском канале", - заявил командующий военно-морским флотом иранской армии контр-адмирал Шахрам Ирани на церемонии в Тегеране в среду.

"Сегодня мы должны усилить наше морское присутствие в международных водах, и сегодня мы можем сказать, что нет никаких научных препятствий для роста в этой области", - продолжил он, добавив, что военно-морские силы Ирана впервые ходят в Тихом океане.

Заявив, что Австралия и Франция представляли угрозу миссии иранских военно-морских сил в Тихом океане в нарушение морских правил, командующий ВМС Ирана заявил: "Но мы ответили на них силой в соответствии с законом".

В другом месте в своем выступлении контр-адмирал Ирани указал на побережье Макрана на юго-востоке Ирана, как на важное для страны, заявив, что планы развития в этих регионах серьезно реализуются.

Он также призвал к созданию экономических и промышленных центров рядом с морем для решения вопросов экспорта и импорта и подчеркнул важность использования морской воды в сталелитейной и нефтехимической промышленности.

Российские ученые выяснили, что пыль от вулканов дырявит ионосферу

Алла Салькова

Извержения вулканов способны повредить ионосферу на расстоянии тысяч километров, обнаружили российские физики: вулканическая пыль может достаточно быстро распространяться в пространстве и влиять на концентрацию электронов, оставляя в ионосфере дыры. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов.

Вскоре после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архипелаге Тонга в январе 2022 года С. Шалимов и его коллеги зондировали ионосферу на участке от Австралии до Петропавловска-Камчатского сверхдлинными радиоволнами, когда заметили неожиданные вариации амплитуды и фазы СДВ-поля.

«Оказалось, они вызваны не внутренними атмосферными волнами, а той пылью, которая была выброшена при извержении вулкана. Изначально считалось, что вулканическое облако пыли и газа поднялось на высоту 30 км. Позднее стало известно, что материал был заброшен на высоту 60 км — в нижнюю ионосферу. Почему возникли именно такие вариации фазы сигнала? Потому что ионосфера — это среда с высокой концентрацией заряженных частиц, в которой электроны и ионы разделены. Более подвижные электроны заряжают пыль, их становилось меньше в окружающем пространстве. В ионосфере, грубо говоря, образовывались дырки, на которые и реагировал распространявшийся сигнал», — рассказал он.

Ионосфера защищает Землю от космического излучения, поэтому образование в ней таких дыр может быть чревато избыточным воздействием радиации. Кроме того, подобные бреши в более высоких слоях ионосферы способны нарушить работу навигационных приборов, что может быть опасно, в частности для самолетов. Хотя такие дыры обычно быстро затягиваются, они могут начать образовываться чаще из-за возможных изменений климата в будущем.

"Я никогда не стараюсь находить изъяны в композиторах, только плюсы". Валерий Гергиев исполнил оперу "Гугеноты" Мейербера, не звучавшую в Мариинском театре 70 лет

Виктор Александров

Возрождение "Гугенотов" Джакомо Мейербера в Мариинском театре стало, пожалуй, едва не главным событием прошедшего года.

В России "Гугеноты" впервые прозвучали в 1843 году, спустя семь лет после мировой премьеры в Париже. Сначала представления давала немецкая оперная труппа, затем - в 1850-м - итальянская, изменив место действия на Италию, а гугенотов и католиков превратив в гвельфов (представителей интересов Римского Папы) и гибеллинов (сторонников германского императора). В Мариинском "Гугеноты" были исполнены в феврале 1862 года на сцене тогда еще совсем нового театра - здание, которое сегодня принято называть исторической сценой, было открыто в 1860 году. Тогда опера Мейербера впервые прозвучала на русском языке.

Затем последовала целая череда постановок на сцене Мариинского театра в 1871, 1899, 1928, 1935 и 1951 годах.

Спустя почти 70 лет "Гугеноты" возвращаются в Мариинский. Начиная с прошлого сезона коллектив театра и Валерий Гергиев активно готовят эту некогда невероятно популярную, а сегодня редко встречающуюся на театральных сценах оперу, чтобы ввести ее в репертуар. Артисты знакомили современных зрителей с малоизвестным названием постепенно: сначала в камерной версии под фортепианный аккомпанемент; затем первые два акта прозвучали с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Оркестр в опере Мейербера особенно выразительный - композитор искусно смешивает тембры, используя непривычные комбинации инструментов, как, например, старинная виоль д'амур в романсе Рауля или роскошные медные с их ослепительной вагнеровской мощью и берлиозовской воинственностью.

Современник Мейербера Петр Ильич Чайковский высоко ценил "Гугенотов" Мейербера и считал ее "одной из прекраснейших опер во всем лирическом репертуаре, и не только музыканту по профессии, но и всякому сколько-нибудь образованному дилетанту дорога эта превосходная музыка, с ее удивительнейшей, первенствующей между всеми произведениями подобного рода, любовной сценой IV акта, с ее превосходными хорами, с ее полной новизны и оригинальных приемов инструментовкой, с ее порывисто-страстными мелодиями".

Нынешнее концертное исполнение оперы на Новой сцене Мариинского театра, хочется верить, предвосхитит будущую режиссерскую концепцию "Гугенотов" Мейербера. В главных партиях были заняты: Сергей Скороходов (Рауль де Нанжи), Антонина Весенина (Маргарита Валуа), Мария Баянкина (Валентина де Сен-Бри), Андрей Серов (Граф де Сен-Бри), Дарья Росицкая (Урбан), Егор Чубаков (Невер), Олег Сычев (Марсель).

Хором и симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра

Почему решили вернуть оперу Мейербера в репертуар Мариинки?

Валерий Гергиев: История постановок оперы "Гугеноты" Мейербера в Мариинском театре, да и вообще в Санкт-Петербурге довольно богата. Еще до появления исторического театра на Театральной площади, который был построен в 1860 году, эта опера уже показывалась в Петербурге, было как минимум пять разных постановок. Мейербер был постарше Вагнера и Верди и оказал влияние на целую группу композиторов.

Хор марш солдат-гугенотов "Ратаплан" Верди использовал в своей "Силе судьбы" - это буквальная копия, реплика из оперы "Гугеноты". Мейербера почитал сам Петр Ильич Чайковский. Было немало и тех композиторов и критиков, которые поругивали и даже открыто недолюбливали Мейербера. Как таковой ненависти не было между великими композиторами, но было принципиальное неприятие. Но я никогда не стараюсь находить изъяны в композиторах, только плюсы.

У нас широко представлено практически все оперное наследие Верди и Вагнера. Я очень горжусь тем, что и "Фальстаф", и "Отелло", "Дон Карлос", "Аида", "Симон Бокканегра", " Сицилийская вечерня", не говоря уже об "Аттиле", "Набукко", "Травиате" и "Трубадуре" украшают афишу Мариинского театра. Мрачным колоритом пронизана партитура "Макбета", к которой я тоже неоднократно обращаюсь. Все эти оперы заслуживают того, чтобы о них знали.

Так же, как и произведения русской классики, в том числе оперы Римского-Корсакова.

Валерий Гергиев: Да, оперный театр Римского-Корсакова давно уже волнует не одно поколение зрителей. Мы готовы к постановке любой из его опер. "Млада" у нас шла несколько раз в концертном исполнении, но мы пока не приняли решение о постановке этой оперы-балета. Тем не менее, исполнительские и технические ресурсы позволяют нам быть готовыми в любой момент обратиться к сценическому решению "Млады".

За несколько дней до Нового года мы восстановили постановку 1994 года оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Сам факт возвращения этой работы режиссера Алексея Степанюка позволяет говорить о некотором переосмыслении сценических взглядов, что несомненно продолжит приближать эту оперу к какому-то своему идеальному решению. При этом у нас сохраняется постановка Дмитрия Чернякова. Мы можем совершенно спокойно иметь несколько режиссерских версий каждого из спектаклей, будь то "Война и мир" Прокофьева, "Жизнь за царя" Глинки, "Снегурочка" Римского-Корсакова. Публика сама вправе выбирать, на какой из спектаклей ей пойти. Мы в первую очередь устремляем свое внимание к Римскому-Корсакову. Над всеми режиссерскими, исполнительскими, техническими участниками спектакля возвышается фигура композитора.

К Игорю Федоровичу Стравинскому я не изменю своего отношения вне зависимости от постановок его опер или балетов. У нас был триптих - "Мавра", "Байка", "Поцелуй Феи" - довольно внушительное сценическое воплощение этих разноплановых сочинений. Но с нами также и постоянно звучащие его балетные партитуры: "Петрушка", "Весна священная", "Жар-птица", "Свадебка" и Симфония в трех движениях, множество инструментальных концертов. Вся эта музыка регулярно звучит на разных площадках Мариинского театра. "Свадебка" и опера-оратория "Царь Эдип" представлены в постановках Брониславы Нижинской и Джонатана Кента. Но эти произведения и в концертах блестяще звучат.

Сложным ли был для театра только что завершившийся год?

Валерий Гергиев: С одной стороны, трудный и непростой 2022 год стал в чем-то уникальным и даже рекордным по количеству названий работ в опере, вовлечении в спектакли огромного контингента молодежи. Речь идет чуть ли не о сотне молодых певцов, которые поют здесь только несколько лет, но уже выходят на первые позиции, им помогают опытные педагоги и концертмейстеры Мариинского театра. Работа происходит огромная! Таким образом, год оказался необычайно урожайным. Раньше мы проводили три или четыре месяца вне дома, выступая как в Европе и Америке, так и в Азии и Австралии. В этом году мы сделали колоссальный акцент на работе в Санкт-Петербурге. Я искренне рад, что наша огромная семья артистов могла собрать буквально все силы, и результаты не заставили себя ждать.

Как скоро "Гугеноты" Мейербера найдут своего режиссера?

Валерий Гергиев: Постановка "Гугенотов" обязательно будет. От нас всегда надо ждать какой-то неожиданности и спонтанных реакций. Сейчас время и ситуация в мире наводят нас на какие-то новые ощущения, новое понимание мира и его устройства, исторического прошлого. Иногда в событиях порой шести- и семивековой давности ты вдруг неожиданно видишь и узнаешь наш XXI век. Великие произведения прошлого напоминают и учат нас, привносят частичку мудрости и ясного сознания каждому, кто приходит в Мариинский театр на наши спектакли.

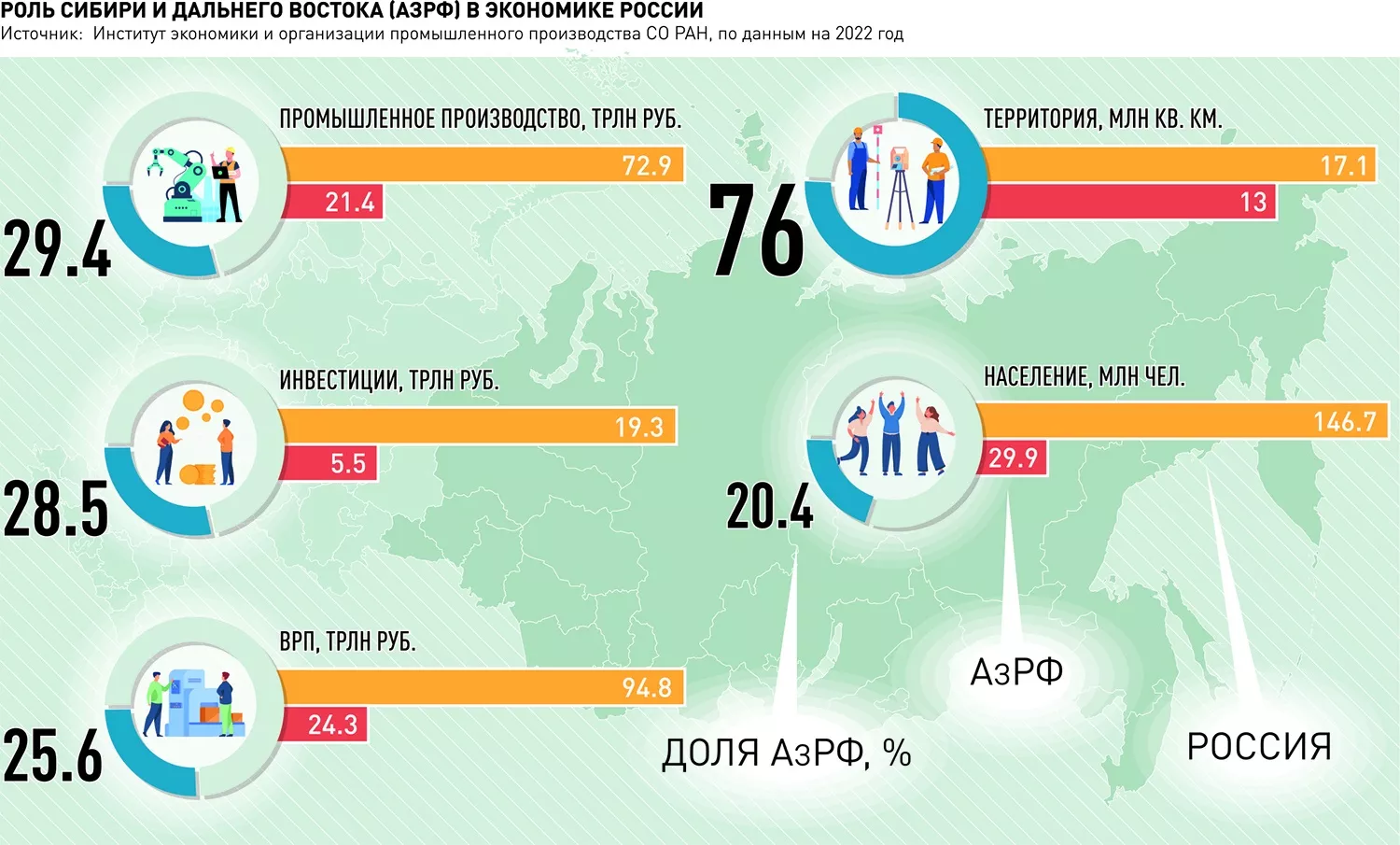

Академик Валерий Крюков - о том, какой должна быть новая стратегия развития Сибири

Юрий Прокопьев ("Российская газета", Новосибирск)

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, правительство России готовит новую стратегию развития Сибири. О том, какими должны быть приоритеты этого развития, - наша беседа с директором Института экономики и организации промышленного производства СО РАН академиком Валерием Крюковым.

Валерий Анатольевич, в 2002 году была принята Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, в 2010-м появилась ее вторая редакция, а сейчас готовится следующий этапный документ. Каким он должен быть с точки зрения ученого-экономиста?

Валерий Крюков: Стратегические документы - это хорошо. Они дают некоторое представление о направлениях развития определенного сектора экономики или территории страны. Но от представления до практической реализации - дистанция огромного размера. Предыдущая стратегия была просто конгломератом локальных представлений и предложений от регионов. Общесибирская направленность там плохо просматривается. А развитие экономики обширных территорий предполагает координацию.

Здесь показателен пример Новониколаевска-Новосибирска, который в 1920-е годы был тесно связан с Кузнецким угольным бассейном и многие заводы города занимались производством горнорудного оборудования для Кузбасса. А к 1990 году Новосибирск стал одним из ведущих центров ОПК с развитым и очень диверсифицированным машиностроением. Теперь же он почти ничего не дает с точки зрения машиностроения остальной Сибири. Особые экономические зоны, территории опережающего развития - это, как правило, некомплексные проекты, они очень локализованы и слабо связывают друг с другом сибирские территории.

Поэтому стратегические документы провисают, они определяют некоторые ориентиры, а как двигаться к цели, какие механизмы использовать, как их состыковать в процессе движения - тут ясности нет. Это, скорее, документы-пожелания. Задачи взаимодействия сибирских регионов, получения совокупного эффекта - это, как правило, остается за рамками стратегий.

А с чего нужно начинать, если не со стратегии?

Валерий Крюков: Считаю, что с изменения принципов взаимодействия государства, бизнеса и общественной среды на территориях, где компании реализуют свои проекты. Россия была, есть и будет ресурсной державой. И это вовсе не "ресурсное проклятие". Наличие природных богатств - это благо и мощный экономический рычаг. В этом отношении очень показателен опыт Норвегии, которая стала мировым лидером по технологиям освоения подводных месторождений на шельфе. И сегодня это богатая страна с очень высоким уровнем жизни. Потому что в 70-е годы норвежцы стали активно и успешно внедрять в нефтегазодобычу элементы государственного участия и контроля. Реализовано правило, согласно которому вся добываемая на шельфе нефть должна обязательно быть перевалена через норвежский берег - чтобы загрузить портовую инфраструктуру, создать рабочие места, сохранить производственно-экономическую систему вдоль побережья. Очень важно, что такой подход направлен не только на добычу сырья, создание рабочих мест, рост налогооблагаемой базы. Он направлен на создание высокого уровня локализации, который вовлекает в процесс местных поставщиков оборудования, технологий, формирует спрос на подготовку специалистов.

Через условия недропользования в рамках конкретных проектов можно и нужно развивать широкий комплекс производств и видов хозяйственной деятельности. Это мировая практика. Такой подход мы и предлагаем внедрять в Сибири.

Государство, обладая долгосрочным видением развития территории, просто обязано подвигать бизнес в желаемом направлении, причем не столько в форме принуждения, сколько путем формирования гибких рамок взаимовыгодного сотрудничества. Мы пошли по этому пути в начале 1990-х годов на Сахалине. Тогда было предложено создать производство по выработке сжиженного природного газа с определенными долговременно зафиксированными долями раздела продукции между участвующими сторонами - на том этапе иностранными компаниями. Инвесторы, в свою очередь, брали на себя обязательства применять современные технологии. Но при этом, увы, их не обязали предусмотреть комплекс мер, связанных с развитием соответствующих производств - того же оборудования, комплектующих - в других регионах на востоке страны.

Видите ли вы сейчас проекты, которые могут стать прорывными?

Валерий Крюков: В качестве основного проекта вижу поэтапный возврат к практике взаимодействия науки и машиностроения индустриальных центров Сибири с компаниями, которые работают за Уралом. Для начала, например, можно организовать производство кузовов и комплектующих для большегрузных самосвалов, а также горно-шахтного и кранового оборудования. Мы хотим видеть и высокотехнологичную продукцию, востребованную в России и желательно за рубежом, которая имела бы множественные сферы применения. Например, конструкционные материалы, программное обеспечение. Все, что связано с ИТ-технологиями для обобщения, последующего изучения, а затем и использования колоссальных ранее полученных данных о природно-ресурсном потенциале Сибири. На мой взгляд, Новосибирску и особенно Академгородку предписано быть дата-центром именно в сфере обобщения, преобразования и интерпретации таких данных. Плюс разработка и производство транспортных средств. Сейчас много говорят о транспортной доступности, возрождении малой авиации. Нужны дороги и нужна техника для дорожного строительства. Потребность в технике и материалах на эти цели очень велика. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов сельское хозяйство и колоссальный потенциал лесов.

Перестройка взаимоотношений государства и бизнеса подразумевает просто ужесточение условий предоставления прав на пользование ресурсами?

Валерий Крюков: Нужно создавать, на мой взгляд, реально работающие долгосрочные принципы взаимодействия.

Нашей экономике нужен государственный орган регулирования. В современной экономике органы регулирования определяют условия, при которых необходимо осуществлять экономическую деятельность. Здесь определяются не объемы производства, а, говоря языком математической экономики, правые части ограничений, то есть предел возможностей. Поэтому результатом решения такой задачи становится коридор возможностей.

Есть опыт Австралии, Канады и многих других стран с обширными территориями и с аналогичными России сырьевыми проблемами. Там государство формирует каркас экономики, а бизнес на основе этого каркаса реализует многочисленные проекты и обеспечивает получение синергетических эффектов. Эти процессы являются не только и не столько прерогативой бизнеса, сколько взаимодействием бизнеса, власти и - я подчеркиваю - общества, представленного людьми, которые проживают на определенных территориях.

Так что не в стратегиях дело, а в отсутствии определенных основополагающих принципов модели функционирования российской экономики в целом. Из этих принципов вытекает и роль Сибири как пространства, обладающего уникальным природно-ресурсным потенциалом, который может быть использован для решения широкого комплекса социально-экономических задач.

G7 хочет установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты

Группа G7 надеется установить разные предельные цены на российские нефтепродукты, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя G7. По его данным которого «Группа семи» планирует установить в феврале два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один — для продуктов, торгуемых с премией, другой — для тех, что торгуются со скидкой.

Страны «Группы семи», ЕС и Австралия, напоминает ТАСС, ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает поставлять российскую нефть и нефтепродукты покупателям из стран, присоединившихся к ценовому потолку. Вчера Минэнерго РФ прокомментировало, что, согласно указу, могут быть введены дополнительные меры, чтобы снизить ограничить возможный дисконт на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Их примут по итогам мониторинга контрактов на поставку нефти.

Тайваньская Feng Hsin удерживает цены на металлолом, арматуру и профили на прежнем уровне

Как сообщает Yieh.com, Feng Hsin Steel Co., Ltd., тайваньская компания, занимающаяся производством, обработкой и продажей стальной продукции, объявила цены на свою продукцию на этой неделе. Прейскурантные цены на арматуру, металлолом и профильную сталь остались неизменными на уровне NT$20 500 за тонну, NT$11 300 за тонну и NT$26 800 за тонну соответственно.

Фэн Синь указал, что на прошлой неделе котировок на поставку металлолома из США не поступало. Между тем, цена на железную руду в Австралии выросла на 1,96% по сравнению с предыдущей неделей до $119,6 за тонну. Цены на лом H2 из Японии и контейнерный лом из США выросли до $415 за тонну и $395 за тонну по сравнению с предыдущей неделей соответственно.

GEDEON RICHTER И MITHRA PHARMACEUTICALS ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Donesta® — оральный препарат гормональной терапии нового поколения на основе эстетрола (Е4) от компании Mithra, который направлен на устранение различных симптомов менопаузы. В начале 2022 года Mithra сообщила о положительных результатах исследования Donesta®Phase 3 Program, которые продемонстрировали значимое снижение вазомоторных симптомов (ВМС) от исходного уровня и по сравнению с плацебо при статистически значимом достижении всех первичных конечных точек эффективности.

По условиям договора, Mithra получит 55 млн евро в качестве авансового платежа: пять млн при подписании соглашения и 50 млн при подписании лицензионного договора. Помимо этого, ещё 15 млн евро будут переведены при выполнении определенных регуляторных требований. Также предусмотрены дополнительные гонорары в зависимости от динамики чистой выручки. Gedeon Richter будет отвечать за коммерческую реализацию Donesta® на условиях эксклюзивной лицензии, действие которой распространится почти на 90 стран (страны Европы, Латинской Америки, СНГ, России, Австралия и Новая Зеландия).

Университетам Австралии угрожает искусственный интеллект

Владислав Шабловский

Ведущие университеты Австралии решили вернуться к истокам: в 2023 году все экзамены будут проводить только с ручкой и бумагой, без возможности сдачи в электронной форме. Кардинальные меры призваны нивелировать угрозу честному образованию со стороны искусственного интеллекта.

Всему виной программа ChatGPT, набирающая популярность среди студентов. Этот компьютерный бот, появившийся два месяца назад, способен создавать качественные тексты как по мановению волшебной палочки: нужно лишь задать ему тему. Некоторые студенты сполна оценили достоинства новой программы, используя бот для подготовки эссе. В австралийских вузах прознали про нечестную игру обучающихся и решили прикрыть "лавочку": теперь применение искусственного интеллекта в учебе расценивается как мошенничество. О деструктивной сущности ChatGPT заявляли учебные заведения и в других странах. Так, госшколы Нью-Йорка оперативно осознали, что данная программа выступает своего рода "троянским конем" для образовательного процесса, и незамедлительно запретили ее использование. А ученый из Лондона даже провел эксперимент, спросив у бота ответ на экзаменационную тему. Выяснилось, что бот вполне мог бы стать отличником: его ответ оказался "последовательным" и "всеобъемлющим", на что способны далеко не все грызущие гранит науки.

Особую озабоченность университетов из Австралии вызывает умение ChatGPT и подобных программ преодолевать вузовский антиплагиат и прочие системы защиты. Профессор Тоби Уолш отмечает, что не спасает даже использование цифровых водяных знаков в экзаменационных заданиях: современный искусственный интеллект играючи справляется и с ними. По его мнению, борьба университетов с новейшими технологиями напоминает "гонку вооружений", в которой вузы обречены на неудачу. Примечательно, что бесперспективность долгосрочного противодействия технологиям сознают и в руководстве самих австралийских вузов. . Но пока компромисс во взаимоотношениях науки и инновационных технологий не найден, спутниками австралийских студентов останутся ручки и бумага.

Кувейт в пять раз увеличивает поставки дизеля в Европу

В 2023 году Кувейт планирует впятеро увеличить экспорт дизельного топлива в Европу, что поможет континенту скомпенсировать сокращение поставок из России, пишет Bloomberg, ссылаясь на источник. «Ближневосточная страна рассчитывает увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 млн тонн, или примерно до 50 тыс. б/с. Кувейт хочет также удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 млн тонн», — уточняет агентство.

По словам источника Bloomberg, планы Национальной нефтяной компании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) в отношении авиакеросина исключают любые продажи на спотовом рынке, а это, в свою очередь, означает, что фактический объем поставок в Европу может оказаться больше 5 млн тонн.

С 5 декабря, напоминает ПРАЙМ, вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и снова ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

По данным Bank of America, пишет Bloomberg, цены на дизельное топливо могут подскочить до $200 за баррель в этом квартале, поскольку такой запрет может спровоцировать глобальный дефицит. А по оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., в конце 2022 года ЕС приобретал в России почти 1,3 млн б/с нефтепродуктов. Около половины объема составляло дизельное топливо.

Возможны дополнительные меры для ограничения дисконта на российскую нефть

Россия может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ по итогам мониторинга контрактов на ее поставки, содержащие условие ценового потолка, пишет «Интерфакс». Более подробную информацию как о порядке применения запрета, содержащегося в президентском указе от 27 декабря, так и о результатах мониторинга, Минэнерго РФ пообещало предоставить «в ближайшее время».

«Опубликованный в декабре указ Президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа […] Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — значится в сообщении Минэнерго.

Ранее Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus Media сообщил, что нефть марки Urals, основной экспортной марки нефти России, в пятницу стоила $37,8 за баррель в порту Приморск на Балтийском море, тогда как мировой бенчмарк Brent — $78,57 за баррель.

По данным агентства, эта динамика связана с возросшей зависимостью России от Китая и Индии на фоне потери европейского рынка. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, отмечает Bloomberg.

3 декабря 2022 года, напоминают «Ведомости», страны ЕС согласовали «потолок» цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к «потолку» также присоединились страны G7 и Австралия.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 27 декабря 2022 года запретил продавать нефть и нефтепродукты из России в страны, поддержавшие ценовой потолок на российскую нефть. Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу, а именно с 1 февраля 2023 года. Сроки запрета на поставки нефтепродуктов должно определить правительство РФ.

Нефтегазовые страны Ближнего Востока вкладывают миллиарды в чистую энергию

Эти страны сейчас вкладывают полученные от продажи нефти средства в проекты в области чистой энергетики

Шесть стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, являются нефтяными и газовыми гигантами, которые находятся на пути к рекордному профициту бюджета в этом году благодаря высоким ценам на нефть и газ. Стремясь диверсифицировать свою экономику, эти страны сейчас вкладывают полученные средства в проекты в области чистой энергетики. Саудовская Аравия и ОАЭ, две страны-лидера региона, инвестируют в солнечную и ветроэнергетику, водородные и ядерные проекты и даже проекты по переработке отходов в энергию, пишет Oilprice.

В 2022 году Саудовская Аравия и несколько других стран Ближнего Востока сообщили о рекордном профиците бюджета благодаря высоким ценам на нефть и газ. По предварительной оценке министерства финансов королевства, профицит бюджета страны на 2022 год составит 102 млрд риалов ($27 млрд) — 2,6% от его валового внутреннего продукта (ВВП). В 2022 году общий доход составит около $1,234 трлн риалов против расходов в размере около $1,132 трлн риалов.

Страны Ближнего Востока осознают, насколько зависимыми стали их экономики от нефти и газа. Именно по этой причине Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива активно инвестируют в возобновляемые источники энергии.

Согласно ежегодному отчету BCG о слияниях и поглощениях, 10,3% всех сделок по слияниям и поглощениям относятся к «зеленой» энергетике, при этом с 2001 года активность по «зеленым» слияниям и поглощениям увеличилась в четыре раза. BCG сообщает, что за первые три квартала 2022 года на Ближнем Востоке было зарегистрировано 283 «зеленых» сделки на общую сумму $23,8 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отчете прогнозируется, что число сделок увеличивается из экологических соображений несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия.

«Зеленые» сделки очень популярны в регионе. Стремительный рост сделок в области устойчивого развития на Ближнем Востоке является очевидным результатом влияния национальных программ экономических преобразований, разработанных для стран, стремящихся к «чистому нулю» [нулевым выбросам — «НиК»].

Из всех стран Персидского залива именно Саудовская Аравия и ОАЭ признаны лидерами в области инвестиций в чистую энергетику.

Саудовская Аравия: Солнечная энергия, ветер и водород

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в прошлом году вызвал волну обсуждений в нефтяном сообществе после того, как сообщил Bloomberg News, что Саудовская Аравия намерена выкачать всю нефть до последней капли.

Однако КСА в то же время поставило перед собой цель создать около 60 ГВт мощностей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к концу десятилетия, что сопоставимо с мощностью примерно в 80 ГВт электростанций, работающих на газе или нефти.

До сих пор Саудовская Аравия добилась лишь ограниченного прогресса в освоении ВИЭ: в эксплуатации находится всего 300 МВт генерирующих мощностей солнечной энергетики, еще 400 МВт мощностей ветроэнергетики — в стадии строительства.

Саудовская Аравия с ее выжженными солнцем просторами и устойчивым бризом Красного моря является превосходным местом для производства энергии из ВИЭ. Вместе с тем в прошлом году национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вызвала шок на газовом рынке, заявив о начале разработки крупнейшего месторождения сланцевого газа за пределами США. Saudi Aramco сообщила, что в течение следующих двух лет планирует потратить $110 млрд на разработку газового месторождения Джафура, запасы которого оцениваются в 200 трлн куб. футов газа. Государственная компания надеется начать добычу на Джафуре в 2024 году, к 2036 году получать до 2,2 млрд куб. футов товарного газа плюс 425 млн куб. футов этана в сутки.

Два года назад Aramco заявила, что не станет сжижать получаемый газ и экспортировать его в виде СПГ — она будет перерабатывать его в гораздо более чистое топливо, а именно в «голубой» водород.

Таким образом, Saudi Aramco сообщила инвесторам об отказе от планов по развитию сектора СПГ в пользу сектора водорода. Глава компании Амин Нассер сказал, что в ближайших планах королевства — производство достаточного количества природного газа для внутреннего использования, чтобы прекратить сжигание нефтепродуктов на своих электростанциях. Оставшуюся часть газа направят на производство водорода. «Голубой» водород получают из природного газа либо методом парового риформинга метана (SMR), либо методом автоматического термического риформинга (ATR) с улавливанием образующегося CO2 с последующим его захоронением. И поскольку парниковые газы в процессе риформинга улавливаются, воздействие на окружающую среду минимизируется.

В 2020 году Saudi Aramco осуществила первую в мире поставку голубого аммиака — из Саудовской Аравии в Японию. Япония — страна, чей горный рельеф и экстремальная сейсмическая активность делают ее непригодной для развития устойчивой возобновляемой энергетики. Поэтому Япония ищет надежных поставщиков водородного топлива, в список которых входят Саудовская Аравия и Австралия.

Также правительство Саудовской Аравии строит завод стоимостью $5 млрд, который к 2025 году будет производить экологически чистый водород для энергообеспечения будущего мегаполиса Неом. Водородная установка, получившая название Helios Green Fuels, будет работать на энергии солнца и ветра для выработки 4 ГВт чистой энергии, которая используется для производства водорода с помощью ВИЭ («зеленого» водорода).

Очень важный момент: Helios вскоре сможет производить экологически чистый водород, который будет дешевле нефти.

По оценкам Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2030 году стоимость водорода, произведенного на Helios, может достичь $1,5 за килограмм, что намного дешевле средней стоимости «зеленого» водорода ($5 за килограмм) и даже дешевле «серого» водорода, получаемого методом крекинга из природного газа. Саудовская Аравия обладает серьезным конкурентным преимуществом в сфере производства экологически чистого водорода благодаря изобилию солнечного света, ветра и обширным участкам неиспользуемой земли.

Ранее Германия уже заявила, что ей нужны огромные объемы «зеленого» водорода, и надеется, что Саудовская Аравия станет ключевым его поставщиком. Два года назад кабинет министров ФРГ обязался инвестировать €9 млрд (около $10,2 млрд) в водородные технологии в попытке декарбонизировать экономику и сократить выбросы CO2. Правительство предложило построить электролизную установку для производства топливного водорода мощностью 5 ГВт к 2030 году и нарастить ее мощность еще на 5 ГВт к 2040 году.

Ведущая европейская экономическая держава осознала, что не может сделать это в одиночку и будет нуждаться в поставщиках, таких как Саудовская Аравия, особенно в связи с тем, что ФРГ взяла на себя обязательства удвоить мощности в «зеленой» энергетике после серии разрушительных наводнений в стране.

ОАЭ: Ядерная энергия, энергия ветра и переработка отходов в энергию

В прошлом году Корпорация ядерной энергии Эмиратов (ENEC) объявила о вводе в эксплуатацию первой в истории страны атомной электростанции — первого энергоблока АЭС «Барака» (Barakah).

Атомная станция мощностью 1400 МВт стала крупнейшей генерирующей электростанцией ОАЭ и теперь обеспечивает «постоянные, надежные и устойчивые поставки электроэнергии круглосуточно». ENEC заявляет, что первый энергоблок АЭС Барака «возглавил крупнейшую работу по декарбонизации среди всех отраслей промышленности в ОАЭ на сегодняшний день».

Следуя по стопам Саудовской Аравии, ОАЭ также закладывают прочную основу для энергетического перехода.

Masdar, подразделение чистой энергетики суверенного фонда Абу-Даби Mubadala, наращивает мощности по возобновляемым источникам энергии в Центральной Азии после подписания в апреле 2021 года соглашения о разработке проекта по солнечной энергетике в Азербайджане.

С момента своего основания в 2006 году Masdar создала портфель активов в области возобновляемых источников энергии в 30 различных странах, инвестировав около $20 млрд в развитие 11 ГВт мощностей по производству энергии из солнца, ветра и переработке отходов в энергию.

И теперь Masdar заявляет, что намерена использовать опыт, полученный за рубежом, для развития мощностей по производству чистой энергии у себя дома.

Например, Masdar планирует развивать пока относительно небольшие ветровые мощности в ОАЭ путем развития собственных ветропарков, где будут использоваться новейшие турбины, которые способны вырабатывать электроэнергию даже при низких скоростях ветра.

Кроме того, компания также вложит $1,1 млрд в проект по утилизации мусора

на одном из крупнейших в мире комплексов по переработке отходов в энергию. После завершения строительства заводы будут сжигать почти две трети бытовых отходов, которые ежегодно образуются в стране.

У Alcoa проблемы на австралийском глиноземном заводе Kwinana

Как сообщает Alcoa Corp., ее западноавстралийское производственное подразделение глиноземно-рафинировочный завод Kwinana был остановлен из-за проблем с подачей газа. По словам компании, вследствие временных проблем показатель производства предприятия снизится на 30%.

Kwinana является СП Alcoa и австралийской Alumina Ltd.

Китай возобновит импорт австралийского коксующегося угля

Растущая потребность в обеспечении поставок энергоносителей после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, подтолкнула Китай к тому, чтобы возобновить импорт австралийского угля, пишет 7 января японская газета Asahi Shimbun.

Отмена неофициального запрета на импорт австралийского угля, который был де-факто введен в 2020 году после предложения тогдашнего лидера Австралии Скотта Моррисона расследовать роль Китая в распространении COVID-19, является, по мнению японских журналистов, напоминанием об экономической взаимозависимости двух стран.

Решение было принято после того, как лидеры Китая и Австралии встретились впервые за шесть лет на саммите G-20 в ноябре 2022 года. В декабре 2022 года министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг нанесла визит своему коллеге в Пекине в прошлом месяце.Двусторонний подход Пекина к обеспечению угольной безопасности обусловлен ростом цен на топливо для производства электроэнергии и коксующийся уголь для металлургии.

Импорт угля из Австралии разрешили возобновить трем поддерживаемым центральным правительством коммунальным предприятиям и крупнейшему производителю стали.

Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы все больше фирм получат разрешение на покупку австралийского угля.

По словам трейдеров, работники китайских шахт, заболевшие COVID этой зимой на ключевых угольных узлах в Шаньси и Внутренней Монголии, сократили добычу.

Петрос Цеггай: Эритрея будет работать с Россией в ВТС без оглядки на Запад

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, в каких областях Асмэра намерена наращивать сотрудничество с Москвой, почему Эритрея представляет интерес для российских туристов и как могли бы взаимодействовать порты Эритреи и Крыма.

– Господин посол, мы проводим интервью на русском языке. Где вы так хорошо научились на нем говорить?

– Я учился в Одессе, когда Украина еще была частью Советского Союза. Город интересный, погода тоже неплохая, зима короткая.

– Как в Эритрее? Она же расположена на берегу Красного моря.

– Да, но у нас все нетронутое. Потенциал есть, есть планы развивать курорты. Пока был конфликт с Эфиопией, а потом в Тыграе (штат в Эфиопии на границе с Эритреей – ред), мы жили в состоянии между миром и войной, было не до этого.

– Сейчас конфликт в Тыграе заморожен, правительственные силы Эфиопии и повстанцы заключили перемирие. Вы считаете, он может возобновиться?

– Повстанцы сейчас слабые, ничего не могут, но все равно политическая поддержка у них остается. Все эти годы они были "руками" некоторых стран Запада во главе с США. Все делали то, что им говорили. Хотели добиться независимости Тыграя, но чтобы этого добиться, нужны географические изменения, чтобы у них был выход к морю. Значит, Эритрея им мешала.

– В конфликте с повстанцами в Тыграе Эритрея выступает на стороне Эфиопии?

– Да, потому что они в Тыграе переписывают историю. Так что победа Эфиопии – это и наша победа. Мы освободили нашу территорию, которую захватили тыграйцы.

– Как обстоит ситуация в Эритрее с зерном? Закупают ли его у России или Украины?

– У нас проблем нет. Возможно, мы бедно живем, но голода нет. Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом.

– Но это все равно будет зерно из России, только поставщиком является другая страна?

– Да, только не напрямую. Прямо сейчас мы у России не закупаем, я не знаю, как будет в следующем году. Кроме того, мы не потребляем много зерна, как, например, в Египте. У нас теф (местный злак – ред.), сорго, а уже на третьем месте пшеница, зерно.

– В Эфиопии сейчас активно развивается сельское хозяйство, может, скоро будете закупать у них?

– Они стараются быть самостоятельными и даже думают об экспорте. У них такая большая страна. В Эфиопии люди не должны голодать.

– А удобрения Эритрея закупает?

– Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно. Уже была австралийская компания, сейчас, наверное, китайцы будут. Так что у нас нет проблем с удобрениями. Но то, что сейчас Россия предлагает африканским странам бесплатно поставлять удобрения, – это добрый жест, очень хорошо по отношению к африканским странам, это очень хороший жест.

– В Асэбе в советские годы был построен нефтеперерабатывающий завод, в каком он сейчас состоянии? Можно ли возобновить его работу?

– Этому заводу уже 60 лет, он уже не новый, поэтому восстанавливать его не имеет смысла. А новый построить – я думаю, Россия будет нам помогать искать нефть, мы уверены, что у нас должна быть нефть, у всех соседей есть нефть. В Эфиопии, в Судане есть. Почему Бог бы не дал Эритрее? Но сейчас главное – развивать сельское хозяйство развивать, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых.

– А золото какая страна помогает добывать?

– Сначала была канадская компания, а сейчас продала китайцам. У них есть три-четыре рудника. Сейчас никто не может с ними конкурировать. Сейчас в этих рудниках обнаружили цинк, хватит еще на 10 лет, наверное. Еще медь нашли в трех-четырех местах. Российская компания начинала разведку золота, но потом бросила: сказали, неприбыльно. Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас.

– Италия продолжает вести деловую активность в Эритрее?

– Они для нас бывшие колонизаторы. Отношения с ними сейчас нормальные. Но в истории они сыграли плохую роль. Мы бы хотели, чтобы наши отношения стали еще лучше. Вообще, плохого народа нет. Все народы хорошие, если бы ими не манипулировали.

– Мы видим, что многие африканские страны поддерживают Россию в ООН. Например, Эритрея часто выступает против антироссийских инициатив.

– Немногие страны в Африке обладают такой свободой, как Эритрея. Эритрея не теряет ничего, ничего и не получает, но хочет идти своим путем. Мы знаем, что такое западные НКО, потому что они вмешиваются во внутренние дела страны, многие из них – это скрытые агенты, они нам не нужны.

– То есть сейчас влияния Запада в Эритрее нет?

– Нет, посольство США есть, но большинство НКО прекратили работу.

– Российские специалисты еще приезжают в Эритрею?

– Раньше, в годы войны с Эфиопией, к нам приезжали технические специалисты, которые могли настраивать вертолеты, обучать наших военных летчиков, танкистов. Когда мы закупали военную технику, вместе с ней также присылали специалистов. Но когда против нас ввели санкции, мы ни одной пули не могли купить. Россия тоже не могла нарушать это эмбарго. Нас все бойкотировали, но как-то выжили.

Сейчас с нас сняли санкции ООН, и мы можем покупать все, на что есть деньги. Политические отношения с Россией все эти годы были неплохие, на международной арене тоже поддерживали друг друга. Но сейчас особенно будет возрастать и укрепляться наше сотрудничество, не только в военной сфере, но и в политической, экономической, в гуманитарной области, в торговле и в культуре.

В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении.

Труднее всего странам, зависимым от Франции. Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше. Для многих африканцев это будет хорошо. Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться.

– Военно-техническое сотрудничество России и Эритреи продолжается? Планирует ли страна обращаться за поддержкой в этом плане? Возможно ли реанимировать советскую военно-морскую базу на Красном море?

– Наше сотрудничество будет продолжаться, также в области подготовки специалистов. У нас все оружие – советское и российское, так что это очевидно. Во время войны (с Эфиопией – ред.) мы здесь покупали, и везде, где было советское оружие – на Украине, в Болгарии, даже в Восточной Германии, в основном запчасти.

По поводу военной базы – она была построена в Эфиопии, когда Эритрея являлась ее частью, оттуда против нас воевали. Мы против того, чтобы иметь иностранные базы на своей территории. Раньше в Асмэре также была американская база, это Эфиопия им разрешила, без нашего согласия. Она тогда была полностью закрытой, никого туда не пускали. Только раз в год, в день независимости США 4 июля. Кстати, там в ходу был американский доллар.

– США еще могут использовать эту базу?

– Нет, она им не нужна сейчас. Она была нужна для разведки, поскольку она расположена высоко в горах – им дал ее Хайле Селассие (император Эфиопии – ред.), чтобы американцы помогли сохранить Эритрею в составе Эфиопии. Сейчас для разведки есть спутники.

Мы будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, потому что они уже 80 лет против нас, и мы не думаем пока, что они с нами будут работать. Пока мы им говорим, что мы хотим идти своим путем, они этого не будут делать. Но и мы не будем жить под их диктатом. Шестьдесят лет уже Африка живет под диктатом Запада, и где она сейчас?

Но иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?

Я, когда был студентом, говорил тем, кто жаловался: вы не видели, как мы в Африке живем. Я им говорил: у вас здесь хотя бы есть будущее, у вас страна развивается, дома строятся – это было в 1970-е. Когда я приехал из Одессы в Москву спустя пять лет, я не мог узнать некоторые районы. Сейчас тоже все быстро меняется.

– А сейчас в Россию приезжают студенты из Эритреи?

– Да, уже приехали 17 человек. За эти годы, что я работаю, растет число. Начинали с пяти человек, сейчас примерно 20 в год. Россия может еще больше принимать, но это дорого нам стоит – за каждого студента мы платим семь тысяч долларов в год. Россия дает стипендии, но некоторые приезжают за свой счет. В Китай тоже едут учиться, в Южную Корею, ЮАР, Европу.

США нашу молодежь зазывают, и многие едут туда, потому что думают, что там лучше, но в итоге не находят работу и не учатся. Есть организации, которые вербуют наших студентов в других странах после окончания вузов, чтобы они не ехали домой, а переезжали в США.

– В Эритрее есть туристы из России?

– Сейчас начали приезжать. Только инфраструктуры для массового туризма у нас нет. Но есть план построить ее – у нас нетронутые пляжи, очень красиво, особенно для дайвинга, кораллов много.

Для страны было бы хорошо принимать иностранных туристов: они дают работу местным, инвестируют в рестораны, гостиницы. Но среди них тоже бывают всякие, поэтому надо быть осторожнее. Сейчас у нас мало туристов, почти нет. Хотя я выдал несколько виз россиянам недавно – это представители турагентств, они хотят посмотреть, исследовать нашу страну. И правильно делают – потенциал у нас отличный. Но пока тысячи туристов не можем принимать.

– Может стоит отменить визы, чтобы привлечь больше туристов?

– А зачем? Еще рано. В будущем возможно.

– А как добираться? Через Эфиопию?

– Через Эфиопию, Турцию, Египет, ОАЭ. Если будут туристы, можно будет и напрямую летать, возможно, появятся чартеры, Аэрофлот будет летать, и наши авиалинии тоже.

– В прошлом году в Москву приезжал глава МИД Эритреи, он приглашал Лаврова посетить Асмэру. Когда бы мог приехать наш министр?

– Может, приедет. Это зависит от уровня отношений. Наш министр несколько раз уже приезжал в Россию, четыре или пять раз. И на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я все сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Было бы хорошо, я очень хочу, чтобы он приехал. Если будут для этого условия, будет спокойно на границе с Тыграем, то приедет. Сейчас это не дает нам покоя и занимает много времени.

– То есть достигнутые мирные договоренности ничего не гарантируют?

– Мы же знаем их, они сейчас говорят: я подписал как председатель правительства Тыграя, а не председатель НФОТ (Народный фронт освобождения Тыграя). Они нам говорят, что эритрейцы должны уйти из Тыграя, амхарцы чтобы ушли – но это их территория. И если мы там, не американцы и не Тыграй должны нам говорить, а Эфиопия. Мы имеем отношения с федеральным правительством Эфиопии, а не с провинциями. Так что американцы еще нас не забудут.

Сейчас мы и кто голосовал против антироссийской резолюции на Генассамблее ООН, расплачиваемся за это. Они (Запад – ред.) не хотели, чтобы Эритрея родилась, хотели аборт сделать. Но она родилась и сейчас растет и будет расти.

– Крым тоже не признают уже восемь лет. Вы были там в советские годы?

– Конечно, был как студент в Алуште. Сейчас он стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И Черчилль, и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить.

– Во время приема по случаю Дня Африки Лавров приглашал африканских послов посетить Крым. Эта идея так и не была реализована?

– Я не знаю, мы можем поехать в Крым, я уже там был. Но многим это трудно, даже если они хотят.

– Вы были в Крыму как турист?

– Мы подписали договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя, я хочу, чтобы что-то вышло из этого сотрудничества. У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями, и это будет развиваться.

– А в Одессе вы бывали в последние годы?

– Нет, не был, но я бы хотел. Это очень красивый город.

– Вы знаете, что памятник Екатерине II в Одессе снесли?

– Да, и Пушкину. Но это нетрудно восстановить.

Китай возобновляет закупки угля у Австралии

China Energy Investment Corp. разместила заказ на импорт австралийского угля в рамках одной из первых сделок с тех пор, как Пекин ослабил неофициальный запрет, введенный на импорт угля из Австралии в 2020 году.

По предварительным данным, компания пока заказала только энергетический уголь, использующийся на электростанциях, об объемах пока не сообщается.

Австралия была вторым по величине поставщиком угля в Китай до неофициального запрета в 2020-м. Пекин тогда ограничил австралийский импорт из-за поддержки Вашингтона Канберрой в торговой войне США и КНР.

Как пишет Reuters, ссылаясь на китайского чиновника, электростанции в Китае не испытывают острой необходимости в австралийском угле, поскольку они обычно потребляют его с более низкой теплотворной способностью, да и запасы электростанций высоки.

Видимо, в Пекине решили, что пора просто сильнее диверсифицировать рынок. Это разумеется, не «выбросит» российский уголь из КНР. Но определенную конкуренцию все же составит, тем более что потенциал наращивания объемов по логистике у Австралии более серьезный, чем у РФ, которая до сих пор не может выйти даже на показатели поставок 2020-го (55,8 млн т).

Rio Tinto и Baowu делают следующий шаг к созданию совместного предприятия в Гвинее

Как сообщает Mining.com, подразделение Rio Tinto в Гвинее согласовало условия с партнерами по совместному предприятию, включая китайскую Baowu, по развитию инфраструктуры для огромного железорудного рудника Simandou, что станет следующим шагом на пути к реализации проекта, в котором оно участвует с 1997 года.

Simandou находится в отдаленном уголке Гвинеи, и проблема транспортировки высококачественной железной руды с рудника на рынок долгое время препятствовала его развитию. Правительство Гвинеи требует, чтобы любой застройщик построил 600-километровую железную дорогу до побережья.

Подразделение Rio в Гвинее в июле прошлого года создало совместное предприятие с Winning Consortium Simandou (WCS) и правительством Гвинеи для развития этой железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Представитель Rio сказал, что они и Baowu Resources Co Ltd подписали необязательный лист условий в качестве следующего шага к достижению соглашения акционеров, оценки затрат и одобрения регулирующих органов, необходимых для продвижения вперед.

Компании не сообщили подробностей об условиях соглашения. Rio сказала, что партнеры по проекту обязались в соответствии с условиями проекта соответствовать «международно признанным стандартам ESG» и помочь Гвинее получить экономическую выгоду.

Крупнейший китайский производитель стали China Baowu Steel Group Co Ltd заявил в своем заявлении от 24 декабря в своем аккаунте в WeChat, что его дочерняя компания подписала условия для инфраструктуры Simandou.

China Baowu заявила, что ускорит переговоры по соглашению акционеров, возглавит формирование консорциума Bao и осуществит проектное финансирование, а также ускорит разработку проекта.

Консорциум Bao планирует инвестировать в WCS, чтобы владеть 49% WCS InfraCo и WCS MineCo, сказал Baowu, не уточнив, сколько он потратит на доли. Он планирует увеличить свою долю в WCS MineCo до 51% после того, как рудник заработает.

«Вступление Baowu в проект является положительным сигналом о важности Simandou и долгосрочной привлекательности его высококачественной железной руды с низким содержанием примесей», — сказал Джерард Райнбергер, управляющий директор Rio Tinto по Simandou.

Simandou — крупнейший в мире неразработанный проект по добыче железной руды, ключевого компонента нержавеющей стали.

Российский экспорт нефти упал до годового минимума на фоне эмбарго ЕС

Кроме того, перевозка сырья из России стала занимать гораздо больше времени

На фоне эмбарго ЕС экспорт нефти из России в последние четыре недели 2022 года упал до минимума с его начала, сообщает Bloomberg, ссылаясь на отслеживаемые данные о перемещении судов, согласно которым поставки нефти из России упали на 117 тыс. б/с — до 2,615 млн б/с в среднем за четыре недели.

Транзиту нефти из портов Черного и Тихого морей в декабре 2022 года помешала непогода. Погрузка в порту Козьмино, например, из-за непогоды задержалась на 11 дней, уточняет «Транснефть». Однако свою роль могла сыграть и нехватка судов после введенного Евросоюзом эмбарго на морские поставки российского сырья, пишет Bloomberg.

За исключением небольшого экспорта в Болгарию морские поставки российской нефти в ЕС полностью прекратились, отмечает агентство. Перевозка сырья из России стала занимать больше времени: транзит в Индию из балтийских портов занимает в среднем 31 день — против семи дней, которые уходят на транспортировку нефти в Роттердам. Это еще больше сказывается на доступности судов, чьи владельцы готовы перевозить российские энергоносители, пишет Bloomberg.

Танкеры, которые пока перевозят российскую нефть, стали все реже указывать свой конечный пункт назначения, обратило внимание агентство. За последние четыре недели декабря такие суда вывезли 19 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно 680 тыс. б/с. При этом экспорт российского сырья судами без конечного пункта назначения и танкерами, следующими в Китай, Индию и Турцию, к концу прошлого года снизился в среднем до 2,42 млн б/с, подсчитал Bloomberg.

В начале декабря, напоминает Forbes.ru, страны G7, а также Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария, ввели ограничение цены на российскую нефть, перевозимую морем. «Потолок» цены сейчас установлен на уровне $60 за баррель, но он будет пересматриваться раз в два месяца. В феврале планируется также ввести «потолок» цен на нефтепродукты российского происхождения, но его уровень пока не согласован.

У каждого есть план, пока его не ударят по лицу

Год назад цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных отметок, когда омикронный вариант Covid-19 «освободил» мир от железной хватки дельта-варианта, и казалось, что общество скоро вернется к нормальной жизни. Однако геополитика спутала все карты на мягкий выход из коронавируса. «У каждого есть план, пока его не ударят по лицу», — цитата боксера Майка Тайсона, по мнению Яранда Ристада, главы аналитической компании из Норвегии, в наибольшей степени соответствует ситуации на энергорынках планеты в 2022 году. «Мировая энергетика продолжала прыгать от одного неожиданного события к другому», — отмечает Ристад.

Согласно итогам прошлого года, цена на нефть марки Brent достигла годового максимума в $127,98 за баррель 8 марта и ушла вниз до годового минимума в $76,1 за баррель 9 декабря 2022 года. Rystad Energy отмечает смягчение ситуации на нефтяном рынке за счет роста добычи нефти в Соединенных Штатах и Венесуэле, а также сохранения высокого уровня нефтяных поставок из России, несмотря на введенные против страны ограничения. Ситуацию со спросом на нефть по-прежнему определяет рост заболеваемости коронавирусом в Китае.

Rystad прогнозирует слабый прирост потребления нефти в первом квартале 2023 года. Лишь к концу нового года КНР сможет добиться полного восстановления спроса на нефть на уровне, предшествовавшем пандемии.

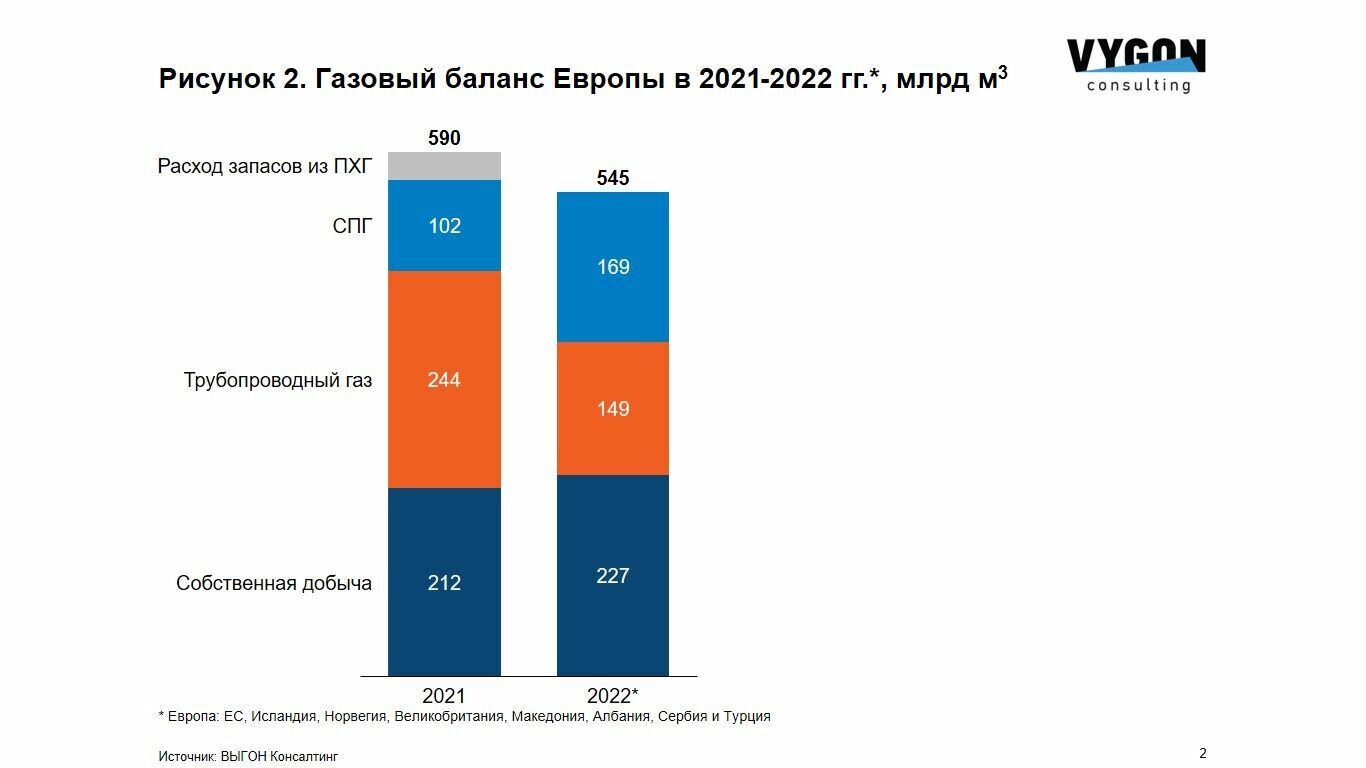

Грядет война за СПГ

По словам Яранда Ристада, разрушение глобальных цепочек поставок за последние три года вызвало рост инфляции до уровней, невиданных за четыре десятилетия. Спрос на СПГ в Европе останется высоким после резкого роста импорта сжиженного природного газа в этом году. Поставки в Азию могут возобновить прирост после стагнации в 2022 году.

Rystad Energy прогнозирует ограниченное предложение на рынке СПГ в течение 2023 года и, возможно, в течение ближайших лет.

Согласно оценкам аналитической компании, США могут значительно увеличить экспорт СПГ в текущем году, обогнать Катар и Австралию, станут крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа по итогам 2023 года. Производство СПГ в Штатах вырастет на 11% за год после восстановления и выхода на полную мощность проекта Freeport LNG в Техасе.

Rystad Energy также прогнозирует отрыв экспорта СПГ из США от ближайших конкурентов более чем на 10 млн т в текущем году.

Европе надо что-то делать с деиндустриализацией

Потеря поставок российского газа привела к дефициту предложения в Европе, который сохранится в ближайшие три-четыре года и будет способствовать росту цен на газ. По итогам 2022 года, из-за энергокризиса уже закрыты 15% мощностей европейского промышленного сектора.

По мнению совместного исследования Rystad Energy, American Petroleum Institute и International Association of Oil and Gas Producers, европейским странам нужен план по поддержанию энергетической безопасности, который поможет избежать долгосрочной деиндустриализации Европы и обнищания миллионов граждан. Такой план должен выйти за рамки государственной поддержки, экономии энергии и электрификации за счет возобновляемых источников энергии.

Дефицит — это надолго

Дефицит предложения природного газа может сохраниться вплоть до 2026 года, что обусловлено недостатком доступных объемов СПГ на мировом рынке. Европа продолжит конкурировать с Азией за сжиженный природный газ. Цены продолжат рост до уровня, который сделает поставки природного газа недоступными для домашних хозяйств и промышленного сектора Европы, что запустит механизм «постоянной деиндустриализации» европейских стран.

Главные проблемы для европейских стран, считают эксперты, заключаются в недостаточном количестве экспортных и регазификационных терминалов для СПГ, а также необходимости нарастить газодобычу в европейских странах. В Европе остаются значительные запасы газа, цель состоит в доведении внутренней добычи газа до 200 млрд куб. м в год до 2030 года, а затем ее постепенного снижения до 100 млрд куб. м. Тогда как планы достижения климатической нейтральности в Европе предусматривают снижение спроса на газ с 500 млрд до 250 млрд куб. м в этот же период.

Эксперты отмечают двоякую задачу, стоящую перед ЕС: смягчить последствия кризиса поставок в краткосрочной перспективе и укрепить стратегическую автономию в энергетике в долгосрочной перспективе. Это должно быть достигнуто при сохранении промышленной конкурентоспособности Европы в условиях реализации климатической повестки.

Ставка может быть сделана на развитие низкоуглеродных технологий, альтернативных поставок газа, а также прирост внутренней газодобычи. Возвращение сбалансированной ситуации на газовом рынке Европы прогнозируется к 2026 году.

Мария Кутузова

В иностранных армиях

Австралия

Усилят береговую оборону

Правительство Австралии рассматривает возможность создания ракетной системы для защиты регионов на севере страны, сообщает газета Australian со ссылкой на министерство обороны. По её данным, новая ракетная система, которую правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе рассматривает для приобретения, «может защитить большую часть севера страны от вражеских кораблей». В частности, обсуждается вопрос о приобретении австралийской системы StrikeMaster. Она представляет собой сдвоенную пусковую установку норвежских противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) дальностью 250 км, установленную на колёсной бронированной машине Bushmaster. Эта ракетная система призвана «сдерживать корабли», избравшие курс через Тиморское и Арафурское моря и Торресов пролив.

Германия

Изготовят зенитные артиллерийские комплексы

Германская группа Rheinmetall сообщила, что поставит неназываемому международному заказчику два мобильных 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Skynex. Поставка будет произведена в начале 2024 года. Согласно информации немецкой газеты Handelsblatt со ссылкой на «правительственные круги», эти комплексы Skynex должны быть поставлены Украине, а сам контракт будет полностью финансироваться правительством ФРГ. Основа Skynex – артиллерийский модуль с 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Revolver Gun. Эта пушка ведёт огонь программируемыми снарядами AHEAD, что делает её эффективной для поражения малоразмерных воздушных целей. Утверждается, что для поражения одного малого БпЛА достаточно одного – трёх 35-мм программируемых снарядов. Стоимость одного такого снаряда составляет около 4000 евро. Эффективная дальность стрельбы – до 4,5 км. Skynex предназначен главным образом для поражения ракетных и артиллерийских боеприпасов, а также крылатых ракет и БпЛА. В составе комплекса – автоматизированная система боевого управления, РЛС обнаружения Х-диапазона и несколько (до четырёх) 35-мм артиллерийских модулей (с интегрированными электронно-оптическими и радиолокационными средствами управления огнём). К комплексу Skynex могут быть подключены другие типы средств обнаружения и поражения, включая ЗРК.

КНДР

Кадровые перемены в руководстве вооружённых сил

По итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) произошли перемены в руководстве вооружённых сил КНДР. Агентство ЦТАК 1 января сообщило, что от своих обязанностей освобождён секретарь ЦК ТПК, заместитель председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхон. На его место назначен Ли Ён Гиль, который до этого был министром обороны. Новым главой оборонного ведомства стал Кан Сун Нам, начальником Генерального штаба Корейской народной армии – Пак Су Ир, министром общественной безопасности – Ли Тхэ Соб.

Оборонно-промышленный комплекс КНДР приурочил к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи передачу 30 пусковых установок 600-мм реактивных систем залпового огня. Как сообщило агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на церемонии передачи РСЗО отметил, что эти вооружения «обладают высокой способностью огибания рельефа, манёвренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения». По словам Ким Чен Ына, в зоне поражения этих комплексов находится вся территория Южной Кореи и на них можно «разместить тактическое ядерное оружие». На фотографиях с церемонии видно, что каждая установка может нести шесть ракет.

В отдельном сообщении ЦТАК отмечается, что эти «сверхкрупные реактивные орудия» не имеют аналогов в мире. Именно из таких установок были осуществлены ракетные пуски 31 декабря 2022 года и 1 января этого года. Запуски, произведённые в последний день прошлого года, были «контрольно-проверочной стрельбой», пишет ЦТАК. На экстренной пресс-конференции министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что запущенная КНДР в ночь на 1 января ракета пролетела 350 км при максимальной высоте 100 км и упала в Японском море.

На пленуме ЦК ТПК лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что Южная Корея, «несомненно, стала врагом», что, по его словам, подчёркивает «важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и требует в геометрической прогрессии увеличить количество ядерного оружия страны».

КНР

В полёте – 48 дронов-камикадзе

Китайская компания China Electronics Technology Corporation вновь продемонстрировала мобильную систему запуска роя из 48 барражирующих боеприпасов. Пусковая установка CH-901 смонтирована на тактической машине с колёсной формулой 6×6. Масса боеприпаса CH-901 – 9 кг, длина – 1,2 м, высота полёта – от 100 метров до 1,5 км, максимальная продолжительность полёта в зависимости от массы полезной нагрузки – от 40 минут до 2 часов, дальность управления оператором – 10 км.

Республика Корея

Учатся бороться с БпЛА

Вооружённые силы в конце декабря недалеко от Сеула провели учение по борьбе с беспилотниками. Оно предусматривало различные сценарии проникновения малых БпЛА в южнокорейское воздушное пространство. Военнослужащие учились засекать дроны, отслеживать их полёт и сбивать. Однако огонь по мишеням не открывался. В учении были задействованы автоматические зенитные пушки, около 20 истребителей, вертолётов и БпЛА. Это первое подобное учение в армии с 2017 года.

Литва

Закупают американские РСЗО

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в ходе визита в Вашингтон подписал с министерством обороны США соглашение о закупке наземных ракетных комплексов HIMARS, включая ракетный боезапас. Стоимость заключённого соглашения составляет 495 млн долларов. В него входит поставка восьми боевых машин комплекса М142 HIMARS, а также комплектов управляемых ракет GMLRS и ATACMS, услуги по обучению военнослужащих и интеграции комплексов в систему управления НАТО. Начало поставок намечено на 2025 год. Литва стала вторым заказчиком комплексов HIMARS среди прибалтийских республик после Эстонии, подписавшей аналогичное соглашение в минувшем декабре. Эстония заказала шесть боевых машин HIMARS и комплект ракет GMLRS и ATACMS.

По сообщениям информагентств

Наблюдатели рынка металлов оптимистично оценивают цены и перспективы спроса в 2023 году

По данным агентства Platts, согласно мнению производителей, аналитиков и экономистов, цены на металлы могут вернуться в 2023 году по мере ослабления доллара США и обострения аппетита к слияниям и поглощениям в сфере металлов.

По данным Jefferies International, могут возникнуть сюрпризы, но в целом настроение положительное. Тем временем UBS и ActivTrades видят геополитические и энергетические риски, особенно в Европе, которые продолжают омрачать фон рецессии, в то время как Китай демонстрирует смешанное восстановление спроса.

По-прежнему будет в цене медь, необходимая для всех аспектов электрификации, соглашаются диверсифицированные горнодобывающие компании, включая Eurasian Resources Group (ERG) и Vale. Металлы в целом показывают хорошие результаты, поскольку сохраняется долгосрочный спрос на материалы для энергетического перехода.

«Мы считаем, что сектор [металлургии и горнодобывающей промышленности] в целом снова готов существенно превзойти более широкие фондовые рынки», — заявили аналитики Jefferies во главе с Крисом Лафеминой. «Спрос на цветные металлы в Китае должен стабилизироваться в 1 пол. 23 г. [1 пол. 2023 г.] и улучшаться в течение года, компенсируя более слабый спрос в США и Европе. Между тем, ограничения поставок ухудшаются, а запасы очень низки. Мы ожидаем, что к концу 2023 года цены на большинство сырьевых товаров будут выше, чем сегодня. Акции горнодобывающей промышленности должны снова вырасти. Лучше всего добывать медь».

Ослабление доллара США после последовательных повышений ставок ФРС поможет поддержать цены на металлы, номинированные в долларах: старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста отметил, что доллар приблизился к шестимесячному минимуму во время торгов 22 декабря.

Россия, на которую наложено множество санкций из-за войны на Украине, является крупным производителем и экспортером меди и алюминия, а также поставляет около 15% мирового никеля для аккумуляторов.

Однако российские металлы по-прежнему могут официально торговаться на LME и храниться на складах биржи, согласно решению, принятому биржей и ее членами для поддержания стабильности рынка.

Несмотря на продолжающееся присутствие российских металлов на многих рынках, на рынках первичного алюминия, меди, никеля и олова в этом году по-прежнему наблюдался дефицит, отчасти из-за сокращения выплавки на фоне резкого роста цен на энергоносители, сообщило Всемирное бюро статистики металлов в середине декабря.

После слабого первого полугодия 2023 года, когда спрос в Китае восстановился, Jefferies прогнозирует некоторое восстановление цен не только на медь, но и на алюминий, цинк и железную руду в конце следующего года.

После резкого падения стоимости акций компаний ранее в 2022 году, похоже, все готово для слияний и поглощений.

Только на неделе 19 декабря Китай одобрил поглощение Sinosteel Corp. китайской Baowu Steel Group Corp. в рамках дальнейшей консолидации китайского сталелитейного сектора, в то время как горнодобывающая компания BHP приблизилась к предложенному поглощению австралийского разработчика медных и никелевых месторождений OZ. Minerals с подписанием предварительного соглашения о том, что станет крупнейшим приобретением компании за более чем десятилетие.

Путин разрешил использовать валюту при оплате долгов за газ

Президент РФ Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте между российским поставщиком газа и покупателем из «недружественной» страны в случае взыскания долгов за поставки, говорится в указе, вывешенном на портале правовых актов. Средства предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте, которая указана в контракте. После их поступления на счет долг считается погашенным.

Документ дополняет пункт 8 мартовского указа, устанавливающего порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из «недружественных» стран. В пункте 8 говорится, что в случае, когда покупатель передает обязательства по оплате газа другому лицу, оно исполняет его также в установленном порядке.

Поправки уточняют, что расчеты между российским поставщиком и зарубежным покупателем при взыскании задолженности и погашении таковой по контракту на поставку природного газа, осуществленную в полном объеме, могут производиться в иностранной валюте, указанной в текущем контракте. Оплата в этом случае производится на специальный счет поставщика, он открывается уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

Новый документ вносит изменения в мартовский указ Путина, согласно которому расчеты за газ были переведены в рубли. По новому указу после погашения задолженности поставки не возобновятся, если покупатель не будет соблюдать порядок расчетов, установленный старым документом.

В перечень «недружественных» стран, утвержденный российским правительством в начале марта 2022 года, вошли около 50 государств: это 27 стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония, Украина, уточняет РБК.

Обратный эффект

Проблемы профилактики суицида

В статье «Суицид» («Учительская газета» №45 за 2022 год) мы обсудили, что не является самоубийством. Сегодня давайте поговорим о том, что не является его профилактикой. Начать этот разговор нужно с понимания причин суицидального поведения.

Причина

Люди совершают самоубийство, потому что им тяжело живется.