Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Богатая критика Путина

Администрация США не зайдет дальше обвинений Путина в коррупции

Александр Братерский

Заявления властей США о том, что президент России Владимир Путин якобы коррупционер и обогатил представителей своего ближнего круга, заставили Кремль занять активную оборону. Государственные каналы, вынужденные цитировать обвинения, говорят об информационной атаке на Россию. Впрочем, на данный момент администрация США хочет только создать видимость полноценной атаки.

Сделанное на этой неделе в фильме «Би-би-си» «Тайные богатства Путина» заявление Адама Шубина — мало кому известного в России чиновника минфина США — о личной коррумпированности президента Путина стало первым жестким обвинением такого рода со стороны Вашингтона за последние несколько лет.

Несмотря на то что отношения между Россией и США резко ухудшились в 2014 году после конфликта на Украине, все это время подобных заявлений в сторону российского президента в Вашингтоне не делали.

Но уже на следующий день после премьеры фильма «Тайные богатства Путина» официальный представитель администрации президента США Барака Обамы Джош Эрнест подтвердил: слова Шубина соответствуют позиции Белого дома.

В фильме заявление американского чиновника соседствовало с высказываниями живущих на Западе предпринимателей, которые рассказывали о наличии у российского лидера несметных богатств и многомиллионной яхты. Авторы фильма говорили также о причастности Путина к ведению незаконного бизнеса в бытность его государственным чиновником в мэрии Санкт-Петербурга.

«Би-би-си» повторяет факты, давно опубликованные и на Западе, и в российской оппозиционной печати. «Тайные богатства» отличаются только одним: ранее ни в одном фильме чиновник американского минфина официально не выступал с обвинениями в адрес президента России.

Молчание Кремля

Нельзя сказать, что фильм застал Кремль врасплох. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже не раз опровергал западные обвинения такого рода и называл их клеветой. Еще в мае 2015 года он комментировал вопросы западных СМИ о связях Путина и бизнесмена Геннадия Тимченко, а также о характере работы нынешнего российского лидера в Санкт-Петербурге.

Тогда Песков лично зачитал российским журналистам присланные запросы от «лондонской газеты и американского СМИ» и добавил, что на Западе готовят информационные атаки на Кремль.

Само по себе обнародование вопросов было беспрецедентно. Кремль получает сотни писем от западных журналистов и не считает нужным разглашать их содержание. Возможно, Песков сделал это, понимая: фильм выйдет и так, но упреждающая реакция Кремля может ослабить негативный имиджевый эффект.

Как правило, Кремль вообще не реагирует на негативную информацию о Путине, которая публикуется в западных СМИ. Тем более что в таких статьях действительно нередко сгущаются краски.

Примером может служить статья журнала Newsweek о жизни Путина, опубликованная в июне 2014 года под названием «За сценой путинского двора». В ней обычные вещи для государственного деятеля вроде транспортировки личного автомобиля президента для использования его в зарубежных поездках преподносились как признаки развращенности российской власти.

Не было реакции и на опубликованный в 2007 году доклад группы влиятельных политологов из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, в котором среди негативных альтернативных сценариев возможного будущего называлось убийство президента России.

Америка гонит волну

Путин всегда был одним из любимых героев (точнее, антигероев) западных статей и аналитических докладов. Однако тон критических публикаций о России и Путине не только в СМИ, но и в определенных группах экспертного сообщества действительно усилился благодаря недавнему докладу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Доклад публичного расследования о его гибели 23 января был представлен британским судьей Робертом Оуэном.

На этой неделе материал о возможной «битве титанов» — главы «Роснефти» Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова — за влияние на президента России появился на сайте аналитического агентства Stratfor, которое часто называют «теневым ЦРУ».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объясняет негатив, который в последнее время циркулирует в британских и американских СМИ в отношении президента Путина, подготовкой к выборам в России 2018 года. «Ясно, что аккумулируется негатив, причем негатив в отношении главы нашего государства, который, конечно же, используется для оказания давления и влияния на ход будущей избирательной кампании», — считает Песков.

Однако учитывая ситуацию в самих США, волна негативной информации о Путине объясняется скорее нервной атмосферой в преддверии американских выборов. Единственным защитником Путина из ведущих американских кандидатов выглядит одиозный миллиардер и шоумен, республиканец Дональд Трамп.

Близкий к республиканской администрации Джорджа Буша-младшего политолог Дмитрий Саймс объяснил в эфире телеканала «Россия», что жесткие высказывания Белого дома можно объяснить конкуренцией между ныне правящей Демократической партией и ее конкурентом Республиканской партией. Администрация демократа Барака Обамы «не хочет, чтобы у республиканцев создалось впечатление, будто президент слабак, будто Обама отступает перед Путиным и будто Путин переигрывает Обаму», считает Саймс.

В свою очередь директор Института Кеннона Мэтью Роджански не считает, что усилившийся в США негативный тон в отношении Путина несет в себе что-то особенно «драматическое». «Обвинения в коррупции циркулировали уже много лет, их выдвигали различные официальные и частные лица на Западе», — говорит «Газете.Ru» Роджански.

По мнению эксперта, комментарии Белого дома идут в русле стратегии давления на Путина. «Этой стратегии уже два года», — утверждает Роджански, напоминая, что антироссийские санкции США направлены как раз на «ближнее окружение» Путина.

Роджански считает, что говорить о смене режима в России как о главной цели нынешней информационного стратегии Белого дома нельзя. «Во-первых, я не думаю, что такова цель. Во-вторых, это все равно не сработает», — объясняет политолог.

В администрации Обамы никогда не скрывали, что пристально следят за борьбой кремлевских башен и надеялись скорее не на уличные выступления, а на победу сторонников более «прозападной линии».

Об этом, в частности, говорил на слушаниях в сенате США будущий американский посол в России Джон Теффт летом 2014 года. Он сказал, что будет внимательно наблюдать за битвой «модернизаторов» и «националистов», которые тянут Россию назад.

Не время воевать

Но хотя ясно, на чьей стороне симпатии Вашингтона, масштабное давление на Путина и его власть Белый дом все-таки не оказывает. Речь идет скорее об усилении антикремлевской риторики в конце президентского срока Барака Обамы. Для радикальных действий и провоцирования внутреннего конфликта по типу египетской революции 2011 года у администрации Обамы нет больших возможностей. Нет на это и времени: до выборов в США осталось меньше года, а ситуация в России гораздо стабильнее того же Египта на излете власти Хосни Мубарака.

Обсуждать российско-американские отношения в таком разрезе вхожие в Белый дом политики не хотят даже гипотетически. Один из бывших чиновников администрации Обамы, к которому «Газета.Ru» обратилась за комментариями, например, объяснил свой отказ слишком деликатной темой.

«Сейчас не только не время воевать, но и нет никакой проблемы, стоящей перед администрацией США, которая решалась бы через начало «холодной войны» с Россией или Путиным», — заявил «Газете.Ru» глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

Видя, что конфликт на Украине идет на спад, а в сирийском конфликте Россия стала даже фактическим союзником США, администрации Обамы можно спокойно досидеть до конца срока без конфронтации с Путиным. Высказывания отдельных чиновников могут отражать расхожие антипутинские настроения, но это лишь демонстрирует, что США думают о России и помнят о ее интересах.

Более того, влиятельные представители администрации и Госдепа США, включая госсекретаря Джона Керри, говорят о возможности снятия с России санкций после выполнения минских соглашений, об окончании конфликта на востоке Украины.

К жесткой риторике в адрес Кремля Вашингтон могла подтолкнуть ухудшившаяся экономическая ситуация в России. И хотя экономика страны «не разорвана в клочья», как заявлял в своем прошлогоднем обращении к нации Обама, ее состояние действительно ухудшается. Это может, как полагают в США, вызвать социальные протесты и изменение политического курса.

«Обвинения в коррупции — это политический удар по системе путинизма. Цель — использовать экономические проблемы в России. Однако налицо непонимание Белого дома, что подобное в России и тем более в отношении путинистской системы не работает», — рассказывает американский политолог Теодор Карасик, в прошлом специалист по СССР.

Искать «двойные стандарты»

По мнению Николая Злобина, хотя в США «нет практического запроса на обострение отношений с Россией, но есть силы, пытающиеся его создать». «Своя собственная антироссийская мотивация есть у разных политических групп, но среди них нет единства», — считает эксперт.

В случае если с России не будут сняты санкции до конца правления Обамы, то их бенефициаром может стать не демократическая, а республиканская администрация. В администрации президента-республиканца могут получить значительную власть неоконсерваторы — сторонники смены неугодных режимов.

Например, среди членов предвыборной команды республиканца Джеба Буша немало выходцев из администрации его брата, экс-президента Джорджа Буша. Они настроены к российскому режиму жестко.

Дело даже не в коррупции или проблемах с демократичностью внутренней политики Кремля — давлении на гражданское общество, правозащитников, прессу, а также контроле над законодательной властью. Проблема Путина, считают многие в Вашингтоне, хотя и не любят говорить об этом публично, состоит в том, что, управляя слабой в экономическом отношении страной, он бросает открытый вызов Вашингтону на мировой арене.

Во времена «холодной войны» такой глава государства, как Владимир Путин — умеренный авторитарист, рыночник и сильный лидер, был бы дружественным Вашингтону политиком, стой он у руля какого-то другого государства. Тогда в экспертных кругах Вашингтона много шуму наделала статья американского публициста Джин Киркпатрик «Диктатуры и двойные стандарты». Автор утверждала, что некоммунистические авторитарные режимы — это союзники Вашингтона в борьбе с коммунизмом.

Взгляды Киркпатрик ценил Рональд Рейган, который и назначил ее на пост в администрации, а затем послом США в ООН.

Интересно, что идеи Киркпатрик являются достаточно близкими для второго фаворита республиканской президентской гонки сенатора Теда Круза, отметил в своем недавнем политическом комментарии обозреватель агентства Bloomberg Эли Лейк. Как пример он привел слова Круза о том, что «мы не можем рассматривать продвижение демократии как абсолютную директиву».

Президент России Владимир Путин с таким высказыванием точно бы согласился.

Вторую партию «Рафалей» получил Египет.

Египет получил из Франции еще три истребителя Rafale производства компании Dassault Aviation, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на english.ahram.org.eg.

Первые три истребителя прибыли в страну в июле 2015 года как часть контракта на поставку 24 самолетов «Рафаль» и фрегата FREMM (Frégate Européenne Multi-Missions). Корабль, получивший название Tahya Misr, был передан египетскому флоту в июне 2015 года.

«Этот большой контракт позволит ВВС и ВМС Египта достичь особого статуса в миссии по поддержке усилий по достижению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», заявил пресс-секретарь египетской армии бригадный генерал Мухаммед Самир (Mohamed Samir). Таким образом, в боевом составе ВВС Египта находятся уже шесть суперсовременных истребителей, которые значительно повысили весь военный потенциал страны.

Русские мусульмане воспринимают любую войну против России, как свою

Игорь Молотов

Писатель Захар Прилепин об угрозах мусульманскому миру в России, Кадырове и русском национализме

— Захар, сейчас идёт война — фактически не только против ДАИШ (организация запрещена в России), а против всего зла, которое наплодили Соединенные Штаты Америки. Как считаешь, правильно ли Владимир Путин решил вписаться в эту кампанию, многие говорят, что теперь из-за этого, как из-за Крыма и Донбасса, нас ждут некие лишения…

— Дело в том, что все, что имеет Россия на сегодняшний момент: ее география, ее полезные ископаемые и многое другое — это все последствия тех или иных лишений, которые претерпевали наши предки в течение тысячи лет. Любая государственность, как велосипед: пока вращаются колеса, она движется вперед, когда она останавливается, то падает и исчезает. И думать, что какие-то народы пришли раз и навсегда, в том числе русский народ и все народы, входящие в его орбиту, весьма наивно. Исчезают народы, империи, нации, языки, ежегодно 20-30 языков исчезает. За последние 20 лет исчезло много государств, и Россия вовсе от этого не застрахована. И, конечно, нужно всегда, как и в государственном строительстве, как и в любом созидательном процессе, максимально высоко ставить себе планку, и ее достигать. Безусловно, «Русский мир» — это не иллюзорное понятие, это совершенно очевидная данность, с которой придётся считаться в ближайшие столетия. И Советский Союз, равно как и Российская империя —это объективная географическая данность, Россия будет так или иначе опять вплывать в своё прежнее состояние.

А что касается ДАИШ, то это совершенно очевидная для всего мира проблема, когда какая-то радикальная часть ислама, собственно, не являющаяся классическим исламом, претендует на новое мировое господство. XXI век будет веком новых империй и их борьбы. И радикально настроенные ребята из ИГ претендуют на новое имперское строительство, и Россия в этом смысле один из самых лакомых кусков — с Дагестаном, с Чечней и Татарстаном. Поэтому, если ты не вписываешься в историю, история вписывается в тебя. И то, что Россия занялась решением этой проблемы — совершенно неизбежно. Рано или поздно нам пришлось бы этим заниматься.

— Сейчас поднимается диалог об исламе вообще как террористической религии, что он несет в многонациональный мир в России?

—- Тут все объясняется максимально просто. Российские мусульмане, живущие в Татарстане, в Дагестане, в Чечне и т.д., должны отдавать себе отчёт, что в том мире, который строит ДАИШ, места им не найдётся. Они уничтожат всю ту систему, которая сегодня сложилась в российском мусульманском мире. В каком-то смысле сегодня происходит мусульманская революция, которая может разнести весь тот мусульманский мир, который в России был выстроен в течение последних 500 лет. И крымские татары, и все представители мусульманского мира в России должны быть первыми противниками этого, потому что они туда не впишутся. Туда не впишутся Татарстан со своей нефтью, Чечня с Кадыровым, Дагестан со своими кланами. Поэтому они должны первые противостоять всей этой тенденции. И та позиция, которая находит выражение в этнически окрашенной вольно-жестикуляционной манере Кадырова, по сути, абсолютно верна. Восприятие России как места обитания мусульманского мира в случае Кадырова — это абсолютно чётко артикулированное чувство самосохранения. Он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что вне России построенный здесь мусульманский мир будет, по сути говоря, уничтожен. И мужество, которое кавказцы проявили на Донбассе — я видел, как приезжали добровольцы из Чечни и Дагестана, представители других народностей, мусульманских в том числе — показало, что серьёзная часть идеологически мотивированных ребят там отдает себе отчёт, что это их война. Потому что любая война за Россию — это их личная война, и это при том, что Кадырову был, насколько я знаю, поставлен запрет на поставку и пересылку добровольцев на Донбасс. Получается, что они туда ехали, минуя приказы Кадырова. Хотя у него там точно есть кровники, потому что на украинской стороне были чеченские ребята, которые составляют там отдельные подразделения. И Кадыров, конечно, заинтересован, в том числе и в уничтожении своих врагов.

Их восприятие любой войны в России, как собственной личной войны связано даже не с ДАИШ, а с историей России, когда война с Наполеоном, Великая Отечественная — воспринимались как личная война. Дикая дивизия, состоявшая из мусульманских народов, выдвигалась и разносила пол-Европы. По сути, это участие в большой, удивительной и по своему красивой истории построения огромной империи. И в этом смысле часть мусульман, которые трактуют Россию как наследницу Чингисхана, наследницу Орды, правы. Потому что мы наследники евразийских пространств, где умещаются и буддисты, и мусульмане, и все остальные. Поэтому мы будем работать с мусульманским миром.

Я хочу рассказать одну историю: знакомая журналистка сидела в кафе в Киеве, а за соседним столом —два офицера из АТО. Им при ней позвонили и сообщили, что в донецком аэропорту, который тогда ещё был украинским, было взято, по-моему, 15 чеченцев в плен. Спросили: «Что с ними делать?» Офицер говорит: «Немедленно расстрелять». И вот эти вот 15 чеченских пацанов, которых расстреляли без суда и следствия тут же в аэропорту, — лучший ответ всем русским псевдоквазинационалистам, которые что-то там начинают говорить по поводу Кавказа. Езжайте туда и повоюйте вместе с ними. Я знаю, например, «Моторолу», который позиционирует себя, скорее, как русский националист. Но всякий раз, когда я его вижу, вокруг него 3-4 чеченца. Это отличные ребята, которые работают, как боевые машины во имя создания великой русской государственности. Поэтому давайте закроем эту тему раз и навсегда.

— Молодые ребята-скинхеды всё-таки считают, что приехавший чеченец, дагестанец, или ингуш по большому счету ответственен за гибель A321 над Синаем, за сбитый СУ-24 в Сирии и т.д. Как объяснить этим людям, что нужно немножко умерить пыл?

— Общей массированной пропагандой эти вопросы не решаются, надо встречаться с каждым отдельным человеком и объяснять какие-то вещи на пальцах. Русские националисты должны понимать, что 8 тысяч человек из числа мирного населения, убитого на Донбассе, процентов на 99 — сугубо русского, славянского происхождения и, в их понятии, — белой расы, и это дело рук не чеченцев, не дагестанцев, а персонажей, которые руководят украинско-майданной политикой, которые, кстати, для скинхедов это должно быть важно, этнически не являются ни русскими, ни украинцами. Пользуясь их терминологией, (мне-то по большому счету всё равно, но им должно быть важно) Украина, руководимая финансовыми манипуляциями разнообразных персонажей, не является носительницей белой идеи, не отстаивает интересы белой расы, это совершенно другая история.

Как люди, сбившие русский самолёт с русским офицером, и люди, проживающие в России, могут выступать в качестве солидарной силы для бритоголовых? Каким образом дагестанцы и чеченцы, находящиеся здесь, должны отвечать за ДАИШ, находящийся там. Когда Кадыров прямым текстом все время говорит: дайте мне, пожалуйста, ввести туда войска, я лично пойду, возглавлю их, как пехотинец Владимира Путина буду с ними воевать. То есть я даже не понимаю причинно-следственную связь, и едва ли они сами её понимают.

— Многие русские националистические организации поддержали Майдан, новую киевскую власть. Кажется, что нынешний русский национализм, умирает…

— Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы русский национализм умирал, но деструктивная позиция колоссальной части русского правого сектора, удручает. Я думаю, что нужна перезагрузка. Конечно же, позиция, Егора Холмогорова, Егора Просвирнина, Константина Крылова остаётся более-менее здравой, но, я надеюсь, я не обижу никого из этих троих человек, сказав, что они не контролируют, улицу, все движение. В Нижегородской области были задержаны 12 человек, которые возвращались после участия в войне на стороне АТО в батальонах Донбасса и «Азов», а скольких мы ещё не поймали, и сколько ещё не поехало. Это просто катастрофические данные. И я думаю, что их отчасти скрывают, наши спецслужбы в том числе, потому что они долгое время заигрывали с этим движением, а выяснилось, что их контроль не означает ничего, все их подопечные тут же уехали воевать как бы за белую идею, за людей, которые не считают себя русскими, считают русских врагами, и агрессивны. Это какой-то абсурд, который я не могут никак объяснить. Поэтому нужна перезагрузка, смена лидеров и медленное, низовое уличное воспитание в спортивных клубах хорошими русскими мужиками, бойцами вроде Емельяненко, воспитание нового класса русских правых националистов. Потому что с этими у нас как-то не сложилось.

— Что у нас в сухом остатке — партия Эдуарда Лимонова? Грядут выборы в Государственную думу, и скорее всего, лимоновцев опять оставят за бортом. Как в ближайшее время изменится политический ландшафт нашей страны?

— Я думаю, что на самом деле перед Лимоновым и его товарищами, и в том числе передо мной, по большому счету не стоит задача политической легитимизации. Потому что эта партия работает в метафизическом пространстве, и наличие пяти или семи мест в Государственной думе, уже ничего не изменит. Перед партией стоит другая задача, и я надеюсь, что она будет все четче артикулироваться: мы должны участвовать во внешнеполитических делах более структурно. Партия поставила 1,5 тысячи добровольцев на Донбасс — и эта история не закончена ни на Украине, ни в других республиках бывшего Советского Союза. Эти процессы будут продолжаться. Я думаю, что партия как организация, которая может заниматься и пропагандой, и какими-то акциями гуманитарного толка, должна найти себе применение в этом поле. То, что мы попытались сделать и отчасти сделали в Луганске и Донецке, где было создано 1,5 подразделения другороссов, лимоновцев, нацболов, должно продолжаться в контакте с теми или иными государственными структурами. Условно говоря, государство должно закрыть на это глаза. В этом смысле у партии всегда была только одна цель — работать на русскую государственность, имперское строительство и Русский мир. И если до людей во власти, принимающих решения, это дойдёт, то они скажут: «Ребята, no pasaran! Давайте».

«Я еще хочу ходить на лыжах по лесу и бегать по пляжу»

Алена Быкова

Виктор Пуцик — о том, как победить паралич ныряльщика и куда дальше грести по жизни

Офицер российской армии Виктор Пуцик летом 2009 года сломал шею — неудачно нырнул в пруд, находясь на отдыхе с женой. Он сумел доплыть до берега, но госпитализировали его уже полностью парализованным: двигалась только голова. За 6,5 лет Виктор восстановился от плеч до пояса, и теперь уже кажется реальным, что он сможет ходить. Кто помог ему выкарабкаться и почему он после травмы ныряльщика занялся дайвингом, Пуцик рассказал «Русской планете».

— В больнице мне сказали, что пройдет 3-4 месяца, сойдет отек, и можно будет думать о каком-то восстановлении. Прошло восемь месяцев — ничего не двигалось. Голоса не было, еле-еле шептал. Меня не успевали посадить, как я сразу терял сознание. Руки не работали, ложку держать не мог, разбил две чашки в попытках их поднять, делал движение — уставал.

В такой ситуации перед тобой два варианта: либо попасть на открытый балкон и нырнуть головой вниз — но это обидно, ты же уже столько всего прошел, — либо двигаться вперед. Я выбрал «вперед».

Был такой период длиной в полгода, когда я трижды в день на тренировках выжимал футболку от пота. Утром прошел на ходунках 150 метров туда, 150 обратно, таская ноги, — выжал. Потом поехал в спортзал, потаскал железки — выжал. И после обеда еще ходил на ходунках. А потом прогресс пропал. И я нашел реабилитационный центр, где была лечебная физкультура до и после обеда. Там понял, как тренироваться дальше. Можно ж целый день таскать на себе мешок без толку, а можно делать грамотные упражнения полчаса и выкладываться.

— А сейчас задача — встать на ноги и ходить?

— Ох, пока задача — еще больше закачать поясницу. У меня долгое время была слабая спина, а сейчас я чувствую, что она пошла. Этому помогли и процедуры, и опыт хождения в российском экзоскелете, который получил грант «Сколково» (проект ExoAtlet — российская разработка на основе советских испытаний, бионическое шагающее устройство, внутри которого парализованный человек может ходить, поворачиваться, управлять своим телом в разной степени в зависимости от модификации. — РП). Кстати, отличная штука: я испытывал его две недели и, если поначалу боялся упасть, то потом просто запрыгивал и шел.

— Какой у вас прогноз на дальнейшее восстановление?

— Да никакого. Никто не может сказать. У меня были сломаны 6–7-й позвонки. При этой травме руки не должны работать, и я знаю людей, которые не могут пересаживаться. Давайте, я вам чаю налью. Не бывает одинаковых травм: все зависит от перелома, генетики, образа жизни до произошедшего. Я окончил военное училище, служил, до того всегда занимался спортом. Наверное, это тоже помогло.

— Я спрашиваю о прогнозах, потому что при некоторых травмах они однозначные. Человек с травмой спинного мозга садится в коляску на всю жизнь.

— Нет, есть маленький процент тех, кто встает. А многим из тех, кто мог бы, надоедает тренироваться. Или некогда: надо зарабатывать, совмещать тренировки и работу не получается. Я не верю, не понимаю, и у меня вызывает легкую обескураженность, когда человек на коляске говорит, что теперь-то он живет полной счастливой жизнью. Ему, чтобы жить полноценно, надо было сломаться? Для меня полная жизнь — это походить по лесу на лыжах, пробежаться по пляжу. Я этого хочу больше, чем ходить, и я знаю, что этого ничто не заменит.

— Но, может быть, когда люди так говорят, они просто исходят из реальности, которую не могут поменять?

— Не берусь никого судить, но бывает впечатление, что человек засунул голову в песок и создал вокруг себя такой иллюзорный счастливый мир. А, может быть, ему просто ходить стало неинтересно.

— Видимо, вы никогда не переставали верить, что встанете...

— И не перестаю. И общаться мне комфортнее с людьми без инвалидности. У меня мало знакомых на колясках, с которыми я поддерживаю отношения. Не знаю, может быть, у них в голове что-то меняется, а я остался такой же, как был. Сколько раз было: гуляем с компанией, на пути возникает лестница, и все поднимаются наверх. А я сижу. «Ой, мы забыли, что ты не ходишь».

— А что говорили врачи, когда вы только получили травму?

— «В лучшем случае мы тебя посадим на коляску».

— Вам помогали несколько благотворительных фондов. Вы обратились к ним сразу после больницы?

— Да нет, у меня тоже была психологическая травма, от которой я очухался года через три. Я человек абсолютно не конфликтный, но в тот период меня много всего раздражало. Нужно было время, чтобы понять: надо вытаскивать себя самому и без соплей. Не потому что никто не предлагает помощь — родные были рядом, — а потому что это моя задача.

— После травмы, само собой, вы уволились в запас. Была проблема с поиском работы?

— Были временные заработки, и, слава Богу, мы не голодали. А недавно я наткнулся на программу трудоустройства в одной крупной консалтинговой компании. Надеюсь пройти там стажировку.

Также у меня есть идея проекта проверки дайв-центров на доступность для инвалидов. Три года назад в Анапе я прошел курс дайвера одной звезды по системе C.M.A.S. с погружением до 20 метров, следующим летом получил две звезды — до 40 метров. Потом случайно познакомился с хорошим человеком, с которым мы решили собрать информацию, где человек с инвалидностью может погружаться в Красное море в Египте. Начали собирать деньги через краудфандинговые платформы, недособирали, а потом произошла трагедия над Синаем. Пока неизвестно, что будет дальше, но я в любом случае доведу это до конца — лишь бы не было войны.

— Почему именно в Египте?

— В будущем не только там. Мы ныряли в той же Анапе, но в ней, по-моему, только одна база отвечает требованиям доступности.

— Вы задумали турагентство для инвалидов-дайверов?

— Нет. Пока было бы здорово создать путеводитель. Я бы ездил и проверял, каков въезд в гостиницу, расстояние между кроватями в номерах, туалеты, что есть в дайв-центре. В рекламе-то отель может написать все, что угодно. Кафе, в котором мы с вами сидим, тоже считается доступным.

— Ну да, а подъем пандуса на входе — градусов 45.

— В дальнейшем этот сборник можно было бы продать, например, российскому министерству туризма. Это был бы, кстати, хороший пример: как можно зарабатывать, сидя на коляске.

— Еще вот что интересно: вы получили травму ныряльщика, а после нее занялись дайвингом и придумали проект для дайвинг-центров. Почему вода не вызывает у вас отторжения сейчас?

— Я люблю воду. Просто нужно быть аккуратнее. Никто ни от чего не застрахован, играют роль осторожность и случай.

— Ваша травма была из-за неосторожности?

— Из-за случая. Я вырос на Волге и откуда только не прыгал: с труб, с барж, с кораблей. Мог убиться сто раз, но вот шею сломал. Видимо, надо было что-то поменять в жизни.

— А вот так как раз говорят люди, «начавшие жить полной жизнью», после того как получили инвалидность.

— Краски и оттенки жизни действительно поменялись. Я понял, в какую сторону грести, чего я хочу, я стал лучше понимать себя.

Действия Запада во главе с США по смене неугодных правительств в Ираке и Ливии стали главной причиной роста угрозы терроризма и глобального миграционного кризиса в этом регионе, считает спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Делегация российских парламентариев во главе с Нарышкиным на этой неделе посетила Египет. По словам спикера Госдумы, в Египте позитивно оценивают действия РФ в Сирии, проведение операции ВКС РФ.

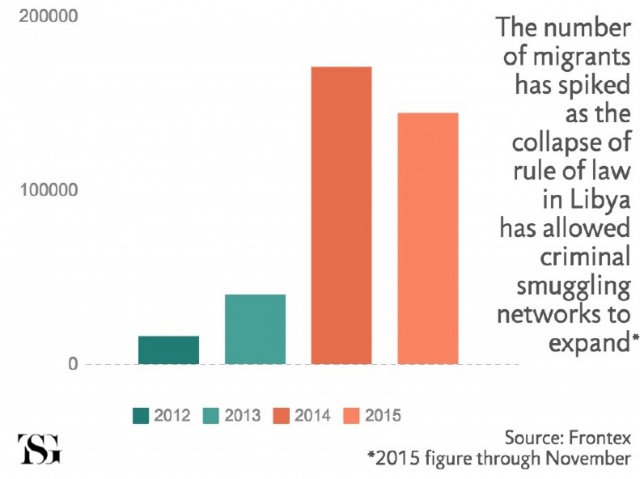

"У нас очень похожие подходы, анализ ситуации, анализ причин, которые повлияли на события в Сирийской арабской республике. Понятно, что действия и политика так называемого западного блока во главе с Соединенными Штатами Америки по смене неугодных правительств, я имею в виду Ирак и Ливию, — вот главная причина и роста терроризма, и глобального миграционного кризиса в этом регионе. Понимание у нас общее", — сказал Нарышкин в интервью программе "Постскриптум" на телеканале ТВЦ по итогам визита в Египет.

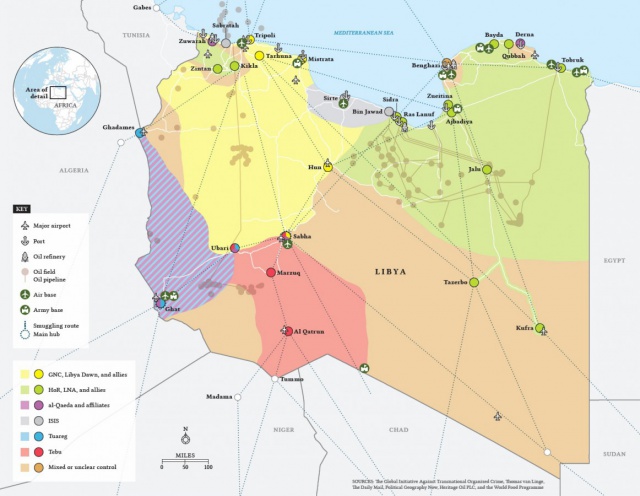

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта главы государства Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий Национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями. На территории страны действуют боевики ИГ.

После свержения в 2003 году президента Ирака Саддама Хусейна (1979-2003) в стране произошел резкий рост террористической активности. Ситуация с безопасностью в Ираке ухудшилась в последний год на фоне активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая захватила множество населенных пунктов на северо-западе страны.

Египетская сторона отходит от ориентации на США и снова начинает рассматривать Россию как близкого партнера, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

"Каир отходит от преимущественной ориентации на Вашингтон и вновь начинает рассматривать Россию как близкого партнера. В этом, безусловно, присутствует новый элемент его внешней политики", — сказал депутат в программе "Постскриптум", вышедшей в эфир на телеканале ТВЦ.

По мнению Пушкова, у нынешнего сближения есть и мировоззренческий подтекст.

"И в Москве, и в Каире примерно одинаково оценивают последствия американской оккупации Ирака, войны НАТО в Ливии и в целом вмешательство США и Запада на Ближнем и Среднем Востоке. Эти последствия в обеих столицах рассматриваются как глубоко негативные", — отметил парламентарий.

"В то время как Россия воюет против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, египетская армия воюет с боевиками ИГИЛ на территории самого Египта — на Синайском полуострове. И общая задача борьбы с терроризмом еще больше сближает наши страны", — подчеркнул Пушков.

Делегация российских парламентариев во главе со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным на этой неделе посетила Египет. После переговоров с президентом страны и главой парламента спикер Госдумы заявил журналистам в Каире, что вопрос возвращения российских туристов в Египет вскоре может решиться.

Еврейское присутствие в Европе сокращается: Израиль в фокусе

Портал mignews.com опубликовал аналитическую статью публициста Иры Коган под заголовком «Без Освенцима и евреев».

Есть определенная логика в том, что весь мир отмечает день Холокоста отдельно от Израиля — 27 января. Для нас это память о Катастрофе и героизме тех, кто не дрогнул перед лицом смерти. Для Европы — по крайней мере, так подразумевается — день покаяния и осмысления прошлых ошибок. Но на деле это происходит редко.

К этой дате, дню освобождения Освенцима, обычно публикуют статистику по уровню антисемитизма в разных странах. Можно наглядно увидеть, насколько далеко ушел мир от того времени — или наоборот, как он к нему возвращается.

Последние два года стали рекордными по уровню антисемитизма и по числу нападений на евреев. Согласно опросам, около 40% жителей Европы так или иначе разделяют антисемитские взгляды. Тем временем Евросоюз вводит все более жесткие санкции против еврейского государства, а европейские политики осуждают израильских солдат за уничтожение террористов.

Европейцы любят подчеркивать, что не распространяют отношение к политике Израиля на своих сограждан-евреев. Это в большой степени справедливо, когда речь идет о здравомыслящих французах, немцах, австрийцах, шведах и т. д., не зараженных идеями нацизма. Исходя из этого, правительства европейских стран как будто не видят опасности в острой критике израильского руководства. Однако с каждым годом в Европе увеличивается число выходцев из стран, где антисемитизм является частью национальной идеи. Эти люди воспринимают нападки на Израиль как команду: бей евреев! А те, кто бросается на израильтян с ножами, знают, что на Западе они будут приняты как несчастные беженцы. Даже теракты в Париже и Брюсселе не заставили правительства Европы осмотрительнее относиться к своим словам в адрес Израиля.

Впрочем, и заявления, осуждающие антисемитизм, тоже звучат очень осторожно, что доказывает: европейские политики не хотят, чтобы защита евреев с их стороны была истолкована как симпатии к Израилю.

Как мы успели убедиться, европейские власти не в состоянии защитить от нападений экстремистов никого из своих граждан, включая и евреев. Единственный предлагаемый выход — охрана еврейских объектов. Но многие евреи Европы не хотят жить в гетто — за стенами и кордонами полицейских. Одни переезжают в Израиль, другие перестают ходить в синагогу, забирают детей из еврейских школ. Раввины советуют евреям снять кипу, чтобы не подвергать себя опасности. Так или иначе, еврейское присутствие в Европе сокращается. Спохватится ли Европа, примет ли она какие-то меры, чтобы предотвратить исход евреев, или будет наблюдать за процессом так же равнодушно, как за уничтожением своих граждан в печах Холокоста? Неизвестно.

Алия из Европы растет, одновременно растут и спекуляции на этой теме. Премьер Нетанияху не устает повторять, что самое безопасное место для евреев — Израиль. Это так, однако Израилю пора наконец стать привлекательным местом для евреев, не только когда земля горит у них под ногами в других местах. Но правительство предпочитает ничего не делать для улучшения жизни своих граждан — и старожилов, и вновь прибывших, рассчитывая, что рост антисемитизма в мире так или иначе приведет в страну новых олим. При таком подходе Израиль, конечно, сохранит свой статус убежища и еврейского национального дома, но никогда не станет самодостаточным государством с нормально функционирующей экономикой.

Неожиданным сюрпризом стало приглашение евреев Европы в Россию, прозвучавшее из уст президента Путина на его встрече с представителями еврейских организаций. Однако евреи не восприняли его всерьез. Очевидно, что руководство Кремля воспользовалось случаем «уколоть» Европу — но повод для этого существует отнюдь не выдуманный.

Между тем, в Восточной Европе и в России антисемитизм тоже никуда не исчез. При этом в странах бывших СССР и соцлагеря, чтобы стать жертвой антисемитизма, не нужно демонстрировать свою принадлежность к еврейству — носить традиционную одежду и кипу, посещать синагогу и еврейские организации. Достаточно иметь еврейскую фамилию или «еврейское лицо» — как это произошло с российским режиссером, которому было отказано в приеме на работу. Правительства этих стран так же стараются не замечать антисемитских выпадов. И если западноевропейский политик рискует своей карьерой, поддерживая Израиль, то в Восточной Европе избегают вообще одобрительно высказываться в адрес евреев.

В целом ситуация грустная. Да, в мире не хотят повторения Освенцима, но «еврейский вопрос» по-прежнему существует, и никто не знает, как его решить. Оптимальный выход — чтобы евреи сами куда-то делись, а с ними исчезла и вся проблема. К счастью, сегодня евреям есть, куда деваться. (mignews.com)

Портал 9tv.co.il опубликовал аналитическую статью израильского общественного деятеля и публициста Александра Непомнящего, под заголовком «На пределе возможностей».

Ночная мгла стала понемногу рассеиваться. До первых лучей восходящего солнца, которые осветили бы правый борт судна, оставалось часа полтора. Красное море, столь переменчивое в начале января, казалось спокойным, хотя, по прогнозам синоптиков, впереди ожидался шторм. Корабль под флагом государства Тонга неспешно скользил вдоль египетского побережья, навстречу Суэцкому заливу. Большая часть команды еще спала, да и те, кто оставался на вахте, как видно, задремали под утро. Рокот вертолетных лопастей они услышали слишком поздно.

Все произошло внезапно и очень быстро. Грохот стал нестерпимо громким, затем сверху послышались странные лязгающие звуки, и на палубу, соскакивая с канатов, протянувшихся тонкими змеями из вертолетных люков, посыпались люди в темных комбинезонах. Одновременно справа и слева по борту возникли точно такие же незнакомцы с масками на лицах, стремительно поднимающиеся из окруживших корабль резиновых лодок. Минут через семь все было закончено. Потрясенная и отчасти еще даже не успевшая проснуться команда — все десять членов экипажа — сдалась почти без сопротивления и без единого выстрела. Капитану судна Омару Акауи, боевику ФАТХа с 25-летним стажем и полковнику военно-морских сил Палестинской автономии, был прекрасно известен ненавистный язык отрывистых команд, которыми обменивались незваные гости. Он понял, что закончить миссию, доверенную ему самим «раисом», уже не придется. Захватив судно, израильские морские коммандос из спецназа ВМФ — «Шаетет 13» — после часового поиска во внутренних отсеках обнаружили то, что искали.

Десантировавшие часть их команды боевые вертолеты, не дожидаясь окончания, уже были на полпути домой, им и так, даже вместе с захваченным дополнительным запасом топлива, едва хватило горючего. Улетели и тяжелые транспортные вертолеты с бойцами спецподразделения 669, в задачу которых входило организовать, если потребуется, эвакуацию раненных.

Вернулись на базу барражировавшие над районом самолеты разведки, аэрофотосъемки и дозаправки, а также истребители Ф-15, обеспечивавшие на всякий случай превосходство израильских военных в ходе операции, состоявшейся в 500 километрах от границы еврейского государства, в нейтральных водах Красного моря между Египтом и Саудовской Аравией.

Где-то высоко в небе взял курс на Тель-Авив и «летающий штаб» — громадный «Боинг-707», откуда за ходом операции «Ноев ковчег» пристально наблюдали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Шауль Мофаз, командующий ВМФ генерал Ядидия Яари и командующий ВВС генерал Дан Халуц.

Вместе с арестованной командой отбыли на катерах полковник Рам Рутберг, командир «Шаетет-13», возглавивший десантирование на судно с вертолетов, и командовавший абордажем с моря фактический инициатор блестящего захвата, глава Управления морских операций, бригадный генерал Элиэзер Маром. Группа бойцов, оставшихся вести корабль в Эйлат, подняв над судном израильский флаг и проведя ревизию камбуза, с грустью обнаружила, что предстоящие три дня до дома им предстоит питаться сомнительными лакомствами, оставшимися от захваченных террористов. Впрочем, вертолет, прибывший к обеду из Израиля за картой памяти со снимками обнаруженного на корабле сенсационного груза, заодно прихватил им с базы три рюкзака шницелей. Так что голодными они домой не вернулись. На следующий день глава правительства Израиля Ариэль Шарон принимал у себя специального посланника США на Ближнем Востоке генерала Энтони Зинни, занимавшегося продвижением арабо-израильских переговоров. Прощаясь, Шарон доверительно обратился к ошеломленному генералу: «Через несколько часов вы будете встречаться с Ясиром Арафатом, будьте любезны, сообщите ему, чтобы не беспокоился о судьбе своего корабля с оружием, „Карин Эй“ — мы взяли его себе.»

***

Все началось полугодом ранее. В самом начале мая 2001 года израильский военно-морской патруль засек идущее из Ливана 40-тонное судно «Санторини», груженное бочками. Разведка заподозрила, что там спрятано оружие. Два дня спустя «Санторини» был без сопротивления захвачен морскими спецназовцами в ста километрах от израильского побережья и отбуксирован в хайфский порт. Среди захваченных трофеев обнаружилось много оружия, в основном российского производства, в том числе полсотни ракет «Катюша», ПЗРК «Стрела-2» и противотанковые гранаты РКГ-3, реактивные гранатометы, минометы, мины, гранаты, автоматы «Калашников» и патроны. В ходе следствия выяснилось, что организовали пересылку оружия из Ливана в Палестинскую автономию, в Газу, боевики Ахмеда Джибриля, лидера «Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования». По плану, «Санторини» должен был сбросить бочки напротив берега Газы, где их подобрали бы «рыбацкие суда».

До соглашений в Осло небольшим разрозненным ячейкам террористов, существовавшим в Иудее, Самарии и Газе, было не под силу организовать и оплатить доставку крупных партий серьезного оружия. Лишь появление Палестинской автономии, фактически ставшей плацдармом ООП для атак против израильтян, позволило вывести войну с еврейским государством на новый тактический уровень. После распада СССР никто из арабских стран не решался снабжать Ясира Арафата оружием, боясь навлечь гнев США, ставших покровителем соглашений Осло. Единственным государством, готовым предоставить Арафату оружие против Израиля и в пику США, был Иран.

В конце мая 2001 года Арафат побывал в Москве, где, судя по всему, окончательно договорился с гостившими там иранцами о крупных поставках оружия. Проведенная накануне операция с кораблем «Санторини» убедила их в том, что коротким путем из Ливана, где иранские интересы представляла «Хизбалла», оружие не провезти, поэтому было решено воспользоваться маршрутом из Персидского залива через Красное море и Суэцкий канал. Путь этот был намного длиннее, но зато, как решили в Иране, проконтролировать его, а тем более перехватить на нем судно для израильтян было бы куда труднее.

Впрочем, понимали это и в Израиле. Поэтому когда разведке стало известно, что в конце лета те же высокопоставленные чиновники автономии, которые раньше были связаны с попыткой контрабанды на «Санторини», теперь оказались через подставные компании замешаны в покупке нового судна за 400 тысяч долларов, глаз с их 100-метрового приобретения водоизмещением в 4000 тонн больше не спускали.

В декабре корабль, названный «Карин Эй», прибыл на иранский остров Киш в Персидском заливе. Израильтяне в тесном контакте с ЦРУ внимательно следили, как десятки тонн оружия были спрятаны на судне под гражданскими грузами. «Карин Эй» вышел в сторону Йемена, а в Израиле стали готовиться к перехвату. Идею захвата в Средиземном море, уже после выхода из Суэцкого канала, отклонили из-за большого риска упустить террористов. Первоначальный план заключался в том, чтобы перехватить их возле Шарм аш-Шейха, южной оконечности Синайского полуострова. Вот только буквально за несколько часов до начала операции стало известно, что надвигается шторм. Десантироваться на судно с вертолетов при скорости ветра 50 километров в час, как и брать его на абордаж с резиновых лодок при трехметровых волнах, было невозможно. А корабль, как назло, еще и тащился так медленно, что шансов перехватить его до бури не было ни малейших.

И тогда разработчик операции Элиэзер Маром, прозванный друзьями Чайни (Китайцем) за внешнее сходство со своим дедушкой, этническим китайцем из Шанхая, предложил фантастический план — захватить корабль намного раньше, еще до шторма, в самой южной точке, до которой только по силам добраться израильским вертолетам и кораблям. Провести операцию «Ноев ковчег» на пределе возможностей ВВС и ВМФ. Маром был уверен в профессионализме спецназа и всех сопутствующих сил. И они оправдали ожидания. «Морским Энтеббе» назвали потом журналисты эту одну из самых дерзких операций в истории израильской армии, напоминая о знаменитом освобождении заложников, успешно выполненном на расстоянии более трех тысяч километров от Израиля в 1976 году.

***

Разгрузка «Карин Эй», начавшаяся в эйлатском порту спустя несколько дней, вызвала потрясение. Никто не представлял себе того, о каком количестве оружия шла на этот раз речь. В этом «Ноевом ковчеге» действительно было «всякой твари», и даже отнюдь «не по паре». Среди 50 тонн российского и иранского вооружения, помимо всех тех видов, что уже были перехвачены на «Санторини», только в гораздо большем количестве, оказались еще десятки новых наименований, включая снайперские винтовки «Драгунов», противотанковые ракеты и мины, РПГ, две с половиной тонны взрывчатки, а также масса диверсионного снаряжения. Все это разнообразие, укомплектованное в 83 специальных иранских герметичных контейнера, способных держаться на плаву, предполагалось перегрузить возле Александрии на три судна поменьше и доставить к побережью Газы. Затем сбросить контейнеры в море, чтобы их постепенно выловили и вытащили на берег «рыбаки» из военно-морских сил автономии.

По ходу следствия стало известно, что все расходы и по покупке самого корабля, по приобретению оружия на 15 миллионов долларов и гражданских грузов для маскировки еще на 3 миллиона, оплатил министр финансов автономии Фуад Шубаки. Деньги были взяты из международной помощи, выделяемой на развитие автономии, и средств, передаваемых Израилем.

Арафат, разумеется, все отрицал, но доказательства были столь неоспоримы, что администрация президента США была вынуждена на время прервать всякие отношения с автономией. Впоследствии связи были восстановлены, но доверие Арафат в Вашингтоне потерял окончательно. За Ираном же, пойманным с поличным, окончательно закрепилась репутация покровителя международного террора. От диверсионной деятельности он, конечно, не отказался, вынуждая Израиль и США прилагать немало усилий для отслеживания путей переброски оружия арабским террористам.

Возможно, именно так был схвачен и пропал без вести в 2009 году на острове Киш бывший агент ФБР, американец еврейского происхождения Роберт Левинсон, работавший после увольнения частным детективом. Он стал единственным американцем, которого Иран отказался вернуть на днях в рамках сделки с США по обмену заключенными, утверждая, что о судьбе Левинсона ничего не известно. С разгромом военной структуры Палестинской автономии в ходе операции «Защитная стена» в 2002 году и с последующей смертью Арафата лидирующие позиции в вооруженной борьбе с Израилем постепенно перешли к ХАМАСу и «Хизбалле», которые, в свою очередь, стали главными адресатам иранских оружейных передач.

Ну, а у израильских морских коммандос появилось регулярное занятие.

В ноябре 2009 года бойцы «Шаетет-13» перехватили возле Кипра судно «Франкоп». Под гражданским грузами были обнаружены 300 контейнеров с пятьюстами тоннами оружия из Ирана: около 3000 ракет, 10 тысяч снарядов, 20 тысяч гранат и полмиллиона патронов. Судя по всему, корабль вышел из Египта, где на него перегрузили оружие, прибывшее из Ирана, а направлялся этот груз в сирийскую Латакию и предназначался «Хизбалле». Эту операцию перехвата в Израиле назвали «Четыре вида» — в честь растений, используемых на последний осенний праздник — Суккот. В марте 2011 года в Средиземном море в 400 километрах от израильского побережья морские коммандос во главе с Элиэзером Маромом, ставшим к тому времени командующим ВМФ, захватили корабль «Виктория», который шел из Латакии, и, как оказалось, вез 50 тонн оружия в сектор Газа, где с 2006 года стал править ХАМАС. Помимо «стандартного набора», там были найдены стратегические виды вооружения, в том числе, китайские противокорабельные ракеты С-704 с инструкциями на персидском языке, а также пара радиолокационных станций британского производства.

Последней известной акцией по перехвату иранского оружия для террористов стала операция «Полное разоблачение» в марте 2014 года. Бойцы «Шаетет-13» снова провели ее в Красном море. Только на этот раз на расстоянии в полторы тысячи километров от Израиля, между Суданом и Эритреей. Командовал операцией сменивший Марома на посту командующего ВМФ Израиля Рам Рутберг, тот самый, что за 13 лет до этого, возглавляя «Шаетет-13», первым десантировался на «Карин Эй» с вертолета. На судне Klos-C, вышедшем из иранского порта Бандер-Аббас, под мешками с цементом были найдены 40 ракет M-302, способных поражать цели на расстоянии 160 километров, а также около 200 мин и полмиллиона патронов иранского производства. (9tv.co.il)

До распада Ирака остаются считанные дни

Петр Львов

Пока все усилия международных и региональных игроков были сфокусированы на динамично меняющейся в пользу Б. Асада ситуации в Сирии, положение в Ираке как-то ушло в сторону от аналитиков, занимающихся тематикой ИГ/ДАЕШ. А в это время ситуация там тоже развивалась довольно бурно, причем в сторону дальнейшей дезинтеграции этой страны. Фактически две опорные для суннитского населения Ирака провинции Анбар (адм. центр – г. Рамади) и Найнава (адм. центр – г. Мосул) оторвались окончательно от федеральной столицы – Багдада. Несмотря на то, что подготовленные США силы суннитской Национальной гвардии почти завершили освобождение Рамади от боевиков ИГ/ДАЕШ после нескольких недель штурма. Причем в боевых действиях участвуют спецподразделения США, Великобритании, Канады, Турции и Саудовской Аравии. Тем не менее основные отряды ИГ/ДАЕШ сохраняют контроль над многими суннитскими районами западного и северо-западного Ирака, демонстрируя свое превосходство перед возглавляемой Вашингтоном коалицией.

И в этих условиях, идя на уступки суннитам под давлением Вашингтона, Анкары и Эр-Рияда, иракское правительство, костяк которого составляют шииты, разработало план создания суннитской автономии, примерно по типу Курдского автономного региона (КАР) в составе Анбара и Найнавы со столицей в Рамади или Мосуле. Иракское правительство явно торопится, поскольку опасается, что к этому образованию может примкнуть другая крупная и важная во всех отношениях провинция Салах эд-Дин (адм. центр – Тикрит), расположенная в центре страны в 100 км от Багдада. Там влияние ИГ/ДАЕШ тоже весьма значительно, но еще больше роль сил, которые были основой правления Саддама Хусейна. Против них воюет шиитское народное ополчение, штаб которого находится в Самарре. Ведь Тикрит – это родина С. Хусейна, а в Салах эд-Дине проживают племена, которые исторически были опорой правления суннитов баасистского режима до оккупации Ирака американцами. Иракские войска при поддержке спецподразделений из стран коалиции, возглавляемой Вашингтоном, одновременно ведут бои против тех отрядов ИГ, которые отвергают саму идею создания суннитской автономии и выступают за сохранение провозглашенного ими в 2014 году «Исламского Халифата» в составе Ирака, Сирии и прилегающих территорий других арабских стран, включая КСА и Иорданию.

Таким образом, ввиду явного неприятия присутствия шиитов на своих территориях, сунниты Салах эд-Дина создали альянс с игиловцами и готовы пойти на создание Суннитостана, который на определенном этапе стал бы независимым государством.

Потихоньку начинает поступать информация из сопредельных столиц соседних с Ираком стран о том, что развал этой страны становится практически неизбежным. В этой ситуации Турция, которая блокировалась с руководителем КАР М. Барзани, согласившегося перейти в зону влияния Анкары, решила сыграть ведущую роль в освобождении Мосула от отрядов ИГ для последующей его передачи иракским курдам. Как стало известно, турецкие спецслужбы начали готовить восстание в Мосуле против ИГ/ДАЕШ, которое призвано помочь суннитам, прежде всего воюющим на стороне федеральной иракской армии, в освобождении этого второго по величине города Ирака. При этом Анкаре активно помогают в финансовом и военном плане США, Великобритания, Франция и Саудовская Аравия. Причем часть денег идет на подкуп командиров ИГ, отряды которых защищают Мосул от наступления курдов и суннитов федеральной армии Ирака. Многие из них – бывшие офицеры ВС страны времен Саддама, которых идеологически мало что связывает с террористами ИГ. Тем более сейчас, когда после ударов ВКС РФ по нефтяной инфраструктуре на территории Сирии, занятой ИГ, доходы от нелегальной продажи нефти через Турцию резко сократились, и руководство ИГ/ДАЕШ вынуждено было «урезать» выплаты «бойцам» Халифата до 200 долл. в месяц, т.е. в 2,5 раза.

Но тут возникает весьма острый вопрос: будущий статус другого важнейшего города страны – Киркука и прилегающих территорий. Ведь именно там находится огромное и богатое Северное месторождение нефти Ирака, на которое приходится свыше 30% всего объема производства нефти Ирака, почти полностью уходящей на экспорт в основном через нефтепровод Киркук-Юмурталык (порт в Турции), где она загружается с нефтяного терминала для вывоза в основном в Европу. Киркук, который захватили курды во время операции по освобождению этого района от ИГ/ДАЕШ еще в начале 2015 года, открыто отделяется курдами глубоким рвом от арабской части страны. Причем США абсолютно наплевать на такого рода передел границ внутри Ирака, и они, чтобы хоть чем-то компенсировать потерю Багдадом и суннитами Северного месторождения, активно ищут нефть и газ на территории будущего Суннитостана. Причем в Вашингтоне и Эр-Рияде поддерживают идею включения в него ряда восточных и северо-восточных суннитских провинций Сирии.

План раздела иракского государства на Шиитостан, Курдистан и Суннитостан должен получить «законное» юридическое оформление на подготавливаемой Вашингтоном «расширенной» встрече суннитов Ирака (до 1 тыс. суннитских представителей) в Аммане. Предполагается, что за саудовские и американские деньги там будет провозглашено некое правительство «в изгнании» для последующего управления Суннитостаном, которому Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат широкое признание на Западе и в исламском (точнее, суннитской его части) мире. Причем нынешний премьер-министр Ирака Х. аль-Абади вынужден был дать свое молчаливое согласие на проведение амманской конференции, понимая, что шииты Ирака не смогут победить суннитов, тем более в условиях, когда Иран бросил все силы на военную помощь Б. Асаду и шиитским повстанцам-шиитам в Йемене, где под руководством КСА коалиция в составе ВС Йемена, лояльных президенту А. Хади и спецназа ряда арабских стран – Саудовской Аравии, Египта, Катара и ОАЭ, готовятся к штурму и захвату Саны.

Х. аль-Абади не может организовать шиитов, составляющих 2/3 населения Ирака, на противодействие распаду страны на три куска по этноконфессиональному признаку, поскольку на шиитском юге Ирака обострились межплеменные противоречия, которые перерастают в вооруженные «разборки». Не случайно в середине января с.г. в Басру были направлены танковая бригада и пехотные части. В ответ местные лидеры шиитов потребовали от Багдада вернуть войска на фронт борьбы с ИГ/ДАЕШ.

Поэтому нельзя исключать, что чуть позже шииты Юга потребуют автономии и для себя со столицей в Басре, оставив нынешнему федеральному правительству Багдад и прилегающие провинции, в которых нет нефти и газа. А такой «центр» обречен на короткое существование. Тем более что члены федерального правительства не имеют за собой поддержки племен и кланов, в отличие от региональных деятелей шиитских и суннитских провинций. Так что Х. аль-Абади оказался «слабаком», в отличие от своего предшественника Н. аль-Малики, который, хоть и был диктатором по замашкам, но мог оказывать сопротивление планам расчленения Ирака. Так что приходится делать вывод о том, что в нынешнем виде и в нынешних границах Ирак долго не протянет и не только сам распадется, но и вызовет цепную реакцию в сопредельных странах, например, в Саудовской Аравии и на Бахрейне, где недавно прокатились волнения шиитов против суннитского правления.

Комбинации форм и смыслов в мире хаоса и неврастении

Литературные итоги 2015 года

В этом номере — ответы Николая АЛЕКСАНДРОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Евгении ВЕЖЛЯН, Анастасии ЕРМАКОВОЙ, Евгения ЕРМОЛИНА, Ольги ЛЕБЁДУШКИНОЙ, Вадима МУРАТХАНОВА, Гузели ЯХИНОЙ

На этот раз мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1.Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Чем вам запомнится Год литературы?

Николай Александров, литературный критик, г.Москва

«Груз неразобранного прошлого может преобразить только новый логос»

1. Я не могу сказать, что этот год для меня был богат литературными открытиями. Причем это касается не только отечественной литературы, но и зарубежной беллетристики. Произведения, о которых говорили в этом году, не так уж многочисленны. Некоторые были ожидаемы, а потому даже несколько разочаровали (как роман «Щегол» Донны Тартт), некоторые стали неожиданностью, как книги Энтони Дорра («Весь невидимый нам свет», «Собиратель ракушек»), некоторые приятно удивили (как роман Ю Несбё «И прольется кровь») — это то, что мне приходит в голову сразу, если говорить о литературе переведенной, не считая «Покорности» Мишеля Уэльбека, конечно.

Одно из главных событий российской словесности прошлого года — эпопея Валерия Залотухи «Свечка». Хотя его роман и вышел в конце 2014-го, прочитан он был в этом году, что не удивительно, если учесть его объем. А в конце 2015-го вышел роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова», его тоже вряд ли можно обойти вниманием. «Зулейха открывает глаза» — роман Гузели Яхиной — из числа наиболее ярких произведений 2015 года. Наконец, роман Петра Алешковского «Крепость» также заслуживает упоминания. Пожалуй, этим бы я и ограничился, если говорить о прозе. Любопытно, что у всех этих, столь разных, произведений есть типологическое сходство. Дело не только в том, что все они так или иначе ретроспективны (история Древней Руси и современность у Алешковского, история жизни девочки из татарской деревни у Яхиной, история нескольких поколений семьи в романе Улицкой), они все, по существу, относятся к одной эпической традиции. Время, хронология, последовательность событий здесь важнее сюжета, рассказанной истории. Время (ну и место, соответственно) подсказывает колорит, выразительные детали, черты достоверности, событийность как будто идет на поводу у описательности, интрига отступает на второй план. Эту стилистику, художественную манеру можно определять как угодно, но важно, что мир здесь как будто строится по законам привычной реальности, поэтому исторический документ (будь то летопись, дневник или письмо) призваны подчеркнуть достоверность происходящего. То есть автор не столько моделирует, исследует реальность, сколько описывает, инвентаризует ее. Не потому ли столь успешно соперничают сегодня с художественной российской прозой мемуары. Любопытных книг в этом жанре было довольно много в этом году (воспоминания Андрея Синявского, Игоря Голомштока, Галины Козловской, например).

Это, кстати, любопытное явление, тенденция, если хотите. Прошлое, как бы мы ни отмахивались от него, как бы ни подменяли историческую рефлексию мифом, агиткой, плакатом, непроясненной эмоцией, собственными комплексами, абстрактной державностью — требует осмысления. И в ситуации дефицита строгих, свободных от ангажированности, истерики и крика исторических исследований эту функцию осмысления берет на себя литература. Одна из лучших книг (если не лучшая вообще), посвященных этой теме, — сборник эссе Марии Степановой «Три в одном». Кстати, упомяну и еще одну книгу эссе — сборник Александра Иличевского «Справа налево». Кажется, освободившись от необходимости вплетать мысль в условно-художественное повествование, Иличевский только выиграл. Ну а уж коли речь зашла о Марии Степановой, нельзя не назвать ее книжку Spolia. В ней две поэмы — Spolia и «Война зверей и животных». И если говорить о столь актуальных сегодня проблемах художественного языка, о грузе неразобранного прошлого, о хаосе истории, который преобразить может только новый логос — то эта книжка стоит на первом месте.

2. Нет.

3. Ничем, пожалуй. Я думаю, даже мало кто знал, что 2015 год объявлен Годом литературы. И отдельные любопытные мероприятия (вроде чтения вслух «Войны и мира» Льва Толстого) воспринимались сами по себе.

Пётр Алешковский, прозаик, г.Москва

«Литература разноэтничной страны не может говорить только голосами из столиц»

1. В русской прозе, без сомнения, — дебют Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», изданной в АСТ в редакции Елены Шубиной. Книгу все заметили, она (пока — пишу это в начале декабря) получила премию «Ясная поляна», и, думаю, что ее успех очевиден, кроме литературных достоинств, тема недавнего прошлого страны, а точнее — татарской деревни в жуткие сталинские времена, отклик из «региона» — то, по чему мы все так истосковались. Литература не только столичноцентрична. Литература разноэтничной страны не может говорить только голосами из столиц. Книга Гузели Яхиной, надеюсь, первая ласточка из многоголосого хора, что после развала СССР словно онемел. Очень хочется верить, что немота пройдет, голосовые связки молчащих доселе оттают и мы узнаем и услышим голоса, окрашенные в неповторимые, колористические обертоны речи народов, познаем их рефлексию, чтобы она стала частью нашего понимания произошедшего и происходящего.

Филипп Майер, «Сын», Фантом Пресс. Отличная семейная сага, претендующая попасть в список Великих американских романов, — история техасской семьи, прошедшей путь от первых поселенцев до сегодняшнего времени. Калейдоскоп разновременных фрагментов, выстроенных в линию мастерски, стилистически безупречный (особый поклон переводчице Марии Александровой). Настоящий большой роман, перехвативший эстафету из рук великого Кормака Мак Карти.

Явление первых двух томов («А-Б» и «В-Г») Активного словаря русского языка, выпущенного в свет коллективом авторов, работающих в институте русского языка РАН им.В.В.Виноградова. Словарь — детище академика Ю.Д.Апресяна, наверное сильнейшего сегодня нашего лингвиста, устоявшего и выжившего здесь после чистки лингвистической московской школы шестидесятников, в течение многих лет тщательно вынашивавшего матрицу словаря. Словник словаря не велик — 12 тысяч слов, но вокабула (слово) рассматривается со всевозможных сторон, так что говорящий или пишущий на русском языке получит более чем исчерпывающую информацию о возможностях его применения, о связях с другими словами и понятиями, о синонимах и аналогах, региональных словах и прочая, прочая, прочая. Статьи читаются как высококачественная научно-популярная проза, и активный словарь интеллигентного человека (12 тысяч слов) разрастается, увеличивается вдесятеро, открывая почти безграничные возможности языка, дарует радость приобщенного и наполняет читающего гордостью за простой подвиг коллегии составителей.

В череде книг о Великой Отечественной войне — помпезных и пустословных, честных и недалеких, исторически выверенных, трагических, бытописательных, трогательных… — нельзя было не заметить голос позабытого литератора Исая Кузнецова. Книга «Жили-были на войне», изданная в АСТ, редакцией Елены Шубиной, — еще одно редкое и резкое свидетельство «окопной

правды» — главная для меня линия правдивой памяти, без которой эта война нема, превращена в «металла звон», а политые кровью награды и долгожданный штурм Рейхстага, как и сама победа, превращаются в радиосводки, из которых, по закону жанра, выброшен человек, безымянный воин, без которого... «бей барабан и походная флейта»... и прочая, и прочая, и прочая.

2. Увы, не случилось достать сборник грузинских современных рассказов (выпущенный редакцией журнала «Дружба народов» сборник «За хребтом Кавказа». — Прим. ред), а Сухбата Афлатуни не считал и не считаю писателем зарубежья, как и Лену Элтанг, Игоря Мильштейна и других, живущих в иных измерениях. То есть переводных сочинений до меня уходящий год не донес, о чем искренне сожалею.

3. Давно не участвую в жизни литературной тусовки, а значит, лишен привилегии ездить за рубеж и «представлять» страну по линии Министерства печати. Чему только радуюсь. Страна стремительно катится назад, в пространство, вбирающее худшее из того колосса, что назывался СССР. Протекционизм для писателя не нов, но сосуществует, пожалуй, только в прикладе с берлинской стеной, иное дело — меценатство, что для писателя и поэта наравне с волонтерской помощью пострадавшим от наводнения. Меценатство, кажется, было всегда и, если не подразумевало прямой зависимости и холуйства, помогало свободному творцу продолжать работу над задуманным. Попал, правда, в «Тверской переплет» — ярмарку-продажу книг в г.Твери (в рамках Года литературы), продвигал свою книгу перед читателями библиотеки. Выступление устроило мне мое издательство (АСТ), ярмарка была суконна и бедна, читатели, как всегда — замечательны, так что и я в том году литературы, считай, что и отметился.

Евгения Вежлян, литературный критик, г.Москва

«Политическое размежевание привязано к разности эстетических установок»

1. Уходящий литературный год для меня определяют две тенденции. Первая — это явная политизация литературы. Причем в обе стороны. Год литературы можно рассматривать не только как некоторую чисто формально-административную «фасадную» акцию государства, но и как своего рода эксперимент.

Когда-то, когда «консервативный поворот» (назовем его так для краткости) в российской политике только начинался, у меня был интересный разговор на одном литмероприятии. Все, в несколько приподнятом настроении (что сейчас после аналогичных событий бывает все реже и реже), начали обсуждать, иронически, разумеется, а как же еще говорить о таких вещах, перемены в стране, возможное введение цензуры и прочие радости. Я была настроена довольно мрачно и заявила, что всех нас, людей пишущих, вскоре ждет слово из шести букв, ныне запрещенное на территории Российской Федерации (и, как оказалось, была права). Друзья высмеяли меня: «Цензура? Опасность? Да кому мы нужны?». Это беспечное «Кому мы нужны?» до сих пор звучит у меня в ушах, как эссенция эталонного для художника состояния — свободы и отвязанности на грани маргинальности, но именно на грани: это свобода кошки, которая сама выбирает, уходить ей или возвращаться. И я понимаю, что эта свобода для нашей литературы — закончилась. Потому что оказалось, что мы (мы, литераторы) — да, нужны.

И так называемый Год литературы — тому подтверждение. Государство «прощупало» литературное сообщество на предмет лояльности и возможной полезности. Попыталось понять, может ли оно, государство, присвоить и использовать те «наработки», организационные и структурно-институциональные, которые свободное литературное сообщество накопило на протяжении тех лет, когда оно было «не нужно». И этот гослитературный эксперимент начал существенно менять саму структуру поля литературы. Привычная нам поляризация, при которой условно либеральная литература (разная, но рассматриваемая как целое, обладающее единым языком самоописания, внутри которого возможна дискуссия — при любой разности эстетических установок) противостоит условно консервативно-патриотической, сейчас уходит в прошлое. Разделение, наметившееся два года назад в момент Литературного собрания как разделение позиций, все более обретает институциональное закрепление.

Это разделение между теми, кто готов «сотрудничать» с властью, неважно, полностью ли поддерживая так называемую «идеологию скреп», или не разделяя ее, но надеясь, опираясь на властный ресурс, принести «пользу делу», и теми, кто ни при каких обстоятельствах к такому сотрудничеству не готов и, более того, считает миссией литературы производство независимого, свободного высказывания. Разделение это отчасти поколенческое: среди первых — больше литераторов старшего поколения, среди вторых — среднего и особенно младшего, для которого вновь становится актуальна левая идея (в диапазоне от анархизма до марксизма), причем не в советской, а в новой, западной интерпретации. Для них литература — это практика, встроенная в социальную и политическую реальность, а литературное высказывание — перформативно по своей природе. Оно неизбежно меняет действительность.

Отсюда вытекает вторая тенденция, наиболее ярко проявленная в дискуссии вокруг Алексиевич. Как ни странно (впрочем, почему же странно), это политическое размежевание, задающее новые очертания поля литературы, привязано и к разности эстетических установок. Позиция «сотрудничества» предполагает узкий взгляд на литературу как прежде всего «искусство», которому заведомая эстетическая автономия обеспечивает «внутреннюю свободу», и ради этой бесценной и самоценной свободы вполне можно пожертвовать политической независимостью. Писатель как искусный профессионал и «продолжатель великого дела литературы», «великой традиции» может рассчитывать на вознаграждение своих усилий в обмен на консервацию этой самой традиции. В том числе и от государства. Вторая линия — линия сопротивления — понимает литературу широко — как словесную миссию, социальную, политическую, историческую. Литературой становится тогда и свидетельство, и прямое высказывание — любое претворение опыта. Что не исключает и актуальности традиционных литературных жанров, которые в этом контексте существенно переосмысливаются. Нет больше существенной разницы между романом и зебальдовским «большим эссе», записью в блоге и стихотворением и т.п.

2. На вопрос о произведении «ближнего» зарубежья, которое показалось мне существенным в уходящем году, я уже отвечала как-то раз, опираясь не на читательский, а скорее, на редакторский опыт. Тогда это был Владимир Рафеенко, ныне всем хорошо известный писатель. Теперь я бы хотела отметить другой текст, с которым мне довелось работать как редактору отдела прозы «Знамени». Это роман молдавского автора Романа Кожухарова «Кана», представляющий собой, как и книги Рафеенко, тонкий замес актуальных реалий и мифологии, словесной игры — почти авангардной, и евангельских аллюзий. Думаю, у этого текста большое будущее.

Анастасия Ермакова, прозаик, г.Москва

«Проблемы остались. И писатели остались. И чиновники тоже…»

1. На мой взгляд, в этом году книг-событий было немного. По всей вероятности, Год литературы никак не повлиял на творческий процесс конкретных авторов, а только сработал на повышение активности некоторых чиновников, которым необходимо в конце года отчитаться о проделанной работе. Намеренно не хочу упоминать хорошо известные имена, о них уже многие высказались. Назову книгу «Риф» Валерия Былинского, автора нашумевшего в свое время романа «Адаптация». В «Рифе» две повести и рассказы, о книге этой я писала рецензию (опубликована в «Литературной газете»). Былинский — первоклассный прозаик со своей интонацией, тонкий, умный, с жадным до подробностей взглядом. И что особенно важно, после прочтения его книги испытываешь то, что читатель должен испытывать от соприкосновения с настоящим произведением искусства, — катарсис. Рада, что «Риф» оценили по достоинству: Былинский — лауреат «Ясной Поляны» 2015 года в номинации «Детство. Отрочество. Юность».

2. Много читаю авторов из «ближнего» зарубежья по работе. Талантливые писатели есть, правда, им нелегко пробиться к российскому читателю. Как и российскому читателю к ним.

Назову два имени: поэт Олеся Рудягина и прозаик Сергей Сулин. Оба автора русскоязычные, из Молдавии. У Рудягиной в 2015 году вышла книга лирических стихов — «Другая» — экспрессивная, яркая, атмосферно колючая и одновременно женственная; роман Сергея Сулина «S золотой рыбы», вышедший в издательстве «Художественная литература», запомнился прежде всего хорошим русским языком, чего не скажешь сегодня об иных книгах даже известных авторов, и сюжетной отточенностью — это действительно полноценный роман, где есть четко выстроенная композиция, живые герои, несколько сюжетных линий...

3. Пожалуй, только тем, что об этом много говорили. Прошло несколько помпезных мероприятий, типа книжной выставки на Красной площади, но не сделано основное: не определен статус писателя, переводящий его основное занятие — собственно писание книг — из разряда безобидного хобби в серьезную профессию, требующую и должной оплаты, и уважения; нет закона о творческих союзах; нет никаких кардинальных решений в вопросе книгораспространения и обеспечения нашей провинции хорошими книгами; по-прежнему игнорируются национальные литературы и национальные авторы; ничего не сделано для поддержания и развития переводческой деятельности.

Совсем по-разному прошел Год литературы в российских республиках. Везде состоялось официальное открытие Года литературы. Но сценарии проведения самого Года значительно разнятся. Самые печальные отзывы пришли от писателей Удмуртии, Чувашии и Калмыкии.

Валери Тургай, народный поэт Чувашии, доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Как может проходить Год литературы в республике, где чиновники откровенно презирают писателей и по своей недостаточной образованности очень далеки от литературы? Да, было официальное открытие Года литературы в театре оперы и балета, да, были проведены другие мероприятия, да, в Чувашии текущий год объявлен Годом Константина Иванова, автора гениальной поэмы «Нарспи»... Но это все — ради галочки!.. В плане полного бардака в области литературы Чувашия — впереди планеты всей».

Вячеслав Ар-Серги, народный писатель Удмуртии: «В течение всего Года Удмуртия не приняла ни единой реальной Программы соответствующих Году литературы мероприятий — ни на уровне Главы региона, ни на уровне правительства Удмуртской Республики, ни Парламента УР, ни на уровне городских и районных ветвей местной власти. Создается такое впечатление, что нынешний Год литературы в Удмуртии стал менее литературным, нежели все предыдущие, новейшего времени «нелитературные» годы».

Эрдни Эльдышев, народный поэт Калмыкии, председатель Союза писателей Калмыкии: «Российский писатель далеко не простак. Однако все же в глубине души, на самом ее донышке, он ждал от Года литературы какого-то внимания к себе, к своему труду. Но, увы, ни федеральными, ни местными властями никакого внимания оказано не было. Не принято ни одного решения, которое хоть как-то поддержало бы человека, живущего творческим трудом. У нас в Калмыкии уже несколько лет как не существует программы национального книгоиздания. За последние годы на бюджетные средства не издано ни одной книги местного автора...»

Более благополучная ситуация в Якутии и в кавказских республиках — в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане. Местные власти достаточно внимательно относятся к своим писателям: худо-бедно издаются книги, проводятся различные творческие встречи, осуществляются переводы, правда, в основном авторы той или иной республики переводят друг друга... Однако, повторюсь, проблемы писательского статуса, книгораспространения, мизерных тиражей и гонораров, отсутствия издательства, занимающегося непосредственно изданием и переводом на другие языки книг национальных авторов, — общие для всех республик России, и Год литературы не только не решил их, но даже не обозначил как приоритетные.

Проблемы остались. И писатели остались. И чиновники тоже. И каждый занимается своим делом. Или не своим — это как посмотреть...

Евгений Ермолин, литературный критик, г.Москва

Четыре кризиса: вызов и ответ

Займемся литературным тойнбианством.

Минувший год отчетливо проявил генеральные тенденции литературного процесса.

Одна из них — кризис большой формы. Большеформатный текст нечасто несет оправдывающее его объем значительное содержание, большую идею, нечасто открывает большого, значительного и интересного героя.

Другая тенденция — усталость литературы вымысла. Думаю, это результат того, что в современном мире типичное как предмет литературы утрачивает важность: жизнь состоит из нетипичного, типичное отодвинуто на периферию общественных процессов. А необычность в литературе не всегда оправдана.

Третий кризис — это кризис лирического высказывания. И в прозе, и в поэзии. В этом высказывании слишком много вялости, инерционности. Скромен масштаб лирического героя/автора. Если из душевного опыта вычесть профетизм и юродство, то останется скорей всего самодовлеющая инфантильность, что мы часто и имеем как данность.

Наконец, надо сказать и о четвертом кризисе. Он связан с прогрессирующим ослаблением чувства реальности. Писатель часто не очень понимает, что в мире обладает надежной реальной основой. Где кончаются иллюзия, инсценировка, фейк. И не фейк ли он сам?..

Что может быть выходом из этой ситуации?

Первый кризис преодолевается по-разному. Во-первых, циклизацией относительно небольших повествовательных форм вокруг темы, проблемы, некоего генерального сюжета и проч. Таковы «Зона затопления» Романа Сенчина, книги рассказов Анны Матвеевой и т.д. Да и «Свечка» Валерия Залотухи — это, по сути, три романа в одном, связанные прежде всего магистральным сюжетом (путь человека к вере, к Богу). Во-вторых, отступлением в историю, где все более-менее утряслось и уложилось, а потому смыслы как-то легче складываются в связную историю (или имитируют ее): из актуального — обширные повествования Дины Рубиной «Русская канарейка» и Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов», удачный дебют Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»; из недавнего — «Возвращение в Египет» Владимира Шарова. В-третьих, движением прозы в сторону дневника, эпистолярий, репортажа, путевого и портретного очерка, трактата или их комбинации. Вышедший в конце года десятитомник Вячеслава Пьецуха стал, мне кажется, очень важным событием еще и потому, что Пьецух, при всем его кажущемся консерватизме, вписан в актуальный тренд: он, по сути, пишет письма; такова природа его зрелой прозы. Вспомним, для примера, и причудливый микс Олега Ермакова «Вокруг света».