Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Турецкий успех?

Как Эрдоган этого добился, а теперь может все пустить под откос

Дэниэл Домби – корреспондент Financial Times в Турции.

Резюме Реджепу Тайипу Эрдогану часто удавалось посрамить своих критиков. Но воплотить в жизнь собственные безграничные амбиции он сможет только в том случае, если не будет совершать ошибок. К сожалению, нет никаких оснований этого ожидать.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, №1, 2014 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Данная статья опубликована в 2014 г., поэтому в ней, естественно, не учитываются драматические события последнего времени. Однако анализ политики турецкого лидера и его подходов представляет особенный интерес сегодня, когда Анкара оказалась не только в центре событий на Ближнем Востоке, но и в состоянии острого конфликта с Россией, который имеет значительное воздействие на экономическое положение страны.

Большую часть прошлого года (2013. – Ред.) экономика Турции была едва ли не лучшей в мире. В мае, когда были запущены гигантские проекты, Анкара выплатила МВФ остающийся долг, положив конец тому, что многие турки воспринимали как долгую историю унижения. Турции был присвоен обнадеживающий инвестиционный рейтинг, и зарубежные капиталы потекли в страну, как никогда прежде.

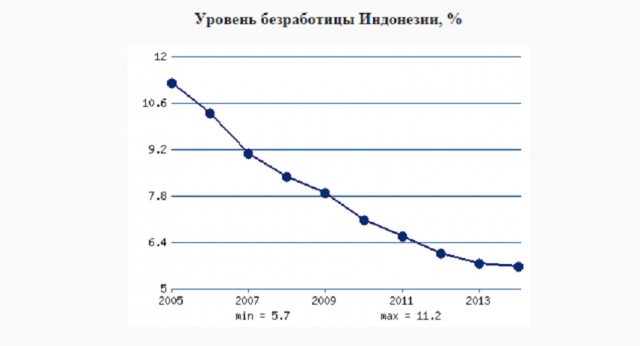

В своих многочисленных выступлениях премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган с торжеством отмечал рекордно низкие процентные ставки, падение уровня безработицы с 15% (2009 г.) до 9% и прежде всего рост экономики «благодаря реформам, проведенным в последнее десятилетие». Он подчеркивал эти факты и честолюбивые устремления во время визита в Вашингтон в мае 2013 г., проходившего в мажорных тонах. Выступая в Торговой палате США, он отметил, что когда Партия справедливости и развития (ПСР) с исламистскими корнями пришла к власти в 2002 г., как минимум 20 других экономик были больше турецкой в долларовом выражении. «Теперь мы уже семнадцатая экономика мира, – ликовал он, – и в скором времени войдем в десятку крупнейших экономик мира».

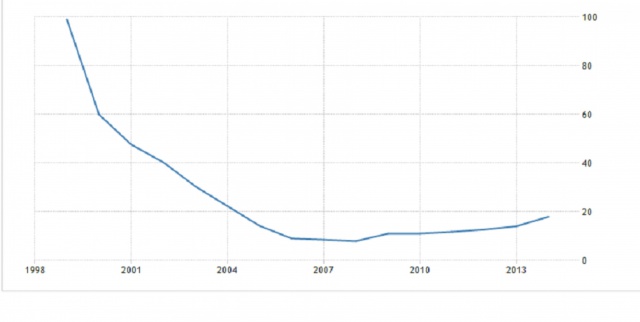

Турецкая экономика действительно проделала большой путь за 10 лет пребывания Эрдогана на посту премьер-министра, что позволило Анкаре добиться видного положения в мировой экономике. В конце 1990-х гг. инфляция в Турции достигала 90% в год, и страна почти не получала иностранных инвестиций. Еще в 2002 г. в Турции 90% доходов от налогов шли на выплату процентов по государственному долгу. Сегодня все эти проблемы исчезли.

Но майский оптимизм Эрдогана несколько поблек. Подобно многим другим развивающимся странам, Турция оказалась лицом к лицу с непредсказуемыми рынками, колебаниями обменного валютного курса, политическими волнениями и неопределенными перспективами. Сегодня общая картина турецкой экономики куда менее радужная, но весьма показательна, демонстрируя как перспективы, так и опасности, подстерегающие развивающуюся экономику объемом в 800 млрд долларов.

В ближайшие годы Турция все еще может расти быстрее большинства промышленно развитых стран. В октябре Джим Ён Ким, президент Всемирного банка, приветствовал страну как «источник вдохновения для многих развивающихся стран». Однако этот успех все еще может обратиться вспять, и это непреложный факт. Чтобы реализовать экономический потенциал, Турции придется ответить на два главных вызова: перестать чрезмерно полагаться на ненадежные иностранные средства и покончить с вмешательством деспотичной политики в рыночную экономику.

Семена успеха

Семена успеха Турции в нынешнем веке были посеяны в предшествующий неудачный период. После либеральных реформ Тургута Озала, дальновидного премьер-министра 1980-х гг., который открыл хронически закрытую и замкнутую турецкую экономику, последовали 1990-е гг., омраченные экономическим кризисом, жестоким подавлением курдов, фактическим государственным переворотом и разрушительным землетрясением. Это было время, когда отсутствие иностранных капиталов, которое зачастую было следствием колебаний доходности бумаг американского Казначейства, привело к сжиманию экономик развивающихся стран, и Турция едва ли была одинока в своих проблемах. В эти же годы кризис больно ударил по Мексике, России и Юго-Восточной Азии, которые пережили макроэкономический шок.

Для Турции этот печальный период закончился после банковского кризиса 2001 г., когда министр финансов Кемаль Дервиш при содействии Международного валютного фонда заложил фундамент будущего успеха. Анкара сократила государственные расходы, обуздала инфляцию, ввела плавающий обменный курс, реструктуризировала банки и дала больше независимости Центральному банку и регуляторам. Когда к власти в 2002 г. пришла Партия справедливости и развития, она придерживалась этого курса, что сполна окупилось, когда консультации между Турцией и Евросоюзом получили дальнейшее развитие. Перспектива членства в ЕС, переговоры о котором начались в 2005 г., открыла большие возможности для прямых иностранных инвестиций.

Бум в развитии и строительстве инфраструктуры дал дополнительный импульс турецкой экономике. С начала правления Эрдогана дорожная сеть в стране увеличилась более чем на 17 тыс. километров. Количество аэропортов выросло вдвое, и теперь их в стране 50. «Турецкие авиалинии» осуществляют полеты в более чем 100 стран – больше, чем любой другой перевозчик в мире. Сегодня в каждом крупном городе можно найти современные жилые комплексы и торговые центры.

Некогда хрупкий банковский сектор Турции достаточно окреп, преодолел финансовый кризис 2008 г., пережив непродолжительную, хотя и глубокую рецессию. Когда Соединенные Штаты пошли на беспрецедентное монетарное стимулирование экономики, Турция буквально плавала в деньгах, и турецкая экономика рванула вверх, показав рост 9,2% в 2010 г. и 8,8% в 2011 году. Правда, перегретая экономика замедлилась в 2012 г., когда рост составил лишь 2,2%.

Турция подсела на иностранные фонды

Однако Турция остается уязвимой, несмотря на все ее сильные стороны. Первая серьезная проблема – зависимость от иностранных фондов. Страна страдает от структурной слабости экономики, но это маскируется потоком ликвидности, текущей в страну из-за политики количественного смягчения, проводимой другими государствами. Она разделяет все эти проблемы с другими развивающимися странами, включая Бразилию и Индонезию, правительства которых ленятся проводить реформы, предпочитают купаться в наличности благодаря политике количественного смягчения. Зависимость стала особенно тревожной начиная с мая, когда Федеральный резерв США заявил о возможности приостановки печатного станка. Это означало сокращение денежных вливаний в развивающиеся экономики. Для Турции разговоры об ужесточении монетарной политики Соединенных Штатов означали большие беды: помимо всего прочего, доходность по целевым двухлетним суверенным облигациям удвоилась.

Главная причина неустойчивости турецких рынков – отсутствие баланса в экономике. Хотя в 2013 г. ожидается умеренный рост на 3,5–4%, это ниже уровня, необходимого для создания достаточного числа рабочих мест для молодежи, выходящей на рынок труда, а нынешний дефицит платежного баланса находится на уровне 7% ВВП. Хотя Турция остается привлекательной для туристов (в 2012 г. страну посетило 36 млн), ее промышленность ориентирована на экспорт, сельскохозяйственный сектор ежедневно производит продукции на 62 млрд долларов; несмотря на традиционное умение турок торговать и амбиции по превращению страны в энергетический узел, рост турецкой экономики по-прежнему во многом зависит от внутреннего потребления, которое быстро растет на фоне снижения сбережений. В настоящее время Турция поглощает товары иностранного производства и во многом полагается на иностранную наличность для финансирования отнюдь не блестящего экономического роста.

Положение еще больше усугубляется тем, что зарубежные капиталы, финансирующие экспансию Турции, – в большинстве своем краткосрочные инвестиции, которые могут быть быстро выведены из страны. С августа 2012 г. по август 2013 г. чистые прямые иностранные инвестиции покрывали всего 7,3 млрд из 56,7 млрд дефицита платежного баланса страны. Для сравнения – пять лет тому назад подобные инвестиции были более долгосрочными и финансировали половину дефицита.

Турецкие официальные лица утверждают, что тревога по поводу перспектив страны явно преувеличена, и подчеркивают, что ущерб от возврата США к более традиционной монетарной политике нельзя сравнивать по масштабам с крахом компании Lehman Brothers. На самом деле американская экономика все еще испытывает затруднения, Федеральный резерв пока воздерживается от сокращения денежных вливаний в экономику и не собирается отказываться от ежемесячного приобретения активов на 85 млрд: деньги возвращаются в Турцию, и рост доходности по турецким облигациям отчасти прекратился. Большинство аналитиков предсказывают, что умеренный рост турецкой экономики продолжится, а уровень жизни будет и дальше приближаться к стандартам развитого мира, пусть и не столь быстро, как прежде.

Но Вашингтон не сможет вечно продолжать нежесткую кредитно-денежную политику, а за взлетами и падениями турецкой экономики уже маячат более глубокие проблемы. Восстановление после провала 1990-х гг. окончено, плоды реформ прошлого десятилетия сорваны, и денежные вливания из-за рубежа, от которых так сильно зависит турецкая экономика, в конечном итоге иссякнут. Если Турция не снизит зависимость от краткосрочного иностранного капитала, она не сможет добиться уверенного и устойчивого роста.

Турецкая история успеха, впрочем, не столь впечатляюща как кажется на первый взгляд. Правительство рапортует об утроении ВВП на душу населения за время его пребывания у руля, но отчасти это можно объяснить диспропорциями между инфляцией и обменным курсом. К тому же этот рост имел место в самом начале – в основном благодаря укреплению турецкой лиры в реальном выражении. В последние полгода эта цифра держалась на уровне 3 лиры за доллар.

Турции предстоит решить массу структурных вопросов. Пока лишь 50% трудоспособного населения активно на рынке труда – остальные по состоянию на 2012 г. не имеют работы. В то же время средний показатель в Организации экономического сотрудничества и развития – 68%. Отчасти причина в том, что Турция не уделяет должного внимания трудовому потенциалу половины своего населения. Согласно недавнему отчету Всемирного экономического форума, Турция находится на 120-м месте из 136 стран с точки зрения гендерного равенства, женщины составляют всего 23% рабочей силы в промышленных отраслях без учета сельского хозяйства. Более того, Турция отстает от развитого мира по уровню образованности. В 2011 г. две трети населения трудоспособного возраста имели лишь начальное образование или вообще никакого. Согласно данным ЕС, 30% турецкой молодежи не учатся и не обеспечены работой.

Правительство понимает и признает все эти тревоги. Анкара стремится снизить зависимость от иностранного топлива, из-за которого в основном и возникает нынешний дефицит платежного баланса, стимулируя альтернативные источники энергии и пытаясь превратить Турцию в энергетический узел, соединяющий соседние страны, богатые нефтью и газом. Правительство недавно приняло меры по снижению потребительского кредитования и ограничению кредитных средств на банковских картах, а также предложило новые стимулы для пенсионных накоплений, чтобы заинтересовать граждан в сбережении и экономии средств. Всемирный банк недавно похвалил Турцию за «существенное улучшение» системы образования с 2003 года. И финансовая система страны достойна восхищения.

Но имеющиеся проблемы сказываются на реальной экономике: большая часть новых рабочих мест создается в сельском хозяйстве, секторе услуг и сравнительно низкотехнологичном промышленном производстве в Анатолии. За пределами Большого Стамбула и на удалении от берега Эгейского моря – двух областей, поставляющих на экспорт высокотехнологичную продукцию, такую как холодильники, стиральные машины, телевизоры и автомобили – страна производит товары с низкой добавленной стоимостью, генерирующие невысокие доходы и уязвимые с точки зрения конкуренции на мировом рынке.

Сильная рука

Другой серьезный вызов для Турции – внутренняя политика. Концентрация власти при Эрдогане в свое время создала важную предпосылку для экономических успехов. Однако сегодня это тормоз для дальнейшего развития и роста экономики.

Главное достижение Эрдогана – утверждение верховенства избранных лидеров Турции и, следовательно, стабильность правительства, на котором зиждется экономический прогресс. После 40 лет диктатуры военных, которые изгнали четыре правительства, турецкая демократия больше не работает под дулом пистолета. Эрдоган отстранил от власти множество оппонентов, включая противников демократии, военных, большой бизнес, старых медиамагнатов и судей, трактовавших законы таким образом, чтобы ослабить правительство Партии справедливости и развития. Но в итоге премьер-министр сегодня командует практически всем. Вкупе с его сумасбродным поведением в последние годы это порождает важные вопросы по поводу прозрачности действий, рациональности и стабильности правительства.

Институты, сыгравшие роль в успехе Турции за последнее десятилетие, теперь стараются казаться независимыми от воли премьер-министра (должность Эрдогана с 2003 по 2014 гг. – Ред.). Несмотря на перспективу завершения американской программы количественного смягчения и инфляцию на уровне 8%, Центральный банк сохранил ключевую процентную ставку в 4,5%. Вместо повышения этой ставки, что было бы надлежащей реакцией, Центральный банк ужесточил денежное обращение, предприняв неортодоксальные и часто дезориентирующие меры. Подчеркивая ограничения, накладываемые на деятельность банка, Эрдоган давно уже дал понять, что не приемлет высоких процентных ставок – не в последнюю очередь из-за того, что они замедляют экономический рост – и обвинил «лобби, заинтересованное в высоких процентных ставках», в протестах в Гези Парк прошлым летом (2013 г. – Ред.).

Есть много других примеров централизации экономической власти. Совет Турции по финансовым рынкам назначил трех официальных представителей ПСР, включая двух бывших министров, директорами Turkcell – крупнейшего оператора мобильной связи. Прошлым летом (2013 г. – Ред.) служба по надзору за телевизионным и радиовещанием Турции оштрафовала телеканалы, показавшие протесты в Гези. После того как Эрдоган осудил турецкий конгломерат «Коч Холдинг» за то, что тот приютил протестующих в одной из своих гостиниц, налоговые инспекторы в сопровождении полиции устроили обыски в офисах нескольких филиалов холдинга, и это стало самым скандальным вмешательством правительства в деятельность частных компаний. Дело до сих пор не закрыто и может со временем сойти на нет, но руководители крупных турецких компаний сетуют в частных беседах, что такая атмосфера может отпугнуть прямые зарубежные инвестиции в турецкую экономику, которая в них отчаянно нуждается.

Опасность того, что эксцентричность Эрдогана может нанести урон экономике, особенно велика в стране со скудными природными и финансовыми ресурсами. Если правительство и дальше будет наказывать СМИ за трансляцию плохих новостей, если все серьезные решения будут зависеть от настроения одного человека и если компании будут опасаться грабительских штрафов, рост экономики, скорее всего, не превысит тех темпов, к которым страна уже привыкла.

Но, похоже, сам Эрдоган этого не понимает: премьер-министр редко излучал больший оптимизм, чем в последние месяцы. Его правительство прогнозирует, что к 2023 г., когда страна будет праздновать столетие образования Турецкой Республики, доход на душу населения достигнет 25 тыс. долларов, и страна войдет в десятку крупнейших экономик мира. Эта цель потребует совершенно нереальных темпов роста экономики – 15% в год, согласно расчетам патриарха «Коч Холдинг» Рахми Коча, но это вполне согласуется с монументальным подходом премьера. Эрдоган также поддержал и начал гигантские проекты, такие как новый международный аэропорт в Стамбуле, мост через пролив Босфор и канал параллельно проливу. В нынешнем политическом климате Турции любые предположения о том, что подобные проекты трудно будет довести до конца из-за недостатка финансов, гневно отвергаются проправительственной прессой.

Из всего этого вытекает, что экономический потенциал Турции трудно будет реализовать в полной мере. Страна остается привлекательной для компаний, производящих потребительские товары и желающих продавать их турецкой молодежи. Она прошла проверку как один из ведущих производителей и экспортеров одежды. Но другие зарубежные инвесторы не видят в стране ясных перспектив; государственные чиновники признают, что иностранные инвестиции существенно ниже того уровня, на который они рассчитывали.

Тем не менее Турция по-прежнему выгодно отличается от депрессивных экономик Южной Европы, не говоря уже о странах Ближнего Востока, в большинстве которых царит хаос. В ноябрьском исследовании Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал, что в 2014 г. турецкая экономика вырастет на 3,6% – меньше, чем он ранее предполагал. Тем не менее эти темпы заметно выше тех, что ожидаются во многих соседних странах. Завидное географическое положение и таможенный союз с ЕС остаются важными конкурентными преимуществами Турции.

Амбиции Анкары

Не факт, что нынешнее положение сохранится. Оптимисты утверждают, что страна вернется к прежней траектории развития в политике и экономике. Они отмечают, что Турция несравненно богаче и свободнее, чем 15 лет тому назад. В экономике, если улучшится образование и турки будут наращивать сбережения, страна может продолжить рост ускоренными темпами. А на политическом фронте Эрдоган может изменить курс, если осознает недостатки своего нынешнего подхода. Он поклялся, что не останется премьером еще на один срок (это запрещено уставом ПСР), и проявляет большой интерес к тому, чтобы баллотироваться на пост президента страны (в настоящее время чисто символическая должность) на прямых выборах, которые состоятся в конце года.

В действительности Эрдоган может недолго оставаться во главе правительства. Если он уйдет, то нынешний президент Турции Абдулла Гюль вполне может стать премьер-министром. А под руководством Гюля у страны есть все шансы измениться до неузнаваемости. Хотя Гюль и Эрдоган – старые соратники, вместе работавшие над созданием Партии справедливости и развития, Гюль всячески пытался зарекомендовать себя более умеренным политиком, чем его старый товарищ. В своей речи на открытии парламента в октябре Гюль призвал к проведению «новой политики роста». Он заявил, что Турции следует решить проблему небольших сбережений, низкого уровня образованности населения и исключения женщин из политической и экономической жизни, а также позаботиться о том, чтобы «зарубежные инвесторы и наши предприниматели чувствовали себя в безопасности». (В 2014 г., сменив Гюля в должности президента Турции, Эрдоган прервал свой многолетний «тандем» с ним и назначил премьер-министром Ахмета Давутоглу. – Ред.)

Кто бы ни был следующим лидером Турции, ему придется считаться с факторами, сдерживающими развитие, и избавляться от этих ограничений. Немногие аналитики предсказывают, что Турцию постигнет такой же крах, который нанес ей огромный урон в прошлом. В сентябрьском нелицеприятном докладе Международный валютный фонд предупредил, что Турции будет трудно обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 4–5%, не говоря уже о более стремительном росте недавних лет, если она продолжит «накапливать большие внешние обязательства». МВФ предсказал, что без структурных реформ, более высоких процентных ставок и ограничения государственных расходов страна окажется перед незавидным выбором между медленным ростом и эпизодической дестабилизацией экономики.

Это дилемма, с которой сталкивается господин Эрдоган, стремящийся продолжать поступательное развитие в политической жизни и экономике, начавшееся с 2002 года. Ему часто удавалось посрамить скептиков и критиков. Но Эрдоган сможет реализовать свои непомерные амбиции, только если его правительство и страна будут все делать правильно. Однако, судя по нынешнему положению вещей, вряд ли можно на это рассчитывать.

5 причин интереса террористов к Индонезии

Индонезия - один из важнейших игроков не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.

В нашей стране Индонезия воспринимается как одно из самых экзотических туристических направлений. Однако мало кто знает, что с экономической точки зрения Индонезия играет важную роль как в регионе, так и в мире.

Именно поэтому террористические атаки, которые были совершены в столице Индонезии, могут иметь очень серьезные последствия не только для страны, но и для всего региона.

Напоминаем, что утром 14 января 2016 г. серия взрывов произошла в индонезийской столице Джакарте. По первоначальным данным, озвученным представителями индонезийских властей, жертвами террористической атаки стали как минимум семь человек. Как сообщили некоторые СМИ, среди погибших — сотрудник Организации Объединенных Наций.

Позже представитель полиции известил общественность и журналистов, что из семи погибших жертвами теракта являются лишь трое человек, остальные четверо — это террористы. Среди погибших — граждане Индонезии и Канады. Ранения получили еще 20 человек, среди которых граждане Австрии, Нидерландов, Германии и Алжира.

Несомненно, теракты в столице Индонезии не могут не отразиться на экономической ситуации в стране, и мы решили предположить, какие именно последствия будут иметь террористические атаки, а кроме того, рассмотреть основные факторы, обеспечивающие экономическое развитие страны.

Население

Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. Население Индонезии составляет, по оценкам 2014 г., 253 609 643 человека. Это четвертая в мире по численности населения страна — она уступает лишь Китаю, Индии и Соединенным Штатам Америки.

Понятно, что страна с огромным населением, подавляющее большинство которого исповедует ислам, обладающая колоссальным экономическим потенциалом и фактически являющаяся региональной державой, не может не привлекать внимание религиозных фундаменталистов.

Средняя плотность населения составляет около 124 человека на 1 кв. км, при этом население распределено крайне неравномерно: 57,5% индонезийцев проживает на острове Ява, который составляет менее 7% территории, в результате чего этот остров является одним из самых густонаселенных мест планеты (более 1 тыс. человек на 1 кв. км).

За весь период независимого развития Индонезии для нее был характерен достаточно высокий прирост населения, несколько снижающийся с 1980-х гг. в результате реализации государственной программы планирования семьи.

Темп прироста населения составляет 1,069% (110-е место в мире) при рождаемости на уровне 18,1 (104-е место в мире) и смертности на уровне 6,1 (155-е место в мире).

По прогнозам профильных экспертов ООН, в ближайшие десятилетия темпы роста населения в Индонезии будут постепенно снижаться и, достигнув своего максимума в 2055 г. (295 млн человек), население Индонезии начнет уменьшаться.

Возрастная структура населения типична для развивающихся стран: главной особенностью является высокая доля молодёжи — средний возраст жителя Индонезии составляет 28 лет.

27,3% индонезийцев моложе 15 лет, 66,5% — в возрасте 15—65 лет и 6,1% — старше 65 лет. Таким образом, в стране большая часть населения – это граждане трудоспособного возраста.

Если говорить об уровне безработицы, то с 2005 г. он постоянно снижается. По количеству трудоспособного населения Индонезия занимает 5-е место в мире.

Нефтегазовая промышленность

Сырая нефть и природный газ являются самыми важными природными ресурсами для экономики Индонезии, и они уже долгое время являются одними из крупнейших экспортируемых товаров.

Основа экономики — добыча и переработка нефти и газа на Суматре, Яве, Калимантане и в западной части Ириан-Джая.

Крупнейшей из национальных компаний является государственная группа Pertamina, контролирующая добычу и переработку нефти. Компании принадлежит шесть нефтеперерабатывающих заводов в городах Балонган (Западная Ява), Чилачап (Центральная Ява), Баликпапан (Восточный Калимантан), Думай (Риау), Плаю (Южная Суматра) и Касим (Западное Папуа).

Запланировано строительство ещё двух современных нефтеперерабатывающих заводов — в Балонгане (совместно с Kuwait Petroleum) и в Тубане, Восточная Ява (совместно с Saudi Aramco). Часть сырой нефти экспортируется для переработки на заводах соседнего Сингапура.

По данным BP, общие разведанные запасы нефти в Индонезии составляют 3700 млн баррелей на конец 2014 г. Добыча нефти – 852 тыс. баррелей в сутки.

Индонезия была членом ОПЕК в 1962—2008 гг. и вышла из нее 1 ноября 2008 г. До этого она была единственным азиатским членом ОПЕК, не относившимся к странам ближневосточного региона, и единственным членом этой организации, импортирующим нефть.

В конце прошлого года Индонезия восстановила свой статус члена ОПЕК, до этого с 2009 г. она считалась наблюдателем.

Если говорить о природном газе, то объем доказанных запасов газа в стране, по данным BP, составляет 101,5 трлн куб. м.

При этом в 2014 г. в стране было добыто 73,5 млрд кубометров газа. Индонезия является экспортером газа – в 2014 г. было экспортировано 9,5 млрд куб. м трубопроводного газа и 21,7 млрд куб. м СПГ.

Основные страны, в которые направляется экспорт энергоносителей из Индонезии, это соседние страны – Япония, Сингапур, Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия.

В секторе добычи нефти и газа в стране работают компании Chevron Pacific Indonesia, Total, Santos, Sugih Energy, Energi Mega Persada.

К сожалению, учитывая непростую ситуацию в сфере безопасности в стране, нефтегазовая инфраструктура может стать объектом для новых террористических атак.

А так как на нефтегазовую промышленность приходится значительная доля ВВП, то это может крайне негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

Туризм

Индонезия известна своим идиллическим островом Бали, умиротворяющими пейзажами и вулканическими древними храмами.

Согласно оценкам экспертов, около 10 млн иностранных туристов посетили государство в 2015 г.

Правительство Индонезии отменило визовые требования для туристов из 84 стран, и работает над тем, чтобы ввести безвизовый въезд еще ряду стран в стремлении привлечь больше туристов.

Правительство вкладывает много средств в развитие туризма, делая ставку прежде всего на зарубежных посетителей. Вкладываются средства в модернизацию и развитие гостиничного сектора и соответствующей инфраструктуры, а также на популяризацию национальных туристических объектов.

В стране располагаются 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них – Храм Боробудур, Храм Прамбанан, Национальный парк Комодо и другие.

С 2007 г. в стране отмечается стабильный рост количества зарубежных туристов, прибывающих в страну. Среди зарубежных туристов значительную часть составляют граждане соседних стран – Сингапура, Китая, Японии, Малайзии и Австралии.

Однако Индонезия является также популярным направлением и у туристов европейских стран. Так, в последние годы растет число туристов из Нидерландов и Германии.

Тем не менее, после террористической атаке в Джакарте, столице Индонезии, в туристические агентства стали звонить обеспокоенные туристы. Часть туристом отменяют визит в эту страну, сдают билеты на самолет и отменяют отдых.

Министерство туризма Индонезии подтверждает, что в течение следующих месяцев ожидается, что туристический поток в эту страну сократится в связи с атакой террористов-смертников.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство — исторически основная отрасль местной экономики — давая чуть более 14% национального ВВП, обеспечивает занятость весьма значительной части населения — более 38%. При этом его доля и в структуре ВВП, и с точки зрения занятости постепенно снижается.

Основной сельскохозяйственной отраслью является земледелие. Обрабатываемые земли составляют около 13% территории страны — таким образом, по их площади Индонезия занимает 7-е место в мире.

По производству многих сельскохозяйственных культур страна занимает лидирующие места в мире: рис (3-е место в мире), кокосы (1-е место в мире), кукуруза (4-е место в мире), бананы (6-е место в мире) и многие другие.

Большое значение также играет рыбная промышленность. Индонезия с 2009 г. входит в топ-5 лидирующих стран по улову рыбы в мире. Основные промысловые виды: тунец, макрель, сардина, морской окунь, групер, креветки. При этом по объемам производства с ним практически сравнялось интенсивно развивающееся рыбоводство.

Основные разводимые виды: тилапия, карп, гурами, креветки, широко практикуется разведение жемчуга.

Террористические атаки, которые были совершены в Джакарте 14 января, вряд ли окажут существенное влияние на сельское хозяйство в стране. Однако если ситуация с безопасностью не улучшится, то объектами атак могут стать сельскохозяйственные объекты, так и транспортная инфраструктура, что может негативно сказаться на развитии сельского хозяйства в стране.

Торговые отношения с Россией

Согласно данным, которые предоставил Центр международной торговли Москвы, Индонезия занимает 27-е место в импорте России, а российский экспорт в Индонезию находится на 67-й позиции.

Экспорт

Объем экспорта России в Индонезию не очень высок, за первые 10 месяцев 2015 г. он составил всего $372,6 млн, по данным ФТС. Для сравнения, за аналогичный период 2014 г. объем экспорта был более чем в два раза выше – $796 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом объем поставок из России в Индонезию снизился на 53,2%.

Основными товарами экспорта в Индонезию стали следующие:

- минеральные удобрения ($142 млн)

- продукты неорганической химии ($2,9 млн)

- каучук, резина и изделия из них ($2,3 млн)

- органические химические соединения ($1,5 млн)

- пластмассы и изделия из них ($1,1 млн)

Кроме того, значительную долю экспорта занимают полуфабрикаты из железа, продукты целлюлозно-бумажной промышленности, радиоактивные элементы.

Индонезия занимает 6-е место среди стран, в которые Россия экспортирует хлорид калия (после Китая, Бразилии, США, Индии и Малайзии), и 5-е место среди стран, в которые Россия экспортирует эпсилон-капролактам (после Китай, Тайваня, Индии и Малайзии).

Индонезия занимает 2-е место среди стран, в которые Россия поставляет асбест (уступая Индии).

По объему экспорта из России минеральных удобрений Индонезия занимает 4-е место после США, Малайзии и Канады.

При этом Индонезия – ведущий покупатель бумаги и картона из России.

Индонезия занимает 4-е место по поставкам из России семян кориандра и 1-е – по поставкам древесной сульфитной целлюлозы.

Импорт

Если говорить об импорте, то за первые 10 месяцев 2015 г. объем импорта из Индонезии составил $1,256 млрд. Объем импорта также снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.: за первые 10 месяцев 2014 г. он составил $1,353 млрд, таким образом снижение объема импорта составило 7,2%.

Основными продуктами импорта стали:

- пальмовое масло ($411 млн)

- кокосовое масло ($64,5 млн)

- кофе ($52 млн)

- чай ($27,5 млн)

- какао ($70,5 млн)

- жиры и масла растительного и животного происхождения ($28,7 млн)

- рыба и ракообразные ($9,4 млн)

- орехи ($6,7 млн)

- другие пищевые продукты ($2,8 млн)

- продукты переработки овощей, фруктов, орехов ($2 млн)

- соки, экстракты, шеллак ($1 млн)

- готовые продукты из мяса и рыба ($1 млн)

Кроме того, Россия импортирует из Индонезии обувь из резины, электроутюги, буксиры, велосипеды, куртки, оборудование.

Так, по импорту велосипедов в Россию Индонезия занимает 6-е место после Китая, Белоруссии, Дании, Чехии, Италии.

6-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию широковещательных радиоприемников (после Китая, Кореи, Германии, Испании и Таиланда).

5-е место занимает Индонезия по импорту в Россию обуви на резиновой подошве, уступая Китаю, Италии, Вьетнаму и Турции. А так как торговля России с Турцией постепенно сворачивается, у Индонезии появляются существенные шансы нарастить поставки в Россию.

По поставкам пальмового масла в Россию Индонезия занимает лидирующее положение. Следующие за ней Нидерланды поставляют почти в 10 раз меньше по общему объему поставок. Кроме того, Индонезия входит в топ-5 стран, поставляющих в Россию чай, вместе с таким государствами, как Шри-Ланка, Индия, Кения, ОАЭ.

По поставкам кофе в Россию Индонезия занимает 3-е место, уступая Вьетнаму и Бразилии.

3-е место у Индонезии и по поставкам акриловых полимеров, она уступает Германии и Японии.

Кроме того, Индонезия является важным поставщиком курток в Россию, включая лыжные куртки, ветровки, штормовки и т. д. По этой позиции Индонезия занимает 4-е место после Китая, Вьетнама и Бангладеш.

4-е место у Индонезии и по поставкам буксиров в Россию. По объему поставок страна уступает Испании, Канаде и Японии.

А вот по поставкам какао в Россию Индонезия занимает ведущую позицию. Единственным достойным конкурентом Индонезии является соседняя Малайзия, занимающая 2-е место по поставкам какао в Россию.

1-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию каучука. По поставкам растительных жиров и масел Индонезия уступает только Малайзии и занимает 2-е место. 2-е место она занимает и по поставкам в Россию утюгов, уступая только Китаю.

Кроме того, Индонезия – ведущий поставщик в Россию рыболовных судов.

Военно-техническое сотрудничество

Нельзя не упомянуть торговлю военным оборудованием. По некоторым данным, в период с 2010 по 2012 гг. Россия поставила в Индонезию 10 истребителей типа Су, 10 вертолетов Ми-35, 14 вертолетов Ми-17, 17 боевых машин пехоты ТМП-3Ф, 48 бронетранспортеров БТР-80А и 9 тыс. автоматов Калашникова АК-102. Важно отметить, что речь идет не только о покупке, но и об обслуживании, и обучении индонезийских военнослужащих. Точные суммы по подобным контрактам, как правило, не раскрываются.

Кроме того, Россия и Индонезия планируют подписать контракт на поставку в эту азиатскую страну партию танков Т-90 и систем залпового огня "Смерч".

Госсекретарь США Джон Керри посетит Лаос и Камбоджу, сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби.

Керри 25 января обсудит в столице Лаоса Вьентьяне предстоящий саммит АСЕАН в Калифорнии, а также "выразит заинтересованность в тесном двустороннем сотрудничестве", сообщил Кирби. Керри встретится, в частности, с премьером страны Тхонгсингом Тхаммавонгом.

В Камбоджу Керри прибудет 26 января. Он встретится с премьером Хун Сеном и также будет обсуждать саммит АСЕАН и двустороннее сотрудничество, уточнил Кирби.

Алексей Богдановский.

Теракты в Индонезии не были случайностью

Андрей Резчиков

Столица крупнейшей мусульманской страны мира – Индонезии – подверглась атаке террористов, погибло не менее 10 человек. Ответственность взяло на себя ИГИЛ, но не исключено, что реальные виновники – местные радикалы, экстремизм которых имеет давние корни. Если в этой многонаселенной, но относительно спокойной стране вновь проснется исламский радикализм, это станет угрозой для всего региона.

В четверг боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за серию атак в Джакарте, жертвами которых стали не менее десяти человек. «Целями нападений были иностранные граждане и представители правоохранительных органов», – заявили боевики.

Серию взрывов в самом центре Джакарты близ старейшего торгового центра Sarinah (вокруг сосредоточены фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания) устроила группа примерно из 10–15 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Один террорист подорвал себя у входа в расположенное на первом этаже ТЦ кафе Starbucks, а один из его сообщников – у поста полиции поблизости. Всего прогремели семь взрывов. После этого между полицейскими и боевиками завязалась продолжительная перестрелка.

По официальным данным, погибли десять человек, включая пятерых террористов. Около 20 человек ранены. Полиция задержала четырех подозреваемых. По ее мнению, террористы пытались действовать по сценарию атак в Париже в ноябре прошлого года. Через некоторое время обстановка в центре столицы была нормализована. После сообщений о том, что властям удалось взять ситуацию под контроль, появилась информация о новой серии взрывов в столице. «Это был звук, похожий на треск лопнувшей шины грузовика. Но мы опасаемся недооценить угрозу и продолжаем следить за развитием событий», – сообщили в полиции.

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал произошедшее «актом терроризма». В начале декабря власти страны усилили меры безопасности в связи с информацией о готовящихся в ближайшее время терактах.

Исламисты и сепаратисты

В апреле прошлого года боевики устроили теракт на рынке в центре Джакарты. Тогда ранения получили четыре человека. В августе 2013 года взрывное устройство малой мощности взорвалось в столичном буддистском храме, был ранен один человек. В сентябре 2011 года террорист-смертник подорвал себя в протестантской церкви в городе Соло на острове Ява. Кроме преступника погибли трое прихожан. Ранения получили десятки человек. В апреле того же года террорист-смертник подорвал себя во время пятничной молитвы в мечети штаб-квартиры полиции западнояванского города Чиребон. Ранения получили 25 человек. В июле 2009 года два взрыва с интервалом примерно в пять минут прогремели в столице у фешенебельных отелей Ritz Carlton и Marriott. Погибли девять человек, 50 получили ранения. Наконец, один из самых кровавых терактов в истории страны произошел 12 октября 2002 года опять же в Куте на острове Бали. В результате взрывов трех бомб были убиты 202 человека, а 209 получили ранения. Среди убитых были 164 иностранных гражданина. За терактами стояли боевики исламистского движения «Джемаа Исламия» («Исламское сообщество»), которое действует в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Она признана террористической в государствах Юго-Восточной Азии, а также в США.

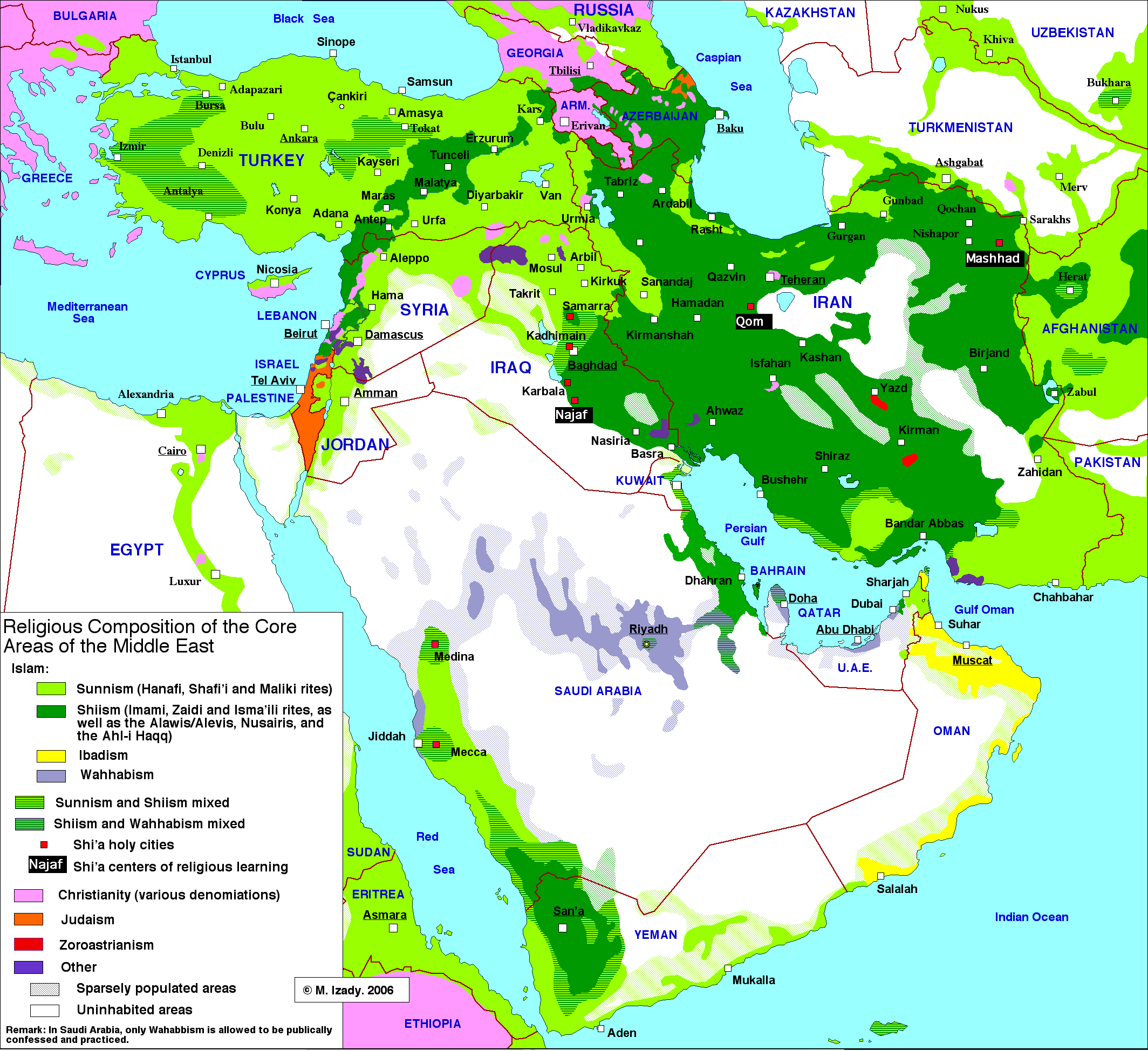

Несмотря на все это, на фоне сообщений, поступающих с Ближнего Востока или из Северной Африки, крупнейшая мусульманская страна мира (из 253 млн человек, живущих в Индонезии, ислам исповедуют около 88%) выглядит довольно стабильной.

Но, как отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент МГИМО и директор Российского центра исследований АТЭС Наталья Стапран, у исламского радикализма в Индонезии очень давняя история, которая берет истоки в периоде после Второй мировой войны. После объявления независимости и прихода к власти Сукарно радикалы были жестко загнаны в подполье, но «если посмотреть на хронологию всех этих происшествий, то с меньшей и большей интенсивностью фактор исламского радикализма в Индонезии присутствовал всегда, но в последнее время гораздо сильнее». Такая же политика в отношении радикалов проводилась при втором президенте – Сухарто.

В ответ на подавление исламского радикализма режимом Сухарто в 1970-х годах группы радикально настроенной молодежи объединились в уже упомянутое движение «Джемаа исламия». Яванский имам Абу Бакар Башир, один из основателей «Джемаа исламия», еще в конце 1960-х годов выдвинул лозунг «Смерть на пути Аллаха – наше самое высокое стремление». В 2005 году имам Башир был захвачен и сейчас находится в индонезийской тюрьме.

Помимо терактов 2002 и 2005 годов на Бали, группировке «Джемаа исламия» приписывают взрыв у посольства Австралии в Джакарте, а также поддержку других террористических групп региона. По данным американских источников, «Джемаа исламия» тесно сотрудничает с террористическими организациями, действующими на мусульманском юге Филиппин – «Абу Сайяф» (также организовывавшей теракты в Малайзии), «Раджа Сулейман» и «Исламский фронт освобождения моро». Кроме того, неоднократно сообщалось о связях индонезийских исламистов с «Аль-Каидой».

«Индонезия – государство само по себе исламское. Радикальные движения постоянно то уходили в подполье, то становились сильнее, особенно в северных провинциях, в частности в провинции Ачех, где исламский сепаратизм очень силен. Там местные органы самоуправления выстраивают свою деятельность по нормам шариата», – рассказывает Наталья Стапран. Отметим, что в провинции Ачех, расположенной на севере острова Суматра, где традиционно позиции исламского духовенства были весьма сильны, с 1976 по 2005 год шла гражданская война. Тогдашние индонезийские власти обвиняли сепаратистов из движения «Свободный Ачех» в получении помощи от Ирана и Ливии. В 2005 году власти Джакарты подписали с этим движением мирное соглашение.

Добавим, что и в других регионах многонациональной Индонезии существуют сепаратистские настроения – например, на острове Амбон, где в 1950 году местное христианское население предприняло попытку провозглашения независимой республики, или в провинции Ириан-Джая на западе Новой Гвинеи (здесь в 1963 году власти пресекли попытку провозгласить Республику Западная Папуа). Бывшая португальская колония Восточный Тимор, аннексированная Индонезией в 1975 году и включенная в состав этой страны, в 1999-м обрела независимость.

Стапран отметила, что одна из главных задач нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо – как можно больше сбалансировать ситуацию. Обстановка довольно напряженная: недавно сообщалось о нападении на севере Индонезии на христианские меньшинства.

«ИГ использует уже существующие горячие очаги»

«Там и без всякого «Исламского государства» довольно сложная в этом отношении ситуация. С точки зрения пропаганды самого движения им важно как можно больше принимать на свой счет таких происшествий. Насколько в данном случае действительно прямая связка – покажет дальнейшее расследование. Скорее ИГ использует уже существующие горячие очаги, чтобы заявить о своем глобальном присутствии. В отдаленных провинциях Индонезии, по неподтвержденной информации, у ИГ есть тренировочные лагеря исламских боевиков, часть из которых переправлялись на Ближний Восток и Сирию. Достоверно известно, что боевики не оттуда приехали и устроили последний теракт. Это местные исламские радикалы, которые пытаются продвигать свои идеалы», – уверена эксперт.

Что касается действий нынешних властей по противоборству терроризму, то Стапран называет их взвешенной политикой. Одновременно огромное внимание уделяется безопасности. В стране и особенно в столице существует жесткий контроль. «Они всегда с этим жили, этот фактор всегда у них в голове. Ужесточать меры вряд ли будут. Большая часть населения – мусульмане. Это не та страна, где можно предпринимать жесткие меры. Но до населения будут доносить негативность подобных проявлений. Но открыто бороться никто не будет, потому что это вызовет общенародное отторжение и протест», – полагает Стапран, исключая негативное влияние произошедших терактов на экономику страны, так как «это одно из происшествий в большой череде, просто в нынешней ситуации кому-то выгодно это громко интерпретировать как проявление «Исламского государства».

«Последние тенденции в распределении глобального дохода и их политические последствия»

Модератор: Бранко Миланович, профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий экономист Всемирного банка (1991–2013 гг.)

В рамках Гайдаровского Форума Бранко Миланович презентовал научный отчет и ответил на вопросы участников в интерактивном режиме. Профессор также упомянул о том, что в апреле этого года пройдет презентация его новой книги «Глобальные неравенства: новые подходы». Его новая работа станет большим прорывом в данной области и подведет общую линию под достижениями профессора.

Бранко обещал достаточно увлекательную и интересную презентацию и конечно же превзошел свои слова - лекция собрала полный зал слушателей. Вопросом данной лекции была тема «Глобальные доходы и неравенства между частными лицами». По словам профессора, данный предмет формально не отличается от рассказов в разных регионах мира, т. к. фундаментально и концептуально это одинаковые вещи. Зависит лишь, на каком уровне он располагается - национальном или глобальном.

Первой проблемой в отчете эксперт выделил отсутствие глобального отчета о доходах. Он является необходимой вещью, потому что располагать фактами обзора условия жизни в 34 странах является малым количеством и не дает общей картины. Существуют определенные рамки, условия, принципы и правила для определения доходов. Хоть принцип и значится тем же самым, однако в разных странах он различается, т. к. все зависит от вопроса синхронизации и гармонизации базы данных. К примеру, в Африке нужно учитывать, что люди потребляют и производят сами, тогда как в Китае фиксированные и рыночные цены.

Второй проблемой оказалось сравнение цен между странами. В качестве примера профессор привел Россию, а именно города Москву и Казань, где различия в цене будут зависеть от проекта (Международный проект сравнений валюты и покупательской единицы). Этот вопрос также важен, т.к. его отсутствие может искажать итоговые результаты.

Бранко отметил повышение глобального неравенства за последние 20-25 лет и оно стало оцениваемым. Движение к большому неравенству происходит даже в таких странах, как Бразилия и Аргентина, где за некое время все же наблюдался устойчивый период снижения неравенства. Однако, профессор отметил Китай и Японию, которые не дают макроданных и приходится зависеть от 24 точек расчета независимо от сельских и городских местностей, что конечно же является большой трудностью для комбинирования конечных результатов. Профессор также отметил прирост неравенства за последние 25 лет в таких странах, как Индия, Китай, Великобритания и США. Странами с низким неравенством оказались Скандинавия, Норвегия и Финляндия, которые обладают 25-28 Джини (данный коэффициент - статический показатель неравенства, выражающийся в виде процентной доли или индекса)

Подводя итог о неравенствах глобальных, Бранко перешел к вопросу о неравенстве между нациями. Как отметил профессор, он использовал именно слово «между», а не промеж в своей книге, т. к. первое более сильное слово. Переток рабочих из бедных в более богатые страны является одно из причин неравенства. Различиями внутри глобального контекста будут проблемы миграции.

В США самые бедные люди все равно будут выше глобального уровня, хоть они и не ощущают себя частью общества. В Индии те же самые бедные люди только 1-3 % будут находиться в глобальном масштабе, однако миллиардеры той же самой Индии не будут включаться в частные обзоры, т. к. средний доход 1 % - 12 миллионов людей. Если вы будете иметь престижное положение в Индии это не значит, что вы будете существенны в глобальном масштабе.

Таким образом, жизненные доходности связаны на том факте, где мы живем и историческая часть данного вопроса важна, потому что тем самым мы можем разделить глобальное неравенство в стране и вне её.

Как отметил профессор, сейчас происходит разбалансировка мира, азиатские страны растут и достают богатые и мы видим другую картину, где уровень коалиции будет сжиматься, если Китай, Индия, Индонезия будут догонять США. Хоть это и будет проблемно, однако Китай и Индия уже выходят на средние показатели богатых стран и всё-таки нельзя исключать тенденцию, что они их догонят. Это очевидно. Амбивалентная роль Китая - основная сила и драйвер. Китай и Индия, как сравнил Бранко, «большие игроки на площади сумо», в течение 5-10 лет Китай не будет играть нулевую роль на ликвидации глобального неравенства. Индия же будет новым двигателем того, что будет сокращать глобальную тенденцию глобального неравенства.

Индонезийские власти в четверг ввели в силу высшую меру готовности сил безопасности в масштабах всего государства после серии терактов в столице страны Джакарте, заявил глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Антон Чарлиян (Anton Charliyan).

"Начиная с 17.00 четверга (13.00 мск), на всей территории Индонезии вводится статус высшей степени готовности", — цитирует полицейского газета Kompas.

В рамках подобного режима максимально усиливается охрана наиболее важных объектов, поясняет Kompas.

"Мы не можем предвидеть, куда скрылись группы исполнителей (терактов)", — сказал Чарлиян. Вместе с тем, полицейский подчеркнул, что этот шаг является превентивной мерой.

Ранее сообщалось, что индонезийские власти после серии терактов в Джакарте усилили меры безопасности на всемирно известном курортном острове Бали. Как заявил шеф полиции провинции Бали Сугенг Приянто (Sugeng Priyanto), он дал указание всем подразделениям повысить бдительность.

Серия из шести-семи взрывов прогремела в четверг в самом центре индонезийской столицы близ старейшего в Джакарте торгового центра Sarinah, вокруг которого сосредоточены фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания. Сначала террорист-смертник взорвал себя у входа в расположенное на первом этаже кафе Starbucks, а один из его сообщников повторил атаку у поста полиции поблизости. После этого между полицейскими и боевиками завязалась продолжительная перестрелка. Всего, по официальным данным на этот момент, погибли семь человек, включая пятерых террористов. Около 20 человек ранены (по большей части, легко), полиция Джакарты задержала четырех подозреваемых.

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал произошедшее "актом терроризма".

Ответственность за серию терактов позже взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран), сообщают индонезийские СМИ.

Михаил Цыганов.

Президент России Владимир Путин констатирует возросшее за последнее время влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава российского государства заверяет, что Москва продолжит уделять самое большое внимание взаимодействию в ШОС.

"Мы уделяем большое значение развитию отношений с нашими партнерами в ШОС", — заверил Путин на встрече с Дмитрием Мезенцевым, который до января 2016 года занимал пост Генерального секретаря ШОС.

"Шанхайская организация сотрудничества родилась в свое время для решения достаточно узких задач, не глобального характера — это решение пограничных вопросов между странами-основателями, а сейчас, конечно, она приобрела совершенно другой вес и абсолютно другое звучание", — уверен российский лидер.

По его словам, в работе ШОС "на первый план выходят не только вопросы безопасности в регионе — о чем мы тоже не забываем, — но и вопросы экономического сотрудничества, причем как раз на том направлении, которое в последние годы развивается весьма быстрыми темпами".

"Поэтому мы, как и договаривались с партнерами, будем стремиться к достижению всех целей, о которых договорились со странами-участницами Организации", — отметил Путин.

Президент также поблагодарил Мезенцева за проделанную работу. "Очень рассчитываем на то, что исполнительные органы Организации будут также эффективно работать, как это было под Вашим руководством", — обратился он к Мезенцеву. Глава государства пообещал: "Ваш опыт будем использовать и на этом, и на других направлениях".

По оценке Мезенцева, под председательством России в ШОС в 2015 году удалось "обеспечить новый уровень взаимодействия сторон — упрочилось взаимодействие стран-основателей, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу". Он подчеркнул, что прошедший летом 2015 года в Уфе саммит ШОС "имел историческое значение", поскольку была принята стратегия развития до 2025 года, а также приняты решения о расширении ШОС.

"Мы начали присоединение Индии и Пакистана к Организации, повышение статуса Белоруссии, приход новых государств в Шанхайскую семью — Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала", — перечислил Мезенцев. Он подчеркнул, что "это заявка на позиционирование Организации в регионе в новом качестве и заявление на участие в международных вопросах". Бывший генеральный секретарь ШОС также констатировал, что в Организации стало активно развиваться торгово-экономическое взаимодействие, в котором также начинают участвовать страны-наблюдатели и страны-партнеры. Мезенцев добавил, что "становится реальным и региональный компонент ШОС", когда сотрудничество налаживают регионы государств. Он также видит большие перспективы взаимодействия ШОС с ООН, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и другими структурами.

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Обсуждались результаты работы Агентства в 2015 году и задачи на текущий год, в частности реализация «Национальной технологической инициативы», развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов и пути улучшения делового климата.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за работу в прошедшем году. Вы предложили ряд интересных идей, системные проекты, смогли объединить вокруг них деловые круги, экспертов, представителей гражданского общества, да и с органами власти поработали достаточно эффективно. Налажено взаимодействие и с новыми институтами, такими как Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, корпорация развития малого и среднего бизнеса. Должен отметить, что такое широкое сотрудничество помогает добиваться практических результатов в интересах всей экономики страны.

В прошедшем году при вашем активном участии в целом выполнены «дорожные карты» «Национальной предпринимательской инициативы», серьёзно изменились законодательная и нормативная базы. Объективным механизмом оценки правоприменения на местах, в субъектах Российской Федерации, по поддержке бизнеса стал Национальный рейтинг инвестиционного климата.

Важно, что вы организовали контроль со стороны предпринимателей за качеством исполнения принимаемых нормативных актов, прежде всего на уровне регионов и муниципалитетов. Убеждён, результаты таких проверок должны быть открытыми для всего общества, для граждан, и, безусловно, это будет помогать улучшать деловой климат и в дальнейшем и – что важно – станет действенным антикоррупционным механизмом.

Отмечу весомый вклад Агентства в развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов. Важным событием считаю завоевание права проведения в 2019 году в Казани мирового первенства, мирового чемпионата по рабочим профессиям, которое, как уже говорил, должно послужить хорошим стимулом для развития всей системы отечественного профессионального образования, повышения престижа рабочих профессий.

Рассчитываю, что и в наступающем году – уже, так скажем, наступившем году – Агентство будет активно участвовать в реализации наших общих стратегических задач, обозначенных в Послании Федеральному собранию.

На что хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги.

Первое: важнейшее условие динамичного развития страны – это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы предпринимательства. Хочу ещё раз повторить: многие барьеры в федеральном законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение принятых уже решений, норм, и прежде всего, конечно, на местах, распространить на всю страну лучшие практики [работы] с предпринимателями.

Задача Агентства – содействовать формированию в регионах по–настоящему эффективных, современных, мыслящих управленческих команд, которые понимают запросы бизнеса, видят в предпринимателях ключевых партнёров в развитии экономики страны и в развитии экономики в субъектах Российской Федерации.

Просил бы Агентство создать, как мы уже об этом говорили и сейчас только с Андреем Рэмовичем [Белоусовым] обсуждали это, развивать центр обмена лучшими практиками [госуправления и формирования инвестиционного климата]. Я знаю, что вы договорились сделать это на базе Академии госслужбы, в виде постоянно действующего семинара, можно сказать. Надо попробовать, и нужно, конечно, запустить этот механизм, нужно, чтобы он заработал по–настоящему.

Второе. Вы начали серьёзный, значимый проект – «Национальную технологическую инициативу». Совместно с экспертным, научным сообществом, с бизнесом сформулированы конкретные шаги по развитию ряда перспективных направлений. И сейчас важно строго выдержать сроки, консолидировать ресурсы, в том числе и институтов развития.

Далее. Вчера на совещании с членами Правительства обстоятельно говорили и о разработке современных профессиональных стандартов, внедрении на их основе новых образовательных программ. И здесь нужно ориентироваться на самые передовые международные требования.

В этой связи нужно и дальше повышать роль чемпионатов по рабочим и инженерным профессиям, проведения таких конкурсов как ключевых инструментов оценки качества отечественной системы подготовки кадров.

В Послании уже говорилось о необходимости сформировать национальную систему таких чемпионатов, как «Молодые профессионалы», которая бы включала и соревнования для ребят более младшего возраста – от 10 до 17 лет. Хотелось бы сегодня услышать ваше мнение на этот счёт, какие есть здесь идеи, предложения, как идёт работа по развитию новой модели дополнительного образования для школьников.

Давайте поговорим обо всём этом подробнее. Слово Андрею Сергеевичу Никитину. Пожалуйста.

А.Никитин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены наблюдательного совета! Добрый день!

Хотелось бы начать с результатов, с проектов. Порядка 300 проектов за всё время работы находится в АСИ, по 200 из них уже есть конкретные, абсолютно измеримые реальные результаты. Хочу привести только три примера.

Первый в России частный судостроительный завод в Ленинградской области. Люди к нам обратились, там никогда не было такого опыта, не было законодательства. Завод на сегодня построен, десять судов он выпускает, размером до 100 метров, в год. Портфель заказов до 2018 года уже сформирован.

Проект немножко из другой области – это проект «Универсариум». Он вообще родился на форсайт-флоте АСИ в 2012 году. Там собрались энтузиасты и договорились сделать российский аналог Coursera – российскую систему электронного образования. Сегодня это работающая компания, 25 ведущих вузов с ней сотрудничают, 600 тысяч сертификатов выдано на прохождение обучения. То есть полностью живая, работающая, мощная система.

И очень интересные социальные проекты, которые я бы хотел привести в пример. Это проект ресоциализации детей, вступивших в конфликт с законом. Оказалось, что дети, которые находятся под следствием, дискриминированы в части права на получение образования. К нам обратился один благотворительный фонд, руководство ФСИН нас полностью поддержало. Сегодня уже утверждён порядок получения такими детьми высшего или дистанционного образования, и готовятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. То есть мы этот вопрос снимем.

Здесь хотел бы отметить роль нашего нового директора «Социальных проектов» Светланы Витальевны Чупшевой. Она не так давно Вами назначена, но сумела, с одной стороны, темп сохранить, с другой стороны, быстро выйти на конкретные, уже понятные результаты.

По «Национальной предпринимательской инициативе» Ваше поручение выполнено. Все те документы, которые должны быть приняты во исполнение «дорожных карт», на 95 процентов приняты, по большинству из них уже началась реализация. Это видят и российские предприниматели, и международные эксперты, в том числе эксперты Всемирного банка.

Но на самом деле самое главное впереди. Главное сейчас – это оценка правоприменения, корректировка того, что может происходить, того, как это должно работать. Здесь Артём Аветисян этим занимается, «Клуб лидеров», деловые объединения. Но также мы с предпринимательскими объединениями увидели, что есть какие–то вещи, которые мы не закрыли на первом этапе.

Это, например, подключение к газовым сетям, подключение к коммунальным сетям – бизнес об этом тоже говорит. И на совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева в конце года договорились, что мы тоже эти вещи будем делать и тоже по ним уберём все административные барьеры.

Национальный рейтинг в этом году будет уже третий. В том году мы увидели, как по всей стране – где–то больше, где–то меньше – сократились административные барьеры: получение разрешения на строительство, подключение к сетям. Мы рассчитываем, что это будет и в этом году, и мы рассчитываем, что это будет сделано гораздо быстрее. Для чего?

Мы в этом году две больших новации реализуем. Первая – то, о чём Вы говорили, – это центр обмена лучшими практиками, центр обучения. В конце года он начал работать, здесь мы с Академией народного хозяйства, с Сергеем Ильичём Воробьёвым этой темой занимаемся. Тысяча человек прошла через него, примерно по десять от каждого региона: вице-губернаторы, министры, мэры крупных городов, и они смогли ознакомиться с лучшими практиками наших лидеров в области инвестклимата. Выступали министры из Татарстана, других регионов, где это действительно умеют делать хорошо.

Но кроме этого мы в этом году запускаем электронную систему онлайн-образования и контроля над изменениями инвестклимата. Что это даст? Все «дорожные карты» регионов, по которым они собираются сокращать свои административные барьеры, будут загружены в эту электронную систему, и можно будет не раз в год, а ежедневно видеть, как какой регион снимает свои административные барьеры. Можно будет понять, где кому что–то мешает, они смогут через эту систему обратиться к другому региону, посмотреть лучшие практики. То есть мы рассчитываем, что всё это очень ускорит наше движение, этот процесс.

Кроме того, эту систему можно будет использовать и в других направлениях. Например, та система «Молодые профессионалы», система обучения, о которой Вы говорите, здесь важно, чтобы колледжи у нас менялись. Сейчас Союз рабочих профессий разрабатывает модельный стандарт современного колледжа.

Мы его также можем загрузить в эту систему, подключить всех 85 региональных министров труда, они сделают свои планы, и мы в течение года будем видеть в каждом регионе каждый колледж, где он сейчас, куда он идёт, когда он будет готов готовить специалистов по международным стандартам. То есть такая система будет, довольно важная и интересная.

Кроме этого мы усиливаем свою систему общественных представителей в регионах. Помимо представителей в округах мы хотим, чтобы в каждом регионе у нас было минимум три человека: кто–то из лидеров бизнеса будет нашим общественным представителем по инвестклимату, кто–то из лидеров образования и науки – нашим представителем по этой теме, кто–то из социальных лидеров, соответственно, по социальной. Прошу такой подход поддержать.

Но также мы видим, что в регионах есть лучшие практики, не только связанные с инвестклиматом. Например, в Кировской области придумали систему страхования от сердечно-сосудистых заболеваний. Человек платит небольшие деньги, но если он заболевает, то он уже все лекарства, всё лечение получает бесплатно.

Они несколько лет её применяют, получили бюджетный эффект и существенное снижение инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Я абсолютно уверен, что подобного рода практики есть в каждом регионе: два, три, пять хороших управленческих решений, которые можно было бы масштабировать на всю страну. Мы готовы их собрать, готовы продумать систему этого масштабирования и просим поручить нам такую работу. На следующем набсовете мы доложим, как это можно делать.

И, наверное, последнее, о чём хотел сказать, – это «Национальная технологическая инициатива». Действительно, мы неожиданно получили результаты по тем «дорожным картам», которые уже приняты Правительством в прошлом году. Важно здесь нам не потонуть в бюрократии и бумагах. Это достаточно серьёзный и сложный проект. Дмитрий Песков о нём тоже подробно расскажет.

Спасибо за внимание. Доклад окончен.

В.Путин: Спасибо.

Артём Давидович, пожалуйста.

А.Аветисян: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В этом году АСИ отметит своё пятилетие. За это время направление «Новый бизнес» оказало поддержку более ста компаниям.

Когда мы начинали свою работу, некоторые эксперты и журналисты с иронией задавали вопрос: как можно поддерживать проекты, не имея каких–либо фондов, финансовых инструментов? Говорю с полной уверенностью: можно. Более того, снятие административных барьеров позволило некоторым компаниям не только запустить производство и расширить его, но со временем выйти на зарубежные рынки.

Владимир Владимирович, если помните 2012 год, Вы были в Красноярске. Мы тогда проводили открытый экспертный совет. Тогда один из проектов, который мы отобрали, это компания «Интра», город Санкт-Петербург. Эти ребята придумали уникальную технологию инновационного ремонта трубопроводов. Причём они их ремонтируют без остановки производства.

Так вот, мы их отобрали. У них были определённые барьеры, связанные с Ростехнадзором. Мы эту работу наладили. Что дальше произошло? За это время они увеличили выручку в шесть раз, и эти деньги, всю прибыль, они вкладывали в производство. Построили новый завод и уже сейчас экспортируют свою продукцию, которая помогает справляться с этим ремонтом, в Казахстан. В этом году выходят на рынок Узбекистана и Азербайджана и в ближайшее время начинают сотрудничество со странами БРИКС. Это наглядный пример, что у каждого предприятия есть шанс не только преуспеть на нашем рынке, но и выйти на международные рынки.

Владимир Владимирович, Вы много говорили о том, как важно сейчас наращивать для средних несырьевых компаний экспорт. Вот такой механизм поддержки средних несырьевых компаний мы разработали и уже внедрили и Ваше поручение выполнили в этой части. Мы совместно с ВЭБом, РЭЦом [Российский экспортный центр], РФПИ запустили механизм «инвестиционного лифта». Сейчас он пока функционирует как четырёхстороннее соглашение – это тестовый режим. Но, несмотря на то что это «пилот», две из пяти отобранных компаний уже пробили брешь на зарубежных рынках: на рынке Африки и Ирана. В Гамбию и Сенегал уже с середины этого года будут поставляться российские автобусы и медицинские лаборатории.

Более того, удалось подписать соглашение в декабре, и компания, которая называется «Бакулин Моторс Групп» (во Владимире в середине года открывается завод), выходит на рынок Ирана. Там сейчас идёт масштабное обновление общественного транспорта. Им нужно 17 тысяч газомоторных автобусов. Они в эту программу уже заходят.

Ещё один пример – это компания из Татарстана «Интерскол». Она тоже к нам обратилась в 2012 году. Они производят электроинструменты. Компания в несколько раз увеличила свою выручку, сейчас конкурирует с такими гигантами, как Makita и Bosch, и, собственно, выходит на рынок Объединённых Арабских Эмиратов (тоже в декабре подписано соглашение). В любом случае механизм мы сейчас тестируем, ближе к концу года будет понятно, как он работает и нужно ли его оставлять в таком режиме – четырёхстороннего соглашения – или каким–то другим образом его структурировать.

Безусловно, мы сейчас акцентируемся на поддержке компаний, которые выходят на экспорт, и не забываем о компаниях, которые работают здесь. Как правило, это небольшие компании. Например, «ОФК-КАРДИО» – компания, которая разработала тесты для определения ранней диагностики инфаркта миокарда. В декабре удалось запустить завод полного цикла по производству таких тестов. Эти тесты уже сейчас продаются и на станциях скорой помощи, и в обычных аптеках.

И в завершение доклада хочу сказать об одном проекте, над которым мы ещё продолжаем работать и не завершили. Это компания из Крыма, которая занимается производством молока. Мы им сейчас помогаем расширить производство и увеличить ассортимент продукции. Она находится в Красногвардейском районе полуострова. Мы считаем, что это важно, потому что сейчас потребности в молоке не покрываются производителями где–то на 50 процентов.

Теперь перейду к «Национальной предпринимательской инициативе», точнее, к её мониторингу. Мы с коллегами из «Клуба лидеров», из «ОПОРЫ России», из «Деловой России», РСПП и ТПП проводим регулярно контрольные закупки. Они позволяют определить, насколько реально меняются условия бизнеса в стране. Могу сказать, что результаты есть. К примеру, недавно отменили круглую печать. Теперь не нужно пользоваться круглой печатью, и предприниматели сказали спасибо.

Но спустя время они начали говорить другие выражения, я здесь по понятным причинам цитировать их не буду. Что же произошло? Дело в том, что Роструд выпустил письмо, копия у меня на руках, что теперь работодатели обязательно должны заверять печатью трудовые книжки. А кто этого делать не будет, того накажут, штраф – 50 тысяч рублей. Мы, кстати, надеемся, что это будет в ближайшее время исправлено. Контрольные закупки позволяют такие вещи выявлять и быстро исправлять.

Последние контрольные закупки, та тема, которая крайне важная и крайне актуальная, и о ней говорят предприниматели, мы даже с ВЦИОМ провели исследование, – это доступность кредитов. Мы провели исследование, как я уже говорил, 87 процентов предпринимателей назвали эту проблему ключевой. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что ЦБ в последнее время снижает ставки. Но фактически малому и среднему предпринимателю взять кредит меньше чем под 19 процентов достаточно сложно. Мы этот вопрос обсуждали в созданной недавно корпорации по развитию малого и среднего бизнеса, у нас есть определённые идеи, как оптимизировать эту работу, корпорация передаёт в «МСП Банк».

Собственно, если, Владимир Владимирович, Вы не возражаете, мы тогда подготовим конкретные предложения и представим.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо.

Дмитрий Николаевич, пожалуйста.

Д.Песков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы в прошлом году концентрировались на двух задачах, которые должны в среднесрочной перспективе дать нашей стране инструменты устойчивого долгосрочного роста.

Первое – это рост производительности труда через подготовку кадров, и второе – это подготовка к опережающему росту на принципиально новых рынках. То есть те проекты, которые у нас брендировались как WorldSkills и «Национальная технологическая инициатива».

Обе задачи от нас потребовали использования быстрых, дешёвых, эффективных методик прогнозирования. Мы вырастили внутри Агентства собственный метод, он за последние два года начал широко использоваться не только у нас в стране, но и в целом ряде других стран. С нами работает Международная организация труда. По нашей методике сегодня реформируется система подготовки кадров во Вьетнаме, в Армении, в Тунисе, в Зимбабве, в отдельных проектах в Люксембурге. Даже инженеры Apple, которые придумывают новые поколения этих устройств, используют методику, разработанную в Агентстве.

Мы начали активно внедрять это в рамках БРИКС. Фактически с этим методом мы готовы браться за любого рода стратегические задачи и прогнозирование, кроме цены на нефть, это методу неподвластно, с этим мы не справимся.

По WorldSkills. Александр Николаевич вчера рассказывал Вам о промежуточных результатах, не буду здесь повторяться. Чемпионаты быстро развиваются: в прошлом году это 30 региональных чемпионатов, 4 тысячи участников, 4200 экспертов. Фактически это мастера производственного обучения и преподаватели вузов, колледжей и крупных компаний, центров их подготовки. Через систему чемпионатов мы меняем принципиально подходы к подготовке кадров в этих компаниях. Самый лучший пример, где мы собрали всё это вместе, это в Екатеринбурге – чемпионат хай-тек, где более ста промышленных компаний, 30 холдингов со всей страны соревновались.

Хотел бы показать, у Вас есть рядом такая табличка. Если помните, год назад была табличка, где были регионы, а у Вас там на первой странице – это крупнейшие российские промышленные холдинги и уровень подготовки в соотношении с мировым уровнем по ключевым компетенциям хай-тека. То есть красное – плохо, жёлтое – поприличнее, зелёное – очень хорошо.

Зелёного нет, но самое жёлтое – это победитель чемпионата, это команда «Росатома», то есть Сергей Владиленович [Кириенко] лично возглавил изменения этой системы, год они работали и сегодня начали менять именно подходы, ориентируясь на то, что «Росатому» надо строить свои предприятия за рубежом и, соответственно, требования к подготовке кадров очень высокие.

Минпромторг нас горячо в этой работе поддерживает, даже несмотря на то, что по «Ростеху» у нас самые низкие результаты, то есть система подготовки кадров как таковая на месте практически отсутствует, но коллеги сейчас начали быстрые изменения вместе с нами о том, как эту систему сконфигурировать.

Если посмотрите следующую страницу, это на конкретном примере. Победитель «Лучший сотрудник по сварке» – компанию «Росатом» представляет Александр Дуймамет, он получил миллион рублей приза как лучший российский специалист по хай-теку, в Волгодонске работает. Это то, как он выполняет задания. Вы видите, что по двум направлениям это хороший, высокий мировой уровень, а, например, радиограмма или зрительная оценка проваливается. После этого «Росатом» берёт и меняет в своих системах подготовки и переподготовки именно эти кусочки: где–то электроника или токарная работа на станках с ЧПУ, некоторые виды технологических операций мы в принципе производить не умеем, но именно такого рода работа нам позволяет это делать.

На следующий год, в соответствии с Вашим поручением, у нас 16 крупнейших предприятий, как частные, так и государственные, проводят свои уже отраслевые чемпионаты, меняют систему подготовки. И через год, в октябре, мы снова замерим эти результаты, то есть сможем понять, насколько уменьшился наш разрыв. Вот эта часть, которую мы брали как мировые практики, но, работая с детьми, мы ушли далеко вперёд. Кроме того, мы впервые в мире сделали такую компетенцию, называется «Навыки будущего», по навыкам, которых сегодня ещё нет, но которые очень востребованы.

Например, первое в мире соревнование по нейропилотированию, когда дети силой мысли управляют роботизированными устройствами. Реверсивный инжиниринг, когда берётся деталь, которую мы не понимаем, из чего она сделана, анализируется её состав, делается аналогичная, но с лучшими тактико-техническими характеристиками. Эту работу ведёт группа Боровкова. По той же методике сегодня делается проект «Кортеж». И много-много таких вещей мы смогли вместе собрать в общую систему.

Мы считаем, что здесь мы достигли очень высоких результатов. Не по собственному мнению, а потому, что в Екатеринбурге был доктор Хуберт Ромер, это глава WorldSkills Германии и сейчас WorldSkills Европы. Посмотрев на то, что мы делаем, он сказал, что он пишет доклад в Правительство Германии о том, что в перспективе Германия может потерять лидерство в подготовке рабочих кадров для новых отраслей. То есть это такая внешняя оценка нашего результата. И тех, кто смотрит на это скептично, я приглашаю приехать в Екатеринбург в следующем году (Андрей Рэмович был в этом) и, что называется, посмотреть на месте вживую.

Мы выиграли общими усилиями с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], с Правительством борьбу за Казань. Мы понимаем, что это нельзя делать просто чемпионатом, что мы в рамках этой работы и должны эту систему подготовки кадров для новых отраслей выше мирового уровня развернуть. Да, это амбициозные цели. Мы считаем, что они достижимы.

Единственная серьёзная проблема сейчас состоит в том, что в бюджете не заложено средств на это, а если мы не профинансируем эту работу уже в этом году в ближайшее время, то Россия не сможет выполнить международные обязательства и нам придётся от чемпионата отказаться, потому что там значимый блок именно международных обязательств.

Здесь просим Вашей поддержки, потому что довольно странно – сначала выиграть, а потом не вести эту работу. Суммы значительные, но не запредельные. Например, зимняя Универсиада, которая будет проходить в то же время, масштаб влияния на экономику, с нашей точки зрения, на порядок больше. Это тот блок, который касается нашей работы с кадрами.

В области «Национальной технологической инициативы» мы действительно пошли немножко быстрее ожидаемого темпа. Создан организационный механизм, Дмитрий Анатольевич Медведев и президент Совета модернизации её ведут; Андрей Рэмович и Аркадий Владимирович [Дворкович] являются сопредседателями группы.

По аналогии с НТИ созданы рабочие группы, которые возглавили крупные технологические предприниматели. Первые пять «дорожных карт» сейчас в стадии согласования. «Дорожная карта» по здравоохранению с подходами в области информатизации, нейрогенетики, других изменений, которые присутствуют в части (Алексей Репик возглавляет), уже прошла первые тяжёлые, но быстрые согласования с Минздравом.

Двигаемся хорошо, но здесь хотелось бы поговорить о сути того, что мы увидели за этот год. Мы понимаем, что входим в относительно стабильную ситуацию в ближайшие 20 лет. То есть у нас будет тяжёлая геополитика, у нас будут низкие цены на энергоносители, и мы будем переживать не самый лучший инвестиционный климат, и мы будем переживать стремительную технологическую революцию. Вот эти четыре фактора являются одновременными и являются фактором такого консенсуса по поводу того, что нам предстоит.

Фактически мы видим в рамках НТИ ключевой базовый технологический пакет, который будет перестраивать практически все отрасли – от государственного управления и питания до военной сферы, финансовой сферы, здравоохранения и так далее и тому подобное.

Хороших русских слов пока нет, но сочетание больших данных, глубокого обучения и того, что называется Blockchain, то есть возможность отследить любого рода транзакции на любом расстоянии с любым количеством агентов, которые в этом участвуют, революционизирует фактически все сферы. То есть что происходит? Если раньше вы покупали автомобиль, и этот автомобиль у вас просто ездил как кусок железа, то сейчас вы покупаете сервис, ваш автомобиль сам учится входить в поворот, он умеет и учится ездить без вас, и все автомобили, которые проданы конкретным производителем, объединяются в самообучающуюся сеть. Это по факту то, что происходит уже сейчас.

В той политике импортозамещения, которую мы сегодня проводим, эти факторы в принципе не учитываются ни в каком виде – в отраслевых стратегиях, в энергетических стратегиях, – факторы, требующие немедленных шагов по созданию систем промышленного хранения энергии рядом с мегаполисами. Мы в какой–то степени страдаем синдромом выученной беспомощности по этому поводу, и мы не очень готовы к амбициозным задачам.

Обсуждая с курирующим заместителем министра одну из карт, как раз по беспилотникам, я говорил: «Смотрите, вот у нас пассажирский дрон, который будет человека перевозить так же, как такси, он близок». Мне этот очень умный, очень ответственный профессиональный чиновник говорит: «Это же, во–первых, не в ближайшие десять лет, а во–вторых, я за это садиться не хочу, в ближайшее время не вижу на горизонте этого». Мы говорим: «Нет, это всё случится гораздо раньше».

И неделю назад китайцы действительно на выставке промышленной электроники показывают уже это решение, полностью аналог, как, помните, в фильме «Гостья из будущего». Там летали на таких маленьких кругленьких штучках. Вот ровно такая же: нажал кнопку, тебя из точки «А» в точку «Б» переместили. Вот здесь не хватает амбициозности. Она есть у инженерных команд и ещё больше – у команд чиновников.