Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

12 декабря 2014 г. на пресспате производства целлюлозы ОАО «Архангельский ЦБК» выработано 8,5 млн т готовой продукции (хвойной и лиственной целлюлозы) со дня пуска машины в работу, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы компании.

Третья очередь комбината введена в эксплуатацию в 1975 г., универсальность технологий, используемых на предприятии, дает возможность производить как хвойную, так и лиственную целлюлозу.

Внедрение технологии бесхлорной отбелки целлюлозы по международному стандарту позволило начать выпуск экологически чистой продукции, что усилило конкурентные позиции комбината на внешнем рынке, где Архангельский ЦБК конкурирует с производителями из Индонезии и Бразилии (по лиственной целлюлозе) и с производителями стран Северной Европы (по хвойной целлюлозе).

В 2014 г. на третьей очереди Архангельского ЦБК завершена реализация инвестпроектов по модернизации производства стоимостью более 700 млн руб. Впервые среди предприятий ЦБП России комбинат успешно провел реконструкцию промывного отдела варочного цеха, полностью демонтировав оборудование, установленное 40 лет назад.

Директор международного департамента Иранской национальной нефтяной компании Сейед Мохсен Камсари в интервью агентству ИРНА сообщил о проведении предварительных переговоров с Индонезией об экспорте в эту страну иранской сырой нефти. По его словам, в техническом плане для такого экспорта никаких проблем нет, однако следует изучить вопрос о возможности переработки иранской нефти на индонезийских нефтеперерабатывающих заводах.

С.М.Камсари отметил, что антииранские санкции не служат помехой для поставок иранской нефти в Индонезию, поскольку она входит в число стран, которые могут импортировать нефть из Ирана и в сегодняшних условиях.

Как недавно заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Судирман Саид, индонезийское правительство не хочет зависеть от нефти лишь нескольких стран-экспортеров, и поэтому оно ведет поиски на мировом рынке новых поставщиков углеводородного сырья. В частности, по его словам, Индонезия намеревается импортировать сырую нефть из России.

Отечественный рынок мобильных средств связи, даже несмотря на напряженную экономическую обстановку в стране, постоянно растет и развивается, и сейчас он является одним из крупнейших в мире. Сообщается, что в следующем году он станет четвертым в мире.

Согласно прогнозам компании eMarketer, по итогам 2014 года количество используемых на территории РФ смартфонов составит около 49 миллионов, и это пятый результат в мире. На четвертую строчку Россия выйдет уже по итогам следующего года, обогнав Японию, у которой сейчас 50,8 миллиона смартфонов в активном пользовании. Тем не менее, на этой позиции Россия продержится всего лишь год и уже к концу 2016 года снова опустится на пятое место, сместив при этом Японию на шестую строчку. Четвертое место наша страна передаст Индонезии, которая сейчас активно развивает мобильный рынок. Тройка лидеров сейчас выглядит так: Китай на первом месте, США на втором и Индия на третьем, и в ближайшие годы, полагают специалисты, это не изменится, разве что Индия ввиду активности ее производителей смартфонов выйдет на первое место. Китай останется лидером еще долго благодаря большой численности населения и тому факту, что на территории этого государства находится очень много производителей средств связи. Россия, заметим, подобным похвастаться не может, у нас есть только «Йотафон», который, ввиду своей высокой стоимости, является не самым лучшим вариантом вложения средств при с каждым днем слабеющим рублем.

Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС.

Выступление Дмитрия Медведева на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС:

Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, уважаемые главы делегаций! Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону за прекрасную организацию и гостеприимство и ещё раз, уже в присутствии всех участников нашей встречи, поздравить наших казахстанских друзей с национальным праздником – Днём независимости, который будет отмечаться завтра. Казахстан прошёл большой путь в строительстве современного и эффективного государства, был всегда и остаётся партнёром России, и сегодня мне бы хотелось ещё раз пожелать вам процветания.

Уважаемые коллеги! Здесь уже говорилось о том, что мир полон вызовов, и наше заседание проходит на фоне усиления кризисных явлений в мировой экономике. Есть проблемы политического плана, есть проблемы, связанные с безопасностью, в том числе в нашем регионе, и проверке на прочность подвергается весь периметр безопасности пространства Шанхайской организации сотрудничества. В этих непростых условиях нам необходимо определить совместные шаги для дальнейшего сотрудничества по всем направлениям – и на экономическом треке, и по вопросам безопасности, и, естественно, для того чтобы в целом поддерживать социально-экономическую стабильность в наших государствах.

Россия будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества на протяжении ближайшего года и считает важным усилить экономическое взаимодействие наших государств путём достижения нового качества проектной деятельности внутри организации, о чём, кстати, коллеги только что говорили. Потому как организация уже достаточно давно работает, но всё-таки больших, крупных проектов у нас пока не было, хотя к этому есть стремление, есть желание всех участников. Ключевая задача – придать максимально практическую направленность нашей программе работы (это программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества на период до 2020 года) и перечню мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности на период до 2016 года. Их необходимо переработать в соответствии с реальными потребностями, реально сложившейся ситуацией. Конечно, в это дело, в этот процесс могло бы внести свой вклад и бизнес-сообщество по линии делового совета и межбанковского объединения нашей организации.

Для экспертного обсуждения вопросов экономического сотрудничества в июне следующего года мы планируем провести Деловой саммит Шанхайской организации в рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума. Приветствовали бы участие в этом форуме представителей деловых кругов всех собравшихся здесь стран – мы вас приглашаем. Рассчитываю, что по итогам форума будет сформирован также конкретный набор предложений.

Здесь уже об этом говорилось, мы обсуждали этот вопрос и в узком составе. Проектная деятельность в ШОС должна иметь финансовое подкрепление, должна иметь набор финансовых инструментов, который нам необходимо создать, причём это уже горящий вопрос, это горящая тема. Наличие механизма финансового сопровождения – это необходимое условие успешной реализации проектов, поэтому в ближайшее время страны должны завершить консультации по его созданию, определиться с тем, каким образом мы будем работать, на базе какой структуры. Будет ли это Евразийский банк развития или какая-то новая структура, но решение принимать необходимо, это уже совершенно очевидно.

Ещё одно перспективное направление совместной работы – это формирование общего транспортного пространства. Я думаю, что соглашение по международным автомобильным перевозкам, которое было заключено в сентябре этого года, повысит взаимосвязанность стран Шанхайской организации сотрудничества. А следующий шаг – это программа скоординированного развития автомобильных дорог, проект которой сейчас прорабатывается ведомствами стран, которые входят в Шанхайскую организацию.

На рассмотрении наших партнёров также находится несколько документов в области информации, телекоммуникационных технологий. Один из них касается снижения тарифов на услуги электросвязи в роуминге, так называемом, второй – обмена данными для удостоверения электронных подписей, что очень важно для быстрого заключения договоров и верификации воли тех, кто в договорные отношения вступает. Считаю, что эти инициативы имеют большое значение и затрагивают интересы значительного количества людей.

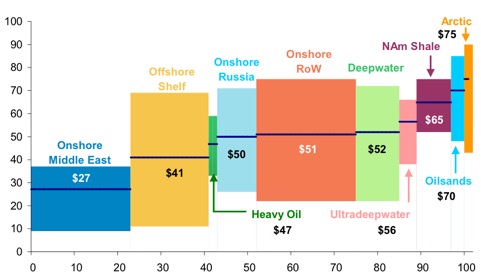

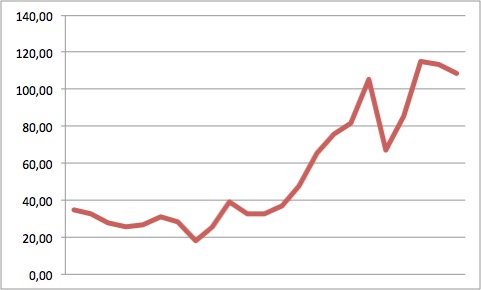

С учётом текущих колебаний на мировых рынках сырья, прежде всего сырья углеводородного – нефти и газа, новые возможности открываются для Энергетического клуба. Надо активнее использовать эту площадку для рассмотрения вопросов энергетической безопасности и для сближения позиций всех участников рынка, имеются в виду и производители энергии, и транзитные государства (транзитёры), и потребители энергоресурсов. Изначально нужно, конечно, строить работу с прицелом на современные взаимовыгодные контракты в этой сфере.

Укреплению нашей организации будет способствовать расширение связей с многосторонними организациями и форумами. Это и государства АТЭС, АСЕАН. Дополнительные дивиденды, надеюсь, Шанхайская организация получит, установив сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который начнёт работу в 2015 году. Так что нам нужно расширять, мне кажется, пространство для общения. Это будет полезно.

Уважаемые коллеги, будущее Шанхайской организации неразрывно связано с развитием контактов между людьми и молодёжных проектов. Здесь у нас есть хороший проект университета Шанхайской организации, который объединяет почти 70 учебных заведений. Мы рассчитываем в следующем году выйти на подписание межправительственного соглашения о его создании.

Также необходимо углублять взаимодействие в сфере здравоохранения и стремиться к тому, чтобы поставить заслон на пути наиболее опасных угроз, которые существуют сегодня перед человечеством, включая наиболее опасные заболевания, такие как лихорадка Эбола. В связи с этим призываю активизировать выполнение Программы информирования об эпидемиологической ситуации, которая вызывается инфекционными заболеваниями на территории государств Шанхайской организации.

Ну, и хотел бы заверить вас, что Россия приложит все усилия в рамках своего председательства для выполнения целей, которые стоят перед нашей организацией. Спасибо за внимание.

***

Перечень документов, подписанных по итогам заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, 15 декабря 2014 года

По завершении заседания Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось подписание совместных документов.

Филиппины ожидают поставку первых двух из 12 заказанных в Южной Корее сверхзвуковых боевых самолетов FA-50 в декабре следующего года, сообщает сегодня ABS-CBN News.

«Предполагаемый график поставки первых двух самолетов – декабрь следующего года», сказал президент Акино (Aquino) журналистам в кулуарах юбилейного саммита Южной Кореи и стран АСЕАН в минувшую пятницу.

«Поставки всех 12 самолетов будут завершены к 2017 году», добавил он.

Акино отметил, что Филиппины последний раз располагали истребителями в 2005 году, в том году ВВС списали истребители F-5 – свой авангард, который обеспечивал защиту воздушного пространства страны в течение 40 лет.

Истребители F-5, которые патрулировали филиппинские территории на Западном Филиппинском море, были изъяты из состава ВВС после заявлений должностных лиц о том, что они слишком стары и их обслуживание чрезмерно дорого.

После вывода из эксплуатации истребителей F-5 Филиппины практически остались беззащитны от внешних угроз и снизились возможности филиппинских ВВС, когда-то считавшихся одними из сильнейших в регионе.

Акино заявил, что FA-50 позволят увеличить возможности ВВС в контроле над территориями страны и будут способствовать филиппинским пилотам сохранить свои навыки.

В марте прошлого года Филиппины подписали контракт с Korea Aerospace Industries на закупку 12 боевых самолетов FA-50 на сумму 18,9 млрд песо.

Проект является крупнейшим в программах модернизации вооруженных сил и направлен на повышение территориальной обороноспособности вооруженных сил страны.

Лидеры Филиппин и Брунея, как ожидается, осмотрят южнокорейский боевой самолет FA-50, который будет выставлен для обозрения по их просьбе в аэропорту юго-восточного портового города страны, сказали в четверг южнокорейские военные. Об этом сообщает агентство Yonhap News 11 декабря.

FA-50 – боевой вариант сверхзвукового учебно-тренировочного самолета T-50 разработки Korea Aerospace Industries (KAI) и американской компании Lockheed Martin. Эта самая продвинутая версия в семействе Т-50 состоит на вооружении ВВС Южной Кореи.

Президент Филиппин Бениньо Акино III (Benigno Aquino III) и лидер Брунея Хассанал Болкиах (Hassanal Bolkiah), как ожидается, осмотрят FA-50 в международном аэропорту Кимхэ перед отъездом из города Пусан в пятницу, сказали они.

Руководители двух стран прибыли на юбилейный двухдневный саммит Южной Кореи и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Реактивный самолет, как ожидается, будет показан им в аэропорту в Пусане», сказал офицер ВВС, попросивший не называть его имени. Легкий истребитель прилетит с авиабазы в Вончжу в 132 км к юго-востоку от Сеула в четверг.

В марте Южная Корея заключила контракт стоимостью 420 млн долларов на поставку 12 истребителей FA-50 в Филиппины согласно межправительственному соглашению по расширению сотрудничества в области обороны.

Контракт повысит зарубежный спрос на самолеты семейства Т-50, в декабре прошлого года была заключена сделка с Ираком, в 2011 – с Индонезией.

Султан Брунея также будет иметь возможность услышать пояснения по Т-50 от представителей южнокорейских ВВС, добавили они.

В прошлом месяце посол Брунея в Южной Корее проявил интерес к самолету, когда он посещал штаб-квартиру KAI в Сачхоне во время встречи послов зарубежных стран в Министерстве иностранных дел в Сеуле, сказали источники.

В настоящее время компания KAI участвует в конкурсе на поставку штурмовиков в Перу, где предлагает свои сверхзвуковые самолеты FA-50.

Египетский фотограф, студент факультета туризма, Хоссам Атеф и его приятель, повар по имени Саад, уставшие от тягот повседневной жизни в Каире, решили призвать на борьбу с рутиной супергероя, чтобы показать, с какими трудностями ежедневно сталкивается каждый из жителей мегаполиса.

"Мы подумали - что, если Человек-паук проведет один день так, как обыкновенный египтянин? Что из этого выйдет?" - рассказал Атеф газете Al Ahram. "Он выдохся! Даже человек-паук не смог справиться с этим", - признался Саад, которому выпала честь изображать супергероя на каирских улицах. В течение четырех дней фотограф и его модель в костюме Человека-паука путешествовали по улицам египетской столицы. Сделанные ими фотографии публиковались в Facebook и тут же получили вирусное распространение в соцсетях.

Человек-паук бежит по улице за переполненным автобусом, пытается разнять уличную драку, едет в переполненном вагоне метро, спит на улице, подрабатывает таксистом, развешивает белье на балконе - и все это среди пыли, шума и хаоса. Как отмечает Daily News Egypt, жители Каира реагировали на эти сцены очень эмоционально. Но если дети были совершенно счастливы, то люди старшего возраста относились к подвигам Человека-паука с долей скепсиса.

"Некоторые пожилые люди думали, что Человек-паук является агентом президента аль-Сиси, и его послали, чтобы решить проблемы простых людей. Они кричали от радости, потому что верили, что супергерой никогда не сдастся", - говорит Атеф. Один раз хозяин уличного кафе даже предложил Человеку-пауку и окружившей его ребятне бесплатные напитки.

Фотосессия несколько раз прерывалась из-за проверок полиции. Как рассказывает фотограф, стражи порядка принимались выяснять личность супергероя и повод для съемки. "Один полицейский обвинил нас в предательстве и работе на иностранных заказчиков", - признался автор идеи.

Каир занял 122-е место (из 140) по уровню благоустроенности в , составленном по данным анализа Глобального индекса благоустроенности городов (Global Liveable Cities Index) Economist Intelligence Unit (EIU) и одно из первых мест в мире по плотности населения и уровню шума. Как отмечает Al Ahram, многие районы египетской столицы застроены без учета необходимости публичного пространства для проведения детских мероприятий. "Даже если супергерой появится в Египте, он все равно не сможет решить все его проблемы", - уверен Саад.

Египетская полиция настороженно относится к уличным фотографам из-за возможной террористической угрозы. Тем не менее Хоссам Атеф намерен вместе с Человеком-пауком продолжить серию о приключениях супергероя на улицах Каира, пообещав поклонникам "особый сюрприз". "Ждите нас в январе!" - сказал Саад.

Название Каира переводится с арабского языка как "победоносный". Это самый большой метрополис Африки и всего арабского мира. Его еще называют "Городом тысячи минаретов" - за преобладание исламской архитектуры. Каир был основан в X веке и ведет свою историю от двух поселений - города Он на восточном берегу Нила, который греки позже называли Гелиополисом, и Меннофере - греческом Мемфисе - на западном берегу Нила. Население города составляет более 8 млн человек, еще 18 млн проживают в агломерации. Как и многие крупные города, Каир страдает от высокого уровня загрязнения окружающей среды и проблем, связанных с дорожным движением. Его метро - единственное на африканском континенте - входит в число самых перегруженных в мире, пассажиропоток составляет более 700 млн человек в год.

Согласно Global Liveable Cities Index, опубликованному в журнале World Review of Science, Technology and Sustainable Development, в Москве ситуация с приспособленностью для жизни немногим отличается от каирской. Аналитики, негативно оценившие удобство жизни в Москве, учитывали финансово-экономические, политические и культурные факторы, а также состояние экологии, климат и живописность мест. В итоге российская столица заняла 62 из 64 мест.

В целом же наиболее пригодными для жизни городами были названы Женева, Цюрих, Сингапур, Копенгаген, Хельсинки, Люксембург, Стокгольм, Берлин, Гонконг и Окленд. Нью-Йорк занял 17 место, несмотря на лидирующие позиции по многим показателям - например, про экономическому развитию. Токио - на 18 месте, Лондон - на 22. На последнем месте оказался индонезийский город Джакарта.

Ключевым пунктом программы Путина в Нью-Дели станут его переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, который вступил в должность в этом году. Ранее лидеры встречались на полях саммитов БРИКС в Бразилии и G20 в Австралии.

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию, где планирует обсудить с руководством страны вопросы сотрудничества в энергетике, в том числе атомной, машиностроении и военно-технической сфере.

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны более 20 документов, которые должны придать стимул отношениям государств — традиционных партнеров в условиях падающего товарооборота и замедления экономики РФ из-за санкций Запада и падения мировых цен на нефть. В частности, могут быть достигнуты договоренности об участии Индии в разработке перспективных сибирских нефтегазовых месторождений и в высокотехнологичном проекте по созданию истребителя пятого поколения, а также в области атомной энергетики и обработки алмазов.

Ключевым пунктом программы Путина в Нью-Дели станут его переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, который вступил в должность в этом году. Ранее лидеры встречались на полях саммитов БРИКС в Бразилии и G20 в Австралии. Кроме того, планируется их совместное участие в Международной алмазной конференции. Также запланирована встреча Путина с президентом Индии Пранабом Мукерджи, председателем оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Соней Ганди и представителями российских и индийских деловых кругов.

Перед визитом в Индию президент РФ посетил Узбекистан, где провел переговоры с президентом Исламом Каримовым.

Москва занимает второе место в рейтинге семи мировых мегаполисов с развивающейся экономикой PriceWaterhouseCoopers (PwC) за 2013 год, уступая только столице Китайской народной республики - Пекину. Замыкает тройку лидеров Мехико (Мексика).

Специалисты в своем исследовании оценивали города по 10 категориям. Причем между тройкой лидеров меньше различий, чем может показаться на первый взгляд. Так, Пекин возглавляет рейтинг по десяти позициям, но при этом в трех из них он делит первое место с Москвой или Мехико, а в четвертом опережает Москву всего на один пункт.

Более существенная разница наблюдается между лидирующей тройкой и остальными четырьмя городами - Стамбулом (Турция), Сан-Паулу (Бразилия), Мумбаи (Индия) и Джакартой (Индонезия).

«Москва вошла в тройку наиболее перспективных развивающихся городов мира. Оценивались десять ключевых показателей, которые, в свою очередь, разбивались на множество подпунктов. Например, таких, как объем прямых иностранных инвестиций, производительность труда, темпы роста реального ВВП, площадь зеленых насаждений, доля населения с высшим образованием, доступ в Интернет, охват сети общественного транспорта, жилищный фонд, загруженность дорожной сети», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По предварительным данным, в рейтинге 2014 года Москва также сохранит свои позиции, однако сократит разрыв с лидером.

116-я, осенняя сессия Canton Fair – крупнейшей международной ярмарки, дважды в год проходящей в Китае, в городе Гуанчжоу – завершилась. Еще до ее начала мы задавались вопросами: будут ли переломлены негативные тенденции весенней сессии? Продолжится ли с Кантона отток посетителей? Меняется ли формат выставки? Теперь можно оценить, насколько сбылись прогнозы и опасения.

Кантонская осень

В 116-й сессии ярмарки приняли участие 186104 зарубежных покупателя из 211 стран и регионов мира, и это означает-таки очередное снижение – на 1% – по сравнению с 115-й сессией.

Общая сумма продаж на экспорт по итогам прошедшей ярмарки – 179 203 000 000 юаней (или $29 160 000 000 долларов США), что означает по сравнению со 114-й сессией снижение уже на 6,1%.

При этом, в продолжение прежней тенденции, большая доля заказов (47,5% ) - краткосрочные; средне- и долгосрочные заказы составили 35,6% и 16,9% соответственно.

Общий оборот выставки в этом году сократился более чем на 10% (в основном именно в течение осенней сессии).

Выходит, и впрямь упадок?

На Кантон – моветон?

Что касается разброса участников по континентам, жители Азии составили в этот раз 54,94% от общего их числа, Европы –19,88%, Америки – 13,89%, в Африки – 8,08%, и Австралии – 3,21%.

Но! Любопытно, что по сравнению с последней сессией число покупателей из Европы увеличилось на 14,4%, хотя доля гостей из Азии снизилась на 1,98%, американцев – на 6,42%, австралийцев – на 6,66%, а число африканцев сократилось на 13,77%. Между тем, именно отток европейских посетителей назывался одним из главных свидетельств «упадка» Кантона; покупатели из азиатско-африканского региона как бы шли на смену гостям из Америки и старушки-Европы. Но – нет. В этом году европейцы опять потеснили чернокожих.

В число лидеров по посещению ни одна европейская страна не вошла. Больше других Кантон в этот раз уважили: Гонконг, США, Россия, Индия и Тайвань, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Индонезия и Япония.

А что было интересного?

Что покупали этой осенью на Кантоне? Да то же, что и всегда.

Электроника и бытовая техника – их продажи составили более 40% от общей суммы сделок; товары ежедневного спроса – 28%; товары для дома – так же 28%, текстиль – 24%. Эти пропорции приблизительно совпадают с итогами прошлой сессии.

Увеличилось число жалоб на нарушение прав интеллектуальной собственности. Да, наверно, обидно встретить на выставке клон твоего продукта.

Вообще, организаторы довольны своим трудом – т.е. осенней организацией Canton Fair.

Согласно отчетам, был оптимизирован процесс регистрации (в первую очередь для VIP-участников), улучшена ситуация с питанием (сложно говорить, насколько это реально так; дороговизна и малый выбор вариантов перекуса – извечная проблема Кантона); и т.д.

Отдельным пунктом в пресс-релизе ярмарки вынесено «выполнение плана по экологии». Осенний Кантон-2016 украшало на 15% больше зеленых насаждений, нежели в прошлый раз; снизился показатель загрязнения окружающей среды отходами выставки, а также ускоренным темпом был осуществлен демонтаж конструкций, что тоже добавило пару очков в копилку «экологичности».

Нельзя не вспомнить и о драматическом инциденте – один из посетителей выставки, приехавший из Нигерии, оказался заподозрен в заболевании лихорадкой Эбола, что привело к вспышке паники в Гуанчжоу (в городе много «черных» кварталов, и он, даже если не брать Canton Fair, является главным узлом африкано-китайской торговли).

Звучало и мнение, что паника, нагнетаемая вокруг этого случая и вообще лихорадки Эбола, была отчасти искусственной и имела целью именно понизить показатели Кантона.

Итого

В очередной раз вспомнив, что Canton Fair – «барометр китайской торговли», констатируем, что этот барометр таки падает. Рост числа европейских участников – хороший признак, но скорей для самой Европы, чем для ярмарки. Системные показатели наталкивают скорее на негативные выводы. Конечно, ярмарка уже видела и подъемы, и спады. Но, видимо, сегодняшний спад действительно отражает ряд системных закономерностей в развитии экономики КНР, а именно – постепенное завершение периода бурного роста и дешевого производства на экспорт, переход от количественных приоритетов – к качественным.

Павел Степаненко

Вашингтон опять предлагает "наказать Россию", теперь из-за Ирана

Представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки 2 декабря пригрозила России очередными санкциями. На сей раз не в связи с ситуацией на Украине, а из-за предполагаемого соглашения между Россией и Ираном «нефть в обмен на товары».

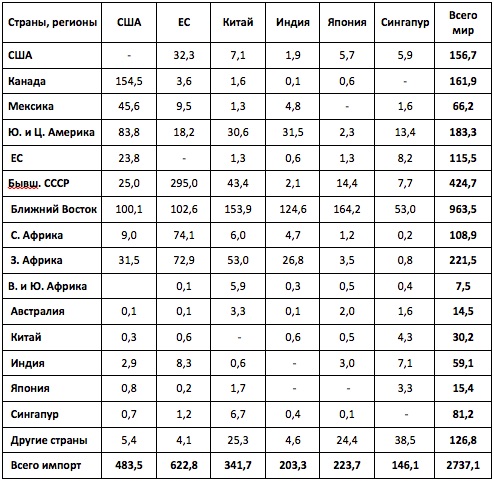

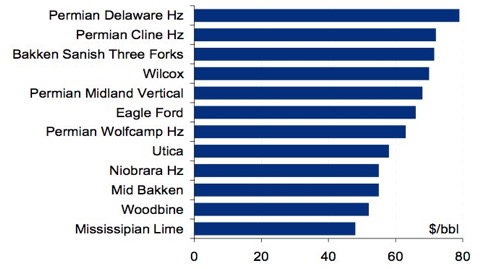

Вопрос поставок российского зерна и промышленной продукции в обмен на иранскую нефть обсуждался 30 ноября во время визита министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в Тегеран. Сообщения о том, что такое соглашение может быть подписано, появлялись в СМИ еще в начале 2014 года, но сейчас сделка начала приобретать реальные очертания. Подробности соглашения неизвестны, но иранские чиновники, с которым удалось пообщаться Reuters, оценили ее в 20 млрд. долл. По их словам, Иран может поставлять России около 500 тыс. баррелей нефти в сутки в течение двух-трех лет по цене немного ниже рыночной, а взамен получать различные товары не военного назначения.

Вашингтон в потенциальном контракте возмущает то, что он, якобы, нарушает санкции, в одностороннем порядке наложенные Штатами на Иран из-за его ядерной программы. В 2012 году США, а затем и Евросоюз, ввели против республики санкции, которые существенно ограничивали экспорт иранской нефти. Даже после некоторого ослабления ограничений, экспорт не должен превышать 1 млн. барр. в сутки. В ноябре 2013 года в Женеве «шестерка» международных посредников, в которую входит и Россия, договорилась с Ираном подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций.

«Мы знаем о переговорах между Россией и Ираном, которые касаются различных областей экономического сотрудничества. Если будут подозрения, что договоренности являются санкционными, мы будем действовать. Но пока мы не можем делать это абстрактно», - посетовала Джен Псаки на брифинге.

Новое направление санкций не значит, что Запад начал забывать об Украине. Вступивший на пост президента Европейского совета Дональд Туск первым делом сообщил, что уже провел телефонные переговоры с Бараком Обамой по украинскому кризису. Они сошлись на том, что «санкции против России не могут быть ослаблены, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям», и «подтвердили общее осуждение со стороны США и ЕС оккупацией и аннексией Крыма Россией». «Лидеры сочли, что могут понадобиться дополнительные действия в ответ на дестабилизирующие действия России на востоке Украины и в Крыму», - говорится в сообщении Белого дома.

Желание Запада еще больше усилить давление на Россию по всем направлениям очевидно, вопрос только в том, есть ли для этого ресурсы?

- С курсом Евросоюза все окончательно прояснилось на саммите G20 в Австралии, где Ангела Меркель повела себя определенным образом, - говорит руководитель Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. - После этого последние иллюзии о том, что у России есть адвокат в Европе в лице Германии, улетучились. Поэтому от заявлений и личности Туска, несмотря на занимаемый им пост, мало что зависит. Он только ретранслирует те импульсы, которые идут от Вашингтона и части проамерикански настроенной европейской элиты. Никаких надежд на отмену санкций до 31 июля, когда исполнится год со дня введения третьего пакета, нет.

Что касается условий для их отмены, Запад делает разные намеки. Но если в случае с Новороссией Россия может идти на какие-то уступки, то отыграть назад ситуацию с Крымом никакой возможности нет.

«СП»: - О каких новых санкциях говорят Псаки и Туск?

- У меня большие сомнения в том, что у США и Европы есть в запасе серьезные санкции в отношении России. Основной пакет, который сильно бьет по российской экономике, был введен 31 июля. Тогда произошел коренной перелом – Россию отрезали от мирового рынка капитала на Западе и частично на Востоке, от рынка технологий в сфере добычи природных ресурсов. Не думаю, что после этого у Запада есть ресурсы для дальнейших болезненных мер. Лимит серьезных рычагов влияния на Россию был исчерпан 31 июля.

Заместитель директора Центра политической информации Алексей Панин считает, что несмотря на грозные заявления Запада, возвращение Крыма вскоре может исчезнуть из списка условий для отмены санкций.

- Соглашение с Тегераном очень выгодно и России, и Ирану, несмотря на определенные объективные сложности, связанные с бартером. Выгодно, прежде всего, потому, что позволяет полностью исключить американскую финансовую систему из взаиморасчетов. Слухи об этом соглашении ходили еще несколько месяцев назад, и то, что они всплывают снова, - демонстрация того, что в этом направлении ведется работа.

«СП»: - Действительно ли сделка с Ираном может стать поводом для новых санкций?

- Я был немало удивлен заявлением госпожи Псаки. Украина Украиной, но то, что наши отношения с Ираном могут спровоцировать новый виток санкционной войны – инновация Госдепа.

С другой стороны, эта риторика связана не столько с Ираном, сколько с тем, что Россия на европейском направлении перешла в наступление. Это видно и по «Южному потоку», и по давлению на Францию сразу по нескольким вопросам. США понимают, что стратегия нашей страны в ближайшие месяцы, то есть до марта, когда были введены первые санкции, будет строиться на том, чтобы одну за другой «выключить» страны Европейского Союза из сферы влияния Брюсселя и Вашингтона. И сейчас Госдеп пытается предупредить Россию о возможных контрмерах.

Запад не очень хорошо понимает, какие еще санкции он может ввести и как давить на Россию так, чтобы полностью не обрушить не только российскую, но и европейскую экономику. К текущей конструкции жертв, которые были понесены обеими сторонами, добавить уже нечего. Для того чтобы вводить новые санкции, надо выходить на новый уровень убытков, а это чревато сменой политических элит в ряде европейских стран, которые ориентированы на Россию.

«СП»: - Западные политики продолжают называть условия для отмены санкций. Сейчас Туск с Обамой говорят о соблюдении Минских соглашений, но вспоминают и о Крыме…

- Во-первых, Минские договоренности достаточно размыты для того, чтобы соблюдать их в полной мере. Во-вторых, Россия вообще не является участником конфликта на Украине, и то, что нам постоянно навязывают эту роль, называют гражданскую войну «украино-российской» - это одно из пагубных последствий информационной войны. Москва в одиночку, как и Вашингтон, и Брюссель, не может разрешить ситуацию на Украине. Это надо четко понимать. Для того чтобы в ситуацию был внесен перелом, представители народных республик и Киева должны прекратить огонь и начать переговоры по стабилизации обстановки. Пока этого не произойдет, Россия ничего сделать не может. При всем влиянии на Донбасс, оно не стопроцентное.

Что касается Крыма, в кулуарах полушепотом дипломаты говорят о том, что Запад в принципе готов смириться с ситуацией вокруг полуострова. Об этом сказал и Михаил Горбачев. Это довольно рискованный прогноз, но я готов его озвучить: Россия сейчас играет жестко, продолжает расшатывать политическую обстановку в Евросоюзе и Вашингтоне, чтобы в марте 2015 года, когда могут быть пересмотрены антироссийские санкции, в принципе вывести Крым из их рассмотрения. Грубо говоря, политические и экономические потери Европы к тому моменту будут настолько высоки, что принятие политического решения по Крыму станет для нее необходимым, но наименьшим злом.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников объясняет, что Россия никогда не присоединялась к антииранским санкциям, поэтому не нарушает никакие обязательства и нормы международного права, заключая с Ираном торговое соглашение.

- Российская Федерация не присоединялась ни к каким санкциям против Ирана. Их приняли западные страны, прежде всего, американцы. Россия выстраивает собственную независимую политику в отношении Исламской республики Иран. Москва вольна предпринимать любые шаги, в том числе заключать соглашения о поставках иранской нефти в разных объемах. Россия и Иран здесь выступают, как равноправные партнеры, и этот договор взаимовыгоден. Иран таким образом выбрасывает на рынок свою нефть, потому что, находясь под санкциями, он не может выйти на мировой рынок. А Россия получает возможность реэкспорта и дополнительный доход.

США, к сожалению, действуют вразрез с международным правом и в одностороннем порядке накладывают санкции. Некоторые ограничения были наложены и Европейским союзом, но, как ожидают аналитики, они будут поэтапно сниматься. Тем более что ограничения бьют по европейским компаниям сильнее, чем по американским.

«СП»: - Может ли это произойти в нынешних условиях?

- Все ожидали, что 24 ноября будет заключено прорывное соглашение по ядерной программе Ирана. Но сделать это не удалось, и срок переговоров был расширен до 1 июля. Если бы соглашение было подписано, то санкции были бы сняты. Россия – полноправный участник переговоров, и наши официальные лица говорили, что даже если соглашение не заключат, процесс должен продолжаться. Что касается сделки по нефти, еще раз подчеркну, Россия не участвует в санкциях и принимает решения, исходя из собственных национальных интересов.

Кстати, и американский бизнес дожидался этого соглашения. Многие компании хотели бы выйти на обширный иранский рынок. Так что эти санкции бьют не только по Ирану, но и по интересам многих компаний в США. Но это политический метод давления Вашингтона на Иран, чтобы ядерная сделка была заключена. Хотя Тегеран и так пошел на значительные уступки.

Несмотря на все разногласия, в том числе между Россией и США из-за Украины, сейчас идет активный поиск точек сближения в вопросе иранской ядерной программы. Это видно по многочисленным встречам нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. Да и президент Обама выступает за то, чтобы соглашение было заключено, и необходимость в жестких санкциях отпала. Дипломатический процесс продолжается.

«СП»: - Присоединится ли Европа к антироссийским санкциям из-за Ирана, если Вашингтон все же их введет?

- Для Европы антироссийские санкции тоже болезненны. Недавно бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что санкции непродуктивны и нужно их снимать, так как они не решают проблему украинского кризиса. Европейцы, по крайней мере, пытаются демонстрировать свою собственную позицию.

«СП»: - Стоит ли идти на конфронтацию с Западом еще и по иранскому вопросу, учитывая ухудшение отношений из-за Украины?

- Мне кажется, что Россия в сложившейся ситуации и так идет на максимально возможные уступки Западу. И президент Путин в одном из выступлений косвенно об этом сказал, когда напомнил, что мы уступили по Ливии, другим вопросам, и что из этого вышло? Нужно правильно оценивать, где мы можем поступиться, а где должны проявлять принципиальную позицию. В любом случае, Россия должна отталкиваться от своих национальных интересов.

Мария Безчастная

Президент Индонезии съездил на торфяник и призвал беречь леса родной страны

Недавно избранный глава государства Джоко Видодо присоединился к группе рабочих, которые роют канал, чтобы обводнить торфяник на острове Суматра, и занялся корпорацией APRIL, которая осушает торфяники и уничтожает леса.

"Нужно дать возможность местным общинам выращивать саго - это будет серьёзным вкладом в сохранение торфяников. Местные жители, как правило, настроены серьёзно и заботятся об окружающей их природе, в отличие от компаний, которые засаживают большие территории монокультурами (например, акацией) или превращают в пальмовую плантацию", - сказал Джоко Видодо в деревне Сунгай Тохор провинции Риау.

Вскоре после своего избрания президент выехал в пострадавшую от огня провинцию. Это место - часть того же торфяника, который Гринпис и местные жители вместе пытались защитить от осушения пальмовыми компаниями. Осушенные торфяники легко воспламеняются, и могут гореть много дней и месяцев, как мы знаем в том числе и по российскому опыту.

Возможно, на такое заявление президента вдохновил полет над Падангским островом, где он видел, к чему привела работа корпорации APRIL по осушению. APRIL - единственная из крупных компаний в этом регионе, которая продолжает уничтожать леса и торфяники Индонезии.

"Торфяники необходимо сохранить, - говорит Джоко Видодо, - потому что они часть уникальной экосистемы, и сохранить нужно не только глубокие торфяники, но и всю занятую ими площадь. Я дал поручение министру лесного хозяйства проверить компании, и если они уничтожают торфяники, разрушают природу ради создания монокультурных плантаций, то это надо остановить. Мы не можем позвонить исчезнуть нашим тропическим лесам ради плантаций".

Гринпис приветствует такое заявление. "Возможно, это решение поможет снизить выбросы парниковых газов. Новый президент Индонезии не тратит зря времени и стремится занять ведущую роль на грядущей конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - заявил исполнительный директор Гринпис Интернешнл Куми Найду.

В Лиме открылась конференция ООН по проблеме изменения климата, ее задача - подготовить основные элементы нового глобального соглашения на период с 2020 г. Это соглашение придет на смену Киотскому протоколу.

Конференция в Лиме - последний климатический форум ООН перед принятием нового глобального климатического соглашения, которое будет заключено в декабре 2015 года в Париже. Чернового текста или даже списка статей нового договора еще нет. Пока понятна лишь примерная "архитектура" действий. Соглашение будет рамочным - определяющим принципы и "философию" действий всех стран мира по снижению выбросов парниковых газов, адаптации к негативным явлениям и финансовой поддержке развивающихся стран.

Соглашение обяжет все страны иметь численные цели по выбросам и активно помогать наиболее слабым и уязвимым государствам. Оно будет закреплять список правил мониторинга, отчетности и верификации всех видов международной климатической деятельности всех стран. На разработку самих правил будет дано несколько лет, а вступить в силу соглашение должно с 2020 г.

"Главным словом здесь является "всех". Киотский протокол был очень нужен 10-15 лет назад, но сейчас безнадежно устарел, так как он говорит только о выбросах развитых стран, а адаптации там вообще нет, - комментирует Алексей Кокорин, руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы. - В 2020-е годы и далее все страны должны заботиться о снижении выбросов, иначе глобальную проблему не решить".

До 2020 года Киотский протокол будет продолжать действовать, но лишь как ограниченный инструмент взаимодействия ЕС с рядом развивающихся стран. Япония, Россия, Китай, Индия и многие другие страны участвуют в нем без обязательств по выбросам, США и Канада не участвуют вовсе. Фактически климатическое сотрудничество сейчас ведется вне Киотского протокола. Наглядный пример тому - инициатива по прекращению варварского сведения тропических лесов. Это очень важно для Бразилии, Индонезии, стран тропической Африки и, конечно, Перу - хозяина нынешней конференции.

Второй особенностью конференции будет иной уровень обсуждения вопросов адаптации. "В киотские времена адаптация была в тени вопросов снижения выбросов, теперь понятно, что это равновеликие действия, в том числе и для России, - говорит Алексей Кокорин. - Без снижения выбросов не предотвратить огромный ущерб вероятный для мировой экономики, природы и жизни людей во второй половине XXI века и далее. А без адаптации невозможно жить уже сейчас. Даже для России негативных последствий изменений климата гораздо больше, чем позитивных".

К конференции в Лиме российские неправительственные организации подготовили совместную позицию, в которой подчеркивается, что атомная энергетика и большие ГЭС не могут рассматриваться как экологически обоснованные решения для снижения выбросов парниковых газов. Приоритетом должны стать энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Нужно введение обязательной отчетности, а затем регулирования выбросов. Нужны грамотные меры адаптации к более экстремальному климату и, конечно, России, как и другим странам, нужно соглашение ООН, обязывающее к действиям.

Министерство экономики Польши начинает реализацию новой программы продвижения польских товаров на рынках 11 стран Азии и Балкан. Общий объём средств, выделенных на реализацию данной программы, составляет 50 млн. польских злотых (около 15 млн. долл. США). Программа нацелена на оказание помощи малым и средним предприятиям. При этом принципы предоставления такой помощи существенным образом изменились. Если в рамках прежних программ малым и средним предприятиям за счет средств Евросоюза компенсировались 50% расходов на участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях, то в рамках нынешней программы польским МСП достаточно будет подготовить рекламно-информационные материалы. Их распространением и встречами с потенциальными импортерами займется агентство M Promotion, которое выиграло соответствующий конкурс. Поддержку окажут также отделы торговли и инвестиций в польских посольствах в зарубежных странах, а там, где таких отделов нет – сотрудники других подразделений польских дипломатических представительств.

Одновременно с разработкой новой программы Министерство экономики Польши оценила возможности увеличения польского экспорта продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров. В частности, для молочной продукции наиболее перспективными считаются рынки Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Индонезии, Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Нигерии, Турции, США, Канады и др.; овощей и фруктов, прежде всего яблок, – рынки Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Турции, США, Канады и др.; Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Индонезии, Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Нигерии, Турции, США, Канады и др.; свинины – рынки Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Малайзии, Узбекистана, Монголии, Нигерии, США, Канады и др.

Dziennik – Gazeta Prawna, 18.11.2014

Рынок недвижимости Индонезии замедляется

Во втором квартале 2014-го года цены на недвижимость в стране повысились почти на 8% в годовом исчислении. Правда, это в полтора раза меньше, чем годовой рост в аналогичный период 2013-го.

По итогам второго квартала текущего года, прирост цен составил 7,88%, а в 2013-м этот же показатель остановился на уровне 12,11%, пишет Global Property Guide. Если де сделать поправку на инфляцию, то цены на жилье за последний год выросли только на 1,19%.

Это еще раз подтверждает, что несмотря на устойчивый экономический рост, рынок недвижимости Индонезии замедляется. Это происходит благодаря охлаждающим мерам, введенным властями для того, чтобы избежать пузыря на рынке.

Номинальные цены на жилье в стране могут ввести в заблуждение, ведь инфляция в Индонезии была и остается высокой. А жилая недвижимость привлекала индонезийцев, особенно состоятельных, в том числе, и как защита от инфляции.

Во втором квартале нынешнего года во всех крупных городах страны стоимость жилья выросла. Самые высокие результаты в годовом исчислении продемонстрировал Макассар – 19,28%. Жилье в Манадо и Сурабае подорожало на 12,78% и 10,16%. За ними следуют Бандар-Лампунг (9,27%), Банджармасин (7,81%) , Палембанг (7,34%), Бандунг (7,25%), Бантен (6,87%).

Уралвагонзавод – в тройке лидеров военно-технического сотрудничества.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» вошла в тройку лидеров по итогам участия в российских и зарубежных выставках военного назначения в 2014 году, уступив первенство Госкорпорации Ростех и «Рособоронэкспорту». Об этом было объявлено на ежегодном совещании в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС), в ходе которого были подведены итоги рекламно-выставочной деятельности организаций в области ВТС в уходящем году и обсуждены планы на 2015 год.

По сообщению УВЗ, в 2014 году корпорация приняла участие в таких крупнейших выставках и салонах, как 14-я международная выставка вооружения и военной техники DSA 2014 в Малайзии, III Международная выставка «Кадекс-2014» в Астане, в 7-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2014 в Минске, крупнейшей Международной выставке вооружений, технологий безопасности и средств защиты Eurosatory 2014 в Париже, третьем Международном форуме «Технологии в машиностроении 2014» в подмосковном Жуковском, первой азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX 2014 в Баку и впервые стала участником выставки INDO DEFENCE 2014 в столице Индонезии Джакарте.

На своих стендах Уралвагонзавод представил перспективные разработки разных предприятий корпорации, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор» и «Терминатор-2», танки Т-90С и модернизированный Т-72, инженерные машины, произведенные на нижнетагильском предприятии Уралвагонзавода, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, плавающие гусеничные транспортеры ПТС-4, созданные омским Конструкторским бюро транспортного машиностроения, бесшумный 82-мм миномет 2Б25, контрольно-проверочную машину 1И37Э и полноразмерный макет тяжелой колесной боевой машины пехоты «Атом», разработанной нижегородским ЦНИИ «Буревестник».

Знаком отличия ФСВТС «За заслуги в области военно-технического сотрудничества» был награжден заместитель генерального директора Уралвагонзавода Алексей Жарич. Начальнику управления рекламно-выставочной деятельности корпорации Татьяне Башковой объявлена благодарность директора ФСВТС России Александра Фомина.

В последнее время Запад широко использует угрозы в отношении зарубежных российских активов в связи с украинским кризисом.

Кроме того, сама Украина имеет отдельные претензии к России по вкладам бывшего Госбанка СССР и недвижимому имуществу за границей, воздушным и морским судам, которые были собственностью СССР, и прочим объектам. Не вдаваясь в подробности правовой основы данных требований, вспомним об исторической подоплеке возможных ответных претензий России к Западу.

Историческая ретроспектива

Практически до начала ХХ века Россия выступала чистым заемщиком. Первой страной, предоставившей России внешний заем, была Голландия, и произошло это при Екатерине Второй в 1769 году. Голландцы являлись основными кредиторами России во второй половине XVIII - начале XIX века. К 1815 году долг перед Голландией превысил 100 млн гульденов, а расстроенные войной финансы не позволяли рассчитаться с кредиторами. В эти годы произошла первая в истории России реструктуризация внешнего долга страны. Долг был окончательно погашен через 76 лет - в 1891 году.

Со второй половины ХIХ века Россия начала испытывать еще большую нехватку внутренних ресурсов. Из-за границы в это время были получены значительные средства, в основном для развития тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Доля иностранного капитала (французского, бельгийского, английского и немецкого) во вложениях в экономику страны достигала 72 %. К этому моменту относится и известная сделка с Аляской. 18 (30) марта 1867 года был подписан договор с США, по которому эта земля была продана им за 7,2 млн долл. Россия с Александром II на престоле не могла в то время обеспечивать оборону русских поселений в Северной Америке и, кроме того, сильно рассчитывала на поддержку американцев в своей борьбе за ликвидацию невыгодных условий Парижского мирного договора 1856 года по результатам Крымской войны. Именно поэтому из двух претендентов на Аляску - Англии и США – предпочтение было отдано последним.

Дореволюционная Россия капиталы из-за рубежа привлекала в основном в виде государственных займов и частных инвестиций, хотя эти средства не были решающими для развития национальной экономики, а, скорее, дополняли внутренние накопления. История заключения царским правительством займа 1906 года тесно переплетается со сложными внешнеполитическими проблемами России в то время. После заключения Портсмутского мира у Франции и Англии возник проект предоставления царской России совместного займа с целью укрепить ослабевшие узы франко-русского союза, подготовить англо-русское сближение и укрепить позиции царизма в борьбе с революцией. Единственным условием предоставления займа французы выставляли поддержку своей страны в марокканском вопросе1. Однако тогдашний премьер-министр России С. Ю. Витте сначала отклонил его, предполагая заключить соглашение на более выгодных условиях и при участии Германии, чтобы не обострять с ней отношения и не ставить себя в прямую зависимость от Антанты. С целью скорейшего урегулирования марокканского кризиса и решения вопроса с займом С. Ю. Витте выступил с предложением созыва международной конференции, рассчитывая на свою посредническую роль во франко-германском споре. И французский президент А. Фальер, и германский император Вильгельм II согласились на это, каждый надеясь на поддержку России в своем споре. Между тем дальнейшее обострение франко-германских противоречий и стремление поскорее получить заем вынудило в конце концов царское правительство выступить против Германии и поддерживающей ее Австро-Венгрии. Таким образом, Альхесирасская конференция, длившаяся достаточно долго, с 15 января по 7 апреля 1906 года, и собравшая 13 крупнейших стран, в том числе Францию, Германию, Англию, Россию, США, Италию, Испанию и Марокко, имела два исторических результата - решение вопроса с Марокко в пользу Франции и решение вопроса с займом в пользу России.

17 апреля 1906 года был выпущен «Российский государственный 5 % заем 1906 года» на общую сумму 2250 млн французских франков, из которых французские банки должны были разместить 1200 млн, русские – 500 млн, английские – 330 млн, австро-венгерские – 165 млн и голландские – 55 млн. Первоначально заем должен был составить 2750 млн французских франков, однако Германия и США в последний момент отказались от участия в нем. Деньги, реализованные от займа, должны были быть оставлены у участников займа из расчета 1 % и затем передаваться постепенно правительству в течение года. Заем был заключен сроком на 50 лет и должен был быть погашен до 1956 года. При этом царское правительство взяло на себя важное, имевшее политическое значение условие не привлекать новый заем ни в какой другой стране и обратиться к французскому правительству, если появится нужда в валюте до истечения двухлетнего срока с момента заключения займа. Кроме того, французское правительство использовало финансовую зависимость России и для изменения в свою пользу условий франко-русской военной конвенции. В результате принятых обязательств Россия должна была сосредоточить в случае войны основные силы против Германии, а русскому фронту против Австро-Венгрии отводилась второстепенная роль, что ограничивало оперативную свободу российского командования. Из конвенции были также изъяты пункты о санкциях против Англии.

Российский внешний заем 1906 года имел большое значение для расстановки политических сил в Европе в начале ХХ века и знаменовал важный этап в наметившемся процессе экономического и военно-политического сближения России с англо-французской Антантой и одновременно роста зависимости от нее. «Заем этот был самый большой, - писал С. Ю. Витте, - который когда-либо заключался в иностранных государствах в истории жизни народов. После франко-прусской войны Тьеру удалось заключить заем несколько больший, но заем этот был по преимуществу внутренний, а нынешний заем был почти целиком распродан за границею. Благодаря ему Россия удержала в целости установленное мною еще в 1896 году денежное обращение, основанное на золоте; благодаря целости денежного обращения сохранились в целости все основания нашего финансового устройства… которые, между прочим, дали возможность России поправиться после несчастнейшей войны и сумбурной смуты или русской революции. Заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906-1910 годов, дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях властей»2.

Вообще публичные займы царской России размещались без определенного деления на внутреннюю и внешнюю задолженность, а состояли из двух основных категорий: займов для общих нужд государства (65 %) и для строительства железных дорог (35 %). На начало 1914 года общий публичный долг составлял 8,8 млрд долл., иностранная часть задолженности была менее 45 %.

После революции 1917 года государственная политика внешней независимости стала еще более жесткой и целенаправленной, что объяснялось, прежде всего, необходимостью восстановления основных устоев и параметров дореволюционной самообеспеченной экономики в условиях внешней кредитной блокады. Историческая оправданность такого укрепления национального экономического и оборонного потенциала в полной мере проявилась в Великую Отечественную войну, выигранную при минимальной поддержке со стороны западных союзников. Также без какой-либо помощи извне было осуществлено и послевоенное восстановление народного хозяйства.

В идеологическом и практическом плане принцип обеспечения внешней независимости четко отстаивался вплоть до конца 1980-х годов, и внешнеэкономические связи Советского Союза отличались безукоризненной платежеспособностью. Однако такой принцип имел и скрытые противоречивые моменты. Так, строгая государственная внешнеторговая и валютная монополия, отказ от участия в международных экономических и финансовых организациях, а также тотальный контроль за научно-техническим, а зачастую и обычным общением с внешним миром приводил к самоизоляции страны, что проявлялось в отставании как в экономическом отношении, так и в финансовом.

Первое выражалось в перекосах развития различных отраслей, например опережающем развитии военно-промышленного комплекса в ущемление сельскому хозяйству и гражданским отраслям промышленности, приведшем к утрате самообеспеченности продовольствием и другими товарами народного потребления, увеличению их импорта (а затем и импорта приборостроительного, станкостроительного и другого оборудования), изыскании для этого дополнительных валютных средств и, как следствие, росту займов за рубежом. Второе – в ограниченном инструментарии международных валютно-кредитных операций, необходимом, в частности, для активного управления внешним долгом и повышения ликвидности, и отказе в обозримой перспективе перейти к конвертируемости национальной валюты. Собственные же валютные ресурсы в большей степени шли в страну за счет экспорта сырья и энергоносителей. С распадом СССР к этим отрицательным моментам прибавились новые серьезные факторы, такие как потеря части территориально-хозяйственного пространства и всех связанных с ним прежних преимуществ (людских ресурсов, сырьевых и промышленных источников, важных морских портов и много другого), а также резкий разрыв устоявшихся внутренних экономических связей в сочетании с совершенно не просчитанными рыночными мерами. Все это, вылившись в глубокое падение национального производства с исчезновением целых промышленных отраслей, всеобщий финансовый кризис и дефолт по внешнеэкономическим обязательствам, постепенно сломало веками строившуюся крепость внешней независимости и открыло страну для возрастающего влияния зарубежных сил, оставшихся по своей сути геополитическими. Причем эта зависимость от внешнего мира для России стала как прямой – займовой, так и косвенной – торговой, валютной и инвестиционной (представленной в подавляющем своем большинстве спекулятивными настроениями).

Начиная с 1914 года золотовалютные резервы российского государства целенаправленно снижались. За три года до Октябрьской революции золотой запас России составлял более 1337 тонн и был самым крупным в Европе. И за каких-то пять лет он уменьшился почти в три раза, не считая вывезенных из страны более полумиллиарда золотых рублей, которые составляют почти 50 млн долларов на настоящий момент (николаевский рубль = 11,3 долл. США). А всего в пересчете на доллары с учетом сегодняшних цен мы тогда потеряли около 10 млрд. Произошло следующее.

В 1914-1917 годах Россия перевела в банки Нью-Йорка, Лондона и Парижа около 490 тонн чистого золота в оплату за оружие. Впоследствии контракты иностранной стороной выполнены не были. Начиная с 1914 года золото планомерно переправлялось и в Японию – сначала в оплату поставок того же оружия, а затем и просто для того, чтобы большевикам не досталось. Впоследствии белые генералы не раз судились с японской стороной, но безуспешно. Всего же в Японии осело около 200 тонн благородного металла. Буквально в день штурма Зимнего дворца в Швецию через Прибалтику в соответствии с секретным договором Временного правительства с этой нейтральной страной было отправлено 4,9 млн золотых рублей в оплату поставок оружия, которое, естественно, поставить не успели, а «бумажное» золото так и осталось лежать в подвалах шведского Риксбанка.

В 1918 году в обмен на Брест-Литовский договор Советская республика пообещала компенсировать Германии материальный ущерб, выплатив огромную сумму в 6 млрд марок в виде восьми эшелонов, наполовину нагруженных золотом и наполовину бумажными «романовками» и «думками». До момента полной капитуляции Германии успели, правда, отправить только часть, но и она внушительна: 93,5 тонны чистого золота и 203,6 млн золотых рублей. Все это осело во Франции, но уже в виде немецких репараций (вероятно, в отместку французской контрибуции после поражения в войне с той же Германией 1870-1871 годов), хотя согласно статье 259 Версальского договора 1919 года золото это во Франции лишь хранится и должно быть возвращено по первому требованию российской стороны как союзницы Франции в Первой мировой войне. Причем и французы, и японцы должны будут все вернуть с набежавшими процентами. Подсчитано, что русское золото ежегодно начиная с 1927 года приносит японским банкам доход в 62 млн иен: за 70 с лишним лет получается хорошенькая сумма – более 3 млрд в пересчете на доллары.

В 1920 году наши стратегические запасы из России вывезли поднявшие мятеж чешские пленные – по некоторым оценкам, 63 млн золотых рублей (включая золото, серебро и сами бумаги), на которые был создан крупнейший в довоенное время «Легио-банк».

В конце 1990-х годов в немецком федеральном архиве были обнаружены отчеты и некоторые другие документы германского управляющего советским государственным имуществом за 1942-1944 годы. В них указывалось, что с началом войны против СССР советские активы в размере более 200 млн рейхсмарок (РМ), принадлежавшие различным советским организациям в Германии и хранившиеся в немецких банках (для оплаты предполагаемых советских заказов), были взяты под принудительное управление германских властей. Сведения об их возврате СССР в послевоенные годы отсутствовали.

Наиболее крупные советские вклады находились в «Рейхс-Кредит-Гезельшафт» (69,2 млн РМ), Дрезднер Банке (75,5 млн РМ), Дойче Банке (50,3 млн РМ), Коммерцбанке (60,5 млн РМ), «Берлинер Хандельс-Гезельшафт» (30,0 млн РМ), «Харди и Ко» (12,0 млн РМ), «Альгемайне Дойче Кредитанштальт» (3 млн РМ) и Гаркребо (2,6 млн РМ). В послевоенный период советские денежные активы продолжали находиться в указанных банках, которые, за исключением «Гаркребо», располагались в британской зоне оккупации Берлина.

На основании прокламации союзнического контрольного совета от 20.09.45 № 2 на германские власти была возложена ответственность за сохранность и предотвращение расхищения собственности и банковских активов, принадлежавших странам объединенных наций. Согласно закону американской военной администрации Берлина от 14.07.45 № 52 вводился запрет на распоряжение таким имуществом без разрешения военной администрации. Но, несмотря на то что 6 апреля 1946 года данный запрет был снят, Советский Союз был лишен возможности распорядиться своими активами в западном секторе Берлина в связи с отсутствием у него достоверной информации о советских счетах в германских банках.

По итогам денежной реформы, проведенной в ФРГ в конце 1940-х - начале 1950-х годов, советские денежные активы не были переведены из рейхсмарок во вводимые германские марки (ДМ). В ходе этой реформы отдельные банки (Дрезднер банк, «Рейхс-Кредит-Гезельшафт», «Харди и Ко») по заявкам доверенного лица британской военной администрации в целях предотвращения обесценивания счетов произвели обмен находившихся у них советских денежных средств в рейхсмарках на немецкие марки.

17 декабря 1975 года в ФРГ был принят закон о завершении валютной реформы, согласно которому все активы в рейхсмарках, а также притязания на такие активы после 30 июня 1976 года считаются аннулированными. Советский Союз не имел возможности отреагировать на установленный законом срок для подачи заявления о переводе своих активов из РМ в ДМ. Никакой информации о наличии в немецких банках советских довоенных активов ему не передавалось. С истечением этого срока возврат Советскому Союзу принадлежавших ему довоенных активов стал невозможен. Это следует рассматривать по отношению к СССР как противоправную экспроприацию имущества иностранного государства.

На самом деле существует Трехсторонняя комиссия (США, Англия, Франция) по золоту стран антигитлеровской коалиции, куда мы по прихоти И. Сталина в свое время не вошли. В 1993 году известная английская фирма «Пинкертон» за весьма умеренную плату пообещала заняться возвращением нашего золота, но по непонятным причинам мы тогда им отказали. Неприятным во всех этих историях является то, что сохранилось очень мало официальных документов: их едва ли наберется на пятую часть всей суммы, которую нам должны (в отличие от наших западных кредиторов, у которых каждый цент или пенс документально подтвержден).

Интересно, что маленькая Литва сумела в 1992 году после переговоров вернуть 3,2 тонны своего золота, находившегося в английских и французских банках с 1940 года. А Албания вернула 1,6 тонны, просто заплатив одной телевизионной компании 30 тыс. долларов за ролик, рассказавший всему миру о западном банке, где это золото хранилось. Аналогично поступили в 1996 году и еврейские активисты в отношении нацистского золота, после чего вокруг швейцарских банков разразился крупный скандал.

Еще одно достояние России - это ее зарубежная собственность. По самым скромным подсчетам, произведенным все той же фирмой «Пинкертон», стоимость российской недвижимости, разбросанной по всему миру, достигает 300 млрд долл.

Внешние финансовые активы России конца ХХ – начала ХХI века

Активы по задолженности развивающихся и социалистических стран перед СССР и Россией включают в себя требования по предоставленным государственным кредитам, коммерческим кредитам советских внешнеэкономических организаций до 1 января 1991 года, межбанковским кредитам, предоставленным Внешэкономбанком по поручению Правительства РФ.

Следует отметить, что государственные кредиты практически никогда не предоставлялись СССР в виде ничем не связанных денежных средств. Как правило, осуществлялось кредитование поставок или кредитование расчетов.

При кредитовании поставок Внешэкономбанк за счет средств бюджета оплачивал экспортерам стоимость поставленных товаров и оказанных услуг, а страна-должник получала кредит в товарной форме. Указанные кредиты носили характер инвестиционных, под которые осуществлялось подрядное строительство (силами советских организаций) или техническое содействие (с участием советских организаций), или товарных кредитов, основным видом которых являлись поставки военной техники и материалов. Меньшее распространение имели кредитные поставки общегражданских товаров в качестве поддержки национальной промышленности - как правило, это были авто- и авиатехника, а также поставки товаров для реализации на местном рынке в целях получения национальной валюты для расчетов за товары и услуги на объекте сотрудничества.

Кредитование расчетов осуществлялось в виде кредитов на сбалансирование расчетов и кредитов на рефинансирование платежей. Кредиты на сбалансирование расчетов представляют собой переоформление в кредит задолженности другой страны по текущему товарообороту (при расчетах в переводных рублях и в клиринговых валютах), обычно по факту превышения советского экспорта над импортом за определенный период. Предоставление кредитов на рефинансирование платежей было направлено на погашение ранее предоставленных кредитов на условиях капитализации долга и выплаты повышенного процента.

Всего получателями государственных кредитов СССР и России в разное время выступали 73 страны, в том числе 45 стран - на сумму свыше 100 млн инв. руб.

Первые государственные кредиты относятся к 1930-м годам и были предоставлены Монголии и Турции. Во второй половине 1940-х годов к получателям кредитов добавились страны Восточной Европы, а также Австрия, Китай и КНДР. Значительно расширилась география предоставления кредитов в 1950-е годы за счет Афганистана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирака, Йемена, Сирии, Финляндии, Эфиопии (наиболее крупных заемщиков). Сотрудничество в этот период в основном имело форму технического содействия.

Серьезные перемены произошли на стыке 50-х и 60-х годов. На протяжении последующих 30 лет наблюдалось постоянное наращивание объемов и расширение географии предоставления кредитов за счет образовавшихся с распадом колониальной системы новых стран: если в 1950-е годы кредиты были предоставлены 29 странам, то в 1960-е - 44, в 1970-е - 47, в 1980-е - 51 стране. Наиболее крупными новыми заемщиками 1960-х годов являлись Алжир, Гвинея, Замбия, Куба, Иран, Конго, Мали, Пакистан, Сомали, Танзания; новыми крупными заемщиками 1970-х годов стали Ангола, Бангладеш, Кампучия, Лаос, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Перу; 1980-х годов - Иордания и Никарагуа.

В этот период резко повысилась доля военных кредитов, предоставленных политическим союзникам в "третьем мире". Практически перестал учитываться фактор возвратности кредитов - увеличилось число непроизводительных объектов сотрудничества (политические стройки века), обычной практикой стало предоставление отсрочек платежей, для целого ряда стран помощь СССР стала основной доходной статьей бюджета. Фактически государственные кредиты в значительной мере стали завуалированной формой безвозмездной помощи дружественным режимам.

Резкое изменение экономической и политической ситуации в начале 1990-х годов привело к сворачиванию кредитного сотрудничества. За исключением небольшого числа для завершения ранее начатых объектов, в настоящее время действует ограниченное число кредитных соглашений: крупные энергетические объекты в Марокко, Китае, Словакии, а также поставки военной техники для Индии.

Главным критерием кредитования на современном этапе является обеспечение возвратности. Таким образом, государственные кредиты вернулись к изначальной функции финансирования экспорта высокотехнологичной российской продукции на внешние рынки. В целом ряде государств, получавших в прошлом от СССР государственные кредиты, созданы неплохие позиции, позволяющие продолжить содействие уже на коммерческой основе, а именно в странах Северной Африки, Центральной Азии, Дальнего Востока. Положительное влияние оказали государственные кредиты и на продвижение российской военной техники, которая также в настоящее время реализуется на коммерческой основе группе стран - бывших заемщиков.

Преимущественной формой погашения государственных кредитов всегда выступала товарная форма и ее разновидности:

прямые товарные поставки в счет погашения долга;

зачисление платежей в погашение долга на счета текущего товарооборота (в переводных рублях или на клиринг);

зачисление платежей на специальные счета с правом последующей закупки товаров.

Фактически сейчас переводные рубли, клиринг и специальные счета невозможно использовать для закупки товаров ввиду их отсутствия, т. е. погашение долга имеет формальный характер.

Погашение СКВ, хотя и продекларировано в значительном числе кредитных соглашений, на практике было довольно редким: в сколько-нибудь значительных объемах оно производилось лишь Алжиром, Ираком, Ливией (включая форму поставок нефти на реэкспорт) и Индонезией.

В конце 1997 года Россия вступила в Парижский клуб в качестве страны-кредитора3. Принятие такого решения имело преимущественно политическую основу, направленную на дальнейшую широкую интеграцию в мировое сообщество. Указанный шаг принципиально изменил ситуацию с погашением внешних активов.

В связи с распадом СССР Россия столкнулась с проблемой установления адекватного курса пересчета обязательств стран-должников в твердую валюту. С некоторыми странами, в том числе Восточной Европы, удалось зафиксировать курс примерно на уровне 1991 года. Однако многие страны отказываются признавать курс пересчета, который устанавливался Госбанком СССР, и требуют конвертации суммы задолженности по текущим рыночным котировкам рубля к доллару. Остающийся нерешенным данный вопрос создавал возможности для должников отказываться урегулировать долг или требовать определенных уступок от России.

По согласованию с кредиторами Парижского клуба было предусмотрено, что задолженность перед СССР будет пересчитана в СКВ по курсам: 0,6 коп./1 долл. - для развивающихся стран; 1 пер. руб./1 долл. - для бывших социалистических стран (принимая в качестве базовых условия соглашений со странами Восточной Европы).

Поскольку структура внешних активов России сильно отличалась своими параметрами4 от категорий долга, подлежащего урегулированию на условиях Парижского клуба, по условиям Парижского клуба Россия взяла обязательство предоставить единовременную скидку (до 35-80 %) в зависимости от категории страны и учитывая ее степень отягощения военным долгом. После установления курса и предоставления скидки задолженность рассматривается наравне с кредитами западных стран, списание задолженности идет уже в рамках клуба и в отношении России начинает действовать механизм обеспечения исполнения обязательств стран-должников.

Интересно, что задолженность перед Россией за последнее десятилетие прошлого века снизилась на 30 млрд долл., однако сокращение объема внешних финансовых активов было обусловлено отнюдь не улучшением ситуации с возвратом предоставленных кредитов, а в основном потерями в результате пересчета задолженности из переводных рублей в СКВ по курсу 1:1 согласно условиям вступления в Парижский клуб кредиторов. Кроме того, поскольку схемы реструктуризации в рамках клуба предусматривали в основном погашение задолженности в иностранной валюте, экономический эффект от присоединения пока был отрицательным5: большинство стран-должников не в состоянии обеспечивать возмещение в наличной форме, что приводит к сокращению товарных поставок в счет погашения долга достаточно крупных и «надежных» стран, с которыми не подписаны двусторонние соглашения о переоформлении задолженности на условиях Парижского клуба. Так, в среднем на долю СКВ в общем объеме поступлений в бюджет приходилось не более 100 млн долл/год, в то время как вес товарной формы погашения сохранялся на уровне 80-90 % (в основном за счет Индии).

Как правило, урегулирование задолженности перед СССР осуществлялось товарными поставками, а кредиты, предоставленные Россией, погашались только в наличной форме. Вместе с тем произошла и трансформация товарных поставок к закупкам продукции страны-должника на тендерной основе. Эта схема предполагала зачисление страной средств в национальной валюте на специальный счет Минфина с предоставлением права списывать средства только в счет приобретения товаров своей страны6. При этом форма открытого конкурса позволяла достичь максимально выгодных условий погашения всей суммы задолженности, выставленной на аукцион, в конкретный момент времени в наличной форме. Так, если в среднем поставки всех товаров оценивались в 40-70 % от номинала, то поставки индийских товаров, по которым нет ограничений номенклатуры и по которым предоставлялось право на реэкспорт (при устойчивом спросе на них в России), котировались по цене 85-86 % от номинала (т. е. без учета налоговых платежей – 95 %).

Установление страной-должником определенных условий по номенклатуре товаров (Бангладеш, Пакистан) и с указанием фирм-поставщиков (Вьетнам) заставляло проводить конкурсы по разным товарным позициям, а в случае небольшой задолженности – продавать на аукционе весь годовой объем.

В качестве наиболее перспективной формы погашения можно было рассматривать реинвестирование долга (предоставление российским инвесторам в счет погашения долга собственности, прав аренды, местной валюты). Однако реализация подобной схемы не находила явного понимания у стран-должников без определенного для них интереса, связанного не только с завышением стоимости участия в капиталах в счет погашения долга, но и с выставлением прямого условия осуществления дополнительных инвестиций в проект в наличной валюте (75 % — инвестиции в СКВ, 25 % — погашение задолженности).

Естественно, что в трудных экономических условиях российские инвесторы имели возможность принять участие на подобных условиях только в исключительных случаях, однако настоящий российский опыт реинвестирования практически подтвердил экономическую несостоятельность указанной формы погашения долга7, связанную не только со слабой проработанностью инвестиционных проектов, но и с отсутствием законодательно оформленных норм инвестирования в погашение задолженности перед государством.

Кроме того, в целях установления контроля со стороны Минфина России за расходованием средств российским инвестором организация всех расчетов должна была осуществляться при участии только Внешэкономбанка, в котором ведется учет финансовых активов страны за рубежом. В целях определения высокоэффективных инвестиционных проектов требовалась скрупулезная проработка основных направлений вложения средств преимущественно в те страны, с которыми существует долгосрочное успешное экономическое сотрудничество.

Форма зачета долга зарубежных стран с встречными обязательствами России применялась в основном в связи с закрытием расчетов в переводных рублях и по ряду клиринговых валют, где должники России по государственным кредитам имели положительное сальдо текущих расчетов. В настоящее время больших сумм для организации взаимозачетов нет, а небольшие суммы регулируются автоматически на основе осуществления взаимной торговли.

Сделки обратного выкупа страной-должником своих обязательств перед Россией в чистом виде8 приняли форму выкупа задолженности с большим дисконтом (до 90 %) за счет кредитов, предоставляемых развивающимся странам международными банковскими организациями (Уганда, Эфиопия, Йемен). К числу используемых возможностей урегулирования относятся и переоформление задолженности в долговые инструменты (Банк Анголы) с последующей их реализацией на вторичном рынке, и прямая переуступка прав требований по долгу по инициативе иностранных инвесторов (Нигерия, Перу, Гана). Тем не менее согласно договоренностям Парижского клуба кредиторов использование форм, по характеру отличных от наличных платежей в погашение задолженности, было ограничено 25 %-ным барьером, что существенно сокращает возможности использования иных схем урегулирования долга, в том числе товарных поставок.

Китайская новая сверхзвуковая крылатая ракета готова для экспорта друзьям и врагам Америки, включая Иран, Пакистан, африканские и южноамериканские страны, пишет Defense News 30 ноября.

На прошедшем авиасалоне в Чжухае Китай показал ракету, похожую на индийскую ракету «БраМос» с большим носовым воздухозаборником, называемым «осесимметричным воздухозаборником». Тем не менее, это, кажется, единственное сходство, согласно китайским СМИ, которые упоминают на различие в аэродинамических поверхностях, газовым рулям двух ракет.

Ракета «БраМос» разработана российским НПО Машиностроения (НПО М) и индийской Организацией исследований и оборонных разработок (DRDO) на базе ракеты «Яхонт» (П-800 «Оникс») НПО М.

Научный сотрудник московского Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин оспаривает китайские СМИ относительно происхождения СХ-1. Он сказал, что в СХ-1, скорее всего, частично использованы технологии ракеты «поверхность-поверхность» «БраМос», но Россия не продавала Китаю или передавала компоненты, чтобы изготовить одну ракету. В то же время, Россия продала ракеты другим странам региона, включая Индонезию и Вьетнам», «так что, возможно, одна или обе эти страны могли передать компоненты Китаю», сказал он.

Эндрю Эриксон (Andrew Erickson), военный эксперт по Китаю в американском Военно-морском колледже и автор книги “A Low-Visibility Force Multiplier: Assessing China's Cruise Missile Ambitions” сказал, что хотя точное происхождение СХ-1 «остается неизвестным, но видно, что возможности Китая в технологиях крылатых ракет явно значительные».

Китай продолжает активно исследовать иностранные технологические источники, «но в состоянии объединить несколько технологий и векторы развития со своим потенциалом для самостоятельного производства новых систем», сказал он.

Кашин сказал, что СХ-1 является продуктом Chinese Academy of Launch Technology (CALT) или 1-й академии China Aerospace Science and Technology Corp. Большинство крылатых ракет Китая, в т.ч. самые современные, разработаны 3-й академией China Aerospace Science and Industry Corp.

Как сказал Кашин, это необычно для CALT «быть в этой игре, у них есть очень сильные эксперты по аэродинамике и другим направлениям, которые могут представить свою баллистическую или крылатую ракету».

На выставке в Чжухае СХ-1 представлялась в двух вариантах: корабельной системы СХ-1А и мобильной системы наземного базирования СХ-1В. Дальность стрельбы – от 40 до 280 км, вес боевой части – 260 кг. Эти цифры ниже ограничений международного Режима контроля за распространением ракетных технологий (РКРТ), который запрещает экспорт ракет, несущих боевую часть больше 500 кг на дальность больше 300 км.

Однако Кашин полагает, что эти цифры могут быть заниженными и что фактические возможности ракет больше, чем ограничения РКРТ.

Согласно рекламному проспекту, ракета может развивать скорость 3М и поразить цель с КВО 20 м. Боевая часть может быть унитарной полубронебойной для поражения надводных целей, унитарной осколочно-фугасной или унитарной проникающей для поражения наземных целей.