Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и WikiLeaks.

Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks, сообщает в пятницу газета The Washington Post.

Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

"В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес.

"Истцы требуют миллионы долларов в качестве компенсации", - отмечает газета, не уточняя сумму. Эти деньги им требуются для того, чтобы возместить ущерб, понесенный, по данным Демпартии, от хакерских атак.

Комитет Демпартии заявляет, что кибератака негативно сказалась на его возможности общаться с избирателями, собирать пожертвования и в целом проводить эффективную работу, а ее работники, в некоторых случаях, после атаки получали угрозы убийства.

Кроме того, истцы требуют, чтобы ответчики признали факт подобного заговора.

В исковом заявлении не фигурирует имя самого Трампа, но есть имена его зятя Джареда Кушнера, бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. Также в качестве ответчиков фигурируют ГРУ и WikiLeaks. Давний союзник Трампа и политический консультант Роджер Стоун также выступает в иске ответчиком. Кроме того, один из ответчиков - российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин.

Газета отмечает, что схожую тактику Демократическая партия использовала во время Уотергейтского скандала. Так, в 1972 году комитет Демократической партии подал иск против комитета по переизбранию президента Ричарда Никсона, требуя $1 млн для покрытия ущерба за проникновение в штаб-квартиру демократов в комплексе "Уотергейт". Тогда штаб кампании Никсона выплатил $750 тыс. в рамках урегулирования иска, отмечает газета.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности ко взлому Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в стране расследование о вероятном вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Представители Росреестра и его подведомственного учреждения "Центр геодезии, картографии и ИПД" приняли участие в заседании Национальных координаторов и председателей рабочих групп проекта «Инфраструктура пространственных данных Арктического региона», которое состоялось в Национальной земельной службе Финляндии (г. Хельсинки). Участники обсудили повестку дня и отчетные документы к заседанию Совета Проекта, которое состоится 29-30 мая 2018 года в г. Торонто (Канада).

Российская делегация также рассмотрела приоритетные задачи реализации проекта, вопросы создания и подключения к геопорталу картографического веб-сервиса по географическим названиям, в том числе с Арктической зоной Российской Федерации, продление действия меморандума о взаимопонимании, в рамках которого реализуется проект, информационное продвижение и развитие сотрудничества с Арктическим советом.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялась встреча с представителями Рабочей группы по морской инфраструктуре пространственных данных Арктического региона Международной гидрографической организации с целью рассмотрения вопросов размещения геопространственных данных на морские территории Арктики в рамках проекта и взаимовыгодного сотрудничества в будущем.

Картографические веб-сервисы национальных картографических служб стран-участниц проекта, включая Российскую Федерацию, интегрируются с геопорталом проекта. Веб-сервисы являются частями базовой картографической основы геопортала. На сегодняшний момент картографическая основа российского веб-сервиса охватывает площадь около 1 500 тыс. кв. км. Это береговая линия и островные территории Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и др., а также приграничные территории с Норвегией и Финляндией. Картографический веб-сервис, покрывающий береговую линию и островные территории Арктической зоны Российской Федерации, размещен на сайте Росреестра.

В заседании принимают участие представители 8 национальных картографических служб-участниц проекта.

Росреестр участвует в проекте в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по созданию инфраструктуры пространственных данных Арктического региона, заключенного в 2014 году между национальными картографическим службами Дании, Гренландии, Исландии, Канады, Норвегии, Российской Федерации, США, Финляндии и Швеции.

О развитии рыбоперерабатывающей промышленности.

Совещание.

Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил рыбоперерабатывающую фабрику ООО «Рыбная компания “Полярное море+”».

Предприятие входит в группу «Норебо» и расположено на берегу Кольского залива под Мурманском, в селе Минькино. Фабрика общей площадью 55 тыс. кв. м спроектирована для работы на охлаждённом сырье с выпуском широкого ассортимента охлаждённой и мороженой рыбной продукции, в том числе премиального уровня.

На фабрике применяется инновационная технология superchilling («суперохлаждение»), разработанная в Исландии: глубокое охлаждение сырья до температур, близких к криоскопической, в минимальные сроки сразу после подъёма сырья на борт судна и его первоначальной обработки.

Для производства и упаковки применяются современные технологии, позволяющие сохранять высокое качество продукта и существенно увеличить срок хранения готового продукта на прилавке магазина.

Предприятие может обслуживать среднетоннажные суда, оборудовано собственной причальной линией протяжённостью 94 м с портальным краном и холодильным складом на 1000 т.

Новая производственная линия способна переработать ежемесячно порядка 800–1000 т сырья. Из охлаждённого сырья производится филе разного вида, порционное филе, охлаждённое и индивидуальной заморозки, а также фарш.

Продукция предприятия поступает в продажу как в российские торговые сети, так и на экспорт.

Совещание о развитии рыбоперерабатывающей промышленности

Из стенограммы:

Д.Медведев: У нас сегодня совещание, посвящённое развитию рыбоперерабатывающей промышленности, вообще в целом рыбной отрасли. Я такие совещания провожу – не могу сказать, что совсем часто, но с определённой регулярностью. Последнее совещание было на Сахалине, это было в августе прошлого года, сейчас – на Кольском полуострове, на Севере.

Здесь, в Мурманском регионе, в Мурманской области в отрасли работают тысячи человек, эта тема здесь, безусловно, актуальна, как и в сопредельных, соседних регионах. Каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена на местных предприятиях. Именно в таких прибрежных регионах и нужно развивать переработку рыбы и морепродуктов. И здесь есть для этого в целом базовые условия – и специалисты, и производство. Хотя, конечно, не без проблем.

Перед началом совещания я посетил одно из предприятий области – рыбоперерабатывающую фабрику «Рыбная компания "Полярное море+"», смотрел, как там производство выглядит. Это уже, конечно, современное, в достаточной мере хорошо технологизированное производство. Я когда там ходил, вспомнил 2008 год, я где-то осенью приезжал в Мурманскую область и в сопровождении местных руководителей зашёл в местный магазин в Мурманске. До этого посетил порт, общался там с моряками. И к моему удивлению, в магазине, это хорошо запомнилось, я вообще не увидел местной рыбы. Вообще её не было. Вся рыба была либо норвежская, либо откуда-то ещё. Но не российская. За 10 лет ситуация изменилась. Но, конечно, определённые проблемы в отрасли остаются. А стало быть, они есть и на прилавках, и на столе потребителей. Именно поэтому в нашем совещании принимают участие представители не только Минсельхоза и Агентства по рыболовству, но и некоторых других ведомств.

Если говорить о ситуации в рыбохозяйственном комплексе в целом, то этот комплекс, этот сектор экономики сейчас у нас на подъёме, это невозможно не признать. Производство товарной аквакультуры и вылов рыбы стабильно растут. По итогам прошлого года наши рыбаки выловили почти 5 млн т. Это, наверное, самый большой улов за последние 20 лет.

Конечно, его нужно в срок, вовремя, в соответствии с существующими технологиями переработать и, самое главное, доставить потребителям. Тем более что люди – жители нашей страны, да и за границей, всё больше думают о здоровом питании и охотно покупают рыбу и морепродукты. Есть устойчивый спрос на такую продукцию и в России, и за рубежом. И доходы от экспорта тоже растут, что само по себе, конечно, неплохо.

Чтобы отрасль активнее развивалась, мы ей оказываем поддержку, достаточно существенную по некоторым направлениям, в том числе через Государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса, которая работает, приносит свои плоды. Внедряем мы и новые инструменты. Кстати сказать, такого рода совещания полезны тем, что обычно представители отрасли формулируют некие новые идеи, в результате чего появляются и новые возможности.

Какие механизмы сейчас используются? Они в общем где-то традиционные, где-то новые.

Первое – механизм инвестиционных квот. Речь идёт о том, чтобы приоритет на вылов рыбы и других водных биоресурсов получали те предприятия, которые готовы инвестировать в развитие переработки. Я считаю, что эта идея была абсолютно правильной. Причём как на берегу, так и на рыболовецких судах нового типа, где можно проводить обработку улова. Это, безусловно, повышает качество рыбной продукции, сроки хранения. И это уже совершенно другие, современные требования.

Сами по себе квоты такого порядка – это инструмент достаточно новый. Необходимый пакет документов для его работы был принят, напомню, в прошлом году. Ряд документов я подписал совсем недавно: дополнительно в рамках исполнения отдельных поручений, отдельных задач, которые мы с вами формулировали, были приняты постановления Правительства от 6 февраля 2018 года и от 7 марта 2018 года. Этими документами как раз установлен порядок, который позволяет предоставлять квоты на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях.

Первое распределение квот состоялось. Было подано более 60 заявок на строительство судов и предприятий переработки на Дальнем Востоке, в Северном бассейне. Б?льшая часть этих заявок была поддержана. Конечно, что для нас очень важно в нынешних условиях, строить мы будем на российских верфях, включая Калининград, Выборг, Санкт-Петербург, то есть Северо-Западный регион. Кстати, строительство идёт, и меня совсем недавно как раз пригласили принять участие в церемонии спуска на воду нового рыболовецкого траулера.

Будем делать как крупные суда, которые способны вместить целую фабрику по переработке, так и малые и среднетоннажные. Конечно, нужна вся линейка. С 1 марта этого года началась заявительная кампания для тех, кто готов инвестировать в строительство небольших судов, а также мало- и среднетоннажных на Дальнем Востоке и здесь, на Севере.

Кроме того, планируется проведение заявительной кампании по распределению квот на вылов крабов. Рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся ещё и краболовные суда. Проект постановления Правительства в настоящий момент готовится Минсельхозом.

Второе важное направление – это создание морских рыбных терминалов в российских портах, чтобы каждое судно могло получить быстрое (что очень важно, об этом мы всё время говорим с рыбаками, когда встречаемся, здесь недопустимы длительные процедуры) и полное комплексное обслуживание.

Для Мурманской области эта тема тоже очень важна. Рыбный порт в Мурманске – самый большой на севере России. Он способен принимать суда, как известно, круглогодично, и, говоря прямо, он может быть загружен в гораздо большей степени.

Мы стимулируем промысловиков обрабатывать улов в наших портах, в том числе за счёт увеличения квоты добычи. Этого недостаточно, нужно смотреть в будущее. Минсельхоз утвердил Стратегию развития морских терминалов до 2030 года. Акцент – на качестве обслуживания рыбопромысловых судов в портах. В том числе надо существенно снизить административные барьеры, чтобы сократить издержки для предпринимателей.

И конечно, будем реконструировать причалы, строить подъездные пути, создавать инфраструктуру для приёма рыбной продукции на берегу.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы прямо на территории морских рыбных терминалов появились логистические центры – уже с мощными холодильниками, с переработкой, с необходимыми системами хранения.

Это основные направления нашей совместной работы. Более комплексную картину представит руководитель Агентства по рыболовству.

Доклад заместителя Министра сельского хозяйства – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова на совещании о развитии рыбоперерабатывающей промышленности

Доклад заместителя Министра сельского хозяйства – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова на совещании о развитии рыбоперерабатывающей промышленности

И.Шестаков: Действительно, в 2017 году российские рыбаки добыли 4,9 млн т, и основной объём добычи пришёлся на суда рыбопромыслового флота (это 4,2 млн т, или 85% от общего объёма добычи).

Исторически в силу особенностей и географии ведения промысла отечественный вылов неразрывно связан с первичной переработкой уловов на борту судов. По итогам прошедшего года на судах отечественного рыбопромыслового флота было произведено более 3 млн т продукции.

В структуре производства преобладающее место, к сожалению, пока занимает мороженая рыба, на её долю приходится около 80% вылова.

Но технологические возможности флота не ограничены лишь выпуском мороженой продукции, часть флота может выпускать и продукцию с более высокой добавленной стоимостью (это и филе, и фарш, и консервированная продукция), а также перерабатывать отходы в рыбную муку. На долю вышеуказанной пищевой продукции пришлось не более 20% общего объёма уловов.

Традиционно значительная часть произведённой на флоте продукции поступает на экспорт. По результатам 2017 года объём экспорта составил 2,1 млн т, что выше показателя предыдущего года на 12%. При этом удельная стоимость экспорта остаётся на относительно невысоком уровне – порядка 2 тыс. долларов США за тонну, что объясняется преобладанием как раз в структуре поставок продукции с относительно низкой добавленной стоимостью.

Экспорт в значительной степени у нас сконцентрирован в несколько стран. 90% экспорта приходится на Японию, Китай, Республику Корея и Европейский союз. Поставляемая из Российской Федерации продукция в значительной её части подвергается там последующей глубокой переработке уже для дальнейшего реэкспорта или потребления. Приведу такую цифру: мы оценивали упущенную выгоду, возможную для российского бюджета, – она составляет порядка 30–40 млрд рублей.

Для устранения подобного негативного фактора был внесён ряд изменений в основной отраслевой закон. В этой связи в первую очередь хотелось бы ещё раз сказать об инвестиционных квотах, одной из основополагающих задач которых является кратное увеличение доли производимой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы предусмотрели как раз и строительство судов с безотходным производством, которые смогут производить и филе, и фарш.

По результатам первого этапа приёмок на закрепление инвестквот было отобрано или допущено к аукциону более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Со многими уже заключены договоры. У нас есть представление ФАС. Единственное, что мы пока не смогли провести, – это торги по Северному бассейну, как раз по перерабатывающим заводам. Совокупный объём заявленных инвестиций по указанным проектам составил более 130 млрд рублей.

После заявленного выхода флота и заводов на полную мощность (предусмотрено это к 2025 году) мы ожидаем существенный перелом в сложившейся сырьевой модели. В части минтая и сельди доля продукции с высокой добавленной стоимостью должна составить не менее 50%, что означает более чем трёхкратный рост производства по сравнению с 2017 годом, а в Северном бассейне – по атлантической треске и пикше с учётом потенциала новых мощностей, мы считаем, доля переработанной продукции может достичь 80–90%.

В этой связи принципиально важно выдержать сроки и качество строительства объектов. Создана специальная комиссия под руководством Минпромторга, которая будет отслеживать реализацию этих проектов.

Здесь, уважаемый Дмитрий Анатольевич, хотелось бы попросить дать соответствующее поручение руководителям прибрежных регионов, чтобы они оказали инициаторам проектов должное внимание в части решения возникающих вопросов. Это касается и вопросов своевременной регистрации, подключения к энергосетям, и других инфраструктурных проблем, которые, к сожалению, у этих предприятий возникают или могут возникать при строительстве данных объектов.

Другим значимым нововведением, стимулирующим развитие рыбопереработки, является повышающий коэффициент к квоте за поставку свежих или охлаждённых уловов на берег. Этой мерой мы как раз планируем повысить обеспечение береговых предприятий сырьём, так как расширение автономного и высокопроизводительного флота в рамках инвестквоты приведёт к ещё большей конкуренции за сырьё между рыбодобывающими компаниями и переработчиками, не интегрированными с добычей водных биологических ресурсов. Указанная мера главным образом нацелена на стимулирование поставки на берег уловов малыми и средними рыбодобывающими предприятиями, традиционно занятыми в прибрежной добыче.

Следующим важным инструментом поддержки глубокой переработки на берегу может стать предлагаемый и уточнённый механизм сбора за пользование объектами ВБР, сейчас мы его прорабатываем, возможность предоставления льготы за пользование объектами ВБР тем пользователям квот, кто поставляет продукцию на внутренний рынок или – высокой степени переработки – на экспорт. Во избежание возникновения здесь недобросовестных схем мы предусмотрели возможность и проработали администрирование с ФТС. И, конечно, правомерность использования этой льготы будут подтверждать данные в рамках электронной ветеринарной сертификации. Здесь мы сможем отслеживать полностью прохождение продукции по внутреннему рынку.

Как уже не раз говорилось, инвестиционная квота в совокупности с другими стимулирующими мерами призвана задать траекторию развития отечественной глубокой инновационной переработки рыбы. И здесь нам необходимо решить ещё ряд сопутствующих задач. Первое – это технологическое вооружение. К сожалению, наиболее современные высокопроизводительные и эффективные виды рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования как в судовом, так и в береговом исполнении сегодня закупаются за рубежом (это страны Скандинавии, ЕС, Япония, Китай, Корея), и степень локализации очень низка. Вопрос достаточно важный. Мы считаем, что с учётом тех объёмов, которые сейчас будут запрашиваться со стороны компаний при строительстве, необходимы процессы локализации данного производства по оборудованию здесь, в Российской Федерации. В связи с этим прошу поручить нам совместно с Минпромторгом разработать практический план локализации на территории нашей страны.

Далее также хотел бы сказать, что необходимо значительное усиление позиции в части портовой и логистической инфраструктуры, обеспечивающей эффективность поставки уловов с промысла. Действительно, мы приняли стратегию развития морских рыбных терминалов, выделены основные здесь приоритеты – это Владивосток, конечно же, Мурманск, Калининград, которые способны создать существенную конкуренцию зарубежным аналогам. Отдельная работа запланирована в части управления портовой инфраструктурой, которая принадлежит государству. Сейчас новые договоры на долгосрочную аренду объектов ГТС включают в себя обязательства арендаторов по осуществлению инвестиций в объекты инфраструктуры в соответствии с разработанным стратегическим планом развития для каждого из объектов.

Следующий, не менее важный аспект: необходимо устранение излишних административных барьеров при поставке уловов в рыбные терминалы. Ключевые ориентиры, безусловно, скорость, регистрация и разгрузка, прозрачность процедур досмотра и сертификации. В большем количестве случаев решение в пользу экспорта рыбной продукции рыбаками принимается на основе имеющегося негативного опыта при доставке уловов в отечественные порты. Здесь следует отметить и избыточные проверки надзорных органов при подходе судна, затягивающиеся во времени, и ветеринарные и таможенные процедуры. А поставка на берег охлаждённой продукции для дальнейшей переработки на предприятиях, мы считаем, должна вообще происходить с учётом всех требований сейчас, максимально быстро и эффективно.

Ещё один существенный аспект, который мы тоже считаем узким местом в развитии береговой переработки, – это отсутствие действенных стимулов для обновления на отдельных бассейнах и вообще для создания малого промыслового флота. У нас в Азово-Черноморском, Каспийском бассейнах, к сожалению, флот устаревает, и применение механизма инвестиционных квот там невозможно. Поэтому нам необходимо, конечно, в этих бассейнах предусмотреть механизмы, которые бы позволили нарастить возможности с точки зрения обновления флота. Мы видим, что эта программа (мы с Минпромторгом обсуждали) может составить порядка 500–600 млн рублей в год для обновления этого флота. Поскольку те меры, которые сейчас есть, в частности, субсидирование процентной ставки, – их явно недостаточно, экономика тех ресурсов низкая, необходимо разрабатывать новые механизмы возможной компенсации капитальных затрат при строительстве данных судов.

В завершение своего доклада отдельно хотел бы отметить, что помимо развития самой рыбопереработки мы не можем обойти стороной вопрос стимулирования спроса на отечественную рыбную продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках. Это системная работа с рынками и потребителями, направленная на повышение информированности о продукте конечного потребителя, повышение качества продукта, товаропроводящей цепи, а также подтверждение его происхождения и прослеживаемости. По этому направлению мы активно работаем и с отраслевым сообществом, и с представителями ритейла и HoReCa, и в целом здесь тоже есть положительная динамика. Мы видим, что в этой части продукция под брендом «Русская рыба» становится всё более узнаваемой.

М.Ковтун: Большое спасибо за внимание к этой теме, она для нас является очень важной. Рыбная промышленность – традиционная отрасль экономики Мурманской области, она занимает четвёртое место в валовом региональном продукте и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона.

Предприятия рыбохозяйственного комплекса в 2017 году обеспечили более 10% налоговых поступлений в наш консолидированный бюджет, а рыбаки Мурмана обеспечивают около 15% общероссийского вылова, 57% вылова Северного рыбохозяйственного бассейна.

Важным звеном на пути рыбы от промысла к потребителю является её переработка как непосредственно на судах, так и на береговых фабриках. Ежегодный объём производства рыбопродукции предприятиями Мурманской области составляет 500–550 тыс. т, причём доля береговой переработки лишь 6% (около 30 тыс. т). В советские времена – не могу не упомянуть – был создан мощный береговой рыбоперерабатывающий комплекс. Только на рыбокомбинате работало 12 тысяч человек. Конечно, он был ориентирован на плановое поступление сырья от всего рыболовецкого флота бассейна, поставлявшего продукцию по всей стране.

Безусловно, переработчики зависели от рыбодобытчиков, и, в общем-то, рыбная отрасль была неделима. Сейчас рыбопромышленники и рыбопереработчики являются двумя самостоятельными сегментами и порой не зависят друг от друга. Вернее, переработчики очень зависят от добытчиков. После кризисных явлений 1990-х годов этот комплекс был фактически развален. Однако в начале 2000-х развитие прибрежного рыболовства (в первую очередь трески, пикши) вновь стало стимулом к росту объёмов береговой переработки именно этих видов продукции.

Начали тогда создаваться небольшие производства солёной, копчёной, вяленой рыбы, пресервов, консервов, ориентированные в основном на внутренний рынок региона.

С переходом на распределение квот вылова трески и пикши по долевому историческому принципу развитие береговой переработки продолжилось. Однако в дальнейшем негативное влияние на обеспечение сырьём береговых фабрик оказали такие факторы, как разрешение заморозки рыбы на судах прибрежного рыболовства и повышение её экспортного спроса, а больше – экспортного предложения вследствие существенной девальвации рубля.

Ещё одним отрицательным фактором для переработки стало приравнивание рыбодобывающих компаний к сельхозпроизводителям, применение к ним единого сельхозналога, освобождение их от НДС. В то же время рыбопереработчики остались на общей системе налогообложения и вынуждены платить НДС в полном объёме.

В настоящее время в Мурманской области береговую переработку рыбы и морепродуктов ведут предприятия среднего и малого бизнеса (это микропредприятия, частные предприниматели), обеспечивая работой тем не менее около тысячи человек. По статистике, на начало 2018 года в регионе работает 40 предприятий. В 2017 году они произвели порядка 27 тыс. т различной рыбопродукции. 10 предприятий специализируются на выпуске консервов, в 2017 году ими произведено 12 млн условных банок консервов. 10 – производят рыбные пресервы, слабосолёную, копчёную, вяленую и сушёную рыбу.

Основу производственного потенциала отрасли составляют 12 рыбофабрик по переработке трески, пикши, которые выпускают и мороженую рыбопродукцию. В их числе крупнейшая на сегодняшний день и самая современная на Северном рыбохозяйственном бассейне фабрика «Полярное море+», которую мы посетили. Вы, Дмитрий Анатольевич, видели, как там осуществляется процесс.

Мощность таких предприятий, всех предприятий, позволяет переработать до 80 тыс. т трески и пикши в год. Однако в 2017 году их загрузка с учётом мороженого сырья в среднем не превышала 35–50%.

Так как упомянутые рыбофабрики традиционно ориентированы на выпуск высококачественного филе из охлаждённого сырья, они очень чувствительны к изменению конъюнктуры рынка и динамике поставок сырья прибрежным флотом. В связи с этим мы считаем, что введение с 2019 года повышающих коэффициентов на квоты для рыбодобывающих предприятий, занятых прибрежным рыболовством, а также обязательства для «прибрежников» доставлять рыбу на берег исключительно в живом либо охлаждённом виде дают все основания рассчитывать на существенное увеличение в будущем поставок качественного сырья для береговой переработки. Считаем также, что на увеличении поставок рыбы на российский берег благоприятно скажется и применение механизма инвестквот для реализации проектов строительства новых береговых перерабатывающих мощностей.

При этом хотелось бы выразить и некоторую озабоченность. В Мурманской области на сегодняшний день уже заявлено о планах строительства шести новых современных перерабатывающих фабрик. Для их загрузки дополнительно потребуется 50–60 тыс. т рыбного сырья в год. В целом по бассейну таких проектов заявлено 12. Если взять за основу расчёта объём квот текущего года и условия распределения инвестквот через аукцион на понижение, то новые рыбофабрики смогут получить лишь около 20% необходимого им сырья. Недостающую часть сырья инициаторы данных проектов вынуждены будут добирать за счёт собственных ресурсов. Каких уж – они сами будут думать, если таковые имеются, либо просто приобретать на рынке.

В результате неизбежно вырастет спрос на сырьё, что приведет к обострению конкуренции предприятий и вызовет неизбежно рост цен, прежде всего на охлаждённое сырьё. Проигравшими в этой конкурентной борьбе, скорее всего, окажутся не самые экономически сильные компании, которые в основном ориентированы на поставки внутри региона: малые микропредприятия, семейные предприятия.

Поскольку проектируемые суперсовременные рыбофабрики будут производить в основном дорогостоящую экспортно ориентированную продукцию, необходимо будет выработать дополнительные меры поддержки, чтобы избежать закрытия уже существующих предприятий. В частности, такими мерами могли бы стать применяемые для сельхозпроизводителей и доказавшие свою эффективность механизмы субсидирования предприятий, в данном случае рыбоперерабатывающих, их льготного кредитования при модернизации оборудования, закупках сырья и расходных материалов. Возможно, стоит подумать и об отнесении береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога с освобождением от НДС. Я уверена, что это бы серьёзно укрепило экономику небольших рыбофабрик и позволило если не снизить, то по крайней мере сдержать рост цен на конечную рыбопродукцию.

Не менее насущным вопросом как для береговой переработки, так и для производства на судовых фабриках остаётся сервисное обслуживание нового оборудования и соответствующая подготовка квалифицированных специалистов среднего звена. Сегодня рыбопредприятия сталкиваются с нехваткой рыбных технологов, механиков-наладчиков технологического оборудования. Мы уже это понимаем и предлагаем использовать образовательный потенциал нашего региона, а именно учреждения среднего профессионального образования, к примеру, Мурманский индустриальный колледж, международные образовательные проекты, в которых Мурманская область активнейшим образом участвует, такие как WorldSkills Russia, Arctic Skills как составляющая WorldSkills. Важно также привлечь к организации образовательного процесса заинтересованные в этом предприятия – поставщиков современного рыбоперерабатывающего оборудования. Поверьте, уважаемые рыбопереработчики, такой опыт в других отраслях у нас уже есть. Мы его наработали, он очень эффективно используется. Я уверена, что подготовим нужных специалистов и для рыбопереработки.

Опубликован рейтинг паспортов мира

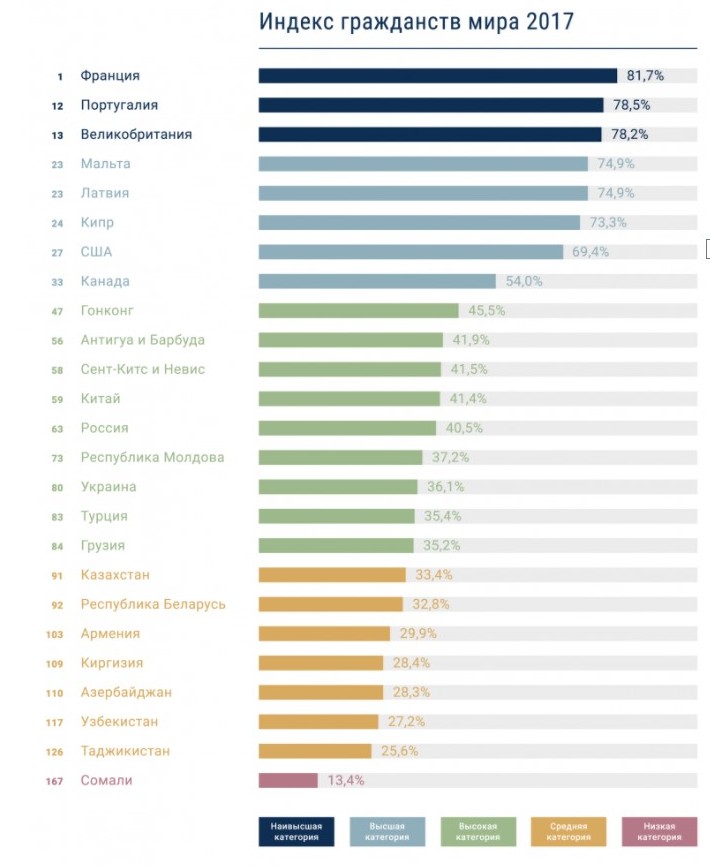

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции. Германия – лидер прошлогодних рейтингов – опустилась на второе место.

Как рассказали корреспонденту Prian.ru в компании Henley & Partners, cоздатели Индекса гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали объективную оценку 209 гражданствам мира и ранжировали их по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение – Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Россия показала лучший результат среди стран СНГ. В 2017 году российское гражданство получило 40,5%, что на 0,8% выше, чем в прошлом году. В общем рейтинге Россия разделила 63-е место с Республикой Палау, повторив результат прошлого года. За пять лет показатель российского гражданства в Индексе улучшился на 3,5%.

Грузия и Украина стали странами, где за год рост ценности гражданства был наиболее заметным. Они поднялись в рейтинге на 20 и 19 позиций соответственно. Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

Страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции в экономику страны, традиционно занимают высокие позиции в рейтинге. Среди них наибольшей ценностью обладает гражданство Австрии (10-е место с показателем 78,9%). Мальта занимает 23-е место с показателем 74,9%, следом расположился Кипр с показателем 73,3%. Среди карибских стран с инвестиционными программами самое высокое место в рейтинге занимает Антигуа и Барбуда – 56-е место (41,9%).

Названы города с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году

Лидером рейтинга признан Берлин, где цены на дома и квартиры за 2017 год поднялись на 20,5%. На втором месте – турецкий Измир. А третью строчку занял Рейкьявик.

По данным компании Knight Frank, подготовившей отчет Global Residential Cities Index за четвертый квартал 2017 года, в среднем цены на жилье в мире увеличились за год на 4,5%. Это меньше, чем за 2016 год, когда этот показатель равнялся 7%.

В 2017 году лидером рейтинга стала столица Германии. Стремительный рост населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и наплыв зарубежных инвесторов, - все это подогревало стоимость местной недвижимости. В десятку самых «горячих» рынков впервые попали Гамбург, Мюнхен и Франкфурт.

Китайские города выбыли из ТОП-10, благодаря охлаждающей рынок политике местных властей. Зато значительнее всего улучшили свои позиции в рейтинге Севилья (годовой рост изменился с -9,9% до 7,4%) и Гонконг (с 4,3% до 14,8%).

ТОП-10 городов с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году:

1. Берлин - 20,5%

2. Измир - 18,5%

3. Рейкьявик - 16,6%

4. Ванкувер - 16%

5. Гонконг - 14,8%

6. Будапешт - 15,5%

7. Гамбург - 14,1%

8. Мюнхен - 13,8%

9. Роттердам - 13,4%

10. Франкфурт - 13,4%

Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году

Значительнее всего в Евросоюзе подорожали дома и квартиры в Ирландии (+11,8%), Португалии (+10,5%) и Словении (+10%).

По данным Евростата, в четвертом квартале 2017 года цены жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,5% по сравнению с последними тремя месяцами 2016-го.

Лидерами по годовому росту цен признаны Ирландия, Португалия и Словения. А вот в Италии стоимость жилой недвижимости уменьшилась на 0,3%.

В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Словении (+3,7%), Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+2,7%), а спад – в Швеции (-2,8%), Дании (-1,7%), Бельгии (-0,4%) и Финляндии (-0,3%).

Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год.

|

Изменение цен на жилье с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал 2017 года: |

|

|

Болгария |

+8,2% |

|

Германия |

+3,7% |

|

Чехия |

+8,4% |

|

Эстония |

+4,9% |

|

Испания |

+7,2% |

|

Франция |

+3,9% |

|

Финляндия |

+1,2% |

|

Италия |

-0,3% |

|

Кипр |

+2,5% |

|

Бельгия |

+3,7% |

|

Дания |

+4,4% |

|

Ирландия |

+11,8% |

|

Хорватия |

+7,6% |

|

Латвия |

+8,1% |

|

Литва |

+6,9% |

|

Люксембург |

+4,3% |

|

Венгрия |

+7,6% |

|

Мальта |

+4,1% |

|

Нидерланды |

+8,5% |

|

Австрия |

+6,5% |

|

Польша |

+3,9% |

|

Португалия |

+10,5% |

|

Румыния |

+5,6% |

|

Словения |

+10,0% |

|

Словакия |

+5,8% |

|

Великобритания |

+5,1% |

|

Исландия |

+17,3% |

|

Норвегия |

+0,6% |

Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты при сильном боковом ветре

Разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 с серийным номером 104 сегодня благополучно приземлился в аэропорту "Яньлян" Сианя /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/, полностью завершив проводимую Исландией программу испытательных полетов при сильном боковом ветре скоростью более 30 узлов. Китайский транспортный самолет впервые тестировался при таком ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей производимых Китаем гражданских самолетов. Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полетной области означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях.

Сегодня, 3 апреля, в Волгограде получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.

«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют».

Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Волгоград» 25 марта. Эксперты выразили полную удовлетворённость объектом.

Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Ротор» (Волгоград) и «Луч-Энергия» (Владивосток).

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячной арене «Волгоград» сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

На Шикотане построят два современных рыбоперерабатывающих завода.

Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.

Запуск первой очереди нового рыбоперерабатывающего комплекса на острове Шикотан (село Крабозаводское) запланирован в октябре 2018 года. Проект реализует крупнейший производитель рыбопродукции Сахалинской области ЗАО «Курильский рыбак». Это второй завод предприятия, на нем будет установлено передовое технологическое оборудование из Германии и Исландии. Как отметили в компании, существующие мощности полностью загружены. С запуском второго завода можно будет дополнительно перерабатывать до 900 тонн рыбы – минтая, скумбрии и дальневосточной сардины – иваси. На территории комплекса разместится жиромучное производство на 20 тонн в сутки и общежитие для рыбообработчиков. В рамках реализации проекта предприятие намерено приобрести еще одно промысловое судно.

Для нового производства уже построили грузоперевалочный причал понтонного типа в бухте Крабовой. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Технология, при которой улов из охлаждаемых трюмов перекачивается на берег по специальным рыбоканалам, позволяет сохранять высокое качество продукции.

Летом в Малокурильском на базе рыбокомбината «Островной» начнется строительство еще одного, более крупного, рыбопрерабатывающего завода. В рамках проекта планируется построить новый консервный завод с линиями по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки. Предприятие будет оснащено двумя роботизированными морозильными установками и морозильным складом для хранения 15 тыс. тонн продукции.

Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.

«Русских шпионов нет»: почему эти страны нас не высылают

Кто из союзников США не выступил против России

Алексей Грязев

Практически все страны, которые приняли участие в дипломатическом демарше против России, объединяют союзнические отношения с Вашингтоном. Однако ряд стран, являющихся официальными военными партнерами США, до сих пор не приняли каких-либо мер в отношении Москвы. Кто и почему этого не сделал, разбиралась «Газета.Ru».

Число стран, принявших меры против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжает расти — к дипломатическому демаршу присоединились уже более 30 государств по всему миру. Основной способ «наказания», который используют по отношению к России, — высылка наших дипломатов. Их число уже превысило 150 человек.

Основной удар пришелся со стороны стран-членов НАТО. Из 29 участников альянса — 21 государство выслали 110 российских дипломатов, и это не считая тех семи дипломатов, которых выслал сам альянс (и еще троим дипломатам НАТО отказали в аккредитации).

Самую серьезную «чистку рядов» устроил Вашингтон: Белый дом принял решение высылать 48 сотрудников российской дипломатической миссии. Также США стали инициатором высылки 12 российских сотрудников в миссии ООН. Великобритания, с чьих обвинений и начался демарш против России, выслала 23 дипломата.

Германия, Франция, Польша, Канада — по 4 дипломата; Чехия и Литва — по 3 дипломата; Албания, Испания, Нидерланды, Дания и Италия — по 2. К демаршу также присоединились Бельгия, Венгрия, Норвегия, Румыния, Хорватия, Эстония, Черногория и Латвия — каждая из этих стран выслала по одному дипломату. При этом Черногория также отозвала разрешение на работу почетного консула из России, а Латвия объявила персоной нон грата одного сотрудника компании «Аэрофлот».

Особняком в списке членов НАТО стоит Исландия: власти островного государства вместо высылки дипломатов решили приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

Еще три страны, которые выслали по одному российскому дипломату — Финляндия, Швеция и Ирландия — являются членами неформальной организации «Нейтральные европейские партнеры НАТО». Австралия, выславшая двух российских дипломатов, и Новая Зеландия, которая запретила въезд в страну высланным из других стран российским дипломатам, являются основными союзниками США вне НАТО (MNNA).

Украина, Молдавия и Грузия — эти страны выслали 13, 3 и 1 человек соответственно — являются официальными кандидатами на получение этого статуса. Единственная не упомянутая выше страна — Македония — уже более десяти лет пытается стать членом Евросоюза и НАТО.

«Газета.Ru» решила разобраться, кто из стран-членов НАТО, партнеров альянса и союзников США не стал принимать меры против России и почему.

Клуб неопределившихся

Пять членов НАТО — Португалия, Люксембург, Болгария, Словения и Словакия — отозвали своих послов «для политических консультаций». То же самое сделала Мальта, хотя эта страна членом альянса и не является.

С одной стороны, эти государства так или иначе проявили солидарность с союзниками. В дипломатическом этикете отзыв посла для консультаций может считаться демонстрацией недовольства, однако в наименьшей степени. Отзыв послов для консультаций происходит регулярно — напряжения между странами при этом может и не быть. С другой стороны, отзыв послов другими странами ЕС через пару дней оборачивался решением выслать российских дипломатов.

В этих «пока неопределившихся» странах отношение к ситуации остается довольно неоднозначным.

Если власти Португалии заявляли, что «приняли к сведению» действия своих партнеров, Люксембург до отзыва дипломата прямо говорил: высылать никого не будет. «В нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны», — говорил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

МИД Словении выступал против высылки российских дипломатов, а президент Словакии сокрушался, что отзыв посла — недостаточная мера. В любом случае, вышлют ли эти страны российских дипломатов, окончательно станет понятно уже в ближайшее время.

Анкара нам поможет

Единственная страна из членов НАТО, кто полностью отказался принимать меры против России в связи с «делом Скрипаля» — Турция. «Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой.

Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — заявлял еще 26 марта вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Греция сохраняет диалог

Еще 23 марта, до начала дипломатического демарша, Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, комментируя решение ЕС отозвать посла из России, заявил, что каналы диалога с Россией должны оставаться открытыми.

«Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери. Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией. Я указал, что мы должны быть решительными в этом вопросе. В то же время я подчеркнул необходимость всегда сохранять каналы диалога с Россией, мы должны оставлять открытым окно и завершить расследование соответствующей международной организации прежде, чем делать окончательные выводы», — говорил греческий премьер.

До сих пор власти Греции так и не прокомментировали, будут ли они присоединяться к действияму партнеров по НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов. Официально Афины будут дожидаться результатов расследования для принятия окончательного решения. Но такой шаг считается маловероятным. Греческое правительство под руководством Алексиса Ципраса старается укреплять контакты с Москвой и открыто критикует санкции ЕС в отношении России, называя их контропродуктивными.

Австрия-посредник

Из «нейтральных европейских партеров НАТО» только две страны решили сохранить нейтралитет по отношению к России — Швейцария и Австрия. Для Швейцарии позиция нейтралитета стандартна в любых конфликтах на протяжении столетий. Ситуация с Австрией же — несколько интересней.

Вена объяснила свое решение не высылать российских дипломатов желанием стать посредником между Востоком и Западом. «Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал представитель австрийского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь.

Позже глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что перед саммитом ЕС британский посол пытался воздействовать на австрийские власти, чтобы побудить их принять «конкретные меры» против России по делу Скрипаля. Однако Вена в этом вопросе осталась непреклонной:

«Именно в критические моменты необходимо оставлять дипломатические каналы открытыми», — подчеркнула глава австрийского МИД.

Позицию Австрии высоко оценили и в Кремле. «В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — сказал Песков, добавив, что «достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные» российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно.

Кипр не хочет конфлкита

Кипр не является членом НАТО, однако эта страна — единственный член ЕС, не упомянутый выше. По словам представителя правительства страны Продромоса Продрому, Кипр просто не готов идти на конфронтацию с Россией. «Наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Израиль не комментирует

Главный союзник США на Ближнем Востоке — Израиль, который недавно Дональд Трамп поддержал, признав Иерусалим официальной столицей государства, также не спешит вступать в спор с Россией.

«Не комментируем», — до сих пор израильский МИД другой позиции по дипломатическому демаршу против Москвы не представил.

Япония отходит от США

МИД Японии довольно уклончиво ответил на вопрос, будут ли высланы из страны российские дипломаты. В дипведомстве заявили о неприемлемости использования химического оружия, при этом воздержавшись от обвинений в адрес России. Представители МИД этой страны также подчеркнули, что Токио надеется на «скорое выяснение истины» в «деле Скрипаля».

По мнению руководителя образовательной программы «Экономика и политика в Азии» ВШЭ Дениса Щербакова, присоединение Японии к мерам Запада в отношении России исключено. По его словам, «непокорность» Токио в случае с «делом Скрипаля» укладывается в политическую картину, актуальную на протяжении последних пяти-семи лет — Япония все больше отходит от политики, навязываемой ей Соединенными Штатами.

Дональду Трампу пока не удалось переломить эту тенденцию, более того — за год его президентства Токио все увереннее ведет себя на международной арене, считает эксперт.

«Поэтому крайне маловероятно, что Япония будет принимать против России какие-то меры. Тем более что нынешний премьер-министр Японии достаточно пророссийски настроен. Очевидно, что в условиях складывающейся благоприятной конъюнктуры и в политических, и в торгово-экономических отношениях высылки наших дипломатов не произойдет», — говорит Щербаков.

Южная Корея хочет решить вопрос с КНДР

Ситуация с Южной Кореей не так однозначна, как с Японией — республика еще не заявила об отказе высылать российских дипломатов официально, но при этом ничего не слышно и о планах Сеула отправить представителей РФ в Москву.

В беседе с «Газетой.Ru» Георгий Кунадзе, бывший чрезвычайнымй и полномочный послом РФ в Республике Корея, отметил, что в знак благодарности Вашингтону за поддержку как в оборонной, так и в экономической сферах, Сеул должен был проявить большую солидарность, однако не пошел на это.

«Причина — Южная Корея очень не хотела бы подтолкнуть Россию к Северной Корее. Это все вполне понятные, лежащие на поверхности политические расчеты», — пояснил дипломат. По его мнению, игнорируя призыв США, Южная Корея рассчитывает на будущее содействие России по северокорейскому вопросу.

Британия против России: война джедаев

После «дела Скрипаля» России придется искать адекватный экономический ответ Западу

Британия после дипломатического демарша своих союзников ищет новые пути давления на Россию – экономические. И в случае реализации таких мер затронут они не только Россию, но и самих европейцев и американцев. Помимо высылки дипломатов экономических рычагов у Москвы фактически нет, да и активировать их вряд ли стоит – мировая финансовая система настолько переплетена, что очередные «запреты» ударят по всем.

Дипломатическая война против России из-за «дела Скрипаля» может привести к новому витку войны экономической – не сопоставимой по масштабам и последствиям с теми санкциями, которые действовали до сих пор.

«Зеркальных ответов» в экономической сфере у России пока не существует.

Полностью отказаться от поставок газа в Европу ни мы, ни та самая Европа не могут. США и вовсе не зависят от российских энергоносителей. Угрожать ракетами в этой ситуации тоже бессмысленно — потенциал нового российского оружия и возможного ответа Запада таков, что стороны просто уничтожат друг друга в считанные минуты. Поэтому России придется искать ответ в собственном экономическом развитии: как сделать себя менее зависимой от западных экономик и мировых финансов, и при этом не впасть в экономическую изоляцию.

Пока арифметические хроники новой дипломатической войны против России с высылкой дипломатов в знак солидарности с Великобританией, считающей Москву причастной к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в Солсбери, выглядят так:

CША выслали 60 российских дипломатов, Великобритания — 23, Украина — 13, НАТО — 7, Франция — 4, Германия — 4, Польша — 4, Канада — 4, Чехия — 3, Литва — 3, Молдавия — 3, Италия — 2, Испания — 2, Нидерланды — 2, Дания — 2, Албания — 2, Австралия — 2, Ирландия — 1, Латвия — 1, Эстония — 1, Румыния — 1, Хорватия — 1, Македония — 1, Венгрия — 1, Швеция — 1, Норвегия — 1, Финляндия — 1, Исландия — 1, Бельгия – 1, Черногория — 1.

Кроме того, исландские чиновники не поедут на чемпионат мира по футболу-2018 в России, а Мальта и Люксембург отозвали из Москвы своих послов для консультаций.

Хорошая для нас новость состоит в том, что пока с Великобританией в оценке «дела Скрипаля» не солидаризировался Китай, который, впрочем, привык не говорить ни «да», ни «нет» по всем острым вопросам международной политики. Оставить каналы открытыми решила и не последняя экономика Европы – Австрия, глава МИД которой Карин Кнайсль признала давление в этом вопросе со стороны Лондона. Демарши ведомства Бориса Джонсона Вену не убедили, хотя Джонсон – мастер слова.

В своей речи накануне он апеллировал к Большой Британии, поминал Монти Пайтона, «Красавицу и чудовище», «Звездные войны». Световые мечи против «Новичка»!

Вспоминается речь «британского премьера» в исполнении Хью Гранта из «Реальной любви»: Британия – это страна Шекспира, Черчилля, «Битлз», Шона Коннери, Гарри Поттера, правой ноги Бекхэма… и левой ноги Бекхэма.

Россия же пока готовит ответные меры. Но если, с точки зрения борьбы «разведывательных сетей», можно выслать из России пропорциональное количество дипломатов всех этих стран, то даже как политический жест это не выглядит зеркальной мерой. Удастся ли России убедить хотя бы еще одну страну-союзницу выслать дипломатов государств «британской коалиции» в знак солидарности с нашей позицией — большой вопрос.

Поэтому пока Борис Джонсон заявляет, что несмотря на выход из Евросоюза, Великобритания никогда не будет одинока, а Россия в ответ говорит, что выславшие наших дипломатов государства — далеко не все мировое сообщество.

Это правда. Около 30 стран – несомненно, не весь мир. Это меньшая его часть. Но, не считая Китая и Японии (которая при этом присоединилась к антироссийским санкциям), против России ополчились ведущие экономические державы планеты. И про тех, кто «не против нас», тоже нельзя уверенно сказать, что они «с нами».

Россию начинают воспринимать на Западе как реального опасного политического противника (а не «временно отбившегося от рук партнера»), влияние которого нужно ограничивать. При этом сам Борис Джонсон проводит аналогию с «Преступлением и наказанием»: когда с самого начала известно, кто виновник. Проблема в том, что даже конкретного исполнителя отравления Скрипалей не объявили. Шесть страниц «слитой» британской презентации по этому делу и скупая информация Скотленд-Ярда света на это дело не проливают.

А британский парламент — пока на уровне комитета по иностранным делам – уже обсуждает возможность проверки происхождения состояний россиян, живущих в Великобритании или обладающих там недвижимостью. Уже известно, что Лондон проверит дела о выдаче 700 «инвестиционных» виз, выданных россиянам. По каким критериям будут проводиться проверки – неясно. Напряглись в первую очередь не в высших политических кругах – под удар поставлены конкретные люди, которые, впрочем, являются клиентами британского бизнеса.

«Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По сообщению The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу российских долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. И хотя заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на торговлю российским долго может плохо повлиять на британских инвесторов, он признал — на Россию такая мера тоже повлияет плохо.

И такое решение ударит не только по британскому Сити или Москве – интересы в мировой финансовой системе уже настолько переплетены, что одна пуля рикошетом затронет чуть ли не полмира. Глубокую встроенность России в эту систему ранее подтвердил Минфин США.

Проблема в том, что до сих пор российские ценные бумаги оставалась привлекательными для иностранцев благодаря тому, что у них относительно высокая доходность и Россия имеет репутацию надежного финансового партнера — после 1998 года дефолтов мы не допускали. При этом иностранцы владеют примерно третью российских ОФЗ, а Россия — значительной долей американских казначейских облигаций, входя в двадцатку стран-крупнейших держательниц американского долга.

Но при этом массовый выход нерезидентов из российских государственных ценных бумаг станет не сопоставимо большим ударом для российской экономики, чем выход России из американских для экономики США.

Очевидно, что Россию будут пытаться ослабить именно экономически. В такой ситуации достижение целей первой части послания президента Путина Федеральному собранию хотя бы для сохранения текущего уровня экономического развития и жизни россиян становится архиважной.

Страна с такой территорией и политическими амбициями не может быть изолированной от мира. При этом России придется делать новые экономические реформы, чтобы снижать зависимость от иностранных заимствований и мировых цен на энергоносители. Повышать дальше военно-политические ставки без угрозы гигантского экономического ущерба России будет все сложнее. При этом существовавших еще год с небольшим назад, после победы Трампа в США, в российском истеблишменте надежд на возможную отмену или смягчение санкций не осталось. Скорее, наоборот — есть угроза их ужесточения.

Можно обольщаться тем, что Запад признал в России если не великую мировую державу, то уж точно опасного противника. Но если начнется масштабное экономическое противостояние, России надо быть готовой к нему, чтобы не разделить судьбу СССР, увлекшегося гонкой вооружений и геополитическими играми, и оказавшегося совершенно беспомощным в экономическом плане.

«Высылайте русских»: как Британия давила на Австрию

Австрия рассказала о давлении Британии в связи с высылкой дипломатов РФ

Иван Жуковский

Лондон пытался надавить на Вену перед саммитом ЕС с целью заставить выслать российских дипломатов из Австрии, заявила глава МИД этой страны Карин Кнайсль. По ее словам, Великобритания хотела убедить австрийских политиков оказать «конкретные меры» на Россию в связи с делом Скрипаля.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в четверг, 29 марта, что британский посол в Вене Ли Тернер пытался надавить на австрийские власти и добиться высылки российских дипломатов. Издание Kurier отмечает, что Тернер предпринял две попытки воздействовать на Австрию, однако Вена отказалась от высылки дипломатов. Кнайсль заявила, что «именно в критические моменты необходимо оставлять каналы [дипломатической связи] открытыми».

Министр иностранных дел Австрии заявила, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает решительно невозможным диалог на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран-участниц. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать дипломатическое присутствие [Российской Федерации], тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно — дипломатов, там будет совершенно невозможен», — подчеркнула глава австрийского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ORF-2.

Власти Австрии еще 26 марта выступили с заявлением, что не поддержат массовую высылку российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Представитель венского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что Австрия не будет принимать никаких мер на национальном уровне. Он отметил, что отказ Вены от высылки дипломатов связан с ее желанием поддерживать связь с Россией.

«Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — отметил Лаунски-Тиффенталь.

Однако, по словам представителя кабмина, Австрия поддерживает решение об отзыве посла Евросоюза из Москвы. Кнайсль подчеркнула, что Австрия выразила солидарность с Великобританией «с самого начала» на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Также британцев поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе саммита ЕС.

«Во всех этих вопросах мы стоим на стороне британского правительства и шокированы, что такой инцидент [с отравлением в Солсбери] мог случиться в Европе», — заявила она.

Кнайсль отметила, что если все будет указывать на связь «дела Скрипаля» с Россией, то механизм принятия многосторонних действия против РФ будет принят на основании конвенции о запрещении химоружия.

При этом глава МИД Австрии отметила, что Вена готова стать посредником по урегулированию разногласий между Россией и Британией. «Посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», — отметила Кнайсль.

Австрия же, по словам министра, представляет участникам дипломатического конфликта поддержать каналы для диалога. Она привела в качестве примера грядущий визит канцлера Курца в Лондон — для встречи 30 июня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава венского МИДа также добавила, что Австрия «в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом» и считает возможность для диалога критически важной задачей.

Месяц назад, 28 февраля, канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Курц заявил, что Европейский союз может рассмотреть возможность снятия некоторых санкций с России.

«Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС», — заявил Курц. По его словам, Австрия намерена способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Вскоре после встречи Путин заявил, что согласен с австрийским канцлером по вопросу Минских соглашений. «Обсудили ситуацию на Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту, в частности активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году», — сказал Путин. Российский лидер отметил, что, по общему мнению сторон, Минские соглашения являются безальтернативным вариантом урегулирования кризиса в Донбассе.

Отказ Австрии от высылки российских дипломатов связан с кризисом вокруг «дела Скрипаля» об отравлении экс-полковника ГРУ в британском Солсбери. Западные страны в массовом порядке выслали более 100 российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Самые агрессивные меры принял Вашингтон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

На выдворение российских дипломатов пошли также 17 из 28 стран Евросоюза и ряд других государств этого региона, а также Австралия и Канада. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

МИД РФ выразил протест в связи с решением стран о высылке российских дипломатов, назвав его «недружественным и не отвечающим задачам и интересам» в расследовании инцидента шагом. Помимо этого, в российском ведомстве заявили об отказе со стороны Лондона в предметном разбирательстве.

На заседании Арктического совета ГП КС представило решение для широкополосной спутниковой связи в Арктике

В рамках второго Заседания старших должностных лиц Арктического совета, проходившего 22-23 марта 2018 года в г. Леви (Финляндия), расположенном за Полярным кругом, Российская Федерация в лице подведомственного Россвязи ГП КС предложила странам арктического региона совместное использование инфраструктуры перспективного спутникового проекта «Экспресс-РВ».

Проект спутниковой группировки на высокоэллиптической орбите (ВЭО) «Экспресс-РВ» планируется реализовать в форме частно-государственного партнерства в период 2019-2022 гг. в рамках российской Федеральной космической программы.

Технические параметры проекта позволят организовать широкополосную спутниковую связь для фиксированных и мобильных приложений на всей территории России и Арктики, включая северные широты выше 80 параллели, где геостационарные системы связи не могут обеспечить стабильного обслуживания абонентов из-за ограничений по наблюдаемости спутников.

Директор департамента интеграционных услуг и комплексных проектов ГП КС Андрей Кириллович принял участие в работе круглого стола, посвящённого вопросам организации связи на арктических территориях. Делегациям стран-участниц Арктического совета были представлены основные технические параметры и возможности системы «Экспресс-РВ».

Было отмечено, что данная система позволит удовлетворить текущие потребности потенциальных пользователей, ведущих свою деятельность на арктических территориях России, США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии. К таким пользователям можно отнести ледоколы и прочие морские суда, работающие в Арктических водах и проходящие по Северному морскому пути, различные исследовательские и научные экспедиции, метеорологические службы, спасателей, а также береговые службы. Кроме того, российская спутниковая система позволит обеспечить широкополосным доступом в Интернет трансарктические рейсы крупных авиакомпаний.

Предложенная ГП КС российская спутниковая система связи на ВЭО «Экспресс-РВ» получила высокую оценку от стран-участниц Арктического совета, при этом ряд из них проявили заинтересованность в развитии сотрудничества в данном направлении.

И НАТО туда же: альянс высылает российских дипломатов

НАТО сократит численность российской миссии при альянсе

Алексей Грязев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен сохранить отношения альянса с Россией в том же виде, как и сейчас — со стремлением к диалогу в сочетании с «сильной обороной». Об этом он заявил после анонса о сокращении российской дипмиссии при альянсе на треть. В российском МИДе считают, что такие меры диалогу способствовать не будут.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник 27 марта, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО. Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО с 30 до 20 человек.

Источник РИА «Новости» в МИДе России заявил, что российская сторона непременно ответит на решение НАТО о сокращении числа сотрудников при альянсе.

«Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе», — заявил источник.

Однако сам Столтенберг отмечает, что сегодняшнее решение не окажет влияния на политику НАТО по России. «Альянс остается приверженным своей политике двойного подхода, сочетающего сильную оборону и готовность к диалогу, включая работу по подготовке следующего заседания Совета Россия — НАТО», — говорит генсек альянса. «Мы продолжаем стремиться к более конструктивным отношениям и содержательному диалогу с Россией», — резюмировал он.

Кроме альянса, к массовой высылке российских дипломатов присоединились 27 западных стран. «Первой ласточкой» стали действия Великобритании, которая выслала 23 российских дипломата еще неделю назад, связав это с обвинениями в адрес России о ее причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок».

26 марта эти обвинения поддержал и Вашингтон, приняв при этом намного более жесткие меры, чем Лондон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

В течение суток меры против России приняли еще 18 стран-членов НАТО, а также Ирландия, Финляндия, Швеция, Украина, Молдавия, Македония и Австралия.

Все эти страны высылают российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Исключением является только Исландия — власти островного государства вместо высылки дипломатов решили приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне, а также наравне с руководством Великобритании бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

При этом список стран, которые решили принять меры против России, может увеличиться — во многих странах Европы министерства иностранных дел продолжают вызывать российских послов «для консультаций».

О своем однозначном отказе выслать российских дипломатов заявили несколько европейских стран, у каждой из которых были на это свои причины.

Австрия объяснила свое решение не высылать российских дипломатов тем, что придерживается принципа нейтралитета. «Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал представитель австрийского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь.

Люксембург отказался отсылать российских дипломатов по той причине, что состав дипмиссии России в стране и так невелик. «В нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Кипр, по словам предсавителя правительства страны Продромоса Продрому, просто не готов идти на конфронтацию с Россией. «Наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Пожалуй, самую дружелюбную для России позицию представил Белград. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что несмотря на старания Запада, Россия была и остается «верным партнером и другом Сербии», поэтому Белград не позволит себе подвести Москву.

«Такое хамство сносить никому не хочется»

Лавров пообещал ответить на «хамство» стран Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия стран Запада, массово выславших российских дипломатов, говорят о том, что в мире осталось очень мало самостоятельных игроков. Министр пообещал, что ответ на «хамство» в адрес России со стороны этих государств будет дан уже в скором времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение ряда стран о высылке российских дипломатов свидетельствуют о том, как мало в мире осталось самостоятельных игроков.

«...мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — заявил Лавров, добавив, что дело Скрипаля показывает, что на Западе правящие элиты не прислушиваются к голосу народа.

Глава российского МИДа заверил, что Москва обязательно даст ответ на действия Запада. «Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать», — подчеркнул он.

Накануне 24 западные страны поддержали обвинения Великобритании в адрес России о причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Западные страны в массовом порядке выслали более 100 российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Самые агрессивные меры принял Вашингтон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

Схожие меры приняли 17 из 28 стран Евросоюза и ряд других европейских государств, а также Австралия и Канада. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

МИД РФ выразил протест в связи с решением стран о высылке российских дипломатов, назвав его «недружественным и не отвечающим задачам и интересам» в расследовании инцидента шагом. Помимо этого, в российском ведомстве заявили об отказе со стороны Лондона в предметном разбирательстве.

В посольстве России в Великобритании заявили, что не удивлены действиями союзников Лондона. «Секретность расследования дела в Солсбери и отказ обеспечить международное сообщество информацией, которая бы подкрепила обвинения России, показали не только слабость британской общественной позиции, но и срочную потребность в обеспечении международной легитимности», — считает представитель пресс-службы посольства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы «граничащими с бандитизмом».

26 марта на сайте ВЦИОМ были опубликованы результаты соцопроса, который показал отношение россиян к этому резонансному делу. Согласно его результатам, лишь 3% опрошенных солидарны с обвинениями британских властей. Большинство респондентов (38%) согласны с тем, что это «покушение на убийство совершено противниками нынешнего руководства России», 81 % респондентов считает позицию Лондона предвзятой.

Напомним, что 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были отравлены неизвестным веществом. Их нашли без сознания на скамейке в парке и отправили в больницу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитического отравляющим веществом, известным под названием «Новичок» и разработанным в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает свою причастность к «делу Скрипаля». Еще в 2017 году Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, что подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Тем не менее Лондон не сомневается в виновности России, хотя до сих пор не представил Москве никаких доказательств. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила отравление Скрипаля «актом применения силы» со стороны РФ и сообщила о приостановке отношений на высоком уровне и высылке из страны 23 российских дипломатов. 20 марта они вернулись в Москву.

15 марта состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля», в ходе которого многие страны заявили о солидарности с Лондоном. Между тем нашлись и государства, потребовавшие сначала предоставить веские доказательства вины России.

19 марта специалисты ОЗХО прибыли в Солсбери и забрали образцы отравляющего вещества, из-за которого пострадали Скрипаль и его дочь. Собранный материал был направлен в лаборатории разных стран мира, результаты будут готовы примерно через неделю.

«Рыбе без границ» могут посвятить Конгресс рыбаков.

Подготовка к Международному конгрессу рыбаков стартовала в Приморье. Основной идеей программы в этом году может стать «Рыба без границ».

Международный конгресс рыбаков ежегодно проходит во Владивостоке. Подготовку к проведению форума в 2018 г. обсудили на заседании специальной рабочей группы, сообщает корреспондент Fishnews.

Основной идеей конгресса в этом году может стать «Рыба без границ». Здесь, отметили участники заседания, можно охватить широкий круг тем: промысел перспективных объектов, таможенное оформление, международная кооперация, административные барьеры, логистика и так далее. Интересны вопросы судостроения, переработки, реализации на внутреннем и внешнем рынках.

На форуме можно было бы обсудить перспективы отрасли после завершения процесса перезаключения договоров на доли квот, закрепления долей инвестиционных квот, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Один из круглых столов предполагается посвятить аквакультуре: эта тема вызывает большой интерес как у российских, так и у зарубежных участников. Общим направлением могут стать условия для развития отрасли и перспективы сотрудничества со странами АТР, предложила первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш.

Обсуждение деловой программы конгресса будет продолжено, сообщил директор департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев. Продумывают и культурную программу. В частности, планируется провести традиционный конкурс среди журналистов «Акула пера».

Дата проведения конгресса пока уточняется – ее нужно вписать в общий график мероприятий для бизнеса и органов власти.

В 2017 г. Международный конгресс рыбаков посвятили нововведениям в российской рыбной отрасли и тому, какую роль они могут сыграть в освоении ресурсов Мирового океана. На пленарном заседании выступали представители Росрыболовства, Совета Федерации, Россельхознадзора, Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), отраслевой науки, бизнеса, послы Исландии и Норвегии и другие зарубежные участники.

Исландия разорвала диалог с РФ для общего большинства, наверняка на нее и другие страны было оказано давление, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме этого, заявлено, что власти Исландии не станут посещать чемпионат мира по футболу в России.

"Это и Олимпиада, и выборы, и чемпионат мира по футболу. Если не получилось (повлиять на) выборы, теперь нате, получите вот это. Это уже как такая вот истерическая месть России. И наверняка идет давление на все эти страны", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос, не пытаются ли западные страны саботировать проведение ЧМ-2018 в России.

"Исландия подключилась для общего большинства. Ну, все отличились, а Исландия нет", — добавил он.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Россия переживет приостановку двустороннего диалога с властями Исландии, Запад продолжает делать из Москвы образ зла, врага, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Власти Исландии заявили, что временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

"Комментарий очень простой: переживем", — сказал Новиков РИА Новости.

"Цели все те же – по максимуму сделать из России образ зла, образ врага", — добавил он, отметив, что МИД примет верное решение, отвечать ли на данное заявление Исландии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Лидеры ряда зарубежных государств и руководители международных организаций один за другим направили Си Цзиньпину телеграммы, в которых горячо поздравили его с избранием председателем КНР.

Президент Уганды Йовери Мусевени в своем послании заявил: "Ваше избрание председателем КНР отражает доверие китайского народа к Вашим руководящим способностям. Желаю Вам еще более выдающихся успехов".