Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 2016 г. китайские власти выплачивали пособия преподавателям сельских школ в районах, где сконцентрировано наибольшое количество особо нуждающихся уездов. Таким образом финансовую помощь получили 81 000 школ и свыше 1,29 млн сельских учителей, сообщило Министерство образования КНР.

В прошлом году пособия получали 96,6% сельских учителей в бедных районах Поднебесной. Это на 14,6% больше, чем в 2015 г. Число получивших поддержку школ за 2016 г. увеличилось на 14 000, а учителей – на 346 000.

По итогам прошлого года, на эти цели местные власти страны выделили 4,43 млрд юаней. То есть – на 990 млн юаней больше, чем годом ранее. Центральное правительство ассигновало 2,98 млрд юаней – это на 700 млн юаней превысило аналогичный показатель 2015 г.

Средний размер пособия составил 284 юаня на человека. Данный показатель вырос на 22 юаня в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов.

Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников Поднебесной с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.

ПРЕМЬЕР ПООБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ КИТАЮ «ГОЛУБОЕ НЕБО»

«Этот вопрос является критически существенным для нашего развития».

Председатель высшего государственного органа Китайская народная республика Ли Кэцян в процессе выступления на ежегодной сессии ВСНП сделал объявление о борьбе со смогом. Так, премьер государственного совета страны Ли Кэцян на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания общенародных уполномченных объявил, что в 2015 году руководство возвратит жителям страны «голубое небо».

«Быстрый прогресс в работе по улучшению окружающей среды, в особенности воздуха, это то, на что отчаянно намереваются люди. Нам следует… сражаться как с симптомами, так и с причинами проблем», — объявил он и пообещал «сделать небо снова голубым». «Мы сделаем наше небо снова голубым», — проинформировал Ли Кэцян. При всем этом концентрация вредных частиц в воздухе значительно снизится. Чиновник сказал, что руководство ускорит темпы мероприятий по борьбе с загрязнениями, появляющимися в процессе сжигания угля, модернизирует существующие углетопливные станции по выробатыванию электричества и примет комплекс мер по борьбе с источниками загрязнений. Кроме того, ужесточат природоохранное законодательство, передает e-gorlovka.com.ua. В самом начале года местные власти Пекина создали новое подразделение «экологической полиции», которая будет подвергать наказанию жителей, жарящих в пределах города мясо, сжигающих сор и иными способами вносящих вклад в образование смога. А индустриальные заведения безумно загрязняют воздух выбросами.

"Летающий леопард" боялся опоздать.

Идея создания китайского истребителя-бомбардировщика JH-7 появилась под впечатлением эффективного применения в войне во Вьетнаме американского многоцелевого боевого самолета F-4, говорится в китайском авиафильме. Также на китайских специалистов большое впечатление оказали выдающиеся летные характеристики тяжелого тактического бомбардировщика F-111.

В 1970-х годах в Европе начали разработку многоцелевого истребителя Tornado, в СССР - фронтового бомбардировщика Су-24 и истребителя-бомбардировщика МиГ-27, которые также заставили китайцев поторопиться с созданием "Летающего леопарда" (обозначение НАТО Flounder).

Первый полет прототип самолета совершил 14 декабря 1988 года, в полете происходила серьезная тряска. В ходе доработки системы управления с этой проблемой удалось справиться. На вооружение строевых частей начал поступать с 1992 года. По состоянию на 2014 год построено 240 самолетов этого типа.

Главный конструктор самолета, который сейчас находится на заслуженном отдыхе, с удовольствием делится с молодежью своим богатым опытом.

Леонид НИКОЛАЕВ, 5 марта 2017

Китай сдал в эксплуатацию крупнейшую в мире плавучую буровую платформу.

Китай сдал в эксплуатацию крупнейшую в мире полупогружную плавучую буровую платформу "Ланьцзин-1" ("Синий кит-1"), сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что ее вес — 42 тысячи тонн, высота равна 37-этажному зданию, а площадь надводной палубы равна площади стандартного футбольного поля. Стоимость платформы составила 700 миллионов долларов.

"Ланьцзин-1" способна бурить на глубину до 15,2 километра ниже поверхности дна моря или океана, где глубина составляет свыше 3,6 километра. Телеканал отметил, что новая буровая платформа является крупнейшей платформой подобного типа.

Отмечается, что "Ланьцзин-1" создавалась специально для работ в Южно-Китайском море.

Фархад Мамедов: ″Для установления доверия между народами сначала руководству Армении надо вывести из Азербайджана войска оккупантов″

Прошло чуть меньше года после апрельских боев за Карабах, в ходе которых впервые с введения режима прекращения огня в 1994 году был изменен статус-кво и часть оккупированных территорий Азербайджана оказались освобожденными, однако на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск вновь нарастает напряженность, столкновения учащаются и становятся все более кровопролитными. В преддверии годовщины событий апреля 2016 года "Вестник Кавказа" побеседовал с директором бакинского Центра стратегических исследований Фархадом Мамедовым.

- По вашей оценке, насколько продвинулось мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта за прошедшие с апрельских боев за Карабах 11 месяцев?

- Что касается последней эскалации на линии соприкосновения, то позиция Азербайджана ясна, она высказана президентом и основывается на международном праве - эскалации может не быть, если будет начат процесс урегулирования, а первым его этапом должен стать вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Нужно решить те вопросы, которые возможно решить сейчас, а на будущее оставить те вопросы, которые требуют более глубокого изучения. Карабахское урегулирование состоит из нескольких узлов, и эти узлы невозможно развязать сразу. Развязав один узел, вы меняете ситуацию и создаете условия для развязывания следующего узла.

С другой стороны, Азербайджан констатирует тот факт, что внимание к карабахскому конфликту со стороны сопредседателей Минской группы остается на низком уровне. В Госдепе США пока не определились с приоритетами в этом вопросе. Во Франции близятся выборы президента, и там ведется достаточно жесткая борьба, а отличительной чертой избирательной системы Франции является то, что внешнеполитические вопросы становятся одними из главных в местном дискурсе. Россия - главный модератор процесса, который начался в апреле. Но мы хотели бы, чтобы деятельность сопредседателей не сводилась к тому, чтобы повторять «священные мантры» относительно мониторинговой группы, которая должна бегать по линии соприкосновения с камерой и снимать, кто начал первый. Это неэффективно, это косметические элементы, которые не решат вопросы в целом. Азербайджан выступает за субстантивные переговоры, за начало процесса урегулирования, который, кстати, не вносит определенности по всем вопросам, в частности, оставляет открытым вопрос статуса Нагорного Карабаха. Этот вопрос нельзя решить мгновенно, потому что сначала нужно формировать условия доверия. Доверие же сформируется после вывода оккупационных армянских вооруженных сил, после разблокировки границ Армении, после создания атмосферы, в которой можно говорить о статусе, о правах не только армян в Нагорном Карабахе, но и 700 тысяч беженцев-азербайджанцев, которые покинули этот регион в результате этнической чистки.

- Какой вам представляется политика США в отношении Закавказья?

- С приходом новой администрации появилась надежда, что начнется решение глобальных вопросов, но последние процессы показывают, что в Белом доме не могут добиться тех целей, которые были поставлены до выборов. Сегодня там идет коррекция между тем, чего они хотят, и на что реально способны.

Что касается непосредственно Южного Кавказа, то, по-моему, для США пока в качестве приоритета этот вопрос не значится. Свидетельством тому стал тот факт, что после увольнения сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика так и не назначен новый сопредседатель - эту функцию временно выполняет один из дипломатов Государственного департамента США.

С другой стороны, нам важны тренды, которые складываются у США с соседями нашего региона. Это взаимоотношения США и Турции, США и Ирана, США и России. И президент, и глава МИД Азербайджана не раз заявляли, что страна не хотела бы обострения отношений между глобальными игроками и нашими региональными соседями. В противном случае мы станем пространством для борьбы, чего Азербайджан никогда не хотел, он никогда не выполнял эту функцию.

В мае в Иране пройдут президентские выборы. Наверное, к лету в политике США уже появится какая-то ясность в отношении Тегерана. В свое время со стороны Барака Обамы были приняты достаточно конкретные шаги, и точка невозврата по иранской ядерной программе пройдена. Администрация Трампа не может обвинять Иран в невыполнении тех обязательств, которые он взял на себя. Вводить новые санкции будет нечестно. Думаю, что мировая общественность и СБ ООН сыграют свою роль в том, чтобы не обострять противоречия с Тегераном, который играет позитивную роль сирийском конфликте. Это взаимосвязанные процессы. Для Азербайджана важно, чтобы глобальные игроки вроде США и Китая не имели бы острых противоречий с соседями региона в лице России, Турции, Ирана.

- Как, на ваш взгляд, процессы, происходящие на Ближнем Востоке, влияют на Южный Кавказ?

- Ближневосточные процессы – один из трендов мировой политики. Ближний Восток для Южного Кавказа - соседний регион, и происходящее там влияет и на Азербайджан, и на весь Кавказский регион в целом. Главная проблема региона – сирийский конфликт, и меня обнадеживают процессы, которые начались с конца прошлого года, - конструктивное взаимодействие между Россией, Турцией и Ираном, синхронизация дипломатической и военной деятельности между этими тремя странами. Это имеет очень большое значение и для Азербайджана, и для всего Южного Кавказа. Интересно, что ни Россия, ни Турция, ни Иран не имеют общих границ со всеми тремя странами Южного Кавказа. По товарообороту со странами Закавказья на первом месте находится Турция, на втором - Россия, на третьем – Иран, но в цифровом выражении товарооборот практически одинаков. Между тем, если эти три страны будут синхронизировать свои позиции по Сирии, найдут общее решение этого вопроса, начнут работать совместно по всему спектру внешнеполитической повестки дня, то это позитивно скажется на их взаимодействии и в регионе Южного Кавказа. Исторически Россия, Турция и Иран - конкуренты в нашем регионе, но новая тенденция позволяет говорить о том, они будут больше сотрудничать, идти по конструктивному пути, нежели по пути соперничества и конкуренции.

Трамп может отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ

Христина Третьякова

Президент США Дональд Трамп может отложить работу над соглашением с Россией по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и другим вопросам нацбезопасности. Сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации.

Отмечается, что такое решение президент США может принять из-за обвинений в адрес команды Трампа в контактах с РФ.

Агентство пишет, что на смену внешнеполитического курса также может повлиять тот факт, что новые советники президента США придерживаются жесткой позиции по отношению к России.

Associated Press подчеркивает, что «скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера».

Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности сказал, что Россия и Китай это страны, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок. Об этом сообщает один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече.

Европейские партнеры также призывают администрацию Трампа не идти на преждевременные уступки России, так как это соглашение несет большие риски, сообщает Associated Press.

Также по данным источников агентства, Трамп считает, что налаживанию сотрудничества мешают сообщения о том, что Россия якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российская сторона называет эти заявления бездоказательными.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что «Москва и так продолжает» борьбу с «Исламским государством» без помощи США. Так Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Трамп намерен отложить «сделку с Россией» по борьбе с группировкой «Исламское государство», о которой в конце февраля сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Александр Мишарин: «Мы имеем все предпосылки создать единое в экономическом смысле железнодорожное пространство»

Создание первой ВСМ Москва – Казань привлекло внимание конструкторов, инженеров, производителей железнодорожной техники и элементов инфраструктуры не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. О дороге будущего и перспективах развития высокоскоростного движения в России «Гудку» рассказал первый вице-президент ОАО «РЖД» – генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин.

– Александр Сергеевич, ВСМ Москва – Казань – первый пилотный проект по созданию ВСМ в России. Будет ли спрос на эту услугу?

– ОАО «РЖД» уже имеет большой опыт реализации проектов скоростного сообщения. Например, программой «Дневной экспресс» в графике движения на 2016/2017 год запланировано 47 маршрутов скоростных поездов. А итоги реализации программы «Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации» в 2016 году подтверждают значительный спрос пассажиров на скорость. Более 15% пассажиров дальнего следования уже перешли на скоростные поезда нового поколения – «Сапсан», «Ласточка», «Стриж». Рост пассажиропотока на отдельных направлениях превышает 100%. Словом, развитие высокоскоростного движения мы начинаем, основываясь на опыте реализации проектов скоростного сообщения. Пилотным проектом создания сети высокоскоростного сообщения станет строительство ВСМ Москва – Казань.

– Какой импульс даст экономике нашей страны запуск высокоскоростной магистрали Москва – Казань?

– Обсуждая тему строительства ВСМ на различных форумах, я всегда поправлял своих визави, которые очень коротко называют строительство этого важнейшего инфраструктурного объекта: «ВСМ Москва – Казань». На самом деле в эту короткую аббревиатуру вложено всё самое современное и передовое, что существует сегодня в мире. Это, если угодно, прорывные технологии – с самого начала проектно-изыскательских работ и до полной сдачи линии в постоянную эксплуатацию. Магистраль протяжённостью 772 км пройдёт по территории семи субъектов Федерации: Москва, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Марий Эл, Чувашская Республика и Республика Татарстан. В среднем время в пути составит 3 часа 30 минут – всё зависит от количества остановок, а их на первой в России ВСМ предусмотрено 15. Поэтому я называю этот проект так: ВСМ Москва – Ногинск – Орехово-Зуево – Петушки – Владимир – Ковров – Гороховец – Дзержинск – Нижний Новгород – Аэропорт – Нива – Полянка – Чебоксары – Помары – Казань.

Я не случайно перечислил пункты остановок поезда. Дело в том, что последние исследования в сфере социально-экономического развития территорий подтверждают, что в условиях глобализации экономики выживут агломерации численностью два и более миллионов человек. Агломерация меньше 1 млн обречена, это может привести к депопуляции – стабильному сокращению населения, обезлюдению посёлков и малых городов. Это не сюрреалистическая картина, а вполне конкретная ситуация, в которой общество оказалось в XXI веке. И не только в России, где плотность населения на квадратный километр меньше, чем в той же Европе, и тем более в Китае.

Так вот, ВСМ свяжет воедино семь регионов, при этом мобильность населения возрастёт в несколько раз. Поехать на работу из Чебоксар в Казань станет обычным делом. Съездить из Петушков во Владимир, Нижний Новгород будет тоже легко. А если у людей появится стабильная работа, то многие задумаются и о создании семьи – значит, им потребуются жильё, детские сады и школы. Жить в агломерации, как сегодня живёт большинство населения многих стран мира, например, в Японии, Китае, Франции, Германии, выгодно и с экономической, и социальной точки зрения. И роль ВСМ в этом объединительном процессе становится ключевой. Ведь магистраль – это не что иное, как межрегиональное метро, которое на первом этапе будет работать с интервалом 30–40 минут. При увеличении пассажиропотока возможно и снижение интервала. Удобно?

– Безусловно, удобно! Никто и не спорит с этим утверждением. Но вот цены на билеты могут и «кусаться»?

– На определённом этапе стоимость билетов может быть чуть выше привычной цены для поездки, скажем, в плацкартном вагоне или вагоне ночного поезда. Но у пассажира есть выбор. В высокоскоростных поездах, так задумано, будут эксплуатироваться вагоны четырёх классов обслуживания: первый класс, эконом-, бизнес- и самый дешёвый – туристический класс. Только представьте: пассажир высокоскоростного поезда приобретёт билет туристического класса, а ехать будет, как и пассажир первого класса, со скоростью 350 км/ч!

– Но рассмотрим и другую ситуацию: не приведёт ли сокращение времени в пути до Москвы к противоположному эффекту – население регионов мощным потоком хлынет в столицу?

– Такой опасности нет. Социологи утверждают, что многие люди предпочитают искать работу либо в месте проживания, либо в соседних регионах. Вот почему ВСМ спроектирована таким образом, что она объединяет регионы и города с большим экономическим и промышленным потенциалом. Например, Ковров, Дзержинск – это города со стабильной работой, там оборонные предприятия, Орехово-Зуево – крупный железнодорожный узел, Чебоксары и Казань – столицы республик. Рынок рабочей силы меняется. Таковы реалии глобализации во всём мире. Поэтому далеко не случайно, что сегодня главными лоббистами ВСМ стали губернаторы субъектов Федерации и мэры городов, через которые пройдёт трасса. Все ведь видят, какой эффект даёт поезд «Стриж», а это ещё далеко не ВСМ. А как преобразилась Тверь после запуска «Сапсана» и «Ласточек»?! За эти годы она из провинциального города превратилась в один из быстроразвивающихся городов – спутников Москвы. Уже подсчитано, что за счёт мультипликативных эффектов после строительства дополнительный прирост внутреннего регионального продукта в первые 10 лет эксплуатации ВСМ составит от 27 до 76%.

Следует учитывать ещё один фактор. Выше я уже говорил об агломерациях и условиях их выживания. Добавлю к этому: такие агломерации, как Москва, объединяющие свыше 20 млн человек, – это тоже своего рода тупик. Мы же не можем развивать столицу до бесконечности за счёт освоения всё новых территорий Московской области? Куда придём – к границам соседних субъектов Федерации? Согласитесь, это неразумная политика.

– На какой стадии сегодня находится проектирование? Всех волнует, когда же начнётся строительство?

– Мы планируем завершить проектирование ВСМ в мае-июне 2017 года. Уже прошла ведомственная экспертиза ОАО «РЖД» по проектной документации ряда участков (Железнодорожный – Владимир), получено положительное заключение публичного технологического и ценового аудита для участка Москва – Нижний Новгород от ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», документация по первому участку в экспертизе. Это не просто проекты – это технологические инновации и новые решения, которые создают российские проектные институты.

– Вы хотите сказать, что проектирование ВСМ – это своего рода вызов отечественной науке, инженерам, конструкторам, которые в сжатые сроки должны решить очень сложные технологические задачи?

– Да, это очень серьёзный вызов, и наши проектировщики, инженеры с честью его выдерживают. Они решают не только чисто технические задачи, но и попутно целый ряд других. Ведь проект ВСМ – проект для жизни и для людей. При проектировании учитывались и особенности трассы, и пожелания местных администраций по расположению вокзалов и развитию вокзальных территорий. Проектировщики использовали не только все современные технологии ВСМ, но и учитывали геологические, природные, историко-культурные и социальные особенности регионов, а также возможности российской производственной базы для реализации предложенных подходов.

– Первые расчёты стоимости ВСМ Москва – Казань проводились более трёх лет назад. Что изменилось за это время?

– За это время кардинально изменилась экономическая ситуация и выросли цены на многие материалы, комплектующие изделия и виды работ. Поэтому в процессе проектирования нашим специалистам приходится решать двойную задачу: с одной стороны, искать оптимальные проектные решения, а с другой – не выходить за рамки той ценовой политики, которая была заложена в начале создания этого проекта.

Уверяю вас, соблюсти такой баланс чрезвычайно трудно – он требует от всех участников процесса незаурядных способностей. Последний ценовой аудит показал, что за рамки утверждённых цен мы не вышли, все работы осуществляются в полном соответствии с заложенными нормативами. Благодаря этому оценочная стоимость проекта остаётся в допустимых бюджетных пределах.

– Проект ВСМ Москва – Казань вышел уже на стадию Государственной экспертизы, так что скоро начнётся и его реализация. Интересно, какие инновационные технологии будут применены при строительстве?

– Каждый раздел проектной документации содержит инновационные решения. Почти не будет привычных шпал и щебня. Их заменит безбалластная конструкция верхнего строения пути, использование которой существенно повысит экономическую эффективность и улучшит эксплуатационные характеристики магистрали. Безбалластный путь – это монолитная бетонная конструкция, в неё вмонтированы интеллектуальные датчики, которые позволяют следить за состоянием самой конструкции и вести мониторинг состояния пути в течение всего срока эксплуатации. Например, на участке Москва – Нижний Новгород протяжённость железнодорожного пути на безбалластном основании по проекту составляет почти 72%. И это по праву можно считать прорывной инновацией, которая приведёт к смене устоявшихся технологий строительства и технического обслуживания пути, норм содержания пути и к новым требованиям к подвижному составу.

В разработанной для ВСМ конструкции земляного полотна тоже встречаются элементы инновации. При проектировании учитывались требования по прочности, устойчивости к деформациям земляного полотна с учётом вибродинамического воздействия поездов. Условием была минимизация затрат. Так, предусмотрено устройство двух защитных слоёв земляного полотна на всём протяжении высокоскоростной магистрали не менее 2,5 м общей высоты.

Для обеспечения технологического и ценового единства проектных решений были разработаны унифицированные конструкции искусственных сооружений (ИССО). Они включают конструкции для участка ВСМ с реализацией скоростей до 200 км/ч и до 350 км/ч. Основу унификации составили пролётные строения ИССО, впервые разработанные для высоких скоростей.

Не осталось без внимания и электроснабжение. Впервые контактная сеть рассчитана на скорость движения поездов до 400 км/ч. Она разработана на основе математического моделирования динамического взаимодействия с токоприёмниками электроподвижного состава. В контактной сети КС-400 используется целый ряд инновационных для России технических решений в части узлов и конструкций. Это и контактные провода из сверхпрочных сплавов медь-магний или медь-хром-цирконий, фундаменты в виде буронабивных свай, опорные и поддерживающие конструкции повышенной жёсткости, барабанные компенсаторы с подшипниками скольжения, ну и целый ряд других новшеств.

На всём своём протяжении ВСМ является единым высокотехнологичным инновационным проектом. Мы не применяем здесь прежних разработок и технологий – они безнадёжно устарели и не годятся для дороги XXI века.

– Россияне оценили преимущества скоростных «Сапсанов», хотя это ещё и не ВСМ. Однако возникли проблемы у многих жителей городов и посёлков, через которые они проходят, поскольку надолго перекрываются железнодорожные переезды и там возникают автомобильные пробки.

– При разработке проекта ВСМ Москва – Казань мы учли ошибки прошлого и сделали соответствующие выводы. Уверяю, никаких пробок не будет и жителям близлежащих населённых пунктов магистраль не причинит неудобств. Трасса ВСМ пересекает большое количество автомагистралей, однако нигде на всём протяжении она не пересекает существующую дорожную сеть в одном уровне. Будут тоннели и эстакады, которые «разведут» железнодорожное и автомобильное движение. Согласно проекту, для организации движения транспорта на период строительства и дальнейшего обслуживания трассы будут построены новые участки и усилен ряд существующих дорог.

– Нынешний год объявлен в стране Годом экологии. Расскажите о технических решениях, направленных на сохранение экологического баланса в зоне притяжения ВСМ.

– Первое, что заботит жителей домов, расположенных рядом с трассой, – это шум. В целях дополнительного снижения вибрационного воздействия в верхнем строении пути предусматривается укладка подбалластных матов и геокомпозитного материала. Это существенно снизит уровень физических воздействий (шум и вибрация) на прилегающие территории. По опыту других стран известно, что уровень шума на высокоскоростных магистралях значительно ниже, чем на обычных. Кроме того, в жилых зонах планируются посадка шумозащитных лесополос, установка шумозащитных (акустических) экранов и т.д. Разработаны мероприятия по охране растительного и животного мира. По согласованию с региональными управлениями на путях миграции диких животных предусматривается строительство специальных переходов через высокоскоростную железнодорожную магистраль. А для очистки ливневых стоков с территорий объектов инфраструктуры будет сооружаться комплекс локальных очистных сооружений. В течение всего срока строительства и эксплуатации объекта будет проводиться комплексный экологический мониторинг. Недаром специалисты называют ВСМ самым «зелёным» видом транспорта. Ведь его выбросы в атмосферу продуктов сгорания CO2 в 4 раза ниже, чем у авиационного, и в 3,5 ниже, чем у автомобилей, а энергоэффективность – в 4 раза выше.

– Москва – Казань станет первой «ласточкой» сети ВСМ в России. А что дальше, как будет развиваться этот вид рельсового транспорта?

– А дальше будет продление трассы до Екатеринбурга, строительство магистрали Москва – Центр – Юг с остановками в Туле, Воронеже, Краснодаре и Сочи и строительство ВСМ до Северной столицы. А самой грандиозной станет, конечно же, реализация амбициозного проекта XXI века – евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин. Мы имеем все предпосылки создать единое в экономическом смысле железнодорожное пространство от границ со странами АТР до границ Евросоюза. Причём будущий транспортный коридор может быть использован как для пассажирских перевозок, так и для обеспечения скоростной доставки грузов. Современные подходы, инновационный подвижной состав и технологии открывают совершенно новые возможности в перевозочном процессе.

– Участвовали ли в проектировании нашей ВСМ зарубежные партнёры и что они предложили?

– К работам привлечено более 60 специализированных проектных институтов и организаций во главе с российско-китайским проектным консорциумом. Для научно-технического сопровождения привлечены специалисты Экспертного совета (МИИТ), а для технического консультирования при проектировании – французские компании СИСТРА и SNCF (Французские железные дороги). Основная проблема – это отсутствие нормативов и требований к объектам инфраструктуры для реализации скоростей движения до 400 км/ч.

Поэтому были разработаны 15 специальных технических условий для проектирования и строительства ВСМ – они согласованы Минстроем РФ в 2016 году.

– Будут ли отечественные производители выпускать высокотехнологичное оборудование для ВСМ, а также рельсы, шпалы и прочие элементы инфраструктуры?

– Проектом предусмотрено, что при строительстве ВСМ будут использоваться конструкции и материалы, производимые в РФ с использованием зарубежных технологий. Уровень локализации составит не менее 80%. В строительных работах хотят принять участие известные отечественные и зарубежные производители. Так, например, конструкции безбалластного строения пути предложили ОАО «БетЭлТранс», ОАО «РЖДстрой» и Малиновский комбинат ЖБИ. Рельсы с заданными требованиями планируют изготавливать отечественные предприятия ООО «УК Мечел-сталь» и ООО ТК «ЕвразХолдинг». Рельсовые скрепления – два отечественных производителя – ОАО «БетЭлТранс» и ОАО «Северсталь», стрелочные переводы – Муромский и Новосибирский стрелочные заводы. К разработке электронной и механической составляющих стрелочных переводов привлечены ЗАО «Элтеза» и завод «Термотрон». Качество предлагаемой ими продукции полностью соответствует требованиям ОАО «РЖД». Нам есть из чего выбирать.

– Опыт каких стран будет использован при строительстве ВСМ и какие технологии планируется применять, адаптируя их к российским условиям?

– При проектировании использован опыт стран, обладающих разветвлённой сетью ВСМ. Например, Германии, Франции, Китая, Италии, Японии и др. Реализация скоростей движения до 400 км/ч требует высокой точности, поэтому отметим применение (создание) современной геоинформационной системы на базе данных спутниковых технологий с использованием систем GPS и ГЛОНАСС.

В качестве верхнего строения пути запроектированы безбалластные конструкции, которые до настоящего времени не эксплуатировались на железных дорогах РФ, за исключением опытных образцов на Экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» и нескольких эстакадных и мостовых сооружениях. Разработаны унифицированные пролётные строения, опоры и опорные части, в том числе по внеклассным мостам через реки Клязьму, Оку, Суру и Волгу. В области автоматики и телемеханики для обеспечения надёжной работоспособности оборудования проектом предусмотрено применение микропроцессорных систем. В проекте есть и особый подраздел – «Энергоэффективность», это одно из основных требований к проектируемым подсистемам высокоскоростного подвижного состава и системам их энергообеспечения.

Говоря об инновационных технологиях, нельзя не рассказать про новый высокоскоростной поезд для ВСМ. В нём будут использованы новейшие технологии, а его производство будет локализовано в России. Важно не только построить, но и грамотно эксплуатировать как подвижной состав, так и инфраструктуру. Поэтому уже сейчас мы ведём подготовку кадров для ВСМ. Работы ещё очень много. Впереди нас ждёт строительство первого участка ВСМ. И тогда наши проекты и замыслы обретут уже зримые черты.

Карен Агабабян

Ли Кэцян: в Китае усиливалась ведущая роль инноваций и происходил быстрый рост новых драйверов развития

В прошлом году в Китае усиливалась ведущая роль инноваций и происходил быстрый рост новых драйверов развития, сообщил сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва.

По словам премьера, в Китае углублялась работа по реализации программы "Интернет плюс" и государственной стратегии больших данных, всесторонне внедрялась программа "Сделано в Китае-2025", реализовывались и совершенствовались государственные меры по стимулированию массовой предпринимательской и инновационной деятельности. Разработан план запуска важнейших программ научно-технических инноваций до 2030 года. Пекину и Шанхаю оказана поддержка в создании центров научно-технических инноваций, имеющих международное значение. Создано 6 новых государственных образцово-показательных зон самостоятельных инноваций. Количество выданных в Китае действительных патентов на изобретения превысило 1 млн, общий объем торговли технологиями превысил 1 трлн юаней. Вклад научно-технического прогресса в экономический рост вырос до 56,2 проц. Заметно возрастает роль инноваций как опоры развития. ?Синьхуа?

Си Цзиньпин призывает китайских интеллигентов внести вклад в национальное возрождение

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в субботу призвал китайских интеллигентов внести значительный вклад в процветание государства, национальное возрождение и благополучие народа.

С таким обращением Си Цзиньпин обратился на объединенном заседании делегаций Ассоциации содействия развитию демократии Китая, Крестьянско-рабочей демократической партии Китая и Общества "Цзюсань" /Общество "3 сентября"/ на проходящей здесь 5-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва.?Синьхуа?

Отчет Wealth Report 2017, выпущенный Knight Frank, поставил Дубай на 18-е место в списке из 20 городов с точки зрения площади премиальной недвижимости, которую можно приобрести за $1 млн. В случае с эмиратом богатейшим инвесторам доступно 162 кв. м. Для сравнения в Монако и Гонконге покупатели могут рассчитывать всего на 17 и 20 кв. м, соответственно.

При этом Knight Frank докладывает, что фактор “доступности” Дубая растет — в 2016 году за $1 млн можно было приобрести 155 кв. м. На этот год компания прогнозирует снижение цен в первой половине года с дальнейшим восстановлением.

Каждый год Монако, Гонконг, Нью-Йорк и Лондон ожесточенно борются за первое место. Разрыв между городами этого уровня и остальными участниками остается значительным, согласно отчету.

Последние результаты также подчеркивают относительную ценность ключевых европейских городов для обеспеченных жителей, таких как Париж (55 кв. м) и Берлин (87 кв. м), где инвесторы могут купить значительно больше недвижимости за $1 млн по сравнению с Нью-Йорком (26 кв. м) и Лондоном ( 30 кв. м).

Среди наименее дорогих городов в списке фигурируют Сан-Паулу и Кейптаун. Инвесторы, собирающиеся потратить $1 млн на премиальную недвижимость здесь, могут рассчитывать на 209 и 176 кв. м, соответственно.

Консалтинговая компания в сфере недвижимости из Великобритании отмечает, что рост ведущих мировых рынков элитной жилой недвижимости замедлился в прошлом году по сравнению с 2015 годом. Индекс, отражающий изменения стоимости роскошного жилья в 100 ключевых точках по всему миру, показал рост на 1,4% в 2016 годом по сравнению с 1,8% в 2015-м.

Подписаться на рассылку

Источник: Arabian Business

Трамп: городу и миру

в США реально воспринимают развитие общемировой ситуации и не намерены продолжать движение в никуда

Александр Нагорный

1. Политический контекст послания Трампа

Прошло 40 дней со дня вступления Трампа в должность 45-го президента США, и он, согласно политической традиции, бытующей со времён Франклина Рузвельта, обратился с посланием к политической элите страны. В зале Конгресса, помимо представителей двух палат парламента, находились и члены нового правительства, и судьи, и губернаторы — все, кто непосредственно определяет внутреннюю и внешнюю политику по-прежнему самого влиятельного государства современного мира. Дополнительный интерес этому мероприятию придавал беспрецедентный для истории Соединённых Штатов конфликт между самим Трампом и большей частью американской элиты, сформированной за четверть века безраздельного господства неолиберального глобализма, однополярного Pax Americana, «империи доллара» и прочих «общечеловеческих ценностей» типа толерантности, мультикультурности, полигендерности, постгуманизма и т.д.

В США уже после президентских выборов сформировалась направленная против Трампа «фиолетовая» коалиция, состоящая не только из проигравших демократов, но и, в немалой части, из вроде бы победивших республиканцев. Такой странный и необычный идейно-политический симбиоз требует пояснения. Можно выделить два фундаментальных фактора антитрамповской ненависти. Это, во-первых, идеологическая ориентация 45-го президента США на традиционную и во многом патриархальную Америку, с её христианскими ценностями, которые планомерно разрушались масс-медиа и Голливудом с 70-х годов ХХ века и в особенности в период правления Барака Обамы. Во-вторых (не менее важный аспект), Трамп в ходе избирательной кампании делал ставку на совершенно иную стратегию: не внешнего доминирования, а внутреннего развития своей страны — откуда следовала не только прагматичная внешняя политика, но и связанный с ней отказ от постоянного разжигания конфликтов в духе «управляемого хаоса», особенно на межгосударственном уровне и прежде всего — с Россией, которая при Обаме вновь стала «врагом Америки номер один». Одним из вариантов дальнейшего развития событий в этом случае становилось и геополитическое переформатирование современного мира с пересмотром ролей не только России, но также НАТО и КНР. Оба эти момента по разным причинам являются неприемлемыми или «некомфортными» как для либеральных кругов Демократической партии, так и для ультраконсервативных республиканцев, со времён «холодной войны» испытывающих экзистенциальную ненависть сначала к СССР, а теперь, «по наследству», — и к России, единственной стране, способной в случае полномасштабного военного конфликта нанести США «неприемлемый ущерб». Послание Трампа, с этой точки зрения, должно было показать, насколько далеко зашёл раскол внутри американских элит и можно ли Америке в нынешних условиях избежать второй гражданской войны, пусть даже «холодной» или «гибридной».

Если оценивать визуальный антураж мероприятия, то пресловутого фиолетового цвета, который в нынешних условиях воспринимается как флаг непримиримого противостояния Трампу, в зале оказалось на удивление мало. Фиолетовые галстуки наблюдались только у нескольких человек, включая хорошо известного нам республиканского сенатора от штата Аризона, «сбитого лётчика» Джона Маккейна. «Фиолетовые» женщины, типа лидера демократического меньшинства Нэнси Пелоси, встречались чаще: их было примерно полтора-два десятка, включая носительниц бус и прочей бижутерии данного цвета, — но всё это в целом никак не тянуло на массовый вызов «хозяину Белого дома». Отсюда следует, что большинство критически относящихся к Трампу представителей американской политической элиты очень хорошо понимают, что «дом, разделённый в основании своём, не устоит», а потому считают необходимым не углубление конфликта, а достижение некоего компромисса. Количество желающих пожать руку 45-го президента США, а потому подошедших поближе к проходу на трибуну, тоже было достаточно велико, и ни один из них приветствие Трампа не отверг. Представителей президентской семьи, казалось, восторженно встречали всем залом, но на самом деле значительная часть рядов, состоящих преимущественно из руководства Демократической партии, угрюмо молчала. Молчала в предвестии новых антитрамповских боёв и антитрамповского заговора.

2. Содержательные аспекты выступления нового президента

Основным содержательно-психологическим фоном послания Трампа можно назвать скрытую брезгливость, которую американский деятель демонстрировал к своим недругам, противникам и потенциальным врагам. Но всё это относилось к внутренней арене. «Большой Дональд» выступал в течение часа с небольшим, без бумажек и телесуфлёра, в основном — спокойно и не проявляя каких-либо сильных эмоций, своей «коронной» правой рукой жестикулировал весьма умеренно, изредка подключая левую. Содержание его речи трудно назвать революционным, а тон — наступательным. Однако бессодержательной или безвольной она ни в коем случае не была. Трамп, по сути, предъявил счёт своим предшественникам и оппонентам внутри страны, и счёт этот выглядел впечатляюще. Во всём этом ощущались грозовые всполохи будущих боёв, которые задумал этот политический деятель, видимо, ощущающий, что за ним идёт смертельная охота. А отсюда и необходимость нанесения первого смертельного для врагов удара. Возможен ли на этом сгустке противоречий военный переворот или же оглушительный импичмент?

Однако вернёмся к содержанию выступления возбудителя спокойствия Трампа. За всеми внешними театральным деталями – и мы можем это со всей убеждённостью утверждать – всё же крылось большое новое содержание, хотя оно серьёзно уступало объёмным предложениям и обещаниям избирательного периода.

Во-первых, Трамп, в отличие от всех своих предшественников, жёстко и прямо выдвинул на первый план существующий негатив в социально-экономическом положении Америки. Он констатировал фундаментальную тенденцию на деиндустриализацию США, говорил о падении уровня жизни и наличии растущего количества американцев, которые живут за чертой бедности, указывал и на то, что средний класс фактически скатывается всё ниже и ниже по своему положению. Миллиардер Трамп говорил о защите интересов рабочих и трудящейся интеллигенции. И надо сказать, что в этой части его речи невольно на ум приходили послания нашего президента, в которых чаще всего говорится о достижениях, а не о том, что у нас вот уже более пяти лет идёт спад производства, происходит то же понижение социальных условий и среднего класса, и наиболее бедных слоёв населения. И это осуществляется вполне осмысленно через введение тотального платного медицинского обслуживания, повышение цен на ЖКУ и введение всё новых и новых налогов на квартиры и дачи граждан. В этом месте речи Трампа невольно думалось о том, что, вероятнее всего, Владимир Владимирович прочтёт его выступление и возьмёт из него некие позитивные детали. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.

Во-вторых, наличие осложняющихся проблем не помешало Трапу найти весьма оптимистический выход из довольно сложного положения. Он это сделал в своём выступлении (и, видимо, будет придерживаться в своей деятельности) при помощи ставки на научно-техническую революцию. Президент США торжественно заявил, что американцы будут летать к другим мирам, и Америка победит самые серьёзные болезни, от которых страдает человечество. Опять же вспоминается наша ситуация, когда в последние годы в наших посланиях законодательным органам не ставятся никакие сверхзадачи, а параллельно идёт планомерный организационный разгром Академии наук с нивелировкой роли существующих институтов фундаментальной науки. И в этом месте Трамп как бы отошёл от своей тотальной критики программы Obamacare, предусматривающей медицинское обслуживание без страховки, пообещав медицинское обслуживание всем.

В-третьих, нынешний президент США обещал – а фактически уже начал делать – максимальное сокращение бюрократических проволочек и снижение налогов, что действительно увеличивает шансы экономики США на серьёзный бросок вперёд. И опять же на ум приходило повышение наших налогов на землю, на строения, на квартиры и дома…

В-четвёртых, Трамп выступил фактически за усиление государственной вовлечённости в экономику при партнёрстве с частным капиталом, для чего обратился к Конгрессу с предложением выделить на инфраструктурное перевооружение США триллион долларов. В том же направлении были сделаны обещания новых миллиардов на военные расходы и создание новых миллионов рабочих мест для американских рабочих, которые будут за триллион долларов модернизировать всё более уязвимую инфраструктуру США (вспомним недавний прорыв плотины в Оровилле) — это, конечно же, прекрасно. И вариация привычного трамповского лозунга, прозвучавшая как «Мы сделаем Америку стальной», — работала в том же ключе

Таким образом, пятым содержательным элементом была идеологическая установка, которая пронизывала всю речь Трампа – сделать Америку вновь великой. Правда, оговоримся сразу: Америка, хотя и начала спуск в своей мощи под давлением таких экономических движителей, как Индия и Китай, Южная Корея и страны АТР, тем не менее осталась флагманом мирового научно-технического и военно-технического прогресса.

Именно потому, что США довольно часто выполняют то, что намечают, России и нашему политическому руководству надо очень серьёзно отнестись к заявкам, сделанным Дональдом Трампом. Дело в том, что Трамп и часть правящих кругов Америки чутко уловили, что происходит поворот не в пользу будущего доминирования США. Именно поэтому в выступлении Трампа перед Конгрессом с посланием к стране и звучали эти алармистские ноты. И надо сказать, что именно эти ноты должны насторожить наше руководство, которое всё ещё движется без всякого стратегического плана и без всякого обсуждения будущих вызовов РФ. А ведь и выступление Трампа, и его первые решения по углеводородам (снятие ограничений на добычу) создадут, вероятнее всего, в ближайшее время ещё один кардинальный спад мировых цен на нефть. С соответствующими последствиями для РФ. Если только кремлёвское руководство не одумается и не начнёт целевую плановую деятельность по переводу нашей экономики на новые рельсы.

Таким образом, перед всей страной и всем миром Трамп констатировал возможность фундаментальной утраты американского лидерства. Новый президент не клеймил и не обвинял — он просто демонстрировал, что «банкет окончен», и вот счёт, который обязателен к оплате для всех присутствующих в зале, а если кому-то вдруг всё безразлично и требуется продолжение банкета — что ж, они так признают свою политическую неплатежеспособность и безответственность. «Денег нет, но вы держитесь, работайте, братья!» - такой формулы опять же не было у Трампа. Конечно, российское общество сильно отличается от американского и по своей истории, и по своей внутренней структуре, и по внешним условиям существования, но ещё никто нигде и никогда не решил ни одной проблемы, делая вид, что таковой не существует, игнорируя и замалчивая её.

3. Последствия для Америки и мира: новый рывок или падение в пропасть?

Всё вышесказанное вызывает закономерный вопрос: насколько реализуемой является программа Трампа, насколько серьёзно нужно к ней относиться? Несмотря на то, что США утратили значительную часть своего былого потенциала и авторитета, по уши залезли в долги и постепенно сдают позиции новым «центрам силы» — таким, как Китай и Индия, — недооценивать Америку не стоит. Сама победа Трампа — показатель того, что в США реально воспринимают развитие общемировой ситуации и не намерены продолжать движение в никуда. Тем более что 45-й президент за 40 дней своего правления успел не только «зарубить» Obamacare, но и отказаться от Транстихоокеанского партнёрства, рассориться с глобальными медиа-империями, запретить въезд мигрантов из семи мусульманских стран (впоследствии для Ирана было сделано исключение), потребовать выполнения финансовых обязательств от союзников по НАТО, начать строительство стены на границе с Мексикой и трубопровода Dakota Access.

Конечно, можно себя утешать тем, что 28 февраля мы видели на трибуне в зале Конгресса уже не тот сгусток энергии, который сметал всех конкурентов на своём пути во время избирательной кампании 2016 года. Трамп победил — и теперь ему предстоит совсем другая война, в которой придётся не столько заниматься блицкригом, сколько вести позиционные бои. Да ещё непривычные для его масштабов. Стоит заметить, что нью-йоркский миллиардер — несомненно, крупная фигура в американском большом бизнесе, но всё же далеко не первого ряда. В списке богатейших американцев 2016 года, опубликованном журналом «Форбс», в целом благоволящим к 45-му президенту США, он занял всего лишь 113-е место с состоянием в 4,5 млрд. долл. При этом он — несомненный «шоумен номер один» среди миллиардеров, что помогло ему победить на выборах 8 ноября. Но Трамп никогда в жизни не реализовывал проекты, стоившие больше десятка миллиардов «вечнозелёных». Триллионами долларов он не ворочал никогда — в отличие, скажем, от Рекса Тиллерсона (госсекретарь) или Стивена Мнучина (министр финансов). Даже президентская кампания обошлась ему всего в 429,5 млн. долл. (на самом деле, были задействованы куда большие силы и средства, но в данном случае это неважно. — А.Н.). В результате он получил — в аренду всего на четыре года — Белый Дом. И новый масштаб работ в 70 лет осознать и освоить намного сложнее, чем в 40 или даже в 50. Тем более что Трамп привык всегда всё делать сам и контролировать лично — с делегированием полномочий и ответственности у него имеются существенные проблемы. И то, что допустимо — пусть с натяжками — в большом бизнесе, оказывается неприемлемо и даже опасно в большой политике.

Трамп любит называть себя лучшим в мире кризисным менеджером и переговорщиком. И не останавливается перед тем, чтобы сказать: «Если честно, то я получил в наследство (от Барака Обамы. — А.Н.) полный бардак. Беспорядок что в стране, что за рубежом». Но его главная проблема вовсе не в этом «бардаке» или в отсутствии денег: если Конгресс откажется в марте увеличить потолок госдолга, то искомый триллион долларов на модернизацию американской инфраструктуры Трампу в начале января 2017 года, ещё до инаугурации, твёрдо пообещали японцы. Правда, видимо, всё-таки не «просто так», а в связи с ответными шагами и в сфере внешней политики, и в сфере экономики — направленными против Китая. Главная проблема Трампа и США в том, что ни Китай, ни Индия, ни другие страны АТР не собираются снижать темпы своего экономического развития. И бесконечно «кормить» их пустой долларовой массой невозможно — требования перехода от «империи доллара» к новой международной расчётной единице с проведением реформы мировой банковской системы будут становиться всё более массовыми и настойчивыми.

Поэтому рискованная игра «команды Трампа», видимо, будет заключаться в том, чтобы максимально «разогнать» доллар (повышение учётной ставки ФРС, выход фондовых индексов на рекордные уровни), чтобы затем его резко обвалить (аудит и банкротство ФРС, отказ от «зелёного» доллара в пользу «красного» или «синего», эмитируемого минфином США). Возможно, подобная стратегия будет сопровождаться «завинчиванием гаек» внутри страны — недаром в администрации Трампа собралось такое количество популярных в вооружённых силах генералов, и эта тенденция, судя по всему, будет продолжена. И чем дальше его оппоненты будут заходить по пути импичмента, тем больше будет вероятность введения на территории США военного положения («обычное» чрезвычайное формально действует с октября 2001 года).

Пока же в конце послания 28 февраля количество встававших с мест и аплодировавших словам 45-го президента США представителей политической элиты стало заметно большим, чем было в его начале. Поэтому можно сказать, что Трамп одержал важную тактическую победу. Но решающие бои ещё впереди.

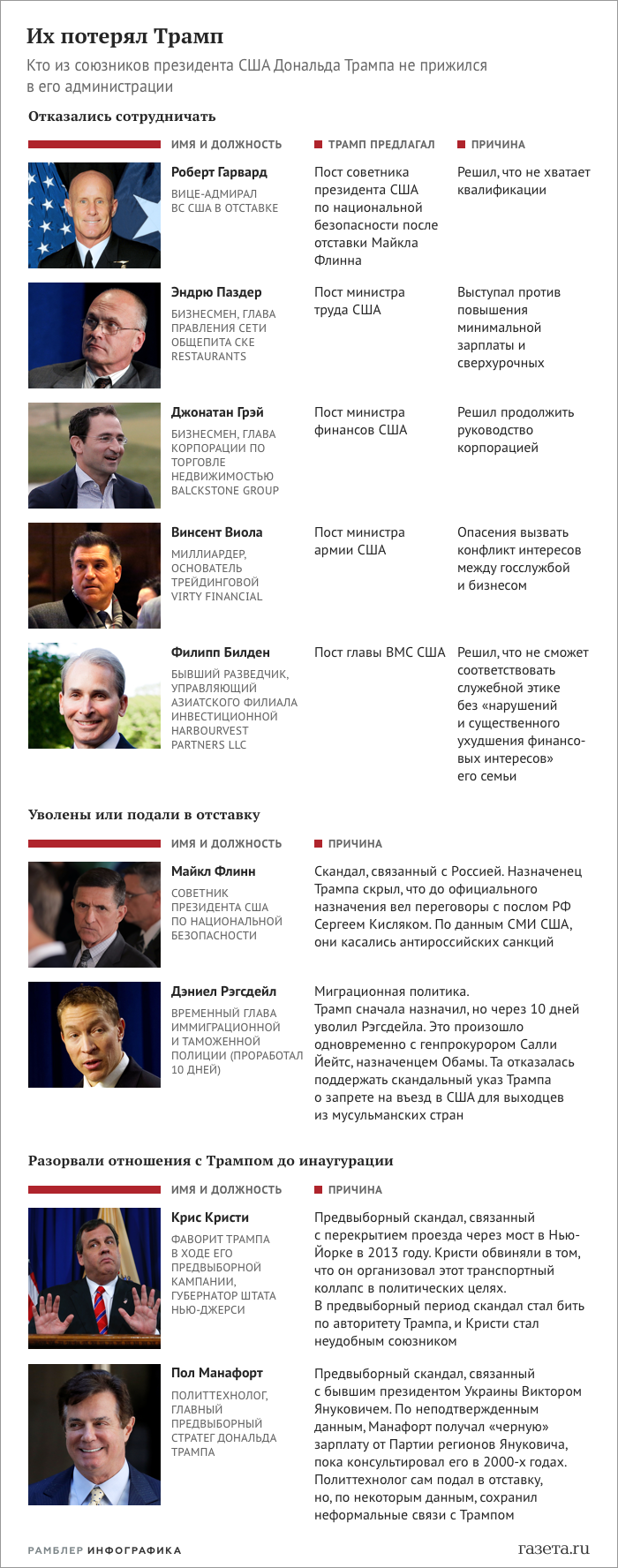

Как отказать президенту

10 человек, ушедших от Трампа

Александр Атасунцев

На фоне скандала, связанного с генпрокурором США Джефом Сешнсом, который рискует повторить судьбу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна за ложь под присягой, «Газета.Ru» вспоминает самых заметных сторонников Дональда Трампа, которые либо отказались от предложения избранного президента занять высокие посты в новой администрации, либо под давлением внешних факторов были вынуждены с них уйти.

В США, где особенно пестуется и уважается патриотизм, «предательство национальных интересов» звучит как тяжелейшее обвинение, а престиж государственной службы очень велик, не принято просто так отказываться от предложений занять государственные должности. Ведь бизнесу может одинаково помешать как обвинение его владельца в нежелании служить интересам страны, так и вынужденный отказ от активов во избежание конфликта интересов при поступлении на госслужбу.

Поэтому случаи непринятия предложений, особенно от президента страны, не распространены и всегда считаются скорее исключением из правил. Однако, за то короткое время, что Трамп формировал переходную команду, он уже успел получить несколько отказов. В новой администрации Белого дома спустя полтора месяца после официального вступления избранного президента в должность по-прежнему остаются незанятыми некоторые наиболее важные посты в правительстве. Например, должность министра труда.

Эндрю Паздер

Кандидатуру Эндрю Паздера на пост министра труда Трамп заявил еще в декабре прошлого года. Считалось, что Паздер будет отвечать за реализацию громкого обещания Трампа «вернуть американское производство на родину». В сенате кандидатуру оспорили, поскольку возможный будущий министр труда в прошлом высказывался против повышения минимальной зарплаты, так как, по его мнению, эта мера вредит мелкому бизнесу и ведет к сокращению рабочих мест.

Паздер также критиковал программу повышения уровня оплаты сверхурочных, проводившуюся правительством Обамы, утверждая, что она сокращает возможности наемных работников на рынке труда, и реформу системы здравоохранения, известную как Obamacare. Причем критика медицинской реформы звучала крайне неубедительно --

Паздер заявлял, что Obamacare подорвала ресторанный бизнес в стране, поскольку из-за увеличения страховых выплат у людей осталось меньше денег на посещение ресторанов.

Паздер на тот момент являлся главным исполнительным директором сети быстрого питания CKE Restaurants, поэтому он дополнительно выглядел еще и как заинтересованное лицо.

К тому же когда-то Паздер был замечен в сомнительных делах, в частности содержал в доме экономку — нелегальную иммигрантку. В итоге 15 февраля Паздер отозвал свою кандидатуру на пост министра.

«После тщательных раздумий и совещания с семьей я отзываю мою кандидатуру на замещение поста министра труда. Для меня большая честь, что президент Дональд Трамп предложил мне возглавить это ведомство и вернуть американских служащих и бизнес на путь устойчивого процветания», — заявил Паздер, поблагодарив своих близких и сторонников. Он также отметил, что, несмотря на отказ от должности, продолжает поддерживать Трампа и его команду.

16 февраля Трамп предложил пустующее место Александру Акосте, декану юридического факультета Международного университета Флориды, в прошлом федеральному прокурору США. «Алекс станет ключевым элементом в достижении нашей цели оживления американской экономики, производства и рабочей силы», — сказал Трамп, а также призвал сенат поторопиться с утверждением кандидатуры Акосты.

Роберт Гарвард

После того как советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку — генералу на пенсии пришлось уйти 14 февраля, когда стало известно, что еще до инаугурации Трампа Флинн обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком антироссийские санкции и скрыл этот факт от коллег, — Трамп предложил освободившийся пост вице-адмиралу в отставке Роберту Гарварду.

Но Гарвард отказался от предложения. Судя по словам близких к вице-адмиралу источников, речь шла не о сознательном демарше. Официальная версия — личный взгляд на вопрос соответствия должности. «Гарвард разрывается между чувством долга и осознанием своей очевидной неэффективности», — рассказывал один из источников Financial Times, близкий к вице-адмиралу. В итоге Трамп назначил своим советником героя войны в Ираке генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера.

Джонатан Грей

Одним из первых отверг предложение Трампа кандидат на пост министра финансов Джонатан Грей, который руководит подразделением, занимающимся недвижимостью, в корпорации Blackstone Group. Долгое время наравне со Стивеном Мнучином Грей считался одним из самых вероятных претендентов на пост министра финансов. Более того, наиболее предпочтительным. Однако в конце ноября, меньше чем через две недели после победы Трампа, Грей отказался от предложения в пользу своего бизнеса.

«У нас была замечательная встреча и всесторонняя дискуссия с президентом. Для меня было большой честью то, что моя кандидатура рассматривается на пост министра финансов, однако у меня все еще много работы в Blackstone», — сказал бизнесмен.

Грей — выпускник Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, это, к слову, альма-матер Трампа. В Blackstone Group он начал работать с 1992 года, сейчас управляет в компании активами на сумму в $102 млрд — офисными зданиям, отелями, жилыми домами, а также торговыми центрами по всему миру. В октябре прошлого года Forbes писал о Грее как человеке, который «провел революцию в сфере инвестирования в недвижимость».

Интересно, что во время предвыборной гонки Грей одновременно жертвовал в фонд кандидата от демократов Хиллари Клинтон и публично поддерживал республиканца Трампа, в частности, его предложения касательно миграционной политики. По мнению финансиста, реформа в этой сфере поможет «привлечь в страну больше людей с высшим образованием и решить проблему с большим числом лиц, не имеющих документов, которые могли бы платить налоги и быть более продуктивными».

Отказ Грея открыл дорогу к должности Стивену Мнучину — бывшему банкиру Goldman Sachs, где выпускник Йельского университета в течение 17 лет занимался ипотечными облигациями и государственными ценными бумагами.

В 2002 году Мнучин ушел из Goldman Sachs и какое-то время работал в компании университетского друга Эдварда Ламперта Sears Holdings. А в 2004 году основал собственный хедж-фонд, который инвестировал как минимум в два проекта Дональда Трампа. Кроме того, Мнучин учредил банк OneWest, выкупив несколько финансовых компаний, разорившихся в результате экономического кризиса 2008 года. Одновременно с этим Мнучин переключился на кинопроизводство, основал компанию Dune Capital, которая в 2007 году заключила контракт с киногигантом 20th Century Fox на сумму более $500 млн, вложившись в том числе в кинокартины «Аватар» и «Люди Икс».

Винсент Виола

В декабре прошлого года Трамп предложил в качестве кандидата на пост военного министра Винсента Виолу — выпускника военной академии, сделавшего миллиардное состояние на высокочастотном трейдинге. Виола принадлежит к той группе, которую Трамп уважает больше всего, — людей, которые, по словам самого президента, «сделали себя сами». Однако в начале февраля Виола отказался занять предложенный пост из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов.

В окружении инвестора, в частности, заявили о невозможности разорвать бизнес-связи Виолы со всеми организациями, в создании которых он принял участие за последние 35 лет.

И как сообщили представители Виолы, миллиардер «проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра армии».

Виола — основатель и руководитель трейдинговой компании Virtu Financial. Предприниматель окончил Военную академию в Вест-Пойнте, а также служил в сухопутных подразделениях армии США и со своим военным прошлым не расставался никогда. Например, после терактов 11 сентября 2001 года он основал в своем бывшем вузе в Вест-Пойнте контртеррористический центр. Виола также числится соавтором учебника о боевой стратегии. Кроме того, он читает лекции о кибернетических войнах и утверждает, что программисты — это солдаты будущего, а основные сражения будут разворачиваться в компьютерных сетях.

Милитаристическими аллюзиями пропитана и бизнес-философия Виолы.

Как-то раз член совета директоров Virtu, отставной генерал армии и в прошлом комендант Вест-Пойнта Джон Абизаид организовал для трейдеров компании патриотическую трехчасовую конную экскурсию к месту битвы при Литтл-Бигхорн между индейским союзом и солдатами армии США, произошедшей в 1876 году.

Филипп Билден

26 февраля стало известно, что бизнесмен, а в прошлом офицер военной разведки Филипп Билден отказался от поста главы военно-морских сил США. Билден думал над этим решением больше месяца — Трамп сделал предложение еще 25 января. Уже с середины февраля в СМИ стала появляться информация, что Билден откажется из-за возможного конфликта интересов. Первым об этом сообщал телеканал CBS. Чтобы развеять слухи, 19 февраля Пентагон выпустил заявление, в котором говорилось, что Билден уже заверил министра обороны Джеймса Мэттиса в своем твердом желании работать министром ВМС в случае утверждения сенатом. Мэттис же охарактеризовал Билдена как «подходящего лидера».

Однако в итоге журналисты оказались правы: в конце концов Билден мотивировал отказ трудностями, связанными с допуском к уровню секретности главы ВМС США, а также тем, что он не сможет соответствовать всем требованиям Управления правительственной этики без «неоправданных нарушений и существенного ухудшения частных финансовых интересов» его семьи. В качестве извинений Билден добавлял, что полностью поддерживает политику Трампа, в том числе в сфере модернизации ВМС.

Билден был офицером разведки в Резервной армии США с 1986 по 1996 год. После этого он переехал в Гонконг, чтобы создать и наладить работу азиатского филиала компании HarbourVest Partners LLC — компании, которая управляет частными акционерными капиталами по всему миру. В прошлом году, проработав в компании в общей сложности 25 лет, Билден ушел из HarbourVest Partners.

На днях Мэттис заявил, что в ближайшее время главе государства будет представлен новый кандидат на пост главы ВМС.

Пол Манафорт

Помимо тех, кто отказался от предложений Трампа по собственному желанию, есть также и те, кому комментаторы прочили высокие посты в администрации, но кого сгубили внешние обстоятельства, и Трамп был вынужден от них дистанцироваться, чтобы не нанести ущерб кампании.

Наиболее заметными из ряда таких людей являются бывший главный стратег команды Трампа — талантливый, но держащийся в тени специалист Пол Манафорт. По мнению многих экспертов, именно этот человек сформировал базис политического курса, который и привел Трампа к победе. Кроме него, нельзя также не упомянуть губернатора Нью-Джерси и давнего друга президента Криса Кристи.

Летом прошлого года издание The New York Times (NYT) опубликовало расследование про незаконные доходы главного стратега предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта во время его сотрудничества с президентом Украины Виктором Януковичем. Журналисты утверждали, что в этот период американец мог получать от Януковича нелегальные выплаты.

Доказательства этого приводились косвенные — в распоряжение американских журналистов попала отчетность украинской Партии регионов. В этих документах за период с 2007 по 2012 год неоднократно упоминалась фамилия Манафорта с денежными суммами напротив. Всего чуть менее $13 млн. По законодательству США, каждый, кто работал по поручению и в интересах иностранного правительства или политической партии, обязан подать декларацию о своей деятельности на имя министра юстиции. Но в то время Манафорт не регистрировался как лоббист, представляющий интересы Украины.

Сейчас, когда появилась возможность взглянуть на историю с Манафортом ретроспективно, уже можно говорить о том, что это был имиджевый ход. В свое время «Газете.Ru» удалось связаться с советником Манафорта в Киеве, который помогал американскому специалисту разрабатывать стратегию Партии регионов и который продолжает поддерживать с ним связь сегодня.

«Видимо, посоветовавшись с Манафортом, Трамп пришел к выводу, что на заключительном этапе гонки более эффективными будут другие коммуникаторы. И чтобы не дразнить общественное мнение, Манафорта просто как бы «отстранили», — рассказывал источник.

Крис Кристи

Губернатор Нью-Джерси, один из главных любимчиков предвыборного штаба Трампа и «одна из самых ярких восходящих звезд Республиканской партии» Крис Кристи стал политическим изгоем из-за преследовавшего его скандала многолетней давности. В декабре он вынудил Трампа отказаться от сотрудничества с Кристи. По тем же причинам Кристи в свое время не был выдвинут на должность вице-президента, а его место занял Майк Пенс.

Как писало в ноябре издание Politico, больше всего Трампа и его советников беспокоили неудачи Кристи в подборе сотрудников для переходной администрации, а также его причастность к скандалу, связанному с перекрытием моста в Нью-Джерси, так называемому Bridgegate.

В сентябре 2013 года Кристи продемонстрировал, что способен бороться за власть не вполне традиционными и законными методами. Тогда на четыре дня были перекрыты несколько полос моста Джорджа Вашингтона, который соединяет штат Нью-Джерси с Нью-Йорком.

Скандал возник сразу после того, как американские СМИ опубликовали электронную переписку соратников Кристи — в письмах акция называлась «транспортным уроком». Оказалось, что полосы моста были перекрыты в ответ на то, что мэр города Форт-Ли Марк Соколич не захотел поддержать Кристи на выборах губернатора в ноябре прошлого года.

По данным сразу трех источников Politico, Трамп созванивался с Кристи в ноябре и во время разговора уведомил губернатора о своем беспокойстве из-за арестов двух бывших советников Кристи. Они обвиняли Кристи в том, что тот участвовал в неправомерной процедуре закрытия моста Джорджа Вашингтона. Миллиардер также поинтересовался, есть ли еще что-то, что может повредить ему и его переходной команде. После этого разговора, сообщает издание, Кристи и приведенных им сотрудников начали вытеснять из переходной команды Трампа.

Дэниел Рэгсдейл

За недолгое время работы администрации Трампа уже появился один прецедент потери высокопоставленным чиновником доверия президента. Дэниел Рэгсдейл не отказывался от поста и не был вынужден покинуть его под внешним давлением, а потерял его по решению главы Белого дома. С 2012 года он работал заместителем главы иммиграционной и таможенной полиции. В день инаугурации Трампа, 20 января, Рэгсдейл был повышен до главы миграционного ведомства. Однако уже 30 января Трамп вновь понизил Рэгсдейла.

Причины, побудившие Трампа сменить руководителя службы, неизвестны. В январе Трамп запретил въезд в страну беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Скорее всего, понижение Рэгсдейла было как-то связано с новой миграционной политикой президента, в реализацию которой прямо вовлечено ведомство.

В отличие от истории с отстранением и.о. генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс — члена администрации прошлого президента Барака Обамы, — которая отказалась выполнять миграционный указ Трампа, в данном случае речь идет скорее об утрате доверия к «своему» человеку. Место Рэгсдейла занял Томас Хоман, более 30 лет прослуживший в рядах ведомства. Ранее он занимал должность исполнительного директора и специализировался на операциях, подразумевающих арест и депортацию нелегальных мигрантов.

Украина блокирует Россию

Украинские радикалы перекрыли железную дорогу из России

Рафаэль Фахрутдинов

Группа украинских радикалов «Штаб блокады торговли с оккупантами» заблокировали пограничный железнодорожный пункт, по которому идет торговое сообщение с Россией. По их словам, на станции были обнаружены, в частности, несколько поездов из России с углем марки антрацит. Редут радикалы назвали в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра. До апреля группа намерена взять под контроль все восемь основных железнодорожных российско-украинских пограничных переходов.

Группа украинских радикалов, которые называют себя «Штаб блокады торговли с оккупантами», сообщила о возведении заградительных конструкций на железнодорожных пограничных переходах, через которые ведется торговля с Россией.

Согласно сообщению группы в фейсбуке, накануне вечером «ветераны войны за независимость, а также общественные патриоты из Сумщины, Львова, Тернополя и Киева возвели новый редут» — в городе Конотоп Сумской области, через который идет одна из основных торговых магистралей с Россией.

По словам активистов, на товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из России, в том числе с углем марки антрацит. В настоящее время идет инженерное обустройство местности.

«Редут получил название в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны», — сообщают радикалы.

Они также указывают, что намерены в течение месяца взять под эффективный контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

«Сегодня на помощь участникам блокады отправились активисты из разных областей и городов Украины. Каждый из них отстаивает позицию, что торговля на крови должна быть остановлена, поскольку это залог мирного будущего для нашей страны», — ранее сообщали в группе.

Активисты также заверили, что информация, распространяемая в отдельных СМИ, о том, что через редут «Богдан» в районе Горный-Золотое якобы началось движение поездов с углем и путь разблокирован, не соответствует действительности и переход по-прежнему контролируется радикалами.

Днем ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, принадлежат Киеву. Также, по его словам, потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят $3,5 млрд выручки, и это приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

3 марта руководитель ДНР Александр Захарченко заявил о начале торговой блокады Украины со стороны самопровозглашенной республики. По его словам, Украина не выдержит больше 60 дней в режиме блокады, и спрогнозировал обострение на фронте в этот «горячий» период.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украины», — заявил на встрече с журналистами в Донецке Захарченко.

В феврале нынешнего года Украина подала иск в ВТО против России с требованием о создании группы экспертов в рамках дела об ограничении транзита с территории Украины через российскую территорию в третьи страны.

«С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом», — заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская.

За месяц до этого заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань отметил, что Украина потеряла $1 млрд из-за ограничений транзита по территории России.

«Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории России составляют более миллиарда долларов — это около двух процентов ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки, а еще это потери перевозчиков», — сказал Довгань в интервью «Общественному радио».

Ранее лидер оппозиционного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что Украина может превратиться в «логистическое захолустье», лишившись части транзита газа по своей территории.

По словам представителя оппозиции, вместо того чтобы развивать инфраструктуру и получать преимущества от единого таможенного пространства, Киев «развлекает общественность авантюрами» вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход России.

Пираты продали россиян

Моряков из России выкупили из плена нигерийских пиратов

Владимир Ващенко

Семеро российских и один украинский моряк освобождены из пиратского плена в Нигерии. Их состояние здоровья вне опасности. Сообщается, что они получили свободу после того, как их захватчикам заплатили выкуп, сумма которого, впрочем, не разглашается.

Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами в начале февраля, отпущены на свободу. Об этом в воскресенье, 5 марта, журналистам сообщил уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец», — сказал Буцай. По его словам, этому предшествовали сложные переговоры об освобождении пленников. Буцай отметил, что моряки были освобождены после уплаты выкупа, однако его сумма не разглашается. Об освобождении моряков уже сообщили их родственникам.

Источник, знакомый с ситуацией, объяснил «Газете.Ru», что освобождение россиян, скорее всего, было осуществлено с помощью фирм-посредников.

«Базируются эти фирмы в Лондоне, и их задача заключается в том, чтобы максимально снизить цену выкупа, сделать так, чтобы заложники не пострадали. Этот бизнес начался еще в Сомали и продолжается до сих пор, — говорит собеседник «Газеты.Ru». — Так что обычно судовладельцы обращаются к таким посредникам, а те уже контактируют с пиратами».

В феврале 2017 года семь российских моряков и один их украинский коллега были похищены с сухогруза BBC Caribbean. Это произошло в Гвинейском заливе, неподалеку от одного из нефтяных терминалов, вблизи нигерийской территории. По одной из версий, пираты подплыли к кораблю и открыли огонь по палубе судна, после чего поднялись на палубу и захватили экипаж. По другой версии, они просто высадились на судно без применения огнестрельного оружия, а затем увезли моряков в неизвестном направлении. Как бы то ни было, в результате захвата никто из моряков не пострадал.

В поисках россиян участвовали нигерийские силовики, по данному инциденту проводил проверку Следственный комитет России.

Владельцем судна BBC Caribbean является немецкая судоходная компания Briese Schiffahrt, а оператором — немецкая BBC Chartering. Построено оно в 2008 году в Китае и имеет длину 116 м.

Гвинейский залив, где произошло нападение, печально известен как место с постоянными нападениями морских разбойников на гражданские суда.

Иногда в результате этого в заложниках оказываются российские граждане. В ноябре 2016 года в Гвинейском заливе было захвачено судно Saronic Breeze с 20 моряками — 18 россиянами и двумя украинцами. Корабль-рефрижератор вышел под панамским флагом из порта Котону в Бенине 24 ноября и взял курс на портовый город Сенонди-Токарди в Гане. Однако в пути судно было атаковано пиратами.

Экипаж успел подать сигнал SOS и сообщить о нападении в компанию, владеющую судном, Star Sea Shipping S.A. После того как захватчики установили контроль над Saronic Breeze, его аэронавигационная система оказалась отключена. Пираты также вывели из строя другие системы связи. 29 ноября пираты покинули корабль и увезли в неизвестном направлении трех моряков — граждан России. Оставшиеся на борту члены экипажа взяли курс обратно на Котону. После этого судно направилось в бенинский порт.

20 декабря 2016 года посольство России в Нигерии на своей странице в Twitter рассказало, что российские моряки были освобождены. «В связи со спасением российских моряков посольство России в Нигерии выражает признательность всем, кто принимал участие в их освобождении», — говорилось в сообщении дипмиссии.

В мае 2013 года судно Frio Athens, принадлежащее компании Laskaridis Shipping Co. Ltd, подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе.

По словам специалистов, практика ведения бизнеса в сфере морских грузоперевозок сложилась таким образом, что предотвратить нападения морских разбойников в разных точках мира не представляется возможным.

«Если бы, например, Международная морская организация и ООН разрешили использовать в Гвинейском заливе частные не нигерийские охранные компании, которые могли бы обеспечить вооруженную охрану судов, все было бы кончено. Пару раз перестреляли бы нападавших разбойников — и их «коллеги» бы успокоились. Они там смелые только тогда, когда нападают вдесятером на одного, причем желательно, чтобы этот один был не вооружен», — рассуждает главный редактор журнала «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. По его словам, эти предложения как раз блокируют государства Гвинейского залива, так как пиратство там выгодно и самим пиратам, и властям этих стран, которые предлагают армейскую охрану для гражданских судов, следующих через Гвинейский залив, за очень большие деньги.

«Сейчас с вооруженными охранниками на борту возникают проблемы. Недавно Индия задержала в своих территориальных водах корабль с вооруженной охраной под предлогом того, что эти люди создают угрозу для индийского государства. Насколько мне известно, судно до сих пор арестовано», — добавил Войтенко.

«Все точки, где есть серьезный риск нападения пиратов, известны. И сейчас судовладельцы, чьи корабли там курсируют, уже закладывают в свой бизнес риски экономических потерь от возможного выкупа. Все рекомендации МИД РФ не ходить там ни к чему не приведут, ведь как-то, в принципе, работать судовладельческим компаниям надо. А значит, их суда снова там будут ходить, и в случае проблем с пиратами им самим снова придется платить выкуп», — сказал главный редактор «Морского бюллетеня».

Академия военных наук РФ и Цзилинский университет КНР будут изучать Вторую мировую войну.

Президент академии Махмут Гареев подчеркнул, что одной из приоритетных задач военных историков является работа по недопущению фальсификаций и искажений фактов о Великой Отечественной войне

Академия военных наук РФ и Цзилинский университет Китая создали совместный центр по изучению Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщил президент академии генерал армии Махмут Гареев на военно-научной конференции.

"Совместно с Цзилинским университетом Китая создан центр по совместному изучению истории Второй мировой войны на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам Гареева, одной из приоритетных задач военных историков является работа по недопущению фальсификаций и искажений фактов о Великой Отечественной войне.

"Члены академии принимают активное участие в парламентских слушаниях и научных конференциях в стране и за рубежом, в том числе по вопросам безопасности", - рассказал Гареев о работе академии.

Более 100 исследований в интересах безопасности РФ

Махмут Гареев также сообщил, что члены Академии военных наук выполнили в 2016 году в интересах правительства РФ, Совета безопасности и Минобороны более 100 научно-исследовательских работ.

"За истекший год по заданиям Совета безопасности, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ, Минобороны и других силовых ведомств выполнен ряд научно- исследовательских работ, разработано и издано более 100 теоретических трудов и других научных работ", - сказал генерал армии.

Он подчеркнул, что по результатам проведенных исследований в Генштаб ВС РФ и в Совет безопасности представлены обстоятельные доклады по оценке перспектив развития геополитической обстановки в мире, о новой системе знаний о войне, о новом характере многовекторных угроз России и организации обороны страны с целью противодействия военным и невоенным угрозам, о путях совершенствования военно-научной работы в ВС РФ.

На сегодняшний день в Академии военных наук состоят 923 действительных членов, 510 членов-корреспондентов, более 2,5 тысяч профессоров.

Санкции «придавили» цены на офисную недвижимость в Москве

В годовом выражении стоимость аренды офисов и жилья для иностранных сотрудников в столице понизилась на 7,5%. И это не предел, говорят эксперты. В чем причина такой тенденции?

Офисы в Москве дешевеют. В мировом рейтинге стоимости аренды офисной недвижимости и жилья для сотрудников международных компаний российская столица опустилась с 13 на 14 место.

Это следует из доклада британской компании Savills, занимающейся элитной недвижимостью. В годовом выражении аренда офисов и жилья для иностранных сотрудников в столице подешевела на 7,5%. И это еще не предел, считает гендиректор Distant Property Наталья Завалишина: