Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Киселевск-на-разрезе:

как шахтерский город в Кузбассе превратился в газовую камеру

Дмитрий Ермаков

Фенол, метан, угольная пыль — этим уже много лет дышат жители Киселевска, где добывают уголь. Переселить людей в безопасное место хотели еще советские чиновники, но до сих пор ничего не изменилось. Из-за высокой смертности за двадцать лет население города сократилось в полтора раза.

«Это похоже на раскулачивание»

Угольные разрезы окружают Киселевск со всех сторон, подбираясь вплотную к жилым домам. Пыль везде — оседает на машинах, одежде. С непривычки постоянно кашляешь. В воздухе неприятный запах бензина или пропана. Иногда ветер приносит аромат таежной смолы и скошенной травы, но лишь ненадолго.

«Сегодня встала в пять утра, а дышать уже нечем, — рассказывает местная жительница, пенсионерка Ольга Дубей. — Чего тут только нет в воздухе и земле: метан, мышьяк, угарный газ. Весь город страдает, дети часто умирают. А рекультивация разрезов, с которых летят пыль и химия, по графику только через пять-десять лет».

Ее деревянный дом в старой части города стоит почти на краю разреза, который появился несколько лет назад. Женщина давно хочет перебраться в новый район Красный Камень — подальше от угольных разработок. Но компенсации на покупку квартиры не хватает. Дом в 60 «квадратов» с баней и гаражом на участке угольная компания оценила в 350 тысяч рублей. Дубей считает, что даже без учета земли ей полагается 2,4 миллиона. Средняя цена на жилье в регионе — 40 тысяч рублей за квадратный метр.

«Я обращалась в администрацию, к губернатору, в прокуратуру — бесполезно, — говорит пенсионерка, листая толстую папку с документами. — Это похоже на раскулачивание. Фактически у нас все отбирают, вгоняют в нищету».

Ниже рынка

В советское время разработки в Киселевске вели шахтным способом. В 1974-м правительство СССР утвердило программу по переносу всего города. Оставить хотели лишь добывающий сектор, а людей — переселить на берег реки Чумыш. Реализовывать план начали в 80-е — так и появился район Красный камень. Но закончить не успели: после распада СССР шахты перешли в частные руки.

Несмотря на огромные запасы дорогого коксующегося угля, новые собственники добычу в шахтах постоянно сокращали из-за нерентабельности. Угольные пласты в Киселевске и Прокопьевске — крутопадающие, что затрудняет разработку. Кроме того, оборудование давно не модернизировали. Из-за несчастных случаев и взрывов метана тут погибли несколько шахтеров.

Муниципалитет требовал от предпринимателей не останавливать добычу, чтобы сохранились рабочие места. Нашли компромисс: угольные разрезы. Копали прямо посреди улиц — особенно активно с 2014-го, когда закрылась последняя шахта. Прокладка продолжается и сейчас. В городе официально девять мест добычи угля.

Люди поначалу переезжать не хотели. Но со временем поняли, что жить рядом с открытым углем опасно.

Согласно постановлению правительства № 428 от 13 июля 2005 года, компенсацию должны предоставлять компании — владельцы разработок. В отдельных случаях, например когда жилье признают ветхим, деньги выделяет городская администрация.

СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ НОВОГО ЖИЛЬЯ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ. ДОБАВЛЯТЬ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА У БОЛЬШИНСТВА ГОРОЖАН ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ: ЗАРПЛАТЫ МАЛЕНЬКИЕ.

«У нас из-за этого постоянно судятся. Компании нарушают закон, предлагая компенсацию ниже рынка. Лишь несколько человек смогли получить достойные деньги. Чиновники, к сожалению, в эти конфликты не вмешиваются», — отмечает местный правозащитник и журналист Владимир Васильев.

«Вся чернота летит сюда»

К сносу дома на улице Пушкина приступили в 2015-м — после жалобы одного из жильцов в Роспотребнадзор. В ведомстве пришли к выводу, что это действительно слишком близко к разрезу и есть опасность обвала.

Жилье Тамары Петровой угольная компания оценила в 570 тысяч. На другой дом с той же площадью этого не хватало, и пенсионерка обратилась в суд. Но вердикт вынесли не в ее пользу.

Петрова до последнего не сдавалась — два года провела без воды и света. В итоге жилье снесли «четыре пьяных мужика с бульдозером», когда она сама находилась внутри. «Завалили мою кошку, дорогие мне вещи, — вспоминает пенсионерка. — Полиция не вмешивалась». Две недели Петрова ночевала у соседки. На скромную компенсацию приобрела небольшой старый дом.

«Развалюшка. Крыша течет, бани нет», — жалуется женщина.

Многодетная мать Татьяна Котельникова ждет переселения с 2012-го. Она работает в службе охраны. В трехстах метрах за ее домом — дымящиеся трубы и бурая полоса угольного разреза. Почва постоянно проседает.

«Техника гремит круглые сутки — тишины нет, — вздыхает Котельникова. — Вся чернота летит сюда. В саду деревья сохнут, на овощи падает пыль от тушения угля — он может загораться при контакте с кислородом».

Этот район уже почти полностью расселен. Вокруг — покосившиеся крыши брошенных домов, некоторые снесены до основания. У проселочной дороги — горы бревен, кирпичей и мусора. Дворы густо заросли бурьяном и полынью.

«Мои ребятишки ходят в школу через заросли и колдобины, — говорит Котельникова. — Один мальчик из другой семьи, которую потом переселили, полез разбирать кирпичный завал и погиб».

Ее соседка Светлана Новикова добавляет: из-за нитратов теперь нельзя пользоваться скважиной. «Приходится заказывать воду, и хорошо, если сухо и машина может проехать», — разводит она руками.

Взрывы и токсичные озера

К району Подземгаз подходят сразу три угольных разреза, окружая его со всех сторон. В советское время здесь газифицировали уголь под землей. В 90-е станцию ликвидировали. Поселок с очень крепкими домами, построенными в 1950-х, остался.

Неподалеку — фенольное озеро. Сюда сливали отходы. В самом поселке долго были две открытые фенольные ямы. Животные, угодившие туда, погибали от химических ожогов. Засыпали только в прошлом году. Но местные утверждают, что пары летучего токсичного вещества все равно выходят наружу. Они могут вызвать поражение ЦНС и внутренних органов.

«Пока работала станция, район был зеленый, хороший. Фенол вывозили далеко от поселка, отстойники были закрытые», — рассказывает бывший шахтер Сергей Проскурин. Он то и дело кашляет: рак легкого.

В Подземгазе — впрочем, как и в других районах Киселевска, — регулярно происходят землетрясения. Обычно слабые, не более четырех-пяти баллов.

«Из-за перемещения больших масс грунта при разработке разреза тектонические плиты смещаются, — объясняет Проскурин. — Здесь Среднесибирское плоскогорье, устойчивое. Природные толчки маловероятны».

Техногенное происхождение сейсмических колебаний Кузбасса допускают и эксперты. Район постоянно трясет и по другой причине: при углублении разрезов применяют взрывчатку.

«Вчера на Тайбинке (разрез у бывшей шахты «Тайбинская». — Прим. авт.) тонн сорок рванули. Думал, дом с фундамента слетит», — продолжает Проскурин. Он показывает несколько одноэтажных строений, которые ушли под землю по окна и развалились.

Подземгаз постепенно сносят — чтобы добывать уголь. Жителей переселят в течение трех лет.

Всего в 2021-м на компенсации горожанам направят 821 миллион рублей, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области. Это должно покрыть расходы на новое жилье 118 семьям. Угледобывающие предприятия, по словам чиновников, планируют переселить в этом году еще 120 семей.

РИА Новости направило запрос в администрацию Киселевского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.

«Каждый сам за себя»

В декабре прошлого года правозащитница Наталья Зубкова вместе с представителями Роспотребнадзора сделали анализ воздуха у детских учреждений Киселевска. Бензапирена — опасного канцерогена — местами было в 11 раз выше нормы. «У угольщиков есть собственные лаборатории, по их данным — все прекрасно», — уточняет она.

Эколог Антон Лементуев добавляет: до этого независимые замеры в Киселевске проводили в 2004-м. Брали анализ почвы на тяжелые металлы недалеко от одного из рудных отвалов. Результаты тоже были неутешительными.

«Проблемы здесь просто ужасающие, и решения нет в принципе», — уверен он.

Местные понимают, что на экологическую ситуацию надо жаловаться коллективно, но на это никто не решается. Многие работают на разрезах и боятся, что их уволят. После того как закрыли заводы и крупнейшую в Сибири обувную фабрику, трудоустроиться в Кисилевске сложно.

«Каждый сам за себя, — отмечает активист Леонид Мельников. — Вот эти пенсионерки — хорошие люди, но борются только за собственный дом, свои выплаты. Естественно, им нет дела до более масштабных проблем. Но порознь ничего не получится».

РИА Новости отправило в Роспотребнадзор вопросы об экологической ситуации в городе, ответа пока нет.

В начале года о результатах проверок обогатительных фабрик Киселевска отчитывалась прокуратура. Нарушения, связанные с выбросом вредных веществ в атмосферу, ведомство выявило более чем на 20 предприятиях.

Сегодня в Киселевске официально 85 тысяч человек, на самом деле — около 70.

НАСЕЛЕНИЕ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТСЯ: В 90-Х БЫЛО ПОЧТИ 130 ТЫСЯЧ. АНАЛИТИКИ УВЕРЕНЫ: ПРИЧИНА НЕ ТОЛЬКО В МИГРАЦИИ, НО И В ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ, КОТОРАЯ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ РОЖДАЕМОСТИ.

Министр обороны предложил построить в Сибири новые города и перенести столицу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов и перенести в регион столицу России. Об этом генерал армии заявил в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

По словам Сергея Шойгу, население новых городов должно составлять 300-500 тыс. человек, лучше — до миллиона жителей. Населенные пункты должны стать крупными научно-промышленными и экономическими центрами. «И не просто города построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил министр обороны.

Глава ведомства уточнил, что в советское время, незадолго до распада СССР, существовали подобные планы. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — отметил он.

Ранее «СГ» сообщала, что в Иркутской области построят загородный микрорайон «Хрустальный парк», включающий 15 кварталов малоэтажной застройки.

Автор: СГ-Онлайн

«Оцифровать» рядового саморегулятора

В «Синергии» знают, как сделать работу членов СРО удобнее

Межотраслевую ассоциацию саморегулируемых организаций (СРО) «Синергия» называют одной из передовых ассоциаций строительных и проектных СРО и даже трендсеттером инноваций. Об «искусстве предвидеть» президент «Синергии» Александра БЕЛОУС рассказала «Стройгазете».

«СГ»: Александра Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о ваших новшествах.

Александра Белоус: Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить всех уважаемых коллег с профессиональным праздником — Днем строителя и пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, радости и удачи во всех делах и проектах. Действительно, первое полугодие у всех саморегулируемых организаций, входящих в «Синергию» (СРО АСО ПОСО, СРО АП СОПО, СРО АС «Межрегионстройальянс» и СРОА «Ремонтное сообщество»), прошло под знаком активного внедрения инноваций. В апреле мы внедрили первого в отрасли Telegram-бота для СРО — SROrobot. Этот сервис позволяет компаниям-членам моментально получать выписки из реестра и сведения из внутренних баз данных прямо на компьютере или в смартфоне.

Кроме того, в мае мы добавили на официальные сайты всех СРО специальный адаптивный дизайн, позволяющий так же получить выписку в один клик без установки Telegram, — специально для тех, кто не пользуется мессенджерами. В том же месяце «Синергия» совместно с АНО ДПО ЦНСС разработала электронный тренажер для прохождения аттестации Ростехнадзора в условиях, максимально приближенных к «боевым». Тренажер позволяет проверить и улучшить знания в области промбезопасности дома или на рабочем месте. Все это сделано в рамках комплексной программы по полному переходу «Синергии» на «цифру», благодаря которой уже к началу 2020 года наша ассоциация полностью перешла на электронный документооборот. Это в разы ускорило все процессы и помогло компаниям-членам работать удобнее, проще и быстрее. Более того, по итогам очередных общих собраний все СРО «Синергии» получили разрешение Ростехнадзора проводить собрания и голосовать дистанционно с помощью видеоконференцсвязи. Невольно мы стали пионером, создав еще и этот правовой прецедент. Но мы делали это не ради прецедента, а чтобы жизнь и работа наших членов стали проще и удобнее. Именно этим, вероятно, объясняется то, что за минувший год в наши СРО вступило на 40 компаний больше, чем выбыло.

«СГ»: Кстати, о прецедентах. Недавно вы выдали бывшему члену 100 тыс. рублей и всколыхнули сферу саморегулирования обещанием раздать еще 100 млн рублей…

А.Б.: Ну, не совсем «раздать». Мы просто выполнили требования закона. В соответствии с 191-ФЗ саморегулируемые организации строительной сферы с 1 июля 2021 года в течение одного года обязаны возвращать взносы в компфонд по заявлениям своих бывших членов, исключенных в период с 30 июня 2016 года по 1 июля 2017 года при условии, что такая организация не вступала в другую СРО. ООО «Аква-Терм» воспользовалось своим законным правом и подало 1 июля 2021 года заявление на возврат средств. Уже 8 июля деньги поступили на расчетный счет организации. Мы всегда соблюдаем законы. Поэтому если и другие бывшие компании-члены подадут заявление на возврат, то они получат деньги в установленные законом сроки. Сейчас в работе находится заявление иркутской компании на полмиллиона рублей, тоже будем возвращать. И мы надеемся, что все законопослушные СРО поступят аналогичным образом.

«СГ»: То есть вы готовы отдавать деньги из компфондов бывшим членам? А как насчет займов действующим членам?

А.Б.: Наша позиция не поменялась: СРО — не кредитная организация, а компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) — не касса взаимопомощи. У этих денег есть четко прописанное в законе назначение. И мы твердо стоим на позиции, что одалживать общие деньги всех членов СРО конкретным компаниям в отсутствие твердых гарантий и механизмов их возврата — неэтично и безответственно. Особенно в условиях кризиса в строительной отрасли, обусловленного дефицитом рабочей силы и резким удорожанием строительных материалов. Это, безусловно, наша общая проблема, поэтому мы сейчас активно работаем над тем, чтобы сформировать консолидированную позицию компаний, которые терпят убытки в связи с подорожанием стройматериалов и оказались не в состоянии выполнить свои обязательства, особенно госконтракты. Мы уже подготовили ряд рекомендаций по поправкам в 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, позволяющих изменять стоимость уже заключенных госконтрактов меньше чем на год и на 100 млн рублей. Кроме того, мы изучаем возможности совершенствования методик ценообразования в строительстве за счет имплементации передового мирового опыта.

№30 06.08.2021

Автор: Сергей ВЕРШИНИН

«ВКУСНЫЙ ДЖАЗ»: ТАВРИДА СОБРАЛА МОЛОДЫХ ПОВАРОВ И РЕСТОРАТОРОВ ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО КАЛИНИНГРАДА

С 7 по 12 августа на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму пройдет образовательный заезд «Вкусный джаз». Впервые гастрономия станет отдельной арт-школой и объединит поваров и рестораторов. Они познакомятся с действующими направлениями российской региональной кухни, уникальными региональными продуктами и техниками приготовления блюд кухни народов России, а также узнают, как построить карьеру в сфере гостеприимства.

Автор-методист и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», организатор 23 мобильных фестивалей региональной кухни Екатерина Шаповалова выступила соавтором и модератором программы поваров первой в истории «Тавриды» арт-школы гастрономии: «В наши дни одним из наиболее перспективных направлений для карьерного развития считаются креативные индустрии. Туризм и гастрономия – их неотъемлемая часть и бесконечное поле для творчества. Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) выделяет гастрономию как «важнейший аспект туристических впечатлений», и за всю историю отечественного туризма российская сфера гостеприимства, включая ресторанный бизнес, впервые оказалась в топе новостей, интереса в обществе. Гастрономия и кулинарные традиции большинства туристических стран мира являются неотъемлемой частью государственной политики, имиджа государства. Сам факт, что Таврида проводит отдельную школу, говорит о значимости всех процессов развития российской региональной кухни как важной составляющей и нашей идентичности».

Молодые повара-профессионалы и рестораторы посетят лекции ведущих российских специалистов в сфере гостеприимства и туризма, примут участие в дегустациях и мастер-классах известных шеф-поваров и рестораторов.

Секретами успеха с молодыми творцами поделятся:

– Игорь Бухаров, ресторатор, основатель первого в России ресторана высокой кухни Nostalgie, президент Федерации рестораторов и отельеров, руководитель Совета по профессиональным квалификациям «Гостеприимство» и Национального совета при Президенте Российской Федерации;

– Владимир Бурковский, бренд-шеф и ресторатор, основоположник направления современной российской кухни – сибирской кухни, основатель первого в России Гастрономического театра PuppenHouse, основатель «Центра сибирской кухни» (Новосибирск);

– Владимир Мухин, бренд-шеф ресторанного холдинга White Rabbit Family, шеф-повар ресторана White Rabbit, шеф-повар № 9 в мире по версии Best Chef Awards – 2019. Ресторан White Rabbit занимает 13-ую строчку в мире по версии рейтинга The Worlds 50 Best Restaurants. Принимал участие в третьем сезоне документального сериала Netflix о кулинарных традициях мира Chef?s Table Владимир Мухин и стал самым популярным русским шеф-поваром в мире.

Мастер-классы проведут:

– Александр Волков-Медведев, шеф-повар ресторана русской кухни Ruski, 354 Exclusive Height, холдинга Алексея и Дмитрия Васильчуков Restart Vasilchuk Brothers (Москва);

– Владимир Брагин, эксперт WorldSkills в номинации «Поварское искусство», шеф-повар первого шахтерского ресторана «Забой» (Кемерово, Кузбасс);

– Николай Атласов, шеф-повар и основатель ресторана при этнокомплексе «Усадьба Атласовых», член Координационного совета г. Якутска по туризму, многократный победитель профессиональных конкурсов в рамках Ежегодного гастрономического фестиваля «Вкус Якутии»;

– Елена Шрамко, самый титулованный кондитер России, основатель Академии кулинарного искусства «Эксклюзив», чемпионка мира по кондитерскому искусству (World Champion, Championnat Mondial de ARTS SUCREE, Paris).

О карьерных возможностях, которые открываются сегодня в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, расскажут:

– Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму;

– Александр Иванов, заместитель начальника Департамента торговли Правительства Москвы, кандидат медицинских наук, автор книг «Безопасный ресторан: санитарные правила в картинках», «Безопасный ресторан 2.0: новые санитарные правила в картинках»;

– Наталья Иванова, член Совета директоров Совета участников потребительского рынка;

– Елена Меркулова, основатель и руководитель информационного проекта «ПИР Экспо», крупнейшей в России Международной выставки в сфере HoReCa «ПИР Экспо», форума для шеф-поваров «ЗАВТРА’к Шефа» (в 2022 году «ПИР Экспо» исполняется 25 лет).

На арт-школу приедут производители российских региональных продуктов питания: сыровар Олег Сирота (Истринский район, Московская область); представитель Союза производителей адыгейского сыра и член Совета РОО «Туристическая Адыгея» Ольга Иванова, которая представит старейшее производство (с 1949 года) – Молочный завод «Гиагинский» (станица Гиагинская, Республика Адыгея); основатель винодельческой компании «Дом Захарьиных», единственный в России владелец частной коллекции автохтонных вин сортов винограда Крыма Валерий Захарьин; представители завода по производству масла из виноградных косточек V1VO – заместитель директора Георгий Хаиров и директор Дегустационного центра Светлана Преутеско; Павел Минаев, морская ферма «Аква-Альянс», и Оксана Вялова, консультант Ассоциации аквакультуры Крыма, биотехнолог компании ООО «Энси Бэй», кандидат биологических наук из Севастополя, которые представят продукты Черного моря. Также участники протестируют беломорскую соль «Соль Русского Севера» (Республика Карелия), натуральный яблочный сидр от Сидрерии «Ферма сидра» Алексея Салтанова (Краснодарский край) и др.

С 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» пройдет Гастрономический фестиваль, в котором примут участие повара, рестораторы, кондитеры, эксперты в области гостиничного бизнеса и другие представители гастрономии. Регистрация для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет доступна до 12 августа на сайте tavrida.art. Участие в фестивале бесплатное.

В рамках подготовки к фестивалю, а также с целью формирования пула участников фестивалей и фуд-кортов «Тавриды» организован отдельный образовательный модуль по тестированию концепций региональной уличной еды, который проведут эксперты:

– Наталья Плетникова, начальник управления развития продаж по сегментам клиентов ГК «Современные транспортные технологии» (Автозавод ГАЗ), образовательный проект для бизнеса GAZ Campus (Нижний Новгород);

– Рафаэль Хабиров, основатель MOBITRUCK by EdaNaKolesah.com (Москва);

– Антон Хитров, генеральный директор Duni и BioPak в России и СНГ, профессор Евразийской школы менеджмента и администрирования (Бизнес-школа EMAS), который расскажет об экологических готовых решениях для упаковки и доставки еды на гастрономических фестивалях.

В этом году на каждом образовательном заезде «Тавриды» проходит «Ужин от шефа», где лучшие шеф-повара России в формате кулинарного шоу знакомят молодых творцов со всей страны с характерными продуктами и блюдами регионов. Торжественный ужин проводится при поддержке проекта «Гастрономическая карта России». 12 августа его руководитель, автор-методист Екатерина Шаповалова создаст вместе с участниками арт-школы стол-инсталляцию, где будут представлены блюда народов России.

В артшколе гастрономии у всех желающих будет возможность представить свои гастрономические проекты, среди них:

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Осетинские пироги и современная осетинская кухня

Плахтий Ангелина, 19 лет

Черная Валерия, 18 лет

Беляева Елизавета, 18 лет

Яриков Виталий, 19 лет

Пагиев Сослан, 22 года

Калицова Диана, 32 года

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Северная козуля

Матонин Николай, 28 лет, Архангельск

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Шаяхметов Дамир, 29 лет, Уфа, шеф-повар кафе «Мечты»

Насхутдинов Марат, возраст, Уфа, Первый национальный фастфуд AIBAT HALLYAR

Назаров Руслан, 32 года, Уфа, Первый национальный фастфуд AIBAT HALLYAR

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Дальневосточная кухня: интернациональные концепции на базе дальневосточных продуктов: от ресторана до стритфуда

Даниленко Иван, 35 лет, Владивосток, бар-бургерная DAB

Вишняков Сергей, 32 года, Владивосток, Pizzeria Siciliana

Дальневосточная кухня: ресторан, фестиваль «Держи краба», фестиваль «На гребне»

Осипенко Иван, 28 лет, Владивосток, ZUMA

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Презентация кухни коренных народов Горного Алтая, адаптированной для ресторанов и гастрономических фестивалей: от ресторана современной сибирской кухни до уличной еды (фудтрака) «Аш Курсак», Горно-Алтайск

Давитян Арман, 31 год, ресторан современной сибирской кухни «Типография», Горно-Алтайск

Пьянкова Ольга, 29 лет, бар El Gran, Горно-Алтайск

Презентация отеля-курорта Altay Village Teletskoe 5*, озеро Телецкое «Дикая кухня»

Новалихин Павел, 25 лет

Жеребцов Александр, 34 года

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Презентация сети ресторанов бурятской кухни «Орда»: «Бурятские буузы»

Халтанов Евгений, 31 год, Улан-Удэ

Доржиев Юрий, 26 лет, Улан-Удэ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Презентация Музея & Ресторана «В Карелии Есть»

Балин Иван, 20 лет, Петрозаводск

Ресторан «Ягель»

Черкасов Антон, 29 лет, Петрозаводск

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Презентация фестиваля Gastro Industry Fest 2021 в Никеле (арктическая кухня, развитие приграничного туризма)

Сидорина Наталья, 29 лет, Никель

Бачурин Кирилл, 33 года, кафе «Берлога», Никель

Горская Ольга, 31 год, семейное кафе Happy, Заполярный

Презентация проекта уличной еды (арктическая кухня) «Лови краба»

Горелов Сергей, 34 года, ресторан «7 небо», Мурманск

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Презентация первого в Екатеринбурге ресторана уральской кухни «Зверобой»

Томилин Вадим, 28 лет, Екатеринбург

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Презентация «Балтийская высшая школа гастрономии», «Балтийская кухня», Калининградский государственный технический университет (КГТУ)

Кочина Анастасия, 20 лет, Калининград

Ткачев Илья, 19 лет, Калининград

Горбачева Анастасия, Калининград

Стрельникова Ирина, 22 года, Калининград

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Презентация Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse в Красноярске (франшиза Institut Paul Bocuse, Лион), Сибирский федеральный университет (СФУ)

Воробьева Анастасия, 22 года, Красноярск

Шиповалов Артем, 19 лет, Красноярск

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Презентация «Региональные продукты и специалитеты Тамбовской области: тамбовский окорок, мичуринские яблоки»

Рыбкина Светлана, 33 года, Тамбов, повар-преподаватель, Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Презентация «Торт со вкусом тульского пряника»

Вернер Яна, 20 лет, студентка ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых продуктов», специальность «Поварское и кондитерское дело», развивает проект в Instagram «Авторские десерты The Werner Baker», Тула

Клепча Анна, 22 года, Тула

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Стрелец Ксения, 18 лет

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Адян Алена, 21 год, Волгоград

Лебедев Андрей, 21 год, Волгоград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лихолобова Ксения, 26 лет, Санкт-Петербург

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Французов Михаил, 18 лет, Ульяновская область

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ломакина Полина, 19 лет, Пенза

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Космачева Наталия, 35 лет, Смоленск

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аракелян Ольга, 32 года, Белгород, повар-преподаватель

Мышкина Алина, 21 год, Белгород

Вахнина Елизавета, 19 лет, Белгород

Корецкая Анна, 18 лет, Белгород

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Букин Данила, 20 лет, Ноябрьск

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лукашенко Александр, 29 лет, Омск

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Курицын Александр, 30 лет, Казань

Хуррамов Сохиб, 24 года, Казань

Малеева Элина, 35 лет, повар-преподаватель, Казань

Курбангалеев Айрат, 32 года, Казань

Шайхиев Рамиль, 23 года, Казань

Мишечкин Игорь, 24 года, Казань

МОСКВА

Голубева Анастасия, 29 лет, Москва

Бышова Ольга, 29 лет, Москва

Коль Дмитрий, 29 лет, Москва

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Федосеева Мария, 21 год, Пермь

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тутыгин Олег, 23 года, Астрахань

Щербакова Виктория, 21 год, Астрахань

И комиссары в пыльных шлемах проверят весь репертуар

Общественный совет при Минкульте озаботился репертуаром театров на предмет соответствия национальной безопасности

Сергей Бирюков, редактор отдела культуры «Труда»

Общественный совет при Министерстве культуры озаботился: чем бы вы думали? Рушащимися историческими памятниками? Разваливающимися домами культуры? Отсутствием денег на издание отечественных классиков уровня Георгия Свиридова? Зарплатами в отрасли, недотягивающими до прожиточного минимума? Ничего подобного: на начало сентября анонсировано обсуждение репертуарной политики театров на предмет соответствия стратегии национального развития и национальной безопасности.

Ну конечно, нет у национального развития и нацбезопасности злее врагов, чем режиссеры с завлитами и помрежами. Это еще Сталин знал, сживая со свету Мейерхольда с Михоэлсом. И Суслов, гнобивший любимовскую Таганку. Нехорошо забывать традиции — и вот инициатива Совета при Минкультуры во главе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (вот подивился бы предок и полный тезка такой озабоченности в духе Третьего отделения!).

Впрочем, на следующий день после сообщения министр культуры Ольга Любимова заявила, что «не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета», и напомнила, что «цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией».

Инцидент исчерпан? Если бы! Предложение господина Лермонтова не на пустом месте родилось. Грубое вмешательство государства в работу театральных и прочих творческих организаций в последние годы стало регулярным. Вспомним, к примеру, кампанию, приведшую к закрытию спектакля «Тангейзер» в Новосибирской опере. По абсолютно надуманному, ставшему универсальным поводу: в связи с «оскорблением чувств верующих». Хотя смысл постановки ровно противоположный: герой, совершивший святотатство, за него и наказывается...

Или травля балета «Нуреев» Большого театра в постановке опального Кирилла Серебренникова, правда, не столь успешная: в столице, тем более по отношению к могучему ГАБТу, труднее совсем уж плевать на театральную общественность.

Зато над теми, кто поменьше и послабее, можно покуражиться. Помните, как активисты движения СЕРБ сорвали спектакль Театра.doc «Выйти из шкафа»? Или как дирекция театрального фестиваля «Молодые — молодым» отменила спектакль детской студии «Классики» по «Чиполлино» за фразу «кур нет, но вы держитесь» и упоминание вне восторженного контекста слова «реновация». Такое ощущение, что любая живая мысль является нежелательной, глубоко противной государству.

А на днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам проверить спектакли театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов. Повод? Главная героиня пьесы «Первый хлеб» в исполнении Лии Ахеджаковой, бабушка внука-контрактника, отправляющегося на очередную войну, произносит горький монолог на бывшем кладбище с захоронениями ветеранов, оскверненном, заметим, не ею, — это власти раскатали его под строительство завода...

Обратите внимание: проверка затевается не против движения «Офицеры России», в чьем доносе утверждается, будто спектакль вызвал возмущение ветеранов Великой Отечественной (много ли 95-летних участников той войны посмотрели пьесу в эти дни?). Не против того же СЕРБа, принесшего к зданию театра похоронные венки, что вполне может быть расценено как угроза.

Неужели у СК России нет других забот? У нас что, не прозябают ветераны в неотремонтированных квартирках? Или перевелись в стране воры, взяточники, насильники и убийцы, а есть один лишь враг — театр со славными традициями и артистка Лия Ахеджакова, произносящая недостаточно патриотичный, по мнению органов, текст со сцены?

Тройной тезка великого поэта держит нос по ветру, и как бы ни успокаивала нас министр культуры, наезды на театры, галереи, фестивали будут продолжаться. А возможно, сбудется ироничный комментарий в соцсети, где обсуждалась нынешняя активность Следственного комитета: «После проверки репертуара на соответствие стратегии нацбезопасности Большой театр был закрыт за постановку экстремистского балета «Спартак». Там ведь гладиаторы против власти поперли...

Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири

Предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти новых крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, вполне реальна и реализуема, считает зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко.

В четверг на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке министр обороны РФ сказал, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.

"Идея хорошая, в принципе, и надо это делать. Такие центры – это не новый опыт. Во многих странах крупные города или города-спутники вокруг них специализируются на какой-то одной серьезной отрасли, направленной на продукцию. Там легче это все организовать. Легче подготовить кадры, легче создать соответствующую инфраструктуру", - сказал Похиленко РИА Новости.

По его словам, в современных условиях необходимости перехода от сырьевой экономики к высокотехнологичной для того, чтобы сохранить "пристойное" положение на мировом рынке, это предложение вполне обоснованное и, если за него хорошо взяться, реальное.

"Политическая воля и поначалу, может быть, воспитательная и объяснительная работа с бизнесом, который у нас очень инертный. Здесь с одной стороны с помощью пряника, а с другой немножко может быть и кнута это все может ускориться. Это не какие-то там десятилетия. А это все реально сделать в течение 5-7 лет", - сказал академик.

Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия.

"Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.

Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Ипотека в России стала более доступной: в июне кредит на покупку жилья можно было оформить по ставке ниже 7% в 37 регионах, когда как еще месяцем ранее такая ставка была доступна лишь в 11 субъектах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, самая дешевая ипотека в начале лета была зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%). На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).

Жители Пензенской области и Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,48%, Мордовии - 6,5%, Орловской области - 6,61%. В Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии -под 6,67%.

В пяти российских регионах можно получить ставку в 6,7-6,8% годовых, в восьми - 6,8-6,9%, в двенадцати - от 6,9% до 7%.

Самая дорогая ипотека в июне была зафиксирована в Ингушетии - там ставка достигла 8,55% годовых, а также в Чечне, где стоимость жилищного кредита составила 8,28%. Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя - под 7,6%, Иркутской области - 7,5%.

Первого в России подозреваемого по делу о "криминальном авторитете" оправдали

Текст: Никита Зайков ( Томск) , Наталья Козлова

Томский областной суд огласил приговор 45-летнему Николаю Кузьмичеву, которого обвиняли в занятии высшей ступени в преступной иерархии. Два с небольшим года назад он стал первым обвиняемым по этой статье, которая на тот момент только-только была внесена в Уголовный кодекс. По решению суда, томич оправдан и за ним признается право на реабилитацию. Таким образом, был официально оформлен вердикт присяжных заседателей, которые двумя днями ранее заявили: "Не виновен".

В суде участвует восемь присяжных и четверо из них признали подсудимого невиновным. При равенстве голосов решение принимается в пользу обвиняемого. Обвинение пока не раскрывает своих дальнейших действий в отношении приговора. По закону, обжаловать решение суда присяжных напрямую, как в случае стандартного рассмотрения дела, нельзя. Однако прокуратура может попытаться отменить это решение, чтобы начать пересмотр дела с самого начала, уже с другим составом присяжных. По мнению адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области Геннадия Черкасова, такой вариант развития событий возможен.

- Основное отличие суда присяжных от профессионального суда в том, что в последнем случае судья, принимая решение о виновности или невиновности обвиняемого, пишет мотивировку. То есть сторона обвинения имеет возможность оценить доводы судьи, свериться с законом и согласиться с решением, либо же усомниться в нем, - поясняет Геннадий Черкасов. -Для пересмотра дела, при несогласии обвинения с вердиктом, фактически остается один путь - отмена по процедурным основаниям. Думаю, прокуратура будет искать такие основания, в конце концов, это их работа.

Приговор еще не вступил в законную силу и у прокуратуры с момента получения его копии есть десять дней на поиски тех самых формальных оснований, которые позволят в конечном итоге пересмотреть дело.

Оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, подлежит отмене, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. Об этом говорит статья 389. 25 УПК.

Одним из характерных примеров отмены приговора суда присяжных, с учетом специфики рассмотрения дел данной категории, является апелляционное определение Ростовского областного суда от 19.05.2020, которым отменен приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области с участием присяжных заседателей в отношении Б, оправданного по обвинению в убийстве. Одной из причин принятия указанного решения явились нарушения уголовно-процессуального закона при формировании коллегии присяжных по данному делу. Так, присяжные заседатели в ходе формировании скамьи присяжных скрыли факты дружеских отношений между собой, а также знакомства с матерью подсудимого.

Помимо этого, апелляционная инстанция установила, что при рассмотрении дела на коллегию присяжных защитником подсудимого неоднократно оказывалось незаконное воздействие, которое выразилось в том, что систематически подвергались сомнению доказательства, признанные судом допустимыми.

По судебной статистике апелляция отменила почти 90 процентов оправдательных приговоров районных судов, вынесенных с участием присяжных.

В ДФО из-за наводнения эвакуируют не только людей, но и животных

Текст: Александр Филимоненко («Российская газета», ДФО)

В Приамурье, где еще не устранили последствия прошлого наводнения, резко обострилась паводковая ситуация. После мощного циклона с проливными дождями на Амуре, Зее, Селемдже и Бурее снова большая вода.

Залиты 22 отрезка автотрасс и один мост, подмыт участок Забайкальской железной дороги в Архаринском районе. Без автомобильного сообщения осталось 11 сел, семь из которых в Селемджинском районе. Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности организуют переправы и перевозят людей на лодках.

В регионе затоплено 388 приусадебных участков. Подтоплено 63 дома, из них 54 - в поселке Новобурейский Бурейского района.

В городе Белогорске введен режим ЧС из-за быстрого подъема воды в реке Томь. Уровень 400 сантиметров ожидался к 9 августа, но за последние сутки Томь прибавила почти метр, на 10 сантиметров превысив отметку опасного явления. Власти города распорядились эвакуировать детский оздоровительно-образовательный лагерь "Мелиоратор", который 8 августа должен был принять очередную смену. Жителей города также попросили подготовиться к возможной эвакуации, потому что в ближайшие дни уровень Томи может достигнуть 550 сантиметров, тогда как в памятном 2013-м максимум не превысил 430 сантиметров.

- Все городские службы перешли на усиленный режим, ситуация под контролем, но она критическая, - заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

В Белогорск отправилась часть сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС, прибывших из Новосибирска накануне. Здесь же, на базе школы № 5, развернут пункт временного размещения для тех, кто вынужден покинуть место жительства.

- Спасатели также помогают населению перевозить имущество и животных, - уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС белогорской мэрии Иван Пивкин. - Вывозим на стадион крупный рогатый скот, свиней, кур и коз.

Заседание Правительства

В повестке: проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде чем мы перейдём к повестке, хочу сказать о принятых решениях.

В Год науки и технологий мы начинаем масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Такое поручение дал Президент. Правительство утвердило правила предоставления государственной поддержки на их строительство. В ближайшие четыре года направим на это порядка 36 млрд рублей из федерального бюджета. Работать будем совместно с регионами и бизнесом на условиях государственно-частного партнёрства и концессий. Частные инвестиции помогут университетам развиваться. Это выгодно и самим компаниям. Они получат возможность возврата вложений за счёт участия в управлении созданной инфраструктурой.

За право создать кампусы мирового уровня будут бороться многие университеты и субъекты Российской Федерации. Они уже активно включились в эту работу. Во время рабочих поездок мы видели проекты Новосибирского государственного университета, а также межвузовского кампуса мирового уровня в Томске. На сегодняшний день подано уже около 30 заявок.

В ближайшее время приступим к реализации первых трёх проектов. Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек. Это будут не просто привычные студенческие городки и общежития при крупных университетах, а современные многофункциональные пространства со всем необходимым для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и учёных. Талантливые ребята смогут там вести исследования и совершать открытия. Кампусы станут мощными точками роста науки, образования и инноваций.

Сегодня в повестке заседания Правительства несколько вопросов, которые касаются системы здравоохранения. Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью – лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен. Поэтому сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1,7 млрд рублей. Важно своевременно довести эти средства до субъектов Российской Федерации, чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты.

Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсёстры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в «красных зонах», больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать. Направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам.

Также сегодня рассмотрим законопроект, который касается создания государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения. В этой базе данных будут собраны сведения об их состоянии и использовании, о земельных участках и зданиях, которые там расположены, а также другая, крайне необходимая аграриям информация.

По сути, реестр будет инструментом определения пригодности земель для сельскохозяйственного производства, позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по наращиванию производства продовольствия. Реестр будет пополняться в ходе мониторинга земель сельхозназначения. Доступ к этой информации должен быть бесплатным.

Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах

В Магнитогорске Президент в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах Российской Федерации, а также о ходе ликвидации их последствий.

Перед началом мероприятия Владимир Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера совершил облёт на вертолёте районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле 2021 года.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я всех приветствую.

Мы совсем недавно, две недели назад, обсуждали с Правительством вопросы, связанные с природными пожарами в России, в различных регионах страны.

Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область.

Мы сейчас на вертолёте облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв.

Кроме того, хотелось бы сегодня, конечно, обсудить и послушать, как идёт работа с паводками. Только что Министр [Е.Зиничев] докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация и здесь непростая, поэтому нужно посмотреть на это самым внимательным образом.

Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место, люди страдают. И прежде всего, конечно, мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем поговорить на тему о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются.

У нас в принципе эта система, нормативная база отработана, система административных действий тоже. Тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны. Имею в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, свои проблемы, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры.

Есть вопросы и к организации лесного хозяйства.

Давайте по всем этим вопросам сегодня поговорим.

Хочу предоставить слово губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу. Пожалуйста.

Работу над ударным беспилотником собираются завершить к 2022 году

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг, 5 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как на Новосибирском авиационном заводе идут опытно-конструкторские работы по изготовлению нового тяжелого беспилотника С-70 "Охотник".

Министру также показали процесс сборки модернизированного фронтового бомбардировщика Су-34 и доработки базовой версии этого самолета. В цехах предприятия необходимые пояснения руководителю военного ведомства давал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Разговор об "Охотнике" продолжился на совещании Шойгу с руководством завода и корпорации. "Надеемся, что к 2022 году работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт", - сказал министр.

Он пояснил, что это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет и могла заказывать и комплектоваться по материалам и другим видам обеспечения.

Шойгу отметил, что ведущаяся на Новосибирском предприятии разработка ударного беспилотника является одной из самых крупных в этой области. "И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для Вооруженных сил, - то, чего у нас не было никогда, - вышли на 82 процента по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше", - уверен министр. Касаясь ситуации с Су-34, он напомнил, что "это нами подтверждено в Сирии. Подтверждено надежно и основательно".

- Не случайно самая большая группа инженеров, конструкторов от ОАК, компании "Сухой" и, в частности, от Новосибирского авиазавода командирована в Сирию. Представители заводов, КБ находятся там для освоения доводки, проверки, для освоения новых систем и их новых возможностей, - сказал Шойгу.

Такая практика, в частности, применяется в Су-34. "На этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали, - доведение полетного задания до вооружения сократилось почти в три раза. Полетное задание мы вводили до вылета, и пока мы летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета", - рассказал Шойгу.

По мнению министра, нужно пересмотреть критерии оценки эффективности работы научных учреждений в интересах оборонки. "Мне кажется, что надо менять оценочные показатели в этом смысле. Я, естественно, попробую на эту тему пообщаться. Но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему", - признался Шойгу на встрече с учеными в Новосибирском академгородке.

До метро - одна минута

Жилой комплекс на севере столицы станет частью транспортно-пересадочного узла

Текст: Михаил Нестеров

Специализированный застройщик - компания "Союзцветметавтоматика", входящая в инвестиционно-строительный холдинг "Восток Девелопмент", возглавляемый Сергеем Иванцовым, приступила к реализации проекта "Дмитровка 77" в непосредственной близости от ТПУ "Верхние Лихоборы".

В современном жилом комплексе, который, по сути, станет частью или, если угодно, логическим продолжением транспортно-пересадочного узла, будет предложен креативный формат жилья для молодых энергичных людей, предпочитающих общественный городской транспорт личному автомобилю просто потому, что так быстрее, дешевле и удобнее.

В России уже давно сформировалась традиция, по которой дорожная инфраструктура становится точкой притяжения агломераций. Если вспомнить, то именно так, благодаря Транссибу, на рубеже XIX и XX веков возник Ново-Николаевск, нынешний Новосибирск - столица Сибирского федерального округа, город с населением более 1,6 миллиона человек. В нашем случае населенность квартала, разумеется, будет гораздо меньше, но сути дела это не меняет: традиция по-прежнему работает.

В состав ТПУ "Верхние Лихоборы" интегрированы одноименная станция Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро, станция "Лихоборы" Московского центрального кольца (МЦК), Дмитровское шоссе и Северо-Восточная хорда, станция НАТИ Октябрьской железной дороги. И это не предел для транспортного развития. "В будущем платформа НАТИ станет одним из остановочных пунктов третьего Московского центрального диаметра Зеленоград - Раменское", - заявил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Также на территории узла будут построены подземный пешеходный переход, пешеходные галереи, "умные" остановки, крытые велопарковки, подземная автопарковка и наземные автостоянки. Всего территория ТПУ займет 95 гектаров между Октябрьской железной дорогой и Дмитровским шоссе. С севера границей послужит Ильменский проезд, а с юга - МЦК.

В будущем квартале застройщик создаст все условия для полноценной, комфортной жизни, деловой активности и отдыха. Согласно проекту планирования территории и генплану застройки центром социальной активности станет многофункциональный комплекс, в состав которого войдут жилые дома и торгово-развлекательный центр с кафе и ресторанами, окруженными благоустроенной территорией.

Жилой комплекс общей площадью 77,7 тысячи квадратных метров планируется возвести в две очереди. Всего здесь появится четыре башни высотой от 20 до 30 этажей: три здания жилых, а четвертое отведут под офисы и апартаменты. Все они будут иметь общий цокольный этаж (стилобат), где разместятся торговые и бытовые помещения.

"Квартиры и апартаменты в составе ТПУ - это новый формат жилого пространства, который идеально подходит для жизни в растущем мегаполисе, - говорит президент инвестиционно-строительного холдинга Сергей Иванцов, - житель такого комплекса получает максимум мобильности, ведь все ключевые транспортные узлы находятся в пешей доступности, а значит, он сможет экономить немало времени на передвижениях по городу. Помимо этого, в составе ТПУ есть вся необходимая для жизни инфраструктура - супермаркеты, кафе, салоны красоты и развлекательные комплексы. Наконец, можно проводить время на свежем воздухе, не покидая пределов здания, благодаря обширной эксплуатируемой крыше стилобата".

По мнению эксперта в области недвижимости Марии Литинецкой, жилье в составе ТПУ ориентировано на активных и деловых людей, а также на семейные пары. "С этой точки зрения такой объект недвижимости становится очень интересным для инвестиций, так как имеет обширную целевую аудиторию. При этом жилье в ТПУ станет идеальным вариантом для вложений в арендный бизнес, так как высокая транспортная мобильность привлекательна для людей, предпочитающих снимать жилье", - считает она.

Высотное строительство в непосредственной близости от станций и линий метро, несомненно, требует от застройщика специальных навыков и уникальных компетенций. Именно таким опытом и компетенциями обладают специалисты инвестиционно-строительного холдинга "Восток Девелопмент". Группой компаний за четверть века успешно реализовано более 30 проектов, большинство из которых - нетиповые строительные проекты высокой сложности. В отличие от классического девелопмента с освоением обширных территорий и возведением растиражированных корпусов инвестиционно-строительный холдинг, в который входит "Союзцветметавтоматика", концентрируется на индивидуальных проектах, для которых свойственны изысканность архитектуры и новаторство инженерных решений. Именно такие проекты становятся драйверами развития прилегающих территорий. И нет сомнения, что таковым станет и проект ТПУ "Верхние Лихоборы".

Тем временем

Развитие транспортной системы Москвы в последнее десятилетие проводится активными темпами. Город выходит в лидеры мирового метростроения. С 2011 года в российской столице открыто 57 станций метро (плюс 31 станция МЦК). До конца 2022 года будет открыто еще 18 станций. По завершении проекта метро в шаговой доступности от дома получат 90 процентов москвичей. Появление нового формата общественного транспорта - Московских центральных диаметров (МЦД), особенно в формате транспортно-пересадочных узлов, стало хорошей альтернативой ежедневному использованию личного автотранспорта и дало импульс к развитию многих, прежде депрессивных районов.

Жить в красоте

На первый план в регионах выходят задачи повышения уровня жилья и комфортности среды

Текст: Татьяна Батенёва

В конце 2020 года был подписан закон, который внес в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ понятие комплексного развития территорий (КРТ), а также порядок, основания и правила включения многоквартирных домов в их границы.

Как это изменит стратегию регионального планирования, "РГ" рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ "Высшая школа экономики", д.э.н., профессор Ирина Ильина.

Ирина Николаевна, можно ли выделить типичные проблемы регионального планирования развития территорий, или они в каждом регионе специфичны?

Ирина Ильина: Каждый из российских регионов является сложнейшей территориальной системой, но они очень сильно отличаются один от другого. И в силу большой площади (например, Якутия - более трех миллионов квадратных километров) каждый из них имеет в своем составе очень разные муниципальные образования - от динамично развивающихся до депрессивных. Несмотря на наличие единых федеральных законов и требований, методических рекомендаций и лучших практик, каждый регион разрабатывает свою стратегию социально-экономического и территориально-пространственного развития. Но региональные органы власти не всегда располагают финансовыми ресурсами, да и действенными рычагами влияния на крупные промышленные и другие важнейшие объекты на своей территории. Возникает сложная ситуация, требующая сочетания отраслевого и территориального принципов управления. Часто в регионе принимаются стратегии развития, учитывающие в первую очередь интересы ключевых экономических субъектов на своей территории. Сейчас на первый план выдвигаются интересы жителей, связанные с вопросами повышения уровня жизни и комфортности проживания.

Выход нового закона о КРТ значительно меняет сложившуюся систему территориального планирования и градостроительного проектирования. Пока механизм комплексного развития территорий запущен в трех регионах - Москве, Иркутской и Московской областях. Полностью приняты такие акты в семи регионах: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Костромская, Иркутская, Челябинская и Архангельская области и Москва. На подходе - ДФО, активно вносятся изменения в законодательство Якутии, Приморья и Сахалинской области.

Как формулируются задачи по комплексному развитию территорий сегодня?

Ирина Ильина: В Градостроительном кодексе понятие комплексного развития территорий появилось уже давно, но было каким-то расплывчатым. Теперь в нем появилась специальная статья "Комплексное развитие территории". Новая трактовка КРТ позволяет в последующее десятилетие вывести строительство жилья за рамки устоявшихся стандартов. Эта модель предполагает, что оно будет основываться на новых устойчивых социально-экономических, экологических и технологических принципах. И в первую очередь на новых организационных механизмах. Главная идея заключается в создании комфортного жилья и благоприятных условий проживания для населения. Эти новации обусловлены стечением сразу нескольких обстоятельств:

- необходимостью быстро обеспечить население жильем, причем с учетом планов по реновации, вышедших за пределы столичного региона, потребность в жилищном строительстве существенно возросла;

- инновационным переходом к созданию комфортных мультифункциональных кварталов, обеспечивающих проживающее в них население всем необходимым в пределах десятиминутной пешеходной доступности ("оптимизация пространства");

- новыми правилами проектирования и нормирования, что связано почти с полной отменой действующих до недавнего времени СНиПов и прочих нормативов.

Как эти задачи будут реализовываться на практике?

Ирина Ильина: Ключевая идея КРТ сформулирована, но механизмы ее реализации пока проработаны недостаточно. Много сложностей с формированием единого механизма редевелопмента, применяемого к смешанной застройке, с правилами обязательного выкупа помещений в ветхих (неаварийных) многоквартирных домах, а также с упрощенным порядком применения стабилизационной оговорки, позволяющей снизить административные барьеры при КРТ. Очень важная и острая проблема возникает с территориальным планированием. Документация по КРТ может вносить изменения как в действующий Генплан, так и в Правила землепользования и застройки. Это нарушает сложившуюся систему территориального планирования и градостроительного проектирования.

Есть ли у регионов возможности решать новые задачи в ближайшие годы?

Ирина Ильина: Сейчас перед регионами стоит задача привести в соответствие с федеральным законодательством региональные нормативные правовые акты и разработать региональные законопроекты о КРТ. Это требует качественного пересмотра градостроительной политики регионов и муниципалитетов. В поддержку регионам уже выпущены "Свод принципов комплексного развития городских территорий", "Стандарт комплексного развития территорий", "Методическое руководство по развитию застроенных территорий и освоению новых", разъясняющие механизмы КРТ.

Проблемы с жильем и КРТ есть по всей стране, как со строительством нового, так и с необходимостью обновления существующего жилого фонда.

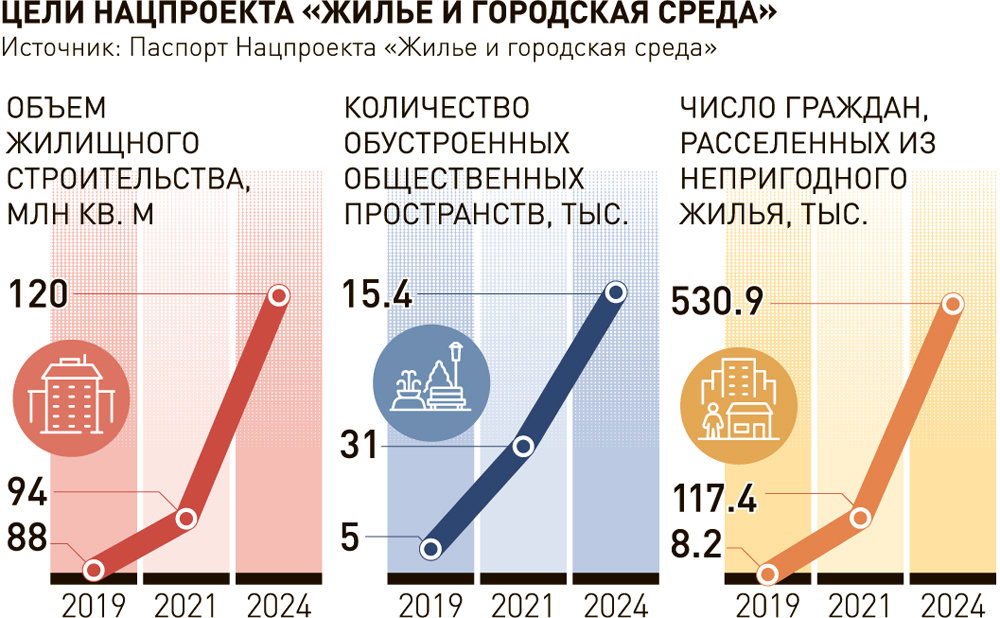

Национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства до исторического рекорда - 120 миллионов кв. м к 2024 году, в том числе 80 миллионов кв. м в многоквартирных домах, из которых 53 миллиона должны быть профинансированы за счет ипотечных кредитов.

Причем новое строительство должно осуществляться в рамках КРТ. Но пока 45 процентов ввода жилья в стране приходится на 10 регионов-лидеров (Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область). А почти в 900 городах строительство жилья практически не ведется, из них 61 город с населением более 100 тысяч человек - и это огромная проблема.

Какие ресурсы для этого требуются помимо финансовых средств?

Ирина Ильина: У каждого региона остро стоит вопрос, где взять деньги на КРТ, на реновацию. Но почти столь же значима кадровая проблема, остро необходимы хорошо подготовленные специалисты. А их не хватает, да и просто рабочих рук не хватает. Не случайно прозвучала цифра о 5 миллионах строителей-мигрантов. Но столь же важно готовить новые кадры и повышать квалификацию имеющихся. Для этого необходим пересмотр системы среднего и высшего профессионального образования, чтобы они готовили кадры с новыми компетенциями.

Предусмотрено ли в решении этих задач активное участие населения? В каких формах?

Ирина Ильина: Расширение прав и возможностей всех граждан обязательно. Сейчас уже действует "Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды". Правда, пока только в отношении общественных пространств. Предусматриваются следующие форматы участия: информирование и коммуникации, консультирование, соучастие и партнерство. С учетом того, что жилье для населения имеет все же гораздо большее значение, необходимо сделать такое же руководство и для проектов КРТ.

Комментарий

Геннадий Щербина, президент Группы "Эталон":

- Тема комплексного развития территорий сейчас выходит на передний план, по крайней мере у крупных застройщиков. Все чаще в работу берутся довольно большие участки, где возводятся не отдельные дома или жилые комплексы, а целые кварталы. И естественно, здесь нужен градостроительный подход.

Например, в Москве у нас стартовал масштабный проект - жилой квартал Shagal на южной части территории ЗИЛ в Даниловском районе. Это очень интересная локация, окруженная Москвой-рекой, всего в нескольких километрах от Кремля. В шаговой доступности есть станция метро "Технопарк", станция МЦК "ЗИЛ", в рамках городской программы благоустраивается набережная Марка Шагала, которая станет новой транспортной связью с центром города.

На площади в 109 гектаров Группа "Эталон" планирует построить 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. У нас есть большой опыт редевелопмента промышленных территорий, и мы знаем, что для таких проектов один из самых ответственных этапов - качественный мастер-план, который позволит по-новому взглянуть на район.

Для этой работы мы привлекли известное голландское бюро КСАР, команду отечественных урбанистов из "Ситимейкерс" и бюро Master's plan.

Разработка мастер-плана шла около года. И это нормально, такие масштабные проекты нельзя создать за короткий срок. Чтобы учесть самые современные градостроительные тренды и понять запросы горожан на объекты инфраструктуры и общественные пространства, мы запустили медиаплатформу Generation ZIL, которая стала дискуссионной площадкой с участием международного экспертного сообщества, Архитектурного совета Москвы, жителей Даниловского района.

В итоге появился проект Shagal. Одной из главных его особенностей является то, что почти 40 процентов территории мы отдаем под зеленые зоны и общественные пространства: бульвары, парки, новые городские площади. При этом все объекты инфраструктуры будут расположены так, чтобы до любого из них можно было добраться в течение 15 минут неспешной прогулки.

Помимо школы и детсадов мы предусмотрели размещение медицинского центра, фитнес-клубов, магазинов, кафе, предприятий услуг, офисных площадей. Фактически получается "город в городе". Это один из принципов комплексного развития территории, когда люди могут получить все необходимое рядом с домом.

Отношение к жилью в последние годы сильно изменилось. Людям уже не нужны квартиры, чтобы можно было только переночевать. У горожан есть запрос на то, чтобы проводить время в своем районе, во дворе, ходить на прогулки в ближайшие парки и скверы.

При разработке проекта Shagal огромное внимание было уделено архитектуре квартала. Высотные башни будут соседствовать с домами средней этажности, а помимо классических квартир покупатели смогут выбрать урбан-виллы и даже таун-хаусы.

Такой подход помимо богатства выбора форматов жилья гарантирует хорошие видовые характеристики и визуальный комфорт будущим жителям района.

Первая очередь квартала Shagal будет сдана в 2023 году. Я уверен, что этот проект станет достойным примером того, как бывшая территория промзоны превращается в развитую городскую локацию.

Бум BIM

С 2022 года методики информационного моделирования станут обязательными для госзаказчиков

Текст: Юлия Квитко

Основным драйвером инноваций в строительстве становится цифровизация отрасли. По оценкам экспертов, применение технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM) в строительстве позволяет снижать сроки строительства на 30 процентов, при этом существенно сокращая затраты и риски.

Технология предусматривает возможность выгрузки данных в универсальных форматах для представления информационной модели на экспертизу, выдачи разрешения на строительство, ввода сооружений в эксплуатацию, а также для проведения строительного надзора.

"Масштабные задачи и их достижение невозможно без внедрения инновационных методов, и, конечно, приоритетное значение здесь имеет в том числе цифровизация", - отмечает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов.

С января 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика и эксплуатирующей организации. Это ставит перед профессиональным сообществом целый ряд задач, которые предстоит выполнить в сжатые сроки. Сегодня по всей стране происходит обучение проектировщиков, обновление технического оборудования и внедрение соответствующего программного обеспечения. А для оптимизации экспертных процедур формируется единая система Главгосэкспертизы на базе единой цифровой платформы. К концу года она заработает почти для всех государственных экспертных организаций. Кроме того, весь прошлый год шла подготовка необходимой нормативной правовой базы.

В частности, были утверждены понятия цифровой модели объекта капитального строительства, выпущено очередное обновление классификатора строительной информации (КСИ). В его создании активное участие принимают представители профессионального сообщества. Как рассказал председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, внесение поправок и изменений в КСИ стало важным этапом на пути развития BIM-проектирования в России.

"В 2021 году проводится работа по применению классификатора на пилотных моделях в строительстве жилого, промышленного, дорожного назначения, - рассказал он. - Также Общественный совет принял активное участие в формировании нормативного поля для внедрения BIM-поправок в Градостроительной кодекс РФ, ряда постановлений правительства РФ и методических рекомендаций, которые заложили основы применения BIM".

Уже сейчас эту технологию активно используют ведущие строительные компании страны. В портфеле инвестиционно-строительных проектов таких крупнейших компаний, как "Мостотрест", "Газпром нефть", Росавтодор, "РЖД", Госкорпорация "Росатом", технологии BIM представлены в полном объеме. Крупнейшими реализованными проектами в России с их использованием стали олимпийские объекты в Сочи, футбольные стадионы к ЧМ по футболу 2018 года, космодром Восточный и другие. С помощью BIM российской компании "Горпроект" удалось спроектировать самое высокое здание в Европе - башню "Лахта-Центр" в Санкт-Петербурге. Разработка проектных решений в информационной модели с последующим автоматизированным выпуском необходимых чертежей началась в 2019 году и в рамках программы реновации Москвы. Согласно сообщениям представителей столичных властей, первый такой дом по реновации сдадут в Москве в начале 2023 года.

Однако в строительном сообществе существуют и опасения, связанные с тем, что переход на BIM-моделирование для бюджетного строительства едва ли удастся осуществить в положенные сроки. Так, в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) по итогам тематических "круглых столов" и встреч с членами СРО отмечают, что в профессиональном сообществе сформировалось два основных взгляда на перспективы внедрения ТИМ. Представители одной точки зрения полагают, что поставленная задача по переходу гособъектов на BIM с января 2022 года практически невыполнима: крайне мало времени для обучения людей, а программное обеспечение не приведено к единому стандарту. При этом дороговизна оборудования и ПО делает BIM труднодоступным для значительной части небогатых региональных компаний. Представители второй позиции считают, что задача отчасти уже решена - отдельные проектировщики и строители уже используют элементы информационного моделирования, нужно лишь активизировать темпы работы.

По оценкам НОСТРОЙ, в числе потенциальных участников этого единого информационного пространства - около 460 тысяч исполнителей работ - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако, по словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, процессу создания единого информационного пространства мешает ряд системных проблем.

"Среди них - отсутствие взаимодействия различных информационных систем в строительстве, законодательно определенного порядка взаимодействия участников в цифровой среде на всех этапах жизненного цикла объектов капстроительства, дефицит необходимых компетенций у ключевых участников процесса", - отмечает он.

Впрочем, подобные лакуны во взаимодействии участников рынка существовали задолго до появления самой идеи цифровизации. Решению застарелых проблем призвано помочь широкое освоение новых компетенций. Обучение специалистов идет практически во всех профильных ведомствах, компаниях и организациях. К концу года по программе повышения квалификации "Осуществление функций государственного заказчика при реализации инвестиционно-строительных проектов с использованием технологий информационного моделирования" обучение пройдут более 360 государственных и муниципальных служащих и других участников госзаказа.

Обучение проводится на площадке Университета Минстроя НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук. Очередной этап программы обучения экспертизе проектной документации, подготовленной в форме информационной модели, пройдет и на площадке Главгосэкспертизы в августе-сентябре этого года. Планируется участие более 450 работников и представителей 74 региональных организаций госэкспертизы. Первый этап этой программы уже завершили 193 сотрудника Главгосэкспертизы, при этом для обмена опытом привлекались 124 работника из 11 региональных организаций государственной экспертизы Сахалинской, Пензенской, Тверской областей, Республики Марий Эл, Омска, Новосибирска и других субъектов РФ. Это особенно важно при той нехватке специалистов, которая есть на местах. Как отмечает депутат Законодательной Думы Томской области, генеральный директор ГК "Карьероуправление", президент СРО "Томские строители" Екатерина Собканюк: "Томской области нужны сотни специалистов в сфере BIM. Мы полагаем, что в регионе будет разработана соответствующая "дорожная карта", где будут прописаны все вопросы, в том числе вопросы финансирования обучающих программ".

Повышенный спрос не остается без ответа со стороны академического сообщества. Так, например, Томский государственный архитектурно-строительный университет разрабатывает программы обучения для работы с информационными моделями. Часть программ уже работают, выпущены соответствующие специалисты. А на площадке Новосибирского ГАСУ (Сибстрин) недавно создан научно-образовательный консорциум, который должен способствовать комплексному внедрению в отрасли инноваций, в том числе и технологий информационного моделирования.

Таким образом, широкое внедрение технологий информационного моделирования уже вызвало активную перестройку отрасли. Сегодня такая работа ведется при участии профильных ведомств, профессиональных объединений, отраслевых вузов.

Ни дня без стройки

Объемы жилищного строительства, несмотря на период пандемии, значительно выросли

Текст: Ксения Демьяненко

В сложный период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют данные Росстата: в первом полугодии 2021 года в России было построено 36,499 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с первым полугодием 2020 года, когда стройки в некоторых регионах из-за пандемии приостанавливались, объемы строительства выросли на 29,7 процента. Однако и по сравнению с благополучным 2019 годом строительство подросло на 21,3 процента.

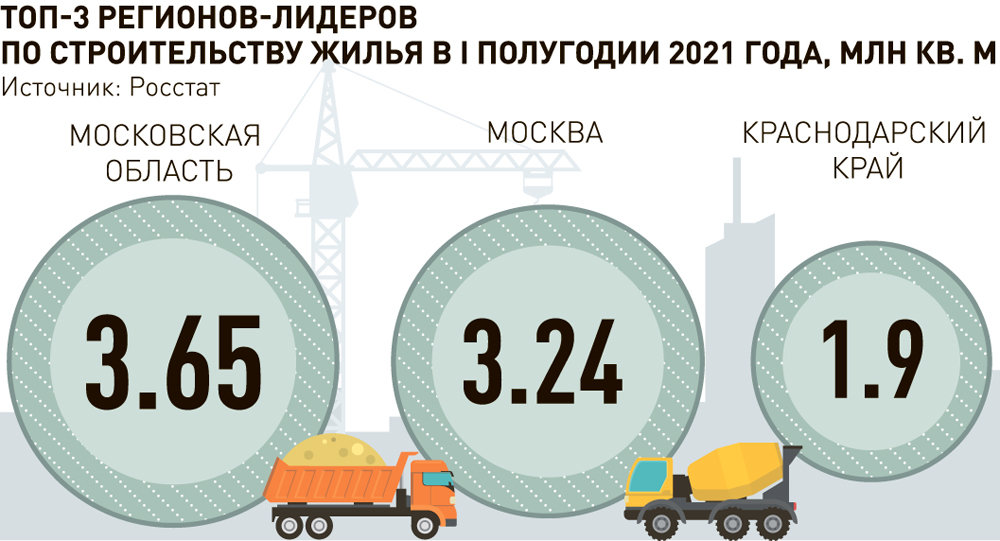

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросло число построенных домов в Мурманской области (276 процентов от прошлогодних объемов), Карачаево-Черкесии (255 процентов) и Тыве (239,4 процента). При этом больше всего жилья было построено в Подмосковье (3,65 миллиона кв. м), Москве (3,24 миллиона) и Краснодарском крае (1,9 миллиона кв. м). Более миллиона "квадратов" введено также в Ленинградской области, Ростовской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Татарстане.

Строительство всегда тяжело переносило кризисы, и тот факт, что в этот раз объемы жилья не уменьшились, говорит о своевременности и актуальности антикризисных мер, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В 2020 году тоже было построено больше жилья, чем в 2019-м - 82,2 миллиона кв. м, рост за год - 143 тысячи "квадратов". "Несмотря на вызовы 2020 года строительная отрасль смогла не просто сохранить темпы строительства, но и увеличить их в сравнении с результатами прошлого года. Такие показатели обеспечила консолидация усилий всех участников отрасли, а также слаженные действия регионов и федерального центра. Работа, проведенная субъектами России, заслуживает отдельного внимания. Именно благодаря оперативным действиям на меняющиеся условия, удалось добиться таких показателей ввода", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Самый позитивный факт - то, что растет число выдаваемых разрешений на строительство. Увеличение идет уже одиннадцать месяцев, отмечает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. С августа прошлого года запущено 36 миллионов кв. м жилья - на 75 процентов больше, чем за тот же период 2019-2020 годов.

"Вывод на рынок новых проектов устойчиво превышает ввод завершенных проектов в эксплуатацию. Как результат, объем текущего многоквартирного строительства стабильно увеличивается. По итогам июня он достиг 97,9 миллиона кв. м - на 6,2 миллиона кв. м больше по сравнению с февралем", - отметил Белоусов. А к концу июля почти достиг 100 миллионов кв. м. Только в июне, по данным информационной системы наш.дом.рф, девелоперы запустили строительство 5,3 миллиона кв. м жилья. Это рекордный месячный объем за последние два года.

"Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в июне прошлого года. Такой впечатляющий рост - следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства", - отмечает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Активизации девелоперов способствует и то, что и они, и банки адаптировались к работе по новым правилам - с проектным финансированием и счетами эскроу, считает Мутко.

Одной из самых эффективных мер поддержки отрасли в пандемию стала льготная ипотека. Выдачи кредитов на покупку жилья бьют рекорды. За первое полугодие нынешнего года, по данным ДОМ.РФ и Frank RG, выдано 936 тысяч ипотечных кредитов - это самый высокий показатель аналогичных периодов за всю историю отечественного ипотечного рынка. Рекордным стал и 2020 год в целом: было выдано 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это максимальное значение за всю историю.

"За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30 процентов из них купили жилье в новостройках", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Рекордным по объемам строительства жилья в России пока остается 2015 год, когда было возведено 85,3 миллиона кв. м. Однако целью нынешнего года поставлено строительство почти такого же объема жилья - 85 миллионов кв. м. В дальнейшем нужно увеличивать объем ввода на 5 миллионов кв. м ежегодно, считает вице-премьер.

Особенно выросли в первом полугодии объемы строительства жилья населением - до 20,246 миллиона кв. м. Это на 41,3 процента больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5 процента к прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3 процента) и Ленинградская область (268,6 процента). Активнее всего строительство частных домов идет в Московской и Ленинградской областях, где за полгода население построило 2,1 и 1,2 миллиона кв. м соответственно.

В ряде крупных регионов доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья. В Нижегородской и Тюменской областях, Ставропольском крае, Иркутской и Челябинской областях доля индивидуального строительства в первом полугодии превысила 70 процентов, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

21,3 процента составил рост объемов строительства по сравнению с 2019 годом

У этого сегмента строительства есть и дальнейший потенциал роста. До конца года должна быть разработана федеральная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства. Доступный ипотечный продукт для граждан является необходимым условием для наращивания ввода ИЖС в регионах и станет новым инструментом улучшения жилищных условий граждан, считает Мутко.

ДОМ.РФ проводит конкурс типовых проектов индивидуальных жилищных домов. Предполагается, что в начале 2021 года проекты и вся необходимая документация к ним будут выложены в открытый доступ. Ими смогут воспользоваться как граждане, так и застройщики. А это облегчит оценивание такой недвижимости банками и получение ипотеки на строительство частного дома.

Не только не упало, но даже выросло в 2020 году дорожное строительство. Было построено на 14 процентов больше дорожной инфраструктуры, чем годом ранее. Это удалось сделать благодаря решению не приостанавливать весной 2020 года строительство дорог из-за пандемии, а также новому механизму финансирования (предоставлению временно свободных средств), рассказывал вице-премьер.

Одна из основных проблем отрасли сейчас - подорожание стройматериалов. Цены на стройматериалы в России растут вслед за ценами на мировом рынке, их увеличение, в свою очередь, эксперты объясняют и временной приостановкой производств из-за пандемии, и бумом на строительство, и появлением в экономике "лишних" денег, которые выдаются в ряде государств как помощь пострадавшим в пандемию. Сильно выросли цены на металл, утеплитель, трубы, древесину, бетон и пластик.