Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Михаил Мишустин посетил особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск»

Председатель Правительства ознакомился с работой предприятий, образцами готовой продукции и побеседовал с руководителями компаний – резидентов ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» создана в 2006 году. ОЭЗ состоит из двух площадок: Южной (на территории Томского научного центра Сибирского отделения РАН) и Северной – в северной части Северного промышленного узла и примыкающей к территории ООО «Томскнефтехим». Общая площадь – 276 га.

Резидентами ОЭЗ являются 40 высокотехнологичных компаний, работающих в сферах нанотехнологий и новых материалов, биотехнологий и медицины, информационных технологий и электроники, ресурсосберегающих технологий. Ключевые резиденты «Томска» – компании ООО «НИОСТ», ООО «НПО “Реасиб”», ООО «Солагифт», ООО «НПП “Стелс”», ООО «Фотон», ООО «ЛЭМЗ-Т», ООО «Элком+», ЗАО «Элекард Девайсез», ООО «Энбисис», ООО «Сибирские информационные системы».

Обе площадки ОЭЗ обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Построены таможенные посты, три административно-деловых центра, в которых располагаются помещения опытного производства, лаборатории, офисы. За счёт частных инвестиций на территории «Томска» построены шесть административно-производственных комплексов, два здания находятся в стадии строительства. Кроме того, особая экономическая зона располагает многофункциональным спортивным центром, детским садом, пунктами питания. В 2021–2023 годах на Южной площадке планируется строительство двух крупных объектов: экспоцентра площадью 6,5 тыс. кв. м и инжинирингового центра площадью более 21 тыс. кв. м, включающего офисные и производственные помещения.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Рад вас всех видеть. Когда начиналась особая экономическая зона в Томске, она была первопроходцем такого вида экономических зон – технико-внедренческих. Мы встречались ещё в 2007 году с большим количеством ребят, студентов, предпринимателей, которые хотели стать резидентами экономической зоны в Томске. И очень важно, что сегодня она продолжает развиваться. Около 14 млрд рублей с лишним сюда вложило государство. 22 млрд рублей – это инвестиции резидентов особой экономической зоны с оборотом уже более 26 млрд рублей.

Хочу поприветствовать всех, кто сегодня показывал свои экспонаты. Здесь продукция достаточно сложная. Здесь и дизайн-центры, и микроэлектроника, все виды её применения в медицине, технологиях. Хочу пожелать вам удачи и сотрудничества с Томским государственным университетом, вообще с вашими вузами, которые здесь сосредоточены и помогают вам как студентами, так и новыми кадрами, взаимный обмен идёт. Это очень важное направление.

Удачи вам. Спасибо. Всего доброго.

Встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым

Завершая поездку в Кемерово, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

В.Путин: Сергей Евгеньевич, сегодня праздник, тем не менее есть вопросы немного прозаического характера, текущего. Чтобы праздновать от души, нужно как следует работать, и с результатом.

Мы с Вами уже практически полдня обсуждаем те или иные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Кузбасса, с его будущим.

Во-первых, как Вы оцениваете ситуацию сегодня и что считаете наиболее важным в ближайшее время?

С.Цивилёв: Самое главное, что сложилась команда, и, в соответствии с Вашим Указом по празднованию 300-летия, мы сформировали программу, и тысячу дней ровно шли к этой цели: 11 ноября 2018 года в Москве оторвали первый листик 1000-дневного календаря, сегодня оторван последний листик.

Результат очень хороший, и всё это делали кузбассовцы сами – всё, что строили, всё, что реализовывали, – всё делали своими силами. Сами проектировали, сами строили, сами придумывали. И вот это, наверное, самое большое достижение, что заработала команда и люди поверили, потому что они увидели реальные изменения в своей жизни. И все, кто приезжают, теперь замечают, что Кузбасс стал другим.

Результат этого уже проявился, потому что сюда пошли инвестиции. Как я Вам докладывал, только на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали [соглашения] на 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольную отрасль Кузбасса. Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие – это самое большое достижение.

Теперь в соответствии с программой [социально-экономического развития региона до 2024 года], которую Вы утвердили, а Правительство подписало, требуется дальше, до 2024 года, энергично развиваться этой командой. Возможности теперь у команды большие.

Очень хороший проект – мы построили 14 новых школ, 28 школ отремонтировали по программе «Моя новая школа». Этот проект – «Моя новая школа» – надо дальше поддерживать, он примерно в три раза дешевле. Мы новые школы строим там, где строится новое жильё, но мы забываем о старых кварталах. Стоимость [капитального ремонта] Елыкаевской [средней общеобразовательной школы], которую сегодня рассматривали, обошлась в 303 миллиона рублей. Если бы мы с нуля эту школу строили, она бы обошлась около 900 [миллионов]. И по темпам строительства: если взять хорошую строительную компанию, она эту школу за десять месяцев построила, а с нуля бы построили за полтора года.

Социальный эффект от этих школ получился очень хороший, потому что они меняют всю среду вокруг. Это очень хороший проект, мы намерены его дальше развивать.

Очень хорошо востребованы общественное пространство, площади, бульвары, скверы, и это всё входит в нашу программу социально-экономического развития.

Очень хорошо пошли спортивные комплексы. Мы начали выстраивать систему, как Вы и рекомендовали, «от двора», поэтому мы выстраиваем и плоскостные сооружения, приближенные к дому, чтобы каждый мальчишка, девчонка могли выйти и во дворе заниматься спортом. Потом дальше они переходят уже в крытые спортивные комплексы, а дальше у нас спортивные комплексы мирового уровня, которые мы с Вами проезжали и видели.

Эти спортивные комплексы мы сегодня строим. В Белово мы уже построили, сдали в эксплуатацию признанный лучшим спортивный комплекс страны для людей с ограниченными возможностями. В Кемерове ледовый дворец построили, строим «Кузбасс-Арену». В Новокузнецке масштабная реконструкция спортивного комплекса «Металлург», футбольного стадиона, регбийного стадиона. И мы это всё строим за собственные средства.

У нас было подписано к празднованию 300-летия, когда было первое заседание оргкомитета, ещё под руководством Дмитрия Николаевича Козака, было подписано: подарок Кузбассу – вот эта «Кузбасс-Арена». И мы ещё получили права на чемпионат мира по волейболу, там тоже выделили средства. Поэтому, Владимир Владимирович, я прошу поддержать на условиях софинансирования комплекс «Кузбасс-Арена» с федеральными средствами.

В.Путин: Хорошо, сейчас посмотрим.

Поездка в Кемеровскую область – Кузбасс

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово для участия в памятных мероприятиях по случаю 300-летия Кузбасса.

Президент возложил цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.

Кроме того, глава государства посетил торжественный вечер, приуроченный к 300-летию образования Кузбасса.

Также в этот день Владимир Путин осмотрел строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, создаваемого в Кемерове в рамках национального проекта «Культура». Центр объединит на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов, будет включать в себя концертные и музейно-выставочные пространства.

Позднее глава государства посетил Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России, осмотрел учебные классы, спортивные залы, ледовую площадку. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв информировал Президента о плане строительства новых объектов рядом с территорией образовательного учреждения. Видеопрезентацию о крупнейшем учреждении среднего образования Кемеровского муниципального округа – Елыкаевской школе – представила директор учебного заведения Ольга Кошкарева.

Сечин заступился за другие отрасли при перевозке угля на восток

Письмо с предложением не давать углю приоритета при вывозе грузов по инфраструктуре Восточного полигона, чтобы не ущемлять интересы других отраслей, направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин, сообщает «Коммерсант».

Газета в этой связи напоминает, что президент России Владимир Путин поручил 2 марта увеличить вывоз угля из Кузбасса с текущих 53 млн тонн до 68 млн тонн в год в 2024 году. Для этого угольным компаниям и РЖД было поручено до июля заключить долгосрочные договоры на принципах взаимной ответственности. Однако вокруг новой системы договоров разгорелись споры — о дискриминации прочих пользователей, неравенстве ответственности сторон и масштабах применения такого механизма.

В своем обращении к президенту в марте Сечин, помимо всего прочего, писал о необходимости исполнить решения комиссии по ТЭК от 2018 года о резком наращивании вывоза угля по БАМу и Транссибу, а также просил не перенаправлять грузопотоки на юг.

В новом письме глава «Роснефти» утверждает, что корректировка регулирования не должна предоставлять какой-либо приоритет грузоотправителям угольной продукции. «При регулировании таких перевозок в восточном направлении не должны создаваться потенциальные риски того, что маршруты, традиционно востребованные крупными грузоотправителями, представляющими не менее важные для государства отрасли экономики, в частности, предприятия нефтяной промышленности, не заключающими долгосрочных договоров на условиях „вези или плати“, будут для них недоступны, учитывая загруженность маршрутов», — цитирует газета письмо Сечина.

В документе также говорится, что «подходы, предлагаемые Минтрансом и РЖД, выходят за пределы поручений президента РФ, искаженно их толкуя, создают вышеуказанные риски и нарушают базовые принципы функционирования товарных рынков в РФ». В связи с этим Сечин просит премьер-министра поручить ведомствам «учитывать сложившиеся логистические цепочки поставки нефтеналивных грузов» при формировании подходов к исполнению поручений президента, пишет газета.

Письмо, отмечает ПРАЙМ, согласно резолюции, перенаправлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру транспорта Виталию Савельеву. В секретариате Белоусова просьбу «Коммерсанта» прокомментировать письмо переадресовали в Минтранс, где от комментариев отказались, впрочем, как и в РЖД. В «Роснефти» изданию не ответили, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вопрос транспортировки угля из Кузбасса в ближайшие дни может быть вынесен на совещание у президента России.

Третья волна проверит вакцинацию

В борьбе с COVID-19 нефтегазовые регионы и компании вынуждены принимать новые, не слишком популярные решения

Новый ковидный шторм разыгрался в стране, волны его затронули и нефтегазовые регионы. Еще в марте большинство крупных нефтегазовых компаний отчитывались о хороших темпах вакцинации своих сотрудников. Однако количество выявленных заболевших растет, поэтому нефтегазовые регионы и компании вынуждены ужесточать меры борьбы с ковидом и принимать новые, не слишком популярные решения.

По данным на 5 июля в Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 92 заражения COVID, из них 83 зафиксированы в муниципалитетах, 9 среди вахтовиков на месторождениях и объектах. В больницах остаются 442 человека с подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них 52 пациента переносят болезнь в тяжелой форме, 15 остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких. Власти региона, стараясь сдержать эпидемию, с 3 июля обязали невакцинированных от коронавируса и тех, кто без антител, по прибытии в ЯНАО предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол. По какой именно статье, не уточняется.

Кроме того, организациям было рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом вакцинированных граждан и имеющих сертификат об этом.

Аналогичные меры защиты предпринимает и Тюменская область. Там предложили сотрудников компаний, приехавших из отпуска из других регионов, не допускать к работе в очном режиме без сертификата о прохождении вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного результата ПЦР-теста, пройденного не позднее чем за три дня после приезда в область. В оперштабе данные меры объяснили тем, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе усложняется, чаще всего болеют люди 30–49 лет. При этом Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих по темпам вакцинации от коронавируса. По данным департамента здравоохранения области, в регионе полностью вакцинированы 222367 человек (31,8% от необходимого числа в более чем 700000 человек), первым компонентом — 311180 жителей региона (44,5%). В то же время 5 июля в области было зафиксировано 205 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальное количество за все время пандемии. Умерло пять пациентов, выздоровели 168.

Еще более драматично развивается ситуация в ХМАО. Властям округа пришлось продлить часть коронавирусных ограничений до 31 июля и вернуть режим обязательной самоизоляции в Югорске и Советском. Теперь жителям ХМАО, находившимся в отпусках за пределами региона, запрещено выходить на работу без справки об отсутствии COVID-19, руководителям необходимо согласовывать командировки сотрудникам, которые не прошли вакцинацию. Всем непривитым жителям Югорска и Советского нельзя даже выходить из дома без острой необходимости. Исключениям являются обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, помощь родственникам пенсионного возраста, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По данным департамента здравоохранения ХМАО на 5 июля, коронавирусом заразился 151 человек. Это самый высокий показатель за последние пять месяцев. При этом число заражающихся человек непрерывно увеличивается уже в течение 12 дней. Больше всего новых случае зафиксировано в Сургуте (28), в Ханты-Мансийске (17), в Нижневартовске (16), в Нефтеюганске (10), Югорске (8).

Пока вакцинация в ХМАО проводится на добровольных началах. Ранее местные СМИ приводили слова губернатора Натальи Комаровой о том, что работодатели имеют право требовать от сотрудников при допуске к работе после отпуска отрицательный тест на коронавирус, данные о перенесенных заболеваниях или прививке. Сами компаниям также рекомендовали предоставить работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительный выходной с сохранением зарплаты в день прививки и после нее или дополнительный день отпуска.

Кстати, вакцинация постепенно становится одним из негласных требований к сотрудникам во всех российских регионах.

Например, по данным опроса Superjob, каждый третий работодатель в России стимулирует сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса.

В hh.ru сообщили, что работодатели стали чаще требовать от соискателей сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Немаловажную роль играют и заявления сотрудников администрации президента и членов правительства. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер. Впрочем, о каких именно мерах идет речь, он не уточнил. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию против коронавируса в промышленности. По словам министра, около трети работников уже защищены от коронавируса. Ведомство контролирует ситуацию с помощью государственной информационной системы «Промышленность». По предварительным данным, 8% сотрудников уже переболели ковидом, почти четверть привились и еще 16% готовы вакцинироваться. Отмечается, что медотвод имеется у 2,5% работников. «Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный», — считает Мантуров.

Стоит отметить, что крупные нефтегазовые компании еще в начале года говорили об активной прививочной компании среди их сотрудников.

Например, «Газпром» в январе объявил о начале вакцинации персонала и постепенном возврате к нормальному режиму смены вахтового персонала с отказом от обсервации. К марту на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона вахты уже перешли в штатный режим работы. «Газпром добыча Уренгой» разрешило допускать к работе вахтовым методом без прохождения обсервации при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19 и отрицательного теста методом ПЦР, проведенного за 5 дней до заезда на промысел.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале сообщал, что «Роснефть» надеется в марте вакцинировать всех сотрудников, кому прививка не противопоказана. Уже в мае поступила информация, что в ЯНАО сотрудники «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» прошли два этапа вакцинации от коронавируса. В специально организованных пунктах поставить прививки могли как офисные сотрудники, так и вахтовый персонал. «Вакцинация добровольная, поставить прививку мог любой желающий работник „Роспана“ и специалисты подрядных организаций, не имеющие противопоказаний. По итогам двух этапов в „Роспане“ провакцинировались более трети сотрудников», — рассказали в пресс-службе газодобывающего предприятия.

В марте «Сургутнефтегаз» сообщал, что привилось более 6 тыс. сотрудников, число работников, желающих вакцинироваться, идет на десятки тысяч. Тем не менее, в конце июня поступила инсайдерская информация о том, что не привитых от ковида сотрудников «Сургутнефтегаза» больше не будут пускать в офисы предприятия.

А в «Газпром инвест Томске» сотрудников заставляют работников брать отгулы за свой счёт, чтобы вакцинироваться, или переводят сотрудников без сертификатов на принудительную удаленку.

Есть компании, которые стимулируют сотрудников прививаться не кнутом, а пряником. Например, на нижегородских предприятиях «СИБУРа», где средний процент вакцинированных среди работников достигает 70-80%, дают два дополнительных выходных дня, чтобы привиться. Всего же на борьбу с коронавирусом «СИБУР» потратил почти 2,9 млрд рублей.

«Татнефть» сообщала, что планирует проведение вакцинации всех желающих при отсутствии противопоказаний у работников. Позже стало известно, что для мотивации вакцинированным работникам предлагаются розыгрыши путевок в санатории и топливных карт на АЗС компании, повышенное начисление бонусов по бонусным картам на АЗС, льготы при посещении санаториев «Татнефти». Работавшим в компании пенсионерам предоставляются дополнительные бонусы.

В июне о положительных результатах вакцинации рассказали в «Газпром нефти». По данным компании, в результате вакцинации и приобретенного иммунитета к вирусу 80% сотрудников группы «Газпром нефть» сформировали антитела к COVID-19. На нефтепромыслах в Арктике, включая морскую платформу «Приразломная», уровень коллективного иммунитета уже достиг 90%. В связи с этим на ряде нефтепромыслов компании сроки вахтовой работы сокращены до стандартного периода 30-40 дней.

С 1 июля отменяется и обязательный 14-дневный карантин для заезжающих на вахту работников в «Газпром трансгаз Сургут». Теперь заезд вахтового персонала будет проводиться на основе результатов ПЦР-теста и теста на наличие антител. Пункты временного пребывания будут ликвидированы — приспособленные под них помещения снова будут использоваться по прямому назначению.

Таким образом, можно констатировать, что крупный бизнес смог вакцинировать своих сотрудников и подготовится к третьей волне.

Однако, учитывая рост заболевания в нефтегазовых регионах, не совсем понятно, как обстоят дела в подрядных организациях. Представитель одной из нефтесервисных компаний рассказал «НиК», что пока никаких особых требований по вакцинации персонала к ним не предъявляется, при этом на большинстве объектов до сих пор сохраняется обсервация для вновь прибывших на вахту. Поэтому основная борьба с COVID-19 переходит на региональный уровень, о чем и свидетельствуют новые ковидные ограничения. Впрочем, уже есть и недовольные — те, кто призывает ввести единые правила прохождения пандемии для всех субъектов РФ. «С одной стороны открывается пляж с 35-тысячным посещением в Саратове, проходят „Алые паруса“ с 42 тысячами участников в Санкт-Петербурге, с другой — закрываются детские учреждения. Мы обманываем сами себя. Нужно выработать единые меры для всех регионов», — приводит слова мэра сельского поселения Половинка Александра Старжинского портал «УралПолит.Ru».

Екатерина Вадимова

Хакасский уголь нашёл путь в Китай

Опытную партию угля в 20-футовых контейнерах типа open top (с открытым верхом и возможностью укрытия груза тентом) отправили на минувшей неделе со станции Минусинск Красноярской дороги китайским грузополучателям. Использование такой технологии позволит диверсифицировать способы отправки продукции угольных месторождений Республики Хакасия.

Как сообщили «Гудку» в Красноярском ТЦФТО, технология перевозки угля в контейнерах open top была применена на магистрали впервые. Такая конструкция контейнеров позволяет применять их для загрузки и перевозки сыпучих грузов. Отправка в контейнерах дороже, чем в традиционном подвижном составе, но в китайские сухопутные пограничные переходы груз в таких контейнерах приходит быстрее, чем в полувагонах.

«Такая технология сейчас оптимальна для вывоза угля в Китай и выполнения заданных компанией объёмов отправки грузов со станций Красноярской дороги. Мы можем выполнять подобные перевозки как отдельными вагонами, так и целыми маршрутами. На первом этапе, пока испытываем успешность модели, это повагонная доставка. Затем будет разработана технология перевозки по каждой станции формирования контейнерных поездов, будет выделена нитка графика», – отметил заместитель начальника Красноярского ТЦФТО Василий Потехо.

Грузоотправителем опытной партии угля выступило ООО «Промышленная компания Хакасии». «На первом этапе мы намерены вывозить контейнерами со станции Минусинск до 10 тыс. тонн угля в год. Предполагается задействовать в этих перевозках более 100 контейнеров. В дальнейшем планируем расширить эти объёмы до 50 тыс. тонн в год», — сообщил «Гудку» директор ООО «Промышленная компания Хакасии» Геннадий Борисов.

По его словам, в перспективе компания может начать отправки твёрдого топлива на экспорт и с других станций Красноярской железной дороги – Черногорские Копи и Ташеба.

Как отметили в Красноярском ТЦФТО, интерес к перевозкам угля в открытых контейнерах проявили и другие угольщики региона, отправляющие свою продукцию со станций Хоных, Камышта и Подсиний.

Артём Яковлев

Красноярск

В Самарской области запущен мобильный оператор "ГПБ Мобайл"

Газпромбанк запустил мобильного оператора "ГПБ Мобайл" в Самаре. С 6 июля 2021 года SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях банка либо с доставкой на дом. Об этом говорится в сообщении банка

В случае если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора "Быть вместе", которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий данной программы.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Протестировать связь можно бесплатно — при подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней в подарок, а после первого пополнения счёта сумма платежа удваивается. Кроме этого, за переход к оператору "ГПБ Мобайл" со своим основным номером счёт абонента пополняется на одну тысячу бонусных рублей.

Помимо Самарской области, SIM-карту мобильного оператора можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Волгоградской и Тюменской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В течение 2021 года подключение к мобильной связи "ГПБ Мобайл" станет возможно ещё в ряде ключевых регионов, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 аэропортов РФ

Российские и турецкие авиакомпании с 12 июля 2021 года смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Об увеличении количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, сообщила Росавиация.

Также увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Кроме того в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации РФ на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов по маршрутам Владивосток – Токио – Владивосток с 7 до 10 рейсов в неделю и Хабаровск – Токио – Хабаровск с частотой 2 рейса в неделю.

Регионы довели до получателей 34.9% федсубсидий, МСХ

Регионы довели до получателей 34.9% федеральных субсидий. По состоянию на 1 июля в субъекты РФ перечислено 124.7 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до получателей 43.5 млрд руб., сообщил Минсельхоз.

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Ненецкий автономный округ (90.3%), Кировская область (78.6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (70.5%), Магаданская область (68.8%), Ярославская область (66.1%), Красноярский край (64.2%), Владимирская область (63.6%), Вологодская область (63.3%), Республика Мордовия (62.2%).

Постоянная комиссии по экологическим правам оценила объекты рекультивации в Иркутской области

Объекты накопленного экологического вреда окружающей среде в г. Усолье-Сибирское и г. Байкальске, где госкорпорация «Росатом» проводит работы по рекультивации, в рамках рабочего совещания посетила постоянная комиссию по экологическим правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Председатель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков совместно с экспертами постоянной комиссии, представителями Минприроды России и Росприроднадзора оценили состояние шламонакопителей бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на Бабхинском и Солзанском полигонах, осмотрели локальные очистные сооружения (ЛОС), которые по поручению правительства РФ были смонтированы к 1 июня.

Делегация также побывала на площадке бывшего усольского «Химпрома», где реализуются первоочередные мероприятия по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов промышленной площадки. Большая часть мероприятий уже выполнена, угроза экологической катастрофа снята. В настоящий момент разрабатывается комплексный проект рекультивации всей территории. К 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.

Выездное заседание завершилось встречей с жителями города. Итоги будут подведены в ходе видеоконференции с участием председателя Совета Валерия Фадеева и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Цель проекта по рекультивации БЦБК – экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.

В конце 2020 года ФГУП «Федеральный экологический оператор» определен единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (5,67 млн куб. м).

Прежде всего, необходимо провести работы на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский», объектов цеха очистных сооружений, содержащих щелокосодержащую жидкость – самых сложных точках на площадке БЦБК.

Карты полигонов содержат неоднородную смесь отходов различной природы, образованных при производстве целлюлозы, функционирования ТЭЦ и прочей производственной деятельности. Поэтому универсальных технологических решений по работе с ними нет. Однако есть локальные решения по каждой группе отходов, которые предлагается рассмотреть в комплексе.

В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки ОАО «БЦБК», которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

Распоряжением правительства РФ единым исполнителем работ на промышленной площадке усольского «Химпрома» определено предприятие госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Федеральный экологический оператор».

В 2020-2021 гг. Федеральный экологический оператор реализует первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке усольского «Химпрома»: перезатаривание аварийных емкостей с химическими веществами, ликвидация скважин рассолопромысла, подземной нефтяной линзы вблизи р. Ангара, цеха ртутного электролиза.

В Новосибирской области выявлено порядка 600 случаев несанкционированного подвеса ВОЛС на опорах ЛЭП

В большинстве случаев для прокладки ВОЛС используется такой способ, как подвес оптоволоконных линий на опоры воздушных линий электропередачи и опоры уличного освещения.

Для этого провайдерам необходимо получить в сетевой организации технические условия, удостоверяющие наличие технической возможности для подвеса, согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования линий электропередачи и линий связи и заключить договор о предоставлении права доступа к объектам электросетевого хозяйства. После выполнения сторонами несложных организационно-технических мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

К сожалению, на территории Новосибирской области не все поставщики услуг доступа к интернету выстраивают свою работу в цивилизованном правовом поле. На сегодняшний день специалистами АО «РЭС», являющегося системообразующим электросетевым предприятием региона, зафиксировано порядка 600 случаев несанкционированного подвеса ВОЛС на опорах действующих линий электропередачи.

В частности, в р.п. Сузун осуществляет оказание услуг связи провайдер – ООО «Восток-Телеком», который игнорирует все существующие требования безопасности и нормы законодательства. Персонал данной организации самовольно осуществляет подвес ВОЛС на опорах АО «РЭС» без соответствующего уведомления сетевой организации и без отключения подачи напряжения. С риском для жизни сотрудники оператора связи осуществляют подвесы с использованием опор действующих ЛЭП, которые находятся под напряжением.

Задействованные для незаконных подвесов опоры линий электропередачи являются объектами электросетевого хозяйства и частью энергосистемы Новосибирской области. Самовольное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах ВЛ создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, поскольку осуществляется без учёта технических параметров электрических сетей и затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Незаконный подвес может повлечь за собой нарушение нормальной и безопасной работы энергосистемы НСО, а также повлиять на надежность и качество энергоснабжения потребителей.

Для того чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное электроснабжение потребителей, персонал АО «РЭС» осуществляет активные мероприятия по выявлению и пресечению незаконного использования объектов электросетевого хозяйства. При этом энергетики р.п. Сузун, выполняя на законных основаниях работы в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями, столкнулись с неприкрытой агрессией со стороны персонала одного из операторов связи. Работники провайдера вступили с должностными лицами АО «РЭС» в открытый конфликт с применением физической силы. По данным фактам в целях защиты своих сотрудников сетевая организация вынуждена была обратиться в полицию.

Сложившаяся ситуация, к сожалению, не редкость. На территории Новосибирской области осуществляет коммерческую деятельность достаточное количество операторов связи, оказывающих абонентам услуги с использованием незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи. Такие операторы осуществляют оказание услуг на возмездной основе с предоставлением абонентам услуг связи по параметрам, предусмотренным договором и законодательством РФ. Однако, вместо добросовестных и предусмотрительных действий, обеспечивающих бесперебойное функционирование объектов связи, такие операторы самовольно и безвозмездно используют чужое имущество, увеличивая риски перерывов и отключений высокоскоростного интернет–соединения.

Из-за того, что недобросовестный провайдер не удосужился проложить линию связи на законных основаниях, потребители услуг связи (физические лица и организации Новосибирской области) несут риски как отключения интернета, так и риски неплановых отключений электроэнергии, необходимых для демонтажа незаконно подвешенных ВОЛС или выполнения энергетиками аварийных работ, возникших по причине нарушения технических параметров, обеспечивающих возможность безопасной эксплуатации линий связи и объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, компании, размещающие несанкционированные подвесы, не только подвергают неоправданному риску жизни своего персонала и вмешиваются в работу энергосистемы, но и нарушают права владельца электросетевой инфраструктуры, а также причиняют неудобства рядовым потребителям электроэнергии.

Поэтому до тех пор, пока операторами связи не будут обеспечены безопасные и законные условия эксплуатации ВОЛС на линиях электропередачи персонал АО «РЭС» будет продолжать активную работу, направленную, прежде всего, на защиту интересов потребителей электрической энергии, в том числе проводить демонтаж незаконно размещенного оборудования.

Игра в защите. Часть I

Глава федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев на встрече с журналистами рассказал, как новые изменения в 214-й федеральный закон повлияют на работу фонда

Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит ряд изменений в 214-й федеральный закон, определяющий взаимоотношения участников долевого строительства, а также в ряд других профильных законодательных актов. О том, какими правами наделяется в этой связи федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, на каких аспектах своей работы он планирует делать особый акцент, как намерен выстраивать взаимоотношения с регионами и о многом другом, глава фонда Константин Тимофеев подробно рассказывал на недавней встрече с журналистами. Некоторые из его заявлений заставили региональное руководство, профессиональных игроков рынков на местах и ждущих решения своих проблем дольщиков очень внимательно прислушаться к тому, что же говорилось на этой встрече.

Статистика официальная, полуофициальная и необходимая

Для начала несколько приведенных цифр. На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов (в ЕРПО включаются дома, по которым сроки завершения строительства или передачи квартир дольщикам нарушены более чем на шесть месяцев) значится 2910 домов (важно, что эти данные ежедневно актуализируются). По данным на начало июня 2021 года, в восстановлении прав нуждается 159 тысяч дольщиков.

В работе у фонда находится 1368 объектов, которые могут быть достроены или в которых дольщикам будет выплачено возмещение. На сегодняшний день решения приняты по 821 проблемному объекту (64,5 тысячи дольщиков), в том числе по 155 объектам (9,9 тысячи дольщиков) — с начала 2021 года. В результате более 44 тысяч человек после завершения строительства 428 домов получат квартиры, а более 20 тысяч граждан в 393 объектах — выплаты.

Вообще, как подчеркнул Константин Тимофеев, расклад сегодняшнего дня — примерно 60% достройки на примерно 40% выплат; стройка не дороже, а порой даже дешевле выплат, но, понятное дело, занимает куда больше времени — в среднем от шести до девяти месяцев с момента перехода прав к региональному фонду, если у объекта высокая стадия готовности и есть документы. На практике, однако, это встречается крайне редко. По данным фонда, сейчас выплаты уже получили 85% дольщиков, по которым наблюдательный совет фонда вынес решения.

На контроле у регионов, в свою очередь, находится 1542 дома: информация о сроках и механизмах восстановления прав граждан содержится в дорожных картах, которые актуализируются ежеквартально. Срок подачи новых актуализированных дорожных карт — до 5 июля. А по итогам первого квартала в регионах восстановлены права 10 926 дольщиков в 114 теперь уже бывших проблемных объектах.

Как отмечают в фонде, в этом году дополнительно обозначились еще 7 тысяч пострадавших граждан. «Проблемные объекты появляются, и они будут появляться до тех пор, пока все полностью не перейдут на счета эскроу, — объясняет Константин Тимофеев. — Сейчас ориентировочно по эскроу строится 51-52%, по итогам июня, возможно, будет около 60%. Много, но не все: эти «старые» объекты будут завершаться еще два — два с половиной года».

Впрочем, по мнению главы фонда, есть ЕРПО — и это официальная статистика, а число пострадавших граждан — эта статистика, с одной стороны, вроде бы официальная, а с другой — полуофициальная, потому что так называемого реестра обманутых дольщиков сейчас нет — он был отменен три года назад. «Данные о количестве пострадавших граждан мы получаем только в привязке к проблемным объектам, включенным в ЕРПО, при этом часть таких объектов вообще без граждан. Такой реестр нам очень нужен, чтобы мы знали, сколько все-таки пострадавших граждан, чтобы они были официально зарегистрированы, чтобы этот учет велся, чтобы регионы не смогли манипулировать цифрами», — говорит Константин Тимофеев.

Застройщики — по крайней мере, серьезная, добросовестная и ответственная их часть — против появления подобного списка совершенно не возражают. Более того, как считает генеральный директор ГК «Атлант» Иван Мотохов, поименный список на государственном уровне может принести немало пользы.

Иван Мотохов, генеральный директор ГК «Атлант»:

«На работу застройщиков создание подобного реестра не повлияет — у каждой компании, где есть проблемные объекты, есть и соответствующие списки. Более того, добросовестные застройщики, которые стремятся выполнить свои обязательства, находятся в постоянном контакте с дольщиками и лично знают многих. Если говорить о государственном уровне, то такой единый реестр может быть полезен. Например, можно будет быстро получить картину по конкретному региону или населенному пункту, оценить число пострадавших, относящихся ко льготным категориям, несовершеннолетних и так далее.

Еще один момент: поименный список может косвенно поспособствовать снижению в стране так называемого потребительского терроризма и спекуляций на проблеме обманутых дольщиков. Одно дело, когда протест выражают пострадавшие, другое — люди, не имеющие отношения к проблемному объекту, а то и вовсе пытающиеся «раскачивать лодку» и оказывать реальным дольщикам платные услуги. Таким образом можно будет «отделить» действительно пострадавших людей от «профессиональных обманутых дольщиков», которые даже не заключали договор с застройщиком, а просто стремятся получить собственную выгоду в сложившейся ситуации».

Конечно, как и для любой электронной базы, в данном случае будет крайне важен вопрос защиты персональных данных. Утечка информации о включенных в реестр гражданах чревата как минимум потоком телефонного спама — например, с предложениями «юридических услуг». Помимо естественного раздражения людей от спама здесь возможны и негативные финансовые последствия, предупреждает эксперт. «Первое: для дольщиков, которых будут стимулировать тратиться на юридические услуги, причем с непрогнозируемым эффектом, это может быть и нулевой эффект от действий малограмотных «специалистов», и прямой ущерб от действий мошенников. Второе: застройщики, которые действительно прилагают все усилия для скорейшего завершения стройки, могут столкнуться с витком массовых исков на выплату компенсаций или заявлениями на банкротство. А это только снизит вероятность своевременной достройки проблемных объектов. Массово выплачивая компенсации по таким искам, застройщик не сможет финансировать строительство, что в перспективе приведет только к появлению новых обманутых дольщиков», — подчеркивает Иван Мотохов.

Ожидание длиной в два квартала

Где сегодня больше всего проблемных объектов? Вот как отвечает на этот вопрос Константин Тимофеев: «Больше всего проблемных объектов, естественно, там, где больше всего строят (без учета Москвы и Санкт-Петербурга): это Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Красноярский край. Но в Московской области мы разобрали весь имеющийся объем, с Андреем Юрьевичем (Воробьевым, губернатором Московской области. — Business FM) проработали софинансирование, и поэтому по Московской области у нас сейчас вопросов нет — активно двигаемся. Следующая — Ленинградская область. По Ленинградской области, конечно, проблем больше, чем у всех: в первую очередь, из-за недостатка софинансирования, и во-вторых — из-за срывов выполнения дорожной карты. Красноярский и Краснодарский край: здесь регионы подтянулись, и процесс уже налажен, деньги на софинансирование они нашли. И у нас останется Новосибирск, где по дорожным картам тоже есть просрочки. Тоже были личные встречи, мы выезжали в регион, и тоже там сейчас ситуация налаживается». На всякий случай стоит подчеркнуть: Москва и Санкт-Петербург не входят в периметр охвата федерального фонда — они решают свои проблемы исключительно самостоятельно.

Так вот, на встрече с журналистами Константин Тимофеев объявил о нововведении, значимость которого никому не следует приуменьшать: «Согласно принятым законодательным поправкам, у нас теперь есть полномочия по контролю за выполнением субъектами дорожных карт проблемных объектов и их обязательств перед населением. Что это значит? Это значит, что мы должны вместе с каждым субъектом разобрать каждый адрес и понять механизм достройки проблемного объекта. И если механизм мы не поймем, то мы будем этот объект предлагать забрать в фонд — даже несмотря на какие-то нежелания субъектов. Подождем два квартала, но не больше, а потом будем принимать решение. Если честно, мы знали и ожидали, что поправки будут приняты, и все дорожные карты уже проверили — так что по итогам четвертого квартала 2020 года, по итогам первого квартала этого года мы знаем, в каких субъектах есть нарушения. К сожалению, субъекты нередко обязательства берут — и не выполняют. Но теперь у нас будут законодательно закрепленные полномочия — в первую очередь, конечно, информационные: регионы обязаны предоставлять нам информацию по исполнению дорожных карт в форме отчетов, которые мы, в свою очередь, будем направлять в Минстрой. С другой стороны, фонд сможет использовать все ресурсы, чтобы настаивать на точном выполнении дорожных карт».

По словам генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, и до этого, конечно, каждый региональный фонд занимался мониторингом дорожных карт, но теперь контроль будет еще жестче. Хотя механизм «отбора» объектов у регионов еще предстоит выработать.

Дмитрий Богомолов, генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Новосибирской области:

«Каким образом это будет происходить, непонятно. Видимо, какой-то механизм будет предложен. Пока такого механизма — что, например, два месяца ждем и забираем — я не видел. Думаю, будут просто какие-то меры реагирования. Видите, те объекты, которые переданы уже в региональный фонд, не забрать, то есть речь идет о тех объектах, которые находятся сейчас в дорожной карте и по которым сейчас еще разрабатываются механизмы восстановления прав — будь то механизм фонда, либо какие-то субсидии, либо масштабные инвестиционные проекты. И если по каждому адресу будет прописан механизм и указаны сроки и ответственные лица по каждому объекту, если это будет не соблюдаться, то фонд каким-то образом будет на себя это забирать».

Сейчас каждый региональный фонд еженедельно отчитывается: как идут дела, что удалось сделать, что пока нет. И субъекты активизировались — на фоне принятых дополнительных мер контроля начали предметно изучать каждый адрес своей дорожной карты. «Проблема обманутых дольщиков стоит очень остро, и, я так понимаю, на сегодняшний день просто нет права на еще какую-то ошибку, поэтому дополнительные контрольные меры и применяются», — считает Дмитрий Богомолов.

Кроме того, есть объекты, которые по ходатайству субъектов заявлены в работу фонда, — сейчас их более 1,3 тысячи. Из них по 636 требуется принятие решения наблюдательного совета. «Важно, что у нас в этом году 636 объектов, по которым необходимо принять решение, и как раз из этих 636 у порядка 20% нет конкурсного производства, — продолжает рассказ Константин Тимофеев. — Когда мы все детально разбираем, сразу становится видно, привлекательный объект или нет, есть ли там возможность получить какую-то прибыль после восстановления прав дольщиков, чтобы вырученные средства в дальнейшем также направить на защиту других дольщиков. И иногда на этом этапе главы субъектов видят такую прибыльность — и отзывают объекты себе и вдруг оперативно находят инвесторов. С одной стороны, наверное, это неплохо, а с другой стороны, мы бы вместе с субъектом получили эту прибыль и распределили между бюджетами. Поэтому сейчас у нас такая практика, что все-таки по таким объектам мы будем защищать граждан самостоятельно. Это для нас выгодно, потому что деньги в бюджет вернем».

Среди основных причин отзывов ходатайств — вероятность привлечения новых инвесторов, неурегулированность земельно-правовых отношений, отсутствие необходимого объема денежных средств для софинансирования механизмов фонда. Однако другая сторона проблемы в том, что спустя какое-то время объект может снова вернуться в фонд, потому что регион не справился. «Поэтому нам важно, чтобы все происходящие изменения положительно сказывались на восстановлении прав дольщиков, а не приводили к затягиванию сроков», — подчеркивает Константин Тимофеев.

Интересно, если фонд действительно начнет активно забирать «под себя» объекты, в том числе с инвестиционным потенциалом, сильно ли это расстроит региональных застройщиков и инвесторов? Да ничуть, считает директор по маркетингу федеральной компании «Талан» Наталья Гарифуллина.

Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу федеральной компании «Талан»:

«Фонд осуществлял попытки привлечь девелоперов к достройке проблемных объектов в ряде регионов. Но этот опыт нельзя назвать успешным, поскольку не решены две основные проблемы. Как правило, в качестве компенсации за достройку администрация предлагает низколиквидные либо слабо подготовленные участки (с проблемами, которые нужно решать в течение нескольких лет). При этом сроки достройки проблемных объектов всегда сжатые. Таким образом, у инвестора возникает разрыв: деньги на достройку нужны сейчас, а возврат инвестиций наступит крайне нескоро. По этим причинам показатели окупаемости неудовлетворительные, даже при сопоставимой рыночной стоимости предоставляемого актива с объемом затрат на достройку.

Кроме того, на сегодняшний день не налажены механизмы предоставления компенсационных площадок. В одном из регионов ПФО был кейс, когда для достройки объекта уже был определен местный девелопер. В течение полугода он серьезно участвовал в подготовке документов, вел активную работу с дольщиками. Но позже было принято решение, что достраивать объект нецелесообразно, и дольщикам произвели выплаты. Безусловно, привлечение частных инвесторов в процесс достройки проблемных объектов — позитивный процесс, поскольку в условиях конкуренции рождаются более эффективные решения. Но необходимо более детально проработать процедуру привлечения девелоперов и механизмы взаимодействия на этапе достройки».

Группа компаний «Гарант» — одна из структур, которая принимала самое активное участие в решении проблем обманутых дольщиков в Брянской области. Кстати, по этой части Брянская область — один из лидеров, благодаря усилиям губернатора и региональных застройщиков, понимающих, что ответственность отрасли перед людьми солидарная. Но, как подчеркивает руководитель службы заказчика группы компаний «Гарант» Валентин Тарасов, в регионах ситуация с предоставлением компенсационных земельных участков не такая радужная, какой видится из столицы.

Валентин Тарасов, руководитель службы заказчика группы компаний «Гарант»:

«Региональные власти зачастую не обладают свободным банком земельных участков, либо их инвестиционная привлекательность стремится к нулю из-за отсутствия инженерной инфраструктуры, градостроительных и иных ограничений. Поэтому подбор этих участков, их доведение до возможности получения исходно-разрешительной документации происходит в ручном режиме, зачастую под контролем высших должностных лиц региона, крайне заинтересованных в разрешении проблем обманутых дольщиков. В ход идут освобождаемые участки из-под ветхого жилья, часто малопригодные для строительства многоквартирного дома, на них инвесторы размещают иные объекты, чтобы компенсировать свои затраты. Применяются и комбинированные варианты достройки проблемных объектов в рамках действующего законодательства, нюансы которых возможно обсудить только на месте с заинтересованными региональными застройщиками, ведущими строительство в субъекте.

В любом случае есть общая задача окончательно решить эту проблему, и участие такого института развития, как фонд, несомненно, также будет способствовать этому. Но, на мой взгляд, в первую очередь необходимо ускорить достройку расселенных объектов, находящихся на балансе фонда, в том числе и с целью передачи этих квартир для решения программ расселения из ветхого фонда и обеспечения жильем детей-сирот».

По оценкам федерального фонда, на восстановление прав оставшихся дольщиков с учетом перспектив завершения строительства объектов, рассмотренных наблюдательным советом, в 2022-2023 годах и части достройки 2024 года понадобится дополнительно около 60 млрд рублей. Раньше говорилось то о 300 млрд, то о 200 млрд, но теперь вот так. И плюс еще около 30% (то есть еще около 18 млрд) должны дать регионы в рамках тех объемов финансирования, которые предусмотрены законодательством. Конечно, есть субъекты, доля финансирования которых на решение вопроса восстановления прав дольщиков установлена в размере только 1%, а 99% идут из федерального бюджета, но в среднем по стране это все-таки установлено на уровне 25-30%.

Как отметил Константин Тимофеев, решение о докапитализации фонда пока не принято, однако соответствующий доклад председателю правительства уже состоялся. Запрашиваемых денег вроде бы должно хватить на достройку или компенсационные выплаты по объектам и дольщикам, решение по которым еще не принято, а также по новым пострадавшим гражданам: в фонде возможный «масштаб бедствия» оценивают еще где-то в 10-15 тысяч человек, хотя и называют этот прогноз наиболее пессимистичным.

Валерия Мозганова

Сервис "Голосовой помощник 122" запущен в семи пилотных регионах

РТ МИС (дочерняя компания "Ростелекома") расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с "Единой цифровой платформой.МИС" и другими региональными медицинскими информационными системами (МИС). Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения в Астраханской, Иркутской, Курганской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия.

Прорабатывается внедрение решения еще в нескольких регионах России. РТ МИС обеспечивает интеграцию сервиса и медицинских ИТ-систем, а это означает, что все оформленные голосовым помощником обращения автоматически сохраняются в электронной медицинской карте пациента и становятся заданием для специалистов медицинского учреждения.

Голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта для общения с пациентом, освобождая специалистов региональных контакт-центров службы 122 (развернута для работы в условиях пандемии COVID-19). Робот помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию и информирует по другим вопросам, связанным с охраной здоровья.

Технологическая платформа с использованием искусственного интеллекта для проекта предоставлена компанией Neuro.net, сценарии и логику ведения диалогов цифрового голосового помощника разработала компания "Фромтек".

"Мы обеспечиваем интеграцию голосового помощника и нашу медицинскую информационную систему ЕЦП.МИС, а также другие региональные медицинские информационные системы. Например, в Московской области объединились с региональным решением, развернули систему в октябре 2020 года для оперативной разгрузки операторов контакт-центра. За первые полгода голосовой помощник обработал более 1,5 млн вызовов. Решение доказало свою эффективность: робот разгрузил контакт-центр Подмосковья на 40%, принимая ежедневно до 4 тысяч звонков вместо операторов. Как показала практика, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и высокой загруженности контакт-центров, голосовые технологии с искусственным интеллектом стали реальным инструментом для снижения социальной напряженности", — отметил генеральный директор РТ МИС Сергей Метелев.

Сооснователь и операционный директор компании Neuro.net Александр Кузнецов добавил, что технология на базе нейросети умеет вести сложные беседы. Голосовой помощник воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, понимает разговорные обороты. Он обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, а главное — с каждым новым разговором становится все лучше, благодаря технологии машинного обучения. Только 1% собеседников понимает, что общается с роботом.

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи и в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра — понедельники и утренние часы: с 8 до 10. Сервис разворачивается за пять дней без дополнительных расходов на содержание и обучение операторов. Главным преимуществом технологии является то, что она позволяет масштабировать виртуальных операторов в любом количестве за 15 минут. С точки зрения экономической эффективности, стоимость минуты разговора голосового помощника в несколько раз дешевле стоимости минуты разговора с оператором.

МТС купила дата-центр GreenBushDC

ПАО "МТС" объявляет о закрытии сделки по приобретению за 5,2 миллиарда рублей с учетом чистого долга 100% акций ООО "ГДЦ Энерджи Групп", владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы.

ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 году, рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площадью 5220 кв. м. GreenBushDC на базе одного из трех модулей оказывает услуги более чем 200 клиентам. В ближайшее время планируется дооборудовать и запустить в эксплуатацию два оставшихся модуля.

"За счет активного строительства собственных модульных дата-центров в Москве и регионах, а также благодаря приобретению перспективных активов, МТС становится одной из крупнейших компаний в России, предоставляющих услуги коммерческих дата-центров, — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Егоров. — По экспертным оценкам, рынок коммерческих дата-центров в России в 2021–2024 годах будет прирастать более чем на 20% в год. После полного оснащения ЦОД GreenBushDC войдет в пятерку российских дата-центров по емкости и даст МТС ощутимый прирост мощности на столичном рынке, на который приходится порядка 80% всего российского рынка услуг центров обработки данных".

Ресурсы дата-центра GreenBushDC будут использоваться под услуги colocation, собственные нужды МТС и развитие облачного провайдера #CloudМТS, который предоставляет более 25 услуг для различных бизнес-задач. Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

Отказоустойчивость ЦОДа GreenBushDC подтверждена сертификатом Detailed Design от Uptime Institute на соответствие TIER III. Дата-центр GreenBushDC стал двенадцатым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах и регионах: четыре центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Московской области, Ленинградской области, Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

СО РАН активизирует сотрудничество с Беларусью в сфере искусственного интеллекта

На VIII Форуме регионов России и Беларуси «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации» представитель Сибирского отделения РАН выступил с предложениями по совместным разработкам.

Помимо пленарной сессии форума с участием президентов двух стран Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко состоялось заседание секции «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства», на котором прозвучал доклад директора Центра компетенций «Системы искусственного интеллекта Сибирского отделения РАН» и главы новосибирского АНО «Кластер искусственного интеллекта» Игоря Анатольевича Болдырева.

Выступая перед коллегами, он подчеркнул значимость высокого уровня цифровых технологий для обеспечения государственной и экономической безопасности, развития опережающих технологий во всех отраслях и современного профессионального образования. «Перед Россией и Беларусью стоит задача сформировать единое научно-технологическое пространство, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых для работы на территории Союзного государства», — отметил Игорь Болдырев.

Сибирский кластер занимает в этом пространстве видное место. «Наш Центр берет на себя функцию интегратора и координатора в проведении комплексных научных исследований в области ИИ, выстраивает кооперацию между коллективами академических институтов и наукоемких компаний», — определил И. Болдырев. Он обозначил основные направления деятельности Центра в сфере безопасности (распознавание и анализ контента, поведения сетей, импортозамещающие критические элементы) и подчеркнул, что помимо общепринятых подходов в области ИИ (машинное обучение, нейросети, глубокое обучение, обучение с подкреплением) Центр компетенций использует уникальные наработки Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН: семантический искусственный интеллект. «Он лучше подходит для систем принятия решений, так как, в отличие от нейронных сетей, человеку понятно, почему был выбран тот или иной вариант действий, — пояснил И. А. Болдырев. — Также этот подход позволяет добавлять правила, заданные человеком, и таким образом контролировать искусственный интеллект с его стороны».

Директор Центра компетенций СО РАН предложил белорусским коллегам конкретные направления совместных исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. В частности, это исследования в области семантического ИИ, графов знаний, киберфизических систем.

«Наука в Сибири»

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛ ТОП-20 РЕГИОНОВ С ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год.

В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородскя область, Свердловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмуртская Республика, Тюменская область, Омская область, Ленинградская область, Ростовская область, Ульяновская область.

Рейтинг эффективности был разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших региональных практик.

В этом году мы апробируем «пилотный» проект рейтинга эффективности, и я уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности – это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно, - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из 4 блоков:

Экономическое развитие региона (включает 5 показателей);

Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей);

Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей);

Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм (8 показателей).

Проведение такой оценки работы региональных органов исполнительной власти в промышленности позволит субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы не только сохранить текущий уровень промышленного потенциала, но и точнее понимать и прорабатывать перспективные направления развития.

Росприроднадзор проводит в Новосибирске общероссийский семинар-совещание с подведомственными учреждениями

В Новосибирске начал работу 3-дневный семинар-совещание Росприроднадзора с подведомственными учреждениями ЦЛАТИ и техмордирекций.

Центральные темы мероприятия – итоги работы учреждений в первом полугодии 2021 года, проблемы их взаимодействия с территориальными органами Росприроднадзора при осуществлении федерального государственного экологического надзора, практические вопросы лабораторно-аналитического сопровождения надзора в условиях нового Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В течение первого дня работы семинара-совещания перед директорами ЦЛАТИ, их филиалов и техмордирекций выступили руководящие сотрудники центрального аппарата Службы. В режиме ВКС также приняли участие представители Росаккредитации, которые рассказали о новых требованиях законодательства в области аккредитации, ответили на вопросы из зала.

Муж Собчак потратил казенные деньги на трансгендера

Виктория Никифорова

Главный режиссер Московского театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что роль Раневской в грядущем спектакле "Вишневый сад" сыграет трансгендер. Ну то есть, по-простому, мужчина, подвергшийся ампутации половых органов. Его псевдоним — Наташа Максимова.

Раскручивать этого человека все, как по заказу, принялись еще в прошлом году. Обложки журналов, статьи в глянце, интервью с супругой Богомолова — Ксенией Собчак. На фотографиях мы видим сильно накрашенное худенькое существо в женских платьях от самых известных дизайнеров. Это и есть "Наташа Максимова" — немолодой, уже под пятьдесят, биологический мужчина родом из Казахстана.

Он родился в советской Алма-Ате где-то в начале 70-х. Папа — сварщик ("лучшее, что сделал мой отец, — это умер", считает "Наташа"), мама — воспитательница в детсаду. Авторы слащавых журнальных публикаций не раскрывают источников дохода своего героя, не поясняют, как он зарабатывал на женские наряды от Диора и Баленсиага, на парижскую квартиру, на операцию по смене пола. Не будем и мы углубляться в эту тему. В воспоминаниях героя фигурируют алма-атинский "Интурист" с бандитами и проститутками, парижские гей-клубы, бог с ними, противно.

Важнее другое. Трансгендер "Наташа Максимова" никогда никакого отношения не имел к театру. Режиссер Богомолов приглашает его на главную роль в пьесе Чехова не за его актерский талант. Он засовывает его в спектакль как ходячий аттракцион. Это отвратительная эксплуатация, на самом деле.

Вся фишка этого кастинга в том, что пресыщенная столичная буржуазия будет три часа рассматривать человека из бедной семьи, с далекой национальной окраины, который в жуткие 90-е был вынужден стать… ну вот тем, кем он стал. Богатые москвичи, отдавшие по сто долларов за билет и по сто долларов за буфет, получат шанс поглазеть на патологию, посмаковать острые ощущения. Цирк уродов, вот это что.

Сначала представителя меньшинств — ни разу не актера — выставляют под софиты. А потом делают вид, что "борются за его права". Попробуй этому воспрепятствовать — и по всем СМИ тут же пойдут заголовки: "в России запретили спектакль с трансгендером!" Гомофобская страна, давайте ей еще санкций отсыплем. Нет, это не борьба за права, не надо тут ля-ля, это просто циничное использование живого человека в политических целях.

Поразительно, что весь этот бордель устраивается на деньги налогоплательщиков. Театр на Малой Бронной получает государственное финансирование. В 2022 году наши с вами налоги пойдут на гонорар трансгендеру в роли Раневской.

Может, все-таки не надо, может, позвонить министру культуры, написать там какую-то петицию, объяснить, призвать? Но вы знаете, что нам скажут и министр и вообще все чиновники? Что у них нету права вмешиваться в творческий процесс Константина Богомолова. Да-да, вы все правильно поняли. Деньги они ему дают, а призвать его к ответственности — права не имеют.

Это записано в постановлении правительства, принятом еще в 1999 году. Черным по белому: "Органы государственной власти не вмешиваются в профессионально-творческую деятельность театра, за исключением случаев, предусмотренных законодательством..." Ну, законодательство все научились обходить — мама не горюй.

Пятьсот восемнадцать миллионов казенных рублей получил Театр на Малой Бронной только на ремонт своего помещения. Около 400 тысяч в месяц составляет зарплата лично Богомолова. Но если завтра он решит поставить "Ромео и Джульетту" про зоофилов, то ничего с этим поделать будет нельзя.

Ну разве уволить Богомолова с поста. Но вы легко можете вообразить, какой тут разразится гвалт — "свобода творчества", "сатрапы", "репрессии". Зайдется в визге вся театральная тусовка. Включится сословный инстинкт — "наших бьют".

Ни для кого не секрет, что тусовка эта по большей части состоит из детей советских чиновников, столичных старожилов, прочно, еще 30 лет назад оседлавших финансовые потоки. Константин Богомолов тоже мальчик из хорошей московской семьи, сын известного советского киноведа.

В этой среде "выдающимся" режиссером не становятся, им назначают. Как умный человек, Богомолов прекрасно понимает, что он не настоящий "гений". Его попросту надула тусовка. В Москве десятки великолепных постановщиков, которым не нужны никакие трансгендеры, чтобы на их постановки ломилась публика. У Богомолова ситуация другая. Если он не будет нагонять хайп по нарастающей, к нему в театр просто не пойдут. Поэтому он и наваливается всем телом на окно Овертона.

Разумеется, тусовка на это скажет, что "ватники" ничего не понимают, а трансгендер — это революция в искусстве. У них всегда наготове "искусство", "революция", "эксперимент". Только на самом деле это неправда.

Революция в театре случилась, когда Чехов придумал своих героев, которые болтают ни о чем, зевают, пьют водку, а в это время, невидимая и страшная, происходит катастрофа в их судьбах. Это был запредельно смелый по тем временам эксперимент.

Но у гомункулов, выращенных в тусовке, нет сил на такое. Обратите внимание: все театральные скандалы последних лет связаны с тем, что режиссер берет классическую вещь и переделывает ее максимально оскорбительно и провокационно. То это новосибирский "Тангейзер", где Христос ходит в публичный дом. То "Братья Карамазовы" того же Богомолова, где юного брата Алешу играла пожилая, бритая наголо актриса-травести. То вот Чехов.

Казалось бы, вы такие революционеры. Ну чего ж классиков-то по сотому разу оприходовать? Вы предложите свои какие-то тексты, свои новые смыслы. Не-а. Не выходит каменный цветок. Единственное, на что хватает творческих сил, это утащить очередную придумку у западных пропагандистов.

Истинная революция вдохновляет и творцов, и их публику. Великие эксперименты Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова тому доказательство. Но то, что нам выдают за революцию сегодня, — это манипуляции духовных кастратов, ах, прошу прощения, креативных трансгендеров.

Никакого художественного смысла богомоловская затея не имеет. Она оскорбительна для профессиональных актеров, она позорит искусство, она демонстрирует печальную, практически рабскую зависимость сотрудников Театра на Малой Бронной от капризов их худрука. Она посылает совершенно отвратительный месседж зрителям.

О чем говорит одно появление хорошего актера на сцене? Совершенствуйтесь, любите свое дело, работайте над своим мастерством — и вы добьетесь такого же успеха. Выход на сцену "Наташи Максимовой" говорит о другом: идите к хирургу, ликвидируйте свои первичные половые признаки — вот ваш шанс в жизни. Социальный ваш, так сказать, лифт.

Еще несколько лет назад президент Путин предлагал Союзу театральных деятелей выработать некие критерии ответственности постановщика. Казалось бы, ответственность неотделима от свободы. Но нет, тусовку такие мелочи не волнуют. Главное, деньги пилить и почаще завывать про "сатрапов", чтобы они там не забывались.Говорят, что эта пошлость востребована публикой. Не знаю, может, какие-то отдельные представители богемной буржуазии и насладятся "Наташей". Но если по-честному, то публика в массе своей хочет совершенно другого. Им насущно нужен серьезный, взрослый разговор — о современности, об истории, — и словно хлеб необходимы идеалы.

Причем людям настолько не хватает этого в современной культуре, сплошь засиженной тусовкой, что они пытаются сами финансировать нужные им фильмы, книги, постановки. Недавно всей страной собирали деньги на фильм про героев-панфиловцев. Тысячи человек участвовали, больше трех миллионов собрали.

Сейчас по копеечке, всем миром помогаем делать фильм "Нюрнберг" — историю о процессе над нацистскими преступниками. Государственное финансирование его далеко не покрывает расходов. Ничего бы со съемками не вышло, если бы авторам не стали абсолютно бескорыстно помогать коллеги — предоставлять бесплатно павильоны для съемки, аппаратуру, свет.

Потому что все понимают — это нужное, важное кино. Это фильм о нас, о наших предках, это истинно свободное размышление, а не осточертевшая повестка глобального начальства, которую навязывают из каждого утюга. Ну не хотят люди трансгендеров. Хватит уже позориться. Как там было у Хармса? "Нас всех тошнит".

В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной промышленности — "балластовую воду" из пиролизного масла. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Energy Research.

Как рассказали авторы работы, на предприятиях лесной промышленности постоянно накапливаются отходы переработки древесины — опилки, древесная стружка и щепа. Эти отходы экономически целесообразно использовать для производства строительных материалов, мебели или топливных гранул (пеллет).

По мнению ученых, перспективный способ переработки древесных отходов — это пиролиз (высокотемпературное разложение в бескислородной среде). К продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.

"Масло содержит пирогенетическую "балластовую воду", которая сильно снижает его энергетическую ценность. Воду необходимо удалять, но утилизировать ее простыми способами (например, слить в канализацию) нельзя, так как она может нанести ущерб окружающей среде. Однако в ней содержатся углеводороды, поэтому ее можно использовать в качестве полезного сырья", — прокомментировал доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов.

Ученые ТПУ предложили использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы.

"В результате нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения", — рассказал Ларионов.

Также авторы исследования отмечают, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно понизить расход ископаемого топлива на 15-25 процентов в зависимости от его типа и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.

Исследование выполнено ТПУ совместно с индустриальным партнером ООО "Сибирский Биоуголь".

Рейтинг регионов по доходам населения

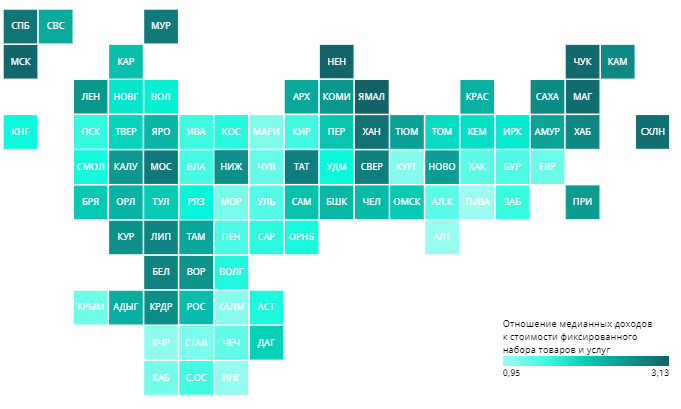

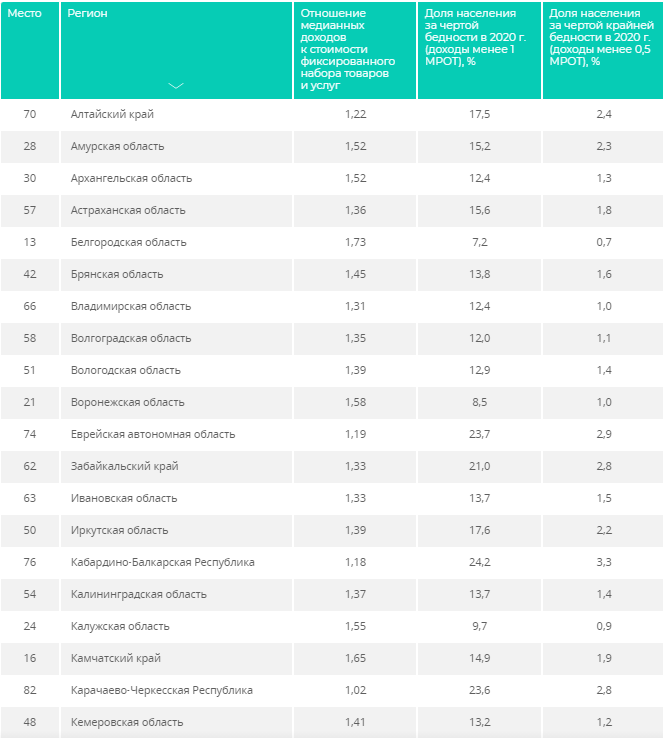

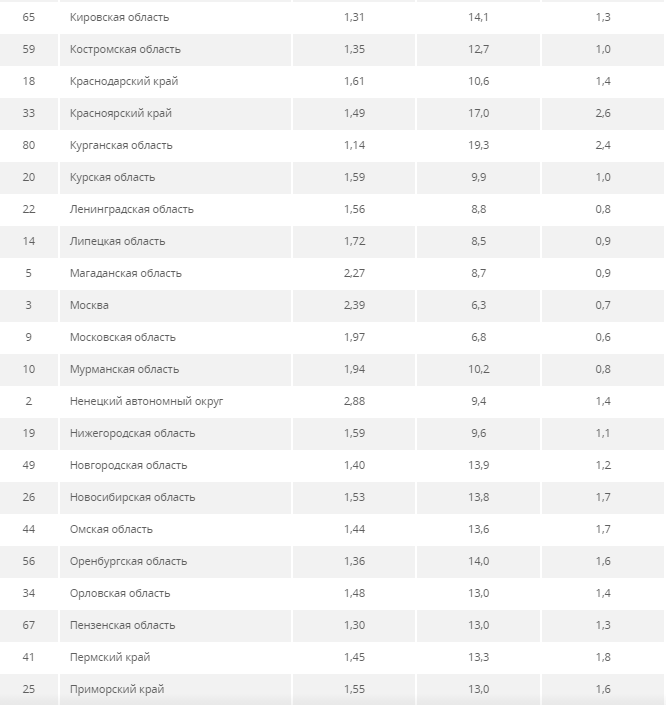

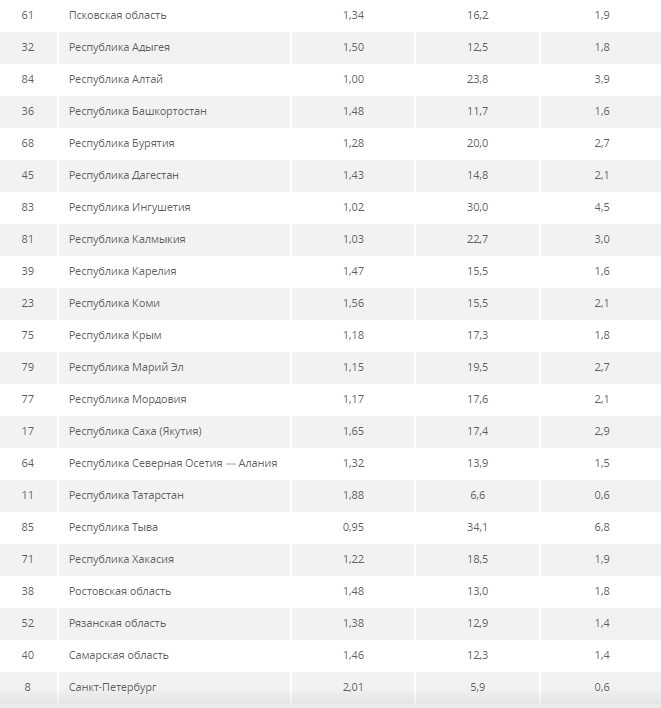

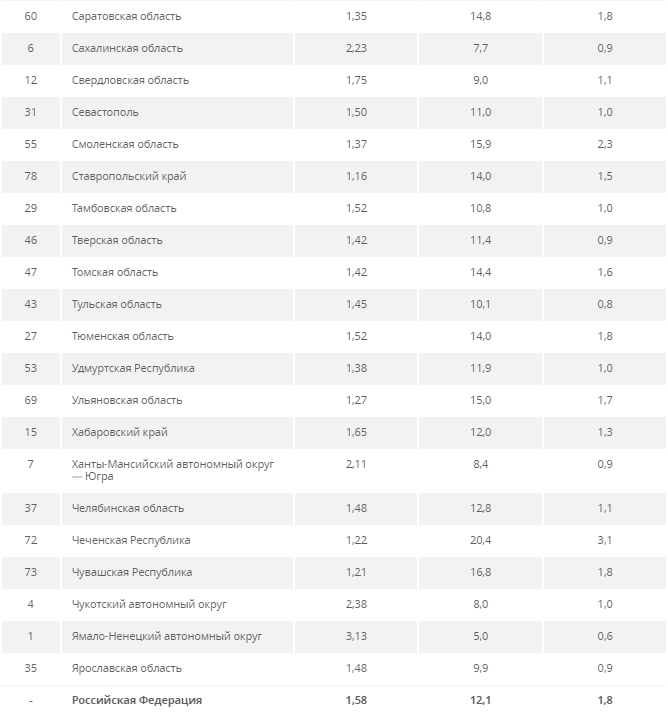

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом почти в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Алтай и Тыва. Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с доходами в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.

Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали

Ирина Бадмаева. Мировые цены на пиломатериалы выросли почти в четыре с половиной раза — бьют рекорды в США, Китае и Европе. Не исключение и Россия. Глобальная экономика восстанавливается, повсюду активно строят. Однако предложение не поспевает за спросом. На рынке не хватает древесины. Аналитики предупреждают: следом за сырьем подорожает и бумажная упаковка. А это скажется на всех товарах: от продуктов до детских игрушек.

Перешли на дерево

С третьего квартала прошлого года мировой спрос на древесину резко увеличился. Государственная финансовая поддержка, снижение ипотечных ставок — дешевые и доступные деньги породили строительный бум.

И это на фоне ощутимо сократившегося предложения на рынке. Канада — главный экспортер — уменьшила вырубку. За десять лет там закрылись порядка 40 перерабатывающих предприятий. Пиломатериалы подорожали в США, затем в Европе. В Азии самая низкосортная древесина стоит около 450 долларов за кубометр — в 1,6 раза больше, чем год назад.

Стоимость транспортных услуг увеличилась вдвое. С логистикой до сих пор перебои.

В России за полугодие древесина в среднем прибавила в цене 35 процентов, подсчитали в ассоциации "Русский лес". Отдельные породы — 80. Не отстают и пиломатериалы. Прошлой весной за кубометр просили 11-13 тысяч рублей, сейчас — около 26.

А спрос усиливается. Сэкономив на отпусках, потребители занялись строительством, ремонтом.

По данным Росстата, в прошлом году построили свыше 82 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Почти 40 миллионов — это частные дома, более девяти — деревянные. В Минпромторге говорят о "беспрецедентном спросе". Многие компании загружены работой до конца года.

Как и другие страны, Россия столкнулась с дефицитом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, не хватает двух — двух с половиной миллионов кубометров сырья. Львиная доля уходит за границу.

Сейчас мы вторые в мире по поставкам после Канады. Основной потребитель — Китай, раньше всех отменивший карантин. Отечественную продукцию закупают Япония, Финляндия, Германия, Казахстан, Узбекистан.

Было известно, что пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22 процентов с 1 июля повысят. Для хвойных пород и дуба ставка — до десяти процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Для бука и ясеня — тоже десять процентов, но не менее 50 евро за кубометр.

Поэтому лесопромышленники торопились экспортировать как можно больше. А чем меньше продукции на внутреннем рынке, тем она дороже.

Это, безусловно, приведет к росту цен на другие товары, предупреждает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН. По его словам, стоит ожидать подорожания мебели, стройматериалов. А также бумажной упаковки, которая используется практически везде. Значит, это коснется всего: от продуктов до детских игрушек.

Китайцы на российском дереве

КНР — давно крупнейший импортер древесины в мире, отмечает Дэвид Гел, координатор евразийских программ Агентства экологических исследований.

В 2019-м Китай закупил около 28 миллионов кубометров пиломатериалов, 17 — в России. Кроме того, Пекин отказался от сырья из Австралии после того, как власти этой страны обвинили КНР в сокрытии коронавируса.

В 2020-м мы экспортировали китайцам около шести миллионов кубометров круглого леса (прогноз на 2021-й — порядка пяти), австралийцы — четыре с половиной.

В 2022-м с китайского рынка исчезнут как минимум девять миллионов кубометров, полагают аналитики. А это соответствует четырем с половиной миллионам кубометров пиломатериалов. Поэтому российские экспортеры смогут диктовать китайцам свои условия.

Между тем Минпромторг четыре года ведет "планомерную работу" по увеличению доли переработки древесины на Дальнем Востоке. В регионе запланировали пять инвестиционных проектов на общую сумму в 15 миллиардов рублей, десять на 17,8 миллиарда уже запустили. Создаваемые мощности позволят обрабатывать свыше девяти миллионов кубометров сырья и производить пиломатериалы, древесные плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо.

Аналитики считают этот год чрезвычайно удачным для лесопромышленников. И долгосрочные перспективы позитивны: Всемирный банк прогнозирует, что к 2050-му мировой спрос на древесину увеличится четырехкратно.

Собрать щепки

Россия в последние годы сократила поставки поваленных деревьев. Переориентировались на товары с более высокой добавленной стоимостью — пиломатериалы и фанеру.

По данным Рослесхоза, в 2019-м лесная отрасль принесла бюджету 144 миллиарда рублей (информации по 2020-му пока нет).

Однако немало проходит мимо казны. По сведениям "Рослесинфорга", в прошлом году заготовили 217 миллионов кубометров древесины. Из них более одного — незаконная рубка. В частности, Китай наращивает закупки в том числе за счет нелегальной продукции.