Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам заседания СМИД ШОС, Ташкент, 29 июля 2022 года

Здравствуйте,

Несколько слов о прошедшем заседании.

Главное внимание министры иностранных дел ШОС уделили подготовке к саммиту, который состоится в Самарканде в середине сентября с.г. Были рассмотрены проекты документов, прежде всего находящейся в высокой степени готовности «Декларации Самарканда». До предстоящей сентябрьской встречи наши эксперты эту работу завершат и доложат министрам. Вынесем итоговый проект на рассмотрение глав государств, равно как и ряд других документов, которых подготовлен не один десяток. Наиболее существенные из них касаются дальнейшего углубления интеграционных процессов.

В этой связи выделю два документа. Первый – Концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров, имеющая практическую значимость. Второй документ также имеет важное значение для нашей дальнейшей работы. Речь идет о Дорожной карте по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Подготовлены проекты по экономическим направлениям в сферах энергетики, цифровизации, транспорта, связи, инноваций, новых технологий, здравоохранения, а также большой пакет гуманитарных инициатив в области культуры и спорта. Планируется организовать спортивные игры Шанхайской организации сотрудничества. Принято решение об учреждении с 2022 г. нового института «Послов доброй воли ШОС», которые будут популяризировать организацию в соответствующих странах. Решено также определять культурную и туристическую столицу ШОС — в 2023 г. такой статус получит один из индийских городов.

Уделили большое внимание действиям, предпринимаемым нашими странами в международных организациях. Одним из результатов координационных договоренностей стало принятие Совместного заявления министров иностранных дел об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Таковы основные итоги встречи. Думаю, мы внесли неплохой вклад в подготовку саммита. В течение оставшихся до мероприятия месяцев будем контролировать дальнейшую проработку документов с тем, чтобы выносимый на Самарканд пакет был действительно всеобъемлющим и охватывал все сферы деятельности ШОС.

Вопрос: Вы приехали сюда после Африки. Как представители африканских стран отреагировали на Ваше предупреждение, что США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, которая вызовет их раздражение. Если это произойдет, чем в таком случае Россия сможет им помочь?

С.В.Лавров: Африканские страны (да и не только они), другие наши собеседники (вчера и сегодня общались с коллегами по ШОС) прекрасно понимают, что любой из членов международного сообщества, поступающий неугодным для американцев образом или вызывающий их неприятие, может попасть под санкции. Эта мысль у всех достаточно прочно закрепилась. Как помогать от этого? Сегодня договорились, что вынесем на рассмотрение лидеров предложения о конкретных действиях по переходу на расчет в национальных валютах. Полагаю, что все теперь будут об этом думать. В Африке уже имеется подобный опыт: общие валюты в некоторых субрегиональных структурах, которые, тем не менее по большому счету, привязаны к западным. С 2023 г. на Африканском континенте начнет функционировать континентальная зона свободной торговли. Логичным шагом было бы её подкрепление валютными договоренностями. Думаю, этот процесс обязательно пойдет.

Вопрос: Как бы Вы прокомментировали заявления Президента Франции Э.Макрона, который также посетил африканский континент и обрушился с нападками на Россию, РТ и Спутник, а также предупредил народы Африки, чтобы они не обольщались сотрудничеством с Россией?

С.В.Лавров: Действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Президент Э.Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. При этом, если я правильно понял, глава Франции отметил, что он назвал бы это не сотрудничеством, а, скорее, поддержкой «провальных нелегитимных режимов и хунт». Если Э.Макрон реагировал на наше посещение целого ряда стран Африки, то это являлось довольно оскорбительным для африканских государств, продолжающих несмотря ни на что последовательно развивать отношения с Российской Федерацией.

Вопрос: Ранее Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена ШОС. Можно ли ожидать, что на саммите организации в сентябре с.г. уже будет запущена процедура приёма Минска?

С.В.Лавров: Что касается расширения ШОС, то в 2021 г. Иран получил официальный статус кандидата. Запущен процесс его полноправного присоединения. Соответствующие документы будут дополнительно приняты в Самарканде.

По белорусской кандидатуре есть широкий консенсус о том, чтобы также в Самарканде запустить процесс присоединения к членам Шанхайской организации сотрудничества. Я это сегодня почувствовал. Существует ряд претендентов на статус наблюдателя, партнёра по диалогу. Некоторые арабские страны проявляют такой интерес, равно как и Армения, Азербайджан и ряд азиатских государств. До саммита будут продолжаться консультации на уровне внешнеполитических ведомств. Убеждён, что мы сможем представить главам государств ШОС соответствующие рекомендации.

Подчеркну ещё раз, консенсус о том, чтобы начать процесс присоединения Белоруссии к организации в качестве полноправного члена, имеется.

Вопрос: Госдепартамент США сообщил, что направил запрос на телефонный разговор Госсекретаря Э.Блинкена с Вами. Отмечается, что американская сторона намерена обсудить возможный обмен заключенными, вывоз зерна с Украины и планы России по территориям Украины. Планируете ли Вы такой разговор? Возможен ли Ваш очный контакт с Э.Блинкеном «на полях» мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже?

С.В.Лавров: Впервые узнали об этом, когда находились в Африке. Э.Блинкен выступил по телевидению и сообщил, что собирается связаться со мной по телефону. Прошли сутки, прежде чем мы получили официальный запрос. Сейчас согласовываем время такого контакта, который должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Сегодня это едва ли получится. Предложим американским коллегам удобную дату в последующие дни.

Попросили американскую сторону уточнить вопросы, которые они хотят обсудить. Пока ответа не получили, но, видимо, они опять и на эту тему уже высказались в СМИ.

Если речь об обмене заключёнными, лицами, содержащимися под стражей в России и в Соединённых Штатах, то данный вопрос мы уже комментировали от имени Министерства иностранных дел. Эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 г. между Президентами России В.В.Путиным и США Дж.Байденом. Тогда лидеры договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. Министерство иностранных дел - не из их числа. Тем не менее послушаю, что может сказать Э.Блинкен.

Насчёт украинского зерна было бы тоже интересно услышать, как они собираются выполнять взятые в контексте инициативы Генерального секретаря ООН А.Гутерреша обязательства. Ведь применительно к вопросу о российском зерне именно американские санкции не позволяли в полном объёме реализовывать подписанные контракты в силу введенных ограничений: российским судам запрещается заходить в ряд портов, есть запрет на заходы иностранных судов в российские порты, чтобы забирать экспортные грузы, произошло взвинчивание ставок страхования любых российских морских перевозок (выросли в 4 раза в связи с рестрикциями). Финансовые цепочки тоже оборваны нелегитимными санкциями США и Евросоюза. В частности, «Россельхозбанк», через который проходят все основные расчёты по экспорту продовольствия, попал в санкционный список одним из первых. Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш взял на себя обязательство ликвидировать эти барьеры на пути решения проблем мирового продовольственного кризиса. Посмотрим.

Насчёт Украины и всего остального. Слышал Э.Блинкена, когда он заявил, что не будет обсуждать со мной Украину, потому что она должна сама представлять свои интересы и американцы не имеют права работать за них. В этой связи напомню, что когда в одном из моих выступлений неделю назад, отвечая на вопрос, я сказал, что у нас нет предубеждений против переговоров с Украиной, то тут же представитель Госдепартамента Н.Прайс заявил: США считают, что в настоящее время Украине не надо вести переговоры с Российской Федерацией. Выходит «по Фрейду»: стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы «не заставляют» Украину делать ту или иную вещь.

Вопрос: В последние недели стремительно растёт напряжённость вокруг американской военно-политической помощи Тайваню, в особенности намерения спикера Палаты представителей США Н.Пелоси посетить остров. Вы обсуждали эту ситуацию с китайским коллегой? Возникают ли у Москвы опасения, что нынешняя эскалация может привести к боевым действиям? Какую позицию займёт Москва в случае, если КНР решит провести военную операцию на Тайване?

С.В.Лавров: Мы не обсуждаем это с китайским коллегой. Позиция России о наличии только одного Китая остаётся неизменной. Такую же линию периодически на словах подтверждают США, но на практике их «дела» не всегда совпадают со словами. У нас нет проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая. Исходим из того, что никаких провокаций, способных эту ситуацию обострить, предприниматься не будет.

Вопрос: Должны ли страны ШОС отказываться от американской валюты?

С.В.Лавров: Каждая страна ШОС должна решать сама для себя, насколько комфортно она себя чувствует, опираясь на доллар с учетом абсолютной ненадежности этой валюты на предмет возможных злоупотреблений. Американцы уже не один раз этим пользовались в отношении ряда государств. Уверен, что в странах ШОС имеются свои аналитические структуры, которые при оценке ситуации будут делать выводы и предпринимать практические шаги, исходя из понимания собственных интересов. Тот факт, что мы для глав государств сейчас согласовали Дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, достаточно красноречиво говорит, в каком направлении идёт мыслительный процесс.

Вопрос: В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Хартии ШОС и 15 лет со дня подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Как Вы оцениваете роль ШОС на международной арене в столь непростое время?

С.В.Лавров: На эту тему можно говорить долго. ШОС – одно из объединений, которое противопоставляет попыткам навязывания однополярного мира линию, опирающуюся на настоящую многополярность, многосторонность, основанную на принципах Устава ООН, включая базовый принцип уважения суверенного равенства государств.

В ШОС нет ведущих и ведомых. В организации не случается таких ситуаций как в НАТО, когда США и их ближайшие союзники навязывают всем остальным членам альянса ту или иную линию. В Шанхайской организации сотрудничества не возникает такого положения, которое сейчас наблюдаем в ЕС: суверенным странам буквально «выламывают руки», требуя от них либо прекращения закупок газа, либо сокращения его потребления в нарушение национальных планов и интересов.

В ШОС действует принцип консенсуса, а также положения Хартии, в том числе стремление проявлять уважение к интересам стран-членов и избегать недружественных шагов по отношению друг к другу, да и в целом действовать с прицелом на поиск баланса интересов. Это – принципиально новая организация.

На таких же принципах основаны и работают и другие структуры на евразийском пространстве, например, ЕАЭС и БРИКС. Считаю это хорошим примером того, как необходимо решать международные проблемы, выстраивать региональные структуры и взаимодействие на таком важнейшем континенте, как Евразия.

ШОС развивает связи с ОДКБ и СНГ. Между секретариатами трех структур заключены меморандумы о взаимодействии. Как раз сегодня мы говорили о том, что гармонизация усилий ШОС, СНГ и ОДКБ весьма востребована в плане мобилизации потенциала для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Шанхайская организация сотрудничества также развивает кооперацию с такой важной структурой, как АСЕАН. Все эти процессы во взаимосвязи помогают формировать Большое Евразийское Партнерство, о чем неоднократно говорил Президент В.В.Путин. Видим в них благо для всего населения евразийского континента.

Вопрос (перевод с английского языка): Россия взяла курс на увеличение доли рубля в трансграничных расчетах с целью заменить доллар в регионе. Была ли эта тема на повестке дня в ходе встречи министров ШОС? Какие государства-члены организации поддерживают данное стремление России?

С.В.Лавров (перевод с английского языка): Уже упоминал, что одним из принятых сегодня решений стал план по созданию Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Считаю, что это весьма конкретный и практический шаг.

Вопрос (перевод с английского языка): Что Вы думаете о продолжающемся конфликте между Россией и Украиной? Когда он завершится?

Второй вопрос об Афганистане: не считаете ли Вы, что Россия должна признать действующее правительство Афганистана в условиях, когда США устроили «блокаду» правительству талибов?

С.В.Лавров (перевод с английского языка): Вы ведь из «Аль-Джазиры». Уверен, что корреспонденты телеканала присутствовали на моей недавней пресс-конференции в Каире. Там этот вопрос поднимался. Вы можете попросить Ваших коллег из Египта, и они направят Вам развернутую информацию. Пересказ всех моих выступлений на последних пресс-конференциях займёт слишком долгое время.

Основное состоит в том, что мы решаем проблему, напрямую связанную с безопасностью Российской Федерации, угрозы которой постоянно создавались в течение последних десяти лет. Все наши предложения по их снятию на основе принципа взаимного уважения интересов безопасности были проигнорированы и США, и ЕС, и НАТО. Пять раз Альянс приближал свои границы к российским, несмотря на данные ранее заверения о нерасширении на Восток.

Подобная ситуация сложилась и с Украиной. В этой стране было запрещено все русское: язык, образование, культура, СМИ. Если бы «Аль-Джазира» транслировалась там на русском, ее бы тоже запретили. Представить, что запретили, например, французский язык в Бельгии или английский в Ирландии, а шведский в Финляндии, просто немыслимо. Когда же на Украине запретили русский язык, а украинское правительство продвигало неонацистские теории и практики, Запад не противостоял, а, наоборот, поощрял действия киевского режима и восхищался Украиной как «оплотом демократии». Западные страны поставляли киевскому режиму оружие и планировали строительство военно-морских баз на украинской территории. Все эти действия были открыто направлены на сдерживание Российской Федерации. В течение 10 лет мы предупреждали, что это недопустимо. Запад в категорической форме проигнорировал наши опасения.

Могу предположить, что Вы писали материалы по событиям в Ираке, Ливии и Сирии. Тогда США без объяснения причин объявляли о том, что в 10 тысячах километрах от американских границ возникла угроза их государственным интересам, и начинали бомбардировки и обстрелы этих территорий. Так Соединенные Штаты сровняли с землей Мосул и Ракку, убили сотни тысяч гражданских лиц, но какого-либо протеста со стороны «мирового сообщества» не последовало. На мой взгляд, это проявление расизма.

Вспомним пример Афганистана, когда даже свадебные церемонии подвергались авиаударам, или Ирака и Ливии, где была полностью разрушена государственность, а многие человеческие жизни принесены в жертву. Когда государства, с легкостью проводившие подобную политику, сейчас поднимают шум вокруг Украины, я могу сделать вывод, что для западных правительств жизни афганцев и арабов ничего не значат. Это прискорбно. Двойные стандарты, эти расистские и колониальные инстинкты должны быть устранены.

Мы сотрудничаем с правительством Афганистана и признаем его как сложившуюся «на земле» реальность. Российское посольство не покидало Кабул. Тем не менее, для обретения признания легитимности правительство талибов должно выполнить данные при приходе к власти обещания. Речь идет о создании инклюзивного правительства, не только с точки зрения этнического происхождения, но и в политическом плане, о наращивании усилий по борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Они также должны обеспечить защиту основополагающих прав всех граждан Афганистана.

Михаил Черников: ведется планомерная работа по цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения

Баршев Владимир

На портале госуслуг появилась новая функция - возможность заключения электронного договора купли-продажи автомобиля. Сразу после заключения на портале договор можно направлять в Госавтоинспекцию для регистрации ТС.

Наступит ли время, когда водителям не потребуется возить с собой бумажные документы? Какие технологические возможности появятся на вооружении в ГИБДД? И как все это повлияет на безопасность дорожного движения - корреспондент "РГ" обсудил с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенантом полиции Михаилом Черниковым.

Михаил Юрьевич, сейчас вы вместе с минцифрой запустили новую возможность для автовладельцев - оформление договора купли-продажи в электронном виде. Свидетельство о регистрации автомобиля уже сейчас можно предъявлять в электронном виде. А настанет ли время, когда водителю вообще не потребуется возить с собой бумажные документы?

Михаил Черников: Мы к этому стремимся. В настоящее время автовладельцы уже могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде, но пока это работает в режиме эксперимента. Если на вашем смартфоне есть приложение "Госуслуги.Авто" с подгруженными документами о владении автомобилем, вы можете предъявлять не бумажный документ, а QR-код, который зашит в этом приложении. Наши автоинспекторы по всей стране имеют возможность проверять графическое отображение СТС с помощью служебных мобильных устройств путем считывания QR-кода. Вместе с тем такая проверка имеет определенные ограничения. Например, там, где нет интернета, ее провести попросту невозможно. Впрочем, покрытие трасс доступом к сети активно развивается. И уже в этом году мы совместно с минцифрой планируем запустить сервис, который позволит таким же образом предъявлять водительское удостоверение. Уже доступно заключение договоров купли-продажи в электронном виде. Отмечу, что именно Госавтоинспекция стала инициатором разработки сервиса электронного договора купли-продажи ТС. При заключении такого договора информация о передаче права собственности на ту или иную машину поступает в подразделения Госавтоинспекции онлайн вместе с заявлением на регистрацию. И если новый автовладелец нарушит правила, штраф придет ему, а не прежнему собственнику.

То есть уже в следующем году такому продвинутому автовладельцу не придется возить с собой бумажные документы?

Михаил Черников: Я бы не стал так торопить события. Пока это все работает в режиме эксперимента. При возникновении у сотрудника ДПС подозрений он все-таки попросит водителя предъявить реальные документы - это предусмотрено Правилами дорожного движения. Разумеется, мы стремимся к тому, чтобы даже проверка на дорогах стала комфортной для автовладельцев. Но технологические возможности необходимо проверить на практике. А это требует времени. Кроме того, в законодательство должны быть внесены соответствующие изменения. Сегодня Правила дорожного движения требуют наличия у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в бумажном виде. Причем за отсутствие прав предусмотрен штраф. А за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства могут и автомобиль задержать. Мы давали разъяснения, что эксперимент с электронным СТС проводится официально. И все наши сотрудники имеют возможность его проверить.

Вы говорили о возможности регистрации автомобиля без посещения подразделения Госавтоинспекции. Какие перспективы у такой возможности?

Михаил Черников: Все сферы нашей жизни постепенно переходят в электронный формат, дороги - не исключение. Эффективность работы Госавтоинспекции во многом зависит от применения современных технических средств и автоматизированных систем. На сегодняшний день нами совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ведется планомерная работа по цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения. Заключение договора купли-продажи в электронном виде - один из таких шагов. Со временем мы непременно придем к тому, что все процедуры будут проводиться в электронном виде. Но это потребует и новых технологических решений. Например, проведение осмотра автомобиля при регистрации - процедура обязательная.

Как цифровизация повлияет на безопасность дорожного движения?

Михаил Черников: В первую очередь она повлияет на доступность, комфорт и удобство при предоставлении услуг Госавтоинспекции. К примеру, на официальном сайте Госавтоинспекции работает ряд интерактивных сервисов, которые максимально упрощают получение гражданами информации и услуг по линии нашей службы. На сегодняшний день их возможностями воспользовались более 1,5 миллиарда раз.

Наиболее популярна подача заявлений для проведения регистрационных действий в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг. По итогам 2021 года через портал поступило более 12,7 миллиона обращений, что составляет 59,7% от общего количества поступивших заявлений.

Сейчас дорабатывается программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД-М), что позволит наладить автоматический информационный обмен с федеральными налоговой и таможенной службами, Федеральной службой судебных приставов, Федеральным казначейством, Рособрнадзором и Росздравнадзором. Это будет способствовать более оперативному получению данных, что, в свою очередь, отразится на повышении уровня оказания государственных услуг для граждан.

Введена в эксплуатацию так называемая "Витрина данных ГИБДД", содержащая сведения о транспортных средствах. Это технологический инструмент для повышения скорости обмена данными внутри Системы межведомственного электронного взаимодействия нового поколения (СМЭВ). Такая технология повышает скорость предоставления услуг на портале госуслуг, так как благодаря витрине получение сведений происходит в онлайн-режиме. Сейчас переход на это технологическое решение ведется во всех государственных системах, где нужен быстрый межведомственный обмен. Так, например, с применением витрины данных Госавтоинспекцией осуществляется предоставление сведений о транспортном средстве в личный кабинет пользователя госуслуг, в Минтруд России в рамках социальных выплат. И, конечно, новые технологические решения напрямую влияют на безопасность.

Каким образом?

Михаил Черников: Апробируются эффективные системы контроля соблюдения водителями режима труда и отдыха, проверки документов на подлинность, автоматической проверки по базам Госавтоинспекции. Кроме того, соответствующее техническое оборудование необходимо для контроля за дорожной инфраструктурой. В этом году в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" региональные подразделения Госавтоинспекции получат порядка 5,5 тысячи единиц специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог и транспортных средств.

В 2021 году региональным подразделениям Госавтоинспекции была передана партия новейших приборов по контролю состояния дорог. В распоряжение автоинспекторов поступило 36 ретрорефлектометров (приборов для определения коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки), а также 927 устройств для измерения освещенности дорог. Значительные средства выделены на осуществление ежегодной поверки и ремонта поставляемых в подразделения автомобилей и техники.

Но ведь не только технические средства решают проблему с безопасностью на дорогах?

Михаил Черников: Конечно. Большую роль играют социальные кампании и акции, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска при участии в дорожном движении, их профилактику и в целом пропаганду дорожной безопасности.

Недавно стартовал новый всероссийский социальный проект "Расставь приоритеты!". Его основной посыл заключается в том, что необходимо четкое соблюдение правил очередности движения на перекрестке. Треть всех ДТП с пострадавшими происходят именно по причине несоблюдения этих правил. Впрочем, реализованные в прошлом году системные меры позволили значительно снизить аварийность на российских дорогах. Общее количество ДТП сократилось более чем на 3,1% (до 133,3 тысячи происшествий). Число погибших в них людей уменьшилось на 5,8% и составило 14 874 человека. Раненых - на 4,2%. Всего пострадало 167 856 человек.

По итогам 6 месяцев 2022 года в России зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2% - это 53,5 тысячи происшествий. Число погибших в них людей снизилось на 3,9% (5651 человек), а раненых на 7,5% (67 708 человек).

Как найти наиболее эффективное лечебное средство. Интервью с главным врачом ГКБ имени Плетнева Андреем Мищенко

Ирина Краснопольская

Прописная истина: здоровье всему голова. О нем говорят бесконечно. Делятся опытом его сохранения, дают самые-самые советы о том, как его, то бишь здоровье, сберечь. Очень хвалят или истово ругают медиков. Знаменитому чеховскому доктору Астрову подобное даже вообразить было невозможно. Астров тут явно не кстати. Жизнь меняется стремительно. Не меняется лишь главный посыл. Об этом говорим сегодня с главным врачом Московской городской клинической больницы имени Плетнева, доктором медицинских наук, профессором Андреем Мищенко.

Андрей Владимирович! Больница имени Плетнева - учреждение одновременно и многопрофильное, и специализированное. Что необходимо, чтобы быть главным врачом современного крупного стационара? Ведь функции, обязанности главврача меняются так же стремительно, как и наша жизнь. Или я не права?

Андрей Мищенко: Если смотреть на медицину в целом, то функционал современного специалиста в любой области, будь то главный врач или заведующий отделением (хирургическим, терапевтическим - не имеет значения), претерпел в последние годы кардинальные изменения.

Необходимо координировать все те процессы, которые происходят в стационаре. Это касается и медицинской составляющей, и медицинского и немедицинского снабжения, процесса логистики, документооборота, аналитики… Вплоть до организации питания и уборки. Конечно, в приоритете постоянный контроль за качеством оказания медицинской помощи, анализ проведенных оперативных вмешательств, назначений лекарственных препаратов, разбор осложнений. В общем, все, что происходит ежедневно в больнице.

Больница имени Плетнева, повторюсь, многопрофильная клиника. И одновременно ведущий городской онкостационар. Как совмещение отражается на работе главврача?

Андрей Мищенко: Это очень гармоничное сочетание. У нас сложные пациенты, у которых, помимо основного заболевания, также букет сопутствующих. И, попадая к нам, пациент может рассчитывать на получение помощи по самым разным своим проблемам - сердечно-сосудистым, эндокринным, урологическим. гинекологическим и т.д.

Например, наша кардиослужба выстроена так, что абсолютно при любых сердечно-сосудистых проблемах мы можем оказать всю необходимую лечебно-диагностическую помощь. Начиная от терапевтической и неотложной, и заканчивая реабилитационно-восстановительной. Больные с инфарктом миокарда, с коронарным синдромом попадают к нам по скорой помощи в отделение кардиореанимации, где им оказывается экстренная помощь. Тут же рядом отделение сердечно-сосудистой хирургии, где проводятся все современные внутрисосудистые вмешательства.

У нас есть специальная ангиографическая операционная, позволяющая одновременно проводить открытые и закрытые вмешательства: стентирование и шунтирование при тяжелых поражениях аорты. Оказываем экстренную и терапевтическую помощь при нарушениях мозгового кровообращения, при инсультах, после инсультов. Проводим современные малоинвазивные операции при заболеваниях вен ног. После этого пациент попадает к специалистам кардиологического отделения, где ему назначается поддерживающая терапия. Здесь же лечатся и плановые пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

А принцип пациентоцентричности? Звучит красиво. А что это на практике?

Андрей Мищенко: Медицина не какая-то отдельная система, которая развивается по своим отдельным законам. Это глубоко интегрированная в социальную сферу отрасль, которая отвечает на глобальные запросы общества. Меняется социум, меняются и принципы работы медицины. То, что раньше было нормой, сегодня нередко устарело. Пациентоцентричность - изменение взаимоотношений медицинской системы и пациента. Человек, попадая в больницу, проявляет такую же активность по отношению к себе и окружающим. И это нормально! Он желает знать, что с ним происходит, что будет происходить, какие риски появляются и как с ними бороться.

В советские времена мнения пациента никто особо не спрашивал. Он должен был жестко следовать всем инструкциям. А в случае нарушения ему могли отказать в продолжении лечения. Сегодня все иначе! Врач должен объяснить, что будет происходить с пациентом. Причем объяснить на языке ему понятном. Пациент не медик, не врач, не владеет терминологией. И это мы должны ему доступно рассказать, что планируем в плане обследования, лечения или наблюдения. А пациент должен понять, принять и согласиться с этим. Сегодня пациент - активный участник лечебного процесса и своего собственного выздоровления.

А если пациент не соглашается с предложенной тактикой?

Андрей Мищенко: Бывает и так. И мы обязаны предложить ему альтернативные варианты, предупредив о возможных рисках и осложнениях. Пациент вместе с врачом выбирает тот путь, по которому они вместе следуют. При этом, как правило, оба пути примерно сопоставимы по своей эффективности.

Выбор пациента зависит от его психотипа, от привычного стереотипа принятия решений: привык ли он быстро и резко принимать решения, или же выдерживает паузу, долго раздумывает, собирает второе и третье мнение, а потом делает выбор. Важно, чтобы пациент был психологически настроен на выбранную тактику. И тут команда врачей, сестер работает вместе с пациентом, создавая ему наиболее комфортные условия лечения.

Признаюсь, не могу привыкнуть к словосочетанию "маршрутизация пациента". Вы не только главный врач. Вы онколог. Так что такое "клиентские пути"? Насколько сложна маршрутизация онкопациента?

Андрей Мищенко: Система маршрутизации онкопациентов это логичное перенаправление пациента по этапам лечебного процесса с минимальной затратой времени. Разработка таких стандартов сложна чрезвычайно. Подобное не проводилось нигде в мире. Эта программа - перспективное нововведение для всех направлений оказания медпомощи. Рекомендации, протоколы, стандарты диагностики и лечения позволяют пациенту и специалистам максимально точно ориентироваться во всех этапах: от первичной диагностики до получения оперативной помощи, лучевой, химиотерапевтической и восстановительной помощи. Интеллектуальное лидерство здесь за сообществом онкологов, которые создавали эти пути, выстраивали варианты развития, обсуждали, проигрывали все возможные ситуации.

И вы лично участвовали в этом процессе…

Андрей Мищенко: Участвовал. Поэтому знаю, что учитывались и взвешивались все за и против на каждом этапе движения пациента по маршруту оказания помощи. Программа согласовывалась с социальными службами Москвы, которые обеспечивают не только информационную поддержку пациентов, но и контролируют реализацию этих путей через специально созданную службу онкопомощника.

Иными словами: информационные технологии ныне во главе организации деятельности медицинской организации?

Андрей Мищенко: Почему ныне? Всегда информационные технологии были во главе любого сложного процесса. Своевременная передача информации без искажений во все времена была залогом успеха и, более того, залогом выживания. Уйдем в века. Взять, скажем, средневековье или первобытнообщинный строй. Если у одного племени возникает проблема, и оно нуждается в помощи соседнего племени, то оно ищет какой-то способ сообщить о себе: разжигает костры, посылает гонцов, трубит в рог. Это информационные технологии тех времен.

Сейчас в медицине объем информации колоссален. Потребность в ее корректной передаче огромна. Ни один бумажный носитель не может адекватно это отразить. Электронные средства передачи информации - это современная система выживания не только в рамках медицины, но и в целом всего общества. Сегодня в онлайн-режиме можно проконтролировать загрузку того или иного лечебного отделения и всей больницы. Быстро получить важную медицинскую информацию о любом пациенте на несколько лет. Сравнить ее с сегодняшними данными, провести онлайн-консультацию с экспертом по любому направлению, Или, например, со специализированным круглосуточным центром критических ситуаций. Это реалии, которые спасают здоровье и жизни.

А научная работа в условиях современного многопрофильного стационара?

Андрей Мищенко: Многопрофильный стационар - это не только решение клинических задач, не только оказание медицинской помощи определенному количеству больных за определенный период времени. Это поле для решения медицинских, образовательных, научных задач. Это системный анализ того, насколько эффективно мы расходуем силы и средства, насколько адекватно их реализовали в конкретной ситуации. Систематизируются данные по группам пациентов и по болезням. Сколько дней провел пациент в стационаре? Какие виды лечения получил? Какое количество осложнений в этой группе больных зафиксировано?

Этот анализ, этот накопленный опыт должен транслироваться для воспитания поколения новых специалистов, начиная от младшего медперсонала и медицинских сестер, и заканчивая врачами разных специализаций. Это создание будущих кадров. Научные исследования бесспорно должны реализовываться и постоянно проводятся на таких мощнейших клинических площадках, как наша больница. Так мы испытываем новые лекарственные препараты, которые прошли предварительную проверку на безопасность и сейчас могут тестироваться на определенных группах больных. Мы внедряем новые хирургические, аппаратные и диагностические технологии, исследуем эффективность сочетания различных методов лечения - лучевых, хирургических, фармакологических. С чего начать, в каком соотношении их применять? Какой это даст результат? Как обеспечить максимально долгую и полноценную жизнь даже после такого серьезного диагноза, как онкозаболевание?

Главная цель - найти наиболее эффективное лечебное средство. Проводится системный анализ использования таких методов. Эти данные интегрируются в клинические рекомендации и рутинную практику.

И в этом процессе никак не обойтись без партнерства с пациентом…

Андрей Мищенко: Оно совершенно необходимо! Без него все теряет смысл. Надо быть предельно внимательными к своему здоровью. Сейчас, когда снижается острота ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, намечается тенденция и к снижению внимания к своему здоровью. Но разве заботиться о собственном организме нужно только в период эпидемии? Не будьте равнодушны к себе, к своим близким! Проходите диспансеризацию. Вовремя выявляйте проблемы. Берегите себя!

Андрей Владимирович Мищенко родился в 1974 году в городе Бикине Хабаровского края. С серебряной медалью окончил среднюю школу. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Затем служба в вооруженных силах в Уральском военном округе. Участник контртеррористической операции в Чечне в качестве хирурга полевого госпиталя. Удостоен ордена Мужества.

В 2003 году защита кандидатской и в 2010 году докторской диссертаций по лучевой диагностике онкозаболеваний. В 2011 году стал руководителем отделения лучевой диагностики в НИИ онкологии имени Петрова. А в 2019 - заместителем главного врача московской онкобольницы № 1. С сентября 2021 года главный врач московской больницы имени Плетнева. Доктор медицинских наук, профессор.

Жена экономист. Сын и дочь школьники.

Потолок цен на нефть из России хотят ввести одновременно с эмбарго на ее импорт в Европу

Сергей Тихонов

Страны "большой семерки" (G7) не отказались от планов ограничить цены на российскую нефть при торговле на мировом рынке. Для достижения максимальной эффективности члены G7 хотят синхронизировать эту меру с европейским запретом на импорт нефти из России, который вступит в силу в конце этого года. По информации агентства Reuters, потолок цен для российской нефти будет установлен к 5 декабря.

Если уже изначально эта идея - верхнего порога цен - выглядела весьма сомнительно с экономической точки зрения, то теперь в ней появились черты абсурда. В G7 помимо Великобритании, Франции, Германии и Италии входят США, Канада и Япония. Североамериканские страны уже запретили импорт российской нефти, Европа сделает это в декабре. Остается сокращающая импорт Япония, которая совсем не является лидером по закупке нефти из нашей страны.

Нужно ли будет России бороться за долю на японском рынке, соглашаясь на невыгодные для себя условия? Маловероятно. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что продавать нефть ниже себестоимости в ущерб себе лишь для того, чтобы сохранить объемы экспорта, Россия не будет.

Впрочем, в G7 это учли, заявив, что порог цен будет покрывать издержки на добычу, но не позволит России получать дополнительный доход от экспорта нефти в период высоких цен на нее. Но если почти все участники "большой семерки" запретили покупку нефти в России, то ограничение цен на нее теряет смысл.

Конечно, какие-то объемы российской нефти поставляются на Запад по трубопроводам, которые не попадают под европейский запрет. В хорошие годы для нашего экспорта по ним поставлялось до 66,5 млн тонн. Но последнее время объемы снижались. В 2021 году - 36 млн тонн, или около 16% от объемов всех поставок (230 млн тонн) в дальнее зарубежье. К тому же Германия и Польша уже объявили, что добровольно откажутся от трубопроводной нефти из России. В итоге речь идет о совсем незначительных объемах.

Главный же потребитель нашей нефти в 2021 году - это Китай (70,1 млн тонн). Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также много закупала Южная Корея - 13,5 млн тонн.

В этом году к Китаю и Южной Корее прибавилась Индия, которая только с февраля по май купила почти 5,5 млн тонн российской нефти, что больше, чем импорт из нашей страны за весь 2021 год.

На первый взгляд присоединение этих стран АТР к введению потолка цен для российской нефти им может быть выгодно - импорт выйдет дешевле. Но Китай и Индия уже сейчас покупают нашу нефть с большим дисконтом (до 40%) и вполне могут рассчитывать на рост поставок и выгодные условия контрактов после введения эмбарго ЕС. Если же они согласятся поддержать антироссийские меры Запада, то фактически они потеряют это преимущество. Нам будет все равно, куда поставлять свою нефть или не поставлять ее вовсе.

Есть и еще один чисто экономический нюанс. То, что предлагает Запад, называется картельный сговор, только не производителей, а покупателей российской нефти. Это, конечно, противоречит всем ценностям свободного рынка, но дело не в этом. Картельный сговор покупателей невозможен в период дефицита товара. Особенно товара, который нельзя ничем заменить. Так, бедные не смогут сбить цену на хлеб, не покупая его пару месяцев - они просто умрут от голода.

Сейчас на нефтяном рынке образовался искусственный дефицит, из-за действий ЕС и США, мешающих экспорту из нашей страны. Но этот дефицит вполне может стать реальным, если Россия начнет сокращать экспортное предложение нефти. Более 4 млн баррелей в сутки на мировом рынке так просто не появятся. В этом случае котировки барреля могут взлететь выше 150 долларов. Но сейчас много решений принимается вопреки экономике, под давлением политики.

Никогда в истории не было картеля покупателей нефти, а сейчас G7 старается создать максимально широкий картель, отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. С его точки зрения, поскольку Индия и Китай заинтересованы в дешевой нефти, нельзя исключить неформальное участие этих стран, например, через обязательство не покупать нефть из России по цене выше, чем "потолок" на 5-10%.

В целом установка "потолка цен" не очень ясна, так как непонятно, кто это будет контролировать и каким образом, отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Если Россия откажется совсем поставлять нефть на этих условиях, то возможны "серые поставки". При текущем энергетическом кризисе они будут пользоваться большим спросом, считает эксперт.

Впрочем, учитывая уже принятые меры против импорта углеводородов из нашей страны, вполне возможно допустить, что потолок цен для российской нефти будет все же введен. По мнению Маслова, это может привести к сокращению добычи и экспорта нашей нефти, поскольку работа некоторых скважин станет нерентабельной. Естественно, это негативно отразится на доходах бюджета, поскольку значительную долю поступлений в казну обеспечивает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина.

Важно еще то, что Индия и Китай становятся ключевыми потребителями российской нефти и могут продавить еще большие дисконты на нее, что также негативно повлияет на добычу нефти и бюджет России.

Владимир Легойда: каждая война - микромодель Армагеддона

В День Крещения Руси об историческом выборе князя Владимира, об отношении к современному язычеству, войне и воинам, о том, что дало России православие, и могла ли она быть более "европейской", об Украине, мире и будущем человечества в интервью РИА Новости рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Беседовала Ольга Липич.

– Владимир Романович, в чем важность выбора, который сделал ваш небесный покровитель более тысячи лет назад, как для личности самого князя, так и для всей Руси?

– Для того, чтобы судить о важности этого выбора, достаточно представить, что было бы, если Русь осталась некрещеной. Скорее всего, нашего государства не существовало бы вообще, ведь на карте Европы не осталось ни одного языческого государства. Более того, не сохранилось самой преемственности в языческой религиозной традиции, современные неоязычники – это абсолютно искусственная мировоззренческая система. Язычество исчезло навсегда, как мамонты.

Если мы отрицаем выбор князя Владимира как исторически важный, то мы отрицаем самих себя, свою идентичность. Даже в советской, атеистической историографии выбор христианства князем Владимиром оценивался положительно. Национальный консенсус о значении этого выбора так силен, что его не поколебали войны и революции.

– Что вам известно об отношении к святому князю Владимиру патриарха Кирилла? И как вы лично к нему относитесь?

– Для верующих Русской Православной Церкви, равно как и для верующих других Православных Церквей, князь Владимир не просто исторический деятель, это святой, равный апостолам человек, который принес на нашу Землю веру, которой мы спасаемся спустя тысячелетие после его блаженной кончины. Которому мы молимся и получаем ответ.

– Каковы последние данные ученых о том, как проходило Крещение Руси, обоснована ли фраза "огнем и мечом"? И как Церковь канонизирует воинов и правителей, которые так или иначе вынуждены были в своей жизни убивать?

– Оставим споры о крещении "огнем и мечом" историкам. Ясно одно – заставить верить в реалиях того времени было технически невозможно, аппарата принуждения к вере попросту не было. Могу предположить, что язычество выродилось так, что у него не осталось защитников.

Нет ни одного святого, который был бы канонизирован Церковью за убийство. Убийство противно человеческой природе, запрещено заповедью. У любого верующего оно вызывает нравственное отторжение. Другое дело, что Церковь никогда не призывала к отлучению от Церкви воинов, которые несли свою службу и во времена Христа, как и сейчас. Все святые воины причислены к лику святых за то, что они поднимали меч для защиты своих ближних. Ведь наш мир, поврежденный грехом, несовершенен. Приходится выбирать: либо мы применяем насилие в отношении тех, кто угрожает уничтожением нашему Отечеству и смертью – нашим близким, либо своим бездействием мы предаем на смерть и страдания всех, кто нам дорог. Церковь всегда благословляла воинский подвиг. Благочестивые воины были готовы "положить жизнь свою за други своя", а не за свое эго. Это принципиально важно.

– Сейчас народы, "крещенные в Киевской купели", – Россия, Украина и Белоруссия – переживают очень сложный период. Как долго продлится особая молитва Церкви о мире на украинской земле?

– Мы верим, что молитвы о мире, которые возносятся Церковью с 2014 года, будут услышаны Создателем, ведь никакая молитва не остается без ответа. Не сомнений и в том, что любой военный конфликт заканчивается миром.

– Каковы последние данные о положении канонической Украинской православной церкви на фоне российской военной спецоперации? Каким видите будущее УПЦ? Возможны ли объединение с созданной на базе раскольнических структур "Православной церковью Украины", рост Украинской греко-католической церкви?

– Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской Православной Церковью и подчинения ее определенной политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие еще эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы. Попыток перекроить Церковь под свои задачи было немало, но история не раз показывала их ущербность.

– Не воспринимают ли в Церкви обострившееся противостояние Россия-Запад как предвестье Апокалипсиса?

– Любой вооруженный конфликт верующим людям должен напоминать об Апокалипсисе. Ведь именно оскудение любви в людях, готовность убивать друг друга приближает конец времен. Каждая война – это микромодель Армагеддона.

Войны являются следствием падшего состояния нашей природы, они сопровождают мир на протяжении всей его истории. Человеческий род всегда балансирует на грани конфликта, но даже если война разразилась, у христианина есть возможность явить свою любовь. Помощь беженцам, пленным, милосердие, отказ от варварских методов ведения войны. Ничто не может быть препятствием для совершения добрых дел, если человек хочет их совершать.

– Исследователи творчества Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, говорят, что многие откровения он почерпнул именно в православии, в беседах с Оптинскими старцами. Если жители Запада откажутся от русской культуры и знакомства с Достоевским, что они потеряют, и что потеряем мы?

– Кто на Западе знаком с творчеством Ф.М. Достоевского, никогда от него не откажется. Точно так же, кто в России знаком с творчеством западных классиков, не будет ассоциировать их с тем или иным политическим режимом.

Западные политтехнологи ставят задачу дегуманизации русского человека в глазах тех широких слоев населения, которые имеют самые смутные представления о русской культуре. Они хотят, вероятно, чтобы представления о нас с вами были на уровне Средневековья, примерно, как о людях с песьими головами. А у людей с песьими головами, понятно, не может быть ни писателей, ни композиторов. Я думаю, что далеко не все на Западе согласны с таким подходом, а, кроме того, ставка на невежество всегда бьет по тем, кто такую ставку делает.

– Сегодня нередко можно услышать мнения, что выбери святой князь Владимир не православное христианство, а католическое, Русь была бы более "европейской" как в межгосударственных отношениях, так и в управлении людьми, подходе к достоинству и правам человека, научно-техническому прогрессу. Что вы об этом думаете?

– Смотря, что вы вкладываете в понятие "европейский". Европейская цивилизация покоится на трех китах: римское право, христианская вера и греческая философия. С этими "китами" в современной Европе, если условно связывать ее формирование с принятием католичества, далеко не все в порядке. Христианство последовательно вытесняется секуляризмом уже не первое десятилетие, римское право уступило место политической целесообразности, когда русским резидентам в Европе без суда блокировали счета, от греческой философии в европейском обиходе осталась, наверное, только терпимость к гомосексуализму. Поэтому "шкала европейскости" в последние годы очень сместилась, возможно, князь Владимир сделал не только правильный выбор, но еще и самый европейский.

– Как вы думаете, почему, несмотря на распространившееся по миру христианское учение, высокий уровень знаний, уроки истории, глобализацию и неустанные призывы религиозных лидеров к миру, люди во многих точках планеты продолжают пытаться решать проблемы враждой и оружием?

– К сожалению, в мире я не вижу ни достаточного распространения христианского учения, ни высокого уровня знаний, ни внимания к истории, ни такой глобализации, которая бы реально учитывала интересы всех государств, поэтому, увы, но ожидать, что человечество вдруг перестанет решать проблемы оружием, вовсе не приходится. Иногда нам кажется, что мы живем в каком-то совершенном, чуть ли не райском мире. Это опасная иллюзия, ведь совершенство мира определяется вовсе не уровнем комфорта и развития технологий. Если человек зол, невежественен и развратен, то совершенно все равно, на чем он передвигается: на телеге или на электромобиле с нулевой эмиссией углекислого газа.

– Что нужно сегодня для установления прочного мира на Украине?

– Церковь не дает политических прогнозов, но мы всегда свидетельствовали о том, в каком направлении надо двигаться, чтобы достичь мира и на Украине, и в своей жизни. Это путь любви к Богу, ближнему, к своему Отечеству, а как ему следовать в складывающихся вокруг нас обстоятельствах, каждый способен понять сам. Для этого у нас есть разум и совесть – глас Божий в человеке.

Кинорежиссер Владимир Грамматиков: «Я остался в детском кино и благодарен за это Господу»

Алексей ФИЛИППОВ

Патриарх детского кино Владимир Грамматиков свой первый детский фильм, «Усатый нянь», снял в 1977 году. С тех пор он выпустил множество детских кассовых хитов, руководил кинофестивалями, был директором Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, стал креативным продюсером компании Disney в России. Спродюсированный им фильм «Последний богатырь-1», оказался самым кассовым фильмом 2017 года и окупил свой бюджет за одиннадцать дней. В июне он отметил восьмидесятилетний юбилей и стал собеседником «Культуры».

— У вас была не вполне обычная семья: мать — бывшая оперная певица, отец инженер, крупный производственник...

— Они познакомились в Свердловске, и мамины родители не приняли папу. Они не хотели этого брака, всячески от него отговаривали маму. И тогда папа поступил так, как бывает в любовных романах: он практически выкрал свою будущую жену. Мама уехала вместе с ним, и у них все получилось: у меня два брата и две сестры.

На Урале папа был начальником главка. Потом в Москве стал заместителем министра угольной промышленности. В те годы это министерство было, как сейчас «Газпром».

При жизни Сталина в министерствах нужно было ночевать: не дай Бог позвонят из Кремля! Поэтому папу мы видели нечасто. Но он присутствовал в нашей жизни как определяющее начало, начало и конец всего на свете.

С отцом у меня отношения были сложными. Он был человеком суровым, и не мог принять то, что я ушел из технического вуза. Папа не простил меня и после «Усатого няня», несмотря на успех фильма. Он не понял картину и остался недоволен: сын снял свой режиссерский дебют, а получился, с его точки зрения, какой-то шурум-бурум... Только после фильма «Шла собака по роялю» настало великое примирение. Премьера была в Доме кино, я ужасно волновался. Отец позвал меня, я к нему подошел, и он меня обнял...

— Когда вы переехали в Москву, вашими соседями по лестничной клетке оказалось семейство Михалковых. Никита Михалков стал вашим большим приятелем.

— Никита был мне не приятелем, а другом. С девяти и где-то до восемнадцати лет, до армии, мы с ним практически всегда были вместе — с утра до ночи. На моих глазах он стал пробоваться в «Тучи над Борском», в «Солнце светит всем». Это были его первые картины, о них почти никто не упоминает. Так я начал узнавать об абсолютно неведомой мне жизни кинематографистов. Мне все больше и больше хотелось стать частью этого мира, испытать страсти, драмы и восторг творчества.

Однажды Андрей Арсеньевич Тарковский и Андрон Кончаловский увидели, как я танцую. Кто-то из них сказал: «Что ты тут прыгаешь-дергаешься? Сейчас два курса ВГИКа, Козинцева и Ромма, объединились и сделали экспериментальный театр пантомимы. Приходи туда».

Меня посмотрели и тут же взяли в труппу. Это было счастьем! Мне тогда было девятнадцать лет, я проработал в театре пантомиммы два с половиной года, с 1961-го по 1963 год. В 1963-м я ушел из технического вуза и поступил на актерский факультет ГИТИСа, но меня тут же в армию забрали.

После армии я пять лет подряд поступал на режиссерский факультет ВГИКа. Было очень непросто, зато потом все сложилось удачно.

— Если бы не армия, у вас были все шансы стать кинозвездой. Вы прошли пробы, и вас утвердили на роль Саши в «Я шагаю по Москве»...

— Пробы я не проходил, была устная договоренность с режиссером фильма Георгием Николаевичем Данелией, который часто бывал на Николиной Горе у Михалковых: Но меня призвали в армию: к моему большому сожалению и радости зрителей, потому что эту роль замечательно сыграл Женя Стеблов.

— Чем вы занимались, когда пять лет подряд поступали на режиссерский факультет? Надо же было на что-то жить...

— Я снимался в небольших ролях, участвовал в написании каких-то выступлений: хватал любую работу, за которую платили. Чаще всего выручали друзья-режиссеры, занимавшие меня в своих фильмах. Я им до сих пор благодарен. И спасибо Наташе, моей жене, за то, что она понимала и принимала мою страсть к кино.

— Зато после ВГИКа вы вытянули козырного туза. Вам сразу дали снять собственный фильм, «Усатый нянь» стал хитом.

— Да, первый фильм многое определил в моей судьбе. Но больше всего на нее повлияло то, что я остался на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, хотя и был распределен на «Мосфильм», в комедийное объединение к тому же Георгию Николаевичу Данелии. На «Мосфильме» меня долго не запускали, и я снял свой диплом на студии Горького. Он понравился художественному руководителю творческо-производственного объединения юношеских фильмов Татьяне Михайловне Лиозновой, и она предложила мне «Усатого няня».

— Проханов роскошно играл главную роль, по-моему, это его лучшая работа. Но вы же тяжело искали актера на главного героя?

— Да, эта история оказалась непростой. Главная проблема была в коммуникации с детьми. Многие актеры здесь пасовали, а Проханов очаровал детей своим обаянием и легкостью бытия. Дети смотрели на него влюбленными глазами. А все остальное уже было моим делом.

— Вы работаете с детьми всю жизнь. Советские дети и дети, для которых вы делаете кино сейчас, отличаются?

— За эти годы наши дети радикально изменились. Это неудивительно: поменялись отношения родитель — ребенок, ребенок — педагог. Дети и дружат-то теперь иначе.

Их изменила виртуальная реальность, благодаря ей многое в их жизни стало относительным. Провожая девушку, которая нам нравилась, в чужой двор, мы регулярно получали по мордасам: дворовые ребята не хотели отдавать чужаку Катю, Зину или Люсю. А сейчас молодые люди знакомятся в интернете... И мир мы познавали иначе: одно дело получать информацию в Сети, совсем другое — передавать из рук в руки зачитанные до дыр любимые книжки.

Никакой катастрофы тут нет: меняется время, и молодые люди становятся другими. Но они часто бродят в темноте, без четких внутренних ориентиров, и им нужно помочь.

— А как им можно помочь?

— Я радуюсь, когда иду по Москве и вижу, что пар, гуляющих с детьми, стало раз в пять больше, чем раньше. Еще больше меня радует то, что детьми стали заниматься отцы: я все чаще вижу их с колясками.

Внутрисемейные отношения становятся более гармоничными, но это далеко не все. Нужно радикально менять образование. То, во что оно превратилось, иначе, чем кошмаром, назвать не могу.

Необходимо вернуть уважение к просвещению. Популярными должны стать не деятели шоу-бизнеса, а ученые и люди высокой культуры. На телевидении должны идти серьезные познавательные передачи. Часто говорят, что подросткам такие вещи не нужны, но это полный и абсолютный блеф. Я это знаю, потому что делаю фестиваль «Бумеранг» во Всероссийском детском центре «Орленок». На него приезжают дети, которые сами снимают кино, создают телевизионные программы.

— Так обращаться к ребенку, как к нему обращалось советское детское кино, в 2022 году невозможно. То кино было наивным, простым, часто совершенно очаровательным, но нынешние дети другие. В каком состоянии находится сегодняшнее детское кино?

— На смену детскому кинематографу пришло семейное кино. Оно сильно отличается — прежде всего, сценариями. Сегодня трудно представить папу и маму, идущих со своим ребенком в кинотеатр, на самый первый, восьмичасовой сеанс, чтобы посмотреть детский фильм. Так было в СССР, но больше этого нет. Кинозалы стали вотчиной семейного кино.

Оно обращается не только к детям, но и к взрослым, и бывает исключительно успешным, даже суперпопулярным. Уж мы-то в Walt Disney Company хорошо это знаем: три фильма «Последнего богатыря» собрали в нашем прокате шесть миллиардов рублей. Если семейный фильм хорошо сделан, успех в прокате гарантирован. Семья может купить и пять билетов на один сеанс: для папы, мамы, бабушки, двух детей и соседского мальчика.

Советское детское кино нам не вернуть: в СССР было пятнадцать республик, каждая из которых была обязана в течение года снять детский фильм. На выходе мы получали пятнадцать фильмов в год, крайне разнообразных: детские кинематографы Узбекской и Эстонской ССР говорили по-разному и о разных вещах. Сейчас в России снимается куда меньше детских фильмов, упало и жанровое разнообразие. Скажу честно: бюджеты на детские картины распределяются очень странно. Я был членом соответствующей комиссии Министерства культуры, и меня удивляло, что мои фавориты никогда не получали денег...

— Не кажется ли вам, что сегодняшние взрослые стали более простодушными и сюжетные посылы детского кино на «ура» проходят и у них? «Последний богатырь» — и фэнтези для взрослых, и детская сказка. Но от него фанатели не только подростки, но и 30–40-летние.

— То, что вы говорите, отчасти верно. Отчасти — потому что людям нужно выдохнуть, отдохнуть, расслабиться и посмеяться. И не в одиночку у телевизора подхихикнуть, а расхохотаться вместе с тридцатью–шестьюдесятью людьми в зале кинотеатра. Нет ничего радостнее общего смеха. Это как на стадионе крикнуть: «Гол!» Если твое чувство совпадает с эмоциями массы, это дает потрясающую энергию. А затем начинает работать «сарафанное радио». Телевизионная реклама, даже на Первом канале, уже вчерашний день.

Мы это точно знаем, потому что первый уикенд самого первого «Богатыря» был очень плохим. Люди посмотрели на афишу — ага, русская сказка, «Дисней» что-то снова залудил. И сборы оказались очень низкими. Зато следующий уикенд нас приятно поразил, и рост сборов от выходных к выходным оказался астрономическим.

— Раньше зрители ориентировались на рецензии. Прочитал человек ее в газете и пошел в кино... А выходит, убита, лишилась аудитории не только наша братия, но и телевизионный пиар.

— Ваша братия убита напрочь, и это ужасно. Если говорить о кино, то критического анализа нет вообще. Критика отсутствует по нулям, а на уровне исследования и изучения уровень просто минусовой.

— Неужели вам нужна кинокритика?

— Естественно. Кинематограф не может обойтись без критики: нужен сторонний взгляд, необходим анализ. Нужны сопоставления. Внутренне защищаясь от критики, я более четко и аргументированно проговорю то, что собирался сказать своей картиной. А у нас это общение разрушилось. Порой оно было нелицеприятным, а иногда в нашей критике формировались кланы, у нее были свои любимцы. Сейчас все это ушло вместе с ней. В нашей отрасли две катастрофические позиции: критика и драматургия.

— Чем вас не устраивает драматургия? Сценарии пишутся, фильмы снимаются...

— Да, но все это какой-то мрак. Говорю с полным знанием дела: вы не представляете, какое количество сценариев я читаю.

— Так ведь западные киношколы к нам пришли. Есть курсы для сценаристов. Переводится специальная литература.

— Западные школы принесли свои методики. Глубоких поколенческих размышлений они не принесли, не говоря уж о более тонких вещах. Благодаря им наши сценаристы стали писать лучше и четче. Большое им за это спасибо, потому что формат большинства наших сценариев был совершенно неудовлетворительным.

— Иными словами, проблема в том, что у нашего кино нет хороших историй.

— В первую очередь.

— А откуда же они при Советском Союзе брались? Ведь жизнь тогда была довольно ровной. Сценаристы не писали об организованной преступности, коррупции и вампирах средней полосы.

— Разве только убийства и детективные истории определяют уровень наших страстей? Молодые драматурги не хотят писать про реальную жизнь, реальных людей, их не интересуют реальные чувства и страсти.

Существует ошибочное мнение, причем зачастую продюсерское, что зрители хотят экшна. Он при этом понимается плоско, примитивно, событийно, а экшн чувств и страстей из поля зрения сценаристов и продюсеров выпадает. Поэтому и результат их работ зачастую так плачевен. А любая простая, внятно рассказанная, проникнутая искренним чувством человеческая история обречена на зрительский успех.

— В советские времена детское кино было уважаемо, но находилось на втором плане. Вам никогда не было обидно? Не хотелось уйти в большую историю, к большому успеху?

— Многие очень большие режиссеры начинали в детском кино. В том числе и великие: вспомним «Иваново детство» Тарковского. Его дипломной работой был детский фильм «Каток и скрипка». У Андрона Кончаловского «Мальчик и голубь» — тоже «детский» диплом.

Они ушли из детского кино. У меня все сложилось иначе: я начал делать детский диплом на студии детских и юношеских фильмов имени Горького. Сняв его, я оттуда не ушел, остался в детском кино. И я благодарен за это Господу.

Я попробовал себя во всех жанрах, которые мне были интересны. В сказке это «Мио, мой Мио», «Аленький цветочек». Я снял мюзикл, «Звезду и смерть Хоакина Мурьеты». Экранизировал очень драматичное произведение, «Сестричек Либерти» Людмилы Улицкой. В большом, взрослом кино это навряд ли бы вышло... Да нет, я уверен, что у меня ничего подобного бы не получилось.

Жизненный путь зависит от уровня амбиций. Я никогда не рвался в большое кино, оно меня пугало. Мне не очень хотелось разбираться в социальных проблемах, снимать кино о премиях и тринадцатой зарплате. Я снимал о другом, и все мои картины были приняты зрителями. Может быть, не все получилось так, как могло получиться, но я делал свое кино абсолютно искренне, и мне никто ничего не диктовал.

Мне единственную картину не дали сделать, «Жук в муравейнике» по фантастическому детективу Стругацких, но взамен дали «Хоакина Мурьету». А так я всегда делал то, что хотел.

— Вы всю жизнь занимаетесь детским кино, рассказываете истории детям. Что вам это дало, как изменило?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно собрать двух моих сыновей, шесть внуков и правнука. Посадить девятерых Грамматиковых и спросить, что я для них как дед, как отец и как прадед.

Они — мое зеркало. А сам я могу ответить на этот вопрос одно: мое кино — это моя жизнь, и человечески оно, конечно же, на меня повлияло.

Эй, ухнем!

специальная военная операция на Украине воспроизводит метафизическую суть "Войны и мира"

Александр Проханов

"Война и мир" Толстого — это рассказ о том, как далёкая от России, неведомая России, не нужная русскому народу война под Аустерлицем разрасталась, приближалась к границам России, превращалась в нашествие, двигалась к Москве, испепеляя города, вовлекала в себя всё новые полки и новые сословия, спалила Москву и превратилась в народную войну, в которой вместе сражались аристократы, дворяне, купцы, мелкие помещики, крепостные крестьяне. И народ, объединённый во имя святая святых, взялся за огромную дубину — дубину народной войны.

Конфликты имеют свойство неудержимо расширяться. Они похожи на падающую в лужу каплю нефти, где она мгновенно превращается в стоцветную радужную плёнку, покрывающую всю водяную гладь. И лужа, если кинуть в неё спичку, начинает гореть.

Специальная военная операция на Украине воспроизводит метафизическую суть "Войны и мира". Российские войска триумфально пересекли украинскую границу, окружили крупнейшие города: Харьков, Киев, Николаев. И мы с восторгом, ликуя, ждали, когда города падут, и их правители вынесут русским генералам на бархатных подушках ключи от городов. Этого не случилось. Войска отошли от Киева и Харькова. Первый этап войны завершился.

И начался второй. Огромная украинская группировка в Донбассе бралась в кольцо, смыкались клещи. В этом «котле» украинская военная машина была обречена на слом, на уничтожение. Но вышло иначе. Клещи не лязгнули, не сомкнулись. Второй этап войны завершился.

Начался третий. Русские войска стали дробить огромную украинскую группировку на малые котлы и уничтожать их по отдельности. Так был взят Мариуполь, взят Лисичанск.

Но и стратегия «малых котлов» не дала желаемых результатов, и русское наступление, натыкаясь на бесчисленное количество опорных пунктов, прекрасно оборудованных рубежей обороны, почти остановилось. Сегодня сражения ведутся за каждый бугорок, за каждую деревушку, за каждую тропку, коим нет числа.

Быстрой войны на Украине не случилось. Операция затянулась. В неё постепенно и неуклонно стали встраиваться страны НАТО. Санкции разрослись до непомерных размеров, из России ушли ведущие западные фирмы, унесли с собой технологии и уникальные производства, оставив в русской экономике зияющие дыры.

Улетела разом, в несметном количестве, как саранча, либеральная интеллигенция, весь этот трепетный, едкий слой, который господствовал в российской культуре, интеллектуальном мире десятилетиями. И унёс с собой накопленную за эти годы социальную энергию, которая, оставив Россию, превратилась за рубежом в мощнейшую ударную силу информационной и культурной войны.

Война с Украиной всё отчётливее превращалась в войну с Западом, что стал наращивать поставки оружия, постепенно заваливая Украину противотанковыми гранатомётами и зенитными ракетными комплексами, дальнобойными гаубицами и реактивными системами залпового огня, которые начали уничтожать Донецк и Луганск, доставая и до русских городов — Брянска, Белгорода, Курска. Специальная военная операция, носившая ограниченный характер, превратилась в гигантское поле боя, распространившись на Россию.

Война автоматов и пушек сопровождалась небывалым по своей силе и изощрённости подавлением русской воли, русского интеллекта, русской энергии. Русофобия из отдельных всплесков остервенелых поляков или прибалтов превратилась в новое страшное вероучение, согласно которому русские объявлялись народом-изгоем, народом-выродком, народом-дегенератом, которому нет места на земле. Эта теория должна была внушить комплекс неполноценности русским, а также оправдать применение самых страшных средств для уничтожения России и русских. Так немцы в XX веке создали из евреев образ отвратительного чудовища. И запылали печи в Освенциме и Бухенвальде. Теперь такие печи готовят для русских.

Специальная военная операция подтверждает классическую теорию военных конфликтов: раскручиваясь по спирали, война становится глобальным явлением с непредсказуемыми последствиями.

Российское руководство задумало эту операцию как локальную, не включая в неё потенциал всей остальной великой России. Сегодня Россия почти не замечает этой войны, считает её чем-то далёким, сидит в ресторанах, ездит в турпоездки, веселится на фестивалях, купается в Красном море и Индийском океане. Приходящие с поля боя похоронки, свежие могилы на кладбищах отдалённых городков и деревень не затрагивают сознание громадных мегаполисов, где витает дух потребления и гедонизма. Конечно, танковые и пороховые заводы России работают в три смены. Лучшие русские инженеры трудятся над тем, чтобы создать собственные технологии взамен ушедшим иностранным. Управленцы думают, как рыночную сырьевую, построенную на глобализме экономику заменить на управляемую из государственных центров, переходя от безудержного, бессмысленного рынка к рациональному плановому регулированию.

Каждый выстрел под Ясиноватой отзывается эхом в африканских странах, страшащихся голода, в квартирах европейцев, боящихся замёрзнуть без русского газа, на палубах китайских кораблей, стремящихся к Тайваню. Специальная военная операция ударила, и натянулись все бесчисленные жилы, которые стягивают сегодняшнее человечество в сложнейший, надрывно живущий организм.

Эта битва медленно, но неизбежно продвигается в глубь российского сознания. Появляется всё больше песен, стихов. Всё больше энтузиастов и волонтёров ездит в Донбасс и привозит в Россию горькую и великую правду об этих сражениях. И беззаботности, в которой пребывает большинство сегодняшнего российского общества, придёт конец. Конец неизбежен, ибо военный конфликт на Украине, распространяясь вширь, неуклонно распространяется вглубь. Он погружается туда, где таятся сокровенные смыслы русской истории, где находится глубинная матка, из которой после всех пожаров вновь прорастает Государство Российское. То плодоносящее зерно, из которого на месте пепелищ поднимается новый урожай.

К этой матке подбирается враг, над ней нависает угроза. Но как только русский народ всерьёз почувствует эту угрозу, в нём вспыхнет генетическая память, и тогда песня о священной войне зазвучит не только с концертных эстрад, но и в каждом русском сердце — молодом и старом. Тогда случится преображение обычной войны в войну народную, в войну священную, отстаивающую само существование русского народа и русских земель. И чувство Родины из чудесного, молитвенного, прекрасного чувства, в котором любовь, упование на благо, умиление перед сотворённым миром, превращается в грозный отпор. И человек, в ком живёт это чувство, ложится грудью на стреляющую амбразуру, молчит под страшной пыткой, сражается до последней гранаты, а потом водружает победное знамя на горящем, пробитом снарядами куполе враждебной державы.

Сильны "Ураганы" и "Смерчи", сильны "Цирконы" и "Калибры", великолепны танки и штурмовики. Но нет ничего сильнее дубины народной войны.

Послушайте шаляпинскую "Дубинушку". И вы поймёте, как может воевать русский народ, сражаясь за Родину.

Почта Эстонии откроет свое первое представительство в Кыргызстане. Об этом сообщили в ОАО «Кыргыз почтасы».

25 июля было подписано международное соглашение между ОАО «Кыргыз почтасы» и Omniva EE почтой Эстонии об открытии первого в Азии представительства почты Эстонии на базе отделения ОАО «Кыргыз почтасы».

Вице-президент по международному бизнесу в Omniva Свен Кукемелк отметил, что в ближайшие 10 лет объем электронной коммерции в этом регионе утроится и наше представительство будет удобно расположено для обслуживания этих развивающихся рынков.

В свою очередь, председатель правления ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев сказал, что в последующем ОАО «Кыргыз почтасы» откроет свое представительство в Эстонии, что даст толчок развитию трансграничной электронной коммерции и хороший импульс логистике между КНР, Кыргызстаном и Европейским союзом.

Помимо этого, будет вестись активная работа по привлечению в Кыргызстан международных маркетплейсов, что позволит предпринимателям и ремесленникам КР выводить на экспорт свою продукцию.

«Продажи квартир просядут на 25%. Но на рынке будет баланс»

«Сейчас ключевая ставка выходит на уровень до февральского скачка. И, казалось бы, теперь темпы выдачи ипотеки должны восстановиться. Но опыт показывает: все не так просто» — Кирилл Холопик, ЕРЗ.РФ.

Значительная доля российских застройщиков готовится к падению продаж на первичном рынке жилья по итогам текущего года. Об этом заявил руководитель портала ЕРЗ.РФ («Единый ресурс застройщиков») Кирилл Холопик. По словам аналитика, причиной такого спада может стать ситуация с ипотекой, где срок гашения кредитов сейчас приближается к максимально возможной отметке. Кроме этого на поведение покупателей влияют психологические факторы.

Подобный спад наблюдался на рынке новостроек и в 2015 г. Но тогда предложение в два раза превышало объем продаж. А работу застройщиков осложняли несколько негативных факторов, не связанных с экономикой.

Свой прогноз Кирилл Холопик представил екатеринбургским застройщикам на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». DK.RU зафиксировал ключевые тезисы.

О доходах покупателей

— Важнейший для застройщиков показатель — среднемесячный платеж по ипотеке по ДДУ — прямо зависит от доходов населения. Если доходы будут расти — вырастет и средний взнос, который граждане будут ежемесячно платить банку. Но за последние 10 лет с учетом инфляции эти показатели заметно не поменялись.

Начиная с 2012 г. средний платеж по России держится на уровне 35 тыс. руб. Сейчас средняя зарплата по России — в диапазоне 45-47 тыс. руб., последние годы этот показатель увеличивался. Но на рост среднемесячного платежа он не повлиял. Это говорит о том, что ипотечные договоры заключают не только сотрудники, которые работают по найму, но и индивидуальные предприниматели, получатели всевозможных пособий и пенсий, а также те, кто получает доход от дивидендов.

Что происходит сейчас? Динамику по доходам мы оценить не можем, поскольку органы статистики публикуют свежие показатели раз в квартал. Но при этом мы видим тревожные тенденции по зарплате. В апреле реальные заработные платы по России по отношению к марту снизились на 12%, а по отношению к апрелю прошлого года — на 5,7%. Это тревожный звоночек для рынка.

Тенденцию падения доходов видно и по отчетности министерства финансов России. В апреле сбор НДФЛ в консолидированном бюджете без учета инфляции к марту упал на 16,8%, к апрелю прошлого года — на 11%. Если учесть, что инфляция сейчас составляет около 15%, то падение достаточно серьезное. (С этим тезисом докладчика участники конференции не согласились, отметив, что ситуация в разных регионах отличается, и в Свердловской области падения сбора НДФЛ нет, — прим.ред).

Если падение доходов в ближайшее время повлечет за собой снижение среднемесячного платежа, это неизбежно начнет давить на цены. Не все застройщики могут себе позволить их минимизировать. Поэтому мы с тревогой наблюдаем за ситуацией.

О ценах

Есть легенда, о которой говорят и застройщики, и чиновники: после того как в 2020 г. была введена льготная ипотека, начался рост цен на новостройки, который достиг практически двукратного объема. Если посмотреть на цены с учетом инфляции, скачком это назвать нельзя.

Более того, цены начали расти еще в 2019 г., и мы настаиваем на том, что льготная ипотека на это не повлияла. Четыре года назад возник дисбаланс между спросом и предложением. Экономика на тот момент росла, спрос на жилье сохранялся. А предложение на рынке резко снизилось после введения проектного финансирования. Темпы ввода новых квартир были в два раза ниже, чем темпы продаж. Это и привело к росту цен.

На что тогда повлияла льготная ипотека? На средний срок кредита. В момент введения льготной ипотеки он резко обрушился: с 19 до 17,5 лет. Дальше, чтобы выдержать средний платеж, граждане стали увеличивать срок выплаты займа до 24,5 лет.

Сейчас мы уже подходим к максимальному для банков показателю в 30 лет. То есть дальше рост цен не сможет поддерживаться ни ростом доходов населения, ни ростом срока кредита. При этом застройщики, с которыми мы общаемся, отмечают, что, по их мнению, цены сохранятся на существующем уровне.

О выдаче ипотек

Мы каждый месяц проводим опрос среди застройщиков, в нем участвуют представители более чем 100 компаний, в том числе из Свердловской области. В частности, задаем им вопрос о том, как, по их мнению, изменится количество выданных ипотечных кредитов, которые считаются двигателем продаж. В марте 64% застройщиков говорили о том, что ипотека значительно просядет по сравнению с прошлым годом. В мае так считали 47% опрошенных.

Сейчас ключевая ставка выходит на уровень до февральского скачка. И, казалось бы, теперь темпы выдачи ипотек должны были восстановиться. Но опыт прошлых лет показывает, что все не так просто. Во время кризиса 2008 г. произошло обрушение ипотеки в 2,5 раза. К сожалению, на тот момент не было нужной статистики, чтобы детально проанализировать ситуацию. Падение ипотеки произошло и в 2014-2015 гг. Хотя правительство быстро отреагировало на ситуацию, стало субсидировать ипотечные кредиты под 12%, в то время как инфляция была значительно выше. Таким образом, ценник в 2015 г. упал, но ипотека все равно просела на 30%. Это значит, что на ситуацию повлияли не только доходы населения, ипотечная ставка и цены на жилье. Повлияла неуверенность граждан.

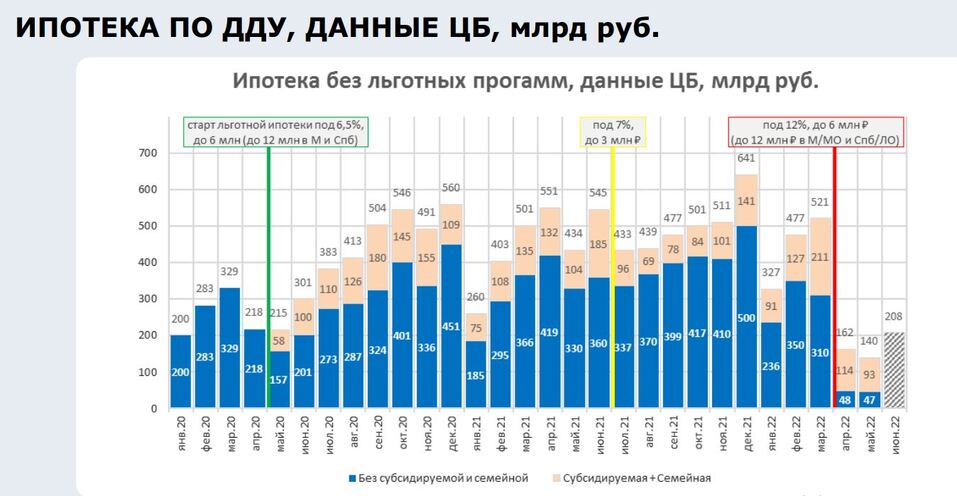

Иллюстрация: кадр из презентации, подготовленной ЕРЗ.РФ

Часть покупателей сейчас занимают выжидательную позицию, несмотря на то, что имеют возможность взять ипотечный кредит. Они думают о том, что будет завтра: сохранится ли у них зарплата, премии в привычном размере, все ли будет хорошо у его работодателя, у застройщика, которому он перечислит деньги. Наверняка застройщики, которые собирают заявки от граждан, заметили, что процент заявок, которые превратились в реальные продажи, намного ниже, чем в феврале. Выжидательная позиция — одна из причин, по которым ипотека в этом году просядет.

О продажах

Падение мы фиксируем и по объему привлеченных средств на эскроу-счета. В марте были собраны рекордные 415 млрд руб. В апреле произошло падение до 263 млрд руб., но нужно учитывать, что часть этой суммы — средства, поступившие по мартовским сделкам.

Реальное состояние продаж, которое возникло после скачка ключевой ставки, показывает май — тогда было привлечено 142 млрд руб. Такого низкого показателя на рынке не было с января 2021 г., когда доля эскроу-счетов была сравнительно небольшой. Сейчас по ним, напротив, продается 83% жилья.

Прогнозы застройщиков по продажам пессимистичны: по итогам прошлых опросов 82-83% считали, что продажи в этом году заметно уменьшатся. Сейчас мы проводим новый опрос, и данные застройщиков уже более оптимистичны: о падении продаж говорят уже только 50-60% опрошенных. Но результат пока нерепрезентативен: проголосовало 45 застройщиков, ждем, пока их количество увеличится до 100. Мы согласны с тем, что продажи сильно просядут в целом по России, так же, как это было в 2015 г. — на 25%.

О предложении на рынке