Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С начала текущего года 179 тыс. 345 налогоплательщиков перешли на использование сервиса Государственной налоговой службы (ГНС) КР «Личный кабинет налогоплательщика» Salyk.kg, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день 558 тыс. 500 налогоплательщиков пользуются налоговыми услугами онлайн, в том числе 493 тыс. 331 физическое лицо, 65 тыс. 169 юридических лиц.

54 тыс. 223 налогоплательщика представляют налоговую отчетность с использованием электронной цифровой подписью.

Salyk.kg позволяет гражданам бесплатно пользоваться налоговыми услугами онлайн.

Эта услуга удобна для пользователей, т.к. она сокращает время и позволяет онлайн сдать отчет, налоговую декларацию, уплачивать налоги, в том числе за патент и страховой полис, подать заявление, получать справки, переписываться с ГНС, а также пользоваться другими онлайн услугами Налоговой службы.

Налогоплательщик, войдя в свой личный кабинет, имеет возможность воспользоваться и другими услугами. К примеру, получить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, сведения об уплате налогов, информацию по ИНН, об акцизной марке, сделать расчет налога на объекты недвижимого и движимое имущества и др.

Отметим, что ГНС в рамках проекта цифровизации налоговых процедур «СМАРТ Салым» проводит работу по расширению перечня электронных услуг, оказываемых налогоплательщикам.

Пенсионный возраст в Кыргызстане повышать не будут. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 1-го полугодия сообщил председатель Социального фонда КР Бактияр Алиев.

Он сообщил, что пенсионная реформа в стране завершена.

«В настоящее время документы находятся на согласовании в соответствующих ведомствах. Глобальных нововведений нет, пенсионный возраст остается прежним. Единственным новшеством станет облегчение сбора документов для получения пенсии», — сказал он.

Отметим, всего на 1 июля 2022 года численность получателей пенсий по республике составляет 728 тыс. 164 человек, из них получающих пенсии через филиалы ГП «Кыргызпочтасы» - 207 тыс. 920 человек или 29% от общей численности, через коммерческие банки республики — 520 тыс. 244 человек или 71%.

Напомним, женщины в Кыргызстане выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Средняя продолжительность жизни кыргызстанцев у женщин составляет 76 лет, у мужчин – 67.

Стабильная открытость: итоги четвертого исследования Счетной палаты

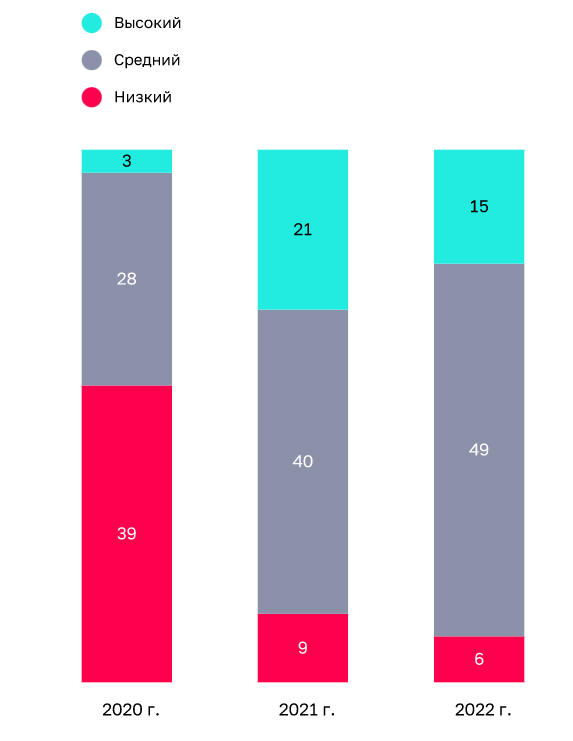

Новый доклад Счетной палаты «Открытость государства в России – 2022» показал, что уровень открытости федеральных органов исполнительной власти за год не сильно изменился. Несмотря на то, что количество ФОИВ с высоким уровнем открытости сократилось до 15 ведомств (годом ранее – 21), уменьшилось и количество ФОИВ с низким уровнем открытости – с 9 до 6.

Это четвертый доклад по теме об открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), подготовленный Счетной палатой совместно с экспертами. Как и в предыдущие годы, результатом исследования стал рейтинг открытости ФОИВ. Методика оценки с 2020 года в основном остается неизменной и включает в себя три направления, семь параметров и 109 критериев. Этот диагностический инструментарий уже зарекомендовал себя и стал катализатором развитию уровня доступности, понятности информации и данных, получаемых от госорганов.

По итогам исследования семь ФОИВ перешли из средней категории открытости в высокую. При этом Минтруд, Минэкономразвития России и Росводресурсы последовательно наращивали свою открытость: в 2020 году их уровень был низким, в 2021 году – средним, в 2022 – высоким. С низкого до среднего уровня открытости поднялись Министерство обороны, Управление делами Президента Российской Федерации и Россотрудничество.

Свои лидерские позиции в рейтинге сохранили Росреестр, Росавтодор и Росстат – второй год подряд они получают рейтинг ААА и высочайшие оценки по открытости информации, открытым данным и открытому диалогу.

«За эти годы авторы исследования убедились, что во многих ведомствах есть эффективные и очень продвинутые команды. Отметив однозначные успехи в развитии открытости, необходимо отметить традиционные проблемы, связанные с формальностью или даже имитацией открытости. Тем не менее, более тщательное соблюдение формальных требований и даже «имитационная» открытость рассматриваются нами как постепенное привыкание к новым практикам открытости, развитие общей культуры открытости», – подчеркнул директор Департамента внешних коммуникаций, редактор доклада Павел Демидов.

Больше всего динамика заметна в разрезе открытости информации: у 39 ФОИВ оценки сократились. Это произошло в первую очередь из-за того, что госорганы стали менее качественно отвечать на запросы журналистов, зачастую нарушая требования закона о СМИ. 46 ФОИВ не набрали даже половины возможных баллов по этому параметру.

Разнонаправленная динамика отмечена по направлению открытых данных. 29 ФОИВ получили менее высокие оценки в этом году, а 36 – все-таки нарастили открытость данных.

Позитивные изменения наметились в открытом диалоге – 48 ФОИВ улучшили свои оценки по сравнению с результатами 2021 года. Во-первых, ФОИВ начали активнее работать в социальных сетях, завели аккаунты на российских площадках (в том числе из-за блокировки зарубежных соцсетей). Во-вторых, выросли оценки деятельности общественных советов. Этот тренд можно объяснить окончанием пандемии, ежегодным выходом данного доклада Счетной палаты, а также с ростом активности Общественной палаты РФ в отношении развития советов.

«При этом, например, ограничение доступа граждан и бизнеса к большим и востребованным наборам данных, таким как реестр субсидий и ЕГРН, а также усложнение доступа к некоторым социальным сетям, конечно, снижают общий уровень открытости. Это выходит за рамки нашего исследования, но лишь повышает необходимость развития тех практик открытости ведомств, о которых мы пишем уже четыре года», – добавил Павел Демидов.

Как и в предыдущие годы, оценки по всем параметрам размещены в открытом доступе – для самостоятельного изучения и анализа.

Демидов Павел Андреевич

Директор

Стратегическая сессия по энергетике

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Правительство продолжает серию стратегических сессий по дальнейшему развитию ключевых секторов экономики. И сегодня мы обсудим, как в новых условиях выполняются задачи в сфере энергетики. Посмотрим, какие нужны дополнительные меры, чтобы шире раскрыть отраслевой потенциал. Это важно для достижения национальных целей развития, которые определил наш Президент.

Остановлюсь на ключевых моментах. Прежде всего надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов. Всё больше российских семей должны получать надёжный и относительно недорогой источник тепла и энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной и позитивно скажется на деятельности местного бизнеса.

Важно поддержать создание и развитие крупных проектов в нефтегазохимии. Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции.

Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта.

Ещё один важный сегмент для расширения внутреннего спроса – это газомоторное топливо. Его использование способно существенно сократить транспортные расходы компаний и наших граждан, а в городах – снизить уровень загрязнений.

Предстоит серьёзно диверсифицировать экспорт. Прежде всего – за счёт переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион. Разумеется, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.

Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы.

В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направления сырьевых потоков с Запада на Восток и обратно. Например, за счёт объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру.

Для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширять своё производство. Организовать мощности по выпуску горно-шахтного и нефтегазового оборудования, развивать наше судостроение.

Отдельная сфера – электроэнергетика. Внутри страны потребление электроэнергии по итогам шести месяцев выросло более чем на 2%. Здесь риски, провоцируемые внешними изменениями, значительно ниже, поскольку на экспорт идёт гораздо меньшая доля. Главной задачей должна стать максимальная локализация производства оборудования.

Конечно, за всеми этими внешними вызовами необходимо не забывать о климатической повестке и цифровой трансформации отрасли. Многие программно-аппаратные решения в энергетике имели зарубежное происхождение. Важно сформировать условия для разработки собственных информационных продуктов и замещения критически значимых иностранных отраслевых технологий. Чтобы не только снять угрозы, например кибератак, но и создать заказ для экономики и предприятий IТ-отрасли, в том числе для малого бизнеса. А это колоссальный ресурс – сотни миллиардов рублей в год.

Сегодня также обсудим риски, которые стоят перед нашей атомной отраслью. В целом она успешно справляется с текущими вызовами. По итогам первого полугодия по ряду направлений вышла на рекордные показатели.

Атомная индустрия вносит существенный вклад в общий энергобаланс страны. Её доля составляет порядка 20%, а в европейской части России – вдвое выше.

Президент поставил задачу довести этот показатель не менее чем до 25%. И для этого утверждена Генеральная схема размещения объектов.

На мировом рынке наша страна занимает лидирующие позиции в строительстве атомных станций и производстве продукции ядерного топливного цикла. За границей Россия строит более двух десятков энергоблоков. Ещё примерно столько же – в проекте.

С учётом текущей ситуации очевидно, что в этой сфере необходимы будут более активные шаги, чтобы снизить вероятные риски.

Также важно продвигать разработки и продукты атомной отрасли для повышения технологического суверенитета нашей страны – от софта до больших узлов и агрегатов. И загружать возможности Северного морского пути для выполнения задач, которые определил Президент в рамках национальных целей развития.

Встреча с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Юрием Борисовым, назначенным на должность генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

В.Путин: Юрий Иванович, Вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, Вы по линии Правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности. Знаете и перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания.

На чём Вы бы считали необходимым это внимание сосредоточить?

Ю.Борисов: Владимир Владимирович, я сначала хочу поблагодарить Вас за столь высокое назначение. Для меня это огромная честь. А с другой стороны, это и дополнительные обязательства.

Наша страна открыла всему миру дорогу в космос, и я думаю, что чувство гордости присутствует в сердце каждого россиянина за наши космические достижения. Многие поколения наших инженеров и конструкторов создали огромный потенциал научно-технического задела, который необходимо будет конвертировать в конкретные услуги, которые сегодня востребованы российской экономикой.

Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь.

Также будем продолжать в соответствии с намеченными утверждёнными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции. Не будем забывать и о научном космосе.

В.Путин: О дальнем.

Ю.Борисов: О дальнем.

В.Путин: Что касается пилотируемой космонавтики, какие у нас представления о том, что нужно делать в ближайшее время?

Ю.Борисов: Владимир Владимирович, Вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса.

В.Путин: Хорошо.

Академия наук: не над всеми, а для всех

На встрече с представителями исследовательских институтов СО РАН Дмитрий Маркович обозначил ряд важнейших проблем, стоящих как перед Российской академией наук, так и перед всем научно-образовательным комплексом страны. «Некоторые из этих вопросов акцентируют и другие претенденты на должность главы РАН, поскольку они очевидны, крайне остры и не решаются годами, — подчеркнул ученый. — Это, прежде всего, хроническое недофинансирование фундаментальной науки, слабая востребованность результатов исследований со стороны экономики, территориальный дисбаланс развития научной и образовательной инфраструктуры, усилившаяся в последние месяцы утечка мозгов и многие другие».

Ключевой проблемой Дмитрий Маркович считает отсутствие согласованной на всех уровнях национальной концепции развития науки и образования, и как следствие — непоследовательность научно-образовательной политики, неэффективность ряда инструментов ее реализации. «В определении приоритетов как бы сбит прицел, — сказал кандидат на должность президента РАН. — Продолжается конкуренция условно “англосаксонской” и “континентальной” (Германия, СССР) моделей развития исследований, с опорой, соответственно, на университеты либо же специализированные институты. В сфере научно-технологического развития появляются все новые стратегии, как общенациональные, так и отраслевые/региональные, при этом предыдущие остаются невыполненными. Достаточно вспомнить “инновационную” Стратегию 2006 года или вузовскую “5-100”. Не оправдались надежды и на многочисленные форумы как генераторы стратегий: да, там идут интересные, иногда продуктивные дискуссии, но документы и управленческие решения рождаются в других местах».

«Точно так же множатся институты управления наукой и образованием, их программы и планы рассогласованы, — продолжил Д.Маркович. — Комиссия по НТР при правительстве, призванная заменить ГКНТ СССР, пока не работает в необходимом формате. То есть там принимаются некоторые решения, но механизмы их реализации фактически пока не созданы. В структуре Минобрнауки не предусмотрены подразделения, обеспеченные соответствующими квалифицированными кадрами, которые были бы призваны заниматься планированием исследований на перспективу и реальным управлением этой деятельностью». Программа фундаментальных научных исследований РФ до 2030 года, прошедшая после предварительной подготовки в РАН через кабинеты Минобра и принятая после этого постановлением правительства, оказалась лишенной некоторых важнейших разделов, которые были потеряны или сознательно, ни с кем не согласованно, исключены. «Да, сегодня с самых высоких трибун много говорится о необходимости обеспечения научно-технологического и образовательного суверенитета России, — констатировал академик, — но в существующей управленческой конфигурации есть большая опасность подмены назревших решений в этой сфере очередной кампанейщиной».

В таких условиях, как считает Дмитрий Маркович, Российская академия наук должна занять гораздо более активную позицию и возложить на себя миссию формирования целостной концепции развития интеллектуального сектора страны и, соответственно, единой научно-образовательной и научно-технологической политики. «О необходимости обретения РАН статуса государственной академии говорят сегодня многие, включая ее действующего президента, — констатировал сибирский ученый, — но где реальные шаги в этом направлении? От кого, если не от нас, должны исходить предложения о соответствующих поправках в Гражданский кодекс и законы России? Однако статус — это форма, в которую должно быть помещено новое содержание. Не все в Академии, видимо, меня поддержат, но она должна стать равно близкой ко всем субъектам научно-образовательной политики».

«РАН следует отказаться от пореформенных фантомных болей и перестать делить институты в широком понимании на свои и чужие. Необходимо начинать на системной основе сотрудничать с Высшей школой экономики, МГУ и другими университетами, Курчатовским институтом, “Сириусом” и Сколково, — развил свой тезис Д. Маркович. — Не столько критиковать эти структуры, сколько содействовать достижению ими максимальной эффективности. Членам Академии надо активнее работать в наблюдательных советах университетов, идти на контакт с высокотехнологическими корпорациями и компаниями, тем более что на последних выборах в РАН ее состав на 45% пополнился как раз представителями вузовского и корпоративного секторов».

Говоря об экспертизе как одной из основных функций Академии наук, сибирский ученый обозначил, что она должна распространиться не только на все без исключения субъекты отрасли знаний России, но и на государственные стратегии и программы развития всех уровней и направлений. «Эта деятельность, безусловно, должна включаться в госзадание РАН», — подчеркнул Дмитрий Маркович. В экспертной деятельности Академии, по его мнению, ключевая роль принадлежит отраслевым (по направлениям наук) отделениям, которые следует укрепить ресурсами и кадрами: «В штате тематических отделений должен быть сформирован квалифицированный, современно мыслящий и действующий аппарат».

Дмитрий Маркович назвал еще один вектор, которому должна следовать Академия наук — восточный. «В международной политике России по понятным причинам усилился поворот на Восток, стремление к расширению сотрудничества во всех сферах со странами Азии, — констатировал академик. — В Сибирском отделении мы следуем этим курсом, в частности создали в структуре СО РАН Международный научный центр по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии. Но важно, чтобы международные исследовательские и образовательные проекты с участием Китая, Кореи, Японии, Тайваня, Казахстана, Монголии, Вьетнама, Таиланда, Индии, Индонезии и других стран инициировались и осуществлялись на Востоке России, чтобы здесь проходили международные симпозиумы и конференции, экспедиции и другие научные мероприятия». По мнению Д.М. Марковича, поворот на Восток должен принести и внутренние эффекты — обеспечить территориальную связанность научно-образовательного ландшафта России.

На всю Академию наук следует распространить и другую успешную практику Сибирского отделения — проработку и осуществление крупных интеграционных проектов, таких как выигранный в 2020 году стомиллионный грант Минобрнауки по механико-физическим исследованиям, объединивший компетенции ряда научных коллективов (включая университеты), или Большая Норильская экспедиция 2020—2022 годов (14 институтов). «Более того, РАН способна инициировать настоящие мегапроекты развития научно-образовательной, культурной и социальной инфраструктуры в различных регионах и макрорегионах, — уверен Дмитрий Маркович. — Такие, как План комплексного развития Сибирского отделения РАН и программа “Академгородок 2.0”. Российская академия наук должна принимать более деятельное участие в уже реализуемых государством инфраструктурных проектах (Остров Русский, Сириус, Иннополис и так далее)». При этом ученый подчеркнул потребность в развитии научного флота и авиации России независимо от ведомственной принадлежности судов и летательных аппаратов.

Во внутренней политике РАН Дмитрий Маркович особое внимание уделяет молодежному направлению. Среди его тезисов — формирование национальной (под эгидой Академии) программы молодежных научных проектов и мероприятий до 2030 года, пропаганда и популяризация научных достижений силами прежде всего научной молодежи (молодые зовут в науку молодых), вхождение председателя Совета молодых ученых РАН в состав Президиума Академии наук (опять же по опыту Сибирского отделения) и гибкий подход к возрастным вакансиям в составе РАН. Особо значимым академик Д. Маркович считает решение жилищного вопроса за счет выделения служебных квартир и нулевой ипотеки с господдержкой, а также отмену обязательного призыва на срочную воинскую службу, за исключением доброй воли. Решению этих и других проблем мог бы содействовать эндаумент (фонд поддержки) РАН — подобные структуры показали себя эффективными при реализации программ развития Новосибирского и других университетов.

Не вполне внутренним, но важным делом Академии Дмитрий Маркович считает постепенное возвращение в ее управление домов ученых, библиотек, коллекций, музеев и других экспозиций, то есть объектов межнаучной инфраструктуры, имеющих высокое просветительское значение. Отдельный тезис относится к социальному, пенсионному и медицинскому обеспечению ученых: предлагается повышение размера средней пенсии российского ученого до уровня госслужащего, запуск специальных программ социальной защиты и медицинского обеспечения ведущих ученых, включая членов РАН. Академия должна настаивать на этих «привилегиях» в диалоге с государственными структурами. Целесообразным названо выравнивание диспропорций в распределении академических вакансий между тематическими отделениями и гармонизация количества и широты специализаций, по которым проводятся выборы в Академию наук.

Дмитрий Маркович услышал от коллег ряд предложений в свою будущую предвыборную программу. Ему советовали, в частности, более явно отображать эффективные проекты и управленческие компетенции СО РАН для экстраполяции на всю Академию, а профессоров РАН ввести в ее списочный состав с соответствующим изменением прав и обязанностей. «В ближайшие недели я планирую ряд встреч с учеными, членами Академии и не только, из разных регионов России, — информировал кандидат на пост главы РАН. — В этом общении представленные сегодня тезисы перерастут в обширную структурированную программу, которая будет представлена научной общественности».

Андрей Соболевский

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Республики Уганда Й.К.Мусевени по итогам переговоров, Энтеббе, 26 июля 2022 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы поблагодарить наших угандийских друзей и гостеприимных хозяев, в первую очередь лично Президента Республики Уганда Й.К.Мусевени, за тёплый приём, содержательную и хорошо организованную работу.

Провели несколько часов в подробных, предметных переговорах. Обсудили все аспекты нашего двустороннего сотрудничества на основе принципиальных договорённостей, достигнутых между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Республики Уганда Й.К.Мусевени в ходе их регулярных контактов, а также вопросы урегулирования конфликтов в Африке и международной повестки дня.

Президент Й.К.Мусевени сделал убедительный, яркий, ёмкий экскурс в историю наших отношений, насчитывающую более ста лет с периода, когда Африка стала выступать за деколонизацию. Россия самым активным образом поддержала страны континента и возглавила движение за предоставление независимости, которое завершилось в начале 1960-х годов принятием соответствующей декларации Генеральной Ассамблеи ООН.

В 1962 г. в жизни угандийского народа произошло знаменательное событие – обретение независимости. В том же году Уганда была признана СССР. 13 октября с.г. будем отмечать 60-летие дипломатических отношений. Договорились отпраздновать эту дату достойно.

Рассмотрели вопросы нашего экономического сотрудничества. Имеются перспективные планы в таких областях, как энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, научно-образовательная сфера, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство. Обсудили проекты, связанные с кооперацией в сфере использования ядерных технологий для медицины и в сельском хозяйстве, а также инициативы по будущему взаимодействию в запуске угандийского спутника на орбиту Земли.

Договорились все эти вопросы конкретно и с прицелом на практический результат проработать к очередному заседанию Межправительственной Российско-Угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на октябрь с.г.. При подготовке к этому мероприятию будем учитывать результаты состоявшейся в ноябре 2021 г. бизнес-миссии российских предпринимателей в Уганду.

Достигли договорённости рассмотреть вопрос о создании лаборатории с помощью российских специалистов для совместного исследования вопросов, связанных с предотвращением и борьбой с эпидемиологическими заболеваниями.

Подробно поговорили о ситуации в мире с точки зрения заложенных в Устав ООН принципов. Главным из них является уважение суверенного равенства государств. У нас единая позиция, что именно этим положением нужно руководствоваться при решении любых проблем, возникающих в международных отношениях.

Президент Уганды сегодня приводил примеры из собственной практики политической деятельности. На вопрос, является ли он прозападным или провосточным политиком, Й.К.Мусевени дал единственно верный для серьезных политических деятелей ответ. В настоящее время рецидивы колониального мышления, инстинкты колониальной политики, к сожалению, проявляются в политике западных стран, требующих от всего мира занять позицию «за них и против остальных».

Подробно говорили сегодня о разворачивающихся на мировой арене и в глобальной политике событиях, связанных с целями, достичь которых Запад намеревался, используя Украину против Российской Федерации. Высоко оцениваем и с уважением относимся к ответственной, сбалансированной позиции Уганды, а также других африканских стран, которую они заняли в связи с происходящим на Украине и вокруг нее. Обсудили и первопричины нынешних кризисов в сфере энергетики, снабжения мировых рынков продовольствия. Вокруг всего этого идет громкая кампания. Вместе с тем нашим африканским друзьям истоки такого положения дел понятны - они не связаны с тем, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции. Условились учитывать в наших двусторонних отношениях текущую ситуацию и искать такие возможности (в сфере энергетики и в торговле сельхозпродуктами), которые не будут зависеть от капризов западных коллег.

Подтвердили российскую поддержку усилиям, предпринимаемым Угандой для продвижения сотрудничества в рамках Африканского союза, урегулирования различных кризисов, сохраняющихся на континенте, включая Демократическую Республику Конго и в целом Регион Великих озёр, Южный Судан, Сомали, Центральноафриканскую республику.

Россия придерживается принципиальной позиции, в соответствии с которой у африканских проблем может быть только африканское решение. Именно страны континента должны сами определять, как справляться с той или иной задачей, а международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН, других иностранных государств обязаны помогать африканским странам и с политической точки зрения, и в плане оснащения миротворческих контингентов современным оборудованием.

В очередной раз подтвердили позицию России в отношении переговоров о реформе Совета Безопасности ООН. Убеждены, что проблемой нынешнего состава СБ является полная недопредставленность развивающихся стран. Решением этого вопроса должно стать расширение числа государств Азии, Африки и Латинской Америки в составе этого ведущего органа Организации Объединенных Наций.

Вновь поблагодарил Президента Й.К.Мусевени за тёплый прием. Будем готовиться к 60-летию установления дипломатических отношений. В этой связи я пригласил Министра иностранных дел Уганды Д.Одонго посетить Россию с визитом.

Вопрос (перевод с английского языка): Что Вы можете сказать о текущем экономическом кризисе? Некоторые страны мира обвиняют в кризисе Россию из-за продолжающейся «войны» на Украине.

С.В.Лавров: Уже касался этого вопроса. Могу дополнительно сказать, что сейчас западные коллеги сваливают практически все без исключения проблемы на Россию.

Это началось задолго до специальной военной операции на Украине. Вспомните 2016 г.: никакой украинской проблемы нет, а Д.Трампа «избрала» Российская Федерация. В течение последних шести-семи лет Европейский союз, не приводя никаких примеров, многократно заявлял, что Россия «использует газ в качестве оружия», и одновременно делал всё, чтобы ограничить мощности перекачки газа, которыми обладал «Северный поток-1».

Не так давно Польша отказалась напрямую получать российский газ по имеющемуся газопроводу. Украина вдвое сократила транзит российского голубого топлива через свою территорию. Опять «виновата» Россия. «Северный поток-2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в этом виде углеводородов, но закрыт по сугубо политическим причинам. Все инвестиции в этот мегапроект осуществлялись в полном соответствии с законодательством ЕС, однако как только всё уже было готово к запуску функционирования, Еврокомиссия задним числом (подчеркну это) приняла нормативы, до сих пор использующиеся для «торможения» этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода.

Сегодня раздувается история с турбиной Siemens, проходившей регламентные работы в Канаде. Оттава не захотела её возвращать. Потом немецкий конгломерат при поддержке правительства ФРГ добился возврата. Тем не менее нам никто не может внятно, в документах, объяснить теперь статус этой и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде.

Сейчас поднялся шум (смотрел последние новости) вокруг того, что ПАО «Газпром» должно поставить на сервисное обслуживание ещё одну перекачивающую турбину. Собирается внеочередная, чрезвычайная сессия Евросоюза по энергетике, в ходе которой наверняка прозвучат «инвективы» в адрес российской компании. У меня простой вопрос: нас что, призывают нарушать имеющийся регламент, обеспечивающий безопасность функционирования газопровода, как это делают, в частности, немецкие представители? Не знаю, как представители Германии, славящиеся такой национальной чертой, как «педантизм», «аккуратность», могут предлагать нарушить правила, от которых зависит безопасность людей.

То же самое происходит с темой продовольственного кризиса, начавшегося с ростом цен в период, когда несколько лет назад разразилась пандемия коронавирусной инфекции. Западные страны стали бороться с ее последствиями печатанием плохо обеспеченных денег. Происходили и многие другие вещи, отражавшие просчеты в политике Запада на данном направлении. Мы хорошо о них знаем. Об этом можно подробно почитать в докладах Всемирной продовольственной программы и ФАО.

Единственное, чем украинская ситуация увязывается с продовольственной безопасностью, состоит во введенных Западом против Российской Федерации незаконных агрессивных санкциях. Ограничения затрагивают всю логистическую цепочку (финансовую, транспортную), которую требуется сохранять и поддерживать для бесперебойных поставок российского зерна потребителю.

На встрече в Стамбуле 22 июля с.г. между Российской Федерацией и ООН был подписан меморандум, в котором Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций А.Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены упомянутых мною ограничений. Это обещание зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у Генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался.

Вы задали короткий вопрос, а я достаточно долго на него отвечаю, потому что западная пропаганда «вбрасывает» в общественное сознание именно такие лозунги: «Россия виновата в энергетическом и продовольственном кризисах». Всё это крутится в мозгах обывателей, им это «вбивают», и они начинают верить. Я постарался привести факты, чтобы вы обратили на них внимание, если кто-то хочет разобраться подробней. Имеется немало других возможностей и публикаций, в которых излагается истина о причинах нынешнего положения в мировой экономике.

Вопрос (перевод с английского языка): Многие африканские страны ожидают прямого вмешательства России в решение продовольственного кризиса в отношении поставок зерна. Сейчас Вы путешествуете по Африке. Существуют проблемы между Египтом и Эфиопией с возведением плотины «Возрождение». Россия будет обсуждать этот вопрос?

С.В.Лавров: В отношении первой части вопроса. Как я и сказал, у вас в голове есть слоган: «почему Россия не решает продовольственный кризис?». Постарался в предыдущем ответе показать, что жизнь всегда гораздо сложнее, чем лозунги, исходящие даже от «Ассошиэйтед пресс».

О ситуации между Египтом и Эфиопией, касающейся возводимой эфиопской стороной на Голубом Ниле плотины «Возрождение». Мы выступаем за то, чтобы вопрос был решен заинтересованными сторонами между собой напрямую, как это положено в любой ситуации. Существуют нормы международного права, Хартумская декларация 2015 г., которую подписали стороны. Это хорошие ориентиры для того, чтобы государства достигали друг с другом обоюдоприемлемых решений. Мы такой процесс поддерживаем, не навязывая свое посредничество. Несколько лет назад США назначили специального представителя, который «лихо» взялся за эту работу, но потом «опустил руки» и «ушел в тень». Об этом сейчас никто не вспоминает. Убежден, в этой, равно как и в других ситуациях, возникающих на африканском континенте, оптимальным является посредничество, содействие, сопровождение переговоров по линии Африканского союза и соответствующих субрегиональных организаций Африки.

Вопрос: Сейчас идет активная работа над новой Концепцией внешней политики Российской Федерации. Насколько изменится роль и степень важности африканских стран для России в новой редакции документа?

С.В.Лавров: Роль африканского континента в новой Концепции внешней политики России будет существенно повышена. Это произошло бы независимо от происходящего на западном направлении, которое сейчас, как вы знаете, само себя «отменяет». В силу наших принципиальных, долгосрочных и конъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать вследствие того, что Запад делает по отношению к России. Это будет объективно увеличивать долю африканского направления в нашей работе.

Мы приступили к работе по подготовке второго саммита «Россия-Африка», намеченного на 2023 г. Созданы соответствующие рабочие группы. Убежден, что в контакте с африканскими друзьями они подготовят солидный пакет документов, содержащий практические и значимые договоренности.

Вопрос (перевод с английского языка): Война на Украине наносит ущерб почти всем экономикам мира, в том числе серьезно страдает Африка. Как можно решить российско-украинский конфликт?

С.В.Лавров: С экономической стороны дела Вы упомянули, что Африка страдает. Получается, что из-за России? Дважды пытался ответить на это. Если у журналистов есть задание спросить, зачем Россия это делает, могу только переадресовать вас к моему ответу на первый вопрос.

О ситуации «на земле» и перспективах ее развития. Подробно сегодня обсудили это с Президентом Уганды Й.К.Мусевени. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Всем хорошо известно, что любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом.

На ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры. Мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к интересному этапу. 29 марта с.г. в Стамбуле украинская сторона предложила вариант договора. Мы его поддержали. Уведомили об этом киевских коллег, от которых с тех пор так и не получили никакого ответа, хотя, подчеркну еще раз, по сути дела, согласились с их подходом. Нам известно, что такие «партнеры», как США, Великобритания, ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться с Россией на упомянутой основе.

Послушайте и почитайте не то, что видите в лозунгах, на экранах или в соцсетях, а что произносят западные политики: «в этом конфликте Украина должна победить на поле боя», «она должна достичь военной победы», «никаких переговоров, пока Украина не победит Россию». Почитайте. Это не я придумал.

Несколько дней назад я произнес фразу, что у России нет предубеждения против переговоров с Украиной. Прошло всего несколько часов, а официальный представитель Госдепартамента заявляет: США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы. Поспрашивайте, в чём состоит причина, у американских коллег.

Еще одна цитата. 7 июля с.г. Президент В.В.Путин во время своего выступления произнес фразу, что Россия не отказывается от переговоров, но те, кто от них отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

Вопрос (перевод с английского языка): Согласно имеющейся информации, некоторые страны за пределами Европы продолжают покупать российскую нефть. Если это действительно так, то почему Россия не может продавать ее в Африку, где цены на топливо растут с каждым днем?

С.В.Лавров: Странный вопрос. Вы говорите «сообщается», будто Россия продает нефть отдельным странам, несмотря на санкции. В вопросе содержится утверждение, что есть санкции и все должны им следовать, если я правильно понял сказанное Вами.

Продаем нефть любой заинтересованной стране. Если то или иное государство, будь то Индия, Китай или любая африканская страна, этого хочет, никаких препятствий не существует. Мы не только продаем нефть, но и помогаем развивать собственную отрасль по переработке углеводородов, производству нефтепродуктов, использованию газа в промышленности. Такие обсуждения у нас намечены с друзьями из Уганды, и они будут углубляться.

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Пять лет назад рыбопромышленники Сахалинской области решили создать единую ассоциацию. С момента образования объединением руководит Максим Козлов. С 2018 года он также работает в качестве депутата Сахалинской областной думы, поднимая на площадке регионального парламента и вопросы рыбной отрасли.

— Максим Георгиевич, насколько, на ваш взгляд, региональные парламенты, в том числе Сахалинская областная дума, могут принимать участие в развитии рыбной отрасли? Не будем забывать, что в основном все вопросы рыбного хозяйства находятся в зоне федерального регулирования, правила устанавливаются централизованно либо для всей страны, либо точечно, например, для Дальнего Востока.

— Одной из ключевых задач, которые я перед собой ставил, когда шел в областную Думу, была защита интересов рыбаков нашего региона и Дальневосточного бассейна в целом. Такая нацеленность, конечно, напрямую связана с моей профессиональной деятельностью, и это неразрывно.

Многие жители Сахалинской области работают в рыбной промышленности и смежных сферах, ходят на рыбалку либо этим занимаются их родные и близкие. Люди у нас внимательно следят за событиями в отрасли. Поэтому вопросы рыболовства, сохранения водных биоресурсов всегда у нас на слуху, и региональный парламент не должен оставаться в стороне: необходимо участвовать в рассмотрении ключевых тем, инициировать решение проблем. Я сейчас говорю не только о промышленной, но и, например, любительской рыбалке, о доступной рыбной продукции для потребителя, о вопросах защиты рыбных запасов. О важности темы говорит внимание СМИ.

Статус депутата регионального парламента — это возможность представлять интересы рыбаков на федеральном уровне, доносить вопросы до правительства Сахалинской области.

На площадке областной думы я и мои коллеги поднимали проблемы кадрового сохранения рыбоохраны, борьбы с браконьерством. Обращались к руководству отрасли по вопросу избыточного административного давления на предприятия. На больших парламентских слушаниях в свое время удалось рассмотреть целый ряд тем: угрозы перераспределения квот на вылов для рыбного хозяйства региона, информирование рыбаков-любителей о правилах лова, ориентированных на сохранение биоресурсов, и конечно, организация лососевой путины. Не раз мы обращались и к защите рыбной отрасли на Курилах как важнейшей составляющей экономики островов.

Сейчас готовимся вновь обсудить вопросы, которые беспокоят людей в регионе, — в промышленном, любительском рыболовстве, аквакультуре, с участием неравнодушных жителей нашей области.

Да, в основном законодательство формируется на федеральном уровне. Но и Сахалинская областная дума, законодательные органы других регионов могут высказывать свою позицию. И ее уже должны учитывать в Государственной Думе и в Совете Федерации. Мы заявляли о своей позиции по всем важным вопросам, затрагивающим работу наших рыбаков. Кроме того, на законопроекты, которые рассматриваются в Госдуме, собираются отзывы в регионах. И очень важно отслеживать новшества (а их очень много) и не давать проходить инициативам, которые способны губительно отразиться на экономике нашей области.

Мне кажется, рыбацкое сообщество должно усилить свои позиции в законодательных органах прибрежных регионов. Надеюсь, что мой профессиональный опыт и знания позволяют мне внести свой вклад в эту работу.

Часто возникает вопрос, каким должен быть депутат регионального парламента. Я всегда коллегам говорю, что здесь должна быть неразрывная связь с профессиональной деятельностью, которой человек занимается или занимался. Это дает возможность четко и обоснованно заявлять о проблемах, актуальных для той или иной отрасли, и предлагать по-настоящему работающие решения, в том числе в формировании законодательства.

— Иногда тех же депутатов обвиняют в лоббизме интересов конкретных групп...

— Если говорить обо мне, то у меня своего бизнеса нет. Я занимаюсь общественной работой в интересах рыбацкого сообщества. Мои предложения в сфере законодательства направлены на обеспечение профессиональной деятельности неопределенного круга лиц.

— Мы уже начали говорить про федеральные инициативы... У всех в отрасли на слуху законопроект, меняющий принципы доступа предприятий к промыслу рыбы и других объектов. Понятно, что эти новшества скажутся на прибрежных регионах, изменят расстановку сил в рыбном хозяйстве. За последние годы правила распределения квот меняют уже не первый раз. Вы сразу выступали против передела, но сейчас готовится уже второй этап. Что думаете по этому поводу?

— Для рыбной отрасли предлагаются революционные изменения. Их объясняют необходимостью привлечения инвестиций в рыбное хозяйство, строительство новых судов и других мощностей. Но на вопрос, что будет с конкретными малыми и средними предприятиями, с прибрежными территориями, мы так ответа и не получили. Когда только готовился первый этап изменений, мы выступали с альтернативными предложениями — как можно обеспечивать пополнение государственного бюджета и обновление основных фондов, но не резать отрасль, что называется, по живому. Мы говорили, что Сахалинская область потеряет возможность добычи десятков тысяч тонн краба, доходы в региональный бюджет. Тем не менее решения по перераспределению квот были приняты.

Да, есть примеры построенных судов, введены в строй современные береговые заводы по переработке рыбы. Однако зачем такая спешка с новыми перераспределениями? Давайте посмотрим. В 2016 году в федеральное законодательство внесли изменения по инвестиционным квотам добычи, в 2018-м — перезаключили договоры на так называемые исторические квоты, причем на 15 лет. Но в 2019 году были проведены аукционы по продаже долей квот вылова крабов. Не прошло и двух лет — готовятся новые изменения.

Уже сейчас понятно, что строительство судов, предусмотренное первым этапом программы инвестквот, отстает от изначально предполагавшихся графиков. Это уже отразили и в правовой базе, увеличив предельные сроки выполнения инвестиционных проектов на два года. Мне кажется, такое расширение временных рамок довольно оптимистично: на практике сдвижка будет еще не менее трех-пяти лет.

Мы предлагали подвести итоги первого этапа тех изменений, которые произошли в сфере предоставления права на промысел. Посмотреть, что за флот будет построен, насколько он будет эффективен. К чему ведут инвестквоты, аукционы, как они отражаются на экономике предприятий, на регионах. Но на федеральном уровне законопроект о втором этапе все равно продолжают двигать к принятию. Санкции, перестройки на рынках не остановили этот процесс.

У Сахалинской области здесь своя болевая точка. На этот раз предложено выставить на аукционы доли квот добычи не только краба, но и других водных беспозвоночных. Уже озвучивался вот такой список: гребешки, морские ежи, трубачи и трепанги. А это значительная часть ресурсного потенциала Курильских островов и Сахалина. У нас промыслом этих объектов занимаются порядка 40 предприятий — это работа для сотен людей.

В добыче морского ежа участвует 20 предприятий с объемами квот 200-300 тонн каждому. Если будут проводиться аукционы, лоты будут более крупные, в результате число хозяйствующих субъектов может сократиться.

Для того чтобы добыть того же ежа, необязательно базироваться на Курилах. Пока никакой привязки к региону в том законопроекте, который предлагался, не просматривается — мы отдельно на этом останавливались. Для Курил рыбная отрасль — жизненно важная. Если объемы для освоения перейдут компаниям других регионов, где и на каких условиях будут работать люди на островах?

Очень много вопросов вызывает идея увязать в один объект инвестиций береговое предприятие и промысловый флот. Это притом что законопроект по второму этапу отдельно предусматривает выделение объемов под постройку судов. По общим правилам, приступать к освоению квот инвестор может только тогда, когда введет новый объект в эксплуатацию. На первом этапе именно по береговым заводам демонстрировались высокие темпы запуска новых производств. Не получится ли так, что береговое направление программы в результате затормозиться? А ведь заявлялось наоборот: инвестиционные квоты должны подтолкнуть развитие берега, создание заводов. Я участвовал во встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на Итурупе: премьер-министр тогда однозначно подчеркнул, что будет поддерживаться строительство береговых предприятий. Почему появились дополнительные обременения, непонятно.

Обращались по вопросам квот под инвестиции к заместителю председателя правительства — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В июле коллеги по областной Думе также поддержали мое предложение направить письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Это как раз тот пример, когда парламентская работа помогает привлечь дополнительное внимание к проблемам.

К нам, в свою очередь, обращаются рыбопромышленные предприятия: их тревожит будущее, беспокоит, смогут ли они работать дальше.

— Вы уже пять лет возглавляете Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). Много вопросов приходится решать в ежедневном режиме в этом статусе?

— Скажу так: чем больше вопросов решаешь, тем больше встает новых задач. Чем больше моментов нам удается урегулировать, чем больше важных тем мы выносим на федеральный уровень, тем больше рыбаков обращается к нам. Не бывает и дня, чтобы пользователи водных биоресурсов не звонили, не писали или приходили в ассоциацию.

Поступает очень много вопросов, связанных с административными барьерами. Я и мои коллеги из других отраслевых объединений отмечают, что новые требования к предприятиям, всевозможные инициативы в этой сфере сыплются как из рога изобилия. Предложений госструктур, что называется, в избытке, причем проработанность этих изменений часто оставляет желать лучшего и имеет мало общего с реальной жизнью и производством. Случается, когда вводятся новые правила, выясняется, что на практике выполнять их невозможно. Ярчайший пример — правила ветеринарно-санитарной экспертизы: мы еще до их принятия заявляли, что приказ не отвечает реалиям работы предприятий, но своевременной реакции не было. В итоге Минсельхоз устранял угрозы в экстренном режиме, когда уже стартовала лососевая путина — важнейшая не только для Дальнего Востока, но и для рыбного хозяйства страны в целом.

Вообще ветеринарному вопросу уже десятки лет. В 2018 году обязательной стала электронная ветеринарная сертификация, для оформления используется государственная информационная система «Меркурий». Нас убеждали, что она позволит бороться с браконьерством. Предприятия подготовили персонал для работы с «Меркурием», платят этим людям зарплату, пошли на другие расходы. Но на деле в системе остались лазейки, через которые легализуется незаконная продукция. Для этого используются бренды известных, вполне добросовестных производителей, ставится под удар их репутация на рынке — я могу привести такие примеры, у меня есть подтверждающие документы. «Меркурий» так и не отточен, а предприятиям уже предлагают вкладывать деньги в новые системы.

— Заговорили об инициативах. Понятно, что все эти дополнительные требования к производителям отражаются на стоимости продукции. И никто, наверное, не считал, во сколько все они суммарно обходятся потребителю.

— Безусловно. Все затраты, которые производитель несет на преодоление административных барьеров, кладутся потом в конечную стоимость продукта. В любом случае все эти вещи не делают продукцию дешевле.

Я вхожу в состав Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: АРСО стояла у истоков его создания. Замечательное, кстати, объединение, позволяющее нам взаимодействовать с коллегами по Дальневосточному региону. Так вот, недавно мы вспоминали, как несколько лет назад компания «Южморрыбфлот» свела в одну таблицу список всех контрольно-надзорных структур, с которыми приходится сталкиваться предприятию по производству рыбопродукции. Получилось несколько листов мелким шрифтом и 70 организаций! Очень впечатляюще.

— Хотелось бы, конечно, чтобы и уровень дохода людей рос и они могли покупать те продукты, которые хотят — вкусные и полезные. Но для этого надо создавать социально-экономические условия.

— Собственно, вы же сказали то, что я хотел бы отметить. Когда говорят о дорогой рыбе, я всегда обращаю внимание, что это в целом вопрос благосостояния населения. Человек, приходя в магазин, не должен задумываться, что же ему взять — рыбу или мясо, потому что денег хватает только на что-то одно.

Безусловно, нужно смотреть и возможности для снижения цен. Хотя это очень непростая задача. На Курильских островах, например, на стоимости продуктов отражается еще и логистика. Несмотря на то, что Сахалинская область субсидирует доставку продуктов в отдаленные районы, всё равно люди сетуют на то, что покупать продовольственные товары очень дорого на Курилах. Нам нужно искать выход из положения, чтобы все-таки продукты там были более доступными.

Если говорить о рыбе, то предприятия, входящие в ассоциацию, участвуют в программе «Доступная рыба». Эта работа получила широкое распространение. Пока не удалось закрыть все позиции, которые хотели бы покупать наши жители, но в целом мы реализовали несколько сотен тонн продукции по сниженным ценам в специализированных магазинах. Агентство по рыболовству информирует людей, где можно приобрести рыбу по программе. Есть даже приложение, которым можно воспользоваться.

Буквально недавно у меня была встреча на Итурупе с медицинскими работниками. Они посетовали на недоступность рыбы. Мы обратились к приложению, нашли магазин, где горбуша потрошеная, без головы продается по 127 рублей.

Понятно, что нужно продолжать эту работу, чтобы рыба была везде максимально доступной. Сегодня мы уже провели переговоры с нашими предприятиями. Они согласились расширять ассортимент и посмотреть дополнительные возможности по ценам. Это работа на долгую перспективу.

— Как у вас налажено взаимодействие с рыбаками-любителями? Часто рыбопромышленные предприятия и рыболовы противопоставляются друг другу. Идут споры, дележка ресурса — назовем это так. Вы говорили о планах организовать встречу с неравнодушным людьми, наверняка это могут быть и рыбаки-любители.

— На самом деле я уверен, что недопонимания между промышленниками и рыбаками-любителями нет и быть не может. Мы друг друга понимаем. А проблему сталкивания лбами — как я ее вижу конкретно для Сахалина — создают браконьеры, которые хотят брать ресурс в неограниченных объемах и безо всякого контроля.

Мы стараемся укреплять и развивать взаимодействие с рыбаками-любителями. Понимая социальное значение любительского лова, промышленники согласовали места добычи «трех хвостов» — трех экземпляров горбуши в день на человека.

Но есть те, кто не согласен соблюдать правила рыболовства. Они не хотят ловить в установленных местах — таких «рыбаков» интересуют реки и такие объемы, чтобы потом сбывать свой улов на рынке. И страдают от этого и государство, и рыбопромышленники, и рыболовы-любители. Убежден, что нам нужно чаще встречаться с рыбаками-любителями, обсуждать возникающие вопросы.

Ассоциация уже много лет участвует в проведении соревнований «Сахалинский лед». Стараемся, чтобы это был настоящий праздник для всех, кто любит рыбалку. Состязания собирают много участников из разных районов нашей области, и даже из других регионов приезжают люди испытать рыбацкую удачу. Всегда стараемся собрать обратную связь, понять, что можно усовершенствовать. В этом нам помогает модератор популярного телеграм-канала для рыбаков Любовь Стримжа. Уже думаем, как лучше провести «Сахалинский лед» в следующем году.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

"Донастроить" бизнес

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков оценил инвестпроекты Поморья

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время визита в Архангельскую область дал оценку основным инвестиционным проектам региона. Среди них - создание портово-индустриального парка "Онега", Павловское месторождение свинцово-цинковых руд на Новой Земле, строительство глубоководного района морского порта Архангельск.

В списке рассмотренных инициатив строительство современного студенческого кампуса мирового уровня в Северном Арктическом университете, создание производства по синтезу монокристаллов алмаза, организация выпуска железобетонных изделий в Северодвинске.

А главной темой совещания, прошедшего с участием Алексея Чекункова в правительстве Архангельской области, стало развитие Архангельского транспортного узла:

- В новой экономической ситуации значение архангельского порта значительно возросло. Глубоководный район порта может стать ключевым элементом в инфраструктуре Северного морского пути, развитие которого сейчас - стратегическая задача, - сказал во время совещания губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Отметим, что суммарная проектная мощность глубоководного порта составит 37,9 миллиона тонн в год, а его создание включено в стратегию развития АЗРФ до 2035 года. Но для реализации планов необходимо строительство железной дороги протяженностью 70 км и автомобильной - 50 км. В целом объем капитальных затрат по созданию архангельского хаба превысит 150 миллиардов рублей. А его значимость растет одновременно с увеличением количества коммерческих судов, портом приписки которых стал Архангельск: только в прошлом году здесь "прописались" 39 новых судов, в том числе ледового класса. Причем рост, скорее всего, продолжится, ведь архангельские предприятия могут производить судовые комплектующие, поставки которых ограничены:

- Машиностроение формирует сегодня 11,7 процента внутреннего регионального продукта региона. И эта доля может возрасти, - уверен глава Поморья. - Если раньше ремонт судов осуществлялся большей частью за рубежом, теперь эти работы выполняют отечественные верфи. Поэтому сейчас поддержка проектов по направлениям судостроения и судоремонта особенно актуальна.

Отметим, что флот судоходных компаний, работающих сегодня в акватории Архангельского порта, насчитывает 260 судов. Тем временем в судоремонте заняты 50 предприятий малого и среднего бизнеса. Но их недостаточно из-за резкого роста потребности в доковом ремонте: уже сегодня арктический флот выстраивается в Архангельске в очередь на него, а в ближайшие годы спрос вырастет более чем в два раза. На совещании отмечалось, что это потребует приобретения как минимум одного дока мощностью девять тысяч тонн. А в целом строительство новых доков требует государственной поддержки:

- Поморье несет глубокие традиции предпринимательства и созидания. Мы считаем, что сейчас крайне важный момент в истории Российской Федерации, чтобы эти традиции были усилены и возрождены. Речь не только о великих династиях, таких как Строгановы, но и о каждом русском человеке, который приходил сюда за так называемой мягкой рухлядью, выходил в море на старинных еще судах и на суперсовременных атомных подлодках, речь и об алмазных промышленных предприятиях мирового уровня, которые здесь создаются, - сказал Алексей Чекунков.

По словам министра, сейчас стоит задача "донастраивать условия для бизнеса, чтобы снимать любые барьеры":

-Диапазон проектов в регионе очень широкий: от отельного бизнеса до транспортно-логистического, гастротуризма. Каждый проект имеет большое значение. Будем признательны за любые советы: что еще правительство России, власти региона могут сделать, чтобы ваш бизнес был долгосрочным, стабильным и развивался с максимальной динамикой.

Одновременно Алексей Чекунков отметил работу правительства Архангельской области с резидентами Арктической зоны РФ:

- Более трети всех резидентов АЗРФ реализуют свои проекты в Архангельской области. Мы видим своей задачей максимально плотную работу с каждым из них. Настраиваем Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, отвечающую за непосредственную работу с инвесторами, быть абсолютно сервисной организацией, - отметил министр. - Стараемся быть партнерами каждому проекту, чтобы он получился, расширялся, рос и процветал с применением мер поддержки от государства. Особенно ценим, когда резиденты приходят с новыми проектами второй, третий раз. Значит, им нравится, префрежимы работают, они видят ценность созданных правительством преференций для своих компаний.

Тем временем глава Поморья привел в пример резидента АЗРФ, открывающего производство стройматериалов в Северодвинске:

- Более 400 миллионов рублей инвестором фактически вложено в создание современного предприятия, которое начнет работу уже в сентябре. Министерство вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и областью готово проект поддержать, - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - Это позволит компании наращивать выпуск продукции, чтобы обеспечивать стройматериалами не только Архангельскую область, но и другие арктические территории.

Наталия Сологуб: уроки после наводнений выносят не все

Карачаево-Черкесия досрочно ввела в эксплуатацию две дамбы на реках Теберда и Уруп к столетию республики. Берегоукрепительные сооружения обезопасят от паводков более тысячи местных жителей. О способах защиты от наводнений районов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, о том, как живет Крымск спустя 10 лет после трагедии, и как решать вопрос с переселением людей из опасных районов, рассказала корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.

– Карачаево-Черкессия больше всех страдает от наводнений среди регионов Северного Кавказа. Почти четверть таких ЧС происходят здесь. Новые гидротехнические сооружения изменят ситуацию?

– Если говорить о конкретных населенных пунктах, где введены в эксплуатацию гидротехнические сооружения – на реке Уруп в станице Преградная и на реке Теберде в Карачаевске – они гарантированно защищены от однопроцентных паводков (происходят один раз в сто лет – ред.). Республика основательно подходит к решению проблемы паводков, мероприятия реализуются в комплексе. Крайне важно грамотно планировать такие мероприятия, чтобы избежать ущерба во время большой воды. Мы видим, что Карачаево-Черкесия работает на упреждение.

За последние десять лет в республике построили девять гидротехнических сооружений и капитально отремонтировали 37 объектов. Удалось расчистить, отрегулировать и углубить дно для около 200 километров русел рек, чтобы увеличить их пропускную способность. Серьезный паводок 2002 года, во время которого затопило много домов, были жертвы, заставил сделать выводы. Но такие уроки выносят не все.

Понятно, что еще не вся территория республики, учитывая ее географическое расположение, защищена. Новые вызовы приносит изменение климата. Прогнозировать гидрологическую обстановку крайне сложно: мощные паводки, которые мы ожидали раз в сто лет, теперь происходят гораздо чаще. Если кто-то рассуждает: "Сегодня мы здесь построим берегоукрепления, потому что вчера этот участок затопило", – скажу, что так не работает. Необходимо проводить обследования перед каждым сезоном паводков. Специалисты должны выяснить, какой именно участок нуждается в дополнительном внимании.

– Какие еще из регионов работают на упреждение?

– Заблаговременно к нам обратились Пермский, Алтайский края, Чечня, Татарстан. Остальные субъекты, в основном, пришли к нам после наступления неблагоприятных событий.

– В списке регионов, которые в прошлом году получили более 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства на строительство дамб, помимо Карачаево-Черкессии, были Вологодская, Кемеровская, Саратовская области. Какая готовность у этих регионов?

– В Кемеровской области планируют завершить работы уже к сентябрю, по графику. Там строят дамбу в угольной столице региона – Междуреченске. У Саратовской области, помимо работ по нашему направлению – укрепление берега Волгоградского водохранилища в Вольске, есть задача благоустроить территорию, но уже за свой счет. Должны справиться до конца этого года. Вологодская область, где уже успешно провели гигантский объем работ, также практически на финишной прямой. Мы надеемся, что к сентябрю-октябрю Великий Устюг будет полностью защищен от наводнений.

Важный момент: не последнюю роль играет время года, период активных работ на водном объекте. Во время высокой воды – в половодье и во время паводков – укреплять берега невозможно и даже опасно. Это становится причиной задержки по отдельным объектам. Задача заказчика – предусмотреть все эти риски, чтобы созданное на начальном этапе не уплыло. Подобная ситуация была на Дальнем Востоке, которая повлекла корректировку проекта, дополнительные затраты и точно не приблизила безопасные условия для местных жителей.

– В 2002 году летом затопило весь юг России, а в сентябре был сход ледника в Кармадонском ущелье, в 2012 году – снова масштабное затопление, трагедия в Крымске. Стоит ли опасаться катастрофы через очередные 10 лет в 2022 году? Есть ли какая-то закономерность, или это просто совпадение в числах?

– Полагаю, что в нынешних условиях говорить о закономерности не приходится, в этом и сложность. Вода может нанести удар как во время сезонного таяния, так и во время экстремальных осадков. Такова природа. Чтобы адаптироваться, безусловно, нужно время.

Вокруг водного объекта есть области риска – зоны затопления и подтопления, там строить дома нельзя категорически. Но человека всегда тянет к воде, и задача субъектов такие риски максимально снять, обозначив опасные территории и приняв все необходимые меры для обеспечения безопасности.

– Причинами катастрофического паводка в районе города Крымск в 2012 году Росводресурсы назвали человеческий фактор и плохую пропускную способность ливневой канализации. Работа над ошибками проведена?

– Сейчас техническая готовность объектов по линии Росводресурсов более 86%. На защиту территории Крымского района от наводнений по рекам Адагум, Неберджай и Баканке с 2013 по 2021 год мы направили 1,3 миллиарда рублей, еще 450 миллионов рублей предусмотрено до финала мероприятий, это к 2024 году. Будет построено 43 километра защитных сооружений".

Как я уже сказала, многие люди, несмотря на угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта, отказываются освобождать землю. Аналогичная ситуация в Амурской области: дома стоят у самого уреза воды, на месте будущих защитных сооружений, а население говорит, хотим здесь жить, несмотря на частые паводки. Вопрос переселения для местных властей непростой, это так.

– А условия проживания там, куда им предлагают переехать, не хуже?

– Разумеется, проводится соответствующая оценка. Но дело часто в другом: люди родились, выросли на этом месте. Покидать его некомфортно еще и психологически.

– В 2019 году затопило Иркутскую область, погибли 26 человек, пропавшими без вести считаются четыре человека. Как прошли мероприятия по предотвращению наводнения в этом регионе? Достаточно ли их, чтобы избежать повторения бедствия?

– В Иркутской области капитальное строительство завершается уже в этом году, это 10 берегоукрепительных сооружений, работы финансирует Минстрой России. Три объекта уже эксплуатируются, семь – на финишной прямой. Кстати, в Иркутской области также были проблемы, связанные с землей, частными участками.

В прошлом году Росводресурсы расчистили русла в трех населенных пунктах Иркутской области, это позволило увеличить пропускную способность рек. Сейчас в стадии завершения работы на реке Ие, также еще две реки – Азей и Тулунчик – будут расчищены в 2023 году.

Полковник юстиции Павел Выменец: никого не оставим наедине с бедой

День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ вот уже второе десятилетие обеспечивают безопасность граждан и противостоят различным видам преступности. О расследовании резонансных уголовных дел в интервью РИА Новости рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, полковник юстиции Павел Выменец. Беседовала Дарина Хануна.

– Павел Сергеевич, почти год назад мы с вами обсуждали реорганизацию транспортных управлений: Северо-Западное управление и Московское межрегиональное объединились в одно – Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Расскажете об итогах работы? Принесло ли объединение свои плоды?

– Да, действительно, уже скоро, 28 июля, мы будем праздновать годовщину. В зоне нашей работы находятся 47 регионов страны. Только в Центральном федеральном округе проживает 25% населения всей России. В зоне обслуживания управления, протяженностью от Мурманска до Махачкалы, более 50 тысяч километров железной дороги, свыше 150 вокзалов и аэропортов. Причем только в аэропортах Москвы пассажиропоток за год превышает 100 миллионов человек.

Что же касается результата реорганизации, то на мой взгляд, она положительно отразилась на работе нашего следственного управления. Сейчас XXI век, взаимодействие у нас организовано даже с самыми дальними точками дислокации наших следственных отделов. Используются все необходимые средства связи, проводим при необходимости конференции, командируем наших сотрудников.

Я бы хотел привести положительный пример того, как работает наша межрегиональная структура. У нас была в 2021 году в августе ситуация: в поезде с маршрутом следования Мурманск-Адлер отравились дети, там было порядка 100 человек, все получили достаточно серьезные отравления, многие были впоследствии госпитализированы. Пока поезд шел из Мурманска в Адлер, по мере его продвижения по субъектам, которые входят в нашу юрисдикцию, мы уже все отработали. Поэтому, когда поезд дошел до Адлера, мы уже знали, по чьей вине все это произошло. В Адлере уже задержали директора ресторана и официантов, которые обслуживали поезд.

Выяснилось, что они вышли на работу, несмотря на наличие у них кишечной инфекции, и обслуживали детей. Сейчас расследование дела на завершающей стадии. Вот как раз именно межрегиональный формат управления позволил нам достаточно быстро все это отработать, разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить всех виновных.

– В начале августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму. Расскажите о результатах расследования.

– Сейчас уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды вследствие сброса с возведенных в море искусственных установок или сооружений веществ, вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов), находится на завершающей стадии. В ходе расследования были проведены сложные и трудоемкие технические, химические и криминалистические судебные экспертизы, ряд заключений экспертов мы еще ожидаем.

Но уже установлено, что из-за мощнейшего выброса нефтепродуктов – не менее 562,2 тонны, что значительно превысило предельно допустимые концентрации таких веществ в водном объекте – нанесен ущерб, превышающий 5,2 миллиарда рублей, который на сегодняшний день возмещен в полном объеме.

– Что касается безопасности транспорта. В прошлом году произошло несколько катастроф с воздушными судами в Подмосковье. На какой стадии расследование этих уголовных дел?

– Если говорить о крушении вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино в октябре 2021 года, то мы выяснили, что собственник вертолета, не имея лицензии, организовала платные экскурсии, но при этом не проконтролировала наличие у пилота допуска к коммерческим полетам, а также техсостояние вертолета. В итоге пилот просто не дозаправил вертолет. Из-за его ошибки погибли все, кто были на борту. Уголовное дело уже рассматривается судом.

Другой трагический случай тоже произошел в Подмосковье, но в Рузском районе. Там спустя пять минут после взлета легкомоторный самолет потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой. На борту была супружеская пара. Пилот, он же собственник воздушного судна, не имел действующего сертификата летной годности, а техсостояние самолета, согласно экспертизе, не было пригодным к полетам. Поэтому почти сразу после взлета у самолета сложилось крыло, из-за чего было потеряна управляемость. В итоге самолет ушел в пике, шанса выжить у находившихся на борту почти не было. Это дело также уже рассматривается судом.

– По-вашему, в чем причина таких несчастных случаев?

– Как правило, подавляющее большинство таких несчастных случаев – человеческий фактор. Ведь для того, чтобы эксплуатировать летательный аппарат, в том числе легкомоторный, его владельцу нужно иметь множество лицензий и сертификатов.

Пилот, в свою очередь, должен быть подготовлен и иметь свидетельство и лицензию. Также нужен сертификат эксплуатанта: он необходим, если владелец воздушного судна хочет использовать его в коммерческих целях. Кроме того, для полетов потребуется сертификат летной годности и обязательное страхование ответственности владельца перед третьими лицами и пассажирами.

Кроме того, владелец воздушного судна должен проходить техническое освидетельствование, это как ТО на автомобиле. Однако, многие этим пренебрегают, что-то чинят самостоятельно. Но итогиз-за такой халатности, увы, плачевный.

– Сейчас лето и многие предпочитают речные и морские прогулки. Проводились ли вами проверки судов и организаторов прогулок на наличие всех необходимых разрешений? Выявлены ли какие-либо нарушения?

– Конечно. Наша задача – не допустить подобных трагедий, в этой связи в тесном контакте с уполномоченными органами мы работаем на опережение, выявляем недобросовестных коммерсантов, привлекаем их к ответственности. И эту работу мы проводим на постоянной основе. Так, например, в июне нами было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На муниципальном пляже у судоверфи поселка Лазаревское на маломерном судне "Джон Сильвер" в ходе морской прогулки находились 39 пассажиров, в том числе 13 детей. Хотя положено на нем находиться не более 12 человек, но капитан пренебрег этим и отправился с пассажирами в акваторию Черного моря. Погода во время морской прогулки ухудшилась, из-за чего причалить к берегу у места отправки было невозможно. В результате капитан принял решение о движении судна в морской порт Туапсе.

Мы установили, что платные услуги, оказанные на судне, не отвечали требованиям безопасности, с нарушением норм пассажировместимости. Из-заперегруза всю прогулку сохранялась угроза опрокидывания судна, что могло привести к травмированию пассажиров и даже гибели.

Обвинение уже предъявлено судовладельцу и капитану, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

– Недавно в Тульской области из-за действий третьих лиц с рельсов сошел подвижный состав. Расскажите об этом происшествии подробнее. Возбуждено ли уголовное дело?

– Это был вопиющий случай. Выяснилось, что трое приятелей, желая подзаработать, решили похитить металл с поезда и сдать его в пункт приема. Они распределили роли следующим образом: один должен был на станции "Узловая" забраться в полувагон и на определенном участке пути сбросить металл, второй — собрать его, а третий — забрать сообщников на автомобиле и вывезти лом.

В какой-то момент кусок металла упал под вагон и попал под колесную пару, это и стало причиной крушения – сошли 12 вагонов. При сходе вагонов с рельсов погиб один из воров. В общей сложности злоумышленники успели сбросить свыше 600 килограммов черного металла. При этом двое соучастников скрылись, но их уже нашли, им избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Из–за схода было задержано семь поездов, некоторым пришлось изменить маршрут следования на время проведения восстановительных работ. Ущерб еще устанавливается, но то, что он превысит два миллиона рублей, это однозначно.

– К сожалению, это далеко не единичный случай. В этой связи, по вашему мнению, не нужно ли ужесточить наказания за вандализм на железной дороге?

– Хулиганство и вандализм – одна из актуальных проблем сегодня. Поэтому, конечно, мы бы поддержали инициативу об ужесточении наказания за нанесение ущерба объекту транспортной инфраструктуры, будь то даже штраф.

Однако зачастую ущерб железной дороге наносят дети и подростки – не по злому умыслу, а из любопытства: что произойдет, если я положу камень на рельсы? А попаду ли я в окно проходящего поезда? А что будет, если разбить стекло у светофора на переезде? К сожалению, о последствиях своих поступков несовершеннолетние не задумываются: что, разбив стекло в вагоне, можно ранить человека, положив предмет на рельсы, вызвать не только остановку поезда, но и – при определенном стечении обстоятельств – допустить его сход, а поврежденный светофор может привести к столкновению автомобиля и поезда. Невинное любопытство может стать причиной больших неприятностей.

– Завершая наш разговор, скажите, снизилось ли количество несчастных случаев на железной дороге? Какие меры принимает следственное управление для профилактики?

– Если обращаться к статистическим данным, то ежегодно в ряде регионов фиксируется снижение количества несчастных случаев на железной дороге, и мы стремимся к тому, чтобы несчастные случаи не случались вовсе.

В ходе расследования каждого уголовного дела по факту железнодорожного травмирования граждан, дается оценка полноте принимаемых ОАО "РЖД" мер в целях обеспечения безопасности. А для недопущения повторных случаев травмирования несовершеннолетних, как следователями, так и руководством следственного управления, вносятся представления в порядке ст. 158 УПК РФ в ОАО "РЖД", в органы опеки и попечительства, в учебные учреждения. Кроме этого, мы постоянно проводим занятия на тему: "Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта" в школах, которые находятся вблизи железной дороги.

А в отделе криминалистики следственного управления с 2019 года ведется карта железнодорожных травмирований, выявляются наиболее травмоопасные участки. Исследуются как причины, так и сведения о месте травмирования, объекте транспортной инфраструктуры, принятые профилактические меры. В дальнейшем вырабатываются конкретные действенные меры по недопущению повторных трагедий, в том числе строят пешеходные переходы на перегонах, либо наземный или подземный железнодорожный переход, возводят ограждения.

В завершение нашей беседы хотел бы поздравить коллег и ветеранов следствия с профессиональным праздником. Не секрет, что для наших следователей принципиально важно не только расследовать самые резонансные дела, но и в целом помочь людям – сделать их жизнь безопаснее, лучше. Ни один человек не должен оставаться наедине с проблемой, бедой. Именно поэтому проблемы граждан – это и наши проблемы.

Пусть наши беспокойные будни всегда сопровождают присутствие духа, неизменная удача, преданные друзья и соратники, любовь, понимание и поддержка близких.

– Большое спасибо, Павел Сергеевич! Позвольте поздравить Вас от лица всего коллектива РИА Новости с праздником. Успехов и благополучия!

Средства на переселение 1,5 тыс. этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана предусмотрены в республиканском бюджете. Об этом на пресс-конференции по итогам 1-го полугодия 2022 года сообщил Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев.

По его словам, с 2022 по 2024 годы с территории Малого и Большого афганского Памира планируется перевезти 1 тыс. 500 этнических кыргызов (400 семей).

На строительство домов для этнических кыргызов в 2022 году выделят 77 млн 220 тыс. сомов. На эти средства будет построено 30 жилых домов на территории села Кашка-Суу (70 га) в Ошской области.

В общем на работы в данном направлении планируется потратить 244 млн 530 тыс. сомов.

Тезисы выступления аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова на совещании Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики

1. Сегодня «северный завоз» обеспечивается в удаленные и труднодоступные районы 25-ти субъектов Российской Федерации. В этих районах проживает более 3-х миллионов человек. Объем грузов, доставляемых в рамках «северного завоза», составляет более 3-х млн тонн ежегодно. В основном это топливо – почти 75 %, горюче-смазочные материалы и продовольствие. Одной из основных проблем «северного завоза» является неоптимальный маршрут доставки грузов по причине наличия инфраструктурных ограничений. Это недостаточные глубины на реках и устаревший флот. К примеру, в Республике Саха (Якутия) из-за инфраструктурных ограничений срок доставки грузов в рамках «северного завоза» увеличивается на 24 дня, естественно растет и стоимость.