Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов принял участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС ООН, который проходит с 5 по 18 июля 2022 года в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорк (США), сообщает пресс-служба Кабмина.

Эдиль Байсалов выступил с докладом в сессии «Послания из регионов» в качестве Председателя Регионального форума по устойчивому развитию для региона Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН. В своей речи Э.Байсалов отметил важность ускорения прогресса для достижения ЦУР и обозначил роль ЕЭК ООН, как платформы для создания сплоченности, повышения согласованности политики и взаимному обучению в области устойчивого развития в регионе.

Эдиль Байсалов также принял участие в Министерском круглом столе, на тему «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году: преодоление продолжающихся кризисов и трудностей». В своем обращении с главной трибуны ООН он отметил, что Кыргызстан привержен реализации международной повестки дня в области устойчивого развития и глобальному обязательству «никого не оставить позади». Было подчеркнуто, что Цели устойчивого развития интегрированы в основные документы государственного развития. Подробно остановился на инициативах КР в горной повестке дня.

Следует отметить, что по итогам Политического форума высокого уровня будет принята Министерская декларация, в которую кыргызской стороне удалось включить два постанавливающих пункта, в части упоминания Международного года устойчивого горного развития и важности сохранения горных экосистем.

В рамках участия Эдиля Байсалова в работе Политфорума также состоялись ряд двусторонних встреч, в частности с заместителем Генерального секретаря ООН, заместителем администратора Программы развития ООН Уша Рао-Монари, в ходе которой обсуждены текущие и актуальные вопросы международного сотрудничества.

10 кыргызстанцев отправятся в Южную Корею на лечение. Об этом сообщили в Министерстве образования КР.

Сегодня состоялась встреча министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева с представителями медицинского центра Донгсан университета Кемен, Республика Корея, также присутствовали ректор Кыргызского Национального университета им. Жусупа Баласагына Канат Садыков и начальник департамента международный связей КНУ Бакыт Келдибеков.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицинского образования.

В рамках меморандума о сотрудничестве с Кыргызским Национальным университетом им.Жусупа Баласагына университет Кемён, г.Тэгу направил в Кыргызстан докторов медицинского центра Донгсан: директора департамента по международному сотрудничеству, пластического хирурга Сон Дэ Гу; директора социально-миссионерского отдела, гастроэнтеролога Чо Гван Бом; заведующую педиатрическим отделением, детского кардиолога Чхве Хви Джон; заведующую отделением России и Центральной Азии университета Кемёнг Пак Сон Джин; главного врача клиники Донсан в г.Алматы, гинеколога Чхве Ын Джу; менеджера международного центра здоровья Тэн Сан Жин; координатора международного центра здоровья Югай Наталью.

«Доктора осмотрели детей и женщин с патологическими заболеваниями как врожденный порок сердца, врожденная левосторонняя расщелина верхней губы и неба. По инициативе Министерства образования и науки КР, Кыргызского Государственного университета имени Жусупа Баласагына планируется направить 10 граждан Кыргызстана с тяжелыми заболеваниями на лечение в Южную Корею», - сказали в Министерстве.

Директор департамента по международному сотрудничеству Сон Дэ Гу выразил готовность к сотрудничеству, оказать содействие в образовательных программах, усовершенствовании подготовки специалистов.

Министр отметил заинтересованность в привлечении опыта специалистов Республики Корея и в совместной работе.

В единой базе данных малоимущих семей зарегистрировано 219 тыс. 704 семьи. Об этом сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев.

В разрезе регионов:

- Бишкек – 9 тыс. 783 семей;

- Ош – 2 тыс. 222 семьи;

- Чуйская область – 12 тыс. 378 семей;

- Нарынская область – 21 тыс. 112 семей;

- Иссык-Кульская область – 12 тыс. 605 семей;

- Таласская область – 12 тыс. 378 семей;

- Ошская область – 66 тыс. 934 семьи;

- Джалал-Абадская область – 56 тыс. 840 семей.

- Баткенская область – 23 тыс. 864 семьи.

Утверждено Положение о Единой системе электронной почты. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

Данное решение направлено на установление в органах исполнительной власти Единой системы электронной почты и направлено на исполнение указа президента КР «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление КР» от 17 декабря 2020 года № 64.

Государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР определено техническим оператором Единой системы электронной почты.

Необходимо отметить, что создание Единой системы электронной почты в доменной зоне gov.kg предоставит возможность унифицировать адреса электронной почты государственных органов, исключить дополнительное приобретение и установку программно аппаратных средств для создания ведомственных систем электронной почты, соответствующих утвержденным требованиям.

Значение и потенциал железнодорожной системы Афганистана

Об авторе: Денис Алексеевич Крылов, стажёр Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)

Система железных дорог является неотъемлемой и обязательной составляющей инфраструктуры любого развитого и развивающегося государства. Несмотря на свою богатую и долгую историю, Афганистан до сих пор не имеет собственной полноценной железнодорожной системы, что является одним из факторов медленного экономического и промышленного развития.

Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению проблем, с которыми столкнулись власти Афганистана при постройке железных дорог, стоит обозначить цели, которых они стремятся достичь. Во-первых, запуск поездов даст серьезный импульс для развития производств и промышленности, поскольку железные дороги в первую очередь соединяют места залежей и добычи полезных ископаемых с местами их отгрузки. Из первой цели вытекает вторая – развитие системы железных дорог во многом поспособствует налаживанию внешних торговых связей. Афганистан является местом соединения путей западных и восточных стран, поэтому все страны-соседи заинтересованы в ресурсной базе Афганистана и использовании территории государства в качестве транзитной зоны. В-третьих, железнодорожная система, а также её использование, повлияет на развитие внутренних структур государства в целом, поскольку железные дороги – это важная часть инфраструктуры. Не только сократится время перемещения из одной части страны в другую, но и в целом появится возможность присоединить многие удаленные регионы к общей инфраструктуре. Таким образом, регионы будут развиваться практически в равных темпах и условиях. Кроме того, помимо роста уровня занятости населения, увеличится продолжительность жизни, уровень медицины и образования, поскольку общее благосостояние населения улучшится.

Однако, как это часто бывает, проекты столкнулись с рядом проблем, поскольку полноценно реализованы были лишь единицы. Какие же главные проблемы, с которыми столкнулись власти Афганистана при реализации проектов железных дорог? Первой и, вероятно, самой серьезной проблемой на данный момент является военная деятельность на территории Афганистана, а также отсутствие политической стабильности. Второй проблемой является сложность ландшафта. Гиндукуш занимает северо-восточную и центральную часть государства. Здесь же появляется третья проблема — отсутствие финансовых и технологических возможностей для строительства железных дорог. Скалистый рельеф хоть и является проблемой, но проблемой решаемой. Практика показала, что при помощи туннелей можно преодолеть любую рельефную преграду. Главный вопрос – какая сумма уйдет на реализацию столь сложного и трудоемкого проекта.

Как уже было отмечено ранее, развитие железных дорог в Афганистане тесно связано с соседними странами, однако все они преследуют свои цели и хотят получить наибольшую выгоду от развития железнодорожной системы Афганистана. Так, например, в Афганистане введена в строй новая железная дорога «Хайратон — Мазари-Шариф», построенная при участии Узбекистана. Ветка протяженностью 75 км связала приграничную железнодорожную станцию Хайратон с крупнейшим городом на севере Афганистана. Для Узбекистана максимально выгодно содействовать развитию системы железных дорог в Афганистане, так как Узбекистан является «горлышком бутылки» — через это государство проходит в Афганистан значительная часть грузопотока северных стран. Поэтому, чтобы не потерять такое преимущество, правительство Узбекистана готово помочь в развитии железнодорожной системы Афганистана и продлить пути. Впрочем, остальные соседи Афганистана не сидят сложа руки. 10 декабря 2020 года в торжественной обстановке было открыто железнодорожное сообщение по новому 225-километровому маршруту от иранского города Хаф до афганского Герата, рассчитанное на 7 млн тонн грузов и 1 млн пассажиров в год. Следовательно, железная дорога Мазари-Шариф — Герат, после того как в Герате будет организована перестановка вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, станет выходом России, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии на железнодорожную сеть Ирана. Хотя это не очевидно, но уже здесь начинаются разногласия между странами, которые хотят «помочь» Афганистану в развитии железных дорог. По итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров утверждена «Дорожная карта» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» протяженностью около 600 км. На реализацию проекта может уйти до 5 лет. Для этого планируется привлечь 4,8 млрд долларов кредитных средств. Но в то же время это предоставит широкий спектр торговых возможностей для Афганистана. Поскольку Пакистан заинтересован в развитии этого пути, то и Индия несомненно будет стремиться присоединиться к проекту. Участие Индии в данном проекте, в свою очередь, соединит железнодорожную систему Афганистана с Индийским океаном.

По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз, глава ведомства Сардор Умурзаков на встрече с Нуруддином Азизи, и.о. главы Минторга «Талибана» (запрещен в РФ), обсудил практические аспекты организации полевых исследований по маршруту пролегания ж/д «Термез – Пешавар» во второй половине июля. Кроме того, договорились совместно проработать вопросы наращивания торговли и увеличения объемов грузоперевозок через территории Афганистана и Узбекистана. Отмечена перспективность налаживания прямых связей между узбекским и афганским бизнесом. Данная новость подтверждает тот факт, что несмотря на все проблемы, проекты могут быть реализованы. И поскольку Узбекистан действительно нуждается в ресурсах и расширении торговых связей с внешним миром, Ташкент не боится сотрудничать с непризнанным правительством Афганистана. Возможно именно такие нестандартные решения поспособствуют стабилизации хотя бы в нескольких сферах жизнедеятельности Афганистана.

Отдельным аспектом можно выделить возможную заинтересованность европейских стран, однако вряд ли мы заметим их активность до начала реализации проектов. Поскольку потенциально Афганистан может стать практически глобальным транзитным путем (выход к Индийскому и Атлантическому океанам), даже США обратили внимание на последний указанный нами проект развития ж/д системы. По сообщениям СМИ Узбекистана, в «…Международной финансовой корпорации развития (США) подтвердили заинтересованность в совместной реализации данного проекта».

Разумеется, предвидеть точный план экономического и промышленного развития невозможно из-за обильного количества вариантов, но Афганистан неоспоримо является очень перспективным регионом, и один из лучших способов реализовать его потенциал – наладить транспортную систему. Однако самостоятельно нынешние власти Афганистана не в состоянии провести данную реформу. Соседние государства проявляют интерес к развитию множества проектов, но каждое из них пытается выбрать самый выгодный для себя вариант, из-за чего процесс тормозится. Вдобавок, в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане и непризнанным статусом правительства талибов многие проекты были временно заморожены, но не отменены.

Денис Крылов

«На рынок новостроек вернулись оптимисты», — Михаил Хорьков

Руководитель аналитической службы УПН отмечает: в Екатеринбурге цены на жилье стабилизировались как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек. Он рассказал, кто из продавцов готов давать скидки.

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков отмечает: первая половина 2022 г. была на рынке жилья крайне контрастной. Он обновил ценовые максимумы, в первом квартале были установлены рекорды по объему продаж. Второй квартал стал временем шоковой переоценки рыночных возможностей. Как среди покупателей, так и среди девелоперов решения этого периода были непоследовательными, преобладали эмоциональные оценки. К середине года рынок начал нащупывать новые рамки для функционирования.

Аналитик рассказал об итогах первого полугодия, что сейчас происходит с ценами на новостройки и «вторичку», и какие квартиры покупают екатеринбуржцы.

— За последние два месяца нас удивило и порадовало возвращение девелоперских компаний к активной работе над новыми жилыми комплексами. В начале текущего года многие проекты, находившиеся на начальной стадии строительства, были остановлены, а инвестиции в новые — заморожены. Буквально за май-июнь ситуация резко изменилась: на рынок вышло много новых проектов. К середине 2022 г. в Екатеринбурге в стадии строительства находятся 3,5 млн кв. м жилья — это рекордно высокий показатель, предыдущий рекорд застройщики поставили в конце 2021 г. Косвенный индикатор строительной активности — индекс кранов — также близок к максимальным значениям: сейчас на жилых стройках города работает 182 крана.

В открытой экспозиции — ок. 17 тыс. квартир, нереализованные остатки — 29 тыс. объектов (на 11% меньше, чем в конце 2021 г.). Девелоперы активно реагировали на повышенный спрос со стороны покупателей в предыдущие два года. Сейчас объем предложения на 9% больше, чем в 2021 г.

За первое полугодие 2022 г. сильно сократилось предложение в новостройках, сданных в эксплуатацию: на 44%. Хотя обычно в этой группе останется много неликвида. Феномен можно объяснить повышенным спросом на квартиры в высокой стадии готовности, которые в то же время попадают под программу льготной ипотеки.

Если на первичном рынке объем нереализованного предложения составляет 29 тыс. квартир, то на вторичном — всего ок. 8 тысяч. Сейчас предложение на «вторичке» быстро растет: +40% за второй квартал 2022 г. В течение полутора лет вторичное жилье практически не составляло конкуренции новостройкам. Сейчас ситуация изменилась. Это особенно заметно в районах, жилой фонд которых сформирован проектами, реализованными за последние три года, и где много квартир, построенных за последние 5–7 лет.

С рынка жилья ушли «необязательные» сделки

— В первом квартале на рынке наблюдался ажиотажно высокий спрос: количество договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 56%. Во втором квартале оно упало на 63%.

В последние годы в Екатеринбурге, впрочем, как и в других российских городах, снижалась средняя площадь проданных квартир. Однако во втором квартале 2022 г. на фоне обвального падения сделок она выросла. В апреле-мае сильнее всего пострадал сегмент студий и компактных однокомнатных квартир. Такое произошло впервые за полтора-два года.

Можно сделать вывод, что на рынке остались покупатели с реальными потребностями. С рынка ушли «необязательные» сделки — инвестиционные и «с прицелом на будущее», например, с молодыми семьями, покупающими квартиры для детей с использованием материнского капитала.

Мы ожидаем, что по объему продаж июнь будет заметно лучше апреля-мая: количество сделок вырастет в 1,8 раз. Важно, что сейчас на рынок возвращаются подготовленные покупатели — люди, взявшие паузу весной в ожидании лучших условий. Осенью же продавцам придется работать с теми, кто только принимает решение о выходе на рынок. Они еще не очень хорошо погружены в него, поскольку не выбирали и не искали варианты.

Половина договоров сейчас приходится на квартиры площадью до 45 кв. м, 62% — с бюджетом до 5 млн руб. Во втором квартале выросла доля сделок с самыми маленькими квартирами и с квартирами площадью от 55 до 80 кв. м. Также выросла доля продаж квартир от 100 до 120 кв. м. В Екатеринбурге по-прежнему остается крайне маленьким сегмент с бюджетом сделки от 10 млн руб. — всего 4%.

Большая часть квартир (73%) приобретается с использованием кредитных средств. В основном екатеринбуржцы берут ипотеку на 20 лет, но стремительно растет число кредитов на 30 лет. Думаю, в ближайшее время эта группа станет основной.

Цены на квартиры стабилизировались

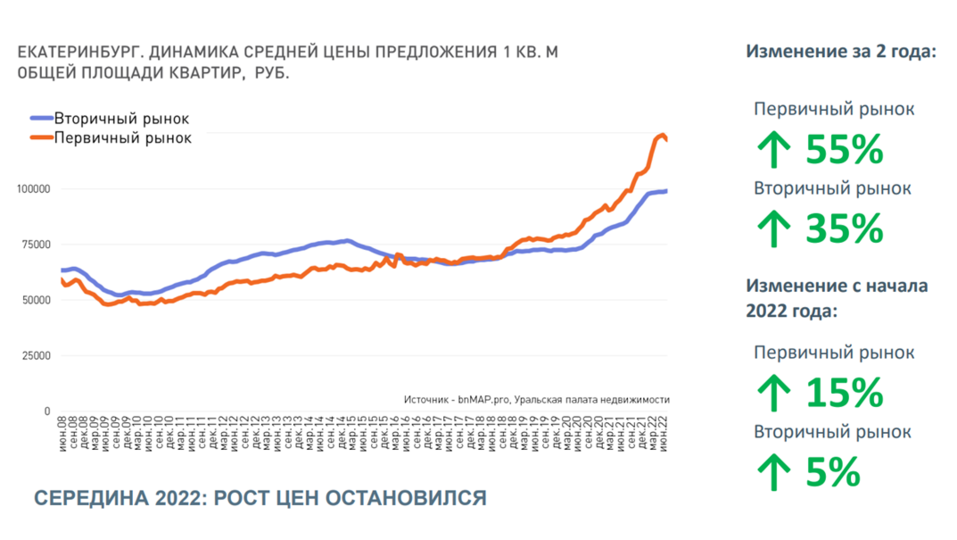

— За последние два года квартиры на первичном рынке подорожали на 55%, на вторичном — на 35%. В текущем году рост цен на них составил 15% и 5% соответственно. По сути, к середине 2022 г. ситуация стабилизировалась: стоимость квадратных метров не растет.

На первичном рынке поведение продавцов во многом обусловлено их стратегией в первом квартале. Компании, которые в момент ажиотажного спроса подняли цены до заградительного уровня, сейчас проводят акции и дают скидки. В отличие от девелоперов, повышавших цены равномерно. В целом для покупателей ценовой фон стабилизировался.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра жилья по городу не меняется последние три месяца. Однако есть интересное явление.

Мы отслеживаем поведение продавцов в процессе экспозиции — и видим, что в июне на 35% квартир в базе УПН цену снизили. Это произошло до торга с покупателем. Средний размер корректировки в процессе экспозиции — ок. 4%. К этому необходимо добавить торг с реальным покупателем — от 5 до 15%.

Сейчас сделки на вторичном рынке заключаются по ценам, которые намного ниже, чем в конце прошлого года.

В целом в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. количество сделок на первичном рынке сократилось на 24%, на вторичном — на 28%. Таковы данные с учетом контрастных результатов первого и второго кварталов.

Текст подготовлен на основе выступления Михаила Хорькова на конференции «GUD-диалог. Рынок жилья России. Новый льготный период».

Источник инфографики в тексте: презентация Михаила Хорькова.

Астраханские акценты: Сергей Трушкин о перспективах агломерации и задачах, стоящих перед областным стройкомплексом

Проектом «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» перед российскими строителями поставлены конкретные и важные цели. Среди них — создание комфортных условий для жизни россиян, развитие малых и средних городов. Как эти задачи уже сегодня реализуются в Астраханской области, какие механизмы и инструменты используются для этого, — об этом и многом другом «Стройгазете» рассказал исполняющий обязанности регионального министра строительства и ЖКХ Сергей ТРУШКИН.

«СГ»: Сергей Николаевич, 2022 год начался непросто. Как астраханские строители сейчас себя чувствуют? Чем живут, над чем трудятся?

Сергей Трушкин: Изменившиеся экономические условия и геополитическая повестка внесли существенные коррективы в деятельность всех представителей строительной отрасли страны, не прошли они и мимо стройкомплекса Астраханской области: как и все, мы почувствовали на себе рост стоимости продукции и в первую очередь — стройматериалов и металла. Тем не менее, с начала года уже построено 273,6 тыс. квадратных метров нового жилья и думаю, что в этом году итоговый показатель ввода будет не ниже прошлогоднего уровня (543 тыс. «квадратов» — «СГ»).

В текущем году мы завершаем программу переселения граждан из аварийного жилья: к июлю расселено 21,2 тыс. кв. м «аварийки», свои жилищные условия улучшили более 2 750 человек. Также у нас идет активное строительство двух 36-квартирных трехэтажных домов для детей-сирот.

За счет средств федерального, областного и местных бюджетов в рамках постановления правительства Астраханской области №528-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» в регионе реализуется более 80 объектов с общим лимитом почти в 4 млрд рублей.

«СГ»: Ваше мнение о представленном недавно на Госсовете проекте отраслевой стратегии?

С.Т.: Этот документ становится для нас четким ориентиром поступательного развития и реализации на территории Астраханской области основной стратегической цели — доступности жилья на условиях аренды или приобретения, обеспечения современного уровня комфортности проживания.

Очень важно, что стратегия устанавливает кластерный, ранжированный подход к поддержке регионов федеральным центром. Думаю, такой подход станет более результативным, поможет учесть особенности развития нашего региона.

Один из акцентов стратегии — развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — весьма актуален для Астраханской области, где доля ИЖС в последние годы достигла 80%. В этой связи декларируемые механизмы поддержки и стимулирования (внедрение механизмов кредитования ИЖС профессиональными застройщиками с применением счетов эскроу и развитие ипотеки на эти объекты, в том числе при строительстве дома собственными силами) смогут реально отразиться на темпах ввода ИЖС в регионе.

«СГ»: Планами, перспективами поделитесь?

С.Т.: На сегодняшний день в регионе действует 44 разрешения на строительство жилья общей площадью более 1,5 млн кв. м. До конца года только в областной столице будет введен в строй ряд крупных жилых проектов: 192-квартирная новостройка по улице Бульварной, дом №5, по улице Латышева, 3б. При этом хочу отметить, что в современных условиях многие города вроде Астрахани практически исчерпали возможности жилой застройки из-за того, что историческая часть этих городов фактически законсервирована для нового строительства, поэтому становится актуальным комплексное развитие территорий (КРТ). В Астраханской области мы определили их девять, с общим градостроительным потенциалом 490 тыс. жилых «квадратов» — пять в Астрахани, четыре в Ахтубинске. Пилотным КРТ-проектом должна стать территория в Советском районе Астрахани.

«СГ»: Применять программу реновации старого жилфонда по примеру Москвы не собираетесь?

С.Т.: Сейчас эта задача частично решается за счет реализации договоров развития застроенных территорий, наглядным примером стало соглашение, заключенное между МО «Город Астрахань» и ООО «Новый город-8», на застройку территории площадью 3,6 га в рамках улиц Ахшарумова, Бэра, Трофимова, Мусы Джалиля и Кирова.

«СГ»: Какова ситуация с реализацией мастер-плана Астраханской агломерации?

С.Т.: Напомню, что данный документ был разработан для нас ГАУ «Институт Генплана Москвы» — одним из ведущих институтов России, имеющим передовой опыт разработки и мониторинга реализации генеральных планов городов.

Астраханская агломерация — моноцентрическая городская агломерация на территории области. Ядром агломерации являются Астрахань и семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Красноярский и др. Общая площадь объединенной территории — 26,3 тыс. кв. км с населением порядка 837 тыс. человек.

Цель мастер-плана — решение стратегических задач развития Астраханской агломерации и региона в целом. Его реализация позволит выстроить приоритеты развития, повысить качество среды и качество жизни в городских и сельских населенных пунктах, развить третичный сектор экономики, сократить отток населения. Разработанный комплекс мер будет способствовать социально-экономическому развитию региона при непосредственном учете мнения жителей по вопросам развития территории.

Стратегические проекты предлагается дополнить такими мероприятиями, как строительство новых жилых районов, общественных объектов, реорганизация малоэффективных производств, создание компактных центров обслуживания на периферии. К примеру, мастер-планом предполагается появление сети точек роста разного масштаба, которая будет пронизывать территорию агломерации и позволит диверсифицировать ее экономику. В рамках реализации этой задачи планируется сформировать площадки для развития Каспийского культурно-образовательного кластера, провести ревитализацию территории бывшего речного порта, построить межвузовский кампус на севере города, создать научно-технологический центр на улице Латышева. Также планируется сформировать гостинично-деловой кластер международного уровня и культурно-выставочный центр. Получат свое развитие исторический центр Астрахани, городской остров, территории вдоль Бакинской улицы и культурно-туристический район «Коса».

Для координации мероприятий мастер-плана Астраханской агломерации создана рабочая группа, подготовлена «дорожная карта» по реализации мероприятий, собраны предложения по ее актуализации. Кроме того, главами муниципальных образований региона подписано соглашение о межмуниципальном взаимодействии по вопросам развития территорий, входящих в состав агломерации. Сегодня областное правительство занимается синхронизацией мастер-плана со всеми программными и непрограммными мероприятиями.

Часть мероприятий мастер-плана уже начинает претворяться в жизнь: создается территория приоритетного развития исторического центра города — район «Коса». Это предполагает возведение объектов капитального строительства жилого и многофункционального назначения по стандартам, разработанным в рамках мастер-плана; реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов дорожной инфраструктуры, набережных, улиц, коммунальных объектов; озеленение и благоустройство, ремонт фасадов зданий культурно-исторического наследия, а также реставрацию с приспособлением объектов культурного наследия. Объем бюджетных ассигнований составит свыше 3 млрд рублей. Этот проект вошел в «Программу социально-экономического развития Астраханской области на период 20222026 годов», утвержденную распоряжением правительства РФ №3608-р от 15 декабря 2021 года.

«Реализация мастер-плана позволит нам выстроить приоритеты развития Астраханской агломерации и региона в целом»

543 тыс. «квадратов» нового жилья простроено в Астраханской области в 2021 году (+77% к плановому показателю на год и +48% к 2020-му)

Авторы: Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Номер публикации: №26 15.07.2022

Идем в пираты?

После ухода Голливуда наши кинотеатры стали превращаться в рассадники нелегального контента

Леонид Павлючик, кинообозреватель «Труда»

В славном городе Братске на днях закрылся кинотеатр с символическим названием «Голливуд». По иронии судьбы, причиной столь печального для местных синефилов события стал уход голливудских фильмов из нашего проката. «Голливуд» — далеко не единственная площадка в нашей стране, которая пострадала от американских санкций. Ассоциация владельцев кинотеатров еще в апреле объявила о закрытии или приостановке работы примерно 36% всех кинозалов в стране. Летом — традиционно низком для кинотеатров сезоне — ситуация резко обострилась...

Владельцы киносетей сообщают о сокращении выручки за первое полугодие на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 70% по сравнению с допандемийным 2019 годом. То же самое происходит и с посещаемостью кинотеатров. Так, количество зрителей за первую июльскую неделю составило всего 800 тысяч человек. Это минимальный показатель за многие и многие годы. Для сравнения: в 2019 году за первую прокатную неделю июля посмотреть фильмы пришли 4,5 миллиона человек. То есть, посещаемость кинотеатров за короткий срок упала более чем в пять раз!

Стараясь спасти финансы, которые поют романсы, владельцы кинотеатров увеличивают стоимость билетов, а это еще больше отпугивает зрителей от походов в кино. Но, конечно, не 260 рублей, которые приходится выложить за билет (такова нынче его средняя стоимость по стране), стали причиной массового оттока зрителей из кинотеатров. Причина в другом: на экране нет фильмов-событий, фильмов-аттракционов, нет настоящих зрительских хитов. Российская киноиндустрия, которая якобы находилась «в удушающих объятьях американского кино», оказалась не готова заполнить экран конкурентоспособными фильмами в ситуации, когда «большой Голливуд» сам ушел из нашей страны.

За истекшее полугодие на экраны вышло 104 новых российских релиза, поделился с «Трудом» актуальной информацией аналитик кинорынка Сергей Лавров. Совместными усилиями они собрали в наших кинотеатрах почти 4 миллиарда рублей, но только на их производство было потрачено более 9 миллиардов. Из этих 104 картин, спешно выброшенных на экраны, чтобы залатать зияющие бреши в афише, лишь шесть лент вернули затраченные на них деньги. А остальные бесславно провалились в прокате, в том числе и такие высокобюджетные фильмы, как «Своя война. Шторм в пустыне» Алексея Чадова, «Аманат» Рауфа Кубаева и Антона Сиверса, анимационная лента «Кощей. Похититель невест». А более дешевые в производстве ленты, не имеющие бюджета на рекламу, наш зритель просто не заметил.

Нельзя сказать, что кинотеатры ничего не делают для своего спасения. Выпускают в повторный прокат советскую и зарубежную киноклассику — сейчас, например, на экраны выходят «Шербургские зонтики» Жака Деми — фильм-победитель Каннского фестиваля 1964 года. Осваивают новые формы работы с публикой: проводят кинолектории, показывают в записи популярные спектакли московских театров. 9 июля в кинотеатрах 62 городов страны — от Москвы и Питера до Ижевска и Старого Оскола — был организован показ матча за Суперкубок России по футболу. Но футбол все-таки лучше смотреть на стадионе или в спортивном баре с кружкой пива, а в кинотеатрах зрители все же хотят наслаждаться эмоциями от просмотра новых фильмов.

Идя, что называется, навстречу пожеланиям трудящихся, в ряде городов страны стали выпускать на экраны нелегальные копии санкционных картин с любительским дубляжом. Так, в кинотеатры Астрахани, Самары, Томска, Кургана, Ярославля, Казани, Липецка, Уфы (всего 14 городов) стали возвращаться голливудские фильмы, премьеры которых были объявлены, но впоследствии отозваны из-за ограничений против России. Среди этих киноновинок — «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Фантастические твари: Тайны Дамблодора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство», анимационная лента «Я краснею»...

Все эти показы подаются, как деятельность киноклубов, которые арендуют у кинотеатров залы, но, конечно, являются чистой воды пиратскими акциями. Наши власти пока смотрят на происходящее сквозь пальцы, но подобный правовой беспредел долго длиться не может. В этой ситуации Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, на днях показательно заговорил о параллельном прокате или принудительном лицензировании в сфере кинопоказа, что может придать возвращению западных фильмов на наши экраны очертания законности.

Но пока такого федерального закона нет, наши кинотеатры начинают повсеместно превращаться, с одной стороны, в рассадники пиратского контента, с другой стороны, в фитнес-центры и массажные салоны. Как по мне, оба варианта хуже.

Российские школьники на 63-й Международной математической олимпиаде завоевали три золотые и три серебряные медали

В Осло (Норвегия) завершилась 63-я Международная математическая олимпиада школьников (IMO-2022). В ней приняли участие 589 ребят из более 100 стран. Российские школьники выполняли задания дистанционно и получили три золотые и три серебряные медали.

«Выступление ребят заслуживает самых высоких оценок. Даже несмотря на продолжающееся колоссальное давление на наши команды, школьникам удается показывать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников! Сегодня особое внимание уделяется развитию естественно-научного профиля в школах, и подобные результаты говорят о востребованности и актуальности этого направления», – прокомментировал высокие результаты школьников Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Золотые медали завоевали:

Галия Шарафетдинова, выпускница Лицея № 131, Казань, (Республика Татарстан);

Иван Бахарев, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239, Санкт-Петербург;

Максим Туревский, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239, Санкт-Петербург.

Серебряными медалями удостоены:

Таисия Коротченко, выпускница Президентского физико-математического лицея № 239, Санкт-Петербург;

Роман Кузнецов, ученик 10-го класса Президентского физико-математического лицея № 239, Санкт-Петербург;

Денис Мустафин, выпускник Лицея «Вторая Школа», Москва.

Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.

Команду российских школьников возглавлял Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. Заместителями руководителя сборной команды России были Павел Кожевников и Илья Богданов из Московского физико-технического института.

Подготовка команды для участия в Международной олимпиаде началась в июле 2021 года. В течение года были определены шесть участников олимпиады более чем из 40 претендентов. Подготовка и отбор велись тренерским штабом сборной под руководством Кирилла Сухова.

С 11 июня по 1 июля 2022 года прошли летние учебно-тренировочные сборы, со 2 по 8 июля команда тренировалась на установочных сборах.

Справочно

Международная математическая олимпиада – ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Особенности регионального цодостроения

Яков Шпунт

Бизнес-модели коммерческих ЦОДов, действующие в таких специфических российских регионах, как Арктика и Дальний Восток, значительно отличаются от тех, что применимы на остальной части страны. В указанных регионах, в частности, нет большого количества потенциальных заказчиков, но при этом сложные природно-климатические условия, требующие серьезных корректив типовых проектов ЦОДов.

14 июля в Мурманске прошла деловая программа IV Международного форума Ассоциации участников отрасли ЦОД. Как особо подчеркнул президент ассоциации Игорь Дорофеев, данные ежегодные конференции принципиально проходят вне Москвы и Петербурга, тем самым продвигая региональную повестку в строительстве ЦОДов в России. При этом выбор Мурманска был неслучаен: этот регион дает существенные налоговые льготы для компаний, которые создают ЦОДы на его территории. Открывая работу конференции, Игорь Дорофеев призвал искать новые точки роста и развития.

Генеральный директор АО "Атомдата-Центр", директор департамента управления и развития бизнеса ЦОД АО "Концерн Росэнергоатом" Сергей Немченков рассказал о сети коммерческих ЦОДов "Росэнергоатома". Первоначально они строились для обслуживания около 300 информационных систем, которые используются на российских АЭС. Однако со временем эти мощности начали предлагаться и сторонним заказчикам.

Наряду с такими крупными площадками, как Удомля, StoreData (Москва), Xellent (Петербург), уже в будущем году запланировано открытие модульного ЦОДа "Арктика" около Кольской АЭС. Он будет состоять из двух контейнеров, в каждом из которых будет размещено 24 стойки. Из них 10 стоек будут выделены под системы, обслуживающие АЭС, а остальные будут предлагаться внешним заказчикам. Уже сейчас выделены мощности для сервисов умного города и цифровой платформы для Северного морского пути. Другим перспективным проектом является ЦОД в Иннополисе под Казанью, но после февраля текущего года его проект пришлось кардинально пересмотреть из-за усилившихся ограничений на поставку оборудования. По оценке Сергея Немченкова, серьезной проблемой является также дефицит запасных частей, что, в свою очередь, требует серьезной корректировки мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту как ИТ-оборудования, так и инженерной инфраструктуры.

Генеральный директор GreenMDC Федор Клименко поделился опытом строительства модульного ЦОДа в Якутске, который расположен в зоне вечной мерзлоты, которая существенно больше, чем арктическая. При этом пришлось учитывать и такие факторы, как большой разброс внешних температур (от -60 до 45 градусов), а также сложности с логистикой из-за того, что переправа через Лену не работает в течение в общей сложности четырех месяцев в году, что делает невозможным доставку тяжеловесных и габаритных грузов наземным транспортом. Для того чтобы ЦОД работал в экстремальном климате, потребовалось предусмотреть теплоизоляцию пола, усилить вентиляцию и систему отвода избытков тепла.

Однако Якутск - вполне современный город, где есть вся необходимая инфраструктура. Но решение задач цифровизации производств требует размещения ЦОДов и вдалеке от больших городов. Игорь Дорофеев рассказал о проекте развертывания беспроводной широкополосной связи для одного из добывающих предприятий в Магаданской области, на реализацию которого потребовалось три года. При этом практика работы в условиях Центральной России оказалась абсолютно неприменимой. Помимо климата, не менее серьезной проблемой оказались сложности с логистикой. Были прецеденты, когда замена батарей на ИБП занимала месяцы. В итоге приходилось создавать запасы и решение "на вырост".

Директор по GR Bitriver Олег Огиенко поделился опытом создания майнинговых ЦОДов. Их размещение за Уралом существенно более выгодно за счет наличия дешевой электроэнергии и снижения затрат на охлаждение. При этом у таких ЦОДов нет необходимости в создании системы бесперебойного электропитания. Также такие ЦОДы не нуждаются в наличии больших масс потребителей услуг, как коммерческие ЦОДы. При этом в создании майнинговых ЦОДов могут быть заинтересованы нефтегазовые компании, поскольку это позволяет им снизить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа.

Технический директор DCConsult Григорий Юдин поделился практическим опытом строительства майнинговых ЦОДов. При этом заказчики не всегда осознают всю сложность задач, особенно внешних условий. Сама задача майнинга нестандартная и связана с большими нагрузками.

Выставку вещей из коллекции Евгения Евтушенко открыли в Москве к 90-летию поэта

Андрей Васянин

Поэт Евгений Евтушенко говорил, что его собрание живописи, фотографии, графики и скульптуры складывалось непредсказуемо, в нем оказались вещи самых разных жанров. Такой же получилась и выставка "Евтушенко. Роман с жизнью", открывшаяся в Музее современной истории России (ГЦМСИР). Именно сюда поэт в 2010 году передал свою коллекцию и дом в Переделкине, который с тех пор стал филиалом музея.

Фотографии Фиделя Кастро рука об руку с поэтом на выставке соседствуют с уникальной деревянной мебелью из переделкинского дома Евтушенко. Картины и графика Шагала и Пикассо - с рассекреченными записками руководителей КГБ Семичастного и Андропова в ЦК о поведении поэта в заграничных поездках. Автографы Пастернака и Шемякина... По словам гендиректора музея Ирины Великановой, эта выставка не является ни литературоведческой, ни искусствоведческой - она о том, как большой поэт чувствовал и отражал свое время. Какие люди окружали его. Что он делал для людей. Откуда, как рождается "предощущение стиха у настоящего поэта".

"Мое человечество" - так называется первая часть выставки, представляющая Евтушенко-фотографа, снимавшего по всему миру. И, судя по всему, в "его человечестве" было немало прекрасных представительниц - женских портретов тут больше всего.

Ирина Великанова: Так ведь его детство прошло в сибирских краях, он рос под присмотром настоящих сибирских женщин. Например, в первом разделе выставки представлены фотоработы Евгения Александровича, сделанные Евтушенко во время его многочисленных путешествий по СССР и миру. Здесь можно сделать акцент на женских портретах, в которых Евгений Александрович выразил свое восхищение силой женской натуры, бесконечное уважение к женскому терпению, доброте и умению переносить тяготы и лишения, ощущения - он пронес их через всю жизнь. В этом смысле примечательна история, случившаяся с ним и Пабло Пикассо. В 1963 году в гостях у художника Евтушенко отказался взять предложенные на выбор несколько его последних работ, увидев в них "карикатурную мстительность" по отношению к женщинам.

Притом что рисунки Пикассо стоили и тогда весьма приличных денег.

Ирина Великанова: Пикассо оценил поступок, который он сравнил с жестом Настасьи Филипповны из "Идиота", бросающей деньги в камин. И откупорил в честь поэта шампанское. А графику Пикассо, узнав о встрече молодого поэта с художником, позже подарила Евтушенко вдова Фернана Леже.

Кроме "Танца" Пикассо в центральной витрине главного зала - еще Марк Шагал, Макс Эрнст, Нико Пиросмани...

Ирина Великанова: И у каждой работы своя история. Мы не могли обойтись без "Вопроса насекомого" одного из главных сюрреалистов Макса Эрнста, на ней - насекомое в болоте и поднимающийся над болотом алый лепесток. Эрнст сказал, что подарит картину Евтушенко, если тот ответит, о чем она. "Все мы в каком-то смысле в болоте, засасывающем нас. Но художник ценен тем, насколько высоко он сумеет поднять лепесток своего таланта над уровнем болота", - сказал поэт. И оказался прав, Эрнст именно это и имел в виду.

А вот еще одна плеяда - Михаил Шемякин, Юрий Васильев, Олег Целков, Александр Бибин...

Ирина Великанова: Работы этих художников - тоже безусловные шедевры коллекции Евтушенко и нашей выставки. В конце 50-х коллекция и начиналась - с Васильева, Неизвестного, Целкова, когда они, тогда еще молодые художники и скульпторы, первыми дарили поэту свои работы. Перед самым вернисажем была закончена реставрация "Канатоходца" Юрия Васильева, одной из любимых работ Евгения Александровича. Здесь же мы разместили "Предчувствие" болгарского классика Светлина Русева, картины Александра Бибина, казахского художника, вместе со многими, многими другими, открытыми поэтом. В свое время он покупал работы никому не известных авторов, порой на последние деньги.

На выставке шедевров - множество нехудожественных артефактов, о которых до этого мало кто знал.

Ирина Великанова: Да, например, бокалы с мушкетерами, изготовленные по эскизам Евгения Александровича, - он вдохновился сюжетом французского романа, написав сценарий к так и не снятому фильму "Конец мушкетеров", и заказал себе такие бокалы в личную коллекцию. Их для выставки предоставила Мария Владимировна, вдова поэта, передавшая нам также его личные вещи - знаменитые евтушенковские пиджаки и галстуки. Без них выставка была бы неполной. А в одном из залов мы воссоздали переделкинский кабинет поэта, поставили его стол и кресло, книжные полки и даже смоделировали окно, через которое он смотрел на свой участок.

"Это мой дар народу, воспитавшему меня, дар читателям, поддержавшим меня в трудные моменты жизни", - говорил Евтушенко о Музее-галерее, тогда уже филиале Музея современной истории России. Помните, как в 2014-м, едва став директором музея, принимали этот дар?

Ирина Великанова: Помню, как поехала в Переделкино знакомиться с Евгением Александровичем. Я везла с собой эклеры - мне сказали, что Евтушенко их любит. Я, конечно же, волновалась. Все-таки встреча с гением, но Евгений Александрович разрядил обстановку, сказав: "Ну, значит, вы теперь моя начальница", - и провел для меня авторскую экскурсию по галерее. И в этом весь Евтушенко. Он всегда говорил: "Эта галерея - вся моя жизнь, они связаны одной нитью".

Представьте себе, что великий поэт, человек мира, успешный коллекционер и очень занятой человек, который хотел успеть всё, заботился не только об обновлении собрания, которое он пополнял уже после передачи галереи, но и всегда был очень внимательным к хозяйственным вопросам, даже не находясь в России. Его душа болела за замену забора, обновление, ремонт фасада, за то, чтобы в галерее хорошо работал интернет. Он часто звонил и интересовался делами музея - деревянное здание требует особенного ухода.

Последние полгода галерея была закрыта для посетителей.

Ирина Великанова: Мы спешили провести в ней ремонтные работы к юбилею Евгения Александровича. Усилили перекрытия второго этажа, где располагался кабинет Евтушенко, заменили напольные покрытия, укрепили фундамент, обеспечили систему кондиционирования, заменили витражные окна, полностью обработали здание противопожарной пропиткой и благоустроили территорию. Для него это было важно, и мы не могли подвести Евгения Александровича и Марию Владимировну. Уже с 5 июля галерея в Переделкине открылась, и мы ждем всех в гости!

Игорь Волгин, писатель, поэт, историк, президент Фонда Достоевского

Я не могу представить Евтушенко стариком со всеми атрибутами такого возраста. Вечный двигатель внутри него работал что в 25, что в 80 лет - без сбоев и замедлений. Заинтересованность - вот было его главное состояние, ему никогда не было скучно. Даже на смертном одре, я знаю, он работал с текстом, почти до последней минуты диктовал правку. Это была ответственность - перед страной, перед читателем, перед самим собой.

И эта заинтересованность не была маской, игрой, позой, это было совершенно естественное его состояние.

Я жаден до людей,

и жаден все лютей.

Я жаден до портных,

министров и уборщиц,

до слез и смеха их,

величий и убожеств!

Любое талантливое явление в искусстве, причем не только в литературе, он принимал как собственный успех. Он обладал поразительным чутьем на все новое, талантливое. Например, когда я пришел к нему впервые в Амбулаторный переулок, где он жил в начале 60-х, меня поразило огромное количество картин - в том числе нонконформистов, которым в те годы негде было выставляться. Многие из этих работ сейчас находятся в его Музее-галерее в Переделкине, а их авторы знамениты на весь мир.

Но прежде всего, конечно, он был поэт.

У него было поэтическое восприятие мира, он был подданным Слова. Он словно бы воплощал собой удивительную максиму Иосифа Бродского, что поэзия - есть наша видовая цель. Его отличал необыкновенный лиризм. Мало кто из русских поэтов XX века так чувствовал душу женщины. "Как стыдно одному ходить в кинотеатры без друга, без подруги, без жены..." - это стихотворение я, юный студент, переписал себе в тетрадку. Мое поколение изъяснялось строчками Евтушенко: это был код времени. При этом его стихи так органично ложились на музыку.

Его печатные и устные выступления становились событиями политическими. Помню, в Политехническом он читал "Бабий Яр" - и затем последовала потрясающая многоминутная овация, которую я бы сравнил с реакцией публики на Пушкинскую речь Достоевского в 1880 г.

В 2013-м Евтушенко лишился ноги. Поразительно, однако, что на его внутреннем состоянии это как бы не отразилось. В 2016-м мы были с ним на Грушинском фестивале под Самарой - и он там выступал, замечательно читал, заинтересованно, жадно всматриваясь в аудиторию, словом - работал. Просто он духовно все пересиливал, все свои физические недуги. Мало кто из нас знал о его смертельной болезни. Помню, Евтушенко приехал в декабре 2016-го на ежегодный Конгресс Фонда Достоевского "Русская словесность в мировом культурном контексте". После всего, вечером, мы устроили небольшое застолье - вместе с более молодыми участниками конгресса Евтушенко засиделся до 4 утра. Он, разумеется, был центром компании, но, как всегда, держал себя так, что диалог шел на равных.

Сейчас его очень не хватает.

КС РФ пояснил правила ведения личного подсобного хозяйства госслужащими

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ запретил обвинять чиновников в коррупции только на том основании, что их покупки не соответствуют зарплате. (Постановление КС публикует "Российская газета"). Судам необходимо учитывать, что у государственных служащих могут быть иные источники дохода, в том числе личное подсобное хозяйство - как, например, у Елены Коровицкой из Приморского края.

Супруги Коровицкие много лет держат пасеку, торгуют медом и другой сельскохозяйственной продукцией своего труда. Эти поступления в бюджет семьи регулярно отражались в декларации о доходах, которую Елена, как помощник мирового судьи, обязана была подавать в контролирующие органы. Но однажды в ее правильности усомнилась прокуратура. У контролирующего ведомства возник вопрос, а на какие средства супруги смогли приобрести аж две квартиры во Владивостоке?

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих рассмотрела требование прокурора. Но комиссия признала сведения в декларации помощника судьи достоверными и полными. Правда, эта комиссия указала на небольшие нарушения, заслуживающие , по ее мнению, выговора, и не направляла прокурору материалы для принятия мер по обращению в доход РФ имущества супругов Коровицких.

Речь шла об имуществе, приобретение которого на законные доходы не подтверждалось бы представлением надлежащих сведений.

Тогда прокурор Кировского района Приморского края самостоятельно направил иск в суд, который посчитал, что Коровицкие должны отдать в доход государства почти 3,5 миллиона рублей.

Доводы о том, что деньги выручены от продажи продукции личного подсобного хозяйства, во внимание приняты не были. Ведь Коровицкие не подавали в налоговый орган сведений о дополнительном доходе. Тот факт, что доходы от продажи продукции животноводства и растениеводства, выращенной в ЛПХ, освобождаются от налогообложения в силу пункта 13 статьи 217 Налогового кодекса РФ, понимания тоже не нашел.

Федеральный закон разрешает это для участков площадью не более 0,5 га, а у Коровицких было 1,8 га. Региональный же закон разрешает до 2,5 га. Но "суд признал денежные средства от ЛПХ ответчиков незаконными доходами, поскольку они не представили доказательств налогового декларирования доходов или документа, освобождающего их от уплаты налога и выданного органом местного самоуправления для подачи в налоговый орган".

- Я не виновата, что мой муж после выхода на пенсию (он пенсионер МВД) выбрал себе занятие - личное подсобное хозяйство в виде пасеки и животноводства, - указала Елена в жалобе. - Мы всей многодетной семьей ему помогали. Я считаю этот тяжелый труд почетным и благородным, всегда гордилась своим личным подсобным хозяйством. В своих декларациях с 2014 года я всегда отражала доходы от продукции меда и пчеловодства, и вопросов прокуратуры при проверке моих деклараций никогда не было.

Судьи КС руководствовались как важностью в государственном масштабе принятия мер по противодействию коррупции, так и статьей 34 Конституции, гарантирующей свободу предпринимательской деятельности, и статьей 55, которая разрешает ограничение прав и свобод граждан только в строго оговоренных необходимых случаях.

Еще судьи опирались на собственное постановление 2016 года, в котором ясно высказались: "Порядок обращения по решению суда в доход государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства приобретения на законные доходы, не предполагает лишения лица, в отношении которого разрешается этот вопрос, права представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законного происхождения средств, в том числе относительно законных доходов, не отраженных в представленных госслужащим сведениях о доходах".

Положения оспоренных законов признаны не противоречащими Основному Закону. Но дело Коровицкой подлежит пересмотру. Суды, принимая решение по ее делу, не должны были подходить к рассмотрению буквально.

Оспоренные нормы, указал КС, "не позволяют признавать доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении ЛПХ, незаконными по той лишь причине, что не соблюдены предусмотренные налоговым законодательством условия освобождения соответствующих доходов от налогообложения". Равно как и не препятствуют суду при оценке наличия оснований для обращения в доход РФ различной собственности "учесть положения законодательных актов субъектов РФ, устанавливающих максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство".

Максим Соколов: "АвтоВАЗ" создаст абсолютно новое семейство автомобилей

Российский автопром едва ли не сильнее всех пострадал от разрыва привычных логистических цепочек: некоторые заводы до сих пор в простое, идет поиск новых поставщиков и разработка более локализованных "антисанкционных" версий машин. О том, как отечественный гигант "АвтоВАЗ" преодолевает этот кризис и возобновляет производство на своих заводах, новых моделях, которые будут выпускаться в среднесрочной и более отдаленной перспективе, экспортных планах и ценах на автомобили Lada рассказал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Беседовала Наталия Мирошниченко

– Французский топ-менеджмент – вице-президенты компании – покинули "АвтоВАЗ" после передачи активов НАМИ. Вы уже собрали новую команду?

– Да, основной контур команды уже сформирован, и это, конечно, российские топ-менеджеры. Многие из них так или иначе были связаны с "АвтоВАЗом". В частности, на "АвтоВАЗ" вернулся исполнительный вице-президент по инжинирингу Евгений Николаевич Шмелев. Он работал у нас в начале 2010-х годов и сейчас снова пришел в качестве одного из руководителей для формирования и, что самое главное, реализации новой стратегии развития компании. То же самое относится и к исполняющему обязанности вице-президента по закупкам Соснину Виталию Леонидовичу и многим другим коллегам. Практически нет ни одного, чья жизнь, работа, профессиональный интерес, не были бы связаны с нашим флагманом – "АвтоВАЗом".

– И дизайнер теперь российский?

– Все признают, что дизайн Lada Vesta – как и всей сегодняшней продуктовый линейки "АвтоВАЗа" – очень современный, в меру агрессивный, спортивный, молодежный и в то же время классический. По этой должности мы сейчас рассматриваем различные кандидатуры. Но об этом говорить еще преждевременно, время пока терпит. Пока мы сосредоточены на восстановлении производства того модельного ряда, который выпускал "АвтоВАЗ" до начала этого года.

– Вы упомянули новую стратегию "АвтоВАЗа", каковы ее основные параметры?

– Мне кажется, что в этом вопросе надо двигаться последовательно: сначала выработать общую стратегию развития автомобилестроения страны. Как вы знаете, на совещании под руководством президента было дано поручение до осени разработать новую стратегию развития автопрома. Предыдущая, напомню, была утверждена в 2018 году, ее горизонт планирования – 2025 год. Вполне очевидно, что сейчас с учетом тех вызовов, которые стоят перед всеми нами, нам необходима новая стратегия. Этим мы сейчас и занимаемся.

Что касается, стратегии непосредственно "АвтоВАЗа" – она будет составной частью общей стратегии российского автопрома, потому что "АвтоВАЗ", безусловно, всегда был и остается флагманом отечественного автомобилестроения. Я уверен, что такая роль будет закреплена за ним и в новой стратегии развития.

– Ждать от "АвтоВАЗа" новинок и каких?

– Вопрос по перспективам новых моделей стоит всегда. Мы ни на секунду не останавливаем свою работу в этом направлении. После утверждения новой стратегии "АвтоВАЗа", мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления – раскрою небольшими мазками секреты – будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер.

Но уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" – то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией "АвтоВАЗа" и российского автопрома в целом.

– Совершенно новая модель на новой платформе? Речь о принципиально новом семействе?

– Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях, поэтому перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. Это потребует инвестиций не только со стороны "АвтоВАЗа", но и со стороны наших поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Безусловно, рассчитываем и на поддержку государства. Сейчас в этом плане активно сотрудничаем с нашим акционером – ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт.

– О каких суммах речь?

– Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством – Минпромторгом.

– Учитывая укрепление рубля, можно ожидать ли снижения, хотя бы небольшого, стоимости автомобилей Lada?

– Мы видим, что по объективным причинам стоимость набора комплектующих выросла из-за курсовых разниц. Сейчас курс откатился назад, но ведь закупка производится постоянно, в том числе в начале года для страховки она шла опережающими темпами и по курсу первого полугодия. На удорожание комплектующих также очень повлияло изменение логистики. Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается.

В то же время Минпромторгразрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время.

– После запуска льготного автокредитования?

– После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас – так сказать, в антисанкционном формате – будут продаваться дешевле, чем на пике.

– Сейчас в России действует техрегламент с упрощенными требованиями к безопасности автомобилей, это помогло "АвтоВАЗу" возобновить производство: компания перестроилась и выпускает упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и ABS. Но регламент действует до февраля 2023 года. Успеете к этому сроку наладить поставки комплектующих?

– Совместно с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить такой уровень локализации, который позволит вернуться к выпуску всех модификаций автомобилей. Но говорить о сроках пока преждевременно: в основном, это связано не только с производством деталей и узлов автомобиля, а с радиоэлектронной базой. Эта задача требует объективно больше времени для решения. Думаю, к этому вопросу надо будет вернуться вместе с нашим отраслевым министерством к концу осени, чтобы посмотреть, насколько необходимо продление такого режима.

– На заводе в Тольятти три производственных линии: Granta вы запустили в июне, Niva – на этой неделе, когда очередь Largus и Xray?

– Мы можем запустить Lada Largus в ближайшее время, но вопрос в том, как долго мы сможем поддерживать это производство. Запасов автокомпонентов на "АвтоВАЗе" сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени. Очень большой объем различных узлов и деталей попал в санкционные списки, соответственно, в любой момент поставки могут быть прекращены, тогда запуск производства Largus в полном объеме окажется неэффективным. Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами – Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для нее будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков.

Что касается Lada Xray – достаточно популярный кроссовер, который хоть и выпускался небольшими партиями, но на него всегда был свой покупатель – по нему уровень локализации еще ниже. Модель находится под еще большими рисками, поэтому производить Xray в этом году мы не будем.

– Кстати о B0: по соглашению с Renault вы можете выпускать на ней Duster под брендом Lada. Вы уже приняли принципиальное решение о запуске производства или пока оцениваете целесообразность?

– Мы постоянно анализируем внешние условия, так как они постоянно меняются, и порой, к сожалению, не в лучшую сторону. По модели Duster мы видим те же самые риски, как и по Lada Xray: из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно. Полагаю, что в любом случае, в этом году такое решение принято не будет.

– Выпуск Duster предполагает выплату роялти?

– Да, это тоже один из элементов, по которому мы оцениваем целесообразность запуска той или иной модели. Это касается не только Duster, но и других автомобилей модельного ряда Renault, которые по соглашению мы имеем право выпускать. С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу, это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели "АвтоВАЗа". Да еще и отягощена теми рисками, о которых я сказал ранее, поэтому мы тоже учитываем это в принятии решения.

– У "АвтоВАЗа" есть завод в Ижевске, на котором выпускается Lada Vesta. Сохраняете планы возобновить выпуск в начале 2023 года?

– Могу с уверенностью сказать, что мы нацелены на это. Уровень ее локализации ниже, чем у Lada Niva и Lada Granta, но тем не менее, в достаточно короткий период – в районе чуть более полугода – мы сможем возобновить выпуск Lada Vesta. То есть в первом квартале следующего года. Сейчас наш инжиниринг совместно с поставщиками работают над тем, чтобы максимально глубоко ее локализовать с точки зрения отдельных автокомпонентов или изменить логистику, переключившись на поставщиков из дружественных стран.

– Около полугода до возобновления производства – немалый срок для завода, что будет с персоналом?

– Команда "АвтоВАЗа" – это самый большой актив, который у нас есть. Сегодня наша самая основная задача – сохранить коллектив, его компетенции и боеспособность. Именно на это во многом направлена деятельность топ-менеджмента компании. Сегодня у нас есть различные программы поддержки временной занятости и в Ижевске, и в Тольятти. Ряд из них мы обсуждали на совещании у президента. Полагаю, что в ближайшее время (документ уже находится в правительстве), будет принято решение об их продлении. Мы видим, как за счет этих программ преобразились наши заводы: сотрудники обновили цеха, привели в порядок дорожную сеть и оборудование. То есть не тратили времени даром даже во время простоя. Это, конечно, отразится на настроении людей, когда конвейеры заработают в полном объеме.

Очень важно было сохранить уровень заработной платы. Несмотря на переход на четырехдневную рабочую неделю и простои, когда выплачиваются две трети заработной платы, в номинальном выражении зарплата даже выросла с учетом оплаты временных работ.

– То есть о массовых сокращениях речи не идет совсем.

– Нет, мы стремимся посмотреть на свои планы под новым углом, особенно в плане оптимизации производства, но о том, что мы будем массово сокращать персонал, даже речи не идет. Наоборот, в наших планах на следующий год – запуск конвейера в Ижевске и всех трех производственных линий в Тольятти. Мы надеемся, что занятость будет обеспечена в полном объеме.

– Говоря об оптимизации на среднесрочную перспективу – не рассматриваете возможность переноса производства Lada Vesta в Тольятти?

– Мы рассматриваем разные варианты по оптимизации наших производственных площадок. Как раз сейчас тот период, когда оптимизационными программами и необходимо заниматься. Но, в любом случае, сохранение нашей команды – в приоритете всех решений, и мы уверены, что никто, что называется, не останется не у дел.

– Производство легковых автомобилей в стране за последние месяцы значительно просело. В целом, какую планку по выпуску автомобилей ставите себе по итогам полугодия?

– Не думаю, что это какой-то большой секрет, поэтому с удовольствием с вами поделюсь: если говорить о втором полугодии, то мы в зависимости от объема производства Lagrus можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, соответственно, Lada Granta. Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч. Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка. Мы не должны ни в коей мере производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы и приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada.

– Каковы ваши экспортные планы?

– Традиционно мы рассчитываем на экспортные рынки тех стран, где работают наши партнеры, где есть предприятия по сборке наших автомобилей – это Казахстан, Узбекистан и Египет. Белорусский рынок тоже один из приоритетных. Я считаю, что со следующего года, как раз в зависимости от корректировки стратегии автопрома в целом и её составной части – стратегии "АвтоВАЗа" – мы будем ориентироваться на те рынки, которые будут предусмотрены новой стратегией. В предыдущем варианте экспорту уделялось достаточно большое внимание. Посмотрим, как будет развиваться сейчас внешнеполитическая обстановка. Но в любом случае мы не снимаем с себя этой задачи.

– Говорят, что сейчас самое время выходить на новые экспортные рынки. У вас есть такие намерения?

– Это покажет время. Выйти-то можно, главное, чтобы потребители там были готовы воспринимать нашу модель в той ценовой категории, в которой она будет предлагаться. Для этого в принципе существует государственная программа поддержки экспорта, в которой мы тоже участвуем.

Русский кристалл

Световод русской истории несётся из прошлого в будущее через наше грозное, мучительное и прекрасное настоящее

Александр Проханов

Советский Союз был громадный кристалл, который наращивал грани, увеличивал размеры, менял формы. И каждый огненный период советской истории добавлял в этот кристалл свою грань, свою плоскость, свой кристаллический блеск. К концу своего существования Советский Союз являл собой остановившуюся кристаллическую громаду, подобную Мавзолею, в недрах которого лежал вождь. Великая жаркая идеология, почти век питавшая человечество, остыла, остановилась, как блеск солнца в арктической льдине. Льдина растаяла, кристалл расплавился, осмысленная геометрия государства превратилась в бессмысленную кипящую жижу. В ней гибли все смыслы, все формы, все поддающиеся разумению очертания. Ельцинская Россия была слепым разгулом либеральных стихий, разметавших пространство, уклады, человеческие судьбы и глубинную суть государства.

Русская история медленно укрощала либеральный взрыв, загоняла обратно в бутылку девятиглавого змея, возвращала раскалённую лаву в жерло вулкана, выращивала среди ядовитой огненной жижи новый кристалл.

Стихли кровавые кавказские войны. Унялись разгульные суверенитеты. Возвращение в русскую жизнь советского гимна и победного красного знамени соединило между собой два русских времени. Началось собирание русской жизни, которую выхватывали из жадных рук обезумевшего либерала. Остатки распроданных, разворованных заводов вновь складывались в корпорации. Телевизионные каналы, которые своими кинескопами стреляли в спину воюющей русской армии, подобно беспощадным бичам, полосовали обессилевшее тело России, — эти каналы отобрали у заносчивых олигархов и поставили на службу страны.

Государство Российское медленно, мучительно обретало новые формы, в либеральной жиже возникали грани кристалла. Изгнали из политики тех, кто намеревался отдать Курилы Японии, а Калининград Германии. Не допустили гей-парадов и осквернения храмов. Подавили цветную революцию на Болотной. Убрали из администрации либеральных модернистов. Остановили размножение некоммерческих организаций, которые плодились, как червяки, сжиравшие беззащитную мякоть.

Три громадных удара нанесены по могущественным либеральным центрам, которые казались незыблемыми, претендовали на духовную и политическую власть в государстве. Вырезана ветвящаяся, глубоко внедрившаяся в плоть страны метастаза Навального и наложен пластырь на тот разрез, откуда её изъяли. Был сокрушён "Мемориал"*, который, прикрываясь мучениками, постоянно выливал в народную жизнь едкую кислоту неверия, нигилизма, отчаяния, ненависти к государству — не только советскому, но и тому, что мучительно создавалось в недрах новейшей русской истории. Было закрыто "Эхо Москвы"** — не радиостанция, которая проповедовала либеральные ценности, не политическая организация, которая влияла на выборы, взращивала либеральных политиков, незримо управляла и манипулировала всеми ветвями власти. "Эхо Москвы" было могучим, ещё не осмысленным явлением, маткой, в которой вынашивалась новая русская революция, вулканом, из которого вновь должен был излиться раскалённый, сжигающий страну либерализм.

Великие имперские пространства, растерзанные и разбросанные либералами, стали вновь собираться. Россия сквозь Рокский тоннель вышла в Закавказье и поставила военные базы в освобождённых Южной Осетии и Абхазии. Россия своими кораблями и бомбардировщиками вернулась на Ближний Восток, забомбила террористов в Сирии и поставила две военные базы у Средиземного моря.

Россия вернула Крым. Состоялось их божественное венчание. Россия поддержала восставший Донбасс и грозным маршем русских дивизий двинулась к Харькову, Одессе, Днепру. Здесь она встретилась не с Украиной, не с Крещатиком, не с Софией Киевской. На её пути во всей грозной устрашающей мощи воздвигся град на холме, именуемый американской мечтой. Эта гора увенчана крепостью, нависшей над миром своими мрачными стенами, башнями, злыми бойницами, из которых Запад посыпает народы крылатыми ракетами.

Русский кристалл с его ослепительными гранями взрастает среди ядовитой пены убывающего либерализма. Стремительны сегодняшние русские перемены. Арестован Мау, этот лимфатический узел, через который исходили таинственные потоки криминальной экономики. Бежал из России Чубайс — главный продюсер либеральной политики, создатель свирепого компрадорского олигархата, могучей коррупционной системы, превращающей Россию в пиратское государство.

Отхлынули в одночасье, исчезли из русской жизни бессчётные либеральные блогеры, режиссёры, шоумены, витии. Шумное, едкое, злое беспощадное племя, терзавшее русский народ своими издевательствами, поношениями, клеветой, топтавшее русские святыни, будь то мученики великой войны или великие устроители Государства Российского, или духовидцы-праведники русской культуры.

Убежали из России дельцы, банкиры, законодатели мод и теоретики экономической жизни. Унесли с собой награбленные у народа триллионы, технологии литературной и театральной эстетики, оставив после себя зияющие дыры. Так грабители выносят из дома дорогие ковры и хрусталь, библиотеку, фамильные драгоценности, отвинчивая всё — вплоть до дверных ручек и сливных бачков, обрекая истинных хозяев дома на скудное, унылое существование.

Либералы сдирают с России кожу, думая, что под ней откроется хлюпающая плоть. Но открывается новый, грозный, со множеством сверкающих граней кристалл Государства Российского. Начинается период новой русской кристаллографии. Русский народ продолжает свой великий поход. Роет окопы под Харьковом. На танках под красным знаменем рвётся к Славянску. Лижет радарами бульвары Одессы. Ставит конвейеры на новых заводах. Управленцы налаживают разорванные связи промышленности и торговли. Инженеры, в недавние десятилетия разработавшие лучшие в мире самолёты, ракеты и танки, теперь конструируют новые русские станки, автомобили и промышленные роботы.

Бои на Украине рождают новых художников и поэтов, новых победоносных генералов и будущих русских политиков, которые, вернувшись домой, остудив свои раны, займут места одряхлевших думцев и безвольных сенаторов.

Световод русской истории несётся из прошлого в будущее через наше грозное, мучительное и прекрасное настоящее. Несёт великую энергию Русской Мечты, омывающей кристалл русской государственности, драгоценный бриллиант русского будущего.

* Организация признана иностранным агентом, её деятельность запрещена в РФ

** Доступ к ресурсам радиостанции ограничен из-за распространения ею ложной информации и призывов к экстремизму

Новые реалии

Газпром громит Европу

Борис Марцинкевич

Конец минувшей недели ознаменовался сенсацией, которую многие либерально настроенные СМИ, да и не только они в очередной раз пытаются натянуть на привычный шаблон "Утеряли полимеры, всё пропало, хватай чемодан". Для крупнейших российских компаний время сдачи годовых отчётов продлено до конца первого полугодия, потому многие ждали, какими окажутся итоги для двух крупнейших углеводородных добытчиков — для Газпрома и Роснефти. Стараниями вечно беспокоящейся о России Еврокомиссии, этого условного правительства ЕС, российский газовый концерн ещё в начале года сообщал предварительный итог — объёмы прибыли ожидались рекордными за всё время его существования. Напомню вкратце, почему этот рекорд не состоялся бы без помощи европейских правителей, по каким таким причинам без них — как без рук.

С момента появления на европейском газовом рынке сначала советского, а потом и российского газа при формировании договоров с европейскими компаниями за основу бралась так называемая гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта (ДСЭГК). Эта модель была разработана в Европе, она использовалась в Европе, без неё было бы невозможно формирование европейской газовой системы. Если угодно, гронингенская модель газового контракта — европейские альфа и омега, основа основ, краеугольный камень и прочие слова с тем же смыслом. Если что-то и называть европейской ценностью, то именно гронингенскую модель ДСЭГК.

Основные моменты этой модели:

— Контракт должен быть долгосрочным, поскольку разработка месторождений, прокладка сначала магистральных, а потом и распределительных сетей, строительство подземных хранилищ газа (ПХГ) требует немалого времени и серьёзных денег. Денег в больших объёмах не хватает ни у кого, зачастую требуется участие банков, а они в любой стране мира одинаковы: хотите получить кредит — извольте изложить как можно подробнее, во всех деталях, как именно вы его намерены возвращать.

— Цена газа должна зависеть от цены нефтяной корзины. До наступления эры большого газа в топках европейских электростанций, в домовых котлах обильно горели мазут, газойль, печное дизельное топливо, а то и сырая нефть. Хранить — удобно, транспортировать — понятно как. Цены на нефть и нефтепродукты уже в шестидесятые формировались на биржах. При этом сосчитать, сколько именно литров, баррелей, тонн требуется для того, чтобы получить после сгорания, допустим, 100 тысяч кВт*часов и 1000 гигакалорий, — несложно, как несложно сосчитать и сколько долларов, фунтов, дойчемарок и прочих видов европейских валют требуется на эти объёмы тепловой и электрической энергии. Известна и удельная теплота сгорания газа, то есть и его кубометры легко пересчитать в доллары за киловатт-часы и гигакалории. Попросишь столько же, сколько за нефтяную корзину — не купят: газ сложнее хранить, транспортировка дороже. Значит, чуточку дешевле. Менять стоимость газа с такой же скоростью, с какой мельтешат биржевые котировки нефти? Глупо, да и не удобно.

— Третья особенность гронингенской модели ДСЭГК — цены газа менялись раз в девять месяцев, за это время как раз удавалось родить средние уровни цен нефтяной корзины.

— Четвёртый нюанс — принцип "плати и/или качай". Именно так — "плати и/или качай": оплатив аванс, потребитель имеет право или "забрать соответствующий объём газа или не делать этого". Принцип, в котором нет никакого отступления от логики: добывающая и поставляющая газ сторона не должна уйти в минус при любом раскладе событий — своеобразная подстраховка. В её наличии заинтересован и потребитель: это гарантирует то, что поставщик сумеет без приключений исполнять свои обязательства в течение всего времени действия договора.

Гронингенская модель устраивала абсолютно всех — поставщиков и добытчиков, банки и потребителей, налоговые органы всех стран, которым было удобно высчитывать свою мзду. Поскольку долгосрочными были не только договоры поставок, но и договоры транзита, газовый бизнес в Европе был предсказуемым, практически плановым, разве что не в масштабах государств, а отдельных компаний на этом рынке. Устраивало это и наш СССР с его плановой экономикой — мы тоже могли составлять планы разработки сибирских месторождений, планы строительства тысячекилометровых газопроводов и прочих газоперекачивающих агрегатов. Разумеется, гронингенская модель использовалась Газпромом и после 1991 года — по той же причине: удобно, логично, предсказуемо.

Кому такое положение дел не нравилось? Да той самой Еврокомиссии, её чиновникам, которые, как и любые бюрократы, стремились и стремятся к реализации собственного идеала: максимум возможностей при минимуме ответственности. Главы крупнейших европейских газовых компаний в прокрустово ложе бюрократических хотелок и желалок укладываться не желали — и вес в бизнес-сообществе у них был огромен, и бюджеты вполне сопоставимы с бюджетами отдельных государств из состава ЕС. Грубо говоря: на такого где налезешь — там и слезешь.

Нет, ничего подобного на эту тему в тексте ТЭП (технико-экономических показателей) нет и в помине — там кружево и вязево слов о денной и нощной заботе о потребителях, но сути это не меняет. Пресловутый анбандлинг, то есть разделение компаний по видам деятельности, — первый удар по европейским газовых дел мастерам. Ты добываешь газ или имеешь на руках контракт с поставщиком из-за пределов ЕС? Продай или отдай свои магистральные газопроводы. У тебя несколько газовых магистралей, ПХГ и распределительные сети? Нет, так не пойдёт, отныне — магистрали отдельно, ПХГ и распределительные сети — отдельно. Второй удар — отказ от привязки стоимости газа к стоимости нефтяной корзины. Это ультимативное требование было обосновано, на мой взгляд, наиболее абсурдным методом: был продекларирован, узаконен постулат, невероятный по своей глупости. Ценообразование для природного газа путём привязки к стоимости нефти — не рыночно. Нефть, идеальный биржевой товар для руководства ЕС, — не рыночна, невероятный бред.

Но уровень системы образования и системы пропаганды пресловутой свободной прессы в Европе достиг небывалых высот — этот бред сивой кобылы в морозную январскую ночь встретил всеобщее понимание. На место формул, связывающих стоимости нефтяной корзины и газа, насильно внедрили принцип ценообразования на газовых хабах — торговых площадках, созданных в разных регионах ЕС.