Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россию признали одной из самых небезопасных стран мира

В соответствующем рейтинге, составленном Всемирным экономическим форумом, пишет The Telegraph, Россия занимает 126 место, соседствуя с Мьянмой и Ямайкой

В топ-10 самых безопасных стран между тем вошли Финляндия, Катар, ОАЭ, Исландия, Австрия, Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.

При создании рейтинга учитывались "общая преступность и насилие (включая террористическую угрозу) в той или иной стране, а также уровень доверия к правоохранительным органам и их способность защитить граждан от преступности".

Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании "Открытие", категорически не согласен с этим рейтингом. "Безопасность страны определяется уровнем преступности, уровнем убийств на 100 тыс. населения и другими подобными официальными данными. По этим параметрам, на первом месте должен быть Китай, за ним должна следовать Северная Корея, где туристы просто носят на руках и с ним ничего не случится, это исключено, как понятие вообще. Россия на 126 месте? Это по какой такой причине разница нашей страны и Финляндии столь высока? На мой взгляд, это, мягко сказать, необоснованно. Мне интересно, где живут составители списка? Наверное, в Финляндии или Исландии. Доверия к таким спискам нет ни малейшего".

Арам Антонян, генеральный директор компании "Болеро тур", считает все списки достаточно двоякими. "Конечно, списки немного политизированы, но все они так или иначе основаны не на бабушкиных сказках, а на реальных цифрах. Ведь, не смотря на то, что во главе всего стоят цифры, здесь учитывают еще риски по возможным преступлениям, террористическим угрозам. Исходя из этих параметров, Россия не входит в первую 10-ку и даже 20-ку.

Вместо того, чтобы размышлять о справедливости присужденного нашей стране места, нам нужно думать о том, как наладить ситуацию. Есть хороший пример. В этом году самый колоссальный прирост туристов продемонстрировала Грузия, в том числе и благодаря тому, что страна является абсолютно безопасной, риски сводятся здесь к 0,0001%. Вот и нам нужно стремиться к подобным показателям".

Мультфильм «Волки и овцы» воронежских мультипликаторов за первую неделю проката в кинотеатрах Арабских Эмиратов собрал 75 тысяч долларов США. В эмиратском прокате он идет под названием Sheep & Wolves в кинотеатрах сетей Novo Cinemas и VOX Cinemas.

«Показ мультфильма одновременно стартовал в России, Арабских Эмиратах, Эстонии, Литве, Латвии, Монголии, Турции и Румынии. Дальше его увидит практически вся Европа», – сообщил продюсер фильма и генеральный директор студии Wizart Юрий Москвин. Он подчеркнул, что благодаря франшизе «Снежная королева» у студии уже налажены связи с кинопрокатными компаниями по всему миру.

С начала сентября мультфильм показывают в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии. В ближайшее время «Волков и Овец» покажут также в Испании, Болгарии и Польше и других странах. Кстати, в Болгарии в первый же уик-энд творение воронежских мультипликаторов заняло третье место в прокате после «Дома странных детей мисс Перегрин» (FOX) и мультфильма «Аисты» (Warner Brothers).

По словам Юрия Москвина, успеха в прокате удалось добиться благодаря рекламе в международной сети фастфудов KFC. «В KFC стартовали продажи детского меню и коллекции стаканов с героями мультфильма. Необычные и оригинальные решения для продвижения мультфильма не всегда должны быть дорогими - маркетинговый бюджет наших партнеров не предполагал серьезных затрат на прямую рекламу», - рассказал Юрий Москвин.

Фильм с бюджетом 230 млн. рублей создавался сразу на русском и английском. Хотя центр производства находится в Воронеже, в картине участвовали специалисты из Новой Зеландии, Индии, США. Музыку к фильму написал французский композитор. Звук записывали команды из Новой Зеландии и Шотландии. Всего в производстве было задействовано порядка 200 человек.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) определили самые безопасные страны мира. Лидером рейтинга, в который вошло 141 государство, стала Финляндия, сообщается в отчете ВЭФ.

На втором месте находится Катар, замыкают тройку ОАЭ. Исландии и Австрии достались четвертая и пятая позиции в списке соответственно.

В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия. Россия в списке ВЭФ заняла 126-ю строчку. Последнее место в рейтинге отдали Нигерии.

При создании этого перечня учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью в стране, включая терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.

В августе страховая компания «Согаз» назвала самые безопасные для российских туристов европейские страны. Государством, в котором путешественники из России реже всего обращались за медицинской помощью, оказалась Эстония.

В Иране появится геотермальная электростанция

Иран планирует начать производить электричество из тепла земли менее чем через год с того момента, как он начал принимать меры, чтобы постепенно отойти от электростанций на ископаемом топливе, на которые приходится более 80% от установленной мощности.

Министр энергетики Ирана Хамид Читчиан, заявил, что первая геотермальная электростанция страны будет запущена в сентябре 2017 года, в Мешгин-Шахре, в провинции Ардебиль, неподалеку с азербайджанской границей. 55-мегаваттная станция станет первой геотермальной станцией на Ближнем Востоке.

"Иран не нуждается в иностранных ноу-хау, в том числе из Исландии, Новой Зеландии и Филиппин для бурения скважин для получения геотермальной энергии", - уточнил иранский министр, во время посещения места будущей электростанции.

Геотермальные электростанции используют пар, вырабатываемый из природных резервуаров горячей воды, обнаруженных в сотнях метров ниже поверхности Земли. Пар вращает турбину, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. "Турбина и генератор для электростанции приобретаются в Италии и они будут доставлены в течение двух месяцев", - отметил министр.

Электростанция будет расположена на высотах вулканической горы Сабалан в геотермально богатом районе Ардебиля. Этот регион привлекает миллионы туристов своими знаменитыми горячими источниками, которые, как полагают, имеют пользу для здоровья.

В отличие от тепловых электростанций, которые сжигают ископаемое топливо, геотермальные станции производят небольшие выбросы. По некоторым данным, выброс углекислого газа от геотермальных электростанций составляет менее 5% от обычных угольных электростанций.

По состоянию на 2015 г. во всем мире геотермальная мощность составляла 12,8 ГВт, из которых 28 % или 3548 МВт, производились в США.

Одна из ведущих стран региона по развитию геотермальной промышленности - Турция, планирует увеличить мощность геотермальных станций более чем в четыре раза, до 2500 МВт, к 2023 году, с нынешних 620 МВт.

Хамид Читчиан также выразил надежду, что геотермальная станция Мешгин-Шахр поможет таким смежным отраслям промышленности, как тепличное хозяйство, рыбоводство и туризм.

Названы самые безопасные в мире страны

Анжелика Кавалерова

В рейтинг самых безопасных для проживания стран мира вошло 141 государство. На первом месте оказалась Финляндия.

В ходе заседания экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) были определены самые безопасные страны мира. Лидером в этом списке стала Финляндия. Второе место занял Катар, а третье ОАЭ. Четвертая и пятая позиция закрепились за Исландией и Австрией.

В первую десятку также попали Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия. России в рейтинге отведено только 126-е место. Последнее место заняла Нигерия. Об этом сказано в отчете ВЭФ.

Критерии для создания рейтинга не были неожиданными - учитывались различные факторы, которые могут повлиять на благополучие жизни в странах. Например, ситуация с преступностью в стране, в том числе терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность полиции защитить граждан в случае необходимости и прочие параметры.

Лидеры онлайн-экспорта: мир в восторге от российских кроссовок и солнечных очков

Afour и Woodsun — одни из брендов, которыми Россия может гордиться на мировом рынке интернет-торговли. Основатели компаний рассказали Business FM, с чего начинался их бизнес

Исследование PayPal и Data Insight показало, что в этом году объем российских товаров, проданных на экспорт через Интернет, превысит 2 млрд долларов. Эксперты обратили внимание на то, что спрос на изделия, которые можно потрогать руками, растет быстрее, чем на контент и услуги в Сети.

Не матрешки, балалайки и ушанки и не броня в онлайн-игре: обувь — вот что покупают, в том числе иностранцы. Владелец компании Afour Владимир Григорьев рассказывал о своей истории успеха, глядя на посылку с ботинками, которые должны отправиться в Новую Зеландию. В прошлом году оборот Afour составил 10 млн рублей, план на 2016-й — 15 млн, и дальше такими же темпами. А начиналось все с любви к скейтборду и кедам, рассказывает Владимир Григорьев.

«Это был конец 1990-х — начало 2000-х, первые скейтшопы только стали появляться. Были они все время на каких то закрытых территориях, и в результате покупка пары, которую ты когда-то видел на видео своего любимого райдера, превращалась в какое-то приключение. Выбор был настолько маленький, вплоть до того, что по городу, а уж на районе точно, все знали, кто в каких кедах ходит, говорили, вот там Вова, который ходит в DVS, или там Миша, который ходит в Osiris. И это стало таким предметом обожания и особого внимания в гардеробе».

Затем, работая в рекламе, Григорьев попал в обувную мастерскую, стал предлагать свои идеи, в том числе по производству и дизайну, часто слышал от мастеров: «Это сшить невозможно!» Григорьев выкупил ателье, за год сам обучился кроить и шить обувь и со знанием дела сам начал говорить, что возможно, а что нет. В штате уже десять человек.

Столько же людей трудятся в компании «Руспродизайн», которая выпускает деревянные оправы для очков Woodsun. Идея была подсмотрена за границей, честно признается гендиректор и дизайнер марки Иван Драпков. Однако сегодня компания ежемесячно продает по 150-200 пар очков стоимостью примерно 10 тысяч рублей каждая. В планах уже выход и на европейский офлайн-рынок, говорит Драпков.

Иван Драпков

гендиректор и дизайнер Woodsun

«Нужно иметь офис продаж за границей и, соответственно, счет в банке за границей для того, чтобы делать продажи, потому что если у тебя юрлицо в России и есть какие-то контрагенты, которые хотят работать с тобой за рубежом, то коммуникация банков очень сложна. Плюс логистика. Главное, чтобы был склад в этом маленьком офисе где-то в Европе, чтобы можно оперативно доставить из одного города в другой».

На вопрос, каковы были первоначальные инвестиции в проект, ни один из собеседников точно ответить не смог. Говорят, вкладывали все, что было, но было мало.

Иван Медведев

Одинокая женщина желает узакониться

Из России стали чаще эмигрировать одинокие женщины с детьми

Анна Семенова

Комитет гражданских инициатив представил доклад об эмиграции в России с 90-х годов прошлого века. Как выяснилось, сейчас страну покидают, как правило, молодые люди и предприниматели, а вместо классических «невест по почте» за рубеж стали уезжать одинокие женщины с детьми. А вот доля эмигрантов-рантье, по прогнозам экспертов, в дальнейшем будет снижаться.

По официальным данным Росстата, с 1989 по 2015 год нашу страну покинуло около 4,5 млн человек. Однако исследователи считают, что реальные показатели в три-четыре раза превышают заявленные ведомством. Например, по информации немецкой статистической службы, за период с 2011 по 2014 год в Германию иммигрировало немногим менее 97 тыс. человек, а по данным Росстата — 16,3 тыс. человек. Согласно зарубежной статистике, в самых популярных у россиян странах проживает около 1,5 млн человек, а ряд экспертов полагают, что в дальнем зарубежье постоянно проживает более 2,7 млн человек. Стоит иметь в виду, что официальная статистика также не учитывает тех, кто имеет двойное гражданство или, к примеру, фактически проживает в стране, но въезжает туда по туристической визе.

Авторы доклада «Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века» отмечают, что за последние десятилетия российская эмиграция претерпела существенные изменения по некоторым ключевым факторам. Например, если в 90-е годы люди уезжали в основном в «классические» с миграционной точки зрения страны — Германию, США, Израиль, то в последнее время география расширилась и теперь включает в себя Австралию, Новую Зеландию и страны Южной Америки.

Поменялся не только список мест, куда въезжают эмигранты, но и мест, откуда они уезжают. В начале 90-х активнее всего выезжали жители крупных городов, в особенности Москвы и Санкт-Петербурга: в 1992 году они дали около 40% эмигрантов. Но уже к 1999 году москвичи и петербуржцы составляли только 10,6% эмигрантов.

Примечательно, что Омская область за последние 15 лет опередила даже Москву по численности выехавших за рубеж (не в страны СНГ).

Впрочем, чаще всего решение «пора валить» принимают не в Омске, а в Северо-Западном федеральном округе, в особенности в Калининградской области. А вот в Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, оказалось меньше всего эмигрантов. Не считая Республики Тыва — оттуда эмигрируют в 177 раз реже, чем из Калининградской области. Социологи считают, что «наименьшая интенсивность оттока отмечается в крайне депрессивных в социально-экономическом плане субъектах РФ: с наименьшими показателями валового регионального продукта и самыми высокими показателями безработицы». Жители таких регионов принимают решение уехать, но для начала они мигрируют в более благополучные регионы России.

В докладе также отмечается, что со временем меняется и портрет среднего эмигранта. Например, еще в начале 90-х за рубеж уезжали либо этнические мигранты (например, по алие в Израиль), либо представители интеллектуальной элиты, причем это были в основном люди зрелого трудоспособного и старшего трудоспособного возраста, профессионалы высокого класса и даже уникальные в своей области знаний специалисты.

Во второй половине 90-х к ним добавились трудовые мигранты, которые готовы были мыть посуду при наличии «красного» диплома.

Также в этот период начинается массовый отток так называемых невест по почте.

В тучные 2000-е «утечка мозгов» за границу продолжается, но если раньше это были пожилые ученые, то теперь — молодые амбициозные специалисты. Все больше бизнесменов покупают недвижимость, переезжают за рубеж со всей семьей или хотя бы отправляют за границу учиться своих детей, многие из которых не возвращаются на родину. В дальнейшем финансовый кризис продолжит выталкивать коммерсантов и предпринимателей из России. Как отмечают исследователи, в это же время растет прослойка рантье.

Во второй половине 2000-х «среди рантье все чаще встречаются бывшие чиновники и их члены семьи, а также семьи политической, бюрократической, финансовой элит, которые предпочитают отечественной действительности спокойную размеренную, уже обеспеченную жизнь в западных странах», говорится в докладе. Страны, которые принимали россиян в очень скромных масштабах — до 1 тыс. человек в среднем ежегодно, стали пользоваться все большей и большей популярностью.

Примерно в три-четыре раза выросла популярность Норвегии, Швеции, Австрии, Франции, Испании. Более чем в семь раз — Чехии.

По официальной российской статистике, из страны уезжает в два раза больше мужчин, чем женщин. Однако это объясняется особенностями миграционного учета, куда теперь включаются внешние трудовые мигранты. Иными словами, мужчины, приехавшие в Россию из стран СНГ на заработки, уезжают назад домой и таким образом попадают в статистику. А по данным стран-реципиентов, среди мигрантов из России все же преобладают женщины, добавляют авторы доклада. Такое соотношение объясняется несколькими причинами. Во-первых, женщины намного чаще, чем мужчины, вступают в брак с иностранными гражданами, например, в 2006 году во Франции 30% эмигрировавших женщин указали эту причину, а мужчины — только в 3,5% случаев. Во-вторых, дело в особенностях рынка труда, главным образом в странах Южной Европы, в которых трудовые мигранты-иностранцы заняты в большом сегменте сферы услуг, где традиционно работают женщины. В-третьих, у многих женщин близкие родственники уже уехали за границу ранее и сейчас пришло время с ними воссоединиться.

Отдельно исследователи выделяют относительно недавно появившуюся категорию «невесты и их дети». «Этот ненаучный термин для обозначения специфической категории эмигрантов введен работниками посольств принимающих стран для обозначения незамужних женщин репродуктивного возраста, имеющих детей и цель — вступление в брак с иностранными гражданами для упрощения процесса натурализации в зарубежной стране. Этот канал выезда и приобретения вида на жительство или гражданства получил широкое распространение по мере ослабления семейных связей на родине.

Также это связано с высоким уровнем смертности мужчин молодого трудоспособного возраста и, соответственно, уровнем вдовства, трудностями вступления в повторный брак и воспитания детей в России», — отмечают авторы доклада.

Что касается причин, побудивших россиян эмигрировать, то в 2014 году 59% наших сограждан покинули страну по причинам личного, семейного характера. По убыванию популярности это: переезд к родителям, вступление в брак, переезд к детям и переезд в связи с переменой места работы супруга. Трудоустройство за границей и учебу указали в качестве причины эмиграции 19 и 5% соответственно. И совсем непопулярными оказались такие причины, как «экологическое неблагополучие», «обострение межнациональных отношений», «обострение криминогенной обстановки». Как и намерение попросить климатического убежища — эту причину указал 1% эмигрантов и менее.

Эксперты считают, что причина «воссоединение с семьей» будет набирать популярность среди эмигрантов. В связи с ухудшением социально-экономической обстановки в России вероятно сокращение выезда рантье, прогнозируют авторы доклада. Также, по их оценкам, сократится отток населения средних и старших возрастных групп, а вот молодежь и предприниматели начнут эмигрировать чаще, резюмировали исследователи.

Необычно трудный выбор нового Генерального секретаря ООН

Александр МЕЗЯЕВ

Полномочия нынешнего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна завершаются 31 декабря 2016 года. Впервые он был избран в 2006 году, переизбирался в 2011-м. Согласно Уставу ООН, больше выдвигаться на эту должность он не может. В настоящее время Пан Ги Мун является одним из наиболее популярных кандидатов в президенты Южной Кореи, выборы которого состоятся в 2017 году. Правда, ещё в 1946 году Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию, рекомендующую бывшим генсекам ООН не принимать правительственные назначения «сразу после завершения» их ооновских полномочий, но эта резолюция не имеет обязательной силы, хотя и уважалась в ряде случаев.

Формальное голосование по избранию нового генсека проводится в октябре, но уже с начала текущего года в Совете Безопасности ООН начались неофициальные консультации. Россия даже выступила со специальным заявлением, в котором предложила особо активным несколько ослабить свой пыл и дождаться начала официальной процедуры. Однако на этот раз «активистам» удалось существенно изменить обычную процедуру. Впервые за всю историю выборов генерального секретаря, кандидатуры были выдвинуты намного раньше обычного срока и прошли публичные слушания. Более того, состоялись три раунда таких слушаний плюс шесть раундов голосований!

Кандидатами на должность Генерального секретаря ООН были выдвинуты: бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, бывший вице-премьер-министр Хорватии Весна Пушич, бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывший руководитель ооновской программы по изменению климата Кристина Фигейрес, бывшие министры иностранных дел Словакии - Мирослав Лайчак, Македонии - Срджан Керим и Молдовы - Наталья Герман, действующие министры иностранных дел Черногории - Игорь Лукшич и Аргентины – Сюзанна Малькора…

Большинство кандидатов представляли Восточную Европу, что не случайно. В последнее время географический фактор при выборе кандидатов на должность генсека стал приобретать особую значимость. Если к настоящему времени кандидаты от Западной Европы занимали должность генсека ООН 6 сроков, Азии – 4 срока, Африки – 3 срока, Латинской Америки – 2 срока, то до настоящего времени представителей Восточной Европы на посту генсека ООН ещё не было. Впрочем, сегодня разделение Европы на Восточную и Западную вряд ли имеет большой смысл. Ведь никто не говорит о кандидатах Восточной или Южной Африки, которые никогда не занимали должность генерального секретаря.

За всю 71-летнюю историю Организации Объединённых Наций её генеральными секретарями были всего восемь человек: Трюгве Ли (Норвегия), Даг Хаммаршельд (Швеция), У Тан (Бирма), Курт Вальдхайм (Австрия), Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана) и Пан Ги Мун (Южная Корея). Полномочия одного из генсеков ООН – Д.Хаммаршельда – завершились в связи с трагическими обстоятельствами, а именно гибелью в авиакатастрофе над территорией Замбии. Полной ясности в отношении этой трагедии нет до сих пор. В прошлом году – через 50 лет после катастрофы – в ООН возобновили расследование обстоятельств гибели Дага Хаммаршельда, но в том, что правда о его гибели (убийстве?) станет когда-либо известна, уверенности нет….

Возвращаясь к выборам Генерального секретаря ООН 2016 года, следует особо выделить историю с попыткой Болгарии сменить ранее выдвинутую ею кандидатуру. Первоначально Болгария выдвинула кандидатом Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову. После успешного выступления И.Боковой, занявшей третье место в первом туре голосования, правительство Болгарии подверглось сильному внешнему давлению, после чего София приняла срочные меры по замене кандидата, выдвинув на пост генсека бывшего комиссара Европейской комиссии Кристалину Георгиеву. Однако без личной просьбы кандидата снять её кандидатуру невозможно. В итоге попытка устранить И.Бокову (1) от выборов генсека ООН не удалась, хотя выдвижение К.Георгиевой тоже состоялось.

5 октября в Совете Безопасности ООН впервые прошло голосование «на цветных бюллетенях». Суть такого голосования состоит в выявлении тех кандидатов, которые получат голос «против» от постоянных членов Совбеза и на кандидатуры которых, таким образом, во время окончательного голосования, скорее всего, будет наложено вето. Результаты уже первого «цветного» тура указали на нового генсека. Лишь один кандидат – бывший президент Португалии Антониу Гутерриш – получил большинство голосов и вместе с тем поддержку всех постоянных членов Совета Безопасности.

Ближайший соперник Гутерриша Мирослав Лайчак не сумел ни того, ни другого: он набрал всего семь голосов членов Совбеза из пятнадцати, получив при этом два голоса «против» от постоянных членов СБ. С таким же результатом (7-6-2) (2) закончилось голосование по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Сербии Вука Еремича (он, правда, получил от постоянных членов СБ на один голос «против» больше).

Неожиданно плохой результат показал бывший президент Словении Данило Тюрк. Начав свою избирательную кампанию со второго места (после А.Гутерриша) со счётом 11-2-2, в последнем раунде он оказался почти в самом конце списка с пятью голосами «за» и четырьмя голосами «против», полученными от постоянных членов. С точки зрения профессиональной подготовленности кандидатура Д.Тюрка была, пожалуй, наиболее подходящей. Если президентом Словении Тюрк был всего пять лет, то в системе ООН он проработал более двадцати лет, был постоянным представителем своей страны в Совете Безопасности, помощником Генерального секретаря ООН.

Последнее место заняла Наталья Герман (Молдова), получившая всего три голоса «за» и одиннадцать против, при этом её не поддержали три постоянных члена СБ.

Интересно сравнить итоги голосования по двум болгарским кандидатам. Лучший результат показала Ирина Бокова. Семь голосов «за» (три голоса от постоянных членов СБ), семь «против» (два «против» от постоянных членов) и один «нейтральный» голос. Кристалина Георгиева получила пять голосов «за» (два голоса от постоянных членов) и восемь голосов «против» (два голоса постоянных членов). Таким образом, официальная София сама себя высекла безо всякой на то надобности…

Состоявшееся 5 октября голосование носило предварительный, «внутрисовбезовский» отборочный характер. В связи с тем, что проходным оказался лишь один кандидат, Совету Безопасности понадобилось принять резолюцию о формальной рекомендации кандидатуры А.Гутерриша для утверждения его Генеральным секретарём ООН на Генеральной Ассамблее.

Вечером 6 октября информационные агентства сообщили, что Совет Безопасности ООН поддержал назначение бывшего премьер-министра Португалии Антониу Мануэля де Оливейра Гутерриша на пост Генерального секретаря ООН. Резолюция СБ с соответствующей рекомендацией будет передана в Генеральную Ассамблею ООН.

Формально Генеральная Ассамблея должна избирать генерального секретаря с помощью голосования на закрытом заседании, но в последние годы всегда применялась упрощённая процедура (аккламация).

Антониу Гутерришу 67 лет. С 1995 по 2002 год он занимал должность премьер-министра Португалии. В последние годы работает в системе ООН. В 2005 году был назначен верховным комиссаром ООН по делам беженцев и занимал эту должность до 2015 года.

(1) Ирина Бокова родилась в 1952 году в Софии в семье одного из лидеров Болгарской коммунистической партии Георгия Бокова. В 1976 году И.Бокова окончила МГИМО МИД СССР по специальности «Международные отношения». Занимала различные политические и дипломатические посты, в том числе должность первого заместителя министра иностранных дел Болгарии. С 2000 года – Генеральный директор ЮНЕСКО.

(2) Голоса «за», «против» и так называемый «нейтральный» голос.

Об участии представителей Россельхознадзора в первой сессии по рассмотрению обзора торговой политики (ОТП) Российской Федерации.

В период с 28 по 30 сентября в г. Женева (Швейцария) во Всемирной торговой организации представители Россельхознадзора приняли участие в первой сессии по рассмотрению обзора торговой политики (ОТП) Российской Федерации. В ходе ОТП члены ВТО задают письменные вопросы рассматриваемому члену, а в своих выступлениях — дают оценку соответствия его торговой политики правилам и нормам многосторонней торговой системы. Основной целью ОТП является выяснение того, имеет ли место несоблюдение данным членом своих обязательств в рамках Организации, а также привлечение общего внимания партнеров по ВТО к проблемным аспектам.

Сессия по ОТП проходила в течение трех дней, однако ее проведению предшествовала активная подготовительная работа со стороны российских компетентных органов. Так, в адрес Российской Федерации поступило около 800 вопросов от более чем 30 делегаций, на которые оперативно были подготовлены письменные ответы.

В ходе заседания были заслушаны доклады председателя Органа по ОТП, представителя Российской Федерации, а также представителей 52 заинтересованных делегаций стран — членов ВТО. Участники обзора выступили со своими критическими замечаниями, комментариями и вопросами. В своих докладах страны отметили положительное влияние присоединения России к ВТО: в рейтинге Всемирного банка Doing business на момент присоединения Российская Федерация занимала 112 место, к 2016 — 51-е. Наибольший интерес вызвали темы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, импортозамещения, импортных ограничений и доступа на рынок. Ряд высказанных обеспокоенностей был связан с применением Российской Федерацией СФС мер. В этой связи с комментариями выступили представители таких стран, как Норвегия, Новая Зеландия, Европейский союз, Украина, Молдова, Турция и Соединенные Штаты Америки.

Представителем российской делегации в ходе своего заключительного заявления были даны соответствующие комментарии, в частности, была отмечена роль международных стандартов, руководств и рекомендаций, используемых механизмов урегулирования возникающих разногласий, а также реализации принципов транспарентности и обоснованности вводимых мер. Для Российской Федерации согласован четырехлетний срок прохождения обзора ее торговой политики, и следующее его рассмотрение состоится по истечении данного периода.

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ЧЭНДУ

На днях власти города Чэнду подписали соглашения с авиакомпаниями, согласно которым будут сформированы девять прямых регулярных авиарейсов из Чэнду в Сидней, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Мадрид, Сочи, Аддис-Абеба, Дубай, Москва и Окленд. Общее количество прямых регулярных авиамаршрутов, таким образом, составит 19. Чартерный рейс Чэнду - Москва "Сычуаньских авиалиний" будет регулярным с 1 ноября: летом и осенью по три рейса в неделю, зимой и весной по два.

На днях стало известно, что сейчас проводятся переговоры об открытии новых авиарейсов по направлению из Татарстана в Сычуань, Хэнань и Хэйлуцзян.

А недавно "Китайские южные авиалинии" объявили об открытии нового авиарейса Ланьчжоу-Урумчи-Москва. Рейс будет выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Недавно начал работу новый прямой авиарейс между Владивостоком и городом Тяньцзинь. Самолёт А320 "Тяньцзинь Эйрлайнс" следует по маршруту три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.

Администрация города Чэнду, который находится в юго-западной китайской провинции Сычуань, заключила соглашения с рядом авиакомпаний. В соответствии с документами, в местном аэропорту будут введены девять новых прямых регулярных авиарейсов.

Авиасообщение свяжет Чэнду с городами Сидней (Австралия), Лос-Анджелес (США), Нью-Йорк (США), Мадрид (Испания), Сочи (Россия), Аддис-Абеба (Эфиопия), Дубай (ОАЭ), Москва (Россия) и Окленд (Новая Зеландия).

Таким образом, число межконтинентальных прямых регулярных авиамаршрутов из аэропорта китайского города вырастет до 19.

Так, авиасообщение Чэнду – Сидней откроется 11 ноября 2016 г. Рейс планируется выполнять трижды в неделю. Его будут обслуживать самолетами Airbus А330 авиакомпании Air China.

В декабре начнутся полеты по маршруту Чэнду – Лос-Анджелес и Чэнду – Нью-Йорк. Самолеты Boeing-787 авиакомпании "Хайнаньские авиалинии" будут летать три раза в неделю летом и осенью, а также два раза в неделю зимой и весной.

Авиасообщение Чэнду – Сочи откроется 1 июня 2017 г. Полеты по маршруту будут выполняться трижды в неделю. Рейсы будут обслуживать самолеты Airbus А330 авиакомпании "Тибетские авиалинии".

Чартерный рейс Чэнду – Москва "Сычуаньских авиалиний" с 1 ноября текущего года станет регулярным. Летом и осенью самолеты Airbus А330 будут летать трижды в неделю, а зимой и весной – дважды.

Кто станет новым генсеком ООН?

Сегодня Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Руководить работой ключевой структуры всемирной организации делегации РФ предстоит в период обострения ситуации в Сирии, а также на решающей стадии выборов нового генерального секретаря ООН. На следующей неделе наступит решающий этап выборов генерального секретаря ООН, которые проходят в связи с истечением 31 декабря 2016 года второго срока полномочий Пан Ги Муна, занимавшего этот пост с 1 января 2007 года и переизбранного на второй срок, начавшийся 1 января 2012 года. В понедельник Совбез провел третий раунд голосования. Как и два предыдущих тура, он прошел за закрытыми дверями. "Вестник Кавказа" предлагает читателям ознакомиться с материалом американского телеканала новостей бизнеса CNBC о выборах генсека.

На предстоящей неделе мировые сверхдержавы должны будут определиться с кандидатурой на пост генсека ООН. Сейчас в борьбе за это место участвует 10 кандидатов. Скоро будет решено, кто займет пост с 1 января 2017 года. Для России эти выборы носят политический характер. Москва настаивала на том, что следующий генсек ООН должен быть выходцем из Восточной Европы, и поддерживала генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову из Болгарии. В 2015 году она была названа несколькими СМИ как главный кандидат на пост генсека ООН.

На днях премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил о выдвижении еврокомиссара Кристалины Георгиевой на пост генерального секретаря ООН. Таким образом, Георгиева заменит ЮНЕСКО Ирину Бокову, которая была ранее назначена болгарскими властями кандидатом в возможные преемники Пан Ги Муна. Борисов говорил, что Болгария намерена поддерживать кандидатуру Боковой лишь в том случае, если она займет первое или второе место по результатам промежуточного голосования на выборах главы ООН. Однако на прошлой неделе Бокова заняла лишь шестое место.

Кристалина Георгиева, комиссар Еврокомиссии по бюджетной политике, вступила в борьбу в противовес Москве. Георгиева поддерживается правительством Болгарии и рассматривается в качестве предпочтительного кандидата от Западной Европы, в частности, от Германии.

Назначение на пост определяется серией рейтинговых голосований, где каждый голосующий может выбрать один из трех статусов для каждого из кандидатов: "поддержать", "не поддержать", "воздержаться".

Бывший премьер-министр Португалии и Верховный комиссар ООН Антониу Гутерриш вышел в явные лидеры, но следующий раунд голосования предполагает использование права вето постоянными членами Совета Безопасности. Так как Москва открыто отдает предпочтение кандидату из Восточной Европы, вполне вероятно, что Гутерриш утратит лидирующие позиции.

После завершения пяти раундов рейтинговых голосований, на втором месте кандидат Вук Еремич, 41-летний дипломат, занимавший пост министра иностранных дел Сербии в 2007-2012 годах. Однако, по сообщению сербских СМИ, учитывая пророссийскую позицию политиков страны, почти наверняка США используют право вето для того, чтобы отклонить его кандидатуру.

Половина кандидатов представлена женщинами, и в августе действующий лидер Пан Ги Мун выразил мнение, что впервые в истории именно женщина должна занять пост Генерального секретаря ООН.

Одна из кандидатов, бывший премьер-министр Новой Зеландии и ныне действующий администратор Программы развития Организации Объединенных Наций Хелен Кларк, сказала CNBC в среду, что хотя в настоящее время она и не считается фаворитом, рейтинговое голосование на следующей неделе может изменить ситуацию.

"В конце концов, генеральным секретарем станет кто-то, на чьей кандидатуре сойдутся мнения всех постоянных членов СБ ООН, каждый из которых имеет право вето", - сказала она.

Кларк заявила, что настало время, усилить роль генерального секретаря и поднять его статус выше дипломатического, и ее опыт работы в качестве премьер-министра поможет в этом.

"Я участвовала в принятии серьезных решений, и когда пришла в Программу развития ООН, задействовала все, что знала о мире, безопасности, экономических и экологических вопросах, потому что Программа развития напрямую касается этих вопросов. Так что, я бы сказала, с точки зрения широты и силы опыта мне нет равных на этих выборах", - сказала Кларк.

CNBC

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся мероприятия по недопущению завоза и распространения на территорию Российской Федерации лихорадки Зика.

В Бразилии продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика. Данная страна является также эндемичной по желтой лихорадке, лихорадкам денге и чикунгунья, а также другим опасным инфекционным болезням.

Роспотребнадзором в период подготовки к XXXI Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро была организована оценка возможного риска инфицирования в местах размещения и проведения соревнований для членов олимпийской сборной и гостей Олимпийских игр с выездом специалистов научных организаций Роспотребнадзора в г. Рио-де-Жанейро, проводился комплекс мер, направленных на минимизацию рисков завоза и распространения опасных инфекционных болезней на территорию Российской Федерации, обеспечено межведомственное взаимодействие с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Разработаны и направлены рекомендации по вопросам информирования участников Игр о возможных рисках инфицирования, необходимости соблюдения правил личной гигиены в целях профилактики заболеваний, симптомах инфекционных болезней и др. Организовано проведение семинаров для медицинских работников олимпийской сборной команды Российской Федерации и руководителей спортивной делегации по вопросам клиники, диагностики и профилактики лихорадки Зика, желтой лихорадки и других опасных инфекционных болезней.

На сегодняшний день, с учетом завершения сроков инкубационного периода, среди российских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр, случаев заболевания лихорадкой Зика и другими инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Пребывание во время нахождения на Олимпийских играх в Бразилии для российских спортсменов и других членов российской Олимпийской сборной, а также гостей Олимпиады было безопасным.

По официальной информации Панамериканской организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний с апреля 2015 года продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика (ЛЗ).

В 21-й стране, из числа пораженных, отмечается увеличение числа случаев патологий нервной системы новорожденных, в 18 странах отмечено увеличение количества неврологических расстройств, в том числе синдрома Гийена-Барре, связанное со случаями заболевания ЛЗ.

Кроме того, сообщается о 5583 случаях завоза ЛЗ на территорию 57 стран и отдельных территорий, в том числе в 22 страны Европейского региона, США (3132 случаев завоза), Новую Зеландию (97 завозных случаев), Австралию (44 случая), Китай (19 случаев) и ряд других государств.

С начала эпидемии случаи передачи ЛЗ половым путем зарегистрированы в 11 странах: Аргентине, Чили, Новой Зеландии, США, Франции, Италии, Испании, Канаде, Перу, Португалия, Германии.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 500 тыс. человек, у более чем 120 тыс. диагноз «лихорадка Зика» подтвержден лабораторно. При этом следует учитывать несоответствие между уровнем зарегистрированной и фактической заболеваемости, вследствие бессимптомного протекания значительного числа случаев.

Наиболее сложной, в эпидемиологическом плане, обстановка сохраняется в Бразилии, где за время эпидемии ЛЗ зарегистрировано 1888 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных. Общее число случаев заболевания с подозрением на ЛЗ составляет на 23.09.2016 более 196 тыс. Напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле и ряде других стран региона.

По данным специалистов ВОЗ и некоторых неофициальным источников с 27 августа 2016 года на территории Республики Сингапур были зарегистрированы первые случаи инфицирования людей вирусом Зика. За последнюю неделю количество случаев, по разным данным Министерства Здравоохранения Республики Сингапур увеличилось до 387. Заболеваемость регистрируется в 10 жилых кварталах города.

В конференции приняли участие представители Министерства транспорта РФ, ОАО «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта», Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения», представители органов исполнительной власти более 70 субъектов РФ, ведущие российские и зарубежные эксперты из Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Международного транспортного форума, Республики Беларусь и другие.

Н. Асаул выступил модератором круглого стола «Безопасные транспортные системы: использование современных технологий, инструментов обеспечения качества транспортной деятельности и потенциала институтов гражданского общества» в рамках одноименной Международной конференции, которая, проходит в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 годах».

Основными темами круглого стола стали: «Формирование межсекторальной государственной политики и активной позиции гражданского общества как важнейшие факторы эффективного обеспечения безопасности дорожного движения» и «Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов: от безответственности бизнеса к регулируемой профессиональной деятельности».

По итогам дискуссии участники предложили продолжить внедрять навигационно-информационные технологии, позволяющие контролировать состояние дорожно-транспортного комплекса, координировать действия по ликвидации нештатных ситуаций и их последствий, моделировать и прогнозировать развитие транспортной ситуации. Кроме того, эти технологии позволят оказывать поддержку маломобильным гражданам, содействовать широкому привлечению институтов гражданского общества к обучению участников дорожного движения основам безопасности поведения на дорогах, предупреждению дорожно-транспортного травматизма, оказанию первой медицинской помощи.

С помощью навигационно-информационных технологий будет продолжена разработка новых форм участия гражданского общества при осуществлении госполитики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (БДД), изучение и внедрение зарубежного опыта взаимодействия госорганов и институтов гражданского общества для повышения БДД, совершенствование профподготовки и переподготовки водителей, осуществляющих коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов.

Участники сошлись во мнении о необходимости продолжения разработки дополнительных мер по обеспечению БДД, соблюдению режима труда и отдыха водителями, а также проведения мероприятий, направленных на обучение детей и молодежи поведению на дорогах, путем создания национальных систем воспитания.

Китайская корпорация готова инвестировать в горнодобывающую промышленность Ирана $ 10 млрд.

Китайская корпорация "CITIC Group Corporation Hina" выразила готовность предоставить Ирану финансирование в размере $ 10 млрд., в основном, в горнодобывающую отрасль экономики, заявил высокопоставленный чиновник китайской компании Чжоу Яфан.

Чжоу Яфан заявил об этом во время встречи с главой Иранской организации шахт, развития горнодобывающей промышленности и реконструкции Мехди Карбасианом, в штаб-квартире IMIDRO в Тегеране. Китайское правительство, как ожидается, выдаст необходимые разрешения до конца этого года, и процесс финансирования начнется в 2017 году, уточнил китайский чиновник.

Чжоу призвал IMIDRO обеспечить "CITIC Group" списком своих приоритетных проектов в горнодобывающей отрасли, и выразил заинтересованность своей компании в секторах стали, угля, меди и алюминия Ирана.

Карбасиан, который также является заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, сказал, что стоимость горнодобывающих проектов, находящихся в стадии реализации на стальных, медных и алюминиевых заводах, в частности, в районе Персидского залива, угольных проектов в центральной части Ирана, а также разработка Особой экономической энергетической зоны "Парс", оценивается в $ 2 миллиарда.

IMIDRO на своем годовом общем собрании, состоявшемся в субботу, сообщила, что добывающий сектор Ирана требует 15,3 $ млрд. прямых иностранных инвестиций для достижения целей, предусмотренных в Шестом пятилетнем плане развития страны (2016-2021 гг.).

"CITIC Group Corporation" является китайской государственной инвестиционной компанией, созданной в 1979 г. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы "привлекать и использовать иностранный капитал, внедрять передовые технологии и принимать передовую и научную международную практику в эксплуатации и управлении".

В настоящее время, корпорация владеет 44 дочерними предприятиями, в том числе "China CITIC Bank", "CITIC Holding", "CITIC Trust Co." и "CITIC Merchant Co. Ltd", в Китае, Гонконге, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Стоимость активов "CITIC Group" достигает $ 200 млрд. Группа предоставила в 2015 году китайским компаниям $ 100 млрд. кредитов.

Бахрейн: маленькая страна, большие возможности?

Ирина Ахмед Зейн Айдрус

К.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений РУДН, эксперт РСМД

Экономические санкции заставляют российских бизнесменов лучше смотреть по сторонам в поисках более благоприятных возможностей для развития. И среди государств Залива Королевство Бахрейн играет первую скрипку, предлагая эффективные пути сотрудничества с Россией. Финансовая столица Арабского региона поощряет частное предпринимательство, полностью снимая ограничения на вывоз капитала, отменяя таможенные пошлины на ввоз оборудования и сырья. Деловой климат Бахрейна характеризуется открытостью экономики, высокими строчками в международных рейтингах по индексам экономической свободы и финансового развития. Сумеет ли российская сторона разглядеть «жемчужину» арабского мира и в полной мере реализовать потенциал двусторонних торгово-экономических отношений?

Особенности экономического развития Бахрейна

Открытие месторождения нефти в 1932 г. стало поворотным в экономической и социальной жизни Бахрейна, а также существенно и комплексно повлияло на современное развитие. Сегодня нефтегазовый сектор занимает большую долю в структуре ВВП Бахрейна. В 2014 г. показатель составил 22 %.

Сегодня на промышленность Бахрейна (за исключением нефтегазовой) приходится 14,5 % ВВП [1]. Среди важнейших отраслей — производство алюминия (годовое производство первичного алюминия — 960 643 т) [2], а также судоремонт. Aluminium of Bahrain (ALBA) — одно из крупнейших предприятий по производству алюминия в мире. Компания стратегически важна для экономики Бахрейна, поскольку на нее приходится около 12 % ВВП, 51 % производства идет на экспорт. В связи с тем, что к 2019 г. запланировано увеличить производственные мощности ALBA (объем инвестиций — 3,5 млрд долл.) [2], следует ожидать повышения значения индустриальных предприятий в формировании ВВП страны.

В 2014 г. вклад финансового сектора в ВВП составил 17%. Хотя финансы удерживают второе место после нефтегазовой отрасли, после 2011 г. значение финансовой индустрии в экономике страны существенно понизилось (в 2010 г. на финансовые услуги приходилось 25 % ВВП Бахрейна). Сжатие финансового рынка произошло в результате социальной нестабильности, что привело к ухудшению макроэкономической ситуации в целом и снижению привлекательности Бахрейна для международного бизнеса. Продолжающийся рост цен на нефть на протяжении последних лет поспособствовал падению доли финансовых услуг и повышению роли нефтяной промышленности в экономике.

Институциональное инвестирование — достаточно новое, но динамично разворачивающееся направление. С 2007 г. хеджевые фонды и другие аналогичные финансовые институты приступили к осуществлению деятельности непосредственно из Бахрейна. Фонды могут создаваться как инвестиционные трастовые компании или в виде SPV (special purpose vehicle). Сейчас там насчитывается 2650 фондов, чистая стоимость активов которых составляет 7,5 млрд долл.

Фондовый рынок Бахрейна характеризуется высокой концентрацией активов в руках сравнительно малого числа игроков. Капитализация рынка в июле 2016 г. составила 18 млрд долл. [3], что почти в 3 раза превышает показатель 2000 г. Несмотря на положительную динамику, фондовый рынок Бахрейна остается самым мелким в регионе и нуждается в дальнейшем росте за счет увеличения числа ликвидных инструментов, инвесторов.

В целом до 2015 г. экономика Бахрейна показывала динамичное развитие. Объем ВВП в 2014 г. достиг 33,4 млрд долл., увеличившись на 16 % по сравнению с 2011 г. В 2015 г. произошло замедление темпов роста в связи с падением цен на нефть на мировом рынке, в результате чего показатель сократился до уровня в 31,8 млрд долл. Несмотря на усилия по диверсификации экономики, нефтегазовая промышленность до сих пор обеспечивает большую часть государственного бюджета (88 %) и валютных поступлений от внешнеторговых операций (67 %) и, как следствие, придает импульс дальнейшим преобразованиям в экономике.

Роль Бахрейна в мировой и региональной экономике

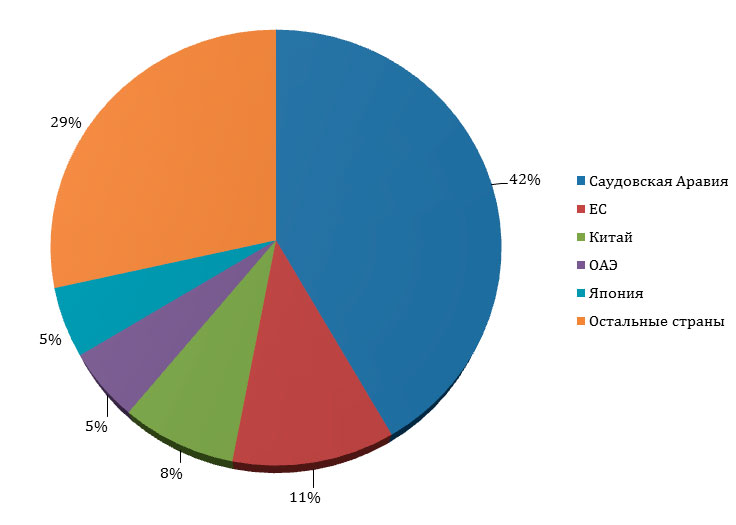

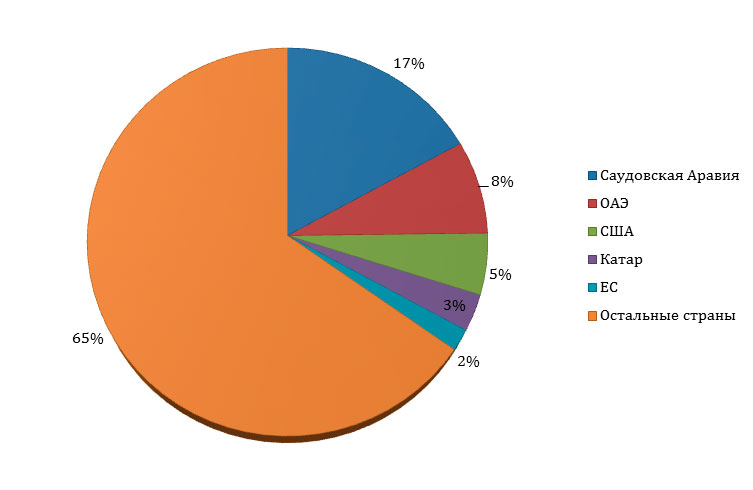

Бахрейном накоплен богатый опыт международного экономического сотрудничества. Ключевые торговые партнеры по экспорту — Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Катар, и ЕС. К ведущим импортерам в Бахрейн относятся Саудовская Аравия, ЕС, Китай, ОАЭ и Япония (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Доля основных торговых партнеров в импорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Источник: WTO. Trade Profile.

Рисунок 2. Доля основных торговых партнеров в экспорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Источник:WTO. Trade Profile.

В рамках ССАГПЗ Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ — основные торговые партнеры королевства. C Cаудовской Аравией Бахрейн связан особыми узами. Одним из ряда показателей — совместная добыча нефти с шельфового месторождения Абу-Сафа. На Саудовскую Аравию приходится почти половина поставок Бахрейна в нефтяные монархии Залива.

Бахрейн — единственная страна Залива, импортирующая сырую нефть, доля которой в товарной структуре импорта превышает половину всех ввозимых товаров. Мощности нефтеперерабатывающих заводов используются для переработки импортной нефти, поступающей по подводному нефтепроводу Бахрейн — Даммам, и дальнейшему экспорту нефтепродуктов. Так, в 2011 г. сырая нефть составила 62 % в структуре импорта, а нефтепродукты — 75 % в экспорте. В 2014 г. доля нефтепродуктов в экспорте составила 38 %.

Следует отметить, что Бахрейн — единственное из 6 государств ССАГПЗ с положительным сальдо торговли услугами (1,742 млрд долл. в 2015 г.), что свидетельствует в пользу высокого уровня развития финансовых, туристических и транспортных услуг.

Бахрейн — первая страна в регионе, подписавшая Соглашение о свободной торговле с США. По словам Министра промышленности и торговли Хасана Абдуллы Фахро, Соглашение о свободной торговле с США ежегодно приносит бахрейнской экономике 1,3 млрд долл. [4]. CША наряду с ЕС и странами региона входят в 5 ведущих торговых партнеров по импорту.

Чистая международная инвестиционная позиция Бахрейна положительная — 26,7 млрд долл. при величине активов в 167,7 млрд долл., обязательств – 173,4 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в страну составил в 2014 г. 19 млрд долл., в то время как отток — 11 млрд долл. В 2006 г. в стране была создана компания Mumtalakat, на которую возложены функции суверенного фонда благосостояния, а именно стратегических инвестиций и управления активами. Mumtalakat имеет вложения в более чем 40 компаниях в Бахрейне и за рубежом в объеме 7,2 млрд долл. Львиная доля иностранных инвестиций приходится на страны Залива и другие арабские государства.

Инвестиционное сотрудничество Бахрейна с партнерами по ССАГПЗ охватывает стратегические сферы экономики. В нефтегазовой сфере 12,5 % капитала компании BANAGAS принадлежит кувейтской Boubyan Petrochemical Company. В Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) саудовская корпорация Saudi Basic Industries Corp и кувейтская компания Petrochemical Industries Company владеют равными долями капитала (по 1/3). Компании Mubadala из ОАЭ принадлежит 32 % в Тatweer Petroleum [5]. Более 40 % акций Биржи Бахрейна также принадлежит инвесторам из Залива. В географической структуре активов банков основная доля иностранных активов приходится на Западную Европу и ССАГПЗ. В пассивах же преобладают также Западная Европа и страны Залива.

Основу конкурентоспособности Бахрейна в региональном и глобальном масштабе составляют открытость экономики, либеральная экономическая политика и поощрение частного предпринимательства. Здесь разрешено создание компаний со 100 % иностранным капиталом; нет подоходного налога, налога на прибыль (облагаются только компании нефтегазового сектора в размере 46 %), НДС; нет ограничений на вывоз капитала, доходов, роялти и таможенных пошлин на ввоз машин, оборудования и сырья.

Упрощенные визовые требования для иностранцев, наличие промышленных и коммерческих зон с низкими арендными ставками, дешевое топливо, вода и электроэнергия содействуют благоприятному деловому климату в стране [5].

«Фонд наследия» в 2016 г. присудил Бахрейну 18-е место в мире по критерию открытости, что позволяет считать бахрейнскую экономику открытой в значительной степени (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг экономической свободы стран мира в 2016 г.

Рейтинг Страна Баллы Изменение по отношению к прошлому году

1 Гонконг 88,6 -1,0

2 Сингапур 87,8 -1,6

3 Новая Зеландия 81,6 -0,5

18 Бахрейн 74,3 +0,9

153 Россия 50,6 -1,5

Источник: www.heritage.org/index/Country/Bahrain

Среди 17 стран Ближнего Востока Бахрейн занимает первое место по показателю экономической свободы (табл. 2).

Таблица 2. Региональное ранжирование стран по уровню экономической свободы, 2016 г.

Рейтинг Страна Баллы ? по сравнению с 2015 г.

1 Бахрейн 74,3 0,9

2 ОАЭ 72,6 0,2

3 Катар 70,7 -0,1

3 Израиль 70,7 0,2

5 Иордания 68,3 -1,0

Источник: Regional Ranking. www.heritage.org/index/сountry/Bahrain

В 2015 г. страна заняла 50-е место из 175 стран в Международном Индексе восприятия коррупции (Россия заняла в этом же рейтинге 119-е место). Согласно отчету «Doing Business Report, 2016», Бахрейн занимает 65 место среди 183 стран мира и 2-e место в арабском регионе.

Бахрейн — один из глобальных лидеров в области исламских финансов. Второй год подряд Бахрейн признается ведущим центром исламских финансов в странах Залива и вторым среди 92 стран мира после Малайзии.

Бахрейн и Россия: направления сотрудничества

Основными направлениями двустороннего сотрудничества обозначены энергетика, нефтегазовая индустрия, сельское хозяйство, финансовый сектор, гражданское авиастроение и медицинская промышленность. Королевство интересуют и производственные возможности в военной области. Следует отметить, что потенциал двусторонних торгово-экономических отношений пока не реализован, несмотря на положительную динамику. В 2011 г. Россия занимала 43-е место среди направлений экспорта и 18-е — среди стран-импортеров в Бахрейн.

В 2015 г. товарооборот между двумя странами составил 12,2 млн долл. Основными статьями российского экспорта (4,3 млн долл.) были черные металлы, бумага и картон, лазеры, алкогольные и безалкогольные напитки, химические продукты. Импорт из Бахрейна в 2 раза превысил объем вывозимых из России товаров и составил 7,9 млн долл. Ведущими позициями были алюминий и изделия из него, дистилляты и другие нефтепродукты, мебель, древесина и изделия из нее, духи.

С целью развития инвестиционного сотрудничества в апреле 2014 г. страны подписали соглашение о поощрении и защите инвестиций. Тогда же Инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat подписал соглашение с РФПИ. В декабре 2014 г. между ними была достигнута договоренность об участии Mumtalakat в софинансировании практически всех проектов РФПИ в размере 5%.

Российские банки и компании могут рассматривать Бахрейн как площадку для листинга своих ценных бумаг. Бахрейн заинтересован в увеличении ликвидности и капитализации фондового рынка, диверсификации возможностей инвестирования. До IPO телекоммуникационной компании Zain осенью 2014 г. последние публичные размещения в Бахрейне проводились в 2010 г. Политическая поддержка финансового взаимодействия с Россией и готовность регулирующих органов создать условия для размещения российских ценных бумаг также свидетельствуют в пользу данной возможности.

Также у Бахрейна есть потенциал выступить подходящей площадкой, через которую российский бизнес может обеспечить доступ к финансовым рынкам региона. Частичная изоляция крупнейших российских банков от европейского и американского финансового рынков и возросшее давление санкций на торговое сотрудничество, необходимость в альтернативных источниках стабильного финансирования инфраструктурных и отраслевых проектов — все это послужило толчком к обсуждению вопроса регулирования деятельности исламских финансовых институтов в России. Выход на рынок может быть осуществлен через вхождение в капитал местных или региональных банков, создание совместных фондов.

Инновационно-технологическое сотрудничество — важное направление, где российские компании могут предложить не только Бахрейну, но и другим странам региона конкурентоспособные услуги и продукцию. В 2014 г. на рынок королевства вышла российская компания Macroscop с программным обеспечением для систем безопасности города.

В области нефти и газа первостепенно сотрудничество в вопросах использования передовых российских технологий по повышению производительности нефтяных скважин, разведывательных работ в транзитных зонах и на большой глубине, поставках сжиженного газа, строительства и эксплуатации газопроводов. Совместная реализация проектов в энергетическом секторе — эффективный способ снижения конкуренции для российских компаний на рынках Залива.

В 2014 г. в Бахрейне было создано Национальное космическое научное агентство. Россия может предложить Бахрейну сотрудничество в области космических исследований, создания перспективной космической техники, оказания космических услуг в области дистанционного зондирования земли, космической связи, навигации, космического образования, полеты на МКС и др. Бахрейн можно рассматривать как центр/гавань по продвижению космических услуг и продукции в странах Залива и Африки.

Одним из направлений увеличения торгового оборота может стать привлечение в Бахрейн российских компаний с целью участия в инфраструктурных проектах в энергетике, строительстве опреснительных и очистных сооружений, туристических и жилых комплексов. Необходимым и перспективным направлением может стать создание совместной инжиниринго-сервисной компании для обслуживания проектов в Бахрейне и соседних странах. Важной составляющей может стать кадровая подготовка технических специалистов.

В октябре 2014 г. между Бахрейном и Россией было установлено прямое авиасообщение. При правильном подходе — инвестировании в продвижение Бахрейна в РФ и наоборот — можно добиться существенного увеличения двустороннего потока туризма.

Перспективы компаний из РФ на рынке ССАГПЗ можно оценить как вполне благоприятные. В условиях снижения курса рубля российские продукция и услуги являются конкурентоспособными по цене. Нацеленность Бахрейна на диверсификацию внешнеэкономических партнеров создает дополнительные возможности вхождения на рынок российским поставщикам.

Во время визита главы королевства в Россию в сентябре 2016 г. были подписаны соглашения в областях торговли сжиженным газом и совместных инвестиций между бахрейнским холдингом Nogaholding и Газпромом, геофизических изыскательных работ между Nogaholding и «Росгеологией», военного сотрудничества, а также о создании межправкомиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству.

В Бахрейне уже осуществляется тестовый проект одной из российских компаний, по результатам которого будет принято решение о проведение полномасштабных работ по обработке геофизических данных.

Стоит учитывать, что несмотря на снижение поступлений от экспорта нефтепродуктов, экономика Бахрейна находится в стадии роста. Об этом свидетельствует инвестиционная политика королевства. Начался проект по модернизации и расширению международного аэропорта (объем инвестиций 1,1 млрд долл.). Объявлен тендер на реализацию проекта порядка 5 млрд долл. по расширению производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода Bapco с 260 000 до 350 000 барр. в день. К концу 2017 г. должно завершиться строительство нового нефтепровода для перекачки сырой нефти из Саудовской Аравии в Бахрейн стоимостью в 300 млн долл. и проектной мощностью 400 000 барр. в день. В 2018 г. планируется введение в эксплуатацию СПГ-терминала, стоимость проекта более 600 млн долл.

Рост строительного сектора и цен на недвижимость в Бахрейне в отличие от других стран региона, также свидетельствует об экономической стабильности и является индикатором перспективности входа российских инвесторов на рынок Бахрейна.

Бахрейн, обладая развитой инфраструктурой, самым либеральным законодательством в регионе, профессиональными кадрами, соблюдая международные стандарты в бизнесе и отличаясь дружелюбной космополитической атмосферой, является удобным местом для старта в странах Залива. С учетом нацеленности руководства острова на развитие бахрейнско-российского сотрудничества, российский бизнес может использовать сложившиеся условия для продвижения на региональный рынок.

1. Economic Indicators // Central Bank of Bahrain. September 2014.

2. Annual Review 2015. Aluminium of Bahrain – 68 p.

3. Monthly Trading Bulletin // Bahrain Bourse. June 2016.

4. Digby Lidsone. Bahrain exploits grand prix pulling power // Financial Times, April 20, 2009.

5. Королевство Бахрейн: маленькая страна, большие возможности / под ред. И. А. Айдрус. – Манама : Международная пресса, 2012.

Рисунок 1.

Доля основных торговых партнеров в импорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Рисунок 2.

Доля основных торговых партнеров в экспорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Валентин Писеев: «Грош цена тем, кто не умеет работать с международными федерациями»

Георгий НАСТЕНКО

28 сентября исполнилось 75 лет одному из самых известных спортивных функционеров — Валентину Писееву. Большую часть жизни он посвятил развитию фигурного катания в стране и отстаиванию интересов национальной сборной на международной арене. О ярких моментах биографии мэтр рассказал корреспонденту «Культуры».

культура: Вы более полувека связаны с фигурным катанием. Расскажите, как все начиналось?

Писеев: С детства пропадал на Стадионе юных пионеров, а в 1959-м поступил в физкультурный институт. Там меня взяла под крыло знаменитая Татьяна Толмачева-Гранаткина, многократная чемпионка СССР. Во время обучения набрал свою группу, куда зачислил и будущего двукратного чемпиона мира Владимира Ковалева. По окончании института хотели направить в Новосибирск, но Толмачева позвонила ректору, устроила скандал и добилась, чтобы «Писеева оставили на СЮПе». Она собиралась на пенсию и рассматривала меня в качестве одного из преемников.

В целом по карьерной лестнице двигался довольно быстро. Добрался до старшего тренера сборной Москвы, однако организаторская деятельность все чаще отвлекала от непосредственной работы на льду, ведь в 1965-м меня избрали главой Всесоюзной судейской коллегии и членом президиума Федерации фигурного катания. Спустя пару лет заступил на должность ответственного секретаря ФФК и параллельно отвечал за вверенный участок в Спорткомитете.

культура: С Вашим приходом совпал подъем отечественного фигурного катания…

Писеев: Что интересно: прогресс шел пятилетками. В 1965 году впервые стали чемпионами мира в парах Белоусова и Протопопов, в 1970-м — Пахомова и Горшков отличились в танцах, а спустя еще пять лет на первенстве планеты успех сопутствовал Сергею Волкову. Не получилось лишь у женщин, хотя и в данном случае до победы не хватило самой малости. Лена Водорезова имела все шансы стать сильнейшей на планете.

культура: В Советском Союзе федерации по видам спорта нередко возглавляли авторитетные «варяги». Подобная тенденция имела место в фигурном катании?

Писеев: В конце 60-х рулил Жарков — завотделом комитета народного контроля СССР. Его дочь Елена танцевала в паре с Вячеславом Жигалиным — у него отец был министром тяжелого и транспортного машиностроения. Потом Жаркова захотела выступать с Геннадием Карпоносовым. А Жигалину мы нашли новую партнершу — Татьяну Войтюк. И вот — первое сражение новых дуэтов. Жарков приехал на черной «Волге» и расположился с большой свитой на трибуне, а Жигалин прибыл на «Чайке» и занял место на противоположной стороне дворца. Сын министра с партнершей победили за явным преимуществом. На следующих соревнованиях история повторилась.

Жарков пошел вразнос: на него давила жена и родители Карпоносова. Он позвонил главе Спорткомитета Сергею Павлову, и тому пришлось принять просителя официально. Но предварительно Павлов вызвал меня для разъяснения ситуации. Выслушав претензии Жаркова насчет «засуживания дочери», Сергей Павлович ответил: «Вы почему-то в моем кабинете стараетесь решить не вопросы развития фигурного катания, а свои семейные проблемы». После чего устроил так, что Жарков написал заявление об уходе из федерации по собственному желанию.

культура: Часто сетуют, что в международных спортивных структурах мало российских представителей. Согласны?

Писеев: В фигурном катании все по-другому. В частности, Александр Лакерник в июне занял должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ИСУ). Раньше наших соотечественников на столь высоком посту в этой организации не было. Моя супруга Алла Шеховцева — член технического комитета по танцам. Александр Горшков четыре срока отработал председателем данного подразделения.

культура: Взаимодействия с ИСУ не всегда складывались гладко?

Писеев: Во времена правления француза Жака Фавара нас действительно «душили». На чемпионате мира 1977 года в Токио я поставил Родниной и Зайцеву 5,9 за технику (при небольшой ошибке в исполнении прыжка) и 6,0 за артистичность. После них предстояло выступать еще двум парам, которые теоретически могли получить оценки выше, поскольку по негласному договору в таких случаях предельные баллы давать не полагалось. Но я знал: если не сделаю 6,0, меня в Союзе не поймут. Рисковал сознательно. И вот глава технического комитета итальянка Бьянкетти сразу по окончании соревнований пар собрала судейскую бригаду, хотя по регламенту не имела на это права, и устроила разнос. Объявили дисквалификацию не только мне, но и всем нашим судьям: насобирали разные случаи, когда якобы завышались оценки советским фигуристам.

Когда информация дошла до Павлова, глава Спорткомитета дал мне указание подготовить письмо на имя президента ИСУ и лично набросал основные тезисы. «Господин президент, если Вы и войдете в историю спорта, то с черного хода» — это еще не самые сильные выражения!

Через пару недель приходит ответ. «Господин Павлов! Нам известно, что Вы — глава Олимпийского комитета СССР и министр спорта. Но как президент ИСУ имею отношения не с Вами, а с федерацией по виду спорта. Я мог бы не отвечать на письмо. Однако, учитывая авторитет Ваш и страны в целом, хотел бы дать разъяснение…»

И далее перечислил случаи необъективного (по его мнению) судейства советских арбитров. В то же время пообещал взять под личный контроль оценки наших фигуристов, чтобы их не «зажимали». Свое обещание француз выполнил. К слову, в том же году меня избрали членом технического комитета ИСУ. Вместо дисквалификации пошел на повышение.

Позднее на чемпионате Европы в Хельсинки произошла любопытная история. Фавар пригласил к себе в номер и ознакомил со списком из 23 пунктов, которые он подготовил, чтобы обсудить с советским представителем. Первые пять согласовали без проблем, а потом возникло неразрешимое препятствие. От нас требовалась гарантия на участие в первенстве мира вместе с командой ЮАР. На дворе 1977 год… Но Фавар дал понять: если одобрю данный пункт, то во всем остальном пойдет навстречу. Пришлось объяснять, что решение не в моей компетенции. ЮАР была исключена из ООН и других международных организаций, и такие вопросы решало Политбюро ЦК КПСС. И все же под конец долгого правления француза наши отношения улучшились. С его преемником норвежцем Олафом Паульсеном хорошо ладили, а с Оттавио Чинквантой — и вовсе дружили.

Лично для меня образец спортивного функционера — экс-глава нашего Олимпийского комитета Виталий Смирнов. Он прекрасно находил общий язык с любыми зарубежными партнерами, удивляя их энциклопедическими знаниями. Мог на память назвать каждый пункт из какого-нибудь документа или фамилию чемпиона c точным результатом. И вообще: грош цена тем, кто не умеет и не старается работать с международными федерациями. А в таких субъективных видах, как фигурное катание, личные контакты вдвойне ценны.

культура: В советское время ваш вид спорта был на особом счету?

Писеев: С болью вспоминаю, сколько денег из госбюджета вложили в строительство республиканских инфраструктур, — в ущерб российским городам, в которых уже присутствовала хорошая школа и традиции фигурного катания. В 80-х только на одной Украине появились десятки дворцов: в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе, Днепропетровске. Будущие олимпийские чемпионы Петренко, Баюл и другие местные ребята многому научились, работая на сборах в составе сборной СССР.

культура: Какова сейчас ситуация с аренами?

Писеев: Строятся по всей стране. Причем в основном хорошего качества, даже в малых поселках. Но там другая проблема. Фигуристам важен круг общения: рядом должны быть театры, концертные залы, хореографические и музыкальные школы. Тренерских кадров, к сожалению, тоже не хватает, в том числе в крупных городах.

культура: Говорят, наличие генерального спонсора у ФФК — исключительно Ваша заслуга?

Писеев: Помогло участие в Совете по физической культуре и спорту при президенте РФ. В 2007-м глава государства проводил совещание в Сочи. После заседания решил воспользоваться случаем и проинформировал Путина, что у федерации отсутствует генеральный партнер. Он спрашивает: какая сумма нужна? Я назвал. Владимир Владимирович удивился: «Это не столь большие деньги, о которых стоит рассуждать». Через несколько месяцев «Ростелеком» начал с нами сотрудничество, продолжающееся по сей день.

культура: Ваш вид — один из немногих, где российские специалисты преобладают над иностранцами по всем параметрам.

Писеев: Наоборот, большинство отечественных тренеров работают по всему миру. В 90-х в Америке за один урок можно было получить больше, чем у нас за месяц напряженного труда. В США сейчас находятся около 500 наставников. Есть наши люди в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии. Они готовят России соперников. Правда, в последнее время массовый отток кадров прекратился. Скажу больше. Такого хорошего отношения к спорту, как сейчас, в России никогда не было.

культура: Ваше мнение о знаменитом телевизионном проекте «Ледниковый период»?

Писеев: Если говорить о новом витке популярности фигурного катания, то главный всплеск случился после успешного выступления на сочинской Олимпиаде. Но приток детей заметно возрос и благодаря названному вами шоу. Невозможно научиться хорошо кататься за месяц-другой, хотя некоторые артисты целыми ночами напряженно и самоотверженно трудятся, падают на лед и набивают шишки. На самом деле успеху в большей мере способствует мастерство тренера, умеющего выделить элементы, которые новичок способен быстро освоить, и совместить их с тем, чем уже в совершенстве владеет его напарник или напарница.

культура: Далеко не все знают, что Вы стояли у истоков санно-бобслейного спорта в стране.

Писеев: В 1972 году меня назначили замначальника Управления по зимним видам. Была проведена большая организационная работа. В Братске, Красноярске, Свердловской и Ленинградской областях, на Украине, в Грузии и других регионах огромного государства строили трассы. Развивали инфраструктуру с нуля, все решения принимали на свой страх и риск. Сначала закупили за рубежом первые четыре боба и провели первенство СССР среди восьми экипажей-двоек. Потом принялись изготавливать агрегаты и запчасти к ним в Риге и ряде других городов. Успехов достигли быстро: в 1978-м саночница Вера Зозуля выиграла первенство планеты, а спустя два года стала олимпийской чемпионкой. В бобслее экипаж Экманис — Александров на Играх–84 в Сараево взял медаль и вошел в число мировых лидеров.

Особо запомнился один случай. Мне посчастливилось проводить первый чемпионат Союза на деревянной трассе в Чусовом. В последнем заезде боб опрокинулся на громадной скорости и вверх полозьями пересек линию финиша. Мы, испуганные, рванулись к спортсменам. Ребята сначала лежали неподвижно, потом новичок-разгоняющий открыл глаза и спросил: «А какой у нас результат?» Я тогда сказал старшему тренеру: именно такие люди нам нужны — их надо сразу брать в сборную. В дальнейшем парень оправдал мои надежды. Это бывший легкоатлет Владимир Козлов, взявший в Калгари–1988 «золото» в двойке и «бронзу» в четверке.

Идет ли Индия на Запад?

Дмитрий Бокарев

Ввиду обострившейся в последние годы борьбы между КНР и США за влияние в Юго-Восточной Азии особое значение приобретают другие крупные игроки региона, способные склонить чашу весов на ту или иную сторону. В первую очередь речь идет о таких азиатских гигантах, как Индия и Япония. С Японией все понятно – исторически у нее сложились не самые добрые отношения с Китаем, а в случае конфликта кроме Америки ей положиться не на кого.

Однако роль Индии в нарастающем противостоянии пока не очень ясна. Одна из мощнейших держав, она обладает сильной армией, флотом и ядерным оружием, а также занимает седьмое место в мире и третье в Азии по уровню ВВП. Традиционно Индия считается одним из главных противников Китая. Этому способствуют длинная общая граница со спорными территориями. Еще свежи в памяти пограничные войны 1962, 1967 и 1987 гг, а мелкие стычки продолжаются до сих пор. Обе страны постоянно возводят военные объекты вдоль границы. Также вызывает недовольство Индии стратегическое партнерство Китая с ее главным противником – Пакистаном, а также попытки Поднебесной усилить свое влияние в других странах, граничащих с ней: например, в Мьянме, Непале и Шри-Ланке. Если эти попытки Китая увенчаются успехом, Индии грозит оказаться в плотном кольце китайских союзников.

Все эти разногласия играют на руку Америке, которая уже давно пытается сделать Индию своим союзником в борьбе против Китая. Президент США Барак Обама открыто заявил, что партнерство с Индией жизненно важно для американских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США – один из крупнейших торговых партнеров Индии, в 2015 г их взаимный товарооборот составил $64 млрд. С 1992 г регулярно проводятся совместные американо-индийские военно-морские учения «Малабар», которые вызывают сильное раздражение Китая. С каждым годом учения носят все более провокационный характер: так, с 2015 г в них принимает участие Япония, а в июне 2016 г маневры американских, индийских и японских ВМС происходили в Восточно-Китайском море недалеко от архипелага Сенкаку, который является предметом споров между Китаем и Японией. В мае 2016 г прошло сообщение о том, что Америка присваивает Индии статус партнера США в оборонной области. Это позволяет американским военным вести более тесное сотрудничество с индийскими военными и предоставлять им американские военные технологии.

В июне 2016 г премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил США и встретился с американским президентом Б. Обамой. После встречи было сделано заявление, в котором главной задачей Индии и США ставилось обеспечение безопасности морского судоходства. Вскоре после встречи Дели обратился к Вашингтону с предложением продать партию беспилотных летательных аппаратов Predator Guardian, приспособленных для полетов над морем. Эти беспилотники давно привлекают индийских военных, но покупка была затруднена тем, что Индия не участвовала в соглашении «Режима контроля за ракетными технологиями» (РКРТ). Однако в июне 2016 г, спустя немного времени после встречи Н. Моди с Б. Обамой, Индия присоединилась к РКРТ, получив право на приобретение интересующей ее техники.

В августе 2016 г министр обороны Индии Манохар Паррикар и министр обороны США Эштон Картер подписали «Меморандум о материально-техническом сотрудничестве». После этого, в сентябре 2016 г, СМИ сообщили о намерении США продать Индии те самые 22 беспилотных летательных аппарата, которые та захотела приобрести в июне. Было открыто заявлено, что продажа беспилотников для индийских ВМС будет способствовать укреплению как военного, так и политического партнерства Америки и Индии.

Все эти новости можно принять за доказательство того, что Индия и правда движется в антикитайский военный альянс под руководством США. Однако следует вспомнить, что отношения между Индией и Китаем не так уж и плохи. Общая граница протяженностью 3 380 км способствует не только раздорам, но и примирению, – обе страны понимают, что вынуждены выстроить нормальные отношения. В 2005 г Индия признала Тибет автономным районом КНР, а Китай признал индийской территорией приграничный штат Сикким. Непрерывно растет взаимная торговля. Так, в 2008 г Китай стал главным торговым партнером Индии, а в 2015 г товарооборот между двумя государствами превысил $71 млрд.

Совместные военные учения Индия ведет не только с противниками КНР, но и с самим Китаем: так, в феврале состоялись совместные учения индийских и китайских погранвойск «Сотрудничество-2016». В апреле 2016 г министр обороны Индии М. Паррикар посетил Пекин, где встретился со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем. После встречи было объявлено, что обе страны придают огромное значение сотрудничеству в военной сфере, и что вместе Индия и Китай способны обеспечить безопасность во всем регионе.

Что касается признания Индии «партнером США в оборонной области», то помимо Индии такое звание в АТР имеют Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Филиппины и Япония. Этот статус облегчает доступ к американским военным технологиям, но при этом ни к чему не обязывает. Так же ни к чему особенно серьезному не обязывает Меморандум о материально-техническом сотрудничестве. То есть, Индия с удовольствием будет пользоваться беспилотниками, однако поддерживать какие-либо необдуманные действия американских ВМС совершенно не должна.

Также стоит вспомнить о визите президента Индии Пранаба Кумара Мукерджи в Китай в мае 2016 г. Тогда в своей речи он заявил, что у Индии и Китая произошел феноменальный прогресс в отношениях с 1990 г, а товарооборот за последние 16 лет вырос более чем в 20 раз. В заключение индийский президент сказал, что если 2,5 миллиарда индийцев и китайцев объединятся и станут трудиться вместе, это обеспечит стремительный марш прогресса для обеих наций. Пожалуй, это лучшее, что в данный момент можно сказать об индийско-китайских отношениях.

Если США считают, что, предоставляя Индии доступ к военным технологиям и делая различные скидки, они могут получить в ее лице надежного союзника, они глубоко заблуждаются. Отказ от участия в военно-политических блоках – один из главных принципов индийской внешней политики с 1961 г, когда было создано Движение неприсоединения, одним из вдохновителей которого был индийский премьер-министр Джавахарлал Неру, ученик Махатмы Ганди. Кроме того, США – далеко, а Китай – близко. Индия прекрасно понимает, что в случае конфликта с КНР на ее долю выпадет больше всего неприятностей, а значит, она будет использовать партнерство с США как средство сдерживания китайской экспансии, но сама рисковать ради американских интересов точно не станет.

Выручка группы GEFCO - подконтрольного ОАО«Российские железные дороги» (РЖД) логистического оператора - за первое полугодие 2016 года увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,2 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение GEFCO. Показатель EBITDA вырос на 27,5% - до 91,3 млн евро.