Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В сезоне-2016/17 вывоз подсолнечного масла достиг рекордных 2,2 млн тонн

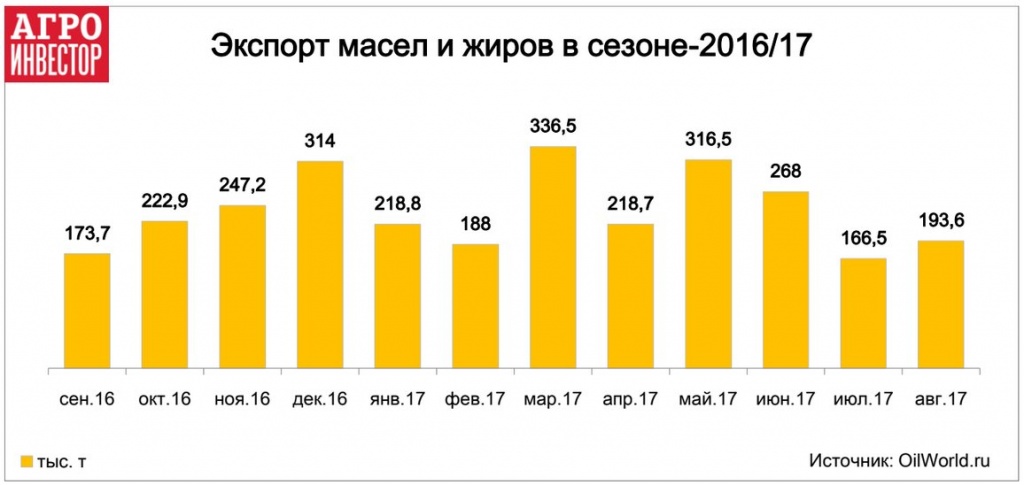

По итогам завершившегося в августе сезона-2016/17 Россия экспортировала почти 2,9 млн т растительных масел и жиров, что на 35% или 755 тыс. т больше, чем в предыдущем сезоне, сообщает Oilworld.ru. В 2015/16 году за рубеж было отправлено 2,1 млн т.

В августе 2017-го экспорт масел и жиров составил 194 тыс. т — на 16% больше, чем в июле (166 тыс. т). Рекордным месяцем в ушедшем сезоне стал март, когда было вывезено 337 тыс. т, в мае было отгружено 317 тыс. т, в декабре 2016-го — 314 тыс. т. Несмотря на перебои с поставками весной, первое место среди импортеров сохранила Турция, в течение сезона закупившая 544 тыс. т российской масложировой продукции. Таким образом, на эту страну пришлось 19% всего российского экспорта в данном сегменте. На втором месте с долей в 11% — Египет, закупивший в России 317 тыс. т масел и жиров. Третьим стал Алжир с долей 10,6% (304 тыс. т).

Основной категорией в российском экспорте масложировой продукции стало подсолнечное масло, которого, по данным Масложирового союза России, за сезон-2016/17 было вывезено рекордные 2,2 млн т. Увеличение объемов экспорта до максимальных значений объясняется преимущественно рекордными объемами производства подсолнечника — по данным Росстата, урожай вырос на 19% до 11 млн т, ранее комментировала «Агроинвестору» аналитик масличных рынков «АПК-Информ» Елена Карасик. Кроме того, экспорту способствовал активный спрос на российское подсолнечное масло со стороны Ближнего Востока и Северной Африки, в основном Турции, Египта и Ирана.

В нынешнем сезоне-2017/18 экспорт российского подсолнечного масла, согласно прогнозу «АПК-Информ» и Масложирового союза, ожидается на уровне прошлого сельхозгода. «Все будет зависеть от итогового урожая», — уточнил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным Минсельхоза, пока намолот семян подсолнечника существенно отстает от темпов прошлого года: к 7 ноября убрано 69% площадей, получено 8,3 млн т против 10,1 млн т годом ранее. Средняя урожайность подсолнечника по стране на 3% ниже, чем в 2016-м — 15,4 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор этой агрокультуры может снизиться с прошлогодних 11 млн т до 10,5 млн т, по оценке аналитического центра «СовЭкон» — до 10,3 млн т.

«Если в итоге урожай будет сопоставим по объемам с прошлым годом, а также не будет резкого роста экспорта семян подсолнечника, то мы рассчитываем на экспорт подсолнечного масла не меньше, а, возможно, даже и больше, чем в прошлом сезоне», — отметил Мальцев. Что касается поставок растительных масел на внешний рынок, то эксперт не ожидает снижения спроса. «Несмотря на то, что мировая рыночная конъюнктура динамично меняется, в целом спрос сегодня превышает предложение. В частности, за счет хорошего собственного урожая, вероятно, уменьшит закупки Турция, однако, скорее всего, она останется на первом месте среди российских покупателей», — сказал Мальцев. Таким образом, прогнозирует он, Россия в новом сезоне сохранит статус второго в мире экспортера подсолнечного масла после Украины. По оценке «АПК-Информ», в сезоне-2016/17 на Украину и Россию приходилось около 80% мирового экспорта подсолнечного масла.

Согласно октябрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2017/18 В России будет произведено 4,3 млн т подсолнечного масла, из которых 2,2 млн т поступит на зарубежные рынки. Выпуск соевого масла вырастет на 89 тыс. т до 860 тыс. т. При этом экспорт маслосемян подсолнечника составит 100 тыс. т, что более чем втрое ниже сезона-2016/17. В сентябре вывоз подсолнечного масла из трех ключевых стран-производителей — России, Украины и Аргентины — по данным Oil World, составил 546 тыс. т, что почти на 40% больше аналогичного периода 2016-го. Основными направлениями отгрузок стали Индия (131 тыс. т), Китай (102 тыс. т) и Евросоюз (81 тыс. т).

РОАД-ШОУ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 СОСТОЯЛОСЬ В ПЕРУ

7 ноября 2017 в Лиме (Перу) прошло роад-шоу «Альянс гостеприимных городов», на котором состоялась презентация Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и России как хозяйки мирового футбольного первенства. Мероприятие, участие в котором приняли представители туристского сообщества, деловых кругов и средств массовой информации Перу, дало старт организованной Федеральным агентством по туризму серии роад-шоу в странах Латинской Америки, направленной на продвижение Чемпионата, стимулирование продаж билетов и популяризацию туристических возможностей городов проведения матчей.

С приветственными словами к участникам мероприятий в Лиме обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Перу Андрей Гуськов.

В состав российской делегации вошли заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018» Алексей Петров, Президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов, а также представители Ростуризма, городов-организаторов, в том числе, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, и отраслевых общественных объединений.

Представители 11 городов-организаторов Чемпионата рассказали о комплексных программах гостеприимства, реализуемых в их регионах для того, чтобы пребывание болельщиков максимально комфортным, интересным и безопасным – от момента прибытия и до самого отъезда.

Гостям роад-шоу презентовали новую спортивную, туристскую и транспортную инфраструктуру, подготовленную специально к мировому футбольному первенству 2018 года, рассказали о системе продажи билетов, которая дает всем болельщикам равные шансы, о преимуществах паспорта болельщика FAN ID, который позволит своему владельцу посетить Россию без оформления визы, даст возможность бесплатного проезда в транспорте в дни проведения матчей и комфортного прохода на стадион.

Представители городов-организаторов Чемпионата проинформировали перуанскую аудиторию о специально разработанных туристских «маршрутах болельщиков», подготовленных совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туристскими компаниями и другими представителями бизнеса, экскурсионных и дегустационных турах, насыщенных развлекательных программах, о «футбольных меню» в ресторанах, а также ожидающих болельщиков Чемпионата традиционных блюдах национальной кухни, которые позволят им лучше ощутить этнокультурное своеобразие регионов проведения матчей.

Замгендиректора «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации» Алексей Петров познакомил гостей презентации с транспортной логистикой, которая будет использована для перемещения между городами в период проведения турнира.

Программа мероприятий роад-шоу по странам Латинской Америки предусматривает пресс-подходы и ворк-шоп для неформального общения участников презентаций, российской делегации и представителями туристского сообщества Перу. Следующую презентацию в Аргентине примет «Русский Дом» в Буэнос-Айресе 9 ноября.

«Города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года сами по себе очень интересны и обещают подарить своим гостям много позитивных впечатлений. Это крупные центры с развитой туристской и развлекательной инфраструктурой, тысячами разнообразных достопримечательностей, в число которых входят памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что болельщики, приехав в нашу страну на Чемпионат мира, получат «два в одном»: они увидят захватывающие матчи и познакомятся с культурно-историческим наследием России. А в Сочи и Калининграде они смогут еще и насладиться морскими купаниями», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В Приморском регионе Словении открылась выставка «Блистательный Петербург»

8 ноября в региональном музее Копера - самого крупного города в словенском Приморье - был представлен выставочный фотопроект «Блистательный Петербург», организованный при поддержке Российского центра науки и культуры в Любляне.

Выставка фотографий «Блистательный Петербург» действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России, участника многочисленных фотовыставок во многих странах мира Александра Новикова представляет уникальные уголки Санкт-Петербурга и его окрестности, парки, мосты и дворцовые интерьеры, строившиеся на века выдающимися архитекторами.

Фотограф Александр Новиков живет и работает в Санкт-Петербурге и очень любит свой город. Увлекается фотографией уже более 30 лет, но это не является его основной профессиональной деятельностью - это любовь и хобби. Он много путешествует, побывал более чем в 60 странах. Пробовал себя в разных жанрах - долгие годы снимал в жанрах пейзажа, репортажа, а уже потом начались путешествия. В 2001 году он рискнул сделать выставку «Австралия», которая прошла достаточно успешно. Потом были выставки «Африка», «Аргентина», «Венеция» и др.

Серия фотографий «Блистательный Петербург» постоянно пополняется новыми фотографиями дворцов, садов, особняков Петербурга, которые фотохудожник экспонирует по всему миру, и не только на площадках Российских центров науки и культуры.

Выставка продлится в г.Копер до 3 декабря 2017 года.

В районе спорткомплекса «Лужники» ограничат продажу алкоголя 11 ноября

Первый футбольный матч пройдет на обновленном стадионе в «Лужниках» 11 ноября. Состоится встреча между сборными России и Аргентины. В магазинах и кафе поблизости от стадиона в течение дня не будут продавать крепкие напитки, а также соки и газировку в стеклянной таре.

В торговых объектах, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы», на один день, 11 ноября, ограничат продажу любых спиртных напитков и безалкогольных напитков в стеклянной таре. Это связано с проведением тестового матча на Большой спортивной арене «Лужников». Газон стадиона опробуют впервые на товарищеской встрече между сборными России и Аргентины. Матч начнется в 16:00. Как рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных болельщиков.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Большая спортивная арена «Лужников» — ключевой объект будущего мундиаля. Именно на этом стадионе состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.

«Лужники» открыли в 1956 году. Общая площадь территории комплекса составляет 160 гектаров. Недавняя реконструкция Большой спортивной арены считается самой масштабной за всю историю существования «Лужников». Ее начали в 2014-м и закончили в мае этого года. Это часть подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Напомним, к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов здесь проводили частичную реконструкцию.

Москва получила уникальное спортивное сооружение, которое отвечает всем мировым требованиям комфорта и безопасности. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем было прежде. Его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров. Благодаря двухъярусным трибунам и установке двух табло с разных сторон игрового поля на стадионе нет мест в зонах плохого обзора. Увеличилось количество входов на Большую спортивную арену — теперь их 16 вместо 13. К выходам ведут 44 каскадные лестницы, и болельщики могут покинуть стадион в течение 15 минут после окончания матча, не образуя очередей. Главное преимущество арены — уникальное футбольное поле с натуральным травяным газоном. Оно соответствует всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА и оборудовано автоматическими системами полива и обогрева. Кровлю стадиона превратили в полноценный медиаэкран площадью 40 тысяч квадратных метров — для этого сюда вмонтировали множество светодиодов. На него можно выводить изображения флагов команд, видеоролики и многое другое.

ОПЕК: сланцевики США продолжат доминировать на рынке.

Американские сланцевые компании, которые перевернули вверх дном всю энергетическую отрасль, в предстоящие годы поглотят большую часть роста спроса на нефть, говорится в новом докладе ОПЕК.

Но после многих лет бурного роста производства нефти США и остающегося без изменений объема добычи ОПЕК показатели будут расти у всех участников рынка, считают эксперты ОПЕК.

В прогнозе, опубликованном во вторник, отмечается, что битва за долю на нефтяном рынке против сланцевиков США продлится еще долгие годы. Сланцевая революция США проложила путь к трехлетнему спаду цен на нефть, который привел к снижению нефти с более чем $100 за баррель в 2014 г. до $60 сегодня. Это оказало давление на экономики ОПЕК, зависимые от нефти, и привело к сокращению производства в этом году.

Согласно ОПЕК прогноз спроса на нефть выглядит более оптимистичным, чем в прошлом году. Прогнозисты группы подняли прогнозы относительно спроса на нефть в 2022 г на 2,2 млн баррелей в день в отчете World Oil Outlook за этот год.

Это во многом связано с высоким спросом в развивающемся мире. Но ОПЕК также ожидает, что спрос будет расти в развитых странах до 2019 г., а не достигнет максимума в этом году согласно более раннему прогнозу.

ОПЕК теперь видит, что спрос достигнет 102,3 млн баррелей в день в 2022 г. по сравнению с 95,4 млн баррелей в день в 2016 г.

США удовлетворят большую часть растущего спроса в мире, увеличив добычу нефти на 3,8 млн баррелей в день до 2022 г., отмечает ОПЕК. Это будет равно примерно 75% от общего роста предложения за пределами 14 стран ОПЕК, что обеспечит около одной трети мирового объема нефти.

Значительная часть этого роста поступит из сланцевых месторождений США, где бурильщики применяют передовые методы, такие как гидравлический разрыв пласта, чтобы добывать нефть и газ из сланцевых горных пород.

Тем не менее ОПЕК рассматривает производство нефти из США и других стран, включая Канаду, Россию и Аргентину, которое достигнет максимума к 2025 г. Добыча достигнет бума, потому что сланцевики сосредоточены на бурении своих лучших площадей, где они могут добывать нефть и газ при сравнительно низких затратах. Сланцевые скважины изначально производят много нефти, но их добыча быстро снижается.

Примерно в то же время, когда будут достигнуты пики сланцевой нефтедобычи, годы слабого роста со стороны стран ОПЕК закончатся.

После стагнации на уровне более 33 млн баррелей в день объем добычи ОПЕК резко вырастет до 41,4 млн баррелей в день к 2040 г. В этом случае доля ОПЕК на мировом рынке нефти вырастет с 40% в прошлом году до 46% в 2040 г.

Согласно прогнозу ОПЕК спрос на нефть вырастет до 111,1 млн баррелей в день к 2040 г., но этот рост с годами будет замедляться. ОПЕК считает, что к 2040 г. нефть и природный газ по-прежнему будут составлять более половины объема всей мировой энергетики.

«Улов» российских рыбопромышленников в Циндао составил 68 млн долларов.

Успешные переговоры и заключенные контракты на крупнейшей в Азии выставке ChinaFisheriesandSeafoodExpo2017 говорят о востребованности российской рыбы на внешних рынках.

На международной выставке China Fisheries and Seafood Expo оценили возможности российской рыбной индустрии. Сумма контрактов, заключенных участниками национального стенда Российской Федерации, составило более 68 млн долларов.

Российские рыбопромышленники второй год представляют в Циндао достижения отечественной рыбной отрасли объединенным стендом, организованным при поддержке Росрыболовства. В этом году площадь экспозиции значительно выросла – до 800 кв. м. Среди экспонентов – как известные на азиатском рынке компании, так и новые для Китая имена: Группа компаний «Антей»; «Русская рыбопромышленная компания», «Архангельский траловый флот», «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР); Ocean Trawlers, «Сигма Марин Технолоджи», «Южно-Курильский рыбокомбинат», «Витязь-Авто», «Дикий Улов», «Ковда», «ФЭСТ», «Оплот Мира», Группа компаний «Магаданрыба» «Малтат», «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ).

После церемонии официального открытия международной выставки делегация официальных лиц во главе с заместителем министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнем посетила российский национальный стенд, где их угостили российским крабом и познакомили с пока еще новым для рынка Китая продуктом – икрой минтая.

В рамках официальной программы работы выставки состоялась церемония чаепития с участием глав и представителей национальных делегаций. От Российской Федерации в мероприятии принял участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«На встрече озвучены интересные для нас цифры: внутреннее потребление, в том числе рыбы, в Китае в ближайшее время будет расти и расти очень серьезно», – отметил Петр Савчук. Это связано не только с общим ростом населения КНР, но и интересом к дикой рыбе, который начали проявлять в Китае представители «среднего класса», на который сейчас приходится уже около 25%.

Российский рынок также чувствует эти тенденции, добавил заместитель руководителя Росрыболовства, в этом году на национальном стенде представлены не только дальневосточные компании. «Неслучайно в этот раз участие в выставке принимают предприятия других регионов, в том числе Северо-Запада: рыбаки понимают, что нужно диверсифицировать рынок, и Китай для них тоже становится интересным», – пояснил он.

В рамках деловой программы в дни выставки на российском стенде прошли презентации проектов, встречи в формате В2В с представителями Китайского союза по переработке и маркетингу водных продуктов (CAPPMA), а также тематические круглые столы, посвященные торговле рыбопродукцией и инвестиционным возможностям марикультуры Дальнего Востока.

Одной из важных тем, которую поднял глава российской делегации во время диалога с представителями КНР, стала проблема качества рыбной продукции, которая поступает на российский рынок. «Мы хотим дать Китаю следующий посыл: хватит дикую рыбу портить химикатами. Надо представить потребителю качественный продукт. В России вступил в силу новый технический регламент, и мы будем применять ограничения по содержанию влагоудерживающих веществ в рыбе. И, конечно, все поставщики на наш рынок должны быть готовы к этому. Мы будем предъявлять высокие требования ко всем», – подчеркнул Петр Савчук.

Компании-участники национального отраслевого стенда для продвижения своей продукции предложили оригинальные способы ее демонстрации посетителям выставки. Особое внимание привлек аквариум с живой дикой камбалой, которую специально привезли с Камчатки. Новый проект компания «Антей» начала реализовывать по аналогии с экспортом живого краба. За один рейс в Китай поставляют до 14 тонн живой камбалы, при этом предприятию удалось добиться 90% выживаемости рыбы. По словам представителя компании, наибольшим спросом пользуется крупная камбала – величиной с хорошее блюдо – именно целиком ее предпочитают подавать на стол. Дегустация блюд из камбалы вызвала интерес у всех посетителей выставки.

Обращали на себя внимание также аквариумы с живыми крабами на стенде «Сигма Марин Технолоджи» и витрины с разнообразием креветок от ГК «Магаданрыба»: в ассортименте в том числе представлены углохвостая креветка, шримс-медвежонок, северная креветка и гребенчатая креветка Ботан. По итогам переговоров, контракты заключены на поставки в Китай скумбрии, сельди, креветки углохвостой и северной, гребенчатой, корюшки, гребешка, кукумарии, трески, в том числе филе, палтуса.

Справочно:

China Fisheries and SeaFood Expo – крупнейшая в Азии и одна из крупнейших в мире международная выставка морепродуктов и технологий обработки/переработки рыбы и морских продуктов China Fisheries and SeaFood Expo (CFSE) не случайно проходит в Китае, так как именно Китай производит две трети мирового объема рыбы и морепродуктов, а китайский рынок на сегодня самый крупный и динамично развивающийся в мире. Каждый год экспоненты CFSE заключают контракты на сотни миллионов долларов.

В этом году China Fisheries and SeaFood Expo прошла в 19-й раз: экспозиция разместилась в восьми залах общей площадью около 34 тыс. кв. м, 28 000 посетителей. В числе экспонентов предприятия России, Аргентины, Дании, Ирландии, Японии, Новой Зеландии и других государств – всего более 1500 компаний из 46 стран.

Сергей Данкверт принял участие в открытии Делового форума Россия-Аргентина.

7 ноября 2017 года в Буэнос-Айресе состоялся деловой форум, открывающий программу бизнес-миссии российских компаний в Аргентине. В мероприятии принял участие Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, являющийся председателем Российской части Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сергей Данкверт поздравил Андрея Гурьева, генерального директора ПАО «ФосАгро», с назначением на пост нового председателя российской части Делового совета, работа которого, направленная на консолидацию бизнес-диалога и установлению контактов между деловыми кругами стран, возобновлена в полном масштабе. В Буэнос-Айресе сейчас находятся представители ряда крупных российских компаний, которые ведут переговоры с аргентинскими коллегами для достижения взаимовыгодных договоренностей во благо укрепления торгово-экономических отношений между странами.

Сергей Данкверт отметил, что Аргентина традиционно является одним из ключевых торговых партнеров России в Латинской Америке. В текущем году возобновился рост двустороннего товарооборота, который в январе-августе 2017 г. увеличился на 11,5% до 847 млн долл. США. В перспективе к концу года эта цифра будет равняться 1 млрд. долларов США. Однако, несмотря на внушительные результаты торгового взаимодействия стран, по-прежнему существуют возможности для его расширения. В частности, товарооборот между странами мог бы значительно вырасти за счет увеличения поставок соевого шрота из Аргентины в Россию, если бы аргентинские компании зарегистрировали в РФ производимые ими линии сои.

Руководитель Россельхознадзора также поблагодарил аргентинскую сторону за отмену импортной пошлины (в размере 6%) на удобрения (диаммонийфосфат) с содержанием мышьяка менее 6 мг/кг, которая стала результатом совместной работы членов Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и поспособствовала увеличению поставок комплексных удобрений из России в Аргентину.

В заключение своей приветственной речи Сергей Данкверт выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия и конструктивного торгового сотрудничества между странами, которым будет способствовать активная совместная работа сопредседателей и участников Российско-Аргентинского МПК, Делового совета, дипломатических кругов двух стран, а также бизнес-сообщества.

На прошлой неделе на сайте ЦРУ появился документ, согласно которому в 1955 году Адольф Гитлер был все еще жив и скрывался в Южной Америке. Абель Басти, автор многочисленных книг о нацистском диктаторе, в интервью Sputnik Mundo поделился своими соображениями по этому поводу.

Доклад ЦРУ

Историки раскрыли неизвестный факт из биографии Гитлера

Рассекреченный документ представляет собой донесение агента под псевдонимом CIMELODY-3. В нем говорится, что его друг общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы уже после войны виделся с Гитлером во время поездки из Венесуэлы в Колумбию. Он также рассказывал о том, что спустя год Гитлер перебрался из Колумбии в Аргентину.

Ситроен показал фото, на котором рядом с ним якобы запечатлен фюрер. Сделано оно было предположительно в колумбийском городе Тунха. В ЦРУ снимок попал после того, как друг CIMELODY-3 выкрал фото у Ситроена и передал ему. В итоге ведомство сделало копию изображения, после чего его вернули владельцу.

Абель Басти считает, что в 1954 году Гитлер отправился из аргентинского города Барилоче в Колумбию через территорию Перу.

"Если мы посмотрим на политическую карту того времени, можно заметить, что в 1954 году военные диктатуры были в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. А в странах, где еще не было подобных правительств, они появились чуть позже, так что, мировые ультраправые силы установили в то время режимы, лояльные нацистской идеологии, и нацисты могли безнаказанно передвигаться по Латинской Америке", — утверждает он.

По его словам, Гитлер использовал псевдоним Адольф Шриттельмайер. Город Тунха, в котором его якобы сфотографировали, Басти называет "интеллектуальным центром нацистов в Колумбии".

Он также ссылается на главу Исторической академии колумбийского департамента Бояка, доктора наук Хавьер Окампо Лопеса, который "не сомневается" в подлинности предоставленного ЦРУ фото и утверждает, что в 1957 году, когда он приехал в Тунху, ему рассказали, что Гитлер был в этом городе.

"Мы знакомы лишь с самой поверхностной частью истории, ведь именно она интересует мировые лобби. На самом деле, о побеге Гитлера известно всем секретным службам мира", — уверен Басти.

Официальная версия

Басти поделился со Sputnik News и своим мнением по поводу общепринятой версии, согласно которой Гитлер встретил смерть в своем бункере в Берлине, окруженном советскими войскам.

По его словам, согласно официальной исторической теории, после войны Германия "как минимум 10 лет" не признавала его умершим. "Заявление о гибели фюрера, сделанное Германией в 1955 году, это фактически презумпция смерти, но не ее факт", — заявил писатель, добавив, что в 1952 году президент США Дуайт Эйзенхауэр якобы утверждал, что "нет ни одного доказательства" смерти Гитлера в берлинском бункере.

Очередная инсинуация

Российский писатель и радиоведущий Армен Гаспарян в беседе с РИА Новости напомнил, что такие доказательства есть — и хранятся в настоящий момент в архиве ФСБ.

"В архиве ФСБ содержатся не только все документы по этому поводу, но также череп Адольфа Гитлера и фрагменты челюсти. Многократно проводились экспертизы, и всякий раз, когда на Западе начинался очередной виток инсинуаций о том, что Гитлер спасся, Федеральная служба безопасности демонстрировала все эти документы и свидетельства", — заявил он.

Гаспарян напомнил о том, что "свидетельств" о том, что Гитлер спасся в Южной Америке, было множество. На Западе из этого выросла "достаточно интересная индустрия".

"Если полистать западные издания 50-х и 60-х годов, то вы с завидным постоянством будете натыкаться на то, что Гитлера видели в Сан-Паулу, Гитлера видели в Каракасе, Гитлер бродил в задумчивости по улицам Буэнос-Айреса, и так далее", — отметил он.

При этом лишь в некоторых случаях газетная заметка сопровождалась фотографиями, на основании которых говорить о каком-либо сходстве не представлялось возможным. Обычно ввиду отсутствия доказательств вся шумиха по поводу такого рода историй стихала примерно через неделю, добавил Гаспарян

Доказательств нет

С точки зрения Гаспаряна, ЦРУ опубликовало "очередной удивительный документ" из своего архива, не предоставив ни единого доказательства подлинности материалов, о которых в нем идет речь.

"Если бы здесь было действительно что-то серьезное, это позволило бы, может быть, еще раз изучить обстоятельства обнаружения останков Гитлера или провести какие-то дополнительные экспертизы, но поскольку все это [доказательства] отсутствует, поводов для излишних волнений, которые обычно сопровождают подобного рода новости, я не вижу", — считает писатель.

Он также отметил, что у ЦРУ, как и у любой другой спецслужбы, есть определенная программа по рассекречиванию документов, и этот документ просто был опубликован ими "до кучи" вместе, в частности, с информацией о том, что убийца президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд был якобы завербован КГБ.

Россия и Аргентина обсуждают условия и формат возобновления сотрудничества в области рыбного хозяйства.

На полях международной выставки China Fisheries and Seafood Expo состоялась встреча заместителя руководителя Росрыболовства и руководителя субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Аргентины.

Вопросы развития сотрудничества в области рыбного хозяйства обсудили заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук и руководитель субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Аргентины Томас Мартин Херпе. Встреча состоялась на объединенном отраслевом стенде Российской Федерации в рамках международной выставки China Fisheries and Seafood Expo 2 ноября 2017 года.

IMG 5661 1Петр Савчук отметил, что история отношений России и Аргентины насчитывает более 150 лет и они основаны на взаимном уважении и отвечают интересам обеих стран. Заместитель руководителя Росрыболовства напомнил, что в период 1987-1992 годы взаимодействие государств в области рыбного хозяйства осуществлялось на основе действовавшего на тот период межправительственного соглашения 1986 года. «Наши рыбаки в соответствии с положениями этого соглашения имели возможность осуществлять промысел в аргентинских водах и, к сожалению, потеряли ее после истечения срока действия договоренностей. Считаем очень важным возобновить контакты в области рыболовства, в связи с чем необходимо подписать новое соглашение», – сказал Петр Савчук.

На данный момент продолжает развиваться взаимная торговля. После введения Россией продэмбарго в отношении стран, применивших антироссийские экономические санкции, аргентинская сторона выразила готовность к расширению поставок в Россию продовольственных товаров. Сейчас Аргентина занимает 45 место в числе импортеров в Российскую Федерацию, при этом на продукты питания и сельскохозяйственное сырьё приходится 88% от всего объема аргентинского импорта. С начала года отмечается рост поставок в Россию мяса, молочной продукции, рыбы и морепродуктов.

Заместитель руководителя Росрыболовства подчеркнул, что нужно создать такие условия для российского и аргентинского бизнеса, чтобы сотрудничество стало еще более продуктивным. В частности, он озвучил предложение российской стороны – создать экспертную группу для решения возникающих вопросов по согласованию текста соглашения. «Во время экскурсии по российскому стенду и общению с нашими рыбопромышленниками и рыбоводами вы смогли лично убедиться в стремлении к сотрудничеству, многие готовы хоть сейчас отправиться в Аргентину для налаживания прямых деловых контактов как в сфере рыболовства, так и в области аквакультуры», – сказал Петр Савчук.

Томас Херпе поблагодарил за встречу и подтвердил глубокую заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией. «Наши стремления выражены в Меморандуме о взаимопонимании, который мы намерены подписать с Россией. Мы уверены в России как в партнере и единомышленнике, в том числе в реализации идей нашего Президента – модернизировать Аргентину, победить голод и бедность. Безусловно, подписание Меморандума – важный шаг в развитии международного сотрудничества для нас. Со своей стороны, мы понимаем ситуацию и хотим, чтобы вы могли реализовывать свои экономические возможности в условиях ограничений, наложенных санкциями европейский стран и США», – отметил он.

В ходе встречи Петр Савчук и Томас Херпе обсудили вопросы доступа аргентинской рыбной продукции на российский рынок, связанные с внедрением системы ветконтроля «Меркурий» Россельхознадзора. «Многие наши предприятия до сих пор не аккредитованы. Конечно, мы решаем эти вопросы на дипломатическом уровне, но такие встречи как сейчас – «лицом к лицу» – значат иногда больше для достижения взаимовыгодных целей, чем дипломатические каналы. У отношений наших стран богатая история, но впереди будет еще более плодотворная работа», – констатировал представитель Аргентины.

По итогам встречи решено продолжить переговоры в декабре в ходе визита делегации Аргентины в Москву.

С 2018 по 2020 год в городе введут в эксплуатацию около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.

В первой половине 2018 года в Москве планируется завершить строительство еще четырех гостиниц на 585 номеров, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего, по его словам, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию порядка 10 крупных гостиниц.

«В Москве ежегодно вводится значительное число отелей. Однако в преддверии чемпионата мира по футболу отмечался рост объемов гостиничного строительства», — отметил глава Стройкомплекса.

Марат Хуснуллин напомнил, что за минувшие семь лет в Москве ввели в строй более 30 новых гостиниц. За три ближайших года, с 2018 по 2020 год, в городе планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.

«Хочу подчеркнуть, что у нас нет никаких сомнений, что Москва с достоинством встретит гостей чемпионата мира по футболу», — добавил заммэра.

Весной 2017 года в Москве ввели в строй главную арену чемпионата по футболу 2018 года — Большую спортивную арену «Лужников». 11 ноября 2017 года здесь пройдет первая после реконструкции официальная игра — товарищеский матч между сборной России и сборной Аргентины.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столицу не зря называют главным городом будущего турнира. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр.

Главные события пройдут на Большой спортивной арене «Лужников». Здесь состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.

Какие именно команды выйдут на московские стадионы, станет известно 1 декабря, когда состоится церемония финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018. Всех участников поделят на восемь групп по четыре команды в каждой. Им присвоят латинские буквенные обозначения от A до H. Известно, что сборная России получила обозначение А1 и что 14 июня 2018 года турнир откроется в «Лужниках» матчем с ее участием.

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам 2016/17 МГ страны ЕС незначительно сократили потребление масличных шротов на фоне высокой конкуренции со стороны фуражных зерновых и продуктов их переработки.

Также в т.г. увеличилось использование в кормовых целях мукомольной пшеницы из-за существенного ухудшения ее качества, обусловленного неблагоприятными погодными условиями.

В результате, по итогам сезона импорт соевого шрота в ЕС уменьшился до 20,15 (20,9) млн тонн, что стало минимальным показателем за последние три сезона. Импорт рапсового шрота сократился до пятилетнего минимума - 233 (341) тыс. тонн, пальмоядрового – до 2,06 (2,2) млн тонн за счет меньших, чем ожидалось, объемов производства и экспорта продукции в странах Азии, а также повышенного спроса со стороны азиатских покупателей.

В то же время, закупки подсолнечного шрота возросли до 3,87 (3,34) млн тонн, что стало рекордным показателем, начиная с 2011/12 МГ, на фоне высокого экспортного предложения из Украины и Аргентины.

Циндао: Россия удивляет Китай дикой живой камбалой и угощает икрой минтая.

На крупнейшей в Азии выставке China Fisheries and Seafood Expo начал работу объединенный отраслевой стенд Российской Федерации.

Российские рыбопромышленные предприятия второй раз представили достижения отечественной рыбной индустрии единым национальным стендом на выставке China Fisheries and Seafood Expo. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Крупнейшая в Азии отраслевая выставка проходит в Циндао с 1 по 3 ноября 2017 года. В этом году география экспонентов и ассортимент российской экспозиции расширился: в Китай привезли продукцию не только дальневосточные компании, но и предприятия Мурманской, Калининградской областей и Сибири.

KIM 4353После церемонии чаепития с участием заместителя министра сельского хозяйства КНР Юйя Канчжэня по случаю празднования 22-й годовщины CFSE и открытия выставки Петр Савчук и Юй Канчжэнь осмотрели экспозицию, продегустировали икру минтая и крабовое мясо. Замминистра сельского хозяйства КНР особо отметил вкус икры минтая и подчеркнул растущий спрос на этот продукт на внутреннем рынке.

Объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленных компаний расположился более чем на 700 кв. м. Продукцию представили крупнейшие отечественные предприятия: «Антей», «Норебо» (Ocean Trawlers), Южно-Курильский рыбокомбинат, СЗРК/АТФ, «Русская рыбопромышленная компания», «Витязь-Авто» и другие.

Особое внимание привлек аквариум с живой дикой камбалой, которую специально привезли с Камчатки. Новый проект компания «Антей» начала реализовывать по аналогии с экспортом живого краба. За один рейс в Китай поставляют до 14 тонн живой камбалы, при этом предприятию удалось добиться 90% выживаемости рыбы. По словам представителя компании, наибольшим спросом пользуется крупная камбала – величиной с хорошее блюдо – именно целиком ее предпочитают подавать на стол.

Интерес также вызвали аквариумы с живыми крабами на стенде «Сигма Марин Технолоджи» и витрины с разнообразием креветок от ГК «Магаданрыба»: в ассортименте в том числе представлены углохвостая креветка, шримс-медвежонок, северная креветка и гребенчатая креветка Ботан.

«Это та, что плохо ловится?», – уточнил Петр Савчук об углохвостой креветке, которая считается недоосваиваемым объектом промысла в Дальневосточном бассейне. В компании заверили, что ситуация изменилась, ловить становится выгодно – продукт оказался востребованным на рынке Китая.

Крупнейшая в Азии и одна из крупнейших в мире международная выставка морепродуктов и технологий обработки/переработки рыбы и морских продуктов China Fisheries & SeaFood Expo (CFSE) не случайно проходит в Китае, так как именно Китай производит две трети мирового объема рыбы и морепродуктов, а китайский рынок на сегодня самый крупный и динамично развивающийся в мире. Каждый год экспоненты CFSE заключают контракты на сотни миллионов долларов.

В этом году China Fisheries & SeaFood Expo проходит в 19-й раз: экспозиция разместилась в 8 залах общей площадью около 34 тыс. кв. м. В числе экспонентов предприятия России, Аргентины, Дании, Ирландии, Японии, Новой Зеландии и других государств – всего более 1500 компаний из 46 стран.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД Аргентины Хорхе Марсело Фори выразил соболезнования в связи с гибелью в результате теракта в Нью-Йорке пяти аргентинцев, говорится в заявлении госдепартамента США.

"Сегодня после обеда госсекретарь Тиллерсон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью пяти аргентинских граждан террористической атаке в Нью-Йорке", — говорится в сообщении, поступившем в среду в распоряжение РИА Новости.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.

РОАД-ШОУ «АЛЬЯНС ГОСТЕПРИИМНЫХ ГОРОДОВ» ВО ФРАНЦИИ: В ПАРИЖЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 И ТУРИСТСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ

26 октября 2017 года Федеральное агентство по туризму провело в г. Париже (Франция) презентацию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и туристских возможностей городов-организаторов мирового футбольного первенства. Мероприятие проходило в рамках серии роад-шоу «Альянс гостеприимных городов», организуемых Ростуризмом в разных странах мира, чтобы рассказать зарубежной аудитории о том, что сделано для обеспечения радушного приема, комфорта и безопасности гостей Чемпионата, какие предложения приятного, интересного и полезного времяпровождения подготовлены для них в городах-организаторах, и тем самым стимулировать продажи билетов на матчи.

В роад-шоу приняли участие представители Посольства Российской Федерации во Французской Республике, Торгового представительства Российской Федерации, комитетов и министерств по туризму российских регионов, а также французской футбольной общественности, визовых центров во Франции, туристических компаний, аэропортов и СМИ.

«Мы организовали роад-шоу «Альянс гостеприимных городов» для того, чтобы рассказать французской общественности о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в следующем году в 11 российских городах. В России проведена колоссальная работа по оптимизации транспортной системы, строительству новых отелей для приема гостей Чемпионата, подготовке специальных туристских «маршрутов болельщиков» и «футбольных» меню в ресторанах городов-организаторов. Разработана система безвизового въезда в нашу страну по паспортам болельщиков FAN ID, предусматривающая бесплатный проезд в междугородных поездах и другие преимущества. Мы искренне надеемся, что гости Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 станут настоящими друзьями России и захотят вернуться к нам снова в качестве туристов», – отметил в своем приветствии гостям и участникам роад-шоу Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

С приветственным словом к гостям мероприятия также обратился временный поверенный в делах, советник-посланник посольства России во Франции Артем Студенников.

«Принимать Чемпионат мира по футболу – большая честь для нашей страны. Это одновременно и праздник спорта, и праздник дружбы, поскольку он даст возможность иностранным болельщикам и туристам открыть для себя Россию с ее богатой культурой. Российские федеральные и региональные власти делают все возможное, чтобы Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 прошел хорошо, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для гостей и высокую степень безопасности, поскольку мы живем в очень неспокойном мире», – сказал Артем Студенников.

Перед гостями роад-шоу выступилгенеральный директор MATCHAccommodation 2018 Пол Вилан, который рассказал о готовности отелей в городах-организаторах Чемпионата к приему болельщиков.

Спикеры проинформировали гостей роад-шоу – французских туроператоров – о позитивных изменениях в транспортной системе России, реконструированных аэропортах, дорогах, гостиницах и новых стадионах, построенных в преддверии мирового футбольного первенства. Кроме того, состоялась презентация преимуществ паспорта болельщика FAN ID, который помимо возможности безвизового въезда в страну и комфортного прохода на стадионы дает своему владельцу еще целый ряд удобств и выгод.

Гостям роад-шоу рассказали о наиболее ярких достопримечательностях городов-организаторов и регионов-«спутников» Чемпионата, о специально подготовленных «маршрутах болельщика», о вариантах развлечений и блюдах региональной и национальной кухне, которые стоит попробовать иностранцам, которые приедут в Россию на футбольные матчи.

Серия роад-шоу «Альянс гостеприимных городов» будет продолжена в ноябре. Презентационные мероприятия пройдут в Перу, (Лима, 7 ноября), Аргентине (Буэнос-Айрес, 9 ноября), Уругвае (Монтевидео, 10 ноября), Бразилии (Сан-Паулу, 14 ноября), Великобритании (Лондон, 24 ноября), Испании (Барселона, 29 ноября и Мадрид, 30 ноября).

В Аргентине начался сев соевых бобов урожая 2017/18 МГ

Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, посевная кампания соевых бобов в Аргентине, которая из-за сильных дождей началась на две недели позже запланированного срока, по состоянию на 26 октября была выполнена на 1,8% (320 тыс. га) запланированных площадей (18,1 млн. га), сообщает Reuters.

При этом наиболее активно, как уточняется, полевые работы ведутся на севере и юге масличного пояса страны.

Напомним, что 2017/18 МГ будет третьим сезоном подряд, когда посевные площади под соей в Аргентине будут сокращены в пользу зерновых культур, при этом из-за неблагоприятных погодных условий данное сокращение будет больше, чем изначально предполагалось.

FAS USDA понизил прогнозы производства пшеницы и кукурузы в Аргентине

Внешняя служба департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) в пятницу подкорректировала прогнозы, которые USDA сделала в своем октябрьском отчете в отношении Аргентины двумя неделями ранее.

Так, прогноз производства пшеницы в Аргентине снижен до 16,80 млн. тонн, на 700 тыс. тонн меньше, чем в отчете USDA от 11 октября. На те же 700 тыс. тонн до 10,80 млн. тонн понижен прогноз экспорта аргентинской пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

Прогноз производства кукурузы снижен до 40 млн. тонн, на 2 млн. тонн меньше, чем в отчете 11 октября.

В сентябре Аргентина увеличила экспорт соевых бобов

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам сентября т.г. Аргентина поставила на внешние рынки 1,06 млн. тонн соевых бобов, что на 0,09 млн. тонн превзошло показатель за аналогичный месяц прошлого года. Практически весь указанный объем был закуплен Китаем – 1,02 (0,8) млн. тонн, который продолжает активно контрактовать масличную, несмотря на ее высокие запасы и рост внутреннего производства в т.г.

При этом, несмотря на рост экспортных отгрузок, запасы соевых бобов в Аргентине по состоянию на конец сентября оцениваются в 27,6 млн. тонн, что на 3 млн. тонн выше результата аналогичного периода 2016 г. и является рекордно высоким для данного месяца.

Отгрузки аргентинского соевого масла в сентябре также увеличились – до 459 (336) тыс. тонн, при этом основной рост поставок наблюдался в направлении Индии – до 167 (93) тыс. тонн и Бангладеш – 73 (33) тыс. тонн.

В то же время, экспорт Аргентиной соевого шрота в отчетном месяце незначительно снизился и составил 2,39 (2,47) млн. тонн. Снижение объемов поставок отмечалось в направлении Индонезии, Алжира и ЮАР. В свою очередь, нарастили объем закупок продукта страны ЕС, Турция и Австралия.

Вашингтон приветствует деятельность "Группы Лимы" по урегулированию ситуации в Венесуэле и призывает другие страны поддержать ее усилия, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в пятницу.

"США приветствуют лидерство "Группы Лимы" в отношении разрешения ухудшающейся ситуации в Венесуэле… Мы призываем международное сообщество присоединиться к усилиям "Группы Лима" и Соединенным Штатам в противостоянии авторитарным действиям режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, которые привели к ухудшению политической, экономической ситуации и социальному кризису в стране и среди народа Венесуэлы", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя ведомства.

В сообщении отмечается, что Вашингтон поддерживает оглашенные итоги состоявшегося в пятницу в Торонто заседания так называемой "Группы Лимы", которую представили министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу.

Сообщалось, что 12 стран Америки потребовали от Венесуэлы пересмотра избирательной системы страны, немедленного освобождения политических заключенных и прекращения практики лишения лидеров оппозиции политических прав. Министры из 12 стран Америки заявили о поддержке национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, фактически лишенной властью ее полномочий, и намерении не признавать решений созванного по инициативе Мадуро национального учредительного собрания.

"Группа Лимы" обратилась к ООН и ее генеральному секретарю с просьбой принять участие в разрешении кризиса, переживаемого Венесуэлой, и проблемы продолжающихся нарушений прав человека в этой стране.

Бывший президент Аргентины дала в суде показания об обвинениях в адрес Ирана

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер отрицает в суде, что она покрывала иранцев, обвиняемых в причастности к теракту в Еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, когда было убито 85 человек, сообщает израильское информагентство Abutz Sheva.

Обвинения являются "юридической бессмыслицей", - сказала Кристина Киршнер, покинув суд 26 октября. Она обвинила президента Маурисио Макри, лидера так называемых "правых", который заменил ее на посту, в "судебных преследованиях" оппозиции.

Киршнер, которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год, представила письменное заявление судье Клаудио Бонадио, который расследует предполагаемое сокрытие фактов о том теракте.

Кристина Киршнер обвиняется в подготовке сокрытия информации о том теракте, подписав пакт с Ираном в 2013 году, по которому старшим иранским должностным лицам предоставлялось право расследовать тот теракт в их собственной стране, а не в Аргентине. Позднее соглашение было признано неконституционным и оно не вступало в силу.

Киршнер рассказала в суде, что в меморандуме "была одна цель: разрешить расследование иранцам, ... чтобы расследование могло продвинуться вперед". Она пояснила, что, поскольку у Ирана и Аргентины нет соглашения о выдаче, не было другого способа продолжить это расследование.

Между тем, Киршнер добилась возвращения в большую политику, выиграв место в Сенате страны на выборах 22 октября.

От редакции IRAN.RU: Интересно, что помимо Киршнер в воспрепятствовании расследованию того теракта обвиняется бывший министр иностранных дел Аргентины Эктор Тиммерман - еврей по национальности, что уже подрывает версию о препятствовании нахождению лиц, причастных к убийству 85 человек возле Еврейского культурного центра, со стороны бывшего аргентинского правительства.

Иран категорически отрицает свою причастность к данному террористическому акту. Существует ряд косвенных доказательств о причастности к тому кровавому преступлению и прямых доказательств к попыткам возложить вину на Иран, ЦРУ, израильского "Моссада" и их агентуры в разведке Аргентины.

Аргентинская YPF увеличивает добычу нетрадиционных углеводородов на 150%.

Для добычи обычной нефти и газа компания пробурит 1600 скважин.

Аргентинская государственная нефтегазовая компания YPF планирует пробурить к 2022 году 1600 скважин для обычной добычи нефти и газа, а также увеличить добычу нетрадиционных углеводородов на 150%, сообщается в плане компании на ближайшие пять лет. По оценкам YPF, ежегодно добыча углеводородов будет расти на 5%, и к 2022 году достигнет 700 тыс. б/с в нефтяном эквиваленте.

«Наше лидерство в нетрадиционных запасах останется стратегическим направлением. По оценкам, добыча нетрадиционных углеводородов вырастет на 150%», – говорится в документе. Как прогнозирует YPF, к 2022 году половина ее добычи будет приходиться на сланцевые нефть и газ. «Мы также сосредоточим внимание на разведке с целью увеличения запасов на 50%», – подчеркивает компания. Объем инвестиций за пять лет должен составить $30 млрд, из которых $21,5 млрд YPF планирует вложить напрямую, остальное – через ассоциированные компании.

Крупнейшим месторождением нетрадиционных углеводородов на территории Аргентины является Вака Муэрта, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей сланцевой нефти и 308 трлн кубических футов сланцевого газа.

Аргентина. Фермеры ожидают рост внутренних цен на сою с января 2018 г.

Фермеры Аргентины только приступили к севу сои под урожай 2017/18 сезона. Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, контрактация урожая 2017/18 сезона составляет 5%. Объем небольшой, однако это самые высокие темпы для данного периода за последние 5 лет, информирует УкрАгроКонсалт.

Фермеры Аргентины имеют большие запасы сои урожая 2016/17 сезона. В 2017г. фермеры вложили значительные инвестиции в мощности по хранению в надежде на рост цен. По данным биржи, продажи урожая 2016/17 сезона составляют 66% против 74% на аналогичную дату прошлого года.

Рост внутренних цен ожидается в январе, когда пошлина на экспорт сои начнет снижаться на 0,5% в месяц с текущего тарифа.

У России может появиться шанс беспошлинно поставлять пшеницу в Бразилию

Министерство сельского хозяйства Бразилии просит у кабинета министров страны разрешения на импорт беспошлинно 750 тыс. тонн пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters.

В заявлении министерства говорится о сокращении посевных площадей в этом году и проблемах с производством зерна в южных штатах Бразилии, где дожди и морозы нанесли ущерб посевам.

Бразилия является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире, и основной объем закупок приходится на партнера по торговому блоку Mercosur – Аргентину, которая пользуется беспошлинным режимом. Импорт пшеницы из стран вне блока облагается пошлиной по ставке 10%.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что беспошлинная квота, если она будет одобрена, позволит закупить пшеницу в разных странах, включая США, которые выручали страну в прошлом. Будут приветствоваться поставки, в том числе, из России, которая в текущем сезоне делает очень конкурентные предложения. Министр сельского хозяйства Бразилии Блайро Магги встречался с российским министром А.Ткачевым в начале октября, и торговля пшеницей была одной из основных тем.

В этом году в Бразилии посевная площадь под пшеницу сократилась почти на 10%, поскольку фермеры отдали предпочтение другим более рентабельным культурам.

Осадки выше среднегодовой нормы, а также волна морозов в пшеничном поясе на юге страны нанесли значительный ущерб урожаю. Ожидается, что страна соберет не более 4,88 млн. тонн пшеницы, что на 27,4% меньше, чем в прошлом году. Внутреннее потребление оценивается правительством в 11,3 млн. тонн.

Запрос министерства сельского хозяйства на беспошлинную квоту по пшенице может быть рассмотрен Высшей торговой палатой Бразилии Camex в начале ноября. Палата состоит из представителей нескольких министерств, и отвечает за принятие решений во внешнеторговой сфере.

В сентябре Аргентина снизила переработку соевых бобов

Согласно оценке аналитиков Oil World, в сентябре т.г. объем переработки соевых бобов в Аргентине составил 3,19 млн. тонн, что на 14% ниже показателя предыдущего месяца (3,72 млн. тонн) и на 10% уступает результату сентября прошлого года (3,54 млн. тонн).

Как следствие, указанное сокращение привело к снижению переходящих запасов соевого шрота к началу октября т.г. до 1,25 млн. тонн против 1,3 млн. тонн месяцем ранее и 1,33 млн. тонн в октябре 2016 г.

Конечные запасы аргентинского соевого масла в сентябре 2017 г. снизились до минимального уровня за последние 3 месяца и составили 276 тыс. тонн против 339 тыс. тонн в августе т.г., что также на 15% ниже показателей аналогичного месяца предыдущего сезона.

В то же время, по итогам отчетного месяца Аргентина нарастила объемы переработки семян подсолнечника до 209 тыс. тонн против 122 тыс. тонн в сентябре 2016 г., что все же существенно ниже в сравнении с показателем августа т.г. (300 тыс. тонн). При этом по итогам первых 9 месяцев т.г. суммарный объем переработки масличной достиг 2,76 млн. тонн, что на 16% превышает показатель аналогичного периода годом ранее (2,38 млн. тонн).

Война миров

Андрей СТОЛЯРОВ

Опубликовано в журнале: Дружба Народов 2017, 9

Исламский джихад как историческая неизбежность

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, автор многочисленных статей по аналитике современности и книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). Публикации в «Дружбе народов»: «Новая земля и новое небо» (№ 4, 2014); «Герой нашего времени» (№ 11, 2014); «Дайте миру шанс». Повесть по мотивам реальности (№1, 2015); «Ярче тысячи солнц» (№1, 2016).

Три загадки

Исламский мир грандиозен. В настоящее время, согласно разным оценкам, ислам исповедуют от одной пятой до одной четверти всех людей, проживающих на Земле. Исламские уммы охватывают более 120 стран, в основном в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Северной Африке. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 28 странах ислам является государственной религией1 . Это Афганистан, Египет, Ирак, Иран, Кувейт, Марокко, Пакис-тан, Саудовская Аравия и другие.

Исламскому миру, его возникновению и развитию, его религии и культуре, его политике и экономике посвящено множество серьезных исследований. Исламский мир изучают ныне целые институты и научные центры. Интернет почти на любой запрос по исламу откликается сотнями тысяч страниц.

И все же в истории Исламского мира есть три загадки, которые превратили его в величайшую тайну.

Перечислим их в хронологическом порядке.

Загадка первая. Как довольно бедные и отсталые аравийские племена, прозябавшие в оцепенении, в отличие от Европы, почти тысячу лет, сумели буквально в одно мгновение — по историческим меркам, конечно, — создать могущественную цивилизацию, породившую несколько громадных империй?

Загадка вторая. Почему стремительно развивавшийся и расширявшийся Исламский мир вдруг на исходе Средних веков остановился, будто наткнувшись на невидимое препятствие, и превратился в конце концов в колониальные территории Запада? И в продолжении этого же вопроса. Почему после освобождения от колониальной зависимости Исламский мир не сумел создать развитых, процветающих государств, хотя такие попытки неоднократно предпринимались?

И третья загадка. Почему в конце XX — начале XXI века Исламский мир, будучи по-прежнему слабым и в военном, и в экономическом отношении, внезапно — в лице своих радикальных организаций — атаковал западную цивилизацию, Европу и США, неизмеримо превосходящую его по технологическому развитию? Почему именно Запад стал сейчас для Мира ислама врагом номер один?

Попробуем ответить на эти непростые вопросы.

Эхо Большого взрыва

Есть в истории ислама дата, которая называется Ночью величия и могущества (Лайлат аль-Кадр). Приходится она на 27-й день месяца рамадана. В эту ночь на скромного жителя города Мекки по имени Мухаммед из арабского племени курайшитов, молившегося в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур, снизошло Откровение. Мухаммед увидел, как край неба внезапно озарился светом, и услышал голос ангела Джибрила2 , приказавший ему: «Читай!» Испуганный, Мухаммад ответил, что он читать не умеет, тогда ангел сильно сжал его и снова приказал: «Читай!» И еще дважды отказывался Мухаммед, и ангел дважды сильно сжимал его. А затем изрек: «Читай во имя Господа твоего, который создает… создает человека из сгустившейся крови; читай… всеблагой Господь твой, который дал познания о письменной трости, дает человеку знание о том, о чем у него не было знания» (96:1-5)3 . Наконец Мухаммад понял, чего от него требуют, и стал повторять за ангелом слова откровения Всевышнего, а ангел теснил его грудь свитком священного Корана. В другой же раз Мухаммед узрел ангела Джибрила, когда шел по дороге; тот сидел на троне между землей и небом. Смятенный Мухаммед вернулся домой и попросил: «Укройте меня, укройте меня!», — а когда его укрыли, услышал голос: «О, закутавшийся в одежду! Встань и поучай, Господа твоего — величай, одежды свои — очищай, мерзости — убегай. Делая добро, не будь корыстолюбив, ради Господа твоего будь терпелив» (74:1-7).

С этого момента, который в европейском летоисчислении приходится на 610 год, началась история Исламского мира, одной из великих цивилизаций, существующих сейчас на Земле.

Откровение снизошло как раз вовремя. Аравия была готова принять единого бога. Арабские племена, молившиеся тогда самым разным богам, уже были знакомы и с иудаизмом, и с христианством, то есть с монотеистическими религиями, которые, правда, оставались для них чужими. Кроме того, именно в этот период появилось множество мудрых ханифов — «благочестивых людей», спонтанных философов, также проповедовавших монотеизм. Они не принимали целиком ни иудаизма, ни христианства, но отвергали сонмы языческих идолов и провозглашали, что бог есть только один.

Однако ислам имел перед ханифизмом несомненное преимущество. Бог ханифов был слишком неопределенным. Это был не столько единый бог, дающий четкие указания как надо жить, сколько смутные, неоформленные мечтания о едином боге. Бог ханифов не имел привязки к конкретной социальной реальности. Напротив, ислам, внезапно открывшийся Мухаммеду, провозглашал, что единый бог — это Аллах, никакого другого бога нет и не может быть, и придавал новой вере четкие мировоззренческие характеристики. Во-первых, подразумевалось, что если бог обратился к арабам, то отныне они представляют собой избранный им народ — народ, несомненно, стоящий выше других народов Земли. Во-вторых, ислам, вопреки племенной иерархии, провозглашал всеобщее равенство, утверждая словами пророка: «О люди! Поистине, ваш Господь один, и ваш праотец один. И нет превосходства у араба над не арабом, и не араба над арабом. Как и нет превосходства белого человека над чёрным, и чёрного над белым! Превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности!»4 Второе, правда, противоречит первому, но это не должно нас смущать. Религия никогда не строится в координатах логики. Религия — это аксиологический кластер, набор равнозначных истин, не сводимых друг к другу. Противоречия между ними преодолеваются верой. «Верую, потому что нелепо», — так сформулировал это Тертуллиан. И наконец ислам провозглашал справедливость: отныне священной обязанностью каждого мусульманина становился закят — налог в пользу бедных, таким образом демпфировалось социальное расслоение.

Это были крупнейшие для своего времени мировоззренческие инновации. Они фактически представляли арабам новый прекрасный мир. Мир, где торжествуют равенство и справедливость. Мир, где всякий искренне верующий обретет вечный рай. Мир, где каждому будет воздано по заслугам его.

Ничего удивительного, что к этому сияющему идеалу сразу же потянулось множество самых разных людей.

Правда, именно из-за принципиальной новизны ислама против него выступили мекканские традиционалисты. Точно так же как шестью веками ранее иудейские традиционалисты в Иерусалиме выступили против нарождающегося христианства. И там, и там речь шла о власти, об утрате влияния прежних жрецов и вождей.

Мухаммеду повезло больше, чем Иисусу Христу. Когда над ним нависла реальная угроза расправы, он вместе с группой своих последователей переселился в оазис Ясриб, позже получивший имя Медина. Здесь и возникло первое исламское государство, которое к моменту смерти Мухаммеда включало в себя практически всю Аравию.

А дальше начинается фантастическая по своим масштабам экспансия. Исламский халифат (существовавший под именами различных династий) захватывает Египет, Сирию, Палестину, всю Северную Африку вплоть до океанского побережья, захватывает Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Прикаспийские территории, значительную часть Средней Азии. В 688 году армии Халифата высаживаются на Кипр. В 711 году они через Гибралтарский пролив вторгаются в Западную Европу — под властью ислама оказывается практически вся Испания. Затем «мавры», как именуют их европейцы, громят французскую Аквитанию, берут штурмом города Бордо, Санс, Муассак и направляются к Туру. Остановить их дальнейшее продвижение удается только Карлу Мартеллу в битве при Пуатье.

История, разумеется, знает примеры необычайно быстрых завоеваний, когда гигантские имперские образования возникали буквально из ничего. Такой была империя Александра Македонского, простершаяся от Греции до Индийского океана, или империя монголов, включавшая в себя территории от Дуная до Японского моря. Однако эти империи были созданы гениями полководцев-вождей, и после их смерти такую искусственную державу ждал необратимый распад. Здесь же случай был совершенно иной. Возникла не просто очередная имперская эфемерида, возникла новая мировая цивилизация, организующей силой которой стал ислам.

Можно провести следующую аналогию. Как физическая Вселенная образуется в результате Большого взрыва и стремится к экспансии, к безудержному расширению, пределов которому нет, так и мировые цивилизации, возникшие на основе религий, проходят «стадию взрыва», образуя свои собственные вселенные. Законы мира универсальны — они проявляют себя на каждом онтологическом уровне. Свои вселенные образовали Индия и Китай, свою вселенную сформировало раннее «деятельное» христианство, свою вселенную в начале ХХ века создал социализм — светская религия, также стремившаяся к беспредельной экспансии. Наконец, собственную геополитическую вселенную образовал западный либерализм — тоже своего рода религия, ныне пытающаяся включить в себя все мировое пространство.

Другое дело, что не любая религия, претендующая на всемирный (универсальный) статус, обладает достаточной онтологической энергетикой, чтобы создать самостоятельную цивилизацию. Сколько их кануло в историческое небытие, не оставив после себя почти никаких следов. Ислам такой энергетикой обладал. И если рассматривать данную ситуацию в координатах социальной механики, то это была та же пассионарная энергетика, которая двигала крестоносцами, стремившимися в Иерусалим, протестантами, переплывавшими океан и высаживавшимися на берегах Североамериканского континента, коммунистами (большевиками), сражавшимися на фронтах Гражданской войны. Всеми ими овладевала ослепительная иллюзия — создать Царство Божие на земле, воздвигнуть Град на холме, построить «светлое будущее» (коммунизм), то есть мир, где не будет несчастий, угнетения и нищеты, мир, где, согласно божеским или социальным законам, восторжествуют равенство, братство и справедливость.

Причем, если вернуться к исламу, это была не только физическая экспансия. Не менее интенсивным было в этот период и культурное развитие Исламского мира. Небывалого расцвета достигли исламская наука, искусство, литература, исламская философия, исламская медицина. Европейские «варвары», у которых неграмотными были даже великие короли, с восхищением и нескрываемой завистью взирали на богатый и цивилизованный мусульманский Восток.

Здесь следует пояснить один принципиальный момент. Всякая история, как правило, сильно идеологизирована и предстает перед нами в национальных или цивилизационных форматах. Простой пример. Мы знаем, что основную тяжесть Второй мировой войны несла на себе Россия (тогда — Советский Союз) и поворотными пунктами этой войны были битва под Москвой, Сталинградская битва и битва на Курской дуге. Но если спросить рядового американца, кто выиграл Вторую мировую войну, то он ответит (если вспомнит, конечно, что такая война вообще была), что победила Америка и что главное сражение этой войны произошло у атолла Мидуэй (Гавайский архипелаг), где героический американский флот разгромил японскую военно-морскую эскадру. А если спросить среднего англичанина, кто сокрушил Наполеона, то никаких сомнений у того не будет: сделал это английский герцог Веллингтон в битве при Ватерлоо. Или другой пример. Мы хорошо знаем о жестокостях испанских конкистадоров в Латинской Америке (это британская версия европейской истории), но упускаем из виду, что сами англичане, создавая империю, а также голландцы, бельгийцы, итальянцы, французы действовали в своих колониях ничуть не лучше5 . Или: все, вероятно, знают о блистательной победе английского флота над испанской «Непобедимой Армадой», которая была разгромлена им в пух и прах, но мало кто слышал, что через год англичане послали аналогичную «Армаду» к берегам Испании и испанцы точно так же полностью разгромили ее, после чего в течение 15 лет выигрывали у Англии все сражения на морях.

В России с этим обстоит несколько лучше. В многонациональном Советском Союзе по крайней мере часть «восточной истории» в школах преподавалась. И потому россияне старшего поколения, видимо, помнят великих поэтов Низами, Саади, Фирдоуси, слышали о том, что цифровую запись Европа переняла именно у арабов, что крупнейшую в средневековый период обсерваторию построил хан Улугбек, могут назвать имена Ибн-Синны (Авиценны) и Аверроэса (Ибн Рушда), а кое-кто, вероятно, знает даже Альхазена и Бируни.

Не будем подробно рассказывать о достижениях исламской культуры. Об этом существует множество серьезных исследований. Несомненно одно: на исходе Средних веков культура Исламского мира явно превосходила культуру средневековой Европы. Достаточно вспомнить, что Магеллан, достигший в апреле 1521 года Филиппин, встретил там арабских купцов, которые уже давно освоили этот привлекательный регион. Или еще более интересный факт: подъем итальянских городов в XIV веке, инициировавший европейское Возрождение, был не в последнюю очередь вызван их успешной торговлей с Левантом6 . Добавим, что весомая часть античных книг, посвященных наукам, философии и медицине, книг, которые во многом обеспечили Возрождение, попала в Европу именно из исламских стран. А первый в мире настоящий университет был основан в Тунисе еще в 734 году, тогда как первый европейский университет в Болонье — на триста пятьдесят лет позже.

Правда, насколько можно судить, современные европейцы и американцы, за исключением редких специалистов, об этом слыхом не слыхивали. В их представлении Исламский мир всегда был отсталым и нищим. И потому, вероятно, прав западный автор, сказавший, что «Ислам не просто поделился с Западной Европой многими достижениями своей материальной культуры и техническими открытиями, он не только стимулировал развитие науки и философии в Европе, он подвел Европу к созданию нового представления о самой себе. Поскольку Европа выступала против Ислама, она приуменьшала сарацинское влияние и преувеличивала собственную зависимость от греческого и римского наследия. Зато теперь нам, сегодняшним жителям Западной Европы, которая близится к эпохе единого мира, важно исправить это искажение и признать полностью наш долг арабскому мусульманскому миру»7 .

Расцвет культуры в средневековом Мире ислама был не случайным. Его активировали специфические особенности ислама как «тотальной религии». Подробнее мы скажем об этом несколько позже, а пока лишь заметим, что ислам, по крайней мере в классической форме своей, очень благосклонно воспринимает науку. Процесс познания в исламе рассматривается как своего рода акт реализации веры. Поскольку мир был создал богом во всей его полноте, то и познание мира есть приближение к богу. Первый мусульманин, получивший Нобелевскую премию, данную ему за исследования в области ядерной физики, доктор Абду Салам утверждает, что более 700 аятов Корана, а это почти одна восьмая часть Священной книги, побуждает верующих изучать природу, обращаться к разуму и приобретать знания для научного осмысления жизни. По мнению некоторых историков, современные научные методы впервые разработаны были именно в Мире ислама8 , и, вероятно, не будет преувеличением сказать, что сама наука, в нынешнем значении этого слова, возникла внутри исламской цивилизации.

Интересно, что мнения о науке как о способе разумного богопознания позже придерживался и Исаак Ньютон. Он тоже считал, что поскольку мир создан Богом, то изучение параметров этого мира есть вид религиозной деятельности.

Что это — эхо исламской гносеологии, приблизительно через 400 лет докатившееся до Великобритании? Или единство законов развития открыло выдающемуся английскому физику аналогичный сюжет?

В общем, в разгаре Средних веков казалось, что исламскую цивилизацию ждет великое будущее. Центром мира станет не Запад, а грандиозный Исламский мир.

И вдруг это необозримое половодье идет на спад.

В конце XI столетия крестоносцы, прибывшие из Европы, завоевывают Иерусалим. В конце XV столетия Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгоняют из Испании последних мавров. Отныне Пиренейский полуостров свободен от мусульман. А в 1683 году объединенное польско-австрийско-германское войско наносит колоссальное поражение Османской империи под Веной и затем отвоевывает у турок Венгрию и Трансильванию.

К началу ХХ века значительная часть исламских стран превращается в колонии Запада, а те, которые сохраняют формальный суверенитет, все равно находятся в сильной зависимости от европейских держав.

История меняет одежды.

Великий Дар аль-ислам — Мир ислама, стремившийся охватить собой всю Ойкумену, — вдруг меркнет и развеивается несбыточными мечтаниями.

Революция, которой не было

Переход ислама к экспансии был явлением закономерным. Дело в том, что ислам — вместе с иудаизмом и христианством — относится к религиям, которые называются авраамическими. Названы же они были так потому, что все три признают пророческой книгой Ветхий Завет, согласно которому патриарх древних семитских племен Авраам стал первым человеком в языческом мире, поверившим в «настоящего» Бога.

Авраамические религии совершили подвиг, равного которому в человеческой истории, пожалуй, нет. Они разомкнули время, превратив его из циклического, вращающегося по кругу, в линейное, векторное, направленное, имеющее теперь прошлое, настоящее и будущее.

Кратко поясним эту мысль.

Глобальная трансценденция, под которой мы в данном случае понимаем комплекс предельных метафизических представлений о происхождении, устройстве и назначении мира, выраженных, как правило, в религиозной форме, распаковка которой, в свою очередь, порождает аксиологические координаты и тем самым создает специфику цивилизационного бытия, еще на заре человечества разделилась на две крупные ветви — западную и восточную.

Западная трансценденция опирается на представление о «внешнем боге», то есть о боге, существующем вечно, сотворившем наличный мир, который уже с момента возникновения устремлен к своему творцу. В таких цивилизациях рождается «сюжетное время» (немецкий философ Карл Ясперс назвал его «осевым»), то есть время, образующее не замкнутый цикл, где невозможно определить ни конца, ни начала, а последовательность событий, не имеющих исторического повтора. Таков, в частности, мифологический сюжет христианства: сотворение мира — создание человека — жизнь в раю — грехопадение — земная жизнь — второе пришествие — путь к спасению — Армагеддон — Страшный суд — Конец света, означающий слияние мира с богом. Время здесь, разумеется, все равно течет «из вечности в вечность» и тем не менее имеет очевидную векторную направленность. Это, в свою очередь, порождает представление о прогрессе — последовательном развитии, сознательном преобразовании мира и приближении его таким образом к Богу. Цивилизация в этом случае становится экстравертной: она непрерывно пытается выйти за пределы самой себя, что выражается, с одной стороны, в постоянной экспансии, пространственном наращивании уже имеющихся цивилизационных структур, а с другой — в «вертикальном развитии», столь же постоянном стремлении выйти на более высокий техносоциальный уровень. Такой трансценденцией обладает, например, современная западная цивилизация, что и обусловливает более высокую, по сравнению с другими мировыми культурами, скорость ее развития. Заметим, что экстравертные цивилизации, как правило, обращены в будущее, а потому подвержены всем неожиданностям, которые оно приносит с собой.

Восточная трансценденция имеет совершенно иные цивилизационные характеристики. Она опирается не на «внешнего бога», а на «внутреннюю истинность мира», бытующую изначально. Иными словами — на некую сущность (Дао, Брахман), не поддающуюся никакому определению. Бог здесь не является творцом всего. Напротив, он сам порождается миром как воплощение этой истинности. Так был порожден Будда, первоначально являвшийся человеком и ставший Богом лишь после внезапного мистического прозрения. Так были обожествлены Конфуций и Лао-Цзы, тоже первоначально являвшиеся обычными смертными. Время в подобных цивилизациях остается циклическим, замкнутым: архаическим, «древним временем» повторяющихся сельскохозяйственных круговоротов. Цикл может быть расширен до двенадцати или до шестидесяти лет, до двухсот, до трехсот, даже до нескольких тысячелетий, но он все равно остается циклом, возвращающим бытие к исходной точке. Поэтому представление о развитии в этих цивилизациях выражено довольно слабо. Трансценденция тут устремлена к истине,«внутрь», и почти не проявляет себя во внешней экспансии. С точки зрения постороннего наблюдателя, такие цивилизации-интроверты выглядят «оцепенелыми». Они не столько осознанно следуют по пути технологического прогресса, сколько побуждаются к тому неумолимым ходом истории. Эти цивилизации обращены не в будущее, а в прошлое, и потому, как правило, не готовы к крупным цивилизационным преобразованиям.

Примером интровертных цивилизаций могут служить культуры Китая, Индии и Японии (по крайней мере до «эпохи Мэйдзи», когда Япония начала инсталлировать европейскую трансценденцию в свой национальный менталитет), культуры Вьетнама, Кореи, Монголии и некоторых других стран.

То есть западная трансценденция социализировалась значительно быстрей, чем восточная. Представление о прогрессе, рождаемое сюжетным временем, в свою очередь, порождало в них сопряжение технологических инноваций. Новшества в результате не оставались разрозненно-изолированными, как в ареалах восточных культур, а непрерывно преобразовывались европейским сознанием в более высокое цивилизационное качество.

Китайцы, как известно, изобрели компас почти на тысячу лет раньше, чем он появился в Европе, порох они использовали для устройства праздничных фейерверков задолго до того, как его открыл монах Бертольд Шварц, также очень давно они овладели плавкой металлов и составлением карт Земли, а китайские многопалубные корабли, по свидетельству летописцев, уже на заре нашей эры могли принимать на борт по тысяче и более человек. Фантастические показатели по сравнению с первыми европейскими морскими судами. И тем не менее, эти дополняющие друг друга технические инновации не были своевременно совмещены, и потому не китайские «клыки» и «драконы» начали географическое освоение мира, а утлые каравеллы Колумба, Магеллана, Писарро, Васко да Гамы, несущие артиллерию, неизвестную народам Южных морей. Не Китай и не Япония проникли в Северную Америку, до которой им, кстати, плыть было нисколько не труднее, чем из Европы, а английские, французские, голландские и немецкие эмигранты приступили к освоению пустынного — с европейской точки зрения — континента. Китай не сделал попытки продвинуться даже в граничащие с ним районы Южной Сибири, оставив эти территории будущему Российскому государству.

В исторически короткий период Европа колонизировала не только Северную Америку, где ей противостояли слабые в техническом отношении, разрозненные индейские племена, но и Южную Америку, сокрушив могучие империи ацтеков и инков, большую часть Юго-Восточной Азии, включая Индию, почти всю Африку, Ближний Восток и образовала жизнеспособные поселения даже в далекой Австралии.

Эта ошеломляющая по своим масштабам экспансия представляла собой материализацию специфически европейского «сюжетного» времени. Именно она, выраженная технологически, вывела сначала Европу, а потом и Соединенные Штаты в число лидирующих индустриальных держав, сделала мировую историю по преимуществу европейской и обеспечила опережающее развитие всего христианского цивилизационного ареала9 .