Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Проложено 40% газопровода «Северный поток – 2»

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе компании, отметив, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб.

Реализацию проекта обсудили глава Газпрома Алексей Миллер и посол Франции в России Сильви Берманн в рамках международного арктического форума в Санкт-Петербурге. На встрече также отмечалось, что за пять лет объем экспорта газа во Францию вырос на 58%. В 2018 году он достиг 12,9 млрд кубометров в год.

Две нитки «Северного потока – 2» протяженностью 1224 км должны дойти до Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров в год. Против проекта выступают США, Украина, Польша и некоторые другие европейские страны.

Россия запрещает ввоз белорусских яблок и груш

Об этом официально сообщил Россельхознадзор. Запрет начнет действовать 12 апреля. В чем причины и что говорят поставщики белорусских фруктов?

Заголовки получились песенными: «Запретили яблоки и груши». Запрет действует с 12 апреля, он временный. Пока не урегулируют ситуацию, объяснили в Россельхознадзоре. Недавно в этом ведомстве заметили: в прошлом году экспорт белорусских яблок в Россию закончился в феврале. А в нынешнем году поставки продолжались и в марте. То есть почти прямым текстом обвинили Минск в реэкспорте санкционных фруктов из Европы, потому что белорусские так долго не хранятся.

Мы, представившись клиентами, обзвонили нескольких поставщиков. Часть из них сказали, что яблок и груш у них нет — закончились, ждите осени. Белорусский предприниматель Александр был бы рад продать нам несколько тонн. Причем уверяет, что яблоки у него настоящие, белорусские. Но он тоже узнал о запрете и рисковать не хочет.

— Ну, я сам сегодня, я, правда, в дороге, в интернете прочитал, что запрещен ввоз яблок и груш. Я только завтра могу это уточнить, поскольку у нас яблоки белорусские. У нас не реэкспорт, а просто экспорт.

— Новости точные, то есть это действительно запретили. Но как вы думаете, получится у вас как-то поставку организовать в случае чего?

— Ну, если запретили, то однозначно нет. Если на границе конфискуют, кому это надо? Какая-то глупость. По идее, если есть документы, и происхождение Белоруссии, и у карантинного инспектора зарегистрировано это, я не знаю, почему должен быть запрет.

То, что через Белоруссию в Россию идет санкционная продукция, ни для кого не секрет. И этот вопрос несколько лет не могут решить на самом высшем уровне.

Впрочем, недавно, казалось бы, решили. В Минске заявили, что окончательно прекратили реэкспорт плодов и овощей из тех стран, чьи продукты Россия запретила к ввозу. Это было 1 апреля. И вроде бы в таком деле шутить не стоит, но только за первую апрельскую неделю на российско-белоруской границе задержали 39 машин с санкционкой. Из них 36 — с яблоками и грушами. Словно назло. В основном фрукты идут, конечно, из Польши, замечает гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий.

«Россия являлась крупнейшим импортером яблок из Польши. До сих пор для нас именно польское яблоко является одним из самых недорогих и самых распространенных на рынке. В последние годы, когда мы наблюдаем запрет на прямые поставки польской продукции, основным покупателем польских яблок, по заявлению, собственно, самих польских экспортеров, стала Беларусь. Нетрудно связать эти два фактора».

На профильных сайтах можно найти множество объявлений о продаже белорусских яблок. В среднем стоят 30-35 рублей за килограмм. Часто указывается, что фрукты везут из Брестской области, что тоже сразу навевает мысли о польском происхождении.

Business FM связалась с еще одним поставщиком, Константином. Номер у него российский. Яблоки продает за 55 рублей. Пообещал прислать фото, чтобы мы убедились, что они того стоят. Что же касается происхождения фруктов, то это предпринимателя не слишком интересует. Главное, что по документам они белорусские.

— Калибр 70, плюс это сорта премиальные. Это «Принц», это «Лигал», это «Гала», это «Флорина», это «Гольден».

— А это белорусские, да?

— Да.

— Или это реэкспорт уже?

— Я не вдаюсь в эти моменты. Я знаю, что это белорусские.

— В новостях, вообще везде говорят, что запрещают поставки яблок и груш из Белоруссии. В случае чего это помешает?

— До настоящего времени сколько раз и закрывали, чего там только не было. Все равно мы свои обязательства выполняли. Вы поймите, на сегодняшний момент у нас нет наших яблок. И их, допустим, потребность — 100%, а, допустим, мы выращиваем их в России, там 10-12%. Поэтому, хотите вы или не хотите, оно все равно будет идти оттуда.

Россельхознадзор, похоже, взялся за дело серьезно. После яблок и груш он может запретить белорусскую клубнику, шампиньоны и пекинскую капусту.

Впрочем, Россия уже не раз запрещала разные белорусские и не совсем белорусские продукты. Доходило до того, что Александр Лукашенко требовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Но потом все обычно возвращалось на круги своя. И конца этой «песни девичьей» все нет.

Михаил Сафонов

Левый, правый или пост-?

Феномен кандидата в Президенты Украины В.Зеленского в контексте глобальной волны популизма

Дарья Казаринова – кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов, приглашенный профессор Университета Комплутенсе (Мадрид), член правления Российской ассоциации политической науки.

Глеб Брехов - магистр РУДН

Резюме Популизм сегодня – тренд глобальной политики. Если раньше он был характерен только для развивающихся стран Латинской Америки, то сейчас все больше захватывает весь мир, от Северной Америки и Европы до Африки и Азии, превращаясь из маргинального политического явления в «магистральное».

Популизм сегодня – тренд глобальной политики. Если раньше он был характерен только для развивающихся стран Латинской Америки, то сейчас все больше захватывает весь мир, от Северной Америки и Европы до Африки и Азии, превращаясь из маргинального политического явления в «магистральное». Популизм сегодня не аномалия, а «новая норма, а отчасти некоторая болезнь роста». Переходя от глобального к макрорегиональному контексту, отметим, что победа популистских проектов разного толка в Европе, меняет ее политическое лицо. Европейский демократический проект, размываемый негативными последствиями глобализации, уходит на второй план, уступая место более простой и популярной идее. Глобальная деидеологизация политики, кризиса больших нарративов и политических идей в целом приводит, в частности, к тому, что идеологическая составляющая политики заменяется на медийно-конспирологическую. Общественно-политические идеи, которые традиционно различались своей идеологией и общими принципами, в современном обществе сливаются в один «большой комок». В контексте таких изменений и отсутствия реального выбора избирателю не остается ничего другого, как «голосовать сердцем», а в подобной ситуации голоса аккумулируются харизматичными лидерами.

Украинская политическая жизнь всегда отличалась определенной экзальтацией и утрированностью, а также повышенной эмоциональностью. К этому добавляется традиционная слабость политических институтов, что позволяет некоторым политологам называть Украину государством с ослабленной государственной состоятельностью, анократией, «политической системой со слабо выраженным государственным центром» и другими эпитетами. Не углубляясь в определение специфики украинской государственности, можем лишь отметить, что институт президентства здесь характеризуется определенной неустойчивостью. Президент как политическая фигура «не только смертен, но смертен внезапно». Эта «внезапность» проявляется и в появлении новых фигур на политическом небосклоне.

Ярким примером подобного явления в современности можно назвать фигуру Владимира Зеленского, который довольно успешно прокладывает себе путь к креслу президента Украины, выйдя во второй выборов. Владимир Зеленский – украинский общественный деятель, актер и комик – после выхода во второй тур стал политической сенсацией, к его фигуре приковано внимание СМИ. Сорокалетний выходец из Восточной Украины, продюсер и актер, акционер медиаимперии с политической жизнью страны до 2019 г. связан не был, но в глазах избирателей отсутствие у него реального политического опыта отчасти компенсируется опытом экранным, как исполнителя роли президента в сериале "Слуга народа".

Владимир Зеленский – опытный шоумен, который умеет держаться перед камерой и доходчиво излагать свои мысли, а его политическая программа – набор несложных тезисов, которые сразу находят отклик в сердцах избирателей. Хотя Зеленский и является «свежим» и показательным примером, он далеко не первая медийная личность в политике. Нынешний президент США Дональд Трамп был ведущим популярного телевизионного шоу «The Apprentice», премьер-министр Словении Марьян Шарец до политической карьеры был известным актером и журналистом, исландский комик Йон Гнарр возглавлял муниципалитет Рейкьявика с 2010 по 2014 г. от партии анархо-сюрреалистов; а его итальянский коллега Джузеппе Грилло стал основателем движения «Пять звёзд», которое получает парламентское большинство уже несколько выборов подряд.

Даже если Владимир Зеленский не победит, в мировой политической практике уже четко фиксируется новая тенденция «из комиков в политики». Этому тренду способствует общий кризис рациональной рефлексии современного мира, в том числе и мира политики: ширится ощущение, что «серьезные рациональные профи – специалисты по международным отношениям, политической науке и пр. – утратили нить того, что происходит». Понимание становится не рациональным осмыслением, а иррациональным схватыванием (термин Мартина Хайдеггера), серьезность модернизма сменяется постмодернистской иронией. По убеждению словенского Марьяна Шареца, «к серьезным функциям нельзя относиться серьезно». Что-то вроде «улыбайтесь, господа, улыбайтесь…умное выражение лица - это ещё не признак ума».

Среди других постмдернистских черт – отсутствие иерархически выстроенного, связного и логичного текста политической программы, текст распадается на отдельные фрагменты, а мысли заменяются образами. Тем не менее, в «структуре» предвыборной программы названных политиков от шоу-бизнеса и ее содержании прослеживаются общие черты. Это типичные для риторики популизма идеи анти-истеблишмента, прямой демократии, экономической либерализации при повышении социальных гарантий и устранения угрозы, исходящей от внешнего врага.

Почему Зеленский популист?

Популизм – идеологически-спекулятивная ориентация субъектов политики на политические идеи широких масс, испытывающих неудовлетворенность своей жизнью, зонтичная метаидеология, которая вбирает в себя элементы разных, зачастую противоречивых идеологических конструкций. Популизм может быть как правым, так и левым, но несмотря на многообразие популистских движений, нарратив популизма содержит базовые компоненты, которые отчасти присутствуют, отчасти отсутствуют в программе Зеленского:

|

Общие черты дискурса и стратегии популиста |

Тезисы предвыборной программы Владимира Зеленского |

|

Плебисцитарность. Идея прямой демократии в обход сложившихся политических институтов |

«Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии» |

|

Особая стилистика с элементами «новой искренности». Наличие харизматичного лидера, эксперта в области коммуникации |

«Я расскажу Вам об Украине своей мечты» |

|

Активное использование новых медиа |

«В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий». |

|

Антиэлитизм. Идея возвращения власти и контроля народу. Борьба с коррупцией. |

«Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение». «мы перестанем концентрировать центральные органы власти в Киеве» |

|

Предельно простые решения крайне сложных проблем |

«Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал» |

|

Идея внешнего по отношению к народу врага, который оперирует скрытыми и агрессивными методами |

Не характерно |

|

Гиперболизация реально существующих или надуманных проблем |

Не характерно |

|

Конкретные предложения по одному-двум самым острым вопросам |

Акцент на цифровизацию «Государство обеспечит всех жителей доступ к быстрому Интернету» |

|

Нет образа будущего, золотой век видится в прошлом - ретропопулизм |

Не характерно |

Мы видим, что большинство из черт классического дискурса популиста вполне можно отнести к программе новоявленного кандидата в президенты Украины. Остается открытым вопрос, к популистам какого спектра его можно отнести.

Левый или правый популизм?

Из анализа программы Зеленского сделать вывод о его приверженности к правым или левым идеям довольно сложно. От традиционных социал-демократов левых популистов отличает то, что левые популисты критикуют современный парламентаризм и отрицают возможность взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом. Если первая идея характерна для взглядов Зеленского, вторая ему отнюдь не близка. Но для него важна идея развития человеческого капитала.

У правых популистов от классических правых осталось уважение к бизнесу, особенно к мелкому и среднему. Но они куда больше сосредоточены на борьбе с иммигрантами и защите страны от разнообразных внешних влияний. Здесь также кандидат в президенты Украины демонстрирует противоречивые установки. Ему близка концепция «минимального государства», свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитования, упрощение налогообложения и гарантии крупным инвесторам. Но Зеленский в своей программе видит Украину открытой для трудовых мигрантов, по крайней мере из Польши, а влияние международных институтов должно, по его мнению, укрепиться («движение Украины в НАТО и другие подобные объединения - залог нашей безопасности», «введение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства»)

Взгляды Зеленского эклектичны и соответствуют глобальному тренду идеологического синкретизма – смешения левых и правых идей, который оказывает влияние на политическую жизнь всего мира: «До тех пор, пока Запад не организуется в новых политических категориях — категориях, которые отразят глобализацию как основной фактор политической жизни, подобный индустриализации в прошлом веке — общество будет представлять собой бурлящий котёл левых и правых идей, и партий, не отличающихся ничем, кроме идентичности». И политика будет существовать как постполитика.

|

|

Беппе Грилло |

||

|

Слоган |

Изменим Украину вместе! |

«Пошли вы!» |

Человек, сообщество, государство

|

|

Перечень основных ценностей |

1.Народовластие 2. Развитие человеческого капитала 3. Справедливость 4. Равенство всех перед законом 5. Безопасность 6. Экономическое процветание 7. Комфорт |

1. Национальный суверенитет 2. Справедливость 3. Культурная безопасность |

|

|

Инициативы анти-истеблишментского характера |

Принятие законопроектов о: снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей; импичменте президента Украины; отзыве народного депутата Украины |

Под лозунгом борьбы с «Кастой»: Подтвердить незаконность действующего избирательного закона; не подписывать антиконституционные акты |

Борьба с коррупцией |

|

Идеи прямой демократии |

Превращение Украины в «электронную» страну – свободный интернет, автоматизация всех публичных процессов, возможность голосовать через интернет |

Осуществление реорганизации системы информирования общества, всеобщий свободный доступ в интернет |

- |

|

Экономическая политика |

Создание условий для свободной конкуренции, недорогое кредитование, введение «нулевой декларации» для бизнеса |

Национализация экономики, выход из-под экономического контроля ЕС |

Непрерывное экономическое развитие, продовольственная и энергетическая самообеспеченность, развитие туристической стратегии |

|

Социальная защита граждан |

Повышение зарплаты бюджетникам и пенсий, улучшение медицинского обслуживания, повышение доступности образования, введение «экономического паспорта Украинца» |

Принятие законодательства, направленного на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения |

Совершенствование системы защиты и спасения в случае природных и других бедствий; создание системы, позволяющей расширить доступ граждан к качественному образованию и медицинскому обслуживанию Введение безусловного базового дохода |

|

Борьба с внешним врагом |

Возвращение мира на Украину; борьба с Россией как со страной-агрессором; возвращение утраченных территорий |

Изменение внешней политики НАТО или полный выход из Альянса |

- |

Новый и постпопулизм

Набирающая стремительную популярность волна популизма хоть и основана на эмоциях, но имеет в своем основании объективный источник – критику неэффективных элементов политической системы. Исходя из общественно-политических запросов, он принимает разнообразные формы. Так, для описания европейского тренда возник концепт «нового популизма», чтобы подчеркнуть особенность современной антилиберальной, альтернативной западному мейнстриму стратегии. «Новый» или «постсовременный» популизм (postmodern populism) демонстрирует противоречие между новыми формами, методами и подходами и воспоминанием о прошлом, о золотом веке национального государства, ретронационализмом, который является его составной частью.

Иное явление описывает термин «постпопулизм», предложенный в работе Михаила Виноградова «Постпопулизм в публичной политике: актуальный мировой контекст». Один из выделяемых Виноградовым типов политика-постпопулиста очень близко подходит к феномену Зеленского – «внесистемные знаменитости без политического опыта, использующие политику как декорацию для имиджа». Отличительная черта таких постпопулистов – ориентация на молодежный электорат, а их инструменты работы с аудиторией - «новая искренность» и лозунг, ориентированный на перемены.

Постпопулизмом автор термина называет сочетание обычного популизма и рационализма. Но и обычный популизм, будучи глубоко замешан на эмоциях, и, в первую очередь, страхе, всегда имеет и рациональное основание - это критика плохо работающих институтов, дисфункция государства.

Назвать Зеленского постпопулистом в полной мере сложно, хотя он очень похож на один из приведенных типов. «В отличие от классического популизма визионером выступает не общество со своими взглядами, а политический лидер, навязывающий аудитории собственное видение будущего». Кандидат в президенты Украины в этом смысле не постпопулист, так как он все-таки идет от запросов общества. С «новой искренностью» как главной чертой дискурса тоже все не так однозначно. «Новая искренность» означает уход от принципов постмодернистской иронии. Это явно не случай комика Зеленского. В философии «новая искренность» – это постпостмодернизм, а в кинематографе – направление «Догма 95», и с «Кварталом 95» здесь простое совпадение цифр. То есть Владимир Зеленский не постпопулист, хотя и похож на него.

Популисты у власти: что-то меняется?

По поводу эффектов от прихода к власти популистов и постпопулистов единого мнения нет. Ряд исследователей считает, что придя к власти, они так или иначе вливаются в мейнстрим, «сохраняют статус-кво». Их могут ограничивать внутренние противовесы («глубокое государство») или же внешние факторы (высокая зависимость от международных институтов). Формула Мойзеса Наима «Power Has Become Easier to Get, Harder to Use and Easier to Lose» в случае прихода к власти популистов особенно наглядно реализуется в силу отсутствия политического опыта у лидера и его команды.

По мнению других исследователей, приход популистов к власти несет политической системе неизбежный кризис, поиски внутреннего и внешнего врага и гражданское противостояние. По-видимому, сценарий развития событий зависит не столько от позиций лидера, сколько состояния общества и государства. Иногда популисты у власти проводят позитивные перемены. Так, уже упоминавшийся исландский «политик от юмора» Й.Гнарр и его команда реформировали финансовую и образовательную системы, запустили программы поддержки малого и среднего бизнеса и повысили доходы от туризма на 20%.

Чтобы визуализировать предвыборную программу Зеленского, мы построили облако тегов. В этом облаке отражено то, чего пока не хватает кандидату – позитивной программы – под условным названием «Мы для Украины». В ближайшее время в ходе дебатов так или иначе ему придется сформулировать что-то более конретное для его «Зе!команды» и избирателей.

Ползучий тренд

Популизм – явление циклическое и быстро распространяющееся. Собственно в российской политической системе у него есть свои долгожители, есть и новые лица. Типичным проявлением постпопулизма было названо выдвижение Ксении Собчак на выборы президента. Пока мы не наблюдаем большого количества «звезд» в российской политике, но с неизбежным постепенным обновлением элиты за счет смены поколений их должно быть все больше. В эпоху глобальной медиатизации КНВ уже становится кадровым резервом для политиков постсоветского пространства. До Зеленского, пусть менее успешно, этот путь проделала Светлена Фабрикант из «Одесских джентельменов», став общественным деятелем и депутатом. Мэр Еревана Айк Марутян из команды «Армянский проект» - еще один пример КВНщика в кресле политика.

В условиях негативной динамики социального самочувствия граждан России идея «Минченко консалтинг» о запуске новых правых и левых проектов, которые бы перехватывали популистскую повестку (необходимая для современного политика черта), а именно антиэлитной левоконсервативной партии представляется весьма вероятной. Можно даже наметить некоторых возможных лидеров. Это могут быть, например, медийные оппоненты Сергей Шнуров и Семен Слепаков. У последнего еще и бэкграунд КВНщика и продюсера сериала «Домашний арест». Может ловить тренд.

Слова и дела «непуганых»

Семьдесят лет НАТО ищет и находит врагов

Сухомлинов Владимир

В Вашингтоне под крылом Трампа собирались, правда, не первые лица, а министры иностранных дел стран – членов альянса. Встреча оставила странное впечатление. В ходе первого рандеву Трампа и генсека НАТО Столтенберга о памятной дате даже не вспомнили. Потом, с трибуны, Столтенберг, набросившись на террористов из запрещённого у нас ИГИЛ, поставил их на одну доску с Гитлером и… Сталиным. Хотя на личной встрече с генсеком Трамп вспомнил о «старом»: «Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати говоря, с Китаем и всеми остальными». А тут турецкий глава МИДа говорит, что суверенное дело его страны, где закупать противоракетные комплексы, хоть и в России.

В то же время вдали от США бывший главком сухопутных сил Польши Скшипчак заявил, что Зпад применит ядерное оружие против России в случае её «военной агрессии». А в Эстонии, молодом члене НАТО, заговорили о необходимости отмены санкций к России («агрессору»), и президент страны засобиралась в Москву, надеясь повидаться с Путиным. Явно всё смешалось в доме Облонских. Оценок и мнений много, а что об этом думают ведущие специалисты?

– Если оглянуться в историю, – говорит директор по развитию Российского совета по международным делам Александр Крамаренко, – то смысл существования альянса, о чём было сказано в 1949 году, сводился к тому, чтобы не пускать Россию (СССР) в Европу и сдерживать Германию. Первая цель и поныне главная, а вторая видоизменилась, поскольку появился Евросоюз. Сами структуры НАТО фактически неизменны с времён холодной войны и до сих пор не могут конституционироваться в рамках ОБСЕ. Проблема равной и неделимой безопасности за время, прошедшее после развала Берлинской стены в 1989 году, так и не решена. Стоит вспомнить, что Трамп, став президентом США, говорил, что НАТО надо распустить. За этим многое стоит, но, как ни удивительно, имеется элемент некой виртуализированности в деятельности НАТО. Отсюда и нестыковки во взаимодействии стран, входящих в него. Это не выдумка, это есть в самой жизни.

Скорее всего, нормальные времена наступят, и мы будем жить в условиях реальной коллективной безопасности. Налицо к тому же системный кризис западного общества. Американцы хотят решать проблемы за счёт европейцев, противоречия будут нарастать.

По одному из моментов Александру Крамаренко возражает директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич:

– Трампа, вообще, лучше не слушать. Пример Северной Кореи очень характерен. О политиках лучше судить по делам. При этом история показывает, что такие альянсы или исчезают, или трансформируются. Очевидно, что США хотят контролировать Евросоюз. Трамп же не скажет прямо, что хочет его ослабить. Он говорит, что хочет защитить от России. Как бы там ни было, будущее НАТО и ЕС тесно связано и нам нужно укреплять связи со странами Европы и сам Евросоюз.

А вот о чём высказывается известный специалист, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский:

– Считаю, что альянс сегодня – это в основном США. Имеющиеся противоречия, нестыковки – сопутствующие элементы. Суть в том, что Трамп хочет получить 100 миллиардов долларов от европейцев для военно-промышленного комплекса. И будет этого добиваться. Для него это главное. А какие-то три батальона альянса в Прибалтике – не очень серьёзно. Куда более волнуют действия США в Европе по укреплению и наращиванию сил, в частности, в Польше. Как и возобновление учений по их переброске. Они готовы воевать с Россией, но в Европе или, например, на Дальнем Востоке.

Если отвечать на вопрос, возможен ли военный конфликт между РФ и США, то следует сказать: увы, да. В Америке к власти пришло, если так можно выразиться, «непуганое поколение». Чувство опасности, которое было после войны во Вьетнаме, потерь и поражения там, ушло. Поэтому они не исключают использование даже ядерного потенциала. Неслучайно после нескольких предупреждений Владимир Путин вынужден был прямо заявить, что отвечать мы будем не только по местам пуска ракет, но и по местам принятия решений.

…Всё очевиднее: мир вступил в эпоху, когда рушится стратегическая система безопасности, поскольку американцы, обвиняя при этом Россию, вышли и выходят из важнейших договоров, направленных на сдерживание смертоносных угроз. «Непуганые» настолько забылись, что даже не считают свой возможный «неприемлемый ущерб», как делали два-три десятилетия назад.

Лучезарная звезда

беседа с Лемарой Селендили о миросознании крымскотатарского народа

Александр Проханов

Александр ПРОХАНОВ. Лемара Сергеевна, меня привела в Крым грандиозная затея. Я двигаюсь по нашим российским пространствам: по коренным русским областям, по нашим поволжским национальным республикам и по кавказским — чеченским, осетинским — и стараюсь уловить то, что я условно назвал "русская мечта". И мне хотелось бы понять, в чём сегодня мечта крымскотатарского народа. Народа, который претерпел такое количество потрясений, подвергался и продолжает подвергаться воздействиям — и добрым, и недобрым. Конечно, в душах людей, в душах крымских татар происходят сложные процессы: адаптации, неверие, тревоги, ожидания лучшего, ожидания худшего… Что такое сегодня крымскотатарское миросознание? Чем живёт крымскотатарский человек? Что его волнует, что вдохновляет?

Лемара СЕЛЕНДИЛИ, председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при Главе Республики Крым, доктор филологических наук, профессор кафедры крымскотатарской филологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Наше миросознание, Александр Андреевич, оно, наверное, такое же, как и у всех. У всех людей независимо от их национальной принадлежности, думаю, одинаковые мечты и устремления: жить в гармонии с миром. Наше, крымских татар, миросознание определяется ещё и тем, что мы вернулись из ссылки на родину, сюда, в Крым, 30 лет тому назад. Уже здесь родились наши дети, и мы хотим, чтобы наши дети достойно жили у себя дома, на своей родине, знали родной язык, культуру и историю своего народа. А у нашего народа история действительно богатая и сложная. Мы ею гордимся. Для нас важно, чтобы и наши дети знали о роли крымскотатарского народа не только в истории Крыма, но и в мировой истории в целом, понимали, насколько славными были их прадеды и гордились бы этим.

При этом мы всегда мечтали вернуться и стать полноправными радушными хозяевами своего дома. И вовсе не для того, чтобы кому-то показать своё превосходство, но, прежде всего, чтобы создать прежний уют, возродить крымскую культуру, былое добрососедство. Крымскотатарский народ — государствообразующий. Это важное звено в многонациональной цепи народов России. И наша мечта — жить хорошо в этом широком кругу, чтобы тепло рук соседей грело наши руки, а мы дарили своё тепло им, чтобы у нас была душевная близость и дружба. Наш народ — очень трудолюбивый. Дарящий тепло, добрый народ. Мы гостеприимные, любим гостей и хотим, чтобы двери наших домов были открыты всегда, чтобы нам не нужно было закрываться от кого-то. Чтобы гости, приходя к нам, наслаждались нашими угощениями — у нас вкусная, разнообразная кухня. Всё просто: наша мечта — она открытая, добрая. Тёплая крымская семья с многовековыми традициями. Мы живём своей многогранной любовью к Крыму. Это не только море, горы и леса. Это люди, их взаимоотношения, устремления и достижения. Мы хотим, чтобы Крым снова стал тем цветником, которым был раньше. Ведь именно крымскотатарская суть, этническое своеобразие Крыма привлекает туристов из разных уголков мира. Мы помним своё прошлое, нас волнует настоящее, и мы заботимся о будущем. По Е. И. Рерих, великая красота заключается в осознании беспредельной жизни, беспредельной эволюции, в осознании единства в многообразии всего сущего и, следовательно, основного равенства. Одним из основных законов диалектики является закон единства и борьбы противоположностей. Когда каждый объект (народ) имеет противоположные стороны, свойства, тенденции, они, взаимно дополняя и взаимно отрицая друг друга, составляют противоречие, которое и служит причиной развития народов.

Крымские татары — одни, русские — другие, украинцы — третьи. И так далее. Никто не будет спорить с тем, что цветной мир интереснее, чем чёрно-белый. Крым цветник по природе.

Александр ПРОХАНОВ. Но то, о чём вы сказали, скорее, цель, а не мечта. Потому что мечта связана с чем-то беспредельным, может быть, до конца не достижимым, до конца неуяснимым. Ведь в каждом народе существует ощущение каких-то сверхзадач, которые возложены Господом на народ, и которые народ выполняет. Иногда хорошо, иногда плохо, но в целом выполняет, что и делает его народом. А что отличает крымскотатарский народ от всех тех, кто тоже хочет мира, благополучия, вкусных яств на столе… Что такое — крымскотатарский народ во Вселенной и для Вселенной?

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. Вы спрашиваете о том, какие "сверхзадачи" ставит перед собой крымскотатарский народ? Я поняла ваш вопрос и постараюсь предельно честно ответить на него. Наш народ был изгнан и развеян, была смазана наша идентичность. У нас не было Родины (в том понимании, какое в него вкладывает любой крымский татарин), веры, культуры и истории. Это столпы, на которых зиждется государственность и жизнь народа. Отними всё это у любого народа, и он перестанет жить. Перестань поливать дерево, и оно погибнет. Вспомните фазы развития этноса Льва Николаевича Гумилёва. Они очень напоминают фазы жизни человека от рождения и до смерти. Пережитые потрясения моего народа привели к тому, что люди хотят не успеха, а покоя. Это соответствует инерционной фазе этногенеза, а для того, чтобы о чём-то мечтать, нужно войти в акматическую фазу, где будет достаточное количество пассионариев, могущих генерировать идеи и вести за собой народ. Но, чтобы получить достаточное количество пассионариев, надо избавиться от страха и инертности. Для этого нужна стабильность. В этом наша миссия — в достижении и поддержании стабильности. Сегодня это самая насущная задача. Нашему народу нужна помощь. Мы трудолюбивые и всего добьёмся.

Крымскотатарский народ — многогранный. Наш народ очень смелый, боевой, с одной стороны, но это не агрессивная боевитость, а готовность встать на защиту своей земли, своего народа, родины. С другой стороны, наш народ очень целеустремлённый, любящий знания, стремящийся многое постичь и умеющий созидать. Вернувшись в Крым, мы доказали, что являемся высокообразованным народом. И когда вы говорите "цель", "мечта", вы как бы разграничиваете для себя эти понятия. А для нас они не ограничены каким-то периодом и конкретными рамками. Мы были изгнаны и, находясь на чужбине, вместе с нашими стариками действительно мечтали. Мы сделали свою мечту о родине целью. Национальное движение крымских татар, наша особая форма самоорганизации, непрерывно решало задачи для воплощения нашей мечты в жизнь. Участники этого движения как бы окаймили нашу цель "Наказом народа", разработали общую стратегию наших действий, завели учёт данных, разработали необходимые нормативно-правовые акты, отважно провели общественные акции и встречи на самом высоком уровне не только в СССР, но и за рубежом. Наконец-то мы вернулись домой. Но это не всё. Мы, как и все тюрки-мусульмане, очень прагматичны. Хотелось бы стать одним единым целым в своих делах, языке и мыслях. Для нас двигаться к мечте — это то же самое, что планомерно постигать цели. Потому что слова хаял, арзу ("мечта") и макъсад ("цель") — они всегда рядом и требуют движения вперед. Сейчас нами решена только одна архиважная задача: часть народа уже смогла вернуться из мест депортации. А ведь наш народ рассыпан по всему миру. Сейчас крымские татары живут не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии, Франции, Америке, Китае, Малайзии, Сингапуре. Большая часть наших соотечественников проживает в Турции. Аллах даёт нам силы и уверенность в будущем. Народная дипломатия, построенная на наших родственных чувствах, поможет прорвать блокаду крымских границ. Кроме того, думаю, что именно сейчас у Крыма появилась возможность продемонстрировать всему миру то, что он есть не только неотъемлемая, но и важная часть Дешт-и-Кыпчак, а наш крымскотатарский язык, построенный на паритете кыпчакских и огузских компонентов, способен объединить весь тюркский мир. Ведь, зная крымскотатарский язык, можно понять и узбеков, и казахов, и турков… Наша миссия — в этом.

Александр ПРОХАНОВ. Вы сейчас сказали, что для вас мечтой является обретение родины. Когда вы обретёте родину, наверное, зазвучат другие интонации. Что хочет от мироздания эта родина, чем она важна миру в целом? Потому что сколько народов — столько и родин. А если бы у всех были одни и те же цели, то был бы один земной народ, было бы одно всечеловечество. А что хочет крымскотатарская родина? Это загадка и для вас тоже? Вот я побывал на строительстве Крымского моста. Крымский мост для России стал своеобразной святыней, как храм. А для вас Крымский мост что значит? Он вкладывается в ваши заботы, в ваши сомнения, в ваши мечты, в ваши ожидания?

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. Мир сам по себе — загадка. Может быть, со временем нам удастся понять суть нашей родины, разгадать тайну её магии и притягательности. Родина, которую мы потеряли в мае 1944 года, была общим домом многих народов. Все жили в гармонии друг с другом, знали крымскотатарский язык, нашу культуру, традиции. Сейчас эта гармония разрушена. А обретение родины для нас изменило бы многое. Хотя де-юре мы уже обрели свою родину. Республика Крым — национальное государство крымских татар, потому что Республики Российской Федерации, прежде всего, являются национальными государствами в составе РФ. То, что крымскотатарский язык стал государственным, ещё одно подтверждение этому. Края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа в России имеют другую субъектную функцию и значение. К сожалению, некоторые крымские политики, сформировавшие свою антитатарскую позицию ещё в украинский период, даже сейчас не хотят принять и осознать этот юридический факт и транслируют крымскотатарскому населению абсолютно противоположную идею. Думаю, что таким образом они саботируют не только процесс воссоздания Республики Крым, но и мешают реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Республика Крым является правоприемником Крымской АССР, и было бы правильным заявить о своём 100-летии.

На значение Крымского моста можно смотреть с двух сторон. Когда "украинцы" выкопали ров между Крымом и Украиной — это было больно, они "откусили" кусок нашего сердца. Потому что земля по ту сторону рва — это тоже наша историческая родина. Ведь границы Крымского ханства — это не только Крымский полуостров, но и территории между Днестром и Днепром, Приазовье и часть Кубани. С удовольствием смотрим в ту сторону, где сейчас построили мост. И для нас это очень важно — обретение прародины. Крымский мост ("Къырым копюри") соединяет нас не только с нашей безграничной прародиной, но и с родственными народами — с огромной семьей тюрков-мусульман, проживающих на всех просторах Великой России. Именно желание жить рядом с этими народами и строить наш общий дом привело меня лично на референдум 2014 года.

Если смотреть на мост в масштабах Крыма, то это, несомненно, дорога жизни для всех крымчан, которая даст развитие всей экономики Крыма, это мощный транспортный переход, соединяющий Керчь и Тамань. Это удобно. Красиво. Крым становится более доступным для туристов. Благодаря мосту мы без преград можем посещать всю Россию. Небо над Крымом таким образом становится шире.

Александр ПРОХАНОВ. И ваше ханство помимо движения на восток и на запад двигается и ввысь, к звёздам. Думаю, что эта вертикаль, она очень сильна у всех народов, и особенно у тюрков.

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. Конечно. Вспомним звезду Арифова в Таврическом национальном университете, ныне Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, работал известный во всём мире физик Ленур Ягъя Арифов. Он обнаружил звезду, ранее не открытую никем. Никто её не увидел, а он, представитель нашего народа, увидел. И мы все гордимся его открытием. Ленур Ягья — очень многогранный человек. Очень любил свою родину, не был далёк от культурных процессов, от политических, мечтал, чтобы мы жили лучше.

А известный в мировой науке физик Али Алиев, который сейчас проживает в Америке, он в небо, к этой звезде Арифова, проложил нанолестницу. Как-то читала у известного блогера Л. Юнусовой в "Карте мира" о первом полёте человека. Им был крымский татарин Лагари Хасан Челеби. Так вот, он соорудил особенную капсулу: клеть для пилота с конической вершиной и специальными полостями, заполненными порохом. А ведь это был первый известный в истории авиации пример полёта пилотируемой ракеты и аппарата с искусственным двигателем. Лагари взмыл в небо посредством порохового взрыва. Так что наше сознание, вы верно отметили, стремится ввысь, к звёздам.

Мы — прогрессивный народ, реализуемся в разных областях знания. И границы нашего познания, наших интересов не ограничены только нашей культурой и нашим языком. Мы не замкнуты в своём узком мире. Мы несём свои познания в глобальное пространство, вносим свой вклад в мировые достижения, развитие. И вместе со всеми народами делаем прорыв в физике, медицине, химии, биологии, компьютерных технологиях и других сферах.

Александр ПРОХАНОВ. Эту звезду можно назвать лучезарной звездой крымскотатарского народа?

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. Можно сказать, что каждый народ — это лучезарная звезда на небесном своде. Мы тоже рядом со всеми. Я горжусь нашим народом. Люблю его. Верю.

Александр ПРОХАНОВ. А что сейчас, Лемара Сергеевна, занимает ваши думы? Над чем вы работаете?

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. Я специалист по компьютерной лингвистике, синтаксису. Сейчас при помощи компьютерных программ изучаю крымскотатарский фольклор, тексты, собранные в Крыму Василием Радловым. Увлекательная работа. Это одно направление моей деятельности. К тому же в Совете крымских татар я отвечаю за очень интересное направление: образование, наука и молодёжная политика. Сейчас мы занимаемся вопросом планирования системы образования на крымскотатарском языке, реализации федеральных законов, связанных с изучением крымскотатарского языка как родного. Это важнейшее направление работы для всего нашего народа.

В новом учебном году мы встречаемся с родителями учащихся, обсуждаем эти вопросы и на уровне Министерства образования, и на уровне Совета министров. В России принят очень хороший закон, позволяющий реализовывать право граждан на изучение родного языка и обучение на родном языке. Однако ещё есть некоторые моменты, оставшиеся со времён Украины. Я это называю "крымским волнорезом". Так вот, мы пытаемся преодолеть этот "крымский волнорез" и показать людям, что уже живём в другом измерении, где достаточно изъявить желание изучать свой язык и получить взамен реализацию своего права. И закон на нашей стороне. Мы имеем право изучать родной язык. Хотя "крымский волнорез" в лице отдельных новостарых чиновников этому по-прежнему сопротивляется. Сейчас крымский социум начинает делать свои первые шаги навстречу родному языку, это очень важное направление нашей работы.

Мы выполняем плановые работы, организуем массовые мероприятия, проводим много экспертиз, мониторим все сферы жизни крымскотатарского народа. И консультируем Главу Республики, органы власти, как нужно систематизировать работу, чтобы крымским татарам было легче интегрироваться в российское сообщество, чтобы их жизнь всё-таки соответствовала современному уровню. Не секрет, что Россия получила в наследство от Украины страшную разруху: до сих пор, а на дворе XXI век, в большинстве мест компактного проживания крымских татар нет дорог, света, воды, газа, канализации, школ и детских садов, они далеко расположены от транспортных развязок. За 30 лет люди привыкли выходить с протестами на улицу. Раньше не было другого способа решения наших проблем. Надо научиться жить иначе. Сейчас есть много форм реализации своих прав, можно без протестов, законными здоровыми путями решать все проблемы. Надо только вспомнить о таких понятиях, как обращение, встреча, "дорожная карта". Люди нам поверили. Отрадно, что к нам обращаются представители не только крымскотатарского, но и других народов. Процветание в единстве — это самое главное для нас всех.

Александр ПРОХАНОВ. Как глубоко вы говорили, Лемара Сергеевна. Я вам благодарен.

Лемара СЕЛЕНДИЛИ. И вам спасибо, Александр Андреевич.

Знаменитый петербургский ИФЗ закупает фарфоровую посуду в Китае

"Фонтанка" пишет, что Императорский фарфоровый завод (знакомый многим еще по бренду - ЛФЗ) заказывает тонны китайского и польского фарфора с проставленным клеймом ИФЗ - Imperial Porcelane и продает в магазинах, выдавая за свою продукцию.

«Фонтанка» признает, что поначалу трудно поверить в то, что предприятие с 275-летней историей может закупать и продавать китайские и польские подделки под видом собственных. Но копии контрактов ИФЗ на миллионы долларов с зарубежными партнерами, имеющиеся в распоряжении издания, не оставляют сомнений, завод действительно закупает готовую продукцию за рубежом.

Номенклатура зарубежной посуды, продаваемой под брендом ИФЗ, весьма обширна: от отдельных декоративных сервизов до целых коллекций. И что особенно обидно, пишет издание, в списке есть чашки, блюдца и чайники со знаменитой кобальтовой сеткой — эксклюзивным декором предприятия. Причем на часть изделий проставляется штамп ИФЗ – Imperial Porcelane еще до поступления в Россию.

Издание утверждает, что как минимум треть всей продукции ИФЗ — более 250 млн рублей — приходит из-за рубежа.

Основные поставщики ИФЗ - это польский завод Porcelain Kristoff и китайский завод Yong Feng Yuan.

Опрошенные изданием игроки рынка считают, что умеренную закупку за рубежом можно считать разумной стратегией — не всё можно произвести в Санкт-Петербурге, а ассортимент нуждается в постоянном обновлении. Но о неоригинальном происхождении надо честно предупреждать покупателей, единодушны эксперты.

В то же время руководство ИФЗ категорически отрицает любые подозрения журналистов. Генеральный директор завода Татьяна Тылевич на просьбу прокомментировать обвинение заявила.

— Мы не будем этот бред комментировать! Зачем? Мы готовы вам показать производство, 1200 сотрудников, все работает и действует.

"Фонтанка" соглашается, что в корпусах на проспекте Обуховской Обороны действительно работают художники, которые вручную расписывают продукцию завода. Но и не верить подписанным договорам поставки из Китая журналисты не могут.

О причинах, которые могли толкнуть завод на такого рода обратное импортозамещение, можно только догадываться.

С 2014 года растет популярность стеклянной посуды, главного конкурента фарфора, — она качественная, бывает всевозможных видов и, что главное, имеет доступную цену. Как следствие, фарфоровой посуде приходится конкурировать за покупателя, который богаче не становится. Люди все чаще отказываются от приобретения дорогостоящих изделий для ежедневного использования. Вот и вынужден ИФЗ торговать брендом, выдавая китайскую готовую продукцию за свою.

«ГРИБНАЯ РАДУГА» АЛЕКСАНДРА УДОДОВА ИДЕТ НА РЕКОРД

Импортозамещающее сельхозпредприятие Александра Удодова вырвалось в лидеры российского рынка выращивания грибов.

КУРСКИЕ ШАМПИНЬОНЫ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

В 2018 году курская «Грибная радуга» Александра Удодова произвела 6.570 тонн шампиньонов, а в обозримых планах компании — увеличить объемы почти в три раза.

Прошлый год вообще был чрезвычайно удачным для отечественных производителей свежих грибов. Например, шампиньонов вырастили более чем в два раза относительно предыдущего периода – на двадцать шесть тонн, и вплотную приблизились к психологически важному показателю в пятьдесят тонн. В итоге импорт грибов с восьмидесяти тысяч тонн в 2013 году упал до двадцати восьми тысяч тонн.

ГРИБОВОДЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ В РОССИИ

Взрывную динамику российского грибоводческого сегмента специалисты объясняют государственной политикой на импортозамещение, ростом рублевой цены и стимулированием отрасли, выражающейся в льготном кредитовании и компенсации части затрат на строительство.

Эксперты не сомневаются, что грибоводство в нашей стране продолжит показывать положительную динамику.

Александр Хренов, возглавляющий журнал «Школа грибоводства», перспективы отечественного рынка называет «значительными», а среди ряда причин называет крайне низкое по сравнению с Евросоюзом потребление грибов на душу населения – менее половины килограмма в год.

ГРИБНАЯ РАДУГА

Александр Хренов прогнозирует, что российские предприятия будут наращивать не только производство свежих грибов, но и начнут вытеснять импортные консервированные и замороженные грибы.

Партнер практики агропромышленного комплекса «НЭО Центра» Инна Гольфанд утверждает, что через три- максимум - пять лет рынок достигнет полного насыщения, после чего развернется жесткая внутренняя конкуренция.

АЛЕКСАНДР УДОДОВ СЧИТАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА БЛЕСТЯЩИМИ

Владелец ведущей российской грибоводческой компании «Грибная радуга» Александр Удодов считает перспективы рынка блестящими. Он полагает, что в ближайшие годы российские производители полностью вытеснят импорт и развернут экспортные поставки. «Грибная радуга» уже в текущем году сможет довести производственные мощности до семнадцати тысяч тонн свежих грибов ежегодно.

Амбициозные планы агрокомплекса «Грибная радуга» основываются на инновационных технологиях, применяемых компанией уже на начальном этапе, когда были закуплены новейшие системы управления и самое передовое оборудование, которыми пользуются ведущие мировые производители шампиньонов.

Компания тщательно подбирает персонал, тут, по мнению экспертов, работает наиболее профессиональная команда, имеющая самые высокие гонорары в отрасли.

Агрокомплекс Александра Удодова имеет серьезное преимущество на российском рынке, поскольку «Грибная радуга» первой в России стало грибоводческим предприятием полного цикла, включающем собственное компостное производство. Конкуренты вынуждены импортировать компост из Польши или Китая, либо переплачивать на дефицитный российский продукт.

Ученый-агроном Петр Чекмарев заявляет, что в России производится только пятьдесят тысяч тонн компоста, хотя ежегодная потребность оценивается как минимум в триста шестьдесят тысяч тонн.

Сейчас на мировом грибном рынке доминируют китайские компании, занимающие три четверти его объема. По расчетам чиновников Минсельхоза, российские предприятия в перспективе достигнут объема производства в сто двадцать пять тонн и постепенно будут выходить на мировой рынок.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Владелец «Грибной радуги» имеет в бизнесе разносторонние проекты: Александр Удодов реализует девелоперские проекты в Москве и российских регионах, в этом году запускает бальнеотерапевтическую здравницу «Термы» в Краснодарском крае, является бенефициаром немецкого обработчика авиагрузов компании VG Cargo, базирующейся в аэропорту Франкфурт-Хан.

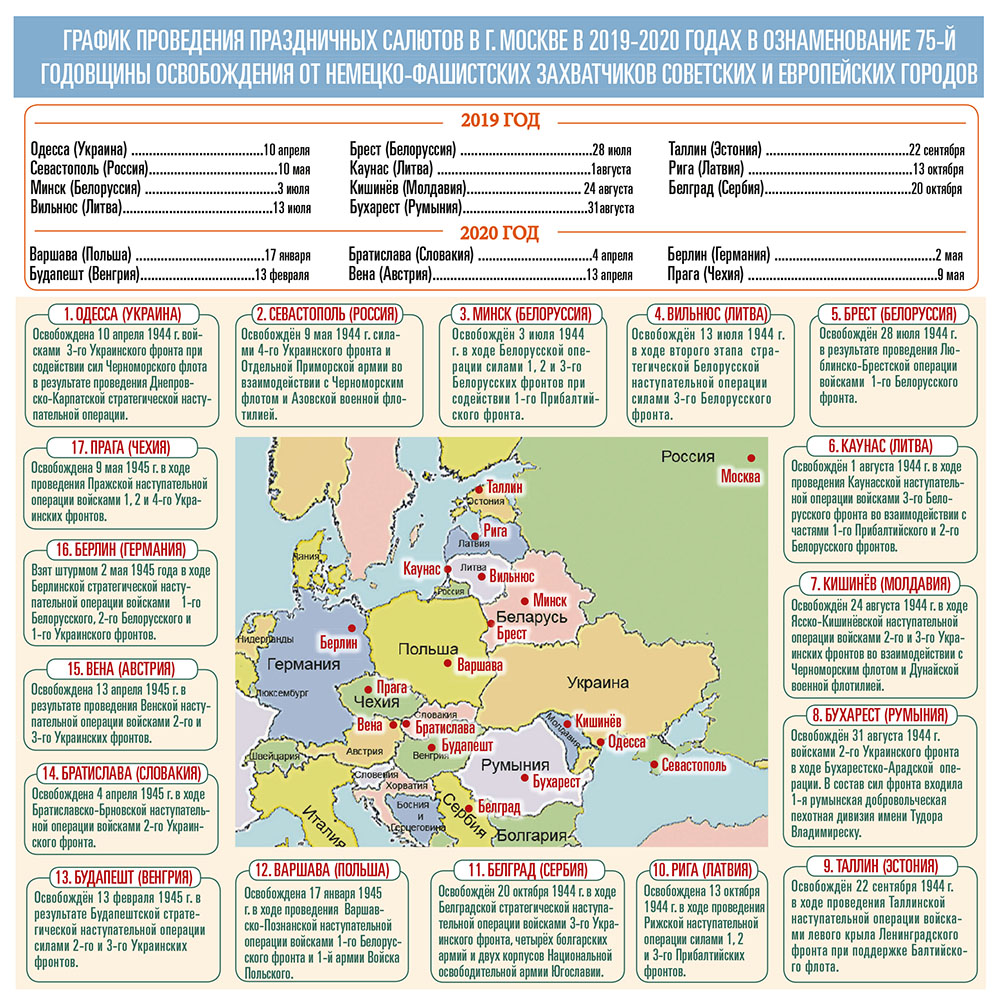

Салюты напомнят о наших победах

В Москве в 2019–2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничные артиллерийские салюты 12 залпами будет производить 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22.00 по московскому времени. Первый такой салют москвичи и гости столицы увидят уже сегодня, 10 апреля, – в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя Одессы. Всего же в этом году будет произведено 11 салютов, в 2020 году – шесть. И мир ещё раз вспомнит, что именно наша Красная Армия и спасла Европу от порабощения.

Тогда, ровно 75 лет назад, небо Москвы тоже озарилось салютными залпами. В честь разгрома и изгнания врага из Одессы войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота в ходе Одесской операции в Москве произвели салют первой категории (24 залпа из 324 орудий). Он был равен салюту в честь освобождения столиц союзных республик, выхода на Государственную границу СССР и других государств, а также в честь других особо выдающихся событий.

Одесская операция 1944 года войск 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского) проходила в марте-апреле 1944 года и явилась составной частью Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 года). Целью операции являлся разгром приморской группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая город-порт Одессу, и выход к линии Государственной границы СССР с Румынией.

Наступавшим войскам 3-го Украинского фронта противостояли 6-я армия вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта советские войска подошли к Южному Бугу и 18 марта приступили к его форсированию. Именно здесь противник надеялся задержать наступающих, однако войска 3-го Украинского фронта сорвали планы врага. Форсирование было завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг.

28 марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях 6-я германская армия начала отход. Тем временем Красная Армия в начале апреля заняла станцию Раздельная, затем освободила Очаков. Силы противника попали в окружение.

Вечером 9 апреля советские войска захватили северные кварталы Одессы, а ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля город был освобождён. Наступление продолжилось на запад, к Днестру.

Украинские фронты смогли перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии.

В результате войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом нанесли тяжёлое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. Продвинувшись на 180 км, советские войска освободили Николаевскую и Одесскую области и значительную часть Молдавии. Были созданы условия для полного освобождения Молдавии, продвижения в глубь Румынии и на Балканы. Черноморский флот получил возможность перебазировать в северо-западный район бассейна Чёрного моря лёгкие силы флота и авиацию, что создавало угрозу изоляции с моря крымской группировки противника, уже блокированной советскими войсками с суши.

Таких событий, явивших миру мощь нашей армии в борьбе за правое дело избавления народов Советского Союза и стран Восточной и Центральной Европы от «коричневой чумы», от рабской реальности и пугающей перспективы быть полностью уничтоженными гитлеровцами, в 1944 и 1945 годах было много. Именно наша армия освободила Одессу и Севастополь, Минск и Брест, Ригу и Таллин, Вильнюс и Каунас, Кишинёв и Бухарест, Белград и Варшаву, Будапешт и Братиславу, Вену, Берлин и Прагу.

Для тех, кто этого не знает, – сообщим. Позабывшим – напомним. Стремящимся переписать историю и предать забвению наши подвиги и заслуги во Второй мировой войне по разгрому войск гитлеровской Германии – чётко дадим понять, что ничего у этих лукавых не получится. И сделаем это красиво, ярко, празднично! В ознаменование памятных дат освобождения всех вышеназванных советских и европейских городов в Москве будут произведены салюты дюжиной залпов из 9 салютных установок 2А85 с привлечением 18 единиц 76-мм орудий ЗИС-3 в 22.00 по московскому времени с 10 апреля 2019-го по 9 Мая 2020 года. Этот праздничный салютный «график» составили наши отцы, деды и прадеды, изгоняя, уничтожая и беря в плен солдат и офицеров фашистской Германии и её союзников в вышеназванных городах (мы его публикуем сегодня на 2-й странице).

Кстати сказать, число этих союзников с продвижением Красной Армии на запад стремительно таяло. А нашим союзникам, которыми тогда были Великобритания и США, с каждым освобождённым городом, с каждым салютом в московском небе становилось всё очевиднее, что хребет фашистскому зверю мы можем сломать и без их помощи. И только поэтому в июне 1944-го союзники открыли второй фронт, чтобы затем в роли победителей поучаствовать в последующем мироустройстве.

Многие операции по освобождению этих городов вошли в историю как образцы военного искусства, свидетельствовавшие о таланте наших полководцев, профессиональном мастерстве командиров тактического и оперативно-тактического звеньев, а также их подчинённых вплоть до рядовых бойцов. Хотя без потерь не обошлось…

Отношение красноармейцев к населению освобождённых от нацистов городов, к местным памятникам архитектуры, в том числе на территории Германии, явило миру гуманность нашего народа, который мог, но не стал мстить за содеянное нелюдями на нашей земле. Салюты над Москвой 75 лет спустя в честь освобождения вышеназванных европейских столиц напомнят их нынешним жителям и об этом.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

Открыт южный транзитный коридор из Китая в Венгрию

Об открытии транзитного коридора из Китая в Венгрию сообщила пресс-служба структуры Австрийских железных дорог ÖBB — Rail Cargo Logistics – RUS. Первый поезд, груженый 41 40-футовым контейнером с товарами народного потребления, прибыл 7 апреля из Сианя (провинция Шэньси) в Будапешт, преодолев расстояние в 9100 км за 10 дней. Путь поезда пролегал по территориям Китая, Казахстана, России, Украины и Венгрии. Границы состав пересек на станциях Алашанькоу-Достык, Суземка-Зерново, Батево-Эперешке.

12 апреля из Сианя отправится второй поезд в Будапешт. А с мая сервис станет еженедельным. Rail Cargo Logistics – RUS реализует его вместе АО «KTZ Express» (структурой Казахстанских железных дорог «КТЖ»), которая отвечает за предоставление подвижного состава и перевозку груза по территории Казахстана.

Причиной создания южного коридора стала загруженность основного направления через погранпереход Брест-Малашевичи. По словам директора Rail Cargo Logistics-RUS Александра Баскакова, новый коридор может стать хорошей альтернативой существующим маршрутам, обеспечивая сроки доставки грузов до 14 суток.

Глава «Рейл Карго Рус» также уточнил, что терминал Будапешта отвечает всем самым современным требованиям, его можно сравнить с Дуйсбургом и Гамбургом. Там легко можно будет проводить консолидацию и расконсолидацию грузов и отправлять новые партии товаров в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы.

Предпосылкой для создания коридора, по словам Баскакова, стал визит Си Цзиньпина в Италию и подписание меморандума о сотрудничестве двух стран в рамках инициативы «Пояса и Пути».

По мнению топ-менеджера, новый сервис должен стать стимулом для развития сотрудничества РЖД и ÖBB и прокладки широкой «русской» колеи из Вены до Кошице (Словакия). Кроме того, открытие маршрута приведет к росту транзитных перевозок через РФ.

Логистический оператор Rail Cargo Logistics – Rus организовал транзитный маршрут из Китая в Венгрию через территории Казахстана, России и Украины с возможностью доставки груза в другие страны Европы. Первый тестовый поезд преодолел дистанцию за 10 суток.

Этот маршрут компания назвала «Южный коридор». Предпосылками для его организации стали потребность рынка в расширении географии поставок в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы и загруженность основного пограничного перехода Брест - Малашевичи в связи с большим объемом грузопотока со стороны Белоруссии и Калининграда, а также периодическими ремонтными работами на погранпереходе.

Новый маршрут проходит через пограничные переходы: Алашанькоу (Китай) – Достык (Казахстан), Суземка (Россия) – Зерново (Украина), Батево (Закарпатская область) – Эперешке (Венгрия).

Сервис реализуется совместно с партнером — транспортно-логистической компанией АО «KTZ Express», которая предоставляет подвижной состав и отвечает за перевозку груза по территории Казахстана.

В составе первого поезда был 41 сорокафутовый контейнер с товарами народного потребления. Он был отправлен 27 марта из столицы провинции Шэньси — Сианя. На терминал в Будапешт поезд прибыл 7 апреля. Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля. С мая планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

«Новый «Южный коридор» через Украину может стать хорошей альтернативой существующим маршрутам и гарантировать стабильные сроки доставки до 14 суток, - отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. - Терминал в Будапеште представляет собой большой современный хаб наравне с Дуйсбургом и Гамбургом, где удобно осуществлять консолидацию-расконсолидацию грузов и отправлять новые партии товаров в страны Южной Европы. Дополнительным стимулом к открытию этого маршрута для нас послужило подписание меморандума между КНР и Италией о взаимопонимании в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Данный меморандум может стать толчком к привлечению дополнительного объема грузов на юг Европы».

Тимур Бек

Разработаны два маршрута из Китая в Европу через Калининград

Переговоры транспортных компаний РФ и Китая о транзите через Калининград и запуск тестового маршрута осенью 2018 года увенчались конкретными результатами: накануне Ирина Чернышева, и.о. руководителя Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД», заявила в ходе V Международной конференции Breakbulk Russia 2019, что через Калининградскую область открыты два новых транзитных маршрута из Китая, в Польшу и Германию: Чэнду – Лодзь и Чунцин – Дуйсбург.

Топ-менеджер РЖД также подтвердила, что ТЛЦ «Калининград» и ТЛЦ «Черняховск» смогут перерабатывать до 450 тыс. и 300 тыс. TEU в год соответственно. И отметила, что на первоначальном этапе ТЛЦ «Калининград», который станет основным промежуточным звеном транзитных перевозок в сообщении Китай – Европа, будут использовать как контейнерно-контрейловый терминал. ТЛЦ оснащен открытой грузовой площадкой с возможностью единовременного хранения 1200 TEU и 100 тыс. тонн навалочных грузов.

Четвертый элемент: грузовики в сообщении Китай – Европа

Елена Венгерская

Даже логисты в массе пока не знают, что грузовой автотранспорт стал четвертым вариантом логистики в сообщении между Китаем и Европой — в дополнение к перевозкам по морю, железной дороге и воздуху.

На прошлой неделе голландская Alblas и швейцарская CEVA запустили регулярные перевозки по МДП из Китая в Европу.

Китайские компании не отстают. Об одном из китайских операторов автомобильных перевозок из Китая в Европу и из Европы в Китай, компании China-Europe Air Cargo Logistics Services, пишет Jiefang Daily. Публикуем выдержки из этого материала.

Директор по логистике итальянского люксового бренда Trussardi господин Андреа два часа добирался в порт на юго-востоке Шанхая, чтобы лично убедиться, как доставили на склад груз из Европы. 1 марта фура отправилась из Дортмунда, чтобы привезти в Шанхай приборы и электронику. Путь длиной 10 тыс. км через Польшу, Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль преодолел за 16 дней. 16 марта грузовик достиг конечной точки маршрута — склада в шанхайском районе Линган.

И хотя в автомобиле не было груза для господина Андреа, он был очень взволнован, когда смотрел на фуру, полную европейских товаров и прокомментировал свои чувства: «Я не ожидал, что автомобиль действительно доедет из Германии в Китай». Господин Андреа уже раньше выбирал эту же транспортную компанию для доставки грузов фурами внутри Китая: в феврале он отправлял продукцию из Шанхая в Гонконг. Его привлекли преимущества простоты таможенного оформления в ЗСТ Шанхая. Господин Андреа отметил, что такая логистика не только выгоднее авиаперевозок, но и значительно быстрее: новинки одежды появляются в фирменных магазинах Trussardi за 36 часов. Оказывается, грузовик может быть даже более быстрым, чем самолет. Это связано с тем, что на воздушном транспорте нужно заранее резервировать место, разработать дальнейшую транспортировку груза, а грузовик может просто ехать и ехать, от двери к двери.

Господин Андреа, прекрасно знавший об этих преимуществах грузового транспорта, впервые увидел, как товары напрямую перевозятся грузовиками из Европы в Китай. «Авиаперевозки слишком дороги. У нашей компании есть магазины в Шанхае и Гонконге. Предыдущие партии товаров были отправлены в Шанхай морским путем, а затем некоторые из них были переброшены по воздуху в Гонконг, после чего продавались там в двух наших магазинах. Грузовые перевозки между Китаем и Европой — новый вид логистики. И он работает!», — сказал топ-менеджер Trussardi журналистам.

Чтобы привезти товар из Италии в Шанхай по морю, по опыту Андреа, нужно не менее 40 дней. Около месяца займет железнодорожная доставка, 7-10 дней потребуется для доставки по воздуху, 16 дней заняла доставка груза автотранспортом. При этом такая логистика в среднем на 30% дешевле авиаперевозки.

Вместимость фуры эквивалентна двум стандартным контейнерам. Сборка не занимает много времени. Не нужно ждать, пока будет заполнен весь состав — как в варианте с контейнерными перевозками по железной дороге. К тому же, перевозки по железной дороге часто ограничиваются строгими правилами, и железная дорога не всегда может принять тот же скоропортящийся груз или сезонные товары. Или, например, батарейки. А фурами можно такие грузы — под ответственность грузовладельца.

Дай Даобинь, глава компании China-Europe Air Cargo Logistics Services, оператора перевозки из Дортмунда, с нетерпением ждал фуру в Шанхае.

Маршруты фур пролегают по скоростной трассе «Западная Европа – Западный Китай» через Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу и Чжэнчжоу. Далее шоссе достигает Ляньюньгана на побережье Желтого моря. Открытие новой магистрали в Китае значительно сократило время в пути между Китаем и Европой.

Выполнять регулярные авторейсы между Китаем и Европой достаточно сложно, так как доставлять грузы нужно в круглосуточном режиме. Каждая фура оснащена устройством GPS. Экипаж — два водителя, сменяющих друг друга за рулем каждые 4-5 часов. Обязательное требование — стаж от 5 лет. Фура тоже должна быть не старше 3-х лет. Если автомобиль все же ломается, на его ремонт заложено до 4 часов. И это реальное время, ведь вдоль скоростной автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» находятся более 200 станций техобслуживания.

Открытие постоянного автомобильного грузового сообщения между Китаем и Европой — процесс не быстрый, так как в фокусе внимания безопасность, стабильность, экономическая составляющая. Но, как сказал Дай Даобинь, невозможное становится возможным. Политика открытости и реформ, проводимая руководством Китая, способствует этому.

Китай присоединился к конвенции МДП в июле 2016 года, став ее 70-м участником. Конвенция направлена на повышение безопасности и рентабельности автомобильных перевозок путем упрощения процедур таможенного оформления и повышения их эффективности. Большинство стран-участниц конвенции расположены вблизи Шелкового пути.

После тестирования перевозок по МДП внутри Китая, координации работы внутренних китайских портов и таможенных служб, смог стартовать европейско-китайский автотранспортный бизнес компании China-Europe Air Cargo Logistics Services, возглавляемой Дай Даобинем. Переход на перевозки по системе МДП позволил быстрее пересекать границу. Еще один плюс МДП в том, что больше не нужно выплачивать солидные таможенные гарантии.

В настоящее время фуры China-Europe Air Cargo Logistics Services обслуживают, в основном, малые и средние предприятия, но некоторые крупные компании уже проявили интерес к этому виду логистики. На его стороне — преимущества цены. Дай Даобинь говорит, что если тарифы на жд перевозки составляют в среднем чуть меньше 10 юаней за кг, тарифы на авиаперевозки — около 20 юаней за кг, то стоимость доставки фурами сейчас составляет в среднем 13 юаней за кг. И тарифы пока стабильны.

Торговля между Европой и Китаем развивается, нужно доставлять большие объемы грузов достаточно быстро. И вариант с автомобильными доставками становится наиболее приемлемым с точки зрения соотношения скорости доставки и цены.

Конкурентные преимущества автоперевозок позволили Дай Даобиню стремительно нарастить свой бизнес. На маршрутной карте его компании такие города, как Сучжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, новый район Сюнъянь, многие города Германии. Доставка фурами из Германии в Китай осуществляется одновременно, на каждом направлении работает несколько фур.

Китай и Европа могут использовать фуры для доставки различных грузов, перевозимых сейчас контейнерными поездами. Составы везут из Китая в Европу одежду, обувь, компьютеры, бытовую химию, электронику, машины, оборудование и другие товары народного потребления. В обратном направлении чаще всего едут автозапчасти, точные приборы, сельхозпродукция, продукты питания, древесина и т.п. Все это можно перевозить и фурами. И этот вид логистики сейчас выбирают все больше грузовладельцев.

Дай Даобинь назвал свой бизнес «полетами на фурах», поскольку эффективность перевозок приближается к доставке грузов по воздуху — при существенно меньших тарифах.

Логистическая отрасль меняется, в ней постоянно появляются новые возможности. Например, на днях стала новостью модель таможенной интеграции перевозок из Яншаня в Гонконг. И если на последней логистической выставке в Китае многие специалисты еще не знали об открытии перевозок фурами в сообщении между Китаем и Европой, то сейчас о такой возможности узнает все больше людей. А в будущем четвертый вариант логистики позволит Китаю постоянно наращивать торговлю с Европой и странами вдоль «Пояса и Пути».

В 2018 году мировой объем денежных переводов достиг рекордного уровня

ВАШИНГТОН, 8 апреля 2019 года — Согласно последнему выпуску Доклада Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в 2018 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достиг рекордного уровня.

По оценкам Банка, годовой объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достиг 529 млрд долл. США в 2018 году, что превышает предыдущий рекорд 2017 года (483 млрд долл. США) на 9,6%. В 2018 году мировой объем денежных переводов с учетом средств, направляемых в страны с высоким уровнем дохода, достиг 689 млрд долл. США (по сравнению с 633 млрд долл. США в 2017 году).

В разрезе регионов приток денежных переводов колебался примерно от 7% в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе до 12% в Южной Азии. Общий рост был обусловлен улучшением экономического положения и ситуации в сфере занятости в Соединенных Штатах, а также восстановлением объемов переводов из некоторых стран–членов Совета по сотрудничеству государств Персидского залива (ССГПЗ) и Российской Федерации. В 2018 году объем переводов в страны с низким и средним уровнем дохода, за исключением Китая (462 млрд долл. США), значительно превысил приток прямых иностранных инвестиций (344 млрд долл. США).

Среди основных получателей денежных переводов были Индия (79 млрд долл. США), за которой следуют Китай (67 млрд долл. США), Мексика (36 млрд долл. США), Филиппины (34 млрд долл. США) и Египет (29 млрд долл. США).

Ожидается, что в 2019 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достигнет 550 млрд долл. США и станет для этих стран крупнейшим источником внешнего финансирования.

Согласно глобальной базе данных о стоимости денежных переводов, которую ведет Всемирный банк, среднемировая стоимость перевода 200 долл. США остается высокой: в первом квартале 2019 года она составляла около 7%. Сокращение стоимости отправки переводов до 3% к 2030 году является одним из целевых показателей Цели устойчивого развития (ЦУР) 10.7. Стоимость денежных переводов во многих африканских коридорах и небольших тихоокеанских островных государствах по-прежнему превышает 10%.

Самым дорогим каналом денежных переводов были банки, которые по состоянию на первый квартал 2019 года, в среднем, взимали за перевод 11%. На втором месте по стоимости перевода были почтовые отделения, взимавшие более 7%. В тех случаях, когда национальная почтовая служба заключает эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с оператором по переводу денежных средств, комиссия за денежный перевод, как правило, включает надбавку. В последнем квартале 2018 года эта надбавка составляла, в среднем, 1,5% в общемировом масштабе, а в ряде стран достигала 4%.

Говоря о способах снижения стоимости денежных переводов, Дилип Ратха, ведущий автор Доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD), отметил: «Тенденция развития денежных переводов такова, что они могут стать крупнейшим источником внешнего финансирования для развивающихся стран. Высокая стоимость денежных переводов уменьшает выгоды, связанные с миграцией. Пересмотр эксклюзивных соглашений о сотрудничестве и предоставление возможности новым игрокам осуществлять деятельность через отделения национальной почтовой службы, банки и телекоммуникационные компании приведет к повышению уровня конкуренции и снижению тарифов на денежные переводы».

Как отмечается в Докладе, повышению расценок на денежные переводы способствует текущая практика банков, направленная на снижение рисков, следствием которой стало закрытие банковских счетов некоторых поставщиков услуг по переводу денег.

В Докладе также отмечается прогресс в достижении целевого показателя ЦУР, предусматривающего снижение оплачиваемых работниками-мигрантами расходов на трудоустройство, которые, как правило, высоки, особенно для менее квалифицированных мигрантов.

«Миллионы низкоквалифицированных работников-мигрантов страдают в результате злоупотреблений при трудоустройстве, включая непомерно высокую плату за трудоустройство. Мы должны активизировать работу по созданию рабочих мест в развивающихся странах, а также контролировать и снижать расходы на трудоустройство, которые несут эти работники», – заявил Михал Рутковски, старший директор департамента Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости. Всемирный банк и Международная организация труда совместно разрабатывают индикаторы расходов на трудоустройство со стороны работников в поддержку достижения ЦУР, предусматривающей обеспечение безопасной, упорядоченной и законной миграции.

Региональные тенденции в области денежных переводов

Объем денежных переводов в страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона вырос в 2018 году почти на 7% до 143 млрд долл. США, превысив 5-процентный рост, отмечавшийся в 2017 году. Объем переводов на Филиппины достиг 34 млрд долл. США, однако темпы роста переводов понизились вследствие сокращения объемов переводов из стран ССГПЗ. Объем денежных переводов в Индонезию, остававшийся стабильным в 2017 году, увеличился на 25% в 2018 году.

Рост денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, который в 2017 году достиг 22%, в 2018 году составил, согласно оценкам, 11% и достиг 59 млрд долл. США. Продолжающийся подъем экономики привел к увеличению объема переводов из Польши, России, Испании и США – стран, являющихся крупнейшими источниками денежных переводов в регионе. Устойчивое восстановление экономической активности в России благоприятно сказалось на небольших государствах этого региона, в частности на Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, которые зависят от переводов трудовых мигрантов. На Украине, крупнейшей в регионе стране-получателе денежных переводов, в 2018 году был достигнут новый рекорд – более 14 млрд долл. США, что примерно на 19% больше, чем в 2017 году. Рост переводов на Украину отражает также изменение методики расчета поступлений денежных средств наряду с увеличением спроса на трудовых мигрантов в соседних странах.

На фоне экономического подъема в США объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна в 2018 году вырос на 10% и достиг 88 млрд долл. США. Бóльшая часть переводов по-прежнему направлялась в Мексику, которая получила в 2018 году около 36 млрд долл. США, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Рост переводов в Колумбию и Эквадор, чьи трудовые мигранты работают в Испании, составил, соответственно, 16% и 8%. В трех других странах региона рост достиг двузначной величины: 13% в Гватемале и по 10% в Доминиканской Республике и Гондурасе, что стало отражением уверенного притока денежных переводов из США.

Объем денежных переводов в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос в 2018 году на 9% и составил 62 млрд долл. США. Движущей силой этого роста стало стремительное увеличение объема переводов в Египет – примерно на 17%. Рост объема переводов, поступающих в регион, должен сохраниться и после 2018 года, хотя в 2019 году его темпы снизятся приблизительно до 3% вследствие замедления роста в еврозоне.

Объем переводов в страны Южной Азии вырос в 2018 году на 12% и достиг 131 млрд долл. США, превысив 6-процентный рост, отмечавшийся в 2017 году. Этот скачок был обусловлен улучшением экономической ситуации в Соединенных Штатах, а также возобновлением роста цен на нефть, что благоприятно сказалось на объемах денежных переводов из стран ССГПЗ. В Индии, где катастрофическое наводнение в штате Керала, по всей видимости, привело к увеличению финансовой помощи, которую трудовые мигранты отправляют своим семьям, объем поступающих переводов вырос более чем на 14%. В Пакистане отмечался умеренный рост денежных переводов (7%) в результате значительного сокращения поступлений из Саудовской Аравии, крупнейшего для Пакистана источника денежных переводов. В Бангладеш в 2018 году наблюдался активный рост объема денежных переводов (на 15%).

На фоне улучшения экономической ситуации в странах с высоким уровнем дохода объем денежных переводов в страны Африки к югу от Сахары вырос в 2018 году почти на 10%, достигнув 46 млрд долл. США. Если рассматривать денежные переводы как долю валового внутреннего продукта, то наибольшую долю они составляют на Коморских островах, за которыми следуют Гамбия, Лесото, Кабо-Верде, Либерия, Зимбабве, Сенегал, Того, Гана и Нигерия.

Доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития, а также последние данные о миграции и денежных переводах размещены на сайте www.knomad.org. Связаться с экспертами по вопросам миграции можно через сайт http://blogs.worldbank.org/peoplemove/

Традиционную тройку того, на что люди готовы смотреть бесконечно, можно уверенно дополнить четвертым пунктом: за текущей водой и горящим огнем следуют европейцы, считающие размеры контрибуций/компенсаций/репараций, положенных за нанесенные им исторические обиды.

На этот раз повод дала — в очередной раз — Варшава.

Депутат польского сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что речь идет не менее чем о 900 миллиардах долларов, которые должна Польше Германия по итогам Второй мировой войны. В связи с этим, по его мнению, Берлин должен проявлять "исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство".

Стоит отметить, что в данном вопросе Варшава несколько непостоянна. И это еще мягко сказано.

Осенью 2017 года данная комиссия оценила польские потери от германской агрессии в ходе Второй мировой в 48,8 миллиарда долларов. Однако уже в начале марта 2018-го сейм (в лице главы комиссии Аркадиуша Мулярчика) поднял запросы до 850 миллиардов долларов.

И эта цифра долго не продержалась. Спустя две недели тот же Мулярчик озвучил новую сумму — 543 миллиарда. Опять-таки долларов.

Кстати, любопытно, что Польша ведет подсчеты именно в американской валюте, а не, казалось бы, в более логичных евро.

Как бы то ни было, но спустя еще полгода — в октябре — было принято решение пересчитать сумму по "новым методам". Надо полагать, свежеозвученный результат — плод напряженной полугодичной работы комиссии.

Хотя со стороны происходящее выглядит анекдотично, было бы ошибкой воспринимать эту деятельность польских (или греческих — где также имеют место схожие поползновения) политиков как глубоко иррациональную и взращенную из беспочвенных фантазий.

За их последовательностью и упорством в продвижении данной темы стоят как раз абсолютно прагматичные соображения. И дело даже не в том, что бесконечная работа комиссий по компенсациям и репарациям щедро финансируется государством, обеспечивая участвующим в них людям занятость и достойный доход.

Нет, дело в национальных интересах в буквальном смысле этого слова, причем как минимум в двух важнейших аспектах. С одной стороны, это связано с текущей трансформацией глобальной политической системы, а с другой — с процессами внутри Европейского союза. И можно только предполагать, какой из факторов важнее.