Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пока все дома

Уменьшается число неустроенных в семьи сирот

Текст: Ирина Невинная

В стране, даже несмотря на пандемию, продолжает сокращаться число воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, которых пришлось забрать у нерадивых родителей. Но проблем по-прежнему очень много, и их надо решать, в том числе и меняя нормативную базу. Что надо сделать в первую очередь, обсудили участники заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

"В России воспитываются более 30,3 миллиона детей, и наша особая забота - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - сказала вице-премьер. - На начало 2021 года таких детей чуть более 406 тысяч, и почти 365 тысяч из них находились на воспитании в замещающих семьях. Численность сирот в государственном банке в среднем по России уменьшилась в прошлом году на 6,6%". Ситуация с сиротством, в том числе и социальным, судя по цифрам, стала лучше: воспитанников в крупных детских домах становится заметно меньше, активнее работают приближенные к семейной формы устройства таких детей - это и опекунские семьи, и более крупные организации, устроенные по квартирному типу, где дети разного возраста живут с воспитателями и их помощниками почти как дома.

И все же эксперты назвали много проблем - и крупных, и локальных - которые обсуждаются уже не первый год, но до сих пор не решены.

Одна из основных - это необходимость отменить разделение организаций для детей-сирот на медицинские, образовательные и оказывающие социальные услуги, которые подчиняются, соответственно, разным министерствам. Отмена межведомственных барьеров поможет решать многие вопросы проще и быстрее, - говорили участники заседания. В частности, это решит очень больной вопрос, когда братья и сестры в силу возраста или, например, наличия инвалидности оказываются в разных учреждениях и попросту теряют друг друга.

"В зависимости от особенностей здоровья или возраста ребенка он помещается в ту или иную организацию. Например, детей с инвалидностью определяют в детские дома-интернаты, подведомственные органам соцзащиты, - пояснила глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. - При этом таких учреждений в регионах, как правило, крайне мало. Попав туда, ребенок может быть максимально удален от родного дома. Он теряет друзей, социальное окружение, возможность учиться в своей школе и общаться со своими близкими". Та же проблема возникает и с детьми, которых помещают в социальные центры, где занимаются семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

"Нам нужно активнее переходить к единому типу организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в каждое учреждение можно было определить ребенка любого возраста, независимо от состояния здоровья", - считает Елена Альшанская.

Беда еще и в том, что когда у неблагополучных родителей забирают детей временно, работать со взрослыми чаще всего прекращают, и восстанавливают свои родительские права лишь немногие.

Оптимальный вариант - это семейная форма устройства детей - когда в одной небольшой группе оказываются дети разного возраста, в том числе братья и сестры. И при этом учатся они в обычной школе, ходят в ближайший детский сад и лечатся в районной поликлинике. Таким опытом поделилась Москва. И хотя выделение отдельного жилого, по сути дома, где собрано несколько таких "семейных" групп, проживающих в соседних квартирах, - это дело довольно затратное, другие даже регионы, при желании, тоже могут найти подобные возможности. Потому что продолжать содержать крупные детские дома, при которых есть и школа, и детсад, и изолятор для лечения, и мастерские, и при этом остается все меньше воспитанников, - это очень дорого.

Еще одна проблема выросла за последние годы и, как ни странно, из-за, казалось бы, очень благой возможности. Закон позволяет определять детей в соцучреждение временно, если, например, мама воспитывает их одна и попадает в сложную ситуацию - заболевает, теряет работу. Однако такая забота со стороны государства для некоторых незрелых личностей превратилась в способ сильно упростить себе жизнь, пренебрегая родительскими обязанностями. "Ну, почему мы должны идти на поводу у студентки, которая отдает ребенка в приют якобы для того, чтобы сдать сессию, а потом просто о нем забывает?" - привела пример одна из участниц дискуссии. Альшанская подтвердила: да, получила распространение практика брать ребенка под опеку (или восстанавливаться в родительских правах), чтобы тут же помещать его снова в учреждение, но уже в статусе "временного". Такие дети в особо уязвимом состоянии, - ведь формально они имеют родителей, их даже усыновить никто не может, - отметила эксперт. Очевидно, нужно менять нормативную базу и вводить ограничения, чтобы отделять "кукушек" от тех, кому действительно необходима поддержка.

Предстоит также серьезно поработать над защитой имущественных прав детей сирот. С одной стороны, во многих регионах даже нет практики выдавать школьникам карманные деньги - дети живут на всем готовом и порой выходят в большую жизнь, не имея элементарных навыков обращения с деньгами и собственностью. Между тем многие имеют жилье, а также активы, оставшиеся в наследство, и, получив возможность распоряжаться этим самостоятельно, легко оказываются участниками мошеннических схем. Татьяна Голикова согласилась, что это серьезная проблема, к решению которой нужно подходить осторожно и взвешенно.

Дубай, ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил список стран, путешественникам из которых не нужно проходить 10-дневный карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

С 22 февраля 2021 года в «зеленый» список входят: Австралия, Бутан, Бруней, Китай, Гренландия, Гонконг, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия и Сингапур. Из списка, составленного ранее, были исключены Саудовская Аравия и Монголия.

Прибывающим из этих стран путешественникам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы и резиденты не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран «зеленого» списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

Резиденты, вступавшие в близкие контакты с зараженными COVID-19, должны находиться на самоизоляции в течение пяти дней и сдавать ПЦР-тест на 4-й день. При отрицательном результате теста карантин будет прекращен.

Ранее Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби ввел новые ограничения на фоне роста числа случаев заражения COVID-19. В частности, под запрет попали вечеринки и общественные собрания. Что касается свадеб и семейных встреч, число гостей на них сокращено до 10; на похоронах и поминках могут присутствовать не более 20 человек.

Кроме того, комитет снизил нормы заполняемости общественных мест, в том числе торговых, культурных и туристических. Торговые центры могут заполняться посетителями только на 40%; тренажерные залы, частные пляжи и бассейны – на 50%; рестораны, кофейни, отели, городские пляжи и парки – на 60%; такси – на 45%, автобусы – на 35% от общей вместимости.

Международный семинар ОПЕК перенесли на 2022 год из-за COVID-19

ОПЕК из-за пандемии COVID-19 перенесла свой 8-й международный семинар, который должен был пройти в июне 2021 года, на лето 2022 года, сообщается в пресс-релизе организации.

"Семинар, первоначально запланированный на 16-17 июня 2021 года, теперь будет проходить 29-30 июня 2022 года", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет в Вене.

Отмечается, что перенос связан с тем, что ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса во многих странах, продолжают действовать, а меры изоляции усложняют планирование крупных международных мероприятий.

Участниками семинара обычно являются министры стран-членов ОПЕК, стран, участвующих в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+), а также других нефтедобывающих и нефтедобывающих стран. Кроме того, на семинаре присутствуют руководители международных организаций, национальных и международных нефтяных компаний, а также ученые, аналитики и другие эксперты отрасли.

"Хотя это было нелегкое решение, нашим главным приоритетом является безопасность и здоровье всех участников. Мы с нетерпением ждем возможности провести еще более успешный семинар в 2022 году, опираясь на наши нынешние достижения", - прокомментировал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова приводятся в релизе.

Переживет ли ОПЕК++ 2021 год

«Самым вероятным из маловероятных событий», которые могут случиться в 2021 году, может стать выход России из сделки ОПЕК++.

Как показала весна 2020 года, невероятным такой вариант назвать нельзя. Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) разбирает предпосылки, которые теоретически могут привести распаду соглашения, и последствия, которые это может иметь для глобального рынка энергоносителей.

Долгое время манипулирование квотами на добычу со стороны ОПЕК было эффективным инструментом управления ценами. Достаточно было объявить даже о незначительном снижении или повышении, чтобы изменить поведение трейдеров. На это не влиял даже общеизвестный факт, что страны ОПЕК постоянно нарушают взятые на себя обязательства, поставляя на рынок больше нефти, чем заявлено.

Все изменилось с началом «сланцевой революции» в США, которая началась в середине 2010-х и привела к появлению на рынке новых, весьма значительных объемов сырья. К этому времени рынок был уже буквально залит нефтью, производство которой волне ценового роста, начавшегося в 2002 году и лишь ненадолго прерванного кризисом 2008 года, достигло исторических максимумов (на пике добычи страны ОПЕК добывали почти 34 млн б/с).

На этом фоне холодным душем стал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором прогноз спроса на нефть в 2014 году понижался с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки. Перегретый рынок немедленно отреагировал снижением, которое ускорилось после публикации обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 году с 3,4% до 3,3%, а также на фоне негативного прогноза Управления энергетической информации США по уровню спроса на нефть.

Отчет МЭА вышел 11 сентября, а уже 9 октября нефть марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. 14 октября в очередном докладе МЭА снова ухудшило прогноз по спросу на нефть — на этот раз до 92,4 млн баррелей в сутки, с перспективой роста в 2015 г. до 93,25 млн баррелей. На торгах 12 ноября цена Brent опустилась до отметки в $80 за баррель. 14 ноября в очередном докладе МЭА прогноз спроса на нефть в 2015 году был сокращен до 92,6 млн баррелей в сутки, что ускорило падение котировок.

К концу 2014 года котировки достигли $55,27 за баррель, таким образом, за год цены на нефть упали на 51%. После новогодних каникул падение продолжилось: 5 января цены на Brent упали ниже $50, промежуточный минимум был зафиксирован 13 января — $45,13 за баррель. После этого началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень $50 за баррель, 13 февраля нефть стала стоить дороже $60 за баррель, после чего колебалась на уровне $55-60.

Максимальное значение цены на нефть марки Brent в 2015 г. было отмечено 13 мая — $66,33 за баррель. Но уже во второй половине июля котировки возобновили падение. Поводы нашлись в кризисе на фондовом рынке в Китае, планах Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данных о том, что в США продолжают вводить в строй новые добывающие мощности. В августе биржевые котировки нефти марки Brent впервые с марта 2009 года опустились ниже $45 за баррель, но в сентябре–ноябре стабилизировалась на уровне $45-48.

Все это время ОПЕК довольствовалась ролью пассивного наблюдателя. Только в ноябре 2016 года, впервые со времен кризиса 2008 года, страны картеля сумели договориться о сокращении добычи. Для этого потребовался почти год переговоров и согласований, одним из ключевых участников которых стал министр энергетики РФ Александр Новак. Россия отказалась вступать в ОПЕК, хотя ей поступали такие предложения, но оставила за собой роль наблюдателя.

Соглашение, которое вступило в силу с 1 января 2017 года, предусматривало сокращение добычи на 1,2 млн б/с, до 32,5 млн б/с. Впервые в истории обязанности по снижению производства нефти взяли на себя не только страны-члены ОПЕК, но и 10 присоединившихся стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.

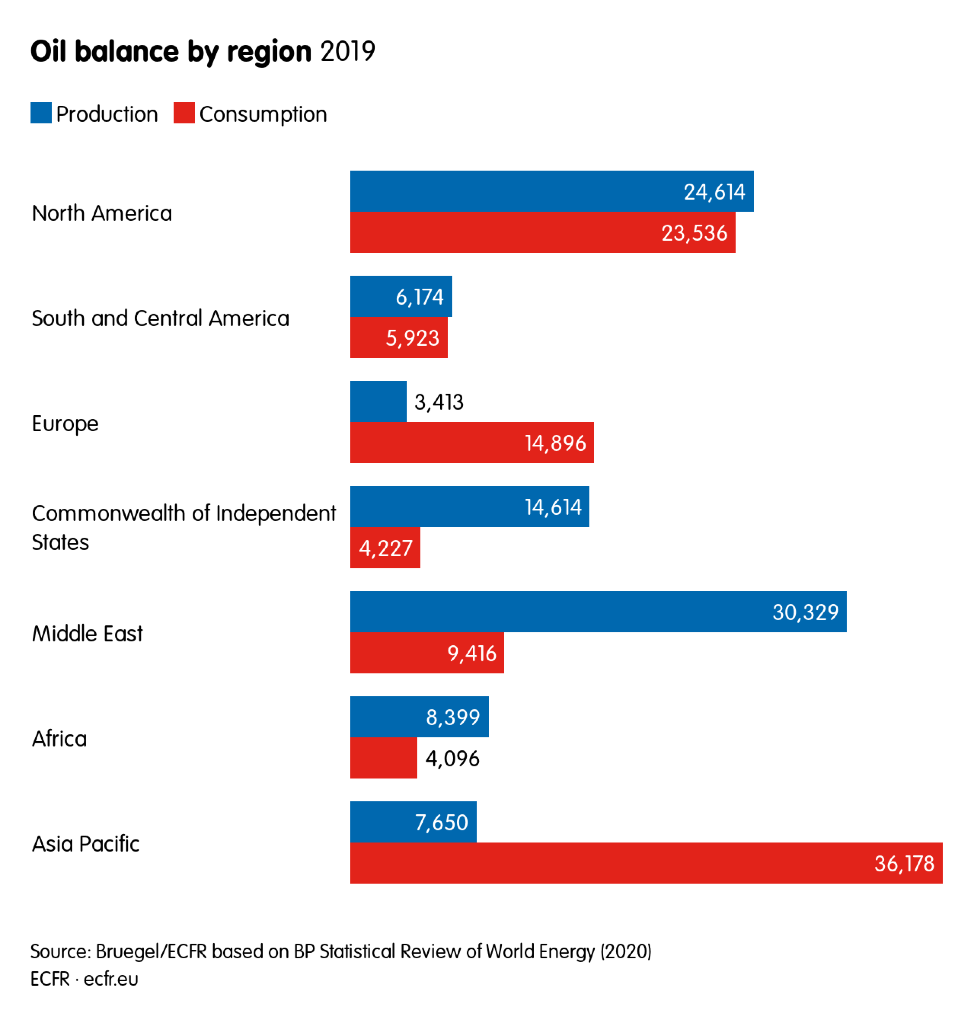

Главной задачей первого соглашения ОПЕК+ было вытеснение с рынка сланцевых производителей, и на какое-то время это даже удалось. Однако, как отмечали аналитики, промедление с его заключением дало американским сланцевикам время адаптироваться к работе при низких ценах на нефть, снизив издержки. После непродолжительного спада рост добычи в США продолжился. В 2018 году стран вышла на первое место по добыче нефти, опередив Россию. А в 2019 — закрепила за собой статус нетто-экспортера нефти, впервые с 1940 года экспортировав больше сырья и нефтепродуктов, чем получила из-за границы.

«Возвращение США к статусу нетто-экспортера напоминает о том, как нефтяная промышленность может преподносить сюрпризы — в данном случае речь о революции сланцевой нефти, которая переворачивает с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки», — заявлял тогда Bloomberg бывший советник по энергетике американского президента Джорджа Буша-младшего и глава консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб Макнелли.

От ОПЕК+ к ОПЕК++

Сюрприз пришелся по вкусу далеко не всем. В декабре 2019 года страны альянса договорились об очередном снижении добычи. В период с 1 января по 31 марта 2020-го сокращение должно было составить 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Сильнее всего добычу сырья должны были сократить Россия и Саудовская Аравия — ежесуточно на 300 тыс. и 482 тыс. баррелей соответственно.

Однако все планы спутала эпидемия коронавируса, вызвавшая то, что аналитики назвали «аварийной остановкой мировой экономики». Массовые локдауны вызвали катастрофический обвал спроса на нефть — в апреле 2020 года падение достигало 30 млн б/с, то есть практически равнялось суточной добыче всех стран ОПЕК вместе взятых.

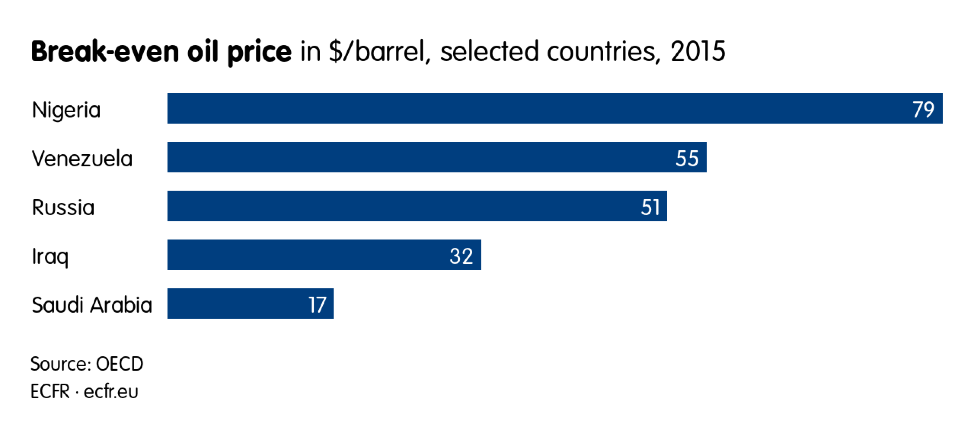

Впрочем, в начале года масштаб проблем до конца не оценил никто. ОПЕК во главе с Саудовской Аравией предложил дополнительно сократить производство на 1,2 млн б/с, что выглядит явно недостаточным по сравнению с предстоящим падением. Против высказалась Россия, где главным идеологом такого подхода выступила «Роснефть». Как заявил, комментируя инициативу ОПЕК, представитель компании Михаил Леонтьев, «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской и обеспечить эффективность ее добычи».

Дальнейшее известно: 5 марта, на второй день переговоров о пересмотре квот, российская делегация покинула зал переговоров. На следующий день было объявлено, что сделка ОПЕК+ с апреля прекращает свое существование. Впрочем, возлагать всю вину за это на Россию, как это делают в западных СМИ, несправедливо. «Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — заявил Александр Новак по итогам неудачных переговоров.

Известие стало неожиданным для рынков, которые отреагировали на него резким падением котировок, который вскоре перешел в панический обвал. Нефть Brent, начавшая год на отметке $58,8 за баррель, 22 апреля стоила около $20. Привязанная к Brent российская Urals в отдельные моменты поставлялась в Европу по отрицательной стоимости — конечная цена оказывалась ниже себестоимости с учетом транспортных расходов. Апофеозом всеобщей паники стало беспрецедентное падение стоимости фьючерсов на американскую нефть WTI в отрицательную зону — 20 апреля торги закрылись на отметке -$37,63 за баррель.

В итоге договариваться все же пришлось, но на гораздо более жестких условиях. Новое соглашение ОПЕК++, которое было подписано 11 апреля 2020 года, предусматривало общее снижение добычи на 9,7 млн б/с, причем большую часть этого объема взяли на себя два крупнейших производителя, Россия и Саудовская Аравия. Обе они обязались сократить производство на 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с, то есть довести его до 8,5 млн б/с. Новостью стало присоединение к сделке стран, не входящих в альянс ОПЕК++, в том числе США и Канады. Более того, президент США Дональд Трамп сыграл ключевую роль в заключении нового соглашения, фактически став посредником между Москвой и Эр-Риядом.

Самые жесткие ограничения действовали в течение двух месяцев (май–июнь), впоследствии этот срок был продлен еще на месяц. Затем квоты начали постепенно повышаться. С августа они увеличились на 2 млн б/с, а с нового года должны были вырасти еще на 1,9 млн б/с. Однако после долгих переговоров эту цифру по инициативе Саудовской Аравии удалось снизить до 500 тыс. б/с с условием ежемесячного пересмотра лимита.

Наконец, 5 января 2021 года было принято решение, что в феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны — Россия и Казахстан. Москва увеличит добычу на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — на 10 тыс. баррелей. Саудовская Аравия в свою очередь снизит добычу до 8,5 млн б/с с тем, чтобы общий объем добычи остался на уровне января.

Предпосылки для распада альянса

Ход переговоров, предшествовавших решениям альянса в декабре 2020 и январе 2021, заставил наблюдателей заговорить о назревающем в организации кризисе. Оба раза министры в ходе предварительного обсуждения не могли прийти к консенсусу и выработать рекомендации для принятия их на очередном саммите ОПЕК++. Решения принимались в последний момент после длительных переговоров.

По мере стабилизации ситуации на рынке нефти смысл поддержания жестких ограничений на добычу становится все менее очевиден для некоторых членов альянса, и с каждым разом их становится все труднее убедить в необходимости их сохранения. В последний раз, как мы уже отмечали, ради сохранения единства картеля Саудовская Аравия — самый последовательный сторонник сокращений — была вынуждена пойти на уступки России и Казахстану, компенсировав увеличение ими добычи.

Сегодняшние цены на нефть (около $56 за баррель Brent и $52,5 за баррель WTI) снова делают привлекательными инвестиции в разработку сланцевых месторождений. Число буровых в США, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, растет девятую неделю подряд и достигло уже 378 (максимальное значение с мая 2020 года). Пока этот рост не вылился в показатели добычи — сланцевые производители все чаще делают выбор в пользу сокращения задолженности перед кредиторами, а не инвестиций в производство. Кроме того, компании, прежде чем принимать инвестиционные решения, предпочитают дождаться определенности в вопросе об энергетической политике новой администрации.

Однако рано или поздно количество перейдет в качество и на рынок снова польются потоки американской нефти. Ожидание этого снова делает актуальным аргументы противников чрезмерного сокращения добычи членами ОПЕК++: пока мы пытаемся стабилизировать рынок, снижая предложение, другие производители просто занимают наше место. Ответом на это может стать смягчение ограничений, чтобы слегка опустить цены и снова сделать сланцевую добычу невыгодной. Однако не факт, что такая договоренность будет одобрена странами ОПЕК, которые в последнее время делают ставку на рост цен. Неизбежный в таком случае конфликт может привести к разрыву соглашений.

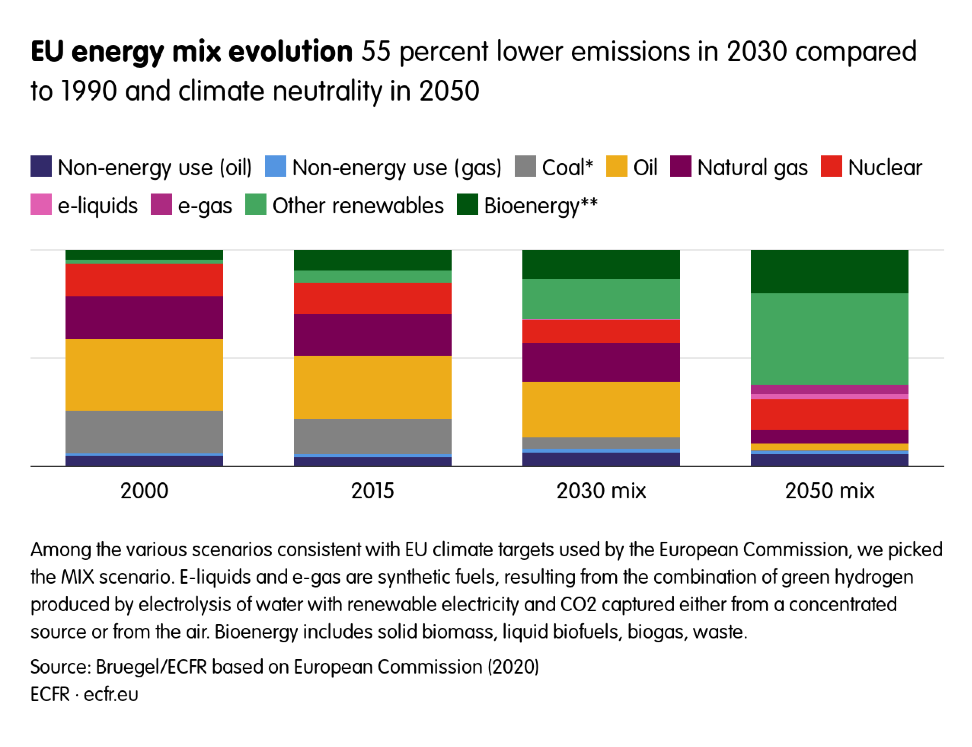

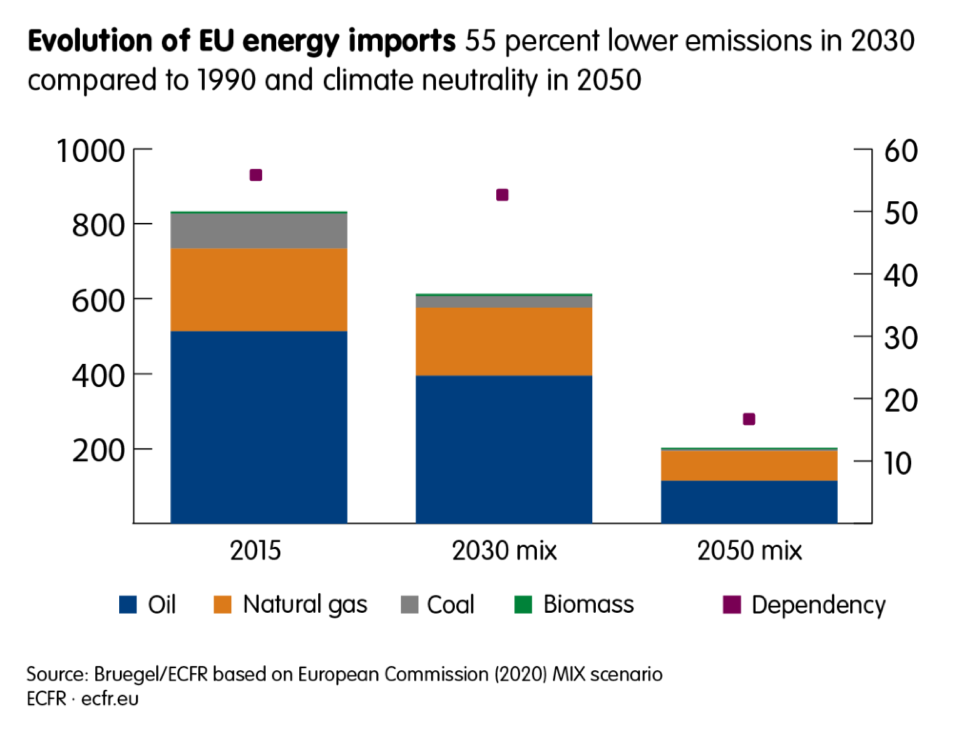

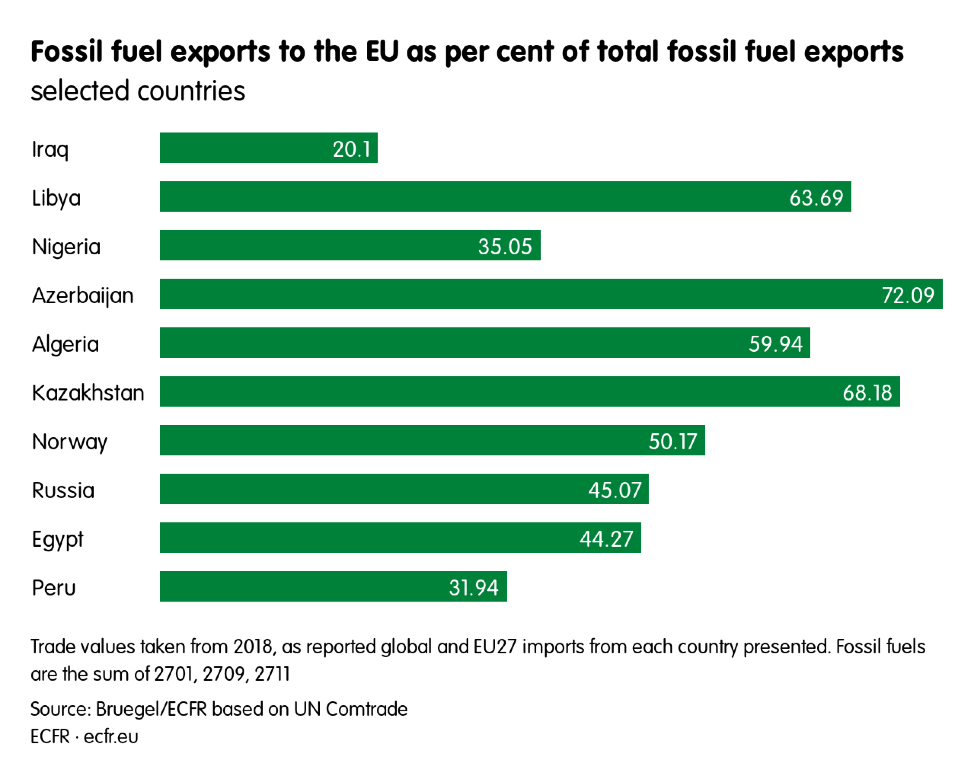

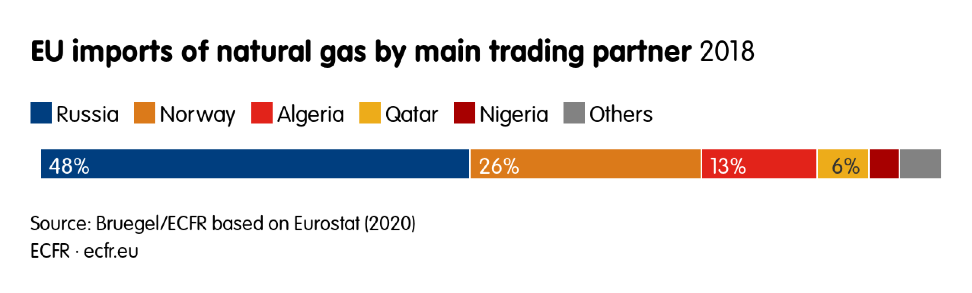

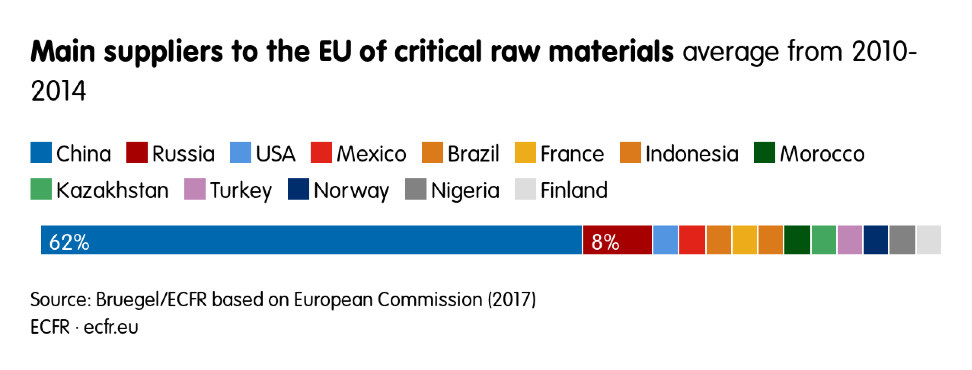

Еще одним фактором, способным нарушить хрупкое согласие внутри альянса, является курс на ускоренный энергопереход, провозглашенный странами Евросоюза и демократической администрацией США. От официальных лиц стран-поставщиков энергоресурсов все чаще приходится слышать, что если ископаемое топливо будет востребовано лишь в течение нескольких следующих десятилетий, нужно сделать все, чтобы максимально монетизировать имеющиеся ресурсы, вкладывая полученные средства в новые энергетические технологии. Например, такую точку зрения недавно высказывал вице-премьер РФ Александр Новак. Совместить курс на монетизацию с ограничениями добычи, особенно если это сопряжено с риском потери доли рынка, вряд ли представляется возможным.

Наконец, в какой-то момент эпидемия коронавируса, которая сейчас является ключевым фактором сдерживания нефтяных цен из-за опасений новых локдаунов и падения спроса, должна пойти на спад. Как ожидается, к лету в развитых странах удастся достичь критического уровня в 70% вакцинированных, после которого можно говорить о создании так называемого «коллективного иммунитета». После этого отпадает необходимость в ограничениях на передвижение граждан и экономическую активность, что неизбежно приведет к росту спроса на энергию и, как следствие, на энергоносители, в частности, нефть.

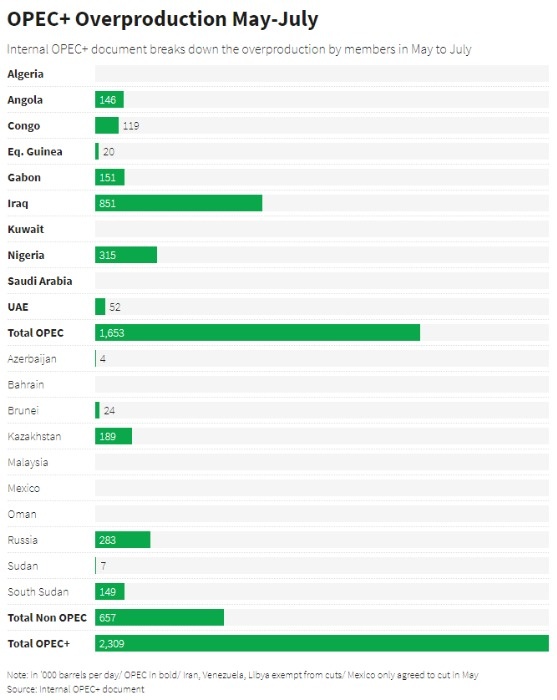

При этом даже ограниченное восстановление уровня потребления, которое отмечалось летом 2020 года, вызвало падение дисциплины в рядах альянса, члены которого начали массово нарушать свои обязательства по сокращению добычи (см. диаграмму).

На этом фоне ОАЭ даже пригрозили выйти из соглашения, если превышение квот не прекратится. Если это явление примет повсеместный характер, это будет серьезной угрозой самому существованию сделки ОПЕК++.

Последствия

Представляется, что сам по себе распад сделки ОПЕК++, без наложенного на него фактора коронакризиса, не станет катастрофой для рынка нефти. Основной задачей альянса было создание дефицита для снятия гигантского навеса в виде накопленных запасов сырья в странах ОЭСР. Решить ее удалось гораздо успешнее, чем ожидалось.

Например, в августе ОПЕК прогнозировала, что в IV кв. 2020 года превышение средних пятилетних значений составит 233 млн баррелей, а в 2021 году может достичь 250 млн баррелей. Однако в последнем обзоре Argus мы видим совсем другие цифры. По данным агентства, объем остатков нефти и нефтепродуктов в сухопутных хранилищах США, Японии, 15 первых стран — членов ЕС и Норвегии в декабре снизились относительно ноября почти на 45 млн баррелей и по состоянию на январь превышают средний пятилетний уровень на 160 млн баррелей. Таким образом, вместо ожидавшегося роста запасов мы наблюдаем их быстрое снижение.

Тем не менее негативные последствия для рынка неизбежны. В краткосрочной перспективе можно ожидать падения котировок в область $30-$35 за баррель Brent. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий стран-производителей. Если они проявят готовность работать в новых условиях, воздерживаясь от ценовых войн, растущий спрос быстро приведет к восстановлению, а в дальнейшем и к росту цен в район $60 за баррель — примерно так же, как если бы альянс продолжал существовать.

Если же не удастся удержаться от соблазна побороться за долю рынка за счет демпинга — что ж, мы уже видели, к чему это приводит. В этом случае нас, по-видимому, ждет очередной кризис, по результатам которого будет создан ОПЕК+++ с новыми, еще более жесткими ограничениями.

Перепроизводство нефти странами-членами соглашения ОПЕК++, май-июль 2020 г.

Фото:БКС Экспресс

ИРТТЭК

Эффективным считает Кремль взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, на сколько совпадают позиции Москвы и Эр-Рияда в плане стабилизации нефтяного рынка, сказал: «Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает».

По словам пресс-секретаря, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями нефтяных компаний с учетом очередной встречи ОПЕК+ на следующей неделе.

«Нет, пока в графике президента такой встречи нет. Но, с другой стороны, вы знаете, что с нефтяными компаниями на постоянной основе работает Минэнерго, работает курирующий вице-премьер — Александр Новак, поэтому диалог с индустрией ведется на постоянной основе», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, будет ли у Путина встреча с Новаком, пресс-секретарь сказал: «Президент с Новаком постоянно общается по телефону».

На просьбу уточнить, планируются ли у Путина международные телефонные разговоры, в частности с коллегами из Саудовской Аравии, Песков сказал: «Помимо того, что было неделю тому назад — разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, никаких пока контактов не планируется».

В рубле не нашли нефть

Цены на углеводороды растут, а курс российской валюты падает

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть растут с ноября и в моменте даже преодолевали барьер в 66 долларов за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года. На фоне этих рекордов и резкого падения добычи в США из-за холодов все чаще слышны предположения, что нефтяное подорожание продолжится и котировки барреля могут вернуться на уровень 2013 года. То есть выше 100 долларов.

"Аномальная погода в США и в Сибири могут создать дисбаланс на глобальном рынке нефти, - говорит руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. - Добыча нефти в США рухнула на 3,5 млн баррелей в сутки из-за заморозков, остановивших работу скважин и прервавших логистические цепочки. В России, по данным Bloomberg, добыча нефти в первой половине февраля была 10,115 млн баррелей в сутки, что на 44 тыс. баррелей в сутки ниже уровня января, падение связано с холодами в Сибири".

"При этом пара доллар-рубль даже при рекордных ценах на нефть таки и не рискнула попробовать на прочность сильное сопротивление 73. Должно произойти какое-то чудо, чтобы за доллар стали давать менее 73 рублей", - полагает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. Рубль слабо реагирует на рост нефти в первую очередь из-за неопределенности с санкционными рисками и стремлением инвесторов держать капитал на развитых рынках на фоне опасений по сворачиванию монетарного стимулирования Федеральной резервной системы США. В совокупности с сокращением ОПЕК+, которое сейчас составляет около 7 млн баррелей в сутки, и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 млн баррелей в феврале с рынка было убрано 12 млн баррелей в сутки. То есть суммарно общемировое производство сейчас составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть - более 91 млн баррелей в сутки, что означает дефицит в 3 млн баррелей.

Естественно, что цены в такой ситуации должны расти. Но этот дефицит создан искусственно, не считая, конечно, проблемы с климатом в США. Основные хранилища нефти в мире по-прежнему заполнены выше нормы, хотя запасы в них постепенно снижаются. Именно из-за переполненности хранилищ весной 2020 года произошел обвал нефтяных котировок. Поэтому реального дефицита предложения на рынке нефти нет, и ожидать резкого рывка вверх стоимости барреля не стоит, хотя некоторый дальнейший рост возможен.

Есть и обратная точка зрения, что рынок слишком оптимистично воспринимает новости о восстановлении спроса на нефть в Китае и Индии, выдавая только ожидаемую победу над пандемией за свершившийся факт. Доказательством этого служит и то, что потребление нефти по-прежнему остается ниже докризисного уровня на 8-9%. Поэтому рост нефтяных цен в последние 4 месяца не подкреплен фундаментальными факторами, и в любой момент котировки могут сильно просесть.Краткосрочно рынок нефти перегрет, а дефицит поставок создан искусственно, поскольку участники ОПЕК+ сокращают добычу при начавшемся восстановлении спроса, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, в ближайшие месяцы ожидается цена примерно на уровне 50 долларов за баррель.

При этом низкие цены уже привели к сокращению инвестиций в отрасль, а стартовавший переход к "зеленой" энергетике в длительной перспективе вызовет еще большее снижение производства углеводородов. Со стороны же спроса, напротив, в среднесрочной перспективе ожидается рост потребления. Причем значительное увеличение придется на счет именно перехода к "зеленой" энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии. Это может привести к значительному дефициту на рынке энергоносителей и, соответственно, росту цен. По некоторым оценкам, в разрезе пяти лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель, сказала Лукичева.

Но пока недостатка в добывающих мощностях в мире не наблюдается. Более того, сегодня они даже избыточны. Страны ОПЕК и США могут очень быстро нарастить добычу, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Поэтому новый суперцикл для нефти - это очень маловероятный сценарий, который возможен только в случае сильного спроса. В условиях же замедления роста мирового ВВП, в том числе, из-за замедления роста населения и урбанизации при одновременном ужесточении экологических стандартов, картина может быть прямо обратной, считает эксперт.

Армия была и остаётся становым хребтом российской государственности

Но противостоять нападкам на нашу страну можно только консолидацией всего общества.

Запад выдвигает в отношении России одну претензию за другой. Нашу страну откровенно демонизируют, рассчитывая, по-видимому, навсегда убрать её из мировой политики. В этом же русле лежит и нарастающее желание взорвать, дестабилизировать внутрироссийскую ситуацию. Расчёт строится на имеющиеся противоречия, а ключевая ставка делается на молодёжь.

Как противостоять подобным устремлениям, что противопоставить им? Достаточно ли тех усилий, что уже предпринимаются, и какую роль в укреплении российской государственности может и должна сыграть армия?

Своим мнением по этим и другим вопросам в откровенном интервью «Красной звезде» поделился известный политолог и общественный деятель Сергей Кургинян.

– Сергей Ервандович, известный русский мыслитель Николай Данилевский в своё время писал в книге «Россия и Европа», что на Западе не устают кричать на все лады, что, мол, Россия – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, она угрожает спокойствию и независимости Европы, представляя собой мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Прошло полтора века, а Запад продолжает извергать такие же слова, хотя Россия ни тогда, ни сегодня повода для этого не давала. Что вы можете сказать в этой связи?

– Когда-то волк говорил ягнёнку: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Я не хочу сказать, что Российская Федерация – это ягнёнок, но в постсоветскую эпоху, да и в конце советской эпохи, конфронтации с Западом не было. Наоборот, она хотела входить в этот Запад, всячески сближаться, это называлось и «теория конвергенции», и «мирное сосуществование», и «вхождение в мировую цивилизацию», и «общечеловеческие ценности».

Рональд Рейган, цитируя какого-то фермера, но явно от себя, говорил: «Пусть лучше моя девочка сгорит в ядерном пожаре, чем окажется в лапах безбожного коммунизма». В советской пропаганде такого близко не было. Как иронически пели в частушках, пародируя наше миролюбие:

«С неба звёздочка свалилась / Прямо милому в штаны. / Ничего, что все побило, / Только б не было войны!» У поколения, которое Отечественную войну пережило, а к нему относились и Брежнев, и Черненко, был ужас перед повторением подобного.

Потом Запад атаковал Россию, и – это мне кажется очень важным – он продекларировал Беловежские соглашения и вообще распад Советского Союза как победу над Россией в холодной войне.

Вы можете говорить с любым уважающим вас политическим деятелем или авторитетным западным интеллектуалом. Он будет вам улыбаться, он будет лично к вам относиться комплиментарно. Но он всё время будет твёрдо понимать, что ваша страна побеждена в холодной войне, что она подписала в Беловежье акт о капитуляции.

Это тут некоторые наши представители могут кричать, что мы освободились от коммунистического засилья, или мы воспарили на крыльях демократических процессов. Там нет такой точки зрения. «Мы вам поставили ногу на голову, и вы должны вести себя как побеждённые. То есть выполнять все наши условия».

Например, почему вы должны кормить Украину, если она суверенна? А потому, что «мы так хотим». Вы теперь всех будете кормить, потому что вы – побеждённые. Это определённая разновидность контрибуции. Вы подписали нечто, в чём содержится аннексия и контрибуция.

Поэтому любое движение и любое слово в сторону от признания «мы оккупированы», «мы побеждены», «мы выполняем вашу волю», «мы признаём ваше главенство» вызывает в западных элитах ненависть и отвращение.

Это первая позиция.

Вторая позиция, рациональная, это, конечно, ограбление. Время от времени мировому гегемону надо грабить кого-нибудь сильно. На этот раз ограбили Россию.

Третья позиция. Она заключается в том, что с Россией вроде как расправились, а Китай, Индия – существуют. Это страны с огромным подъёмом, миллиардным населением, внутренней гордостью за растущий уровень, жаждой процветания – с ними-то что делать? Хорошо бы русских натравить на Китай, но русские уже отказались, это ясно.

И, наконец, вещи совсем серьёзные. Например, есть понятие new world order – «новый мировой порядок». «Новый порядок» – это термин Гитлера. Но речь шла о порядке. За порядок надо платить.

И тут можно проводить параллель между Древним Римом, который везде ставил гарнизоны, прокладывал дороги и наводил порядок – Pax Romania. Современная Америка уже на Pax Romania не тянет. Потому что это надо послать 200–300 тысяч в Ирак, потом 400 тысяч – в Иран, потом ещё 400 в Пакистан, потом с «жёлтым исламом» разбираться – тоже 400 тысяч… Надо забыть про контрактную армию – всех под ружьё!

Но Запад слишком сильно раскормлен, чтобы силовым образом строить свой «новый мировой порядок» и предлагать сателлитам какое-то вхождение в Pax Romana, инфраструктурные и прочие прелести образа жизни.

Поэтому после того как Китай стал подниматься, где-нибудь с 1998–1999 годов, началась активная разработка понятия new world disorder – «новый мировой беспорядок». И одним из самых активных людей, которые это делали, был некий Стивен Манн. Он был советником госдепартамента по Каспию. Потом стал чуть ли не советником президента, у него возник «Институт Санта-Фе» (SFI) – Институт хаоса (иначе его называют «Институтом критичной сложности»). И постепенно центры разработки нового мирового беспорядка стали главными.

А для нового мирового беспорядка врагом является любое твёрдое национальное государство.

Кто такой был Мубарак? Человек, который всё сделал, что нужно американцам. А они его уничтожили. Кого они поставили? «Братьев-мусульман», которые были просто ненавистниками Америки.

Я хорошо знал ещё с советской эпохи Кондолизу Райс, она, выступая позже от республиканской администрации Буша, говорила: все наши прежние союзники, эти национальные лидеры – Мубараки, Бен Али и прочие – теперь наши враги, мы не будем препятствовать «тяжёлой работе сил демократии» на Ближнем Востоке и вообще в странах третьего мира.

А что такое «силы демократии» на Ближнем Востоке? Это радикальный ислам – исламизм так называемый (имеющий мало общего с исламом настоящим) – значит, это будет сброс в архаику.

Новая тактика Запада – это мир, где западная цивилизация – ядро, а вокруг огромная хаотическая периферия. Весь периферийный мир должен оказаться даже не в новом средневековье, а в новой архаике. И тогда можно с помощью своих вертолётов, самолётов, космоса и прочего держать его в относительном повиновении.

А Россия для Запада – это всё же «другое», и это «другое» дико злит Запад. Он сам всё больше исчерпывается, он уже перешёл на рельсы постмодернизма, расчеловечивания. Зачем ему кусок христианской цивилизации, где будут говорить: «А мы другие, у нас высокие моральные ценности»? Они ведь ещё есть в нашем народе.

Это уже не экономика (ограбить), не геополитика (создать хаос), не какая-нибудь военная стратегия. Это историософия и метафизика.

Зачем в России нужно было разрушать мораль? Для построения капитализма? Нет. Но её же разрушили. Зачем нужно было проповедовать бандитизм? Рационально – незачем. Но это произошло. И это всё было тем, что на «высоколобом» языке называют «контринициацией».

Ну и, наконец, русские стали выходить из абсолютного повиновения, устроили «урок непослушания». А как это позволить? Сегодня позволил русским, потом другим… – так всё и распадётся.

Значит, для того чтобы снова доказать, что ты господин, нужно с кем-то расправиться. А с кем?

Пока был Трамп, можно было расправляться с Ираном, с совокупным исламом (при этом Европу нельзя было брать в союзники) и, наконец, нужно было прямо бить по Китаю.

Теперь пришёл Байден, всё во внешней политике меняется – Европа снова кореш, с Китаем «отчасти воюем, отчасти смягчаем», радикальный ислам вообще не проблема… Ещё демократы не любят заниматься внутренней политикой. Значит, нужен враг. Кто? Да вот же он! И ещё он пять раз травил Навального боевыми веществами… (Всё никак дотравить не мог.)

Эта многоуровневая западная ненависть делает ставку на одно – что всё-таки наша страна в их понимании капитулировала. Есть элиты капитуляции, давно есть компрадоры и прочее. И если на них поднажать, то будет какой-нибудь мятежик и всё начнёт разваливаться. А если ещё поднажать извне, используя, например, Украину… Глядишь, оно и рухнет. И тогда можно сказать: «Вот мы какие! Какого мы врага-то добили».

– Надо полагать, что события последнего времени в России, те же митинги, шествия – это те самые попытки раскачать ситуацию. При этом очевидно, что главным объектом информационного воздействия становится молодёжь. В общественную жизнь втягивается поколение, которое не знает, что бывает, когда государственная власть проявляет себя слабой. Как противостоять этому? Что противопоставить выпадам в отношении нашей страны, прикрываемым мнимой необходимостью защиты прав человека?

– Молодёжь не едина. Я руковожу организацией, в которой я не скажу, что уж совсем молодёжь, но 25–35 лет, как-то так. В этой среде, наоборот, ренессанс советских ценностей, величие Победы.

Тем, кто пытается соединить лояльность к Западу, даже относительную, и державность, патриотизм, это всё труднее даётся. Потому что Запад всё более яростно нас ненавидит, и рано или поздно придётся сказать, что Запад является погибелью человечества.

Он заявил конец истории. Это погибель.

Он заявил конец проекта «человек». Это погибель.

Он заявил конец проекта «гуманизм». Он страшно смутировал.

И то, что мы – другие, надо наконец заявить.

Когда-то Маркс сказал, что капиталист производит пролетария как своего могильщика. Мы сейчас создаём могильщика в виде прозападной молодёжи, которую подключают и к западным ценностям, и к западным финансовым ресурсам. И к прямой западной опеке. Быть под западной опекой – это статус. О тебе заботятся. Не только денежки дают, тебя, глядишь, на какую-нибудь школу позовут, потом к тебе приглядятся…

И прозападные университеты, и прозападная интеллигенция, и, конечно, существенная часть прозападной нашей элиты, семьи которой живут на Западе, – всё это находится в состоянии расширенного воспроизводства. Мы сами это производим как могильщика. И потом могильщика видим на своих площадях и удивляемся.

Это «глобики», у них уже другие ценности. Это уже не то, что любит Россию или хочет ей процветания или хотя бы целостности. Запад на нашей территории занимается этим вопросом больше. Другие деньги в это вложены, другая мощь средств массовой информации. И есть же наши прозападные СМИ. Всё это вместе создаёт могильщика патриотизма.

И пока мы не скажем, что Запад не просто некий субъект, который к нам несправедлив, но что там погибель, а спасение здесь, нас не услышат в мире, и нас не услышит собственная молодёжь.

Запад плохой, мы хорошие – это одна картина.

Теперь другая: Запад-то в принципе хороший, и ценности мы его разделяем, и даже он светоч, но почему-то нас ругает, хотя ругает несправедливо. Любимый муж, но ведёт себя очень плохо.

В такой ситуации нельзя воевать, я имею в виду мягкую силу: информационную войну, психологическую, идеологическую, концептуальную и так далее.

Потому что пока ты говоришь, что это благо, а благо тебя ругает, значит, ты зло.

Внутри всех этих митингов, ещё достаточно слабых, уязвимых с разных позиций, – зачатки будущего могильщика. Причём он будет с сильным силовым привкусом. Его формируют явно по белорусско-украинской модели с уклоном в украинскую. Ну а это сулит много на следующем витке.

Прагматизм перестаёт быть спасительным и оптимальным в условиях наращивания русофобии на Западе. Я так считаю.

– Историческая память – она, увы, у современной молодёжи основательно деформирована. Молодые люди не знают правды даже о 1990-х годах, что уж говорить о советском периоде. Возможно, история и должна быть деидеологизирована и деполитизирована, но не обедняем ли мы этим наши знания о многогранном прошлом Отечества?

– Конечно, вы правы, это тоже есть. Но для того, чтобы она знала хорошо нашу историю, нужна матрица, в которую уложатся знания. Вы будете говорить, что ваша история замечательная, а ваш противник – что она плохая. Пока вы не скажете, что ваш противник плох, поэтому его слушать не надо, всё, что вы говорите, это вы говорите как «папа».

«Папа» хочет, чтобы девочка себя хорошо вела, а девочка хочет гулять. И главное, «папа» её не признаёт, он её за маленькую считает, он ею пытается управлять, а надо сделать так, чтобы он понял, что она взрослая и другая. Так молодёжь начинает отпадать.

С одной стороны, плохо сами работаем с молодёжью, с другой стороны, позволяем чужим работать с молодёжью хорошо.

Сорос умеет работать с гражданским обществом…

Там работают разведки, причём лучшие, стратегические. Есть очень хороший и эталонный для этих людей роман Киплинга «Ким». Британскому империализму нужны Кимы, и он их находит.

Он нашёл всё, что ему нужно, где-нибудь на Украине или в Армении. А почему мы-то своё не нашли?

Денег «там», конечно, больше, несравнимо больше. И их умеют тратить «правильно». Они отбирают актив, возят в соответствующие учебные центры и делают всё остальное не за страх, а за совесть. Сорос хочет нас уничтожить.

Сорос ищет разделяющего ценности, готового сражаться и ненавидящего противника. Он его находит. Он понимает, что это неудобный человек, но он его раскручивает.

Запад знает, кого надо сдать, кого не надо…

Русская миссия – построение человечества на основе технологического и антропологического роста, когда и человек восходит, и технологии становятся более могущественными.

А западная погибель в том, чтобы технологии развивать, а человека – нет. Или они даже будут ухудшать его. Человек становится зверем с растущими ядерными зубами и с неограниченным желанием уничтожать. Он не наедается. Сначала у него эти зубы ядерные, потом термоядерные, потом бактериологические. Потом это вирус Судного дня – приехали!

Русская идея всегда заключалась в том, что историческое движение необходимо, и вместе с тем человек восходит к Человеку с большой буквы, или, как говорится в православии, обоживается…

В этом русская сила и русская слабость. Достаточно русскую душу довести до определённости в данном вопросе, и будет сила. Погрузили её в неопределённость – будет слабость.

– Мы беседуем с Вами накануне Дня защитника Отечества. Само существование России вряд ли можно представить без наличия мощных армии и флота. Поддержание их боеспособности сегодня – задача весьма актуальная, учитывая, что за океаном всерьёз гремят барабаны войны. Наши Вооружённые Силы называют становым хребтом российской государственности. А каково ваше мнение по этому поводу?

– Конечно, армия – становой хребет государства. Но мы находимся настолько вблизи крупных испытаний, что профессиональную армию следует дополнить добровольно милитаризованной частью общества, желающей жить на основе самообеспечения и в военно-духовных парадигмах.

Лучшая компания среди мейджоров

«Роснефть» завершила 2020 год с прибылью

Захар Антонов

В начале недели состоялась встреча Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Руководитель крупнейшей российской нефтяной компании рассказал президенту об итогах деятельности «Роснефти» в 2020 году. И, стоит признать, результаты работы нефтяного гиганта смогли впечатлить как экспертов, так и инвестиционное сообщество. На фоне позитивных новостей акции компании на бирже выросли на 4%.

Результат вселяет оптимизм

Как известно, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в работы многих отраслей промышленности в 2020 году. Нефтяная отрасль не стала исключением — спрос на нефть и нефтепродукты в мире значительно снизился.

Однако, несмотря на это, «Роснефть» сумела продемонстрировать позитивные производственные и финансовые итоги деятельности в прошедшем году. Более того, на текущий момент компания является единственной в мире из крупных предприятий отрасли, кто сумел показать прибыль в 2020 году. По данным МСФО «Роснефти» за 2020 год, она составила 147 млрд рублей. Стоит отметить, что такие компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, Equinor, закончили год с убытками.

При этом даже в такой ситуации «Роснефть» умудрилась поставить рекорд: получила максимальную в своей истории чистую квартальную прибыль — 324 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по проекту «Восток Ойл» в конце декабря 2020 года.

Положительный финансовый результат дает оптимизм инвесторам и акционерам компании — он формирует основу для выплаты дивидендов по итогам 2020 года. В соответствии со своей дивидендной политикой «Роснефть» направляет на выплаты дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. В целом за 2019 год, кстати, «Роснефть» выплатила рекордные в своей истории дивиденды — в размере 33,41 рубля за акцию, или 354 млрд рублей.

Если говорить о других финансовых показателях компании, то и здесь есть чему порадоваться. Так, выручка «Роснефти» в четвертом квартале выросла почти на 6% в рублях — до 1,52 трлн и на 2,5% в долларах — до 20,6 млрд. При этом у большинства мировых конкурентов российской компании по итогам того же периода, наоборот, произошло падение выручки: Shell — на 47,4%, Chevron — на 30,5%, ExxonMobil — на 30,7%, Total — на 23%.

Такой важный показатель, как свободный денежный поток, остается положительным у «Роснефти» уже на протяжении девяти лет подряд. По итогам 2020 года он составил 425 млрд рублей (6,2 млрд долларов) и превысил аналогичные показатели таких гигантов бизнеса, как ExxonMobil, Chevron, BP.

Компания также смогла сократить сумму чистого финансового долга почти на 10%, уменьшить краткосрочную часть его структуры до 17%. При этом показатель чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составил 2,3x. Капитальные затраты «Роснефти» в годовом выражении снизились на 8,1%, достигнув 785 млрд рублей.

В результате усилий менеджмента по постоянному контролю над расходами и выполнению мероприятий, направленных на повышение эффективности, удельные операционные затраты за 2020 год снизились до 2,8 долл./барр. н. э., (200 руб./барр. н. э.) на фоне ограничения добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. «По этому показателю компания является одним из лидеров мировой нефтегазовой отрасли», — отметил Игорь Сечин.

Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет 6,4 доллара на барр. н. э.

Восстановление производства

Прошедший год стал для «Роснефти» позитивным и в производственной сфере. Компания продолжает быть одним из лидеров отрасли по общему объему добычи углеводородов — в 2020 году было добыто 256,2 млн тонн нефтяного эквивалента, из них добыча жидких углеводородов составила 204,5 млн тонн. При этом в четвертом квартале показатель добычи удалось даже увеличить: на 3,1% — в целом углеводородов, на 2% — ЖУВ. Добыча газа в октябре — декабре выросла на 7,5% и составила 16,1 кубометра. Всего в 2020 году компания извлекла 62,3 млрд кубометров газа, что является одним из лучших показателей среди российских независимых производителей газа.

В итоге доля газа в 2020 году превысила 20% от общей добычи углеводородов «Роснефти», что соответствует стратегии увеличения добычи газа в общем портфеле добычных проектов.

Российский нефтяной гигант также нарастил проходку в эксплуатационном бурении на 9,1% — до более 10,9 млн метров. При этом доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.

Стоит отметить, что строительство высокотехнологичных скважин является приоритетом НК «Роснефть» в рамках реализации своей стратегии до 2022 года. Эти скважины обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно направленных скважин.

В прошедшем году «Роснефть» поставила новый отраслевой рекорд по суточной проходке бурения — 27,542 тысячи метров на проекте «РН-Юганскнефтегаз». Этот показатель на 414 м/сут. выше предыдущего рекорда июля 2017 года. Новый рубеж пройден меньшим количеством буровых станков, при этом эффективность работ возросла более чем на 6%.

Мотор развития

Настоящим мотором развития «Роснефти» является проект «Восток Ойл». Этот новый мегапроект развивается семимильными шагами. «Роснефть» приступила к его практической реализации в 2020 году. Объем ресурсной базы проекта по жидким углеводородам — 6 млрд тонн. В проект «Восток Ойл» входят Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых — Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское), Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Планируется, что к 2030 году на проекте будет добываться более 100 млн тонн нефти в год.

Сечин доложил президенту о завершении комплекса сделок по формированию портфеля активов «Восток Ойла». В частности, «Роснефть» приобрела новое месторождение со значительным синергетическим эффектом в Красноярском крае. Также в декабре 2020 года один из крупнейших мировых трейдеров компания Trafigura приобрела 10-процентную долю в проекте, тем самым сформировав структуру акционеров проекта. «Это сделало возможным начало практической реализации проекта, — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Результат, мы надеемся, приведет к изменению облика компании».

Привлекательным фактором для иностранных аналитиков и инвесторов является анонсированное использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения «Восток Ойла». Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг. По словам экспертов, север Красноярского края — это уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами, как север Англии или север Дании. Использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно, это одно из основных направлений энергоснабжения проекта.

У «Восток Ойла» есть еще одно стратегическое преимущество — беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году до 30 млн тонн, а к 2030 году — до 100 млн тонн. Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. Уникальное географическое положение проекта позволяет поставлять нефть по Северному морскому пути как на традиционные европейские рынки, так и на быстрорастущие азиатские. «Восток Ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали.

Крупнейшие открытия

«Мы открыли три крупнейших в мире месторождения: в Карском море два месторождения, которые названы в честь наших маршалов Победы — именем маршала Жукова и маршала Рокоссовского, а также Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра», — рассказал Сечин Путину.

По данным Wood Mackenzie, эти открытия стали крупнейшими в мире: средний ресурсный потенциал превышает 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. У ближайших конкурентов — Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) — менее 2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Западно-Иркинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти более 500 млн тонн и 138 млрд кубометров растворенного газа по категории С1+С2 было открыто в четвертом квартале прошедшего года.

Всего в результате геологоразведочных работ в 2020 году «Роснефть» открыла 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме более 2 млрд тонн нефтяного эквивалента. По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2020 года по классификации SEC составили 39 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов в 2020 году по классификации SEC составил 151%, коэффициент замещения по действующим активам — 138%.

Перспективные проекты

В прошедшем году «Роснефть» также запустила два новых крупных проекта с потенциалом добычи на полке более 45 млн баррелей в год — Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение.

С учетом этих двух проектов суммарная добыча жидких углеводородов в 2020 году на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, составила в доле компании 19,9 млн тонн, что на 5% выше, чем годом ранее.

На Эргинском кластере полномасштабная разработка началась в четвертом квартале. При этом суммарная добыча на месторождениях кластера достигла по итогам года 3 млн тонн. В настоящее время на Эргинском лицензионном участке продолжается бурение девятью буровыми станками, строительство объектов инфраструктуры, внутрипромысловых трубопроводов и линий электропередачи. Выполнена поставка, и осуществляется монтаж оборудования первого пускового комплекса объекта подготовки и транспорта нефти, запуск которого запланирован на первый квартал 2021 года.

Также в четвертом квартале «Роснефть» запустила Северо-Даниловское месторождение. После завершения гидравлических испытаний была обеспечена отгрузка нефти с месторождения по нефтепроводу до Верхнечонского месторождения. С целью рационального использования попутного нефтяного газа на месторождении эксплуатируется мобильный энергоцентр. Продолжается строительство кустовых площадок, объектов инфраструктуры и автодорог. Начаты строительно-монтажные работы на объектах подготовки и транспорта нефти.

В рамках опытно-промышленной разработки добыча на Лодочном и Северо-Комсомольском месторождениях увеличилась в 2020 году на 23% и составила 1,33 млн тонн. На месторождениях продолжаются эксплуатационное бурение, подготовительные и строительно-монтажные работы.

На проекте «Роспан» в отчетном периоде «Роснефть» завершила строительство ключевых объектов первого пускового комплекса установки комплексной подготовки газа и конденсата. В настоящий момент идет завершающая стадия пусконаладочных работ для обеспечения получения первого товарного газа с проекта в течение первого квартала 2021 года. Продолжается работа по строительству второго пускового комплекса, его запуск планируется в третьем квартале 2021 года.

Важным событием, которое состоялось уже в первом квартале 2021 года, стало подписание инвестиционного соглашения между «Роснефтью», Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении в формате налогового вычета по НДПИ в размере до 46 млрд рублей. По условиям соглашения вычет предоставляется только в случае превышения среднемесячного уровня цен на нефть марки «Юралс» над базовой ценой, установленной бюджетным правилом. Соглашение подписано на 10 лет. И оно позволит «Роснефти» увеличить объемы бурения на Приобском месторождении и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет РФ. Предоставление налогового вычета будет являться источником дополнительных инвестиций в развитие нефтедобычи на участке, позволит обеспечить дополнительную добычу в размере более 70 млн тонн за 2021-2030 годы за счет сохранения и дальнейшего наращивания объемов бурения.

На встрече с президентом России глава «Роснефти» отметил, что ведущие мировые аналитики прогнозируют сейчас дефицит энергоресурсов и рост их стоимости. Это обусловлено «истощением ресурсной базы, обводнением залежей, снижением дебетов и нового тренда, который начинает реализовываться рядом нефтяных компаний на фоне падения спроса и перехода к «зеленой» энергетике, — по сокращению вложений в нефтегазовые проекты». Разрабатывая новые месторождения, «Роснефть», по словам Сечина, будет пытаться удовлетворить тот дефицит, который может возникнуть на рынке.

Переработка и реализация

В переработке «Роснефть» также сохранила лидирующие позиции. В четвертом квартале объем нефтепереработки на российских заводах «Роснефти» вырос почти на 2,4% по отношению к предыдущему кварталу и составил 23,1 млн тонн. Суммарно же за 2020 год объем переработки нефти на НПЗ, принадлежащих «Роснефти», составил 104 млн тонн. На немецких заводах, принадлежащих «Роснефти», объем переработки вырос в четвертом квартале и составил 2,8 млн тонн, а по итогам года вырос на 9,6% — до 11 млн тонн.

Суммарный объем переработки нефти на всех НПЗ, принадлежащих «Роснефти», вырос в четвертом квартале на 1,3%, составив 25,8 млн тонн.

В четвертом квартале «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 23,8 млн тонн, что на 1,2% выше квартал к кварталу. В том числе поставки сырья в восточном направлении достигли 13,4 млн тонн, или 57% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья. По итогам 2020 года поставки «Роснефти» в страны дальнего зарубежья достигли 109,1 млн тонн.

По итогам октября — декабря компания реализовала 24,7 млн тонн нефтепродуктов, что на 2,5% выше по отношению к третьему кварталу. Всего в 2020 году компания поставила 101,3 млн тонн нефтепродуктов.

Компания является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж. Благодаря этому в четвертом квартале перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в три раза.

«Роснефть» заинтересована в активном развитии биржевого инструмента торговли нефтепродуктами. В мае 2020 года компания увеличила долю в акционерном капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи с 13 до 23%, став ее крупнейшим акционером.

Развитие премиальных каналов сбыта нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений для «Роснефти». За 2020 год в территориальных водах РФ в адрес конечных потребителей — отечественных и иностранных судовладельцев — было поставлено 1584 тысячи тонн бункерного топлива, в том числе 1343 тысячи тонн судового топлива с пониженным содержанием серы, полностью соответствующего требованиям MARPOL. Из этого объема более 46% пришлось на малосернистое остаточное судовое топливо RMLS 40 (621 тысяча тонн). В зарубежных портах реализовано 284 тысячи тонн судового топлива, из которых 130 тысяч тонн — судовое топливо с содержанием серы до 0,5%.

Развитие розницы

При этом розничный бизнес «Роснефти» во второй половине 2020 года возобновил рост, несмотря на введение ряда ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, объем розничных продаж второй половины 2020 года превысил показатель первого полугодия на 17%. Объем реализации топлива корпоративным клиентам в октябре — декабре 2020 года практически достиг уровня аналогичного периода 2019 года, который предшествовал введению ограничительных мер.

Так, «Роснефть» и «Яндекс» в мае запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение «Яндекс.Заправки». По состоянию на конец декабря сервис был подключен для клиентов 1,5 тысячи АЗС («Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК) в ключевых регионах присутствия, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове, Воронеже, Челябинске, Туле, Рязани, Брянске, Калуге, Липецке, Ярославле, Твери, Курске, Волгограде, Самаре, Ставрополе, Пензе, Саратове. В перспективе к этому сервису будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти».

В июле «Роснефть» стала первой российской компанией, которая запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС. Новый сервис на базе «Яндекс.Заправки» доступен на пяти речных заправочных станциях в Санкт-Петербурге. Владельцы яхт, гидроциклов и катеров теперь могут заправиться, не покидая своего плавсредства. Это позволит значительно сократить время заправки судов и повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность. В планах компании — расширение географии бесконтактной оплаты топлива на собственных плавучих АЗС.

На конец декабря «Роснефть» выпустила 1,7 млн виртуальных карт лояльности, прирост к предыдущему кварталу составил 20%. Для удобства пользователей с октября 2020 года программы лояльности клиентов розничной сети «Роснефть» и ВР — «Семейная команда» и BP Club — были интегрированы в сервис «Яндекс.Заправки».

В четвертом квартале на АЗС компании был реализован ряд пилотных проектов, в частности: установка почтоматов в партнерстве с Ozon, внедрение бесконтактной мойки автомобилей, а также сервиса по оказанию банковских и страховых услуг клиентам ряда АЗК Московского региона.

Высокая оценка рынка

Сильная отчетность и новости, связанные с формированием портфеля активов проекта «Восток Ойл», вызвали позитивный отклик в инвестиционном сообществе. Например, Merrill Lynch выпустил отчет под названием «Роснефть» — результаты квартала, который запомнится надолго: «Восток Ойл» движется вперед«. В своем недавнем отчете другой крупнейший американский банк — Goldman Sachs назвал проект «Восток Ойл» магнитом для инвесторов. Высокие оценки понятны: огромные запасы нефти, ее премиальное качество и «зеленые» характеристики проекта — все это произвело эффект на институциональных инвесторов.

В целом аналитики очень позитивно оценивают перспективы проекта «Восток Ойл». Инвестиционная компания «Велес Капитал» считает, что «Восток Ойл» за год увеличит стоимость акций «Роснефти» на 26%. По оценке ее аналитиков, справедливая цена акций компании с учетом «Восток Ойла» составляет 596 рублей за бумагу. Аналитики Газпромбанка оценили стоимость «Восток Ойла» на уровне около 86 млрд долларов. Банк считает, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоиться от текущих уровней при реализации проекта.

Неудивительно, что за последний год акции «Роснефти» подорожали больше чем на треть. Компания стала одним из главных фаворитов фондового рынка: крупнейшие российские и зарубежные инвестиционные банки повысили целевые цены по акциям «Роснефти» на 15-30%. Более того, инвестбанкиры ставят акции «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования. Например, в своем январском отчете Bank of America (BofA) повысил целевую цену ГДР «Роснефти» с 5,9 до 6,8 доллара, сохранив рекомендацию «покупать», Citi — с 6,1 до 7,7 доллара за бумагу, Morgan Stanley — с 5,7 доллара до 7.

Вера инвестиционного сообщества в перспективы «Роснефти» нашла отражение в начале 2021 года на бирже. С начала этого года акции компании являются лидером рынка по динамике роста котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам», прибавив почти 20%, в два с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа.

Уже после публикации отчетности и доклада Игоря Сечина президенту страны акции «Роснефти» взлетели на Московской бирже до исторического максимума — свыше 528 рублей за бумагу. При этом на закрытии торгов во вторник, 16 февраля, был также зафиксирован рекорд — 528,1 рубля за акцию. И «Роснефть» по капитализации как на Московской (около 5,6 трлн рублей), так и на Лондонской бирже (75 млрд долларов) обогнала «Газпром», снова став лидером российского нефтегазового сектора.

«Зеленые» инициативы

Еще одним важным фундаментальным фактором, который, по мнению аналитиков, влияет на инвестиционную привлекательность «Роснефти», является ее деятельность в области устойчивого развития.

«Роснефть» стала одной их первых российских нефтегазовых компаний, подтвердивших стратегическую приверженность целям устойчивого развития ООН. Приоритетными для «Роснефти» являются пять целей из 17: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития». При этом с учетом системообразующей роли в энергетической отрасли и масштабов деятельности компания также способствует достижению и остальных 12 целей ООН.

Одна из стратегических целей «Роснефти» — занять лидирующие позиции и войти в число ведущих международных компаний по уровню удельных выбросов парниковых газов. И сегодня российский гигант уже находится впереди многих мейджоров по этому показателю.

Впечатляющую работу «Роснефть» делает и в направлении снижения выбросов. В 2019 году компания создала подкомитет по углеродному менеджменту, отвечающий за координацию деятельности в этой сфере. Уже сегодня можно увидеть результаты работы: в декабре 2020 года «Роснефть» стала первой российской компанией, которая подготовила комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

Одним из ключевых направлений деятельности нефтяной компании в рамках плана по углеродному менеджменту станет сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30% к 2035 году и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн CO2-эквивалента. «Роснефть» также продолжит реализацию программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа, ставя своей целью достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ. При этом компания планирует увеличить долю газа в общем портфеле до более чем 25%.

Еще одним направлением станет оптимизация выбросов со стороны электрогенерации, включая проработку возможностей по замещению электроэнергии традиционных ТЭЦ на электроэнергию, выработанную с использованием низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии.

Другим важным направлением является снижение выбросов метана — газа с многократно более высоким потенциалом воздействия на климат, чем CO2. Компания еще в 2019 году присоединилась к глобальной отраслевой инициативе «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». С этого же года «Роснефть» реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий — беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов — будут способствовать снижению интенсивности выбросов метана до менее 0,25%.

Важным каналом снижения выбросов для «Роснефти» является розница. В связи с этим компания не только продолжает ввод АЗС с компримированным газом, но также рассматривает проекты производства новых экологически чистых видов топлива, таких как водород, биотопливо и экологичное авиатопливо.

Еще одним важным аспектом снижения углеродного следа является механизм природного поглощения: высаживая в среднем более миллиона деревьев в год, «Роснефть» уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами. К 2035 году компания ставит перед собой еще более масштабную цель: раскрытие потенциала поглощающей способности лесов в России и развитие масштабной программы по лесонасаждению и поддержанию лесных экосистем для компенсации выбросов.

Компания не ограничивается целями на 2035 год и продолжает поиск дополнительных возможностей по достижению чистой углеродной нейтральности в перспективе до 2050 года.

«Роснефть» занимает уникальную позицию в поставках углеводородов с низким углеродным следом для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоресурсы. Будучи одним из лидеров мировой энергетики, располагая обширной и эффективной ресурсной базой и занимая стратегическое положение на мировом рынке углеводородов, компания ставит цель к 2035 году снизить выбросы парниковых газов и производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду«, — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В феврале «Роснефть» и ее многолетний партнер BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Руководство нефтяных предприятий договорилось о сотрудничестве в области разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку целей устойчивого развития. Компании также намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

«Объединение усилий двух компаний — лидеров мировой энергетической отрасли — будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах. Это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и CO2 повышения качества жизни», — заявил Игорь Сечин, комментируя соглашение.

Компании намерены совместно оценить перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения CO2, а также развитие водородного бизнеса и топлива с улучшенными экологическими характеристиками. В периметр взаимодействия компаний также войдет оценка перспектив естественных лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.

В целом деятельность НК «Роснефть» получает высокую оценку инвестиционного сообщества, рассматривающего социально ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда.

Так, в конце 2020 года FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, подтвердило вхождение компании в состав участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, при этом рейтинг был повышен.

Также «Роснефть» — лучшая российская нефтегазовая компания в ряде международных ESG-рейтингов. Речь идет о Refinitiv (бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters, рейтинг «А») и Bloomberg (рейтинг 70,1), международный рейтинг в области прав человека CRHB.

Казаньоргсинтез увеличит выпуск сэвилена в 7,5 раз

ПАО «Казаньоргсинтез» подтвердило старт проекта строительства производства полиэтилен-винилацетата (ЭВА) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Лицензиаром выступит японская компания Sumitomo Chemical.

Мощность нового производства составит 100 тысяч тонн ЭВА (или ПВД) в год. Производственный комплекс расположится на свободной площадке, внутри территории Казаньоргсинтеза. Для реализации проекта планируется использование собственных средств предприятия и привлечение заемного финансирования.

Новое производство заменит имеющуюся установку. Казаньоргсинтез начал выпуск полиэтилен-винилацетата в 1980 году, после модернизации первой очереди полиэтилена высокого давления. ЭВА реализуется под торговой маркой сэвилен. В настоящий момент имеющееся оборудование морально и физически устарело. После строительства нового производства Казаньоргсинтез сможет нарастить выпуск сэвилена в 7,5 раз.

В настоящее время Казаньоргсинтез является единственным производителем ЭВА в России. Предприятие занимает порядка 20% отечественного рынка ЭВА. Остальные объемы поставляют зарубежные производители. Новое производство ЭВА позволит при необходимости не только заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, но и выйти на внешние.

Новая установка, которую планируется смонтировать на казанском производстве, будет базироваться на применении реакторного узла особой конструкции на основе автоклавного реактора. Такое техническое решение обеспечит более эффективное расходование сырья и энергоресурсов. Это позволит снизить как себестоимость выпускаемой продукции, так и удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду. При этом качество продукции будет соответствовать самым высоким международным стандартам.

Выбранная технология является достаточно гибкой и универсальной с точки зрения возможности выпуска марочного ассортимента, и позволяет выпускать, как ЭВА, так и ПВД на одной и той же установке. По этой технологии в настоящее время в Японии, Сингапуре и Саудовской Аравии работают несколько установок.

В 3,4 раза упала чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО

За 2020 год чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 3,4 раза по сравнению с 2019 годом — до 117,7 млрд рублей. Выручка «Газпром нефти» по итогам года составила 2 трлн рублей, скорректированная EBITDA — прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации — 485 млрд руб.

«На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19», — поясняется в релизе компании.

Капитальные вложения «Газпром нефти» по МСФО в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 5% — до 413,526 млрд рублей, следует из материалов компании. Добыча углеводородов за отчетный период осталась на уровне 2019 года — 96,1 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее «НиК» уже писал, что для «Газпром нефти» рентабельный уровень добычи находится в районе $20 за баррель, но этот вариант не предусматривает развития новых проектов. Это сообщил руководитель департамента стратегии и инноваций Сергей Вакуленко на вебинаре «Газпром нефть: восстановление после кризиса и стратегия развития» накануне публикации отчетности компании. Для российских компаний долгосрочная комфортная цена — это около $50 за баррель: «Больше, конечно, тоже хорошо, но при 50 мы чувствуем себя вполне нормально», — сказал Вакуленко.

Самое интересное, что компания смещает фокус внимания в сторону газового бизнеса. В этом году «Газпром нефть» планирует объявить о новой стратегии развития. Это связано с рядом факторов, среди которых важнейший — энергопереход. В новых условиях, по словам Сергея Вакуленко, «Газпром нефть все больше сдвигается в сторону газовых проектов». После 2025 года основной прирост добычи будет осуществляться за счет газа. В 2030 году, судя по материалам презентации, доля нефти в структуре добычи составит 48%, конденсата — 5%, газа — 47%.

Вакуленко считает, что «Газпром нефть» имеет возможность быстро восстановить объемы добычи нефти в случае изменения параметров сделки ОПЕК+. «Мы можем нарастить 10-20 тысяч тонн в сутки добычи на горизонте одной-двух недель, — подчеркнул он. — В России есть потенциал добычи нефти и очень значительный, но ключевым регулятором здесь является государство. Если государство будет более гибко подходить к налогообложению и довольствоваться несколько меньшей долей природной ренты, Россия может значительно нарастить добычу».

«Газпром нефть» в своей новой стратегии не могла обойти и тему энергоперехода. Вакуленко сообщил, что компания всерьез задумывается о технологиях захвата углерода, закачки углекислоты в пласт: «Вопрос, конечно, в цене. Сейчас ситуация несколько перекошена. При нынешних ценах на углекислоту около $30 за тонну это не слишком рентабельные операции. С другой стороны, в Европе государство дает субсидии на электромобили €8-10 тыс. Обычный бензиновый автомобиль выбрасывает около 20-25 тонн углекислоты за свою жизнь, соответственно эффективная цена углекислоты получается $400 за тонну — при такой цене это был бы хороший прибыльный бизнес. Сейчас себестоимость улавливания и закачки CO2 — около $200 за тонну и могла бы быть дешевле при масштабировании процессов. Этим было бы интересно заниматься при возникновении нормальных бирж торговли углекислотой и исчезновении закрытых схем субсидирования. Мы на это внимательно смотрим, изучаем, где мы могли бы запустить пилотные проекты».

Сергей Вакуленко также рассказал о пилотных проектах в области солнечной и ветровой энергетики: «В Омске это пока самообеспечение завода, в Сербии это вполне коммерческий проект строительства ветропарка, пока набираемся опыта и будем это направление развивать».

Присматривается «Газпром нефть» и к голубому водороду. Сергей Вакуленко пояснил: «Мы являемся крупными производителями водорода. Водород необходим на НПЗ на установках гидрокрекинга, на которых делается дизель. Соответственно технология производства водорода на основе парового риформинга метана для нас понятна. При этом образуется довольно много CO2, а его можно захватывать и закачивать, получается голубой водород. На сегодняшний день рынка водорода нет, но мы задумываемся об использовании водорода для нашего промыслового транспорта, чтобы понять, как это работает и быть готовыми к ситуации, когда рынок появится».

Комментируя ситуацию вокруг углеродного налога в Европе, спикер отметил, что новый налог в первую очередь затронет российских энергоемких производителей, а нефть и газ — это товары с довольно низким углеродным следом. «Другое дело, что в Европе будут вводится углеродные налоги на топливо, в Германии они уже введены… Но с учетом общего уровня налогообложения это не очень много».

Владимир Толкачев: Российской геологоразведке нужна дальновидная политика государства в области недропользования

О том, с какими проблемами и вызовами сталкивается сегодня отечественный рынок геологоразведочных услуг, «НиК» беседует с президентом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимиром Толкачевым.

В период пандемии и низких цен на нефть многие нефтегазовые проекты, не сулящие мгновенной отдачи, замораживаются до лучших времен. Не случайно в 2020 году инвестиции российских недропользователей в геологоразведку, по предварительным данным, упали на 20%.

«НиК»: Как повлияли на деятельность вашей компании коронавирусный кризис и действие пакта ОПЕК+ о снижении добычи? Сократились ли портфель заказов, список клиентов, география бизнеса?