Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Германия внесет €1,5 млн в водородный завод Thyssenkrupp в Саудовской Аравии

Как сообщает агентство Reuters, Германия внесет €1,5 млн. ($1,83 млн.) в строительство завода Thyssenkrupp по электролизу водорода в Саудовской Аравии, что станет вторым обязательством в этом месяце в рамках более широкой национальной стратегии поддержки водородных технологий.

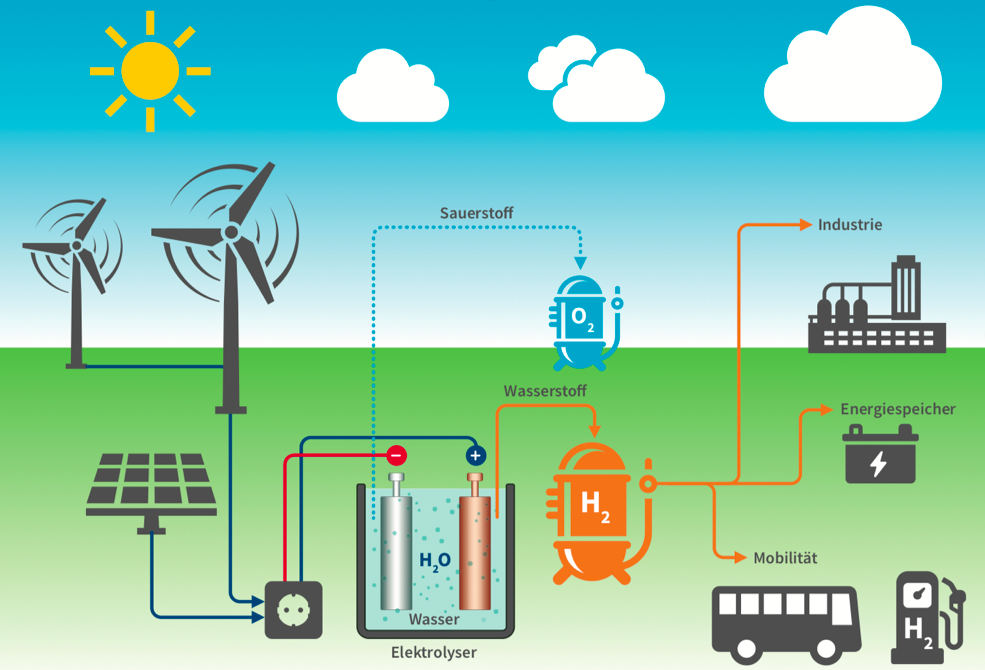

Электролиз - это безуглеродный процесс - если он работает на возобновляемых источниках энергии - для извлечения «зеленого» водорода из воды, но будущий спрос на этот элемент в Германии по мере его перехода к декарбонизации своей экономики не может быть удовлетворен внутри страны.

Стремясь наладить партнерские отношения за рубежом для обеспечения импорта, Германия в июне одобрила стратегию за €9 млрд., направленную на продвижение водородных инициатив в стране и во всем мире. Сама Thyssenkrupp заинтересована в этом проекте, т.к. и для стального подразделения компании он имеет важное значение в направлении декарбонизации и переходе к производству «зеленой стали».

Подразделение Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (TKUCE), входящее в подразделение Plant Technology группы, поставит электролизную установку мощностью 20 мегаватт (МВт) для производства водорода из солнечной и ветровой энергии для проекта Element One в саудовском регионе NEOM, Германия. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Проект Helios Green Fuels стоимостью в несколько миллиардов долларов в Саудовской Аравии должен начать производство с 2025 г.

В 2021 году роль председателя ОПЕК будет исполнять Ангола

Функции председателя конференции ОПЕК в 2021 году будет исполнять африканская республика Ангола, сообщил ТАСС один из делегатов в ОПЕК. В частности, министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января. Ангола, отмечает информагентство, — относительно не крупный производитель нефти в ОПЕК.

Весной 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с на фоне резкого падения цен на нефть. На следующем этапе, в августе, сокращение было зафиксировано на уровне 7,7 млн б/с. С января 2021 года снижать добычу планировалось уже на 5,8 млн б/с, однако из-за второй волны пандемии COVID-19 странам ОПЕК+ пришлось пересмотреть свои договоренности, в итге на январь ограниение добыи составит 7,2 млн б/с.

С января 2021 года восстановление добычи будет продолжаться, но постепенно — участники альянса договорились ежемесячно увеличивать производство не более чем на 0,5 млн б/с. Суммарно страны ОПЕК+ должны нарастить добычу на 2 млн б/с нефти, на 348 тыс. б/с от уровня 1,53 млн б/с (базовый уровень определен по состоянию на октябрь 2018 года). Если в мае, когда соглашение только начиналось, Ангола смогла сократить добычу нефти только на 78% от плана, то в июле показатель уже составил 98%, а с сентября превышал 100%.

В 2020 году роль председателя конференции ОПЕК выполнял Алжир, в 2019-м — Венесуэла.

Алексей Белогорьев: На рынке газа мы наблюдаем затишье перед бурейМнение

В 2019–2020 гг. произошло, вероятно, окончательное расхождение путей развития нефтяного и газового рынков.

Это проявилось в самостоятельной динамике газовых цен, в существенно меньшем сокращении спроса на газ по сравнению с нефтепродуктами в период пандемии, в резком ухудшении прогнозов долгосрочного спроса на нефть. С фундаментальной точки зрения, мне кажется, это наиболее существенная из наблюдаемых тенденций.

Газовый рынок второй год живет в условиях переизбытка предложения СПГ, на который в 2020 г. наложилось сокращение спроса.

По нашим оценкам, умеренный профицит может сохраняться на этом рынке вплоть до 2025 г. (в 2022–2023 гг. ожидается его относительное сжатие). Это существенный фактор сдерживания роста цен. Однако спрос будет расти значительно быстрее, чем на рынке нефти, и это приведет к высокой волатильности цен, особенно в отопительный период.

В 2021 г. конъюнктура и цен, и спроса должна быть заметно лучше, в чем в 2020 г., особенно в Европе. Это позволит увеличить и объемы, и особенно выручку от экспорта российского трубопроводного газа. Российский газ объективно наиболее конкурентоспособный в Европе (но не в Китае) с точки зрения конкуренции издержек, и в условиях низких цен это позволяет ему оттеснять других поставщиков. То, что интерес к российскому газу высок, косвенно показывает рост продаж на ЭТП «Газпром экспорта»: более 27,2 млрд куб. м в 2020 г. против 14,9 млрд в 2019 г.

Однако все более актуальным становится вопрос, а нужно ли России «заливать» газом европейский рынок, способствуя удержанию низких цен? Или, напротив, попытаться в ближайшие два-три года создать механизм «балансировки» рынка совместно с другими производителями газа, например, на основе по-прежнему малозаметного Форума стран-экспортеров газа? Речь идет не о «газовом ОПЕК» (квотировании добычи), а о регулировании продаж свободных объемов газа (не связанных долгосрочными контрактными обязательствами) на спотовом рынке.

Именно наличие на европейском рынке, по сути, неограниченного предложения дешевого российского газа стало фундаментом для обвального падения цен на газ в 2019–2020 гг.

Вопрос о том, что выгоднее, борьба за долю на рынке или достижение приемлемых цен продаж газа, стоит в газовой отрасли уже не менее остро, чем в нефтяной. При этом, как показывает крайне негативный опыт «Газпрома» в 2017–2020 гг. на турецком рынке, речь может идти только о скоординированном действии большого числа поставщиком газа, нацеленных на воздействие на спотовые цены на европейских хабах.

Принятые в этом году новые цели по декарбонизации ЕС (55% в 2030 г. к уровню 1990 г. против ранее предусмотренных 40%) ухудшают перспективы спроса на газ после 2030 г., но, скорее всего, улучшают в 2020-е гг.: такие темпы снижения выбросов невозможны без сохранения масштабной газовой генерации. Стратегия комплексного развития энергетической системы ЕС» (An EU Strategy for Energy System Integration, COM/2020/299) и Водородная стратегия для климатически нейтральной Европы (A Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe, COM/2020/301) не противоречат, на мой взгляд, возможности относительно устойчивого спроса на газ в ближайшие 10 лет.

В 2021 г. и вовсе не стоит ждать каких-то серьезных перемен [из-за декарбонизации]. Однако долгосрочные перспективы газа становятся все более неопределенными.

В целом, несмотря на новую волну пандемии, 2021 год, как и несколько последующих, выглядят для газовой отрасли относительно более благополучными и спокойными, чем 2019–2020 гг. Но в долгосрочной перспективе мы наблюдаем затишье перед бурей.

Алексей Белогорьев

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

В который раз Минфин хочет обязать «Транснефть» направлять на дивиденды 50% прибыли по МСФО

«Транснефть» должна направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, считает Минфин РФ. «Мы стараемся всех приучить к тому, что акционер хочет получать доходность. Чем мы хуже частных акционеров, которые получают больше 50% доходности. Что касается „Транснефти“ — меньше будет из-за ОПЕК+ перекачивать, значит меньше будет финансовый результат, меньше финансовый результат — меньше прибыль, меньше прибыль — меньше дивидендов. Но 50% заплати. Такая логика», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге, отметив, что выступает против предоставления отсрочек по выплате дивидендов.

«Мы не хотим давать преференции отдельным компаниям. Чуть-чуть отойдешь от общего правила, соответственно, будет очередь из других компаний: почему этой дали, а нам нет. Поэтому мы за то, чтобы был общий подход и порядок, чтобы никому не было обидно», — пояснил глава ведомства. «Сейчас практически все платят. Осталось несколько компаний типа РЖД, Россельхозбанк, ВТБ — последний раз в этом году в связи с необходимостью докапитализации поменьше заплатил. Все остальные более-менее платят», — уточнил Силуанов.

Менеджмент «Транснефти» предлагал направить на дивиденды за 2019 год 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, или 81 млрд рублей (11,2 тыс. руб. на акцию), в то время как в дивидендной политике прописано 25%. При этом компания просила разрешить ей выплатить дивиденды частями: около половины суммы сразу, а остальное — в течение трех лет. Однако по решению основного акционера монополии — государства — «Транснефти» пришлось выплатить даже 84,18 млрд руб., или на 8,5% больше, чем за 2018 год, и без какой-либо отсрочки, отмечает «Интерфакс».

Активизация военных действий США в регионе является проявлением опасений перед их прошлыми злодеяниями

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани заявил, что активизация военных действий США в регионе является проявлением опасений вашингтонского режима перед его прошлыми злодеяниями.

«Возросшая активность вооруженных сил США в регионе - это просто оборонительное шоу, и оно проистекает из страха перед их прошлыми злодеяниями», - сказал Шамхани в своем Твиттере в понедельник.

«Такие меры только усиливают энтропию незащищенности и приводят к пагубным недоразумениям», - сказал он, добавив, что безопасность региона может быть реализована только путем вывода антистабильных внешних элементов.

На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что израильская подводная лодка вышла в сторону Персидского залива в качестве предупреждения Ирану, и что Израиль готовится к битве на фоне усиливающихся боевых действий.

Ранее в этом месяце американские военные отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52H с краткосрочным заданием. Они также переместили авианосец USS Nimitz обратно в Персидский залив вместе с другими военными кораблями.

Тем временем военно-морские и воздушные силы США провели совместные учения с Королевскими военно-воздушными силами Саудовской Аравии в Персидском заливе, которые стали пятыми учениями в этом году.

Сайт Politico процитировал военного чиновника, заявившего, что американские военные находятся в повышенной готовности и усиливают свои силы на Ближнем Востоке.

Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США (CENTCOM), сказал: «Мы не стремимся к конфликту, но мы должны сохранять позицию и приверженность реагированию на любые непредвиденные обстоятельства или противодействие любой агрессии».

Демонстрация силы происходит в преддверии первой годовщины убийства США в Багдаде легендарного командующего антитеррористической деятельностью в Западной Азии генерала Касема Сулеймани, который возглавлял иранские силы "Кудс".

Иранский депутат заявил, что Иран будет рассматривать прибытие израильской подводной лодки в Персидский залив «актом агрессии» и что Тегеран будет иметь право на ответ.

«Израиль должен знать, что наш ответ на агрессию против нашей национальной безопасности будет решительным и массовым», - цитирует катарский телеканал «Аль-Джазира» пресс-секретаря комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазла Амуэи.

Дубай, ОАЭ. Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, вновь созданный национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о запуске регулярных рейсов с 15 января 2021 года. Первым инаугурационным направлением для авиаперевозчика станут греческие Афины.

Стоимость билетов начинается от 129 дирхамов в одну сторону, включая ручную кладь. За багаж пассажирам придется доплачивать отдельно, сообщили в авиакомпании. Авиаперевозчик также анонсировал запуск рейсов в Салоники – с 4 февраля 2021 года – с «ультранизкими» тарифами.

В авиакомпании уточнили, что маршрутная сеть будет стремительно расти, а в список направлений будут добавляться страны из «зеленого» списка. Перевозки будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo.

Первоначально авиаперевозчик собирался летать в Александрию, Кутаиси, Ларнаку, Одессу и Ереван – эти планы были анонсированы летом 2020 года. В ближайшее несколько месяцев авиакомпания, базирующаяся в Абу-Даби, ожидает поставку новых лайнеров для расширения своего авиапарка.

В июне 2020 года правительство ОАЭ присвоило авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi статус национального перевозчика (шестого по счету в стране). Авиакомпания является совместным предприятием венгерского лоукостера Wizz Air и государственной холдинговой компании Абу-Даби ADQ.

Для новой авиакомпании Абу-Даби является трамплином на рынок региона с населением 5 млрд человек, которые проживают в радиусе 6,5 часов полета от столицы ОАЭ. В отличие от других авиаперевозчиков, Wizz Air уверена в скором восстановлении авиационной отрасли от последствий вспышки коронавируса COVID-19.

Ранее власти Абу-Даби анонсировали новые правила въезда на территорию столичного эмирата в связи с COVID-19 – с 24 декабря 2020 года. Для путешественников, прибывающих из «зеленого» списка стран, отменен обязательный 14-дневный карантин, для остальных – его продолжительность сокращена с двух недель до 10 дней.

В «зеленый» список стран в настоящее время включены: Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Правила, выпущенные Комитетом по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами, одобряют возобновление экономической, туристической деятельности, а также деятельности в сфере развлечений с соблюдением мер профилактики COVID-19. Международные туристы будут сдавать 2 ПЦР-теста на коронавирус: первый – не более чем за 96 часов до отправления рейса (отрицательные результаты будут предъявлять в аэропорту отправления), второй – по прибытии в Абу-Даби.

Полеты в GoodSky

В Чечне "особенные" дети проходят уникальную реабилитацию в аэротрубе

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В аэродинамическом комплексе GoodSky, который находится на территории университета спецназа в Гудермесе, завершился второй необычный лечебный курс для детей с тяжелыми диагнозами - церебральным параличом, аутизмом и замедленным речевым развитием. По словам организаторов, полеты в воздушных потоках помогут ребятам в борьбе со своими недугами. Причем уже есть и первые обнадеживающие результаты.

Алексей Руднев, один из инициаторов проекта, оставил в свое время бизнес в Москве и занялся коррекционной педагогикой. Произошло это шесть лет назад, когда в семье родился "особенный" сын Роман. Вместе с женой и врачами он пытался помочь первенцу с признаками аутизма, но, увы... И тогда решил сам постичь тайны медицины: поступил на один из факультетов Ярославского педагогического института, где готовят дефектологов-логопедов, а параллельно стал постигать премудрости адаптивной физической культуры в столичном вузе. И вот теперь приехал в Чечню, чтобы провести эксперимент, к которому давно готовился по совету детского невролога и реабилитолога Дмитрия Сандакова.

- Мы исследуем воздействие аэропотока на детей с ограниченными возможностями здоровья. Состояние полета в трубе вызывает у них бурю эмоций - лежишь на потоке воздуха, а под тобой ничего нет. Как так? Это ведь противоестественно! Лимбическая система малыша, как говорится, сходит с ума и начинает искать выход, - рассказывает Алексей. - А пока она подстраивается, вырабатывается огромное количество необходимых нейронных связей.

Теперь он в одном лице специалист по мозжечковой стимуляции, тренер адаптивной физической культуры и педагог.

- Я наблюдал, как ребенок после полета в аэротрубе впервые удивился своему отражению, пару от кипятка и другим, казалось бы, понятным вещам. Состояние полета сгенерировало этот процесс, благодаря опытному инструктору сын добился больших успехов, и мы уже вместе с удовольствием бежали на каждое занятие, - говорит Руднев.

А Сандаков в итоге стал одним из кураторов курса: его солидный опыт невролога и врача-консультанта Института семейных просветительских и правовых программ очень пригодился. Помогает и Максим Лешенок, инструктор комплекса GoodSky, который не первый год работает с "особенными" детьми. Вместе они разработали методику, по которой сейчас и занимаются их подопечные.

- Курс подразумевает индивидуальные занятия с каждым участником. Система работы в аэротрубе выстраивается заранее с учетом функциональных особенностей, возраста и диагноза ребенка. Детям сначала страшно, но потом возникает интерес, и они уже сами рвутся в аэротрубу, - поясняет Максим.

Сразу после полетов начинаются коррекционно-развивающие занятия. Выйдя из аэротрубы, ребята находятся в состоянии эмоционального подъема. Поэтому эффект от действий специалистов в такие моменты максимальный. Курс рассчитан на детей из разных регионов страны от трех лет с аутизмом, синдромом дефицита внимания, задержкой развития.

Но упор пока делают на семьи из Чечни. Организаторы курсов считают, что важно начать с малого - с одного региона.

В GoodSky утро начинается с полета в аэротрубе. Затем дети отправляются на индивидуальные уроки со специалистами - логопедом, нейропсихологом, дефектологом, массажистом. По шесть уроков у каждого маленького пациента. Параллельно идут консультации для родителей.

Курс реабилитации уже прошли 22 "особенных" ребенка. По словам Руднева, после семи лет полного молчания один из участников уже выстраивает диалог с родными и пытается произносить отдельные слова. Выравниваются поведенческие привычки, дети выражают сочувствие, интерес и любопытство, активизируются двигательные и речевые способности. Уже на третий день молчаливые, необщительные и капризные дети становятся внимательными, менее агрессивными, любопытными и между ними завязывается дружба. Такого эффекта обычно приходится ждать несколько лет.

Марет, маме маленькой Медины, специалисты с самого начала говорили, что их случай - один из самых сложных. Девочка не запоминала имена своих сестер, не могла читать и не проявляла эмпатию - сопереживание окружающим. Но после курса все стало меняться.

- Во время реабилитации она была очень возбуждена. Но вскоре научилась ждать своей очереди. Я услышала от нее осмысленные слова, - вспоминает Марет. - Медина стала спокойной, смотрит даже по-другому, не как раньше. Теперь она часами может играть с сестрами и называет их по именам.

Еще малышка научилась проявлять сострадание. Когда ее мама болела, то Медина подходила и целовала ее. Да и сама стала проситься в объятия, хотя раньше этого не любила.

- В школе учитель и воспитатель говорят, что дочка теперь очень спокойная, сидит на уроках и много пишет. Научилась читать слова целиком, даже боюсь сглазить. Реабилитация дала хороший толчок развитию, если так будет дальше, думаю, чудо может произойти, - с надеждой говорит Марет.

А вот родители Хасана признаются, что не рассчитывали на какую-то пользу от курса, как и от многих других, которые раньше проходили. Но результат оказался потрясающим.

- Мы месяц назад, когда начались полеты в аэротрубе, честно, думали, что просто походим туда и, как обычно, забудем про этот центр. Но не тут-то было! Хасан каждый раз, когда смотрит видео, снятое в аэротрубе, тыкает пальцем и хочет обратно, - говорит Залина. - Он словно проснулся, хотя раньше на многое не обращал внимания.

Залина называет сына ласково "особиком" и признается, что раньше и не надеялась, что он когда-нибудь заговорит. Но теперь мальчик стал издавать отдельные звуки и проявлять внимание. А значит, уверена мама, вскоре от Хасана стоит ждать и первые слова. "Уже на третий день мой сладкий даже не улыбался, а смеялся", - делится она успехами сына.

Алексей Руднев поясняет, что сейчас в программе участвуют дети с разными диагнозами. В дальнейших планах - под каждое отклонение ребенка прописывать свою программу. Так как, несмотря на общность заболеваний, с которыми в Гудермес приезжают дети, в каждом случае требуется индивидуальный подход.

- Если нас поддержат на государственном уровне, создадим здесь потрясающий, не имеющий себе равных во всем мире центр, - надеется один из авторов уникальной методики.

Прямая речь

Дмитрий Сандаков, детский врач, невролог:

- Особая ценность курса в аэротрубе - немедикаментозная стимуляция головного мозга. Ребенок после полета отказывается от стереотипных движений, что дает ему возможность двигаться иначе. Дети обретают уверенность в своем теле, начинают чувствовать его и после полета. Подобный факт больше связан с психическим развитием. При этом физическая и ментальная активность чередуются с играми и музыкальными занятиями.

Совокупность приемов работы с детьми увеличивает эффект комплексной терапии. В случае терапии в аэротрубе в равных долях (50 процентов на 50 процентов) задействована физическая активность, сенсорная и зрительная, которые важны и уникальны в этом проекте. Полет в аэродинамическом потоке с точки зрения науки - мощная стимуляция коры головного мозга, что и дает гораздо больший эффект. Выброс адреналина и эндорфинов в состоянии полета способствует не только хорошему настроению, но и расширяет восприимчивость материала на развивающих занятиях.

Это серьезная научная работа, связанная со множеством исследований. Важно, чтобы такая инициатива не пропала, чтобы ее увидели и поддержали, а у ее авторов была бы возможность продолжить свои исследования.

Выше всех в Европе

Аэротрубный комплекс Goodsky находится на территории Российского университета спецназа. Но здесь преподают и гражданские дисциплины. Так, инструкторы обучат спортсменов альпинизму и спортингу - спортивно-охотничьей стрельбе по тарелочкам.

"Сердце" четырехэтажного комплекса Goodsky - аэротруба высотой 11 метров и диаметром полетной камеры пять метров. А скорость потока воздуха, которую развивает силовая установка, может составлять до 300 километров в час. Это крупнейшая подобная установка в Европе. Можно совершать в трубе такие кульбиты, каких не сделать во время прыжка с парашютом.

Россия оказалась второй по поставкам нефти в Китай в ноябре 2020

На второе место опустилась Россия в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай в ноябре 2020 года, уступив первенство Саудовской Аравии. В минувшем месяце КНР импортировала 6,105 млн тонн российской нефти — на 8,1% меньше, чем в октябре и на 20,1% ниже уровня за тот же периода прошлого года, сообщает Interfax.ru, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

В то же время Китай увеличил в ноябре импорт саудовской на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем — до 8,481 млн тонн. Ноябрьский объем импорта был на 3,3% выше, чем годом ранее.

Третье место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в ноябре занял Оман. Импорт нефти из этой страны увеличился на 63,7% по сравнению с октябрем — до 5,102 млн тонн.

Тем временем закупки нефти в США в ноябре подскочили в два раза по сравнению с октябрем — до 3,612 млн тонн. Объем импорта был в 14 раз выше, чем годом ранее.

С начала 2020 года Китай увеличил импорт нефти из России на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 77,367 млн тонн, из Саудовской Аравии — на 2,2%, до 77,984 млн тонн. Импорт нефти из США вырос на 155%.

На долю России в этом году приходится 15,4% китайского импорта нефти, Саудовской Аравии — 15,5%, Ирака — 11,3%.

Возможности и риски энергетического перехода

Есть «темные стороны» энергоперехода, о которых в последние годы на волне всеобщего энтузиазма не принято говорить

Неизбежность энергетического перехода — постепенного отказа от углеводородов в пользу «чистой» энергетики — уже признали даже самые закоренелые скептики. Компании и государства наперегонки строят планы по сокращению производства и потребления традиционных энергоносителей, наращивая инвестиции в солнечную и ветровую генерацию, водородные технологии и т. п. Однако безудержный энтузиазм ничуть не лучше избыточного скептицизма. О выгодах и рисках энергоперехода — в исследовании Института развития технологий ТЭК.

Сегодня о выгодах энергоперехода говорят исключительно в терминах борьбы с глобальным потеплением и сокращения парниковых выбросов. Между тем существуют риски, который успешно вытесняются из общественного сознания. Негативные технологические, социальные, геополитические, инвестиционные и даже экологические последствия энергоперехода в настоящий момент оцениваются далеко не в полном объеме и могут нивелировать его позитивные составляющие.

Один из самых известных экономистов мира, занимающий данной проблемой, Вацлав Смил (Vaclav Smil) из Университета Манитобы в Канаде, считает не решенные пока проблемы ветро- и солнечной генерации, включая обеспечение непрерывности или даже саму возможность их использования в разных частях планеты, сигналом, что энергетический переход не будет быстрым и «переход от энергии угля и нефти на энергию ветра и солнца[…] вопрос не нескольких десятилетий, а вопрос поколений».

Между тем авторы программ и планов, посвященных вопросам энергоперехода, оперируют именно десятилетиями, причем десятилетиями считанными.

Например, Евросоюз намерен перейти к нетто-нулевым выбросам СО2 к 2050 году. «Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют собой серьезную угрозу для Европы и мира. Чтобы преодолеть эти вызовы, Европе нужна новая стратегия роста, которая превратит Союз в современную, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику», — говорится в преамбуле к так называемой «Зеленой сделке» (Green Deal).

К обязательству выйти на нетто-нулевой уровень выбросов СО2 присоединяется все больше компаний. Сегодня в их число входят такие энергетические гиганты, как ВР, Shell, Equinor, Repsol. Недавно к ним присоединилась Total, заявившая об увеличении инвестиций в низкоуглеродную энергетику до 20% от общего объема капиталовложений «к 2030 году или ранее». Буквально на днях первой из компаний США о целях достижения нетто-нулевых выбросов в 2045–2055 гг. объявила ConocoPhilips.

Плюсы, которые несет в себе переход от сжигания угля, нефти и газа к получению энергии от солнца и ветра, несомненны. Даже если оставить в стороне проблему антропогенного влияния на процессы глобального потепления, реальность и масштабы которого по-прежнему вызывают вопросы. Никто не спорит с тем, что тепловые электростанции и транспорт на углеводородном топливе помимо СО2 выбрасывают в воздух и массу загрязняющих веществ. Которые, в отличие от изменения климата, приносят прямой и немедленный вред здоровью людей.

Добыча, переработка и транспортировка углеводородов также относятся к экологически вредным производствам. Современные технологии способны свести риск ущерба окружающей среде к минимуму, однако от случайностей застраховаться невозможно, а цена ошибки крайне высока. Это показывают примеры катастрофических событий, таких, как крушение танкера Exxon Valdez на Аляске, взрыв платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе или недавняя авария танкера Wakashio, севшего на мели и разломившегося на две части у побережья Маврикия.

Развитие технологий делает использование ветровой и особенно солнечной энергии экономически выгодными. Наконец, инвестиции в безуглеродные энергетические технологии могут стать локомотивом нового этапа технического развития, Пятой промышленной революции. Человечество впервые в своей истории окажется в ситуации, когда ему не грозит исчерпание энергоресурсов и сможет перенаправить силы на другие перспективные исследования.

Однако каждая инновация, а энергетический переход — инновация масштабов всего человечества, открывает новые колоссальные возможности, но также несет новые риски, не учитывать которые нельзя.

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений развития энергетики ВИЭ считаются технологии накопления и хранения энергии. Мощные аккумуляторные батареи, по замыслу сторонников «зеленой» энергетики, смогут заменить резервные ТЭС в энергосистемах, построенных на энергии ветра и солнца. А их легкие и емкие собратья сделают электромобили более привлекательными и удобными в эксплуатации, чем бензиновые и дизельные авто.

При этом принято умалчивать об экологическом ущербе, сопровождающем добычу сырья для таких аккумуляторов. И не только для них. Всемирный банк говорит о 17 так называемых «материалах энергетического перехода» (Energy Transit Materials, ETM), критически важных для развития солнечной, ветровой, геотермальной энергетики, систем накопления энергии, электрического транспорта. Среди них не только редкие или редкоземельные, но и совершенно обычные медь и алюминий.

Для достижения целей Парижского соглашения — ограничения глобального потепления цифрой ниже 2С до 2050 года — потребуется, по прогнозам Всемирного банка, 3-3,5 млрд т этих материалов. При этом годовое потребление трех из них, графита, лития и кобальта, к 2050 должно будет увеличиться более чем на 450% от уровня 2018 года.

Литиево-ионные батарейки — ключевой элемент в борьбе за «чистую планету». В аккумуляторе Tesla Model S содержится примерно 12 кг лития, накопителям для возобновляемой энергии его нужно еще больше. Спрос на литий все растет, с 2016 по 2018 год его цена удвоилась.

Однако добыча этого металла наносит непоправимый вред природе. В Литиевом треугольнике в Южной Америке, который захватывает части Аргентины, Боливии и Чили, содержится больше половины мировых запасов лития. Это также одно из самых сухих мест на земле. Чтобы добыть литий, шахтеры сверлят дыры в соляных равнинах и выкачивают богатый металлом соляной раствор на поверхность. Затем они на несколько месяцев оставляют его испаряться, после чего полученная смесь магния, калия, бура и солей лития фильтруется и испаряется еще раз в бассейнах для отстаивания. Должно пройти от 12 до 18 месяцев, чтобы из этой смеси можно было извлечь карбонат лития. Это эффективный и сравнительно простой процесс, но он требует много воды — почти 2 млн литров воды на тонну лития. В чилийской пустыне Атакама добыча лития поглощает 65% всей воды региона.

Еще одним проблемным ЕТМ называют кобальт, цена которого выросла в четыре раза за последние два года. Лидером по производству кобальта является Демократическая Республика Конго (Центральная Африка), где для его добычи зачастую используется детский труд. Мировые производители аккумуляторов пытаются бороться с этими практиками и ищут пути отказа от кобальта или хотя бы минимизации его применения. Однако пока эти усилия не приносят заметного эффекта.

Всеми перечисленными недостатками не обладает еще одна перспективная технология — водородная энергетика. Водород можно бесконечно использовать в замкнутом цикле «электролиз воды — сжигание с получением водяного пара — электролиз воды». В случае, если для электролиза используется «чистая» энергия солнца или ветра, получается идеальная с экологической точки зрения картина.

Именно водород как средство накопления и передачи энергии специалисты по ВИЭ называют «топливом будущего». Однако его использование связано со значительными технологическими рисками.

Смесь водорода с воздухом («гремучий газ») столь же взрывоопасна, как и смесь воздуха и природного газа (метана).

Это значит, что вся инфраструктура, связанная с хранением и транспортировкой водорода, должна будет иметь значительный запас прочности для предотвращения утечек и разрушения с потенциально катастрофическими последствиями. А значит, для ее изготовления потребуется значительно больше стали, для производства которой потребуется значительно больше энергии (в том числе угля). Пока применение водорода ограничивается экспериментальными рамками, этими соображениями можно пренебречь.

Однако широкое распространение водородных технологий потребует крайне внимательного и осторожного подхода к потенциальным рискам.

Есть и другие «темные стороны» энергоперехода, о которых в последние годы на волне всеобщего энтузиазма не принято говорить. Например, насколько «экологично» производить электричество для «чистых» электромобилей на угольных электростанциях? Сколько выбросов производят те, кто производят сами электромобили, ветряки и солнечные батареи? И насколько экологична утилизация последних?

Переход от конной тяги к двигателям внутреннего сгорания занял десятилетия — по сути, всю первую половину прошлого века. Сложно ожидать, что переход к миру с минимальным использованием углеводородного топлива пройдет быстрее.

Разнятся как оценки ситуации, так и планируемая скорость реализации действенных мер. Причем разных точек зрения придерживаются и сами крупнейшие производители углеводородного сырья. Так, например, компания BP считает, что пик потребления нефти в мире уже пройден, в то время как ОПЕК или EIA полагают, что мы увидим его только в начале 2030-х годов.

Более того, единства во взглядах нет и в самой нефтяной отрасли. Если американские ExxonMobil и Chevron продолжают считать нефтедобычу своим приоритетом, то такие компании, как BP, Royal Dutch Shell, Equinor и другие европейские нефтегазовые компании планируют значительные инвестиции в месторождения газа и возобновляемые источники энергии, к чему их активно подталкивает давление инвесторов и финансистов.

Анализ финансовой корпорации BlackRock указывает на еще один важный фактор: сегодня 78% всех мировых запасов углеводородов владеют не частные, а государственные компании. При этом крупнейшие глобальные фонды пока в основном рассматривают планы по снижению инвестиций в акции или долговые инструменты корпораций, и до сих пор не обращали внимание на государственные долговые бумаги, которые в их инвестиционных портфелях составляют 17%. Однако по мере расширения внедрения принципов ESG ситуация может начать меняться.

Возможно поэтому до сих пор разнятся и меры, предпринимаемые правительствами разных стран. Парижское соглашение по климату в апреле 2016 года подписали 196 стран-членов ООН, однако выбросы в США в 2018 году выросли на 3,4%, Китай не смог ограничить рост выбросов метана в угольном секторе, а Канада остается страной с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов на одного жителя среди всех стран G20. Во многом это связано со значительным размером инвестиций в мероприятия по реализации инициатив в рамках энергетического перехода и снижения выбросов, а также неравномерностью размера выбросов для разных стран и корпораций.

Расчеты показывают, что 51% выбросов парниковых газов приходится на долю всего двадцати пяти корпораций и государственных компаний, при этом 71% всех выбросов производят сто мировых компаний.

При этом объем инвестиций крупнейших нефтяных компаний в альтернативные источники энергии и технологии снижения углеродного следа остается крайне низким — ни в одной крупной нефтегазовой компании мира они, по данным Financial Times, не превысили 5% ежегодных капитальных затрат.

Что в итоге? Очевидна необходимость многое делать уже сегодня, не менее очевидно, что делать это нужно планомерно и взвешенно. Вопрос на ближайшие десятилетия не стоит в категориях — либо только углеводородная энергетика, либо только возобновляемые источники. Энергетический переход предполагает сосуществование и углеродной энергетики, и возобновляемых источников. Меняться будет пропорция и эффективность, а также инвестиционные приоритеты и фокус регулирования отрасли. Спрос на углеводородное сырье не исчезнет, но конкурентное положение страны нетто-экспортера энергоресурсов в парадигме 2050 будет становиться все менее привлекательным.

Идеальный вариант — выработать и реализовать глобальную стратегию, согласованную с национальными стратегиями каждой их стран. К созданию подобной стратегии постепенно двигаются сегодня международные организации, включая ООН, реализуя различные экологические инициативы и инициативы по борьбе с изменениями климата. Однако назвать сегодняшние договоренности полноценной завершенной стратегией пока сложно — слишком масштабную задачу предстоит решить и слишком разные стартовые условия у многих стран. Сложность проблемы требует широкого изучения, детального сценарного анализа, вовлечения специалистов самого разного профиля. В то же время энергетический переход дает возможности для создания долгосрочного конкурентного преимущества. Важно не упустить такую возможность.

Институт развития технологий ТЭК

2020 год оказался худшим для нефтянки за последние 10 лет

Уходящий год стал худшим для нефтяных компаний, по крайней мере за последнее десятилетие, пишет газета The Wall Street Journal, отметив, что только по итогам первых девяти месяцев 2020 года нефтедобытчики были вынуждены списать активы примерно на $145 млрд.

Для сравнения, за аналогичный период 2015 года, когда котировки на нефть упали вдвое по сравнению с началом осени 2014 года, нефтяные компании списали активы на $72,1 млрд — сумму, вдвое меньшую, чем в 2020 году. При этом в статистику за первые 9 месяцев нынешнего года не вошли списание ExxonMobil на $20 млрд, которое произойдет в четвертом квартале, и списание Chevron на $10 млрд, зафиксированное в самом конце 2019 года.

Массовое списание активов в 2020 году вызвано пандемией COVID-19, которая еще весной обвалила спрос на энергию в связи с массовым закрытием производства по всему миру, а также с ценовой войной между ОПЕК и Россией, которые несколько месяцев не могли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти ради стабилизации цен на рынке.

Наиболее агрессивно отказывались от собственных проектов англо-нидерландская Royal Dutch Shell, британская ВР и французская Total. На их долю приходится около трети общего объема списаний на нефтяном рынке в 2020 году. А американские шельфовые нефтедобытчики Concho Resources и Occidental Petrolium за эти девять месяцев списали больше активов, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. В общей сложности, отмечает «Коммерсант», сумма списанных в нынешнем году активов уже составляет около 10% рыночной капитализации всех мировых нефтяных компаний стоимостью выше $1 млрд.

Иран сократил экспорт природного газа в Ирак

Иран сократил экспорт природного газа в Ирак и пригрозил его дальнейшими сокращениями из-за неуплаты этой арабской страной своих взносов, сообщило агентство Bloomberg в воскресенье со ссылкой на представителя министерства электроэнергетики Ирака.

Две недели назад Иран сократил объемы газа, отправляемого своему соседу, с 50 млн. кубометров до пяти миллионов кубических метров, рассказал Ахмед Мусса в интервью.

По словам чиновника, Исламская Республика пригрозила еще больше сократить подачу газа до трех миллионов кубометров в день, и это повысило вероятность дальнейшего дефицита электроэнергии в Багдаде и других крупных городах.

Иран начал сокращать экспорт своему соседу, который является вторым по величине производителем нефти ОПЕК после того, как Ирак задержал платежи за газ. По словам Муссы, Ирак задолжал около 2,7 млрд. долларов по неоплаченным счетам.

По словам представителя, министр энергетики Ирана Реза Ардаканян собирается во вторник встретиться с иракскими официальными лицами в Багдаде, чтобы обсудить этот вопрос.

По словам Муссы, производство электроэнергии упало примерно на семь гигаватт в результате ограничения поставок газа. Багдад и другие центральные районы больше всего пострадали от нехватки электроэнергии.

По его словам, несмотря на то, что поставки Ираком иранского газа были прерваны, импорт электроэнергии продолжается, как и раньше.

Иран подписал два отдельных контракта на экспорт продукции в иракские города Басра и Багдад.

Учитывая потребность Ирака в природном газе для потребления на электростанциях, переговоры об импорте иранского газа были начаты в конце 2010 года, а контракт на продажу газа Багдаду был заключен в июне 2013 года.

Обе страны также подписали соглашение о поставке природного газа в Басру в октябре 2015 года, но экспорт был остановлен из-за проблем с оплатой.

Позже в конце 2017 года иракское правительство одобрило сделку по импорту газа из Ирана в восточную приграничную провинцию Дияла, увеличив закупки иранского топлива, которые были возобновлены в июне 2017 года после нескольких лет перерыва.

Дубай, ОАЭ. Правительство Саудовской Аравии разрешило иностранцам покинуть территорию страны на вывозных рейсах. Таким образом, королевство частично восстановило авиасообщение, прерванное 21 декабря 2020 года из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

Нужно отметить, что запрет на прием международных рейсов был продлен, с 28 декабря 2020 года еще на неделю. В то же время, некоторым авиакомпаниям было разрешено перезапустить исходящие чартерные рейсы для экспатов, застрявших на территории страны.

Рейсы будут отправляться только в те страны, которые в настоящее время не борются с новым штаммом COVID-19, обнаруженном в Великобритании и некоторых странах Европы. При этом экипажам будет запрещено выходить из самолетов в аэропортах Саудовской Аравии и вступать в контакты с наземным персоналом.

В настоящее время на сайтах ряда авиакомпаний ОАЭ, таких как flydubai, Emirates, Air Arabia и Etihad, можно приобрести билеты на рейсы из городов Саудовской Аравии на предстоящую неделю, однако эта информация может измениться в любой момент.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

Мутировавший вирус уже обнаружили пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Быстрое распространение нового штамма коронавируса вызвало введение жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменило рождественские послабления для жителей Англии, Шотландии и Уэльса и заставило более 30 стран ввести запрет на авиасообщение с Великобританией.

Почему этот новый штамм вызывает опасения?

Он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;

Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность;

Некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки.

Дубай, ОАЭ. Новая «умная» больница под названием Fakeeh University Hospital начала принимать пациентов в спальном районе Дубая – Dubai Silicon Oasis. Учреждение рассчитано на 350 коек, стоимость строительства составила 1,5 млрд дирхамов (US$ 411 млн).

Палаты оборудованы планшетами, которые позволяют пациентам виртуально общаться с медицинским персоналом, а также проверять свои медицинские показания. В больнице функционирует специальный технологический центр, позволяющий наблюдать за пациентами круглосуточно.

Все отделения начнут работать в первом квартале 2021 года. Проект был реализован совместно с саудовской компанией Fakeeh Care. В больнице – 5 специализированных отделений: «диабет и эндокринология», «мышцы, кости и суставы», «неотложная медицина», а также «пульмонология» и «кардиология». Кроме того, в «умной» больнице будут проводить операции по трансплантации органов.

Нужно отметить, что в Fakeeh University Hospital находится одно из крупнейших в регионе отделений интенсивной терапии, рассчитанное на 60 коек и 12 операционных комнат, спроектированных в Германии. Учреждение сотрудничает с ведущими международными технологическими компаниями, такими как Siemens, Philips и Cisco, над разработкой инновационных систем и приложений для применения их в лечении пациентов.

Как отметили в компании Fakeeh Care Group, новая больница в Дубае представляет собой интегрированный технологический парк, построенный на основе многолетнего специализированного медицинского опыта и практики в Саудовской Аравии.

В ней будут проходить обучение и повышение квалификации медицинские работники, которые впоследствии будут распределяться по другим учреждениям на территории ОАЭ. Также больница будет нанимать врачей, обладающих самым передовым опытом по различным специальностям, привезенным из разных уголков мира.

Тёмный горизонт: российские прогнозисты в плену у МВФ

главное в экономических прогнозах – избавиться от доминирования одной научной школы и одного источника

Сергей Ануреев

В обычные годы макроэкономические прогнозы интересны только узкому кругу аналитиков и журналистов, и такие прогнозы разных авторов и по разным сценариям отличаются друг от друга лишь десятыми долями процентов ВВП. В этом году коронакризис показал беспрецедентный в новейшей истории западных стран спад ВВП, и макропрогнозы в этой ситуации стали волновать обычных граждан.

В сентябре был опубликован официальный прогноз Министерства экономического развития России, который идет в одном пакете с документами по федеральному бюджету на 2021 год и трехлетку. Тогда только Счетная палата немного покритиковала этот прогноз, да Банк России отметился дежурными публикациями. А в конце ноября – начале декабря в наших СМИ появились десятки макропрогнозов, сделанных крупнейшими банками (Сбербанк, Альфа-банк, ЕАБР), экономическими вузами (ВШЭ, РАНХиГС), рейтинговыми агентствами (АКРА), научными институтами (ИМЭМО, НИФИ).

Несмотря на кажущееся изобилие мнений и нетипичность 2020 года, подавляющее большинство прогнозов отрабатывало одну и ту же идею быстрого отскока экономики в следующем году после спада этого года, отличаясь друг от друга лишь десятыми долями процента ВВП этого отскока. Редко кто из прогнозистов детализировал свое мнение объемнее десятка страниц и глубже таких укрупненных показателей, как ВВП, суммарные инвестиции и доходы населения, экспорт и импорт, а также цены на нефть, курс доллара и фондовые индексы. Ноябрьская концентрация и схожесть идей наших прогнозов объясняется их интеллектуальной зависимостью от публикаций прогнозов МВФ.

Команда аналитиков МВФ считается одной из самых сильных в мире, с самой мощной статистической базой и самыми частыми визитами в страны, с самыми объемными и насыщенными публикациями. В октябре МВФ публикует серию своих прогнозов, включая «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook), «Отчет о глобальной финансовой стабильности» (Global Financial Stability Report), «Бюджетный вестник» (Fiscal Monitor). Сначала на сайте МВФ появляются пресс-релизы и краткие версии прогнозов на английском языке, через несколько недель публикуются полнотекстовые версии на английском языке на сотни страниц и краткие версии на русском языке.

В коронакризисном 2020 году МВФ немного отступил от календаря своих публикаций, так что «пристрелочная», краткая версия появилась еще в июле-августе, и в ней прогнозировался быстрый отскок экономики, идея которого была навеяна летними послаблениями карантинных ограничений. Затем она получила объемное обоснование в октябрьских публикациях МВФ. Однако в ноябре страны Западной Европы и отдельные штаты США вновь ужесточили карантинные ограничения, ставшие в декабре почти тотальными. Но прогнозы уже были сделаны и трудно поддавались корректировке, ведь любая объемная публикация, насыщенная данными и выводами, которую готовит десяток человек, требует времени на написание, проверку и согласование.

Истинные причины и исторические корни концепции быстрого отскока экономики за счет вертолётных денег

Идея быстрого отскока экономики была принята политиками от безысходности, поскольку только так можно избежать жесточайшего банковского, бюджетного и социального кризиса по образцу начала 2010-х годов после кризиса 2008 года. Главным проводником политики быстрого отскока должен был стать Дональд Трамп, которому было необходимо переизбраться, и который увеличил бюджетный дефицит на 2,8 трлн. долл. и госдолг на 3,7 трлн. всего за полгода (сопоставимо с тремя 2008-10 годами), в дополнение к и без того огромному дефициту и госдолгу. Многие политики Еврозоны, российские прогнозисты и блогеры призывали следовать за Трампом и столь же массивно наращивать государственный долг.

При этом надо отметить, что в США 90% денег антикризисной поддержки пошло на фондовый рынок и в банки, а до рядовых граждан дошло только 10% (что сопоставимо с кажущейся менее щедрой поддержкой из российского федерального бюджета). Эти стимулы дали лишь краткосрочный эффект, напомнив о поговорке из начала 2010-х, что год бюджетных стимулов потом оборачивается тремя-четырьмя годами бюджетной оптимизации (то есть жесткого урезания социальных расходов). Уже к ноябрьско-декабрьскому закрытию экономик перестали говорить о вертолетных деньгах, Конгресс США из-за выборов отложил голосование по следующему антикризисному пакету (емкостью в разы меньше весеннего), а власти Германии (самой богатой страны Европы) ограничились пакетом помощи лишь в 10 млрд. евро.

В резком наращении госдолга Трамп не был первопроходцем, у него были более удачливые предшественники. Так, к концу 1970-х годов у подавляющего большинства западных стран были умеренные бюджетные дефициты в 1-2% ВВП и государственные долги около 30% ВВП. Однако грянул нефтяной шок 1979 года, который был столь же неожиданным и столь же локально отрепетированным, как и текущий коронакризис. Антикризисные рецепты Рейгана были не менее радикальными, чем рецепты Трампа, но не столь быстрыми: Рейган добавил 20% ВВП долга за 4 года (Трамп – за полгода). Рейганомика закончилась чередой секторальных финансовых кризисов в его второй президентский срок и породила длинную рецессию начала 1990-х, из которой США выбрались благодаря окончанию Холодной войны.

Закончились 1990-е огромным пузырем на фондовом рынке, схлопывание которого «совпало» с беспрецедентной атакой террористов на США 2001 года. Мейнстримом политики Буша-младшего стали резкий рост бюджетных расходов, снижение налогов на богатых и на корпорации. Это породило спорный экономический рост, хронический бюджетный дефицит, большие спекуляции, глобальный финансовый кризис 2008 года. Буш-младший также добавил в государственный долг США несколько десятков процентов ВВП, но за несколько лет, а не за несколько месяцев.

Финансовый кризис 2008 года США вновь заливали бюджетными деньгами, и вновь беспрецедентно большими на тот момент. Кстати, Буш-младший в 2008 году был таким же предметом обструкции со стороны средств массовой информации, как Трамп в 2020-м. Барак Обама нарастил госдолг на 8,6 трлн. долл., значимо превзойдя прежний рекорд Буша-младшего в 5,9 трлн. долл. По сути, Обама обеспечил своей команде третий срок при Байдене за счет того, что в своё президентство затягивал бюджетную оптимизацию в США по европейскому образцу, манипулировал статистикой экономического роста, используя мощь американской финансовой системы.

Когда Рейган проповедовал снижение ставок традиционных налогов, параллельно с этим в США активно развивались платные государственные услуги: платные парковки для автомобилей, высокоприбыльные коммунальные услуги от локальных монополий, платное образование за счет целевого налога на недвижимость или платы родителей. Платные государственные услуги во многом компенсировали американским муниципалитетам выпадающие доходы. Страны–последователи буквально понимали снижение налогов, а платные государственные услуги и налог на недвижимость получили в них небольшое и сильно отложенное развитие, что усилило бюджетные диспропорции.

Снижение подоходного налога и налога на прибыль в США в 2000-е годы после краха акций 2001 года и глобального финансового кризиса 2008 года было временным, с заранее заложенным в решения автоматическим прекращением без дополнительных политических дебатов и голосований. Единственно, в 2013 году некоторые из льгот пришлось продлить отдельным голосованием, а дебаты вокруг необходимости этого получили тогда название фискального обрыва (Fiscal Cliff). Программа Obama care, которая идеологически подавалась как бесплатная медицина для бедных американцев, по факту означала увеличение нескольких десятков налогов, включая введение фактически подушного налога в виде штрафа при отказе от покупки медицинского полиса.

В США с 1980-х годов целые исследовательские институты работают над деталями расчетов фискальных мультипликаторов по каждой финансируемой государственной программе, объекту капитальных вложений, каждой налоговой льготе для каждой социальной группы. Для этих расчетов провели конвергенцию корпоративных и общественных финансов на уровне нормативных документов, массовый наем в государственные структуры финансовых директоров из частных компаний с умением писать и считать как «отработать», а не «освоить» бюджетные расходы.

В США еще в 2008 году подавляющая часть бюджетных стимулов и денежной эмиссии ФРС пошла на выкуп активов. Именно тогда в большом масштабе фактически состоялась национализация крупных кризисных спекуляций, когда главным покупателем подешевевших активов стали Казначейство и ФРС. Тогда было выкуплено ипотечных облигаций на триллион долларов, облигаций и привилегированных акций тысяч корпораций на еще без малого триллион. Почти все эти активы за несколько лет восстановились в цене, были перепроданы и дали впечатляющие доходы государственным органам.

Именно следуя логике удачи 2008 года, из трамповского пакета бюджетных стимулов весны 2020 года 90% пошло фондовому рынку и банкам, и только 10% досталось рядовым американцам. Американцы среднего класса получали коронавирусные выплаты в основном за счет списаний этих денег со счетов пенсионных накоплений (пресловутые 401k), что также очень условно можно назвать просто раздачей денег. Правительство США вновь планирует вернуть подавляющую часть стимулирующих денег, а последователи из других стран просто раздадут деньги и получат жесточайший бюджетный кризис.

Школа макроэкономики – экономической теории – политэкономии не учит практике реагирования на реальные вызовы

Опытный читатель прогнозов, бизнес-планов или научных статей знает, что начинать чтение таких публикаций надо с фамилий и кратких биографий авторов, после чего зачастую чтение можно прекратить. Поэтому МВФ указывает авторов каждого странового обзора, методологической публикации или макропрогноза, представляет на своем сайте биографии ключевых экспертов. Ярким представителем типичного эксперта является нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева, которая работала вузовским преподавателем и защитила докторскую диссертацию еще в советской Болгарии, затем прошла различные программы обучения в американских университетах, а МВФ стал ее вторым местом работы после Университета национального и мирового хозяйства в Софии.

Наиболее часто экспертом МВФ является выходец из постсоциалистической или развивающейся страны, получивший лучшее образование в своей стране, затем окончивший магистратуру и аспирантуру в приличном американском университете, имеющий минимальный опыт работы в реальном секторе и почти сразу после защиты диссертации поступивший на работу в МВФ. Достаточно редки там люди с опытом работы в финансовых органах своих стран (министерствах финансов, казначействах, министерствах экономики или центральных банках). Отличаются эти эксперты друг от друга в основном возрастом и стажем работы, географической и функциональной горизонтальной ротацией в самом МВФ. Конечно же, они отличаются страной происхождения, где в юности познали все «прелести» финансовых кризисов.

Авторы ежегодного обзора по России 2019 года — типичные эксперты МВФ. Руководителем московского офиса МВФ и соруководителем обзора по России является Аннет Киобе, с образованием в хорошем канадском университете, со степенью PhD в среднем по рейтингам американском университете. После аспирантуры она поступила на работу в МВФ (в 2009 году). Вторым соруководителем обзора значится Марко Арена, окончивший магистратуру и аспирантуру в американском университете, и до МВФ немного поработавший во Всемирном банке. Затем в списке экспертов значится Джеймс Роуф, имеющий опыт работы в британском казначействе. Следующей идет Ю Ши, которая окончила Пекинский университет, магистратуру в Гарварде и получила степень PhD в Массачусетском технологическом институте в 2017 году, после чего приступила к работе в МВФ. Затем идет Слави Славов из Болгарии, окончивший Американо-Болгарский университет, аспирантуру и PhD в Стэнфорде, поработавший преподавателем и исследователем в трех университетах и с 2010 года работающий в МВФ. Также значатся еще четыре соавтора отчета с похожими биографиями.

Большинство экспертов МВФ являются адептами макроэкономической научной школы. При этом надо отметить, что типичный американский учебник по макроэкономике в большей степени является доской почета для преподавателей этой дисциплины в прошлом, нежели набором практических инструментов современности. Это похоже на вузовский учебник по философии, который отражает историю философии, даёт перечень высказываний знаменитых философов прошлого, но не содержит адаптации этих высказываний к современным реалиям.

Отношение к школе макроэкономики в США и Великобритании довольно пренебрежительное. Это выражается в том, что в ведущих университетах этих стран департаменты экономики проигрывают департаментам финансов или менеджмента по популярности, вступительным требованиям и плате за обучение. Лучшие выпускники университетов идут в крупнейшие банки, IT-компании, консалтинговые и аудиторские компании. Выпускники послабее идут в аспирантуру по макроэкономике и делают научно-педагогическую карьеру, вершиной которой будет формула или абзац в будущем учебнике по макроэкономике.

Среди практиков, производственников и инвесторов популярна пословица, что «теоретическую рекомендацию отличает от практической подписанный чек». То есть прогнозист должен сам делать внушительную денежную ставку на прогнозируемое явление, и тем самым подтверждать свою ответственность. Подавляющее большинство авторов макропрогнозов не обладают значительными личными сбережениями и не приумножают их благодаря своим прогнозам. Они просто «сидят на зарплате», размеры которой вполне заурядны, зависят от количества страниц прогнозов, своевременности их публикации и количества просмотров публикаций.

МВФ в своей методологической "Книге бюджетной прозрачности" (Fiscal Transparency Handbook) указывает на необходимость независимых обсуждений прогнозов, сопоставления прежних прогнозов с фактическими результатами, анализа причин различий. Однако, по оценкам МВФ, подавляющее большинство стран следует этим принципам лишь на базовом уровне (а не на хорошем или продвинутом). Да и сам МВФ ссылается на свои прежние прогнозы только в части удачных выводов, умалчивая о неудачных.

Считается, что МВФ предсказывал умеренные проблемы перед глобальным финансовым кризисом 2008 года и просчитался с долгосрочными последствиями антикризисных бюджетных стимулов. После тех ошибок команды экспертов МВФ и сами прогнозы значимо обновились, с некоторым креном в пессимизм (на всякий случай). Прогнозы октября 2019 года уже указывали на «увеличивающееся бремя долга корпораций, возрастающие объемы более рисковых и более неликвидных активов, большую зависимость стран с формирующимся рынком от внешних заимствований».

Матрёшки прогнозов МВФ и «испорченный телефон» от чтения кратких версий

МВФ всё же остается самой мощной аналитической организацией в мире по части представительства по странам, широты сбора данных и объемности макроэкономических прогнозов. МВФ выкладывает на своем сайте тексты разной степени детализации, от нескольких страниц резюме до сотен страниц и таблиц данных в обоснование значимого графика или расчета, хотя опытные специалисты в области «выпекания» статистики могут и посмеяться над чрезмерной обобщенностью международной статистики МВФ и игнорированием специфики каждой крупной страны. Но другие международные организации, такие как Всемирный банк, клуб ОЭСР, даже Европейская комиссия и ЦРУ публикуют менее детальные, менее оперативные и менее качественные данные.

Объёмный труд на несколько сотен страниц с сотнями графиков и таблиц, с одной стороны, повышает доверие к публикации, с другой стороны, объективно требует времени на его создание. В условиях 2020 года эксперты МВФ попали в ловушку: они стремились к детализации и доказательности, а реальная ситуация менялась очень быстро.

В матрёшке отчётов МВФ осени 2020 года получается, что их значимая часть по-прежнему опирается на данные противоречивого 2019 года (с очевидными сигналами приближающейся рецессии и кризиса), к которым добавились апокалиптические данные II квартала с оценкой «на глазок» результатов антикризисных действий правительств, неожиданное прекращение карантинов летом и заклинания быстрого отскока.

Так, аннотация прогноза «Перспективы развития мировой экономики» от октября 2020 года оптимистично указывает, что «последние данные говорят о том, что экономика многих стран начала восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось после снятия ограничений, введенных во время Великой самоизоляции». Затем следует таблица с прогнозом ВВП по крупным странам на 2020 и 2021 годы, где по США даны -4,3 и +3,1% ВВП, России -4,1 и +2,8% (минимальные различия с США, что удивительно), Германии -6,0 и +4,2%, Франции -9,8 и +6,0%, Италии -10,6 и +5,3%, Великобритании -9,8 и +5,9%.

А уже на одной из следующих страниц русскоязычного резюме «предполагается, что локальная передача вируса сократится к концу 2022 года, страны испытают долговременный ущерб, обусловленный глубиной рецессии и накопленного государственного долга» (что противоречит концепции быстрого отскока и последующего роста). «Рост числа банкротств может увеличить потери рабочих мест и доходов. Ухудшение настроений на финансовых рынках может спровоцировать внезапное прекращение кредитов. А трансграничные вторичные эффекты могут усилить шоки для отдельных стран. Многие страны уже стоят между поддержкой роста в краткосрочной перспективе и накоплением долга, который будет тяжело обслуживать».

Процитируем русскоязычное резюме "Прогноза глобальной финансовой стабильности": «К началу кризиса многие страны уже имели повышенную уязвимость в некоторых сферах (управление активами, нефинансовые компании и государственные финансы), и факторы уязвимости усиливаются». Эта формулировка подкрепляется графическим представлением, особенно тревожным в полной англоязычной версии. В 29 крупнейших странах нефинансовые компании (то есть предприятия реального сектора) имеют долги в среднем вдове больше 2008 года, в 21 стране — выше исторических кризисных максимумов. Государственный долг в среднем в 3 раза больше уровня 2008 года, и долг 12 из 29 стран находится выше уровней предыдущих дефолтов (хотя формально дефолтов пока нет). Предприятия и правительства США, Еврозоны и Китая в 4 из 6 секторов графика значатся в насыщенно красной проблемной зоне и в 2 из 6 — в умеренной розовой.

Проблемы реального сектора усугубляются резким ростом кредита. Умеренный, на уровне статистических манипуляций, экономический рост во второй половине 2010-х годов поддерживался опережающим ростом задолженности предприятий. Долг предприятий рос в США на 8% ВВП в среднем за год, в Еврозоне на 2%, в Китае на 12%. В 2020 году рост долга в США и Еврозоне ускорился до 16 и 8% соответственно. Еще в I квартале 2020 года, например, во Франции и Китае долг предприятий превышал 150% ВВП и находился на десятки процентных пунктов выше уровня кризисного 2008 года. В Германии долг корпораций около 60% ВВП (вполне пока безопасно), в США, Великобритании, России, Турции около 80% ВВП.

Резко выросла доля публичных предприятий, у которых прибыль до амортизации, процентов и налогов (EBITDA) меньше процентных расходов: в США и Канаде с 14% до 46%, в Еврозоне с 29% до 70%, и авторы графика даже разделили выросшие проблемы II квартала 2020 года на две колонки, чтобы не пугать читателей столь впечатляющим ростом проблем. На одном из графиков полной англоязычной версии показано, что в каждом из кризисов 1991-92, 2001-02, 2008-09 годов доля дефолтных предприятий взлетала с 2-4% в обычные годы до 12-14% в горизонте год-два после начала кризисов, так что в 2020 году наблюдается только начало резкого роста корпоративных дефолтов.

Рост бюджетных дефицитов и государственных долгов в коронакризисный 2020 год уже превысил аналогичные показатели нескольких лет (суммарно) после глобального финансового кризиса 2008 года. На одном из графиков полной англоязычной версии наглядно показан по крупным странам рост суверенных долгов в несколько раз за последние десятилетия. Например, госдолг Италии вырос примерно со 100% ВВП до 160% ВВП, США с 55 до 140%, Франции и Испании с 40 до 120-125%, Великобритании с 35 до 115%. Китай, Германия и ряд стран Северной и Центральной Европы нарастили долги умеренно с 30-40 до 60-70% ВВП. Россия — единственная из крупных стран — добилась внушительного сокращения государственного долга с 140 до 15-20% ВВП.

По западным странам средний уровень бюджетного дефицита прогнозируется на 2020 год на уровне 14% ВВП, а прирост госдолга на уровне 21% ВВП. После крупных бюджетных дефицитов 2009-10 годов, но всё же меньших, чем в 2020 году, и, главное, на фоне категорически меньших начальных долгов, страны Западной Европы пережили в 2011-14 годах жесткую бюджетную оптимизацию. В нынешних условиях, когда пройдет острая фаза коронакризиса, многие крупные западные страны ждет череда суверенных дефолтов, и об этом эксперты МВФ дают чёткое представление на своих графиках.

Домохозяйства не считаются экспертами МВФ критичным сегментом экономики, но только в резюме. Поверхностное отсутствие пессимизма относительно домохозяйств объясняется умеренностью их долгов на фоне долгов предприятий и государств, умеренным приростом в отдельных странах или даже значимым сокращением. Так, во Франции, Японии, Германии долги домохозяйств находятся на уровне 60% ВВП, в США и Великобритании они сократились за десятилетие с пиковых 90% после кризиса 2008 года до 78-82% к началу 2020 года, и лишь Китай показал рост долгов домохозяйств с 30 до 60% ВВП. У других крупных незападных стран такой долг был около 20% ВВП, включая Россию.

Однако уже следующий график по домохозяйствам дает чётко понять, что все проблемы еще впереди. Этот график показывает пик безработицы и просрочек по ипотечным и карточным кредитам в 2010 году, то есть спустя полтора года после острой фазы кризиса 2008 года. Также акцентируется внимание на уже состоявшемся в 2020 году скачке безработицы в США до рекордных 13%, больше прежнего рекорда 2010 года около 10%. Задержка с ростом просрочки и банкротствами домохозяйств объясняется принятыми весной 2020 года в западных странах мораториями на такие действия. Однако годами держать моратории не получится, и даже в 2009-10 годах массовые социальные выплаты и налоговые льготы пострадавшим не помогли сдержать рост проблем домохозяйств. Длительная просрочка по ипотеке и по карточным кредитам достигала в 2010 году 9-14% от сумм кредитов, многие семьи лишились жилья и прошли через личные банкротства.

В отношении банков эксперты МВФ оптимистичны, точнее, они заклинают в своих прогнозах, что банки должны остаться тихими гаванями во время коронакризиса. Формально в 2020 году в западных странах и в России не приостановил работу ни один крупный или средний банк, в отличие от кризиса 2008 года, пик которого пришелся (точнее, был спровоцирован) на банкротства крупных банков. Свои заклинания эксперты МВФ объясняют ужесточением банковского регулирования во второй половине 2010-х, накоплением банками подушек безопасности в виде собственных капиталов и ликвидных активов. Такое ужесточение во многом было необходимо для избежания повторения событий 2008 года, и многие конкретные решения по этому вопросу продвигались самим МВФ, который теперь хвалит сам себя за отсутствие проблем.

Лишь один график из русскоязычного резюме намекает на то, что проблемы долгов реального сектора и государственных долгов скажутся на банках, но описывает это словами «факторы уязвимости». Однако любому члену правления банка с опытом работы в течение нескольких кризисов очевидно, что буферов капитала в размере 10-12% не хватит. МВФ прогнозирует дефолты 12-14% предприятий реального сектора и домохозяйств, что вроде арифметически покроется статистикой буферов капиталов банков. Вот только официальные банкротства означают только вершину айсберга, к которой необходимо прибавить в разы большие скрытые проблемы. Также хотя бы один государственный дефолт крупной западной страны вызовет цепную реакцию ухудшения суверенных рейтингов, распродаж государственных облигаций, фиксаций огромных дыр в балансах банков. Но пока государственные облигации все еще понимаются экспертами МВФ как запас ликвидности.

Фактически подавляющее большинство российских экспертов ретранслируют отчеты МВФ своему руководству и широкой публике в режиме «испорченного телефона». Похоже, что наши прогнозисты очень редко читают полнотекстовые версии прогнозов МВФ емкостью в сотни страниц, не вдумываются в их содержание, а просто выхватывают основную мысль аннотации, которая написана в угоду заклинаниям политически мотивированного быстрого отскока за счет вертолетных денег. Эксперты же МВФ всё же довольно честны со своими вдумчивыми читателями, и в полнотекстовых версиях представляют совсем другие реалии.

Альтернативы МВФ и мотивация российских прогнозистов

Современные макроэкономические прогнозы проще советских планов в части количества и взаимосвязи показателей, а прогресс компьютерных технологий вроде бы должен облегчать такие прогнозы. Отрицающим советский опыт планирования следует напомнить об американском коллективизме времен выхода из Великой депрессии и Второй мировой войны, когда правительственные органы работали, по сути, в режиме Госплана СССР и когда в США были самые высокие темпы роста реальной экономики. Считающим американский опыт середины прошлого века устаревшим следует напомнить современную практику министерств финансов Германии или Японии, которые координируют государственную политику с бизнес-планами и технологическими заделами крупнейших корпораций этих стран, делая прогнозы на 20-50 лет.

Эксперты МВФ — не единственные англоязычные влиятельные прогнозисты. Есть британский "Офис бюджетной ответственности" (Office for Budget Responsibility) с другими по своей методологии прогнозами. В британском прогнозе, вышедшем в ноябре (всего на месяц позже прогнозов МВФ), представлены сценарии со значимыми различиями в 10% ВВП. В частности, в 2021 году по пессимистичному сценарию ВВП составит 85% от уровня 2019 года и покажет небольшую отрицательную динамику относительно уровня 2020 года; по оптимистичному – 95% и очень умеренный отскок, но меньше базового сценария МВФ. Если прогноз МВФ имеет более ретроспективный характер, анализирует прошлые кризисы, то британский прогноз дает больше деталей в сотне графиков и таблиц вперед на 5-6 лет. К России нельзя прямо применить методологию британского прогноза в силу значимых различий в структуре экономики, но что-то можно было бы переосмыслить и адаптировать.

Для российской экономики и федерального бюджета самым значимым параметром являются цены на нефть. ОПЕК, Международное энергетическое агентство, British Petroleum выпускают свои прогнозы на сотни страниц. Например, ежегодник ОПЕК World Oil Outlook за 2020 выпущен в октябре 2020 года, на неделю раньше прогноза МВФ, и включает в себя более 300 страниц, сотню графиков и таблиц, начиная с демографии и экономики, в горизонте прогноза до 2045 года. Этот ежегодник указывает не только руководителей организации и авторского коллектива, но и по нескольку соавторов по каждой из 8 глав, а также большое количество помощников и редакторов. Эти прогнозы остаются незамеченными российскими макроэкономистами и средствами массовой информации, читаются лишь небольшим количеством сотрудников Министерства энергетики и вряд ли выходят из их служебных кабинетов и компьютеров.

Кроме отчётов официальных организаций, опытный прогнозист отраслевого рынка или инвестор использует неформальные показатели. Это, конечно, не среднесрочные прогнозные индикаторы, но они позволяют понять состояние экономики в реальном времени без внушительного временного лага, связанного с получением статистических данных и их обдумыванием, составлением графиков и публикацией прогнозов.

Например, в карантин весны 2020 года популярными были спутниковые снимки выбросов в атмосферу в Китае в сравнении с предыдущим годом, которые показывали остановку промышленности в феврале-марте и ее неполное восстановление с апреля (к вопросу о том, что ВВП Китая в 2020 году растет на 2%, несмотря на коронавирус). Также использовали данные по полетам гражданских авиалайнеров или перемещения торговых судов, когда частота точек в конкретный день-неделю в сравнении с аналогами годичной давности показывала глубину падения перевозок.

Рынок аренды жилой недвижимости Москвы явно встал в карантинные март-май и затем летом быстро восстановился на уровне минус 10-15% от 2019 года. Пробки на дорогах, с поправкой на небольшое приукрашивание Яндексом ситуации в Москве, показали резкое сокращение поездок весной и затем отскок вверх трафика летом из-за реализации отложенной активности.

Чтобы улучшить наши официальные экономические прогнозы, необходимо чётко отбирать и указывать авторов каждой главы, даже значимой таблицы или графика, именно реальных авторов, а не больших начальников. Инкогнито авторов прогнозов из Министерства экономического развития или из Счетной палаты порождает безответственность и низкое качество этих прогнозов. По каждому из соавторов прогнозов следует публиковать декларации о зарплате, имуществе, вкладах, инвестициях, как это делается по госслужащим. Также следует подробно представлять предыдущий опыт работы, анализировать ранее опубликованные прогнозы и аналитику, как это практикуется в конкурсах на профессорские и академические позиции.

Главное в экономических прогнозах – избавиться от доминирования одной научной школы и одного источника, побороть лень и поверхностность при чтении объёмных текстов и подготовке скороспелых перефразирований. Среди преподавателей ведущих российских университетов, руководителей среднего звена органов власти, банков, аудиторских и консалтинговых компаний, крупных предприятий реального сектора есть неформальные контакты и обмен мнениями. Это может стать основой для создания нескольких сильных, ответственных межотраслевых команд прогнозистов.

Углубились в скважины

ОПЕК+ будет бороться со сланцевой нефтью ростом добычи

Текст: Сергей Тихонов

Решение стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в 2020 году предусматривает возможность ежемесячной корректировки параметров сделки как в меньшую, так и в большую сторону, влияя на котировки барреля. Благодаря этому участники альянса смогут вернуть свое производство на докризисный уровень и не допустить передела нефтяного рынка из-за роста экспорта "черного золота" из стран, не участвующих в соглашении.

По словам вице-премьера Александра Новака, диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов за баррель - оптимальный для ситуации на рынке. "Иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал он. Возможность ежемесячного пересмотра параметров сделки позволяет ОПЕК+ гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры, непредсказуемой из-за второй волны пандемии COVID-19. В случае резкого роста нефтяных цен, способного оживить сланцевую добычу в США, участники альянса смогут быстро увеличить свое производство, снизив котировки до безопасного уровня.

Для России в организованном увеличении добычи есть еще один плюс. Темпы восстановления производства в нашей стране ниже, чем в странах Ближнего Востока. Это связано с технологическими, климатическими и геологическими особенностями добычи нефти в России, которые не позволяют моментально поднять производство. Поэтому решение ОПЕК+ увеличить производство суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2021 года и в дальнейшем ежемесячно корректировать параметры роста добычи выгодно именно России. Это даст возможность не сильно отставать от партнеров по сделке и не уступать им свою долю на рынках сбыта, как могло бы произойти, если бы производство сразу увеличили на 2 млн баррелей в сутки.

Серьезное отличие действующей сделки ОПЕК+ от соглашения 2017-2020 годов в том, что тогда большинство ее участников пытались добиться максимальных цен на нефть. В первую очередь это касалось стран, в которых больше половины поступлений в бюджет составляют доходы от экспорта нефти. Кроме того, у Саудовской Аравии был серьезный стимул взвинтить котировки из-за IPO (первичного размещения акций на бирже) государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Сейчас же для всех участников сделки, о чем не раз говорилось, первостепенной задачей является не рост котировок, а достижение и сохранение баланса спроса и предложения на рынке. Одно из условий этого - не допустить роста производства нефти в других странах.

Что же касается сланцевой добычи в США, которая по-прежнему представляет одну из главных угроз для стабильности нефтяного рынка, то серьезный ее рост возможен при ценах выше 65 долларов за баррель, считает директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев. По его мнению, страны ОПЕК+, чтобы избежать увеличения сланцевой добычи, могут начать наращивать производство быстрее первоначального плана, но при этом с восстановлением экономики все еще много неопределенностей, и резкий рост поставок может снова обрушить цены. Поэтому резких движений они будут избегать, считает эксперт.

Четыре новых месторождения нефти и газа найдены в Саудовской Аравии

Еще четыре месторождения нефти и газа выявлены на территории Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA, ссылаясь на министра энергетики королевства Абделя Азиза бен Салмана. По словам министра, нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco обнаружила четыре новых месторождения в различных частях королевства. В частности, одно месторождение нефти было открыто к северо-западу от города Дахран на востоке Саудовской Аравии, другое — в скважине аль-Аджрамия, находящейся к северо-западу от города Рафха недалеко от границы с Ираком.

Месторождения газа были обнаружены в скважинах аль-Мунаххаза и ас-Сахба к юго-западу и югу от месторождения аль-Гауар. Добыча газа на них составляет 50 млн кубических футов (1,4 млн кубометров) в сутки.

Саудовская Аравия, отмечает ПРАЙМ, — третья страна в мире по объему добычи нефти, а также один из крупнейших экспортеров этого сырья.

Итоги года от Энергоцентра EY

Прогнозы спроса на нефть оказались на 11% выше фактического уровня 2020 года, и аналитики не видят потенциала резкого роста цен на нефть в следующем году

Уходящий год, безусловно, оказался «сюрпризом» для нефтяного рынка (как и для всех секторов экономики и мира в целом). Еще в конце прошлого года в прогнозах на 2020 г. по объему мирового спроса на нефть звучали оценки в 100,88 млн б/с, которые в итоге оказались примерно на 11% выше фактического уровня. Covid-19 «подарил» нефтяному рынку первый в его истории «шок спроса», сопровождаемый постоянной сменой настроений инвесторов в отношении рисковых активов. В результате с апреля котировки Brent варьировались в диапазоне между $20 и почти $55/барр.